Что такое лдп в поликлинике: История идеи управления ЛДП

История идеи управления ЛДП

История идеи управления ЛДП

|

В.М.Тавровский ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ Краткий очерк |

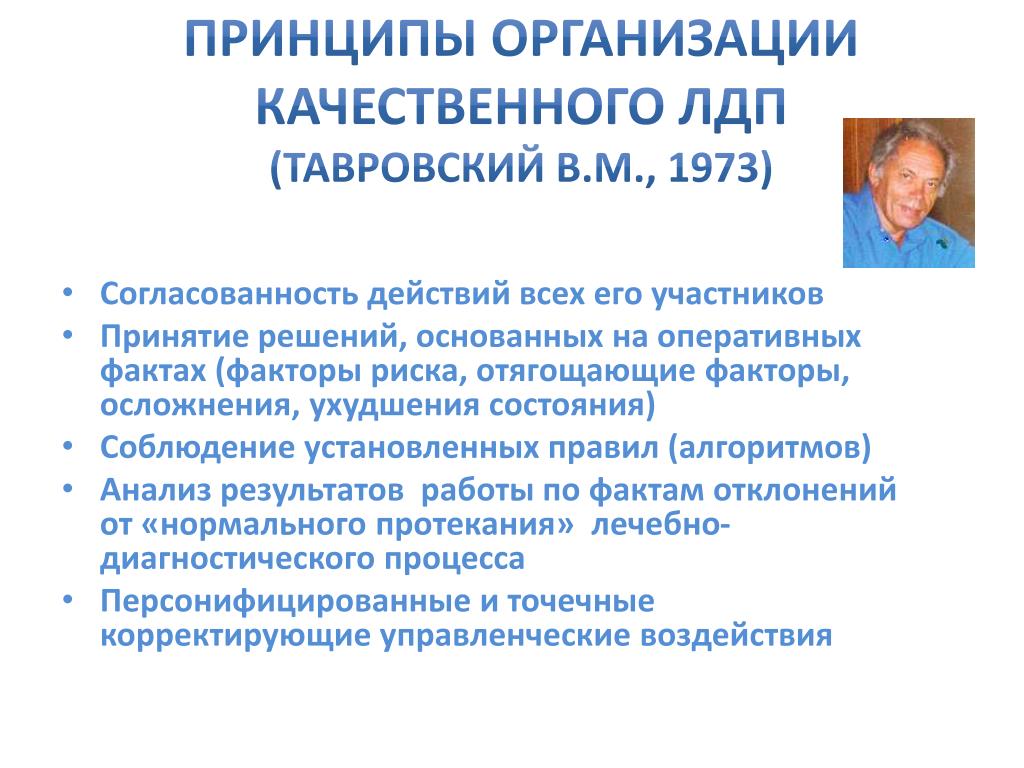

Впервые настойчивые попытки найти более эффективные, чем обычно, приемы работы врача и большого клинического коллектива я предпринял в 1973 году во фтизиопульмонологической клинике, которой руководил, будучи заведующим кафедрой туберкулеза Новокузнецкого института усовершенствования врачей. Попытки эти были вызваны желанием организационно обеспечить предупреждение ошибок, оплошностей, неточностей, несогласованности действий, которые слишком часто встречаются в практической медицине. Первый опыт, без автоматизации (о ней тогда и не помышляли), но с использованием формализованных носителей информации — перфокарт, заменивших официальные учетные формы, удался. |

|

Суть их состояла в формализации информации о повседневных задачах врача, его фактических действиях и их результатах. Эта формализация и установление внутренних логических связей между разнообразными сведениями о врачебной деятельности сделали возможным оперативный анализ меняющейся ситуации в лечебном учреждении. В результате появились условия для своевременной коррекции врачебных действий и для более слаженной работы коллектива.

Тогда и возникла догадка, что найден не частный прием, а принципиальный выход из проблемной ситуации. Было сформулировано понятие общего алгоритма взаимодействия в клинике. Через 5 лет оно дополнилось понятием об алгоритмах действий врача, о программировании врачебных рассуждений и решений. На этой основе был разработан и в 1978 году пущен в дело первый

частный алгоритм действий врача — «Пульмонология».

С той поры созданная исключительно для внутреннего употребления система стала привлекать внимание внешних наблюдателей — клиницистов из разных областей медицины, организаторов здравоохранения, организаторов науки, математиков и программистов. В те годы системный подход, системный анализ и кибернетика были у всех на устах, а в алгоритмизации врачебной деятельности явно угадывались и кибернетические приемы, и некое общее решение для так называемых сложных систем.

В 1978 г. именно в этом духе расценил нашу работу академик Г.И.Марчук, в то время Президент СО АН СССР и директор ВЦ СО АН. По его приглашению наша система управления была введена во всей медицинской службе

Академгородка в Новосибирске. Энтузиастом реорганизации стал главный врач клинической больницы СО АН В.Г.Козлов. Он поручил специальной группе программистов ВЦ СО АН СССР заняться этим и в 1980 г. первые программы автоматизации были апробированы. Стало ясно, что найденные принципы организации открывают дорогу применению вычислительной техники для повседневного принятия решений врачом, заведующим отделением и главным врачом. В 1978 и 1980 гг. ВЦ СО АН СССР издал 2 сборника, посвященных математическим моделям и методам в медицине: в каждом из них половина объема была отведена нашим работам. Здесь излагалась не только сама концепция, но и первые полученные клинические результаты. Они доказывали, что за счет совершенствования организации врачебной работы на предложенных принципах можно существенно улучшить медицинскую помощь населению.

Он поручил специальной группе программистов ВЦ СО АН СССР заняться этим и в 1980 г. первые программы автоматизации были апробированы. Стало ясно, что найденные принципы организации открывают дорогу применению вычислительной техники для повседневного принятия решений врачом, заведующим отделением и главным врачом. В 1978 и 1980 гг. ВЦ СО АН СССР издал 2 сборника, посвященных математическим моделям и методам в медицине: в каждом из них половина объема была отведена нашим работам. Здесь излагалась не только сама концепция, но и первые полученные клинические результаты. Они доказывали, что за счет совершенствования организации врачебной работы на предложенных принципах можно существенно улучшить медицинскую помощь населению.

В 1979 г. для разработки, развития и распространения систем управления, основанных на алгоритмизации лечебно-диагностического процесса, в Институте комплексных проблем гигиены и профзаболеваний СО АМН СССР по инициативе его директора В.В.Бессоненко была создана лаборатория алгоритмизации лечебно-профилактической деятельности. В ее состав вошли, кроме медиков, математики и программисты (из них самое активное участие в автоматизации уже разработанных систем приняли математик А.В.Пинтов и программисты – тогда молодые специалисты — В.Н.Каркавин и С.В.Каркавина). В этом сотрудничестве окончательно оформилась новая система взглядов на организацию лечебного дела и использование в ней вычислительной техники и математических методов. Именно эта лаборатория осуществляла затем все последующие разработки и их внедрение вплоть до 1990 года. Уже в 1980 г. накопленный за 7 лет опыт был отражен в ее обширном научном отчете (свыше 500 страниц), зарегистрированном во ВНИТИЦентре и описанном в Медицинском реферативном журнале. Отчеты лаборатории заслушивались на двух научных сессиях СО АМН СССР.

В ее состав вошли, кроме медиков, математики и программисты (из них самое активное участие в автоматизации уже разработанных систем приняли математик А.В.Пинтов и программисты – тогда молодые специалисты — В.Н.Каркавин и С.В.Каркавина). В этом сотрудничестве окончательно оформилась новая система взглядов на организацию лечебного дела и использование в ней вычислительной техники и математических методов. Именно эта лаборатория осуществляла затем все последующие разработки и их внедрение вплоть до 1990 года. Уже в 1980 г. накопленный за 7 лет опыт был отражен в ее обширном научном отчете (свыше 500 страниц), зарегистрированном во ВНИТИЦентре и описанном в Медицинском реферативном журнале. Отчеты лаборатории заслушивались на двух научных сессиях СО АМН СССР.

В начале 80-х годов концепция управления лечебно-диагностическим процессом была реализована в педиатрической службе Новокузнецка (главный врач — заслуженный врач РСФСР Л.Д.Мещерякова), а затем успешно применена еще в двух областях: при массовых профилактических медицинских осмотрах и в управлении станцией скорой медицинской помощи (главный врач А.

На состоявшемся в 1985 году в

Новосибирске объединенном пленуме Российской и Союзной Проблемных комиссий по скорой медицинской помощи использованию нашей системы управления скорой помощью было полностью посвящено одно пленарное заседание и все заседания секции скорой помощи на догоспитальном этапе. Через 2 года в Тюмени было проведено Всесоюзное совещание по скорой помощи, целиком посвященное нашей системе и результатам ее применения в 6 городах Сибири и Урала.Широкое и разнообразное применение разработанных способов организации врачебной деятельности способствовало развитию и совершенствованию самой концепции. В 80-е годы это нашло отражение в диссертационных работах, трактующих об организации противотуберкулезной службы, службы скорой помощи и родовспоможения.

1985-1987 гг. можно назвать

тюменским периодом развития концепции. По ходатайству Тюменского обкома КПСС решением СО АМН СССР лаборатория алгоритмизации была переведена из Новокузнецка в Тюмень. Инициатором этого шага был тогдашний заместитель заведующего горздравом А.И.Макаров, поддержанный заведующим горздравом А.Ф.Опалевой и главным врачом 2-й городской больницы С.А.Марченко. Здесь тогда еще неавтоматизированные системы были введены в крупнейшей 2-й городской больнице, в поликлинической службе и акушерско-гинекологической службе (включая все 4 родильные дома), в противотуберкулезной службе и на станции скорой медицинской помощи. Одни и те же принципиальные подходы оправдывали себя во всех основных типах лечебно-профилактических учреждений. По поручению горсовета и горкома КПСС крупные организации Тюмени предоставили горздраву возможность пользоваться их вычислительной техникой для оперативной обработки информации ряда лечебно-профилактических учреждений. Опираясь на опыт Тюмени, то же самое осуществили в эти 3 года городские отделы здравоохранения вКрасноярске, где нашими единомышленниками стали главный врач больницы скорой помощи С.И.Стародубцев и заведующий горздравотделом А.Д.Остапенко, и в Улан-Удэ (главный врач городской больницы А.Б.Ербактанов).

Одни и те же принципиальные подходы оправдывали себя во всех основных типах лечебно-профилактических учреждений. По поручению горсовета и горкома КПСС крупные организации Тюмени предоставили горздраву возможность пользоваться их вычислительной техникой для оперативной обработки информации ряда лечебно-профилактических учреждений. Опираясь на опыт Тюмени, то же самое осуществили в эти 3 года городские отделы здравоохранения вКрасноярске, где нашими единомышленниками стали главный врач больницы скорой помощи С.И.Стародубцев и заведующий горздравотделом А.Д.Остапенко, и в Улан-Удэ (главный врач городской больницы А.Б.Ербактанов).

Здесь в 1988-1990 годах по инициативе заведующего горздравотделом В.А.Толмачева и руководителей больницы скорой помощи Г.Н.Кижватовой и Г.Г.Басина, а также при содействии заведующего крайздравотделом А.А.Аскалонова было сделано все то, что делалось в Тюмени, и начата энергичная работа по автоматизации систем на базе персональных компьютеров. В первой половине 90-х годов были созданы автоматизированные рабочие места для врачей стационара, поликлиники, женской консультации, тубдиспансера, детской поликлиники и на основе этих рабочих мест — развитая система автоматического анализа и оперативного управления учреждениями.

С 1993 года все это стало вновь использоваться и вТюмени (к тому времени врачебная общественность избрала начальником городского Управления по здравоохранению А.И.Макарова). Здесь компьютеризацией были охвачены почти вся поликлиническая служба города, противотуберкулезная служба, Центр психического здоровья, Иммунологический центр, многопрофильная больница нефтяников, инфекционная больница, две детских больницы, две женских консультации, городская флюорографическая служба.

Здесь в 1988-1990 годах по инициативе заведующего горздравотделом В.А.Толмачева и руководителей больницы скорой помощи Г.Н.Кижватовой и Г.Г.Басина, а также при содействии заведующего крайздравотделом А.А.Аскалонова было сделано все то, что делалось в Тюмени, и начата энергичная работа по автоматизации систем на базе персональных компьютеров. В первой половине 90-х годов были созданы автоматизированные рабочие места для врачей стационара, поликлиники, женской консультации, тубдиспансера, детской поликлиники и на основе этих рабочих мест — развитая система автоматического анализа и оперативного управления учреждениями.

С 1993 года все это стало вновь использоваться и вТюмени (к тому времени врачебная общественность избрала начальником городского Управления по здравоохранению А.И.Макарова). Здесь компьютеризацией были охвачены почти вся поликлиническая служба города, противотуберкулезная служба, Центр психического здоровья, Иммунологический центр, многопрофильная больница нефтяников, инфекционная больница, две детских больницы, две женских консультации, городская флюорографическая служба.

За последующие 4-5 лет было показано, что новая организация позволяет управлять поликлиниками по критериям заболеваемости и смертности, что она способствует своевременному выявлению заболеваний и снижению смертности населения города от заболеваний. В результате была поставлена новая задача: распространить те же принципы автоматизированного управления лечебно-диагностическим процессом на городской уровень, на сравнительный анализ поликлиник, на взаимодействие городских служб, на работу горздрава. Эту задачу еще предстоит решать.

В 1995 г. деятельность городского здравоохранения Тюмени привлекла внимание академика О.П.Щепина, директора Института социальной гигены и организации здравоохранения АМН Российской Федерации. Этот институт вместе с администрацией Тюмени и Барнаульской лабораторией «Медицинские алгоритмы и системы» учредил Тюменский научно-инновационный центр. Центр взял на себя функции научных разработок, научного анализа практических результатов, внедренческую деятельность и обучение организаторов здравоохранения работе в условиях автоматизации на территории Тюмени. Деятельность Центра сопровождалась рядом журнальных публикаций и регулярными (ежеквартальными и годовыми) научными отчетами, которые представлялись учредителям — городскому Управлению по здравоохранению и Институту социальной гигиены АМН РФ. Эти отчеты (первый из них — за первое полугодие 1996 г., последний — за второе полугодие 1998 г.) имеются в ТНИЦ, а также на магнитных носителях городского Управления по здравоохранению.

Деятельность Центра сопровождалась рядом журнальных публикаций и регулярными (ежеквартальными и годовыми) научными отчетами, которые представлялись учредителям — городскому Управлению по здравоохранению и Институту социальной гигиены АМН РФ. Эти отчеты (первый из них — за первое полугодие 1996 г., последний — за второе полугодие 1998 г.) имеются в ТНИЦ, а также на магнитных носителях городского Управления по здравоохранению.

В 1997 году на факультете усовершенствования врачей Тюменской медицинской академии была создана кафедра организации муниципального здравоохранения (заведующий — доктор мед. наук А.И.Макаров), которая занялась последипломным обучением организаторов здравоохранения на базе накопленного за 25 лет теоретического и практического материала. В 1997-1998 годах на кафедре обучалось свыше 100 слушателей — главных врачей, их заместителей и заведующих отделениями. Среди предметов обучения центральное место занимала концепция управления лечебно-диагностическим процессом на основе алгоритмизации и автоматизации врачебной деятельности. Базой для деятельности кафедры служило все городское здравоохранение.

Базой для деятельности кафедры служило все городское здравоохранение.

И общие подходы, и их конкретное приложение в основных разделах здравоохранения многократно опубликованы в печати, докладывались на всесоюзных, республиканских и международных научных конференциях, защищены в семи кандидатских диссертациях, относящихся к проблемам скорой медицинской помощи (Ю. М.Янкин, А.З.Виноградов, В.Н.Денисов), противотуберкулезной службе (Д.Н.Голубев), службе родовспоможения (А.С.Корначев), управлению городской поликлиникой (Н.А.Жидяева), математическим моделям в медицине (А.В.Пинтов). Они в той или иной мере затронуты в докторских диссертациях А.И.Макарова (1995

М.Янкин, А.З.Виноградов, В.Н.Денисов), противотуберкулезной службе (Д.Н.Голубев), службе родовспоможения (А.С.Корначев), управлению городской поликлиникой (Н.А.Жидяева), математическим моделям в медицине (А.В.Пинтов). Они в той или иной мере затронуты в докторских диссертациях А.И.Макарова (1995

Комплексная медицинская информационная система, версия 3.х.

Комплексная медицинская информационная система, версия 3.х.Автоматизированное рабочее место врача. Автоматизация медицинских организаций независимо от формы собственности и специализации.

Отечественный продукт

Скачать брошюру

01 / О программе

••Краткое описание

программы

Цель системы – повышение качества и доступности медицинской помощи за счет автоматизации работы медицинских сотрудников по всем направлениям деятельности МО.

В первую очередь система предназначена для:

• ведения электронной медицинской карты (ЭМК)

• автоматизации клинических направлений работы медицинской организации

• эффективного информационного взаимодействия между всеми участниками лечебно-диагностического процесса (ЛДП).

Система позволяет:

• существенно сократить рутинные операции по оформлению медицинской документации

• повысить качество и информативность медицинских документов.

• сократить у врача и медицинской сестры непрофильную нагрузку или существенно ее ослабить

• больше времени уделять врачу своей непосредственной работе — общению с пациентом, оказанию медицинской помощи и т.д. на основе объективной и своевременной информации.

Основные подсистемы КМИС

Начальная страница КМИС Эта база данных предоставляет удобный и быстрый доступ к основным ресурсам системы: ее базам данных, настройкам, программам, электронной почте, справочной системе и т. д.

д.

Подсистема регистратуры Позволяет автоматизировать регистрацию пациентов в поликлинике, приемном покое стационара или санатории.

Электронная медицинская карта Электронная медицинская карта (ЭМК) и подсистема электронного документооборота являются основой КМИС. Главные документы — электронная история болезни, электронная амбулаторная карта, документы врачебных осмотров.

Подсистема календарей Включает в себя специальные базы данных — «Электронные календари», которые позволяют полностью автоматизировать планирование работы любых сотрудников, сократить очереди пациентов, оптимизировать нагрузку персонала.

Подсистема диагностических служб Позволяет оформлять протоколы диагностического обследования. Поддерживаются ЭКГ, ВЭМ, спирометрия, УЗИ, рентгенография, флюорография, томография, эндоскопия и многие другие.

Подсистема контроля качества медицинской помощи и КЭР Задача данной подсистемы – усилить клинические возможности Карельской медицинской информационной системы, снабдив ее всем необходимым функционалом для автоматизации клинико-экспертной работы в ЛПУ

Подсистема консультантов Позволяет автоматизировать работу консультативной службы ЛПУ — для этого предусмотрена соответствующая документация, электронные календари и электронный журнал консультаций.

Статистика Подсистема статистики позволяет накапливать и обрабатывать самую разнообразную статистическую информацию. Все стат.отчеты, включая формы установленного образца (16-ВН, 12, 57 и т.д.) поставляются в открытом исходном коде и могут быть свободно модифицированы заказчиком.

Финансово-экономическая система ФЭС позволяет полностью автоматизировать финансовый учет в ЛПУ. В том числе проводить взаиморасчеты по ОМС/ДМС. Учитывать платные услуги, оформлять необходимую первичную финансовую документацию. .

Подсистема управления ЛПУ Данный блок ПО осуществляет ежедневный мониторинг и информирование руководителей ЛПУ (главного врача, его замов и заведующих отделениями) о состоянии ЛПУ, движении пациентов и множеству других показателей работы. .

Возможности КМИС для поликлиники

Электронная амбулаторная карта Предназначена для автоматизации поликлиники, в том числе для работы медицинского персонала амбулаторного звена, повышения качества и наглядности медицинских документов, быстрого получения всех необходимых данных о лечении и наблюдении пациента.

Учет временной нетрудоспособности Предназначена для автоматизации выдачи листков временной нетрудоспособности, включая интеграцию с ФГИСЗ ЕИИС «Соцстрах» и формирования статистических отчетов.

Диспансеризация и профосмотры Предназначена для автоматизации диспансеризации и профосмотров по приказам №1006н/1011н, а также медицинских осмотров несовершенолетних.

Обязательные медицинские осмотры Предназначена для автоматизации медицинских осмотров граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда по приказу №302, а также проведения водительских комиссий, выдачи справок на ношение оружия и т.д.

Диспансерный учет заболеваний Подсистема диспансерного учета предназначена для повышения эффективности диспансерного наблюдения больных, упрощения работы врача и автоматизации сбора и обработки статистической отчетности.

Вакцинопрофилактика Подсистема вакцинопрофилактики предназначена для учета выполненных вакцинаций и автоматизации процесса их планирования, а также контроля исполнения плана вакцинаций.

Подсистема льготного лекарственного обеспечения Предназначена для учета льготного контингента, автоматизации выписки льготных рецептов.

Вызовы врача на дом Данная подсистема предназначена для автоматизации регистрации вызовов на дом, упрощения работы врача при обслуживании вызовов и автоматизации сбора статистики по этой работе.

Возможности КМИС для стационара и санатория

Электронная история болезни Электронная история болезни КМИС предназначена для автоматизации стационара, в том числе для работы врачей и медсестер стационаров и санаториев, повышения качества и наглядности медицинской документации.

Автоматизация лечебных назначений Подсистема автоматизации лечебных назначений предназначена для автоматизации работы лечебных кабинетов, включая процедурные кабинеты и работу постовых медсестер.

Подсистема аптеки Подсистема аптеки КМИС предназначена для автоматизации аптечного звена ЛПУ, включая автоматизацию материального и бухгалтерского учета, расхода лекарственных препаратов и расходных материалов и т. д.

д.

Автоматизация службы питания Подсистема службы питания предназначена для автоматизации пищеблока, включая учет прихода и расхода продуктов, движение продуктов по складу, расчетов меню и оформления различных документов.

Подсистема трансфузиологии Позволяет автоматизировать учет доноров, вносить в ЭМК протоколы переливания крови, вести журнал службы трансфузиологии и т.д.

Подсистема трансплантологии Поддерживает внесение в ЭМК пациента медицинских заключений о необходимости трансплантации, учет доноров, внесение протоколов установления смерти мозга и т.д.

Подсистема патанатомии Позволяет автоматизировать работу службы патологической анатомии стационара, вести электронный документооборот и автоматически формировать необходимые журналы и отчетность.

Подсистема коечного фонда Позволяет оперативно получать информацию о текущей занятости коек в отделениях и движении пациентов, описание коечного фонда в разрезе палат разных категорий и расположения коек, а также необходимую отчетность.

Подсистема станции скорой медицинской помощи Позволяет вести электронный документооборот станции СМП и автоматически формировать журнал ССМП. Имеется встроенная статистика работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Для КМИС разработаны несколько дополнительных программных продуктов, расширяющих возможности применения. Часть решений не включены в штатную поставку системы, их установка и применение возможны за дополнительную плату.

SMS-информирование Позволяет внедрить информирование пациентов через SMS.

Интеграция с другими информационными системами КМИС обладает развитыми интеграционными возможностями.

Интеграция с ФГИС ЕИИС «Соцстрах» Позволяет внедрить выписку электронных листков нетрудоспособности.

Информационное табло Позволяет выводить на экраны в регистратурах и холлах ЛПУ информацию о текущем расписании работы врачей, свободных номерках и т.д.

Усиленная квалифицированная подпись Позволяет перейти на юридически-значимый электронный медицинский документооборот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Здесь Вы можете выбрать подходящую для Вас схему лицензирования, а также получить технические сведения о требованиях к инфраструктуре, серверам, ПК пользователей и IT-администраторам.

Соответствие стандартам Подробные сведения о поддержке стандартов в КМИС содержатся на этой странице.

Соответствие нормативно-правовым актам РФ На странице «Соответствие приказам Минздрава РФ и другим нормативным документам» собран полный официальный перечень поддерживаемых НПА

Схемы лицензирования С целью максимально гибких и доступных по цене условий поставки мы предусмотрели различные схемы лицензирования наших программных продуктов. Выберите наиболее подходящий для Вас вариант.

Технические требования. Изучите описание технических требований, которым должно удовлетворять оборудование и IT-специалисты ЛПУ, чтобы использовать систему КМИС 3.х.

06 / Документация по продукту

••Том 1

Описание функциональных возможностей КМИС

Том 2

Презентация возможностей КМИС

Том 3

Каталог печатных форм, встроенных в КМИС

Том 4

Каталог статистических отчетов, встроенных в КМИС

07 / новости

••Новости по КМИС 3

Выпущена новая версия КМИС 3. 9.1

9.1

22 Июн 2021 • Просмотров 2151

Выпущена новая версия КМИС 3.8.15

22 Июл 2020 • Просмотров 4228

Выпущена новая версия КМИС 3.8.14

24 Фев 2020 • Просмотров 3327

Об интеграции КМИС. Регион с МИС МедИ Исток

04 Фев 2020 • Просмотров 2475

О новой стратегии развития компании К-МИС

09 Янв 2020 • Просмотров 3783

К-МИС включена в каталог российских разработчиков программного обеспечения

20 Дек 2019 • Просмотров 2811

КМИС в информатизации здравоохранения Кировской области

23 Ноя 2019 • Просмотров 2327

Архив новостей по КМИС 3

Кривая обучения лапароскопической дистальной резекции поджелудочной железы в больнице с большим объемом операций

Сравнительное исследование

. 2012 г., сен; 64 (3): 179–83.

2012 г., сен; 64 (3): 179–83.

doi: 10.1007/s13304-012-0163-2. Epub 2012 5 июля.

Марко Брага 1 , Кристина Ридольфи, Джанпаоло Бальзано, Ренато Кастольди, Николо Пекорелли, Валерио Ди Карло

принадлежность

- 1 Кафедра хирургии, Университет Вита-Салюте Сан-Раффаэле, Милан, Италия. [email protected]

- PMID: 22763577

- DOI: 10.1007/с13304-012-0163-2

Сравнительное исследование

Марко Брага и др.

Обновления Surg. 2012 Сентябрь

2012 Сентябрь

. 2012 г., сен; 64 (3): 179–83.

doi: 10.1007/s13304-012-0163-2. Epub 2012 5 июля.

Авторы

Марко Брага 1 , Кристина Ридольфи, Джанпаоло Бальзано, Ренато Кастольди, Николо Пекорелли, Валерио Ди Карло

принадлежность

- 1 Кафедра хирургии, Университет Вита-Салюте Сан-Раффаэле, Милан, Италия. [email protected]

- PMID: 22763577

- DOI: 10.1007/с13304-012-0163-2

Абстрактный

Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы (ДДП) при доброкачественных и пограничных поражениях поджелудочной железы в последнее время становится методом выбора в опытных центрах. Данные о кривой обучения пока не опубликованы. Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить период кривой обучения для выполнения LDP. В период с марта 2009 г. по август 2010 г. все пациенты с поражением тела или хвоста поджелудочной железы оценивались на соответствие требованиям для проведения ДДП. Критерии исключения: контакт крупных сосудов у онкологических больных, тяжелая органная дисфункция, ИМТ > 35, отказ от лапароскопического доступа. Все лапароскопические вмешательства проводились одной хирургической бригадой с большим опытом открытой хирургии поджелудочной железы. Все пациенты получали лечение в соответствии с протоколом раннего восстановления после операции. Первичной конечной точкой был коэффициент конверсии. Вторичными конечными точками были время операции, операционная кровопотеря, послеоперационная заболеваемость и продолжительность пребывания в стационаре (LOS). Шестьдесят пациентов были оценены на соответствие требованиям. Тридцать (50,0 %) пациентов соответствовали критериям исключения, а остальным 30 пациентам была выполнена ЛДП.

Данные о кривой обучения пока не опубликованы. Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить период кривой обучения для выполнения LDP. В период с марта 2009 г. по август 2010 г. все пациенты с поражением тела или хвоста поджелудочной железы оценивались на соответствие требованиям для проведения ДДП. Критерии исключения: контакт крупных сосудов у онкологических больных, тяжелая органная дисфункция, ИМТ > 35, отказ от лапароскопического доступа. Все лапароскопические вмешательства проводились одной хирургической бригадой с большим опытом открытой хирургии поджелудочной железы. Все пациенты получали лечение в соответствии с протоколом раннего восстановления после операции. Первичной конечной точкой был коэффициент конверсии. Вторичными конечными точками были время операции, операционная кровопотеря, послеоперационная заболеваемость и продолжительность пребывания в стационаре (LOS). Шестьдесят пациентов были оценены на соответствие требованиям. Тридцать (50,0 %) пациентов соответствовали критериям исключения, а остальным 30 пациентам была выполнена ЛДП. Сохраняющая селезенку операция была запланирована у 17 больных с доброкачественным образованием и успешно выполнена у 15 (82,3 %). Общий коэффициент конверсии составил 23,3 %, но он значительно снизился после первых десяти пациентов (p = 0,01). Среднее время операции прогрессивно снижалось с 254 мин в первой подгруппе из десяти пациентов до 206 мин во второй (p = 0,09).по сравнению с первой) и 183 мин в третьей подгруппе (р = 0,006 по сравнению с первой). Достоверной разницы в операционной кровопотере, частоте послеоперационных осложнений и ППР в разных подгруппах выявлено не было. Как показатель конверсии, так и время операции снизились после первых десяти пациентов, перенесших LDP. Строгие критерии отбора, большая больница и опытная команда в области открытой хирургии поджелудочной железы, возможно, сыграли свою роль в сокращении кривой обучения.

Сохраняющая селезенку операция была запланирована у 17 больных с доброкачественным образованием и успешно выполнена у 15 (82,3 %). Общий коэффициент конверсии составил 23,3 %, но он значительно снизился после первых десяти пациентов (p = 0,01). Среднее время операции прогрессивно снижалось с 254 мин в первой подгруппе из десяти пациентов до 206 мин во второй (p = 0,09).по сравнению с первой) и 183 мин в третьей подгруппе (р = 0,006 по сравнению с первой). Достоверной разницы в операционной кровопотере, частоте послеоперационных осложнений и ППР в разных подгруппах выявлено не было. Как показатель конверсии, так и время операции снизились после первых десяти пациентов, перенесших LDP. Строгие критерии отбора, большая больница и опытная команда в области открытой хирургии поджелудочной железы, возможно, сыграли свою роль в сокращении кривой обучения.

Похожие статьи

Истинная кривая обучения лапароскопической дистальной резекции поджелудочной железы с сохранением селезенки с сохранением сосудов селезенки.

Ким Х.С., Пак Дж.С., Юн Д.С. Ким Х.С. и др. Surg Endosc. 2019 Январь; 33(1):88-93. doi: 10.1007/s00464-018-6277-y. Epub 2018 22 июня. Surg Endosc. 2019. PMID: 29934868

Результаты 100 последовательных лапароскопических дистальных резекций поджелудочной железы: послеоперационный исход, анализ затрат и результатов и оценка качества жизни.

Брага М., Пекорелли Н., Феррари Д., Бальзано Г., Зулиани В., Кастольди Р. Брага М. и др. Surg Endosc. 2015 июль; 29 (7): 1871-8. doi: 10.1007/s00464-014-3879-x. Epub 2014 8 октября. Surg Endosc. 2015. PMID: 25294551

Роль лапароскопической дистальной резекции поджелудочной железы у пожилых пациентов.

Джулиани А.

, Чеккарелли Г., Рокка А.

Джулиани А. и др.

Минерва Чир. 2018 апр;73(2):179-187. doi: 10.23736/S0026-4733.18.07594-6. Epub 2018 23 января.

Минерва Чир. 2018.

PMID: 29366312

Обзор.

, Чеккарелли Г., Рокка А.

Джулиани А. и др.

Минерва Чир. 2018 апр;73(2):179-187. doi: 10.23736/S0026-4733.18.07594-6. Epub 2018 23 января.

Минерва Чир. 2018.

PMID: 29366312

Обзор.Лапароскопическая дистальная панкреатэктомия: кривая обучения и опыт в третичном центре.

Нахмани И., Пенцович Н., Бен-Йехуда А., Лахат Г., Накач Р., Гойхман Ю., Любецки Н., Клаузнер Ю.М. Нахмани I и др. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 26 июня 2016 г. (6): 470-4. дои: 10.1089/круг.2016.0098. Epub 2016 5 мая. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2016. PMID: 27149307

Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы: много мета-анализов, мало определенности.

Риччи К.

, Касадей Р., Таффурелли Г., Пачилио К.А., Минни Ф.

Риччи С. и др.

Обновления Surg. 2016 сен; 68 (3): 225-234. doi: 10.1007/s13304-016-0389-5. Epub 2016 7 сентября.

Обновления Surg. 2016.

PMID: 27605207

Обзор.

, Касадей Р., Таффурелли Г., Пачилио К.А., Минни Ф.

Риччи С. и др.

Обновления Surg. 2016 сен; 68 (3): 225-234. doi: 10.1007/s13304-016-0389-5. Epub 2016 7 сентября.

Обновления Surg. 2016.

PMID: 27605207

Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Интраоперационная навигационная система с мультимодальным слиянием трехмерной виртуальной модели и лапароскопических изображений в реальном времени в лапароскопической хирургии поджелудочной железы: доклиническое исследование.

Du C, Li J, Zhang B, Feng W, Zhang T, Li D. Ду С и др. BMC Surg. 2022 11 апреля; 22 (1): 139. doi: 10.1186/s12893-022-01585-0. BMC Surg. 2022. PMID: 35410155 Бесплатная статья ЧВК.

Кривые обучения в малоинвазивной хирургии поджелудочной железы: систематический обзор.

Фунг Г., Ша М., Кундузи Б., Фроги Ф., Рехман С., Фроги С. Фунг Г. и соавт. Langenbecks Arch Surg. 2022 сен; 407 (6): 2217-2232. doi: 10.1007/s00423-022-02470-3. Epub 2022 12 марта. Langenbecks Arch Surg. 2022. PMID: 35278112 Бесплатная статья ЧВК.

401 последовательная малоинвазивная дистальная резекция поджелудочной железы: уроки, извлеченные из 20 летнего опыта.

Эспозито А., Рамера М., Казетти Л., Де Пастена М., Фонтана М., Фриджерио И., Джардино А., Гирелли Р., Ландони Л., Маллео Г., Маркеджани Г., Пайелла С., Пи А., Реги П., Скопеллити Ф., Тувери М. , Басси С, Сальвия Р, Бутурини Г. Эспозито А. и др. Surg Endosc. 2022 сен;36(9)):7025-7037. doi: 10.1007/s00464-021-08997-8. Epub 2022 31 января. Surg Endosc. 2022. PMID: 35102430 Бесплатная статья ЧВК.

Оценка сложности лапароскопической дистальной панкреатэктомии: модификация японской системы оценки сложности — одноцентровый опыт большого объема.

Дейро Г., Де Пастена М., Пайелла С., Бальдуцци А., Монтанини Г., Андреотти Э., Касетти Л., Ландони Л., Сальвия Р., Эспозито А. Дейро Г. и др. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2021 сен;28(9)):770-777. doi: 10.1002/jhbp.1010. Epub 2021 7 августа. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2021. PMID: 34114743 Бесплатная статья ЧВК.

Внедрение и обучение лапароскопической дистальной панкреатэктомии: 23-летний опыт крупного центра.

Саакян М.А., Рёсок Б.И., Тхольфсен Т., Клейв Д., Вааге А., Игнятович Д., Буанес Т., Лабори К.Дж., Эдвин Б. Саакян М.А. и соавт. Surg Endosc. 2022 Январь; 36 (1): 468-479. doi: 10.1007/s00464-021-08306-3. Epub 2021 3 фев. Surg Endosc. 2022. PMID: 33534075 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Рекомендации

- Surg Endosc.

2002 Январь; 16 (1): 31-5

—

пабмед

2002 Январь; 16 (1): 31-5

—

пабмед

- Surg Endosc.

- Энн Сург. 1999 г., май; 229(5):693-8; обсуждение 698-700 — пабмед

- J Gastrointest Surg. 2006 Январь; 10 (1): 95-8 — пабмед

- J Gastrointest Surg. 2004 май-июнь;8(4):493-501 — пабмед

- J Gastrointest Surg.

2012 март; 16 (3): 518-23

—

пабмед

2012 март; 16 (3): 518-23

—

пабмед

- J Gastrointest Surg.

Типы публикаций

термины MeSH

LDP против ODP для аденокарциномы поджелудочной железы: исследование с сопоставлением случаев из одного учреждения

1. Xie K, Zhu YP, Xu XW, Chen K, Yan JF, Mou YP. Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы так же безопасна и выполнима, как и открытая процедура: метаанализ. Мир J Гастроэнтерол. 2012;18(16):1959–67. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1959. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Ricci C, Casadei R, Taffurelli G, Toscano F, Pacilio CA, Bogoni S, et al. Лапароскопическая и открытая дистальная резекция поджелудочной железы при протоковой аденокарциноме: систематический обзор и метаанализ. J Gastrointest Surg. 2015;19(4):770–81. doi: 10.1007/s11605-014-2721-z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Ricci C, Casadei R, Taffurelli G, Toscano F, Pacilio CA, Bogoni S, et al. Лапароскопическая и открытая дистальная резекция поджелудочной железы при протоковой аденокарциноме: систематический обзор и метаанализ. J Gastrointest Surg. 2015;19(4):770–81. doi: 10.1007/s11605-014-2721-z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Mehrabi A, Hafezi M, Arvin J, Esmaeilzadeh M, Garoussi C, Emami G, et al. Систематический обзор и метаанализ лапароскопической и открытой дистальной панкреатэктомии при доброкачественных и злокачественных поражениях поджелудочной железы: пришло время рандомизировать. Операция. 2015;157(1):45–55. doi: 10.1016/j.surg.2014.06.081. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

4. Кан С.М., Ли С.Х., Ли В.Дж. Минимально инвазивная радикальная панкреатэктомия при левостороннем раке поджелудочной железы: современное состояние и перспективы на будущее. Мир J Гастроэнтерол. 2014;20(9):2343–51. дои: 10.3748/wjg.v20.i9.2343. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Kooby DA, Hawkins WG, Schmidt CM, Weber SM, Bentrem DJ, Gillespie TW, et al. Многоцентровой анализ дистальной резекции поджелудочной железы по поводу аденокарциномы: целесообразна ли лапароскопическая резекция? J Am Coll Surg. 2010;210(5):779–85. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2009.12.033. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Kooby DA, Hawkins WG, Schmidt CM, Weber SM, Bentrem DJ, Gillespie TW, et al. Многоцентровой анализ дистальной резекции поджелудочной железы по поводу аденокарциномы: целесообразна ли лапароскопическая резекция? J Am Coll Surg. 2010;210(5):779–85. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2009.12.033. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Magge D, Gooding W, Choudry H, Steve J, Steel J, Zureikat A, et al. Сравнительная эффективность малоинвазивной и открытой дистальной резекции поджелудочной железы при протоковой аденокарциноме. Джама Хирургия. 2013;148(6):525–31. doi: 10.1001/jamasurg.2013.1673. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Rehman S, John SK, Lochan R, Jaques BC, Manas DM, Charnley RM, et al. Онкологическая осуществимость лапароскопической дистальной панкреатэктомии при аденокарциноме: сравнительное исследование в одном учреждении. Мир J Surg. 2014;38(2):476–83. doi: 10.1007/s00268-013-2268-2. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

8. Lee SH, Kang CM, Hwang HK, Choi SH, Lee WJ, Chi HS. Минимально инвазивный RAMPS при хорошо отобранном левостороннем раке поджелудочной железы в соответствии с критериями Йонсея: долгосрочные (> в среднем 3 года) онкологические результаты. Surg Endosc. 2014;28(10):2848–55. doi: 10.1007/s00464-014-3537-3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Минимально инвазивный RAMPS при хорошо отобранном левостороннем раке поджелудочной железы в соответствии с критериями Йонсея: долгосрочные (> в среднем 3 года) онкологические результаты. Surg Endosc. 2014;28(10):2848–55. doi: 10.1007/s00464-014-3537-3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Hu M, Zhao G, Wang F, Zhao Z, Li C, Liu R. Лапароскопическая и открытая дистальная спленкреатэктомия для лечения рака тела и хвоста поджелудочной железы: ретроспектива, среднесрочное последующее исследование в одном академическом учреждении третичной медицинской помощи. Surg Endosc. 2014;28(9): 2584–91. doi: 10.1007/s00464-014-3507-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Tempero MA, Malafa MP, Behrman SW, Benson AB, 3rd, Casper ES, Chiorean EG, et al. Аденокарцинома поджелудочной железы, версия 2.2014: обновлены рекомендации NCCN. J Natl Compr Canc Netw. 2014;12(8):1083–93. [PubMed] [Google Scholar]

11. Zhang RC, Yan JF, Xu XW, Chen K, Ajoodhea H, Mou YP. Лапароскопическая и открытая дистальная резекция поджелудочной железы при солидной псевдопапиллярной опухоли поджелудочной железы. Мир J Гастроэнтерол. 2013;19(37): 6272–7. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6272. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Мир J Гастроэнтерол. 2013;19(37): 6272–7. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6272. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Yan JF, Xu XW, Jin WW, Huang CJ, Chen K, Zhang RC, et al. Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки при новообразованиях поджелудочной железы: ретроспективное исследование. Мир J Гастроэнтерол. 2014;20(38):13966–72. doi: 10.3748/wjg.v20.i38.13966. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, Vauthey JN, Dindo D, Schulick RD, et al. Классификация хирургических осложнений Clavien-Dindo: пятилетний опыт. Энн Сург. 2009 г.;250(2):187–96. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181b13ca2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Bassi C, Dervenis C, Butturini G, Fingerhut A, Yeo C, Izbicki J, et al. Послеоперационный свищ поджелудочной железы: определение международной исследовательской группы (ISGPF). Операция. 2005;138(1):8–13. doi: 10.1016/j.surg. 2005.05.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2005.05.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Hartwig W, Vollmer CM, Fingerhut A, Yeo CJ, Neoptolemos JP, Adham M, et al. Расширенная панкреатэктомия при аденокарциноме протоков поджелудочной железы: определение и консенсус Международной исследовательской группы хирургии поджелудочной железы (ISGPS). 2014;156(1):1–14. doi: 10.1016/j.surg.2014.02.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Eom BW, Jang JY, Lee SE, Han HS, Yoon YS, Kim SW. Клинические результаты в сравнении лапароскопической и открытой дистальной резекции поджелудочной железы. Surg Endosc. 2008;22(5):1334–8. doi: 10.1007/s00464-007-9660-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Soh YF, Kow AW, Wong KY, Wang B, Chan CY, Liau KH, et al. Периоперационные результаты лапароскопической и открытой дистальной резекции поджелудочной железы: 5-летний опыт нашего учреждения. Asian J Surgery/Азиатская хирургическая ассоциация. 2012;35(1):29–36. doi: 10.1016/j.asjsur.2012.04.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Lee SY, Allen PJ, Sadot E, D’Angelica MI, DeMatteo RP, Fong Y, et al. Дистальная резекция поджелудочной железы: опыт одного учреждения в области открытых, лапароскопических и роботизированных подходов. J Am Coll Surg. 2015;220(1):18–27. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2014.10.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Lee SY, Allen PJ, Sadot E, D’Angelica MI, DeMatteo RP, Fong Y, et al. Дистальная резекция поджелудочной железы: опыт одного учреждения в области открытых, лапароскопических и роботизированных подходов. J Am Coll Surg. 2015;220(1):18–27. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2014.10.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Sharpe SM, Talamonti MS, Wang E, Bentrem DJ, Roggin KK, Prinz RA, et al. Лапароскопический подход к дистальной резекции поджелудочной железы при протоковой аденокарциноме приводит к сокращению продолжительности пребывания в стационаре без ущерба для онкологических исходов. Am J Surg. 2015;209(3): 557–63. doi: 10.1016/j.amjsurg.2014.11.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Shin SH, Kim SC, Song KB, Hwang DW, Lee JH, Lee D, et al. Сравнительное исследование лапароскопической и открытой дистальной панкреатэктомии при левосторонней протоковой аденокарциноме: анализ сопоставления показателей предрасположенности. J Am Coll Surg. 2015;220(2):177–85. doi: 10. 1016/j.jamcollsurg.2014.10.014. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1016/j.jamcollsurg.2014.10.014. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Valle JW, Palmer D, Jackson R, Cox T, Neoptolemos JP, Ghaneh P, et al. Оптимальная продолжительность и сроки адъювантной химиотерапии после радикальной операции по поводу протоковой аденокарциномы поджелудочной железы: текущие уроки исследования ESPAC-3. Дж. Клин Онкол. 2014;32(6):504–12. doi: 10.1200/JCO.2013.50.7657. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

22. Вагнер М., Редаэлли С., Литц М., Зайлер К.А., Фрисс Х., Бухлер М.В. Лечебная резекция является единственным наиболее важным фактором, определяющим исход у пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы. Бр Дж Сур. 2004;91(5):586–94. doi: 10.1002/bjs.4484. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Hartwig W, Hackert T, Hinz U, Hassenpflug M, Strobel O, Buchler MW, et al. Мультивисцеральная резекция злокачественных новообразований поджелудочной железы: анализ рисков и отдаленные результаты. Энн Сург. 2009;250(1):81–7. дои: 10.1097/SLA. 0b013e3181ad657b. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

0b013e3181ad657b. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Konstantinidis IT, Warshaw AL, Allen JN, Blaszkowsky LS, Castillo CF, Deshpande V, et al. Аденокарцинома протоков поджелудочной железы: есть ли разница в выживаемости при резекциях R1 по сравнению с местнораспространенными неоперабельными опухолями? Что такое «истинная» резекция R0? Энн Сург. 2013;257(4):731–6. doi: 10.1097/SLA.0b013e318263da2f. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. Croome KP, Farnell MB, Que FG, Reid-Lombardo KM, Truty MJ, Nagorney DM, et al. Панкреатодуоденальная резекция с резекцией крупных сосудов: сравнение лапароскопического и открытого подходов. J Gastrointest Surg. 2015;19(1): 189–94. doi: 10.1007/s11605-014-2644-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Zhang MZ, Xu XW, Mou YP, Yan JF, Zhu YP, Zhang RC, et al. Резекция холангиокарциномы путем лапароскопической гепатопанкреатодуоденэктомии: клинический случай. Мир J Гастроэнтерол. 2014;20(45):17260–4. doi: 10.3748/wjg.v20.

, Чеккарелли Г., Рокка А.

Джулиани А. и др.

Минерва Чир. 2018 апр;73(2):179-187. doi: 10.23736/S0026-4733.18.07594-6. Epub 2018 23 января.

Минерва Чир. 2018.

PMID: 29366312

Обзор.

, Чеккарелли Г., Рокка А.

Джулиани А. и др.

Минерва Чир. 2018 апр;73(2):179-187. doi: 10.23736/S0026-4733.18.07594-6. Epub 2018 23 января.

Минерва Чир. 2018.

PMID: 29366312

Обзор. , Касадей Р., Таффурелли Г., Пачилио К.А., Минни Ф.

Риччи С. и др.

Обновления Surg. 2016 сен; 68 (3): 225-234. doi: 10.1007/s13304-016-0389-5. Epub 2016 7 сентября.

Обновления Surg. 2016.

PMID: 27605207

Обзор.

, Касадей Р., Таффурелли Г., Пачилио К.А., Минни Ф.

Риччи С. и др.

Обновления Surg. 2016 сен; 68 (3): 225-234. doi: 10.1007/s13304-016-0389-5. Epub 2016 7 сентября.

Обновления Surg. 2016.

PMID: 27605207

Обзор.

2002 Январь; 16 (1): 31-5

—

пабмед

2002 Январь; 16 (1): 31-5

—

пабмед 2012 март; 16 (3): 518-23

—

пабмед

2012 март; 16 (3): 518-23

—

пабмед