Что такое раневая инфекция назовите ее возможные исходы: Ваш браузер устарел

Осложнения ран. Основные принципы лечения

Ранения могут сопровождаться разнообразными осложнениями, как сразу после нанесения ран, так и в отдаленные сроки. К осложнениям ран относятся:

· Развитие травматического или геморрагического шока – является наиболее ранним и грозным осложнением. В отсутствие немедленной помощи становится причиной неблагоприятного исхода.

· Серомы – скопления раневого экссудата в раневых полостях, опасные возможностью нагноения. При развитии серомы необходимо обеспечить эвакуацию жидкости из раны.

· Раневые гематомы – образуются вследствие неполной остановки кровотечения. Гематомы являются потенциальными очагами инфекции, кроме того, сдавливая окружающие ткани, приводят к их ишемии. Их необходимо удалять с помощью пункции или при ревизии раны.

· Некрозы окружающих тканей – развиваются при нарушении кровоснабжения в соответствующей области при травматизации тканей во время операции или неправильном наложении швов. Влажные некрозы кожи необходимо удалять из-за опасности появления глубоких скоплений гноя. Поверхностные сухие некрозы кожи не удаляют, так как они выполняют защитную функцию.

Влажные некрозы кожи необходимо удалять из-за опасности появления глубоких скоплений гноя. Поверхностные сухие некрозы кожи не удаляют, так как они выполняют защитную функцию.

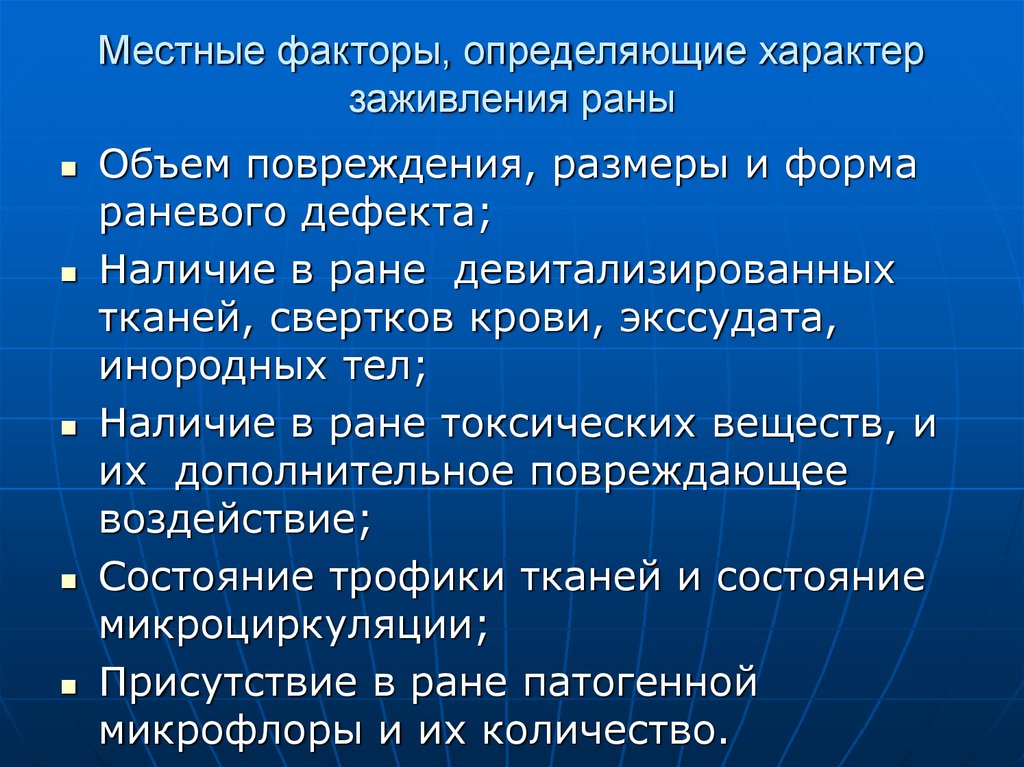

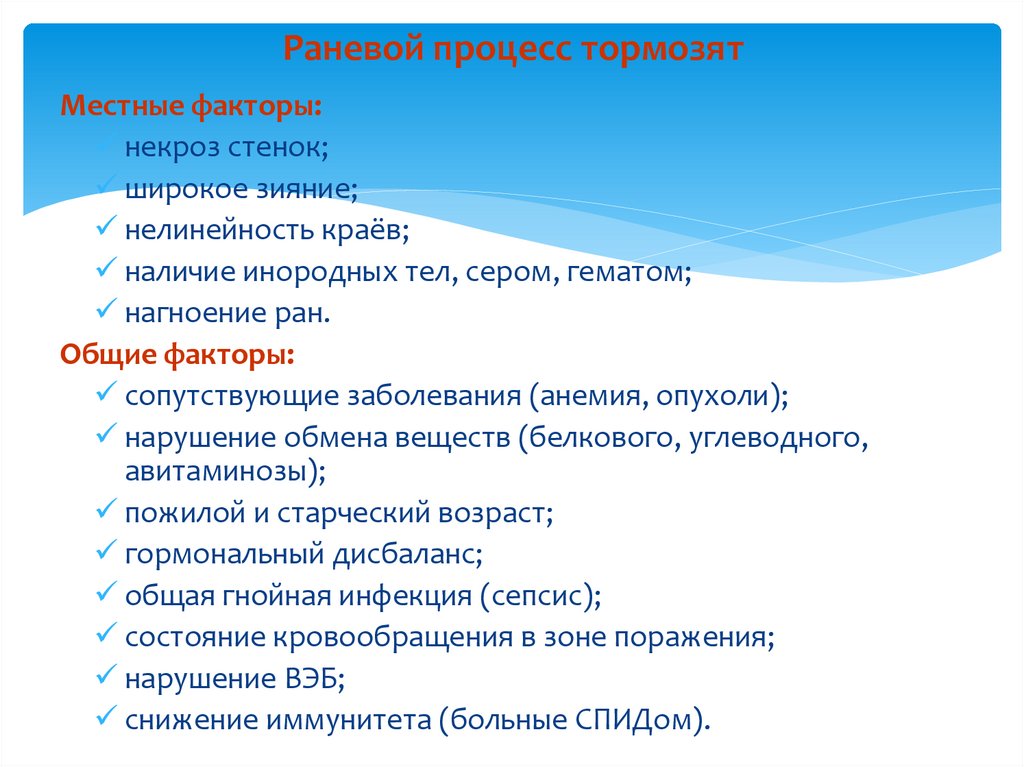

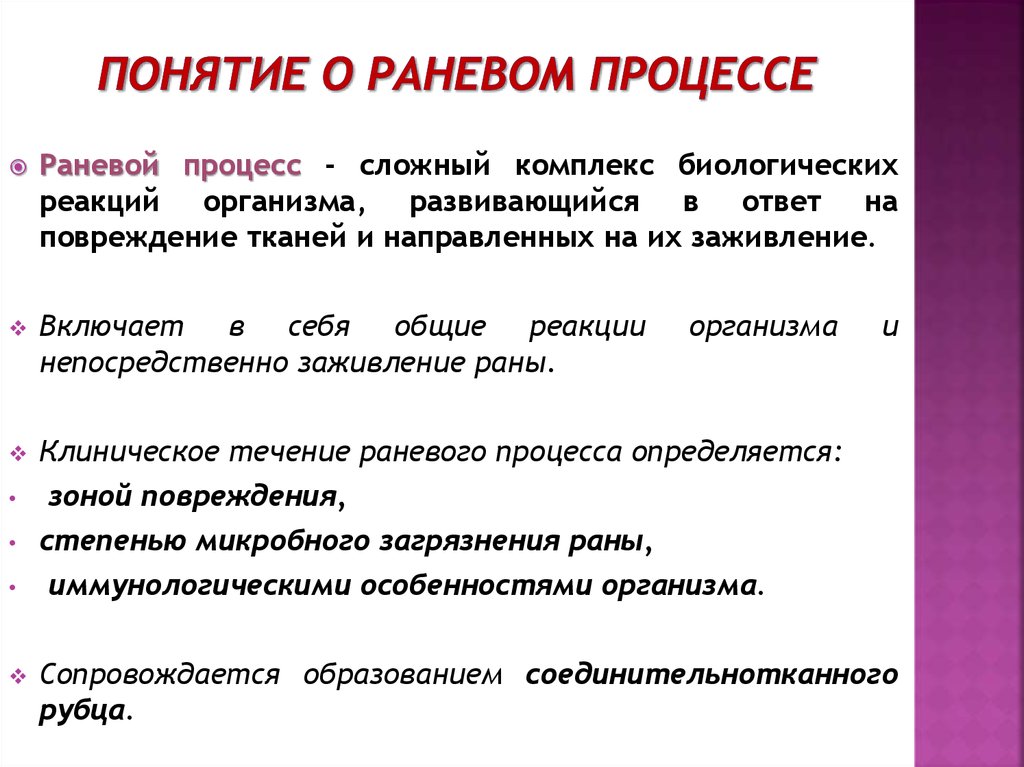

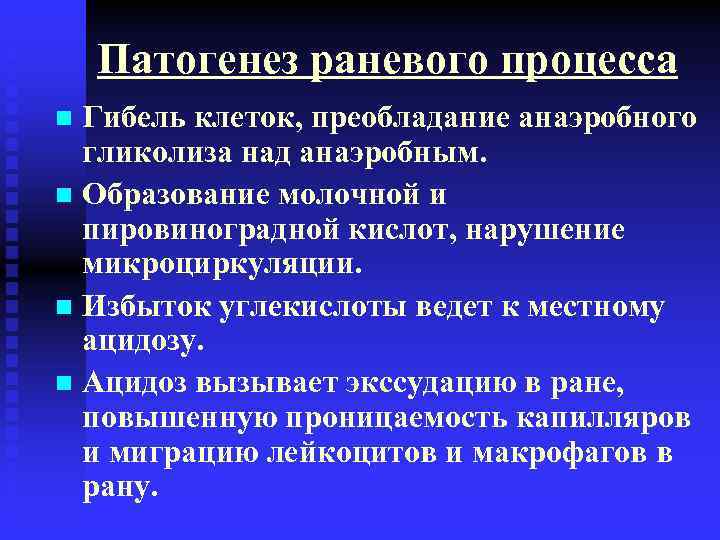

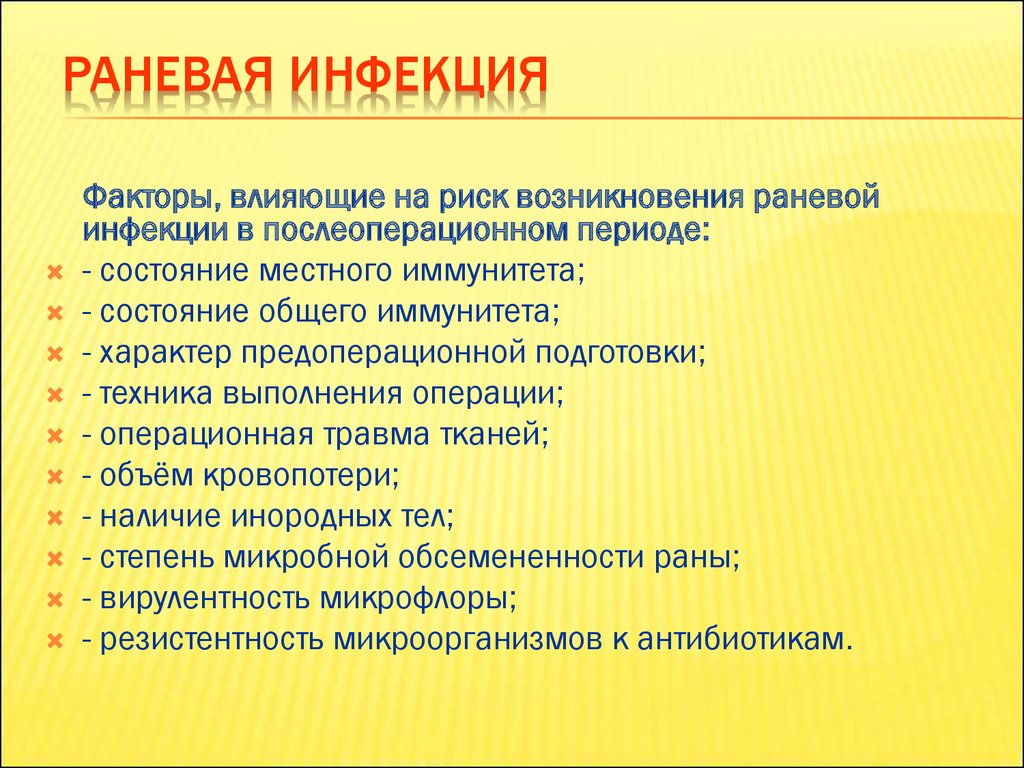

· Раневая инфекция – ее развитию способствуют высокий уровень контаминации и высокая вирулентность попавшей в рану микрофлоры, наличие в ране инородных тел, некрозов, скоплений жидкости или крови, повреждение при ранении костей, нервов, сосудов, хроническое нарушение местного кровоснабжения, а также поздняя хирургическая обработка и общие факторы, влияющие на течение раневого процесса. В экспериментальных и клинических исследованиях установлено, что в большинстве случаев для развития инфекционного процесса в ране необходимо, чтобы ее контаминация превысила критический уровень, составляющий 105-106 микроорганизмов на 1 грамм ткани. Среди общих факторов, способствующих развитию раневой инфекции, важную роль играет значительная кровопотеря, развитие травматического шока, предшествующее голодание, авитаминозы, переутомление, наличие сахарного диабета и некоторых других хронических заболеваний.

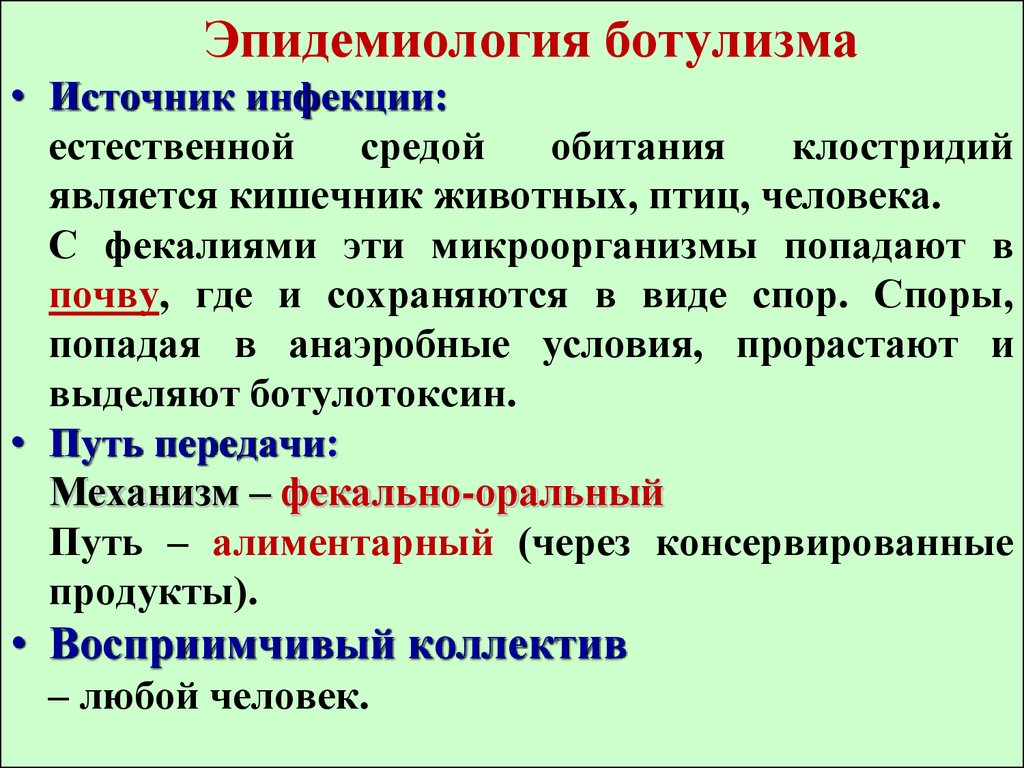

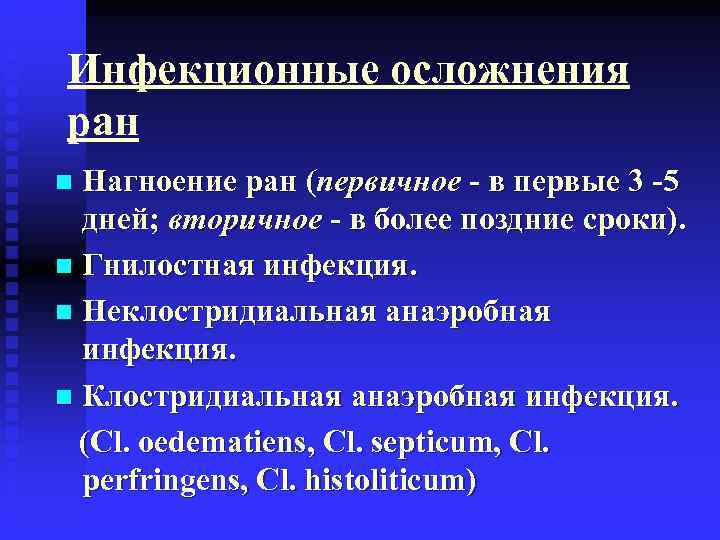

Развитие пиогенной инфекции вызывается стафилококком, синегнойной палочкой, кишечной палочкой и другими гноеродными бактериями, анаэробной инфекции – клостридиями и неклостридиальной анаэробной микрофлорой, рожистого воспаления — стрептококками. При генерализации раневой инфекции развивается сепсис. Наиболее часто развитие пиогенной раневой инфекции происходит на 3-5 сутки после ранения, реже в более поздние сроки – на 13-15 сутки. Анаэробная инфекция может развиваться очень быстро, при молниеносных формах она диагностируется через несколько часов после ранения.

При попадании в рану с землей, пылью, инородными телами Cl. Tetani возможно развитие столбняка. В отсутствие специфической профилактики вероятность заболевания столбняком при наличии контаминированных ран достигает 0, 8%. Через укушенные раны в организм может проникать вирус бешенства.

· Расхождения краев ран – встречаются при наличии местных или общих факторов, затрудняющих заживление, а также при слишком раннем снятии швов. При лапаротомии расхождение краев раны может быть полным — с эвентрацией, то есть с выхождением наружу внутренних органов, неполным – с сохранением целостности брюшины, и скрытым, когда сохраняется целостность кожных покровов. Расхождение краев раны устраняется оперативным путем.

При лапаротомии расхождение краев раны может быть полным — с эвентрацией, то есть с выхождением наружу внутренних органов, неполным – с сохранением целостности брюшины, и скрытым, когда сохраняется целостность кожных покровов. Расхождение краев раны устраняется оперативным путем.

· Осложнения рубцов – образование гипертрофированных рубцов и келоидов. Гипертрофированные рубцы развиваются при склонности к избыточному образованию рубцовой ткани и чаще всего при расположении раны перпендикулярно к линии Лангера. Келоиды в отличие от гипертрофированных рубцов имеют особую структуру и распространяются за пределы границ раны. Осложнения рубцов ведут не только к косметическим, но и к функциональным дефектам, таким как нарушение ходьбы или функций верхней конечности из-за ограничения объема движений в суставах. Хирургическая коррекция показана при гипертрофированных рубцах с нарушением функции, однако при келоидах она нередко приводит к ухудшению результата лечения.

· Длительно существующие хронические раны могут осложниться развитием малигнизации. Диагноз подтверждает биопсия тканей раны. Лечение оперативное – необходимо радикальное иссечение в пределах здоровых тканей.

Диагноз подтверждает биопсия тканей раны. Лечение оперативное – необходимо радикальное иссечение в пределах здоровых тканей.

Основные принципы лечения ран

Лечение при ранениях обычно проходит в два этапа – этап первой помощи и этап квалифицированной помощи.

¨ Этап первой помощи

При оказании первой помощи на месте ранения решаются две основные задачи: остановка кровотечения и предотвращение дальнейшей микробной контаминации. Первая помощь включает в себя применение доступных методов временной остановки кровотечений, обезболивание, наложение защитной повязки и транспортную иммобилизацию. На этом этапе не следует промывать рану и удалять из нее инородные тела.

¨ Этап квалифицированной помощи

На этапе госпитальной помощи решаются следующие задачи:

· профилактика и лечение раневых осложнений;

· ускорение процесса заживления;

· восстановление функций поврежденных органов и тканей.

Основные принципы лечения ран:

· строгое соблюдение асептики на всех этапах лечения;

· обязательная хирургическая обработка;

· активное дренирование;

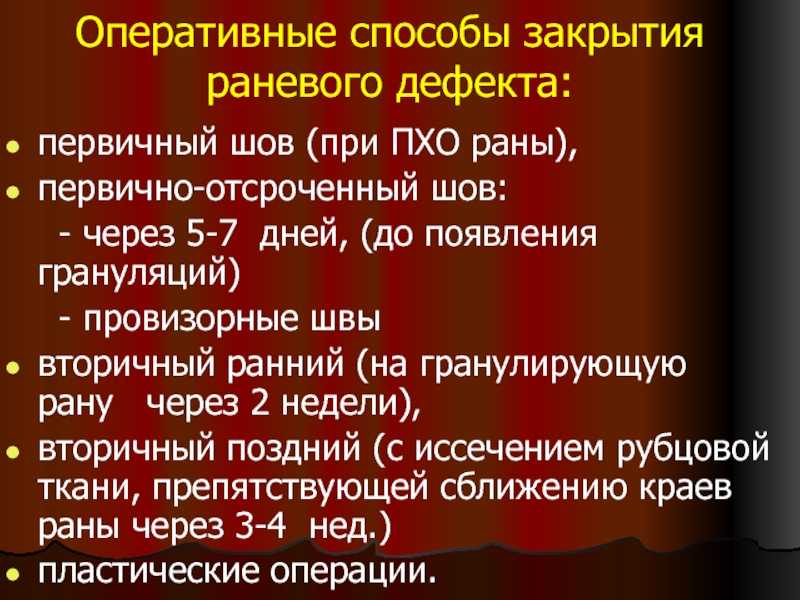

· максимально раннее закрытие ран первичными или вторичными швами или с помощью аутодермопластики;

· целенаправленная антибактериальная и иммуннотерапия, коррекция системных нарушений.

Для выбора адекватной тактики лечения ран необходима тщательная оценка ее состояния, при этом оцениваются:

· Локализация, размер, глубина раны, повреждения нижележащих структур, таких как фасции, мышцы, сухожилия, кости.

· Состояние краев, стенок и дна раны, а также окружающих тканей, наличие и характеристика некротических тканей.

· Количество и качество экссудата — серозный, геморрагический, гнойный.

· Уровень микробной контаминации. Критическим уровнем является значение 105 — 106 микробных тел на 1 г ткани, при котором прогнозируется развитие раневой инфекции.

· Время, прошедшее с момента ранения.

¨ Лечение контаминированных ран

Риск развития раневых осложнений при наличии контаминированных ран гораздо выше, чем при асептических ранах. Лечение контаминированных ран состоит из следующих этапов:

· При возможном контакте раны с землей (все травмы с нарушением целостности покровов тела, отморожения, ожоги, гангрены и некрозы тканей, внебольничные роды и аборты, укусы животных) необходимы мероприятия по профилактике специфической инфекции – столбняка, а при укусах животных — и бешенства.

В целях профилактики столбняка вакцинированным пациентам вводят 0, 5 мл столбнячного адсорбированного анатоксина, невакцинированным пациентам – 1 мл анатоксина и 3000 МЕ противостолбнячной сыворотки. Из-за опасности развития анафилактических реакций на белок введение противостолбнячной сыворотки производится по Безредко: сначала 0, 1 мл разбавленной сыворотки вводится внутрикожно, при величине папулы менее 10 мм через 20 минут вводится 0, 1 мл неразведенной сыворотки подкожно, и только при отсутствии реакции на подкожное введение через 30 минут вводится вся доза подкожно.

При укусах животных (собак, лис, волков и др. ), подозрительных на бешенство, или попадании их слюны на поврежденные ткани нельзя производить первичную хирургическую обработку раны. Рана только промывается и обрабатывается антисептиком. Швы не накладываются. Необходим курс подкожного введения антирабической вакцины, который выполняется в специализированных антирабических пунктах, и проведение профилактики столбняка. При наличии поверхностных повреждений (ссадины, царапины) любой локализации кроме области головы, шеи, кистей рук, пальцев ног и гениталий, нанесенных домашними животными, культуральная очищенная концентрированная антирабическая вакцина (КОКАВ) вводится по 1 мл немедленно, а также на 3, 7, 14, 30 и 90 дни. Но если при наблюдении за животным оно остается здоровым в течение 10 суток, то лечение прекращают после 3 инъекции.

При попадании слюны животных на слизистые оболочки, при локализации укусов в области головы, шеи, кистей рук, пальцев ног и гениталий, а также при глубоких и множественных укусах и любых укусах диких животных, кроме введения КОКАВ необходимо немедленное введение антирабического имунноглобулина (АИГ). Гетерологический АИГ назначается в дозе 40 МЕ на кг массы тела, гомологичный – в дозе 20 МЕ на кг массы тела. Большая часть дозы должна быть инфильтрирована в ткани, окружающие рану, остальная часть вводится внутримышечно. Если возможно наблюдение за животным, и оно в течение 10 суток остается здоровым, то введение КОКАВ прекращают после 3 инъекции.

Гетерологический АИГ назначается в дозе 40 МЕ на кг массы тела, гомологичный – в дозе 20 МЕ на кг массы тела. Большая часть дозы должна быть инфильтрирована в ткани, окружающие рану, остальная часть вводится внутримышечно. Если возможно наблюдение за животным, и оно в течение 10 суток остается здоровым, то введение КОКАВ прекращают после 3 инъекции.

· Во всех случаях контаминированных ран, кроме небольших поверхностных повреждений и случаев, когда имеются косметические и функциональные противопоказания, обязательно проведение первичной хирургической обработки (ПХО) с рассечением раны, ревизией раневого канала, иссечением краев, стенок и дна раны. Цель ПХО в полном удалении нежизнеспособных и контаминированных тканей. Чем позже производится ПХО, тем ниже вероятность предупреждения инфекционных раневых осложнений.

ПХО не проводится при локализации ран на лице, так как приводит к увеличению косметического дефекта, а хорошее кровоснабжение данной области обеспечивает низкий риск нагноений и активное заживление ран. При обширных ранах волосистой части головы выполнение ПХО в полном объеме может привести к невозможности сопоставления краев и закрытия раны. Не подлежат ПХО также колотые непроникающие раны без повреждения крупных сосудов и укушенные раны при подозрении на возможность проникновения вируса бешенства. ПХО может завершаться наложением первичных швов – с ушиванием наглухо либо, при наличии факторов риска нагноения раны, – с оставлением дренажей.

При обширных ранах волосистой части головы выполнение ПХО в полном объеме может привести к невозможности сопоставления краев и закрытия раны. Не подлежат ПХО также колотые непроникающие раны без повреждения крупных сосудов и укушенные раны при подозрении на возможность проникновения вируса бешенства. ПХО может завершаться наложением первичных швов – с ушиванием наглухо либо, при наличии факторов риска нагноения раны, – с оставлением дренажей.

Предпочтительно проточно-промывное дренирование ушитых ран с последующим диализом эффективными антисептиками. Проточно-промывное дренирование осуществляется установкой встречных перфорированных дренажей, по одному из которых вводится лекарственное средство, по другому осуществляется отток. Введение препаратов может быть струйным и капельным, дробным или постоянным. Отток при этом может осуществляться пассивным и активным способом – с помощью вакуумирования.

Данный метод предохраняет раны от вторичного обсеменения, способствует более полному удалению отделяемого, создает условия управляемой абактериальной среды и благоприятные условия для заживления ран. При дренировании необходимо соблюдать несколько общих принципов. Дренаж устанавливают в отлогих местах раневой полости, где максимально скопление жидкости. Выведение дренажной трубки через контрапертуру предпочтительнее, чем через рану, так как дренаж, являясь инородным телом, мешает нормальному заживлению раны и способствует ее нагноению.

При дренировании необходимо соблюдать несколько общих принципов. Дренаж устанавливают в отлогих местах раневой полости, где максимально скопление жидкости. Выведение дренажной трубки через контрапертуру предпочтительнее, чем через рану, так как дренаж, являясь инородным телом, мешает нормальному заживлению раны и способствует ее нагноению.

При высоком риске развития нагноения раны, например, при наличии резких изменений окружающих тканей, показано наложение первично-отсроченных швов, в том числе провизорных. Как и первичные, эти швы накладываются на рану до развития грануляционной ткани, обычно на 1-5 сутки после ПХО при стихании воспалительного процесса. Заживление таких ран протекает по типу первичного натяжения. Швы не накладываются только после обработки огнестрельных ран и при невозможности сопоставления краев раны без натяжения, в последних случаях показано максимально раннее закрытие раневого дефекта с помощью реконструктивной операции.

· Антибиотикопрофилактика проводится по той же схеме, что и при «грязных» оперативных вмешательствах. Требуется 5-7 дневный курс введения антибиотиков.

Требуется 5-7 дневный курс введения антибиотиков.

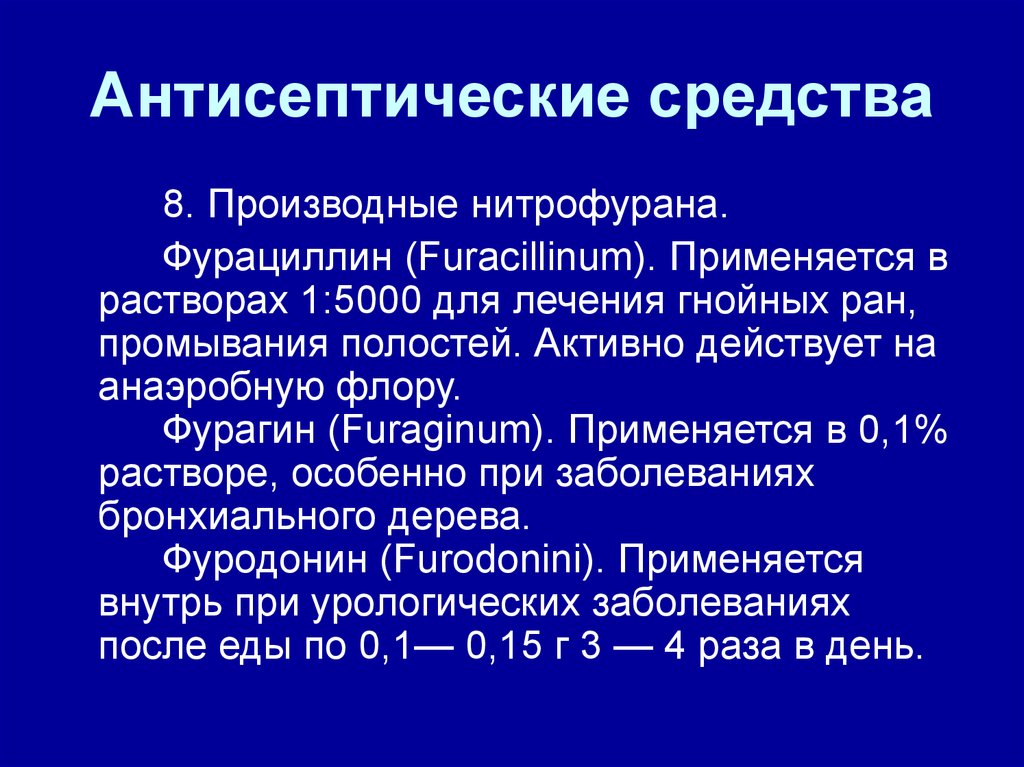

· Антисептикопрофилактика предполагает использование эффективных антисептиков на всех этапах операции и при уходе за раной. При обработке ран могут применяться хлоргексидин, гипохлорит натрия, диоксидин, лавасепт, перекись водорода, перманганат калия и другие антисептики. Такие препараты, как фурацилин, риванол, хлорамин, в настоящее время не рекомендуются для использования в хирургических отделениях, так как госпитальная микрофлора устойчива к ним практически повсеместно.

· Ведение раны после проведения ПХО при наложении швов аналогично ведению операционных ран. Выполняется регулярная смена асептических повязок и уход за дренажами. Лечение открытых ран после ПХО производится, как и лечение гнойных ран, в соответствии с фазами течения раневого процесса.

¨ Лечение гнойных ран

Лечение гнойных ран комплексное — оперативное и консервативное.

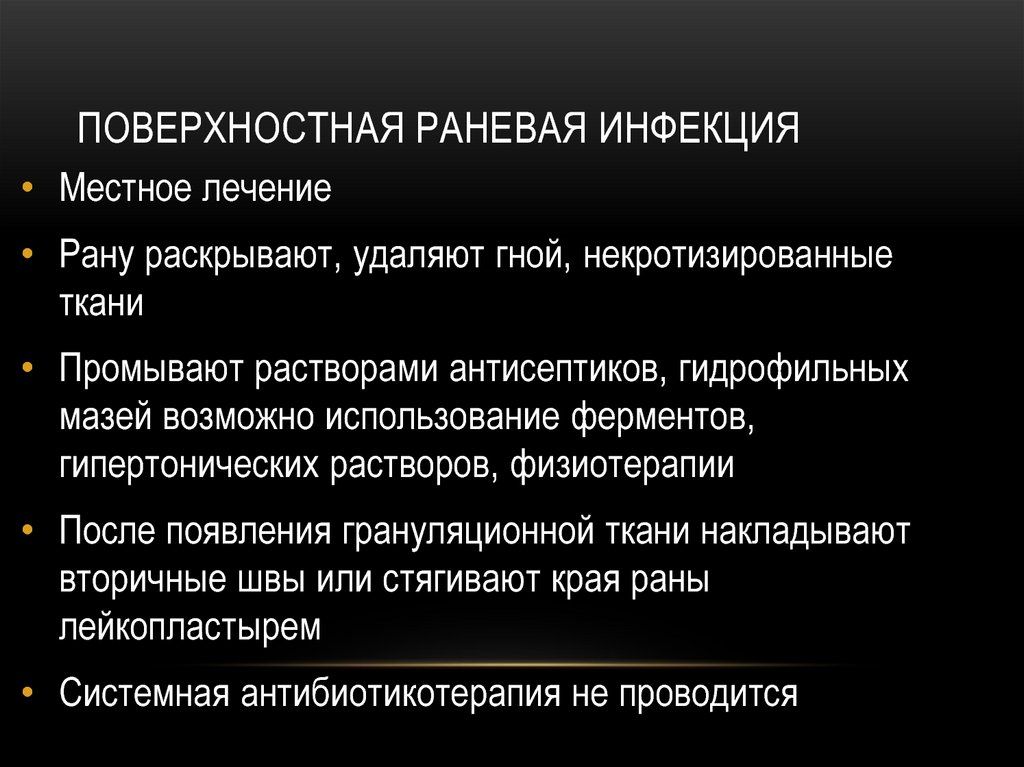

· Во всех случаях инфицированных ран, когда нет особых функциональных противопоказаний, производится вторичная хирургическая обработка (ВХО). Она заключается во вскрытии гнойного очага и затеков, эвакуации гноя, иссечении нежизнеспособных тканей и обязательном обеспечении адекватного дренирования раны. Если после проведения ВХО рана не ушивалась, в последующем возможно наложение вторичных швов. В отдельных случаях при радикальном иссечении гнойника при ВХО могут быть наложены первичные швы с обязательным дренированием раны. Предпочтительно проточно-промывное дренирование. При наличии противопоказаний к проведению ВХО ограничиваются мероприятиями по обеспечению адекватной эвакуации экссудата.

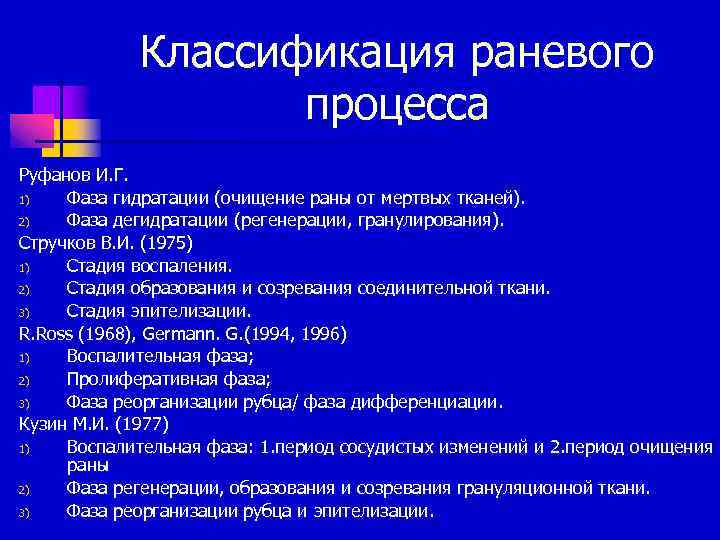

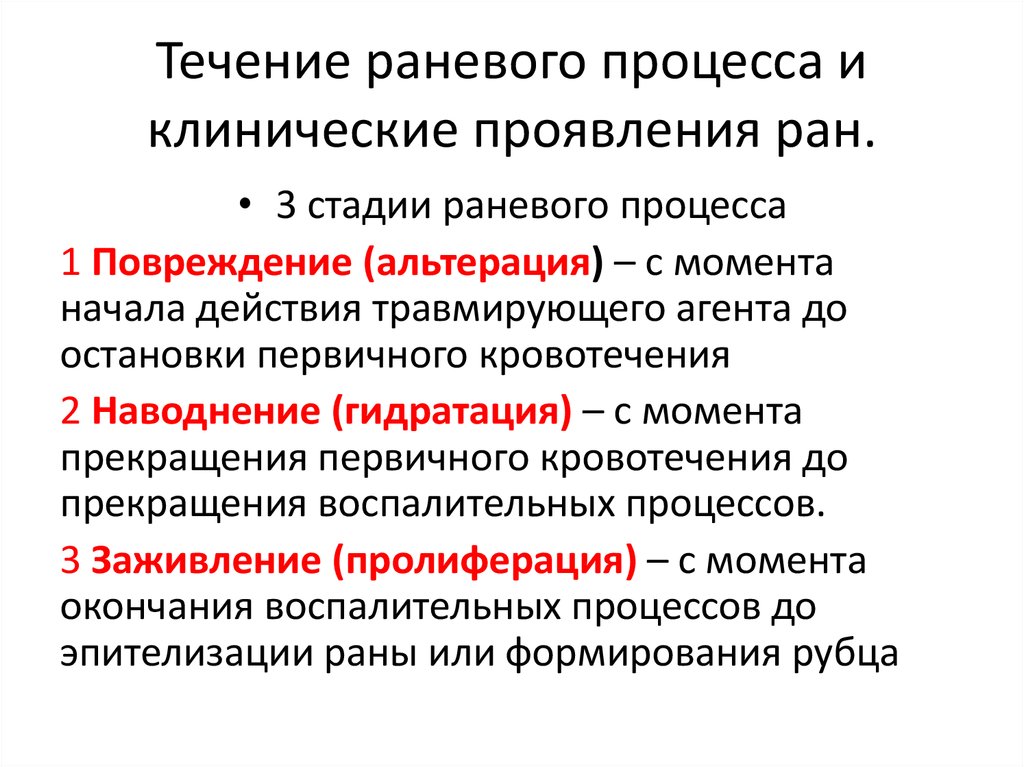

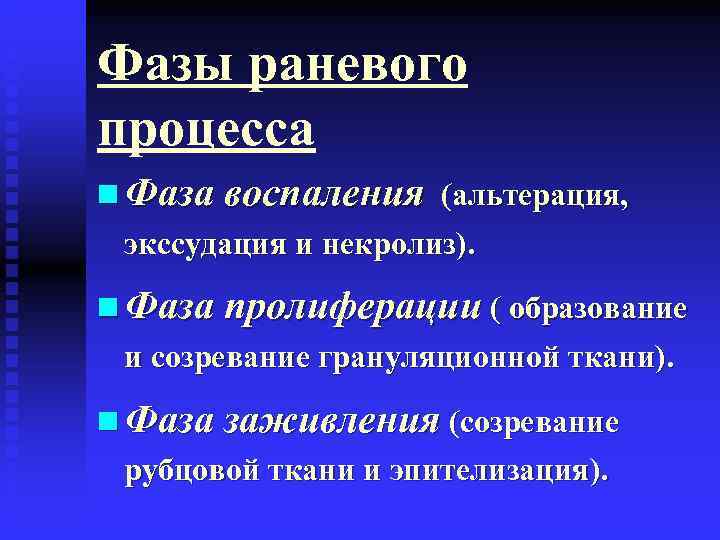

· Дальнейшее местное лечение гнойных ран зависит от фазы течения раневого процесса.

В фазе воспаления основные задачи лечения – борьба с инфекцией, адекватное дренирование, ускорение процесса очищения раны, снижение системных проявлений воспалительной реакции. Основой является лечение повязками. Для всех ран, заживающих вторичным натяжением, стандартным методом лечения считается влажная обработка. Сухая обработка с наложением на рану сухих стерильных салфеток используется только для временного покрытия ран и обработки ран, заживающих первичным натяжением.

Основой является лечение повязками. Для всех ран, заживающих вторичным натяжением, стандартным методом лечения считается влажная обработка. Сухая обработка с наложением на рану сухих стерильных салфеток используется только для временного покрытия ран и обработки ран, заживающих первичным натяжением.

При влажной обработке используются повязки, создающие в ране влажную среду. Используются осмотически-активные вещества, антисептики, водорастворимые мази. Жирорастворимые мази противопоказаны, так как мешают оттоку отделяемого. Возможно использование современных атравматичных перевязочных средств с высокой абсорбционной способностью, сохраняющих определенный уровень влажности и способствующих удалению из раны экссудата и прочному удерживанию его в повязке. Современные комбинированные препараты для местного лечения ран содержат иммобилизованные ферменты — гентацикол, лизосорб, дальцекс-трипсин.

Смена повязок должна происходить при адекватном обезболивании. Частота смены повязок зависит от состояния раны. Обычно требуется 1-2 смены повязок в день, гидроактивные повязки типа «Гидросорба» могут оставаться на ране несколько дней, необходимость немедленной смены повязки возникает в следующих случаях: пациент жалуется на боль, развилась лихорадка, повязка промокла или загрязнилась, нарушилась ее фиксация. На каждой перевязке рану очищают от гноя и секвестров, иссекают некрозы и промывают антисептиками. Для промывания раны могут использоваться хлоргексидин, гипохлорит натрия, диоксидин, лавасепт, перекись водорода, озонированные растворы. Для ускорения некролиза применяются протеолитические ферменты, УЗ-кавитация, вакуумная обработка раны, обработка пульсирующей струей. Из физиотерапевтических процедур показано УФО раны, электро- и фонофорез с антибактериальными и аналгезирующими веществами.

Обычно требуется 1-2 смены повязок в день, гидроактивные повязки типа «Гидросорба» могут оставаться на ране несколько дней, необходимость немедленной смены повязки возникает в следующих случаях: пациент жалуется на боль, развилась лихорадка, повязка промокла или загрязнилась, нарушилась ее фиксация. На каждой перевязке рану очищают от гноя и секвестров, иссекают некрозы и промывают антисептиками. Для промывания раны могут использоваться хлоргексидин, гипохлорит натрия, диоксидин, лавасепт, перекись водорода, озонированные растворы. Для ускорения некролиза применяются протеолитические ферменты, УЗ-кавитация, вакуумная обработка раны, обработка пульсирующей струей. Из физиотерапевтических процедур показано УФО раны, электро- и фонофорез с антибактериальными и аналгезирующими веществами.

В фазе регенерации основные задачи лечения – продолжение борьбы с инфекцией, защита грануляционной ткани и стимуляция процессов репарации. Необходимость в дренировании уже отсутствует. Повязки, накладываемые в фазу регенерации, должны защищать рану от травматизации и инфекции, не склеиваться с раной и регулировать влажность среды в ране, препятствуя как высыханию, так и избыточной влажности. Применяют повязки с жирорастворимыми антибактериальными мазями, стимулирующими веществами, современные атравматичные повязки.

Применяют повязки с жирорастворимыми антибактериальными мазями, стимулирующими веществами, современные атравматичные повязки.

После полного очищения раны показано наложение вторичных швов или лейкопластырное сопоставление, при больших дефектах — аутодермопластика. В отличие от первичных швов, вторичные швы накладываются на гранулирующие раны после ликвидации воспалительного процесса. Целью является уменьшение объема раневого дефекта и входных ворот для инфекции. Позже 21 суток вторичные швы накладывают только после иссечения образовавшейся рубцовой ткани. В случаях невозможности сопоставления краев для закрытия дефекта производят аутодермопластику в максимально ранние сроки – сразу после стихания воспалительного процесса.

В фазе реорганизации рубца основная задача лечения – ускорение эпителизации и защита раны от травматизации. Так как при высыхании образуется корка, замедляющая эпителизацию, а при избыточной влажности погибают эпителиальные клетки, повязки по-прежнему должны поддерживать рану в умеренно влажном состоянии и защищать от травматизации. Накладываются повязки с индифферентными и стимулирующими мазями. Иногда применяется физиотерапия — УФО, лазер, пульсирующее магнитное поле.

Накладываются повязки с индифферентными и стимулирующими мазями. Иногда применяется физиотерапия — УФО, лазер, пульсирующее магнитное поле.

· Общее лечение гнойных ран включает антибактериальную терапию, дезинтоксикацию, иммуннотерапию, симптоматическое лечение.

Антибактериальная терапия применяется в 1-2 фазах раневого процесса. Препарат необходимо назначать с учетом чувствительности микрофлоры раны. Показано системное введение антибиотиков, топическое введение в настоящее время не рекомендуется. Первичный эмпирический выбор антибактериальной терапии до получения результатов чувствительности должен быть направлен против типичных возбудителей, которыми являются стафилококки, стрептококки и грамотрицательные аэробные бактерии.

Используются амоксиклав, левофлоксацин, в качестве резерва – цефуроксим, ципрофлоксацин, офлоксацин, а при укусах — доксициклин. Лечение стафилококковых раневых инфекций при резистентности возбудителя требует назначения ванкомицина или линезолида. При рожистом воспалении показаны пенициллины, азитромицин, линкосомиды. Если инфекция вызвана синегнойной палочкой, препаратами выбора являются карбенициллин, тазоцин, тиментин, а также цефалоспорины 3 поколения и фторхинолоны. Кроме антибиотиков при лечении гнойных ран используются бактериофаги.

При рожистом воспалении показаны пенициллины, азитромицин, линкосомиды. Если инфекция вызвана синегнойной палочкой, препаратами выбора являются карбенициллин, тазоцин, тиментин, а также цефалоспорины 3 поколения и фторхинолоны. Кроме антибиотиков при лечении гнойных ран используются бактериофаги.

Детоксикация применяется при наличии системных проявлений воспалительного процесса. Используются инфузии солевых растворов, детоксицирующих растворов, форсированный диурез, в тяжелых случаях – экстракорпоральная детоксикация.

Иммунокорригирующая терапия может быть специфическая (вакцинами, сыворотками, анатоксинами) и неспецифическая. Часто применяются столбнячный анатоксин, противостолбнячная и противогангренозная сыворотка, противостолбнячный и антистафилококковый гамма-глобулин. Из средств неспецифической иммунотерапии у больных с гнойными ранами используются только иммуномодуляторы, причем лишь при наличии иммунных нарушений и обязательно в комплексе с антимикробным препаратом, так как они обостряют течение инфекции. Синтетические иммуномодуляторы, такие как диоцефон, полиоксидоний, являются наиболее перспективными. Полиоксидоний имеет свойства не только восстанавливать нарушенный иммунный ответ, но и сорбировать токсины, а также является антиоксидантом и мембраностабилизатором. Обычно назначается по 6 мг 2 раза в неделю, полный курс 5-10 инъекций.

Синтетические иммуномодуляторы, такие как диоцефон, полиоксидоний, являются наиболее перспективными. Полиоксидоний имеет свойства не только восстанавливать нарушенный иммунный ответ, но и сорбировать токсины, а также является антиоксидантом и мембраностабилизатором. Обычно назначается по 6 мг 2 раза в неделю, полный курс 5-10 инъекций.

Симптоматическая терапия включает купирование болевого синдрома, коррекцию нарушений органов и систем, коррекцию нарушений гомеостаза. Для обезболивания применяются обычно ненаркотические анальгетики, однако в раннем послеоперационном периоде, а также при обширных повреждениях могут использоваться наркотические препараты. При подъеме температуры выше 39° С или лихорадке на фоне тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы требуется назначение жаропонижающих средств.

¨ Профилактика инфекционных осложнений операционных ран

Операционные раны наносятся в условиях, минимизирующих риск раневых осложнений. Кроме того, до нанесения раны имеется возможность проведения профилактики раневых осложнений. Профилактика осложнений операционных ран включает:

Кроме того, до нанесения раны имеется возможность проведения профилактики раневых осложнений. Профилактика осложнений операционных ран включает:

· Проведение подготовки к операции

Перед плановой операцией проводится тщательное обследование пациента, в ходе которого выявляются имеющиеся факторы риска раневых осложнений. При оценке степени риска учитывается возраст, состояние питания, иммунный статус пациента, сопутствующие заболевания, нарушения гомеостаза, предшествующее медикаментозное лечение, состояние тканей в зоне предполагаемого разреза, вид и длительность предстоящего оперативного вмешательства. Производится коррекция имеющихся нарушений и непосредственная подготовка больного к операции с учетом требований асептики.

При операциях на толстой кишке, а также при обширных оперативных вмешательствах у крайне тяжелых больных для профилактики инфекционных осложнений проводится селективная деконтаминация кишечника. Селективная деконтаминация кишечника снижает риск энтерогенного инфицирования, происходящего в результате транслокации кишечных микроорганизмов. Обычно используется сочетание аминогликозида или фторхинолона с полимиксином и амфотерицином В или флуконазолом.

Обычно используется сочетание аминогликозида или фторхинолона с полимиксином и амфотерицином В или флуконазолом.

С каждым днем пребывания в стационаре увеличивается обсемененность пациента возбудителями госпитальных инфекций, поэтому этап стационарной предоперационной подготовки не следует затягивать без необходимости.

· Тщательное соблюдение оперативной техники

При выполнении оперативного вмешательства необходимо аккуратное обращение с тканями, тщательный гемостаз, сохранение кровоснабжения тканей в области раны, облитерация образующегося «мертвого» пространства, сопоставление краев раны и их сшивание без натяжения. Швы не должны быть ишемизирующими, но должны обеспечивать полное смыкание краев раны. По возможности, шовный материал, оставляемый в ране, должен быть рассасывающимся и монофиламентным. Кроме того, большую роль играет длительность операции. С ее увеличением возрастает степень контаминации раны и восприимчивость тканей к возбудителям раневой инфекции за счет подсыхания тканей, нарушения кровоснабжения, реактивного отека.

· Антибиотикопрофилактика

Антибиотикопрофилактика инфекционных раневых осложнений зависит от вида оперативного пособия. При чистых операциях она показана только при наличии факторов, неблагоприятно влияющих на течение раневого процесса, таких как имуннодефицитные состояния, сахарный диабет, прием имуннодепрессантов. При большинстве чистых и условно-чистых операций, а также при загрязненных вмешательствах на верхних отделах ЖКТ для антибиотикоприфилактики могут использоваться цефалоспорины 1-2 поколения, такие как цефазолин или цефуроксим. При загрязненных операциях на толстой кишке, желчевыводящей системе и внутренних половых органах показано применение защищенных аминопенициллинов или цефалоспоринов 1-2 поколения в сочетании с метронидазолом.

При проведении периоперационной профилактики используются средние терапевтические дозы антибиотиков. Первую дозу препарата вводят внутривенно за 30-60 минут до кожного разреза, обычно во время вводной анестезии. При длительности операции более 2-3 часов требуется повторное введение антибиотика для поддержания его терапевтической концентрации в тканях в течение всего оперативного вмешательства. В большинстве случаев продолжительность введения антибиотиков не превышает 24 часов, однако наличие дополнительных факторов риска обуславливает необходимость продления профилактики до 3 суток. При «грязных» вмешательствах показан полноценный курс антибиотикотерапии, который следует начинать еще в предоперационном периоде.

При длительности операции более 2-3 часов требуется повторное введение антибиотика для поддержания его терапевтической концентрации в тканях в течение всего оперативного вмешательства. В большинстве случаев продолжительность введения антибиотиков не превышает 24 часов, однако наличие дополнительных факторов риска обуславливает необходимость продления профилактики до 3 суток. При «грязных» вмешательствах показан полноценный курс антибиотикотерапии, который следует начинать еще в предоперационном периоде.

· Антисептикопрофилактика

Антисептикопрофилактика предполагает использование эффективных антисептиков на всех этапах операции, в том числе для обработки кожи, промывания полостей, подкожной клетчатки. Общие требования к используемым антисептикам: широкий спектр действия, высокая бактерицидность, токсикологическая безопасность. Для обработки кожи обычно используются йодофоры, хлоргексидин, поверхностно-активные вещества, для промывания полостей — хлоргексидин, гипохлорит натрия, диоксидин.

· Дренирование операционных ран

Дренирование операционных ран проводится по определенным показаниям. Оно необходимо при невозможности облитерации образующегося после операции «мертвого пространства», при большой площади раневой поверхности подкожно-жировой клетчатки, при использовании искусственных материалов для пластики апоневроза и в некоторых других случаях, создающих предпосылки для образования сером. Дренирование также обязательно при радикальном иссечении гнойников с ушиванием послеоперационной раны. Предпочтительно аспирационное или проточно-промывное дренирование, при этом обязателен правильный уход за дренажной системой в послеоперационном периоде.

· Правильное ведение раны в послеоперационном периоде

Назначается холод местно сразу после операции, адекватное обезболивание, производится регулярная смена асептических повязок и уход за дренажами, по показаниям – диализ и вакуумирование раны, физиотерапия и прочие мероприятия.

¨ Контроль лечения ран

Эффективность лечения ран оценивается по динамике общих и местных признаков воспаления. Ориентируются на стихание лихорадки, лейкоцитоза, болей в области раны, нормализацию общего самочувствия больного. Во время перевязок визуально оценивают состояние швов, наличие и распространенность гиперемии и отека в окружности раны, некрозов краев раны, вид раневого отделяемого и грануляций. Для контроля течения раневого процесса при лечении дренированных ран могут применяться инструментальные методы исследования.

Используется эндоскопический метод осмотра раны с одновременной биопсией подкожно-жировой клетчатки для бактериологического исследования. При этом во время перевязки через дренаж послеоперационной раны вводится оптическая трубка эндоскопа с торцевой оптикой диаметром 3-6 мм, оценивается наличие раневого экссудата, участков некроза, фибрина, затем берется биопсия. Степень обсемененности ткани раны определяется с использованием экспресс-методик, например, методом фазово-контрастной микроскопии. После взятия биопсии раневой канал заполняют физиологическим раствором для оценки правильности расположения дренажей и направления потока жидкости при ее струйном введении.

После взятия биопсии раневой канал заполняют физиологическим раствором для оценки правильности расположения дренажей и направления потока жидкости при ее струйном введении.

Благоприятными эндоскопическими признаками течения раневого процесса и показанием к прекращению дренирования являются: наличие ярко-розовых грануляций, отсутствие гноя, некрозов, значительного количества фибрина, обсемененность ткани ниже критической. Вялые грануляции, наличие в ране большого количества экссудата и фибрина, а также высокая бактериальная обсемененность требуют продолжения диализа раны растворами антисептиков.

После удаления дренажных систем для оценки состояния раневого канала и окружающих тканей показано ультразвуковое сканирование. Благоприятными ультразвуковыми признаками течения раневого процесса являются:

· сужение раневого канала на следующие сутки после удаления дренажных трубок, визуализация его в виде неоднородной эхонегативной полоски к 3-5 суткам, отсутствие дилятаций и исчезновение канала к 6-7 суткам;

· равномерная эхогенность окружающих тканей, отсутствие в них дополнительных образований.

Неблагоприятными ультразвуковыми признаками течения раневого процесса являются дилятация дренажного канала и повышение эхогенности окружающих тканей с появлением в них дополнительных образований. Данные симптомы указывают на развитие гнойно-воспалительных раневых осложнений еще до появления их клинических признаков.

При лечении гнойной раны необходим ежедневный контроль за течением раневого процесса. При продолжающейся экссудации и вялой грануляции требуется коррекция лечения. Кроме визуальной оценки состояния раны и оценки выраженности общих клинических и лабораторных симптомов применяются различные методы контроля за динамикой микробного пейзажа, уровня обсемененности и регенераторных процессов в тканях: бактериологические, цитологические, современные высокоточные – газожидкостная хроматография, тесты с использованием ферментных систем и прочие.

Раны и раневые инфекции. Журнал имени проф. Б.М. Костючёнка

Том 9, № 2 (2022)

Скачать выпуск PDF

ОБЗОРЫ, ЛЕКЦИИ, ИСТОРИЯ РАН И РАНЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Юбилей Владимира Михайловича Бенсмана (18 ноября 1927)

В. А. Порханов,

А. Г. Барышев,

В. В. Половинкин

А. Порханов,

А. Г. Барышев,

В. В. Половинкин

PDF (Rus)

6-11 27

Аннотация

В статье представлена краткая биография выдающегося хирурга Кубани XX–XXI столетий Владимира Михайловича Бенсмана (18.11.1927). Статья приурочена к 95-летнему юбилею ученого, 72 года из которых проведены в служении медицинской науке и отечественному здравоохранению.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование частично деэпителизированного сурального лоскута на дистальной сосудистой ножке в комплексе лечения остеомиелита дистального отдела большеберцовой кости

В. О. Цветков, О. В. Колованова, А. М. Соловьева, Е. А. Асриев

PDF (Rus)

12-17 20

Аннотация

Обязательным условием успешного хирургического лечения остеомиелита длинных костей является, помимо радикальной хирургической обработки и остеонекрэктомии, замещение костного дефекта. Наилучшие результаты демонстрирует использование аутологичных васкуляризованных тканей. При локализации патологического процесса в дистальной части большеберцовой кости имеющийся дефицит окружающих мягких тканей делает замещение инфицированного дефекта большеберцовой кости сложной задачей. Один из способов решения данной проблемы заключается в использовании в качестве пластического материала деэпителизированной части кожно-фасциального сурального лоскута на дистальной питающей ножке. В статье описаны особенности хирургической техники и результаты лечения 3 пациентов с посттравматическим остеомиелитом (тип III по классификации Черни – Мадера). Наш опыт позволяет рекомендовать данную методику при наличии инфицированной полости в костномозговом канале дистальной части большеберцовой кости.0000000000000

Наилучшие результаты демонстрирует использование аутологичных васкуляризованных тканей. При локализации патологического процесса в дистальной части большеберцовой кости имеющийся дефицит окружающих мягких тканей делает замещение инфицированного дефекта большеберцовой кости сложной задачей. Один из способов решения данной проблемы заключается в использовании в качестве пластического материала деэпителизированной части кожно-фасциального сурального лоскута на дистальной питающей ножке. В статье описаны особенности хирургической техники и результаты лечения 3 пациентов с посттравматическим остеомиелитом (тип III по классификации Черни – Мадера). Наш опыт позволяет рекомендовать данную методику при наличии инфицированной полости в костномозговом канале дистальной части большеберцовой кости.0000000000000

Первый опыт применения российских коллагеновых покрытий

А. В. Табуйка,

Е. Н. Щитова,

М. В. Труфанова

В. Труфанова

PDF (Rus)

18-24 27

Аннотация

Современное лечение ран различной этиологии представляет собой комплексный подход, включающий коррекцию общего соматического состояния и адекватное местное лечение в строгом соответствии со стадиями раневого процесса. Применительно к амбулаторному звену – это местное щадящее ведение раневых дефектов одним из видов раневых покрытий, отвечающим различным задачам в зависимости от стадии течения раневого процесса. Одной из проблем современного лечения является стимуляция эпителизации, а именно восстановление субдермальных, дермальных и эпителиальных слоев. Перспективным направлением в решении данной проблемы становится использование коллагена благодаря оптимальным манипуляционным характеристикам, биосовместимости, управляемой биодеградации, способности образовывать комплексы с лекарственными препаратами и стимулировать регенерацию. Включение в комплексное местное лечение коллагеновых покрытий может быть использовано как самостоятельно, так и при чередовании с другими интерактивными перевязочными средствами.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Опыт лечения пациента с некротизирующей инфекцией мягких тканей, осложненной сепсисом

А. И. Аникин, А. М. Скворцов, О. А. Деденков, М. Б. Румянцева, Б. Г. Завьялов

PDF (Rus)

26-32 22

Аннотация

В статье представлен опыт успешного лечения пациента с некротизирующей инфекцией мягких тканей нижней конечности, осложненной сепсисом. Продемонстрирован комплексный подход, включающий двухэтапное хирургическое лечение и медикаментозную терапию, в результате чего удалось достигнуть полного выздоровления больного.

Хирургическое лечение некротизирующего фасциита при миелодиспластическом синдроме у ребенка

Р. А. Баранов,

Л. А. Латышева

А. Баранов,

Л. А. Латышева

PDF (Rus)

34-43 16

Аннотация

Миелодиспластические синдромы – это клональные заболевания стволовых клеток, характеризующиеся дисплазией кроветворения в одной или более миелоидных клеточных линиях, а также высоким риском прогрессирования до острого миелоидного лейкоза. Системное заболевание часто сопровождается нарушением микроциркуляции кожного покрова вследствие тромбоза концевых артерий с формированием зон некроза. Многокомпонентность заболевания требует мультидисциплинарного подхода к лечению и этапности выполнения хирургических вмешательств. В данной статье приводим пример успешного комплексного лечения 16-летней девочки с некрозом мягких тканей промежности, развившимся на фоне миелодиспластического синдрома.

Опыт лечения пациента с хроническим послеоперационным остеомиелитом грудины и ребер

А. В. Бородин,

Е. А. Комарова,

А. С. Шевчук

В. Бородин,

Е. А. Комарова,

А. С. Шевчук

PDF (Rus)

44-49 19

Аннотация

В статье представлено клиническое наблюдение успешного комплексного хирургического лечения больного хроническим послеоперационным остеомиелитом грудины и ребер, включавшего хирургическую обработку гнойного очага, местную терапию с применением локального отрицательного давления и пластическую реконструкцию передней стенки грудной клетки местными тканями после перехода раневого процесса в репаративную стадию.

КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ

ISSN 2408-9613 (Print)

ISSN 2500-0594 (Online)

Инфицированные раны, причины, симптомы и лечение

Инфицированная рана представляет собой локальный дефект или расщепление кожи или подлежащих мягких тканей, при которых патогенных организма проникли в жизнеспособные ткани, окружающие рану. Заражение раны запускает иммунный ответ организма , вызывая воспаление и повреждение тканей, а также замедляя процесс заживления. Многие инфекции будут автономными и исчезнут сами по себе, например, царапина или инфицированный волосяной фолликул. Другие инфекции, если их не лечить, могут стать более серьезными и потребовать медицинского вмешательства.

Заражение раны запускает иммунный ответ организма , вызывая воспаление и повреждение тканей, а также замедляя процесс заживления. Многие инфекции будут автономными и исчезнут сами по себе, например, царапина или инфицированный волосяной фолликул. Другие инфекции, если их не лечить, могут стать более серьезными и потребовать медицинского вмешательства.

Кожа является первой линией защиты организма, поверхность которой защищена тонкой кислотной пленкой, образуемой сальными железами, называемой кислотной мантией . Эта кислотная мантия является динамическим барьером, который регулирует pH кожи и поддерживает микроорганизмы, называемые нормальной флорой , которые помогают предотвратить проникновение патогенов в организм. Патогены часто вытесняют часть нормальной флоры и колонизируют определенные места, но в большинстве случаев это не приводит к инфекции и не стимулирует иммунный ответ. Однако при повреждении кожи или ослаблении иммунной системы любой из микроорганизмов, колонизирующих кожу или попадающих в рану, может вызвать инфекцию. Микроорганизмы, которые могут инфицировать рану, зависят преимущественно от того, какие микроорганизмы присутствуют на коже, а также от глубины и расположения раны.

Микроорганизмы, которые могут инфицировать рану, зависят преимущественно от того, какие микроорганизмы присутствуют на коже, а также от глубины и расположения раны.

Симптомы инфицированных ран

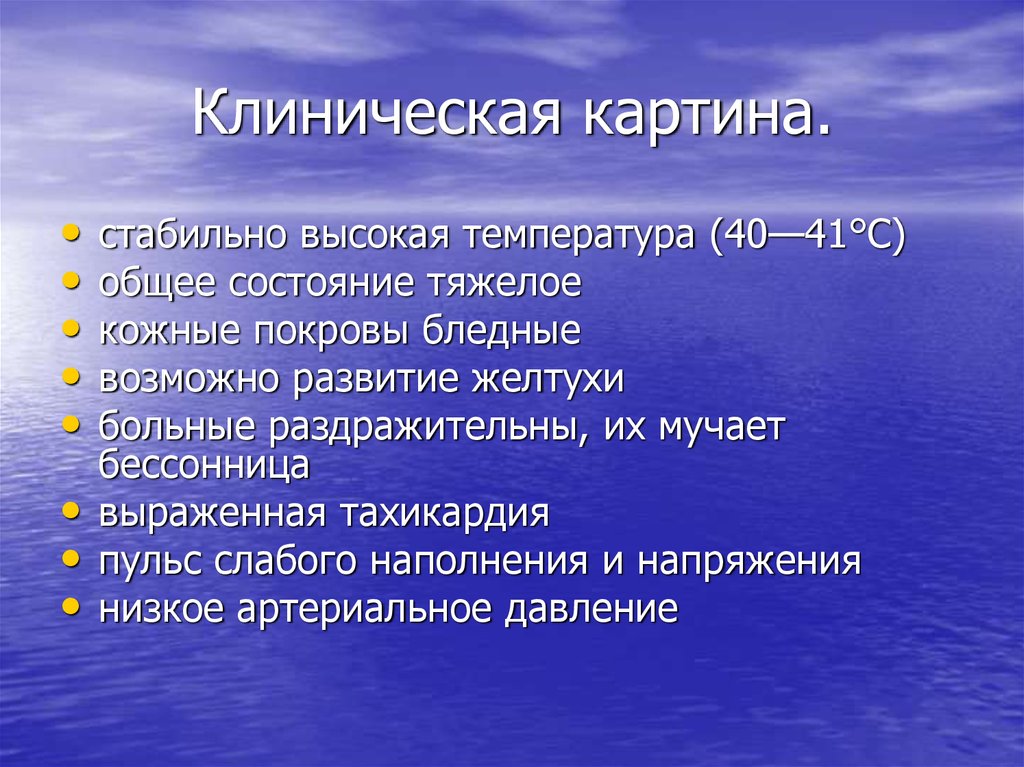

Клиническая картина инфицированных ран включает лихорадку , эритему , отек , уплотнение , усиление боли гнойный характер Однако симптомы инфекции при хронических ранах или у ослабленных пациентов бывает труднее различить. В этих случаях диагноз может основываться на неспецифических симптомах, таких как

потеря аппетита , недомогание или снижение гликемического контроля у диабетиков.

Наиболее распространенными бактериями, вызывающими инфекции, являются Staphylococcus aureus и другие виды стафилококков.

Наиболее распространенными бактериями, вызывающими инфекции, являются Staphylococcus aureus и другие виды стафилококков.Факторы риска

- Нарушение кровообращения

- Диабет

- Ожирение

- Нарушенная или подавленная иммунная система

- Снижение подвижности или неподвижность

- Недоедание

- Плохая гигиена

Осложнения

Осложнения инфицированных ран могут варьироваться от местных до системных. Наиболее тяжелым местным осложнением инфицированной раны является замедление заживления раны, в результате чего возникает незаживающая рана . Это часто приводит к значительной боли, дискомфорту и психологическому ущербу для пациента. Системные осложнения могут включать целлюлит (бактериальная инфекция дермального или подкожного слоев кожи), остеомиелит (бактериальная инфекция кости или костного мозга) или септицемия (бактериальное присутствие в крови, которое может привести к воспалительное состояние организма).

Диагностические исследования

- Бактериальный посев

- Окрашивание по Граму

- Чувствительность к противомикробным препаратам

- Культура грибов

- Посев крови

Лечение и вмешательства для инфицированных ран

Следующие меры предосторожности могут помочь свести к минимуму риск развития инфицированных ран у пациентов из группы риска и свести к минимуму осложнения у пациентов с уже проявляющимися симптомами:

- Своевременное и правильное очищение раны для снижения бионагрузки

- Поддержание правильного питания и увлажнения

Подходы к лечению можно разделить в зависимости от того, является ли инфекция системной или локализованной только в области раны. Системное лечение часто требует пероральных антибиотиков , конкретный тип которых определяется микробиологическим исследованием и местными протоколами инфекционного контроля.

Локализованные инфекции часто можно лечить с помощью местных антибиотиков . Дренаж или санация могут быть необходимы для удаления отслоившихся и омертвевших тканей, поскольку они замедляют заживление ран и могут повлиять на эффективность местных антибиотиков. Антимикробные повязки, в том числе те, в которых используется серебряная технология, могут использоваться для уменьшения бионагрузки. Антибиотики местного или системного действия следует применять только под четким руководством врача.

Дренаж или санация могут быть необходимы для удаления отслоившихся и омертвевших тканей, поскольку они замедляют заживление ран и могут повлиять на эффективность местных антибиотиков. Антимикробные повязки, в том числе те, в которых используется серебряная технология, могут использоваться для уменьшения бионагрузки. Антибиотики местного или системного действия следует применять только под четким руководством врача.

Источник изображения: Medetec (www.medetec.co.uk). Используется с разрешения.

Ссылки

Американская ассоциация клинической химии. Раневые и кожные инфекции. Лабораторные тесты онлайн. http://labtestsonline.org/understanding/conditions/wound-infections. Обновлено 26 августа 2018 г. По состоянию на 11 сентября 2018 г.

Collier M. Распознавание и лечение раневых инфекций. Мировые раны. http://www.worldwidewounds.com/2004/january/Collier/Management-of-Wound-…. Обновлено в январе 2004 г. По состоянию на 11 сентября 2018 г.

HealthNews.org. Зараженные раны. Центры ухода за ранами. http://www.woundcarecenters.org/wound-types/infected-wounds.html. По состоянию на 11 сентября 2018 г.

McCulloch, JM, Kloth LC. Заживление ран: доказательное лечение . 4-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Компания FA Davis; 2010: 5, 109.

О’Делл МЛ. Кожные и раневые инфекции: обзор. Am Fam Physician 1998;57(10):2424-2432. http://www.aafp.org/afp/1998/0515/p2424.html. По состоянию на 11 сентября 2018 г.

Всемирный союз обществ заживления ран (WUWHS). Принципы передовой практики: Раневая инфекция в клинической практике. Обновление международного консенсуса 2016 . Лондон: MEP Ltd, 2008 г. Доступно по адресу: hhttp://www.woundinfection-institute.com/wp-content/uploads/2017/03/IWII-…. По состоянию на 11 сентября 2018 г.

Послеоперационная раневая инфекция — StatPearls

Непрерывное образование

Послеоперационная раневая инфекция является распространенной проблемой. Процесс раневой инфекции сложен и включает взаимодействие между несколькими биологическими путями на молекулярном уровне. Раневые инфекции являются причиной высокой заболеваемости и смертности. В этом задании описываются этиология, эпидемиология, патофизиология и общие проявления, а также оценка и лечение послеоперационных раневых инфекций, а также подчеркивается роль межпрофессиональной команды в оценке и лечении пациентов с этим заболеванием.

Процесс раневой инфекции сложен и включает взаимодействие между несколькими биологическими путями на молекулярном уровне. Раневые инфекции являются причиной высокой заболеваемости и смертности. В этом задании описываются этиология, эпидемиология, патофизиология и общие проявления, а также оценка и лечение послеоперационных раневых инфекций, а также подчеркивается роль межпрофессиональной команды в оценке и лечении пациентов с этим заболеванием.

Цели:

Определите этиологию послеоперационных раневых инфекций.

Опишите оценку послеоперационных раневых инфекций.

-

Ознакомьтесь с вариантами лечения послеоперационных раневых инфекций.

Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Послеоперационная раневая инфекция является распространенной проблемой здравоохранения. Процесс раневой инфекции сложен и включает взаимодействие между несколькими биологическими путями на молекулярном уровне. Раневые инфекции являются причиной высокой заболеваемости и смертности. Текущие данные показывают, что раневые инфекции в области хирургического вмешательства являются причиной более двух миллионов внутрибольничных инфекций у пациентов, которые были госпитализированы в Соединенных Штатах.[1]

Раневые инфекции являются причиной высокой заболеваемости и смертности. Текущие данные показывают, что раневые инфекции в области хирургического вмешательства являются причиной более двух миллионов внутрибольничных инфекций у пациентов, которые были госпитализированы в Соединенных Штатах.[1]

Хирургические раневые инфекции классифицируются Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следующим образом:

Поверхностные послеоперационные инфекции , поражающие только кожу и подкожные ткани. Должен быть соблюден один из следующих критериев: гнойное отделяемое из раны, изолированный микроорганизм, по крайней мере один симптом инфекции и диагноз, поставленный хирургом. Эти инфекции составляют более 50% всех хирургических инфекций.

Глубокие послеоперационные инфекции поражают более глубокие ткани, включая мышцы и фасциальные плоскости. Должен быть соблюден один из следующих критериев: гнойное отделяемое из раны, расхождение швов или преднамеренное повторное открытие глубокого разреза хирургом после подозрения на инфекцию, признаки образования абсцесса или другие диагнозы глубокой инфекции, установленные хирургом.

Инфекция органов/пространств может поражать любой орган, кроме места разреза, но должна быть связана с хирургической процедурой. Должен быть соблюден один из следующих критериев: гнойные выделения из дренажа, помещенного в орган, изолированный микроорганизм из органа, абсцесс или другая инфекция, поражающая орган.

Чтобы рана была классифицирована как инфекция области хирургического вмешательства, она должна:

возникнуть в течение 30 дней после операции (в случае инфекций органов/пространства при имплантации in situ это один год)

включают только кожу, подкожные ткани, глубокие слои или отдаленные органы, а

имеют либо гнойные выделения, либо микроорганизмы, выделенные из места раны.

Если хирург открывает рану для очистки, это считается хирургической раневой инфекцией. Рана не считается инфицированной, если имеется только шовный абсцесс. Большинство раневых инфекций в области хирургического вмешательства обусловлено эндогенной флорой, которая обычно присутствует на слизистых оболочках, коже или полых внутренних органах. В целом, когда концентрация микробиологической флоры выше 10 000 микроорганизмов на грамм ткани, существует высокий риск инфицирования раны.[2]

В целом, когда концентрация микробиологической флоры выше 10 000 микроорганизмов на грамм ткани, существует высокий риск инфицирования раны.[2]

Этиология

Этиология послеоперационной раневой инфекции осложняется гетерогенным характером этих инфекций. Они различаются в зависимости от географического региона, хирургической специализации и широкого спектра выполняемых процедур.

Факторы риска можно разделить на факторы пациента и процедурные факторы.

Факторы риска развития раневой инфекции у пациентов включают пожилой возраст, недоедание, гиповолемию, ожирение, использование стероидов, диабет, использование иммунодепрессантов, курение и сопутствующую инфекцию в отдаленных местах.

Факторы риска, связанные с процедурой, включают образование гематомы, использование инородных материалов, таких как дренажи, оставление мертвого пространства, предшествующую инфекцию, продолжительность хирургической чистки, предоперационное бритье, плохую подготовку кожи, длительную операцию, неправильную хирургическую технику, гипотермию. , загрязнение из операционной и длительное послеоперационное пребывание в больнице [3].

, загрязнение из операционной и длительное послеоперационное пребывание в больнице [3].

При взгляде на театральное окружение надлежащее планирование, техническое обслуживание и обучение имеют важное значение для сведения к минимуму частоты ИОХВ. Подходящий операционный блок должен обеспечивать оптимальный поток пациентов и разделение чистых и загрязненных зон. Кроме того, планировка операционной и материалы должны быть организованы таким образом, чтобы поддерживать чистоту и стерильность. При рассмотрении вентиляции важными факторами являются положительное давление, фильтрация, ламинарные системы воздушного потока и количество воздухообменов.[4] Соответствующее снижение флоры больного в виде душа с хлоргексидином широко применяется в ряде специальностей за день до операции. Удаление волос следует проводить только при необходимости и с помощью машинки для стрижки непосредственно перед операцией. Использование препаратов на основе йода или хлоргексидина для подготовки операционного поля является спорным вопросом, и в некоторых областях есть свои протоколы. Для хирурга было показано, что соответствующая техника очистки и использование двойных перчаток снижают уровень инфекции. Хирургический контрольный список ВОЗ был разработан для улучшения коммуникации, предотвращения осложнений и повышения безопасности в целом, включая инфекции в области хирургического вмешательства.

Для хирурга было показано, что соответствующая техника очистки и использование двойных перчаток снижают уровень инфекции. Хирургический контрольный список ВОЗ был разработан для улучшения коммуникации, предотвращения осложнений и повышения безопасности в целом, включая инфекции в области хирургического вмешательства.

Тип хирургического вмешательства также является значительным фактором риска. Хирургические процедуры и, следовательно, раны далее классифицируются как чистые, чисто-загрязненные, загрязненные и грязно-зараженные с очень разными показателями послеоперационной раневой инфекции. Классификация определена следующим образом из отчета CADTH 2011: процедура, при которой во время разреза, доступа или основной части операции не возникает воспаления и сохраняется стерильность. Желудочно-кишечный, мочеполовой и легочный тракты не поражаются.

Чисто-контаминированные — процедура, при которой желудочно-кишечный, мочеполовой и легочный тракты проникают изолированно, но без контаминации.

Контаминированная — процедура, при которой не соблюдается асептика или разрез через остро воспаленные ткани (негнойные). Также травматические раны (старше 24 часов) или при наличии значительных выделений из желудочно-кишечного, мочеполового или легочного трактов.

Грязный/инфицированный — процедура на перфорированных полых внутренних органах или разрез через остро воспаленные ткани (гнойные). Кроме того, травматические раны (старше 24 часов) с некротизированными тканями, имеющиеся или сохранившиеся в результате грязного механизма (контакт с фекалиями) [5].

Эпидемиология

Концепция асептики или антисептики была создана в 19 веке Земмельвейсом, который использовал карболовую кислоту в качестве антисептика и показал, что мытье рук перед родами снижает послеродовую лихорадку и частоту хирургических инфекций. Он наблюдал снижение смертности из-за послеродового сепсиса с 12% до 2%. До установления этой концепции риск хирургической инфекции был значительно выше. Признание асептического подхода оказало значительное влияние на результаты. В настоящее время сложно предоставить точные данные о послеоперационных раневых инфекциях, поскольку этот термин охватывает широкий спектр специальностей, операций, пациентов и географических регионов.

Признание асептического подхода оказало значительное влияние на результаты. В настоящее время сложно предоставить точные данные о послеоперационных раневых инфекциях, поскольку этот термин охватывает широкий спектр специальностей, операций, пациентов и географических регионов.

Кроме того, выявление раневых инфекций является более сложной задачей из-за увеличения распространенности амбулаторных хирургических вмешательств и сокращения продолжительности пребывания в больнице. Данные CDC за 2018 год следует читать с соблюдением вышеуказанных мер предосторожности. Заболеваемость в 2018 году в США составила 157 500 инфекций в области хирургического вмешательства (ИОХВ), при этом расчетная смертность составила 8 205 человек. 11% всех смертей в отделениях интенсивной терапии были связаны с ИОХВ. Это бремя для пациента с дополнительными 11 днями госпитализации для каждого ИОХВ и бременем для системы с общими затратами в 3,2 миллиарда долларов в год. Показатели ИОХВ также зависят от типа операции:

2.

1 для каждых 1000 операций, для чистой хирургии

1 для каждых 1000 операций, для чистой хирургии3,3 для каждых 1000 операций для хирургии с чистым загрязнением

6,4 для каждых 1000 операций для кажды , для грязной хирургии[6][7]

Патофизиология

Микробное заражение хирургической раны является первым шагом в развитии ИОХВ, который может исходить из эндогенных или экзогенных источников.

Эндогенная флора включает кожу пациента, слизистые оболочки и полые органы. Наиболее распространенными эндогенными возбудителями являются S. aureus , коагулазонегативные стафилококки, Enterococcus, и Escherichia coli . Однако это во многом зависит от выполняемой процедуры. При операциях на сердце, молочной железе, офтальмологии, ортопедии и сосудах наиболее частыми возбудителями являются S. aureus и коагулазонегативные стафилококки, тогда как при абдоминальных операциях чаще встречаются грамотрицательные бациллы и анаэробы.[8]

Экзогенная флора может поступать из операционной, включая воздух, инструменты, материалы и персонал. Наиболее распространенными экзогенными микроорганизмами являются стафилококки и стрептококки. Кроме того, количество и вирулентность микроорганизма являются основными факторами риска. Растет число высоковирулентных микроорганизмов, выделенных из послеоперационных раневых инфекций, таких как MRSA, возможно, из-за широкого применения антибиотиков широкого спектра действия.

Наиболее распространенными экзогенными микроорганизмами являются стафилококки и стрептококки. Кроме того, количество и вирулентность микроорганизма являются основными факторами риска. Растет число высоковирулентных микроорганизмов, выделенных из послеоперационных раневых инфекций, таких как MRSA, возможно, из-за широкого применения антибиотиков широкого спектра действия.

В исследовании общественных больниц на юго-востоке США частота ИОХВ, связанного с MRSA, увеличилась с 12% в 2000 г. до 23% в 2005 г. В обновленной информации NHSN за 2010 г. доля ИОХВ, вызванного MRSA, составила 43,7%. [2]

Анамнез и физикальное исследование

Типичные сроки появления симптомов ИОХВ – 3-7 дней после процедуры, и, согласно определению, они должны проявиться в течение 30 дней после операции (или одного года в случаях с имплантатом). Пациенты с метаболическим синдромом, особенно диабетики, курильщики, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, подвергаются более высокому риску. Люди, перенесшие сложную/долгую или загрязненную операцию, также подвергаются более высокому риску. Большинство больных жалуются на постепенное появление болей и выделений, общее недомогание.

Люди, перенесшие сложную/долгую или загрязненную операцию, также подвергаются более высокому риску. Большинство больных жалуются на постепенное появление болей и выделений, общее недомогание.

Клинические признаки инфекций в области хирургического вмешательства аналогичны классическим пяти признакам воспаления, но их отличают некоторые мелкие детали. К ним относятся эритема, локализованная боль, необъяснимая стойкая лихорадка , выделения из раны (часто гнойные), расхождение раны и проблемы с заживлением раны.

При подозрении на раневую инфекцию повязки следует снять. Волдыри на ране, плотное закрытие, серая или черная ткань предупредят клинициста о наличии ишемии и/или некроза, следовательно, о повышенном риске инфицирования раны. При наличии выделений в этот момент необходимо взять микробиологический образец и начать лечение, если есть подозрение на раневую инфекцию. Серозные или кровянистые выделения не указывают на инфекцию, в отличие от гнойных выделений.

Обследование будет включать оценку пациентов на наличие сепсиса из раны, а также других причин и начало соответствующей терапии.

Исследование, оценивающее эффект введения фотографии раны для сценариев, когда личный осмотр невозможен, показало повышение точности диагностики и помогло предотвратить чрезмерное лечение.[9]

Оценка

Диагноз зависит от клинического обследования. Однако необходимо взять микробиологические мазки для выявления возбудителей и чувствительности.

Если есть подозрение на глубоко скрытую инфекцию, может помочь УЗИ или КТ/МРТ.

Для предоперационной оценки риска ИОХВ различные инструменты позволяют прогнозировать вероятность развития инфекции на основе факторов риска. Существуют традиционные системы, такие как национальная система эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями, Австралийский индекс клинического риска и Европейская система оценки риска операций на сердце, которые получили международное признание. Однако их ценность несколько ограничена, поскольку в их расчетах отсутствуют многие факторы риска. Некоторые имеют слабые способности к различению или не подвергаются стратификации риска для конкретных операций. Из-за необходимости индивидуального лечения появляются более специализированные и даже специфические системы оценки, такие как индекс риска инфекции в кардиохирургии или оценка риска инфекции в области хирургического вмешательства.[10][11][12][13].

Из-за необходимости индивидуального лечения появляются более специализированные и даже специфические системы оценки, такие как индекс риска инфекции в кардиохирургии или оценка риска инфекции в области хирургического вмешательства.[10][11][12][13].

Лечение/управление

Поскольку инфекции в области хирургического вмешательства наносят огромный ущерб ресурсам и вызывают заболеваемость и смертность, существует множество общих правил и руководств, направленных на их предотвращение. К ним относятся предоперационная подготовка кожи, нанесение пленок на кожу, правила операционной стерильности, периоперационная и послеоперационная профилактическая антибиотикотерапия, повязки. Кроме того, улучшение естественных защитных механизмов пациента, таких как ранняя мобилизация и улучшение нутритивного статуса.[14]

Из соображений профилактики следует использовать безопасное средство узкого спектра действия с охватом ожидаемых микроорганизмов и назначать его на кратчайший эффективный период. Антибиотик следует вводить за 30–60 минут до нанесения ножа на кожу, чтобы во время операции концентрация в тканях достигла терапевтического уровня. Для чистых процедур антибиотики должны покрывать стафилококков . Для чисто загрязненных процедур аналогичное покрытие для Staphylococci 9Требуется 0285 с дополнительным покрытием по мере необходимости в зависимости от операции и географии. Обычно это цефазолин 2 г (с поправкой на вес) или ванкомицин 15 мг/кг плюс метронидазол, цефокситин или эртапенем. При загрязненных и грязных процедурах профилактика, как правило, не показана, поскольку требуется терапевтическое лечение антибиотиками.

Антибиотик следует вводить за 30–60 минут до нанесения ножа на кожу, чтобы во время операции концентрация в тканях достигла терапевтического уровня. Для чистых процедур антибиотики должны покрывать стафилококков . Для чисто загрязненных процедур аналогичное покрытие для Staphylococci 9Требуется 0285 с дополнительным покрытием по мере необходимости в зависимости от операции и географии. Обычно это цефазолин 2 г (с поправкой на вес) или ванкомицин 15 мг/кг плюс метронидазол, цефокситин или эртапенем. При загрязненных и грязных процедурах профилактика, как правило, не показана, поскольку требуется терапевтическое лечение антибиотиками.

Для лечения, каждая хирургическая специальность, область тела и тип операции должны иметь свою стратегию лечения уже развившейся ИОХВ, поскольку микробный спектр часто отличается. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об удалении инородных тел (сетка, имплантат, металлоконструкции) из-за образования биопленки.[15][16] Контроль источника остается важным, при соответствующем выборе антибиотиков в зависимости от типа выполняемой хирургической процедуры и предполагаемых микробных причин инфекции.

Часто ранняя хирургическая обработка раны является предпочтительным вариантом для успешного устранения инфекции. Однако при сложной хирургии повторное открытие операционного поля может привести к серьезным осложнениям. Если имеется достаточно информации о том, что инфекция носит поверхностный характер, может быть принято решение о консервативном лечении.[16]

Если у пациента обнаружен сепсис, своевременный комплекс измерений и вмешательств может спасти жизнь пациента.

Дифференциальный диагноз

У пациента может развиться целлюлит в области, не связанной с местом операции. Однако, с точки зрения вероятности, эти инфекции часто лечат как ИОХВ, поскольку лечение аналогично, и необходимость определения причины не меняет тактику.

Существует опасное для жизни состояние, которое необходимо исключить при диагностике инфекций области хирургического вмешательства. Некротизирующий фасциит представляет собой быстро распространяющуюся инфекцию фасциальных плоскостей. При быстром распространении ставится клинический диагноз некротизирующего фасциита, и пациента следует срочно доставить к хирургическому вмешательству. Агрессивная, многоэтапная санация кожной фасции и других ишемизированных/мертвых тканей является современной стратегией борьбы с этим заболеванием в дополнение к использованию соответствующих антибиотиков.[17]

При быстром распространении ставится клинический диагноз некротизирующего фасциита, и пациента следует срочно доставить к хирургическому вмешательству. Агрессивная, многоэтапная санация кожной фасции и других ишемизированных/мертвых тканей является современной стратегией борьбы с этим заболеванием в дополнение к использованию соответствующих антибиотиков.[17]

Прогноз

Многие модели были созданы для различных хирургических специальностей, чтобы помочь в прогнозировании прогноза и помощи в выявлении пациентов с высоким риском для предотвращения инфекций области хирургического вмешательства.

Одно исследование, посвященное пациентам с колоректальным раком, показало, что различные физиологические факторы, характеристики опухоли и особенности операции являются хорошими прогностическими факторами для вероятности ИОХВ.[18] Хирургические факторы, такие как тип процедуры, экстренная операция, класс грязно-инфицированной раны, наличие хирургических дренажей, опыт хирурга, длительное время операции и некоторые послеоперационные факторы, такие как длительное пребывание в больнице и интраоперационное переливание, были определены как независимые факторы риска [19]. ]

]

Осложнения

Осложнения хирургической раневой инфекции можно разделить на местные и системные. К местным осложнениям относятся замедление и незаживление раны, флегмона, абсцедирование, остеомиелит, а также дальнейшее рассасывание раны. К системным осложнениям относятся бактериемия с возможностью отдаленного гематогенного распространения и сепсис.

Послеоперационный и реабилитационный уход

В некоторых специальностях, таких как кардиохирургия, большое внимание уделяется контролю гликемии как в предоперационный, так и в послеоперационный периоды, при этом некоторые исследования обнаруживают связь между более тщательным мониторингом уровня глюкозы в крови и снижением частоты осложнений.[20] ]

Сдерживание и обучение пациентов

Существуют определенные и поддающиеся изменению факторы пациента (ИМТ, диабетический контроль), которые могут помочь предотвратить послеоперационные раневые инфекции. Когда предлагается операция и позволяет время, важно оптимизировать пациентов для операции. Эта оптимизация делается для снижения общей частоты осложнений, а не только для того, чтобы сосредоточиться на раневых инфекциях.

Эта оптимизация делается для снижения общей частоты осложнений, а не только для того, чтобы сосредоточиться на раневых инфекциях.

Большинство операций представляют собой дискуссию о риске и пользе между медицинской бригадой и пациентом, особенно когда речь идет о плановой операции. Возможно, что из-за факторов риска пациента риск операции выше, чем польза от ее выполнения, и пациента могут попросить похудеть, придерживаться или изменить противодиабетические препараты наряду со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями. Отказ от курения является еще одним важным шагом для оптимизации. Может помочь подробный анализ иммуносупрессивных препаратов, включая стероиды.

Меры, принимаемые различными поставщиками медицинских услуг, сильно различаются как по географическому признаку, так и по специальностям. Исследование хирургии позвоночника рекомендует уровни HBA1C <8%, мужчин старше 60 лет принимать альфа-блокаторы, уровень сывороточного альбумина более 3,5 г/дл, сердечные стресс-тесты и прекращение курения. [21] С другой стороны, колоректальное исследование периоперационных факторов вообще не упоминает модифицируемые факторы, связанные с пациентом.[22]

[21] С другой стороны, колоректальное исследование периоперационных факторов вообще не упоминает модифицируемые факторы, связанные с пациентом.[22]

Улучшение результатов медицинской бригады

В периоперационный период пациенты сталкиваются с широким спектром медицинских работников, которые прямо или косвенно участвуют в изменении факторов, ответственных за развитие послеоперационных раневых инфекций.

Перед операцией важно выявить и устранить поддающиеся изменению факторы риска и надлежащим образом проконсультировать пациента относительно ожидаемого риска. В то время как процесс скрининга часто проводится сестринским персоналом и анестезиологами, обсуждение рисков обычно обсуждается с хирургом в процессе получения согласия.

Во время операции весь персонал операционной несет ответственность за поддержание стерильности и обеспечение оптимального рабочего времени, температуры и доступных инструментов.

При проектировании и строительстве театров и больниц размер театра и воздушный поток являются важными факторами. В послеоперационном периоде палатные врачи, медсестры, диетологи, физиотерапевты и ассистенты будут влиять на выздоровление и, следовательно, на уровень послеоперационной раневой инфекции.[23]

В послеоперационном периоде палатные врачи, медсестры, диетологи, физиотерапевты и ассистенты будут влиять на выздоровление и, следовательно, на уровень послеоперационной раневой инфекции.[23]

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Ссылки

- 1.

Рахман М.С., Хасан К., Уль Банна Х., Раза А.М., Хабибулла Т. Исследование начальных результатов выборочного консервативного лечения проникающих ранений живота в больнице третичного уровня в г. Бангладеш. Терк Дж. Сург. 2019 июнь;35(2):117-123. [Бесплатная статья PMC: PMC6796071] [PubMed: 32550316]

- 2.

Янг П.Ю., Хадару Р.Г. Инфекции области хирургического вмешательства. Surg Clin North Am. 2014 декабрь; 94 (6): 1245-64. [PubMed: 25440122]

- 3.

Витиелло Р., Перна А., Перуцци М., Питокко Д., Марко Г. Клиническая оценка большеберцово-пяточного артродеза с ретроградной интрамедуллярной фиксацией гвоздя у пациентов с диабетом.

- 4.

Спаньоло А.М., Оттриа Г., Амициция Д., Перделли Ф., Кристина М.Л. Качество операционной и профилактика инфекций в области хирургического вмешательства. J Prev Med Hyg. 2013 г., сен; 54 (3): 131–137. [Бесплатная статья PMC: PMC4718372] [PubMed: 24783890]

- 5.

Kamel C, McGahan L, Mierzwinski-Urban M, Embil J. Предоперационные кожные антисептические препараты и методы применения для Профилактика инфекций в области хирургического вмешательства: систематический обзор клинических данных и Руководящие принципы [Интернет]. Канадское агентство по лекарствам и технологиям в области здравоохранения; Оттава (Онтарио): июнь 2011 г. [PubMed: 24354038]

- 6.

Калвер Д.Х., Хоран Т.С., Гейнс Р.П., Мартон В.Дж., Джарвис В.Р., Эмори Т.Г., Банерджи С.Н., Эдвардс Дж.Р., Толсон Д.С., Хендерсон Т.С. Частота инфицирования хирургической раны в зависимости от класса раны, оперативного вмешательства и индекса риска для пациента.

Национальная система эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями. Am J Med. 1991 г., 16 сентября; 91 (3B): 152S-157S. [PubMed: 1656747]

Национальная система эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями. Am J Med. 1991 г., 16 сентября; 91 (3B): 152S-157S. [PubMed: 1656747]- 7.

Лопес Перейра П., Диас-Агеро Перес С., Лопес Фресненья Н., Лас-Херас Мостейро Х., Паланкар Кабрера А., Ринкон Карлавилья А.Л., Араназ Андрес Х.М. «Эпидемиология инфекции области хирургического вмешательства в нейрохирургическом отделении». Бр Дж. Нейрохирург. 2017 Февраль;31(1):10-15. [В паблике: 276]

- 8.

Owens CD, Stoessel K. Хирургические инфекции: эпидемиология, микробиология и профилактика. Джей Хосп заражает. 2008 ноябрь;70 Приложение 2:3-10. [PubMed: 1

15]

- 9.

Sanger PC, Simianu VV, Gaskill CE, Armstrong CA, Hartzler AL, Lordon RJ, Lober WB, Evans HL. Диагностика инфекции области хирургического вмешательства с помощью фотографии раны: исследование, основанное на сценариях. J Am Coll Surg. 2017 Январь; 224(1):8-15.e1. [Бесплатная статья PMC: PMC5183503] [PubMed: 27746223]

- 10.

van Walraven C, Musselman R. Оценка риска инфекции в области хирургического вмешательства (SSIRS): модель для прогнозирования риска инфекций в области хирургического вмешательства. ПЛОС Один. 2013;8(6):e67167. [Бесплатная статья PMC: PMC3694979] [PubMed: 23826224]

- 11.

Бустаманте-Мунгира Дж., Эррера-Гомес Ф., Руис-Альварес М., Фигуэрола-Техерина А., Эрнандес-Асейтуно А. Новый сайт Оценка риска: индекс риска инфекции в кардиохирургии. Дж. Клин Мед. 2019 Апр 09;8(4) [Бесплатная статья PMC: PMC6517895] [PubMed: 30970636]

- 12.

Emori TG, Culver DH, Horan TC, Jarvis WR, White JW, Olson DR, Banerjee S, Edwards JR, Martone WJ, Гейнс Р.П. Национальная система эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями (НСНИ): описание методов эпиднадзора. Am J Infect Control. 1991 февраль; 19(1):19-35. [PubMed: 1850582]

- 13.

Фигуэрола-Техерина А., Бустаманте Э., Тамайо Э., Местрес К.А., Бустаманте-Мунгира Дж.

Способность прогнозировать развитие инфекции в области хирургического вмешательства при кардиохирургии с использованием Австралийского индекса клинического риска по сравнению с индексом риска, полученным на основе национального надзора за внутрибольничными инфекциями. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 июнь;36(6):1041-1046. [В паблике: 28105547]

Способность прогнозировать развитие инфекции в области хирургического вмешательства при кардиохирургии с использованием Австралийского индекса клинического риска по сравнению с индексом риска, полученным на основе национального надзора за внутрибольничными инфекциями. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 июнь;36(6):1041-1046. [В паблике: 28105547]- 14.

Берриос-Торрес С.И., Умшайд К.А., Братцлер Д.В., Леас Б., Стоун Э.К., Келз Р.Р., Рейнке К.Е., Морган С., Соломкин Д.С., Мазуски Д.Е., Деллинджер Э.П., Итани КМФ, Бербари Э.Ф., Сегрети J, Parvizi J, Blanchard J, Allen G, Kluytmans JAJW, Donlan R, Schecter WP., Консультативный комитет по практике инфекционного контроля в здравоохранении. Руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний по предотвращению инфекций в области хирургического вмешательства, 2017 г. JAMA Surg. 2017 01 августа; 152 (8): 784-791. [В паблике: 28467526]

- 15.

Лалл Р.Р., Вонг А.П., Лалл Р.Р., Лоутон К.

Д., Смит З.А., Дахдалех Н.С. Доказательное лечение глубокой раневой инфекции после инструментальной хирургии позвоночника. Дж. Клин Нейроски. 2015 фев; 22 (2): 238-42. [PubMed: 25308619]

Д., Смит З.А., Дахдалех Н.С. Доказательное лечение глубокой раневой инфекции после инструментальной хирургии позвоночника. Дж. Клин Нейроски. 2015 фев; 22 (2): 238-42. [PubMed: 25308619]- 16.

Yin D, Liu B, Chang Y, Gu H, Zheng X. Лечение поздней глубокой инфекции в области хирургического вмешательства после инструментальной хирургии позвоночника. BMC Surg. 2018 22 декабря; 18 (1): 121. [Бесплатная статья PMC: PMC6303994] [PubMed: 30577832]

- 17.

Франклин С., Сабхарвал С., Хеттиаратчи С., Рейли П. Когда инфекция не является инфекцией. Энн Р. Колл Surg Engl. 2020 окт; 102(8):e183-e184. [Бесплатная статья PMC: PMC7538719] [PubMed: 32347737]

- 18.

Сагава М., Йокомизо Х., Йошимацу К., Яно Ю., Окаяма С., Сакума А., Сатакэ М., Ямада Ю., Усуи Т., Ямагути К., Сиодзава С., Симакава Т., Кацубэ Т., Като Х., Наритака Ю. [Взаимосвязь между частотой возникновения инфекции в месте хирургического вмешательства (ИОХВ) и прогнозом в хирургии колоректального рака].

Ган То Кагаку Риохо. 2017 окт;44(10):921-923. [PubMed: 29066696]

Ган То Кагаку Риохо. 2017 окт;44(10):921-923. [PubMed: 29066696]- 19.

Исик О., Кая Э., Дундар Х.З., Саркут П. Хирургическая инфекция: повторная оценка факторов риска. Хирургия (Букур). 2015 сен-октябрь;110(5):457-61. [PubMed: 26531790]

- 20.

Брейтаупт Т. Послеоперационный гликемический контроль у кардиохирургических пациентов. Proc (Бейл Юнив Мед Цент). 2010 Январь; 23 (1): 79-82. [Бесплатная статья PMC: PMC2804499] [PubMed: 21240310]

- 21.

Эпштейн NE. Предоперационные меры по предотвращению/минимизации риска инфицирования области хирургического вмешательства при хирургии позвоночника. Сург Нейрол Инт. 2018;9:251. [Бесплатная статья PMC: PMC6302553] [PubMed: 30637169]

- 22.

Poggio JL. Периоперационные стратегии для предотвращения инфекции области хирургического вмешательства. Clin Colon Rectal Surg. 2013 сен; 26 (3): 168-73. [Бесплатная статья PMC: PMC3747289] [PubMed: 24436669]

- 23.

1 для каждых 1000 операций, для чистой хирургии

1 для каждых 1000 операций, для чистой хирургии

Национальная система эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями. Am J Med. 1991 г., 16 сентября; 91 (3B): 152S-157S. [PubMed: 1656747]

Национальная система эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями. Am J Med. 1991 г., 16 сентября; 91 (3B): 152S-157S. [PubMed: 1656747]

Способность прогнозировать развитие инфекции в области хирургического вмешательства при кардиохирургии с использованием Австралийского индекса клинического риска по сравнению с индексом риска, полученным на основе национального надзора за внутрибольничными инфекциями. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 июнь;36(6):1041-1046. [В паблике: 28105547]

Способность прогнозировать развитие инфекции в области хирургического вмешательства при кардиохирургии с использованием Австралийского индекса клинического риска по сравнению с индексом риска, полученным на основе национального надзора за внутрибольничными инфекциями. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 июнь;36(6):1041-1046. [В паблике: 28105547] Д., Смит З.А., Дахдалех Н.С. Доказательное лечение глубокой раневой инфекции после инструментальной хирургии позвоночника. Дж. Клин Нейроски. 2015 фев; 22 (2): 238-42. [PubMed: 25308619]

Д., Смит З.А., Дахдалех Н.С. Доказательное лечение глубокой раневой инфекции после инструментальной хирургии позвоночника. Дж. Клин Нейроски. 2015 фев; 22 (2): 238-42. [PubMed: 25308619] Ган То Кагаку Риохо. 2017 окт;44(10):921-923. [PubMed: 29066696]

Ган То Кагаку Риохо. 2017 окт;44(10):921-923. [PubMed: 29066696]