Для гипогликемической комы характерны: Гипогликемия и гипогликемическая кома — Симптомы — Терапия с кабинетами профилактики и функциональной неврологии — Отделения

Гипогликемическая кома. Что такое Гипогликемическая кома?

ВАЖНО

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

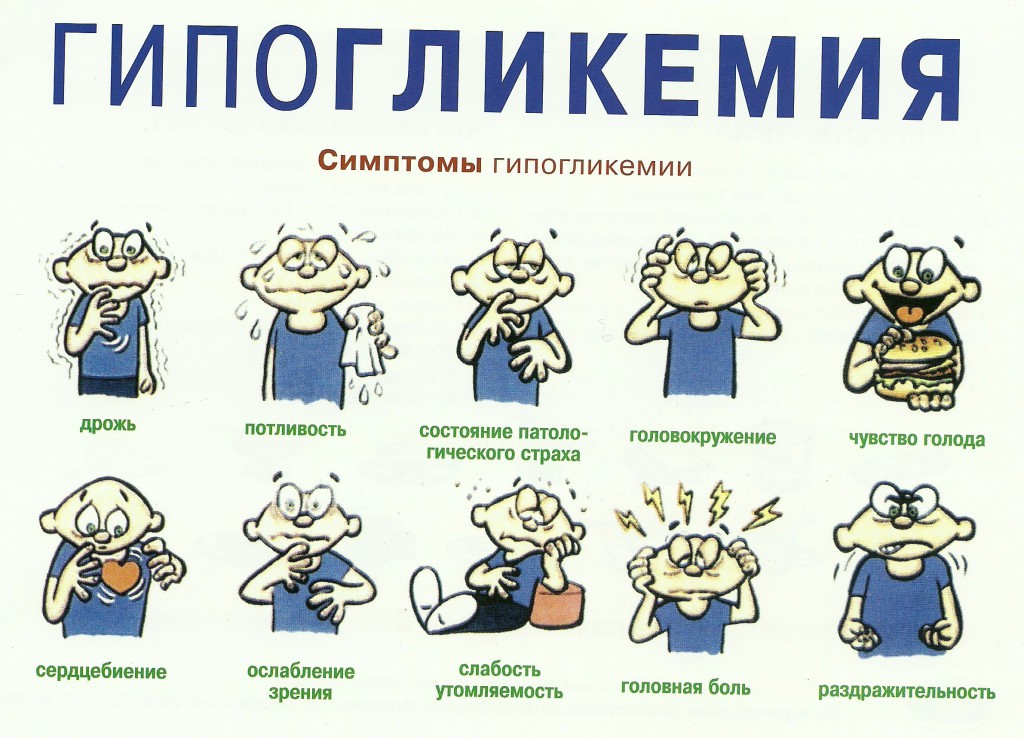

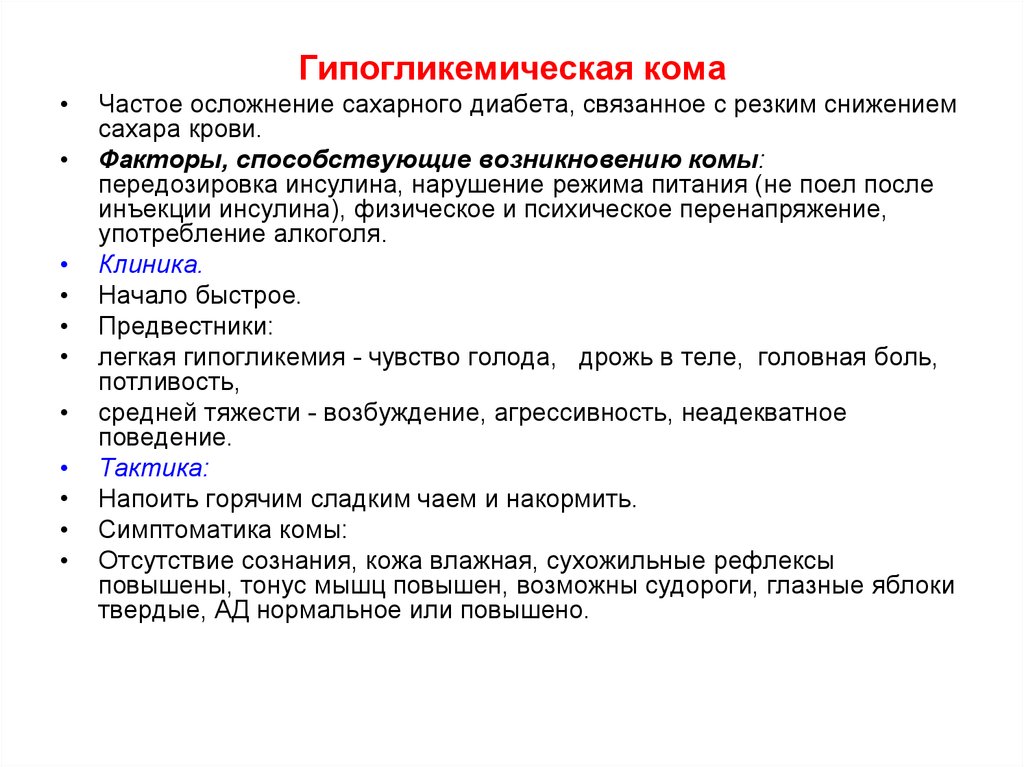

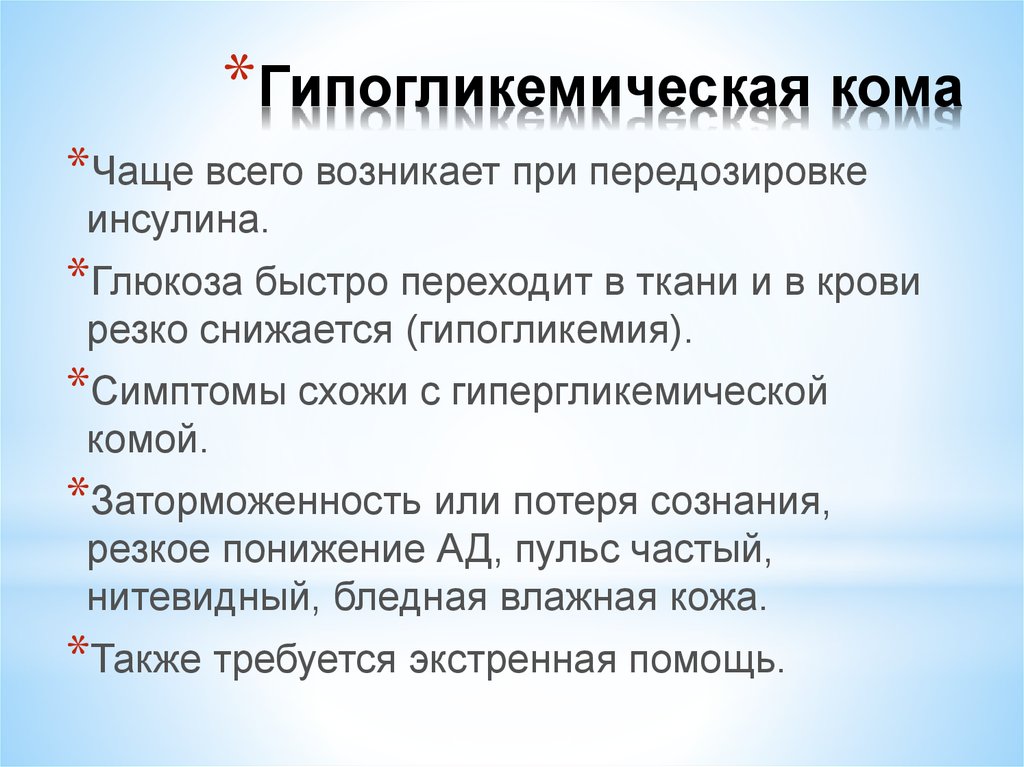

Гипогликемическая кома – это острое патологическое состояние, спровоцированное внезапным быстрым снижением количества глюкозы в плазме. Проявляется нарастанием беспокойства, усилением голода, головокружением, слюнотечением, дрожью, учащенным сердцебиением, болью в животе, тремором, ощущением жжения и покалывания в конечностях. В последующем возникает астения, страх, паника, галлюцинации, дезориентация, помрачение сознания и кома. Диагностика базируется на сборе клинической информации и результатах исследования сахара в крови. Лечение сводится к введению раствора глюкозы, реанимационным мероприятиям.

МКБ-10

E10-E14.0 E15

- Причины

- Патогенез

- Симптомы гипогликемической комы

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение гипогликемической комы

- Прогноз и профилактика

- Цены на лечение

Общие сведения

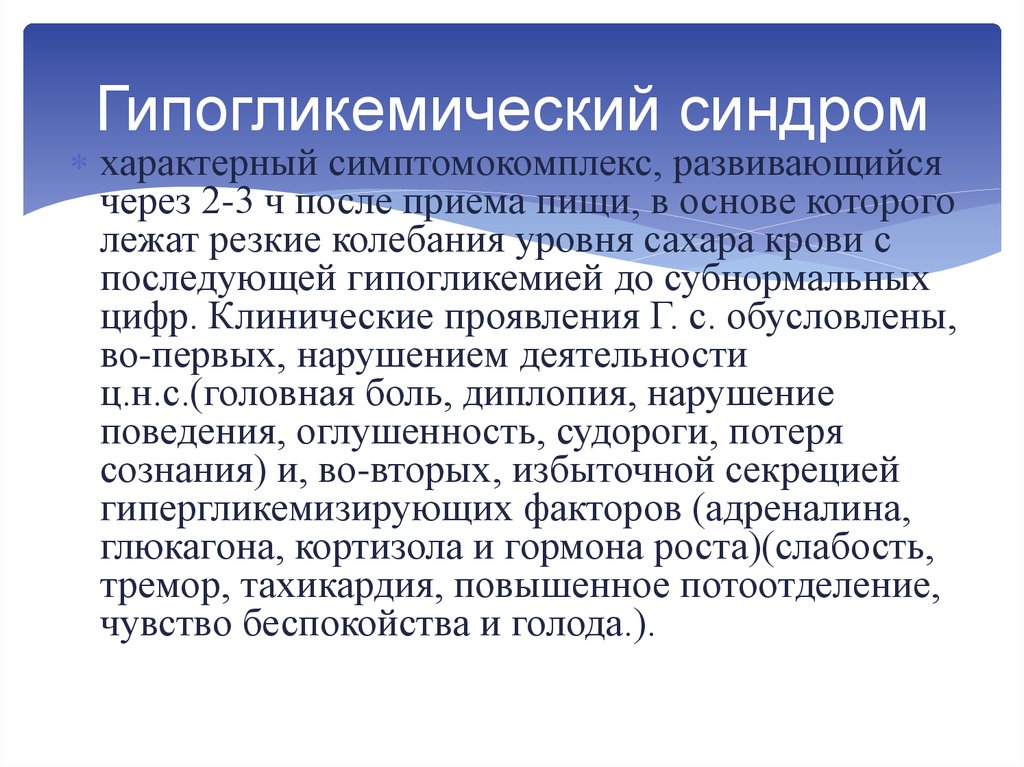

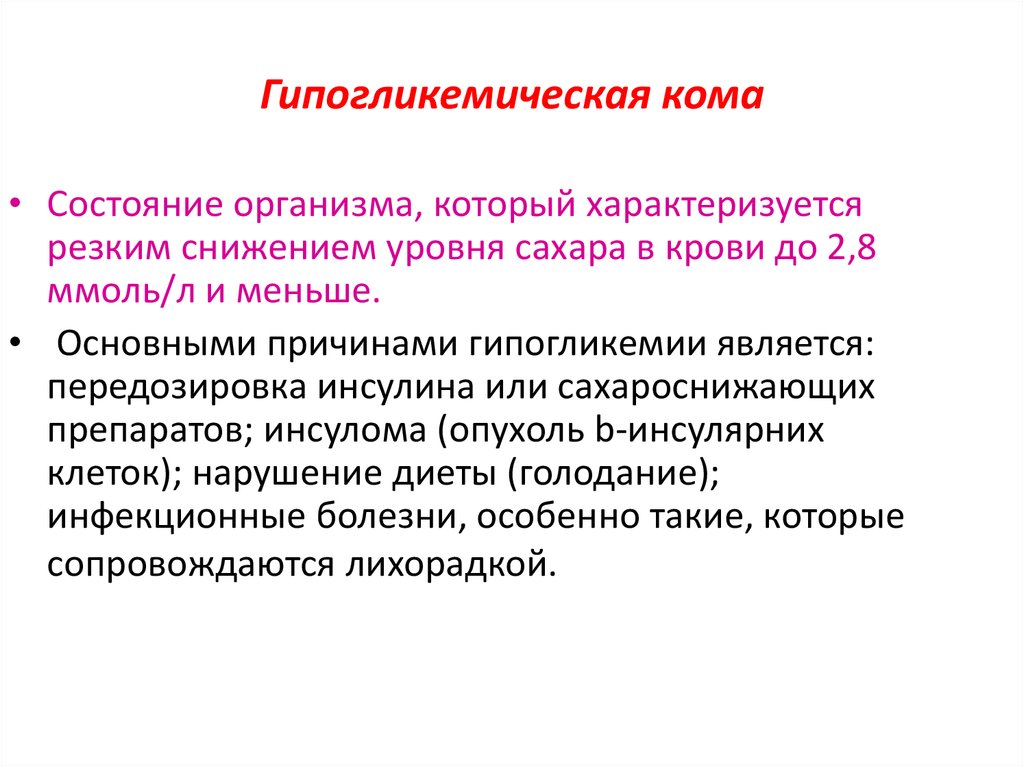

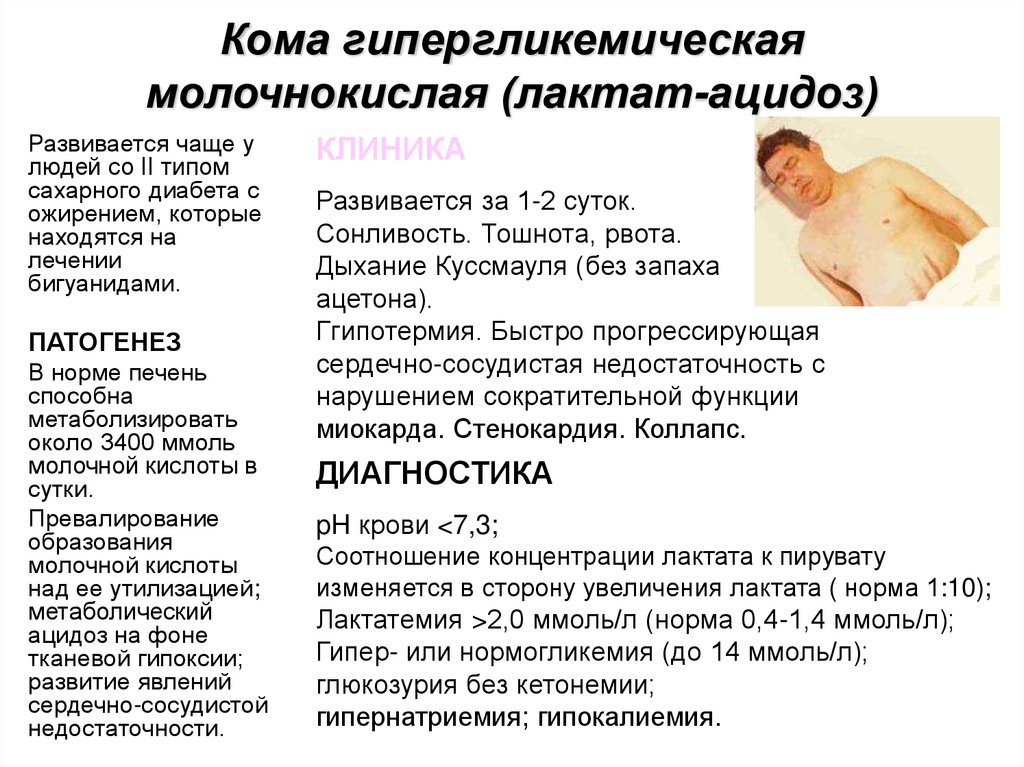

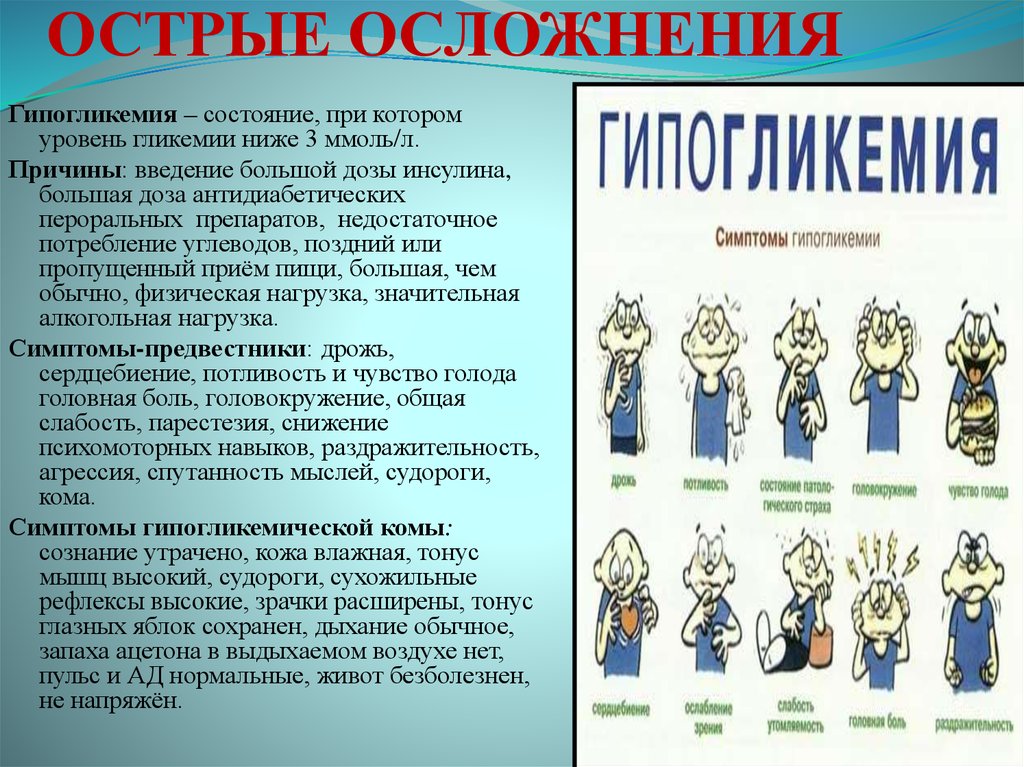

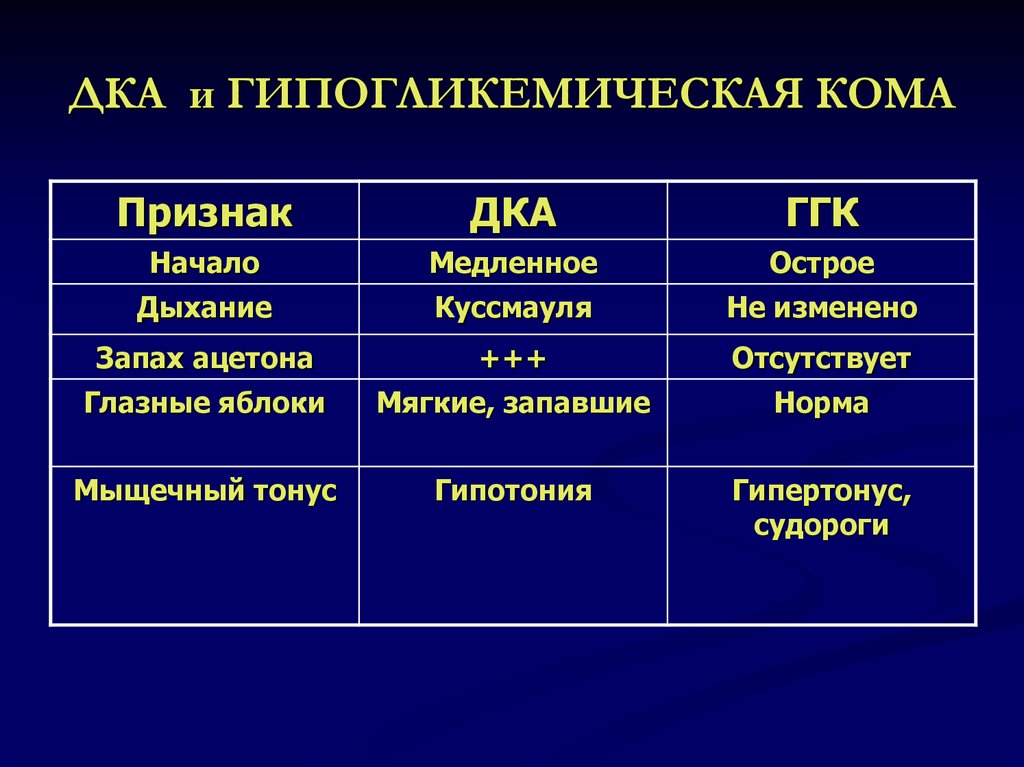

Гипогликемия является обменно-эндокринным синдромом, сопровождается адренергическими и нейрогликопеническими проявлениями. Первая группа симптомов обусловлена усилением синтеза норадреналина, вторая определяется ответом ЦНС. Прогрессивное нарастание клинических признаков гипогликемии, отсутствие неотложной помощи приводит к коме. Патология обычно развивается у больных с сахарным диабетом первого и второго типа, изредка – у лиц без нарушений обмена глюкозы. По различным данным, распространенность гипогликемии среди пациентов с диабетом составляет 45-65%. Летальный исход наблюдается в 2-4% случаев гипогликемической комы.

Гипогликемическая комаПричины

Внезапная гипогликемия обусловлена высокой скоростью распада и выведения глюкозы, превышающей скорость ее всасывания в кишечнике и/или производства в печени. В клинической эндокринологии тяжелое состояние чаще выявляется при декомпенсированном течении инсулинозависимого диабета, в подобных случаях установить причину комы практически невозможно. При иных вариантах заболевания внешними провоцирующими факторами становятся:

В клинической эндокринологии тяжелое состояние чаще выявляется при декомпенсированном течении инсулинозависимого диабета, в подобных случаях установить причину комы практически невозможно. При иных вариантах заболевания внешними провоцирующими факторами становятся:

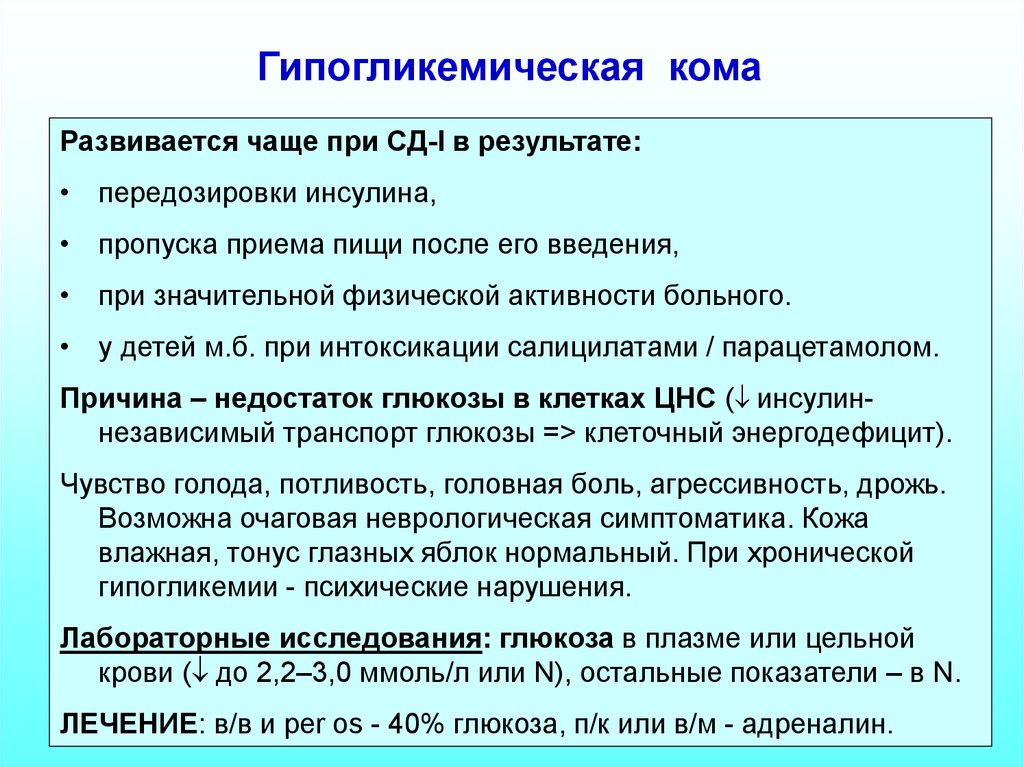

- Неправильная дозировка инсулина. Гипогликемическое состояние провоцируется несоответствием количества вводимого препарата объему сахара, всасываемого из ЖКТ. Подобная ситуация возможна, например, при ошибке в выборе объема шприца.

- Ошибка введения инсулина. Пусковым фактором может стать нарушение техники проведения инъекции. Усиление действия инсулина происходит при случайном или умышленном внутримышечном введении препарата, растирании места укола.

- Несоблюдение правил питания. Дефицит глюкозы может быть вызван пропуском приема пищи, особенно если пациент использует инсулин короткого действия. Аналогичное состояние возможно при выполнении высокой физической нагрузки, увеличении энергетических затрат.

- Прием алкоголя. Обычно больные учитывают содержание сахара в спиртных напитках, но забывают об их сахароснижающем эффекте. Этиловый спирт подавляет процессы производства глюкозы из неуглеводных соединений в клетках печени. Количество выпитого алкоголя пропорционально продолжительности угнетения глюконеогенеза, кома может развиться спустя некоторое время после опьянения.

- Стадия компенсации СД. Когда чувствительность клеток к инсулину повышается, требуется сокращение дозировки гормонов. Если коррекция лечения не произведена, дозировка препарата становится избыточной.

- Органные заболевания. Кома вызывается сопутствующими сахарному диабету патологиями внутренних органов и систем. Сниженная концентрация глюкозы обнаруживается при дистрофических изменениях печени, нарушении всасывания питательных веществ из кишечника, хронической недостаточности функции почек, гормональном дисбалансе.

Патогенез

Развитие состояния гипогликемии провоцируется снижением уровня сахара крови до 4 ммоль/л и ниже. У больных сахарным диабетом, организм которых адаптируется к состоянию гипергликемии, учитывается не абсолютный показатель глюкозы, а быстрое уменьшение ее концентрации на 5 ммоль/л или больше. Риск гипогликемической комы у данной группы лиц существует даже при нормальном и незначительно сниженном сахаре, потому что для функционирования ЦНС важна не абсолютная величина гликемии, а ее относительная стабильность.

У больных сахарным диабетом, организм которых адаптируется к состоянию гипергликемии, учитывается не абсолютный показатель глюкозы, а быстрое уменьшение ее концентрации на 5 ммоль/л или больше. Риск гипогликемической комы у данной группы лиц существует даже при нормальном и незначительно сниженном сахаре, потому что для функционирования ЦНС важна не абсолютная величина гликемии, а ее относительная стабильность.

При резком снижении сахара нервные ткани не могут быстро перестроиться на усвоение менее концентрированной глюкозы. Отмечается угнетение метаболических процессов в тканях мозговых структур. Сначала на гипогликемию реагирует кора больших полушарий, что проявляется аурой. По мере усугубления дефицита сахара нарушаются обменные процессы в мозжечке, затем – в подкорково-диэнцефальных структурах. Переход в кому провоцируется развитием патологических процессов в жизненно важных центрах дыхания и сердцебиения в продолговатом мозге. Если гипогликемия нарастает постепенно, определяются симптомы, связанные с поэтапным нарушением работы ЦНС. На быстрое падение сахара организм реагирует усиленной выработкой катехоламинов и гормонов, стимулирующих процесс глюконеогенеза. При этом доминируют адренергические проявления и признаки активации симпатического отдела нервной системы.

На быстрое падение сахара организм реагирует усиленной выработкой катехоламинов и гормонов, стимулирующих процесс глюконеогенеза. При этом доминируют адренергические проявления и признаки активации симпатического отдела нервной системы.

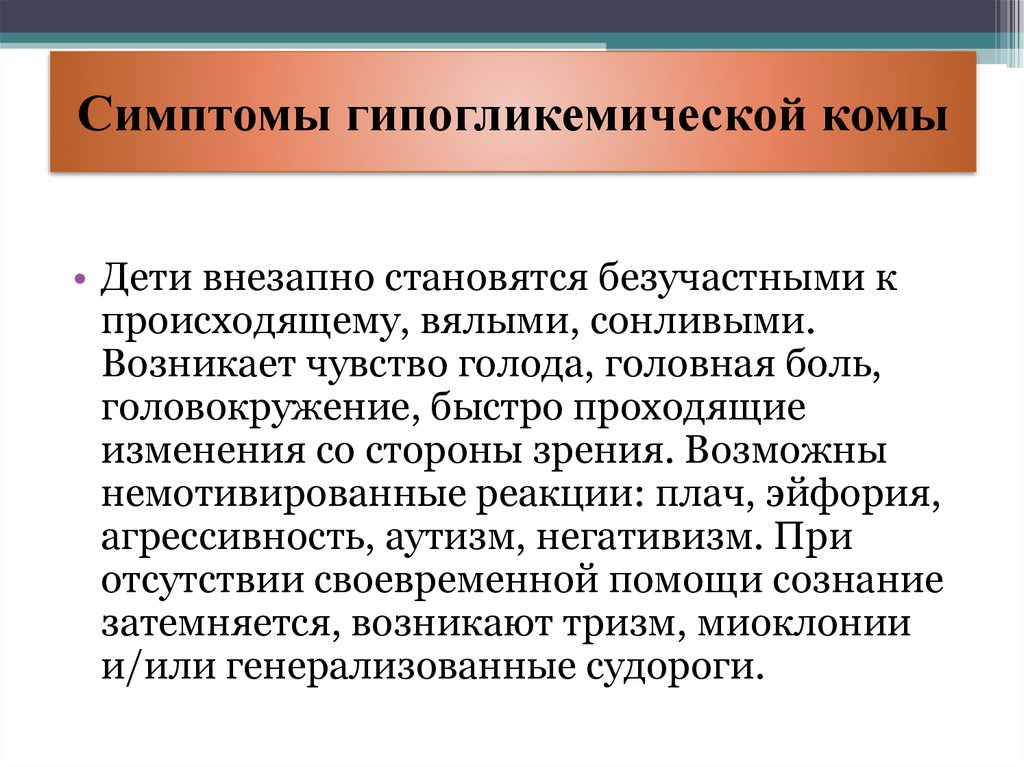

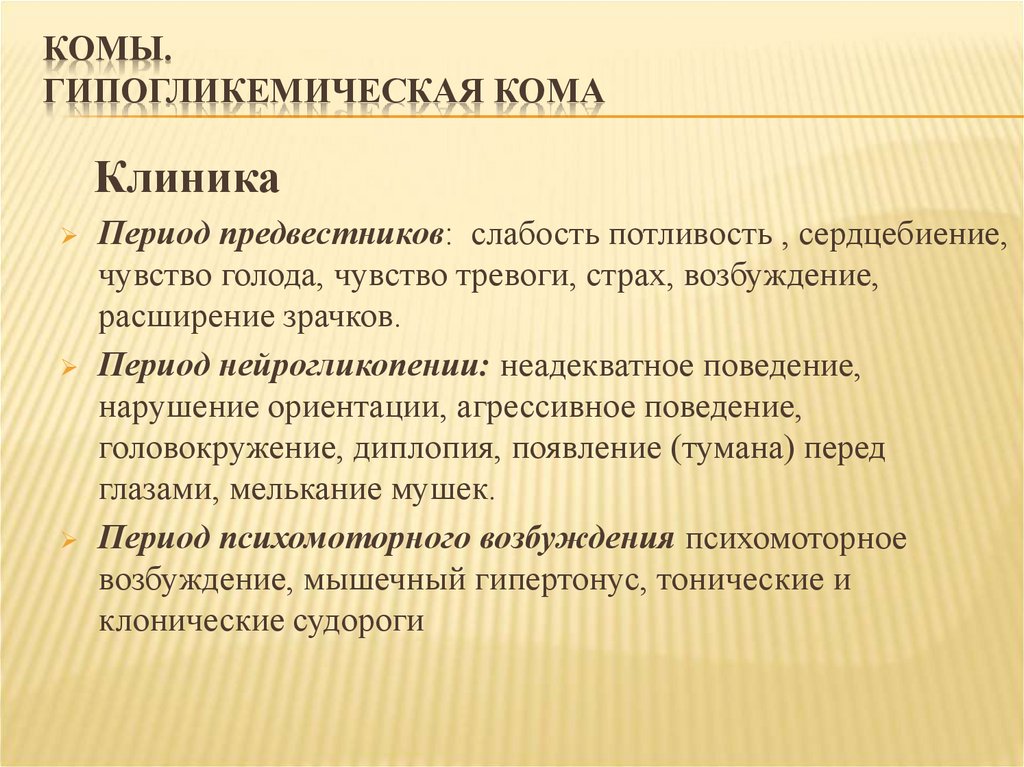

Симптомы гипогликемической комы

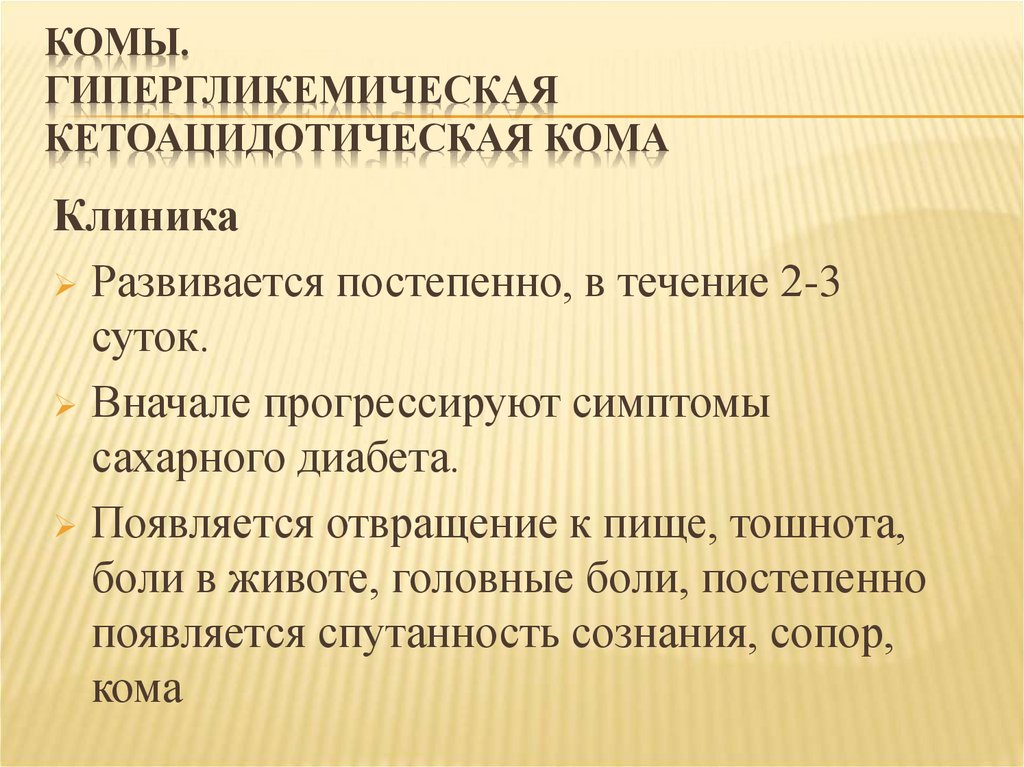

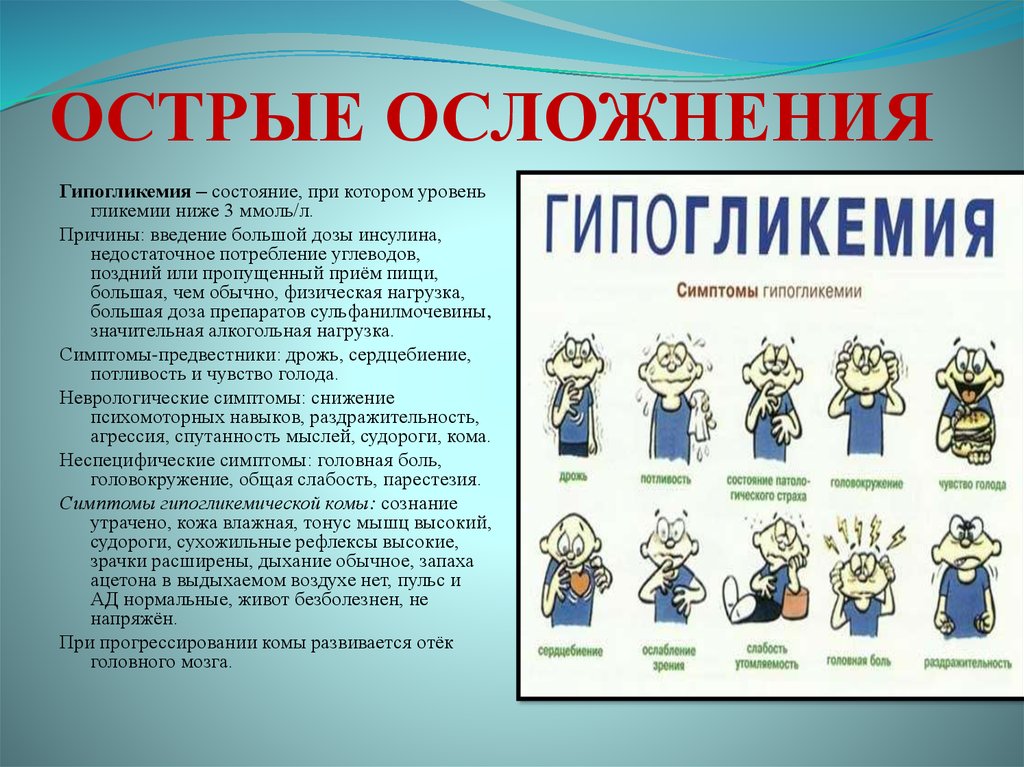

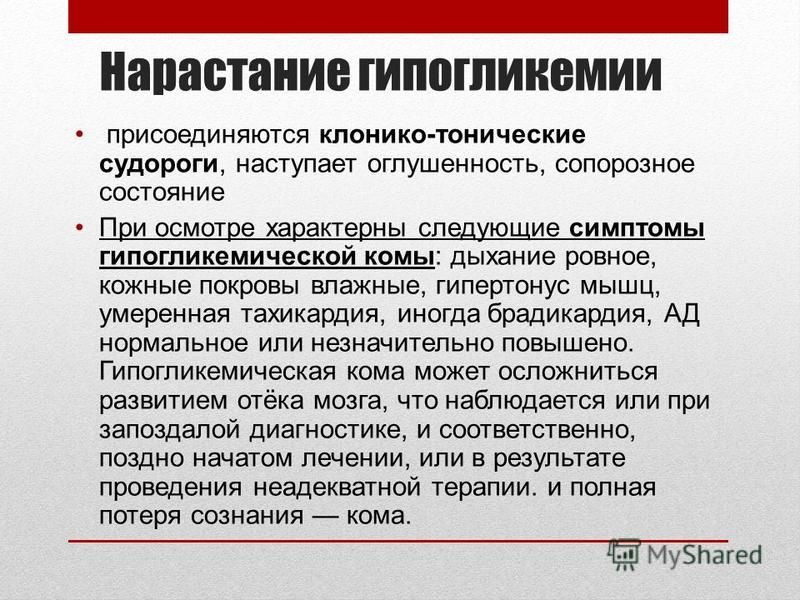

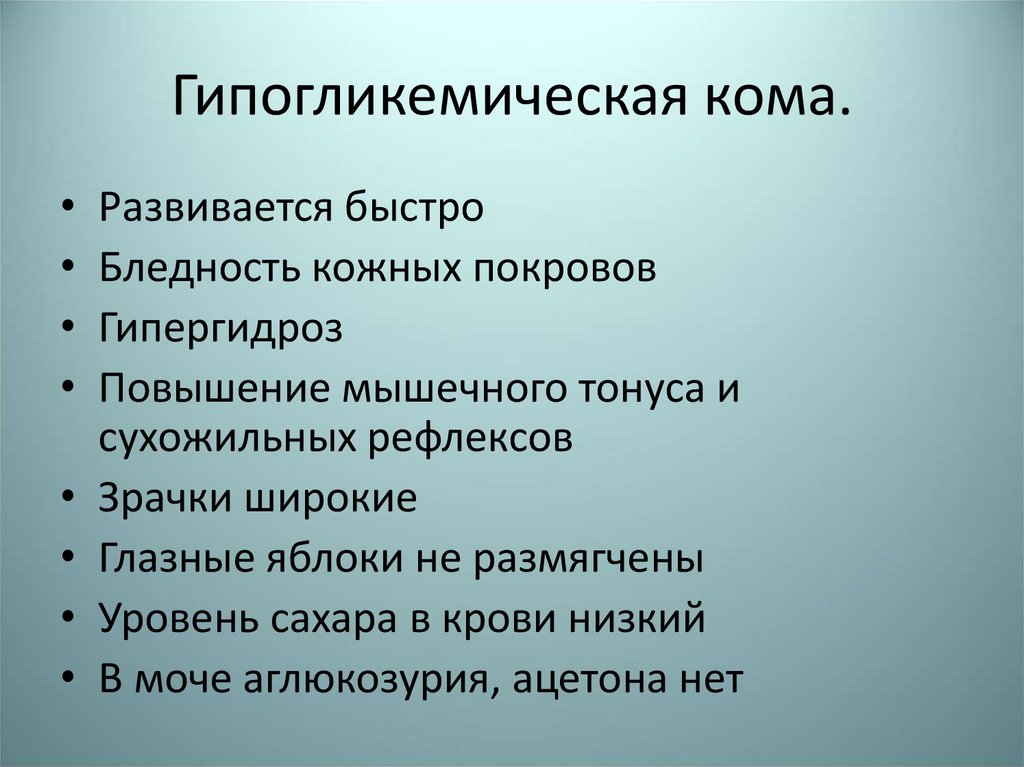

Состояние комы на фоне гипогликемии подразделяется на прекому и собственно кому. Прекома разворачивается на протяжении 20-30 минут. Ее основными проявлениями считаются необъяснимое чувство голода, выделение холодного пота, слабость, головокружение, возбудимость, сменяющаяся апатией. При отсутствии специализированной помощи развивается кома – сознание отсутствует, кожные покровы остаются мокрыми, бледнеют и холодеют, дыхание становится поверхностным, его частота снижается. В ночное время эти стадии менее различимы. Сон поверхностный, тревожный, нередко возникают кошмарные сновидения. Пациенты кричат и плачут во сне, после пробуждения ощущают спутанность сознания, весь день чувствуют вялость и сонливость.

С учетом этапов угнетения метаболизма в тканях головного мозга выделяют 5 стадий комы, различающихся по своим клиническим проявлениям. На первой стадии (корковой) отмечается необъяснимая раздражительность, головная боль, голод. Сердечный ритм учащенный, кожа влажная. Симптомы слабовыраженные, не всегда трактуются как ухудшение самочувствия. Вторая стадия (подкорково-диэнцефальная) характеризуется формированием вегетативных реакций и поведенческими изменениями. Наблюдается усиленное потоотделение без видимой причины, повышение слюноотделения, появление мелкой дрожи в руках, двоение предметов. Поведение возбужденное, гиперактивное, настроение приподнятое, иногда с элементами агрессии.

На третьей стадии в патологический процесс вовлекается средний мозг. Резко повышается мышечный тонус, возникают тонико-клонические судороги как при эпилепсии. Кожа остается влажной, частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту.

Осложнения

Частые приступы гипогликемии способствуют формированию необратимых изменений в работе мозга. Для детей характерны осложнения в виде снижения когнитивных процессов: хуже усваиваются новые знания, затрудняется решение абстрактно-логических задач, процессы ориентировки и адаптации в новых условиях. У взрослых формируются изменения личности по органическому типу с преобладанием эмоциональной неустойчивости, вспыльчивости. В пожилом возрасте и при сердечно-сосудистых патологиях существует риск развития инсульта, инфаркта миокарда.

Диагностика

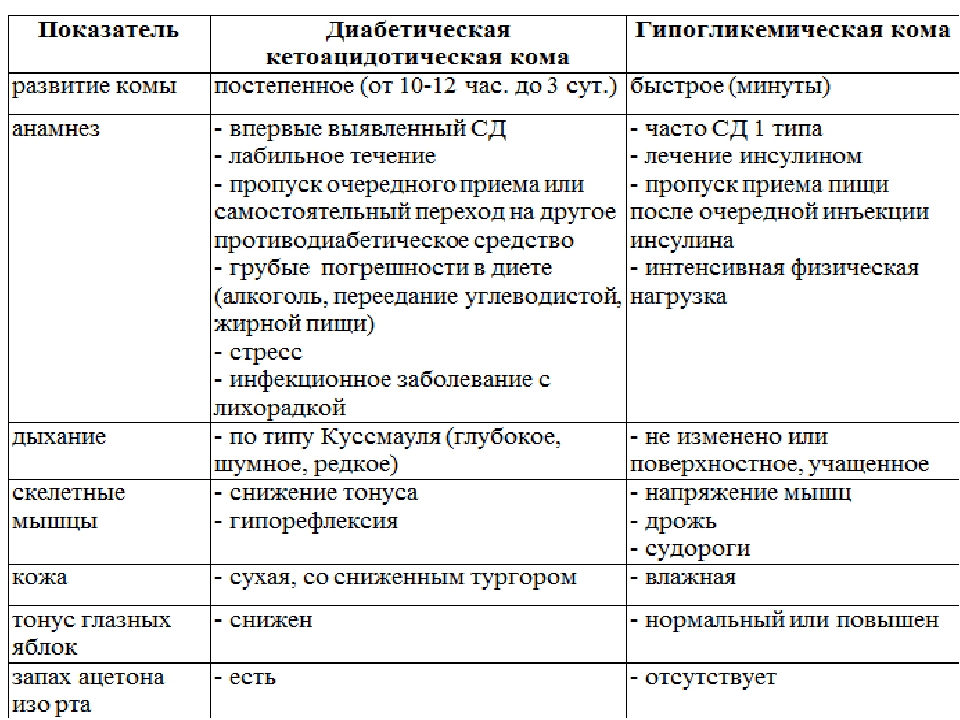

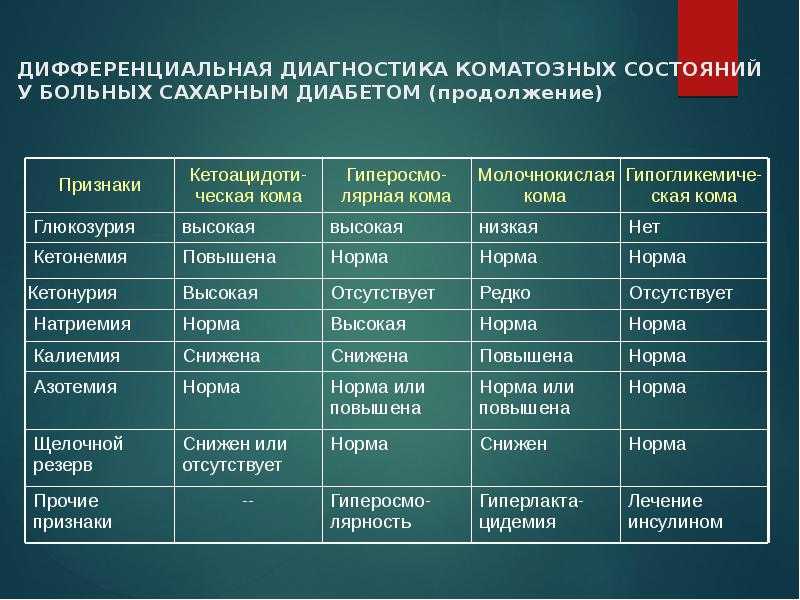

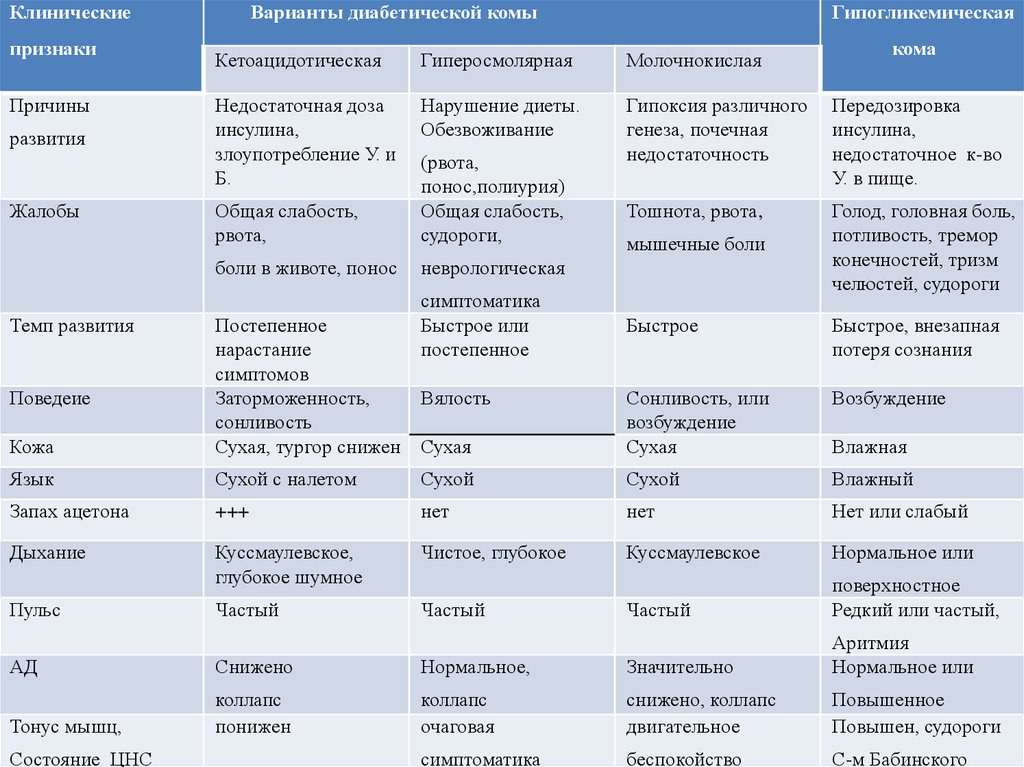

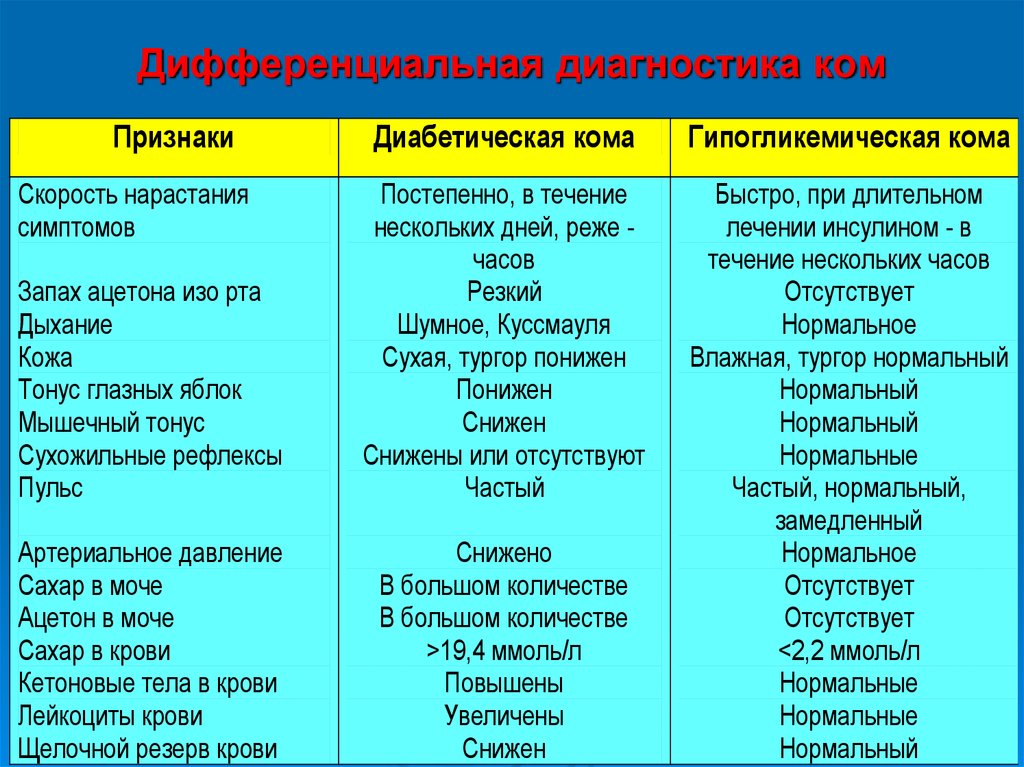

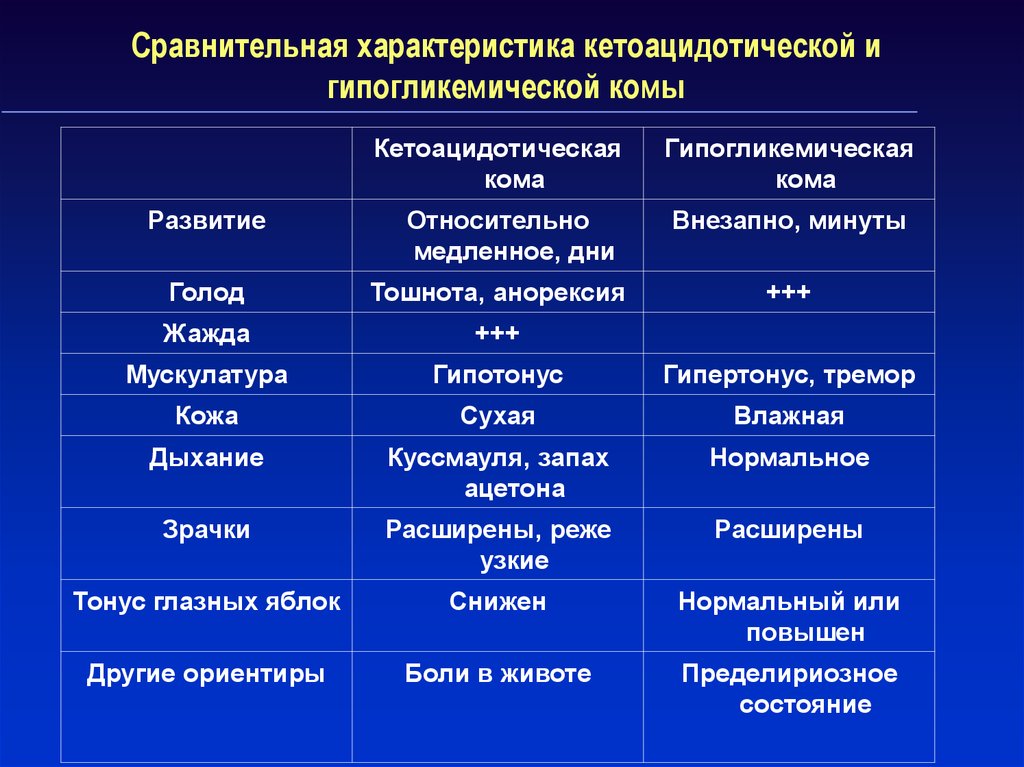

Обследование пациентов выполняет врач-эндокринолог или терапевт. Ключевыми критерием диагностики является сочетание свойственных гипогликемической коме симптомов с объективно определяемым низким уровнем глюкозы (согласно данным исследования крови). Это позволяет дифференцировать данный вид комы с диабетическими комами – кетоацидотической, лактацидемической и гиперосмолярной. Полный диагностический комплекс включает:

- Опрос. В беседе с больным или его родственниками, при изучении медицинской документации уточняется наличие сахарного диабета, его тип, характер течения, выясняются условия, способствовавшие развитию комы. Типичными жалобами являются внезапное ощущение голода, возбуждение, головокружение, усиление потоотделения, головные боли, тремор.

- Осмотр. Выявляется профузный пот, бледность и похолодание кожных покровов. В зависимости от стадии комы регистрируется учащение или урежение ЧСС и пульса, повышение или понижение кровяного давления, усиление или угасание рефлексов.

- Анализ на глюкозу (кровь). У людей с изначально нормальной концентрацией сахара первые симптомы гипогликемии обнаруживаются при показателях 2,77-3,33 ммоль/л, развернутая клиническая картина – при 1,66-2,76 ммоль/л. Для коматозного состояния характерны значения менее 1,65 ммоль/л. При декомпенсации диабета интерпретация показателей осуществляется индивидуально.

Лечение гипогликемической комы

Кома развивается стремительно, поэтому мероприятия проводятся самим пациентом, членами его семьи, специалистами службы скорой медицинской помощи, персоналом отделений интенсивной терапии и реанимации. Основные задачи лечения – восстановление нормального (привычного) количества сахара, процессов жизнедеятельности и способности клеток усваивать глюкозу. Терапия производится на трех уровнях:

- Догоспитальная помощь. На стадии прекомы иногда достаточно восполнить недостаток глюкозы приемом сладкой пищи. Если больной способен есть, ему предлагают продукты, содержащие легкие углеводы – конфеты, батончики и другие сладости.

Если остается сохранным только глотательный рефлекс, чайной ложкой дают чай с сахаром или фруктовый сок, не содержащий мякоти. В коматозном состоянии капают раствор сахара под язык.

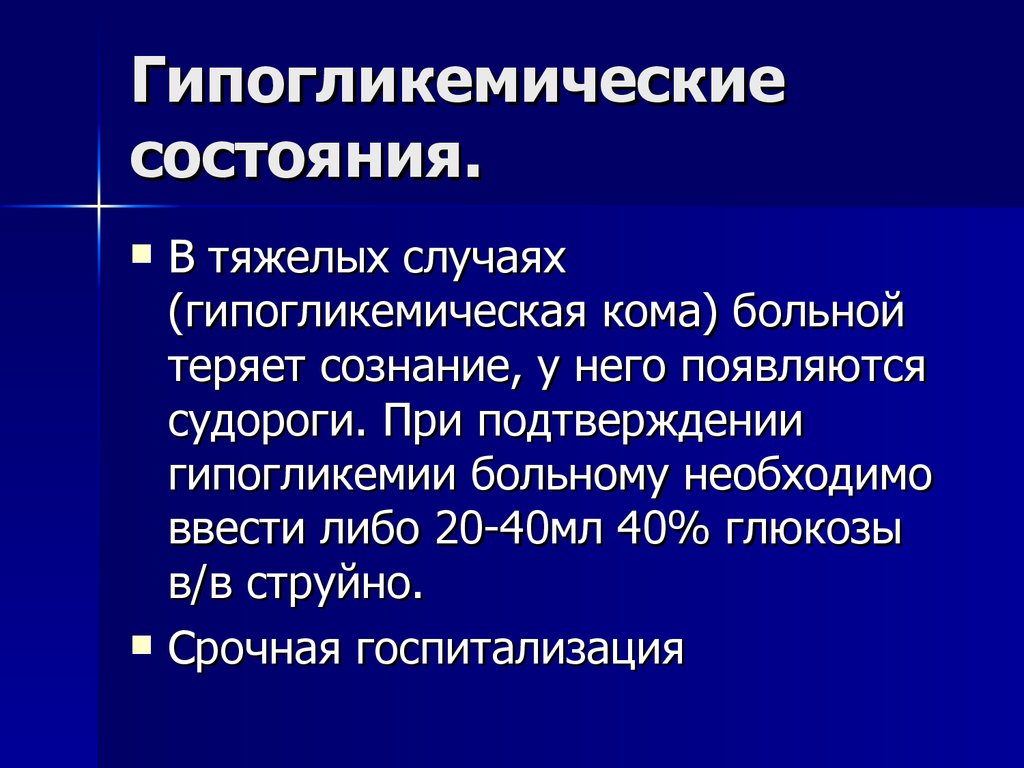

Если остается сохранным только глотательный рефлекс, чайной ложкой дают чай с сахаром или фруктовый сок, не содержащий мякоти. В коматозном состоянии капают раствор сахара под язык. - Скорая врачебная помощь. Врачи однократно вводят 40% раствор глюкозы внутривенно, а затем организуют капельное введение 5% раствора. Такая схема позволяет привести больного в сознание и избежать повторного развития комы. При тяжелом состоянии и отсутствии положительного результата используют глюкокортикоиды, глюкагон либо адреналин внутривенно или внутримышечно.

- Интенсивная терапия в отделении. При неэффективности вышеописанных мероприятий и исключении других патологий, способных спровоцировать кому, проводятся процедуры, стимулирующие транспорт электролитов сквозь стенки мембран нервных клеток. Пациента подключают к аппарату ИВЛ, назначают препараты, поддерживающие активность сердечной мышцы и тонус кровеносных сосудов. Внутривенно вводят поляризующую смесь, в состав которой входят растворы инсулина, глюкозы и калия хлорида.

Прогноз и профилактика

Прогноз для подавляющего большинства больных благоприятный. Адекватная своевременная медицинская помощь сводит риск летального исхода к минимуму, гипогликемия успешно устраняется. Профилактика заключается в правильном поддерживающем лечении СД: соблюдении диеты и схемы использования инсулина, умеренных физических нагрузках без периодов гиподинамии или интенсивных энергозатрат. Пациентам необходимо регулярно отслеживать показатели глюкозы, при отклонении от нормы обращаться к диабетологу для выяснения причины и коррекции дозы инсулина.

Вы можете поделиться своей историей болезни, что Вам помогло при лечении гипогликемической комы.

Источники

- Гипогликемия и гипогликемическая кома/ Старостина Е.Г.// Медицинский совет. – 2013.

- Диабетические комы: учебное пособие/ Хамнуева Л.Ю., Шагун О.В., Андреева Л.С. – 2009.

- Гипогликемия у больных сахарным диабетом типа 2/ Алиева Т.

Т.// Научные исследования. – 2017.

Т.// Научные исследования. – 2017. - Неотложные состояния при сахарном диабете на догоспитальном этапе/ Торшхоева Х.М., Городецкий В.В., Верткин А.Л.// Русский медицинский журнал. – 2003 — №6.

- Настоящая статья подготовлена по материалам сайта: https://www.krasotaimedicina.ru/

ВАЖНО

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

404 Cтраница не найдена

- Университет

- Руководство

- Ректорат

- Обращение к ректору

- Ученый совет

- Университету 90 лет

- Телефонный справочник

- Документы

- Структура

- СМИ о вузе

- Символика БГМУ

- Электронный ящик доверия

- Комплексная программа развития БГМУ

- Антитеррор

- Сведения об образовательной организации

- Абитуриенту

- Обращение граждан

- Фотогалерея

- Карта сайта

- Видеогалерея

- Доступная среда

- Оплата банковской картой

- Реорганизация вуза

- Календарь мероприятий

- Образование

- Учебно-методическое управление

- Организация учебного процесса в условиях предупреждения Covid-19

- Центр практических навыков

- Факультеты

- Кафедры

- Институт дополнительного профессионального образования

- Приемная комиссия

- Медицинский колледж

- Деканат по работе с иностранными обучающимися

- Управление международной деятельности

- Отдел ординатуры

- Расписание

- Менеджмент качества

- Федеральный аккредитационный центр

- Научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский»

- Государственная итоговая аттестация

- Первичная аккредитация

- Первичная специализированная аккредитация

- Внутренняя оценка качества образования

- Информация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Информация для студентов

- Я-профессионал

- Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием

- Медицинский инспектор

- Онлайн обучение

- Социальная работа в системе здравоохранения

- Новые образовательные программы

- Электронная учебная библиотека

- Периодическая аккредитация

- Независимая оценка качества образования

- Наука и инновации

- Структура и документы

- Указ Президента Российской Федерации «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

- Стратегия развития медицинской науки до 2025 года

- Научно-исследовательские подразделения

- Клинические исследования и испытания, ЛЭК

- Диссертационные советы

- Докторантура

- Аспирантура

- Грантовая политика БГМУ

- Актуальные гранты, стипендии, конкурсы

- Конференции и форумы

- Гранты, премии, конкурсы, конференции для молодых ученых

- Полезные интернет-ссылки

- Научные издания

- Проблемные научные комиссии

- Патентная деятельность

- БГМУ в рейтингах университетов

- Публикационная активность

- НИИ кардиологии

- Биобанк

- Репозиторий БГМУ

- Евразийский НОЦ

- МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ”НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ”

- Лечебная работа

- Клиника БГМУ

- Всероссийский центр глазной и пластической хирургии

- Клиническая стоматологическая поликлиника

- Клинические базы

- Отчеты по лечебной работе

- Договорная работа с клиническими базами

- Отделения клиники БГМУ

- Лицензии

- Санаторий-профилакторий БГМУ

- Жизнь БГМУ

- Воспитательная и социальная работа

- Отдел по культурно-массовой работе

- Отдел по связям с общественностью

- Общественные объединения и органы самоуправления

- Отдел по воспитательной и социальной работе

- Творческая жизнь

- Спортивная жизнь

- Совет кураторов

- Ассоциация выпускников

- Работа музеев на кафедрах

- Выпускники БГМУ – ветераны ВОВ

- Золотой фонд БГМУ

- Медиа центр

- БГМУ — ВУЗ здорового образа жизни

- Юбиляры

- Жизнь иностранных студентов БГМУ

- Университету 90 лет

- Университету 85 лет

- Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

- Научная библиотека

- Приоритет 2030

- О программе

- Проектный офис

- Направления реализации

- Стратегические проекты

- Миссия и стратегия

- Цифровая кафедра

- Конкурсы для студентов

- Отчетность

- Публикации в СМИ

- Программа развития

- Научные семинары для студентов и ученых БГМУ

- Новости

Гипогликемическая энцефалопатия – Базовая нейрохимия

Роджер Ф. Баттерворт.

Баттерворт.

Информация об авторе и сведения о членстве

Гипогликемия обычно возникает в результате передозировки инсулина, заболеваний печени, приводящих к снижению печеночного глюконеогенеза, или заболеваний почек

Гипогликемия иногда возникает при других заболеваниях, таких как злокачественные новообразования и хронический алкоголизм. Ранние клинические признаки гипогликемии отражают появление физиологических защитных механизмов, инициируемых чувствительными ядрами гипоталамуса [1]. Такие симптомы включают потливость, также называемую потоотделением, тахикардию, тревогу и чувство голода. Если не обращать внимания на эти симптомы, они уступают место более серьезному расстройству ЦНС, прогрессирующему в виде спутанности сознания, летаргии и делирия, за которыми следуют судороги и кома. Длительная гипогликемия может привести к необратимому повреждению головного мозга.

Во время прогрессирования гипогликемической энцефалопатии, когда уровень глюкозы в крови падает ниже 2,5 мМ, на этой стадии возникают спутанность сознания и делирий, скорость церебрального метаболизма глюкозы (CMR glc ) падает быстрее, чем скорость церебрального метаболизма кислорода ( CMRO 2 ), что указывает на использование мозгом других субстратов, кроме глюкозы. Такие субстраты включают промежуточные соединения цикла трикарбоновых кислот (TCA), а также аминокислоты, особенно глутамин и глутамат. Однако эти субстраты быстро расходуются и обеспечивают потребность мозга в энергии всего несколько минут в отсутствие глюкозы. Когда концентрация глюкозы в крови падает ниже 2 мМ, электроэнцефалограмма (ЭЭГ) сначала показывает увеличение амплитуды и снижение частоты, за которыми следует уменьшение амплитуды и частоты по мере приближения концентрации глюкозы в крови к 1 мМ. При концентрации глюкозы в крови ниже 1 мМ уровни АТФ в головном мозге истощаются [2] (), ЭЭГ становится изоэлектрической и развивается кома. Аналогичные выводы были сделаны из 31 P Ядерно-магнитно-резонансная спектроскопия со срезами головного мозга, в которых перфузия срезов морских свинок в буферной среде, содержащей различные концентрации глюкозы, показала, что снижение концентрации глюкозы с 10 до 0,2 мМ необходимо перед определением содержания АТФ и фосфокреатина (ФКр).

Такие субстраты включают промежуточные соединения цикла трикарбоновых кислот (TCA), а также аминокислоты, особенно глутамин и глутамат. Однако эти субстраты быстро расходуются и обеспечивают потребность мозга в энергии всего несколько минут в отсутствие глюкозы. Когда концентрация глюкозы в крови падает ниже 2 мМ, электроэнцефалограмма (ЭЭГ) сначала показывает увеличение амплитуды и снижение частоты, за которыми следует уменьшение амплитуды и частоты по мере приближения концентрации глюкозы в крови к 1 мМ. При концентрации глюкозы в крови ниже 1 мМ уровни АТФ в головном мозге истощаются [2] (), ЭЭГ становится изоэлектрической и развивается кома. Аналогичные выводы были сделаны из 31 P Ядерно-магнитно-резонансная спектроскопия со срезами головного мозга, в которых перфузия срезов морских свинок в буферной среде, содержащей различные концентрации глюкозы, показала, что снижение концентрации глюкозы с 10 до 0,2 мМ необходимо перед определением содержания АТФ и фосфокреатина (ФКр). срезов были значительно уменьшены [3].

срезов были значительно уменьшены [3].

Рисунок 38-2

Неокортекс концентрации фосфокреатина (PCr) и АТФ у крыс, подвергшихся постепенной гипогликемии. Для этих измерений использовались образцы замороженного неокортекса. , ЭЭГ неизоэлектрическая; , изоэлектрическая ЭЭГ за 3 мин до замораживания мозга; Δ, (подробнее…)

Клинически гипогликемия приводит к угнетению функции ЦНС, при этом ростральные области мозга поражаются раньше, чем более каудально расположенные области. Например, при тяжелой гипогликемии, связанной с изоэлектрическими записями ЭЭГ, корковая активность головного мозга отсутствует, но мозговая функция сохраняется, на что указывает поддержание эффективной дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности.

Снижение синтеза нейротрансмиттеров, а не глобальный дефицит церебральной энергии, объясняет неврологические симптомы и изменения ЭЭГ при умеренной гипогликемии

Местная восприимчивость к гипогликемическому инсульту не отражается в селективных региональных изменениях глюкозы, гликолитических или трициклических промежуточных соединений, пирувата, лактата или АТФ. Однако окисление глюкозы мозгом не только обеспечивает энергию в виде ангидридных связей АТФ, но также обеспечивает предшественники для синтеза некоторых нейротрансмиттеров, в том числе ацетилхолина (АХ), γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата. . В настоящее время большинство данных свидетельствует о том, что неврологические симптомы, характерные для гипогликемической энцефалопатии до стадии изоэлектрической ЭЭГ, являются результатом «сбоя нейротрансмиссии», затрагивающего одну или несколько из этих нейротрансмиттерных систем.

Однако окисление глюкозы мозгом не только обеспечивает энергию в виде ангидридных связей АТФ, но также обеспечивает предшественники для синтеза некоторых нейротрансмиттеров, в том числе ацетилхолина (АХ), γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата. . В настоящее время большинство данных свидетельствует о том, что неврологические симптомы, характерные для гипогликемической энцефалопатии до стадии изоэлектрической ЭЭГ, являются результатом «сбоя нейротрансмиссии», затрагивающего одну или несколько из этих нейротрансмиттерных систем.

Пируват, полученный из глюкозы, является основным предшественником ацетильной группы АХ (). Ингибирование окисления пирувата приводит к снижению синтеза АХ как in vitro , так и in vivo. Включение [ 14 C]холина в АХ головного мозга in vivo снижено у крыс с инсулининдуцированной гипогликемией [4]. Тот факт, что гипогликемия приводит к снижению синтеза пула нейротрансмиттеров АХ, подтверждается наблюдением, что введение ингибитора холинэстеразы ЦНС физостигмина животным с гипогликемией задерживает начало судорог и комы.

Аналогичные данные о неблагоприятном влиянии гипогликемии на синтез аминокислотных нейротрансмиттеров ГАМК и глутамата также были получены. Использование аминокислот, таких как глутамат и глутамин, в качестве альтернативных энергетических субстратов при умеренной и тяжелой гипогликемии приводит к накоплению аспартата и аммиака в головном мозге [5]. Гипогликемия также вызывает временное, но существенное увеличение внеклеточной концентрации глутамата, ГАМК и дофамина, что измеряется с помощью in vivo церебральный микродиализ [6]. Таким образом, изменения нейротрансмиссии, опосредованные АХ, глутаматом, ГАМК и/или дофамином (ДА), могут способствовать возникновению неврологических признаков и симптомов, характеризующих умеренную гипогликемию.

Когда гипогликемия прогрессирует ниже 1 мМ, ЭЭГ становится изоэлектрической, и наступает гибель нейронов. Как и в случае некоторых других метаболических энцефалопатий, гибель клеток не носит глобального характера; скорее, определенные структуры мозга, в частности структуры гиппокампа и коры, избирательно уязвимы для гипогликемического инсульта. Патофизиологические механизмы, ответственные за гибель нейронов при гипогликемии, включают участие эксайтотоксичности глутамата. Тяжелая и продолжительная гипогликемия приводит к повышенному высвобождению глутамата в головном мозге, что приводит к деполяризации мембран. За этим следует церебральная энергетическая недостаточность и гибель нейронов, особенно в гиппокампе. Таким образом, нейротоксичность глутамата участвует в патогенезе гибели нейронов, вызванной гипогликемией, и Ca 2+ кальмодулинзависимая протеинкиназа II, по-видимому, является одной из внутриклеточных мишеней глутаматной нейротоксичности при гипогликемии [7]. Эксайтотоксичность глутамата обсуждается в главе 34.

Патофизиологические механизмы, ответственные за гибель нейронов при гипогликемии, включают участие эксайтотоксичности глутамата. Тяжелая и продолжительная гипогликемия приводит к повышенному высвобождению глутамата в головном мозге, что приводит к деполяризации мембран. За этим следует церебральная энергетическая недостаточность и гибель нейронов, особенно в гиппокампе. Таким образом, нейротоксичность глутамата участвует в патогенезе гибели нейронов, вызванной гипогликемией, и Ca 2+ кальмодулинзависимая протеинкиназа II, по-видимому, является одной из внутриклеточных мишеней глутаматной нейротоксичности при гипогликемии [7]. Эксайтотоксичность глутамата обсуждается в главе 34.

Гипогликемическая кома – симптомы, причины и риски

Диабетическая кома – это потенциально опасное для жизни последствие диабета, вызывающее потерю сознания. Существует два типа диабетической комы: гипогликемическая кома и гипергликемическая кома. Чрезмерно высокий уровень сахара в крови ( гипергликемия ) или опасно низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), который может возникнуть у людей, живущих с диабетом, может привести к этому потенциально смертельному состоянию. Когда человек впадает в гипогликемическую кому, он остается жив, и смерть не гарантирована, но он не может проснуться или реагировать на образы, шумы или другие виды внешних раздражителей.

Когда человек впадает в гипогликемическую кому, он остается жив, и смерть не гарантирована, но он не может проснуться или реагировать на образы, шумы или другие виды внешних раздражителей.

Диабетическая кома может привести к летальному исходу, если ее не лечить. Перспектива гипогликемической комы ужасна, но существуют различные профилактические меры, которые можно предпринять, и действия, которые можно предпринять, чтобы избежать ее. Немедленная медицинская помощь должна быть оказана человеку, который испытывает это состояние, и лечение должно проводиться точно так, как это предписано врачом. Узнайте больше о Симптомы высокого уровня сахара в крови.

Содержание

Симптомы гипогликемической комы

Причины гипогликемической комы

Риски гипогликемической комы

Осложнения

Профилактика

Нижний предел

Часто задаваемые вопросы [Подробнее]

- What level of hypoglycemia causes coma?»>

1. Какой уровень гипогликемии вызывает кому?

- 2. Можно ли выйти из гипогликемической комы?

- 3. Чем отличается диабетическая кома от гипогликемической комы?

- 4. Может ли гипогликемия вызвать необратимое повреждение головного мозга?

Симптомы гипогликемической комы

Симптомы низкого уровня сахара в крови можно разделить на два основных типа. Одним из видов симптомов являются симптомы, вызванные низким уровнем глюкозы в головном мозге, которые называются нейрогликопеническими симптомами. При втором типе симптомов, известных как адренергические симптомы, реакция организма на низкий уровень глюкозы в головном мозге вызывает симптомы.

При втором типе симптомов, известных как адренергические симптомы, реакция организма на низкий уровень глюкозы в головном мозге вызывает симптомы.

- Шакинкость или нервозность

- Тревога

- Усталость

- Слабость

- Потеживание

- HODGER . поэтому возможно, что у человека, страдающего гипогликемией, могут не проявляться все упомянутые симптомы. Также известно, что симптомы проявляются довольно быстро. Когда у кого-то проявляются симптомы гипогликемии, очень важно как можно скорее определить уровень глюкозы в крови, чтобы правильно диагностировать эпизод гипогликемии.

- Диабетический кетоацидоз: Если вашим мышечным клеткам не хватает энергии, ваше тело может отреагировать расщеплением жировых запасов. В результате этой реакции образуются вредные кислоты, известные как кетоны. Диабетический кетоацидоз возникает, когда у вас есть кетоны (измеряется в крови или моче) и высокий уровень сахара в крови. Это может привести к диабетической коме, если его не лечить.

- Диабетический гиперосмолярный синдром: Когда уровень сахара в крови превышает 600 миллиграммов на децилитр (мг/дл) или 33,3 миллимоля на литр (ммоль/л). Тяжелая гипергликемия приводит к тому, что ваша кровь сгущается и становится густой. Избыток сахара в крови переходит в мочу, запуская процесс фильтрации, удаляющий огромные объемы жидкости из организма. Если не лечить, это может привести к смертельному обезвоживанию и диабетической коме.

Кома поражает от 25 до 50% людей с диабетическим гиперосмолярным синдромом.

Кома поражает от 25 до 50% людей с диабетическим гиперосмолярным синдромом. - Гипогликемия: Мозг нуждается в глюкозе для правильной работы. В экстремальных обстоятельствах низкий уровень сахара в крови может привести к потере сознания или обмороку. Гипогликемия может быть вызвана либо избыточным количеством инсулина, либо недостаточным количеством пищи. Слишком интенсивные физические упражнения или чрезмерное употребление алкоголя могут иметь одинаковый результат.

- Проблемы с подачей инсулина: Если вы пользуетесь инсулиновой помпой, вам необходимо часто делать тесты.

Когда помпа выходит из строя или трубка (катетер) перекручивается или ломается, подача инсулина прекращается. Дефицит инсулина может вызвать диабетический кетоацидоз.

Когда помпа выходит из строя или трубка (катетер) перекручивается или ломается, подача инсулина прекращается. Дефицит инсулина может вызвать диабетический кетоацидоз. - Заболевание, травма или хирургическое вмешательство: Когда вы больны или получили травму, уровень сахара в крови резко подскакивает. Диабетики 1 типа могут заболеть диабетическим кетоацидозом, если они не увеличат дозу инсулина. Диабетический гиперосмолярный синдром связан с такими медицинскими проблемами, как застойная сердечная недостаточность и повреждение почек.

- Неуправляемый диабет : Отсутствие адекватного контроля уровня сахара в крови или приема назначенных лекарств увеличивает риск долгосрочных проблем, включая диабетическую кому.

- Пропуск приема пищи или инсулина: Люди с диабетом и проблемами с питанием могут отказаться от приема инсулина в соответствии с предписаниями, чтобы похудеть. Эта рискованная процедура повышает риск диабетической комы.

- Употребление алкоголя и наркотиков: Алкоголь оказывает различное влияние на уровень сахара в крови. Седативный эффект алкоголя может затруднить обнаружение признаков низкого уровня сахара в крови. Это может привести к диабетической коме из-за гипогликемии. Кокаин и экстази могут повысить риск очень высокого уровня сахара в крови и диабетической комы.

- Поддерживайте здоровую диету изо дня в день, так как это может помочь регулировать уровень сахара в крови даже в долгосрочной перспективе.

- Время от времени контролируйте уровень сахара в крови, чтобы получить точную картину того, как прогрессирует ваше состояние.

- Никогда не пропускайте прием лекарств от диабета и всегда следуйте советам врача.

- Составьте план на случай, если и когда вы столкнетесь с таким эпизодом, и подробно расскажите своим близким, чтобы они могли позаботиться о вас. Также держите все необходимые материалы наготове и под рукой.

- Если уровень сахара в крови превышает 250 мг/дл (14 ммоль/л) в течение двух тестов подряд, особенно если вы больны, проверьте наличие кетонов. Позвоните своему врачу, если у вас много кетонов. Если у вас есть кетоны и вас рвет, немедленно обратитесь к врачу. Высокий уровень кетонов может вызвать диабетический кетоацидоз и кому.

- Если у вас диабет и вы используете инсулин, имейте под рукой набор глюкагона и быстродействующие источники сахара, такие как таблетки глюкозы или апельсиновый сок, для лечения гипогликемии.

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, проверьте уровень сахара в крови. Если он слишком высокий или слишком низкий, вы должны управлять им в соответствии с рекомендациями вашего лечащего врача, чтобы избежать возникновения диабетической комы. Если у вас диабет в течение длительного периода времени, вполне возможно, что вы можете впасть в кому, не проявляя никаких признаков и симптомов.

С другой стороны, гиперосмолярная гипергликемическая некетотическая кома связана с метаболическими последствиями сахарного диабета , который характеризуется выраженной гипергликемией, обезвоживанием вплоть до шока, гиперосмолярностью плазмы и нарушением сознания.

Чаще всего это происходит у пациентов с диабетом 2 типа , и это часто происходит в контексте физиологического стресса. Наличие выраженной гипергликемии и гиперосмоляльности плазмы, а также отсутствие существенного кетоза свидетельствуют о начале гиперосмолярной гипергликемической некетотической комы. В качестве лечения используются внутривенный физиологический раствор и инсулин. Кома, судороги и смерть — все возможные осложнения.

Причины гипогликемической комы

Чем раньше мы поймем, что вызывает или вызывает гипогликемическую кому, тем быстрее мы сможем сосредоточиться на лечении диабетической комы. Гипогликемия наиболее часто встречается у людей с диабетом, принимающих инсулин, глиниды или препараты сульфонилмочевины. Гипогликемия редко встречается у людей, не страдающих диабетом, поскольку существует несколько регуляторных систем для поддержания надлежащего баланса глюкозы, инсулина и глюкагона.

Гипогликемия редко встречается у людей, не страдающих диабетом, поскольку существует несколько регуляторных систем для поддержания надлежащего баланса глюкозы, инсулина и глюкагона.

При обнаружении у человека гипогликемии требуется срочное лечение диабетической комы, которое может спасти жизнь человека. Основной целью терапии является восстановление нормальные уровни глюкозы в крови , что достигается несколькими методами введения глюкозы в зависимости от тяжести гипогликемии, того, что доступно для лечения, и того, кто проводит лечение.

Риски гипогликемической комы

Лечение гипогликемической комы зависит от понимания того, что ее вызвало.

Осложнения

Лечение гипогликемической комы необходимо проводить для предотвращения дальнейших осложнений, которые могут возникнуть. Если это состояние не лечить, чего не следует делать ни при каких обстоятельствах, оно может привести к серьезным осложнениям, таким как необратимое повреждение головного мозга и смерть. Крайне важно проконсультироваться с врачом, как только вы испытываете подобный эпизод.

Профилактика

Если вы заметили или проявляете какие-либо симптомы гипогликемической комы, вы можете предпринять следующие шаги для профилактики.

Также читайте об использовании и побочных эффектах сахарной таблетки

Практический результат

Диабетическая кома является потенциально опасным для жизни последствием диабета, вызывающим потерю сознания. Существует два типа диабетической комы: гипогликемическая кома и гипергликемическая кома. Немедленная медицинская помощь должна быть оказана человеку, который испытывает это состояние. Наличие выраженной гипергликемии и гиперосмоляльности плазмы, а также отсутствие существенного кетоза свидетельствуют о начале гиперосмолярной гипергликемической некетотической комы. Это может привести к необратимому повреждению головного мозга и смерти, если его не лечить. Продолжайте читать, чтобы узнать, какие продукты полезны для людей с диабетом. Также читайте о том, что такое реактивная гипогликемия и ее причины.

Часто задаваемые вопросы

1. Какой уровень гипогликемии вызывает кому? Гипогликемия или низкий уровень сахара в крови могут привести к летальному исходу. Можно достичь стадии коматозного состояния, если уровень сахара в крови падает ниже 40 мг/дл. Этот базовый уровень может быть разным для разных людей. Иногда такое низкое значение, как 30 мг/дл, может не привести к обмороку или коме. Тем не менее, низкий уровень сахара очень опасен и может привести к фатальным или почти фатальным последствиям.

Можно достичь стадии коматозного состояния, если уровень сахара в крови падает ниже 40 мг/дл. Этот базовый уровень может быть разным для разных людей. Иногда такое низкое значение, как 30 мг/дл, может не привести к обмороку или коме. Тем не менее, низкий уровень сахара очень опасен и может привести к фатальным или почти фатальным последствиям.

Если восстановление и лечение эпизода гипогликемической комы проходят быстро и эффективно, то очень высока вероятность того, что человек сможет полностью излечиться от него. Однако, если уровни достигают стадии, когда мозг полностью лишен сахара, вероятно возможное повреждение мозга. Пероральное или внутривенное введение глюкозы лучше всего подходит для лечения гипогликемической комы.

3. Чем отличается диабетическая кома от гипогликемической комы? Основное различие между диабетической комой и гипогликемической комой заключается в их природе.

Если остается сохранным только глотательный рефлекс, чайной ложкой дают чай с сахаром или фруктовый сок, не содержащий мякоти. В коматозном состоянии капают раствор сахара под язык.

Если остается сохранным только глотательный рефлекс, чайной ложкой дают чай с сахаром или фруктовый сок, не содержащий мякоти. В коматозном состоянии капают раствор сахара под язык.

Т.// Научные исследования. – 2017.

Т.// Научные исследования. – 2017. Кома поражает от 25 до 50% людей с диабетическим гиперосмолярным синдромом.

Кома поражает от 25 до 50% людей с диабетическим гиперосмолярным синдромом. Когда помпа выходит из строя или трубка (катетер) перекручивается или ломается, подача инсулина прекращается. Дефицит инсулина может вызвать диабетический кетоацидоз.

Когда помпа выходит из строя или трубка (катетер) перекручивается или ломается, подача инсулина прекращается. Дефицит инсулина может вызвать диабетический кетоацидоз.