Долевая пневмония крупозная: Долевая пневмония — причины, симптомы, диагностика и лечение

Пневмококковая (крупозная) пневмония: клинико-морфологические особенности

Пневмонии — одно из наиболее частых и тяжелых заболеваний человека. В большинстве случаев их возбудителем является пневмококк (ПК). В 1986 г., когда отмечалось 100 лет со дня его открытия, было заявлено, что летальность от пневмококковых инфекций (ПКИ) в мире превысила число фатальных исходов от всех бактериальных заболеваний [1]. По данным N. Engleberg [1], от внебольничных пневмоний в мире ежегодно умирают около 1 млн человек. По его же данным, в США ежегодно регистрируется не менее 500 тыс. пневмококковых пневмоний. В Японии в 2002 г. смертность от пневмоний составила 69 на 100 000 населения [2]. Практически во всех современных исследованиях пневмонии, развившиеся вне стационара («community acquired»), рассматриваются суммарно и в лучшем случае подразделяются только с учетом выделенных возбудителей, что резко ограничивает возможность определения истинной частоты развития крупозной пневмонии (КП).

В России, по данным О. В. Зайратьянца и соавт. [3], от острых пневмоний ежегодно умирают около 3000 человек, что составляет 20,1 на 100 000 населения. В Иркутске в 2007 г. смертность от острых пневмоний составила 51, а общая летальность от острых пневмоний — 10,3% [4]. По данным Департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска, продолжался неуклонный рост смертности от пневмоний, которая к 2011 г. достигла 59. Среди умерших от заболеваний органов дыхания, по данным вскрытий, КП уверенно занимает 1-е место, составляя на протяжении многих лет в среднем 3—4,5% общего числа аутопсий. По данным В.Д. Цинзерлинга [5, 6], летальность от КП составляла 12—31%. Резкое сокращение числа умерших от этого заболевания отмечалось в 1950—60-е годы, что напрямую связывалось с внедрением в практику антибактериальных препаратов [7]. В 1980—90-е годы появились данные об увеличении числа умерших от КП [8, 9].

В. Зайратьянца и соавт. [3], от острых пневмоний ежегодно умирают около 3000 человек, что составляет 20,1 на 100 000 населения. В Иркутске в 2007 г. смертность от острых пневмоний составила 51, а общая летальность от острых пневмоний — 10,3% [4]. По данным Департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска, продолжался неуклонный рост смертности от пневмоний, которая к 2011 г. достигла 59. Среди умерших от заболеваний органов дыхания, по данным вскрытий, КП уверенно занимает 1-е место, составляя на протяжении многих лет в среднем 3—4,5% общего числа аутопсий. По данным В.Д. Цинзерлинга [5, 6], летальность от КП составляла 12—31%. Резкое сокращение числа умерших от этого заболевания отмечалось в 1950—60-е годы, что напрямую связывалось с внедрением в практику антибактериальных препаратов [7]. В 1980—90-е годы появились данные об увеличении числа умерших от КП [8, 9].

ПК был открыт в 1886 г. и относительно хорошо изучен [10, 11]. «Здоровое» бактерионосительство составляет 10—25%.

Благодаря различиям в капсуле известно около 90 серотипов. Большинство пневмоний вызываются ПК 1—4, 6—8, 14, 18 и 19-го типов. Установлено, что наиболее опасен 3-й тип: у этого серовара вырабатывается наибольшее количество капсульного вещества, поэтому он наиболее надежно защищен от фагоцитоза. В последнее время значительное число работ посвящено изучению ряда поверхностных белков ПК, с которыми связывают их адгезию и которые анализируют на предмет возможности использования для приготовления вакцин. Среди этих веществ известны PspA (pneumococcal surface protein A), PspC (pneumococcal surface protein C), PsaA (pneumococcal surface adhesin A), PcpA (pneumococcal choline binding protein A). В настоящее время доказано существование многочисленных антигенных вариантов по PspA и PspC даже внутри одного капсульного серотипа. Показано, что многие из этих белков отличаются антигенным разнообразием, что может влиять на вирулентность штамма. Так, в 2008 г. D. Glover и соавт. [14] в эксперименте на мышах показали, что белок PcpA, активируемый при низкой концентрации марганца, имеет важное значение для развития «инвазивных форм» ПКИ.

Большинство пневмоний вызываются ПК 1—4, 6—8, 14, 18 и 19-го типов. Установлено, что наиболее опасен 3-й тип: у этого серовара вырабатывается наибольшее количество капсульного вещества, поэтому он наиболее надежно защищен от фагоцитоза. В последнее время значительное число работ посвящено изучению ряда поверхностных белков ПК, с которыми связывают их адгезию и которые анализируют на предмет возможности использования для приготовления вакцин. Среди этих веществ известны PspA (pneumococcal surface protein A), PspC (pneumococcal surface protein C), PsaA (pneumococcal surface adhesin A), PcpA (pneumococcal choline binding protein A). В настоящее время доказано существование многочисленных антигенных вариантов по PspA и PspC даже внутри одного капсульного серотипа. Показано, что многие из этих белков отличаются антигенным разнообразием, что может влиять на вирулентность штамма. Так, в 2008 г. D. Glover и соавт. [14] в эксперименте на мышах показали, что белок PcpA, активируемый при низкой концентрации марганца, имеет важное значение для развития «инвазивных форм» ПКИ.

Тяжелую интоксикацию, с которой протекает заболевание, объясняют большим числом медиаторов воспаления и цитокинов, продуцируемых в ходе заболевания как ПК, так и самим организмом. После перенесенного заболевания иммунитет становится типоспецифическим и сохраняется в течение 6—12 мес. В настоящее время проводятся исследования по получению оптимальной вакцины.

Зарубежные исследования, посвященные патогенезу ПКИ, довольно многочисленны и проводятся с использованием современных молекулярно-биологических методов исключительно на экспериментальном материале. Показано, что ряд факторов, определяющих особенности макроорганизма, влияет на тяжесть ПКИ. Установлено, что генетическая вариабельность генов TLR2, TLR3, CD14, Fc-gamma RIIA повышает риск развития инвазивного заболевания у инфицированных больных [15]. Выявлено, что выраженное протективное действие против ПК оказывает Il1-β, уровень которого, по крайней мере у мышей, сильно варьирует [16]. Также было показано существенное влияние на течение заболевания галектина-3, члена семейства β-галактозидсвязывающего лектина, который продуцируется альвеолярными макрофагами [17].

Определенную клиническую значимость имеют и результаты исследования in vitro, проведенного J. Wang и соавт. [18], в котором доказано, что морфин резко снижает функции альвеолярных макрофагов в отношении ПК.

Во всех современных источниках показано, что наиболее тяжелое течение ПКИ приобретают у лиц из групп риска. Чаще всего к ним относят детей раннего возраста, стариков, лиц с иммунодефицитом (в том числе СПИДом), а также перенесших вирусные респираторные инфекции. Обычно указывается на преобладание летальных исходов в зимние месяцы. R. Dagan и соавт. [19] опубликовали данные о преобладании числа заболевших КП в социальных группах с низкими материальными доходами. В некоторых источниках [1, 10, 20, 21] особое внимание уделяется бедности, алкоголизму и принадлежности к ряду этнических групп (афроамериканцам, индейцам).

Не вполне однозначны и представления об эпидемиологии заболевания. Наиболее распространена точка зрения, связывающая развитие тяжелых ПКИ с колонизацией слизистой оболочки носоглотки, что позволяет говорить об аутоинфекции. Однако изредка описываемые вспышки пневмококковых заболеваний и возможные существенные различия свойств «колонизирующих» и «инвазивных» микроорганизмов [10] позволяют говорить и об инфекции с экзогенным заражением.

Однако изредка описываемые вспышки пневмококковых заболеваний и возможные существенные различия свойств «колонизирующих» и «инвазивных» микроорганизмов [10] позволяют говорить и об инфекции с экзогенным заражением.

В ряде отечественных источников без ссылок на фактические данные приводятся сведения о полиэтиологичности КП [10]. При этом в качестве возможных, хотя и редких, возбудителей рассматривают стрептококки, кишечную палочку и др. Следует отметить, что В.Д. Цинзерлинг настаивал на выделении только двух этиологических вариантов долевой пневмонии — пневмококковой и довольно редкой клебсиеллезной (так называемой фридлендеровской пневмонии).

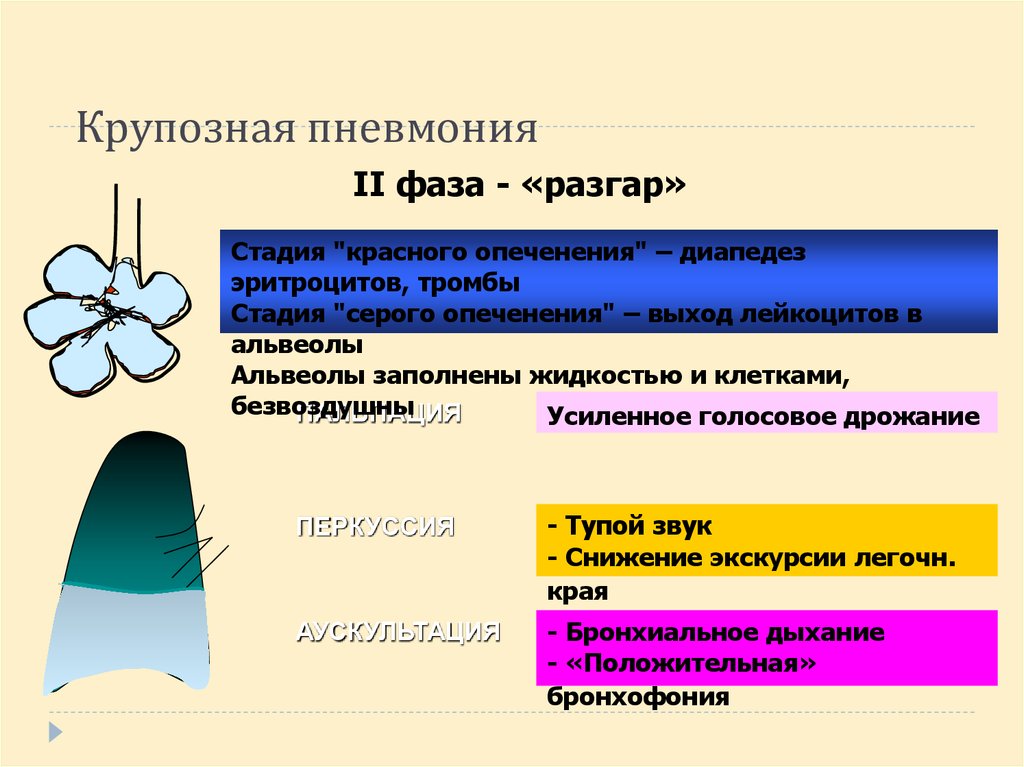

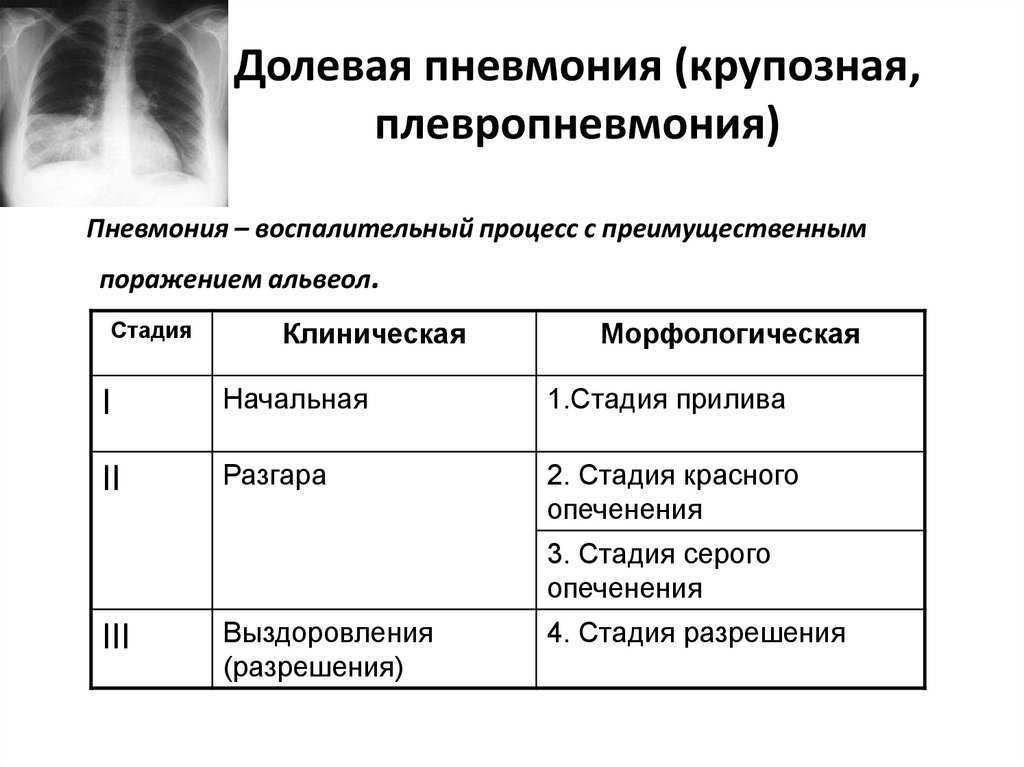

Большинство авторов [1, 22—25] определяют КП как долевую, имеющую строгую стадийность, с четкой их сменой в зависимости от временных параметров. В основе ее патогенеза часто рассматривают аллергические реакции. При этом со ссылкой на «классическое учение К. Рокитанского» выделяют 4 стадии: прилива (1-е сутки), красного опеченения (2—3-и сутки), серого опеченения (4—8-е сутки), разрешения (после 9—11-х суток).

Изменения других органов при КП в литературе практически не описаны, кроме общих указаний на возможность дистрофических изменений. Современных зарубежных публикаций, включающих морфологическую характеристику пневмококковых пневмоний, нет. Встречаются только обзоры экспериментальных моделей [11] преимущественно в целях оценки эффективности разных вариантов лечения.

Все изложенное послужило основанием для проведения настоящего исследования летальных исходов от КП с анализом как клинико-эпидемиологических, так и патологоанатомических данных.

Материал и методы

Нами проведен углубленный клинико-морфологический анализ КП по материалам аутопсий по Иркутску за 1999—2011 гг. В ходе детального вскрытия умерших от КП проводили взвешивание органов и микроскопическое исследование материала. Брали материал для бактериологического, бактериоскопического и гистобактериоскопического исследований. Мазки-отпечатки окрашивали метиленовым синим и по Граму. Окрашивание флоры в срезах проводили азуром и эозином. Учитывали клинические и анамнестические сведения.

В ходе детального вскрытия умерших от КП проводили взвешивание органов и микроскопическое исследование материала. Брали материал для бактериологического, бактериоскопического и гистобактериоскопического исследований. Мазки-отпечатки окрашивали метиленовым синим и по Граму. Окрашивание флоры в срезах проводили азуром и эозином. Учитывали клинические и анамнестические сведения.

Цифровой материал обрабатывали методом вариационной статистики с применением критериев достоверности Стьюдента. В ходе исследования использовали материалы отдела статистики Департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска [4].

Кроме того, нами проанализированы результаты патологоанатомических вскрытий, проведенных в Санкт-Петербурге в 2011 г. [26]. Для более детальной характеристики КП у умерших в Санкт-Петербурге проведен анализ отчетов патологоанатомического отделения (ПАО) Клинической инфекционной больницы (КИБ) им. С.П. Боткина за 1993—2007 гг. Данная крупная прозектура была взята для анализа в связи с возможностью получения полных достоверных сведений, включая результаты посмертных бактериологических исследований в период, когда в больнице отмечалась очень высокая (до 98%) доля патологоанатомических вскрытий.

Результаты

Общее число аутопсий в Иркутске за этот период составило 9478 случаев, из них умерших от КП было 315 (3,3% общего числа аутопсий). Углубленно проанализированы 152 случая. Мужчины составили 78,3% умерших, женщины — 21,7%, общее число умерших до 60 лет — 61,1%. На весенне-летний период пришлось 58,5% наблюдений, что может быть связано с купанием в холодной воде Байкала. Злоупотребление алкоголем зафиксировано в медицинской документации в 70% случаев. Косвенным морфологическим подтверждением данных анамнеза о злоупотреблении алкоголя явилось обнаружение тотального и крупноочагового жирового гепатоза, который установлен более чем в 80% наблюдений. Связь между эпидемическими периодами по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям и частотой летальных исходов от КП не установлена.

Клинический диагноз «внебольничная пневмония» был выставлен в 118 (77,6%) случаях, в 34 (22,4%) КП клинически не была распознана. При этом в 10 (29,4%) наблюдениях установлен диагноз «острый инфаркт миокарда», в 7 (20,6%) — сепсис, в 7 (20,6%) — шок неясного генеза. Ошибочный диагноз «туберкулез легких» установлен в 5 (14,7%) наблюдениях, тромбоэмболия легочной артерии — в 4 (11,7%) случаях, острое нарушение мозгового кровообращения — в 1 (2,9%) наблюдении (при КП, осложненной менингитом).

Ошибочный диагноз «туберкулез легких» установлен в 5 (14,7%) наблюдениях, тромбоэмболия легочной артерии — в 4 (11,7%) случаях, острое нарушение мозгового кровообращения — в 1 (2,9%) наблюдении (при КП, осложненной менингитом).

Согласно данным патологоанатомической службы Санкт-Петербурга [26], в 2011 г. в городе от болезней умерли 57 496 человек, из которых патологоанатомами были вскрыты 19 515, судебно-медицинскими экспертами — 16 393 человек. Диагноз КП был поставлен патологоанатомами в 180 случаях, расхождение клинического и патологоанатомического диагноза в стационарах установлено в 13,1% случаев. Подробных сведений о результатах при проведении судебно-медицинских исследований нет.

В ПАО КИБ им. С.П. Боткина за 1993—2007 гг. были вскрыты 269 умерших от КП. Число вскрытий с этим диагнозом существенно варьировало (от 7 случаев в 1996 г. до 33 в 1993 г.) и составляло 3,7—6% от секционного материала больницы. Среди умерших преобладали мужчины (208 человек, 77,3%). Сведения о хроническом алкоголизме имелись в 227 (84,4%) картах стационарного больного.

Сведения о хроническом алкоголизме имелись в 227 (84,4%) картах стационарного больного.

В половине случаев смерть наступила в первые сутки.

Во многих наблюдениях характер структурных изменений, выявленных в легких, свидетельствовал о большей длительности заболевания, чем это следовало из скудного анамнеза. При посмертном бактериологическом исследовании рост ПК получен в 91 (33,8%) наблюдении, возбудителей из рода Klebsiella — в 35 (13,0%), однако данными о том, сколько среди них было типичных «фридлендеровских» пневмоний, мы не располагаем. В части наблюдений (в 36 случаях, 13,4%) отмечались серологические и/или гистологические признаки острых вирусных респираторных инфекций, частота которых в разные годы существенно различалась. ВИЧ как сопутствующая инфекция был впервые выявлен при посмертном исследовании в 8 наблюдениях (после 2001 г.).

Проведен анализ 152 случаев КП в Иркутске. Высеваемость ПК составила 24%. В то же время при развернутой клинико-морфологической картине КП в 22 (17,9%) случаях флоры при бактериологическом исследовании не выявлено. При бактериоскопическом исследовании во всех случаях обнаружен грамположительный ланцетовидный диплококк, хотя поиск его в ряде случаев был затруднен. Ни в одном из наблюдений прижизненного исследования мокроты на определение микрофлоры не проводилось.

При бактериоскопическом исследовании во всех случаях обнаружен грамположительный ланцетовидный диплококк, хотя поиск его в ряде случаев был затруднен. Ни в одном из наблюдений прижизненного исследования мокроты на определение микрофлоры не проводилось.

Специально проанализированы 97 случаев с полными клинико-анамнестическими данными. Во всех наблюдениях имелось внезапное начало, фебрильная температура отмечена в 95 случаях. Сосудистая (сердечно-сосудистая) недостаточность клинически выявлена в 87,5% наблюдениях. Летальность в первые сутки составила 55,3%. К 3-м суткам доля умерших составила 79%. В 1-ю неделю КП стала причиной смерти 90,1% пациентов.

В 89,4% случаев КП была долевой, в 15,1% — сублобарной. В 61,2% наблюдений отмечено одностороннее поражение, а в остальных — двустороннее. При одностороннем характере чаще поражалось правое легкое (в 47,7% случаев). Поражение одной доли имело место в 16,4% наблюдений, в остальных случаях поражались несколько долей, а в 13,8% наблюдений КП была тотальной. Отмечено существенное увеличение массы легких, которая при долевых пневмониях превышала 1 кг, при двусторонних составляла около 3 кг, в отдельных случаях достигала 4 кг.

Отмечено существенное увеличение массы легких, которая при долевых пневмониях превышала 1 кг, при двусторонних составляла около 3 кг, в отдельных случаях достигала 4 кг.

Пораженное легкое было увеличенным в размере, плотным, поверхность разреза зернистой. Цветовая характеристика включала разные оттенки серого, темно-красного, иногда коричнево-красного цвета. Зависимости цвета от длительности заболевания не выявлено. Во всех случаях, включая сублобарные поражения, отмечалось поражение висцеральной плевры (рис. 1, а, б).Рисунок 1. Макро- и микроскопические изменения легких при разных вариантах КП. а — сублобарное поражение: пораженная паренхима зернистая, вне очага поражения паренхима отечна, полнокровна; б — правое легкое, поражение трех долей. На висцеральной плевре — гнойно-фибринозные пленки; в — начальные проявления: полнокровие капилляров, в альвеолах — серозная жидкость, эритроциты, единичные лейкоциты. Окраска гематоксилином и эозином. ×200; г — деталь аналогичных изменений: в экссудате видны ланцетовидные диплококки. Окраска азуром и эозином. ×400; д — начальная гепатизация, полнокровие, в просвете альвеол немногочисленные нити фибрина, эритроциты, немногочисленные нейтрофилы. Окраска гематоксилином и эозином. ×100; е — «серое опеченение» с фибринозно-нейтрофильным экссудатом: распространение экссудата через пору Кона. Окраска по Граму—Вейгерту. ×400.

Окраска азуром и эозином. ×400; д — начальная гепатизация, полнокровие, в просвете альвеол немногочисленные нити фибрина, эритроциты, немногочисленные нейтрофилы. Окраска гематоксилином и эозином. ×100; е — «серое опеченение» с фибринозно-нейтрофильным экссудатом: распространение экссудата через пору Кона. Окраска по Граму—Вейгерту. ×400.

При микроскопическом исследовании установлено несколько вариантов морфологических изменений.

При микробном отеке (1-й тип) наблюдается выраженная гиперемия капилляров, просветы альвеол расширены, заполнены серозной жидкостью, встречаются единичные эритроциты, лейкоциты. При окраске азуром определяется большое количество ланцетовидных диплококков (см. рис. 1, в,г).

При начальной «гепатизации» (2-й тип) в просвете альвеол определяется фибрин, преимущественно в виде нитей, которые иногда начинают уплотняться, число нейтрофильных лейкоцитов увеличивается. В экссудате могут обнаруживаться альвеолоциты, гиперемия остается выраженной, хотя и уменьшается (см. рис. 1, д).

рис. 1, д).

При «серой гепатизации» с фибринозно-нейтрофильным экссудатом (3-й тип) просветы альвеол резко расширены, число нейтрофилов резко увеличивается, местами видны альвеолярные макрофаги. Гиперемия уменьшается, иногда исчезает (см. рис. 1, е).

При «серой гепатизации» с преобладанием нейтрофилов (4-й тип) микроскопическая картина напоминает картину предыдущего варианта. Отличие заключается в выраженном преобладании числа лейкоцитов, иногда с разрушением межальвеолярных перегородок. Гиперемия не наблюдается (рис. 2, а).Рисунок 2. Микроскопические изменения легких при КП и ее осложнениях. Окраска гематоксилином и эозином. а — «серое опеченение» с преобладание нейтрофильных лейкоцитов. ×200; б — «серое опеченение» с преобладанием фибрина: видны альвеолярные макрофаги. ×200; в — гнойный васкулит при КП. ×100; г — абсцедирование при КП: справа в альвеолах виден фибрин, слева — микроабсцедирование. ×100; д — карнификация при КП. ×200; е — карнификация с абсцедированием. ×100.

×100.

При «серой гепатизации» с преобладанием фибрина (5-й тип) число лейкоцитов снижено, местами видна умеренная гиперемия (см. рис. 2, б).

При «серой гепатизации» с отсутствием нейтрофилов (6-й тип) альвеолы заполнены фибрином, альвеолярными макрофагами, гиперемия не выражена. Такой тип изменений встречался во всех случаях, которые клинически протекали с лейкопенией и в части случаев у умерших пожилого и старческого возраста.

Все варианты характеризовались малым или полным отсутствием поражений бронхов.

В 21,7% наблюдений отмечено поражение сосудов в виде флебитов с инфильтрацией стенки сосудов лейкоцитами, в ряде случаев в их просветах визуализировались тромбы. Встречались очаговые некрозы паренхимы, экссудат приобретал гнойный характер (см. рис. 2, в).

КП с абсцедированием отмечена в 30,9% наблюдений. В альвеолах преобладал лейкоцитарный экссудат, фибрин сохранялся в виде мелких депозитов или отсутствовал. Стенки межальвеолярных перегородок были разрушены, видны формирующиеся абсцессы с невыраженной капсулой, гиперемия не наблюдалась (см. рис. 2, г).

Стенки межальвеолярных перегородок были разрушены, видны формирующиеся абсцессы с невыраженной капсулой, гиперемия не наблюдалась (см. рис. 2, г).

Во всех случаях при бактериологическом исследовании высевалась смешанная микробиота, иногда в комбинации с пневмококком.

Следует отметить, что в большинстве наблюдений разная цветовая характеристика и разнообразные микроскопические изменения встречались в одном и том же случае, в кусочках, взятых из разных отделов пораженного легкого, а при двусторонних поражениях — из разных долей. Данные о частоте выявленных нами структурных изменений в зависимости от сроков заболевания представлены в табл. 1. Всего при исследовании 110 случаев, в которых была известна длительность заболевания, установлено 417 типов изменений (в среднем 3,8 варианта морфологической картины на 1 случай).

В табл. 2 представлены сведения о наблюдавшихся нами легочных и внелегочных осложнениях. Среди легочных осложнений отмечена типичная карнификация (см. рис. 2, д). По данным В.Д. Цинзерлинга [5], осложнения в виде менингита имелись в 6% случаев, в нашем исследовании — в 11,2% (рис. 3, а—в).Рисунок 3. Внелегочные поражения при КП. а — вентрикулит с кровоизлиянием в сосудистое сплетение; б — гнойный васкулит сосудов головного мозга; в — гнойный менингит; г — резкое полнокровие сосудов, очаговые кровоизлияния и миоцитолиз в миокарде; д — макроскопические изменения почек: сероватый оттенок расширенного коркового слоя, красно-синюшные пирамидки с подчеркнутыми границами; е — микроскопические изменения почек: малокровие коры, некробиотические изменения нефротелия извитых канальцев; а, б, в, г, е — окраска гематоксилином и эозином. ×100. Гнойные менингиты и менингоэнцефалиты, по материалам КИБ им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, диагностированы в 25,3% наблюдений. Во многих источниках литературы о них не упоминается. Сведений о частоте других осложнений в литературе мы не встретили.

рис. 2, д). По данным В.Д. Цинзерлинга [5], осложнения в виде менингита имелись в 6% случаев, в нашем исследовании — в 11,2% (рис. 3, а—в).Рисунок 3. Внелегочные поражения при КП. а — вентрикулит с кровоизлиянием в сосудистое сплетение; б — гнойный васкулит сосудов головного мозга; в — гнойный менингит; г — резкое полнокровие сосудов, очаговые кровоизлияния и миоцитолиз в миокарде; д — макроскопические изменения почек: сероватый оттенок расширенного коркового слоя, красно-синюшные пирамидки с подчеркнутыми границами; е — микроскопические изменения почек: малокровие коры, некробиотические изменения нефротелия извитых канальцев; а, б, в, г, е — окраска гематоксилином и эозином. ×100. Гнойные менингиты и менингоэнцефалиты, по материалам КИБ им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, диагностированы в 25,3% наблюдений. Во многих источниках литературы о них не упоминается. Сведений о частоте других осложнений в литературе мы не встретили.

В 33,5% случаев выявлены изменения миокарда (см. рис. 3, г): микроскопическая картина острой коронарной недостаточности — в 25,6% наблюдений, микроскопическая картина, сходная с ранним инфарктом миокарда, — в 7,9%. В 82% случаев эти изменения были обнаружены у лиц моложе 45 лет при отсутствии атеросклеротических изменений в коронарных артериях.

рис. 3, г): микроскопическая картина острой коронарной недостаточности — в 25,6% наблюдений, микроскопическая картина, сходная с ранним инфарктом миокарда, — в 7,9%. В 82% случаев эти изменения были обнаружены у лиц моложе 45 лет при отсутствии атеросклеротических изменений в коронарных артериях.

Увеличение массы обеих почек более 400 г с микроскопической картиной острой почечной недостаточности выявлено в 42,8% наблюдений. При этом в 21% случаев клинически зафиксированы олигурия и азотемия, превышающие критические значения. Макроскопически почки были увеличены в размере, бледно-серые; кора расширена до 1 см и более, отмечалась красная радиарность, что позволяет расценивать их как «шоковые почки» (см. рис. 3, д, е).

Бифуркационные лимфатические узлы были резко увеличены в размерах, иногда образуя пакет, темно-серого цвета с красным оттенком. Микроскопически отмечались выраженное полнокровие, кровоизлияния. Краевые синусы были расширены и содержали серозный экссудат.

В надпочечниках (помимо 7 случаев массивных кровоизлияний) отмечались расстройства кровообращения разной степени (от полнокровия до мелких геморрагий).

Бактериологически и бактериоскопически в лимфатических узлах, миокарде, почках и надпочечниках микробиота не обнаруживалась.

Случаев течения заболевания по типу генерализованной ПКИ с проявлениями ДВС-синдрома не выявлено.

В 11,2% наблюдениий в Иркутске и в 3,3% наблюдений в Санкт-Петербурге (особенно в последние годы) в крови отмечалась лейкопения вплоть до агранулоцитоза, расшифровать природу которого не представилось возможным.

Клинико-лабораторные и морфологические признаки вирусных респираторных инфекций и ВИЧ-инфекции документированы в обоих городах в небольшом числе наблюдений.

Обсуждение

Представленные сведения и анализ данных литературы свидетельствуют о целесообразности выделения среди внебольничных пневмоний КП, имеющей ряд характерных черт, несмотря на то, что она не указана в Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Частота этого заболевания, нередкие ошибки в клинической диагностике и высокая летальность свидетельствуют о необходимости большего внимания к КП со стороны специалистов разных профилей, особенно в России.

Частота этого заболевания, нередкие ошибки в клинической диагностике и высокая летальность свидетельствуют о необходимости большего внимания к КП со стороны специалистов разных профилей, особенно в России.

Этиология заболевания связана с ПК, в том числе в тех наблюдениях, в которых не высевали данного возбудителя. В пользу этого однозначно свидетельствуют результаты бактериоскопического и гистобактериоскопического исследований. При сочетанных поражениях отрицательный результат мог быть связан с подавлением ПК другой микробиотой. Отрицательные результаты в ряде случаев можно объяснить антибактериальной терапией. Кроме того, следует помнить об уникальной способности ПК к аутолизу.

Основываясь как на собственных фактических материалах, так и на данных современной литературы, можно полностью подтвердить взгляды В.Д. Цинзерлинга на пато- и морфогенез долевой и сублобарной пневмококковой КП. Заболевание начинается с проникновения ПК в нижние отделы респираторного тракта. Этому способствуют дополнительные факторы, важнейшие из которых — охлаждение и алкогольное опьянение, вирусные респираторные инфекции являются факультативным фактором. Весьма вероятна роль особой вирулентности штамма ПК. В просветах альвеол формируется очаг серозного воспаления, который по порам Кона начинает быстро распространяться и за короткий период может охватить всю долю. Под воздействием аутолизина происходит распад ПК с выделением большого количества медиаторов воспаления и цитокинов, обеспечивающих системный воспалительный ответ с яркими клиническими проявлениями (лихорадкой, ознобом и др.) Гиалуронидаза и нейраминидаза, способные разрушать основное вещество соединительной ткани, обеспечивают адгезию и колонизацию ПК на первых этапах. Пневмолизин, высвобождающийся при распаде ПК, оказывает прямое токсическое действие на капилляры, резко увеличивая их проницаемость. Аналогичным действием обладают продукты распада капсульного вещества. Среди них — производные пептидогликана, оказывающие мембранолитическое действие на альвеолы и эндотелий капилляров, а также перекись водорода, которая также резко повышает проницаемость сосудистой стенки.

Этому способствуют дополнительные факторы, важнейшие из которых — охлаждение и алкогольное опьянение, вирусные респираторные инфекции являются факультативным фактором. Весьма вероятна роль особой вирулентности штамма ПК. В просветах альвеол формируется очаг серозного воспаления, который по порам Кона начинает быстро распространяться и за короткий период может охватить всю долю. Под воздействием аутолизина происходит распад ПК с выделением большого количества медиаторов воспаления и цитокинов, обеспечивающих системный воспалительный ответ с яркими клиническими проявлениями (лихорадкой, ознобом и др.) Гиалуронидаза и нейраминидаза, способные разрушать основное вещество соединительной ткани, обеспечивают адгезию и колонизацию ПК на первых этапах. Пневмолизин, высвобождающийся при распаде ПК, оказывает прямое токсическое действие на капилляры, резко увеличивая их проницаемость. Аналогичным действием обладают продукты распада капсульного вещества. Среди них — производные пептидогликана, оказывающие мембранолитическое действие на альвеолы и эндотелий капилляров, а также перекись водорода, которая также резко повышает проницаемость сосудистой стенки. При этом сосудистая стенка может пропускать не только фибрин, но и эритроциты. Пневмолизин также оказывает и выраженное хемотаксическое действие на лейкоциты и моноциты. Такой механизм объясняет быстроту и выраженность сосудистых реакций, а также выход фибрина и эритроцитов в альвеолярные пространства. Именно скорость распространения и захват больших пространств легочной паренхимы в короткие сроки явились ключевыми факторами для включения в патогенез этого заболевания аллергических механизмов [22, 24]. N. Engleberg и соавт. [1] подчеркивают, что КП нельзя рассматривать как заболевание, в основе которого лежат аллергические механизмы. Предшествующая сенсибилизация, напротив, способствует быстрому распознаванию ПК, что и обеспечивает более эффективный фагоцитоз. В настоящее время можно выделить 5 вариантов экссудативной реакции, следующей за серозным отеком. Достоверно судить о причинах развития тех или иных изменений не представляется возможным. Отсутствует строгая зависимость между длительностью заболевания и определенной морфологической картиной.

При этом сосудистая стенка может пропускать не только фибрин, но и эритроциты. Пневмолизин также оказывает и выраженное хемотаксическое действие на лейкоциты и моноциты. Такой механизм объясняет быстроту и выраженность сосудистых реакций, а также выход фибрина и эритроцитов в альвеолярные пространства. Именно скорость распространения и захват больших пространств легочной паренхимы в короткие сроки явились ключевыми факторами для включения в патогенез этого заболевания аллергических механизмов [22, 24]. N. Engleberg и соавт. [1] подчеркивают, что КП нельзя рассматривать как заболевание, в основе которого лежат аллергические механизмы. Предшествующая сенсибилизация, напротив, способствует быстрому распознаванию ПК, что и обеспечивает более эффективный фагоцитоз. В настоящее время можно выделить 5 вариантов экссудативной реакции, следующей за серозным отеком. Достоверно судить о причинах развития тех или иных изменений не представляется возможным. Отсутствует строгая зависимость между длительностью заболевания и определенной морфологической картиной. В некоторых случаях воспалительный процесс захватывает не всю, но бóльшую часть доли. Результаты проведенного нами клинико-морфологического анализа свидетельствуют о принципиальном сходстве долевых и сублобарных КП.

В некоторых случаях воспалительный процесс захватывает не всю, но бóльшую часть доли. Результаты проведенного нами клинико-морфологического анализа свидетельствуют о принципиальном сходстве долевых и сублобарных КП.

Среди легочных и внелегочных осложнений КП наиболее важными являются изменения в миокарде, встретившиеся в 33,5% случаев, которые могут иметь решающее значение в танатогенезе и являться непосредственной причиной смерти. Причины изменений в сердечной мышце, вероятно, связаны с циркуляцией в крови большого числа медиаторов воспаления и цитокинов, продуцируемых как самим ПК, так и макроорганизмом. В клинической практике могут иметь значение изменения, обнаруженные в почках у 42,8% умерших. Обнаруженная морфологическая картина острой почечной недостаточности коррелировала с клиническими проявлениями в виде олигоурии и азотемии, выявленных при жизни у 21% пациентов. Важное значение имеют и вторичные пневмококковые гнойные менингиты и менингоэнцефалиты, частота которых может достигать 25,3%.

Пневмония (воспаление легких)

Пневмония – острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным воспалением респираторных отделов легких и наличием внутриальвеолярной экссудации. Пневмония является полиэтиологичным заболеванием, то есть она может быть вызвана большим количеством различных возбудителей, среди которых имеются бактерии (пневмококк, гемофильная палочка, моракселла, стрептококк, стафилококк и т.д.), внутриклеточные возбудители (микоплазма, хламидия, легионелла и др.), вирусы (грипп, парагрипп, риновирус и т.д.) и даже грибы (кандида, аспергилл и пневмоциста). Пневмонии, вызываемые внутриклеточными возбудителями и вирусами, принято выделять в отдельную группу так называемых «атипичных». Это обусловлено особенностями их клинической картины, а также несколько иными подходами к диагностике и лечению заболевания. В свою очередь пневмонии грибковой этиологии встречаются исключительно у лиц со значительным снижением иммунитета (ВИЧ-инфекция и др.). Существует множество различных факторов, существенно повышающих вероятность заболевания. Наиболее важными из них являются: курение и алкоголизм травмы грудной клетки заболевания сердца, почек, легких и других внутренних органов иммунодефицитные состояния и стрессы продолжительный постельный режим (гипостатическая пневмония) онкологические заболевания длительное пребывание больного на искусственной вентиляции легких нарушение акта глотания (аспирационная пневмония) пожилой возраст (старше 60 лет) и т.д. Чаще всего возбудитель пневмонии попадает в легкие через дыхательные пути в составе мелких капелек аэрозоля, реже с током крови из других очагов инфекции в организме. В результате его внедрения в легочной ткани возникает воспаление. В это место активно устремляются клетки крови и макрофаги, здесь же происходит накопление экссудата. Отдельные микроорганизмы, вызывающие пневмонию, способны выделять токсины, которые приводят к некрозу и разрушению участков легочной ткани. Признаки и симптомы пневмонии Клиническая картина пневмонии во многом определяется возбудителем (причиной) заболевания, а также объемом поражения самого легкого.

Существует множество различных факторов, существенно повышающих вероятность заболевания. Наиболее важными из них являются: курение и алкоголизм травмы грудной клетки заболевания сердца, почек, легких и других внутренних органов иммунодефицитные состояния и стрессы продолжительный постельный режим (гипостатическая пневмония) онкологические заболевания длительное пребывание больного на искусственной вентиляции легких нарушение акта глотания (аспирационная пневмония) пожилой возраст (старше 60 лет) и т.д. Чаще всего возбудитель пневмонии попадает в легкие через дыхательные пути в составе мелких капелек аэрозоля, реже с током крови из других очагов инфекции в организме. В результате его внедрения в легочной ткани возникает воспаление. В это место активно устремляются клетки крови и макрофаги, здесь же происходит накопление экссудата. Отдельные микроорганизмы, вызывающие пневмонию, способны выделять токсины, которые приводят к некрозу и разрушению участков легочной ткани. Признаки и симптомы пневмонии Клиническая картина пневмонии во многом определяется возбудителем (причиной) заболевания, а также объемом поражения самого легкого. Однако, вне зависимости от этого, для нее практически всегда характерны общие симптомы в виде слабости и повышенной утомляемости, головной и мышечной боли, снижения аппетита. Все это сопровождается ознобом и резким подъёмом температуры тела до 38-40°C. Для пневмонии также присущ сухой кашель, который через некоторое время становится влажным с трудно отделяемой слизисто-гнойной мокротой. При этом больные могут жаловаться на боль в грудной клетке, усиливающуюся при дыхании и кашле, что в свою очередь свидетельствует о поражении плевры. Достаточно часто тяжелое течение пневмонии сопровождается одышкой, бледностью и синюшностью кожи лица в области носогубного треугольника. Важно отметить, что у детей и лиц пожилого возраста общие симптомы могут значительно превалировать в клинической картине заболевания. На основании клинико-рентгенологических данных в зависимости от объема поражения легкого выделяют очаговую, долевую (крупозную) и тотальную пневмонию. Очаговой пневмонии часто предшествует вирусная инфекция верхних дыхательных путей (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция и т.

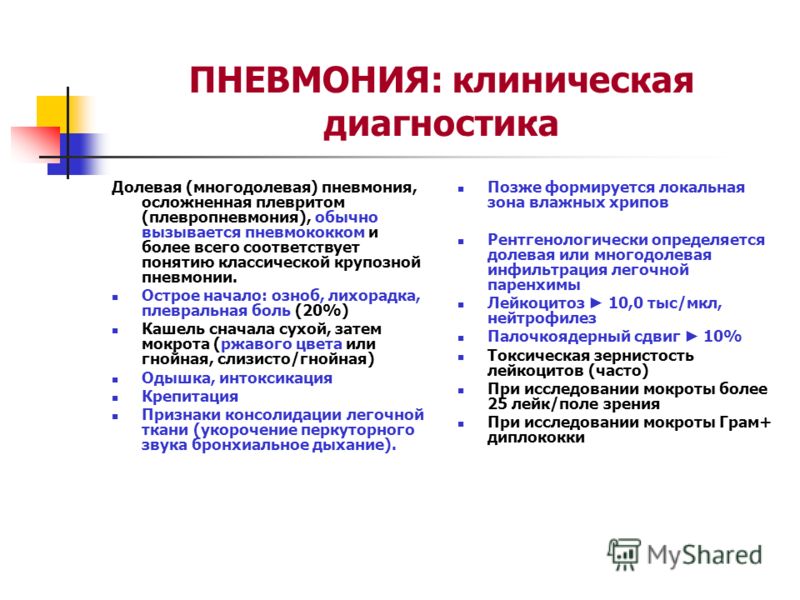

Однако, вне зависимости от этого, для нее практически всегда характерны общие симптомы в виде слабости и повышенной утомляемости, головной и мышечной боли, снижения аппетита. Все это сопровождается ознобом и резким подъёмом температуры тела до 38-40°C. Для пневмонии также присущ сухой кашель, который через некоторое время становится влажным с трудно отделяемой слизисто-гнойной мокротой. При этом больные могут жаловаться на боль в грудной клетке, усиливающуюся при дыхании и кашле, что в свою очередь свидетельствует о поражении плевры. Достаточно часто тяжелое течение пневмонии сопровождается одышкой, бледностью и синюшностью кожи лица в области носогубного треугольника. Важно отметить, что у детей и лиц пожилого возраста общие симптомы могут значительно превалировать в клинической картине заболевания. На основании клинико-рентгенологических данных в зависимости от объема поражения легкого выделяют очаговую, долевую (крупозную) и тотальную пневмонию. Очаговой пневмонии часто предшествует вирусная инфекция верхних дыхательных путей (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция и т. д.). Само же заболевание нередко начинается постепенно (в виде второй «волны» инфекции) с повышения температуры и появления сухого кашля. При очаговой пневмонии поражаются преимущественно нижние отделы легких (чаще справа). Крупозная пневмония характеризуется поражением как минимум доли легкого с обязательным вовлечением в процесс плевры. Заболевание при этом наоборот начинается остро с потрясающего озноба и резкого повышения температуры тела до 39-40°C. Практически одновременно с этим из-за сопутствующего поражения плевры отмечается появление боли в грудной клетке. При крупозной пневмонии кашель присоединяется в течение дня и уже изначально может носить характер влажного. Иногда заболевание сопровождается одышкой в покое и лихорадочным румянцем щек, более выраженным на стороне поражения. Диагностика пневмонии Диагноз пневмонии устанавливается на основании клинической картины заболевания с учетом результатов инструментальных и лабораторных методов исследования. Аускультативно над очагом поражения легкого могут выслушиваться влажные хрипы, крепитация, бронхиальное дыхание и т.

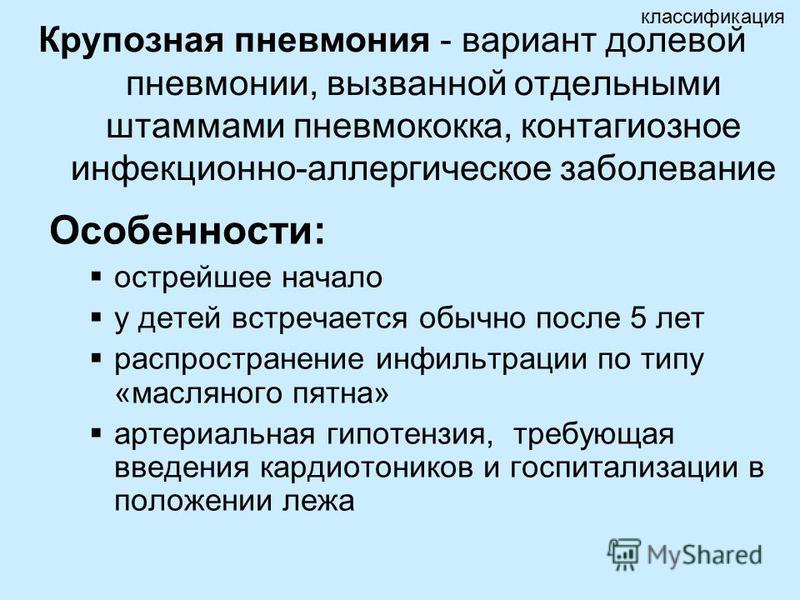

д.). Само же заболевание нередко начинается постепенно (в виде второй «волны» инфекции) с повышения температуры и появления сухого кашля. При очаговой пневмонии поражаются преимущественно нижние отделы легких (чаще справа). Крупозная пневмония характеризуется поражением как минимум доли легкого с обязательным вовлечением в процесс плевры. Заболевание при этом наоборот начинается остро с потрясающего озноба и резкого повышения температуры тела до 39-40°C. Практически одновременно с этим из-за сопутствующего поражения плевры отмечается появление боли в грудной клетке. При крупозной пневмонии кашель присоединяется в течение дня и уже изначально может носить характер влажного. Иногда заболевание сопровождается одышкой в покое и лихорадочным румянцем щек, более выраженным на стороне поражения. Диагностика пневмонии Диагноз пневмонии устанавливается на основании клинической картины заболевания с учетом результатов инструментальных и лабораторных методов исследования. Аускультативно над очагом поражения легкого могут выслушиваться влажные хрипы, крепитация, бронхиальное дыхание и т. д. Однако для подтверждения диагноза пневмонии практически всегда требуется выполнение рентгенографии органов грудной клетки. При необходимости определения возбудителя пневмонии используется микроскопическое исследование мокроты или бронхиальных смывов, полимеразная цепная реакция (ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА), реакция торможения непрямой гемагглютинации (РТНГА), реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) и др. К неспецифическим методам лабораторной диагностики пневмонии относят общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ) и электрокардиографию (ЭКГ). Данные методы позволяют оценить степень тяжести заболевания, а также определить наличие осложнений. Дифференциальная диагностика пневмонии проводится с туберкулезом и раком легкого, пневмонитом и системной красной волчанкой, панкреатитом и прободной язвой желудка, абсцессом печени, аппендицитом и т.д. Лечение и профилактика пневмонии Лечение пневмонии зависит от тяжести заболевания, наличия осложнений и возраста больного. Необходимость госпитализации при этом устанавливается врачом в соответствии с имеющимися на то показаниями.

д. Однако для подтверждения диагноза пневмонии практически всегда требуется выполнение рентгенографии органов грудной клетки. При необходимости определения возбудителя пневмонии используется микроскопическое исследование мокроты или бронхиальных смывов, полимеразная цепная реакция (ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА), реакция торможения непрямой гемагглютинации (РТНГА), реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) и др. К неспецифическим методам лабораторной диагностики пневмонии относят общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ) и электрокардиографию (ЭКГ). Данные методы позволяют оценить степень тяжести заболевания, а также определить наличие осложнений. Дифференциальная диагностика пневмонии проводится с туберкулезом и раком легкого, пневмонитом и системной красной волчанкой, панкреатитом и прободной язвой желудка, абсцессом печени, аппендицитом и т.д. Лечение и профилактика пневмонии Лечение пневмонии зависит от тяжести заболевания, наличия осложнений и возраста больного. Необходимость госпитализации при этом устанавливается врачом в соответствии с имеющимися на то показаниями. Питание больного пневмонией должно быть достаточно калорийным и в то же время содержать минимальное количество трудноперевариваемых продуктов. Целесообразно включить в рацион овощи и фрукты, обеспечить обильное питье (для улучшения отделения мокроты и профилактики обезвоживания). Основным компонентом лечения пневмонии являются антибактериальные средства. Выбор препарата, дозировку, кратность и длительность его применения также определяет врач, принимая во внимание возраст пациента, особенности клинической картины пневмонии и наличие сопутствующих заболеваний. В последнее время при лечении пневмонии все чаще используются комбинации из нескольких антибактериальных препаратов со средней продолжительностью терапии не менее 7-10 дней. Наличие продуктивного кашля является показанием к применению отхаркивающих и разжижающих мокроту лекарственных препаратов. В то же время больным пневмонией с сухим кашлем (или вовсе без него) следует воздержаться от их использования. Для устранения одышки рекомендовано применение ингаляционных бронхорасширяющих препаратов .

Питание больного пневмонией должно быть достаточно калорийным и в то же время содержать минимальное количество трудноперевариваемых продуктов. Целесообразно включить в рацион овощи и фрукты, обеспечить обильное питье (для улучшения отделения мокроты и профилактики обезвоживания). Основным компонентом лечения пневмонии являются антибактериальные средства. Выбор препарата, дозировку, кратность и длительность его применения также определяет врач, принимая во внимание возраст пациента, особенности клинической картины пневмонии и наличие сопутствующих заболеваний. В последнее время при лечении пневмонии все чаще используются комбинации из нескольких антибактериальных препаратов со средней продолжительностью терапии не менее 7-10 дней. Наличие продуктивного кашля является показанием к применению отхаркивающих и разжижающих мокроту лекарственных препаратов. В то же время больным пневмонией с сухим кашлем (или вовсе без него) следует воздержаться от их использования. Для устранения одышки рекомендовано применение ингаляционных бронхорасширяющих препаратов . При этом следует отметить, что лучшим способом их доставки являются ингаляции с помощью небулайзера. Жаропонижающие средства во время пневмонии принимаются по показаниям (обычно при температуре тела выше 38°C) в зависимости от возраста пациента и наличия у него сопутствующих заболеваний. При пневмонии следует достаточно внимания уделить иммуномодулирующей терапии поливитаминами. Профилактика острой пневмонии в первую очередь заключается в соблюдении здорового образа жизни и общем укреплении организма. При этом не менее важное значение отводится предупреждению возникновения острых респираторных инфекций. С этой же целью следует исключить влияние всех предрасполагающих факторов пневмонии. Для профилактики гипостатической пневмонии, возникающей преимущественно у пожилых людей при длительном постельном режиме, необходимо проводить массаж грудной клетки путем переворачивания больного на живот с легким постукиванием снизу вверх по всей поверхности спины. Достаточно эффективным методом является дыхательная гимнастика с использованием надувной игрушки.

При этом следует отметить, что лучшим способом их доставки являются ингаляции с помощью небулайзера. Жаропонижающие средства во время пневмонии принимаются по показаниям (обычно при температуре тела выше 38°C) в зависимости от возраста пациента и наличия у него сопутствующих заболеваний. При пневмонии следует достаточно внимания уделить иммуномодулирующей терапии поливитаминами. Профилактика острой пневмонии в первую очередь заключается в соблюдении здорового образа жизни и общем укреплении организма. При этом не менее важное значение отводится предупреждению возникновения острых респираторных инфекций. С этой же целью следует исключить влияние всех предрасполагающих факторов пневмонии. Для профилактики гипостатической пневмонии, возникающей преимущественно у пожилых людей при длительном постельном режиме, необходимо проводить массаж грудной клетки путем переворачивания больного на живот с легким постукиванием снизу вверх по всей поверхности спины. Достаточно эффективным методом является дыхательная гимнастика с использованием надувной игрушки.

Стадии пневмонии, их симптомы и лечение состояния

Пневмония — это инфекция легких, вызываемая бактериями, вирусами или грибками. Она варьируется от легкой до тяжелой. Некоторые случаи пневмонии возникают как осложнение другой инфекции, такой как грипп или COVID-19. Это может повлиять на все ваши легкие или только на определенные части.

Ваши легкие разделены на пять долей — верхнюю, среднюю и нижнюю доли справа, а также верхнюю и нижнюю доли слева.

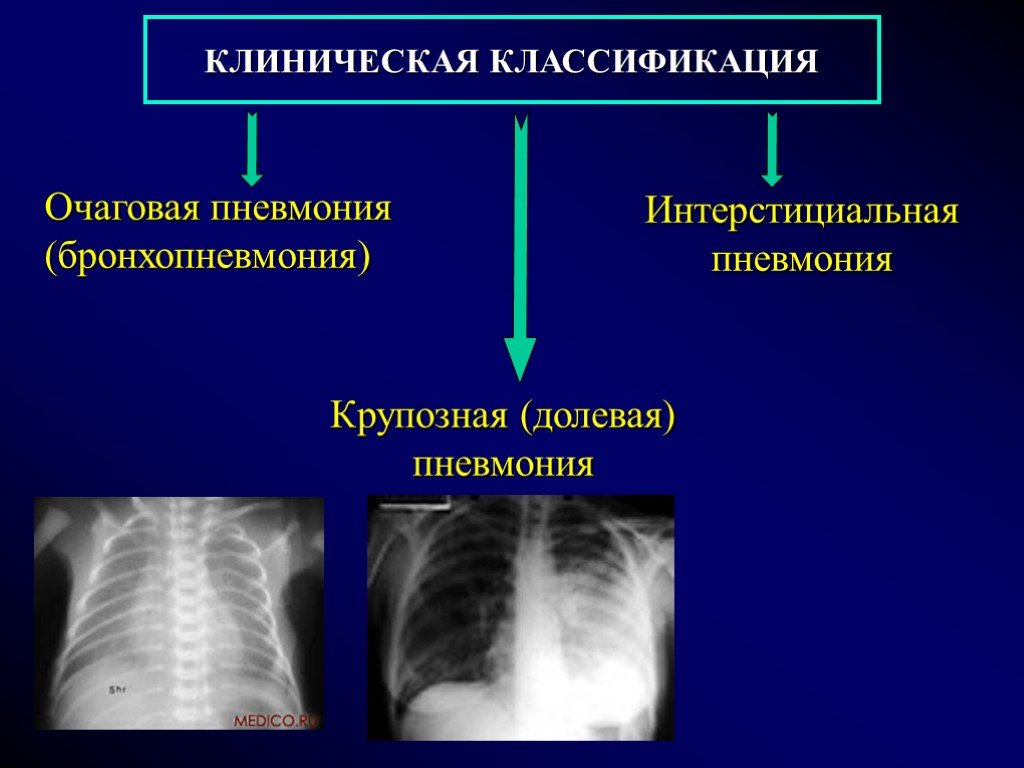

Несмотря на то, что существует много типов пневмонии в зависимости от организма, вызвавшего инфекцию, пневмонию обычно делят на две основные группы в зависимости от степени поражения легких.

В зависимости от того, какие доли или области вашей дыхательной системы поражены, вам может быть поставлен диагноз:

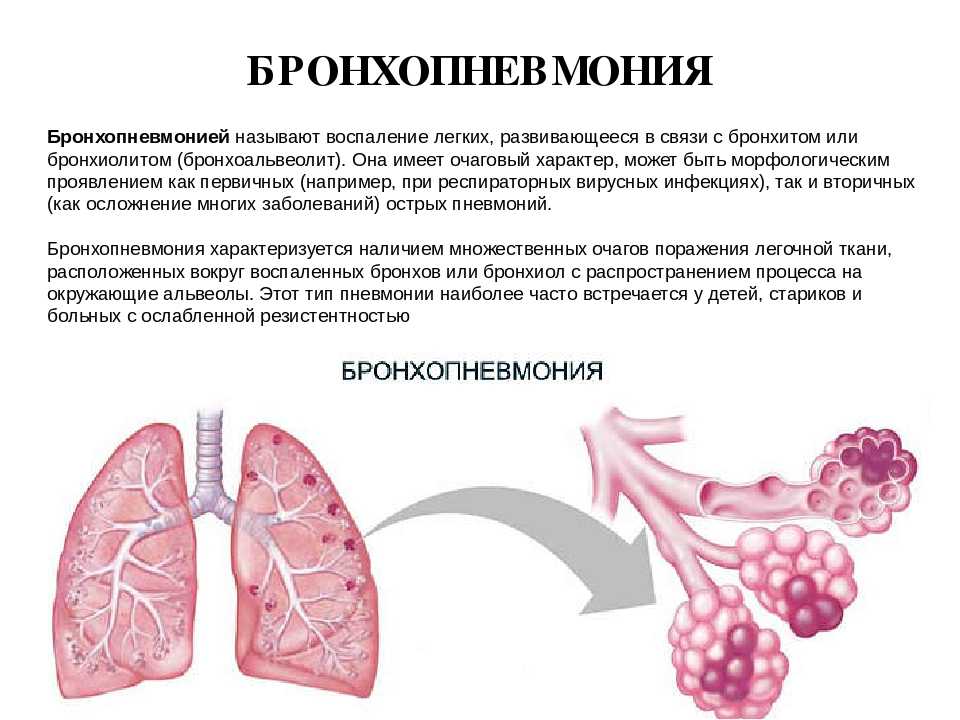

- Бронхопневмония. Бронхопневмония — это тип пневмонии, который в основном поражает бронхи и бронхиолы. Это система трубок, по которым воздух поступает в легкие. Этот тип пневмонии часто распространяется на другие части легких, если его не лечить эффективно.

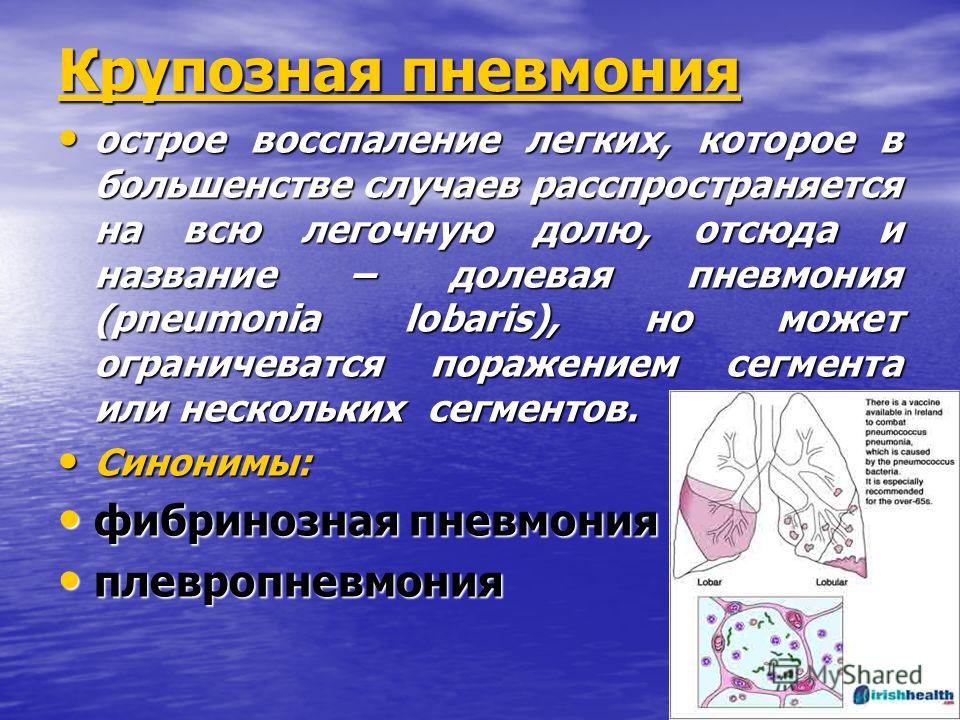

- Крупозная пневмония. Это относится к любому типу пневмонии, вызывающей застой или воспаление — состояние, известное как консолидация, — которое поражает всю долю вашего легкого.

Когда бронхопневмония выходит из начальной стадии, она обычно прогрессирует до крупозной пневмонии. Крупозная пневмония имеет четыре различных фазы инфекции.

Пневмония остается основной причиной смерти во всем мире. Крупозная пневмония, как правило, является более фатальной формой этой инфекции, поскольку имеет тенденцию охватывать всю долю.

В то время как крупозная пневмония обычно описывается как проходящая через фазы, новые исследования показывают, что на любой из этих стадий может произойти тяжелое заболевание или даже смерть, и вы не можете проходить эти стадии упорядоченным образом. Также возможно, что вы одновременно находитесь более чем на одном этапе этой прогрессии.

Как правило, эти этапы используются для определения лечения и оценки тяжести крупозной пневмонии. Ниже приведено объяснение каждого этапа.

Ниже приведено объяснение каждого этапа.

1. Заторы

Как правило, это первая стадия инфекции, которая возникает после того, как инфекция пневмонии доминирует в одной из долей легкого. Стадия застоя обычно длится около 24 часов, и ваши легкие воспаляются, краснеют и отягощаются инфекцией. Микроскопическое исследование легочной ткани на этом этапе покажет переполненные кровью кровеносные сосуды и опухоль в крошечных воздушных мешочках легких (альвеолах), где происходит обмен углекислого газа и кислорода.

2. Красная гепатизация

Традиционно распознается на второй стадии крупозной пневмонии и длится обычно несколько дней. За это время иммунные клетки накапливаются в большом количестве в пространстве вокруг ваших альвеол, пытаясь бороться с инфекцией. Отек вокруг альвеол заменяется тяжами фиброзной ткани, а легочная ткань становится сухой и твердой. На этом этапе ваши альвеолы также не могут перемещать кислород и другие газы в кровоток. Красные кровяные тельца, которые переносят кислород и другие питательные вещества, могут лопнуть и вытечь, придавая легочной ткани розовый или красный вид под микроскопом.

3. Серое опеченение

Эта стадия обычно появляется через 2-3 дня после стадии красного опеченения и может длиться до 8 дней. Волокнистая ткань и выделения увеличиваются по мере разрушения эритроцитов. Гемосидерин, белок, который хранит железо в тканях, может накапливаться. Эти изменения в ваших клетках и тканях могут привести к окрашиванию или обесцвечиванию легочной ткани, придавая ей серый или затемненный вид при микроскопическом исследовании.

4. Разрешение

Если вы достигли фазы разрешения, ферменты и другие иммунные клетки смогли создать защиту от инфекции и растворить фиброзные разрастания, ограничивающие газообмен. Иммунные клетки, называемые макрофагами, удаляют остатки мертвых тканей, и функция ваших альвеол начинает восстанавливаться.

Симптомы пневмонии могут зависеть от того, была ли она вызвана бактериями, вирусами или грибками, а также от вашего общего состояния здоровья. Ниже приведены примеры некоторых симптомов, которые вы можете заметить при прогрессировании крупозной пневмонии.

Симптомы во время фазы застоя

На ранней стадии пневмонии вы можете испытывать такие явления, как:0019

Симптомы во время фазы красного опеченения

По мере того, как вы переходите на более поздние стадии пневмонии, вы можете чувствовать себя все более слабым или усталым, поскольку ваш организм пытается бороться с инфекцией. Вы можете заметить, что выделение мокроты или кашель уменьшаются по мере увеличения отека альвеол. Когда это происходит, у вас может возникнуть одышка или затрудненное дыхание.

Симптомы в фазе серого опеченения

Это более тяжелая фаза крупозной пневмонии, и хотя вы можете не заметить сильного кашля или выделения мокроты, одышка является обычным явлением. Ваши альвеолы окружены опухолью и волокнистыми тяжами, которые не позволяют им перемещать газы, такие как кислород, в кровоток и из него.

Неотложная медицинская помощьУ вас могут быть симптомы гипоксии из-за нарушения газообмена.

Это опасная для жизни чрезвычайная ситуация. Позвоните в службу экстренной помощи или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если вы испытываете:

1 поверхностное дыхание14

- синеватый оттенок губ или ногтевых пластин

- сильную одышку

- головокружение

- спутанность сознания

- учащенное сердцебиение

На этой стадии может потребоваться дополнительный кислород или даже искусственная вентиляция легких, чтобы предотвратить дополнительные осложнения гипоксии.

Симптомы на этапе разрешения

На этапе разрешения ваша инфекция начинает исчезать. У вас может быть больше энергии, и ваша одышка может уменьшиться. Тем не менее, вы также можете заметить усиление или возобновление кашля и выделения мокроты, поскольку ваше тело очищает легкие от мертвых тканей и другого мусора.

На ранних стадиях бывает трудно отличить любой тип простуды или респираторной инфекции от пневмонии. Многие респираторные инфекции могут вызывать влажный или сухой кашель, который проходит через 2–3 недели.

Если ваш кашель длится дольше или становится более сильным в течение этого времени даже при приеме лекарств, вы можете обратиться к врачу.

Неотложная медицинская помощьЕсли у вас появляются признаки более тяжелой инфекции, такие как лихорадка выше 102°F или спутанность сознания, или если у вас возникают проблемы с дыханием, вам следует немедленно обратиться к врачу.

Если вы не можете быстро записаться на прием к врачу или у вас серьезные проблемы с дыханием, немедленно обратитесь за помощью в отделение неотложной помощи.

То, как вы будете лечиться от пневмонии, будет зависеть от инфекции, вызвавшей ее, и от того, насколько вы заболели. Антибиотики обычно используются для лечения пневмонии, но вирусная и грибковая пневмония может потребовать альтернативных методов лечения.

Ранняя пневмония

На ранних стадиях пневмонии, таких как фаза застоя, или у людей, у которых нет других серьезных заболеваний, которые могли бы осложнить пневмонию, антибиотики широкого спектра действия, предназначенные для лечения различных инфекций, обычно предлагаются без тестирования для подтверждения вашего конкретного штамма пневмонии.

Это могут быть такие антибиотики, как:

- азитромицин

- кларитромицин

- левофлоксацин

- моксифлоксацин

- гемифлоксацин

Эти антибиотики нацелены на наиболее распространенные причины пневмонии. Вы также можете почувствовать облегчение с помощью таких процедур, как:

- жидкости для разжижения выделений и слизи

- отдых

- лекарства для снижения температуры

- использование увлажнителя воздуха

Примечание

противокашлевые и простудные лекарства от пневмонии. Некоторые лекарства могут вызывать сухость, что может усугубить ваши симптомы.

Тяжелая или осложненная пневмония

При переходе в красную или серую фазу опеченения пневмонии может потребоваться лечение внутривенными антибиотиками или инфузионной терапией. Вам также может потребоваться дополнительный кислород.

Лекарства, используемые в более тяжелых случаях пневмонии, требующих стационарного лечения, обычно включают составы, сочетающие более одного типа антибиотиков, например:0011 макролиды

Вирусная пневмония, вызванная гриппом, также может потребовать применения осельтамивира, противовирусного препарата, который в основном используется для сокращения течения вирусной пневмонии.

В тяжелых случаях вам также может потребоваться прямой дренаж жидкости из легких с помощью плевральной дренажной трубки.

Дренажную трубку можно использовать, если у человека развивается парапневмонический выпот, который находится не в легких, а вокруг легких в грудной полости, которая также известна как плевральное пространство.

Если у вас есть другие заболевания, такие как:

- заболевание почек

- заболевание печени

- рак

- другие легочные заболевания

Люди с другими заболеваниями более склонны к прогрессирующей пневмонии к сепсису или полиорганной недостаточности и даже к смерти.

Пневмония может быть серьезной и даже смертельной.

Крупозная пневмония является наиболее серьезным типом. Он развивается, когда одна или несколько из пяти долей легкого полностью переполняются инфекцией. Когда это происходит, ваша легочная ткань не может перемещать кислород и другие газы в кровь и из нее, и могут развиться серьезные осложнения.

Если вы подозреваете, что у вас может быть пневмония, или у вас появились такие симптомы, как одышка или спутанность сознания после периода болезни, обратитесь к врачу. Пневмония может проходить через несколько стадий, но во всех из них важна медицинская помощь.

Каковы 4 стадии пневмонии?

Любой человек может заболеть пневмонией с симптомами от легкой до тяжелой. У пожилых людей может быть больше шансов заболеть пневмонией и получить серьезные осложнения. Из-за этих более высоких рисков поставщики медицинских услуг пожилого возраста должны распознавать ранние симптомы пневмонии у пожилых людей.

Им также следует понимать четыре стадии пневмонии, чтобы они могли обратиться за неотложной помощью к квалифицированному медицинскому работнику.

Что такое пневмония?

Пневмония — это инфекция одного или обоих легких, вызываемая бактериями, вирусами или другими менее распространенными типами инфекций. Инфекция вызывает воспаление воздушных мешочков в легких и их наполнение жидкостью или гноем, что приводит к:

- Кашлю

- Лихорадке

- Ознобу

- Болям в груди

- Затруднения дыхания

- Другие симптомы

Пневмония классифицируется в зависимости от пораженной области легких.

Бронхиальная пневмония, которую также называют бронхопневмонией, поражает области обоих легких.

Крупозная пневмония поражает одну или несколько долей или отделов легких и подразделяется на четыре стадии в зависимости от течения.

Стадии пневмонии

Четыре стадии крупозной пневмонии включают:

- 11111 Красное опеченение

Стадия 1: Застой

Во время фазы застоя легкие становятся очень тяжелыми и застойными из-за инфекционной жидкости, скопившейся в воздушных мешках. На этом этапе у близкого вам пожилого человека могут возникнуть ранние симптомы пневмонии, такие как:

- Кашель

- Ощущение тяжести в груди

- Потеря аппетита

- Усталость

- Учащенное дыхание

10012

Эритроциты и иммунные клетки, попадающие в заполненные жидкостью легкие для борьбы с инфекцией, придают легким красный вид. Хотя на этом этапе организм начинает бороться с инфекцией, у вашего близкого человека могут наблюдаться такие симптомы ухудшения, как:

- Все более продуктивный кашель

- Одыдно дыхание

- мышечные боли

- головная боль

- Экстремальная усталость

- Лихорадка

- Потая

- Голубые губы или FINGENLES.

на этой стадии пожилые люди могут испытывать спутанность сознания или делирий. Если у вашего пожилого близкого человека наблюдаются серьезные симптомы, такие как затрудненное дыхание, высокая температура, посинение губ или ногтей, вам следует обратиться за неотложной помощью или набрать 9.-1-1.

Стадия 3: Серое опеченение

На этой стадии эритроциты распадаются, придавая легким сероватый цвет. Однако иммунные клетки остаются, и симптомы, вероятно, сохранятся.Стадия 4: Решение

На этапе решения пожилые люди могут начать чувствовать себя лучше, поскольку иммунные клетки избавляются от инфекции. Однако у них может развиться продуктивный кашель, который способствует удалению жидкости из легких.Своевременная диагностика для правильного лечения

Если вы подозреваете, что у вашего близкого может быть пневмония, вам следует немедленно обратиться к врачу. Ранняя диагностика может привести к более быстрому лечению, которое способствует лучшим результатам, особенно для пожилых людей, которые подвержены более высокому риску развития серьезных осложнений.

Врач проведет медицинский осмотр и может назначить визуализирующие исследования для подтверждения диагноза. Лечение будет зависеть от того, вызвана ли пневмония бактериями, вирусами или другими типами инфекции.

Бактериальная пневмония развивается постепенно или внезапно и обычно лечится антибиотиками.

Вирусная пневмония обычно развивается в течение нескольких дней и может сопровождаться гриппоподобными симптомами. Антибиотики неэффективны против вирусов, поэтому вирусную пневмонию обычно лечат поддерживающей терапией, такой как повышенное потребление жидкости, безрецептурные лекарства и отдых.

Пожилым людям с тяжелыми симптомами пневмонии или другими проблемами со здоровьем может потребоваться госпитализация. Находясь в больнице, лечение может включать внутривенное введение антибиотиков, респираторную терапию и оксигенотерапию. Врачи также будут следить за признаками осложнений.

Восстановление после пневмонии

Восстановление после пневмонии может занять несколько недель, а пожилым людям может потребоваться еще больше времени, чтобы вернуться к нормальной жизни, особенно если они живут с другим хроническим заболеванием.