Эпителиоидная саркома: Лечение эпителиоидной саркомы в Израиле: 100% диагностика, стоимость лечения

Что такое саркома?

Саркома — термин, который обозначает злокачественные опухоли, происходящие из соединительной ткани. Соединительная ткань присутствует по всему организму, она входит в состав мышц, жира, кожи, нервной системы. Кости и хрящи — это тоже соединительная ткань.

Какие бывают виды сарком?

В зависимости от происхождения, выделяют два основных типа сарком:

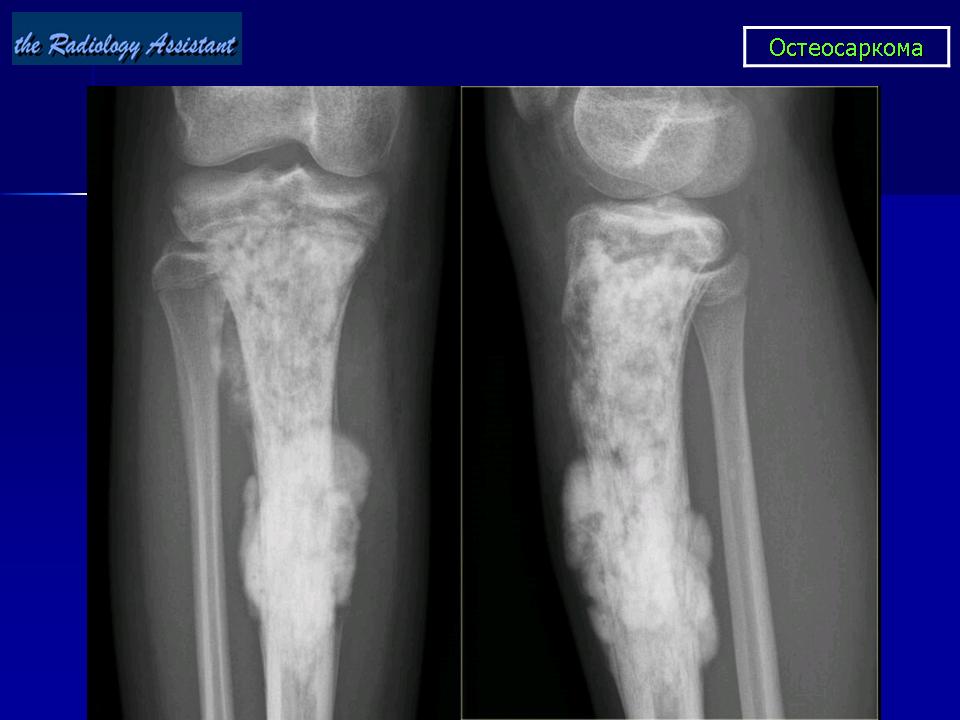

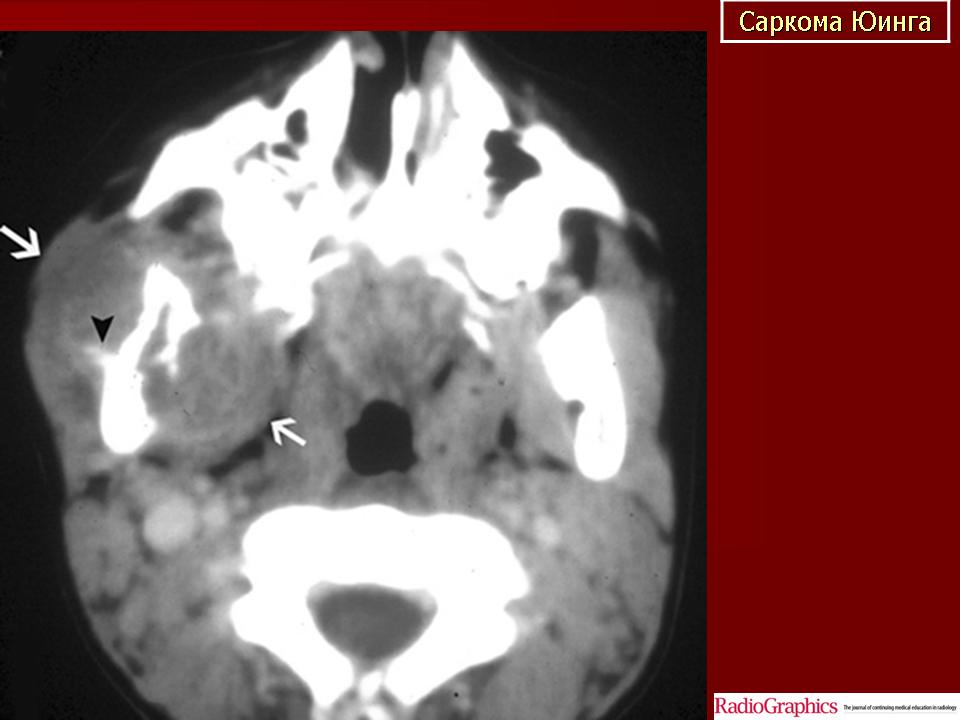

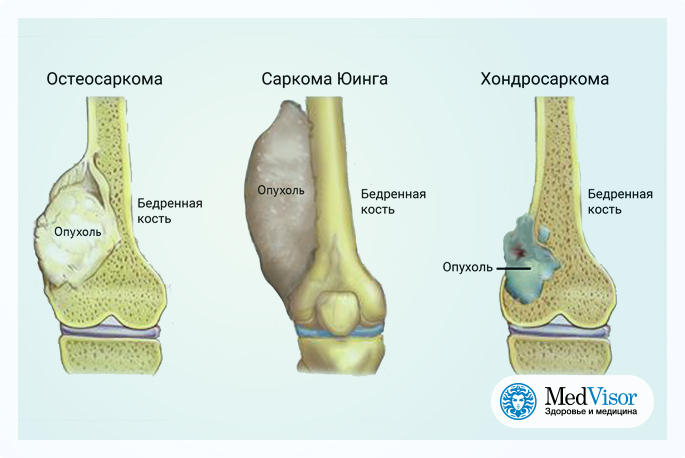

Костные: остеосаркома, хондросаркома, саркома Юинга. Эти опухоли принято называть «раком костей», хотя это и не совсем правильный термин. Рак — злокачественная опухоль, которая происходит из эпителиальных тканей — кожи и слизистых оболочек, желез. Первичные опухоли костной ткани встречаются очень редко, намного чаще встречаются метастатические при раке других органов.

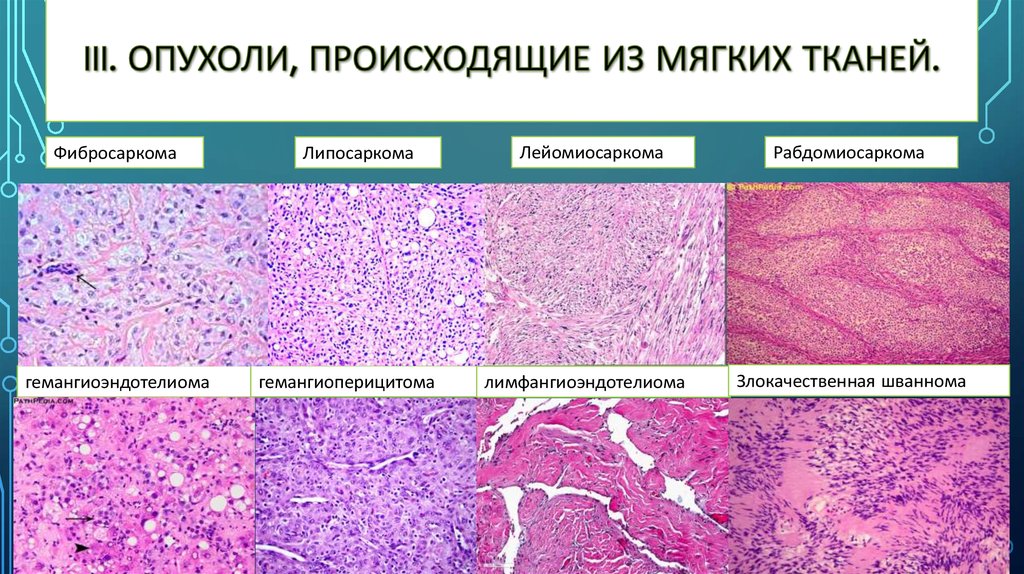

Саркомы мягких тканей. Существует более 50 их разновидностей. Вот некоторые из них:

- Злокачественная фиброзная гистиоцитома — наиболее распространенная разновидность саркомы мягких тканей конечностей.

Очень редко возникает в костях. Чаще всего встречается у мужчин после 50 лет.

Очень редко возникает в костях. Чаще всего встречается у мужчин после 50 лет. - Липосаркома — злокачественная опухоль в жировой ткани. Чаще всего локализуется в области бедра, подколенной ямке, в области брюшной стенки. Как правило, болеют взрослые люди в возрасте 50–65 лет.

- Синовиальная саркома развивается из тканей, которые окружают сустав. Чаще всего встречается в области бедер, коленных суставов, лодыжек.

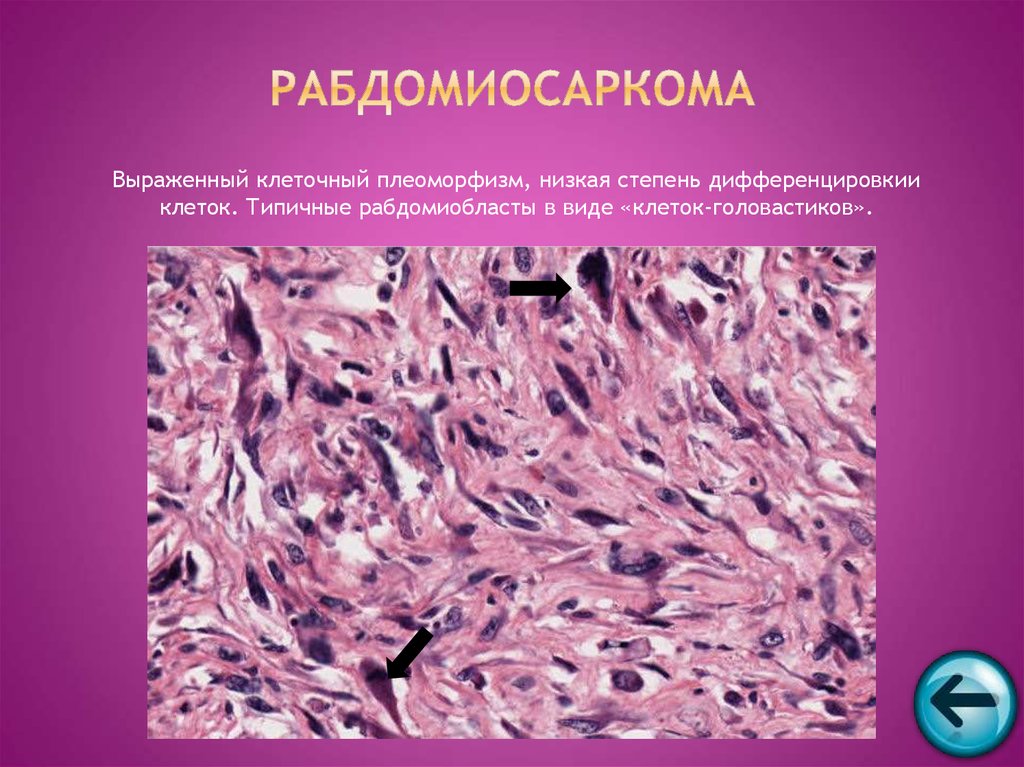

- Рабдомиосаркома развивается в скелетных мышцах. Возможные места локализации: голова и шея, руки, ноги, грудная клетка, живот, мочевой пузырь, простата, влагалище.

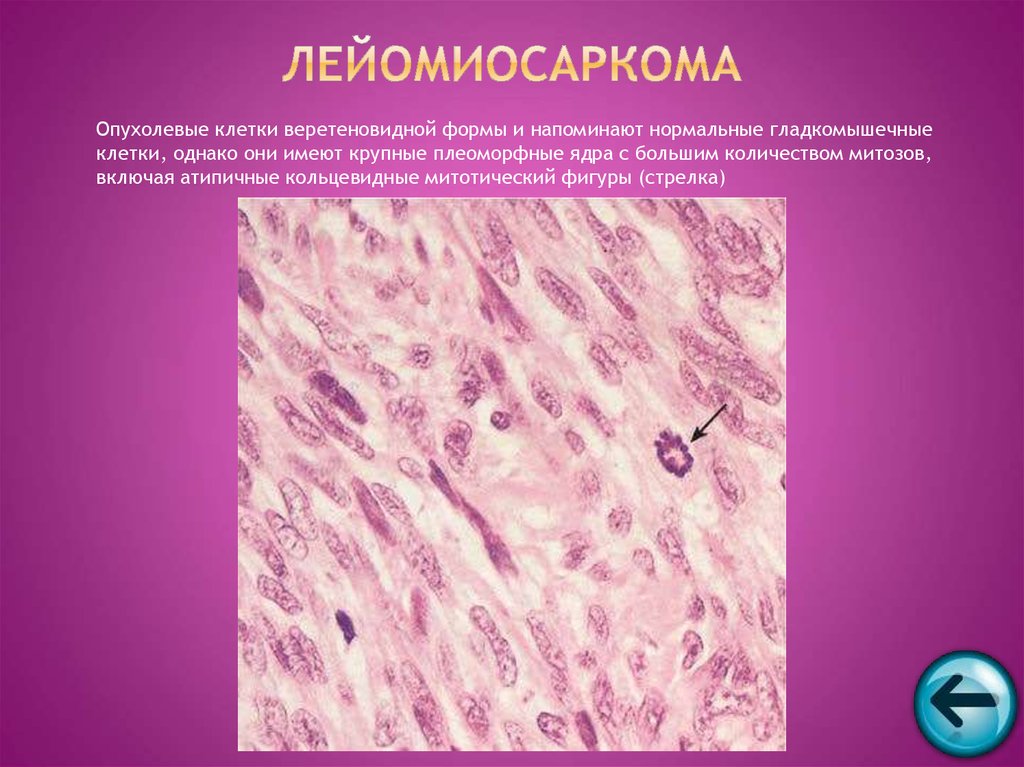

- Лейомиосаркома происходит из гладкомышечной ткани. Чаще всего встречаются лейомиосаркомы органов брюшной полости, матки, кровеносных сосудов, кожи.

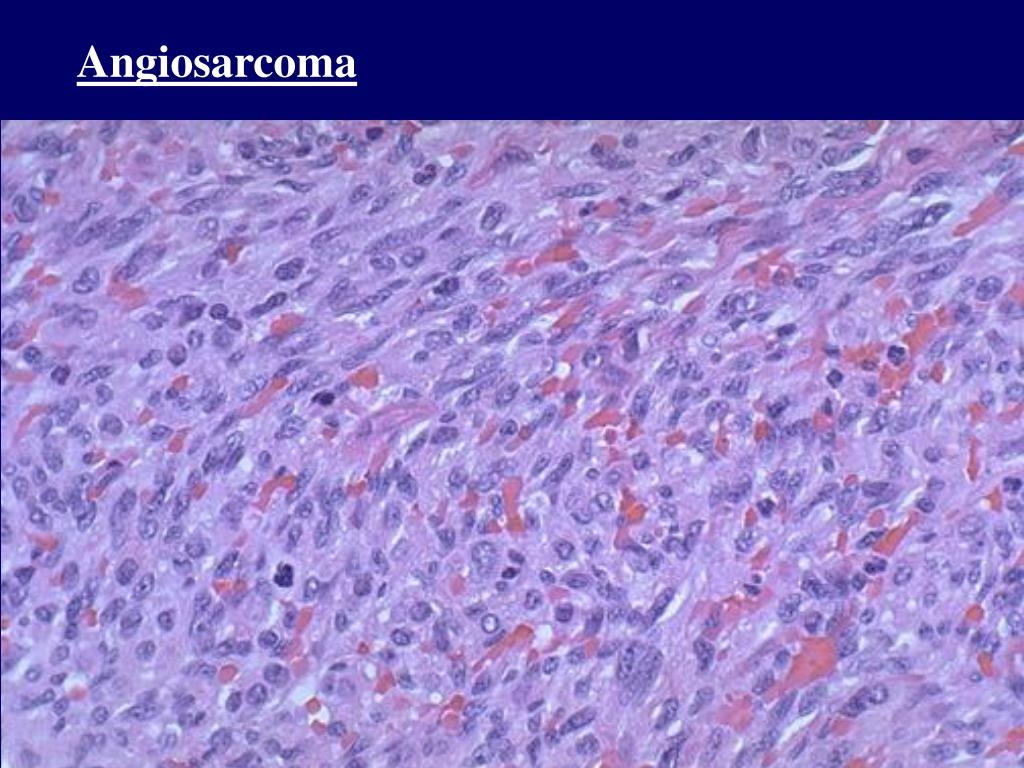

- Ангиосаркома развивается из кровеносных (гемангиосаркома) или лимфатических (лимфангиосаркома) сосудов. Может возникать как осложнение лучевой терапии.

- Нейрогенная саркома — относительно редкая разновидность саркомы, которая возникает в нервной ткани. Другие разновидности соединительнотканных опухолей нервной системы: нейрофибросаркома, злокачественная невринома.

- Альвеолярная мягкотканная саркома — очень редкая злокачественная опухоль, преимущественно развивается у молодых людей.

- Эпителиоидная саркома чаще всего развивается под кожей рук, ног. Болеют, как правило, лица молодого возраста.

Почему возникает саркома?

На данный момент известно несколько факторов риска:

- Ионизирующие излучения. Менее 5% сарком возникают после лучевой терапии по поводу других злокачественных опухолей. В среднем такие саркомы диагностируют спустя 10 лет после лечения. В настоящее время методы лучевой терапии совершенствуются, это приводит к снижению рисков.

- Некоторые наследственные заболевания: нейрофиброматоз, синдром Гарднера, синдром Ли-Фраумени, ретинобластома, синдром Вернера, синдром Горлина, туберозный склероз.

- Хроническая лимфедема — отек, как правило, возникающий после удаления лимфатических узлов или воздействия на них лучевой терапией. Приводит к развитию лимфангиосаркомы.

- Воздействие некоторых химических веществ. Винилхлорид (применяется при изготовлении пластмасс) и мышьяк повышают риск саркомы печени. В качестве возможных факторов риска рассматривают контакт с диоксином, гербицидами.

Травмы раньше рассматривались как фактор риска возникновения саркомы, в настоящее время эта точка зрения признана ошибочной. Во время обследования по поводу травмы иногда обнаруживают саркомы, которые начали расти раньше.

Какими симптомами проявляются саркомы?

Саркомы мягких тканей могут возникать в разных частях тела, зачастую их сложно диагностировать. Чаще всего опухоль возникает в области нижних конечностей. При этом под кожей появляется «шишка», которую можно видеть при визуальном осмотре и прощупать, она постепенно растет.

Примерно каждая пятая саркома мягких тканей возникает в области забрюшинного пространства. При этом симптомы выражены более ярко: многих пациентов беспокоят боли, нарушается работа желудка и кишечника, возникают желудочно-кишечные кровотечения. Опухоль может достигать больших размеров и вызывать увеличение живота, одышку.

Реже, примерно в 10% случаев, саркомы локализуются на передней стенке грудной клетки и живота, в области головы и шеи.

Можно ли выявить саркому до того, как появились симптомы? Массовый скрининг не показан, так как саркомы встречаются редко, могут располагаться в разных частях тела, эффективные скрининговые исследования отсутствуют. Нужно обратиться к врачу и пройти обследование, если вас стали беспокоить следующие симптомы:

- Опухолевидное образование, «шишка», которая растет.

- Боли в животе, которые со временем становятся все более сильными, упорными.

- Примеси крови в стуле, черный, дегтеобразный стул.

- Рвота с кровью, «кофейной гущей».

Чаще всего эти симптомы вызваны другими заболеваниями, но всегда есть небольшой риск онкологической патологии. Вы не узнаете точно, пока не проверитесь.

Стадии сарком

При определении стадии саркомы учитывается классификация TNM (размеры первичной опухоли, наличие метастазов в регионарных лимфоузлах и отдаленных метастазов), степень злокачественности G, которая определяется тремя факторами:

- Степень дифференциации зависит от того, насколько сильно опухолевые клетки утратили сходство с нормальными, оценивается от 1 до 3 баллов.

- Число митозов — количество опухолевых клеток под микроскопом, которые находятся в состоянии деления. Оценивается в баллах от 1 до 3.

- Некроз опухоли: количество опухолевой ткани, которое подверглось некрозу, оценивается в баллах от 0 до 2.

- Степень злокачественности оценивают в зависимости от общего количества баллов: G1 — 2–3; G2 — 4–5; G3 — 6–8.

Стадии саркомы мягких тканей:

Стадия I: первичная опухоль любого размера, отсутствуют очаги в лимфатических узлах и отдаленные метастазы, степень злокачественности G1.

Стадия II: первичная опухоль не более 5 см, отсутствуют очаги в лимфатических узлах и отдаленные метастазы, степень злокачественности G2.

Стадия III: первичная опухоль любого размера, отсутствуют очаги в лимфатических узлах и отдаленные метастазы, степень злокачественности G2-3.

Методы диагностики сарком

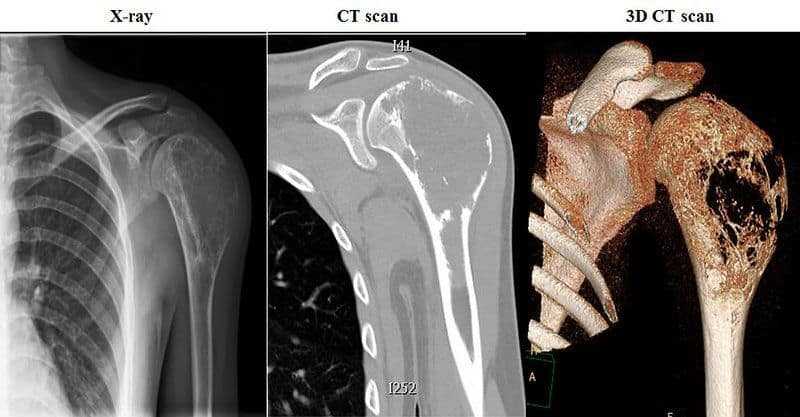

Обнаружить опухоль, а также оценить ее размеры, расположение, внутреннюю структуру и количество очагов помогают методы визуализации: рентгенография, компьютерная томография, МРТ, УЗИ. В поиске метастазов помогает позитронно-эмиссионная томография. Во время исследования в организм вводят сахар с радиоактивной меткой, опухолевые клетки поглощают его и становятся видимы на специальных снимках.

Окончательный диагноз устанавливают по результатам биопсии. Образец ткани можно получить разными путями:

Образец ткани можно получить разными путями:

- Во время тонкоигольной биопсии в патологическое образование вводят иглу.

- Во время трепан-биопсии применяют более толстую иглу.

- Можно удалить всю опухоль или ее часть во время хирургического вмешательства. Такая биопсия, соответственно, называется эксцизионной и инцизионной.

Лечение саркомы мягких тканей

Лечением пациента, у которого диагностирована саркома, занимается команда специалистов. В зависимости от типа, локализации опухоли и предполагаемой программы лечения, в процессе могут участвовать: онколог, хирург-онколог, химиотерапевт, врач лучевой терапии, ортопед, хирург-ортопед, торакальный хирург, реабилитолог.

Хирургическое лечение саркомы

В прошлом при саркомах конечностей часто прибегали к ампутации. В настоящее время хирурги стараются отдавать предпочтение органосохраняющим операциям. Удаляют опухоль и 1–2 см окружающей здоровой ткани. Удаленное образование отправляют в лабораторию для исследования края резекции. Если край резекции негативный, это означает, что в нем нет опухолевых клеток, операция выполнена в достаточном объеме. Риск рецидива минимален.

Если край резекции негативный, это означает, что в нем нет опухолевых клеток, операция выполнена в достаточном объеме. Риск рецидива минимален.

Если край резекции позитивный, это говорит о том, что в нем присутствуют опухолевые клетки. Вероятно, опухолевая ткань была удалена не полностью. Может потребоваться повторная операция или курс лучевой терапии.

Если обнаружены единичные метастазы, их можно удалить хирургическим путем.

Лучевая терапия саркомы

Обычно лучевую терапию при саркомах применяют после операции. Это помогает убить оставшиеся в организме опухолевые клетки и снизить риск рецидива. Такое лечение называется адъювантным. Если курс лучевой терапии назначают до хирургического вмешательства, ее называют неоадъювантной.

Лучевая терапия может стать самостоятельным и основным видом лечения саркомы в одном из двух случаев:

Если состояние здоровья пациента не позволяет провести хирургическое лечение.

На поздних стадиях, когда есть метастазы, которые невозможно удалить.

Химиотерапия при саркомах

В зависимости от типа и стадии саркомы, химиотерапия может применяться в сочетании с хирургическим лечением или самостоятельно. Назначают разные химиопрепараты: ифосфамид, доксорубицин, доцетаксел, дакарбазин, цисплатин, оксалиплатин, метотрексат, гемцитабин, винкристин, паклитаксел, эрибулин, винорелбин.

Применяют комбинацию препаратов, которая обозначается аббревиатурой MAID: адриамицин, ифосфамид, дакарбазин и месна — препарат, который помогает защитить органы мочевыделительной системы от токсичности химиопрепаратов.

Таргетные препараты

Таргетная терапия — современное направление в лечении онкологических заболеваний с учетом молекулярно-генетических характеристик опухолевых клеток. Каждый таргетный препарат имеет конкретную мишень — молекулу, которая необходима для размножения и выживания опухолевых клеток. При саркомах на поздних стадиях применяют таргетные препараты: оларатумаб, пазопаниб, иматиниб.

Прогноз выживаемости

Выживаемость в первую очередь зависит от стадии опухоли. Относительная пятилетняя выживаемость при саркомах составляет около 50% (включая саркому Капоши):

Относительная пятилетняя выживаемость при саркомах составляет около 50% (включая саркому Капоши):

- При локализованной саркоме — 83%.

- При распространении опухоли в регионарные лимфатические узлы — 54%.

- Если есть отдаленные метастазы — 16%.

Наблюдаемая пятилетняя выживаемость при саркомах мягких тканей рук и ног:

- На I стадии: 90%.

- На II стадии: 81%.

- На III стадии: 56%.

- На IV стадии: нет данных.

Если опухоль находится не в конечностях, прогноз хуже. Так, при саркоме забрюшинного пространства выживаемость составляет 40–60%.

Десятилетняя выживаемость приближается к пятилетней. Если пациент остался жив спустя пять лет после того, как у него было диагностировано заболевание, зачастую это дает повод считать, что наступило выздоровление.

Саркомы мягких тканей и редкие мягкотканные опухоли (краткая информация)

В этом тексте Вы получите важную информацию о саркомах мягких тканей и об опухолях мягких тканей: как часто ими заболевают дети, какие бывают типы опухолей и как может протекать болезнь, почему этот вид рака появляется у детей, какие бывают симптомы, как ставят диагноз, как лечат детей и какие у них шансы вылечиться от этой формы рака.

автор: Dipl. Biol. Maria Yiallouros, Dr. med. Stefanie Kube, Erstellt am 2015/05/16, редактор: Dr. Natalie Kharina-Welke, Разрешение к печати: Prof. Dr. med. Ewa Koscielniak, Переводчик: Dr. Maria Schneider, Последнее изменение: 2022/07/01 https://dx.doi.org/10.1591/poh.patinfo.weichteiltumor.kurz.20101215

Оглавление

- Что такое саркомы мягких тканей и редкие мягкотканные опухоли?

- Как часто у детей встречаются саркомы мягких тканей?

- Какие бывают виды опухоли?

- Где может вырасти опухоль?

- Почему дети заболевают саркомами мягких тканей?

- Какие бывают симптомы болезни?

- Как ставят диагноз?

- Как составляют план лечения?

- Как лечат опухоли мягких тканей?

- По каким протоколам и регистрам лечат детей?

- Какие шансы вылечиться от саркомы/опухоли мягких тканей?

Что такое саркомы мягких тканей и редкие мягкотканные опухоли?

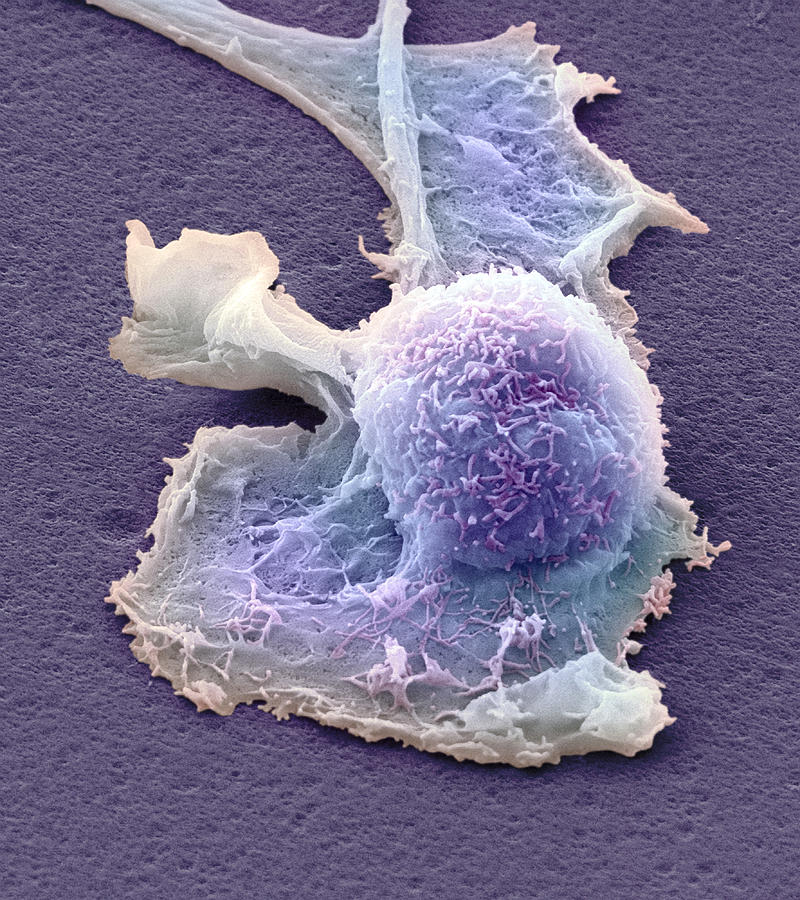

Медицинский термин саркомы мягких тканей (их ещё называют злокачественными мягкотканными опухолями) обозначает группу злокачественных опухолей, которые начинают расти в мускулах, в связках, в суставах или в нервах [нервная ткань]. Все эти болезни объединяет то, что злокачественное изменение (мутация) начинается в клетках-родоначальниках мягких тканей [мягкие ткани].

Все эти болезни объединяет то, что злокачественное изменение (мутация) начинается в клетках-родоначальниках мягких тканей [мягкие ткани].

К мягким тканям относятся самые разные типы тканей: мускулы, жировые и соединительные ткани, а также ткани периферической нервной системы. Поэтому существует очень много разных типов/видов сарком мягких тканей и редких мягкотканных опухолей. Между собой разные виды сарком отличаются не только по своей микроскопической структуре [гистологический] и по типу клеток, из которых они выросли, но также и по частоте заболеваемости. Медики говорят о разном биологическом поведении. То есть разные типы опухолей ведут себя неодинаково: они по разному вырастают в организме (дают метастазы) и по разному реагируют на лечение, например, на химиотерапию [химиотерапия].

Как часто у детей встречаются саркомы мягких тканей?

В детской онкологии саркомы мягких тканей составляют примерно 6,6%. В группе болезней „сόлидные опухоли“ у детей и подростков [солидная опухоль] они занимают третье место по распространённости (после опухолей ЦНС и нейробластом).

Ежегодно в Германии саркомами тягких тканей заболевают примерно 140 детей и подростков. Чаще всего это дети в возрасте до пяти-шести лет. По статистике средний возраст больных — 6 лет. Мальчики болеют немного чаще, чем девочки (соотношение 1,2:1). Нужно сказать, что у разных видов опухолей мягких тканей есть большие возрастные отличия. Также в зависимости от конкретного вида опухоли меняется соотношение полов (заболевших мальчиков и девочек).

Какие бывают виды опухоли?

Виды опухолей мягких тканей, которые встречаются чаще всего у детей (возраст включительно до 21 года), это:

(Когда в медицинском термине используется слово „эмбриональный“, это не значит, что процесс начинался в эмбриональном (то есть внутриутробном) периоде развития ребёнка. Здесь слово „эмбриональный“ описывает конкретный тип ткани, из которой выросла опухоль). Название „альвеолярный“ означает, что внешний вид опухоли напоминает пузырьки, как в лёгочных альвеолах. То есть название „альвеолярный“ также описывает свойства/структуру ткани опухоли. )

)

Где может вырасти опухоль?

Саркомы мягких тканей и опухоли мягких тканей в принципе могут вырасти в любом месте организма. Так как эти ткани находятся у нас повсюду.

Часто опухоли начинают расти вдоль конкретной анатомической структуры, например по ходу мышечных оболочек, связок или кровеносных сосудов. В это время опухолевые клетки [клетка] могут отделяться от самой опухоли. И через кровеносные сосуды или лимфатические сосуды они могу попадать в разные части организма. Там, куда они попали, клетки оседают и начинают размножаться. Так начинают вырастать метастазы. Если у ребёнка опухоль в мягких тканях, то чаще всего метастазы вырастают в лёгких, в соседних лимфоузлах [лимфатические узлы] и в скелете. Но метастазы также могут появляться и в любом другом органе.

Когда мы говорим о саркомах мягких тканей и редких мягкотканных опухолях, то конкретный вид опухоли влияет на то, где именно вырастает опухоль и как она растёт:

Место возникновения и характер роста мягкотканных сарком и редких опухолей мягких тканей зависят от вида опухоли. Так, хотя рабдомиосаркома может развиться практически в любом органе, наиболее часто они встречаются в области головы и шеи, половых органов и мочевыводящих путей и в конечностях. Кроме того, характер альвеолярных рабдомиосарком более агрессивный, чем эмбриональных, что означает более быстрый рост и, как правило, более быстрое распространение по кровеносным и лимфатическим путям. Вероятность рецидива альвеолярных рабдомиосарком также выше, чем эмбриональных.

Так, хотя рабдомиосаркома может развиться практически в любом органе, наиболее часто они встречаются в области головы и шеи, половых органов и мочевыводящих путей и в конечностях. Кроме того, характер альвеолярных рабдомиосарком более агрессивный, чем эмбриональных, что означает более быстрый рост и, как правило, более быстрое распространение по кровеносным и лимфатическим путям. Вероятность рецидива альвеолярных рабдомиосарком также выше, чем эмбриональных.

Внекостные саркомы Юинга и периферические примитивные нейроэктодермальные опухоли, напротив, чаще поражают туловище и конечности. Синовиальные саркомы развиваются прежде всего в конечностях вблизи суставов, а также в области головы и шеи. Оба вида опухоли склонны к быстрому метастазированию.

Почему дети заболевают саркомами мягких тканей?

Причины возникновения мягкотканных сарком и редких опухолей мягких тканей до настоящего времени остаются невыясненными. Предполагается, что они исходят из незрелых клеток соединительной мягкой ткани. В профессиональной медицинской речи они называются „мезенхимальные стволовые клетки“. Перерождение клеток в большинстве случаев происходит ещё до рождения.

В профессиональной медицинской речи они называются „мезенхимальные стволовые клетки“. Перерождение клеток в большинстве случаев происходит ещё до рождения.

Есть указания на определённые факторы, которые способствуют развитию сарком мягких тканей. Так, в некоторых семьях можно наблюдать частые случаи развития рабдомиосарком. Если в семье у кого-то была карцинома, то у детей повышается риск заболеть рабдомиосаркомой. Эти данные указывают на генетическую [генетический] обусловленность развития заболевания. Примером такой предрасположенности является заболевание нейрофиброматозом, при котором отмечено увеличение частоты развития опухолей оболочек периферических нервов.

Тем не менее, у большинства пациентов с саркомами мягких тканей и редкими мягкотканными опухолями никаких предрасполагающих факторов выявить не удается.

Какие бывают симптомы болезни?

Признаки заболевания (симптомы) при мягкотканной саркоме зависят от местоположения и распространённости опухоли и поэтому могут быть очень разнообразными. Мы назовём некоторые примеры наиболее частых симптомов болезни:

Мы назовём некоторые примеры наиболее частых симптомов болезни:

- мягкотканные саркомы и опухоли, расположенные поверхностно часто вызывают отёк, который увеличивается и вызывает боль. Нередко оба симптома ошибочно расценивают как результат травмы, например при занятиях спортом. При опухоли эти симптомы отличаются прежде всего тем, что ведут к нарушению функции поражённого органа — например, к ограничению подвижности руки или ноги.

- мягкотканные саркомы и опухоли, расположенные в области глазницы поначалу могут выглядеть как безболезненное выбухание кнаружи глазного яблока (и отёк век; в дальнейшем, за счёт местного сдавления, присоединяются боли. Возможно также нарушение зрения.

- мягкотканные саркомы и опухоли расположенные в области носа, нередко могут задолго до постановки правильного диагноза проявляться заложенностью носа и насморком.

- при поражении основания черепа нарушаются функции черепно-мозговых нервов, что, например, может проявляться двоением в глазах или параличом лицевого нерва.

- опухоли мочевыводящих путей и половых органов могут проявляться, когда есть общее нарушение самочувствия, запоры и/или нарушения пассажа мочи, вагинальные кровотечения, кровь в моче [моча] и боли. Но появляются они уже тогда, когда опухоль уже очень большая.

Опухоли в других областях тела часто можно заметить только если можно прощупать или увидеть опухолевую массу, (например, при рутинном осмотре у педиатра или если делают дигностику по снимкам [методы исследования по снимкам], например, ультразвуковое исследование). Эти опухоли долго не вызывают жалоб, и больные дети чувствуют себя хорошо.

Разумеется, описанные здесь жалобы у ребёнка или подростка не всегда означают наличие мягкотканной саркомы или другой злокачественной опухоли. Тем не менее, целесообразно проконсультироваться с педиатром, чтобы досконально выяснить причины, вызвавшие эти симптомы.

Полезно знать: При необходимости педиатр должен направить пациента в клинику, специализирующуюся на онкологических заболеваниях у детей и подростков. Первичная диагностика (исследования по снимкам, биопсия), проведённая вне такой клиники, часто является недостаточной и может негативно повлиять на планирование терапии и прогноз пациента (то есть на его шансы выздороветь).

Первичная диагностика (исследования по снимкам, биопсия), проведённая вне такой клиники, часто является недостаточной и может негативно повлиять на планирование терапии и прогноз пациента (то есть на его шансы выздороветь).

Как ставят диагноз?

Если у ребёнка подозревают саркому мягких тканей, то полное обследование проводят специалисты разного профиля. Во-первых, они должны подтвердить диагноз, действительно ли у ребёнка эта опухоль. Во-вторых, если диагноз подтверждается, они должны сказать, какой конкретный тип опухоли у ребёнка и насколько болезнь успела распространиться по организму.

Вся схема работы специалистов расписана в в протоколах „CWS-Guidance“ и „Cooperativen Weichteilsarkom Studiengruppe“ Общества Детских Онкологов и Гематологов (GPOH). Эта схема работы является обязательной, чтобы оптимально пролечить ребёнка по этим протоколам и дать прогноз. Более подробно о руководстве «CWS Guidance» мы расскажем ниже.

Исследования по снимкам

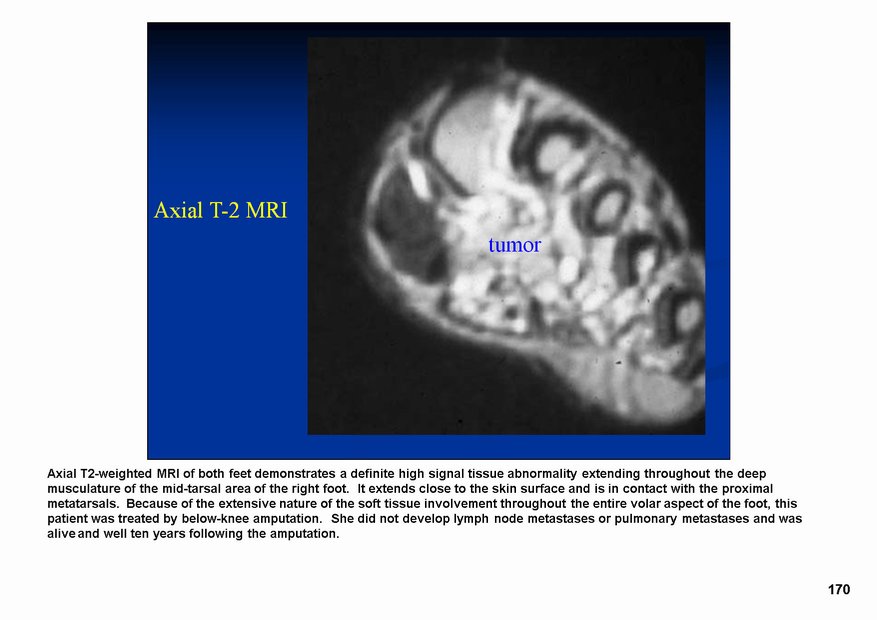

Для диагностики мягкотканной саркомы или более редких мягкотканных опухолей выполняют снимки — например, магнитно-резонансная томография (МРТ). При помощи этого стандартного метода можно точно увидеть, есть ли опухоль; её объём и расположение, обособленность от соседних анатомических структур (внутренних органов, кровеносных сосудов, нервов), а также распространение в костную систему.

При помощи этого стандартного метода можно точно увидеть, есть ли опухоль; её объём и расположение, обособленность от соседних анатомических структур (внутренних органов, кровеносных сосудов, нервов), а также распространение в костную систему.

Исследования образцов тканей

Для окончательного диагноза в каждом случае необходимо микроскопический (гистологический) и молекулярно-генетическийанализ.

Их делают по той пробе ткани, которую взяли во время операции (биопсия). Поскольку эти опухоли являются очень редкими, важной является оценка биоптата не только патологами той клиники, в которой находится ребёнок, но и дополнительно в референтной лаборатории детской патологии при Детском опухолевом регистре GPOH (Общества Детских Онкологов и Гематологов) в Киле (Германия). Эта лаборатория получает образцы проб тканей из всей Германии, что позволило накопить большой опыт в распознавании опухолей. Кроме того, пробы должны быть обязательно подвергнуты молекулярно-генетическому исследованию. Тем самым диагноз получает дополнительное подтверждение, а опухоль можно охарактеризовать более полно, и эта информация является очень важной для лечения.

Тем самым диагноз получает дополнительное подтверждение, а опухоль можно охарактеризовать более полно, и эта информация является очень важной для лечения.

Так как для молекулярно-генетического исследования необходимы свежезамороженные образцы ткани опухоли, особенно важно передать биопсийный материал в специализированный центр, обладающий достаточной квалификацией и возможностями для исследования опухолевой ткани. Часть биоптата, не использованная в исследованиях, должна быть оправлена в специальный банк опухолевых тканей, где она может быть использована в научных целях при поиске возможностей улучшения терапии. Информацию о банке опухолевых тканей см. ниже.

Уточнение диагноза и поиск метастазов

Чтобы найти метастазы, делают такие обследования: рентген и компьютерная томография (КТ) лёгких, магнитно-резонансная томография черепа, сцинтиграфия костей скелета, а также пункция костного мозга. В зависимости от клинической картины и терапевтической ситуации могут потребоваться дальнейшие дополнительные исследования (например ультразвуковоеисследование и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).

Исследования и анализы до курса лечения

Чтобы проверить, как работают различные органы, до начала лечения проводят стандартные дополнительные исследования. У детей проверяют, как работает сердце (электрокардиограмма -ЭКГ и эхокардиограмма -ЭхоКГ), как работает мозг (электроэнцефалограмма -ЭЭГ), проверяют слух (аудиометрия), почки и делают разные анализы крови. Если во время лечения наступают какие-то изменения, то их обязательно сравнивают с начальными результатами обследования. В зависимости от этого тактика лечения может корректироваться.

Как составляют план лечения?

После того, как поставили окончательный диагноз, врачи составляют план лечения. Специалисты, которые ведут пациента, составляют индивидуальную программу лечения (т.н. риск-адаптированное лечение), в которой учитываются определённые моменты. Их называют факторами риска (прогностические факторы), и они влияют на прогноз болезни.

Больных делят на группы риска — группа низкого риска, стандартного риска и высокого риска. Каждая группа лечится по своему плану. Чтобы определить группу риска и выбрать правильный план лечения, в Германии и в европейских странах работают по клиническому руководству «CWS-Guidance» (см. об этом ниже).

Каждая группа лечится по своему плану. Чтобы определить группу риска и выбрать правильный план лечения, в Германии и в европейских странах работают по клиническому руководству «CWS-Guidance» (см. об этом ниже).

Важными прогностическим факторами у детей с мягкотканной саркомой или опухолью являются её расположение, размеры и распространённость; их оценивают на основании результатов описанной выше диагностики.

- Вид опухоли, то есть её микроскопические характеристики (гистология) служат также оценке того, как заболевание отвечает на химиотерапию [химиотерапия] (бывают чувствительные и нечувствительные к химиотерапии мягкотканные саркомы).

- И насколько велик риск метастазирования и рецидива. Таким образом эксперты проводят различия между мягкотканными саркомами и опухолями с благоприятной и неблагоприятной гистологией.

- От расположению опухоли зависит возможность её хирургического удаления и лучевая терапия.↵

Кроме того, важную роль играет возраст пациента. Так, младшие пациенты переносят химиотерапию в основном лучше, чем старшие. Однако лучевая терапия проводится достаточно редко у детей младше 3 лет (и особенно младше года), лишь в отдельных случаях.

Так, младшие пациенты переносят химиотерапию в основном лучше, чем старшие. Однако лучевая терапия проводится достаточно редко у детей младше 3 лет (и особенно младше года), лишь в отдельных случаях.

Для того, чтобы у каждого пациента достичь наилучшего результата лечения с наименьшим риском побочных явлений и отдалённых последствий, при планировании терапии в расчёт принимаются все эти факторы.

Как лечат опухоли мягких тканей?

Методами терапии детей и подростков с мягкотканными саркомами и редкими опухолями мягких тканей являются операция, лучевая терапия, химиотерапия, либо комбинация этих видов лечения.

Какая именно терапия является оптимальной в каждом конкретном случае, зависит главным образом от вида и расположения опухоли, а также возраста пациента; кроме того, необходимо учитывать распространённость опухоли и её чувствительность к химиопрепаратам (см. выше). Цель лечения — достичь долговременного состояния здоровья пациента таким образом, чтобы риск осложнений терапии и развития отдалённых последствий оставался столь низким, сколь это возможно.

Химиотерапия: Для того, чтобы уничтожить все опухолевые клетки (в том числе и в той ткани, которую можно увидеть лишь при помощи диагностики по снимкам, например, магнитно-резонансная) томография, химиотерапия должна представлять собой комбинацию из различных медикаментов, подавляющих размножение клеток и рост опухоли (цитостатиков), обладающих наибольшей эффективностью в отношении мягкотканных сарком и опухолей. Дети получают цитостатики в нескольких курсах. Между курсами химиотерапии есть паузы, что организм ребёнка отдохнул.

Хирургия и лучевая терапия: Операция, целью которой является полное удаление опухоли, часто планируется не в первом этапе терапии; это означает необходимость предварительно уменьшить объём опухоли посредством химиотерапии. Подготовка к операции обсуждается в клинике с привлечением специалистов смежных дисциплин (детский онколог, хирург, лучевой терапевт, радиолог) и проводится очень тщательно. Особенно важным является решение о том, в каком порядке следует проводить операцию и облучение.

Центральная исследовательская группа мягкотканных сарком (CWS) и референтный центр всегда готовы оказать консультативную помощь лечебным учреждениям. Так как мягкотканные саркомы являются очень редкими заболеваниями, операции должны проводиться по возможности в одном центре, где накоплен многолетний опыт в хирургии сарком.

Как лечат детей с локализированной рабдомиосаркомой?

По актуальному клиническому руководству „CWS-Guidance“ детей с локализованной рабдомиосаркомой делят на группы риска в зависимости от определённых прогностических факторов [прогностические факторы]:

- группа низкого риска терапия заключается в полном удалении опухоли и химиотерапии, состоящей из двух препаратов (винкристин и актиномицин), лечение продолжается в течение 22 недель.

- группа стандартного риска: для пациентов этой группы к терапии добавляется препарат ифосфамид и облучение у большинства пациентов; продолжительность терапии -около 25 недель.

- группа высокого риска в зависимости от места расположения опухоли и её распространённости хирургическая операция проводится либо до начала химиотерапии, либо на более позднем этапе. Все пациенты этой группы получают облучение. Химиотерапия, состоящая из ифосфамида, винкристина, актиномицина и в некоторых случаях адриамицина, продолжается в течение 25 недель.

Как лечат детей с саркомами мягких тканей из группы рабдомиосарком?

Детей с саркомами мягких тканей, относящихся к группе рабдомиосарком (то есть с синовиальной саркомой, внекостной саркомой Юинга, периферической примитивной нейроэктодермальной опухолью или недифференцированной саркомой) лечат очень сходно с тем, как группу высокого риска при рабдомиосаркоме, при этом — наряду с химиотерапией и хирургическим лечением — важнейшим элементом является облучение. Общая продолжительность лечения составляет около 25 недель — в зависимости от терапевтической группы.

- При полном удалении маленькой опухоли (так называемая R0-резекция) в целом дальнейшей терапии не требуется, так как риск рецидива очень незначительный.

Под «полной резекцией» понимают не просто удаление всей видимой опухоли, а с соблюдением так называемого «безопасного расстояния», то есть удаление опухоли вместе с окружающими её здоровыми тканями. При этом ткань опухоли не должна быть задета или часть её отрезана. Эти меры служат тому, чтобы не оставить в теле пациента маленьких невидимых глазом участков опухоли, способных метастазировать.

Под «полной резекцией» понимают не просто удаление всей видимой опухоли, а с соблюдением так называемого «безопасного расстояния», то есть удаление опухоли вместе с окружающими её здоровыми тканями. При этом ткань опухоли не должна быть задета или часть её отрезана. Эти меры служат тому, чтобы не оставить в теле пациента маленьких невидимых глазом участков опухоли, способных метастазировать. - Пациенты группы стандартного риска, у которых после операции сохраняется остаточная опухоль, а также те, у кого к моменту диагноза размер опухоли превосходил определённую величину (5 см), получают примыкающее к операции облучение.

- Пациенты группы высокого риска (например, с поражены лимфатические узлы и неблагоприятное расположение опухоли) наряду с облучением получают также в течение нескольких недель интенсивную химиотерапию с использованием большого числа медикаментов (таких, например, как винкристин, адриамицин, ифософамид и актиномицин-Д).

Как лечат детей с саркомами мягких тканей не из группы рабдомиосарком и редкими опухолями мягких тканей?

У детей с саркомами мягких тканей, не относящимися к группе рабдомиосарком, вид терапии зависит от размера опухоли и результата операции:

Как лечат детей с метастазами или детей с рецидивом?

По клиническому руководству „CWS-Guidance“ пациенты, у которых есть метастазы, получают химиотерапию, состоящую из ифосфамида, винкристина, актиномицина-D, карбоплатины, эпирубицина и этопозида. Важную роль играет локальная терапия (операция и облучение). Вслед за интенсивной химиотерапией следует поддерживающая пероральная (то есть принимаемая через рот) терапия, которая состоит из трофосфамида, идарубцина и этопозида. Эти препараты являются таблетированными (то есть пероральными), так что лечение можно проводить амбулаторно. Общая продолжительность лечения — около года.

Важную роль играет локальная терапия (операция и облучение). Вслед за интенсивной химиотерапией следует поддерживающая пероральная (то есть принимаемая через рот) терапия, которая состоит из трофосфамида, идарубцина и этопозида. Эти препараты являются таблетированными (то есть пероральными), так что лечение можно проводить амбулаторно. Общая продолжительность лечения — около года.

Пациенты с особенно неблагоприятным прогнозом могут участвовать в так называемых экспериментальных терапевтических исследованиях. К ним относится, например, один из видов аллогенной трансплантации [аллогенная трансплантация стволовых клеток], гаплоидентичная трансплантация стволовых клеток. Она используется как иммунотерапия в конце обычного лечения (дальнейшую информацию можно найти в Университетской клинике Тюбингена www.medizin.uni-tuebingen.de/kinder/ambulanzen/stammzelltransplantation/ и в Центре трансплантации стволовых клеток Университетской клиники Франкфурта-на-Майне http://www.szt.klinik. uni-frankfurt.de/szt.de/).

uni-frankfurt.de/szt.de/).

У пациентов, не ответивших на терапию и пациентов с рецидивом, в расчёт принимается то, какой была уже применявшаяся терапия. Как правило, речь будет идти о другой терапии, частично с применением новых препаратов, которые, хотя и не применяются в обычных терапевтических планах, судя по результатам новейших исследований, подают надежду на успех.

По каким протоколам и регистрам лечат детей?

Bо всех крупных лечебных центрах детей и подростков с саркомами мягких тканей лечат по стандартизированным протоколам. Цель всех программ — увеличить долговременную выживаемость и одновременно снизить отдалённые последствия на организм ребёнка. В Германии такие программы/ протоколы лечения разрабатывает и контролирует Общество Детских Онкологов и Гематологов (GPOH). Они называются исследования оптимизации терапии .

Опыт лечения детей за последние 30 лет показал, что если лечить не по протоколу, вероятность выжить была очень маленькой. Исследования последних 30 лет показали, что у детей, получавших лечение вне клинических исследований оптимизации терапии,. В Германии действует постановление Федеральной комиссии, согласно которой все пациенты со злокачественными заболеваниями должны лечиться в рамках исследований Общества Детских Онкологов и Гематологов (GPOH). Кооперативное исследование мягкотканных сарком по пилотному протоколу «CWS-2002 P» завершено в 2009 году, в нём принимали участие многочисленные детские клиники и лечебные учреждения во всей Германии и других европейских странах

Исследования последних 30 лет показали, что у детей, получавших лечение вне клинических исследований оптимизации терапии,. В Германии действует постановление Федеральной комиссии, согласно которой все пациенты со злокачественными заболеваниями должны лечиться в рамках исследований Общества Детских Онкологов и Гематологов (GPOH). Кооперативное исследование мягкотканных сарком по пилотному протоколу «CWS-2002 P» завершено в 2009 году, в нём принимали участие многочисленные детские клиники и лечебные учреждения во всей Германии и других европейских странах

Исследовательская группа CWS в 2009 году переработала для пациентов с мягкотканными саркомой и с редкими опухолями мягких тканей классическое исследование оптимизации терапии, руководствуясь новыми дополнительными целями. Разные части исследования распределены, так что теперь имеется регистр, охватывающий всех пациентов („SoTiSaR“), руководство по диагностике и терапии пациентов с мягкотканными саркомой и с редкими опухолями мягких тканей и рандомизированное исследование для части пациентов („CWS-2007 HR“).

Подробнее см. здесь

Какие шансы вылечиться от саркомы/опухоли мягких тканей?

Шансы детей и подростков вылечиться от саркомы мягких тканей или от редкого вида опухоли мягких тканей зависят от нескольких причин. Самые важные из них — это конкретный вид опухоли, её размер, насколько она успела вырасти в организме к моменту диагноза, можно ли удалить опухоль хирургически, а также возраст заболевшего ребёнка.

Благодаря тому, что в последние десятилетия детей с саркомами мягких тканей или с редкими видами опухоли мягких тканей лечат по стандартным протоколам исследования оптимизации терапии, результаты эффективности лечения значительно выросли. Если ещё в 70-ые годы выживало только от 30 до 40 % заболевших детей, то сегодня 10-летняя выживаемость составляет в среднем около 70%. Прогресса удалось добиться благодаря тому, что подходы к лечению болезни постоянно корректируются в зависимости от результатов исследований.

Если стечение разных причин у ребёнка складывается благоприятно, то результаты долговременной выживаемости могут превышать и 80%. Но если к моменту диагноза у ребёнка опухоль очень большого размера и её невозможно удалить, болезнь уже успеоа перейти на лимфатические узлы и/или опухоль уже успела дать метастазы в другие части тела, то такая ситуация является неблагоприятной. А вместе с ней снижаются шансы на долговоременное выживание, как говорят медики.

Но если к моменту диагноза у ребёнка опухоль очень большого размера и её невозможно удалить, болезнь уже успеоа перейти на лимфатические узлы и/или опухоль уже успела дать метастазы в другие части тела, то такая ситуация является неблагоприятной. А вместе с ней снижаются шансы на долговоременное выживание, как говорят медики.

Необходимое замечание: названные проценты выздоровевших являются статистическими показателями. Они точно и достоверно описывают лишь совокупность заболевших саркомой/опухолью мягких тканей. Статистика не может предсказать, выздоровеет конкретный ребёнок, или нет. Какой конкретно прогноз болезни у Вашего ребёнка, спрашивайте у лечащего врача.

Саркомы мягких тканей и редкие мягкотканные опухоли (краткая информация) / Weichteilsarkome/Tumoren (477KB)

CWS: Лечебные регистры / протоколы (Register/Studien) (409KB)

Список литературы:

- Kaatsch P, Spix C: Jahresbericht 2011.

Deutsches Kinderkrebsregister, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2011 [URI: http://www.kinderkrebsregister.de/ dkkr/ veroeffentlichungen/ jahresbericht/ jahresbericht-2011.html]

KAA2011

Deutsches Kinderkrebsregister, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2011 [URI: http://www.kinderkrebsregister.de/ dkkr/ veroeffentlichungen/ jahresbericht/ jahresbericht-2011.html]

KAA2011 - Koscielniak E: Weichteilsarkome. Leitlinie der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie AWMF online 2011 [URI: http://www.awmf.org/ uploads/ tx_szleitlinien/ 025-007l_S1_Weichteilsarkome_2010-abgelaufen.pdf] KOS2011

- Koscielniak E, Dantonello T, Klingebiel T: Weichteiltumoren – Neue Projekte der CWS-Studiengruppe: das Register „SoTiSaR für Weichteilsarkome und –tumoren sowie die multizentrische Studie CWS-2007-HR zur Behandlung von Patienten mit lokalisierten rhabdomyosarkomartigen Weichteilsarkomen. Wir – die Zeitschrift der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe e.V. und der Deutschen Kinderkrebsstiftung 3/2009 [URI: http://www.kinderkrebsstiftung.de/ fileadmin/ KKS/ files/ zeitschriftWIR/ 2009_3/ weichteiltumoren.pdf] KOS2009

- Weihkopf T, Blettner M, Dantonello T, Jung I, Klingebiel T, Koscielniak E, Lückel M, Spix C, Kaatsch P: Incidence and time trends of soft tissue sarcomas in German children 1985-2004 — a report from the population-based German Childhood Cancer Registry.

European journal of cancer 2008, 44: 432 [PMID: 18077150]

WEI2008

European journal of cancer 2008, 44: 432 [PMID: 18077150]

WEI2008 - Klingebiel T, Koscielniak E: Weichteilsarkome, in: Kiess W, Merkenschlager A, Pfäffle R, Siekmeyer W (Hrsg.): Therapie in der Kinder- und Jugendmedizin. Elsevier, Urban & Fischer, München Jena 1. Aufl. 2007, 820 KLI2007a

- Klingebiel T, Koscielniak E: Weichteilsarkome, in: Rüben H (Hrsg.): Uroonkologie. Springer Verlag Heidelberg 4. Aufl. 2007, 657 KLI2007

- Treuner J, Brecht I: Weichteilsarkome. in: Gadner H, Gaedicke G, Niemeyer CH, Ritter J (Hrsg.): Pädiatrische Hämatologie und Onkologie Springer-Verlag 2006, 865 [ISBN: 3540037020] TRE2006

- Claviez A: Rhabdomyosarkome. in Gutjahr P (Hrsg.): Krebs bei Kindern und Jugendlichen Deutscher Ärzte-Verlag Köln, 5. Aufl. 2004, 461 [ISBN: 3769104285] CLA2004d

Эпителиоидная саркома | Симптомы, диагностика и лечение

Эпителиоидная саркома — это тип саркомы мягких тканей, который обычно появляется на конечностях (особенно на руках и кистях). Он также может развиваться в основной части тела. Он может поражать как детей, так и взрослых, но чаще всего встречается в молодом возрасте.

Он также может развиваться в основной части тела. Он может поражать как детей, так и взрослых, но чаще всего встречается в молодом возрасте.

Эпителиоидная саркома встречается редко и обычно неправильно диагностируется. Вот почему так важно, чтобы люди, страдающие этим заболеванием, получали помощь специалистов, имеющих большой опыт в диагностике и лечении этого заболевания.

Что вызывает эпителиоидную саркому?

Эксперты не знают, что вызывает эпителиоидную саркому, но заболевание связано с аномалией в гене SMARCB1 (иногда называемом INI-1). Врачи могут заказать исследование опухоли для выявления этой аномалии при подтверждении диагноза эпителиоидной саркомы.

Каковы признаки и симптомы эпителиоидной саркомы?

Люди с эпителиоидной саркомой обычно замечают припухлость или образование где-то в мягких тканях своего тела. Масса может варьироваться в размерах от маленького до большого. Это можно почувствовать, а иногда и увидеть. Над массой или припухлостью могут появиться раны или язвы.

Эпителиоидная саркома может присутствовать в течение нескольких месяцев или даже лет, прежде чем человек заметит опухоль.

В большинстве случаев эпителиоидная саркома не распространяется. Если он распространяется, наиболее распространенными местами являются лимфатические узлы, легкие и кости.

Как диагностируется эпителиоидная саркома?

Пациентам потребуется медицинский осмотр, анализ крови и визуализирующие тесты для диагностики эпителиоидной саркомы. Эти тесты помогают врачу узнать точный размер и расположение опухоли, а также увидеть, распространился ли рак. Их также можно использовать для помощи в хирургическом планировании.

Визуальные тесты могут включать:

- Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- Компьютерная томография (КТ)

- Комод CT

- Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — тест, который измеряет важные функции организма, а также может показать, распространился ли рак.

У пациентов также будет биопсия, при которой врач удаляет небольшой кусочек опухоли. Специалист исследует ткань под микроскопом на наличие маркера SMARCB1 или INI-1. Результаты могут направлять команду при разработке плана лечения.

Специалист исследует ткань под микроскопом на наличие маркера SMARCB1 или INI-1. Результаты могут направлять команду при разработке плана лечения.

Каковы стадии эпителиоидной саркомы?

Стадирование эпителиоидной саркомы зависит от размера опухоли и от того, распространилась ли она на лимфатические узлы или отдаленные участки тела. Если опухоль не распространилась, ее считают локализованной. Метастатическая эпителиоидная саркома означает, что опухоль распространилась за пределы близлежащих тканей в легкие или другие органы.

Как лечится эпителиоидная саркома?

Хирургия

Пациенту может быть назначена процедура, называемая широкой резекцией с краями, для удаления опухоли и некоторых тканей вокруг опухоли. Если врач обеспокоен тем, что рак также распространился на близлежащие лимфатические узлы, они также могут быть удалены.

Лучевая терапия

Пациентам может быть назначено лучевое лечение перед операцией, чтобы уменьшить размер опухоли. После операции дополнительная лучевая терапия может помочь убить любые опухолевые клетки, оставшиеся в организме.

После операции дополнительная лучевая терапия может помочь убить любые опухолевые клетки, оставшиеся в организме.

Врач составит план облучения, исходя из целей лечения и локализации опухоли.

Используются два типа излучения: обычное излучение или протонное излучение. Протонное излучение имеет меньше побочных эффектов, поскольку убивает опухоль, но не повреждает органы и здоровые ткани. Cincinnati Children’s — одна из немногих детских больниц в стране, предлагающих протонную терапию.

Химиотерапия

Если опухоль большая или распространилась на другие области, врач может порекомендовать химиотерапию или другие типы лекарств, помогающих убить раковые клетки.

Клинические исследования

Эпителиоидная саркома может быть сложной для лечения. В некоторых ситуациях врач может порекомендовать принять участие в клиническом испытании в Cincinnati Children’s. Исследователи, в том числе из Детской больницы Цинциннати, тестируют экспериментальные методы лечения, нацеленные на генетическую мутацию SMARCB1, связанную с эпителиоидной саркомой и другими типами опухолей.

Последующие визуализирующие тесты могут помочь контролировать реакцию рака на лечение.

Каковы долгосрочные перспективы для людей с эпителиоидной саркомой?

Своевременная диагностика и лечение могут значительно улучшить результаты лечения пациентов с эпителиоидной саркомой. Вот почему жизненно важно, чтобы пациенты получали помощь в такой больнице, как Cincinnati Children’s, чья команда по саркоме имеет опыт диагностики и лечения этого редкого типа рака.

Большинство людей, которых лечат от эпителиоидной саркомы до того, как рак распространится, чувствуют себя хорошо. Но болезнь сложнее лечить, если она распространилась. Другие факторы, такие как пол или возраст пациента, по-видимому, существенно не влияют на результат.

Эпителиоидная саркома — StatPearls — NCBI Bookshelf

Программа непрерывного образования

Эпителиоидная саркома — это редкая саркома мягких тканей у молодых людей, которая проявляется в виде безболезненной, медленно растущей массы. Полная хирургическая резекция может быть излечивающей, однако возможны рецидивы и поздние метастазы. Это мероприятие охватывает принципы диагностики и лечения эпителиоидной саркомы и подчеркивает роль межпрофессионального подхода к уходу за пациентами с этим заболеванием.

Полная хирургическая резекция может быть излечивающей, однако возможны рецидивы и поздние метастазы. Это мероприятие охватывает принципы диагностики и лечения эпителиоидной саркомы и подчеркивает роль межпрофессионального подхода к уходу за пациентами с этим заболеванием.

Цели:

Опишите классическую картину эпителиоидной саркомы.

Определите этиологию эпителиоидной саркомы.

Опишите тактику лечения пациентов с эпителиоидной саркомой.

Обобщите важность сотрудничества и координации между межпрофессиональной командой для улучшения лечения эпителиоидной саркомы.

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

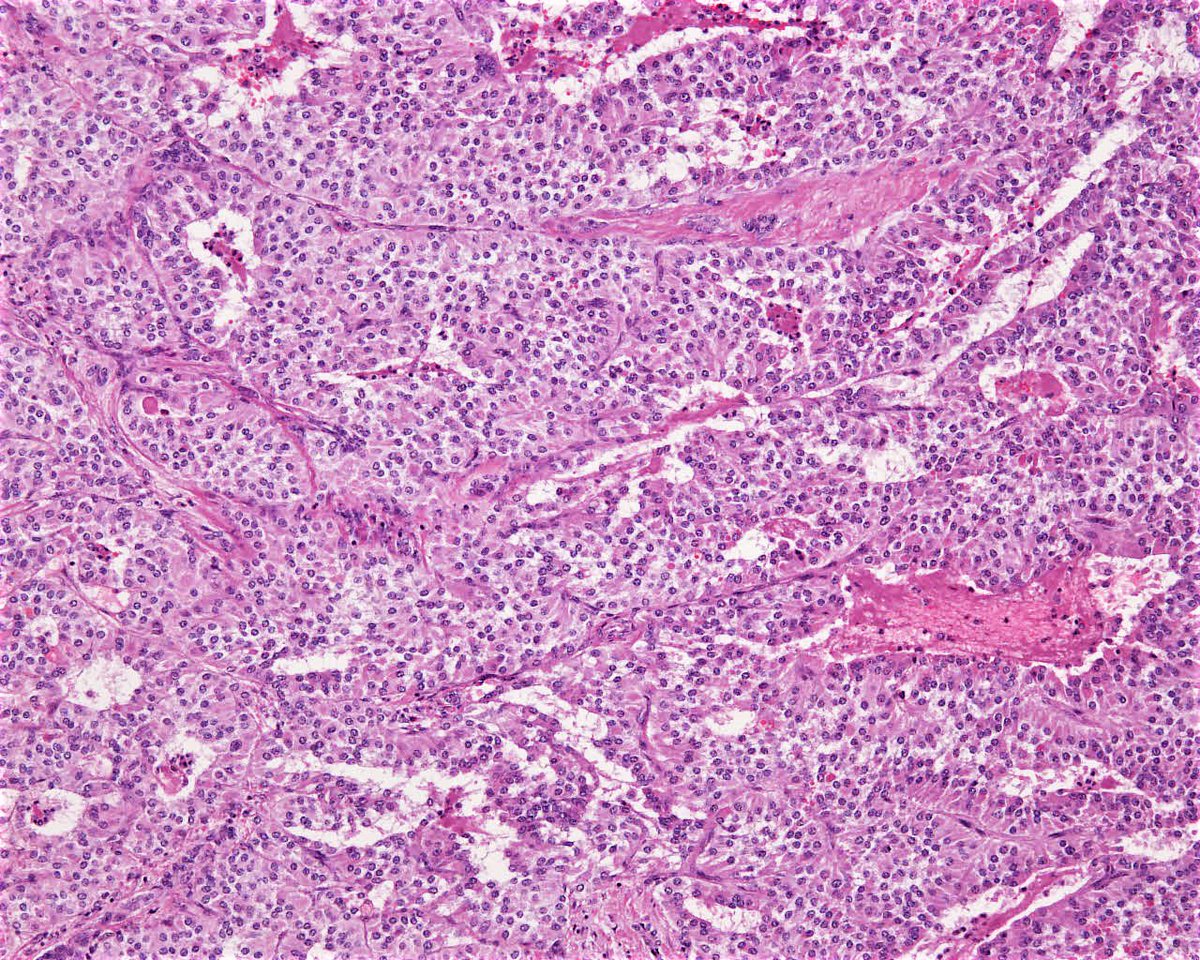

Эпителиоидная саркома была впервые описана Enzinger в 1970 году как редкая саркома мягких тканей, которая имитирует гранулематозную болезнь, карциному и синовиальную саркому.[1] Опухоль обычно представляет собой безболезненный, медленно растущий отек мягких тканей в дистальных отделах конечностей у молодых взрослых мужчин. Он локально инвазивен и часто метастазирует в регионарные лимфатические узлы и отдаленные органы, чаще всего в легкие. Полная хирургическая резекция эффективна при низкой стадии заболевания; однако остается риск рецидива и позднего метастазирования.[2] Эпителиоидные саркомы представляют собой опухоли предположительно мезенхимального происхождения, которые демонстрируют ультраструктурные и иммунофенотипические признаки эпителиальной дифференцировки.[3] Смешанная дифференциация эпителиоидной саркомы может затруднить дифференциальную диагностику с гистопатологической точки зрения. Дифференциальный диагноз сужается из-за уникального иммунофенотипа эпителиоидной саркомы, экспрессирующего цитокератин, эпителиальный мембранный антиген и CD34. Эпителиоидная саркома является одной из немногих опухолей, для которых характерно отсутствие экспрессии INI-1/SMARCB1.

Он локально инвазивен и часто метастазирует в регионарные лимфатические узлы и отдаленные органы, чаще всего в легкие. Полная хирургическая резекция эффективна при низкой стадии заболевания; однако остается риск рецидива и позднего метастазирования.[2] Эпителиоидные саркомы представляют собой опухоли предположительно мезенхимального происхождения, которые демонстрируют ультраструктурные и иммунофенотипические признаки эпителиальной дифференцировки.[3] Смешанная дифференциация эпителиоидной саркомы может затруднить дифференциальную диагностику с гистопатологической точки зрения. Дифференциальный диагноз сужается из-за уникального иммунофенотипа эпителиоидной саркомы, экспрессирующего цитокератин, эпителиальный мембранный антиген и CD34. Эпителиоидная саркома является одной из немногих опухолей, для которых характерно отсутствие экспрессии INI-1/SMARCB1.

Этиология

Эпителиоидные саркомы представляют собой злокачественные опухоли со смешанной дифференцировкой как в мезенхимальные, так и в эпителиальные типы клеток. До 90% эпителиоидных сарком демонстрируют потерю экспрессии интерактора-1 интегразы (INI-1) [4]. INI-1 является частью комплекса ремоделирования хроматина SWI/SNF, экспрессируемого во всех нормальных ядерных клетках. Этот комплекс ремоделирования хроматина необходим для биологической функции, изменяя нуклеосомы, чтобы обеспечить транскрипцию ДНК. INI-1, также широко известный как SMARCB1, находится на хромосоме 22 в полосе 22q11. Спектр генных делеций и реаранжировок, включая события транслокации с участием локуса 22q11, предположительно ответственен за онкогенез в эпителиоидных саркомах с дефицитом INI-1 [5]. Интересно, что связь с предшествующей травмой в месте опухоли была отмечена в 27% случаев.[3] Однако предшествовавшая травма дистального отдела конечности, по логике вещей, является слишком частым явлением, чтобы в дальнейшем строить догадки относительно провоцирующего события.

До 90% эпителиоидных сарком демонстрируют потерю экспрессии интерактора-1 интегразы (INI-1) [4]. INI-1 является частью комплекса ремоделирования хроматина SWI/SNF, экспрессируемого во всех нормальных ядерных клетках. Этот комплекс ремоделирования хроматина необходим для биологической функции, изменяя нуклеосомы, чтобы обеспечить транскрипцию ДНК. INI-1, также широко известный как SMARCB1, находится на хромосоме 22 в полосе 22q11. Спектр генных делеций и реаранжировок, включая события транслокации с участием локуса 22q11, предположительно ответственен за онкогенез в эпителиоидных саркомах с дефицитом INI-1 [5]. Интересно, что связь с предшествующей травмой в месте опухоли была отмечена в 27% случаев.[3] Однако предшествовавшая травма дистального отдела конечности, по логике вещей, является слишком частым явлением, чтобы в дальнейшем строить догадки относительно провоцирующего события.

Эпидемиология

Эпителиоидные саркомы встречаются редко, составляя менее 1% сарком мягких тканей [2] и чаще встречаются у мужчин (соотношение мужчин и женщин до 2:1) [6]. Большинство зарегистрированных опухолей возникают у молодых мужчин в возрасте от 10 до 45 лет.[2][3][1][7] Крайние возрасты включают возраст от 4 до 90 лет со средним возрастом 27 лет.

Большинство зарегистрированных опухолей возникают у молодых мужчин в возрасте от 10 до 45 лет.[2][3][1][7] Крайние возрасты включают возраст от 4 до 90 лет со средним возрастом 27 лет.

Патофизиология

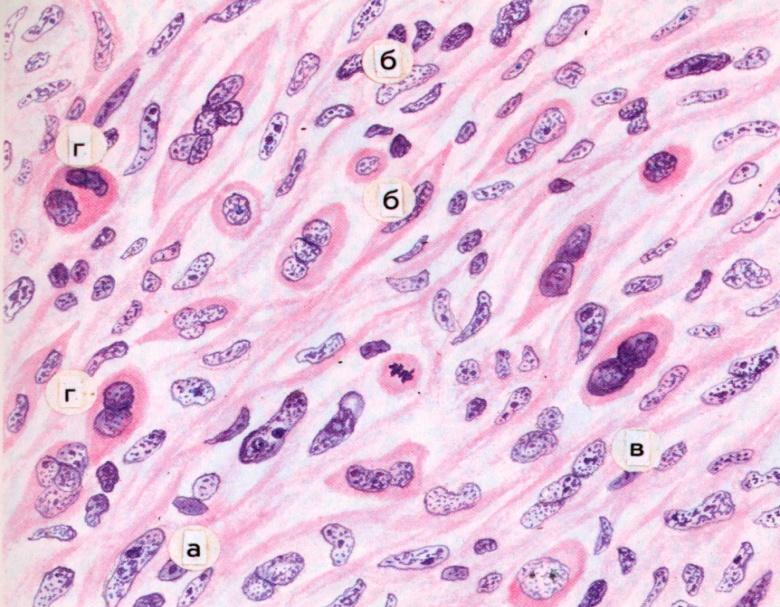

Эпителиоидные саркомы не имеют дефинитивной клетки происхождения, но считаются настоящими мезенхимальными клетками, которые демонстрируют эпителиальную дифференцировку. Это основано на ультраструктурных исследованиях, которые показывают, что злокачественные клетки очень похожи на мезенхимальные клетки, часто с миофибробластными характеристиками.[3][7] Вариант эпителиоидной саркомы проксимального типа, который часто микроскопически имеет рабдоидную морфологию, ультраструктурно показывает перинуклеарные завитки промежуточных филаментов, соответствующие, по крайней мере, некоторой степени дифференцировки рабдомиоцитов. Профиль иммуногистохимического окрашивания, более подробно обсуждаемый ниже, также подтверждает бидифференцировку в сторону мезенхимальных и эпителиальных линий. Опухоль имеет уникальный иммунофенотип, демонстрирующий сильную экспрессию эпителиальных маркеров цитокератина и эпителиального мембранного антигена (ЕМА), а также положительную маркировку мезенхимальными маркерами CD34 и виментином.

Опухоль имеет уникальный иммунофенотип, демонстрирующий сильную экспрессию эпителиальных маркеров цитокератина и эпителиального мембранного антигена (ЕМА), а также положительную маркировку мезенхимальными маркерами CD34 и виментином.

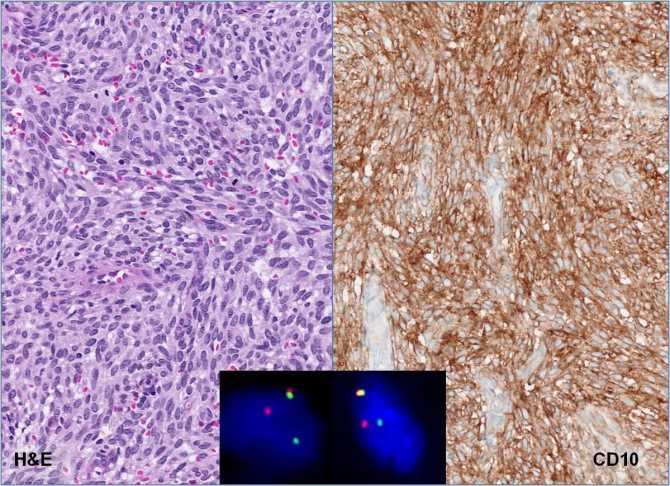

Гистопатология

Эпителиоидная саркома была впервые описана Enzinger в 1970 году как сложный диагноз саркомы, поскольку она очень похожа на гранулематозные заболевания и имеет признаки доброкачественных и злокачественных эпителиальных новообразований.[1] Вполне вероятно, что некоторые эпителиоидные саркомы были неправильно диагностированы до описания Enzinger из-за гистологической мимикрии опухоли.

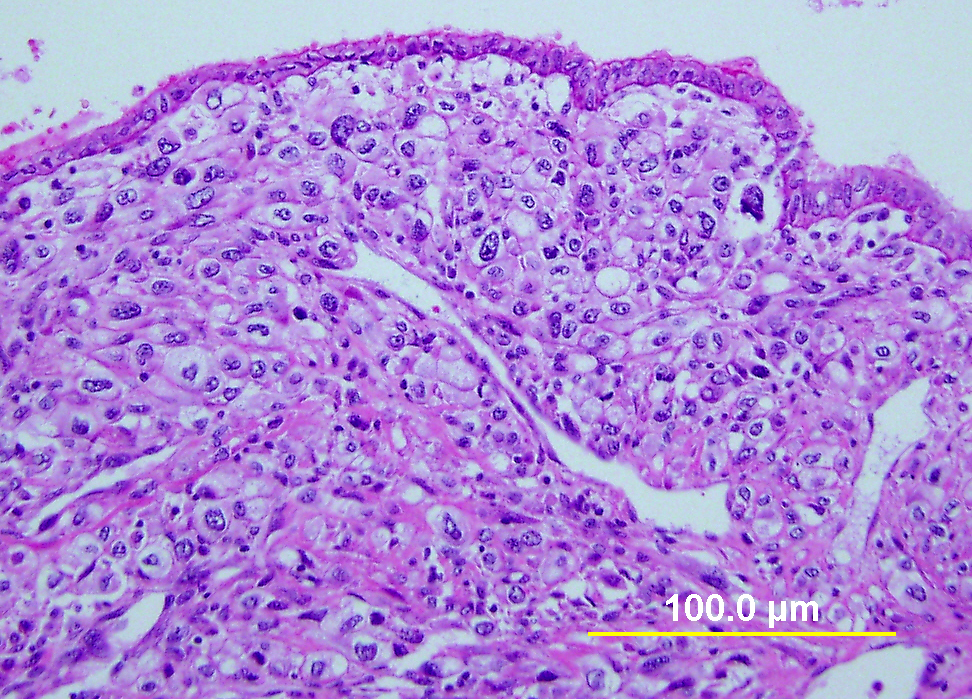

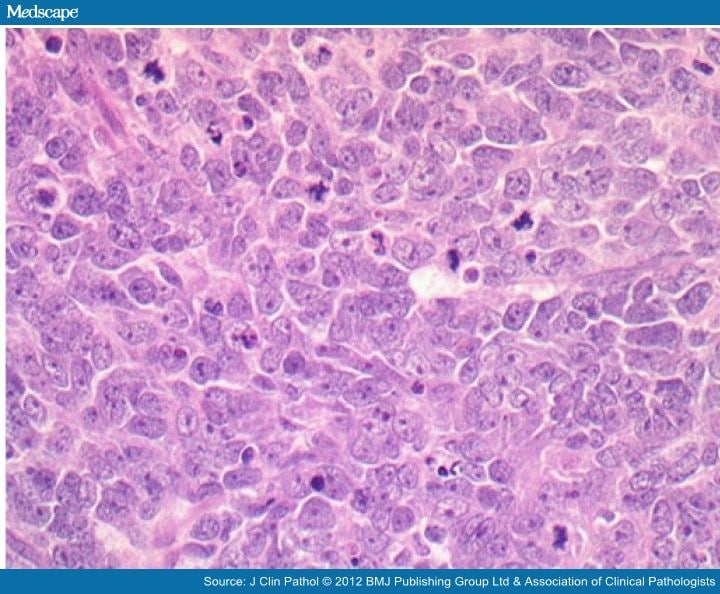

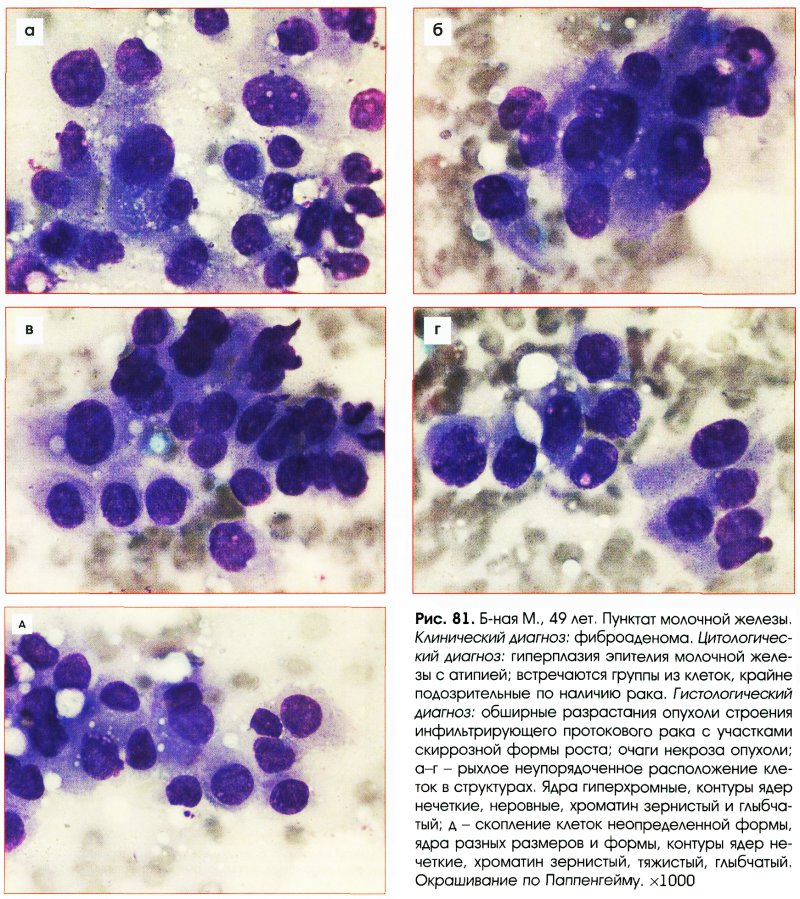

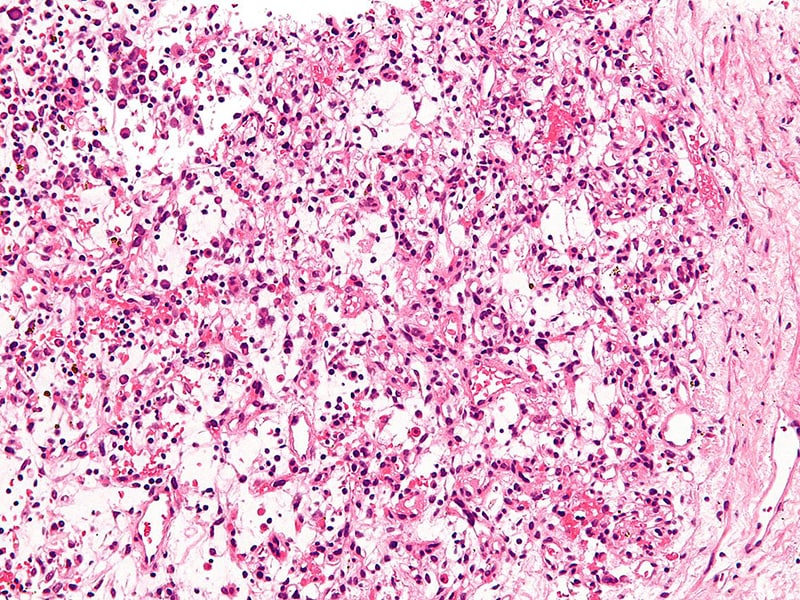

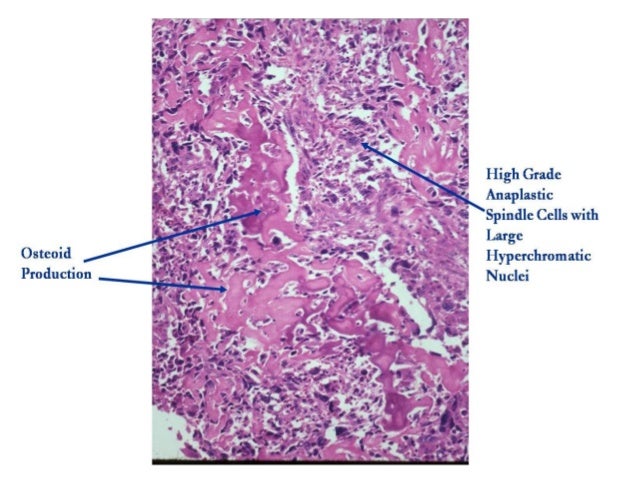

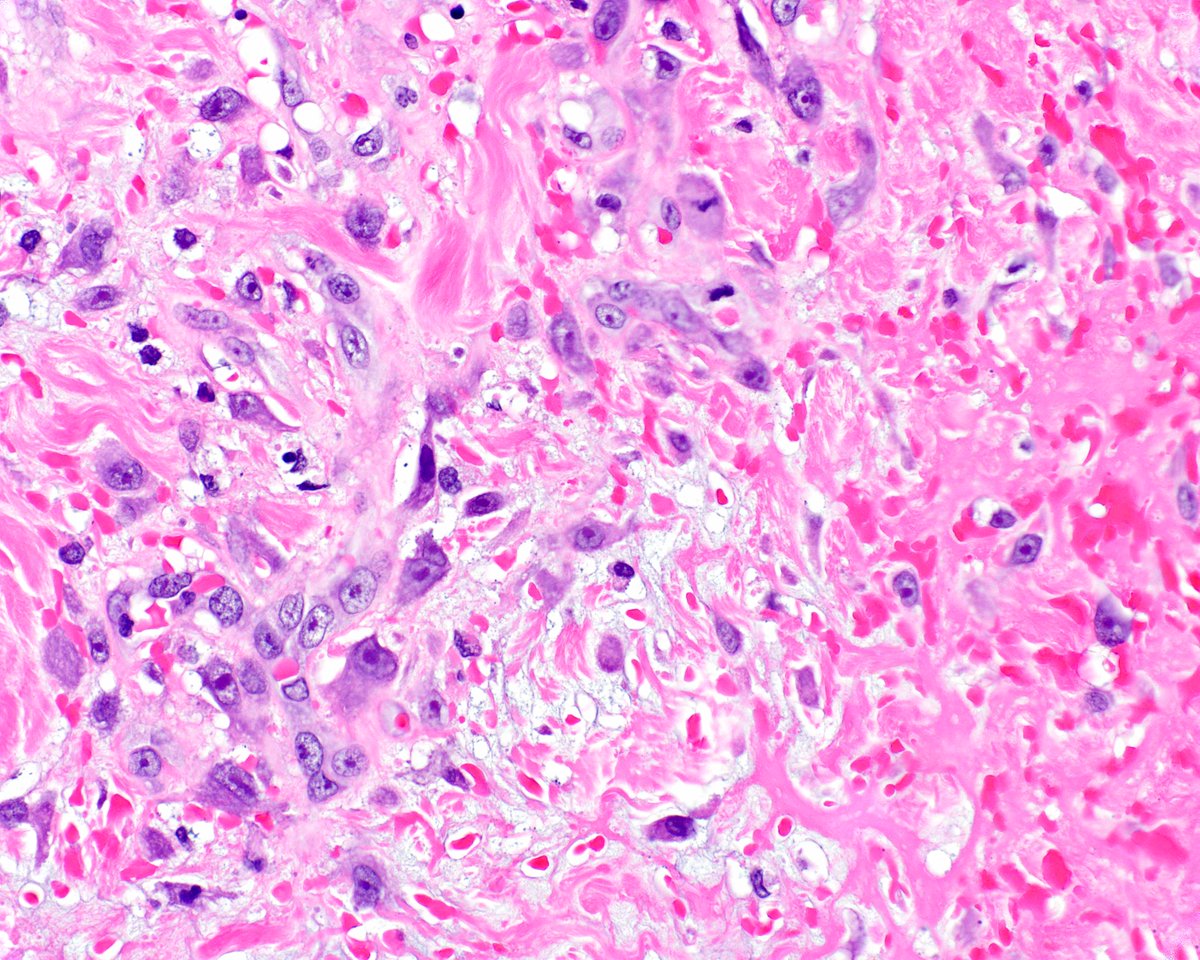

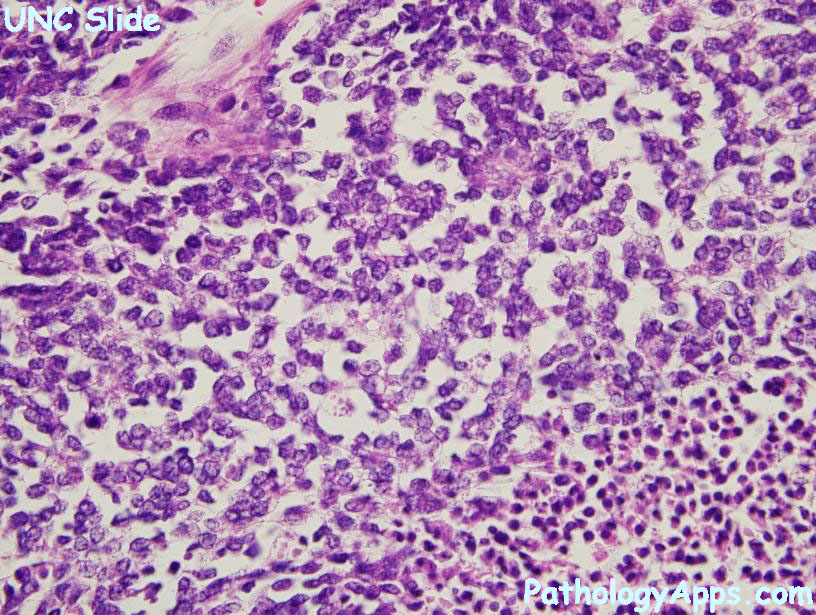

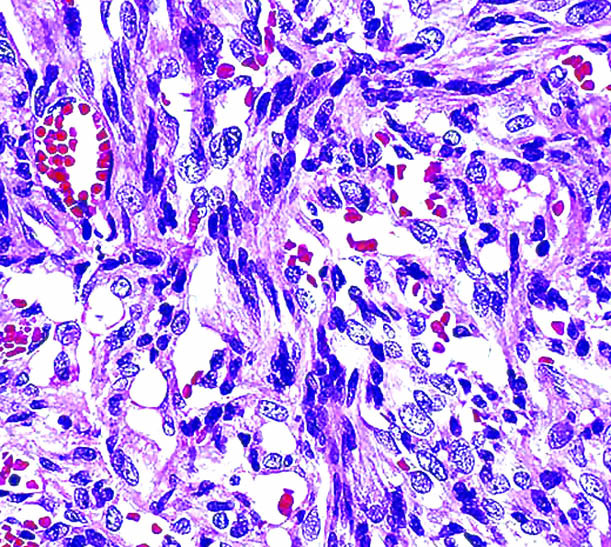

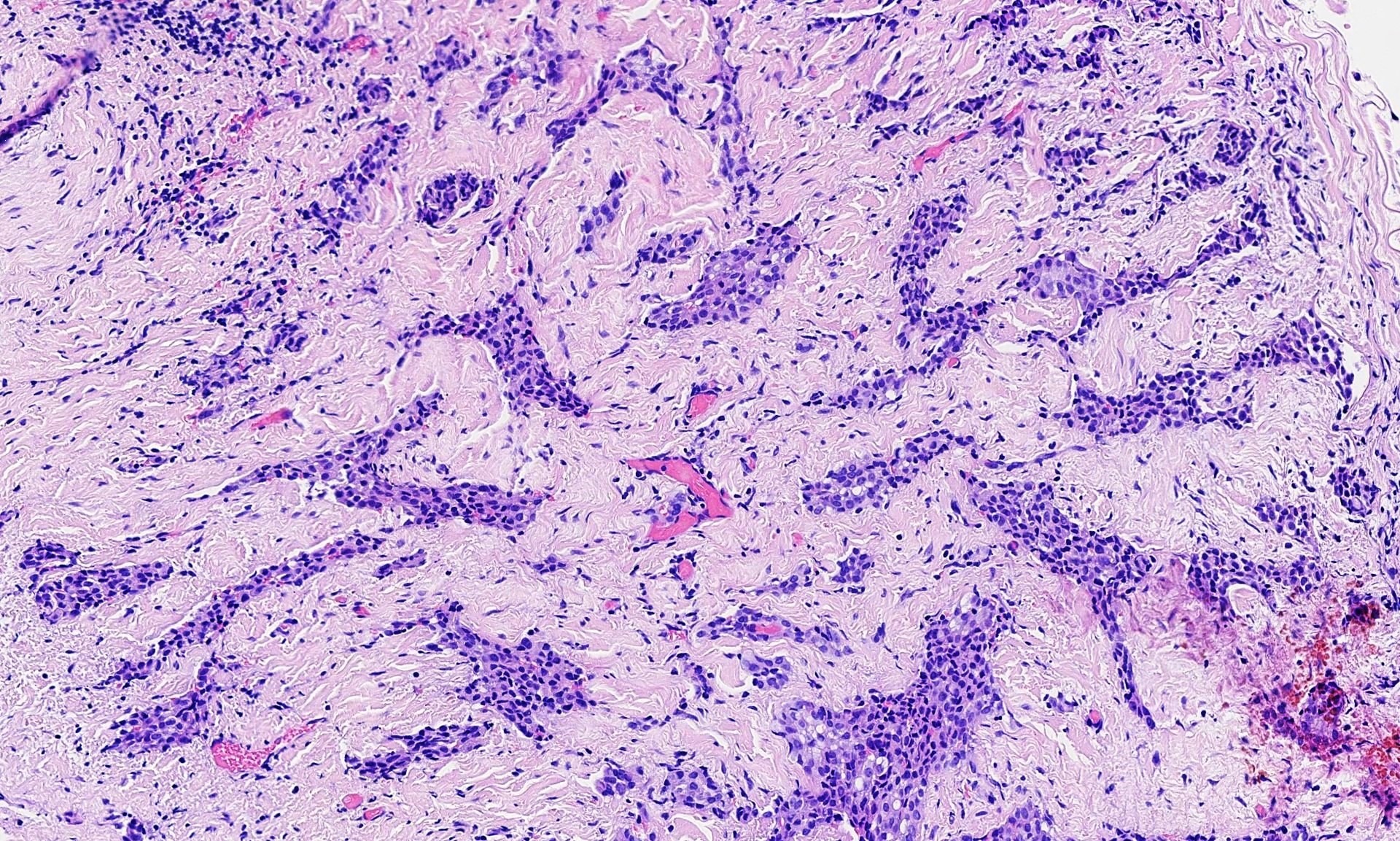

Микроскопически обычный или обычный тип эпителиоидной саркомы имеет узловатую или дольчатую структуру с центральными областями некроза. Эпителиоидные клетки (полигональные с относительно обильной цитоплазмой) с эозинофильной цитоплазмой окружают некроз, придавая некротизирующий гранулематозный рисунок маломощному диагнозу. Ядра, как правило, не слишком атипичны, и заметно присутствуют митотические фигуры. [1][3] Опухолевые клетки на периферии часто принимают веретенообразный или саркоматозный вид. Различные гистологические паттерны еще больше усложняют гистологическую диагностику, поскольку некоторые опухоли приобретают более ангиоматоидный или фиброматоидный вид. Эти особенности могут привести патологоанатома к сосудистым новообразованиям и более доброкачественным процессам, таким как фиброматоз, или даже к реактивным поражениям, таким как узелковый фасциит.

[1][3] Опухолевые клетки на периферии часто принимают веретенообразный или саркоматозный вид. Различные гистологические паттерны еще больше усложняют гистологическую диагностику, поскольку некоторые опухоли приобретают более ангиоматоидный или фиброматоидный вид. Эти особенности могут привести патологоанатома к сосудистым новообразованиям и более доброкачественным процессам, таким как фиброматоз, или даже к реактивным поражениям, таким как узелковый фасциит.

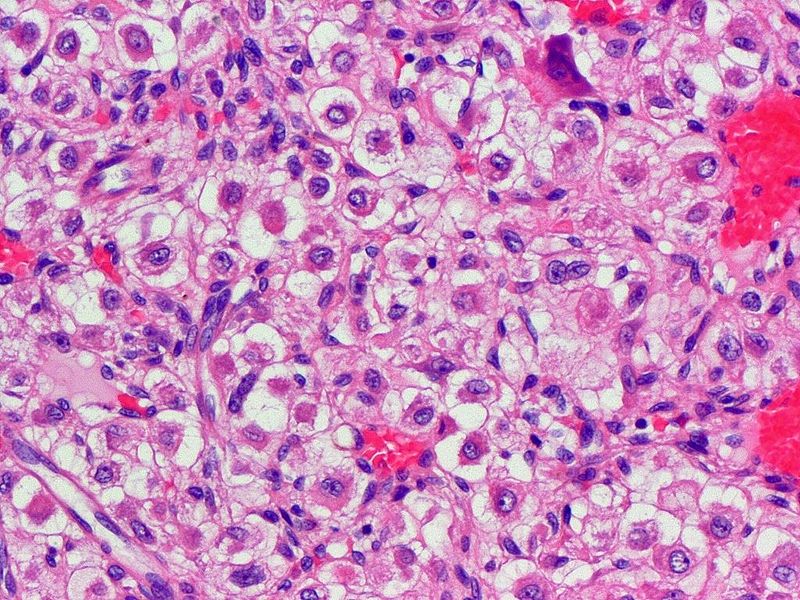

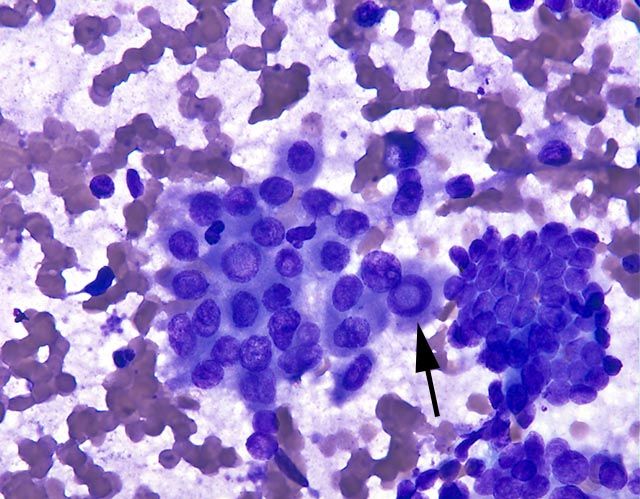

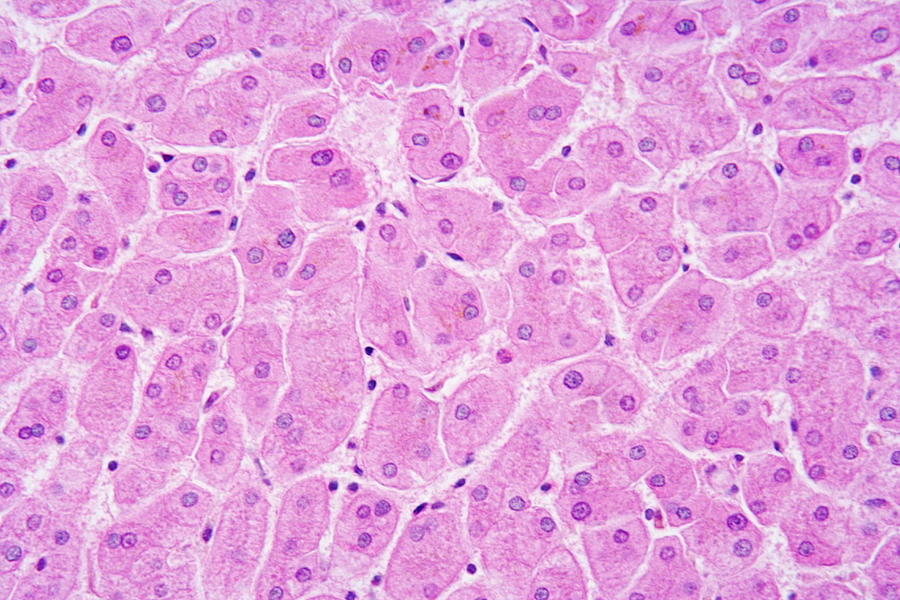

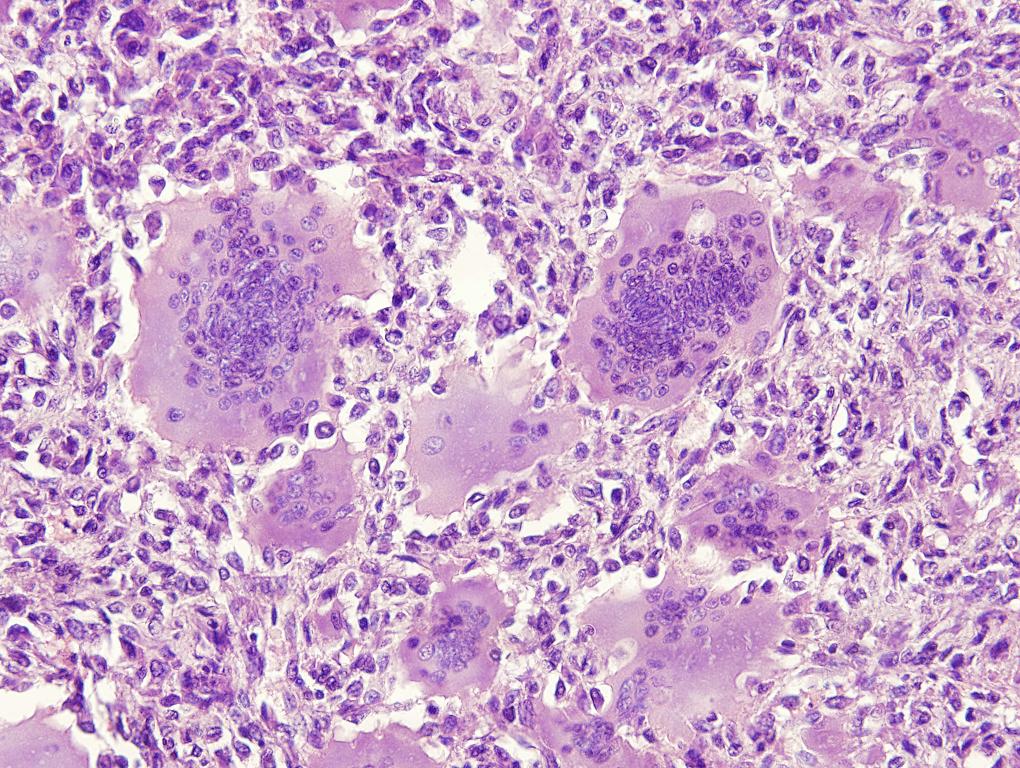

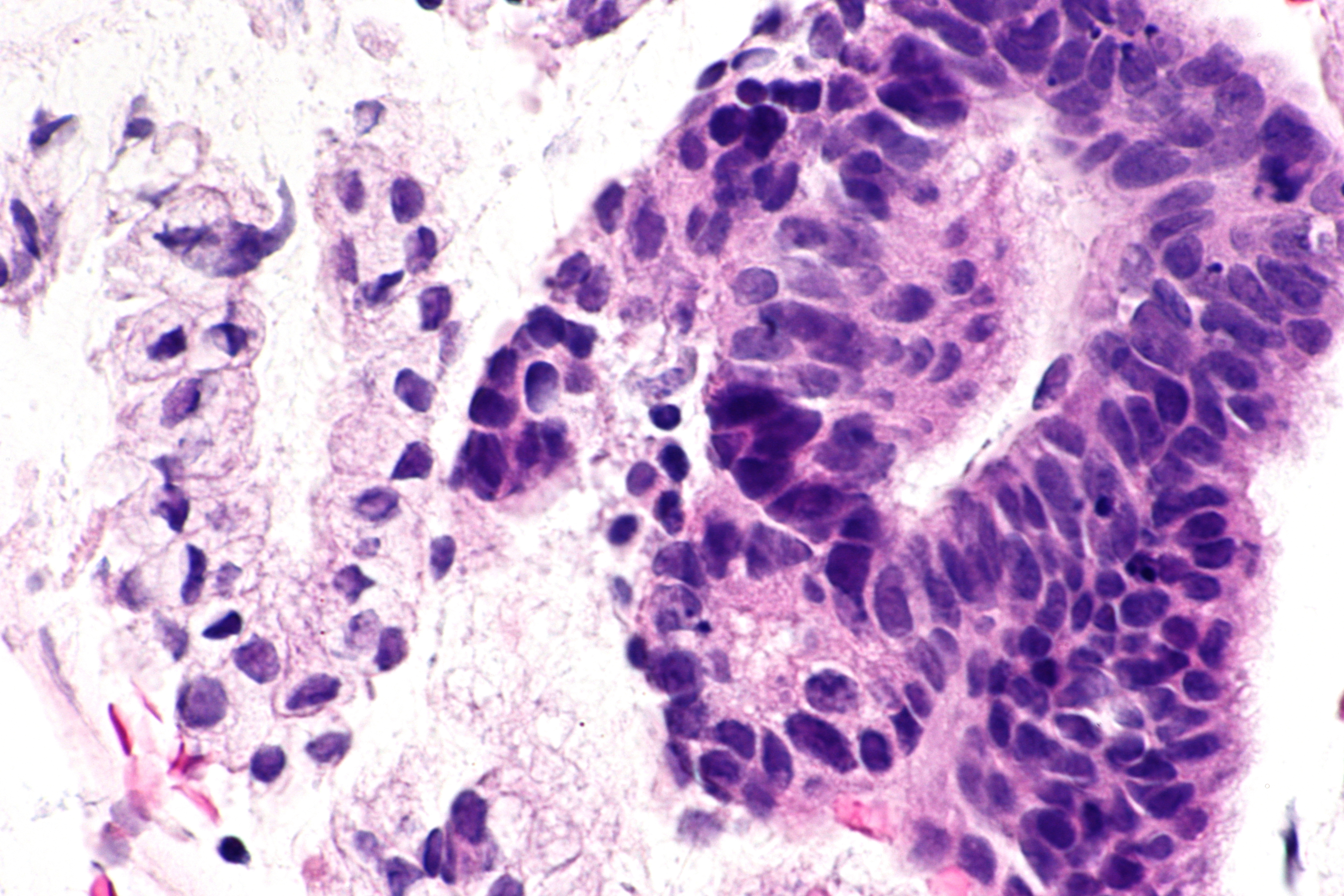

Проксимальный вариант эпителиоидной саркомы не имеет гранулематозного некроза. Опухоль состоит из клеточных узелков с более выраженным цитологическим плеоморфизмом, ядерной атипией и даже перстнеподобной вакуолизацией.[3][7] Для этого поражения характерна рабдоидная морфология с выраженными ядрышками (см. Рисунок 1). Хотя проксимальный тип обычно обнаруживается вблизи туловища, он определяется гистологическими особенностями, а не расположением. Кроме того, часто проксимальное расположение этого варианта приводит к большим диагностическим трудностям из-за перекрывающихся признаков с метастатической карциномой, которая чаще возникает в проксимальных местах, таких как паховая область и область таза.

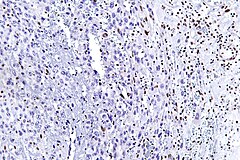

Иммуногистохимический профиль эпителиоидной саркомы относительно уникален, поскольку она сильно экспрессирует цитокератины, EMA, виментин и часто является CD34-положительной. Наиболее диагностически полезным открытием является отсутствие экспрессии INI-1 в опухолевых клетках. Также полезным в дифференциальной диагностике, подробно описанной в разделе дифференциальной диагностики ниже, является обычно отрицательное иммуномечение опухолевых клеток для S100, десмина и CD31.

Резюме иммуногистохимического профиля [3] [4] [6] [10]

Положительная маркировка

Cytokeratin

Эпителиальная мембрана антиген

Виментин

CD 34 (приблизительно 50% случаев)

Негативная маркировка

Анамнез и физикальное исследование

Эпителиоидная саркома чаще всего проявляется в виде многоузловой опухоли в дистальных отделах верхних конечностей, которая медленно растет, безболезненна и иногда изъязвляется. [2][3][6] Поражение может локализоваться в дерме, подкожной клетчатке или глубокой фасции. Он обычно проникает вдоль фасциальных плоскостей и проходит вдоль сухожилий и апоневрозов. Существует проксимальный вариант эпителиоидной саркомы, который чаще возникает в промежностной, лобковой, генитальной и туловищной областях; хотя это определяется его гистологическими особенностями, а не его местоположением.

[2][3][6] Поражение может локализоваться в дерме, подкожной клетчатке или глубокой фасции. Он обычно проникает вдоль фасциальных плоскостей и проходит вдоль сухожилий и апоневрозов. Существует проксимальный вариант эпителиоидной саркомы, который чаще возникает в промежностной, лобковой, генитальной и туловищной областях; хотя это определяется его гистологическими особенностями, а не его местоположением.

Опухоли могут быть большими, до 20 см, особенно в проксимальном варианте, но часто менее 5 см в наибольшем измерении.[1][3][6] Эпителиоидная саркома агрессивно инвазирует локально и имеет склонность к метастазированию в регионарные лимфатические узлы. Хорошо задокументировано отдаленное метастатическое распространение, особенно в легкие и кожу головы [2]. Клиническое поведение опухоли, вероятно, лучше всего было описано Чейзом и Энзингером как «вялотекущий, безжалостный клинический курс» из-за агрессивного характера местных рецидивов и метастатического потенциала.[6]

Оценка

Пациенты с опухолью или опухолью, но в остальном, как правило, без существенных признаков или симптомов злокачественного патологического процесса. При первоначальном обследовании новообразования, которое клинически указывает на эпителиоидную саркому, следует провести биопсию для окончательного патологического диагноза. Физикальное обследование пациента должно включать тщательное исследование лимфатических узлов, так как метастазы в регионарные лимфатические узлы являются обычным явлением.[2] Тщательный обзор систем с включением респираторных симптомов целесообразен для оценки поражения легких, наиболее распространенного места отдаленных метастазов.

При первоначальном обследовании новообразования, которое клинически указывает на эпителиоидную саркому, следует провести биопсию для окончательного патологического диагноза. Физикальное обследование пациента должно включать тщательное исследование лимфатических узлов, так как метастазы в регионарные лимфатические узлы являются обычным явлением.[2] Тщательный обзор систем с включением респираторных симптомов целесообразен для оценки поражения легких, наиболее распространенного места отдаленных метастазов.

Лечение/управление

После окончательного тканевого диагноза лечение зависит от наличия или отсутствия метастатического заболевания. Метастатическое заболевание следует исключить на основании тщательного клинического и рентгенологического обследования, особенно с акцентом на регионарные лимфатические узлы и исследование легких. Ультразвуковое сканирование регионарных лимфатических узлов и биопсия сторожевых лимфатических узлов рекомендуются для повышения точности метастатического исследования [2].

Хирургическая резекция первичных опухолей без метастазов может привести к излечению, если первичная опухоль поддается полной резекции без остаточной опухоли.[3][6] Лучевая терапия (ЛТ) часто добавляется для смягчения местного рецидива; однако использование RT относительно не определено.[11] Операция с лечебной целью по-прежнему сопряжена с риском рецидива и позднего обнаружения метастазов. При неоперабельных опухолях, неполных резекциях и метастазах могут быть предложены паллиативные меры, такие как лучевая терапия.[2][11]

Дифференциальный диагноз

Диагностика эпителиоидной саркомы является сложной задачей из-за ее двойной мезенхимальной и эпителиальной дифференциации. Эта дифференциация позволяет опухоли гистологически маскироваться под различные другие реактивные, доброкачественные и злокачественные процессы. Иммуногистохимическая маркировка может подтвердить диагноз, хотя необходимо учитывать множество других более распространенных диагностических объектов, которые имеют гистологическое и иммунофенотипическое совпадение. Гистопатологический диагноз лучше всего поставить в соответствующем клиническом контексте (как правило, опухоль мягких тканей на конечности молодого мужчины) и подтвердить иммуногистохимическим окрашиванием.

Гистопатологический диагноз лучше всего поставить в соответствующем клиническом контексте (как правило, опухоль мягких тканей на конечности молодого мужчины) и подтвердить иммуногистохимическим окрашиванием.

Дифференциальный диагноз, основанный на гистоморфологии, обычно включает реактивные и доброкачественные поражения, такие как гранулематозные заболевания, узловой фасциит, фиброгистиоцитарные поражения, фиброматоз и теносиновиальные гигантоклеточные опухоли. Злокачественные поражения в дифференциальной диагностике включают метастатическую карциному, меланому, синовиальную саркому, сосудистые новообразования, веретеновидную плоскоклеточную карциному, злокачественную опухоль оболочки периферических нервов (MPNST) и экстраренальную рабдоидную опухоль.

Полное отсутствие экспрессии INI-1 характерно для до 90% этих опухолей.[4] Другими опухолями, для которых характерно полное отсутствие экспрессии INI-1 во всех случаях, являются медуллярная карцинома почки и экстраренальные рабдоидные опухоли. Опухоли, такие как эпителиоидная MPNST, педиатрические миоэпителиальные карциномы и внескелетные миксоидные хондросаркомы, также в некоторых случаях не имеют экспрессии INI-1.

Опухоли, такие как эпителиоидная MPNST, педиатрические миоэпителиальные карциномы и внескелетные миксоидные хондросаркомы, также в некоторых случаях не имеют экспрессии INI-1.

Для эпителиоидной саркомы (ЭС) представлен обзор полезных иммуногистохимических окрашиваний:

CD34 положительный в половине случаев ЭС (отрицательный при синовиальной саркоме и большинстве карцином)

Виментин-положительный результат при ЭС (отрицательный результат при многих карциномах, за исключением рака эндометрия и почки)

INI-1, полная потеря характерна, как описано выше в этом разделе синовиальная саркома)

CK5/6 и p63 отрицательный в ES (положительный на плоскоклеточный рак)

S100 отрицательный на ES (положительный на MPNST и многие меланомы)

- 310002 отрицательный на ES случай (положительный результат при поражении сосудов)[13]

SALL4 отрицательный в 89% ES (положительный в 71% злокачественных рабдоидных опухолей)[14]

ЭРГ вариабельно положительный в ES (отрицательный во всех злокачественных рабдоидных опухолях)[14]

3

Примечания , сосудистые маркеры ERG, FLI1 и D240 были продемонстрированы в ES[8][10]

Прогноз

Прогноз, как и при большинстве злокачественных новообразований, в первую очередь определяется клинической стадией заболевания. Прогноз эпителиоидной саркомы наиболее тесно связан с размером опухоли, сосудистой инвазией, резектабельностью и метастазами.[6] Большой размер опухоли и ранние метастазы независимо связаны с неблагоприятными исходами [9].] Проксимальный тип обычно описывается как более агрессивная опухоль; однако по крайней мере одно исследование [2] не продемонстрировало существенной разницы в общей выживаемости между проксимальным и обычным типами эпителиоидной саркомы.

Прогноз эпителиоидной саркомы наиболее тесно связан с размером опухоли, сосудистой инвазией, резектабельностью и метастазами.[6] Большой размер опухоли и ранние метастазы независимо связаны с неблагоприятными исходами [9].] Проксимальный тип обычно описывается как более агрессивная опухоль; однако по крайней мере одно исследование [2] не продемонстрировало существенной разницы в общей выживаемости между проксимальным и обычным типами эпителиоидной саркомы.

Пол, возраст постановки диагноза, локализация, размер опухоли и микроскопические данные влияют на прогноз. Пациенты женского пола имеют лучшие результаты. Было показано, что дистальные поражения имеют лучшие результаты по сравнению с проксимальными. Презентация в более раннем возрасте имеет лучшие результаты. Опухоли более 2 см в диаметре коррелируют с худшими исходами, как и опухоли с некрозом и сосудистой инвазией. Митотический индекс является прогностическим фактором.

Улучшение результатов медицинского персонала

Эпителиоидная саркома проявляется у молодых пациентов в виде медленно растущей массы конечности. Обманчиво доброкачественный характер клинической картины требует высокой степени подозрения со стороны проницательного поставщика первичной медико-санитарной помощи в отношении новообразования, требующего биопсии. После постановки диагноза медицинской бригаде требуется межпрофессиональный подход для определения надлежащей стадии, лечения и долгосрочного ведения заболевания. Это будет включать рентгенологию, хирургию, патологию и уход за больными. Излечение может быть достигнуто после полной резекции, но существует высокий риск местного рецидива, который можно снизить с помощью лучевой терапии, особенно при опухолях более 3 см [15]. (Уровень II) В нерезектабельных случаях и метастазах паллиативное лечение, скоординированное с медицинской онкологией и радиационной онкологией, остается в основном неопределенным.[11] (Уровень V)

Обманчиво доброкачественный характер клинической картины требует высокой степени подозрения со стороны проницательного поставщика первичной медико-санитарной помощи в отношении новообразования, требующего биопсии. После постановки диагноза медицинской бригаде требуется межпрофессиональный подход для определения надлежащей стадии, лечения и долгосрочного ведения заболевания. Это будет включать рентгенологию, хирургию, патологию и уход за больными. Излечение может быть достигнуто после полной резекции, но существует высокий риск местного рецидива, который можно снизить с помощью лучевой терапии, особенно при опухолях более 3 см [15]. (Уровень II) В нерезектабельных случаях и метастазах паллиативное лечение, скоординированное с медицинской онкологией и радиационной онкологией, остается в основном неопределенным.[11] (Уровень V)

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Рисунок

Эпителиоидная саркома проксимального типа. Вставка показывает рабдоидные клетки с выраженными ядрышками. Предоставлено Грантом Уильямсом, доктором медицины

Ссылки

- 1.

Enzinger FM. Эпителиоидная саркома. Саркома, имитирующая гранулему или карциному. Рак. 1970 ноябрь; 26 (5): 1029-41. [PubMed: 5476785]

- 2.

de Visscher SA, van Ginkel RJ, Wobbes T, Veth RP, Ten Heuvel SE, Suurmeijer AJ, Hoekstra HJ. Эпителиоидная саркома: все еще единственное хирургически излечимое заболевание. Рак. 2006 01 августа; 107 (3): 606-12. [PubMed: 16804932]

- 3.

Fisher C. Эпителиоидная саркома Enzinger. Адвокат Анат Патол. 2006 май; 13(3):114-21. [PubMed: 16778474]

- 4.

Холлманн Т.Дж., Хорник Дж.Л. INI1-дефицитные опухоли: особенности диагностики и молекулярная генетика. Ам Дж. Сург Патол. 2011 окт;35(10):e47-63. [В паблике: 21934399]

- 5.

Modena P, Lualdi E, Facchinetti F, Galli L, Teixeira MR, Pilotti S, Sozzi G. Ген-супрессор опухоли SMARCB1/INI1 часто инактивируется в эпителиоидных саркомах. Рак рез. 2005 г., 15 мая; 65 (10): 4012-9. [PubMed: 15899790]

- 6.

Chase DR, Enzinger FM. Эпителиоидная саркома. Диагностика, прогностические показатели и лечение. Ам Дж. Сург Патол. 1985 Апрель; 9 (4): 241-63. [PubMed: 4014539]

- 7.

Guillou L, Wadden C, Coindre JM, Krausz T, Fletcher CD. Эпителиоидная саркома «проксимального типа», характерное агрессивное новообразование с рабдоидными чертами. Клинико-патологическое, иммуногистохимическое и ультраструктурное исследование ряда. Ам Дж. Сург Патол. 1997 февраль; 21 (2): 130-46. [PubMed: 9042279]

- 8.

Миеттинен М., Ван З., Сарломо-Рикала М., Абдуллаев З., Пак С.Д., Фетч Дж.Ф. Экспрессия ЭРГ при эпителиоидной саркоме: диагностическая ловушка. Ам Дж. Сург Патол. 2013 окт; 37 (10): 1580-5.

[Бесплатная статья PMC: PMC3772974] [PubMed: 23774169]

[Бесплатная статья PMC: PMC3772974] [PubMed: 23774169]- 9.

Hasegawa T, Matsuno Y, Shimoda T, Umeda T, Yokoyama R, Hirohashi S. Эпителиоидная саркома проксимального типа: клинико-патологическое исследование 20 случаев. Мод Патол. 2001 июль; 14 (7): 655-63. [PubMed: 11454997]

- 10.

Стокман Д.Л., Хорник Д.Л., Диверс М.Т., Лев Д.К., Лазар А.Дж., Ван В.Л. Экспрессия белков ERG и FLI1 при эпителиоидной саркоме. Мод Патол. 2014 апр; 27 (4): 496-501. [PubMed: 24072183]

- 11.

Noujaim J, Thway K, Bajwa Z, Bajwa A, Maki RG, Jones RL, Keller C. Эпителиоидная саркома: возможности для таргетной терапии, основанной на биологии. Фронт Онкол. 2015;5:186. [Бесплатная статья PMC: PMC4538302] [PubMed: 26347853]

- 12.

Кохаши К., Ода Ю. Онкогенная роль SMARCB1/INI1 и его дефицитных опухолей. Онкологические науки. 2017 Апрель; 108 (4): 547-552. [Статья бесплатно PMC: PMC5406539] [PubMed: 28109176]

- 13.

Очень редко возникает в костях. Чаще всего встречается у мужчин после 50 лет.

Очень редко возникает в костях. Чаще всего встречается у мужчин после 50 лет.

Под «полной резекцией» понимают не просто удаление всей видимой опухоли, а с соблюдением так называемого «безопасного расстояния», то есть удаление опухоли вместе с окружающими её здоровыми тканями. При этом ткань опухоли не должна быть задета или часть её отрезана. Эти меры служат тому, чтобы не оставить в теле пациента маленьких невидимых глазом участков опухоли, способных метастазировать.

Под «полной резекцией» понимают не просто удаление всей видимой опухоли, а с соблюдением так называемого «безопасного расстояния», то есть удаление опухоли вместе с окружающими её здоровыми тканями. При этом ткань опухоли не должна быть задета или часть её отрезана. Эти меры служат тому, чтобы не оставить в теле пациента маленьких невидимых глазом участков опухоли, способных метастазировать. Deutsches Kinderkrebsregister, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2011 [URI: http://www.kinderkrebsregister.de/ dkkr/ veroeffentlichungen/ jahresbericht/ jahresbericht-2011.html]

KAA2011

Deutsches Kinderkrebsregister, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2011 [URI: http://www.kinderkrebsregister.de/ dkkr/ veroeffentlichungen/ jahresbericht/ jahresbericht-2011.html]

KAA2011 European journal of cancer 2008, 44: 432 [PMID: 18077150]

WEI2008

European journal of cancer 2008, 44: 432 [PMID: 18077150]

WEI2008

[Бесплатная статья PMC: PMC3772974] [PubMed: 23774169]

[Бесплатная статья PMC: PMC3772974] [PubMed: 23774169]