Эритема гаммела фото: эритема Гаммела — это… Что такое эритема Гаммела?

Эритема извилистая ползучая Гаммела — Клинические рекомендации

Встречается у пациентов в возрасте 40–60 лет,

По данным некоторых авторов,

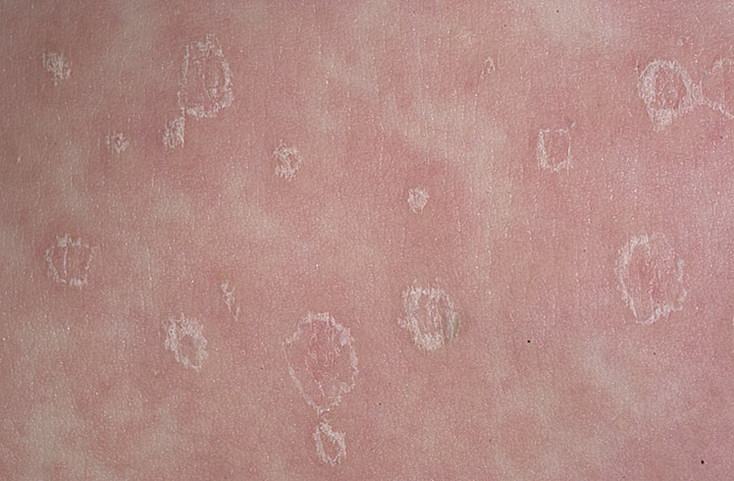

Очаги пораженной кожи представлены симметрично расположеными концентрическими эритематозными шелушащимися высыпаниями причудливых очертаний в виде гирлянд,

Очаги эритемы мигрируют,

При установлении диагноза основываются на типичной клинической картине,

На фоне лечения основного заболевания высыпания на коже обычно регрессируют или наблюдается значительное улучшение

редкий или редко диагностируемый дерматоз?

Согласно современной зарубежной классификации, фигурные эритемы включают ряд поражений кожи, характеризующихся кольцевидными или полициклическими эритематозными очагами. Имеющиеся противоречия в терминологии и классификации, а также отсутствие единого определения одного и того же дерматоза, создают определенные сложности при дифференциальной диагностике этой группы эритем.

Имеющиеся противоречия в терминологии и классификации, а также отсутствие единого определения одного и того же дерматоза, создают определенные сложности при дифференциальной диагностике этой группы эритем.

Термином «эритема» обозначают ограниченное покраснение кожи, вызванное расширением кровеносных сосудов дермы. В России нет единой классификации и отечественные дерматологи эту группу эритем относят к самостоятельным нозологическим формам с недостаточно изученными этиологией и патогенезом.

Общепризнано, что ведущую роль в этиопатогенезе играют инфекционные агенты бактериальной, вирусной природы, простейшие, гельминты, формируя инфекционно-аллергический генез заболевания. К таким нозологическим формам относятся эритема мигрирующая Афцелиуса—Липшутца (erythema migrans), многоформная экссудативная эритема (erythema multiforme), эритема кольцевидная центробежная Дарье (ЭКЦ; erythema annulare centrifugum), стойкая дисхромическая эритема (erythema dyschromicum), эритема возвышающаяся стойкая (erythema elevatum diutinum) [1].

ЭКЦ — редко встречающееся и диагностируемое заболевание, которое занимает особое место в структуре фигурных эритем. Впервые термин «эритема кольцевидная центробежная» был применен французским дерматологом J.-F. Darier (1856—1938) в 1916 г., хотя подобные высыпания были описаны ранее другими авторами [2]. Разные конфигурация и локализация, а также разнообразие клинических проявлений в ходе эволюции кольцевидной эритемы объясняют множество синонимов в источниках литературы, таких как «персистирующая эритема», «дугообразная персистирующая эритема», «фигурная персистирующая эритема».

Термин был предложен J. Darier для характеристики одиночных или множественных кольцевидных высыпаний, которые при их распространении быстро увеличиваются в размерах и регрессируют через 1—2 нед и/или могут длительно не разрешаться на одних и тех же местах, в то время как новые высыпания продолжают развиваться. В результате эволюции элементов через 10 сут границы кольцевидных высыпаний становятся уплотненными, охарактеризованными J. Darier как «плотный шнур». При гистологическом исследовании в этих очагах наблюдаются изменения только на уровне дермы. Через 9 мес высыпания исчезают также внезапно, как и появляются.

Darier как «плотный шнур». При гистологическом исследовании в этих очагах наблюдаются изменения только на уровне дермы. Через 9 мес высыпания исчезают также внезапно, как и появляются.

Течение заболевания, как правило, носит хронический характер с дебютом в любом возрасте, однако чаще наблюдается у лиц молодого и среднего возраста, независимо от пола. Клиническая картина дерматоза характеризуется появлением небольших инфильтрированных папул розового цвета с медленным периферическим ростом, в результате чего формируются кольцевидные очаги с западением в центре. Прогрессирование кожного процесса не всегда равномерное, поэтому высыпания приобретают дугообразный характер. Периферический край высыпаний слегка уплощен и едва пальпируется, гладкий или незначительно шелушащийся, изредка по краю наблюдается везикуляция. Высыпания сопровождаются зудом, который редко бывает сильным. Чаще поражаются туловище, нижние и верхние конечности, реже — лицо и шея. Встречаются одинаково часто локализованная и генерализованная формы.

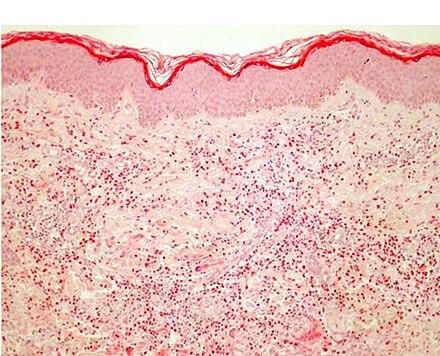

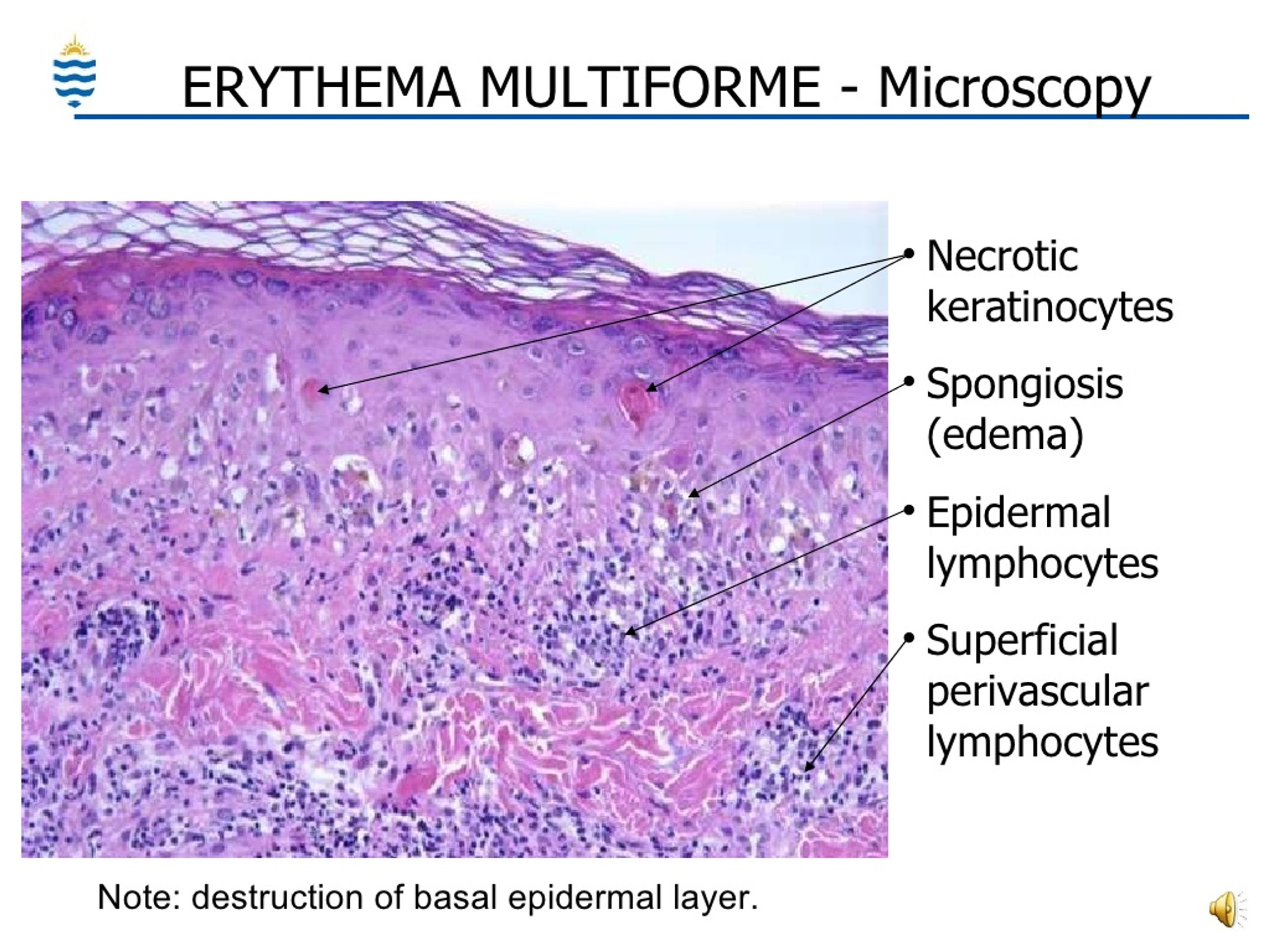

Еще с 1916 г. до настоящего времени исследователи уделяли огромное значение патогистологической картине заболевания, а также изучению различий между так называемыми поверхностным и глубоким типами эритемы. Дискуссии продолжаются. J. Darier в 1916 г. дал гистологическую характеристику эритемы и описал «нормальный и интактный эпидермис» на протяжении всего слоя, дермальные плотные «sleeve-like-coat» («подобно рукавам пальто») периваскулярные инфильтраты, преимущественно представленные лимфоцитами без участия плазматических клеток [2].

J. Darier полагал, что эти изменения могут быть вариантом экземы и расценил их как «экзематозные папулоцирцинарные мигрирующие высыпания», требующие проведения дифференциальной диагностики с двумя заболеваниями — «папуло-цирцинарным вариантом герпетиформного дерматита», сопровождающимся везикуляцией, который являлся, вероятно, вариантом герпетиформного дерматита или буллезного пемфигоида, и вторым заболеванием — «кольцевидным мигрирующим импетиго», ассоциированным с пустулами, который интерпретировал его как манифестацию пустулезного псориаза.

Таким образом, J. Darier предполагал, что описанная им клиническая картина может быть с одинаковой долей вероятности атипичным вариантом четырех разных заболеваний. Причина, которая побудила его дать два различных названия описанным им высыпаниям («эритема кольцевидная центробежная» и «эритема папулоцирцинарная мигрирующая хроническая»), не известна. В результате термин «кольцевидная центробежная эритема» стал применяться как общий термин для описанных ранее заболеваний, пока не сформировалась ясность в терминологии.

Необычная форма поверхностной кольцевидной центробежной эритемы впервые была описана Christine в 1930 г. На этой поверхностной форме не было акцентировано внимание исследователей, и только отдельные сообщения в европейской литературе были опубликованы позже [5].

Некоторые авторы придерживались оригинального термина, включая J. Butler [6], который в 1932 г. подчеркнул, что «в аутентичных случаях очаги без признаков шелушения, корок и везикул» расцениваются как «чрезвычайно редкий дерматоз», и объяснил, что «много случаев, описанных под этим названием, не имеют ничего общего с описанием Дарье». Большинство других авторов не делали различий между шелушащимися и нешелушащимися типами этого дерматоза и полагали, что это два варианта одного заболевания. Среди них T. Graham и B. Throne [7], которые в 1930 г. констатировали, что «десквамация или зуд могут быть или отсутствовать в равной степени».

Большинство других авторов не делали различий между шелушащимися и нешелушащимися типами этого дерматоза и полагали, что это два варианта одного заболевания. Среди них T. Graham и B. Throne [7], которые в 1930 г. констатировали, что «десквамация или зуд могут быть или отсутствовать в равной степени».

В действительности все случаи, описанные как кольцевидная центробежная эритема, были поверхностным, шелушащимся типом заболевания и отражены во многих монографиях. Например, R. Sutton и R. Sutton [8] в 1939 г. в монографии «Болезни кожи» расценили ее как «эритема-мультиформно-подобное заболевание», которое сопровождалось незначительным шелушением, а при гистологическом исследовании характеризовалось как «поверхностное воспаление». В 1978 г. A. Ackerman [9] в монографии «Гистологическая диагностика воспалительных болезней кожи» подчеркнул важность различий между поверхностным и глубоким типом кольцевидной эритемы, но в отличие от J. Darier использовал термин «эритема кольцевидная центробежная» как синоним для поверхностного типа.

Во втором издании в 1997 г. А. Ackerman и соавт. [10] особо подчеркнули, что «так называемый поверхностный тип фигурной эритемы (шелушащиеся приподнятые очаги с гладкой поверхностью, известный как ЭКЦ) не связан с так называемым глубоким типом фигурной эритемы (нешелушащийся, заметно приподнятый очаг, названный нами как фигурная эритема)». Однако G. Bressler и соавт. [11—13] утверждают, что необходимо четко разделять эти два типа, но другие авторы расценивают их как два варианта одного патологического кожного процесса.

Что касается гипердиагностики, то, согласно данным литературы [14, 18], встречаются диагностические ошибки, допущенные при дифференциальной диагностике кольцевидных эритематозных высыпаний. Достаточное число представленных случаев ЭКЦ будет правильнее интерпретировать как кольцевидные манифестации «ассоциированных болезней». Например, в 1963 г. Р. Lazar [14] описал случай ЭКЦ, ассоциированный со «сквамозной клеточной эпителиомой», хотя гистологическая картина при исследовании кольцевидных очагов соответствовала проявлениям инфильтрированной сквамозной клеточной эпителиомы. В 1993 г. М. Reichel и R. Wheeland [15] оценили сходные высыпания более корректно как «воспалительная карцинома, маскирующаяся под ЭКЦ».

В 1993 г. М. Reichel и R. Wheeland [15] оценили сходные высыпания более корректно как «воспалительная карцинома, маскирующаяся под ЭКЦ».

Итак, существуют две разные формы эритемы — поверхностная и глубокая. При поверхностном варианте наблюдаются кольцевидные высыпания с фестончатыми границами, шелушением на поверхности без признаков инфильтрации. По данным гистологии, при поверхностном типе выявляются хорошо выраженные «как рукава пальто» («coat-sleeve like») поверхностные периваскулярные дермальные лимфогистиоцитарные инфильтраты с эозинофилами, отек сосочкового слоя дермы, спонгиоз и паракератоз. При глубоком типе гистопатологическая картина представлена отдельными периваскулярными инфильтратами с вовлечением ретикулярного слоя дермы.

Необычный рецидивирующий вариант идиопатической ЭКЦ, впервые описанный, Christine в 1930 г., обычно наблюдается у женщин в 50% случаев, в возрасте 16—83 лет [5, 16]. Высыпания появляются весной и летом, персистируют от 15 сут до 5 мес и регрессируют спонтанно летом или осенью. Лечение оказывается неэффективным. Возможно, факторы окружающей среды могут являться причиной периодических рецидивов. Однако отсутствие высыпаний на открытых участках тела (лицо, кисти) и наличие кольцевидных высыпаний на не подверженной инсоляции коже исключает роль воздействия ультрафиолетового излучения.

Лечение оказывается неэффективным. Возможно, факторы окружающей среды могут являться причиной периодических рецидивов. Однако отсутствие высыпаний на открытых участках тела (лицо, кисти) и наличие кольцевидных высыпаний на не подверженной инсоляции коже исключает роль воздействия ультрафиолетового излучения.

Таким образом, наибольшее число исследований, в том числе фундаментальных, по изучению ЭКЦ посвящено исследованию патогистологических признаков, характеризующих варианты заболевания.

В 2002 г. К. Kim и соавт. [17] провели ретроспективное исследование 66 случаев ЭКЦ. Были обследованы 24 мужчины и 42 женщины, средний возраст которых составил 39,7 года. Наибольшее число очагов представляло собой шелушащиеся эритематозные, инфильтрированные папулы размерами более 1 см. При анализе сопутствующей патологии в 72% случаев (48 больных) выявилась ассоциация с другими заболеваниями: 48% имели грибковые заболевания, у 18% наблюдалась другая кожная патология, у 13% выявлены злокачественные опухоли внутренних органов, у 21% — системные болезни. Гистологическое исследование биоптатов кожи у 78% больных подтвердило поверхностный тип и у 22% — глубокий тип ЭКЦ. Применение системных и топических стероидов и антигистаминных препаратов не давало эффекта. Авторы исследования подчеркивают высокую частоту ассоциации ЭКЦ с грибковой инфекцией. В 2003 г. W. Weyers и соавт. [18] изучили 82 биопсии от 73 больных из архива Центра дерматопатологии (Freiburg, Германия) и Отделения дерматологии и андрологии (Justus-Liebig-University, Giessen, Германия). Лично были осмотрены лишь 7 пациентов. Клиническая картина в виде фотографий была представлена в 21 случае. Авторы полагают, что поверхностный и глубокий типы не имеют родственного сходства и не могут обобщаться одним диагнозом. Авторы считают поверхностную фигурную эритему специфической клинико-патологической реакцией, в отличие от которой глубокий тип с sleeve-like расположением поверхностных и глубоких лимфоцитарных инфильтратов, представленных меланофагами, вакуолярными изменениями в дермо-эпидермальном соединении и отдельными некротизированными кератиноцитами, характерны для кольцевидного варианта красной волчанки, особенно ее варианта tumid.

Гистологическое исследование биоптатов кожи у 78% больных подтвердило поверхностный тип и у 22% — глубокий тип ЭКЦ. Применение системных и топических стероидов и антигистаминных препаратов не давало эффекта. Авторы исследования подчеркивают высокую частоту ассоциации ЭКЦ с грибковой инфекцией. В 2003 г. W. Weyers и соавт. [18] изучили 82 биопсии от 73 больных из архива Центра дерматопатологии (Freiburg, Германия) и Отделения дерматологии и андрологии (Justus-Liebig-University, Giessen, Германия). Лично были осмотрены лишь 7 пациентов. Клиническая картина в виде фотографий была представлена в 21 случае. Авторы полагают, что поверхностный и глубокий типы не имеют родственного сходства и не могут обобщаться одним диагнозом. Авторы считают поверхностную фигурную эритему специфической клинико-патологической реакцией, в отличие от которой глубокий тип с sleeve-like расположением поверхностных и глубоких лимфоцитарных инфильтратов, представленных меланофагами, вакуолярными изменениями в дермо-эпидермальном соединении и отдельными некротизированными кератиноцитами, характерны для кольцевидного варианта красной волчанки, особенно ее варианта tumid. В тех случаях, когда гистологически выявляются глубокие инфильтраты, но диагноз волчанки не может быть поставлен с уверенностью, авторы применяли описательный термин «глубокая фигурная эритема», который указывает на отсутствие специфичности клинических проявлений.

В тех случаях, когда гистологически выявляются глубокие инфильтраты, но диагноз волчанки не может быть поставлен с уверенностью, авторы применяли описательный термин «глубокая фигурная эритема», который указывает на отсутствие специфичности клинических проявлений.

M. Pilar García Muret и соавт. [19] в 2006 г. сделали обзор клинических, гистопатологических и биохимических признаков необычных и повторяющихся форм кольцевидной центробежной эритемы. Авторы описали четыре клинических случая поверхностной формы ЭКЦ с длительностью заболевания от 8 до 23 лет. У одного больного последние рецидивы удавалось контролировать курсами системной кортикостероидной терапии. Всем пациентам было проведено комплексное рутинное лабораторное исследование, которое включало гематологическое, биохимическое (глюкоза, почечные и печеночные параметры) и иммунологические (антинуклеарный фактор, ревматоидный фактор, иммуноглобулины) тесты. Антитела к Borrelia burgdorferi были негативными. Прямое и культуральное исследование на грибы и бактерии из очагов не идентифицировали микроорганизмов. При гистологическом исследовании 5 кожных биопсий в папиллярной и средней дерме выявлен воспалительный периваскулярный лимфогистиоцитарный инфильтрат разной интенсивности с единичными эозинофилами. Признаков фибриноидного некроза не обнаружено. Эритроциты в папиллярной дерме были обнаружены в 3 биопсиях. Отек папиллярной дермы был непостоянным признаком (в 2 биопсиях). Акантоз (в одной биопсии) и мягкий спонгиоз (в двух биопсиях) также были выявлены случайно (не были закономерностью). Прямой метод иммунофлюоресценции в 4 очагах биопсий продемонстрировал IgM-, IgG-, IgA- или C3-специфические отложения в зоне базальной мембраны. У этих пациентов высыпания не сопровождались общими симптомами.

При гистологическом исследовании 5 кожных биопсий в папиллярной и средней дерме выявлен воспалительный периваскулярный лимфогистиоцитарный инфильтрат разной интенсивности с единичными эозинофилами. Признаков фибриноидного некроза не обнаружено. Эритроциты в папиллярной дерме были обнаружены в 3 биопсиях. Отек папиллярной дермы был непостоянным признаком (в 2 биопсиях). Акантоз (в одной биопсии) и мягкий спонгиоз (в двух биопсиях) также были выявлены случайно (не были закономерностью). Прямой метод иммунофлюоресценции в 4 очагах биопсий продемонстрировал IgM-, IgG-, IgA- или C3-специфические отложения в зоне базальной мембраны. У этих пациентов высыпания не сопровождались общими симптомами.

Несколько позже M. Ziemer и соавт. [20] была поставлена под сомнение правильность установления диагноза ЭКЦ. Ретроспективно изучив случаи ЭКЦ, авторы заключили, что ЭКЦ является лишь «своеобразной гистопатологической реакцией». Авторы выделили условно три большие группы заболеваний, наиболее сложных для дифференциальной диагностики. На основании клинической картины, сходной с ЭКЦ, и данных гистологических исследований, при которых выявлены признаки ретикулярного эритематозного муциноза и лимфоцитарной инфильтрации, они расценили эритему как вариант эритематоза. Вторая группа больных была выделена на основании клинических и гистологических признаков как группа с проявлениями «спонгиотического дерматита», которая включает случаи подострого и хронического дерматита и экземы. Гистологически в очагах у этих больных выявляются поверхностный лимфоцитарный инфильтрат, спонгиоз и паракератоз. Третью группу представляли псевдолимфомы. Ни клинически, ни гистологически в этих случаях не выявлялись признаки вовлечения в патологический процесс эпидермиса.

На основании клинической картины, сходной с ЭКЦ, и данных гистологических исследований, при которых выявлены признаки ретикулярного эритематозного муциноза и лимфоцитарной инфильтрации, они расценили эритему как вариант эритематоза. Вторая группа больных была выделена на основании клинических и гистологических признаков как группа с проявлениями «спонгиотического дерматита», которая включает случаи подострого и хронического дерматита и экземы. Гистологически в очагах у этих больных выявляются поверхностный лимфоцитарный инфильтрат, спонгиоз и паракератоз. Третью группу представляли псевдолимфомы. Ни клинически, ни гистологически в этих случаях не выявлялись признаки вовлечения в патологический процесс эпидермиса.

Результаты этих исследований указывают на актуальность проблемы дифференциальной диагностики ЭКЦ. Определенную сложность представляет дифференциальная диагностика с рядом заболеваний с манифестацией эритематозных высыпаний, в том числе кольцевидной формы: подострая кожная форма красной волчанки, фотодерматит с полиморфной сыпью, солнечная крапивница и лимфоцитарный инфильтрат Джесснера. Однако подробное и внимательное изучение клинических и гистопатологических признаков позволяет эти диагнозы исключить.

Однако подробное и внимательное изучение клинических и гистопатологических признаков позволяет эти диагнозы исключить.

ЭКЦ — полиэтиологичный дерматоз. Наибольшее число гипотез базируется на данных изучения иммунопатологических процессов в коже, которые обусловлены нарушением взаимодействия между иммунокомпетентными клетками, их медиаторами и неизвестным антигеном, проникающим через эпидермальный барьер. В зарубежной литературе существуют только два масштабных исследования, посвященных изучению этиологических факторов и гистологических признаков заболевания: в них включены 66 клинических случаев и 73 биопсии [17, 18]. В ходе проведения обследования 24 пациентов с ЭКЦ исследователями не было выявлено ни одной причины возникновения заболевания [21]. В литературе описаны случаи возникновения дерматоза после применения медикаментов, однако лекарственные средства обычно не индуцируют появления ЭКЦ. В другом крупном исследовании лекарственных реакций, проведенном в 1998 г. А. Mahboob и соавт. [22], при обследовании 450 больных с фиксированной лекарственной реакцией, в том числе единичных случаев ЭКЦ, наиболее частой причиной ее возникновения являлись сульфаниламиды и Котримоксазол. Другие препараты (тетрациклин, метамизол, фенилбутазон, парацетамол, ацетилсалициловая кислота, метронидозол, тинидазол, амоксициллин, эритромицин, белладонна, гризеофульвин, фенобарбитон, диклофенак, индометацин, ибупрофен, пирантел, аллопуринол, орфенадрин) также могут выступать в роли этиологического фактора.

[22], при обследовании 450 больных с фиксированной лекарственной реакцией, в том числе единичных случаев ЭКЦ, наиболее частой причиной ее возникновения являлись сульфаниламиды и Котримоксазол. Другие препараты (тетрациклин, метамизол, фенилбутазон, парацетамол, ацетилсалициловая кислота, метронидозол, тинидазол, амоксициллин, эритромицин, белладонна, гризеофульвин, фенобарбитон, диклофенак, индометацин, ибупрофен, пирантел, аллопуринол, орфенадрин) также могут выступать в роли этиологического фактора.

P. Sambucety и соавт. [23] в 2006 г. описали клинический случай возникновения ЭКЦ после контакта с металлом. Рецидивирующие эритематозные высыпания с периферическим ростом на коже туловища и ягодиц у 36-летней женщины с длительностью заболевания более 6 лет наблюдались одновременно с экзематозными очагами в области контакта с металлическими кнопками и застежками на джинсах. Через 3 мес клинической ремиссии после отмены контакта с металлом был проведен patch-тест на сульфат никеля 5% и кобальта хлорид 1%. Через 48 ч тестирование показало интенсивную экзематозную реакцию на никель и позитивную реакцию на кобальт с появлением новых высыпаний на туловище в виде ЭКЦ. Также случай развития ЭКЦ в виде контактного дерматита описывает J. Mahood [21].

Через 48 ч тестирование показало интенсивную экзематозную реакцию на никель и позитивную реакцию на кобальт с появлением новых высыпаний на туловище в виде ЭКЦ. Также случай развития ЭКЦ в виде контактного дерматита описывает J. Mahood [21].

В исследовании 1983 г. ассоциация с системными болезнями была отмечена лишь у 4 из 24 пациентов с ЭКЦ, но ни в одном из этих случаев причина заболевания лабораторно не была подтверждена.

В 1986 г. К. Yoshikuni и соавт. [24] высказали предположение об ассоциации заболевания с наследственным дефицитом лактатдегидрогеназы. Эти проявления были описаны как кольцевидные эритематозные высыпания с характерной экзацербацией летом и спонтанным разрешением осенью, ассоциирующиеся с мышечными симптомами. На взаимосвязь возникновения периодических эритематозных высыпаний и врожденного дефицита лактатдегидрогеназы указывают другие более поздние исследования [25, 26].

У некоторых больных ЭКЦ развитие заболевания связывают с нарушением синтеза половых стероидных гормонов. Так, по данным S. Halevy и соавт. [27], аутоиммунный прогестероновый дерматит явился манифестацией глубокой формы ЭКЦ. Чувствительность к прогестерону была определена in vivo интрадермально и patch-тестах, in vitro — по результатам теста высвобождения интерферона-α, который вероятно указывал на возможную роль Th2-типа цитокинов в развитии аутоиммунного прогестеронового дерматита. В зарубежной литературе описаны 4 случая ассоциации ЭКЦ с беременностью [28—31].

Так, по данным S. Halevy и соавт. [27], аутоиммунный прогестероновый дерматит явился манифестацией глубокой формы ЭКЦ. Чувствительность к прогестерону была определена in vivo интрадермально и patch-тестах, in vitro — по результатам теста высвобождения интерферона-α, который вероятно указывал на возможную роль Th2-типа цитокинов в развитии аутоиммунного прогестеронового дерматита. В зарубежной литературе описаны 4 случая ассоциации ЭКЦ с беременностью [28—31].

Все чаще в литературе встречаются наблюдения паранеопластической формы ЭКЦ [32]. Предположение об ассоциации ЭКЦ со злокачественными новообразованиями находит подтверждение в регрессировании высыпаний после успешной терапии онкологического заболевания и появлении новых очагов эритемы при рецидивах опухоли. Описаны единичные клинические случаи диссеминированной кольцевидной эритемы у больных хронической лимфоцитарной лейкемией, лимфомой, при которых химиотерапия способствовала регрессу кожных высыпаний, а также первичной манифестации эритемы на фоне развития аутоиммунного гепатита [33—36]. Ряд исследований [37] указывает на ассоциацию ЭКЦ с аутоиммунными заболеваниями. Случаи кольцевидной эритемы наблюдались при рецидивирующем полихондрите.

Ряд исследований [37] указывает на ассоциацию ЭКЦ с аутоиммунными заболеваниями. Случаи кольцевидной эритемы наблюдались при рецидивирующем полихондрите.

В роли провоцирующего фактора могут выступать инфекционные агенты (бактерии, грибы рода Candida, вирусы и др.) [38]. Несмотря на то что роль инфекционных заболеваний в патогенезе ЭКЦ Дарье общепризнанна, исследования, посвященные выявлению непосредственной связи формирования этой патологии с инфекционными патогенами, немногочисленны [39—41]. В публикации 2008 г. описано возникновение центробежной эритемы Дарье на фоне вирусной инфекции, вызванной virus varicella zoster: у 59-летнего пациента кольцевидные эритематозные высыпания появились на 3-и сутки развития везикулезных герпетических элементов. Через 14 сут в ходе терапии валацикловиром в дозе 3000 мг/сут в течение 5 дней герпетические проявления регрессировали, однако проявления ЭКЦ были купированы лишь после 2-недельной терапии топическими глюкокортикоидами [42]. Ранее, в 2005 г., впервые был описан случай ассоциации ЭКЦ и инфекции, вызванной virus varicella zoster [43]. В 1974 г. зарубежными исследователями был описан клинический случай возникновения у ребенка ЭКЦ на фоне инфекции, вызванной вирусом Эпштейна—Барр (ВЭБ) [44].

Ранее, в 2005 г., впервые был описан случай ассоциации ЭКЦ и инфекции, вызванной virus varicella zoster [43]. В 1974 г. зарубежными исследователями был описан клинический случай возникновения у ребенка ЭКЦ на фоне инфекции, вызванной вирусом Эпштейна—Барр (ВЭБ) [44].

К настоящему времени в литературе описаны 3 случая возникновения кольцевидных эритематозных высыпаний на фоне инфекционного мононуклеоза как на фоне приема амоксициллина, так и без применения медикаментов. Кольцевидные высыпания были также описаны у пациентов с хронической ВЭБ-инфекцией в виде кольцевидной гранулемы в 1988 г. и персистирующей многоформной эритемы в 1992 и 1995 гг. [45, 46].

B. Cribier и соавт. [47] в 1996 г. описали случай хронической кольцевидной эритемы в ассоциации с пурпурой как впервые описанный в литературе вариант лейкокластического васкулита. Позже, в 2002 г., клинический случай возникновения хронической кольцевидной эритемы с проявлениями васкулита на фоне лейкокластического васкулита был представлен в виде хронических пруригинозных кольцевидных высыпаний с мишеневидными или полициклическими очертаниями. Высыпания исчезали спонтанно через 2 нед, но рецидивировали ежемесячно годами. Гистологически изменения были сходны с лейкокластическим васкулитом. Развития системности не выявлено. Описанные два заболевания могут представлять похожую клиническую картину, однако в поверхностном варианте идиопатической ЭКЦ инфильтрат почти исключительно лимфоцитарный и изменения имеют васкулярный характер [48]. Эти наблюдения еще раз подчеркивают сложность дифференциальной диагностики эритем, и ЭКЦ в частности. Дифференциальную диагностику ЭКЦ прежде всего следует проводить с другими, как правило, одиночными эритематозными высыпаниями. Прежде всего с мигрирующей эритемой как первичным проявлением Лайм-боррелиоза, эритемой извилистой ползучей Гаммела (erythema gyratum repens), которая обычно быстро распространяется и является паранеопластическим процессом. Другие заболевания, такие как лейкокластический васкулит, гранулематозные высыпания, метастазы и эозинофильные инфильтраты, кольцевидная гранулема, саркоидоз, красная волчанка, лимфома кожи и лимфопролиферативные заболевания, могут иметь сходную клиническую картину, но в этих случаях гистологическое исследование помогает поставить правильный диагноз.

Высыпания исчезали спонтанно через 2 нед, но рецидивировали ежемесячно годами. Гистологически изменения были сходны с лейкокластическим васкулитом. Развития системности не выявлено. Описанные два заболевания могут представлять похожую клиническую картину, однако в поверхностном варианте идиопатической ЭКЦ инфильтрат почти исключительно лимфоцитарный и изменения имеют васкулярный характер [48]. Эти наблюдения еще раз подчеркивают сложность дифференциальной диагностики эритем, и ЭКЦ в частности. Дифференциальную диагностику ЭКЦ прежде всего следует проводить с другими, как правило, одиночными эритематозными высыпаниями. Прежде всего с мигрирующей эритемой как первичным проявлением Лайм-боррелиоза, эритемой извилистой ползучей Гаммела (erythema gyratum repens), которая обычно быстро распространяется и является паранеопластическим процессом. Другие заболевания, такие как лейкокластический васкулит, гранулематозные высыпания, метастазы и эозинофильные инфильтраты, кольцевидная гранулема, саркоидоз, красная волчанка, лимфома кожи и лимфопролиферативные заболевания, могут иметь сходную клиническую картину, но в этих случаях гистологическое исследование помогает поставить правильный диагноз. Некоторые редко встречающиеся заболевания, имеющие характерные для ЭКЦ клинические признаки, являются причиной неправильных диагнозов. Так, например, кольцевидные эритематозные высыпания, ассоциированные с хронической гранулематозной болезнью или дефицитом М-субъединицы лактатдегидрогеназы, проявления инфекции, вызванной Malassezia furfur, широкий спектр кольцевидных эритематозных заболеваний у детей, включая неонатальный люпус, могут быть неверно расценены как проявления ЭКЦ. В то же время идиопатические варианты, при которых при гистологическом исследовании могут выявляться эозинофильные и нейтрофильные инфильтраты наряду с атрофией, а также нейтрофильные или лихеноидные варианты кольцевидной эритемы, могут привести к гиподиагностике ЭКЦ.

Некоторые редко встречающиеся заболевания, имеющие характерные для ЭКЦ клинические признаки, являются причиной неправильных диагнозов. Так, например, кольцевидные эритематозные высыпания, ассоциированные с хронической гранулематозной болезнью или дефицитом М-субъединицы лактатдегидрогеназы, проявления инфекции, вызванной Malassezia furfur, широкий спектр кольцевидных эритематозных заболеваний у детей, включая неонатальный люпус, могут быть неверно расценены как проявления ЭКЦ. В то же время идиопатические варианты, при которых при гистологическом исследовании могут выявляться эозинофильные и нейтрофильные инфильтраты наряду с атрофией, а также нейтрофильные или лихеноидные варианты кольцевидной эритемы, могут привести к гиподиагностике ЭКЦ.

Таким образом, с 1916 г. и до настоящего времени при описании клинических особенностей течения ЭКЦ многие исследователи уделяли огромное внимание наряду с изучением этиологических или провоцирующих факторов, патогистологической картине заболевания, выявлению и уточнению различий между так называемым поверхностным и глубоким типом эритемы. По этому вопросу имеются разногласия и ведутся дискуссии. Недостаточно изучены патогенетические механизмы развития и иммунологические особенности дерматоза, а имеющиеся данные фрагментарны и нуждаются в систематизации. В литературе практически отсутствуют данные об особенностях функционирования иммунной системы у больных ЭКЦ.

По этому вопросу имеются разногласия и ведутся дискуссии. Недостаточно изучены патогенетические механизмы развития и иммунологические особенности дерматоза, а имеющиеся данные фрагментарны и нуждаются в систематизации. В литературе практически отсутствуют данные об особенностях функционирования иммунной системы у больных ЭКЦ.

Алгоритм лечебных мероприятий при ЭКЦ наряду с симптоматической терапией включает выявление и устранение триггерных факторов. До настоящего времени в терапии ЭКЦ применяют симптоматическую терапию антигистаминными препаратами, однако эффективность их невысока. Длительная клиническая ремиссия достигалась в результате применения только топических и системных кортикостероидов [19, 49]. Имеются сообщения об успешном применении в комбинированной терапии ЭКЦ топического аналога витамина D3-кальципотриола в комбинации с фототерапией. Описан клинический случай ЭКЦ с длительностью заболевания

3 года у 73-летнего пациента с резистентностью к проводимой терапии топическими и системными глюкокортикоидами, антифунгальными препаратами. Терапия кальципотриолом в течение 3 мес способствовала регрессу высыпаний и 6-месячной ремиссии [50, 51]. Для лечения ЭКЦ Дарье как аллергического феномена в составе дерматомикозов терапевтический эффект оказывает применение антимикотиков [52]. Эмпирическое назначение антибиотиков, наряду с антифунгальными препаратами, иногда также бывает успешным. Некоторые авторы [53] указывают на эффективность применения метронидазола в терапии ЭКЦ. К настоящему времени в арсенале клиницистов имеются лишь препараты симптоматической терапии ЭКЦ, поэтому активное выявление триггерных факторов и по возможности их устранение могут повысить эффективность терапевтических мероприятий. Необходимы систематизация имеющихся данных и дальнейшее комплексное изучение особенностей функционирования иммунной системы, что позволит приблизиться к пониманию взаимодействия и кооперации клеток в иммунном ответе и взаимосвязи особенностей функционирования врожденного и адаптивного иммунитета и рецидивирующего торпидного течения ЭКЦ.

Терапия кальципотриолом в течение 3 мес способствовала регрессу высыпаний и 6-месячной ремиссии [50, 51]. Для лечения ЭКЦ Дарье как аллергического феномена в составе дерматомикозов терапевтический эффект оказывает применение антимикотиков [52]. Эмпирическое назначение антибиотиков, наряду с антифунгальными препаратами, иногда также бывает успешным. Некоторые авторы [53] указывают на эффективность применения метронидазола в терапии ЭКЦ. К настоящему времени в арсенале клиницистов имеются лишь препараты симптоматической терапии ЭКЦ, поэтому активное выявление триггерных факторов и по возможности их устранение могут повысить эффективность терапевтических мероприятий. Необходимы систематизация имеющихся данных и дальнейшее комплексное изучение особенностей функционирования иммунной системы, что позволит приблизиться к пониманию взаимодействия и кооперации клеток в иммунном ответе и взаимосвязи особенностей функционирования врожденного и адаптивного иммунитета и рецидивирующего торпидного течения ЭКЦ.

Несмотря на определенные успехи в изучении клинических, гистологических признаков, характеризующих разные формы ЭКЦ и этиопатогенеза, значительный круг вопросов, связанных с данным дерматозом, требует своего решения. Прежде всего это относится к усовершенствованию методов дифференциальной диагностики с целью снижения числа диагностических ошибок и, возможно, пересмотру значимости данной нозологической единицы в структуре дерматологических заболеваний.

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 6 курс Паранеопластические синдромы

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 6 курс

Паранеопластические синдромы • Паранеопластический синдром (греч. para «около» + neos «новый» + plasma «нечто образованное» ) термин, введенный в 1948 г. и объединяющий неонкологические проявления, обусловленные опосредованным влиянием опухолевого процесса на метаболизм, иммунитет и функциональную активность регуляторных систем организма

Паранеопластические синдромы Онкологическое заболевание может манифестировать паранеопластическими реакциями, что затрудняет диагностику и ухудшает прогноз ГРУППЫ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ: • обменно-эндокринные нарушения (системная гипертрофическая остеоартропатия — синдром Мари—Бамбергера, черный акантоз, гиперкальциемия, гиперурикемия, гипоурикемия, карциноидный синдром, криофибриногенемия, синдром Кушинга, гинекомастия, гипогликемическая кома, повышенная экскреция антидиуретического гормона) • сосудистые (эндотелиальные) расстройства (мигрирующий тромбофлебит, паранеопластический эндокардит)

Паранеопластические синдромы • вторичные аутоиммунные и аллергические синдромы (дерматомиозит, узелковый периартериит, системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, тиреоидит Хасимото, гемолитическая анемия, геморрагический васкулит, тромбоцитопеническая пурпура, аутоиммунный паранеопластический синдром Шелли – Херли, нефротический синдром вследствие амилоидоза, гломерулонефрита и др. причин; аллергические синдромы — крапивница, узловатая эритема, анафилактический шок, в т. ч. вызванные лекарственной непереносимостью)

причин; аллергические синдромы — крапивница, узловатая эритема, анафилактический шок, в т. ч. вызванные лекарственной непереносимостью)

Паранеопластические синдромы • поражения центральной нервной системы и нейромускулярные нарушения (психозы и деменция, дегенерация коры мозжечка — синдром Ламберта-Итона, острая демиелинизация вещества головного или спинного мозга, периферическая сенсорная или сенсорно-моторная нейропатия, опухолевая миопатия или полиомиозит; прочие (выпотной перикардит, стеаторея), синдромы с поражением кожи

Паранеопластические синдромы ЭНДОКРИННЫЕ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ • Самые частые и наиболее изученные паранеопластические синдромы эндокринные синдромы, возникающие в результате эктопической выработки гормонов. Многие опухоли продуцируют одновременно несколько гормонов, что ведёт к развитию множественных эндокринных паранеопластических синдромов

Паранеопластические синдромы • • Критерии диагностики эндокринных паранеопластических синдромов Повышенное содержание гормонов Понижение содержания гормонов после удаления или иной терапии опухоли Сохранение повышенного содержания гормона после удаления эндокринной железы, в норме вырабатывающей этот гормон Артериовенозный градиент содержания гормонов вне сосудистого ложа опухоли

Паранеопластические синдромы • Эктопическая секреция гормона роста может наблюдаться у больных с раковыми опухолями лёгкого и желудка, что приводит к гипертрофической лёгочной остеоартропатии. При медленно растущих карциноидах может сформироваться гигантизм внутренних органов

При медленно растущих карциноидах может сформироваться гигантизм внутренних органов

Паранеопластические синдромы • Эктопическая продукция АКТГ — первый идентифицированный паранеопластический эндокринный синдром Чаще эктопическую выработку АКТГ отмечают при мелкоклеточном раке лёгкого и атипичных карциномах. Повышенное содержание кортизола находят у больных с аденокарциномой и крупноклеточным раком лёгкого, прочими карциноидными опухолями, тимомой, опухолями из клеток нервного гребня, медуллярным раком щитовидной железы

• Клетки опухолей этих органов секретируют не только АКТГ, но и другие гормоны — СТГ, ТТГ, пролактин, гонадотропины, АДГ. ПТГ, кальцитонин, простагландины, кинины, эритропоэтин и др. Синдром — чаще в пожилом возрасте (50~70 лет), с одинаковой частотой у мужчин и женщин, что отличает его от болезни Иценко-Кушинга и глюкостеромы, составляет 15% всех случаев гиперкортицизма

Паранеопластические синдромы КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА • картина гиперкортицизма нехарактерна, отсутствует своеобразное ожирение, напротив, часто развивается кахексия. Преобладающие симптомы гиперпигментация кожи и слизистых оболочек (эффект АКТГ), выраженная в значительно большей степени, чем при болезни Иценко-Кушинга, прогрессирующая мышечная слабость У большинства — гипокалиемия и метаболический алкалоз

Преобладающие симптомы гиперпигментация кожи и слизистых оболочек (эффект АКТГ), выраженная в значительно большей степени, чем при болезни Иценко-Кушинга, прогрессирующая мышечная слабость У большинства — гипокалиемия и метаболический алкалоз

Паранеопластические синдромы • Пациенты со сформировавшимся синдромом Иценко-Кушинга живут долго. При очень высоком уровне кортизола наблюдают стероидный диабет, артериальную гипертензию, отёки, мышечную слабость, ожирение, лунообразное лицо, атрофические полосы на коже. Реже — нарушения психического статуса, утомляемость и анорексия, вызванные эффектом белковых фрагментов с опиатоподобными свойствами

Паранеопластические синдромы • Диагноз подтверждают увеличением содержания АКТГ >200 пг /мл, кортизола >40 мг % (без суточных колебаний) в плазме и отрицательным тестом подавления секреции дексаметазоном. Опухоль выявляют при рентгенографии органов грудной клетки. КТ или МРТ помогает выявить опухоли печени или поджелудочной железы

Паранеопластические синдромы ЛЕЧЕНИЕ может быть патогенетическим и симптоматическим • Радикальное удаление опухоли — метод выбора, но часто не может быть осуществлено из-за поздней топической диагностики и метастазирования • При неоперабельной опухоли — лучевая терапия, химиотерапия (осторожно) или их комбинация. Применение химиотерапии может привести к летальному исходу в связи с наступлением карциноидного криза. Возможная причина непереносимость противоопухолевых препаратов на фоне гиперкортицизма • Симптоматическое лечение — ликвидация нарушений электролитного баланса, белковой дистрофии и нормализация углеводного обмена

Применение химиотерапии может привести к летальному исходу в связи с наступлением карциноидного криза. Возможная причина непереносимость противоопухолевых препаратов на фоне гиперкортицизма • Симптоматическое лечение — ликвидация нарушений электролитного баланса, белковой дистрофии и нормализация углеводного обмена

Паранеопластические синдромы ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ • Возможна патология ростков крови, свёртывающей системы, циркулирующих Ig. Паранеопластические синдромы ростков крови: • Эритроцитоз — при раке почки и гепатоме Эритроцитарная аплазия — у 50% больных с полной эритроидной аплазией находят тимому Аутоиммунная гемолитическая анемия обычно вызвана Ig, синтезируемыми клетками лимфомы или хронического лимфолейкоза Микроангиопатическая гемолитическая анемия характерна для муцинпродуцирующих аденокарцином, особенно раковых опухолей желудка

Паранеопластические синдромы • Лейкоцитоз наблюдают даже при отсутствии поражения костного мозга. Следует исключить другие причины лейкоцитоза, в т. ч. инфекционные и любые прочие воспалительные процессы. Наиболее часто лейкоцитоз — при раковых опухолях желудка, лёгкого, поджелудочной железы, меланоме, опухолях ЦНС, лимфогранулематозе и крупноклеточной лимфоме

Следует исключить другие причины лейкоцитоза, в т. ч. инфекционные и любые прочие воспалительные процессы. Наиболее часто лейкоцитоз — при раковых опухолях желудка, лёгкого, поджелудочной железы, меланоме, опухолях ЦНС, лимфогранулематозе и крупноклеточной лимфоме

Паранеопластические синдромы • Тромбоцитоз наблюдается примерно у трети всех раковых больных. При наличии идиопатической тромбоцитемии следует назначать гидроксимочевину для снижения числа тромбоцитов • Тромбоцитопения бывает обусловлена побочными эффектами химиотерапии, поражением костного мозга или облучением, её также встречают при тяжёлой микроангиопатической гемолитической анемии и ДВС. Синдром, напоминающий аутоиммунную тромбоцитопению, наблюдают при лимфогранулематозе, лимфоме, некоторых видах лейкоза и отдельных солидных опухолях. Эту разновидность идиопатической тромбоцитопенической пурпуры лечат глюкокортикоидами, спленэктомией или иммунодепрессантами

Паранеопластические синдромы • Первичный ДВС- синдром наиболее часто отмечают при муцинпродуцирующих аденокарциномах (раковые опухоли поджелудочной железы, желудка, лёгкого, предстательной железы и толстой кишки)

Паранеопластические синдромы Синдромы при ПАРАПРОТЕИНЕМИЯХ (МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ): • Коагулопатия. У больных с множественной миеломой возможна клиника патологического гемостаза и повышенного свёртывания крови (вследствие эффектов парапротеинов на нормальные факторы свёртывания и рецепторы тромбоцитов). Парапротеины также могут подавлять агрегацию мономеров фибрина и действовать как ингибиторы фактора VIII. Развитие некупируемого кровотечения может потребовать применения плазмафереза в комбинации с химиотерапией

У больных с множественной миеломой возможна клиника патологического гемостаза и повышенного свёртывания крови (вследствие эффектов парапротеинов на нормальные факторы свёртывания и рецепторы тромбоцитов). Парапротеины также могут подавлять агрегацию мономеров фибрина и действовать как ингибиторы фактора VIII. Развитие некупируемого кровотечения может потребовать применения плазмафереза в комбинации с химиотерапией

Паранеопластические синдромы • Повышенная вязкость. У больных с множественной миеломой и макроглобулинемией при вязкости сыворотки крови более 4, 0 (по отношению к воде) могут возникать симптомы снижения эффективности периферического кровотока (головная боль, головокружение, носовые кровотечения, эпилептические припадки, ухудшение слуха, нарушения психики, ишемия миокарда)

Паранеопластические синдромы ЛЕЧЕНИЕ: • Плазмаферез для удаления парапротеинов, устранение дегидратации, а также специфическая терапия, направленная на устранение патологической пролиферации плазматических клеток. Паранеопластические синдромы с признаками поражения ЦНС наиболее часто наблюдают при мелкоклеточном раке лёгкого (лимбический энцефалит, подострая клеточная дегенерация, сенсомоторная невропатия, полимиозит или дерматомиозит)

Паранеопластические синдромы с признаками поражения ЦНС наиболее часто наблюдают при мелкоклеточном раке лёгкого (лимбический энцефалит, подострая клеточная дегенерация, сенсомоторная невропатия, полимиозит или дерматомиозит)

Паранеопластические синдромы МКБ • Е 27. 0 Гиперсекреция АКТГ, не связанная с синдромом Ицёнко. Кушинга • G 13. 0 Паранеопластическая невромиопатия и невропатия

Паранеопластические синдромы НЕФРОПАТИИ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ поражения почек при опухолях (при злокачественных опухолях легких, почек, желудка, толстой кишки, щитовидной железы, при лимфогранулематозе, миеломе) • При опухолях поражение почек может быть связано с нарушениями электролитного обмена (гиперкальциемия, гипокалиемия), обструкцией канальцев уратами, белком Бенс — Джонса, иногда тромбозом почечных вен, обычно под термином «паранеопластические нефропатий» подразумевают неспецифические реакции со стороны почек, которые составляют часть паранеопластического синдрома — системного ответа организма на наличие опухоли, проявляющегося признаками ревматоидного артрита, дерматомиозита, тиреоидита и др.

Паранеопластические синдромы • Эти реакции со стороны почек могут выражаться амилоидозом или напоминающей гломерулонефрит мембранозной нефропатией (реже морфологические изменения в почках имеют характер минимальных или мезангиокапиллярных и лобулярных).

Паранеопластические синдромы • ПАТОГЕНЕЗ паранеопластических нефропатий не совсем ясен: обсуждается возможность роли опухолевых клеток в образовании амилоида (через легкие цепи моноклональных Ig), иммунокомплексного механизма мембранозной нефропатии с обнаружением опухолевого антигена на базальной мембране клубочков (при раке толстой кишки), метаболических нарушений, связанных с ростом опухоли (дефицит L-аспарагина) и т. д. • Однако прямая связь опухолевого процесса с паранеопластической нефропатией подтверждается наблюдениями обратного развития поражения почек (амилоидоза, мембранозной нефропатии) после радикального удаления опухоли и рецидивов нефропатии при появлении метастазов опухоли

Паранеопластические синдромы • Характерным клиническим признаком паранеопластической нефропатии (как амилоидоза, так и мембранозной нефропатии) является нефротический синдром со всеми его типичными признаками и быстрым развитием ХПН. При паранеопластическом амилоидозе — вначале протеинурическая стадия, которая быстро (в течение нескольких месяцев) сменяется нефротической стадией, могут обнаруживаться другие признаки генерализованного вторичного амилоидоза: гепатолиенальный синдром, синдром нарушенного всасывания в кишечнике и др.

При паранеопластическом амилоидозе — вначале протеинурическая стадия, которая быстро (в течение нескольких месяцев) сменяется нефротической стадией, могут обнаруживаться другие признаки генерализованного вторичного амилоидоза: гепатолиенальный синдром, синдром нарушенного всасывания в кишечнике и др.

Паранеопластические синдромы ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ • паранеопластической нефропатии обычно проводят с помощью пункционной биопсии почки, для выявления амилоида или биопсии слизистой оболочки прямой кишки. • Большая частота развития паранеопластического амилоидоза при лимфогранулематозе, раке почки, миеломе, в то время как мембранозная нефропатия чаще при бронхогенном раке, раке желудка, толстой кишки, яичников, хотя не всегда

Паранеопластические синдромы • Паранеопластический нефротический синдром по частоте уступает лихорадке и гематологическим изменениям, более характерным для паранеопластического синдрома вообще. • Его появление, особенно у лиц старших возрастных групп, требует исключения опухолевого процесса. Если паранеопластическое поражение почек обнаруживается одновременно с опухолью или после выявления последней, то его трактовка обычно правильная. Важно помнить о возможности возникновения его задолго до того, как проявится сама опухоль

Если паранеопластическое поражение почек обнаруживается одновременно с опухолью или после выявления последней, то его трактовка обычно правильная. Важно помнить о возможности возникновения его задолго до того, как проявится сама опухоль

Паранеопластические синдромы • • • ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ одновременное или почти одновременное развитие дерматоза и злокачественной опухоли статистическая достоверность корреляции обоих процессов исчезновение поражения кожи после удаления злокачественной опухоли возобновление дерматоза в случае рецидива опухоли. К паранеопластическим дерматозам не относятся изменения кожи, связанные с тем или иным воздействием опухолевого процесса на кожу или побочными эффектами его лечения: нарушения пигментации, эластичности, пото — и салоотделения, геморрагии и т. п.

Паранеопластические синдромы • Дерматозами, которые часто сочетаются с раком внутренних органов: черный акантоз, круговидная внезапно возникающая эритема Гаммела, акрокератоз Базекса, приобретенный гипертрихоз пушковых волос, дерматомиозит • К дерматозам, при которых рак внутренних органов вероятен, относятся: буллезные дерматозы, мигрирующий тромбофлебит, амилоидоз кожи, панникулит Вебера- Крисчена • К дерматозам, указывающим на возможность рака внутренних органов, относятся: генерализованный зуд кожи, приобретенный ихтиоз, эритродермия, острые и подострые фигурные эритемы, опоясывающий лишай, пигментации, гангренозная пиодермия, ладонно-подошвенная кератодермия, множественные кератоакантомы, базалиомы, аденомы сальных желез и т. п.

п.

Паранеопластические синдромы • У всех больных старше 50 лет, страдающих воспалительными дерматозами, имеющими необычно тяжелое течение и плохо поддающимися адекватной терапии, а также не совсем ясными по диагностике, необходимо думать о возможном паранеопластическом характере кожного заболевания

Паранеопластические синдромы • Черный акантоз (Acanthosis nigricans) возникает у людей старше 40 лет и в 60– 100% случаев указывает на рак внутренних органов, чаще всего желудочно-кишечного тракта (желудка, поджелудочной железы, кишечника), реже – легких, яичников, молочной железы. У 30% больных дерматоз появляется раньше, чем разовьются клинические признаки рака. Черный акантоз является прогностически неблагоприятным симптомом рака, так как возникает уже в период метастазирования последнего

Паранеопластические синдромы • Процесс локализуется преимущественно в подмышечных областях, на задней поверхности шеи, в паху, вокруг пупка, заднего прохода, наружных половых органов. Вначале кожа в этих местах грубеет, создается впечатление, что она посыпана песком. Затем она утолщается, образуя складки и кондиломатозные разрастания, склонные к мацерации. Характерно изменение цвета кожи в очагах поражения от желтовато-коричневого до черного; волосы выпадают. Отмечается зуд очагов различной интенсивности. У половины больных поражается слизистая оболочка полости рта, конъюнктивы, половых губ, где возникают сосочковые разрастания

Вначале кожа в этих местах грубеет, создается впечатление, что она посыпана песком. Затем она утолщается, образуя складки и кондиломатозные разрастания, склонные к мацерации. Характерно изменение цвета кожи в очагах поражения от желтовато-коричневого до черного; волосы выпадают. Отмечается зуд очагов различной интенсивности. У половины больных поражается слизистая оболочка полости рта, конъюнктивы, половых губ, где возникают сосочковые разрастания

Паранеопластические синдромы Паранеопластический черный акантоз следует дифференцировать с • доброкачественным черным акантозом, который появляется с рождения, в детстве или в период полового созревания • черным псевдоакантозом, возникающим при ожирении • черным акантозом, сопутствующим некоторым генетическим дерматозам

Паранеопластические синдромы • Акрокератоз Базекса описан под названием «псориазоформный акрокератоз раковой этиологии» и возникает одновременно с клиническими симптомами рака, или предшествует им за 1– 2 года. Почти в 100% случаев связан с раком, чаще всего гортани, глотки, пищевода, миндалин. Клинически дерматоз характеризуется появлением на кончиках пальцев рук и ног, кончике носа, по краю ушных раковин псориазоподобных, эритематосквамозных зудящих высыпаний, иногда в процесс вовлекаются ладони и подошвы. Участки поражения чаще расположены симметрично

Почти в 100% случаев связан с раком, чаще всего гортани, глотки, пищевода, миндалин. Клинически дерматоз характеризуется появлением на кончиках пальцев рук и ног, кончике носа, по краю ушных раковин псориазоподобных, эритематосквамозных зудящих высыпаний, иногда в процесс вовлекаются ладони и подошвы. Участки поражения чаще расположены симметрично

Паранеопластические синдромы • Приобретенный гипертрихоз пушковых волос характеризуется внезапным, иногда за одну ночь появлением длинных пушковых волос на всем теле или отдельных его участках • вырастающие на лице волосы придают внешности больного обезьяноподобный вид. Приобретенная пушковая волосатость в 60– 75% случаев сочетается с раком внутренних органов, чаще всего желчного пузыря, легких, толстого кишечника

Паранеопластические синдромы • Панникулит Вебера – Крисчена представляет собой системное заболевание жировой ткани, при котором поражаются подкожная жировая клетчатка и жировая ткань внутренних органов. Заболевание сопровождается лихорадкой, не поддающейся терапии антибиотиками, иногда острыми болями в суставах и эозинофилией. Панникулит Вебера–Крисчена является полиэтиологическим заболеванием, его причинами могут быть травмы, фокальные очаги инфекции, прием препаратов йода, а также панкреатит и рак поджелудочной железы

Заболевание сопровождается лихорадкой, не поддающейся терапии антибиотиками, иногда острыми болями в суставах и эозинофилией. Панникулит Вебера–Крисчена является полиэтиологическим заболеванием, его причинами могут быть травмы, фокальные очаги инфекции, прием препаратов йода, а также панкреатит и рак поджелудочной железы

Паранеопластические синдромы • Больные с панникулитом Вебера–Крисчена должны быть тщательно обследованы на заболевания поджелудочной железы. Надо активно выявлять ранние признаки панкреатита или рака поджелудочной железы (болевые ощущения в верхней половине живота, похудание, диспепсические расстройства). Диагностическое значение — повышение уровня амилазы и липазы в крови. Сочетание панникулита с полиартритом и эозинофилией в крови очень подозрительно на наличие рака поджелудочной железы

Паранеопластические синдромы • Центробежная кольцевидная эритема Дарье характеризуется появлением розовых или желтовато-розовых эритем на туловище, проксимальных отделах конечностей и шее. Пятна имеют гладкую или шелушащуюся поверхность. Центральная часть пятен шириной 1– 2 см уплощена, периферическая приподнята в виде валика. Пятна имеют склонность к периферическому росту, нередко сливаются, образуя сгруппированные высыпания причудливой формы. По мере распространения эритемы первичный очаг бледнеет, со временем приобретая нормальный цвет. Центробежная кольцевидная эритема в 30– 60% может быть связана с раком внутренних органов, который нередко проявляется после развития дерматоза

Пятна имеют гладкую или шелушащуюся поверхность. Центральная часть пятен шириной 1– 2 см уплощена, периферическая приподнята в виде валика. Пятна имеют склонность к периферическому росту, нередко сливаются, образуя сгруппированные высыпания причудливой формы. По мере распространения эритемы первичный очаг бледнеет, со временем приобретая нормальный цвет. Центробежная кольцевидная эритема в 30– 60% может быть связана с раком внутренних органов, который нередко проявляется после развития дерматоза

Паранеопластические синдромы • Кольцевидная внезапно возникающая эритема Гаммела. Впервые — у больной с раком молочной железы. Проявляется за несколько месяцев до появления злокачественной опухоли, иногда одновременно с ней. Клинически дерматоз характеризуется быстро развивающимися полосовидными, круговидными или гирляндовидными эритемами с мелкопластинчатым шелушением по периферии. Может поражать любой участок тела и сопровождаться сильным зудом. В выраженных случаях высыпания образуют причудливые фигуры, напоминающие кожу зебры или картину древесного узора. Отмечается постоянная тенденция к расширению эритем по периферии, причем рисунок сыпи ежедневно меняется. Эта эритема может наблюдаться при любой форме рака, особенно легких, молочной железы, простаты, желудка

Отмечается постоянная тенденция к расширению эритем по периферии, причем рисунок сыпи ежедневно меняется. Эта эритема может наблюдаться при любой форме рака, особенно легких, молочной железы, простаты, желудка

Паранеопластические синдромы • Дерматомиозит сочетается со злокачественными опухолями в 10– 30% случаев. Клинические проявления паранеопластического дерматомиозита неотличимы от его идиопатической формы. Дерматомиозит может сочетаться с раком внутренних органов различной локализации, реже с лимфомами, лейкозами, миеломой, тимомой. Дерматомиозит чаще предшествует развитию клинических признаков рака, иногда рак у больных дерматомиозитом выявляется только на аутопсии

Паранеопластические синдромы • Приобретенный ихтиоз в 1– 2% случаев сопутствует раку. Может возникать за 1 мес. – 1 -2 года до клинических проявлений опухоли. Клиническая картина похожа на обычный ихтиоз. В отличие от врожденного ихтиоза поражаются также сгибательные поверхности суставов, поверхность ладоней и подошв. Наблюдается при лимфомах, раке легкого, молочной железы, часто на фоне лимфогранулематоза

Наблюдается при лимфомах, раке легкого, молочной железы, часто на фоне лимфогранулематоза

Паранеопластические синдромы • Пахидермопериостоз. Кожа лба, век, лица, конечностей утолщена и сморщена. Особенно выделяются горизонтальные складки на лбу. Сальные железы гипертрофированы, секреция повышена, кожа имеет блестящий вид. Наблюдается двусторонний симметричный гиперостоз и остеофитоз, преимущественно в метакарпальной и метатарзальной областях, а также в области фаланг. Иногда выражена складчатость кожи волосистой части головы (рисунок напоминает мозговые извилины). Кости конечностей относительно удлиняются, пальцы приобретают вид барабанных палочек. Мышечные сокращения болезненны. Чаще наблюдается при раке легкого

Паранеопластические синдромы • Синдром Пейтца –Турена– Егерса. Слизисто-кожная гиперпигментация, расположенная чаще вокруг рта и на слизистых оболочках полости рта, реже на конечностях и других участках тела, и полипоз всех отделов желудочнокишечного тракта. Пигментные пятна на лице часто напоминают веснушки (лентиго), особенно много их на губах. Больные имеют большой риск возникновения рака желудочнокишечного тракта

Пигментные пятна на лице часто напоминают веснушки (лентиго), особенно много их на губах. Больные имеют большой риск возникновения рака желудочнокишечного тракта

Паранеопластические синдромы • В возникновении опухолевого роста значительная патогенетическая роль отводится нарушениям иммунологического контроля в организме. Сама опухоль также оказывает иммунодепрессивное влияние на компетентные системы организма – носителя опухоли, что приводит к возникновению приобретенного (вторичного) иммунодефицита. Следствием этого является возникновение аутоиммунных и иммуннокомплексных патологических процессов, объединяемых в понятие паранеопластического синдрома, клинические проявления которого разнообразны и охватывают самые различные органы и системы. Абсолютное большинство современных противоопухолевых агентов также обладает иммунносупрессивным действием

Паранеопластические синдромы • Совокупность факторов, угнетающих естественный иммунитет обусловливает осложнения. Среди них у онкологических больных преобладают бактериально-вирусные осложнения (пневмонии, сепсис, дерматиты, менингиты, герпетические поражения). • Лучевая терапия осложняется заболеваниями сердечно-сосудистой системы (острые и хронические перикардиты, радиационный фиброз миокарда, ускорение развития коронарного атеросклероза). Со стороны дыхательной системы может возникнуть лучевой пневмонит, хронический рестриктивный фиброз клетчатки средостения или других зон лучевого воздействия

Среди них у онкологических больных преобладают бактериально-вирусные осложнения (пневмонии, сепсис, дерматиты, менингиты, герпетические поражения). • Лучевая терапия осложняется заболеваниями сердечно-сосудистой системы (острые и хронические перикардиты, радиационный фиброз миокарда, ускорение развития коронарного атеросклероза). Со стороны дыхательной системы может возникнуть лучевой пневмонит, хронический рестриктивный фиброз клетчатки средостения или других зон лучевого воздействия

Паранеопластические синдромы • Полихимиотерапия опухолей, особенно при введении антибиотиков тетрациклинового ряда, может осложняться кардиомиопатией, а терапия с применением комплексных соединений, включающих тяжелые металлы (соединения платины), может осложняться поражением почек. Одним из осложнений кортикостероидной терапии являются язвенные поражения желудочнокишечного тракта иногда с обильным и даже смертельным кровотечением. Осложнением противоопухолевой терапии является также возникновение вторых опухолей, как совокупного результата приобретенного иммунодефицита и индуцирующего действия противоопухолевых средств, обладающих в большинстве случаев канцерогенным эффектом

Паранеопластические синдромы • Наиболее часто это осложнение — при лечении лимфогранулематоза в виде метахронного возникновения острых миело-монобластных лейкозов при солидных злокачественных новообразованиях (раки, саркомы различной локализации) • Эти патологические состояния у онкологических больных — паранеопластический синдром, другие виды осложнений течения и терапии опухолей часто не оцениваются клиницистами

Паранеопластические синдромы • В части случаев такие осложнения начинают превалировать, а в некоторых и определять ведущие механизмы танатогенеза. Особого внимания заслуживает ДВС- синдром, часто развивающийся у онкологических больных в послеоперационном периоде, а иногда и во время операции. • Определенная часть патологических процессов, возникающих у онкологических больных, сопровождающих и осложняющих основное заболевание, объективно регистрируется в основной своей массе только патологоанатомом и входит в расширенный и уточненный клиникоанатомический диагноз

Особого внимания заслуживает ДВС- синдром, часто развивающийся у онкологических больных в послеоперационном периоде, а иногда и во время операции. • Определенная часть патологических процессов, возникающих у онкологических больных, сопровождающих и осложняющих основное заболевание, объективно регистрируется в основной своей массе только патологоанатомом и входит в расширенный и уточненный клиникоанатомический диагноз

Паранеопластические синдромы • При некоторых злокачественных новообразованиях наряду с паранеопластическим артритом может развиться синдром Мари—Бамбергера (гипертрофическая остеоартропатия). Основное проявление — деформация концевых фаланг обеих рук по типу «барабанных палочек» и изменение ногтей в виде «часовых стекол» . Сочетание обоих признаков носит название «пальцев Гиппократа» . В основе этих изменений лежат пролиферация фибробластов, разрастание коллагена и отек мягких тканей, обусловленные местной тканевой гипоксией, нарушениями вегетативной иннервации, воздействием продуктов опухолевых клеток

Паранеопластические синдромы • Наряду с «пальцами Гиппократа» при паранеопластическом синдроме Мари—Бамбергера появляется периостит в области концевых отделов длинных трубчатых костей (чаще предплечий и голеней), а также костей кистей и стоп

Паранеопластические синдромы • В местах периостальных изменений могут отмечаться выраженная оссалгия, артралгия и локальная пальпаторная болезненность • При рентгеновском исследовании выявляется двойной кортикальный слой, обусловленный наличием узкой плотной полоски, отделенной от компактного костного вещества светлым промежутком (симптом «трамвайных рельсов» ) • Считают, что синдром Мари—Бамбергера патогномоничен для рака легкого, реже — при других первичных интраторакальных опухолях (доброкачественные новообразования легких, мезотелиома плевры, тератома, липома средостения)

Паранеопластические синдромы • Изредка этот синдром встречается при раке желудочно-кишечного тракта, лимфоме с метастазами в лимфатические узлы средостения, лимфогранулематозе. Синдром Мари—Бамбергера развивается и при неонкологических заболеваниях — амилоидозе, хронической обструктивной болезни легких, туберкулезе, бронхоэктазах, врожденных и приобретенных пороках сердца и др. При этом имеется длительное (в течение лет) развитие характерных изменений костно-суставного аппарата, а при злокачественных новообразованиях этот процесс исчисляется неделями и месяцами. После радикального оперативного лечения рака синдром Мари—Бамбергера регрессирует и полностью исчезает в течение нескольких месяцев

Синдром Мари—Бамбергера развивается и при неонкологических заболеваниях — амилоидозе, хронической обструктивной болезни легких, туберкулезе, бронхоэктазах, врожденных и приобретенных пороках сердца и др. При этом имеется длительное (в течение лет) развитие характерных изменений костно-суставного аппарата, а при злокачественных новообразованиях этот процесс исчисляется неделями и месяцами. После радикального оперативного лечения рака синдром Мари—Бамбергера регрессирует и полностью исчезает в течение нескольких месяцев

Паранеопластические синдромы • Характерным для рака верхушки легкого (опухоль Пенкоста), реже злокачественной опухоли другой локализации, является развитие синдрома «плечо кисть» (рефлекторная симпатическая дистрофия, или альгонейродистрофия). • Данный синдром проявляется острым односторонним плече-лопаточным периартритом в сочетании с вазомоторными и трофическими изменениями кисти на стороне поражения

Паранеопластические синдромы • Больных беспокоят упорная ноющая боль в плечевом суставе с иррадиацией в шею и заднюю поверхность руки, резкое ограничение активных движений, которые совершаются с участием сухожилий, вовлеченных в патологический процесс

Паранеопластические синдромы • Возникают нейротрофические нарушения в области кисти: плотный отек, похолодание, цианоз, усиление потоотделения, парестезии с постепенным развитием сгибательной контрактуры пальцев вследствие фиброзных изменений ладонного апоневроза, склеродермоподобным истончением кожи, атрофией мышц тенара и гипотенара. При этом локтевой сустав остается интактным. В отдельных случаях эти изменения, так же как и синдром Мари—Бамбергера, выступают в качестве единственных паранеопластических ревматических проявлений

При этом локтевой сустав остается интактным. В отдельных случаях эти изменения, так же как и синдром Мари—Бамбергера, выступают в качестве единственных паранеопластических ревматических проявлений

Паранеопластические синдромы • У больных злокачественными новообразованиями возможно развитие метастатического моно- или полиартрита или вторичной подагры на фоне гиперурикемии, возникшей в результате быстрого распада опухоли под влиянием цитостатиков. При раке поджелудочной железы артрит может быть обусловлен расплавлением жировой ткани суставов выходящими в кровоток панкреатическими ферментами

Паранеопластические синдромы • Иногда появление артрита связано с медикаментозной терапией злокачественного новообразования. Описаны случаи развития артрита при лечении интерлейкином-2, альфаинтерфероном, вакциной БЦЖ (Bacillum Calmette Guerin, BCG), антиэстрогеном тамоксифеном и др.

Паранеопластические синдромы • Дифференциальная диагностика суставного синдрома и системных заболеваний соединительной ткани как самостоятельной нозологической формы или паранеопластической реакции нередко весьма затруднительна

Эритема кольцевидная |

|

(PDF) Буллезный пемфигоид, напоминающий erythema gyratum repens — клинический случай

Буллезный пемфигоид / Pemfigoid pęcherzowy

443 Dermatology Review / Przegląd Dermatologiczny 2017/4

Ternatives и терапия

a с метотрексатом и

У обсуждаемого пациента была начата антибактериальная терапия

тетрациклином по 250 мг 3 раза в день с витамином

мин ПП. Из-за обширности

Из-за обширности

кожных поражений и серьезных местных жалоб необходимо учитывать хорошее общее состояние здоровья пациента

, не только местные глюкокортикоиды, но также

системную иммунодепрессивную терапию, первоначально

с преднизоном 60 мг. / день.

В течение следующей недели госпитализации из-за постоянного появления новых пузырей

был добавлен отрексат мет-

в еженедельной дозе 15 мг.

Кроме того, 2% водный раствор пиоктанина

применялся местно для лечения эрозий. После достижения улучшения в

поражениях кожи было начато постепенное титрование дозы преднизона

. При осмотре через

2 месяца была обнаружена ремиссия кожных поражений, при этом осталась

поствоспалительной пигментации (рис.4).

ОБСУЖДЕНИЕ

Erythema gyratum repens характеризуется

быстро расширяющейся концентрической эритемой с расположением зерен древесины

[14]. Это редкое заболевание, традиционно классифицируемое как кожный паранеопластический синдром

. Однако некоторые авторы отмечают, что

Однако некоторые авторы отмечают, что

даже 30% случаев рециркуляции выхлопных газов не могут быть связаны с

сосуществующими новообразованиями [15].

Согласно литературным данным, некоторые другие комбинации могут напоминать EGR, в том числе: лепроматозная

проказа, ограниченный системный склероз, псориаз, буллезный

пемфигоид и буллезная системная красная волчанка-

tosus [16, 17, 17].База данных PubMed содержит отчеты

по нескольким случаям БП, подобным EGR. Гилмор и др. предполагают

, что в случае пемфигоида такой морфологии ассоциация

с висцеральными опухолями может быть более сильной

[18]. Graham-Brown также продемонстрировал опухоль у

пациента с этим типом поражения кожи [9]. В отдельных публикациях обсуждается лекарственная [8] или инфекционная [19] этиология эритемы. В то же время

Reynoso-von Drateln et al.обсудить наличие

концентрических буллезных очагов у пациента без не-

злокачественных новообразований или любой другой обнаруживаемой причины

[7]. У представленного пациента сбор анамнеза и дополнительные тесты не выявили неопластической причины

У представленного пациента сбор анамнеза и дополнительные тесты не выявили неопластической причины

поражений; однако пациенту требуется дальнейшее клиническое наблюдение

. В рамках диагностики

BP и EGR необходимо исключить злокачественное новообразование как

как потенциальную причину поражения кожи.Определение риска

такого процесса требует дальнейшего тестирования. Пациентам с буллезными поражениями атипичной морфологии требуется

пациентов, требуется гистопатологическое исследование

, а также тесты DIF и IIF

.

mie na całą skórę. Альтернативные залежи się metotreksat

oraz połączenie tetracykliny z witaminą PP [13].

U przedstawionej chorej wdrożono antybiotykote-

rapię tetracykliną 3 razy po 250 mg z witaminą PP.

Зе względu на znaczną rozległość zmian skórnych

я nasilone dolegliwości miejscowe, в także Dobry

стан ogólny pacjentki, włączono Nie Tylko miejscowe

glikokortykosteroidy, lecz także Ogólne leczenie Im-

munosupresyjne — początkowo prednizon ш dawce

60 мг / доб. W kolejnym tygodniu hospitalizacji z

W kolejnym tygodniu hospitalizacji z

powodu dalszego pojawiania się nowych pęcherzy

dołączono metotreksat w dawce 15 mg / tydzień.Do-

datkowo miejscowo stosowano 2% wodny roztwór

pioktaniny na nadżerki. Po uzyskaniu poprawy w za-

kresie zmian skórnych rozpoczęto stopniową reduk-

cję dawki prednizonu. W trakcie wizyty kontrolnej po

2 miesiącach stwierdzono ustąpienie zmian skórnych

z pozostawieniem przebarwień pozapalnych (ryc. 4).

OMÓWIENIE

Erythema gyratum repens charakteryzuje się szybko

szerzącymi się koncentrycznie Rumieniami, których

układ przypomina słoje [14] dr.Jest to rzadkie

schorzenie tradycyjnie zaliczane do skórnych zespo-

łów paraneoplastycznych. Niektórzy autorzy zwracają

jednak uwagę, e nawet 30% przypadków EGR może

przebiegać bez współistniejącego nowotworu [15].

Według piśmiennictwa EGR może być imitowa-

ny przez inne jednostki chorobowe, w tym postać

lepromatyczną trądu, limited systemic sclerosis, łusz-

pumyczowi000, pumyczowyców, 17 . W bazie PubMed istnieje kilka

W bazie PubMed istnieje kilka

opisów przypadków BP przypominającego EGR. Gil-

mour i wsp. sugerują, e pemgoid o tej morfologii

może wykazywać silniejszy związek z nowotworami

narządów wewnętrznych [18]. Graham-Brown rów-

nież stwierdził obecność nowotworu u pacjenta ze

zmianami skórnymi o tym charakterze [9]. Pojedyn-

cze publikacje przedstawiają polekową [8] lub przy-

fekcyjną [19] etiologię wykwitów.Reynoso-von

Drateln i wsp. opisują natomiast wysiew pęcherzy

o koncentrycznym układzie u pacjenta bez nowotwo-

ru i innej uchwytnej przyczyny [7]. U opisywanej pa-

cjentki wywiad oraz badania dodatkowe również nie

wykazały podłoa neoplastycznego wykwitów cho-

robowych; wymaga ona dalszej Obserwacji klinicznej.

Rozpoznanie zarówno BP, jak i EGR wymaga wy-

kluczenia processu nowotworowego jako przyczyny

zmian skórnych.Do określenia ryzyka rozwoju tego

processu potrzebne są dalsze badania. W przypadku

W przypadku

zmian pęcherzowych o nietypowej morfologii ko-

nieczne są badanie histopatologiczne oraz badania

metodą DIF i IIF.

AAFF РУКОВОДСТВО TE.03.0354 Умные часы с динамической защитой IP68 Trana

% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 979 0 объект > поток application / pdf

04.0183.01-05-09-04-08 Пакет batería slim 13000 мАч /bandera-de-alemania_21034801.jpg

04.0183.01-05-09-04-08 Пакет batería slim 13000 мАч /bandera-de-alemania_21034801.jpg 0354.01 __ (1) .jpguuid: AA4D4181E41089C08C5DA8C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C8

0354.01 __ (1) .jpguuid: AA4D4181E41089C08C5DA8C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C08C8 01.2xFalseArial.ttf

01.2xFalseArial.ttf 00 конечный поток

эндобдж

2 0 obj

>

эндобдж

5 0 объект

> / Shading> / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Свойства >>> / ExtGState >>> / Type / Page >>

эндобдж

964 0 объект

> поток

HW] ke | 0C kƂX0Y \ YTUϕ, s 棧 _ |> 9tO_Ǔ-; nRG ^ c1s կ Vʘ, ϺWl [8Zi + ٧ +} o٧

ZԖj [.

00 конечный поток

эндобдж

2 0 obj

>

эндобдж

5 0 объект

> / Shading> / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Свойства >>> / ExtGState >>> / Type / Page >>

эндобдж

964 0 объект

> поток

HW] ke | 0C kƂX0Y \ YTUϕ, s 棧 _ |> 9tO_Ǔ-; nRG ^ c1s կ Vʘ, ϺWl [8Zi + ٧ +} o٧

ZԖj [. G1M: hU3: Ͼ86 [vD} pc sUn8Fp`Mh [vt Ri «kNY (# euFvw = GicQnC0J%? 2Q-15cBbY2JV #) dx

G1M: hU3: Ͼ86 [vD} pc sUn8Fp`Mh [vt Ri «kNY (# euFvw = GicQnC0J%? 2Q-15cBbY2JV #) dx: Q 雌 /`, E% cjvM_s ﰆ DK [\ S4G 6hy5TZ1M ٬ ad \ u! DBh * @ NdsEZCxRcå | ́R9ʘ) ,. ܉: K> l.b=i@cW8jD {nC

#yukaapp Сообщения в Instagram — Gramhir.com

«БИЕН НОТЕ СУР ЮКА» Parce que j’entends / lis encore trop souvent cette фраза, un petit post s’impose (et parce qu’elle auraittendance à me donner de l’urticaire aussi).Pour celles et ceux qui se seraient exilés je-ne-sais-où depuis le lancement de l’appli (entre nous, vous n’avez pas raté grand-selected), Yuka propose, façon jeu d’enfant, de scanner le code -barre d’un produit cosmétique ou alimentaire (ici je ne parlerai que de beauté) с телефоном для декорирования композиции. Le но? Приглашайте любителей прекрасного выбора. Jusqu’ici, tout va bien! J’oserais presque un «Youpi Tralala», c’est dire! Car oui, à première vue, l’initiative est plus que louable quand on sait combien il est fastidieux de se coltiner le décryptage de toute une liste INCI truffée de noms latins. Mais quand on creuse un peu, et Dieu sait si j’ai sorti la pelle et tout l’attirail, c’est pas folichon: 1 / La base de données n’est pas à jour: autrement dit, les nouvelles de specific produits ne sont pas actualisées. Le cosmétique est donc noté par rapport à l’ancienne compo. 2 / Ensuite, les critères de notation sont un brin bancals / WTF: l’appli peut attribuer une bonne note couronnée d’une упоминание «отлично» à un produit qui contient plusieurs ingrédients controversés, pouvant altérer la santé de tous.À contrario, elle va condamner un soin dont la compo est clean. Pourquoi? Tout simplement parce qu’il a le malheur d’être formulé avec des Allergènes, потенциально раздражающие вещества для несовершеннолетних. C’est le cas de mon déo @ acorelle.fr, dont la compo est juste parfaite, qui se voit attribuer la pitoyable note de 39/100 suivie d’une упоминать «médiocre». Qu’est-ce que c’est que ce bin’s ??? 3 / Le produit n’est que note: le problème avec ce système de «notation»? Beaucoup seulement seulement à la note et reposent le cosmétique aussitôt la фраза tombée au lieu de se focaliser sur chaque ingrédient.