Гемоперикард это: Гемоперикард при остром инфаркте миокарда – симптоматика и лечение — клиника «Добробут»

причины, симптомы, диагностика и лечение

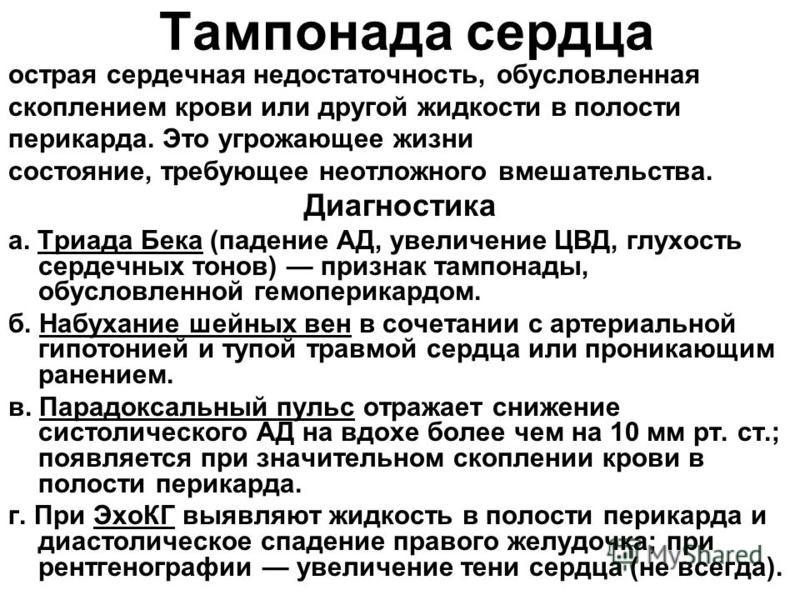

Гемоперикард – кровоизлияние в полость перикарда, обусловленное повреждением сердца или кровеносных сосудов травматического, неопластического или идиопатического генеза. Гемоперикард проявляется симптомами развивающейся тампонады сердца: болью за грудиной, слабостью и потливостью, страхом смерти, цианозом, набуханием шейных вен, артериальной гипотонией, снижением сердечной деятельности. Диагноз гемоперикарда основан на анализе данных рентгенографии грудной клетки, ЭКГ и Эхо-КГ, перикардиоцентеза. Лечение гемоперикарда в случае ранения сердца заключается в срочном оперативном вмешательстве и остановке кровотечения; при развитии тампонады сердца – в проведении перикардиоцентеза или хирургического дренирования.

Общие сведения

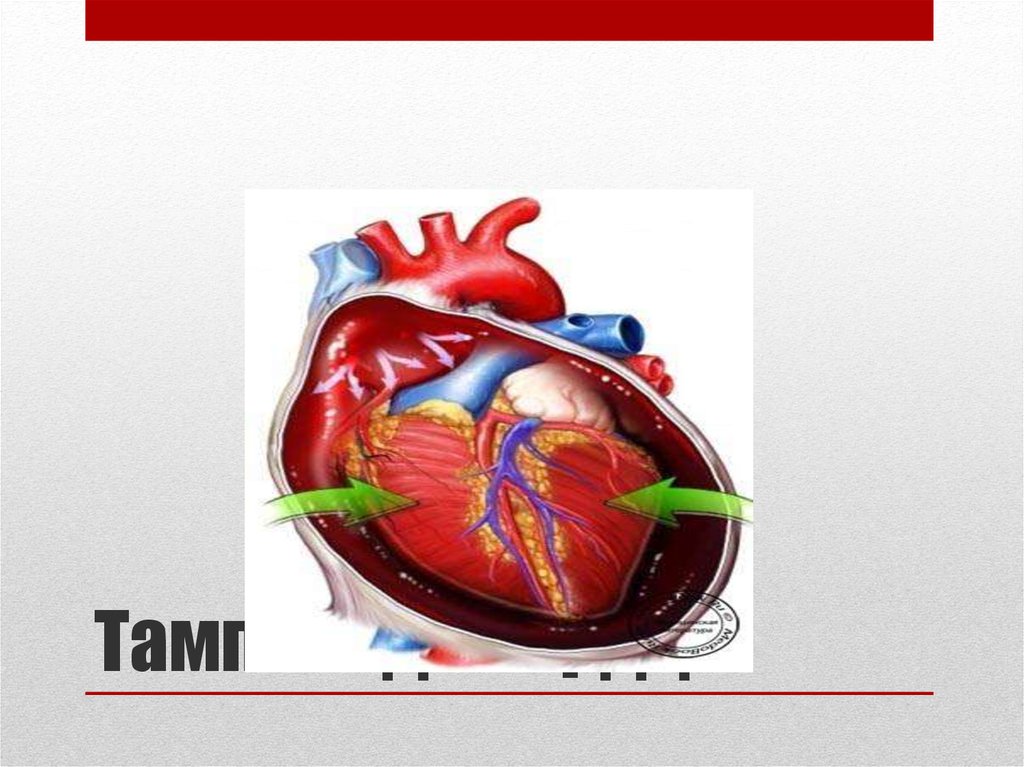

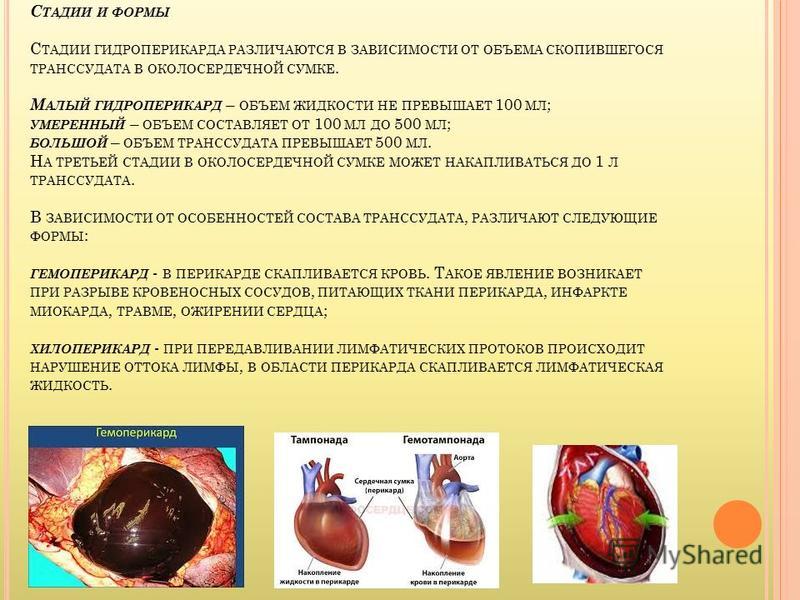

Гемоперикард – опасное состояние, обусловленное наличием крови в околосердечной сумке, приводящим к сдавлению (тампонаде) сердца, резкому нарушению гемодинамики и сердечной деятельности. Острый массивный гемоперикард может приводить к развитию острой сердечной недостаточности и гибели больного. Гемоперикард рассматривается в кардиологии как частный случай перикардита, а именно — гидроперикарда.

Острый массивный гемоперикард может приводить к развитию острой сердечной недостаточности и гибели больного. Гемоперикард рассматривается в кардиологии как частный случай перикардита, а именно — гидроперикарда.

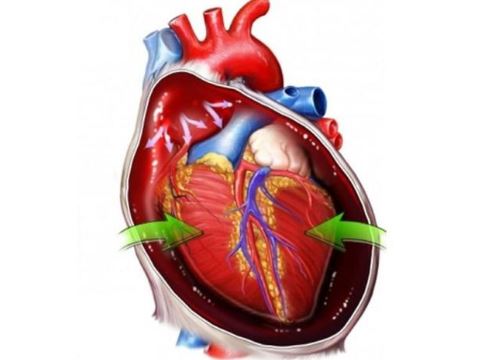

Полость перикарда представляет собой щелевидное пространство между париетальным и висцеральным листком наружной тканевой оболочки сердца. Полость включает ряд изолированных пазух (синусов): передненижнюю (между грудино-реберной и диафрагмальной частью перикарда), поперечную (соединяющую заднюю часть перикарда с передней) и косую (внизу задней части перикарда между нижней полой и легочными венами). При гемоперикарде кровь скапливается в передненижней пазухе.

Гемоперикард

Причины гемоперикарда

В зависимости от причин кровотечения в перикардиальную полость различают гемоперикард травматического и нетравматического генеза. Наиболее часто к гемоперикарду приводят проникающие или тупые травмы грудной клетки (при ударе, падении), ранения перикарда (изолированные и сочетающиеся с ранением сердца), закрытые повреждения сердца и крупных сосудов.

Проникновение крови в полость перикарда с развитием гемоперикарда может наблюдаться после хирургического вмешательства на сердце и сосудах (в частности, при несостоятельности швов, наложенных на сердечную мышцу). При использовании во время операции на сердце трансстернального доступа без вскрытия плевры имеется опасность нарастающего гемоперикарда вследствие отсутствия оттока крови в плевральную полость. Перфорация сердца и развитие гемоперикарда может осложнять проведение диагностических и лечебных манипуляций: зондирования полостей сердца, ангиографии, биопсии миокарда и перикарда, имплантации водителя ритма, катетерной аблации дополнительных путей проведения, внутрисердечных инъекций, катетеризации центральной вены, стернальной пункции.

К возникновению нетравматического гемоперикарда приводят разрывы коронарных или перикардиальных сосудов, разрывы острой или хронической постинфарктной аневризмы сердца, прорыв аневризмы аорты в полость перикарда. Гемоперикард при разрывах сердца вследствие эхинококкоза миокарда, гуммозного миокардита, абсцесса миокарда ведет к смертельной тампонаде сердца.

Гемоперикард при разрывах сердца вследствие эхинококкоза миокарда, гуммозного миокардита, абсцесса миокарда ведет к смертельной тампонаде сердца.

Также гемоперикард может наблюдаться при первичных опухолях перикарда и миокарда (гемангиомах, ангиосаркомах), гемофилии, геморрагическом диатезе.

Симптомы гемоперикарда

Выраженность клинической симптоматики при гемоперикарде определяется объемом кровоизлияния в перикардиальную щель. При небольшом количестве излившейся в перикард крови сердечная функция не нарушается, и заболевание имеет бессимптомное течение.

При скоплении 150-200 мл крови повышается внутриперикардиальное давление, способствующее развитию тампонады сердца. Компрессия сердца при гемоперикарде приводит к снижению наполнения левого желудочка и сердечного выброса, нарушению притока крови в правое предсердие. Ишемию миокарда усиливает сдавление гемоперикардом коронарных артерий. Артериальная гипотония и нарушение кровотока приводят к анемии и гипоксии внутренних органов, в первую очередь мозга.

При гемоперикарде с развивающейся тампонадой сердца у больного отмечаются боль в области сердца, слабость, нарастающее чувство беспокойства и страха, потливость, цианоз кожных покровов и слизистых, обморочное состояние. Наблюдается тахикардия со слабым пульсом (пульсовое давление менее 10 мм.рт.ст.), тоны сердца – глухие, не прослушиваются, сердечный толчок не определяется, общее состояние пациента характеризуется как тяжелое. Видно набухание вен шеи, верхних конечностей и лица.

Скопление в полости перикарда 400-500 мл крови считается крайне опасным для жизни больного, так как приводит к остановке сердечной деятельности. В случае стремительного накопления крови в перикардиальной полости смерть от тампонады наступает в течение нескольких секунд или минут с момента развития гемоперикарда.

Диагностика гемоперикарда

Диагноз гемоперикарда устанавливается кардиохирургом на основании характерных клинических проявлений, изучения возможных причин заболевания, данных рентгенографии грудной клетки, электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ), перикардиоцентеза.

Учитывают внезапность развития симптомов, вероятность получения травмы грудной клетки, факт проведения хирургических или диагностических вмешательств на сердце и сосудах, наличие подозрения на опухоль средостения, аневризму сердца или аорты, инфекционный миокардит и т.д. Обследование больного с гемоперикардом позволяет аускультативно выявить глухость сердечных тонов или их отсутствие, расширение перкуторных границ абсолютной и относительной сердечной тупости, пальпаторно определить исчезновение верхушечного толчка.

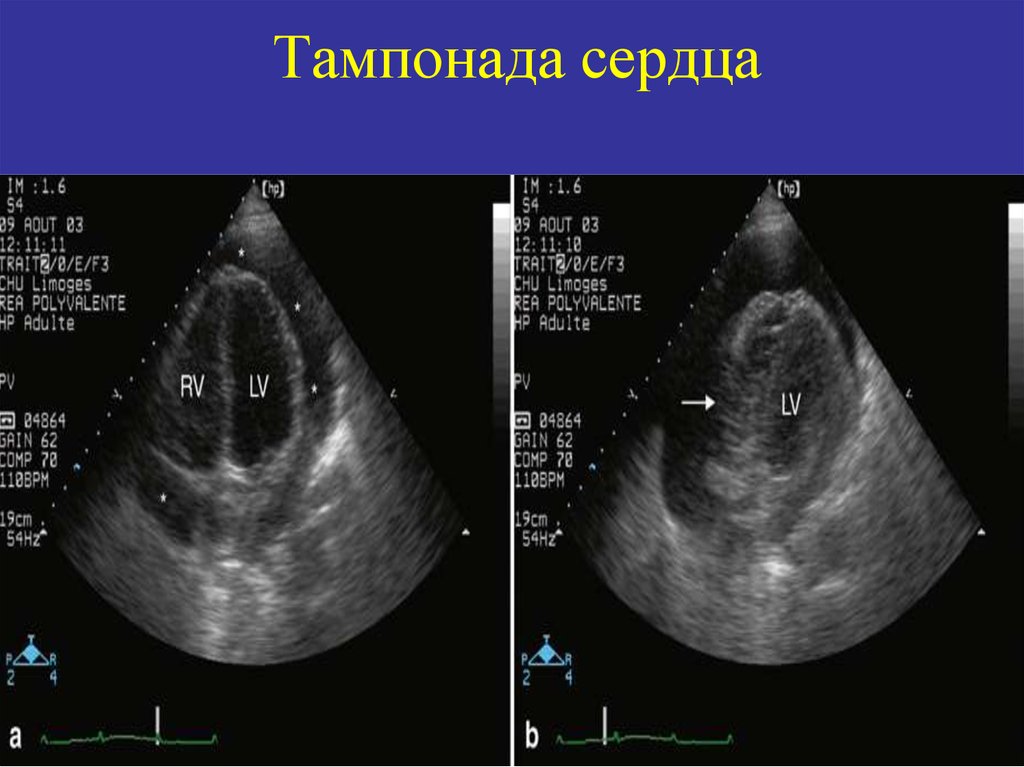

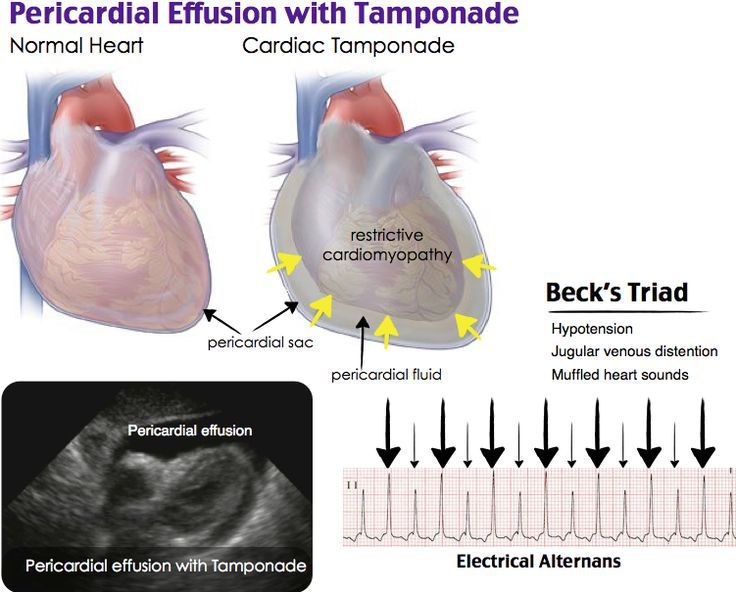

Для электрокардиограммы при гемоперикарде характерно снижение вольтажа желудочковых комплексов, наличие изменений, отражающих основную патологию сердца (инфаркт миокарда). При эхокардиографии разрыв эхосигналов между стенками сердца и перикардом позволяет обнаружить наличие даже небольшого по размерам гемоперикарда.

Подтверждением диагноза гемоперикарда при рентгенографии органов грудной клетки является увеличение тени сердца во всех направлениях, сглаженность сердечных дуг, уменьшение амплитуды или отсутствие пульсации контуров. При удовлетворительном состоянии больного с гемоперикардом выполняют динамическое рентгенологическое исследование, позволяющее установить скорость накопления крови в перикарде по нарастанию тени сердца.

При удовлетворительном состоянии больного с гемоперикардом выполняют динамическое рентгенологическое исследование, позволяющее установить скорость накопления крови в перикарде по нарастанию тени сердца.

Для уточнения этиологии гемоперикарда возможно проведение дополнительного обследования: перикардиоскопии, перикардиальной биопсии, при необходимости — диагностической пункции перикарда (перикардиоцентеза), цитологического, бактериологического анализа перикардиальной жидкости. Прогрессирование тампонады сердца при гемоперикарде затрудняет дополнительное обследование больного и постановку точного диагноза.

Необходимо проводить дифференциальную диагностику гемоперикарда с невоспалительным гидроперикардом, хилоперикардом, пневмоперикардом, острым экссудативным перикардитом (серозно-фиброзным, геморрагическим) и миокардитом.

Лечение гемоперикарда

В случае подозрения на гемоперикард необходима немедленная госпитализация больного в отделение кардиохирургии. Лечение гемоперикарда направлено на уменьшение давления на сердце, нормализацию сократительной способности сердечной мышцы и ликвидацию причин развития заболевания.

Лечение гемоперикарда направлено на уменьшение давления на сердце, нормализацию сократительной способности сердечной мышцы и ликвидацию причин развития заболевания.

При небольших размерах гемоперикарда, не приводящих к нарушению сердечной деятельности, проводят консервативную терапию: пациенту показан покой, холод на область сердца, назначение гемостатиков, обезболивающих и сердечных препаратов.

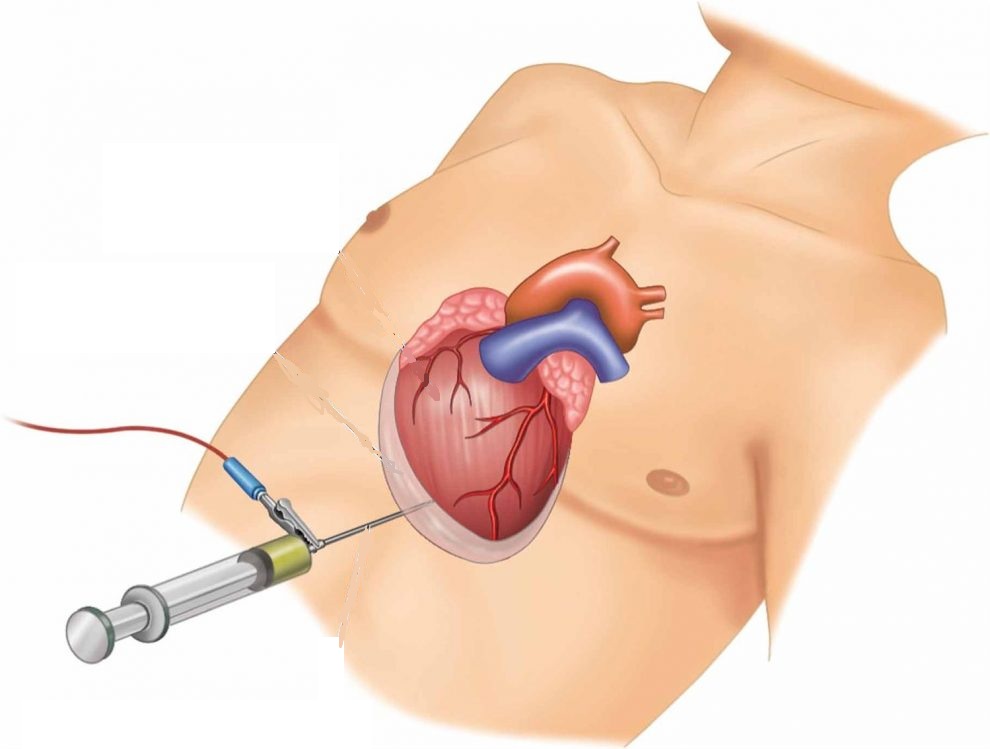

При ранении сердца и сосудов показано срочное оперативное вмешательство с целью устранения причины кровотечения в перикардиальную щель; при нарастании гемоперикарда и явных признаках развития тампонады сердца – хирургическое дренирование полости перикарда или пункция перикарда (перикардиоцентез) с аспирацией скопившейся крови. Перикардиоцентез при гемоперикарде выполняют под обязательным контролем ЭКГ, ЭхоКГ и мониторингом показателей гемодинамики.

Одновременно проводятся реанимационные мероприятия по полному возмещению острой кровопотери и восстановлению гомеостаза. В зависимости от этиологии гемоперикарда в дальнейшем проводится лечение основного заболевания.

В зависимости от этиологии гемоперикарда в дальнейшем проводится лечение основного заболевания.

причины, симптомы, диагностика и лечение

Гемоперикард – кровоизлияние в полость перикарда, обусловленное повреждением сердца или кровеносных сосудов травматического, неопластического или идиопатического генеза. Гемоперикард проявляется симптомами развивающейся тампонады сердца: болью за грудиной, слабостью и потливостью, страхом смерти, цианозом, набуханием шейных вен, артериальной гипотонией, снижением сердечной деятельности. Диагноз гемоперикарда основан на анализе данных рентгенографии грудной клетки, ЭКГ и Эхо-КГ, перикардиоцентеза. Лечение гемоперикарда в случае ранения сердца заключается в срочном оперативном вмешательстве и остановке кровотечения; при развитии тампонады сердца – в проведении перикардиоцентеза или хирургического дренирования.

Общие сведения

Гемоперикард – опасное состояние, обусловленное наличием крови в околосердечной сумке, приводящим к сдавлению (тампонаде) сердца, резкому нарушению гемодинамики и сердечной деятельности. Острый массивный гемоперикард может приводить к развитию острой сердечной недостаточности и гибели больного. Гемоперикард рассматривается в кардиологии как частный случай перикардита, а именно — гидроперикарда.

Острый массивный гемоперикард может приводить к развитию острой сердечной недостаточности и гибели больного. Гемоперикард рассматривается в кардиологии как частный случай перикардита, а именно — гидроперикарда.

Полость перикарда представляет собой щелевидное пространство между париетальным и висцеральным листком наружной тканевой оболочки сердца. Полость включает ряд изолированных пазух (синусов): передненижнюю (между грудино-реберной и диафрагмальной частью перикарда), поперечную (соединяющую заднюю часть перикарда с передней) и косую (внизу задней части перикарда между нижней полой и легочными венами). При гемоперикарде кровь скапливается в передненижней пазухе.

Гемоперикард

Причины гемоперикарда

В зависимости от причин кровотечения в перикардиальную полость различают гемоперикард травматического и нетравматического генеза. Наиболее часто к гемоперикарду приводят проникающие или тупые травмы грудной клетки (при ударе, падении), ранения перикарда (изолированные и сочетающиеся с ранением сердца), закрытые повреждения сердца и крупных сосудов.

Проникновение крови в полость перикарда с развитием гемоперикарда может наблюдаться после хирургического вмешательства на сердце и сосудах (в частности, при несостоятельности швов, наложенных на сердечную мышцу). При использовании во время операции на сердце трансстернального доступа без вскрытия плевры имеется опасность нарастающего гемоперикарда вследствие отсутствия оттока крови в плевральную полость. Перфорация сердца и развитие гемоперикарда может осложнять проведение диагностических и лечебных манипуляций: зондирования полостей сердца, ангиографии, биопсии миокарда и перикарда, имплантации водителя ритма, катетерной аблации дополнительных путей проведения, внутрисердечных инъекций, катетеризации центральной вены, стернальной пункции.

К возникновению нетравматического гемоперикарда приводят разрывы коронарных или перикардиальных сосудов, разрывы острой или хронической постинфарктной аневризмы сердца, прорыв аневризмы аорты в полость перикарда. Гемоперикард при разрывах сердца вследствие эхинококкоза миокарда, гуммозного миокардита, абсцесса миокарда ведет к смертельной тампонаде сердца.

Гемоперикард при разрывах сердца вследствие эхинококкоза миокарда, гуммозного миокардита, абсцесса миокарда ведет к смертельной тампонаде сердца.

Также гемоперикард может наблюдаться при первичных опухолях перикарда и миокарда (гемангиомах, ангиосаркомах), гемофилии, геморрагическом диатезе.

Симптомы гемоперикарда

Выраженность клинической симптоматики при гемоперикарде определяется объемом кровоизлияния в перикардиальную щель. При небольшом количестве излившейся в перикард крови сердечная функция не нарушается, и заболевание имеет бессимптомное течение.

При скоплении 150-200 мл крови повышается внутриперикардиальное давление, способствующее развитию тампонады сердца. Компрессия сердца при гемоперикарде приводит к снижению наполнения левого желудочка и сердечного выброса, нарушению притока крови в правое предсердие. Ишемию миокарда усиливает сдавление гемоперикардом коронарных артерий. Артериальная гипотония и нарушение кровотока приводят к анемии и гипоксии внутренних органов, в первую очередь мозга.

При гемоперикарде с развивающейся тампонадой сердца у больного отмечаются боль в области сердца, слабость, нарастающее чувство беспокойства и страха, потливость, цианоз кожных покровов и слизистых, обморочное состояние. Наблюдается тахикардия со слабым пульсом (пульсовое давление менее 10 мм.рт.ст.), тоны сердца – глухие, не прослушиваются, сердечный толчок не определяется, общее состояние пациента характеризуется как тяжелое. Видно набухание вен шеи, верхних конечностей и лица.

Скопление в полости перикарда 400-500 мл крови считается крайне опасным для жизни больного, так как приводит к остановке сердечной деятельности. В случае стремительного накопления крови в перикардиальной полости смерть от тампонады наступает в течение нескольких секунд или минут с момента развития гемоперикарда.

Диагностика гемоперикарда

Диагноз гемоперикарда устанавливается кардиохирургом на основании характерных клинических проявлений, изучения возможных причин заболевания, данных рентгенографии грудной клетки, электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ), перикардиоцентеза.

Учитывают внезапность развития симптомов, вероятность получения травмы грудной клетки, факт проведения хирургических или диагностических вмешательств на сердце и сосудах, наличие подозрения на опухоль средостения, аневризму сердца или аорты, инфекционный миокардит и т.д. Обследование больного с гемоперикардом позволяет аускультативно выявить глухость сердечных тонов или их отсутствие, расширение перкуторных границ абсолютной и относительной сердечной тупости, пальпаторно определить исчезновение верхушечного толчка.

Для электрокардиограммы при гемоперикарде характерно снижение вольтажа желудочковых комплексов, наличие изменений, отражающих основную патологию сердца (инфаркт миокарда). При эхокардиографии разрыв эхосигналов между стенками сердца и перикардом позволяет обнаружить наличие даже небольшого по размерам гемоперикарда.

Подтверждением диагноза гемоперикарда при рентгенографии органов грудной клетки является увеличение тени сердца во всех направлениях, сглаженность сердечных дуг, уменьшение амплитуды или отсутствие пульсации контуров. При удовлетворительном состоянии больного с гемоперикардом выполняют динамическое рентгенологическое исследование, позволяющее установить скорость накопления крови в перикарде по нарастанию тени сердца.

При удовлетворительном состоянии больного с гемоперикардом выполняют динамическое рентгенологическое исследование, позволяющее установить скорость накопления крови в перикарде по нарастанию тени сердца.

Для уточнения этиологии гемоперикарда возможно проведение дополнительного обследования: перикардиоскопии, перикардиальной биопсии, при необходимости — диагностической пункции перикарда (перикардиоцентеза), цитологического, бактериологического анализа перикардиальной жидкости. Прогрессирование тампонады сердца при гемоперикарде затрудняет дополнительное обследование больного и постановку точного диагноза.

Необходимо проводить дифференциальную диагностику гемоперикарда с невоспалительным гидроперикардом, хилоперикардом, пневмоперикардом, острым экссудативным перикардитом (серозно-фиброзным, геморрагическим) и миокардитом.

Лечение гемоперикарда

В случае подозрения на гемоперикард необходима немедленная госпитализация больного в отделение кардиохирургии. Лечение гемоперикарда направлено на уменьшение давления на сердце, нормализацию сократительной способности сердечной мышцы и ликвидацию причин развития заболевания.

Лечение гемоперикарда направлено на уменьшение давления на сердце, нормализацию сократительной способности сердечной мышцы и ликвидацию причин развития заболевания.

При небольших размерах гемоперикарда, не приводящих к нарушению сердечной деятельности, проводят консервативную терапию: пациенту показан покой, холод на область сердца, назначение гемостатиков, обезболивающих и сердечных препаратов.

При ранении сердца и сосудов показано срочное оперативное вмешательство с целью устранения причины кровотечения в перикардиальную щель; при нарастании гемоперикарда и явных признаках развития тампонады сердца – хирургическое дренирование полости перикарда или пункция перикарда (перикардиоцентез) с аспирацией скопившейся крови. Перикардиоцентез при гемоперикарде выполняют под обязательным контролем ЭКГ, ЭхоКГ и мониторингом показателей гемодинамики.

Одновременно проводятся реанимационные мероприятия по полному возмещению острой кровопотери и восстановлению гомеостаза. В зависимости от этиологии гемоперикарда в дальнейшем проводится лечение основного заболевания.

В зависимости от этиологии гемоперикарда в дальнейшем проводится лечение основного заболевания.

Гемоперикард после острого инфаркта миокарда | JAMA Internal Medicine

Гемоперикард после острого инфаркта миокарда | JAMA Внутренняя медицина | Сеть ДЖАМА [Перейти к навигации]Эта проблема

- Скачать PDF

- Полный текст

Поделиться

Твиттер Фейсбук Электронная почта LinkedIn

- Процитировать это

- Разрешения

Артикул

Декабрь 1955 г.

Л. ТЕОДОР ЛОУРЕНС, MD

Информация об авторах

Лонг-Бич, Калифорния

Медицинская служба госпиталя Управления по делам ветеранов.

Медицинский стажер AMA Arch. 1955; 96(6):757-761. doi:10.1001/archinte.1955.00250170063009

Полный текст

Абстрактный

Гемоперикард, возникающий при остром инфаркте миокарда, чаще всего обусловлен разрывом миокарда, но может быть вызван кровотечением из грануляционной ткани в очагах фибринозного перикардита. 1 Применение антикоагулянтов было связано с увеличением гемоперикарда обоих типов. 2

Разрыв сердца, вероятно, всегда приводит к летальному исходу, и при выздоровлении предположительно возникает более доброкачественный тип кровотечения. Когда антикоагулянтная терапия является фактором, признаки перикардиальной жидкости могут регрессировать вскоре после восстановления нормального механизма свертывания крови.

Это отчет о трех случаях, в которых диагноз был поставлен клинически и исход был благоприятным.

Корпус 1. — 10 августа 1953 г. 69-летний мужчина был госпитализирован из-за загрудинной боли

.Полный текст

Добавить или изменить учреждение

- Академическая медицина

- Кислотно-основное, электролиты, жидкости

- Аллергия и клиническая иммунология

- Анестезиология

- Антикоагулянты

- Кровотечение и переливание

- Кардиология

- Уход за тяжелобольным пациентом

- Проблемы клинической электрокардиографии

- Клиническая задача

- Поддержка принятия клинических решений

- Клинические последствия базовой нейронауки

- Клиническая фармация и фармакология

- Дополнительная и альтернативная медицина

- Заявления о консенсусе

- Коронавирус (COVID-19)

- Медицина интенсивной терапии

- Культурная компетентность

- Стоматологическая медицина

- Дерматология

- Диабет и эндокринология

- Интерпретация диагностических тестов

- Разработка лекарств

- Электронные медицинские карты

- Скорая помощь

- Конец жизни

- Гигиена окружающей среды

- Справедливость, разнообразие и инклюзивность

- Этика

- Пластическая хирургия лица

- Гастроэнтерология и гепатология

- Генетика и геномика

- Геномика и точное здоровье

- Гериатрия

- Глобальное здравоохранение

- Руководство по статистике и методам

- Рекомендации

- Заболевания волос

- Модели оказания медицинской помощи

- Экономика здравоохранения, страхование, оплата

- Качество медицинской помощи

- Реформа здравоохранения

- Медицинская безопасность

- Медицинские работники

- Различия в состоянии здоровья

- Несправедливость в отношении здоровья

- Информатика здравоохранения

- Политика здравоохранения

- Гематология

- История медицины

- Гуманитарные науки

- Гипертония

- Изображения в неврологии

- Наука внедрения

- Инфекционные болезни

- Инновации в оказании медицинской помощи

- Инфографика JAMA

- Право и медицина

- Ведущее изменение

- Меньше значит больше

- ЛГБТК-медицина

- Образ жизни

- Медицинский код

- Медицинские приборы и оборудование

- Медицинское образование

- Медицинское образование и обучение

- Медицинские журналы и публикации

- Меланома

- Мобильное здравоохранение и телемедицина

- Нарративная медицина

- Нефрология

- Неврология

- Неврология и психиатрия

- Примечательные примечания

- Сестринское дело

- Питание

- Питание, Ожирение, Упражнения

- Ожирение

- Акушерство и гинекология

- Гигиена труда

- Онкология

- Офтальмологические изображения

- Офтальмология

- Ортопедия

- Отоларингология

- Лекарство от боли

- Патология и лабораторная медицина

- Уход за пациентами

- Педиатрия

- Повышение производительности

- Показатели эффективности

- Периоперационный уход и консультации

- Фармакоэкономика

- Фармакоэпидемиология

- Фармакогенетика

- Фармация и клиническая фармакология

- Физическая медицина и реабилитация

- Физиотерапия

- Руководство врача

- Поэзия

- Здоровье населения

- Профилактическая медицина

- Профессиональное благополучие

- Профессионализм

- Психиатрия и поведенческое здоровье

- Общественное здравоохранение

- Легочная медицина

- Радиология

- Регулирующие органы

- Исследования, методы, статистика

- Реанимация

- Ревматология

- Управление рисками

- Научные открытия и будущее медицины

- Совместное принятие решений и общение

- Медицина сна

- Спортивная медицина

- Трансплантация стволовых клеток

- Наркомания и наркология

- Хирургия

- Хирургические инновации

- Хирургический жемчуг

- Обучаемый момент

- Технологии и финансы

- Искусство JAMA

- Искусство и медицина

- Рациональное клиническое обследование

- Табак и электронные сигареты

- Токсикология

- Травмы и травмы

- УЗИ

- Урология

- Руководство пользователя по медицинской литературе

- Вакцинация

- Венозная тромбоэмболия

- Здоровье ветеранов

- Насилие

- Женское здоровье

- Рабочий процесс и процесс

- Уход за ранами, инфекция, лечение

Сохранить настройки

Политика конфиденциальности | Условия использования

Спонтанный гемоперикард, приводящий к тампонаде сердца у пациента с эссенциальной тромбоцитемией

На этой странице

РезюмеВведениеПример ОбсуждениеСсылкиСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

Острая тампонада сердца требует срочной диагностики и лечения.

1. Введение

Болезни перикарда в основном проявляются перикардитом или перикардиальным выпотом. Перикардиальные выпоты, приводящие к тампонаде сердца, могут возникать по ряду причин, включая перикардит, злокачественные новообразования, острый инфаркт миокарда, терминальную стадию почечной недостаточности, застойную сердечную недостаточность, коллагеновые заболевания сосудов, а также вирусные и бактериальные инфекции. Гемоперикард и связанная с ним тампонада могут быть результатом любой формы травмы грудной клетки, разрыва свободной стенки после инфаркта миокарда, ретроградного кровотечения в полость перикарда после расслоения корня аорты (аорта типа А), как осложнение любой инвазивной операции на сердце, антикоагулянтной терапии и острого лейкоза. . В данной работе мы описываем случай тампонады сердца в результате гемоперикарда как начального проявления эссенциальной тромбоцитемии (ЭТ).

Гемоперикард и связанная с ним тампонада могут быть результатом любой формы травмы грудной клетки, разрыва свободной стенки после инфаркта миокарда, ретроградного кровотечения в полость перикарда после расслоения корня аорты (аорта типа А), как осложнение любой инвазивной операции на сердце, антикоагулянтной терапии и острого лейкоза. . В данной работе мы описываем случай тампонады сердца в результате гемоперикарда как начального проявления эссенциальной тромбоцитемии (ЭТ).

2. Описание случая

72-летняя женщина европеоидной расы обратилась к своему лечащему врачу с жалобами на боль в ухе. Ей прописали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) от боли. Неделю спустя она обратилась в отделение неотложной помощи с эпизодами давления в груди, усиливающейся одышкой и ортопноэ. Пациент не имел известных хронических заболеваний в прошлом и не принимал никаких других рецептурных лекарств. У нее был 50-летний опыт курения.

При физикальном обследовании частота сердечных сокращений составляла 115 ударов в минуту, а артериальное давление — 123/44 мм рт. ст. Остальные жизненные показатели были в пределах нормы. При осмотре шеи у нее было выявлено набухание яремных вен. При обследовании сердечно-сосудистой системы выявлены тахикардия и положительный парадоксальный пульс. Осмотр грудной клетки ничем не примечательный.

ст. Остальные жизненные показатели были в пределах нормы. При осмотре шеи у нее было выявлено набухание яремных вен. При обследовании сердечно-сосудистой системы выявлены тахикардия и положительный парадоксальный пульс. Осмотр грудной клетки ничем не примечательный.

Лабораторные данные показали нормальные электролиты и функцию почек. Количество лейкоцитов у нее было повышено до 12 900 клеток/мкл, гемоглобин был незначительно снижен до 11,2 г/дл, а количество тромбоцитов было повышено до 745 000 клеток/мкл. Дифференциал клеток был в пределах нормы. Сердечные биомаркеры были в пределах нормы. Уровень ТТГ составил 3,57 мМЕ/л. Электрокардиограмма (ЭКГ) показала нормальный синусовый ритм и увеличение левого предсердия. На ЭКГ электрических альтернаций и изменений перикардита нет.

Рентгенограмма грудной клетки показала кардиомегалию и небольшой левосторонний плеврит. Компьютерная томография (КТ) грудной клетки в отделении неотложной помощи показала перикардиальный выпот среднего размера и небольшой левый плевральный выпот. Консультация кардиолога была получена в связи с наличием перикардиального выпота.

Консультация кардиолога была получена в связи с наличием перикардиального выпота.

Трансторакальная эхокардиограмма подтвердила перикардиальный выпот с признаками физиологической тампонады (рис. 1). Больного доставили в лабораторию катетеризации сердца и сделали перикардиоцентез. Всего во время первой процедуры было дренировано 300 мл геморрагической жидкости. Дренаж перикардиальной жидкости привел к немедленному улучшению состояния больного. Катетер косички был оставлен на месте, и пациент был переведен в отделение кардиореанимации. В течение следующих двух дней было дренировано дополнительно 310 мл геморрагической жидкости, а затем удален катетер косички.

Исследование перикардиальной жидкости не выявило каких-либо признаков злокачественности или инфекции. Этиология геморрагического перикардиального выпота оставалась неясной даже после обширной оценки злокачественности, инфекции, аутоиммунного заболевания или любого другого очевидного системного заболевания.

У пациента сохранялось повышенное количество тромбоцитов на протяжении всего пребывания в стационаре, при этом максимальное количество тромбоцитов составляло 855 000 клеток/мкл. Она отрицала наличие в анамнезе эпизодов тромбоза или кровотечения. Считалось, что повышение количества тромбоцитов связано с реактивным тромбоцитозом. Больная выписана на четвертый день госпитализации. Ей было дано указание обратиться к своему лечащему врачу через две недели с полным анализом крови, чтобы убедиться в разрешении тромбоцитоза.

Она отрицала наличие в анамнезе эпизодов тромбоза или кровотечения. Считалось, что повышение количества тромбоцитов связано с реактивным тромбоцитозом. Больная выписана на четвертый день госпитализации. Ей было дано указание обратиться к своему лечащему врачу через две недели с полным анализом крови, чтобы убедиться в разрешении тромбоцитоза.

При последующем наблюдении у пациента по-прежнему отмечалось повышенное количество тромбоцитов. Ее направили на гематологическую оценку. Для дальнейшей оценки тромбоцитоза выполняли мазок периферической крови, аспирацию костного мозга и пункционную биопсию. В мазке периферической крови обнаруживались редкие гигантские тромбоциты без агрегатов тромбоцитов. Незрелых миелоидных форм не было. Аспират костного мозга показал выраженные мегалобластоидные изменения и увеличение числа мегакариоцитов. Базовая биопсия также показала увеличение количества мегакариоцитов. Мегакариоциты имеют большие гиперсегментированные ядра с редкими мегакариоцитарными митозами. Проточная цитометрия дала отрицательный результат на любые иммунофенотипические аномалии. Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) для транслокации BCR-ABL была отрицательной, что решительно свидетельствует против хронического миелоидного лейкоза. JAK 2 ПЦР в реальном времени дал отрицательный результат на мутацию JAK2 V617. Таким образом, биопсия костного мозга показала мегакариоцитарную гиперплазию с дисмегакариопоэзом, согласующимся с ЭТ.

Проточная цитометрия дала отрицательный результат на любые иммунофенотипические аномалии. Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) для транслокации BCR-ABL была отрицательной, что решительно свидетельствует против хронического миелоидного лейкоза. JAK 2 ПЦР в реальном времени дал отрицательный результат на мутацию JAK2 V617. Таким образом, биопсия костного мозга показала мегакариоцитарную гиперплазию с дисмегакариопоэзом, согласующимся с ЭТ.

3. Обсуждение

Перикардиальные выпоты могут быть серозными или геморрагическими. На этиологию перикардиального выпота часто влияют географический регион и факторы, связанные с пациентом. Геморрагические перикардиальные выпоты часто имеют другую этиологию, чем серозные выпоты. В ретроспективном исследовании, проведенном Atar et al., было установлено, что наиболее частой причиной геморрагических выпотов является ятрогенный (31%), а именно вторичный по отношению к инвазивным кардиохирургическим вмешательствам с последующим злокачественным новообразованием [1]. В литературе мало сообщений о гемоперикарде, приводящем к спонтанному гемоперикарду вследствие врожденного дефекта коагуляции [2-4].

В литературе мало сообщений о гемоперикарде, приводящем к спонтанному гемоперикарду вследствие врожденного дефекта коагуляции [2-4].

ET в настоящее время классифицируется среди bcr/abl негативных, «классических» миелопролиферативных заболеваний (MPDs), которые также включают истинную полицитемию (PV) и первичный миелофиброз (PMF) [5, 6]. Каждый из этих MPD представляет собой клональную миелопролиферацию, полученную из стволовых клеток. ЭТ характеризуется увеличением числа мегакариоцитов, что приводит к увеличению количества тромбоцитов. ЭТ является редким заболеванием с распространенностью 2-3 случая на миллион. Средний возраст при постановке диагноза обычно составляет 65–75 лет с преобладанием женщин. Ожидаемая продолжительность жизни пациентов с ЭТ, как правило, велика и аналогична продолжительности жизни нормальной популяции того же возраста [7]. Многие пациенты с ЭТ протекают бессимптомно, но у большого числа из них проявляются симптомы или признаки кровотечения, обычно в виде экхимозов или кровоизлияний в слизистую оболочку, или тромбоза микрососудов, обычно в виде эритромелалгии, дигитальной ишемии или транзиторной ишемической атаки [8, 9]. ]. Риск тромбогеморрагических осложнений остается непредсказуемым у отдельных лиц. Первоначально у нашего пациента был спонтанный гемоперикард, потребовавший экстренного перикардиоцентеза. Кровотечение при ЭТ считается вторичным по отношению к приобретенной болезни фон Виллебранда (AVWD) и связано с качественными дефектами тромбоцитов. Основными местами поражения являются кожа, слизистые оболочки и желудочно-кишечный тракт. Сильные кровотечения встречаются редко, но сообщалось о фатальных внутричерепных кровотечениях. AVWD у пациентов с ET характеризуется потерей больших мультимеров фактора фон Виллебранда (VWF), что приводит к функциональному дефекту VWF с увеличением количества тромбоцитов (обычно> 1,5 миллиона). Нормализация количества тромбоцитов приводит к нормальному мультимерному распределению фактора Виллебранда в плазме и регрессу геморрагической тенденции [10]. Серьезные кровотечения могут быть спровоцированы одновременной антитромботической терапией антикоагулянтами, антитромбоцитарной терапией и НПВП.

]. Риск тромбогеморрагических осложнений остается непредсказуемым у отдельных лиц. Первоначально у нашего пациента был спонтанный гемоперикард, потребовавший экстренного перикардиоцентеза. Кровотечение при ЭТ считается вторичным по отношению к приобретенной болезни фон Виллебранда (AVWD) и связано с качественными дефектами тромбоцитов. Основными местами поражения являются кожа, слизистые оболочки и желудочно-кишечный тракт. Сильные кровотечения встречаются редко, но сообщалось о фатальных внутричерепных кровотечениях. AVWD у пациентов с ET характеризуется потерей больших мультимеров фактора фон Виллебранда (VWF), что приводит к функциональному дефекту VWF с увеличением количества тромбоцитов (обычно> 1,5 миллиона). Нормализация количества тромбоцитов приводит к нормальному мультимерному распределению фактора Виллебранда в плазме и регрессу геморрагической тенденции [10]. Серьезные кровотечения могут быть спровоцированы одновременной антитромботической терапией антикоагулянтами, антитромбоцитарной терапией и НПВП. Мы полагаем, что геморрагическая конверсия перикардиального выпота у нашего пациента была спровоцирована терапией НПВП. Тем не менее, мы не можем исключить возможность вирусного синдрома, приводящего к перикардиту с последующей конверсией в геморрагический перикардиальный выпот из-за геморрагических осложнений, связанных с ЭТ. Кайрак и др. сообщили об аналогичном случае пациента с эссенциальной тромбоцитемией, получавшего лечение ацетилсалициловой кислотой, что привело к геморрагическому перикардиальному выпоту [11]. Пациент был успешно пролечен терапией клопидогрелом без каких-либо геморрагических или тромботических явлений. Averback и Moinuddin описывают случай перикардиального выпота, вторичного по отношению к эссенциальной тромбоцитемии [12]. Однако у пациента была трехлинейная гиперплазия, и авторы описывают признаки вскрытия, соответствующие агногенной миелоидной метаплазии с преобладающей мегакариоцитарной пролиферацией. Диагноз ЭТ на основании текущих критериев ВОЗ в этом случае сомнителен.

Мы полагаем, что геморрагическая конверсия перикардиального выпота у нашего пациента была спровоцирована терапией НПВП. Тем не менее, мы не можем исключить возможность вирусного синдрома, приводящего к перикардиту с последующей конверсией в геморрагический перикардиальный выпот из-за геморрагических осложнений, связанных с ЭТ. Кайрак и др. сообщили об аналогичном случае пациента с эссенциальной тромбоцитемией, получавшего лечение ацетилсалициловой кислотой, что привело к геморрагическому перикардиальному выпоту [11]. Пациент был успешно пролечен терапией клопидогрелом без каких-либо геморрагических или тромботических явлений. Averback и Moinuddin описывают случай перикардиального выпота, вторичного по отношению к эссенциальной тромбоцитемии [12]. Однако у пациента была трехлинейная гиперплазия, и авторы описывают признаки вскрытия, соответствующие агногенной миелоидной метаплазии с преобладающей мегакариоцитарной пролиферацией. Диагноз ЭТ на основании текущих критериев ВОЗ в этом случае сомнителен. Таким образом, мы считаем, что наш случай является первым случаем ЭТ, проявляющейся спонтанным гемоперикардом в качестве начального проявления. Также диагноз ЭТ у нашего пациента был поставлен на основании критериев ВОЗ [13]. При ЭТ результаты костного мозга примечательны наличием крупных, но зрелых мегакариоцитов с глубоко дольчатыми и гипердольчатыми ядрами, которые чаще всего рассеяны по срезам биопсии [14]. У нашего пациента действительно была морфологическая аномалия мегакариоцитов, соответствующая диагнозу ЭТ.

Таким образом, мы считаем, что наш случай является первым случаем ЭТ, проявляющейся спонтанным гемоперикардом в качестве начального проявления. Также диагноз ЭТ у нашего пациента был поставлен на основании критериев ВОЗ [13]. При ЭТ результаты костного мозга примечательны наличием крупных, но зрелых мегакариоцитов с глубоко дольчатыми и гипердольчатыми ядрами, которые чаще всего рассеяны по срезам биопсии [14]. У нашего пациента действительно была морфологическая аномалия мегакариоцитов, соответствующая диагнозу ЭТ.

Перикардиальный выпот, связанный с ЭТ, следует лечить в соответствии с действующими стандартами лечения. Пациентам с тампонадой сердца требуется срочный перикардиоцентез. Осложнения кровотечения можно предотвратить, избегая использования высоких доз аспирина и НПВП. У пациентов с геморрагическими осложнениями, связанными с ЭТ и AVWD, можно рассмотреть возможность лечения тромбоцитоза [15]. Пациентов с ЭТ, нуждающихся в антитромбоцитарной терапии, можно лечить клопидогрелом [11].

Подводя итог, спонтанный гемоперикард редко встречается у пациентов с ЭТ, и его клиническое распознавание может быть затруднено. Поэтому у пациентов с ЭТ, которые проявляют острую одышку или клинические признаки гемодинамического затруднения, следует исключить гемоперикард и тампонаду. Перикардиоцентез спасает жизнь этим пациентам, поскольку в остальном их клиническое течение относительно доброкачественное.

Ссылки

S. Atar, J. Chiu, J. S. Forrester и R. J. Siegel, «Кровавый перикардиальный выпот у пациентов с тампонадой сердца. Является ли причина раковой, туберкулезной или латрогенной в 1990-х годах?» Сундук , об. 116, нет. 6, pp. 1564–1569, 1999.

Просмотр по адресу:

Л. В. Гастон, Б. Ф. Мах и В. С. Бек, «Гемофилия А и сопутствующий дефицит фактора VII. Исследования пациента с осложнением тампонады сердца» Медицинский журнал Новой Англии , том.

264, стр. 1078–1082, 1961.

264, стр. 1078–1082, 1961.Просмотр по адресу:

Google Scholar

Г. А. Андерсон, «Спонтанный гемоперикард с тампонадой сердца и «синдромом перикардиотомии», осложняющий гемофилию», Американский журнал кардиологии. . 13, нет. 2, pp. 278–283, 1964.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

S. C. Schultz, J. Breall, and R. Hannan, «Острая тампонада сердца, вторичная по отношению к врожденному дефициту фактора V», Кардиология , том. 88, нет. 1, pp. 48–49, 1997.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

А. Теффери и Т. Барбуи, « bcr/abl -отрицательные, классические миелопролиферативные расстройства: диагностика и лечение», Материалы клиники Мэйо , том. 80, нет. 9, pp. 1220–1232, 2005.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

П. Дж. Кэмпбелл и А. Р. Грин, «Миелопролиферативные расстройства», Медицинский журнал Новой Англии , том. 355, нет. 23, стр. 2452–2466, 2006.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

C. Rozman, M. Giralt, E. Feliu, D. Rubio и MT Cortes, «Ожидаемая продолжительность жизни пациентов с хроническими нелейкемическими миелопролиферативными заболеваниями», Cancer , vol. 67, нет. 10, pp. 2658–2663, 1991.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Коломби М., Радаэлли Ф., Зокки Л., Майоло А. Т. Тромботические и геморрагические осложнения при эссенциальной тромбоцитемии: ретроспективный анализ исследование 103 пациентов» Рак , том. 67, нет.

11, стр. 2926–2930, 1991.

11, стр. 2926–2930, 1991.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

С. Кортелаццо, П. Виеро, Г. Финацци, А. Д’Эмилио, Ф. Родегьеро и Т. Барбуи, «Частота и факторы риска тромботических осложнений в исторической когорте из 100 пациентов с эссенциальной тромбоцитемией», Journal of Clinical Oncology , vol. 8, нет. 3, pp. 556–562, 1990.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

U. Budde и P.J.J. Van Genderen, «Приобретенная болезнь фон Виллебранда у пациентов с высоким уровнем тромбоцитов», Семинары по тромбозу и гемостазу , vol. 23, нет. 5, pp. 425–431, 1997.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

М. Кайрак, К. Ачар, М. Язычи, К. Кая, С. Селим Айхан и Х. Гок, « Кровоизлияние в перикард, вызванное ацетилсалициловой кислотой, у больного с эссенциальной тромбоцитемией», Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis , vol.

15, нет. 4, стр. 465–466, 2009 г.

15, нет. 4, стр. 465–466, 2009 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

P. Averback и M. Moinuddin, «Перикардит как проявление эссенциальной тромбоцитемии», Canadian Medical Association Journal , vol. 117, нет. 2, pp. 154–156, 1977.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Вардиман Дж. В., Тиле Дж. и Тиле Дж. Пересмотр классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2008 г. новообразования и острый лейкоз: обоснование и важные изменения», Blood , vol. 114, нет. 5, стр. 937–945, 2009.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

J. Thiele, H.M. Kvasnicka, V. Diehl, R. Fischer и J.J. Michiels, «Клинико-патологическая диагностика и дифференциальные критерии тромбоцитемии при различных миелопролиферативных заболеваниях с помощью гистопатологии, гистохимии и иммуноокрашивания биоптатов костного мозга», Лейкемия и лимфома , vol.

11, стр. 2926–2930, 1991.

11, стр. 2926–2930, 1991. 15, нет. 4, стр. 465–466, 2009 г.

15, нет. 4, стр. 465–466, 2009 г.