Гендерное отношение: Гендерные Отношения в Современном Обществе – Гендерные отношения: социальные роли для мужчин и женщин

Гендерные Отношения в Современном Обществе

Если взять за основу разъяснение понятия «гендер» в словарях, которое толкуется как «социальный пол», то само выражение «гендерные отношения» можно рассматривать как социальные отношения членов общества, принадлежащих к разным биологическим полам. Главным в социальных взаимодействиях являются психические особенности личности, поведенческие свойства индивидуума.

То есть, говоря простым человеческим языком, можно сказать, что гендерные отношения – это несексуальные отношения между представителями мужского и представительницами женского пола в самом широком смысле этого слова.

В новых анекдотах, в различных юморесках и иронических монологах, звучащих повсеместно со сцен и телеэкранов, муссируется вопрос «женской логики» и «мужской логики». Эти два понятия противопоставляются, как бы сражаются между собой. Хотя понятие «логика» тут совсем не к месту. Таким образом высмеиваются стереотипы гендерного поведения.

Гендерные отношения обуславливаются не биологическим полом, а социальным положением человека, его образованием, его материальным положением, его местом проживания. Например, никого не удивляет тот факт, что у пожилого бизнесмена появляется молоденькая жена или любовница, которая не работает, не учится, ничего не делает по дому, зато постоянно получает дорогие украшения и посещает рестораны. Такое распределение ролей в этой категории нашего общества является почти нормой. Однако будет наивным предполагать, что в обычной деревенской семье женщина будет в будний день расхаживать в шикарном дорогом наряде, спать до обеда и нанимать для уборки в доме домработницу. Здесь совсем другие понятия о распределении гендерных ролей в жизни.

В древнем мире распределение гендерных ролей в обществе играло немаловажную роль, ведь это помогало людям выживать. Мужчине надлежала роль повелителя, а женщине следовало подчинять во всем свою волю его желаниям. Он — был защитником, кормильцем и покровителем, Она — беззащитной, зависимой и послушной рабой. В противовес понятию «пола», современное слово «гендер» полностью уравнивает женщину с мужчиной во всех сферах жизни, позволяя учитывать и изучать ее гендерные психологические особенности, но не позволяя унижать подозрением в «слабости» женского пола.

Несмотря на то, что женщины давно перебороли основные обусловленные полом внутренние и внешние поведенческие роли и стали вести себя более свободно в обществе, занимаясь не только домашними делами, но и реализуя себя в качестве успешных профессионалов, очевидным остается явное сохранение стереотипа о более сильной (умной и успешной) маскулинной природе и слабой (ущербной) феминной, отраженного в языке. Обратите внимание, ведь слова «профессионал» или, к примеру, «библиотекарь»- мужского рода, а попытка назвать женщину «профессионалом» («библиотекарем») звучит как способ ее «маскулинизировать», придать ей мужские черты. В то же время если преобразовать слово грамматически и добавить к его корню суффикс и окончание женского рода «профессионалка» или «библиотекарша» — слово прозвучит оскорблением. С этим явлением уже давно борются на Западе, внося необходимые изменения в грамматику. К примеру в немецком языке все слова относящиеся к названиям профессий имеют форму и мужского рода, и женского в обязательном порядке.

Человек допустивший грамматическую ошибку и употребивший в отношении женщины форму слова с окончанием мужского рода, рискует попасть под подозрение, как сексист, женоненавистник. Невинный (на взгляд среднестатистического жителя России) промах в поведении европейца может повлечь серьезные последствия. Ненавязчивое предложение обратиться за помощью к психоаналитику будет самым мягким из имеющихся в арсенале средств пресечения такого антиобщественного поведения. Это результат борьбы европейцев за гендерное равноправие и способ профилактики проявлений насилия в отношении женщин.

В то же время для любого европейца очевидно невежество большинства наших граждан в вопросах гендерной психологии и равноправия полов. Пренебрегая законом о равноправии мужчин и женщин, «глава семьи» в России зачастую считает нормой поведения оскорблять, унижать свою «вторую половину». Нередко в таких семьях имеет место и рукоприкладство, даже членовредительство. Ужасно даже не то, что это явление существет, а то, с каким равнодушием общество к нему относится.

Однако именно устоявшиеся гендерные стереотипы заставляют наших граждан не замечать и то, что насилию зачастую подвергаются в семье мужчины со стороны своих жен. С рождения мальчикам внушают, что девочек нельзя обижать — ведь они слабые. Такие гендерные отношения в семье приводят к тому, что вырастая и попадая «под каблук» подруги жизни, некоторые мужчины порой получают прилюдно оплеухи и оскорбления, не имея возможности (прежде всего — психологической) защитить себя.

В Америке существуют совершенно противоположные проблемы в гендерных отношениях. Известное повсеместно течение феминисток требует полнейшего равноправия. И поводом подачи заявления в суд может стать то, что мужчина пропускает даму вперёд в транспорте или раскрывает перед ней дверь.

Таким образом, понятие «гендерные отношения» относится к социальной сфере взаимодействия биологических полов, а возникающие в ней проблемы изучает гендерная психология.

Пол и гендер: как не запутаться в понятиях

Что такое пол

Это совокупность биологических характеристик, которые помогают отличить мужскую особь от женской. Не все из них видны невооружённым глазом. Для наиболее точной идентификации лучше использовать совокупность факторов:

- набор хромосом — XY у мужчин и XX у женщин;

- гонады — яички у мужчин, яичники у женщин;

- внутренние половые органы — простата и семенные пузырьки у мужчин, влагалище, матка и маточные трубы у женщин;

- наружные половые органы — пенис и мошонка у мужчин, клитор и половые губы у женщин;

- половые гормоны — преобладают андрогены у мужчин и эстрогены у женщин;

- вторичные половые признаки — тип оволосения, развитие молочных желёз, распределение жировой прослойки и так далее.

Сами по себе эти признаки ещё ничего не гарантируют, так как, например, человек с женскими половыми органами может обладать мужским набором хромосом.

Биологический пол формируется в несколько этапов:

- В сперматозоиде, оплодотворившем яйцеклетку, оказывается или X-хромосома, или Y-хромосома. В сочетании с материнской X-хромосомой она обещает появление девочки в первом случае и мальчика во втором.

- У каждого зародыша имеется пара половых желёз, которые могут развиться в яички или яичники. Ранее считалось, что по умолчанию формируются женские гонады, при активном участии Y-хромосомы — мужские. Но сейчас учёные изучают особый ген DSS , который отвечает за формирование яичников, способных производить полноценные яйцеклетки. Сбой на этом этапе приводит к тому, что гонады не развиваются в соответствии с хромосомным набором.

- Внутриутробный гормональный фон плода определяет форму внутренних и внешних гениталий. Хрупкое равновесие здесь легко может быть нарушено, например, если беременная принимает некоторые гормональные препараты.

- В подростковом возрасте за дело вновь берутся гормоны, которые завершают процесс формирования биологического пола. Появляются очевидные вторичные половые признаки. Девочек ждёт менструация, мальчиков — эякуляция.

Соответственно, биологический пол определяется природой, но путь его формирования сложен и тернист. И набор признаков у человека, которого вы определяете как представителя одного пола, может соответствовать другому полу. А в случае истинного гермафродитизма у людей и вовсе формируется полный набор признаков, свойственных обоим полам.

Что такое гендер

Это социальное понятие, относящееся к характеристикам и поведению, которые культура приписывает полам. Самая простая иллюстрация — набор качеств, который приходит в голову при фразе «настоящий мужчина должен» или «настоящая женщина должна». Для убедительности это обычно подаётся под соусом биологической природы гендерной роли. Но исследователи это опровергают .

Процесс гендерной социализации начинается ещё до рождения.

Часто родители восторженно рассказывают о младенце, что он ещё сидеть не умеет, а тянется к машинке, потому что «настоящий мужик». Но ребёнок растёт не в социальном вакууме, и это влияет на его поведение.

Пол плода можно выяснить во время УЗИ. И уже с этого момента родители начинают формировать направленные на младенца ожидания. Покупается соответствующая одежда, игрушки. Мальчиков и девочек любого возраста поощряют по-разному: например, первым дарят спортинвентарь и машинки, вторым — мягкие игрушки и платья. Мальчиков чаще наказывают физически.

Гендерные стереотипы могут внедряться , даже если родители в целом не поддерживают их.

Формирование гендерных установок не обязательно происходит через запреты, скорее важен образ мышления. Например, поощрение «не бросай спорт, девушки тоже могут играть в баскетбол» говорит о существовании общепринятых правил, при которых это невозможно.

Исследования показывают , что в последние годы родители начали проявлять больше гибкости в вопросах гендерных стереотипов. Тем не менее стремление к равенству в одних сферах не компенсирует традиционных взглядов в других. Консерватизм чаще свойственен отцам, причём более жёсткую позицию они занимают по отношению к сыновьям.

Гендерная роль

Социальные ожидания в связи с гендерной принадлежностью человека называются гендерной ролью. Во многих культурах существуют довольно жёсткие представления о том, что позволяется делать мужчинам или женщинам, а что недопустимо. На социальную природу этих установок указывает то, что запрещённые действия возможны физически, просто порицаются обществом. Кроме этого, биологический пол не везде является решающим при определении гендерной роли.

Клятвенные девы в Албании отказывались от традиционной женской роли, носили мужскую одежду, выполняли мужские обязанности и получали право голоса в управлении общиной. У индейцев в Северной Америке и мужчины, и женщины могли сменить гендер, они назывались бердашами.

Ожидания, предъявляемые к представителям одного пола, могут различаться даже в рамках одной культуры.

Например, женщины-аристократки должны были падать в обморок от чьего-то тяжёлого взгляда, тогда как их менее знатные «коллеги» вынуждены были носить нелёгкие грузы.

Гендерная идентичность

Гендер человека чаще всего совпадает с биологическим полом. Однако гендерная идентичность — самоопределение себя мужчиной или женщиной — не даётся от рождения. Человек может чувствовать себя некомфортно в рамках присвоенного ему гендерного статуса (в том числе из-за жёстких ожиданий общества).

Число вариантов гендерной идентификации назвать сложно. Facebook сейчас предлагает пользователям в Великобритании выбирать из 71 позиции.

Как правильно употреблять эти термины

Несмотря на очевидные различия, оба термина — пол и гендер — всё равно употребляются крайне неаккуратно, превращаясь в синонимы. Например, распространённые на Западе вечеринки, на которых будущие родители узнают пол младенца, называются gender reveal party. Хотя, конечно, речь идёт о форме половых органов, которые врач увидел на УЗИ, а вовсе не о соответствии поведения младенца социокультурным требованиям.

Важно помнить, что при разном биологическом старте мужчины и женщины в больших группах не так уж сильно отличаются с точки зрения личности, когнитивных способностей и лидерства.

А индивидуальные различия, например, между двумя мужчинами, могут быть значительно сильнее, чем между конкретными женщиной и мужчиной. Поэтому пора прекратить распределять обязанности по форме половых органов и начинать требовать от каждого по способностям.

Читайте также

Гендерная идентичность — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 января 2020; проверки требуют 4 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 января 2020; проверки требуют 4 правки.Во многих человеческих обществах есть набор гендерных категорий, которые могут служить основой для формирования у человека социальной идентичности по отношению к другим членам общества. В современных западных обществах действует бинарная гендерная система — способ организации общества, при котором люди разделяются на две категории: мужчин и женщин, — и предполагается соответствие между приписанным при рождении полом, гендерной идентичностью, гендерным выражением [en] и сексуальностью. Во многих других обществах традиционные гендерные системы небинарны: они включают в себя более двух гендерных категорий и предусматривают возможность отсутствия зависимости между приписанным при рождении полом и гендерной идентичностью[1][2][3][4].

Гендерная идентичность, гендерное выражение и сексуальная ориентация[править | править код]

Современные исследователи различают три ключевых понятия для описания гендера и сексуальности человека[5]:

- гендерная идентичность — внутреннее самоощущение человека;

- гендерное выражение[en] — способы поведения, при помощи которых человек сообщает о своём гендере в данной культуре: в частности, через одежду, манеру общения и интересы. Гендерное выражение человека может соответствовать или не соответствовать предписываемым гендерным ролям, а также отражать или не отражать его гендерную идентичность

- сексуальная ориентация — пол или гендер тех, к кому человек испытывает сексуальное или романтическое влечение.

Бинарная гендерная система предполагает, что гендерная идентичность, гендерное выражение и сексуальная ориентация должны находиться в соответствии между собой, а также с приписанным при рождении полом — например, от человека с приписанным при рождении мужским полом ожидается, что он будет определять себя как мужчину, проявлять маскулинное поведение и испытывать гетеросексуальное влечение к женщинам, — но иногда это не так.

Гендерная идентичность и психический пол[править | править код]

В русскоязычной науке используется понятие психического или психологического пола, которое иногда употребляется как синоним понятия «гендерная идентичность»[7]

. При этом в советской и постсоветской науке не было выработано единой концепции психологического пола[8]. Понятия психического или психологического пола, а также полового самосознания, как правило, используются в контексте обсуждения «нормы», под которой понимается совпадение психического пола с приписанным при рождении, и «патологии», под которой понимается транссексуальность[8][9].В отличие от понятия психического или психологического пола, понятие «гендерная идентичность» широко используется в рамках гендерных исследований. Такой научный подход подразумевает, в частности, что представления об обязательности и нормальности совпадения приписанного при рождении пола и внутреннего самоощущения человека не принимаются как аксиома, а рассматриваются критически с точки зрения антропологии, философии и других дисциплин. По мнению ведущих современных специалистов в области здоровья трансгендерных людей, несовпадение гендерной идентичности и приписанного при рождении пола — это вопрос разнообразия, а не патологии, а гендерная неконформность не может считаться негативным или болезненным по своей сути явлением

Формирование гендерной идентичности[править | править код]

В современной науке ведутся дебаты о том, какие факторы оказывают преимущественное влияние на формирование гендерной идентичности: биологические или социальные[11]. Данные некоторых исследований свидетельствуют о том, что на гендерную идентичность влияют генетические и гормональные факторы[12]. Другие исследования показывают, что значительное влияние как на гендерное самоощущение, так и на гендерное выражение[en] детей оказывает воспитание и социальное окружение[13]. В частности, если родители или опекуны ребёнка в своём поведении придерживаются традиций и негативно реагируют на гендерно-неконформное поведение ребёнка, для него повышается вероятность повторять за родителями, в том числе во взрослом возрасте[13]. При этом, как показывают исследования, ощущаемое давление социальной среды не имеет прямой связи с внутренней удовлетворённостью приписанным гендером, а навязывание гендерной конформности негативно влияет на психологическое благополучие ребёнка, приводя к повышению стресса, замыканию в себе и социальной изоляции[14][15].

Согласно квир-теоретической концепции Джудит Батлер, гендерная идентичность рассматривается как «вынужденное социальными санкциями и табу перформативное достижение»[16].

Изменение гендерной идентичности[править | править код]

К гендерно-неконформным детям и взрослым применяли, а иногда и сегодня применяют репаративную, или конверсионную терапию, направленную на изменение их гендерной идентичности и достижение гендерной конформности. Долгосрочная эффективность таких подходов научно не подтверждена, что признают в том числе и их сторонники[17]. При этом существуют данные о том, что такая терапия может наносить вред, приводя к подавлению атипичных гендерных переживаний, усилению чувства стыда, нарушению отношений с близкими и попыткам суицида[18].

- ↑ Бутовская М. Л. Антропология пола. — М.: Век 2, 2013.

- ↑ Honingmann, J.J. The Kaska Indians: An ethnographic reconstruction. — New Haven, CT: Yale University Press, 1964.

- ↑ Davies, S.G. Challenging gender norms: Five genders among the Bugis in Indonesia (Case Studies in Cultural Anthropology). — Belmont, CA: Wadsworth, 2007.

- ↑ Vasey, P., & Bartlett, N. What can the Samoan ‘fa’afafine’ teach us about the western concept of gender identity disorder in childhood? // Perspectives in Biology and Medicine. — 2007. — № 50. — С. 481–490. Архивировано 5 марта 2016 года.

- ↑ 1 2 American Psychological Association. Definition of Terms: Sex, Gender, Gender Identity, Sexual Orientation

- ↑ Ansara, Y. G. Beyond Cisgenderism: Counselling people with non-assigned gender identities // Moon, L. (ed.) Counselling Ideologies: Queer Challenges to Heteronormativity. — Aldershot: Ashgate, 2010. — С. 167—200. Архивировано 20 марта 2016 года.

- ↑ Ильин Е. П. Пол и гендер. — СПб.: Питер, 2010.

- ↑ 1 2 Лопухова О. Г. Психологический пол личности в контексте гендерных исследований // Вестник ТГГПУ. — Казань: ТГГПУ, 2011. — № 4(26). — С. 384—388.

- ↑ Нарушения психосексуального развития // Сексопатология: Справочник / Васильченко Г. С., Агаркова Т. Е., Агарков С. Т. и др.; Под ред. Г. С. Васильченко. — М.: Медицина, 1990. — С. 576. — ISBN 5-225-01179-9.

- ↑ Всемирная профессиональная ассоциация по трансгендерному здоровью. Стандарты помощи транссексуальным, трансгендерным и гендерно нонконформным людям. 7-я версия // Международные медицинские стандарты помощи трансгендерным людям = Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7. — СПб: ЦСИИ «Действие», 2015. Архивная копия от 20 сентября 2015 на Wayback Machine

- ↑ Fausto-Sterling, A. The problem with sex/gender and nature/nurture // Debating Biology / Bendelow, G., Birke L., Williams, S.. — Routledge, 2005. — ISBN 9781134468133.

- ↑ Birke, L. In pursuit of difference: Scientific studies of women and men // [The Gender and Science Reader The Gender and Science Reader] / Lederman, М., Bartsch, I.. — Psychology Press, 2001. — ISBN 9780415213585.

- ↑ 1 2 Oswalt, Angela. Factors Influencing Gender Identity (англ.). MentalHelp.Net (9 June 2010). Дата обращения 31 июля 2015.

- ↑ Egan, S., and Perry, D. Gender identity: a multidimensional analysis with implications for psychosocial adjustment // Developmental Psychology. — 2001. — Т. 37, № 4. — С. 451—463. Архивировано 9 октября 2015 года.

- ↑ Yunger, Jennifer L.; Carver, Priscilla R.; Perry, David G. Does Gender Identity Influence Children’s Psychological Well-Being? // Developmental Psychology. — 2004. — № 40(4). — С. 572—582.

- ↑ Judith Butler. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory // Theatre Journal. — 1998. — Vol. 40, No. 4. — С. 519-531.

- ↑ Hill, D., Menvielle, E., Sica, K., & Johnson, A. An affirmative intervention for families with gender variant children: Parental ratings of child mental health and gender // Journal of Sex & Marital Therapy. — 2010. — № 36. — С. 6—23.

- ↑ Langer, S.J., and Martin, J.I. How dresses can make you mentally ill: Examining gender identity disorder in children // Child and Adolescent Social Work Journal. — 2004. — Т. 21, № 1. — С. 5—23.

Гендерные различия — Википедия

Ге́ндерные разли́чия — различия между представителями разных гендеров. Обычно под гендерными различиями понимают различия между мужчинами и женщинами, хотя в разных культурах встречаются разные наборы гендеров. В отличие от понятия «пол», понятие «гендер» — это социальная категория, поэтому к гендерным различиям в собственном смысле не относятся, например, различия в генетике и физиологии[⇨]. В науке ведутся дебаты о том, существуют ли неустранимые гендерные различия. Современные научные данные показывают, что в целом представители разных гендеров почти во всём похожи друг на друга, а гендерные различия очень незначительны[⇨]. Несмотря на это, и в науке, и в СМИ существует тенденция преувеличивать информацию о гендерных различиях и недооценивать гендерные сходства или умалчивать о них[⇨].

В 1970-е годы учёные обнаружили всего четыре параметра, по которым наблюдались небольшие различия между мужчинами и женщинами[⇨]. Новейшие исследования уточнили эти данные и установили, что гендерных различий в речевых способностях нет[⇨]. Обнаруживаемые различия в математических способностях[⇨], способностях к пространственному восприятию[⇨] и агрессивном поведении[⇨] невелики, и существуют данные, указывающие на их зависимость от воздействия гендерных стереотипов.

В отличие от понятия «пол», которое описывает совокупность биологических характеристик человека, понятие «гендер» обозначает социальную категорию. Под гендерными различиями понимают различия в поведении людей — таким образом, к ним не относятся, например, различия в генетике и физиологии. Тем не менее, многие авторы используют слова «пол» и «гендер» как синонимы, ориентируясь на бинарную гендерную систему, в которой на основании анатомического пола людям приписывается одна из двух гендерных ролей: мужчины или женщины. Как отмечают некоторые исследователи, использование слова «пол» в отношении различий между группами людей подразумевает, что все эти различия являются прямым следствием биологического пола, хотя такое предположение требует отдельных доказательств[1].

Хотя бинарная гендерная система является господствующей в современном мире, исторически она свойственна далеко не всем культурам мира. Во многих культурах анатомический пол не играет ключевой роли при определении гендерной роли[2] и выделяется три или четыре гендера[3], так что гендерные различия в таких культурах осмысляются совсем иначе. В некоторых культурах гендер традиционно не является значимой социальной категорией, и гораздо больше внимания уделяется возрастным различиям[4].

Дебаты о существовании и происхождении гендерных различий[править | править код]

Гендерные различия давно представляют область интереса учёных из разных научных областей, а результаты их исследований вызывают живой интерес в СМИ и у широкой публики. Основной вопрос научных дебатов в этой области в том, существуют ли неустранимые гендерные различия, которые могли бы обосновать существующие гендерные роли и, в частности, целесообразность таких мер, как раздельное обучение мальчиков и девочек[5]. В целом накопленные на сегодняшний день научные знания свидетельствуют о том, что представители разных гендеров похожи друг на друга почти во всём, за очень немногочисленными и сравнительно незначительными исключениями[6]. Несмотря на это, гендерным различиям продолжают придавать большое значение как в научной среде, так и за её пределами[6].

Участники научных дебатов о гендерных различиях разделяются на два основных лагеря: сторонников биологического детерминизма, которые убеждены в тесной связи биологического пола и гендера, и сторонников социального конструктивизма, которые считают, что гендерные различия конструируются обществом. Вопрос о гендерных различиях представители разных лагерей ставят принципиально по-разному. Биологически-ориентированные исследователи часто не задаются вопросом о том, существуют ли гендерные различия как таковые, а по умолчанию исходят из того, что они существуют, и ищут им объяснения. Сторонники социального конструктивизма, в свою очередь, исследуют процессы конструирования гендера в различных социальных контекстах и то, каким образом представления о гендерных различиях используются для создания социальных иерархий[7].

Многие исследователи согласны в том, что на такие характеристики человека, как когнитивные способности, оказывают влияние и биологические, и социальные факторы. При этом они отмечают, что не все биологические факторы следует понимать как врождённые, поскольку, например, строение и деятельность мозга изменяются под воздействием жизненного опыта[8].

Проблема предвзятости в распространении научных данных[править | править код]

В научной литературе существует тенденция чаще сообщать и воспроизводить информацию о гендерных различиях, чем о сходствах. Отчасти это обусловлено дизайном многих исследований: когда поиск гендерных различий не является непосредственной целью исследования — например, в исследованиях общих когнитивных процессов — учёные часто изначально включают гендер как переменную просто для того, чтобы исключить вероятность неверной интерпретации итоговых результатов. Если результаты не обнаруживают различий по этой переменной, информация об этом считается несущественной для основных результатов исследования и не включается в итоговые публикации. Если же гендерные различия обнаруживаются, то учёные склонны воспринимать их как помеху, о которой они вынуждены сообщить[9].

С другой стороны, на сообщение и распространение научных данных о гендерных различиях влияют идеологические установки внутри научного сообщества. Некоторые исследователи отмечают, что в научном сообществе существует предвзятость в отношении публикаций: если исследование обнаруживает хотя бы незначительные гендерные различия, оно с большей вероятностью будет опубликовано, чем десятки исследований, которые таких различий не обнаруживают. Предвзятость в отношении публикаций приводит к тому, что единичное исследование и его результаты за счёт многократного цитирования приобретают статус «истины», что может порождать эффект самоисполняющегося пророчества, влияя на дизайн последующих исследований[7].

Средства массовой информации также часто способствуют искажению научной информации по теме гендерных различий. Как отмечают многие исследователи, как правило, СМИ представляют обнаруживаемые учёными незначительные различия как сенсацию и преувеличивают их значение, умалчивая об обнаруживаемых сходствах[10][11].

Научные данные о гендерных различиях[править | править код]

Первая серьёзная и сравнительно достоверная работа, обобщающая результаты исследований гендерных различий, — это книга Элеанор Маккоби и Кэрол Джеклин «Психология половых различий» (The Psychology of Sex Differences), изданная в 1974 году[9]. Маккоби и Джеклин собрали и систематизировали более 2000 научных работ, которые были опубликованы к моменту написания их книги. Они обнаружили отсутствие гендерных различий по большинству проанализированных параметров, включая восприятие различными органами чувств, процессы обучения и запоминания, эмоциональные реакции, внушаемость, самооценку и многие другие. Таким образом, основной результат их обобщающего исследования в том, что гендерные сходства гораздо более значимы, чем гендерные различия. Но, хотя книга Маккоби и Джеклин считается классической и широко цитируется, чаще всего упоминается не их главный вывод, а обнаруженные ими исключения — немногие гендерные различия[6]: в речевых и математических способностях, способностях к пространственному восприятию и агрессивности[9].

Вскоре после появления книги Маккоби и Джеклин был разработан статистический метод мета-анализа, предназначенный для тщательного и надёжного обобщения результатов больших корпусов исследований одной тематики. Этот метод считается идеальным для систематизации исследований по гендерным различиям, поскольку в этой области проводятся десятки и даже сотни исследований по отдельным вопросам[6]. Результаты мета-анализов уточнили выводы Маккоби и Джеклин. В частности, благодаря более точному статистическому анализу и использованию более крупного и обновлённого корпуса исследований, они показали отсутствие гендерных различий в речевых способностях[12].

Речевые способности[править | править код]

Существование различий в речевых способностях мужчин и женщин долгое время представлялось в психологической литературе как один из самых бесспорных психологических фактов[7]. Обычно предполагается, что по речевым способностям женщины превосходят мужчин. Однако, как показывают крупнейшие обзоры эмпирических исследований в этой области, это предположение не находит убедительных подтверждений. Как отмечают Маккоби и Джеклин, наиболее широко цитируемые исследования, которые обнаруживали различия в развитии речевых способностей у мальчиков и девочек в первые годы жизни, были основаны на крайне маленьких выборках, так что обнаруженные ими различия при увеличении выборки не могли достигнуть статистической значимости. Обобщив результаты опубликованных к тому времени исследований речевых способностей у детей, они заключили, что постоянных значимых гендерных различий в речевых способностях не обнаруживается ни в дошкольном, ни в младшем школьном возрасте, но небольшие различия с перевесом в пользу девочек обнаруживаются начиная с подросткового возраста[9].

В 1988 году Дженет Хайд и Марсия Линн провели мета-анализ исследований гендерных различий в речевых способностях, включив корпус исследований, которые проанализировали Маккоби и Джеклин, и дополнив его большой выборкой более новых исследований детей и взрослых. Анализируя отдельно исследования в соответствии с использованным методом тестирования речевых способностей, они обнаружили, что для пяти из восьми тестовых методик величина различия равна или близка к нулю. В целом, обобщая результаты исследований с разными методиками тестирования, они пришли к выводу, что даже небольших различий в речевых способностях между мужчинами и женщинами нет[12].

Математические способности[править | править код]

Согласно распространённому гендерному стереотипу, мальчики и мужчины более способны к математике, чем девочки и женщины. Научные исследования опровергают это представление. Так, мета-анализ 1990 года, обобщивший исследования с общей численностью участников в более чем три миллиона, показал, что в целом существенных различий в успешности выполнения математических заданий между мальчиками и девочками нет. Незначительные различия в пользу девочек были обнаружены в навыках счёта в младшей и средней школе, в пользу мальчиков — в решении задач в старшей школе, но в то же время было установлено, что обнаруженные небольшие гендерные различия сокращаются с возрастом, при этом мальчики и девочки одинаково хорошо овладевают математическими понятиями[13]. Более новое мета-аналитическое исследование 2005 года установило, что младенцы-девочки и мальчики в возрасте шести месяцев одинаково хорошо справляются с задачами, лежащими в основе формирования математических способностей[14].

Ещё один популярный стереотип говорит о том, что мальчики чаще демонстрируют выдающиеся способности к математике, тогда как способности девочек скорее средние. Этот стереотип поддержали авторы лонгитюдного исследования математически одарённых детей, проведённого в США в начале 1980-х годов[15]. Математические способности мальчиков и девочек в этом исследовании оценивались по результатам стандартизированного теста SAT-M. При этом другие данные, собранные в ходе исследования, опровергают вывод о выдающихся способностях мальчиков по сравнению с девочками. Девочки — участницы исследования лучше, чем мальчики, справлялись с математическими заданиями в школе. Различий между мальчиками и девочками не было выявлено и в дальнейшей жизни: в университетах они выбирали математические курсы одинаковой сложности и получали по ним одинаковые оценки, а по окончании высшего образования одинаковое количество участников программы получали научные степени. Эти результаты показывают, что, несмотря на различия по тесту SAT-M, девочки и мальчики, участвовавшие в исследовании, осваивали высшую математику в равных количествах и с одинаковой успешностью[14].

Сравнения результатов математических тестов в разных странах показывают, что в большинстве стран мира девочки и мальчики справляются с математическими заданиями одинаково хорошо. Мальчики показывают более высокие результаты всего в половине стран ОЭСР, а в Исландии девочки показывают значительно более высокие результаты, чем мальчики[16].

Некоторые авторы связывают такие данные с распространённостью гендерных стереотипов и уровнем гендерного неравенства. В частности, исследователи обнаружили, что в странах с высокими показателями гендерного равенства гендерные различия в математических результатах между мальчиками и девочками исчезают[17]. Многие исследования также показывают, что успешность женщин в математике и выбор профессий, связанных с математикой, определяется влиянием родителей и учителей и тем, насколько они поощряют интерес девочек к математике[18]; многие женщины считают занятия математикой не соответствующими их гендерной роли и отказываются от них даже тогда, когда проявляют прекрасные способности в этой области[19].

Способности к пространственному восприятию[править | править код]

В исследованиях способностей к пространственному восприятию используются разнообразные методики тестирования. Многие из них представляют собой, например, задания, связанные с мысленным вращением двух- или трёхмерных объектов. Мета-анализы исследований в этой области показывают наличие гендерных различий с преимуществом в пользу мужчин, которые колеблются в диапазоне от крайне незначительных до умеренно выраженных[6]. При этом мета-анализ исследований пространственного восприятия у детей в возрасте от восьми месяцев до полутора лет показывает, что гендерных различий по способностям к пространственному восприятию в этом возрасте нет[14].

Некоторые исследователи полагают, что в тех случаях, когда гендерные различия в способностях к пространственному восприятию присутствуют, они объясняются культурным контекстом и различиями в гендерных ролях. В пользу этого объяснения говорит, в частности, сравнительное исследование, проведённое с 1300 представителями двух народов на северо-востоке Индии с общим генетическим происхождением и различающейся социальной организацией. Среди представителей народа, в котором женщины занимают выраженно подчинённое положение, гендерные различия в пространственном восприятии были существенно больше, чем среди представителей народа, в котором женщины пользуются большей автономией[20]. Авторы этого исследования отмечают, что одним из факторов, влияющих на более низкие пространственные способности женщин, может быть эффект угрозы стереотипа (stereotype threat): если в обществе существует стереотип о том, что женщины неспособны к определённому типу задач, то, когда женщине предлагают задачу такого типа, в результате стресса она действительно справляется с ней хуже[21]. Воздействие угрозы стереотипа на различные стигматизированные группы при тестировании различных способностей также подтверждается множеством других исследований[22].

Агрессия[править | править код]

Различия в агрессивном поведении принадлежат к тем немногим гендерным различиям, существование которых подтверждается научными данными, хотя, как и другие гендерные различия, они не настолько велики, как предполагают гендерные стереотипы. Как и в случае гендерных различий в математических способностях, мета-аналитические обзоры показывают, что различия в агрессивном поведении колеблются от незначительных до умеренно выраженных с перевесом в пользу мужчин[6]. В частности, мета-анализ, проведённый Дженет Хайд в 1984 году, показал, что гендерными различиями обусловлено лишь 5 % вариаций в агрессивном поведении, причём с возрастом эти различия сокращаются[23].

Вопреки распространённым стереотипам, научные данные не подтверждают связи агрессивного поведения с уровнем тестостерона в крови[24]. Также, хотя стереотипы предполагают, что женщины чаще прибегают к непрямым способам выражения агрессии, исследования показывают, что в действительности мужчины пользуются ими не меньше, чем женщины[24].

Существуют исследования, которые показывают влияние гендерных ролей и социального контекста на различия в выражении агрессии. Например, в 1994 году был проведён эксперимент, в котором за счёт сохранения анонимности участников были созданы условия для того, чтобы они не чувствовали себя обязанными вести себя в соответствии с гендерными нормами. Участников разделили на две группы: в одной из них участники в подготовительной фазе должны были сидеть близко к экспериментатору и назвать своё имя, экспериментатор задавал им личные вопросы; во второй группе участники оставались анонимными, находились далеко от экспериментатора и не разговаривали с ним, кроме того, им было сказано, что они — контрольная группа, и их поведение в ходе самого эксперимента не будет оцениваться. В этом эксперименте уровень агрессии измерялся при помощи интерактивной видеоигры, в которой испытуемые сначала защищались, а потом атаковали, сбрасывая бомбы. Участники из первой группы продемонстрировали такие же гендерные различия в агрессии (количестве бомб, сброшенных в атаке), какие обнаруживались в других исследованиях. Во второй группе значимых гендерных различий в агрессивном поведении не было обнаружено[25].

- ↑ Бёрн Шон. Гендерная психология = The Social Psychology of Gender. — СПб: Прайм-Еврознак, 2002.

- ↑ Nanda, Serena. Gender Diversity: Crosscultural Variations. — Waveland Pr Inc, 1999. — ISBN 978-1577660743.

- ↑ Roscoe, Will. Changing Ones: Third and Fourth Genders in Native North America. — Palgrave Macmillan, 2000. — ISBN 978-0312224790.

- ↑ Oyewumi, Oyeronke. Conceptualizing gender: the eurocentric foundations of feminist concepts and the challenge of African epistemologies // Jenda: a Journal of Culture and African Woman Studies. — 2002. — Т. 2.

- ↑ Halpern, D. Preface to the fourth edition // Sex Differences in Cognitive Abilities: 4th Edition. — Taylor & Francis, 2011. — ISBN 978-1848729414. Архивная копия от 9 марта 2016 на Wayback Machine

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Hyde, J.S. The Gender Similarities Hypothesis // American Psychologist. — 2005. — Т. 60, № 6. — С. 581–592.

- ↑ 1 2 3 Weatherall, A. Gender, Language and Discourse. — Routledge, 2005. — ISBN 9781134701926.

- ↑ Halpern, D., et al. The Science of Sex Differences in Science and Mathematics // Psychological Science in the Public Interest. — 2007. — Т. 8, № 1. — С. 1—51.

- ↑ 1 2 3 4 Maccoby, E., and Jacklin, C. The Psychology of Sex Differences. — Stanford University Press, 1974. — ISBN 9780804708593.

- ↑ Tavris, C. The Mismeasure of Woman. — Touchstone, 1993. — ISBN 978-0671797492.

- ↑ Unger, R. K., Crawford, M. E. Women and gender: A feminist psychology. — Temple University Press, 1992. — ISBN 9780070659254.

- ↑ 1 2 Hyde, J. S., Linn, M. C. Gender differences in verbal ability: A meta-analysis // Psychological bulletin. — 1988. — Т. 104, № 1. — С. 53—69.

- ↑ Hyde, J. S., Fennema, E., Lamon, S. J. Gender differences in mathematics performance: a meta-analysis // Psychological bulletin. — 1990. — Т. 107, № 2. — С. 139—155.

- ↑ 1 2 3 Spelke, E. S. Sex differences in intrinsic aptitude for mathematics and science? a critical review // American Psychologist. — 2005. — Т. 60, № 9. — С. 950—958.

- ↑ Benbow, C.P., & Stanley, J.C. Sex differences in mathematical reasoning ability: More facts // Science. — 1983. — № 222. — С. 1029—1030.

- ↑ Wade, Lisa. The Truth About Gender and Math (англ.). Sociological Images (7 March 2013). Дата обращения 19 августа 2015.

- ↑ Guiso, L. et al. Culture, gender, and math // Science. — 2008. — Т. 320, № 5880. — С. 1164—1165.

- ↑ Dweck, C. S. et al. Sex differences in learned helplessness: II. The contingencies of evaluative feedback in the classroom and III. An experimental analysis // Developmental psychology. — 1978. — Т. 14, № 3. — С. 268—276.

- ↑ Kimball, M. M. A new perspective on women’s math achievement // Psychological Bulletin. — 1989. — Т. 105, № 2. — С. 198—214.

- ↑ Hoffman, M., Gneezya, U., and List, J. Nurture affects gender differences in spatial abilities (англ.). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (6 September 2011). Дата обращения 19 августа 2015.

- ↑ Pappas, S. Culture Drives Gender Gap in Spatial Abilities, Study Finds (англ.). Live Science (29 August 2011). Дата обращения 19 августа 2015.

- ↑ Hill, C., Corbett, C., St. Rose, A. Stereotypes // Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. — American Association of University Women, 2010. — С. 37—42. — ISBN 978-1-879922-40-2.

- ↑ Hyde, J. S. How large are gender differences in aggression? A developmental meta-analysis // Developmental Psychology. — 1984. — Т. 20, № 4. — С. 722-.

- ↑ 1 2 Bjorkqvist, K. Sex differences in physical, verbal, and indirect aggression: A review of recent research // Sex Roles. — 1994. — № 30. — С. 177—188. Архивировано 11 августа 2015 года.

- ↑ Lightdale, J. R., & Prentice, D. A. Rethinking sex differences in aggression: Aggressive behavior in the absence of social roles // Personality and Social Psychology Bulletin. — 1994. — № 20. — С. 34—44. Архивировано 23 июня 2016 года.

Гендерная роль — Википедия

| ||||

| Мужчины и женщины разных стран в нетрадиционных гендерных ролях |

Гендерная роль — совокупность социальных норм, определяющих, какие виды поведения считаются допустимыми, подходящими или желательными для человека в зависимости от его гендерной принадлежности, то есть принадлежности к женщинам, мужчинам или другому гендеру. Несовпадение поведения человека с гендерной ролью называется гендерной неконформностью. В разных культурах количество и конкретное содержание гендерных ролей существенно различаются, но есть и широко распространённые кросскультурные сходства[⇨].

В науке нет единой точки зрения о том, в какой степени гендерные роли и их вариации определяются биологией и в какой — конструируются обществом[⇨]. Строго биологические теории происхождения гендерных ролей, в частности эволюционная психология, не подтверждаются эмпирическими данными[⇨]. В целом имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что на гендерное развитие влияют не только биологические, но и когнитивные и социальные факторы[⇨].

Гендерные роли могут играть положительную роль для самооценки человека в случае, если гендерно-типичное поведение для него естественно и соответствует его самоощущению. Если же это не так, то гендерные роли и нормативное давление со стороны окружения становится источником стресса[⇨].

Гендерная роль и гендерная идентичность[править | править код]

Гендерную роль следует отличать от гендерной идентичности: первое понятие описывает внешние по отношению к человеку социальные ожидания в связи с его гендерной принадлежностью, второе — внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера. Гендерная идентичность и гендерная роль человека могут не совпадать — в частности, у трансгендерных людей и интерсекс-людей. Приведение гендерной роли в соответствие с гендерной идентичностью представляет собой часть трансгендерного перехода.

В современных обществах господствует бинарная гендерная система — способ социальной организации, при котором люди разделяются на две противоположные группы — мужчин и женщин. Бинарная гендерная система подразумевает жёсткое соответствие между приписанным при рождении полом и гендерной ролью, а также другими параметрами (в частности, гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией). Как свидетельствуют антропологические исследования, установление такого соответствия не универсально: во многих культурах биологический, в частности анатомический пол не играет ключевой роли в определении гендерной роли или гендерной идентичности[1]. Не универсально и выделение только двух гендеров. Например, во многих коренных североамериканских культурах выделяется три или четыре гендера и соответствующих гендерных роли[2]. В западноафриканской культуре йо́руба гендер традиционно не является значимой социальной категорией, а социальные роли определяются в первую очередь возрастом и родством[3].

Даже в близких культурах или в рамках одной культуры гендерные роли могут заметно различаться. Например, в европейской светской культуре XVIII- XIX веков от женщин ожидалось, что они будут слабыми и хрупкими, а в большинстве крестьянских культур женщины считались от природы сильными и выносливыми[4]. В западных (североамериканских и западноевропейских) культурах среднего класса начиная с 1950-х годов женская гендерная роль была ролью домохозяйки, и участие в производительном труде для женщин было исключено. При этом в то же время и в тех же обществах работа вне дома была ожидаемым и самоочевидным элементом гендерной роли для женщин рабочего класса[5]. Женская гендерная роль в социалистических обществах также подразумевала сочетание работы вне дома, работы по дому и заботы о семье[6].

Соотношение гендерных ролей существенно изменялось в течение истории человечества. В частности, историки отмечают значительное повышение социальной роли женщин в Европе периода позднего средневековья (1300—1500 гг.)[7]

В дебатах о происхождении гендерных ролей и различий есть две основные точки зрения: сторонники биологического детерминизма предполагают, что гендерные различия определяются биологическими, природными факторами, а сторонники социального конструктивизма — что они формируются обществом в процессе социализации. В науке были выдвинуты разные теории гендерного развития. Биологически-ориентированные теории, объясняющие различия в гендерных ролях эволюцией, не нашли убедительных эмпирических подтверждений[8][9]. Эмпирические исследования также опровергли психоаналитические теории, которые объясняли гендерное развитие через отношения ребёнка с родителями[8]. Наиболее убедительные эмпирические подтверждения существуют для когнитивных и социально-когнитивных теорий, которые объясняют гендерное развитие сложным взаимодействием биологических, когнитивных и социальных факторов[8][10].

Точки зрения на происхождение гендерных ролей[править | править код]

Обыденное сознание часто представляет существующие в данном обществе в конкретный исторический период гендерные роли как естественные и природные. Существует также множество исследований, стремящихся выявить биологические основания гендерных ролей — в частности, установить биологическое происхождение гендерных различий между мужчинами и женщинами, а также найти биологические причины гендерной неконформности. Но накопленные на сегодняшний день исторические и антропологические знания не подтверждают эту точку зрения, так как разнообразие представлений о гендере и гендерных ролях в культурах мира и на протяжении истории слишком велико. При этом в современных социальных науках собрано множество данных о том, как гендерные роли формируются под влиянием различных социальных процессов.

Биологический детерминизм[править | править код]

Точка зрения, согласно которой социальные явления определяются биологическими факторами, называется биологическим детерминизмом. Близкое к нему понятие — натурализация социальных практик — описывает процесс интерпретации социальных практик как фактов природы[4]. Биологический детерминизм в отношении гендерных ролей выражается, например, в широко распространённых утверждениях о том, что материнство — это природное предназначение женщины, или о том, что мужчинам от природы не свойственна эмоциональность.

С конца XIX века учёные из разных научных областей провели множество исследований гендерных различий между мужчинами и женщинами. Вплоть до 1970-х годов основной целью этих исследований было подтвердить биологическую природу гендерных различий и обосновать содержание существующих гендерных ролей. Однако результаты большинства исследований показывают, что сходств между мужчинами и женщинами гораздо больше, чем различий[11]. В широко цитируемом обзорном исследовании психологи Элеанор Маккоби и Кэрол Джеклин приводят четыре параметра, по которым были обнаружены различия между мужчинами и женщинами: способности к ориентированию в пространстве, математические способности, речевые навыки и агрессивность[12]. Но даже эти обнаруженные различия невелики и сильно зависят от методики и условий проведения исследования[11].

С 1970-х годов учёные также заинтересовались причинами гендерной неконформности, то есть нарушения гендерных ролей. Проводились, в частности, исследования, направленные на выяснение биологических причин транссексуальности. В настоящее время существуют теории, связывающие транссексуальность с генетикой[13], структурой мозга[14], деятельностью мозга[15] и воздействием андрогенов во время внутриутробного развития[16]. При этом результаты этих исследований также спорны — например, выявленные особенности строения мозга транссексуальных людей не уникальны (сходные отличия наблюдаются у гомосексуальных людей по сравнению с гетеросексуальными)[17][18], и существуют данные о том, что строение мозга может меняться под влиянием жизненного опыта.

Социальный конструктивизм[править | править код]

Точка зрения, согласно которой гендерные роли формируются, или конструируются, обществом, принадлежит к теории социального конструктивизма. Основу для изучения социальной природы и процессов конструирования гендерных ролей заложили, в частности, теоретические работы Симоны де Бовуар и Мишеля Фуко. Исследования социального конструирования гендерных ролей показывают, каким образом в процессе социализации и взаимодействия между людьми формируются те гендерные различия и ожидания, которые в обыденном сознании воспринимаются как природные и естественные.

По данным новейших исследований, обнаруживаемые различия между мужчинами и женщинами во многом объясняются социальными факторами. Например, исследования выявляют несколько причин, по которым женщины менее успешны в математике, чем мужчины: во-первых, им недостаёт уверенности в своих способностях[19], во-вторых, они считают занятия математикой не соответствующими их гендерной роли и отказываются от них даже тогда, когда проявляют прекрасные способности в этой области[20], в-третьих, родители и учителя поощряют девочек заниматься математикой гораздо меньше, чем мальчиков[21]. Таким образом, как отмечают некоторые исследователи, гендерные стереотипы срабатывают как самоисполняющиеся пророчества: в ходе социализации людям сообщают информацию о гендерных ролях, которая формирует их ожидания от самих себя, и в результате они проявляют гендерно-конформное поведение[11].

Биологические теории[править | править код]

Биологически-ориентированные объяснения гендерного развития и различий широко распространены. Одна из самых влиятельных таких теорий — эволюционная психология — объясняет гендерную дифференциацию наследственностью[22][23]. Наследственное происхождение гендерных ролей анализируется через предпочтения в выборе сексуальных партнёров, репродуктивные стратегии, вклад родителей в заботу о потомстве и агрессивность мужчин. С точки зрения этой теории, современные гендерные роли обусловлены успешной адаптацией предков современного человека к различиям в репродуктивных задачах мужчин и женщин.

Эмпирические данные опровергают основные положения биологических теорий гендерного развития. Многие исследователи также критикуют методологию биологически-ориентированных исследований[8][9]. Тем не менее, биологические теории продолжают пользоваться большой популярностью, в том числе у широкой публики. По мнению некоторых авторов, это связано с тем, что во многих обществах обыденное сознание приписывает биологии статус абсолютной истины[24]. Кроме того, положения биологических теорий соответствуют гендерным стереотипам.

Репродуктивные стратегии[править | править код]

Согласно эволюционной психологии, в процессе эволюции у мужчин и женщин закрепились на генетическом уровне разные репродуктивные стратегии, продиктованные необходимостью обеспечить выживаемость человека как биологического вида. Репродуктивная стратегия мужчин направлена на максимальное распространение своих генов, поэтому мужчины предпочитают иметь много сексуальных партнёрш и не тратить время на заботу о потомстве. Репродуктивная стратегия женщин направлена на то, чтобы иметь мало сексуальных партнёров, которые при этом будут способны обеспечить их самих и их потомство необходимыми ресурсами для выживания.

Многие исследователи ставят под сомнение само понятие репродуктивной стратегии. С точки зрения общей теории эволюции, естественный отбор определяется непосредственной практической пользой, а не будущими целями[25]. Утверждение о том, что древние мужчины стремились стать отцами как можно большего числа детей, а древние женщины — найти надёжных кормильцев, предполагает, что у них была осознанная или неосознанная цель, что, по мнению некоторых авторов, противоречит дарвинистскому функциональному объяснению[8].

Другие авторы отмечают, что гипотеза эволюционной психологии не подтверждается эмпирическими данными. В частности, предположение о том, что древним женщинам не хватало еды в период беременности и лактации, выглядит вполне убедительным, однако с той же успешностью исходя из этого можно предположить, что в связи с этим у женщин развились повышенные способности к ориентации в пространстве и память, которые бы позволили им находить и запоминать расположение источников пищи. Для обоснования любой гипотезы о конкретных адаптивных механизмах требуется дополнительная информация[9]. Такой информацией могли бы служить данные молекулярных исследований окаменелых человеческих останков или данные археологии, однако таких данных эволюционная психология не предлагает. Некоторые авторы отмечают, что концепция репродуктивных стратегий представляет собой попытку «задним числом» объяснить современные гендерные стереотипы[8].

Против гипотезы о репродуктивных стратегиях также говорят данные антропологии. Они показывают, в частности, что на репродуктивное поведение влияют культурные представления о человеческом теле и размножении. В культурах, где считается, что для размножения необходимо оплодотворение несколькими партнёрами, женщины вступают в сексуальный контакт с разными партнёрами, и эти партнёры не ревнуют друг к другу[26].

Выбор сексуальных партнёров[править | править код]

Эволюционная психология утверждает, что мужчины склонны выбирать молодых и физически привлекательных партнёрш, потому что такие партнёрши скорее смогут выносить здоровое потомство, а женщины склонны выбирать финансово обеспеченных мужчин, которые смогут их прокормить[27]. В подтверждение этих данных приводятся результаты опросов, в которых мужчины и женщины называли наиболее привлекательные для себя характеристики потенциальных партнёров. Однако многочисленные исследования показывают, что то, что люди говорят, значительно отличается от того, как они в действительности себя ведут: на деле физическая привлекательность одинаково влияет на выбор партнёров мужчинами и женщинами[28][29]. С другой стороны, показатели физической привлекательности отличаются крайне большим разнообразием в разных культурах мира, и большинство из этих характеристик не имеют отношения к фертильности[30]. Некоторые авторы также указывают, что эволюционная психология объясняет только гетеросексуальное поведение, и высказывают предположение, что сторонники эволюционной психологии избегают рассматривать данные исследований негетеросексуальных людей, поскольку их поведение и гендерные роли не совпадают с гендерными стереотипами и тем самым подрывают эволюционные объяснения[31].

Агрессивное поведение[править | править код]

С точки зрения эволюционной психологии, мужчины пользовались своими преимуществами в размерах и физической силе, чтобы подчинять себе женщин при помощи агрессивного поведения и побеждать в соперничестве за женщин с другими мужчинами[32]. Как отмечают другие исследователи, даже если в древние времена агрессивное поведение могло давать мужчинам репродуктивные преимущества, с тех пор социальные нормы и санкции сильно изменились, сведя эти преимущества на нет. В современных обществах показатели размножения зависят в первую очередь от социокультурных норм, социоэкономического положения, религиозных воззрений и методов контрацепции[8]. С другой стороны, эмпирические исследования показывают, что различия в агрессивном поведении у мужчин и женщин очень невелики[33]. Есть также научные данные, которые свидетельствуют о том, что в ситуациях, когда люди не ощущают на себе требований подчиняться гендерным нормам, гендерные различия в агрессивном поведении полностью исчезают[34] (подробнее см.: Гендерные различия в агрессивном поведении).

Психоаналитические теории[править | править код]

Согласно психоаналитической теории, гендерное развитие у мальчиков и девочек происходит принципиально разными путями. Зигмунд Фрейд полагал, что в раннем детстве и мальчики, и девочки идентифицируют себя с матерью, но в возрасте от трёх до пяти лет начинают идентифицировать себя с родителем своего пола. Считается, что такая идентификация разрешает внутренний конфликт ребёнка, который возникает из-за неосознанного эротического влечения к родителю противоположного пола и ревности к родителю своего пола. Психоаналитическая теория также предполагает, что мальчики испытывают страх кастрации из-за отсутствия внешних гениталий у девочек, а девочки испытывают зависть к пенису и чувствуют себя неполноценными.

При идентификации с родителем своего пола, как считали классики психоанализа, ребёнок полностью перенимает черты и особенности родителя своего пола, и именно через этот процесс усваивают гендерно-типичное поведение. Считается, что у мальчиков идентификация с родителем своего пола сильнее, чем у девочек, поэтому и гендерно-типичное поведение у них выражено сильнее, чем у девочек[8].

Хотя психоаналитическая теория оказала большое влияние на становление психологии развития, эмпирические данные её не подтверждают. Исследования не обнаружили тесной связи между идентификацией с родителем своего пола и усвоением гендерной роли[35]. Образцами для подражания в поведении детей гораздо чаще становятся заботливые взрослые или взрослые, наделённые социальной властью, чем угрожающие взрослые, с которыми ребёнка связывают отношения соперничества[36].

Отсутствие эмпирических подтверждений классической психоаналитической теории привело к появлению разнообразных обновлённых её вариантов. В области гендерного развития одна из самых влиятельных новейших версий — это теория Нэнси Чодороу. Согласно этой теории, гендерная идентификация формируется во младенчестве, а не в фаллической фазе, как утверждал Фрейд. И мальчики, и девочки изначально идентифицируют себя с матерью, но, поскольку дочери одного пола с матерью, идентификация между дочерьми и матерями сильнее, чем между сыновьями и матерями. В ходе дальнейшего развития девочки сохраняют идентификацию с матерью и психологически сливаются с ней. В результате представления девочки и женщины о себе характеризуется сильным чувством взаимозависимости, которое выливается в стремление к межличностным отношениям и побуждает женщину, в свою очередь, становиться матерью. Развитие мальчика определяется стремлением отделиться от матери и в дальнейшем определять себя через отличие от женщин, что приводит к принижению женственности[37].

Но эмпирические данные не подтверждают и теорию Чодороу. Исследования не обнаруживают наличия более тесной связи между матерями и дочерьми, чем между матерями и сыновьями[38]. Также нет данных о том, что потребности женщин в межличностных отношениях удовлетворяются только через материнство. Напротив, как показывают исследования, женщины, чья единственная социальная роль — это роль матери и жены, больше подвержены появлению психологических проблем, чем бездетные замужние или незамужние женщины и работающие матери[39].

Когнитивные и социальные теории[править | править код]

К когнитивным и социальным теориям гендерного развития относятся теории когнитивного развития[40], гендерных схем[41], социального научения[42] и социально-когнитивная теория[8]. Хотя на начальных этапах эти теории существенно отличались друг от друга, а их сторонники вели острые дискуссии между собой, современные версии этих теорий имеют много общего[10]. В целом когнитивные и социальные теории рассматривают гендерное развитие как сложный процесс взаимодействия биологических, социальных и когнитивных факторов. Все они уделяют существенное внимание социальным источникам гендерного развития и активной роли, которую в собственном гендерном развитии играет человек[10].

Социальные источники гендерного развития[править | править код]

К социальным источника гендерного развития относят, в частности, влияние родителей, других значимых взрослых и сверстников, а также информационное давление со стороны СМИ, кино, литературы и т. д.

Влияние родителей[править | править код]

Различия в воспитании мальчиков и девочек описываются понятием «дифференциальная социализация». Дифференциальная социализация необязательно выражается в виде прямых указаний или запретов. Как показывают исследования, дифференциальная социализация начинается ещё до рождения ребёнка, как только его пол определяется при помощи ультразвукового исследования. Матери, узнавшие таким образом пол будущего ребёнка, описывают мальчиков как «активных» и «подвижных», а девочек как «спокойных»[43]. С рождения дети, как правило, находятся среди гендерно-специфичных игрушек, пелёнок и других предметов; младенцев-мальчиков называют «крупными», «сильными» и «независимыми», а девочек — «нежными», «деликатными» и «красивыми», даже если объективных различий во внешнем облике или поведении младенцев нет[8][44]. Таким образом, представления и ожидания от детей, связанные с гендером, формируются взрослыми на основании гендерных стереотипов задолго до того, как ребёнок может начать проявлять то или иное поведение.

Дифференциальная социализация продолжается и в дальнейшей жизни ребёнка. Например, многочисленные исследования показывают, что родители больше стимулируют и больше реагируют на двигательную активность у младенцев-мальчиков, чем у девочек[45][46][47]. Ещё один показательный эксперимент касается влияния гендерных стереотипов взрослых на выбор игрушек для детей. Эксперимент первоначально проводили с участием трёхмесячного ребёнка, а позднее повторно с участием нескольких детей в возрасте от трёх до 11 месяцев. Трём группам взрослых предлагалось поиграть с ребёнком, при этом первой группе говорили, что ребёнок — девочка, второй — что это мальчик, третьей о гендере ребёнка не сообщали. В распоряжении взрослых было три игрушки: кукла, мяч и гендерно-нейтральное зубное кольцо. Большинство взрослых, которые считали ребёнка мальчиком, предлагали ему мяч, а большинство считавших ребёнка девочкой — куклу, не пытаясь выяснить, какая из игрушек больше интересует самого ребёнка[48].

Влияние сверстников[править | править код]

По мере расширения социального мира ребёнка ещё одним важным источником гендерного развития, как и социального научения в целом, становятся коллективы сверстников. Во взаимодействии со сверстниками дети, начиная с трёх-четырёхлетнего возраста[49], поощряют друг друга за гендерно-типичное поведение, а также за игры в гендерно-однородных группах, и наказывают за поведение, которое считается неподходящим для их гендера[50].

Информационное давление[править | править код]

Наконец, значительную роль в гендерном развитии играют СМИ, в особенности телевидение, а также литература, кино и видеоигры. В этих источниках, из которых дети получают информацию о гендерных ролях, мужчины и женщины часто изображаются преувеличенно стереотипно: мужчины изображаются активными и предприимчивыми, а женщины — зависимыми, лишёнными амбиций и эмоциональными. Изображение профессиональной жизни мужчин и женщин часто не соответствует реальному положению дел: мужчины изображаются как представители разнообразных профессий, лидеры и начальники, а женщины — либо как домохозяйки, либо как работающие на низкостатусных должностях. Такое изображение не соответствует ни реальной статистике профессиональной занятости мужчин, ни широкой вовлечённости женщин в профессиональную деятельность[8]. Как показывают исследования, гендерные стереотипы в СМИ и культуре оказывают большое влияние на детей: те, кто много смотрит телевизор, формируют более стереотипные представления о гендерных ролях[51]. С другой стороны, нестереотипное изображение представителей разных гендеров расширяет спектр желаний и стремлений у детей, а также варианты ролей, которые они считают приемлемыми для своего гендера[52][53]. Повторяющееся изображение равного участия представителей разных гендеров в тех или иных занятиях способствует устойчивому смягчению гендерно-стереотипных представлений у маленьких детей[54][55].

Активная роль человека в гендерном развитии[править | править код]

Социальные источники гендерного развития нередко предоставляют противоречивую информацию о гендерных ролях и накладывают на ребёнка противоречивые ожидания[8]. Это требует от ребёнка, начиная с самого раннего возраста, активно искать и выстраивать свои собственные правила и представления о гендере как о новой для него и значимой социальной категории[10]. Активность в формировании представлений о гендере проявляется, в частности, в избирательном внимании и памяти[56], а также в формировании предпочтений — например, гендерно-типичных или нетипичных игрушек, игр со сверстниками своего или другого гендера[49].

В современных обществах, где господствует бинарная гендерная система, нарушение предписываемой человеку гендерной роли, то есть гендерная неконформность, как правило, не одобряется. Социальное окружение оказывает нормативное давление на детей и взрослых, принуждая их соблюдать предписанные гендерные роли. Как показывают исследования, гендерно-типичное поведение и самоощущение как типичного представителя своего гендера может положительно влиять на самооценку детей[57]. Но в случае, если гендерное самоощущение расходится с предписываемой гендерной ролью, требование соблюдать гендерные роли становится источником стресса и негативно влияет на психологическую адаптацию[57].

- ↑ Nanda, Serena. Gender Diversity: Crosscultural Variations. — Waveland Pr Inc, 1999. — ISBN 978-1577660743.

- ↑ Roscoe, Will. Changing Ones: Third and Fourth Genders in Native North America. — Palgrave Macmillan, 2000. — ISBN 978-0312224790.

- ↑ Oyewumi, Oyeronke. Conceptualizing gender: the eurocentric foundations of feminist concepts and the challenge of African epistemologies // Jenda: a Journal of Culture and African Woman Studies. — 2002. — Т. 2.

- ↑ 1 2 Коннелл Р. Гендер и власть: Общество, личность и гендерная политика. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — ISBN 978-5-4448-0248-9. Архивная копия от 6 октября 2015 на Wayback Machine

- ↑ hooks, bell. Rethinking the Nature of Work // Feminist Theory: From Margin to Center. — Pluto Press, 2000. — ISBN 9780745316635.

- ↑ Здравомыслова Е., Темкина А. (ред.). Российский гендерный порядок: социологический подход. — СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. — ISBN 978-5-94380-060-3.

- ↑ Уикхем, 2018, Гендерные роли в позднесредневековой Европе, с. 297.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bussey, K., Bandura, A. Social cognitive theory of gender development and differentiation // Psychological review. — 1999. — Т. 106, № 4. — С. 676—713.

- ↑ 1 2 3 Fausto-Sterling, A. Beyond difference: A biologist’s perspective // Journal of Social Issues. — 1997. — Т. 53, № 2. — С. 233—258.

- ↑ 1 2 3 4 Martin, C.L., et al. Cognitive Theories of Early Gender Development // Psychological Bulletin. — 2002. — Т. 128, № 6. — С. 903—933.

- ↑ 1 2 3 Бёрн Шон. Гендерная психология = The Social Psychology of Gender. — СПб: Прайм-Еврознак, 2002.

- ↑ Maccoby, E., and Jacklin, C. The Psychology of Sex Differences. — Stanford University Press, 1974. — ISBN 9780804708593.

- ↑ Hare, L; Bernard, P; Sanchez, F; Baird, P; Vilain, E; Kennedy, T; Harley, V. Androgen Receptor Repeat Length Polymorphism Associated with Male-to-Female Transsexualism (англ.) // Biological Psychiatry (англ.)русск. : journal. — 2009. — Vol. 65, no. 1. — P. 93—6. — doi:10.1016/j.biopsych.2008.08.033. — PMID 18962445.

- ↑ Kruijver F. P., Zhou J. N., Pool C. W., Hofman M. A., Gooren L. J., Swaab D. F. Male-to-female transsexuals have female neuron numbers in a limbic nucleus // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. — 2000. — № 85(5). — P. 2034—2041.

- ↑ Berglund, H.; Lindstrom, P.; Dhejne-Helmy, C.; Savic, I. Male-to-Female Transsexuals Show Sex-Atypical Hypothalamus Activation When Smelling Odorous Steroids (англ.) // Cerebral Cortex : journal. — 2007. — Vol. 18, no. 8. — P. 1900—1908. — doi:10.1093/cercor/bhm216. — PMID 18056697.

- ↑ Schneider, H; Pickel, J; Stalla, G. Typical female 2nd–4th finger length (2D:4D) ratios in male-to-female transsexuals—possible implications for prenatal androgen exposure (англ.) // Psychoneuroendocrinology : journal. — 2006. — Vol. 31, no. 2. — P. 265—269. — doi:10.1016/j.psyneuen.2005.07.005. — PMID 16140461.

- ↑ LeVay S. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men (англ.) // Science : journal. — 1991. — August (vol. 253, no. 5023). — P. 1034—1037. — doi:10.1126/science.1887219. — PMID 1887219.

- ↑ Byne W., Tobet S., Mattiace L. A. et al. The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status (англ.) // Horm Behav (англ.)русск. : journal. — 2001. — September (vol. 40, no. 2). — P. 86—92. — doi:10.1006/hbeh.2001.1680. — PMID 11534967.

- ↑ Eccles, J. S. Bringing young women to math and science // Gender and thought: Psychological perspectives / Crawford, M., and Gentry, M.. — New York : Springer, 1989.

- ↑ Kimball, M. M. A new perspective on women’s math achievement // Psychological Bulletin. — 1989. — Т. 105, № 2. — С. 198—214.

- ↑ Dweck, C. S. et al. Sex differences in learned helplessness: II. The contingencies of evaluative feedback in the classroom and III. An experimental analysis // Developmental psychology. — 1978. — Т. 14, № 3. — С. 268—276.

- ↑ Archer, J. Sex differences in social behavior: Are the social role and evolutionary explanations compatible? // American Psychologist. — 1996. — № 51. — С. 909—917.

- ↑ Buss, D. M. Psychological sex differences: Origins through sexual selection // American Psychologist. — 1985. — № 50. — С. 164—168.

- ↑ Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses. — University of Minnesota Press, 1997. — ISBN 9780816624416.

- ↑ Gould, S. J. An urchin in the storm: Essays about Books and Ideas. — New York: Norton, 1988. — ISBN 9780393305371.

- ↑ Caporael, L. R. Mechanisms matter: The difference between sociobiology and evolutionary psychology // Behavioral and Brain Sciences. — 1989. — № 12. — С. 17—18.

- ↑ Buss, D. M. The evolution of desire. — New York: Basic, 1994. — ISBN 9780465021437.

- ↑ Sprecher, S. The importance to males and females of physical attractiveness, earning potential and expressiveness in initial attraction // Sex Roles. — 1989. — № 21. — С. 591—607.

- ↑ Zohar, A., & Guttman, R. Mate preference is not mate selection // Behavioral and Brain Sciences. — 1989. — № 12. — С. 38—39.

- ↑ Ford, C. S., & Beach, F. A. Patterns of sexual behavior. — New York: Harper & Row, 1972.

- ↑ Honda, K. A Critique of Evolutionary Psychology (англ.). The Psychology In Seattle Podcast (7 October 2014). Дата обращения 20 августа 2015.

- ↑ Smuts, B. The evolutionary origins of patriarchy // Human Nature. — 1995. — № 6. — С. 1—32.

- ↑ Hyde, J. S. How large are gender differences in aggression? A developmental meta-analysis // Developmental Psychology. — 1984. — Т. 20, № 4. — С. 722—.

- ↑ Lightdale, J. R., & Prentice, D. A. Rethinking sex differences in aggression: Aggressive behavior in the absence of social roles // Personality and Social Psychology Bulletin. — 1994. — № 20. — С. 34—44. Архивировано 23 июня 2016 года.

- ↑ Hetherington, E. M. The effects of familial variables on sex typing, on parent-child similarity, and on imitation in children // Minnesota symposia on child psychology, Vol. 1 / Hill, J. P. (Ed.). — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1967. — С. 82—107.

- ↑ Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. Transmission of aggression through imitation of aggressive models // Journal of Abnormal and Social Psychology. — 1961. — № 63. — С. 575—582.

- ↑ Чодороу Н. Воспроизводство материнства:Психоанализ и социология гендера. — РОССПЭН, 2006. — ISBN 5-8243-0672-9.

- ↑ Sroufe, L. A. Attachment classification from the perspective of infant-caregiver relationships and infant temperament // Child Development. — 1985. — № 56. — С. 1—14.

- ↑ Bernard, J. The future of marriage. — Yale University Press, 1982. — ISBN 9780300028539.

- ↑ Kohlberg, L. A. A cognitive–developmental analysis of children’s sex role concepts and attitudes // The development of sex differences / E. E. Maccoby (Ed.). — Stanford, CA: Stanford University Press, 1966. — С. 82–173. — ISBN 9780804703086.

- ↑ Martin, C. L., Halverson, C. A schematic processing model of sex typing and stereotyping in children // Child Development. — 1981. — № 52. — С. 1119—1134.

- ↑ Mischel, W. A social learning view of sex differences in behavior // The development of sex differences / E. E. Maccoby (Ed.). — Stanford, CA: Stanford University Press, 1966. — С. 57–81. — ISBN 9780804703086.

- ↑ Rothman, B. K. The tentative pregnancy: How Amniocentesis Changes the Experience of Motherhood. — W. W. Norton & Company, 1993. — С. 129. — ISBN 978-0393309980.

- ↑ O’Reilly, P. The Impact of Sex-Role Stereotyping on Human Development // Monograph. — 1988. — Т. 3, № 1.

- ↑ Lewis, M. State as an infant-environmental interaction: An analysis of mother-infant behavior as a function of sex // Merrill-Palmer Quarterly. — 1972. — № 18. — С. 95—211.

- ↑ Moss, H. Sex, age and state as determinants of mother-infant interaction // Merrill-Palmer Quarterly. — 1967. — № 13. — С. 19—36.

- ↑ Tasch, R. The role of the father in the family // Journal of Experimental Education. — 1952. — № 20. — С. 319—361.

- ↑ Sidorowicz L. S., Lunney G. S. Baby X revisited // Sex Roles. — 1980. — Т. 6, № 1. — С. 67—73.

- ↑ 1 2 Bussey, K., & Bandura, A. Self-regulatory mechanisms governing gender development // Child Development. — 1992. — № 63. — С. 1236—1250. Архивировано 23 июня 2015 года.

- ↑ Lamb, M. E., Easterbrooks, M. A., & Holden, G. W. Reinforcement and punishment among preschoolers: Characteristics, effects, and correlates // Child Development. — 1980. — № 51. — С. 1230—1236.

- ↑ McGhee, P. E., & Frueh, T. Television viewing and the learning of sex-role stereotypes // Sex Roles. — 1980. — № 6. — С. 179—188.

- ↑ Ashby, M. S., & Wittmaier, B. C. Attitude changes in children after exposure to stories about women in traditional or nontraditional occupations // Journal of Educational Psychology. — 1978. — № 70. — С. 945—949.

- ↑ O’Bryant, S. L., & Corder-Bolz, C. R. The effects of television on children’s stereotyping of women’s work roles // Journal of Vocational Behavior. — 1978. — № 12. — С. 233—244.

- ↑ Ochman, J. M. [https://link.springer.com/article/10.1007/BF01544088#page-1 The effects of nongender-role stereotyped, same-sex role models in storybooks on the self-esteem of children in grade three] // Sex Roles. — 1996. — № 35. — С. 711—735.

- ↑ Thompson, T. L., & Zerbinos, E. Television cartoons: Do children notice it’s a boy’s world // Sex Roles. — 1997. — № 37. — С. 415—432.

- ↑ Bauer, P. J. Memory for gender-consistent and gender-inconsistent event sequences by twenty-five-month-old children // Child Development. — 1993. — № 64. — С. 285—297.

- ↑ 1 2 Egan, S., and Perry, D. Gender identity: a multidimensional analysis with implications for psychosocial adjustment // Developmental Psychology. — 2001. — Т. 37, № 4. — С. 451—463. Архивировано 9 октября 2015 года.

- Крис Уикхем. Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации = Medieval Europe. — М.: Альпина Нон-фикшн, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-91671-712-9..

это… Разница между гендером и полом. Что такое гендерные роли

Гендер – набор характеристик, которые культура приписывает разным полам. Это модель поведения, которого общество ожидает от мужчины или женщины. Понятие «гендер» часто путают с понятием «пол».

Пол – это совокупность физических особенностей, которые помогают отличить мужскую особь от женской. Пол может быть женским или мужским, а гендер – это поведение и действия, которых ожидает от человека общество.

Проще говоря, пол – биологическое понятие, а гендер – культурное.

Гендерные роли и гендерные стереотипы

Ожидания общества от человека с той или иной гендерной принадлежностью называются «гендерной ролью». Во многих культурах существуют четкие разграничения допустимого и недопустимого поведения для мужчин, женщин и других гендеров. Обычно это выражается на бытовом уровне, например, в виде фраз: «Ты мужчина и должен служить в армии» или «Женщина всегда должна хорошо выглядеть». Подобные убеждения называются гендерными стереотипами.

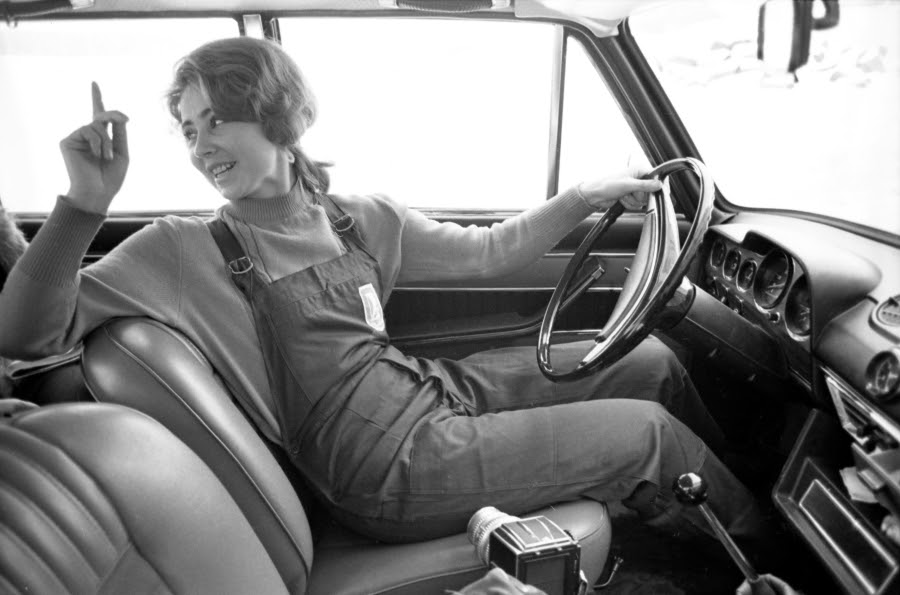

Сотрудница отдела технического контроля ВАЗ Людмила Тюрина в салоне автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули». Источник: РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Сотрудница отдела технического контроля ВАЗ Людмила Тюрина в салоне автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули». Источник: РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Например, в западных культурах середины XX века женской гендерной ролью была роль домохозяйки и матери. Заниматься производственным трудом в этом случае считалось нежелательным. В тот же период гендерная роль женщин социалистических стран подразумевала и работу, и занятие хозяйством.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Выяснить, в какой степени гендерные роли определены физиологией, а в какой – созданы обществом, наука пока не может.

Depositphotos

Depositphotos

Гендерная идентичность: кто такие трансгендеры, цисгендеры и гендерквиры