Гиперостоз костей: Гиперостоз — симптомы, причины и лечение

Гиперостоз — симптомы, причины и лечение

Лечением данного заболевания занимается Травматолог-ортопед

- Что это такое?

- О заболевании

- Виды

- Симптомы гиперостоза

- Причины гиперостоза

- Диагностика

- Мнение эксперта

- Лечение

- Хирургическое лечение

- Профилактика

- Реабилитация

- Вопрос-ответ

О заболевании

Локальное гиперостозное состояние может не иметь клинических проявлений, а может сопровождаться визуально определяемым поражением одной или нескольких костей. Непосредственно уплотнение кости в определенным участке в большинстве случаев не сопровождается медицинскими рисками. Наибольшую опасность представляет то патологическое состояние, которое привело к гиперостозу. Риски также могут быть связаны с вероятностью сдавления органов, находящихся в замкнутом пространстве (головной, костный мозг).

Диагностика заболевания основывается на данных рентген-сканирования, компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Лечение гиперостозного состояния определяется причиной его развития и возможными вторичными нарушениями.

Виды

С учетом пораженной площади патологический процесс делят на 2 варианта:

1. Локальный гиперостоз, при котором поражается только 1 кость. В одних случаях это может быть физиологическим состоянием, связанным со сверхсильной нагрузкой на конечность, в других случаях – это проявление онкологического, опухолевого или гормонального процесса. В этой категории выделяются частные варианты:

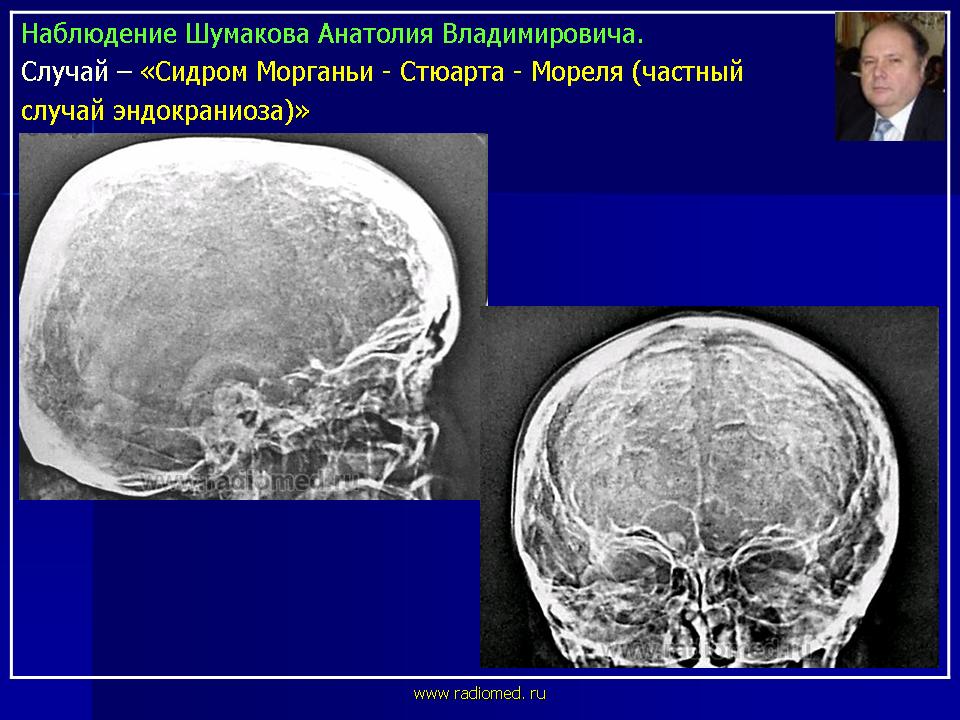

- Синдром Морганьи-Мореля-Стюарда (фронтальный гиперостоз) – патологическое склерозирование внутренней пластинки лобной кости. Часто подобное состояние регистрируется у женщин с постепенно угасающей функцией яичников (или уже угасшей).

2. Генерализованный гиперостоз – в патологический процесс вовлекаются несколько костей различной локализации. Возможны следующие частные варианты:

- Болезнь Форестье, вторым названием которой является анкилозирующий диффузный идиопатический скелетный гиперостоз, представляет собой редкое поражение костных структур. Патология носит невоспалительный характер и характеризуется отложением солей кальций в связка и сухожилиях, что постепенно приводит к анкилозированию (срастанию суставных поверхностей и потере подвижности).

- Кортикальный гиперостоз детского возраста (синдром Каффи-Силвермана) – развивается у детей первых лет жизни.

- Кортикальный генерализованный гиперостоз – наследственная патология, которая наследуется по рецессивному типу, сцепленному с соматическими хромосомами, при этом первые проявления заболевания приходятся на пубертатный возраст.

- Болезнь Камурати-Энгельманна – наследственная патология, передаваемая по рецессивному механизму, связана с мутациями в соматических хромосомах.

- Синдром Мари-Бамбергера – ответная реакция костной системы, развивающаяся на хроническое кислородное голодание тканей. Фоновыми процессами могут быть злокачественные опухоли респираторной системы, хронические обструктивные болезни легких, заболевания сердца и т.п.

Симптомы гиперостоза

Симптомы гиперостоза определяется основным патологическим состоянием, которое привело к фрагментарному разрастанию костной ткани.

- При синдроме Морганьи-Мореля-Стюарда часто наблюдаются такие симптомы, как ожирение, упорная головная боль (в лобной и затылочной области), и нередко отмечают повышение артериального давления, а также появление оволосения по мужскому типу. Чаще всего заболевание наблюдается у женщин, преимущественно климактерического и постменопаузального возраста.

- При болезни Форестье в группе риска мужчины категории 45+. В большинстве случаев болезнь дебютирует с поражения преимущественно центральной части грудного отдела позвоночника (обычно с правой стороны, т.

к. слева пульсирует аорта). Основными жалобами являются дискомфортные ощущения в области позвоночника, которые сочетаются с тугоподвижностью, которая особенно выражена в утренние и вечерние часы. Болевой синдром выражен умеренно. По мере прогрессирования патологии наблюдается ограничение мобильность в суставах позвоночника.

к. слева пульсирует аорта). Основными жалобами являются дискомфортные ощущения в области позвоночника, которые сочетаются с тугоподвижностью, которая особенно выражена в утренние и вечерние часы. Болевой синдром выражен умеренно. По мере прогрессирования патологии наблюдается ограничение мобильность в суставах позвоночника. - При синдроме Мари-Бамбергера страдают конечности. Для этого заболевания характерно утолщение пальцевых фаланг по типу «барабанных палочек», одновременно уплощаются ногтевые пластины. Возможно вторичное вовлечение суставов, вегетативная дисфункция (повышенная потливость, покраснение кожных покровов).

- При системном диафизарном гиперостозе, который является генетической патологией, локальная гиперплазия костной ткани наблюдается в области тела большеберцовой кости, бедренной кости и плеча. Постепенно нарушается подвижность суставов, что в последующем предрасполагает к вторичной атрофии мышц.

Реже в патологический процесс вовлекаются плоские кости – ребра, кости свода черепа (теменная, затылочная, височная кость). Опасность поражения черепа заключается в том, что возможно вторичное сдавление головного мозга с развитием неврологической симптоматики.

Опасность поражения черепа заключается в том, что возможно вторичное сдавление головного мозга с развитием неврологической симптоматики.

Причины гиперостоза

Как правило, избыточное разрастание костной ткани наблюдается в трубчатых костях. Сначала костная ткань становится более плотной и постепенно растет как в сторону костномозгового канала, так и в направлении надкостницы. В зависимости от распространенности процесса различают 2 типа гиперостоза:

- первый тип (злокачественный) – поражаются все фрагменты кости, что сопровождается дезорганизацией структурных компонентов, при этом увеличение объема костной ткани приводит к сдавлению костного мозга и его атрофии;

- второй тип (доброкачественный) – поражается только губчатое вещество, которое становится особенно плотным.

Точные причины гиперостоза обусловлены характером патологического процесса. Так, синдром Морганьи-Мореля-Стюарда, скорее всего, связан с развивающимся эстрогенодефицитом, однако не исключена роль врожденных особенностей скелета. Большинство множественных гиперостозов обусловлены отягощенной наследственностью, то есть с передачей мутантных генов потомству, при этом наследование осуществляется по аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному механизму.

Большинство множественных гиперостозов обусловлены отягощенной наследственностью, то есть с передачей мутантных генов потомству, при этом наследование осуществляется по аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному механизму.

Получить консультацию

Если у Вас наблюдаются подобные симптомы, советуем записаться на прием к врачу. Своевременная консультация предупредит негативные последствия для вашего здоровья.

Узнать подробности о заболевании, цены на лечение и записаться на консультацию к специалисту Вы можете по телефону:

+7 (495) 292-39-72

Заказать обратный звонок Записаться онлайн

Почему «СМ-Клиника»?

1

Лечение проводится в соответствии с клиническими рекомендациями

2

Комплексная оценка характера заболевания и прогноза лечения

3

Современное диагностическое оборудование и собственная лаборатория

4

Высокий уровень сервиса и взвешенная ценовая политика

Диагностика

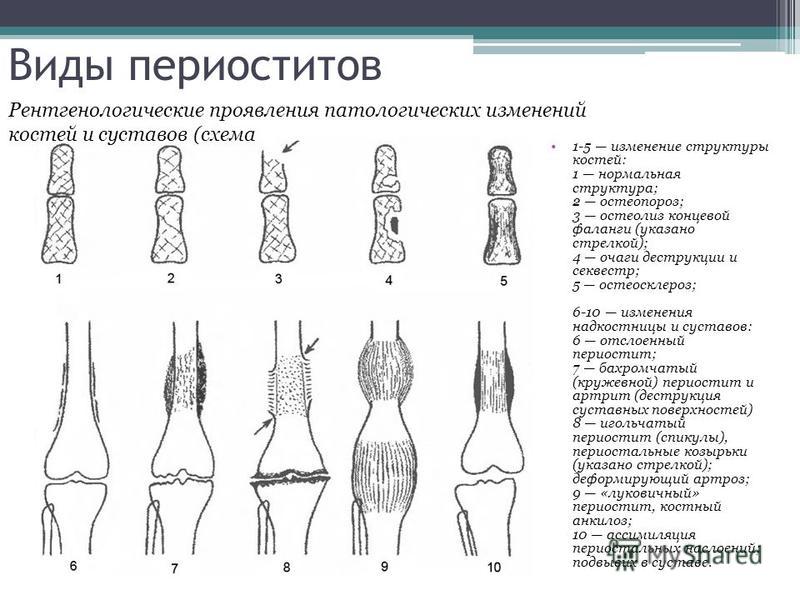

Первичная диагностика гиперостоза обычно основывается на результатах рентгенологического обследования.

- увеличение толщины костей;

- образование чешуек-наслоений костной ткани;

- деформация контуров кости.

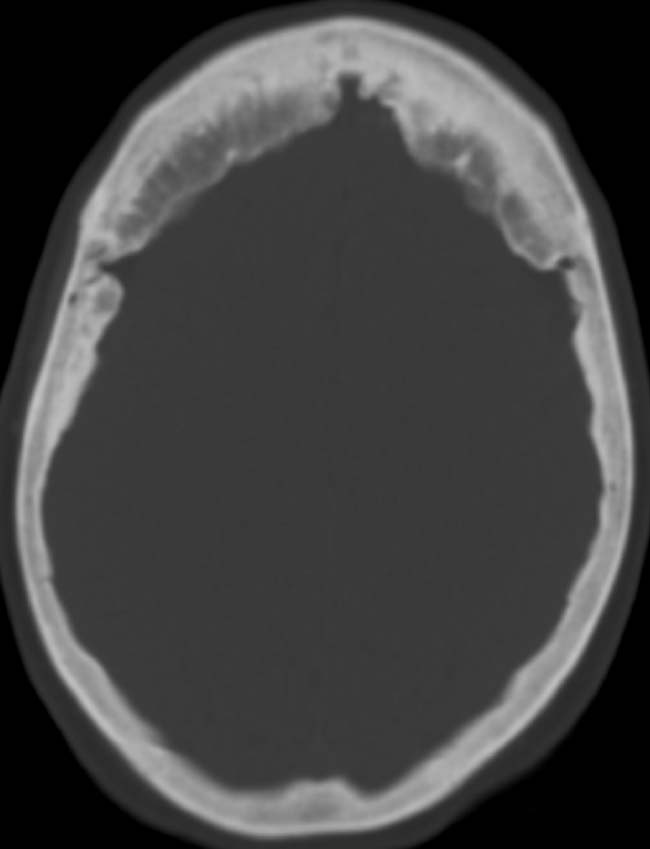

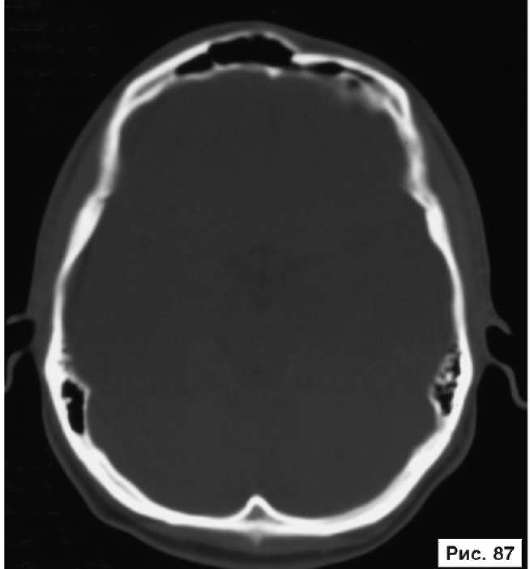

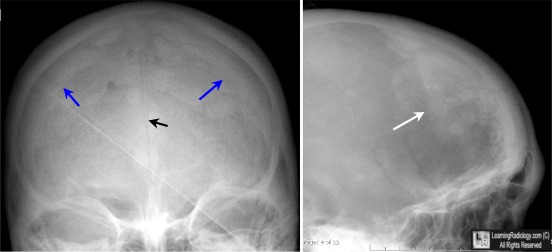

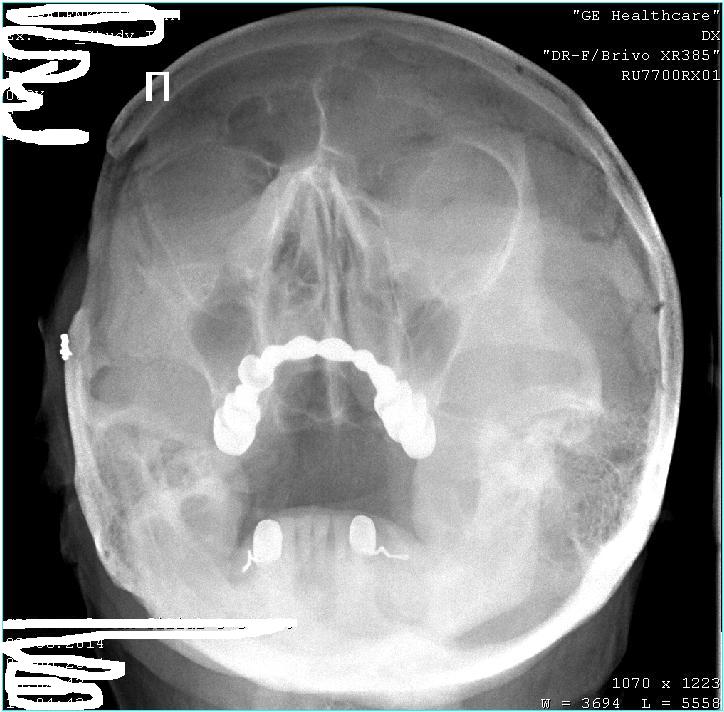

При фронтальном гиперостозе проводится рентгенографическое обследование черепа. В норме внутренняя пластинка лобной кости на рентгенограммах черепа имеет достаточно ровный и чёткий контур. В случае синдрома Морганьи-Мореля-Стюарда в этой зоне наблюдаются утолщения и костные разрастания.

В сложных клинических случаях для оценки состояние костной ткани проводится компьютерная томография, которая позволяет получить послойные изображения исследуемой области. Чтобы оценить вовлеченность мягкотканных структур, обычно требуется ультразвуковое сканирование, а для детализации выявленных изменений – проводится магнитно-резонансная томография.

Мнение эксперта

Синдром Морганьи-Мореля-Стюарда – это один из вариантов климактерических расстройств, который резко ограничивает социальную активность женщины.

Коловертнов Дмитрий Евгеньевич

Врач травматолог-ортопед, врач-артролог, к.м.н. Руководитель Центра травматологии и ортопедии в «СМ-Клиника» на ул. Новочеремушкинская

Лечение

Лечение гиперостоза определяется первичным патологическим процессом и общим состоянием пациента. В случае отсутствия клинической симптоматики и при случайном обнаружении патологического разрастания костной ткани пациенты подлежат динамическому наблюдению у ортопеда.

Консервативное лечение

Для купирования болевого синдрома, обусловленного патологическим разрастанием костной ткани, назначаются нестероидные противовоспалительные средства.

Хирургическое лечение

Для предупреждения срастания суставных концов костей возможно проведение ортопедического вмешательства.Профилактика

Специфических мер профилактики гиперостоза не разработано, особенно это касается наследственных заболеваний. Для предупреждения вторичного процесса, связанного с хронической гипоксией, важно своевременно лечить основную болезнь. Компенсаторный гиперостоз, связанный с повышенной нагрузкой на конечность, требует рационализации физических упражнений.

Реабилитация

После хирургического вмешательства на органах опорно-двигательного аппарата накладываются фиксирующие повязки, которые обеспечивают неподвижность костных фрагментов и создают оптимальные условия для заживления. После снятия гипсовой повязки показано выполнение упражнений лечебной физкультуры (под контролем врача ЛФК) и проведение физиопроцедур.

Вопрос-ответ

Диагностикой и лечением этого состояния занимается врач травматолог-ортопед.

Дальнейшая тактика ведения определяется с учетом имеющихся рисков. В случае повышенного риска сдавления жизненно важных органов рекомендуется операция.

Патологическое разрастание костной ткани в этой области характеризуется выраженными болями. Практически во всех случаях показано хирургическое вмешательство для улучшения качества жизни пациента.

Бунчук НВ, Агабабов СФ. Диффузный идиопатический гиперостоз скелета. Ревматология. 1986;(3):44.

Миндубаева Ф.З. Эндокраниоз как патогенетическое проявление нейроэндокринных синдромов: Дис. … канд. мед. наук. Казань, 1985.

Юлес М., Холло И. // Диагностика и патофизиологические основы нейроэндокринных заболеваний. Будапешт, 1976. С. 215.

>

Заболевания по направлению Травматолог-ортопед

Абсцесс Броди Адгезивный капсулит Анкилоз Арахнодактилия Артроз Артроз голеностопного сустава Артроз локтевого сустава Артроз плечевого сустава Артропатия Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) Ахиллобурсит Ахиллодиния Ахондроплазия Болезнь Бехтерева Болезнь Блаунта Болезнь Гоффа Болезнь де Кервена Болезнь Кальве Болезнь Келлера Болезнь Кенига Болезнь Кинбека Болезнь Олье Болезнь Пертеса Болезнь Форестье Болезнь Шейерманна-Мау Болезнь Шинца Болезнь Шляттера Бурсит Бурсит коленного сустава Бурсит плечевого сустава Бурсит стопы Вальгусная деформация большого пальца стопы (Hallux valgus) Внутрисуставной перелом Воронкообразная грудная клетка Врожденный вывих бедра Вывих Вывих бедра Вывих кисти Вывих ключицы Вывих коленного сустава Вывих надколенника Вывих пальца Вывих плеча Вывих предплечья Вывих стопы Гемартроз Гематогенный остеомиелит Гигантоклеточная опухоль кости Гигрома Гиповолемический шок Гнойный артрит Гнойный бурсит Гонартроз Грудной спондилез Деформация грудной клетки Деформация конечности Деформация стоп Деформирующий артроз Дискоидный мениск Дорсопатии Закрытый перелом Илеопсоит Импиджмент-синдром Искривление позвоночника Килевидная грудная клетка Киста Бейкера Киста менисков Кифоз Кифосколиоз Клиновидные позвонки Клинодактилия Коксартроз Колотая рана Колото-резанная рана Компрессионный перелом позвоночника Конская стопа Локтевой бурсит Межпозвоночная грыжа Миозит Молоткообразные пальцы стопы Мраморная болезнь Нестабильность позвоночника Оскольчатый перелом Остеоартроз Остеодистрофии Остеома Остеомаляция Остеомиелит Остеопения Остеопороз Остеосклероз Остеофиты Остеохондроз Перелом Перелом бедра Перелом большеберцовой кости Перелом большого бугорка плечевой кости Перелом вертлужной впадины Перелом голени Перелом головки лучевой кости Перелом грудины Перелом грудного отдела позвоночника Перелом ключицы Перелом поясничного отдела Перелом пястной кости Перелом пяточной кости Перелом ребер Перелом руки Перелом свода черепа Перелом скуловой кости Перелом шейки бедра Пяточная шпора Синдром Марфана Сколиоз Травмы позвоночника

Все врачи

м. ВДНХ

ВДНХ

м. Молодёжная

м. Текстильщики

м. Курская

м. Севастопольская

м. Чертановская

м. Крылатское

м. Войковская

Старопетровский проезд, 7А, стр. 22

ул. Клары Цеткин, д. 33 корп. 28

м. Балтийская

Старопетровский проезд, 7А, стр. 22

ул. Клары Цеткин, д. 33 корп. 28

м. Марьина Роща

м. Новые Черёмушки

м. Водный стадион

м. Юго-Западная

м. Сухаревская

Все врачи

Загрузка

Записаться на прием к травматологу-ортопеду

поля, отмеченные*, необходимы к заполнению

Имя

Телефон *

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Запись через сайт является предварительной. Наш сотрудник свяжется с Вами для подтверждения записи к специалисту.

Мы гарантируем неразглашение персональных данных и отсутствие рекламных рассылок по указанному вами телефону. Ваши данные необходимы для обеспечения обратной связи и организации записи к специалисту клиники.

Лицензии

Перейти в раздел лицензииПерейти в раздел правовая информация

Гиперостоз. Что такое Гиперостоз?

ВАЖНО

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Гиперостоз – это избыточное (патологическое) разрастание неизмененной костной ткани. Может протекать, как самостоятельный процесс или являться симптомом других заболеваний. Симптомы определяются первичной патологией. Гиперостоз может сопровождаться деформацией одной или нескольких костей скелета либо клинически никак не проявляться и обнаруживаться только при проведении специальных исследований (рентгенографии, МРТ, радионуклидного исследования). Тактика лечения гиперостоза зависит от основного заболевания.

МКБ-10

M85.2 M85.8

- Патогенез

- Классификация

- Виды гиперостоза

- Синдром Мари-Бамбергера

- Фронтальный гиперостоз

- Инфантильный кортикальный гиперостоз

- Кортикальный генерализованный гиперостоз

- Системный диафизарный врожденный гиперостоз

- Цены на лечение

Общие сведения

Гиперостоз (от греч. hyper – сверх, osis – кость) – избыточное разрастание кости, при котором определяется увеличение массы костной ткани на единицу объема. Может возникать компенсаторно (при повышенной нагрузке на конечность) или являться симптомом целого ряда заболеваний. Сам по себе гиперостоз не представляет опасности для больного, однако может сигнализировать о патологических процессах, требующих серьезной терапии. В зависимости от основного заболевания, при котором наблюдается гиперостоз, лечением данной патологии могут заниматься онкологи, фтизиатры, эндокринологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, венерологи, ортопеды, ревматологи и другие специалисты.

Гиперостоз

Патогенез

Обычно при гиперостозе поражаются трубчатые кости. Костная ткань уплотняется и разрастается в периостальном и эндостальном направлении. При этом в зависимости от характера основной патологии может наблюдаться два варианта. Первый – поражение всех элементов костной ткани: надкостница, губчатое и корковое вещество уплотняются и утолщаются, количество незрелых клеточных элементов увеличивается, архитектоника кости нарушается, костный мозг атрофируется и замещается костными разрастаниями или соединительной тканью. Второй – ограниченное поражение губчатого вещества с образованием очагов склероза.

Классификация

С учетом распространенности выделяют локальные и генерализованные гиперостозы. Локальный гиперостоз в пределах одной кости может развиваться при постоянных физических перегрузках определенного сегмента конечности. Эта форма гиперостоза также возникает при некоторых злокачественных опухолях и системных болезнях. Кроме того, локальный гиперостоз наблюдается при синдроме Морганьи-Мореля-Стюарда – заболевании, которое может наблюдаться у женщин климактерического возраста.

Кроме того, локальный гиперостоз наблюдается при синдроме Морганьи-Мореля-Стюарда – заболевании, которое может наблюдаться у женщин климактерического возраста.

К группе генерализованных гиперостозов относится кортикальный детский гиперостоз (синдром Каффи-Силвермена) – болезнь с неустановленным патогенезом, развивающееся у детей младшего возраста, и кортикальный генерализованный гиперостоз – наследственное заболевание, которое передается по аутосомно-рециссивному типу и проявляется в период полового созревания. Еще один генерализованный гиперостоз – болезнь Камурати-Энгельманна, передающаяся по аутосомно-доминантному типу.

Виды гиперостоза

Синдром Мари-Бамбергера

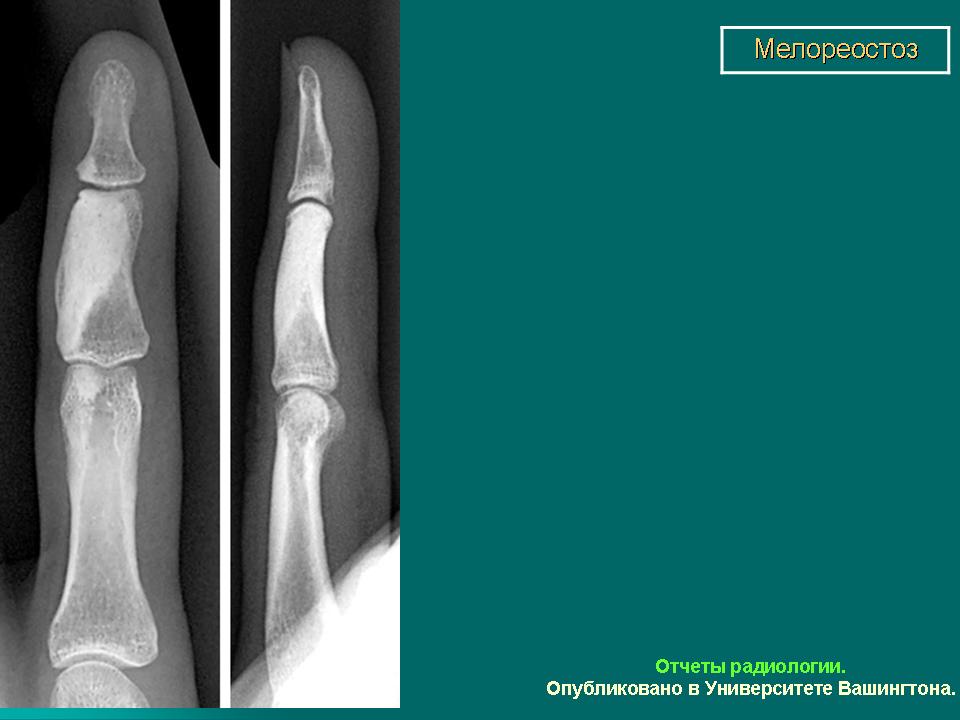

Синдром Мари-Бамбергера (системный оссифицирующий периостоз, гипертрофическая остеоартропатия) – избыточное разрастание костной ткани, описанное австрийским терапевтом Бамбергером и французским неврологом Мари. Проявляется множественными, как правило, симметричными гиперостозами, возникающими в области предплечий, голеней, плюсневых и пястных костей. Сопровождается характерной деформацией пальцев: фаланги утолщаются в виде «барабанных палочек», ногти приобретают вид «часовых стекол». Пациента с гиперостозом беспокоят боли в костях и суставах. Также наблюдаются вегетативные расстройства (покраснение и бледность кожи, потливость) и рецидивирующие артриты пястнофаланговых, локтевых, голеностопных, лучезапястных и коленных суставов со стертой клинической картиной. Возможно увеличение носа и утолщение кожи на лбу.

Сопровождается характерной деформацией пальцев: фаланги утолщаются в виде «барабанных палочек», ногти приобретают вид «часовых стекол». Пациента с гиперостозом беспокоят боли в костях и суставах. Также наблюдаются вегетативные расстройства (покраснение и бледность кожи, потливость) и рецидивирующие артриты пястнофаланговых, локтевых, голеностопных, лучезапястных и коленных суставов со стертой клинической картиной. Возможно увеличение носа и утолщение кожи на лбу.

Гиперостоз при синдроме Мари-Бембергера развивается вторично, как реакция костной ткани на нарушение кислотно-щелочного баланса и хронический недостаток кислорода. Причиной возникновения синдрома являются злокачественные опухоли легких и плевры, хронические воспалительные заболевания легких (пневмокониоз, туберкулез, хроническая пневмония, хронический обструктивный бронхит и т. д.), болезни кишечника и почек, а также врожденные пороки сердца. Реже наблюдается при циррозе печени, лимфогранулематозе и эхинококкозе. В ряде случаев гиперостоз возникает спонтанно, без связи с каким-то заболеванием.

В ряде случаев гиперостоз возникает спонтанно, без связи с каким-то заболеванием.

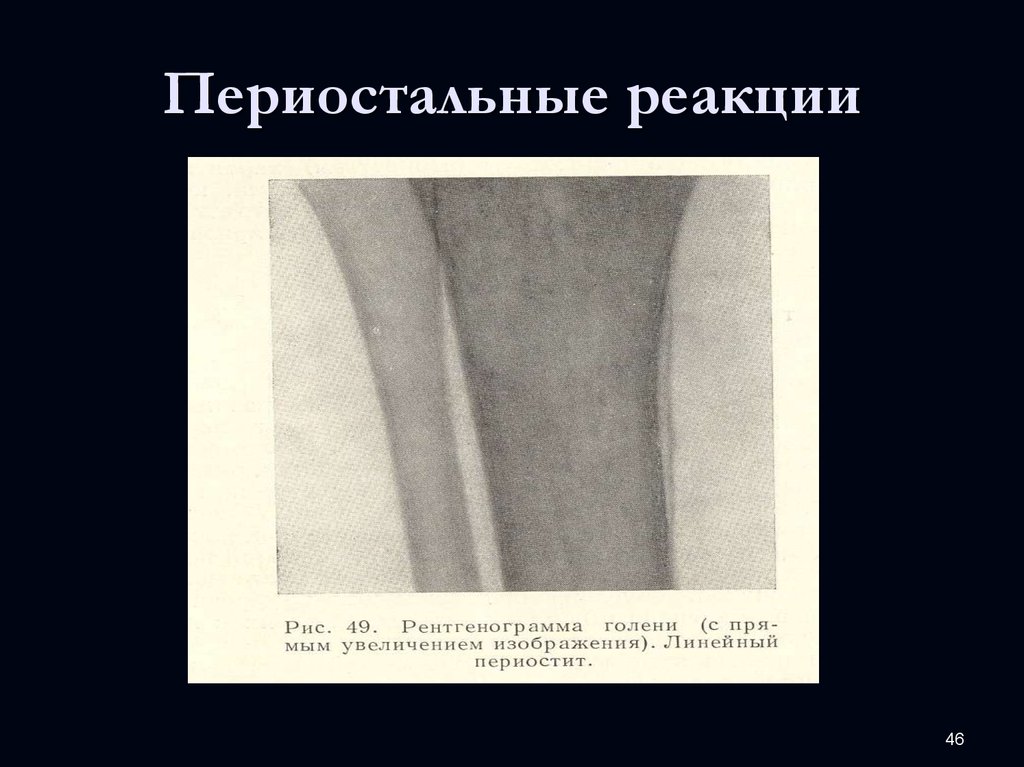

На рентгенографии голеней, предплечий и других пораженных сегментов выявляется симметричное утолщение диафизов вследствие образования гладких, ровных периостальных наслоений. На начальных стадиях плотность наслоений меньше, чем у кортикального слоя. В последующем наслоения становятся более плотными и сливаются с кортикальным слоем. При успешном лечении основного заболевания проявления синдрома Мари-Бембергера уменьшаются и даже могут полностью исчезать. Для уменьшения болей в период обострения применяются НПВС.

Фронтальный гиперостоз

Фронтальным гиперостозом страдают женщины климактерического и постклимактерического возраста. Гиперостоз проявляется утолщением внутренней пластинки лобной кости, ожирением и появлением мужских половых признаков. Причина возникновения не выяснена, предполагается, что гиперостоз провоцируется гормональными изменениями в период климакса. Заболевание развивается постепенно. Вначале больных беспокоят упорные сжимающие головные боли. Боль локализуется в области лба или затылка и не зависит от перемены положения головы. Из-за постоянных болей пациентки с гиперостозом нередко становятся раздражительными и страдают от бессонницы.

Заболевание развивается постепенно. Вначале больных беспокоят упорные сжимающие головные боли. Боль локализуется в области лба или затылка и не зависит от перемены положения головы. Из-за постоянных болей пациентки с гиперостозом нередко становятся раздражительными и страдают от бессонницы.

В последующем увеличивается масса тела, возникает ожирение, нередко сопровождающееся усиленным ростом волос на лице и в области туловища. К числу других проявлений фронтального гиперостоза относится сахарный диабет II типа, колебания АД с тенденцией к повышению, сердцебиения, одышка и нарушения менструального цикла, которые, в отличие от обычного климакса, не сопровождаются приливами. Со временем отмечается усугубление нервных расстройств, иногда наблюдаются депрессии.

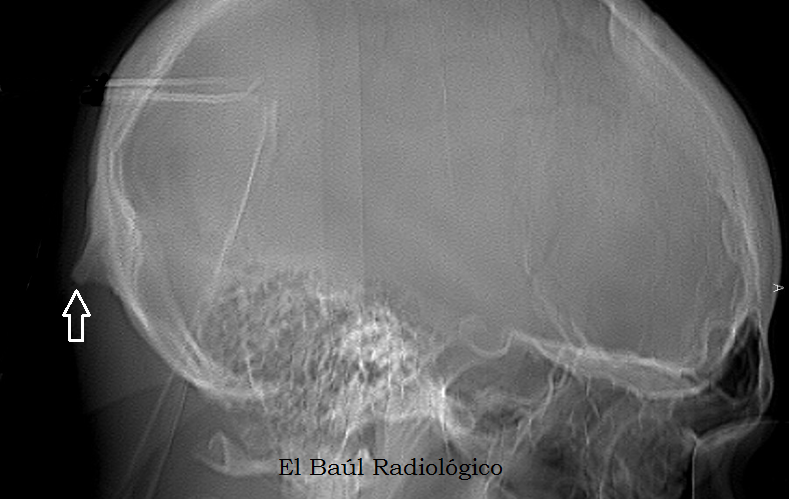

Диагноз фронтальный гиперостоз выставляют на основании характерных симптомов и данных рентгенографии черепа. На рентгенограммах выявляются костные разрастания в области лобной кости и турецкого седла. Внутренняя пластинка лобной кости утолщена. При проведении рентгенографии позвоночника нередко тоже обнаруживаются костные разрастания. При исследовании уровня гормонов в крови больных гиперостозом определяется повышенное количество гормонов коры надпочечников, адренокортикотропина и соматостатина.

Внутренняя пластинка лобной кости утолщена. При проведении рентгенографии позвоночника нередко тоже обнаруживаются костные разрастания. При исследовании уровня гормонов в крови больных гиперостозом определяется повышенное количество гормонов коры надпочечников, адренокортикотропина и соматостатина.

Лечение фронтального гиперостоза осуществляют эндокринологи. Назначается низкокалорийная диета, пациенткам рекомендуют поддерживать режим достаточной двигательной активности. При стойком повышении АД показаны гипотензивные средства, при сахарном диабете – препараты для коррекции уровня сахара в крови.

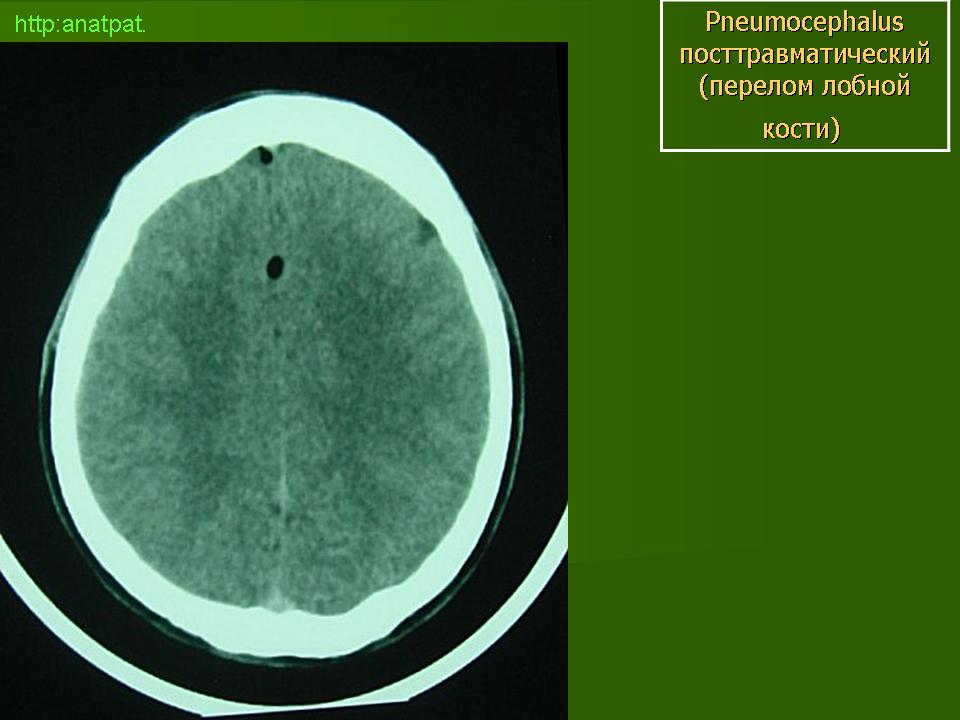

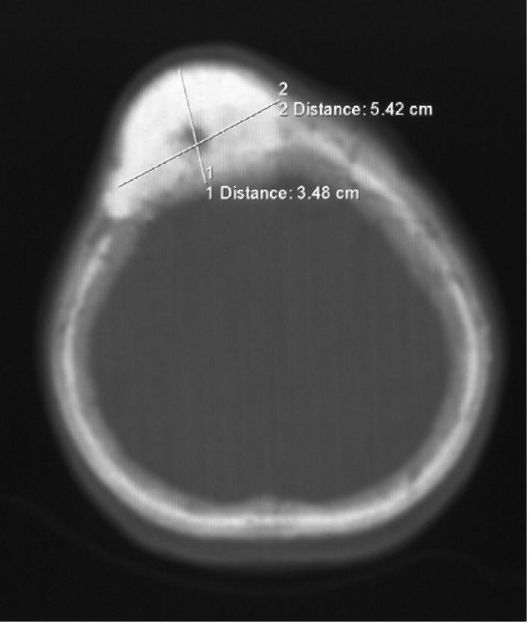

КТ головного мозга. Гиперостоз внутренней замыкательной пластинки лобной кости.

Инфантильный кортикальный гиперостоз

Впервые этот гиперостоз описал Роске в 1930 году, однако, более подробное описание болезни было выполнено Силверменом и Каффи в 1945 году. Причины развития точно не выяснены, существуют теории относительно наследственного и вирусного происхождения, а также о связи болезни с нарушениями гормонального баланса. Гиперостоз возникает только у грудных детей. Начало напоминает острое инфекционное заболевание: возникает повышение температуры, ребенок теряет аппетит, становится беспокойным. В крови выявляется ускорение СОЭ и лейкоцитоз. На лице и конечностях пациентов с гиперостозом появляются плотные припухлости без признаков воспаления, резко болезненные при пальпации. Характерным признаком инфантильного гиперостоза является «лунообразное лицо», обусловленное припухлостью в области нижней челюсти.

Гиперостоз возникает только у грудных детей. Начало напоминает острое инфекционное заболевание: возникает повышение температуры, ребенок теряет аппетит, становится беспокойным. В крови выявляется ускорение СОЭ и лейкоцитоз. На лице и конечностях пациентов с гиперостозом появляются плотные припухлости без признаков воспаления, резко болезненные при пальпации. Характерным признаком инфантильного гиперостоза является «лунообразное лицо», обусловленное припухлостью в области нижней челюсти.

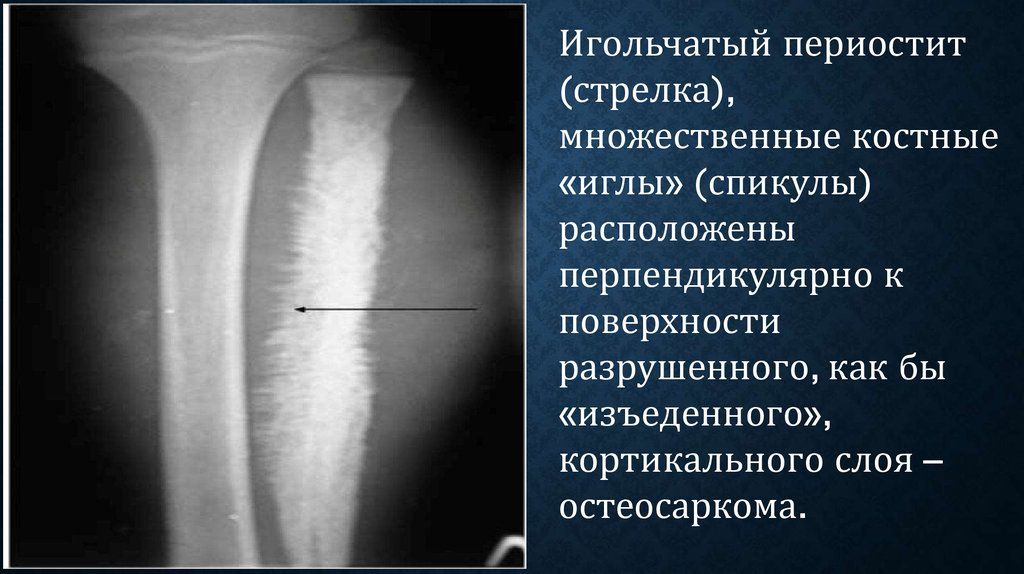

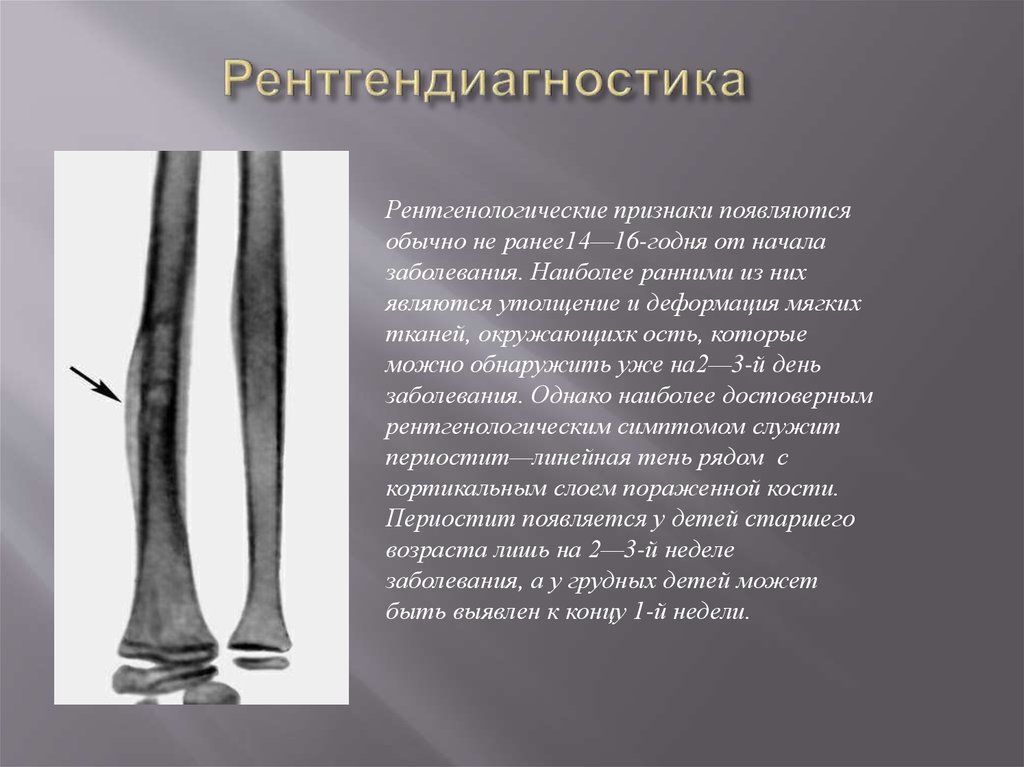

По данным рентгенографии ключиц, коротких и длинных трубчатых костей, а также нижней челюсти выявляются пластинчатые периостальные наслоения. Губчатое вещество склерозировано, компактное утолщено. По результатам рентгенографии голени может определяться дугообразное искривление большеберцовой кости. Назначается общеукрепляющая терапия. Прогноз при инфантильном кортикальном гиперостозе благоприятный, все симптомы спонтанно исчезают в течение нескольких месяцев.

Кортикальный генерализованный гиперостоз

Гиперостоз носит наследственный характер, наследование происходит по аутосомно-рецессивному типу. Проявляется поражением лицевого нерва, экзофтальмом, ухудшением зрения и слуха, утолщением ключиц и увеличением подбородка. Симптомы возникают по достижении подросткового возраста. На рентгенограммах выявляются кортикальные гиперостозы и остеофиты.

Проявляется поражением лицевого нерва, экзофтальмом, ухудшением зрения и слуха, утолщением ключиц и увеличением подбородка. Симптомы возникают по достижении подросткового возраста. На рентгенограммах выявляются кортикальные гиперостозы и остеофиты.

Системный диафизарный врожденный гиперостоз

Этот гиперостоз описан в начале XX века австрийским хирургом Эгельманном и итальянским врачом Камурати. Относится к числу генетических болезней, наследование происходит по аутосомно-доминантному типу. Гиперостоз развивается в области диафизов большеберцовых, плечевых и бедренных костей. Реже поражаются другие кости. Отмечается тугоподвижность суставов и уменьшение объема мышц.

Источники

- Болезни костей у детей/ Волков М.В. — 1985

- Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов/ Бургенер Ф.А., Кормано М. Пудас Т. — 2011

- Детская хирургия/ под ред. Исакова Ю.Ф., Дронова А.Ф. — 2011

- Настоящая статья подготовлена по материалам сайта: https://www.

krasotaimedicina.ru/

krasotaimedicina.ru/

ВАЖНО

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Диагностика и лечение диффузного идиопатического скелетного гиперостоза (DISH) — NYC

Записаться на прием

Наша команда специалистов по доступу поможет вам записаться на прием к нужным вам специалистам.

Диффузный = распространенный, не ограниченный одним местом

Идиопатический = с неизвестной причиной

Скелетный = связанный со скелетом

Гиперостоз = слишком сильный рост костной ткани

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (DISH) представляет собой форму артрита, поражающую сухожилия и связки вокруг позвоночника. Это состояние, также известное как болезнь Форестье, возникает, когда эти сухожилия и связки затвердевают, процесс, известный как кальцификация. Как только сухожилия и связки затвердеют, части этих тканей могут превратиться в кости. Обычно это происходит там, где ткань соединяется с костью. В результате развиваются костные шпоры, которые представляют собой костные наросты, развивающиеся по краям кости.

Как только сухожилия и связки затвердеют, части этих тканей могут превратиться в кости. Обычно это происходит там, где ткань соединяется с костью. В результате развиваются костные шпоры, которые представляют собой костные наросты, развивающиеся по краям кости.

DISH обычно поражает верхнюю часть спины и шеи, известную как грудной и шейный отделы позвоночника. Однако DISH также может поражать плечи, локти, руки, колени, бедра, пятки и/или лодыжки.

Симптомы

DISH могут вызывать или не вызывать симптомы.

Если DISH вызывает симптомы, они могут включать:

- Скованность (наиболее заметна утром или вечером)

- Боль в спине, особенно в верхней части спины

- Боль в плечах, локтях, коленях или пятках

- Боль при надавливании на пораженный участок

- Затрудненное глотание или хриплый голос (если DISH поразил шею)

- Потеря диапазона движений (затрудненное движение шеи или спины)

- Покалывание, онемение и/или слабость в ногах

Симптомы обычно развиваются, когда костные шпоры начинают сдавливать близлежащие нервы позвоночника.

Диагностика

Если у пациента проявляются симптомы, связанные с DISH, врач может провести медицинский осмотр позвоночника. Врач часто может поставить диагноз на основании признаков и симптомов.

Для подтверждения диагноза DISH часто проводится рентген, который использует невидимые лучи электромагнитной энергии для получения изображений внутренних тканей, костей и органов на пленке.

Чтобы исключить другие состояния, врач может назначить следующие диагностические процедуры:

- Рентген (также известный как обычные пленки): тест, в котором используются невидимые лучи электромагнитной энергии (рентгеновские лучи) для получения изображений костей. . Структуры мягких тканей, такие как спинной мозг, спинномозговые нервы, диск и связки, обычно не видны ни на рентгенограммах, ни на большинстве опухолей, сосудистых мальформаций или кист. Рентгеновские снимки обеспечивают общую оценку анатомии кости, а также искривления и выравнивания позвоночного столба.

С помощью рентгена можно оценить вывих или соскальзывание позвоночника (также известное как спондилолистез), кифоз, сколиоз, а также локальный и общий баланс позвоночника. Специфические костные аномалии, такие как костные шпоры, сужение межпозвонкового пространства, переломы тел позвонков, коллапс или эрозии, также могут быть идентифицированы на обычных рентгеновских снимках. Динамические рентгенограммы или рентгенограммы сгибания/разгибания (рентгеновские снимки, которые показывают позвоночник в движении) могут быть получены, чтобы увидеть, есть ли какие-либо ненормальные или чрезмерные движения или нестабильность в позвоночнике на пораженных уровнях.

С помощью рентгена можно оценить вывих или соскальзывание позвоночника (также известное как спондилолистез), кифоз, сколиоз, а также локальный и общий баланс позвоночника. Специфические костные аномалии, такие как костные шпоры, сужение межпозвонкового пространства, переломы тел позвонков, коллапс или эрозии, также могут быть идентифицированы на обычных рентгеновских снимках. Динамические рентгенограммы или рентгенограммы сгибания/разгибания (рентгеновские снимки, которые показывают позвоночник в движении) могут быть получены, чтобы увидеть, есть ли какие-либо ненормальные или чрезмерные движения или нестабильность в позвоночнике на пораженных уровнях. - Компьютерная томография (КТ) : процедура диагностической визуализации, в которой используется сочетание рентгеновских лучей и компьютерных технологий для получения подробных изображений тела. Компьютерная томография показывает подробные изображения любой части тела, включая кости, мышцы, жир и органы. Компьютерная томография более подробна, чем обычный рентген.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) : диагностическая процедура, в которой используется комбинация больших магнитов, радиочастот и компьютера для получения подробных изображений органов и структур тела.

Факторы риска

Хотя причина DISH неизвестна, существуют определенные факторы риска, которые, как считается, увеличивают риск DISH. К ним относятся:

- Определенные эндокринные расстройства: такие состояния, как сахарный диабет (состояние, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови) и акромегалия (гормональное расстройство, характеризующееся избытком гормона роста в организме), влияют на метаболизм хрящей и, как следствие, , может привести к DISH.

- Пожилой возраст: Поскольку DISH является типом артрита, DISH обычно поражает пожилых людей.

- Мужской пол

- Некоторые лекарства: ретиноиды, в том числе лекарства, используемые для лечения тяжелых форм акне, могут увеличить риск развития DISH.

Лечение

Обычно лечение включает противовоспалительные препараты, в том числе нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Лечение также обычно включает физиотерапию, чтобы помочь уменьшить скованность.

Поскольку существует связь между эндокринными расстройствами, такими как сахарный диабет и DISH, лечение основного заболевания может помочь остановить прогрессирование DISH.

В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для исправления структурных проблем в позвоночнике. Хирургия также может быть вариантом для тех пациентов, у которых есть трудности с глотанием из-за костных наростов на шее.

Если в результате DISH образовались костные шпоры внутри и вокруг позвоночника, и если эти костные разрастания начинают сдавливать спинной мозг и/или нервные корешки, может потребоваться операция по декомпрессии спинного мозга. Кроме того, если DISH привел к переломам, требуется хирургическое вмешательство для восстановления перелома. Если эти переломы начинают сдавливать спинной мозг и/или нервные корешки, может потребоваться операция по декомпрессии спинного мозга.

Если эти переломы начинают сдавливать спинной мозг и/или нервные корешки, может потребоваться операция по декомпрессии спинного мозга.

Хирург может выбрать любую из следующих хирургических процедур для устранения давления на спинной мозг и/или нервные корешки:

- ламинэктомия

- ламинопластика

- корпэктомия

- дискэктомия

В некоторых случаях хирург может выполнить спондилодез, чтобы обеспечить стабильность позвоночника после операции. Во время спондилодеза хирург может поместить кость в открытое пространство и позволить костям срастись вместе (слияние).

Хирург подбирает лечение для каждого пациента и каждой ситуации.

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз — StatPearls

Непрерывное обучение

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (DISH) представляет собой системное заболевание, характеризующееся характерными паттернами окостенения, которые могут возникать в позвоночнике и периферических энтезисах. DISH чаще всего поражает позвоночник и часто проявляется болью и скованностью в спине. Резник и др. первоначально ввел термин БЛЮДО в 1975 и в настоящее время является наиболее часто используемым термином для описания этого состояния в литературе. Этот термин включает и описывает расстройство. Окостенения классически описываются в позвоночнике как плавные окостенения вдоль переднебоковой стороны, по крайней мере, на трех последовательных уровнях позвонков или четырех смежных позвонках. Хотя это встречается реже, периферическая энтезопатия может возникать на плече, локте, колене или пяточной кости. ДИСГ в позвоночнике чаще всего возникает на правой стороне грудного отдела позвоночника. В этом задании рассматриваются этиология, проявления, оценка и лечение диффузного идиопатического гиперостоза скелета, а также роль межпрофессиональной команды в оценке, диагностике и лечении состояния.

DISH чаще всего поражает позвоночник и часто проявляется болью и скованностью в спине. Резник и др. первоначально ввел термин БЛЮДО в 1975 и в настоящее время является наиболее часто используемым термином для описания этого состояния в литературе. Этот термин включает и описывает расстройство. Окостенения классически описываются в позвоночнике как плавные окостенения вдоль переднебоковой стороны, по крайней мере, на трех последовательных уровнях позвонков или четырех смежных позвонках. Хотя это встречается реже, периферическая энтезопатия может возникать на плече, локте, колене или пяточной кости. ДИСГ в позвоночнике чаще всего возникает на правой стороне грудного отдела позвоночника. В этом задании рассматриваются этиология, проявления, оценка и лечение диффузного идиопатического гиперостоза скелета, а также роль межпрофессиональной команды в оценке, диагностике и лечении состояния.

Цели:

Обобщите критерии DISH на обычных рентгенограммах.

Опишите критерии обследования и оценки для диагностики DISH, включая рентгенографический и лабораторный анализы.

Ознакомьтесь с вариантами лечения, доступными для пациента с диффузным идиопатическим скелетным гиперостозом.

Объясните важность межпрофессиональных командных стратегий для улучшения координации помощи и коммуникации, чтобы помочь в диагностике DISH и улучшении результатов у пациентов с диагнозом состояния.

Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

. Введение. DISH чаще всего поражает позвоночник и часто проявляется болью и скованностью в спине.[2] Резник и др. Первоначально термин DISH был введен в 1975 году, и в настоящее время он является наиболее часто используемым термином для описания этого состояния в литературе. Этот термин включает и описывает расстройство. Форестье и Ротес-Квероль первоначально описали основную патологию в образцах и серии из 200 пациентов в 1950, который назвал это «старческим анкилозирующим гиперостозом». Хотя это встречается реже, периферическая энтезопатия может возникать на плече, локте, колене или пяточной кости.

[2] ДИСГ в позвоночнике чаще всего возникает на правой стороне грудного отдела позвоночника.

[2] ДИСГ в позвоночнике чаще всего возникает на правой стороне грудного отдела позвоночника.Хотя этиология остается плохо определенной, в литературе были выявлены различные факторы риска, включая подагру, гиперлипидемию и диабет. HLA-B8 часто встречается как при DISH, так и при сахарном диабете.[2] Таким образом, у пациентов с DISH наблюдались высокие показатели сахарного диабета, гиперурикемии и гиперлипидемии [5]. В отличие от других серонегативных спондилоартропатий, очевидной связи между DISH и HLA-B27 выявлено не было.

Этиология

Несколько недавних исследований выявили значительную связь между DISH и нарушениями обмена веществ, такими как сахарный диабет, гиперинсулинемия, ожирение, дислипидемия и гиперурикемия.[6][7][8] В то время как эти предполагаемые клинические ассоциации были предложены в литературе, патогенез и предполагаемый механизм, способствующий этим характерным образцам окостенения, остаются спорными. Некоторые авторы пытались описать первопричины, связанные с механическими нагрузками и деформациями, воздействием различных токсических факторов и генетическими факторами. [1] Кроме того, ангиогенез остается относительно популярным исследовательским общим знаменателем, который, по крайней мере теоретически, обеспечивает возможную патофизиологическую связь с различными клиническими проявлениями DISH. Например, атеросклероз сонных артерий и DISH чаще коррелируют у пациентов с метаболическим синдромом. Кроме того, более высокие показатели распространенности склероза аортального клапана ранее были идентифицированы как независимый фактор риска, предсказывающий сердечно-сосудистые события у пациентов с DISH.[9]]

[1] Кроме того, ангиогенез остается относительно популярным исследовательским общим знаменателем, который, по крайней мере теоретически, обеспечивает возможную патофизиологическую связь с различными клиническими проявлениями DISH. Например, атеросклероз сонных артерий и DISH чаще коррелируют у пациентов с метаболическим синдромом. Кроме того, более высокие показатели распространенности склероза аортального клапана ранее были идентифицированы как независимый фактор риска, предсказывающий сердечно-сосудистые события у пациентов с DISH.[9]]

Эпидемиология

Было относительно немного публикаций относительно эпидемиологических данных по DISH.[10] DISH редко сообщается у пациентов моложе 50 лет.[2] Общая заболеваемость в общей популяции составляет от 6 до 12%. В общей популяции старше 50 лет DISH встречается примерно у 25% мужчин и 15% женщин. Эти показатели распространенности увеличиваются у пациентов старше 80 лет, при этом показатели распространенности среди мужчин и женщин составляют 28% и 26% соответственно./106.jpg) Текущие постулаты заключаются в том, что течение болезни начинается между третьим и пятым десятилетием жизни, но клинически проявляется в более позднем возрасте.

Текущие постулаты заключаются в том, что течение болезни начинается между третьим и пятым десятилетием жизни, но клинически проявляется в более позднем возрасте.

При вскрытии признаки DISH присутствовали примерно у четверти образцов со средним возрастом 65 лет (минимум 50 лет).[11] Популяционные исследования продемонстрировали общий уровень распространенности в диапазоне от 2,5% до 28%, с относительно повышенными показателями, связанными с постепенным увеличением возраста, и гендерной предрасположенностью к диагнозу DISH у мужчин по сравнению с женщинами. ][15] Кроме того, DISH может быть более распространен среди белого населения по сравнению с черным населением, азиатами и коренными американцами.

Исследование, проведенное в Японии в 2016 году, показало расхождение между показателями распространенности DISH, диагностируемыми с помощью компьютерной томографии (КТ), по сравнению с только рентгенографическими изображениями. Распространенность в общей популяции в Японии составила 17,6% и 27,2%, согласно рентгенограммам и КТ, соответственно [16].

Патофизиология

ДИСГ в позвоночнике чаще всего возникает в правой половине грудного отдела. Литература поддерживает первоначальную теорию защитного эффекта и механического барьера, предотвращающего образование DISH на контралатеральной (то есть левой) стороне грудного отдела позвоночника, вторичной по отношению к пульсирующей нисходящей аорте.[2] Более того, недавние исследования показали, что DISH, присутствующий в шейном и поясничном отделах позвоночника, демонстрирует совершенно разные модели окостенения.

Например, в исследовании 2017 года сообщалось, что новообразованная кость в шейном отделе позвоночника располагалась в основном впереди тел позвонков, что контрастирует с переднебоковым характером отложения кости, наблюдаемым при DISH грудного отдела позвоночника.[17] Правдоподобное патофизиологическое объяснение различных паттернов окостенения касается регионарной артериальной анатомии. Поддержка теории пульсирующего защитного механического барьера дополнительно подчеркивается исследованиями, в которых отмечается, что у пациентов с situs inversus наблюдается DISH на левой стороне грудного отдела позвоночника. Наконец, исследования DISH как шейного, так и поясничного отделов позвоночника сообщили о симметричных немаргинальных паттернах окостенения синдесмофитов.

Наконец, исследования DISH как шейного, так и поясничного отделов позвоночника сообщили о симметричных немаргинальных паттернах окостенения синдесмофитов.

DISH может вызвать боль из-за защемления нерва или роста костей. это может привести к острому моноартикулярному синовиту, ограничению подвижности позвоночника, дисфагии, полиартикулярной боли, боли в позвоночнике или конечностях и повышенному риску нестабильных переломов позвоночника.[19]

Анамнез и физикальное исследование

Пациенты с DISH могут протекать бессимптомно, поэтому болезнь обнаруживается случайно. Нейропатия или разрастание костей, вызывающие физическое столкновение, могут вызывать боль.[19]

Традиционные диагностические критерии DISH ранее включали три основных элемента [20][21][3][22]:

Наличие протекающих позвонков как минимум в четырех смежных позвонках

Сохранение высоты диска и отсутствие значительных дегенеративных изменений в вовлеченных позвоночных сегментах

Отсутствие анкилоза на границе дугоотростчатого сустава и отсутствие эрозии, склероза или сращения крестцово-подвздошного сустава

Текущее широко распространенное определение DISH, данное Резником и Ниваямой , недавно было оспорено, поскольку эти критерии включения могут лучше всего применяться к более поздним стадиям заболевания. Более того, даже начиная с 1985, Utsinger оспаривал современное определение и выступал за снижение порога вовлечения позвоночника до двух смежных поражений, включая наличие периферических энтезопатий.[23]

Более того, даже начиная с 1985, Utsinger оспаривал современное определение и выступал за снижение порога вовлечения позвоночника до двух смежных поражений, включая наличие периферических энтезопатий.[23]

В последнее время возникли проблемы с действительностью и консенсусом относительно текущего и развивающегося уровня поддержки этих конкретных критериев. Упражнение Delphi 2013 года показало, что согласованное соглашение и окончательная литературная поддержка могут быть доступны только для следующих элементов:

Наличие обильного новообразования кости (в указанных выше местах)

Увеличенные костные мосты в С-, Т- или L-позвонках

Отличие DISH от AS

Медицинские работники часто неизбежно путаются в отношении клинической дифференциации диагноза DISH и AS. Короче говоря, основные отличительные черты DISH по сравнению с AS можно свести к следующим элементам[24][25]:

Более высокий возраст в пользу DISH по сравнению с AS

Отсутствие эрозий крестцово-подвздошного (SI) сустава в пользу DISH над AS

Важно признать клиническое совпадение при более легких состояниях патологии крестцово-подвздошного сустава.

Например, есть сообщения об остеофитах SI у пациентов с DISH

Например, есть сообщения об остеофитах SI у пациентов с DISH

Отсутствие облитерации апофизарного сустава в пользу DISH по сравнению с AS

Частая оссификация передней продольной связки (ALL)

Отсутствие энтезопатий с эрозиями в пользу DISH по сравнению с AS

Отсутствие связи с HLA-B27 в пользу DISH по сравнению с AS

DISH по сравнению с AS имеет тенденцию быть относительно легким или даже безболезненным заболеванием

Клинические симптомы слабо выражены по сравнению с обширными рентгенографическими или расширенными методами визуализации

DISH часто обнаруживается случайно у бессимптомных пациентов

Помимо текущих противоречивых и обсуждаемых диагностических критериев, классической клинической картиной остается картина пожилого пациента с нарастающей болью в спине и скованностью. Вовлечение мягких тканей, вторичное по отношению к остеофитам в шейных сегментах, может привести к дисфагии, охриплости, апноэ во сне и затрудненной интубации. Может потребоваться дальнейшее обследование с исследованием глотания или консультация отоларинголога или гастроэнтеролога. Кроме того, повышенная клиническая подозрительность оправдана у пожилых пациентов с острыми или хроническими симптомами боли в спине, особенно в условиях незначительной травмы. Как и в любых условиях, которые влекут за собой смежное костное сращение позвоночных и спинальных элементов, более длинное плечо рычага образуется по всему позвоночнику, что неизбежно предрасполагает к переломам.[28] Таким образом, всем пациентам требуется тщательное всестороннее нейроваскулярное обследование и визуализация всего позвоночника, чтобы снизить риск пропуска переломов в соседних отделах позвоночника.

Может потребоваться дальнейшее обследование с исследованием глотания или консультация отоларинголога или гастроэнтеролога. Кроме того, повышенная клиническая подозрительность оправдана у пожилых пациентов с острыми или хроническими симптомами боли в спине, особенно в условиях незначительной травмы. Как и в любых условиях, которые влекут за собой смежное костное сращение позвоночных и спинальных элементов, более длинное плечо рычага образуется по всему позвоночнику, что неизбежно предрасполагает к переломам.[28] Таким образом, всем пациентам требуется тщательное всестороннее нейроваскулярное обследование и визуализация всего позвоночника, чтобы снизить риск пропуска переломов в соседних отделах позвоночника.

Поражение периферических суставов при DISH имеет некоторые отличительные черты [29]:

Повышенные гипертрофические изменения по сравнению с первичными ОА

Выдающиеся энтеропатии, прилегающие к периферическим суставам

Кальцификация и оссинг enteses на участках, отличных от участия

9

PERIPHERSERSESTISTISTISTISTISTISTISTISTISTISTISTIST, помимо INTARSTS

. PERIPHOSTISTISTISTISTISTISTISTISTISTISTISTIST, по сравнению с ними, по сравнению с ними, не использующими.] В малом тазу могут присутствовать энтезофиты, поражающие крыло подвздошной кости и седалищный бугорок.[30] Сообщалось также о периартикулярном гиперостозе и сухожильных окостенениях бедра, колена, плеча, локтя, кисти и запястья [2].

Оценка

Лабораторные показатели (скорость оседания эритроцитов, С-реактивный белок, ревматоидный фактор и антинуклеарные антитела) при DISH часто в норме. Рентгенографическая оценка с переднезадней и боковой визуализацией позвоночника у пациентов с DISH демонстрирует «текучий воск свечи», который описывает немаргинальные синдесмофиты, которые горизонтально выступают из позвонков и образуют внесуставной анкилоз, это отличается от вертикального «бамбукового позвоночника», который формирует внутрисуставное окостенение дискового пространства при анкилозирующем спондилите (АС) [2].

Повышенная рентгеноплотность, сохранение фасеточных суставов и дисковых пространств на изображениях позвоночника помогают дополнительно отличить DISH от AS, который может проявляться остеопенией и дегенеративными изменениями.[2] Связь между DISH и низкой плотностью костей остается спорной в литературе. [31] Однако существует теоретическая и клиническая связь относительно повышенного риска переломов позвонков в условиях низкоэнергетических механизмов. В то время как пациенты с остеопорозом могут иметь компрессионные переломы позвонков, просто лежа в постели в доме престарелых [32, 33, 34, 35, 36], в литературе сообщалось о переломах позвонков у пациентов с DISH после планового лечения. , несвязанные хирургические вмешательства. В одном отчете от 2012 года отмечена послеоперационная неполная параплегия после обычной тотальной замены тазобедренного сустава.[37]

Учитывая, что чаще всего поражается грудной отдел позвоночника, клиницист должен иметь низкий порог для получения рентгенограмм грудного отдела позвоночника или грудной клетки даже у пациентов с первичной болью в шее или пояснице, скованностью и диффузными жалобами на конечности [38]. Установление диагноза DISH на основе торакальной визуализации может предотвратить дальнейшее ненужное обследование и хирургические вмешательства. Сканирование костей с технецием в DISH может продемонстрировать повышенное поглощение в пораженных областях; однако это открытие можно спутать с метастатическим заболеванием, и поэтому оно обычно не помогает в нетравматических сценариях. [39]] Вовлечение поясничного отдела позвоночника следует оценивать рентгенологически в поясничном отделе позвоночника и в области таза, поскольку наличие патологии крестцово-подвздошного отдела может направить диагностическое исследование на другие состояния, такие как серонегативные спондилоартропатии.

Установление диагноза DISH на основе торакальной визуализации может предотвратить дальнейшее ненужное обследование и хирургические вмешательства. Сканирование костей с технецием в DISH может продемонстрировать повышенное поглощение в пораженных областях; однако это открытие можно спутать с метастатическим заболеванием, и поэтому оно обычно не помогает в нетравматических сценариях. [39]] Вовлечение поясничного отдела позвоночника следует оценивать рентгенологически в поясничном отделе позвоночника и в области таза, поскольку наличие патологии крестцово-подвздошного отдела может направить диагностическое исследование на другие состояния, такие как серонегативные спондилоартропатии.

Незначительная травма у пациентов с DISH может привести к перелому и нестабильности. Обычно это может привести к пропущенным травмам, которые приводят к неврологическим нарушениям и задержке лечения. Скрытые переломы у этих пациентов должны быть тщательно оценены с использованием расширенной визуализации (КТ, МРТ или КТ-миелограммы) [40]. Экстраспинальные жалобы у пациентов с DISH можно оценить соответствующим образом с помощью простых рентгенограмм.

Экстраспинальные жалобы у пациентов с DISH можно оценить соответствующим образом с помощью простых рентгенограмм.

Лечение/управление

У большинства пациентов с изолированным дискомфортом в спине основными методами лечения являются модификация активности, физиотерапия, фиксация, НПВП и бисфосфонаты.[2]

Хирургическая декомпрессия и стабилизация могут быть показаны при определенных последствиях состояния, включая перелом, шейную миелопатию, поясничный стеноз, неврологический дефицит, инфекцию или болезненную деформацию.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика пациентов с болью в спине, скованностью и спондилофитией также включает, но не ограничивается [41]:

Анкилозирующий спондилит (АС)

Деформирующий спондилез (СД)

Seronegative spondyloarthropathies

Charcot spine

Acromegaly

Psoriasis

Reactive arthritis

Pseudogout

Hypoparathyroidism

Complications

Patients with DISH who sustain переломы позвоночника связаны с повышенным риском нестабильности из-за кальцификации связок и увеличения деформирующих сил, вторичных по отношению к анкилозу позвонков. Часто требуется увеличение длины инструментария для размещения плеч рычага, воздействующего на место перелома. Мейер продемонстрировал, что хирургическое лечение переломов шейки матки у пожилых пациентов с DISH коррелирует с уровнем смертности 15% по сравнению с 67% после консервативного лечения, подчеркнув важность быстрой диагностики, оценки и лечения после травмы у пациентов с DISH [15].

Часто требуется увеличение длины инструментария для размещения плеч рычага, воздействующего на место перелома. Мейер продемонстрировал, что хирургическое лечение переломов шейки матки у пожилых пациентов с DISH коррелирует с уровнем смертности 15% по сравнению с 67% после консервативного лечения, подчеркнув важность быстрой диагностики, оценки и лечения после травмы у пациентов с DISH [15].

Гетеротопическая оссификация (ГО) является частым осложнением после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭТБ) у пациентов с DISH (от 30 до 56%).[42][43] Напротив, у пациентов без DISH в цитируемой серии частота HO составляла от 10 до 22% [42, 43]. Фарер и др. сообщили о низкой частоте боли и функциональных ограничений и рекомендовали не проводить профилактику ГО у пациентов с DISH после ТЭЛА [43].

Сдерживание и просвещение пациентов

Пациенты и члены их семей должны быть осведомлены о повышенной восприимчивости к серьезным патологическим (и даже фатальным) осложнениям даже при низкоэнергетических травматических механизмах и плановых процедурах.

Улучшение результатов бригады здравоохранения

Хотя существует семантика относительно абсолютного и консенсусного соответствия диагностических критериев DISH, остается несколько критических компонентов для обследования и ведения этих пациентов даже в условиях незначительных травм. Поставщикам услуг неотложной медицинской помощи (EMS), медсестрам, практикующим специалистам, клиницистам и хирургам требуется эффективная и скоординированная помощь для получения исчерпывающего анамнеза, обследований (включая обязательные нейроваскулярные исследования) и низкий порог для получения соответствующей визуализации, чтобы убедиться, что основные переломы не повреждены. не остаться незамеченным. Клиническое ухудшение требует срочной оценки и лечения. [Уровень 1]

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Рисунок

Менингиома с гиперостозом и костной инфильтрацией. Предоставлено Orlando De Jesus, MD

Предоставлено Orlando De Jesus, MD

Ссылки

- 1.

Mader R, Verlaan JJ, Buskila D. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз: клинические признаки и патогенетические механизмы. Нат Рев Ревматол. 2013 дек;9(12):741-50. [PubMed: 24189840]

- 2.

Belanger TA, Rowe DE. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз: скелетно-мышечные проявления. J Am Acad Orthop Surg. 2001 г., июль-август; 9(4):258-67. [PubMed: 11476536]

- 3.

Резник Д., Шаул С.Р., Робинс Дж.М. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (ДИСГ): болезнь Форестье с экстраспинальными проявлениями. Радиология. 1975 г., июнь; 115 (3): 513-24. [PubMed: 1129458]

- 4.

FORESTIER J, ROTES-QUEROL J. Старческий анкилозирующий гиперостоз позвоночника. Энн Реум Дис. 1950 декабрь; 9 (4): 321-30. [Статья бесплатно PMC: PMC1011670] [PubMed: 14800245]

- 5.

Vezyroglou G, Mitropoulos A, Antoniadis C.

Метаболический синдром при диффузном идиопатическом скелетном гиперостозе. Контролируемое исследование. J Ревматол. 1996 апр; 23 (4): 672-6. [PubMed: 8730125]

Метаболический синдром при диффузном идиопатическом скелетном гиперостозе. Контролируемое исследование. J Ревматол. 1996 апр; 23 (4): 672-6. [PubMed: 8730125]- 6.

Mader R, Novofastovski I, Schwartz N, Rosner E. Уровни адипонектина в сыворотке у пациентов с диффузным идиопатическим скелетным гиперостозом (DISH). Клин Ревматол. 2018 Окт;37(10):2839-2845. [PubMed: 30121711]

- 7.

Мадер Р., Новофестовский И., Адави М., Лави И. Метаболический синдром и сердечно-сосудистый риск у пациентов с диффузным идиопатическим скелетным гиперостозом. Семин Артрит Реум. 2009 апр; 38 (5): 361-5. [PubMed: 18304611]

- 8.

Париенте-Родриго Э., Сгарамелла Г.А., Олмос-Мартинес Дж.М., Пини-Вальдивьесо С.Ф., Ландерас-Альваро Р., Эрнандес-Эрнандес Х.Л. Взаимосвязь между диффузным идиопатическим скелетным гиперостозом, кальцификацией брюшной аорты и ассоциированными метаболическими нарушениями: данные когорты Камарго. Мед Клин (Барк).

2017 08 сентября; 149(5):196-202. [PubMed: 28283270]

2017 08 сентября; 149(5):196-202. [PubMed: 28283270]- 9.

Орден А.О., Дэвид Дж.М., Диас Р.П., Нарди Н.Н., Эхарке А.С., Йохлер А.Б. Ассоциация диффузного идиопатического скелетного гиперостоза и склероза аортального клапана. Медицина (B Aires). 2014;74(3):205-9. [PubMed: 24918668]

- 10.

Кассим Б., Моди Г.М., Рубин Д.Л. Распространенность диффузного идиопатического гиперостоза скелета у афроамериканцев. Br J Ревматол. 1990 апр; 29 (2): 131-2. [PubMed: 2322769]

- 11.

Boachie-Adjei O, Bullough PG. Возникновение анкилозирующего гиперостоза позвоночника (болезнь Форестье) на вскрытии. Позвоночник (Фила Па, 1976). 1987 окт; 12 (8): 739-43. [PubMed: 3500518]

- 12.

Мата С., Вулф Ф., Джозеф Л., Эсдейл Дж.М. Отсутствие ассоциации ревматоидного артрита и диффузного идиопатического скелетного гиперостоза: исследование случай-контроль. J Ревматол. 1995 ноябрь; 22 (11): 2062-4. [PubMed: 8596145]

- 13.

Мата С., Чхем Р.К., Фортин П.Р., Джозеф Л., Эсдейл Дж.М. Комплексная радиографическая оценка диффузного идиопатического гиперостоза скелета: разработка и межэтапная надежность системы оценки. Семин Артрит Реум. 1998 окт; 28 (2): 88-96. [PubMed: 9806369]

- 14.

Weinfeld RM, Olson PN, Maki DD, Griffiths HJ. Распространенность диффузного идиопатического скелетного гиперостоза (DISH) в двух крупных столичных больницах Среднего Запада Америки. Скелетный радиол. 1997 апреля; 26 (4): 222-5. [PubMed: 9151370]

- 15.

Мейер PR. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз в шейном отделе позвоночника. Clin Orthop Relat Relat Res. 1999 февраль;(359):49-57. [PubMed: 10078128]

- 16.

Хирасава А., Вакао Н., Камия М., Такеучи М., Каванами К., Муротани К., Мацуо Т., Дейе М. Распространенность диффузного идиопатического скелетного гиперостоза в Японии — первый отчет измерения с помощью КТ и обзор литературы.

J Ортоп Sci. 2016 Май; 21 (3): 287-90. [PubMed: 26948246]

J Ортоп Sci. 2016 Май; 21 (3): 287-90. [PubMed: 26948246]- 17.

Bakker JT, Kuperus JS, Kuijf HJ, Oner FC, de Jong PA, Verlaan JJ. Морфологическая характеристика диффузного идиопатического скелетного гиперостоза шейного отдела позвоночника. ПЛОС Один. 2017;12(11):e0188414. [Бесплатная статья PMC: PMC5695822] [PubMed: 29155874]

- 18.

Carile L, Verdone F, Aiello A, Buongusto G. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз и инверсия внутренних органов. J Ревматол. 1989 августа; 16 (8): 1120-2. [В паблике: 2585410]

- 19.

Холгейт Р.Л., Стейн М. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз: диагностические, клинические и палеопатологические соображения. Клин Анат. 2016 окт; 29 (7): 870-7. [PubMed: 27004482]

- 20.

Shamrock AG, Donnally III CJ, Varacallo M. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 4 сентября 2022 г. Поясничный спондилолиз и спондилолистез.

[PubMed: 28846329]

[PubMed: 28846329]- 21.

Донналли III CJ, Ханна А., Варакалло М. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 4 сентября 2022 г. Дегенеративная болезнь поясничного отдела позвоночника. [В паблике: 28846354]

- 22.

Ахонди Х., Варакалло М. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 12 сентября 2022 г. Ревматоидный артрит и болезнь Бехтерева. [PubMed: 30335321]

- 23.

Utsinger PD. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз. Клин Реум Дис. 1985 авг; 11 (2): 325-51. [PubMed: 3899489]

- 24.

Mader R, Buskila D, Verlaan JJ, Atzeni F, Olivieri I, Pappone N, Di Girolamo C, Sarzi-Puttini P. Разработка новых критериев классификации диффузного идиопатического скелетного гиперостоза: в исходную точку. Ревматология (Оксфорд). 2013 г., февраль; 52(2):326-30. [В паблике: 23024057]

- 25.

Durback MA, Edelstein G, Schumacher HR.

Аномалии крестцово-подвздошных суставов при диффузном идиопатическом скелетном гиперостозе: демонстрация с помощью компьютерной томографии. J Ревматол. 1988 октября; 15 (10): 1506-11. [PubMed: 3264578]

Аномалии крестцово-подвздошных суставов при диффузном идиопатическом скелетном гиперостозе: демонстрация с помощью компьютерной томографии. J Ревматол. 1988 октября; 15 (10): 1506-11. [PubMed: 3264578]- 26.

Критцер Р.О., Роуз Дж.Е. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз, проявляющийся синдромом грудной апертуры и дисфагией. Нейрохирургия. 1988 июнь; 22 (6 часть 1): 1071-4. [PubMed: 3262204]

- 27.

Палмер Дж. Х., Болл Д. Р. Интубация трахеи в сознании с помощью интубационной ларингеальной маски у пациента с диффузным идиопатическим скелетным гиперостозом. Анестезия. 2000 янв; 55 (1): 70-4. [PubMed: 10594434]

- 28.

Вазан М., Рьянг Ю.М., Барз М., Торок Э., Гемпт Дж., Мейер Б. Анкилозирующая болезнь позвоночника — диагностика и лечение переломов позвоночника. Мировой нейрохирург. 2019 март; 123:e162-e170. [PubMed: 30476662]

- 29.

Гарбер Э.К., Сильвер С. Педаль проявления БЛЮДА.

Лодыжка стопы. 1982 июль-авг;3(1):12-6. [PubMed: 7129264]

Лодыжка стопы. 1982 июль-авг;3(1):12-6. [PubMed: 7129264]- 30.

Haller J, Resnick D, Miller CW, Schils JP, Kerr R, Bieleki D, Sartoris DJ, Gundry CR. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз: диагностическое значение рентгенологических аномалий таза. Радиология. 1989 г., сен; 172 (3): 835-9. [PubMed: 2788894]

- 31.

Sohn S, Chung CK, Han I, Park SB, Kim H. Увеличение минеральной плотности костей при шейном или грудном диффузном идиопатическом скелетном гиперостозе (DISH): исследование случай-контроль. Джей Клин Денситом. 2018 январь-март; 21(1):68-74. [В паблике: 27712986]

- 32.

Варакалло М., Дэвис Д.Д., Пиццутилло П. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 4 сентября 2022 г. Остеопороз при травмах спинного мозга. [PubMed: 30252365]

- 33.

Варакалло М.А., Фокс Э.Дж. Остеопороз и его осложнения. Мед Клин Норт Ам. 2014 июль; 98(4):817-31, xii-xiii.

[PubMed: 24994054]

[PubMed: 24994054]- 34.

Портер Дж. Л., Варакалло М. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 4 сентября 2022 г. Остеопороз. [В паблике: 28722930]

- 35.

Varacallo M, Seaman TJ, Jandu JS, Pizzutello P. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 24 октября 2022 г. Остеопения. [PubMed: 29763053]

- 36.

Варакалло М.А., Фокс Э.Дж., Пол Э.М., Хассенбейн С.Е., Варлоу П.М. Реакция пациентов на автоматизированную программу лечения ортопедического остеопороза. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2013 сен;4(3):89-98. [Бесплатная статья PMC: PMC3848331] [PubMed: 24319621]

- 37.

Königshausen M, Dudda M, Merle C, Schildhauer TA, Fehmer T. Перелом тела грудного позвонка после полной замены тазобедренного сустава при диффузном идиопатическом скелетном гиперостозе. Ортопедия. 2012 июнь;35(6):e1000-4. [PubMed: 22691644]

- 38.

Мата С., Хилл Р.О., Джозеф Л., Каплан П., Дюссо Р., Уоттс С.С., Фитцчарльз М.А., Широкий Дж.Б., Фортин П.Р., Эсдейл Дж.М. Рентгенограмма грудной клетки как скрининговый тест на диффузный идиопатический скелетный гиперостоз. J Ревматол. 1993 ноября; 20 (11): 1905–10. [PubMed: 8308777]

- 39.

Lee S, Coel M, Ko J, Edwards J. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз может напоминать метастазы при сканировании костей. Клин Нукл Мед. 1993 сен; 18 (9): 791-2. [PubMed: 8403726]

- 40.

Палей Д., Шварц М., Купер П., Харрис В.Р., Левин А.М. Переломы позвоночника при диффузном идиопатическом скелетном гиперостозе. Clin Orthop Relat Relat Res. 1991 июнь; (267): 22-32. [PubMed: 2044283]

- 41.

Nascimento FA, Gatto LA, Lages RO, Neto HM, Demartini Z, Koppe GL. Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз: обзор. Сург Нейрол Инт. 2014;5(Приложение 3):S122-5. [Бесплатная статья PMC: PMC4023007] [PubMed: 24843807]

- 42.

к. слева пульсирует аорта). Основными жалобами являются дискомфортные ощущения в области позвоночника, которые сочетаются с тугоподвижностью, которая особенно выражена в утренние и вечерние часы. Болевой синдром выражен умеренно. По мере прогрессирования патологии наблюдается ограничение мобильность в суставах позвоночника.

к. слева пульсирует аорта). Основными жалобами являются дискомфортные ощущения в области позвоночника, которые сочетаются с тугоподвижностью, которая особенно выражена в утренние и вечерние часы. Болевой синдром выражен умеренно. По мере прогрессирования патологии наблюдается ограничение мобильность в суставах позвоночника. krasotaimedicina.ru/

krasotaimedicina.ru/ С помощью рентгена можно оценить вывих или соскальзывание позвоночника (также известное как спондилолистез), кифоз, сколиоз, а также локальный и общий баланс позвоночника. Специфические костные аномалии, такие как костные шпоры, сужение межпозвонкового пространства, переломы тел позвонков, коллапс или эрозии, также могут быть идентифицированы на обычных рентгеновских снимках. Динамические рентгенограммы или рентгенограммы сгибания/разгибания (рентгеновские снимки, которые показывают позвоночник в движении) могут быть получены, чтобы увидеть, есть ли какие-либо ненормальные или чрезмерные движения или нестабильность в позвоночнике на пораженных уровнях.

С помощью рентгена можно оценить вывих или соскальзывание позвоночника (также известное как спондилолистез), кифоз, сколиоз, а также локальный и общий баланс позвоночника. Специфические костные аномалии, такие как костные шпоры, сужение межпозвонкового пространства, переломы тел позвонков, коллапс или эрозии, также могут быть идентифицированы на обычных рентгеновских снимках. Динамические рентгенограммы или рентгенограммы сгибания/разгибания (рентгеновские снимки, которые показывают позвоночник в движении) могут быть получены, чтобы увидеть, есть ли какие-либо ненормальные или чрезмерные движения или нестабильность в позвоночнике на пораженных уровнях.