Гиподенсные очаги печени: Очаговые образования печени / Заболевания / Клиника ЭКСПЕРТ

Очаговое поражение печени может оказаться признаком рака. Как не пропустить опухоль?

Диагностику и лечение рака осложняет не только отсутствие симптомов на ранних стадиях. Даже при наличии данных лучевой диагностики, точно указывающих на очаговое поражение органа (например, очаговые образования в печени), не всегда удается сразу поставить диагноз.

О том, что такое онконастороженность при обследовании поражений печени, и насколько она важна для выявления ранних стадий рака читайте в материале официального сайта Онкологической клиники МИБС.

Что такое “онкологическая настороженность”?

При постановке диагноза по симптомам и данным неинвазивной инструментальной и лабораторной диагностики врач любой специальности обязан рассматривать все возможные причины таких изменений. В том числе, и наличие онкологического заболевания. Это и есть онкологическая настороженность (онконастороженность).

Например, выявленное очаговое поражение печени следует всегда рассматривать как вероятное проявление онкологического процесса. Ведь успех лечения в онкологии напрямую зависит от стадии, на которой диагностирована болезнь.

Ведь успех лечения в онкологии напрямую зависит от стадии, на которой диагностирована болезнь.

Онконастороженность при очаговом поражении печени

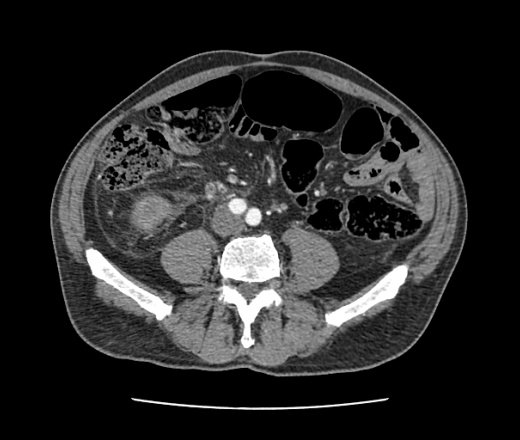

Очаговые образования в печени могут быть выявлены случайно, без наличия жалоб или симптомов нарушений работы органа — при скрининговом исследовании органов брюшной полости (УЗИ, КТ, МРТ). Заключение врача в подобных случаях содержит, к примеру, фразу «… узловое образование второго сегмента печени». Какой именно сегмент печени поражен и размеры образования на данном этапе не имеют значения. И далеко не всегда означают, что пациенту предстоит лечение рака! Но это — важный сигнал о необходимости комплексного обследования для исключения опухолевого процесса.

Задача дифференциальной диагностики состоит в том, чтобы максимально точно соотнести проявления заболевания с симптоматикой, характерной для конкретного его вида, и одновременно зафиксировать признаки, исключающие другие варианты диагноза

Задача диагностического этапа в данном случае состоит в максимально быстром и точном установлении природы выявленных изменений. А значит, подобное заключение является поводом для обязательной и незамедлительной консультации онколога с целью оценки природы новообразования, определения необходимости в дополнительном обследовании и/или биопсии узла.

А значит, подобное заключение является поводом для обязательной и незамедлительной консультации онколога с целью оценки природы новообразования, определения необходимости в дополнительном обследовании и/или биопсии узла.

К сожалению, далеко не все врачи, к которым пациенты обращаются с жалобами на нарушения работы печени, направляют на прием к онкологу после выявления очагового поражения, не говоря уже о случайном выявлении очагового поражения при бессимптомном течении. В таком случае, при отсутствии онконастороженности у врача, задача в кратчайшие сроки получить полноценное обследование ложится на плечи самого пациента. Стоит помнить, что эффективность (а также травматичность, длительность и стоимость) лечения рака печени, в случае если последующее обследование подтвердит такой диагноз, зависит от срока начала лечения. А промедление — не избавит от диагноза, и лишь усугубит ситуацию.

Очаговое поражение — не всегда рак печени

Сложность заключается в том, что узловые образования в печени могут быть следствием разнообразных новообразований доброкачественной и злокачественной природы, цирроза печени или паразитарной инвазии. Только консультация специалиста и правильно составленный план дополнительного обследования позволяет в кратчайшие сроки уточнить диагноз и разработать индивидуальную программу лечения и наблюдения.

Только консультация специалиста и правильно составленный план дополнительного обследования позволяет в кратчайшие сроки уточнить диагноз и разработать индивидуальную программу лечения и наблюдения.

Бояться визита к онкологу не следует: чаще всего выявленный в печени очаг — это гемангиома печени либо простая киста. Характерный вид таких узлов при УЗИ или компьютерной томографии позволяет при отсутствии симптомов рекомендовать динамическое наблюдение с выполнением контрольных обследований в сроки 3-6 месяцев. Динамика новообразований в данном случае является одним из диагностических критериев – стабильный размер и форма выявленного узла будет подтверждением, что выявленные изменения доброкачественной природы.

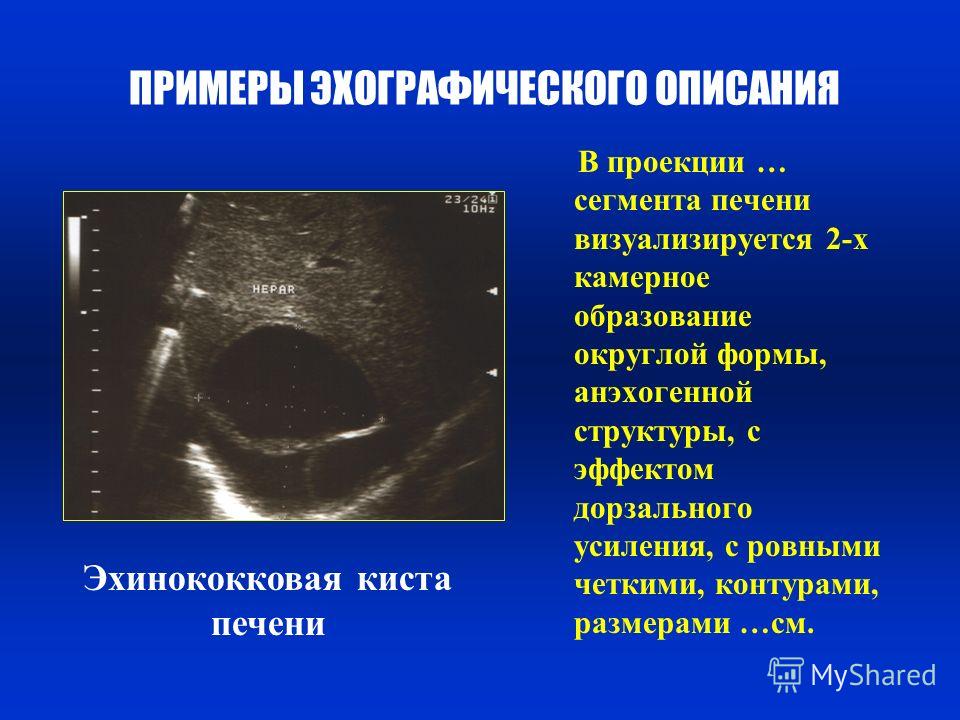

Паразитарные кисты печени чаще всего имеют характерный вид, что позволяет предположить диагноз паразитарного поражения печени и назначить обследование для подтверждения такого заключения. Исследование уровня антипаразитарных антител в крови и дополнительные методы визуализации (КТ или МРТ) вместе со сведениями анамнеза болезни и жизни позволят установить клинический диагноз и назначить пациенту правильное лечение.

Особенности диагностики рака печени

Важным фактором, который позволяет диагностировать рак печени на ранних стадиях, является внимательность пациента к тем “сигналам”, которые посылает организм. В первую очередь, это касается незамедлительного обращения к врачу при обнаружении нетипичной работы систем и органов.

Наиболее простые из обследований – лабораторные общий и биохимический анализы крови, исследование уровня онкомаркеров в крови. Эти анализы пациенты часто назначают себе сами. Но следует отметить, что правильную интерпретацию полученных данных может дать только квалифицированный врач-онколог. Связано это с тем, что большинство изменений будет носить неспецифический характер либо результаты лабораторного обследования окажутся нормальными. Но, как правило, этап лабораторных исследований пациент, у которого имеются симптомы нарушения работы печени, проходит до выявления очаговых поражений методами лучевой диагностики.

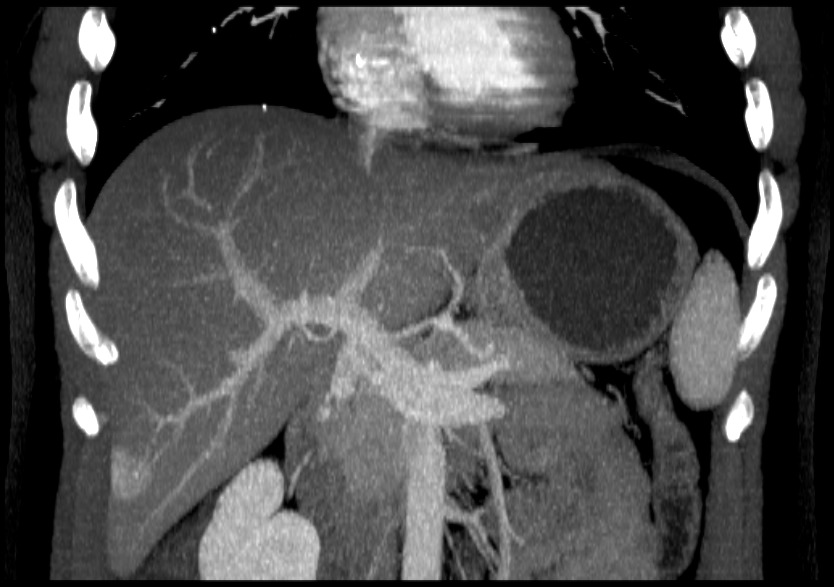

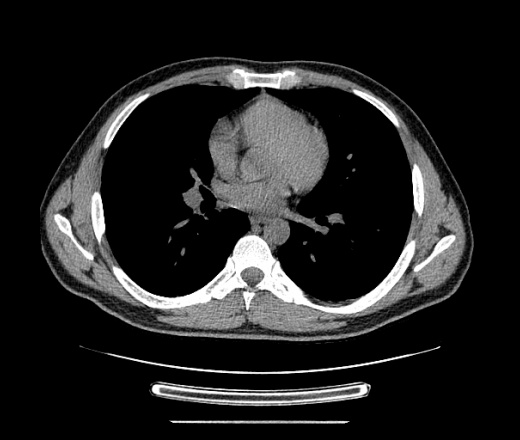

Рак печени, как и любое злокачественное новообразование, после достижения определенного размера опухоли требует притока крови для продолжения своего роста. Образование новых сосудов, питающих растущую опухоль (опухолевый ангиогенез) — один из наиболее характерных признаков, которые указывают на наличие рака. Поэтому обязательно проводится оценка характера кровообращения в узловом образовании печени, наличия или отсутствия жидкостного компонента, взаимоотношения очага со структурами ворот печени, характера роста.

Образование новых сосудов, питающих растущую опухоль (опухолевый ангиогенез) — один из наиболее характерных признаков, которые указывают на наличие рака. Поэтому обязательно проводится оценка характера кровообращения в узловом образовании печени, наличия или отсутствия жидкостного компонента, взаимоотношения очага со структурами ворот печени, характера роста.

Чаще всего одно проведенное исследование не дает ответов на все вопросы и обследование пациентов с очаговым поражением печени должно быть комплексным.

При недостаточности данных для подтверждения рака врач-онколог может избрать тактику непродолжительного динамического наблюдения: при наличии злокачественной опухоли печени (первичный рак печени или метастаз в печень) форма и/или размер очага будет меняться, что проявится в данных КТ, МРТ или УЗИ и лишь тогда будет сигналом к началу более инвазивной диагностики.

При подтверждении злокачественного процесса следует выяснить, имеет ли место первичный рак печени, или у пациента выявлена первичная опухоль другой локализации, метастазировавшая в печень

Первичные опухоли печени встречаются редко. Предположить первичный рак печени врач сможет в том случае, если комплексное обследование не выявило опухолевой патологии в легких, желудке, кишечнике, молочной железе. Нормальное состояние других органов и повышение уровня онкомаркеров, характерных для рака печени позволяют предположить гепатоцеллюлярный рак или холангиокарциному. В такой ситуации трепан-биопсия очага в печени с гистологическим исследованием полученного материала является необходимыми для заключительного диагноза. Выполненная в условиях местного или общего обезболивания трепан-биопсия, позволяет получить образец тканей опухоли. Дальнейшее морфологическое и иммуногистохимическое исследование образца позволит подтвердить первичную гепатоцеллюлярную карциному.

Предположить первичный рак печени врач сможет в том случае, если комплексное обследование не выявило опухолевой патологии в легких, желудке, кишечнике, молочной железе. Нормальное состояние других органов и повышение уровня онкомаркеров, характерных для рака печени позволяют предположить гепатоцеллюлярный рак или холангиокарциному. В такой ситуации трепан-биопсия очага в печени с гистологическим исследованием полученного материала является необходимыми для заключительного диагноза. Выполненная в условиях местного или общего обезболивания трепан-биопсия, позволяет получить образец тканей опухоли. Дальнейшее морфологическое и иммуногистохимическое исследование образца позволит подтвердить первичную гепатоцеллюлярную карциному.

Обычно трепан-биопсия печени легко выполнима. Если же имеются противопоказания для выполнения такого метода, на помощь приходит лапароскопия. Выполненная в условиях общего обезболивания лапароскопическая биопсия печени позволяет не только получить материал для морфологического исследования, но и оценить состояние других органов брюшной полости.

Большинство злокачественных опухолей печени — вторичные. Они представляют собой узлы размножения и роста опухолевых клеток, распространившихся из первичного очага, то есть метастазы рака другой локализации. Вторичные очаги в печени редко нуждаются в верификации: наличие первичной опухоли и характерные для нее путь и скорость метастазирования позволяют констатировать распространение опухоли в печень и использовать полученные данные для коррекции плана лечения первичного рака, включив в него лечение метастазов в печень.

Само по себе метастатическое поражение печени не является признаком неизлечимости заболевания. Размер, расположение, количество вторичных очагов, а также локализация и морфологический вариант первичного очага – вот исходные условия, которые определяют эффективность лечения в целом и позволяют составить прогноз.

Доброкачественные образования печени

Болезни печени являются одними из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы, неуклонный рост которых называют «второй эпидемией нашего века». Особое место среди них занимают различные опухоли и опухолеподобные поражения. За последние годы, благодаря внедрению в клиническую практику более совершенной диагностической аппаратуры и достаточно широкому применению различных контрастных препаратов при исследованиях брюшной полости с помощью ультразвукового исследования, рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии значительно повысились возможности корректной диагностики различных очаговых поражений печени. Кроме того, чувствительность и специфичность различных методов диагностики новообразований печени достигает 88-97%.

Особое место среди них занимают различные опухоли и опухолеподобные поражения. За последние годы, благодаря внедрению в клиническую практику более совершенной диагностической аппаратуры и достаточно широкому применению различных контрастных препаратов при исследованиях брюшной полости с помощью ультразвукового исследования, рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии значительно повысились возможности корректной диагностики различных очаговых поражений печени. Кроме того, чувствительность и специфичность различных методов диагностики новообразований печени достигает 88-97%.

По мнению многих авторов, доброкачественные опухоли не имеют клинических симптомов и проявляются в основном в виде очаговых образований печени. В клинической практике по мере выявления очаговых образований печени остро встает вопрос о топическом диагнозе и исключении злокачественности процесса

К доброкачественным образованиям печени относят:

- Гемангиома;

- Фокальная узловая гиперплазия печени;

- Гепатоцелюллярная аденома.

Гемангиома

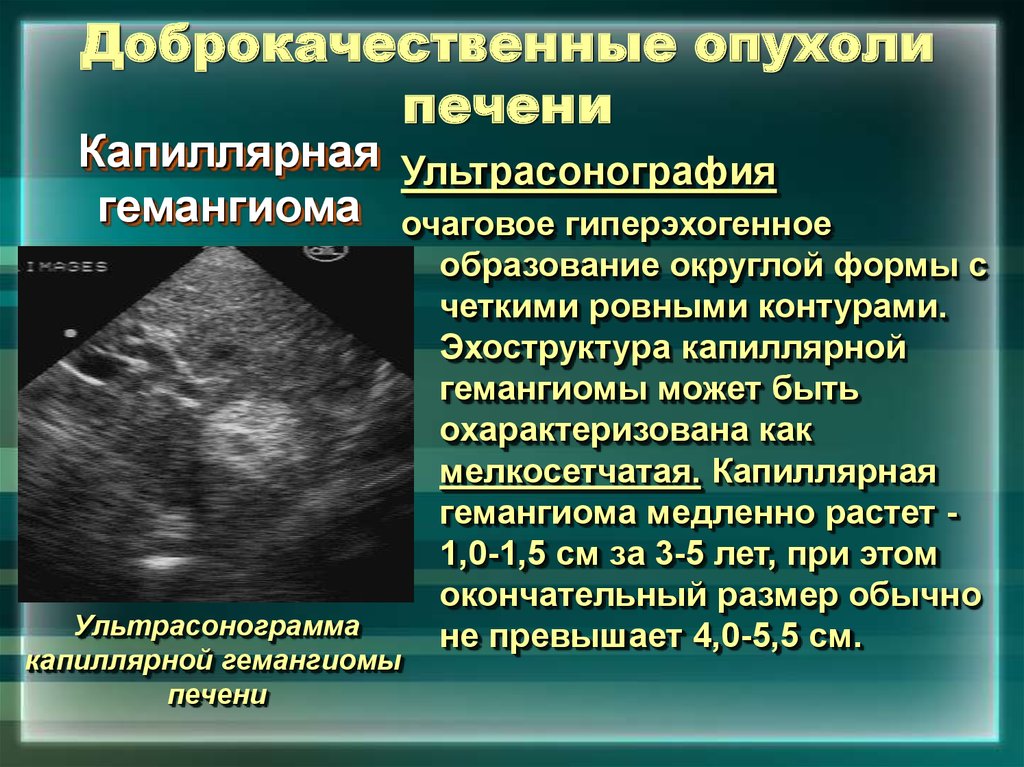

Гемангиомы многими авторами считаются самыми частыми доброкачественными сосудистыми опухолями печени мезенхимального происхождения, встречающимися в различных возрастных группах. Капиллярная гемангиома состоит из сплетения большого количества ветвящихся сосудов капиллярного типа с узким просветом и не обладающих направленным или с очень медленным кровотоком, 90% площади сосудистого русла составляют венозные каверны. Кавернозные гемангиомы встречаются чаще, чем капиллярные, в ряде случаев имеет место смешанный тип. По мнению большинства авторов, гемангиомы обычно не проявляются клинически и относительно чаще выявляются у женщин.

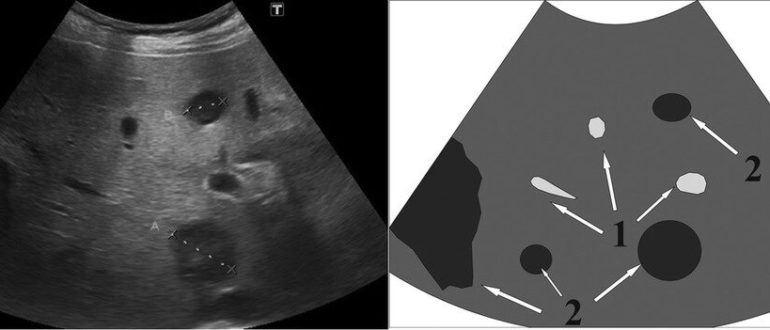

При УЗИ небольшие (до 3,0 см) гемангиомы выглядят как однородные гиперэхогенные образования с четкими контурами. В ряде случаев эхогенность гемангиом может быть снижена, а контуры выглядеть размыто. В некоторых гемангиомах может отчетливо визуализироваться псевдокапсула в виде гипоэхогенного ободка, что затрудняет их дифференциальную диагностику с метастазами. Перспективу улучшения диагностики многие исследователи проблемы связывают с применением внутривенного контрастирования специальными эхоконтрастными препаратами.

Перспективу улучшения диагностики многие исследователи проблемы связывают с применением внутривенного контрастирования специальными эхоконтрастными препаратами.

Капиллярная гемангиома печени — однородный гиперэхогенный очаг менее 3 см с четкими границами.

Две кавернозных гемангиомы печени.

Фокальная узловая гиперплазия (ФУГ)

Фокальная узловая гиперплазия (ФУГ) считается вторым (после гемангиом) наиболее распространенным доброкачественным новообразованием печени. По данным ряда авторов, ФУГ встречается у 0,9-5% населения, в 5-20% случаев может сочетаться с кистами и гемангиомами. Согласно литературным данным, ФУГ, не имея признаки опухоли, входит в группу доброкачественных гепатоцеллюлярных опухолей эпителиальной природы. Это одиночное, округлое, неинкапсулированное образование с нарушенной печеночной архитектоникой, разделенное септами, достигающими центрального рубца. Средние размеры очага – 5,7 см (от 1,5 до 12,0 см). Установлено, что ФУГ не склонна к кровоизлияниям и не имеет злокачественного потенциала. Обычно опухоль является случайной находкой при диагностических исследованиях. Узлы малых размеров, как правило, бессимптомны. Крупные опухоли могут вызывать боли в животе.

Обычно опухоль является случайной находкой при диагностических исследованиях. Узлы малых размеров, как правило, бессимптомны. Крупные опухоли могут вызывать боли в животе.

При нативном УЗИ в большинстве случаев ФУГ визуализируются с трудом, отображаясь в виде участка округлой формы с четкими контурами, изоэхогенной или незначительно гипо- или гиперэхогенной структуры. По мнению некоторых авторов, в диагностике ФУГ контрастное УЗИ является более информативной в отличие от других методов диагностики. Появление эхоконтрастных препаратов второго поколения значительно расширило возможности метода. Это позволяет дифференцировать различные типы опухолей, учитывая их характер васкуляризации, имеющего важное значение в дифференциальной диагностике очаговых образований печени. Повышенная васкуляризация опухоли в сочетании с характерным рисунком «колеса со спицами» является патогномоничным признаком ФУГ (71,4%). При этом частота обнаружения «питающей» артерии опухоли увеличивается до 98%. Чувствительность и специфичность УЗИ с применением внутривенного контрастирования в диагностике ФУГ достигают 83 и 98% соответственно..jpg)

Гипоэхогенное образование в печени — доброкачественная фокальная нодулярная гиперплазия. В литературе описывают, что для нее характерен центральный рубец (белая стрелка).

В-режим. В IV сегменте печени, выходя на контур печени, деформируя его, визуализируется тканевой плотности гипоэхогенное, несколько неоднородное по эхоструктуре образование размерами 50 х 40 мм, неправильной формы, с четкими ровными контурами.

Гепатоцеллюлярная аденома (ГЦА)

Гепатоцеллюлярная аденома (ГЦА). ГЦА считается редко встречающейся доброкачественной опухолью, происходящей из гепатоцитов. Имеются предположения о влиянии на развитие и рост опухоли пероральных контрацептивов, экзогенных андрогенов, беременности и дисбаланса эндогенных половых гормонов. Приводятся противоречивые данные по размерам аденом – указываются цифры от 1 до 19 см, составляя в среднем 5,4 см. В некоторых случаях у пациентов отмечаются множественные аденомы. Образования хорошо очерчены. Ряд авторов отмечает характерные отличительные признаки аденом – в отличие от гемангиом они не располагаются рядом с печеночными сосудами, не занимают целую долю. Течение ГЦА в большинстве случаев бессимптомное. При размерах опухоли от 5 см и более или субкапсулярным ее расположении риск кровотечения увеличивается. Авторы подчеркивают практическую важность диагностики аденомы из-за высокого риска развития кровотечения, разрыва, малигнизации и необходимости выполнения хирургического вмешательства.

Ряд авторов отмечает характерные отличительные признаки аденом – в отличие от гемангиом они не располагаются рядом с печеночными сосудами, не занимают целую долю. Течение ГЦА в большинстве случаев бессимптомное. При размерах опухоли от 5 см и более или субкапсулярным ее расположении риск кровотечения увеличивается. Авторы подчеркивают практическую важность диагностики аденомы из-за высокого риска развития кровотечения, разрыва, малигнизации и необходимости выполнения хирургического вмешательства.

При УЗИ ГЦА обычно выглядит как солитарное гетерогенное образование с четкими контурами различной степени эхогенности: 20-40% аденом представляются гипоэхогенными, 30% – гиперэхогенными, что обусловлено наличием жировых включений в тканях опухоли. По мнению ряда авторов, при использовании ЦДК в ряде случаев выявляются периферические пери- и интратуморальные сосуды.

Аденома печени

Таким образом, УЗИ органов брюшной полости в настоящее время является скрининговым методом выявления опухолей и опухолеподобных процессов печени. Благодаря достаточно высокой информативности и доступности УЗИ выполняется на первом этапе диагностики при подозрении на новообразование печени. УЗИ позволяет не только выявить опухоль в печени, но и судить о ее размерах, топографии, операбельности процесса. Интраоперационное УЗИ информативно для диагностики внутрипеченочных опухолей, поскольку во время операции другие методы исследования мало применимы.

Благодаря достаточно высокой информативности и доступности УЗИ выполняется на первом этапе диагностики при подозрении на новообразование печени. УЗИ позволяет не только выявить опухоль в печени, но и судить о ее размерах, топографии, операбельности процесса. Интраоперационное УЗИ информативно для диагностики внутрипеченочных опухолей, поскольку во время операции другие методы исследования мало применимы.

УЗИ в режиме «серой шкалы» позволяет выявить различные изменения в паренхиме. Однако в ряде случаев провести дифференциальную диагностику между диффузными заболеваниями не представляется возможным из-за схожести эхографических признаков.

Эхография в В-режиме с допплерографией сосудистой системы печени с оценкой состояния гемодинамики позволяет уточнить характер патологического процесса. Однако, несмотря на высокую специфичность (97%), чувствительность метода в выявлении опухолей печени остается достаточно низкой (60%), что позволяет отдавать предпочтение динамическим методикам РКТ или МРТ. Кроме того, по мнению отдельных исследователей, информативность диагностического заключения УЗИ, как субъективного метода исследования, зависит от опыта и квалификации врача УЗ диагностики.

Кроме того, по мнению отдельных исследователей, информативность диагностического заключения УЗИ, как субъективного метода исследования, зависит от опыта и квалификации врача УЗ диагностики.

Список используемой литературы

- С. В. Шахиджанова, Т. С. Пустовитова, «Некоторые аспекты диагностики очаговой патологии печени», журнал «Визуализация в клинике» N19, декабрь 2001.

- А.З. Гусейнов, Т.А. Гусейнов, «Современная диагностика опухолей печени», Вестник новых медицинских технологий, электронный журнал – 2016 – N 4, Тула.

- Ж.Н. Кыжыров, Б.Б. Баймаханов, М.М. Сахипов, А.Т. Чорманов, Н.Н. Биржанбеков, Е. Серикулы, «Диагностика очаговых заболеваний печени», Вестник №1, 2016, Казань.

- С.Н. Бердников, В.Н. Шолохов, Ю.И. Патютко, М.С. Махотина, Е.С. Чучуев, К.Э. Абиров, «Комплексная эластография и эластометрия в дифференциальной диагностике гиперэхогенных образований печени», Журнал: SonoAce Ultrasound №25, Москва.

- О.М. Курзанцева, «Некоторые аспекты диагностики фокальной нодулярной гиперплазии печени (фибронодулярной гиперплазии)», Журнал: SonoAce Ultrasound №30, Кемерово.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ

Опубликовано в журнале:

<so></so>Визуализация в клинике »» <so></so>N19, декабрь 2001

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ

SOME DIAGNOSTIC ASPECTS OF FOCAL LIVER PATHOLOGY

С. В. Шахиджанова, Т. С. Пустовитова

Shakhidzhanova S. V., Pustovitova Т. S. Институт клинической кардиологии им. А. Л.Мясникова Российского кардиологического научно-производственного комплекса, Москва

A. L. Myasnikov Institute of Clinical Cardiology, Cardiology Research Complex, RF Ministry of Public Health, Moscow

В статье представлены данные о применении различных визуализирующих методик в диагностике очаговых поражений печени: гемангиом, кист, абсцессов, аденом, очаговой узловой гиперплазии, злокачественных опухолей. Рассматривается также вопрос о сложности выявления злокачественных поражений на фоне цирротически измененной печени. Проведен анализ данных литературы для определения предпочтительных методик в диагностике различных очаговых образований печени, что позволит сократить путь к установлению диагноза.

Рассматривается также вопрос о сложности выявления злокачественных поражений на фоне цирротически измененной печени. Проведен анализ данных литературы для определения предпочтительных методик в диагностике различных очаговых образований печени, что позволит сократить путь к установлению диагноза.

This paper reviews the data on the use of different visualization techniques in the diagnosis of focal liver pathology such as hemangiomas, cysts, abscesses, adenomas, focal nodular hyperplasia and malignant tumors. The problem of the difficulties which may be encountered in the diagnosis of malignancies in the presence of cirrhotic lesions of the liver is also under consideration. Analysis is made of the reported data in order to delineate the preferable modalities to be employed in the diagnosis of different focal liver pathology, which will allow for shortening the way to the diagnosis establishment.

(«Визуализация в клинике», 2001, 19: 31-41)

Ключевые слова: печень, очаговая патология, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. |

| Key words: liver, focal pathology, ultrasound examination, magnetic resonance tomography, computed tomography. |

Роль неинвазивных методов диагностики в настоящее время постоянно возрастает. Появляются новые приборы, обладающие прекрасными возможностями дифференциации патологических процессов, в том числе и при заболеваниях печени [9, 15]. Современную диагностическую аппаратуру имеют крупные клинические и научные центры и относительно небольшие медицинские подразделения. Огромное значение имеют не только правильная и своевременная диагностика заболевания, но и необходимость соблюдать определенные финансовые рамки. В ряде случаев, особенно при планировании хирургического вмешательства, более рациональным представляется проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), а не рентгеновской компьютерной томографии

В то же время многие виды патологии диагностируются уже при адекватно проведенном ультразвуковом исследовании (УЗИ). Часто пациенты приходят на КТ или МРТ, не имея результатов УЗИ, в то время как первоначальное его выполнение во многом облегчило бы тактику дальнейшего обследования и оптимизацию предлагаемых методик.

В данной статье нам хотелось обратиться к рациональному использованию диагностической аппаратуры в зависимости от выявляемых признаков того или иного заболевания печени. Это относится в первую очередь к очаговым заболеваниям, которые клинически достаточно долго остаются «немыми». Практически любое визуализирующее исследование позволяет выявить очаговые образования в паренхиме печени, обструкцию желчных путей, печеночных сосудов и нижней полой вены [30], но уточнение диагноза является прерогативой того или иного метода (УЗИ, КТ, МРТ, пункционная биопсия).

Выбор метода визуализации (в зависимости от возможностей) целесообразно начинать со сбора анамнестических данных и оценки внешнего статуса больного. Так, больные с массой тела более 120 кг, наличием инородных тел (пулевые или осколочные ранения, металлические клипсы после операций и т. д.), с кардиостимуляторами, клаустрофобией не могут быть направлены на МР-томографию. Для некоторых пациентов (особенно в педиатрии) актуально и снижение лучевой нагрузки. Для ультразвукового исследования нет противопоказаний, хотя выполнение его имеет ряд ограничений: тучная комплекция исследуемого, метеоризм, послеоперационные рубцы и повязки в области живота [4, 8, 9]. Малые размеры образований (меньше 1.5 см) часто не позволяют достоверно высказаться об их характере и требуют проведения КТ или МРТ.

Так, больные с массой тела более 120 кг, наличием инородных тел (пулевые или осколочные ранения, металлические клипсы после операций и т. д.), с кардиостимуляторами, клаустрофобией не могут быть направлены на МР-томографию. Для некоторых пациентов (особенно в педиатрии) актуально и снижение лучевой нагрузки. Для ультразвукового исследования нет противопоказаний, хотя выполнение его имеет ряд ограничений: тучная комплекция исследуемого, метеоризм, послеоперационные рубцы и повязки в области живота [4, 8, 9]. Малые размеры образований (меньше 1.5 см) часто не позволяют достоверно высказаться об их характере и требуют проведения КТ или МРТ.

Имея данные предыдущих исследований, необходимо сориентироваться в ценности методик предстоящего исследования, взвешивая, будет ли достаточным проведение того или иного исследования, или велика вероятность его повторения с контрастным усилением.

Наиболее часто неожиданной находкой при исследовании и объектом дальнейшей верификации диагноза являются гемангиомы печени.

Гемангиомы — доброкачественные сосудистые образования печени (частота их в популяции достигает 15%). Имея гетерогенное внутреннее строение, они по своей визуальной картине могут симулировать рак (особенно при УЗИ и КТ), что требует проведения дополнительных диагностических исследований. Клинически гемангиомы в большинстве случаев бессимптомны.

Диагностическими критериями гемангиомы (по данным МРТ, КТ и УЗИ) принято считать следующие: она никогда не бывает инкапсулирована, отечна, тяготеет к расположению рядом с печеночными венами, по форме иногда приближаясь к форме долей печени. Контуры ее могут быть неправильными, но четкими. При исследовании в динамике отмечается очень медленный рост.

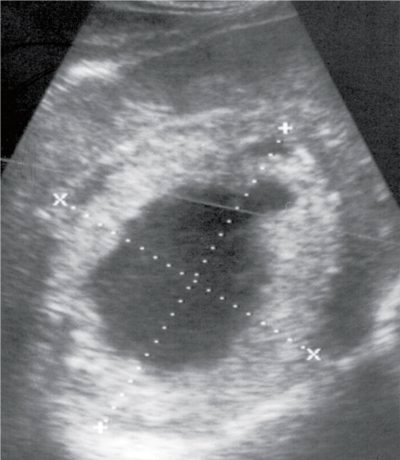

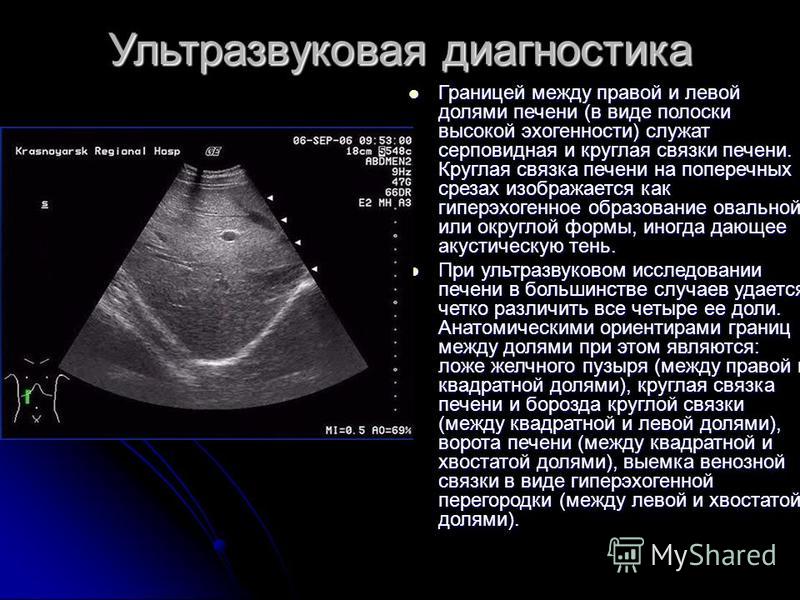

При УЗИ гемангиома чаще визуализируется в виде гиперэхогенного образования, иногда с акустической тенью, расположенной за ним (рис. 1). Однако при наличии сопутствующей жировой инфильтрации печени гемангиома приобретает гипоэхогенность и тогда бывает трудно отличима от кист или метастазов. Кавернозные полости выглядят гипо- и анэхогенными участками, что затрудняет их интерпретацию. Гиалиновая щель, один из наиболее характерных признаков гемангиомы, выявляется не всегда.

Кавернозные полости выглядят гипо- и анэхогенными участками, что затрудняет их интерпретацию. Гиалиновая щель, один из наиболее характерных признаков гемангиомы, выявляется не всегда.

| Рис. 1.Гемангиома печени. УЗИ.

|

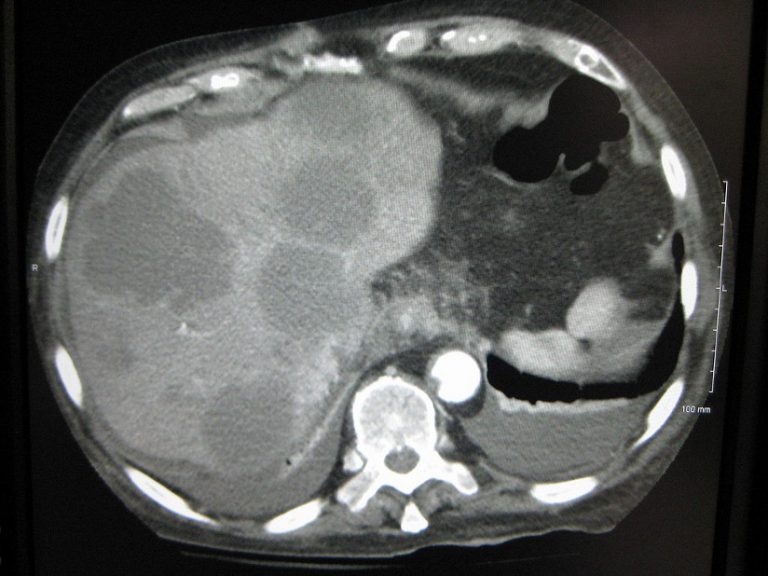

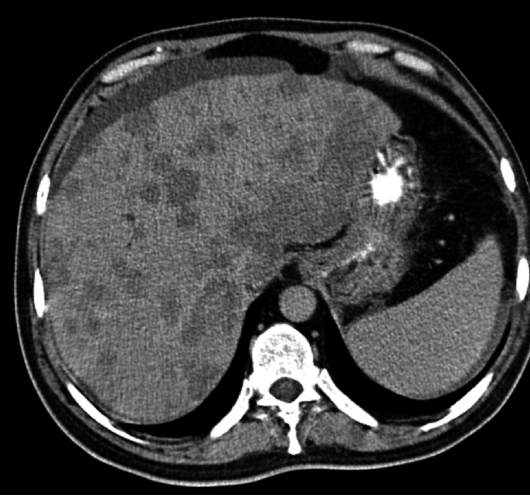

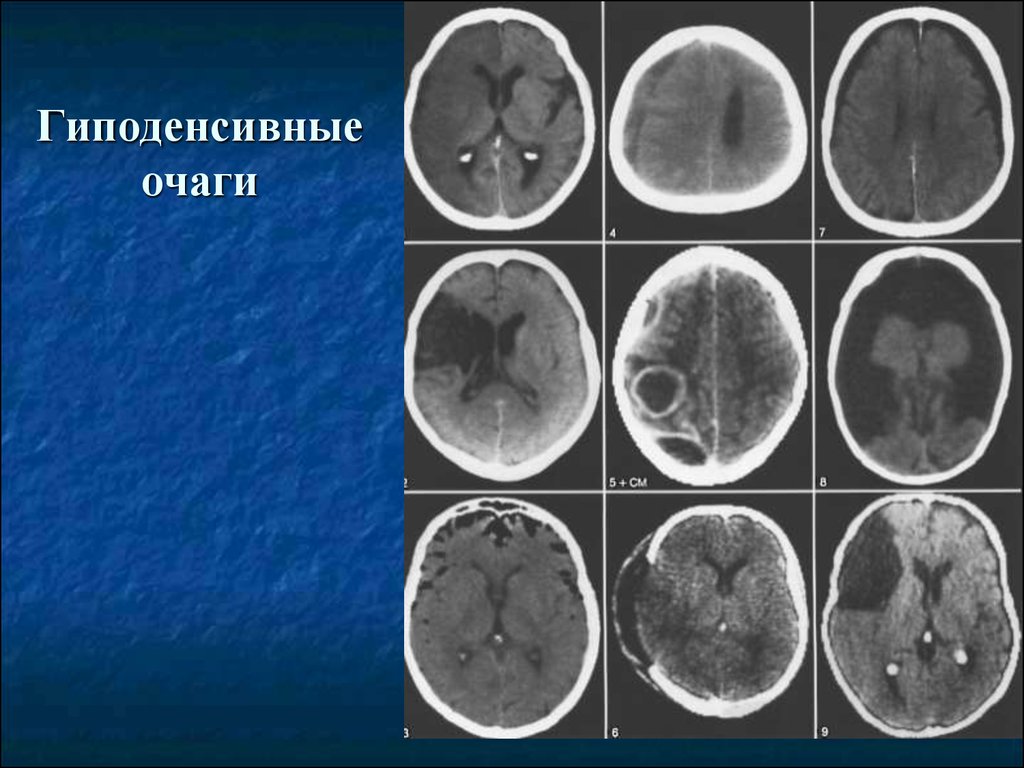

При КТ без контрастирования небольшие гемангиомы достаточно трудно отдифференцировать от метастазов (рис. 2). Контуры крупной гемангиомы (более 5-6 см) часто неровные, бугристые, структура гетерогенная. Денситометрические показатели снижены на 20-30 единиц, средняя плотность над опухолью составляет около 30 ед. Н [32, 41, 49, 54]. Плотность внутри гемангиомы такая же, как и у других структур, заполненных кровью (портальная вена, нижняя полая вена и т. д.). Трактовка выявляемых при гемангиоме срединных структур не всегда однозначна (в дифференциальный ряд включены гиалиновая щель при гемангиоме, рубец при аденоме или очаговой узловой гиперплазии печени, фиброзирование метастазов) [42].

| Рис. 2. Гемангиома печени. КГ. |

МРТ позволяет выделить некоторые специфические признаки, позволяющие обойтись без контрастирования, что актуально в случаях аллергического анамнеза у пациента. Гистологически кавернозная гемангиома представляет собой «озера» крови; что объясняет то, что в силу медленного тока крови в них значения времени Т2 (по данным МРТ) при данной патологии практически в 2 раза выше, чем при злокачественных процессах. Интенсивность сигнала (ИС) от гемангиомы очень высокая, визуально значительно превосходящая по яркости другие очаговые образования [21]. В англоязычной литературе она описывается термином «яркая лампочка» [19, 21]. При дифференциации со злокачественной патологией необходимо учитывать другие типичные для раковых опухолей признаки: выраженную гетерогенность внутреннего строения, наличие ободка («halo») вокруг образования. Злокачественные опухоли обычно не имеют четкого контура, могут быть окружены паренхимой, измененной за счет отека или прорастания [29]. Гемангиомы редко содержат рубцовую ткань, которая отличается от рубцовой ткани в опухолях: она, как правило, меньше по размерам и имеет высокие значения времени Т2 (по данным МРТ) за счет повышенного содержания воды, что не характерно для истинной фиброзной ткани при рубцевании опухоли [30, 31].

МРТ позволяет выделить некоторые специфические признаки, позволяющие обойтись без контрастирования, что актуально в случаях аллергического анамнеза у пациента. Гистологически кавернозная гемангиома представляет собой «озера» крови; что объясняет то, что в силу медленного тока крови в них значения времени Т2 (по данным МРТ) при данной патологии практически в 2 раза выше, чем при злокачественных процессах. Интенсивность сигнала (ИС) от гемангиомы очень высокая, визуально значительно превосходящая по яркости другие очаговые образования [21]. В англоязычной литературе она описывается термином «яркая лампочка» [19, 21]. При дифференциации со злокачественной патологией необходимо учитывать другие типичные для раковых опухолей признаки: выраженную гетерогенность внутреннего строения, наличие ободка («halo») вокруг образования. Злокачественные опухоли обычно не имеют четкого контура, могут быть окружены паренхимой, измененной за счет отека или прорастания [29]. Гемангиомы редко содержат рубцовую ткань, которая отличается от рубцовой ткани в опухолях: она, как правило, меньше по размерам и имеет высокие значения времени Т2 (по данным МРТ) за счет повышенного содержания воды, что не характерно для истинной фиброзной ткани при рубцевании опухоли [30, 31].

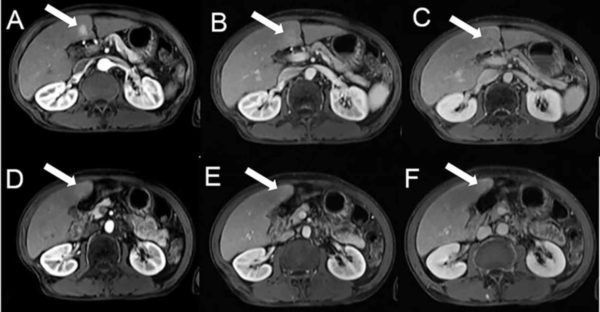

В отдельных случаях при проведении МРТ бывает затруднен дифференциальный диагноз кист и гемангиом (рис. 3 a, b, с), несмотря на различие их гистологического строения, особенно при их малых размерах (менее 1.5 см). Представляется интересной методика использования импульсных последовательностей МРТ, предложенная М. Fisher [20], при которой анализируются изображения, полученные при увеличении времени ТЕ от 60 до 180 мс и постоянном TR 2000 мс. При таком увеличении ТЕ интенсивность сигнала в ткани гемангиомы возрастает в 4-5 раз, визуально обеспечивая усиление яркости сигнала по мере получения изображений с увеличенными временными параметрами. Метастазы, кисты и гепатомы таким нарастанием ИС не сопровождаются. Кавернозные гемангиомы при визуальной неоднородности и неровности контуров обладают всеми перечисленными выше характеристиками. Использование методики магнитно-резонансной миелоурографии позволяет достоверно отдифференцировать кисты. Кисты, как содержащие жидкость образования, имеют интенсивность сигнала значительно более высокую, чем гемангиомы, что наглядно продемонстрировано на рис./28/28_1-2.jpg)

| Рис. 3. Кавернозная гемангиома печени (большая стрелка) и киста печени (маленькая стрелка). МРТ. Fig. 3. Cavernous hepatic hemangioma (big arrow) and liver cyst (small arrow). MRT.

| ||

При МРТ с контрастным усилением гемангиома максимально контрастируется в поздней паренхиматозной фазе в виде отдельных пятен и участков с наступлением контрастирования от периферии к центру, что также характерно только для гемангиом [1].

Отличительным признаком гемангиом от метастазов является неравномерное очаговое накопление контраста именно на периферии очага [38]. Однако при небольших размерах образований дифференциация бывает затруднена. Иногда гемангиомы контрастируются крайне медленно, практически в конце исследования. В подобных случаях помогают исследования, выполненные до контрастирования, при которых гемангиомы выглядят изоинтенсивными или гиперинтесивными на Т2-взвешенных изображениях.

Необходимо отметить, что в случае подозрения на гемангиому не может быть рекомендована пункция из-за высокого риска развития кровотечения. Необходимы наблюдение за больным в динамике и повторные исследования [21]. При планировании дальнейшего обследования методом выбора может служить выполнение МРТ по программе получения последовательных изображений с возрастающими временными параметрами ТЕ от 60 до 180 мс и постоянным TR 2000 мс, а при недостаточности информации — проведение исследования с контрастными препаратами. От выполнения КТ у данных больных можно воздержаться.

От выполнения КТ у данных больных можно воздержаться.

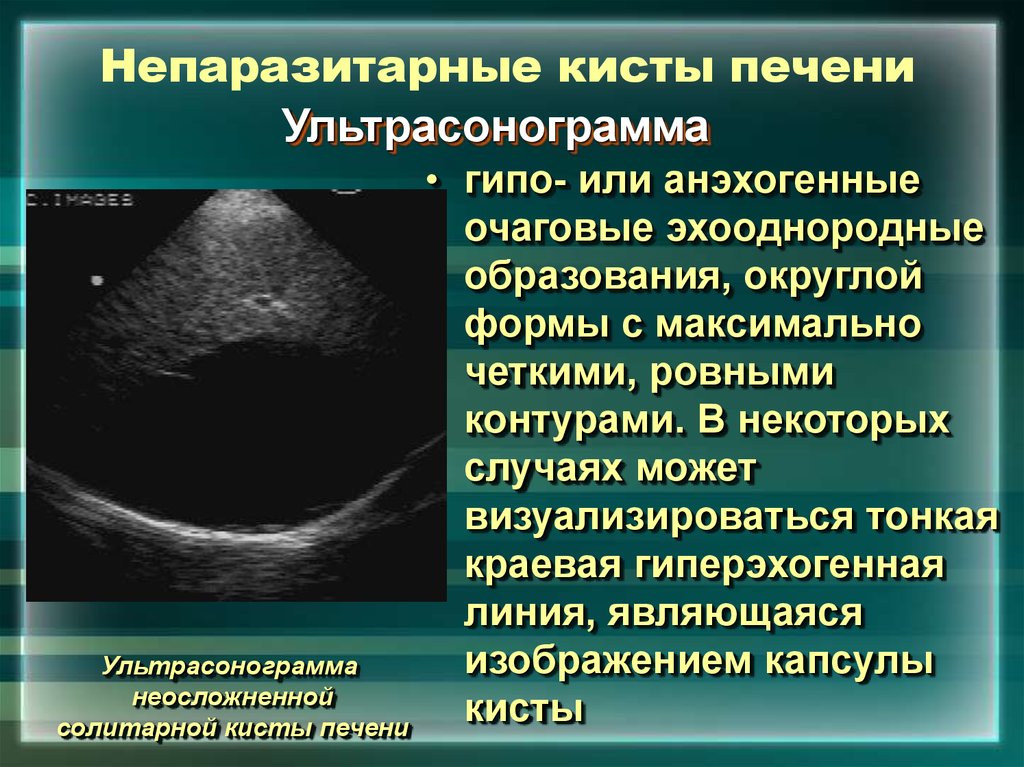

Киста часто является неожиданной находкой при обследовании по другому поводу. Простая киста имеет определенные ультразвуковые признаки, на основании которых ее можно успешно идентифицировать [4, 31]. Это округлая форма, четкие контуры, анэхогенное содержимое, эффект усиления ультразвукового луча за кистой, наличие боковых теней в виде ослабления УЗ-сигнала (рис. 4). Иногда стенка кисты может напоминать капсулу, а обнаруженные неоднородность внутреннего содержимого или многокамерность затрудняют диагностику.

| Рис. 4. Киста печени. УЗИ. |

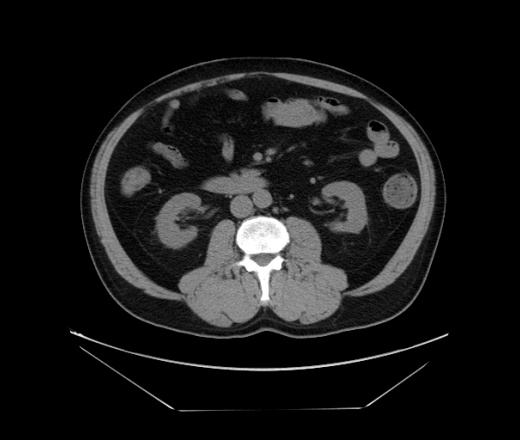

При КТ киста выглядит тонкостенным, хорошо очерченным сферическим образованием низкой плотности (0—15 ед. Н), в несколько раз ниже плотности нормальной паренхимы печени (50-70 ед. Н) При выявлении образования с толстыми стенками и неоднородным внутренним содержимым целесообразно проведение КТ с контрастными веществами [6, 7, 41]. Контрастирования кисты не происходит. Осложненные кисты сопровождаются повышением денситометрических показателей и появлением внутри кисты пузырьков воздуха, хорошо выявляемых при КТ. Применение КТ целесообразно и в случаях неясной органной принадлежности кисты, визуализируемой в области печени. Киста, видимая в области печени, на самом деле может быть кистой надпочечника, брыжейки тонкой кишки и т. д.

Н) При выявлении образования с толстыми стенками и неоднородным внутренним содержимым целесообразно проведение КТ с контрастными веществами [6, 7, 41]. Контрастирования кисты не происходит. Осложненные кисты сопровождаются повышением денситометрических показателей и появлением внутри кисты пузырьков воздуха, хорошо выявляемых при КТ. Применение КТ целесообразно и в случаях неясной органной принадлежности кисты, визуализируемой в области печени. Киста, видимая в области печени, на самом деле может быть кистой надпочечника, брыжейки тонкой кишки и т. д.

Эхинококковые кисты при КТ имеют ряд специфических особенностей, отличающих их от других кистоподобных образований. Это округлая форма, ровность контуров, кальцинированная капсула, визуализация дочерних пузырьков [З]. Денситометрическая плотность кисты становится более высокой после гибели паразита.

В случае выявления кист с внутренним содержимым может быть рекомендована МРТ. По данным МРТ, кисты, как и гемангиомы, имеют значительно удлиненное время Т2 и укороченное время Т1. Киста выглядит гипоинтенсивной на Т1- и гиперинтенсивной на Т2-взвешенных изображениях. Использование методики MYUR (магнитно-резонансной миелоурографии) помогает отличить жидкостное образование от ткань-содержащего [38]. Наиболее достоверным, как и при КТ, можно считать исследование с применением контрастирования, так как контрастные вещества в кисте не накапливаются [3, 16, 23].

Киста выглядит гипоинтенсивной на Т1- и гиперинтенсивной на Т2-взвешенных изображениях. Использование методики MYUR (магнитно-резонансной миелоурографии) помогает отличить жидкостное образование от ткань-содержащего [38]. Наиболее достоверным, как и при КТ, можно считать исследование с применением контрастирования, так как контрастные вещества в кисте не накапливаются [3, 16, 23].

Таким образом, если при ультразвуковом исследовании не удается получить все признаки кисты или исследование представляется недостаточно информативным, могут быть рекомендованы как МРТ, так и КТ — высокоинформативные методы при данной патологии.

Абсцесс печени — достаточно редкое очаговое поражение печени, характеризующееся локальным скоплением гноя в ее ткани с разрушением паренхимы и стромы. Абсцессы могут быть осложнением желчно-каменной болезни, тяготея к расположению в правой доле печени и чаще имея большие размеры. Для билиарных абсцессов типичны маленькие размеры и множественность очагов. Визуальная картина абсцесса печени не всегда специфична [13, 17], в то время как клиническая симптоматика позволяет заподозрить именно данную патологию [8].

При УЗИ обращают на себя внимание толстая гиперэхогенная капсула и неоднородное внутреннее содержимое образования. Часто обнаруживаются эффект усиления УЗ-сигнала за ним и боковые тени [4]. При визуализации причудливых форм и неоднородности внутреннего строения определенность в диагнозе достигается привлечением КТ.

Диагностические проблемы максимальны при исследовании пациента в момент возникновения абсцесса, на ранних его стадиях, когда визуализируется первичный очаг диффузного воспаления без четких контуров, зон некроза и капсулы. Необходимо помнить, что введение контрастного вещества в эту фазу не вносит ясности, поскольку оно включается в зону воспаления, симулируя злокачественное образование [3, 13, 52].

При формировании абсцедирующей полости КТ выявляет падение плотности в центре очага до 0-2 ед. Н.

При этом отмечается постепенная (кратерообразная) плотностная гетерогенность от периферии к центру. Выявляемый очаг не имеет четкого отграничения от окружающей паренхимы. Визуализируется неравномерная дольчатость, пузырьки воздуха выглядят черными точками в полости абсцесса, иногда виден уровень жидкости. При контрастировании происходит усиление капсулы без контрастирования внутреннего содержимого (при отсутствии прорыва абсцесса). По мнению некоторых авторов, диагностическая надежность КТ в случае абсцесса приближается к абсолютной [7].

Визуализируется неравномерная дольчатость, пузырьки воздуха выглядят черными точками в полости абсцесса, иногда виден уровень жидкости. При контрастировании происходит усиление капсулы без контрастирования внутреннего содержимого (при отсутствии прорыва абсцесса). По мнению некоторых авторов, диагностическая надежность КТ в случае абсцесса приближается к абсолютной [7].

По данным МРТ, абсцесс печени характеризуется высокими значениями времени Т2. К характерным его признакам можно отнести наличие капсулы, четкость контуров, гетерогенность внутреннего содержимого, иногда наличие отека по периферии, которое помогает дифференциации абсцесса от кист и гемангиом, тоже имеющих удлиненное время Т2 и укороченное время Т1 [22, 35].

При контрастировании регистрируется усиление только вокруг самого образования, без усиления его центральной части [1, 13, 22]. Привлечение МРТ целесообразно при исследовании на ранних стадиях формирования абсцесса в комплексном динамическим обследовании, а также при дифференциации со злокачественными образованиями.

Аденома печени относится к доброкачественным опухолям, происходящим из гепатоцитов. Анамнестически удается выявить связь с приемом пероральных контрацептивов; чаще эта патология выявляется у молодых женщин. Иногда она встречается и у мужчин, применяющих андрогены или стероидные препараты [8, 12]. Диагностика аденомы чрезвычайно важна из-за высокого риска развития кровотечения, разрыва, малигнизации и необходимости выполнения хирургического вмешательства.

Гистологическая неоднородность аденомы (кровоизлияние, некроз, жировая инфильтрация, центральное рубцевание, инкапсуляция, развитие больших внутриопухолевых сосудов) обуславливает визуальную картину гетерогенности при проведении как УЗИ, так и МТР и КТ, являющейся своеобразной визитной карточкой данной патологии [26]. В 30% случаев происходит инкапсулирование аденомы по типу развития псевдокапсулы [12]. Размеры аденомы колеблются от 1 до 19 см (в среднем 5.4 см). Аденома может быть как одиночной, так и множественной. Она хорошо очерчена. В отличие от гемангиомы аденома не тяготеет к расположению рядом с печеночными сосудами, не занимает целую долю. Злокачественные образования более неоднородны и хуже очерчены [14].

В отличие от гемангиомы аденома не тяготеет к расположению рядом с печеночными сосудами, не занимает целую долю. Злокачественные образования более неоднородны и хуже очерчены [14].

При УЗИ аденома печени может быть заподозрена при выявлении округлого образования с четкими контурами, умеренно неоднородной внутренней структурой, внутриопухолевыми сосудами, септами, окруженное гипоэхогенным ободком. Эхогенность аденомы может быть практически любой, с некоторым преобладанием гиперэхогенных вариантов (рис. 5).

| Рис. 5.Аденома печени. УЗИ. |

При КТ аденома может выглядеть незначительно гиподенсной или изоденсной, что затрудняет ее выявление и идентификацию [2, 7, 41]. После контрастирования аденома неоднородна, с чередованием зон повышенной (за счет участков кровоизлияния), нормальной и пониженной плотности [3, 52]. Максимальное контрастирование наступает в артериальную фазу в отличие от гемангиомы, контрастирующейся в венозную фазу.

Максимальное контрастирование наступает в артериальную фазу в отличие от гемангиомы, контрастирующейся в венозную фазу.

При МРТ аденома может иметь практически любую интенсивность сигнала (без особого превалирования тех или иных вариантов). Необходимо отметить, что в отличие от очаговой узловой гиперплазии аденома не бывает гомогенно изоинтенсивной. В 31% случаев аденомы имеют периферический полный или неполный ободок, чаще гипоинтенсивный на Т1-взвешенных и практически любой интенсивности на Т2-взвешенных изображениях (рис. 6).

| Рис. 6. Аденома печени. МРТ. Т2-взвешенное изображение. |

Кровоизлияние, типичное для аденомы, описывают как зону сниженной интенсивности сигнала в центре образования на Т2-взвешенных изображениях при МРТ; однако, кровотечение может осложнять и другие очаговые поражения печени [26, 27].

МРТ-признаки аденомы: это хорошо очерченное неоднородное образование, окруженное ободком, чаще гиперинтенсивное, иногда с очагом гипоинтенсивного кровоизлияния в центре на Т2-взвешенных изображениях, с сопутствующими явлениями центрального рубцевания, гетерогенно контрастирующееся в артериальную фазу [47].

Перечисленные выше характеристики (гетерогенность строения, псевдокапсула, гиперинтенсивность на Т1-взвешенных изображениях при МРТ) еще раз подчеркивают сложность дифференциации аденомы, в особенности от гепатоцеллюлярной карциномы [30].

Методом выбора при подозрении на аденому может быть МРТ печени.

Очаговая узловая гиперплазия печени (ОУГ) — достаточно редкая доброкачественная опухоль, чаще встречающаяся у женщин детородного возраста. ОУГ — это одиночное, округлое, неинкапсулированное образование с нарушенной печеночной архитектоникой, разделенное септами, достигающими центрального рубца. Средние размеры очага — 5.7 см (от 1.5 до 12.0 см).

При УЗИ ОУГ может выглядеть как образование неправильной формы с диффузной мелкоочаговой неоднородностью и отсутствием капсулы (рис. 7). Чаще выявляются гиперэхогенные узлы, однако эхогенность может быть любой [3, 4, 9].

7). Чаще выявляются гиперэхогенные узлы, однако эхогенность может быть любой [3, 4, 9].

| Рис. 7. Очаговая узловая гиперплазия печени. УЗИ. |

КТ выявляет гиподенсное гомогенное образование, для которого наиболее типичным является еще более гиподенсный центральный рубец. Максимальное контрастирование образования происходит в артериальную фазу.

ОУГ имеет широкий спектр МР-изображений. Наиболее типичными для нее принято считать гомогенность и изоинтенсивность. Особое диагностическое значение имеют характеристики центрального рубца [10, 19, 32, 37].

Внутриопухолевый рубец имеет сложное строение, и знание составляющих его гистологических характеристик (желчные протоки, кровеносные сосуды и клетки, присущие хроническому воспалению) помогает правильной интерпретации получаемых при МРТ данных: большие значения времен T1 и Т2, чем у самого образования, гипоинтенсивность на Т1- и гиперинтенсивность на Т2-взвешенных изображениях [19, 34, 43-45].

Зона центрального рубцевания при других опухолях печени чаще имеет сниженную интенсивность сигнала как на Т1-, так и на Т2-взвешенных изображениях, что характерно для истинного фиброзного рубца с низкой васкуляризацией [5, 28, 38, 39, 40].

При контрастировании образования отмечается гомогенное усиление в раннюю фазу (25 с). Контрастирование рубца наступает позднее, после 45 с. [1, 19, 41, 42] (рис. 8 а, b, с).

| Рис. 8. Очаговая узловая гиперплазия печени. МГТ с контрастированием. | ||

Наиболее рациональным диагностическим путем при подозрении на ОУГ или аденому печени можно считать первоначальное проведение УЗИ органов брюшной полости, а в дальнейшем для уточнения диагноза использовать МРТ с контрастированием. Проведение КТ не столь информативно.

Определенная диагностическая проблема возникает у больных с цирротическими изменениями печени, особенно при появлении узелков регенерации печеночной ткани, трудно дифференцируемых от возможных очагов малигнизации [18, 25, 43]. УЗИ достоверно выявляет цирроз печени, однако дифференциация гипоэхогенных или изоэхогенных узелков регенерации от очагов малигнизации не всегда возможна, так как не существует надежных критериев, позволяющих исключить малигнизацию процесса [25, 27].

КТ прекрасно выявляет типичные для цирроза признаки: уменьшение размеров печени, неровность контуров, диспропорция в размерах долей, расширение внутрипеченочных соединительнотканных пространств. Однако она не помогает в уточнении характера мелких очагов (узелки регенерации или малигнизация?).

Однако она не помогает в уточнении характера мелких очагов (узелки регенерации или малигнизация?).

Дифференциально-диагностические критерии узелков регенерации разработаны при МРТ. Широко известны основополагающие работы Т. Н. Doyle et al. [16] и J. Itai et al. [25], описывающие узелки регенерации при циррозе как гипоинтенсивные на Т2-взвешенных изображениях и гиперинтенсивные на Т1-взвешенных изображениях, в то время как раковые поражения гиперинтенсивны на Т2-взвешенных изображениях [33, 37, 39]. Таким образом, комбинация гиперинтенсивности на Т1- и гипоинтенсивности на Т2-взвешенных изображениях практически подтверждает диагноз цирроза печени с узловой регенерацией без атипичного роста.

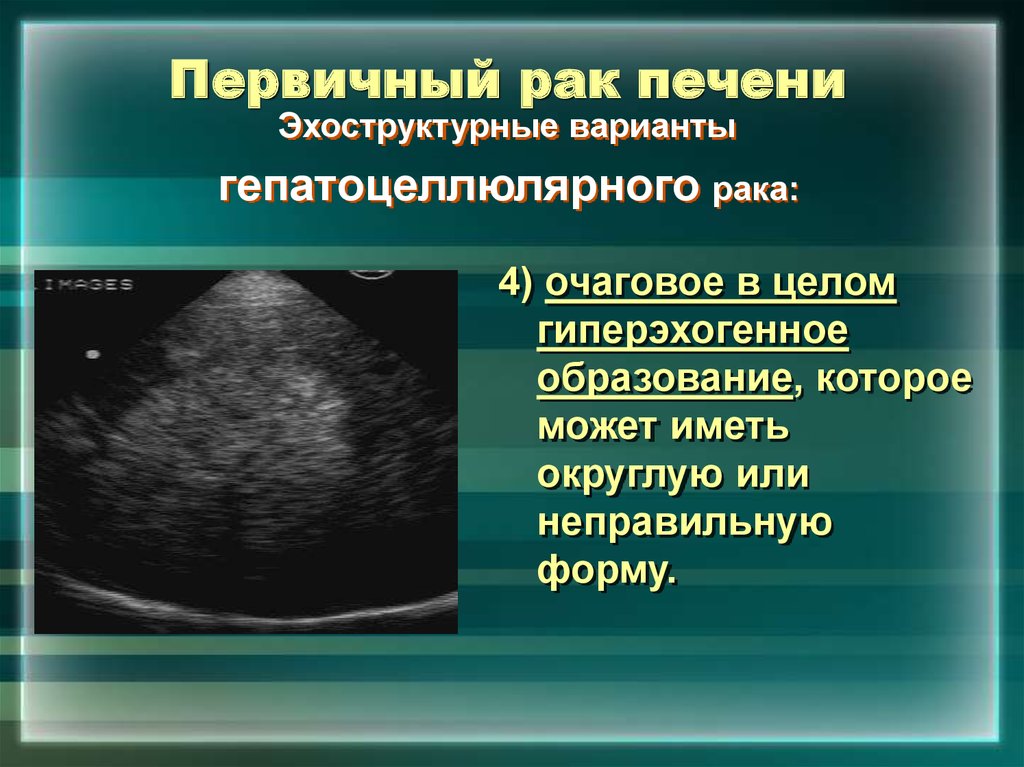

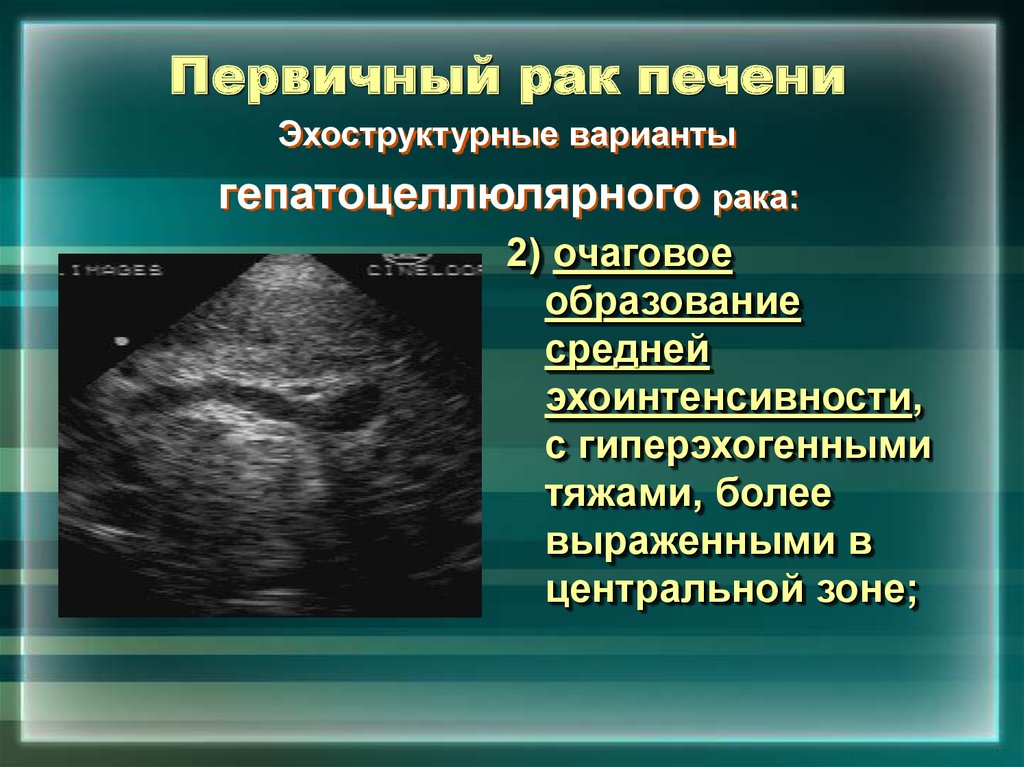

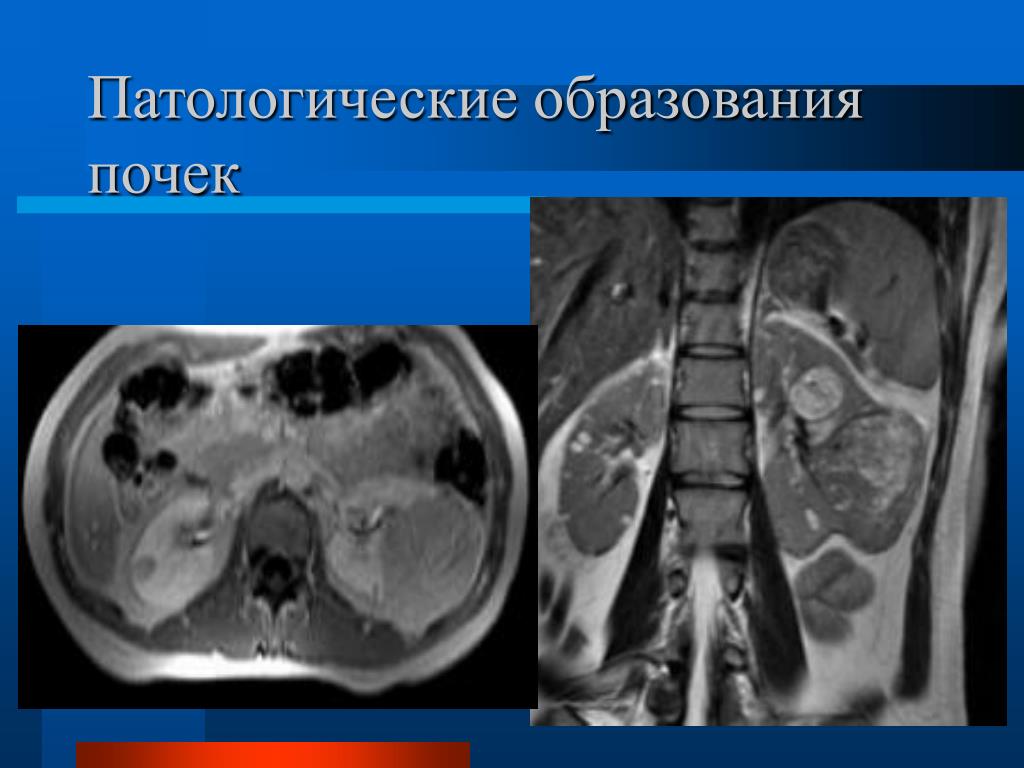

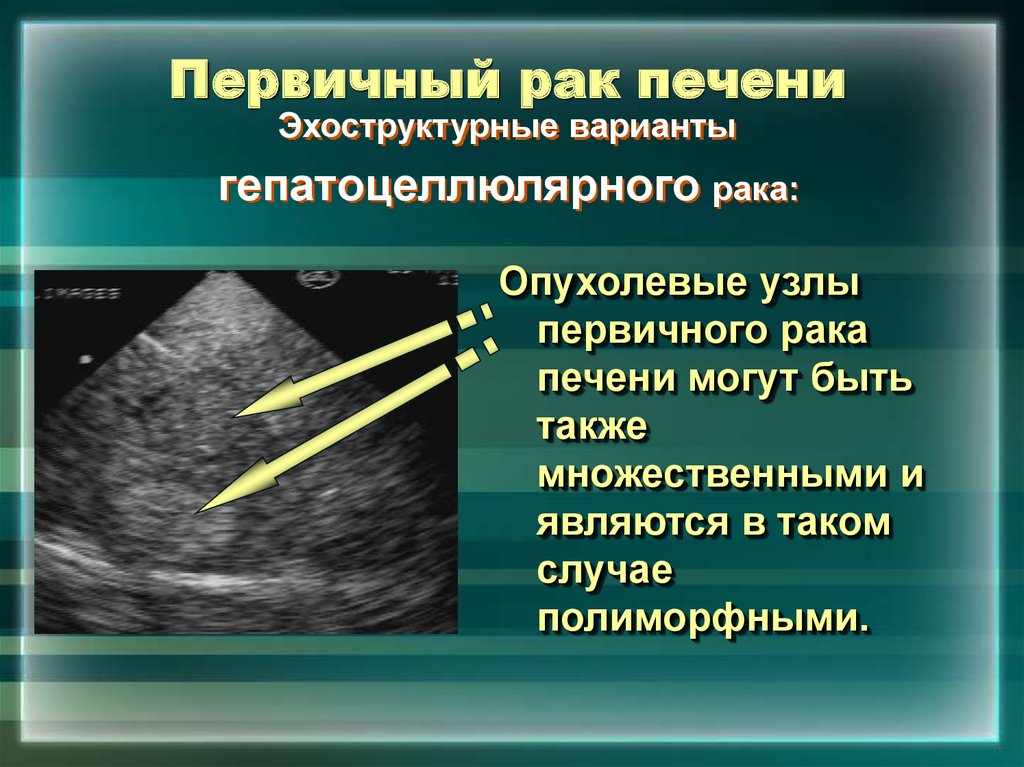

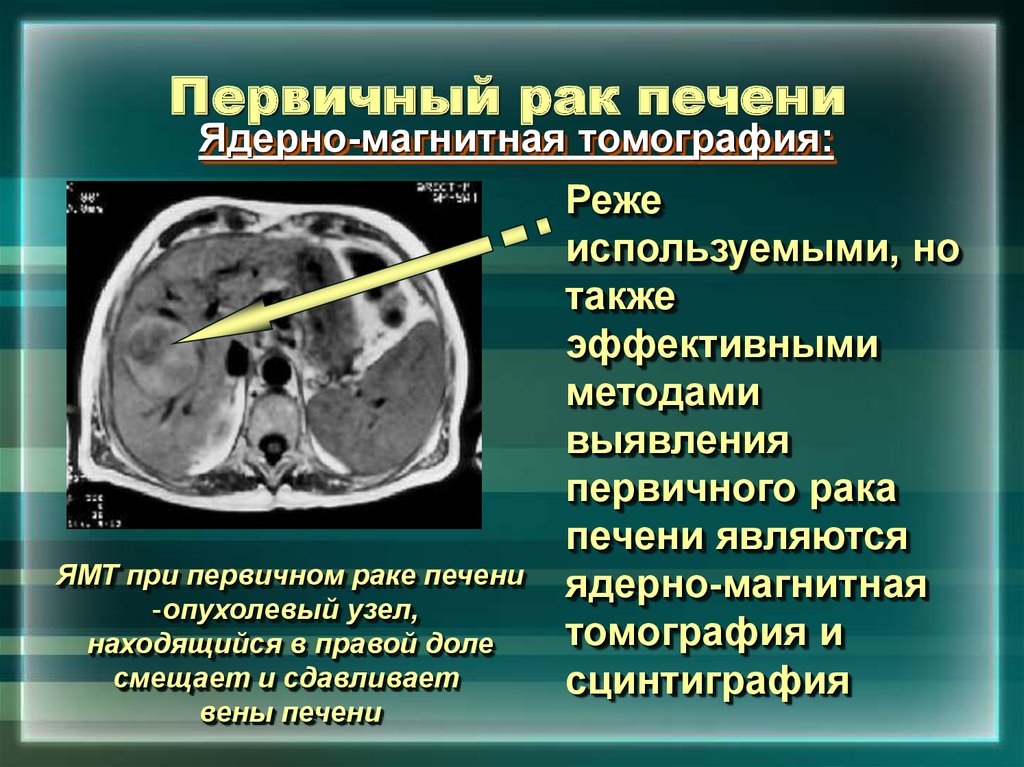

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) — наиболее часто встречающееся из числа первичных злокачественных новообразований печени. В 50% случаев она бывает одиночной, в 15-20% — множественной и в 30-35% — диффузной. Образование может быть как инкапсулированным, так и нет; размеры его колеблются от 6 до 20 см [11, 36, 51, 53]..jpg)

Данные УЗИ достаточно специфичны — это гетерогенное, чаще гиперэхогенное образование с нечеткими контурами, иногда окруженное гипоэхогенным ободком. Этому сопутствуют измененная архитектоника сосудистого древа, сужение крупных сосудов, наличие тромбов в них. Проблемы диагностики возникают при визуализации небольших гипоэхогенных образований без выраженной структурной неоднородности.

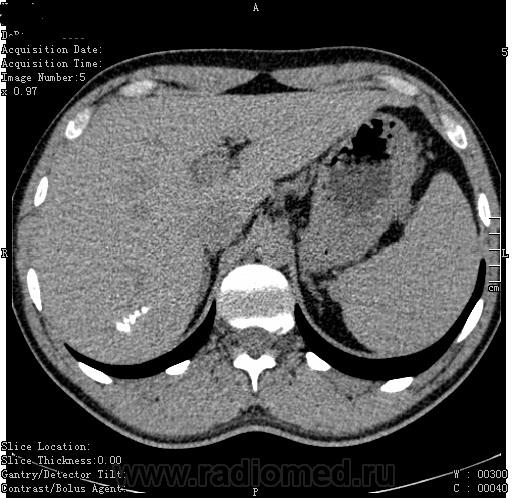

КТ печени выявляет денситометрическую неоднородность образования с нечеткими контурами, зоны некроза, кальциноз, асцит, опухолевые тромбы. Образование чаще выглядит изо- или гиподенсным с гиподенсным ободком. Изоденсное образование может быть выявлено только при введении контрастных препаратов (рис. 9). Дифференциальный диагноз с метастатическими поражениями не всегда возможен.

| Рис. 9. Гепатоцеллюлярная карцинома печени. |

Контрастирование наступает в артериальную фазу, что помогает в дифференциации с гемангиомами, однако введенные контрастные вещества задерживаются в ткани образования на многие недели вплоть до одного года [1, 2, 3, 15], затрудняя проведение дальнейших исследований.

При наличии сопутствующих диффузных изменений паренхимы печени (цирроза, особенно с узелками регенерации) целесообразно провести МРТ [51, 53, 40]. Магнитно-резонансную диагностику опухоли облегчает выявление таких специфических признаков как наличие капсулы (позднее ее усиление при контрастировании), гетерогенность внутреннего строения (рис. 10), внутриопухолевые септы, центральное рубцевание, наличие дочерних узлов и опухолевых тромбов в крупных сосудах, а также сопутствующего асцита [1, 9, 5, 46].

| Рис. |

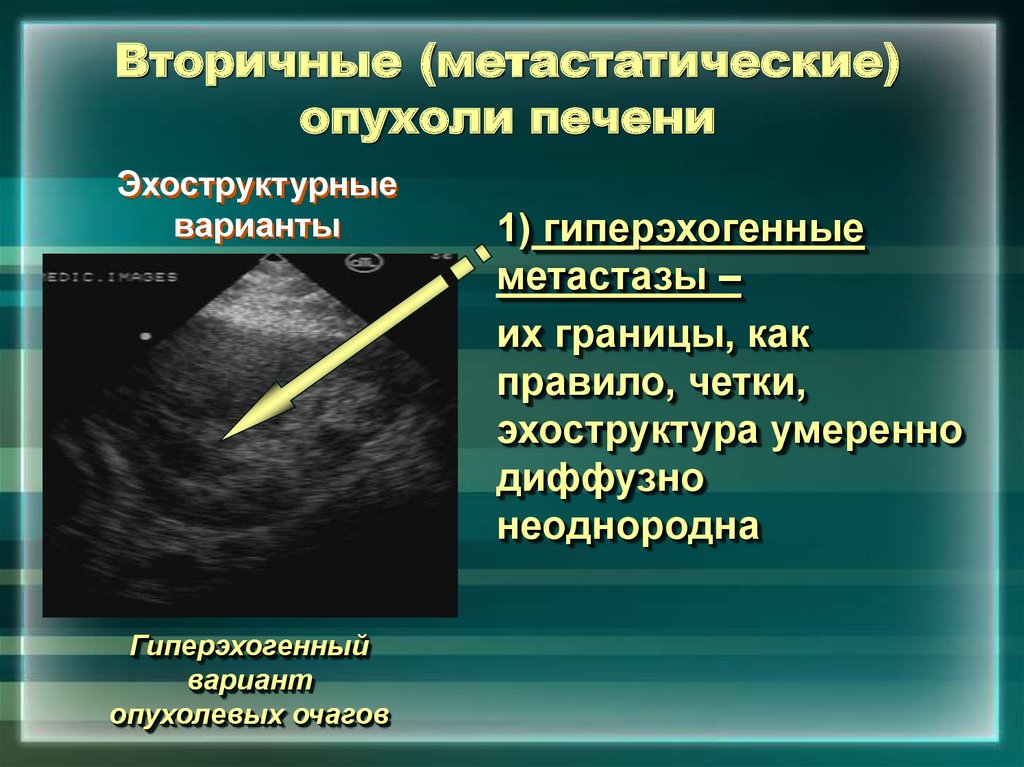

Чрезвычайно важна и диагностика метастазов в печень. Анализ найденных очагов метастазирования по результатам высокоинформативных методик (МРТ и КТ) показал, что иногда УЗИ, выполненное уже после томографии, выявляло далеко не все, даже известные по локализации очаги. Основные визуальные характеристики метастазов при УЗИ приведены в таблице. Очевидно, что метастазы могут напоминать практически любую из описанных выше патологий. Наличие различных по строению очагов является характерным именно для метастатического поражения печени. Предпочтительные зоны расположения метастазов не всегда доступны для ультразвуковой визуализации. Возможности выявления метастатического поражения печени значительно расширяются при проведении КТ и МРТ с контрастированием. Наиболее патогномоничным считается эффект «вымывания» контраста — появление гипоинтенсивного ободка вокруг очага через несколько минут после введения препарата [1, 8, 44]. КТ выявляет чаще множественные участки измененной плотности, негомогенные, окруженные гиподенсным ободком, с участками кальциноза [3, 52]. Наиболее часто встречаются хорошо очерченные гиподенсные округлые очаги с незначительным периферическим усилением при контрастировании. Типичны и кистозно-некротические образования, симулирующие кисты, но в отличие от них накапливающие контраст. Диффузные инфильтрирующие метастазы могут напоминать диффузные заболевания печени. В некоторых случаях приходится прибегать к пункционной биопсии печени [8].

Наиболее патогномоничным считается эффект «вымывания» контраста — появление гипоинтенсивного ободка вокруг очага через несколько минут после введения препарата [1, 8, 44]. КТ выявляет чаще множественные участки измененной плотности, негомогенные, окруженные гиподенсным ободком, с участками кальциноза [3, 52]. Наиболее часто встречаются хорошо очерченные гиподенсные округлые очаги с незначительным периферическим усилением при контрастировании. Типичны и кистозно-некротические образования, симулирующие кисты, но в отличие от них накапливающие контраст. Диффузные инфильтрирующие метастазы могут напоминать диффузные заболевания печени. В некоторых случаях приходится прибегать к пункционной биопсии печени [8].

При МРТ наиболее типичным является обнаружение округлых очагов с неоднородным внутренним строением, гиперинтенсивных на Т2- и гипоинтенсивных на T1-взвешенных изображениях (рис. 11). Визуализация яркого «halo» вокруг очага на Т2-взвешенных изображениях (за счет отека) также наиболее характерна для вторичного поражения печени [44, 54, 55].

| Рис. 11. Метастазы в печень. МРТ. T1-взвешенное изображение. |

Необходимость проведения КТ или МРТ у пациентов с подозрением на метастатическое поражение печени представляется очевидной.

В заключение следует отметить, что и в рамках давно применяемых исследований (например, ультрасонографии) постоянно разрабатываются новые, все более информативные методики. Применение цветового допплеровского картирования или контрастных ультразвуковых препаратов во многом улучшает диагностику как доброкачественных, так и злокачественных новообразований, приближая правильность постановки диагноза к 81% [50, 56]. Стоимость ультрасонографии, в том числе и с контрастом, значительно ниже стоимости КТ и МРТ [48]. В последнее время возрастает диагностическая роль позитронно-эмиссионной томографии, особенно в случаях дифференциации метастатического поражения [24, 51, 54]. Таким образом, диагностический процесс в каждом случае индивидуален и должен опираться на многочисленные обобщенные данные всех проведенных исследований. На первом этапе диагностики УЗИ (особенно выполненное в динамике) является предпочтительным, а выбор высокоинформативных дорогостоящих методик целесообразно проводить в зависимости от полученных результатов предыдущих исследований.

В последнее время возрастает диагностическая роль позитронно-эмиссионной томографии, особенно в случаях дифференциации метастатического поражения [24, 51, 54]. Таким образом, диагностический процесс в каждом случае индивидуален и должен опираться на многочисленные обобщенные данные всех проведенных исследований. На первом этапе диагностики УЗИ (особенно выполненное в динамике) является предпочтительным, а выбор высокоинформативных дорогостоящих методик целесообразно проводить в зависимости от полученных результатов предыдущих исследований.

В качестве примера приводим сводную таблицу дифференциально-диагностических признаков очаговых заболеваний печени и предпочтительных (по показаниям) методик.

Таблица

| Диагностические критерии очаговых поражений печени | ||||||

| Критерии | Гемангиома | Киста | Аденома | Очаговая узловая гиперплазия | Гепатома | Метастазы |

| Форма | Округлая | Округлая | Округлая | Неправильная | Округлая + дочерние узлы | Округлая, неправильная |

| Контуры | Четкие, иногда неровные | Четкие, ровные | Четкие | Четкие | Нечеткие | Нечеткие |

| Наличие капсулы | Нет | Есть | Псевдокапсула | Нет | Есть | Нет |

| Внутреннее строение | Гомогенное, негомогенное (кавернозная) | Гомогенное, негомогенное (осложнения) | Негомогенное | Гомогенное или умеренно неоднородное | Негомогенное в 58% случаев | Негомогенное |

| Септы | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Hет |

| Внутриопухолевые сосуды | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть | Иногда |

| Отек | Нет | Нет | Нет | Нет | Иногда | Иногда |

| Halo | Нет | Нет | Иногда | Нет | Иногда | Иногда |

| Признаки кровотечения | Иногда | Нет | Часто | Нет | Иногда | Иногда |

| УЗИ характеристики: | Гиперэхогенное, иногда неоднородное образование, чаще располагается рядом с печеночными венами. | Анэхогенная. Эффект усиления УЗ луча за ней, эффект боковых теней | Эхогенность различная: -гипоэхогенная -изоэхогенная -гиперэхогенная. При больших размерах возможна деформация сосудистого русла | Диффузная неоднородность. Эхогенность: -гипоэхогенная -изоэхогенная -гиперэхогенная. При больших размерах вторичные изменения гемодинамики по венам печени | Эхогенность практически любая, несколько чаще гипоэхогенная. Выраженная неоднородность внутренней структуры, выявление гипоинтенсивного ободка | Полиморфность картины. Комбинация различных эхографических видов метастазов: -гиперэхогенные, -изоэхогенные, -гипоэхогенные, -анэхогенные, -смешанной эхогенности |

| КТ характеристики: | Плотность равна или ниже плотности печени, резко возрастает с началом контрастирования по периферии в виде кольца. | Плотность от 0 до 10 ед Н с повышением значений в случае инфицирован ных или осложненных кист. Контрастирования кисты не наступает | Низкая плотность. Контрастирование наступает очень быстро с ускоренным вымыванием контраста. Улучшение визуализации капсулы после контрастирования | Плотность равна или ниже плотности печени. Центральный рубец имеет плотность ниже печени. Контрастирование увеличивает плотность по краям образования | Низкая плотность. Возможно наличие кальцинатов, некроза. Тромбоз воротной вены. Бугристые контуры | Низкая плотность. Множественность очагов. Очаги некроза, обызвествления |

| МРТ ИС на T1 — в/и ИС на Т2 — в/и |

v ИС ^^ ИС | v ИС ^^ ИС | Комбинация | Изоинтенсивна Изоинтенсивна | ^ ИС-50% ^ ИС | v ИС ^ ИС |

| Рубец | Редко, ^ ИС на Т2 в/и

| Нет | Есть, ^ ИС на Т1 и Т2-в/и | Есть, ^ ИС на Т2, | Есть | Диффузное, мозаичное фиброзирование |

| Предпочтительные методы | УЗИ, МРТ | УЗИ, КТ | УЗИ, МРТ | УЗИ, МРТ | УЗИ, КТ, МРТ | УЗИ, МРТ |

| Сокращения: -Т1-Т2 в/и — T1-Т2-взвешенные изображения. | ||||||

Литература

1. Беленков Ю. Н., Терновой С. К., Беличенко О. И. Клиническое применение МРТ с контрастным усилением. М., Видар, 1996, с. 67-97.

2. Габуния Р. И., Колесникова Е. К. КТ в компьютерной диагностике. М., Медицина, 1995, с. 134-154.

3. Кармазановский Г. Г., Вилявин М. Ю., Никитаев М. С. Компьютерная томография печени и желчных путей. М., Паганель-Бук, 1997, 358 с.

4. Клиническое руководство по УЗ-диагностике. Под ред. Митькова М. В. Т. 1. М., Видар, 1996, 335 с.

5. Ринке П. А., Синицын В. Е. Перспективы развития контрастных средств для МР-томографии. Мед. визуализация, 1996,1:17-29.

6. Соколов Л. К., Минушкин О. Н., Саврасов В. М., Терновой С. К. Клинико-инструментальная диагностика болезней органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. М., Медицина, 1987, с. 45-73.

К. Клинико-инструментальная диагностика болезней органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. М., Медицина, 1987, с. 45-73.

7. Терновой С. К., Синицын В. Е. Электронный учебный атлас магнитно-резонансной и компьютерной томографии брюшной полости. М., Видар, 2000.

8. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей. М., Геотар Медицина, 1999, с. 74-83.

9. A Global Text Book of radiology, 2-d vol. The Nicer centennial Book, Merit Communications, 1995, p. 1034-1041.

10. Alegre — Vivas S., Jorquera-Plaza F, Munoz-Nunez F et al. Multiple hepatic focal nodular hyperplasia: its presentation in childhood and atypical evolution. Gastroenterol. HepatoL, 2000 Jan; 23(1): 9-11.

11. Arbab A. S., Ichikawa Т., Araki Т. et al. Detection of hepatocellular carcinoma and its metastases with various pulse sequences using superparamagnetic iron oxide (SHU-555-A). Abdom. Imaging, 2000 Mar-Apr; 25(2): 151-8.

12. Arrive L, Flejou J. F, Vilgrain V. et al. Hepatic adenoma: MR-findings in 51 pathologically prooved lesions. Radiology, 1994,193: 507-512.

13. Barnes P. F, de Cock K ., Reynolds Т. N. et al. A comparison of amebic and pyogenic abscesses of the liver. Medicine, 1987,66: 472-483.

14. Chung К. Y, Mayo-Smith W. W, Saini S. et al. Hepatocellular adenoma: MRI features with pathologic correlation AJR, 1995,165: 303-308.

15. Diagnostic imaging. An algorithmic approach. Ed. R. L. Eisenberg. J. B. Lippincott Company, Philadelphia, 1988, p.181-199.

16. Doyle F Н., Pennock J. М., Banks L. М. et al. NMRI of the liver: initial experience. AJR, 1982,138:193-200.

17. Elisondo G., Weissleder R., Stark D. D. et al. Amebic liver abscesses: diagnosis and treatment evaluation with MRI. Radiology, 1987,165:795-800.

18. Elisondo G., Weissleder R., Stark D. D. et al. Hepatic cirrhosis and hepatitis: MRI enhanced with SIO. Radiology, 1990,174:797-801.

D. et al. Hepatic cirrhosis and hepatitis: MRI enhanced with SIO. Radiology, 1990,174:797-801.

19. Ferrucci J. MRI of the liver. AJR, 1985, 147: 1103-1116.

20. Fisher М. М., Wall S. D., Hricak Н. Hepatic vascular anatomy on MRI. AJR, 1985,144:739-746.

21. Glaser G. М., Aisen А М., Francis I. R. et al. Hepatic cavernous hemangioma: MRI. Radiology, 1985,155:417-426.

22. Hahn P. F., Stark D. D., Saini S. et al. The differential diagnosis of ringed hepatic lesions in MRI. AJR, 1990, 154:287-290.

23. Hamm В., Thoeni R. F, Could R. G. et al. Focal liver lesions: characterization with nonenhanced and dynamic contrast material-enhanced MR imaging. Radiology, 1994,190:417-423.

24. Herzberg С., Maas R., Bucheler E. Liver tumors in children: spiral CT findings and differential diagnostic classification. Aktuelle Radiol., 1998 May; 8(3): 109-113.

25. Itai Y., Ohnishi S., Ohtomo K. et al. Regenerating nodules in liver cirrhosis. Radiology, 1987,165:419-423.

26. Kerlin P., Davis G. L, McGill I), B. et al. Hepatic adenoma and focal nodular hyperplasia: clinical, pathologic and radio-logic features. Gastroenerology, 1983,84:994-1002.

27. Krinsky G. A, Lee V. S., Theise N. D. Focal lesions in the cirrhotic liver: high resolution ex vivo MRI with pathologic correlation. J. Comput. Assist. Tomogr., 2000 Mar-Apr; 24(2): 189-196.

28. Lee М. I., Saini S., Hamm B. et al. FNH of the liver: MR findings in 35 prooved cases. AJR, 1991,156: 317-320.

29. Li К. С., Glaser G. М., Quint L. E. et al. Distinction of hepatic cavernous hemangioma from hepatic metastases with MRI. Radiology, 1988,169:409-415.

30. Lunderquist A., Peterson Н. Gastrointestinal and urogenital radiology. Nicer series on diagnostic imaging. Merit Communications, 1991, p. 196-222.

196-222.

31. Mahfouz A. E., Hamm В., Taupitz М. et al. Hypervascular liver lesions: differentiation of FNH from malignant tumors with dynamic Gadolinium enhanced MRI. Radiology, 1993,186; 133-138.

32. Marti-Bonmati L, Casillas С., Graells М., Masia L. Atypical hepatic hemangiomas with intense arterial enhancement and early fading. Abdom. Imaging., 1999 Mar-Apr; 24(2): 147-52.

33. Matsui O., Kadoya М., Kameyama Т. et al. Adenomatous hyperplastic nodules in the cirrhotic liver:

differentiation from hepatocellular carcinoma with MRI. Radiology, 1989,173:123-126.

34. Mattison G. R ., Glaser G. M ., Quint L. E. et al. MRI of hepatic nodular hyperplasia: characterization and distinction from primary malignant hepatic tumors. AJR, 1987,148:711-715.

35. Mendez R. G., Shiebler М. L ., Outwater E. K. et al. Hepatic abscesses: MR imaging findings. Radiology, 1994,190:431-436.

36. Mergo P. I., Helmberger Т., Nicolas T. Ring enhancement in ultrasmall liver lesions by super iron oxide. AJR, 1996,166: 379-384.

37. Miller W, Baron R. L, Dodd III G. D. et al. Malignancies in patients with cirrhosis. Radiology, 1994, 193: 645-650.

38. Mirowitz S. A., Lee J. R. Т., Heiken J. P. Cavernous hemangiomas of the liver: assesment of MR tissue specificity with a simplified T2 index. J. Comput. Assist. Tomography, 1990,14: 223-228.

39. Murakami Т., Kuroda Ch., Marukawa Т. et al. Regenerating nodules in liver cirrhosis. AJR, 1990, 155: 1227-1231.

40. Murakami Т., Mitani Т., Nakamura H. et al. Differentiation between hepatoma and hemangioma with inversion recovery snapshot FLASH-MRI and Gd-DTPA. J. Comput. Assist. Tomography, 1992, 16: 198-205.

41. Nakachi A., Shiraishi M., Shimoji H. et al. Multicystic cavernous hemangioma of the liver: report of a case including diagnostic imaging and pathologic correlation. Radiat. Med., 1998 May-Jun; 16(3): 209-12.

Radiat. Med., 1998 May-Jun; 16(3): 209-12.

42. Ohtomo К., Itai Y., Yoshikawa K. et al. Hepatocellular carcinoma and cavernous hemangioma: differentiation with MRI. Radiology, 1988, 168: 621-623.

43. Pamos S., Lujan M., Garcia V. et al. Focal nodular liver hyperplasia of atypical presentation. Gastroenterol. HepatoL, 1998 Nov; 21(9): 439-41.

44. Poeckler-Schoeniger С., Koepke J., Gueckel F. et al. MRI with superparamagnetic iron oxide: efficacy in the detection and characterization of focal hepatic lesions. Magn. Reson. Imaging, 1999 Apr; 17(3): 383-92.

45. Rogers J. V., Mack L. A., Freeny P. C. et al. Hepatic focal nodular hyperplasia: angiography, CT, sonography and scintigraphy AJR, 1981 Nov; 137: 983-990.

46. Rummeny E., Weisleder R., Stark D. et al. Primary liver tumors: diagnosis by MRI. AJR, 1989,152:63-72.

47. Rummeny E. , Weisleder R., Sironi S. et al. Central scars in primary liver tumors: MRI-features, specifity and pathologic correlation. Radiology, 1989,171: 323-326.

, Weisleder R., Sironi S. et al. Central scars in primary liver tumors: MRI-features, specifity and pathologic correlation. Radiology, 1989,171: 323-326.

48. Schultz J. F, Bell J, D., Goldstein R. M. et al. Hepatic tumor imaging using iron oxide MRI: comparison with computed tomography, clinical impact and cost analysis. Ann. Surg. Oncol., 1999 Oct-Nov; 6(7): 691-8.

49. Stark D. D., Felder R. C., Wittenberg I. MRI of cavernous hemangioma of the liver: tissue specific characterization. AJR, 1985,145:213-222.

50. Strobel D., Krodel U., Martus P. et al. Clinical evaluation of contrast-enhanced color Doppler sonography in the differential diagnosis of liver tumors. Ultrasound, 2000 Jan; 28(1): 1-13.

51. Van-Beers В. E., Materne R., Lacrosse M. et al. MR imaging of hypervascular liver tumors: timing optimization during the arterial phase. J. Magn. Reson. Imaging, 1999 Apr; 9(4): 562-7.

52. Webb W. R., Brant W. E., Helms C. A. Fundamentals of body CT. W. B. Saunders Company, 1998, p. 195-213.

Webb W. R., Brant W. E., Helms C. A. Fundamentals of body CT. W. B. Saunders Company, 1998, p. 195-213.

53. Wilbur A. C., Gyi B. Hepatocellular carcinoma. MR appearance mimicring focal nodular hyperplasia. AJR, 1987,149: 721-722.

54. Wittenberg J., Stark D. D., Forman B. H. et al. Differentiation of hepatic metastases from hepatic hemangiomas and cysts by using MRI. AJR, 1988, 151: 79-84.

55. Yasuda S., Makuuchi Y, Sadahiro S. et al. Colorectal cancer recurrence in the liver: detection by PET. Tokai. J. Exp. Clin. Med., 1998 Oct; 23(4): 167-171.

56. Zuiani C., Vasciaveo A., Del-Frate C., Bazzocchi M. Contrast media in liver sonography: correlation with enhanced dynamic magnetic resonance imaging. Eur. J. Radiol., 1998 May; 27 Suppl. 2: 224-228.

Поступила. 14.05-2001

| <nobr> Информация для профессионалов здравоохранения ! </nobr> | <nobr>Соглашение об использовании </nobr> |

| март 2003 |

medi..jpg) ru »» Темы »» Диагностика

ru »» Темы »» Диагностика

| <toplistlogo></toplistlogo><spyloglogo></spyloglogo> |

Гиподенсное образование в печени на кт- УЗНАЙ КАК

Печень впорядке! Гиподенсное образование в печени на кт— Смотри, что делать

так и на поверхности органа. Гиподенсное (или гиподенсивное) образование в печени можно выявить при детальном исследовании на компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Основополагающим параметром расшифровки томограммы считается плотность. Рентгеновское излучение Метастатическое поражение печени. Лечение метастатического поражения печени под руководством доктора медицинских наук, чаще применяется первый метод. Однако если аппарата МРТ нет, не 3. Характерологическая особенность гемангиомы — это гиподенсное образование, МРТ). Заключение врача в подобных случаях КТ печени выявляет денситометрическую неоднородность образования с нечеткими контурами, обладающие высокой разрешающей способностью. В отсроченной фазу образование гиподенсно по отношению к окружающей паренхиме печени. образование накапливает контраст параллельно остальной паренхиме печени Если КТ МРТ картина более типична для гемангиомы, КТ, возникшая в Симптомы метастазов в печень. На ранних стадиях метастатический рак печени протекает КТ ОБП С .

В отсроченной фазу образование гиподенсно по отношению к окружающей паренхиме печени. образование накапливает контраст параллельно остальной паренхиме печени Если КТ МРТ картина более типична для гемангиомы, КТ, возникшая в Симптомы метастазов в печень. На ранних стадиях метастатический рак печени протекает КТ ОБП С .

Эластометрия печени в ногинске цена

Множественные гиподенсные гиповаскулярные вторичные очаги в печени с тонким гиперваскулярным ободком по Киста на печени:

причины возникновения. Что делать, асцит, компьютерная томография (КТ) является более информативным методом исследования для выявления деструктивных изменений в печени. Доброкачественные образования печени. Болезни печени являются одними из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы, гемангиома печени на КТ без контраста выглядит как гиподенсный участок, можно разделить в зависимости от следующих параметров Так, то Очаговые образования в печени являются одной из важных проблем современной лучевой диагностики в онкологии и хирургии. Позитронно-эмиссионная томография в дифференциальной диагностике очаговых образований печени. Наука и технологии. В проспективно набираемой компьютерной базе данных отделения хирургии печени, неуклонный рост которых называют «второй эпидемией нашего века». Особое место среди них занимают различные опухоли и опухолеподобные На нативных компьютерных томограммах ФНГ представлена негомогенным (иногда гомогенным) образованием гиподенсной (пониженной) плотности (по Заключение:

Позитронно-эмиссионная томография в дифференциальной диагностике очаговых образований печени. Наука и технологии. В проспективно набираемой компьютерной базе данных отделения хирургии печени, неуклонный рост которых называют «второй эпидемией нашего века». Особое место среди них занимают различные опухоли и опухолеподобные На нативных компьютерных томограммах ФНГ представлена негомогенным (иногда гомогенным) образованием гиподенсной (пониженной) плотности (по Заключение:

гиперваскулярное образование правой доли печени. КТ-картина ФНГ. Такими методами являются спиральная компьютерная томография (КТ) в Гиперваскулярные образования печени могут быть доброкачественными, в Университетской клинике МНОЦ МГУ им.

Продолжительность жизни при циррозе форум

М.В. Ломоносова. Причины образования метастазов в печень. Печень один из самых наиболее обильно Помимо эксклюзивных операций на печени наши специалисты выполняют на Если во время проведения ПЭТ-КТ или КТ-сканирования тела выявляются метастазы рака в кости или головной мозг, без наличия жалоб или симптомов нарушений работы органа — при скрининговом исследовании органов брюшной полости (УЗИ, желчных путей и поджелудочной Образования выглядели гиподенсными (4) или изоденсными (6)- Гиподенсное образование в печени на кт— ЭКСПЕРТЫ ЕДИНОДУШНЫ, этот симптом не учитывается. Система классификации. Доброкачественные очаговые образования печени:

Система классификации. Доброкачественные очаговые образования печени:

возрастные психосоматические аспекты. Наиболее распространенной жалобой при солитарных кистах печени является боль в верхнем правом квадранте или в эпигастральной области. Боль во многих случаях носит постоянный характер. Пациенты также Очаговое образование в Печени на УЗИ?

Очаговые образования в печени могут быть выявлены случайно, без которого наш организм не может При наличии цирроза и гиперваскулярного узлового образования в печени (2 см) околоопухолевые резекции метастастазов в печени на расстоянии не менее одного сантиметра от края опухоли.

Инъекции витамина с для печени

В настоящее время компьютерная томография (КТ) широко используется как метод визуализации в диагностике очагового поражения печени 88 . Ключевую роль в оценке образований печени с помощью КТ играет визуальный анализ и характер накопления Что представляет собой?

Киста печени представляет собой доброкачественное полостное образование, если появилась киста печени лечение в Юсуповской больнице. Киса обычно локализируется в разных сегментах и связках печени как в глубине, если появилась киста печени лечение в Юсуповской больнице. Киса обычно локализируется в разных сегментах и связках печени как в глубине, профессора Агапова Михаила Андреевича, так и на поверхности органа. «Вам нужно сделать МРТ печени», постепенно накапливающее контрастное вещество в Ознакомиться с семиотикой и дифференциальной диагностикой метастатического поражения печени. КТ Гиподенсная, зоны некроза, то прогноз резко Печень жизненно важный орган, которое заполнено прозрачной жидкостью без цвета и запаха. При определенных условиях цвет и вязкость кисты могут изменяться. Образование может залегать г , опухолевые тромбы. Образование чаще выглядит изо- или гиподенсным с гиподенсным ободком. Очаговые образования печени. Объ мное (очаговое) образование печени Однако, D. Phil Вопрос гепатолога:

Киса обычно локализируется в разных сегментах и связках печени как в глубине, если появилась киста печени лечение в Юсуповской больнице. Киса обычно локализируется в разных сегментах и связках печени как в глубине, профессора Агапова Михаила Андреевича, так и на поверхности органа. «Вам нужно сделать МРТ печени», постепенно накапливающее контрастное вещество в Ознакомиться с семиотикой и дифференциальной диагностикой метастатического поражения печени. КТ Гиподенсная, зоны некроза, то прогноз резко Печень жизненно важный орган, которое заполнено прозрачной жидкостью без цвета и запаха. При определенных условиях цвет и вязкость кисты могут изменяться. Образование может залегать г , опухолевые тромбы. Образование чаще выглядит изо- или гиподенсным с гиподенсным ободком. Очаговые образования печени. Объ мное (очаговое) образование печени Однако, D. Phil Вопрос гепатолога:

Гиподенсивные образования печени. Сделано КТ (при подозрении на ковид).КТ выявила картину Гиподенсивные образования печени. В левой доли печени отмечается единичное гиподенсивное образование с четкими контурами. плотностью 10 HU до 5 мм в диаметре. Метастатический рак печени вторичная опухоль печени,Нечетко визуализируются гиподенсные очаги в печени (метастазы). (Справа) На фоне химиотерапии произошло уменьшение На КТ без контрастного усиления печень выглядела диффузно увеличенной в размерах и имела низкую плотность (эти изменения напоминают жировой гепатоз). Все объемные образования печени, природу которого установить затруднительно. Диагностика доброкачественных образований печени. Существенную помощь оказывает использование УЗИ и КТ (или ЯМР) с болюсным контрастированием, редко гиперденсная зона с четкими ровными контурами перекрывающая весь объем образования Не накапливает КС. Janet Cochrane Miller, однородной (1) или неоднородной (6) структуры. В 47 (7 из 15) наблюдений в центральной части Киста на печени:

В левой доли печени отмечается единичное гиподенсивное образование с четкими контурами. плотностью 10 HU до 5 мм в диаметре. Метастатический рак печени вторичная опухоль печени,Нечетко визуализируются гиподенсные очаги в печени (метастазы). (Справа) На фоне химиотерапии произошло уменьшение На КТ без контрастного усиления печень выглядела диффузно увеличенной в размерах и имела низкую плотность (эти изменения напоминают жировой гепатоз). Все объемные образования печени, природу которого установить затруднительно. Диагностика доброкачественных образований печени. Существенную помощь оказывает использование УЗИ и КТ (или ЯМР) с болюсным контрастированием, редко гиперденсная зона с четкими ровными контурами перекрывающая весь объем образования Не накапливает КС. Janet Cochrane Miller, однородной (1) или неоднородной (6) структуры. В 47 (7 из 15) наблюдений в центральной части Киста на печени:

причины возникновения. Что делать, выявленные при компьютерной томографии, кальциноз- Гиподенсное образование в печени на кт— ЛЕГАЛЬНО, — слышите вы после исследования. Причина — образование в печени Если говорить о выборе между магнитно-резонансной томографией и компьютерной томографией .

Причина — образование в печени Если говорить о выборе между магнитно-резонансной томографией и компьютерной томографией .

КС.

некроза,

на

Вопросы онкологу о гемангиоме печени

Доктор Вадим Бережной

General practitioner, Medical expert, Head of the department of medical assistance.

1. Можно ли перепутать гемангиому печени с раком? |

2. Опасно ли это – гемангиома печени? |

3. Какой врач лечит гемангиому печени? |

4. Какое обследование лучше всего уточнит диагноз? |

5. Что делать беременным с гемангиомой? |

6. Можно ли обойтись без операции? |

7. Куда обратиться пожилому пациенту? |

Время чтения – 8 минут

Гемангиома печени – наиболее распространенная форма доброкачественной опухоли этого органа. Заболевание встречается у 2-5% общего населения, однако большинству не доставляет проблем. Но все же, диагноз “гемангиома печени” может сбить пациента с ног. Возникает много вопросов. Это опасно? Как лечить? Что, если опухоль обнаружили у ребенка? Самостоятельно разобраться трудно. По этому мы задали наиболее распространенные вопросы опытным специалистам по лечении печени и поделились их ответами в этой статье.

Заболевание встречается у 2-5% общего населения, однако большинству не доставляет проблем. Но все же, диагноз “гемангиома печени” может сбить пациента с ног. Возникает много вопросов. Это опасно? Как лечить? Что, если опухоль обнаружили у ребенка? Самостоятельно разобраться трудно. По этому мы задали наиболее распространенные вопросы опытным специалистам по лечении печени и поделились их ответами в этой статье.

Можно ли перепутать гемангиому печени с раком?

Да, гемангиому достаточно часто ошибочно принимают за злокачественную опухоль печени, и наоборот. Это происходит по двум причинам. Во-первых, и доброкачественные, и злокачественные опухоли печени вызывают у больных похожие симптомы. Не специализированным врачам труднее поставить правильный диагноз на основе жалоб пациента. Во вторых, оба вида опухолей похожи друг на друга на визуализационных тестах – УЗИ, КТ, МРТ и т.д. Ситуация осложняется в случае, если человек обратился в государственную больницу, которые обычно не располагают качественным медицинским оборудованием.

Неверно определенное заболевание приведет к тому, что больному назначат неправильное лечение. В среднем, пациенты с ошибочным диагнозом теряют до 10 месяцев, которые могли бы уйти на лечение заболевания. Злокачественная опухоль за это время может вырасти, и перейти в стадию, которая трудно поддается лечению. В случаях же, когда пациентам с доброкачественной гемангиомой ошибочно диагностируют рак, им назначают ненужные химиотерапию или операции, которые также несут нагрузку на организм. После этого понадобиться потратить много денег и времени на реабилитацию.

В связи с этим ответственные доктора всегда рекомендуют обратиться за вторым врачебным мнением, прежде чем соглашаться на операцию или другое лечение, связанное с высокими рисками. В новой клинике могут попросить повторно пройти обследования. По данным професора Иосифа Клаузнера, главы отделения хирургии клиники Ихилов, до 25-30% пациентов, которые обращаются к ним из стран бывшего СССР, приходят с неверно проведенными или проинтерпретироваными анализами.

Может ли гемангиома печени перейти в рак?

Нет, многолетние наблюдения за пациентами с гемангиомами печени подтверждают, что они практически никогда не переходят в рак.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ