Инвазивная цервикальная резорбция зуба: Инвазивная цервикальная резорбция – STOMWEB.RU

Архив

О.Ю. Кузьминская, к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии; Е.А. Николаева, ассистент кафедры детской стоматологии; Л.В. Рутковская, к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии. ГБОУ ВПО «Смоленская медицинская академия» МЗ РФ

Цервикальная резорбция – поражение твердых тканей зубов в пришеечной части корня зуба, спровоцированное повышенной активностью кластных клеток организма. Данная патология часто протекает бессимптомно и выявляется стоматологом случайно. Лечение обширных цервикальных резорбций – комплексное с привлечением специалистов разного профиля.

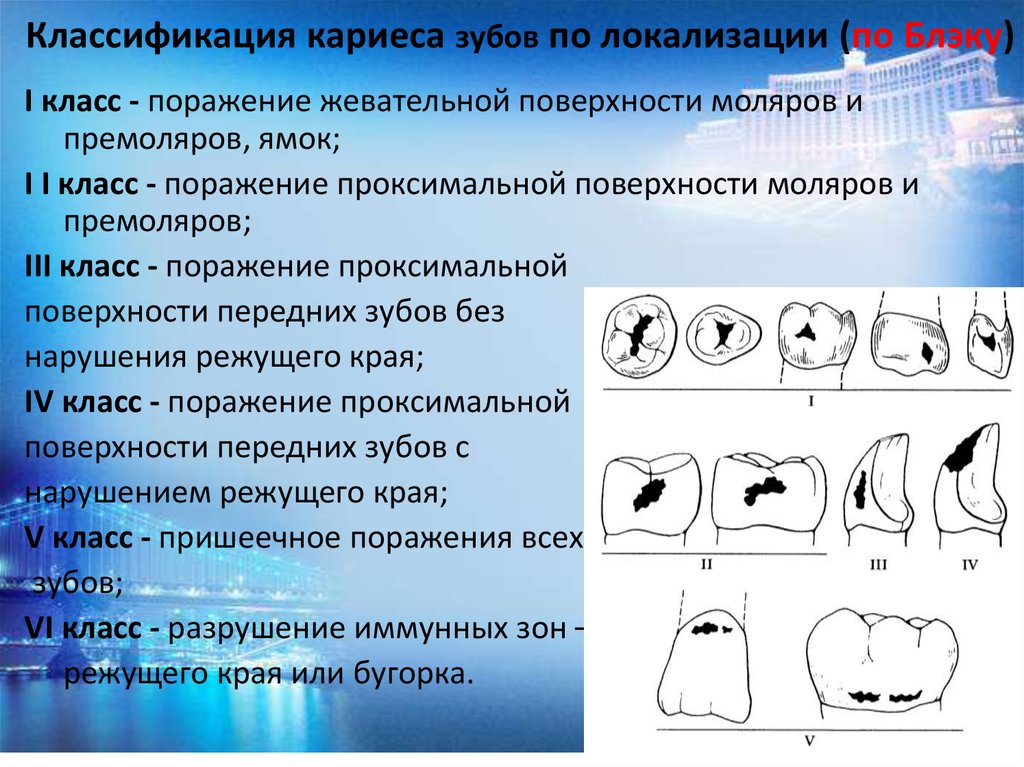

Патология твердых тканей зубов является одной из наиболее распространенных проблем современной детской и взрослой терапевтической стоматологии. Традиционно поражения твердых тканей зубов разделяют на кариозные и некариозные. в классификации некариозных поражений выделяют возникающие до и после прорезывания зубов. в классификации поражений зубов обособленно располагается травма.

Резорбция твердых тканей зубов – это поражение как витальных, так и депульпированных зубов, которое проявляется их лизисом и спровоцировано повышенной активностью кластных клеток организма.1 При этом стоматолог не всегда может выявить и объяснить причину данного состояния. Резорбции обычно классифицируют по их локализации. Наиболее распространенные – внутренняя и наружная резорбция корня. Гораздо реже встречается цервикальная (или как ее иначе называют наружно-внутренняя, или инвазивная резорбция).2

Цервикальная резорбция – поражение твердых тканей зубов в пришеечной части корня зуба. Чаще всего она носит воспалительный характер с участием кластных клеток на поврежденной поверхности корня. 3 Причинами цервикальной резорбции являются: неправильно приложенная ортодонтическая нагрузка,4 оперативные воздействия на альвеолярных отростках челюстей с повреждением зубо-десневого прикрепления,5 погрешности в проведении внутрипульпарного отбеливания зубов. 6 Кроме этого цервикальная резорбция может быть последствием острой механической травмы зубов и челюстей.7

6 Кроме этого цервикальная резорбция может быть последствием острой механической травмы зубов и челюстей.7

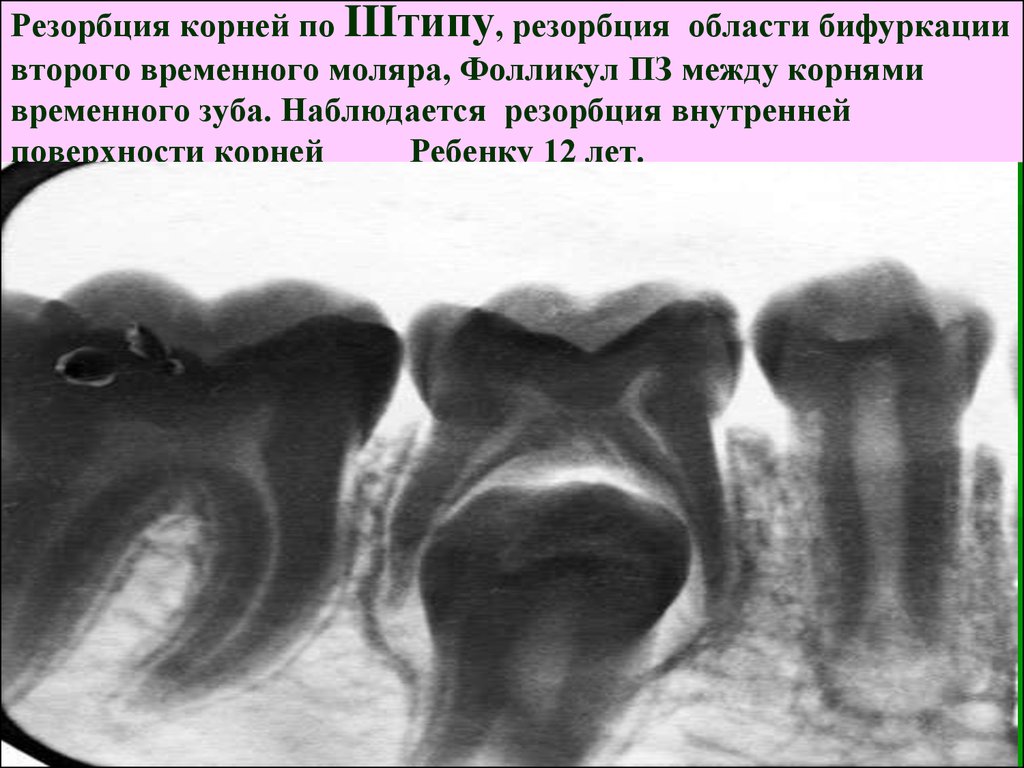

Процесс разрушения твердых тканей зуба начинается в пришеечной области корня ниже зубодесневого эпителиального прикрепления (рис. 1a). Через небольшую область обнаженных тканей происходит пенетрация резорбирующих клеток в корневой дентин. Сначала очаг резорбции не доходит до пульпарной камеры, а распространяется вдоль поверхности корня благодаря выраженным защитным свойствам предентина (рис. 1b). в связи с подобным характером распространения патологического процесса внутри стенки корня цервикальную резорбцию часто называют наружно-внутренней, или инвазивной резорбцией. Со временем очаг резорбции достигает корневого канала (рис. 1c). Кроме того, цервикальная резорбция может захватывать альвеолярную кость, расположенную вблизи лакун резорбции. в этом случае рентгенологическая картина может напоминать патологию пародонта с образованием костного кармана.

Рис. 1. Схема прогрессирования цервикальной резорбции

Следует учитывать, что цервикальная резорбция не является реакцией пульпы и, соответственно, не зависит от ее жизнеспособности. Именно по этой причине данная патология часто протекает бессимптомно и выявляется стоматологом случайно. Зуб, пораженный цервикальной резорбцией, может иметь розовый оттенок или розовое пятно различной интенсивности в пришеечной области (рис. 3 и 4). Такая окраска связана с просвечиванием хорошо васкуляризованной грануляционной ткани, заполняющей лакуны резорбции. Отсутствие изменений со стороны пульпы важно помнить на этапах дифференциальной диагностики: результаты электроодонтодиагностики (ЭОД) и других тестов на витальность пульпы при цервикальной резорбции могут не отличаться от нормальных значений. 2,8

Рис. 3. Коронка зуба 12 изменена в цвете

Рис. 4. На нёбной поверхности зуба 12 в пришеечной области определяется розовое пятно

На нёбной поверхности зуба 12 в пришеечной области определяется розовое пятно

Однако, следует помнить, что прогрессирующая цервикальная резорбция приводит к разрушению коронки, вплоть до перфорации пульпарной камеры. в этом случае пациент может предъявлять жалобы на боли характерные для пульпита. Наиболее эффективным методом лечения цервикальной резорбции является хирургическое иссечение грануляционной ткани.1 После этого дефект твердых тканей обрабатывают в соответствии с принципами препарирования кариозных полостей, обеспечивающими хорошую ретенцию пломбировочного материала, и восстанавливают анатомическую форму зуба. Очевидно, что зубы с перфорацией пульпарной камеры нуждаются в эндодонтическом лечении (рис. 2a и b). Восстановление зуба с цервикальной резорбцией при вовлечении пульпы обычно требует изготовления ортопедических конструкций ввиду потери значительного объема твердых тканей зуба (рис. 2c).

Рис. 2. Схема восстановления зуба с цервикальной резорбцией, достигшей пульпарной камеры

На кафедру детской стоматологии Смоленской ГМА обратился ребенок 12 лет. Его единственной жалобой было изменение в цвете правого верхнего бокового резца (рис. 3 и 4). Болевой компонент полностью отсутствовал. Данные ЭОД не выходили за рамки нормальных значений. Холодовой тест также указывал на витальность пульпы. в анамнезе – перенесенная около 2 лет назад острая механическая травма: со слов мамы, ребенок упал с велосипеда и серьезно повредил верхнюю губу. Очевидно, что пародонт и зубы также были травмированы. На рентгенограмме определялась обширная зона деструкции тканей зуба (рис. 5a и b).

Его единственной жалобой было изменение в цвете правого верхнего бокового резца (рис. 3 и 4). Болевой компонент полностью отсутствовал. Данные ЭОД не выходили за рамки нормальных значений. Холодовой тест также указывал на витальность пульпы. в анамнезе – перенесенная около 2 лет назад острая механическая травма: со слов мамы, ребенок упал с велосипеда и серьезно повредил верхнюю губу. Очевидно, что пародонт и зубы также были травмированы. На рентгенограмме определялась обширная зона деструкции тканей зуба (рис. 5a и b).

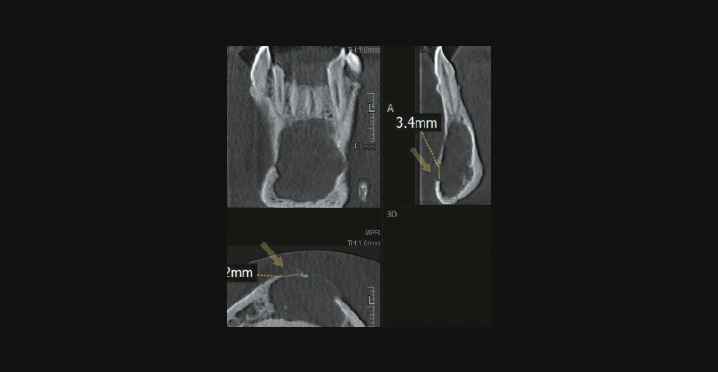

Рис. 5. Данные рентгенологического исследования: a – внутриротовой прицельный снимок зуба 12; b – конусно-лучевая компьютерная томограмма

При аккуратном отведении мягких тканей, заполняющих дефект коронки, тупой гладилкой обнаружено, что разрастание связано с тканями пародонта и не является пульпарным полипом (рис. 6a и b). На основании вышеперечисленного был поставлен диагноз – цервикальная резорбция зуба 12.

Рис. 6. Отведение разростания тупым инструментом позволяет определить их источник

В ходе лечения разросшаяся ткань была иссечена хирургически с применением диатермокоагулятора. По результатам гистологичего исследования – это участок плотной фиброзной ткани с необильной лимфоклеточной инфильтрацией, покрытый пластом многослойного плоского эпителия без ороговения. Препарирование твердых тканей зуба осуществлялось максимально щадяще. Однако, несмотря на консервативность процедур, после удаления всех пораженных тканей было выявлено сообщение с пульпарной камерой и проведено эндодонтическое лечение данного зуба (рис. 7a и b). Поскольку родители ребенка категорически отказались от изготовления искусственной коронки, было принято решение об изготовлении литой штифтово-культевой вкладки для восполнения основного объема у траченных т каней (рис. 8). Вестибулярную поверхность зуба 12 восстановили с использованием наногибридного светоотверждаемого композитного материала GrandioSO (VOCO) (рис. 9).

9).

Рис. 7. В ходе удаления пораженных тканей обнаружено сообщение с пульпарной камерой: a – сообщение с полостью зуба; b – измерительный снимок с введенным в корневой канал инструментом

Рис. 8. Этап восстановления зуба 12 с помощью литой штифтово-культевой вкладки

Рис. 9. Восстановление коронки зуба 12 светоотверждаемым композитом GrandioSO (VOCO)

В ходе клинического обследования у пациента обнаружена также начинающаяся цервикальная резорбция зуба 21. Пациент отказался от предложенного лечения. Ребенок поставлен на диспансерный учет. Прогрессирование цервикальной резорбции не выявлено (рис. 10).

Рис. 10. Диспансерное наблюдение за состоянием зуба 21 (a – май 2013; b – октябрь 2013; c – апрель 2014)

Таким образом, цервикальная резорбция – это поражение твердых тканей зубов, требующее от стоматолога максимального внимания и теоретических знаний.

Лечение обширных цервикальных резорбций – комплексное с привлечением специалистов разного профиля. После проведенного по поводу цервикальной резорбции лечения пациенты нуждаются в динамическом наблюдении с целью оценки состояния тканей в области не только вылеченного, но и других зубов.

Литература

1. Тронстад Л. Клиническая эндодонтия. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 288.

2. Fuss Z, Tsesis I, Lin S. Root resorbtion – diagnosis, classification and treatment choices based on stimulation factors. Dent Traumatology 2003;19:175–182.

4. Kokich VG. Orthodontic and Nonorthodontic Root Resorption: Their Impact on Clinical Dental Practice. J Dent Educ 2008;72(8):895–902.

5. Becker A, Chaushu S. Long-term follow-up of severely resorbed maxillary incisors after resolution of an etiologically associated impacted canine.

Orthod Dentofacial Orthop 2005;127:650–654.

Orthod Dentofacial Orthop 2005;127:650–654.6. Madison S, Walton R. Cervical Root Resorption following Bleaching of Endodontically Treated Teeth. JOE 1990;16(12):570–574.

7. Ne RF, Witherspoon DE, Gutmann JL. Tooth resorption. Quintessence Int 1999;30(1):9–25.

Dental Times № 23 (апрель 2015)

Инвазивная цервикальная резорбция – STOMWEB.RU

Автор: Geoffrey s. Heithersay

Инвазивная цервикальная резорбция (цервикальная резорбция) -относительно редкая форма внешней резорбции корня, которая является источником интереса и академических дебатов у врачей и исследователей больше века. Клинические, рентгенологические и патологические особенности инвазивной цервикальной резорбции лежат в основе клинической классификации, которую используют для планирования лечения и для сравнительного клинического исследования. Несмотря на то, что этиология данного явления до сих пор не ясна, важно знать предрасполагающие факторы, чтобы обезопасить пациентов. Лечение должно стремиться к деактивации всех резорбированных тканей и восстановлению дефекта подходящим материалом или использованием биологических систем.

Несмотря на то, что этиология данного явления до сих пор не ясна, важно знать предрасполагающие факторы, чтобы обезопасить пациентов. Лечение должно стремиться к деактивации всех резорбированных тканей и восстановлению дефекта подходящим материалом или использованием биологических систем.

Инвазивная цервикальная резорбция -клинический термин, описывающий относительно редкую, коварную и часто агрессивную форму внешней резорбции зуба, которая может возникнуть в любом постоянном зубе. Характеризуемый цервикальной локализацией и инвазивной природой, этот процесс приводит к прогрессивной и обычно деструктивной потере кости. Резорбция коронковых эмали и дентина часто создаёт розоватый цвет коронки поскольку высоковаскулизированная резорбированная ткань становится видимой через тонкую остаточную эмаль. По существу, этот же процесс может возникнуть в любом месте зуба: в прорезывающихся зубах может возникнуть через дефект эмали в коронке зуба и будет называться инвазивная коронковая резорбция, в то время как более апикальный источник можно назвать инвазивной радикулярной резорбцией.

Инвазивная цервикальная резорбция продолжает неправильно диагностироваться как форма внутренней резорбции, это недопонимание могло возникнуть из-за описания внутренней резорбции Gaskill в 1894 и Mummery в 1920 которое описывало появление на зубах «розовых пятен». Этот патологический процесс интриговал врачей и исследователей больше века, и до сих пор остаётся загадкой относительно возможной этиологии и патогенеза. Свидетельство данного разнообразия — это номенклатура, которая была применена за эти годы к этой периодонтальной производной форме внешней резорбции. Понятия включают одонтокластома, идиопатическая внешняя резорбция, фиброзная дисплазия зубов, burrowing резорбция, перифирическая цервикальная резорбция, поздняя цервикальная резорбция, внешняя цервикальная резорбция, внеканальная инвазивная резорбция, супракостная внеканальная инвазивная резорбция, периферическая воспалительная резорбция корня, инвазивная цервикальная резорбция, субэпителиальная воспалительная резорбция корня, периодонтальная инфекционная резорбция, или просто, цервикальная резорбция.

В настоящее время, этиология инвазивной цервикальной резорбции не ясна и это может объяснить некоторые разнообразия в терминологии, т. к.врачи используют различные интерпритации основного патогенеза. Основной вопрос, на который должны ответить исследователи — воспалительный ли это процесс, вызванный микроорганизмами десневой борозды или же это альтернативный тип доброкачественного пролиферативного фиброваскулярного или фиброкостного нарушения, в котором микроорганизмы не играют патологической роли, но могут стать источником вторичной инфекции. Текущие интерпретации полагаются на оценку клинических проявлений, поведенческих особенностей и доступного гистопатологического материала, но более точное определение этиологии этого нарушения потребует дальнейших молекулярных, биологических, ферментных, гистохимических или микробиологических исследований.

Инвазивная резорбция шейки матки: стоматологическая пандемия или аутоиммунное заболевание полости рта?

BACKGROUND:

Шесть лет назад в майском номере Oral Health я написал отчет об успешном лечении резорбции корней нижних премоляров с помощью Er,Cr:YSGG и диодных лазеров. Случай был признан безнадежным местным эндодонтистом, который рекомендовал удаление. Пациент был готов попробовать фотоакустический подход к трехмерной санации разрушенного пространства канала с лингвальной перфорацией, видимой под микроскопом эндодонтистом. ( Рис. 1 ) В 2017 году этот случай продлился на 3 года дольше, чем кто-либо еще ожидал, и я был очень горд результатом и этой альтернативой экстракции, которую я смог предложить своим пациентам с помощью этой новой лазерной технологии. ( Рис. 2A-C ) Тем не менее, статья вызвала настоящую бурю у некоторых эндодонтистов, которые считали, что а) я не знал, о чем говорю в отношении правильной диагностики, б) лазеры не показали свою эффективность в научная литература и в) я не имел права рассматривать этот случай как врач общей практики. Итак, я начал искать литературу и узнавать больше о диагностике, прогнозе, классификации и доступных традиционных методах лечения. Почему? Потому что за последние пять лет я видел больше случаев резорбции в своей практике, чем за первые пятнадцать лет после выпуска в 1999.

Случай был признан безнадежным местным эндодонтистом, который рекомендовал удаление. Пациент был готов попробовать фотоакустический подход к трехмерной санации разрушенного пространства канала с лингвальной перфорацией, видимой под микроскопом эндодонтистом. ( Рис. 1 ) В 2017 году этот случай продлился на 3 года дольше, чем кто-либо еще ожидал, и я был очень горд результатом и этой альтернативой экстракции, которую я смог предложить своим пациентам с помощью этой новой лазерной технологии. ( Рис. 2A-C ) Тем не менее, статья вызвала настоящую бурю у некоторых эндодонтистов, которые считали, что а) я не знал, о чем говорю в отношении правильной диагностики, б) лазеры не показали свою эффективность в научная литература и в) я не имел права рассматривать этот случай как врач общей практики. Итак, я начал искать литературу и узнавать больше о диагностике, прогнозе, классификации и доступных традиционных методах лечения. Почему? Потому что за последние пять лет я видел больше случаев резорбции в своей практике, чем за первые пятнадцать лет после выпуска в 1999.

Рис. 1

Фото резорбции под микроскопом.Рис. 2А

Рентгенограмма до, сразу после, через 3 года, через 6 лет.Рис. 2B

Рентгенограмма до, сразу после, через 3 года, через 6 лет.Рис. 2C

Рентгенограмма до, сразу после, через 3 года, через 6 лет.Рис. 2D

Рентгенограмма до, сразу после, через 3 года, через 6 лет.ДИАГНОСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ

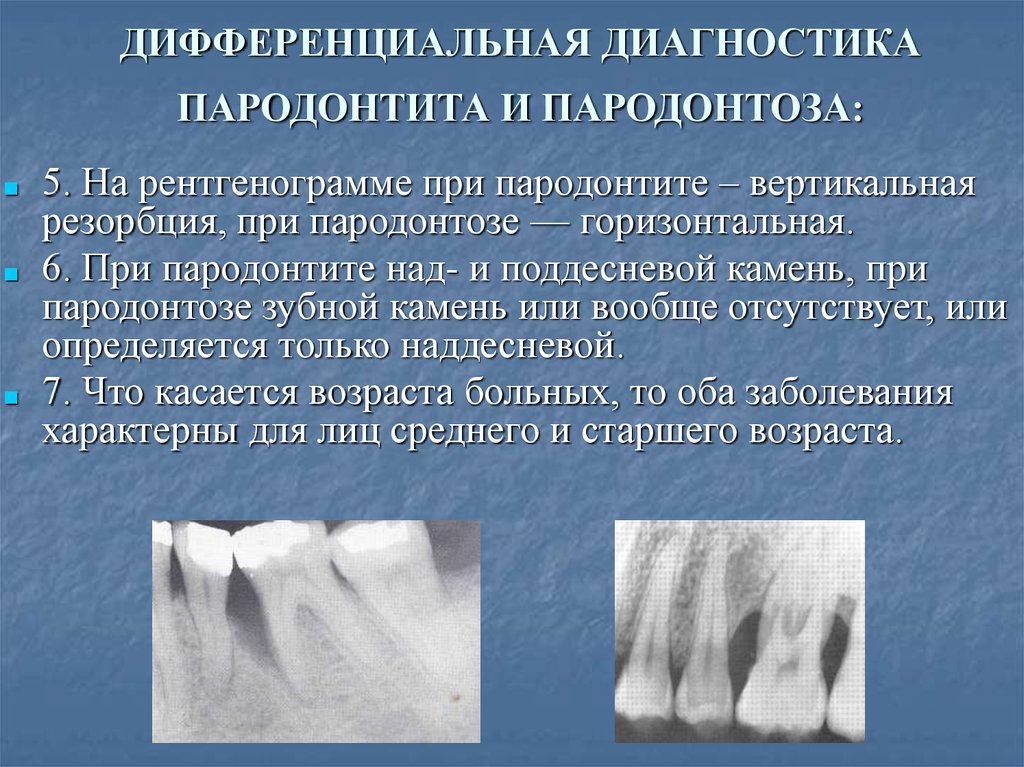

1. Самая простая и самая старая возможная классификация резорбции корня основана на локализации поражения: внутренняя возникает внутри зуба в пульпе и наружная поражает зуб снаружи или периодонт.

2. Тронстадская классификация в 1988 г. 1 основывалась на наличии воспаления.

а. Прогрессирующее воспалительное заболевание , характеризующееся инфекцией пульпы (внутренней) или борозды (внешней)

б. Инвазивный Невоспалительный характеризуется шейным расположением

Инвазивный Невоспалительный характеризуется шейным расположением

c. Замещающий Невоспалительный Характеризующийся анкилозом

3. Тропическая классификация в 1998 г. 2 была основана на этиологии. Для возникновения резорбции необходимы два условия: повреждение поверхности корня (либо предентин внутри, либо прецемент снаружи) и наличие воспаления рядом с поврежденной поверхностью корня.

а. Переходный период или присутствует только в течение определенного периода времени, самоограничение

b. Прогрессирующая , указывающая на медленное хроническое и продолжающееся воздействие на зуб

4. Классификация инвазивной цервикальной резорбции (ICR) Heithersay в 1999 г. .( рис. 3 ) Данная клиническая классификация основана на степени поражения и повреждения структуры зуба, она напрямую связана с вероятностью успеха клинического вмешательства, будь то реставрация или эндодонтическое лечение.

Рис. 3

Классификация Heithersay ICR.5. Классификация Фусса в 2003 г. 4 основывается на двух этиологических факторах: травме, которая может быть механического характера (травма, оперативное вмешательство, избыточное давление) или химическом (высокие концентрации пероксидов и других агентов) и стимуляции, определяемой факторами воздействия остеокластические клетки, такие как инфекция или давление.

а. Резорбция корня инфекции пульпы (наиболее часто)

b. Резорбция корня инфекции пародонта

с. Резорбция корня ортодонтическим давлением

d. Резорбция ретинированного зуба или корня опухоли

e. Анкилотическая резорбция корня

6. Классификация Линдскога в 2006 г. 5 подразделяет резорбцию на три основные группы с простыми и четкими различиями, которые дают важные подсказки для соответствующего клинического лечения.

а. Травма, вызванная , где повреждение цемента стимулирует обломочную активность. Можно разделить на:

Можно разделить на:

и. Поверхностная резорбция

ii. Транзиторная апикальная внутренняя резорбция

iii. Резорбция под давлением

iv. Ортодонтическая резорбция

v. Заместительная резорбция

b. Инфекция, вызванная

i. Внутренние воспалительные

1. Верхушечные

2. Внутрикорневые

ii. Наружное воспаление

iii. Связь внутренняя-внешняя

c. Гиперпластическая инвазия

и. Внутренняя (инвазивная) заместительная резорбция

ii. Инвазивная коронковая резорбция

iii. Инвазивная цервикальная резорбция (ICR)

iv. Инвазивная корешковая резорбция

ИНВАЗИВНАЯ РЕЗОРБЦИЯ ШЕЙКИ ШЕЙКИ (ICR)

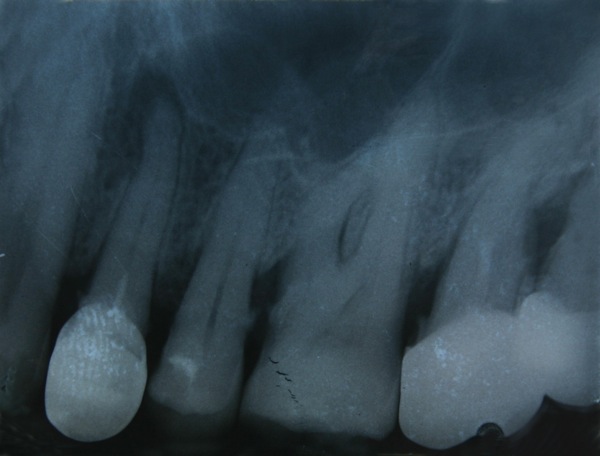

В этой статье я хотел бы сосредоточиться на ICR, поскольку я уверен, что в последнее время мы все наблюдаем невероятный рост частоты этих случаев. Рентгенологически этот тип резорбции на первый взгляд может показаться внутренним, и его часто неправильно диагностируют. Однако, если мы рассмотрим, где она возникает, это определенно тип внешней резорбции, которая начинается в области борозды вокруг цементно-эмалевой границы (ЦЭГ), проникает в дентин и бесшумно распространяется к пульпе (не проникая в нее) и в обоих случаях. коронарное и апикальное направления. ( Рис. 4A,B ) При отсутствии лечения

Однако, если мы рассмотрим, где она возникает, это определенно тип внешней резорбции, которая начинается в области борозды вокруг цементно-эмалевой границы (ЦЭГ), проникает в дентин и бесшумно распространяется к пульпе (не проникая в нее) и в обоих случаях. коронарное и апикальное направления. ( Рис. 4A,B ) При отсутствии лечения

ICR разрушит структуру зуба и в конечном итоге приведет к потере пораженного зуба. Гиперпластическая инвазивная резорбция представляет собой серьезную проблему лечения из-за ее бесшумного и коварного характера. Этот процесс сравнивают с фиброзной дисплазией, когда резорбирующая ткань проникает в зуб деструктивным неконтролируемым образом. Клинически это может проявляться легким розоватым изменением цвета, но чаще его просто обнаруживают при повторном осмотре на обычных рентгенограммах. 6

Рис. 4A

Примеры ICR, обычно обнаруживаемые на рентгенограммах: A. Зуб 46Рис. 4B

Примеры ICR, обнаруживаемые рутинно на рентгенограммах: B. FACTORS

FACTORS Heithersay 3 перечисляет ряд потенциальных предрасполагающих факторов, ведущих к развитию ICR, таких как травма, ортодонтическое перемещение зубов, хирургическое вмешательство и внутрикоронковое отбеливание, но большинство случаев, которые я вижу клинически, не вписываются ни в один из эти категории. Неизвестная этиология, отсутствие вариантов лечения и плохой прогноз — вот что связывает все эти случаи. Процесс напоминает мне аутоиммунные заболевания , такие как диабет или ревматоидный артрит, при которых организм атакует сам себя, потому что больше не распознает себя. Сигнал, говорящий остеокластам остановиться, когда они сталкиваются с цементом или дентином, отсутствует, и нормальный процесс ремоделирования кости не останавливается на границе с зубом, а вместо этого продолжается в зубе, разрушая его. Мы знаем, что некоторые аутоиммунные заболевания могут быть вызваны вирусными инфекциями, так что было бы преувеличением предположить, что 9Пандемия 0005 ICR , которую мы наблюдаем, также вызвана неизвестной вирусной инфекцией, повреждающей сигнальные идентификаторы на поверхности дентина или цемента в ЦЭГ.

Конечно, это также может быть просто из-за экспоненциального роста ортодонтического лечения и отбеливания как жизненно важных, так и нежизнеспособных зубов в нашем косметическом обществе. За последние двадцать лет концентрация отбеливающих гелей как для дома, так и для офиса увеличилась с 3% перекиси водорода и 10% перекиси карбамида до 35% и 22% соответственно. Ортодонтическое лечение превратилось из роскоши, которую могли позволить себе только некоторые родители, в право прохода, через которое должен пройти каждый подросток, и родители планируют его так же, как они вносят свой вклад в RESP своих детей.

ЛЕЧЕНИЕ

Для успешного лечения ICR в первую очередь необходимы правильная диагностика и локализация поражения. После установления диагноза недостаточно устранить причину поражения, необходимо полное удаление и инактивация резорбтивной ткани для предотвращения рецидива. В связи с инвазивным характером инфильтративной резорбции в дентине формируются небольшие каналы, которые могут сообщаться с периодонтальной связкой апикально к месту расположения основного очага поражения. Heithersay сообщил, что для небольших и локализованных повреждений ICR класса 1 и 2 показатель успеха лечения близок к 100%. Умеренные поражения Класса 3 имеют более низкий уровень успеха 77,8%, но для обширных поражений Класса 4 можно ожидать только 12,5% успеха, если пытаться лечить. Клиницист должен раскрывать сообщаемые показатели успешности лечения и информированное согласие должно включать три варианта лечения: 1) Без лечения с последующим удалением зуба при появлении симптомов; 2) Немедленное удаление и замена протеза; 3) Доступ, санация и восстановление резорбтивного очага. 7 В случае поражений класса 1 и 2 обычно выбирают санацию и восстановление, но в случае классов 3 или 4 более целесообразным является вариант 1 или 2, если, конечно, пациент не намерен исследовать все возможные варианты. пути, какими бы малыми ни были шансы на успех; и врач готов практиковать Геродонтика .

Heithersay сообщил, что для небольших и локализованных повреждений ICR класса 1 и 2 показатель успеха лечения близок к 100%. Умеренные поражения Класса 3 имеют более низкий уровень успеха 77,8%, но для обширных поражений Класса 4 можно ожидать только 12,5% успеха, если пытаться лечить. Клиницист должен раскрывать сообщаемые показатели успешности лечения и информированное согласие должно включать три варианта лечения: 1) Без лечения с последующим удалением зуба при появлении симптомов; 2) Немедленное удаление и замена протеза; 3) Доступ, санация и восстановление резорбтивного очага. 7 В случае поражений класса 1 и 2 обычно выбирают санацию и восстановление, но в случае классов 3 или 4 более целесообразным является вариант 1 или 2, если, конечно, пациент не намерен исследовать все возможные варианты. пути, какими бы малыми ни были шансы на успех; и врач готов практиковать Геродонтика .

Решение о лечении, простом наблюдении или направлении к специалисту и возложении на него ответственности зависит от знаний, навыков и опыта стоматолога, первоначально диагностирующего ICR. Вот некоторые из факторов, влияющих на решение:

Доступ. Могу ли я добраться до всего поражения и полностью удалить его? Есть ли у меня инструменты, необходимые для выявления, визуализации и удаления поражения ICR?

Восстанавливаемость. Есть ли у меня материал для восстановления отсутствующей структуры зуба? Совместим ли мой материал с влажной поддесневой средой? Могу ли я контролировать гемостаз?

Долголетие. Какая часть структуры зуба разрушается при ICR? Прослужит ли зуб еще 5-10 лет после всех усилий с вашей стороны и затрат со стороны пациента?

Теоретически ICR будет расти медленно и бессимптомно, никогда не затрагивая пульпу, так как она окружена защитным преддентинным и дентинным барьером. Могут пройти годы, прежде чем у зуба появятся симптомы ( Рис. 5 ), поэтому отказ от лечения является допустимым вариантом.

5 ), поэтому отказ от лечения является допустимым вариантом.

Рис. 5

5. Предрасполагающие факторы.Рис. 5A

Зуб Без лечения и 8-летнее наблюдение ICR на зубе 26.Рис. 5B

Зуб Без лечения и 8-летнее наблюдение ICR на зубе 26.Рис. 5C

Зуб Отсутствие лечения и 8-летнее наблюдение ICR на зубе 26.Рис. 5D

Зуб Отсутствие лечения и 8-летнее наблюдение ICR на зубе 26. Если повезет, поражение начнется в ЦЭГ и будет прогрессировать коронально быстрее чем апикально или по направлению к пульпе. В этом случае мы увидели бы розоватый цвет, ползущий под оболочкой эмали, и, если мы переместим наш исследователь под десну, мы попадем в очаг поражения, где он впервые попал в зуб. Эти поражения класса 1 или 2 по классификации Heithersey обычно имеют гораздо лучший прогноз и лечатся так же, как поддесневой кариес класса V, с реставрациями с использованием таких материалов, как стеклоиономеры (Gi), модифицированные смолой стеклоиономеры (RMGI) и минеральный триоксидный агрегат. (МТА). В этой ситуации все тканевые лазеры, такие как Er,Cr:YSGG 2780 нм Waterlase Iplus или Express (Biolase, Irvine, CA) бесценны благодаря своей способности удалять как твердые ткани зуба, так и мягкие ткани поражения ICR и контролировать достаточно длительный гемостаз, чтобы установить окончательную реставрацию в одно и то же посещение. ( Рис. 6A-D )

(МТА). В этой ситуации все тканевые лазеры, такие как Er,Cr:YSGG 2780 нм Waterlase Iplus или Express (Biolase, Irvine, CA) бесценны благодаря своей способности удалять как твердые ткани зуба, так и мягкие ткани поражения ICR и контролировать достаточно длительный гемостаз, чтобы установить окончательную реставрацию в одно и то же посещение. ( Рис. 6A-D )

Рис. 6A

Доступ, санация и восстановление поражения класса 1 ICR на зубе 26.Рис. 6B

Доступ, обработка и восстановление повреждения класса 1 ICR 6 на зубе 2Рис. 6C

Доступ, санация и восстановление поражения класса 1 ICR на зубе 26.Рис. 6D

Доступ, обработка и восстановление повреждения класса 1 ICR на зубе 26. становятся симптоматическими или просто ломаются из-за разрушения внутренней структуры дентина. В 2011 году у пациентки обнаружили болезненность 34 зуба, чувствительность при перкуссии и отрицательный холодовой тест, указывающий на некроз. ( Рис.7 ) При клиническом осмотре кариеса, реставрации, переломов, травм в анамнезе, витального отбеливания или ортодонтического перемещения зубов не обнаружено. Только после того, как была сделана периапикальная рентгенограмма и подтвержден диагноз некротического зуба с периапикальной патологией, мы могли видеть пришеечное поддесневое поражение класса 3 ICR, ответственное за симптомы. При поражениях класса 3 и 4 удаление резорбтивной ткани неизбежно приведет к поражению пульпы, если она еще не поражена, поэтому эндодонтическое лечение будет необходимой частью вашего протокола, если вы решите лечить эти поражения. Доступ к каналу следует осуществлять через полость резорбции, чтобы максимально сохранить здоровые ткани зуба. Одиннадцать лет спустя у пациента этот зуб все еще функционирует после лазерной фотоакустической обработки инфильтративной фиброзно-сосудистой ткани, эндодонтического лечения и установки поддесневой композитной реставрации класса 5.

( Рис.7 ) При клиническом осмотре кариеса, реставрации, переломов, травм в анамнезе, витального отбеливания или ортодонтического перемещения зубов не обнаружено. Только после того, как была сделана периапикальная рентгенограмма и подтвержден диагноз некротического зуба с периапикальной патологией, мы могли видеть пришеечное поддесневое поражение класса 3 ICR, ответственное за симптомы. При поражениях класса 3 и 4 удаление резорбтивной ткани неизбежно приведет к поражению пульпы, если она еще не поражена, поэтому эндодонтическое лечение будет необходимой частью вашего протокола, если вы решите лечить эти поражения. Доступ к каналу следует осуществлять через полость резорбции, чтобы максимально сохранить здоровые ткани зуба. Одиннадцать лет спустя у пациента этот зуб все еще функционирует после лазерной фотоакустической обработки инфильтративной фиброзно-сосудистой ткани, эндодонтического лечения и установки поддесневой композитной реставрации класса 5.

Рис. 7A

7A

Рис. 7B

Рентгенограммы до и после эндодонтического лечения зуба 34.Рис. 7C

Фото до и после реставрации зуб 34л.Рис. 7D

Фото до и после реставрациизуб 34L.

Причина таких низких показателей успеха при лечении поражений класса 4 ICR заключается в том, что дефект нельзя было устранить без хирургического удаления альвеолярной кости и/или ортодонтического вытягивания. Предпочтение отдается строго внутреннему лечению с помощью эндодонтической терапии и ТСА, но может ли тщательная механическая и химическая санация остановить процесс резорбции, полностью удалить инвазивную ткань и оставить неповрежденной корневую структуру, обеспечивающую долговечность зуба, является наиболее важным вопросом в процессе принятия решения. то ли лечить, то ли удалять. Именно здесь я чувствую, что лазеры для всех тканей, такие как Waterlase IPlus (Biolase, Irvine, CA), могут помочь в минимально инвазивном, контролируемом удалении фиброзно-сосудистых инвазивных тканей при сохранении здоровой корневой структуры зуба с использованием фотоакустических ударных волн, генерируемых во время уникальной процедуры. фотонно-индуцированный процесс абляции, опосредованный водой.

фотонно-индуцированный процесс абляции, опосредованный водой.

ОБЫЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ТРИХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА (ТХУ)

Лечение поражений 1 и 2 класса состоит из выскабливания фиброзно-сосудистой ткани из полости резорбции и восстановления дефекта подходящим реставрационным материалом. Местное применение 90% TCA вызовет коагуляционный некроз, который сделает резорбтивную ткань аваскулярной и обеспечит контроль кровоизлияния в поддесневую среду, что позволит установить реставрацию. Это также может помочь предотвратить рецидив, инактивируя потенциальные резорбтивные клетки, которые могут существовать дальше от основного поражения. 90% водный раствор ТСА на маленьком ватном тампоне наносят на 1-2 минуты с легким надавливанием на резорбтивное поражение.

Лечение поражений класса 3 и 4 неизбежно приводит к поражению пульпы, и эндодонтическое лечение следует проводить через полость резорбции после завершения начального доступа и санации, как и при поражениях класса 1 и 2. Применение ТСА может быть увеличено до 3-4 минут и повторено 2-3 раза в зависимости от степени поражения. Затем необходимо удалить инфильтрирующую ткань, окружающую канал, либо ручными инструментами, либо бормашиной Gates-Glidden. При использовании вращающегося инструмента необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать перфорации. ТСА применяется внутрь, чтобы помочь визуализировать степень резорбции, и канал закрывается пастой с антибиотиком/кортикостероидом, такой как Ledermix 9.0043 8 , который обладает антикластическими свойствами, или гидроксид кальция и кавит (3M/ESPE) и оставить в покое на 2-3 недели. При повторном входе временную пломбу и внутриканальную повязку удаляют ирригацией и звуковой активацией, перед обтурацией и реставрацией повторно осматривают полость резорбции и при необходимости обрабатывают ТСА. ТСА — кровоостанавливающее средство с рН 1, получаемое путем хлорирования уксусной кислоты, уже более века используется в медицине и стоматологии. 9 При нанесении на резорбтивные ткани контактирует как с твердыми тканями (дентин и эмаль), так и с мягкими тканями вокруг пораженного зуба.

Применение ТСА может быть увеличено до 3-4 минут и повторено 2-3 раза в зависимости от степени поражения. Затем необходимо удалить инфильтрирующую ткань, окружающую канал, либо ручными инструментами, либо бормашиной Gates-Glidden. При использовании вращающегося инструмента необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать перфорации. ТСА применяется внутрь, чтобы помочь визуализировать степень резорбции, и канал закрывается пастой с антибиотиком/кортикостероидом, такой как Ledermix 9.0043 8 , который обладает антикластическими свойствами, или гидроксид кальция и кавит (3M/ESPE) и оставить в покое на 2-3 недели. При повторном входе временную пломбу и внутриканальную повязку удаляют ирригацией и звуковой активацией, перед обтурацией и реставрацией повторно осматривают полость резорбции и при необходимости обрабатывают ТСА. ТСА — кровоостанавливающее средство с рН 1, получаемое путем хлорирования уксусной кислоты, уже более века используется в медицине и стоматологии. 9 При нанесении на резорбтивные ткани контактирует как с твердыми тканями (дентин и эмаль), так и с мягкими тканями вокруг пораженного зуба. Schwartz et al. в 2010 г.7 предостерегают от контакта ТСА с тканями десны, поскольку он очень едкий и вызывает ожоги при контакте, не проявляет воспалительной реакции и заживает без осложнений. 10 Было показано, что продолжительность применения 90% TCA постепенно влияет на микротвердость и прочность сцепления. Применение 30 секунд создает шероховатую поверхность эмали, применение 60 секунд приводит к обнажению эмалевых призм и после 90 секунд протравленный рисунок исчезает, и наблюдается эрозия эмали. Дентин, обработанный 90% TCA, сильно деминерализован и не является хорошим субстратом для размещения реставраций ЖКТ из-за недостатка доступного кальция или для реставраций с бондингом, поскольку связующие вещества дентина не могут полностью проникнуть в деминерализованную структуру зуба. Прежде чем приступать к любой реставрационной процедуре, поверхность зуба должна быть обновлена низкоскоростным круглым бором, чтобы обеспечить твердую поверхность дентина. 7 В 1994 г.

Schwartz et al. в 2010 г.7 предостерегают от контакта ТСА с тканями десны, поскольку он очень едкий и вызывает ожоги при контакте, не проявляет воспалительной реакции и заживает без осложнений. 10 Было показано, что продолжительность применения 90% TCA постепенно влияет на микротвердость и прочность сцепления. Применение 30 секунд создает шероховатую поверхность эмали, применение 60 секунд приводит к обнажению эмалевых призм и после 90 секунд протравленный рисунок исчезает, и наблюдается эрозия эмали. Дентин, обработанный 90% TCA, сильно деминерализован и не является хорошим субстратом для размещения реставраций ЖКТ из-за недостатка доступного кальция или для реставраций с бондингом, поскольку связующие вещества дентина не могут полностью проникнуть в деминерализованную структуру зуба. Прежде чем приступать к любой реставрационной процедуре, поверхность зуба должна быть обновлена низкоскоростным круглым бором, чтобы обеспечить твердую поверхность дентина. 7 В 1994 г. Galun et al. 11 показали, что ТХУ является эффективным кондиционером дентина, повышающим прочность на сдвиг и растяжение реставраций желудочно-кишечного тракта (но в более низких концентрациях 35% и 50%, чем при лечении ИКР). Гемостатическая эффективность более низкой концентрации ТХУ аналогична 90% препарату. После промывания водой не остается мусора, мешающего адгезии, а наблюдаемое отсутствие смазанного слоя обеспечивает более глубокое проникновение в дентинные канальцы. Возможно, необходимы дополнительные исследования, чтобы показать, что концентрации ТХУ 35%-50% могут быть одинаково эффективны при коагуляционном некрозе при лечении ICR, избегая побочного повреждения тканей десны едкими веществами и действуя как превосходный кондиционер дентина, контролируя кровотечение и десневую десну. жидкость для фиксации реставраций ЖКТ.

Galun et al. 11 показали, что ТХУ является эффективным кондиционером дентина, повышающим прочность на сдвиг и растяжение реставраций желудочно-кишечного тракта (но в более низких концентрациях 35% и 50%, чем при лечении ИКР). Гемостатическая эффективность более низкой концентрации ТХУ аналогична 90% препарату. После промывания водой не остается мусора, мешающего адгезии, а наблюдаемое отсутствие смазанного слоя обеспечивает более глубокое проникновение в дентинные канальцы. Возможно, необходимы дополнительные исследования, чтобы показать, что концентрации ТХУ 35%-50% могут быть одинаково эффективны при коагуляционном некрозе при лечении ICR, избегая побочного повреждения тканей десны едкими веществами и действуя как превосходный кондиционер дентина, контролируя кровотечение и десневую десну. жидкость для фиксации реставраций ЖКТ.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Случай ICR класса 4 на зубе 45, пролеченном в 2014 г. ( Рис. 1,2 ), в течение 8 лет был успешным без инвазивной хирургии или использования ТСА. В 2017 г. выполнена КЛКТ для оценки заполнения резорбтивного дефекта. ( Рис. 8 ) С лингвальной стороны можно четко увидеть точку начальной инвазии и степень, в которой самовсасывающий эндодонтический герметик на основе смолы Endo-Rez UDMA (уретандиметакрилат) (Ultradent, South Jordan, UT, USA) заполняли пространство, ранее занятое резорбтивной тканью. В 2018 году рецессия языка обнажила заполненные смолой инвазивные каналы в корневом дентине, поверхность корня была очищена, небольшая реконтуризация десны была выполнена с использованием того же минимально инвазивного фотоакустического процесса с использованием лазера Waterlase IPlus Er,Cr:YSGG 2780 нм и Была установлена композитная реставрация класса 5 (9).0005 Рис. 9A-D ) В 2019 году у пациента была диагностирована очень редкая опухоль головного мозга, акустическая шваннома, и он провел 6 месяцев, проходя химиотерапию, облучение и борясь за свою жизнь. Он пережил это испытание с односторонним частичным параличом лицевого нерва и потерей слуха на левой стороне, точно так же, как его зуб 45 пережил неблагоприятный прогноз 6 лет назад на правой стороне.

В 2017 г. выполнена КЛКТ для оценки заполнения резорбтивного дефекта. ( Рис. 8 ) С лингвальной стороны можно четко увидеть точку начальной инвазии и степень, в которой самовсасывающий эндодонтический герметик на основе смолы Endo-Rez UDMA (уретандиметакрилат) (Ultradent, South Jordan, UT, USA) заполняли пространство, ранее занятое резорбтивной тканью. В 2018 году рецессия языка обнажила заполненные смолой инвазивные каналы в корневом дентине, поверхность корня была очищена, небольшая реконтуризация десны была выполнена с использованием того же минимально инвазивного фотоакустического процесса с использованием лазера Waterlase IPlus Er,Cr:YSGG 2780 нм и Была установлена композитная реставрация класса 5 (9).0005 Рис. 9A-D ) В 2019 году у пациента была диагностирована очень редкая опухоль головного мозга, акустическая шваннома, и он провел 6 месяцев, проходя химиотерапию, облучение и борясь за свою жизнь. Он пережил это испытание с односторонним частичным параличом лицевого нерва и потерей слуха на левой стороне, точно так же, как его зуб 45 пережил неблагоприятный прогноз 6 лет назад на правой стороне. Никто не знает и не может предсказать, что готовит нам жизнь.

Никто не знает и не может предсказать, что готовит нам жизнь.

Рис. 8

КЛКТ зуба 45 с классом 4 ICR, обработанного в 2014 г. Решение о проведении Hero-dontics и лечении класса 3-4 ICR или выборе более легкого пути и удалении не должно приниматься легкомысленно. Обсуждение с пациентами и объяснение различных доступных вариантов, плюсов и минусов каждого имеет решающее значение для информированного согласия. Пациент из Рис. 4A (зуб 46) наблюдается у пародонтолога и не выбрал лечения, пациент из Рис. 4B (зуб 37) решил удалить зуб, как только появились симптомы через 2 года после первоначального диагноза и решение не лечить и не обращаться за консультациями к специалистам для обсуждения других вариантов. Постортодонтический пациент из Рис. 5 (зуб 26) заставил меня наблюдать за его зубом в течение последних 10 лет без лечения и до сих пор бессимптомно, ICR явно прогрессирует и в конечном итоге приведет к потере зуба, и пациент об этом знает. Пациентка из Рис. 7 (зуб 34) поступила с жалобами на боль и решила попытаться вылечить поражение ICR класса 3. Она очень довольна своим решением 11 лет спустя. Пациент из рис.1,2,8,9 тоже доволен своим решением попытаться спасти свой «безнадежный» зуб, спустя 8 лет, он все еще держится.

Пациентка из Рис. 7 (зуб 34) поступила с жалобами на боль и решила попытаться вылечить поражение ICR класса 3. Она очень довольна своим решением 11 лет спустя. Пациент из рис.1,2,8,9 тоже доволен своим решением попытаться спасти свой «безнадежный» зуб, спустя 8 лет, он все еще держится.

Fig. 9A

Lingual recession 2018Fig. 9B

Gingivoplasty and Class 5restoration 2018

Fig. 9C

Gingivoplasty and Class 5restoration 2018

Fig. 9D

post-op 2019 Мой последний случай проиллюстрирован на рис. 10,11 с КЛКТ до и после лечения и 2-летнего наблюдения. Это самый страшный кошмар для всех: потеря 2-х передних зубов, 31 и 41. Пациентка без травм, отбеливания и ортодонтического лечения наблюдалась после энуклеации кератоцисты в области 42/43 2 года назад. Кератоциста вернулась, и поражения ICR в зубах 31 и 41 были случайными находками при КЛКТ. Он решил лечить поражения ICR после консультации с эндодонтистом и совета ничего не делать или удалять зубы. Правильно он принял решение или нет, покажет время, но пока, спустя четыре года, зубы 31 и 41 кажутся стабильными и бессимптомными; В отношении области рецидивирующей кератоцисты я настроен менее оптимистично, но челюстно-лицевой хирург снова пролечил ее и следит за возможным рецидивом.

Он решил лечить поражения ICR после консультации с эндодонтистом и совета ничего не делать или удалять зубы. Правильно он принял решение или нет, покажет время, но пока, спустя четыре года, зубы 31 и 41 кажутся стабильными и бессимптомными; В отношении области рецидивирующей кератоцисты я настроен менее оптимистично, но челюстно-лицевой хирург снова пролечил ее и следит за возможным рецидивом.

Рис. 10A

КЛКТ зубов 31, 41 A. до иРис. 10B

после лечения ICR.Рис. 11A

Рентгенограмма 31, 41 до,Рис. 11B

Рентгенограмма через 1 год послеРис. 11C

Рентгенограмма через 2 года после.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нет никаких сомнений в том, что инвазивная резорбция шейки матки становится более распространенной в 21 веке, чем когда-либо прежде, но варианты лечения и прогноз не сильно изменились за последние 30 лет. Этиология до сих пор во многом неизвестна, хотя предполагаются некоторые предрасполагающие факторы, такие как травма, внутреннее отбеливание, хирургическое вмешательство и ортодонтическое перемещение зубов. Диагноз ICR почти неизбежно означает смертный приговор пораженному зубу. Я надеюсь, что эта статья прольет свет на классификацию резорбции в целом и, в частности, на то, где ICR вписывается в общую схему вещей. Правильный диагноз необходим для информированного согласия и улучшения прогноза лечения, если пациент выбирает доступ, санацию и восстановление.

Диагноз ICR почти неизбежно означает смертный приговор пораженному зубу. Я надеюсь, что эта статья прольет свет на классификацию резорбции в целом и, в частности, на то, где ICR вписывается в общую схему вещей. Правильный диагноз необходим для информированного согласия и улучшения прогноза лечения, если пациент выбирает доступ, санацию и восстановление.

Независимо от того, выбираем ли мы лечение, наблюдение или направление, одно можно сказать наверняка: нам нужно сотрудничать друг с другом и искать новые технологии, которые помогут улучшить существующие показатели успеха, чтобы сохранить больше зубов в этой пандемии ICR.

Oral Health приветствует эту оригинальную статью.

Благодарности: Спасибо компании Capital Endodontics из Оттавы, Онтарио, Канада, за предоставление дооперационной фотографии дефекта ICR внутри коронки, как видно под микроскопом.

Благодарим доктора Джастина Колника из Вестчестера, штат Нью-Йорк, США, за рецензирование этой статьи.

Раскрытие информации: Автор этой статьи является клиническим наставником и ведущим экспертом по мнению компании Biolase, Ирвин, Калифорния, но не имеет финансовых интересов в продажах лазеров Biolase.

ЛИТЕРАТУРА

- Tronstad L. Резорбция корня – этиология, терминология и клинические проявления. Endod Dent Traumatol 1988; 4:241-252.

- Trope M, Резорбция корня зубного и травматического происхождения: Классификация на основе этиологии. Практика Пародонтология Эстет Дент 1998; 10:515-522.

- Heithersay, GS Инвазивная резорбция шейки матки: анализ потенциальных предрасполагающих факторов. Квинтэссенция Интернэшнл 1999; 30.2.

- Фусс З., Цесис И., Лин С. Резорбция корня – диагностика, классификация и выбор лечения на основе факторов стимуляции. Дент Трауматол 2003; 19:175-182.

- Линдског С., Хейтерсей Г.С., Пирс А.М. Резорбция зубов . В: Скандинавский ежегодник стоматологии. Блэквелл Манксгаард, 2006.

- Heithersay GS . Лечение резорбции зубов . Австралийский стоматологический журнал, 2007 г.; 52(1С):105-121.

- Шварц Р.С., Роббинс Дж.В., Риндлер Э. . Лечение инвазивной резорбции шейки матки; Наблюдения из трех частных практик и отчет о трех случаях. ДЖО 2010; 36(10):1721-30

- Pierce A, Lindskog S. Влияние пасты с антибиотиком/кортикостероидом на воспалительную резорбцию корня in vivo . Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1987; 64:216-220.

- Хороуши М, Тавасоли. Влияние трихлоруксусной кислоты в качестве кровоостанавливающего и протравливающего агента на морфологические характеристики и прочность сцепления смоляного композита с эмалью . Оперативная стоматология 2010; 35(2):187-193.

- Хейтерсей Г.С., Уилсон Д.Ф. Реакция тканей на трихлоруксусную кислоту и средство, используемое при лечении инвазивной резорбции шейки матки . Австралийский стоматологический журнал 1988; 33(6): 451-461.

Об авторе

Д-р Марина Полонски окончила Университет Торонто, Канада, в 1999 г. с золотой медалью декана за достижения. Доктор Полонски имеет степень магистра WCLI (Всемирный клинический лазерный институт), степень магистра ALD (Академия лазерной стоматологии), степень магистра наук в области лазеров в стоматологии Университета RWTH в Аахене, Германия. Она является основателем Канадского стоматологического лазерного института (CDLI), доктор Полонски является главным редактором выпуска лазерной стоматологии в журнале Oral Health Journal и является членом исполнительного комитета Oral Health. Доктор Полонски является автором нескольких научных статей и отчетов о клинических случаях использования лазеров в стоматологии, она входит в редакционные консультативные советы журналов JLAD (Journal of Laser-Assisted Dentistry) и LIDS (Lasers in Dental Science) издательства Springer 9.0009

с золотой медалью декана за достижения. Доктор Полонски имеет степень магистра WCLI (Всемирный клинический лазерный институт), степень магистра ALD (Академия лазерной стоматологии), степень магистра наук в области лазеров в стоматологии Университета RWTH в Аахене, Германия. Она является основателем Канадского стоматологического лазерного института (CDLI), доктор Полонски является главным редактором выпуска лазерной стоматологии в журнале Oral Health Journal и является членом исполнительного комитета Oral Health. Доктор Полонски является автором нескольких научных статей и отчетов о клинических случаях использования лазеров в стоматологии, она входит в редакционные консультативные советы журналов JLAD (Journal of Laser-Assisted Dentistry) и LIDS (Lasers in Dental Science) издательства Springer 9.0009

Лечение наружной инвазивной резорбции шейки матки с помощью агрегата минерального триоксида: история болезни

На этой странице

РезюмеВведениеИстория болезниОбсуждениеСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

Инвазивная резорбция шейки матки является совершенно необычным явлением, и этиология ее плохо изучена. У больного 19-ти лет обнаружен перелом верхнего левого центрального резца и отверстия свищевого хода с дистально-щечной стороны в пришеечной области. Рентгенологическое исследование показывает неравномерную рентгенопрозрачность над коронковой третью, которая распространяется наружу в сторону внешней инвазивной резорбции. После секционной обтурации дефект был открыт хирургическим путем. Зона резорбции была химико-механически обработана ирригационным раствором. Для заполнения резорбтивного дефекта использовали волокнистый штифт с использованием текучей композитной смолы и минерального триоксидного агрегата (МТА), а коронковый доступ временно закрыли. Композитная реставрация впоследствии была заменена керамической коронкой через 4 года. Рентгенограммы через 1 и 4 года показали адекватное восстановление резорбции и успех эндодонтического лечения. Клинически и рентгенологически зуб был бессимптомным, пародонтальный карман не был обнаружен после 4-летнего наблюдения.

У больного 19-ти лет обнаружен перелом верхнего левого центрального резца и отверстия свищевого хода с дистально-щечной стороны в пришеечной области. Рентгенологическое исследование показывает неравномерную рентгенопрозрачность над коронковой третью, которая распространяется наружу в сторону внешней инвазивной резорбции. После секционной обтурации дефект был открыт хирургическим путем. Зона резорбции была химико-механически обработана ирригационным раствором. Для заполнения резорбтивного дефекта использовали волокнистый штифт с использованием текучей композитной смолы и минерального триоксидного агрегата (МТА), а коронковый доступ временно закрыли. Композитная реставрация впоследствии была заменена керамической коронкой через 4 года. Рентгенограммы через 1 и 4 года показали адекватное восстановление резорбции и успех эндодонтического лечения. Клинически и рентгенологически зуб был бессимптомным, пародонтальный карман не был обнаружен после 4-летнего наблюдения.

1. Введение

Резорбция корня – это процесс удаления цемента и/или дентина за счет физиологической или патологической активности резорбирующих клеток зуба, которые можно назвать дентокластами. Существует два типа резорбции зубов: внутренняя и внешняя резорбция. Внешняя резорбция зубов подразделяется на четыре типа на основании клинических и гистологических признаков, а именно: резорбция наружной поверхности, резорбция наружного воспалительного корня, заместительная резорбция и анкилоз.

Существует два типа резорбции зубов: внутренняя и внешняя резорбция. Внешняя резорбция зубов подразделяется на четыре типа на основании клинических и гистологических признаков, а именно: резорбция наружной поверхности, резорбция наружного воспалительного корня, заместительная резорбция и анкилоз.

Инвазивная цервикальная резорбция (ICR) представляет собой тип внешней воспалительной резорбции корня. Это относительно отдельная клиническая форма, хотя ее широкий спектр клинических проявлений привел к ее обозначению различными названиями, такими как прогрессирующая внутризубная резорбция и инвазивная резорбция [1, 2]. Его определяют как локализованный резорбтивный процесс, который начинается на поверхности корня ниже эпителиального прикрепления и коронковой части опорного альвеолярного отростка, а именно в зоне прикрепления соединительной ткани [3].

Одной из причин является повреждение и раздражение бороздчатыми микроорганизмами прилежащих маргинальных тканей [3–5]. Травматические повреждения, ортодонтическое перемещение зубов, ортогнатическая и дентоальвеолярная хирургия, пародонтологическое лечение и внутреннее отбеливание предполагаются в качестве предрасполагающих факторов к инвазивной резорбции шейки матки [3, 6–9].

ICR может быть едва различимой рентгенопрозрачностью или ярко выраженной на периапикальной рентгенограмме. Поражения различаются по форме от четко очерченных рентгенопрозрачных участков с неровными краями и иногда рентгенологически принимают за кариес.

Поскольку ICR начинается апикально к эпителиальному прикреплению, он чаще всего наблюдается в пришеечной области зуба, но может присутствовать в любом месте корня [10]. На ранних стадиях он может быть несколько симметричным, но более крупные поражения имеют тенденцию быть асимметричными [11].

Heithersay разработала клиническую классификацию для клинического руководства по оценке случаев инвазивной резорбции шейки матки [9]. Frank и Torabinejad выделили три различных класса дефектов резорбции в зависимости от расположения входных ворот в надкостном, крестальном и внутрикостном цементе [8].

Минеральный триоксидный заполнитель (МТА) – биосовместимый цемент, обладающий хорошей герметизирующей способностью, влагостойкий [12–14]. Когда МТА использовали для герметизации перфораций в области фуркала, это индуцировало репарацию периодонта и образование нового цемента поверх материала [15, 16].

Когда МТА использовали для герметизации перфораций в области фуркала, это индуцировало репарацию периодонта и образование нового цемента поверх материала [15, 16].

Ранняя диагностика, устранение резорбции и восстановительное лечение являются ключом к успешному результату. В этом клиническом случае описывается успешное хирургическое лечение центрального резца верхней челюсти с инвазивной резорбцией шейки матки.

2. История болезни

19-летний пациент поступил в отделение консервативной плотности и эндодонтии с переломом верхнего левого центрального резца, изменением цвета в пришеечной области и разрастанием десны в дистальной части. Пациент заметил изменение цвета, и оно увеличилось в течение 3-4 месяцев. Изучив анамнез пациента, он перенес травму 8 лет назад с 21 года и зубы остались нелеченными. Электропульсный тест отрицательный. Глубина пародонтального зондирования была физиологической на всех участках, за исключением дистально-щечной поверхности, где присутствовал свищевой ход и некротический материал (рис. 1(а)). Рентгенологическое исследование выявило рентгенопрозрачный участок неправильной формы в пришеечной трети наружной поверхности корня (рис. 1(б)). Выявлен периапикальный рентгенопрозрачный очаг. Клинический диагноз: необратимый пульпит с инвазивной резорбцией шейки матки 3 класса.

1(а)). Рентгенологическое исследование выявило рентгенопрозрачный участок неправильной формы в пришеечной трети наружной поверхности корня (рис. 1(б)). Выявлен периапикальный рентгенопрозрачный очаг. Клинический диагноз: необратимый пульпит с инвазивной резорбцией шейки матки 3 класса.

3. Лечение

Лечение корневых каналов с санацией и хирургическим восстановлением резорбционной лакуны было методом выбора. Согласие пациента получено. Под местной анестезией открыта полость доступа на небной поверхности; корневой канал очищали ручными инструментами и промывали 5% раствором NaOCl (Hyposept, UPS Hygienes Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия). После санации системы корневых каналов ее промывали стерильной водой и сушили бумажными штифтами.

В связи с тем, что дефект находился в шейном отделе, планировалось оперативное вмешательство. Был сделан разрез и отогнут полнослойный лоскут. Круглая резорбтивная зона была четко видна из операционного поля, заполненного грануляционной тканью (рис. 1(c)). Резорбтивную область очищали путем полоскания чередующимися растворами 5% NaOCl (Hyposept, UPS Hygienes Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия) и 17% EDTA (Prime Dental product Limited, Индия). Гранулематозная ткань была эффективно удалена из области хирургического вмешательства. Затем остаточный кариес удаляли круглым бором №1. 6 (МАНИ, боры, Япония). В результате дефект увеличился в размерах (рис. 1(г)). Секционную обтурацию выполняли с помощью 0,04% гуттаперчи (Dentsply, Maillefer, Швейцария). Почтовое пространство было подготовлено с помощью Peeso Reamers (MANI. Peeso Reamers, Япония). Волоконный штифт (3 M, ESPE, США) фиксировали с помощью текучего композитного полимерного материала, а затем резорбтивную зону заполняли МТА (Proroot MTA, Dentsply, Mallifier, Швейцария) (рис. 1(e) и 1(f). )) и полость доступа была временно запломбирована. Через 3 дня зуб был восстановлен дентинно-эмалевым композитом (рис. 2(а)). Впоследствии пациент получил периодонтальную поддержку с интервалом в 4 месяца в течение 1 года.

1(c)). Резорбтивную область очищали путем полоскания чередующимися растворами 5% NaOCl (Hyposept, UPS Hygienes Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия) и 17% EDTA (Prime Dental product Limited, Индия). Гранулематозная ткань была эффективно удалена из области хирургического вмешательства. Затем остаточный кариес удаляли круглым бором №1. 6 (МАНИ, боры, Япония). В результате дефект увеличился в размерах (рис. 1(г)). Секционную обтурацию выполняли с помощью 0,04% гуттаперчи (Dentsply, Maillefer, Швейцария). Почтовое пространство было подготовлено с помощью Peeso Reamers (MANI. Peeso Reamers, Япония). Волоконный штифт (3 M, ESPE, США) фиксировали с помощью текучего композитного полимерного материала, а затем резорбтивную зону заполняли МТА (Proroot MTA, Dentsply, Mallifier, Швейцария) (рис. 1(e) и 1(f). )) и полость доступа была временно запломбирована. Через 3 дня зуб был восстановлен дентинно-эмалевым композитом (рис. 2(а)). Впоследствии пациент получил периодонтальную поддержку с интервалом в 4 месяца в течение 1 года. Клинические и рентгенологические исследования проводились через 12 и 48 месяцев (рис. 2(b) и 2(c)). Репарацию дефекта резорбции успешно лечили белым МТА. Зондирование пародонта через 4 года не выявило патологических признаков пародонта (рис. 2(г)).

Клинические и рентгенологические исследования проводились через 12 и 48 месяцев (рис. 2(b) и 2(c)). Репарацию дефекта резорбции успешно лечили белым МТА. Зондирование пародонта через 4 года не выявило патологических признаков пародонта (рис. 2(г)).

4. Обсуждение

Основной целью лечения инвазивной резорбции шейки матки является полное удаление резорбтивной ткани и восстановление зоны дефекта. В данном случае описывается дефект резорбции шейки матки, при котором зуб имеет признаки инфекции пульпы и требует лечения корневых каналов с последующей установкой штифта и культи. Этиологическим фактором для описанного случая является травматическое повреждение. Настоящий случай можно классифицировать как надкостный дефект или инвазивную резорбцию шейки матки 3 класса; сообщение между лакуной резорбции и системой корневых каналов имело большие размеры, дефект лечили хирургическим путем [17].

ICR возникает непосредственно под эпителиальным прикреплением зуба. В результате следует отметить, что расположение не всегда пришеечное, а зависит от уровня маргинальных тканей и глубины кармана. Если не начать надлежащее лечение, этот тип резорбции будет продолжаться, и со временем может появиться большая необратимая потеря тканей зуба.

Если не начать надлежащее лечение, этот тип резорбции будет продолжаться, и со временем может появиться большая необратимая потеря тканей зуба.

Лечение корневых каналов и лечение резорбции выполняли за один сеанс во избежание вторичной инфекции [17]. При санации резорбтивной лакуны использование химических эхаротических средств, таких как трихлоруксусная кислота (ТХУ), повышает возможность полной элиминации резорбирующих клеток, которые проникают в более глубокие отделы дефекта и усиливают визуализацию дефекта. В представленном случае область резорбции была очищена чередованием растворов 5% NaOCl и 17% ЭДТА (Prime Dental Products Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия). Окончательную промывку стерильной водой проводили в месте резорбции для усиления адаптации МТА [18].

В недавних обзорах литературы стало ясно, что штифты не укрепляют эндодонтически пролеченные зубы, и их использование оправдано только для удержания коронковой реставрации [19, 20].

Волокнистые штифты цвета зуба были представлены в 1990-х годах и имели ряд преимуществ, таких как эстетичность, связь со структурой зуба и модуль упругости, аналогичный дентину, но все еще требуют подготовки дентина для установки в канал [ 21, 22].

Когда у зуба отсутствует более 50 % его коронковой структуры, перед реставрацией рекомендуется использовать штифтовую основу [23].

Минеральный триоксидный заполнитель был выбран в качестве пломбировочного материала из-за его биосовместимости и герметизирующей способности [12, 13]. В предыдущих исследованиях МТА успешно применялся для восстановления связи между пространством пульпового канала и тканью пародонта, возникающей в случаях перфорации корня у собак и человека [15, 24, 25].

Этот случай показывает, что ICR можно остановить, используя «подход Heithersay» к лечению (т. е. механическую санацию, лечение трихлоруксусной кислотой и реставрацию). Предусмотрительный выбор случая и правильное выполнение могут привести к успешному лечению и длительному сохранению зуба. Несмотря на то, что в этом клиническом случае показан благоприятный исход, рекомендуется проводить дальнейшие исследования в поддержку использования МТА для заполнения наружной инвазивной резорбции шейки матки.

Конфликт интересов

У авторов нет конфликта интересов, о котором следует заявить.

Ссылки

C.W. Barclay, «Резорбция корня: этиология, классификация и клиническое лечение», Dental Update , vol. 20, нет. 6, pp. 248–250, 1993.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

L.K. Bakland, «Root resorbment», Dental Clinics of North America , vol. 36, нет. 2, стр. 491–507, 1992.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

L. Tronstad, «Резорбция корня — этиология, терминология и клинические проявления», Endodontics & Dental Traumatology , vol. 4, нет. 6, стр. 241–252, 1988.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

М. Тропе, «Резорбция корня зубного и травматического происхождения: классификация на основе этиологии», Практическая пародонтология и эстетическая стоматология , об.

10, нет. 4, стр. 515–522, 1998.

10, нет. 4, стр. 515–522, 1998.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

S. I. Gold and G. Hasselgren, «Периферическая воспалительная резорбция корня. Обзор литературы с описанием клинических случаев», Journal of Clinical Periodontology , vol. 19, нет. 8, pp. 523–534, 1992.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

G. W. Harrington and E. Natkin, «Внешняя резорбция, связанная с отбеливанием депульпированных зубов», Journal of Endodontics , vol. 5, нет. 11, стр. 344–348, 1979.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Мэдисон и Р. Уолтон, «Резорбция шейки матки после отбеливания эндодонтически пролеченных зубов», Journal of Endodontics , vol. 16, нет. 12, стр. 570–574, 1990.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

А. Л. Франк и М. Торабинежад, «Диагностика и лечение внеканальной инвазивной резорбции», Journal of Endodontics , vol. 24, нет. 7, стр. 500–504, 1998.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

G. S. Heithersay, «Инвазивная резорбция шейки матки: анализ потенциальных предрасполагающих факторов», Quintessence International , vol. 30, нет. 2, pp. 83–95, 1999.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Л. Бергманс, Дж. ван Клейненбрейгель, Э. Вербекен, М. Веверс, Б. ван Меербек и П. Ламбрехтс, «Пришеечная резорбция наружных корней витальных зубов: рентгеновский микрофокусный томографический и гистопатологический пример», Журнал клинической пародонтологии , том.

29, нет. 6, стр. 580–585, 2002.

29, нет. 6, стр. 580–585, 2002.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Патель, С. Канагасингам и Т. П. Форд, «Внешняя резорбция шейки матки: обзор», Journal of Endodontics , vol. 35, нет. 5, стр. 616–625, 2009 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Дж. Камиллери, Ф. Э. Монтесин, С. Папайоанноу, Ф. Макдональд и Т. Р. Форд, «Биосовместимость двух коммерческих форм минерального триоксидного агрегата», Международный эндодонтический журнал , том. 37, нет. 10, стр. 699–704, 2004.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Торабинежад М., Уотсон Т. Ф. и Форд Т. Р. П., «Герметизирующая способность минерального триоксидного агрегата при использовании в качестве материала для пломбирования конца корня», Journal of Endodontics , vol.

19, нет. 12, стр. 591–595, 1993.

19, нет. 12, стр. 591–595, 1993.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

М. Торабинежад, Р. К. Хига, Д. Дж. Маккендри и Т. Р. П. Форд, «Утечка красителя из четырех материалов для пломбирования конца корня: последствия загрязнения кровью», Журнал эндодонтии , том. 20, нет. 4, стр. 159–163, 1994.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

T. R. P. Ford, M. Torabinejad, D. J. McKendry, C. U. Hong и S. P. Kariyawasam, «Использование агрегата минерального триоксида для восстановления фуркальных перфораций», , оральная хирургия, оральная медицина, оральная патология, оральная рентгенология и . , том. 79, нет. 6, стр. 756–763, 1995.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Р.

Менезеш, У. К. да Силва Нету, Э. Карнейро, А. Летра, К. Монтейро Браманте и Н. Бернадинелли, «МТА восстановление супракрестальной перфорации: отчет о клиническом случае», Journal of Endodontics , vol. 31, нет. 3, стр. 212–214, 2005 г.

Менезеш, У. К. да Силва Нету, Э. Карнейро, А. Летра, К. Монтейро Браманте и Н. Бернадинелли, «МТА восстановление супракрестальной перфорации: отчет о клиническом случае», Journal of Endodontics , vol. 31, нет. 3, стр. 212–214, 2005 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

G. S. Heithersay, «Клинические, радиологические и гистопатологические особенности инвазивной резорбции шейки матки», Quintessence International , vol. 30, нет. 1, стр. 27–37, 1999.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Sluyk S.R., Moon P.C. и Hartwell G.R., «Оценка свойств схватывания и характеристик удерживания минерального триоксидного заполнителя при использовании в качестве материала для ремонта фуркационных перфораций», Journal of Эндодонтия , вып. 24, нет. 11, pp. 768–771, 1998.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

О. Баусс, Дж. Релинг и Р. Швестка-Полли, «Распространенность травматических повреждений постоянных резцов у кандидатов на ортодонтическое лечение» Стоматологическая травматология , том. 20, нет. 2, стр. 61–66, 2004.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Г. Дж. Кристенсен, «Сообщения: необходимые или ненужные?» Журнал Американской стоматологической ассоциации , том. 127, нет. 10, pp. 1522–1526, 1996.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

С. Делипери, Д. Н. Бардвелл и К. Койана, «Реконструкция девитальных зубов с использованием прямых композитов, армированных волокном: случай отчет», Журнал адгезивной стоматологии , том. 7, нет. 2, pp. 165–171, 2005.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

A. J. E. Qualtrough и F. Mannocci, «Цветные штифты для зубов: обзор», Operative Dentistry , vol. 28, нет. 1, pp. 86–91, 2003.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

G. J. Christensen, «When to use fillers, build-ups or штифты и сердечники», Journal of the American Dental Association , об. 127, нет. 9, pp. 1397–1398, 1996.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

Р. Холланд, Дж. А. Фильо, В. де Соуза, М. Дж. Нери, П. Ф. боковые перфорации корня», Journal of Endodontics , vol. 27, нет. 4, pp. 281–284, 2001.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

C.