Канцероматоз брюшины при раке: Канцероматоз – один из самых неблагоприятных вариантов прогрессирования ряда онкологических заболеваний

Канцероматоз – один из самых неблагоприятных вариантов прогрессирования ряда онкологических заболеваний

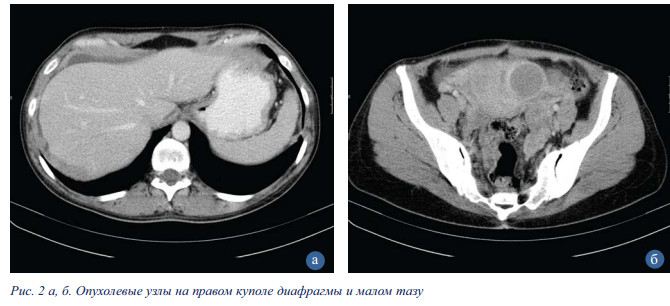

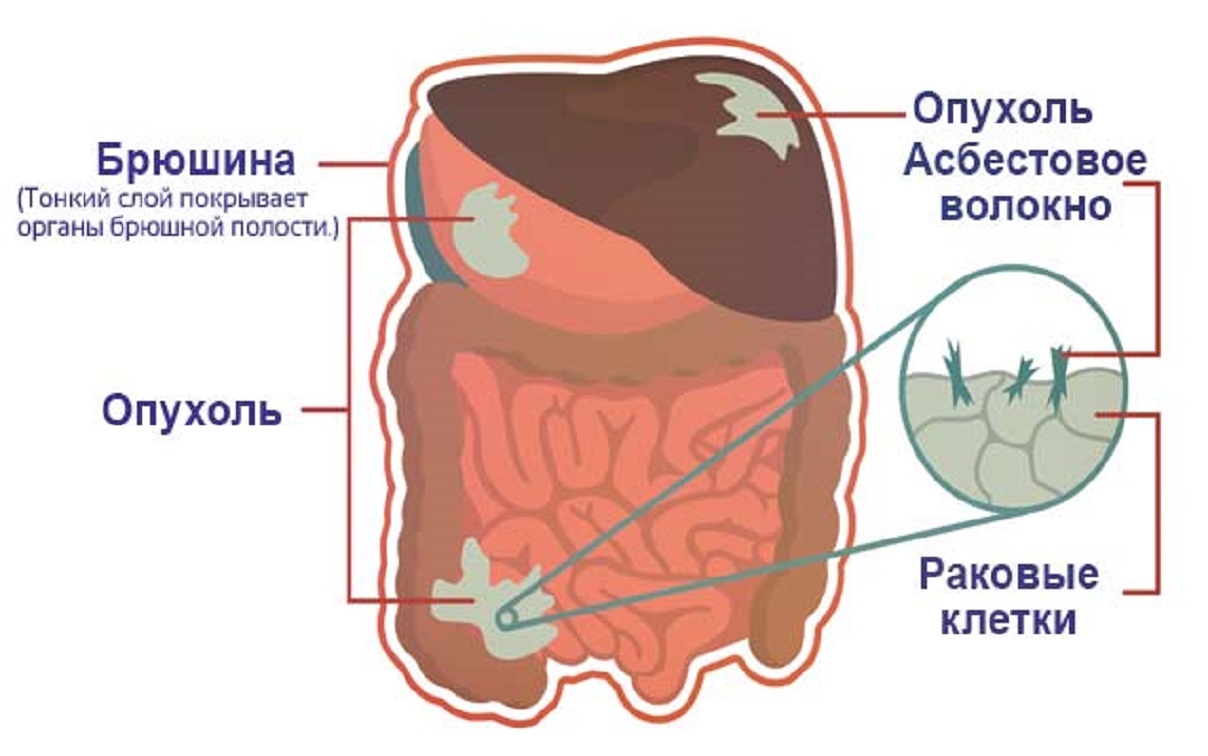

Канцероматоз – один из самых неблагоприятных вариантов прогрессирования ряда онкологических заболеваний. Он представляет собой тяжёлую стадию онкологии, когда злокачественные клетки с потоком крови или лимфы передвигаются внутри организма, вовлекая в патологический процесс здоровые органы.

Чаще всего канцероматоз развивается на фоне рака желудка, желчевыводящих органов, поджелудочной железы, матки и яичников, толстого и тонкого кишечника. Часто такие пациенты считаются неоперабельными, а лечение – бесперспективным. Тем не менее, метод борьбы с заболеванием существует.

Для лечения канцероматоза в Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России используется методика гипертермической интраперитонеальной химиотерапии HIPEC в сочетании с системной химиотерапией: после хирургического вмешательства с максимально возможным удалением всех метастатических очагов пациент подключается к специальному аппарату, и в течение 60-90 минут происходит «промывание» брюшной полости растворами химиопрепаратов при температуре 42-44°C.

Процедура является завершением обширного хирургического вмешательства, при котором должен быть достигнут уровень полной циторедукции, то есть все видимые глазу опухолевые очаги должны быть удалены. На данной стадии HIPEC часто является единственным эффективным методом лечения.

С 2010 года врачи Центра выполнили свыше 300 процедур HIPEС. Процедура проводится с помощью аппарата Performer HT с использованием одноразовых стерильных наборов RanD Hang&Go HT. Во всех случаях процедура проводилась с использованием методики «Close Abdomen».

Продолжительность жизни таких пациентов без лечения составляет в среднем 6-12 месяцев. Опыт ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России показывает, что при использовании методики HIPEC удаётся добиться 2,5-3-летней выживаемости, 5-летняя выживаемость достигает 30%. Были случаи, когда пациенты прожили после операции 7 лет.

Показания к HIPEC:

— Рак яичников – первичная опухоль с признаками канцероматоза либо рецидивные опухоли

— Псевдомиксома брюшины

— Мезотелиома брюшины

— Опухоли аппендикса

— Рак желудка и рак ободочной кишки с канцероматозом брюшины при отсутствии других отдаленных метастазов – имеют ограничения в применении

Канцероматоз брюшной полости лечение, прогнозы и стадии

Канцероматоз брюшной полости: причины возникновения, симптомы

Данная патология возникает вследствие вторичного поражения брюшной полости раковыми образованиями, образующимися в ЖКТ (40% случаев) и системе репродукции (30%), иногда, что бывает намного реже, развивается из-за перитонеальных опухолей.

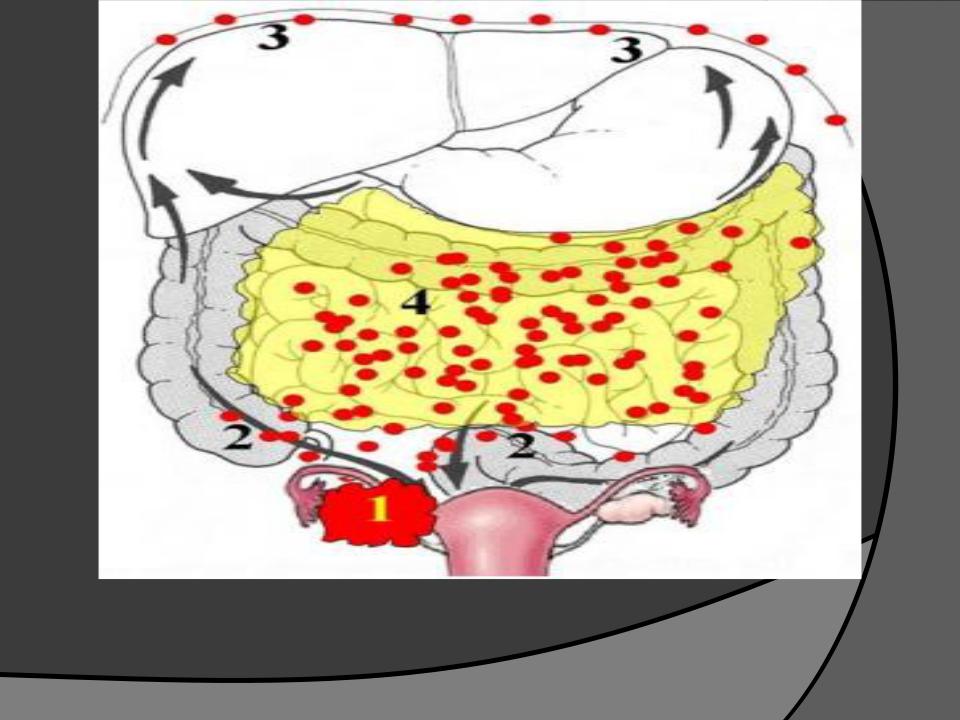

Раковые клетки попадают в брюшную полость, отделяясь от опухоли первичной, с серозной жидкостью. Начинается данный процесс с момента утраты клетками взаимодействия и способности прикрепляться к соседним клеткам (адгезия).

Причины появления заболевания

Оторвавшись от раковой опухоли, клетки способны перемещаться по крови и лимфе на значительные расстояния. Они поражают даже далеко расположенные органы, внедряются в клетки здоровые. После того как клетка закрепилась на новом для нее месте, начинается процесс бесконтрольного ее деления.

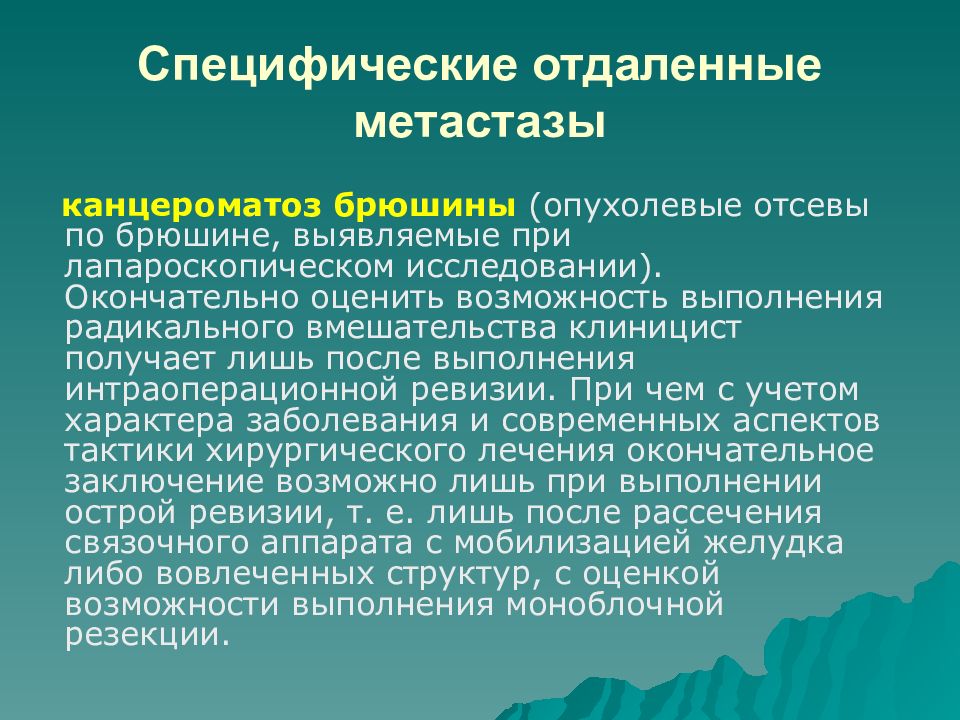

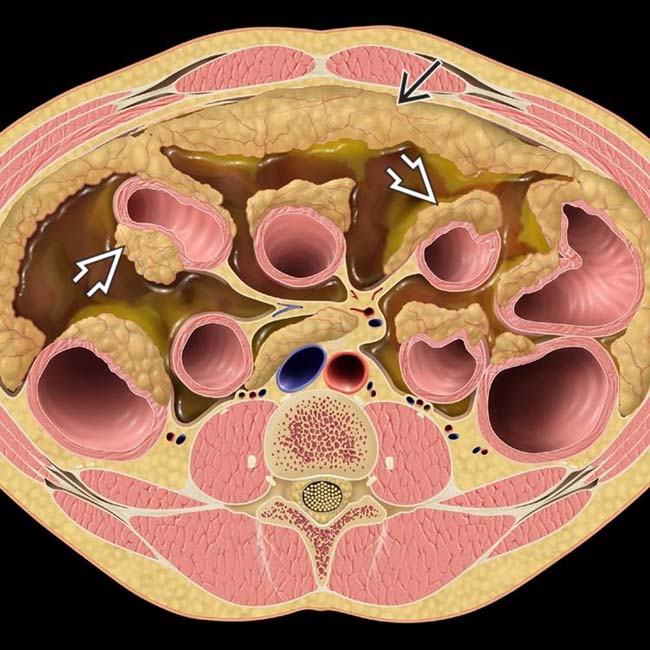

Помимо передвижения по крови и лимфе распространение раковых клеток в полости брюшины идет трансцеломически. Это происходит, видимо, оттого, что условия для них благоприятны. Значительная часть метастазов локализуется в зонах, где отмечается слабое ритмическое сокращение стенок органов либо там, где происходит чрезмерное всасывание внутрибрюшной жидкой массы.

Нередко разброс клеток ниже в процессе оперативного вмешательства и лапароскопии, чем при оперативном вмешательстве классическом. Оперативная манипуляция предполагает профилактику распространения опухолевого процесса по организму посредством применения уникальных обрабатывающих растворов. Наиболее эффективный способ очистки – HIPEC, предполагающий внутриполостную химиотерапию в сочетании с гипертермией.

Оперативная манипуляция предполагает профилактику распространения опухолевого процесса по организму посредством применения уникальных обрабатывающих растворов. Наиболее эффективный способ очистки – HIPEC, предполагающий внутриполостную химиотерапию в сочетании с гипертермией.

Заболевания, способствующие возникновению патологии

Каждый третий пациент с онкологией ЖКТ сталкивается с канцероматозом. Метастазы, поразившие брюшную полость, могут быть следствием развития карциномы поджелудочной железы и желудка. Это происходит примерно в 40% случаев. Еще у 10% наблюдается патология как следствие онкологии кишечника. Очень велика доля пациентов с онкологией яичников, почти 2/3.

На вероятность возникновения заболевания влияют два основных фактора:

- Агрессивность мутированных клеток;

- Объем первичного злокачественного новообразования.

Причинами развития патологии, кроме перечисленных выше, могут стать опухоли любого органа: простаты, легкого, молочной железы и т. д.

д.

Диагностические мероприятия

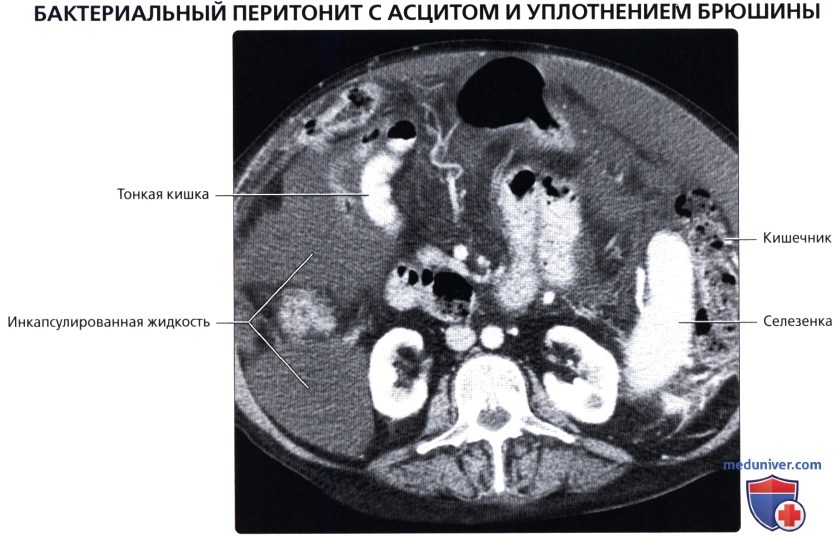

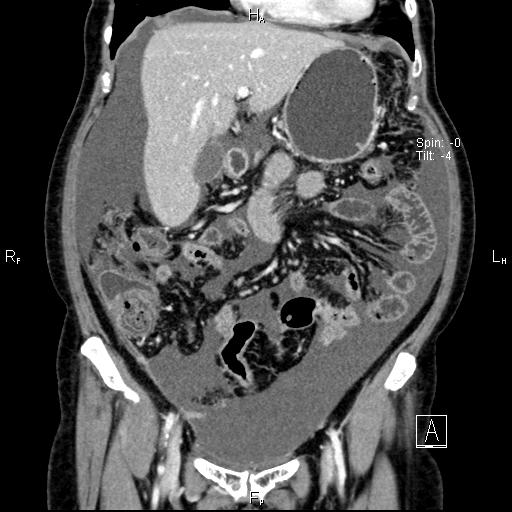

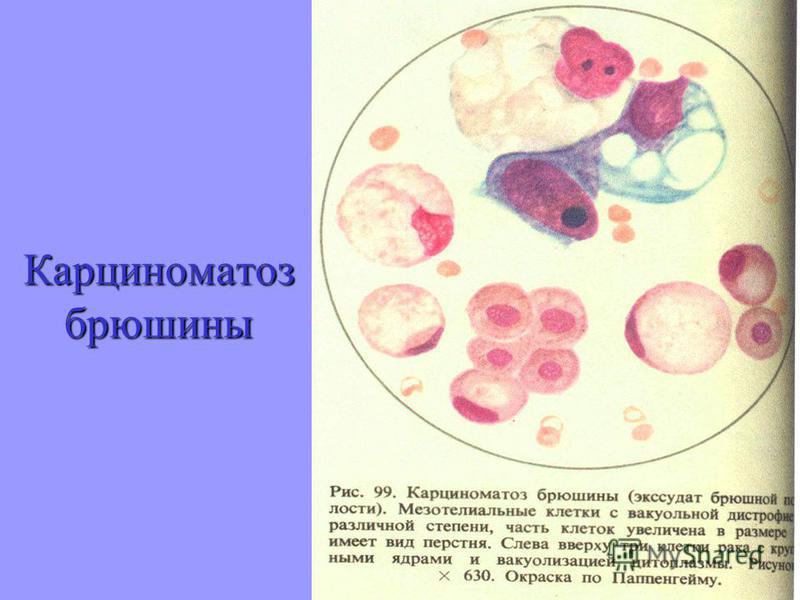

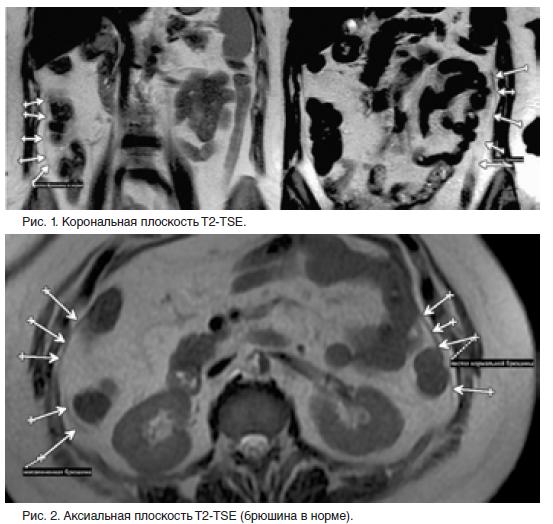

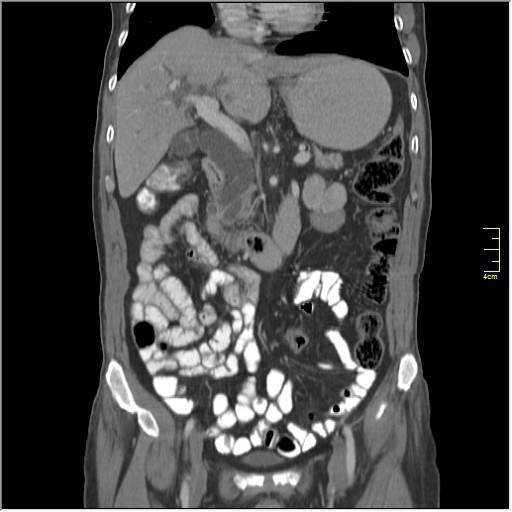

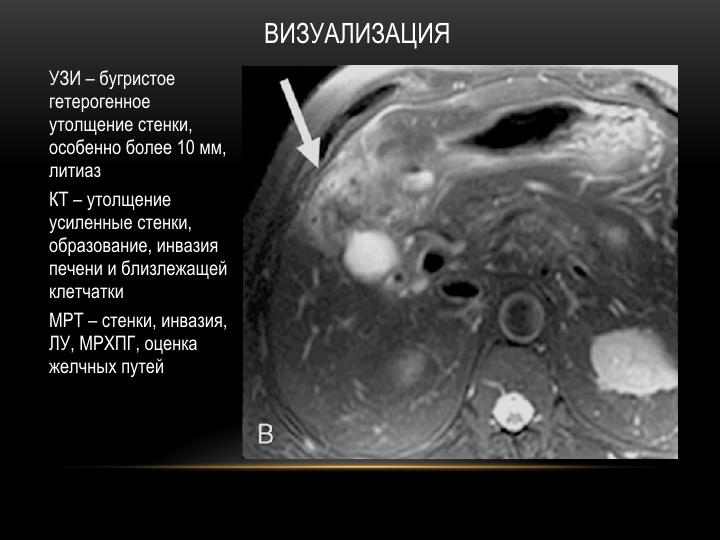

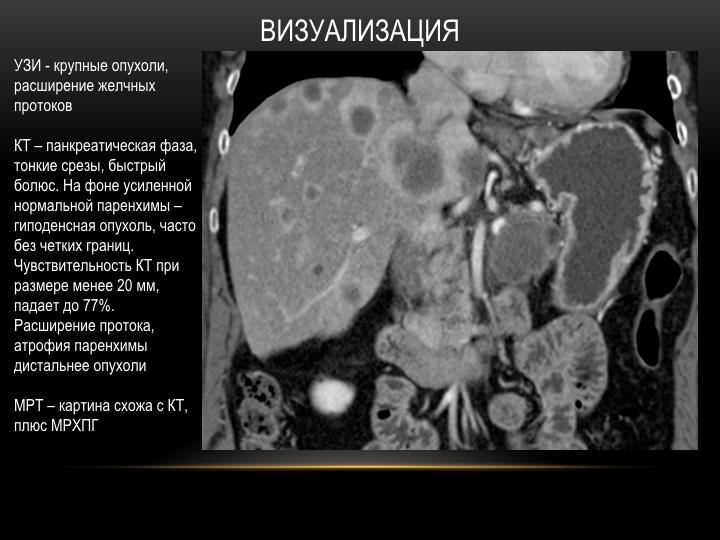

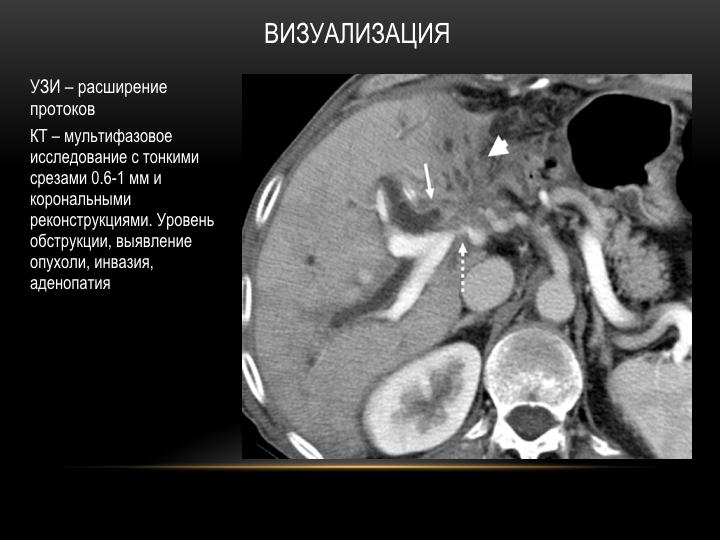

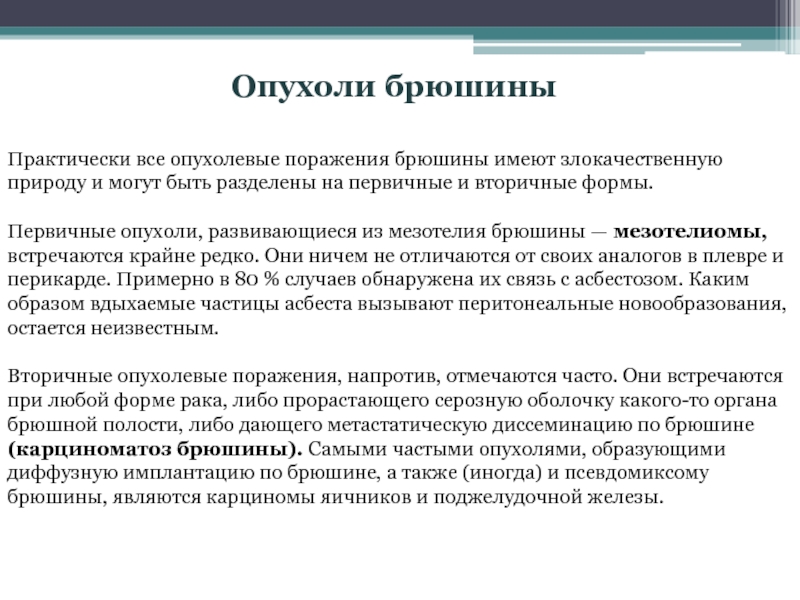

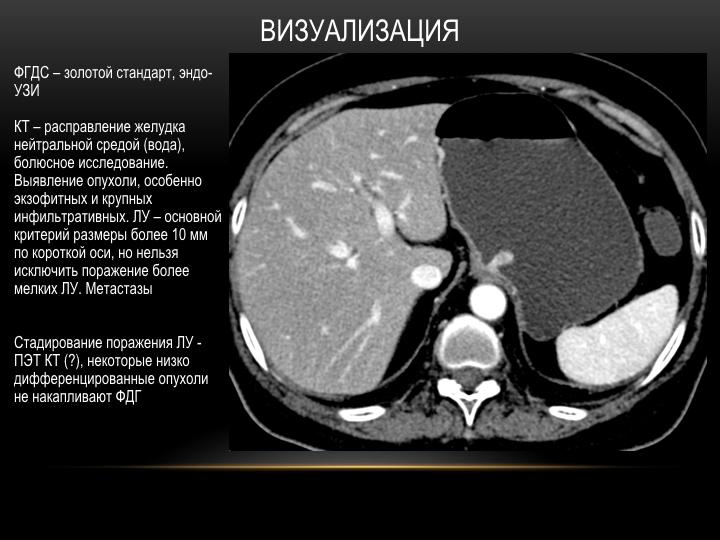

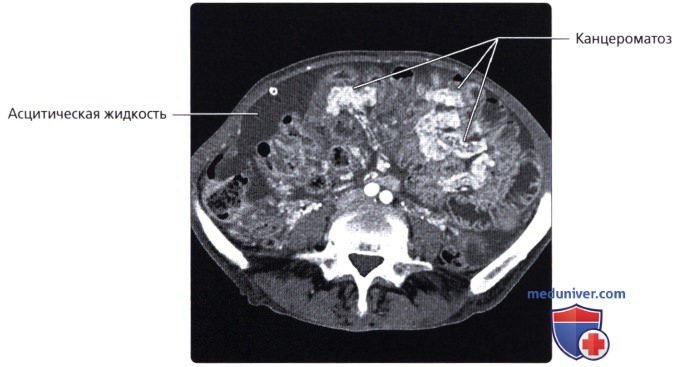

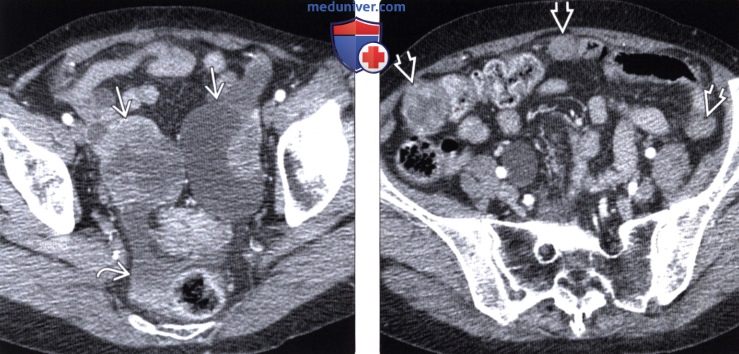

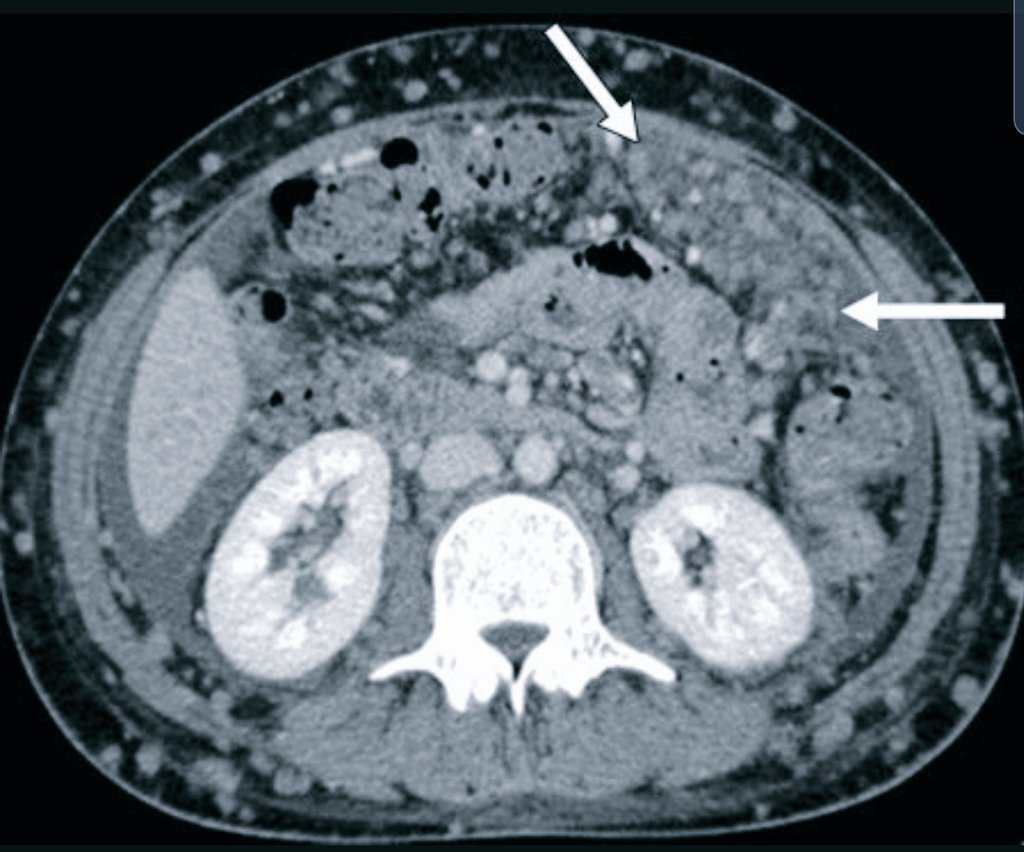

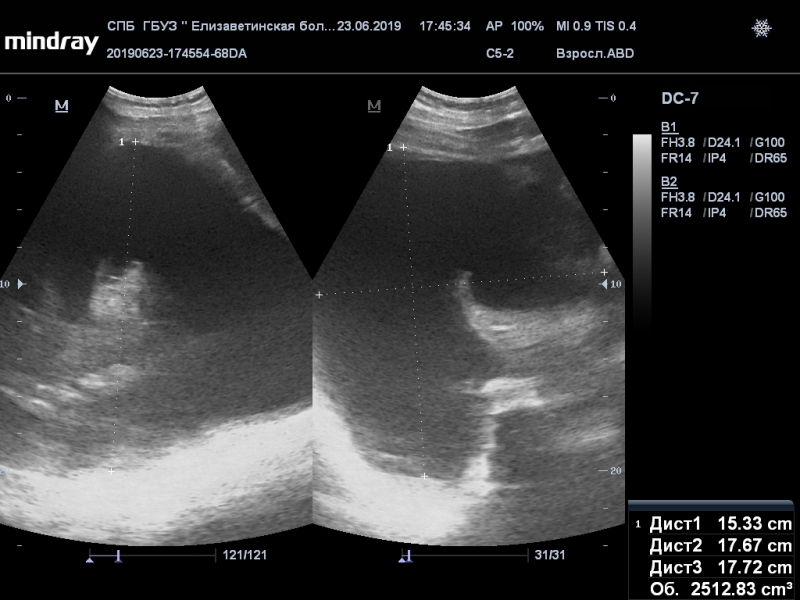

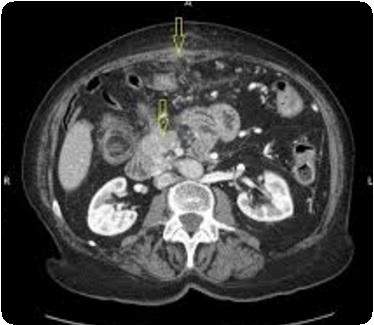

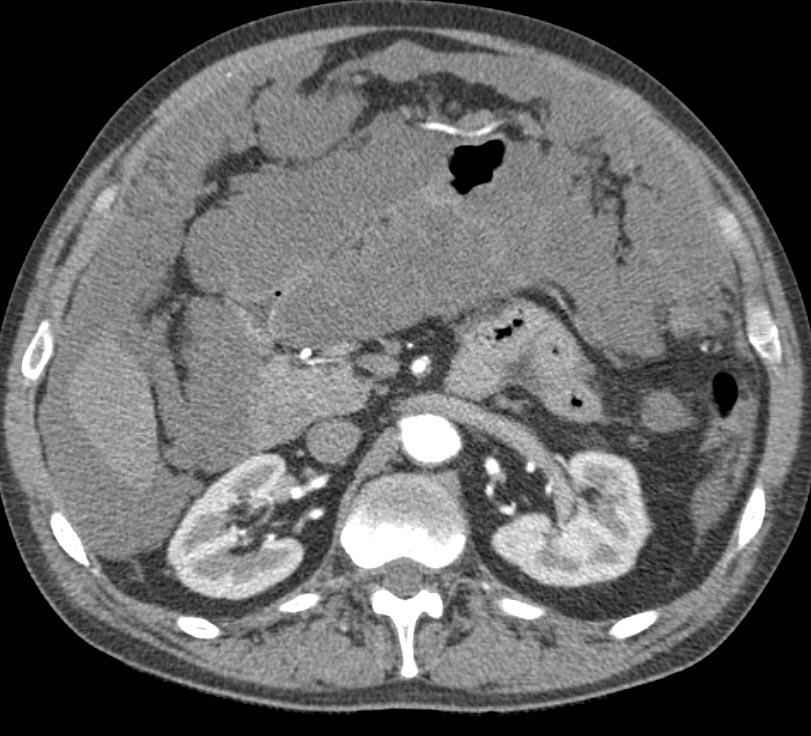

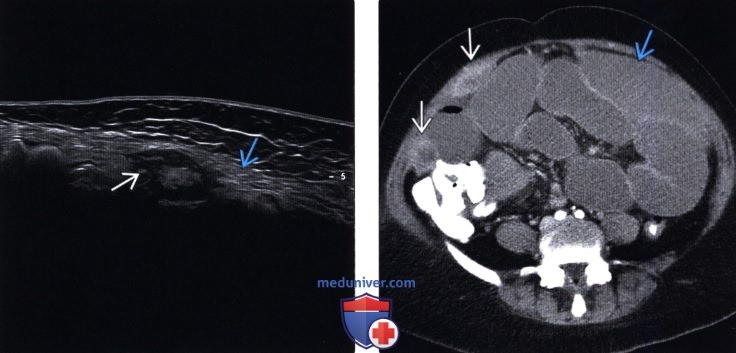

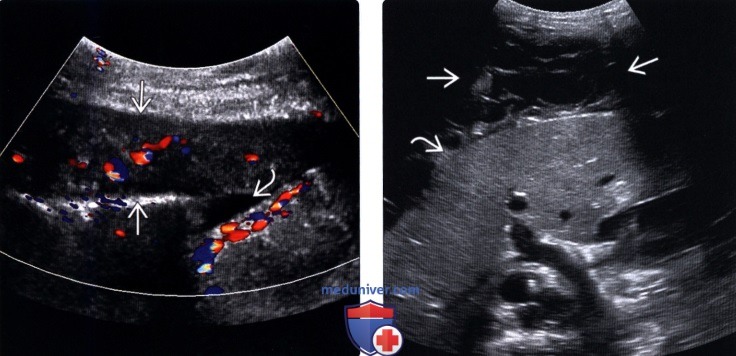

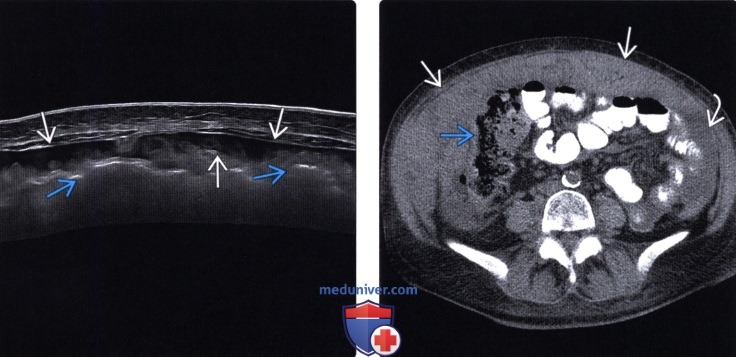

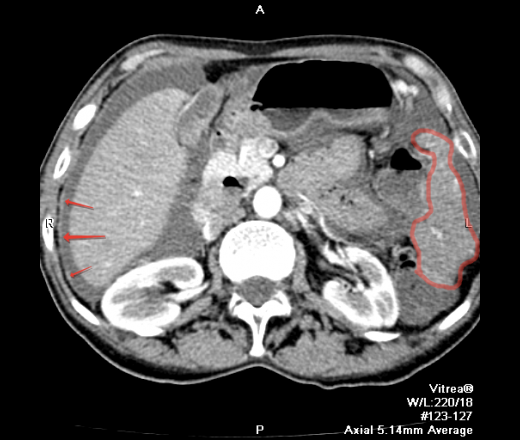

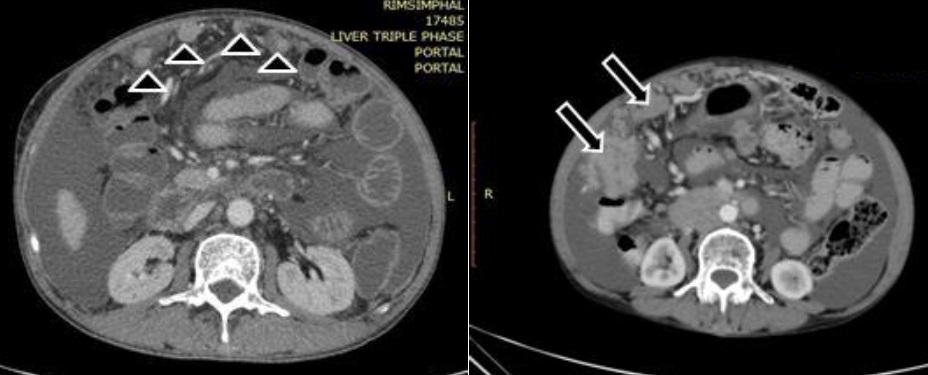

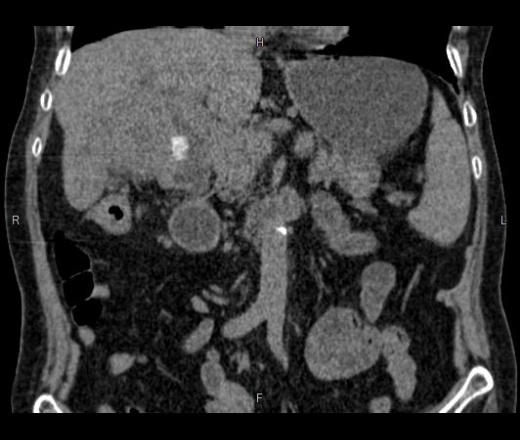

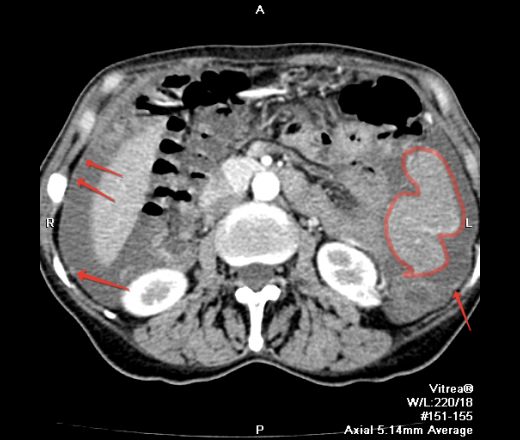

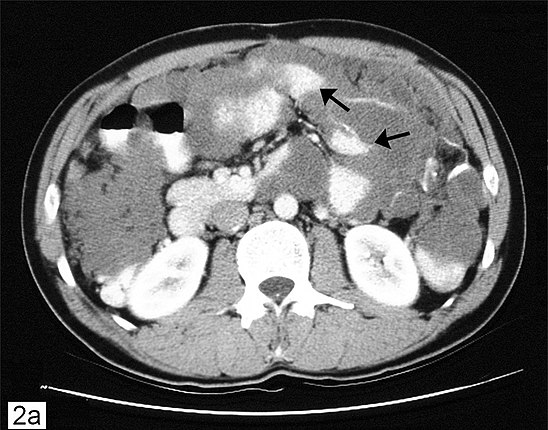

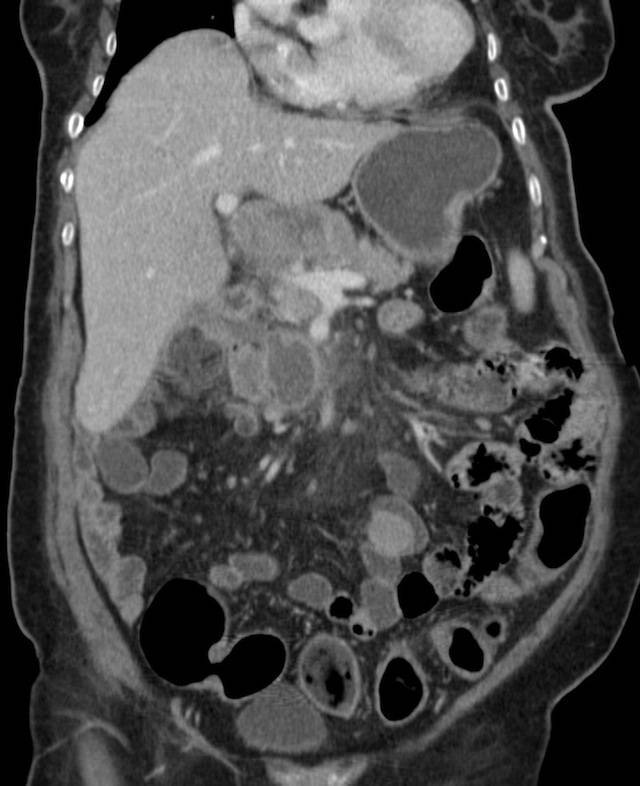

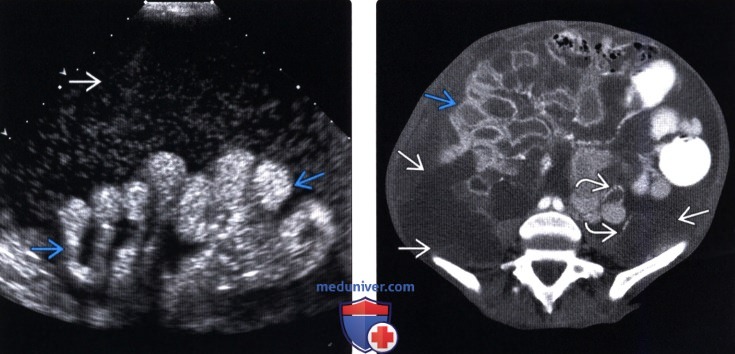

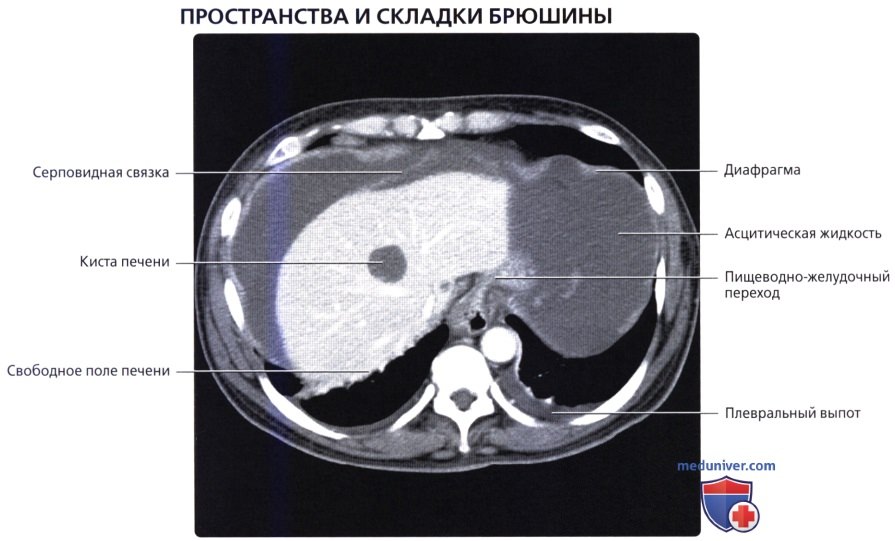

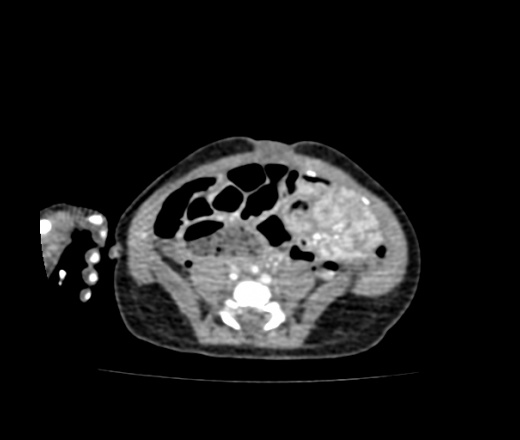

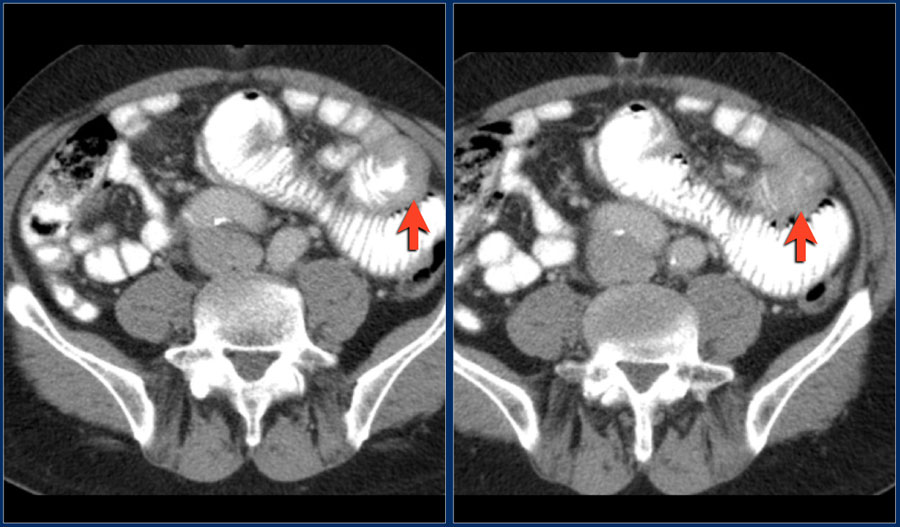

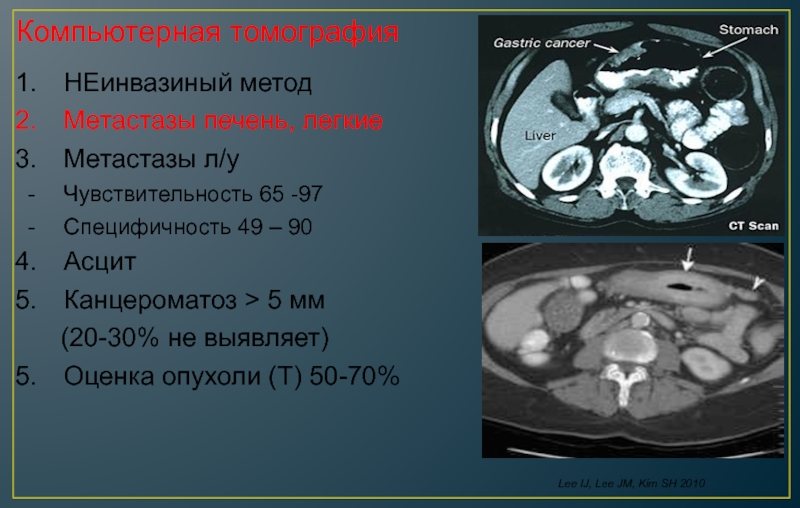

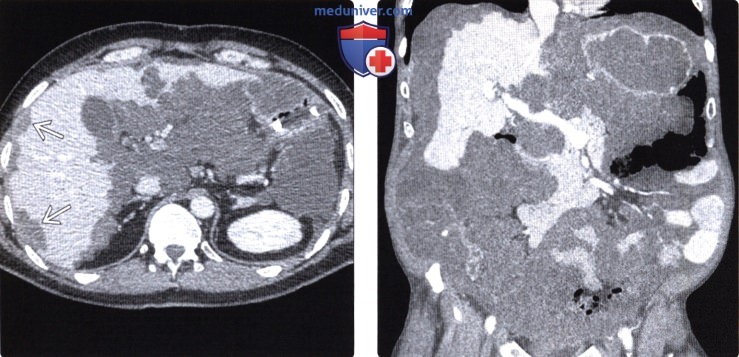

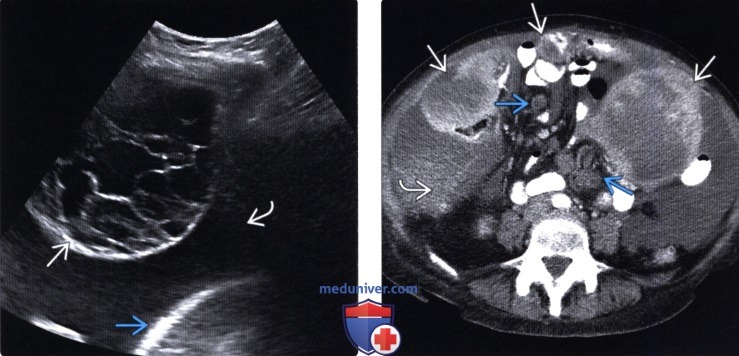

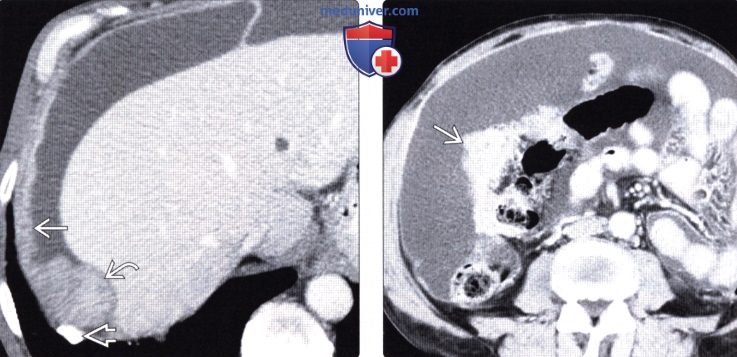

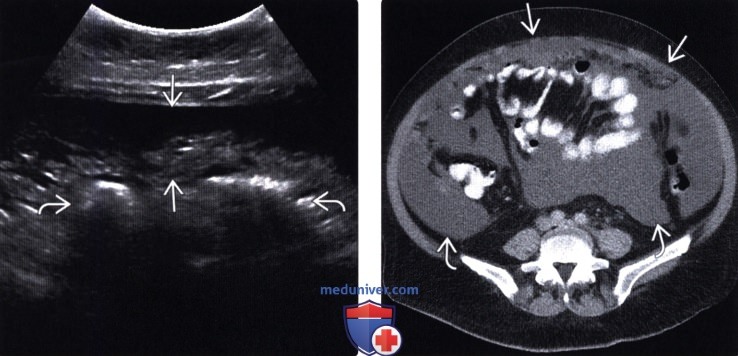

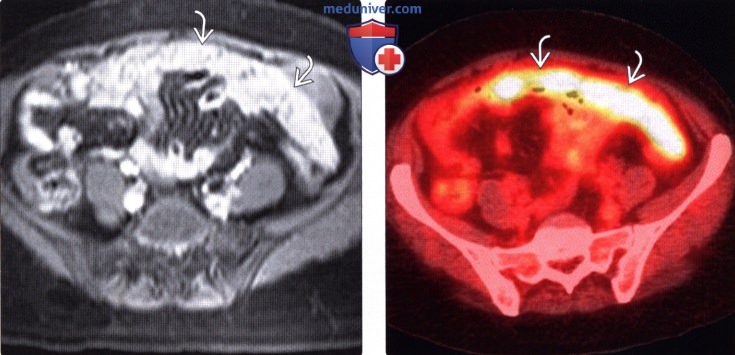

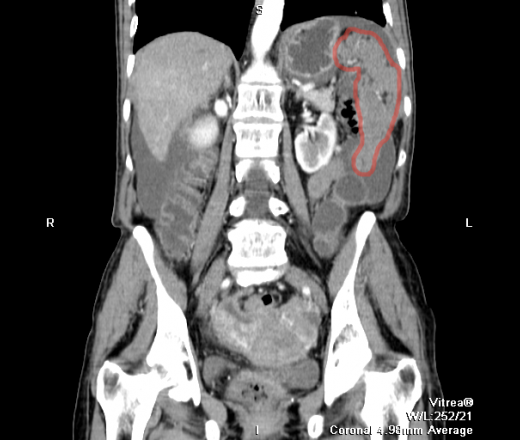

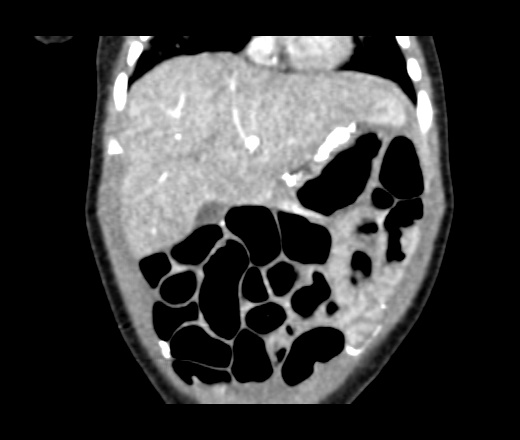

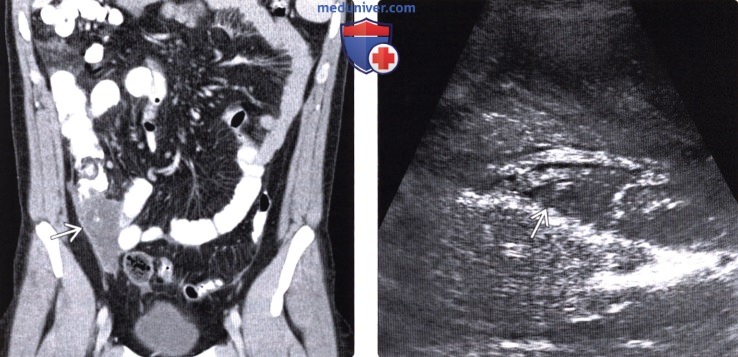

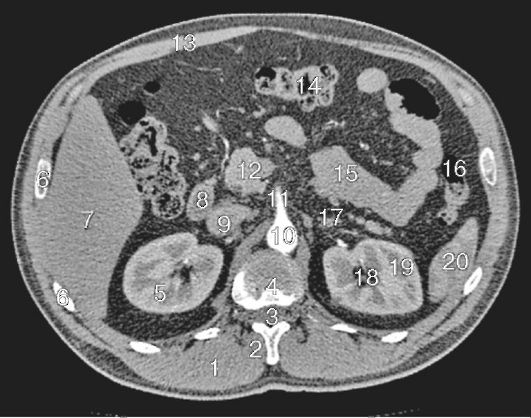

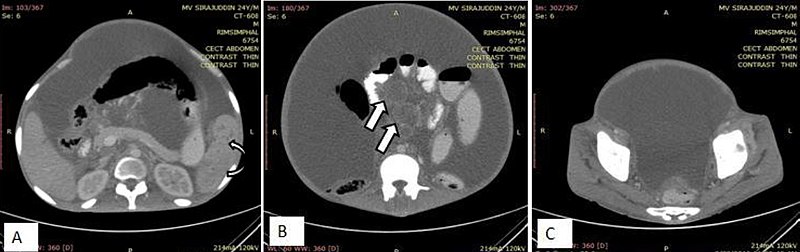

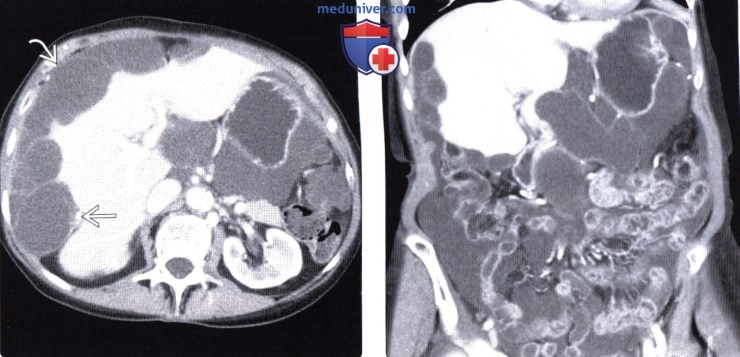

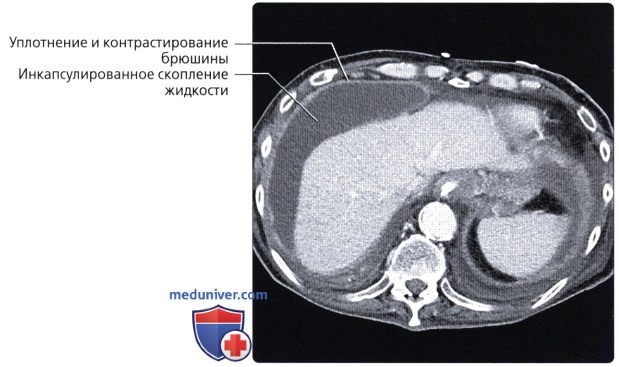

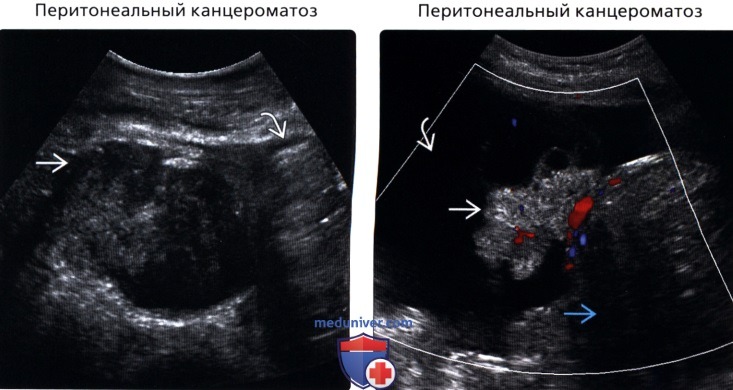

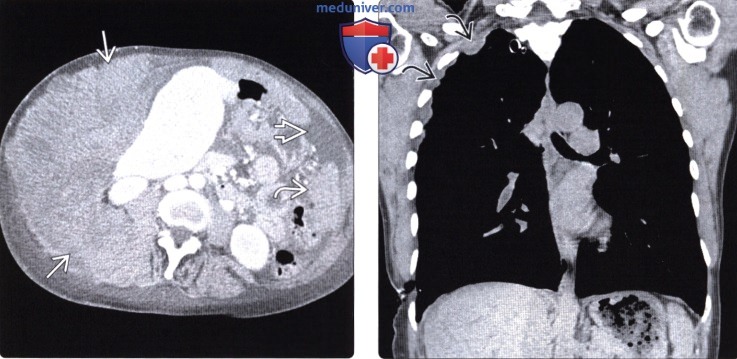

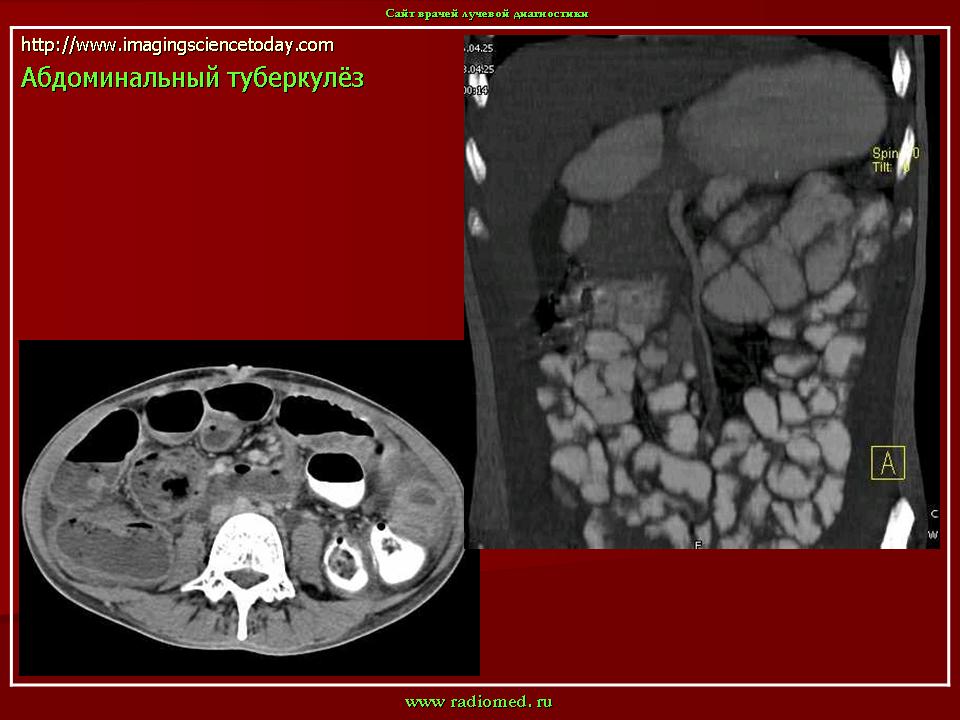

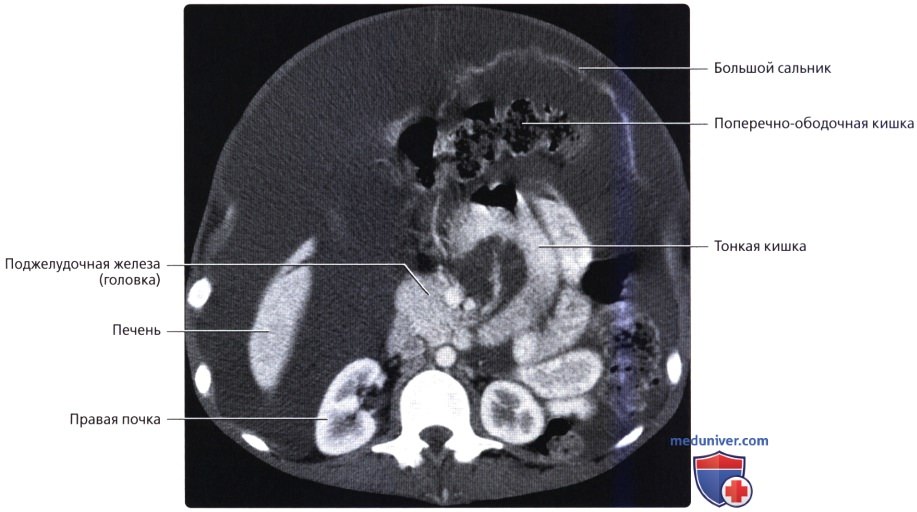

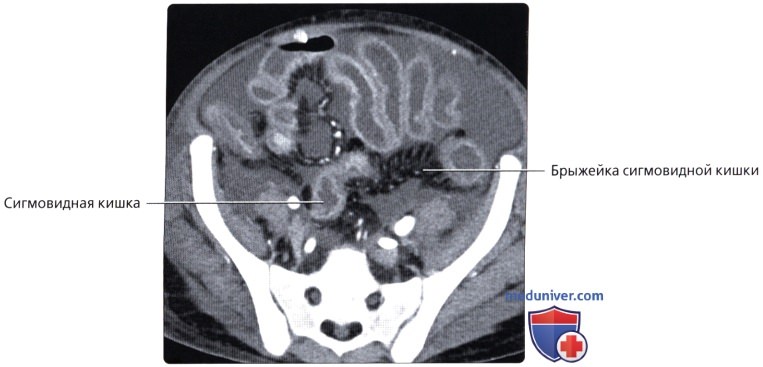

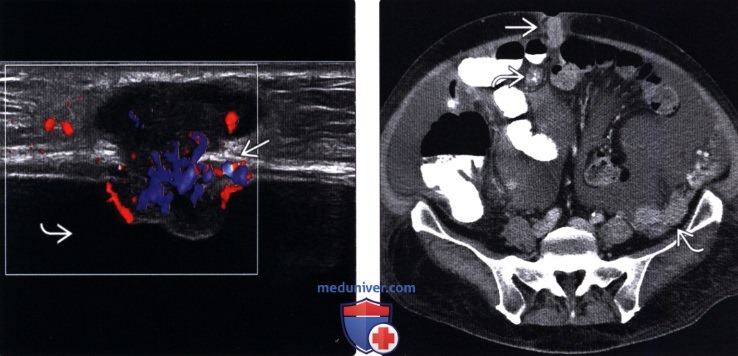

Обнаружить поражение брюшной полости при асците не представляет проблемы. Для этого применимы ультразвуковое исследование, компьютерная томография с использованием контраста.

Ультразвуковое исследование помогает обнаружить напластования, толщина которых несколько сантиметров, но обнаружить узелки мелкие не представляется возможным.

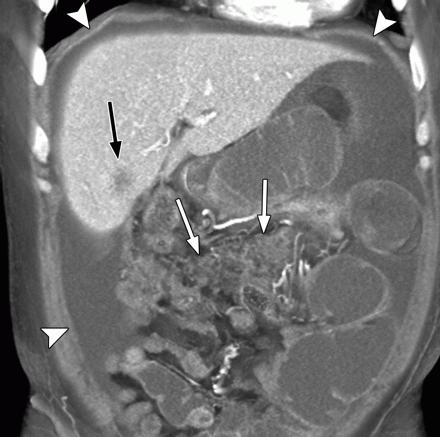

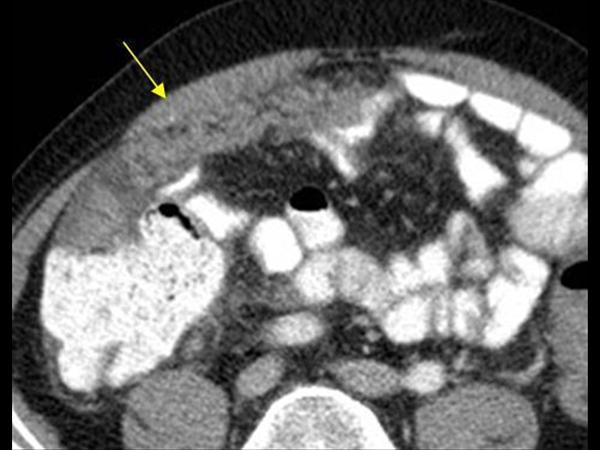

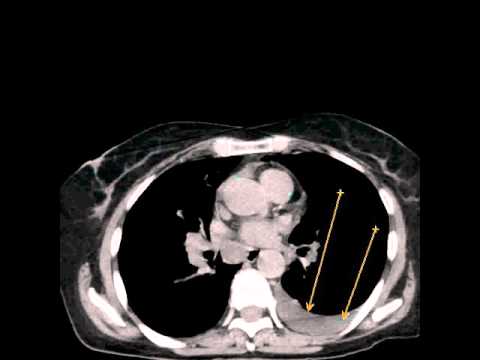

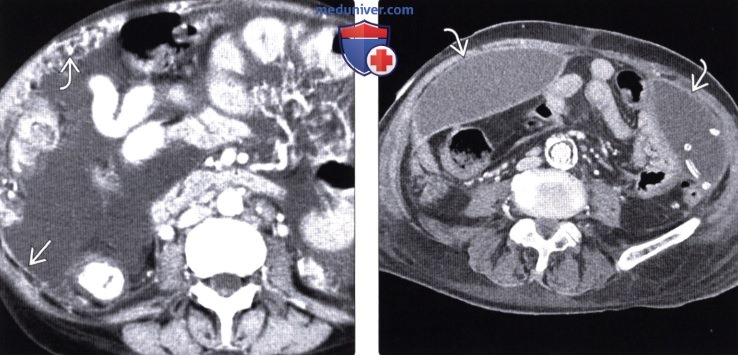

Применение компьютерной томографии с контрактом — более информативный метод диагностики, потому что обнаруживаются сантиметровые образования.

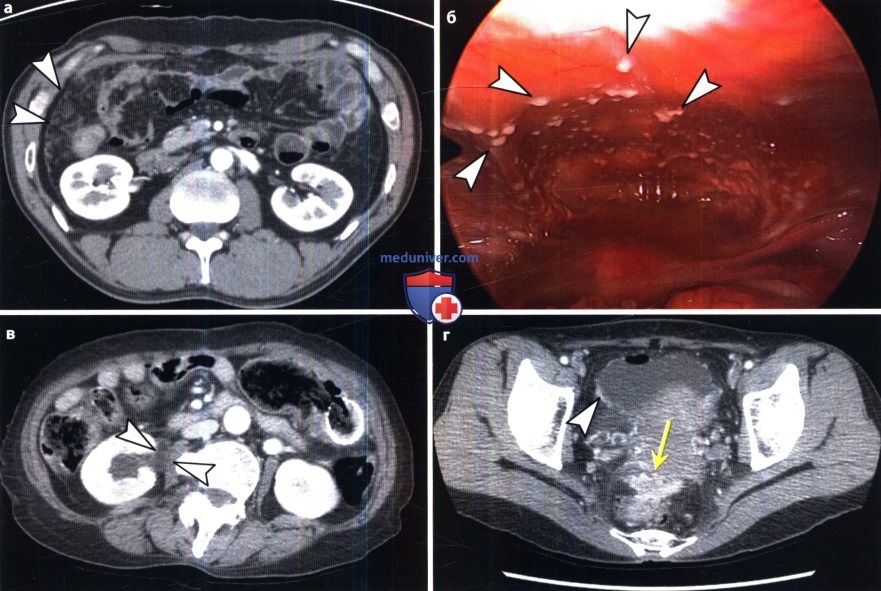

Лапароскопия еще более точна, она считается наиболее эффективным диагностическим методом. В обязательном порядке ее применяют при опухоли желудка и яичников. При этом одновременно выполняется и диагностика, и оперативное лечение.

Жидкую массу, изъятую в процессе лапароскопии либо выполнения прокола, отправляют на лабораторный анализ, который позволяет определить первоисточник онкологического процесса.

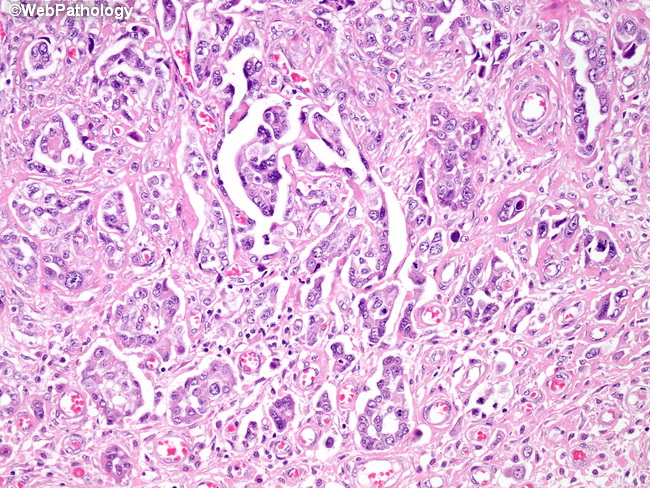

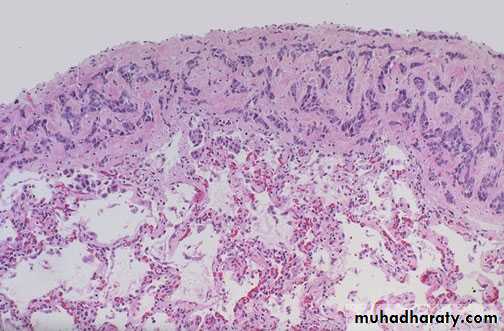

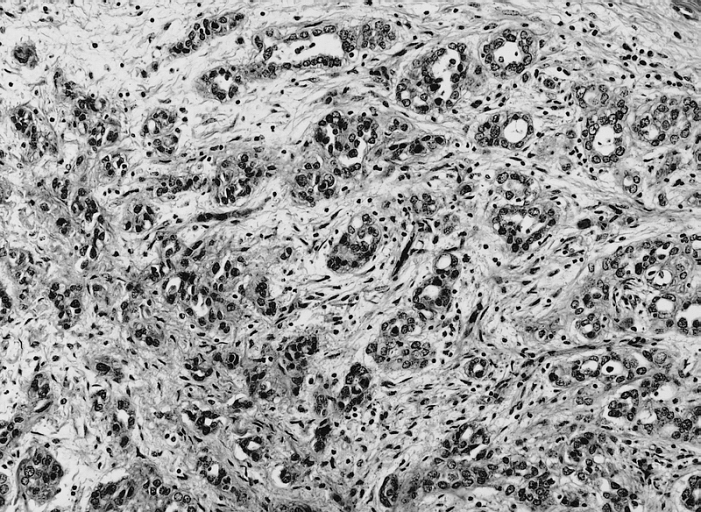

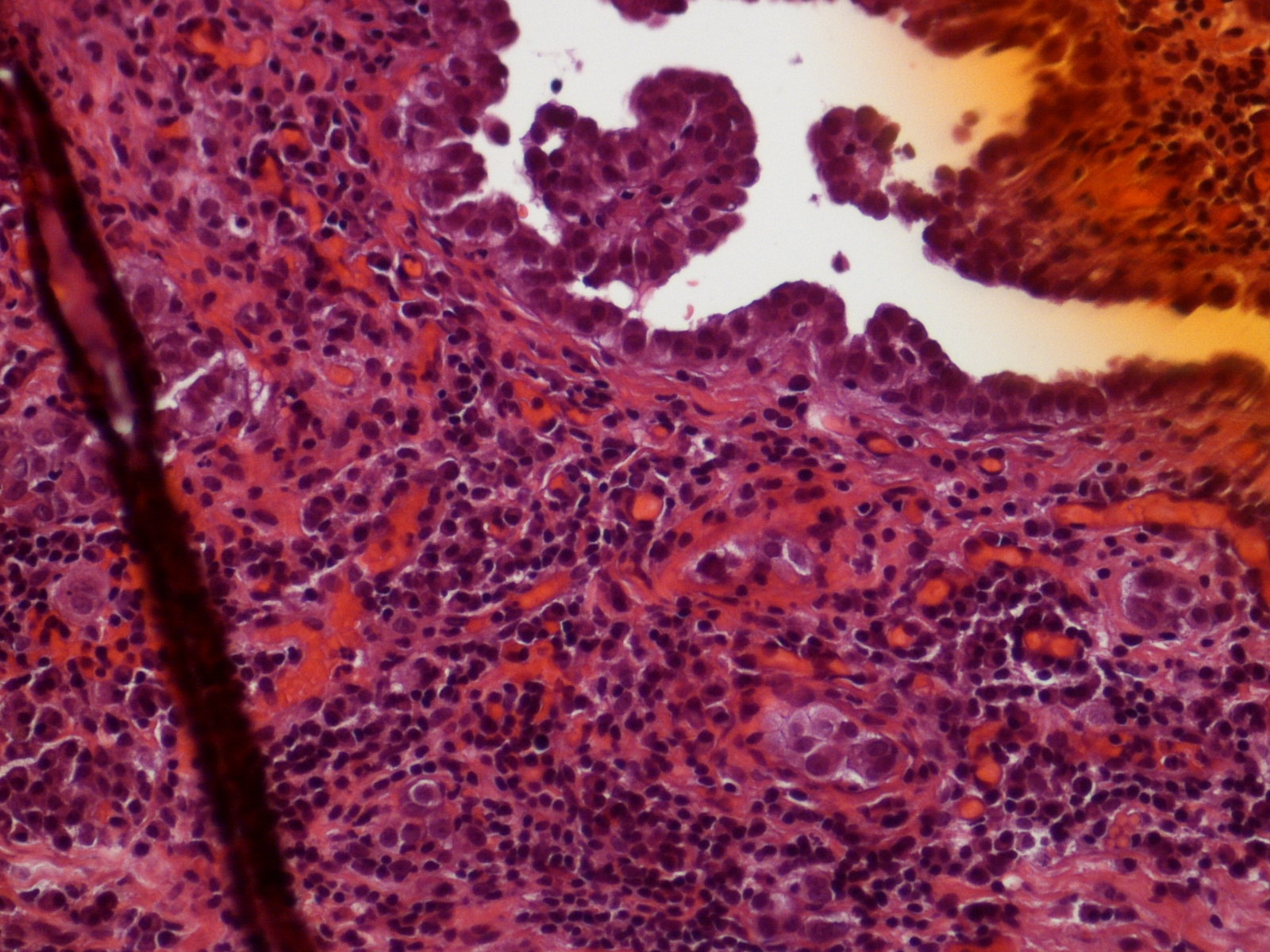

Клиническая практика показывает, что самым оптимальным диагностическим методом является биопсия, в ходе которой забирается кусочек ракового образования для дальнейшего лабораторного исследования. Однако проводить ее, зная первоисточник патологии либо пройдя в недалеком прошлом лечение первичного очага, нецелесообразно.

Классификации

Не существует единой классификации. Это связано с тем, что первичные раковые очаги, которые приводят к появлению заболевания, разные по своим характеристикам. Одной из самых распространенных градаций канцероматоза брюшной полости является та, в основу которой положены зависимость от числа метастазов и их локализация. Данная классификация выделяет 3 степени заболевания:

- Р1– поражение брюшной полости локального характера;

- Р2– выявлено несколько очагов заболевания, которые разделены здоровыми участками брюшной полости;

- Р3– наблюдается множество очагов поражения брюшной полости.

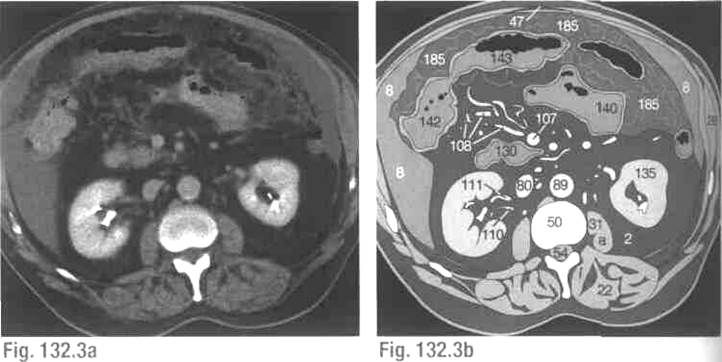

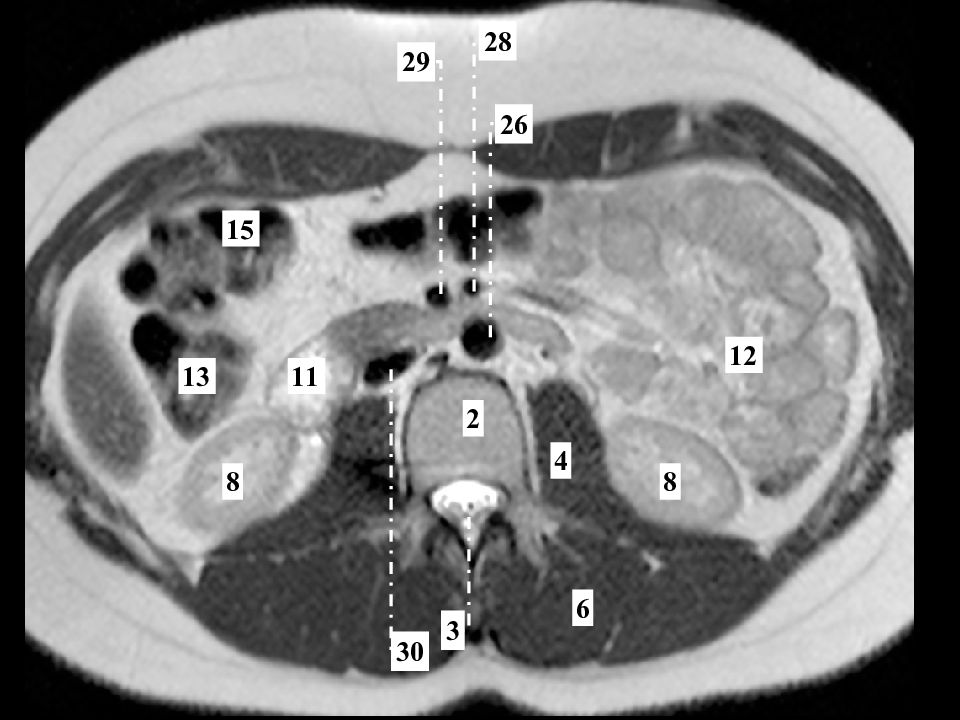

Также применима методика определения индекса канцероматоза брюшной полости, в ходе которой подсчитывается сумма баллов (от 0 до 3) измерения очагов максимального поражения в каждой из наиболее вероятных областей поражения полости брюшины.

Симптоматические проявления

Патология перитонеальная на первых этапах своего развития может никак не обнаруживать себя, в особенности, когда отсутствует излишняя жидкая масса в полости брюшины.

При этом жидкая масса может накапливаться без участия метастазов. Симптоматические проявления заболевания в большинстве случаев неспецифичны, однако, как правило, отмечаются:

- Дискомфортное состояние в животе;

- Сильная слабость;

- Необъяснимое снижение массы тела;

- Потеря веса при стабильном диетическом режиме;

- Потеря аппетита;

- Сбой в работе органов ЖКТ.

По мере развития заболевания злокачественные клетки приводят к:

- Отравлению организма;

- Сдавлению желудка опухолью;

- Состоянию тошноты, рвоты;

- Нарушениям стула;

- Поднятию температуры тела выше нормы.

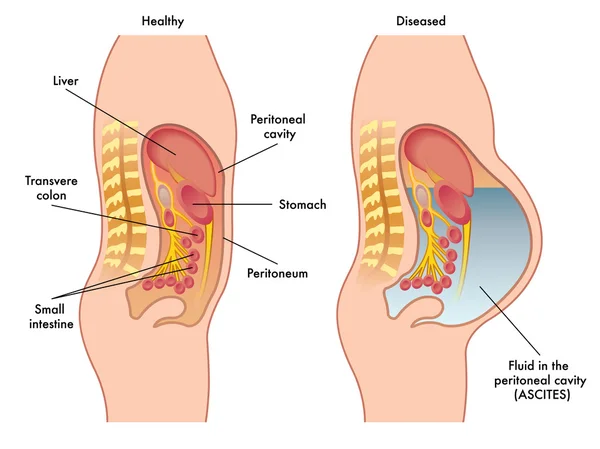

Возникший асцит негативно сказывается на процессе дыхания, что приводит к сердечной недостаточности, не проходящим отекам, белковой недостаточности вследствие частой эвакуации жидкой массы.

Лечение

Радикально избавиться от опухоли невозможно, но грамотно подобранная лечебная тактика может в значительной степени улучшить состояние больного и существенно продлить его жизнь.

Традиционная хирургическая операция очень сложна и хирурга, и для пациента, поскольку в ходе нее необходимо удалить первичный опухолевый очаг, пораженные лимфоузлы, сумки сальников и все выявленные опухолевые новообразования.

Применима в лечении патологии перитонэктомия. Это вмешательство поэтапное, при котором удалению подлежат некоторые органы полости брюшины, например, селезенка либо части кишечника.

Стандартным лечением канцероматоза брюшной полости считается химиотерапия системного и локального характера. Проходит такое лечение после решения проблемы с асцитом либо посредством лапаропорта, который устанавливают в процессе оперативного вмешательства.

Проходит такое лечение после решения проблемы с асцитом либо посредством лапаропорта, который устанавливают в процессе оперативного вмешательства.

Лучшие методики

Клиническая практика показывает, что наибольший положительный эффект достигается комбинацией 3-х лечебных методов:

- Циторедукция – вмешательство, в ходе которого удаляют максимум раковых опухолей;

- Гипертермия локального характера;

- Введение внутрь полости химических препаратов.

Если в ходе операции используют интраперитонеальную гипертермическую химиотерапию (ИГХТ либо HIPEC), то возможно на долгое время добиться поддержания значительной концентрации медицинского препарата в области локации опухоли и тем самым обеспечить высокий лекарственный эффект. Перспективы такого лечения обнадеживают.

Фотодинамическая терапия интраоперационная (ФДТ) с ее воздействием на опухоль фотосенсибилизатором по положительному результату уступает HIPEC. Это объясняется тем, что лазер проникает не во все зоны брюшины. Однако при опухолях значительных по объему либо опухолях немногочисленных данный метод отлично зарекомендовал себя.

Это объясняется тем, что лазер проникает не во все зоны брюшины. Однако при опухолях значительных по объему либо опухолях немногочисленных данный метод отлично зарекомендовал себя.

Прогноз

Прогноз зависит от таких факторов, как степень поражения, степень развития патологии, восприимчивость опухоли к химиотерапевтическому лечению. Конечно же, важную роль играет опыт врача и выбор адекватного лечения.

В клинике интегративной онкологии Onco.Rehab работают врачи, вошедшие в ТОП лучших онкохирургов России. Их талант и опыт помогают нашим пациентам справиться с канцероматозом брюшной полости.

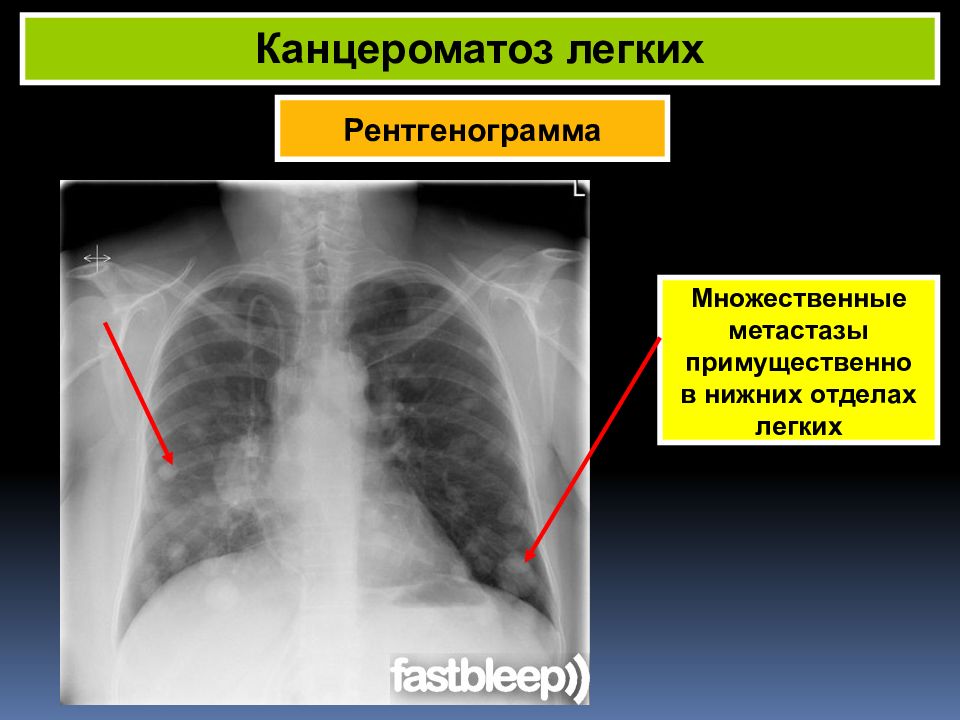

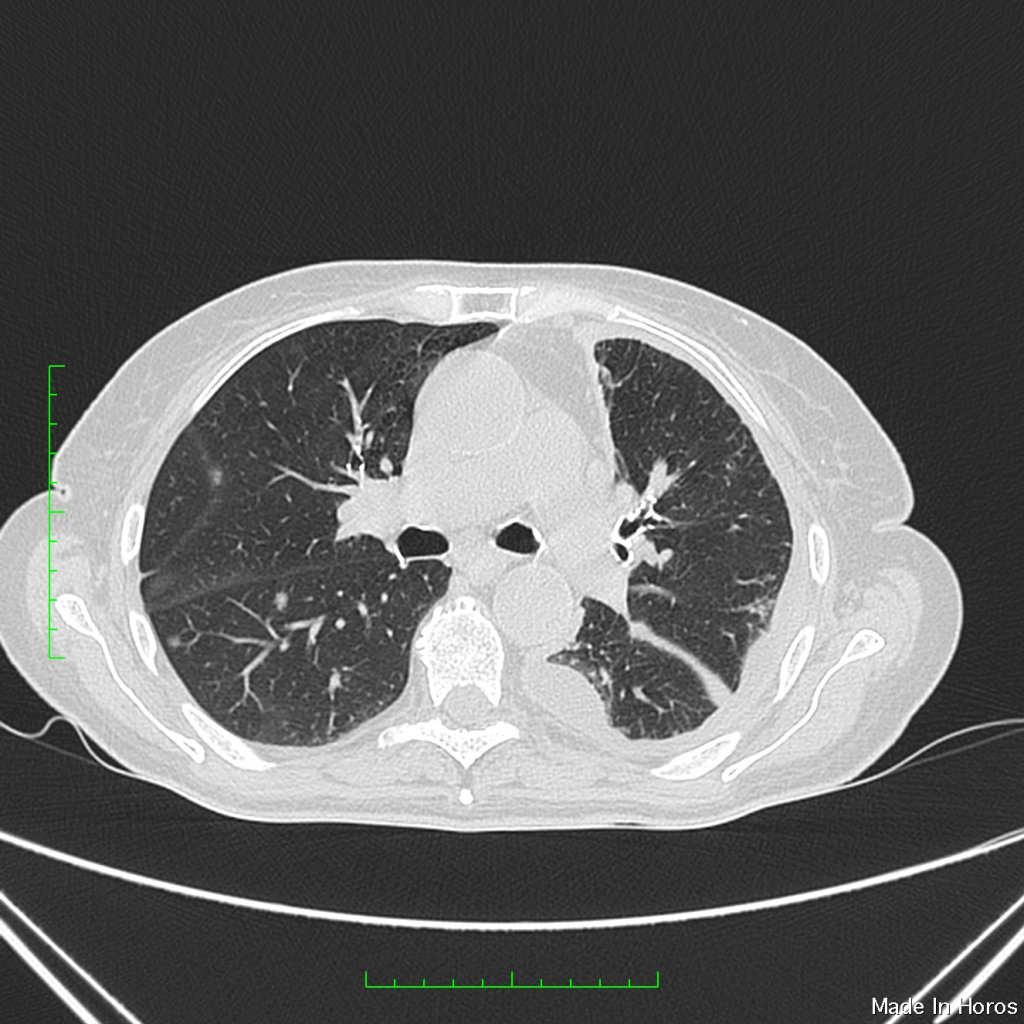

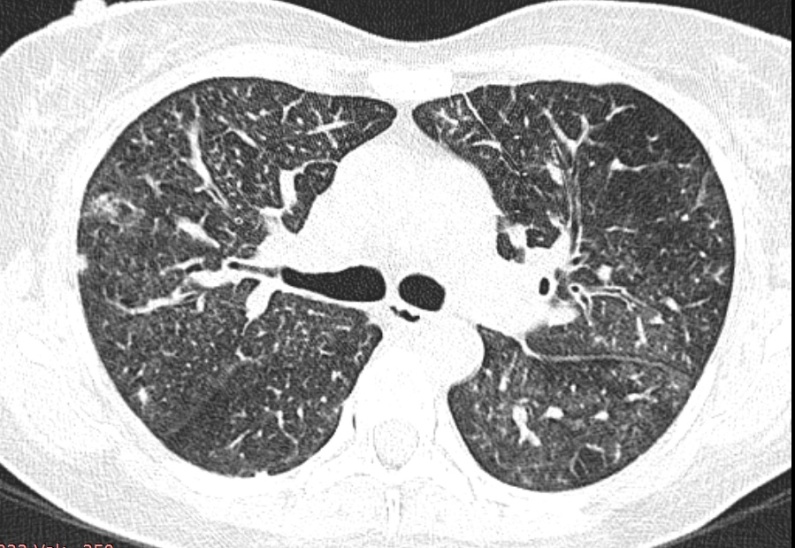

Канцероматоз плевры при раке — описание и причины

Возможные осложнения

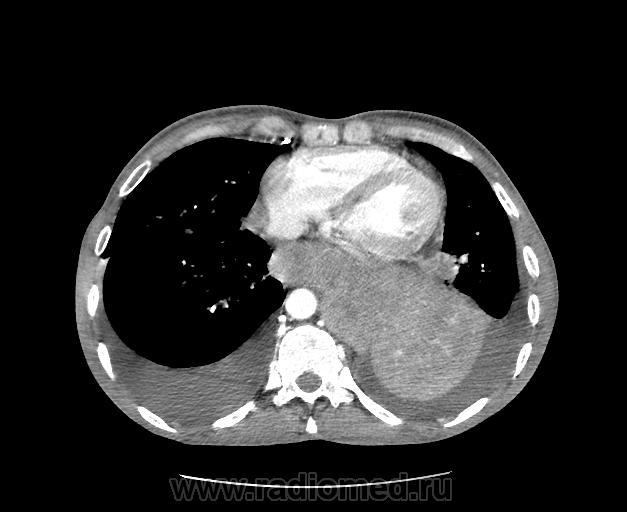

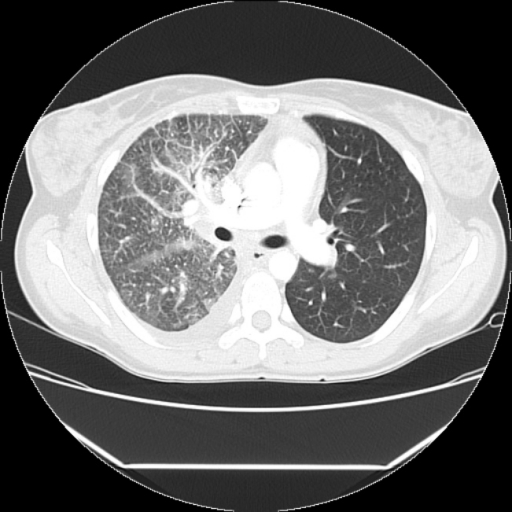

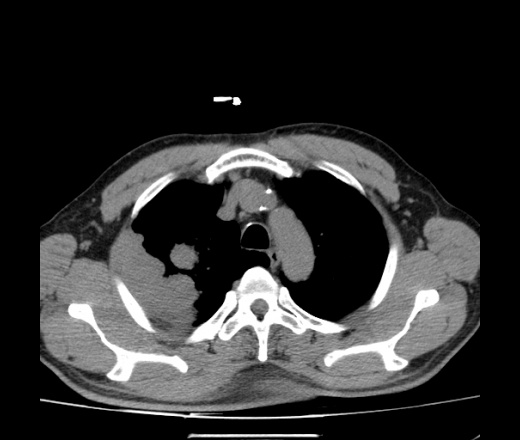

Канцероматоз плевры усугубляет проблемы с легкими. Развивается экссудативный плеврит – инфекционно-воспалительный процесс листков плевры. Особенно опасны для жизни гнойная и гнойно-гнилостная формы. При гнойном плеврите наблюдается отравление продуктами жизнедеятельности бактерий (токсемия). Завершается подобное состояние спутанностью сознания и комой.

Завершается подобное состояние спутанностью сознания и комой.

У пациента появляется синюшность кожи лица, шейные вены и межреберья выбухают. Больной чувствует себя комфортно только в вынужденном положении.

Другим осложнением канцероматоза может стать асцит – скопление жидкости в животе. Ухудшение работы сердца, кругов кровообращения приводит к застойным явлениям в брюшной полости. Пациенты жалуются на боль в животе, нарастающую одышку, отечность. Стремительно развивающийся асцит приводит к тромбозу воротной вены.

Из-за чего при раке развивается симптом

Причина первичной онкопатологии плевральных листков – работа на вредном производстве. Чаще всего развитие заболевания связывают с асбестовой промышленностью.

Вторичный процесс обусловлен метастазированием. Метастатические узелки обсеменяют листы плевральной полости при различных вариантах рака – новообразованиях легких, груди, яичников, почек.

Патологический выпот может быть вызван не только злокачественным перерождением плевральных листков, но и метастатическим поражением лимфоузлов средостения (группа органов, расположенных в плевральной полости).

При некоторых видах рака (онкопроцесс яичников) канцероматоз плевры является следствием запущенного злокачественного асцита.

Связано это с механическим нарушением лимфооттока. Избыточная жидкость при плеврите исчезает после эвакуации выпота из брюшной полости.

Практически любая онкопатология может сопровождаться поражением плевры. При этом накопление жидкости в патологическом объеме не обязательно. Также и наличие выпота не всегда связано с раковой опухолью, а может быть следствием функциональных расстройств организма.

Методы диагностики в Медскан

В диагностическом центре клиники Медскан выполняется весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований. С их помощью специалисты в короткие сроки устанавливают диагноз, определяя дальнейший план лечения.

С их помощью специалисты в короткие сроки устанавливают диагноз, определяя дальнейший план лечения.

Обследование включает следующие пункты:

- Рентгенографическое исследование грудной клетки выявляет уровень жидкости в полости плевры.

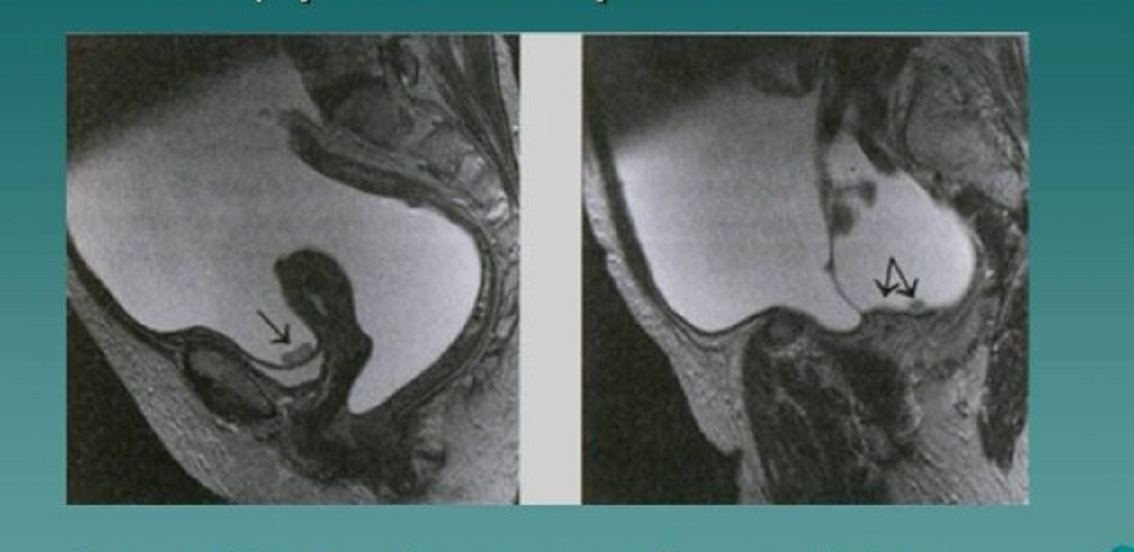

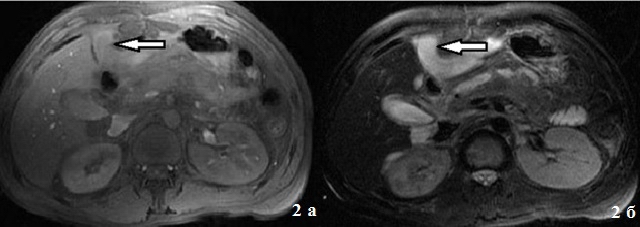

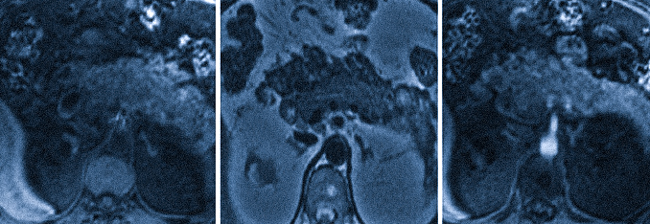

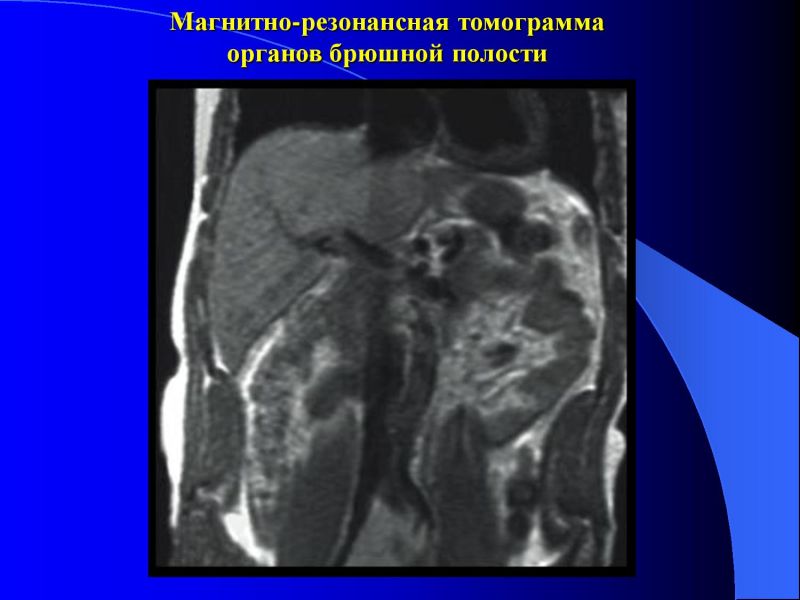

- Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография – довольно информативный метод, позволяющий визуализировать метастатические очаги размером пару миллиметров.

- Видеоторакоскопия. Через небольшой прокол в стенке грудной клетки вводят оптический прибор – торакоскоп. С его помощью на экране аппарата можно увидеть патологические изменения слизистой, а также взять на анализ фрагмент новообразования.

- Иммуногистохимический анализ крови выявляет особые белковые соединения – онкомаркеры.

По показаниям специалист назначает дополнительные методы исследования для постановки окончательного диагноза.

Методы лечения в Медскан

Современные технологии и оборудование помогают справиться с наиболее серьезными формами заболевания. В клинике Медскан пациенту с канцероматозом плевры проведут лечение не только пораженных легких, но и первичного патологического очага. Помогут в этом высококвалифицированные опытные специалисты Медскан, а также диагностическая и лечебная аппаратура экспертного уровня.

В клинике Медскан пациенту с канцероматозом плевры проведут лечение не только пораженных легких, но и первичного патологического очага. Помогут в этом высококвалифицированные опытные специалисты Медскан, а также диагностическая и лечебная аппаратура экспертного уровня.

К основным методам онкопомощи можно отнести:

- Химиотерапия. Применение химиотерапевтических препаратов актуально как до операции, так и после.

- Оперативное вмешательство. Удаляются первичная опухоль и метастатические очаги.

- Таргетная терапия предполагает блокировку роста атипичных клеток путем воздействия препаратов на определенные («целевые») молекулы. Несомненное преимущество этого вида лечения – его низкая токсичность на организм пациента.

В Медскан широко распространена услуга «второе мнение» от ведущих израильских специалистов, что бывает необходимо для решения спорных моментов лечения.

Опухоли брюшины | Онкологический диспансер Санкт-Петербурга

О заболевании

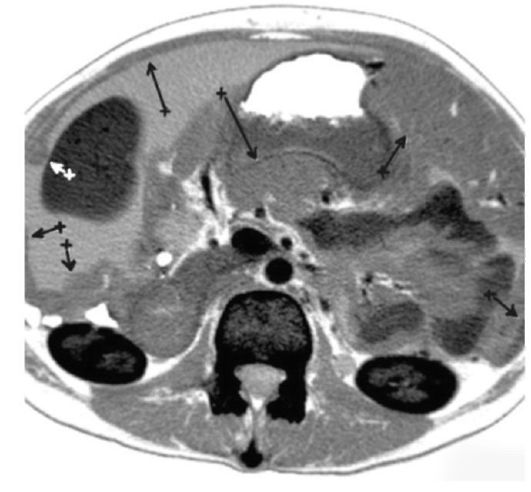

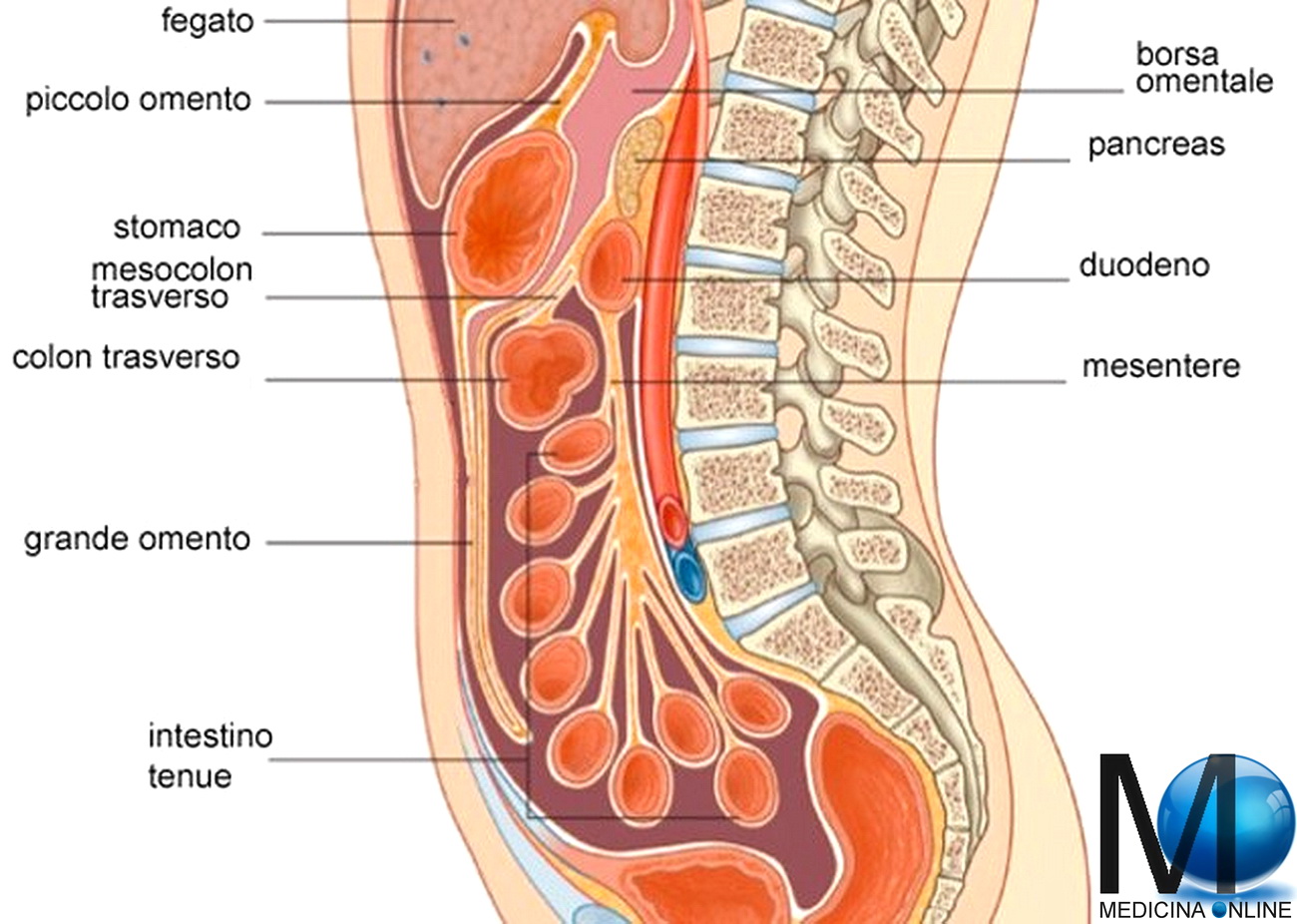

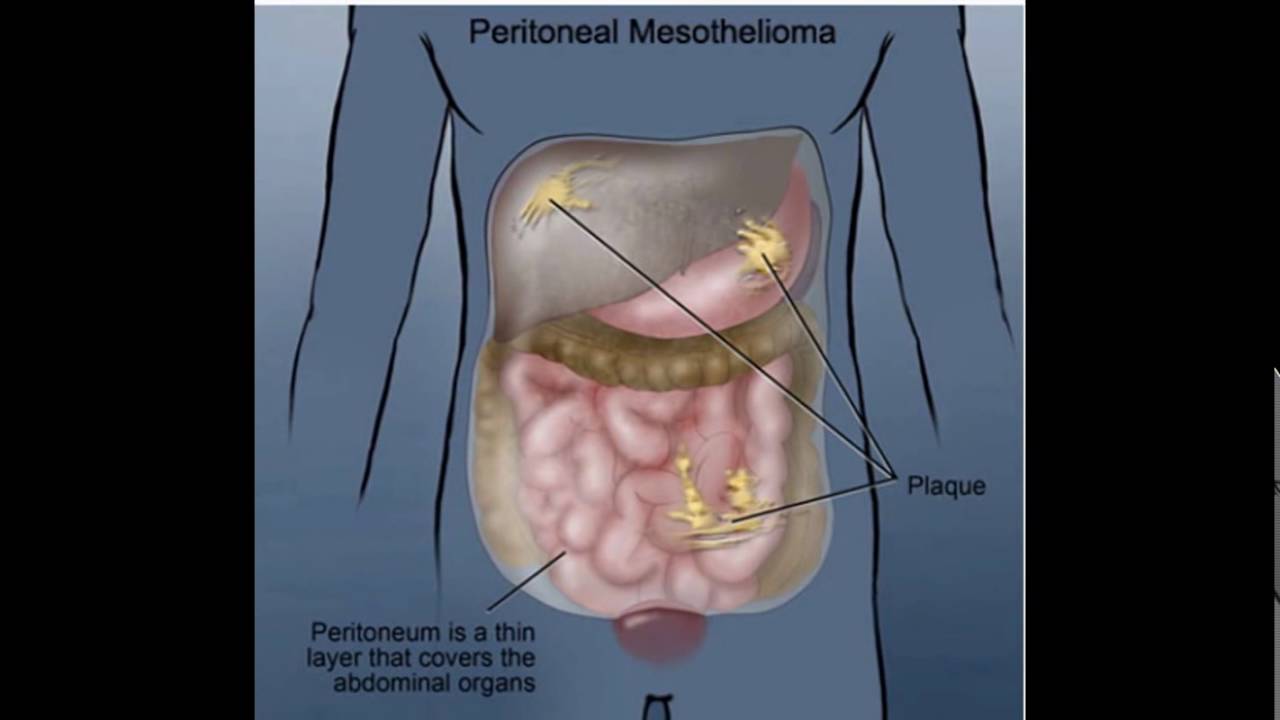

Опухоли брюшины — новообразования различного происхождения, локализующиеся в области висцерального и париетального листков брюшины, малого сальника, большого сальника и брыжеек полых органов.

Различают три основные группы новообразований брюшины:

- Доброкачественные опухоли брюшины

- Первичные злокачественные опухоли брюшины

- Вторичные злокачественные опухоли брюшины

Виды доброкачественных опухолей брюшины

К доброкачественным новообразованиям брюшины относятся кисты, лимфангиомы, ангиомы, липомы, фибромы и др.

Под ангиомой понимается доброкачественная опухоль, которая развивается из кровеносных сосудов.

Лимфангиома – это доброкачественная опухоль, состоящая из лимфатических сосудов. Она образуется в период эмбрионального развития и продолжает расти в раннем детстве. Чаще лимфангиома останавливается в развитии, не представляя угрозу для жизни.

Липома иначе называется жировой опухолью и представляет собой образование, практически не отличающееся от нормальной жировой ткани. Липомы развиваются медленно, не влияя на состояние больного, и могут достигать огромных размеров.

Фиброма представляет собой опухоль, состоящую из волокнистой соединительной ткани. Она имеет небольшое количество соединительнотканных веретенообразных клеток, волокон и сосудов.

Доброкачественные новообразования протекают бессимптомно, либо сопровождаются признаками сдавления близлежащих органов.

Основное лечение — хирургическое. Прогноз благоприятный.

Виды злокачественных опухолей брюшины

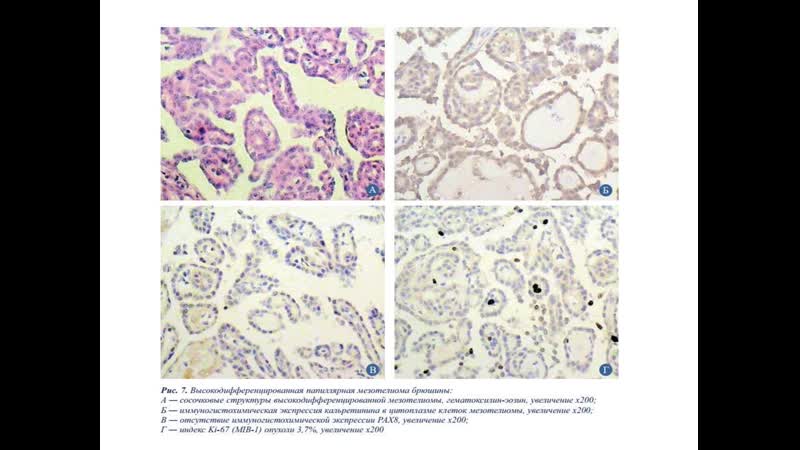

К первичным злокачественным новообразованиям брюшины относится мезотелиома.

Мезотелиому относят к профессиональной строительной патологии. Считается, что развитие мезотелиомы брюшины и других локализаций напрямую связано с длительным и интенсивным контактированием человека с асбестом. От начала контакта с асбестосодержащим материалом до начала болезни может пройти много лет.

К предрасполагающим факторам риска относятся:

- табакокурение;

- генетическая предрасположенность;

- ионизирующее излучение.

В начальных стадиях проявления мезотелиомы брюшины малоспецифичные. Могут отмечаться дискомфорт и боли в брюшной полости, не имеющие четкой локализации, слабость, похудание. Прогрессирование болезни характеризуется скоплением серозного или гемморагического содержимого в брюшной полости (асцит).

Набор лабораторных и инструментальных исследований, необходимых для адекватной оценки распространённости опухолевого процесса, зависит от многих факторов и определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Лечебная тактика также строго индивидуальна и может включать все виды специального лечения: онкохирургию, химиотерапию, лучевую терапию, фотодинамическую терапию и др.

Вторичные злокачественные опухоли брюшины

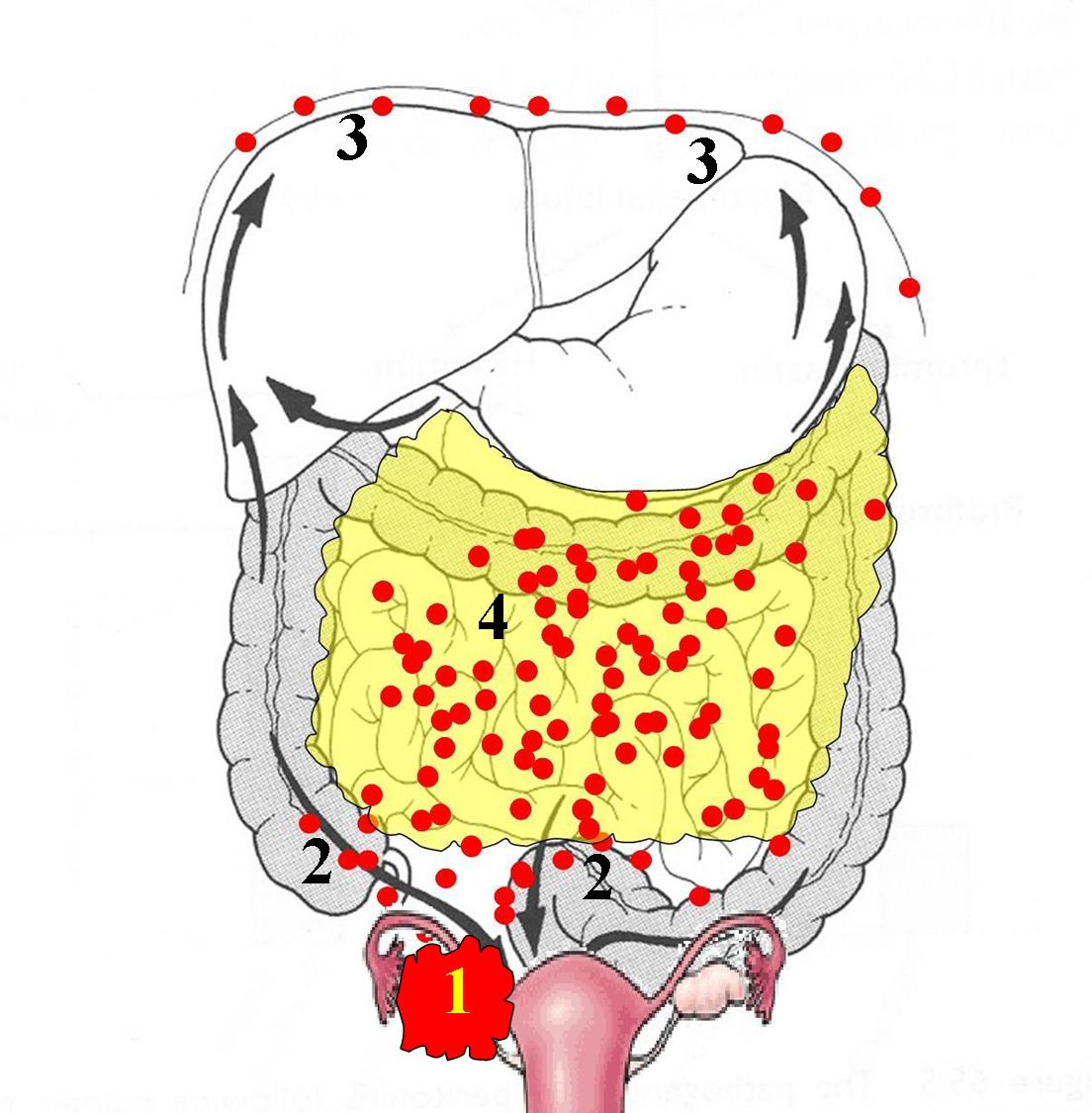

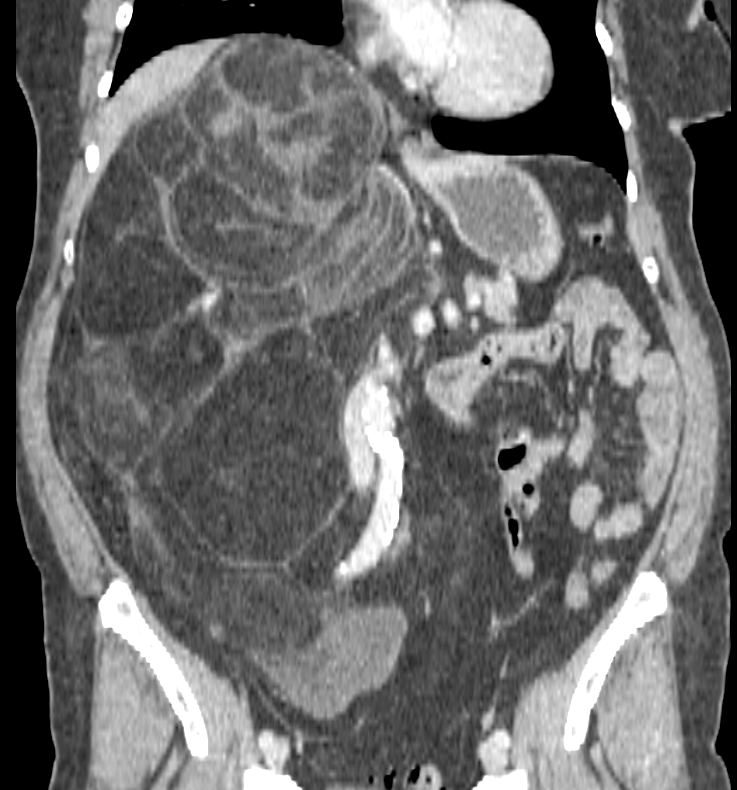

Вторичные злокачественные опухоли брюшины, иначе называются карциноматозом брюшины, развиваются у пациентов с уже существующей первичной опухолью пищеварительного тракта или другой локализации.

В большинстве случаев вторичное поражение брюшины развивается в результате агрессивного местного роста новообразований и имплантационного распространения раковых клеток из органов, расположенных в брюшной полости и малом тазу.

Опухоли брюшины, возникшие в результате имплантационного метастазирования, могут выявляться при раке желудка, тонкого и толстого кишечника, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, почки, тела матки, шейки матки, яичников, предстательной железы, передней брюшной стенки и т. д. Реже наблюдается лимфогенное распространение метастазов опухолей грудной клетки (например, рака легких), обусловленное ретроградным движением лимфы по лимфатическим путям.

Признаки и симптомы рака брюшины

К основным признакам, указывающим на развитие злокачественного поражения брюшины, относят:

- Появление тупых, ноющих болей. Они могут быть как постоянными, так и беспокоящими больного периодами по несколько часов или дней.

- Увеличение живота на фоне резкого снижения веса. Увеличивающийся в размерах живот образуется по причине скопления в брюшной полости жидкости (асцит).

- Выраженное нарушение пищеварения. У больного появляется тошнота, боли и колики в животе, возможна рвота.

Возникают трудности с опорожнением кишечника, нередко запор сменяется поносом.

Возникают трудности с опорожнением кишечника, нередко запор сменяется поносом. - Усиливающиеся симптомы интоксикации. Сильная слабость, проливные поты, озноб, повышение температуры, боли в мышцах и голове, больные истощены – все эти признаки характерны для развивающегося карциноматоза брюшины.

- Наличие опухоли, пальпируемой через переднюю брюшную стенку

Диагноз устанавливается с учетом анамнеза, клинических проявлений, данных лабораторных и инструментальных исследований.

Лечение больных с выявленным карциноматозом брюшины достаточно сложное. В настоящее время отсутствуют стандартные методы радикального лечения данного вида опухолей, поэтому лечение строго индивидуально.

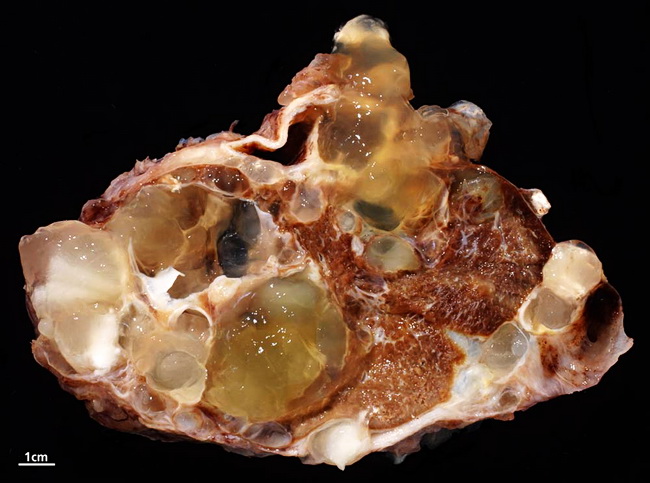

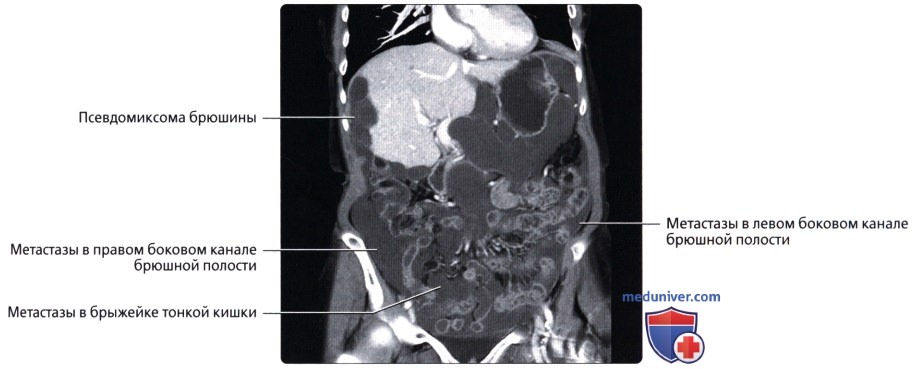

Псевдомиксомы — слизеобразующие новообразования

Отдельно необходимо отметить слизеобразующие новообразования (псевдомиксомы), которые одни исследователи рассматривают, как первичные, а другие – как вторичные опухоли брюшины различной степени злокачественности.

Псевдомиксома брюшины — это редкое онкологическое заболевание, при котором развивается поражение брюшины, сопровождающееся выделением и накоплением слизи в брюшной полости. Характерная особенность псевдомиксомы в том, что эта опухоль не метастазирует с током крови или лимфы, а распространяется по поверхности брюшины. Наличие большого количества слизи и опухолевых тканей приводит к нарушениям в работе внутренних органов.

Патологический процесс, как правило, развивается медленно. Течение опухолевого процесса растягивается на несколько лет и редко выявляется на начальных стадиях.

Традиционным методом лечения пациентов с псевдомиксомой является хирургическое вмешательство в сочетании с химиотерапией. Лечение должно осуществляться в специализированном (онкологическом) стационаре.

Чтобы записаться на консультацию и осмотр у врача, обращайтесь к специалисту контактного центра:

Единый колл-центр: +7 (812) 607-03-03

Методы лечения карциноматоза брюшины за рубежом

Доктор Вадим Бережной Основатель платформы MediGlobus. Медицинский эксперт, Заведующий отделением врачей-координаторов.

Медицинский эксперт, Заведующий отделением врачей-координаторов.

Время чтения – 16 минут

Карциноматоз – результат метастазирования некоторых злокачественных опухолей в серозную оболочку брюшины и структуры брюшной полости. Также для определения недуга используют термин – канцероматоз.

Появление данной патологии свидетельствует о значительном прогрессировании онкологического процесса. Болезнь развивается у 20% пациентов с гинекологическими опухолями и раком желудочно-кишечного тракта.

До недавнего времени пациенты с карциноматозом имели неблагоприятные прогнозы – выживаемость больных не превышала полгода. Благодаря достижениям современной медицины люди с карциноматозом могут прожить больше 5 лет. Как за рубежом удается добиться таких результатов – узнайте из статьи!

Слушать статью:

Канцероматоз брюшины – что это?

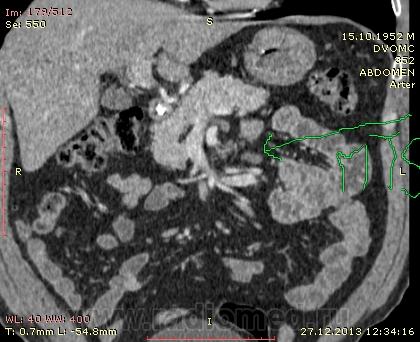

Канцероматоз брюшины – это множественные метастазы рака 4 стадии в брюшной полости. Чаще всего данное состояние вызвано запущенными опухолями толстой кишки, яичников, желудка, прямой кишки или аппендикса.

Чаще всего данное состояние вызвано запущенными опухолями толстой кишки, яичников, желудка, прямой кишки или аппендикса.

Около 60% всех случаев карциноматоза брюшины обнаруживают при раке желудка и яичников. Симптомы патологии зависят от того, как проявляется первичная опухоль.

На ранних этапах развития болезни клиническая картина может “маскироваться” под другие заболевания или полностью отсутствовать. На более поздних стадиях канцероматоз имеет следующую симптоматику:

В 30% случаев карциноматоз брюшины осложняется асцитом – скоплением жидкости в брюшной полости. Данное состояние вызывает такие симптомы, как:

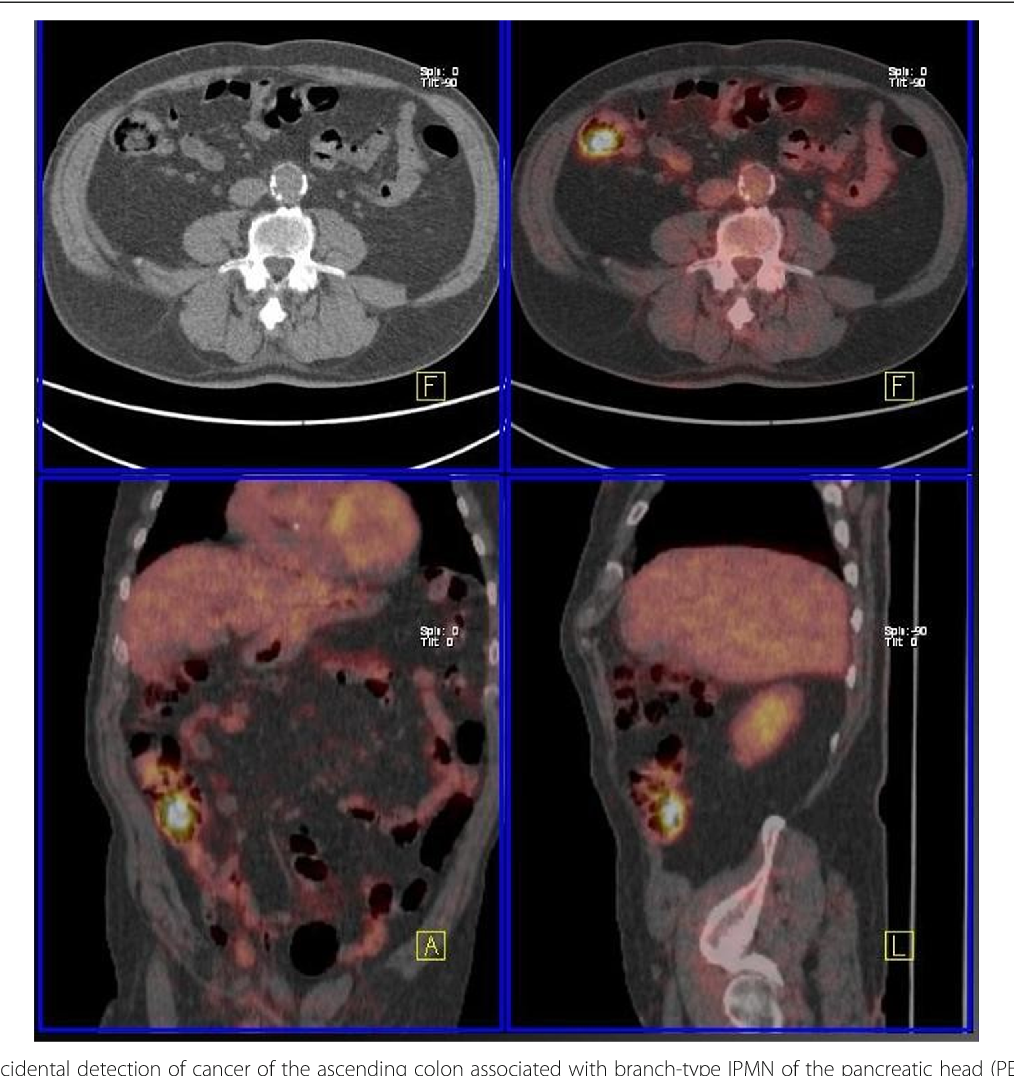

Если врач подозревает, что у пациента канцероматоз, он назначает комплекс обследований: анализ крови, КТ, МРТ и биопсию. В некоторых случаях болезнь диагностируют во время операции по удалению другого вида рака.

Методы лечения канцероматоза

Долгое время продолжительность жизни пациентов с данной болезнью составляла менее 6 месяцев. С появлением инновационных методов онкотерапии шансы на выживаемость онкобольных увеличились на 50%. Для борьбы с карциноматозом за границей используют:

С появлением инновационных методов онкотерапии шансы на выживаемость онкобольных увеличились на 50%. Для борьбы с карциноматозом за границей используют:

Циторедуктивная хирургия (CRS)

CRS подразумевает удаление первичной опухоли с регионарными метастазами и злокачественными очагами в брюшине. У 78% пациентов циторедуктивная хирургия проходит без осложнений. Период полного восстановления организма занимает от 2 до 3 месяцев.

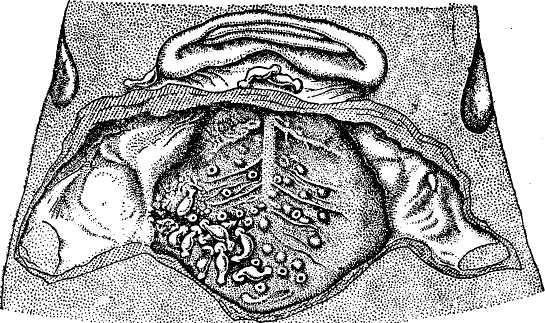

Во время вмешательства доктор делает разрез, идущий от нижней части грудины до лобковой кости. С помощью хирургических инструментов он убирает все видимые опухоли в брюшной полости. При этом объем операции определяется размером патологического очага. Длительность хирургии составляет от 2 до 16 часов.

5-летняя выживаемость пациентов перенесших циторедуктивную операцию без дополнительного лечения составляет около 30%.

Гипертермическая химиотерапия по методу Шурайберейга (HIPEC)

Гипертермическую химиотерапию используют для уничтожения микроскопических раковых клеток, которые остаются после резекции..jpg) Процедура проводится сразу с основной операцией по удалению опухоли. Для ее выполнения пациенту в брюшную полость через катетер вводят высокую дозу химического препарата, разогретого до 42-43 градусов Цельсия. Гипертермия увеличивает цитотоксичность хим.вещества и позволяет ему проникнуть глубже в пораженные участки.

Процедура проводится сразу с основной операцией по удалению опухоли. Для ее выполнения пациенту в брюшную полость через катетер вводят высокую дозу химического препарата, разогретого до 42-43 градусов Цельсия. Гипертермия увеличивает цитотоксичность хим.вещества и позволяет ему проникнуть глубже в пораженные участки.

Лекарство циркулирует в брюшной полости с помощью специального насоса. Объем, скорость подачи и температуру раствора контролируют компьютерными датчиками. Длительность гипертермической химиотерапии составляет от 40 минут до 1,5 часа.

Поскольку HIPEC вводится в виде одноразовой дозы непосредственно в брюшную полость, у пациента отсутствуют побочные эффекты, которые возникают после приема химиотерапии в виде таблеток или капельниц.

Однако многим пациентам по-прежнему требуется внутривенная химия до или после операции. HIPEC выполняют только после прекращения действия системной химии.

5-летняя выживаемость пациентов после гипертермической химиотерапии (HIPEC) составляет от 30% до 40%.

Циторедуктивная хирургия CRS и гипертермическая химиотерапия HIPEC

“Золотым стандартом” лечения тотального канцероматоза брюшины является комплексное применение оперативного вмешательства CRS и внутрибрюшной гипертермической химии. Сочетание этих двух методик позволяет уничтожить около 90% всех онкоклеток. Оно дает самые высокие прогнозы эффективности онкотерапии данного заболевания.

В зависимости от локализации метастазов, 5-летняя выживаемость больных составляет от 31% до 50%.

На первом этапе пациенту проводят циторедуктивную хирургию во время которой удаляют большую часть опухоли. Операция необходима, чтобы устранить основной источник болезни.

После удаления злокачественных новообразований, в открытую полость пациента вводят разогретые химические препараты. Они циркулируют в брюшине некоторое время и убивают остаточные онкоклетки. Затем лекарство удаляют и максимально восстанавливают целостность кишечника. На разрез накладывают швы и повязку. Пациент находится в больнице от 7 до 14 дней.

На разрез накладывают швы и повязку. Пациент находится в больнице от 7 до 14 дней.

Согласно данным исследования университета Джонса Хопкинса в США, хирургия CRS и HIPEC эффективна при лечении пациентов с поздними стадиями рака желудочно-кишечного тракта и яичников. У каждого второго пациента после онкотерапии улучшается общее состояние и увеличивается продолжительность жизни на 3-5 лет.

Внутрибрюшинная аэрозольная химиотерапия под давлением (PIPAC)

Внутрибрюшинная аэрозольная химиотерапия под давлением (PIPAC) представляет собой новый подход к лечению карциноматоза. Во время процедуры осуществляется распыление препаратов в высоких дозах непосредственно в брюшную полость. Все манипуляции проводят под общей анестезией.

PIPAC – малоинвазивно лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает доставку химических препаратов в аэрозольной форме. Лекарства под высоким давлением распыляются с помощью специализированного устройства CapnoPen. Этот аппарат превращает жидкий химический раствор в спрей. В такой форме лекарство достигает всех уголков брюшной полости и уничтожает онкоклетки даже в труднодоступных местах.

Этот аппарат превращает жидкий химический раствор в спрей. В такой форме лекарство достигает всех уголков брюшной полости и уничтожает онкоклетки даже в труднодоступных местах.

Процедура длится от 60 до 90 минут. После химиотерапии пациенты остаются в больнице на сутки для наблюдения. Обычно данный метод онкотерапии переносится хорошо.

Первые результаты PIPAC заметны через 3 сеанса. Для получения наибольшего эффекта необходимо около 6 повторений. Перерыв между сеансами занимает 5-6 недель. Благодаря PIPEC уничтожают 95% внутрибрюшинных опухолей. В дополнение к прямой доставке химиотерапии в патологический очаг, PIPAC имеет ряд преимуществ:

5-летний показатель выживаемости при использовании PIPEC около 50%.

Перитонэктомия

Операция по удалению брюшины называется перитонэктомией. Она является разновидностью циторедуктивной хирургии. В ходе оперативного вмешательства возможно частичное или полное удаление не только брюшины, но и других пораженных органов – тонкого кишечника, желчного пузыря, печени, желудка, поджелудочной железы и селезенки.

Перитонэктомия предназначена для облегчения симптомов – паллиативного лечения. Она может замедлить прогрессирование заболевания. Ремиссия после хирургии достигается у 20% пациентов.

Чтобы улучшить шансы на выживаемость и уменьшить вероятность рецидива, данную операцию сочетают с химиотерапией.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КАНЦЕРОМАТОЗА РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ

| Метод лечения карциноматоза | Показатель 5-летней выживаемости пациентов |

|---|---|

| Циторедуктивная хирургия | Примерно 30% |

| Гипертермическая химиотерапия (HIPEC) | От 30% до 40% |

| Гипертермическая химиотерапия (HIPEC) и циторедуктивная операция (CRS) | От 31% до 50% |

| Внутрибрюшинная аэрозольная химиотерапия под давлением (PIPEC) | Около 50% |

| Перитонэктомия | Менее 20% |

Где лечат канцероматоз брюшины за границей?

Для борьбы с данной онкопатологией иностранные пациенты обращаются в турецкие, израильские, немецкие, испанские, китайские и корейские медучреждения. За границей эту болезнь успешно лечат в специализированных центрах и широкопрофильных клиниках. Среди них выделяются:

За границей эту болезнь успешно лечат в специализированных центрах и широкопрофильных клиниках. Среди них выделяются:

Резюме

Канцероматоз брюшины – состояние при котором в брюшной полости одновременно развивается несколько карцином. Эту патологию провоцирует 4 стадия рака яичников, матки или кишечника. 2 пациента из 10 с гинекологическими опухолями или новообразованиями ЖКТ имеют данное заболевание. Основой борьбы с карциноматозом является оперативное вмешательство и химиотерапия. Выбор методов лечения зависит от индивидуальных потребностей пациента. За границей для каждого больного подбирают персонализированную программу онкотерапии, которая соответствует международным протоколам. Прогноз выживаемости пациентов с канцероматозом брюшины при раке яичников или кишечника зависит от методов, используемых для устранения заболевания и характеристик первичной опухоли. Также на этот показатель влияет уровень медицинского центра и квалификация лечащего доктора. При своевременной онкотерапии около 50% больных преодолевают порог 5-летней выживаемости. Ключевые направления для лечения заболевания – Турция, Испания, Германия, Южная Корея, Израиль, Китай и Австрия. Медицинские туристы часто выбирают такие медицинские центры, как: Мемориал, Наварры, Фуда, Ихилов, СунЧонХян, Рехтс дер Изар.

При своевременной онкотерапии около 50% больных преодолевают порог 5-летней выживаемости. Ключевые направления для лечения заболевания – Турция, Испания, Германия, Южная Корея, Израиль, Китай и Австрия. Медицинские туристы часто выбирают такие медицинские центры, как: Мемориал, Наварры, Фуда, Ихилов, СунЧонХян, Рехтс дер Изар.

Больше информации о лечении канцероматоза за границей узнайте у специалистов международной медицинской платформы MediGlobus. Наши эксперты ответят на все вопросы и помогут с организацией поездки в зарубежную клинику. Обращайтесь!

Получить бесплатную консультацию

Источники:

- 1. National Center for Biotechnology Information

- 2. Medicina Universitaria

Доктор Вадим Бережной

Основатель платформы MediGlobus. Медицинский эксперт, Заведующий отделением врачей-координаторов.

Editor

Более 2 лет пишет медицинские тексты. Опыт работы в сфере копирайтинга превышает 6 лет. Имеет образование по направлению “Социально-правовая защита”. Освоила программу медицинских курсов. Изучает коммуникативные техники ведения переговоров с пациентами. В свободное время посещает тренинги и семинары по медицинской психологии.

Опыт работы в сфере копирайтинга превышает 6 лет. Имеет образование по направлению “Социально-правовая защита”. Освоила программу медицинских курсов. Изучает коммуникативные техники ведения переговоров с пациентами. В свободное время посещает тренинги и семинары по медицинской психологии.

Похожие посты

ТОП онкологов, специализирующихся на лечении рака груди

Читать дальшеРак брюшины: асцит и канцероматоз

Одно из страшных заболеваний, которому подвержены только женщины, является рак яичников. Этот диагноз уверенно занимает 5 место по числу распространения онкологии среди представительниц женского пола. Статистические данные сообщают, что это заболевание не является одним из самых распространенных, но при этом имеет тяжелые последствия и случаи летального исхода. Более того, если ранее этот диагноз встречался у женщин, возраст которых превысил 40 лет, то сегодня он заметно помолодел. Одним из самых опасных развитий этого диагноза считается асцит при раке яичников, составляя около 60% летальных случаев от общего числа смертельных исходов при онкологии яичников.

Одним из самых опасных развитий этого диагноза считается асцит при раке яичников, составляя около 60% летальных случаев от общего числа смертельных исходов при онкологии яичников.

Асцит при раке яичников проявляется как выход жидкости в брюшину. Этот процесс и считается основной причиной воспаления, абсцесса, развития некротических процессов и смерти.

Причины и диагностика асцита

• Асцит может иметь визуальное проявление в виде серьезного отека, он может локализоваться в области живота, гениталий и ног. Очень сильные отеки сигнализируют об асците и требуют срочного медицинского вмешательства.

• Известны случаи, когда асцит сопровождается интенсивным болевым синдромом. Болевые ощущения подобны тем, которые люди испытывают при аппендиците – резкая и тянущая боль внизу живота. Чтобы справиться с мучительными ощущениями, необходимо срочно обратиться в больницу, где врачи выведут жидкость из полости брюшины с помощью специальных препаратов. Стоит отметить, что асцит может проходить безболезненно.

Стоит отметить, что асцит может проходить безболезненно.

• Наличие жидкости увеличивает размеры не только самого яичника, но и опухоли. Возникновение жидкости связано с разрушением лимфатических сосудов. Присутствие ее в яичнике является причиной его разрыва. Поставить диагноз асцит, если жидкости менее чем 140 мл визуально невозможно. В случаях, когда количество жидкости превышает эту цифру, асцит может диагностироваться врачом на осмотре и при пальпации. Кроме того, в некоторых случаях происходит очень быстрый и сильный рост живота, а также несимметричное выпирание одной части брюшины.

Все эти признаки сигнализируют об асците и требуют срочного вмешательства специалистов. Утешительным моментом этого заболевания является то, что асцит является ожидаемым, и врачи ведут постоянное наблюдение за пациенткой, чтобы при первых его проявлениях спасти больную. Такой подход исключает опасности развития болезни и смерти пациентки. При постановке диагноза асцит, жидкость обязательно берут на анализ, чтобы точно знать ее состав, а также присутствует ли в ней болезнетворная флора. Отталкиваясь от этих данных, врачи подбирают лечение больной и принимают необходимые меры, чтобы избежать летального исхода. Вся опасность состоит в том, что начавшиеся выделения жидкости из яичника в брюшную полость очень тяжело остановить, и контролировать данный процесс, чтобы учитывать количество жидкости. Поэтому единственно верным выходом для решения проблемы является химиотерапия или оперативное вмешательство.

Отталкиваясь от этих данных, врачи подбирают лечение больной и принимают необходимые меры, чтобы избежать летального исхода. Вся опасность состоит в том, что начавшиеся выделения жидкости из яичника в брюшную полость очень тяжело остановить, и контролировать данный процесс, чтобы учитывать количество жидкости. Поэтому единственно верным выходом для решения проблемы является химиотерапия или оперативное вмешательство.

Канцероматоз

Бессимптомное протекание болезни рак яичников опасно его развитием и обнаружением только на последних стадиях, когда раковые клетки разрушают не только яичник, но и смежные органы. Лечение в этом случае проходит очень тяжело и долго с применением оперативного вмешательства, а также химиотерапии и лучевой терапии. Для более, чем половины случаев характерно обнаружение заболевания на 3 или 4 стадиях, когда опухоль переходит на брюшину. Подобное разрастание в медицине называется канцероматоз брюшины при раке яичников. Такой исход болезни объясняется тем, что проявляется она в виде неспецифических симптомов: тянущая боль внизу живота, утомляемость, резкое снижение веса, а также увеличение объемов живота. Как правило, подобные признаки, не дают причин усомниться в своем здоровье и не являются поводом для беспокойства. Кроме того, исследование и диагностика с помощью самых современных и дорогих аппаратов, таких как томограф, не всегда может подтвердить наличие рака яичников на первых 2 стадиях его развития. Вся сложность в том, что опухоль локализуется в определенном месте и с помощью томографа очень тяжело обнаружить это место распространения раковых клеток.

Как правило, подобные признаки, не дают причин усомниться в своем здоровье и не являются поводом для беспокойства. Кроме того, исследование и диагностика с помощью самых современных и дорогих аппаратов, таких как томограф, не всегда может подтвердить наличие рака яичников на первых 2 стадиях его развития. Вся сложность в том, что опухоль локализуется в определенном месте и с помощью томографа очень тяжело обнаружить это место распространения раковых клеток.

Обнаружив рак яичников, врачи назначают операцию по удалению опухоли и органа или системы органов, на которых происходит развитие раковых клеток. Затем больной проходит курс химиотерапии, которая направлена на их полное удаление в организме. При правильном и своевременном лечении цель достигается и человек выздоравливает. Но самым опасным явлением при раке яичников считается возникновение рецидива, причем в этом диагнозе он встречается очень часто и является больше правилом, чем исключением. Лечение рецидивов при раке яичников малоэффективно при помощи химиотерапии, в силу высокого роста раковых клеток. В этом случае все силы врачей и других медицинских работников направлены на поддержания жизни пациентки с помощью контроля симптомов болезни рак яичников. Метастазы начинают распространяться по другим органам, значительно сокращая шансы на выживание. Когда химиотерапевтические мероприятия не приносят результатов, показывающих положительную динамику, к рецидиву относят как к неизлечимому заболеванию. В этом случае срок жизни ограничивается периодом между 8 и 15 месяцами.

В этом случае все силы врачей и других медицинских работников направлены на поддержания жизни пациентки с помощью контроля симптомов болезни рак яичников. Метастазы начинают распространяться по другим органам, значительно сокращая шансы на выживание. Когда химиотерапевтические мероприятия не приносят результатов, показывающих положительную динамику, к рецидиву относят как к неизлечимому заболеванию. В этом случае срок жизни ограничивается периодом между 8 и 15 месяцами.

Канцероматоз брюшины при раке яичников имеет ряд явных симптомов, к которым относятся неприятные болевые ощущения в животе, асцит, высокая утомляемость, приводящая к упадку сил, а также регулярная кишечная непроходимость. Последний симптом связан с разрастанием опухоли до больших размеров, и тем самым происходит закупоривание кишечника, что в итоге приводит в смерти больной.

Но американским ученым разработана специальная методика проведения операции при рецидиве, которая позволяет спасти больную женщину. С ее помощью можно удалить любые опухолевые образования, которые локализовались в брюшной полости. Безусловно, это очень тяжелая операция, проходящая в несколько этапов и требующая специальных знаний, умений, а также осуществляемая с помощью специализированной операционной техники. Очень важно, что в ходе операции предусмотрены минимальные потери крови, а все возникшие раны при помощи электрохирургического скальпеля удается закрыть, что сводит до минимума срастание тканей и помогает избежать спайки. На первом этапе операции при диагнозе рак яичников, метастазы и видимые раковые клетки удаляются. После чего приступают к удалению пораженных органов и той части брюшины, которая была подвержена болезни. В результате этих действий все видимые раковые клетки удалены. Но этого не достаточного для полной борьбы с болезнью. Оставшиеся раковые клетки, которые не поддаются визуальному исследованию, нейтрализуются с помощью промывания брюшной полости. На 2 этапе операции специальным раствором цитостатика, который изначально подогревается, происходит истребление оставшихся раковых клеток. Таким образом, вся операция сводится к удалению больших раковых узлов и промывания брюшной полости.

Безусловно, это очень тяжелая операция, проходящая в несколько этапов и требующая специальных знаний, умений, а также осуществляемая с помощью специализированной операционной техники. Очень важно, что в ходе операции предусмотрены минимальные потери крови, а все возникшие раны при помощи электрохирургического скальпеля удается закрыть, что сводит до минимума срастание тканей и помогает избежать спайки. На первом этапе операции при диагнозе рак яичников, метастазы и видимые раковые клетки удаляются. После чего приступают к удалению пораженных органов и той части брюшины, которая была подвержена болезни. В результате этих действий все видимые раковые клетки удалены. Но этого не достаточного для полной борьбы с болезнью. Оставшиеся раковые клетки, которые не поддаются визуальному исследованию, нейтрализуются с помощью промывания брюшной полости. На 2 этапе операции специальным раствором цитостатика, который изначально подогревается, происходит истребление оставшихся раковых клеток. Таким образом, вся операция сводится к удалению больших раковых узлов и промывания брюшной полости. С помощью специального прибора для подогрева раствор доводят до температуры 41-42 градуса. Это условие крайне необходимо: высокая температура раствора помогает привести раковые клетки к отеку, а в здоровых клетках при этом только усилиться кровообращение. В результате раковые клетки повреждаются, и происходит некроз опухоли, от недостаточного количества кислорода начинается ее гипоксия. Кроме того, происходит меньшее поступление питательных веществ к раковым клеткам и развитие ацидоза опухоли. Совокупность этих процессов оказывает губительное воздействие только на раковые клетки организма, а здоровые остаются в неизменном состоянии. После операции, процедуры по промыванию не завершаются, а проводятся еще в течение 3 дней, но концентрация раствора намного слабее. Это необходимо для того, чтобы оградить организм от развития спаек. Безусловно, такая тяжелая и сложная операция потребует больших временных затрат, а также хорошей работы всей команды врачей и другого медицинского персонала. От приложенных усилий, а также искусства выполнения всей операции зависит человеческая жизнь, которая является самым главным приоритетом для каждого врача.

С помощью специального прибора для подогрева раствор доводят до температуры 41-42 градуса. Это условие крайне необходимо: высокая температура раствора помогает привести раковые клетки к отеку, а в здоровых клетках при этом только усилиться кровообращение. В результате раковые клетки повреждаются, и происходит некроз опухоли, от недостаточного количества кислорода начинается ее гипоксия. Кроме того, происходит меньшее поступление питательных веществ к раковым клеткам и развитие ацидоза опухоли. Совокупность этих процессов оказывает губительное воздействие только на раковые клетки организма, а здоровые остаются в неизменном состоянии. После операции, процедуры по промыванию не завершаются, а проводятся еще в течение 3 дней, но концентрация раствора намного слабее. Это необходимо для того, чтобы оградить организм от развития спаек. Безусловно, такая тяжелая и сложная операция потребует больших временных затрат, а также хорошей работы всей команды врачей и другого медицинского персонала. От приложенных усилий, а также искусства выполнения всей операции зависит человеческая жизнь, которая является самым главным приоритетом для каждого врача. После операции пациент требует не меньшего внимания для полного восстановления сил.

После операции пациент требует не меньшего внимания для полного восстановления сил.

Конечно, операция – это серьезная нагрузка на организм, поэтому чтобы восстановить силы в кратчайшие сроки необходимо дополнительное питание организма различными витаминами и полезными элементами. В этот момент идеально подойдет такой препарат, как Трансфер фактор.

Трансфер фактор являет собой особое средство, насыщенное специальными клетками, то есть носителями информации о любых заболеваниях, которые сейчас известны в мире. В основе этого продукта лежит коровье молозиво – натуральный элемент.

Следует отметить, что Трансфер фактор представляет собой неаллергический препарат. Благодаря своему натуральному составу, каждый из нас может принимать его во время обострений, а также в качестве профилактических мер.

Наш иммунитет работает только благодаря тому, что владеет специальными трансфер-клетками. При помощи Трансфер фактора кровь человека насыщается ими, тем самым увеличивая процент обнаружения различных микробов, болезней. А, как вы понимаете, чем быстрее болезнь будет обнаружена, тем скорее произойдет ее уничтожения. То есть в большинстве случаев мы даже не подозреваем о наличии какого-либо заболевания в организме, так как оно уничтожается еще до момента появления симптомов.

А, как вы понимаете, чем быстрее болезнь будет обнаружена, тем скорее произойдет ее уничтожения. То есть в большинстве случаев мы даже не подозреваем о наличии какого-либо заболевания в организме, так как оно уничтожается еще до момента появления симптомов.

Новый метод лечения канцероматоза брюшины. | Patient-mt.ru

Продление жизни пациентов на поздних стадиях рака яичников

Ежегодно во всем мире многие пациенты сталкиваются с диагнозом «канцероматоз брюшины». К ним относится целый ряд онкологических заболеваний – в том числе и пациенты с такими относительно редкими заболеваниями как злокачественная мезотелиома и псевдомиксома брюшины (ПМБ). Однако намного чаще канцероматоз брюшины возникает в результате распространения метастазов при первоначальном рака яичников или желудка, например. Еще не так давно канцероматоз брюшины было крайне сложно лечить, так как болезнь развивается агрессивно, у пациентов развивался тяжелый асцит, качество жизни значительно ухудшалось и прогноз у таких пациентов был крайне неблагоприятным.

К счастью, методы лечения подобных тяжелых диагнозов, таких как эрозивный бульбит, все время развивается и совершенствуется. Один из таких новых методов лечения заключается в хирургическом удалении всей видимой опухоли из брюшной полости с последующим промыванием «горячей химиотерапией». Медицинским языком это называется «циторедуктивная операция» (ЦРО) и «гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия» (hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy).

Если объяснить все проще, то по сути это хирургическое удаление всех доступных (видимых) участков опухоли, а все остаточные раковые клетки затем уничтожается с помощью высокоактивной химиотерапии, которая заливается в брюшную полость, по сути это применение химиотерапии местно. Что примечательно, химический препарат подогревается до 41 градусов с помощью специального устройства, и таким образом повышается его эффективность и шанс уничтожить все раковые клетки. Благодаря такому комплексному подходу онкологи добиваются значительного увеличения продолжительности жизни и снижают риск рецидива болезни, и в некоторых случаях улучшается качество жизни пациента.

Так как HIPEC весьма агрессивная процедура, существует множество факторов, которые влияют на целесообразность применения этого протокола для каждого отдельного пациента. Именно поэтому проводить лечение должны профессионалы, специализирующие на этой процедуре, а подбирать мультидисциплинарный центр, авторизированный ее проводить, нужно доверить только компетентным медицинским координаторам.

Понятно, что HIPEC — вмешательство достаточно масштабное, длительность операции колоссальна (может занимать до 10 часов под общим наркозом) и даже само описание протокола выглядит пугающе — применяются токсичные препараты, хирургическая часть больше напоминает разбор конструктора, в процессе даже участвует электрический ток. Однако наш опыт показал, что применение HIPEC усложняет процесс восстановления после операции не критично, а долгосрочная польза для пациента очевидна – этот неоднозначный протокол может быть очень эффективным инструментом спасения жизни и здоровья даже в крайне тяжелых случаях. При этом добавление HIPEC к стандартному хирургическому лечению не приводило к росту уровня осложнений или числа смертей, связанных с проводимым лечением.

При этом добавление HIPEC к стандартному хирургическому лечению не приводило к росту уровня осложнений или числа смертей, связанных с проводимым лечением.

Для каких пациентов подходит?

HIPEC-лечение в настоящее время считается стандартом медицинской помощи во многих странах для пациентов с мезотелиомой, псевдомиксомой брюшины и пациентами с раком брюшины, первично вызванной колоректальной опухолью. Некоторые клинические центры также применяют HIPEC по другим показаниям, например, при канцероматозе брюшины при первичном раке желудка или яичников.

Видео, наглядно демонстрирующее применение HIPEC:

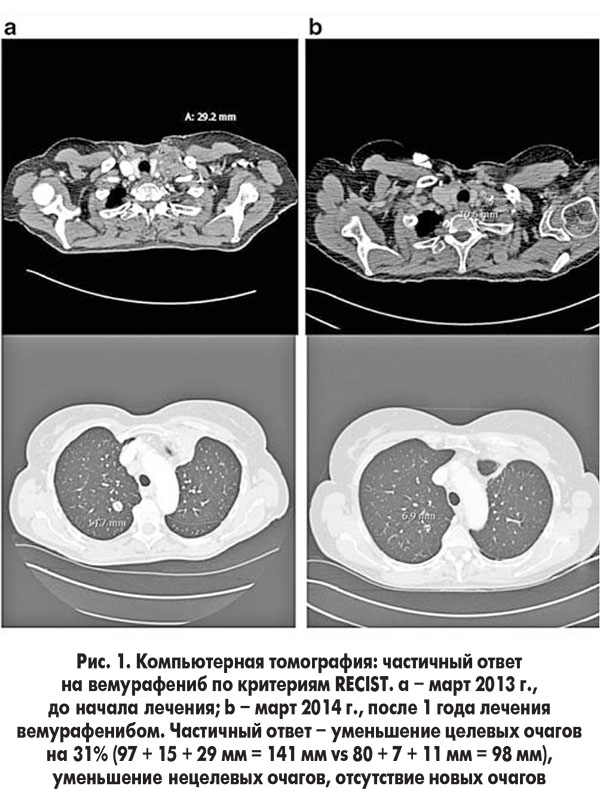

Ниже мы подготовили и перевели резюме исследования, которое было опубликовано в январе 2018 года в медицинском журнале The New England Journal of Medicine, результаты которого указывают на существенное повышение выживаемости пациенток с распространенным раком яичников, получавших лечение HIPEC. И по результатам, в среднем пациентки, получавшие лечение в сочетании с HIPEC, жили на 12 месяцев дольше, чем пациенты без проведения HIPEC.

И по результатам, в среднем пациентки, получавшие лечение в сочетании с HIPEC, жили на 12 месяцев дольше, чем пациенты без проведения HIPEC.

Исследование было проведено в Нидерландах доктором Виллемин ван Дрил и командой ученых, специализирующихся на данной проблеме. По словам онкохирурга доктора Игнаса де Хингх, президента Голландской группы по перитонеальной онкологии, это исследование является крупным шагом вперед в лечении рака яичников. «Это весьма обнадеживающий результат, и в настоящее время мы ищем способы внедрения данного метода лечения в голландскую систему здравоохранения».

Традиционно лечение впервые выявленного рака яичников на поздних стадиях обычно включает проведение циторедуктивной операции и системной химиотерапии. И данное исследование проводилось с целью понять, позволяет ли проведение гипертермической интраперитонеальной химиотерапии (HIPEC) в качестве дополнения к интервальной циторедуктивной операции улучшить прогнозы у пациенток, получающих неоадъювантную химиотерапию по поводу эпителиального рака яичников III стадии.

В рамках многоцентрового открытого исследования III фазы авторы рандомизировано разделили 245 пациенток (с достигнутой стабилизацией заболевания после трех циклов химиотерапии карбоплатином и паклитакселом) на проведение интервальной циторедуктивной операции с или без назначения HIPEC с применением цисплатина. Рандомизацию проводили непосредственно во время хирургического вмешательства в тех случаях, когда полагали, что в результате операции можно достичь отсутствия видимых проявлений заболевания (полная циторедукция) или сохранения лишь одного или нескольких остаточных опухолевых очагов размером 10 мм и менее в диаметре (оптимальная циторедукция). В послеоперационном периоде проводили три дополнительных цикла химиотерапии карбоплатином и паклитакселом. Первичной конечной точкой была безрецидивная выживаемость. Общая выживаемость и профиль побочных эффектов были ключевыми вторичными конечными точками.

Результаты

По результатам анализа всех включенных пациенток, рецидив заболевания или смерти были зарегистрированы у 110 из 123 (89%) пациенток с выполненной циторедуктивной операцией без HIPEC (группа хирургического вмешательства) и у 99 из 122 (81%) пациенток с выполненной циторедуктивной операцией в сочетании с HIPEC (группа хирургического вмешательства плюс HIPEC).

Медиана безрецидивной выживаемости составила 10,7 месяца в группе проведения хирургического вмешательства и 14,2 месяца в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC. При медиане последующего наблюдения 4,7 года умерли 76 (62%) пациенток из группы проведения хирургического вмешательства и 61 (50%) пациентка из группы проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC. Медиана общей выживаемости составила 33,9 месяца в группе проведения хирургического вмешательства и 45,7 месяца в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC. Доли пациенток с нежелательными явлениями 3 или 4 степени тяжести были сходными в двух группах лечения (25% в группе проведения хирургического вмешательства и 27% в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC).

Выводы

У пациенток с эпителиальным раком яичников III стадии HIPEC в качестве дополнения к интервальной циторедуктивной операции способствовала достижению более длительной безрецидивной выживаемости и общей выживаемости по сравнению с проведением только лишь хирургического вмешательства и не приводила к повышению частоты развития побочных эффектов.

Эффективность

В процессе последующего наблюдения продолжительностью 4,7 года у 209 из 245 (85%) был зарегистрирован рецидив заболевания или смерть пациента; медиана безрецидивной выживаемости была длительнее на 3,5 месяца в группе проведения циторедуктивной операции в сочетании с HIPEC по сравнению с группой проведения только лишь хирургического вмешательства (14,2 месяца относительно 10,7 месяца).

Вероятность безрецидивной выживаемости спустя 3 года составила 8% в группе проведения хирургического вмешательства и 17% в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC.

Общая выживаемость составила 33,9 месяца в группе проведения хирургического вмешательства и 45,7 месяца в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC. Вероятность общей выживаемости спустя 3 года составила 48% в группе проведения хирургического и 62% в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC.

Безопасность и качество жизни

В целом у более чем у 95% пациенток из обеих групп возникло как минимум одно нежелательное явление вне зависимости от степени тяжести в период от момента рандомизации до 6-й недели после завершения последнего цикла химиотерапии. Но между двумя группами не было зарегистрировано значимых различий в частоте развития нежелательных явлений любой степени тяжести. Нежелательные явления 3 или 4 степени были зарегистрированы у 30 (25%) пациенток из группы проведения хирургического вмешательства и у 32 (27%) пациенток из группы проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC. В обеих группах лечения самыми частыми нежелательными явлениями 3 или 4 степени тяжести были боль в животе, инфекция и кишечная непроходимость. В группе хирургического вмешательства был зарегистрирован один случай со смертельным исходом в пределах 30 дней после проведения операции.

Но между двумя группами не было зарегистрировано значимых различий в частоте развития нежелательных явлений любой степени тяжести. Нежелательные явления 3 или 4 степени были зарегистрированы у 30 (25%) пациенток из группы проведения хирургического вмешательства и у 32 (27%) пациенток из группы проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC. В обеих группах лечения самыми частыми нежелательными явлениями 3 или 4 степени тяжести были боль в животе, инфекция и кишечная непроходимость. В группе хирургического вмешательства был зарегистрирован один случай со смертельным исходом в пределах 30 дней после проведения операции.

Резекция кишечника была выполнена 59 пациенткам: 30 пациенткам из группы проведения хирургического вмешательства и 29 пациенткам из группы проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC. Среди пациенток с выполненной резекцией кишечника колостомию или илеостомию чаще проводили пациенткам из группы проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC (21 из 29 [72%] пациенток), чем пациенткам из группы проведения хирургического вмешательства (13 из 30 [43%] пациенток).

Общая длительность госпитализации составила 8 дней в группе проведения хирургического вмешательства и 10 дней в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC, включая 1 день пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии в соответствии с требованиями протокола. Период времени между завершением хирургического вмешательства и возобновлением химиотерапии после операции была сходной в двух группах (30 дней в группе проведения хирургического вмешательства и 33 дня в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC). Частота завершения всех трех циклов химиотерапии после хирургического вмешательства была также сходной в двух группах (90% в группе проведения хирургического вмешательства и 94% в группе проведения хирургического вмешательства плюс HIPEC соответственно).

Причина, симптомы, диагностика и лечение

Перитонеальный карциноматоз — это редкая форма рака, поражающая брюшину, тонкую оболочку, окружающую органы брюшной полости. Узнать, что он есть у вас или у вашего близкого человека, может быть сложно, и понимание этого рака может помочь вам почувствовать контроль над ситуацией.

Узнать, что он есть у вас или у вашего близкого человека, может быть сложно, и понимание этого рака может помочь вам почувствовать контроль над ситуацией.

Перитонеальный карциноматоз чаще всего развивается, когда другие абдоминальные опухоли распространяются на брюшину, приводя к множественным новым опухолям на поверхности этой оболочки. Если у вас перитонеальный карциноматоз, это обычно означает, что рак брюшной полости находится на поздней стадии.Бывают также очень редкие случаи первичного перитонеального карциноматоза, который начинается в самой брюшине. Эти случаи обычно случаются у женщин с высоким риском развития рака яичников.

Факторы риска перитонеального карциноматоза

Поскольку перитонеальный карциноматоз чаще всего развивается при распространении существующего рака, основным фактором риска являются другие распространенные виды рака, в том числе:

Первичный перитонеальный карциноматоз почти всегда встречается у женщин. Помимо пола, к другим факторам риска первичного карциноматоза брюшины относятся:

Симптомы карциноматоза брюшины

На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать или у вас могут быть неясные симптомы, напоминающие другие состояния. На более поздних стадиях рак вызывает такие симптомы, как:

На более поздних стадиях рак вызывает такие симптомы, как:

Многие другие факторы могут вызывать эти проблемы.

Перитонеальный карциноматоз, возникающий в результате рака брюшной полости, может привести к асциту (накоплению жидкости в брюшине), что затем приводит к другим симптомам, таким как:

Как врачи диагностируют перитонеальный карциноматоз

вы можете пройти анализ крови, компьютерную томографию, МРТ или биопсию, чтобы подтвердить это. Иногда карциноматоз брюшины диагностируют во время операции по поводу другого рака, когда хирург замечает опухоли в брюшине.

Лечение карциноматоза брюшины

Поскольку карциноматоз брюшины обычно представляет собой запущенную форму инвазивного рака, который распространился из другой опухоли, его трудно лечить. Большинство опухолей перитонеального карциноматоза практически не уменьшаются или вообще не уменьшаются в ответ на химиотерапию. Из-за этого многие врачи сосредотачиваются на паллиативной помощи, чтобы справиться с симптомами, облегчить боль и улучшить качество жизни. Есть врачи, которые специализируются на паллиативной помощи, оказываемой всем, у кого серьезные заболевания.Уход в хосписе — это вариант, если заботы о конце жизни начинают становиться необходимостью.

Есть врачи, которые специализируются на паллиативной помощи, оказываемой всем, у кого серьезные заболевания.Уход в хосписе — это вариант, если заботы о конце жизни начинают становиться необходимостью.

В зависимости от вашего конкретного случая могут быть доступны и другие варианты лечения.

- Циторедуктивная хирургия. Хирург удаляет любые опухоли на брюшине и, в некоторых случаях, на близлежащих органах брюшной полости.

- Гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия . Часто используемый сразу после циторедуктивной хирургии, этот метод омывает внутреннюю часть вашего живота, где находится брюшина, горячими химиотерапевтическими препаратами, чтобы убить все оставшиеся раковые клетки.

- Перитонэктомия — это операция по удалению брюшины.

Рак брюшины | Кедры-Синай

Что такое рак брюшины?

Рак, который распространился на слизистую оболочку брюшной (брюшной) полости из-за рака яичников, первичного колоректального рака, рака аппендикса или мезотелиомы и псевдомиксомы брюшины, известных как перитонеальный карциноматоз, представляет собой рак, который часто называют раком брюшины. Независимо от того, начинается ли перитонеальный рак в брюшине или распространяется откуда-то еще (толстая кишка, аппендикс, яичник), он считается запущенным (стадия IV), если он находится в брюшине, и может называться перитонеальным карциноматозом.

Независимо от того, начинается ли перитонеальный рак в брюшине или распространяется откуда-то еще (толстая кишка, аппендикс, яичник), он считается запущенным (стадия IV), если он находится в брюшине, и может называться перитонеальным карциноматозом.

Кто подвержен риску рака брюшины?

Точно неизвестно, что вызывает рак брюшины, хотя процесс начинается, когда серия мутаций в клетках брюшины приводит к неконтролируемому росту. Это может быть связано с предыдущим раком, который теперь распространился на брюшину, или с другим типом рака, известным как первичный рак брюшины.

Как это лечится?

- В зависимости от типа опухоли вам может быть показана операция по удалению всей опухоли, известная как циторедукция, с последующей HIPEC. Этот метод, который сочетает хирургию с химиотерапией, произвел революцию в лечении рака абдоминальной (перитонеальной) оболочки, возникающего в результате рака толстой кишки, желудка, яичников и аппендикса, а также мезотелиомы и псевдомиксомы брюшины.

HIPEC, по сути, представляет собой химиотерапевтическую «ванну», которая доставляет нагретую химиотерапию непосредственно в брюшную полость, где она проникает непосредственно в пораженную ткань.Этот целенаправленный контакт нагретого препарата убивает опухолевые узлы, что увеличивает абсорбцию химиотерапевтического раствора. Имеются существенные клинические доказательства того, что HIPEC является эффективным лечением пациентов с псевдомиксомой брюшины, муцинозной аденокарциномой аппендикса и мезотелиомой брюшины. Кроме того, перитонеальные метастазы рака толстой кишки можно успешно лечить у значительного числа пациентов.

HIPEC, по сути, представляет собой химиотерапевтическую «ванну», которая доставляет нагретую химиотерапию непосредственно в брюшную полость, где она проникает непосредственно в пораженную ткань.Этот целенаправленный контакт нагретого препарата убивает опухолевые узлы, что увеличивает абсорбцию химиотерапевтического раствора. Имеются существенные клинические доказательства того, что HIPEC является эффективным лечением пациентов с псевдомиксомой брюшины, муцинозной аденокарциномой аппендикса и мезотелиомой брюшины. Кроме того, перитонеальные метастазы рака толстой кишки можно успешно лечить у значительного числа пациентов. - В зависимости от типа опухоли вам может потребоваться внутривенная или пероральная химиотерапия до или после операции.Это будет определено вашей лечащей командой.

- Дополнительные методы лечения также могут быть использованы при лечении вашего конкретного типа опухоли. Таргетная терапия может использоваться для лечения некоторых запущенных форм первичной карциномы брюшины.

Иногда препарат таргетной терапии комбинируют с химиотерапевтическим препаратом. Гормональная терапия может быть назначена в дополнение к химиотерапии для лечения распространенной первичной перитонеальной карциномы. Наконец, лучевая терапия иногда используется для лечения распространенной первичной или рецидивирующей карциномы брюшины.

Иногда препарат таргетной терапии комбинируют с химиотерапевтическим препаратом. Гормональная терапия может быть назначена в дополнение к химиотерапии для лечения распространенной первичной перитонеальной карциномы. Наконец, лучевая терапия иногда используется для лечения распространенной первичной или рецидивирующей карциномы брюшины.

Когда мне следует позвонить своему поставщику услуг?

Вам следует позвонить своему лечащему врачу, если у вас есть такие симптомы, как необъяснимая потеря веса, анорексия, боль в животе, вздутие живота, тошнота или рвота или изменения в работе кишечника.

Основные положения о раке брюшины

- Многие виды рака, которые лечат с помощью HIPEC, лечатся несколькими дисциплинами в медицине и хирургии. Важно, чтобы пациент обсудил HIPEC-терапию со своим онкологом и хирургом, которые могут правильно направить его терапию. HIPEC

- имеет ряд преимуществ перед стандартной химиотерапией:

- Это одна процедура, проводимая в операционной, вместо нескольких процедур в течение нескольких недель.

- 90% препарата остается в брюшной полости (непосредственно в области рака), уменьшая токсическое воздействие на остальные части тела.

- Позволяет проводить более интенсивную дозу химиотерапии.

- Это одна процедура, проводимая в операционной, вместо нескольких процедур в течение нескольких недель.

- Если операция невозможна из-за особенностей расположения опухолей и невозможности удаления всего видимого рака, мы будем работать с вами, чтобы порекомендовать другие варианты, которые могут включать таргетную терапию или иммунную терапию для персонализации вашего рака лечение.

© 2000-2021 The StayWell Company, LLC. Все права защищены. Эта информация не предназначена для замены профессиональной медицинской помощи. Всегда следуйте инструкциям своего лечащего врача.

Пределы диагностики и футляр для жидкой биопсии

Онкотаргет. 2017 27 июня; 8(26): 43481–43490.

James RW McMullen

1 Отделение фундаментальных наук, Центр медицинских диспропорций и молекулярной медицины, отделение биохимии, Медицинский центр Университета Лома Линда, Лома Линда, Калифорния, США

Мэтью Селлек

2 Отделение Хирургия, Отделение хирургической онкологии, Медицинский центр Университета Лома Линда, Лома Линда, Калифорния, США

Nathan R.

Wall

Wall1 Отделение фундаментальных наук, Центр медицинских диспропорций и молекулярной медицины, отделение биохимии, Медицинский центр Университета Лома Линда, Лома Линда, Калифорния, США

Maheswari Senthil

2 Отделение хирургии, отделение Хирургическая онкология, Медицинский центр Университета Лома Линда, Лома Линда, Калифорния, США

1 Отделение фундаментальных наук, Центр медицинских диспропорций и молекулярной медицины, отделение биохимии, Медицинский центр Университета Лома Линда, Лома Линда, Калифорния, США

2 Отделение хирургии, отделение хирургической онкологии, Медицинский центр Университета Лома Линда, Лома Линда, Калифорния, США

Поступила в редакцию 21 января 2017 г.; Принято 15 марта 2017 г.

Эта статья распространяется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (CC-BY), которая разрешает неограниченное использование и распространение при условии указания автора и источника. Эта статья цитируется в других статьях PMC.

Эта статья цитируется в других статьях PMC.Abstract

Карциноматоз брюшины (ПК) является поздней стадией проявления нескольких злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, включая рак аппендикса, колоректальный рак и рак желудка. При РПЖ опухоли метастазируют и откладываются на поверхности брюшины, и у пациентов часто остается только паллиативное лечение.При колоректальном РПЖ медиана выживаемости составляет примерно пять месяцев, а паллиативная системная терапия может продлить ее примерно до 12 месяцев. Однако циторедуктивная хирургия с гипертермической внутрибрюшинной химиотерапией (CRS/HIPEC) с лечебной целью возможна у некоторых пациентов с ограниченной опухолевой массой. У хорошо отобранных пациентов, подвергшихся полной циторедукции, медиана выживаемости достигла 63 месяцев. Раннее выявление пациентов, которые либо находятся в группе риска, либо у которых недавно развился РПЖ, может предоставить им дополнительные варианты лечения, такие как CRS/HIPEC. ПК диагностируется поздно по результатам визуализации или часто во время инвазивных процедур, таких как лапароскопия или лапаротомия. Чтобы улучшить результаты лечения пациентов с РПЖ, необходимо разработать минимально инвазивный, точный и специфический метод скрининга РПЖ. Используя циркулирующие биомаркеры ПК в сыворотке пациентов, можно получить «жидкую биопсию», чтобы обеспечить индивидуальный план лечения и раннее вмешательство. Экзосомы, стабильные нановезикулы, полученные от пациентов, присутствующие в крови, моче и многих других жидкостях организма, кажутся многообещающими в качестве инструмента для оценки лабильных биомаркеров.Если жидкие биопсии могут быть усовершенствованы при РПЖ, проявления этого рака можно будет лечить более эффективно, что обеспечит лучшую выживаемость.

ПК диагностируется поздно по результатам визуализации или часто во время инвазивных процедур, таких как лапароскопия или лапаротомия. Чтобы улучшить результаты лечения пациентов с РПЖ, необходимо разработать минимально инвазивный, точный и специфический метод скрининга РПЖ. Используя циркулирующие биомаркеры ПК в сыворотке пациентов, можно получить «жидкую биопсию», чтобы обеспечить индивидуальный план лечения и раннее вмешательство. Экзосомы, стабильные нановезикулы, полученные от пациентов, присутствующие в крови, моче и многих других жидкостях организма, кажутся многообещающими в качестве инструмента для оценки лабильных биомаркеров.Если жидкие биопсии могут быть усовершенствованы при РПЖ, проявления этого рака можно будет лечить более эффективно, что обеспечит лучшую выживаемость.

Ключевые слова: перитонеальный карциноматоз, жидкая биопсия, биомаркер, экзосомы

ВВЕДЕНИЕ

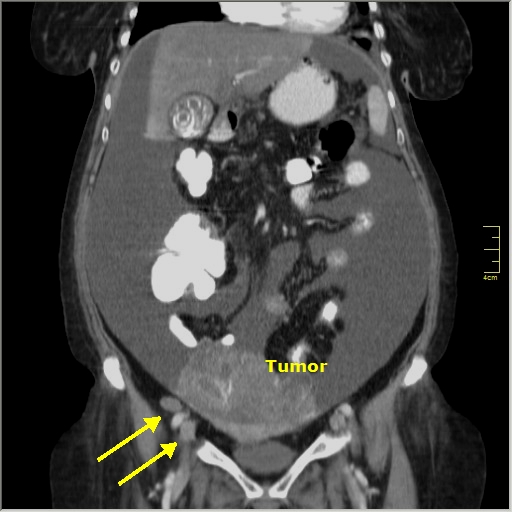

Перитонеальный карциноматоз (ПК) — поздняя стадия проявления ряда злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, характеризующаяся диспозицией опухоли по всей поверхности брюшины [1]. Это может быть полностью бессимптомным на ранних стадиях или по мере прогрессирования заболевания могут развиться такие симптомы, как тошнота, диарея, боль в животе, вздутие живота и потеря веса [1].Заболевание часто выявляют при развитии асцита или кишечной непроходимости, протекающих, как правило, при большей опухолевой массе, трудно поддающейся лечению [2]. Раннее выявление ПК при ограниченной опухолевой нагрузке может повысить эффективность существующих вариантов лечения [3].

Это может быть полностью бессимптомным на ранних стадиях или по мере прогрессирования заболевания могут развиться такие симптомы, как тошнота, диарея, боль в животе, вздутие живота и потеря веса [1].Заболевание часто выявляют при развитии асцита или кишечной непроходимости, протекающих, как правило, при большей опухолевой массе, трудно поддающейся лечению [2]. Раннее выявление ПК при ограниченной опухолевой нагрузке может повысить эффективность существующих вариантов лечения [3].

Колоректальный рак (КРР), третий по распространенности вид рака в мире, представляет собой хороший пример ПК. По оценкам, в 2016 году в США будет 95 270 случаев колоректального рака и почти 1.4 миллиона случаев по всему миру [4]. Синхронный РПЖ диагностируется примерно во время диагностики первичной опухоли, в то время как метахронный РПЖ диагностируется в более позднее время, обычно через несколько месяцев или лет после первоначального диагноза [5]. Частота синхронного изолированного карциноматоза брюшины у пациентов с КРР несколько варьирует в литературе от 4% до 18% [6-9]. Это может быть даже заниженной оценкой, учитывая недостаточную чувствительность визуализации для ПК и то, что она может быть не обнаружена до хирургического исследования. Между тем, метахронный РПЖ был зарегистрирован у 5-19% пациентов после окончательного лечения.

Это может быть даже заниженной оценкой, учитывая недостаточную чувствительность визуализации для ПК и то, что она может быть не обнаружена до хирургического исследования. Между тем, метахронный РПЖ был зарегистрирован у 5-19% пациентов после окончательного лечения.

ЦИТОРЕДУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ (CRS)

PC раньше считался смертельным заболеванием и не имел хирургического лечения. Однако растущее признание CRS с гипертермической внутрибрюшинной химиотерапией (HIPEC) дало возможность улучшить выживаемость для тщательно отобранных пациентов [3]. В этом методе используется «циторедукция» для хирургического удаления грубых видимых опухолевых отложений с последующим непосредственным контактом нагретых цитотоксических химиотерапевтических агентов для воздействия на любое остаточное заболевание.Этот протокол, применяемый во время операции, максимально увеличивает потенциальный контакт с поверхностью брюшины и сводит к минимуму системную токсичность. В частности, гипертермия между 41 и 43 градусами по Цельсию сочетается с препаратами с большой молекулярной массой, которые проникают между несколькими клетками на глубину до 3 мм, вызывая цитотоксические эффекты [10]. Доктору Полу Шугарбейкеру приписывают разработку этого варианта лечения путем объединения этих элементов в лечебный подход к перитонеальной диссеминации злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта [11, 12].Медиана выживаемости CRC PC без какого-либо лечения составляет примерно 4-7 месяцев, в то время как паллиативная системная терапия может увеличить этот срок до 12-23 месяцев на основе нескольких серий [13-15]. Сообщалось, что медиана общей выживаемости при CRS/HIPEC составляет от 22 до 63 месяцев с 5-летней выживаемостью 40-51% у отдельных пациентов [13, 15, 16]. На исходы CRS/HIPEC сильно влияют тщательный отбор пациентов и полная циторедукция (CC-0) (см. Таблицу) [17]. Выживаемость пациентов с колоректальным раком, которые не получают полной циторедукции (CC-1 или CC-2) или имеют более высокое бремя заболевания, на что указывает индекс перитонеального карциноматоза (PCI) (см. Резекция СС-0 [17–19].Обширное бремя болезни при выявлении часто оставляет пациентов только с паллиативными вариантами лечения [20].

Доктору Полу Шугарбейкеру приписывают разработку этого варианта лечения путем объединения этих элементов в лечебный подход к перитонеальной диссеминации злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта [11, 12].Медиана выживаемости CRC PC без какого-либо лечения составляет примерно 4-7 месяцев, в то время как паллиативная системная терапия может увеличить этот срок до 12-23 месяцев на основе нескольких серий [13-15]. Сообщалось, что медиана общей выживаемости при CRS/HIPEC составляет от 22 до 63 месяцев с 5-летней выживаемостью 40-51% у отдельных пациентов [13, 15, 16]. На исходы CRS/HIPEC сильно влияют тщательный отбор пациентов и полная циторедукция (CC-0) (см. Таблицу) [17]. Выживаемость пациентов с колоректальным раком, которые не получают полной циторедукции (CC-1 или CC-2) или имеют более высокое бремя заболевания, на что указывает индекс перитонеального карциноматоза (PCI) (см. Резекция СС-0 [17–19].Обширное бремя болезни при выявлении часто оставляет пациентов только с паллиативными вариантами лечения [20]. Несмотря на преимущество CRS/HIPEC, только около 25% пациентов с РПЖ будут иметь право на этот подход, учитывая позднее начало заболевания и тяжесть заболевания. Чтобы расширить список пациентов, отвечающих критериям, и предложить лечение с лечебной целью, важно раннее выявление РПЖ до того, как разовьется значительная опухолевая масса.

Несмотря на преимущество CRS/HIPEC, только около 25% пациентов с РПЖ будут иметь право на этот подход, учитывая позднее начало заболевания и тяжесть заболевания. Чтобы расширить список пациентов, отвечающих критериям, и предложить лечение с лечебной целью, важно раннее выявление РПЖ до того, как разовьется значительная опухолевая масса.

Таблица 1

6 Таблица 1CC является полнотой циторекции Оценка

| Комплектность баллов циторекции | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Оценка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Оценка | Размер наибольшей постхирургии Остаточная опухоль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CC-0

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.png) Возникают трудности с опорожнением кишечника, нередко запор сменяется поносом.