Кома медицинская: Кома, или коматозное состояние — причины появления, симптомы заболевания, диагностика и способы лечения

Кома. Что нужно знать — ТАСС

Как отличить кому от обморока? Как долго она длится и каковы шансы на полное восстановление? Искусственная кома тоже опасна? Главное о загадочном состоянии «между жизнью и смертью»

Кома — это бессознательное состояние, при котором организм как бы переключается в «автономный режим»: поддерживает основные процессы вроде дыхания и сердцебиения, но не реагирует на внешние раздражители.

Причины комы различны: она может возникнуть из-за серьезной черепно-мозговой травмы, отравления, инсульта, сбоя в обмене веществ.

Искусственная кома — это медикаментозный сон, в который вводят человека при тяжелых поражениях организма, чтобы помочь восстановлению.

Чем глубже кома и чем дольше человек в ней находится, тем меньше шансов из нее выйти — хотя само состояние может длиться годами.

Прогноз по восстановлению зависит от глубины и длительности комы. После нескольких часов шансы полностью восстановиться велики.

Слово «кома» в переводе с греческого означает «глубокий сон». Человек в этом состоянии действительно кажется спящим. Но его нельзя разбудить, и он (скорее всего) не видит снов. Во время сна человек только кажется «выклченным». Все его системы – дыхание, кровообращение, терморегуляция – работают нормально. Во время комы происходит их рассогласование. Это аварийный режим.

В основе этого состояния лежат два механизма. Первый — двустороннее поражение коры мозга, которая отвечает за высшую нервную деятельность. Второй — поражение ствола мозга в той его части, которая отвечает за активацию коры полушарий и рефлекторную деятельность. Эти механизмы могут работать как по отдельности, так и вместе.

При нарушении появляется сбой в передаче нервных импульсов между клетками мозга, теряется согласованность между деятельностью разных структур. В результате мозг теряет свои управленческие функции. Включается как бы автономный режим: человек теряет контроль над своими действиями.

Нормальная работа сознания требует слаженности всех систем и бесперебойной подачи ресурсов для мозга. Резкая и сильная нехватка определенных веществ (электролитов, глюкозы, кислорода), отравление ядами, которые угнетают нервную систему (фосфорорганические соединения, барбитураты, алкоголь), внутренними продуктами жизнедеятельности могут привести к коме.

Среди самых частых причин таких нарушений — передозировка сильнодействующих лекарств или наркотиков (40% случаев), инсульт (около 20% всех случаев), остановка сердца (25%). Остальные приходятся на нарушения обмена веществ (гипогликемическая, тиреотоксическая, печеночная), воспалительные заболевания мозга (энцефалит, менингит), тяжелые инфекционные болезни и травмы. Всего известно несколько сотен отдельных состояний, которые могут привести к коме.

От нескольких минут до десятилетий. Известны примеры, когда за людьми в коме ухаживали несколько поколений родственников. Например, американка Эдуарда О’Бара впала в это состояние в 16 лет из-за осложнений, вызванных сильной пневмонией на фоне диабета. Она прожила еще 42 года и умерла, так и не придя в сознание.

Она прожила еще 42 года и умерла, так и не придя в сознание.

Прогноз зависит от причин комы, серьезности нарушений, динамики состояния человека и медицинской помощи. Чем глубже кома и чем больше времени проходит без изменений, тем меньше шансов на хороший исход. Если сознание не восстанавливается в течение первых двух-четырех недель, врачи диагностируют хроническую кому. Также человек может перейти в вегетативное состояние (когда запущен цикл сна и бодрствования, человек чувствует боль, но нет признаков сознания) или состояние минимального сознания (когда человек бессознательно реагирует на окружение).

Случаев, когда больной приходил в себя, проведя в коме год и больше, очень мало. Те, кому это все же удается, обычно в процессе демонстрируют некоторую положительную динамику: у них появляются реакции на внешний мир, они могут открывать глаза. Одним из надежных показателей считается уровень активности мозга. Например, те пациенты, у которых фиксируется больше 42% от нормальной активности мозга, чаще приходят в себя в течение первого года.

Зависит от тяжести состояния. В глубокой коме человек не проявляет нормальных рефлекторных реакций, не реагирует на боль, свет или звук обычным образом, не совершает произвольных действий, дыхание сбивчивое. Наладить контакт с таким пациентом не получится. Но есть свидетельства того, что в вегетативном состоянии люди могут реагировать на обращенную к ним речь.

В 2011 году нейробиологи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии наблюдали активность мозга у человека, который в течение 12 лет находился в коме после дорожно-транспортного происшествия. Когда они просили его представить, что он играет в теннис или идет по парку, активность в двигательной зоне его мозга показывала, что он мог реагировать на команду.

Исследования также показали, что присутствие родственников и друзей, общение, стимуляция различных органов чувств может помочь человеку выздороветь. В январе 2015 года американские врачи опубликовали данные исследования, демонстрирующие, что пациенты, находящиеся в коме, поправлялись быстрее и лучше по сравнению с другими больными в том же состоянии, если они слушали через наушники записи рассказов членов своей семьи об известных им событиях семейной истории.

Самостоятельно диагностировать кому может только врач. Но по некоторым признакам можно определить, что это именно она: зрачки не реагируют на свет (признак угнетения рефлексов головного мозга), нет реакции на боль (подергиваний, гримас), дыхание нерегулярное, с длительными паузами между выдохом и вдохом, аритмия, непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

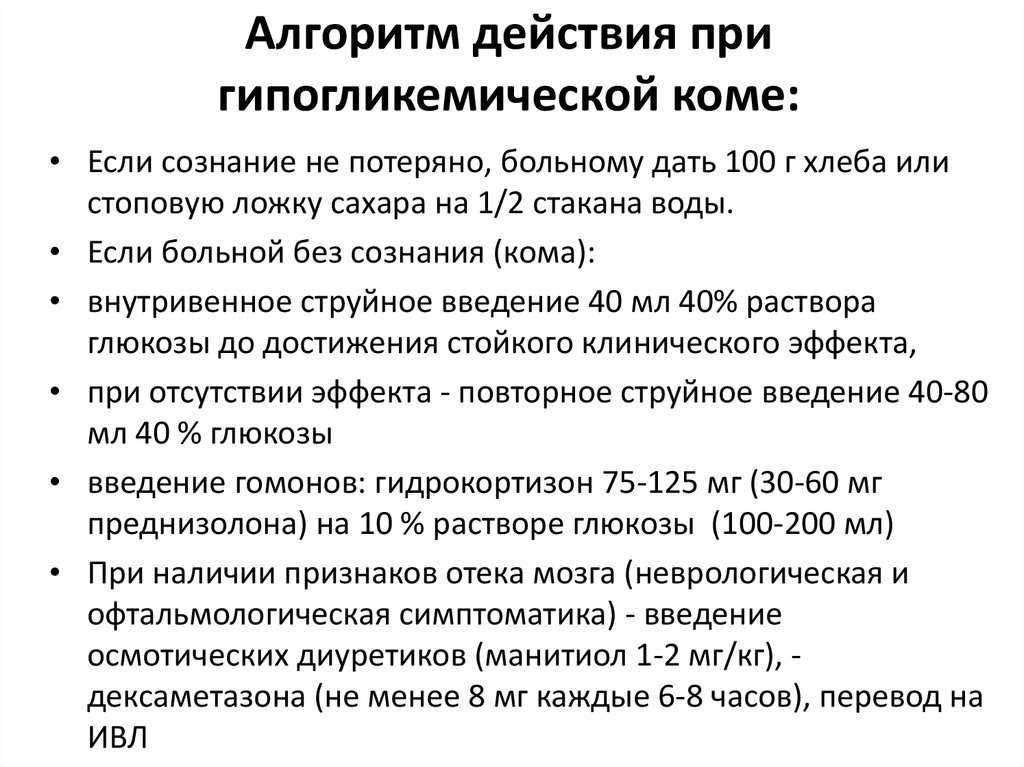

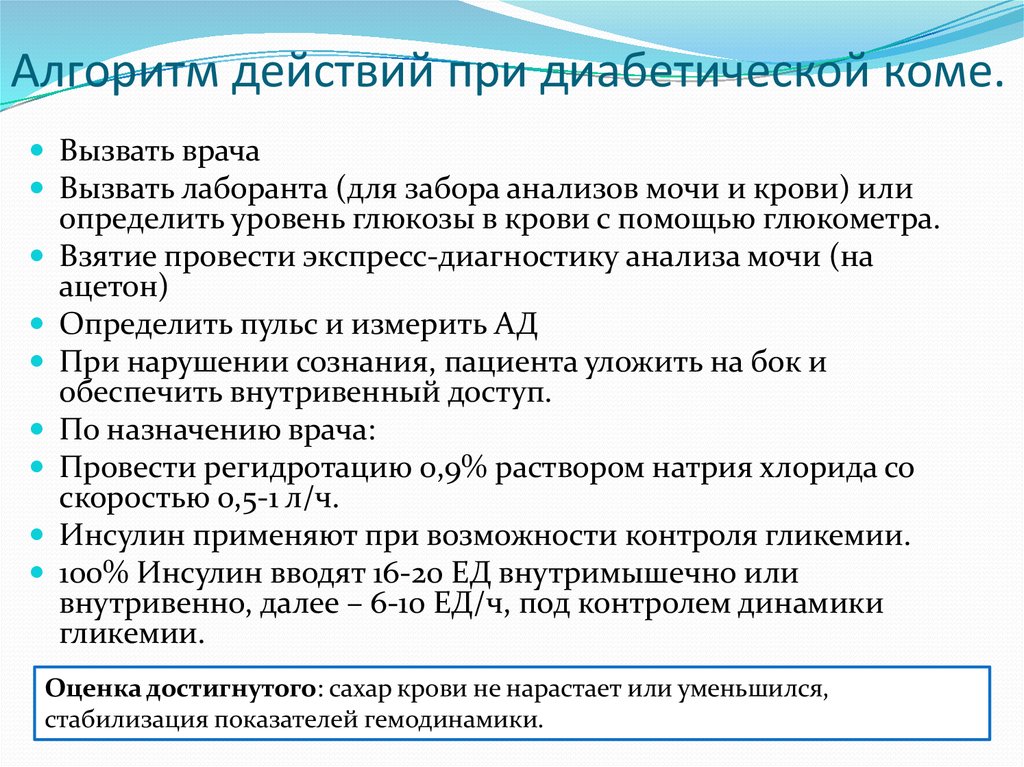

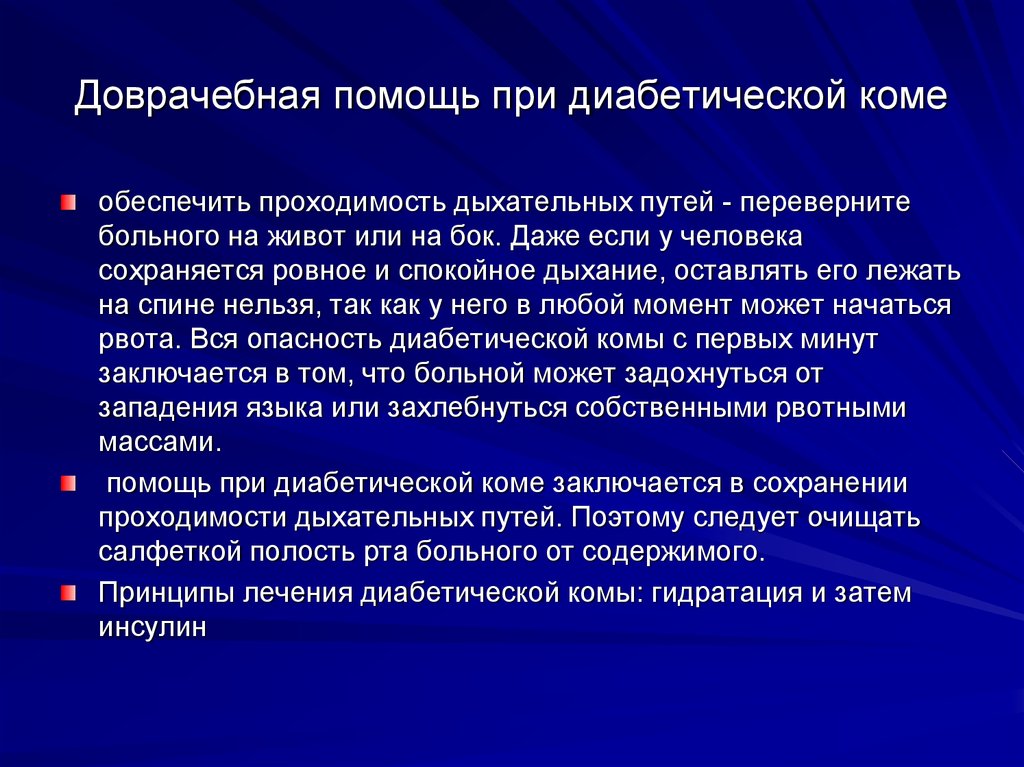

Поскольку кома — не самостоятельное заболевание, а сопутствующее состояние, в некоторых случаях о ее наступлении говорят другие симптомы. Например, при диабете предвестником комы могут быть внезапный и сильный голод (что указывает на нехватку глюкозы), слабость, головокружение либо жажда и сухость во рту (когда уровень глюкозы повышен). При апоплексической коме (вследствие инсульта) все начинается с резкой головной боли, онемения в одной половине тела, асимметрии лица.

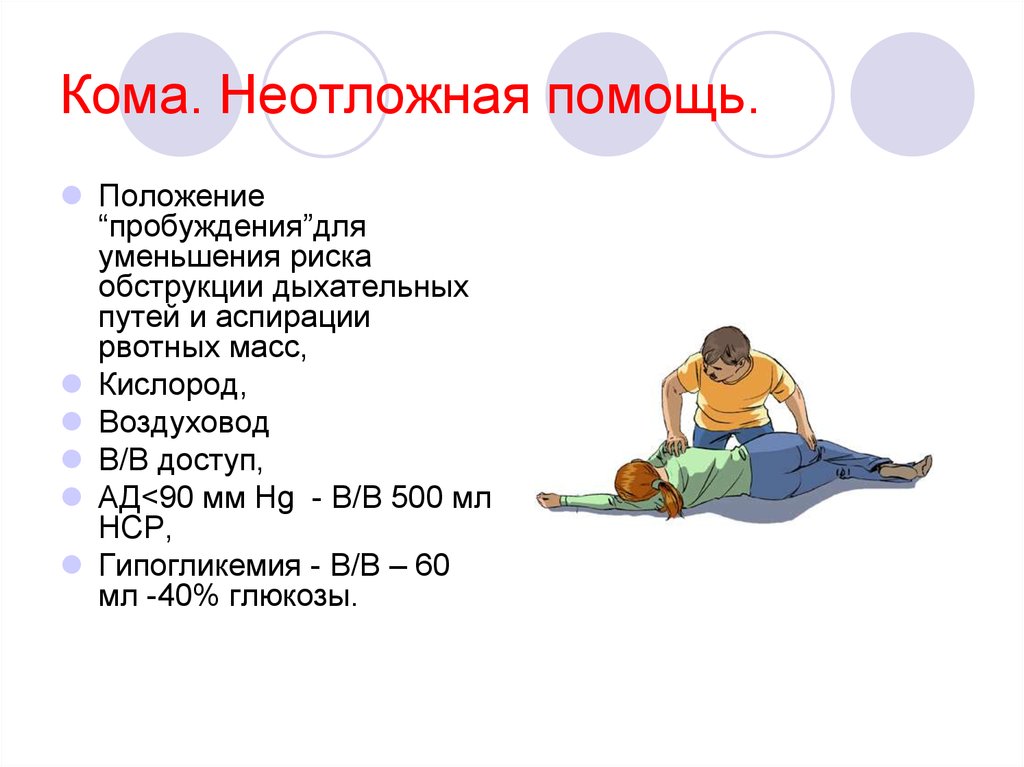

Сначала убедитесь, что это не остановка сердца: проверьте дыхание и пульс. Лучше вызвать скорую сразу, даже если вы подозреваете, что у человека случился обморок, — так вы выиграете драгоценное время.

Можно предотвратить развитие гипогликемической комы при диабете — дать человеку кусочек сахара, конфету, ложку варенья. Если этого не сделать сразу, постепенно наступает сонливость, плавно переходящая в угнетение сознания: человек не реагирует на внешние раздражители, кожа бледнеет, зрачки расширяются, на свет не реагируют, дыхание поверхностное, пульс редкий, слабый.

Врачи используют термины «седация» или «медикаментозный сон». Цель этой процедуры — снизить скорость обмена веществ в тканях мозга. За счет этого можно уменьшить отек мозга. Кроме того, в таком состоянии снижается биоэлектрическая активность мозга, высвобождается много кислорода и глюкозы, которые перенаправляются на поддержание клеточного обмена в нервной ткани.

При необходимости погружения человека в такое состояние медики вводят ему специальные препараты (обычно пропофол и барбитураты, которые угнетают функции центральной нервной системы). Состояние человека отслеживается специалистами по основным параметрам — газовому составу крови, уровню электролитов, кислотно-щелочному балансу, показателям крови в плане биохимии.

Состояние человека отслеживается специалистами по основным параметрам — газовому составу крови, уровню электролитов, кислотно-щелочному балансу, показателям крови в плане биохимии.

Искусственная кома переносится организмом легче, но это все равно риск — могут быть осложнения в виде инфекций дыхательных путей (из-за угнетения кашлевого рефлекса), проблем с сердцем. Поэтому такое вмешательство практикуют редко и только в тех ситуациях, когда потенциальная польза превышает риски. Врачи стараются не держать пациента под препаратами без необходимости. Чаще всего речь идет о нескольких днях, максимум нескольких месяцах.

Во время комы важные части мозга оказываются практически выключенными из процесса жизнедеятельности. Это не проходит бесследно. Из-за недостаточного поступления крови клетки мозга могут погибать, может наступить частичный паралич, трудности с дыханием, изменения личности. Из-за постоянного пребывания в лежачем положении в сосудах могут появиться тромбы.

Если человек провел в коме всего несколько дней, у него хорошие шансы на полное восстановление. Но если прошло несколько недель или месяцев, процесс может быть долгим. Часто страдает координация движений, может возникнуть неврозоподобный синдром (когда человек становится раздражительным или апатичным), могут быть проблемы с памятью. Опять же все зависит от того, насколько серьезной была первопричина.

Но если прошло несколько недель или месяцев, процесс может быть долгим. Часто страдает координация движений, может возникнуть неврозоподобный синдром (когда человек становится раздражительным или апатичным), могут быть проблемы с памятью. Опять же все зависит от того, насколько серьезной была первопричина.

Программы реабилитации могут включать в себя введение препаратов, которые поддерживают обмен веществ, стабилизируют давление и температуру, укрепляют иммунитет. Для восстановления мышечных и других функций организма практикуются занятия на специальных тренажерах (в процессе человека могут даже не отключать от аппарата ИВЛ).

Эксперимент STEREO исключил существование легких «стерильных нейтрино»

Этот эксперимент был запущен для изучения аномалий, открытых в нейтринных потоках, исходящих от ядерных реакторов

Читать полностью

Основные симптомы состояния комы у человека. Первая помощь — клиника «Добробут»

Оказание первой помощи пострадавшему в состоянии комы

Кома – это тяжелое бессознательное состояние, характеризующееся нарушением важнейших функций организма, отсутствием рефлексов и угнетением сознания. Кома может наступить как мгновенно, так и развиться за несколько часов. Механизм ее возникновения – отек головного мозга на фоне гипоксии вследствие инфекции, травмы или влияния других патологических процессов. Симптомы состояния комы у человека – отсутствие сознания и реакции на любые раздражители. Лечение коматозного состояния проводится исключительно в отделении реанимации. Основная терапия направлена на предотвращение гибели мозговой ткани и поддержание жизненно важных функций организма. В статье будут рассмотрена симптоматика, лечение и оказание первой помощи пострадавшему в состоянии комы.

Кома может наступить как мгновенно, так и развиться за несколько часов. Механизм ее возникновения – отек головного мозга на фоне гипоксии вследствие инфекции, травмы или влияния других патологических процессов. Симптомы состояния комы у человека – отсутствие сознания и реакции на любые раздражители. Лечение коматозного состояния проводится исключительно в отделении реанимации. Основная терапия направлена на предотвращение гибели мозговой ткани и поддержание жизненно важных функций организма. В статье будут рассмотрена симптоматика, лечение и оказание первой помощи пострадавшему в состоянии комы.

Провоцирующие факторы:

- черепно-мозговые травмы и поражение электротоком;

- инсульт, эпилепсия;

- резкие колебания сахара в крови;

- инфекции ЦНС или головного мозга;

- гипоксия, асфиксия, остановка сердца;

- обезвоживание, потеря электролитов;

- тяжелая степень интоксикации организма;

- введение в кому по медпоказаниям (состояние искусственной комы).

В зависимости от глубины угнетения сознания выделяют следующие виды ком: I степени (легкая), II степени (умеренная), III степени (глубокая), IV степени (терминальная). В основе классификации лежат различные клинические симптомы.

На нашем сайте https://www.dobrobut.com/ есть подробная информация по теме. По вышеуказанным телефонам можно записаться на личный прием к врачу.

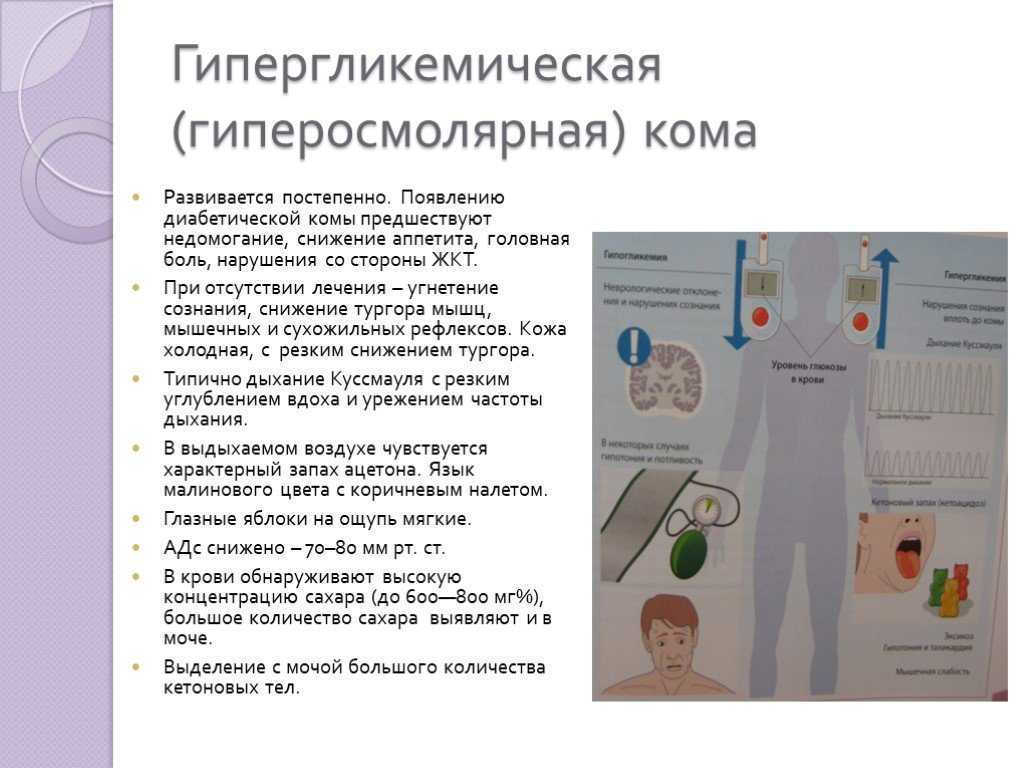

Гипергликемическая кома

Гипергликемическая кома – наиболее тяжелое осложнение сахарного диабета, развивающееся в результате нарастания инсулиновой недостаточности и снижения утилизации глюкозы в крови. Симптоматика – частое и шумное дыхание, тахикардия, снижение АД, резкий запах ацетона изо рта. Без своевременного и квалифицированного лечения гипергликемической комы больной может погибнуть. О доврачебной помощи речь пойдет дальше.

Почечная кома

Развивается постепенно. К основным симптомам такого состояния относятся: сухость кожи, отеки в зоне поясницы и нижних конечностей, запах мочи от больного, одутловатость лица, низкое артериальное давление, узкие зрачки и высокие сухожильные рефлексы. Также возможно непроизвольное подергивание отдельных групп мышц.

Также возможно непроизвольное подергивание отдельных групп мышц.

Гипертензионная кома

Возникает в результате резкого повышения внутричерепного давления. Кома развивается из-за сдавления некоторых отделов мозга и сопровождается брадикардией, рвотой, урежением частоты дыхания, высоким артериальным давлением. Во время консультации врач расскажет, как можно помочь больному в таком состоянии и в каком положении необходимо перевозить пострадавшего в состоянии комы.

Симптомы комы различной тяжести

Прекома длится от нескольких минут до 3-5 часов. Состояние характеризуется спутанностью сознания, сохранением всех рефлексов и нарушением координации. Периоды возбуждения чередуются с периодами полного торможения. Важно уметь отличить и знать, чем состояние комы отличается от обморочного состояния.

Кома легкой степени. Основные симптомы – вялость, заторможенность, больной плохо идет на контакт, сознание спутано.

Кома умеренной тяжести. Больной не реагирует на боль, свет, звуки и находится в ступоре. Давление снижается, сердечный ритм ускоряется, зрачки сужены. Изредка может наблюдаться хаотичная двигательная активность конечностей и самопроизвольное испражнение.

Давление снижается, сердечный ритм ускоряется, зрачки сужены. Изредка может наблюдаться хаотичная двигательная активность конечностей и самопроизвольное испражнение.

Глубокая кома. У больного увеличены зрачки, неглубокое дыхание, давление снижено, глотательные рефлексы отсутствуют.

Терминальная степень. Больной находится на искусственной вентиляции легких и парентеральном питании. Полное отсутствие рефлексов, критическое падение артериального давления, зрачки не реагируют на свет. В большинстве случаев стадия заканчивается смертью.

Диагностика

При постановке диагноза крайне важно опросить людей, окружавших больного, и провести дифференциации комы с помощью шкалы Глазго. После тщательного осмотра врач назначит анализы крови (общий, биохимию и на гормоны), анализ мочи, печеночные пробы, спинномозговую пункцию, КТ головного мозга, МРТ головы и энцефалограмму. После получения результатов будет проведен курс терапии. Лечение диабетических ком проводится по специальной схеме. Об особенностях такой терапии речь пойдет дальше.

Об особенностях такой терапии речь пойдет дальше.

Лечение диабетических ком

Лечение комы осуществляется в отделении реанимации. Первоочередная задача врачей – стабилизация состояние пациента и поддержание его жизненных функций. Дальнейшее лечение будет зависеть от результатов проведенных анализов.

Особенности терапии при различных видах комы:

- антибиотикотерапия – при наличии воспаления;

- противосудорожные препараты – при эпилепсии;

- антикоагулянты – при острой ишемической болезни;

- дезинтоксикация организма – при любых отравлениях;

- инсулинотерапия при признаках кетоацидотической комы.

В период комы очень важно уделить особое внимание уходу за больным: профилактика пролежней, обработка кожи, кормление и правильное питание.

Вегетативное состояние после комы

Вегетативное состояние (апаллический синдром) – состояние после выхода их комы, при котором пациент дезориентирован в пространстве. У больного сохранены периоды сна и бодрствования, кардиореспираторная функция и рефлексы. Но нет понимания самого себя и собственного окружения.

У больного сохранены периоды сна и бодрствования, кардиореспираторная функция и рефлексы. Но нет понимания самого себя и собственного окружения.

Вегетативное состояние после комы развивается в силу поражения полушарий головного мозга, причинами которого могут стать травмы, инфекции, ишемия.

Прогноз

Прогноз зависит от степени повреждения головного мозга и первопричин. В медицинской практике шансы больного на выход из комы оцениваются так: при прекоме и коме I степени – прогноз благоприятный; при коме II и III – сомнительный, но есть шанс на выздоровление; кома IV в большинстве случаев заканчивается смертью.

Если у вас остались вопросы, запишитесь на консультацию к нашим специалистам. Врач поможет решить вопросы, связанные со здоровьем, и расскажет, какие действия предпринять при состоянии гипогликемической комы. Позаботьтесь о своем здоровье уже сейчас.

ПРОГНОЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КОМЫ

Текст статьи

Меню статьи

- Статья

Текст - Артикул

информация - Цитата

Инструменты - Поделиться

- Быстрое реагирование

- Артикул

метрика - Оповещения

ПРОГНОЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КОМЫ

- Дэвид Бейтс

- Д-р Дэвид Бейтс, отделение неврологии, Королевский лазарет Виктории, улица Королевы Виктории, Ньюкасл-апон-Тайн NE1 4LP, Великобритания David.

Bates{at}ncl.ac.uk

Bates{at}ncl.ac.uk

http://dx.doi.org/10.1136/jnnp.71.suppl_1.i20

Статистика с сайта Altmetric.com

Запрос разрешений

Если вы хотите повторно использовать часть или всю эту статью, воспользуйтесь ссылкой ниже, которая приведет вас к службе RightsLink Центра защиты авторских прав. Вы сможете получить быструю цену и мгновенное разрешение на повторное использование контента различными способами.

Обследование пациентов в коме требует неотложной медицинской помощи. Необходимо установить причину и, по возможности, устранить ее, а головной мозг обеспечить соответствующей защитой для уменьшения дальнейшего повреждения. Затем становится важным выявить тех пациентов, для которых прогноз безнадежен и у которых учреждение или настойчивость реанимационных мероприятий неуместны, служащие только для продления страданий родственников и опекунов. Врачи часто обращаются к неврологу, чтобы установить прогноз для человека в коме. Поэтому важно, чтобы невролог при обучении разработал систему, с помощью которой он или она может разумно и точно определять те факторы, которые помогают в определении прогноза, и тем самым давать разумные советы коллегам, среднему медицинскому персоналу, а также родственникам и друзьям пациента.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА

Появление сердечно-легочной реанимации в 1960-х годах вместе с достижениями в области интенсивной терапии создали потребность в методах определения прогноза на ранних стадиях комы. Опасения, что большое количество пациентов, реанимированных после передозировки наркотиков, травмы или аноксического поражения, могут выжить в хроническом вегетативном состоянии или что дорогостоящая поддержка будет потрачена впустую на пациентов, потерявших сознание, привели к тому, что за последние 40 лет было опубликовано более 70 статей, пытающихся разработать клинические шкалы, электрофизиологические методы, системы визуализации и лабораторные анализы, которые предсказывают вероятный исход у отдельного пациента. адекватная статистическая проверка невозможна. В нескольких отчетах приводятся подробные сведения о доверительных интервалах для специфичности отдельных тестов, а первоначальные исследования почти всегда были ретроспективными и определяли продолжительность комы или отсутствие двигательных реакций как показатель плохого прогноза.

Факторами, которые можно считать потенциально полезными для прогноза, являются клинические, электрофизиологические, биохимические и визуализирующие, и все четыре параметра были исследованы и сравнены.

Клинические признаки

Проспективные работы Йоргенсена5 стали важной вехой в методологии выявления клинических признаков у пациентов после остановки сердца и с поразительной точностью определили несколько прогностических факторов: восстановление зрачкового рефлекса на свет в течение 12 минут оказалось совместимым с неврологическим выживанием, тогда как отсутствие зрачкового светового рефлекса через 28 минут указывало на то, что неврологическое восстановление маловероятно. Эти документы также предоставили некоторую информацию о прогностической ценности ЭЭГ, которая отслеживалась в ходе исследований; особенно примечательно, что 37 из 125 пациентов без определяемой корковой активности сразу после сердечно-легочной реанимации пришли в сознание. Ограничением этих исследований было то, что не все пациенты находились в коматозном состоянии, а категории результатов, отличные от выживаемости или смерти, не были определены.

Когорта из 500 пациентов, набранных в США и Великобритании и описанных Леви и его коллегами6, подвергалась проспективному наблюдению, и были четко определены уровень комы и категории результатов. В каждой из отдельных диагностических групп было достаточно пациентов, чтобы получить значимые результаты, а большой размер исследования означал, что можно было изучить как специфичность, так и чувствительность тестов и предоставить доверительные интервалы. Пациенты были включены, если они находились в коме, определяемой как оценка комы по Глазго 2:4:2 (открытие глаз: двигательный: вербальный) или менее, в течение более шести часов и причина комы была известна. Исключена травматическая кома. Исход определяли во временных интервалах до одного года по пятибалльной шкале: смерть, вегетация, тяжелая инвалидность, умеренная инвалидность или хорошее выздоровление. Общий результат был плохим: только 10% из 500 пациентов выздоровели, а 63% умерли, не выйдя из комы, или выздоровели только до уровня вегетации.

Эти исследования выявили четыре важных клинических признака, которые помогают определить прогноз: этиология, глубина комы, продолжительность комы и клинические признаки.

Этиология

Исход комы зависит от причины, независимой от физических признаков, глубины или продолжительности комы. Это наиболее важно и наиболее ярко проявляется при коме, вызванной передозировкой наркотиков. Всех таких пациентов следует рассматривать как потенциально поддающихся спасению и с хорошим прогнозом при условии, что их можно поддерживать и избежать осложнений в период комы. Пациенты с комой при передозировке наркотиков часто выглядят глубоко коматозными с подавленными рефлексами ствола мозга из-за воздействия наркотиков на ствол мозга, но могут демонстрировать непропорционально высокий уровень двигательной активности. В целом метаболические причины комы имеют лучший прогноз, чем аноксически-ишемические причины. Цереброваскулярные заболевания (субарахноидальное кровоизлияние или инсульт) имеют наихудший прогноз из всех (таблица 1). Видно, что вероятность хорошего выздоровления у всех пациентов составляет всего 10%. Он составляет менее 5% у лиц, перенесших субарахноидальное кровоизлияние или инсульт, около 10% у лиц с гипоксически-ишемическим повреждением, но достигает 25% при метаболических или инфекционных причинах комы. Также очевидно, что гипоксически-ишемическое повреждение наиболее вероятно приводит к развитию вегетативного состояния; для 20% таких пациентов это был самый высокий уровень, которого они когда-либо достигали.

Видно, что вероятность хорошего выздоровления у всех пациентов составляет всего 10%. Он составляет менее 5% у лиц, перенесших субарахноидальное кровоизлияние или инсульт, около 10% у лиц с гипоксически-ишемическим повреждением, но достигает 25% при метаболических или инфекционных причинах комы. Также очевидно, что гипоксически-ишемическое повреждение наиболее вероятно приводит к развитию вегетативного состояния; для 20% таких пациентов это был самый высокий уровень, которого они когда-либо достигали.

Таблица 1

Этиология как прогностический фактор

Глубина комы

Уровень комы, измеренный по шкале комы Глазго, позволяет прогнозировать исход. Даже после шести часов комы очевидно, что у пациентов с более высокими уровнями по иерархической шкале прогноз лучше (таблица 2). В течение шести часов после наступления комы те пациенты, у которых открываются глаза, имеют почти один из пяти шансов на хорошее выздоровление, тогда как те, у кого нет, — один из 10 шансов. У тех, кто не проявляет двигательной реакции, шанс на хорошее выздоровление составляет 3%, тогда как у тех, кто демонстрирует сгибание, шанс выше 15%. У тех, кто не шумит, шанс на выздоровление составляет всего 8%, а у тех, кто стонет, шанс на выздоровление — 30%.

У тех, кто не проявляет двигательной реакции, шанс на хорошее выздоровление составляет 3%, тогда как у тех, кто демонстрирует сгибание, шанс выше 15%. У тех, кто не шумит, шанс на выздоровление составляет всего 8%, а у тех, кто стонет, шанс на выздоровление — 30%.

Таблица 2

Уровень комы как прогностический фактор: уровень комы, измеренный с помощью элементов шкалы комы Глазго (ШКГ)

Продолжительность комы

Чем дольше пациент остается в коме, тем меньше его или ее шансов на выздоровление и тем выше вероятность того, что он или она перейдет в вегетативное состояние (таблица 3). К третьему дню вероятность умеренного или хорошего выздоровления снижается до 7%, а к 14-му дню — до 2%. К концу первой недели почти половина больных, не пришедших в сознание, находятся в вегетативном состоянии.

Таблица 3

Продолжительность комы как прогностический фактор

Клинические признаки

Наиболее важными клиническими признаками, позволяющими выявить пациентов с неблагоприятным исходом, являются рефлексы ствола головного мозга и простые тесты роговичных рефлексов и зрачковых реакций, определенные Йоргенсеном,5 остаются важными (таблица 4). Например, ни один из 90 пациентов, у которых отсутствовали роговичные рефлексы через 24 часа, не выжил.

Например, ни один из 90 пациентов, у которых отсутствовали роговичные рефлексы через 24 часа, не выжил.

Таблица 4

Реакция ствола головного мозга и прогноз (24 часа)

Было 210 пациентов с аноксическим ишемическим повреждением, у 52 из которых отсутствовали зрачковые рефлексы через 24 часа, и все они умерли (таблица 5). К третьему дню у 70 из этих пациентов моторная реакция была хуже, чем при синдроме отмены, и все они умерли. К седьмым суткам у 26 пациентов отсутствовали спонтанные движения глаз, и все они умерли. 95% доверительные интервалы для каждого отдельного критерия приведены в таблице, и хотя это было большое исследование, его положительная прогностическая ценность одного признака ограничена.7 Есть некоторые клинические признаки, которые предсказывают хороший результат: развитие нистагма. при окуловестибулярном тестировании или произнесении любого узнаваемого слова в течение 48 часов указывает на 50% вероятность хорошего выздоровления, а наличие моторной локализации в течение первых 24 часов указывает на 20% вероятность хорошего выздоровления.

Таблица 5

Клинические признаки и прогноз

Ни один клинический признак не является значимым показателем неблагоприятного прогноза у отдельных пациентов, но комбинация клинических признаков может потенциально повысить точность прогноза; это было проанализировано Леви и его коллегами. 6 Хотя это помогает предсказать хороший прогноз для тех пациентов, у которых были или восстановились некоторые клинические признаки на ранних стадиях заболевания, это не может исключить небольшую вероятность того, что у некоторых пациентов отсутствуют важные ответы на ранних стадиях заболевания. курс комы может в конечном итоге привести к хорошему выздоровлению (таблица 6).

Таблица 6

Комбинации признаков и прогноз при поступлении

Последующие исследования, включающие клинические и лабораторные признаки (двигательная реакция, реакция зрачка на свет, спонтанные движения глаз и уровень глюкозы в крови) для получения оценки «пробуждения»8, дают ложноположительный результат почти в 16% и поэтому менее точны, чем отдельные клинические признаки.

Электрофизиология

Возможность нейрофизиологических исследований, включая электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и вызванные потенциалы, которые дают более точные показатели прогноза, все больше изучалась в течение последних 20 лет. Международно признаны пять степеней нарушений ЭЭГ при коме: альфа-ритм, доминантная тета, диффузная доминантная дельта, подавление пачек и изоэлектрический.9Через 48 часов эти оценки обеспечивают прогноз с точностью около 88%, и на сегодняшний день кажется, что оценка сжатых спектральных массивов с помощью «монитора мозга» вряд ли улучшит оценку, обеспечиваемую клинической оценкой или стандартной ЭЭГ.

Некоторые считают, что исследования вызванных потенциалов обеспечивают большую точность, чем это возможно с помощью клинических методов. В частности, двустороннее отсутствие ССВП N20 после 72-часовой комы считается наиболее разумной и полезной переменной для прогнозирования неблагоприятного исхода при аноксически-ишемической коме,10 хотя, судя по цифрам, приведенным авторами, специфичность и чувствительность не лучше. чем отсутствие зрачковой реакции через 72 часа или отсутствие двигательной реакции. Вызванный ответ ствола мозга и соматосенсорные вызванные потенциалы изучались как возможные вспомогательные средства для распознавания смерти ствола мозга21 и прогнозирования исхода12.

чем отсутствие зрачковой реакции через 72 часа или отсутствие двигательной реакции. Вызванный ответ ствола мозга и соматосенсорные вызванные потенциалы изучались как возможные вспомогательные средства для распознавания смерти ствола мозга21 и прогнозирования исхода12.

Авторы, которые описывают значение этих электрофизиологических процессов, похоже, редко принимают во внимание техническую проблему выполнения таких мер в условиях загруженного отделения интенсивной терапии, где есть значительные потенциальные источники электрических помех.

Биохимия

Биохимические исследования либо скорости церебрального метаболизма кислорода, либо концентрации химических веществ в спинномозговой жидкости, которые, как считается, указывают на повреждение тканей, таких как креатинкиназа мозгового типа и специфичная для нейронов энолаза, коррелировали с исходом. При чувствительности всего порядка 74%, хотя заявленная специфичность достигает 100%,13 проблемы могут возникать при таких состояниях, как бронхогенное новообразование и других ситуациях, при которых ферменты могут быть ложно повышены.

Визуализация

Методы визуализации, включая компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и однофотонную эмиссионную компьютерную томографию, вместе с методами измерения кровотока имеют доказанную эффективность в постановке диагноза комы и выявлении смерти ствола головного мозга; однако их прогностическая ценность не выше, чем у клинических признаков. Даже использование скорости церебрального метаболизма кислорода, по-видимому, позволяет правильно предсказать исход примерно у 82% пациентов,14 хотя магнитно-резонансная спектроскопия может предоставить дополнительную и более точную информацию в будущем.

Проблемы прогноза

Существуют общепризнанные трудности в интерпретации результатов исследований прогноза комы10

15: отсутствие проспективных исследований, неспособность указать доверительные интервалы и неизбежный смешанный фактор, заключающийся в том, что многие пациенты, включенные в исследования, умрут от неневрологического заболевания. Есть еще две проблемы, которые невозможно устранить и которые вызывают трудности в оценке; самореализующийся характер неблагоприятных прогнозов и проблема стойкого вегетативного состояния. Тот факт, что неблагоприятный прогноз, данный исследователем отдельному пациенту, может быть самореализующимся, кажется неизбежным. Даже если исследователь, участвующий в сборе данных проспективно, не принимает активного участия в уходе за пациентом, будущий уход за этим пациентом будет иметь тенденцию отражать впечатления и мнения лиц, ответственных за ведение. В идеале прогностические исследования должны проводиться только на пациентах, которые будут получать максимальную поддержку жизни как можно дольше, но это несовместимо с гуманным и деликатным ведением пациентов и их родственников. Проблема, связанная со стойким вегетативным состоянием, возникает потому, что в одних исследованиях не проводится различия между стойким вегетативным состоянием и смертью, а в других вегетативное состояние сочетается с тяжелой инвалидностью как «неприемлемый исход».

Тот факт, что неблагоприятный прогноз, данный исследователем отдельному пациенту, может быть самореализующимся, кажется неизбежным. Даже если исследователь, участвующий в сборе данных проспективно, не принимает активного участия в уходе за пациентом, будущий уход за этим пациентом будет иметь тенденцию отражать впечатления и мнения лиц, ответственных за ведение. В идеале прогностические исследования должны проводиться только на пациентах, которые будут получать максимальную поддержку жизни как можно дольше, но это несовместимо с гуманным и деликатным ведением пациентов и их родственников. Проблема, связанная со стойким вегетативным состоянием, возникает потому, что в одних исследованиях не проводится различия между стойким вегетативным состоянием и смертью, а в других вегетативное состояние сочетается с тяжелой инвалидностью как «неприемлемый исход».

Персистирующее вегетативное состояние

Продолжительное выживание пациентов в коме обычно указывает на развитие вегетативного состояния, и предотвращение персистирующего вегетативного состояния часто приводится как важная причина использования предикторов при коме. Первоначальные опасения, что большое количество вегетативных пациентов могут быть подвергнуты длительному жизнеобеспечению, не подтвердились на практике в течение последних 30 лет. В большинстве исследований очевидно, что большинство пациентов, которые умирают, умирают на ранней стадии комы. В исследовании, о котором сообщили Леви и его коллеги, 60 пациентов остались в вегетативном состоянии; в этом состоянии было 25 человек в конце одного месяца, шесть в конце трех месяцев, четыре в течение шести месяцев и один в год.7 Эти цифры аналогичны отчетам других исследований и поднимают важный вопрос об использовании критериев с ограниченной положительной прогностической ценностью.

Первоначальные опасения, что большое количество вегетативных пациентов могут быть подвергнуты длительному жизнеобеспечению, не подтвердились на практике в течение последних 30 лет. В большинстве исследований очевидно, что большинство пациентов, которые умирают, умирают на ранней стадии комы. В исследовании, о котором сообщили Леви и его коллеги, 60 пациентов остались в вегетативном состоянии; в этом состоянии было 25 человек в конце одного месяца, шесть в конце трех месяцев, четыре в течение шести месяцев и один в год.7 Эти цифры аналогичны отчетам других исследований и поднимают важный вопрос об использовании критериев с ограниченной положительной прогностической ценностью.

Доказательства многопрофильной оперативной группы16

17 и рекомендации рабочей группы Королевских колледжей 18 помогают определить время, когда можно рассмотреть вопрос о прекращении искусственной гидратации и питания у таких пациентов, и указать, каким образом это должно быть достигнуто. Наиболее важная дифференциация пациента в персистирующем вегетативном состоянии — от пациентов с «минимальной реакцией» или настолько тяжелой инвалидностью, что они не могут легко реагировать, и поэтому у врача возникают трудности с определением чувствительности. Дифференциация этих состояний требует достаточного времени для наблюдения и оценки реакции и требует участия медперсонала, опекунов и родственников, а также врачей. Когда показано, что у пациентов есть некоторый уровень познания или чувствительности, необходимо, чтобы уход за ними продолжался, если только пациент не дал формального заблаговременного распоряжения до наступления комы.

Дифференциация этих состояний требует достаточного времени для наблюдения и оценки реакции и требует участия медперсонала, опекунов и родственников, а также врачей. Когда показано, что у пациентов есть некоторый уровень познания или чувствительности, необходимо, чтобы уход за ними продолжался, если только пациент не дал формального заблаговременного распоряжения до наступления комы.

Продолжаются споры о возможности выздоровления пациентов в вегетативном состоянии. У пациентов, перенесших нетравматические повреждения, такие как аноксия или ишемия, прогноз неблагоприятный. Многосторонняя целевая группа16

17 рассмотрели 159 больных в вегетативном состоянии через месяц после нетравматического повреждения; к трем месяцам 11% пришли в сознание, 89% остались в вегетативном состоянии или умерли; к полугоду сознание пришло еще у двух больных, а через год после травмы 15% больных пришли в сознание, 32% находились в вегетативном состоянии и 53% умерли. Из тех 15% пациентов, которые пришли в сознание, только один пациент выздоровел. Целевая группа рекомендовала дальнейшие эпидемиологические исследования для улучшения информации о заболеваемости, распространенности и естественном течении вегетативного состояния; они также рекомендовали более тщательные клинические исследования и будущие исследования с помощью позитронно-эмиссионной томографии для изучения регионарного мозгового кровотока и метаболизма глюкозы в ответ на зрительную, слуховую и соматосенсорную стимуляцию.

Целевая группа рекомендовала дальнейшие эпидемиологические исследования для улучшения информации о заболеваемости, распространенности и естественном течении вегетативного состояния; они также рекомендовали более тщательные клинические исследования и будущие исследования с помощью позитронно-эмиссионной томографии для изучения регионарного мозгового кровотока и метаболизма глюкозы в ответ на зрительную, слуховую и соматосенсорную стимуляцию.

Рабочая группа Королевских колледжей18 признала сложность диагностики постоянного вегетативного состояния и предположила, что диагноз может быть поставлен, когда необратимость установлена с «высокой степенью клинической достоверности», но признала, что «это диагноз, который не абсолютные, а основанные на вероятностях». Рабочая группа предположила, что диагноз можно обоснованно поставить, если пациент находится в продолжающемся вегетативном состоянии после нетравматического повреждения головного мозга более шести месяцев. Они рекомендовали, чтобы после постановки диагноза стойкое вегетативное состояние устанавливается на основании выявления причины синдрома, клинического обследования больного и давности времени от инсульта, то выздоровления добиться не удается и дальнейшее лечение бесперспективно. Они предложили, чтобы клиническая группа врачей и медсестер, дополненная, при необходимости, коллегами, официально рассматривала клинические данные. Когда принимается решение о «безнадежности», его следует деликатно сообщить родственникам, которым затем будет дано время для обдумывания последствий, включая возможность отказа от искусственных средств введения пищи и жидкости. Рабочая группа указала, что в настоящее время суды на практике требуют, чтобы решение о прекращении питания и гидратации, приводящее к неизбежной смерти пациента, передавалось в суд до принятия каких-либо мер.

Они предложили, чтобы клиническая группа врачей и медсестер, дополненная, при необходимости, коллегами, официально рассматривала клинические данные. Когда принимается решение о «безнадежности», его следует деликатно сообщить родственникам, которым затем будет дано время для обдумывания последствий, включая возможность отказа от искусственных средств введения пищи и жидкости. Рабочая группа указала, что в настоящее время суды на практике требуют, чтобы решение о прекращении питания и гидратации, приводящее к неизбежной смерти пациента, передавалось в суд до принятия каких-либо мер.

Ссылки

- ↵

- Kaplan P

(2000) Прогноз неблагоприятного исхода при аноксически-ишемической коме: после. J Clin Neurophysiol 17:502.

- ↵

- Hodgson HJF

(1974) Кома после остановки сердца. Мозг 97:361–372.

- ↵

- Willoughby JO,

- Leach BG

(1974) Связь неврологических симптомов после остановки сердца с исходом.

BMJ 3(5929):437–439.

BMJ 3(5929):437–439. - ↵

- Snyder BD,

- Ramierz-Lassepas M,

- Lippert DM

(1977) Неврологический статус и прогноз после сердечно-легочной остановки; ретроспективное исследование. Неврология 27:807–811.

- ↵

- Jorgensen EO,

- Malchow-Moller A

(1981) Естественная история глобальной и критической ишемии головного мозга. Реанимация 9:133–191.

- ↵

- Леви, DE,

- Бейтс Д.,

- Каронна Дж.Дж.,

- и др.

(1981) Прогноз при нетравматической коме. Ann Intern Med 94:293–301.

- ↵

- Леви DE,

- Caronna JA,

- Singer BH,

- и др.

(1985) Прогнозирование исхода гипоксически-ишемической комы.

JAMA 253:1420–1426.

JAMA 253:1420–1426. - ↵

- Longstreth WT,

- Diehr P,

- Inuit S

(1983) Прогнозирование пробуждения после внебольничной остановки сердца. N Engl J Med 308:1378–1382.

- ↵

- Edgren E,

- Hedstren DU,

- Nordin M,

- и др.

(1987) Прогноз исхода после остановки сердца. Crit Care Med 15:820–825.

- ↵

- Zandbergen EGJ,

- de Haan RJ,

- Koelman JHTM,

- и др.

(2000) Прогноз неблагоприятного исхода при аноксически-ишемической коме. J Clin Neurophysiol 17:498–501.

- ↵

- Pananicolaou AC,

- Loring EW,

- Eisdenberg HM,

- и др.

(1986) Прогностически важные паттерны ЭЭГ-комы при диффузных аноксических и травматических энцефалопатиях у взрослых.

Нейрохирургия 18:173–175.

Нейрохирургия 18:173–175. - ↵

- Walser H,

- Murat E,

- Janzer R

(1986) Соматосенсорные вызванные потенциалы у коматозных пациентов: корреляция с результатами неврологических исследований. J Neurol 233:34–40.

- ↵

- Roine RO,

- Somer H,

- Kaste M,

- и др.

(1989) Неврологический исход после внебольничной остановки сердца: прогноз с помощью анализа ферментов спинномозговой жидкости. Arch Neurol 46:823–843.

- ↵

- Jaggi JL,

- Obrist WD,

- Genneralli TA,

- и др.

(1990) Связь раннего мозгового кровотока и метаболизма с исходом острой черепно-мозговой травмы. Дж. Нейрохирург 72:1761–1782.

- ↵

- Shewmom DA,

- DeGiogio CM

(1989) Ранний прогноз при аноксической коме: надежность и обоснование.

Нейрол Клин 7:823–843.

Нейрол Клин 7:823–843. - ↵

- Многопрофильная рабочая группа по PVS

(1994) Медицинские аспекты стойкого вегетативного состояния. N Engl J Med 330:1499–1508.

- ↵

- Многопрофильная рабочая группа по PVS

(1994) Медицинские аспекты стойкого вегетативного состояния. N Engl J Med 330:1572–1579.

- ↵

- Рабочая группа Королевского колледжа врачей

(1996) Постоянное вегетативное состояние. JR Coll Physicians Lond 30:119–121.

Прочитайте полный текст или загрузите PDF:

Подписка

Войдите под своим именем пользователя и паролем

Для личных счетов ИЛИ менеджеров корпоративных счетов

Имя пользователя *

Пароль *

Забыли данные для входа? Зарегистрировать новую учетную запись?

Забыли имя пользователя или пароль?

Что такое медикаментозная кома? | Кома, вызванная барбитуратами

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

Вот как это работает.

Что общего у покойного рэпера Тупака Шакура, бывшей конгрессменши Габриэль Гиффордс, комика Галлахера и премьер-министра Израиля Ариэля Шарона? Все трое впали в медикаментозную кому.

Несмотря на то, что процедура широко известна (в основном из новостей), врачи редко вызывают у пациента кому. «Это не то, что вы делаете легкомысленно», — сказал LiveScience доктор Майкл Дж. Саутер, профессор анестезиологии и неврологической хирургии в Вашингтонском университете в Сиэтле. «Вы делаете это для того, кто действительно болен, когда другие варианты быстро уменьшаются».

Кома индуцируется у пациентов с высоким риском повреждения головного мозга, будь то физическая травма (как в случае с Гиффордсом, который был ранен в голову в 2011 г. ), передозировка наркотиков или заболевание, такое как менингит, бешенство или эпилептический статус (длительный и опасный для жизни приступ). [9Наиболее причудливые медицинские состояния]

), передозировка наркотиков или заболевание, такое как менингит, бешенство или эпилептический статус (длительный и опасный для жизни приступ). [9Наиболее причудливые медицинские состояния]

В июле 2013 года 12-летняя девочка, зараженная амебой, поедающей мозг, известной как Naegleria fowleri , была введена в медикаментозную кому, что может быть одной из причин, по которой она является одной из немногие люди, пережившие редкую, но часто смертельную болезнь.

Почему вызывается кома

Цель медикаментозной комы, объяснил Саутер, состоит в том, чтобы обеспечить «защиту и контроль динамики давления мозга». Высокое давление, вызванное отеком мозга, может лишать некоторые области мозга кислорода; опухшая мозговая ткань также может быть повреждена при нажатии на внутреннюю часть черепа. Снижая электрическую активность мозга и замедляя метаболизм мозга, индуцированная кома может свести к минимуму отек и воспаление мозга.

Другие варианты уменьшения отека головного мозга включают прием таких препаратов, как диуретики или стероиды, отведение лишней жидкости из черепа или увеличение притока крови к мозгу. Но когда эти другие варианты не вызывают адекватного снижения мозгового давления, может возникнуть кома.

Но когда эти другие варианты не вызывают адекватного снижения мозгового давления, может возникнуть кома.

Перед тем, как вызвать кому, Саутер подчеркнул, что очень важно иметь надлежащее оборудование и медицинский персонал. Процедура начинается в отделении интенсивной терапии (ОИТ), где доступна технология мониторинга для поддержки дыхательных путей и обеспечения нормального уровня артериального давления, частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови.

Лекарства, необходимые для индуцирования комы — обычно пропофол или барбитураты, такие как пентобарбитал или тиопентал — вводятся пациенту с помощью инфузионного насоса, который вводит точно отмеренные дозы. По словам Саутера, эти препараты «имеют непрерывный спектр эффектов», позволяя анестезиологу постепенно переводить пациента из «общей анестезиологии в глубокую кому».

Продолжительность времени, в течение которого пациент находится в медикаментозной коме, «в значительной степени зависит от болезни, которую вы лечите», — сказал Саутер. В большинстве случаев кома вызывается на срок от нескольких дней до двух недель; индуцированные комы продолжительностью более месяца встречаются крайне редко. «Это очень сильно зависит от индивидуальных обстоятельств», — сказал Саутер.

В большинстве случаев кома вызывается на срок от нескольких дней до двух недель; индуцированные комы продолжительностью более месяца встречаются крайне редко. «Это очень сильно зависит от индивидуальных обстоятельств», — сказал Саутер.

Риски медикаментозной комы

Как и большинство медицинских процедур, искусственная кома сопряжена с некоторыми рисками. «Одним из известных нам последствий является повышенный риск заражения», — сказал Саутер. Инфекции грудной клетки особенно распространены, так как кома сильно влияет на кашлевой рефлекс, который способствует очищению легких от выделений.

Барбитураты тоже могут ослаблять иммунный ответ, хотя «об этом не так уж много данных», — сказал Саутер. И профилактическое использование антибиотиков обычно не рекомендуется из-за их связи с развитием устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных как «супербактерии».

Существуют также некоторые разногласия по поводу необходимости медикаментозной комы: в ряде исследований была обнаружена ограниченная польза от вызванной барбитуратами комы, особенно среди людей старше 40 лет. В отчете журнала Anesthesia за 2004 г. барбитуровая кома должна быть сбалансирована с рисками. Эти осложнения необходимо учитывать, когда неблагоприятный неврологический исход кажется вероятным».

В отчете журнала Anesthesia за 2004 г. барбитуровая кома должна быть сбалансирована с рисками. Эти осложнения необходимо учитывать, когда неблагоприятный неврологический исход кажется вероятным».

Комы и ночные кошмары

Некоторые пациенты, перенесшие индуцированную кому, сообщают о том, что испытывают яркие кошмары и галлюцинации. Саутер приписывает этот эффект усилиям мозга, пытающимся осмыслить восприятие (особенно звуки) из окружающей среды.

«Как анестезиолог, я могу сказать вам, что есть много интересных восприятий, которые возникают у пациентов, когда они выходят из наркоза», сказал Саутер. «Относительно часто сообщают о всех видах восприятия после седативных средств», включая некоторые очень тревожные галлюцинации. «Есть несколько довольно ярких ночных кошмаров, обычно возникающих после успокоительного», — добавил он.

Несмотря на риски, связанные с медикаментозной комой, в последние годы процедура значительно улучшилась, в основном благодаря достижениям в технологии мониторинга; По словам Саутера, большая часть мониторинга, который должен выполнять медицинский персонал, теперь может выполняться на ноутбуках.

Bates{at}ncl.ac.uk

Bates{at}ncl.ac.uk BMJ 3(5929):437–439.

BMJ 3(5929):437–439.  JAMA 253:1420–1426.

JAMA 253:1420–1426.  Нейрохирургия 18:173–175.

Нейрохирургия 18:173–175.  Нейрол Клин 7:823–843.

Нейрол Клин 7:823–843.