Лимфогранулематоз на узи: Лимфоузлы на УЗИ (лекция на Диагностере) – Значение УЗИ при диагностике лимфом

Лимфоузлы на УЗИ (лекция на Диагностере)

Чаще всего лимфоузлы увеличиваются при воспалении, но также могут быть проявлением рака. Распространенные причины лимфаденопатии: бактериальные, вирусные, паразитарные и грибковые инфекции, системная красная волчанка, болезнь Розаи-Дорфман, болезнь Кавасаки, рак.

Нажимайте на картинки, чтобы увеличить.

Рисунок. Снаружи лимфоузел покрыт фиброзной капсулой, от которой отходят трабекулы. Приносящие лимфатические сосуды подходят с выпуклой стороны. Выносящий лимфатический сосуд, вены и артерия проходят в воротах лимфоузла. По периферии расположены лимфатические узелки коркового слоя, а в центре — трабекулы, сосудистые шнуры и синусы мозгового слоя. В промежуточной зоне лимфоциты крови переходят в строму через стенки специальных венул. Зоны лимфоузла заселяют строго определенные клетки.

Лимфоузлы на УЗИ

Лимфоузлы исследуют линейным датчиком 7,5-12 МГц. Для осмотра больших конгломератов может пригодиться конвексный датчик 3-5 МГц. Брыжеечные лимфоузлы смотри Мезаденит на УЗИ (лекция на Диагностере).

У трети здоровых людей встречаются небольшие лимфоузлы, а длина отдельных экземпляров достигает 3,5 см. Размеры и форма лимфатических узлов зависят от расположения, а так же возраста и конституции пациента.

Нормальный лимфоузел на УЗИ — небольшое (менее 1 см) гипоэхогенное образование с гиперэхогенным рубчиком в центре; бобовидной или овальной формы; контур четкий, ровный или волнистый. Гипоэхогенная зона по периферии — корковое вещество, гиперэхогенная линейная структура — сосуды, трабекулы, жировые включения, частично мозговое вещество. В воротах гиперэхогенный треугольник «врезается» в паренхиму, здесь при ЦДК бывает видно сосуды.

Рисунок. На УЗИ нормальные лимфоузлы в заднем треугольнике шеи у девочки 9-ти лет (1), лимфоузел яремной цепи у пожилой женщины (2), подмышечный лимфоузел (3). На участках ограниченных фасциями лимфоузлы более вытянуты в длину, чем которые располагаются в рыхлой клетчатке.

Поперечный срез мышцы или сосуда можно ошибочно принять за лимфоузел. В режиме ЦДК легко отличить лимфоузел от сосуда. Если датчик развернуть на 90°, то сосуды и мышцы представляют собой трубчатую структуру, а лимфоузел имеет овальную форму независимо от среза.

Рисунок. На УЗИ гипоэхогенные округлые образования похожие на лимфоузлы (1). Датчик развернули на 90°, слева видно гипоэхогенный овальный лимфоузел (красная стрелка), а в справа — продольный срез мышы (желтые стрелки).

Рисунок. На УЗИ видно гипоэхогенный лимфоузел в окружении трех анэхогенных сосудов. Режим ЦДК подтверждает нашу догадку.

У пожилых часто встречается склероз лимфоузлов — округлые или овальные образования с выраженной гиперэхогенной неоднородной центральной частью и тонким гипоэхогенным ободком, капсула узла может быть видна фрагментарно. Некоторые лимфоузлы срастаются между собой, образуя крупные лентовидные образования.

Рисунок. Женщина 65-ти лет с безболезненной «опухолью» в подмышке. На УЗИ определяется округлое образование с четким и ровным контуром, размер 20х10х15 мм; гипоэхогенный ободок по периферии и расширенная гиперэхогенная центральная часть; при ЦДК кровоток в гиперэхогенной зоне. Заключение: Подмышечный лимфоузел с жировой инфильтрацией мозгового вещества и переходной зоны.

Ангиоархитектоника нормального лимфоузла — различают воротную артерию, которая переходит в линейно расположенный сосуд в центральной части. Если сосудистое русло можно проследить до капсулы, а PSV на воротной вене выше 5 см/сек, говорят о высокой степени активности лимфоузла.

Лимфаденопатия на УЗИ

Лимфаденопатия — это увеличение размеров, а также изменение формы одного или группы лимфатических узлов. Это симптом самых разных вирусных и бактериальных инфекций, но также могут быть признаком злокачественного процесса.

Вступая в борьбу с инфекцией лимфоузлы воспаляются. Воспалённые лимфоузлы стремительно «растут» в начале болезни и быстро «сдуваются» при выздоровлении. На УЗИ лимфоузел увеличен за счет корковой и околокорковой зоны, гипоэхогенный по периферии и гиперэхогенный в центре, форма овальная, контур четкий, кровоток только в воротах или отсутствует. Если воспаление переходит в окружающую клетчатку (периаденит), то может сформироваться абсцесс.

Рисунок. У детей с ОРВИ на УЗИ увеличенные шейные лимфоузлы с сохранной архитектурой — овальной формы, контур четкий и ровный, гипоэхогенные по периферии с гиперэхогенным центром. Заключение: Лимфаденопатия шейных лимфоузлов.

Рисунок. Мальчик 6-ти месяцев с выраженным дерматитом. На УЗИ шейные (1) и подчелюстные (2) лимфоузлы увеличены, вытянутой формы, гипоэхогенные по периферии с гиперэхогенной линейной структурой в центре. Обратите внимание подчелюстной лимфоузел с волнистым контуром.

Рисунок. На УЗИ лимфоузлы увеличены, овальной формы, четкий и ровный контур, эхогенность пониженная, корковая зона несколько расширена, центральный рубчик видно отчетливо; кровоток в воротах усилен, сосуды расположены правильно — расходятся радиально, подкапсульный кровоток не определяется. Заключение: Лимфаденопатия с признаками высокой степени активности.

Рисунок. Ребенок с высокой температурой, ангиной и двусторонней «опухолью» на шее, в общем анализе крови атипичные мононуклеары 25%. На УЗИ передне- и заднешейные лимфоузлы увеличены (максимальный размер 30х15 мм), округлой формы, неоднородные. Обратите внимание, центральный рубчик отлично видно, а кровоток на уровне ворот усилен. Заключение: Лимфаденопатия с признаками высокой степени активности. Большие группы увеличенных лимфоузлов на шее характерны для инфекционного мононуклеоза

. Учитывая течение болезни и наличие атипичных мононуклеаров, вероятно, у ребенка инфекционный мононуклеоз.Рисунок. Женщина жалуется на «опухоль» в подмышке и на локте. Неделю назад повздорила с соседской кошкой. На УЗИ подмышечный (сверху) и локтевые (снизу) лимфоузлы увеличены, округлой формы, выраженная гиперплазия корковой и околокорковой зоны, гиперэхогенный центральный рубчик сохранен; кровоток заметно усилен, сосуды расположены правильно — радиально. Заключение: Лимфаденопатия с признаками высокой степени активности. При болезни кошачьей царапины на месте укуса или царапины образуются небольшие гнойнички и одновременно воспаляются близкие лимфоузлы. Один или группа лимфоузлов увеличиваются в размерах до 5-10 см, становятся болезненными, уплотняются. Через 2-4 недели происходит самоизлечение. Иногда образуются абсцессы и свищи.

Туберкулез лимфоузлов на УЗИ

Туберкулез чаще поражает лимфоузлы шеи, подмышечной и паховой области. Обычно туберкулезный лимфаденит развивается медленно, лимфоузлы безболезненные, средний размер 3 см, но иногда могут достигать 10 см. На УЗИ пораженные лимфоузлы увеличены, гипоэхогенные, с нечетким контуром, часто можно увидеть выраженный периаденит и спаянные пакеты лимфоузлов. Для туберкулезного лимфаденита характерна неоднородная эхоструктура — анэхогенные кистозные полости и кальцинаты. При прогрессировании заболевания может образоваться абсцесс и свищи.

Рисунок. На УЗИ на шее определяется группа увеличенных лимфоузлов, неправильной формы; эхогенность понижена, центральный рубчик отсутствует; неоднородные за счет анэхогенных аваскулярных зон — очаги некроза; кровоток усилен, ход сосудов неправильный, выраженный подкапсульный кровоток. Заключение по результатам биопсии: Туберкулез лимфоузлов.

Рисунок. На УЗИ увеличенные лимфоузлы, неправильной формы с размытыми границами; эхогенность пониженная, центральный рубчик отсутствует; неоднородные за счет мелких кистозных полостей и гиперэхогенных включений с акустической тенью позади (кальцинаты). Заключение по результатам биопсии: Поражение лимфоузлов атипичными микобактериями. Гистологически очаги инфекции М. tuberculosis и атипичных микобактерий часто неразличимы. Классическим морфологическим проявлением в обоих случаях служит гранулема с казеозным некрозом.

«Бог в мелочах»

Кальцификаты в лимфоузлах характерны не только для туберкулеза, но и для метастазов папиллярной карциномы щитовидной железы.

10 признаков злокачественного лимфоузла на УЗИ

- Большие размеры, более 10 мм;

- Округлая форма, соотношение длинного и короткого размера (Д/К) <2;

- Эхогенность диффузно или локально понижена вплоть до анэхогенной;

- Концентрическое или эксцентрическое расширение коркового слоя;

- Гиперэхогенный центральный рубчик истончен или отсутствует;

- Неоднородная эхоструктура за счет гиперэхогенных кальцинатов и/или анэхогенных зон некроза;

- Неровный и размытый контур, когда клетки опухоли прорастают капсулу;

- Часто образуют крупные конгломераты;

- Кровоток дефективный — сосуды смещены, хаотично организованы, диаметр не уменьшается по направлению к капсуле, выраженный подкапсульный кровоток, аваскулярные зоны и др;

- Высокий индекс резистентности (RI >0,8) и пульсации (PI >1,5).

«Бог в мелочах»

Когда лимфоузел медленно растет, безболезненный, очень плотный и буквально врастает в окружающие его ткани – велика вероятность злокачественного процесса.

Лимфоузлы в затылочной и околоушной областях, как правило, имеют округлую форму. Оценивая узлы, опирайтесь не только на форму.

При абсцессе, туберкулезе, актиномикозе центральный гиперэхогенный рубчик в лимфоузлах может отсутствовать.

Иногда встречаются полностью гиперэхогенные лимфоузлы, что характерно для жировой инфильтрации, но НЕЛЬЗЯ исключить рак.

Экстракапсулярный рост опухоли часто приводит к объединению нескольких пораженных лимфоузлов в бесформенный конгломерат с вовлечением окружающих тканей.

Рисунок. На УЗИ лимфоаденопатия с эхо-признаками злокачественного процесса: увеличенный (28х16 мм) лимфоузел, округлой формы (Д/К <2), гипоэхогенный без центрального рубчика; определяется подкапсульный кровоток, диаметр сосудов не уменьшается по направлению к капсуле, RI 0,88.

Рисунок. Мужчина 63-х лет обнаружил «опухоль» на шее: растет медленно без боли и лихорадки. На УЗИ в районе кивательной мышцы определяется группа резко гипоэхогенных лимфоузлов без центрального рубчика, размер 10-20 мм; часть лимфоузлов округлые; встречаются лимфоузлы с резко усиленным кровотоком. Заключение по результатам биопсии: Лимфома.

Рисунок.

Рисунок. Мужчина 50-ти лет с жалобами на осиплость голоса, «опухоль» на шее слева. На УЗИ на шее определяется круглое образование с большой анэхогенной полостью в центре — зона некроза. На КТ видно большую опухоль в надгортанной области слева. Заключение по результатам биопсии: Увеличенный лимфоузел с метастазами плоскоклеточного рака. Для плоскоклеточного рака типичен центральный некроз лимфоузлов.

Рисунок. На УЗИ лимфоузел с метастазами папиллярного рака щитовидной железы: эхоструктура неоднородная — мелкие анэхогенные полости и микрокальцинаты; центральный рубчик не определяется; видно подкапсульный кровоток.

Рисунок. На УЗИ группа увеличенных округлых лимфоузлов на шее: гипоэхогенные, неоднородные за счет мелких и крупных анэхогенных, аваскулярных зон — очаги некроза. Заключение по результатам биопсии: Лимфоузлы с метастазами аденокарциномы. Первичную опухоль найти не удалось.

Рисунок. На УЗИ метастазы аденокарциномы легких разрушили нормальную архитектуру лимфоузла: неоднородный за счет чередования гипер- и гипоэхогенных участков, центральный рубчик отсутствует, форма лимфоузла неопределенная, контур нечеткий, что указывает на инфильтративный рост в окружающие ткани.

Рисунок. На УЗИ лимфома (1,2) между углом нижней челюсти и подчелюстной слюнной железой, также лимфоузел (3) с метастазами.

Лимфогранулематоз или лимфома Ходжкина — это злокачественная гиперплазия лимфоидной ткани. Опухоль развивается из одного очага, чаще в шейных, надключичных, средостенных лимфоузлах. На УЗИ видно пачку увеличенных лимфоузлов, четко отграниченных, не прорастающих капсулу и не сливающихся между собой.

Рисунок. Массивные лимфоузлы шеи при биопсии оказались лимфомой Ходжкина.

Берегите себя, Ваш Диагностер!

Значение УЗИ при диагностике лимфом

Значение УЗИ при диагностике лимфом

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, лимфома Ходжкина, не-ходжкинские лимфомы

Лимфопролиферативные заболевания (ЛПЗ) являются одной из значимых причин инвалидизации и смертности населения. Статистические данные свидетельствуют о постоянном росте заболеваемости в разных странах [9-11], причем распространенность ЛПЗ по регионам мира весьма вариабельна. Согласно исследованиям, проведенным в 1966-1971гг. и 1998-2004гг. в Республике Армения, отмечался достоверный рост заболеваемости ЛПЗ за счет возрастания доли ходжкинских и неходжкинских лимфом [3, 14].

Своевременная и точная диагностика лимфом является наиболее важной проблемой современной медицины. Неоспоримо, что точность и своевременность их диагностики в дальнейшем может определить тактику и эффективность проводимого лечения. В последние годы наблюдается повышение значимости ультразвуковых исследований в комплексе диагностических мероприятий в онкогематологических клиниках [5, 8].

Как известно, УЗИ позволяет выявить очаговое поражение паренхиматозных органов и обнаружить даже умеренно увеличенные лимфатические узлы, что зачастую мало доступно для других методов исследования [1]. При диагностике лимфом важно выявить первичные очаги поражения, а также распределение и распространенность очагов в орган-системах, так как основываясь на этих данных, определяется стадия и степень тяжести заболевания.

Возможности ультразвукового метода как самостоятельного метода в лучевой диагностике злокачественных опухолей средостения на сегодняшний день изучены недостаточно полно, о чем свидетельствуют немногочисленные работы зарубежных и отечественных авторов, а сведения, содержащиеся в них, противоречивы [6,7,13].

УЗИ средостения обычно считается малоэффективным вследствие отражения ультразвуковой волны воздушной легочной тканью и невозможности получения информации. В силу этого ультразвуковая диагностика при заболевании органов средостения используется незаслуженно редко и применяется в основном для выявления плеврального выпота. Однако ультрасонография позволяет выявлять сравнительно небольшие образования, не выявляемые при обычном рентгенологическом исследовании. Это, главным образом, опухоли и кисты сравнительно небольших размеров, расположенные центрально и не выступающие на контур средостения. Методом ультрасонографии можно с уверенностью отличать солидные опухолевые образования от полостных, кистозных, которые дают характерную эхонегативную картину.

На основании изучения эхосемиотики злокачественных лимфом выяснено, что для данной патологии характерны неровность контуров, неоднородность структуры, неправильная форма, пониженная эхогенность и гиперваскулярный тип кровотока. Всем пациентам с подозрением на объемное образование средостения на начальных этапах диагностики должно применяться УЗИ средостения, позволяющее не только обнаружить опухоль, но и оценить наличие/отсутствие признаков злокачественности опухоли [2,12,13].

Диагностика лимфом в первую очередь базируется на данных гистологии биопсийного лимфатического узла. Значимость УЗИ в обнаружении самого информативного периферического лимфоузла среди множества пораженных для диагностической биопсии очень высока.

Ультразвуковое обследование пациентов выполнялось на аппаратах AlokaSSD500 с использованием конвексных датчиков частотой 3.5 и 5.0 МГц, MedisonSA6000 с линейным датчиком C3-7ED частотой 7,0 МГц и конвексным HL5-9ED частотой 3.5 МГц, Acuson с линейным датчиком частотой 7,0 МГц и конвексным частотой 3.5МГц с применением полипозиционного серошкального сканирования (В-режим) и цветового допплеровского картирования (ЦДК) в реальном масштабе времени.

Наш многолетний опыт показывает, что эхография должна быть методом выбора в оценке вовлечения в процесс периферических лимфатических узлов, дабы предотвратить повторное хирургическое вмешательство для диагностической биопсии.

Ультрасонография позволяет выявлять сравнительно небольшие образования средостения, не выявляемые при обычном рентгенологи-ческом исследовании. Наглядным доказательством вышесказанного служат частные случаи в нашей практике.

Пациентка 18лет, обследовалась в районной больнице и поступила в Гематологический центр с диагнозом анемия неясной этиологии, аменорея, увеличение щитовидной железы II степени. Жалобы: слабость, плохой аппетит, утомляемость, отсутствие менструального цикла. У больной имелся результат УЗИ щитовидной железы с описанием узловых изменений и селезенки – с очаговыми изменениями.

Пациентка консультировалась у гинеколога, эндокринолога, принимала гормональные препараты по поводу отсутствия менструального цикла. При поступлении периферические лимфатические узлы пальпаторно не были увеличены. Во время УЗИ было выявлено увеличение лимфоузлов передневерхнего отдела средостения, а также подключичных и надключичных лимфоузлов (рис.1 А), которые в неспециализированной клинике были оценены как узлы щитовидной железы. В щитовидной железе патологических изменений не было выявлено. Наблюдалось также умеренное увеличение селезенки и множественные очаговые изменения гипоэхо-генного неоднородного характера (рис.1 В). У ворот селезенки наблю-дались лимфоузлы (рис.1 Б).

Рис.1. Сопоставление данных УЗИ (А, Б, В) и рентгена (Г, Д) у пациента с лимфогранулематозом: А–надключичные и подключичные лимфоузлы,

Б–лимфоузлы у ворот селезенки, В–гипоэхогенные очаги в селезенке, Г–прямая рентгенография грудной клетки, Д–боковая рентгенография грудной клетки

Лечащему врачу было предложено проведение рентгенографии грудной клетки в прямой и боковой проекции. Анализ рентгенограммы в прямой проекции не выявил увеличения лимфоузлов в верхнем переднем средостении , (рис.1 Г) однако увеличение последних обнаружил снимок боковой проекции грудной клетки (рис.1 Д). Но только сонография обнаружила лимфоузлы, доступные для биопсии и информативные для постановки диагноза. Описанные изменения были подтверждены и МСКТ грудной клетки и брюшной полости. После биопсии надключичного лимфоузла, прицельно обнаруженного УЗИ, был поставлен патогистологический диагноз: лимфома Ходжкина, нодулярный склероз. После проведения первого курса химиотерапии исчезли очаговые изменения селезенки, уменьшились лимфатические узлы средостения, под- и надключичные и у ворот селезенки, а после второго курса исчезли лимфоузлы.

Описание следующего частного случая подтверждает строгую необходимость УЗИ, предваряющего биопсию периферического лимфоузла.

Больная Х.Э.,21 год. В тяжелом состоянии поступила в РГЦ в новогодние праздники. Дежурящий врач после пальпации для уточнения диагноза направил пациентку в хирургическую клинику на удаление лимфатического узла в подмышечной области без УЗИ. После надреза хирург не нашел лимфоузлов в подмышечной области. Через 2 дня после рентгенографии грудной клетки обнаружили образование в средостении. Повторным хирургическим вмешательством из образования в средостении был взят материал для биопсии. После уточнения диагноза В-крупноклеточная лимфома пациентка вновь поступила в РГЦ, где ей впервые было проведено УЗИ.

Рис.2. Последствия биопсии без УЗИ.

На рисунке отчетливо виден рубец в подмышечной области (первое хирургическое вмешательство) и свежая рана (второе хирургическое вмешательство)

У пациентки наблюдался “синдром верхней полой вены” с резким нарушением дыхания, отеком и цианозом лица, шеи, верхней половины грудной клетки и подмышечной области. УЗИ брюшной полости не выявило органной метаплазии, увеличения лимфоузлов также не наблюдалось. В подмышечной области были лимфоузлы размерами 1.5х0.5см, особенно справа. В надключичной области справа наблюдались лимфоузлы 2,5х1,3см гиперэхогенные, неоднородные, которые без сомнения были пригодны для биопсии. Одновременно наблюдалась жидкость в плевральной полости справа. В средостении было обнаружено неоднородное гиперэхогенное образование, особенно справа.

Согласно данным W. Greetzman 2000г., показатели чувствительности и точности метода пальпации составляют 49% и 50% соответст-венно. Для выявления информативного лимфоузла при биопсии одним пальпаторным методом руководствоваться неверно, строго необходимо проведение УЗИ. Своевременное УЗИ предотвратило бы повторное хирургическое вмешательство у и без того тяжелой пациентки в последнем случае. Тем более, что у нее были обнаружены легко доступные информативные лимфоузлы для биопсии в надключичной области справа.

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет утверждать, что эхография является высокоинформативным методом обследования. УЗИ выявляет очаговое поражение паренхиматозных органов и обнаруживает непальпаторные, увеличенные лимфатические узлы, эффективно для оценки состояния переднего средостения [4]. УЗИ бесценно как метод многократного динамического контроля, так как не носит радиационную нагрузку, а также может и должно применяться с целью скрининга [8].

Литература

- Бессмельцев С.С. Сонографическая диагностика неходжкинских злокачественных лимфом. «SonoAce-Ultrasound», 2001, 8, с. 11-22.

- Власов П. В. Комплексная лучевая диагностика объемных образований средостения. Мед. визуализация, 2005, 4, с. 90–104.

- Дагбашян С.С. Показатели заболеваемости гемобластозами в Республике Армения по данным 2005-2009 гг. Кровь, 2010, с.36-41.

- Карташова О.М., Вутирас Я.Я. Эхографическая диагностика и мониторинг лимфом средостения у детей. Здравоохранение Урала, 2003, 6, с.30-31.

- Киселев А.В. Проблемы диагностики и лечения неходжкинских лимфом у детей. Детское здравоохранение России: стратегия развития. Мат. 9-го съезда педиатров России, М., 2001, с.267.

- Побегалов Е. С. Диагностика и хирургическое лечение опухолей и кист средостения. СПб., 2002, с. 7–15.

- Харченко В.П., Котляров П.М., Глаголев Н.А. Лучевая диагностика образований переднего средостения. Клиника, диагностика и лечение новообразований легких, средостения и плевры. Труды КОД МЗ РФ, 2002, т. 6, с. 148–150.

- Чиссов В.И., Трофимова Е.Ю. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов в онкологии. М., 2003.

- Bulent Cengiz A., Kara A., Kanra G.et al. Acute neck infections in children. The Turkish Journal of Pediatrics, 2004, Vol.46, p.153-158.

- Dotti G., Fiocchi C., Motts T. Epstein-Barr virus-negative lymphoproliferative disorders in long-term survivors after heart, kidney and liver transplantation. Transplantation, 2000, Vol.69, p.827-833.

- Habermann T.M., Steensma D.P. Diagnostic Considerations for Lymphadenopathy. Mayo Clin. Proc., 2000, Vol.75, p.723-732.

- Riccabona M. Sonographie in der Padiatrie. Georg. Thieme. Verlag., Stuttgart-New-York, 2000, p. 97-98.

- Stephens N.J., Pilcher J.M. The Diagnostic Role of Ultrasound in the Chest Ultrasound, 2007, Vol.15, p.148-158.

- Ամիրխանյան Ե.Ս., Մելքիկյան Ն.Ա. Հեմոբլաստոզներով հիվանդացության ուսւմնասիրությունը Երևան քաղաքում համաձայն վերջին 17 տարիների տվյալների: Հայաստանի բժիշկների գիտա-գործնական առաջին համագումարի նյութեր: Երևան, 1991, էջ 20-21.

показатели общего и биохимического анализа

Лимфогранулематоз, иначе болезнь Ходжкина, представляет собой злокачественное изменение лимфоидной (лимфатической) ткани – структурного комплекса клеток иммунной системы. Развитие онкологического процесса в лимфоидной ткани проходит по четырем стадиям: от единичной опухоли в одном лимфоузле до выхода из лимфатической системы, и распространение на внутренние органы.

Кроме специфического увеличения лимфоузлов, в исходной стадии не наблюдаются соматические симптомы лимфогранулематоза. Анализ крови позволяет предположить наличие патологии по характерным отклонениям показателей от нормы, но не дает оснований для категоричной диагностики. С целью верификации патологии применяется комплекс диагностических методов (лабораторных, аппаратных, хирургических).

Лимфатическая ткань состоит из лимфоцитов и макрофагов. Первые обеспечивают защиту организма от инфекций, паразитов, болезнетворных микроорганизмов (так называемый гуморальный иммунитет). Вторые – являются источниками накопления и нейтрализации антигенов (чужеродных организму соединений, несущих потенциальную опасность).

О заболевании

По гендерной принадлежности лимфогранулематоз чаще встречается у мужской половины населения. Пациенты принадлежат к двум возрастным категориям: молодые люди до 30 лет, и мужчины в возрасте 60+. В списке опухолевые заболеваний кроветворной и лимфатической ткани, иначе неопластических патологий, ЛГМ занимает второе место после лейкоза (рака крови). На детей в возрасте от года приходится около 15% случаев диагностики лимфогранулематоза.

Характерной чертой лимфогранулематоза является возникновение и стремительное разрастание в лимфатической системе гранулем (узелков), содержащих большое количество атипичных клеток Березовского-Штернберга, которые выявляются посредством патогистологического исследования образца биопсии.

Клиническая стадийность определяется масштабами поражения:

- В начальной (локальной) стадии наблюдается одностороннее поражение лимфатических узлов, принадлежащих к одной группе, либо смежного с ними органа.

- Вторая (региональная) стадия характеризуется включением в патологический процесс нескольких групп узлов, расположенных с одной стороны (относительно диафрагмы).

- В третьей (генерализованнной) стадии развивается двухстороннее поражение лимфоузлов.

- В диссеминированной (последней) стадии заболевание охватывает не только лимфатическую систему, но внутренние органы (селезенку, печень, костный мозг).

Стадии имеют литерную классификацию по наличию осложнений: (А) – без интоксикации продуктами распада опухоли, (В) – с присутствием интоксикации, (Е) – метастазирование на внутренние органы. Основная локализация гранулем с разрастающимися клетками Березовского-Штернберга приходится на подмышечные, шейные и паховые лимфатические узлы.

По общему клиническому и биохимическому анализу крови дифференцировать разновидность лимфомы нельзя, однако полученные показатели дают представление о патологических изменениях лимфоидной ткани.

Общий анализ крови

При проведении общего клинического анализа чаще всего используется капиллярная кровь (из пальца). В ходе исследования определяются следующие отклонения основных показателей крови у взрослых при болезни Ходжкина (относительно референсных значений)

| Показатели | Норма | Изменения | |||

| мужчины | женщины | ||||

| кровяные тельца (эритроциты) | 4–5,1 гр/л | 3,7–4,7 гр/л | снижение | ||

| гемоглобин | 130–160 гр/л | 120–140 гр/л | падение из-за уменьшения количества эритроцитов | ||

| скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1–10 | 2–15 | повышение до 30 вследствие соединения (слипания) эритроцитов | ||

| лимфоциты | 18–40% | 18–40% | резкое снижение | ||

| моноциты | 2–9% | 2–9% | увеличение (способствуют формированию гранулемы) | ||

| нейтрофилы (палочкоядерные / сегментоядерные) | 1–6 /47–72 | 1–6/47-72 | повышение в третьей и четвертой стадии болезни | ||

| эозинофилы | 0–5% | 0–5% | повышение пропорционально росту опухоли | ||

| тромбоциты | 180–320 | 180–320 | уменьшение в процессе развития заболевания | ||

| базофилы | 0–1% | 0–1% | более 1,2% | ||

Изменения в анализе крови трактуется, как сдвиг лейкоцитарной формулы:

- Эозинофилия. Обусловлена мобилизацией эозинофилов, как основных нейтрализаторов чужеродных клеток (при ЛГМ – онкологических).

- Абсолютный моноцитоз. Всплеск моноцитов объясняется стремлением организма избавиться от возникшей гранулемы.

- Тромбоцитопения. Злокачественные клетки вытесняют кроветворную ткань, из-за чего погибают тромбоциты, ответственные за свертываемость крови.

- Базофилия. Рост базофилов вызван их способностью поддерживать воспалительные и онкологические процессы в организме.

Общее количество лейкоцитов (более 4,0 х 109/л) фиксируется уже в исходной стадии развития болезни. Снижение гемоглобина в крови, уменьшение числа эритроцитов (гемолитическая анемия, иначе малокровие) является характерным признаком онкогематологических заболеваний. При проведении лечения лимфогранулематоза, анемия может развиваться на фоне применяемой химиотерапии.

Измерение гематокрита (доли клеточных элементов в общем объеме крови) и цветового показателя, при лимфогранулематозе не играет существенной роли. Данные значения оцениваются для диагностики осложнений, сопутствующих болезни Ходжкина.

Биохимия

Биохимическая микроскопия крови в первую очередь выявляет высокую концентрацию белковых фракций (фибриногена, гаптоглобина, церрулоплазмина, а2-глобулина, С-реактивного белка), что характерно для лимфогранулематоза. Отклонение от референсных значений, может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен раз. Высокое производство белков связано со стремлением организма нейтрализовать токсичное воздействие злокачественных клеток.

Нормальные показатели белковых фракций

| а2-глобулин | С-реактивный белок | фибриноген | гаптоглобин | церулоплазмин |

| муж 1,5–3,5 г/л жен. 1,75–4,2 г/л | меньше 5 мг/л. | 2–4 г/л. | 0,8–2,7 г/л. | 0,15–0,6 г/л |

В третьей и четвертой стадии заболевания, когда клетки Рида-Штернберга поражают печень, наблюдается повышенные показатели ферментов АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансферазы) и активности щелочной фосфатазы. Увеличивается концентрация общего билирубина, и его фракций (связанного и несвязанного пигмента). Общий билирубин повышается вследствие деструкции эритроцитов и развития печеночных патологий.

Высокий уровень несвязанного пигмента билирубина указывает на рост гранулем в печени и вытеснения ими работоспособных гепатоцитов (печеночных клеток), а также выраженный процесс метастазирования. Повышение уровня связанного пигмента, означает закупорку желчных протоков, и затруднение оттока желчи.

Референсные значения и отклонения печеночных показателей при болезни Ходжкина

| Билирубин | АЛТ и АСТ | ||||

| общий | связанный | несвязанный | муж. до 40 Ед/л | ||

| 8,5–20,5 мкмоль/л | 0,86–5,1 мкмоль/л | 4,5–17,1 мкмоль/л | жен. до 31 Ед/л | ||

| высокий в 3-й и 4-й стадии развития патологии | увеличен в несколько раз | выше 20 мкмоль/л | от 400 до 4000 мкмоль/л | ||

Неудовлетворительные результаты биохимического анализа крови и ультразвукового исследования печени, по совокупности составляют неблагоприятный прогноз на выживаемость пациента с лимфогранулематозом. Метастазы при болезни Ходжкина могут проникать в любые органы и системы. Наиболее уязвимыми являются печень, селезенка, кости скелета, легкие.

Важно! Увеличение печени и селезенки (гепатомегалия и спленомегалия) – самые распространенные признаки поражения внутренних органов. Патология селезенки фиксируется в 1/3 случаев осложненного лимфогранулематоза.

Дополнительно

Абсолютную точность диагноза гарантирует гистологическое исследование изъятых клеток лимфатических узлов либо целого узла, удаленного в ходе хирургической операции. Для анализа проводится процедура биопсии. В исследуемом материале определяется наличие признаков болезни:

- клетки Рид-Березовского-Штернберга;

- гранулемы;

- изменение структуры тканей лимфоузлов.

При тяжелом течении ЛГМ выявляются очаги отмершей ткани (некроз) и разрастание соединительной ткани с выраженными рубцами (фиброз). В итоговой стадии диагностируется лимфоидное истощение, с полной заменой лимфоидной ткани фиброзной.

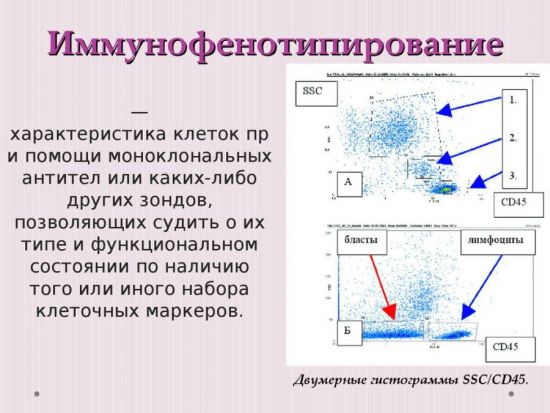

Новейшим методом исследования является иммунофенотипирование лимфоцитов с использованием специальных маркеров (антигенов CD15 и CD30)

Итоги и прогноз

Прогноз при болезни Ходжкина зависит от своевременной диагностики, стадийности опухолевого процесса, характера течения болезни, и наличия осложнений. После химиотерапии и радиотерапии в процентном эквиваленте выживаемость пациентов в течение пяти лет составляет:

- 90% – при локальной и региональной стадии болезни;

- 80% – при генерализованнной без интоксикации продуктами распада опухоли;

- 60% – при генерализованнной с присутствием интоксикации;

- 45% – при диссеминированной стадии.

Лимфогранулематоз – это злокачественная патология лимфатической ткани, способная метастазировать практически по всему организму. В общеклиническом и биохимическом анализе определяются признаки заболевания, но данные результаты не являются основанием для постановки окончательного диагноза. Диагностировать болезнь Ходжкина можно только посредством расширенного обследования пациента.

Лимфогранулематоз: симптомы, анализ крови, прогноз

В последнее время участились заболевания, связанные с онкологией, которые приносят людям множество неудобств и болезненных ощущений. Некоторые из них неизлечимы и смертельны, другие поддаются лечебной корректировке и практически не опасны для жизни и здоровья.

Ко второму типу недугов относится лимфогранулематоз, эффективное лечение которого было открыто еще в 1970-е годы. Что происходит в организме человека в процессе этого заболевания? Каковы симптомы лимфогранулематоза и показатели анализа крови у взрослых? Каковы методы борьбы с заболеванием? Эти вопросы освещены в статье.

Определение недуга

Лимфогранулематоз – это онкологическое заболевание, обусловленное развитием опухолей в организме человека. Оно поражает не сами внутренние органы, а лимфоидную ткань. Развиваясь в лимфоузлах (в первую очередь тех, которые находятся на шее), онкологический процесс распространяется по кровеносным капиллярам и сосудам на печень, селезенку, костный мозг и др.

Поэтому самым первым диагностическим обследованием, которое поможет определить болезнь, является анализ крови. Симптомы лимфогранулематоза очень схожи с проявлениями различных раковых заболеваний: быстрый рост новообразований, метастазы, интоксикация и изможденность пациента.

Лимфогранулематоз наблюдается преимущественно у мужчин (женщины болеют им в полтора-два раза меньше). Чаще всего он проявляется в возрасте двадцати-тридцати лет и после пятидесяти.

Причины возникновения лимфогранулематоза, симптомы и показатели анализа крови которого будут обозначены в данной статье.

Виновники заболевания

Конкретных причин возникновения недуга не выявлено. Однако установлено, что одной из причин лимфогранулематоза (фото которого подано ниже) является патология иммунной системы человека.

Также на развитие опухоли могут оказывать влияние вирусные и инфекционные заболевания. Это видно из исследований ДНК лимфогранулематоза, анализы которого помогают обнаружить в молекуле опухолевого новообразования вирус герпесного типа Эпштейн-Барра.

Кроме того, на проявлении заболевания могут сказываться облучения вследствие рентгена и ионизации, химические вещества, попавшие в организм через пищу или воздух, генетическая предрасположенность.

Симптомы заболевания

Каковы проявления (или симптомы) лимфогранулематоза? Анализ крови срочно назначается лечащим врачом при очевидных отклонениях и неприятных ощущениях в организме.

Прежде всего, это увеличение лимфоузлов под челюстью и на шее (реже – в паху и подмышками). Образования под кожей могут достигать больших размеров, поначалу они являются безболезненными и легко подвижными. Однако это происходит лишь на ранней стадии заболевания. Позднее пораженные лимфоузлы соединяются, становятся плотнее и больше.

Со временем опухолевый процесс распространяется на разные лимфатические системы, расположенные по всему телу.

Если средоточие лимфогранулематоза выявлено на шее, то к дополнительным симптомам заболевания можно отнести: приступы кашля (во время которых не помогают обычные противокашлевые средства), одышку, затруднения во время глотания, отеки лица, шеи и конечностей, обильное потовыделение, высокую температуру, запоры (чередующиеся с поносом), снижение веса и др.

Если же лимфогранулематоз берет свое начало в паховой зоне, то будут проявляться другие признаки: небольшие эрозии, высокая температура, ощущение тошноты и рвоты, боль в суставах и мышцах.

Что делать, если вы обнаружили у себя подобные признаки? Важно не паниковать и обратиться к врачу. Специалист назначит необходимую диагностику, основываясь на ваших личных жалобах и общепринятых симптомах лимфогранулематоза. Анализ крови, который вам предложат сдать в лечебном заведении, предоставит более полную картину вашего состояния.

На что следует обратить внимание и почему?

Лейкоциты. Что это?

Самое первое, что должно заинтересовать в результатах анализа крови на лимфогранулематоз, это показатели лейкоцитов.

Лейкоциты – это группа разнообразных по форме и функциям клеток крови, основной сферой деятельности которых является защита организма и укрепление иммунитета. Эти белые кровяные тельца выполняют жизненно важную функцию и в отношении раковых заболеваний. Они способны проникать в межклеточное пространство, чтобы поглощать и переваривать чужеродные частицы, в том числе опухолевые клетки.

Среди других показателей анализа крови на лимфогранулематоз (симптомы которого описывались выше) различают коэффициенты базофилов, нейтрофилов, эозинофилов, лимфоцитов и моноцитов. Это различные виды лейкоцитов, разные по структуре и функциям. Поговорим о них подробнее.

Базофилы наделены способностью миграции из крови в ткани. В процессе разрушения клеток они выделяют в окружающие ткани необходимые вещества, тем самым участвуя в развитии воспалительных и аллергических реакций организма.

Нейтрофилы поглощают и разрушают инородные тела, а также вырабатывают антибактериальные частицы и вещества, купирующие интоксикацию.

Эозинофилы проникают в очаг воспаления и вырабатывают специальные антитела для полнейшего уничтожения чужеродных клеток (раковых, токсичных или паразитарных).

Лимфоциты руководят защитной деятельностью всех лейкоцитов, а также вырабатывают необходимые антитела, чтобы при повторном заражении оказать инородным телам двойной отпор.

Моноциты способны ликвидировать не только чужеродные частицы, но и собственные лейкоциты, которые погибли в процессе воспаления. Если инородное тело уничтожить не удается, моноциты окружают его, тем самым препятствуя распространению вредоносного процесса.

Какова норма наличия лейкоцитов в крови и какие показатели помогут определить заболевание? Узнаем об этом далее.

Диагностирование недуга

Если в анамнезе у больного наблюдаются симптомы лимфогранулематоза у взрослых, анализ крови поможет определить недуг для дальнейшей его диагностики.

Прежде всего лечащий врач выпишет больному направления на лабораторное исследование крови.

Забор биоматериала должен проводиться в специализированном медицинском учреждении, в стерильных условиях и на голодный желудок, чтобы врач увидел полную картину заболевания.

Диагностика: общий анализ крови

Общий анализ крови, взятый из пальца, укажет на общее количество лейкоцитов и их разновидностей.

Если подозревают лимфатические опухоли, то как должен выглядеть анализ крови у взрослых? Симптомы лимфогранулематоза (его проявления в крови) будут обладать такими показателями:

- Превышение нормы общего количества лейкоцитов (свыше 9 тыс. в 1 куб. мм) может наблюдаться уже на второй стадии заболевания.

- Рост процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов (выше шести процентов) замечается на третьей и четвертой стадиях недуга.

- Увеличение количества эозинофилов (свыше пяти процентов).

- Значительное снижение лимфоцитов (ниже девятнадцати процентов) вследствие их постоянного разрушения.

- Повышение нормы моноцитов (больше одиннадцати процентов).

- Увеличение показателей СОЭ (скорости оседания эритроцитов). У мужчин она будет составлять более 15 мм/час, а у женщин – более 20 мм/час.

Что можно сказать о показателях биохимического анализа?

Биохимический анализ крови

Данный вид анализа крови на лимфогранулематоз укажет на повышение количества веществ, которые будут свидетельствовать о сильном воспалительном процессе в организме. Что такое биохимический анализ крови?

Прежде всего, это анализ белков острой фазы. К ним относятся а2-глобулин (норма для мужчин – до 3,5 г/л, для женщин – до 4,2 г/л), С-реактивный белок (норма до 5 мг/л), фибриноген (2-4 г/л), гаптоглобин (до 2,7 г/л), церулоплазмин (0,6 г/л). Если у больного наблюдается лимфогранулематоз, то эти показатели будут намного увеличены.

Другой биохимический анализ крови при лимфогранулематозе – это почечные пробы, которые должны дать общую оценку функционированию печени. В этом органе происходит уничтожение вредных веществ, поэтому подробные показатели состояния печени станут важным признаком определения опухолевых болезней.

Каковы общие показатели крови при лимфогранулематозе, отраженные в почечных пробах? Прежде всего это относится к уровню билирубина.

Билирубин – это желчный пигмент, который образовывается в процессе разрушения эритроцитов. Повышение данного вещества указывает, что процесс поражения эритроцитов прогрессирует, а значит, опухолевый процесс развивается быстро и радикально.

Норма общего билирубина для здорового человека не должна превышать 20,5 мкмоль/л. На третьей и четвертой стадии лимфогранулематоза эти показатели будут намного превышены.

В период болезни может быть увеличен уровень несвязанной фракции желчного пигмента (свыше 20 мкмоль/л), что указывает на развитие опухолевых метастазов, а также умножен рост связанной фракции билирубина (в несколько раз больше нормы в 5,1 мкмоль/л), что будет отражать патологию оттока желчи из печени.

На что еще следует обратить внимание, изучая результаты анализа? На уровень аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, увеличение которого будет указывать на разрушение клеток печени и других важных органов. Норма показателей АлАТ и АсАТ для женщин и мужчин может немного отличаться. В первом случае уровень веществ не должен превышать 31 Ед/л, во втором – 41 Ед/л. При лимфогранулематозе эти показатели могут быть увеличены в десятки раз, что укажет на сильный воспалительный процесс в печени.

Можно ли, опираясь на данные биохимических исследований крови, установить окончательный диагноз лимфогранулематоза? Нет, для этого понадобится провести более тщательное обследование организма больного, которое будет носить специализированный и индивидуальный характер.

Последующее диагностирование заболевания

Если проведенные анализы крови подтвердили подозрения лечащего врача в отношении опухолевого заболевания, больному будет предложена современная диагностика лимфогранулематоза, которая поможет определить пораженные очаги и масштабы прогрессирования болезни. В чем будут заключаться данные обследования?

Прежде всего, необходимо будет пройти рентгенографию, которая выявит увеличенные лимфоузлы в области живота и грудной клетки, а также обнаружит смещение или сдавливание различных органов (пищевода, трахеи, легких и других).

Следующим обязательным методом исследования будет проведение компьютерной или магнитно-резонансной томографии, суть которых заключается в том, что пациент помещается вовнутрь томографа, где производится рентгеновское облучение. В итоге получатся детальные и послойные снимки исследуемой зоны, на которых будут четко определены форма и размеры как пострадавших лимфоузлов, так и пораженных органов.

Немаловажным методом диагностирования лимфогранулематоза является и ультразвуковое исследование, которое поможет оценить не только габариты лимфатических узлов, но и их плотность и структуру. Более того, с помощью УЗИ можно будет установить присутствие метастазов и их количество.

К эффективным способам обследования лимфоузлов следует отнести и эндоскопические методы, суть которых заключается в том, что в организм вводят эндоскоп (продолговатую эластичную трубку, оснащенную видеокамерой), и таким образом визуально определяют степень разрастания опухолей. В зависимости от того, какие внутренние органы необходимо исследовать, эндоскоп вводят через рот (для обзора трахей, бронхов, желудка, двенадцатиперстной кишки), через анальное отверстие (для внутреннего обзора толстого кишечника) или через проколы в брюшной полости.

Нередко в процессе эндоскопии выполняется биопсия (забор части пораженных лимфоузлов для дальнейшего исследования, которое может показать, содержатся ли в образцах злокачественные раковые клетки).

Чтобы определить наличие метастазов в костной ткани, проводят стернальную пункцию, во время которой происходит забор костного мозга.

Какой бы разной ни была методика диагностирования лимфогранулематоза, она поможет быстро и эффективно определить наличие того или иного опухолевого заболевания, а также объемы его прогрессирования и распространения. Это очень важно для того, чтобы назначить качественное и продуктивное лечение.

Методы и способы лечения

К эффективным методам лечения лимфогранулематоза относятся:

- лучевая терапия;

- химиотерапия;

- оперативное вмешательство.

Далее обсудим эти методы подробнее.

Суть лучевой терапии заключается в том, что пораженные опухолью участки подвергают воздействию ионизирующей радиации, благодаря чему раковые клетки уничтожаются. Облучение пораженных органов проводится одновременно в течение двадцати процедур.

Данный вид лечения приносит наибольший эффект на первой и второй стадиях заболевания. Если у пациента обнаруживается третья или четвертая степень лимфогранулематоза, к лучевой терапии подсоединяют медикаментозную.

Химиотерапия способна уничтожить опухолевые клетки, однако для этого необходимо назначить правильную схему применения антибактериальных препаратов. Способ применения, дозы и количество сеансов определяет лечащий врач.

Среди самых популярных противоопухолевых препаратов, вводимых внутривенно или капельным путем, выделяют «Адриамицин», «Блеомицин», «Цитарбин», «Циклофосфан», «Винкритсин» и другие.

Признаками того, что медикаментозное лечение идет больному на пользу, являются уменьшение лимфоузлов и устранение негативных симптомов.

Если же лучевая и химиотерапия не принесли видимых результатов, может быть рекомендовано оперативное вмешательство, суть которого заключается в удалении большого количества пораженных лимфатических узлов, которые сдавливают внутренние органы.

Также может понадобиться удаление внутреннего органа, в котором развился необратимый патологический процесс.

Прогнозирование недуга

Прогноз лимфогранулематоза довольно оптимистичен. Заболевание относится к вполне излечимым недугам, особенно если больной обратился к специалисту в самом начале развития опухолевого процесса, и было проведено своевременное и качественное лечение. В таком случае наблюдается девяностопроцентное выздоровление всех больных лимфогранулематозом.

Если же за врачебной помощью обратились на третьей или четвертой стадии заболевания, тогда полное выздоровление возможно лишь у восьмидесяти процентов всех пациентов.

Однако даже после полнейшего выздоровления больному следует помнить, что может произойти рецидив заболевания. К этому необходимо быть готовым, чтобы вовремя заметить развитие опухоли и своевременно обратиться к специалисту.

Лимфогранулематоз — Википедия

| Лимфогранулематоз | |

| Названо в честь | Ходжкин, Томас |

|---|---|

| Медицинская специальность | онкология |

| Лекарство, используемое для лечения | Ломустин[2] и Хлорамбуцил[3] |

| Генетическая связь | GATA3[d][4], TCF3[d][5], CLSTN2[d][6], EOMES[d][7], IL13[d][8] и PVT1[d][9] |

| МКБ-9-КМ | 201.0[1], 201.2[1], 201.1[1], 201[1] и 201.9[1] |

| Код ICPC 2 | B72 |

| Код NCI Thesaurus | C26956[1], C9357[1] и C6914[1] |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе | |

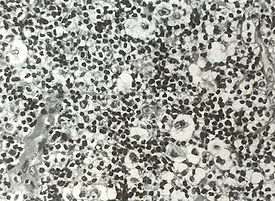

Лимфома Ходжкина (синонимы: лимфогранулематоз, болезнь Ходжкина, злокачественная гранулёма) — злокачественное заболевание лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга (англ.)русск., обнаруживаемых при микроскопическом исследовании поражённых лимфатических узлов.

В 1832 году Томас Ходжкин описал семерых больных, у которых наблюдалось увеличение лимфатических узлов и селезёнки, общее истощение и упадок сил. Во всех случаях болезнь имела летальный исход. Спустя 23 года С. Уилкс назвал это состояние болезнью Ходжкина, изучив описанные Ходжкином случаи и добавив к ним 11 собственных наблюдений.

Эта болезнь принадлежит к большой и достаточно разнородной группе заболеваний, относящихся к злокачественным лимфомам. Основная причина возникновения болезни не совсем ясна, но некоторые эпидемиологические данные, такие как совпадение по месту и времени, спорадические множественные случаи у некровных родственников, говорят об инфекционной природе болезни, а точнее вирусной (вирус Эпштейна — Барр, англ. Epstein-Barr virus, EBV). Ген вируса обнаруживается при специальных исследованиях в 20—60% биопсий. Эту теорию подтверждает и некоторая связь болезни с инфекционным мононуклеозом. Другими способствующими факторами могут быть генетическая предрасположенность и, возможно, некоторые химические субстанции.

Это заболевание встречается только у человека и чаще поражает представителей европеоидной расы. Лимфогранулематоз может возникнуть в любом возрасте. Однако существует два пика заболеваемости: в возрасте 15—29 лет и старше 55 лет. Мужчины болеют лимфогранулематозом чаще, чем женщины с соотношением 1,4:1.

Частота возникновения заболевания — примерно 1/25 000 человек/год, что составляет около 1% от показателя для всех злокачественных новообразований в мире и примерно 30% всех злокачественных лимфом.

Болезнь Ходжкина. Нодулярный склероз. Лакунарные клетки.

Болезнь Ходжкина. Нодулярный склероз. Лакунарные клетки.Обнаружение гигантских клеток Рид-Березовского-Штернберга и их одноядерных предшественников, клеток Ходжкина, в биоптате есть обязательный критерий диагноза лимфогранулематоза. По мнению многих авторов, только эти клетки являются опухолевыми. Все остальные клетки и фиброз есть отражение иммунной реакции организма на опухолевый рост. Главными клетками лимфогранулематозной ткани, как правило, будут мелкие, зрелые Т-лимфоциты фенотипа CD2, CD3, CD4 > CD8, CD5 с различным количеством В-лимфоцитов. В той или иной степени присутствуют гистиоциты, эозинофилы, нейтрофилы, плазматические клетки и фиброз. Соответственно различают четыре основных гистологических типа:

- Лимфогистиоцитарный вариант — примерно 15 % случаев лимфомы Ходжкина. Чаще болеют мужчины моложе 35 лет, обнаруживается в ранних стадиях и имеет хороший прогноз. Преобладают зрелые лимфоциты, клетки Рид-Березовского-Штернберга редки. Вариант низкой злокачественности.

- Вариант с нодулярным склерозом — наиболее частая форма, 40—50 % всех случаев. Встречается обычно у молодых женщин, располагается часто в лимфатических узлах средостения и имеет хороший прогноз. Характеризуется фиброзными тяжами, которые делят лимфоидную ткань на «узлы». Имеет две главные черты: клетки Рид-Березовского-Штернберга и лакунарные клетки. Лакунарные клетки большие по размеру, имеют множество ядер или одно многолопастное ядро, цитоплазма их широкая, светлая, пенистая.

- Смешанноклеточный вариант — примерно 30 % случаев лимфомы Ходжкина. Наиболее частый вариант в развивающихся странах, у детей, пожилых людей. Чаще болеют мужчины, клинически соответствует II—III стадии болезни с типичной общей симптоматикой и склонностью к генерализации процесса. Микроскопическая картина отличается большим полиморфизмом со множеством клеток Рид-Березовского-Штернберга, лимфоцитов, плазмоцитов, эозинофилов, фибробластов.

- Вариант с подавлением лимфоидной ткани — самый редкий, меньше 5 % случаев. Клинически соответствует IV стадии болезни. Чаще встречается у пожилых больных. Полное отсутствие лимфоцитов в биоптате, преобладают клетки Рид-Березовского-Штернберга в виде пластов или фиброзные тяжи или их сочетание.

Заболевание обычно начинается с увеличения лимфатических узлов на фоне полного здоровья. В 70—75 % случаев это шейные или надключичные лимфатические узлы, в 15—20 % подмышечные и лимфатические узлы средостения и 10 % это паховые узлы, узлы брюшной полости и т. д. Увеличенные лимфатические узлы безболезненны, эластичны.

Вследствие того, что часто поражается лимфатическая ткань, расположенная в грудной клетке, первым симптомом заболевания может быть затруднение дыхания или кашель вследствие давления на лёгкие и бронхи увеличенных лимфатических узлов, но чаще всего поражение средостения обнаруживается при случайной обзорной рентгенографии грудной клетки.

Увеличенные лимфатические узлы могут спонтанно уменьшаться и снова увеличиваться, что может привести к затруднению в постановке диагноза.

У небольшой группы больных отмечаются общие симптомы: температура, ночная проливная потливость, потеря веса и аппетита. Обычно это пожилые люди (старше 50 лет) со смешанноклеточным гистологическим вариантом или вариантом с подавлением лимфоидной ткани. Известная лихорадка Пеля — Эбштайна (температура 1—2 недели, сменяемая периодом апирексии), сейчас наблюдается значительно реже. Появление этих симптомов в ранних стадиях утяжеляет прогноз.

У некоторых больных наблюдаются генерализованный кожный зуд и боль в поражённых лимфатических узлах. Последнее особенно характерно после приёма алкогольных напитков.

Поражение органов и систем[править | править код]

- Увеличение лимфатических узлов средостения наблюдается в 45 % случаев I—II стадии. В большинстве случаев не сказывается на клинике и прогнозе, но может вызывать сдавливание соседних органов. О значительном увеличении можно говорить, когда ширина новообразования на рентгенограмме превышает 0,3 (МТИ > 3 Mass Thorac Index) по отношению к ширине грудной клетки.

- Селезёнка — спленомегалия, поражается в 35 % случаев и, как правило, при более поздних стадиях болезни.

- Печень — 5 % в начальных стадиях и 65 % в терминальной.

- Лёгкие — поражение лёгких отмечается в 10—15 % наблюдений, которое в некоторых случаях сопровождается выпотным плевритом.

- Костный мозг — редко в начальных и 25—45 % в IV стадии.

- Почки — чрезвычайно редкое наблюдение, может встречаться при поражении внутрибрюшных лимфатических узлов.

- Нервная система — главным механизмом поражения нервной системы является сдавление корешков спинного мозга в грудном или поясничном отделах уплотнёнными конгломератами увеличенных лимфатических узлов с появлением боли в спине, пояснице.

Инфекции[править | править код]

Из-за нарушения клеточного иммунитета при лимфоме Ходжкина часто развиваются инфекции: вирусные, грибковые, протозойные, которые ещё более утяжеляются химиотерапией и/или лучевой терапией. Среди вирусных инфекций первое место занимает вирус опоясывающего герпеса (Herpes zoster — вирус ветряной оспы). Среди грибковых заболеваний наиболее частыми являются кандидоз и криптококковый менингит. Токсоплазмоз и пневмония, вызванная пневмоцистой (Pneumocystis jiroveci), являются частыми протозойными инфекциями. При лейкопении на фоне химиотерапии могут развиться и банальные бактериальные инфекции.

Стадии заболевания лимфогранулематозом[править | править код]

В зависимости от степени распространённости заболевания выделяют четыре стадии лимфогранулематоза (энн-арборская классификация):

- 1 стадия — опухоль находится в лимфатических узлах одной области (I) или в одном органе за пределами лимфатических узлов.

- 2 стадия — поражение лимфатических узлов в двух и более областях по одну сторону диафрагмы (вверху, внизу) (II) или органа и лимфатических узлов по одну сторону диафрагмы (IIE).

- 3 стадия — поражение лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы (III), сопровождающееся или нет поражением органа (IIIE), или поражение селезёнки (IIIS), или всё вместе.

- Стадия III(1) — опухолевый процесс локализован в верхней части брюшной полости.

- Стадия III(2) — поражение лимфатических узлов, расположенных в полости таза и вдоль аорты.

- 4 стадия — заболевание распространяется помимо лимфатических узлов на внутренние органы: печень, почки, кишечник, костный мозг и др. с их диффузным поражением

- Для уточнения расположения используют буквы E, S и X, значение их приведено ниже.

Расшифровка букв в названии стадии[править | править код]

Каждая стадия подразделяется на категорию А и В соответственно приведённому ниже.

- Буква А — отсутствие симптомов заболевания у пациента

- Буква В — наличие одного или более из следующего:

- необъяснимая потеря массы тела более 10 % первоначальной в последние 6 месяцев,

- необъяснимая лихорадка (t > 38 °C),

- проливные поты.

- Буква Е — опухоль распространяется на органы и ткани, расположенные рядом с поражёнными группами крупных лимфатических узлов.

- Буква S — поражение селезёнки.

- Буква X — объёмное образование большого размера.

КТ изображение пациента 46 лет с лимфомой Ходжкина, снимок на уровне шеи. На правой стороне шеи пациента визуализируются увеличенные лимфатические узлы (отмечены красным).

КТ изображение пациента 46 лет с лимфомой Ходжкина, снимок на уровне шеи. На правой стороне шеи пациента визуализируются увеличенные лимфатические узлы (отмечены красным).Основным критерием для постановки диагноза служит обнаружение гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга и/или клеток Ходжкина в биоптате, извлечённом из лимфатических узлов. Используются и современные медицинские методы: (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, компьютерная рентгеновская или магнитно-резонансная томография органов грудной клетки). При выявлении изменений в лимфатических узлах необходима гистологическая верификация диагноза.

- Обязательные методы

- Хирургическая биопсия

- Подробный анамнез с упором на выявление или нет симптомов группы В

- Полное физикальное обследование с оценкой лимфаденопатии

- Лабораторное исследование с полной гемограммой (гематокрит, эритроциты, СОЭ, лейкоциты-тип, глобулины, проба Кумбса, функциональные пробы печени и т. д.)

- Рентгенография грудной клетки в двух проекциях

- Миелограмма и биопсия костного мозга

- Исследования по показаниям

- Компьютерная томография, ПЭТ/КТ.

- Лапаротомия для определения стадии и спленэктомия

- Торакотомия и биопсия лимфатических узлов средостения

- Сцинтиграфия с галлием

Данные лабораторного исследования[править | править код]

Показатели периферической крови не специфичны для данного заболевания. Отмечаются:

Антигены[править | править код]

В диагностике лимфогранулематоза могут быть полезны два антигена.

- CD15, идентифицированный как моноклональное антитело Leu M1 и относящийся к Lewis X кровяному антигену; функционирует как адгезивный рецептор, обнаруживается при всех подтипах лимфогранулематоза, кроме лимфогистиоцитарного варианта.

- Антиген CD30 (Ki-1), который появляется во всех клетках Рид — Березовского — Штернберга.

В настоящее время используются следующие методы лечения:

При I—II стадиях болезни Ходжкина, при отсутствии симптомов В лечение, как правило, включает только облучение в дозе 3600—4400 cGy (1000-cGy еженедельно), с помощью которого достигается до 85 % длительных ремиссий. Лучевая терапия проводится специальными аппаратами. Облучаются определённые группы лимфатических узлов. Действие облучения на другие органы нейтрализуется с помощью специальных защитных свинцовых фильтров.

Для химиотерапии в настоящее время используются различные схемы, в частности BEACOPP (блеомицин, этопозид, доксорубицин (адриамицин), циклофосфамид, винкристин (онковин), прокарбазин, преднизолон) и его вариации BEACOPP-esc (BEACOPP с эскалацией доз ряда компонентов по сравнению со стандартной схемой) и BEACOPP-14 (BEACOPP с сокращением междозового интервала до 14 дней). Используются также более старые схемы — протокол Stanford IV, Stanford V, схемы COPP, ABVD (доксорубицин, блеомицин, винбластин, дакарбазин) циклами по 28 дней в течение, как минимум, 6 месяцев. Недостатком схемы MOPP (мехлоретамин, винкристин (Oncovin), прокарбазин, преднизолон) является более частое развитие лейкоза в отдалённом будущем (через 5—10 лет) по сравнению со схемой COPP. Схема ChlVPP (хлорамбуцил, винбластин, прокарбазин, преднизолон).

Наиболее перспективным и эффективным методом лечения является комбинированная химио-лучевая терапия, которая позволяет получить длительные, 10—20-летние ремиссии более чем у 90 % больных, что равноценно полному излечению.

Как правило, большинство больных с болезнью Ходжкина начинают первый курс лечения в стационаре, а затем, при условии хорошей переносимости лекарств, продолжают получать лечение в амбулаторных условиях.

В 2011 году FDA дало согласие на ускоренное одобрение первого таргетного препарата «Адцетрис» (МНН — брентуксимаб ведотин) для лечения CD30-позитивных лимфом по двум показаниям: 1) лечение лимфомы Ходжкина после 2 линий химиотерапии и аутологичной траснплантации/без трансплантации для лиц, не являющихся кандидатами по медицинским показаниям; 2) лечение системной анапластической крупноклеточной лимфомы после как минимум одной линии химиотерапии.[10] Адцетрис является конъюгатом антитела и цитотоксического агента, который селективно воздействует на опухолевые клетки. В 2016 году препарат зарегистрирован в Российской Федерации и доступен для пациентов по решению врачебной комиссии. [11]

В 2017 году FDA впервые одобрил иммунологический препарат «Кейтруда» для лечения рецидивов лимфомы Ходжкина.[12]

В настоящее время терапия лимфомы Ходжкина, а это злокачественное заболевание, осуществляется достаточно успешно (в 70—84 % случаев удаётся достичь 5-летней ремиссии). По данным Национального института рака (США), пациенты, у которых полная ремиссия продолжается более 5 лет после окончания лечения, могут считаться окончательно излеченными. Количество рецидивов колеблется в пределах 30—35 %.

Наиболее часто используются по меньшей мере 3 системы клинических прогностических факторов, предложенных наиболее крупными кооперированными группами: EORTC (European Organization for the Research and Treatment of Cancer), GHSG (German Hodgkin’s lymphoma Study Group) и NCIC/ECOG (National Cancer Institute of Canada и Eastern Cooperative Oncology Group).

| Прогностическая группа | EORTC | GHSG | NCIC/ECOG |

|---|---|---|---|

| Благоприятная | благоприятная — favorable CS* I и II стадии без факторов риска | ранняя — early CS I и II стадии без факторов риска | низкого риска — low risk CS IA с поражением одного лимфатического узла, гистологический вариант только лимфоидное преобладание или нодулярный склероз, размеры лимфатического узла не более 3 см и локализация в верхней трети шеи, СОЭ менее 50 мм/ч, возраст менее 50 лет |

| Промежуточная | неблагоприятная — unfavorable CS I—II стадии с факторами риска A, B, C, D | промежуточная — intermediate CS I—II А стадии с факторами риска A, B, C, D и II В стадия с факторами риска B, C | не специфицирована CS I—II стадии, не входящие в группы низкого и высокого риска |

| Неблагоприятная | распространенная — advanced III и IV стадии | неблагоприятная — unfavorable CS IIB стадия с факторами риска A, D, а также III и IV стадии | высокого риска — high risk CS I и II стадии с массивным поражением средостения или периферических лимфатических узлов или интраабдоминальное поражение, а также III и IV стадии |

| Факторы риска | А. массивное поражение средостения — МТИ > 0,35 B. поражение лимфатических узлов > 4 областей (area) C. СОЭ > 50 при стадии А и СОЭ > 30 при стадии В D. возраст > 50лет | А. массивное поражение средостения — МТИ > 0,35 B. поражение лимфатических узлов > 3 областей C. СОЭ > 50 при стадии А и СОЭ > 30 при стадии В D. экстранодальное поражение (стадия Е) | А.возраст > 40 лет B. гистологический вариант смешанноклеточный или лимфоидное истощение C. СОЭ > 50 D.поражение лимфатических узлов > 4 областей (area) |

- Патологоанатомическая диагностика опухолей под редакцией академика АМН СССР Н. А. Краевского

- англ. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 14th Edition, McGraw-Hill, Health Professions Division.

причины, симптомы, диагностика и лечение

Лимфогранулематоз — злокачественная гиперплазия лимфоидной ткани, характерным признаком которой является образование гранулем с клетками Березовского-Штернберга. Для лимфогранулематоза специфично увеличение различных групп лимфатических узлов (чаще нижнечелюстных, надключичных, медиастинальных), увеличение селезенки, субфебрилитет, общая слабость, похудание. С целью верификации диагноза осуществляется биопсия лимфоузлов, диагностические операции (торакоскопия, лапароскопия), рентгенография грудной клетки, УЗИ, КТ, биопсия костного мозга. В лечебных целях при лимфогранулематозе проводится полихимиотерапия, облучение пораженных лимфоузлов, спленэктомия.

Общие сведения

Лимфогранулематоз (ЛГМ) – лимфопролиферативное заболевание, протекающее с образованием специфических полиморфно-клеточных гранулем в пораженных органах (лимфоузлах, селезенке и др.). По имени автора, впервые описавшего признаки заболевания и предложившего выделить его в самостоятельную форму, лимфогранулематоз также называют болезнью Ходжкина, или ходжкинской лимфомой. Средний показатель заболеваемости лимфогранулематозом составляет 2,2 случая на 100 тыс. населения. Среди заболевших преобладают молодые люди в возрасте 20-30 лет; второй пик заболеваемости приходится на возраст старше 60 лет. У мужчин болезнь Ходжкина развивается в 1,5-2 раза чаще, чем у женщин. В структуре гемобластозов лимфогранулематозу отводится втрое место по частоте возникновения после лейкемии.

Лимфогранулематоз

Причины лимфогранулематоза

Этиология лимфогранулематоза до настоящего времени не выяснена. На сегодняшний день в числе основных рассматриваются вирусная, наследственная и иммунная теории генеза болезни Ходжкина, однако ни одна из них не может считаться исчерпывающей и общепризнанной. В пользу возможного вирусного происхождения лимфогранулематоза свидетельствует его частая корреляция с перенесенным инфекционным мононуклеозом и наличием антител к вирусу Эпштейна-Барр. По меньшей мере, в 20% исследуемых клеток Березовского-Штернберга обнаруживается генетический материал вируса Эпштейна-Барр, обладающего иммуносупрессивными свойствами. Также не исключается этиологическое влияние ретровирусов, в т. ч. ВИЧ.

На роль наследственных факторов указывает встречаемость семейной формы лимфогранулематоза и идентификация определенных генетических маркеров данной патологии. Согласно иммунологической теории, имеется вероятность трансплацентарного переноса материнских лимфоцитов в организм плода с последующим развитием иммунопатологической реакции. Не исключается этиологическое значение мутагенных факторов — токсических веществ, ионизирующего излучения, лекарственных препаратов и других в провоцировании лимфогранулематоза.

Предполагается, что развитие лимфогранулематоза становится возможным в условиях Т-клеточного иммунодефицита, о чем свидетельствует снижение всех звеньев клеточного иммунитета, нарушение соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров. Главным морфологическим признаком злокачественной пролиферации при лимфогранулематозе (в отличие от неходжкинских лимфом и лимфолейкоза) служит присутствие в лимфатической ткани гигантских многоядерных клеток, получивших название клеток Березовского-Рид-Штернберга и их предстадий – одноядерных клеток Ходжкина. Кроме них опухолевый субстрат содержит поликлональные Т-лимфоциты, тканевые гистиоциты, плазматические клетки и эозинофилы. При лимфогранулематозе опухоль развивается уницентрически — из одного очага, чаще в шейных, надключичных, медиастинальных лимфатических узлах. Однако возможность последующего метастазирования обусловливает возникновение характерных изменений в легких, ЖКТ, почках, костном мозге.

Классификация лимфогранулематоза

В гематологии различают изолированную (локальную) форму лимфогранулематоза, при которой поражается одна группа лимфоузлов, и генерализованную – со злокачественной пролиферацией в селезенке, печени, желудке, легких, коже. По локализационному признаку выделяется периферическая, медиастинальная, легочная, абдоминальная, желудочно-кишечная, кожная, костная, нервная формы болезни Ходжкина.

В зависимости от скорости развития патологического процесса лимфогранулематоз может иметь острое течение (несколько месяцев от начальной до терминальной стадии) и хроническое течение (затяжное, многолетнее с чередованием циклов обострений и ремиссий).

На основании морфологического исследования опухоли и количественного соотношения различных клеточных элементов выделяют 4 гистологические формы лимфогранулематоза:

- лимфогистиоцитарную, или лимфоидное преобладание

- нодулярно-склеротическую, или нодулярный склероз

- смешанно-клеточную

- лимфоидное истощение

В основу клинической классификации лимфогранулематоза положен критерий распространенности опухолевого процесса; в соответствии с ним развитие болезни Ходжкина проходит 4 стадии:

I стадия (локальная) – поражена одна группа лимфоузлов (I) либо один экстралимфатический орган (IE).

II стадия (регионарная) — поражены две или более группы лимфатических узлов, расположенных с одной стороны диафрагмы (II) либо один экстралимфатический орган и его регионарные лимфоузлы (IIE).

III стадия (генерализованная) – пораженные лимфоузлы расположены с обеих сторон диафрагмы (III). Дополнительно может поражаться один экстралимфатический орган (IIIE), селезенка (IIIS) либо они вместе (IIIE + IIIS).

IV стадия (диссеминированная) – поражение затрагивает один или несколько экстралимфатических органов (легкие, плевру, костный мозг, печень, почки, ЖКТ и др.) с одновременным поражением лимфоузлов или без него.

Для обозначения наличия или отсутствия общих симптомов лимфогранулематоза на протяжении последних 6 месяцев (лихорадки, ночной потливости, похудания) к цифре, обозначающей стадию болезни, добавляются буквы А или В соответственно.

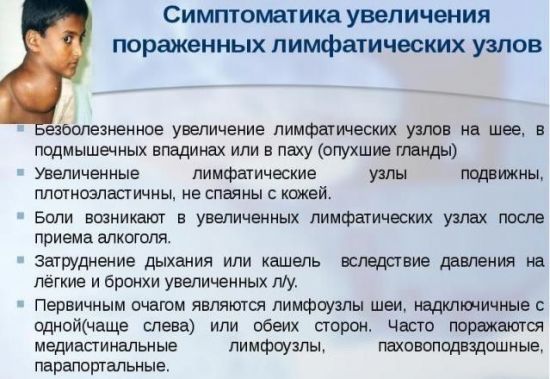

Симптомы лимфогранулематоза

К числу характерных для лимфогранулематоза симптомокомплексов относятся интоксикация, увеличение лимфатических узлов и возникновение экстранодальных очагов. Часто заболевание начинается с неспецифических симптомов – периодической лихорадки с температурными пиками до 39°С, ночной потливости, слабости, похудания, кожного зуда.

Нередко первым «вестником» лимфогранулематоза служит увеличение доступных для пальпации лимфоузлов, которые больные обнаруживают у себя самостоятельно. Чаще это шейные, надключичные лимфатические узлы; реже — подмышечные, бедренные, паховые. Периферические лимфоузлы плотные, безболезненные, подвижные, не спаяны между собой, с кожей и окружающими тканями; обычно тянутся в виде цепочки.

У 15-20% пациентов лимфогранулематоз дебютирует с увеличения лимфоузлов средостения. При поражении медиастинальных лимфоузлов первыми клиническими признаками болезни Ходжкина могут служить дисфагия, сухой кашель, одышка, синдром ВПВ. Если опухолевый процесс затрагивает забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы, возникают абдоминальные боли, отеки нижних конечностей.

Среди экстранодальных локализаций при лимфогранулематозе наиболее часто (в 25% случаев) встречается поражение легких. Лимфогранулематоз легких протекает по типу пневмонии (иногда с образованием каверн в легочной ткани), а при вовлечении плевры сопровождается развитием экссудативного плеврита.

При костной форме лимфогранулематоза чаще поражаются позвоночник, ребра, грудина, кости таза; значительно реже – кости черепа и трубчатые кости. В этих случаях отмечаются вертебралгии и оссалгии, может происходить деструкция тел позвонков; рентгенологические изменения обычно развиваются спустя несколько месяцев. Опухолевая инфильтрация костного мозга приводит к развитию анемии, лейко- и тромбоцитопении.

Лимфогранулематоз ЖКТ протекает с инвазией мышечного слоя кишечника, изъязвлениями слизистой, кишечными кровотечениями. Возможны осложнения в виде перфорации стенки кишки и перитонита. Признаками поражения печени при болезни Ходжкина служат гепатомегалия, повышение активности щелочной фосфатазы. При поражении спинного мозга в течение нескольких дней или недель может развиться поперечный паралич. В терминальной стадии лимфогранулематоза генерализованное поражение может затрагивать кожу, глаза, миндалины, щитовидную железу, молочные железы, сердце, яички, яичники, матку и др. органы.

Диагностика лимфогранулематоза

Увеличение периферических лимфоузлов, печени и селезенки наряду с клинической симптоматикой (фебрильной лихорадкой, потливостью, потерей массы тела) всегда вызывает онкологические опасения. В случае с болезнью Ходжкина методы инструментальной визуализации играют вспомогательную роль.

Достоверная верификация, правильное стадирование и адекватный выбор метода лечения лимфогранулематоза возможны только после проведения морфологической диагностики. С целью забора диагностического материала показано проведение биопсии периферических лимфоузлов, диагностической торакоскопии, лапароскопии, лапаротомии со спленэктомией. Критерием подтверждения лимфогранулематоза служит обнаружение в исследуемом биоптате гигантских клеток Березовского-Штернберга. Выявление клеток Ходжкина позволяет только предположить соответствующий диагноз, но не может служить основанием для назначения специального лечения.

В системе лабораторной диагностики лимфогранулематоза обязательно исследуются общий анализ крови, биохимические показатели крови, позволяющие оценить функцию печени (щелочная фосфата, трансаминазы). При подозрении на заинтересованность костного мозга выполняется стернальная пункция или трепанобиопсия. При различных клинических формах, а также для определения стадии лимфогранулематоза требуется проведение рентгенографии грудной клетки и брюшной полости, КТ, УЗИ брюшной полости и забрюшинной клетчатки, КТ средостения, лимфосцинтиграфии, сцинтиграфии скелета и др.

В дифференциально-диагностическом плане требуется разграничение лимфогранулематоза и лимфаденитов различной этиологии (при туберкулезе, токсоплазмозе, актиномикозе, бруцеллезе, инфекционном мононуклеозе, ангине, гриппе, краснухе, сепсисе, СПИДе). Кроме этого, исключаются саркоидоз, неходжкинские лимфомы, метастазы рака.

Лечение лимфогранулематоза

Современные подходы к лечению лимфогранулематоза основываются на возможности полного излечения данного заболевания. При этом лечение должно быть поэтапным, комплексным и учитывающим стадию болезни. При болезни Ходжкина используются схемы лучевой терапии, цикловой полихимиотерапии, комбинации лучевой терапии и химиотерапии.

В качестве самостоятельного метода лучевая терапия применяется при I-IIА стадии (поражениях единичных лимфоузлов или одного органа). В этих случаях облучению может предшествовать удаление лимфоузлов и спленэктомия. При лимфогранулематозе проводится субтотальное или тотальное облучение лимфоузлов (шейных, аксиллярных, над- и подключичных, внутригрудных, мезентериальных, забрюшинных, паховых), захватывающее как группы пораженных, так и неизмененных лимфатических узлов (последних – в профилактических целях).

Больным с IIВ и IIIА стадиями назначается комбинированная химиолучевая терапия: сначала вводная полихимиотерапия с облучением только увеличенных лимфоузлов (по минимальной программе), затем – облучение всех остальных лимфоузлов (по максимальной программе) и поддерживающая полихимиотерапия в течение последующих 2-3 лет.

При диссеминированных IIIВ и IV стадиях лимфогранулематоза для индукции ремиссии используется цикловая полихимиотерапия, а на этапе поддержания ремиссии — циклы медикаментозной терапии или радикального облучения. Полихимиотерапия при лимфогранулематозе выполняется по специально разработанным в онкологии схемам (МОРР, СОРР, СУРР, СVPP, ДОРР и др.).

Результатами проводимой терапии могут служить:

- полная ремиссия (исчезновение и отсутствие субъективных и объективных признаков лимфогранулематоза в течение 1 месяца)

- частичная ремиссия (купирование субъективных признаков и сокращение размеров лимфоузлов или экстранодальных очагов более чем на 50% в течение 1 месяца)

- клиническое улучшение (купирование субъективных признаков и сокращение размеров лимфоузлов или экстранодальных очагов менее чем на 50% в течение 1 месяца)

- отсутствие динамики (сохранение или прогрессирование признаков лимфогранулематоза).

Прогноз при лимфогранулематозе

Для I и II стадий лимфогранулематоза безрецидивная 5-летняя выживаемость после лечения составляет 90%; при IIIA стадии – 80%, при IIIВ – 60%, а при IV – менее 45%. Неблагоприятными прогностическими признаками являются острое развитие лимфогранулематоза; массивные конгломераты лимфоузлов более 5 см в диаметре; расширение тени средостения более чем на 30% объема грудной клетки; одновременное поражение 3-х и более групп лимфатических узлов, селезенки; гистологический вариант лимфоидное истощение и др.

Рецидивы лимфогранулематоза могут возникать при нарушении режима поддерживающей терапии, провоцироваться физическими нагрузками, беременностью. Пациенты с болезнью Ходжкина должны наблюдаться у гематолога или онколога. Доклинические стадии лимфогранулематоза в ряде случаев могут быть выявлены при проведении профилактической флюорографии.

Лимфогранулематоз симптомы анализ крови: причины, лечение

Лимфогранулематоз симптомы анализ крови определяет очень быстро, принимая во внимание не специфичность симптомов заболевания, именно этот тип диагностики позволяет своевременно заподозрить патологические изменения в системе крови пациента. В процессе исследования, лабораторные сотрудники изучают состав крови, а также оценивают размеры и формы каждого типа клеток, что присутствуют в плазме. Сопоставив их процентное соотношение, врач может сделать выводы о наличии заболевания и осложнений.

Что такое лимфогранулематоз?

Болезнь лимфогранулематоз анализ крови, которую показывает на ранних этапах, развивается достаточно быстро. Известно, что в организме пациента есть специальные клетки – лейкоциты, которые состоят из ряда ферментов. Лимфоциты защищают организм от чужеродных агентов и формируют иммунитет. Под воздействием определенных факторов, клетка начинает мутировать, не проходя до конца полный цикл своего развития.

Требуется отметить, что в организме каждого человека ежедневно формируется тысячи мутаций, вследствие взаимодействия молекул ДНК и нуклеозидов, но в здоровом состоянии, организм сразу же запускает механизм самоуничтожения и атипичные клетки не могут размножаться – соответственно умирают. Второй системой защиты является как раз иммунитет. Если эти механизмы нарушены, то у человека нет сил противостоять атипичным клеткам, и они начинают массово делиться, формируя тысячи своих копий, создавая опухолевое новообразование.