Обследование органов дыхания: Диагностика заболеваний органов дыхания

Диагностика заболеваний органов дыхания

Солтан М.М., кандидат медицинских наук, медицинский центр «Здрава», г. Минск

Нередко болезни, перенесенные в детском возрасте, дают о себе знать в течение многих лет жизни. Болезни органов дыхания (носа, глотки, пазух, гортани, трахеи, бронхов, легких, плевры) и ЛОР-органов (уха, горла и носа), наиболее распространенные у детей и встречающиеся в любом возрасте, относятся к таковым. Поэтому своевременное их лечение у детей является профилактикой на будущее (у взрослых) целого ряда заболеваний внутренних органов и систем организма, тяжелых осложнений, первоначальным источником которых могут оказаться болезни органов дыхания и ЛОР-органов.

Человек познает окружающий мир посредством органов зрения, слуха, речи, обоняния, вкуса, осязания, доставляющих головному мозгу всю необходимую информацию. В этой связи логично рассматривать заболевания органов дыхания и ЛОР-органов вместе, что объясняется, прежде всего, их анатомо-топографическим единством, тесной физиологической взаимосвязью и взаимозависимостью.

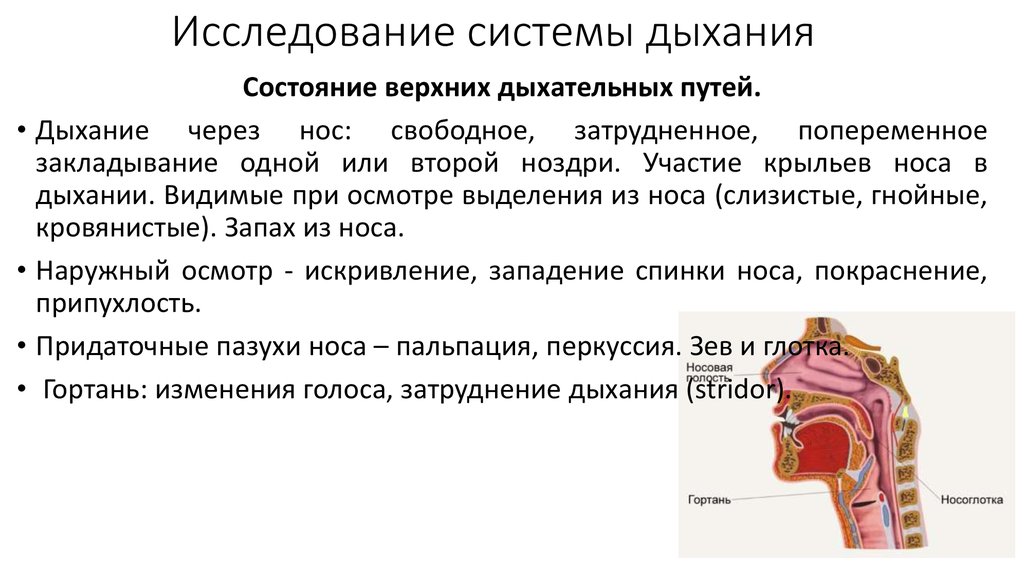

Полость носа является «входными воротами» дыхательных путей, через которые проходит вдыхаемый, а также выдыхаемый воздух, и таким образом нос выполняет дыхательную, обонятельную, защитную, рефлекторную и резонаторную (речевую) функции. Нарушение носового дыхания, обоняния и защитной функции сказывается на работоспособности многих органов и систем: сердечно-сосудистой, органах дыхания, а также на внутричерепном, спинномозговом и внутриглазном давлении, лимфотоке, мозговом кровообращении, на моторной и секреторной функциях желудочно-кишечного тракта и др.

Несмотря на достигнутые успехи в борьбе за снижение заболеваемости и смертности детского населения, заболевания органов дыхания и ЛОР-органов в настоящее время остаются довольно распространенными, характеризуются своеобразными проявлениями и тяжестью течения.

В структуре хронической патологии у детей 0-17 лет (в Республике Беларусь) эти заболевания занимают второе место, составляя 12,5%. Патология органов дыхания и ЛОР-заболевания — это причина около 2/3 обращений за медицинской помощью в детскую поликлинику.

Возникновение заболеваний органов дыхания и ЛОР-органов связано с воздействием инфекционных (вирусы, бактерии, микоплазма, грибы, простейшие), физических и химических факторов. В ответ на действие этих факторов в организме формируются сложные механизмы защиты, которые ежедневно противостоят атакам различных инфекций. Поэтому решающее значение в возникновении заболеваний органов дыхания и ЛОР-органов у детей имеет состояние макроорганизма, его реактивность.

Снижение сопротивляемости, защитных рефлекторных механизмов создает благоприятную почву для развития того или иного возбудителя. Возникающие заболевания необходимо рассматривать как результат взаимодействия макроорганизма и факторов внешней среды.

Возникающие заболевания необходимо рассматривать как результат взаимодействия макроорганизма и факторов внешней среды.

Кроме того, дети значительно чаще, чем взрослые, переносят респираторные вирусные инфекции, ангины, воспаление ушей и околоносовых пазух. Это напрямую связано с анатомическими особенностями лимфоидной ткани глотки и анатомо-физиологическими особенностями строения органов дыхания у детей (прежде всего, слабость дыхательных мышц, бронхиальная гиперреактивность, экспираторное строение грудной клетки).

И здесь важно своевременно лечить болезнь, потому что часто и длительно болеющий ребенок рискует приобрести хронические инфекционно-воспалительные заболевания.

Также способствовать возникновению патологии органов дыхания и лор-органов могут такие факторы, как

- перинатальные (энцефалопатия, недоношенность, незрелость др.)

- отягощенный «преморбидный» фон (рахит, анемия, дистрофия, аномалии конституции)

- аллергическая настроенность организма

- неправильный уход за ребенком (охлаждение, перегревание)

- неблагоприятные социально-бытовые условия

- загрязнения воздушной среды, в том числе пассивное курение

- отягощенный семейный анамнез (наследственные заболевания, иммунодефициты, аллергические состояния, хронические бронхолегочные и ЛОР — заболевания у кровных родственников)

По этиологии рассматриваемые болезни делят на воспалительные, пороки развития, наследственные. Воспалительные заболевания, в свою очередь, бывают острые и хронические.

Воспалительные заболевания, в свою очередь, бывают острые и хронические.

Наиболее часто за медицинской помощью обращаются дети, страдающие острыми респираторными заболеваниями верхних дыхательных путей. Это группа заболеваний, вызываемая специфическими возбудителями, чаще вирусами (ОРВИ) и бактериями (ОРЗ). По локализации поражения эти заболевания могут протекать в виде фарингита (процесс локализуется на слизистой глотки), ринита (на слизистой носа), назофарингита (поражается носоглотка), ларингита (процесс в гортани), трахеита (слизистая трахеи), бронхита (поражаются бронхи). Передаются от зараженных людей воздушно-капельным путем, т.е. при кашле, разговоре или чихании на значительные расстояния.

Клинические особенности каждого недуга, продолжительность лечения и исход зависят индивидуально от особенностей организма человека (возраста, состояния иммунитета, физиологии, генетических особенностей и т.д.).

Большую социальную значимость имеет такой феномен, как затяжные и рецидивирующие заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, которые часто приводят к формированию хронической патологии у детей и снижают в дальнейшем качество жизни взрослого человека.

Так, значительно увеличившаяся, «разросшаяся» лимфоидная ткань носоглотки препятствует нормальному носовому дыханию. В дальнейшем вдох и выдох начинают происходить через рот, что ведет, во-первых, к постоянно приоткрытому рту и, как следствие, формированию массивной, несколько увеличенной в размерах нижней челюсти. Во-вторых, к изменениям размеров носа. В-третьих, изменяется форма грудной клетки, она из-за нарушения процесса «вдоха-выдоха» приобретает форму «куриной» с преобладанием поперечного размера.

Помимо видимых внешних нарушений, становящихся эстетической проблемой, как для родителей, так и в первую очередь, для самого подрастающего ребенка, развивается ряд внутренних осложнений в других органах и системах. У детей, как и у взрослых, при «неправильном» дыхании через рот сон становится поверхностным, тревожным, может сопровождаться храпом, частыми пробуждениями, нередко ночным недержанием мочи.

Всё это становится причиной постоянной сонливости, нервозности, снижения внимания, успеваемости в школе. При этом головной мозг регулярно получает кислорода меньше нормы примерно на 10-15%. Негативные нарушения происходят во всех отделах мозга, что приводит не только к задержке психического развития растущего организма, но и в дальнейшем, например, к нарушению деятельности гипофиза и возникновению бесплодия.

При этом головной мозг регулярно получает кислорода меньше нормы примерно на 10-15%. Негативные нарушения происходят во всех отделах мозга, что приводит не только к задержке психического развития растущего организма, но и в дальнейшем, например, к нарушению деятельности гипофиза и возникновению бесплодия.

При затяжных и часто рецидивирующих заболеваниях необходимо исключить врожденные пороки развития и наследственные заболевания, а также, иммунодефициты, аллергические заболевания и заболевания органов пищеварения. Рядом авторов установлена взаимосвязь между повторяющимися бронхопневмониями, бронхитом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. В симптомокомплекс респираторных проявлений рефлюкса входят рецидивирующие пневмонии, бронхит, апноэ, ларингоспазм, астмоподобный синдром и др. Респираторные нарушения, особенно у детей младшего возраста, нередко являются единственным диагностическим признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Недооценка этих симптомов приводит к тяжелым, порой необратимым изменениям в пищеводе, требующим длительного, консервативного, а нередко и хирургического лечения.

Важно помнить о возможных осложнениях заболеваний органов дыхания и лор-органов. Наиболее частыми осложнениями пневмоний у детей раннего возраста являются катаральный или гнойный средний отит с переходом в отоантрит, гнойный плеврит, абсцессы в легких, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит. К более редким осложнениям следует отнести гнойный перикардит, перитонит, артриты, остеомиелиты, пиелонефриты и др.

При острых респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей осложнения часто возникают со стороны ЛОР-органов (отиты, синуситы, аденоидиты и др.). В свою очередь, миндалины, пазухи, ухо становятся местом развития очаговой инфекции, откуда болезнетворные микробы распространяются по всему организму.

Хронический тонзиллит, в частности, ведет к ряду заболеваний сердца, почек, суставов, печени и других внутренних органов, вызывая интоксикацию и сенсибилизацию организма, расстройства функций тех или иных систем. В результате могут развиваться боли в области сердца, учащения сердцебиений, нарушения сердечного ритма, длительная субфебрильная температура и иные осложнения, вплоть до весьма тяжелых и опасных для жизни.

Рецидивирующие воспалительные процессы придаточных пазух носа (синуситы) часто приобретают характер гнойных, становятся постоянным резервуаром условно-патогенных микроорганизмов и даже в период ремиссий представляют собой «дремлющие» очаги инфекции, которые подвержены обострению под действием самых разных факторов (переохлаждение, стресс, острая вирусная инфекция и др.). Постоянное перенапряжение защитных механизмов, препятствующих очередному обострению локального воспалительного процесса, постепенно ведет к истощению лимфоидной ткани, что проявляется общим снижением реактивности организма ребенка и может способствовать развитию других гнойно-воспалительных очагов.

Воспаление околоносовых пазух (гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит) в ряде случаев ведет к воспалению бронхов, легких, нагноению легочной ткани, сепсису, менингиту и многим другим опасным заболеваниям. Достаточно отметить, что у детей, поступающих в детский хирургический стационар с острым гематогенным остеомиелитом, стафилококковой деструктивной пневмонией и другими тяжелыми гнойно-септическими заболеваниями, при тщательном сборе анамнеза часто имеются указания на перенесенный ранее рецидивирующий гнойный гайморит.

Достаточно отметить, что у детей, поступающих в детский хирургический стационар с острым гематогенным остеомиелитом, стафилококковой деструктивной пневмонией и другими тяжелыми гнойно-септическими заболеваниями, при тщательном сборе анамнеза часто имеются указания на перенесенный ранее рецидивирующий гнойный гайморит.

Рецидивирующие отиты также опасны возможными последствиями, в частности снижением слуха, что не только влечет за собой проблемы со здоровьем, но и серьезно отражается на будущем ребенка, его социальной адаптации, выборе профессии, личной жизни. Кроме того, гнойное воспаление среднего уха может вызвать различные внутричерепные осложнения.

По данным углубленного обследования, проведенного российскими исследователями, распространенность сопутствующей патологии в группе детей с хроническими лор-заболеваниями существенно выше средней по популяции и составляет: для аллергопатологии 43 %, невропатологии — 38 %, кардиологической патологии — 17 %, гастроэнтерологической патологии — 17%. У детей с хроническим тонзиллитом достоверно чаще, чем в среднем в популяции, встречается синдром нарушения внимания с гиперактивностью: 58% против 10%. Наиболее высок уровень его ассоциации с декомпенсированной формой тонзиллита.

У детей с хроническим тонзиллитом достоверно чаще, чем в среднем в популяции, встречается синдром нарушения внимания с гиперактивностью: 58% против 10%. Наиболее высок уровень его ассоциации с декомпенсированной формой тонзиллита.

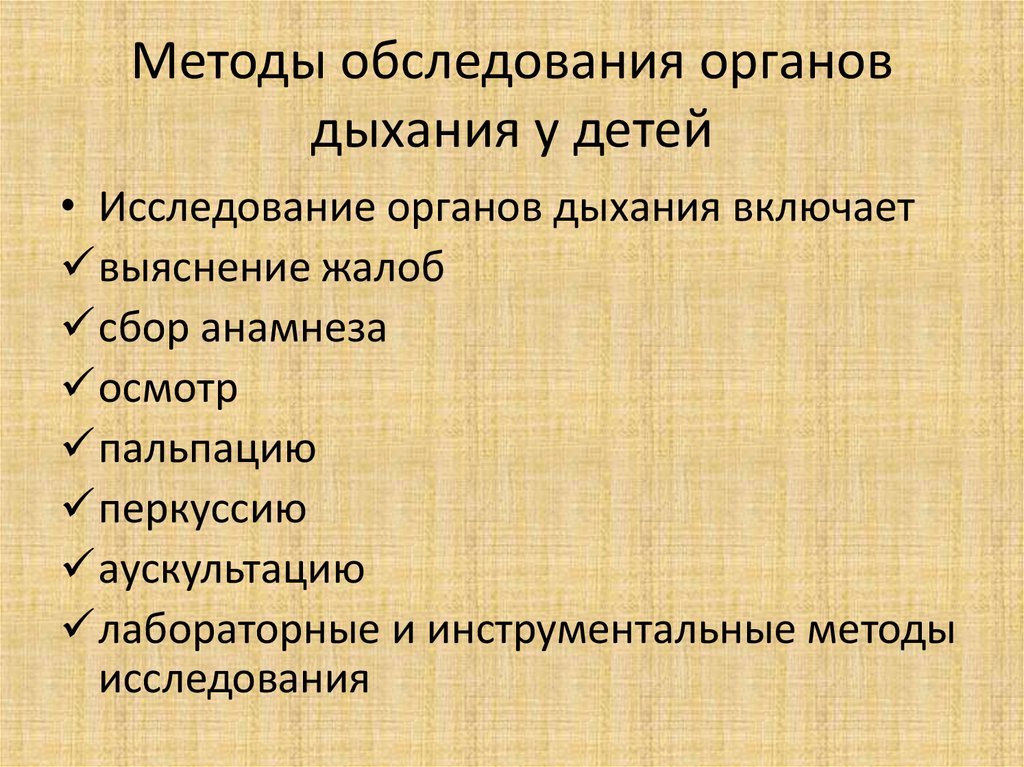

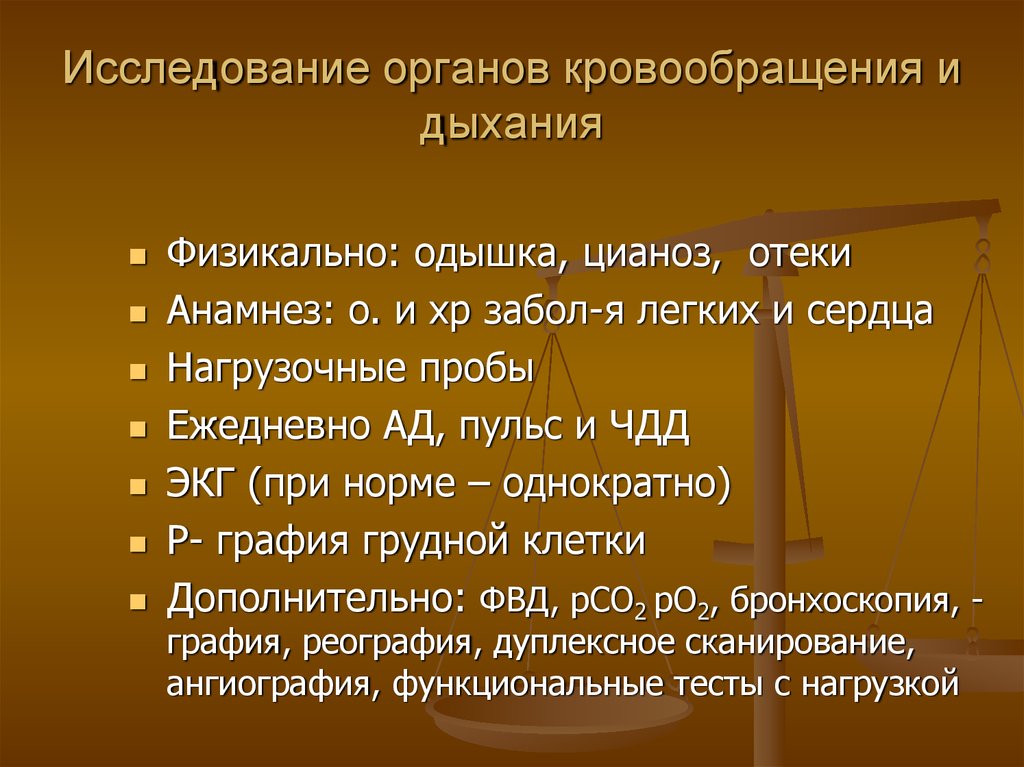

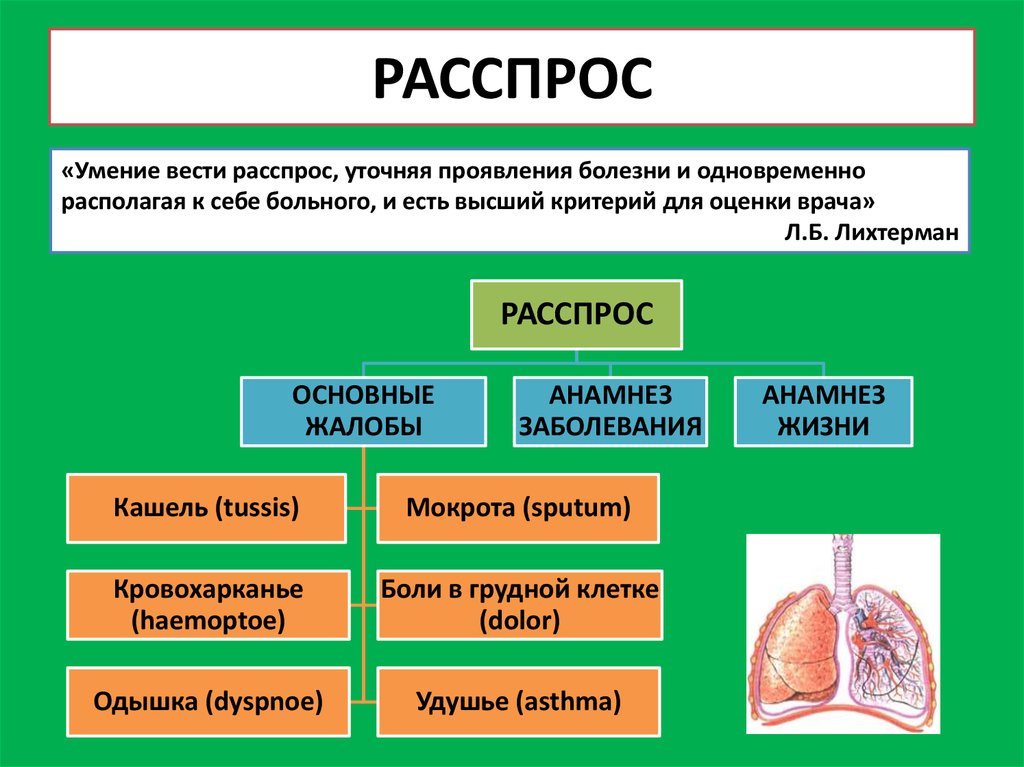

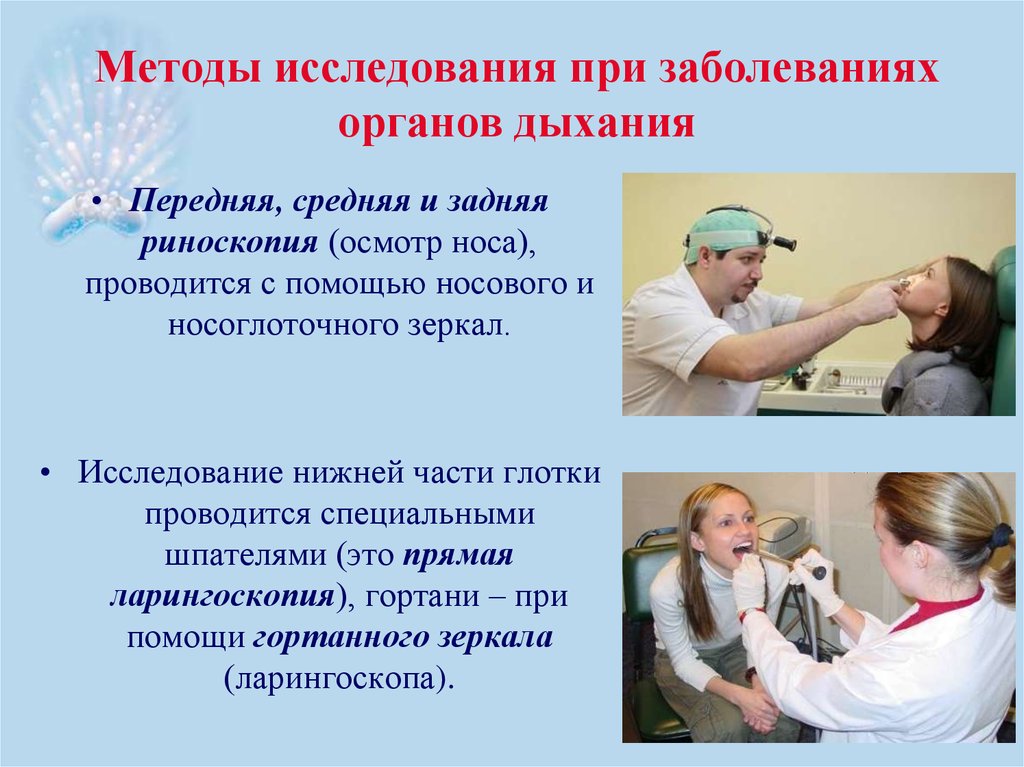

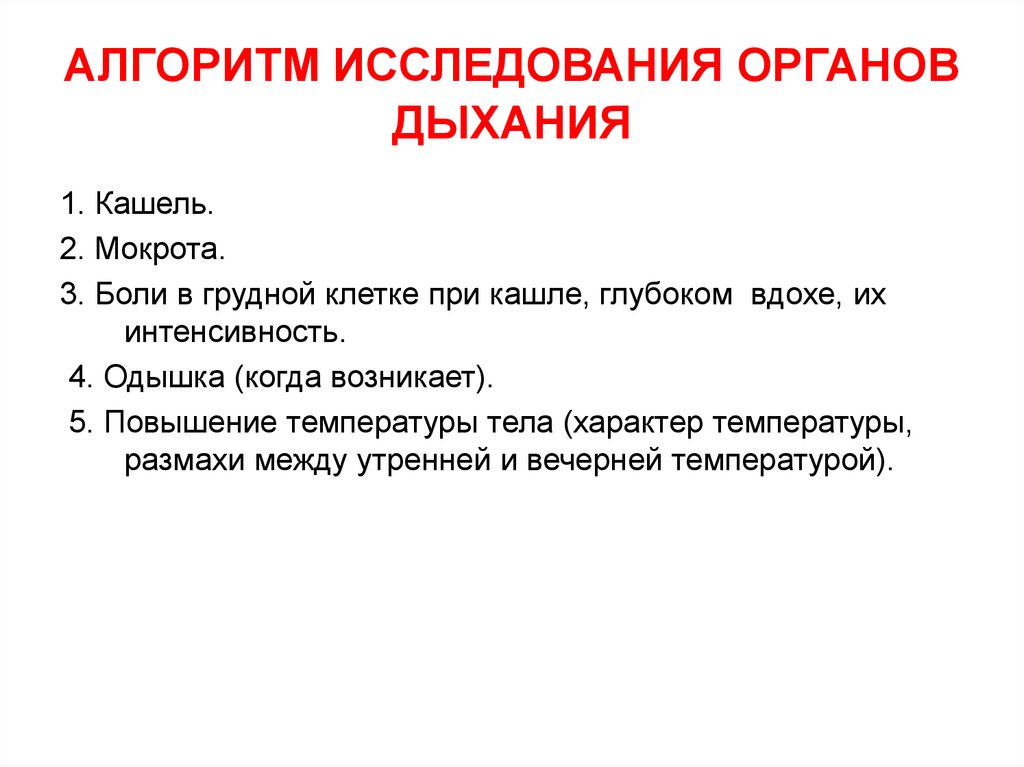

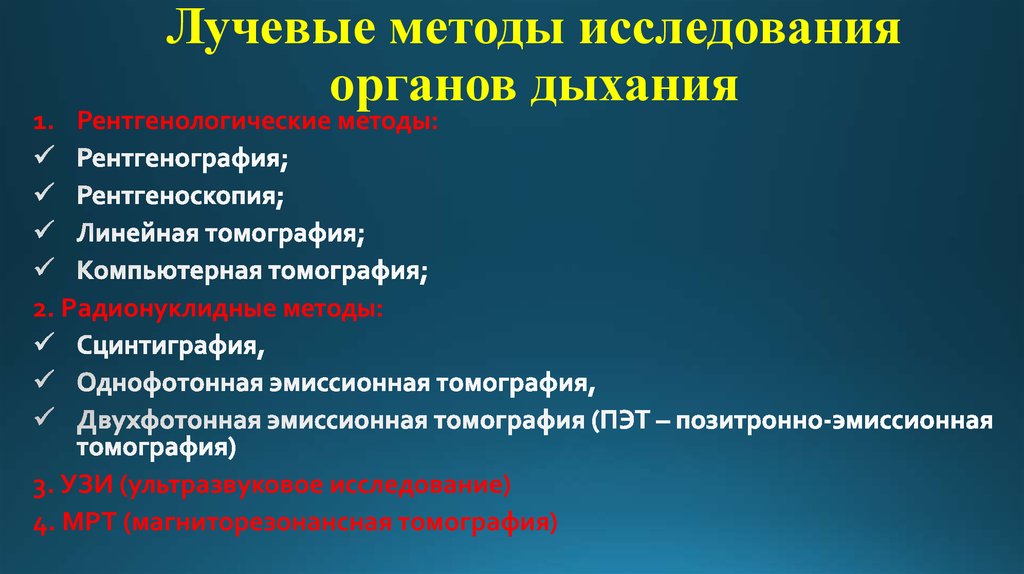

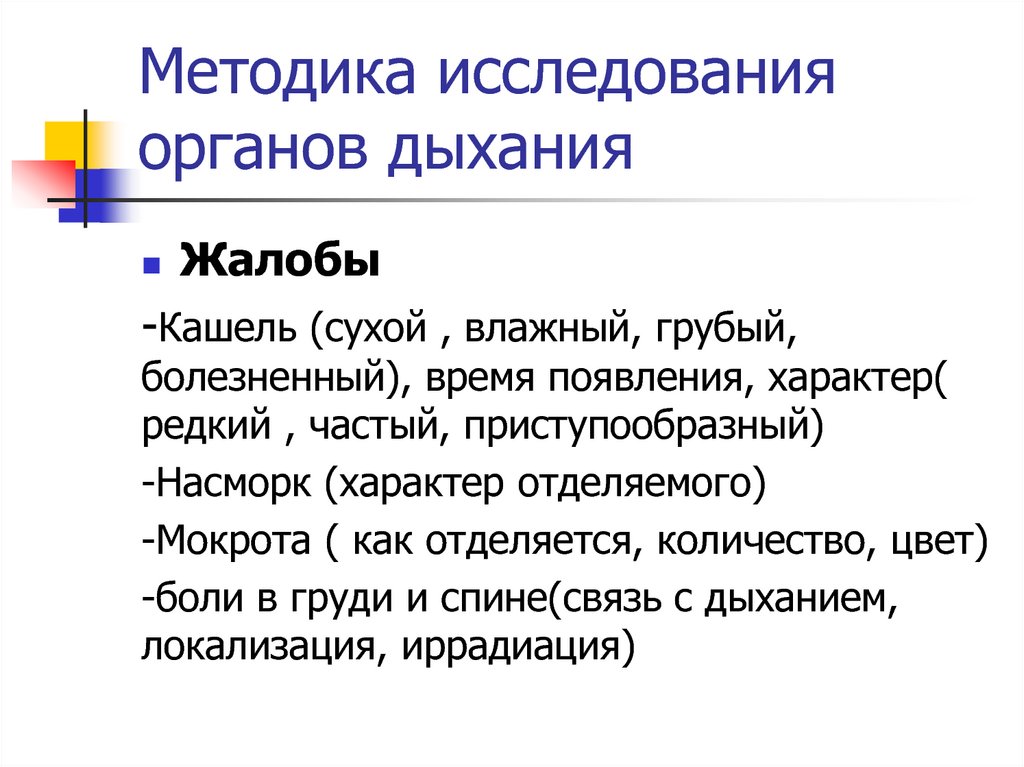

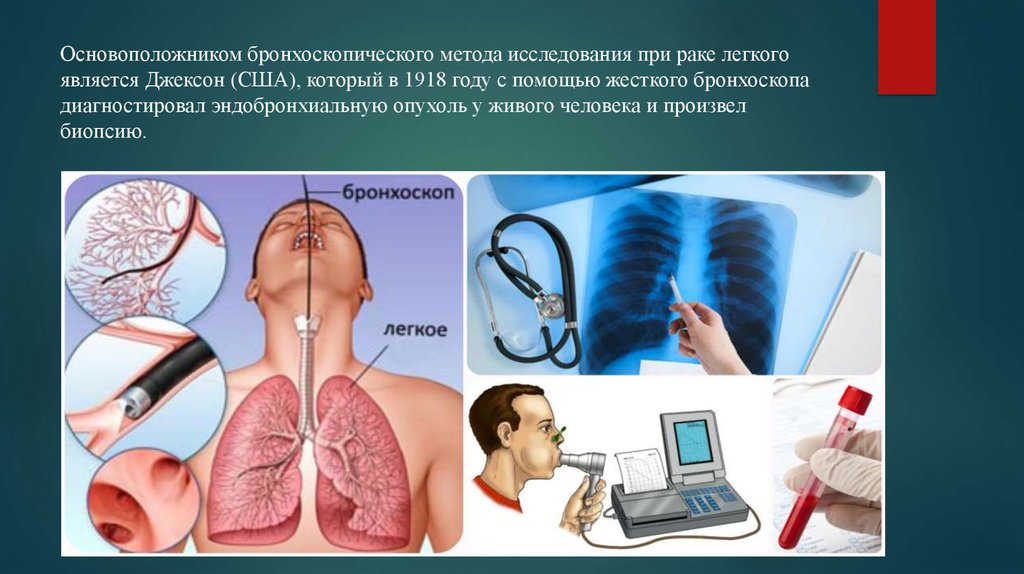

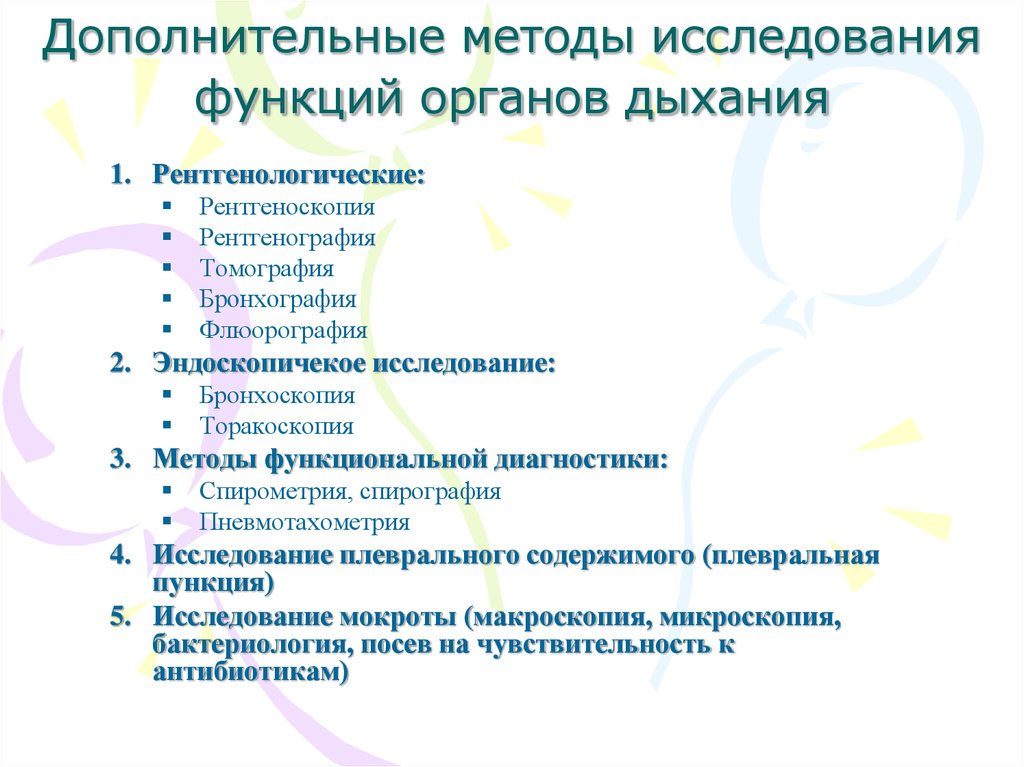

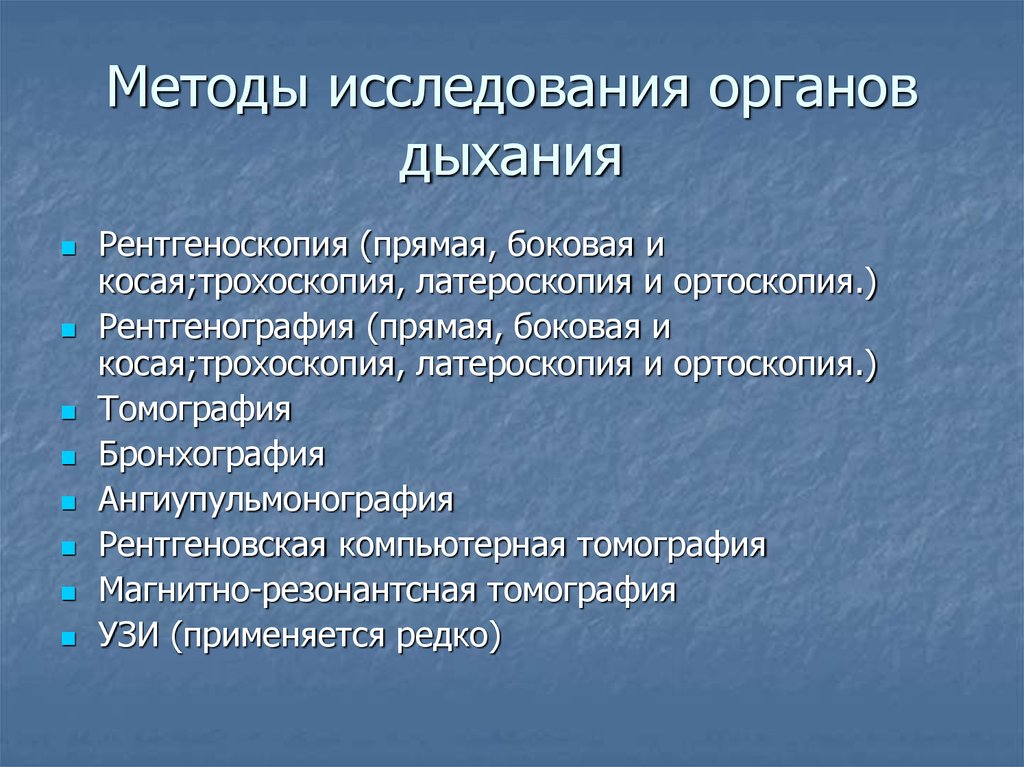

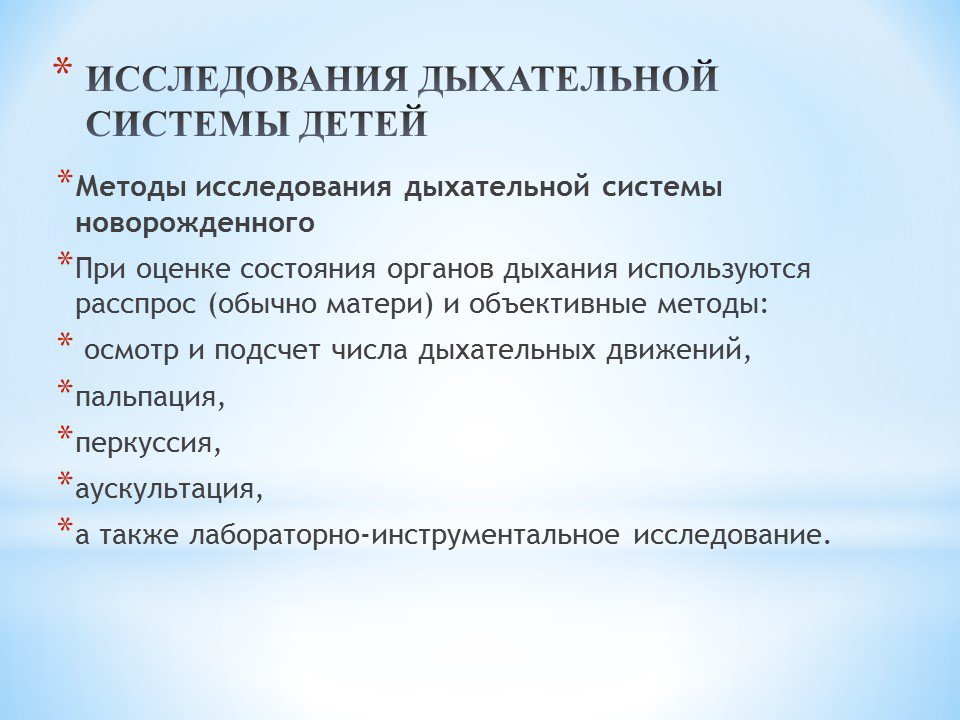

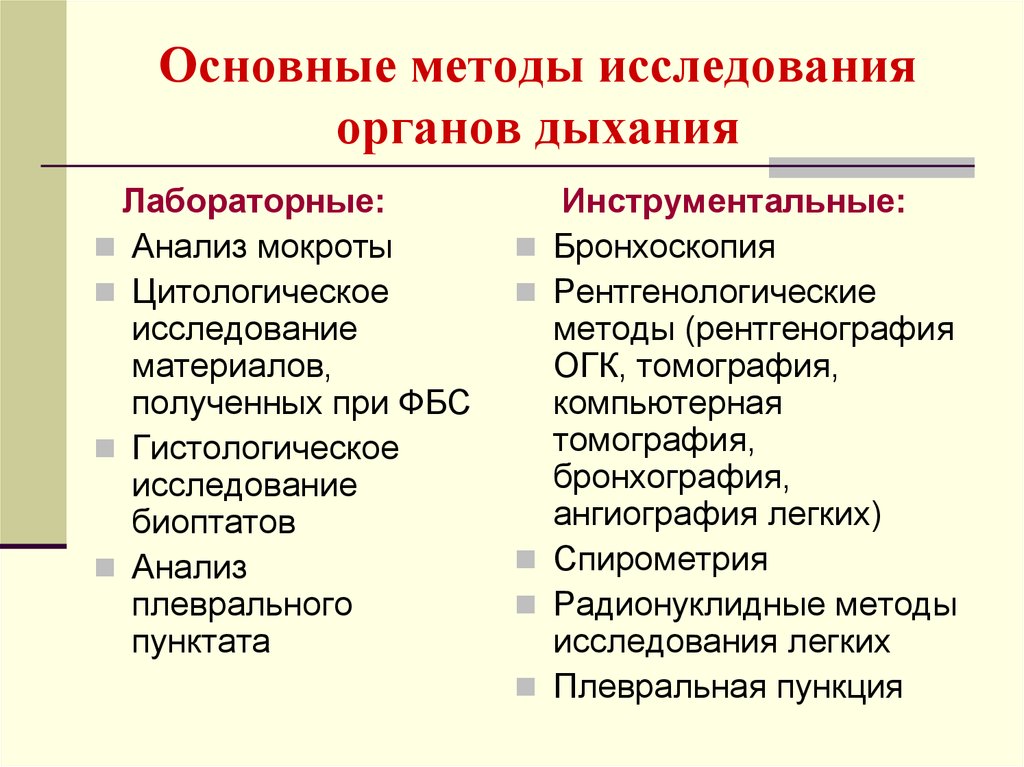

Диагностика заболеваний у детей затруднительна, потому что не всегда ребенок может точно сказать, что его беспокоит и каким образом, поэтому особое значение имеет внимательное и заботливое отношение родителей. На сегодняшний день для диагностики заболеваний органов дыхания и ЛОР-органов используются следующие методы исследования: клинические (анамнез, физикальное обследование), лабораторные (анализ крови, мокроты, пота, иммунологические и копрологические исследования), инструментальные (рентгенография, отоскопия, бронхография, бронхоскопия, спирография, пневмотахометрия, тимпанометрия и др.). Инструментальные и лабораторные методы исследования имеют свои ограничения, могут сопровождаться осложнениями и, соответственно, не всегда безопасны для пациента.

Лечение заболеваний органов дыхания и лор-органов складывается из этиотропной и симптоматической терапии. Этиотропная терапия (в отличие от симптоматической, противовоспалительной и др.) направлена непосредственно на тот микроорганизм, который является причиной локального воспалительного ответа, поэтому является эффективной и в результате позволяет оборвать череду рецидивов заболевания. Добиться такого результата удается при выборе нужного антимикробного препарата, к которому данный возбудитель чувствителен, и использовании современных адекватных режимов антибиотикотерапии.

Однако сложность состоит в том, что не всегда врач вообще имеет возможность определять чувствительность возбудителя к тем или иным препаратам либо эта процедура настолько растянута во времени, что становится просто неактуальной (определение чувствительности может занимать до 10 дней, а лечение надо назначить сегодня). Поэтому этиотропная терапия назначается чаще всего эмпирически либо под влиянием навязанной рекламы. Симптоматическая терапия направлена на коррекцию основных симптомов заболевания (повышение температуры, кашель, насморк, головная боль, снижение аппетита и т.д.). Кроме того, обязательно назначаются средства, которые стимулируют иммунную систему и повышают сопротивляемость организма. Таким образом, терапия рассматриваемых заболеваний должна быть индивидуальной и комплексной.

Симптоматическая терапия направлена на коррекцию основных симптомов заболевания (повышение температуры, кашель, насморк, головная боль, снижение аппетита и т.д.). Кроме того, обязательно назначаются средства, которые стимулируют иммунную систему и повышают сопротивляемость организма. Таким образом, терапия рассматриваемых заболеваний должна быть индивидуальной и комплексной.

Заботясь о здоровье ребенка, очень важно систематически укреплять его иммунитет и заниматься активной профилактикой. Первичная профилактика включает комплекс мероприятий по улучшению жилищных условий, атмосферного воздуха, предотвращению сенсибилизации, предупреждение рахита, гипотрофии, паратрофии, иммунопрофилактику гриппа. Также важны прогулки на свежем воздухе, закаливание, полноценное питание, витаминно-минеральные комплексы, соблюдение распорядка дня, достаточный сон (желательно с приоткрытым окном), санация очагов хронической инфекции, дегельминтизация (2 раза в год).

При этом все указанные мероприятия должны носить не эпизодический, а систематический характер. Полезно приучить ребенка к соблюдению правил личной гигиены: мытьё рук перед едой, после прогулки и посещения туалета. Не менее важно обучение ребенка с самых ранних лет правильному носовому дыханию. Во время эпидемий следует ограничивать пребывание ребенка в местах большого скопления людей, а также его контакты с потенциально больными. Крепкое здоровье ребенка — результат не только закаливания и своевременного лечения любых заболеваний, но и «работы в команде». Чтобы риск заболеть ОРВИ был сведен к минимуму, профилактику должны проводить все члены семьи, причем регулярно. При соблюдении этого условия 70-80% людей вообще не заболевают в сезон эпидемического подъема ОРВИ.

Полезно приучить ребенка к соблюдению правил личной гигиены: мытьё рук перед едой, после прогулки и посещения туалета. Не менее важно обучение ребенка с самых ранних лет правильному носовому дыханию. Во время эпидемий следует ограничивать пребывание ребенка в местах большого скопления людей, а также его контакты с потенциально больными. Крепкое здоровье ребенка — результат не только закаливания и своевременного лечения любых заболеваний, но и «работы в команде». Чтобы риск заболеть ОРВИ был сведен к минимуму, профилактику должны проводить все члены семьи, причем регулярно. При соблюдении этого условия 70-80% людей вообще не заболевают в сезон эпидемического подъема ОРВИ.

Использование КМСД в диагностике и лечении заболеваний органов дыхания и лор-органов существенно облегчает жизнь и пациента и врача. Первого избавляет от небезопасных и не всегда комфортных обследований, сохранив при этом достаточную степень точности диагностики (от 90 до 95% в зависимости от профиля применения). Второму позволяет сократить время для постановки диагноза (обследование выполняется за 1-1,5 часа) и назначить индивидуальное лечение, подобрав аллопатические, натуральные (травы, биодобавки) или гомеопатические средства (всего около 218 маркеров).

Второму позволяет сократить время для постановки диагноза (обследование выполняется за 1-1,5 часа) и назначить индивидуальное лечение, подобрав аллопатические, натуральные (травы, биодобавки) или гомеопатические средства (всего около 218 маркеров).

База данных КМСД позволяет не только дифференцировать уровень поражения дыхательных путей и характер воспалительного процесса (57 маркеров), но и своевременно диагностировать возникающие осложнения, как со стороны дыхательной системы, так и со стороны других систем (около 8 тысяч эталонных маркеров, в том числе 107 маркеров заболеваний ЛОР-органов).

База «Этиология» содержит информацию о 643 маркерах возбудителей, что позволяет врачу сразу решить вопрос этиологии заболевания и, определив чувствительность микроорганизма к лекарственным препаратам, назначить необходимое лечение. Проведение комплексного обследования с помощью КМСД дает возможность диагностировать заболевания других систем, основные проявления которых могут напоминать патологию органов дыхания, что помогает выбрать правильную тактику лечения (например, 270 маркеров аллергенов, более 273 маркеров заболеваний ЖКТ и т. д.).

д.).

С учетом комплексного подхода к лечению и профилактике заболеваний органов дыхания и ЛОР-органов, используя КМСД, врач может дать индивидуальные рекомендации по питанию с учетом переносимости отдельных продуктов, оздоровлению среды обитания ребенка и изменению его образа жизни.

Использование КМСД позволяет уже во время обследования провести коррекцию выявленных нарушений, а в дальнейшем осуществлять динамическое наблюдение за ребенком с оценкой изменений в состоянии здоровья до полного выздоровления, что помогает избежать развития осложнений и формирования хронических заболеваний.

Методы обследования в пульмонологии | клиника «Евромед»

Специальные методы обследования в пульмонологии

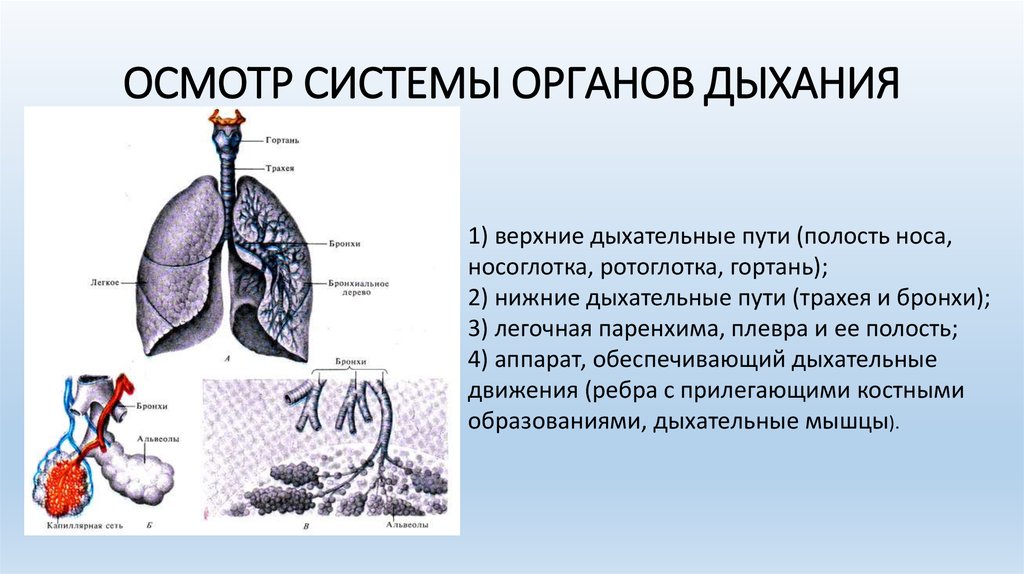

1. Физикальные методы исследования.

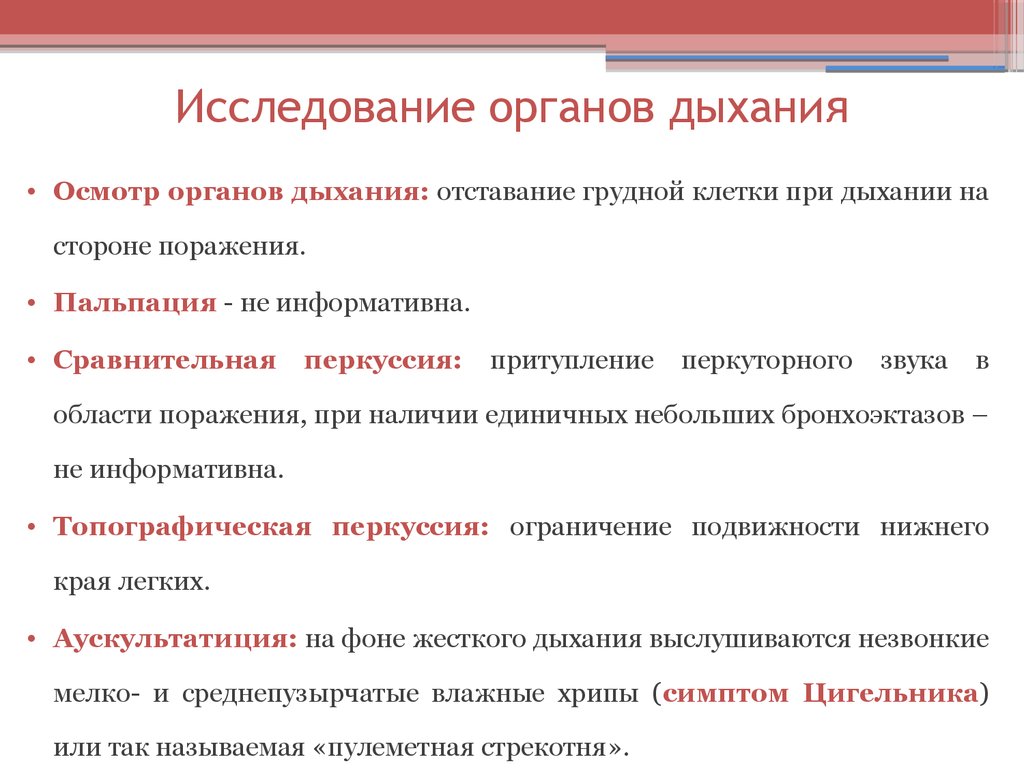

К физикальным методам обследования относят осмотр пациента, перкуссию (выстукивание), пальпацию, аускультацию (выслушивание). Физикальные методы позволяют врачу выявить симптомы болезни при непосредственном контакте с пациентом, сформулировать предварительный диагноз и назначить обследование согласно находкам и диагнозу. Физикальное исследование обязательно к исполнению врачом клинических специальностей (хирурги всех специальностей, терапевты всех специальностей и т.д.)

Физикальное исследование обязательно к исполнению врачом клинических специальностей (хирурги всех специальностей, терапевты всех специальностей и т.д.)

2. Инструментальные методы диагностики.

Спирометрия (спирография) – исследование функции внешнего дыхания. Исследование позволяет оценить жизненную емкость легких, функциональную проходимость бронхов, форсированные объемы дыхания. Спирометрия — обязательный метод обследования в пульмонологии, особенно важен для диагностики таких болезней как бронхиальная астма, ХОБЛ, бронхит и т.д. В ряде случаев спирометрия выполняется с медикаментозной нагрузкой, т.н. тест с бронхолитиком. Вначале пациент делает дыхательные маневры в аппарат в обычном состоянии, затем его просят провести ингаляцию бронхорасширяющего вещества и спирометрию повторяют. При этом проводится сравнение результатов до, и после ингаляции. Если разница будет значима (прирост более 15%) – это свидетельствует об обратимых изменениях, которые наиболее вероятны для бронхиальной астмы. В арсенале современной пульмонологии имеется такой метод как спирометрия с бронхопровакационной пробой. Например, при ингаляции метахолина здоровым человеком – никаких изменений не произойдет, та же доза для больного с «истинной» бронхиальной астмой спровоцирует приступ бронхоспазма. Для проведения подобных исследований необходимо специальное оборудование, обученные специалисты и возможность оказать экстренную помощь пациенту.

В арсенале современной пульмонологии имеется такой метод как спирометрия с бронхопровакационной пробой. Например, при ингаляции метахолина здоровым человеком – никаких изменений не произойдет, та же доза для больного с «истинной» бронхиальной астмой спровоцирует приступ бронхоспазма. Для проведения подобных исследований необходимо специальное оборудование, обученные специалисты и возможность оказать экстренную помощь пациенту.

Как правильно подготовиться к спирометрии?

Лучше всего спирометрию выполнять утром или по крайней мере в первой половине дня. Предпочтительно выполнение натощак или после очень легкого завтрака, что бы переполненный желудок или ощущение тяжести не влияли на дыхательные маневры. Если Вы пользуетесь ингаляторами, то в день спирометрии лучше их не использовать, что бы результат полученный при исследовании был объективный и достоверный. Если Вам назначен тест с бронхолитиком, лучше приобрести его заранее, предварительно уточнив у лечащего врача, какой именно бронхолитик необходим. Обычно используют Сальбутамол.

Обычно используют Сальбутамол.

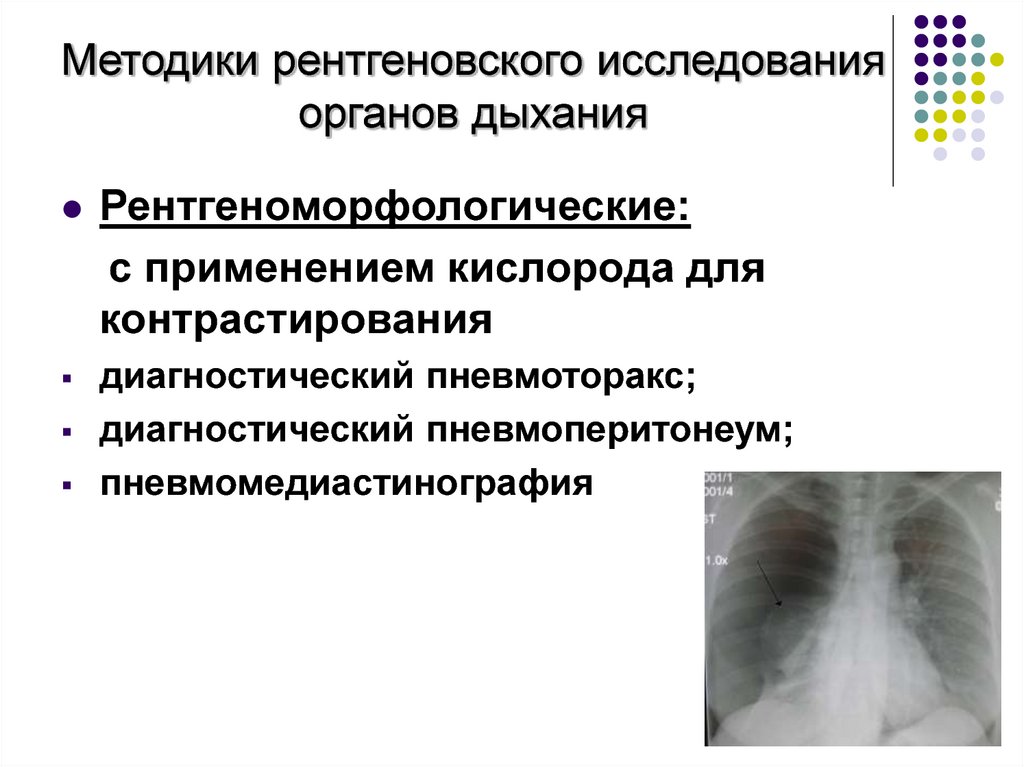

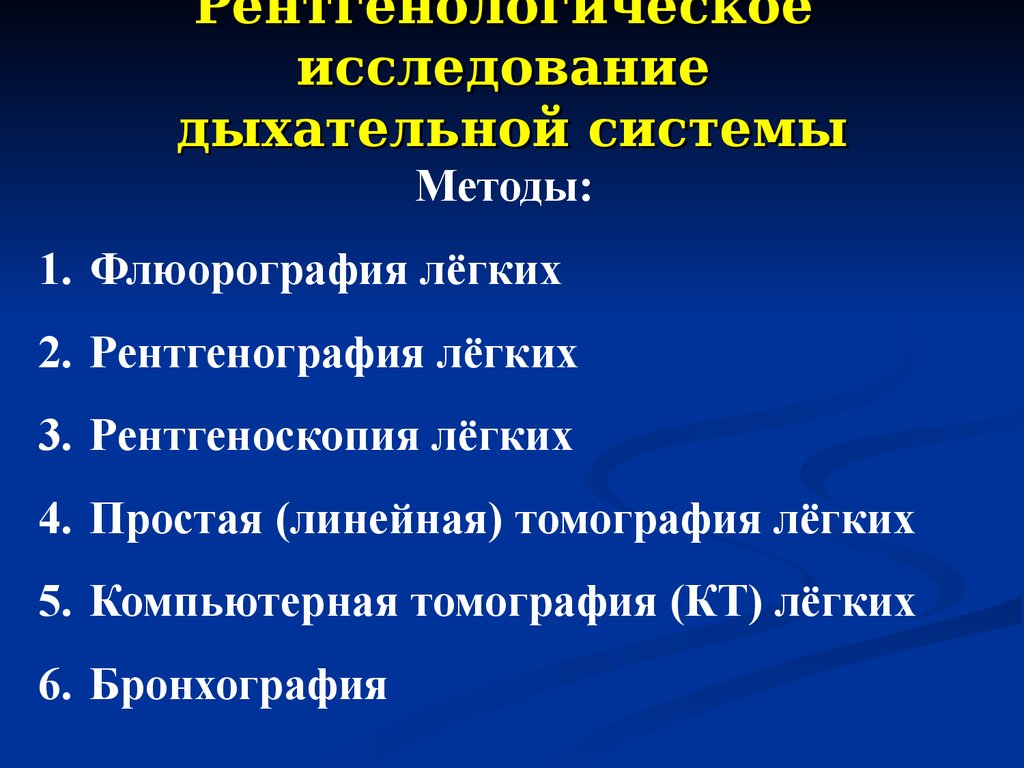

Рентгенологические методы:

Флюорография – самый массовый метод рентгенологического исследования. Флюорограф обладает большой пропускной способностью, поэтому используется для скрининга населения (массовое обследование при медосмотрах).

Рентгенография грудной клетки – позволяет с большим разрешением, чем флюорограф, получить изображение легких, средостения, ребер и диафрагмы.

Мультиспиральная компьютерная томография — на сегодняшний день это самый лучший способ не инвазивной диагностики структурных изменений органов дыхания. Разрешающая способность компьютерной томографии в десятки раз превышает возможности обычной рентгенографии. Томограф позволяет провести детальную оценку состояния любого органа грудной клетки на структурном уровне с точностью до миллиметров. Помимо этого возможно точно измерить размеры патологических очагов, точно указать их локализацию, плотность, оценить их пропускную способность для крови (при контрастировании), создать трехмерные изображения и многое другое. В «Евромеде» мультиспиральная компьютерная томография проводится на уникальном 25-срезовом томографе SomatomDefinitionFlash — единственной установке за Уралом.

В «Евромеде» мультиспиральная компьютерная томография проводится на уникальном 25-срезовом томографе SomatomDefinitionFlash — единственной установке за Уралом.

Как правильно подготовиться к рентгеновским методам исследования?

Специальной подготовки не требуется. Если Вы являетесь носителем кардиостимулятора, об этом необходимо предупредить персонал рентгенологического кабинета. Желательно снять с шеи цепочки и украшения, которые могут помешать чтению снимков.

Фибробронхоскопия — эндоскопическое исследование с осмотром гортани, трахеи и бронхов. Выполняется под местной анестезией. Переоценить это исследование очень трудно, поскольку информация получаемая при его выполнении порой единственно точная. Фибробронхоскопия позволяет не только осмотреть слизистую оболочку дыхательных путей, но и произвести биопсию новообразований, взять смыв стенки слизистой оболочки на бактериологический посев, простую микроскопию и т.д. Фибробронхоскопия это и лечебный метод, позволяющий выполнить санацию трахео-бронхиального дерева.

Как правильно подготовиться к фибробронхоскопии?

Исследование проводят утром натощак. Если Вам необходимо принять утром препараты (таблетки, капли, капсулы) – Вы можете это сделать, запив их количеством воды необходимым для этого, но не более. Если Вы страдаете сахарным диабетом, обязательно имейте при себе сахар или конфеты. Желательно больным с сахарным диабетом заранее позаботится о времени записи на исследование, и записаться не самые первые часы. В день исследование не следует курить (курить, вообще никогда не следует!!!). Пользоваться ингаляторами можно.

Эхокардиография (ЭХОКГ) — ультразвуковой метод исследования сердца, который очень важен в пульмонологии, поскольку многие хронические заболевания легких приводят к вторичным изменениям в сердце, усугубляющим тяжесть заболевания. С другой стороны, болезни сердца, могут проявляться легочными жалобами (одышка, кашель, кровохарканье). ЭХОКГ позволяет провести измерения размеров камер сердца, толщину миокарда, оценить состояние клапанного аппарата сердца. Важным методом диагностики, используемым при ЭХОКГ, является допплерометрия с измерением давления в легочной артерии.

Важным методом диагностики, используемым при ЭХОКГ, является допплерометрия с измерением давления в легочной артерии.

Как правильно подготовиться к эхокардиографии?

Специальной подготовки не требуется. Желательно не пить перед исследованием кофе или крепкий чай, что бы не провоцировать учащенное сердцебиение.

3. Лабораторные методы диагностики, широко используемые в пульмонологии.

Исследование мокроты. Мокрота – это продукт работы специальных желез, расположенных в слизистой оболочке трахеи и бронхов. При различных заболеваниях количество, состав и характер мокроты изменяется, и она может стать ключом к правильному диагнозу. В мокроте можно обнаружить возбудителей болезни (палочка туберкулеза, грибы и т.д.), можно выявить клеточные элементы, свидетельствующие об аллергии (эозинофилия при бронхиальной астме) и многое другое. Существуют разные методы исследования мокроты: простая цито и бактериоскопия, посев мокроты на стерильность и т. д.

д.

Специальной подготовки не требуется. Желательно не пить перед исследованием кофе или крепкий чай, что бы не провоцировать учащенное сердцебиение.

Как правильно подготовиться к сдаче мокроты?

Мокроту сдают в специальную посуду (стерильную или нет). Предварительно нужно очень тщательно прополоскать рот. Чистить зубы ненужно, поскольку кровь из десен может смешаться с мокротой и дать ложный результат. Только после гигиены полости рта можно откашливать и сплевывать мокроту.

Если кашель сухой или мокрота очень плохо откашливается – высок риск сдать вместо мокроты слюну. Во избежание этого проводится индукция мокроты. Для получения индуцированной мокроты используют гипертонический раствор хлорида натрия (очень крепкий раствор поваренной соли), который ингалируют обычным способом (дышат над емкостью с горячим солевым раствором) вместе с этим можно использовать Лазолван ингалируемый через небулайзер.

- Пульмонология;

Обследование легких — StatPearls — NCBI Bookshelf

Введение

Клиническое обследование легких является частью почти любого физического обследования. Из-за тесной связи с близлежащими структурами, такими как сердце, крупные сосуды, пищевод и диафрагма, тщательное исследование легких может дать ключ к постановке диагноза.

Из-за тесной связи с близлежащими структурами, такими как сердце, крупные сосуды, пищевод и диафрагма, тщательное исследование легких может дать ключ к постановке диагноза.

Дыхательные пути происходят из передней кишки эмбриона и делятся на трахею, бронхи, бронхиолы и легкие. Хотя у человека два легких, они несимметричны: правое легкое больше левого. Правое легкое состоит из трех долей и десяти сегментов, а левое легкое состоит из двух долей и девяти сегментов. Сегментарное деление легких основано на снабжении их дыхательными путями.[1][2][3]

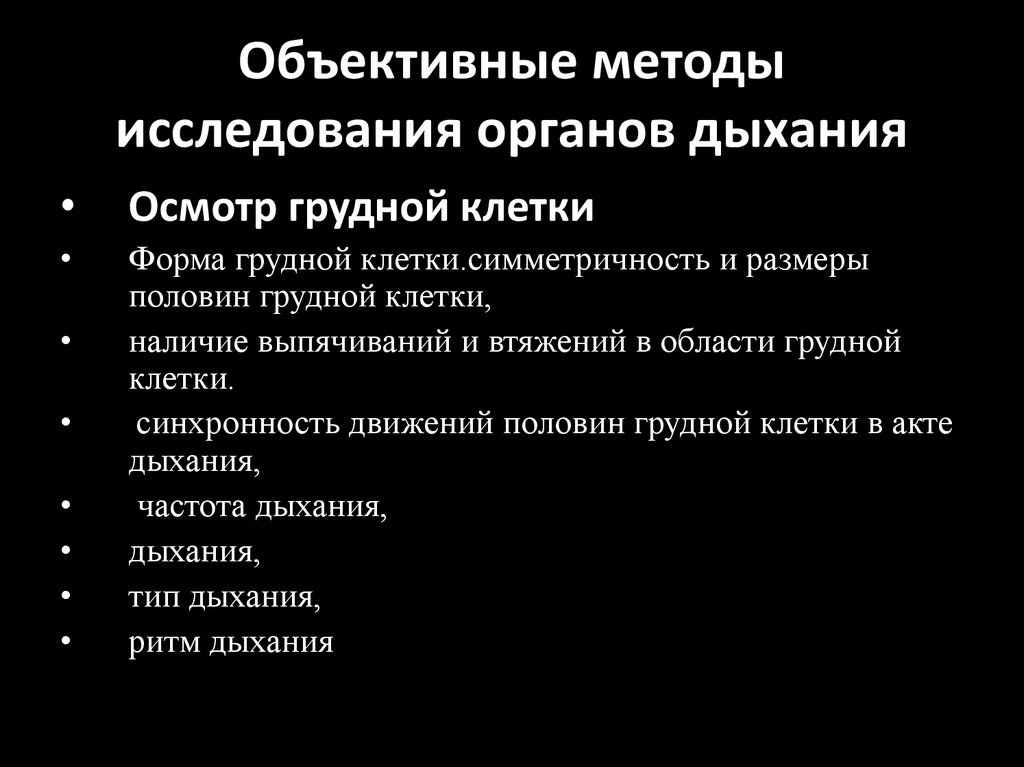

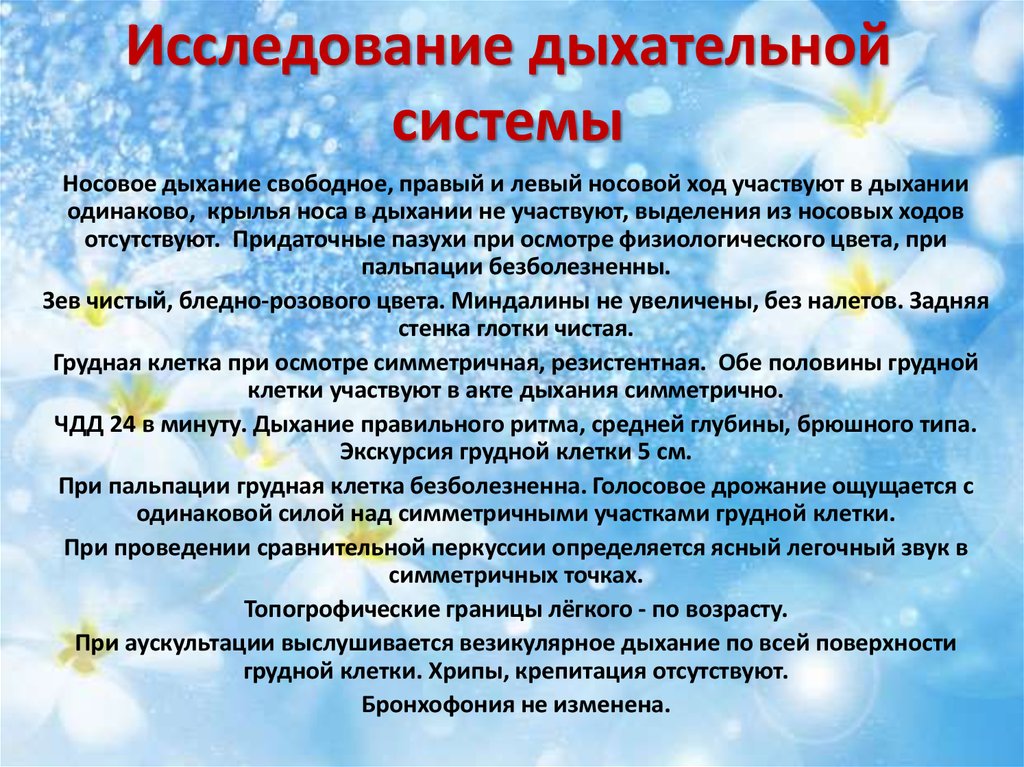

Физикальное обследование грудной клетки состоит из осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. Хотя нередко клиницисты пропускают первые три этапа аускультации грудной клетки, важную информацию можно получить из полного исследования легких.

Проблемы, вызывающие озабоченность

Осмотр

Во время осмотра экзаменатор должен обращать внимание на характер дыхания: грудное дыхание, торакоабдоминальное дыхание, реберные маркировки и использование вспомогательных дыхательных мышц. Использование вспомогательных дыхательных мышц (например, лестничных, грудино-ключично-сосцевидных мышц, межреберных мышц) может указывать на чрезмерное дыхательное усилие, вызванное патологией. Габитус тела пациента может предоставить информацию о податливости грудной клетки, особенно в случае пациентов с тяжелым ожирением, у которых подвижность грудной клетки и растяжимость снижены из-за дополнительного веса за счет жировой ткани.

Использование вспомогательных дыхательных мышц (например, лестничных, грудино-ключично-сосцевидных мышц, межреберных мышц) может указывать на чрезмерное дыхательное усилие, вызванное патологией. Габитус тела пациента может предоставить информацию о податливости грудной клетки, особенно в случае пациентов с тяжелым ожирением, у которых подвижность грудной клетки и растяжимость снижены из-за дополнительного веса за счет жировой ткани.

Следует также обратить внимание на положение пациента: пациенты с выраженной легочной дисфункцией часто сидят прямо, а в бедственном положении принимают положение треножника (наклоняясь вперед, опираясь руками на колени).

Дыхание через сжатые губы, часто наблюдаемое при эмфиземе легких.

Способность говорить: пациенты, которые не могут говорить или испытывают одышку во время интервью, вероятно, имеют худшую легочную функцию или резерв.

Во время осмотра следует также отметить скелетные аномалии грудной клетки. Наиболее распространенной костной аномалией грудной клетки является воронкообразная деформация грудной клетки, при которой грудина вдавлена в грудную полость. Килевидная деформация является полной противоположностью воронкообразной деформации грудной клетки: при этой анатомической аномалии грудина выступает из грудной стенки. Также может присутствовать бочкообразная грудная клетка, которая заключается в увеличении передне-заднего диаметра грудной стенки и является нормальным явлением у детей, но предполагает гиперинфляцию при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у взрослых. Аномалии грудного отдела позвоночника, такие как кифоз и сколиоз, также могут быть отмечены при физическом осмотре грудной клетки.

Килевидная деформация является полной противоположностью воронкообразной деформации грудной клетки: при этой анатомической аномалии грудина выступает из грудной стенки. Также может присутствовать бочкообразная грудная клетка, которая заключается в увеличении передне-заднего диаметра грудной стенки и является нормальным явлением у детей, но предполагает гиперинфляцию при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у взрослых. Аномалии грудного отдела позвоночника, такие как кифоз и сколиоз, также могут быть отмечены при физическом осмотре грудной клетки.

Пальпация

Пальпация должна быть направлена на выявление аномалий, таких как новообразования или крепитация костей. Во время пальпации исследователь может оценить тактильное дрожание : исследователь кладет обе руки на спину пациента, медиальнее лопаток, и просит пациента произнести «девяносто девять». Усиление тактильного дрожания указывает на повышенную внутрипаренхиматозную плотность, а уменьшение дрожания указывает на плевральный процесс, который отделяет плевру от паренхимы (плевральный выпот, пневмоторакс). Следует отметить, что трепетание также можно выслушать, и его можно назвать вокальным дрожанием.

Следует отметить, что трепетание также можно выслушать, и его можно назвать вокальным дрожанием.

Аускультация

Аускультация легких должна быть систематической и поэтапной, при которой врач исследует все зоны легких. Для практических целей при аускультации легкое можно разделить на верхушечный, средний и базилярный отделы. Описание аномальных звуков дыхания должно сопровождаться указанием места, где они были слышны.

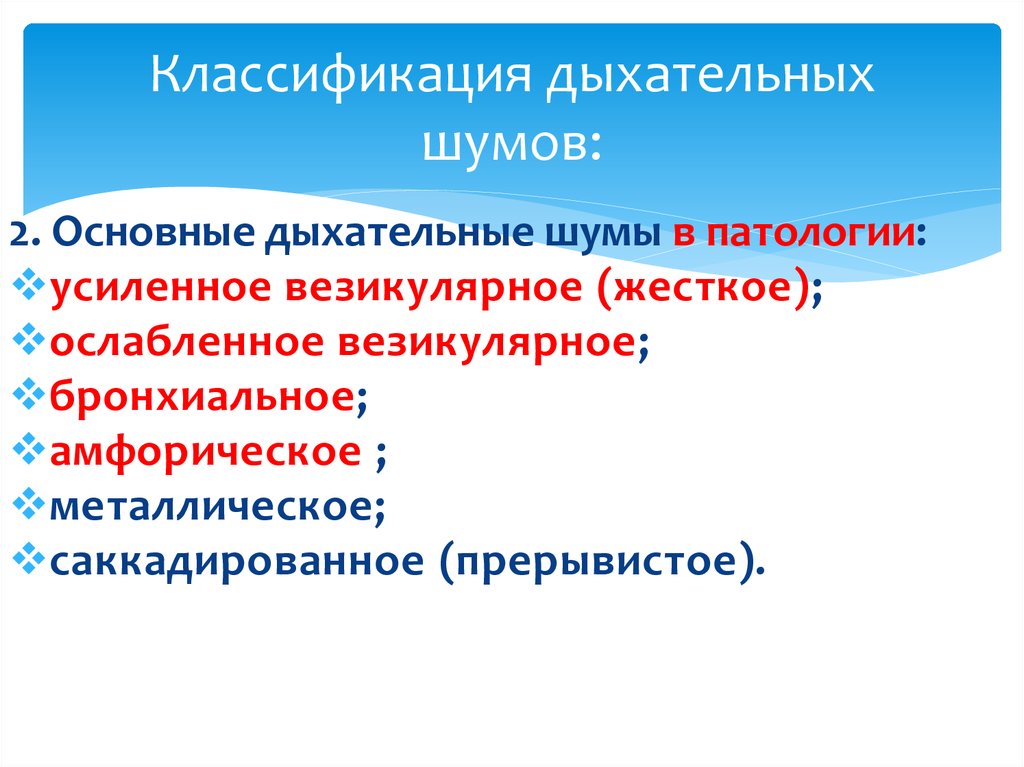

Движение воздуха создает нормальные звуки дыхания через большие и малые дыхательные пути. Нормальные звуки дыхания имеют частоту примерно 100 Гц. Отсутствие дыхательных шумов должно побудить врача рассмотреть поверхностное дыхание, аномалии анатомии или патологические образования, такие как обструкция дыхательных путей, буллы, гиперинфляция, пневмоторакс, плевральный выпот или утолщение и ожирение.

Трубчатое дыхание — это высокие звуки бронхиального дыхания, наблюдаемые при следующих состояниях: консолидация, плевральный выпот, легочный фиброз, дистальный коллапс и опухоль средостения над большим открытым бронхом.

Везикулярные дыхательные шумы/нормальные дыхательные шумы: В то время как Лаэннек считал, что нормальные легочные звуки возникают из-за потока воздуха в альвеолы и из них, более поздние исследования происхождения дыхательных шумов не показали участия легочных «везикул» в звукообразовании. Таким образом, везикулярное дыхание — это неправильное название нормального дыхания.

Хрипы: Продолжительные высокие звуки с преобладающей частотой 400 Гц или более. (ATS) Предположительно астма, ХОБЛ, обструкция дыхательных путей или слизистая пробка.

Ronchi: Низкие непрерывные музыкальные звуки с преобладающей частотой около 200 Гц или меньше (ATS).

Хрипы: «хлопающий» звук, возникающий при прохождении воздуха через скопившиеся выделения в крупных и средних дыхательных путях, создающий булькающие звуки (краткие, немузыкальные, «прерывистые» звуки) . Наблюдается при ХОБЛ, пневмонии и сердечной недостаточности.

Трение плевры: Возникает из-за трения воспаленных плевральных поверхностей друг о друга при дыхании. Его трудно отличить от мелкого потрескивания, но звук похож на трение стетоскопом о вату.

Стридор: Громкий, пронзительный, музыкальный звук, возникающий при обструкции верхних дыхательных путей. Это указывает на экстраторакальную обструкцию верхних дыхательных путей (надгортанные поражения, такие как ларингомаляция, поражение голосовых связок), когда выслушивается на вдохе. Это происходит на выдохе, если оно связано с внутригрудными трахеобронхиальными поражениями (трахеомаляция, бронхомаляция и внешнее сдавление). Возникает в обе фазы, если поражение зафиксировано, например, стеноз.

Специальные маневры

Пекторилоквия — Попросите пациента прошептать слово, такое как «один-два-три» или «девяносто девять», и прослушайте его с помощью стетоскопа. Как правило, слова слышны слабо.

В случаях консолидации шепотные звуки будут слышны четко и отчетливо.

В случаях консолидации шепотные звуки будут слышны четко и отчетливо.Эгофония вызывается, когда пациента просят сказать «И», и это будет звучать как «А». Предположительно консолидация или плевральный выпот.

Клиническое значение

Несмотря на то, что со временем появилось множество более сложных и дорогих технологий для диагностики заболеваний органов грудной клетки, аускультация легких по-прежнему предоставляет ценную, немедленную и недорогую информацию опытному врачу. Звуки легких можно разделить в первую очередь на непрерывные звуки «хрипы» и прерывистые (прерывистые) звуки «хрипы». Хрипы музыкальные, а хрипы нет. Ни один легочный звук не является патогномоничным для какого-либо конкретного заболевания или анатомической локализации.[4][5]

Хорошей мнемоникой для запоминания этапов исследования легких является PIPPA:

Ссылки

- 1.

Zimmerman B, Williams D. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 30 августа 2021 г.

Звуки легких. [PubMed: 30725938]

Звуки легких. [PubMed: 30725938]- 2.

Оуэн К.Н., Гольдштейн С. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 20 сентября 2021 г. Клиническая диагностика EMS без использования термометра. [В паблике: 29262152]

- 3.

Борнеманн П., Джаясекера Н., Бергман К., Рамос М., Герхарт Дж. Ультразвуковое исследование в месте оказания медицинской помощи: скоро ли оно станет основным? Дж. Фам Практ. 2018 февраль;67(2):70-80. [PubMed: 29400896]

- 4.

Гиллман Л.М., Киркпатрик А.В. Портативный прикроватный УЗИ: визуальный стетоскоп 21 века. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2012 09 марта; 20:18. [Бесплатная статья PMC: PMC3352312] [PubMed: 22400903]

- 5.

Макул Г., Альтман М. Ранняя оценка клинических навыков студентов-медиков. акад. мед. 2002 г., ноябрь; 77 (11): 1156. [PubMed: 12431933]

Обследование легких — StatPearls — NCBI Bookshelf

Введение

Клиническое обследование легких является частью почти любого физического обследования. Из-за тесной связи с близлежащими структурами, такими как сердце, крупные сосуды, пищевод и диафрагма, тщательное исследование легких может дать ключ к постановке диагноза.

Из-за тесной связи с близлежащими структурами, такими как сердце, крупные сосуды, пищевод и диафрагма, тщательное исследование легких может дать ключ к постановке диагноза.

Дыхательные пути происходят из передней кишки эмбриона и делятся на трахею, бронхи, бронхиолы и легкие. Хотя у человека два легких, они несимметричны: правое легкое больше левого. Правое легкое состоит из трех долей и десяти сегментов, а левое легкое состоит из двух долей и девяти сегментов. Сегментарное деление легких основано на снабжении их дыхательными путями.[1][2][3]

Физикальное обследование грудной клетки состоит из осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. Хотя нередко клиницисты пропускают первые три этапа аускультации грудной клетки, важную информацию можно получить из полного исследования легких.

Проблемы, вызывающие озабоченность

Осмотр

Во время осмотра экзаменатор должен обращать внимание на характер дыхания: грудное дыхание, торакоабдоминальное дыхание, реберные маркировки и использование вспомогательных дыхательных мышц. Использование вспомогательных дыхательных мышц (например, лестничных, грудино-ключично-сосцевидных мышц, межреберных мышц) может указывать на чрезмерное дыхательное усилие, вызванное патологией. Габитус тела пациента может предоставить информацию о податливости грудной клетки, особенно в случае пациентов с тяжелым ожирением, у которых подвижность грудной клетки и растяжимость снижены из-за дополнительного веса за счет жировой ткани.

Использование вспомогательных дыхательных мышц (например, лестничных, грудино-ключично-сосцевидных мышц, межреберных мышц) может указывать на чрезмерное дыхательное усилие, вызванное патологией. Габитус тела пациента может предоставить информацию о податливости грудной клетки, особенно в случае пациентов с тяжелым ожирением, у которых подвижность грудной клетки и растяжимость снижены из-за дополнительного веса за счет жировой ткани.

Следует также обратить внимание на положение пациента: пациенты с выраженной легочной дисфункцией часто сидят прямо, а в бедственном положении принимают положение треножника (наклоняясь вперед, опираясь руками на колени).

Дыхание через сжатые губы, часто наблюдаемое при эмфиземе легких.

Способность говорить: пациенты, которые не могут говорить или испытывают одышку во время интервью, вероятно, имеют худшую легочную функцию или резерв.

Во время осмотра следует также отметить скелетные аномалии грудной клетки. Наиболее распространенной костной аномалией грудной клетки является воронкообразная деформация грудной клетки, при которой грудина вдавлена в грудную полость. Килевидная деформация является полной противоположностью воронкообразной деформации грудной клетки: при этой анатомической аномалии грудина выступает из грудной стенки. Также может присутствовать бочкообразная грудная клетка, которая заключается в увеличении передне-заднего диаметра грудной стенки и является нормальным явлением у детей, но предполагает гиперинфляцию при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у взрослых. Аномалии грудного отдела позвоночника, такие как кифоз и сколиоз, также могут быть отмечены при физическом осмотре грудной клетки.

Килевидная деформация является полной противоположностью воронкообразной деформации грудной клетки: при этой анатомической аномалии грудина выступает из грудной стенки. Также может присутствовать бочкообразная грудная клетка, которая заключается в увеличении передне-заднего диаметра грудной стенки и является нормальным явлением у детей, но предполагает гиперинфляцию при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у взрослых. Аномалии грудного отдела позвоночника, такие как кифоз и сколиоз, также могут быть отмечены при физическом осмотре грудной клетки.

Пальпация

Пальпация должна быть направлена на выявление аномалий, таких как новообразования или крепитация костей. Во время пальпации исследователь может оценить тактильное дрожание : исследователь кладет обе руки на спину пациента, медиальнее лопаток, и просит пациента произнести «девяносто девять». Усиление тактильного дрожания указывает на повышенную внутрипаренхиматозную плотность, а уменьшение дрожания указывает на плевральный процесс, который отделяет плевру от паренхимы (плевральный выпот, пневмоторакс). Следует отметить, что трепетание также можно выслушать, и его можно назвать вокальным дрожанием.

Следует отметить, что трепетание также можно выслушать, и его можно назвать вокальным дрожанием.

Аускультация

Аускультация легких должна быть систематической и поэтапной, при которой врач исследует все зоны легких. Для практических целей при аускультации легкое можно разделить на верхушечный, средний и базилярный отделы. Описание аномальных звуков дыхания должно сопровождаться указанием места, где они были слышны.

Движение воздуха создает нормальные звуки дыхания через большие и малые дыхательные пути. Нормальные звуки дыхания имеют частоту примерно 100 Гц. Отсутствие дыхательных шумов должно побудить врача рассмотреть поверхностное дыхание, аномалии анатомии или патологические образования, такие как обструкция дыхательных путей, буллы, гиперинфляция, пневмоторакс, плевральный выпот или утолщение и ожирение.

Трубчатое дыхание — это высокие звуки бронхиального дыхания, наблюдаемые при следующих состояниях: консолидация, плевральный выпот, легочный фиброз, дистальный коллапс и опухоль средостения над большим открытым бронхом.

Везикулярные дыхательные шумы/нормальные дыхательные шумы: В то время как Лаэннек считал, что нормальные легочные звуки возникают из-за потока воздуха в альвеолы и из них, более поздние исследования происхождения дыхательных шумов не показали участия легочных «везикул» в звукообразовании. Таким образом, везикулярное дыхание — это неправильное название нормального дыхания.

Хрипы: Продолжительные высокие звуки с преобладающей частотой 400 Гц или более. (ATS) Предположительно астма, ХОБЛ, обструкция дыхательных путей или слизистая пробка.

Ronchi: Низкие непрерывные музыкальные звуки с преобладающей частотой около 200 Гц или меньше (ATS).

Хрипы: «хлопающий» звук, возникающий при прохождении воздуха через скопившиеся выделения в крупных и средних дыхательных путях, создающий булькающие звуки (краткие, немузыкальные, «прерывистые» звуки) . Наблюдается при ХОБЛ, пневмонии и сердечной недостаточности.

Трение плевры: Возникает из-за трения воспаленных плевральных поверхностей друг о друга при дыхании. Его трудно отличить от мелкого потрескивания, но звук похож на трение стетоскопом о вату.

Стридор: Громкий, пронзительный, музыкальный звук, возникающий при обструкции верхних дыхательных путей. Это указывает на экстраторакальную обструкцию верхних дыхательных путей (надгортанные поражения, такие как ларингомаляция, поражение голосовых связок), когда выслушивается на вдохе. Это происходит на выдохе, если оно связано с внутригрудными трахеобронхиальными поражениями (трахеомаляция, бронхомаляция и внешнее сдавление). Возникает в обе фазы, если поражение зафиксировано, например, стеноз.

Специальные маневры

Пекторилоквия — Попросите пациента прошептать слово, такое как «один-два-три» или «девяносто девять», и прослушайте его с помощью стетоскопа. Как правило, слова слышны слабо.

В случаях консолидации шепотные звуки будут слышны четко и отчетливо.

В случаях консолидации шепотные звуки будут слышны четко и отчетливо.Эгофония вызывается, когда пациента просят сказать «И», и это будет звучать как «А». Предположительно консолидация или плевральный выпот.

Клиническое значение

Несмотря на то, что со временем появилось множество более сложных и дорогих технологий для диагностики заболеваний органов грудной клетки, аускультация легких по-прежнему предоставляет ценную, немедленную и недорогую информацию опытному врачу. Звуки легких можно разделить в первую очередь на непрерывные звуки «хрипы» и прерывистые (прерывистые) звуки «хрипы». Хрипы музыкальные, а хрипы нет. Ни один легочный звук не является патогномоничным для какого-либо конкретного заболевания или анатомической локализации.[4][5]

Хорошей мнемоникой для запоминания этапов исследования легких является PIPPA:

Ссылки

- 1.

Zimmerman B, Williams D. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 30 августа 2021 г.

В случаях консолидации шепотные звуки будут слышны четко и отчетливо.

В случаях консолидации шепотные звуки будут слышны четко и отчетливо. Звуки легких. [PubMed: 30725938]

Звуки легких. [PubMed: 30725938]

В случаях консолидации шепотные звуки будут слышны четко и отчетливо.

В случаях консолидации шепотные звуки будут слышны четко и отчетливо.