Операция мкш: история разработки и внедрения в клинику

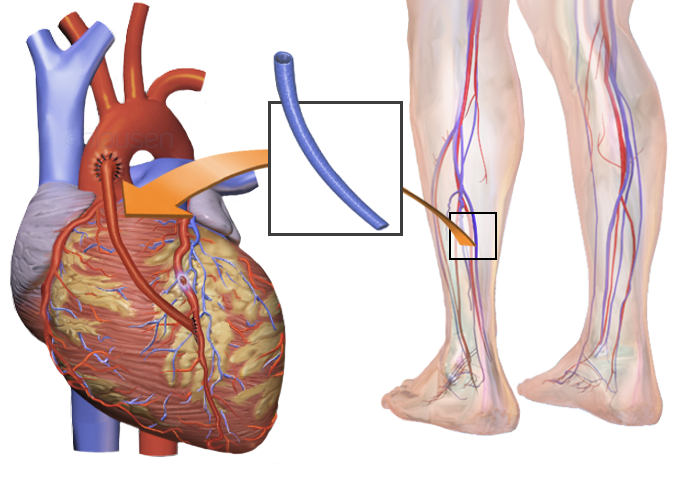

Маммарокоронарное шунтирование из левосторонней торакотомии на современном этапе развития коронарной хирургии

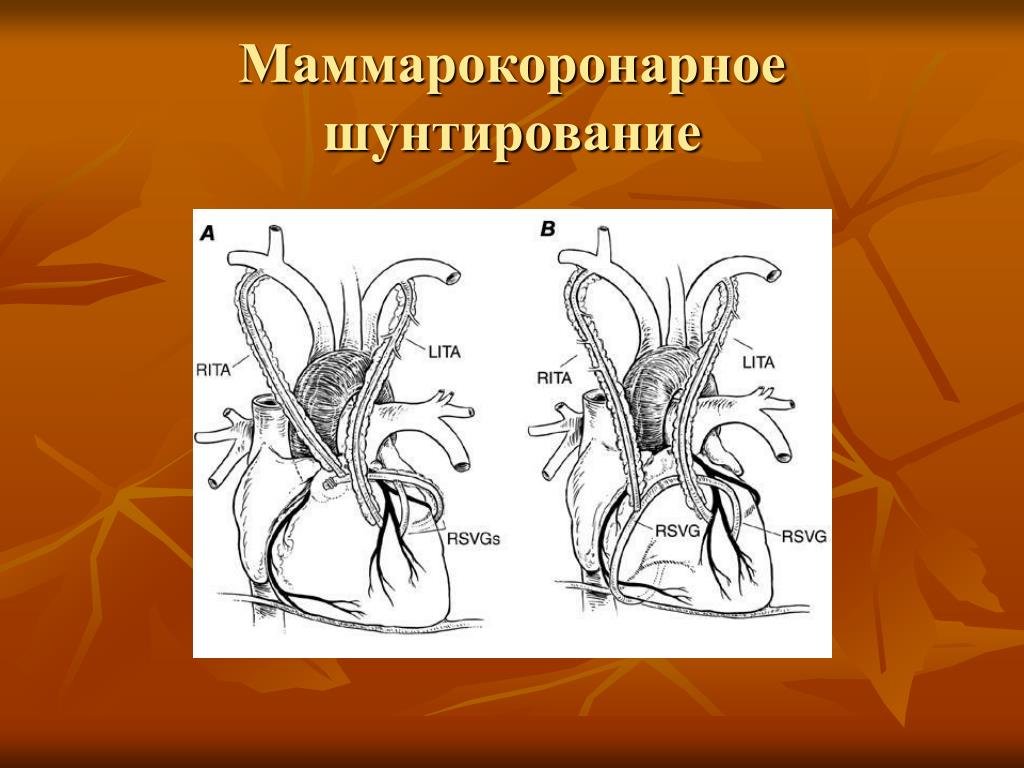

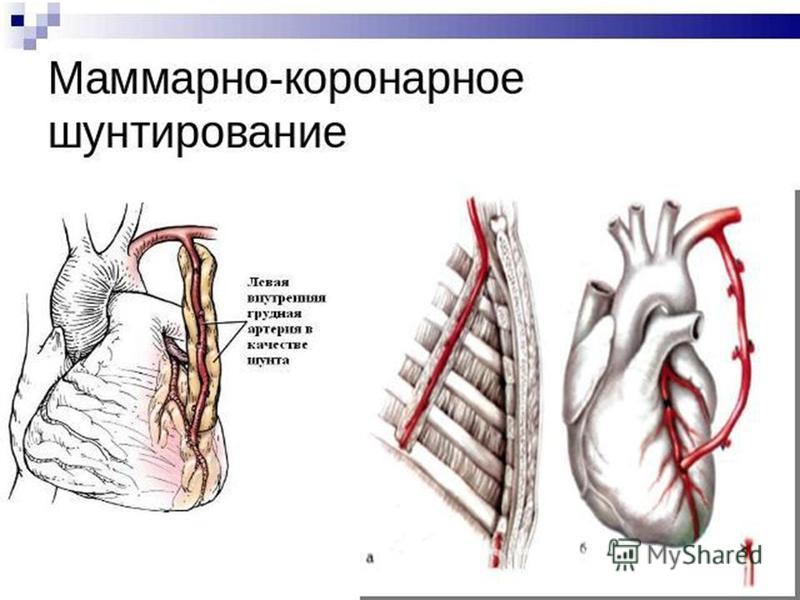

Общепризнанными пионерами в сфере разработки и становления маммарокоронарного шунтирования (МКШ) были отечественные ученые. В.П. Демихов в начале 50-х годов XX века разработал методику маммарокоронарного анастомоза в эксперименте на собаках. МКШ из левосторонней торакотомии посвящены работы В.И. Колесова [5, 21].

В феврале 1964 г. В.И. Колесов успешно выполнил плановую операцию МКШ из левосторонней торакотомии с наложением дистального анастомоза конец в конец, причем операция выполнялась на работающем сердце.

В 1967 г. им опубликованы результаты 24 подобных операций с хорошими результатами. В.И. Колесов одним из первых в 1968 г. выполнил операцию бимаммарного шунтирования, применив двусторонний торакотомный доступ.

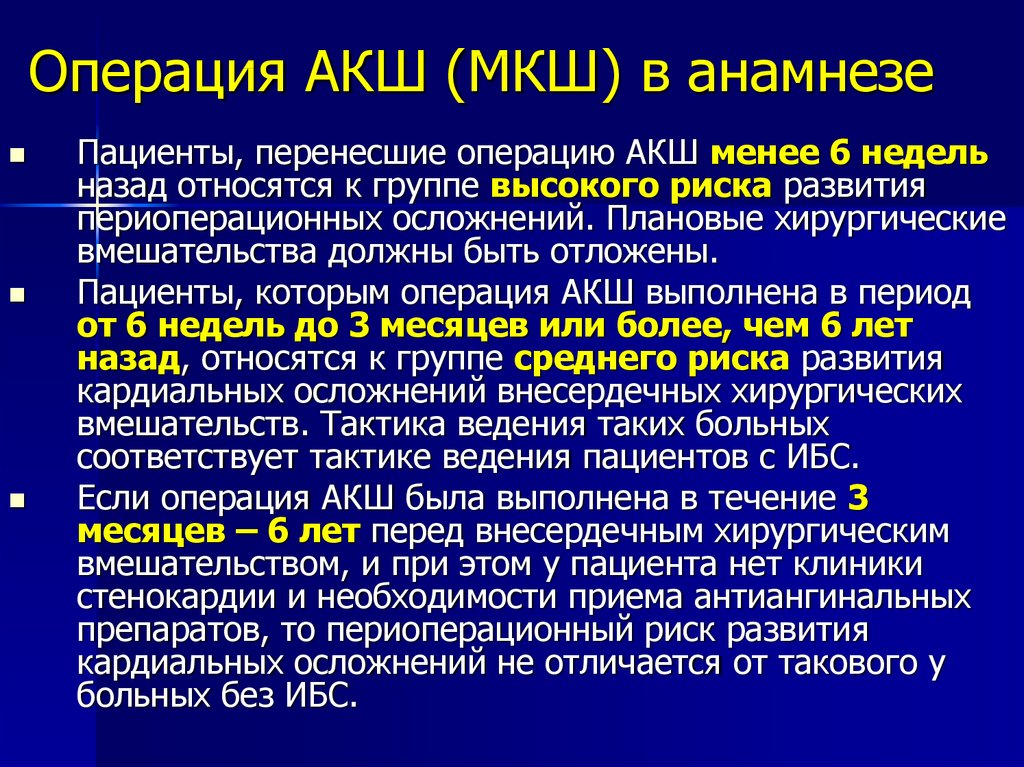

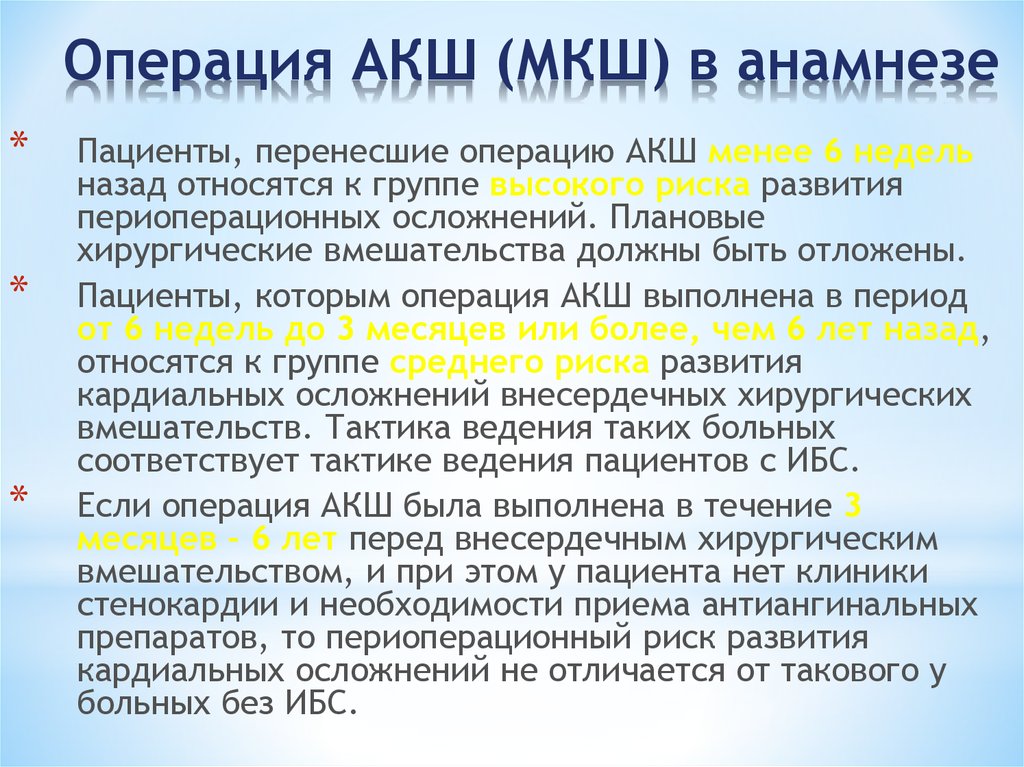

В 1967 г. R. Favaloro открыл эру коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения (ИК). Для доступа ко всем коронарным артериям идеально подходила срединная стернотомия. Методика в кратчайшие сроки была успешно внедрена в ведущих клиниках мира, и операции МКШ из левосторонней торакотомии надолго стали редким вариантом, носящим в основном исторический аспект. Целые поколения хирургов не только никогда их не выполняли, но даже не видели эти операции в исполнении своих учителей.

Методика в кратчайшие сроки была успешно внедрена в ведущих клиниках мира, и операции МКШ из левосторонней торакотомии надолго стали редким вариантом, носящим в основном исторический аспект. Целые поколения хирургов не только никогда их не выполняли, но даже не видели эти операции в исполнении своих учителей.

В середине 80-х годов вновь возник интерес хирургов к операциям МКШ из левосторонней торакотомии. Окклюзия или бифуркационный стеноз передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и диагональной ветви (ДВ) является основным показанием к МКШ из левосторонней торакотомии. Авторы отмечали многочисленные трудности и ограничения методики — отсутствие специализированного инструментария для мобилизации внутренней грудной артерии (ВГА) и, как следствие, оставление функционирующей первой межреберной ветви, вариабельность расположения ПМЖВ и невозможность выбрать адекватное место для наложения дистального анастомоза из ограниченного доступа, интрамиокардиальный ход ПМЖВ, невозможность быстрой конверсии к ИК в случае нестабильной гемодинамики [9, 11].

Неоспоримым преимуществом МКШ из левосторонней торакотомии все авторы считают возможность его выполнения без срединной стернотомии и ИК [1-4, 10].

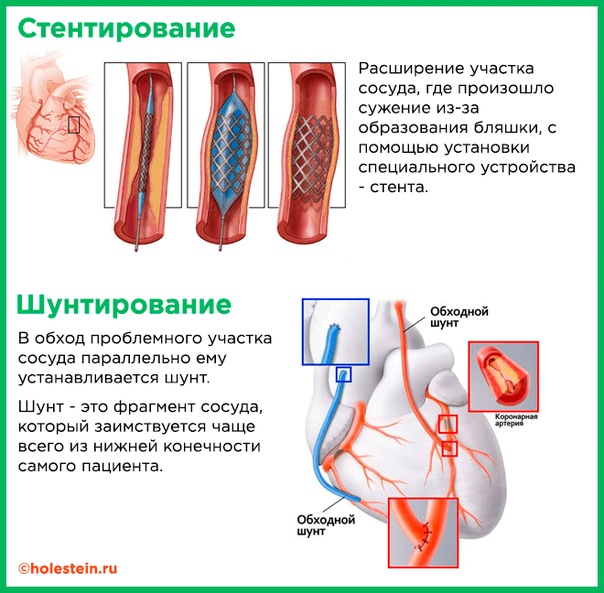

Операции МКШ из левосторонней торакотомии снова были практически забыты с появлением коронарных стентов. Однако техническая невозможность реканализации хронической окклюзии ПМЖВ и тщательное изучение отдаленных результатов стентирования проксимального отдела ПМЖВ, показавшее преимущество МКШ, заставило хирургов вернуться к выполнению МКШ из левосторонней торакотомии [13, 17, 24, 25].

Период с 1995 г. до начала 2000 г. можно охарактеризовать как бум коронарной хирургии на работающем сердце, в частности МКШ из левосторонней торакотомии, хотя рассмотрение лишь длины разреза в качестве определяющего фактора, снижающего операционную травму, не совсем верно. Позже ряд авторов [4, 18, 27] указали, что отказ от ИК, кардиоплегии, переливания крови и длительной искусственной вентиляции легких снижает риск для пациента в большей степени, чем длина или локализация хирургического доступа.

«Второму рождению» МКШ из левосторонней торакотомии в СССР мы обязаны выдающемуся кардиохирургу и новатору, академику Г.М. Соловьеву [8], коллектив под руководством которого еще в 1989 г. начал успешно выполнять подобные операции. В настоящее время опытом подобных операций располагают ряд российских хирургов — В.Ю. Мерзляков, В.А. Подкаменный [6, 7].

Со временем большинство ограничений и противопоказаний стало носить формальный и исторический характер, появляются сообщения о МКШ из левосторонней торакотомии при тяжелом многососудистом поражении, о возможности конверсии к ИК из торакотомии; специальные наборы инструментов позволили облегчить полную мобилизацию ВГА до подключичной артерии [14, 16, 23].

Совершенствование хирургической техники, инструментария и анестезиологического пособия позволяют в настоящее время быстро и безопасно выполнить полную мобилизацию ВГА, вакуумную стабилизацию миокарда и под контролем зрения наложить качественный анастомоз с ПМЖВ [15, 19, 20].

Важным фактором, позволяющим ожидать еще большего увеличения количества МКШ из левосторонней торакотомии, следует считать рождение и развитие гибридной хирургии, когда в дополнение к маммарокоронарному анастомозу с ПМЖВ проводится стентирование других коронарных бассейнов и достигается полная реваскуляризация миокарда из малотравматичного доступа без ИК. К преимуществам такого подхода можно отнести возможность достижения полной реваскуляризации миокарда без ИК и срединной стернотомии у больных с высоким риском развития раневых осложнений (при хронической обструктивной болезни легких, сахарном диабете, выраженном ожирении) [12, 22, 26].

С 2009 г. в отделении кардиохирургии клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова мы начали выполнять операции МКШ из левосторонней торакотомии у больных как с изолированным поражением ПМЖВ или ДВ, так и с многососудистым поражением. К настоящему времени выполнено 14 операций, серьезных осложнений и летальных исходов не было, 2 больным с тяжелым многососудистым поражением коронарного русла в разные сроки выполняли второй этап хирургического лечения — транслюминальную баллонную ангиопластику со стентированием в бассейнах ОА и ПКА.

Материал и методы

Всего МКШ из левосторонней торакотомии выполнено 14 больным. У 2 больных МКШ сочеталось с каротидной эндартерэктомией. В одном случае выполнена конверсия доступа ввиду выраженного атеросклеротического поражения целевой артерии и невозможности визуализировать дистальный отдел ПМЖВ из торакотомии.

Все больные прошли стандартное обследование перед операцией: изучены анамнестические данные, результаты клинических и инструментальных исследований, наиболее важные клинические данные отражены в табл. 1.

Все операции выполнены одним хирургом, имеющим опыт реваскуляризации миокарда в условиях ИК и на работающем сердце. Операции выполнялись по стандартной методике в условиях комбинированного эндотрахеального наркоза, однолегочную вентиляцию легких не использовали ни в одном случае. На первых 3 операциях больного укладывали в положении на правый бок под углом 350° с фиксацией левой руки над головой, однако в последующем от данной методики отказались и использовали стандартную укладку больного прямо на спине.

В 2 случаях, учитывая гемодинамически значимое поражение внутренней сонной артерии, больным выполняли сочетанные операции — каротидную эндартерэктомию и МКШ. Первым этапом всегда выполняли реваскуляризацию головного мозга. Для оценки адекватности коллатерального кровотока головного мозга использовали мониторинг скорости кровотока в средней мозговой артерии на стороне операции до и после пробного пережатия. Ни в одном случае показаний к применению временного шунтирования кровотока во внутренней сонной артерии не было.

Для интраоперационной оценки функции маммарокоронарного шунта у 5 пациентов применяли метод ультразвуковой допплеровской флоуметрии (VeriQ, «Medistim», Норвегия).

Все операции выполнены с использованием оптического увеличения 3,5 («Design ForVision», США) и ксенонового источника света с волоконно-оптическим световодом («Luxtec», США).

После обработки грудной клетки пациента операционное поле заклеивали хирургической пленкой, с обязательной визуализацией ключицы, грудины, яремной вырезки, эпигастральной области и передней подмышечной линии.

Перикард вскрывали в продольном направлении, предварительно удалив жировые подвески и визуализировав диафрагмальный нерв. Края перикарда прошивали швами-держалками (n=6). Проводили ревизию сердца и выбирали оптимальное место для наложения дистального анастомоза ВГА с ПМЖВ. В случае необходимости производили тракцию за швы-держалки Ethiloop, проведенные под ПМЖВ в дистальном и проксимальном направлении. Место дистального анастомоза фиксировали вакуумным стабилизатором Guidant. Затем выполняли проверку артерии бужом в дистальном направлении. В случае появления признаков ишемии миокарда осуществляли установку временного внутрипросветного шунта максимально возможного диаметра. По стандартной методике накладывали маммарокоронарный анастомоз нитью пролен 8/0. После пуска кровотока проводили контроль гемостаза и инородных тел, в обязательном порядке подшивали 2 электрода к левому желудочку. Перикард не дренировали и не зашивали. Нейтрализацию гепарина протамином применяли выборочно. Устанавливали 1-2 дренажа в левую плевральную полость (к диафрагме по средней подмышечной линии и/или к верхушке по среднеключичной линии). Послойно ушивали рану. Дренажи подключали на активную аспирацию.

По стандартной методике накладывали маммарокоронарный анастомоз нитью пролен 8/0. После пуска кровотока проводили контроль гемостаза и инородных тел, в обязательном порядке подшивали 2 электрода к левому желудочку. Перикард не дренировали и не зашивали. Нейтрализацию гепарина протамином применяли выборочно. Устанавливали 1-2 дренажа в левую плевральную полость (к диафрагме по средней подмышечной линии и/или к верхушке по среднеключичной линии). Послойно ушивали рану. Дренажи подключали на активную аспирацию.

Результаты

Всего у 14 пациентов выполнено 14 маммарокоронарных анастомозов: в 13 случаях с ПМЖВ и в 1 случае с ДВ ввиду выраженного атеросклеротического поражения ПМЖВ. У 1 больного выполнена конверсия доступа в срединную стернотомию ввиду выраженного атеросклеротического поражения целевой артерии и невозможности визуализировать дистальный отдел ПМЖВ из торакотомии. У 3 пациентов отмечено интрамиокардиальное расположение ПМЖВ, что не помешало выполнить операцию из торакотомии.

Основные особенности операции, технические моменты и послеоперационные осложнения представлены в табл. 2.

Общая длительность операции составила от 120 до 220 мин (в среднем 149 мин). Все пациенты переведены на самостоятельное дыхание и экстубированы в течение 12 ч после окончания операции. В течение 24 ч все больные были переведены в отделение кардиохирургии.

Несмотря на выборочную и не всегда полную нейтрализацию гепарина, количество отделяемого по дренажам составило от 50 до 400 мл (в среднем 169 мл).

Из специфических осложнений, связанных с торакотомным доступом и выявленных в послеоперационном периоде, можно отметить пневмоторакс у 3 больных, потребовавший временного аспирационного дренирования, у 2 из них он сопровождался развитием выраженной подкожной эмфиземы. У 1 больного на 4-е сутки после операции выявлено нагноение послеоперационной раны на уровне большой грудной мышцы, отграниченное от плевральной полости. Проводилось открытое лечение, на 22-е сутки пациент с наложенными вторичными швами выписан на амбулаторное долечивание.

Таких осложнений операции, как инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака, гематома шеи и повреждение проксимальных отделов черепных нервов, не зафиксировано.

У 4 больных операция МКШ ПМЖВ из левосторонней торакотомии проведена при тяжелом многососудистом поражении. У 2 из них имелось неоперабельное диффузное дистальное поражение бассейнов огибающей и правой коронарной артерий. У 2 больных в раннем послеоперационном периоде выполнена успешная транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование правой коронарной артерии по поводу гемодинамически значимого стенотического поражения с хорошим клиническим и ангиографическим результатом.

У 5 больных выполнена шунтография с помощью мультиспиральной компьютерной томографии и у 2 пациентов — прямая коронарошунтография. Во всех случаях выявлено, что левая ВГА была без признаков стенозирования, маммарокоронарный анастомоз проходим, а ПМЖВ хорошо заполняется контрастным препаратом дистальнее анастомоза.

Пациенты выписаны на амбулаторный этап лечения на 6-22-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Обсуждение

В настоящее время МКШ из левосторонней торакотомии — редкая операция. Единичные хирурги выполняют ее на постоянной основе и могут передать свой опыт этой операции, которая последние годы опять переживает бурное развитие. На это указывает появление большого количества публикаций ведущих европейских и американских центров и новейшего специализированного инструментария от ведущих производителей.

Основная сложность этой операции обусловлена необходимостью работы в ограниченном пространстве и скромными возможностями расширения хирургического доступа без применения срединной стернотомии. Для увеличения операционного поля можно применить «вылущивание» выше- и нижележащего ребер из реберно-грудинных сочленений.

Крайне важным аспектом операции является полное доверие и взаимопонимание между всеми участниками операции, так как при возникновении нештатной ситуации (нестабильная гемодинамика, неуправляемое кровотечение) возможности для конверсии к ИК очень ограничены. В настоящее время существует 2 варианта конверсии: экстренная стернотомия с подключением аппарата ИК по стандартной схеме и периферическая артериальная канюляция в комбинации с канюляцией легочного ствола для венозного возврата.

В настоящее время существует 2 варианта конверсии: экстренная стернотомия с подключением аппарата ИК по стандартной схеме и периферическая артериальная канюляция в комбинации с канюляцией легочного ствола для венозного возврата.

МКШ является «золотым стандартом» реваскуляризации миокарда. Возможность безопасного выполнения этой операции из минимального доступа на работающем сердце у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией обеспечивает хороший как непосредственный, так и отдаленный клинический эффект и снижает необходимость в повторных вмешательствах в сравнении со стентированием проксимального отдела ПМЖВ.

Немаловажной особенностью операции является хороший косметический эффект и редкие осложнения, связанные с расхождением краев раны, нагноением послеоперационной раны, отсутствием ограничений двигательного режима и умеренным болевым синдромом.

Пациенты со сниженной фракцией выброса также могут быть успешно оперированы из левосторонней торакотомии при наличии показаний.

Возможность дополнительного стентирования бассейнов огибающей и правой коронарной артерий позволяет выполнить полную реваскуляризацию миокарда и значительно снижает риск развития послеоперационных осложнений у группы пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом и ожирением по сравнению с коронарным шунтированием в условиях ИК.

Таким образом, МКШ из левосторонней торакотомии — безопасная, эффективная и воспроизводимая методика, сопряженная с небольшим количеством послеоперационных осложнений. Применение этой методики с успехом возможно как у пациентов с изолированным поражением проксимального отдела ПМЖВ и ДВ, так и у больных с тяжелым многососудистым поражением в качестве первого этапа гибридной реваскуляризации миокарда или самостоятельного лечения при наличии диффузного дистального поражения в бассейнах огибающей и правой коронарной артерий.

Маммарокоронарное и аутовенозное подключично-коронарное шунтирование из левосторонней торакотомии

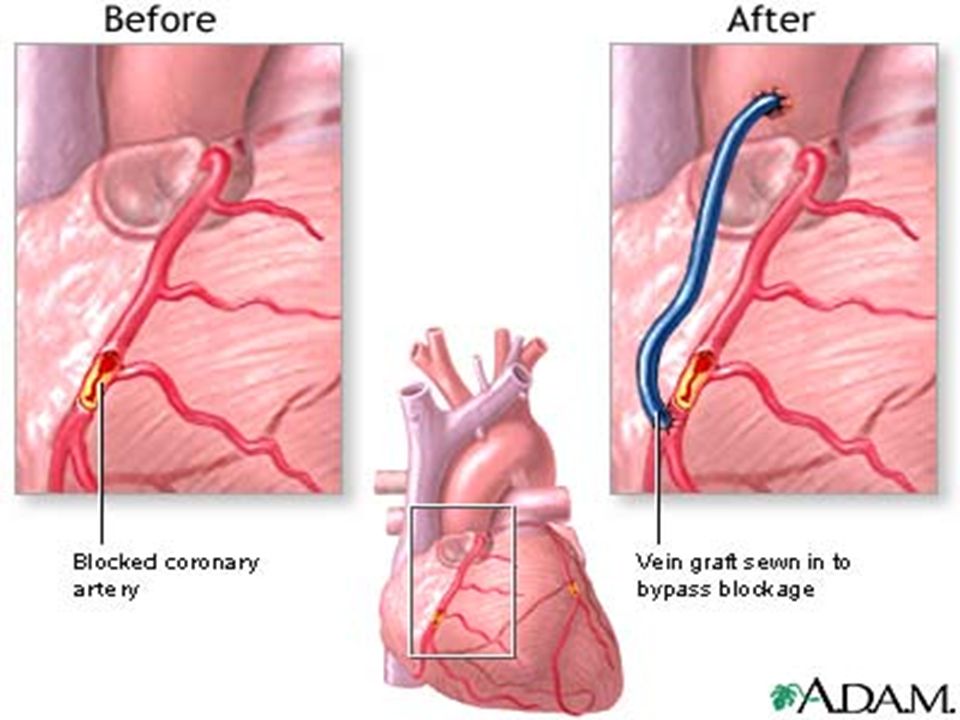

История хирургической реваскуляризации миокарда началась с маммарокоронарного шунтирования из левосторонней торакотомии, т. е. с методики, известной в наши дни как MIDCABG (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Grafting) [3, 4].

е. с методики, известной в наши дни как MIDCABG (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Grafting) [3, 4].

В названии MIDCABG практически полностью представлены технические особенности метода — миниинвазивный доступ и наложение анастомоза под контролем зрения, выполнение операции как на работающем сердце, так и с применением искусственного кровообращения.

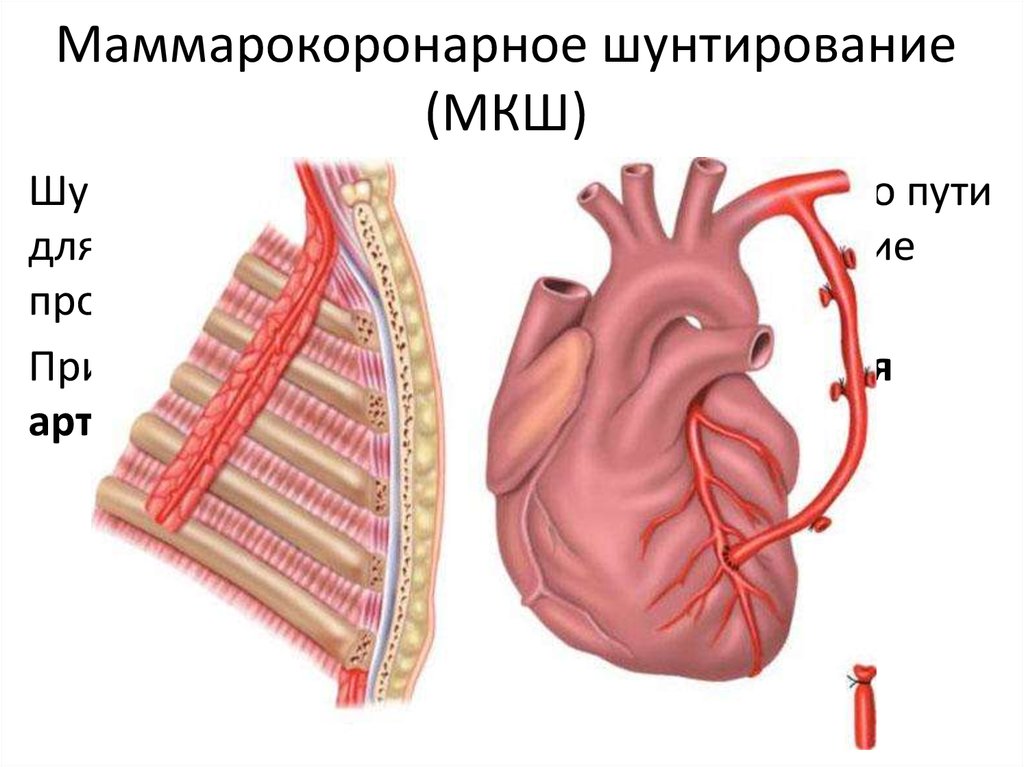

В настоящее время именно маммарокоронарный анастомоз с передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) считается «золотым стандартом» и показателем высочайшего качества проведения операции прямой реваскуляризации миокарда.

Маммарокоронарное шунтирование при изолированном поражении ПМЖВ является операцией выбора ввиду того, что стентирование ее проксимального отдела при однососудистом поражении не всегда технически возможно и имеет несколько худшие отдаленные результаты [2].

Немаловажным фактором, способным уменьшить количество послеоперационных осложнений после маммарокоронарного шунтирования, является возможность выполнения этой операции из левосторонней торакотомии, без распиливания грудины, без нарушения каркасной функции грудной клетки и риска несостоятельности шва грудины, а самое главное, без искусственного кровообращения [1].

При выполнении маммарокоронарного шунтирования из левосторонней торакотомии мы соблюдаем все необходимые условия для наложения качественного анастомоза — используем оптическое увеличение, вакуумный или компрессионный стабилизатор миокарда и формируем анастомоз под контролем зрения [2].

Таким образом, из минимального разреза и без искусственного кровообращения возможно выполнить реваскуляризацию миокарда с хорошим непосредственным и отдаленным результатом как первично, так и у пациентов с дисфункцией наложенного ранее шунта к ПМЖВ [5, 7, 8].

С учетом возрастающего интереса к гибридным вмешательствам маммарокоронарное шунтирование из левосторонней торакотомии может быть одним из этапов такого лечения. Например, первым этапом пациенту выполняем маммарокоронарный анастомоз из левосторонней торакотомии с последующим стентированием коронарной артерии другого бассейна, стентированием аорты или проведением имплантации транскатетерного аортального клапана [6].

В нашем сообщении мы попытаемся кратко представить показания к маммарокоронарному шунтированию из левосторонней торакотомии, особенности хирургической техники выполнения операции и ведения пациентов.

Показания к маммарокоронарному шунтированию из левосторонней торакотомии:

1. Хроническая окклюзия ПМЖВ.

2. Стеноз проксимального отдела ПМЖВ более 75%, не пригодный для ангиопластики со стентированием.

3. Двухсосудистое поражение: стеноз ПМЖВ более 75% с непротяженным локальным сужением (более 65%) огибающей или правой коронарной артерии.

4. Многососудистое поражение со стенозом проксимального отдела ПМЖВ более 75% и диффузным дистальным поражением других коронарных бассейнов.

Оптимальным для выполнения маммарокоронарного шунтирования из левосторонней торакотомии, по нашему мнению, является следующее:

1. Проксимальная окклюзия или критический стеноз ПМЖВ и/или диагональной ветви (ДВ).

2. Диаметр ПМЖВ не менее 1,75-2,00 мм, без кальциноза и дистального поражения.

3. Сохранная насосная функция сердца без больших рубцовых поражений передней стенки, верхушки и межжелудочковой перегородки.

4. Заболевания, при которых имеются противопоказания к срединной стернотомии, — тяжелый сахарный диабет, тяжелое течение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), выраженное ожирение.

Абсолютные противопоказания:

1. Воспалительные заболевания левого легкого и плевры.

2. Сомнительное состояние ПМЖВ — кальциноз, глубокое интрамиокардиальное расположение, малый диаметр.

3. Атеросклероз подключичных артерий со стенозированием в первом сегменте 50% и более.

4. Окклюзия подвздошных артерий с крупными коллатералями из системы внутренней грудной артерии (ВГА).

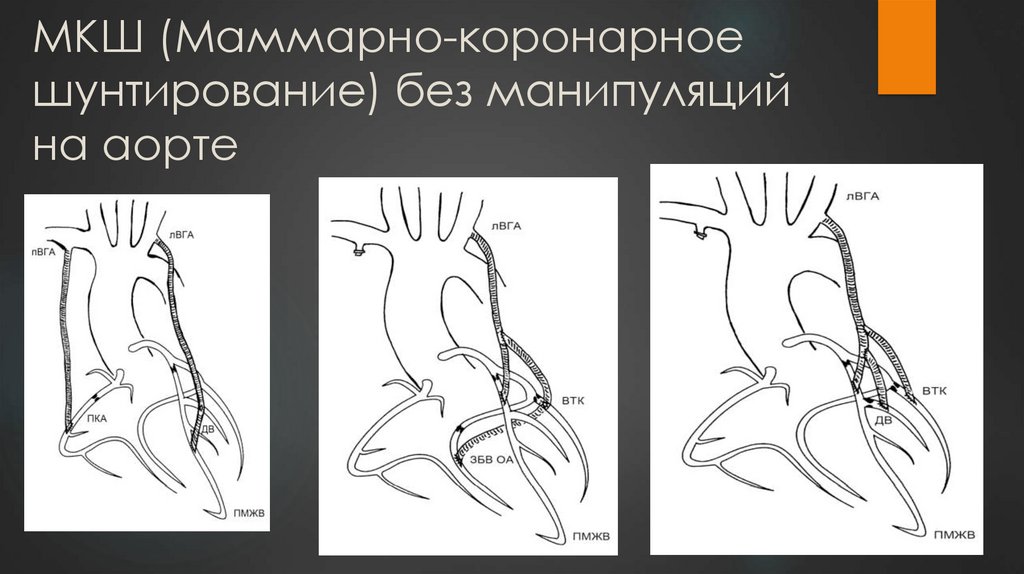

Количество дистальных анастомозов при операции из левосторонней торакотомии обычно не превышает 1-2, хотя некоторые авторы сообщали о секвенциальном шунтировании 3 коронарных артерий.

Техника операции. Пациента укладываем на правый бок с валиком под левой половиной грудной клетки под углом около 45°, левую руку, согнутую в локтевом суставе, фиксируем над головой пациента.

Мы рекомендуем оставить обработанным левый треугольник Скарпы для подключения периферического искусственного кровообращения и/или проведения внутрибаллонной аортальной контрпульсации в случае необходимости. У пациентов крайне высокого риска допустима превентивная постановка интродьюсеров в бедренные сосуды или выполнение операции в условиях параллельного периферического искусственного кровообращения.

Учитывая ограниченный размер хирургического доступа, следует предусмотреть возможность использования наружного дефибриллятора или дефибриллятора с одним наружным электродом.

После обработки грудной клетки пациента операционное поле заклеиваем хирургической пленкой с обязательной визуализацией ключицы, грудины, яремной вырезки, эпигастральной области и передней подмышечной линии.

В зависимости от конституциональных особенностей пациента и предполагаемого места наложения дистального анастомоза выполняем переднюю торакотомию в четвертом или пятом межреберье длиной от 7 до 10 см, медиальный край разреза начинаем по парастернальной линии.

При выполнении торакотомии следует избегать излишней травматизации тканей. Для дополнительного расширения доступа в случае необходимости можно аккуратно отсечь хрящевую часть V и/или VI ребра от грудины. Существует несколько модификаций специальных ретракторов для мобилизации внутренней грудной артерии (ВГА) из торакотомного доступа, но можно с успехом использовать обычный малый торакальный расширитель.

Однолегочная интубация может оказаться необходимой при выраженной эмфиземе, но обычно этого не требуется.

Применение налобного света с мощной лампой крайне желательно при мобилизации левой ВГА из левосторонней торакотомии. Для манипуляций при ее мобилизации могут потребоваться инструменты длиной 25-30 см.

Легкое отводим тупфером латерально и вниз, после чего визуализируем левую ВГА. Ее мобилизацию удобнее сначала провести в каудальном, а затем в краниальном направлении на протяжении от шестого-седьмого межреберья до подключичной артерии по методике полной скелетизации.

После введения полной дозы гепарина (300 ЕД/кг) производим клипирование и отсечение ВГА в дистальном направлении и ее дилатацию 2% раствором папаверина (1 мл в 30 мл 0,9% раствора натрия хлорида) c помощью шприца с ограничением давления до 100 мм рт.ст.

Следующим этапом оцениваем гемостаз и проводим визуальный контроль для выявления возможных дефектов ВГА (травма, отслоение интимы, гематомы). На короткое время снимаем зажим с проксимального конца ВГА и вводим 3-5 мл 2% раствора папаверина в подключичную артерию. Убедившись в хорошей пульсации, наличии удовлетворительного свободного кровотока и качественного гемостаза, клипируем дистальный конец ВГА. Эту артерию с целью профилактики ее спазма накрываем салфеткой, пропитанной 2% раствором папаверина, которую сохраняем до микрохирургического этапа операции.

Перикард вскрываем в продольном направлении медиальнее прохождения левого диафрагмального нерва, предварительно удалив жировые подвески. Края перикарда прошиваем швами-держалками, обычно по 3 на каждую сторону. Проводим ревизию сердца и выбираем оптимальное место для наложения дистального анастомоза ВГА с ПМЖВ.

Проводим ревизию сердца и выбираем оптимальное место для наложения дистального анастомоза ВГА с ПМЖВ.

В случае необходимости есть возможность немного улучшить экспозицию ПМЖВ, для этого следует произвести тракцию в дистальном и проксимальном направлении за швы-держалки, проведенные под ПМЖВ.

Место наложения дистального анастомоза с ПМЖВ фиксируем вакуумным или компрессионным стабилизатором миокарда. Артериотомию выполняем скальпелем с лезвием № 11, далее расширяем разрез до необходимого размера микрохирургическими ножницами.

Обязательно проверяем проходимость артерии бужом в дистальном направлении. В случае появления признаков ишемии миокарда или нарушения ритма сердца немедленно осуществляем установку временного внутрипросветного шунта максимально возможного диаметра. По стандартной методике накладываем маммарокоронарный анастомоз нитью пролен 8/0 (рис. 1).

Рис. 1. Интраоперационная фотография. Конечный вид после операции маммарокоронарного шунтирования из левосторонней торакотомии (MIDCABG).

При планировании маммарокоронарного шунтирования ДВ и ПМЖВ следует сначала наложить анастомоз бок в бок с ДВ, а затем анастомоз конец в бок с ПМЖВ.

После пуска кровотока проводим контроль гемостаза и инородных тел, в обязательном порядке подшиваем 2 электрода к левому желудочку.

Для дренирования полости перикарда мы не используем отдельный дренаж, а делаем коагулятором отверстие диаметром около 2 см в проекции верхушки сердца, тем самым обеспечивая беспрепятственное сообщение перикарда и левой плевральной полости. Перикард обычно сводим 2-3 наводящими швами.

Нейтрализацию гепарина протамином применяем выборочно. Устанавливаем один или два дренажа в левую плевральную полость — в задний костодиафрагмальный синус по средней подмышечной линии и/или к верхушке гемиторакса по среднеключичной линии. Послойно и герметично ушиваем рану грудной клетки, для сведения ребер используем 2-3 полиспасных шва нитью 1 или 0.

После перевода пациента в отделение реанимации дренажи подключаем на аспирацию, выполняем рентгенографию органов грудной клетки.

В случае, если позволяет гемодинамика, для профилактики спазма ВГА мы применяем интраоперационное внутривенное медленное введение блокаторов медленных кальциевых каналов.

В послеоперационном периоде в обязательном порядке определяем время свертывания крови; если оно меньше 8 мин, назначаем введение гепарина по 2500 ЕД каждые 4 ч.

Сразу после перевода пациента на самостоятельное дыхание и экстубации даем ему 150 мг клопидогреля, 100 мг ацетилсалициловой кислоты и блокатор медленных кальциевых каналов.

Существует еще один вариант реваскуляризации ПМЖВ и/или ДВ из левосторонней торакотомии — аутовенозное подключично-коронарное шунтирование из левосторонней торакотомии (LAST — Left Anterior Small Thoracotomy). Мы рекомендуем помнить о ней и использовать при дисфункции маммарокоронарного анастомоза после ранее проведенной реваскуляризации миокарда с сохранным дистальным руслом ПМЖВ у пациентов, которым по различным причинам невозможно использовать ВГА (повреждение ВГА при мобилизации, лучевое поражение и т. д.), и у больных, которым нежелательно выполнять срединную стернотомию (тяжелый сахарный диабет, тяжелое течение ХОБЛ, выраженное ожирение и т. д.).

д.), и у больных, которым нежелательно выполнять срединную стернотомию (тяжелый сахарный диабет, тяжелое течение ХОБЛ, выраженное ожирение и т. д.).

При подключично-коронарном шунтировании аутовену необходимой длины сначала анастомозируем с подключичной артерией, доступ к которой выполняем на 1 см ниже ключицы по среднеключичной линии.

Подключичная артерия лежит в рыхлом клетчаточном пространстве сразу под ключичной порцией большой грудной мышцы. Артерию берем на две держалки и аккуратно подтягиваем вверх; книзу и кзади от подключичной артерии пальпируем межреберье и делаем коагулятором канал шириной около 1 см для последующего проведения шунта в плевральную полость.

После введения полной дозы гепарина (300 ЕД/кг) подключичную артерию пережимаем атравматическими зажимами в дистальном и проксимальном направлении, выполняем артериотомию по нижней стенке скальпелем с лезвием № 11, далее заводим в просвет стандартный перфоратор аорты диаметром 4-5 мм.

По стандартной методике формируем анастомоз конец в бок с аутовеной под углом около 90°. Проводим шунт в плевральную полость под контролем зрения и по возможности предупреждаем перегиб и перекрут последнего. Дальнейший ход операции не отличается от стандартного (рис. 2).

Проводим шунт в плевральную полость под контролем зрения и по возможности предупреждаем перегиб и перекрут последнего. Дальнейший ход операции не отличается от стандартного (рис. 2).

Рис. 2. Интраоперационная фотография. Конечный вид после операции аутовенозного подключично-коронарного шунтирования (LAST).

Выполнение операции из левосторонней торакотомии требует от хирурга аккуратности и прецизионности. Выполнять такие операции следует хирургу, имеющему достаточный опыт проведения прямой реваскуляризации миокарда без искусственного кровообращения.

Маммарокоронарное шунтирование из левосторонней торакотомии сочетает в себе все положительные качества прямой реваскуляризации миокарда — хорошие отдаленные результаты, возможность выполнения при бифуркационных стенозах и выраженной ангуляции коронарного сосуда.

Исключение искусственного кровообращения, потенциальной возможности нестабильности грудины и небольшой разрез делают MIDCABG и LAST крайне привлекательными методиками для пациента и врача.

Использование временного интракоронарного шунтирования при наложении дистального анастомоза с ПМЖВ не обязательно, но желательно ввиду особенностей манипуляций в ограниченном пространстве хирургического доступа.

При возникновении любого состояния, угрожающего жизни пациента (нарушение ритма, неконтролируемое кровотечение, интрамиокардиальный ход проксимальной и средней трети ПМЖВ и/или невозможность закончить операцию из торакотомии) хирург должен иметь четкий алгоритм действий. При планировании операций из левосторонней торакотомии всегда надо учитывать ограничения этой методики и быть готовым к конверсии доступа (к срединной стернотомии) и/или переходу на искусственное кровообращение.

Соблюдая показания и выполняя операцию по представленной методике, можно добиться хороших результатов даже у очень тяжелой категории пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой, бронхиальной астмой, тяжелым течением сахарного диабета и диффузным поражением коронарных артерий бассейна огибающей и правой коронарной артерий.

Бухгалтерская фирма | Налоговая подготовка | CPA в MD

Мы предлагаем нашим сотрудникам поддержку, наставничество и обучение, которые вам понадобятся для личного и профессионального роста.

О MKS&H

Наша миссия

В MKS&H мы придаем глубокое значение бухгалтерскому делу. Вы получаете индивидуальное внимание и заботу бутиковой фирмы в сочетании с опытом и знаниями, которые вы ожидаете от более крупной фирмы. Мы глубже, чем доллары и данные, развиваем понимание вас, вашей культуры и ваших бизнес-целей. Преобразование сложных финансовых данных в осмысленный контекст позволяет нашим клиентам максимально реализовать свой потенциал.

ЧТО МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Услуги

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Наши отрасли

НАЧНИТЕ СВОЮ КАРЬЕРУ В MKS&H

Присоединяйтесь к нашей команде

Мы инвестируем в наших людей. MKS&H гордится тем, что поддерживает наших сотрудников посредством гибкой рабочей среды и инновационного командного подхода.

ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НАШ БЛОГ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Что они говорят о MKS&H

За 8 лет сотрудничества с MKSH мы пришли к выводу, что это отличная компания для сотрудничества. Они чрезвычайно эффективны, отзывчивы, хорошо осведомлены и просты в работе.Hilton G. Президент, Dynamic Design Enterprises/SWC, Inc./Design In Motion

Компания MKS&H уже несколько лет является ценным партнером в решении наших задач в области бухгалтерского учета и государственного аудита. Компания MKS & H сыграла важную роль в росте нашей компании и предоставила нам возможность подробно изучить нашу прибыль и способы увеличения прибыли и минимизации потерь. С Дженнифер М., Уэйном и Джен Б. всегда было приятно работать, они были внимательны ко всем нашим бухгалтерским потребностям и могли консультировать, а также помогать внедрять изменения, необходимые для улучшения нашего бизнеса.Даррин Дж. Вице-президент компании Up-Side Management Company

Мы являемся нашим клиентом уже несколько лет и с самого начала были впечатлены работой этой фирмы. MKS&H очень хорошо осведомлен, всегда предлагает предложения и замечательно, когда дело доходит до того, чтобы держать нас в курсе. Когда мы обращаемся к ним с вопросом, мы обычно быстро получаем звонок или электронное письмо с инструкциями. Дженнифер из MKS&H не просто наш бухгалтер, она стала нашим другом.Mary Phase Inc.

В прошлом мы пользовались услугами других компаний, но они никогда не обеспечивали таких отношений или уровня обслуживания, как MKS&H. Они понимают наш бизнес и всегда ориентируются на наши потребности и предоставляют профессиональные услуги сверх наших ожиданий.Mark F.

Понимание сложностей строительной отрасли, контрактов и быстро меняющейся среды, в которой мы работаем, знания, опыт и услуги MKS&H снова и снова доказывают свою ценность.Гриффин Х. Президент, Hamilton Pacific Chamberlain, LLCОт QuickBooks до налоговой подготовки и консультаций, наша компания вздохнет с облегчением, зная, что MKS&H является частью нашей команды!!

Мы используем MKS&H для всех бухгалтерских и налоговых целей. Персонал MKS&H всегда относится к нам с добротой и очень помогает в любых вопросах! Они усердно соблюдают сроки и их согласованность с выполнением нашей работы.Greene Construction Co, LLC

КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами

«*» указывает на обязательные поля

ГДЕ НАС НАЙТИ

Местоположения

Тимониум

Фредерик

Спаркс

НАШИ

Филиалы

новейших вопросов ‘mksh’ — Qaru Задавать вопрос

Оболочка Korn MirBSD, или mksh, представляет собой бесплатный командный интерпретатор (оболочку), предназначенный как для интерактивного использования, так и для использования в сценариях оболочки. `mksh` — это оболочка по умолчанию для Android, некоторых BSD и некоторых дистрибутивов Embedded Linux, и она доступна для большинства других операционных систем. Пожалуйста, используйте тег «ksh» для общих вопросов Korn Shell и тег «mksh» (дополнительно), если ваш вопрос касается конкретно mksh.

`mksh` — это оболочка по умолчанию для Android, некоторых BSD и некоторых дистрибутивов Embedded Linux, и она доступна для большинства других операционных систем. Пожалуйста, используйте тег «ksh» для общих вопросов Korn Shell и тег «mksh» (дополнительно), если ваш вопрос касается конкретно mksh.

- Узнать больше…

- Лучшие пользователи

- Синонимы

12 вопросы

Новейший

Активный

Баунти

Без ответа

Сортировать поНет ответов

Ответ не принят

Имеет награду

Отсортировано поНовейший

Последние действия

Наивысший балл

Самый частый

Щедрость скоро закончится

ОтмеченМои просматриваемые теги

Следующие теги:

0 голоса

0 ответы

14 Просмотры

Не удалось добавить mkshrc в Android Recovery

восстановление:система/etc/mkshrc:

ловушка » INT

/sbin/psh

ловушка ИНТ

Это все три строки, я не знаю, почему я сделал эту ошибку:

/system/etc/mkshrc[1]: ловушка: плохой сигнал ‘INT

не найденосистема/etc/mkshrc[2]: /. ..

..

1 голосование

1 отвечать

186 Просмотры

Переменная $? не работает на $PS1 на mksh

Я хочу, чтобы в моем приглашении отображался статус выхода последней команды, поэтому я установил для PS1 следующее: PS1=»$? > » Но он всегда печатает 0>. Например, даже когда я запускаю false, приглашение не печатает 1 &…

- оболочка

- подсказка

- мкш

0 голоса

2 ответы

253 Просмотры

Возникли проблемы с циклом for для перебора каталога

Я пытаюсь запустить эту часть моего кода в модуле magisk на Android, поэтому он использует оболочку Android mksh. Моя цель — пропустить папку Fontchanger в $MODULESPATH, поскольку Fontchanger — это мой модуль, и если…

Моя цель — пропустить папку Fontchanger в $MODULESPATH, поскольку Fontchanger — это мой модуль, и если…

- андроид

- оболочка

- ш

- мкш

0 голоса

1 отвечать

3к Просмотры

Команда adb shell «watch» для мониторинга

Я пытаюсь отслеживать некоторые команды в своей оболочке adb, и я мог бы посмотреть adb shell

- андроид

- адб

- мкш

1 голосование

1 отвечать

307 Просмотры

как сделать так, чтобы имя файла совпадало в mksh без учета регистра

Я использую mksh (оболочку MirBSD Korn) в Windows 10. Я привык к старому UWin ksh, не заботящемуся о регистре в Win7, и несколько раз спотыкался, когда «ls» не видит файл из-за корпус:…

Я привык к старому UWin ksh, не заботящемуся о регистре в Win7, и несколько раз спотыкался, когда «ls» не видит файл из-за корпус:…

- без учета регистра

- мкш

1 голосование

2 ответы

779 Просмотры

Использование «printf» для шестнадцатеричных значений в оболочке Android

Я переношу свой сценарий оболочки (довольно большой сценарий оболочки) из оболочки bash в оболочку Android (оболочка mksh). В Android printf работает не так, как в других системах Linux. Образец …

- android

- linux

- оболочка

- mksh

- toybox

0 голоса

2 ответы

3к Просмотры

Что означает «Неизвестная ошибка 517» в оболочке Android?

Я пытаюсь написать на символьное устройство в оболочке Android. Но mksh отвечает «Неизвестная ошибка 517» на целый ряд операций. Я пытался использовать strace, чтобы отследить проблему, но это не…

Но mksh отвечает «Неизвестная ошибка 517» на целый ряд операций. Я пытался использовать strace, чтобы отследить проблему, но это не…

- андроид

- оболочка

- мкш

0 голоса

3 ответы

1к Просмотры

Регулярное выражение оболочки adb не работает, как проверено локально

Во-первых, извините, если мой вопрос неясен или в неудобной форме. Это мой первый пост здесь :D. Моя проблема в том, что у меня есть скрипт, скажем, test.sh, который читает ввод и проверяет, является ли он…

- android

- регулярное выражение

- оболочка

- adb

- mksh

1 голосование

1 отвечать

230 Просмотры

Есть ли способ нарезать массивы в mksh?

Для строк есть ${name//pattern/string} и ${name:pos:len}, но я не нашел подобной документации для работы с массивами. До сих пор я просто использовал shift и/или unset для простых…

До сих пор я просто использовал shift и/или unset для простых…

- массивы

- оболочка

- мкш

6 голоса

3 ответы

5к Просмотры

Иметь псевдонимы в неинтерактивном режиме оболочки adb

Привет, мне нужно запустить вещи в виде оболочки adb

- андроид

- юникс

- ш

- адб

- мкш

9 голоса

3 ответы

8k Просмотры

Как измерить время из оболочки adb с разрешением в миллисекундах?

Как я могу измерить время из оболочки adb с разрешением в миллисекундах или наносекундах?

Использование date +%.

От QuickBooks до налоговой подготовки и консультаций, наша компания вздохнет с облегчением, зная, что MKS&H является частью нашей команды!!

От QuickBooks до налоговой подготовки и консультаций, наша компания вздохнет с облегчением, зная, что MKS&H является частью нашей команды!!