Парша это что: парша — Викисловарь

парша — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

пар-ша́

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 4b по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -парш-; окончание: -а [Тихонов, 1996].

Произношение

Семантические свойства

Значение

- мед. болезнь кожи волосистой части головы, вызываемая грибком; также струпья, появляющиеся при этой болезни на коже под волосами ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

- ботан. инфекционное заболевание некоторых растений, сопровождающееся сильным поражением и деформацией поверхностных тканей ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

- фавус

Антонимы

- —

Гиперонимы

- заболевание

- заболевание

Гипонимы

Родственные слова

Этимология

Происходит от праслав.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

Анаграммы

Библиография

Для улучшения этой статьи желательно:

|

Парша (фавус) | Симптомы | Диагностика | Лечение

Парша – что это такое

Парша (фавус) – это болезнь микотического характера, поражающая гладкие кожные покровы. Ногти, волосы и внутренние органы данная патология повреждает редко. По статистическим данным, парша обыкновенная чаще встречается в странах с влажным и жарким климатом.

Ногти, волосы и внутренние органы данная патология повреждает редко. По статистическим данным, парша обыкновенная чаще встречается в странах с влажным и жарким климатом.

Если посмотреть фото парши, можно увидеть большие струпья на отдельных участках тела или волосистой части головы.

Причины фавуса

Единственная причина парши – это грибок Trihophyton schonleinii, паразитирующий только на человеке. Поэтому мнение, что заражение может произойти от животных, является ошибочным. Основной путь передачи инфекции – контактно-бытовой. Так, инфицирование происходит при использовании личных вещей больного.

Входные ворота для фавуса – кожные покровы, поэтому провоцирующими факторами являются порезы, ссадины, микротравмы, расчесы. Риск заразиться заболеванием возрастает при снижении иммунитета, наличии хронических болезней, гиповитаминозе. Практически у всех пациентов, болеющих паршой, отмечаются нарушения метаболических процессов.

После проникновения в организм грибок Trihophyton schonleinii может распространяться гематогенно или по протяжению. В первом случае поражаются внутренние органы. Возбудитель размножается исключительно в верхнем слое эпидермиса. Скутулы (желтоватые корки), характерные для дерматологической патологии, представляют собой скопления грибковых спор и мицелия, кожного сала и слущенного эпителия. По мере прогрессирования инфекции корочки становятся окруженными экссудатом.

В первом случае поражаются внутренние органы. Возбудитель размножается исключительно в верхнем слое эпидермиса. Скутулы (желтоватые корки), характерные для дерматологической патологии, представляют собой скопления грибковых спор и мицелия, кожного сала и слущенного эпителия. По мере прогрессирования инфекции корочки становятся окруженными экссудатом.

Постепенно грибок проникает в дерму, возникает инфильтрат, образованный фибробластами и лимфоцитами. На последней стадии парши у человека эпидермис атрофируется, необратимо разрушаются сальные и потовые железы, эластичные ткани и коллагеновые волокна расплавляются. На коже образуются постфавусные рубцы (шрамы).

В большинстве случаев фавус долгое время остается незамеченным и диагностируется во время прохождения плановых медосмотров. Больные люди заражают окружающих с момента заражения до выздоровления.

Симптомы фавуса

Инкубационный период при парше длится четырнадцать дней. После на гладких кожных покровах либо на волосистой части головы формируются шелушащиеся очаги поражения (скутулы). Скутулярная форма фавуса, при которой возникают струпья, считается классической. Ее признак — сухие круглые корки желтого цвета, имеющие небольшое углубление в центре. Поражению могут подвергаться не только волосы и кожа, но и ногти, внутренние органы.

Скутулярная форма фавуса, при которой возникают струпья, считается классической. Ее признак — сухие круглые корки желтого цвета, имеющие небольшое углубление в центре. Поражению могут подвергаться не только волосы и кожа, но и ногти, внутренние органы.

Если скутулы появляются на месте волосяного фолликула, они пронизаны волосом. Обычно корки разрастаются и сливаются между собой, образуют сплошные шелушащиеся участки. Если лечение не будет начато, появляется неприятный плесневелый запах, кожа атрофируется. Может даже развиться облысение.

Участки поврежденной кожи становятся блестящими. Покрывающий их роговой слой значительно истончается. Волосы, прорастающие через скутулы, теряют эластичность, становятся тусклыми, склонными к сечению и ломкости. Если начинается процесс облысения, они приобретают вид клочков пакли. Особенностью фавуса волосистой части головы является то, что волосы не обламываются, как при других грибковых поражениях, а выпадают. Из-за грибковых спор может казаться, что они поседели (это хорошо заметно у пациентов с темным цветом волос).

Особенно агрессивно парша протекает у лиц с ослабленным иммунитетом. Тогда в патологический процесс вовлекаются более глубокие и обширные участки гладкой кожи, могут воспаляться лимфатические узлы и слизистые оболочки. Не исключено даже воспаление головного мозга, появление эрозивно-язвенных дефектов в желудочно-кишечном тракте.

Что касается фавуса ногтевых пластин, то он проявляется следующим образом: на ногтях формируются желтоватые пятна, которые медленно разрастаются. Постепенно поражается вся ногтевая пластина – она утолщается, деформируется и крошится. На ладонях возникают шелушащиеся очаги без симптомов воспаления. Позже на их месте могут формироваться глубокие трещины, нередко подвергающиеся вторичному инфицированию.

Если Вы обнаружили у себя схожие симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу. Легче предупредить болезнь, чем бороться с последствиями.

Диагностика фавуса (парши)

Симптомы фавуса позволяют врачу — дерматологу заподозрить грибковое заболевание и направить больного к микологу.

Во время микроскопии (осмотр под микроскопом) кусочков скутул, волос и соскоба кожного покрова выявляются характерные для фавуса изменения – мицелий и споры гриба Trihophyton schonleinii. Если поражена волосистая часть головы, обнаруживается широкий и тонкий мицелий. При этом споры имеют многогранную либо округлую форму, располагаются цепочками, группами либо беспорядочно.

К дополнительным методам выявления парши относятся:

- люминесцентная диагностика;

- дерматоскопия;

- культуральный посев с выделением культуры возбудителя на питательной среде.

Фавус нужно дифференцировать с:

Лечение фавуса

Если парша поразила волосистую часть головы, раз в неделю производится сбривание пораженных волос и обработка кожи, расположенной под ними. Для устранения заболевания могут использоваться специальные противогрибковые мази, например, «Батрафен» (препарат, активный в отношении всех видов грибка), «Бифоназол», «Клотримазол», «Кетоконазол», «Оксиконазол».

Для безболезненного устранения корочек с поверхности гладкой кожи выполняется ее предварительная обработка вазелиновым маслом. Если повреждена ногтевая пластина, рекомендуются лаки, в состав которых входят определенные лечебные компоненты («Батрафен»). Крошащиеся ногти можно удалять хирургическим путем с последующим нанесением мазей. Параллельно при лечении фавуса проводится общеукрепляющая терапия, назначаются иммуномодуляторы и витамины.

Лечение парши всегда длительное.

Народные способы лечения фавуса

При лечении парши могут использоваться рецепты народной медицины:

- Растолочь двадцать лесных орехов, смешать их с маслом редьки. Полученной кашицей обрабатывать очаги поражения 3 раза в день.

- Смешать по 1 ст.л. трав подорожника, полыни, медуницы, золототысячника. Залить 500 мл кипящей воды и варить на медленном огне 5 минут. Процедить.

Смешать с 1 ст.л. натурального меда и 250 мл чистой воды.

Смешать с 1 ст.л. натурального меда и 250 мл чистой воды. - 4 стручка красного перца залить 500 мл водки. Настаивать 3 недели. Втирать настойку в кожу головы.

Чем опасна парша

Постфавусное облысение носит необратимый характер. Это значит, если лечение не было начато своевременно и у больного начали выпадать волосы, добиться того, чтобы образовавшиеся залысины заросли, будет уже невозможно. К тому же парша может повредить внутренние органы.

Если же лечение начато вовремя, когда серьезных повреждений еще нет, прогноз благоприятный.

Профилактика фавуса

Профилактика парши состоит в соблюдении правил гигиены и прохождении регулярных медицинских осмотров. Нельзя контактировать с больными фавусом людьми.

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом.

ЭСБЕ/Парша, грибковая болезнь — Викитека

Парша (favus, tinea favosa, teigne faveuse, Erbgrind) — представляет заболевание кожи, преимущественно волосистой части головы, зависящее от разрастания особого рода грибков. Паршевой грибок был открыт Шёнлейном в 1839 г., и это было тогда вообще первое открытие в этом роде, т. е. что растительные чужеядные могут являться возбудителями болезни у человека. Ремок подтвердил экспериментальным путем, что этот грибок и есть настоящая причина П. и назвал его Achorion Schonleinii. Морфология и биология этого грибка послужили предметом многочисленных исследований как в отечественной, так и в иностранной литературе; назовем работы Унна, Краля, Пика, Тишуткина, Верюжского и мн. др.; тем не менее вопрос о том, существует ли много видов этого грибка или только один вид и несколько разновидностей, нельзя до сих пор считать окончательно решенным. Грибок П. принадлежит к гифомицетам. Под микроскопом (увеличение раз в 300) мы видим густое сплетение нитей, имеющих отчетливо различимую оболочку и однородное содержимое; нити эти дают короткие разветвления, образуют множество изгибов, на их протяжении встречаются кругловатые утолщения; местами видны круглые или овальные споры, иногда целыми кучками.

Паршевой грибок был открыт Шёнлейном в 1839 г., и это было тогда вообще первое открытие в этом роде, т. е. что растительные чужеядные могут являться возбудителями болезни у человека. Ремок подтвердил экспериментальным путем, что этот грибок и есть настоящая причина П. и назвал его Achorion Schonleinii. Морфология и биология этого грибка послужили предметом многочисленных исследований как в отечественной, так и в иностранной литературе; назовем работы Унна, Краля, Пика, Тишуткина, Верюжского и мн. др.; тем не менее вопрос о том, существует ли много видов этого грибка или только один вид и несколько разновидностей, нельзя до сих пор считать окончательно решенным. Грибок П. принадлежит к гифомицетам. Под микроскопом (увеличение раз в 300) мы видим густое сплетение нитей, имеющих отчетливо различимую оболочку и однородное содержимое; нити эти дают короткие разветвления, образуют множество изгибов, на их протяжении встречаются кругловатые утолщения; местами видны круглые или овальные споры, иногда целыми кучками.

может переходить с человека на человека, а также с животного на человека, ибо она встречается у кур, мышей, собак, кошек, кроликов; в общем заразительность ее незначительна. Распознавание обыкновенно не представляет труда; в случае сомнения прибегают к микроскопу. Лечение П. в самых благоприятных случаях отнимает несколько месяцев. Оно состоит в размягчении и удалении корок с помощью борных компрессов или смазываний маслом, в вырывании волос (эпиляция) с помощью пинцета и втирании противочужеядных средств, каковы: сулемовый спирт (1%), салициловая и карболовая кислоты, перуанский бальзам и пр.

может переходить с человека на человека, а также с животного на человека, ибо она встречается у кур, мышей, собак, кошек, кроликов; в общем заразительность ее незначительна. Распознавание обыкновенно не представляет труда; в случае сомнения прибегают к микроскопу. Лечение П. в самых благоприятных случаях отнимает несколько месяцев. Оно состоит в размягчении и удалении корок с помощью борных компрессов или смазываний маслом, в вырывании волос (эпиляция) с помощью пинцета и втирании противочужеядных средств, каковы: сулемовый спирт (1%), салициловая и карболовая кислоты, перуанский бальзам и пр.Парша

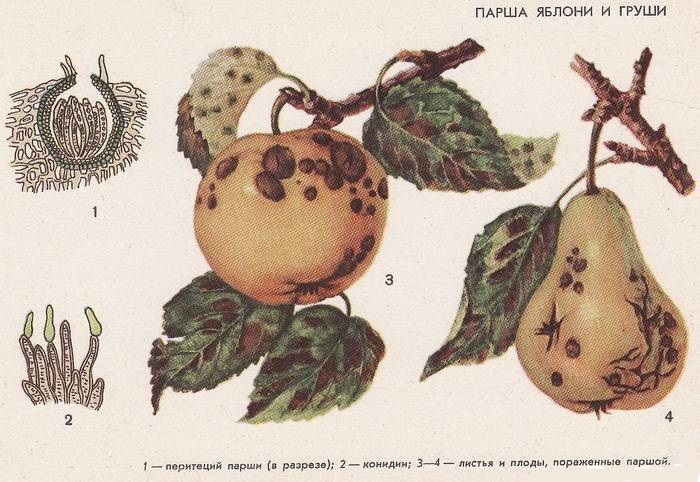

Возбудитель — Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter.

Класс Аскомицеты, порядок Плеоспоровые

Является одним из самых опасных грибковых заболеваний плодового дерева.

Симптомы болезни:

Парша яблони встречается на листьях, плодах, цветках, чашелистиках и черешках. Первые поражения чаще наблюдаются с нижней стороны листьев, так как эта сторона более открыта для инфекции. Молодые пятна парши бархатистые, коричневого или оливкового цвета, с расплывчатыми краями. Со временем края пятен становятся более отчетливыми. При дальнейшем развитии зараженных листьев ткань, прилегающая к пораженным участкам, уплотняется, отчего поверхность листа становится искривленной.

Молодые пятна парши бархатистые, коричневого или оливкового цвета, с расплывчатыми краями. Со временем края пятен становятся более отчетливыми. При дальнейшем развитии зараженных листьев ткань, прилегающая к пораженным участкам, уплотняется, отчего поверхность листа становится искривленной.

Молодые листья остаются восприимчивыми к заболеванию в течение 5-8 дней, но их нижняя поверхность может быть инфицирована и поздним летом. Поражение плодов конидиями происходит во время продолжительного влажного периода, увеличивающего инфекцию, вплоть до сбора урожая.

Источник инфекции: первичной-аскоспоры, созревают в перитециях на опавших листьях в течение зимних месяцев. Первые созревшие аскоспоры способны заражать растения во время распускания почек, а также и после него. Вторичное заражение осуществляют конидии гриба, формирующиеся на поверхности пятен до конца вегетационного сезона. Конидии прорастают в капельно-жидкой влаге и распространяются ветром. Несколько вторичных циклов конидиальной инфекции могут происходить в течение вегетационного периода.

Несколько вторичных циклов конидиальной инфекции могут происходить в течение вегетационного периода.

Поражение паршой бывает особенно сильным в прохладные, дождливые периоды; жарким летом болезнь утихает, а ближе к осени усиливается, переходя на не дозревшие плоды. Наиболее благоприятными условиями для возникновения эпифитотии является затяжная весна с обилием осадков и дождливое лето.

Хозяйственный вред: снижение величины и качества урожая, так как плоды развиваются уродливыми, пятнистыми, малопригодными в пищу, с пониженным содержанием витаминов. Кроме того, заболевание приводит к усыханию листьев, побегов и ветвей, что сказывается на количестве урожая, а также приводит к уменьшению лежкости плодов при хранении. Парша на плодах снижает содержание витамина С во время хранения, способствует проникновению возбудителя монилиальной гнили в плоды.

Факторы, содействующие развитию болезни

- Густо посаженые, а также плохо проветриваемые сады и старые, слабые деревья сильнее поддаются заболеванию.

Меры защиты

- Очень продуктивный способ уничтожения зимней парши — это перекапывание почвы или уборка опавших листьев, так как основная часть парши закапывается в почву

- Фунгицидные обработки

Парша – опасное заболевание сада

Парша… Уже само название этого недуга говорит о том, что ничего хорошего ждать не стоит. С этим согласна и кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер-фитопатолог РУП «Институт плодоводства» Юлия Кондратенок, передает СБ.

— Парша — самое распространенное и самое вредоносное заболевание в Беларуси на яблоне и груше, — подтверждает Юлия Георгиевна. — Во-первых, поражаются плоды. Парша — одна из причин опадения завязи яблок и груш, что снижает урожай в саду. Но гораздо больше этот недуг знаком нам по некрасивым черным пятнам на плодах. Вначале они темно-оливкового цвета, как бы маслянистые, затем на них появляется зеленовато-бурый налет — споры гриба. Ткани под пятнами пробковеют, что приводит к задержке роста плодов и их деформации, иногда при сильном поражении появляются трещины. Паршивые яблоки и груши хуже хранятся, теряют во вкусе и питательной ценности, чаще загнивают. Во-вторых, парша оставляет свои знаки и на листьях. Как следствие, нарушается фотосинтез: пораженные листья вырабатывают меньше питательных веществ и преждевременно опадают, что ослабляет дерево, делая его восприимчивым к холодам и другим болезням. При сильном развитии парши листья на зараженной яблоне или груше желтеют, усыхают и, отмирая, раньше времени (уже в августе) опадают. Деревья не успевают должным образом подготовиться к зиме, легко подмерзают и в дальнейшем могут погибнуть.

Паршивые яблоки и груши хуже хранятся, теряют во вкусе и питательной ценности, чаще загнивают. Во-вторых, парша оставляет свои знаки и на листьях. Как следствие, нарушается фотосинтез: пораженные листья вырабатывают меньше питательных веществ и преждевременно опадают, что ослабляет дерево, делая его восприимчивым к холодам и другим болезням. При сильном развитии парши листья на зараженной яблоне или груше желтеют, усыхают и, отмирая, раньше времени (уже в августе) опадают. Деревья не успевают должным образом подготовиться к зиме, легко подмерзают и в дальнейшем могут погибнуть.

У груши парша повреждает не только плоды, которые становятся уродливыми и деревянистыми, но и молодые неодревесневшие побеги. Кора на них трескается, отслаивается, отмирает. При сильном развитии парши на побегах они отстают в росте, чаще заражаются другими болезнями и могут усохнуть. Сильное развитие парши сказывается на приросте текущего сезона и на плодовых почках, то есть страдает и урожай будущего года. К тому же плоды, пораженные паршой, и хранятся хуже. Есть даже такая форма — амбарная парша. Вроде бы и сняли здоровый и чистый фрукт, а потом он покрывается мелкими черными пятнышками и начинает увядать.

К тому же плоды, пораженные паршой, и хранятся хуже. Есть даже такая форма — амбарная парша. Вроде бы и сняли здоровый и чистый фрукт, а потом он покрывается мелкими черными пятнышками и начинает увядать.

Значительно сокращает поражение амбарной паршой обработка плодов за три дня до съема или перед закладкой на хранение отечественным бактериальным препаратом «Фрутин». Плодам это не вредит, а патогенный грибок уничтожает. Согласно исследованиям, этот препарат в три раза снижает риск развития парши на листьях, в 22 (!) раза — на плодах, а также на 46—52 процента залечивает раковые раны.

Надо сказать, что есть сорта («Алеся», «Заславское», «Синап», к примеру), которые амбарной паршой не поражаются.

— Как же правильно выстроить защиту против болезни?

— Поскольку парша развивается весь вегетативный сезон, то и защита должна быть постоянной и грамотно выстроенной. Перезимовавший на опавшей листве и плодах грибок рассеивает споры в самые критичные для растений периоды. Вместе с капельной влагой они прорастают во время распускания листьев, окрашивания бутонов, при цветении и опадении лепестков, в начале завязывания и созревания плодов… Стоит показаться первому листочку, парша тут как тут. Началось цветение, и патоген перебирается на цветоножки. Затем ему надо побывать на завязи. И если на раннем этапе она поразилась паршой, плоды действительно вырастают уродливыми и паршивыми или осыпаются.

Вместе с капельной влагой они прорастают во время распускания листьев, окрашивания бутонов, при цветении и опадении лепестков, в начале завязывания и созревания плодов… Стоит показаться первому листочку, парша тут как тут. Началось цветение, и патоген перебирается на цветоножки. Затем ему надо побывать на завязи. И если на раннем этапе она поразилась паршой, плоды действительно вырастают уродливыми и паршивыми или осыпаются.

— Что предпринять ранней весной?

— Когда набухают почки, первое, что необходимо сделать, это обработать сад препаратами меди. Провести так называемое голубое опрыскивание. «Медный купорос», «Азофос», «Бордоская жидкость», «Купроксат», «ХОМ» — подойдут любые медьсодержащие фунгициды. Многие спрашивают, почему именно с них, препаратов меди, нужно начинать сезон. Дело в том, что ранней весной температура воздуха недостаточно высокая, чтобы большинство других фунгицидов типа «Скора» смогли проявить себя в полную силу. А для «Медного купороса» или «Бордоской жидкости» температура воздуха особого значения не имеет. Они одинаково хорошо работают и при плюс 5, и при плюс 20 градусах.

Они одинаково хорошо работают и при плюс 5, и при плюс 20 градусах.

Второй момент, с которым часто приходится сталкиваться, это применение «Железного купороса». К сожалению, у него защитный эффект от данной болезни очень низкий. Ведь токсичной для вредоносных грибков является именно медь, а не железо.

Как только температура днем установится на уровне плюс 5—6 градусов, а почки яблонь и груш заметно набухнут, необходимо провести первую обработку, которая в разы уменьшит распространение парши в саду. Медь нейтрализует вредоносные споры, и они не разлетятся по саду, заражая молодые листья. Опрыскивание проводим в сухую, желательно безветренную погоду.

Также для борьбы с паршой яблони и груши в весенний период можно использовать такой препарат, как «Хорус». В отличие от других фунгицидов он способен действовать при низких положительных температурах (от плюс 3 градусов). Более того, эта обработка значительно уменьшит распространенность и других опасных для наших плодовых и ягодных растений грибных болезней. Это, к примеру, различные листовые пятнистости и гнили плодов, монилиальный ожог и мучнистая роса.

Это, к примеру, различные листовые пятнистости и гнили плодов, монилиальный ожог и мучнистая роса.

Помогает от парши и коллоидная сера, или «Кумулус». 40 г порошка разводят в 5 л воды, проводят 5 опрыскиваний с интервалом в две недели. Следует учесть, что действует этот препарат при температуре воздуха не ниже плюс 18 градусов. Также препараты серы очень эффективны при борьбе с мучнистой росой и плодовыми клещами.

Следующую обработку от болезней приурочиваем к периоду бутонизации — началу цветения. В это время используем такие препараты, как «Строби», «Скор», «Раек», «Луна транквилити», «Топсин-М», «Хорус», «Полирам», «Пенкоцеб» и другие. Они активно впитываются листвой, быстро проникают в глубокие ткани, находясь на листовой поверхности. Действуют же пестициды практически сразу после нанесения и на протяжении 1—22 недель, а то и дольше. Некоторые из них, например «Скор» и «Раек», обладают не только защитным, но и курантивным, то есть залечивающим, эффектом, восстанавливающим состояние плода. Нужно сказать, что все эти препараты действуют не только против парши, но и практически от всех болезней на плодовых культурах, в частности от ржавчины.

Нужно сказать, что все эти препараты действуют не только против парши, но и практически от всех болезней на плодовых культурах, в частности от ржавчины.

Обработки проводят или рано утром, или вечером. Можно и ночью, а если днем, то только в пасмурную погоду! Если же через 2—3 часа после опрыскивания пошел дождь, то все придется повторить. За такое короткое время препарат еще не успеет проникнуть в листву и не начнет работать.

— Какие наши действия летом?

— Очень важно провести одно-два опрыскивания в период формирования завязей (июнь — начало июля). В это время уже образуется новое поколение парши, идет массовое рассеивание летних спор. В жару при сухом воздухе грибок приостанавливает свою активность, но в дождливую влажную погоду заболевание приобретает характер эпифитотии (это как эпидемия, только у растений). За сезон может развиться 8—10 поколений паразита!

Как только начнут наливаться плоды, парша делает свой следующий бросок. И если не провести обработку, заболевание испортит все, что уцелело к этому моменту. Особенность еще и в том, что в это время парша всегда идет вместе с плодовой гнилью. А она — классический раневой паразит. Чтобы проникнуть во фрукт, ей достаточно любой царапинки, ранки или же тесного соседства с уже загнившим плодом. Потери урожая от парши и сопутствующих ей гнилей могут достигать 90 процентов!

И если не провести обработку, заболевание испортит все, что уцелело к этому моменту. Особенность еще и в том, что в это время парша всегда идет вместе с плодовой гнилью. А она — классический раневой паразит. Чтобы проникнуть во фрукт, ей достаточно любой царапинки, ранки или же тесного соседства с уже загнившим плодом. Потери урожая от парши и сопутствующих ей гнилей могут достигать 90 процентов!

Если яблоко, пораженное паршой, еще можно обрезать и пустить на переработку, то загнившее буквально через день-два уже отправляется в компост.

В конце июля — начале августа, когда начинаются дожди, обязательно надо провести обработки, особенно на зимних сортах. Летние («Елена», «Белый налив», «Малиновка») уже созревают, на них фунгициды применять небезопасно — не позволяет срок ожидания. А вот поздние зимние сорта ой как нуждаются в защите. И сейчас желательно использовать системные препараты: «Скор», «Раек», «Беллис», «Луна транквилити», «Луна экспириенс», «Топсин-М», «Топаз», «Хорус». Препараты-контактники (такие как «Полирам», «Пенкоцеб», «Трайдекс», «Азофос») быстро смываются. И если их применять, то только в хорошую сухую погоду.

Препараты-контактники (такие как «Полирам», «Пенкоцеб», «Трайдекс», «Азофос») быстро смываются. И если их применять, то только в хорошую сухую погоду.

Чтобы защита была эффективной, препараты необходимо чередовать: нельзя применять один и тот же два раза подряд. В противном случае у возбудителей болезней вырабатываются к нему привыкание и устойчивость.

Важно помнить, что последняя обработка должна быть проведена не позднее чем за 20—30 дней до сбора урожая. Как раз к середине сентября поздние сорта и будут готовы к съему.

— Урожай собран. Что дальше?

— А дальше — искореняющие послеуборочные обработки. Именно они призваны максимально снизить инфекционный запас возбудителя болезни в саду. Обработку яблони и груши целесообразно приурочить к листопаду: в этот период вместе с опадающими листьями на зимовку уходит грибок — возбудитель парши, а также активно распространяются споры раковых заболеваний коры и древесины. Для обработок осенью используют 7—8-процентные растворы «Мочевины» («Карбамида»), «Аммиачной селитры» — 700—800 г на 10 л воды. Эта обработка не только уничтожит споры парши на опавших листьях, но и поможет листве быстрее разложиться за зиму, вернув в почву то, что дерево взяло из нее летом.

Для обработок осенью используют 7—8-процентные растворы «Мочевины» («Карбамида»), «Аммиачной селитры» — 700—800 г на 10 л воды. Эта обработка не только уничтожит споры парши на опавших листьях, но и поможет листве быстрее разложиться за зиму, вернув в почву то, что дерево взяло из нее летом.

— Способны ли биопрепараты сдержать распространение парши?

— Способны, но незначительно по сравнению с традиционными пестицидами. Я бы отметила «Фрутин», «Экосад», «Экосил». Испытания, проведенные в институтском саду, показали эффективность препарата «Экосад» в борьбе с гнилями при хранении. Доказано, что этот биопестицид позволяет снизить распространенность различных гнилей во время вегетации в два раза, а при хранении в 3,3—3,6 раза. «Фрутин» официально зарегистрирован от парши. Применять его надо не менее трех раз за сезон, используя 5-процентный раствор. Первую обработку проводим в фенофазу «плод размером с лещину», а следующие с интервалом в две недели. Действие «Экосила» основано на повышении общей сопротивляемости растений болезням и вредителям. Препарат действует как биостимулятор и индуктор иммунитета.

Действие «Экосила» основано на повышении общей сопротивляемости растений болезням и вредителям. Препарат действует как биостимулятор и индуктор иммунитета.

— Садоводы утверждают, что борьбу с паршой можно вести и народными средствами.

— Это так, но растительные препараты не так эффективны, как агрохимия, поэтому применять их можно только в начальной стадии заболевания. Можно приготовить настой горчицы (4 ст. л. на 10 л воды) и провести обработки в середине мая и июне. Используют для опрыскиваний и настой хвоща. Ведро заполняют на четверть травой, заливают кипятком и настаивают три дня. А в день обработки процеживают и доводят объем до 10 л.

— Что лучше — обрабатывать посадки против парши, используя пестициды, или есть паршивые плоды?

— Парша опасна еще и тем, что ее возбудители (впрочем, как и других грибковых заболеваний) вырабатывают токсичные и опасные для человека вещества, способные вызывать отравления и даже мутации на генном уровне. Так, грибки рода фузариум — возбудители фузариоза зерновых культур — вырабатывают афлотоксин, являющийся сильнейшим ядом. Гриб — патоген парши также вырабатывает токсины, чтобы погубить клетки растения и затем на них поселиться и питаться.

Так, грибки рода фузариум — возбудители фузариоза зерновых культур — вырабатывают афлотоксин, являющийся сильнейшим ядом. Гриб — патоген парши также вырабатывает токсины, чтобы погубить клетки растения и затем на них поселиться и питаться.

Вся черная ткань пятен парши пронизана мицелием патогена. И все токсины, которые вырабатывает гриб, будут сконцентрированы именно здесь. Поэтому пятна парши, конечно же, лучше не употреблять в пищу и вырезать. Чистые места можно смело есть: токсинов в них нет. К тому же сам плод защищается, образуя вокруг заболевшего и зараженного участка пробковый ободок, так называемую защитную буферную зону для здоровых тканей.

— Есть ли генетически устойчивые к парше сорта?

— Есть! Они поражаются слабо или очень слабо. Наиболее устойчивы наши белорусские сорта. Взять хотя бы «Вербное», «Алеся», «Весялiна». Если на них парша и поселится, то (даже без защиты!) у нее не хватит сил развиться настолько, чтобы испортить весь урожай. Поэтому они даже при отсутствии полной защиты поражаются очень и очень слабо.

Поэтому они даже при отсутствии полной защиты поражаются очень и очень слабо.

Сорта «Белана», «Дарунак», «Зорка», «Имант», «Красавiта», «Нававiта», «Алеся», «Дыямент», «Аксамiт» и новые сорта груши «Кудесница», «Купала», «Просто Мария», «Вилия», «Спакуса» при минимальной четырехкратной защите практически не болеют паршой. А ведь когда-то были и 100-процентно иммунные к парше сорта. Теперь их нет: болезнь подобрала код к последнему гену иммунитета и взломала его.

— Почему яблони теряют устойчивость и поражаются паршой?

— К сожалению, многие наши и зарубежные сорта, ранее совершенно не поражавшиеся болезнью, потеряли свою устойчивость. Парша эволюционирует: ее штаммы и разновидности меняются с течением времени. Да и мы химическими обработками запускаем искусственную эволюцию на отбор более устойчивых и более агрессивных форм парши.

Удивительно, но предпочтения гриба-патогена меняются, и сейчас он обходит стороной старинные сорта, те, что были в наших садах 50—60 лет назад: «Белорусский синап», «Антоновка», «Боровинка», «Штрейфлинг» и другие. Тогда они составляли основу промышленного сортимента и занимали основные площади, и парша, как говорится, специализировалась на их генных особенностях. С появлением новых иммунных сортов («Память Коваленко», «Имант», «Зорка») и их массовым распространением патоген переквалифицировался на них. Вкусы, скажем так, поменялись.

Тогда они составляли основу промышленного сортимента и занимали основные площади, и парша, как говорится, специализировалась на их генных особенностях. С появлением новых иммунных сортов («Память Коваленко», «Имант», «Зорка») и их массовым распространением патоген переквалифицировался на них. Вкусы, скажем так, поменялись.

Надо сказать, что парша может появиться в любом саду. Реальная защита — своевременная профилактика: другого просто не дано. Ну а если болезнь уже дала о себе знать, то лечение надо начинать немедленно. Без обработок деревья не справятся с инфекцией, и в итоге пострадают и сами растения, и урожай.

Парша — совсем не безобидное заболевание. Именно против нее проводится больше всего фунгицидных обработок в саду. Не зря же селекционеры всего мира работу над созданием устойчивых к парше сортов яблонь и груш считают одним из важнейших направлений своей деятельности.

Болезни растений. Парша, причины появления и методы борьбы

Продолжу цикл статей о болезнях растений рассказом о парше. О профилактике различных гнилей я уже поведала, сегодня расскажу о методах борьбы с паршой, опасным грибковым заболеванием, обладающим быстрой скоростью распространения и поражающим в большинстве своем – плодовые деревья.

О профилактике различных гнилей я уже поведала, сегодня расскажу о методах борьбы с паршой, опасным грибковым заболеванием, обладающим быстрой скоростью распространения и поражающим в большинстве своем – плодовые деревья.

Причины появления парши

Парша – заболевание специфическое. Поражая большинство плодовых деревьев, тем не менее возбудители парши у каждой культуры свои. То есть парша картофеля не сможет поразить яблоневый сад и наоборот. Но причины появления парши одинаковы для всех возбудителей, именно поэтому их наличие в саду может привести к заболеванию различных культур одновременно.

- Высокая влажность грунта – основная причина развития парши на деревьях. Важно помнить, что контроль за просыханием грунта не всегда доступен человеку. Мало соблюдать режим полива плодового сада, на влажность грунта также влияет таянье снега весной, и обилие дождливых или влажных дней летом.

- Скученность посадки – причина не только появления, но и быстрого распространения парши на соседние посадки. При большом количестве деревьев на маленькой площади, грунт быстро становится бедным, неспособным обеспечить необходимым питанием каждое деревце. Растения слабеют, болезнь прогрессирует.

- Однообразие посадок. Поскольку возбудители болезни разные, то и распространение болезни в разносортном саду медленнее, чем на территории с одинаковыми посадками.

- Слабость выбранного сорта. Пользуясь знаниями о восприимчивости того или иного сорта растения к парше, селекционеры выводят сорта, менее подверженные этому заболеванию.

Методы борьбы с паршой

Существует два основных способа борьбы с паршой:

- при помощи химических средств;

- при помощи народной медицины.

Выбор метода борьбы с паршой зависит от степени поражения культуры заболеванием, от погодных условий, состояния плодовых деревьев и кустарников.

Среди средств народной медицины в борьбе с паршой применяют:

- горчичный порошок, который необходимо развести в теплой воде и опрыскать растение четыре раза за сезон;

- полевой хвощ, из которого готовится настой в течение 3 дней, после чего готовое средство распыляют на поврежденную поверхность дерева;

- поваренная соль, крепким раствором которой обрабатывают деревья в начале весны;

- перманганат калия, слабым раствором которой рекомендуется трижды обработать деревья за сезон.

Натуральные средства абсолютно безопасны, но не во всех случаях способны справиться с болезнью. Нередко болезнь охватила такую площадь, что единственным методом борьбы с паршой остается химический способ. Наиболее популярные химические препараты, используемые для уничтожения парши в саду: Топсин М, Полирам ДФ, Мерпан, Хорус и Трайдекс. Выбор препарата должен основываться на многих показателям. Помните, что часть из них фитотоксична (Топсин М), в то же время другие препараты менее опасны и не оказывают влияния на пчел и само растение (Полирам ДФ). Но каким бы безопасным не был препарат, он является химическим соединением, а, следовательно, применение препарата от парши необходимо прекратить за 3-4 недели до сборки урожая. Кроме того, не стоит забывать и о личной безопасности: используйте защитные средства во время обработки сада химическими соединениями.

Нередко болезнь охватила такую площадь, что единственным методом борьбы с паршой остается химический способ. Наиболее популярные химические препараты, используемые для уничтожения парши в саду: Топсин М, Полирам ДФ, Мерпан, Хорус и Трайдекс. Выбор препарата должен основываться на многих показателям. Помните, что часть из них фитотоксична (Топсин М), в то же время другие препараты менее опасны и не оказывают влияния на пчел и само растение (Полирам ДФ). Но каким бы безопасным не был препарат, он является химическим соединением, а, следовательно, применение препарата от парши необходимо прекратить за 3-4 недели до сборки урожая. Кроме того, не стоит забывать и о личной безопасности: используйте защитные средства во время обработки сада химическими соединениями.

Профилактика парши

Как любое грибковое заболевание, паршу проще предотвратить, чем вылечить и устранить из сада. К профилактике парши относятся стандартные агротехнические действия, которые необходимо применять по отношению не только плодового сада, но и любой другой культуры.

К профилактике парши относятся стандартные агротехнические действия, которые необходимо применять по отношению не только плодового сада, но и любой другой культуры.

- Своевременно удаляйте листья, опавшие с деревьев на землю. Не путайте растительность, разрешенную для использования в качестве мульчи, с листьями, опавшими с потенциально опасного по заражению дерева. Листву удаляйте за пределы участка.

- Используйте химические препараты с умом и последовательностью. Бездумное использование химии приводит к устойчивости возбудителей болезни к лекарствам.

- Ежегодно проводите санитарную обрезку плодового сада, она помогает избавиться от сухих и слабых побегов, заметить и устранить заболевание в самом его начале.

Парша – опасное заболевание, характеризующееся быстрым распространением и порчей культуры и урожая. Но своевременный уход и соблюдение агротехники растений поможет избежать заражения, сохранив здоровье и урожай в целости и сохранности.

08.11.2018

Подписаться на рассылку

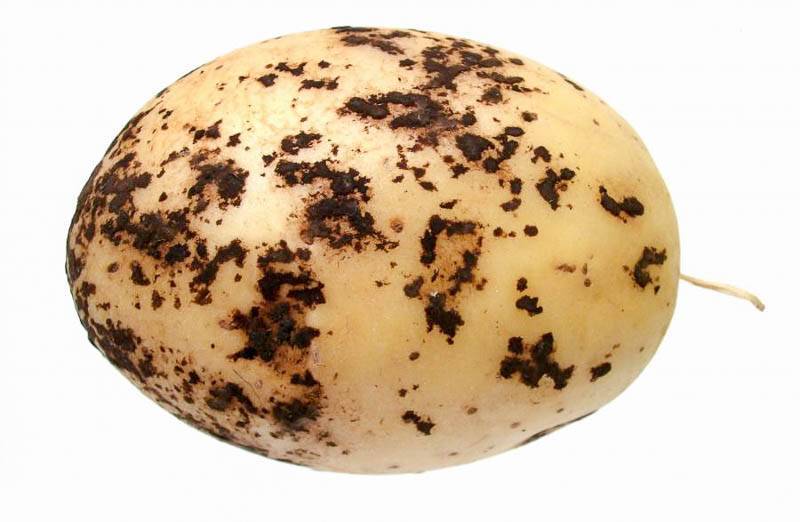

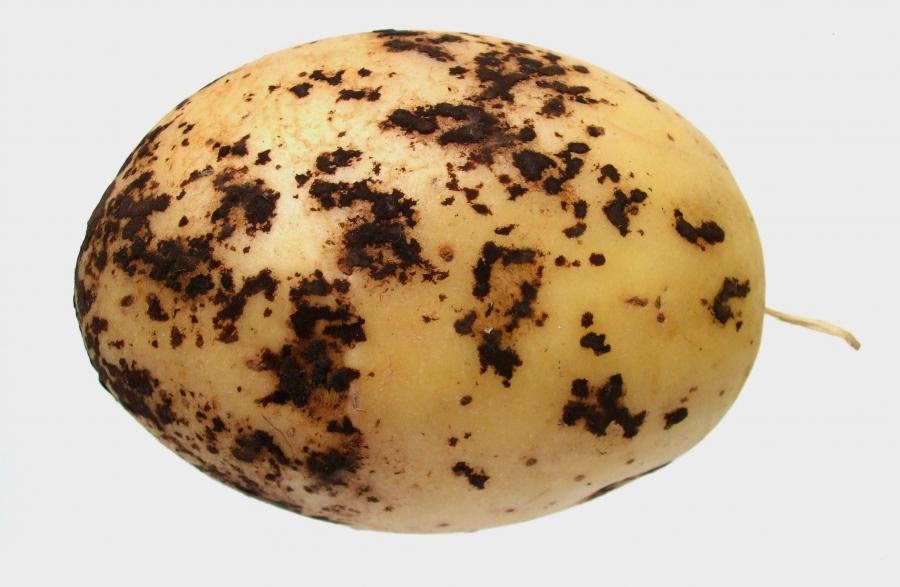

Серебристая парша картофеля| Сингента

Возбудитель — гриб Helminthosporium solani. Распространена повсеместно.

Основные источники инфекции — пораженные посадочные клубни.

Вредоносность

В последние годы болезнь получила очень широкое распространение. Вредоносность болезни сказывается в основном на семенных качествах картофеля: при высадке больные клубни дают слабые, изреженные всходы. Кроме того, больные клубни во время хранения легко заражаются вторичной инфекцией — возбудителями различных гнилей.

Вредоносность болезни сказывается в основном на семенных качествах картофеля: при высадке больные клубни дают слабые, изреженные всходы. Кроме того, больные клубни во время хранения легко заражаются вторичной инфекцией — возбудителями различных гнилей.

Симптомы и жизненный цикл

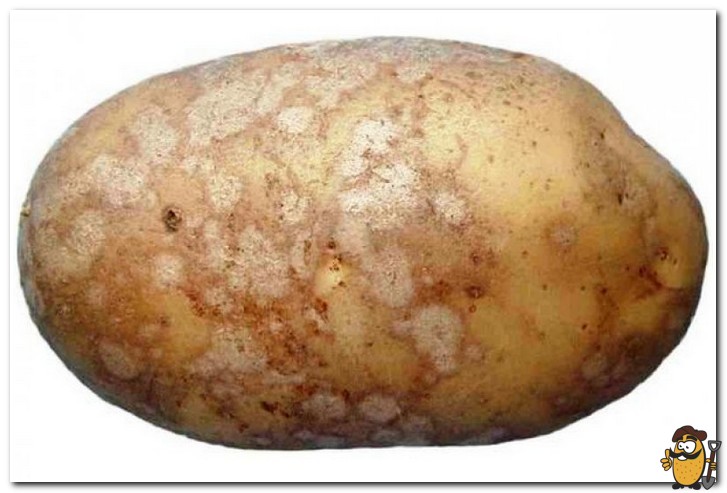

Симптомы заболевания можно обнаружить на клубнях уже осенью, во время уборки или вскоре после закладки их на хранение. Это малозаметные светло-коричневые, без блеска, различной величины и формы пятна.

К концу хранения заболевание достигает массового развития на клубнях: пораженная ткань приобретает хорошо выраженный металлический или серебристый блеск. На поверхности пятен гриб развивает конидиальное спороношение и мелкие, почти точечные, черные склероции.

При сильном поражении картофельная кожура начинает сморщиваться, ее пропускная способность возрастает, вследствие чего происходит потеря влаги.

Гриб поражает только клубни, но при этом нет прямой связи между размером поражения клубня грибом и заражением полученного урожая. Скорее наоборот, посадка зараженных в слабой степени клубней приводит к сильному заражению клубней нового урожая. Объясняется это тем, что мицелий, находящийся на сильно зараженных клубнях, ослаблен, и образующиеся на нем споры не обладают высокой инфекционностью. Иногда при закладке на хранение урожай выглядит свободным от этой болезни, а, привезя семенной материал на поле, обнаруживают 100%-ную пораженность. Это следствие того, что при перевозке больные клубни контактируют со здоровыми, а в условиях резкого изменения температуры, влажности, при тряске и вентиляции споры гриба формируются очень быстро, рост усиливается и происходит массовое проявление симптомов и перезаражение здоровых клубней. Поэтому принятая в настоящее время методика учетов развития серебристой парши не характеризует качество семенного материала.

Скорее наоборот, посадка зараженных в слабой степени клубней приводит к сильному заражению клубней нового урожая. Объясняется это тем, что мицелий, находящийся на сильно зараженных клубнях, ослаблен, и образующиеся на нем споры не обладают высокой инфекционностью. Иногда при закладке на хранение урожай выглядит свободным от этой болезни, а, привезя семенной материал на поле, обнаруживают 100%-ную пораженность. Это следствие того, что при перевозке больные клубни контактируют со здоровыми, а в условиях резкого изменения температуры, влажности, при тряске и вентиляции споры гриба формируются очень быстро, рост усиливается и происходит массовое проявление симптомов и перезаражение здоровых клубней. Поэтому принятая в настоящее время методика учетов развития серебристой парши не характеризует качество семенного материала.

Способы контроля

Агротехнические. Севооборот (чередование с зерновыми или бобовыми культурами), использование здорового посадочного материала, посадка в прогретую почву, своевременная десикация и уборка (не позже 14 дней после десикации).

Химические. Обработка картофеля перед закладкой на хранение препаратом МАКСИМ, предпосадочная обработка клубней.

парша — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

пар-ша́

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип 4b по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -парш- ; окончание: -а [Тихонов, 1996] .

Произношение

Семантические свойства

Значение

- мед. болезнь кожи волосистой части головы, вызываемая грибком; также струпья, появляющиеся при этой болезни на коже под волосами.рекомендации).

- ботан. инфекционное заболевание некоторых растений, сопровождающееся сильным поражением и деформацией поверхностных тканей ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

- фавус

Антонимы

- –

Гиперонимы

- заболевание

- заболевание

Гипонимы

Родственные слова

Этимология

Происходит от праслав. , от кот. В том числе другое произошли: русск. парх, парша, укр. парх, белор. па́рхí, па́ршы мн. Ввиду наличия -ар- из -ър- следует рассматривать односложные, особенно несущие ударение на -а́р- формы как заимств. из польск. раrсh, мн. раrсhу «парша, чесотка», а парши́вый могло произойти из * пършивъ в русск. в результате аканья. Ср. белор. по́ршы мн. «парша, чесотка», болг. пръшав «покрытый чесоткой, паршой»; с др. ступенью вокализма: чешск., словацк. prašivý — то же, н.-луж. раrсh «парша».Далее сюда же пе́рхоть. Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

, от кот. В том числе другое произошли: русск. парх, парша, укр. парх, белор. па́рхí, па́ршы мн. Ввиду наличия -ар- из -ър- следует рассматривать односложные, особенно несущие ударение на -а́р- формы как заимств. из польск. раrсh, мн. раrсhу «парша, чесотка», а парши́вый могло произойти из * пършивъ в русск. в результате аканья. Ср. белор. по́ршы мн. «парша, чесотка», болг. пръшав «покрытый чесоткой, паршой»; с др. ступенью вокализма: чешск., словацк. prašivý — то же, н.-луж. раrсh «парша».Далее сюда же пе́рхоть. Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

Анаграммы

Библиография

. Для улучшения этой статьи желательно:

|

ЭСБЕ / Парша, грибковая болезнь — Викитека

Парша (favus, tinea favosa, teigne faveuse, Erbgrind) — проявляет заболевание кожи, преимущественно волосистой части головы, зависящее от разрастания особого рода грибков. Паршевой грибок был открыт Шёнлейном в 1839 г., и это было тогда вообще первое открытие в этом роде, т. е. что растительные чужеядные могут являться возбудителями болезни у человека. Ремок подтвердил экспериментальным путем, что этот грибок и есть настоящая причина П. и назвал его Ахорион Шонлейний. Морфология и биология этого грибка послужили предметом испытаний в отечественной, так и в иностранной литературе; назовем работы Унна, Краля, Пика, Тишуткина, Верюжского и мн.др .; Тем не менее, существует много видов грибка или только один вид и несколько разновидностей, нельзя до сих пор считать решенным. Грибок П. принадлежит к гифомицетам. Под микроскопом (увеличение раз в 300) мы видим густое сплетение нитей, имеющее отчетливо различимую оболочку и однородное содержимое; нити эти дают короткие разветвления, образуют множество изгибов, на их протяжении встречаются кругловатые утолщения; местами видны круглые или овальные споры, иногда целыми кучками.Грибки развиваются в волосном мешочке, прорываются на свободную поверхность кожи, образуя корочки серно-желтого цвета, в центре с углублением, где их пронизывает волосы; эти корки, используемые величиной с просяное зерно, медленно увеличиваются, достигая величины двугривенного.

Паршевой грибок был открыт Шёнлейном в 1839 г., и это было тогда вообще первое открытие в этом роде, т. е. что растительные чужеядные могут являться возбудителями болезни у человека. Ремок подтвердил экспериментальным путем, что этот грибок и есть настоящая причина П. и назвал его Ахорион Шонлейний. Морфология и биология этого грибка послужили предметом испытаний в отечественной, так и в иностранной литературе; назовем работы Унна, Краля, Пика, Тишуткина, Верюжского и мн.др .; Тем не менее, существует много видов грибка или только один вид и несколько разновидностей, нельзя до сих пор считать решенным. Грибок П. принадлежит к гифомицетам. Под микроскопом (увеличение раз в 300) мы видим густое сплетение нитей, имеющее отчетливо различимую оболочку и однородное содержимое; нити эти дают короткие разветвления, образуют множество изгибов, на их протяжении встречаются кругловатые утолщения; местами видны круглые или овальные споры, иногда целыми кучками.Грибки развиваются в волосном мешочке, прорываются на свободную поверхность кожи, образуя корочки серно-желтого цвета, в центре с углублением, где их пронизывает волосы; эти корки, используемые величиной с просяное зерно, медленно увеличиваются, достигая величины двугривенного. Сперва между пораженными местами остаются еще здоровые участки кожи, но с распространением болезни все сливается в одну бугристую массу. Волосы лишаются своего нормального блеска, смотрятся как бы запыленными, становятся хрупкими и легко вырываются.Пораженные П. места издают. особого рода запах, напоминающий плесень. Мало-помалу волосы выпадают, развивается плешивость, кожа на голове истончается, становится гладкой, как бы рубцовой. В редких случаях П. наблюдается и на коже других частей тела, и на ногтях рук. П. может длиться десятки лет, пока не наступает почти полная плешивость. Распространена в Привислянском крае, в некоторых местностях Франции; в Германии реже. Как паразитарная болезнь, П. может переходить с человека на человека, а также с животным на человека, встречается у кур, мышей, собак, кошек, кроликов; в общем заразительность ее незначительна.Распознавание обыкновенно не представляет труда; в случае сомнения прибегают к микроскопу. Лечение П. в самых благоприятных случаях отнимает несколько месяцев.

Сперва между пораженными местами остаются еще здоровые участки кожи, но с распространением болезни все сливается в одну бугристую массу. Волосы лишаются своего нормального блеска, смотрятся как бы запыленными, становятся хрупкими и легко вырываются.Пораженные П. места издают. особого рода запах, напоминающий плесень. Мало-помалу волосы выпадают, развивается плешивость, кожа на голове истончается, становится гладкой, как бы рубцовой. В редких случаях П. наблюдается и на коже других частей тела, и на ногтях рук. П. может длиться десятки лет, пока не наступает почти полная плешивость. Распространена в Привислянском крае, в некоторых местностях Франции; в Германии реже. Как паразитарная болезнь, П. может переходить с человека на человека, а также с животным на человека, встречается у кур, мышей, собак, кошек, кроликов; в общем заразительность ее незначительна.Распознавание обыкновенно не представляет труда; в случае сомнения прибегают к микроскопу. Лечение П. в самых благоприятных случаях отнимает несколько месяцев. Оно состоит в размягчении и удалении корок с помощью борных компрессов или смазываний маслом, в вырывании волос (эпиляции) с помощью пинцета и втирании противочужеядных средств, каковы: сулемовый спирт (1%), салициловая и карболовая кислоты, перуанский бальзам и пр.

Оно состоит в размягчении и удалении корок с помощью борных компрессов или смазываний маслом, в вырывании волос (эпиляции) с помощью пинцета и втирании противочужеядных средств, каковы: сулемовый спирт (1%), салициловая и карболовая кислоты, перуанский бальзам и пр.

Парша — опасное заболевание сада

Парша… Уже само название этого недуга говорит о том, что ничего хорошего ждать не стоит. С этим согласна и кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер-фитопатолог РУП «Институт плодоводства» Юлия Кондратенок, передает СБ.

— Парша — самое распространенное и самое вредоносное заболевание в Беларуси на яблоне и груше, — подтверждает Юлия Георгиевна. — Во-первых, поражаются плоды. Парша — одна из причин опадения завязи яблок и груш, что снижает урожай в саду. Но гораздо больше этот недуг знаком нам по некрасивым черным пятнам на плодах.Вначале они темно-оливкового цвета, как бы маслянистые, затем на них появляется зеленовато-бурый налет — споры гриба. Ткани под пятнами пробковеют, что приводит к задержке роста плодов и их деформации, иногда при сильном поражении трещины. Паршивые яблоки и груши хуже хранятся, теряют во вкусе и питательной ценности, чаще загнивают. Во-вторых, парша оставляет свои знаки и на листьях. Как следствие, нарушается фотосинтез: пораженные листья вырабатывают меньше питательных веществ и преждевременно опадают, что ослабляет дерево, ослабляет его восприимчивым к холодам и другим болезням.При сильном развитии парши листья на зараженной яблоне или груше желтеют, усыхают и, отмирая, раньше времени (уже в августе) опадают. Деревья не успевают должным образом подготовиться к зиме, легко подмерзают и в дальнейшем погибнуть.

Ткани под пятнами пробковеют, что приводит к задержке роста плодов и их деформации, иногда при сильном поражении трещины. Паршивые яблоки и груши хуже хранятся, теряют во вкусе и питательной ценности, чаще загнивают. Во-вторых, парша оставляет свои знаки и на листьях. Как следствие, нарушается фотосинтез: пораженные листья вырабатывают меньше питательных веществ и преждевременно опадают, что ослабляет дерево, ослабляет его восприимчивым к холодам и другим болезням.При сильном развитии парши листья на зараженной яблоне или груше желтеют, усыхают и, отмирая, раньше времени (уже в августе) опадают. Деревья не успевают должным образом подготовиться к зиме, легко подмерзают и в дальнейшем погибнуть.

У груши парша вызывает не только те, которые становятся уродливыми и деревянистыми, но и молодые неодревесневшие побеги. Кора на них трескается, отслаивается, отмирает. При сильном развитии парши на побегах они отстают в росте, чаще заражаются другими болезнями.Сильное развитие парши сказывается на приросте текущего сезона и на плодовых почках, то есть страдает и урожай будущего года. К тому же плоды, пораженные паршой, и хранятся хуже. Есть даже такая форма — амбарная парша. Вроде бы и сняли здоровый и чистый фрукт, а потом он покрывается мелкими черными пятнышками и начинает увядать.

К тому же плоды, пораженные паршой, и хранятся хуже. Есть даже такая форма — амбарная парша. Вроде бы и сняли здоровый и чистый фрукт, а потом он покрывается мелкими черными пятнышками и начинает увядать.

Значительно сокращает поражение амбарной паршой обработки плодов за три дня до съема или перед закладкой на хранение отечественным бактериальным препаратом «Фрутин».Плодам это не вредит, а патогенный грибок уничтожает. Согласно исследованиям, этот препарат в три раза снижает риск развития парши на листьях, в 22 (!) Раза — на плодах, а также на 46—52 процента залечивает раковые раны.

Надо сказать, что есть сорта («Алеся», «Заславское», «Синап», к примеру), которые амбарной паршой не поражаются.

— Как же правильно выстроить защиту против болезни?

— Устранение неполадок в течение вегетативного сезона.Перезимовавший на опавшей листве и плодах грибок рассеивает споры в самые критичные для растений периоды. Вместе с капельной влагой они прорастают во время распускания листьев, окрашивания бутонов, при цветении и опадении лепестков, в начале завязывания и созревания плодов … Стоит показаться первому листочку, парша тут как тут. Началось цветение, и патоген перебирается на цветоножки. Затем ему надо побывать на завязи. И если на раннем этапе она поразилась паршой, плоды действительно вырастают уродливыми и паршивыми или осыпаются.

Вместе с капельной влагой они прорастают во время распускания листьев, окрашивания бутонов, при цветении и опадении лепестков, в начале завязывания и созревания плодов … Стоит показаться первому листочку, парша тут как тут. Началось цветение, и патоген перебирается на цветоножки. Затем ему надо побывать на завязи. И если на раннем этапе она поразилась паршой, плоды действительно вырастают уродливыми и паршивыми или осыпаются.

— Что предпринять ранней весной?

— Когда набухают почки, первое, что необходимо сделать, это обработать сад препаратами меди. Провести так называемое голубое опрыскивание. «Медный купорос», «Азофос», «Бордоская жидкость», «Купроксат», «ХОМ» — подойдут любые медьсодержащие фунгициды. Многие спрашивают, почему именно с них, препаратов меди, нужно начинать сезон. Дело в том, что ранней весной недостаточно воздуха, чтобы большинство других фунгицидов типа «Скора» показали себя в полную силу.А для «Медного купороса» или «Бордоской жидкости» температура воздуха особого значения не имеет. Они одинаково хорошо работают и при плюс 5, и при плюс 20 градусах.

Они одинаково хорошо работают и при плюс 5, и при плюс 20 градусах.

Второй момент, с которым часто приходится сталкиваться, это применение «Железного купороса». К сожалению, у него защитный эффект данной болезни очень низкий. Ведь токсичной для отрицательных грибков является именно медь, а не железо.

Как только температура днем установится на уровне плюс 5—6 градусов, а почки яблонь и груш заметно набухнут, необходимо провести первую обработку, в разы уменьшит распространение парши в саду.Медь нейтрализует вредоносные споры. Опрыскивание проводим в сухую, желательно безветренную погоду.

Также для борьбы с паршой яблони и груши в весенний период можно использовать такой препарат, как «Хорус». В отличие от других фунгицидов он действует при низких положительных температурах (от плюс 3 градусов). Более того, эта обработка значительно уменьшит распространение и других опасностей для наших плодовых и ягодных болезней грибных болезней. Это, к примеру, различные листовые пятнистости и гнили плодов, монилиальный ожог и мучнистая роса.

Это, к примеру, различные листовые пятнистости и гнили плодов, монилиальный ожог и мучнистая роса.

Помогает от парши и коллоидная сера, или «Кумулус». 40 г порошка разводят в 5 л воды, проводят 5 опрыскиваний с интервалом в две недели. Следует учесть, что действует этот препарат при температуре воздуха не ниже плюс 18 градусов. Также препараты серы очень эффективны при борьбе с мучнистой росой и плодовыми клещами.

Следующую обработку от болезней приурочиваем к периоду бутонизации — начало цветения.В это время используем такие препараты, как «Строби», «Скор», «Раек», «Луна транквилити», «Топсин-М», «Хорус», «Полирам», «Пенкоцеб» и другие. Они активно впитываются листвой, быстро проникают в глубокие ткани, находясь на листовой поверхности. Действуют же пестициды практически после нанесения и на протяжении 1–22 недель, а то сразу и дольше. Некоторые из них, например «Скор» и «Раек», обладают не только защитным, но и курантивным, то есть залечивающим, эффектом, восстанавливающим состояние плода. Нужно сказать, что все эти препараты не только против парши, но и практически от всех болезней на плодовых культурах, в частности от ржавчины.

Нужно сказать, что все эти препараты не только против парши, но и практически от всех болезней на плодовых культурах, в частности от ржавчины.

Обработки проводят или рано утром, или вечером. Можно и ночью, а если днем, то только в пасмурную погоду! Если же через 2–3 часа после опрыскивания пошел дождь, то все придется повторить. За такое короткое время препарат еще не успеет проникнуть в листву и не начать работать.

— Какие наши действия летом?

— Очень важно провести одно-два опрыскивания в период формирования завязей (июнь — начало июля).В это время уже образует новое поколение парши, идет массовое рассеивание летних спор. В жару при сухом воздухе грибок приостанавливает свою активность, но в дождливую влажную погоду заболевание приобретает характер эпифитотии (это как эпидемия, только у растений). За сезон может развиться 8—10 поколений паразита!

Как только начнут наливаться плоды, парша делает свой следующий бросок. И если не провести обработку, заболевание испортит все, что уцелело к моменту.Особенность еще и в том, что в это время парша всегда идет вместе с плодовой гнилью. А она — классический раневой паразит. Чтобы проникнуть во фрукт, ей достаточно любой царапинки, ранки или же тесного соседства с уже загнившим плодом. Потери урожая от парши и сопутствующих ей гнилей достигли 90 процентов!

И если не провести обработку, заболевание испортит все, что уцелело к моменту.Особенность еще и в том, что в это время парша всегда идет вместе с плодовой гнилью. А она — классический раневой паразит. Чтобы проникнуть во фрукт, ей достаточно любой царапинки, ранки или же тесного соседства с уже загнившим плодом. Потери урожая от парши и сопутствующих ей гнилей достигли 90 процентов!

Если яблоко, пораженное паршой, еще можно обрезать и пустить на переработку, то загнившее буквально через день-два уже отправляется в компост.

В конце июля — начале августа, когда начинаются дожди, обязательно надо провести обработку, особенно на зимних сортах.Летние («Елена», «Белый налив», «Малиновка») уже созревают, на них фунгициды применяются небезопасно — не позволяет срок ожидания. А вот поздние зимние сорта ой как нуждаются в защите. И сейчас желательно использовать системные препараты: «Скор», «Раек», «Беллис», «Луна транквилити», «Луна экспириенс», «Топсин-М», «Топаз», «Хорус». Препараты-контактники (такие как «Полирам», «Пенкоцеб», «Трайдекс», «Азофос») быстро смываются. И если их применять, то только в хорошую сухую погоду.

Препараты-контактники (такие как «Полирам», «Пенкоцеб», «Трайдекс», «Азофос») быстро смываются. И если их применять, то только в хорошую сухую погоду.

Чтобы защита была эффективной, препараты необходимо чередовать: нельзя применять один и тот же два раза подряд.В случае возникновения у возбудителей болезней вырабатывается к нему привыкание.

Важно помнить, что последняя обработка должна быть проведена не позднее, чем за 20—30 дней до сбора урожая. Как раз к середине сентября поздние сорта и будут готовы к съему.

— Урожай собран. Что дальше?

— А дальше — искореняющие послеуборочные обработки. Именно они предназначены для снижения инфекционного запаса возбудителя болезни в саду.Обработку яблони и груши целесообразно приурочить к листопаду: в период с опадающими листьями на зимовку уходит грибок — возбудитель парши, а также активно распространяются споры раковых заболеваний коры и древесины. Для обработок используется 7–8-процентные растворы «Мочевины» («Карбамида»), «Аммиачной селитры» — 700–800 г на 10 л воды. Эта обработка не только уничтожит споры парши на опавших листьях, но и поможет листве быстрее разложиться за зиму, вернувшись в почву то, что дерево взяло из нее летом.

Эта обработка не только уничтожит споры парши на опавших листьях, но и поможет листве быстрее разложиться за зиму, вернувшись в почву то, что дерево взяло из нее летом.

— Способны ли биопрепараты сдержать распространение парши?

— Способны, но незначительно по сравнению с традиционными пестицидами. Я бы отметила «Фрутин», «Экосад», «Экосил». Испытания, проведенные в институтском саду, показали препарат «Экосад» эффективность с гнилями при хранении. Доказано, что этот биопестицид позволяет снизить распространенность различных гнилей во время вегетации в два раза, а при хранении в 3,3—3,6 раза.«Фрутин» официально зарегистрирован от парши. Применять его надо не менее трех раз за сезон, используя 5-процентный раствор. Первую обработку проводим в фенофазу «плод размером с лещину», следующий с интервалом в две недели. Действие «Экосила» основано на повышении общей сопротивляемости растений болезням и вредителям. Препарат действует как биостимулятор и индуктор иммунитета.

— Садоводы утверждают, что борьбой с паршой можно вести и народными средствами.

— Это так, но растительные препараты не так эффективны, как агрохимия, поэтому их можно применять только в начальной стадии заболевания.Можно приготовить настой горчицы (4 ст. Л. На 10 л воды) и провести обработку в середине мая и июне. Используют для опрыскиваний и настой хвоща. Ведро заполняют на четверть травой, заливают кипятком и настаивают три дня. А в день обработки процеживают и доводят объем до 10 л.

— Что лучше — обрабатывать посадки против парши, используя пестициды, или есть паршивые плоды?

— Парша опасные и темные, что ее возбудители (впрочем, как и другие грибковые заболевания) вырабатывают токсичные и опасные для человека вещества, вызывающие отравления и даже мутации на генном уровне.Так, грибки рода фузариум — возбудители фузариоза зерновых культур — вырабатывают афлотоксин, являющийся сильнейшим ядом. Гриб — патоген, парши также вырабатывает токсины, чтобы погубить клетки растения и затем на них поселиться и питаться.

Гриб — патоген, парши также вырабатывает токсины, чтобы погубить клетки растения и затем на них поселиться и питаться.

Вся черная ткань пятен парши пронизана мицелием патогена. И все токсины, которые вырабатывает гриб, сконцентрированы именно здесь. Поэтому пятна парши, конечно же, лучше не употреблять в пищу и вырезать. Чистые места можно смело есть: токсинов в них нет.К тому же сам плод защищается, образуя вокруг заболевшего зараженного участка пробковый ободок, так называемую защитную буферную зону для здоровых тканей.

— Есть ли генетически устойчивые к парше сорта?

— Есть! Они поражаются слабо или очень слабо. Наиболее устойчивы наши белорусские сорта. Взять хотя бы «Вербное», «Алеся», «Весялiна». Если на них парша и поселится, то (даже без хватит сил развиться настолько, чтобы испортить весь урожай!)Поэтому они даже при отсутствии полной защиты поражаются очень и очень слабо.

Сорта «Белана», «Дарунак», «Зорка», «Имант», «Красавита», «Нававита», «Алеся», «Дыямент», «Аксамит» и новые сорта груши «Кудесница», «Купала», « Просто Мария »,« Вилия »,« Спакуса »при минимальной четырехкратной защите практически не болеют паршой. А ведь когда-то были и 100-процентно иммунные к парше сорта. Теперь их нет: болезнь подобрала код к последнему гену иммунитета и взломала его.

А ведь когда-то были и 100-процентно иммунные к парше сорта. Теперь их нет: болезнь подобрала код к последнему гену иммунитета и взломала его.

— Почему яблони теряют устойчивость и поражаются паршой?

— К сожалению, многие наши и зарубежные сорта, ранее не поражавшиеся болезнью, потеряли свою устойчивость.Парша эволюционирует: ее штаммы и разновидности меняются с течением времени. Да и мы химическими обработками запускаем искусственную эволюцию на отбор более устойчивых и более агрессивных форм парши.

Удивительно, но предпочтения гриба-патогена меняются, и сейчас он обходит стороной старинные сорта, те, что были в наших садах 50–60 лет назад: «Белорусский синап», «Антоновка», «Боровинка», «Штрейфлинг» и другие. Они составляют основу, изготовленную по индивидуальному принципу и занимают основные площади, и парша, как они используются, специализирована на их генных особенностях.С появлением новых иммунных сортов («Память Коваленко», «Имант», «Зорка») и их массовым распространением патоген переквалифицировался на них. Вкусы, скажем так, поменялись.

Вкусы, скажем так, поменялись.

Надо сказать, что парша может появиться в любом саду. Реальная защита — своевременная профилактика: другого просто не дано. Ну а если болезнь уже дала о себе знать, то лечение надо начинать немедленно. Без обработки деревья не справятся с инфекцией, и в итоге пострадают и сами растения, и урожай.

Парша — совсем не безобидное заболевание. Именно против нее проводится больше всего фунгицидных обработок в саду. Не зря же селекционеры всего мира над устойчивыми к парше сортов яблонь и груш считают одним из важнейших направлений своей деятельности.

Серебристая парша картофеля | Сингента

Возбудитель — гриб Helminthosporium solani . Распространена повсеместно.

Основные источники инфекции — пораженные посадочные клубни.

Вредоносность

В последние годы болезнь получила очень широкое распространение. Вредоносность болезни сказывается в основном на семенных качествах картофеля: при высадке больные клубни дают слабые, изреженные всходы. Кроме того, больные клубни во время хранения легко заражаются вторичной инфекцией — возбудителями различных гнилей.

Кроме того, больные клубни во время хранения легко заражаются вторичной инфекцией — возбудителями различных гнилей.

Симптомы и жизненный цикл

Симптомы повреждения могут возникать на клубнях уже осенью, во время уборки или вскоре после закладки их на хранение.Это малозаметные светло-коричневые, без блеска, величины и формы пятен.

К концу хранения заболевание начинается массового развития на клубнях: пораженная ткань приобретает хорошо выраженный металлический или серебристый блеск. На поверхности пятен гриб развивает конидиальное спороношение и мелкие, почти точечные, черные склероции.

При сильном поражении картофельная кожура начинает сморщиваться.

Гриб поражает только клубни, но при этом нет прямой связи между поражением грибом и заражением полученного урожая. Скорее наоборот, посадка зараженных в слабой степени клубней приводит к сильному заражению клубней нового урожая. Объясняется это тем, что мицелий, находящийся на сильно зараженных клубнях, ослаблен, и образующиеся на нем споры не обладают высокой инфекционностью. Иногда при закладке на хранение урожай свободным от этой болезни, а, привезя семенной материал на поле, обнаруживают 100% -ную пораженность.Это следствие, что при перевозке больные клубни контактируют со здоровыми, в условиях резкого изменения температуры, окружающей среды, при тряске и вентиляции споры гриба формируются очень быстро, рост усиливается и происходит массовое проявление симптомов и перезаражение здоровых клубней. Поэтому принятая в методика учетов серебристой парши не представляет качество семенного материала.

Иногда при закладке на хранение урожай свободным от этой болезни, а, привезя семенной материал на поле, обнаруживают 100% -ную пораженность.Это следствие, что при перевозке больные клубни контактируют со здоровыми, в условиях резкого изменения температуры, окружающей среды, при тряске и вентиляции споры гриба формируются очень быстро, рост усиливается и происходит массовое проявление симптомов и перезаражение здоровых клубней. Поэтому принятая в методика учетов серебристой парши не представляет качество семенного материала.

Способы контроля

Агротехнические. Севооборот (чередование с зерновыми или бобовыми культурами), использование здорового посадочного материала, посадка в прогретую почву, своевременная десикация и уборка (не позже 14 дней после десикации).

Химические. Обработка картофеля перед закладкой на хранение препаратом МАКСИМ , предпосадочная обработка клубней.

Streptomyces чесотка | справочник Пестициды.ru

Болезни сх. культур , вызванные

культур , вызванные

Streptomyces scabies

Морфология

Streptomyces scabies — как и все актиномицеты, тенденцию к образованию ветвящихся гиф, безопасный в мицелий, а так же образование спорангиев.Как и все представители группы стрептомицетов и родственных организмов, это аэробные, грамположительные прокариотные организмы [2] [4] .

Мицелий — разветвленный, диаметром 0,5–2,0 мкм. Подразделяется на первичный (субстратный), вторичный (воздушный). Нити мицелия не распадаются на фрагменты, а образуют воздушный мицелий с длинными цепочками спорящих на специальных споронос гифах. Клеточные стенки, как и у всей гетерогенной группы Стрептомицеты и близкие роды, содержат L-диаминопиколиновую кислоту и глицин [4] [2] .

Распространение

Streptomyces scabies — распространен повсеместно [3] .

Культивирование

Выделение Streptomyces scabies , как и других стрептомицетов и родственных к ним организмов, осуществляется из почвенных образцов обогащенных перед посевов субстратами, создающих неблагоприятные условия роста для прочих микроорганизмов [4] .

Почвуают обогащение CaCO 3 . Для этого воздушно-сухие почвы образцы смешивают с CaCO 3 и инкубируют при температуре + 26 ° C в течение 7–9 дней в состоянии 60% от полной влагоемкости.На 1 г почвы берут 0,1 г CaCO 3 . В некоторых случаях почву обогащают кератином и хитином [4] .

Количество выделяемых из почвы актиномицетов можно увеличить путем подогрева перед посевом в течение 8 ч до температуры + 40 ° C– + 45 ° C или обработки фенола. В последнем случае к 0,1 мл почвенной суспензии раствор 10 мл 1,4% раствора фенола. Через 10 мин суспензию доводят до требуемой консистенции и высевают на питательные среды [4] .

Для ограничения роста грибов и бактерий в питательной среде добавить антибиотики, пропионат натрия, краситель бенгальский розовый [4] .

В качестве источника углерода и азота используют крахмал, глицерин, казеин, нитраты [4] .

Чаще всего для выделения Streptomyces scabies и других близкородственных видов используют крахмало-казеиновую питательную среду, глицерин-аргениновый агар, среду с хитином [4] .

Для наблюдения за морфологией цепочек культуры спор используют 14 суточные на крахмало-амиачном и овсяном агаре [4] .

Вредоносность

Streptomyces scabies — возбудитель обыкновенной парши картофеля.Жизнедельность патогена приводит к снижению товарной ценности клубней, плохому их вкусовых качеств, снижению содержания крахмала, снижению отходов, снижению качества клубней. Повреждение перидермы воспроизводящих условий для вредных свойств возбудителей мокрой гнили клубней картофеля и сухой гнили клубней картофеля [1] .

Spongospora subterranea | справочник Пестициды.ru

Морфология

Амебоид — комочек протоплазмы без оболочки, способный к передвижению.При слиянии амебоиды образуют многоядерные плазмодии [1] .

Споры (покоящиеся цисты) — амебоид, покрытая оболочкой, образует в неблагоприятных условиях. Это мелкие, одноклеточные многоугольные образования, диаметром 2–4 мкм. Часто склеены в полые кучки шарообразно-неправильной формы, диаметром около 40–50 мкм [1] [3] .

Распротранение

Spongospora subterranea — распространен в местах выращивания картофеля с влажным климатом.Это Беларусь, Эстония, Северо-Западные и Центральные регионы России [3] .

Культивирование

Для обнаружения Spongospora subterric используйте микроскопический анализ клубней. На созревшей пустуле патогена разрывается только прикрывающая ее кожица. Характерные для обыкновенной парши картофеля, трещины и опробковения отсутствуют. Кроме зараженных клубней, инокулятом может служить почва [3] .

Споры, соблюдая условия стерильности, переносят в чашки Петри с агаровыми питательными средами.Предварительно на питательных средах в качестве питания для слизевиков культивируется молодая колония бактерий. В некоторых случаях требуется предварительное развертывание споровой массы от примесей (в частности, спор пенициллов (Penicillium) . Для этого проводят суспендирование спор в стерильной воде с последующим многократным разведением. бактерий [5] .

бактерий [5] .

Культивирование осуществляют в теплом затененном месте. Дальнейшее выращивание можно продолжать в чашках Петри, но обычно их переносят в другой сосуд. Плазмодии вместе с частичками субстрата помещают в кристаллизатор с водой. На этом этапе культивирования для питания плазмодиев используют овсяные хлопья. Взрослые плазмодии самостоятельно справляются с микроорганизмами и соблюдение высокого уровня стерильности на этом этапе не требуется. В это время плазмодии предпочитают избыточное увлажнение с обилием питания, но не переносят освещенности [5] .

Вредоносность

Spongospora подземная — возбудитель порошковой парши картофеля. Пораженные потагеном клубни теряют товарные качества, подвержены заражению фитофторозом, черной ножкой, сухой гнилью, поскольку в местах образования язв не образует пробковый слой. Кроме того пораженные клубни характеризуются пониженной всхожестью [3] .

Парша картофеля

Паршой примято называть поверхностные поражения клубней картофеля, вызываемые грибами. В настоящее время известны следующие виды парши картофеля: обыкновенная, черная, порошистая, серебристая и бугорчатая.

В настоящее время известны следующие виды парши картофеля: обыкновенная, черная, порошистая, серебристая и бугорчатая.

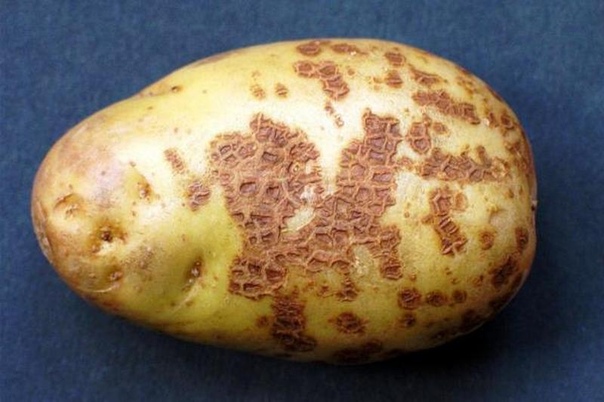

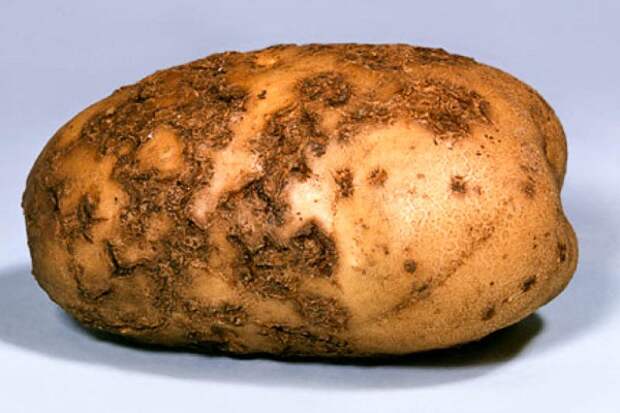

Обыкновенная парша. Распространена повсеместно. На поверхности пораженного клубня видны неглубокие язвы неправильной округлой формы, размером от нескольких миллиметров до 1 см и более. Сливаясь, язвы часто образуют сплошную корку. Паршой могут поражаться также столоны и корни.

Различают типа четыре обыкновенной парши: плоскую, выпуклую, глубокую и сетчатую.

Плоская парша чаще встречается на молодых клубнях и проявляется поражением кожуры или только самого верхнего слоя перидермы. На клубнях образуются ржаво-коричневые струпьевидные язвы.

Выпуклая парша имеет вид выпуклых струпьев или бородавок.

Глубокая парша образует вдавленные в мякоть (до 0,5 см) язвы. Края их часто приподняты, дно красноватое или фиолетовое. Этот тип парши обычно проявляется в период уборки картофеля.

Сетчатая парша показывает сплошной шероховатой поверхностью в виде неглубоких взаимно пересекающихся канавок, напоминающих сетку.

Развитие различных типов обыкновенной парши зависит от воздействия патогена, что в свою очередь, определяется сортовыми особенностями картофеля и условиями среды.

Развивается парша большей части на чечевичках клубня, которые, разрастаясь, разрывают кожуру в разных направлениях, а иногда звездчато. При этом большая часть перидермы отделяется от лежащих ниже здоровых тканей слоем опробковевших клеток.

Возбудители обыкновенной парши — лучистые грибы, или актиномицеты. Наиболее часто встречается Streptomyces scabies Waks. et Henr ( Actinomyces scabies, Giissow). Этот патоген-аэроб, оптимальная температура его развития 25-27 ° С. Легко культивируется на искусственных средах, образуя бугристые складчатые плотные колонии желтоватого или желто-бурого цвета. Грибница хорошо развита, не септирована, древовидно-ветвящаяся. На основных нитях грибницы вырастают воздушные гифы с винтообразно закрученными спороносцами, которые развиваются мелкие цилиндрические продолговатые споры размером 1,2–1,5х0,8–1,0 мкм.

На основных нитях грибницы вырастают воздушные гифы с винтообразно закрученными спороносцами, которые развиваются мелкие цилиндрические продолговатые споры размером 1,2–1,5х0,8–1,0 мкм.

При выкопке картофеля из влажной почвы в глубине язвочек парши часто можно видеть сероватый, зеленоватый или другого цвета налет лучистых грибов, который на воздухе быстро исчезает. Под микроскопом видно, что клетки пораженных чечевичек, разросшиеся опробковевшие и завернуты в разных направлениях в нескольких слоях.

Актиномицеты, вызывающие обыкновенную паршу, обитают в почве на различных остатках. Чаще поражают клубни легких и суглинистых почвах со слабощелочной реакцией.На торфяных кислых почвах болезнь не встречается.

При осеннем внесении навоза под картофель обыкновенной парши несколько увеличивается, а при использовании сидеритов уменьшается. Известкование почвы повышает пораженность клубней паршой обыкновенной. Поэтому известь под картофель рекомендуется вносить небольшие порции (по 4-5 ц / га) с обязательным применением весной повышенных доз минеральных удобрений. В сухие годы с жарким летом наблюдается более сильное развитие обыкновенной парши, чем в прохладные и сырые годы.

В сухие годы с жарким летом наблюдается более сильное развитие обыкновенной парши, чем в прохладные и сырые годы.

Клубни, пораженные паршой, имеют непривлекательный вид и более низкие вкусовые и товарные качества, так как содержат меньше крахмала. Лежкость такой клубней плохая, при хранении они значительно быстрее загнивают. Сильно пораженные клубни для посадки непригодны, так как часто имеют пониженную всхожесть и дают низкий урожай.

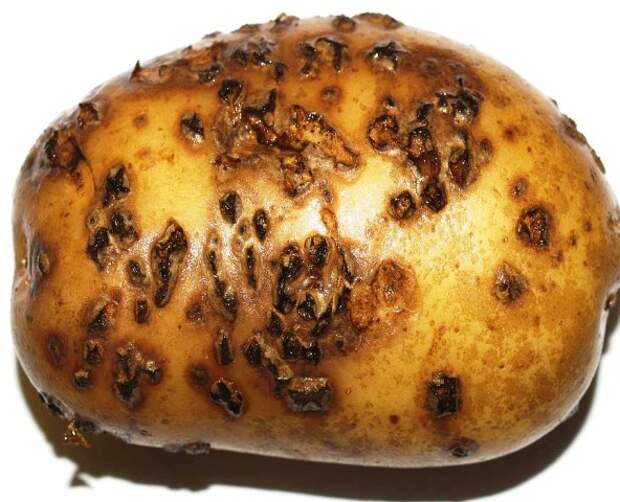

Черная парша . Очень распространенное заболевание картофеля в Белоруссии, Полесье Украины, на Дальнем Востоке и в Нечерноземной зоне России.Больше всего поражаются клубни, стебли, столоны и корни взрослых растений. На поверхности образуются твердые черные коростинки (склероции) неправильных очертаний, величины, напоминающие по внешнему виду комочки приставшей почвы. На ростках и корнях при поражении хорошо заметны несколько вдавленные бурые пятна и язвы диаметром до 1 см и больше. Иногда вместо пятен и язв появляется буроватая штриховатость. Пораженный участок отмирает,

Пораженный участок отмирает,

С помощью микроскопа на кожном покрове в месте прикрепления склероция можно увидеть красно-красные гифы, располагающиеся только в поверхностном слое пробковых клеток; склероции формируются исключительно на поверхности.

Возбудитель заболевания — базидиальный гриб Thanatephorus cucumeris Donk. (= Hypochus solani Pr. Et. Del.). Поражает стебли картофеля, вызывая так называемую белую ножку. Образующийся при этом грязно-белый войлочный налет легко снимается в виде пленки. Сильное развитие базидиальной стадии гриба во влажную и теплую погоду, и обычно об интенсивном развитии болезни на подземных органах растений. В большинстве случаев гриб развивает грибницу и склероции (коростинки) на клубнях, поэтому его нередко называют Rhizoctonia solani Kuehn.и относят к несовершенным грибам из порядка Mycelia sterilia . Наряду с черной паршой болезнь именуют по родовому названию гриба ризоктониозом. Гриб развивается при высокой температуре и температуре от 9 до 27 ° С (оптимум 15-21 ° С).

Rh. solani — факультативный паразит, может находиться в почве на остатках растений. Зимует в виде | склероциев на клубнях и в почве. После посадки больных клубней склероциируют прорастают в грибницу, которая поражает развивающиеся ростки.