Перелом вертлужной впадины со смещением: Страница не найдена — Клиника травматологии и ортопедии

Эндопротезирование тазобедренного сустава

Эндопротезирование тазобедренного сустава – чрезвычайно важная область современной травматологии и ортопедии. Суть эндопротезирования заключается в замене поврежденных (вследствие заболевания или травмы) суставных поверхностей на искусственные. Эндопротезирование или, как иногда говорят пациенты, “замена” сустава позволяет эффективно помочь пациентам с заболеваниями тазобедренного сустава, такими как идеопатический (возрастной) артроз, асептический некроз головки бедренной кости, диспластический коксартроз, ревматоидный артрит и т.д., а также пациентам с травмами тазобедренного сустава (перелом шейки бедренной кости, перелом вертлужной впадины) и последствиями травм (ложный сустав, посттравматический артроз).

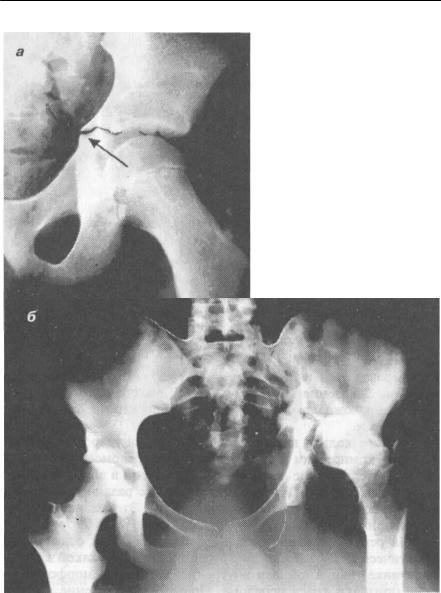

Клинические примеры: пациентка 89 лет с переломом шейки бедренной кости со смещением отломков.

По причине особенностей кровоснабжения головки и шейки бедренной кости такие переломы не срастаются даже при наличии хорошего контакта между костными фрагментами.

Пациентке выполнено однополюсное биполярное эндопротезирование тазобедренного сустава (замена только сломанной шейки и головки бедренной кости).

Через 5 дней после операции пациентка начала ходить с ходунками самостоятельно.

Пациентам более молодого возраста с переломом шейки бедренной кости целесообразно выполнять тотальное эндопротезирование (замена головки, шейки бедренной кости и вертлужной впадины).

Пациентка 65 лет с переломом шейки бедренной кости со смещением отломков.

Выполнено тотальное бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Пациентка начала ходить с костылями на 3-е сутки после операции.

ФОТО

Результат через 2,5 мес. после операции. Разрешена ходьба с тростью на 2 мес.

Пациентка 78 лет с переломом шейки бедренной кости со смещением отломков.

Выполнено тотальное цементное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Поставлена на ноги с ходунками на 3-е сутки после операции.

Уверенно ходит с ходунками на 5-й день после операции.

Пациентка 76 лет с переломом шейки бедренной кости со смещением отломков.

Выполнено тотальное цементное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Поставлена на ноги с ходунками на 4-е сутки после операции.

При артрозе пациенты страдают стойким болевым синдромом по причине поражения суставных поверхностей сустава. Необходима замена всех компонентов сустава (головки бедренной кости и вертлужной впадины). Выполнена операция тотальное бесцементное эндопротезирование правого тазобедренного сустава, позволяющая

Пациентка 56 лет с диагнозом: Правосторонний коксартроз III ст.

Выполнено тотальное бесцементное эндопротезирование правого тазобедренного сустава.

Результат через 3 месяца после операции. Походка восстановилась, пациентка не хромает, может присесть на корточки.

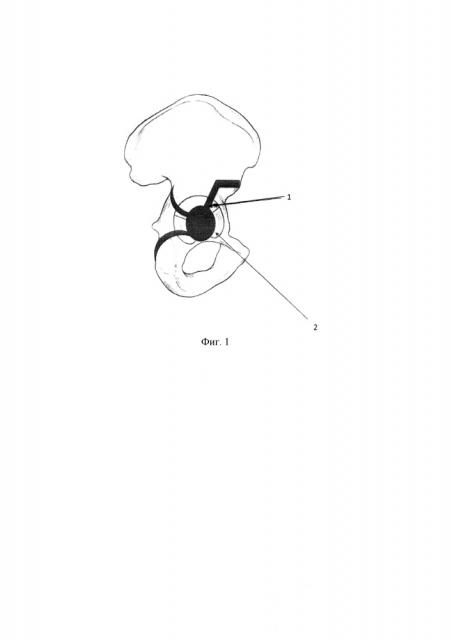

Пациентка 45 лет с диагнозом: Диспластический (нарушение развития сустава) двусторонний коксартроз III ст.

Результат после операции.

Пациентка 54 годас диагнозом: Правосторонний коксартроз III ст.

Выполнено тотальное бесцементное эндопротезирование правого тазобедренного сустава.

Результат через 3 месяца после операции. Походка восстановилась, пациентка не хромает, может присесть.

Пациентка 72 лет с диагнозом: Правосторонний коксартроз III ст.

Выполнена операция тотальное бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Результат после операции.

Пациентка 64 лет с диагнозом: Левосторонний коксартроз III ст.

Выполнена операция тотальное бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Результат после операции.

Пациентка 63 лет с диагнозом: Правосторонний коксартроз III ст.

Выполнена операция тотальное бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Результат после операции.

Представленные клинические примеры составляют незначительную часть личных результатов специалистов нашего Ортоцентра.

Все операции эндопротезирования тазобедренных суставов в выполняются специалистами Ортоцентра по самым современным методикам с использованием современных имплантов, с минимальной кровопотерей при операции, минимальный болевой синдром, что вместе с опытом наших специалистов обеспечивает отличные результаты у наших пациентов.

Результаты операций двустороннего эндопротезирования тазобедренных суставов, выполненных сотрудниками Ортоцентра можно посмотреть здесь

Записаться на консультацию к специалистам нашего центра Вы можете здесь.

Перелом вертлужной впадины

Тазобедренный сустав считается одним из крупнейших и наиболее важных суставов. На него возлагается очень большая нагрузка при передвижении, и поэтому его повреждение считают довольно распространенным.

Перелом вертлужной впадины – это повреждение целостности тазобедренного сустава в месте суставного углубления, которое соединяет три тазовых кости. Такая травма является крайне тяжелой и в случае, если не будет предоставлено правильное лечение, может привести к серьезным последствиям, в том числе и к инвалидности.

Виды

Разделяют два вида переломов:

- простые – этот вид перелома свидетельствует о том, что была нарушена целостность только области суставной ямки, например, крыши вертлужной впадины или передней колонны;

- тяжелые – такой тип повреждения представляет собой нарушение целостности сразу несколько частей сустава, например, переломы дна вертлужной впадины и передней или задней колонны.

Признаки

Симптомами перелома вертлужной впадины являются:

- укорочение конечности поврежденной стороны;

- резкая боль во время получения травмы и дальнейшее ее присутствие в области паха или ТЗБ;

- ограниченность движений;

- нарушение гемодинамики.

Как только вы обнаружите похожие симптомы – немедленно обращайтесь к квалифицированному специалисту, чем быстрее будет предоставлена помощь, тем меньше риск возникновения необратимых осложнений.

Лечение

После тщательного осмотра и проведения всех методов диагностики опытный специалист назначает наиболее эффективную терапию, основываясь на результатах обследования.

Лечение перелома вертлужной впадины может быть консервативным и оперативным, все зависит от степени тяжести и характера травмы.

В период лечения назначаются курсы физиотерапии, лечебной физкультуры и специального массажа, чтобы не позволить мышцам атрофироваться. Чтобы предотвратить возможное смещение отломков во время выздоровления, врач назначает повторную диагностику с помощью рентгеновских снимков.

Чтобы предотвратить возможное смещение отломков во время выздоровления, врач назначает повторную диагностику с помощью рентгеновских снимков.

Хирургическое вмешательство требуется тогда, когда смещение отломков превышает 3мм., перелом является оскольчатым или открытым. Операцию проводят в течение 10 – 14 дней после получения травмы под наркозом, в ходе нее врач прочно сопоставляет смещенные осколки и фиксирует их с помощью специальных пластин и винтов.

Если через некоторое время состояние пациента не ухудшается и он стремительно идет на поправку, то доктор рекомендует больному начинать реабилитационные упражнения. Назначает он их индивидуально для каждого пациента. Самостоятельно увеличивать нагрузку на травмированный сустав нельзя, так как это может привести к необратимым осложнениям. Все изменения и сложность упражнений должен назначать врач после того, как подтвердит образование костной мозоли.

Если перелом был получен в результате дорожно-транспортного происшествия, то очень часто, помимо обычных способов лечения больному назначают прием обезболивающих препаратов.

Если переломы вертлужной впадины были вовремя диагностированы, лечащий врач назначил эффективное и правильное лечение, а после него больной соблюдал все правила реабилитационного периода и выполнял необходимые упражнения, то имеются огромные шансы полного выздоровления и возвращения в обычный ритм жизни.

Источник статьи: https://perelomanet.ru/

Подход к пациенту с переломами костей таза

Автор: Дуганец И. В., ветеринарный врач-хирург, Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург, 2020 г.Актуальность проблемы

Переломы костей таза у домашних животных встречаются довольно часто. Большинство подобных травм являются результатом высокоэнергетических сил: падения с высоты, дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Возможны и другие причины, встречающиеся гораздо реже: падение на питомца тяжелых предметов, побои.Падение с высоты особенно характерно для кошек в теплые периоды времени, хотя в нашей практике встречались казуистические случаи падения с высоты крупных собак.

Животные с переломами костей таза являются пациентами не только врача-травматолога, но и в первую очередь врача интенсивной терапии. Исключение составляют пациенты, поступившие в клинику через несколько дней после травмы.

В силу того что переломы костей таза – это результат высокоэнергетической травмы/политравмы, подобные пациенты нуждаются в комплексной диагностике. Очень важна тщательная оценка таких пациентов, поскольку пренебрежение методами (алгоритмами) диагностики может привести к тому, что тяжесть состояния животных будет недооценена и может стоить им жизни.

У любого пациента с политравмой следует подозревать перелом костей таза до момента исключения последнего.

Важно помнить о том, что повреждения внутренних органов могут быть жизнеугрожающими, например, гемоабдомен, гемоторакс и пневмоторакс. Переломы костей таза не угрожают жизни пациента и не требуют экстренного лечения. Хирургическое лечение переломов костей таза можно выполнить через несколько дней в отличие от экстренных состояний (гемоабдомен, гемоторакс, пневмоторакс), требующих выполнения экстренных хирургических манипуляций: лапаротомии, торакотомии, постановки дренажа в грудную полость.

Диагностика

При поступлении в клинику травмированного животного проводится первичный осмотр для оценки его состояния. Как правило, подобным пациентам необходимо ввести анальгетики с целью устранения болевых ощущений для проведения полноценной диагностики.Также важно помнить, что такие животные могут находиться в состоянии шока, что крайне затрудняет проведение полноценного осмотра. Многие симптомы могут улучшиться или пройти после снятия шокового состояния, поэтому осмотр повторяют после стабилизации состояния пациента.

Все манипуляции следует выполнять максимально спокойно, без применения физической силы, так как состояние животного может резко ухудшиться при наличии у него пневмоторакса, кровотечения в грудную и брюшную полости (фото 2). После первичного осмотра делают рентгенографию грудной клетки, УЗИ брюшной полости. Если пациент стабилен, выполняют рентген таза, позвоночного столба, уретрографию.

Через некоторое время проводят повторный осмотр и выполняют необходимую дополнительную диагностику. В нашей практике встречались случаи, когда при повторном (через сутки) рентгенологическом исследовании у пациентов с вывихами крестцово-подвздошного сочленения таза отмечалось значительно меньшее смещение в сравнении с первичным исследованием, выполненным при поступлении в клинику. У пациентов с переломами таза часто имеются конкурентные травмы других органов, которые могут влиять на дальнейшее качество жизни животных: травмы спинного мозга, головы/головного мозга, переломы позвоночного столба, периферического скелета, поэтому такие пациенты требуют комплексной диагностики и полноценного осмотра.

Всем животным с политравмой необходимо оказать экстренную помощь и провести полноценную диагностику, даже если пациент кажется стабильным. Это важно, поскольку у такого пациента может наступить резкое ухудшение состояния.

Клиническая картина:

- При переломах таза симптомы могут быть различными: от хромоты легкой степени выраженности до неамбулаторного паралича с отсутствующей глубокой болевой чувствительностью в области тазовых конечностей.

- При переломах таза без смещения могут наблюдаться болезненность в области костей таза и хромота.

- При переломах таза с небольшим смещением может наблюдаться выраженная хромота на одну или обе конечности либо парез конечностей.

- При переломах со значительным смещением может наблюдаться парез или паралич тазовых конечностей.

- Грудные конечности остаются интактными. При поддержке тазовых конечностей у животного не должно быть нарушений в движении грудных конечностей.

Это важно, поскольку у пациента могут быть травмы спинного мозга/позвоночного столба.

Это важно, поскольку у пациента могут быть травмы спинного мозга/позвоночного столба. - Могут наблюдаться переломы костей грудных и тазовых конечностей.

- При неврологическом осмотре может быть выявлено снижение или отсутствие рефлексов на тазовых конечностях: коленного рефлекса, рефлекса подтягивания, анального рефлекса. Важно учитывать, что данные симптомы могут быть вызваны переломами позвоночного столба и костей тазовых конечностей.

- Выявляется нарушение актов мочеиспускания и дефекации (их отсутствие вследствие выраженного болевого синдрома и невозможности принять позу для дефекации или мочеиспускания либо непроизвольные дефекация и мочеиспускание из-за травмы в области крестца).

Диагностический план

Пациентам с подозрением на перелом костей таза проводят рентгенографию таза в двух проекциях: латеральной и вентродорсальной. Вентродорсальная проекция может быть выполнена при отведении конечностей каудально или в позе лягушки. При наличии выраженного болевого синдрома или агрессивного поведения животного может потребоваться седация.

При наличии выраженного болевого синдрома или агрессивного поведения животного может потребоваться седация.Стоит обратить внимание на крестец и хвостовые позвонки. При переломах таза могут наблюдаться переломы крестца и переломы/вывихи хвостовых позвонков.

Обязательно выполняют уретрографию, так как при смещении отломков костей таза может произойти травма уретры, что является показанием для закрытия дефекта уретры в первую очередь. Важно помнить о том, что контраст может попадать в протоки предстательной железы у кобелей, из-за чего иногда делаются ложные выводы о наличии дефекта уретры (фото 3а, б). В сложных случаях может возникнуть необходимость в проведении КТ.

Сопутствующие осложнения при переломах костей таза:

- Травма периферических нервов. Из-за непосредственной близости чаще травмируется седалищный нерв.

- Травма уретры наблюдается при значительном смещении сегментов перелома. Стоит учитывать тот факт, что во время травмы смещение отломков может быть более выраженным, чем в момент проведения рентгенодиагностики.

Следует проводить уретрографию во всех случаях перелома таза, если наблюдается смещение сегментов перелома.

Следует проводить уретрографию во всех случаях перелома таза, если наблюдается смещение сегментов перелома. - Травма мягких тканей в области таза может значительно замедлять процесс восстановления пациента. В практике автора статьи был случай отрыва брюшной стенки в месте ее крепления к лонным костям, что в результате привело к пролапсу органов брюшной полости (мочевого пузыря) через 5 дней после получения травмы.

- Вывих крестцово-подвздошного сочленения.

- Перелом подвздошных костей.

- Перелом вертлужной впадины.

- Перелом лонных и седалищных костей.

- Сочетанные переломы (обусловлены анатомией таза и наблюдаются всегда).

Лечение

В зависимости от вида перелома возможно терапевтическое или хирургическое лечение. Хирургическое лечение заключается в стабилизации перелома, а терапевтическое – в ограничении подвижности, в результате чего в течение 8 недель должна произойти консолидация отломков.

Хирургическое лечение заключается в стабилизации перелома, а терапевтическое – в ограничении подвижности, в результате чего в течение 8 недель должна произойти консолидация отломков.Во всех случаях требуются обезболивание животного и лечение сопутствующих патологий. В случае выраженного болевого синдрома, а также если не удается достичь адекватной анальгезии при использовании системных обезболивающих препаратов, может потребоваться применение эпидуральной анестезии (фото 9).

Терапевтическое лечение возможно при переломах с небольшим смещением подвздошной кости, вывихах крестцово-подвздошного сочленения с незначительным смещением. Однако переломы с небольшим смещением, сопровождающиеся неврологической симптоматикой, требуют хирургического лечения.

При переломах лонных и седалищных костей можно не прибегать к хирургической стабилизации.

Переломы костей таза чаще нестабильны и склонны к смещению. Это может приводить к травме уретры, нарушению дефекации, невозможности прохождения плода по родовым путям.

Если отмечается тенденция к смещению отломков, необходимо проводить хирургическое лечение.

Если отмечается тенденция к смещению отломков, необходимо проводить хирургическое лечение.Терапевтическое лечение заключается в ограничении подвижности животного на 8 недель и предполагает клеточное содержание, применение обезболивания и лечения сопутствующих заболеваний и травм. В такой ситуации важно контролировать мочеиспускание, в противном случае могут развиваться циститы, что в результате может стать серьезным осложнением.

Хирургическое лечение переломов костей таза, которое проводится после стабилизации пациента, можно осуществлять в несколько этапов и спустя несколько дней после получения животным травмы. Необходимо обеспечивать максимальную неподвижность пациентов до проведения хирургической операции.

Хирургическое лечение является наиболее предпочтительным, поскольку процесс восстановления становится более прогнозируемым (фото 10–13).

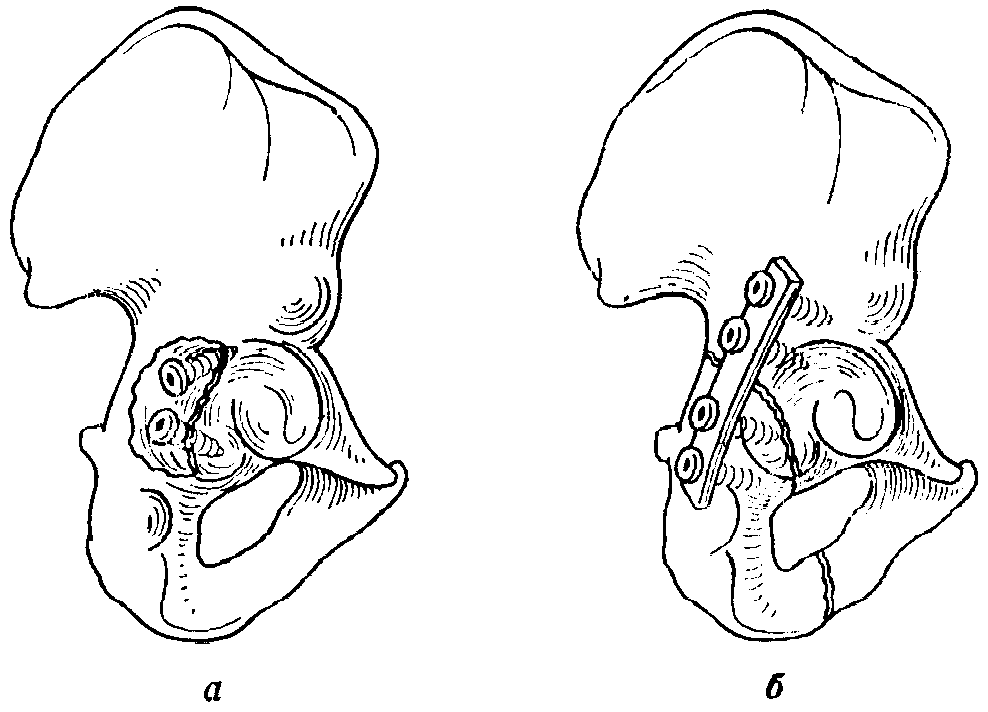

При переломах вертлужной впадины должны быть выполнены анатомическая репозиция и абсолютная стабилизация. Если невозможно соблюсти эти правила (в случаях нереконструируемых переломов вертлужной впадины), проводят резекционную артропластику. В противном случае это приведет к отсутствию опоры на конечность и выраженной болезненности.

При переломах вертлужной впадины необходимо только хирургическое лечение!

Выводы

Животные с переломами костей таза – это пациенты с политравмой, которым в первую очередь может потребоваться экстренная хирургическая помощь в связи с такими жизнеугрожающими состояниями, как пневмоторакс, гемоторакс, гемоабдомен. После этого необходимо провести диагностику и лечение переломов таза.Часто из-за необходимости стабилизации пациента операцию проводят не сразу после его поступления в клинику или осуществляют хирургическое лечение в несколько этапов.

При наличии конкурентных патологий других (жизненно важных) органов сначала уделяется внимание им, а проведение операции по поводу перелома костей таза откладывают на несколько дней.

Список литературы:

- Curtis W. Dewey, Ronaldo C. da Costa. Practical Guide to Canine and Feline Neurology, 3rd edition, 2015.

- Anatomy of the Dog. Fifth, revised Edition with Aaron Horowitz and Rolf Berg, 2007.

- Ann L. Johnson, John E. F. Houlton, Rico Vannini. AO Principles of Fracture Management in the Dog and Cat (with DVD), 2005.

- BSAVA Manual of Small Animal Fracture Repair and Management. Edited by Andrew R. Coughlan, 1998.

- Karen M. Tobias, Spencer A. Johnston. Veterinary Surgery: Small Animal, 2012.

- Donald Piermattei, Kenneth A. Johnson. An Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat, 2004.

- Joe P. Morgan, Pim Wolvekamp. Atlas of Radiology of the Traumatized Dog and Cat: The Case-Based Approach, 2004.

- Hamish R. Denny, Steven J. Butterworth. A Guide to Canine and Feline Orthopaedic Surgery, 4th edition, 2000.

- Arlene Coulson, Noreen Lewis. An Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog & Cat, 2002.

- Harry W. Scott, Ronald McLaughlin. Feline orthopedics, 2007.

- Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 2010

Сравнительный анализ использования доступов Летурнеля и Стоппа с выполнением латерального окна при остеосинтезе переломов вертлужной впадины | Заднепровский

1. Giannoudis P.V., Tzioupis C., Papathanassopoulos A., Obakponovwe O., Roberts C. Articular stepoff and risk of post-traumatic osteoarthritis. Evidence today. Injury. 2010;41(10):986-995. doi: 10.1016/j.injury.2010.08.003.

2. Загородний Н.В., Колесник А.И., Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Очкуренко А.А., Бухтин К.М. и др. Современные тенденции в оперативном лечении больных с повреждениями таза и вертлужной впадины (обзор литературы). Гений ортопедии. 2020;26(2):266-274. doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-2-266-274.

3. Гринь А.А., Рунков А.В., Шлыков И.Л. Выбор операционного доступа при лечении двухколонных переломов вертлужной впадины. Травматология и ортопедия России. 2014;(1):92-97.

4. Giannoudis P.V., Grotz M.R., Papakostidis C., Dinopoulos H. Operative treatment of displaced fractures of the acetabulum. A meta-analysis. J Bone Joint Surg Br. 2005;87(1):2-9. doi: 10.1302/0301-620X.87B1.15605.

5. Briffa N., Pearce R., Hill A.M., Bircher M. Outcomes of acetabular fracture fixation with ten years’ follow-up. J Bone Joint Surg Br. 2011;93(2):229-236. doi: 10.1302/0301-620X.93B2.24056.

6. Петров А.Б., Рузанов В.И., Машуков Т.С. Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с переломами вертлужной впадины. Гений ортопедии. 2020;26(3):300-305. doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-3-300-305.

7. Колесник А.И., Докалин А.Ю., Солодилов И.М., Фролов Е.Б., Ангалев Е.М., Пирогов М.А., Рахимзянов Р.Ш. Ретроспективный анализ результатов консервативного и оперативного лечения больных с повреждениями таза. Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2017;(2):17-23. doi: 10.21626/vestnik/2017-2/03.

8. Letournel E. Acetabulum fractures: classification and management. Clin Orthop Relat Res. 1980;(151):81-106.

9. Cole J.D., Bolhofner B.R. Acetabular fracture fixation via a modified Stoppa limited intrapelvic approach. Description of operative technique and preliminary treatment results. Clin Orthop Relat Res. 1994;(305):112-123.

10. Мурзич А.Э., Воронович А.И., Белецкий А.В. Сравнительные аспекты подвздошно-пахового доступа и его вариантов в хирургическом лечении переломов вертлужной впадины. Медицинские новости. 2015;(8):8-11.

11. Ермолов А.С., Абакумов М.М., Соколов В.А., Картавенко В.И., Епифанова Н.М. Общие вопросы оказания медицинской помощи при сочетанной травме. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2003;(12):7-11.

12. Letournel E., Judet R. Fractures of the Acetabulum. Berlin; New York : Springer-Verlag, 1981. 428 р.

13. Marsh J.L., Slongo T.F., Agel J., Broderick J.S., Creevey W., DeCoster T.A. et al. Fracture and dislocation classification compendium – 2007: Orthopaedic Trauma Association classification, database and outcomes committee. J Orthop Trauma. 2007;21(10 Suppl):S1-133. doi: 10.1097/00005131-200711101-00001.

14. Соколов В.А. Сочетанная травма. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 1998;(2):54-65.

15. Соколов В.А. «Damage control» – современная концепция лечения пострадавших с критической политравмой. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2005;(1):81-84. doi: 10.17816/vto20050181.

16. Majeed S.A. Grading the outcome of pelvic fractures. J Bone Joint Surg [Br]. 1989;71:304-306.

17. Shazar N., Eshed I., Ackshota N., Hershkovich O., Khazanov A., Herman A. Comparison of acetabular fracture reduction quality by the ilioinguinal or the anterior intra-pelvic (modified rives-stoppa) surgical approaches. J Orthop Trauma. 2014;28(6):313-319. doi: 10.1097/01.bot.0000435627.56658.53.

18. Ma K., Luan F., Wang X., Ao Y., Liang Y., Fang Y. et al. Randomized, controlled trial of the modified Stoppa versus the ilioinguinal approach for acetabular fractures. Orthopedics. 2013;36(10):e1307-1315. doi: 10.3928/01477447-20130920-25.

19. Pohlemann T., Culemann U. Summary of controversial debates during the 5th «Homburg Pelvic Course» 13–15 September 2006. Injury. 2007;38(4):424-430. doi: 10.1016/j.injury.2007.01.006.

20. Sagi H.C., Afsari A., Dziadosz D. The anterior intrapelvic (modified rives-stoppa) approach for fixation of acetabular fractures. J Orthop Trauma. 2010;24(5):263-270. doi: 10.1097/BOT.0b013e3181dd0b84.

21. Letournel E. The treatment of acetabular fractures through the ilioinguinal approach. Clin Orthop Relat Res. 1993;(292):62-76.

22. Matta J.M. Operative treatment of acetabular fractures through the ilioinguinal approach. A 10-year perspective. Clin Orthop Relat Res. 1994;(305):10-19.

23. Sems S.A., Johnson M., Cole P.A., Byrd C.T., Templeman D.C. et al. Elevated body mass index increases early complications of surgical treatment of pelvic ring injuries. J Orthop Trauma. 2010;24(5):309-314. doi: 10.1097/BOT.0b013e3181caa21e.

лечение, последствия, реабилитация и прогноз

На чтение 5 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Вертлужная впадина – это полусферическая выемка, образованная лобковой, подвздошной и седалищной костями. В нее входит головка бедренной кости, образуя тазобедренный сустав – самый мощный и крупный в человеческом организме. Перелом вертлужной впадины может привести к невозможности передвигаться и вызвать инвалидность. В МКБ 10 заболеванию присвоен код S32.4.

Основные причины травматизации вертлужной впадины

Травмы в области тазобедренного сустава делятся на простые и сложные. Нередко они осложняются повреждением шейки бедра. В некоторых случаях происходят переломы со смещением, что приводит к выходу осколков поврежденной кости за пределы суставной зоны.

Основные причины переломов вертлужной впадины:

- дорожно-транспортные происшествия;

- производственные травмы;

- падение с большой высоты;

- профессиональные занятия тяжелой атлетикой.

Травмирующая сила при переломе крыши вертлужной впадины всегда направлена со стороны головки бедренной кости. Подобные ситуации возникают при ударе коленом о приборную панель машины во время столкновения. Поскольку при переломах вертлужной впадины пациенты теряют много крови, это повреждение требует повышенного внимания.

Одна из основных причин повреждения сустава – невысокое качество костной ткани. Часто такие травмы возникают у людей пожилого возраста. Их кости в большинстве случаев поражены остеопорозом.

Классификация переломов

Различия переломов вертлужной впадины определяются локализацией повреждения. К примеру, линия перелома может делить впадину на несколько фрагментов. При травмах повреждается и суставной хрящ головки бедра. В большинстве случаев вертлужная впадина раскалывается на 2 части.

Тяжесть повреждения определяют числом и размерами отколотых костных элементов и количеством смещенных частей. При серьезных травмах части вертлужной впадины расходятся на большое расстояние друг от друга, травмируя мягкие ткани.

Если в области перелома возникает рана с разрывом кожи, его называют открытым. Такие повреждения несут большую угрозу здоровью и жизни пострадавшего. Поскольку в рану может попасть инфекция, лечение начинают незамедлительно.

Вертлужная впадина имеет передние и задние колонны. Характер травмы определяют в зависимости от расположения линии пролома относительно этих элементов. Она может находиться слева или справа. Наиболее распространен перелом заднего края вертлужной впадины, часто возникающий при ДТП.

Клинические проявления

Для своевременного лечения переломов вертлужной впадины и снижения риска осложнений, важно выявить повреждение. Ему соответствуют следующие симптомы:

- болезненные ощущения в области тазобедренного сустава и паха;

- вынужденное положение травмированной ноги;

- ограничения движений – у человека не получается опереться на больную ногу.

При сочетании перелома с другими травмами у больного возникает травматический шок – опасное состояние организма, несущее серьезную угрозу здоровью.

Диагностика

Открытые переломы диагностировать легче, поскольку врач может видеть поврежденные структуры. В случае с закрытыми травмами используют следующие методы:

- Компьютерная томография (КТ) – для исследования человека помещают в специальный аппарат;

- Трохпроекционная рентгенография таза и травмированного сустава – на исследуемую область направляется пучок лучей, позволяющих оценить состояние костных структур.

Представленные методы позволяют увидеть, было ли смещение костей и точно определить, какой участок вертлужной впадины разрушен.

Первая помощь

При подозрении на перелом вертлужной впадины важно дать пострадавшему обезболивающий препарат, чтобы предотвратить развитие травматического шока. Затем больного укладывают на ровную поверхность и помещают валик под коленный сустав (можно использовать свернутую одежду). Голову немного приподнимают.

Оказывая неотложную медицинскую помощь, нельзя менять положение поврежденной конечности. Под запретом находятся любые попытки вправить сустав. Дальнейшую помощь должен оказывать медицинский персонал клиники травматологии.

Методы терапии

При отсутствии дополнительных осложнений (разрыв мягких тканей, попадание инфекции в рану) пострадавшему накладывают шину на травмированную конечность. Срок фиксации медицинским приспособлением составляет минимум 1 месяц. Ускорить срастание костной ткани помогает процедура электрофореза – введение лекарственных препаратов через кожу под действием электрического тока. Восстановительные мероприятия включают упражнения лечебной физкультуры (ЛФК).

Если перелом вертлужной впадины осложняется вывихом бедра (выход головки бедра из суставной ямки), специалисту необходимо вернуть его в исходное положение. Процедура выполняется под общим наркозом.

Консервативное лечение применимо, когда пациенту противопоказано хирургическое вмешательство, или осколки кости удалены от нормального положения не более чем на 3 мм (допустимая степень смещения). В этом случае используется скелетное вытяжение.

Лечение перелома вертлужной впадины со смещением костных элементов и разрывом мягких тканей проводится хирургическим путем. Крайний срок проведения операции составляет 2 недели с момента получения травмы. В противном случае человек остается инвалидом.

При сложных травмах отломки кости фиксируют винтами и опорными пластинами. Благодаря этим приспособлениям возможна полноценная реконструкция вертлужной впадины. Судя по отзывам многих пациентов, после длительного восстановления функции сустава полностью восстанавливаются.

Возможные осложнения и последствия

Осложнения травмы возникают в случае серьезных повреждений костных и мягких тканей. К последствиям перелома вертлужной впадины относят:

- тромбоэмболию – закупорку кровеносного русла тромбом;

- нагноение ран;

- сепсис – заражение крови.

Важно вовремя заметить повреждение седалищного или бедренного нерва. Если травмирован бедренный нерв, возможна полная потеря функции квадрицепса – самой крупной мышцы нижних конечностей, располагающейся на передней стороне бедра. В результате травмы проводящих путей часто развивается паралич ягодичных мышц.

Реабилитация и прогноз

Восстановительные процедуры начинают проводить спустя 2-3 недели после операции. Реабилитация после перелома вертлужной впадины длится до 2 месяцев. Для контроля состояния сустава врач назначает рентген таза.

Даже в период, когда пациент находится под скелетным вытяжением, ему необходимо постепенно начать двигаться – поднимать таз, шевелить конечностью. Первое время больному понадобятся костыли для ежедневных перемещений. На последней стадии восстановления пациенту предлагается выполнить сложные координационные движения – к примеру, закрыть глаза и постоять на одной ноге.

Прогноз при переломе дна вертлужной впадины без смещения во многих случаях благоприятен. На исход выздоровления влияет своевременность оказания медицинской помощи. Во время реабилитации стоит в точности соблюдать рекомендации врача.

Переломы костей таза (подвздошная, седалищная и лонная кости) у собак и кошек

Введение

Основополагающая причина переломов костей таза – травма, чаще остальных к данным переломам ведет дорожно-транспортное происшествие, но, любая тупая травма может сопровождаться повреждением подвздошной, седалищной и лонных костей. Переломы могут отмечаться на крыле подвздошной кости, теле подвздошной кости, теле седалищной кости и теле лонной кости (а чаще лонном симфизе).

Сам таз – коробкообразная структура, и для смещения одного сегмента при локальном переломе должны присутствовать еще три перелома в других местах. В большинстве случаев, подвздошная, седалищная и лонная кости ломаются одновременно. Особую значимость имеет перелом подвздошной кости, именно данная кость передает физическую нагрузку от задней конечности на туловище животного (через крестец и позвоночный столб). Кроме нарушения опорной функции, перелом подвздошной кости обычно сопровождается сужением тазового кольца, что в последствии может вести к проблемам с отделением кала и нарушениям родовой деятельностью. Самая частая форма перелома подвздошной кости – длинный косой перелом тела данной кости, но вероятно также развитие поперечных и оскольчатых переломов. При переломе подвздошной кости, каудальный фрагмент обычно смещается медиально и краниально, что сужает просвет тазового канала.

Изолированные переломы седалищной и лонной костей встречаются редко, при их сочетании с другими переломами таза – репозиция и стабилизация первичных несущих вес сегментов обычно ведет к приемлемой редукции и стабилизации седалищной и лонной костей. Наиболее частым показанием к хирургической интервенции при переломах лонных и седалищных костей – грыжи мягких тканей. Грыжи серозной оболочки брюшной стенки могут вызываться отделением лонного симфиза или отрывом краниальной лонной связки. Изредка, грыжи могут развиваться каудально к вертлужной впадине.

Перелом костей таза у собак и кошек – это тяжелая травма, вызываемая значительными физическими силами, при этом часто отмечаются сочетанные повреждения мягких тканей. Основную значимость имеют повреждения нижних мочевыводящих путей (разрывы мочевого пузыря и уретры), отрывы мышц на месте прикрепления прямой мышцы живота и формирование грыжи серозной оболочки брюшной полости, повреждение кишечника тазового канала, а также повреждение пояснично-крестцового сплетения или седалищного нерва. При обследовании животного с переломами таза, всегда важно помнить о вероятности сочетанных повреждений мягких тканей, и своевременно проводить их оценку (пр. полное неврологическое обследование, тщательное физикальное обследование с ректальной пальпацией, контрастное радиографическое исследование нижних мочевыводящих путей).

Клинические признаки и диагноз

Как было сказано выше, основной причиной переломов костей таза является травма, поэтому, при переломах костей таза отсутствует какая либо видовая, половая или возрастная предрасположенность. Чаще других, данный вид перелома может регистрироваться у животных с доступом на улицу.

При физикальном обследовании животного – характерна хромота с отсутствием опорной функции, при минимальном смещении отломков и слабом повреждении мягких тканей – может отмечаться частично сохраненная опорная функция пораженной стороны. В зоне тазовых переломов часто формируются синяки, при наличии кровоподтеков на вентральной поверхности живота следует заподозрить травму уретры. При осмотре, особое внимания уделяется целостности брюшной мускулатуры, функции седалищного нерва и ректальной пальпации.

Основной метод постановки диагноза переломов костей таза – радиографическое исследование, обычно необходимы две ортогональные проекции (вентродорсальная и латеральная). Ввиду выраженной болезненности при данных переломов, для адекватной укладки животного на столе необходимо седация или общая анестезия. При оценке радиографических снимков, проводится дифференциация крестцово-подвздошного перелома, перелома вертлужной впадины и вывиха тазобедренного сустава.

Для идентификации повреждения мягких тканей могут потребоваться дополнительные тесты (пр. цистография, уретрография).

При исследовании крови, отсутствуют признаки характерные для перелома таза, данный вид лабораторного анализа обычно используется для выявления сочетанных заболеваний, способных увеличить анестезиологические риски. Также, перед планируемым оперативным лечением проводится тщательная оценка животного, диагностические тесты могут включать в себя обзорное радиографическое исследование грудной и брюшной полостей, ЭКГ, УЗИ и некоторые другие.

Лечение

Консервативное лечение включает в себя анальгезию и покой, ниже перечислены основные показания для данного вида терапии переломов костей таза:

• минимальное смещение переломов подвздошной кости и стабильное состояние животного;

• локальные переломы только седалищной и лонной костей;

• наличие других заболеваний, значительно повышающих анестезиологические риски;

• неспособность владельцев животного оплатить операцию.

Следует помнить, что при переломах подвздошной кости – тазовый пояс не стабилен, и последующая нагрузка может вести к медиальному смещению половины таза и сужению тазового канала. Также, неверное сращение подвздошной кости может вести к изменению положения тазобедренного сустава. В большинстве случаев переломов подвздошной кости – предпочтение отдается именно оперативному лечению.

Цель хирургического лечения – восстановление несущей арки таза, предотвращение сужения тазового канала, ранее восстановление, способности к перемещению, снижение уровня боли. Владелец информируется о том, что большинство данных переломов срастаются адекватно на фоне консервативной терапии, но, операция предотвращает многие осложнения, снижает уровень боли и значительно укорачивает период реабилитации.

Репозиция переломов подвздошной кости

Выбор метода фиксации

Накостная пластина – единственный имплант, способный повторить кривизну латеральной поверхности подвздошной кости, после адекватного наложения она способна поддерживать редукцию близкую к анатомической. Для фиксации чаще применяются динамические компрессионные пластины, реконструктивные пластины могут применяться при одностороннем переломе тела подвздошной кости и вертлужной впадины. Также, для фиксации перелома подвздошной кости могут применяться Т-образные пластины, пластины для остеотомии плата большеберцовой кости и другие специальные пластины, они могут быть полезны в зависимости от специфики перелома (пр. короткий дистальный отломок). Косые длинные переломы тела подвздошной кости могут быть успешно стабилизированы винтами введенными с вентральной поверхности, также, данный вид фиксации может использоваться в сочетании с латеральной пластиной. При оскольчатых переломах и для дополнительного укрепления у крупных ожиревших собак – в дополнение к латеральной пластине может быть использовано наложение вентральной накостной пластины.

Хирургическая анатомия

Функция подвздошной кости – передачи веса от конечности к позвоночному столбу, при ее переломе происходит нарушение опорной функции, а также вероятно смещение каудального отломка с последующим сужением тазового просвета.

Подвздошная кость состоит из двух отделов – тела и крыла. Крыло локализовано краниально, распознается при пальпации дорсального гребня. На кривизне кости присоединяются средняя и глубокая ягодичная мышца. Крыло отличается относительно малой толщиной и при введении винтов в данной зоне может отмечаться их ослабление (слабое удержание имплантов). Крестцово-подвздошный сустав локализован на медиальной поверхности крыла подвздошной кости. Тело подвздошной кости имеет прямоугольную форму и располагается между крылом подвздошной кости и вертлужной впадиной. Тело подвздошной кости значительно толще крыла и хорошо удерживает импланты. Краниальная ягодичная артерия, вена и нерв лежат над телом подвздошной кости, и часто повреждаются при данном переломе. Седалищный нерв проходит медиально по отношению к телу подвздошной кости, вдоль его длинной оси (при манипуляциях на дорсальном краю подвздошной кости и также при репозиции отломков следует соблюдать особые предосторожности).

При переломах подвздошной кости, каудальный фрагмент обычно смещается медиально и краниально по отношению к крылу. Для адекватной ориентации, полезно идентифицировать вентральную границу крыла подвздошной кости. Глубокая ягодичная мышца чаще оборвана и лежит между двумя отломками.

Положение пациента

Положение животного на боку, операционное поле готовится от дорсальной срединной линии до коленного сустава, от точки на 10 см краниально к гребню подвздошной кости и до начала хвоста каудально.

Доступ к телу подвздошной кости

См. Доступ к подвздошной кости через латеральный разрез

Стабилизация подвздошной кости пластиной

На каудальный фрагмент перелома накладываются удерживающие кость щипцы, вначале проводится его каудальная тракция, затем латеральная, посредством данных манипуляций достигается редукция перелома (определяется визуально). При манипуляциях с каудальным отломком следует соблюдать предосторожности, чтобы не повредить проходящий в данной зоне седалищный нерв (под телом подвздошной кости).

Пластина контурируется (изгибается) согласно анатомической кривизне подвздошной кости, радиографические снимки противоположной стороны могут служить руководством для выбора угла изгиба. Вначале, пластина присоединяется винтами к каудальному фрагменту, затем к краниальному. Краниальный фрагмент пластины должен содержать не менее трех винтов, каудальный фрагмент – не менее 2-3. При возможности, длинный вент проводится через крестец. Для дополнительной поддержки – контурируется ветеринарная откусываемая пластина (реконструктивная) крепится винтами к вентральной поверхности подвздошной кости.

Для закрытия разреза, следует расположить узловатые швы между фасцией средней ягодичной мышцы и напрягателем широкой фасции краниально и поверхностной ягодичной мышцей и напрягателем широкой фасции каудально. Глубокий ягодичный жир, подкожные ткани и кожа закрываются рутинно послойно.

Рисунок 1-3. Стабилизация перелома подвздошной кости пластиной. Источник изображения: Atlas of Orthopedic Surgical Procedures of the Dog and Cat.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Стабилизация подвздошной кости винтами

Данный вид стабилизации применим при длинных косых переломах подвздошной кости, а также как усиление при наложении пластины на латеральную поверхность. Репозиция перелома проводится также как описано ранее, временная стабилизация достигается удерживающими кость щипцами. Полутаз поворачивается для обзора вентральной поверхности тела подвздошной кости и затем вводятся две малые временные спицы Киршнера от вентрального края к проксимальному. Для достижения стабильности, проводятся два винта.

Рисунок 4. Стабилизация подвздошной кости винтами, источник рисунка: Small Animal Surgery, 5ed.

Послеоперационная помощь

После операции проводится обязательно радиографическое обследования для оценки положения имплантов и отломков. В первые несколько дней проводится послеоперационное обезболивание (48-72 часа). Активность в первое время ограничивается прогулками на поводке с постепенным возвращением к нормальному перемещению. Оптимально проведения индивидуальной реабилитации. Повторное радиографическое исследование проводится с интервалом 6 недель. Импланты чаще оставляются на месте, за исключением случаев их дальнейшего отторжения.

Осложнения

Ослабление винтов – самое частое осложнение, иногда ведет к потере прочности, смещению отломков и сужению тазового кольца.

Репозиция переломов седалищной кости

Седалищная кость формируется малой седалищной вырезкой краниально, седалищным дном медиально и седалищной шероховатостью каудально. Стабилизация переломов седалищной кости проводится крайне редко, при этом следует соблюдать предосторожности при манипуляциях в области седалищной вырезки – это зона прохождения седалищного нерва.

Кожный разрез прилегает к каудальной границе большого вертела. Бицепс бедра отводится каудально для обнажения седалищного нерва и наружных ротаторов в месте прикрепления их к вертлужной ямке. Рассечение и отведение прикрепления наружных ротаторов каудально для обнажения тела седалищной кости. Костные фрагменты редуцируются и стабилизируются реконструктивной пластиной и винтами.

Рисунок 5. Стабилизация седалищной кости пластиной и винтами, источник рисунка: Small Animal Surgery, 5ed.

Репозиция переломов лонной кости

Основным показанием для стабилизации переломов лонных костей служит грыжа мягких тканей. При этом, зона операции характеризуется формированием синяков и отеков, что затрудняет идентификацию лонных костей.

Хирургическое рассечение начинается краниально к зоне повреждения, где определяется вентральная срединная линия. Рассечение может продолжаться каудально для обнажения перелома лонной кости. Запиратель отверстия локализован каудально к краниальной границе лонной кости. Описание коррекции самой грыжи следует искать отдельно.

При переломах лонной костей – положение животного на спине (дорсально), операционное поле готовится по вентральной срединной линии от пупка до промежности. Кожный разрез идет вдоль вентральной средней линии (у кобелей параллельно препуцию). Проводится визуализация срединной линии краниально к лонному сращению, затем разрез через ткани покрывающие симфиз. При наличии грыжи, предпринимаются предосторожности для избежания непреднамеренного повреждения жизненных структур. Содержимое грыжи возвращается в брюшную полость. При помощи периостального элеватора, отводятся аддукторы от лонной кости. Проводится репозиция отломков, в прилегающих фрагментах засверливаются отверстия для расположения ортопедической проволоки. Проволока утягивается и завязывается.

Для коррекции грыжи, проводится идентификация разорванного сухожилия в зоне лонных костей. После оценки дефекта, свободные края брюшной стенки соединяются швами (обычными, крестообразными или матрацными) к краниальной лонной связке. Как альтернатива, швы присоединяют остатки сухожилия к мышечной фасции и периосту покрывающих лонные кости, или швы якорят к лонной кости через просверленное отверстие.

Рисунок 6. Стабилизация лонной кости серкляжной проволокой, источник рисунка: Small Animal Surgery, 5ed.

Прогнозы

Прогнозы на возвращение к нормальной функции передвижения при большинстве переломов подвздошной кости – отличные. Переломы с более скромными прогнозами – двусторонние переломы вертлужной впадины (потенциальная возможность остеоартрита). Прогнозы при изолированных переломах седалищной и лонной кости – отличные. Прогнозы для других переломов таза больше зависят от характера перелома и его заживления, нежели чем от переломов седалищной и лонной кости.

Валерий Шубин, ветеринарный врач, г. Балаково

Вывих бедра | ПОМЦ

В последние десятилетия происходит резкое увеличение числа транспортных средств и как следствие – дорожно-транспортных происшествий, в структуре травматизма отмечается рост сочетанных и множественных повреждений, включающих травму тазобедренного сустава.

Биомеханика и кровообращение тазобедренного сустава таковы, что его ушибы не проходят бесследно. Особенностью повреждений этого сустава является возможность развития различных осложнений в отдаленном периоде.

Травматические вывихи бедра составляют 5-8% от общего числа вывихов. Вывихи бедра возникают преимущественно у мужчин в молодом и среднем возрасте.

Отдаленные результаты лечения во многом зависят от врача первого звена, от правильности оказания первой помощи. Большое значение в возникновении травматических вывихов имеют дорожно-транспортные происшествия. Для решения проблемы лечения рассматриваемой патологии важная роль принадлежит созданию по национальному проекту отделений дорожной травмы в больницах первого и второго звена.

Тазобедренный сустав образован головкой бедренной кости и вертлужной впадиной тазовой кости. Он является разновидностью шаровидного сустава – это чашеобразный сустав.

Мощный сухожильно-капсульный аппарат тазобедренного сустава обусловливает тот факт, что травматические вывихи возникают при высокоэнергетичном характере травмы. Травматические вывихи в тазобедренном суставе происходят в результате непрямого приложения значительной силы. При этом бедренная кость с коленным суставам являются своеобразным рычагом с точкой опоры, которая расположена внутрисуставно.

Непременным условием возникновения вывиха является сгибание в тазобедренном суставе, так как при его разгибании сустав блокируется напряжением мощных связок и дальнейшие движения, особенно ротация, возможны только вместе с тазом.

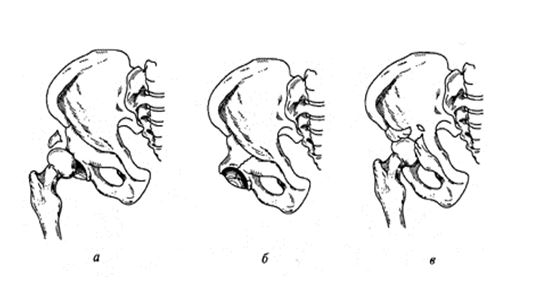

Механизм возникновения

В основном эту травму получают водители и пассажиры легковых автомобилей и мотоциклов, не использующие ремни безопасности. Типичным механизмом травмы является сильный удар коленом согнутой ноги о приборную доску автомобиля при столкновении с препятствием.. В связи с этим, возникают сопутствующие повреждения, обусловленные ударом колена о приборную доску: ушиб дистального отдела бедра, перелом надколенника, при разогнутом колене – переломы в голеностопном суставе.

Вторая, реже встречающаяся причина, падение с высоты наблюдается у пожилых пациентов.

Из, более чем, сотни больных, наблюдавшихся автором, несколько человек получили вывихи при падении с высоты, один – при переезде его автомобилем. Также один получил эту травму при падении с лошади на ипподроме, между тем, как в исторической литературе ранее это был основной механизм повреждения. Все остальные были водители и пассажиры, сидящие на переднем сиденье легковых автомобилей.

Вид вывиха зависит от степени сгибания бедра, наличия приведения или отведения, наружной или внутренней ротации в момент травмы.

Так, задний вывих обычно происходит при сгибании не менее 45°, приведении и внутренней ротация бедра. При каждом виде вывиха головка бедра и вся нижняя конечность занимает определенное положение. При всех видах вывихов выявляется сгибание бедра, однако, для каждого вида его степень различна. Кроме того, для задних вывихов характерны приведение и внутренняя ротация. При подвздошных вывихах приведение и внутренняя ротация выражены слабее, чем при седалищных. При задних вывихах определяется большая округлость ягодичной области.

Для возникновения переднего вывиха также необходимо сгибание, но в сочетание с отведением и наружной ротацией.

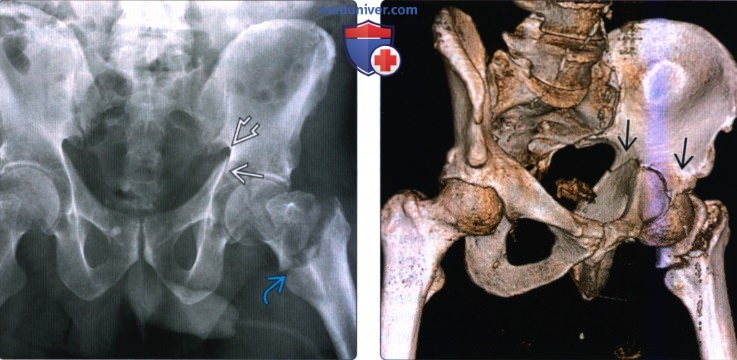

Изолированные вывихи встречаются лишь в 10-20% от всех вывихов. Но даже среди них в результате исследования изолированных вывихов бедра с помощью компьютерной томографии установлено, что в действительности в 13% случаев они сопровождаются переломом переднего отдела головки бедренной кости, сочетающимся с переломом заднего края вертлужной впадины.

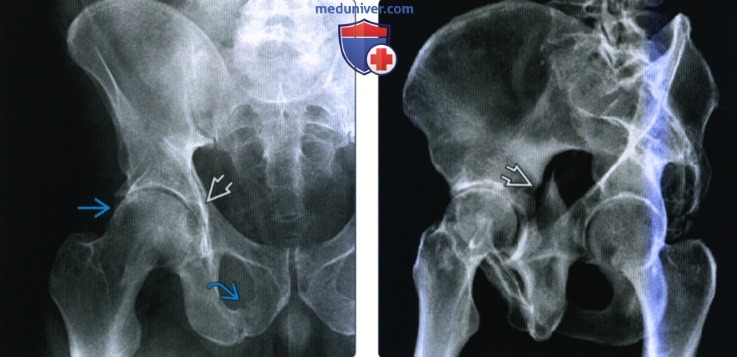

Для диагностики вывихов бедра и переломов вертлужной впадины оптимально использование компьютерной томографии, трехмерная компьютерная реконструкция поврежденного сустава. Компьютерная томограмма дает много дополнительной информации относительно, например, вколоченных переломов стенки вертлужной впадины, о наличии костных фрагментов в суставе, степени их раздробления, нераспознанного вывиха, и патологии крестцово-подвздошной области. Основные преимущества КТ включают возможность воссоздания кольцевой формы таза, позволяя визуализировать полную картину.

Краевые переломы составляют 40% от всех переломов вертлужной впадины. Несмотря на то, что переломы задней стенки вертлужной впадины многие авторы относят к простым переломам, нераспознанные или обнаруженные поздно они становятся причиной быстрого прогрессирования анатомических, сосудистых, трофических расстройств во всех структурах и тканях тазобедренного сустава, что часто приводит к тяжелой инвалидизации.

Осложнения вывихов

При вывихах могут быть следующие осложнения: венозные тромбозы, включая тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), повреждения нервов, прежде всего седалищного, аваскулярный некроз головки бедренной кости, повторный вывих, хроническая боль, коксартроз.

Не только сама травма, но и вправление и последующая иммобилизация переводят вывих бедра в категорию умеренного риска тромботических осложнений, а при сочетанных повреждениях и в высокую.

Седалищный нерв повреждается в 10-19% случаев. Клинически это обычно проявляется в виде потери чувствительности задней поверхности голени и стопы, потери дорсифлексии стопы и реже плантарной флексии, потери глубоких сухожильных рефлексов стопы. Бедренный нерв страдает реже и его повреждения проявляются в виде потери чувствительности соответствующей поверхности бедра, слабости четырёхглавой мышцы и потери сухожильных рефлексов разгибательного аппарата коленного сустава.

Аваскулярный некроз головки бедренной кости (АНГБК) возникает вследствие повреждений сосудов, питающих головку, таких как артерия круглой связки головки и артерии, проходящих через капсулу сустава. Сроки оказания квалифицированной медицинской помощи являются важными для прогноза. Аваскулярный некроз головки бедра после немедленного вправления вывиха возникает в 30% случаев. Если же репозиция осуществлялась после 6 часов с момента травмы, то количество аваскулярных некрозов головки бедра резко возрастает.

Консервативное лечение вывихов

Лечение вывиха бедра состоит их трёх этапов: а) вправление; б) длительный покой; в) комплексное физиотерапевтическое и функциональное лечение.

При поступлении пострадавшему следует выполнить блокаду по Школьникову, вправить вывих бедра, наложить скелетное вытяжение.

При вывихе разрываются связки, мышцы и, следовательно, проходящие в них сосуды, через которые осуществляется основное питание головки бедренной кости, а оставшиеся неповрежденными сосуды из-за растяжения и перекручивания могут тромбироваться, что ведет к нарушению кровообращения области тазобедренного сустава. Раннее устранение вывиха бедра способствует нормализации кровоснабжения.

Критерием состоявшегося вправления являются отсутствие симптома «пружинистого» сопротивления и возможность полностью разогнуть бедро.

Закрыто вправить вывих бедра удаётся в 74% случаев, и даже при вправлении вероятность релюксации составляет 12%.

Мы обычно вправление вывиха бедра осуществляем под общим наркозом с применением миорелаксантов. При этом два ассистента фиксируют пациента к столу, вправляющий осуществляет тягу вдоль оси согнутого бедра через собственное плечо, используя голень пациента в качестве рычага, в сочетании с ротационными и приводяще-отводящими движениями бедра, посредством чего и осуществляется вправление. После вправления выполняем контрольную рентгенографию и накладываем скелетное вытяжение. Предпочтение отдаем проведению спицы за надмыщелковую область, а не за бугристость большеберцовой кости, чтобы не страдал коленный сустав, и у пациента была возможность с первых дней заниматься лечебной физкультурой. Сохранению функции тазобедренного и коленного суставов способствует укладка конечности на функциональную шину, угол которой меняется в течение дня.

Особую трудность представляет лечение центральных вывихов бедра. Предпочтительна в этих случаях методика двойного скелетного вытяжения, при котором тяга вдоль оси бедра дополняется перпендикулярным вытяжением в подвертельной области или вдоль оси шейки бедренной кости, продолжающаяся 8-12 недель.

Оперативное лечение вывихов

Хирургическое лечение повреждений тазобедренного сустава многообразно. Показаниями к оперативному лечению вывиха бедра служат релюксация, интерпозиция, смещение фрагментов, невправимость, сохраняющийся парез седалищного нерва, сочетание вывиха с переломами бедренной кости, большая величина костных отломков, неконгруэнтность суставных поверхностей после вправления в виде разрыва линии Шентона и увеличения суставной щели по сравнению со здоровым суставом, что может свидетельствовать о недиагностированных внутрисуставных повреждениях, приводящих впоследствии к развитию коксартроза (Karthik K., et al, 2011).

Нередко при закрытом вправлении вывиха бедра, повторяющимся по несколько раз или в течение длительного времени происходит дополнительное повреждение суставного хряща и субхондральной кости. Поэтому Т. Бильрот еще в 1879 году предупреждал: “Что же касается времени, в течении котораго можно производить насильственное вправление, то полчаса мы считаем за maximum…”. В связи с этим при безуспешности закрытого вправления необходима скорейшая открытая репозиция, своевременность которой обеспечивает удовлетворительные результаты.

Вправление вывиха бедра необходимо выполнять в наиболее краткие сроки. При сочетании с переломом вертлужной впадины при её значительном повреждении её остеосинтез обязателен, как один из основных факторов, препятствующий релюксации. Оптимальным и наименее травматичным в большинстве случаев является задне-наружный доступ с отсечением большого вертела. Одной из важнейших задач послеоперационного периода является быстрейшая активизация больного и движения в оперированном суставе.

Послеоперационное лечение пациентов

После операции всем больным необходимо восстановительное лечение с назначением физиопроцедур, массажа, лечебной гимнастики и медикаментов.

После вправления вывиха бедра иммобилизация гипсовой повязкой недопустима. Для питания поврежденного хряща особенно неблагоприятны статические нагрузки, возникающие при сокращении мышц вследствие болевой реакции. Кроме того, иммобилизация ведет к атрофии мышц и уменьшению их сократительной способности из-за потери миофибрилловых и саркоплазматических белков при одновременном увеличении межмышечной соединительной ткани. Не случайно в качестве одной из моделей дегенеративно-дистрофического процесса в суставе является его иммобилизация. Возможность обратного развития этих изменений зависит от срока гипсовой иммобилизации.

После внутрисуставной травмы (или операции) необходимы движения в поврежденном суставе, благоприятно воздействующие на матрикс регенерирующих тканей. Наряду с анатомической репозицией и внутренней фиксацией они являются важнейшими факторами, ведущими к положительным результатам, в том числе и при переломах вертлужной впадины. Важность пассивных движений в суставе после травмы, операции или воспаления объясняется оптимизацией условий для свободного тока синовиальной жидкости и стимуляцией хрящеобразования. Эти физиологичные упражнения способствуют увеличению выработки синовиальной жидкости, которая является главным источником питания суставного хряща. Методика пассивных движений после операции широко используется в клинической практике, в том числе на функциональной шине Artromot – K4.

Функциональная шина Artromot – K4.

После вправления вывиха необходимо проводить лекарственную терапию. Для улучшения регенерации хряща мы предпочитаем применять такие хондропротекторы, как хондролон, алфлутоп, rumalon, dona. Применение нестероидных противовоспалительных средств (индометацин) значительно снижает вероятность развития гетеротопических оссификатов после операции, но необходимо учитывать, что эти препараты могут угнетать синтез сульфатированных мукополисахаридов, в связи с чем их длительное применение нежелательно.

Физиолечение в периоде иммобилизации направлено на оптимизацию условий заживления послеоперационной раны, уменьшение инфильтрации, отёка, боли. С 3-го дня после операции рекомендуем УФО малыми эритемными дозами ежедневно на область послеоперационных швов, от 3 до 8 сеансов на курс. С 5-8-го дня после операции на область оперированного сустава через сухую марлевую повязку проводим магнитотерапию аппаратом «Магнитер», используем синусоидальное или пульсирующее магнитное поле.

Лечебная гимнастика этого периода направлена на профилактику атонии кишечника, застойных явлений в легких, активизацию деятельности сердечно-сосудистой системы, улучшение кровообращения в оперированной конечности, предупреждение мышечной атрофии, подготовку мышц верхних конечностей к пользованию костылями.

Для проведения лечебной гимнастики необходимы утренние гигиенические и лечебные упражнения в виде занятий, проводимых с инструктором и самостоятельно. В этом периоде больным назначаем общеукрепляющие, дыхательные, статические и динамические упражнения, активные движения в суставах оперированной конечности, свободных от иммобилизации, и суставах здоровой конечности.

Особое внимание уделяется упражнениям изометрического характера для четырёхглавой мышцы бедра, ягодичных мышц, мышц голени. Упражнения для плечевого пояса выполняем с отягощением гантелями весом 2-3 кг. Для улучшения условий кровообращения и предупреждения нарушений функции легких больному разрешаем с 3-го дня активно поднимать корпус, пользуясь балканской рамой.

Через 1 год и в дальнейшем больным рекомендуем ежегодно в течение нескольких лет проводить санаторно-курортное лечение с использованием средств физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры.

Лучшие результаты получаются у больных, которым был проведен весь комплекс реабилитационных мероприятий. Необходима быстрейшая активизация больного, в том числе производить пассивные движения в поврежденном суставе при его разгрузке. Нагрузка на ногу может разрешаться только под рентгенологическим контролем, с вниманием на структуру головки бедренной кости и не ранее 6 месяцев после травмы при изолированных вывихах или переломах и не ранее 8 месяцев — при переломовывихах. Больным после травмы необходимо периодически назначать курсы комплексного восстановительного лечения, включающего

физиотерапию, массаж и лечебную гимнастику. Для предупреждения развития дегенеративно-дистрофического процесса в тазобедренном суставе необходимо динамическое наблюдение за этими больными не менее 5 лет с ежегодным выполнением рентгенографии.

профессор кафедры травматологии,

ортопедии и ВПХ им.М.В.Колокольцева

«Нижегородской государственной

медицинской академии»

заведующий отделением

травматологии и ортопедии ФБУЗ

«Приволжский окружной медицинский центр»

ФМБА России, доктор медицинских наук

Ежов Игорь Юрьевич

Исходы хирургического лечения переломов вертлужной впадины: обзор | Безопасность пациента в хирургии

Факторы, связанные с травмами, которые влияют на клинические исходы переломов вертлужной впадины, включают характер переломов, переломы с ассоциированным вывихом бедра и повреждение хряща вертлужной впадины и / или головки бедренной кости.

Тип перелома

Классификация переломов вертлужной впадины, проведенная Letournel, выявила пять элементарных структур, при которых сломана часть или весь столбец вертлужной впадины, и пять связанных моделей, которые включают как минимум два элементарных перелома [2].В силу этого связанные шаблоны считаются более сложными. В большом исследовании оперативно леченных переломов вертлужной впадины Матта отметил анатомическое уменьшение 96% структур элементарных переломов и 64% связанных типов переломов [20]. Все плохие сокращения в этом исследовании были связаны с типом переломов с Т-образными переломами задней стенки, имеющими наибольшую распространенность плохих результатов. Этот вывод был отражен в отчете о 161 хирургическом лечении перелома вертлужной впадины, за которым следовали в течение 10 лет [26].Авторы обнаружили, что определенные типы переломов были связаны с неблагоприятным исходом, и определили Т-образный перелом с соответствующим переломом задней стенки как «худший сценарий», поскольку этот перелом трудно исправить, и он имеет высокую скорость повреждения суставного хряща.

Тем не менее, несмотря на это открытие, многие исследования, упомянутые в этой главе, дают разные результаты для разных типов переломов. Например, хотя обычно считается, что связанные структуры трещин потенциально может быть труднее исправить, чем структуры элементарных трещин, это убеждение не всегда так.В двух крупнейших исследованиях результатов оперативно леченных переломов вертлужной впадины [3, 4] переломы передней стенки имели худший прогноз. Оскольчатые переломы задней стенки, как будет обсуждаться в следующем разделе, также имеют неблагоприятный прогноз. Передняя стенка, задняя стенка и верхняя зона вертлужной впадины имеют самую высокую плотность кости из-за вектора механической нагрузки. Травмы передней стенки обычно возникают у людей с остеопоротической костью; эти переломы трудно лечить, и они часто теряют репутацию.Плохой прогноз, по-видимому, коррелирует с совместным разрушением этих критических зон, а не с отдельными типами трещин.

Будут обсуждены результаты для конкретных типов трещин. Однако следует отметить, что существует множество искажающих факторов, которые могут повлиять на сообщаемые результаты. Различия в 1) географическом положении 2) опыте хирурга, 3) классификации переломов, 4) выборе хирургических подходов, 5) методах репозиции и фиксации, 6) когортах пациентов и 7) инструментах / анализе клинической / рентгенологической оценки — все это важные смешивающие переменные. в исходах пациентов.Однако, учитывая эти переменные, мы попытались взглянуть на общие тенденции , или согласованные результаты этих опубликованных результатов.

Переломы вертлужной впадины обеих колонн

Lichte et al. В ретроспективном исследовании 115 переломов вертлужной впадины обеих колонн продемонстрировали анатомическое уменьшение как наиболее важный параметр для хорошего клинического исхода при этих травмах [27]. Первоначальное смещение более 10 мм и наличие внутрисуставных фрагментов коррелировали с отрицательным клиническим исходом.Если присутствовали два из следующих трех факторов (вывих головки бедренной кости, травма головки бедренной кости или повреждение поверхности вертлужного сустава), пациент подвергался большему риску дегенерации сустава, чем если бы присутствовало менее двух из этих факторов. Хотя при наличии анатомической редукции наличие двух или более факторов не коррелировало с отрицательным результатом — это подтверждает, что анатомическая редукция является наиболее важным фактором для успешного исхода.

Gänsslen продемонстрировал 70% клинических результатов G-E при оперативном лечении переломов обеих колонн с травмой головки бедренной кости и / или начальным смещением суставной поверхности, что является отрицательным прогностическим показателем [28].При любом обсуждении переломов вертлужной впадины обеих колонн заслуживает обсуждения концепция вторичной хирургической конгруэнтности. Даже при хирургической фиксации переломов обеих колонн хирург может обнаружить, что он / она не может добиться анатомической репозиции перелома. При переломах обеих колонн свободные фрагменты вертлужного сустава могут следовать за головкой бедренной кости вверх и медиально и могут оставаться конгруэнтными вокруг головки бедренной кости в смещенном положении относительно таза — вторичная хирургическая конгруэнтность [4].В этих случаях измерения дуги крыши могут выявить поражение прогностически важных частей вертлужной впадины; однако эти линии перелома вертлужной впадины могут быть неточными, поскольку потенциальное вращательное смещение колонн может привести к воспринимаемым разрывам в вертлужной впадине с минимальной потерей конгруэнтности. В этих случаях, если смещение перелома составляет> 10 мм, как лучше всего оценивается на КТ, хирургическое вмешательство является оправданным. Понимание этой концепции вторичной хирургической конгруэнтности важно при лечении переломов обеих колонн, поскольку это может повлиять на лечение.Иногда репозиция несуставного сегмента перелома обеих колонн может быть затруднена. Однако, если хирург отмечает вторичное хирургическое соответствие, он / она может свести к минимуму время, уделяемое факторам, которые имеют незначительное влияние на результат.

Многочисленные хирурги продемонстрировали результаты G-E при переломах обеих колонн, если достигнута вторичная хирургическая конгруэнтность [3, 4, 29]. Крыша вертлужной впадины — самая важная часть сустава. Большая часть усилий хирурга должна быть направлена на взвешивание вариантов хирургического или нехирургического лечения, чтобы максимально улучшить репозицию этой части сустава с наименьшими осложнениями.

Переломы задней стенки вертлужной впадины

В зависимости от когорты переломы задней стенки вертлужной впадины могут быть одним из наиболее распространенных типов переломов вертлужной впадины. Herman C. Epstein опубликовал некоторые из первых исследований результатов этого типа переломов [30]. Он продемонстрировал лучшие результаты при удалении фрагментов в ущемлении и внутренней фиксации открытой репозиции по сравнению с закрытой репозицией [31]. Как обсуждалось ранее, крыша и задняя стенка вертлужной впадины имеют самую высокую плотность кости из-за самых высоких механических нагрузок.Таким образом, травмы этих областей склонны к отказу суставов, и анатомическая редукция имеет решающее значение.

Несколько авторов сообщили о своих результатах хирургического лечения переломов задней стенки вертлужной впадины. Letournel сообщил о 75% отличных результатах при 87 переломах [4]. Матта сообщил о 76% -ной выживаемости в течение 20 лет после 107 оперативно леченных переломов задней стенки вертлужной впадины [3]. Pantazopolous et al. проанализировали 52 перелома задней стенки через 2–15 лет после травмы, а также коррелировали уменьшение перелома с клиническими / рентгенографическими результатами с клиническими результатами G-E в 85% [32].Чиу и др. продемонстрировал 81% результатов G-E со средним периодом наблюдения 7 лет [33]. Mitsonis et al. опубликовали свои результаты ассоциированных вывихов задней части бедра с переломами задней стенки со средним периодом наблюдения 18,5 лет [34]. Как и предполагалось, они подтвердили, что клинический результат коррелирует с уменьшением перелома (результаты <2 мм G-E). Они также не обнаружили корреляции между временем до уменьшения вывиха бедра и частотой аваскулярного некроза.

Несмотря на кажущуюся «простоту» этой картины перелома, существует большой потенциал для значительной заболеваемости суставов.Сатербак и др. продемонстрировали плохой результат, связанный с измельчением задней стенки и вовлечением перелома субхондральной дуги [35]. В их исследовании были представлены все неудачные случаи, представленные в течение одного года после операции, с такими результатами, как задний подвывих головы и сужение верхней суставной щели. В другом обзоре 94 пациентов с оперативно пролеченными переломами задней стенки, наблюдавшимися в течение 5 лет, авторы сообщают о 10,6% неблагоприятных клинических исходах [36]. Задержка репозиции> 12 ч после вывиха бедра, возраст> 55 и обширное внутрисуставное измельчение были факторами, связанными с плохим клиническим результатом.

Kreder et al. оценили функциональные, клинические и рентгенологические исходы 128 пациентов с простыми и сложными переломами задней стенки для выявления факторов, связанных с неблагоприятным исходом [37]. Тяжелые функциональные нарушения определялись по шкалам MFA и SF-36 и коррелировали с развитием артрита. Рентгенологические признаки артрита присутствовали у 38,3% пациентов в среднем через 5,3 года наблюдения. Факторы, которые коррелировали с артритом, включали: 1) рентгенографических свидетельств артрита , 2) ассоциированного характера перелома задней стенки с задним столбом, 3) краевого удара и 4) остаточного смещения> 2 мм .

Moed подтвердил эти результаты при исследовании 46 пациентов с элементарными переломами задней стенки [38]. Аналогичные результаты были отмечены с общими показателями MFA значительно ниже нормативных значений, что указывает на сохранение остаточных функциональных нарушений после оперативно леченных переломов задней стенки вертлужной впадины. Клинический результат может быть плохим, несмотря на анатомическое уменьшение переломов задней стенки и связанных с ними типов переломов задней стенки.

Как и Моэд, Матта сообщил о 22 переломах задней стенки с анатомической редукцией, но только 68% пациентов сообщили о результатах G-E [20].Матта предположил, что простые рентгенограммы могут не демонстрировать несоответствий суставов. Moed также продемонстрировал, что компьютерная томография выявляет несоответствия суставов лучше, чем обычные рентгенограммы, и лучше коррелирует с клиническим исходом [39]. Интраоперационная рентгеноскопия и послеоперационные рентгенограммы были эталоном оценки уменьшения. Однако более новые интраоперационные рентгеноскопические аппараты (O-arm ™, Medtronic), которые позволяют проводить 2-х и 3-хмерные реконструкции, могут быть полезны для визуализации несовпадений суставов.Тем не менее, глубокое понимание интраоперационной рентгеноскопии — один из самых ценных навыков для хирурга вертлужной впадины. Важно понимать, что радиоплотность субхондральной кости составляет , максимальная , когда рентгеновский луч проходит на по касательной к изгибу вертлужной впадины. Эта концепция особенно важна при использовании косой проекции вертлужной впадины для оценки репозиции сустава.

Ретроспективное когортное исследование Firoozabadi et al. продемонстрировали, что перелом задней стенки, зафиксированный с диастазом / уступом менее 1 мм на основе КТ, не был преобразован в THA [40].Для переломов, зафиксированных с диастазом / ступенькой 1–4 мм, конверсия составила 10%, а для 4 мм и более — неправильной репозиции — 54%.

Переломы передней колонны / передней стенки

Имеется немного литературы по изолированным переломам передней колонны и / или передней стенки, за исключением случаев, отмеченных в больших сериях. Редукция передней колонны с ассоциированной передней стенкой имеет важное значение. Даже небольшое смещение линии перелома в передней колонке может вызвать дефект репозиции передней стенки с последующим несовпадением суставов.

Letournel отметил, что перелом передней стенки вертлужной впадины демонстрирует наименее удовлетворительные результаты среди простых моделей переломов — 67% результатов G-E [4]. Матта продемонстрировал 34% выживаемость в течение 20 лет после хирургического лечения переломов передней стенки [3]. Летурнель объяснил эти результаты тем фактом, что эти пациенты часто являются пожилыми людьми с остеопеническими костями. Эти переломы не только трудно исправить, но даже после репозиции они склонны к потере репозиции. А поскольку они затрагивают крышу, более вероятен выход из строя стыков.

Другие исследователи также исследовали исходы переломов передней колонны / передней стенки вертлужной впадины. В исследовании 30 случаев лечения передней колонки +/- передней стенки с помощью подвздошно-пахового доступа (76%) или чрескожных методов (24%), Giannoudis продемонстрировал 76% результатов G-E [41]. Эти результаты кажутся более благоприятными по сравнению с результатами Матты и Летурнеля. Однако в этом исследовании Giannoudis было всего 4 перелома передней стенки из 30, остальные из которых были изолированными переломами передней колонны, которые имеют гораздо более благоприятный прогноз.

Hessmann продемонстрировал 73–85% функциональных результатов G-E в своей когорте хирургически леченных переломов передней колонны, но худшие результаты при переломах передней стенки, вторичных по отношению к их распространенности у пожилых пациентов с остеопоротической костью [42].

Переломы передней колонны, задней гемитрансверсальной вертлужной впадины

Не удалось найти каких-либо конкретных ссылок на результаты после оперативной фиксации этих типов переломов, кроме как в контексте более крупных исследований. Эти типы переломов имеют те же результаты, что и переломы вертлужной впадины обеих колонн.Эта картина перелома по существу такая же, за исключением того, что она «шарнирно» в задней колонке. Letournel достиг 82,2 и 85,3% G-E результатов при оперативно леченных переломах вертлужной впадины как на колонке, так и на передней / задней гемитрансверсии [4]. Matta продемонстрировал 91 и 88% 10-летнюю выживаемость при переломах обеих колонн и передних / задних гемитрансверсальных переломов вертлужной впадины [3].

Поперечные переломы вертлужной впадины

В последнее время появилась литература о результатах хирургической фиксации после поперечных переломов вертлужной впадины.Результаты коррелируют с поражением тектума или крыши вертлужной впадины, так как транстектальные поперечные переломы вертлужной впадины имеют худший исход. Ли и др. сообщили об исходах после хирургической фиксации 37 пациентов с 75% результатами G-E [43]. Положительные результаты коррелировали с рентгенологическими результатами. Плохие результаты были связаны с оскольчатыми переломами крыши, нестабильностью задней части бедра и повреждением головки бедренной кости. Ох и др. также коррелировал измельчение кровли с плохими результатами [44].

Поперечный перелом плюс задней стенки вертлужной впадины

Многочисленные статьи продемонстрировали склонность вертлужной впадины с поперечным переломом плюс травмой задней стенки к менее благоприятным результатам. Матта продемонстрировал 74% выживаемости за 20 лет. Letournel продемонстрировал 74,2% результатов G-E. Gänslenn сообщил о результатах 104 хирургически пролеченных пациентов с поперечными переломами вертлужной впадины плюс задней стенки [45]. Он продемонстрировал 59,2% результатов G-E и отказ суставов в 32.7%. Несостоятельность сустава была более вероятна при переломах с измельчением вертлужной впадины. Эти результаты согласуются с вышеупомянутыми результатами Oh et al. в котором измельчение купола предвещает плохой исход.

Т-образные переломы вертлужной впадины

Мы не смогли выявить каких-либо конкретных исследований результатов хирургического лечения Т-образных переломов вертлужной впадины. Однако авторы могут предположить, что, основываясь на результатах других подобных типов переломов, то есть поперечных переломов, клинические результаты могут коррелировать с поражением кровли (транстектальные типы).Поскольку при поперечных переломах вертлужной впадины гемипельвис опирается на лонный симфиз, ротация не является проблемой, поскольку хирург может позволить себе прямую репозицию с «помощью» стабильного основания — лобкового симфиза. При Т-образных переломах вертлужной впадины сегмент седалищно-лобковой ветви является свободно плавающим, и, помимо восстановления крыши, вращение этого сегмента трудно уменьшить. Поскольку вращение этого сегмента влияет на сустав, следует обратить внимание на анатомическое сокращение.

Задний столбик +/– переломы вертлужной впадины задней стенки