Подчелюстная киста: Киста слюнной железы → причины, симптомы, диагностика и лечение

Киста слюнной железы → причины, симптомы, диагностика и лечение

Киста слюнной железы – представляет собой мягкое полостное образование, заполненное жидкостью, которое располагается в челюстно-лицевой области.

Врачи клиники Стоматология 32 успешно проводят диагностику и лечение кист слюнных желез. Запишитесь на прием прямо сейчас – и уже завтра мы сможем провести диагностику и, при необходимости, лечение выявленного заболевания.

Виды кист слюнных желез

В зависимости от локализации и причин развития различают следующие кисты слюнных желез:

- киста малых слюнных желез;

- киста больших слюнных желез;

- киста паренхимы слюнных желез;

- истинная (ретенционная) киста;

- посттравматическая (ложная) киста.

Причины возникновения кист слюнных желез

К причинам, которые провоцируют развитие кисты слюнной железы, относят:

- травматические повреждения области лица;

- игнорирование правил гигиены полости рта;

- погрешности в питании;

- наличие вредных привычек, в частности, курения;

- нелеченные кариозные процессы;

- нарушение проходимости протока слюнной железы из-за закупорки или повреждения;

- наличие рубцовой ткани в протоках;

- новообразование, сдавливающее канал.

Симптомы кисты слюнной железы

Симптоматически для кисты слюнной железы характерно:

- наличие небольшого образования круглой формы, заполненного жидкостью;

- увеличение образования в размерах;

- болезненные ощущения при надавливании на образование;

- нарушения речи, приема пищи и глотания.

Диагностика и лечение кисты слюнной железы в клинике Стоматология 32

Диагноз устанавливается на основе жалоб пациента и осмотра ротовой полости. Для дифференциальной диагностики может потребоваться проведение дополнительных лабораторных и инструментальных методов диагностики. Лечение кисты слюнной железы чаще всего хирургическое, однако, тактика и схема лечения может меняться лечащим врачом с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.

При наличии одного или нескольких симптомов кисты слюнной железы не стоит заниматься самолечением – так как существует высокий риск инфицирования кисты с развитием серьезных осложнений. Для максимально эффективного лечения необходимо сращу записаться на приме к врачу.

Для максимально эффективного лечения необходимо сращу записаться на приме к врачу.

Профилактика кисты слюнной железы

Профилактические меры включают в себя:

- регулярные осмотры стоматолога;

- соблюдение правил по уходу за ротовой полостью;

- своевременное лечение стоматологических заболеваний;

- отказ от вредных привычек;

- сбалансированный рацион и соблюдение здорового образа жизни.

Отзывы наших пациентов:

Татьяна

Сейчас очень много стоматологических клиник, но, к сожалению, не все предоставляют действительно качественные услуги. Для меня приятным исключением стала клиника Стоматология 32 – здесь все очень хорошо сочетается и отношение к пациенту и профессионализм врачей. Проведенное лечение помогло. Большое спасибо. Теперь на консультации буду ходить только к вам.

Сергей

Вежливый персонал, толковые врачи, качественная и эффективная помощь.

Клиника понравилась. Рекомендую ее посетить.

Киста слюнной железы. Симптомы и лечение

Когда у нас неожиданно начинают болеть зубы, а во рту появляются гнойнички, мы начинаем глотать лекарства — заниматься самолечением. А нужно сразу идти к стоматологу, потому что это первые признаки образования кисты.Киста слюнной железы – это опухоль в челюстно-лицевой области.

Образуется она в виде полости, которая заполнена гнойной жидкостью. Развитие такой кисты обычно бывает у молодых людей, в возрасте до тридцати лет. Лечение ее имеет свою специфику и проводится оно в хирургической стоматологии или в отоларингологии.

Образование кисты слюнной железы и ее причины

Первой причиной появления кисты обычно является инфекция и может возникнуть после различных заболеваний, которые до конца не долечили.

Киста на слюнной железе — это очень серьёзное и опасное заболевание, которое требует срочного лечения. Когда в рот попадают бактерии и микробы, то сразу начинается воспалительный процесс. Клетки заражаются и начинают отмирать, и образуется полость. Вокруг неё возникает плотная оболочка. Это и есть киста.

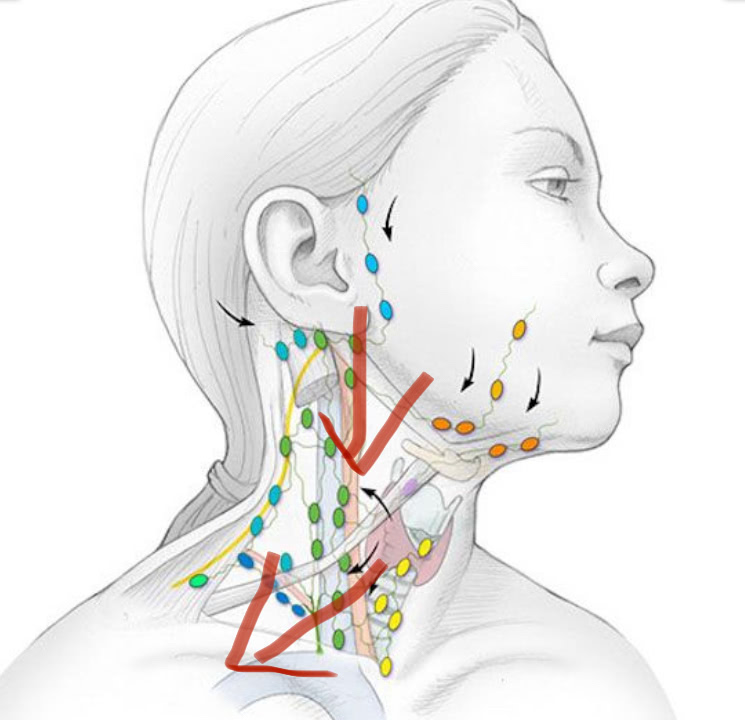

Это заболевание, что самое ужасное, можно вначале не заметить. А сама болезнь потихоньку начинает развиваться. Воспалившаяся киста вызывает общее недомогание, головную боль, поднимается температура. Также увеличиваются лимфатические узлы.

Киста слюнной железы бывает:

- Малой

- Подъязычной

- Подчелюстной

- Околоушной

Симптомы видов кисты, перечисленных выше:

1. Очень часто она образуется на внутренней стороне нижней губы. На внутренней стороне щек или на других частях полости рта, она появляется реже. Обычно она бывает маленьких размеров – до одного сантиметра и очень мало когда увеличивается в размерах.

2. Образуется на дне полости рта, под основанием языка. Обычно она имеет округлую или овальную форму небольшого выпячивания бледно-голубого цвета. При своем увеличении, киста вызывает смещение уздечки языка, что непосредственно мешает при разговоре и при приеме пищи.

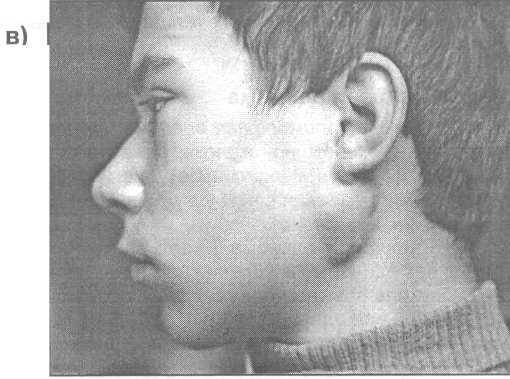

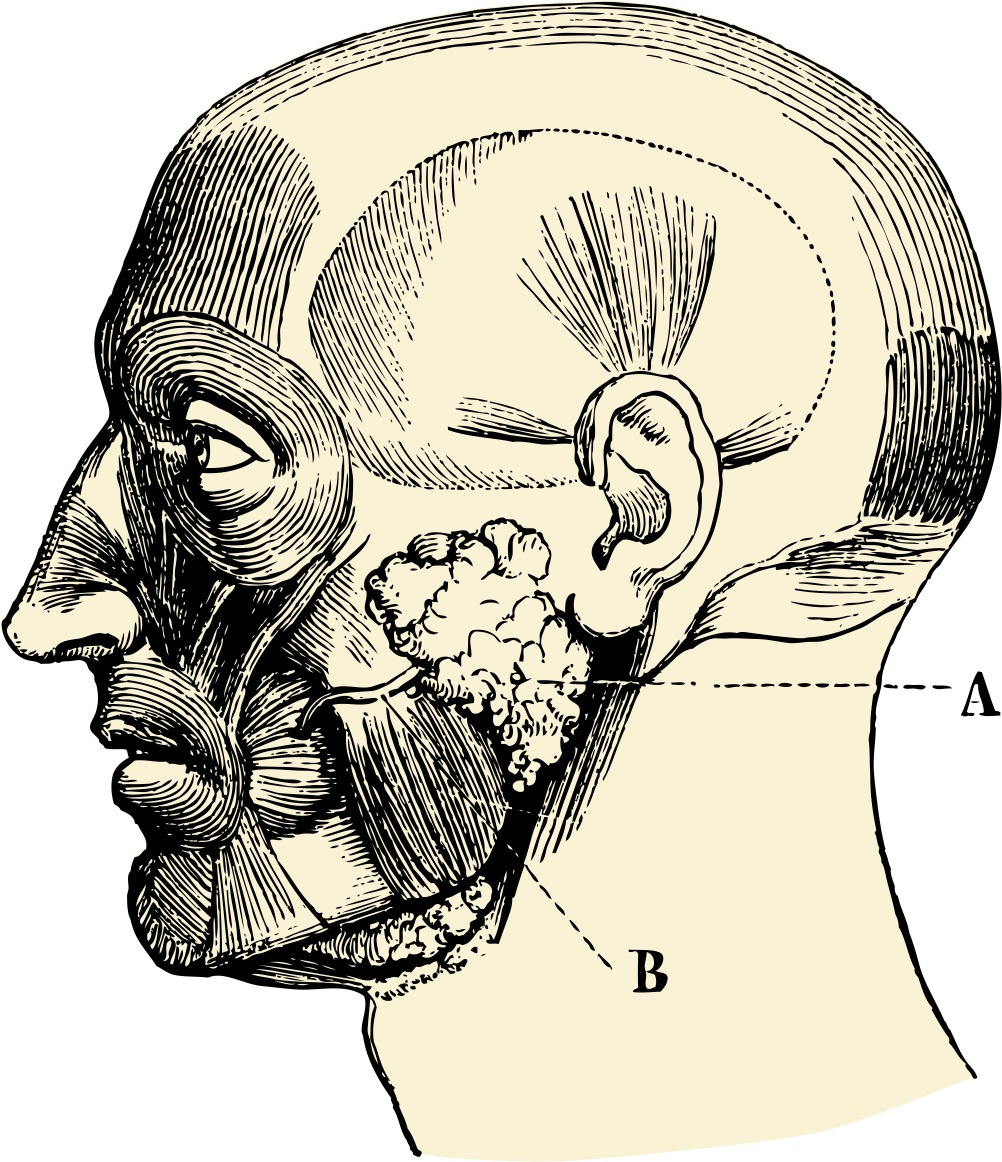

3. Она выделяется округлой припухлостью с одной стороны на мягких тканях в преаурикулярной области и поэтому лицо человека становится асимметричным.

Профилактика

- Обязательно нужно следить за состоянием полости рта. Надо после приёма пищи полоскать рот.

- Своевременно посещать стоматолога, вовремя лечить зубы.

- Не заниматься самолечением, потому что при возникновении кисты, этим должен заниматься только квалифицированный специалист. Иначе можно навредить своему здоровью.

Кисты слюнных желез: причины, симптомы и лечение

Кисты слюнных желез — это патологические доброкачественные образования из фиброзной ткани, имеющие вид одиночных полостей, чаще всего однокамерных, реже — многокамерных. Изнутри кисты заполняет слизистая жидкость белого или желтого цвета.

Изнутри кисты заполняет слизистая жидкость белого или желтого цвета.

Формирование кист проходит безболезненно. В группе риска находятся люди всех категорий, в особенности лица до 30 лет. Чаще всего киста образуется на малых слюнных железах. Большая железа также поражается патологией, но гораздо реже. Места локализации кист — на мягком небе, внутренних сторонах щек и губ.

При отсутствии лечения со временем киста увеличивается, а проблема усугубляется. Причинами тому служат такие осложнения, как просачивание жидкости через капиллярные стенки и скопление секрета внутри кисты с отсутствием возможности его оттока.

Классификация кист слюнных желез

Кисты классифицируются по нескольким признакам: месту образования, локализации, причине появления.

Основная классификация такого рода образований — это группирование кист по названиям желез, которые они поражают. Таким образом, существует киста малой, подъязычной, подчелюстной и околоушной железы. Весьма различимы между собой кисты большой и малой желез.

Таким образом, существует киста малой, подъязычной, подчелюстной и околоушной железы. Весьма различимы между собой кисты большой и малой желез.

Специалисты классифицируют данные опухоли, исходя из места их локализации, поскольку киста может находиться непосредственно в самом протоке или в паренхиме — тканях всей железы.

Кроме того, киста может принадлежать к ложным или истинным опухолям. Первые возникают вследствие разного рода травм мягких тканей, вторые — из-за возникновения таких патологий, как слюнный камень или других естественных причин. При этом истинная киста внутри имеет выстилку из эпителия, ложная — не имеет таковой. При наличии внутри полости кисты мукоидного слизистого содержимого, ее называют мукоцеле. Что будет еще одной разновидностью этого образования.

Причины возникновения кисты слюнных желез

Подобная киста образуется от того, что железа потеряла возможность выхода из нее секрета. Слюнный отток может закупориться и по причине чрезмерной густоты секрета, образующего слюнный камень. Кроме того, кистозная патология бывает обусловлена травмой или опухолью, сдавливающей канал и препятствующей выводу слюны. В результате жидкость растягивает железистую дольку либо сам слюнный проток, на месте патологии образуется киста.

Слюнный отток может закупориться и по причине чрезмерной густоты секрета, образующего слюнный камень. Кроме того, кистозная патология бывает обусловлена травмой или опухолью, сдавливающей канал и препятствующей выводу слюны. В результате жидкость растягивает железистую дольку либо сам слюнный проток, на месте патологии образуется киста.

Симптомы кисты слюнной железы

В зависимости от того, в какой железе она образовалась, симптомы кисты слюнной железы могут быть различимыми.

Киста малой железы

Если новообразованию подверглась малая железа, то киста заметна на поверхности слизистой со стороны нижней губы, реже — на слизистой других отделов. Киста малой железы не превышает 1 см в диаметре и увеличивается медленно. По внешнему виду это круглая эластичная подвижная сфера, выступающая над слизистой оболочкой. Она практически не ощутима для пациента. При нечаянном прикусывании или повреждении жесткой пищей киста вскрывается и выделяет вязкую жидкость, после чего снова закрывается и внутри нее снова накапливается слизь.

Она практически не ощутима для пациента. При нечаянном прикусывании или повреждении жесткой пищей киста вскрывается и выделяет вязкую жидкость, после чего снова закрывается и внутри нее снова накапливается слизь.

Киста подъязычной железы

Место ее локализации — под основанием языка. Такая киста имеет шарообразную или овалообразную форму и голубоватый светлый оттенок. Когда киста расположена около челюстно-подъязычной мышцы, она принимает форму песочных часов.

Киста подъязычной железы может причинять неудобство тем, что увеличиваясь в размерах, провоцирует смещение уздечки языка. Ее неправильное положение влечет затруднения во время принятия пищи и разговора. Периодически киста может самопроизвольно опорожняться и снова заполняться прозрачным или полупрозрачным секретом в связи с тем, что железа продолжает свою работу.

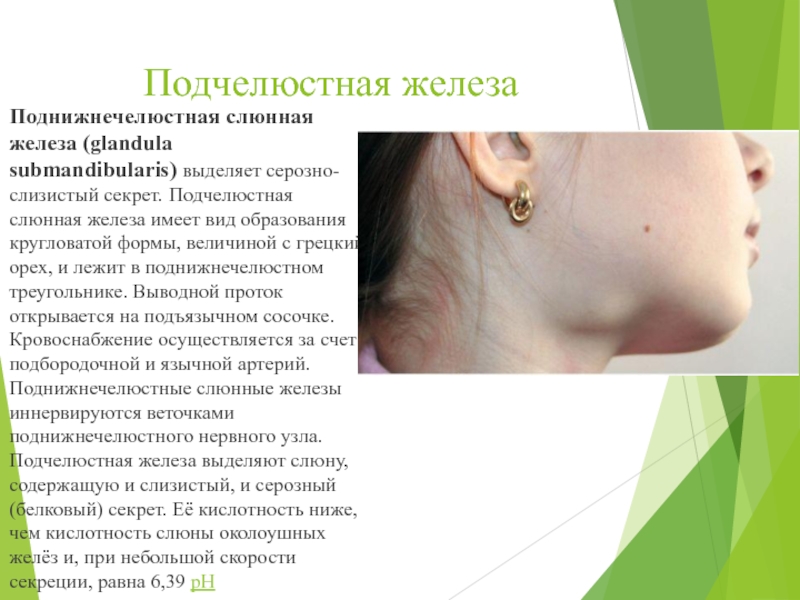

Киста подчелюстной железы

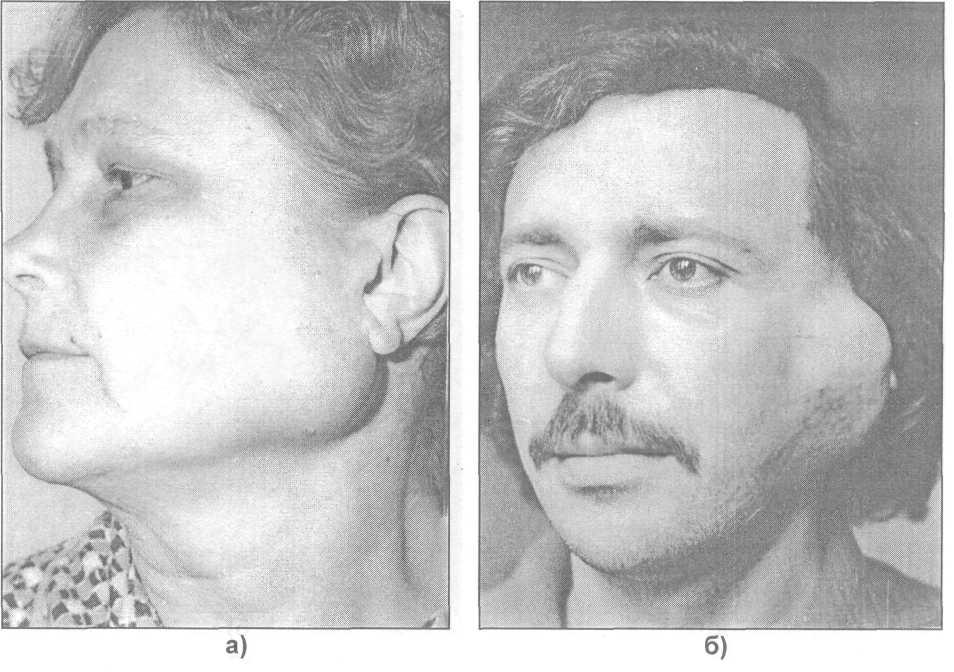

Данная киста проявляет себя как флюктуирующее образование круглой формы с мягкой гладкой поверхностью, находящееся в области нижней челюсти, ближе к челюстному суставу. Может разрастаться и на подъязычную область ротовой полости и проявляться набуханием ее дна. В запущенных случаях киста подчелюстной железы вызывает деформацию лица. Как и другие типы подобных новообразований, данная киста может опорожняться и снова заполняться жидким содержимым.

Может разрастаться и на подъязычную область ротовой полости и проявляться набуханием ее дна. В запущенных случаях киста подчелюстной железы вызывает деформацию лица. Как и другие типы подобных новообразований, данная киста может опорожняться и снова заполняться жидким содержимым.

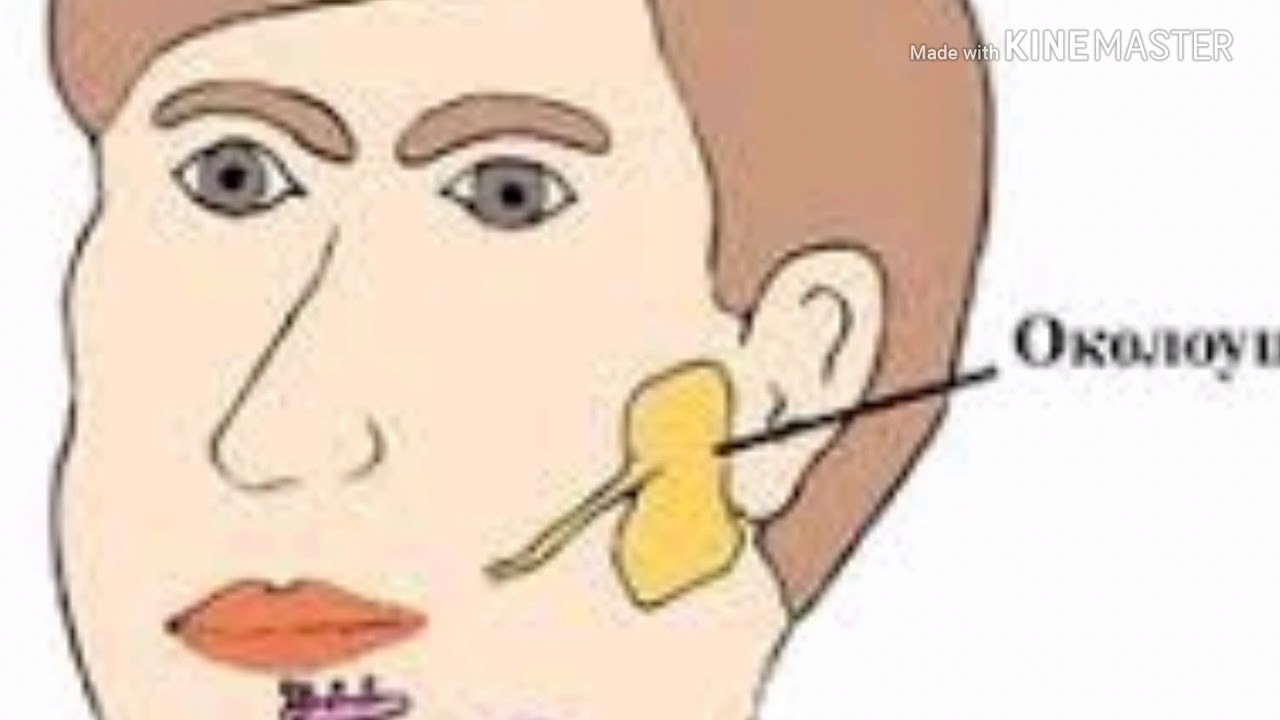

Киста околоушной железы

Околоушный тип кисты, как и другие, имеет форму шара с эластичной структурой. Киста образуется на слизистой оболочке внутри полости рта рядом с ушной раковиной. Как правило, киста околоушной железы поражает только одну сторону рта, что может стать причиной деформации лица в результате раздутия одной щеки. Кожа над местом локализации кисты не меняет цвета и структуры. При пальпации пораженная кистой железа не проявляет признаков флюктуации и не доставляет болезненных ощущений.

При отсутствии лечения и последующем попадании инфекции, киста может осложняться абсцессными процессами, сопровождающимися гиперемией кожного покрова, болью в области уха. При этом сильно затрудняется открытие рта, наблюдается флюктуация и незначительное повышение температуры в тканях щеки.

При этом сильно затрудняется открытие рта, наблюдается флюктуация и незначительное повышение температуры в тканях щеки.

Звоните

Наши специалисты проконсультируют Вас!

Диагностика кисты слюнных желез

На первом этапе постановки точного диагноза специалисты изучают клиническую картину заболевания визуально. После этого применяются инструментальные и лабораторные способы обследования. В ряде случаев необходимо дифференцировать кисту от опухолей, которые могут быть внешне схожи с ней. Это имеет ключевое значение, так как опухоль может носить как доброкачественный, так и злокачественный характер.

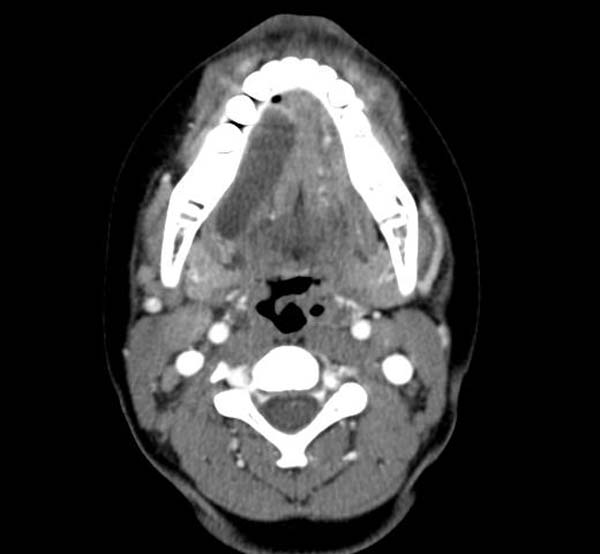

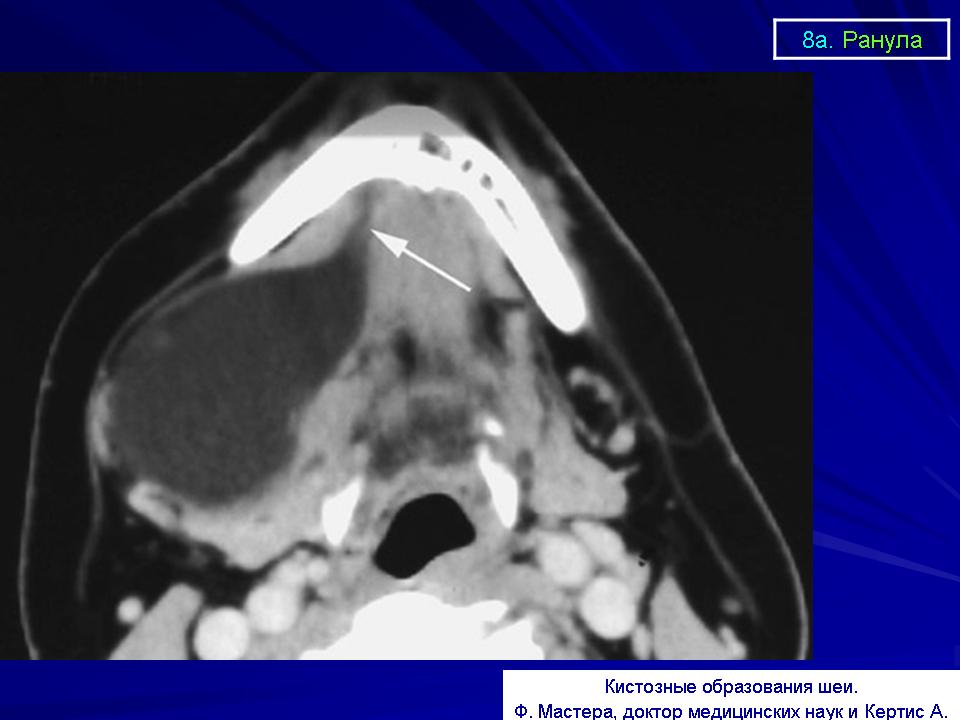

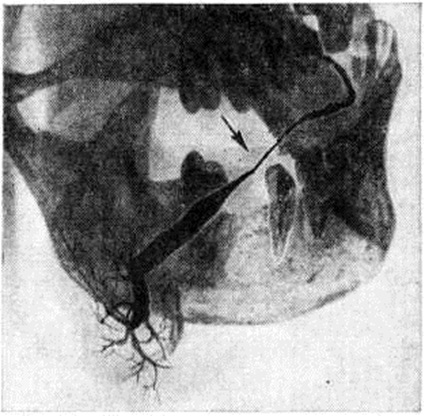

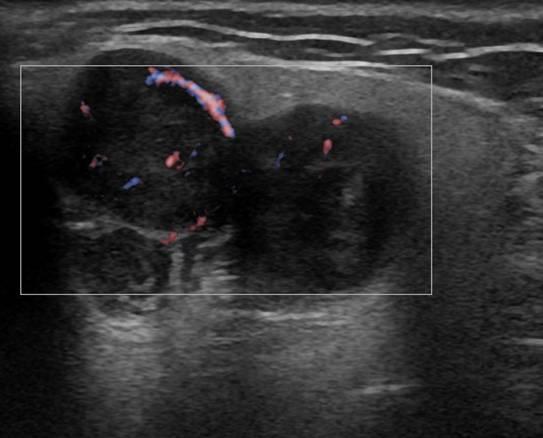

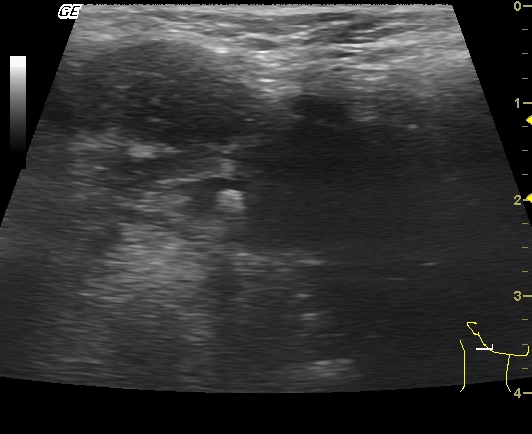

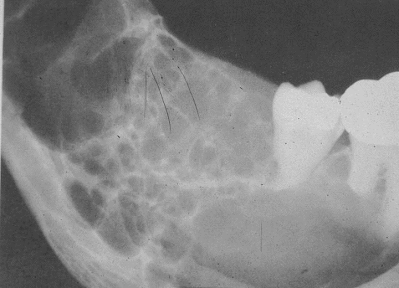

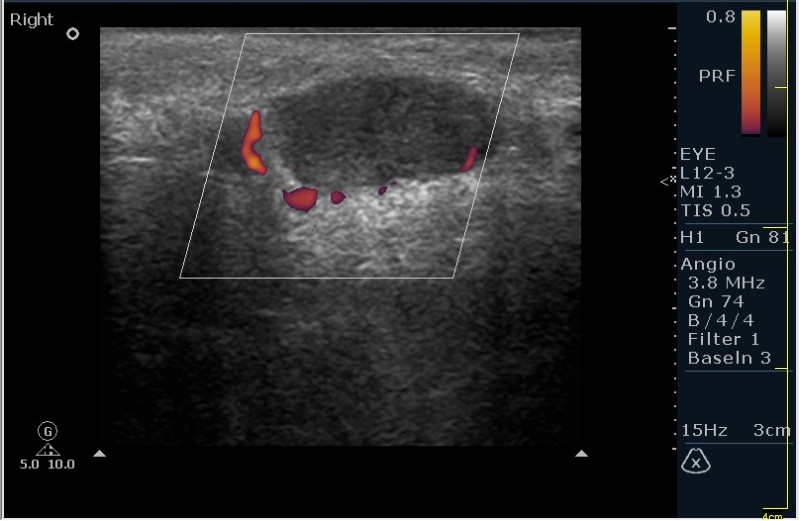

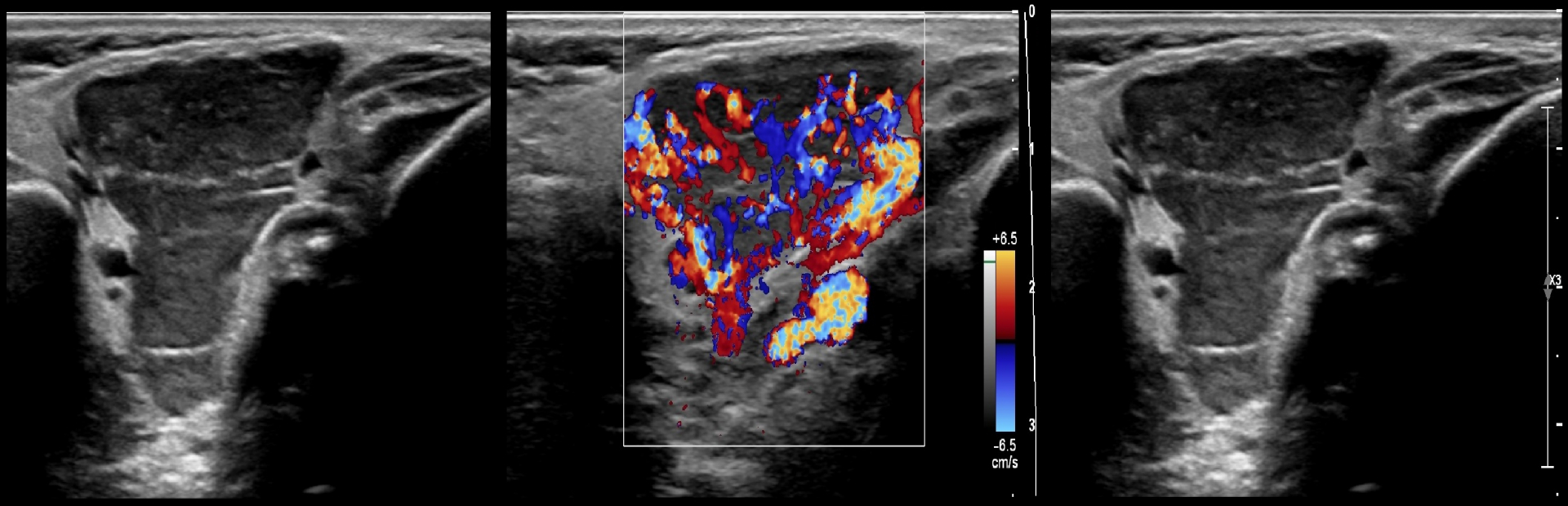

Чтобы понять, какие размеры в действительности имеет киста, пациента срочно направляют на компьютерную и магнитно-резонансную томографию, которую проводят в режиме контрастирования. Также может потребоваться цистография, сиалография и УЗИ.

Также может потребоваться цистография, сиалография и УЗИ.

В особо сложных случаях диагностики перечисленных методов бывает недостаточно. Окончательный диагноз ясен только после проведения тонкоигольной аспирационной биопсии, а также пункции кисты. Извлеченное содержимое подвергают цитологическому и биохимическому исследованию, необходимому для исключения иных диагнозов, в особенности злокачественных опухолей.

Поскольку киста подчелюстной железы и боковая киста шеи схожи между собой, при их диагностике необходима обязательная дифференциация. Кроме того, в ряде ситуаций требуется исключить дермоидную кисту и опухоль мягких тканей, такую как гемангиома, липома и лимфангиома, а также некоторые заболевания — лимфаденит и субмандибулит.

Киста подъязычной слюнной железы дифференцируется с липомой, дермоидной кистой и кистой подчелюстной железы. При этом необходимо точно исключить слюннокаменную болезнь и хронический сиаладенит в стадии обострения. Киста околоушной слюнной железы требует исключения ее опухоли и хронического лимфаденита.

Киста околоушной слюнной железы требует исключения ее опухоли и хронического лимфаденита.

Лечение кисты слюнной железы

Лечение кисты слюнной железы, вне зависимости от типа и места локализации, консервативными методиками невозможно, эффект в данном случае дает только хирургический метод. Устранение новообразования производится через ротовую область, но иногда требуется операция через доступ с наружной стороны, если это предполагает расположение кисты.

- При необходимости лечения ретенционной кисты малой железы проводят ее вылущивание через ротовую полость с обезболиванием местными анестетиками и ушиванием кедгутовыми швами.

- Подъязычная киста удаляется методом цистомии или цистэктомии на усмотрение хирурга.

- Киста подчелюстной железы нейтрализуется удалением вместе с самой железой.

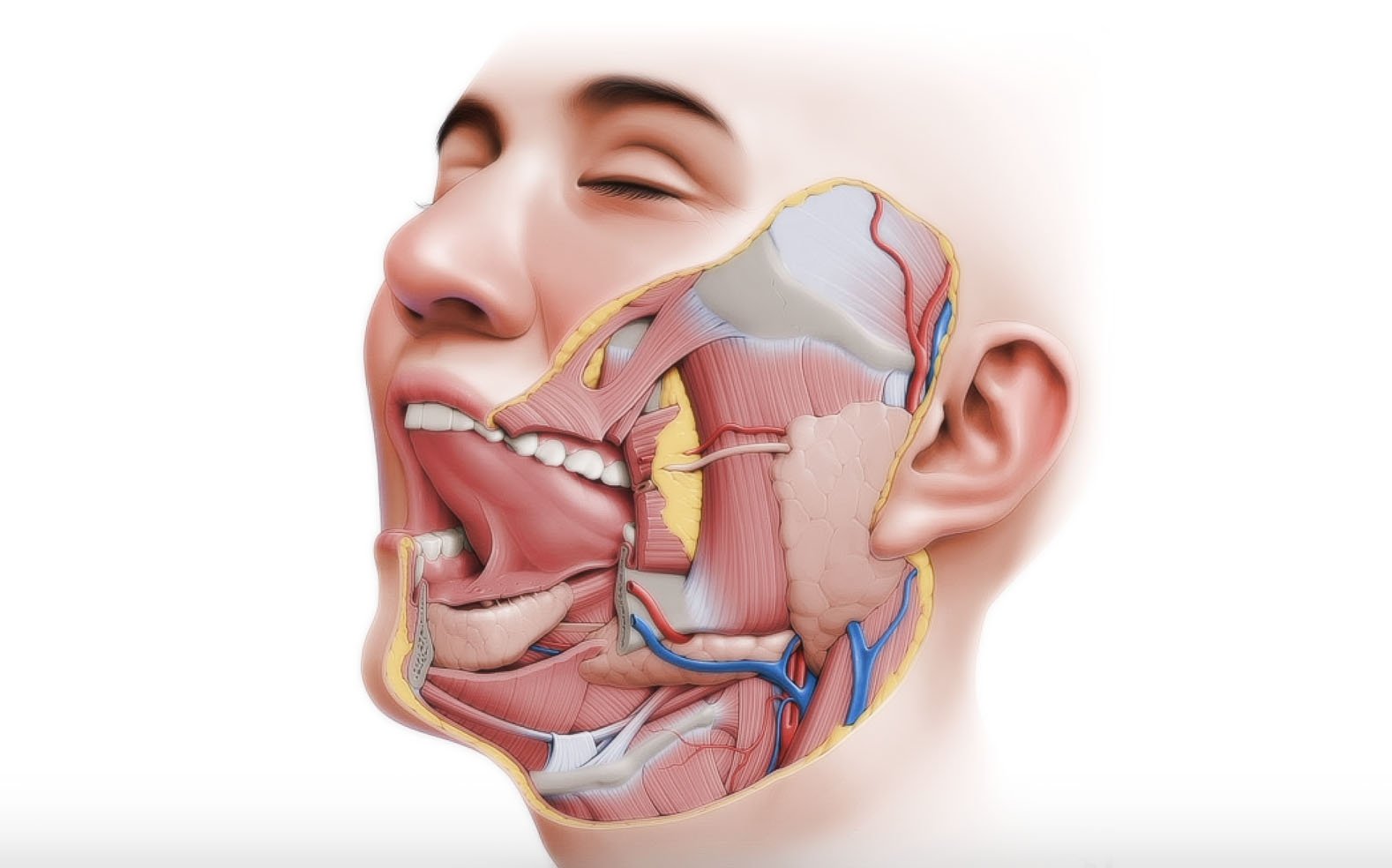

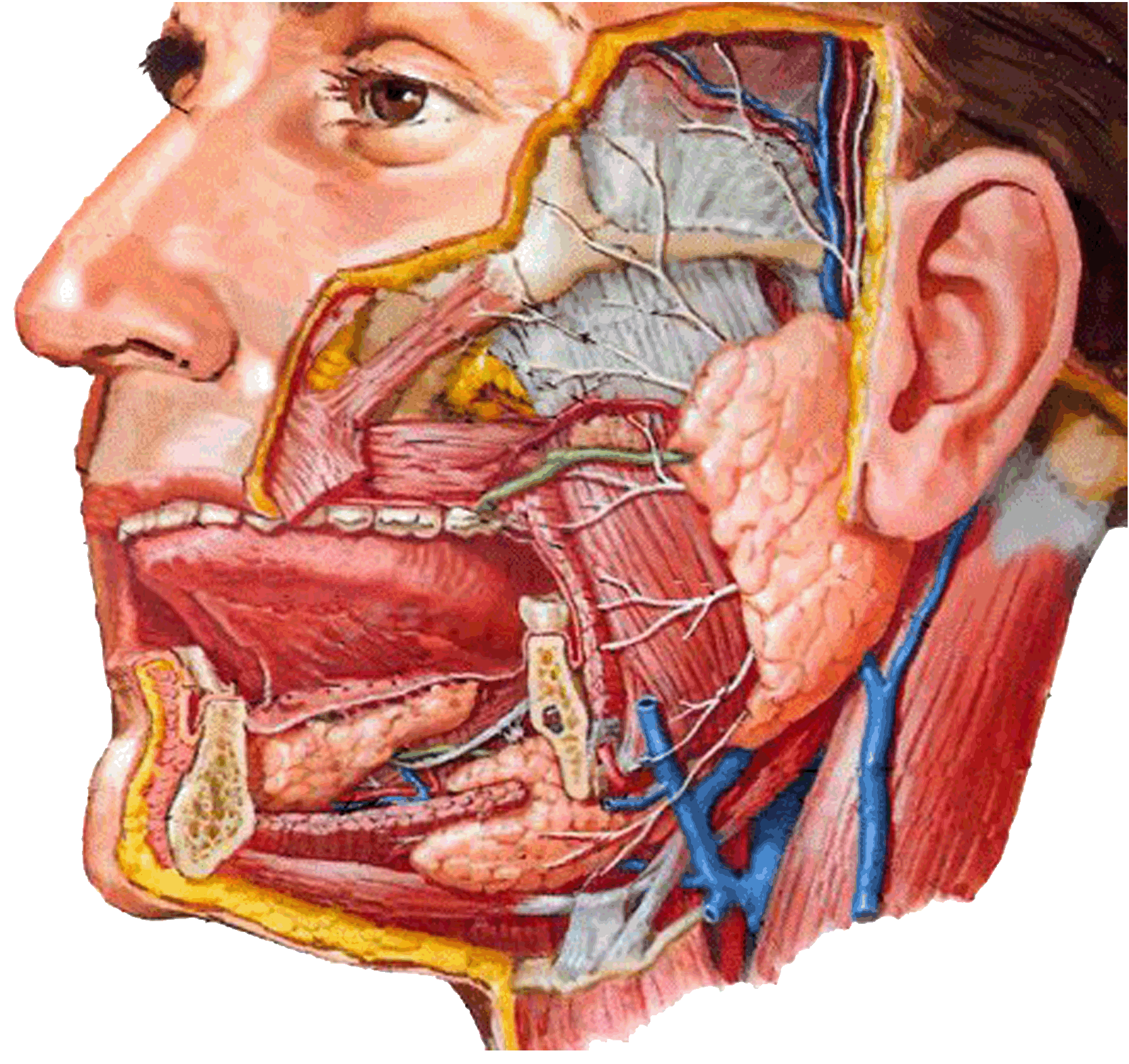

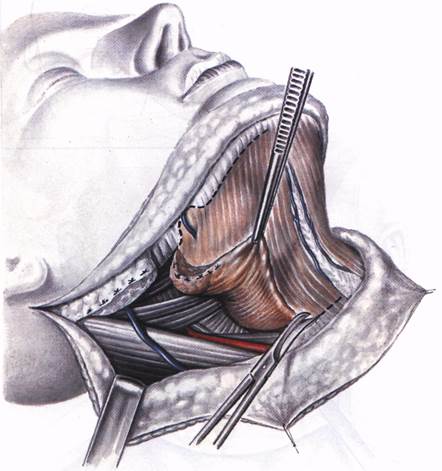

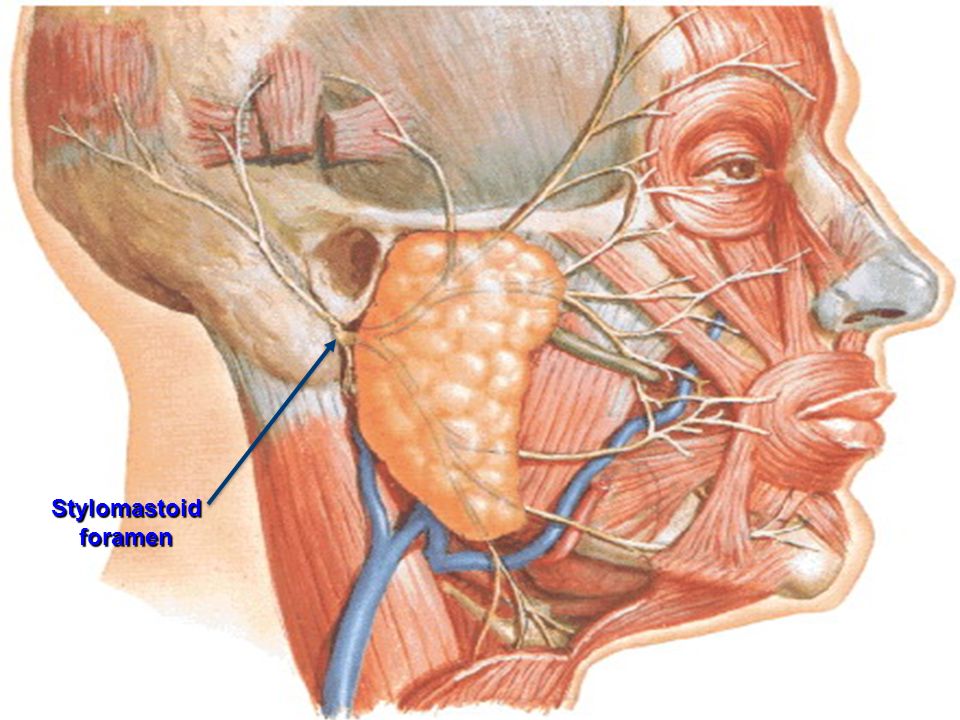

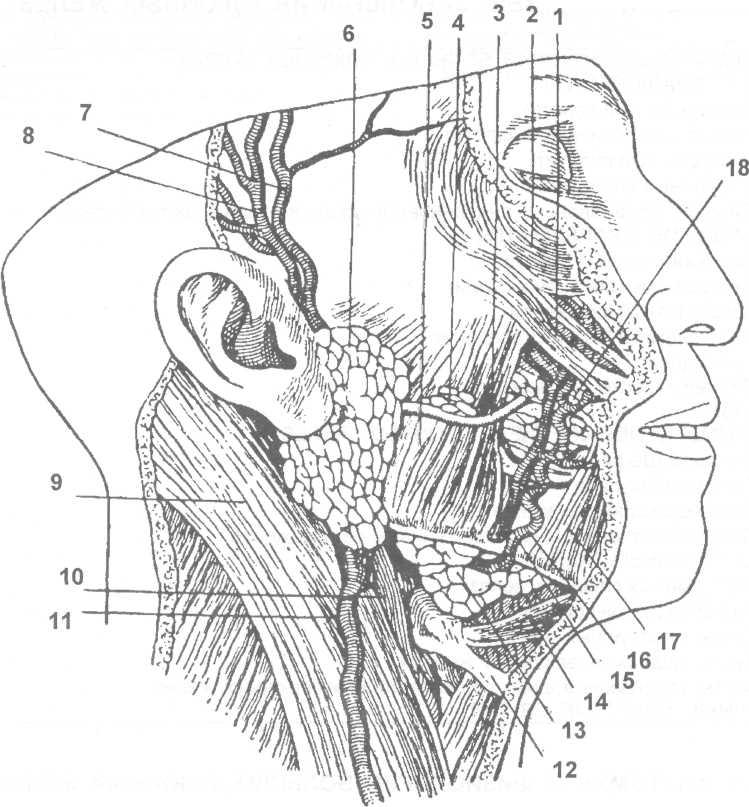

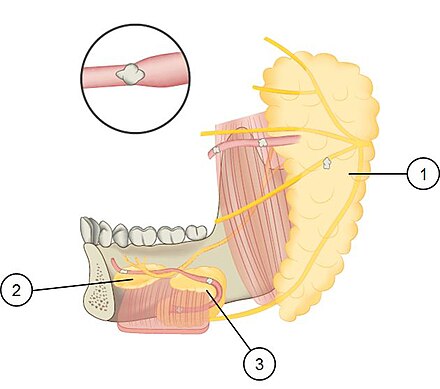

- Похожим образом поступают с кистозным образованием околоушной железы — его удаляют одновременно с паренхимой железы. Однако эту операцию проводят через наружный доступ с сохранением лицевого нерва. Данный тип кисты требует особо бережного лечения, так как поражение лицевого нерва влечет паралич мимических мышц и деформацию лица на всю жизнь.

Профилактика кисты слюнной железы состоит в предупреждении травм и воспалений полости рта, тщательной гигиене и регулярных посещениях стоматолога.

Кисты слюнных желез — причины, симптомы, диагностика и лечение

Кисты слюнных желез – полостные образования, возникающие вследствие облитерации протоков слюнных желез. Киста слюнной железы проявляется наличием мягкого безболезненного образования, медленным увеличением размеров, флюктуацией, затруднением глотания и речи. Диагностика кисты слюнной железы учитывает данные осмотра, УЗИ слюнных желез, сиалографии, пункции и тонкоигольной аспирационной биопсии кистозного образования, цитологического и биохимического исследования пунктата. Лечение кисты слюнной железы хирургическое (цистостомия, цистэктомия, экстирпация железы) внутриротовым или внеротовым доступом.

Лечение кисты слюнной железы хирургическое (цистостомия, цистэктомия, экстирпация железы) внутриротовым или внеротовым доступом.

Общие сведения

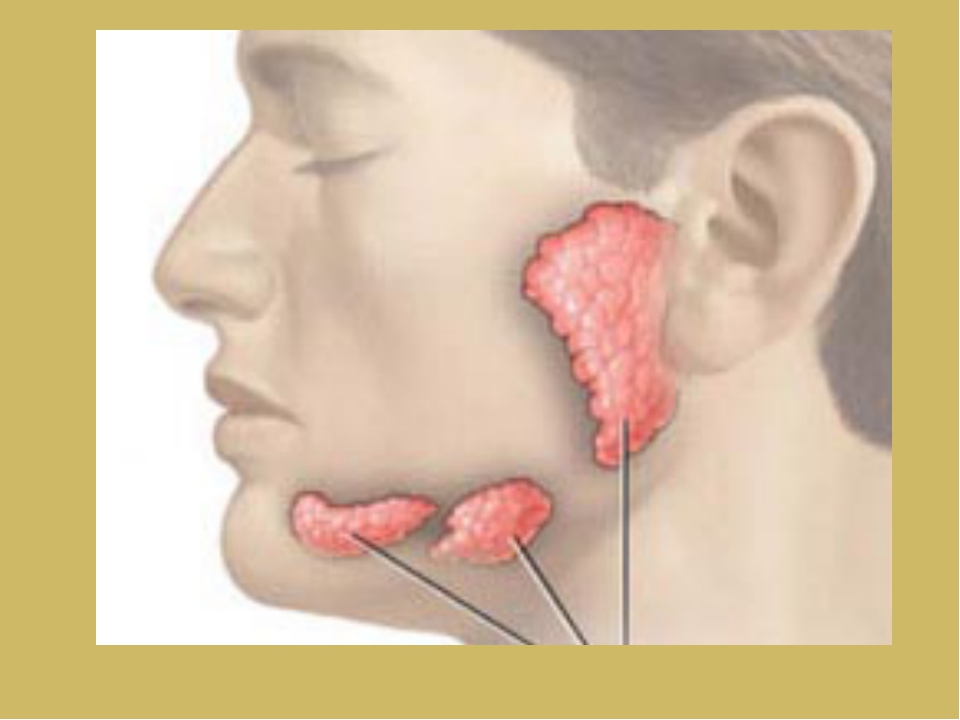

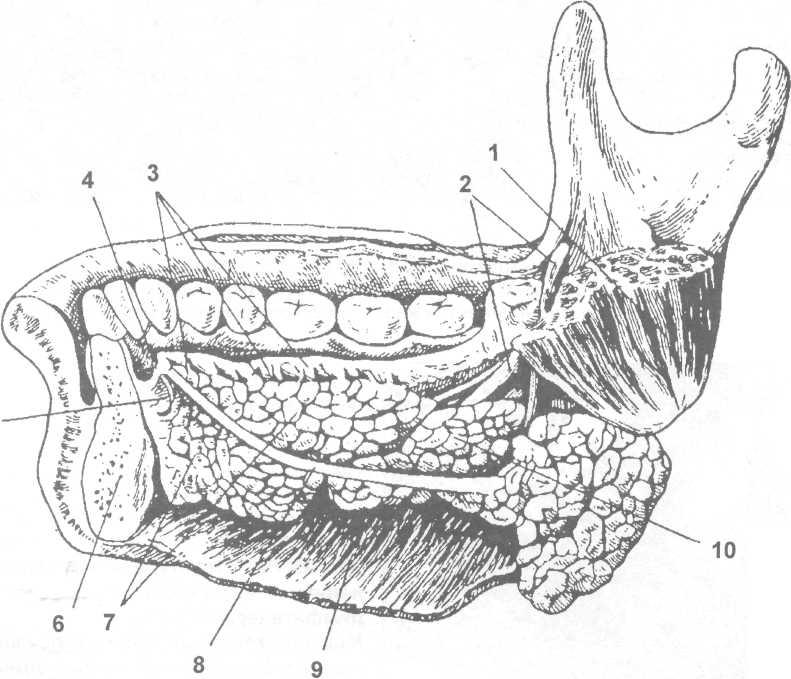

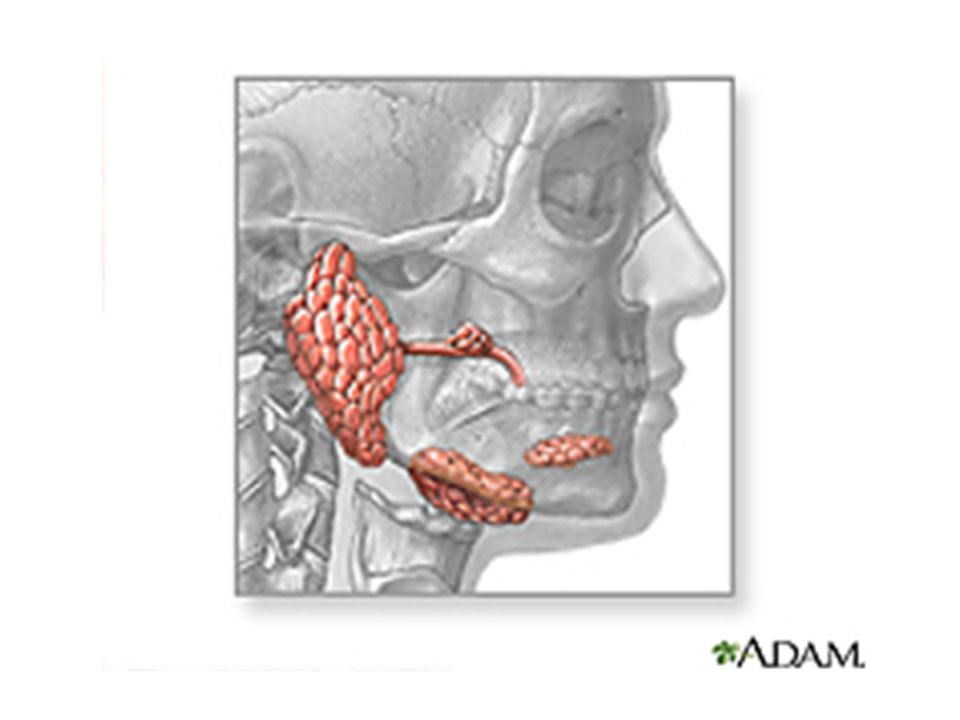

Киста слюнной железы — опухолевидное образование челюстно-лицевой области в виде полости, заполненной жидкостным содержимым. Кисты слюнных желез встречаются сравнительно нечасто. В большинстве случаев они исходят из малых слюнных желез (56%), реже – из подъязычных желез (35%), околоушных (5%) и нижнеподчелюстных желез — (4%). Кисты слюнных желез развиваются преимущественно у лиц молодого возраста (около 30 лет). Лечение кист слюнных желез имеет свою специфику и находится в компетенции челюстно-лицевой хирургии (хирургической стоматологии) и отоларингологии.

Кисты слюнных желез

Причины образования кист слюнных желез

Формирование кисты может быть связано с затруднением или полным прекращением оттока секрета слюнной железы. Причинами нарушения проходимости протока могут служить его закупорка слизистой пробкой; облитерация в результате воспаления (сиаладенита, стоматита), травмы железы протезом или разрушенным зубом; обструкция камнем слюнной железы; рубцовое сужение, внешняя компрессия опухолью и др. Предполагается, что некоторые кисты слюнных желез могут иметь врожденное происхождение и развиваются из отшнуровавшегося в процессе эмбриогенеза добавочного рудиментарного протока.

Предполагается, что некоторые кисты слюнных желез могут иметь врожденное происхождение и развиваются из отшнуровавшегося в процессе эмбриогенеза добавочного рудиментарного протока.

В большинстве случаев кисты слюнных желез представляют собой одиночные однокамерные образования, заполненные бесцветной или желтоватой слизистой жидкостью. Капсула кисты представлена фиброзной оболочкой; внутренняя поверхность имеет выстилку из многослойного плоского и цилиндрического эпителия или грануляционной ткани. Увеличение размеров кисты слюнной железы может происходить как за счет скопления в облитерированной полости слюнного секрета, так и вследствие транссудации жидкости через стенки капилляров.

Классификация кист слюнных желез

По месту образования различают:

1. Кисты малых слюнных желез (щечных, губных, небных, язычных, молярных).

2. Кисты больших слюнных желез:

- подъязычной слюнной железы (ранула)

- околоушной слюнной железы

- подчелюстной слюнной железы

Кроме этого, по локализации выделяют кисты паренхимы и протоков слюнных желез. В зависимости от строения киста слюнной железы может быть ретенционной (истинной) и посттравматической (ложной). Кисты слюнных желез с мукоидным слизистым содержимым носят название мукоцеле.

В зависимости от строения киста слюнной железы может быть ретенционной (истинной) и посттравматической (ложной). Кисты слюнных желез с мукоидным слизистым содержимым носят название мукоцеле.

Симптомы кист слюнных желез

Киста малой слюнной железы

Наиболее часто такие кисты локализуются на внутренней поверхности нижней губы, реже – в области щек или других отделов полости рта. Киста малой слюнной железы обычно не превышает в диаметре 0,5-1 см, медленно увеличивается в размерах. Киста слюнной железы определяется в виде подвижного образования округлой формы и эластической консистенции, выступающего над поверхностью слизистой оболочки.

Киста малой слюнной железы обычно не доставляет пациенту беспокойства и болезненных ощущений. Иногда при случайном травмировании пищей или прикусывании киста слюнной железы вскрывается с выделением вязкой полупрозрачной жидкости с желтоватым оттенком; затем в ней вновь накапливается содержимое. Кисту малой слюнной железы необходимо отличать от гемангиомы, фибромы и других доброкачественных опухолей полости рта.

Киста подъязычной слюнной железы

Киста подъязычной слюнной железы (ранула, «лягушачья опухоль») локализуется в области дна полости рта, под основанием языка. Обычно она просвечивает сквозь слизистую в виде округлого или овального выпячивания голубоватого цвета. Реже (при расположении над и под челюстно-подъязычной мышцей) киста имеет вид песочных часов.

Увеличивающаяся в размерах киста подъязычной слюнной железы может вызывать смещение уздечки языка, мешать приему пищи и разговору. Возможно периодическое самопроизвольное опорожнение и заполнение кисты подъязычной слюнной железы прозрачным секретом.

Дифференциальный диагноз кисты подъязычной слюнной железы проводится с кистой подчелюстной железы, дермоидной кистой, липомой. При инфицировании содержимого кисты следует исключить обострение хронического сиаладенита и слюннокаменную болезнь.

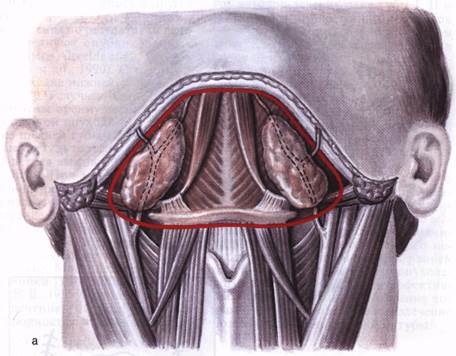

Киста подчелюстной слюнной железы

Проявляется наличием округлого, мягкоэластического, флюктуирующего образования в подчелюстной области; при распространении в подъязычную область — выбуханием в области дна полости рта. При достижении больших размеров киста подчелюстной слюнной железы может вызывать деформацию контура лица.

При достижении больших размеров киста подчелюстной слюнной железы может вызывать деформацию контура лица.

Киста подчелюстной слюнной железы требует дифференциации с боковой кистой шеи, дермоидной кистой, опухолями мягких тканей (гемангиомой, липомой, лимфангиомой и др.), лимфаденитом, субмандибулитом.

Киста околоушной слюнной железы

Киста околоушной слюнной железы клинически проявляется округлой припухлостью мягких тканей в преаурикулярной области, обычно с одной стороны, отчего возникает асимметрия лица. При пальпации определяется мягко- или плотноэластическая консистенция кисты. Кожа над ней не изменена, болезненность и флюктуация отсутствует.

При инфицировании киста околоушной слюнной железы может осложняться абсцессом. В этом случае появляется гиперемия кожи, боль в околоушной области, ограничение открывания рта, флюктуация, субфебрилитет. Дифференциальная диагностика кисты околоушной слюнной железы проводится с хроническими лимфаденитами, опухолями слюнной железы.

Диагностика кист слюнных желез

Кисты слюнных желез распознаются на основании клинической картины, инструментальных и лабораторных исследований. Кроме этого, дополнительные методы позволяют проводить дифференциальную диагностику кистозных образований с опухолями слюнных желез. Для уточнения величины, положения кисты и ее связи со слюнной железой проводится УЗИ слюнных желез, цистография и сиалография, КТ и МРТ в режиме контрастирования. Решающее значение в подтверждении диагноза принадлежит пункции и тонкоигольной аспирационной биопсии кисты слюнной железы с последующим биохимическим и цитологическим исследованием содержимого.

Лечение кист слюнных желез

При любой локализации лечение кист слюнных желез консервативными методами не предусмотрено. В зависимости от локализации кисты хирургическое вмешательство выполняется через внтуриротовой (при кисте малой слюнной железы) либо внеротовой (наружный, открытый) доступ.

Хирургическое лечение ретенционных кист малых слюнных желез предусматривает их вылущивание со стороны полости рта под местной инфильтрационной анестезией с наложением кетгутовых швов. Объем оперативного вмешательства при кисте подъязычной слюнной железы может включать цистостомию, цистэктомию или цистосиалоаденэктомию.

Объем оперативного вмешательства при кисте подъязычной слюнной железы может включать цистостомию, цистэктомию или цистосиалоаденэктомию.

Киста поднижнечелюстной слюнной железы обычно подлежит удалению вместе с железой. При кисте околоушной слюнной железы оптимальным методом служит удаление кистозного образования вместе с прилежащей к ней паренхимой железы через наружный доступ (частичная, субтотальная или тотальная паротидэктомия) с сохранением ветвей лицевого нерва.

Прогноз и профилактика кист слюнных желез

Основным риском при удалении кисты околоушной слюнной железы служит вероятность повреждения ветвей лицевого нерва, что может привести к параличу мимической мускулатуры лица. Кроме этого, при неполном удалении оболочки кисты слюнной железы может возникнуть рецидив заболевания. При отсутствии лечения всегда имеется риск развития гнойных осложнений (абсцесса, флегмоны).

Профилактика формирования приобретенных кист слюнных желез заключается, главным образом, в предупреждении воспалительных заболеваний и травм полости рта, проведении профессиональной гигиены и регулярных осмотров стоматолога.

Киста слюнной железы:Причины,Симптомы,Лечение | doc.ua

Классификация

Выделяется несколько видов кист слюнных желез, которые зависят от гистологического строения:

- ретенционная киста слюнной железы либо истинная киста. В роли оболочки данного образования выступает капсула слюнной железы;

- экстравазантная либо посттравматическая киста. Является результатом определенного механического дефекта, окружается грануляционной тканью.

Киста малой слюнной железы намного более распространена, нежели образование в больших слюнных железах. В большинстве случаев такие кисты располагаются на слизистой губы либо щеки, реже – на мягком небе.

Причины

В верхнем отделе тракта пищеварения и дыхательных путей есть немало железистой ткани, которая ответственна за выделение слюны. Если такая ткань скапливается в больших количествах, то образуются большие слюнные железы. Мелкие скопления, которые располагаются под слизистой оболочкой полости рта, образуют малые слюнные железы. Нередко травматизм слизистой становится причиной нарушения оттока слюнного секрета, что приводит к скоплению слюны в протоке, растягивая его. Так появляется ретенционная киста малой слюнной железы.

Нередко травматизм слизистой становится причиной нарушения оттока слюнного секрета, что приводит к скоплению слюны в протоке, растягивая его. Так появляется ретенционная киста малой слюнной железы.

Симптомы

Обычно киста малой слюнной железы – мягкое округлое образование, которое не вызывает боли. Наиболее часто оно прозрачное, голубоватое. Если такое образование существует на протяжении долгого периода, то оно может стать более плотным, приобрести белесость и напоминать фиброму.

Диагностика

В первую очередь проводят дифференциальную диагностику кисты околоушной слюнной железы вместе с сосудистыми образованиями и опухолями других слюнных желез. Применяются такие методы как УЗИ и исследование содержимого кисты в лабораторных условиях, которое берется с помощью пункции. Цитография дает возможность определить топографию образования и его размеры, а такой метод как сиалография позволяет максимально точно дифференцировать кисту и другие образования злокачественного типа.

Лечение

Киста слюнной железы лечится только с помощью оперативного вмешательства. Если образование локализуется в зоне около ушей, то удаляется не только киста и ее оболочки, но и участки тканей, которые к ним прилегают. Если поражается поднижнечелюстная железа, то киста слюнной железы удаляется вместе с самой железой. Вмешательство оперативного характера в зоне околоушной железы является весьма сложным в виде его расположения.

Если речь идет о таком методе, как хирургическое удаление кисты слюнной железы, то основная задача специалиста, который проводит операцию – не повредить лицевой нерв пациента, корни которого находятся очень близко к железе, так как это может стать причиной паралича мышц и искажения формы лица. Потому данная операция проводится только тогда, когда образование становится очень крупным и становится причиной серьезных деформаций, а также нарушений в жевательно-околоушной зоне.

Удаление слюнной железы — подъязычной, подчелюстной, доброкачественных новообразовавшихся

Информация в статье предоставлена для ознакомления и не является руководством к самостоятельной диагностике и лечению. При появлении симптомов заболевания следует обратиться к врачу.

При появлении симптомов заболевания следует обратиться к врачу.

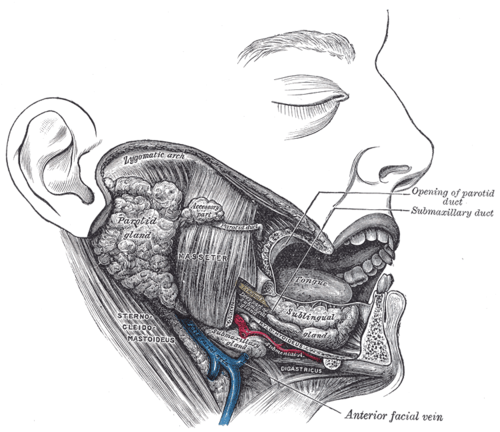

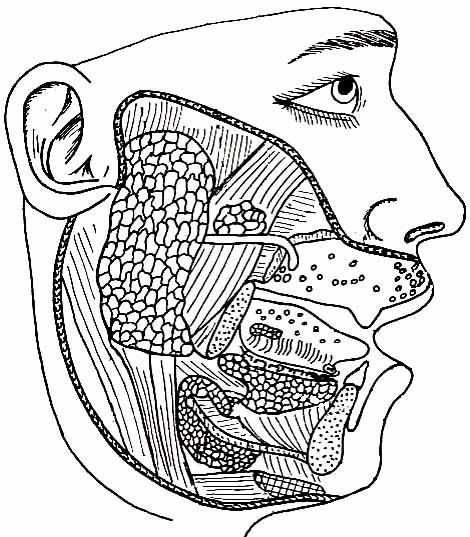

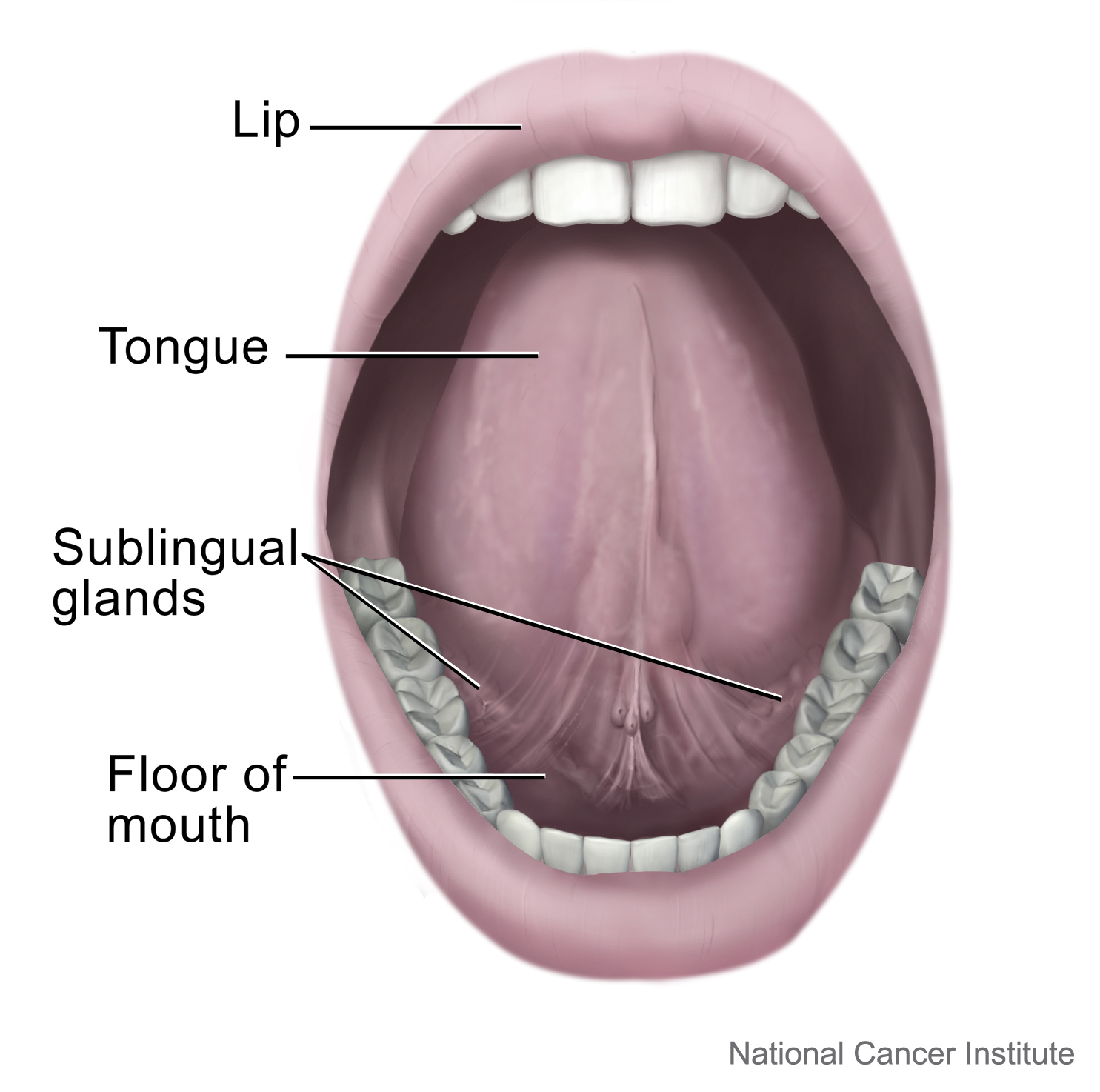

Слюнные железы отвечают за выработку и выделение в ротовую полость слюны – прозрачной бесцветной жидкости, смачивающей и очищающей полость рта. Слюна важна для пищеварения (в ней содержатся ферменты), восприятия вкуса и защиты зубов от микроорганизмов (слюна обладает бактерицидными свойствами).

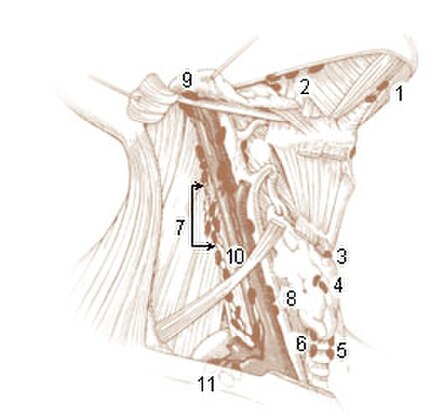

Слюнные железы могут быть большими – таких выделяется три симметричных пары: околоушные, подъязычные и поднижнечелюстные. Кроме них существует множество малых слюнных желез, расположенных в слизистых оболочках щек, губи нёба.

В слюнных железах могут протекать воспалительные и объемные процессы различной выраженности и степени интенсивности, при некоторых из них единственным эффективным лечением будет хирургическое.

Показания к удалению слюнных желез

Слюнная железа подлежит удалению в следующих случаях:

- закупорка протока;

- образование кисты;

- развитие доброкачественных новообразований;

- рак слюнной железы.

Закупорка протока слюнной железы происходит тогда, когда известковые отложения в протоке образовывают конкремент («камень»), которые препятствует оттоку секрета железы. Вследствие этого пациент ощущает боль в районе воспаленной железы, отмечается её увеличение в размерах. Возможно присоединение к воспалительному процессу вторичной инфекции.

Киста – это капсула, заполненная жидким содержимым, которая возникает на месте слюнной железы. Для кисты характерны те же проявления, что и для закупорки протока слюнной железы. Характерной особенностью кист слюнных желез является тенденция к прогрессирующему росту.

Доброкачественные новообразования, обычно это аденома слюнной железы, также склонны к росту и могут достигать столь крупных размеров, что деформируют овал лица, приводя к появлению заметных косметических дефектов внешности. Растущая опухоль сдавливает окружающие ткани, что может вызывать проблемы в их работе.

Рак (аденокарценома) слюнной железы очень опасен для здоровья, так как склонен к быстрому росту, проникновению в близлежащие органы и отделению метастаз.

Хирургическое лечение болезней слюнной железы

При закупорке слюнных желез конкрементами, в некоторых случаях возможно эндоскопическое удаление камня и сохранение железы. Такая манипуляция не требует госпитализации пациента и проводится под местной анестезией. Чаще всего закупорка протоки камнем происходит в поднижнечелюстной слюнной железе.

Однако в большинстве случаев извлечение конкремента нецелесообразно, а потому удаляется либо часть железы (частичная паротидэктомия), либо же вся железа вместе с протокой, близлежащими тканями и нервами (радикальная паротидэктомия, обычно проводится при раковых опухолях). Для проведения операции пациент погружается в наркоз.

Удаление поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез занимает менее часа, удаление околоушной – от часа до двух. Связано это с тем, что удаление околоушной железы, через которую проходит лицевой нерв, является более сложной операцией. Повреждение лицевого нерва, а точнее нижней его ветви, которая располагается в зоне вмешательства, недопустимо, так как может привести к нарушению иннервации части лица.

Если речь идет об удалении железы с опухолью, стараются провести иссечение и близлежащих тканей, чтобы не оставить клеток новообразования, способных привести к рецидиву. Препарат, полученный в результате иссечения, направляется в лабораторию для проведения гистологического анализа. Это позволит определить, была опухоль доброкачественной или злокачественной.

Реабилитация после удаления слюнных желез

Пациенты после удаления слюнной железы могут находиться одни стуки в стационаре. Для устранения послеоперационных болевых ощущений назначаются обезболивающие препараты в виде таблеток, внутримышечных или внутривенных инъекций. Пациент после операции должен соблюдать покой, избегать физических нагрузок, в течение двух недель отказываться от посещения сауны или бани. Соблюдение этих рекомендаций способствует быстрому заживлению раны.

Если в ходе операции был задет лицевой нерв, у пациента может «провиснуть» уголок рта со стороны удаленной железы. Восстановить иннервацию помогают регулярные упражнения на протяжении нескольких недель, однако в некоторых случаях парез остается.

Если в ходе операции хирург приходит к выводу, что опухоль поразила лицевой нерв – производится полное его удаление, чтобы не допустить дальнейшего распространения злокачественного новообразования. У таких пациентов паралич части лицевых мышц остается.

У пациентов, перенесших удаление околоушной слюнной железы возможно временное онемение ушной раковины со стороны удаленной железы. В таких случаях важно беречь ухо от холода, чтобы не отморозить его.

Хирургическое удаление одной из слюнных желез не спровоцирует развития заметного ощущения сухости во рту.

В клинике «Оксфорд Медикал» операцию по удалению слюнных желез проводят квалифицированные челюстно-лицевые хирурги в условиях современных новых операционных. Реабилитация пациентов происходит в комфортабельных палатах, рассчитанных на пребывание одного или двух пациентов.

Источники:

US National Library of Medicine

Scielo

NCBI

Ретенционная киста | Стоматология Ⓜ️ Митино

Ретенционная киста – разновидность истинных кист, образующихся в слюнных железах по причине нарушения оттока их секрета. Киста этого типа – безболезненное образование, заполненное слизью. Типичные места образования ретенционной кисты – нижняя часть поверхности языка, мелкие железы губ, подъязычная область, щёки. Вне зависимости от локализации, данная патология всегда поначалу протекает незаметно, либо со слабо выраженной симптоматикой – несильными болями от надавливания на десну.

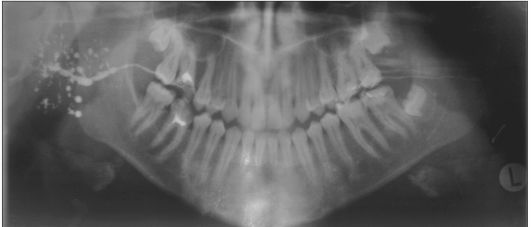

Киста этого типа – безболезненное образование, заполненное слизью. Типичные места образования ретенционной кисты – нижняя часть поверхности языка, мелкие железы губ, подъязычная область, щёки. Вне зависимости от локализации, данная патология всегда поначалу протекает незаметно, либо со слабо выраженной симптоматикой – несильными болями от надавливания на десну.На начальных стадиях эти новообразования выявляются случайно – они видны на рентгеновских снимках во время лечения соседнего зуба. В случае ранней диагностики ретенционной кисты ее реально удалить с максимальным сохранением зубных тканей. На поздних стадиях формирования кисты симптомы болезни начинают проявляться ярче: значительно усиливается боль, отекает десна, повышается температура, болит голова, киста нагнаиваетcя и открывается свищевой ход.

Проявления различных видов ретенционных кист

Ретенционная киста малой слюнной железы. Нередко наблюдается на поверхности красной каймы нижней губы. В редких случаях — на слизистых оболочках щек и на твёрдом нёбе. Такие кистозные новообразования имеют от 0,3 до 1,5-2 см в диаметре и появляются по причине закупорки протока железы по причине частых микротравм от острых краёв зуба, зубного протеза или из-за постоянного прикусывания. Ретенционная киста выглядит как подвижное, отграниченное от прилегающих тканей округлое, полупрозрачное новообразование, которое возвышается над слизистой оболочкой. Под фиброзной оболочкой кисты находится желтая тягучая жидкость. Иногда кисту может «прорвать» и она может на время пропасть.

Такие кистозные новообразования имеют от 0,3 до 1,5-2 см в диаметре и появляются по причине закупорки протока железы по причине частых микротравм от острых краёв зуба, зубного протеза или из-за постоянного прикусывания. Ретенционная киста выглядит как подвижное, отграниченное от прилегающих тканей округлое, полупрозрачное новообразование, которое возвышается над слизистой оболочкой. Под фиброзной оболочкой кисты находится желтая тягучая жидкость. Иногда кисту может «прорвать» и она может на время пропасть.

Ранула (лягушачья опухоль). Эта разновидность кисты располагается на дне полости рта. Опухоль напоминает гортанный пузырь лягушек (Ranula в переводе— лягушка). Выглядит как приподнятый участок слизистой оболочки ротовой полости и имеет округлую или овальную форму. Размер ранулы от 1 до 3-4 см, само образование имеет достаточно плотную консистенцию. Слизистый покров истончен, но цвет не изменяется; прикосновения и надавливания не вызывают болезненных ощущений.

Локализуется ретенционная киста в передних отделах дна ротовой полости, в стороне от срединной линии. В процессе разрастания она нередко распространяется за пределы средней линии и перемещается на противоположную сторону. Её главное отличие от дермоидной кисты – неспособность занять центральное положение. Внутри опухоли находится бесцветная липкая жидкость вязкой консистенции. Предположительно, кисты ретенционного типа возникают по причине закупоривания слизистых и слюнных желез, локализованных на дне ротовой полости. Ранула сложно дифференцируется от подъязычной кисты слюнной железы, которая также располагается на дне ротовой полости. Основное отличие её от ранулы в расположении – ранула локализуется ближе к центру подъязычного пространства. Кисты подъязычной слюнной железы обладают более плотной оболочкой, ранула, в свою очередь, покрыта тонким слоем слизистой оболочки, которая просвечивается и открывает внутреннее содержимое кисты.

В процессе разрастания она нередко распространяется за пределы средней линии и перемещается на противоположную сторону. Её главное отличие от дермоидной кисты – неспособность занять центральное положение. Внутри опухоли находится бесцветная липкая жидкость вязкой консистенции. Предположительно, кисты ретенционного типа возникают по причине закупоривания слизистых и слюнных желез, локализованных на дне ротовой полости. Ранула сложно дифференцируется от подъязычной кисты слюнной железы, которая также располагается на дне ротовой полости. Основное отличие её от ранулы в расположении – ранула локализуется ближе к центру подъязычного пространства. Кисты подъязычной слюнной железы обладают более плотной оболочкой, ранула, в свою очередь, покрыта тонким слоем слизистой оболочки, которая просвечивается и открывает внутреннее содержимое кисты.

Диагностика ретенционной кисты

Процесс диагностики кисты не слишком сложен. Для её выявления доктору достаточно пальпации. При нажатии новообразование пропадает, и снова наполняется жидкостью, если давление прервано. Ультразвуковое исследование позволяет поставить диагноз более точно. УЗИ позволяет получить сведения о структуре кист и их количестве. Зондирование каналов позволяет выявить ширину протоков и обнаружить наличие в них слюнного камня.

Ультразвуковое исследование позволяет поставить диагноз более точно. УЗИ позволяет получить сведения о структуре кист и их количестве. Зондирование каналов позволяет выявить ширину протоков и обнаружить наличие в них слюнного камня.

Лечение ретенционной кисты

Лечение ретенционных кист возможно только с применением хирургических методов. Процедура проводится под местной анестезией. Для обеспечения хорошего доступа к зоне операционных манипуляций, ассистент врача поддерживает и крепко зажимает нижнюю губу пациента, чтобы уменьшить кровоточивость сосудов. По длине кисты делается два надреза и полностью вылущивается слизистая оболочка кисты. После операции послойно накладываются швы, достаточно тонкие, они рассасываются полностью через пять-семь дней, после чего в дополнение накладывается давящая повязка.Лимфоэпителиальная киста поднижнечелюстной железы

J Pharm Bioallied Sci. 2014 июль; 6 (Приложение 1): S185–S187.

A. Saneem Ahamed

Отделение челюстно-лицевого хирурга-консультанта, многопрофильная больница Appasamy, Арумбаккам, Ченнаи, Индия , Индия

К.

Велавен

Велавен2 Отделение консультанта челюстно-лицевого хирурга, Стоматологическая клиника Impacts 32, Старый Паллаварам, Ченнаи, Индия

G.R. Sathyanarayanan

3 Neu Picture Hospitals, Tajavur, Tamil Nadu, Индия

J. Roshni

Отдел консультанта Maxillofial Surgeon, Appasamy Multispeciality Больница, Arumbakkam, Chennai, Индия

E. ELAVARASI

4 Консультант челюстно-лицевого рентгенолога, Pudupet, Lawspet, Puducherry, India

Отделение консультанта челюстно-лицевого хирурга, Многопрофильная больница Appasamy, Арумбаккам, Ченнаи, Индия

1 Отделение консультанта челюстно-лицевого хирурга, BeWell Hospitals and The Dental Clinic, Pakkamuday Пудучерри, Индия

2 Отделение челюстно-лицевого хирурга-консультанта, Impacts 32 Dental Clinic, Old Pallavaram, Chennai, India

3 Neu Face Hospitals, Thanjavur, Tamil Nadu, India

1 Врач-ортопед Maxilla2 , Pudupet, Lawspet, Puducherry, India

Получено в 2014 г. 30 марта; Пересмотрено 30 марта 2014 г.; Принято 9 апреля 2014 г.

30 марта; Пересмотрено 30 марта 2014 г.; Принято 9 апреля 2014 г.

Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с условиями Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported, которые разрешают неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинальная работа правильно цитируется.

Эта статья была процитирована другими статьями в PMC.Abstract

Лимфоэпителиальные кисты представляют собой доброкачественные, медленно растущие одно- или многокамерные образования, появляющиеся на голове и шее.Их еще называют бранхиальными кистами. Участками головы и шеи являются слюнные железы (чаще околоушные и реже поднижнечелюстные железы) и полость рта (обычно дно рта). На сегодняшний день доступны различные методы исследования, из которых можно использовать тонкоигольную аспирационную цитологию (FNAC) для немедленной диагностики лимфоэпителиальной кисты. Другие исследования включают УЗИ и компьютерную томографию. Обычно это происходит из-за процесса дилатации кистозных протоков, вызванного лимфоцитами, и подтверждающий диагноз всегда ставится после операции с помощью гистопатологического исследования.Основой лечения лимфоэпителиальной кисты остается хирургический подход, который включает полную энуклеацию кисты с тотальным иссечением пораженной слюнной железы. Это отчет о лимфоэпителиальной кисте поднижнечелюстной слюнной железы и ее лечении.

Другие исследования включают УЗИ и компьютерную томографию. Обычно это происходит из-за процесса дилатации кистозных протоков, вызванного лимфоцитами, и подтверждающий диагноз всегда ставится после операции с помощью гистопатологического исследования.Основой лечения лимфоэпителиальной кисты остается хирургический подход, который включает полную энуклеацию кисты с тотальным иссечением пораженной слюнной железы. Это отчет о лимфоэпителиальной кисте поднижнечелюстной слюнной железы и ее лечении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лифоэпителиальная киста, поднижнечелюстная железа, доброкачественное образование на шее, злокачественная трансформация

Лимфоэпителиальные кисты — доброкачественные, медленно растущие одно- или многокамерные образования, возникающие в области головы и шеи.Их еще называют бранхиальными кистами. Участками головы и шеи являются слюнные железы (чаще околоушные и реже поднижнечелюстные железы) и полость рта (обычно дно рта). Эти кисты обычно наблюдаются у взрослых и лишь изредка у детей. Их размер варьируется от 0,5 до 5,0 см, и они могут вызывать значительную косметическую деформацию и физический дискомфорт. Иногда лимфоэпителиальная киста может возникать без вовлечения слюнных желез, чаще всего в переднем треугольнике шеи.Если не лечить, существует высокая вероятность трансформации лимфоэпителиальных кист в злокачественные образования, такие как злокачественные лимфомы, которые могут вторично вовлекать экстранодальные стороны. Это клинический случай лимфоэпителиальной кисты, поражающей поднижнечелюстную железу.

Их размер варьируется от 0,5 до 5,0 см, и они могут вызывать значительную косметическую деформацию и физический дискомфорт. Иногда лимфоэпителиальная киста может возникать без вовлечения слюнных желез, чаще всего в переднем треугольнике шеи.Если не лечить, существует высокая вероятность трансформации лимфоэпителиальных кист в злокачественные образования, такие как злокачественные лимфомы, которые могут вторично вовлекать экстранодальные стороны. Это клинический случай лимфоэпителиальной кисты, поражающей поднижнечелюстную железу.

История болезни

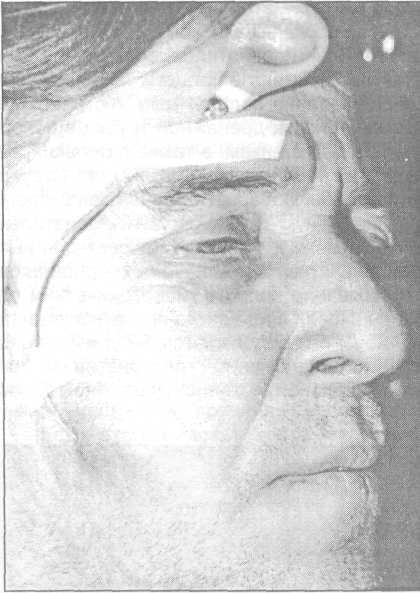

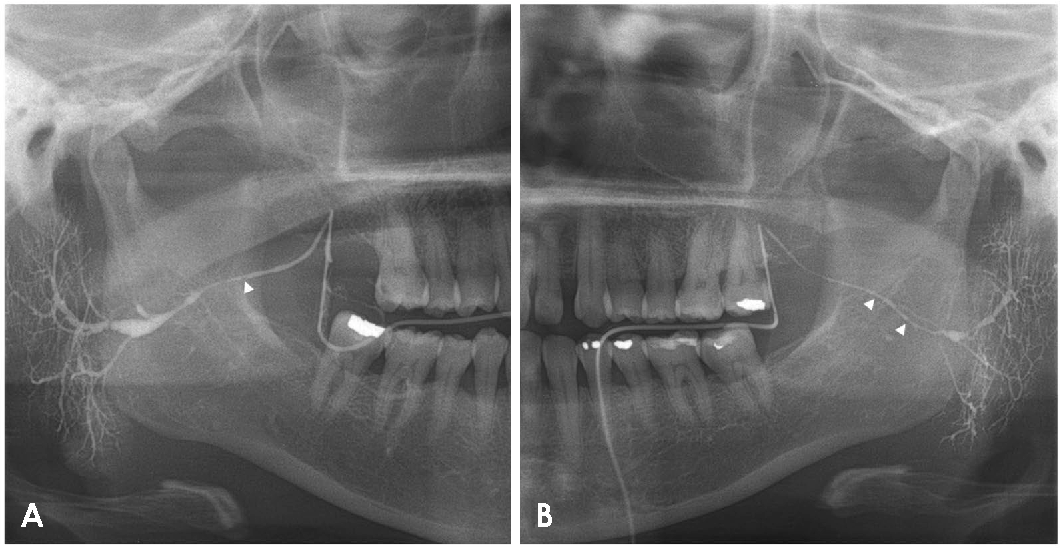

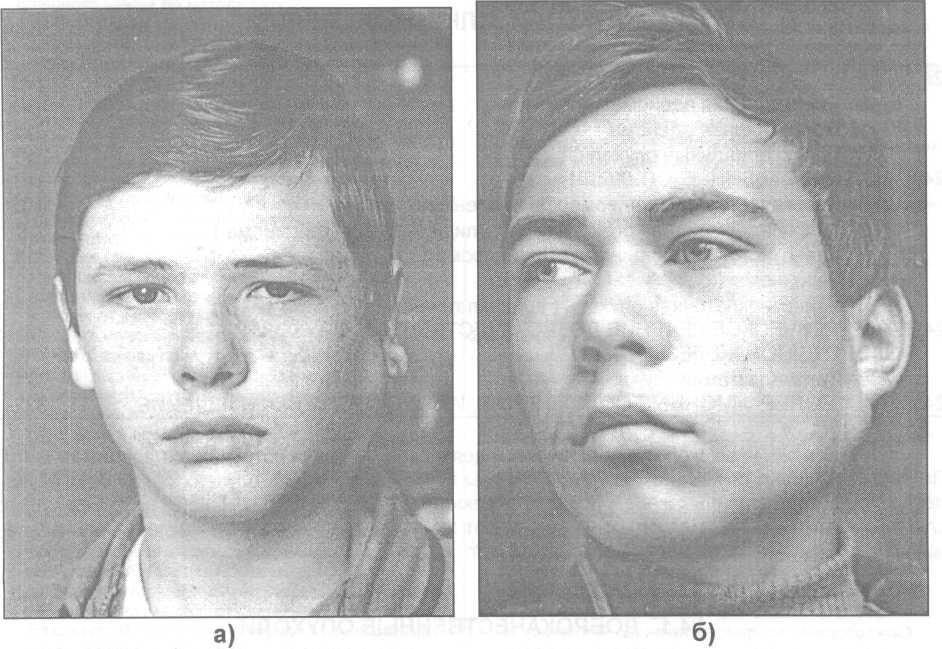

Случай, который мы представляем здесь, касается 32-летней пациентки, которая обратилась в нашу больницу с жалобами на безболезненную припухлость на левой стороне шеи в течение последних 8 месяцев.Первоначально опухоль была небольшой и увеличилась до нынешних размеров []. Отек не вызывал каких-либо функциональных ограничений, но был очевиден с косметической точки зрения, что беспокоило пациентку. При экстраоральном осмотре в левой поднижнечелюстной области определяется мягкая, флюктуирующая, сдавливаемая, безболезненная припухлость размером 8-10 см. Припухлость распространялась вперед от области парасимфиза нижней челюсти и распространялась кзади до угловой области нижней челюсти. Кверху опухоль не выходила за нижний край нижней челюсти, книзу распространялась до уровня щитовидного хряща.При внутриротовом осмотре отклонений от нормы не обнаружено. Устье левого поднижнечелюстного протока и слюноотделение в норме.

Припухлость распространялась вперед от области парасимфиза нижней челюсти и распространялась кзади до угловой области нижней челюсти. Кверху опухоль не выходила за нижний край нижней челюсти, книзу распространялась до уровня щитовидного хряща.При внутриротовом осмотре отклонений от нормы не обнаружено. Устье левого поднижнечелюстного протока и слюноотделение в норме.

Фото до операции, показывающее кисту в поднижнечелюстной области слева

При внутриротовом осмотре патологии не выявлено, пациент не предъявлял жалоб на сухость во рту или боль на дне ротовой полости или при открытии рта. поднижнечелюстной проток.

Аспирация опухоли была сделана с помощью иглы с широким отверстием, которая показала наличие жидкости цвета соломы.Аспирированную жидкость подвергали тонкоигольной аспирационной цитологии (FNAC), которая выявила наличие лимфоцитов, немногочисленных гистиоцитов, малочисленных плазматических клеток и плоскоклеточных клеток, рассеянных в белковом материале. Это почти доказало, что поражение представляет собой кисту лимфоэпителиального происхождения.

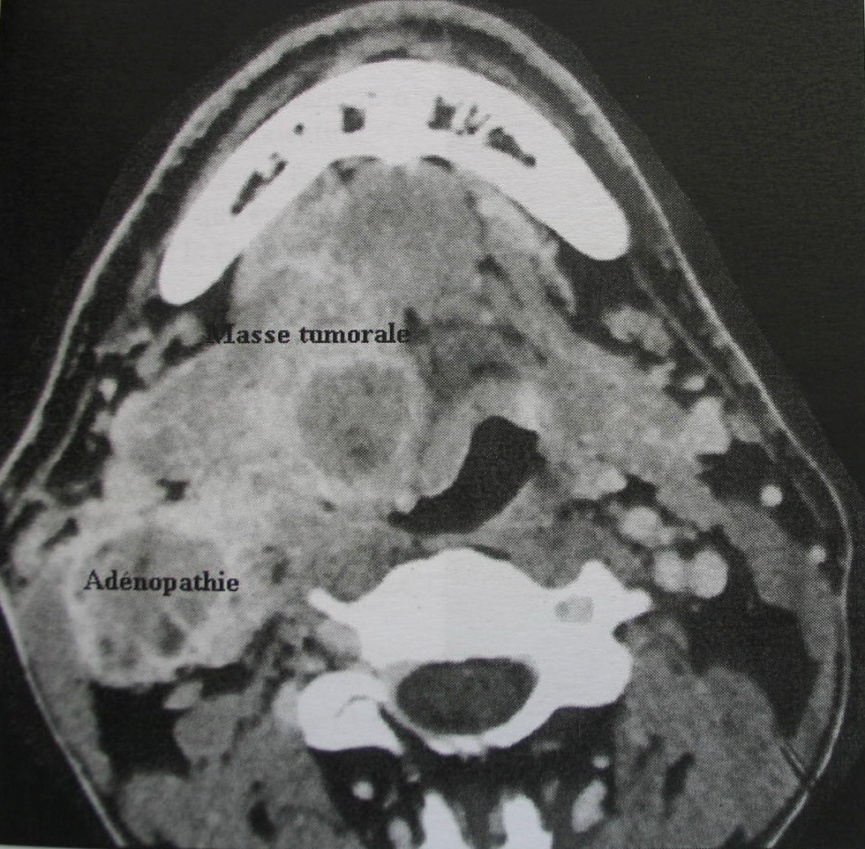

Компьютерная томография (КТ) была проведена для оценки размера и степени отека, которая выявила наличие хорошо очерченного и инкапсулированного поражения размером около 10 см × 6 см. Поражение не показало какого-либо инвазии в нижнюю челюсть или крупные кровеносные сосуды, за исключением того, что лицевая артерия и вена сдавливались медиально в шею.Капсула поражения была слегка спаяна с поверхностной частью левой поднижнечелюстной железы []. Было проведено рутинное исследование крови. Пациент был проверен на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) как с помощью иммуноферментного анализа, так и с помощью вестерн-блоттинга, оба из которых были отрицательными.

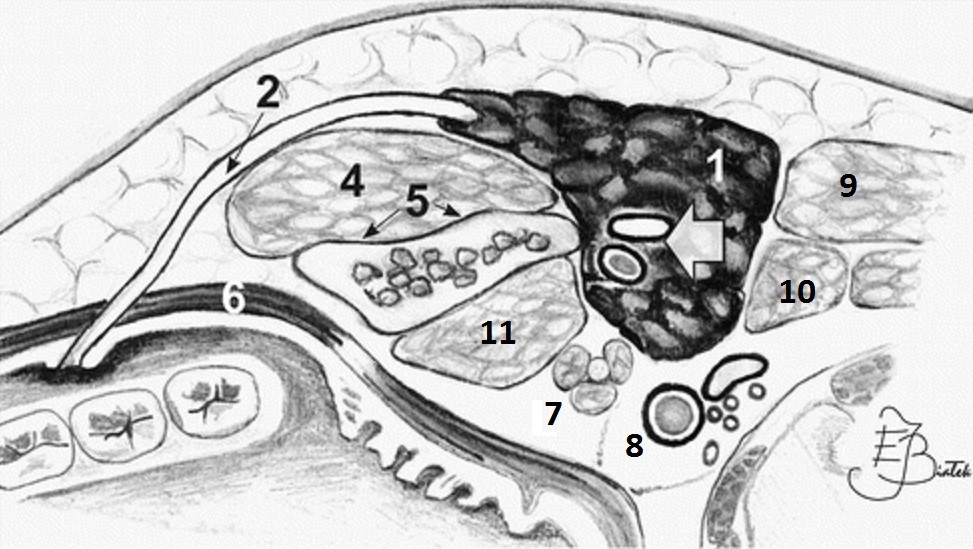

Компьютерная томография поднижнечелюстной области показывает хорошо инкапсулированное образование в левой поднижнечелюстной области, прикрепленное к поверхностной части левой поднижнечелюстной железы.Хирургический доступ выполняли горизонтальным разрезом шеи по шейной складке. Лицевая артерия и вена были видны приросшими к стенке кисты, поэтому они были перевязаны. Маргинальный нижнечелюстной нерв был идентифицирован и сохранен. Очаг вскрыт и полностью энуклеирован с иссечением поверхностной части поднижнечелюстной слюнной железы. Был достигнут гемостаз и выполнено закрытие. Образец был отправлен на гистопатологическое исследование, которое выявило образец, состоящий из кисты, выстланной железистым эпителием, состоящим из лимфоидных фолликулов.

Маргинальный нижнечелюстной нерв был идентифицирован и сохранен. Очаг вскрыт и полностью энуклеирован с иссечением поверхностной части поднижнечелюстной слюнной железы. Был достигнут гемостаз и выполнено закрытие. Образец был отправлен на гистопатологическое исследование, которое выявило образец, состоящий из кисты, выстланной железистым эпителием, состоящим из лимфоидных фолликулов.

Фото после операции через 2 недели после удаления

Обсуждение

Лимфоэпителиальные кисты или жаберные кисты представляют собой доброкачественные, медленно растущие образования, которые встречаются в основном у взрослых с преобладанием пола, при этом 60-80% составляют женщины. Это происходит на втором и третьем десятилетии жизни, припухлость обычно диффузная, флуктуирующая и безболезненная. Лимфоэпителиальные кисты обычно связаны со слюнной железой, особенно с околоушной железой и редко с подчелюстной железой.[1] При этом типе поражения, когда поражаются железы, также поражается проток железы, как в вышеприведенном случае, поднижнечелюстная железа и проток. [2] Жаберные кисты, которые не включают слюнный компонент, обычно возникают в латеральной шейной области, включая лимфатический узел. Классически описано, что они возникают перед верхней третью грудино-сосцевидной кости. В любом случае, известно, что они возникают в других областях шеи, полости рта, слюнных железах, щитовидной железе, средостении и даже в поджелудочной железе.Это происходит из-за индуцированного лимфоцитами расширения кистозных протоков и всегда диагностируется после операции с помощью гистопатологического исследования.

[2] Жаберные кисты, которые не включают слюнный компонент, обычно возникают в латеральной шейной области, включая лимфатический узел. Классически описано, что они возникают перед верхней третью грудино-сосцевидной кости. В любом случае, известно, что они возникают в других областях шеи, полости рта, слюнных железах, щитовидной железе, средостении и даже в поджелудочной железе.Это происходит из-за индуцированного лимфоцитами расширения кистозных протоков и всегда диагностируется после операции с помощью гистопатологического исследования.

В качестве причины жаберной кисты предлагаются различные теории. Их можно широко классифицировать как врожденные теории и теории лимфатических узлов. Из двух теорий наиболее распространенной является теория лимфатических узлов, предложенная королями. Было высказано предположение, что кисты развились из-за кистозной трансформации лимфатических узлов. Лимфоэпителиальные кисты могут возникать при других состояниях, таких как синдром Шегрена, болезнь Микулича и миоэпителиальный сиаладинит. При синдроме Шегрена поражаются малые слюнные железы, но, как правило, отсутствует лимфоэпителиальный компонент.[3]

При синдроме Шегрена поражаются малые слюнные железы, но, как правило, отсутствует лимфоэпителиальный компонент.[3]

Лимфоэпигелиальная киста ассоциирована с ВИЧ-инфекцией как часть синдрома диффузного инфильтративного лимфоцитоза. ВИЧ-ассоциированное заболевание слюнных желез представляет собой лимфоидную гиперплазию околоушной, а иногда и поднижнечелюстной железы с лимфоэпителиальной кистой и лимфоэпителиальными поражениями у ВИЧ-позитивных больных. Заболеваемость ВИЧ-ассоциированным заболеванием слюнных желез составляет около 3-10% среди ВИЧ-позитивных пациентов.Болеют дети и взрослые, мужчины и женщины. Поражение слюнных желез обычно развивается до СПИДа и иногда является первым проявлением ВИЧ-инфекции. Обычно он двусторонний и сопровождается шейной лимфаденопатией.[4]

Методы исследования включают FNAC, который обычно является терапевтическим, а также подтверждающий тест, если он выполнен правильно. Наличие белкового фона и смешанной популяции лимфоцитов, гистиоцитов, плазматических клеток и метапластических плоскоклеточных клеток в цитологических данных при тонкоигольной аспирации крупных слюнных желез следует рассматривать как диагноз лимфоэпителиальной кисты. [5] КТ помогает определить характер кисты, если она инкапсулирована или прорывается и прорастает в другие структуры. Наиболее важным является то, что КТ показывает степень поражения во всех направлениях, прежде чем планировать хирургическое иссечение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастом, которая четко покажет усиление тонкого обода. Можно выполнить ультразвуковое исследование, которое может очень хорошо продемонстрировать кистозное поражение и сосудистое поражение. Сиалография может быть сделана для обнаружения любой обструкции внутри железы и протока.И МРТ, и сиалографию не делали, так как пациент был не по карману.

[5] КТ помогает определить характер кисты, если она инкапсулирована или прорывается и прорастает в другие структуры. Наиболее важным является то, что КТ показывает степень поражения во всех направлениях, прежде чем планировать хирургическое иссечение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастом, которая четко покажет усиление тонкого обода. Можно выполнить ультразвуковое исследование, которое может очень хорошо продемонстрировать кистозное поражение и сосудистое поражение. Сиалография может быть сделана для обнаружения любой обструкции внутри железы и протока.И МРТ, и сиалографию не делали, так как пациент был не по карману.

Поражения слюнных желез с выраженным лимфоидным компонентом представляют собой гетерогенную группу заболеваний, включающую доброкачественные реактивные поражения и злокачественные новообразования. Дифференциальный диагноз включает лимфоэпителиальный сиаладенит, ВИЧ-ассоциированное заболевание слюнных желез, хронический склерозирующий сиалоаденит, опухоль Уортина и экстранодальную маргинальную зону В-клеточную лимфому, ретенционную кисту слюнных протоков (мукоцеле), дисгенетическое поликистозное заболевание слюнных желез, ассоциированную со слизистой оболочкой лимфоидную ткань лимфома. Пациенты с лимфоэпителиальной кистой слюнной железы имеют повышенный риск развития лимфомы, поэтому такую кисту необходимо лечить как можно раньше.

Пациенты с лимфоэпителиальной кистой слюнной железы имеют повышенный риск развития лимфомы, поэтому такую кисту необходимо лечить как можно раньше.

Лечение лифоэпителиальной кисты включает как консервативный, так и хирургический подход. Консервативный подход включает декомпрессию кисты путем аспирации жидкости, тем самым снижая давление. Такую процедуру следует рассматривать у недефицитных пациентов, таких как ВИЧ-положительные, у которых хирургическое лечение явно перевешивает риск.Другое консервативное лечение включает наружную лучевую терапию. Окончательным лечением является хирургическое лечение путем полной энуклеации кисты вместе с иссечением пораженной железы. Большинство пациентов полностью излечиваются путем иссечения и никогда не имеют рецидивов.

Заключение

Следует иметь в виду, что лимфоэпителиальные кисты являются доброкачественными по своей природе и их следует лечить как можно раньше, поскольку они могут трансформироваться в злокачественные образования, такие как злокачественная лимфома, аденокарцинома, мукоэпидермоидная карцинома, и хирургическое вмешательство остается основным. оставайтесь в лечении всех лимфоэпителиальных и боковых кист шейки матки.[4]

оставайтесь в лечении всех лимфоэпителиальных и боковых кист шейки матки.[4]

Сноски

Источник поддержки: Нет

Конфликт интересов: Не объявлено.

Литература

1. Иоахим Х.Л. Лимфоидные гиперплазии и лимфомы слюнных желез. Pathol Case Rev. 2004; 9: 206–13. [Google Академия]2. Тивари А., Кини Х., Пай Р.Р., Рау А.Р. ВИЧ-лимфаденит слюнной железы: случай с цитологической и гистологической корреляцией. J Цитол. 2009; 26: 146–8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]3. Панчбхай А.С., Чоудхари М.С.Киста жаберной щели в необычном месте: редкий случай с кратким обзором. Дентомаксиллофак Радиол. 2012; 41: 696–702. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]4. Рохас Р., Ди Лео Дж., Паласиос Э., Рохас И., Рестрепо С. Лимфоэпителиальные кисты околоушной железы при ВИЧ-инфекции. Ухо, нос, горло, Дж. 2003; 82: 20–2. [PubMed] [Google Scholar]5. Лестер Дж., Гопес Э.В. Кистозные поражения слюнных желез: цитологические особенности тонкоигольной аспирационной биопсии. (197-204).2002;27:4. [PubMed] [Google Scholar]6. Хабиб С., Рахман М.М., Чаудхури А.А., Камаль М.Доброкачественная лимфоэпителиальная киста. Бангладеш J Оториноларингол. 2010:16. [Google Scholar]

(197-204).2002;27:4. [PubMed] [Google Scholar]6. Хабиб С., Рахман М.М., Чаудхури А.А., Камаль М.Доброкачественная лимфоэпителиальная киста. Бангладеш J Оториноларингол. 2010:16. [Google Scholar]Отек области поднижнечелюстной железы: кистозное или неопластическое образование?

J Оральная челюстно-лицевая патология. 2019 сен-декабрь; 23(3): 468–471.

Susmita Saxena

1

1 отдел пероральной патологии, эс-стоматологический колледж ESIC, Rohini, Дели, Индия

Sanjeev Kumar

2 отдел пероральной и челюстно-лицевой хирургии, его стоматологический колледж, Газиабад, Уттар-Прадеш, Индия

Jitin Kharbanda

1 Кафедра оральной патологии, Стоматологический колледж ESIC, Рохини, Дели, Индия

1 Кафедра оральной патологии, Стоматологический колледж ESIC, Рохини, Дели, Индия Челюстно-лицевая хирургия, Стоматологический колледж ITS, Газиабад, Уттар-Прадеш, Индия

Адрес для корреспонденции: Dr. Susmita Saxena, отделение патологии полости рта, стоматологический колледж ESIC, Рохини, Дели, Индия. Электронная почта: moc.oohay@yorxas

Susmita Saxena, отделение патологии полости рта, стоматологический колледж ESIC, Рохини, Дели, Индия. Электронная почта: moc.oohay@yorxasПоступила в редакцию 16 мая 2019 г.; Принято 7 сентября 2019 г.

Авторские права: © 2019 Journal of Oral and Manillofacial PathologyЭто журнал с открытым доступом, и статьи распространяются в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, которая позволяет другим делать ремиксы, настраивать , и строить работу на некоммерческих основаниях, при условии предоставления соответствующего кредита и лицензирования новых творений на идентичных условиях.

Abstract

43-летний мужчина обратился с жалобами на припухлость в левой поднижнечелюстной области продолжительностью 3-4 месяца. Мягкая флюктуирующая припухлость безболезненная, кистозная при пальпации. Иссеченная поднижнечелюстная железа была отправлена на гистопатологическое исследование, которое показало наличие голубоватой, тонкостенной кистозной полости, содержащей студенистую жидкость соломенного цвета. H и E-окрашенные срезы показали тонкую кистозную выстилку с папиллярными выступами клеток слюнных желез и множественными кистозными пространствами.Иммуногистохимия была рекомендована для дифференциации ациноклеточного рака папиллярно-кистозного варианта и мукоэпидермоидного рака низкой степени злокачественности.

H и E-окрашенные срезы показали тонкую кистозную выстилку с папиллярными выступами клеток слюнных желез и множественными кистозными пространствами.Иммуногистохимия была рекомендована для дифференциации ациноклеточного рака папиллярно-кистозного варианта и мукоэпидермоидного рака низкой степени злокачественности.

Ключевые слова: Ациноклеточный рак, папиллярно-кистозный вариант, мукоэпидермоидный рак, поднижнечелюстная слюнная железа опухоль.Опухоли слюнных желез встречаются редко, а злокачественные новообразования слюнных желез встречаются еще реже.[1] Медленно растущая мягкая и флюктуирующая припухлость в поднижнечелюстной области является основанием для клинического диагноза доброкачественного образования. Разнообразие заболеваний зависит в основном от локализации желез. Бактериальные и вирусные инфекции, сиалолитиаз, системные заболевания, такие как синдром Шегрена и болезнь Микулича, гранулематозные заболевания, такие как туберкулез и актиномикоз, кистозные поражения и опухолевые поражения могут быть отмечены как различные заболевания, поражающие слюнные железы. Поскольку опухоли являются наиболее частым поражением околоушных желез, сиалолитиаз и воспалительные заболевания являются общими признаками поднижнечелюстных желез.[2] Склонность к малигнизации увеличивается по мере уменьшения размеров железы; 25% новообразований околоушной железы, 43% новообразований поднижнечелюстной железы и 82% новообразований малых слюнных желез в литературе описаны как злокачественные [3].

Поскольку опухоли являются наиболее частым поражением околоушных желез, сиалолитиаз и воспалительные заболевания являются общими признаками поднижнечелюстных желез.[2] Склонность к малигнизации увеличивается по мере уменьшения размеров железы; 25% новообразований околоушной железы, 43% новообразований поднижнечелюстной железы и 82% новообразований малых слюнных желез в литературе описаны как злокачественные [3].

Клинический случай

Больной 43-х лет обратился с жалобами на припухлость в области левой поднижнечелюстной железы.Припухлость была мягкой, флюктуирующей и безболезненной, и пациент сообщил о продолжительности 6-8 месяцев. Не было никаких изменений в размере во время еды и оставалось бессимптомным, за исключением очевидной асимметрии лица из-за очевидного отека размером примерно 6 см × 4 см. Клинический диагноз: сиалоцеле (киста поднижнечелюстной слюнной железы) и Cysticercus Cellulosae . Поднижнечелюстная слюнная железа вырезана и отправлена на гистопатологию..png)

Общий вид

Общий вид полученного образца был коричневатого цвета размером 7 см × 6 см × 6 см.На нижней границе препарата видна флюктуирующая припухлость синеватого цвета. При вскрытии флюктуирующего отека выделяется студенистая жидкость соломенного цвета объемом примерно 2–3 мл и обнажается кистозная полость. Внутри кистозной полости присутствовал мягкий беловатый узелковый выступ. Различные части иссеченного образца были подвергнуты гистопатологическому исследованию [рисунки и ].

Приблизительный размер образца 7 см × 6 см × 6 см

Кистозная полость в основании иссеченного препарата

Гистопатологические признаки

Гистопатологические срезы показали серозно-слизистые ацинусы слюнных желез с участками пролиферирующих клеток и слизистую оболочку кисты, состоящую из уплощенных кубические клетки.Кистозная полость выстлана уплощенными кубовидными клетками с участками почкования и папиллярным выступом ацинарных клеток, содержащих вакуоли и темноокрашенное ядро. В цитоплазме клеток были видны мелкие гранулы. Беловатый рыхлый материал, полученный из полости кисты, показал пласты кубических слюнных железистых клеток с островками слизистых клеток. Кистозные полости присутствовали в пролиферирующей массе. Очевидны минимальный клеточный атипизм и однородность клеток. Один лимфатический узел, полученный вместе с резецированным образцом, показал зародышевые центры и реактивную гиперплазию.Заподозрена очаговая инфильтрация эпидермоидными клетками.

В цитоплазме клеток были видны мелкие гранулы. Беловатый рыхлый материал, полученный из полости кисты, показал пласты кубических слюнных железистых клеток с островками слизистых клеток. Кистозные полости присутствовали в пролиферирующей массе. Очевидны минимальный клеточный атипизм и однородность клеток. Один лимфатический узел, полученный вместе с резецированным образцом, показал зародышевые центры и реактивную гиперплазию.Заподозрена очаговая инфильтрация эпидермоидными клетками.

Общее впечатление: сиалоцеле поднижнечелюстной железы с признаками:

Ациноклеточная карцинома папиллярно-кистозного варианта

Низкодифференцированная мукоэпидермоидная карцинома (MEC).

Для дальнейшего подтверждения было рекомендовано иммуногистохимическое окрашивание [Рисунки –].

Кистозная полость, выстланная кубовидными клетками с внутрипросветным отрастанием (×4)

Листки клеток слюнных желез и слизистых клеток с кистозными полостями (×10)

Сосочковая проекция клеток в полость кисты (×40)

Сквамоид клетки экспрессируют CK 5/6, p63, что подтверждает MEC (низкая степень).

ОБСУЖДЕНИЕ

Опухоли слюнных желез встречаются редко, но не редко. Соотношение доброкачественных и злокачественных опухолей околоушных, поднижнечелюстных и подъязычных желез показано в [4].

Таблица 1 (%)

В В данном случае длительность припухлости, бессимптомный характер и кистозная консистенция припухлости позволили установить клинический диагноз либо кисты поднижнечелюстной слюнной железы, либо доброкачественной опухоли. Гистопатологическая картина была такова, что предполагалась ациноклеточная карцинома папиллярно-кистозного варианта. Клетки этой опухоли демонстрируют серозно-ацинарную дифференцировку. Чаще всего это происходит в околоушной железе (85–90%) и гораздо реже в поднижнечелюстной железе (2,7–5%). Гистологически распознаются многие варианты, такие как солидный, солидно-дольковый, ацинарно-микрокистозный, папиллярно-кистозный, тубулодуктальный, фолликулярный/макрокистозный и дедифференцированный [6]. Термин «ациноклеточная карцинома» определяется цитологической дифференцировкой клеток в сторону серозно-ацинарных клеток, содержащих периодические кислотно-шиффопозитивные секреторные гранулы зимогенного типа.[7] В данном случае были обнаружены однородные кубовидные клетки с наличием мелких эозинофильных гранул, что натолкнуло нас на мысль об ациноклеточной карциноме. Наличие кисты в опухоли с папиллярным выпячиванием клеток в просвет кисты сходно с папиллярно-кистозным вариантом опухоли, когда видны большие кистозные участки, выстланные эпителием с папиллярными проростками в кистозные пространства.

Гистопатологическая картина была такова, что предполагалась ациноклеточная карцинома папиллярно-кистозного варианта. Клетки этой опухоли демонстрируют серозно-ацинарную дифференцировку. Чаще всего это происходит в околоушной железе (85–90%) и гораздо реже в поднижнечелюстной железе (2,7–5%). Гистологически распознаются многие варианты, такие как солидный, солидно-дольковый, ацинарно-микрокистозный, папиллярно-кистозный, тубулодуктальный, фолликулярный/макрокистозный и дедифференцированный [6]. Термин «ациноклеточная карцинома» определяется цитологической дифференцировкой клеток в сторону серозно-ацинарных клеток, содержащих периодические кислотно-шиффопозитивные секреторные гранулы зимогенного типа.[7] В данном случае были обнаружены однородные кубовидные клетки с наличием мелких эозинофильных гранул, что натолкнуло нас на мысль об ациноклеточной карциноме. Наличие кисты в опухоли с папиллярным выпячиванием клеток в просвет кисты сходно с папиллярно-кистозным вариантом опухоли, когда видны большие кистозные участки, выстланные эпителием с папиллярными проростками в кистозные пространства. Дифференциальный диагноз MEC рассматривался, поскольку образование кисты было основным наблюдением в очаге поражения.Присутствие слюнных железистых клеток с островками слизистых клеток оправдывало диагноз МЭК низкой степени. Хотя MEC является наиболее распространенным злокачественным новообразованием слюнной железы, вовлечение поднижнечелюстной слюнной железы составляет лишь около 13% всех случаев [8].

Дифференциальный диагноз MEC рассматривался, поскольку образование кисты было основным наблюдением в очаге поражения.Присутствие слюнных железистых клеток с островками слизистых клеток оправдывало диагноз МЭК низкой степени. Хотя MEC является наиболее распространенным злокачественным новообразованием слюнной железы, вовлечение поднижнечелюстной слюнной железы составляет лишь около 13% всех случаев [8].

Иммуногистохимия (ИГХ) играет ограниченную, хотя и важную роль в диагностике опухолей слюнных желез, но часто полезна для подтверждения гистологической оценки. Однако, к сожалению, в настоящее время все еще доступно несколько маркеров, специфичных для типа опухоли.По этим причинам ИГХ следует рассматривать как метод, который можно использовать для помощи в постановке окончательного диагноза, а его результаты сами по себе не указывают прямо на окончательный диагноз.[9]

Для диагностики ациноклеточного рака необходимо выявить серозно-ацинарную дифференцировку. В недавнем исследовании сообщалось, что окрашивание DOG1 является маркером ацинарных клеток слюны, и сильное окрашивание может быть применено для подтверждения диагноза ацинарно-клеточной карциномы. [9] DOG1 является чувствительным маркером в диагностике ациноклеточной карциномы, p63 чувствителен в диагностике MEC, а комбинированное использование обоих маркеров помогает в дифференциальной диагностике ациноклеточной карциномы и MEC.[10] P63 представляет собой иммуногистохимическое окрашивание, которое потенциально может помочь в дифференциации необычной аденоидно-кистозной карциномы с выраженной продукцией муцина из MEC слюнной железы. В исследовании обеих этих опухолей авторы пришли к выводу, что ациноклеточная карцинома всегда отрицательна в отношении иммунореактивности p63, тогда как MEC всегда положительна. В данном случае ИГХ проводили с использованием маркера p63, который был положительным. Таким образом, был поставлен подтверждающий диагноз МЭК низкой степени.

[9] DOG1 является чувствительным маркером в диагностике ациноклеточной карциномы, p63 чувствителен в диагностике MEC, а комбинированное использование обоих маркеров помогает в дифференциальной диагностике ациноклеточной карциномы и MEC.[10] P63 представляет собой иммуногистохимическое окрашивание, которое потенциально может помочь в дифференциации необычной аденоидно-кистозной карциномы с выраженной продукцией муцина из MEC слюнной железы. В исследовании обеих этих опухолей авторы пришли к выводу, что ациноклеточная карцинома всегда отрицательна в отношении иммунореактивности p63, тогда как MEC всегда положительна. В данном случае ИГХ проводили с использованием маркера p63, который был положительным. Таким образом, был поставлен подтверждающий диагноз МЭК низкой степени.

Пациенту была проведена повторная операция по диссекции лимфатических узлов, учитывая, что диагноз был злокачественной опухолью поднижнечелюстной слюнной железы, и в течение периода наблюдения более 1 года не было зарегистрировано ни рецидива, ни дальнейших осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя MEC является наиболее частым злокачественным новообразованием слюнных желез, оно довольно редко встречается в поднижнечелюстных слюнных железах. В рассматриваемом случае клинически диагностирована киста поднижнечелюстной слюнной железы в связи с ее бессимптомным и медленным течением. Гистологически было трудно отличить папиллярно-кистозный вариант ациноклеточной карциномы от МЭК низкой степени злокачественности. Хотя IHC не играет важной роли в диагностике опухолей слюнных желез, окрашивание ткани p63 было дополнительным в дифференциации между ациноклеточной карциномой и MEC, где оно было положительным только в MEC.

Заявление о согласии пациента

Авторы удостоверяют, что они получили все необходимые формы согласия пациента. В форме, в которой пациент(ы) дал свое согласие на размещение его/ее/их изображений и другой клинической информации в журнале. Пациенты понимают, что их имена и инициалы не будут опубликованы, и будут предприняты все меры для сокрытия их личности, но анонимность гарантировать нельзя.

Финансовая поддержка и спонсорство

Нет.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

ССЫЛКИ

1. Робинсон М., Хантер К., Пембертон М., Слоан П. 5-е изд. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета; 2018. Оральная патология Соама и Саутэма. Международное издание. [Google Академия]2. Языджи Д., Кокту М.Ю., Гуней З., Эркан С.О., Горгулу О., Йылдырым И. и др. Дифференциальная диагностика отека подчелюстной железы. Обновления ЛОР. 2018;8:56–61. [Google Академия]3. Спиро РХ. Слюнные новообразования: обзор 35-летнего опыта с 2807 пациентами.Хирургия головы и шеи. 1986; 8: 177–84. [PubMed] [Google Scholar]4. Невилл Б.В., Дамм Д.Д., Аллен К.М., Чи А. 4-е изд. Индия: Elsevier, Inc.; 2016. Первое издание по оральной и челюстно-лицевой патологии в Южной Азии. [Google Академия]5. Патель М.М., Гамит Б.Н., Патель С.М., Патель М.И., Ганди С.С. Ациноклеточная карцинома, папиллярно-кистозный вариант: редкий случай, диагностированный при тонкоигольной аспирационной цитологии. Int J Res Med Sci. 2018;6:1046–50. [Google Академия]6. Учебник патологии полости рта Шивапатасундхарама Б. Шафера. 8-е изд. Индия: Elsevier, Inc.; 2016. [Google Академия]7. Гуд Р.К., Оклер П.Л., Эллис Г.Л. Мукоэпидермоидная карцинома больших слюнных желез: клинический и гистопатологический анализ 234 случаев с оценкой критериев классификации. Рак. 1998; 82: 1217–24. [PubMed] [Google Scholar]8. Нагао Т., Сато Э., Иноуэ Р., Осиро Х., Такахаши Р.Х., Нагаи Т. и др. Иммуногистохимический анализ опухолей слюнных желез: Применение в практике хирургической патологии. Acta Histochem Cytochem. 2012; 45: 269–82. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]9.Шеневерт Дж., Дуввури У., Чиосеа С., Дачич С., Чипли К., Ким Дж. и др. DOG1: Новый маркер дифференцировки ацинарных и вставочных протоков слюнных желез. Мод Патол. 2012;25:919–29. [PubMed] [Google Scholar] 10. Абд Рабох Н.М., Хаким С.А. Диагностическая роль иммуногистохимии DOG1 и p63 при карциномах слюнных желез. Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8: 9214–22.

Int J Res Med Sci. 2018;6:1046–50. [Google Академия]6. Учебник патологии полости рта Шивапатасундхарама Б. Шафера. 8-е изд. Индия: Elsevier, Inc.; 2016. [Google Академия]7. Гуд Р.К., Оклер П.Л., Эллис Г.Л. Мукоэпидермоидная карцинома больших слюнных желез: клинический и гистопатологический анализ 234 случаев с оценкой критериев классификации. Рак. 1998; 82: 1217–24. [PubMed] [Google Scholar]8. Нагао Т., Сато Э., Иноуэ Р., Осиро Х., Такахаши Р.Х., Нагаи Т. и др. Иммуногистохимический анализ опухолей слюнных желез: Применение в практике хирургической патологии. Acta Histochem Cytochem. 2012; 45: 269–82. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]9.Шеневерт Дж., Дуввури У., Чиосеа С., Дачич С., Чипли К., Ким Дж. и др. DOG1: Новый маркер дифференцировки ацинарных и вставочных протоков слюнных желез. Мод Патол. 2012;25:919–29. [PubMed] [Google Scholar] 10. Абд Рабох Н.М., Хаким С.А. Диагностическая роль иммуногистохимии DOG1 и p63 при карциномах слюнных желез. Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8: 9214–22. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]11. Самс Р.Н., Гнепп Д.Р. Экспрессия Р63 может быть использована в дифференциальной диагностике ациноклеточной и мукоэпидермоидной карцином слюнных желез.Голова шеи патол. 2013;7:64–8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]11. Самс Р.Н., Гнепп Д.Р. Экспрессия Р63 может быть использована в дифференциальной диагностике ациноклеточной и мукоэпидермоидной карцином слюнных желез.Голова шеи патол. 2013;7:64–8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]Отек области поднижнечелюстной железы: кистозное или неопластическое образование?

J Оральная челюстно-лицевая патология. 2019 сен-декабрь; 23(3): 468–471.

Susmita Saxena

1

1 отдел пероральной патологии, эс-стоматологический колледж ESIC, Rohini, Дели, Индия

Sanjeev Kumar

2 отдел пероральной и челюстно-лицевой хирургии, его стоматологический колледж, Газиабад, Уттар-Прадеш, Индия

Jitin Kharbanda

1 Кафедра оральной патологии, Стоматологический колледж ESIC, Рохини, Дели, Индия

1 Кафедра оральной патологии, Стоматологический колледж ESIC, Рохини, Дели, Индия Челюстно-лицевая хирургия, Стоматологический колледж ITS, Газиабад, Уттар-Прадеш, Индия

Адрес для корреспонденции: Dr. Susmita Saxena, отделение патологии полости рта, стоматологический колледж ESIC, Рохини, Дели, Индия. Электронная почта: moc.oohay@yorxas

Susmita Saxena, отделение патологии полости рта, стоматологический колледж ESIC, Рохини, Дели, Индия. Электронная почта: moc.oohay@yorxasПоступила в редакцию 16 мая 2019 г.; Принято 7 сентября 2019 г.

Авторские права: © 2019 Journal of Oral and Manillofacial PathologyЭто журнал с открытым доступом, и статьи распространяются в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, которая позволяет другим делать ремиксы, настраивать , и строить работу на некоммерческих основаниях, при условии предоставления соответствующего кредита и лицензирования новых творений на идентичных условиях.

Abstract

43-летний мужчина обратился с жалобами на припухлость в левой поднижнечелюстной области продолжительностью 3-4 месяца. Мягкая флюктуирующая припухлость безболезненная, кистозная при пальпации. Иссеченная поднижнечелюстная железа была отправлена на гистопатологическое исследование, которое показало наличие голубоватой, тонкостенной кистозной полости, содержащей студенистую жидкость соломенного цвета. H и E-окрашенные срезы показали тонкую кистозную выстилку с папиллярными выступами клеток слюнных желез и множественными кистозными пространствами.Иммуногистохимия была рекомендована для дифференциации ациноклеточного рака папиллярно-кистозного варианта и мукоэпидермоидного рака низкой степени злокачественности.

H и E-окрашенные срезы показали тонкую кистозную выстилку с папиллярными выступами клеток слюнных желез и множественными кистозными пространствами.Иммуногистохимия была рекомендована для дифференциации ациноклеточного рака папиллярно-кистозного варианта и мукоэпидермоидного рака низкой степени злокачественности.

Ключевые слова: Ациноклеточный рак, папиллярно-кистозный вариант, мукоэпидермоидный рак, поднижнечелюстная слюнная железа опухоль.Опухоли слюнных желез встречаются редко, а злокачественные новообразования слюнных желез встречаются еще реже.[1] Медленно растущая мягкая и флюктуирующая припухлость в поднижнечелюстной области является основанием для клинического диагноза доброкачественного образования. Разнообразие заболеваний зависит в основном от локализации желез. Бактериальные и вирусные инфекции, сиалолитиаз, системные заболевания, такие как синдром Шегрена и болезнь Микулича, гранулематозные заболевания, такие как туберкулез и актиномикоз, кистозные поражения и опухолевые поражения могут быть отмечены как различные заболевания, поражающие слюнные железы. Поскольку опухоли являются наиболее частым поражением околоушных желез, сиалолитиаз и воспалительные заболевания являются общими признаками поднижнечелюстных желез.[2] Склонность к малигнизации увеличивается по мере уменьшения размеров железы; 25% новообразований околоушной железы, 43% новообразований поднижнечелюстной железы и 82% новообразований малых слюнных желез в литературе описаны как злокачественные [3].

Поскольку опухоли являются наиболее частым поражением околоушных желез, сиалолитиаз и воспалительные заболевания являются общими признаками поднижнечелюстных желез.[2] Склонность к малигнизации увеличивается по мере уменьшения размеров железы; 25% новообразований околоушной железы, 43% новообразований поднижнечелюстной железы и 82% новообразований малых слюнных желез в литературе описаны как злокачественные [3].

Клинический случай

Больной 43-х лет обратился с жалобами на припухлость в области левой поднижнечелюстной железы.Припухлость была мягкой, флюктуирующей и безболезненной, и пациент сообщил о продолжительности 6-8 месяцев. Не было никаких изменений в размере во время еды и оставалось бессимптомным, за исключением очевидной асимметрии лица из-за очевидного отека размером примерно 6 см × 4 см. Клинический диагноз: сиалоцеле (киста поднижнечелюстной слюнной железы) и Cysticercus Cellulosae . Поднижнечелюстная слюнная железа вырезана и отправлена на гистопатологию.

Общий вид

Общий вид полученного образца был коричневатого цвета размером 7 см × 6 см × 6 см.На нижней границе препарата видна флюктуирующая припухлость синеватого цвета. При вскрытии флюктуирующего отека выделяется студенистая жидкость соломенного цвета объемом примерно 2–3 мл и обнажается кистозная полость. Внутри кистозной полости присутствовал мягкий беловатый узелковый выступ. Различные части иссеченного образца были подвергнуты гистопатологическому исследованию [рисунки и ].

Приблизительный размер образца 7 см × 6 см × 6 см

Кистозная полость в основании иссеченного препарата

Гистопатологические признаки