Пограничный невус что это: Невус. Полное описание: причины, симптомы, диагностика, лечение

Невус. Полное описание: причины, симптомы, диагностика, лечение

Невус (пигментное пятно, пигментный невус, меланоцитарный невус) – доброкачественное новообразование, которое в большинстве случаев является врожденным пороком развития кожи.На ограниченном участке образуется скопление особых клеток – невоцитов, которые содержат большое количество пигмента меланина.

Невоциты являются патологически измененными меланоцитами – клетками, которые в норме синтезируют меланин и придают окраску коже. Невоклеточный невус – синоним пигментного невуса. Родинка и невус – также идентичные понятия (сам термин происходит от латинского слова naevus – «родинка»).Консультацию специалиста можно получить по телефону:+7(495) 961-27-67

Симптомы:

Меланоцитарные невусы отличаются большим разнообразием форм, цветов и размеров. До настоящего времени среди врачей нет однозначного мнения по поводу того, какие образования следует обозначать словом «невус».

Поэтому иногда невусами называют доброкачественные кожные опухоли, в которых не содержится пигмент меланин: Гемангиомы – сосудистые опухоли.

Особенно распространено понятие «клубничный невус» — гемангиома красного цвета, которая имеется у большинства новорожденных детей, и проходит в течение первого года жизни.

Также многие врачи оперируют таким понятием, как сосудистый невус.

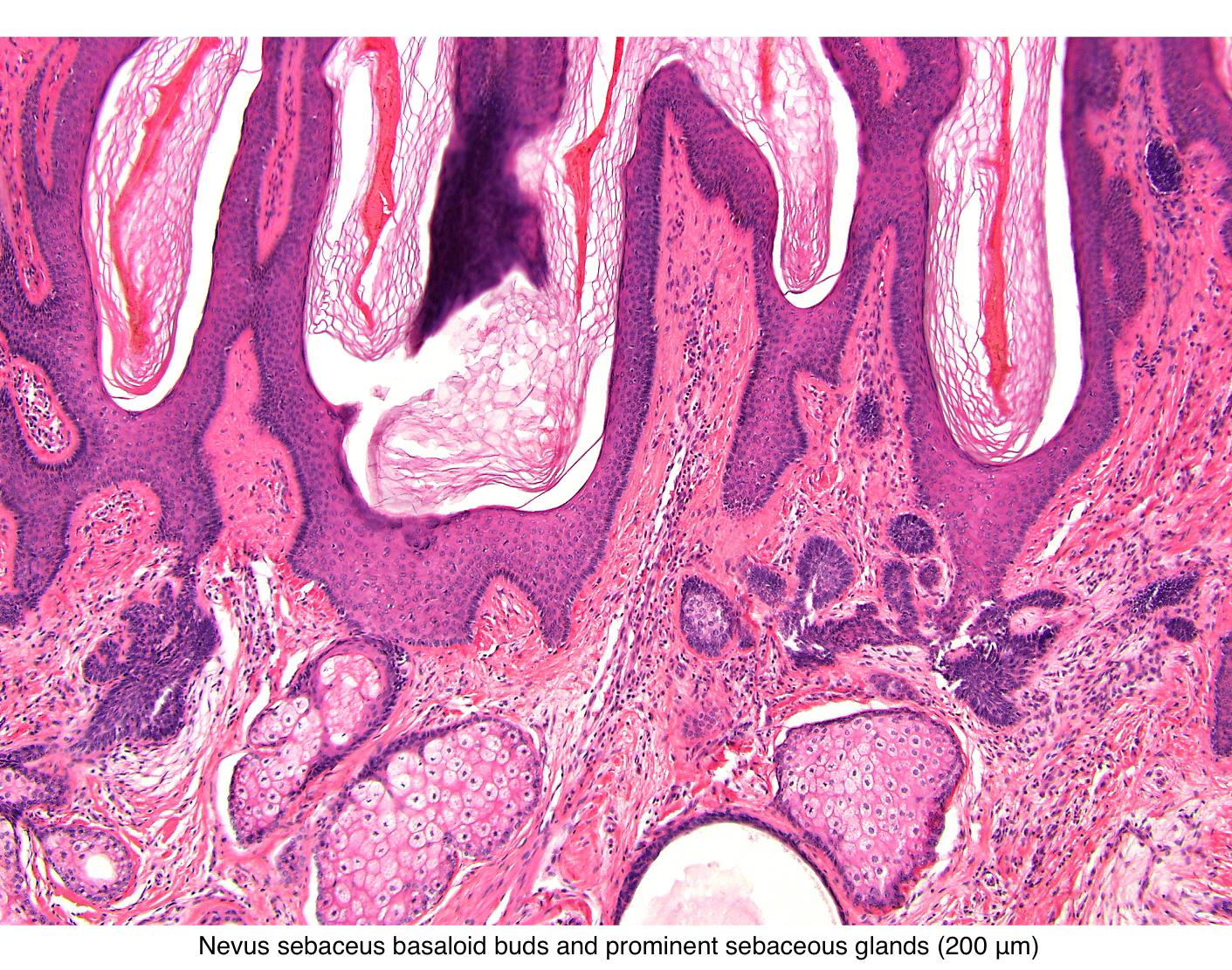

Невусы сальных желез – в большинстве случаев расположены на голове, также не содержат меланина. Такое новообразование известно как сальный невус.

Иногда врожденными невусами у детей также называют тератомы (гамартомы), которые, по сути, являются врожденными опухолями, состоящими не только из кожи, но и из всех остальных тканей.

Анемичный невус – разновидность сосудистого невуса. Это участок кожи, на котором недоразвиты сосуды, поэтому он имеет более светлую окраску.

Настоящий меланоформный невус – это образование, которое происходит из измененных клеток-меланоцитов – невоцитов.

Различают следующие виды невусов:

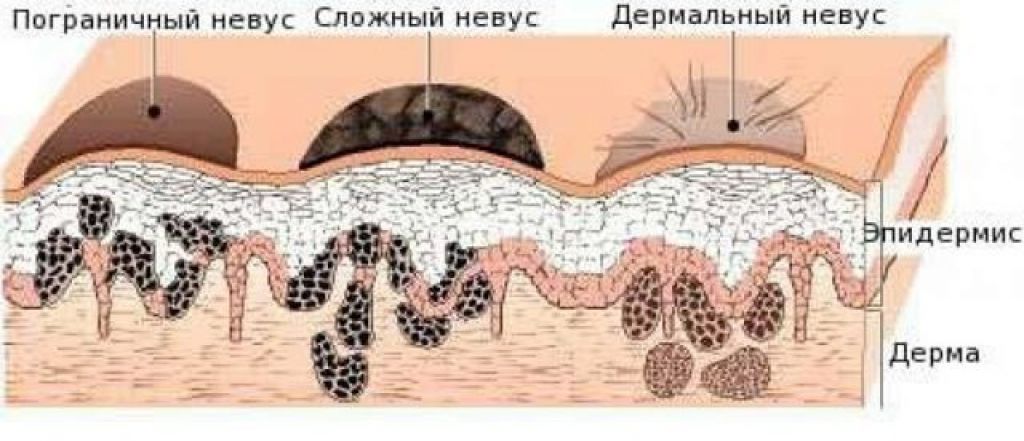

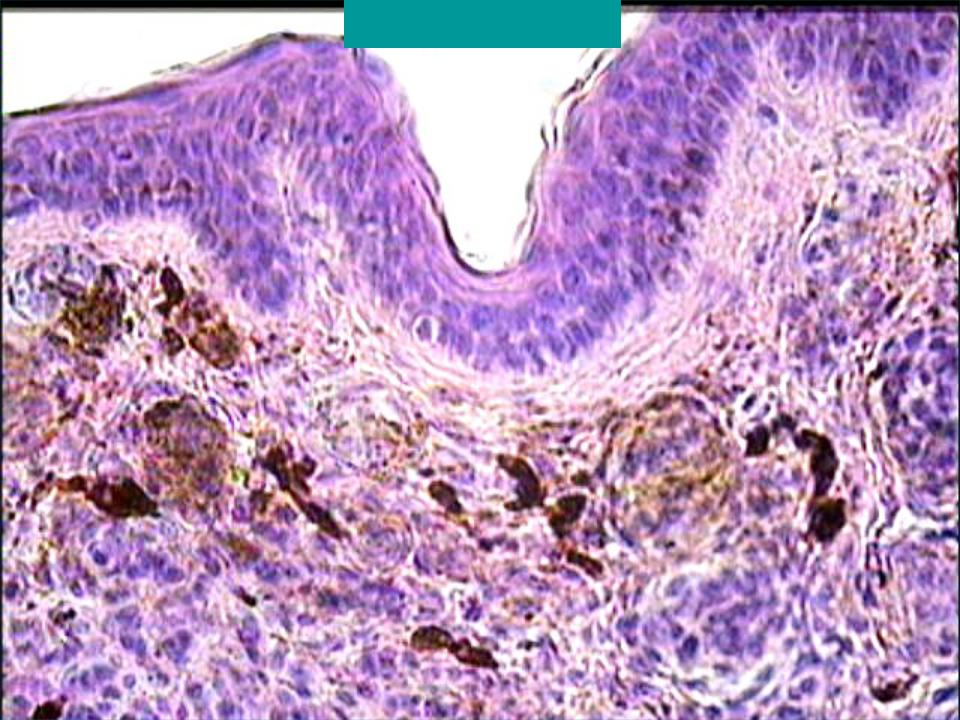

Невоклеточный пограничный невус – простое пятно, которое не возвышается на коже, или слегка выступает над ее поверхностью. Пограничный невус имеет четкие контуры и коричневую окраску. Он может иметь различные размеры и располагаться на разных частях тела. При данном виде меланоформного невуса скопление клеток с пигментом находится между верхним (эпидермис) и средним (дерма) слоем коже – такое расположение обозначается как внутриэпидермальный невус.

Интрадермальный невус – наиболее распространенная разновидность меланоформного невуса. Он так называется, потому что скопление пигментных клеток находится в толще среднего слоя кожи – дерме.

Пигментный сложный невус кожи.

Внутридермальный невус. Также выступает над поверхностью кожи, но, в отличие от сложного невуса, имеет неровную, бугристую поверхность. Практически всегда расположен на голове или на шее, очень редко – на туловище. В большинстве случаев внутриэпидермальный невус появляется в возрасте 10 – 30 лет.

Внутридермальный невус. Также выступает над поверхностью кожи, но, в отличие от сложного невуса, имеет неровную, бугристую поверхность. Практически всегда расположен на голове или на шее, очень редко – на туловище. В большинстве случаев внутриэпидермальный невус появляется в возрасте 10 – 30 лет.Со временем он как бы отделяется от кожи, и располагается на тонкой ножке. Часто затем он превращается в папилломатозный невус (бородавчатый невус). В нем образуется большое количество неровностей, складок и щелей, в которых скапливаются отмершие клетки верхнего слоя. Здесь могут скапливаться болезнетворные организмы, которые затем приводят к инфекционным процессам.

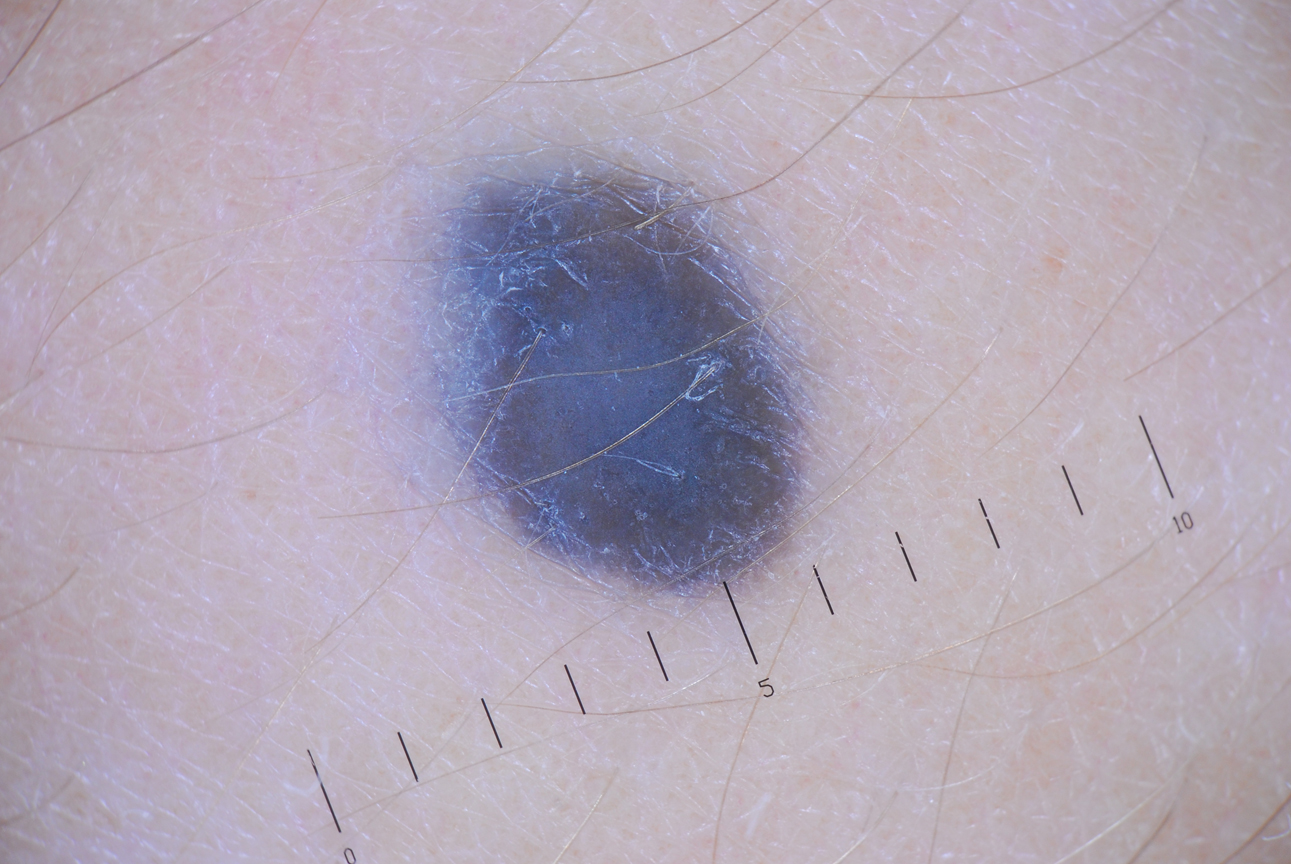

Голубой невус имеет характерную окраску, так как он связан с отложениями меланина под кожей. Голубые невусы характерны в основном для азиатских национальностей. Они немного возвышаются над кожей, плотные на ощупь, их поверхность всегда гладкая, на ней никогда не растут волосы. Голубой невус имеет небольшую величину, чаще всего не более пяти миллиметров.

Базальный невус также имеет вид родинки, но чаще всего он обладает обычным телесным цветом. Это – беспигментный невус.

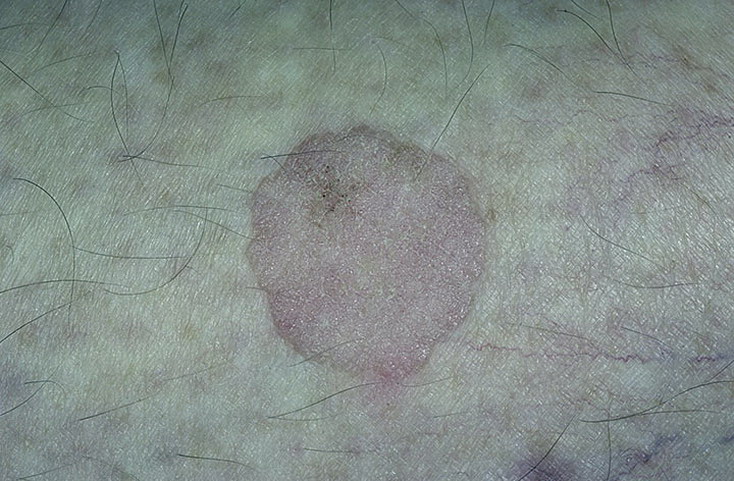

Невус сетона (невус сеттона, невус саттона, гало невус) – особая разновидность дермального невуса, когда вокруг пигментного пятна находится участок кожи, полностью лишенный пигмента. Происхождение таких невусов пока до конца не изучено. Они часто сочетаются с витилиго (потерей кожей пигментов), меланомами. Чаще всего в области гало невуса имеется небольшое воспаление в коже.

Невус Ота. Располагается на лице, с одной стороны, в виде «грязных» пятен.

Невус Ита напоминает невус Ота, но он находится под ключицей, на груди, в области лопатки и шеи. Обе этих разновидности встречаются в основном у представителей азиатских народов.

Папилломатозный невус (бородавчатый невус). Похожий на папиллому невус часто имеет большие размеры, находится на голове или сзади на шее, но может располагаться и в иных местах. Он имеет неровную поверхность, как бородавка. Часто на нем растут волосы.

Он имеет неровную поверхность, как бородавка. Часто на нем растут волосы.

Невус Беккера (волосяной эпидермальный невус) – чаще сего возникает у мальчиков и юношей 10 – 15 лет. Сначала на теле образуется несколько мелких пятен, которые имеют светло-коричневую или коричневую окраску, и находятся рядом. Затем они сливаются и образуют пятна с неровными контурами размерами до 20 см. После этого пятна приобретают неровную бородавчатую поверхность, покрываются волосами. Считается, что к росту невусов Беккера приводит выброс в кровь большого количества мужских половых гормонов – андрогенов.

Линейный невус – новообразование, которое появляется с рождения. Представляет собой множество мелких узелков, от светлого до практически черного цвета, которые расположены на коже в виде цепочки. Линейный невус может занимать всего пару сантиметров, а может и всю руку или ногу. Иногда на нем растут волосы.

Невус глаза – пигментный невус, который расположен на радужной оболочке. Он хорошо заметен в виде пятна, которое может иметь разные размеры и форму. Также невус глаза может находиться на сетчатке: в этом случае он выявляется только во время осмотра офтальмологом.

Он хорошо заметен в виде пятна, которое может иметь разные размеры и форму. Также невус глаза может находиться на сетчатке: в этом случае он выявляется только во время осмотра офтальмологом.

Консультацию специалиста можно получить по телефону:+7(495) 961-27-67

Все невусы кожи можно классифицировать по размерам:

- мелкие невусы, имеющие размеры 0,5 — 1,5 см;

- средние неводермальные невусы — 1,5 — 10 см;

- крупные пигментные невусы имеют размеры более 10 см;

- если невус располагается на целой области тела, занимая ее практически целиком, то он называется гигантским.

Со временем внешний вид пигментных невусов может изменяться. Меняется и их общее количество на теле: Далеко не всегда можно обнаружить невусы на теле новорожденного. Только у 4 – 10% детей грудного возраста можно выявить родинки. Если невусы с рождения имеют большие размеры, то они наиболее опасны в плане озлокачествления (перехода в меланому).

В среднем у человека в возрасте 20-25 лет на теле можно насчитать до 40 родинок.

После 30 лет на коже остается только 15 – 20 невусов.

У человека, достигшего 80 – 85 лет практически невозможно обнаружить невусы на теле. Такую динамику связывают с изменением гормонального фона в течение жизни человека.

Причины:

Многие исследователи склоняются к мысли, что абсолютно все пигментные невусы, даже те, которые появляются с возрастом, являются врожденными пороками развития кожи.

Нарушения, которые приводят к образованию этой доброкачественной опухоли, возникают еще в эмбриональном состоянии организма. До настоящего времени пока не изучены все врожденные причины образования диспластических невусов.

В качестве основных факторов можно выделить:

Колебания уровня половых гормонов в организме беременной женщины:

- прогестинов и эстрогенов.

- Инфекции мочеполовой системы у беременных. Воздействие на организм беременной женщины неблагоприятных факторов: токсичных веществ, излучений.

- Генетические нарушения. Под действием всех этих факторов нарушается развитие меланобластов – клеток, из которых впоследствии образуются меланоциты. В итоге меланобласты скапливаются на определенных участках кожи и трансформируются в клетки-невоциты.

Невоциты отличаются от нормальных меланоцитов двумя особенностями:

- У них нет отростков, по которым пигмент мог бы распространяться в другие клетки кожи;

- Диспластические невусы хуже подчиняются общим регулирующим системам организма, но, в отличие от раковых клеток, утратили эту способность не полностью.

Считается, что с возрастом не появляются новые пигментные невусы, а проявляют себя лишь те, которые существовали с рождения, но не были заметны. Следующие причины могут инициировать проявление новых меланоцитарных невусов: Гормональные перестройки организма. Это очень ярко проявляется в подростковом возрасте, когда на теле появляется большая часть невусов. Действие на кожу ультрафиолетовых лучей. Частые солнечные ванны и солярии способствуют росту пигментных пятен. Беременность. Как уже отмечалось выше, это связано с колебанием уровня половых гормонов в организме женщины. Менопауза. Прием контрацептивов. Воспалительные и аллергические заболевания кожи (угри, дерматиты, различные сыпи).

Это очень ярко проявляется в подростковом возрасте, когда на теле появляется большая часть невусов. Действие на кожу ультрафиолетовых лучей. Частые солнечные ванны и солярии способствуют росту пигментных пятен. Беременность. Как уже отмечалось выше, это связано с колебанием уровня половых гормонов в организме женщины. Менопауза. Прием контрацептивов. Воспалительные и аллергические заболевания кожи (угри, дерматиты, различные сыпи).

Диагностика:

Перед врачом, который осуществляет диагностику невуса, стоит ряд важных задач:

- установить разновидность невуса и определить возможности его лечения;

- вовремя распознать начало процесса озлокачествления пигментного пятна;

- определить показания к проведению дополнительных методов диагностики.

Обследование пациента начинается классически с беседы и осмотра. Во время расспроса врач устанавливает важные подробности: когда появился неводермальный невус.

Во время расспроса врач устанавливает важные подробности: когда появился неводермальный невус.

Особенно важно, имеется ли он с рождения, или возник с возрастом; как образование вело себя в течение последнего времени:

- увеличивалось ли в размерах,

- изменяло ли цвет, контуры, общий внешний вид;

- проводилась ли ранее диагностика и лечение, каков был результат

Непосредственный контакт с пациентом очень важен. Ни один профессиональный специалист не возьмется ставить диагноз и лечить невус по фото. После расспроса пациента следует осмотр. Доктор должен оценить форму, размер, расположение невуса, наличие на нем волос и иные особенности. После этого уже может быть поставлен точный диагноз и намечены определенные лечебные мероприятия.

При необходимости врачом назначаются дополнительные методы диагностики. Чаще всего применяются мазки с поверхности невуса. Абсолютными показаниями к данному исследованию является мокнутие, кровоточивость, трещины на поверхности пигментного пятна. Во время мазка получают материал, который затем изучают при помощи микроскопа.

Во время мазка получают материал, который затем изучают при помощи микроскопа.

Также сегодня все более распространенной становится современная компьютерная диагностика невусов у новорожденных и взрослых людей. При помощи этой методики получают изображение пигментного пятна, которое затем может быть сохранено на компьютере. Быстро сравнив его с имеющейся базой данных, врач может установить верный диагноз и назначить лечение.

Лабораторная диагностика применяется для установления процесса перерождения невуса в меланому. При озлокачествлении пигментного пятна в крови пациента появляются особые вещества – онкомаркеры. Их обнаружение позволяет точно установить диагноз, так как только при меланоме в крови определяются две молекулы, имеющие название TA90 и SU100. При других злокачественных опухолях выявляются другие онкомаркеры.

Для проведения анализа на онкомаркеры необходимы четкие показания: врач должен иметь веские основания подозревать переход невуса в меланому. Кроме того, само удаление дермального невуса может стать диагностической процедурой.

Кроме того, само удаление дермального невуса может стать диагностической процедурой.

После того, как пигментное пятно удалено, врач обязательно должен отправить его на гистологическое исследование. Его осматривают под микроскопом и, в случае обнаружения злокачественного перерождения, пациента снова просят явиться в клинику.

Лечение:

В настоящее время существует несколько методов лечения пигментных невусов, как хирургическим путем, так и альтернативными способами.

Показания определяются только лечащим врачом с учетом двух факторов:

Особенности самого пигментного пятна: разновидность, размеры, риск перехода в меланому.

Наличие в больнице необходимого оборудования

Хирургический метод

Удаление пигментного невуса хирургическим путем (при помощи скальпеля) – наиболее распространенная методика, так как она не требует специального оборудования и отличается надежностью.

Криодеструкция

Криодеструкция – метод, предусматривающий лечение невуса при помощи заморозки. После обработки низкими температурами пигментное пятно отмирает и превращается в струп (корочку), под которой растет новая нормальная кожа.Лечение невуса низкой температурой может осуществляться только в том случае, если он имеет небольшие размеры, и расположен поверхностно, но не сильно выступая над кожей.

После обработки низкими температурами пигментное пятно отмирает и превращается в струп (корочку), под которой растет новая нормальная кожа.Лечение невуса низкой температурой может осуществляться только в том случае, если он имеет небольшие размеры, и расположен поверхностно, но не сильно выступая над кожей.

Электрокоагуляция

Это методика, которая противоположна криокоагуляции. Иссечение невуса осуществляется под действием высокой температуры.Процедура болезненная, поэтому требует применения местной анестезии, а у детей – только общего наркоза.

Лазерная терапия

Удаление невусов лазером – метод лечения, который широко распространен в современных косметологических салонах. Он отлично подходит для того, чтобы удалять небольшие родинки в области лица, шеи и на других частях тела. Лазерное излучение отличается тем, что оно способно проникать в кожу на большую глубину в пределах точно заданной площади. При этом не образуется шрамов, ожогов, рубцов и других осложнений. Процедура безболезненна.

Процедура безболезненна.

Радиохирургические методы

В последние годы радиохирургия все активнее используется в мировой медицине. Суть этих методик состоит в том, что специальным прибором, — радионожом (сургитроном) генерируется пучок радиоактивного излучения, который концентрируется только в области патологического очага, не нанося вреда здоровым окружающим тканям. Таким образом могут быть удалены практически любые доброкачественные и злокачественные опухоли, в том числе и пигментные невусы.

Некоторые особые показания Если имеется подозрение на злокачественное перерождение невуса, то используется, как правило, только хирургическое иссечение.

При этом удаляются все окружающие ткани, для предотвращения дальнейшего роста опухоли. Некоторые разновидности невусов лечатся только хирургическим путем.

Консультацию специалиста можно получить по телефону:+7(495) 961-27-67

Пограничный пигментный невус — причины, симптомы, диагностика и лечение

Пограничный пигментный невус — пигментированный узелок размером до 1 см, окраска которого может варьировать от светло-коричневого и серого цвета до черного. Пограничный невус может иметь любую локализацию. Чаще бывает единичным. Диагностика проводится путем дерматологического осмотра, дерматоскопии, сиаскопии. В целях профилактики меланомы рекомендовано удаление невуса лазером, радиоволновым аппаратом, жидким азотом, электрокоагуляцией или путем хирургического иссечения. При необходимости производится гистологическое исследование удаленного материала.

Пограничный невус может иметь любую локализацию. Чаще бывает единичным. Диагностика проводится путем дерматологического осмотра, дерматоскопии, сиаскопии. В целях профилактики меланомы рекомендовано удаление невуса лазером, радиоволновым аппаратом, жидким азотом, электрокоагуляцией или путем хирургического иссечения. При необходимости производится гистологическое исследование удаленного материала.

Общие сведения

Пограничный пигментный невус

Симптомы пограничного пигментного невуса

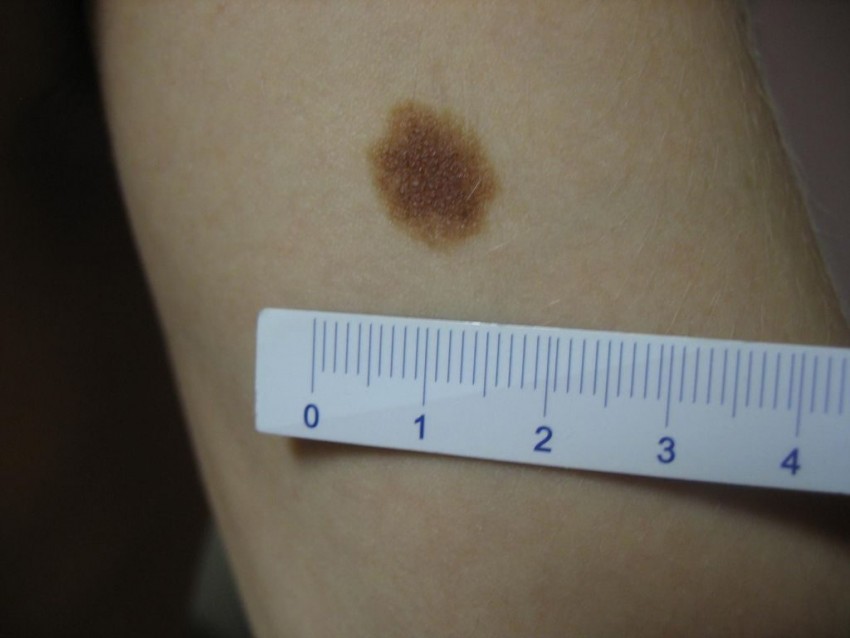

Пограничный пигментный невус представляет собой уплощенный узелок серого, черного, светло- или темно-коричневого цвета. Его размеры бывают от нескольких миллиметров до 4-5 см, но чаще не превышают 1 см. Поверхность невуса гладкая и сухая, может быть немного неровной. Отличительной особенностью является отсутствие роста волос (даже пушковых) на поверхности невуса. Пограничный невус не имеет излюбленной локализации и может располагаться на любом участке тела, в том числе на ладонях и подошвах, где другие виды невусов практически не встречаются. Обычно пограничный невус является одиночным образованием, но встречаются случаи и множественного невуса.

Обычно пограничный невус является одиночным образованием, но встречаются случаи и множественного невуса.

Разновидностью пограничного невуса является кокардный невус, характеризующийся постепенным усилением пигментации по периферии образования, за счет чего с течением времени невус приобретает вид концентрических колец, отличающихся различной насыщенностью окраски. Изменение цвета пограничного пигментного невуса, его резкое увеличение, появление трещин, эрозий или бугристостей на его поверхности, возникновение покраснения вокруг невуса или расплывчатость его границ могут свидетельствовать о злокачественной трансформации и требуют безотлагательной консультации дерматолога.

Диагностика пограничного пигментного невуса

Пограничный пигментный невус диагностируется в ходе дерматологического осмотра и дерматоскопии. Дополнительным методом является сиаскопия. При подозрении на малигнизацию невуса требуется консультация дерматоонколога.

Биопсия кожи из области пограничного пигментного невуса обычно не проводится, поскольку такое травмирование может дать толчок к его злокачественному перерождению. Гистологическое исследование осуществляется после удаления невуса хирургическим или радиоволновым методом.

Гистологическое исследование осуществляется после удаления невуса хирургическим или радиоволновым методом.

Пограничный пигментный невус дифференцируют от других пигментных образований: веснушек, пигментных пятен, невуса Сеттона, меланоза Дюбрейля, голубого невуса.

Лечение пограничного пигментного невуса

Пациентам с пограничным пигментным невусом рекомендовано наблюдение дерматолога. Как доброкачественное новообразование кожи он не нуждается в срочном удалении. Но следует помнить, что пограничный пигментный невус относится к меланомоопасным и лучшим способом предупреждения меланомы является удаление невуса. Показанием для хирургического лечения невуса является его постоянная травматизация, особенно при расположении на подошвах или ладонях.

Удаление пограничного пигментного невуса может проводиться хирургическим скальпелем, лазером или радиоволновым аппаратом. Электрокоагуляция и криодеструкция невуса не желательна, так как по мнению некоторых специалистов эти методы удаления вызывают сильную травматизацию тканей, что может привести к развитию меланомы на месте удаленного пигментного невуса.

Удаление родинок лазером не оставляет после себя косметического дефекта. Однако оно может применяться только в тех случаях, когда гистологическое исследование удаленного материала не требуется. Удаление невусов радиохирургическим ножом чаще проводится при их размерах до 5 мм. Оба метода при небольших размерах образования не требуют наложения швов. При выявлении признаков злокачественной трансформации невуса проводится его срочное хирургическое иссечение с последующим гистологическим исследованием удаленного материала.

Дерматоскопия родинок — инструмент онколога в комплексной диагностике меланомы кожи

Дерматоскопия родинок

Дерматоскопия кожи, являясь относительно несложным методом прямого визуального изучения состояния кожи, широко используется в онкологической практике. Метод дает ценную информацию о характеристиках кожных образований, прежде всего – родинок. Дерматоскопия родинок очень важна в раннем выявлении признаков их перерождения. Диагностическая дерматоскопия входит в диагностические алгоритмы при различный патологических изменениях кожи, но ее роль в выявлении меланомы трудно переоценить.

Диагностическая дерматоскопия входит в диагностические алгоритмы при различный патологических изменениях кожи, но ее роль в выявлении меланомы трудно переоценить.

Различные модификации методики, в том числе предполагающие получение цифрового изображения (цифровая дерматоскопия), тем не менее, не является самостоятельным методом верификации диагноза меланомы кожи.

Несмотря на невысокую стоимость дерматоскопии в Москве, возможность сделать дерматоскопию в условиях многих медицинских клиник и центров, ее результаты являются лишь дополнением к клиническим данным, и адекватно интерпретируются лишь тогда, когда процедура является частью комплексного диагностического поиска, осуществляемого опытными специалистами – дерматоонкологами.

В связи с этим данный краткий обзор представляет Вашему вниманию не просто описание метода и методологии, а взгляд онколога на результаты дерматоскопии в раннем выявлении меланомы кожи.

Значимыми факторами риска в развитии меланомы кожи являются наличие 1-го и 2-го фототипа кожи у лиц, периодически или регулярно подвергающихся повышенной солнечной инсоляции в результате временного или постоянного проживания в регионах с жарким климатом.

Другими факторами риска являются три и более эпизода солнечных ожогов в течение жизни, присутствие на поверхности кожи веснушек и лентиго, наличие трех и более атипичных меланоцитарных невусов на поверхности кожи.

Весьма важным обстоятельством является то, что у части больных меланома развивается на месте существующего пигментного невуса. Вопреки распространенному мнению, меланомоопасные невусы представляют собой, в основном, приобретенные меланоцитарные невусы, а не врожденные.

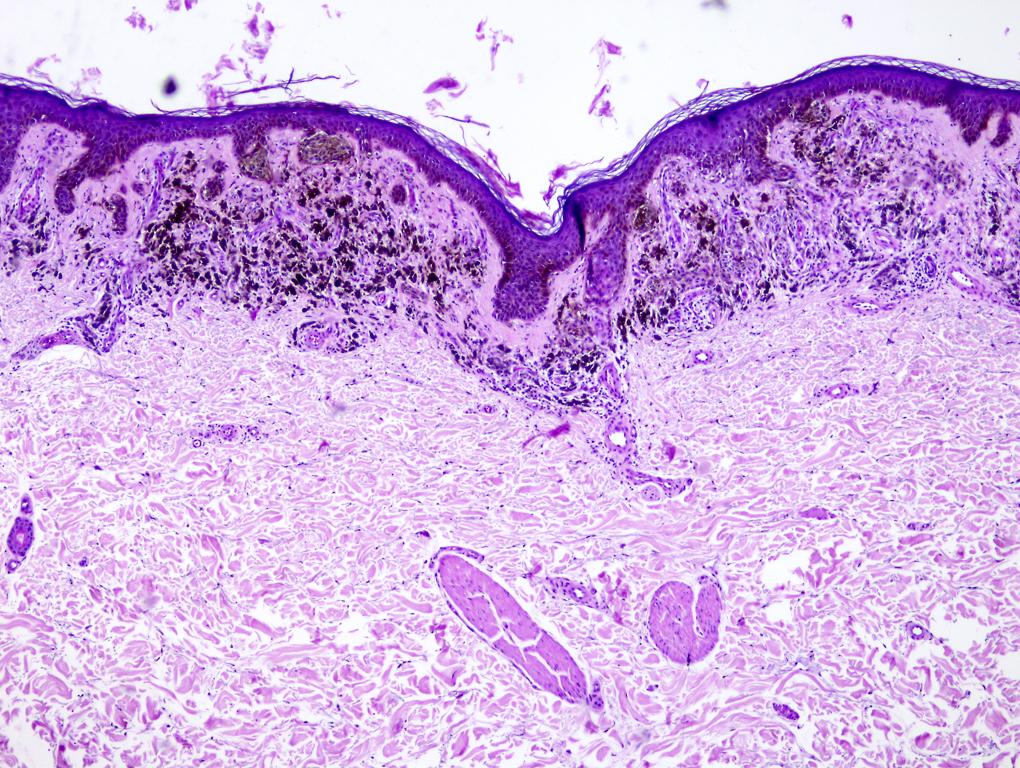

Все пигментные невусы на коже человека можно распределить на три клинико-гистологических типа: внутридермальные, пограничные и смешанные (сложные).

Внутридермальные невусы характеризуются своим глубоким залеганием в толще дермы. При этом они приподнимают эпидермис и клинически выглядят в виде горошины или узелка чаще всего светло-коричневых оттенков. Внутридермальные невусы могут быть действительно врожденными или появляются на теле в раннем детском возрасте.

Когда в процессе формирования внутридермального невуса его клетки достигают базальной мембраны, которая отделяет собственно дерму от эпидермиса, возникает смешанный или сложный невус. Клинически он имеет сходство с внутридермальным невусом.

Только иногда вокруг основания подобного узелкового образования может наблюдаться небольшая кайма пигментации, представляющая собой приграничный к дерме и эпидермису компонент. Смешанный невус как и внутридермальный может быть врожденным или сформироваться сразу после рождения.

По большому счету, ни внутридермальный, ни смешанный типы невусов не являются меланомоопасными, хотя часто привлекают к себе внимание из-за не совсем эстетической формы (иногда наблюдается рост редких волосков на их приподнятой поверхности). Но всегда эти «родинки» имеют один доминирующий оттенок цвета от светло- до темно-коричневого, что в последнем случае также ложно настораживает внимание. В действительности должна настораживать не интенсивность пигментации, а наличие полихромии, т. е. разных оттенков.

е. разных оттенков.

Онкологическую настороженность следует проявлять в отношении пограничного невуса, который действительно является меланомоопасным. Подобный тип невуса формируется вдоль границы дермы и эпидермиса. Клинически он представляет собой совершенно плоское пигментное образование. Пограничные невусы почти всегда бывают приобретенными. Чаще всего они начинают проявляться на разных участках тела в возрасте 15 – 25 лет. Долгое время их размеры не превышают 2-3 мм. Это создает иллюзию у их носителя, что они существуют с рождения, хотя это не так.

Большинство пограничных невусов так и остаются без изменений годами, однако некоторые из них могут иметь тенденцию к росту. Обычно это длительный процесс. Так за год подобного рода образование может увеличиться всего лишь на 1 мм и таким образом достигнуть размеров до 1 см за несколько лет. Следует помнить, что если плоская приобретенная «родинка» увеличивается и достигает размера 5-6 мм ее следует обязательно показать специалисту. В случае роста пограничного невуса из него может сформироваться диспластический невус – реальный предшественник меланомы кожи. Диспластический невус характеризуется появлением легкой или выраженной ассиметрии, точечных участков депигментации, размерами более 5 мм и склонностью к заметному росту за последние 1-2 года. Нередко эту заметную склонность к росту можно связать с интенсивным воздействием солнечного ультрафиолета (вплоть до ожогов кожи).

В случае роста пограничного невуса из него может сформироваться диспластический невус – реальный предшественник меланомы кожи. Диспластический невус характеризуется появлением легкой или выраженной ассиметрии, точечных участков депигментации, размерами более 5 мм и склонностью к заметному росту за последние 1-2 года. Нередко эту заметную склонность к росту можно связать с интенсивным воздействием солнечного ультрафиолета (вплоть до ожогов кожи).

Данный процесс может иметь системный характер, в этом случае речь идет о так называемом синдроме множественных диспластических невусов, ассоциированном с меланомой — FAMMM (Familial atypical multiple mole melanoma syndrome). Этот синдром является наиболее значимым известным фактором риска развития меланомы кожи, основным его клиническим проявлением является наличие множества диспластических невусов на поверхности кожи.

Резюмируя вышесказанное, к меланомоопасным образованиям кожи, требующим вторичных профилактических мероприятий можно отнести следующие состояния:

1. Наличие спорадических диспластических невусов у пациента (взрослые/дети).

Наличие спорадических диспластических невусов у пациента (взрослые/дети).

2. Наличие множественных диспластических невусов у пациента в составе синдрома множественных диспластических невусов, а та кже семейного синдрома множественных диспластических невусов, ассоциированного с меланомой (FAMM) (взрослые/ дети).

Помимо описанных, встречаются редкие пигментные образования кожи, также являющиеся меланомоопасными, к ним относятся:

1. Наличие врожденного гиганского пигментного невуса у детей (дети/взрослые)

2. Наличия веретеноклеточного невуса (синонимы: эпитиелиодный невус, Спиц-невус, ювенильная меланома) (дети/взрослые)

3. Наличие невуса Ота ( глазокожный меланоз) (взрослые/дети)

4. Наличие голубого невуса (взрослые/дети)

5. Наличие гало-невуса (взрослые/дети).

Данные образования кожи не являются онкологическими заболеваниями, они лишь могут являться фоном для их возникновения. В связи с этим, целесообразно наблюдение пациентов с такими состояниями у онколога на договорной основе, обусловленной желанием пациента предупредить развитие заболевания.

В связи с этим, целесообразно наблюдение пациентов с такими состояниями у онколога на договорной основе, обусловленной желанием пациента предупредить развитие заболевания.

Обследования пациентов с перечисленными факторами риска включает в себя на первом этапе общий осмотр, проводимый с целью оценки наличия пигментных образований, а на втором – выполнение эпилюминисцентной дерматоскопии, позволяющей с высокой степенью вероятности выявить меланому кожи на ранней стадии.

Диагностика меланомы кожи первоначально основывается на визуальных признаках проявлений этой опухоли. Диагностический алгоритм первичной оценки пигментного образования включает в себя оценку размера, симметрии, краев, цвета и эволюционных изменений образования, традиционно данный алгоритм описывается правилом ABCDE:

A – asymmetry: оценивается симметричность образования, для меланомы кожи характерна асимметрия, выражающаяся в геометрическом несоответствии одной половины образования другой.

B – boundary: край меланомы кожи обычно неровный, изъеденныый, контуры неровные.

С – color: для меланомы кожи характерна неоднородность окраски, вариабельность цветовой гаммы от черного до белого и голубого.

D – dimension: для меланомы кожи характерен диаметр более 6 мм, однако, данная характеристика не является обязательной.

E – evolution или elevation: какие-либо изменения пигментного образования в течение последних 6 месяцев – года, или образование, возвышающееся над поверхностью кожи (характеризует узловой компонент).

Несмотря на кажущуюся простоту представленного диагностического алгоритма, первоначальная оценка пигментного образования может быть затруднительной. Это связано с широким распространением среди белого населения других образований кожи, внешние характеристики которых могут напоминать меланому кожи: различных меланоцитарных, сложных и пограничных невусов, возрастного лентиго и других. Также следует заметить, что сложности в визуальной оценке образования возникают именно на ранних стадиях меланомы, в фазе горизонтального роста, когда узлового компонента еще нет. Особую сложность в диагностике представляют пациенты с синдромом множественных диспластических невусов, у которых формально могут быть подозрительными на меланому кожи все невусы, количество которых иногда превышает сотню. В этих условиях проведение эксцизионной биопсии практически не представляется возможным и, в связи с этим, требуется более точная предварительная диагностика с учетом того факта, что данный синдром является наиболее значимым фактором риска развития меланомы кожи.

Также следует заметить, что сложности в визуальной оценке образования возникают именно на ранних стадиях меланомы, в фазе горизонтального роста, когда узлового компонента еще нет. Особую сложность в диагностике представляют пациенты с синдромом множественных диспластических невусов, у которых формально могут быть подозрительными на меланому кожи все невусы, количество которых иногда превышает сотню. В этих условиях проведение эксцизионной биопсии практически не представляется возможным и, в связи с этим, требуется более точная предварительная диагностика с учетом того факта, что данный синдром является наиболее значимым фактором риска развития меланомы кожи.

Наиболее значимым и распространенным дополнительным методом диагностики пигментных образований кожи является эпилюминисцентная дерматоскопия, позволяющая оценить, как «классические» ABCD-симптомы при 10-60-кратном увеличении, так и оценить наличие в пигментном образовании специфических дерматоскопических симптомов, характерных для тех или иных образований кожи.

В свете этого в дерматоскопической диагностике меланомы кожи принято два основных алгоритма, учитывающих эти симтомы: это алгоритм Штольца, оценивающий образование по ABCD-системе, и алгоритм Аргезиано, суммирующий баллы, полученные при оценке дерматоскопических характеристик.

В алгоритме Штольца асимметрия образования оценивается в 1 или два балла, в зависимости от того, ассиметричны ли лишь две половины образования или его четверти. Для этого через образование проводится воображаемая линия: если правая половина образования не соответствует левой, то асимметрия оценивается в 1 балл. После этого проводится вторая воображаемая линия, перпендикулярная первой, если и эти две половины не симметричны друг другу, то асимметрия оценивается в 2 балла.

Край образования оценивается по 8-балльной шкале. Для этого через образование проводится четыре воображаемых линии, разделяющих образование на 8 равных частей. Неровность края, образованного резкими обрывами пигментной сети, оценивается в каждом сегменте, в соответствии с тем, в скольких сегментах обнаружено это явление, выставляются баллы от 1 до 8.

Цвет оценивается по 6-ти балльной шкале, каждый из возможных цветов дает 1 балл в оценке: черный, серо-голубой, светло-коричневый, темно-коричневый, красный, белый.

D в алгоритме Штольца – дерматоскопические структуры, наличие каждой из которых соответствует 1 баллу: точки, глобулы, пигментная сеть, полосы, бесструктурные зоны, т.о., возможно количество баллов по данной характеристике – от 0 до 5.

После подсчета баллов, производится расчет по формуле Штольца — (A x 1,3) + (B x 0,1) + (C x 0,5) + (D x 0,5) = X

При X, равном менее 4,76, вероятность того, что исследуемое образование является меланомой, считается низкой; при X = 4,76 – 5,45 образование считается подозрительным на меланому кожи; при Х более 5,45 образование считается меланомой кожи до подтверждения или опровержения по результатам морфологического исследования.

В алгоритме Аргезиано оценивается наличие дерматоскопических структур, характерных для меланомы кожи. При этом, часть структур, наиболее часто встречающихся именно в меланоме оцениваются в 2 балла (major criteria), а другая часть, часто встречающаяся в других пигментных образованиях – в 1 балл (minor criteria).

К главным структурам относятся: атипичная пигментная сеть, бело-голубая вуаль и атипичные сосудистые структуры: точечные или линейный сосуды, видимые при исследовании.

К второстепенным критериям относятся нерегулярная окраска образования, наличие в образование точек и глобул, регрессивных структур.

При оценке образования по Аргезиано суммируются баллы, и в том случае, если сумма более или равно 3, образование считается подозрительным на меланому кожи.

Таким образом, при использовании эпилюминисцентной дерматоскопии в большинстве случаев удается дифференцировать меланому кожи от доброкачественных образований, выделить образования, требующие эксцизионной биопсии, и образования, требующие динамического наблюдения. В случаях с пациентами с FAMMM-синдромом, динамический контроль с помощью данного метода исследования является адекватным способом вовремя оценить изменения в диспластическом невусе и профилактически иссечь его, либо диагностировать развивающуюся на фоне диспластического невуса меланому на ранней стадии.

В нашей клинике мы предлагаем консультацию одного из лучших онкодерматологов кандидата медицинских наук Игоря Евгеньевича Синельникова, включающую дерматоскопию с изучением состояния родинок, а при необходимости – высокоразрешающее ультразвуковое сканирование кожи.

Помимо этого, наши возможности позволяют осуществить любые виды ультразвукового исследования внутренних органов и лимфатических узлов, а в условии агентской клиники – мультиспиральную компьютерную томографию и магнитнорезонансную томографию на оборудовании лучших мировых производителей. Мы также предлагаем и многие другие услуги.

Следует помнить: только ранняя диагностика меланомы кожи позволяет успешно лечить это грозное заболевание.

Читайте также:

Меланома кожи

Рак кожи и меланома не идентичны

Рак щитовидной железы

Рак головного мозга

Рак молочной железы

Рак предстательной железы

Онкология: Невус — диагностика и лечение в СПб, цена

Все новообразования кожи, синтезирующие пигмент меланин, происходят из одной общей клетки – меланоцита. Невус — это новообразование меланоцитарного происхождения, имеющее доброкачественный характер. Обыватели невус именуют «РОДИНКОЙ». Обобщая их разновидности, можно выделить основные виды: простой невус, ювенильный невус, голубой невус, Саттон невус, врождённый гигантский невус, диспластический невус, невус Рида, меланоз Дюбрейля.

Невус — это новообразование меланоцитарного происхождения, имеющее доброкачественный характер. Обыватели невус именуют «РОДИНКОЙ». Обобщая их разновидности, можно выделить основные виды: простой невус, ювенильный невус, голубой невус, Саттон невус, врождённый гигантский невус, диспластический невус, невус Рида, меланоз Дюбрейля.

Давайте теперь более подробно рассмотрим хотя бы часть из них, наиболее часто встречающиеся и занимающие наши мысли, а главное, рождающие вопросы.

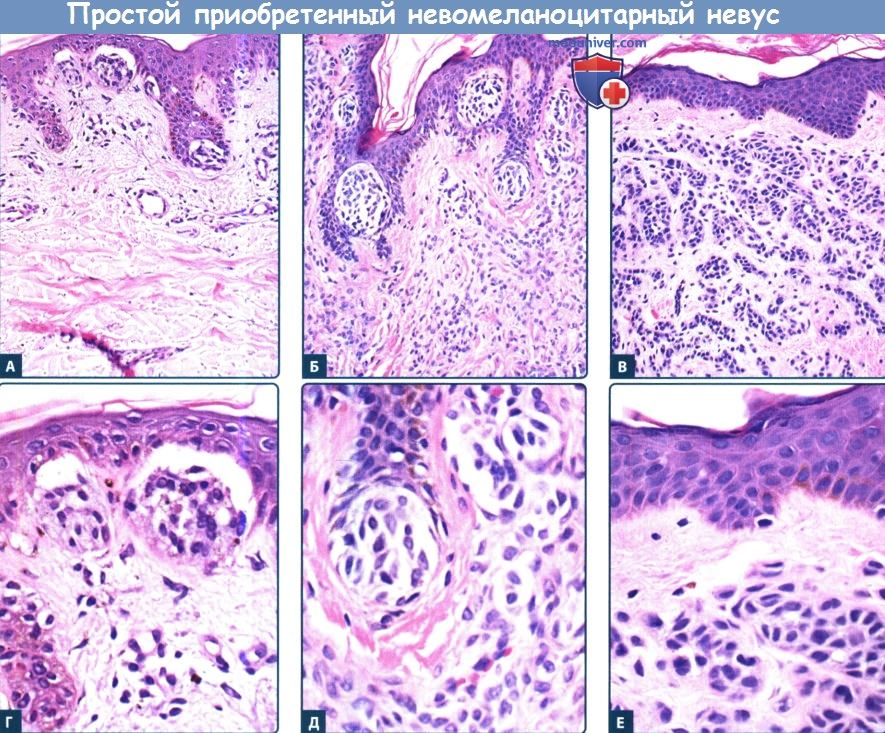

Простой невус

Наиболее частое из всех пигментообразующих образований кожи. Он видоизменяется по мере старения организма. В детском возрасте он обычно плоский и цветной (различные оттенки коричневой окраски). После 30-35 лет невус, как правило, начинает увеличиваться и по площади, и в высоту, а также, что немаловажно, теряет свою яркую окраску, приобретая телесный цвет. Визуально же, мы с вами в зеркале с возрастом отмечаем перерождение коричневого пятнышка в плотное, объёмное образование телесного цвета, иногда в виде «тутовой ягоды». Такие невусы чаще всего удаляют только из косметических соображений, либо из-за постоянной травматизации в случае их больших размеров или уязвимой локализации.

Такие невусы чаще всего удаляют только из косметических соображений, либо из-за постоянной травматизации в случае их больших размеров или уязвимой локализации.

Чаще всего, при гистологическом исследовании, мы с вами видим не просто термин «простой невус», а различные варианты его: интрадермальный, сложный, смешанный, пограничный и т.д…. Эти термины зависят от расположения невусных клеток в структурах кожи. Простой невус можно удалять как лазером, так и радиоволновым скальпелем или электрокоагуляцией. Вариантов предостаточно, и выбор зависит от того, каким вариантом техники владеет Ваш врач.

Используются:

-

Лазер Аппарат «Латус».

-

Радиоволновой метод аппарат «Сургитрон».

-

Электрокоагулятор.

Голубой невус

Очередной интересный вид невусов – голубой. Описан впервые ещё в 1906 году. Как его только не «обзывали» — и «доброкачественная меланома» и «меланосаркома с лучшим прогнозом». Однако дальнейшее исследование доказали, что это всего лишь – невус.

Как его только не «обзывали» — и «доброкачественная меланома» и «меланосаркома с лучшим прогнозом». Однако дальнейшее исследование доказали, что это всего лишь – невус.

Данный вид невусов единственный не связан с эпидермисом и залегает в дерме (глубоко в коже). Так как меланоциты в этом невусе очень активны, они продуцируют столько пигмента, что он, просвечивая сквозь толщу дермы, создаёт такой оптический эффект, что мы видим с вами голубой цвет кожи над поверхностью невуса.

Голубому невусу все возрасты покорны, но чаще всего он определяется у женщин, преимущественно на лице, кистях, стопах. Визуально мы с вами определяем в коже либо пятно, либо бляшку, выбухающую из толщи голубого, а то и синего цвета. Поверхность кожи над невусом не изменена, но волос мы не увидим. Размеры образования до 1.5 см. Крайне редко из голубого невуса возникают меланомы. Но! Из — за схожести клинической картины меланомы и голубого невуса их предпочитают удалять. Помогут в диагностике сроки возникновения. Чем дольше история развития, тем больше вероятность, что это голубой невус. Он может существовать десятками лет без какой-либо динамики. Так как голубой невус лежит глубоко, удаляют его хирургическим путём.

Чем дольше история развития, тем больше вероятность, что это голубой невус. Он может существовать десятками лет без какой-либо динамики. Так как голубой невус лежит глубоко, удаляют его хирургическим путём.

Невус Саттона (гало — невус)

Наиболее часто диагностируется у детей. Имеют характерную клиническую картину: вокруг пигментного пятна с течением времени начинает появляться белесоватый (депигментированный) венчик. Этот венчик растёт, а пятно уменьшается, до полного его исчезновения со временем. Саттон — невус чаще всего локализуется на коже туловища и конечностей. Пациенты иногда могут даже иметь субъективные ощущения в зоне венчика — чувство распирания и зуд. Почему? А потому, что в этой области формируется массивный инфильтрат из иммунных клеток. Клетки невуса в этой области поглощаются иммунокомпетентными клетками — так происходит самопроизвольная резорбция пигментного невуса (это иммунная реакция организма на невус). В 1972 году была статья Lewis и Copeman, которые расценили этот феномен как синдром «крушения» развития меланомы в начальной стадии — как выраженный иммунный ответ организма. Однако, дальнейшиих полномасштабных исследований не проводилось.

Однако, дальнейшиих полномасштабных исследований не проводилось.

В любом случае — невус Саттона — новообразование доброкачественное, удалять его не надо, потерпите — само пройдёт. Пройдет время и белесоватое пятно приобретет цвет обычной кожи и не будет выделяться по цвету.

Ювенильный невус

Очень редко может встречаться у взрослых, обычно его диагностируют у детей, потому он и называется ювенильный.

Клиническая картина: визуально напоминает бляшку с розовато-красным оттенком коричневого цвета. Чёткий контур, диаметром до 0.8 см в большинстве случаев. Кожный рисунок на поверхности невуса сохранен. При травме невуса возникает бурая корка. Чаще всего располагается на коже лица, крайне медленно растёт. Не является меланомоопасным. Хотя в названиях, в интернете, мы часто видим термин ювенильная меланома. Это название связано с трудностями гистологической диагностики — их выраженной схожести. В случае, когда специалист сомневается в диагнозе целесообразно удаление данного невуса с обязательной гистологической верификацией. Хотя, учитывая возраст и клиническую картину, чаще всего эти новообразования просто динамически наблюдаются.

Хотя, учитывая возраст и клиническую картину, чаще всего эти новообразования просто динамически наблюдаются.

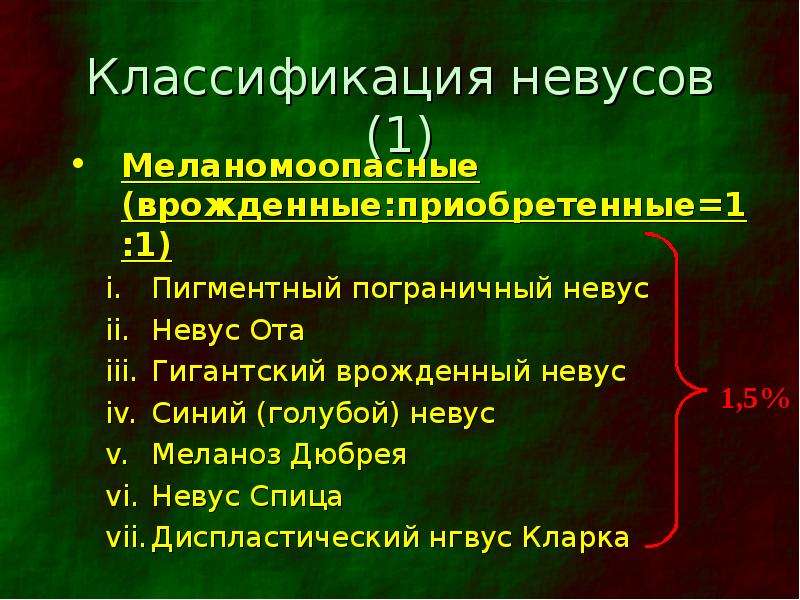

Меланомоопасные невусы

Помимо часто встречающихся невусов, которые можно просто наблюдать, существуют и меланомоопасные невусы — их нужно не столько наблюдать, сколько удалять для исследования. В связи с этим и особое к ним отношение. Кто предубеждён, тот предупреждён. Группа пациентов с данными диагнозами нуждается в профилактическом удалении этих образований. В случае множественного характера — постоянное динамическое наблюдение. Давайте рассмотрим их подробнее.

Из всех доброкачественных меланоцитарных образований предшественниками меланомы можно назвать 3 вида невусов:

-

Меланоз Дюбрейля. Данное образование появляется у пожилых людей и лиц старческого возраста, чаще у женщин на открытых участках тела. Клиническая картина представлена в виде желтовато-коричневого пятна с равномерным окрасом всей поверхности.

Крайне медленно, в течение многих лет оно увеличивается по площади, приобретая все более размытые очертания, приобретая пестроту (полихромию) в окраске — коричневые, серые, белесоватые цвета. На фоне этого пятна, иногда прослеживается единичный волосяной покров. Однако в 30-40 % случаев происходит озлокачествление этого пятна и переход из меланоза в меланому… Визуально, мы с вами это определим по появлению бляшек более тёмного цвета и более плотной консистенции на поверхности пятна. С момента появления желтоватого пятна до развития меланомы может пройти несколько десятков лет. Но, в связи с ухудшением экологической ситуации на планете, появление меланоза Дюбрейля всё чаще регистрируется у лиц среднего возраста. Это заболевание требует хирургического лечения, но при больших размерах иногда ставится вопрос о проведении близкофокусной рентгентерапии.

Крайне медленно, в течение многих лет оно увеличивается по площади, приобретая все более размытые очертания, приобретая пестроту (полихромию) в окраске — коричневые, серые, белесоватые цвета. На фоне этого пятна, иногда прослеживается единичный волосяной покров. Однако в 30-40 % случаев происходит озлокачествление этого пятна и переход из меланоза в меланому… Визуально, мы с вами это определим по появлению бляшек более тёмного цвета и более плотной консистенции на поверхности пятна. С момента появления желтоватого пятна до развития меланомы может пройти несколько десятков лет. Но, в связи с ухудшением экологической ситуации на планете, появление меланоза Дюбрейля всё чаще регистрируется у лиц среднего возраста. Это заболевание требует хирургического лечения, но при больших размерах иногда ставится вопрос о проведении близкофокусной рентгентерапии.

-

Невус Рида. Впервые невус описан Ричардом Ридом в 1975 году, почему и назван в честь него.

Обнаруживается обычно у детей в возрасте от 6 до 17 лет. Его излюбленная локализация на лице, шее и груди. Имеет единичный характер. Обычно выглядит как бляшка или пятно темно-коричневого цвета, мягко-эластической консистенции, поверхность его гладкая, блестящая. Довольно часто имеет более темный фестончатый край. По периметру невуса иногда можно увидеть розового цвета папулы или выступы в виде лучей. Диаметр невуса обычно не превышает 1 сантиметра. Довольно часто по периметру виден розовый венчик. Лечебная тактика при обнаружении этого образования достаточно однозначна — эксцизионная биопсия — это хирургическое удаление новообразования в пределах здоровых тканей и их гистологическое исследование.

Обнаруживается обычно у детей в возрасте от 6 до 17 лет. Его излюбленная локализация на лице, шее и груди. Имеет единичный характер. Обычно выглядит как бляшка или пятно темно-коричневого цвета, мягко-эластической консистенции, поверхность его гладкая, блестящая. Довольно часто имеет более темный фестончатый край. По периметру невуса иногда можно увидеть розового цвета папулы или выступы в виде лучей. Диаметр невуса обычно не превышает 1 сантиметра. Довольно часто по периметру виден розовый венчик. Лечебная тактика при обнаружении этого образования достаточно однозначна — эксцизионная биопсия — это хирургическое удаление новообразования в пределах здоровых тканей и их гистологическое исследование.

-

Диспластический невус. У него есть другие названия невус Кларка, либо лентигинозная маланоцитарная дисплазия и последнее, более современное название, клинически атипичный невус. Патология достаточно неоднозначная из-за сложности его дифференциальной диагностики.

Этот невус диагностируют в более молодом и среднем возрасте у людей на туловище, обычно на закрытых участках кожи, как это не парадоксально. На вид это пятна, имеющие темно-коричневую окраску, неоднородную, но с четкими фестончатыми краями. Поверхность невуса обычно гладкая, может быть немного приподнятая, «зернистая». Как правило диспластические невусы имеют множественный характер, но бывают и единичные. Самое неприятное в этом диагнозе, что при наличии множественных диспластических невусов характерен высокий риск развития меланомы. Этот риск возрастает, если меланомы диагностировались у ближайших родственников.

Этот невус диагностируют в более молодом и среднем возрасте у людей на туловище, обычно на закрытых участках кожи, как это не парадоксально. На вид это пятна, имеющие темно-коричневую окраску, неоднородную, но с четкими фестончатыми краями. Поверхность невуса обычно гладкая, может быть немного приподнятая, «зернистая». Как правило диспластические невусы имеют множественный характер, но бывают и единичные. Самое неприятное в этом диагнозе, что при наличии множественных диспластических невусов характерен высокий риск развития меланомы. Этот риск возрастает, если меланомы диагностировались у ближайших родственников.

Важно

Сочетание меланомы с большим количеством (более 50-ти) диспластических невусов у самого пациента и наличие диспластических невусов у его ближайших родственников объединено в так называемый FAMMсиндром. Риск же появления меланомы на фоне множественных диспластических невусов у следующих поколений по разным литературным данным равен от 90 до 100%.

Поэтому, пациенты, имеющие более 50 невусов на коже и меланому у родственников должен наблюдаться у онколога всю жизнь. Почему? Потому, что очень часто невусы, визуально определяемые как диспластические, гистологически могут ими и не быть. Так и в обратном порядке — невусы удаляемые как сложные, смешанные, пограничные (варианты простого невуса) являются диспластическими при гистологическом исследовании.

Диспластический невус — это в первую очередь именно ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ диагноз.

Но, далеко не каждый диспластический невус перейдёт в меланому. По рекомендациям ВОЗ при множественном характере невуса целесообразно наблюдение и только в случае изменений невуса или его роста более чем на 1-2 мм в год следует его удалять. Удалять его следует с обязательным морфологическим исследованием и в пределах здоровых тканей. Лучше делать это в специализированном учреждении в виду большого числа ложноположительных гистологических диагнозов в связи с трудностями морфологической диагностики. Уж очень схожи диспластический невус и меланома.

Уж очень схожи диспластический невус и меланома.

Давайте подведём итог. Если мы видим с Вами признаки меланомоопасного невуса — то в этом случае его обязательно надо показать онкологу и рассмотреть возможность его удаления с морфологическим изучением патоморфологом. Если Ваш доктор сообщил при осмотре, что этот вид невуса, с которым вы обратились не является опасным, то удалять его следует когда он травмируется или с косметической целью.

Вопросы и ответы:

1. В чем причина превращения знакомой родинки в злокачественную опухоль?

-

Главной причиной все исследователи называют ультрафиолетовое излучение. Даже одно «обгорание» в жизни может запустить механизм появление той первой «злой» клетки. А уж солярий — это зло в квадрате для кожи.

-

Второй, но не менее важной причиной мы можем назвать травму невуса. Хроническую травму! Если вдруг, Вы травмировали (содрали, срезали, сковырнули) невус, это не повод для паники.

Меланомы за сутки не образуются — это не пожар. Меланоме нужно достаточно много времени и условий для развития.

Меланомы за сутки не образуются — это не пожар. Меланоме нужно достаточно много времени и условий для развития.

-

К причинам мы можем с вами отнести еще и наследственность и плохую экологию. Рост заболеваемости меланомой растёт из-за плохой экологии, а мы с вами передаём мутации в генах нашим детям. Что же тут удивляться.

- Ведите здоровый образ жизни.

2.Есть ли разница между родинкой и невусом?

- Нет, это одно и то же… И в начале текста мы с вами это уже обсудили.

3. Нужно ли обращаться к специалисту, если родинок много?

- Нужно не только обращаться, но и наблюдаться постоянно у него.

4. В каком случае нужно обращаться к врачу?

-

В случае, если Вы заподозрили у себя меланомоопасный невус, либо саму меланому.

-

В случае травмы невуса, но не ранее 2-3 недель после травмы, чтобы специалист увидел реальную картину невуса, а не воспаление на месте травмы.

5. Родинка отвалилась сама, опасно ли это?

- Родинки сами не отваливаются. При кератомах, иногда при повреждении фрагменты бляшки могут отваливаться. Так что, нет, это не опасно.

6. Нужно ли удалять родинки?

- Нужно, если это меланомоопасный невус, нет, если подозрений он не вызывает. В любом случае, прежде, чем удалить родинку — проконсультируйтесь у специалиста дерматоонколога, чтобы по незнанию не удалить меланому — неадекватно и несвоевременно.

7. Можно ли самостоятельно определить опасны ли Ваши родинки ?

- Нет, это не возможно…Только имея диплом врача, большой опыт, знания, ну и конечно дерматоскоп.

8. Какие родинки самые опасные — большие, выпуклые, тёмного цвета?

- Нет, иногда, на теле много больших и выпуклых, а врач Вам скажет — ерунда. Зато обратит внимание на маленькую и плоскую родинку, светло -коричневого цвета. Жизнь вообще штука сложная, а наши болячки крайне многолики. Поэтому без словаря (онколога) разобраться очень сложно.

Клинический случай прогрессирующего диспластического невуса с переходом в меланому

Романова О.А., Артемьева Н.Г., Солохина М.Г.

ЗАО «Центральная поликлиника Литфонда», Москва, Россия

Опубликовано: Журнал «Клиническая дерматология и венерология», 2018, 17(2): 34-37.

Приведено наблюдение крупного диспластического невуса с переходом в меланому in situ. Подчеркнуты трудности при морфологическом установлении диагноза меланомы in situ.

Ключевые слова: прогрессирующий диспластический невус, меланома in situ.

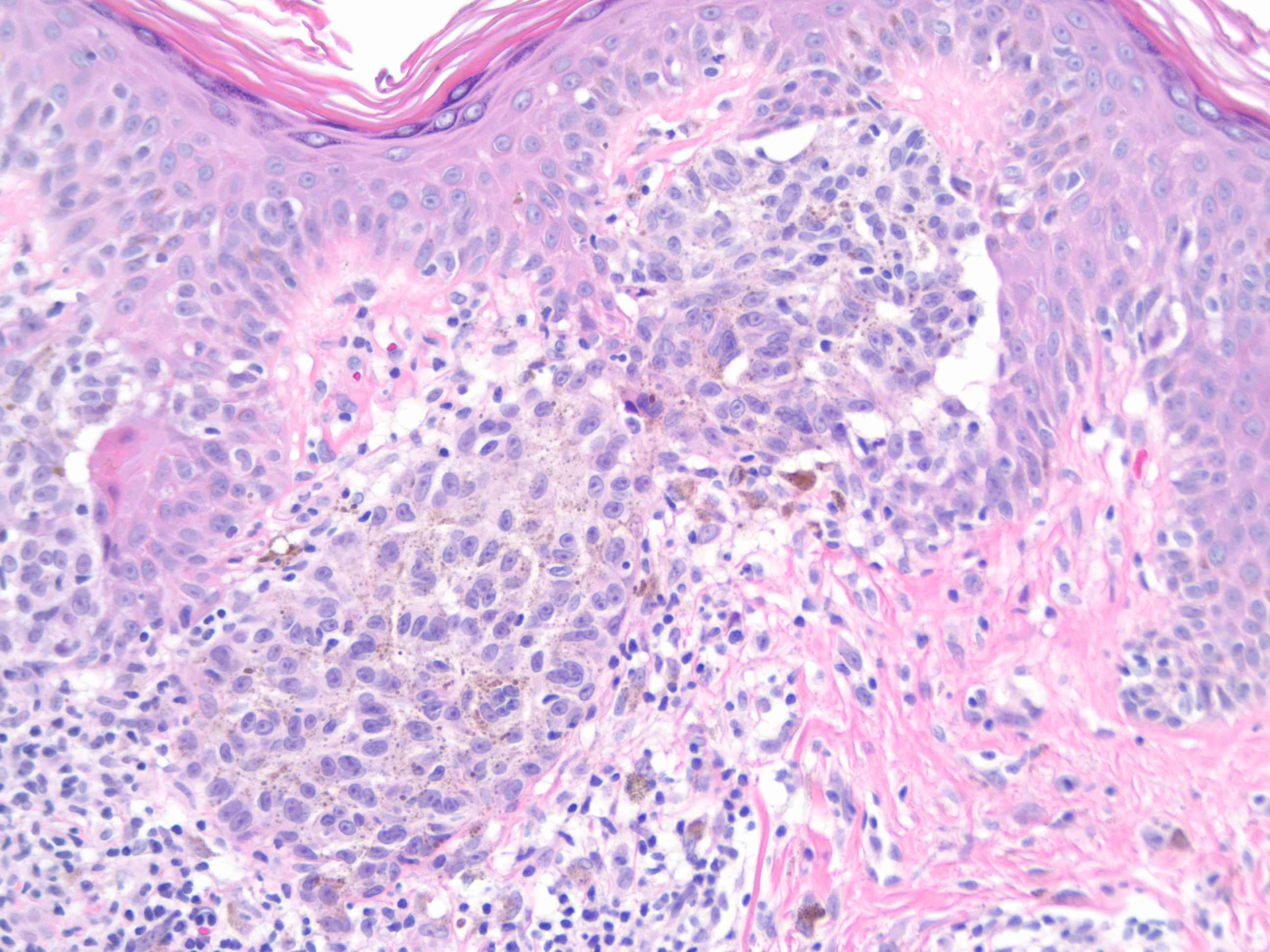

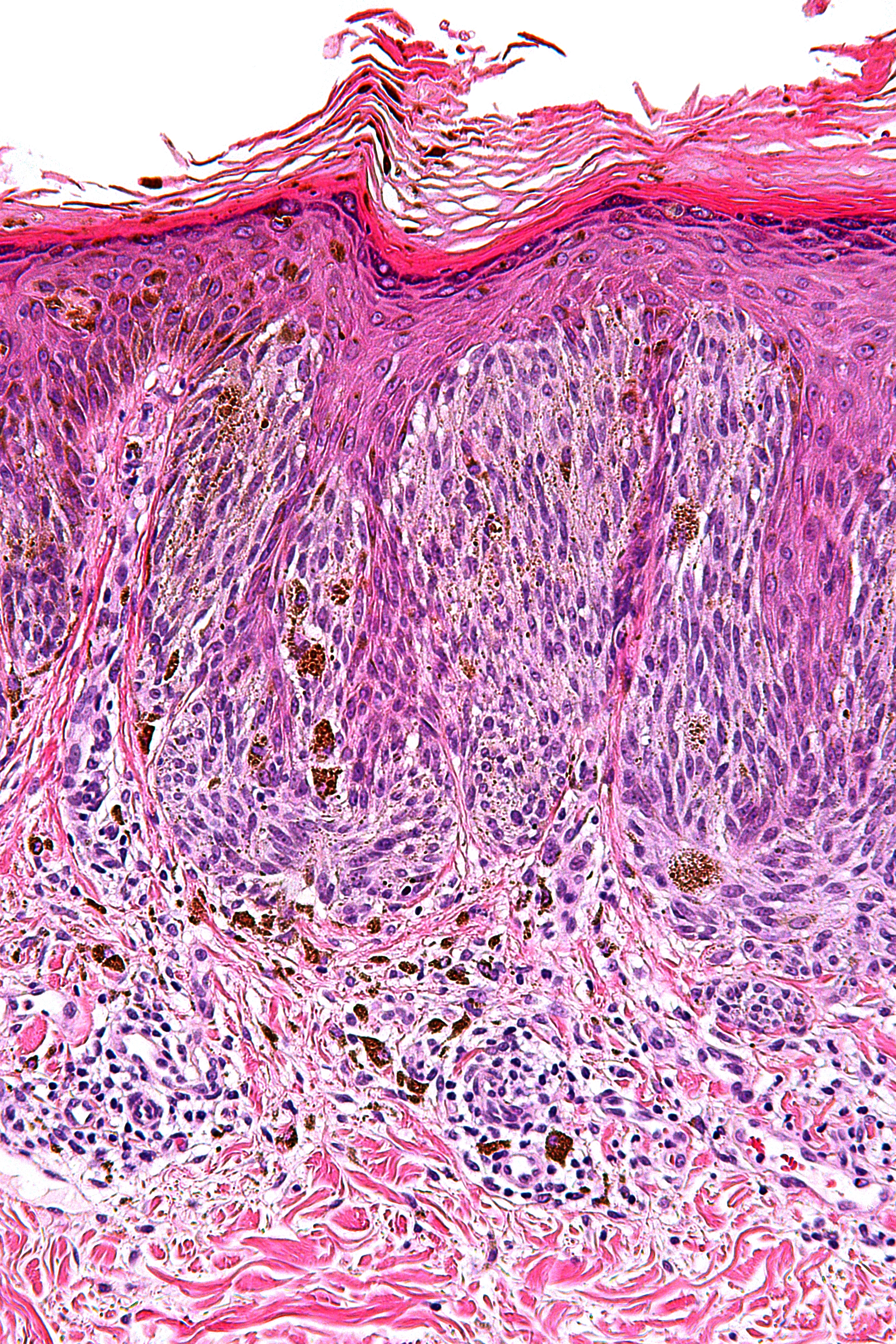

Диспластические невусы в настоящее время привлекают внимание исследователей в связи с их возможной трансформацией в меланому. Диспластические невусы могут быть множественными и единичными, наследственными и спорадическими. В 1978 году Кларк с соавторами впервые описали множественные наследственные невусы, являющиеся предшественниками меланомы, и обозначили эту ситуацию как «В-К моль синдром» [1]. Гистологически эти образования, которые в дальнейшем стали называться диспластическими невусами, представляли собой атипическую меланоцитарную гиперплазию, лимфоидную инфильтрацию, нежную фиброплазию и новообразованные кровеносные сосуды. В 1980 году Элдер с соавторами описали подобные невусы у больных ненаследственной меланомой и показали, что диспластический невусный синдром, как и наследственный «В-К-моль синдром», является фактором риска развития меланомы кожи [2]. При гистологическом исследовании диспластических невусов авторы обнаружили 2 типа нарушения роста внутриэпидермальных меланоцитов, наиболее частый тип – лентигинозная меланоцитарная дисплазия (ЛМД) – наблюдался во всех диспластических образованиях и напоминал изменения, происходящие в lentigo simplex. Второй тип нарушения роста – эпителиоидно-клеточная меланоцитарная дисплазия – был найден в 2 образованиях в дополнение к лентигинозной меланоцитарной дисплазии и напоминал классическую поверхностно-распространяющуюся меланому. В 1982 году профессор МНИОИ им. П.А. Герцена З.В. Гольберт [3] впервые выделила 3 степени развития лентигинозной меланоцитарной дисплазии (ЛМД). При 1 степени отмечалось увеличение числа меланоцитов в базальном слое эпидермиса и некоторая их атипия. При 2 степени имелись более выраженная пролиферация меланоцитов, местами полностью замещающих базальный ряд кератиноцитов, и нарастание признаков их анаплазии. 3 степень ЛМД, при которой имеется тенденция к врастанию меланоцитов в вышерасположенные слои эпидермиса и вглубь, в сосочковый слой дермы, приближается к картине меланомы in situ.

Второй тип нарушения роста – эпителиоидно-клеточная меланоцитарная дисплазия – был найден в 2 образованиях в дополнение к лентигинозной меланоцитарной дисплазии и напоминал классическую поверхностно-распространяющуюся меланому. В 1982 году профессор МНИОИ им. П.А. Герцена З.В. Гольберт [3] впервые выделила 3 степени развития лентигинозной меланоцитарной дисплазии (ЛМД). При 1 степени отмечалось увеличение числа меланоцитов в базальном слое эпидермиса и некоторая их атипия. При 2 степени имелись более выраженная пролиферация меланоцитов, местами полностью замещающих базальный ряд кератиноцитов, и нарастание признаков их анаплазии. 3 степень ЛМД, при которой имеется тенденция к врастанию меланоцитов в вышерасположенные слои эпидермиса и вглубь, в сосочковый слой дермы, приближается к картине меланомы in situ.

Возможное развитие меланомы на фоне невуса отмечали многие авторы. Н.Н. Трапезников в своей монографии 1976 года приводит данные зарубежных авторов, которые в 1971-1973 годах отмечали в пограничных невусах скопления патологически измененных меланоцитов [4]. Н.Н. Трапезников с соавторами также полагали, что пограничные невусы могут озлокачествляться, в связи с чем требуют наблюдения. Однако авторы отнесли к признакам озлокачествления невуса такие симптомы, как мокнутье, кровоточивость. Эти признаки характерны не для невуса, а для уже развившейся меланомы в фазе горизонтального роста. Авторы явно недооценили открытие Кларком в 1969 году поверхностно-распространяющейся меланомы, которая проходит длительную фазу горизонтального роста под маской невуса [5]. Экзофитный рост образования, который авторы считают признаком озлокачествления невуса и связывают его с травмой, свидетельствует о переходе уже развившейся меланомы из горизонтальной фазы роста в вертикальную [5]. Основным фактором прогноза меланомы в настоящее время считается толщина опухоли, определяемая в миллиметрах при гистологическом исследовании. Хороший прогноз относится к опухолям толщиной 1 мм и менее. Такая опухоль называется «тонкой меланомой» и клинически выглядят как гладкое пигментное пятно или слегка возвышающееся пигментное образование.

Н.Н. Трапезников с соавторами также полагали, что пограничные невусы могут озлокачествляться, в связи с чем требуют наблюдения. Однако авторы отнесли к признакам озлокачествления невуса такие симптомы, как мокнутье, кровоточивость. Эти признаки характерны не для невуса, а для уже развившейся меланомы в фазе горизонтального роста. Авторы явно недооценили открытие Кларком в 1969 году поверхностно-распространяющейся меланомы, которая проходит длительную фазу горизонтального роста под маской невуса [5]. Экзофитный рост образования, который авторы считают признаком озлокачествления невуса и связывают его с травмой, свидетельствует о переходе уже развившейся меланомы из горизонтальной фазы роста в вертикальную [5]. Основным фактором прогноза меланомы в настоящее время считается толщина опухоли, определяемая в миллиметрах при гистологическом исследовании. Хороший прогноз относится к опухолям толщиной 1 мм и менее. Такая опухоль называется «тонкой меланомой» и клинически выглядят как гладкое пигментное пятно или слегка возвышающееся пигментное образование. Экзофитный рост свидетельствует о том, что толщина опухоли увеличивается и обозначает плохой прогноз.

Экзофитный рост свидетельствует о том, что толщина опухоли увеличивается и обозначает плохой прогноз.

Диспластические невусы могут быть малыми – до 0,3 см, средними – 0,4-0,8 см и крупными – 0,9-1,5 см, они представляют собой пигментные пятна или слегка возвышающиеся образования рыжеватого или коричневого цвета. В отличие от обычных (пограничных) невусов, которые обнаруживаются у детей, диспластические невусы появляются в подростковом возрасте и в дальнейшей жизни до глубокой старости. Наши наблюдения показали, что диспластические невусы могут быть как лентигинозными, так и смешанными, но во внутридермальные они не превращаются и не фиброзируются, как это происходит с пограничными невусами у детей. Диспластические невусы являются доброкачественными образованиями, они длительно существуют без каких-либо изменений или регрессируют, однако в отдельных случаях могут прогрессировать с переходом в меланому. О прогрессировании диспластического невуса (дисплазия 2-3 степени) могут свидетельствовать неправильная форма, волнистые или фестончатые края, неоднородная окраска коричневых или черных тонов [6-8]. Диспластические невусы с дисплазией 1 степени клинически имеют правильную форму, равномерную окраску, ровные края. Однако основным признаком прогрессирующего диспластического невуса, как показали наши наблюдения, является изменение размеров, окраски или конфигурации невуса за последние 6-12 месяцев или 1-10 лет. Быстрый (в течение 6-12 месяцев) рост невуса, появившегося на здоровой коже после наступления полового созревания, является важным признаком прогрессирования, поэтому подобные невусы необходимо подвергать эксцизионной биопсии даже при отсутствии других клинических признаков. Должно настораживать появление синюшных или розоватых тонов в окраске невуса, которое может свидетельствовать о переходе невуса в меланому.

Диспластические невусы с дисплазией 1 степени клинически имеют правильную форму, равномерную окраску, ровные края. Однако основным признаком прогрессирующего диспластического невуса, как показали наши наблюдения, является изменение размеров, окраски или конфигурации невуса за последние 6-12 месяцев или 1-10 лет. Быстрый (в течение 6-12 месяцев) рост невуса, появившегося на здоровой коже после наступления полового созревания, является важным признаком прогрессирования, поэтому подобные невусы необходимо подвергать эксцизионной биопсии даже при отсутствии других клинических признаков. Должно настораживать появление синюшных или розоватых тонов в окраске невуса, которое может свидетельствовать о переходе невуса в меланому.

Клинически отличить прогрессирующий диспластический невус от меланомы in situ не представляется возможным, так как озлокачествление происходит на клеточном уровне. Диагноз устанавливается только при гистологическом исследовании, при этом требуется высокая квалификация патоморфолога.

В Центральной поликлинике Литфонда мы в амбулаторных условиях с 2009 года производим иссечение (эксцизионную биопсию) диспластических невусов в целях профилактики меланомы [6-8]. Эксцизионной биопсии подлежат малые и средние диспластические невусы с признаками прогрессирования. Пациентов с крупными прогрессирующими диспластическими невусами мы направляем в онкологический стационар, так как в этих случаях нельзя исключить поверхностно-распространяющуюся меланому в фазе горизонтального роста. При гистологическом исследовании этих образований, удаленных в онкологических стационарах, обнаруживалась меланома, однако в двух случаях был установлен диагноз – пигментный невус. Приводим эти наблюдения.

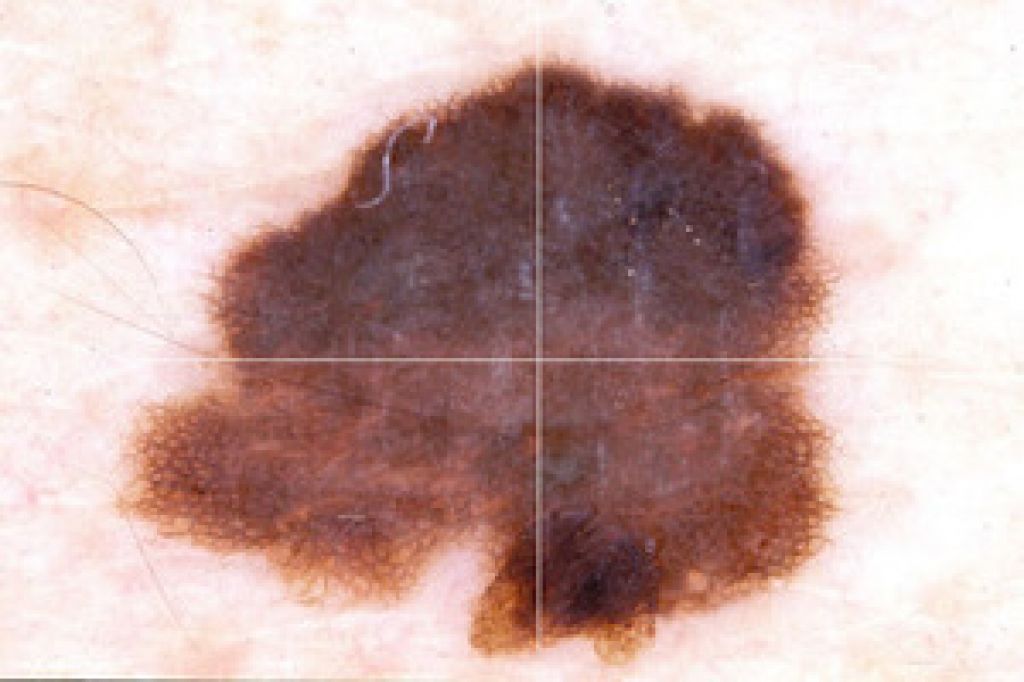

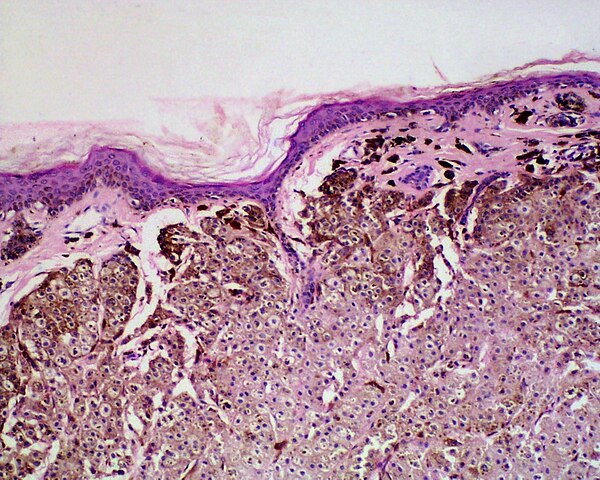

Пациентка К., 63 лет, обратилась в Центральную поликлинику Литфонда 06.11.15 по поводу пигментного пятна в области спины, которое заметила 5 лет назад, в последние 6 месяцев отмечает зуд в области пятна. При осмотре: в левой лопаточной области имеется пигментное пятно 2,0×1,8 см, неправильной формы, неоднородной окраски коричневых и темно-коричневых тонов, с участками синюшно-розового цвета у верхнего наружного края. Пятно имеет неровные, «фестончатые» края (рис. 1, 2). Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Пациентка направлена к онкологу по месту жительств с подозрением на меланому. В Онкологическом диспансере №4 произведен соскоб образования для цитологического исследования, получены клетки меланомы. Больная направлена в Городскую клиническую больницу №5 для хирургического лечения. Осмотр в стационаре: на коже левой лопаточной области имеется образование 2,0×2,0 см, черно-коричневого цвета, с неровной поверхностью и неровными фестончатыми краями, без экзофитного компонента, с небольшой корочкой.

Пятно имеет неровные, «фестончатые» края (рис. 1, 2). Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Пациентка направлена к онкологу по месту жительств с подозрением на меланому. В Онкологическом диспансере №4 произведен соскоб образования для цитологического исследования, получены клетки меланомы. Больная направлена в Городскую клиническую больницу №5 для хирургического лечения. Осмотр в стационаре: на коже левой лопаточной области имеется образование 2,0×2,0 см, черно-коричневого цвета, с неровной поверхностью и неровными фестончатыми краями, без экзофитного компонента, с небольшой корочкой.

Рисунок 1. Прогрессирующий диспластический невус с переходом в меланому у женщины 63 лет.

Рисунок 2. Прогрессирующий диспластический невус с переходом в меланому у женщины 63 лет (крупный план).

25.11.15 произведено иссечение образования, отступя от видимых границ 2,0 см. Гистологическое исследование №82986: в зоне пятна, в центре кожного лоскута картина эпителиоидной меланоцитарной дисплазии атипического характера, в одном из участков крайне подозрительная по переходу в меланому (?). Пациентка выписана из стационара с диагнозом «Пигментный невус кожи левой лопаточной области». Гистологический препарат был консультирован в МНИОИ им. П.А. Герцена к.м.н. Ягубовой Э.А., заключение: эпителиоидно-клеточная пигментная неизъязвленная лентиго-меланома in situ на фоне смешанного диспластического невуса, с умеренной лимфоидно-плазмоклеточной инфильтрацией в основе. Удалено в пределах здоровых тканей.

Гистологическое исследование №82986: в зоне пятна, в центре кожного лоскута картина эпителиоидной меланоцитарной дисплазии атипического характера, в одном из участков крайне подозрительная по переходу в меланому (?). Пациентка выписана из стационара с диагнозом «Пигментный невус кожи левой лопаточной области». Гистологический препарат был консультирован в МНИОИ им. П.А. Герцена к.м.н. Ягубовой Э.А., заключение: эпителиоидно-клеточная пигментная неизъязвленная лентиго-меланома in situ на фоне смешанного диспластического невуса, с умеренной лимфоидно-плазмоклеточной инфильтрацией в основе. Удалено в пределах здоровых тканей.

В приведенном наблюдении у больной имелась яркая клиническая картина прогрессирующего диспластического невуса: неправильная форма, неровные «фестончатые» края, неоднородная окраска, возникновение пятна на здоровой коже 5 лет назад и дальнейший его рост. В связи с наличием участков розовато-синюшной окраски была заподозрена меланома кожи. При соскобе образования в Онкологическом диспансере №4, вероятно, именно на участке розовато-синюшной окраски были выявлены клетки меланомы. Однако следует отметить, что мы встречали меланому in situ при наличии пигментного пятна с относительно равномерной окраской. Несмотря на выявленную при гистологическом исследовании внутриэпидермальную дисплазию меланоцитов, патоморфологом стационара не было дано заключение о наличии диспластического невуса, хотя для клинициста важно получить такую информацию. Меланоцитарная дисплазия 2-3 степени свидетельствует о высоком риске развития меланомы у данного больного. Следует отметить, что в последнее время некоторые зарубежные авторы также стали выделять 3 степени дисплазии меланоцитов: легкую, умеренную и тяжелую.

При соскобе образования в Онкологическом диспансере №4, вероятно, именно на участке розовато-синюшной окраски были выявлены клетки меланомы. Однако следует отметить, что мы встречали меланому in situ при наличии пигментного пятна с относительно равномерной окраской. Несмотря на выявленную при гистологическом исследовании внутриэпидермальную дисплазию меланоцитов, патоморфологом стационара не было дано заключение о наличии диспластического невуса, хотя для клинициста важно получить такую информацию. Меланоцитарная дисплазия 2-3 степени свидетельствует о высоком риске развития меланомы у данного больного. Следует отметить, что в последнее время некоторые зарубежные авторы также стали выделять 3 степени дисплазии меланоцитов: легкую, умеренную и тяжелую.

Данное наблюдение показало, что диагноз «меланома in situ» вызывает затруднения у отечественных патоморфологов. Этим можно объяснить тот факт, что меланома in situ в РФ диагностируется крайне редко, в то время как в США и Австралии – очень часто. По данным John W. Kelly [9], в Австралии за период с 1996 по 2000 год было выявлено 5117 меланом, при этом меланома in situ установлена в 1711 случаях (33,4%). В 2007 году в США было зарегистрировано 59940 случаев инвазивной меланомы и 48290 случаев меланомы in situ [10].

По данным John W. Kelly [9], в Австралии за период с 1996 по 2000 год было выявлено 5117 меланом, при этом меланома in situ установлена в 1711 случаях (33,4%). В 2007 году в США было зарегистрировано 59940 случаев инвазивной меланомы и 48290 случаев меланомы in situ [10].

Приводим еще одно наблюдение, где при наличии типичной картины прогрессирующего диспластического невуса диагноз морфологически подтвержден не был.

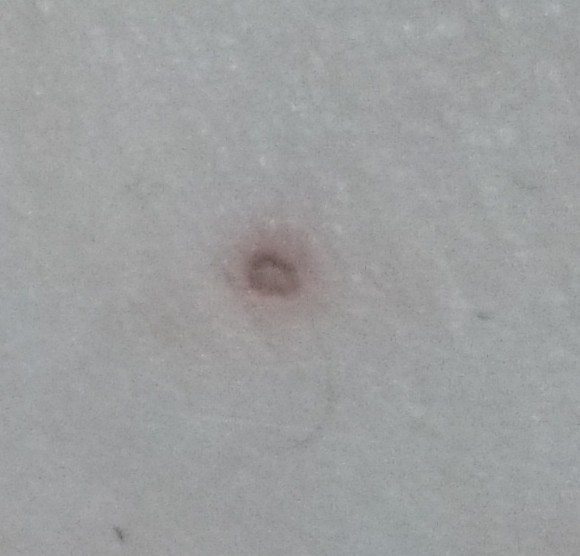

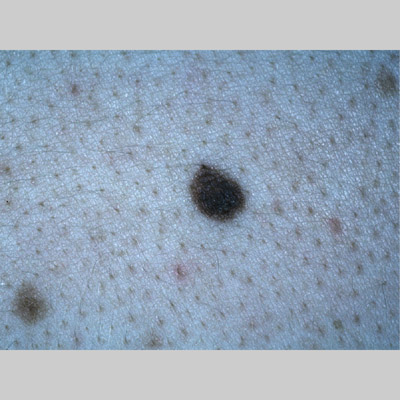

Больной П., 50 лет, обратился к онкологу в Центральную поликлинику Литфонда 03.04.15 по поводу пигментного образования кожи спины, которое заметил 3 года назад. При осмотре: в левой лопаточной области имеется пятно черного цвета 1,2×0,9 см, неправильной формы, с неровными краями, в центре – небольшое возвышение 0,2 см светло-коричневого цвета (рис. 3). Пациент был направлен в Онкологическую больницу №40 с подозрением на меланому. 13.04.15 произведено широкое иссечение образования. Гистологическое исследование – пограничный пигментный невус.

Рисунок 3. Прогрессирующий диспластический невус у мужчины 50 лет.

Учитывая клиническую картину, характерную для прогрессирующего диспластического невуса, мы, несмотря на отсутствие морфологического подтверждения, сообщили больному, что у него высокий риск развития меланомы. Через 1,5 года, 30.12.16. пациент сам обратился к онкологу в Центральную поликлинику Литфонда с жалобами на появление 1,5 месяца назад пигментного пятна на туловище. При осмотре – на спине слева, по задне-подмышечной линии имеется пятно 0,4×0,3 см, темно-коричневого, почти черного цвета. В Центральной поликлинике Литфонда 17.01.17 произведена эксцизионная биопсия образования, отступя от границ 0,5 см. Гистологическое исследование, проведенное в МНИОИ им. П.А. Герцена (Ягубова Э.А.), выявило смешанный пигментный невус с тяжелой (3 степени) меланоцитарной ленигинозной дисплазией, удаленный в пределах здоровых тканей. В основе – выраженная лимфоидно-плазмоклеточная инфильтрация.

Приведенные наблюдения показывают, что для своевременного выявления прогрессирующих диспластичеких невусов и меланомы in situ необходимо повышать квалификацию отечественных патоморфологов. Считаем целесообразным организовать курсы повышения квалификации патоморфологов на базе МНИОИ им П.А. Герцена, это будет способствовать своевременному выявлению меланомы in situ и снижению смертности от этой опасной опухоли кожи.

Литература

- Clark WH, Reimer RR, Greene M, Ainsworth AM, Mastrangelo MJ. Origin of Familial Malignant Melanomas from Heritable Melanocytic Lesions. The B-K mole Syndrom. Archives of Dermatology, 1978; 114(5): 732-739.

- Elder DE, Leonardi J, Goldman J, Goldman SC, Greene MH, Clark WH. Displastic nevus syndrome. A pfenotypic assotiation of sporadic cutaneous melanoma. Cancer. 1980; 46(8): 1787-1794.

- Гольберт З.В., Червонная Л.В., Клепиков В.А., Романова О.А. Лентигинозная меланоцитарная дисплазия как предшественник развития злокачественной меланомы.

Архив патологии. 1982; 12: 36-41.

Архив патологии. 1982; 12: 36-41. - Трапезников Н.Н., Рабен А.С., Яворский В.В., Титинер Г.Б. Пигментные невусы и новообразования кожи. М., 1976.

- Clark WH, From L, Bernardino EA, Mihm MC. The histogenesis and biologic behavior of primary human malignant melanoma of skin. Cancer Research. 1969; 29: 705-726.

- Романова О.А., Артемьева Н.Г. Хирургическая профилактика меланомы кожи. Онкохирургия. 2013; 5(3): 12-18.

- Романова О.А., Артемьева Н.Г., Ягубова Э.А., Марычева И.М, Рудакова В.Н., Вещевайлов А.А. Тактика ведения пациента с диспластическим невусом. Клиническая дерматология и венерология. 2015; 14(2): 92-97.

- Романова О.А., Артемьева Н.Г., Ягубова Э.А., Марычева И.М., Рудакова В.Н., Вещевайлов А.А. Принципы эксцизионной биопсии диспластического невуса в амбулаторных условиях. Онкология. Журнал имени П.А. Герцена. 2016; 5(1): 36-41.

- Kelly J. The management of early skin cancer in the 1990s. Austr Fam Fhysician.

1990; 19: 1714-1729.

1990; 19: 1714-1729. - Усатине Р.П., Смит М.А., Мэйо Э.Д. и др. Дерматология. Атлас-справочник практикующего врача. Пер. с англ. М., 2012; 324-335.

Лечение внутридермального невуса в Москве. Цены. Отзывы. Фото. Удаление внутридермального невуса лазером.

Ультразвуковое диагностическое сканирование – хорошо известная и отработанная методика, которая в настоящее время составляет более 1/3 объема всех диагностических процедур в медицинской практике. Современные приборы уже достаточно просты в применении и доступны для многих клиник.

Однако в дерматологии эти исследования ранее не применялись, что было связано с трудностью технического решения данной задачи. В обычных приборах датчики имеют частоту 3-10 МГц, при которой было невозможно получить изображение структур эпидермиса, дермы и гиподермы.

Немецкая компания TPM создала уникальные приборы с частотой датчиков 20-100 МГц. Такая методика называется цифровой ультразвуковой визуализацией высокого разрешения с возможностью изучения наиболее поверхностных слоев кожи.

По материалам исследований, проведенным при помощи аппарата DUB TPM (список прилагается отдельно), опубликовано множество статей и 2 монографии.

До настоящего времени основным методом изучения морфологии кожи было гистологическое и патоморфологическое исследование. Эта методика довольно трудоемкая и затратная, кроме того, исследуется биоптат, уже обработанный различными химическими реагентами.

Ультразвуковая диагностика кожи заполняет пробел, который существовал ранее между наружными методами исследований и гистологией, так как этот неинвазивный метод позволяет изучать кожу in vivo.

Значение ультразвукового сканирования для диагностики кожи трудно переоценить. Этот метод обладает целым рядом неоспоримых преимуществ – неинвазивность, безболезненность, безопасность и высокая точность измерений. Все исследования проводятся без повреждения тканей и могут повторяться на одном и том же участке кожи многократно.

Новый инструмент, позволяет увидеть срез кожи и подкожно-жировой клетчатки до мышечной фасции. Мы можем исследовать кожу в различные интервалы времени, документируя все особенности. Данные оцифровываются и помещаются в базу данных. Легко проводится сравнительный анализ снимков полученных в динамике, изображения сохраняются на любых цифровых носителях и данные передаются в общедоступных форматах через сеть Internet.

Мы можем исследовать кожу в различные интервалы времени, документируя все особенности. Данные оцифровываются и помещаются в базу данных. Легко проводится сравнительный анализ снимков полученных в динамике, изображения сохраняются на любых цифровых носителях и данные передаются в общедоступных форматах через сеть Internet.

Ультразвуковое исследование кожи должно стать «золотым стандартом» в диагностике кожи, как в акушерстве, гинекологии и кардиологии.

Отличительные особенности системы DUB

- TPM впервые разработала и освоила серийный выпуск УЗ для кожи, а также установила стандарты ультразвукового исследования кожи во всем мире.

- Только аппараты DUB оснащаются датчиками с максимально высокой частотой до 100 МГц и разрешением до 8-10 мкм.

- Режимы сканирования A,B,C.

- Трехмерное сканирование.

- Кинопетля без ограничения длительности съемки.

- Оцифровка сигнала, следовательно, изображение более детальное и четкое.

- Цифровая обработка данных.

- Просмотр нескольких изображений полученных в разное время.

- Инновационные алгоритмы обработки изображений.

- Сохранение необработанных данных.

- Расширенный пакет программного обеспечения.

- Применение открытой системы с водой позволяет получать на 10-20% информации больше, чем использование системы с пленкой.

- В данный момент прибор не имеет аналогов во всем мире.

Возможности прибора:

- 1) Изучение состояния, структуры и размеров всех слоев кожи и кожных образований.

- 2) Углубленная диагностика морфологических и функциональных изменений при острых и хронических заболеваниях кожи, в том числе при рубцовых изменениях и липодистрофиях.

- 3) Оценка динамики состояния кожи в норме и патологии.

- 4) Облегчение диагностики малых высыпаний на коже.

- 5) Своевременная ранняя диагностика, так как с помощью ультразвукового сканирования можно не только выявить характерные признаки кожных проявлений на самых ранних стадиях, но и провести доклиническую диагностику, профилактику или своевременное лечение.

- 6) Диагностика состояний кожи в случае каких-либо трудно определяемых невооруженным глазом проявлений.

- 7) Визуализация, определение размеров, объема и глубины инвазии, а также оценка новообразований кожи и метастазов в кожу, выбор методов лечения, установка параметров и контроль эффективности.

- 8) Предоперационное измерение глубины распространения и объема опухолей при проведении хирургических вмешательств, в том числе и электрохирургии, криохирургии, лазерной или лучевой терапии.

- 9) Исследование возрастных изменений кожи.

- 10) Определение глубины, интенсивности и длительности лечебного воздействия, выбор метода.

- 11) Оценка эффективности и контроль терапевтических, физиотерапевтических и хирургических методов лечения, в том числе и косметологических процедур (например, таких как мезотерапия, пилинги, пластические операции, удаление татуировок, аппаратные процедуры и т.п.).

- 12) Предварительная диагностика и оценка результатов введения филлеров, препаратов гиалуроновой кислоты, коллагена, синтетических или полусинтетических гелей и т.

д.

д. - 13) Ранняя диагностика остеопороза.

- 14) Исследование эластичности кожи.

- 15) Исследование слизистых оболочек.

Преимущества использования этого метода:

- 1) Неинвазивная методика визуализации внутренних структур кожи in vivo, которая позволяет получать важную информацию, недоступную при других методах исследования.

- 2) Метод незаменим для оценки динамики состояния кожи в дерматологии, косметологии и дермато-онкологии. Позволяет проводить наблюдение за состоянием кожных проявлений и использовать данные при первичной диагностике, профилактике и лечении большинства заболеваний кожи.

- 3) Возможность сохранения данных в памяти компьютера и на любых электронных носителях, распечатка фотографий для историй болезни, пересылка по internet для консультаций с коллегами.

- 4) Объективная оценка динамики состояния кожи пациента – важный юридический аспект в разрешении конфликтных ситуаций.

- 5) Наглядная визуализация состояния внутренних структур кожи и ее рельефа – сильный психологический фактор при разъяснении пациентам необходимости проведения лечебных мероприятий.

- 6) При помощи DUB легко доказывать эффективность лечения в доступной для клиента форме. Это мощный маркетинговый инструмент для привлечения новых клиентов.

- 7) Наличие этого метода повышает рейтинг учреждения и свидетельствует о высокой оснащенности и использовании передовых технологий.

- 8) В дополнение к гистологической картине, повышает точность патоморфологического диагноза.

- 9) Проведение научных и образовательных программ.

- 10) Проведение консилиумов и консультационно-диагностических мероприятий.

Новым аспектом использования данного метода для производителей является проведение оценки воздействия на кожу различной продукции, в том числе косметических, лекарственных препаратов, приборов.

Публикации в СМИ