Причины клиновидного дефекта: Клиновидный дефект : справочник стоматологических заболеваний

Клиновидный дефект: причины, симптомы, осложнения

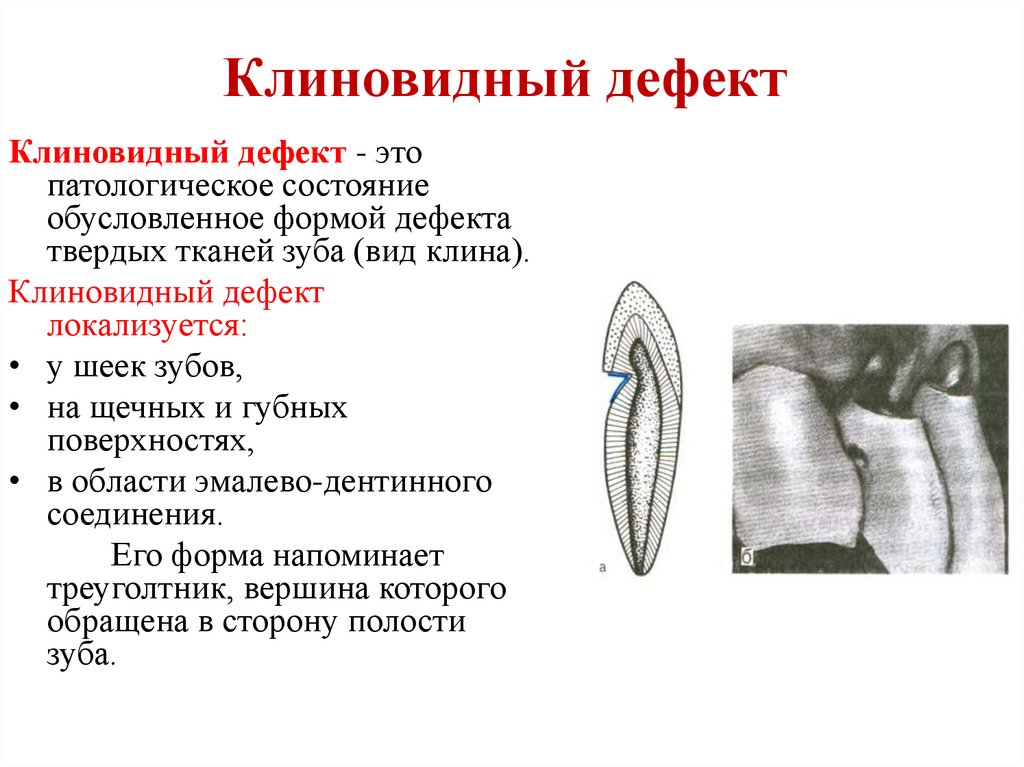

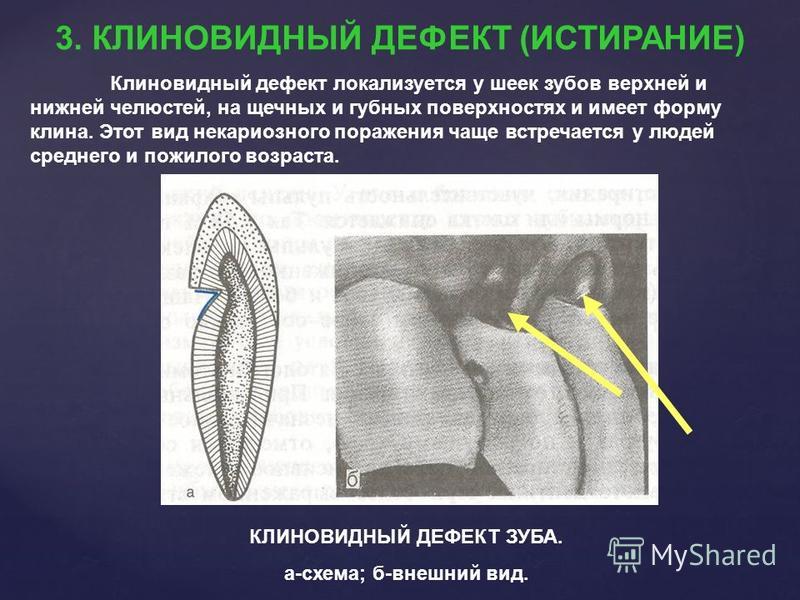

Клиновидный дефект — разрушение твёрдых тканей зуба, которое часто развивается без видимых причин. Внешне он проявляется оголением нижней части зуба — пришеечной зоны и образованием дефекта твердых тканей зуба. Этот дефект опасен не только последствиями, но и тем, что чаще поражает зубы в зоне улыбки и влияет на социальную жизнь человека. По данным некоторых специалистов, эта патология может встречаться у 75-83 % взрослых людей [1]. Пациенты в возрасте от 31 года до 50 лет отмечали, что заболевание незначительно влияло на качество жизни, а вот у молодых людей 18-30 лет и у людей в возрасте 51 года и старше качество жизни значительно ухудшилось из-за развития у них клиновидного дефекта [2].

Среди пациентов с клиновидным дефектом был проведён опрос, касающийся влияния заболевания на качество их жизни, — так называемый «Профиль влияния стоматологического здоровья». Выяснилось, что негативный эффект был наибольшим по шкалам «Ограничение функций», «Физический дискомфорт» и «Психологические расстройства».Подобные исследования позволяют говорить о том, что клиновидный дефект твёрдых тканей зуба — это не только стоматологическая проблема, но и фактор, влияющий на здоровье всего организма, отрицательно сказывающийся на психологическом комфорте. Таким образом, регулярный поход к стоматологу, осмотр, правильная гигиена полости рта помогают снизить риски развития клиновидного дефекта, оказать помощь на начальном этапе его формирования. Валеев И. В., профессор, к. м. д., доцент кафедры Башкирского государственного медицинского института [2]

Основные причины патологии

Что именно становится фактором, запускающим процесс разрушения, пока неизвестно. Чаще всего проблема истирания твёрдых тканей зуба в области его шейки встречается у людей с некоторыми заболеваниями или вредными привычками. Среди них:

заболевания желудка, желчного пузыря, желчевыводящих путей, кишечника;

гастроэзофагеальный рефлюкс;

заболевания эндокринной системы;

зубочелюстные проблемы: нарушение смыкания верхнего и нижнего зубного ряда, аномалии, заболевания и травмы челюстного сустава, зубов, жевательных мышц;

неправильно изготовленные искусственные коронки, несъёмные и съёмные протезы, поверхности пломб;

недостаточная гигиена полости рта;

агрессивный стиль чистки зубов [1].

Из причин клиновидного дефекта не исключено также влияние наследственных факторов.

Симптомы патологии

Видимых предвестников, как правило, нет. По степени выраженности проявлений клиновидный дефект проходит через четыре стадии.

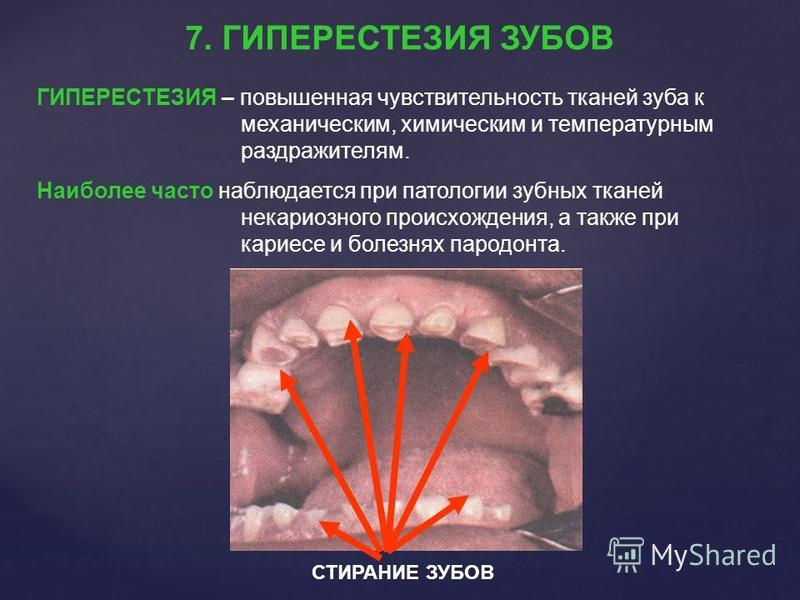

Стадия начальных проявлений. Нарушений состояния зубных тканей не видно. Пациент отмечает повышенную чувствительность зуба к раздражителям (температура, кислое, солёное, жевательные нагрузки).

Поверхностные проявления клиновидного дефекта зуба. Твёрдые ткани истончаются, щелевидные повреждения эмали заметны невооружённым взглядом. Чувствительность зубов становится выраженной.

Средняя степень выраженности дефекта. Ткани зуба (эмаль, цемент) поражены не менее чем в двух плоскостях, на глубину до 0,3 мм.

Глубокий клиновидный дефект, при котором разрешение тканей зубов затрагивает верхние слои дентина (основной, внутренней части зуба), глубина поражения больше 0,3 мм [1].

Основные жалобы, с которыми пациенты обращаются к стоматологу — повышенная чувствительность зубов, боль, эстетические дефекты.

Осложнения: от нарушения эстетики улыбки до утраты зуба

Клиновидный дефект может быть ограниченным или распространённым — то есть может охватывать как один зуб, так и несколько. Анализ современных данных показал, что очень часто клиновидный дефект сочетается с другими заболеваниями зубов: кариесом, пародонтитом, гингивитом, нарушением прикуса и другими патологиями. Они могут стать причиной выпадения зубов и различных ортодонтических патологий [1].

Болезненность, повышенная чувствительность зубов на фоне этого заболевания затрудняют процесс пережёвывания пищи, пациенты начинают отдавать предпочтение еде, которую не нужно откусывать, долго жевать. Это может сказаться на работе пищеварительной системы. По этой же причине пациенты перестают чистить зубы или делают это быстро и нерегулярно [1].

Лечение клиновидного дефекта

Лечение клиновидного дефекта начинается с определения лечащим врачом стадии и глубины поражения твёрдых тканей зуба.

До начала лечения клиновидного дефекта проводится профессиональная гигиена полости рта. Она необходима для:

снижения чувствительности зубов с помощью реминерализирующих процедур;

удаления биоплёнки с колониями бактерий, которая поддерживает разрушение эмали и препятствует выздоровлению;

поддержания правильных биохимических показателей слюны;

устранения факторов риска развития клиновидных дефектов [1].

При поверхностных поражениях используют реминерализирующую терапию. С помощью препаратов закрывают и уплотняют эмаль, используют средства, снижающие чувствительность зубов. После проведения профессиональной обработки назначают домашнее лечение и поддерживающий курс с помощью специальных зубных паст, гелей. Пациента обучают, как лечить клиновидный дефект дома, как правильно ухаживать за зубами с помощью зубной пасты, зубной щётки, флосса, ополаскивателя для полости рта [1, 2].

Именно правильный домашний уход является тем базовым способом, который:

уменьшает влияние факторов риска развития дефекта;

является профилактической мерой по предотвращению кариесных и некариесных поражений тканей зубов;

оказывает лечебное действие при клиновидном дефекте (с учётом использования специально подобранных лечебных зубных паст) [1].

Обучать правильной технике, времени чистки зубов, навыку подбора и использования зубной пасты, зубной щётки, ополаскивателя для полости рта, зубной нити должен стоматолог.

В случае глубоких поражений твёрдых тканей зубов (3-4-й степени дефекта) показано стоматологическое вмешательство — реставрация клиновидных дефектов путём препарирования повреждённых тканей и пломбирования с помощью современных светоотражающих композитов. Если клиновидный дефект вызвал более глубокие нарушения, подключают ортопедическое лечение, которое подбирается индивидуально (съёмное, несъёмное протезирование и т. п.) [1].

Профилактика

Основной профилактической мерой для предотвращения развития клиновидного дефекта является своевременное и регулярное посещение стоматолога, правильное проведение гигиенического ухода за зубами и полостью рта, использование подходящих зубных паст и зубных щёток [1].

Чтобы снизить риск развития этой патологии, важно исключить влияние факторов риска. Для этого необходима своевременная коррекция заболеваний зубов, полости рта, челюстной системы. Поскольку установлено, что клиновидный дефект часто сочетается с кариесом, нужно снижать риски его развития, а это, помимо всего прочего — соблюдение диеты с отказом от пищи, содержащей избыток углеводов [1].

Список источников

Янбулатова Г. Х. Клиновидные дефекты твёрдых тканей зубов. Российский стоматологический журнал. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klinovidnye-defekty-tverdyh-tkaney-zubov (дата обращения: 23.02.2021 г.).

Исламова Д. М., Булгакова Ал. Ир., Валеев Ил. В., Дюмеев Р. М. Влияние клиновидного дефекта и гиперестезии зуба на качество жизни пациента, Казанский медицинский журнал. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-klinovidnogo-defekta-i-giperestezii-zuba-na-kachestvo-zhizni-patsienta (дата обращения: 23.02.2021 г.).

Клиновидный дефект зубов — причины, лечение, профилактика

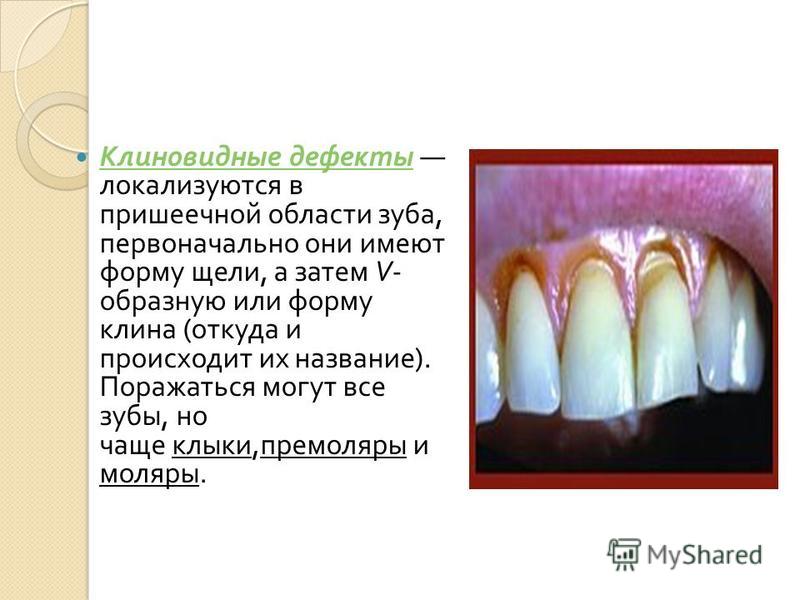

Клиновидный дефект зубов – поражение эмали некариозного происхождения, локализирующееся у шейки зуба. Чаще всего поражение имеет клиновидную форму или форму латинской буквы V. В большинстве случаев клиновидный дефект поражает малые коренные зубы – премоляры, а также клыки. Поражены могут быть зубы как верхней, так и нижней челюстей.

Как проявляется клиновидный дефект зубов

При поражении зубов клиновидным дефектом, как правило, эмаль не меняет свой цвет и не темнеет. Поверхность пораженного зуба остается ровной, гладкой, блестящей. Главный симптом клиновидного дефекта зубов – это появление повышенной чувствительности зубов к внешним раздражителям: холодной, горячей, сладкой и кислой пищи, а также острая реакция зубов на проведение чистки зубов, при пережевывании твердой пищи. Иногда клиновидный дефект зубов сопровождается небольшим оголением шейки зуба.

Изменение цвета эмали при её поражении клиновидным дефектом может происходить в том случае, если заболевание затрагивает не только поверхностные слои зуба, но и внутренние, к примеру, дентин.

Вовремя диагностировать заболевание сможет стоматолог на профилактическом осмотре. Очень важно каждые полгода приходить на консультацию в стоматологическую клинику. Если вы ищете, где получить эффективное лечение дефекта зубов, приглашаем вас в Стоматологию на Щелковской «Диамед». В нашей клинике принимают опытные врачи с большой практический базой лечения самых разнообразных стоматологических заболеваний. Запись на прием ведется по телефону 8 (495) 033-00-63 или через сайт — просто заполните форму записи.

В нашей клинике принимают опытные врачи с большой практический базой лечения самых разнообразных стоматологических заболеваний. Запись на прием ведется по телефону 8 (495) 033-00-63 или через сайт — просто заполните форму записи.

Причины клиновидного дефекта зубов

Клиновидный дефект зубов имеет сразу несколько причин. В зависимости от общего состояния полости рта человека, один или несколько нижеперечисленных факторов может дать толчок к развитию клиновидного дефекта зубов.

Нерегулярная гигиена полости рта

Клиновидный дефект, как и большая часть заболеваний полости рта, развивается из-за активной деятельности болезнетворных бактерий. Поэтому очень важно проводить тщательную и регулярную гигиену ротовой полости. Зубы необходимо чистить два раза в день, утром и вечером, не пренебрегать и дополнительными средствами гигиены – ополаскивателями для полости рта, зубными нитями (флоссами). Очень важно проводить профессиональную чистку зубов дважды в год – в процессе проведения профессиональной чистки происходит очищение зубов в труднодоступных местах (к ним относится и шейка зуба).

При чистке зубов нельзя делать движения в горизонтальной плоскости. Наружную поверхность всех зубов необходимо чистить вертикальными движениями, направленными от десны на режущий зубной край.

Клиновидный дефект как сопутствующее заболевание

Клиновидный дефект зубов может проявляться как сопутствующее заболевание. Велика вероятность развития клиновидного дефекта при гингивите (воспалительном процессе в деснах) и пародонтите (воспалительном процессе тканей, окружающих зуб). Характерное свойство этих заболеваний – немалое количество вредоносных отложений на зубной поверхности. Также для гингивита и пародонтита характерно выделение жидкости из зубо-десневой борозды. Жидкость имеет свойство вымывать кальций из зубной эмали, тем самым значительно ослабляя наружную, защитную поверхность зубов, подвергая зубы образованию клиновидного дефекта.

Неправильный прикус может стать причиной клиновидного дефекта

Неправильный прикус у пациента также может стать причиной развития клиновидного дефекта. Если человек обладает неправильным прикусом, то во время пережевывания пищи нагрузка на зубы ложится неравномерно. А поскольку эмаль у шейки зуба очень тонкая, то она подвержена большему стиранию. Это способствует быстрому развитию клиновидного дефекта зубов.

Если человек обладает неправильным прикусом, то во время пережевывания пищи нагрузка на зубы ложится неравномерно. А поскольку эмаль у шейки зуба очень тонкая, то она подвержена большему стиранию. Это способствует быстрому развитию клиновидного дефекта зубов.

Общие заболевания организма

Развитие клиновидного дефекта зубов может сигнализировать о наличии общего заболевания организма. Врачи утверждают, что клиновидный дефект зубов часто развивается у пациентов с проблемами в работе щитовидной железы. Также клиновидный дефект зубов является частым спутником людей, страдающих изжогой.

Как развивается клиновидный дефект зубов

Эмаль зуба постоянно подвергается воздействию факторов внешней среды. Многие из них оказывают негативное воздействие на эмаль, вследствие чего она стирается. Особенно это относится к таким факторам, как частое употребление цитрусовых (кислота в составе апельсинов и лимонов является «растворителем» эмали), газированной воды, вина, сладкой и кислой пищи, а также курение.

Естественно, употребление сладкой или кислой пищи само по себе не может являться причиной тяжелых форм клиновидного дефекта зубов. Но такие раздражающие факторы внешней среды выявляют и усиливают глубинные причины развития заболевания – плохое состояние полости рта, пониженный иммунитет.

Эмаль на шейке зуба – самая тонкая, гораздо тоньше, чем, например, у зубной коронки. Поэтому отягчающие факторы развития заболевания «атакуют» прежде всего шейку зуба, переходя со временем в появление клиновидного дефекта.

Лечение клиновидного дефекта зубов

Процесс лечения клиновидного дефекта зубов во многом зависит от степени тяжести заболевания, а также этапа его развития – раннего или позднего.

Лечение на ранней стадии

В самом начале заболевания клиновидный дефект зубов достигает небольших размеров. Это самое подходящее время для проведения лечения – в этот период оно не займет много времени и не отнимет у пациента много сил.

Лечение клиновидного дефекта зубов на ранних этапах заключается в проведении минерализующей терапии и фторировании эмали. Цель минерализующей терапии – оздоровить эмаль и вернуть её необходимое для выполнения защитных функций количество кальция. Минерализация происходит с помощью специальных составов, чаще всего в виде геля, насыщенных кальцием. Состав наносится прямо на зубную поверхность и держится ровно столько времени, сколько необходимо кальцию для проникновения в глубокие слои зуба.

Цель минерализующей терапии – оздоровить эмаль и вернуть её необходимое для выполнения защитных функций количество кальция. Минерализация происходит с помощью специальных составов, чаще всего в виде геля, насыщенных кальцием. Состав наносится прямо на зубную поверхность и держится ровно столько времени, сколько необходимо кальцию для проникновения в глубокие слои зуба.

По способу проведения фторирование эмали очень похоже на минерализацию. Но цель фторирования – обогатить наружную поверхность зубов другим полезным элементом – фтором. Фтор оказывает сильное укрепляющее воздействие на эмаль, снижая чувствительность зубов к факторам внешней среды и защищая от разрушительного воздействия пищевых кислот.

Для достижения большей эффективности необходимо пройти процедуры минерализации и фторирования эмали несколько раз. Точное количество процедур вам скажет лечащий врач-стоматолог.

На начальных стадиях клиновидного дефекта зубов также часто рекомендуется использование десенситивных зубных паст. Их главное назначение – снизить болевые ощущения и острую чувствительность зубов. Но сама по себе паста не обладает лечащим эффектом, она лишь позволит избавиться от дискомфортных ощущений во время проведения лечения клиновидного дефекта.

Их главное назначение – снизить болевые ощущения и острую чувствительность зубов. Но сама по себе паста не обладает лечащим эффектом, она лишь позволит избавиться от дискомфортных ощущений во время проведения лечения клиновидного дефекта.

Определить программу лечения клиновидного дефекта зубов и стадию заболевания может только специалист. Запишитесь к стоматологу прямой сейчас по телефону клиники 8 (495) 033-00-63 или через форму записи онлайн. Наша клиника располагается недалеко от метро Щелковская. К нам приезжают с ВАО Москвы, из районов Измайлово, Гольяново и Преображенская площадь.

Лечение на поздней стадии

Если реминерализации и фторирования эмали недостаточно для того, чтобы оздоровить эмаль, значит, заболевание уже вступило в свою позднюю стадию. Здесь для лечения потребуется применение других методов. Основной из них – пломбирование.

Хотя клиновидный дефект зубов относится к некариозным поражениям, пломбирование, тем не менее, считается наиболее оптимальным методом лечения заболевания. Разница в том, что, в отличие от пломбирования кариеса, при клиновидном дефекте зубов не требуется сверление пораженных кариесом зубных тканей.

Разница в том, что, в отличие от пломбирования кариеса, при клиновидном дефекте зубов не требуется сверление пораженных кариесом зубных тканей.

Особенность же пломбирования при клиновидном дефекте заключается в том, что пломба периодически может выпадать. Это обусловлено специфическим расположением клиновидного дефекта – у шейки зуба.

Но, разумеется, современная стоматология нашла способы решения проблемы выпадения пломбы. Сегодня при пломбировании применяются высококачественные материалы высокой упругости, которые способны противостоять даже сильному механическому воздействию.

Если же все-таки пломбы выпала, либо «отслоилась» от эмали, образовав щель, в которую попадают пищевые остатки, то необходимо срочно обратиться к стоматологу для замены пломбы, иначе может быть спровоцирован кариес.

При самых тяжелых формах клиновидного дефекта зубов в качестве лечения показана установка керамических виниров либо искусственных коронок – металлокерамических или безметалловых. Помимо ощутимого эстетического эффекта, эти радикальные методы способны предотвратить распространение заболевания на другие зубы.

Помимо ощутимого эстетического эффекта, эти радикальные методы способны предотвратить распространение заболевания на другие зубы.

Тщательно следите за гигиеной полости рта и при обнаружении воспалений и разрушений обратитесь в стоматологию и начинайте немедленное лечение зубов и десен.

Доверяйте своему суждению

62-летняя белая женщина поступила в клинику в качестве нового пациента в июле 2007 г. с жалобами на значительное ухудшение зрения как вдаль, так и вблизи, а также умеренное раздражение обоих глаз. Ей была проведена процедура лазерной термокератопластики (ЛТК) О.С. в 2001 году, с последующей подкраской примерно через шесть месяцев. Ее глазной анамнез был важен из-за наличия веснушки на левом глазу.

При осмотре переднего сегмента правого глаза с помощью щелевой лампы был выявлен мелкоочаговый поверхностный точечный кератит (SPK) над нижней третью роговицы с аналогичными проявлениями в левом глазу. Эписклеру умеренно инъецировали O.U. На левой роговице было обнаружено 16 участков LTK с центром на зрительной оси.

Эписклеру умеренно инъецировали O.U. На левой роговице было обнаружено 16 участков LTK с центром на зрительной оси.

Измеренное внутриглазное давление 15 мм рт. ст. и 16 мм рт. ст. Угол ее передней камеры O.U. были измерены как открытые 4-й степени по методу Ван Херрикса.

Диагностические данные

Острота зрения пациентов без коррекции составляла 20/25 O.D. и J3 О.С. Зрачки равные, круглые, реагируют на свет и аккомодацию, без афферентного зрачкового дефекта. Экстраокулярные мышцы были полными во всех положениях взора. Результаты рефракции показали +0,50D 0,75D X 090, что дает 20/20 OD, и -1,75D 0,25D X 105, что дает 20/20 OS, с добавлением +2,25D к J1 на расстоянии 16 дюймов.

Сквозь расширенные зрачки хрусталики прозрачные O.U. Соотношение чашки к диску у нее было 0,30 x 0,30 наружного диаметра. и 0,15 x 0,15 OS, с дисками нормального размера.

Оба нейроретинальных обода были плюшевыми и хорошо перфузируемыми, и соответствовали правилу ISNT (нижний-верхний-носовой-височный) O. U. Рядом с правым зрительным нервом, вдоль верхневисочного слоя нервных волокон (НФЛ), был довольно заметный клиновидный дефект, как показано на рисунке 1.

U. Рядом с правым зрительным нервом, вдоль верхневисочного слоя нервных волокон (НФЛ), был довольно заметный клиновидный дефект, как показано на рисунке 1.

болезнь. Спонтанная венозная пульсация присутствовала с обеих сторон.

Оба пятна здоровы, фовеолярный рефлекс отсутствует O.D. и настоящий О.С. Над превосходными аркадами О.С. были два невуса хориоидеи, размер которых составлял примерно два диаметра диска (DD) и 1DD соответственно. Оба были плоскими, без друз. Периферическое исследование сетчатки было нормальным.

Я поставил ей диагноз: воспалительная сухость глаз O.U. в дополнение к невусам хориоидеи O.S. Кроме того, я подозревал, что у пациента также может быть глаукома из-за дефекта НФЛ O.D. Назначил ФМЛ (фторметолоновый спирт 0,1%, Аллерган) О.У. т.и.д. в течение одной недели, два раза в день в течение второй недели и q.d. на последнюю неделю. Я обсудил дефект клина НФЛ с пациенткой, и она сообщила, что эта находка ранее никогда не привлекала ее внимания.

Она вернулась через три недели для повторного осмотра ее роговицы и для дополнительного исследования возможной глаукомы O.D. Она сообщила, что обоим глазам стало значительно комфортнее, а зрение стало более четким. Во время этого визита ВГД было измерено на уровне 18 мм рт. ст. и 16 мм рт. ст. Показания пахиметрии составили 548 м наружного диаметра. и 531м OS Пороговые поля зрения были достоверными, отклонений от нормы не выявлено O.U.

Гейдельбергская томография сетчатки-3 (HRT-3) визуализация обоих зрительных нервов продемонстрировала симметричный двухгорбый график TSNIT (височно-верхний-носовой-нижний-височный) график НФЛ и нормальный регрессионный анализ Мурфилда нейроретинального характеристики обода ( рисунок 2 ).

Я попросил ее продолжить снижение FML еще на неделю и дополнить увлажнение роговицы консервирующими слезами в течение длительного времени. Возникают некоторые вопросы: как бы вы поступили с ней в связи с дефектом клина? У нее глаукома? Когда ее нужно увидеть снова?

Обсуждение

Потеря НФЛ сетчатки является классическим признаком глаукоматозного заболевания зрительного нерва. В прошлые годы, до того, как у нас появились доступные в настоящее время устройства для визуализации зрительного нерва, дефекты НФЛ было трудно визуализировать даже при наилучших обстоятельствах.

В прошлые годы, до того, как у нас появились доступные в настоящее время устройства для визуализации зрительного нерва, дефекты НФЛ было трудно визуализировать даже при наилучших обстоятельствах.

Раньше мы иногда могли идентифицировать существующие дефекты НФЛ у пациентов с диагностированной глаукомой после того, как наше внимание уже было сосредоточено на критической оценке слоя нервных волокон.

Фотодокументирование дефектов NFL по-прежнему затруднено даже при использовании прозрачных носителей. Такие дефекты лучше всего видны в бескрасном свете.

Что интересно в данном случае, так это наличие очень явного клиновидного дефекта НФЛ на одном глазу, в то время как все остальные параметры, относящиеся к глаукоме, считаются нормальными O.U. Однако при тщательном осмотре пациентов с клиновидным дефектом НФЛ видно, что дефект сужается до конечной точки, как раз у края зрительного канала. Как правило, дефекты НФЛ, которые действительно связаны с глаукоматозной невропатией зрительного нерва, распространяются на нейроретинальный ободок. Это обычно происходит в областях с наибольшим истончением нейроретинального обода. Тем не менее, не все дефекты НФЛ имеют глаукоматозное происхождение.

Это обычно происходит в областях с наибольшим истончением нейроретинального обода. Тем не менее, не все дефекты НФЛ имеют глаукоматозное происхождение.

Благодаря современным технологиям, которые помогают нам отличить глаукоматозные зрительные нервы от здоровых, структурные изменения, происходящие в зрительном нерве и периоптической НФЛ, выявляются с большей легкостью. Имейте в виду, однако, что в этой области существуют конкурирующие технологии, и одна система визуализации может быть более чувствительной и специфичной к определенному параметру, чем другая.

Некоторые оптометристы имеют регулярный доступ к нескольким устройствам и обнаруживают, что совокупная информация от каждой из технологий дополняет общий диагностический процесс. Другие клиницисты, как и я, имеют доступ только к одной технологии, поскольку использование нескольких из них в частной практике непомерно дорого.

У этого конкретного пациента и ее карты толщины NFL TSNIT, и регрессионный анализ Moorfields были нормальными на обоих глазах, особенно в области клиновидного дефекта O. D. Интересно, что в недавнем исследовании изучалась именно такая популяция пациентов, у которых локализованные дефекты НФЛ присутствовали при отсутствии дефектов поля зрения, и было обнаружено, что чувствительность оптической когерентной томографии была относительно низкой при обнаружении таких препериметрических дефектов НФЛ.1

D. Интересно, что в недавнем исследовании изучалась именно такая популяция пациентов, у которых локализованные дефекты НФЛ присутствовали при отсутствии дефектов поля зрения, и было обнаружено, что чувствительность оптической когерентной томографии была относительно низкой при обнаружении таких препериметрических дефектов НФЛ.1

Тем не менее, другой недавний анализ данных OHTS, рассматривающий предикторы развития глаукоматозной оптической невропатии, показал, что сканирующая лазерная офтальмоскопия и регрессионный анализ Мурфилда верхнего и нижнего височного нерва были в состоянии предсказать изменения за восемь лет до фактической потери поля зрения. .2

Что касается нашего пациента, то весь глаукомный ландшафт в норме, за исключением изолированного клиновидного дефекта в правом глазу, который, вероятно, совершенно не связан с глаукомой. Поэтому я решил просто наблюдать за этим пациентом.

А что, если бы я использовал другую технологию, которая помечала дефект клина как ненормальный? Могло ли это изменить план лечения? Поскольку я занимаюсь частной практикой с ограниченным финансированием, у меня нет доступа к различным технологиям на месте. Я считаю, что HRT-3 ежедневно предоставляет мне чрезвычайно полезную информацию.

Я считаю, что HRT-3 ежедневно предоставляет мне чрезвычайно полезную информацию.

Даже если бы одна или несколько других технологий показали другую конечную точку, чем HRT-3, я все равно выбрал бы наблюдение за этим пациентом просто потому, что в остальном картина глаукомы в целом нормальна.

Используйте доступные вам технологии. Но не отказывайтесь от клинического суждения в процессе, так как ни одна из доступных технологий не заменит нашу клиническую проницательность.

1. Kim TW, Park UC, Park KH, Kim DM. Способность Stratus OCT выявлять локальные дефекты слоя нервных волокон сетчатки у пациентов с нормальными результатами стандартной автоматизированной периметрии. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007 Apr;48(4):1635-41.

2. Zangwill LM, Weinreb RN, Beiser JA, et al. Исходные топографические измерения диска связаны с развитием первичной открытоугольной глаукомы. Конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия является дополнительным исследованием к OHTS. Arch Ophthalmol 2005 Sep; 123 (9): 1188-97.

Arch Ophthalmol 2005 Sep; 123 (9): 1188-97.

Том. №: 144:11Выпуск: 15.11.2007

Визуализация дефектов слоя нервных волокон при глаукоме

- Вход в панель авторов

Что такое открытый доступ?

Открытый доступ — это инициатива, направленная на то, чтобы сделать научные исследования бесплатными для всех. На сегодняшний день наше сообщество сделало более 100 миллионов загрузок. Он основан на принципах сотрудничества, беспрепятственного открытия и, самое главное, научного прогресса. Будучи аспирантами, нам было трудно получить доступ к нужным нам исследованиям, поэтому мы решили создать новое издательство с открытым доступом, которое уравняет правила игры для ученых со всего мира. Как? Упрощая доступ к исследованиям и ставя академические потребности исследователей выше деловых интересов издателей.

Наши авторы и редакторы

Мы представляем собой сообщество из более чем 103 000 авторов и редакторов из 3 291 учреждения в 160 странах мира, в том числе лауреатов Нобелевской премии и самых цитируемых исследователей мира. Публикация на IntechOpen позволяет авторам получать цитирование и находить новых соавторов, а это означает, что больше людей увидят вашу работу не только из вашей собственной области исследования, но и из других смежных областей.

Публикация на IntechOpen позволяет авторам получать цитирование и находить новых соавторов, а это означает, что больше людей увидят вашу работу не только из вашей собственной области исследования, но и из других смежных областей.

Оповещения о содержимом

Краткое введение в этот раздел, в котором описывается открытый доступ, особенно с точки зрения IntechOpen

Как это работаетУправление предпочтениями

Контакты

Хотите связаться? Свяжитесь с нашим головным офисом в Лондоне или командой по работе со СМИ здесь:

Карьера

Наша команда постоянно растет, поэтому мы всегда ищем умных людей, которые хотят помочь нам изменить мир научных публикаций.

Открытый доступ

Автор:

Кубена Т., Кофронова М., Черносек П.

Поступило: 11 ноября 2010 г. Опубликовано: 6 сентября 2011 г. 9

Под редакцией Томаша Кубены 9 195 загрузок глав

Посмотреть полные показатели

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНОРеклама

1. Введение

Глаукома относится к группе нейродегенеративных заболеваний. Характерной чертой этого заболевания является нейропатия глаукомы, которая вызвана потерей ганглиозных клеток. В здоровом глазу имеется жизненно важная головка зрительного нерва и толстый слой нервных волокон. У больных глаукомой имеются различные стадии дефектов слоя нервных волокон. Субъективное исследование слоя нервных волокон относится к рутинным обследованиям при глаукоме. Это полезно для ранней диагностики глаукомы. Для документирования и последующих обследований полезно сделать специальные откорректированные фотографии без красного, чтобы сравнить их с этими исходными фотографиями. В данной статье показано пошаговое исследование слоя нервных волокон, его цифровая фотодокументация, обработка и архивирование изображений. Практическая польза скорректированных красных фотографий слоя нервных волокон подчеркивается в двух интересных случаях.

В данной статье показано пошаговое исследование слоя нервных волокон, его цифровая фотодокументация, обработка и архивирование изображений. Практическая польза скорректированных красных фотографий слоя нервных волокон подчеркивается в двух интересных случаях.

Реклама

2. Дефекты слоя нервных волокон и способы их диагностики

В здоровом глазу слой нервных волокон можно увидеть шелковистым и четким с тонкими полосками на бескрасных цифровых фотографиях (рис. 1). Слой нервных волокон наиболее толстый вблизи диска зрительного нерва, особенно в нижней части, несколько тоньше в верхней части. В височной части, включающей пятнисто-папиллярный пучок, слой нервных волокон очень шелковистый, полосатый, но четко не просматривается. В носовой части трудно обнаружить слой нервных волокон, так как в этой области он от природы тонкий. В височной части макулы можно обнаружить горизонтальную линию, соединяющую верхний и нижний слои нервных волокон. Некоторые сосуды также очень полезны при обнаружении слоев нервных волокон. В здоровом глазу сосуды перекрываются слоями нервных волокон в виде нескольких вуалей.

Некоторые сосуды также очень полезны при обнаружении слоев нервных волокон. В здоровом глазу сосуды перекрываются слоями нервных волокон в виде нескольких вуалей.

При обычном офтальмологическом обследовании мы проводили биомикроскопию с линзой Volk 65 или 90 диоптрий. Для обнаружения слоя нервных волокон мы используем свободный красный свет, который отражается от слоя нервных волокон и делает видимой его характерную полосатую структуру. В месте потери слоя нервных волокон свободный красный свет проходит через сетчатку и отражается от пигментного эпителия сетчатки. Такие места более темные, с потерей характерной полосчатости, расширяющейся от диска зрительного нерва к периферии наподобие кометы. Кровеносные сосуды в дефектах более темные, сосуды имеют резкие рефлексы. Дефект слоя нервных волокон ниже диска зрительного нерва (рис. 2а). соответствует дефекту /скотоме/ в верхней части поля зрения того же глаза (рис. 2б).

Рисунок 1.

w3.org/1998/Math/MathML» xmlns:xsi=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance» xmlns:sym=»http://www.w3.org/2012/symbol»> Слой нервных волокон в здоровом глазуРисунок 2.

a. Дефект слоя нервных волокон ниже диска зрительного нерва; б. Дефект /скотома/ в верхней части поля зрения

Мелкоочаговые дефекты шириной в несколько сосудов сетчатки не вызывают дефектов поля зрения. Эта стадия глаукомы называется препериметрической стадией. По этой причине фокальные дефекты очень важны и полезны в диагностике ранней стадии глаукомы (рис. 3).

Рис. 3.

Очаговый дефект слоя нервных волокон в верхней части пятнисто-папиллярного пучка с нормальным полем зрения того же глаза.

По мере прогрессирования глаукомы дефекты слоя нервных волокон темнеют и увеличиваются от полосы до клиновидной формы. Затем начинают появляться первые дефекты поля зрения. Эта стадия глаукомы называется периметрическим стадионом. Дефекты поля зрения обычно начинаются в носовой области поля зрения вблизи горизонтальной линии и известны как носовая ступенька Ронне (рис. 4). Клиновой дефект слоя нервных волокон между 12 и 2 часами соответствует ее дефекту поля зрения ниже носовой горизонтальной линии. Очаговый дефект ее слоя нервных волокон через 5 часов еще не вызвал скотому поля зрения.

Рис. 4.

Клиновидный дефект в 12-2 часа соответствует нижней носовой ступеньке Ронне поля зрения того же глаза. Очаговый дефект в 5 часов с нормальной верхней частью поля зрения.

По мере прогрессирования глаукомы дефекты слоя нервных волокон увеличиваются, а дефекты поля зрения расширяются до парацентральной части и продолжаются в области слепого пятна. Клиновидные дефекты хорошо соответствуют дефектам поля зрения (рис. 5).

Клиновидные дефекты хорошо соответствуют дефектам поля зрения (рис. 5).

Рис. 5.

Клиновидный дефект слоя нервных волокон в нижней части сетчатки и скотома в верхней части поля зрения того же глаза.

Диффузное истончение или диффузная атрофия слоя нервных волокон наблюдается при далеко зашедшей глаукоме. Обычно ее трудно обнаружить на одном глазу, но когда мы сравниваем оба глаза вместе, атрофия глаукомы обычно асимметрична и легко распознается.

Реклама

3. Дефекты слоев нервных волокон и способы их визуализации

Используется фундус-камера Canon CF-60UV с цифровой камерой Canon EOS 20D для выполнения цифровых снимков. Настройка поля зрения камеры составляет 60 градусов и используется фильтр возбуждения для флуоресцентной ангиографии с максимальным пропусканием на длине волны 480 нм. Интенсивность вспышки выполняется до уровня F2. Настройка камеры: время затвора объектива 1/80, ISO 400 и качество изображения L/3504×2669пикселей/ — тип JPG. Персональный компьютер с операционной системой Windows XP подключается к цифровому фотоаппарату посредством USB-разъема. Программа EOS Viewer Utility запущена. Эта программа прилагается к компакт-диску цифровой камеры. В этой программе мы создаем новую папку для каждого пациента с его или ее идентификатором, в котором мы сохраняем фотографии.

Интенсивность вспышки выполняется до уровня F2. Настройка камеры: время затвора объектива 1/80, ISO 400 и качество изображения L/3504×2669пикселей/ — тип JPG. Персональный компьютер с операционной системой Windows XP подключается к цифровому фотоаппарату посредством USB-разъема. Программа EOS Viewer Utility запущена. Эта программа прилагается к компакт-диску цифровой камеры. В этой программе мы создаем новую папку для каждого пациента с его или ее идентификатором, в котором мы сохраняем фотографии.

3.1. Выполнение цифрового снимка

Обследование проводят при расширении зрачка не менее 5 мм. Пациент смотрит исследуемым глазом в объектив камеры, поэтому в центре изображения находится центральная часть сетчатки. Следующим шагом является правильное приближение фундус-камеры к исследуемому глазу, фокусировка и нажатие на затвор камеры. Выполненное изображение делается в течение 1 секунды и передается с камеры на компьютер, чтобы мы могли рассмотреть изображение на экране.

Если изображение слишком темное или слишком светлое, интенсивность вспышки слегка изменяется, и фото повторяется. Обычно делается от 3 до 5 снимков с каждого глаза. В полноэкранной программе EOS Viewer Utility выбирается лучшее изображение, а остальные удаляются.

Обычно делается от 3 до 5 снимков с каждого глаза. В полноэкранной программе EOS Viewer Utility выбирается лучшее изображение, а остальные удаляются.

3.2. Корректировка компьютерной графики в программе Photoshop CS2

Исходное изображение корректируется в следующих шагах:

Загрузка исходного изображения в программу Photoshop – File/Open (Рис. 6)

Настройка гистограммы изображения – Изображение/Настройка/Уровни – сдвиг правой, а затем и левой полосы прокрутки ближе к центру. (Рис. 7)

Преобразование изображения в монохроматическое освещение – Изображение / Режим / Шкала серого (Рис. 8)

Регулировка контрастности – Изображение / Регулировка / яркость и контрастность (Рис. 9)

Сохранение скорректированного изображения (рис. 9)

Рис. 6.

org/2001/XMLSchema-instance» xmlns:sym=»http://www.w3.org/2012/symbol»> Исходное изображение и его загрузка в программу PhotoshopРисунок 7.

Настройка изображения гистограммы

Рисунок 8.

Преобразование изображения в монохроматический свет

Рисунок 9.

Регулировка яркости, контрастности и сохранение изображения.

Реклама

4. Кейсы

4.

1. Случай 1

1. Случай 1 Представляем мужчину 43 лет, который лечился по поводу пигментной глаукомы с 2000 года. Еще до 2000 года имелась скотома поля зрения в верхней части правого глаза, соответствующая дефекту слоя нервных волокон (рис. 10). , зрительный нерв и поле зрения левого глаза в норме. В качестве первой местной антиглаукомной терапии были выбраны простагландины. Несмотря на то, что внутриглазное давление было около 11,0/12,0 мм рт.ст., в апреле 2005 г. у № 7 на правом глазу было выявлено перипапиллярное кровоизлияние, в сентябре 2005 г. — выраженное расширение клиновидного дефекта слоя нервных волокон в нижней части правого глаза. , скотома в верхней части правого глаза становилась все глубже и шире. Также видны очаговые дефекты в верхней части сетчатки правого и левого глаза. Эти небольшие дефекты еще не вызывали поля зрения. Мы добавили к лечению местные бета-блокаторы. Через год, в 2006 г., внутриглазное давление составило 16,5/15,0 мм рт.ст. На обоих глазах дефекты слоя нервных волокон были одинаковыми, также дефекты поля зрения сохранялись только на правом глазу, на левом глазу поле зрения было нормальным. Через 3 года, в 2009 г., дефект слоя нервных волокон правого глаза и скотома остались той же протяженности, но на левом глазу мы обнаружили перипапиллярное кровоизлияние, очаговый дефект слоя нервных волокон увеличивался (рис. 11) и скотому в верхней части зрительного нерва. поле левого глаза появилось. Нами показана сквозная трабекулэктомия на обоих глазах, но в настоящее время значения внутриглазного давления составляют около 10,0 мм рт.ст. на обоих глазах без местной терапии.

Через 3 года, в 2009 г., дефект слоя нервных волокон правого глаза и скотома остались той же протяженности, но на левом глазу мы обнаружили перипапиллярное кровоизлияние, очаговый дефект слоя нервных волокон увеличивался (рис. 11) и скотому в верхней части зрительного нерва. поле левого глаза появилось. Нами показана сквозная трабекулэктомия на обоих глазах, но в настоящее время значения внутриглазного давления составляют около 10,0 мм рт.ст. на обоих глазах без местной терапии.

В данном случае мы попытались показать, как очаговые дефекты нервных волокон (без дефектов поля зрения) могут увеличиваться до клиновидных дефектов слоя нервных волокон, соответствующих дефектам поля зрения. (Рис.12). Очень полезными также являются перипапиллярные кровоизлияния как индикатор прогрессирования глаукомы.

Рис. 10.

w3.org/2012/symbol»> Правый глаз: ниже клиновидный дефект диска зрительного нерва, соответствующий дефекту поля зрения в верхней части.Рис. 11.

Левый глаз: Осколочное кровоизлияние в диск зрительного нерва на 5 сутки. Ниже клиновидного дефекта диска зрительного нерва

Рис. 12.

Левый глаз: расширение дефекта слоя нервных волокон в нижней части сетчатки в положении 5 часов на диске зрительного нерва, сопровождающееся перипапиллярным кровоизлиянием. На левом снимке (2005 г.) всего несколько очаговых дефектов слоя нервных волокон, на правом снимке (2009 г.)) перипапиллярное кровоизлияние, клиновидный дефект в нижней части сетчатки и идентичные очаговые дефекты в верхней части.

4.2. Случай 2

Мужчина 47 лет направлялся в нашу службу по поводу непролиферативной диабетической ретинопатии. Этому мужчине проводят лечение гипертонической болезни (артериальное давление 150/80 мм рт.ст.) и сахарного диабета – инсулином.

На сетчатках обоих глаз обнаружен диск зрительного нерва с нормальным купированием, сосуды с гипертоническими изменениями – сужением артерий, расширением вен и перекрестными знаками. В обеих сетчатках видны точечные кровоизлияния. В свободном красном свете выявлялись многочисленные очаговые дефекты слоя нервных волокон (рис. 13).

Мы предположили, что дефекты слоя нервных волокон являются следствием многоочаговых микроинфарктов диска зрительного нерва в претромботическом статусе.

Рисунок 13.

Расширенные вены, поперечные знаки и многочисленные очаговые дефекты слоя нервных волокон век спустя Берендт и Вильсон (Behrendt et all. , 1965) при фотосъемке сетчатки обнаружили, что слой нервных волокон не виден в красном свете, но лучше виден в зеленом и синем свете. Это явление они объясняли тем, что синий свет не проникает через слой нервных волокон, а отражается обратно в камеру в отличие от мест с поврежденным слоем нервных волокон, а свет поглощается пигментным эпителием сетчатки. Это принцип контраста между нормальными и поврежденными областями. Делори и Градудас (Делори и др., 1976) установил, что наилучшие длины волн света для фотографирования слоя нервных волокон составляют от 475 до 520 нм. Роршнайдер (Rohrschneider et all., 1995) рекомендуют для больных со слабо пигментированной сетчаткой полезен зелено-голубой фильтр 470-490 нм, для остальных зеленый фильтр 520-540 нм. 15 Airaxinen (Airaxinen et all., 1984) сообщает о легком обнаружении слоя нервных волокон широкоугольной камерой с синим монохроматическим интерференционным фильтром.

, 1965) при фотосъемке сетчатки обнаружили, что слой нервных волокон не виден в красном свете, но лучше виден в зеленом и синем свете. Это явление они объясняли тем, что синий свет не проникает через слой нервных волокон, а отражается обратно в камеру в отличие от мест с поврежденным слоем нервных волокон, а свет поглощается пигментным эпителием сетчатки. Это принцип контраста между нормальными и поврежденными областями. Делори и Градудас (Делори и др., 1976) установил, что наилучшие длины волн света для фотографирования слоя нервных волокон составляют от 475 до 520 нм. Роршнайдер (Rohrschneider et all., 1995) рекомендуют для больных со слабо пигментированной сетчаткой полезен зелено-голубой фильтр 470-490 нм, для остальных зеленый фильтр 520-540 нм. 15 Airaxinen (Airaxinen et all., 1984) сообщает о легком обнаружении слоя нервных волокон широкоугольной камерой с синим монохроматическим интерференционным фильтром.

Дефекты слоя нервных волокон были впервые описаны Hoyt (Hoyt et all. , 1973). В отечественной чешской литературе опубликовано описание слоя нервных волокон и его изображений Курца (Kurz et al., 1956), Крауса (Kraus et al., 1996), Лестака (Lestak et al., 2000).

, 1973). В отечественной чешской литературе опубликовано описание слоя нервных волокон и его изображений Курца (Kurz et al., 1956), Крауса (Kraus et al., 1996), Лестака (Lestak et al., 2000).

В нашем отделении мы получили хорошие результаты с выходным фильтром для флуоресцентной ангиографии с максимальной проницаемостью на длине волны 480 нм. (Kubena et all., 2008) Этот фильтр обычно является постоянным компонентом фундускамеры. Кадр пленки камеры мы использовали 60 °, что полезно сравнить с тестом поля зрения 30 °. Видимость слоя нервных волокон на нативных снимках заметно хуже, чем при субъективном осмотре. Поэтому мы попытались найти такой способ настройки снимков, чтобы качество изображения было примерно равно нашему субъективному ощущению при биомикроскопическом исследовании. Мы описали метод настройки изображения в программе Photoshop для достижения этого эффекта.

Для сравнения 30 глаз скорректированные фотографии слоев нервных волокон с результатами гейдельбергской томографии сетчатки, лазерной поляриметрии и оптической когерентной томографии на каждом глазу. Дефекты слоя нервных волокон были сопоставимы по каждому методу, но в случае тонких, ранних дефектов скорректированная фотография превосходила другие методы.

Дефекты слоя нервных волокон были сопоставимы по каждому методу, но в случае тонких, ранних дефектов скорректированная фотография превосходила другие методы.

Преимуществом цифровых изображений слоя нервных волокон является привычное для офтальмологов широкое поле зрения и хорошая чувствительность при очень тонких и ранних дефектах.

Недостатком широкомасштабных цифровых снимков является необходимость расширения зрачков при фотосъемке, только субъективная оценка снимков, что требует опыта физика и невозможность сопоставления снимков с нормативными данными с помощью сложных компьютерных программ.

Объявление

6. Заключение

Слой нервных волокон и его дефекты целесообразно документировать с помощью цифровой бескрасной мидриатической фундус-камеры. Можно использовать обычную фундус-камеру с возбуждающим фильтром для флуоресцентной ангиографии. Последовательная корректировка цифровых изображений в Photoshop CS2 улучшает видимость слоя нервных волокон. Дефекты слоя нервных волокон на этих корректировочных фотографиях сравнимы с дефектами, обнаруженными последними методами визуализации. Раннее выявление очаговых дефектов слоя нервных волокон сетчатки полезно для диагностики допериметрической стадии глаукомы, ее лечения и динамического наблюдения.

Дефекты слоя нервных волокон на этих корректировочных фотографиях сравнимы с дефектами, обнаруженными последними методами визуализации. Раннее выявление очаговых дефектов слоя нервных волокон сетчатки полезно для диагностики допериметрической стадии глаукомы, ее лечения и динамического наблюдения.

Ссылки

- 1. Airaksinen, PJ., Drance, SM., Douglas, GR. и др.: Диффузная и локальная потеря нервных волокон при глаукоме. Am J Ophthalmol., 98, 1984, 566 с.

- 2. Айраксинен П.Дж., Дрэнс С.М., Дуглас Г.Р. и др.: Сравнение поля зрения и слоя нервных волокон сетчатки при глаукоме, Arch Ophthalmol., 103, 1985, 205 с.

- 3. Airaksinen, PJ., Nieminen, H., Mustonen, E.: Фотография слоя нервных волокон сетчатки с помощью широкоугольной камеры глазного дна, Acta Ophthalmol (Copenh) 60, 1982: 362 с.

- 4. Airaksinen, PJ., Tuulonen, A.: Оценка слоя нервных волокон сетчатки.

В Varma, R., Spaeth, GL. (Ed): Зрительный нерв при глаукоме, Philadelphia, JB Lippincott, 1993, 277-289 с.

В Varma, R., Spaeth, GL. (Ed): Зрительный нерв при глаукоме, Philadelphia, JB Lippincott, 1993, 277-289 с. - 5. Берендт, Т., Уилсон, Л.А.: Спектральная отражательная фотография сетчатки. Am J Ophthalmol 59, 1965.: 1079 с.

- 6. Берендт, Т., Дуэйн, Т.Д.: Исследование глазного дна с фотографией спектрального отражения. I. Глубина и целостность структур дна, Arch Ophghalmol., 75, 1966, 375 с.

- 7. Делори Ф.С., Градоудас Э.С.: Исследование глазного дна монохроматическим светом. Анна. Офтальмол., 8, 1976, 703 с.

- 8. Hoyt, WF., Frisen, L., Newman, NM.: Фундоскопия дефектов слоя нервных волокон при глаукоме, Incest Ophthalmol., 12, 1973: 814 p.

- 9. Краус Х., Бартосова Л., Хикл Дж.: Оценка слоя нервных волокон сетчатки при глаукоме. I. Введение и метод. Сес. слов. Офталь., 52, 1996, 4: 207-209.

- 10. Краус Х., Бартосова Л., Хикл Дж.

: Оценка слоя нервных волокон сетчатки при глаукоме. II. Исследование слоя нервных волокон сетчатки и развитие дефектов поля зрения в проспективном исследовании. Сес. слов. Офталь., 56, 2000, 3: 149-153.

: Оценка слоя нервных волокон сетчатки при глаукоме. II. Исследование слоя нервных волокон сетчатки и развитие дефектов поля зрения в проспективном исследовании. Сес. слов. Офталь., 56, 2000, 3: 149-153. - 11. Kraus, H., Konigsdorfer, E., Ciganek, L.: Дефекты пучков нервных волокон сетчатки и изменение компьютерной периметрии на начальных стадиях простой глаукомы. Сс. Офталь., 41, 1985, 5: 294-298.

- 12. Кубена Т., Климесова К., Кофронова М., Черносек П.: Субъективное исследование слоя нервных волокон сетчатки и его оценка в здоровом глазу и при глаукоме. Сес. слов. Офталь., 64, 2008, 1: 3-7.

- 13. Кубена Т., Климесова К., Кофронова М., Черносек П.: Цифровые изображения слоя нервных волокон сетчатки в здоровом глазу и при глаукоме. Сес. слов. Офталь., 65, 2009 г., 1: 3-7.

- 14. Курц, Дж.: Офтамло-неврологическая диагностика, Прага, Статни медицинских учреждений, 1956, 765.

- Сес.

слов. Офталь., 56, 2000, 6: 394-400.

слов. Офталь., 56, 2000, 6: 394-400. - 16. Rohrschneider, K., Kruse, F.E., Durk, R.O.: Возможности визуализации слоя нервных волокон сетчатки подписывают SLO. Офтальмолог, 92, 1995, с. 515/520.

- 17. Vogt A: Демонстрация eines von Rot befreiten Ophthalmoskopierlichtes. Бер. Дтч. Офтальм. Гэс. Гейдельберг 39, 1913: 416.

- 18. Vogt A: Die Nervenfaserstreifung der Menschlichen Netzhaut MIT Besonderer Berucksichtigung der-дифференциальный диагноз Gegenuber pathologischen streifenformigen Reflexen (Preretinalen Faltelungen), Klinchen ugenheilken. : Die Nervenfaserzeichnung der menschlichen Netzhaut im rotfreien Licht. Klin Monatsbl Augenheilkd., 66, 1921: 718.

Разделы

Информация об авторе

- 1.Введение

- 2. Помещание волоконного слоя дефектов и как диагностировать их

- 3.