Причины механической дислалии: Дислалия | 1ДМЦ

Механическая дислалия — причины, симптомы, диагностика и лечение

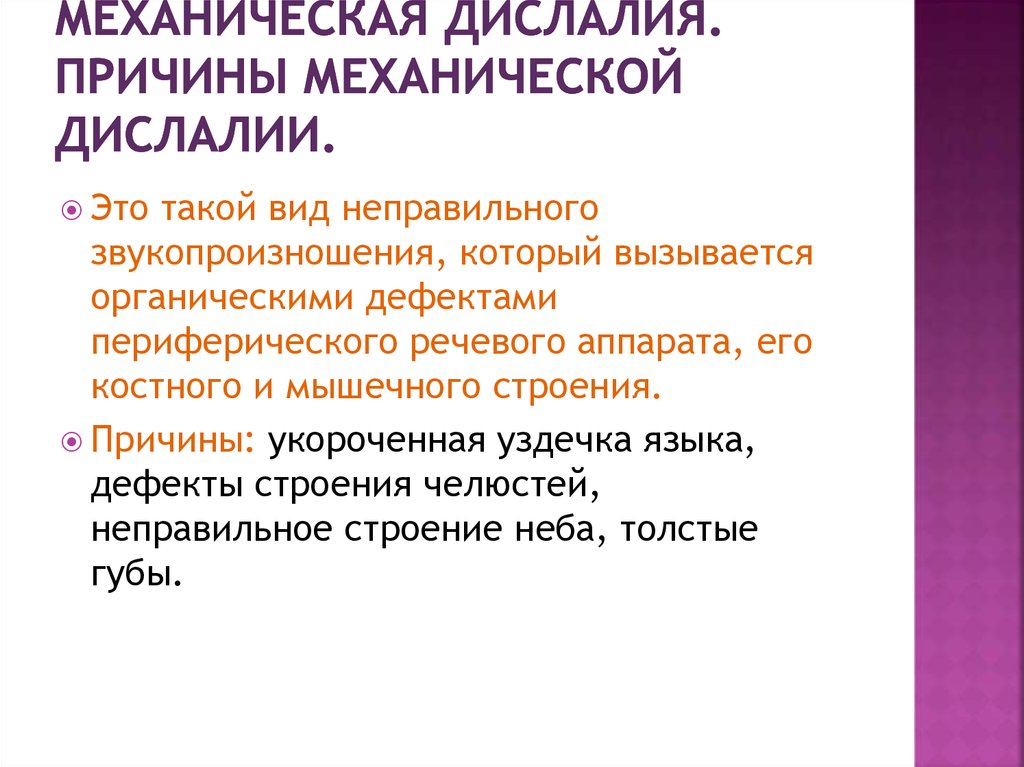

Механическая дислалия – это дефектное звукопроизношение, связанное с анатомическими аномалиями периферических органов речи. Проявляется искаженным произношением звуков (сигматизмом свистящих или шипящих, ротацизмом, ламбдацизмом, каппацизмом и др.), элизией звуков; иногда вторично страдают фонематические процессы, письменная речь. Органическая дислалия выявляется в ходе логопедической диагностики, включающей обязательный осмотр органов артикуляции и оценку речи ребенка. Коррекция звукопроизносительного дефекта осуществляется логопедическими средствами на фоне лечения, проводимого стоматологом, челюстно-лицевым хирургом, ортодонтом.

Общие сведения

Механическая, или органическая, дислалия является медико-педагогической проблемой, поскольку имеет в своей основе аномалии развития или приобретенные дефекты строения речевого аппарата. Как самостоятельную форму речевой патологии, механическую дислалию впервые выделил швейцарский медик Р. Шультц в 30 г.г. XIX века. Впоследствии это нарушение было подробно изучено представителями российской школы логопедии (М. Е. Хватцевым, О.В. Правдиной, А. В. Ястребовой и др.).

Шультц в 30 г.г. XIX века. Впоследствии это нарушение было подробно изучено представителями российской школы логопедии (М. Е. Хватцевым, О.В. Правдиной, А. В. Ястребовой и др.).

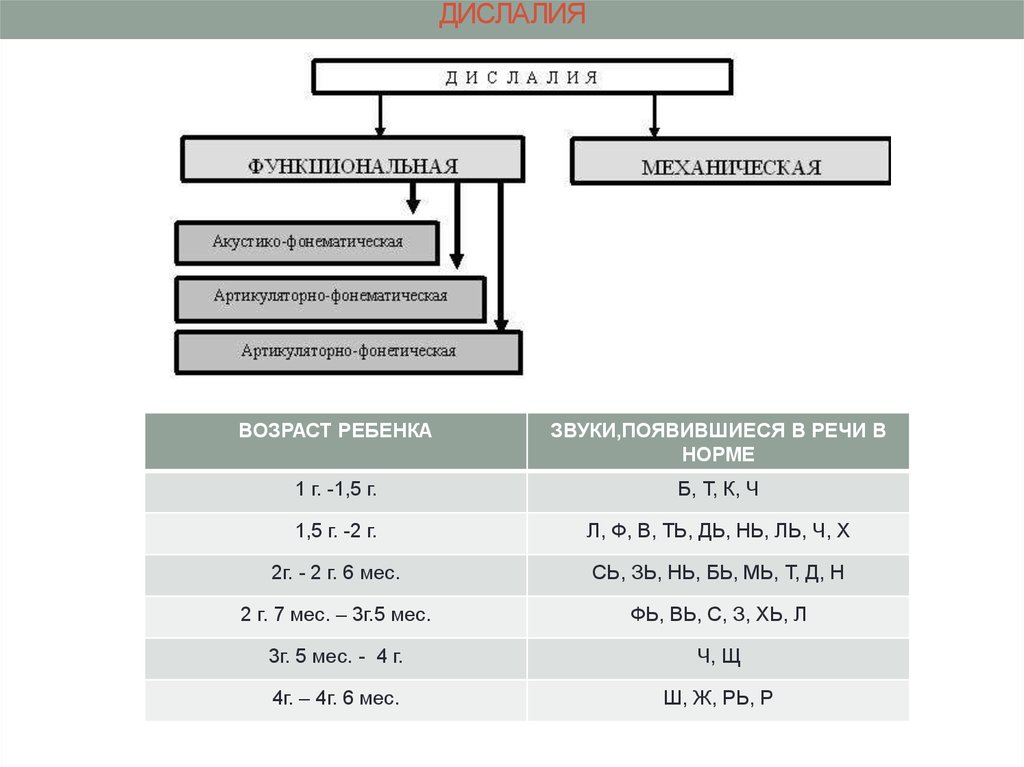

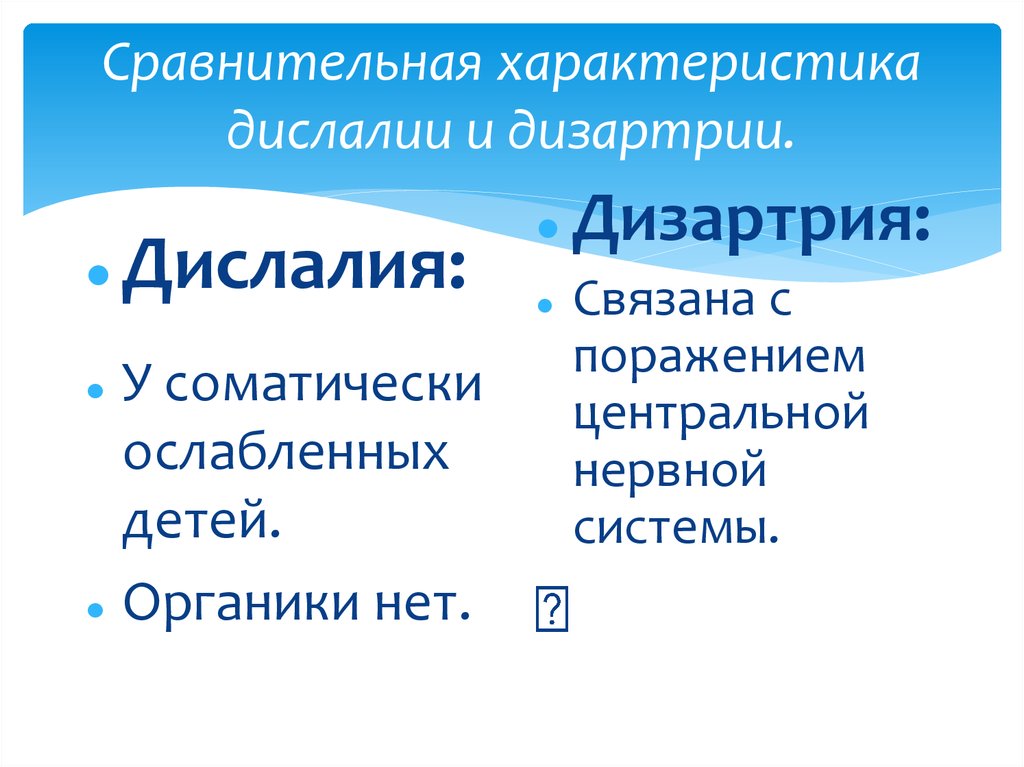

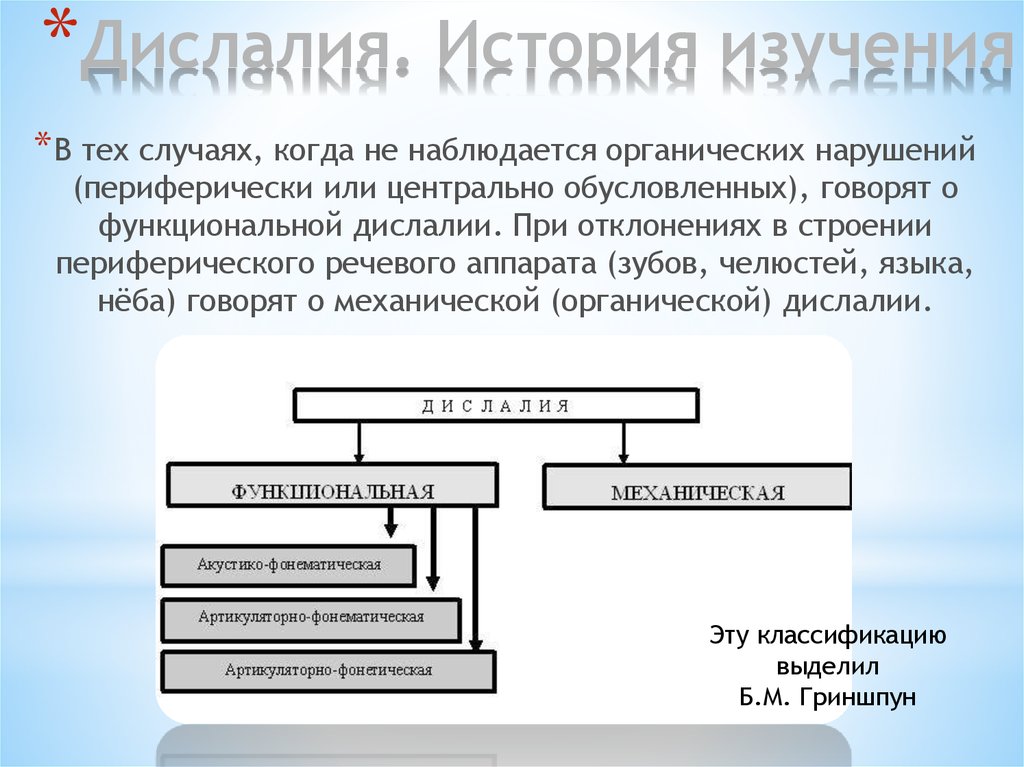

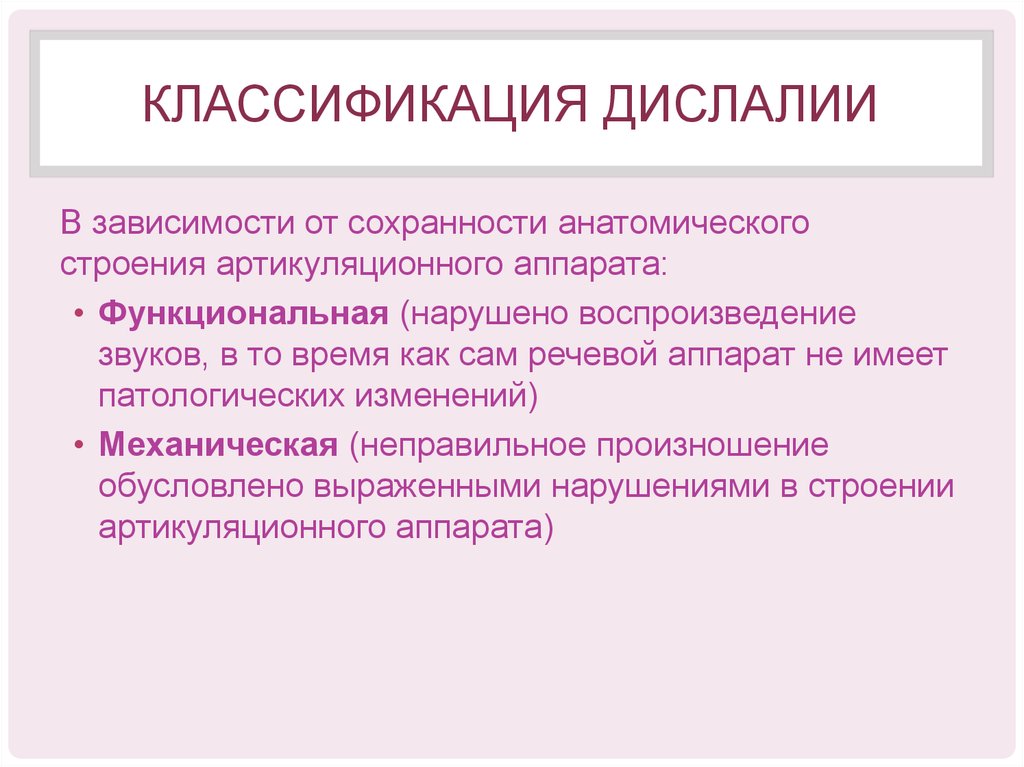

В отличие от функциональной дислалии, при которой недостатки звукопроизношения имеют центральное происхождение, при органической форме они связаны с дефектами строения периферических речевых органов и проявляются фонетическим недоразвитием. Сведения о распространенности отдельных форм дислалии в литературе не представлены.

Механическая дислалия

Причины

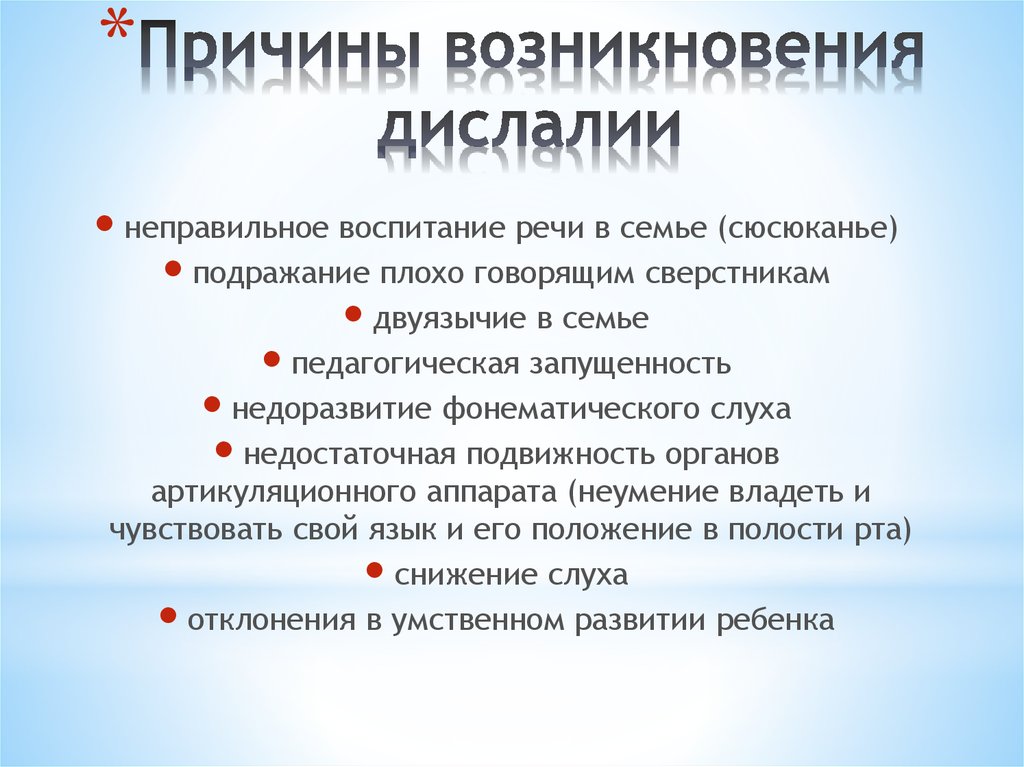

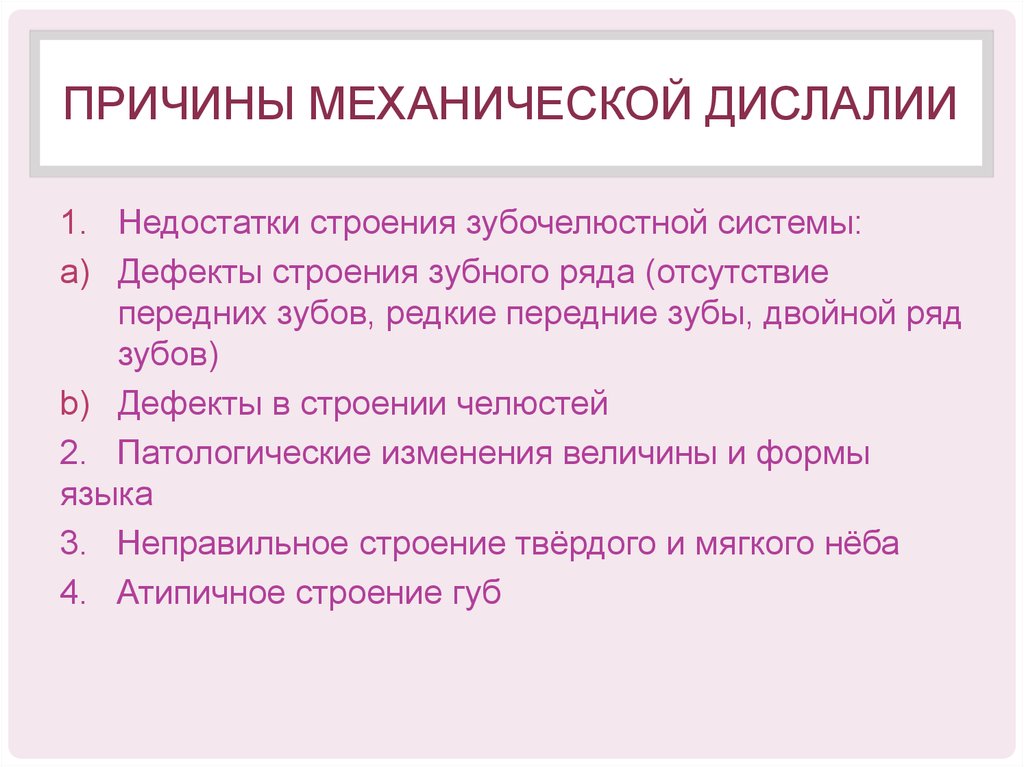

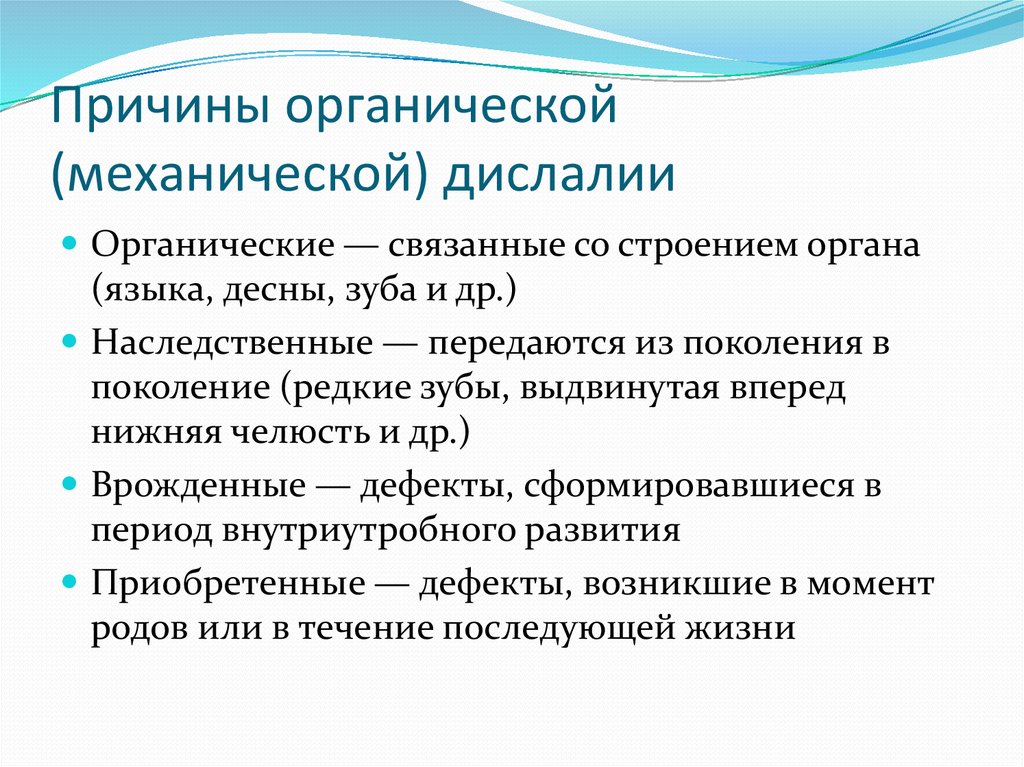

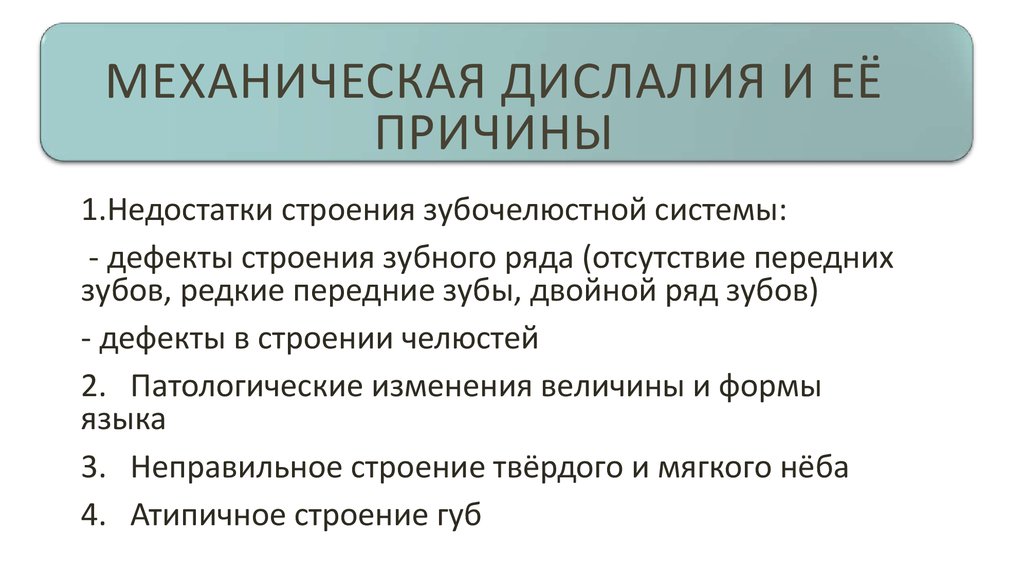

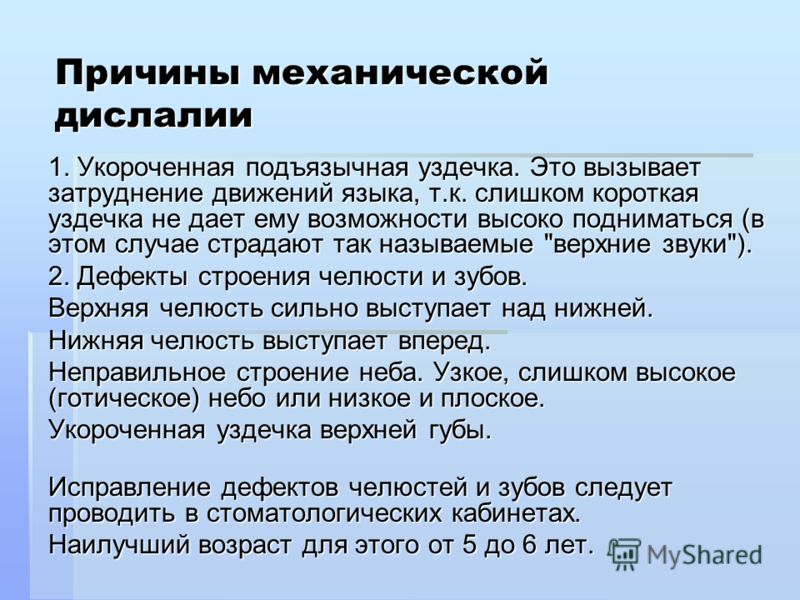

Патология строения костно-мышечных структур артикуляционного аппарата может быть врожденной либо приобретенной. Врожденные аномалии формируются внутриутробно, обычно затрагивают строение губ, языка (в т. ч. их уздечек), зубов, челюстей, нёба. Приобретенные дефекты могут возникать в любом возрасте и являются следствием челюстно-лицевых травм и заболеваний ЧЛО, сопровождающихся переломом костей лицевого скелета и челюстей, разрывом мышц, образованием рубцов и контрактур. С учетом анатомической локализации выделяют несколько групп причин механической дислалии:

С учетом анатомической локализации выделяют несколько групп причин механической дислалии:

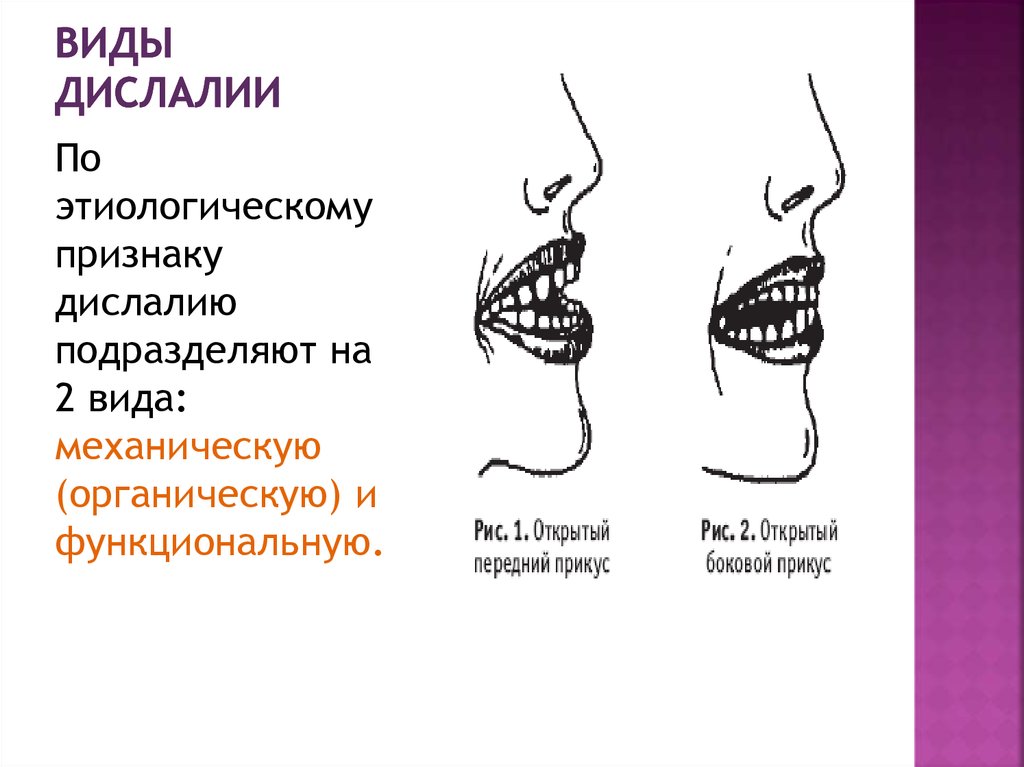

- Дефекты зубо-челюстной системы. Наиболее часто встречаются аномалии положения зубов (диастемы, отсутствие или неправильное прорезывание резцов), нарушения прикуса (прогнатия, прогения, открытый прикус, перекрестный прикус), дефекты челюстей (микрогнатия, микрогения). Данные патологии могут носить врожденный характер, являясь наследуемым признаком или результатом нарушений эмбриогенеза. Иногда они формируются уже после рождения вследствие травм зубов, вредных привычек (длительное сосание пальца), заболеваний (рахит, кариес), возрастной адентии.

- Аномалии твердого и мягкого нёба. К ним относятся аркообразное (высокий свод) или низкое (пологий свод) небо, отсутствие или расщепление маленького язычка (увулы). Данные аномалии принадлежат к дизэмбриогенетическим стигмам, искажают произношение целого ряда звуков. Звукопроизносительные и просодические дефекты, вызванные небными и губными расщелинами, выделяются в самостоятельную нозологию – ринолалию.

- Дефекты строения языка и губ. Внутриутробные особенности развития включают укороченную подъязычную связку, изменения объема языка по типу микро- или макроглосии, тонкие или толстые губы. К дефектам, формирующимся в процессе жизни в результате механических травм ЧЛО и стоматологических операций, относятся рубцы в области губ и полости рта, препятствующие нормативному произнесению звуков речи.

Патогенез

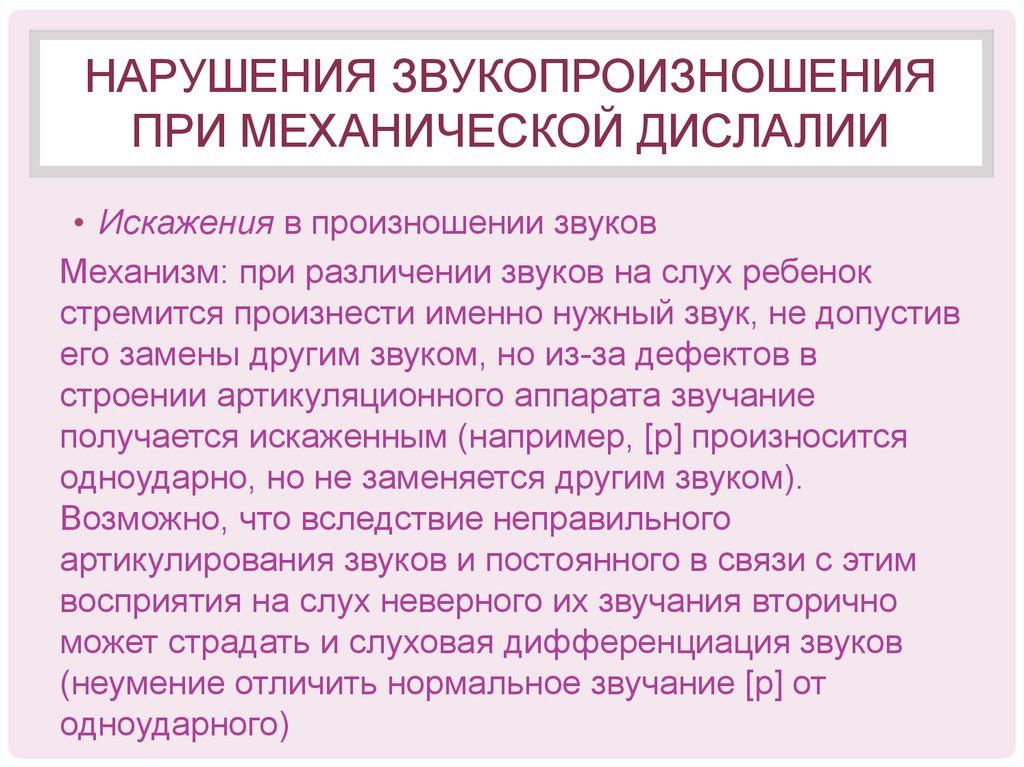

Аномалии строения органов речи обусловливают дефектное артикулирование, следствием чего становится искаженное звукопроизношение или отсутствие некоторых фонем в речи. При наличии зубных аномалий наиболее типично возникновение дефектов шипящих и свистящих, поскольку воздушный поток выходит через щели между зубами и челюстями, создавая излишнюю зашумленность. Также может страдать произнесение вибрантов, губно-зубных, взрывных и даже гласных звуков.

Губные аномалии вызывают ограничение подвижности рта, неполное смыкание губ, следствием чего являются искажения лабиализованных гласных, губных и губно-зубных согласных. Для дефектов строения языка типичны нарушения шипящих и соноров, т. к. невозможен подъем кончика языка вверх, боковой сигматизм и общая неразборчивость речи.

Для дефектов строения языка типичны нарушения шипящих и соноров, т. к. невозможен подъем кончика языка вверх, боковой сигматизм и общая неразборчивость речи.

Однако в ряде случаев даже при наличии органических изменений речевых органов произношение может оставаться нормальным. Это объясняется тем, что ребенку удается достичь близкого к норме акустического эффекта с помощью компенсаторной артикуляции.

Классификация

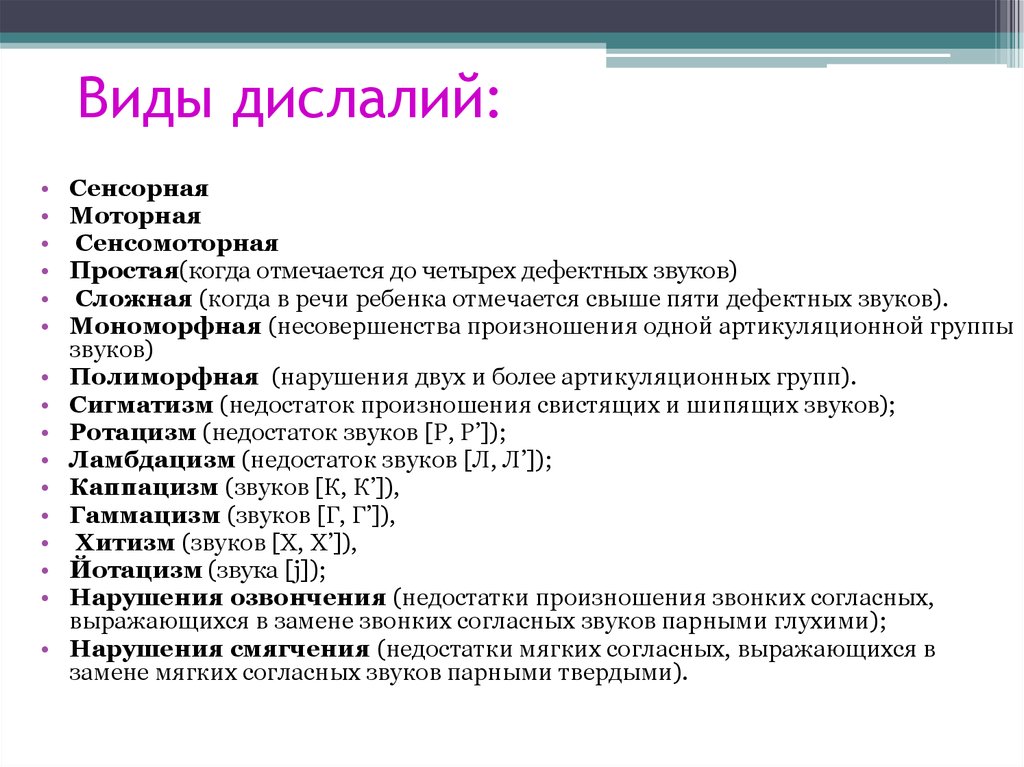

Искаженное произношение фонем в логопедии обозначается терминами, образованными от соответствующих букв греческого алфавита (ро, лямбда, сигма, йота, каппа, гамма, хи) с помощью добавления суффикса «-изм». С учетом нарушенной категории звуков выделяют семь видов фонетических дефектов, которые встречаются при механической дислалии, каждый из которых имеет несколько возможных вариантов:

- Ротацизм – дефекты произношения [р-р’]. Включает следующие виды аномальной артикуляции: велярный (вибрация мягкого неба), увулярный (вибрация маленького язычка), боковой (вибрация бокового края языка), щечный (вибрация щеки), двугубный (вибрация губ), носовой (гнусавый призвук) и одноударный (отсутствие вибрации) ротацизм.

- Ламбдацизм – искажения звуков [л-л’]. Представлен двугубным (наподобие краткого «у» или английского «w»), межзубным (при высунутом между зубами кончике языка) и носовым (наподобие звукосочетания «нг») произношением фонемы.

- Сигматизм – ненормированное произношение свистящих [c–c’], [з–з’], [ц] и шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]. Разновидности сигматизма включают межзубное, губно-зубное (при смыкании нижней губы с верхними резцами), боковое и носовое артикулирование звуков. Для сигматизма шипящих также характерно нижнее (при опущенном за нижние резцы кончике языка), щечное (сопровождаемое раздуванием щек) и заднеязычное (наподобие «х» и «г») произнесение [ш] и [ж].

- Йотацизм – нарушение произношения [й]. Встречается реже остальных дефектов. Чаще представлен отсутствием звука или его субституцией с помощью [л’] в нижней артикуляции.

- Каппацизм, гаммацизм, хитизм — дефекты произношения заднеязычных [к–к’], [г–г’], [х–х’].

Неправильная артикуляция сводится к гортанному произношению, когда звуки приобретают характерное для южнорусского говора «придыхание».

Неправильная артикуляция сводится к гортанному произношению, когда звуки приобретают характерное для южнорусского говора «придыхание».

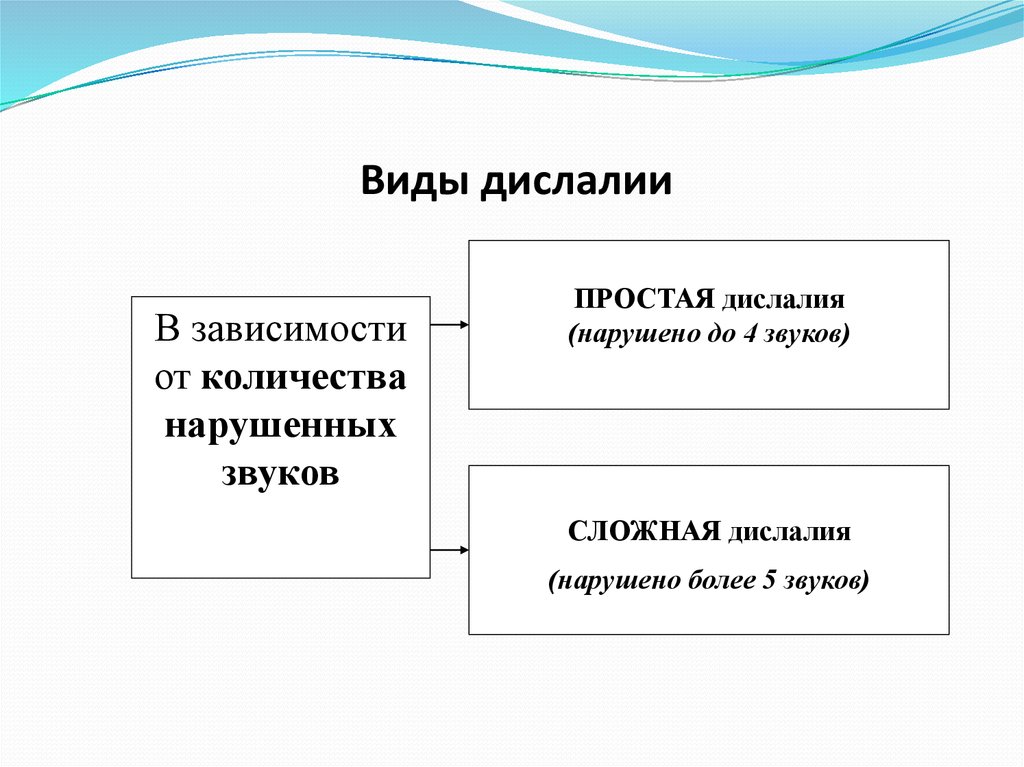

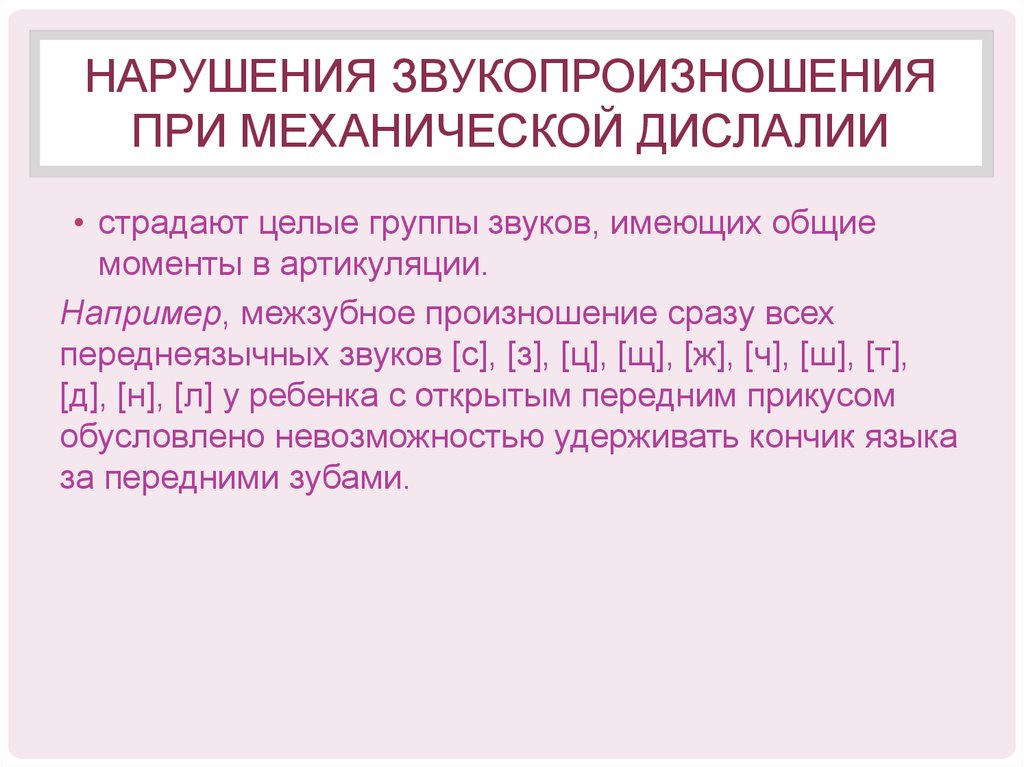

Симптомы механической дислалии

Искаженное звукопроизношение наблюдается уже в период физиологической дислалии – т. е. в возрасте до 5 лет, маскируясь под возрастные несовершенства речи. Характерным для органической формы является нарушение звуков, близких по артикуляции (например, межзубное произношение всех переднеязычных при открытом переднем прикусе). В большинстве случаев механическая дислалия является полиморфной, или сложной, т. к. при ней нарушается несколько групп звуков (например, имеет место ротацизм, сигматизм шипящих/свистящих).

Наряду с искажением, встречаются элизии (отсутствие) звуков. Вторично, на фоне неправильного артикулирования, может нарушаться слуховая дифференциация (в этом случае возникает ФФН) и интонационная сторона речи.

Дефекты фонетического строя речи отличаются стойкостью и не исчезают самостоятельно по мере взросления ребенка. Даже после хирургического устранения анатомических деформаций ребенок может продолжать пользоваться сформированной дефектной артикуляцией. Поэтому искаженное (т. е. ненормативное для русского языка) произношение требует как можно более раннего коррекционно-педагогического вмешательства.

Даже после хирургического устранения анатомических деформаций ребенок может продолжать пользоваться сформированной дефектной артикуляцией. Поэтому искаженное (т. е. ненормативное для русского языка) произношение требует как можно более раннего коррекционно-педагогического вмешательства.

Осложнения

Осознание ребенком своего дефектного произношения (картавости, гнусавости) может способствовать замкнутости, молчаливости, избеганию общения. При наличии фонетико-фонематического недоразвития в той или иной степени неизбежно страдает грамматический строй речи. В школьном возрасте на этой базе формируется дислексия и дисграфия.

Аномалии органов артикуляции в комплексе с дефектным произношением могут вызывать насмешки со стороны сверстников и послужить причиной развития нервозности и психологических комплексов у ребенка. Школьная неуспеваемость, конфликты с одноклассниками, отвержение ребенка детским коллективом нередко приводят к отказу от школы, асоциальному поведению, а в долгосрочной перспективе – к социальной дезадаптации.

Диагностика

Механическая дислалия относится к междисциплинарным проблемам, требующим содружественного медицинского и педагогического подхода к диагностике. В рамках диагностических мероприятий выявляется само речевое нарушение, определяются его причины, выраженность анатомических отклонений в строении речевых органов. Только на основе всестороннего и грамотного обследования планируется поэтапное коррекционное воздействие. Диагностический алгоритм предполагает:

).

).- Медицинское обследование. С учетом причин, препятствующих нормальному звукопроизношению, рекомендуются консультации стоматолога-хирурга, ортодонта, челюстно-лицевого хирурга. Наряду с осмотром врачей-специалистов, ребенку может потребоваться выполнение рентгенографии лицевого скелета, ОПТГ, телерентгенографии, изготовление контрольно-диагностических моделей и др.

Коррекция механической дислалии

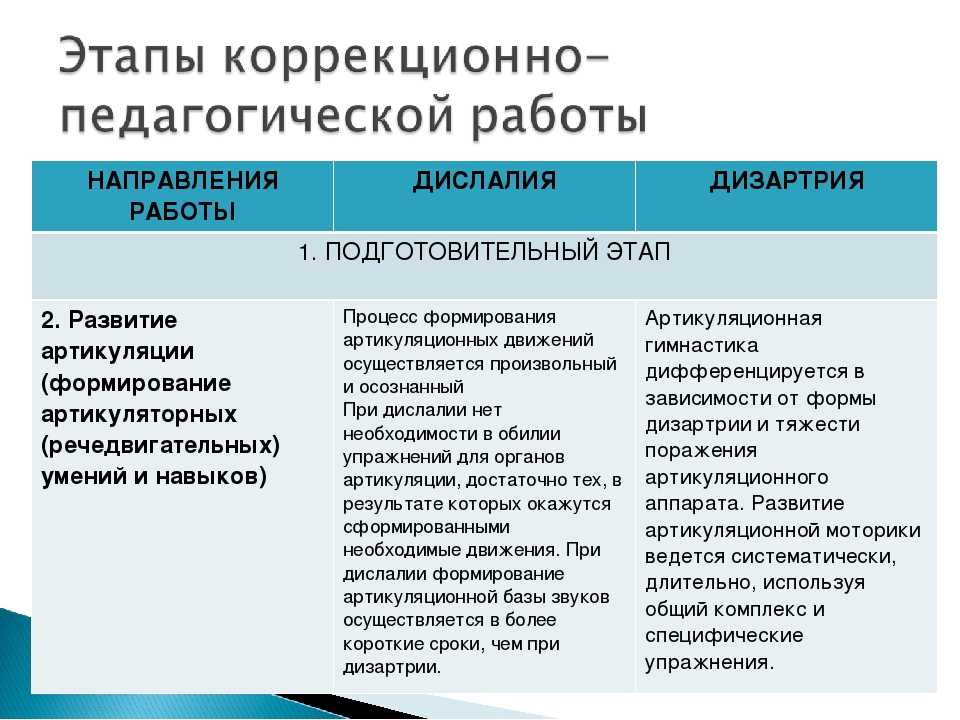

Коррекционный этап, также как и диагностический, складывается из медицинского и логопедического воздействия. Иногда эта работа проводится параллельно, в некоторых случаях стоматологическое лечение предшествует педагогическим методам. Сроки коррекции звукопроизносительных дефектов при механической дислалии колеблются от 3 до 6 месяцев.

- Медицинское лечение. В зависимости от анатомической аномалии может производиться пластика уздечки языка или губы, ортодонтическое лечение с использованием механических или функциональных аппаратов, иссечение рубцов губ и т.

д. Для ускорения реабилитационного периода используется физиотерапия и медицинский массаж.

д. Для ускорения реабилитационного периода используется физиотерапия и медицинский массаж. - Логопедическая коррекция. На подготовительном этапе с целью активизации органов речи проводится артикуляционная гимнастика и логопедический массаж. Звукопостановка осуществляется, как правило, с механической помощью. На этапе автоматизации нормативное изолированное произношение закрепляется в слогах, словах, фразах и свободной речи. При некорригируемых деформациях ЧЛО сформировать правильное звукопроизношение не представляется возможным. В этих случаях допустимо ограничиться компенсаторной артикуляцией, дающей акустический эффект, максимально приближенный к норме.

Прогноз и профилактика

В результате целенаправленного медико-педагогического подхода большую часть случаев механической дислалии удается скорректировать. При завершении всего комплекса работы в дошкольном возрасте у ребенка в дальнейшем не возникает нарушений чтения и письма, его психологическое развитие протекает благополучно. Специфические расстройства школьных навыков развиваются при своевременно не устраненных дефектах артикуляции.

Специфические расстройства школьных навыков развиваются при своевременно не устраненных дефектах артикуляции.

Предупредить патологии развития органов речи позволяет контроль за течением беременности, отучение детей от вредных привычек (сосание пальца), регулярное наблюдение у стоматолога. Использование элементов логопедической гимнастики при занятиях с детьми позволяет развить подвижность артикуляционного аппарата и подготовить его к постановке звуков.

Механическая дислалия — причины, симптомы, диагностика и лечение

Механическая дислалия – это дефектное звукопроизношение, связанное с анатомическими аномалиями периферических органов речи. Проявляется искаженным произношением звуков (сигматизмом свистящих или шипящих, ротацизмом, ламбдацизмом, каппацизмом и др.), элизией звуков; иногда вторично страдают фонематические процессы, письменная речь. Органическая дислалия выявляется в ходе логопедической диагностики, включающей обязательный осмотр органов артикуляции и оценку речи ребенка. Коррекция звукопроизносительного дефекта осуществляется логопедическими средствами на фоне лечения, проводимого стоматологом, челюстно-лицевым хирургом, ортодонтом.

Коррекция звукопроизносительного дефекта осуществляется логопедическими средствами на фоне лечения, проводимого стоматологом, челюстно-лицевым хирургом, ортодонтом.

Общие сведения

Механическая, или органическая, дислалия является медико-педагогической проблемой, поскольку имеет в своей основе аномалии развития или приобретенные дефекты строения речевого аппарата. Как самостоятельную форму речевой патологии, механическую дислалию впервые выделил швейцарский медик Р. Шультц в 30 г.г. XIX века. Впоследствии это нарушение было подробно изучено представителями российской школы логопедии (М. Е. Хватцевым, О.В. Правдиной, А. В. Ястребовой и др.).

В отличие от функциональной дислалии, при которой недостатки звукопроизношения имеют центральное происхождение, при органической форме они связаны с дефектами строения периферических речевых органов и проявляются фонетическим недоразвитием. Сведения о распространенности отдельных форм дислалии в литературе не представлены.

Механическая дислалия

Причины

Патология строения костно-мышечных структур артикуляционного аппарата может быть врожденной либо приобретенной. Врожденные аномалии формируются внутриутробно, обычно затрагивают строение губ, языка (в т. ч. их уздечек), зубов, челюстей, нёба. Приобретенные дефекты могут возникать в любом возрасте и являются следствием челюстно-лицевых травм и заболеваний ЧЛО, сопровождающихся переломом костей лицевого скелета и челюстей, разрывом мышц, образованием рубцов и контрактур. С учетом анатомической локализации выделяют несколько групп причин механической дислалии:

- Дефекты зубо-челюстной системы. Наиболее часто встречаются аномалии положения зубов (диастемы, отсутствие или неправильное прорезывание резцов), нарушения прикуса (прогнатия, прогения, открытый прикус, перекрестный прикус), дефекты челюстей (микрогнатия, микрогения). Данные патологии могут носить врожденный характер, являясь наследуемым признаком или результатом нарушений эмбриогенеза.

Иногда они формируются уже после рождения вследствие травм зубов, вредных привычек (длительное сосание пальца), заболеваний (рахит, кариес), возрастной адентии.

Иногда они формируются уже после рождения вследствие травм зубов, вредных привычек (длительное сосание пальца), заболеваний (рахит, кариес), возрастной адентии. - Аномалии твердого и мягкого нёба. К ним относятся аркообразное (высокий свод) или низкое (пологий свод) небо, отсутствие или расщепление маленького язычка (увулы). Данные аномалии принадлежат к дизэмбриогенетическим стигмам, искажают произношение целого ряда звуков. Звукопроизносительные и просодические дефекты, вызванные небными и губными расщелинами, выделяются в самостоятельную нозологию – ринолалию.

- Дефекты строения языка и губ. Внутриутробные особенности развития включают укороченную подъязычную связку, изменения объема языка по типу микро- или макроглосии, тонкие или толстые губы. К дефектам, формирующимся в процессе жизни в результате механических травм ЧЛО и стоматологических операций, относятся рубцы в области губ и полости рта, препятствующие нормативному произнесению звуков речи.

Патогенез

Аномалии строения органов речи обусловливают дефектное артикулирование, следствием чего становится искаженное звукопроизношение или отсутствие некоторых фонем в речи. При наличии зубных аномалий наиболее типично возникновение дефектов шипящих и свистящих, поскольку воздушный поток выходит через щели между зубами и челюстями, создавая излишнюю зашумленность. Также может страдать произнесение вибрантов, губно-зубных, взрывных и даже гласных звуков.

Губные аномалии вызывают ограничение подвижности рта, неполное смыкание губ, следствием чего являются искажения лабиализованных гласных, губных и губно-зубных согласных. Для дефектов строения языка типичны нарушения шипящих и соноров, т. к. невозможен подъем кончика языка вверх, боковой сигматизм и общая неразборчивость речи.

Однако в ряде случаев даже при наличии органических изменений речевых органов произношение может оставаться нормальным. Это объясняется тем, что ребенку удается достичь близкого к норме акустического эффекта с помощью компенсаторной артикуляции.

Это объясняется тем, что ребенку удается достичь близкого к норме акустического эффекта с помощью компенсаторной артикуляции.

Классификация

Искаженное произношение фонем в логопедии обозначается терминами, образованными от соответствующих букв греческого алфавита (ро, лямбда, сигма, йота, каппа, гамма, хи) с помощью добавления суффикса «-изм». С учетом нарушенной категории звуков выделяют семь видов фонетических дефектов, которые встречаются при механической дислалии, каждый из которых имеет несколько возможных вариантов:

- Ротацизм – дефекты произношения [р-р’]. Включает следующие виды аномальной артикуляции: велярный (вибрация мягкого неба), увулярный (вибрация маленького язычка), боковой (вибрация бокового края языка), щечный (вибрация щеки), двугубный (вибрация губ), носовой (гнусавый призвук) и одноударный (отсутствие вибрации) ротацизм.

- Ламбдацизм – искажения звуков [л-л’]. Представлен двугубным (наподобие краткого «у» или английского «w»), межзубным (при высунутом между зубами кончике языка) и носовым (наподобие звукосочетания «нг») произношением фонемы.

- Сигматизм – ненормированное произношение свистящих [c–c’], [з–з’], [ц] и шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]. Разновидности сигматизма включают межзубное, губно-зубное (при смыкании нижней губы с верхними резцами), боковое и носовое артикулирование звуков. Для сигматизма шипящих также характерно нижнее (при опущенном за нижние резцы кончике языка), щечное (сопровождаемое раздуванием щек) и заднеязычное (наподобие «х» и «г») произнесение [ш] и [ж].

- Йотацизм – нарушение произношения [й]. Встречается реже остальных дефектов. Чаще представлен отсутствием звука или его субституцией с помощью [л’] в нижней артикуляции.

- Каппацизм, гаммацизм, хитизм — дефекты произношения заднеязычных [к–к’], [г–г’], [х–х’]. Неправильная артикуляция сводится к гортанному произношению, когда звуки приобретают характерное для южнорусского говора «придыхание».

Симптомы механической дислалии

Искаженное звукопроизношение наблюдается уже в период физиологической дислалии – т. е. в возрасте до 5 лет, маскируясь под возрастные несовершенства речи. Характерным для органической формы является нарушение звуков, близких по артикуляции (например, межзубное произношение всех переднеязычных при открытом переднем прикусе). В большинстве случаев механическая дислалия является полиморфной, или сложной, т. к. при ней нарушается несколько групп звуков (например, имеет место ротацизм, сигматизм шипящих/свистящих).

е. в возрасте до 5 лет, маскируясь под возрастные несовершенства речи. Характерным для органической формы является нарушение звуков, близких по артикуляции (например, межзубное произношение всех переднеязычных при открытом переднем прикусе). В большинстве случаев механическая дислалия является полиморфной, или сложной, т. к. при ней нарушается несколько групп звуков (например, имеет место ротацизм, сигматизм шипящих/свистящих).

Наряду с искажением, встречаются элизии (отсутствие) звуков. Вторично, на фоне неправильного артикулирования, может нарушаться слуховая дифференциация (в этом случае возникает ФФН) и интонационная сторона речи.

Дефекты фонетического строя речи отличаются стойкостью и не исчезают самостоятельно по мере взросления ребенка. Даже после хирургического устранения анатомических деформаций ребенок может продолжать пользоваться сформированной дефектной артикуляцией. Поэтому искаженное (т. е. ненормативное для русского языка) произношение требует как можно более раннего коррекционно-педагогического вмешательства.

Осложнения

Осознание ребенком своего дефектного произношения (картавости, гнусавости) может способствовать замкнутости, молчаливости, избеганию общения. При наличии фонетико-фонематического недоразвития в той или иной степени неизбежно страдает грамматический строй речи. В школьном возрасте на этой базе формируется дислексия и дисграфия.

Аномалии органов артикуляции в комплексе с дефектным произношением могут вызывать насмешки со стороны сверстников и послужить причиной развития нервозности и психологических комплексов у ребенка. Школьная неуспеваемость, конфликты с одноклассниками, отвержение ребенка детским коллективом нередко приводят к отказу от школы, асоциальному поведению, а в долгосрочной перспективе – к социальной дезадаптации.

Диагностика

Механическая дислалия относится к междисциплинарным проблемам, требующим содружественного медицинского и педагогического подхода к диагностике. В рамках диагностических мероприятий выявляется само речевое нарушение, определяются его причины, выраженность анатомических отклонений в строении речевых органов. Только на основе всестороннего и грамотного обследования планируется поэтапное коррекционное воздействие. Диагностический алгоритм предполагает:

Только на основе всестороннего и грамотного обследования планируется поэтапное коррекционное воздействие. Диагностический алгоритм предполагает:

- Логопедическое обследование. Логопед изучает строение органов артикуляции (языка, губ, челюстей, зубов, нёба), оценивает их подвижность (плавность, скорость движений, легкость переключения от одной позы к другой). Затем производится диагностика устной речи: по принятой методике поверяется состояние звукопроизношения и фонематического слуха. При формулировке логопедического заключения указывается вид речевого недоразвития (ФН или ФФН), форма дислалии (механическая) и разновидность дефекта (ротацизм, сигматизм и пр.).

- Медицинское обследование. С учетом причин, препятствующих нормальному звукопроизношению, рекомендуются консультации стоматолога-хирурга, ортодонта, челюстно-лицевого хирурга. Наряду с осмотром врачей-специалистов, ребенку может потребоваться выполнение рентгенографии лицевого скелета, ОПТГ, телерентгенографии, изготовление контрольно-диагностических моделей и др.

Коррекция механической дислалии

Коррекционный этап, также как и диагностический, складывается из медицинского и логопедического воздействия. Иногда эта работа проводится параллельно, в некоторых случаях стоматологическое лечение предшествует педагогическим методам. Сроки коррекции звукопроизносительных дефектов при механической дислалии колеблются от 3 до 6 месяцев.

- Медицинское лечение. В зависимости от анатомической аномалии может производиться пластика уздечки языка или губы, ортодонтическое лечение с использованием механических или функциональных аппаратов, иссечение рубцов губ и т. д. Для ускорения реабилитационного периода используется физиотерапия и медицинский массаж.

- Логопедическая коррекция. На подготовительном этапе с целью активизации органов речи проводится артикуляционная гимнастика и логопедический массаж. Звукопостановка осуществляется, как правило, с механической помощью. На этапе автоматизации нормативное изолированное произношение закрепляется в слогах, словах, фразах и свободной речи.

При некорригируемых деформациях ЧЛО сформировать правильное звукопроизношение не представляется возможным. В этих случаях допустимо ограничиться компенсаторной артикуляцией, дающей акустический эффект, максимально приближенный к норме.

При некорригируемых деформациях ЧЛО сформировать правильное звукопроизношение не представляется возможным. В этих случаях допустимо ограничиться компенсаторной артикуляцией, дающей акустический эффект, максимально приближенный к норме.

Прогноз и профилактика

В результате целенаправленного медико-педагогического подхода большую часть случаев механической дислалии удается скорректировать. При завершении всего комплекса работы в дошкольном возрасте у ребенка в дальнейшем не возникает нарушений чтения и письма, его психологическое развитие протекает благополучно. Специфические расстройства школьных навыков развиваются при своевременно не устраненных дефектах артикуляции.

Предупредить патологии развития органов речи позволяет контроль за течением беременности, отучение детей от вредных привычек (сосание пальца), регулярное наблюдение у стоматолога. Использование элементов логопедической гимнастики при занятиях с детьми позволяет развить подвижность артикуляционного аппарата и подготовить его к постановке звуков.

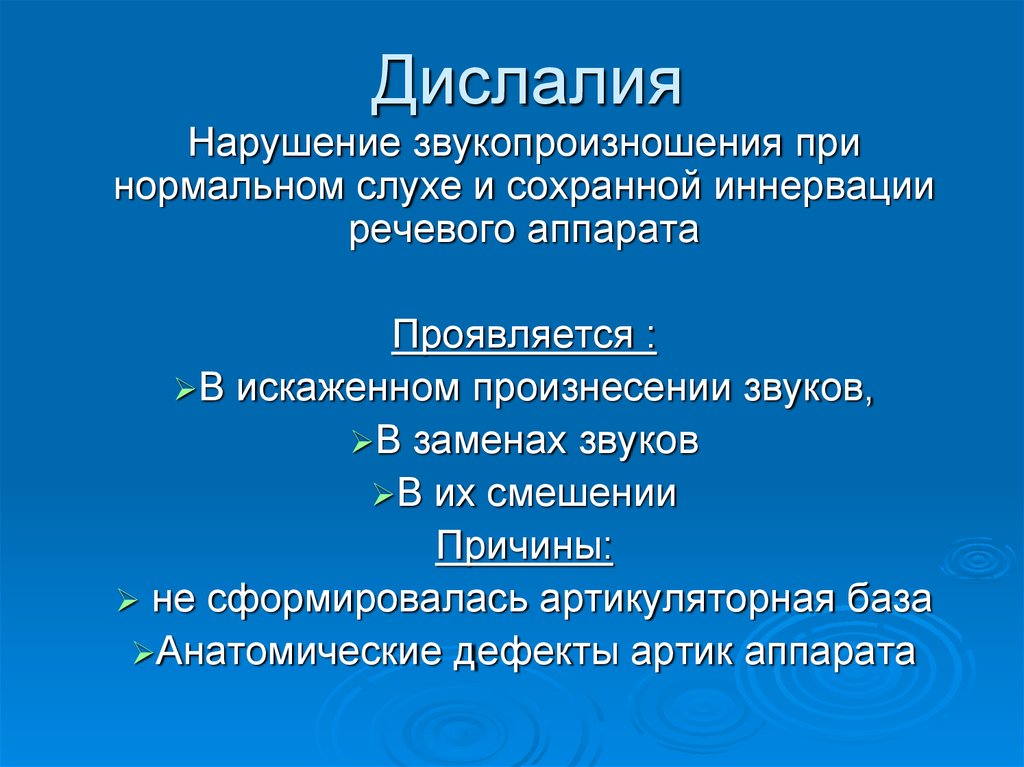

Функциональная дислалия симптомы классификация диагностическая коррекция

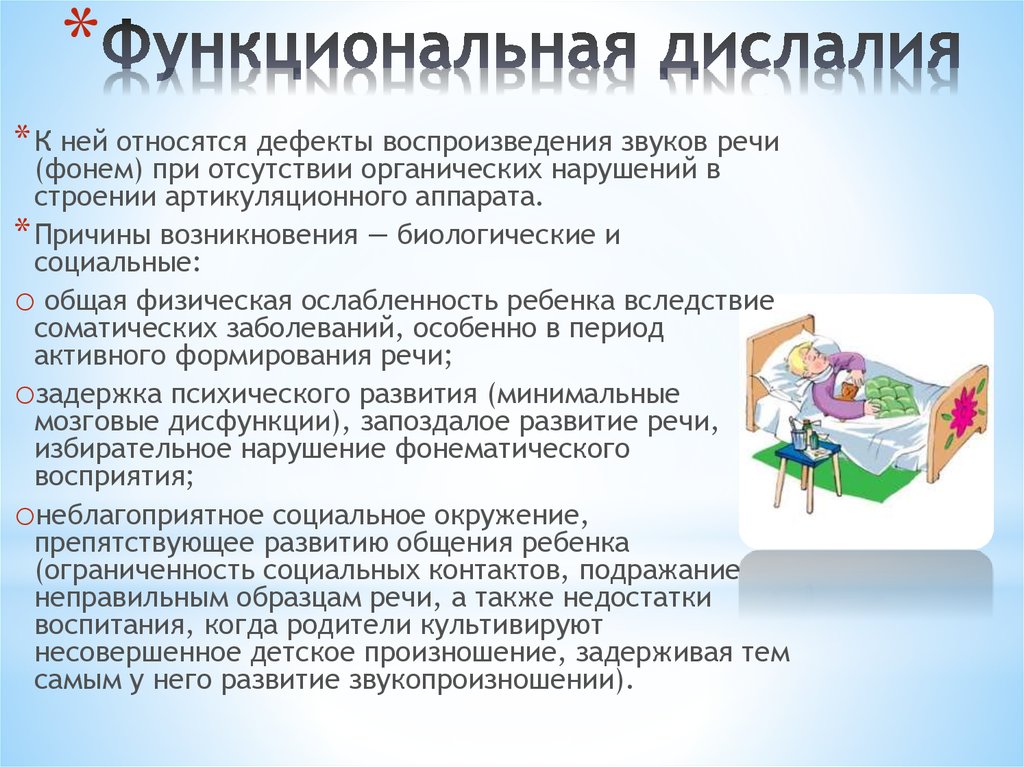

Функциональная дислалия — дефекты звукопроизношения, обусловленные нарушением функционирования корковых отделов речедвигательного или речеслухового анализатора или неправильным речевым образованием. Проявляется моторной (искажение) или сенсорной (смешение, подмена) неточностью произношения фонем. Форму дислалии и ее тип устанавливают при логопедическом обследовании. Основное внимание уделяется оценке сформированности речевого праксиса и фонематических процессов. Коррекция речевых недостатков функционального характера направлена на формирование артикуляционных структур и фонетико-фонематических процессов, создание благоприятной речевой среды. В этой статье мы расскажем вам о классификации симптомов функциональной дислалии 9.0005

Общая информация

Функциональная косноязычие как отдельная речевая патология впервые была выделена профессором-фониатром М. Симаном в 1955 г. В логопедии функциональным нарушениям звукопроизношения противопоставляются механические дислалии, обусловленные органическими нарушениями строение периферических органов речи, а также дизартрии, связанные с нарушением их иннервации. При функциональной форме дислалии анатомические дефекты и недостаточность иннервации отсутствуют, неточность произношения фонем связана с неполным созреванием центрального речевого аппарата или с пробелами в воспитании. Своевременно неисправленные дефекты артикуляции и фонематического слуха в дальнейшем служат основой для формирования нарушений письма и чтения.

Симаном в 1955 г. В логопедии функциональным нарушениям звукопроизношения противопоставляются механические дислалии, обусловленные органическими нарушениями строение периферических органов речи, а также дизартрии, связанные с нарушением их иннервации. При функциональной форме дислалии анатомические дефекты и недостаточность иннервации отсутствуют, неточность произношения фонем связана с неполным созреванием центрального речевого аппарата или с пробелами в воспитании. Своевременно неисправленные дефекты артикуляции и фонематического слуха в дальнейшем служат основой для формирования нарушений письма и чтения.

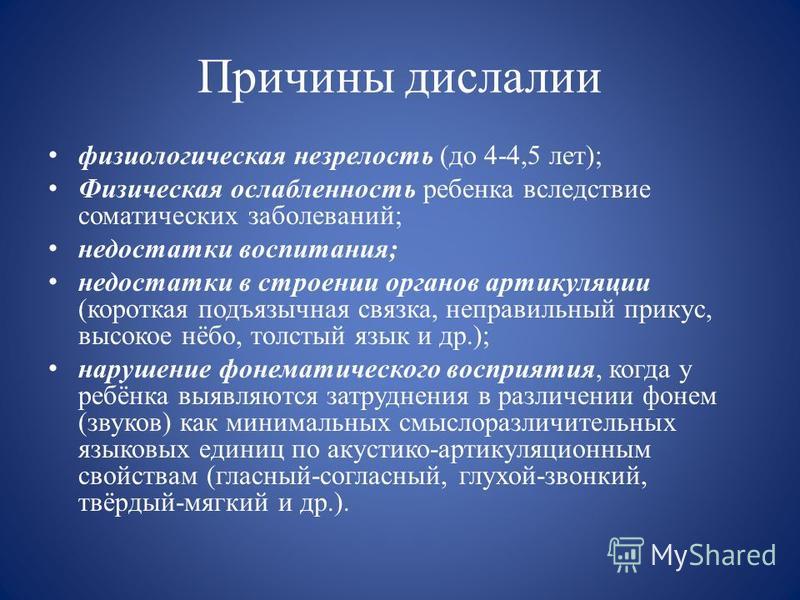

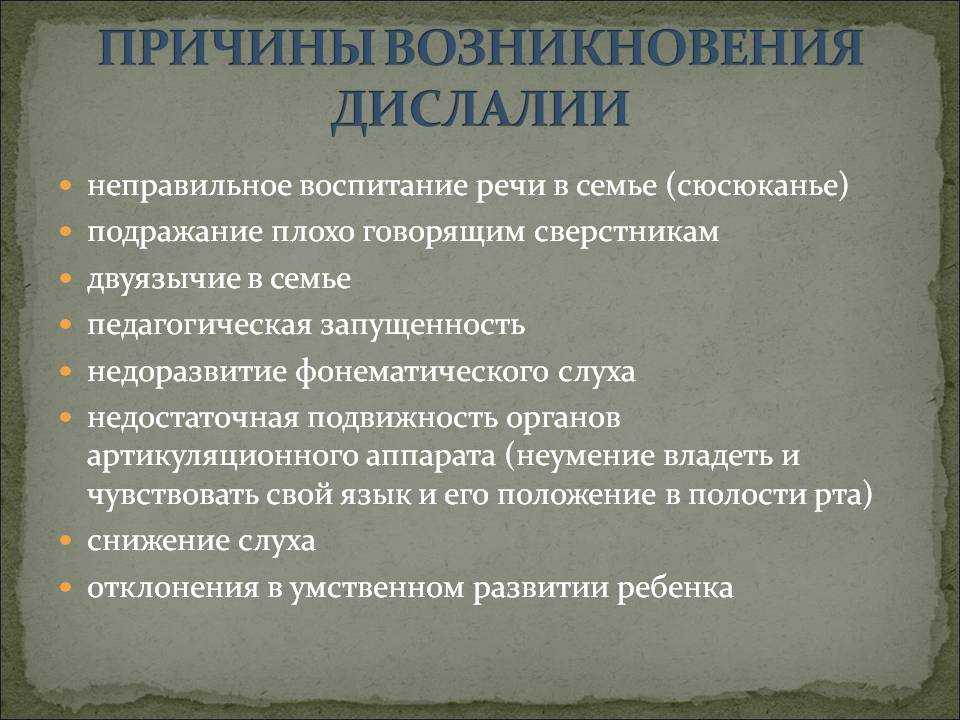

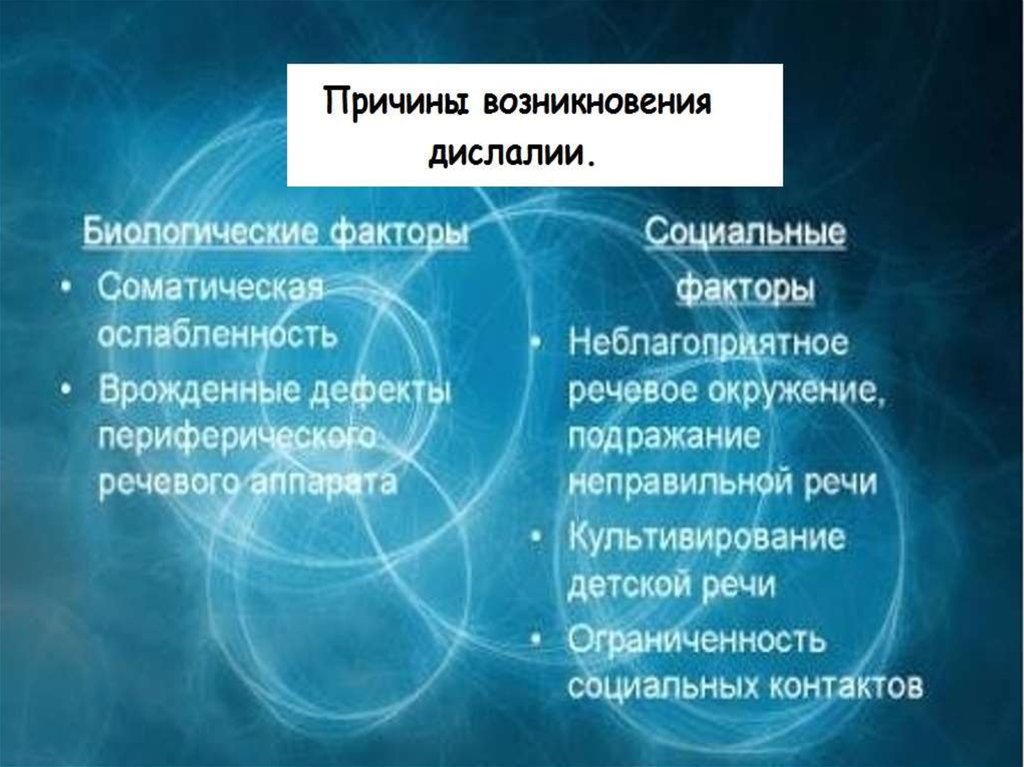

Причины функциональной дислалии

У детей с рассматриваемой речевой проблемой строение периферического речевого аппарата в норме, иннервация артикуляционных мышц не нарушена, физический слух сохранен. Выявленные дефекты произношения обусловлены нарушением протекания нейродинамических процессов в коре головного мозга. Функциональная дислалия может быть обусловлена как биологическими, так и социальными (педагогическими) факторами:

- Биологические предпосылки .

К ним относятся задержка психоречевого развития, соматическая ослабленность ребенка вследствие частых инфекционных заболеваний, хронических патологий, гиповитаминозов, нарушений питания (дистрофий). Нарушение общего физического развития предопределяет нейродинамический дефицит, который выражается в ослаблении тонких дифференцировок в речеслуховом или речедвигательном анализаторе. Артикуляционные движения нечеткие, речевая кинестезия нечеткая, фонематический слух недоразвит.

К ним относятся задержка психоречевого развития, соматическая ослабленность ребенка вследствие частых инфекционных заболеваний, хронических патологий, гиповитаминозов, нарушений питания (дистрофий). Нарушение общего физического развития предопределяет нейродинамический дефицит, который выражается в ослаблении тонких дифференцировок в речеслуховом или речедвигательном анализаторе. Артикуляционные движения нечеткие, речевая кинестезия нечеткая, фонематический слух недоразвит. - Социальные условия . К ним относятся случаи неправильного воспитания детской речи: подражание родителей лепетному произношению дошкольника, усвоение ребенком дефектных речевых моделей взрослых (картинка, смазанность звука, диалектные особенности). На развитие речи детей негативно влияет нахождение в билингвальной среде – в этом случае нормативные для одного языка особенности звукопроизношения могут переноситься на другой, где они не являются нормой. Наконец, причиной дислалии может быть позднее обращение к логопеду или педагогическая запущенность, когда взрослые не обращают внимания на дефекты произношения и не участвуют в развитии речи ребенка.

Патогенез

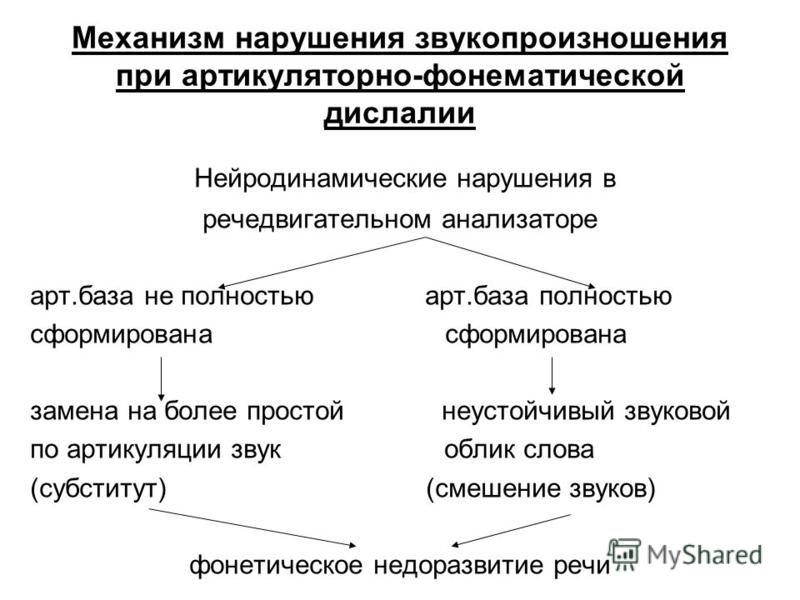

Механизм возникновения функциональной дислалии связан с нарушением равновесия и слабостью динамики нервных процессов в головном мозге. Корковые отделы речеслуховой и речедвигательной систем без патологии, но баланс возбуждения и торможения в них нарушен, некоординирован. Характер ведущего дефекта определяется локализацией нарушений корковой нейродинамики. При поражении этого явления в центре двигательной реализации речи (зона Брока) возникает в основном двигательная недостаточность: в первую очередь страдает воспроизведение фонем, а во вторую очередь — речевой слух. При локализации нейродинамических расстройств в сенсорной речевой зоне (центр Вернике) первичным дефектом является отсутствие звуковосприятия и звукоопознания; на этом фоне в экспрессивной речи появляется путаница и замена фонем.

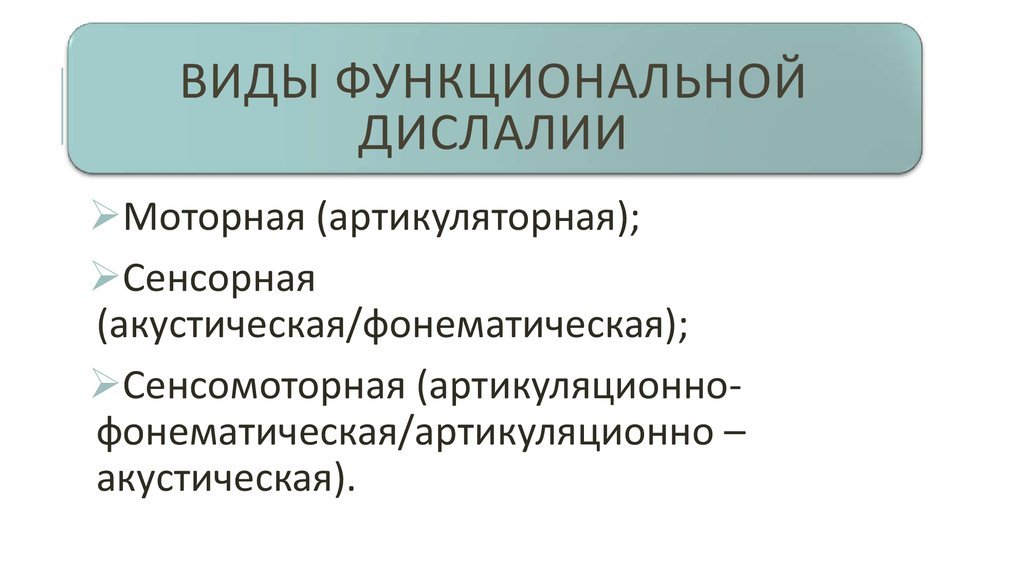

Классификация

На основании патогенетического подхода, учитывающего преобладание речевых и слуховых или речедвигательных нарушений, выделяют три формы функциональной дислалии: моторную, сенсорную и смешанную. В данной классификации рассматриваются психофизиологические механизмы речи, которые нарушены у ребенка и требуют в первую очередь логопедической коррекции:

В данной классификации рассматриваются психофизиологические механизмы речи, которые нарушены у ребенка и требуют в первую очередь логопедической коррекции:

- Моторная дислалия . Он обусловлен недостаточной готовностью органов артикуляции к выполнению сложных речедвигательных актов: удерживать язык и губы в нужном положении, переключаться с одного артикулята на другой. В результате двигательной неловкости и недифференцированных движений органов речи вместо правильного звукопроизношения закрепляется дефектное.

- Сенсорная дислалия . Вызвано недоразвитием речевого слуха, что приводит к затруднению узнавания и различения противопоставленных звуков. При этой форме невнятности не сформирован фонематический строй языка.

- Сенсомоторная (смешанная) дислалия . Двигательные и сенсорные акты тесно связаны между собой, поэтому в основе дефектного произношения могут лежать комбинированные нарушения. Так, при сенсорной недостаточности страдает формирование звукокинестезий, а неточность произношения, в свою очередь, отрицательно сказывается на развитии слуховых дифференцировок.

Помимо характера функциональных сдвигов в центральном звене речеобразования классификация учитывает ведущий дефект – фонетический или фонематический. В соответствии с этим критерием дислалия подразделяется на несколько видов:

- Акустико-фонематический . Он основан на неспособности ребенка различать акустически сходные фонемы на слух. Дефекты звукопроизношения представлены либо отсутствием звуков, либо их смешением или заменой. Все звуки произносятся нормативно, не искажаются.

- Артикуляционно-фонематический . Нормативная артикуляционная база не сформирована, поэтому вместо правильных ребенок использует более простые или близкие артикуляционные звуки. На основе сходства фонем по месту или способу образования возникают их замены или смешение.

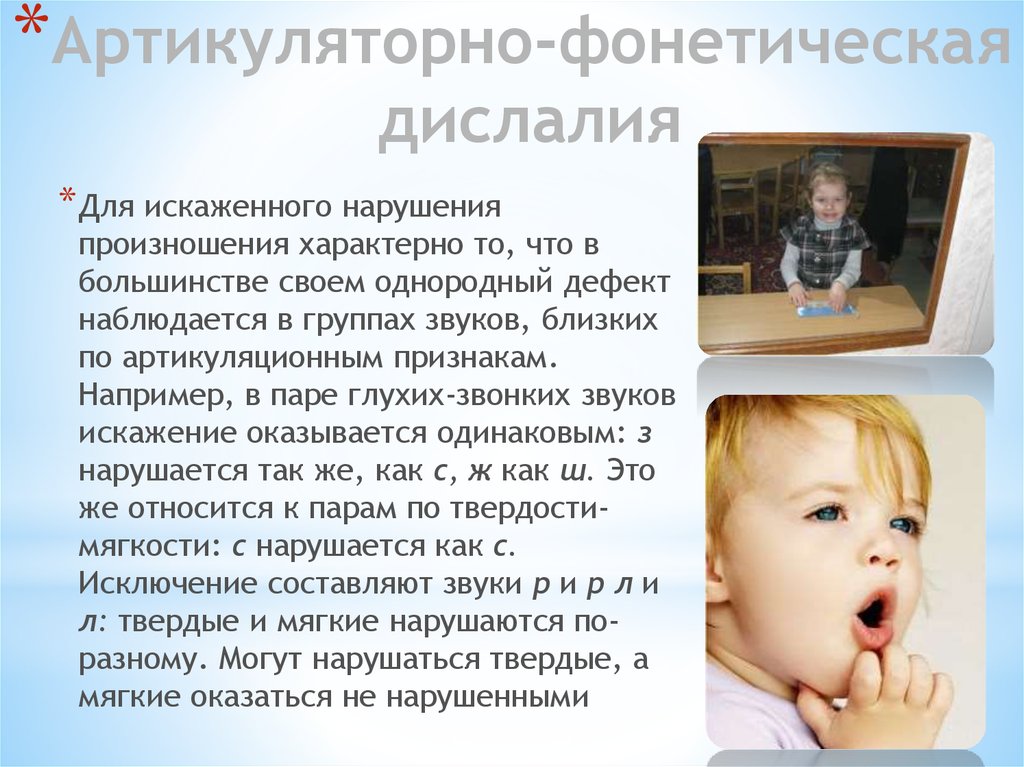

- Артикуляционно-фонетический . Нарушения затрагивают фонетический уровень речи с полным сохранением фонематических процессов. Проявляется звуковыми искажениями – употреблением в речи неправильных вариантов того или иного звука.

Полное отсутствие звука встречается редко.

Полное отсутствие звука встречается редко.

Симптомы функциональной дислалии

Различные формы косноязычия имеют общие проявления, однако каждая из них характеризуется своим особым набором признаков. Несформированность речевых навыков выражается в замещении звуков сходными по артикуляции или акустическим свойствам, смешении (неустойчивом употреблении), искажении (неправильном произношении) или отсутствии. Страдают только согласные, произношение и различение гласных остаются правильными. Расстройство может затрагивать отдельные звуки в пределах одной фонетической группы или разные группы звуков (сонорные, свистящие и шипящие). Мягкие и твердые звуки беспокоят одинаково.

При акустико-фонематическом варианте звуки опознаются неправильно, что сопровождается неправильным восприятием слова (вместо «бочка» — «почка», вместо «гора» — «кора»). Ребенок смешивает и заменяет сходные по акустическим характеристикам фонемы (звонкие и глухие, твердые и мягкие, сонорные (рл), шипящие и шипящие). Редко бывает полное отсутствие той или иной фонемы из-за того, что ребенок не различает ее на слух ни в речи других, ни в своей речи.

Редко бывает полное отсутствие той или иной фонемы из-за того, что ребенок не различает ее на слух ни в речи других, ни в своей речи.

Артикуляционно-фонематическая форма дислалии может протекать двояко. В первом случае из-за несформированности артикуляционных структур ребенок использует более простые по артикуляции звуки. В другом варианте, несмотря на усвоение всех артикуляционных позиций, ребенок путает положение языка и губ, произнося слова либо правильно, либо неправильно. Замены и смешение относятся к звукам, сходным по способу или месту образования: шипящие и свистящие (крыша – «крыса»), смычно-взрывные переднеязычные и заднеязычные («толя» – «коля»), твердые и мягкие пары звуки («маленький» — «комканный»), сонор («рука» — «лук»), аффрикаты («цапля» — «чапла»).

Дефекты произношения артикуляционно-фонетической формы представлены различными видами ротацизмов, сигматизмов, ламбдацизмов, неточного произношения небных звуков (капацизмы, гаммацизмы, хитизмы, иотацизмы). Неправильный вариант звука (аллофон) близок по звучанию к нормализованному, поэтому легко распознается окружающими (например, взрыв «р»). Искаженная артикуляция прочно закрепляется в фонетической памяти ребенка и не исчезает сама по себе, но никак не влияет на письмо.

Неправильный вариант звука (аллофон) близок по звучанию к нормализованному, поэтому легко распознается окружающими (например, взрыв «р»). Искаженная артикуляция прочно закрепляется в фонетической памяти ребенка и не исчезает сама по себе, но никак не влияет на письмо.

Осложнения

Дефектное произношение, прежде всего, отражается на коммуникативной функции: сверстники с трудом понимают речь нелюбимого ребенка, высмеивают и передразнивают его. Это может негативно сказаться на психическом здоровье, вызывая замкнутость, невротические расстройства, девиантное поведение у детей. Функциональная дислалия, а именно ее акустико-фонематическая и артикуляционно-фонематическая формы, вызывает затруднения звукоанализа и синтеза, что в школьном возрасте проявляется ошибками письма (дисграфия) и чтения (дислексия). Ребенок допускает ошибки как при письме под диктовку, так и при написании творческих работ – сочинения, изложения. Следствием этого является низкая успеваемость по гуманитарным предметам, что еще больше усугубляет социальное неприятие и замкнутость.

Диагностика

Определение формы дислалии (механическая, функциональная) и вида последней проводится в рамках консультации логопеда. Данные, полученные в ходе логопедической диагностики, имеют ключевое значение для планирования тактики коррекционно-педагогического воздействия. При диагностике используются материал и задания, соответствующие возрасту обследуемого.

- Сбор анамнеза . Проводится во время беседы со взрослыми – родителями или другими представителями ребенка. Основные интересующие вопросы касаются течения антенатального периода, предречевого и речевого развития ребенка, перенесенных в раннем детстве заболеваний, наличия дефектов произношения и билингвизма в семье. Логопед может запросить заключения невролога, отоларинголога, педиатра о здоровье ребенка.

- Оценка речевой моторики . Для изучения артикуляционного праксиса ребенку предлагается выполнить ряд специальных упражнений: открыть и закрыть рот, вытянуть губы в трубочку и растянуться в улыбке, высунуть широкий и узкий язык и т.

д. Объем, точность , оценивают активность, темп движений, мышечный тонус.

д. Объем, точность , оценивают активность, темп движений, мышечный тонус. - Исследование звукопроизношения . Ребенку предлагается назвать предметы, изображенные на картинках. Дидактический материал подобран таким образом, чтобы предъявляемый звук находился в разных позициях: в начале, середине и конце слов. При этом выявляется характер дефектного звукопроизношения: замена, пропуск, смешение, искажение звуков.

- Проверка фонематического слуха . На этом этапе особое внимание уделяется проверке дифференциации фонем, близких по звучанию или артикуляции. Ребенку предлагается повторять за логопедом слоги (са-ша, да-та), предъявляются картинки с изображением предметов, обозначаемых словами с оппозитными согласными.

Дифференциальная диагностика функциональной дислалии и стертой дизартрии может представлять практическую трудность – при последней также отмечается нечеткая и нечеткая артикуляция, однако также будут отмечаться паретизм или дистония мышц, нарушение речевого дыхания и просодии. В рамках функциональной невнятности наибольшую трудность представляет дифференциация артикуляционно-фонематической и акустико-фонематической форм дислалии.

В рамках функциональной невнятности наибольшую трудность представляет дифференциация артикуляционно-фонематической и акустико-фонематической форм дислалии.

Коррекция функциональной дислалии

При выборе приоритетного направления ориентируются на структуру речевого дефекта. Так, при акустико-фонематической дислалии основным вектором будет развитие фонетики, при артикуляционно-фонетической дислалии – речевой моторики, при артикуляционно-фонематической дислалии – обоих процессов в равной степени:

- Развитие артикуляционного праксиса . Это достигается тренировкой мышц, участвующих в произношении «трудных звуков», и заданием артикуляционных поз. С этой целью рекомендуется выполнять специальный комплекс артикуляционной гимнастики, упражнения на развитие направленной воздушной струи, логопедический массаж. Только после этого переходят к звукообразованию, закреплению и дифференциации вызванных звуков.

- Развитие фонематических процессов .

Проводится параллельно с работой над артикуляцией. Включает в себя формирование слухового внимания, памяти, различение фонем. Ребенку объясняют различия в артикуляционном строе и особенности смешанных фонем. Используются игры на звукоподражание, узнавание неречевых звуков, упражнения на звукоанализ и синтез.

Проводится параллельно с работой над артикуляцией. Включает в себя формирование слухового внимания, памяти, различение фонем. Ребенку объясняют различия в артикуляционном строе и особенности смешанных фонем. Используются игры на звукоподражание, узнавание неречевых звуков, упражнения на звукоанализ и синтез.

Помимо отработки навыков на логопедических занятиях, необходимо многократно отрабатывать их в группе детского сада и дома (повторение упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики, выполнение домашних заданий в рабочей тетради, заучивание фраз и стихов). Только после закрепления сформированных речевых навыков в ситуациях свободного общения логопедическую работу можно считать завершенной.

Расстройство речи | Описание, типы и терапия

функциональные области человеческого мозга

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Джон Хьюлингс Джексон Жан-Батист Буйо

- Похожие темы:

- заикание дизартрия афазия косноязычие дисфрения

Просмотреть весь связанный контент →

расстройство речи , любое расстройство, нарушающее речь человека.

Человеческое общение в значительной степени зависит от способности речи, дополненной воспроизведением определенных звуков, каждый из которых уникален по своему значению. Человеческая речь необычайно сложна и состоит из звуковых волн различного диапазона частот, интенсивности и амплитуды, которые передают определенную информацию. Для производства и восприятия этих звуков требуется правильно функционирующее ухо и слуховая система, а также неповрежденные и здоровые голосовые и звукообразующие структуры, включая гортань, язык и губы.

Вокальная коммуникация может быть затруднена или невозможна из-за деформации физических структур, используемых для речи и воспроизведения звука, или из-за нарушений, поражающих области мозга, обрабатывающие речь и звук.

Изучение нарушений речи

Распространенность речевых расстройств

В Соединенных Штатах статистика начала 21 века, собранная Национальным институтом глухоты и других коммуникативных расстройств, показала, что примерно у 5 процентов американских детей к шести или семи годам обнаруживаются нарушения речи. Было обнаружено, что около 7,5 миллионов американцев не могут нормально использовать свой голос. Нарушения артикуляции у детей раннего возраста встречались часто.

Было обнаружено, что около 7,5 миллионов американцев не могут нормально использовать свой голос. Нарушения артикуляции у детей раннего возраста встречались часто.

Исследования, проведенные в Германии, Австрии и других странах Центральной Европы, показывают, что заболеваемость и распространенность речевых расстройств в этих странах следуют закономерностям, аналогичным наблюдаемым в других западных странах. Однако есть и отклонения от этих тенденций. Например, частота расщелины неба очень высока среди коренных американцев, в то время как среди чернокожих она намного ниже, чем среди белых. Исследования заикания, которые были сосредоточены на определенных группах населения, включая американцев, европейцев и африканцев, показали, что распространенность расстройства среди этих групп населения сильно различается. Однако обобщение данных показывает, что примерно 2,5 процента детей в возрасте до пяти лет страдают заиканием. Для некоторых речевых расстройств отсутствуют надежные данные о глобальной распространенности и распространении.

Классификация нарушений речи

В соответствии с физиологическими соображениями расстройства общения сначала классифицируют на расстройства голоса и звукового дыхания, расстройства членораздельной речи и расстройства речи. Давно известно, что причиной большинства коммуникативных расстройств не являются локальные поражения зубов, языка, голосовых связок или регулирующих центров головного мозга. Поскольку эти преобладающие нарушения голоса и речи развиваются из-за нарушений лежащих в основе физиологических функций дыхания, использования голоса, речевых навыков или эмоциональных расстройств, эта группа была обозначена как функциональные. Остальные коммуникативные расстройства с четко распознаваемыми структурными аномалиями в общем речевом механизме были названы органическими.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

90–119 Хотя эта эмпирическая группировка имеет определенные последствия для выбора соответствующего лечения, она неудовлетворительна, поскольку органическую структуру и живую функцию никогда нельзя разделить. Определенные функциональные расстройства голоса, вызванные привычным злоупотреблением им, вполне могут привести к вторичным структурным изменениям, таким как разрастания (полипы и узелки) голосовых связок, которые развиваются в результате голосовых злоупотреблений. С другой стороны, за всеми явно органическими и структурными повреждениями, такими как потеря языка в результате несчастного случая или хирургического вмешательства, почти неизбежно последуют эмоциональные и другие психологические реакции. В этом случае функциональные компоненты носят вторичный характер, но в значительной степени будут влиять на общую картину нарушения, включая способность пациента приспосабливаться к ограничениям, переучиваться новому режиму соответствующей функции и максимально использовать возможности. его или ее состояние.

Определенные функциональные расстройства голоса, вызванные привычным злоупотреблением им, вполне могут привести к вторичным структурным изменениям, таким как разрастания (полипы и узелки) голосовых связок, которые развиваются в результате голосовых злоупотреблений. С другой стороны, за всеми явно органическими и структурными повреждениями, такими как потеря языка в результате несчастного случая или хирургического вмешательства, почти неизбежно последуют эмоциональные и другие психологические реакции. В этом случае функциональные компоненты носят вторичный характер, но в значительной степени будут влиять на общую картину нарушения, включая способность пациента приспосабливаться к ограничениям, переучиваться новому режиму соответствующей функции и максимально использовать возможности. его или ее состояние. Внутри этих основных групп различные типы коммуникативных расстройств долгое время и в большинстве частей мира описывались перцептивным впечатлением слушателя. В большинстве языков используются специальные слова для различных типов ненормальной речи, таких как заикание, заикание, беспорядок, бормотание, шепелявость, шепот и многие другие. Проблема с такими субъективными и симптоматическими ярлыками заключается в том, что они пытаются определить конечный, слышимый результат, узнаваемое явление, а никоим образом не лежащую в его основе основу. Эта общая человеческая склонность описывать расстройства общения тем, что слышит слушатель, аналогична попыткам ранней медицины классифицировать болезни по симптомам пациента, которые ставящий диагноз врач мог видеть, слышать, чувствовать или, возможно, обонять. До великих открытий 19 в.XX века заложили логическую основу для медицинской патологии, различные болезни были классифицированы как многочисленные типы лихорадок, конгестий и дискразий. Таким образом, первоначально считалось, что малярия вызывается злыми выделениями (миазмами) плохого воздуха ( mal aria ) вблизи болот, пока не было установлено, что она вызывается кровяным паразитом, переносимым комарами.

Проблема с такими субъективными и симптоматическими ярлыками заключается в том, что они пытаются определить конечный, слышимый результат, узнаваемое явление, а никоим образом не лежащую в его основе основу. Эта общая человеческая склонность описывать расстройства общения тем, что слышит слушатель, аналогична попыткам ранней медицины классифицировать болезни по симптомам пациента, которые ставящий диагноз врач мог видеть, слышать, чувствовать или, возможно, обонять. До великих открытий 19 в.XX века заложили логическую основу для медицинской патологии, различные болезни были классифицированы как многочисленные типы лихорадок, конгестий и дискразий. Таким образом, первоначально считалось, что малярия вызывается злыми выделениями (миазмами) плохого воздуха ( mal aria ) вблизи болот, пока не было установлено, что она вызывается кровяным паразитом, переносимым комарами.

Различные подходы медицинской, психиатрической, психологической, педагогической, поведенческой и других школ речевой патологии достигли больших успехов в недавнем прошлом, и продолжают предлагаться более совершенные системы классификации. Они нацелены на группировку наблюдаемых симптомов речевых расстройств в соответствии с их первопричиной, а не субъективными впечатлениями слушателя. Если это относительно легко сделать в случае потери речи, например, в результате мозгового инсульта, поскольку разрушенные участки мозга могут быть идентифицированы при аутопсии, то в случае большой группы так называемых функциональных речевых расстройств на двоих это сделать сложнее. причинами: во-первых, они точно не вызваны грубыми, хорошо заметными органическими поражениями, во-вторых, многие функциональные расстройства перерастают путем созревания или соответствующего обучения (лабораторное исследование пораженных тканей в таких случаях не выявит выявляемых поражений). Есть надежда, что усовершенствованные методы исследования в области как «функциональной» психологии, так и «органической» нейрофизиологии в конечном итоге выявят структурные основы преобладающих нарушений голоса и речи.

Они нацелены на группировку наблюдаемых симптомов речевых расстройств в соответствии с их первопричиной, а не субъективными впечатлениями слушателя. Если это относительно легко сделать в случае потери речи, например, в результате мозгового инсульта, поскольку разрушенные участки мозга могут быть идентифицированы при аутопсии, то в случае большой группы так называемых функциональных речевых расстройств на двоих это сделать сложнее. причинами: во-первых, они точно не вызваны грубыми, хорошо заметными органическими поражениями, во-вторых, многие функциональные расстройства перерастают путем созревания или соответствующего обучения (лабораторное исследование пораженных тканей в таких случаях не выявит выявляемых поражений). Есть надежда, что усовершенствованные методы исследования в области как «функциональной» психологии, так и «органической» нейрофизиологии в конечном итоге выявят структурные основы преобладающих нарушений голоса и речи.

Лечение и реабилитация

Выбор методов медикаментозного лечения или образовательной реабилитации коммуникативных расстройств зависит прежде всего от лежащей в основе расстройства. Любой случай хронической охриплости должен быть сначала осмотрен ларингологом для установления точного диагноза. Это особенно важно для старших возрастных групп, в которых начальный рак гортани часто остается незамеченным, поскольку пациент не обращает внимания на ухудшение голоса. Прогноз всех видов рака становится тем хуже, чем дольше заболевание остается нераспознанным. Как только заболевание гортани исключено как причина нарушения голоса, следует рассмотреть вопрос о реабилитации голоса компетентным логопедом.

Любой случай хронической охриплости должен быть сначала осмотрен ларингологом для установления точного диагноза. Это особенно важно для старших возрастных групп, в которых начальный рак гортани часто остается незамеченным, поскольку пациент не обращает внимания на ухудшение голоса. Прогноз всех видов рака становится тем хуже, чем дольше заболевание остается нераспознанным. Как только заболевание гортани исключено как причина нарушения голоса, следует рассмотреть вопрос о реабилитации голоса компетентным логопедом.

Пороки развития, заболевания или повреждения периферического речевого аппарата лечат соответствующие специалисты. Пластический хирург устраняет расщелину неба. Невролог и терапевт лечат пациента, перенесшего инсульт, до тех пор, пока он или она не выздоровеет в достаточной степени, чтобы его можно было направить на переобучение языковым способностям. Педиатр лечит ребенка с умственной отсталостью, а генетик консультирует семью относительно возможного наследования расстройства и его предотвращения в будущем. Глухота или тяжелая потеря слуха в раннем детстве являются типичной причиной серьезной задержки развития речи и должны быть немедленно выявлены путем соответствующего осмотра ушным хирургом (отологом) и специалистом по слуху (сурдологом). Случаи детского аутизма (замкнутость, тяжелые эксцентричности) или ранней шизофрении все чаще распознаются логопедами, детскими психиатрами, педиатрами, клиническими психологами. Этому множеству различных профессиональных интересов в распознавании и реабилитации таких исключительных детей хорошо помогает координация этих усилий в рамках современного командного подхода. Но опять же, самая большая группа нарушений голоса и речи имеет причины, отличные от этих грубо органических поражений. Они относятся к области реабилитации речи специалистами по патологии речи и другими функциональными практиками.

Глухота или тяжелая потеря слуха в раннем детстве являются типичной причиной серьезной задержки развития речи и должны быть немедленно выявлены путем соответствующего осмотра ушным хирургом (отологом) и специалистом по слуху (сурдологом). Случаи детского аутизма (замкнутость, тяжелые эксцентричности) или ранней шизофрении все чаще распознаются логопедами, детскими психиатрами, педиатрами, клиническими психологами. Этому множеству различных профессиональных интересов в распознавании и реабилитации таких исключительных детей хорошо помогает координация этих усилий в рамках современного командного подхода. Но опять же, самая большая группа нарушений голоса и речи имеет причины, отличные от этих грубо органических поражений. Они относятся к области реабилитации речи специалистами по патологии речи и другими функциональными практиками.

В 21 веке исследователи из самых разных областей, включая нейробиологию, биоинженерию и лингвистику, работали над созданием современных устройств, способных генерировать синтетический голос, управляемый активностью речевых центров мозга человека. Частью этого исследования было сопоставление звука, производимого голосом здоровых людей, с движениями голосового тракта, что позволило разработать алгоритмы, связывающие активность мозга, генерируемую во время речи, с определенными движениями голосового тракта. Затем эти движения можно было использовать для создания синтетической версии голоса человека. В одном из первых испытаний один из таких нейронных декодеров успешно генерировал понятные предложения, которые безмолвно передразнивал человек с неповрежденной речью.

Частью этого исследования было сопоставление звука, производимого голосом здоровых людей, с движениями голосового тракта, что позволило разработать алгоритмы, связывающие активность мозга, генерируемую во время речи, с определенными движениями голосового тракта. Затем эти движения можно было использовать для создания синтетической версии голоса человека. В одном из первых испытаний один из таких нейронных декодеров успешно генерировал понятные предложения, которые безмолвно передразнивал человек с неповрежденной речью.

Развитие коррекции речи

О том, что человечество страдало от болезней речи с самого начала письменной истории, можно судить по многочисленным замечаниям в книгах Библии. Кроме того, многие научные и медицинские писатели со времен античности до средневековья сообщали о наблюдениях за нарушениями речи и голоса. Рекомендуемые средства просто отражали неадекватность философских или эмпирических представлений того времени. Научно ориентированная речевая патология возникла в Германии во второй половине XIX в. го века, внимательно следя за развитием отоларингологии. В этом отношении выделяются три имени: Карл Людвиг Меркель ( Anthropophonik ; 1857), Адольф Куссмауль ( The Disorders of Speech ; 1877) и Герман Гуцманн-старший, который стал первым профессором патологии речи в университете. Берлинской медицинской школы около 1900 года.

го века, внимательно следя за развитием отоларингологии. В этом отношении выделяются три имени: Карл Людвиг Меркель ( Anthropophonik ; 1857), Адольф Куссмауль ( The Disorders of Speech ; 1877) и Герман Гуцманн-старший, который стал первым профессором патологии речи в университете. Берлинской медицинской школы около 1900 года.

В то же время новая наука экспериментальной фонетики была развита Жаном-Пьером Руссело в Париже, который быстро признал большой вклад, который экспериментальная фонетика может внести в изучение нормальной и нарушенной речи. Это тесное сотрудничество медицинской речевой патологии с экспериментальной фонетикой осталось типичным для европейского континента, где коррекция речи обычно проводится под руководством врачей оториноларингологических отделений университетских больниц. Обозначение патологии речи и голоса как логопедии и фониатрии с ее медицинской направленностью впоследствии дошло до многих других цивилизованных народов, особенно в Японии и на южноамериканском континенте. Национальные организации в большинстве этих областей в настоящее время представлены в Международной ассоциации логопедов и фониатров, которая была основана в Вене в 1924.

Национальные организации в большинстве этих областей в настоящее время представлены в Международной ассоциации логопедов и фониатров, которая была основана в Вене в 1924.

Развитие коррекции речи в англо-саксонских странах шло по другому пути. Хотя Соединенное Королевство имеет давние традиции в области общей и экспериментальной фонетики, его Колледж логопедов был организован в качестве экзаменационного и надзорного органа в 1945 году. Подобные организации последовали в других регионах Британского Содружества.

Американская речевая патология избрала другой путь. Американская ассоциация изучения речи, языка и слуха (ASHA), основанная в 1925 в Нью-Йорке как Американская академия коррекции речи, стала организующим, проверяющим и контролирующим органом для быстро растущего числа членов, которое к 2008 году превысило 130 000 человек. Многие колледжи и университеты в Соединенных Штатах аккредитованы ASHA и предлагают степени в патологии речи и аудиологии, некоторые из которых работают на уровне докторантуры.

Неправильная артикуляция сводится к гортанному произношению, когда звуки приобретают характерное для южнорусского говора «придыхание».

Неправильная артикуляция сводится к гортанному произношению, когда звуки приобретают характерное для южнорусского говора «придыхание». ).

). д. Для ускорения реабилитационного периода используется физиотерапия и медицинский массаж.

д. Для ускорения реабилитационного периода используется физиотерапия и медицинский массаж. Иногда они формируются уже после рождения вследствие травм зубов, вредных привычек (длительное сосание пальца), заболеваний (рахит, кариес), возрастной адентии.

Иногда они формируются уже после рождения вследствие травм зубов, вредных привычек (длительное сосание пальца), заболеваний (рахит, кариес), возрастной адентии.

При некорригируемых деформациях ЧЛО сформировать правильное звукопроизношение не представляется возможным. В этих случаях допустимо ограничиться компенсаторной артикуляцией, дающей акустический эффект, максимально приближенный к норме.

При некорригируемых деформациях ЧЛО сформировать правильное звукопроизношение не представляется возможным. В этих случаях допустимо ограничиться компенсаторной артикуляцией, дающей акустический эффект, максимально приближенный к норме. К ним относятся задержка психоречевого развития, соматическая ослабленность ребенка вследствие частых инфекционных заболеваний, хронических патологий, гиповитаминозов, нарушений питания (дистрофий). Нарушение общего физического развития предопределяет нейродинамический дефицит, который выражается в ослаблении тонких дифференцировок в речеслуховом или речедвигательном анализаторе. Артикуляционные движения нечеткие, речевая кинестезия нечеткая, фонематический слух недоразвит.

К ним относятся задержка психоречевого развития, соматическая ослабленность ребенка вследствие частых инфекционных заболеваний, хронических патологий, гиповитаминозов, нарушений питания (дистрофий). Нарушение общего физического развития предопределяет нейродинамический дефицит, который выражается в ослаблении тонких дифференцировок в речеслуховом или речедвигательном анализаторе. Артикуляционные движения нечеткие, речевая кинестезия нечеткая, фонематический слух недоразвит.

Полное отсутствие звука встречается редко.

Полное отсутствие звука встречается редко. д. Объем, точность , оценивают активность, темп движений, мышечный тонус.

д. Объем, точность , оценивают активность, темп движений, мышечный тонус. Проводится параллельно с работой над артикуляцией. Включает в себя формирование слухового внимания, памяти, различение фонем. Ребенку объясняют различия в артикуляционном строе и особенности смешанных фонем. Используются игры на звукоподражание, узнавание неречевых звуков, упражнения на звукоанализ и синтез.

Проводится параллельно с работой над артикуляцией. Включает в себя формирование слухового внимания, памяти, различение фонем. Ребенку объясняют различия в артикуляционном строе и особенности смешанных фонем. Используются игры на звукоподражание, узнавание неречевых звуков, упражнения на звукоанализ и синтез.