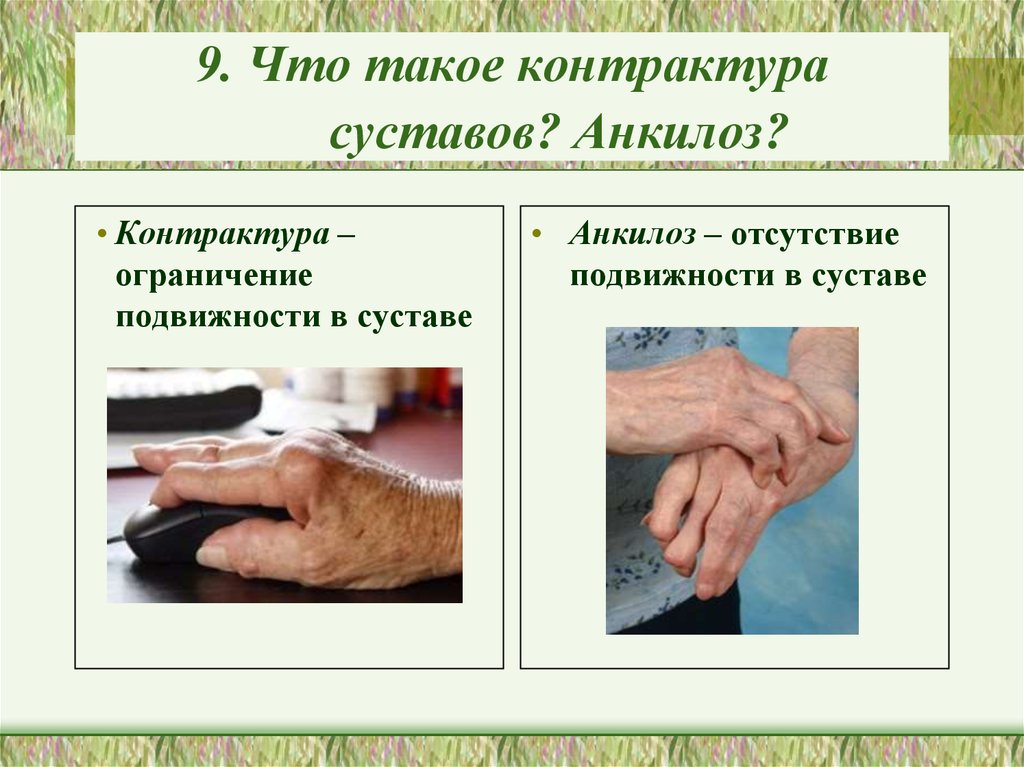

Профилактика контрактуры: Профилактика контрактуры | Как предотвратить возникновение тугоподвижности суставов

Профилактика контрактуры | Как предотвратить возникновение тугоподвижности суставов

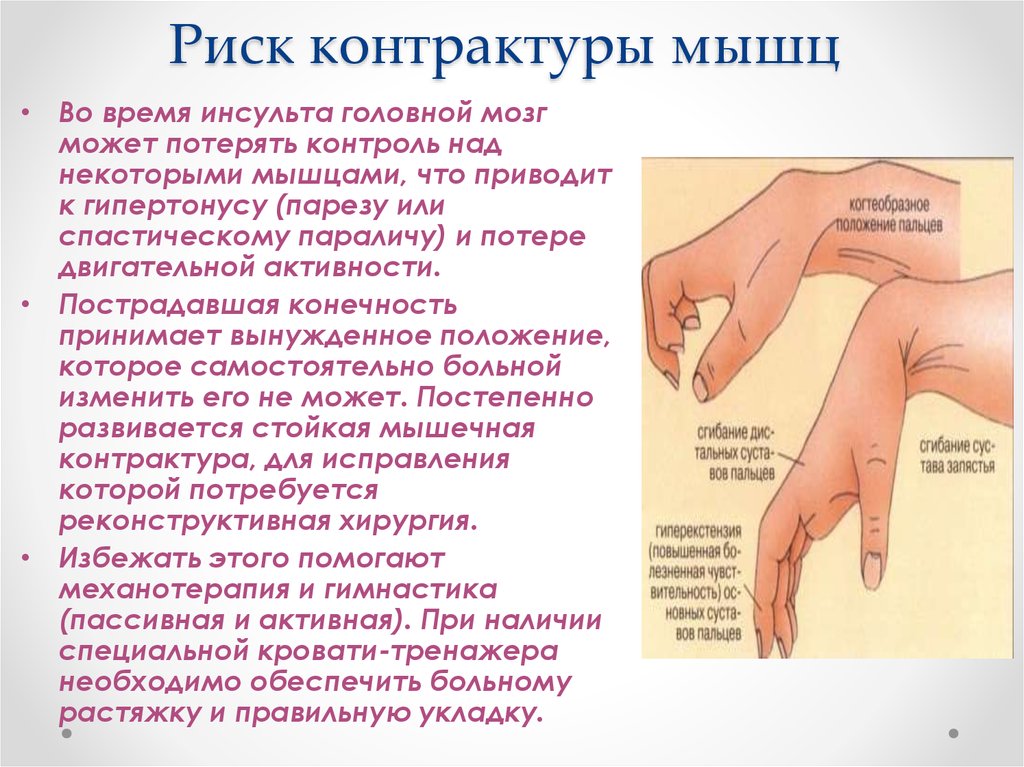

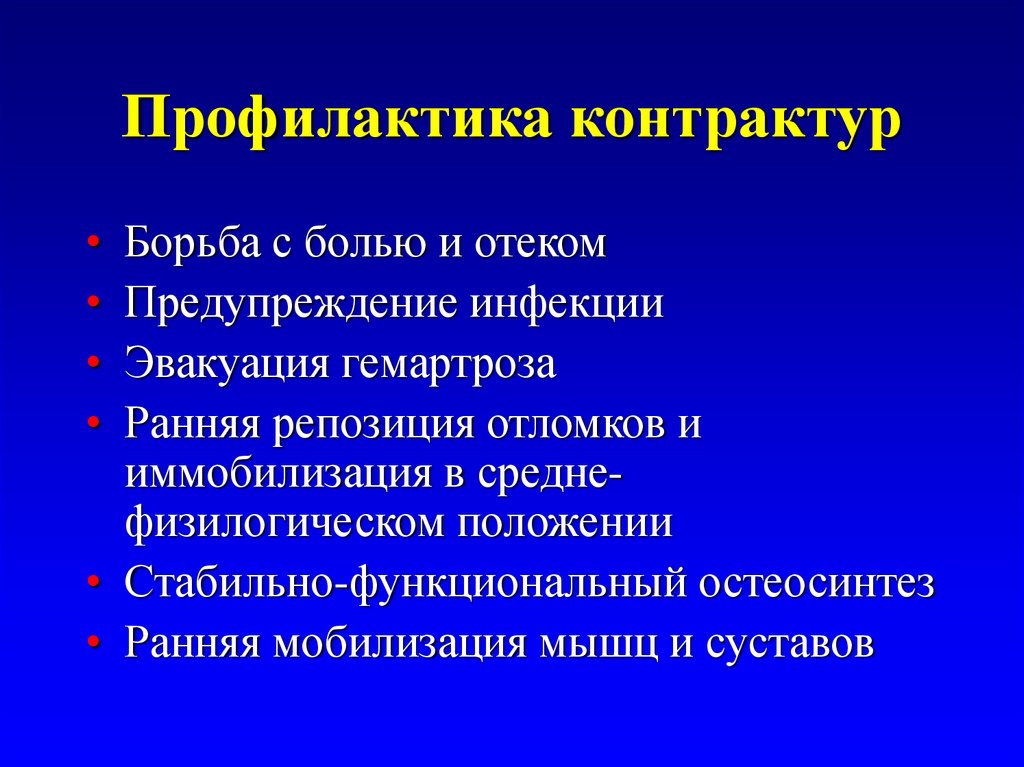

Контрактуры легче предотвратить, чем излечить, поэтому прежде всего надо соблюдать меры безопасности, чтобы избегать травм. С возрастом опасность травматизации возрастает, поэтому надо заранее учится правильно вставать, садиться, ходить по лестнице и даже падать. Но, если все-таки травма произошла или человек стал прикован к постели в силу других причин (инсульт) и не в состоянии совершать движения, то необходимо помнить об элементарных профилактических мерах.

Основные первичные методы профилактики тугоподвижности

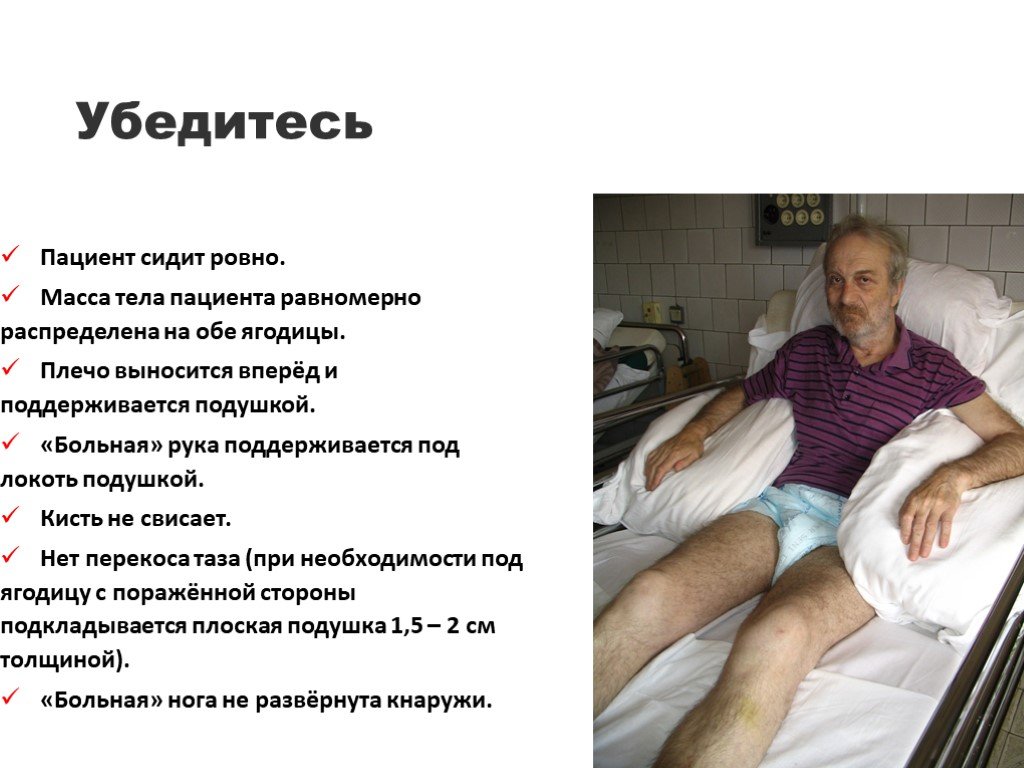

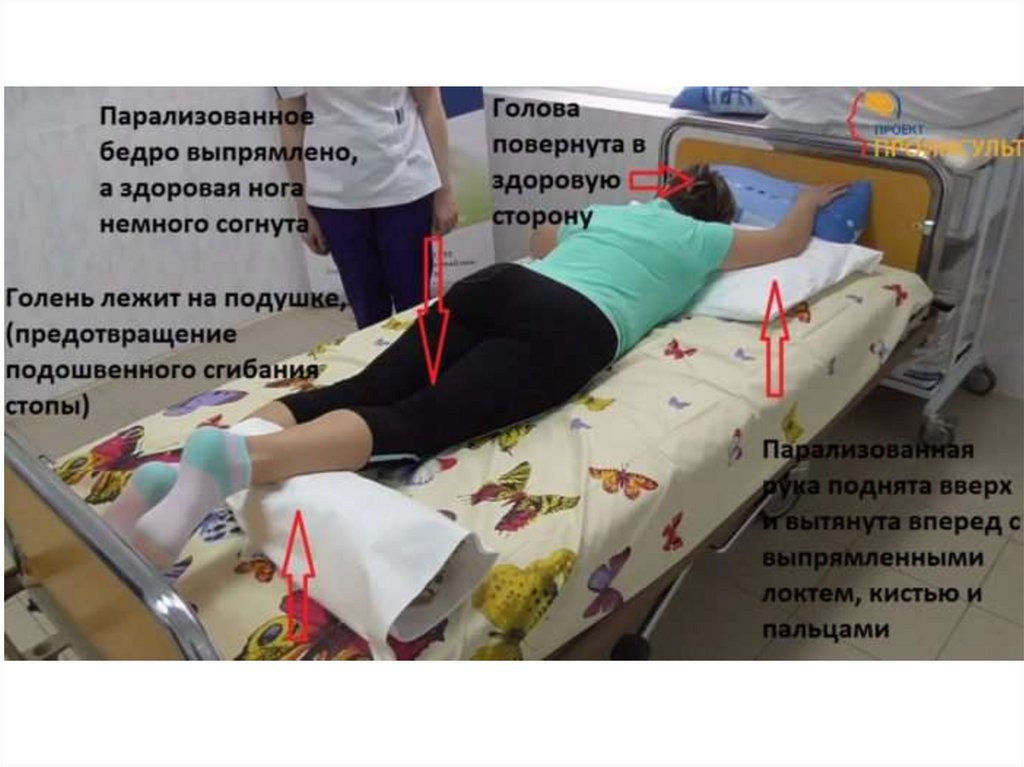

- Обеспечить правильное физиологическое положение пораженной конечности во время вынужденной иммобилизации или при параличе.

Средним физиологическим положением считается следующая установка конечностей:

- тазобедренный и коленный сустав — сгибание 40 градусов

- стопа – сгибание 10 градусов (под стопу подкладывают валик)

- плечевой сустав – сгибание 45 градусов

- локтевой сустав – сгибание 80 градусов

- пальцы кисти слегка согнуты (для этого в руку дают резиновый мячик)

- Использовать вспомогательные средства или специальные ортезы и как можно раньше начать движение больного сустава

Если у пациента сохраняется даже минимальная физическая активность, создаются все условия для ее поддержания. Поэтому применяют многочисленные вспомогательные средства — захват, ремень для подтягивания, по возможности используют специальные педальные тренажеры и ортезы. При невозможности выполнять активные действия, надо обеспечить пассивные движения, которые сводятся к переворачиванию пациента, адекватному массажу рук и ног.

Поэтому применяют многочисленные вспомогательные средства — захват, ремень для подтягивания, по возможности используют специальные педальные тренажеры и ортезы. При невозможности выполнять активные действия, надо обеспечить пассивные движения, которые сводятся к переворачиванию пациента, адекватному массажу рук и ног.

- Вовремя выполнять реабилитационные мероприятия и предупреждать болезненность в травмированных сочленениях

Если не запускать процесс и своевременно обратиться к врачу, если грамотно лечить основное заболевание, выполнять все рекомендации специалиста в полном объеме, то можно не допустить появления контрактуры. После травмы и длительной иммобилизации необходимо вовремя проводить ЛФК в полном объеме и не забывать о лечебном массаже. Реабилитационный курс строго обязателен! Если нет возможности посещать кабинет лечебной физкультуры, надо заниматься гимнастикой самостоятельно, но только после консультации с врачом и под его контролем во время всего периода реабилитации.

Если болезнь появилась, то вторичная профилактика контрактуры подразумевает следующие положения:

- Лечебная физкультура.

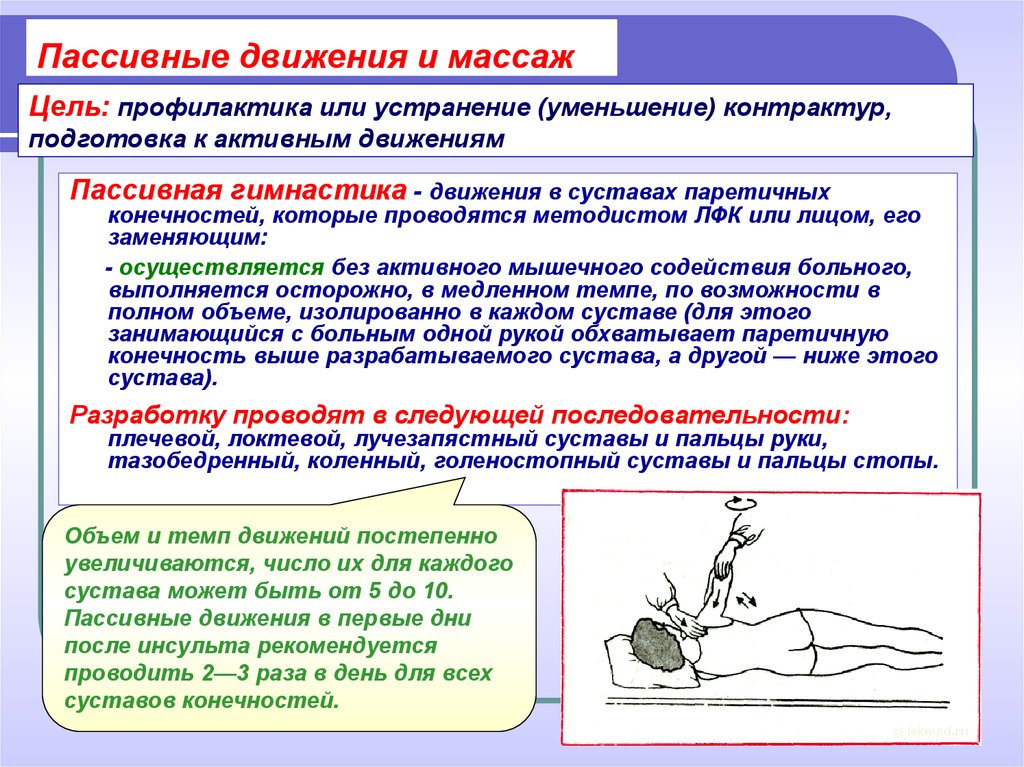

Лечебная физкультура является главным средством профилактики контрактуры после длительного периода иммобилизации конечности. Она может быть активной и пассивной с помощью специальных тренажеров. Правильно подобранные упражнения способствуют укреплению и растяжению мышц и связок, улучшению трофики суставной зоны. Сначала ЛФК выполняется с помощью методиста, затем под его наблюдением и своими силами.

При врожденной контрактуре родители, терпеливо выполняя назначенную ортопедом гимнастику, могут добиться отличных результатов и предотвратить ее прогрессирование. При выраженных контрактурах упражнения лучше выполнять через 15-20 минут после приема теплой ванны. В этом случае эффект будет более выражен, а упражнения выполняться легче. Разработка движений должна быть регулярной и частой.

- Массаж

Массаж, выполненный специалистом, минимизирует риск образования контрактур и уменьшает защитное напряжение мышц. Особенно важен массаж после косметических и эстетических операций. Так, например, операция по коррекции формы груди, довольно часто осложняется капсулярной контрактурой, а операции по пластике лица – стягиванием послеоперационных швов.

Особенно важен массаж после косметических и эстетических операций. Так, например, операция по коррекции формы груди, довольно часто осложняется капсулярной контрактурой, а операции по пластике лица – стягиванием послеоперационных швов.

- Физиопроцедуры.

Большое значение в профилактике возникновения контрактур отводится физическим процедурам. Они улучшают кровообращение пораженного сустава, вызывают релаксацию прилегающих мышц. Особенно хорошо себя зарекомендовали:

- аппликации с парафином;

- бальнеотерапия;

- ударно-волновая терапия;

- электрофорез;

Курсы физических процедур оказывают рефлекторное и гуморальное воздействие. С учетом ответной реакции организма врач корректирует параметры физиопроцедуры, добиваясь максимально положительного эффекта.

Прогноз

Если вовремя не обратиться к врачу, запустить болезнь, позволить контрактуре появиться и дальше ничего не предпринимать, то можно стать инвалидом. Патологический процесс будет прогрессировать, в итоге пациент теряет двигательную активность и становится зависим от посторонней помощи. Группу инвалидности дают, принимая во внимание число пораженных суставов, величину амплитуды движений и ограничение двигательной активности.

Патологический процесс будет прогрессировать, в итоге пациент теряет двигательную активность и становится зависим от посторонней помощи. Группу инвалидности дают, принимая во внимание число пораженных суставов, величину амплитуды движений и ограничение двигательной активности.

Чтобы убедиться в отсутствии контрактуры, лучше пройти раннюю диагностику даже в том случае, если раннее травмированный сустав не беспокоит. Контрактуры могут развиваться исподволь!

При появлении даже небольшой тугоподвижности, надо обращаться к врачу. В Европейском Центре ортопедии и терапии опытные профессионалы поставят диагноз, выявят тип контрактуры и при необходимости предложат оптимальное лечение.

Если вовремя забить тревогу и приложить все усилия для восстановления, то можно полностью избавиться от тугоподвижности или значительно расширить диапазон движения конечности.

Помните! Даже при удачном лечении через 5 лет довольно часто наблюдается возврат заболевания. Рецидив возникает и после хирургического вмешательства. Поэтому необходимо наблюдаться у врача и периодически обследоваться на предмет выявления рецидива.

Поэтому необходимо наблюдаться у врача и периодически обследоваться на предмет выявления рецидива.

Профилактика контрактур

Когда отдельные мышцы, двигающие сустав, парализованы, он может стать тугоподвижным из-за недостатка движения. Например, тетраплегик с травмой ниже Ш-5 сможет согнуть локоть, но не в состоянии снова разогнуть его. В этом случае, если не принять соответствующих мер, может развиться контрактура (укорочение мышцы), которая делает с каждым разом все более затруднительным и болезненным разгибание локтя. Предупреждение контрактур — важная часть лечения в больнице, а затем этим необходимо заниматься всю жизнь. В распорядок дня должно входить сгибание и разгибание суставов каждой конечности и движения во всех возможных направлениях, чтобы сохранить их гибкими. Это можно делать утром, перед тем, как встать с постели, или поздно вечером.

Если параплегик должен сам пытаться делать это, то тетраплегикам, возможно, потребуется помощь. Важно не пропустить ни одного сустава, даже на пальцах ног, так как если не поддерживать их гибкость, то, надевая ботинки, можно повредить пальцы.

Нельзя давать суставам парализованных конечностей застаиваться в одном положении. Когда сидите в коляске, то ваши колени и бедра долгое время находятся под прямым углом. Поэтому, как только легли в постель, обязательно проследите за тем, чтобы колени были совершенно разогнуты, а ноги вытянуты. Если в них есть спазмы, то, вероятно, потребуется закреплять ноги в правильном положении при помощи кроватного пояса — можно использовать какую-нибудь широкую и мягкую ткань, например, простыню, свернутую на ширину около 15 сантиметров, чтобы не было ни потертостей, ни ран, и, пока спите, ваши ноги не будут находиться из-за спазм в неправильном положении. Если вы прикованы к постели на длительное время, нужно чаще менять положение суставов, например, после того, как полежали на спине с расправленными ногами, надо лечь на бок и согнуть их.

Часто люди, подверженные спазмам, предпочитают сидеть с согнутыми в коленях и отведенными назад ногами. Нужно стараться в течение дня двигать голенями во всех направлениях и, кроме того, ставить ноги так, чтобы голень и стопа образовывали прямой угол: это самое правильное положение. В положении сидя стопы должны на ножных подставках коляски непременно устанавливаться прямо. При лежании под стопы подкладывают подушку или — еще лучше — дощечку, обитую мягкой материей, чтобы это положение ног сохранялось.

В положении сидя стопы должны на ножных подставках коляски непременно устанавливаться прямо. При лежании под стопы подкладывают подушку или — еще лучше — дощечку, обитую мягкой материей, чтобы это положение ног сохранялось.

Тетраплегикам нужно постоянно бороться с контрактурами в таких важных отделах, как пальцы, кисти рук и предплечья. Необходимые упражнения осваиваются быстро, и любой сможет помочь делать их. Чтобы избежать тугоподвижности плечевого сустава, его также необходимо разрабатывать каждый день.

Кроме того, необходимо, чтобы, насколько будет возможно, сохранял гибкость и позвоночник. Это важно для поддержания равновесия и для сохранения физической активности. Если нет медицинских противопоказаний, то нужно регулярно делать наклоны туловища вперед и в стороны. В быту многие параплегики выполняют такого рода упражнения, когда ставят ботинки, подбирают с пола вещи и т. п.

Если контрактура очень тяжелая, то ткани вокруг сустава и даже кости деформируются. Бывает, что когда дело заходит слишком далеко, контрактура уже не может быть полностью исправлена. Однако жизненно важно сохранить остающиеся движения сустава и предупредить дальнейшие деформации с помощью частых пассивных движений (речь идет о движениях, которые кто-нибудь будет помогать тебе делать, параплегик же, например, может выполнять такие упражнения для ног с помощью рук). Надо следить, чтобы сустав находился в правильном положении, которое могло бы исправить контрактуру (например, если контрактура заставляет стопу отходить книзу, то ее надо всегда держать под прямым углом к голени).

Однако жизненно важно сохранить остающиеся движения сустава и предупредить дальнейшие деформации с помощью частых пассивных движений (речь идет о движениях, которые кто-нибудь будет помогать тебе делать, параплегик же, например, может выполнять такие упражнения для ног с помощью рук). Надо следить, чтобы сустав находился в правильном положении, которое могло бы исправить контрактуру (например, если контрактура заставляет стопу отходить книзу, то ее надо всегда держать под прямым углом к голени).

Иногда для того, чтобы исправить контрактуру, полезно пользоваться туторами, которые должны быть тщательно обшиты изнутри мягкой материей. Но их следует носить не дольше нескольких часов в день, чтобы избежать возникновения язв. Если контрактура очень запущена, то может понадобиться операция, но когда принимаются необходимые меры предосторожности и не упускаются ее первые признаки, то не придется прибегать к этой крайности.

Возможно, не всякий без медицинского осмотра заметит, что его суставы стали ограничены в движениях. Поэтому чрезвычайно важно сразу, как только выйдете из больницы, начинать ежедневно и в обязательном порядке делать соответствующие упражнения для того, чтобы избежать контрактур.

Поэтому чрезвычайно важно сразу, как только выйдете из больницы, начинать ежедневно и в обязательном порядке делать соответствующие упражнения для того, чтобы избежать контрактур.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУР КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Spector SA, Simard CP, Fournier M, Sternlicht E, Edgerton VR. Архитектурные изменения скелетных мышц задних конечностей крыс, иммобилизованных на разной длине. Опыт Нейрол. 1982 г., апрель; 76 (1): 94–110. [PubMed] [Google Scholar]

2. Brooke MH, Fenichel GM, Griggs RC, Mendell JR, Moxley R, Florence J, King WM, Pandya S, Robison J, Schierbecker J, et al. Мышечная дистрофия Дюшенна: закономерности клинического прогрессирования и эффекты поддерживающей терапии. Неврология. 1989 апреля; 39 (4): 475–81. [PubMed] [Google Scholar]

1989 апреля; 39 (4): 475–81. [PubMed] [Google Scholar]

3. Johnson EW, Zeiter Walter J. Лекция: патокинезиология мышечной дистрофии Дюшенна: последствия для лечения. Arch Phys Med Rehabil. 1977 г., январь; 58 (1): 4–7. [PubMed] [Google Scholar]

4. Sutherland DH, Olshen R, Cooper L, Wyatt M, Leach J, Mubarak S, Schultz P. Патомеханика походки при мышечной дистрофии Дюшенна. Dev Med Child Neurol. 1981 г., февраль; 23 (1): 3–22. [PubMed] [Google Scholar]

5. Archibald KC, Vignos PJ., Jr Исследование контрактур при мышечной дистрофии. Arch Phys Med Rehabil. 1959 апреля; 40 (4): 150–7. [PubMed] [Google Scholar]

6. Джонсон Э.Р., Фаулер В.М., младший, Либерман Дж.С. Контрактуры при нервно-мышечных заболеваниях. Arch Phys Med Rehabil. 1992; 73: 807–10. [PubMed] [Google Scholar]

7. Hsu JD, Furumasu J. Изменения походки и осанки у детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Clin Orthop Relat Relat Res. 1993 март; (288): 122–5. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

8. Д’Анджело М.Г., Берти М., Пиччинини Л., Ромеи М., Гуглиери М., Бонато С., Деграте А., Туркони А.С., Брезолин Н. Паттерн походки при мышечной дистрофии Дюшенна. Осанка походки. 2009 г.Январь; 29 (1): 36–41. [PubMed] [Google Scholar]

Д’Анджело М.Г., Берти М., Пиччинини Л., Ромеи М., Гуглиери М., Бонато С., Деграте А., Туркони А.С., Брезолин Н. Паттерн походки при мышечной дистрофии Дюшенна. Осанка походки. 2009 г.Январь; 29 (1): 36–41. [PubMed] [Google Scholar]

9. McDonald CM, Abresch RT, Carter GT, et al. Профили нервно-мышечных заболеваний. Мышечная дистрофия Дюшенна. Am J Phys Med Rehabil. 1995; 74 (прил.): S70–92. [PubMed] [Google Scholar]

10. Дубовиц В. Прогрессирующая мышечная дистрофия: Профилактика деформаций. Клин Педиатр (Фила), июнь 1964 г .; 3: 323–8. [PubMed] [Google Scholar]

11. Дубовиц В. Профилактика деформаций. Isr J Med Sci. 1977 г., февраль; 13 (2): 183–8. [PubMed] [Академия Google]

12. Фаулер В.М., мл. Реабилитационное лечение мышечной дистрофии и родственных расстройств: II. Комплексный уход. Arch Phys Med Rehabil. 1982 г., июль; 63 (7): 322–8. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

13. Vignos PJ. Jr. Физические модели реабилитации при нервно-мышечных заболеваниях. Мышечный нерв. 1983 г., июнь; 6 (5): 323–38. [PubMed] [Google Scholar]

Мышечный нерв. 1983 г., июнь; 6 (5): 323–38. [PubMed] [Google Scholar]

14. Siegel IM, Weiss LA. Постуральное замещение при мышечной дистрофии Дюшенна. ДЖАМА. 1982 г., 5 февраля; 247(5):584. [PubMed] [Академия Google]

15. McDonald CM, Abresch RT, Carter GT, Fowler WM, Jr, Johnson ER, Kilmer DD. Профили нервно-мышечных заболеваний. Мышечная дистрофия Беккера. Am J Phys Med Rehabil. 1995 г., сентябрь-октябрь; 5 (прил.): S93–103. [PubMed] [Google Scholar]

16. Скотт О.М., Хайд С.А., Годдард С., Дубовиц В. Количественная оценка мышечной функции у детей: проспективное исследование мышечной дистрофии Дюшенна. Мышечный нерв. 1982 г., апрель 5 (4): 291–301. [PubMed] [Google Scholar]

17. Vignos PJ., Jr Лечение скелетно-мышечных осложнений при нервно-мышечных заболеваниях: контрактуры конечностей и роль растяжения, брекетов и хирургии. Phys Med Rehabil: современные обзоры. 1988:2509–536. [Google Scholar]

18. Дубовиц В. Мышечные заболевания в детском возрасте. 2. Филадельфия: В. Б. Сондерс; 1995. [Google Scholar]

2. Филадельфия: В. Б. Сондерс; 1995. [Google Scholar]

19. Johnson ER, Abresch RT, Carter GT, Kilmer DD, Fowler WM, Jr, Sigford BJ, Wanlass RL. Профили нервно-мышечных заболеваний. Миотоническая дистрофия. Am J Phys Med Rehabil. 1995 г., сентябрь-октябрь; 74 (5 доп.): S104–16. [PubMed] [Google Scholar]

20. Килмер Д.Д., Абреш Р.Т., МакКрори М.А., Картер Г.Т., Фаулер В.М., младший, Джонсон Э.Р., Макдональд К.М. Профили нервно-мышечных заболеваний. Лицево-лопаточно-плечевая мышечная дистрофия. Am J Phys Med Rehabil. 1995 сен-октябрь;74(5 Дополнение):S131–9. [PubMed] [Google Scholar]

21. Carter GT, Abresch RT, Fowler WM, Jr, Johnson ER, Kilmer DD, McDonald CM. Профили нервно-мышечных заболеваний. Спинальная мышечная атрофия. Am J Phys Med Rehabil. 1995 г., сентябрь-октябрь; 74 (5 доп.): S150–9. [PubMed] [Google Scholar]

22. McDonald CM, Johnson ER, Abresch RT, Carter GT, Fowler WM, Jr, Kilmer DD. Профили нервно-мышечных заболеваний. Поясно-конечностные синдромы. Am J Phys Med Rehabil. 1995 г., сентябрь-октябрь; 74 (5 доп.): S117–30. [PubMed] [Академия Google]

Am J Phys Med Rehabil. 1995 г., сентябрь-октябрь; 74 (5 доп.): S117–30. [PubMed] [Академия Google]

23. Канавезе Ф., Суссман, доктор медицины. Ортопедические проявления врожденной миотонической дистрофии в детском и подростковом возрасте. J Pediatr Orthop. 2009 март; 29 (2): 208–13. [PubMed] [Google Scholar]

24. Яннакконе С.Т., Браун Р.Х., Самаха Ф.Дж., Банчер С.Р. Проспективное исследование спинальной мышечной атрофии в возрасте до 6 лет. Группа DCN/SMA. Педиатр Нейрол. 1993 г., май-июнь; 9 (3): 187–93. [PubMed] [Google Scholar]

25. Willig TN, Bach JR, Rouffet MJ, Krivickas LS, Maquet C. Корреляция сгибательных контрактур с функцией верхних конечностей и болью у пациентов со спинальной мышечной атрофией и врожденной миопатией. Am J Phys Med Rehabil. 1995 янв.-февр.;74(1):33–8. [PubMed] [Google Scholar]

26. Fujak A, Kopschina C, Gras F, Forst R, Forst J. Контрактуры нижних конечностей при спинальной мышечной атрофии II типа. Описательное клиническое исследование с ретроспективным сбором данных. Ортоп Травматол Реабилит. 2011 г., январь-февраль; 13(1):27–36. [PubMed] [Google Scholar]

Ортоп Травматол Реабилит. 2011 г., январь-февраль; 13(1):27–36. [PubMed] [Google Scholar]

27. Fujak A, Kopschina C, Gras F, Forst R, Forst J. Контрактуры верхних конечностей при спинальной мышечной атрофии II типа. Описательное клиническое исследование с ретроспективным сбором данных. Ортоп Травматол Реабилит. 2010 сен-октябрь;12(5):410–9. [PubMed] [Google Scholar]

28. Carter GT, Abresch RT, Fowler WM, Jr, Johnson ER, Kilmer DD, McDonald CM. Профили нервно-мышечных заболеваний. Наследственная моторная и сенсорная невропатия, типы I и II. Am J Phys Med Rehabil. 1995 г., сентябрь-октябрь; 74 (5 доп.): S140–9. [PubMed] [Google Scholar]

29. Роуз К.Дж., Бернс Дж., Уилер Д.М., Норт К.Н. Вмешательства для увеличения диапазона движений голеностопного сустава у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Feb 17;(2) [PubMed] [Google Scholar]

30. Sackley C, Disler PB, Turner-Stokes L, Wade DT, Brittle N, Hoppitt T. Реабилитационные вмешательства при отвисании стопы при нервно-мышечном заболевании. Cochrane Database Syst Rev. 8 июля 2009 г .; (3): CD003908. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

Cochrane Database Syst Rev. 8 июля 2009 г .; (3): CD003908. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

31. Young P, De Jonghe P, Stögbauer F, Butterfass-Bahloul T. Лечение болезни Шарко-Мари-Тута. Cochrane Database Syst Rev. 2008 23 января; (1): CD006052. Обзор. [PMC бесплатная статья] [PubMed] [Google Scholar]

32. Скотт О.М., Хайд С.А., Годдард С., Дубовиц В. Профилактика деформации при мышечной дистрофии Дюшенна. Проспективное исследование пассивного растяжения и шинирования. Физиотерапия. 1981 июня; 67 (6): 177–80. [PubMed] [Google Scholar]

33. Абрамсон А.С., Рогофф Дж. Подход к реабилитации детей с мышечной дистрофией. Труды первой и второй медицинских конференций MDAA, Inc; Нью-Йорк, Американская ассоциация мышечной дистрофии. 1953. стр. 122–245. [Google Scholar]

34. Allsop KG, Ziter FA. Упадок сил и функциональный спад при дистрофии Дюшенна. Арх Нейрол. 1981 г., июль; 38 (7): 406–11. [PubMed] [Google Scholar]

35. Harris SE, Cherry DB. Прогрессирующая мышечная дистрофия детского возраста и роль лечебной физкультуры. физ. тер. 1974 января; 54 (1): 4–12. [PubMed] [Google Scholar]

физ. тер. 1974 января; 54 (1): 4–12. [PubMed] [Google Scholar]

36. Seeger BR, Caudrey DJ, Little JD. Прогрессирование эквинусной деформации при мышечной дистрофии Дюшенна. Arch Phys Med Rehabil. 1985 г., май; 66 (5): 286–8. [PubMed] [Google Scholar]

37. Уильямс Э.А., Рид Л., Эллис А., Моррис П., Галаско К.С. Лечение эквинусной деформации при мышечной дистрофии Дюшенна. J Bone Joint Surg Br. 1984 г., август; 66 (4): 546–50. [PubMed] [Google Scholar]

38. Vignos PJ., Jr. Реабилитация при миопатиях. В: Vinken PJ, Bruyn GW, редакторы. Справочник по клинической неврологии. Глава 13. Амстердам: издательство Северной Голландии; 1980. стр. 457–500. [Google Scholar]

39. Vignos PJ, Jr, Archibald KC. Поддержание подвижности при мышечной дистрофии у детей. J хронический дис. 1960 авг; 12: 273–90. [PubMed] [Google Scholar]

40. Vignos PJ, Jr, Spencer GE, Archibald KC. Лечение прогрессирующей мышечной дистрофии в детском возрасте. ДЖАМА. 1963 13 апреля; 184: 89–96. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

41. Refshauge KM, Raymond J, Nicholson G, van den Dolder PA. Ночное шинирование не увеличивает диапазон движений голеностопного сустава у людей с болезнью Шарко-Мари-Тута: рандомизированное перекрестное исследование. Ауст Дж. Физиотер. 2006;52(3):193–9. [PubMed] [Google Scholar]

42. Rose KJ, Raymond J, Refshauge K, North KN, Burns J. Серийное ночное гипсование увеличивает диапазон тыльного сгибания голеностопного сустава у детей и молодых людей с болезнью Шарко-Мари-Тута: рандомизированное исследование. J Физиотер. 2010;56(2):113–9. [PubMed] [Google Scholar]

43. Crosbie J, Burns J. Прогнозирование результатов ортопедического лечения болезненной идиопатической полой стопы. Клин Джей Спорт Мед. 2007 г., сен; 17 (5): 337–42. [PubMed] [Google Scholar]

44. Spencer GE, Vignos PJ. Jr Фиксация для передвижения при прогрессирующей мышечной дистрофии у детей. J Bone Joint Surg Am. 1962 марта; 44-А: 234–42. [PubMed] [Google Scholar]

45. Пардо А.С., До Т., Райдер Т., Мейер А., Майлз Л., Вонг Б.Л. Комбинация стероидов и седалищных ортезов коленного сустава с нагрузкой на голеностопный сустав при мышечной дистрофии Дюшенна продлевает способность к передвижению после 20 лет — клинический случай. Нервно-мышечное расстройство. 2011 ноябрь; 21 (11): 800–2. [PubMed] [Google Scholar]

Пардо А.С., До Т., Райдер Т., Мейер А., Майлз Л., Вонг Б.Л. Комбинация стероидов и седалищных ортезов коленного сустава с нагрузкой на голеностопный сустав при мышечной дистрофии Дюшенна продлевает способность к передвижению после 20 лет — клинический случай. Нервно-мышечное расстройство. 2011 ноябрь; 21 (11): 800–2. [PubMed] [Google Scholar]

46. Heckmatt JZ, Dubowitz V, Hyde SA, Florence J, Gabain AC, Thompson N. Продление ходьбы при мышечной дистрофии Дюшенна с помощью легких ортезов: обзор 57 случаев. Dev Med Child Neurol. 1985 апреля; 27 (2): 149–54. [PubMed] [Google Scholar]

47. Bakker JP, de Groot IJ, Beckerman H, de Jong BA, Lankhorst GJ. Эффекты коленно-голеностопных ортезов при лечении мышечной дистрофии Дюшенна: обзор литературы. Клиника реабилитации. 2000 авг.; 14 (4): 343–59. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

48. Garralda ME, Muntoni F, Cunniff A, Caneja AD. Колено-голеностопный ортез у детей с мышечной дистрофией Дюшенна: взгляды пользователей и адаптация. Eur J Paediatr Neurol. 2006 г., июль; 10 (4): 186–9.1. [PubMed] [Google Scholar]

Eur J Paediatr Neurol. 2006 г., июль; 10 (4): 186–9.1. [PubMed] [Google Scholar]

49. Айринг Э.Дж., Джонсон Э.В., Бернетт С. Хирургия мышечной дистрофии. ДЖАМА. 1972 г., 20 ноября; 222 (8): 1056–1057. [PubMed] [Google Scholar]

50. Siegel IM, Miller JE, Ray RD. Подкожная тенотомия нижних конечностей в лечении псевдогипертрофической мышечной дистрофии. Описание техники и презентация двадцати одного случая. J Bone Joint Surg Am. 1968 окт; 50 (7): 1437–43. [PubMed] [Google Scholar]

51. Spencer GE. Jr Ортопедическая помощь при прогрессирующей мышечной дистрофии. J Bone Joint Surg Am. 1967 сент.; 49(6):1201–1204. [PubMed] [Google Scholar]

52. Манзур А.Ю., Хайд С.А., Родилло Э., Хекматт Дж.З., Бентли Г., Дубовиц В. Рандомизированное контролируемое исследование раннего хирургического вмешательства при мышечной дистрофии Дюшенна. Нервно-мышечное расстройство. 1992;2(5–6):379–87. [PubMed] [Google Scholar]

53. Leitch KK, Raza N, Biggar D, Stephen D, Wright JG, Alman B. Следует ли проводить операцию на стопе детям с мышечной дистрофией Дюшенна? J Pediatr Orthop. 2005 г., январь-февраль; 25 (1): 95–7. [PubMed] [Академия Google]

Следует ли проводить операцию на стопе детям с мышечной дистрофией Дюшенна? J Pediatr Orthop. 2005 г., январь-февраль; 25 (1): 95–7. [PubMed] [Академия Google]

54. Джонсон Б.М., Чайлд Б., Хикс Дж., Мендичино Р.В., Катанзарити А.Р. Реконструкция кавуса стопы у 3 пациентов с болезнью Шарко-Мари-Тута. J Foot Хирургия лодыжки. 2009 март-апрель; 48 (2): 116–24. [PubMed] [Google Scholar]

55. Таллис Б.Л., Мендичино Р.В., Катанзарити А.Р., Хенне Т.Дж. Остеотомия средней части стопы Коула: ретроспективный обзор 11 процедур у 8 пациентов. J Foot Хирургия лодыжки. 2004 г., май-июнь; 43 (3): 160–5. [PubMed] [Google Scholar]

56. Krause FG, Wing KJ, Younger AS. Нервно-мышечные проблемы при полой стопе. Стопа лодыжки Clin. 2008 г., июнь; 13 (2): 243–58. ви. Обзор. [PubMed] [Академия Google]

57. Коулман С.С., Чеснат В.Дж. Простой тест на гибкость заднего отдела стопы вогнутой стопы. Clin Orthop Relat Relat Res. 1977 март-апрель; (123): 60–2. [PubMed] [Google Scholar]

58. До Т. Ортопедическое лечение мышечных дистрофий. Curr Opin Педиатр. 2002 г., февраль; 14 (1): 50–3. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

До Т. Ортопедическое лечение мышечных дистрофий. Curr Opin Педиатр. 2002 г., февраль; 14 (1): 50–3. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

Растяжка мышц для лечения и профилактики контрактур у людей с травмой спинного мозга травма шнура.

1,2 Одно исследование показало, что у пациентов с травмой спинного мозга было в среднем семь контрактур (SD=6,2) в период между 6 и 7 неделями после травмы. 1 Контрактуры нежелательны по многим причинам, но прежде всего потому, что они мешают выполнению двигательных задач. 1,3,4,5 Например, сгибательные контрактуры в локтевом суставе мешают тетраплегикам с параличом трехглавой мышцы переносить вес через верхние конечности и, следовательно, достигать независимости при перемещении. 6,7,8 Контрактуры также вызывают неприглядные деформации и, как считается, предрасполагают пациентов к спастичности, зонам давления, нарушениям сна и болям. 1,2,5,8,9,10,11,12Механизмы контрактур

Контрактуры опосредованы либо нервно, либо не нервно. 13 Нервно-опосредованные контрактуры возникают из-за спастичности (т. е. непроизвольного рефлекторного сокращения мышц) 13,14,15,16,17 и являются частыми последствиями поражений верхних двигательных нейронов. 18 Спастичность обычно лечится медикаментозно. 18 Хотя некоторые считают, что растяжка также вызывает функционально важное и длительное снижение спастичности, это еще предстоит подтвердить исследованиями хорошего качества.

13 Нервно-опосредованные контрактуры возникают из-за спастичности (т. е. непроизвольного рефлекторного сокращения мышц) 13,14,15,16,17 и являются частыми последствиями поражений верхних двигательных нейронов. 18 Спастичность обычно лечится медикаментозно. 18 Хотя некоторые считают, что растяжка также вызывает функционально важное и длительное снижение спастичности, это еще предстоит подтвердить исследованиями хорошего качества.

Ненервно-опосредованные контрактуры обусловлены структурной адаптацией мягких тканей (обзоры см. Gossman et al , 19 Akeson et al , 20 и Herbert 21,22 ). Исследования на животных 23,24,25 показывают, что такие изменения происходят в ответ на длительную иммобилизацию, особенно иммобилизацию мягких тканей в укороченных положениях. Десятидневная иммобилизация лодыжек кролика в положении подошвенного сгибания (укороченное положение мышц подошвенного сгибателя) приводит примерно к 10-процентному сокращению длины камбаловидной мышцы и сухожилия в состоянии покоя [9]. 0121 25 , что достаточно для функционально значимой потери подвижности голеностопного сустава. Укорочение мышц связано с уменьшением количества саркомеров, изменением расположения внутримышечных соединительных тканей и уменьшением длины сухожилий в состоянии покоя. 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

0121 25 , что достаточно для функционально значимой потери подвижности голеностопного сустава. Укорочение мышц связано с уменьшением количества саркомеров, изменением расположения внутримышечных соединительных тканей и уменьшением длины сухожилий в состоянии покоя. 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

Эффекты растяжения мышц

Растяжение стало широко распространенным средством лечения и профилактики контрактур у людей со спинным мозгом травмы. 35,36,37 Например, в настоящее время в отделениях травматологии для терапевтов принято рутинно выполнять от 2 до 5 минут растяжки в день для каждой основной группы мягких тканей, особенно когда пациенты сразу же прикованы к постели после травмы. Следовательно, терапевты нередко проводят от 30 до 60 минут в день с каждым пациентом, выполняя растяжки. Несмотря на время, усилия и ресурсы, затраченные на выполнение растяжек таким образом, лишь немногие строго спланированные исследования изучали эффективность этого вмешательства. 38

38

Использование растяжек для лечения и профилактики контрактур обычно оправдано исследованиями на животных 23,39 , которые показывают, что вредные структурные и морфологические изменения, связанные с иммобилизацией в укороченных положениях, можно предотвратить 25 или обратить вспять 23 путем длительной иммобилизации в вытянутых положениях (т. е. непрерывного растяжения). Непрерывное растяжение такого рода, по-видимому, вызывает ремоделирование мягких тканей. Однако, в то время как исследования на животных показывают, что непрерывная растяжка может обратить вспять вредную адаптацию длины мышц, эффект более коротких периодов растяжки менее ясен. Всего два исследования 29,40 исследовали влияние коротких периодов ежедневной растяжки на растяжимость мягких тканей. Эти исследования показали, что, когда камбаловидные мышцы мышей были иммобилизованы на короткой длине, вредные адаптации длины, такие как уменьшение числа саркомеров и длины мышц в состоянии покоя, можно было частично предотвратить, прерывая иммобилизацию всего лишь 15-минутным растяжением каждый день. Тридцатиминутной растяжки было достаточно, чтобы полностью предотвратить эти изменения. Ни в одном исследовании еще не изучалось влияние ежедневных растяжек менее 15 минут на животной модели, хотя растяжки такой продолжительности обычно применяются в клинике.

Тридцатиминутной растяжки было достаточно, чтобы полностью предотвратить эти изменения. Ни в одном исследовании еще не изучалось влияние ежедневных растяжек менее 15 минут на животной модели, хотя растяжки такой продолжительности обычно применяются в клинике.

Большое количество исследований на людях изучали влияние растяжения на растяжимость мягких тканей. Тем не менее, в большинстве этих исследований изучалось влияние растяжения на подвижность и диапазон движений суставов только в течение нескольких минут после прекращения растягивания. Увеличение подвижности суставов, наблюдаемое вскоре после прекращения растяжения, в первую очередь связано с вязкой деформацией, 41,42,43,44,45,46,47 и не обязательно отражает структурную адаптацию мягких тканей, необходимую для длительного увеличения растяжимости. 22 По этой причине исследования, в которых сообщается только об измерениях, проведенных в течение нескольких минут после устранения растяжения, не могут предоставить доказательства эффективности определенных типов растяжения мышц для лечения и предотвращения контрактур. Только исследования, в которых измеряется подвижность суставов через много часов или дней после устранения растяжения, когда преходящие эффекты вязкой деформации стихают, могут быть действительно использованы для этой цели.

Только исследования, в которых измеряется подвижность суставов через много часов или дней после устранения растяжения, когда преходящие эффекты вязкой деформации стихают, могут быть действительно использованы для этой цели.

Насколько нам известно, только одно рандомизированное исследование 38 исследовали длительное влияние растяжения на контрактуру у людей с травмой спинного мозга. В этом исследовании изучалось влияние 4-недельных 30-минутных ежедневных растяжек (7,5 Н·м) на лодыжки у недавно травмированных параплегиков и тетраплегиков. Подвижность голеностопного сустава измеряли через 24 ч и еще раз через 1 неделю после снятия растяжки. Несмотря на превосходную статистическую мощность, никакого лечебного эффекта обнаружено не было. Авторы предположили, что это могло быть связано с сопутствующими вмешательствами (такими как рутинное положение лодыжек на 9 градусов).0 градусов в инвалидных колясках) было достаточно для устранения или предотвращения контрактур подошвенного сгибания, а растяжение мышц не давало дополнительных преимуществ. В качестве альтернативы, возможно, протокол растяжки был недостаточной интенсивности или продолжительности. Эти результаты отличаются от результатов двух хорошо спланированных рандомизированных исследований на других популяциях, оба из которых обнаружили терапевтический эффект при 4-24-часовой растяжке в день у пациентов с черепно-мозговой травмой 4 и у пожилых пациентов, прикованных к постели. 48 Однако результаты обоих этих исследований могут отражать вязкую деформацию, а не стойкое увеличение растяжимости ткани. Поэтому ясно, что необходимы дополнительные рандомизированные клинические испытания, чтобы определить, эффективна ли растяжка для лечения и профилактики контрактур, и если да, то определить оптимальную дозировку растяжки.

В качестве альтернативы, возможно, протокол растяжки был недостаточной интенсивности или продолжительности. Эти результаты отличаются от результатов двух хорошо спланированных рандомизированных исследований на других популяциях, оба из которых обнаружили терапевтический эффект при 4-24-часовой растяжке в день у пациентов с черепно-мозговой травмой 4 и у пожилых пациентов, прикованных к постели. 48 Однако результаты обоих этих исследований могут отражать вязкую деформацию, а не стойкое увеличение растяжимости ткани. Поэтому ясно, что необходимы дополнительные рандомизированные клинические испытания, чтобы определить, эффективна ли растяжка для лечения и профилактики контрактур, и если да, то определить оптимальную дозировку растяжки.

Клинические последствия

Протокол оптимальной растяжки

Задача терапевтов состоит в том, чтобы использовать имеющиеся данные для принятия обоснованных решений в клинической практике. Вызывает беспокойство тот факт, что первое рандомизированное клиническое исследование по растяжке у пациентов с травмой спинного мозга не выявило клинически значимого эффекта, несмотря на то, что ежедневные растяжки значительно превышали те, которые обычно используются в клинической практике (т. день). Тем не менее, аргументы в пользу использования растяжки веские. Учитывая серьезные последствия контрактур, мы не рекомендуем терапевтам прекращать растяжку на основании одного отрицательного рандомизированного исследования. Вместо этого, вероятно, уместно, чтобы терапевты продолжали растягивать пациентов с травмами спинного мозга, по крайней мере, до тех пор, пока дальнейшие рандомизированные испытания не покажут обратное. В то же время может быть целесообразным применять растяжки так долго, как это практически возможно (т. е. не менее 20 минут и, возможно, до 12 часов в день), чтобы максимизировать вероятность достижения терапевтически значимого эффекта.

день). Тем не менее, аргументы в пользу использования растяжки веские. Учитывая серьезные последствия контрактур, мы не рекомендуем терапевтам прекращать растяжку на основании одного отрицательного рандомизированного исследования. Вместо этого, вероятно, уместно, чтобы терапевты продолжали растягивать пациентов с травмами спинного мозга, по крайней мере, до тех пор, пока дальнейшие рандомизированные испытания не покажут обратное. В то же время может быть целесообразным применять растяжки так долго, как это практически возможно (т. е. не менее 20 минут и, возможно, до 12 часов в день), чтобы максимизировать вероятность достижения терапевтически значимого эффекта.

Если растяжка должна выполняться более нескольких минут в день, терапевтам необходимо отказаться от трудоемкой традиции ручной растяжки руками. Вместо этого конечности должны располагаться так, чтобы мягкие ткани подвергались риску в растянутом положении, и, по возможности, программы позиционирования должны быть включены в программы реабилитации пациентов и в повседневную жизнь. Часто для этой цели требуется лишь относительно простое оборудование. Например, подколенные сухожилия пациентов, прикованных к постели, можно легко растянуть на продолжительное время с помощью шины и блока, прикрепленного к кровати (рис. 1). Внешние мышцы-сгибатели пальцев кисти можно растянуть с помощью простого деревянного приспособления (рис. 2), а мышцы-разгибатели плеча сидящих тетраплегиков можно растянуть, положив руки на высокие столы (рис. 3). Наручные шины также являются эффективным способом позиционирования мягких тканей в удлиненном положении. Шина, которая иммобилизует пястно-фаланговые (ПФС) суставы при сгибании и межфаланговые (МФ) суставы при разгибании, может помочь предотвратить гиперэкстензию ПФС и сгибательные контрактуры МФС 49 (оба случая часто встречаются у пациентов с тетраплегией с поражениями на уровне С5 или выше, особенно при наличии отеков). Растяжки, применяемые любым из этих способов, могут легко поддерживаться и легко выполняться терапевтами и лицами, осуществляющими уход.

Часто для этой цели требуется лишь относительно простое оборудование. Например, подколенные сухожилия пациентов, прикованных к постели, можно легко растянуть на продолжительное время с помощью шины и блока, прикрепленного к кровати (рис. 1). Внешние мышцы-сгибатели пальцев кисти можно растянуть с помощью простого деревянного приспособления (рис. 2), а мышцы-разгибатели плеча сидящих тетраплегиков можно растянуть, положив руки на высокие столы (рис. 3). Наручные шины также являются эффективным способом позиционирования мягких тканей в удлиненном положении. Шина, которая иммобилизует пястно-фаланговые (ПФС) суставы при сгибании и межфаланговые (МФ) суставы при разгибании, может помочь предотвратить гиперэкстензию ПФС и сгибательные контрактуры МФС 49 (оба случая часто встречаются у пациентов с тетраплегией с поражениями на уровне С5 или выше, особенно при наличии отеков). Растяжки, применяемые любым из этих способов, могут легко поддерживаться и легко выполняться терапевтами и лицами, осуществляющими уход. Конечно, необходимо позаботиться о том, чтобы стратегии, направленные на предотвращение контрактур в одной группе мягких тканей, не способствовали контрактурам в антагонистической группе мягких тканей.

Конечно, необходимо позаботиться о том, чтобы стратегии, направленные на предотвращение контрактур в одной группе мягких тканей, не способствовали контрактурам в антагонистической группе мягких тканей.

Метод позиционирования подколенных сухожилий в растянутом положении для пациентов, прикованных к постели. Колено поддерживается в разгибании с помощью шины для разгибания колена, в то время как бедро поддерживается в сгибании с помощью строп и блоков, прикрепленных над головой

Изображение полного размера

Рисунок 2 Устройство для длительного растяжения внешних мышц-сгибателей пальцев. Кисть и предплечье привязаны к простому деревянному устройству, которое крепится на запястье. Растяжение применяется к наружным мышцам-сгибателям пальцев путем разгибания запястья, в то время как пястно-фаланговые и межфаланговые суставы остаются разогнутыми. Этот тип растяжения может быть показан при неполной тетраплегии с произвольным контролем мышц-сгибателей пальцев, но параличом мышц-разгибателей пальцев или при тетраплегии С5 и выше. Этот тип растяжения не подходит, если вы пытаетесь развить тенодезный захват 9.0003

Этот тип растяжения не подходит, если вы пытаетесь развить тенодезный захват 9.0003

Изображение в натуральную величину

Рисунок 3Метод длительного растяжения мышц-разгибателей плеча. Рука расположена на высоком столе, плечо согнуто

Изображение в полный размер

Профилактика и предупреждение контрактур

Широко распространено мнение, что контрактуры легче предотвратить, чем лечить, и что для поддержания требуется меньшее растяжение, чем увеличение растяжимость мягких тканей. Хотя обоснованность этих убеждений еще не подтверждена, терапевтам рекомендуется сосредоточить усилия на предотвращении контрактур. Например, супинационные контрактуры предплечья (распространенные контрактуры тетраплегиков с поражением С5) можно предотвратить, обеспечив пациентам одинаковое количество времени каждый день сидя с пронированными и супинированными предплечьями. Могут потребоваться незначительные модификации подлокотников инвалидных колясок, но в остальном это относительно простой для реализации протокол позиционирования. Напротив, после образования супинационных контрактур трудно эффективно растянуть предплечье, и часто требуются громоздкие шины. 50 Таким же образом можно предотвратить приводящие контрактуры тазобедренного и плечевого суставов у пациентов, прикованных к постели, просто укладывая пациентов по крайней мере в течение некоторого времени в день с плечами 2 и ногами отведенными, а не приведенными.

Напротив, после образования супинационных контрактур трудно эффективно растянуть предплечье, и часто требуются громоздкие шины. 50 Таким же образом можно предотвратить приводящие контрактуры тазобедренного и плечевого суставов у пациентов, прикованных к постели, просто укладывая пациентов по крайней мере в течение некоторого времени в день с плечами 2 и ногами отведенными, а не приведенными.

Факторы, предрасполагающие пациентов к контрактурам

Умение предотвращать контрактуры в значительной степени заключается в их точном прогнозировании. 51 Мягкие ткани, подверженные риску, — это те, которые обычно удерживаются в укороченном положении. К счастью, можно предсказать, что мягкие ткани будут удерживаться на коротком расстоянии, глядя на такие факторы, как характер иннервации, боль, отек, независимость от различных повседневных действий (ADL) и положение, в котором пациент проводит. большую часть дня (т. е. в постели или в инвалидной коляске; см. Таблицу 1). Например, пациенты с полной тетраплегией С5 и С6 предрасположены к сгибательным контрактурам в локтевом суставе. У этих пациентов паралич трехглавой, но не двуглавой мышцы. Следовательно, они склонны сидеть и лежать, согнув локти. Проблема особенно очевидна у пациентов, которые длительное время находятся в положении лежа на спине. В этом положении пациентам с параличом трехглавой мышцы трудно пассивно разгибать согнутые локти.

Таблицу 1). Например, пациенты с полной тетраплегией С5 и С6 предрасположены к сгибательным контрактурам в локтевом суставе. У этих пациентов паралич трехглавой, но не двуглавой мышцы. Следовательно, они склонны сидеть и лежать, согнув локти. Проблема особенно очевидна у пациентов, которые длительное время находятся в положении лежа на спине. В этом положении пациентам с параличом трехглавой мышцы трудно пассивно разгибать согнутые локти.

Полноразмерная таблица

Боль повышает предрасположенность к контрактуре, поскольку усиливает склонность к сокращению непарализованных мышц, что, в свою очередь, увеличивает время пребывания мягких тканей в укороченных положениях. Независимость от повседневной деятельности также помогает предсказать восприимчивость к определенным типам контактов. Например, тетраплегии С6, которые передвигаются самостоятельно в течение дня, пассивно разгибают локти, перенося вес на верхние конечности 6,7,8 и, следовательно, менее склонны к развитию сгибательных контрактур в локтевом суставе, чем более зависимые тетраплегии С5 или С6.

Характер и степень спастичности также влияют на предрасположенность к контрактуре. 18 Это происходит не только потому, что спастичность напрямую влияет на растяжимость мышц (т. е. способствует нервно-опосредованным контрактурам, как обсуждалось выше), но и потому, что спастичность увеличивает время, в течение которого мышцы и окружающие мягкие ткани находятся в укороченном положении. 13,16,52,53 Например, постоянная спастичность мышц-сгибателей локтевого сустава может увеличивать время, в течение которого локтевой сустав остается в согнутом положении, и, следовательно, инициировать структурную адаптацию мягких тканей, охватывающих сгибательную сторону локтевого сустава. Однако так же, как спастичность может косвенно способствовать контрактуре, она также может ее предотвратить. Пациентам, в других отношениях предрасположенным к сгибательным контрактурам локтевого сустава, может помочь регулярная и сильная спастичность разгибателей локтевого сустава (этот тип спастичности чаще встречается у пациентов с тетраплегией С5, чем С6), потому что спастичность может минимизировать время пребывания локтевого сустава в согнутом положении.

Последствия контрактур у лиц с травмами спинного мозга

Последствия незначительной потери растяжимости мягких тканей зависят от уровня двигательной функции (см. Таблицу 1). Таким образом, хотя большинство контрактур нежелательны, профилактика некоторых важнее, чем других. Небольшая потеря растяжимости мягких тканей, охватывающих сгибательную часть локтевого сустава, будет иметь небольшое функциональное значение для пациентов с тетраплегией С5, неспособных переносить вес через верхние конечности. Однако та же самая потеря может помешать тетраплегиям C6 достичь независимости при переводах. 6,7,8 Таким же образом, небольшая потеря растяжимости в мягких тканях, охватывающих подошвенную поверхность голеностопного сустава (например, камбаловидная мышца), будет иметь небольшое функциональное значение для тетраплегии высокого уровня, зависящей от инвалидной коляски, но заметное значение. для ходячего паралича нижних конечностей. Ясно, что все усилия должны быть направлены на предотвращение потери расширяемости, если такая потеря наложит важные функциональные ограничения.

Чрезмерная растяжимость тканей может препятствовать функционированию

Иногда чрезмерная растяжимость так же нежелательна, как и ограниченная растяжимость, и может помешать пациентам выполнять важные функциональные задачи. Чрезмерная растяжимость подколенных сухожилий может помешать людям с тетраплегией C6 сидеть без поддержки на кровати с вытянутыми коленями, 37 навык, важный для самостоятельного одевания и перемещения. При условии, что подколенные сухожилия не чрезмерно растянуты, пассивная длина подколенных сухожилий предотвращает падение пациента вперед до полного сгибания бедра 37 (рис. 4а). Однако подколенные сухожилия не могут предотвратить падение тела вперед, если они слишком растянуты (рис. 4в). Поэтому пациенты с чрезмерной растяжимостью подколенного сухожилия находятся в невыгодном положении, поскольку им приходится полагаться на свои верхние конечности, чтобы поддерживать свое тело. С другой стороны, ограниченная растяжимость подколенного сухожилия не позволит пациенту расположить центр масс впереди бедер, что приведет к падению тела назад (рис. 4b). По крайней мере, в этом случае существует тонкая грань между достаточной и чрезмерной растяжимостью, и некоторым пациентам могут помочь стратегии, которые способствуют, а не предотвращают потерю растяжимости.

4b). По крайней мере, в этом случае существует тонкая грань между достаточной и чрезмерной растяжимостью, и некоторым пациентам могут помочь стратегии, которые способствуют, а не предотвращают потерю растяжимости.

Влияние растяжимости подколенного сухожилия на способность пациентов с тетраплегией С6 сидеть с согнутыми бедрами и вытянутыми коленями. Если подколенные сухожилия обладают оптимальной растяжимостью ( и ), они будут пассивно ограничивать сгибание бедра, в то время как колено остается разогнутым. При условии, что центр масс туловища, головы и рук находится впереди бедер, пациент сможет сидеть без поддержки и сможет свободно использовать верхние конечности для целенаправленных задач, таких как одевание. Если мышцы задней поверхности бедра имеют ограниченную растяжимость ( b ), напряжение мышц задней поверхности бедра будет пассивно препятствовать сгибанию бедра, и пациент не сможет расположить центр масс впереди тазобедренного сустава. Следовательно, пациент будет склонен падать назад, и ему придется использовать верхние конечности для поддержки тела. Если подколенные сухожилия чрезмерно растянуты ( c ), они не будут оказывать сопротивления сгибанию бедра, и пациент упадет вперед (голова упадет между коленями). В этом случае пациент будет опираться на свои верхние конечности, чтобы поддерживать тело

Следовательно, пациент будет склонен падать назад, и ему придется использовать верхние конечности для поддержки тела. Если подколенные сухожилия чрезмерно растянуты ( c ), они не будут оказывать сопротивления сгибанию бедра, и пациент упадет вперед (голова упадет между коленями). В этом случае пациент будет опираться на свои верхние конечности, чтобы поддерживать тело

Изображение в натуральную величину

Ограниченная растяжимость тканей иногда способствует функционированию

В исключительных случаях контрактуры могут способствовать функциональному движению. Эффективный пассивный захват тенодеза при тетраплегии С6 и С7 зависит от контрактур длинного сгибателя большого пальца и наружных мышц-сгибателей пальцев. 54,55,56,57,58 Контрактуры этих мышц обеспечивают пассивное сгибание пальцев при активном разгибании запястья. Таким образом, предметы можно пассивно удерживать между большим и указательным пальцами или на ладони. Задача терапевтов состоит в том, чтобы спровоцировать соответствующие вмешательства, которые способствуют потере растяжимости внешних мышц сгибателей пальцев и большого пальца, избегая при этом контрактур в суставах кисти.