Уздг брахиоцефальных сосудов: УЗДГ БЦА – ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов

Что такое УЗДГ БЦА и БЦС, и когда назначают такое исследование?

Не редко причиной нарушения функционирования головного мозга является его слабое кровоснабжение. Чтобы определить это, нужно использовать особый метод диагностики – УЗИ с допплеровским исследованием БЦА.

Суть исследования

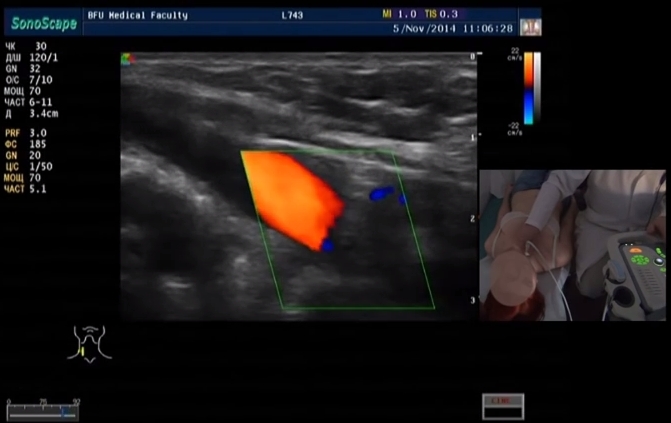

За кровоснабжение головного мозга, тканей головы, рук и плечевого пояса отвечают особые сосуды – брахиоцефальные артерии (БЦА). Они определяются от аорты на уровне плеч. Исследовать состояние этих сосудов и оценить их функцию можно при помощи ультразвуковой допплерографии (УЗДГ). Что это за обследование такое, УЗДГ БЦА (БЦС)? В основе данного метода лежит способность частиц крови отражать ультразвуковые волны, испускаемые датчиком. Аппарат УЗИ в свою очередь улавливает эти отражения и графически изображает кровоток в артериях.

Метод УЗДГ является не инвазивным. Он безопасен и безболезнен, поэтому не имеет противопоказаний и ограничений по возрасту для пациентов.

Показания к проведению

УЗДГ БЦА – что за обследование, примерно понятно. Нужно разобраться, когда оно необходимо.

Головные боли

Причин возникновения периодической головной боли у человека может быть множество. Для устранения данного симптома и заболевания, связанного с ним, важно правильно определить причину возникновения боли. Достаточно часто ей оказывается нарушенное кровоснабжение головного мозга из-за дисфункции брахиоцефальных артерий и сосудов. С помощью УЗДГ-сканирования вен и артерий удаётся это выяснить.

Головокружения

Головокружения могут быть вызваны различными факторами: нарушением работы вестибулярного аппарата, внутреннего уха, голоданием, стрессом, неправильной диетой. Зачастую же такое патологическое состояние, когда пациент теряет координацию (например, при резких движениях, ходьбе и так далее), вызывается нарушением работы головного мозга. Оно же в свою очередь может быть вызвано сбоями в кровоснабжении из брахиоцефальной артерии (БЦА).

Обмороки

Обморок – это кратковременная утрата сознания. Его основная причина – временное нарушение мозгового кровотока, которое в свою очередь может произойти из-за нарушения кровотока в брахиоцефальной артерии. Систематические обмороки являются показанием для срочного прохождения УЗДГ БЦА.

Расстройства сна

Отсутствие нормального отдыха по причине расстройства сна весьма негативно влияет на общее состояние человека, на его работоспособность, настроение и так далее. Одной из причин такой проблемы может являться нарушение гемодинамики в БЦА. УЗДГ БЦА артерий при расстройствах сна может быть назначено при наличии других тревожных симптомов (обмороки, головокружения и так далее).

Постоянные или преходящие расстройства зрения

Ухудшение зрения – ещё одно показание для УЗДГ БЦС (что это такое, описано выше). Системы кровоснабжения мозга и глаз – смежные, поэтому для точной постановки диагноза и назначения лечения важно изучить кровоток во всех взаимосвязанных системах.

Мелькание «мушек», пелена перед глазами

«Мушки» и пелена перед глазами могут быть связаны как с чисто глазными проблемами (например, отслоение сетчатки), так и с патологиями мозга. Самая опасная и, к сожалению, довольно распространённая патология – это инсульт. УЗДГ брахиоцефальных сосудов позволит точно выяснить, с чем связан такой дискомфорт в глазах и, возможно, поможет предотвратить кровоизлияние в мозг.

Шум в ушах, звон в голове

Ощущение шума и звона в ушах, которые мешают нормальной жизнедеятельности и работе человека, также могут являться одними из симптомов нарушения мозгового кровоснабжения из БЦА. Если такой симптом отмечается в совокупности с головокружениями, мигренями, обмороками, то врач обязательно должен назначить УЗДГ брахиоцефальных артерий (сосудов).

Подготовка к процедуре

Подготовка к процедуре УЗДГ БЦА (БЦС) заключается в соблюдении правил питания.

Напитки, содержащие кофеин (чай, кофе, энергетические напитки)

Минимум за сутки до исследования пациент должен исключить из рациона чай, кофе, энергетические напитки. Это те напитки, которые могут повлиять на состояние сосудов и результаты обследования.

Это те напитки, которые могут повлиять на состояние сосудов и результаты обследования.

Алкоголь

Употребление алкоголя за сутки до процедуры абсолютно исключено (лучше даже увеличить период воздержания).

Соленые продукты

Излишнее содержание соли в крови может несколько повлиять на скорость её тока и на состояние сосудов, поэтому за сутки до УЗДГ употреблять различные соленья также запрещено.

Порядок проведения

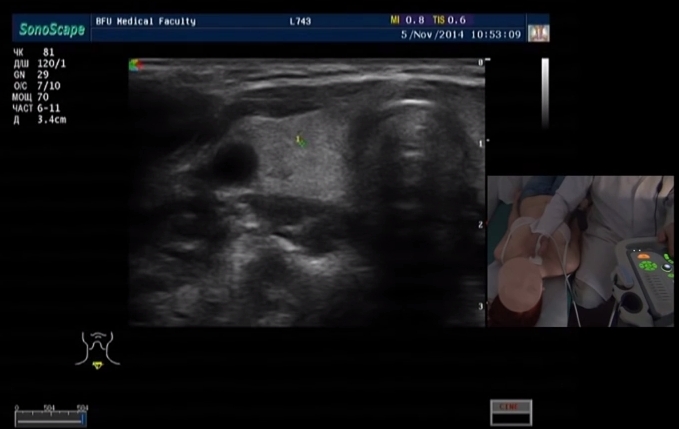

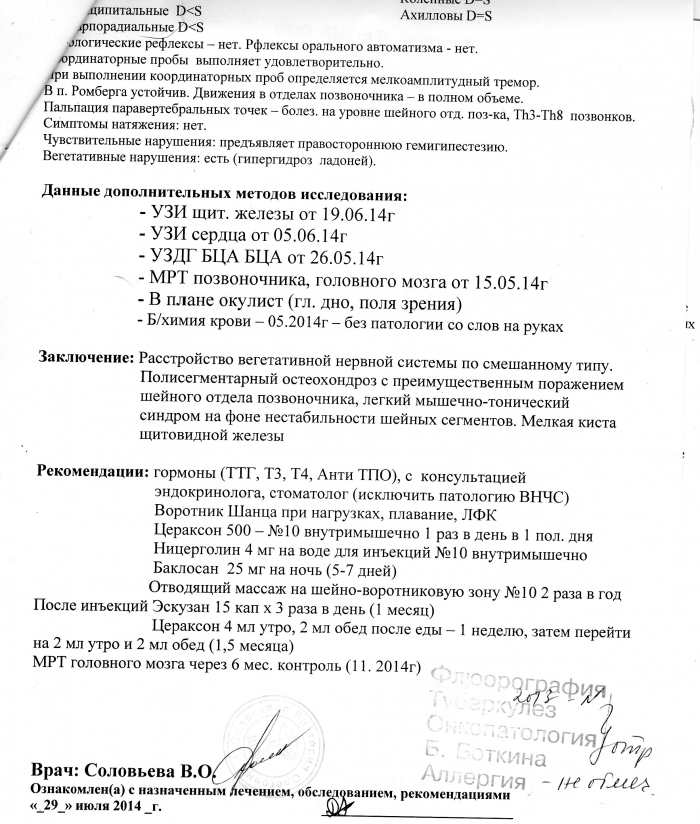

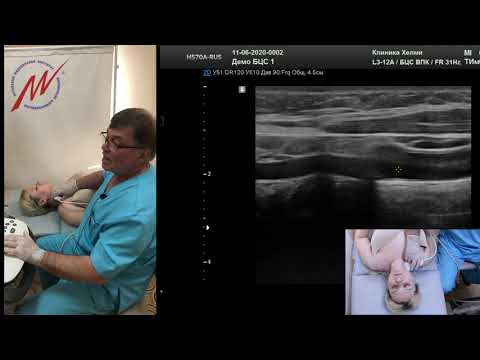

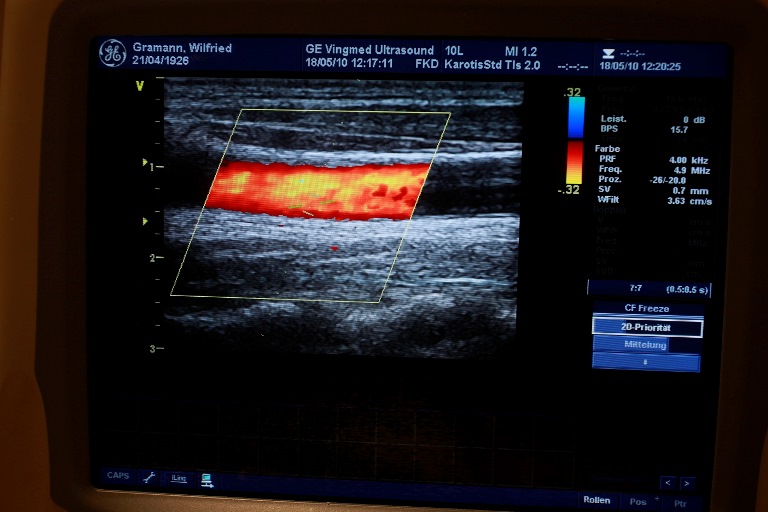

Рассмотрим, как делают УЗДГ брахиоцефальных артерий (БЦА). Для прохождения ультразвуковой допплерографии БЦА пациенту нужно раздеться до пояса и лечь на кушетку. Врач нанесет на кожу специальный густой гель, который обеспечит плотный контакт УЗ-датчика с кожей. В ходе исследования пациенту нужно будет менять положение – переворачиваться на бок, на живот. Также, возможно, врач предложит выполнить некоторые функциональные тесты: задержку дыхания или смену горизонтального положения тела на вертикальное.

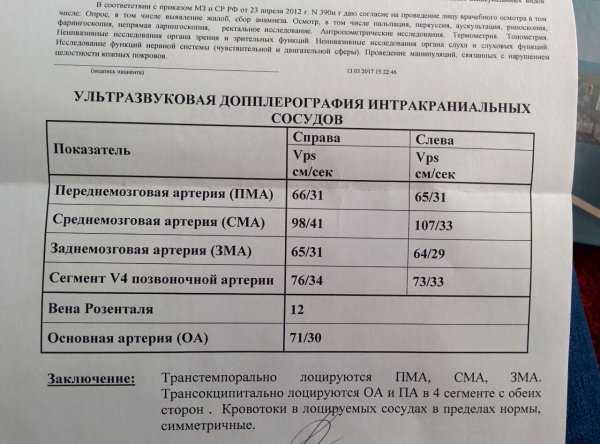

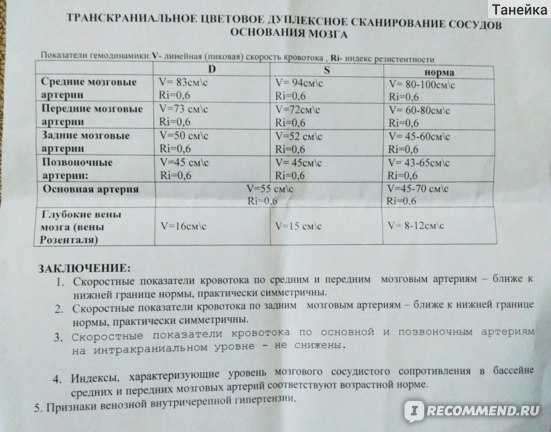

Принципы расшифровки результатов и нормальные показатели

Заключение о состоянии кровотока в БЦА делается сразу после окончания процедуры. Чтобы расшифровать фактические показатели, их сравнивают с нормативными. Оценивается толщина стенок сосудов, диаметр их просвета, скорость кровотока. В норме в сосудах не должно отмечаться сужений, тромбов, атеросклеротических бляшек. Система кровоснабжения не должна иметь излишних ответвлений.

Отклонения от нормы и возможные диагнозы

Наличие в БЦА атеросклеротических бляшек может говорить о развитии атеросклероза. Обнаружение тромба говорит о нарушении процесса свёртываемости крови в сосуде (тромбоз или другие патологии). Если выявляется расширение БЦА, можно говорить о наличии аневризмы артерии, хотя подобные случаи довольно редки.

УЗИ брахиоцефальных сосудов – цена в Москве, сделать ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий в медицинском центре Медскан

Брахиоцефальные артерии – это все сосуды, расположенные в шейном отделе позвоночника. Сюда относят общую сонную, левую подключичную артерии, а также плечеголовной ствол. Они разделяются на ветки, которые питают верхние конечности и различные участки головного мозга. С помощью ультразвукового исследования можно выявить многие заболевания центральной нервной системы. Процедура абсолютно безболезненна, не вызывает никаких побочных эффектов.

Сюда относят общую сонную, левую подключичную артерии, а также плечеголовной ствол. Они разделяются на ветки, которые питают верхние конечности и различные участки головного мозга. С помощью ультразвукового исследования можно выявить многие заболевания центральной нервной системы. Процедура абсолютно безболезненна, не вызывает никаких побочных эффектов.

УЗИ брахиоцефальных артерий

УЗИ брахиоцефальных артерий – информативный метод исследования. С его помощью можно:

- Определить форму, толщину, диаметр и однородность поверхности сосуда;

- Анатомические особенности строения сосудов;

- Степень проходимости сосудов, наличие сужений или закупорок тромбами или атеросклеротическими бляшками;

- Скорость циркуляции крови, степень и интенсивность кровотока в головном мозгу.

О методе диагностики УЗИ брахиоцефальных сосудов

С помощью УЗИ брахиоцефальных артерий можно оценить общее состояние сосудов шейного отдела, выявить патологические сужения, из-за которых нарушается кровообращение головного мозга. Во время процедуры врач может выявить такие проблемы:

Во время процедуры врач может выявить такие проблемы:

- Перегибы, аномалии развития артерий;

- Нарушение проходимости сосудов;

- Местные расстройства кровообращения;

- Атеросклеротические бляшки, тромбы, стеноз.

Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий позволяет измерить диаметр сосудов и оценить его кровоток. Это необходимо для оценки общего состояния кровообращения, выявления недостаточности.

Показания к ультразвуковому исследованию БЦА

Выполнять УЗИ брахиоцефальных артерий можно при наличии патологических симптомов или в качестве профилактики. Врачи рекомендуют всем пациентам старше 50 лет проходить его ежегодно: ведь именно ультразвуковое исследование позволяет выявить признаки ишемии мозга на начальных стадиях. Существует ряд показаний, которые могут указывать на проблемы с брахиоцефальными артериями. Рекомендуется обязательно пройти обследование при наличии следующих симптомов:

- Частые головные боли, головокружения;

- Потери сознания, нарушение координации;

- Эпилептические припадки;

- Проблемы с памятью, концентрацией внимания;

- Повышение или снижение артериального давления;

- Потемнение в глазах, появление мурашек или ряби перед ними;

- Ощущение пульсации в висках или затылке;

- Постоянные или проходящие проблемы со зрением;

- Расстройства сна;

- Шум в ушах, звон в голове;

- Хроническая усталость, слабость;

- Сосудистые образования на лице.

Регулярно проходить ультразвуковое обследование брахиоцефальных артерий рекомендуется пациентам со следующими проблемами:

- Избыточная масса тела;

- Гипертония;

- Сахарный диабет;

- Шейный остеохондроз;

- Стенокардия, другие кардиологические заболевания;

- Системная красная волчанка;

- Перенесенный инсульт;

- Операции на сосудах головы;

- Заболевания сосудистой системы.

Противопоказания

УЗИ брахиоцефальных артерий – абсолютно безопасная процедура. Никаких ограничений для нее нет. Однако не рекомендуется проводить ее, если в области исследования имеются повреждения кожного покрова: раны, ссадины, ожоги. Лучше дождаться полного заживления.

Как проходит процедура УЗИ брахиоцефальных артерий

Процедура ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий абсолютно безболезненна. В среднем ее продолжительность составляет 20-30 минут. Когда пациент приходит на прием, специалист подробно расскажет ему о предстоящих манипуляциях. Алгоритм выглядит следующим образом:

Когда пациент приходит на прием, специалист подробно расскажет ему о предстоящих манипуляциях. Алгоритм выглядит следующим образом:

- В первую очередь необходимо оголить область шеи. Возможно, придется снять всю одежду до пояса;

- Пациента укладывают на кушетку, под шею помещают валик;

- Важно находиться в расслабленном состоянии, не напрягаться;

- На кожу наносят специальный гель, который улучшает контакт УЗ-датчика с кожей и облегчает его скольжение;

- Во время исследования врач может попросить перевернуться на живот или бок, выполнить некоторые функциональные пробы: наклонить голову, задержать дыхание, встать.

Подготовка к ультразвуковому исследованию брахиоцефальных артерий

Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий не требует сложной подготовки. Но для получения верных диагностических данных необходимо соблюсти некоторые рекомендации:

- Проконсультируйтесь с врачом, если принимаете препараты для снижения АД или разжижения крови.

Возможно, за несколько дней до процедуры их придется отменить;

Возможно, за несколько дней до процедуры их придется отменить; - За день до исследования не употребляйте энергетики, алкогольные напитки, чай и кофе. Также откажитесь от соленой пищи и всего того, что тонизирующее воздействует на сосуды;

- Перед процедурой не выполняйте никаких физических нагрузок, прогуляйтесь на свежем воздухе;

- За 2-3 часа до УЗИ не рекомендуется принимать горячую ванну и курить.

Никаких ограничений по приему пищи нет. Однако лучше всего ограничиться легкой едой.

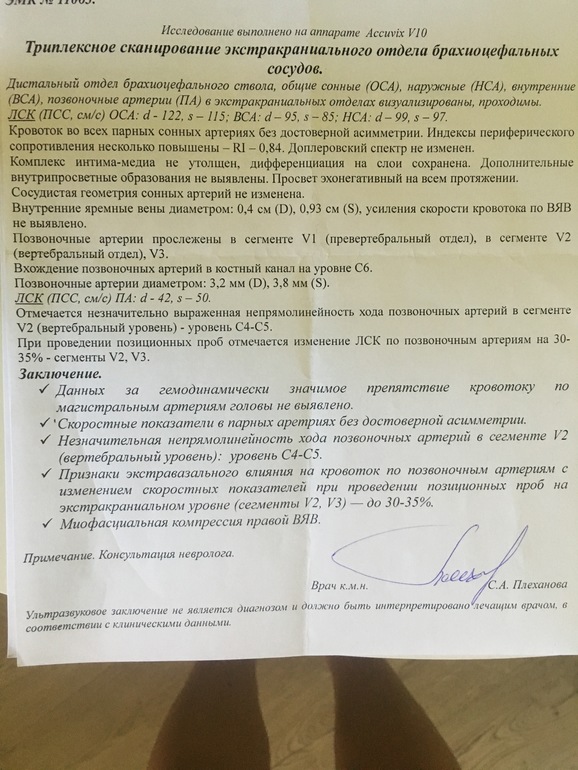

Расшифровка результата

Непосредственно во время триплексного ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий врач делает записи. Это позволяет ему выдать пациенту заключение сразу же после процедуры. Интерпретацией результатов занимается лечащий врач: он ставит конечный диагноз и подбирает эффективный метод лечения.

Стандартно расшифровка результатов заключается в сравнении нормативных показателей с полученными данными пациентами. При этом важно учитывать его возраст и пол. В первую очередь специалист оценивает комплекс интим-медиа сонной артерии – маркера атеросклероза. Также он отражает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом важно учитывать его возраст и пол. В первую очередь специалист оценивает комплекс интим-медиа сонной артерии – маркера атеросклероза. Также он отражает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Оптимальный показатель интим-медиа – 0.9. Допустимо его повышение до 1.1 мм. Если же значение превышает 1.3 мм, то врач делает вывод о наличии атеросклеротического нароста. Кроме того, в норме толщина артерий должна находиться в следующих диапазонах:

- Общей сонной – 4.2-6.9 мм;

- Наружной сонной – 3-6 мм;

- Внутренняя сонная – 3-6.3 мм;

- Позвоночные – 3-4 мм.

Кровеносные сосуды должны быть ровными и не иметь утолщений, деформации – отсутствовать. При постановке диагноза учитывается скорость и характер кровотока. В период напряжения в общей сонной артерии показатель составляет 50-104 см/сек., в период расслабления – 9-36. Специалист оценивает резистивный и пульсационный индекс, систоло-диастолическое отношение, степень стеноза артерий. Для диагностики состояния вен учитывают их диаметр, просвет, выявляют фазы кровотока в зависимости от дыхания и нагрузки.

Для диагностики состояния вен учитывают их диаметр, просвет, выявляют фазы кровотока в зависимости от дыхания и нагрузки.

С помощью ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий специалист сможет определить имеющиеся патологии и организовать необходимое лечение. Если потребуется, он назначит пациенту дополнительное обследование. Среди преимуществ УЗИ можно выявить высокую информативность и невысокую стоимость.

Сделать УЗИ брахиоцефальных артерий в Москве вы можете в медицинском центре Медскан. Обследование проводится на современном оборудовании, которое точно определяет даже малейшие отклонения от нормы. Наши сотрудники сделают все возможное, чтобы процедура прошла для вас максимально комфортно. Чтобы записаться на ультразвуковое исследование БЦА, свяжитесь с администратором.

УЗДГ БЦА: что это такое? | Дуплексное сканирование (узи) сосудов шеи, брахиоцефальных артерий, головы

Записаться на прием

Записаться на прием или вызвать врача на дом

Записаться к врачу кардиологу (в том числе

вызвать на дом), узнать стоимость услуг, получить

другие сведения вы можете прямо на сайте CBCP. Оставьте заявку или позвоните нам по телефону:

+7 (495) 640-57-56.

Оставьте заявку или позвоните нам по телефону:

+7 (495) 640-57-56.

+7 (495) 688-25-00 Заказать обратный звонок

УЗДГ БЦА – что это такое?

Ищете способ исследования, который даст максимально достоверную информацию о вашем заболевании? При дуплексном сканировании специалист получает точные данные о патологиях и состоянии брахиоцефальных сосудов шеи, питающих головной мозг. Дуплексное сканирование БЦА исследует также динамику кровотока: скорость движения, характер распределения крови.

Современная ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий имеет ряд преимуществ, среди которых:

- абсолютная безвредность;

- безболезненность;

- высокая информативность;

- частота повторных обследований.

Ощущаете частые головокружения, периодическое или постоянное онемение конечностей, прогрессирующее ухудшение зрения, мелькающие в глазах темные точки и «мушки»? У вас бывают кратковременные обмороки, беспричинно болит голова? Допплерография брахиоцефальных артерий – быстрый способ визуально изучить сонные, позвоночные, подключичную артерии и поставить диагноз. Пройдите УЗДГ сосудов шеи, если страдаете диабетом. Обследование обезопасит вас от опасных осложнений (гипогликемии, кетоацидоза)!

Пройдите УЗДГ сосудов шеи, если страдаете диабетом. Обследование обезопасит вас от опасных осложнений (гипогликемии, кетоацидоза)!

Показания к проведению дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий

- Атеросклероз, гипертония;

- вегетососудистая дистония;

- патологии сердца;

- травмы шеи;

- травмы сосудов, сдавливание артерий, вен;

- аномалии сердечно-сосудистой системы;

- инфекционные, аллергические васкулиты;

- болезни крови.

Противопоказания

Для данной процедуры противопоказания не выявлены.

Что исследует УЗИ сосудов шеи и бца?

Дуплексное сканирование сосудов исследует:

- просвет сосудов, подвижность стенок;

- тромбы, бляшки, отслоения;

- сужения, расширения стенок;

- деформации, разрывы, аневризмы.

Сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий в 99% случаев обнаруживает нарушения кровообращения в области головы, приводящие к инсультам: артериальную гипертензию, тромбозы, васкулиты. Своевременное УЗИ сосудов шеи спасет вашу жизнь и предотвратит риск инвалидности!

Своевременное УЗИ сосудов шеи спасет вашу жизнь и предотвратит риск инвалидности!

Подготовка к процедуре

Никакой специальной подготовки не требуется!

Как проводится УЗДГ БЦА?

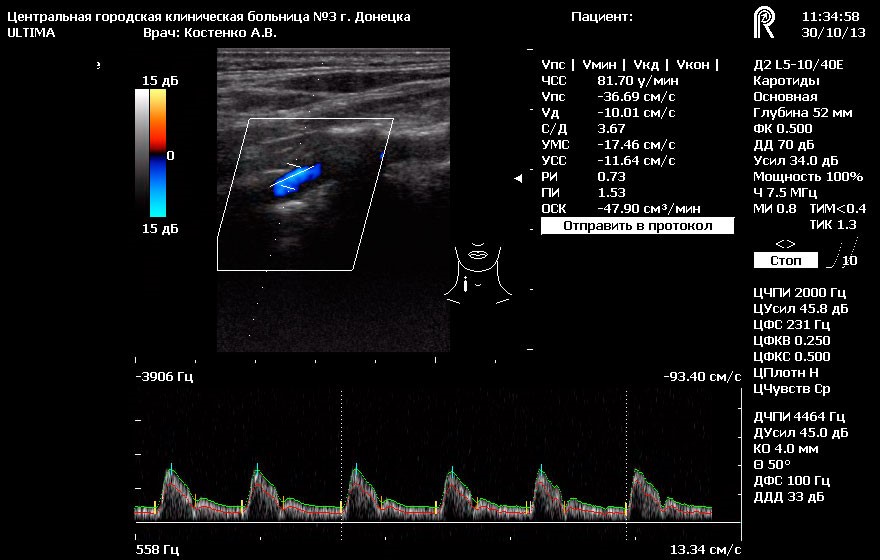

В клинике CBCP вы пройдете дуплексное сканирование артерий на аппарате экспертного уровня – итальянском сканере MyLab 50. С его помощью проводится углубленное цветовое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.

Вы удобно расположитесь на кушетке в положении на спине. В ходе обследования врач станет передвигать датчик по вашей коже, смазанной безвредным гелем, в области ключиц, сонных артерий и следить за изображением на экране. Вас могут попросить глубже подышать, врач может слегка надавливать пальцем или датчиком на сосуды. Никаких неприятных ощущений вы не испытаете!

Сканер зафиксирует определенные показатели, врач впишет их в протокол дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий. Расшифровка доплеровского спектра, цветовой картограммы движения крови проводится в течение 10 минут, и вы сразу получите заключение.

Дополнительная диагностика

Все данные о проведении сканирования магистральных артерий в клинике CBCP архивируются и сохраняются. При последующих процедурах сравниваются данные протоколов дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий: норма просвета сосуда, эхогенность, подвижность, скорость кровотока. Это помогает отслеживать динамику клинической картины, корректировать терапию.

Вам могут понадобиться дополнительные обследования, в частности дуплексное сканирование нижних конечностей, которое детально фиксирует тромбозы глубоких вен. В них образуются атеросклеротические тромбы, угрожающие жизни. Процедура также не требует подготовки, а ее проведение не отличается от УЗИ шеи: врач водит датчиком по коже ног. При этом вы можете лежать или стоять.

Обследование в клинике CBCP

В CBCP вас обследуют врачи высшей категории, имеющие 5-20-летний стаж, опыт работы по ультразвуковой, функциональной диагностике в государственных учреждениях РФ (НЦССХ им. А.Н. Бакулева, Центральный военный клинический госпиталь). Для овладения технологичным импортным УЗИ-оборудованием специалисты проходили обучение в клиниках Германии, что подтверждено профессиональными сертификатами.

А.Н. Бакулева, Центральный военный клинический госпиталь). Для овладения технологичным импортным УЗИ-оборудованием специалисты проходили обучение в клиниках Германии, что подтверждено профессиональными сертификатами.

Клиника предлагает:

- широкий спектр обследований;

- доступные цены;

- скидки для пенсионеров, инвалидов, детей;

- комплексные программы обследования.

УЗИ сосудов головного мозга в РКМЦ

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

О проблемах с кровоснабжением головного мозга может свидетельствовать множество симптомов, среди которых: головные боли, головокружения, потери сознания, нарушение памяти, проблемы со зрением, в том числе ощущения давления на глазные яблоки, мелькание «пятен» в глазах, звон или шум в ушах, а также снижение слуха, частые онемения конечностей, изменения их чувствительности и активности, ощущения тяжести в различных частях головы (виски, затылок, лоб), повышенное кровяное давление, нарушения в координации, судороги, перенесенные черепно-мозговые травмы, нейроциркуляторная дистония.

КАК ПРОВОДИТСЯ УЗИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

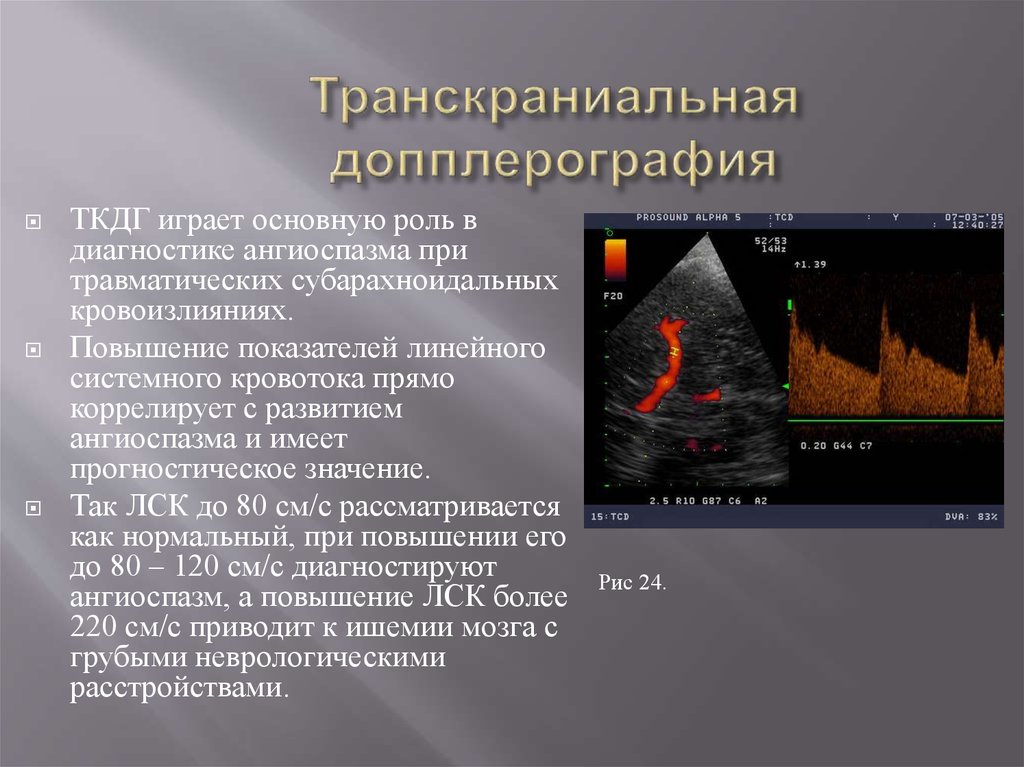

Сосуды головного мозга подразделяются на внечерепной отдел (экстракраниальный) и внутричерепной отдел (интракраниальный).

Внечерепной отдел артерий головного мозга расположен на шее, несет кровь к головному мозгу и заканчивается у входа в череп. Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (УЗИ БЦА) проводится для диагностики атеросклероза, контроля его прогрессирования, аномалий строения позвоночных и сонных артерий (например, извитостей на внечерепном уровне с определением их локальной значимости для кровотока; гипоплазии позвоночных артерий и др.). УЗИ БЦА как скрининговый метод может проводиться в любое время как самостоятельное исследование по предварительной записи.

Внутричерепной отдел сосудов головного мозга расположен внутри черепа и осматривается УЗ-датчиком через два ультразвуковых доступа: через височную кость (височное окно) и пространство между черепом и позвоночником (затылочное окно), — иными словами – транскраниально. Поэтому исследование этого отдела и носит название транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга. На этом уровне оценивается кровоток мозговых сосудов на доступном для визуализации пространстве с оценкой скорости кровотока и сосудистого тонуса при помощи пульсового допплера и цветного картирования (цветной допплерографии), рассчитываются индексы, на основании чего врач ультразвуковой диагностики делает выводы о норме или патологии и выносит заключение. Метод позволяет оценить гемодинамическую значимость выявленных изменений на экстракраниальном уровне (например, системное влияние атеросклеротических бляшек и извитостей артерий на экстракраниальном уровне), выявить или предположить наличие аномалий строения внутричерепных сосудов, оценить наличие особенностей регуляции тонуса сосудов и признаков внутричерепной венозной гипертензии, дает возможность лечащему врачу определиться с лечением или дальнейшим диагностическим поиском.

Поэтому исследование этого отдела и носит название транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга. На этом уровне оценивается кровоток мозговых сосудов на доступном для визуализации пространстве с оценкой скорости кровотока и сосудистого тонуса при помощи пульсового допплера и цветного картирования (цветной допплерографии), рассчитываются индексы, на основании чего врач ультразвуковой диагностики делает выводы о норме или патологии и выносит заключение. Метод позволяет оценить гемодинамическую значимость выявленных изменений на экстракраниальном уровне (например, системное влияние атеросклеротических бляшек и извитостей артерий на экстракраниальном уровне), выявить или предположить наличие аномалий строения внутричерепных сосудов, оценить наличие особенностей регуляции тонуса сосудов и признаков внутричерепной венозной гипертензии, дает возможность лечащему врачу определиться с лечением или дальнейшим диагностическим поиском.

При необходимости проведения транскраниального исследования сосудов головного мозга следует это делать совместно с УЗИ брахиоцефальных артерий, т. е. в один день и последовательно одно исследование за другим, поскольку часто патологические изменения именно в сосудах внечерепного уровня значительно влияют на показатели кровотока в транскраниальных (внутричерепных) сосудах.

е. в один день и последовательно одно исследование за другим, поскольку часто патологические изменения именно в сосудах внечерепного уровня значительно влияют на показатели кровотока в транскраниальных (внутричерепных) сосудах.

Почему? Скорости кровотока и сосудистый тонус зависят от системного АД, психоэмоционального состояния пациента и других факторов. Совместное проведение исследования экстракраниальных и транскраниальных сосудов позволяет дифференцировать системные изменения кровотока из-за этих причин от локальных изменений кровотока на внутричерепном уровне. Кроме того, некоторые индексы при исследовании вычисляются из соотношения скоростей на внутричерепном и внечерепном уровнях сосудов головного мозга. Именно по этой причине, даже если УЗИ БЦА было проведено пациенту накануне, при оценке кровотока внутричерпного отдела сосудов врачу ультразвуковой диагностики понадобится повторное исследование брахиоцефальных артерий.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Абсолютных противопоказаний к проведению УЗИ сосудов головного мозга нет.

ПОДГОТОВКА К УЗИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

- за день до проведения УЗИ не употреблять алкоголь;

- в день проведения УЗИ отказаться от кофе и черного чая;

- не менее чем за 2 часа до исследования прекратить курение;

- при регулярном приёме каких-либо сердечных и сосудистых препаратов посоветоваться с врачом о необходимости их временной отмены за некоторое время до исследования;

- по возможности, непосредственно перед исследованием не употреблять пищу.

- иметь при себе данные предыдущих исследований брахиоцефальных артерий.

КАК СДЕЛАТЬ УЗИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА В РКМЦ

Для выполнения исследования требуется направление от врача

- Позвонить в Контакт-центр для записи на исследование

- В регистратуре заключить договор на оказание платных услуг (направление от врача показать медрегистратору)

- Оплатить счет в кассе РКМЦ или через ЕРИП

- Сделать исследование в назначенное время.

Триплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

УЗДГ – диагностический метод исследования сосудов головы и шеи. Он абсолютно безопасен и высокоточен. Во время процедуры врач при помощи ультразвукового датчика оценивает состояния кровообращения в исследуемой области. Благодаря ультразвуковой допплерографии удается диагностировать многие заболевания на ранних стадиях. Процедура не вызывает никакого дискомфорта, в среднем ее продолжительность составляет 10-20 минут.

Брахиоцефальными называют магистральные артерии, участвующие в кровоснабжении головного мозга, мягких тканей головы, плечевого пояса. Кровоснабжение головного мозга осуществляется двумя артериальными системами: внутренними сонными артериями и позвоночными артериями. Позвоночные артерии берут начало от подключичных артерий (возможны варианты отхождения левой позвоночной артерии от аорты), внутренние сонные являются ветвями общих сонных артерий. Эти сосуды делятся на экстракраниальный (уровень шеи) и интракраниальный (уровень головы) отделы.

Эти сосуды делятся на экстракраниальный (уровень шеи) и интракраниальный (уровень головы) отделы.

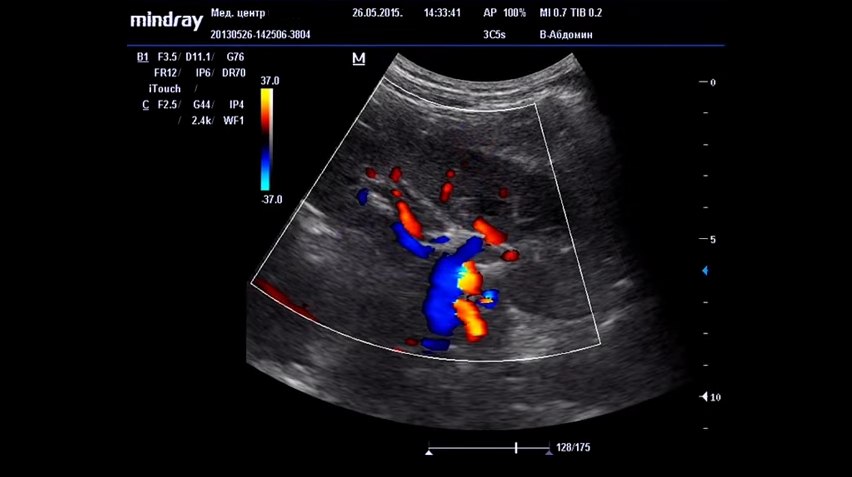

Триплексное сканирование ветвей брахиоцефальных артерий — это экспертное комплексное ультразвуковое исследование в 3 режимах:

- в режиме серошкального сканирования (В-режим).

- в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК),

- в режиме спектральной допплерографии (УЗДГ).

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗИ артерий шеи и головы) позволяет оценить состояние сосудов — геометрию артерий, их проходимость, определить наличие стенозов, извитостей, перегибов, атеросклеротических бляшек, наличие тромбозов и окклюзий, выявить аномалии развития артерий; оценить кровоток по каждому исследуемому сосуду, а также рассчитать общий мозговой кровоток, что чрезвычайно важно для подбора лекарственной терапии.

Цель проведения УЗДГ сосудов головы и шеи

Суть ультразвуковой допплерографии заключается в исследовании кровеносных сосудов головы и шеи, которые питают головной мозг. Именно с кровью в него поступает кислород и важные питательные вещества. Во время УЗДГ специалист визуализирует кровеносные сосуды, определяет скорость и качество кровотока, диаметр и проходимость сосудов, качество стенок артерий, выявляет бляшки и другие препятствия для кровообращения. УЗДГ сосудов шеи и головы предполагает исследование яремных, сонных, позвоночных, подключичной и базиллярной артерий.

Именно с кровью в него поступает кислород и важные питательные вещества. Во время УЗДГ специалист визуализирует кровеносные сосуды, определяет скорость и качество кровотока, диаметр и проходимость сосудов, качество стенок артерий, выявляет бляшки и другие препятствия для кровообращения. УЗДГ сосудов шеи и головы предполагает исследование яремных, сонных, позвоночных, подключичной и базиллярной артерий.

Показания к проведению процедуры

Во время исследования удается диагностировать многие сосудистые заболевания. Показаниями для проведения УЗДГ являются:

- Головные боли и головокружения;

- Нарушения сна;

- Частые мигрени;

- Повышенная утомляемость и сниженная работоспособность;

- Онемение конечностей, ощущение покалывания и снижение чувствительности;

- Обмороки;

- Нарушения зрения и слуха;

- Метеозависимость;

- Нарушения концентрации внимания, памяти;

- Травмы головы и шеи;

- Избыточная масса тела;

- Наличие хронических заболеваний;

- Ощущение пульсации в тканях шейного отдела;

-

Повышенный уровень холестерина в крови.

На ультразвуковой допплерографии обязательно отправляют пациентов с гипертонией, нестабильным сердечным ритмом, проблемами координации, транзиторными ишемическими атаками, нейроциркуляторной дистонией, атеросклерозом, тромбозом, нарушением свертываемости крови, сахарным диабетом, шейным остеохондрозом, перенесенными инфарктами и инсультами, черепно-мозговыми травмами.

Процедуру назначают всем пациентам, которым предстоит пройти операцию на сердце или сосудистой системе. Врачи рекомендуют проходить УЗДГ головы и шеи всем пациентам старше 40 лет в профилактических целях. Особенно важно это исследование для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, курит и имеет родственников с атеросклерозом, перенесших инфаркт или инсульт.

Как проходит процедура

Ультразвуковая допплерография сосудов шеи и головы проводится при помощи УЗИ-аппарата и специальных датчиков. Процедура не требует специальной подготовки: рекомендуется только отказаться от курения и употребления кофе перед обследованием. Эти факторы могут изменить кровообращение, из-за чего специалист не сможет получить точную информацию о состоянии сосудистой системы.

Эти факторы могут изменить кровообращение, из-за чего специалист не сможет получить точную информацию о состоянии сосудистой системы.

Во время УЗДГ пациента могут попросить занимать различные позы. В первую очередь ему необходимо лечь на кушетку на спину. Его голову укладывают на подушку, при необходимости между лопатками размещают небольшой валик. Особенно важно это для пациентов, у которых имеется шейный остеохондроз, межпозвоночные грыжи, спондилез и другие заболевания, при которых может случиться пережатие кровеносных сосудов.

Сама процедура проводится следующим образом:

- Пациента укладывают на кушетку;

- На кожу шеи и датчик наносится небольшое количество геля, который улучшает проводимость ультразвуковых волн;

- Специалист аккуратно проводит датчиком по всем исследуемым зонам;

- Очень важно во время УЗДГ не двигаться и не разговаривать. Важно соблюдать неподвижность;

-

На монитор в режиме реального времени выводится картинка состояния кровотока.

Врач может останавливаться, чтобы зафиксировать замеры.

Врач может останавливаться, чтобы зафиксировать замеры.

В среднем длительность процедуры составляет 20-25 минут. Столько же времени необходимо, чтобы специалист сделал развернутое письменное заключение. Если есть предписание лечащего врача, ход обследования запишут на цифровой носитель.

Какие патологии можно диагностировать?

С помощью допплеровского сканирования удается оценить состояние сосудов: выявить участки сужения, определить направление кровотока, его скорость, толщину сосудистых стенок. С помощью УЗДГ можно выявить холестериновые бляшки и тромбы, что важно для пациентов с атеросклерозом.

Благодаря ультразвуковой допплерографии можно выявить многие серьезные заболевания. Среди них:

- Гипертония. Распознать ее можно по снижению эластичности и утолщению стенок артерий;

- Аневризмы. На них указывает изменение кровотока;

- Атеросклероз. На него указывает наличие бляшек, эхогенность и утолщенные стенки сосудов;

-

Тромбоз.

Обнаруживаются кровяные сгустки, которые перекрывают просвет сосуда. Все это сопровождается воспалительным процессом;

Обнаруживаются кровяные сгустки, которые перекрывают просвет сосуда. Все это сопровождается воспалительным процессом; - Сдавливание сосудов. Сканирование позволяет выявить участки с нарушенным кровотоком.;

- Васкулит. Выявляется воспаление и некроз стенок кровеносных сосудов, из-за меняется их структура;

- Синдром позвоночной артерии. УЗДГ показывает сужение диаметра сосудов, что приводит к нарушению кровотока.

Функциональные пробы

Нарушение кровоснабжения головного мозга оценивают в ходе проведения функциональных проб, например, при повороте головы (поворотные пробы).

Кровоток в позвоночных артериях может изменяться при поворотах головы у пациентов с проблемами с позвоночником, аномалиями развития позвоночных артерий и т.д.

Возможности метода

- Исследование анатомии брахиоцефальных артерий, выявление их врожденной (аномалий развития) и приобретенной патологии

- Оценка кровотока в брахиоцефальных артериях, общемозгового кровотока и его составляющих для дифференциальной диагностики различных заболеваний

- Диагностика органической и функциональной патологии артерий головы и шеи, точная оценка проходимости сосудов, выявление наличия стенозов, извитостей, перегибов, атеросклеротических бляшек, тромбозов и окклюзий.

Показаниями для исследования брахиоцефальных артерий являются:

- Аномалии и варианты развития брахиоцефальных артерий

- Наличие окклюзии, тромбоза, стеноза, перегибов, патологической извитости артерий

- Аневризмы и сосудистые мальформации, разрывы сосудов и аневризм

- Синкопальные состояния

- Острый инсульт и постинсультные состояния, острая и хроническая ишемия мозга

- Заболевания и патологические состояния, которые могут привести к нарушениям мозгового кровообращения:

- Атеросклероз

- Артериальная гипертензия

- Артериальная гипотензия

- Аномалии, поражения и заболевания сердца и нарушение его деятельности

- Инфекционные и аллергические васкулиты

- Токсические поражения сосудов мозга

- Травматические поражения сосудов мозга

- Ангиопатии различного генеза

- Выявление вертебральной дисциркуляции и экстравазальной компрессии при патологии позвоночника, опухолях и др.

- Факторы риска развития цереброваскулярных заболеваний: курение, гиперлипидемия, ожирение, сахарный диабет и др.

- Подготовка к оперативному вмешательству как на самих брахиоцефальных артериях; так и при планируемом оперативном вмешательстве на сердце (преимущественно перед аорто-коронарным шунтированием).

- Триплексное сканирование артерий с профилактической целью может быть проведено по желанию пациента.

Пройти триплексное сканирование брахиоцефальных артерий необходимо при следующих симптомах:

- изменение остроты зрения и/или мелькание «мушек» перед глазами,

- нарушение координации, например, шаткость походки

- головокружения и шум в ушах и голове,

- головные боли,

- снижение памяти, способности концентрировать внимание,

- периодические двигательные и/или чувствительные нарушения,

- обмороки, синкопальные состояния.

Этот метод эффективен для диагностики причин головных болей, головокружения, обмороков и других симптомов и состояний.

Проведение исследования

Особой подготовки не требуется. Перед исследованием рекомендуется воздержаться от курения, так как никотин влияет на гемодинамику сосудов.

Исследование проводится в положении лёжа. В ходе функциональных проб врач может прижимать сосуды на шее, просить повернуть голову, выполнить дыхательные движения, например, вдохнуть и задержать дыхание.

Противопоказаний к проведению триплексного сканирования экстра- и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий нет. Метод безопасный, подходит для беременных и пациентов с тяжелой сопутствующей патологией.

Исследование выполняют врачи отделения ультразвуковой диагностики, имеющие высшую врачебную категорию, ученые степени. В работе отделения используется современное диагностическое оборудование, в том числе ультразвуковые сканеры Aсcuvix A30 производства фирмы Samsung Medison, Южная Корея и HIVision Prerius — Hitachi, Япония.

В Клиническом госпитале на Яузе быстро и точно определят патологические изменения экстракраниальных (шея) и интракраниальных (голова) отделов брахиоцефальных артерий, изменения в кровоснабжении головного мозга, уточнят его причину; предоставят лечащим врачам незаменимую информацию для постановки правильного диагноза и назначения эффективного лечения.

Цены на услуги Вы можете посмотреть в прайсе или уточнить по телефону, указанному на сайте.

Подготовка к УЗДГ сосудов шеи

| Исключить в день исследования |

В день исследования НЕЛЬЗЯ:

|

|

Есть ли противопоказания?

Ультразвуковое допплеровское сканирование головы и шеи – абсолютно безопасная процедура. Абсолютных противопоказаний для проведения данного исследования нет. Не рекомендуется проводить процедуру, если пациент находится в тяжелом состоянии – когда он не может принять горизонтальное положение. Подобное может быть при обострении патологий дыхательной системы.

Абсолютных противопоказаний для проведения данного исследования нет. Не рекомендуется проводить процедуру, если пациент находится в тяжелом состоянии – когда он не может принять горизонтальное положение. Подобное может быть при обострении патологий дыхательной системы.

Также УЗДГ шеи и головы не проводят при различных ранах, которые препятствуют полноценному контакту ультразвукового датчика с кожей пациента. Исследование переносят до тех пор, пока кожный покров полностью не заживет.

Особенности и преимущества УЗДГ

Ультразвуковая допплерография сосудов шеи головы – абсолютно безопасная и безболезненная процедура. Она проводится как планово, так и по экстренным показаниям. Благодаря исследованию удается точно определить состояние кровотока, а также выявить участки с нарушением.

В среднем длительность процедуры занимает не более часа. Во время исследования специалист может попросить пациента выполнить какие-либо действия: поверхность голову в сторону, изменить скорость дыхания, сжать вену в определенном месте. Как правило, врач начинает процедуру с правого нижнего сегмента сонной артерии и постепенно перемещает датчик вверх.

Как правило, врач начинает процедуру с правого нижнего сегмента сонной артерии и постепенно перемещает датчик вверх.

Среди преимуществ процедуры можно выделить:

- Абсолютная безболезненность и полное отсутствие травматизации;

- Неинвазивность и безвредность;

- Возможность быстро получить результаты;

- Отсутствие необходимости в подготовке;

- Отсутствие необходимости введения контрастного препаратат;

- Точность и высокая достоверность данных;

- Доступная стоимость.

УЗДГ сосудов головы и шеи позволяет получить такие данные, которые недоступны при других типах обследования. Единственным недостатком исследования является то, что оно не способно оценить состояние мелких вен. Для их диагностики необходима ангиография.

Расшифровка результатов

Ультразвуковая допплерография – информативное исследование, результаты которого необходимы при общетерапевтическом, кардиологическом и неврологическом обследовании. С его помощью можно на ранних стадиях выявить нарушения в сосудистом русле. По результатам ультразвукового допплеровского сканирования врач оценит состояние кровеносных сосудов, сделает вывод о кровотоке. В заключении специалист описывает:

С его помощью можно на ранних стадиях выявить нарушения в сосудистом русле. По результатам ультразвукового допплеровского сканирования врач оценит состояние кровеносных сосудов, сделает вывод о кровотоке. В заключении специалист описывает:

- Правильность траектории движения крови;

- Степень проходимости кровеносных сосудов;

- Правильность расположения сосудов;

- Величину диаметра просвета;

- Состояние окружающих вены и артерии тканей;

- Наличие либо отсутствие внутрипросветных образований.

По результатам УЗДГ врач может судить о состоянии кровеносной системы, увидеть ранние признаки поражений и сужений. С помощью исследования специалист поставит верный диагноз и подберет необходимую схему лечения.

Внимание! Цены на сайте могут отличаться.

Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость у администраторов по телефону.

Узи брахиоцефальных сосудов (БЦА) в Минске, цена узи сосудов шеи

УЗИ брахиоцефальных сосудов – распространенная диагностическая процедура, во время которой проводится ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий (БЦА), отвечающих за кровоснабжение тканей головы, головного мозга, плечевого пояса и вен, по которым выполняется отток крови. По назначению может быть выполнено только УЗИ БЦА (брахиоцефальных артерий) без исследования вен.

По назначению может быть выполнено только УЗИ БЦА (брахиоцефальных артерий) без исследования вен.

В ходе обследования врач оценивает состояние сосудов шеи, определяет количественные показатели движения крови.

Исследование позволяет:

- измерить толщину стенок сосудов,

- определить степень проходимости сосудов,

- выявить извитости и перегибы сосудов,

- диагностировать патологические сужения сосудов, аневризмы, атеросклеротические бляшки и другие изменения, характерные для ряда опасных заболеваний.

Основные показания к проведению УЗИ сосудов шеи (БЦА/БЦС)

Среди симптомов, при которых важно выполнить УЗИ БЦА/БЦС, можно выделить следующие:

– головные боли, головокружения,

– потери сознания,

– нарушение памяти,

– проблемы со зрением, в том числе ощущения давления на глазные яблоки, мелькание «пятен» в глазах,

– звон или шум в ушах, а также снижение слуха,

– частые онемения конечностей, изменения их чувствительности и активности,

– ощущения тяжести в различных частях головы (виски, затылок, лоб),

– повышенное кровяное давление,

– повышенный уровень холестерина,

– нарушения в координации,

– системный атеросклероз,

– подозрения на ангиодисплазию,

– нейроциркуляторная дистония.

УЗИ брахиоцефальных сосудов показано при планировании некоторых операций или в качестве мониторинга состояний:

– после инсульта или инфаркта,

– после проведенных операций на сердце,

– при остеохондрозе шейного отдела,

– при диагностированных ранее проблемах с нарушением сердечного ритма.

УЗИ БЦА (БЦС) позволяет своевременно обнаружить признаки такого грозного осложнения ишемии мозга, как инсульт, в результате которого может наступить инвалидность. Поэтому в возрасте старше 50 лет рекомендуется проводить УЗИ сосудов шеи не реже одного раза в год, а пациентам, имеющим в анамнезе заболевания с риском развития инсульта, исследование может проводиться с частотой, рекомендованной врачом.

Цена* на УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦА/БЦС):

| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) — артерий шеи без подключичной артерии — | 41,00 руб. |

| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) — артерий шеи с подключичной артерией — | 50,02 руб. |

| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) с поворотными пробами без подключичной артерии — | 60,59 руб. |

| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) с поворотными пробами с подключичной артерией | 69,61 руб. |

| УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦС) — артерий и вен шеи без подключичной артерии — | 57,24 руб. |

| УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦС) — артерий и вен шеи с подключичной артерией — | 66,26 руб. |

| УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦС) с поворотными пробами — | от 81,71 руб. |

|

|

|

|

|

Пучко Елена Константиновна |

Сологуб Марина Александровна |

Шемель Алла Александровна |

Анищенко Ирина Владимировна |

|

Врач функциональной и ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории |

Врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории |

Врач ультразвуковой диагностики первой квалификационной категории |

Врач ультразвуковой и функциональной диагностики первой квалификационной категории |

Записаться на ультразвуковое исследование сосудов шеи, а также уточнить информацию о других услугах центра можно по нашим телефонам: +375-17-367-35-36, +385-17-367-35-45, +375-29-102-02-03, +375-29-501-02-03 или онлайн.

* Представленная на сайте информация о стоимости услуг носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 407 Гражданского кодекса Беларуси.

Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приёма. Объём оказываемых услуг определяется врачом, исходя из показаний для обследования и пожеланий клиента.

Цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных/подключичных артерий

Рис. 13.1

Дуга аорты и ее ветви. IA безымянная артерия, R ScA правая подключичная артерия, VA позвоночная артерия, R ОСА правая общая сонная артерия, L ОСА левая общая сонная артерия, L ScA левая подключичная артерия

Безымянная артерия является первой и самой крупной ветвью дуги. Он возникает вблизи средней линии, впереди трахеи и мягко направляется вправо. Непосредственно под основанием правой шеи она раздваивается, образуя правую подключичную и правую общую сонную артерии.

Непосредственно под основанием правой шеи она раздваивается, образуя правую подключичную и правую общую сонную артерии.

Левая общая сонная артерия обычно является второй ветвью дуги аорты. Возникая сразу после безымянной артерии, она также берет начало впереди трахеи и плавно изгибается к левой стороне шеи. И безымянная, и левая общие сонные артерии начинаются около средней линии, а затем плавно изгибаются латерально. Общие сонные артерии проходят справа и слева от срединной линии, где правая и левая общие сонные артерии подходят к бифуркации сонной артерии в заднем положении по обе стороны от трахеи.

Левая подключичная артерия является ветвью третьей дуги, поднимаясь к шее, но изгибаясь латерально и проходя через выход из грудной клетки. В некоторых случаях правая подключичная артерия может отходить от безымянной кости немного выше грудной клетки, чтобы пройти более вниз и войти в грудной отдел.

Дуга поднимается в верхнем средостении довольно высоко в грудной клетке, но защищена грудиной. Туловищные ветви также возникают позади грудины и грудино-ключичных суставов примерно на уровне третьего и четвертого грудных позвонков. Это защищенное положение делает невозможным прямой трансторакальный ультразвуковой доступ к дуге.

Туловищные ветви также возникают позади грудины и грудино-ключичных суставов примерно на уровне третьего и четвертого грудных позвонков. Это защищенное положение делает невозможным прямой трансторакальный ультразвуковой доступ к дуге.

Базовую ветвь анатомии разделяют две трети (65%) населения [ 7 ], а оставшаяся треть имеет вариантную анатомию. Наиболее частый вариант заключается в общем происхождении безымянной и левой общей сонных артерий, так называемой брахиоцефальной ветви или бычьей конфигурации, которая встречается у 27% населения. Значительно реже позвоночная артерия отходит от аорты между левой общей сонной и левой подключичной артериями (2–6% случаев). Редко (менее 1%) правая подключичная артерия отходит от дуги дистальнее левой подключичной (аберрантная правая подключичная) или правая позвоночная отходит от правой общей сонной артерии или дуги.

Брахиоцефальные вены

Центральные вены демонстрируют большую симметрию, чем надаортальные артерии (рис. 13.2). Внутренние яремные вены шеи и подключичные вены от верхних конечностей сливаются, образуя правую и левую плечеголовные вены (или безымянные). Наружные яремные вены также впадают в подключичные вены билатерально, вблизи устья плечеголовных вен. Правая и левая плечеголовные вены сливаются, образуя верхнюю полую вену (ВПВ) примерно на уровне дуги аорты. ВПВ лежит справа от дуги, вызывая небольшую асимметрию. Правая брахиоцефальная вена спускается непосредственно в ВПВ в виде короткого венозного сегмента, но левая брахиоцефальная вена длиннее и имеет резкий угол из-за расположения ВПВ. Левая плечеголовная вена направляется косо от левой внутренней яремной (IJ) вены к правой грудной клетке, располагаясь кпереди от ответвлений дуги артерий. Обе плечеголовные вены сливаются, образуя верхнюю полую вену. Приблизительно 7 см в длину ВПВ контактирует с плеврой правого легкого, трахеей и аортой. Клапанов в брахиоцефальных стволах и ВПВ нет.

13.2). Внутренние яремные вены шеи и подключичные вены от верхних конечностей сливаются, образуя правую и левую плечеголовные вены (или безымянные). Наружные яремные вены также впадают в подключичные вены билатерально, вблизи устья плечеголовных вен. Правая и левая плечеголовные вены сливаются, образуя верхнюю полую вену (ВПВ) примерно на уровне дуги аорты. ВПВ лежит справа от дуги, вызывая небольшую асимметрию. Правая брахиоцефальная вена спускается непосредственно в ВПВ в виде короткого венозного сегмента, но левая брахиоцефальная вена длиннее и имеет резкий угол из-за расположения ВПВ. Левая плечеголовная вена направляется косо от левой внутренней яремной (IJ) вены к правой грудной клетке, располагаясь кпереди от ответвлений дуги артерий. Обе плечеголовные вены сливаются, образуя верхнюю полую вену. Приблизительно 7 см в длину ВПВ контактирует с плеврой правого легкого, трахеей и аортой. Клапанов в брахиоцефальных стволах и ВПВ нет.

Рис. 13.2

13.2

Плечеголовные вены и верхняя полая вена. R ScV правая подключичная вена, R IJV правая внутренняя яремная вена, R BcV правая плечеголовная вена, LBcV левая плечеголовная вена, L ScV левая подключичная вена, L IJV левая внутренняя яремная вена, SVC верхняя полая вена

Дуга и ветви являются забытой областью, которая редко подвергается ультразвуковому исследованию из-за плотных отражений ультразвука от костей и легочного воздуха. Однако это описывается как часть стандартной эхокардиографической оценки, проводимой через надгрудинный доступ [9].0019 8 ].

Надгрудинная вырезка представляет собой углубление по средней линии, которое находится у основания шеи, между грудиной и гортанью. Эхокардиография использует выемку для визуализации восходящей аорты, дуги и нисходящей грудной аорты в качестве средства для оценки аорты на наличие клапанной недостаточности, расслоения, аневризмы или коарктации [9]. Хотя это описывается как стандартный эхо-подход, изображение часто неудовлетворительно и редко используется при эхо-диагностике взрослых.

Эхокардиограф использует датчик 2–5 МГц для визуализации восходящей аорты, дуги и нисходящей аорты. Датчик создает небольшой след для более поверхностных ветвей дуги и менее подходит для оценки ветвей сосудов. При исследовании сосудов шеи специалисты по УЗИ используют высокочастотные (5–10 МГц) линейные датчики для визуализации экстракраниальных цереброваскулярных ветвей в области каротидной бифуркации. Доступ к шейным сонным артериям с боковой стороны шеи, рядом с грудино-ключично-сосцевидной мышцей. Сканирование обычно заканчивается в центре правой общей сонной артерии и левой общей сонной артерии у основания шеи.

В качестве компромисса срединный супрастернальный доступ должен быть нашим доступом к супрааортальным сосудам с использованием низкочастотного криволинейного датчика, а не эхо-сигнала малой площади или высокочастотного линейного датчика. К очевидным недостаткам визуализации дуги и ее ветвей под этим углом относятся следующие:

- 1.

Помехи от грудины и ключиц, что сильно ограничивает доступ. Ультразвуковой луч проецируется вниз через узкое акустическое окно, которое ограничивает передне-заднюю проекцию грудиной и шеей.

- 2.

Стволовые артерии выступают прямо к датчику, а вены выступают прямо от датчика. Образовавшиеся эхосигналы В-моды имеют слабую отражательную способность и плохо освещают стенки центральных ветвей.

- 3.

Цветное допплеровское картирование компенсирует слабое изображение в В-режиме, но большое количество крупных сосудистых потоков и цветовые артефакты, обнаруженные на ярких эхоотражающих поверхностях средостения и плевры, дают искаженное изображение с большими полосами цвета.

Чтобы преодолеть эти проблемы, важно знать анатомию дуги и брахиоцефальных вен при сканировании центральных сосудов. Также важно поддерживать ориентацию, основанную на известной ультразвуковой анатомии. Обследование можно выполнить, сначала поместив криволинейный датчик над грудиной и расположив датчик таким образом, чтобы получить панорамный вид как общих сонных артерий, так и внутренних яремных вен у основания шеи (рис. 13.3). Используя этот вид в качестве контрольной точки, сканирование может быть централизованно расширено за счет оттенков серого и цвета. Видно, что правая общая сонная артерия быстро сходится с подключичной артерией и становится безымянной артерией. Слева будет видно, что общая сонная артерия одновременно непрерывно продолжается к дуге. Поскольку датчик проецируется центрально, безымянная и левая общая сонная артерии будут приближаться друг к другу. Более крупная безымянная артерия будет приближаться к средней линии справа от пациента, а левая общая сонная артерия будет идти косо слева. С левого края левая подключичная артерия будет идти к дуге от ключицы.

Обследование можно выполнить, сначала поместив криволинейный датчик над грудиной и расположив датчик таким образом, чтобы получить панорамный вид как общих сонных артерий, так и внутренних яремных вен у основания шеи (рис. 13.3). Используя этот вид в качестве контрольной точки, сканирование может быть централизованно расширено за счет оттенков серого и цвета. Видно, что правая общая сонная артерия быстро сходится с подключичной артерией и становится безымянной артерией. Слева будет видно, что общая сонная артерия одновременно непрерывно продолжается к дуге. Поскольку датчик проецируется центрально, безымянная и левая общая сонная артерии будут приближаться друг к другу. Более крупная безымянная артерия будет приближаться к средней линии справа от пациента, а левая общая сонная артерия будет идти косо слева. С левого края левая подключичная артерия будет идти к дуге от ключицы.

Рис. 13.3

Визуализация дуги аорты и ее ветвей. Ветви дуги от основания шеи (вверху) до аорты (внизу) сканируют криволинейным датчиком 4 МГц, расположенным горизонтально над надгрудинной вырезкой. Безымянная артерия (IA), левая общая сонная артерия (LCCA) и левая подключичная артерия (LScA) показаны в косых срезах. При центральном сканировании супрааортальные ветви входят в аорту (Ао). При большем угле наклона зонда (внизу) можно визуализировать конвергенцию правой и левой брахиоцефальных вен (BcV) с образованием верхней полой вены (ВПВ). Правый грудино-ключичный сустав создает акустическую тень рядом с ВПВ

Ветви дуги от основания шеи (вверху) до аорты (внизу) сканируют криволинейным датчиком 4 МГц, расположенным горизонтально над надгрудинной вырезкой. Безымянная артерия (IA), левая общая сонная артерия (LCCA) и левая подключичная артерия (LScA) показаны в косых срезах. При центральном сканировании супрааортальные ветви входят в аорту (Ао). При большем угле наклона зонда (внизу) можно визуализировать конвергенцию правой и левой брахиоцефальных вен (BcV) с образованием верхней полой вены (ВПВ). Правый грудино-ключичный сустав создает акустическую тень рядом с ВПВ

Исследуемые артерии и вены лежат перед трахеей. Поскольку дуга выступает наклонно справа налево, спереди назад, датчик, установленный для поперечного обзора безымянной и левой общей сонных артерий, также будет захватывать аорту почти поперечно. Аорта будет видна в оттенках серого как пульсирующее образование размером 2–3 см. По цвету кровоток в аорте будет заметно нарушен. Кровоток в безымянной и левой общей сонных артериях будет гораздо более равномерным и легко прослеживается по цветным дорожкам, направленным к датчику. Обе артерии можно исследовать с помощью спектральной допплерографии по мере их приближения к аорте.

Обе артерии можно исследовать с помощью спектральной допплерографии по мере их приближения к аорте.

После определения относительного положения артерий безымянная артерия (рис. 13.4) и левая общая сонная артерия (рис. 13.5) могут быть визуализированы по отдельности в продольном направлении путем поворота ультразвукового датчика на основании шеи в сторону слева от средней линии.

Рис. 13.4

Продольный вид безымянной артерии от аорты (Ao) до безымянной артерии (IA), правой общей сонной артерии (ОСА) и правой подключичной артерии (ScA) с использованием криволинейного 4 МГц зонд. Зонд располагают слева от средней линии. Тень отбрасывается от левой ключицы к грудино-ключичному суставу. Артефакт зеркальной реверберации можно отметить ниже яркого рефлектора и правой подключичной артерии

Рис. 13.5

Продольный вид левой общей сонной артерии (L CCA) и аорты (Ao) при сканировании криволинейным датчиком 4 МГц, демонстрирующий отхождение левой общей сонной артерии, внутренней яремной вены и затемнение от грудино-ключичного сустава

Левую подключичную артерию, возможно, труднее всего проследить. Чтобы визуализировать подключичную вену, датчик датчика будет располагаться над ключицей, направляя пятку датчика в сторону левой задней части вырезки (рис. 13.6). Ультразвуковые отражения захватят яркие отражения от плевры и левого легкого. Артефактное дублирование левой подключичной артерии в В-режиме и цвете может быть результатом зеркальной реверберации (рис. 13.6).

Чтобы визуализировать подключичную вену, датчик датчика будет располагаться над ключицей, направляя пятку датчика в сторону левой задней части вырезки (рис. 13.6). Ультразвуковые отражения захватят яркие отражения от плевры и левого легкого. Артефактное дублирование левой подключичной артерии в В-режиме и цвете может быть результатом зеркальной реверберации (рис. 13.6).

Рис. 13.6

Продольный вид левой подключичной артерии (LScA) и мест отхождения левой общей сонной артерии (LCCA) и безымянной артерии (IA) от аорты (Ao). Под ярким отражателем и левой подключичной артерией можно заметить артефакт реверберации зеркального отображения. Чтобы избежать дальнейшей путаницы, левую подключичную артерию можно проследить от подмышечной артерии, ниже ключицы, через грудной отдел к подключичной артерии.

Трудности визуализации могут быть связаны с конфигурацией зубного ряда. Дуга была описана в спиральной и неспирализованной конфигурациях с надаортальными стволами, происходящими из разных точек дуги [ 10 ]. В лучшей конфигурации безымянная кость располагается на правом краю верхушки, а левая подключичная — на левом. Точки отбора, расположенные на верхней стенке дуги, оптимально расположены для ультразвуковой визуализации и эндоваскулярной канюляции. Более сложная конфигурация визуализации возникает, когда безымянная артерия отходит от аорты перед верхушкой и ее начало лежит ниже уровня верхушки. В этом «развернутом» положении левая общая сонная и подключичная артерии могут быть смещены вправо аналогичным образом. Более глубокий отвод безымянной кости может препятствовать адекватной ультразвуковой визуализации, а также усложнять эндоваскулярную канюляцию.

В лучшей конфигурации безымянная кость располагается на правом краю верхушки, а левая подключичная — на левом. Точки отбора, расположенные на верхней стенке дуги, оптимально расположены для ультразвуковой визуализации и эндоваскулярной канюляции. Более сложная конфигурация визуализации возникает, когда безымянная артерия отходит от аорты перед верхушкой и ее начало лежит ниже уровня верхушки. В этом «развернутом» положении левая общая сонная и подключичная артерии могут быть смещены вправо аналогичным образом. Более глубокий отвод безымянной кости может препятствовать адекватной ультразвуковой визуализации, а также усложнять эндоваскулярную канюляцию.

Трудности, вызванные аномальной анатомией, недоступным началом какой-либо ветви дуги из-за скручивания или сбивающими с толку цветовыми артефактами, можно преодолеть, постоянно возвращая сканирование к знакомой территории у основания шеи. Отслеживание пути каждой ветви должно затем позволить отделить нормальную анатомию от вариантов и артефактов. Отсутствие центральных ветвей безымянной, левой общей сонной и левой подключичной должно позволить косвенное свидетельство спектральной допплерографии о гемодинамически значимом стенозе или окклюзии, когда входное отверстие недоступно.

Отсутствие центральных ветвей безымянной, левой общей сонной и левой подключичной должно позволить косвенное свидетельство спектральной допплерографии о гемодинамически значимом стенозе или окклюзии, когда входное отверстие недоступно.

Брахиоцефальные вены

Визуализация брахиоцефальных вен осуществляется по тем же ориентирам, что и при сканировании артерий, с изображением внутренних яремных вен с двух сторон у основания шеи. Отсюда можно проследить обе вены до их слияния с подключичными венами и проследить до верхней полой вены (рис. 13.3 и 13.7). Левая брахиоцефальная вена лежит впереди левой общей сонной и безымянной артерий, приближаясь к ВПВ. Визуализация требует большей передней ангуляции и может быть более сложной, чем визуализация ветвей стволовой артерии.

Рис. 13.7

Визуализация плечеголовных вен и верхней полой вены. От основания шеи (вверху) можно увидеть, как правая подключичная вена (ScV) и правая внутренняя яремная вена (IJ) впадают в правую плечеголовную вену (BcV). Левая плечеголовная вена пересекает слева направо впереди безымянной артерии (IA), над аортой (Ao). При центральном сканировании (внизу) можно увидеть слияние обеих брахиоцефальных вен (BcV) с образованием верхней полой вены (ВПВ)

Левая плечеголовная вена пересекает слева направо впереди безымянной артерии (IA), над аортой (Ao). При центральном сканировании (внизу) можно увидеть слияние обеих брахиоцефальных вен (BcV) с образованием верхней полой вены (ВПВ)

Только обладатели статуса Gold могут продолжить чтение. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Теги: Неинвазивная сосудистая диагностика

8 декабря 2017 г. | Опубликовано администратором в КАРДИОЛОГИЯ | Комментарии к записи Цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных/подключичных артерий

Premium WordPress Themes by UFO Themes отключены

Тема WordPress от UFO themes

Пренатальная диагностика аномального хода левой брахиоцефальной вены с использованием режима визуализации потока высокой четкости и пространственно-временной корреляции изображений | УЗИ сердечно-сосудистой системы

- Исследования

- Открытый доступ

- Опубликовано:

- Tian-gang Li 1,2 na1 ,

- Bin Ma 1,2 na1 &

- Ping-an Qi 1

УЗИ сердечно-сосудистой системы том 20 , номер статьи: 15 (2022) Процитировать эту статью

693 доступа

Сведения о показателях

Abstract

Background

Это исследование было направлено на изучение клинической ценности режима визуализации потока высокой четкости (HD) и пространственно-временной корреляции изображений (STIC) для диагностики аномального течения левой брахиоцефальной вены (LBCV) у плода.

Методы и результаты

Семнадцать случаев аномального течения LBCV были диагностированы с использованием двухмерного (2D), HD-потока и HD-потока в сочетании со STIC-изображениями и ретроспективно проанализированы для изучения значимости использования HD-потока в сочетании со STIC технологии в диагностике аномальных течений LBCV.

Выводы

HD-flow в сочетании с технологией STIC может помочь в диагностике аномального течения LBCV плода, и этот метод имеет важное клиническое значение.

Отчеты экспертной оценки

История вопроса

Аномальное течение левой брахиоцефальной вены (LBCV) у плода встречается очень редко, и нет сообщений о его частоте до родов. В литературе постнатальная заболеваемость колебалась от 0,2 до 1,7% [1, 2]. В норме левая яремная вена и левая подключичная вена сходятся на LBCV, которая наклоняется вправо в месте над дугой аорты и сливается с правой плечеголовной веной в правую верхнюю полую вену (RSVC). Аномальное течение LBCV классифицируется как ретроэзофагеальное, внутритимусное и субаортальное. Ретроэзофагеальный LBCV может вызывать легкую компрессию пищевода, но протекает бессимптомно [1]. Внутритимусная и субаортальная LBCV могут быть нормальными вариантами вен плода, но у большинства плодов могут быть аномальные структуры сердца [3]. Об обнаружении аномального течения LBCV у плода необходимо заранее сообщить специалисту по детской или кардиохирургии, поскольку аномальное течение LBCV может усложнить процедуру или вызвать повреждение сосудов во время срединной торакальной или кардиохирургической операции [4]. Эхокардиография плода может диагностировать большинство аномальных течений LBCV и предоставить точную информацию для пренатальной консультации. Поток высокой четкости (HD) в сочетании с технологией пространственно-временной корреляции изображений (STIC) может продемонстрировать трехмерную (3D) структуру сердца, аорты и вены плода, а также может показать связь и соседство между кровеносными сосудами для повышения достоверности диагностики.

Аномальное течение LBCV классифицируется как ретроэзофагеальное, внутритимусное и субаортальное. Ретроэзофагеальный LBCV может вызывать легкую компрессию пищевода, но протекает бессимптомно [1]. Внутритимусная и субаортальная LBCV могут быть нормальными вариантами вен плода, но у большинства плодов могут быть аномальные структуры сердца [3]. Об обнаружении аномального течения LBCV у плода необходимо заранее сообщить специалисту по детской или кардиохирургии, поскольку аномальное течение LBCV может усложнить процедуру или вызвать повреждение сосудов во время срединной торакальной или кардиохирургической операции [4]. Эхокардиография плода может диагностировать большинство аномальных течений LBCV и предоставить точную информацию для пренатальной консультации. Поток высокой четкости (HD) в сочетании с технологией пространственно-временной корреляции изображений (STIC) может продемонстрировать трехмерную (3D) структуру сердца, аорты и вены плода, а также может показать связь и соседство между кровеносными сосудами для повышения достоверности диагностики. В этом исследовании обобщены случаи аномальных течений LBCV, диагностированных с помощью HD-flow в сочетании с технологией STIC, и его целью было обеспечить надежную основу для клинической диагностики аномальных течений LBCV до родов.

В этом исследовании обобщены случаи аномальных течений LBCV, диагностированных с помощью HD-flow в сочетании с технологией STIC, и его целью было обеспечить надежную основу для клинической диагностики аномальных течений LBCV до родов.

Методы

Субъекты исследования

В этом ретроспективном исследовании проанализированы ультразвуковые и клинические данные 17 случаев аномального течения LBCV, диагностированных с помощью эхокардиографии плода в нашей больнице в период с июля 2017 г. по июнь 2021 г.

Инструменты и методы

Изображения были получены с помощью Датчик eM6C (2,0–5,0 МГц) из ультразвуковой системы Voluson E10 (GE Healthcare, Zipf, Австрия). Во-первых, для определения наличия структурных аномалий плода использовалась обычная двухмерная (2D) ультрасонография. Впоследствии экспертом-сонографом была проведена эхокардиография плода, чтобы определить, является ли внутрисердечная структура плода аномальной. HD-flow в сочетании с технологией STIC использовался для визуализации LBCV и крупных кровеносных сосудов для определения аномального течения LBCV.

Результаты пренатального УЗИ были определены двумя главными врачами, занимающимися эхокардиографией плода, и проанализированы визуализационные характеристики аномального течения LBCV. Для анализа были соответственно получены изображения сердца плода 2D, HD-flow и HD-flow в сочетании с технологией STIC. Все новорожденные были обследованы с помощью УЗИ или компьютерно-томографической ангиографии (КТА) после родов.

Нормальный LBCV: цветной кровоток HD-flow в проекции трех сосудов трахеи (3VT) плода показывает, что LBCV сливается с RSVC (рис. 1A). На 3D-изображении четко видно, что LBCV проходит над дугой аорты и входит в RSVC (рис. 1B). Нормальное структурное представление показывает, что LBCV входит в RSVC (Fig. 1C).

Рис. 1 Изображения нормального LBCV с использованием двумерного (2D) и трехмерного (3D) УЗИ. A Цветной кровоток, показывающий, что LBCV сливается с RSVC. B LBCV и RSVC показаны с использованием режима рендеринга HD-flow и STIC. C Нормальная структурная картина LBCV и RSVC (вид спереди). ВПВ, верхняя полая вена; DA, артериальный проток; DAO, нисходящая аорта; RSVC, правая верхняя полая вена; SP, позвоночник, T, трахея; LBCV, левая плечеголовная вена; Л, слева; Р, справа; А, брюшной; П, спинной; Се, головной; Са, хвостовой

C Нормальная структурная картина LBCV и RSVC (вид спереди). ВПВ, верхняя полая вена; DA, артериальный проток; DAO, нисходящая аорта; RSVC, правая верхняя полая вена; SP, позвоночник, T, трахея; LBCV, левая плечеголовная вена; Л, слева; Р, справа; А, брюшной; П, спинной; Се, головной; Са, хвостовой

Полноразмерное изображение

Ретроэзофагеальная LBCV: 2D-изображения и HD-flow цветной кровоток в 3VT разрезе плода показывают, что поперечные аномальные кровеносные сосуды проходят позади аорты и трахеи, затем впадают в непарную вену и впадают в RSVC чтобы сформировать U-образную структуру (рис. 2А). Цветное допплеровское ультразвуковое исследование показало U-образную структуру в разных цветах (рис. 2В). HD-поток в сочетании с технологией STIC четко показывает, что LBCV обошел пищевод и слился с RSVC (рис. 2C, D). Послеродовые двухмерные и цветные допплеровские ультразвуковые изображения показывают, что LBCV обошел пищевод (рис. 2E). Послеродовая КТА показывает, что LBCV обошел пищевод и слился с RSVC, что согласуется с пренатальными ультразвуковыми изображениями (рис. 2F). Структурное представление ретроэзофагеальной LBCV показывает, что LBCV входит в RSVC (рис. 2G, H).

2F). Структурное представление ретроэзофагеальной LBCV показывает, что LBCV входит в RSVC (рис. 2G, H).

Изображение ретроэзофагеальной БКК. A LBCV проходит позади аорты и впадает в RSVC, образуя U-образную структуру. B Цветная картина кровотока, показывающая ретроэзофагеальный LBCV. C–D Ретроэзофагеальный LBCV показан с использованием режима рендеринга HD-flow и STIC. E Послеродовое 2D-ультразвуковое изображение, показывающее, что LBCV обходит пищевод. F Послеродовая КТА, показывающая, что LBCV обходит пищевод и сливается с RSVC, что согласуется с пренатальным изображением. G-H Структурное представление ретроэзофагеальной LBCV. G Вид спереди. H Вид сзади. LBCV, левая плечеголовная вена. АО, аорта; ПА, легочная артерия; ВПВ, верхняя полая вена; LDA, левый артериальный проток; AzV, непарная жилка; LAA, левая дуга аорты; ARCH, дуга аорты; Т, трахея; DAO, нисходящая аорта; RBCV, правая плечеголовная вена; Л, слева; Р, справа; Се, головной; Са, каудальный; А, брюшной; P, спинной мозг

Полноразмерное изображение

Внутритимусная LBCV: двумерные и цветные изображения кровотока использовались, чтобы показать LBCV, протекающую в тимусе (рис. 3A, B). HD-поток в сочетании с технологией STIC четко показывает внутритимусную LBCV (рис. 3C, D). Послеродовые двухмерные и цветные ультразвуковые допплеровские изображения показывают, что LBCV проходит в тимусе (рис. 3E, F). Структурное представление показывает, что внутритимусный LBCV входит в RSVC (рис. 3G, H).

3A, B). HD-поток в сочетании с технологией STIC четко показывает внутритимусную LBCV (рис. 3C, D). Послеродовые двухмерные и цветные ультразвуковые допплеровские изображения показывают, что LBCV проходит в тимусе (рис. 3E, F). Структурное представление показывает, что внутритимусный LBCV входит в RSVC (рис. 3G, H).

Изображения внутритимусной БКК с использованием двухмерного (2D) и трехмерного УЗИ. Двухмерное ультразвуковое изображение , показывающее внутритимусную LBCV. B Цветной доплеровский кровоток, демонстрирующий внутритимусную LBCV. C-D Режим рендеринга HD-flow и пространственно-временная корреляция изображений, показывающая, что LBCV проходит через тимус. E–F Послеродовые двухмерные и цветные допплеровские ультразвуковые изображения, показывающие, что LBCV проходит в тимусе, что демонстрирует хорошее соответствие с пренатальным ультразвуковым изображением. G-H Структурное представление внутритимусной LBCV. G Вид спереди. H Вид сверху. АО, аорта; ПА, легочная артерия; ВПВ, верхняя полая вена; DA, артериальный проток; AzV, непарная жилка; DAO, нисходящая аорта; LBCV, левая плечеголовная вена; Th, тимус; LSA, левая подключичная артерия; RBCV, правая плечеголовная вена; Л, слева; Р, справа; А, брюшной; П, спинной; Се, головной; Ca, каудально

G Вид спереди. H Вид сверху. АО, аорта; ПА, легочная артерия; ВПВ, верхняя полая вена; DA, артериальный проток; AzV, непарная жилка; DAO, нисходящая аорта; LBCV, левая плечеголовная вена; Th, тимус; LSA, левая подключичная артерия; RBCV, правая плечеголовная вена; Л, слева; Р, справа; А, брюшной; П, спинной; Се, головной; Ca, каудально

Полноразмерное изображение

Субаортальный LBCV: HD-поток в сочетании с технологией STIC может четко показать, что LBCV проходит под дугой аорты (рис. 4A). Шейная дуга аорты соответствует уровню ключицы (рис. 4Б). Послеродовая КТА показывает субаортальный LBCV (рис. 4C). Структурное представление показывает, что субаортальный LBCV входит в RSVC (рис. 4D).

Рис. 4 Пренатальные и послеродовые изображения субаортальной ББК. A Трехмерный режим визуализации потока высокой четкости и STIC используются для отображения субаортальной LBCV у плода. B Шейная дуга аорты соответствует уровню ключицы. C Послеродовая КТА, показывающая субаортальную LBCV, которая соответствовала пренатальному изображению. D Структурное представление субаортальной LBCV. LBCV, левая плечеголовная вена; RAA, правая дуга аорты; ПА, легочная артерия; ВПВ, верхняя полая вена; DA, артериальный проток; DAO, нисходящая аорта; LBCV, левая плечеголовная вена; Л, слева; Р, справа; А, брюшной; П, спинной

C Послеродовая КТА, показывающая субаортальную LBCV, которая соответствовала пренатальному изображению. D Структурное представление субаортальной LBCV. LBCV, левая плечеголовная вена; RAA, правая дуга аорты; ПА, легочная артерия; ВПВ, верхняя полая вена; DA, артериальный проток; DAO, нисходящая аорта; LBCV, левая плечеголовная вена; Л, слева; Р, справа; А, брюшной; П, спинной

Полноразмерное изображение

Результаты

Семнадцать случаев были одноплодными, и было четыре случая ретроэзофагеальной LBCV, включая два случая изолированной ретроэзофагеальной LBCV и два случая со структурными пороками развития. Отмечено три случая внутритимусной БВК, в том числе один изолированный случай и два случая со структурными аномалиями. Выявлено 10 случаев субаортальной ВБК, в том числе два изолированных случая и восемь случаев с внутрисердечными или экстракардиальными структурными мальформациями. HD-поток и HD-поток в сочетании с STIC показывают, что все LVBC стекают в ВПВ, и в исследовании не было расширенной или отсутствующей LBCV.

Ретроэзофагеальный LBCV ( n = 4) и внутритимусный LBCV ( n = 3) были диагностированы во втором триместре. В третьем триместре было диагностировано два случая субаортальной БКК. Все случаи были точно идентифицированы с использованием 2D-изображений, HD-flow и 3D-изображений со STIC во втором триместре. Клинические характеристики семнадцати случаев аномального течения левой брахиоцефальной вены представлены в таблице 1.

9031Полноразмерная таблица

Обсуждение

Хотя аномальные течения LBCV очень редки до родов, о них сообщалось, учитывая широкое использование фетальной эхокардиографии [4,5,6,7,8,9]. Проекция 3VT является наиболее важной проекцией для диагностики аномальных течений LBCV, потому что проекция 3VT может отображать кровеносные сосуды плода, сердечные сосуды и тимус [3, 10, 11]. В норме вид 3VT слегка отклонен к голове плода, а LBCV может отображаться над дугой аорты и позади тимуса [5]. В предыдущих исследованиях сообщалось о ретроэзофагеальной LBCV у плода [4, 7, 8]. Очень немногие исследования также использовали технологию STIC для описания ретроэзофагеальной LBCV у плодов 7 . О пренатальной диагностике субаортальной и внутритимусной ЛБК сообщалось редко, в основном у детей или взрослых по данным КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ) [1, 12]. Это исследование показывает, что HD-поток в сочетании с STIC может помочь показать взаимосвязь между LBCV и дугой аорты, а также имеет высокую ценность клинического применения для точной диагностики аномального течения LBCV у плода.

Очень немногие исследования также использовали технологию STIC для описания ретроэзофагеальной LBCV у плодов 7 . О пренатальной диагностике субаортальной и внутритимусной ЛБК сообщалось редко, в основном у детей или взрослых по данным КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ) [1, 12]. Это исследование показывает, что HD-поток в сочетании с STIC может помочь показать взаимосвязь между LBCV и дугой аорты, а также имеет высокую ценность клинического применения для точной диагностики аномального течения LBCV у плода.

Ретроэзофагеальный LBCV в проекции 3VT может показать, что поперечный LBCV проходит позади аорты и трахеи, а затем входит в RSVC через непарную вену. Ретроэзофагеальный LBCV может образовывать U-образную структуру с дугой аорты. Однако на цветном ультразвуковом допплеровском изображении видно, что U-образная структура имеет другой цвет, который необходимо отличать от правой дуги аорты (ППА). На RAA видно U-образное сосудистое кольцо того же цвета. Кроме того, спектральную допплеровскую ультрасонографию можно использовать для наблюдения за спектром низкоскоростного венозного кровотока вместо артериального спектра при ретроэзофагеальной LBCV. Это исследование показывает, что HD-поток в сочетании с технологией STIC может интуитивно отображать ретроэзофагеальный LBCV, в конечном итоге впадающий в RSVC через непарную вену.

Это исследование показывает, что HD-поток в сочетании с технологией STIC может интуитивно отображать ретроэзофагеальный LBCV, в конечном итоге впадающий в RSVC через непарную вену.