Балантидиаз диагностика – симптомы, диагностика, лечение и профилактика

симптомы, диагностика, лечение и профилактика

Балантидиаз — инфекция протозойного характера. Возбудителями заражения являются паразитические простейшие инфузории Balantidium coli. Эти микроорганизмы паразитируют у человека, свиней и очень редко у крыс и собак. Данный тип инфузорий может вызвать не только балантидиаз, но и инфузорную дизентерию. Этот возбудитель стал гигантом по размерам среди инфузорий.Первое сообщение о заболевании человека было представлено шведским врачом П. Мальмстеном в 1857 г., который обнаружил в кале 2 больных, страдавших поносом, балантидиев. Ему же принадлежит первое описание патологической анатомии заболевания у человека. После работы Н. С. Соловьева (1901), установившего внутритканевый паразитизм балантидиев, балантидиаз был выделен в самостоятельную нозологическую форму.

Что это такое?

Балантидиаз – это инфекция толстого кишечника, вызванная паразитом Balantidium coli, который принадлежит к классу простейших. Balantidium coli – это самый большой одноклеточный паразит, поражающий организм человека. Заболевание было открыто в 1857 году, когда доктор Малмстен описал первый случай в Стокгольме (Швеция).

Причины развития

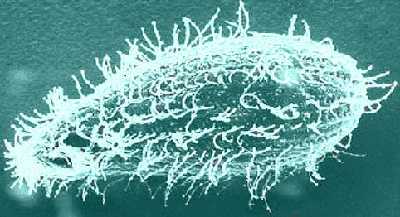

Этиологическим агентом балантидиаза выступает ресничная инфузория Balantidium соli. Балантидии являются самыми крупными представителями кишечных простейших, паразитирующими в организме человека.

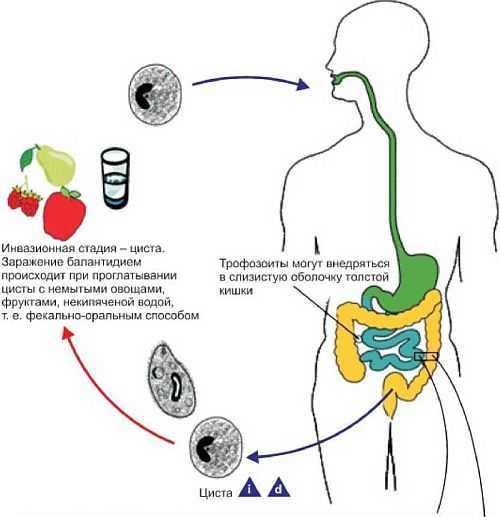

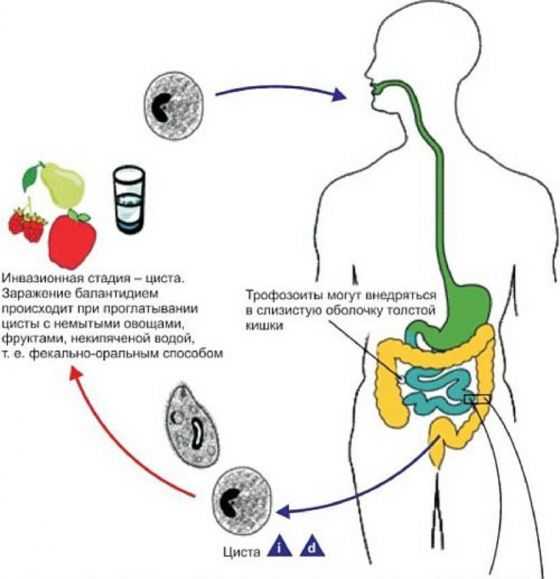

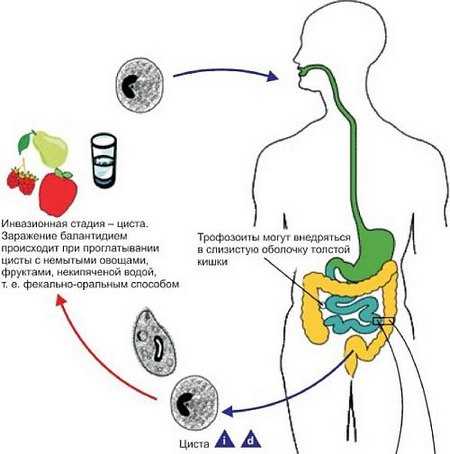

- Жизненный цикл паразитов проходит 2 стадии – цистную и вегетативную. Цисты балантидий имеют диаметр около 50 мкм, округлую форму и могут сохранять жизнеспособность вне организма хозяина в течение 3-4 недель. Длина вегетативных форм паразитов — 30-150 мкм, ширина — 30-100 мкм; поверхность покрыта ресничками, благодаря которым осуществляется движение. Во внешней среде вегетативные формы менее устойчивы – погибают через 3-5 часов.

- Основным резервуаром возбудителей балантидиаза служат свиньи, среди которых инвазия достигает 60-80%; реже источником протозойной инфекции выступает человек. Механизм заражения балантидиазом – фекально-оральный. Передача балантидий (чаще цистных форм) происходит через грязные руки, контаминированную воду, фрукты, овощи.

- Чаще балантидиазом заболевают работники свиноводческих хозяйств, скотобоен, мясных цехов. В пищеварительном тракте человека из цист образуются вегетативные формы, которые паразитируют в тканях слепой, сигмовидной и прямой кишки. На месте их внедрения в слизистую толстой кишки, образуются участки гиперемии и отека, которые в дальнейшем трансформируются в эрозии и язвы.

Дефекты слизистой оболочки имеют кратерообразную форму, неровные края, покрытое некротическими массами дно. Язвенно-деструктивные изменения в кишечнике, всасывание токсических веществ, а также питание паразитов за счет своего хозяина составляют основу патогенеза балантидиаза и определяют его клинические проявления.

Симптомы балантидиаза

Попадая в желудочно-кишечный тракт, микроорганизм поражает стенку кишечника, вызывая на начальном этапе отек и гиперемию слизистой оболочки, которые сменяются по мере прогрессирования процесса кровоизлияниями и очагами некроза, сопровождающимися мощной интоксикацией, что проявляется:

- схваткообразными болями в животе;

- частыми ложными позывами к дефекации;

- слабостью, ухудшением общего самочувствия;

- повышением температуры тела до 38,5–39 °С;

- головной болью, головокружением;

- снижением или полным отсутствием аппетита;

- жидким зловонным стулом с примесью крови, гноя, слизи (10-15 раз в сутки).

Объективные признаки: язык сухой, обложен белым налетом, печень и селезенка увеличены, живот резко болезненный при надавливании в околопупочной области и в нижних отделах. Отмечается стремительная потеря массы тела, истощение развивается в течение нескольких дней (до недели).

При хроническом балантидиазе периоды обострения, которые длятся от нескольких дней до месяца, сменяются мнимым благополучием, яркие симптомы заболевания исчезают на несколько месяцев (в среднем – от 3 месяцев до полугода). Проявления заболевания в этом случае слабо выражены: незначительные боли в животе, диарея 2-5 раз в сутки (иногда с примесью слизи, реже – крови), проявления интоксикации отсутствуют.

Диагностика

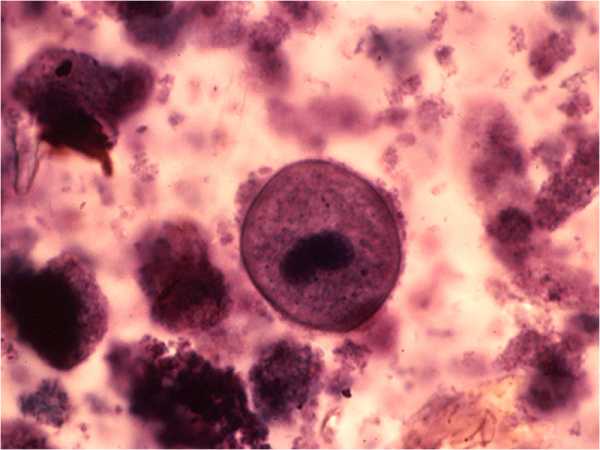

Основной способ диагностики балантидиаза — соскоб пораженного эпителия, забор которого осуществляется во время ректороманоскопии, и мазок, взятый из фекалий пациента. Балантидии легко обнаружить, так как они являются самыми крупными среди инфузорий и хорошо заметны под микроскопом.

- В нативном мазке, который забирается из испражнений, выявляются половозрелые формы простейших. Они подвижны и легко меняют форму тела за счет эластичной пелликулы.

- В соскобе, окрашенном по Гейденгайну, тоже обнаруживается большое количество паразитов, цисты, а также слизь и кровь.

Во время ректороманоскопии отмечаются деструктивно-язвенные явления стенок кишечника, некротические образования и кровоизлияния.

Как лечить балантидиаз: препараты выбора

Балантидиаз является специфической инфекцией, поэтому на возбудителей этой патологии губительно действуют самые обычные антибиотики в достаточно невысоких дозах.

Первым рекомендуемым препаратом при лечении балантидиаза является Мономицин, применяемый пятидневными циклами в виде 4-х-разовых инъекций по 250 ЕД. Всего рекомендуется два цикла с перерывом около недели. Также хорошо действует Окситетрациклин, который назначают в таблетках по 0,25 г 4 раза в стуки в течение недели в случае нетяжелых форм болезни. В тяжелых случаях при лечении балантидиаза оба антибиотика дают в сочетании друг с другом.

Дополнительно назначаются:

- Трихопол;

- Ятрен;

- Ампициллин;

- детоксиационные лекарства;

- иммуномодуляторы.

В условиях стационара можно использовать гемотерапию. Хирургическое лечение показано при развитии клиники острого аппендицита, перитонита, прободения язвы, кишечного кровотечения.

В случае поздно начатого или неадекватного лечения летальность может достигать 10-12%.

Профилактика

Следующие простые меры могут предотвратить балантидиаз:

- Поддержание санитарно-гигиеничных условий жизни.

- Избегание контактов со свиньями или удобрениями, загрязненными их фекалиями.

- Употребление и использование в бытовых целях только чистой воды.

- Тщательное мытье рук после посещения туалета и перед приготовлением или употреблением пищи.

- Мытье всех фруктов и овощей чистой водой.

Что касается общественной профилактики, балантидиаз, как и многие другие заболевания, передающиеся фекально-оральным путем, можно предотвратить улучшением гигиены, очистки и обеззараживания воды, обработки сточных вод.

medsimptom.org

причины, симптомы, диагностика и лечение

Балантидиаз – протозойная кишечная инфекция, вызываемая ресничными инфузориями – балантидиями. Клинические проявления балантидиаза служат отражением воспалительно-язвенных процессов в толстом кишечнике, и характеризуются болями в животе, тенезмами, частым жидким стулом с примесью крови и гноя, похудением, интоксикационным синдромом. Для постановки диагноза «балантидиаз» важное значение имеют клинико-эпидемиологические данные, результаты ректороманоскопии, обнаружение балантидиев в испражнениях и мазках. Этиотропная терапия балантидиаза проводится метронидазолом, тинидазолом, тетрациклиновыми антибиотиками, мономицином.

Общие сведения

Балантидиаз (дизентерия инфузорная) – зоонозная протозойная инфекция, протекающая с явлениями язвенно-геморрагического колита и общей интоксикации. Вспышки балантидиаза чаще возникают в южных регионах, однако спорадические случаи инфекции также регистрируются в сельских районах с развитым свиноводством. Балантидиаз характеризуется тяжелым течением, а при позднем начале лечения — высокой летальностью, обусловленной кишечными осложнениями, кахексией, присоединением сепсиса. Распространению балантидиаза способствует отсутствие настороженности со стороны медицинских специалистов к данной патологии, низкий уровень санитарной культуры населения, высокая инвазированность сельского населения (4-5%).

Балантидиаз

Причины балантидиаза

Этиологическим агентом балантидиаза выступает ресничная инфузория Balantidium соli. Балантидии являются самыми крупными представителями кишечных простейших, паразитирующими в организме человека. Их жизненный цикл проходит 2 стадии – цистную и вегетативную. Цисты балантидий имеют диаметр около 50 мкм, округлую форму и могут сохранять жизнеспособность вне организма хозяина в течение 3-4 недель. Длина вегетативных форм паразитов — 30-150 мкм, ширина — 30-100 мкм; поверхность покрыта ресничками, благодаря которым осуществляется движение. Во внешней среде вегетативные формы менее устойчивы – погибают через 3-5 часов.

Основным резервуаром возбудителей балантидиаза служат свиньи, среди которых инвазия достигает 60-80%; реже источником протозойной инфекции выступает человек. Механизм заражения балантидиазом – фекально-оральный. Передача балантидий (чаще цистных форм) происходит через грязные руки, контаминированную воду, фрукты, овощи. Чаще балантидиазом заболевают работники свиноводческих хозяйств, скотобоен, мясных цехов. В пищеварительном тракте человека из цист образуются вегетативные формы, которые паразитируют в тканях слепой, сигмовидной и прямой кишки. На месте их внедрения в слизистую толстой кишки, образуются участки гиперемии и отека, которые в дальнейшем трансформируются в эрозии и язвы. Дефекты слизистой оболочки имеют кратерообразную форму, неровные края, покрытое некротическими массами дно. Язвенно-деструктивные изменения в кишечнике, всасывание токсических веществ, а также питание паразитов за счет своего хозяина составляют основу патогенеза балантидиаза и определяют его клинические проявления.

Симптомы балантидиаза

От момента заражения до манифестации балантидиаза проходит 1-З недели. По выраженности клинических проявлений различают бессимптомную (субклиническую) и манифестную форму балантидиаза, по характеру течения – острую, хроническую и рецидивирующую; по тяжести течения – легкую, среднетяжелую и тяжелую.

При субклинической форме дисфункция кишечника и интоксикация отсутствуют, а балантидиаз распознается на основании эндоскопической картины и лабораторных данных. Симптоматика острой манифестной формы балантидиаза напоминает дизентерию. Больные жалуются на прогрессирующую слабость, головную боль, фебрильную лихорадку, тошноту и рвоту. Одновременно развиваются признаки колита: режущие боли в животе, диарея, тенезмы. Стул становится жидким, слизисто-гнойным, а затем кровянистым; учащается до 15-20 раз в сутки; испражнения имеют гнилостный запах. При тяжелой форме балантидиаза происходит стремительная потеря массы тела, вплоть до кахексии.

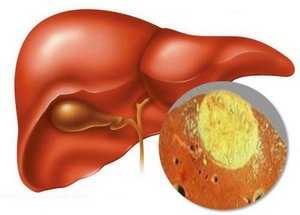

Хронический балантидиаз протекает со слабо выраженным интоксикационным синдромом, учащенным (до 2-5 раз в сутки) жидким стулом, метеоризмом, болезненностью слепой и восходящей кишки при пальпации. Острое и непрерывно хроническое течение балантидиаза может привести к развитию кишечных и внекишечных осложнений: кровотечения, перфорации язв толстой кишки, выпадения прямой кишки, перитонита, абсцессов печени, гипохромной анемии. Без специфического этиотропного лечения при острой форме балантидиаза очень высок риск летального исхода. Крайне тяжелое течение балантидиаза отмечается при его сочетании с гельминтозами и острыми кишечными инфекциями.

Диагностика и лечение балантидиаза

Больные с подозрением на балантидиаз направляются к инфекционисту. Заболевание может быть заподозрено на основании положительных данных эпидемиологического анамнеза и клинических проявлений; окончательное подтверждение и верификация диагноза возможно после проведения эндоскопического исследования кишечника и лабораторных анализов.

В острой стадии балантидиаза при ректороманоскопии или колоноскопии обнаруживаются очаговые инфильтративно-язвенные изменения стенки кишки; при хроническом течении — катарально-геморрагические или язвенные поражения. Достоверным доказательством балантидиаза служит наличие вегетативных форм балантидий в свежевыделенных фекалиях или в соскобах с пораженных участков кишки. Выявление цист указывает на транзиторное носительство протозойной инфекции. В ходе диагностики балантидиаз дифференцируют с бактериальной дизентерией, амебиазом, лямблиозом, криптоспоридиозом, дисбактериозом, неспецифическим язвенным колитом.

Пациенты с подтвержденным балантидиазом подлежат госпитализации в инфекционный стационар. В качестве этиотропной терапии назначаются антибактериальные (мономицин, окситетрациклин, ампициллин) или противопротозойные препараты (метронидазол, тинидазол). Обычно проводится 2-3 пятидневных цикла терапии. Системная лекарственная терапия может быть дополнена клизмами с коллоидно-дисперсной солью норсульфазола. Одновременно показана дезинтоксикационная терапия, витаминотерапия, соблюдение рациональной диеты.

Лечение носителей протозойной инфекции также строго обязательно. Критериями излечения балантидиаза считаются отсутствие колитического синдрома, отрицательное копрологическое исследование на балантидии, отсутствие язвенных изменений кишечной стенки.

Прогноз и профилактика балантидиаза

Применяемые на сегодняшний день методы специфического лечения балантидиаза способствуют выздоровлению пациентов. В случае поздно начатого или неадекватного лечения летальность может достигать 10-12%. Профилактика балантидиаза складывается из соблюдения мер индивидуальной безопасности (соблюдения личной гигиены, кипячения воды, мытья овощей и фруктов и пр.), а также охраны внешней среды от фекального загрязнения (защита водоемов, улучшение зоогигиенических условий содержания свиней, обезвреживание навоза, и т. д.). Специфическая профилактика балантидиаза не разработана.

www.krasotaimedicina.ru

Балантидиаз — симптомы, диагностика, лечение

Простейшие (Protozoa) — тип одноклеточных животных, среди которых встречаются как свободноживущие, так и паразитические виды. К паразитам относят Balantidium coli — крупную ресничную инфузорию, обитающую в кишечнике человека.

Для болезни под соответствующим названием «балантидиаз» характерно тяжелое течение и общая интоксикация. Высокая летальность из-за сепсиса и кишечных осложнений имеет место в случае несвоевременного лечения.

Патологоанатомическую картину балантидиаза и самого возбудителя впервые в 1857 году описал шведский врач П. Мальмстен. Он обнаружил балантидии в кале больных, лечившихся от диареи. Через несколько лет инфузории были найдены у свиней. Труды Н. С. Соловьева позволили установить балантидиаз как форму внутритканевого паразитизма.

Единичные случаи балантидиаза встречаются в регионах, где развито свиноводство, хотя балантидиями поражены практически 4—5% сельского населения. Причины высокой инвазированности следует искать в низком уровне санитарии и гигиены среди населения, а также в отсутствии должной настороженности к данному заболеванию со стороны практикующих врачей.

Биологическая характеристика возбудителя

Balantidium coli — простейшее с жизненным циклом, состоящим из двух стадий:

- вегетативной;

- цистной.

Вегетативные формы имеют длину до 80 мкм и ширину до 60 мкм. Функция движения осуществляется множеством ресничек, покрывающих клетку. Во внешней среде вегетативные формы остаются жизнеспособными в течение 3—5 часов. В отличие от них стадия цисты характеризуется более высокой стойкостью к внешнему воздействию. Мелкие (до 50 мкм) оруглые цисты балантидий остаются живыми на протяжении 3—4 недель.

Пути и механизм заражения

Балантидиями инвазированы практически 60—80% свиней. Поэтому именно они — основной резервуар паразитов. Роль зараженных собак и крыс в развитии болезни не выяснена. Редко в качестве дополнительного источника балантидий выступает зараженный человек.

Заразиться балантидиазом можно водой, содержащей цисты. Мухи, овощи и грунт служат в качестве дополнительных факторов заражения.

В пищеварительном канале из проглоченных человеком цист образуются вегетативные формы, которые локализуются в толстом кишечнике. Они проникают в слизистую кишечной стенки, вызывая ее отечность с дальнейшей трансформацией таких участков в язвы. Получаемые дефекты по форме напоминают кратер с изрезанными краями и неровным некротическим дном. Патология может сопровождаться гнойным и некротическим аппендицитом. Очаги поражения могут достичь тонкого кишечника, печени и даже миокарда. Деструкция кишечника, интоксикационный синдром, питание за счет человека — неполная клиническая картина балантидиаза. Прободение язв может привести к разлитой форме перитонита.

Симптомы балантидиаза

Инкубация длится 1—3 недели. Балантидиаз может быть:

- Субклиническим или бессимптомным. Форма болезни, протекающая без интоксикации организма с нормально работающим кишечником. О заражении можно узнать по данным лабораторного анализа и результатам эндоскопирования кишечной стенки.

- Острым, по симптоматике напоминающим дизентерию. Острая форма обычно продолжается на протяжении 2 месяцев.

Без лечения балантидиаз принимает хронический характер.

Для хронической разновидности балантидиаза характерна:

- слабо выраженная интоксикация;

- боли при пальпации в области восходящего и слепого отделов кишечника;

- метеоризм;

- нормальная температура тела;

- жидкий стул до 2—3 раз в сутки.

Различают 2 его разновидности:

- Непрерывный, для которого характерно монотонное течение. Без своевременного адекватного лечения заканчивается кахексией, быстрой потерей веса и резким ухудшением состояния больного.

- Рецидивирующий. Может длиться от 5 до 10 лет. Для нее характерно чередование ремиссий и обострений. При этом больной чаще страдает от кишечных расстройств, чем от интоксикации.

Диагноз подтверждается обнаружением простейших в испражнениях. Только благодаря специфической этиотропной терапии удается избежать летального исхода.

Диагностика балантидиаза

С распознанием балантидий проблем не возникает. Причины: в крупных размерах инфузорий, их способности к передвижению, специфической форме клеток, наличии в них сократительной вакуоли. Врачу-инфекционисту важно знать, где проживает больной и контактирует ли он со свиньями. Иногда количество возбудителей в кале оказывается ничтожно малым, для чего приходится проводить многократные анализы по выявлению паразитов. Наличие цист может говорить о носительстве простейших.

Диагностика направлена на дифференциацию балантидиаза с такими поражениями кишечника, как:

Микропрепараты как способ детальной диагностики

На нативных препаратах исследуемый объект имеет свою собственную природную окраску. Окрашенные препараты позволяют лучше рассмотреть очертания органелл клетки.

Нативный мазок при микроскопическом исследовании позволяет увидеть быстро передвигающихся и вращающихся по продольной оси балантидий. Для более детального изучения простейших, проводимого при большом увеличении микроскопа, с предметного стекла удаляют часть воды, чтобы лишить паразитов возможности передвигаться. Это позволяет разглядеть яйцевидную форму клеток с передним более узким и сплющенным концом. На клеточной мембране, покрытой пелликулой, видны продольные ряды мерцающих ресничек (длиной 4—6 мкм), приводящих тело паразита к вращательно-поступательному движению. В передней части клетки имеется перистом (рот) в виде воронкообразного углубления, окруженного длинными до 12 мкм ресничками, захватывающими комочки пищи.

Содержимое клетки условно делят на:

- эндоплазму — (внутренний) слой цитоплазмы в виде непрозрачной мутной зернистой субстанции;

- эктоплазму в виде тонкого поверхностного слоя клеточной плазмы с высокими светопреломляющими свойствами.

Центральную часть вегетативной клетки занимает макронуклеус или вегетативное ядро. При большом увеличении микроскопа можно рассмотреть и микронуклеус (маленькое ядро). Светлые шарообразные непостоянные структуры клетки — это сократительные вакуоли. В клетках балантидий также можно обнаружить включения в виде бактерий, грибков, крахмальных зерен, эритроцитов и др.

На вегетативной стадии паразит размножается способом двойного деления. При наступлении неблагоприятных условий происходит половое размножение путем конъюгации. Для цистной формы характерна двухконтурная оболочка, наличие вакуолей и ядерного аппарата.

Балантидии культивируются на среде Райса.

Лечение балантидиаза

При подтверждении диагноза «балантидиаз» больного госпитализируют в инфекционное отделение. Лечение проводят с использованием Ампициллина, Хиниофона, Окситетрациклина, Мономицина и других антибиотиков, позволяющих устранить этиологию заболевания. Из противопротозойных препаратов врач может назначить Тинидазол и Метронидазол. Лечебный курс длится 5 дней. Таких курсов может быть 2—3.

Как дополнение к системному медикаментозному лечению применяются:

- специальная диета с витаминотерапией;

- мероприятия по дезинтоксикации;

- гемотерапия;

- клизмы на основе норсульфазола.

В случае развития кишечных осложнений и острой формы аппендицита показано экстренное хирургическое вмешательство. Носители балантидий тоже должны пройти курс соответствующего лечения. Если кишечная стенка не содержит язв, а исследование кала на наличие балантидий дает отрицательный результат, отсутствует колитический синдром можно говорить об излечении балантидиаза и выписывать больного из инфекционного отделения стационара.

Профилактика и прогноз

Мероприятия по профилактики балантидиаза не разработаны. Главное, соблюдать правила личной гигиены, кипятить воду, мыть овощи и фрукты.

На государственном уровне необходимо защищать окружающую среду от загрязнения испражнениями, обезвреживать навоз, улучшать условия содержания свиней.

У балантидиаза благоприятный прогноз. Смертность в эндемичных очагах в случае несвоевременного или неправильного лечения инфузорной дизентерии приближается к 1%. Спорадическая заболеваемость может иметь более высокие показатели смертности вплоть до 29%. К счастью, сегодня благодаря усилиям медиков, эти цифры снижены.

yachist.ru

Балантидиаз — симптомы, диагностика и лечение

Много заболеваний имеет схожую симптоматику. Отличить их друг от друга довольно трудно. А лечение у таких недугов разное. Балантидиаз — заболевание, по симптоматике напоминающее амебиаз, дизентерию и другие инфекции. Балантидиаз — тяжелое инфекционное заболевание толстого кишечника, возбудитель которого — одноклеточные инфузории Balantidium coli. При неправильной или несвоевременной терапии балантидиаз часто приводит к летальному исходу.

Этиология и патогенез заболевания

Возбудитель балантидиаза относится к типу простейших. Балантида может существовать в двух формах:

- вегетативная, которая может жить только в живом организме. Клетка покрыта ресничками при помощи которых она движется. Вегетативные формы во внешней среде живут 2-3 часа;

- циста. В такой форме балантида существует во внешней среде, где сохраняют свою жизнедеятельность около месяца.

Балантида (фото: www.spravr.ru)

Механизм передачи заболевания — фекально-оральный. Чаще всего, источником заболевания становятся свиньи, для которых вид Balantidium coli не патогенный. Также источником заболевания может быть больной человек. Инкубационный период балантидиаза — 1-2 недели.

Балантиды могут входить в состав нормальной микрофлоры свиней, где они размножаются, а далее в форме цист выделяются вместе с фекалиями во внешнюю среду. Цисты попадают в желудочно-кишечный тракт и останавливаются в тостом кишечнике. При благоприятных условиях цисты раскрываются, и из них выходят вегетативные формы возбудителя. Такие формы начинают размножаться, часть проникает в стенку толстого кишечника и вызывает заболевание, а часть переходит в форму цист и выделяется вместе с фекалиями человека. Те балантиды, которые попали в стенку кишки, разрушают слизистую. На пораженных местах возникает отек, гиперемия и язвы с неровными краями и черным дном, покрытые гноем и кровоточат.

Причины развития балантидиаза

Заболевание встречается редко, в основном в сельской местности. Причины развития балантидиаза:

- неправильная личная гигиена при работе со свиньями;

- употребление в пищу зараженных балантидами продуктов;

- употребление в пищу плохо термообработанного свиного мяса;

- контакт с больными балантидиазом.

Схема заражения Balantidium coli (фото: www.okeydoc.ru)

Основной причиной развития данной инфекции остается несоблюдение правил личной гигиены, так как путь передачи заболевания только фекально-оральный. Но заболевание развивается не всегда после попадания балантид в пищеварительный тракт человека. Также может развиться простое носительство возбудителя без поражения кишечника. Поэтому выделяют группы риска, которые при контакте с Balantidium coli склонны к заболеванию:

- работники свиноферм, продавцы мяса;

- медработники инфекционных больниц;

- лица с иммунодефицитами;

- люди, принимающие иммунодепрессивную терапию, химиотерапию;

- лица с заболеваниями пищеварительного тракта.

Медработники и работники свиноферм входят в группу риска, потому что часто сталкиваются с возбудителем балантидиаза. У остальных лиц снижены защитные силы организма, и при попадании Balantidium coli в пищеварительный тракт организм человека не может самостоятельно справиться с возбудителем.

Совет врача. Всегда соблюдайте правила личной гигиены. Мойте руки перед едой, после контакта со свиньями, с их мясом, после посещения общественных мест, уборной. Это защититс от попадания Balantidium coli и других патогенных микроорганизмов в организм

Классификация заболевания

По течению балантидиаз делится на:

- субклиническое или бессимптомное течение. Чаще всего развивается при носительстве;

- острый, длительность заболевания до 2-х месяцев;

- хронический, длительность заболевания более 2-х месяцев. При такой форме чередуются периоды обострения и ремиссии.

По степени тяжести инфекцию делят на:

- легкую;

- средней тяжести;

- тяжелую.

Тяжесть заболевания зависит от ее длительности и клинических проявлений.

Клиническая картина и осложнения балантидиаза

Заболевание начинается остро. Первые симптомы балантидиаза:

- повышение температуры тела до 38° С и выше;

- слабость, головная боль;

- иногда рвота;

- жидкий кал с неприятным запахом;

- в испражнениях появляется примесь слизи, крови, гноя;

- частота актов дефекации в сутки увеличивается до 10-20 раз;

- спастическая боль в нижних отделах живота.

Самостоятельно заболевание не проходит. Симптомы сохраняются, но их интенсивность со временем снижается. При отсутствии правильного лечения более 2-х месяцев, заболевание переходит в хроническую форму. Симптомы при хроническом течении менее выражены, появляются периоды временного благополучия. Во время обострений температура не подымается, количество актов дефекации в сутки до 10 раз, в кале могут отсутствовать примеси крови, гноя и слизи. Хроническое течение более опасное, и осложнения возникаю гораздо чаще. Люди часто не обращают внимания на периоды обострения балантидиаза, или путают инфекцию с другими болезнями. В таких случаях возникают осложнения, которые могут привести к летальному исходу.

Осложнения балантидиаза:

- перфорация язв в брюшную полость с развитием перитонита;

- профузное кровотечение;

- пенетрация язв в другие органы.

Данные осложнения развиваются очень быстро и требуют неотложной помощи больному. В таких случаях, пострадавшему нужно оказать специализированную медицинскую помощь как можно раньше

Важно! При правильном и своевременном лечении балантидиаз полностью излечим. Поэтому чем раньше обратиться к доктору, тем меньше последствий возникнет для здоровья

Диагностика заболевания

Чтобы подтвердить диагноз балантидиаза, необходимо выделить вегетативные формы возбудителя в организме человека. Чаще всего, исследуют кал человека. При микроскопическом исследовании в кале больного находят вегетативные формы балантид или их цисты. Но нахождение цист не всегда свидетельствует о заболевании. Это может означать их носительство.

Также проводят ректороманоскопию с биопсией слизистой толстого кишечника. При данном исследовании в толстом кишечнике обнаруживают язвы разных размеров с неровными рваными краями, черным дном, которые заполнены гноем и кровоточат. Вся слизистая пораженного участка отечная и гиперемирована. При биопсии слизистой в местах язв обнаруживают вегетативные формы Balantidium coli.

Язвы толстого кишечника при балантидиазе (фото: www.parazity.com)

При хроническом течении слизистая толстого кишечника будет воспалена, менее выражен отек. На слизистой находят небольшие язвы, а также рубцы, которые свидетельствуют о длительности заболевания.

Серологические и иммунологические методы диагностики заболевания не используют.

Лечение балантидиаза

Лечением занимается врач-инфекционист. Больных с такой инфекцией лечат в стационаре. Для лечения используют противопротозойные препараты, такие как Метронидазол, Тинидазол или антибактериальные препараты — Мономицин, окситетрациклин, ампициллин. Препараты назначают циклами по пять дней. Таких циклов может быть от 2-х до 5-ти с интервалами между ними 7 дней, в зависимости от тяжести течения инфекции.

Также больным назначают витаминотерапию, гемостатические препараты, средства для повышения иммунитета, пробиотики, лактобактерии. Данные препараты назначают для нормализации микрофлоры человека и повышения защитных сил организма.

Терапия считается эффективной после исчезновения симптомов заболевания, а также при отсутствии вегетативных форм возбудителя и цист в кале. Критерием успешной терапии считается отсутствие язв на слизистой кишечника.

Балантидиаз — излечимое заболевание. Прогноз при своевременном правильном лечении благоприятный. При хроническом течении или отсутствии терапии существует риск развития осложнений, которые могут привести к летальному исходу.

Профилактика балантидиаза

Специфической профилактики балантидиаза нет. Массовая профилактика заключается в таких мероприятиях:

- информирование людей об инфекции и способах защиты от нее;

- защита внешней среды от загрязнений свиными фекалиями;

- контроль за свинофермами, свиными продуктами;

- регулярный медосмотр людей, работающих в инфекционных отделениях, на свинофермах и др.

Надежный способ профилактики балантидиаза — соблюдения правил личной гигиены:

- мытье рук перед едой, после контакта с животными, после посещения общественных мест;

- не употреблять немытые овощи и фрукты, не пить сырую воду из неизвестных источников;

- не покупать мясо на стихийных рынках, без соответствующих лицензий;

- подвергать свинину хорошей термообработке.

Такие простые правила защитят организм от инфицирования Balantidium coli. Помните, профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение.

simptomyinfo.ru

причины, признаки, симптомы и лечение

Балантидиаз или инфузорная дизентерия – гастроэнтерологическое заболевание паразитарного характера, клиника которого характеризуется симптомами общей интоксикации организма и с язвенными дефектами толстой кишки. Болезнь провоцируется таким микробом, как балантидия или реснитчатая инфузория.

Онлайн консультация по заболеванию «Балантидиаз».

Задайте бесплатно вопрос специалистам: Инфекционист.Отмечается, что наиболее распространено заболевание среди жителей сельской местности, в частности у тех, кто контактирует со свиньями. Ограничений, что касается возраста и пола нет, заболевание распространено по всему миру.

Основными путями передачи является контакт с заражёнными животными или посредством употребления в пищу плохо обработанных продуктов питания, воды из сомнительных источников. Клиническая картина напоминает пищевое отравление, отчего многие больные не обращаются своевременно за медицинской помощью.

Для устранения патологии используют этиотропную терапию с обязательной диетой. При условии своевременного и правильного проведения терапевтических мероприятий осложнений удаётся избежать, наступает полное выздоровление.

Этиология

Основной этологический фактор — это попадание возбудителя балантидиаза в организм человека. Этот патологический процесс происходит фекально-оральным путём. Основным носителем возбудителя недуга выступают свиньи, гораздо реже человек.

Отдельно следует выделить основные факторы риска для развития этого гастроэнтерологического заболевания:

- работа в фермерском хозяйстве, а именно контакт с заражёнными животными;

- несоблюдение личной гигиены;

- употребление в пищу продуктов, которые предварительно не прошли качественную санитарную обработку;

- употребление воды из непредназначенных для этого источников.

Следует отметить и то, что, большая вероятность развития такого заболевания у тех, у кого ослабленная иммунная система или в анамнезе имеется гастроэнтерологическое заболевание в хронической форме.

Заражение балантидиазом

Классификация

Это заболевание может протекать в следующих клинических формах:

- острая;

- латентная или подострая;

- хроническая возвратная;

- хроническая постоянная;

- субклиническая – при такой форме недуга человек является носителем заболевания, что встречается крайне редко.

Несколько реже, но все же встречается смешанная форма балантидиаза. В этом случае подразумевается течение основного паразитарного недуга вместе с возникшими на его фоне осложнениями.

По степени тяжести выделяют:

- лёгкая – симптоматика неярко выражена, состояние больного нормализуется за 2–3 дня;

- средняя – клиника пищевого отравления, риск развития осложнений минимальный;

- тяжёлая – ярко выраженная клиническая картина, высокий риск развития обезвоживания, требуется госпитализация.

Вне зависимости от того, какая форма заболевания имеет место, следует проходить лечение только под наблюдением врача, со строгим соблюдением его предписаний. В противном случае высокий риск развития серьёзных осложнений.

Симптоматика

Острая форма болезни ярко выражена, отмечается интенсивностью течения. Первые симптомы клинической картины проявляются на 5–30 день после заражения и характеризуются следующим образом:

- повышение температуры до 39 градусов по Цельсию;

- слабость, пониженная работоспособность;

- приступы диареи до 15 раз в сутки. Каловые массы при этом зловонные, с примесью слизи и крови;

- тошнота, которая сопровождается многократной рвотой;

- головные боли, головокружение;

- полное отсутствие аппетита;

- схваткообразные боли в животе, с локализацией в области пупка и нижнем отделе;

- язык обложен белым налётом;

- сухость во рту;

- при пальпации можно диагностировать увеличенную печень и селезёнку;

- резка потеря массы тела, что в комплексе с обезвоживанием может привести к истощению.

При хронической форме заболевания симптоматика не столь ярко выражена, периоды обострения могут длиться от недели до одного месяца. При такой форме недуга клиническая картина может проявляться следующим образом:

- приступы диареи не больше 5 раз в сутки;

- ноющие, непродолжительные по характеру боли в животе;

- ухудшение аппетита;

- ощущение дискомфорта, боль во время дефекации, что будет обусловлено образованием язв или эрозий на слизистой толстой кишки.

Как правило, признаки общей интоксикации отсутствуют. При хронической форме недуга приступы обострения могут наблюдаться 2–4 раза в год.

Диагностика

Диагностика балантидиаза основывается на физикальном осмотре больного, выяснении анамнеза и проведении всех необходимых лабораторно-инструментальных методов обследования.

Диагностическая программа включает в себя следующие мероприятия:

- осмотр пациента и сопоставление жалоб с клинической картиной предполагаемого заболевания;

- микроскопия мазка жидких фекалий, но не позднее чем через 40 минут после последнего акта дефекации;

- микроскопическое исследование биоптата толстого кишечника, который получен во время эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта;

- ректороманоскопия;

- колоноскопия;

- эндоскопия кишечника для обнаружения локализации язв и эрозий.

В этом случае общий анализ крови и мочи не проводится, так как он не представляет диагностической ценности для постановки диагноза.

Также может потребоваться проведение дифференциальной диагностики относительно следующих патологических процессов:

Лабораторная диагностика даёт возможность определить точный диагноз и характер развития патологического процесса, на основе чего и формируется тактика лечения.

Лечение

В этом случае имеет место консервативная терапия, с соблюдением диеты. Медикаментозная терапия включает в себя приём таких препаратов:

- противомикробные;

- противодиарейные;

- репаранты;

- гемостатики;

- спазмолитики;

- ферментные препараты.

Ферментные препараты

В дополнение к медикаментозной проводится иммуностимулирующая терапия, тактика и длительность которой зависит от тяжести заболевания и текущей клинической картины.

Кроме медикаментозной терапии, больному в период обострения недуга или во время устранения острой формы балантидиаза следует придерживаться диеты, которая ускорит процесс выздоровления или же будет направлена на продление стойкой фазы ремиссии.

Питание больного должно основываться на следующих рекомендациях:

- исключение жирной и тяжёлой пищи;

- обязательна предварительная термическая обработка;

- питание только небольшими порциями, консистенция пищи должна быть жидкой или пюреобразной;

- блюда должны употребляться только в теплом виде.

Важно, чтобы больной выпивал достаточное количество жидкости, так как на фоне резкой потери массы тела и частых приступов диареи может развиться обезвоживание.

Хирургическое вмешательство применяется при таких осложнениях:

О полном выздоровлении пациента можно говорить только тогда, когда при прохождении повторного диагностического обследования будет получен отрицательный анализ на наличие паразитов в организме.

Возможные осложнения

В целом, если лечение гастроэнтерологического заболевания будет начато своевременно, то развитие сопутствующих осложнений маловероятно. В обратном случае возможны такие отягощающие патологические процессы:

Абсцесс печени

Кроме этого, не исключается и летальный исход. При отсутствии своевременной и правильной терапии численность летальных исходов составляет больше 10%.

Профилактика

Специфических мер предупреждения этого заболевания, в настоящий момент, не существует. Неспецифическая профилактика балантидиаза заключается в следующем:

- тщательная санитарная обработка помещений, в котором находится потенциальный носитель инфекции;

- использование в пищу только очищенных продуктов питания;

- соблюдение личной гигиены;

- употребление воды только из предназначенных для этого источников;

- укрепление иммунной системы;

- систематические профилактические осмотры тех лиц, которые контактируют непосредственно с потенциальным носителем недуга.

При первых же признаках паразитарного заражения следует срочно обращаться за медицинской помощью. Проведение лечебных мероприятий на своё усмотрение или лечение народными средствами, в этом случае, недопустимо.

simptomer.ru

причины, симптомы, диагностика и лечение

Балантидиаз — это заболевание инфекционного генезиса, которое проявляется в виде образования язв в толстом кишечнике. Балантидиаз имеет фекально-оральный путь заражения. В условиях отсутствия лечения заболевание может привести к тяжелым последствиям (патологическое похудение, геморроидальный колит), в некоторых случаях возможен летальный исход.

Содержание статьи:

Причины балантидиаза

Причиной заболевания является проникновение балантидий в человеческий организм. Изначальными носителями инфекции (балантидий) являются свиньи, поэтому данное заболевание чаще диагностируется в сельской местности и в жарких странах с южным климатом. Люди в крайне редких случаях бывают носителями данной паразитарной инфекцией, поэтому практически невозможно заразится при контакте с человеком, больным балантидиазом.

Балантидии — это самые крупные простейшие паразиты, которые могут обитать в пределах человеческого организма. Эти патогенные микроорганизмы имеют две стадии развития — цисты и вегетативную. Инфицирование человека происходит путем попадания балантидий, чаще цист в желудочно-кишечный тракт. Есть вероятность длительного существования возбудителя в организме человека без каких-либо клинических проявлений.

Попадая в пищеварительный тракт человека цисты начинают размножаться и располагаться по стенкам кишечника. В месте локализации паразита слизистая кишечника становится отечной, возникают повреждения ее целостности и эрозии. Со временем поврежденные участки слизистой подвергаются некрозу, образуется пустая полость, имеющая гнойные отслоения. Процесс гноения происходит не равномерно, поэтому гнойники могут иметь различные размеры. Им свойственна разная глубина и наличие неровных краев, такой процесс часто становится причиной перитонита.

Симптомы балантидиаза

Балантидиаз имеет две формы течения — это острая и хроническая, его клинические симптомы рознятся соответственно данным формам. Проявления заболевания имеют много сходств с энтероколитом. Продолжительность инкубационного периода может быть от 5 суток до месяца, но в среднем, она занимает около 2-х недель.

Симптомы острого балантидиаза

Для острой формы балантидиаза характерно развитие симптомов общей интоксикации: чувство слабости, снижение аппетита, головная боль, гипертермия. Клиническими проявлениями поражения стенок кишечника являются боли в животе, вздутие, диарея, в некоторых случаях тенезмы. С калом иногда выделяются кровяные прожилки. В процессе осмотра больного визуализируется сухой язык, обложенный налетом, пальпаторно определяется увеличение печени, а также спазмирование и болезненность толстой кишки.

Симптомы хронического балантидиаза

Особенностью хронического балантидиаза является чередование ремиссий с обострениями. Также при длительном течении заболевания у пациентов имеется слабовыраженная интоксикация. Стул обычно жидкой консистенции с примесью слизи (в ряде случаев с кровью), температура тела держится в пределах нормы. При проведении пальпационного осмотра отмечается болезненность, локализация которой в большей степени будет по ходу восходящей и слепой кишки. Свойственные данной патологии изъязвления могут быть диагностированы при ректороманоскопии.

Латентная форма балантидиаза (носительство) в природе возможна, но встречается крайне редко. Иногда инфекции могут сочетаться с шигеллезом или амебиазом.

Диагностика балантидиаза

Постановку данного диагноза осуществляет инфекционист или гастроентеролог, полагаясь на данные анамнеза, клиническую картину, а также результаты лабораторных исследований. Самым информативным лабораторным анализом при данной патологии является микроскопическое исследование кала, а также соскоб с гнойных очагов на слизистой оболочке кишечника. Неотъемлемой частью диагностики балантидиаза является ректороманоскопия, которая позволяет качественно осмотреть стенки кишечника и выявить пораженные участки. Немаловажным этапом при постановке диагноза данного заболевания выступает дифференциальная диагностика, с помощью которой можно отличить балантидиаз от других похожих заболеваний (кишечный дисбактериоз, неспецифический колит, кишечный амебиаз, острая дизентерия).

Лечение балантидиаза

Лечение балантидиаза осуществляется в условиях инфекционного стационара. Заниматься самолечением категорически противопоказано, поскольку данное заболевание очень опасно для жизни человека и при неправильном лечении может даже закончится смертью или иметь ряд тяжелейших последствий. Основными методами терапии в данном случае является назначение противопротозойных и антибактериальных препаратов.

Чаще всего назначается мономицин. Данное лекарственное средство принимается пероральным путем по четыре раза в день на протяжении двух пятидневных циклов, дозировка составляет 0,6-1,5 г/сутки. Также широкое применение имеют окситетрациклин и хлортетрациклин. Оба препарата показано применять в дозах 0,2-0,4 г в случае тяжелой формы балантидиаза, при заболевании средней тяжести пациентам назначают по 0,1 г четыре раза в день двумя циклами, каждый их которых составляет пять дней. Перерыв между пятидневными циклами пять дней. Ампицилин рекомендовано применять в дозировке по 1,0 г четыре раза в день, курс лечения равен 5-7 дней.

Ятрен назначают по 1 г трижды в сутки, в течении десяти дней, а затем еще дополнительно 2 трехдневных цикла, интервал между которыми составляет 4 дня. Аминарсон показан по 0,25-0,3 г дважды в сутки двумя циклами по десять дней, с интервалом 7-10 дней. Лечение балантидиаза дигидроэметином аналогично схеме терапии при амебиозе, его вводят путем внутримышечных инъекций в виде раствора с 1-2% концентрацией, дозировка составляет 1-1,5 мг/кг в сутки (максимальная суточная доза не должна превышать 90 мг) длительность терапии — 5 дней. В некоторых случаях назначают метронидазол трижды в день по 0,5 г, на протяжении пяти дней.

Данное заболевание часто сопровождается тяжелой интоксикацией, поэтому комплексная терапия включает назначение дезинтоксикационных средств. С этой целью пациентам вводится раствор глюкозы и солевые растворы, путем внутривенно-капельной инфузии.

Профилактические меры

В основу профилактики балантидиаза положен учет факторов, способствующих распространению данного заболевания. Очень важным моментом в профилактике данного заболевания, впрочем, как и многих других кишечных инфекций, является контроль эпидемиологов и экологов над фекальным загрязнением окружающей среды. В первую очередь это касается загрязнения хозяйственной питьевой воды, при использовании воды из открытых водоемов необходимо обязательное кипячение. Также стоит следить за тем, чтобы частицы пыли и почвы не попадали на пищевые продукты.

При употреблении овощей и фруктов необходимо проводить обязательную механическую или термическую обработку. На протяжении всего теплого сезона необходимо бороться с мухами, которые являются главными носителями инфекционных заболеваний, особенно это касается помещений, где хранятся продукты питания. Очень важно помнить о личной гигиене и ни в коем разе не пренебрегать ее правилами. Хозяевам свиней и свиноферм необходимо их рационально содержать, организовывать грамотное обезвреживание фекалией методом компостирования или другими методами.

Носители балантидиоза подвергаются санированию, а больные — лечению. Переболевшие пациенты находятся под медицинским контролем около года, на протяжении этого периода необходимо минимум 2-3 раза посетить профилактический осмотр.

www.mosmedportal.ru

Балантидиаз (Balantidium coli, балантидий кишечный) у человека: симптомы, диагностика, лечение, профилактика

Время чтения: 6 мин.

Среди других протозойных инвазий человека балантидиаз не является самой распространенной, однако существуют группы риска, для которых эта инфекция представляет опасность. Речь идет о работниках свиноводческих комплексов, скотобоен и мясоперерабатывающих предприятий.

Заболевание распространено повсеместно (случаи его регистрировались в 78 странах мира), но несколько чаще встречается в теплых регионах РФ и мира, а также в областях, специализирующихся на свиноводстве и производстве продуктов питания из них.

В Папуа-Новой Гвинее распространенность данной инфекции намного выше, что связано с низким санитарным уровнем жизни, совместным проживанием рядом с домашними свиньями, отсутствием доступа к качественной воде и канализации. Кроме того, местное население живет на границе бедности и часто голодает.

Еще одну группу риска по балантидиазу составляют пациенты психиатрических стационаров, интернатов и хосписов. Это обусловлено плохим уходом за пациентами, а также несоблюдением ими правил личной гигиены и копрофагией.

Общая заболеваемость балантидиазом по данным Medscape не превышает 1%, в сельской местности частота выявления инфицированных обычно не превышает 4-5%.

1. Общая информация о возбудителе

Балантидиаз – это протозойная инфекция, характеризующаяся воспалением и язвенным поражением преимущественно толстого кишечника, возбудителем которой является инфузория Balantidium coli (кишечный балантидий).

Balantidium coli относится к Простейшим, классу Ciliata (по новой классификации классу Litostomatea), семейству Balantididae. Это сравнительно крупный микроорганизм, размеры вегетативной формы его около 30-200 мкм на 20-70 мкм.

Рисунок 1 — Строение балантидия Balantidium coli

Строение и жизнедеятельность кишечного балантидия характеризуются следующими особенностями:

- Тело овальной ассиметричной формы.

- Клетка имеет тонкую оболочку пеликуллу, в которой имеются отверстия.

- Реснички начинаются от базальных телец и осуществляют функцию передвижения. Балантидий за счет их колебания может двигаться вперед и одновременно вращается вокруг себя.

- Передний конец тела имеет углубление – перистом, окруженный ресничками для лучшего захвата пищи, которая поступает в цитоплазму. Вокруг частиц образуются вакуоли, в которых последние перевариваются. Непереваренные остатки выбрасываются из отверстия на противоположном конце тела – цитопига (порошицы).

- Генетический материал содержится в бобовидной формы макронуклеусе и сферической формы микронуклеусе, тесно связанном с большим ядром.

- В цитоплазме имеются две сократительные вакуоли (одна в центре и вторая терминальная).

- Размножение осуществляется половым (редко) и бесполым (часто) путем.

- Вегетативные формы при неблагоприятных условиях превращаются в цисты. Выживаемость их невелика, в погибших животных они сохраняются до 4-6 часов.

Цисты устойчивы во внешней среде (до 3 — 4 недель), до 244 суток в почве, до 4 часов в 10%-м растворе формалина. Жизненный цикл кишечного балантидия протекает в двух основных формах: вегетативной (способной к размножению и питанию) и цистной (предназначенной для сохранения в неблагоприятной среде).

Рисунок 2 — Жизненный цикл балантидия Balantidium coli (источник CDC)

Привычными хозевами для Balantidium coli являются свиньи, реже собаки, крысы, человек.

2. Способы инфицирования и факторы риска

Человек заражается при употреблении пищи, загрязненной фекалиями свиней, реже — собак и крыс. Это, как правило, немытые овощи, зелень, вода. В целом инфицирование возможно с любым видом пищи, если она была приготовлена и съедена с несоблюдением правил личной гигиены (грязными руками).

В организм человека, как правило, попадают цистные формы, из которых в кишечнике выходят вегетативные. Кишечный балантидий не всегда вызывает заболевание с клиническими проявлениями. Достаточно часто он остается частью микрофлоры кишечника, а инфицированный человек становится бессимптомным носителем. Такая картина наблюдается у большинства людей.

При наличии предрасполагающих факторов кишечный балантидий обретает патогенные свойства. К этим факторам относятся:

- Наличие хронических воспалительных заболеваний толстого кишечника с нарушением местного иммунитета слизистых оболочек. Преобладание процессов гниения позволяет балантидиям успешно размножаться в кишечнике.

- Наличие доказанного иммунодефицита, например при ВИЧ-инфекции, сахарном диабете, онкологических заболеваний, прием цитостатиков по любому из медицинских поводов.

Факторы патогенности кишечного балантидия:

- Способность вегетативных форм проникать в слизистую оболочку, подслизистый и мышечный слой обусловлена выработкой фермента гиалуронидазы.

- Балантидий оказывает токсическое воздействие на организм хозяина из-за того, что его метаболиты активно всасываются в кровеносное русло и поступают в систему воротной вены.

- Паразит способен поглощать и переваривать эритроциты и лейкоциты хозяина.

3. Клинические проявления

Балантидиаз характеризуется воспалительно-язвенным поражением толстого кишечника, чаще слепой и восходящей кишок. В связи с особенностями инвазии у пациентов возникают следующие жалобы и симптомы:

- 1Боли по ходу толстого кишечника, в области слепой и восходящей кишки, реже по всему толстому кишечнику. Они имеют спастический характер, изнуряют больного.

- 2Диарея имеет дизентериеподобный характер, частые дефекации сопровождаются отделением небольшого количества кала с примесями слизи и свежей, малоизмененной крови. У пациента могут наблюдаться ложные позывы на дефекацию. Сам акт может быть болезненным. Частота дефекаций зависит от тяжести инфекции: от 2-3 раз в день (легкая и средняя степень) до 15-20 раз в сутки (тяжелое течение).

- 3Часто наблюдается метеоризм.

- 4Температура тела часто нормальная или субфебрильная, при среднетяжелом и тяжелом течении характерны фебрильная лихорадка, слабость, ломота, тахикардия, приглушение сердечных тонов и другие симптомы общей интоксикации.

- 5Общее состояние пациента при балантидиазе всегда страдает. Характерно похудение и истощение инфицированного. Выражены головные боли, на фоне диареи могут возникать симптомы обезвоживания – снижение тургора кожи, сухость кожных покровов и слизистых оболочек, западение глаз.

- 6При пальпации живота определяется спазмированная болезненная слепая, восходящая, реже ободочная, нисходящая и сигмовидная кишки. Ректальное исследование может быть болезненным.

- 7Иногда отмечается гепатомегалия.

Балантидиаз может быть:

- Бессимптомным (носительство).

- Острым. Течение недуга напоминает острую бактериальную дизентерию с выраженной диареей, симптомами интоксикации.

- Хроническим. Эта форма возникает спустя 2 месяца без лечения. Это длительно текущее заболевание с неизвестным сроком давности.

Степени тяжести балантидиаза приведены в таблице ниже.

| Характеристика | Легкая степень | Среднетяжелое течение | Тяжелая степень |

|---|---|---|---|

| У кого чаще возникает? | У взрослых, подростков | Дети школьного и дошкольного возраста | Дети до 3 лет, ослабленные и иммунонекомпетентные лица с хронической патологией |

| Интоксикационно-воспалительный синдром | Слабовыражен, субфебрилитет, интоксикация выражается в слабости, недомогании, головных болях, познабливании, длительность лихорадочного периода до недели | Выражен, температура в пределах 38-39 градусов, Интоксикация характеризуется слабостью, суставными болями, ломотой, тахикардией, головными болями, длительность лихорадочного периода до 1,5 недель | Высокая лихорадка и явления инфекционно-токсического шока, повышение температуры наблюдается более 9 дней |

| Боли в животе | Умеренные | Выраженные, по ходу толстого кишечника, пальпация болезненна, толстый кишечник при пальпации спазмирован | Сильные, вплоть до симптомов острого живота, пальпация может крайне болезненной |

| Частота и характер стула | 2-4 раза в сутки, разжижен, могут быть примеси слизи. Гной и кровь глазом могут не определяться. | 5-8 раз в сутки, позывы на дефекацию, стул жидкий с примесью слизи, гноя и крови | 15 и более раз в сутки, позывы на дефекацию и собственно акт дефекации крайне болезненные, большое количество примесей крови, гноя и слизи в кале |

| Гепатомегалия | Может быть | ||

| Изменения в ОАК | Умеренный лейкоцитоз и повышение СОЭ | Лейкоцитоз, небольшая эозинофилия, повышение СОЭ | Значительный лейкоцитоз, выраженная эозинофилия, повышение СОЭ |

| Осложнения | Редко | Могут быть | Часто |

По характеру клинических проявлений балантидиаз может быть типичным, атипичным и генерализованным.

Обычно встречается типичная форма с описанной выше симптоматикой. Атипичная разновидность – это по своей сути бессимптомное или малосимптомное течение, наблюдаемое у носителей.

Генерализованная форма балантидиаза встречается крайне редко и обычно обусловлена тяжелой сопутствующей патологией и наличием иммунодефицита (например, при ВИЧ-инфекции). Балантидии из кишечника в этом случае проникают печень и желче-выводящие пути, абдоминальные лимфатические узлы, легкие, органы мочеполовой системы.

4. Методы диагностики

Диагностика балантидиаза основывается на выявлении вегетативных или цистных форм в кале пациента, при этом образцы должны быть доставлены в лабораторию свежими, в течение получаса с последующей микроскопией нативного мазка.

Рисунок 3 — Цисты кишечного балантидия под микроскопом

У пациентов часто проводится ректороманоскопия. Типичные эндоскопические проявления балантидиаза часто напоминают болезнь Крона:

- Выявление язвенных дефектов размерами до 4 см линейной или округлой формы. Они достаточно глубокие, часто доходят до мышечного слоя.

- Стенка дефекта отечна, гиперемирована.

- Могут визуализироваться фиброзные спайки и стриктуры.

Во время ректороманоскопии возможна биопсия слизистой толстого кишечника, материал отправляют в лабораторию для гистологического исследования. Серологические реакции в диагностике балантидиаза не используются.

5. Медикаментозная терапия

Лечение неосложненного балантидиаза подразумевает назначение антибактериальных и противопротозойных средств в соответствующих дозировках. В таблице 2 ниже приведены схемы терапии, используемые российскими инфекционистами и рекомендованные CDC (Центром по контролю за заболеваниями).

Таблица 2 — Схемы лечения балантидиаза

Помимо антибактериальной (противопротозойной) терапии, пациенту назначаются патогенетические и симптоматические средства:

- 1Спазмолитики – Но-шпа, Папаверин – купирование спастического синдрома и болей.

- 2Энтеросорбенты – Энтеросгель, Смекта, Активированный уголь, Полисорб – нормализация консистенции стула, адсорбция токсинов и продуктов метаболизма.

- 3НПВС и неселективные антигистаминные – Ибупрофен, Парацетамол, Супрастин – снижение температуры выше 38,5-39 градусов при ее наличии.

- 4Энтерол – предотвращение размножения патогенных микроорганизмов на фоне дисбактериоза и дисфункции кишечника.

- 5Ферменты при нарушении процессов переваривания пищи – по показаниям.

- 6Метоклопрамид, Домперидон – при выраженной кишечной диспепсии (рвоте).

- 7Глюкозо-солевые растворы для внутривенных инфузий – при выраженной интоксикации и явлениях шока – по показаниям.

Эффективность терапии оценивается после курса лечения, а ее критериями являются устранение жалоб, нормализация температуры и общего состояния пациента, а также отрицательные результаты микроскопического исследования образцов кала.

Диспансерное наблюдение устанавливается за пациентом в течение 12 месяцев с периодическими осмотрами инфекциониста, педиатра, терапевта и выполнением микроскопии фекалий (частота 1 раз в 4 мес.).

6. Профилактические мероприятия

Помимо общепринятых правил по соблюдению личной гигиены (мытье рук, обработка овощей, зелени, фруктов) и санитарно-просветительской работы среди населения, необходимо контролировать степень инфицированности домашних свиней и лиц, занятых уходом за ними (особенно поросятами), работников скотобоен и мясоперерабатывающих предприятий.

Особое значение имеет медицинское наблюдение за лицами, не способными к самостоятельному проживанию без помощи других людей, иммунонекомпетентными пациентами (ВИЧ, онкология, сахарный диабет и др.), а также детьми.

Во время туристической поездки в неблагополучные по балантидиазу регионы необходимо потреблять только бутилированную воду, овощи и фрукты перед употреблением должны быть очищены и ошпарены кипятком. Пищу предпочтительно готовить самостоятельно, не стоит пробовать местную кухню в малознакомых местах общественного питания и на улице.

sterilno.net