Как речь – 7 способов как ее улучшить

как развить свои навыки и стать блистательным собеседником? :: SYL.ru

Грамотная речь — залог жизненного успеха. Ведь судят не только по одежке, но и по умению правильно доносить мысли и грамотно писать. Человек, который умеет выражать свои мысли просто, лаконично и понятно, правильно строить предложения, всегда воспринимается более позитивно. Собеседники, слушая грамотную речь, автоматически присваивают человеку совсем иной, более высокий уровень жизненной компетентности.

Бывало ли, что вы теряли или не получали работу из-за большого количества ошибок в письме или необходимости четко объяснить, почему именно вы подходите для этой работы? Развитие грамотной речи — одна из базовых задач каждого уважающего себя человека. Даже если вы не выступаете перед публикой, умение говорить красиво и понятно ценится всеми. Итак, как развить грамотную речь?

Читайте художественную литературу

Чтение качественной художественной литературы трудно назвать бесполезной тратой времени. В современном мире мы подвержены очень большому потоку информации, в основном слушаем новости или читаем их в интернете. Но сеть, развлекательное чтиво и бизнес-литература не могут заменить хорошие книги признанных отечественных и зарубежных авторов.

Чтение романов помогает интуитивно стоить правильные, красивые предложения, развивает чувство языка. Читая художественную литературу, научные статьи в специальных изданиях, человек расширяет свой кругозор и словарный запас. Если хотите сделать речь более живой, образной — читайте поэзию. Выделяйте для себя ритм, метафоры и речевые обороты, которые хотели бы использовать.

Начав больше читать, вы заметите, что стали грамотнее писать. Дело в том, что визуальная память запоминает правильное написание слов во время чтения, что сразу сказывается и на письме.

Пользуйтесь словарями

Ищите новые слова. Если услышали или прочли слово, значение которого вам незнакомо — смело берите словарь и узнайте, что оно значит. Происхождение слов — очень интересная наука. А вдруг это станет одним из ваших хобби?

Кроме обычного словаря, существуют словари метафор, иностранных слов, специальных терминов, даже словари, посвященные определённой науке. Пользуйтесь всеми — и ваш словарный запас начнет быстро расти. Вы всегда сможете найти самое точное слово и применить его в разговоре.

Играйте в развивающие игры

Как известно, дети получают почти все знания о языке до семилетнего возраста. Грамотная речь у ребенка развивается с помощью окружающих его людей. Существует также множество игр и методик, которые позволяют развить воображение, расширить словарный запас и научиться говорить красиво.

Поиграйте с друзьями в шутливые игры. Например, кто-то выбирает и зачитывает определение слова со словаря, а другие должны назвать это слово. Играйте в ребусы, шарады, разгадывайте кроссворды, попробуйте писать анаграммы — и сами не поверите, насколько лучше станет ваша речь в скором времени.

Очистите речь от «паразитов»

Если есть возможность — послушайте себя со стороны. Сделайте аудио- или видеозапись своего голоса. Если вы боитесь говорить на диктофон или получить неточный результат — попросите кого-то из близких записать вас во время обычного разговора.

Оцените свою речь. Грамотная речь всегда чиста от всего лишнего. Насколько точно вы передали другим свою мысль? Была ли она понятна? Можно ли было сказать короче, четче, понятнее? Делаете ли вы паузы не там, где следует? Правильно ли выстраиваете предложения? Не путаются ли ваши мысли, не перепрыгиваете ли с мысли на мысль, сбивая своих слушателей с толку?

Исключите со своей речи слова-паразиты «эээээ», «ну это», «ну это вот», «ну ты понял», «ну как бы», «наверное, но не знаю» и прочие конструкции, которые засоряют речь и делают её пространной и непонятной.

Следите за ударениями. Неправильные ударения (звонИт, жАлюзи и прочие каверзные слова, коих в русском языке множество) выдают человека безграмотного и невоспитанного. Есть два выхода: не использовать эти слова или открыть словарь, учебники и твердо их запомнить.

Редактируйте написанное

Написали письмо, сообщение подруге, доклад руководству или художественный очерк? Что бы это ни было — просмотрите текст максимально внимательно и постарайтесь дать ему критическую оценку. Это прекрасная тренировка речи. Если практиковать «чистку» письма, очень скоро вы увидите результат. Кроме того, разговорная речь тоже ощутимо изменится!

Когда вы написали что-то, постарайтесь «переключиться» на что-то другое (хотя бы пойти и сделать себе чашку чая), после чего возвратитесь к тексту со «свежим» глазом. Представьте, что это чужой текст. Есть ли в нем ошибки? Насколько точно выражена мысль? Все ли вам понятно как постороннему читателю? Можно ли сформулировать эту мысль более четко и кратко?

Правильная речь и грамотная речь всегда яркая, выразительная и понятная. Избавляйтесь от слов, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Зачастую они занимают треть текста, от чего ваша мысль точно проигрывает. Если можно использовать слово более простое и краткое — используйте. Можно также попробовать прочесть вслух (обязательно делайте это, если готовите речь, с которой будете выступать).

Развивайте свой голос

Для общения важна не только грамматически и лексически грамотная речь. Правильные манеры общения включают также владение голосом. Если вы применили все методики, изложенные выше, но при этом излагаете свои мысли монотонным голосом, лишенным всякой интонации — слушать вас будет неприятно и не очень интересно.

Стоит развивать свой голос. Делайте упражнения, слушайте выступления ораторов и старайтесь повторять за ними. Запишитесь на курсы ораторского мастерства. Даже при небольших усилиях результаты вас порадуют, а ваши собеседники перестанут зевать.

Итоги

Грамотная речь не дается от рождения. Работать над этим нужно постоянно, на протяжении всей жизни. Но даже если вы уделите развитию своей речи совсем немного усилий и времени, но чтение станет вашей хорошей привычкой — более интересная и успешная жизнь вам гарантирована.

www.syl.ru

Методы развития красивой речи

Легкая картавость и небольшая шепелявость воспринимаются, по большей части, как некая изюминка, выражающая шарм и индивидуальность. Но более серьезные дефекты речи, особенно те, которые препятствуют нормальному общению, подлежат исправлению.

С точки зрения логопедии развить красивую речь можно рядом способов.

Существуют заболевания, которые механически препятствуют нормальной речи, например, мягкое укороченное неба, заячья губа. Перед началом лечения следует записаться на прием к врачу-логопеду, который решит, какого рода вмешательство необходимо. Иногда оптимальный выход – операция, в процессе которой хирург исправляет дефект, позволяя человеку в будущем “пользоваться” речью со всей эффективностью.

Как развить красивую речь: этап первый, артикуляция

В процессе говорения человек использует большое количество органов, мышц. При этом большинство людей не задумываются об этом, потому что приучены пользоваться речью практически на подсознательном уровне. Но если человек говорит невнятно, некрасиво, то “обрести” красивую речь можно как раз с помощью развития артикуляции.

Когда речь идет о детях, стоит сразу же обратиться за консультацией врача-логопеда.

Умение говорить у маленьких детей только формируется и развивается. Очень важно вовремя заметить проблему и обратиться к специалисту, который разработает программу специфического лечения.

Что же касается развития красивой речи у взрослых, то при незначительный проблемах можно и самостоятельно попробовать справиться с ними. Для начала следует изучить сам аппарат речи. Звуки русского языка делятся на гласные и согласные. Для любого звука характерно наличие того или иного уровня так называемых голоса и шума. Гласные содержат только голос, а согласные – в разной степени голос и шум. Например, наивысшая степень голоса в согласных наблюдается в так называемых сонорных звуках, таких как «р», «л», «м»; а меньше всего голоса и больше всего шума – в шипящих: «ш» и «ч».Чтобы научиться правильно и красиво говорить, необходимо на первом этапе вычистить произношение каждого звука, изучив какой именно частью речевого аппарата он произносится. Не помешают также специфические упражнения, которые помогают задействовать те или иные части речевого аппарата. Например, когда человек цокает языком, подражая звуку бьющих о землю копыт, он учится применять кончик языка, а это позволит четче выговаривать звуки «р» и «л».

Следующий этап – умение чисто и красиво использовать отдельные слова и связывать их в словосочетания. Здесь на помощь приходят упражнения, которые развивают дикцию. Прежде всего – это скороговорки, а также привычка читать вслух.

Скороговорки являются очень действенным инструментом в улучшении артикуляции. Они также помогают приучить человека говорить быстро, не теряя четкости звуков.

Хорошо помогает также зарядка мышц лица. Например, стоит сочетать произнесение слогов с максимально выраженной артикуляционной характерностью. Можно произносить произвольный слог, содержащий звук «у», вытянув губы в трубочку, а следующий слог, в котором есть «и» – с улыбкой.

Развитие красивой речи: этап второй, работа с голосом

Вторая неотъемлемая часть того, как научиться красивой речи, связана с развитием голоса. Помогут в этом следующие ежедневные упражнения:

- Следует научиться дышать, направляя поток воздуха в живот. Это классическое базовое упражнение тех, кто занимается игрой на флейте. Оно призвано усилить поток воздуха, помочь лучше им управлять. Необходимо положить руки на область солнечного сплетения, контролируя движения диафрагмы при каждом вдохе, стараясь направлять воздух ниже привычного уровня. Разумеется, воздухом наполняются не органы брюшной полости, а легкие, но в отличие от привычного режима дыхания при этом упражнении человек учится лучше использовать резерв легких, более полно наполняя их воздухом.

- Необходимо научиться, находясь в таком же положении, не только дышать, но и извлекать звуки из живота. Для этого после вдоха животом нужно резко выдохнуть с голосом набранный воздух.

- Довольно специфическое упражнение помогает развить контроль. Необходимо точно также дыша животом, закрыть глаза и, расставив ноги, перемещать опору с пятки на носок и наоборот. Следует добиться того, чтобы человек не терял равновесия. Такое упражнение приучит его лучше контролировать тело, позволит дышать более глубоко, не задумываясь над этим.

В правила красивой речи входит и психологический аспект. Собеседник должен говорить уверенно, но не громко, как бы провоцируя окружающих на то, чтобы в каждое слово человека вслушивались. Необходимо пополнять свой словарный запас и избавляться от слов-паразитов. Для этого вновь пригодится чтение книг вслух. И, конечно, очень важно не переживать из-за самого факта общения. Сбои в работе обычно нормально функционирующего речевого аппарата, как правило, связаны именно с тем, насколько сам процесс общения является стрессом. Если человек чересчур замкнутый и диалог с малознакомыми людьми вызывает у него приступ паники, непременно отражающийся и на речи, не помешает помощь психолога, который поможет в борьбе с вызвавшими такое состояние комплексами.

medbooking.com

РЕЧЬ — это… Что такое РЕЧЬ?

РЕЧЬ, речи, мн. речи, речей, жен.1. только ед. Способность пользоваться языком слов. Речь — один из признаков, отличающих человека от животных. Развитие речи. Владеть речью (книжн.).

2. только ед. Звучащий язык, язык в момент произношения. Севернорусскую речь легко узнать по оканью. «Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи?» Пушкин (о русском крестьянине).

3. только ед. Характер произношения или произнесения.

Невнятная речь. «Странная гортанная речь (цыгана) трещит в ушах.» Максим Горький. Спокойная речь. Тихая, отчетливая речь.4. только ед. Тот или иной вид, стиль языка, слог. Художественная речь. Стихотворная речь. Деловая речь.

5. мн. в том же знач., что ед. Слова, разговор, то, что говорят. «А как речь-то говорит, словно реченька журчит.» Пушкин. «Живые эти речи в года минувшие слыхал когда-то я.» Лермонтов. «Об этой истине святой премудрых бы речей на целу книгу стало.» Крылов. «Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа.» Пушкин. «Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви.» Пушкин. «Эти речи поберечь вам лучше для другого.» Некрасов. «Он всю дорогу осыпал ее своими восторженными речами.» Максим Горький. Дружеские речи. 6. только ед.8. Публичное выступление, высказывание на определенную тему, обращенное к слушателям. «Одна маститая особа сказала речь, хотя и не была записана в числе ораторов.» Салтыков-Щедрин. Приветственная речь. Речь прокурора. Защитительная речь. Надгробная речь.

9. только ед. Группа слов, предложение, представляющее собой чье-нибудь высказывание (грам.). Косвенная речь. Прямая речь.

❖ Часть речи (грам.) — грамматическая категория слов, объединенных общностью форм, значения и синтаксической роли. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, междометие называются частями речи.

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

dic.academic.ru

Речь — это… Что такое Речь?

речь — речь, и, мн. ч. и, ей … Русский орфографический словарь

речь — речь/ … Морфемно-орфографический словарь

Речь — Речь конкретное говорение, протекающее во времени и облечённое в звуковую (включая внутреннее проговаривание) или письменную форму. Под речью понимают как сам процесс говорения (речевую деятельность), так и его результат (речевые произведения,… … Лингвистический энциклопедический словарь

РЕЧЬ — РЕЧЬ, речи, мн. речи, речей, жен. 1. только ед. Способность пользоваться языком слов. Речь один из признаков, отличающих человека от животных. Развитие речи. Владеть речью (книжн.). 2. только ед. Звучащий язык, язык в момент произношения.… … Толковый словарь Ушакова

речь — сущ., ж., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? речи, чему? речи, (вижу) что? речь, чем? речью, о чём? о речи; мн. что? речи, (нет) чего? речей, чему? речам, (вижу) что? речи, чем? речами, о чём? о речах 1. Речью называется чья либо… … Толковый словарь Дмитриева

речь — сложившаяся исторически в процессе материальной преобразующей деятельности людей форма общения, опосредствованная языком. Р. включает процессы порождения и восприятия сообщений для целей общения или (в частном случае) для целей регуляции и… … Большая психологическая энциклопедия

речь — и есть система рефлексов социального контакта, с одной стороны, а с другой – система рефлексов сознания по преимуществу, т.е. для отражения влияния других систем. [1.1.1, 52; 1.1.3, 95] <…> речь – не только система звуков, но и система… … Словарь Л.С. Выготского

РЕЧЬ — РЕЧЬ. Голосовая речь представляет собой высшую форму символически выразительных функций; более элементарными проявлениями этих выразительных функций служат аффективные возгласы, мимика и жестикуляция. В противоположность этим последним, имеющим… … Большая медицинская энциклопедия

речь — Слово, предложение, фраза, спич, тост, здравица, аллокуция, диатриба, рацея, тирада, филиппика, изложение, слог, стиль, перо. Речь бессодержательная, медоточивая, прочувствованная, сладкая, содержательная. Заводить, держать, произносить, вести… … Словарь синонимов

Речь — Река и речь, создал господь Вас вдохновением единым. Вас никому не побороть, Для вашей плоти нет плотины. Боги так же, как и люди, поначалу могли видеть, но не умели говорить (1) и объяснялись между собой… … Энциклопедия мифологии

речь — и; мн. речи, ей; ж. 1. Способность говорить, выражать словами мысль. Органы речи. Расстройство речи. Урок развития речи. Владеть речью. Затруднённая речь. Дар речи (умение красиво говорить). Лишиться дара речи (стать немым или утратить… … Энциклопедический словарь

dic.academic.ru

Как улучшить разговорную речь 🚩 как развить свою разговорную речь 🚩 Образование 🚩 Другое

Речевой аппарат человека состоит из органов, каждый из которых имеет свои биологические функции. Для производства речевых звуков необходимы те же условия, что и для производства звуков вообще: движущая сила, тело, движения которого дадут шумы и тоны, резонатор для образования тембра звуков. Источником производства большей части звуков речи (движущей силой), служит струя воздуха, которая выталкивается из легких по бронхам, трахее. Затем через глотку и полость рта или носа наружу. Получается, что речевой аппарат человека напоминает духовой инструмент. Который состоит из мехов (у человека ими являются легкие), языка или другого тела способного к ритмическим колебаниям, дающего тон (у человека это голосовые связки в гортани), и резонатора (полость глотки, носа и рта). Но возможности человеческого речевого аппарата намного больше любого инструмента, о чем говорит способность человека к звукоподражанию.

Весь речевой аппарат разделяется на три части. Все, что ниже гортани. Сама гортань. Выше гортани. Нижняя часть состоит их легких, бронхов и трахеи. Она нагнетает выдыхаемую струю воздуха необходимую для образования звуков, с помощью мускулов диафрагмы. В нижней части речевого аппарата звуки речи образовать нельзя.

Средняя часть – гортань, состоит из двух хрящей, которые образуют остов гортани. Внутри него в виде занавеса, сходящегося половинками к середине, натянуты мускулистые пленки. Центральные края занавеса называют голосовыми связками, которые очень эластичны и мускульны. Они могут растягиваться и укорачиваться, раздвигаться, а так же могут быть напряженными или расслабленными.

Звуки образуются в верхней части речевого аппарата. В полости глотки расположен хрящ надгортанника, он разветвляется на две полости: носовую и ротовую. Эти две полости разделяет небо, его передняя часть твердая, а задняя мягкая, иначе она называется небной занавеской и заканчивается маленьким язычком. Когда мягкое небо приподнято, а язычок прислонен к задней стенке глотки, воздух идет через рот, и получаются ротовые звуки. Когда мягкое небо опущено, а язычок выдвинут вперед, воздух выходит через ноздри. Получаются носовые звуки.

Объем полости носа изменяться не может, поэтому получается назальный тембр, например, звуки «м», «н». Благодаря наличию подвижных органов: губ, языка, мягкого неба, полость рта может менять свой объем и форму. Язык самый подвижный орган, входящий в речевой аппарат. Он может подниматься на тот или иной уровень, не образуя смыкания с небом, перегораживает полость рта. Это создает всевозможные условия резонанса, что необходимо для произношения гласных звуков. Этому также способствует опускание и поднимание подвижной нижней челюсти.

www.kakprosto.ru

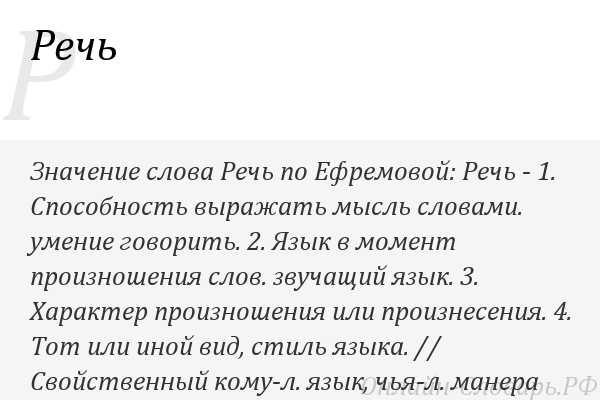

Речь что это? Значение слова Речь

Значение слова Речь по Ефремовой:

Речь — 1. Способность выражать мысль словами. умение говорить.

2. Язык в момент произношения слов. звучащий язык.

3. Характер произношения или произнесения.

4. Тот или иной вид, стиль языка. // Свойственный кому-л. язык, чья-л. манера говорить.

5. То, что говорят. слова, разговор.

6. разг. Разговор, беседа, рассуждение.

7. Публичное выступление по какому-л. поводу. // Текст такого публичного выступления.

Группа слов, предложение, представляющие собою чье-л. высказывание (в лингвистике).

Значение слова Речь по Ожегову:

Речь — Публичное выступление

Речь Способность говорить, говорение

Речь Разговор, беседа

Речь Звучащий язык

Речь Разновидность или стиль языка

Речь в Энциклопедическом словаре:

Речь — один из видов коммуникативной деятельности человека — использованиесредств языка для общения с другими членами языкового коллектива. Подречью понимают как процесс говорения (речевую деятельность), так и егорезультат (речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом).

ежедневная газета, центральный орган партии кадетов, 1906-17,Санкт-Петербург. Фактические редакторы — И. В. Гессен, П. Н. Милюков.Закрыта после Октябрьской революции.

Значение слова Речь по словарю медицинских терминов:

речь — специфически человеческая форма деятельности, служащая общению между людьми посредством языка.Синонимы к слову речь:Речь, слово, предложение, фраза, спич, тост, здравица, аллокуция, диатриба, рацея, тирада, филиппика, изложение, слог, стиль, перо. Речь бессодержательная, медоточивая, прочувствованная, сладкая, содержательная. Заводить, держать, произносить, вести речь о чем. Провозгласить заздравный тост. предложить тост за (здравие) кого. Это только фраза, пустой набор слов. До тонкости постиг все завитушки просьбенного и приказного слова. Тург. Поди-ка на пару слов. Глас вопиющего в пустыне. Ис. 40, 3. Глаголом жги сердца людей. Пушк. Ср. Слово. См. стиль || вести речь, держать речь, заводить речь, потерять речь

Значение слова Речь по Психологическому словарю:

Речь — Речь — исторически сложившаяся форма общения — людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определенных правил. Правила языкового конструирования имеют этноспецифические особенности, которые выражаются в системе фонетических, лексических, грамматических и стилистических средств и правил общения на данном языке. Речь тесно интегрирована со всеми психическими процессами человека.

Значение слова Речь по словарю синонимов:

Речь — выговор

говор

говорок

Значение слова Речь по словарю Ушакова:

РЕЧЬ

речи, мн. речи, речей, ж. 1. только ед. Способность пользоваться языком слов. Речь — один из признаков, отличающих человека от животных. Развитие речи. Владеть речью (книжн.). 2. только ед. звучащий язык, язык в момент произношения. Севернорусскую речь легко узнать по оканью. Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Пушкин (о русском крестьянине). 3. только ед. Характер произношения или произнесения. Невнятная речь. Странная гортанная речь (цыгана) трещит в ушах. М.Горький. Спокойная речь. Тихая, отчетливая речь. 4. только ед. Тот или иной вид, стиль языка, слог. Художественная речь. Стихотворная речь. Деловая речь. 5. мн. в том же знач., что ед. Слова, Разговор, то, что говорят. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Пушкин. Живые Эти речи в года минувшие слыхал когда-то я. Лермонтов. Об этой истине святой премудрых бы речей на целу книгу стало. Крылов. Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. Пушкин. Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви. Пушкин. Эти речи поберечь вам лучше для другого. Некрасов. Он всю дорогу осыпал ее своими восторженными речами. М.Горький. Дружеские речи. 6. только ед. Разговор, рассуждение, беседа (разг.). В то время, о котором идет наша речь. Тургенев. О поездке и речи быть не может. О чем у вас (была, будет) речь? Не о том (не об этом) речь (не в том дело). Опять завел речь о ней. Речь идет (шла, пойдет, будет итти) о чем-н. Об этом и речи нет. 7. только ед. Слух, молва (обл.). Речь идет в народе. 8. Публичное выступление, высказывание на определенную тему, обращенное к слушателям. Одна маститая особа сказала речь, хотя и не была записана в числе ораторов. Салтыков-Щедрин. Приветственная речь. Речь прокурора. Защитительная речь. Надгробная речь. 9. только ед. Группа слов, предложение, представляющее собой чье-н. высказывание (грам.). Косвенная речь. Прямая речь. Часть речи (грам) — грамматическая категория слов, объединенных общностью форм, значения и синтаксической роли. имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, междометие называются частями речи.

Значение слова Речь по словарю Даля:

Речь

и пр. см. речи.

Значение слова Речь по словарю Брокгауза и Ефрона:

Речь — образуется в полости рта и глотки» благодаря изменению их очертаний и формы, и если при этом принимает участие голосовой аппарат, то получается звучная Р., без его же участия — шепот. В состав всякой Р. входят гласные и согласные звуки. Гласные звуки издаются гортанью (см. Голос), колебаниями голосовых связок, и они представляют видоизменения одного и того же основного тона, обусловленные присоединением к нему различных обертонов, как это было окончательно доказано Гельмгольцем. Гласные звуки, в сущности, отличаются друг от друга по своему звуковому оттенку, зависящему от преобладания тех или других обертонов в сложном звуке, преобладание же последних в гласных звуках зависит от той формы, которую принимает полость рта, зев и ротовое отверстие во время прохождения по ним звуковых волн, издаваемых гортанью. Каждой гласной соответствует определенное расположение только что названных частей, причем полость рта и глотки играет в каждом отдельном случае роль надставной трубы (в язычковых музыкальных инструментах), настроенной, подобно резонаторам, на определенный только тон. роль духовой трубы играют трахея и бронхи, роль мехов — легкие. Так, при произношении гласной и благодаря укорочению верхних воздушных путей полость рта принимает форму широкой бутылки с узким горлышком впереди. при произношении е рот несколько удлиняется, при а рот широко открывается, так что полость его обращается в воронку с верхушкой, обращенной кзади, при о рот имеет форму бутылки, но губы вытягиваются кпереди и звучащая труба удлиняется. Это вытягивание губ кпереди в виде трубки выражается особенно резко при гласной у. Каждая из этих форм ротовой полости обладает собственным тоном, по отношению к которому рот является резонатором. этот собственный тон определяется лучше всего поднесением ко рту при различных его формах соответствующих звучащих камертонов различной высоты. резонанс окажется особенно сильным, когда тон камертона совпадает с собственным тоном полости рта. Этим объясняется та разница в легкости, с которой берется одна и та же музыкальная нота певцами, но только при различных гласных. легче всего поется гласная буква при такой ноте, в состав коей входит обертон, соответствующий собственному тону полости рта, приноровленной к произнесению данной гласной. Детальный анализ гласных был произведен Гельмгольцем при помощи стеклянных, жестяных и медных резонаторов (см.). Гельмгольцу удалось сделать обратную вещь, т. е. путем сочетания тех или других простых тонов получить все гласные звуки. Гласные звуки приобретают носовой, гнусливый характер в двух случаях: когда носовые полости при произношении гласных звуков не вполне закрываются дужками мягкого неба, что происходит при дефектах и поражениях дужек мягкого неба различного рода изъязвлениями, и когда носовые полости делаются непроходимыми вследствие ли их сжатия снаружи или насморка. в последнем случае носовые полости образуют резонирующую полость. При нормальных же условиях издавание гласных звуков сопровождается всегда герметическим прикрытием задних носовых отверстий (хоан) задними небными занавесками, и если при этом держать пламя свечи перед ноздрями, то оно совершенно не колеблется. Что касается согласных звуков, то они возникают в различных частях полости рта и глотки вследствие того, что выдыхаемый при произношении гласных ток воздуха или прерывается различными частями рта и глотки, напр. губами, языком, или приводит их в колебание, или видоизменяется благодаря образуемым ими сужениям, расширениям, замыканиям и т. д. Согласно акустическим свойствам согласных букв, их разделяют на звучащие и немые: первые как М, Н, Л, Р, С различимы без гласных, вторые же нет. но особенно распространена классификация Брюкке по месту образования согласных, а именно на 1) губные — Б, П, В, Ф. 2) язычные — Д, Т, З, С, Ш и др.. 3) небные — К, Г, Х. 4) гортанные — немецкое h. По характеру движений, обусловливающих произношение согласных, последние могут быть подразделены на смыкательные (эксплозивные П, Б, Т, Д, К, Г), придыхательные (Ф, В, С, Л, Ш, З, X), носовые (М, Н), вибрирующие (Р). Так как при шепоте голосовые связки вовсе не принимают участия и звук производится только языком и губами, то при шепоте резко стираются те разницы, которые существуют между согласными, произносимыми с голосом и без него, напр. между В и П. Р. в общем развивается следующим образом: в первую четверть года в голосе ребенка слышатся первые проблески гласных звуков — а и э и затем е и и, согласных м и б и др. С 3—4 месяца ребенок пытается комбинировать звуки в слоги и притом бесцельно. Намеренность в произнесении звуков наблюдается в конце первого года жизни, и с этих пор ребенок очень усердно учится произносить слова. Медленность развития Р. в этот период обусловливается ограниченным запасом звуков, которые способен произносить ребенок, вследствие чего на развитие главных сторон речевого акта требуются первые три-четыре года жизни. Первые слова ребенка весьма богаты гласными звуками, согласные же появляются в таком порядке: губные, язычные и гортанные звуки. В первом периоде Р. ребенка имеет характер подражательный, рефлекторный. со второго года жизни Р. становится сознательной, и ею начинают заправлять сознательные мотивы, и следовательно, волевые импульсы вместо рефлекторных слуховых импульсов, действовавших всецело раньше. И. Тарханов. Р., ее расстройства. Под расстройством Р., или афазией, понимают исчезновение или ограничение способности выражать мысли обычными знаками или понимать эти знаки, несмотря на существование умственных способностей, несмотря на целость периферических, чувственных, нервных и мышечных аппаратов. Глухонемота, бессловесность идиотов, отсутствие Р. в коматозном состоянии и при параличе языка и губ не причисляются поэтому к афазии. Последняя есть психическое заболевание. однако она не связана с нарушением умственных способностей: на последнее нужно в каждом отдельном случае смотреть как на осложнение. Различают два главных вида афазии, двигательную и чувственную, и четыре чистых формы: глухота к словам, слепота к словам, двигательная афазия (Aphemia) и Agraphia. В клиниках наблюдаются иногда чистые формы таких афазий. но гораздо чаще бывают сложные расстройства Р., в которых пострадали в большей или меньшей степени все четыре элемента Р. Четыре чистые формы афазии характеризуются клинически следующим образом. I. Чувственная афазия: а) глухота к словам. Больные не понимают, что им говорят, несмотря на сохранение слуха и хорошие умственные способности. Р. кажется им каким-то гулом. При глухоте к словам почти всегда встречаются двигательные расстройства Р., так назыв. парафазии. парафазия состоит в том, что больной для выражения мысли употребляет неподходящие слова, сам того не замечая. Парафазия может достигнуть такой степени, что Р. больного становится бессмысленной. б) Слепота к словам (вернее слепота к буквам). Больные при сохраненной способности Р. не узнают значения написанных или напечатанных знаков Р., которые они ясно видят. Они не могут поэтому читать (alexia), или же они читают с помощью особого приема, чертя виденные и не узнанные буквы. Эта «слепота» существует иногда только для слогов, а буквы еще узнаются. в других случаях не узнаются также и буквы. При этом нередко распознаются еще цифры. Слепота к словам почти всегда осложняется односторонним сужением поля зрения (hemianopsia). II. Двигательная, или моторная, афазия: а) двигательная афазия в тесном смысле слова (Aphemia). Это самое частое расстройство Р. и всего чаще встречается в чистой форме. Оно характеризуется отсутствием или уменьшением запаса слов. В тяжелых случаях больной имеет в своем распоряжении только жесты. в других случаях только слоги и слова или даже целые фразы, которыми он отвечает на все. Он сознает, однако, неясность своих ответов. Сохранившаяся Р. часто имеет характер междометия: «да», «нет», или она состоит из отдельных слогов или бессмысленно составленных слов и, наконец, из полных простых предложений. Все слоги выговариваются, однако, совершенно правильно, чем и отличается афазия от паралича двигательных органов Р. (Alalia). При незначительном уменьшении запаса слов прежде всего забываются имена существительные. это выражается тем, что больной обходит эти слова указаниями на действия. Так, напр., вместо «Дайте мне мою шляпу» он говорит: «Дайте мне то, что носится на…» Способность такого больного говорить подвержена, однако, некоторым колебаниям соответственно его общему состоянию. под влиянием возбуждения она может внезапно улучшиться. Многие афатики, не обладающие способностью сказать слово по собственной инициативе, могут верно повторить это слово, если оно им подсказывается. Это зависит от того, какие из многочисленных ассоциационных путей разрушены и какие сохранились. б) Аграфия, по удачному выражению Шарко, есть «афазия руки». Аграфия редко встречается в чистой форме. Обыкновенно аграфия сопровождает двигательную афазию, но не идет с ней параллельно. Она состоит в том, что при попытке писать больные выводят только бессмысленные и бессвязные черты. Такие больные пишут иногда верно под диктовку или могут переписывать. Афазия, как исключительно очаговый симптом, может быть вызвана всяким поражением области речи — мозговыми кровоизлияниями, размягчением, опухолями, травматическими влияниями, абсцессами. также этиологические моменты, как болезни сердца и сосудов, сифилис, Брайтова болезнь, острые инфекционные заболевания и т. д. играют здесь такую же роль, как и при других мозговых заболеваниях. Афазия не всегда вызывается материальным процессом в мозгу. афатические расстройства могут обусловливаться и неврозами, как истерией и неврастенией. Истерическая афазия, насколько это до сих пор известно, чисто двигательного происхождения. Она характеризуется полною или, вернее, абсолютною афазиею. Такие больные совершенно теряют способность говорить, становятся даже безголосыми. Истерическая афазия есть собственно «немота». У таких больных всегда сохранена или даже повышена способность писать. Расстройство Р. вследствие неврастенической усталости мозга ограничивается запамятованием некоторых конкретных слов и смешением при разговоре сходных по звуку слов. это заболевание стоит очень близко к парафазии. Предсказание и терапия афазии зависят от причин заболевания. Все формы расстройства Р. способны улучшаться и исчезать при благоприятных условиях. Если остается неисчезающий дефект Р., можно попытаться пополнить его путем воспитания больного. Так, слепой к словам выучивается, хотя и с трудом, снова читать, страдающий аграфией выучивается писать. Расстройства Р. возможны также как следствие местных механических причин. Последние могут быть в полости рта, зева или носа. В особенности опухоли языка и губ способны вести за собою значительные расстройства Р., затрудняя или делая невозможным правильное образование звуков. Такое же действие могут произвести опухоли зева, если ими стеснены или затруднены движения небной занавески. Очень хорошо известно также то расстройство Р., которое вызывается сильным увеличением одной или обеих миндалевидных желез или глоточной миндалины, равно как заячьей губой и волчьей пастью. Язвенные процессы в зеве часто ведут к разрушениям в области мягкого неба и затем, особенно при сифилисе, к рубцовым сращениям, вследствие чего верхнее глоточное пространство нередко отделяется наглухо от нижнего, отрезывая воздуху путь через нос и уничтожая движения небной занавески. Субъективные явления сказываются так назыв. гнусавостью и неразборчивым произношением некоторых гласных и согласных. См. Заикание.

Определение слова «Речь» по БСЭ:

Речь — речевая деятельность, общение, опосредствованное Языком, один из видов коммуникативной (см. Коммуникация) деятельности человека. Р. возникла в коллективе как средство координации совместной трудовой деятельности и как одна из форм проявления возникающего сознания. Речевые средства в этом процессе постепенно потеряли свой

«естественный» характер и стали системой искусственных сигналов (см. Семиотика). При этом они не просто тем или иным образом организуют в принципе независимую от них деятельность, а вносят в неё новое объективное содержание (слово как единство общения и обобщения) и этим способствуют перестройке её структуры: в языковом знаке фиксируются не только внешние, природные связи объектов, но также связи и отношения, возникающие в самом процессе деятельности. В научной литературе существуют противоречивые взгляды на сущность и функции Р.: Б. Кроче считает Р. средством эмоционального выражения. О. Дитрих, К. Яберг, К. Фосслер приписывают Р. две основные функции — выражения и коммуникации.

Для А. Марти, П. Вегенера Р. — только средство воздействия. К. Бюлер выделяет функции выражения, обращения и сообщения. Советские психологи указывают на две основные функции языка (Р.): функцию средства, орудия общения (коммуникации) и функцию средства обобщения, орудия мышления. Выделяются также функции выражения, воздействия, указательная и др. Р. как психологическое явление обычно понимается как особый вид деятельности (наряду с трудовой, познавательной, мнемической и др.) и как речевые действия или операции, включенные в перечисленные виды деятельности. в этом смысле Р. соотносится с такими категориями, как мышление, память и т.п. С точки зрения психологии и физиологии Р. — одна из высших психических функций человека. Физиологическая основа Р. — сложная организация нескольких функциональных систем, частично специализированных, частично обслуживающих и другие виды деятельности. Эта организация является многочленной и многоуровневой и включает как элементарные физиологические механизмы типа

«стимул — реакция», так и механизмы специфические, имеющие иерархическое строение и характерные исключительно для высших форм речевой деятельности. В психофизиологической организации Р. есть полностью автоматизированные компоненты, но есть и осознаваемые (осознаётся содержание, а также иногда словесный состав, грамматика и даже звуковая сторона Р.): характер осознания зависит от типа Р., уровня развития речевых умений говорящего, социальной ситуации и других факторов. В процессе психического развития ребёнка его Р. (см. Детская речь) формируется поэтапно благодаря взаимодействию всё усложняющихся процессов общения (и процессов использования Р. в некоммуникативных целях) и становлению лежащих в основе Р. других видов деятельности.

Языкознание изучает Р. как одну из двух основных категорий — «язык — речь» в их единстве и противопоставлении. Р. при этом обычно понимается как реализация системы языка: язык — потенция, виртуальное (существующее как абстракция), социальное. речь — реализация, актуальное, индивидуальное. Подобная трактовка Р. восходит, как правило, к

«Курсу общей лингвистики» Ф. де Соссюра, который различал язык (langue) и языковую способность (facultй du langage) как социальное и индивидуальное. Они объединены в рамках речевой деятельности (langage), в свою очередь противопоставленной Р. (parole) как потенция — реализации. потенциальное приравнено к социальному, а реальное к индивидуальному. Обе концепции (и концепция Соссюра, и обычное понимание соотношения Р. и языка в современной лингвистике) не вполне соответствуют взглядам на природу и функции общения (Р.) в современной советской философской, социологической и психологической науке, где подчёркивается связь речевого общения с процессом взаимодействия (интеракции) и с системой общественных отношений, проявляющихся в общении. Поскольку язык используется не только для общения, но и в других видах деятельности (например, в познавательной, т. е. мышлении, в мнемической — как опора памяти, и т.п.), можно выделять собственно Р. (или «внешнюю» Р.),

которая имеет коммуникативную направленность, т. е. ориентирована на понимание другими людьми с целью воздействия на их сознание и деятельность, а также на социальное взаимодействие, и внутреннюю Р., которая есть в сущности общение человека с самим собой для постановки и решения той или иной познавательной задачи. Ориентированность внутренней Р. на познавательные задачи ведёт к использованию в ней, наряду с единицами и конструкциями языка, встречающимися и в собственно Р., разного рода вспомогательных средств (образы, схемы и т.д.) и возникновению специфических закономерностей синтаксического строения внутренней Р., впервые описанных Л. С. Выготским. Внутренняя Р. отличается от внутреннего проговаривания (Р. «про себя», беззвучная Р.)

и внутреннего программирования (создание плана будущего высказывания или цепочки высказываний). Внутренняя Р. генетически восходит к собственно Р.: лишь использование Р. для общения делает возможным (как в филогенезе, так и в онтогенезе) использование её для познания. Собственно Р.

(«внешняя» Р.) разделяется на диалогическую (см. Диалог.) и монологическую Р. (см. Монолог). генетически первичной является диалогическая Р. Различают также устную и письменную Р. Помимо того, что письменная Р. имеет специфическую структуру и материальное воплощение в письменности языка, она отличается от устной Р. значительно большей возможностью для пишущего произвольно или сознательно выбирать и организовывать любые языковые элементы.

Оставаясь коммуникативной, «внешняя» Р. может выполнять в то же время различные дополнительные функции, например поэтическую (Р. как орудие общения посредством искусства), магическую («воздействие» на реальный мир с помощью слова), номинативную (Р. — наименование), диакритическую (Р., непосредственно включенная в речевую ситуацию и используемая лишь для её уточнения и дополнения неречевых действий) и т.п. В этих функциях Р. может приобретать специфические закономерности внутренней организации, что позволяет говорить или о поэтической Р., или о магической Р. и т.д.

Лит.: Волошинов В. Н., Марксизм и философия языка, 2 изд., Л., 1930. Сосюр Ф. де, Курс общей лингвистики, пер. с франц., М., 1933: Выготский Л. С., Избр. психологические исследования, М., 1956. Жинкин Н. И., Механизмы речи, М., 1958. его же, Психологические основы развития речи, в книге: В защиту живого слова, М., 1966. Николаева Т. М., Письменная речь и специфика её изучения,

«Вопросы языкознания», 1961, № 3. Язык и речь. Тезисы докладов, М., 1962. Миллер Дж., Речь и язык, в книге: Экспериментальная психология, т. 2, М., 1963: Речь. Артикуляция и восприятие, М. — Л., 1965. Холодович А. А., О типологии речи, в книге: Историко-филологические исследования, М., 1967. Соколов А. Н., Внутренняя речь и мышление, М., 1968. Леонтьев А. А., Язык, речь, речевая деятельность, М., 1969. Леонтьев А. Н., Проблемы развития психики, 3 изд., М., 1972. Основы теории речевой деятельности, М., 1974. B

ьhler К., Sprachtheorie, Jena, 1934. Coseriu Е., Sistema, norma у habla, Montevideo, 1952. Jakobson R., Linguistics and poetics, в сборнике: Style in language, N. Y. — L., 1960. Slama-Cazacu Т., Langage et contexte, s-Gravenhage, 1961. Moscovici S., Communication processes and the properties of language, в сборнике: Advances in experimental social psychology, v. 3, N. Y. — L., 1967.

А. А. Леонтьев.

Физиология речи. Физиологические функции, обеспечивающие общение между людьми с помощью звуков Р., заключаются в речеобразовании и восприятии Р. Для её продуцирования используется ряд органов. Совокупность органов, участвующих в речеобразовании, называется речевым аппаратом (см. Органы речи). Лёгкие с дыхательной мускулатурой, являясь исходным источником энергии, обеспечивают развитие давлений и воздушных потоков в речевом тракте, представленном гортанью, глоткой, ртом, носом, мягким нёбом и губами. Совокупность действий органов речевого тракта (Артикуляция) строго координирована, в результате чего образуется членораздельная звуковая Р. Процесс речеобразования в целом организуется нервной системой и подчиняется иерархическому принципу управления. Основные уровни речеобразования: синтез предложения, которое должно быть сказано. организация программы артикуляции. реализация этой программы в последовательности артикуляторных движений. собственно образование звукового сигнала.

В процессе восприятия Р. участвуют Слуховой анализатор и нервная система, в которых происходят преобразования акустического сигнала, в конечном итоге обеспечивающие понимание смысла речевого сообщения. Процесс организован по принципу иерархии: выделение слухом спектральных и временных особенностей сигнала, являющихся различительными признаками звуков Р.. фонетического анализ, обеспечивающий преобразование потока признаков сигнала в последовательность дискретных элементов сообщения (фонем или слогов). анализ синтаксиса и семантики сообщения.

Речь в акустике. С физической точки зрения устная Р. состоит из последовательности звуков речи (гласных и согласных), произносимых, как правило, слитно, с паузами только после отдельных слов или групп звуков. Слитность произношения звуков Р., вследствие непрерывности артикуляционных движений органов Р., вызывает взаимное влияние смежных звуков друг на друга. Артикуляционные органы имеют неодинаковые размеры у разных людей, и каждому человеку свойственна своя манера произнесения звуков Р., поэтому для каждого человека звуки Р. имеют индивидуальный характер (своего рода устный почерк). Но при всём их многообразии они являются физическими реализациями (произнесением) небольшого числа фонем (наименьшая звуковая единица данного языка, существующая в Р. в целом ряде конкретных звуков). В русской Р. их насчитывается 41: 6 гласных

(«а», «о», «у», «э», «и», «ы»), 3 твёрдых согласных («ш», «ж», «ц»), 2 мягких («ч», «й») и 15 в твёрдом и мягком видах. звуки Р.

«я», «ю», «е», «ё» относятся к составным («йа», «йу», «йэ», «йо»).

Звуки Р. неодинаково информативны. Так, гласные звуки содержат малую информацию о смысле Р., а глухие — наиболее информативны. Например, слово «посылка»: последовательность «о. ы. а» ничего не говорит, а — «п. с. л. к.»

даёт почти однозначный ответ о смысле слова. Точность передачи Р. (например, в системах связи) оценивают с помощью артикуляционного метода: передают набор элементов Р., например слов или слогов, отражающий состав звуков Р. данного языка, и определяют относительное количество принятых элементов. Разборчивость Р. при этом в значительной мере определяется разборчивостью глухих согласных.

Импульсы потока воздуха, создаваемые голосовыми связками (см. Голосовой anпарат) при произнесении звонких звуков Р., с достаточной точностью могут считаться периодическими. Соответствующий период колебаний называется периодом основного тона голоса, а обратная величина — частотой основного тона, она лежит обычно в пределах от 70 до 450 гц. При произнесении звуков Р. частота основного тона изменяется. Это изменение называется интонацией. У каждого человека свой диапазон изменения основного тона (обычно немного более октавы) и своя интонация. Последняя имеет большое значение для узнаваемости голоса. Импульсы основного тона имеют пилообразную форму и поэтому при их периодическом повторении получается дискретный спектр с большим числом обертонов или гармоник.

При произнесении взрывных и щелевых звуков Р. поток воздуха проталкивается через узкие участки (щели) речевого тракта, образуя завихрения, создающие шумы с широкополосным сплошным спектром. Таким образом, при произнесении звуков Р. через речевой тракт проходит сигнал с тональным или шумовым, или с тем и другим спектром. Речевой тракт представляет собой сложный Фильтр акустический с рядом резонансных полостей, создаваемых артикуляционными органами Р., в результате чего выходной сигнал, т. е. произносимая Р., имеет спектр с огибающей сложной волнообразной формы. Максимумы концентрации энергии в спектре звука Р. называются формантами, а резкие провалы — антиформантами. В речевом тракте у каждого звука Р. свои резонансы и антирезонансы, поэтому огибающая спектра этого звука имеет индивидуальную форму. Для большинства гласных звуков Р. характерно своё расположение формант, антиформант и соотношение их уровней. для согласных важен также ход изменения формантных частей во времени (см. рис. 1, 2, 3).

У звонких звуков Р., особенно гласных, высокий уровень интенсивности, у глухих — самый низкий. Поэтому при произнесении Р. громкость её непрерывно изменяется, особенно резко при произнесении взрывных звуков. Диапазон уровней Р. находится в пределах 35-45 дб. Длительность гласных звуков Р. в среднем около 0,15 сек, согласных — около 0,08 сек, звука

«п» — около 0,03 сек.

Образование звуков Р. происходит в результате подачи команд в виде биоэлектрических сигналов мышцам артикуляционных органов Р. от речевого центра мозга. Этих сигналов не более 10, изменяются они медленно (в темпе смены звуков Р., т. е. от 5 до 10 звуков в 1 сек). в результате общий поток этих сигналов составляет 50-100 информационных единиц (бит/сек), тогда как весь речевой сигнал — в 1000 раз больше. Объясняется это тем, что речевой сигнал представляет собой своего рода модулированную несущую (см. Модуляция колебаний). Вся информация заключается в спектральной модуляции (в изменении формы огибающих спектра и уровня Р.), а в самой несущей информация о смысле Р. отсутствует.

Основное назначение Р. — передача информации от человека к человеку, как при их непосредственном общении, так и с помощью средств связи. Так как для передачи натуральной Р. требуется пропускная способность тракта связи около 50 000 — 70 000 бит/сек, то с целью её экономии и соответственно увеличения количества возможных переговоров стремятся сжимать поток речевого сигнала на передающем конце тракта с последующим его расширением на приёмном конце. Например, ослабляя уровень громких звуков Р., уменьшают разность уровней между громкими и слабыми звуками (сжимают динамический диапазон). Так же можно сжимать частотный диапазон речевого сигнала. Наконец, можно исключать из Р. участки сигнала, не несущие информации (средние участки длительных звуков), т. е. компрессировать Р. во времени. На приёмном конце соответственно восстанавливают диапазоны и заполняют исключенные участки звуков.

Если отделить модулирующий сигнал от несущей, то потребуется ещё меньшая пропускная способность тракта связи для передачи Р. Подобную задачу в системах связи решают так называемые Вокодеры.

В современных исследованиях по общению человека с машиной решаются две проблемы: автоматическое управление машинами и процессами с помощью Р. (устный ввод в ЭВМ, автоматическая пишущая машинка и т.п.) и синтез Р. по различным кодовым сигналам (устный вывод из ЭВМ, говорящие машины для чтения текста слепыми и т.п.).

М. А. Сапожков.

Исследования механизмов слухового и фонетического анализа Р. относятся к акустике, психоакустике и фонетике. исследования синтаксического и семантического анализа сообщения относятся к лингвистике, психолингвистике и физиологии второй сигнальной системы. Речеобразование исследуют методами рентгенокиносъёмки, электромиографии, специальными датчиками воздушных давлений и потоков, акустических явлений и движений речевого аппарата. Ведущий метод исследования восприятия Р — определение его особенностей в зависимости от физических свойств естественных или синтетических звуков Р. Большое значение имеет физическое и математическое Моделирование. данные важны для языкознания, логопедии, сурдологии, техники связи, конструирования систем автоматического распознавания и синтеза Р.

Лит.: Фант Г., Акустическая теория речеобразования, пер. с англ., М., 1964. Речь. Артикуляция и восприятие, М. — Л., 1965. Фланаган Дж. Л., Анализ, синтез и восприятие речи, пер. с англ., М., 1968. Чистович Л. А., Кожевников В. А., Восприятие речи, в книге: Физиология сенсорных систем, ч. 2, Л., 1972 (Руководство по физиологии). Сапожков М. А., Речевой сигнал в кибернетике и связи, М., 1963.

Расстройства речи. К расстройствам Р. относят нарушения функций её восприятия и образования. Их причины: анатомические дефекты периферического речевого аппарата, нарушения его иннервации, а также органические и функциональные изменения некоторых отделов центральной нервной системы, обеспечивающих речевую деятельность. Расстройства образования Р. проявляются в нарушениях синтаксической структуры фраз, в изменениях словаря, звукового состава, методики, темпа и плавности речи. При расстройствах восприятия Р. нарушаются процессы распознавания речевых элементов, грамматического и смыслового анализа воспринимаемых сообщений (нарушения восприятия, обусловленные поражениями периферической слуховой системы, к речевой патологии не относятся). При изучении нарушений процесса речеобразования используют физиологические и биофизические методы, фонетический и лингвистический анализ речевой продукции больных, приёмы акустического анализа речевых сигналов. при нарушениях восприятия — психоакустические и психолингвистические методики.

При классификации речевых расстройств учитывают основные их проявления, сопутствующие неврологические симптомы, характер анатомических изменений речевого аппарата. Нарушения процессов анализа и синтеза сообщений и нарушения речевой памяти, возникающие при локальных поражениях головного мозга, относят к группе афазии. Аналогичные поражения центральной нервной системы у детей, возникшие до освоения ими речи, приводят к алалии. К группе афазий примыкают нарушения речеобразования, обусловленные утратой сложных речевых координаций (речевая Апраксия). Нарушения речеобразования, вызванные поражениями черепно-мозговых нервов, ядер этих нервов, некоторых подкорковых образований, составляют группу дизартрий. Расстройства, обусловленные анатомическими особенностями речевого аппарата (его скелета и мягких тканей), образуют группу дислалий (см. Косноязычие). они могут быть следствием врождённых расщелин губ и нёба, неправильного прикуса, травм и т.п.

К этой группе нарушений примыкают расстройства голосообразования, обусловленные параличами и Парезами голосовых связок, рубцовыми их изменениями, новообразованиями гортани и другими фониатрическими заболеваниями. наиболее тяжёлые из них возникают после полного удаления гортани (ларингэктомии). К функциональным нарушениям речи относят: заикание, функциональное косноязычие, Мутизм, а также нарушения речи, обусловленные дисфункциями гортани (афонии психогенного происхождения и др.). Вторичные нарушения речи возникают при глухоте и тугоухости: их характер и тяжесть зависят от степени снижения слуха и времени возникновения заболевания (утрата слуха до овладения речью может привести к глухонемоте). Расстройства речи зачастую сопровождаются нарушениями чтения (дислексия) и письма (дисграфия) вплоть до полной утраты этих способностей (Алексия и Аграфия). Диагностика речевых расстройств осуществляется невропатологами и логопедами.

Лечение: амбулаторное — в логопедических кабинетах и стационарное — в психоневрологических и специальных речевых клиниках. Комплекс лечебных мероприятий включает медикаментозную терапию, хирургические вмешательства, психотерапию и специальную речевую тренировку (логопедические занятия). Обучение детей с выраженными дефектами речи производится в специальных речевых школах (см. Логопедия).

Лит.: Лурия А. Р., Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга, М., 1962. Правдина О. В., Логопедия, М., 1969. Handbook of speech pathology ed by L. E. Travis, N. Y., [1957]. Luchsinger R., Arnold G. E., Lehrbuch der Stimm- und Sprach-heilkunde, 2 Aufl., W., 1959.

Ю. И. Кузьмин.

Рис. 1. Спектральная огибающая фонемы «ть»: 1, 2, 3 — форманты. 4, 5, 6 — антиформанты.

Рис. 2. Спектральная огибающая фонемы «з»: 1, 2, 3, 4 — форманты. 5, 6 — антиформанты.

Рис. 3. Спектральная огибающая фонемы «а»: 1, 2, 3, 4 — форманты.

«Речь»,

ежедневная газета с приложениями, центральный орган партии кадетов. Выходила в Петербурге с февраля 1906 под фактической редакцией П. Н. Милюкова и И. В. Гессена. издатели: Ю. Б. Бак, В. Д. Набоков, И. И. Петрункевич и др. Была популярна в среде либерально-буржуазной интеллигенции. После Февральской революции 1917 выступала против большевиков. Закрыта Петроградская ВРК 26 октября (8 ноября) 1917, после чего выходила под названием

«Наша речь», «Свободная речь», «Век», «Новая речь», «Наш век», сохраняя антисоветскую направленность. Окончательно закрыта в августе 1918.

xn—-7sbbh7akdldfh0ai3n.xn--p1ai

Что такое правильная речь и зачем она нужна?

Все мы умеем разговаривать. Но всё же красиво и правильно излагают свои мысли далеко не все: одних слушать приятно, другие же не могут донести мысль до слушателя и привлечь внимание. А как обучиться грамотной речи? Это вполне возможно, если приложить усилия и действовать целенаправленно.

Зачем говорить грамотно?

Для чего нужна правильная речь? Вообще, разговор – это основной инструмент общения разумных людей, с его помощью они выражают свои мысли, передают и получают информацию, достигают целей, то есть, по сути, взаимодействуют между собой. Хотя, конечно, даже несвязные фразы вполне можно понять, но вот будут ли воспринимать серьёзного того, кто их произносит? Наверняка, нет.

Так зачем же нужна правильная речь?

- Чтобы общаться и быть понятым. Если вы изъясняетесь чётко, то быстрее сможете донести свои мысли и получить ответы на вопросы.

- Чтобы учиться и развиваться. В настоящее время ценятся образованные люди, и чтобы стать именно таким человеком и добиться восприятия себя как состоявшейся личности, нужно научиться правильно говорить.

- Чтобы добиться успехов в профессиональной деятельности. Сотрудник, который не умеет грамотно говорить и излагать мысли, вряд ли построит карьеру, особенно в крупной организации. А вот умелый и талантливый оратор наверняка покажет себя с лучшей стороны и станет успешным.

- Чтобы воспитывать подрастающее поколение. Дети впитывают всё, словно губки, и если родители нецензурно выражаются или не владеют навыками грамотной речи, то и ребёнок наверняка не научится правильно говорить.

- Чтобы гордиться своим языком, ведь каждый красив по-своему.

Суть понятия

Что такое правильная речь? Точного определения такое понятие не имеет, но совершенно логично, что оно подразумевает умение грамотно, понятно и красиво говорить, излагать и доносить свои мысли, строить фразы и предложения. Казалось бы, всему этому нас учат с самого детства, но это вовсе не значит, что каждый сможет вести грамотный разговор. Чтобы научиться говорить красиво и правильно, нужно иметь достаточный словарный запас, мыслить логически и составлять цепочки из слов, использовать компоненты речи уместно и грациозно.

Составляющие грамотной речи

Техника грамотной речи включает в себя несколько составляющих:

- Дикция, то есть правильное и чёткое произношение всех звуков. Без этой составляющей вы будете просто «коверкать» слова.

- Дыхание. Если вы не научитесь правильно дышать во время разговора, то ваша речь не будет правильно построенной и достаточно убедительной. Кроме того, длинные предложения автоматически доставят дискомфорт.

- Точное, лаконичное и понятное изложение. Не стоит перенасыщать речь лишними словами: протяжными звуками, вводными фразами, междометиями и прочими не самыми важными, а порой и совсем не нужными элементами.

- Содержание – это тема разговора, то есть то, о чём вы говорите. Вы должны изначально определить суть и придерживаться её, чтобы ваша мысль была понятной и ясной.

- Логика – это правильно построенные фразы и предложения, а также уместно использованные отдельные слова. Грамотная речь обязательно должна быть логичной, чтобы говорящего поняли.

- Словарный запас – это слова, которые вы знаете и которыми умеете владеть. Если мысль сложная, то донести её с помощью ограниченного количества понятий вряд ли удастся.

- Ораторские способности – это то, что делает речь интересной, наполненной смыслом и эмоциями. Талантливые ораторы раньше ценились на вес золота, и в современной жизни такие навыки придутся весьма кстати во многих ситуациях.

Как научиться делать это правильно?

Освоение правильной речи – это непростой и довольно продолжительный процесс. И чтобы научиться говорить грамотно, действуйте комплексно и планомерно, а также следуйте данным ниже советам:

- Больше читайте и пересказывайте прочитанное, чтобы освоить новые слова или обороты. Причём желательно произносить всё вслух и для чтения выбирать произведения русских классиков, они точно умели филигранно владеть речью.

- Смотрите научные или общеобразовательные передачи, так вы сможете узнать новые понятия и термины, а также быть в курсе происходящих в мире событий.

- Чтобы добиться идеальной дикции, для начала выявите свои недостатки, а потом приступайте к их устранению. Причём если вам кажется, что всё и так неплохо, то это не значит, что вы действительно прекрасный диктор. Спросите мнение у человека образованного и идеально владеющего языком, он укажет на ошибки и, возможно, поможет их исправить. Если такового нет, то запишите свой разговор на диктофон и прослушайте запись, порой оценка со стороны является более объективной.

- Учитесь дышать. Для этого больше читайте вслух или разговаривайте и налаживайте своё дыхание, подстраивайте его под артикуляцию.

- Контролируйте темп речи: не говорите слишком быстро или, напротив, слишком медленно. Скорость произношения слов должна быть средней, удобной для восприятия.

- Для постановки правильной речи нужно учиться грамотно строить предложения. Для этого выписывайте крылатые фразы или устойчивые выражения, запоминайте порядок слов. Также можно выполнить простое упражнение: попробуйте описать любой предмет или действие, причём красиво, интересно и правильно, литературным языком.

- Следите не только за речью, но ещё и за мимикой и жестикуляцией. Движения лица и рук должны быть умеренными, иначе вы рискуете показаться неуравновешенным или неадекватным человеком.

- Расширяйте свой словарный запас. Для этого просто ежедневно обращайтесь к толковому словарю и открывайте для себя новые понятия и термины. Это не только полезно, но ещё и очень интересно.

- Научитесь выделять главное и избавляться от слов-паразитов, тогда ваши мысли будут понятными, чёткими и ясными. Чтобы не вставлять в разговор звуки, междометия и ненужные вводные слова, определите суть, заранее составьте план, четко его придерживайтесь и не отходите от темы.

- Следите за интонацией. Если даже очень интересный рассказ произнесён одним тоном и в одном тембре, то он может показаться скучным. Интонация должна соответствовать значимости каждой мысли или слова, подчёркивать смысл сказанного.

- Тренируйтесь, ведь лучший способ обучения и закрепления освоенной информации – это практика. А в собеседники лучше выбрать образованного человека, общаться с ним гораздо интереснее и полезнее.

Если вы до сих пор не умеете говорить грамотно и красиво, то начинайте исправлять ситуацию как можно скорее. Вот увидите, это пойдёт вам на пользу.

brjunetka.ru