Клиническая онкология – ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1

КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ (под ред. Н.Н.Блохина и Б.Е.Петерсона) Москва,1979

(выдержки)

ОБЩАЯ ОНКОЛОГИЯ

Онкологией называют область медицинской науки и практики, имеющую своей целью изучение опухолевых заболеваний (oncos — опухоль, logos — слово, наука), а также их предупреждение, выявление и лечение. Термин «онкология» принят преимущественно в Советском Союзе, но в настоящее время его все чаще применяют и в других странах, где больше распространено наименование «канцерология». Понятие «онкология» шире охватывает различные виды опухолей, в том числе и доброкачественные. Кроме того, в СССР принято выделять в группе злокачественных опухолей саркомы и гемобластозы, не относя их к раку, как это делается в ряде других стран.

Несомненно, и группа эпителиальных злокачественных опухолей(так называемый рак) представляет собой значительное разнообразие опухолевых заболеваний, и по мере расширения наших знаний будет происходить все большая дифференциация опухолей, которые все труднее уложить в единое наименование. К тому же термин «рак» (cancer) относится к числу случайно вошедших в медицину наименований. Внешнее сходство очертаний запущенной злокачественной опухоли молочной железы с крабом или раком в давние времена послужило поводом к наименованию этой опухоли словом«рак», которое никак не отражает существа заболевания. Все это говорит в пользу принятого у нас термина «онкология».

Онкология как медицинская специальность относится к числу специальностей, выделившихся для изучения определенной научной проблемы, подобно фтизиатрии, ревматологии, и некоторым другим. Как известно, большинство медицинских специальностей выделялось по другим принципам: либо по области тела, системам или органам, к которым относится данная группа болезней (гинекология, офтальмология, ортопедия и др.), либо по изучаемым методам лечения (хирургия, физиотерапия и т. д.). Выделение специальности по проблемному принципу наиболее современно и перспективно, так как дает возможность привлекать к изучению определенной проблемы самые различные методы исследования и терапии.

В ряде зарубежных стран онкология в меньшей степени выделена в самостоятельную область, и лечение больных с опухолями проводится хирургами, радиологами и другими специалистами в отрыве друг от друга. Но в крупнейших странах мира созданы специальные онкологические институты, организуются общества или ассоциации онкологов.

С 1933 г. работает Международный противораковый союз— Международное научное общество онкологов, объединяющее специалистов более 70 стран мира. Международный противораковый союз один раз в 4 года проводит международные конгрессы, организует различные конференции, симпозиумы по отдельным научным вопросам. Международный противораковый союз разрабатывает международные классификации опухолей— морфологическую и клиническую, это необходимо для того, чтобы можно было бы сравнивать научные материалы, публикуемые в разных странах.

Международные научные связи онкологов все расширяются, чему содействуют наряду с Международным противораковым союзом Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ),

2

имеющая специальный онкологический отдел, и Международное агентство по изучению рака в Лионе (Франция).

Опухолевые заболевания известны в течение многих веков, однако справедливость требует сказать, что онкология не является очень древней отраслью медицины, так как на протяжении ряда столетий сведения об опухолях были весьма примитивными и опухолевые процессы нередко смешивались с воспалительными. Несмотря на то что хирурги еще в доантисептическом периоде пытались решать вопросы лечения некоторых наружно расположенных злокачественных опухолей (рак нижней губы, кожи, молочной железы), научный период развития онкологии начался лишь со второй половиныXIX века вместе с развитием микробиологии и гистологии.

С 70-х годов XIX столетия берет свое начало экспериментальная онкология, когда М, А. Новинский впервые показал возможность перевивки опухолей у животных. Для развития онкологии огромное значение имело открытие рентгеновских лучей (1895), радия (1898), радиоактивных изотопов (30-е годы XX века), а также блестящее развитие хирургии и анестезиологии.

Успехи изучения различных канцерогенных агентов, опухолевых вирусов, введение в клинику ряда новых методов диагностики, развитие методов эпидемиологии, применение гормоиоп и химиотерапевтических препаратов для лечения ряда опухолей — все это относится к XX веку, каждое десятилетие которого внесло много нового в изучение онкологических вопросов. На протяжении длительного периода изучались особенности иовообразовательных процессов и делались попытки определить понятие«опухоль». Однако

существующие определения «опухолевых заболеваний» не могут считаться удовлетворительными; это в значительной степени связано с тем, что этиология и патогенез опухолей человека изучены далеко не полностью, и остается много неясных или весьма спорных вопросов.

Можно считать установленным, что все ткани и клетки организма способны участвовать в опухолевых процессах. Известно, что клетка, ставшая опухолевой, передает по наследству эти свойства всем последующим поколениям клеток, что опухолевый рост отличается определенной автономностью, указывающей на нарушение в этом случае регуляции роста и размножения клеток.

Основоположник советской онкологии Н. Н. Петров в своем первом руководстве по онко-

логии («Общее учение об опухолях», 1910) определял опухоль как «атипическое органоидное образование, растущее из первоначального зачатка без определенного заканчивания, иногда бурно и неудержимо, всегда независимо от интересов организма — посредством пролиферации своих собственных клеток, для которых размножение является самодовлеющей целью».

В последующем Н. Н. Петров критиковал последнюю фразу этого определения, звучащую идеалистически. В руководстве под редакцией Н. Н. Петрова, вышедшем в 1947 г., злокачест-

венная опухоль определялась как автономное автодинамическое разрастание тканей, несущее стимул для .своего разрушительного или агрессивного беспредельного роста в своих собственных клетках.

Наконец, в 1954 г. Н. Н. Петров предложил рассматривать опухоли как«дистрофическую пролиферативную реакцию организма на различные вредные факторы, внешние и внутренние, стойко нарушившие состав и строение тканей клеток и изменившие их обмен». Последняя формулировка, появившаяся в период особого увлечения идеями И. П. Павлова и стремления все патологические процессы объяснять с позиций нервизма, не включает основных особенностей опухолевого роста, которые более четко формулировались автором в его первом определении, относящемся к 1910 г. Нет необходимости приводить многие попытки опреде-

3

ления понятия опухоли, сделанные другими авторами. Следует еще раз сказать, что, конечно, легче перечислить основные свойства опухолевого роста, чем попытаться в едином определении исчерпать сущность этого далеко еще не полностью изученного патологического процесса. Более 100 лет назад Р. Вирхов говорил, что он не думает, чтобы нашелся человек, способный ответить на вопрос, что такое собственно опухоль, и, хотя за прошедшие годы онкология создалась как специальность и обогатилась многими важнейшими исследованиями, этот вопрос и теперь не имеет единого, удовлетворяющего всех ответа.

Можно согласиться, что опухолевые заболевания представляют собой особый вид патологии, широко распространенной в живой природе, характеризующейся безудержным и относительно автономным ростом и размножением клеток в очаге заболевания. При этом рост опухоли происходит из первоначального зачатка, без вовлечения в этот процесс окружающих не измененных клеток. Однако злокачественная клетка передает свои свойства и способность к росту всем последующим поколениям клеток. При этом отмечается анаплазия ткани, т, е. возвращение ее к более примитивному типу. Характерными для злокачественных опухолей являются также инфильтративный рост п метастазирование.

Злокачественные опухоли могут быть первично локализованными и лишь с течением времени давать метастазы — распространение опухолевых клеток гематогенным или лимфогенным путем с реализацией новых очагов опухолевого роста. Однако к опухолевым заболеваниям относятся и первично генерализо-ванные процессы, как гемоцитобластозы, лимфогранулематоз, ретикулезы и т. д. В большинстве случаев можно установить,, что злокачественные

опухоли развиваются на фоне длительно существовавших хронических пролиферативных процессов, получивших наименование предопухолевых заболеваний.

Факторы, вызывающие опухолевые заболевания или содействующие их развитию, до настоящего времени изучаются. Существуют различные теории и гипотезы, из которых ни одна пока не может считаться единой, общепринятой теорией. Вопросы этиологии и патогенеза опухолей изучаются экспериментальной онкологией, пользующейся различными моделями опухолевой патологии на животных.

Широко используется возможность перевивки (трансплантации) опухолей в пределах одного вида животных. Разрабатываются также методы гетеротрансплантацпи опухолей, позволяющие изучить на животных опухоли, перенесенные от других видов животных и, реже, от человека. Однако методы гетеро-трансплантации сложны и требуют применения специальных методик, подавляющих иммунитет, особого подбора животных.

Большое значение в экспериментальной онкологии имеют индуцированные опухоли, вызванные воздействием различных канцерогенных агентов химической пли физической природы. Изучаются в качестве модели и спонтанные опухоли животных, т. е. такие, которые возникают самостоятельно, без вмешательства экспериментатора. Особым разделом исследований является изучение возникновения и развития опухолей в культурах тканей.

Вопросы этиологии и патогенеза опухолей человека в настоящее время широко изучаются в эпидемиологических исследованиях, имеющих целью дать глубокий анализ статистических материалов и выяснить зависимость определенных видов опухолей человека от различных условий жизни, факторов внешней среды, обычаев, привычек.

Наиболее распространенным представлением о причинах опухолевых заболеваний является так называемая полиэтиологическая теория, предполагающая возможность развития опухолей под влиянием различных опухолеродных факторов. К этим факторам наряду с факторами внешней среды, химическими и лучевыми канцерогенными агентами относятся изменения внутренней среды организма, в частности нарушения гормонального баланса, и опухолевые

4

вирусы, значение которых в последние десятилетия для ряда опухолей животных убедительно доказано. В полиэтиологическую теорию укладывается и возможность возникновенияот дельных опухолей на фоне эмбриональных пороков развития тканей.

Полиэтиологическая теория возникла как путь к примирению различных противоречивых теорий и гипотез, каждая из которых опиралась на несомненно существенные факторы, относящиеся к отдельным видам опухолей животных пли человека.

Большую историю имеет изучение химических канцерогенных агентов. Начиная от рака трубочистов, описанного П. Пот-том еще в конце XVIII века, интерес к этим факторам прошел через многие годы и особенно усилился после классических исследований Ямагивы и Ичикавы (1916), показавших возможность получения индуцированных каменноугольным дегтем моделей опухолей животных.

Известно большое число канцерогенных агентов, относящихся к полициклическим углеводородам (3,4-бензгаирен, 20-метил-холантрен, 9,10-диметил-1,2-бензантрапен и др.), обладающим местным опухолеродным действием, к аминоазосоединениям (ортоаминоазотолуол и др.), имеющим избирательное органо-тропное действие и некоторым другим классам соединений.

Изучение канцерогенных веществ проводится не только с позиций выяснения этиологии опухолей, но имеет п другие задачи— выявление этих факторов и устранение их пз окружающей человека среды с целью предупреждения образования опухолей. Исследуются так называемые эндогенные канцерогенные вещества (Л. М. Шабад). Широко известны канцерогенные возможности ионизирующих излучений, которые изучаются с момента применения в медицине рентгеновских лучей.

Исследования в области вирусологии привели к открытию ряда вирусов, вызывающих опухоли у животных. После открытия вирусов, связанных с опухолями птиц(Эллерман-Банг, 1908; Раус, 1911), были обнаружены вирусы, вызывающие па-пилломы и фибромы у кроликов (Шоуп, 1932), рак молочных желез у мышей (Биттнер, 1936), несколько вирусов, вызывающих лейкозы у мышей и крыс (Громм, Н. П. Мазуренко), так называемый вирус полиомы (Эдди, Стюарт и др.), вызывающий различные опухоли у разных видов лабораторных грызунов, и т. д. Установлены факты преодоления видовых барьеров длд некоторых опухолеродных вирусов, например показана возможность вызывания вирусом куриной саркомы Рауса опухолей у животных разных видов и даже классов: у крыс, обезьян, змей и пр. (Л. А. Зильбер, Г. Я. СветМолдавский). Воздействие вирусом Рауса на культуру ткани человека приводит к трансформации клеток; это делает реальным предположение, что указанный вирус может быть опухолеродным и для человека. Наряду с этим установлена возможность получения в эксперименте опухолей под влиянием некоторых аденовирусов, выделенных из организма здоровых людей.

Таким образом, обнаружено много важных факторов, касающихся роли вирусов в возникновении ряда опухолей у животных, и, хотя вирусная природа не доказана в отношении злокачественных опухолей человека, вопрос этот остается весьма важным.

Вирусная теория существует наряду с полиэтиологической как самостоятельная, так как имеется представление, что вирусы играют роль в возникновении всех опухолей, а различные канцерогенные агенты имеют лишь содействующее значение.

Следовательно, кроме полиэтиологической теории, существует моноэтиологическая вирусная теория рака. Вместе с тем сторонники того и другого взгляда придают большое значение изменениям генетического аппарата клетки в процессе малиг-низации, поскольку опухолевые свойства передаются по наследству следующим поколениям клеток. Цитогенетические исследования занимают все большее место в экспериментальной онкологии, но пока еще трудно

5

сказать о том, какую роль играют обнаруживаемые при некоторых опухолях изменения хромосом.

Современное развитие цитологии, электронной микроскопии,-иммунологии открывает новые перспективы для экспериментального изучения опухолей и приближения этих исследований к задачам онкологической клиники.

Клинические исследования все в большей степени связываются с данными экспериментальных и эпидемиологических исследований. Экспериментальная онкология тесно связана и с непосредственно клиническими задачами. Она изучает в эксперименте новые лекарственные препараты до их внедрения в клиническую практику, рассматривает действие на опухоли лучевых факторов и т. д. Эти вопросы освещаются в связи с описанием соответствующих методов лечения в специальных разделах книги, которая целиком посвящена клинической онко-

логии. Необходимо кратко остановиться на основных этапах развития онкологии в нашей стране.

Классические исследования М. Л. Новинского, относящиеся-к 70-м годам XIX века, явились основой экспериментальной онкологии. Несомненно, работы многих русских хирургов конца

XIX и начала XX века играли свою роль в развитии онкологии, поскольку в этот период активно разрабатывались многие хирургические операции, имеющие значение для лечения опухолей. Особое значение для отечественной онкологии имело создание первого специального онкологического института в Москве (ныне Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена — МНИОИ им. П. А. Герцена МЗ РСФСР) в 1903 г. по инициативе известного хирурга Л. Л. Левшина. Созданный им институт для лечения опухолей был далек от современных научно-исследовательских онкологических институтов. Он скорее служил благотворительным целям призрения тяжело, неизлечимо больных, но был первым специальным учреждением, которое потом выросло в крупный исследовательский институт.

Почти одновременно в 1906 г. в Петербурге в системе Аку-шерско-гинекологического общества был создан специальный комитет по изучению и лечению больных раком. Позже комитет учредил Еленинскую больницу для бедных женщин в Петербурге, явившуюся специальным учреждением для больных, страдающих злокачественными образованиями половой сферы. Это были первые шаги к выделению онкологической специальности, которое потом было постепенно осуществлено благодаря активности, целеустремленности и выдающимся научным успехам Н. П. Петрова, по праву считающегося основоположником советской онкологии.

Еще в 1910 г. Н. Н. Петров написал упоминавшееся выше первое отечественное руководство по онкологии — «Общее учение об опухолях». В 1914 г. состоялся I Всероссийский съезд по лечению рака. В 1916 г. опубликована монография Кронтов-ского «Материалы сравнительной и экспериментальной патологии опухолей». Таким образом, до первой мировой войны были уже заложены некоторые основы онкологии как отдельной отрасли медицины, но война разрушила эту работу, и даже Московский онкологический институт был временно закрыт и открылся вновь только в 1920 г.

Великая Октябрьская социалистическая революция, создав исключительные условия для развития науки и здравоохранения, открыла новые перспективы для онкологии. В 1918 г. в Ленинграде был открыт Центральный рентгенорадиологический и онкологический институт, руководимый выдающимся рентгенорадиологом М. И. Неменовым. В этом институте был организован специальный отдел экспериментальной морфологии опухолей(руководимый Г. В.

studfiles.net

Клиническая онкология — Блохин Н.Н.

Год выпуска: 2008

Год выпуска: 2008Автор: Н.Н. Блохин, Б.Е. Петерсон

Жанр: Онкология

Формат: PDF

Качество: eBook (изначально компьютерное)

Описание: Опухолевые заболевания известны в течение многих веков, однако справедливость требует сказать, что онкология не является очень древней отраслью медицины, так как на протяжении ряда столетий сведения об опухолях были весьма примитивными и опухолевые процессы нередко смешивались с воспалительными. Несмотря на то что хирурги еще в доантисептическом периоде пытались решать вопросы лечения некоторых наружно расположенных злокачественных опухолей (рак нижней губы, кожи, молочной железы), научный период развития онкологии начался лишь со второй половины XIX века вместе с развитием микробиологии и гистологии.

Современное развитие цитологии, электронной микроскопии,-иммунологии открывает новые перспективы для экспериментального изучения опухолей и приближения этих исследований к задачам онкологической клиники.

Клинические исследования все в большей степени связываются с данными экспериментальных и эпидемиологических исследований. Экспериментальная онкология тесно связана и с непосредственно клиническими задачами. Она изучает в эксперименте новые лекарственные препараты до их внедрения в клиническую практику, рассматривает действие на опухоли лучевых факторов и т. д. Эти вопросы освещаются в связи с описанием соответствующих методов лечения в специальных разделах книги, которая целиком посвящена клинической онкологии. Необходимо кратко остановиться на основных этапах развития онкологии в нашей стране.

Содержание книги

ОБЩАЯ ОНКОЛОГИЯ

Морфология и классификация опухолей человека

Диагностика злокачественных опухолей

Общие принципы диагностики

Местные биологические критерии заболевания

Исследования при опухолях органов брюшной полости, таза, забрюшинного пространства

Лечение злокачественных опухолей

Общие принципы лечения

Хирургическое лечение

Лучевое лечение

ЧАСТНАЯ ОНКОЛОГИЯ

Опухоли шеи

Злокачественные опухоли щитовидной железы

Внеорганные опухоли шеи

Дисэмбриональные опухоли шеи

Опухоли молочной железы

Предопухолевые заболевания

Рак молочной железы

Опухоли пищевода

Доброкачественные опухоли пищевода

Рак пищевода

Опухоли желудка

Доброкачественные опухоли желудка

Полипы и полипоз

Неэпителиальные доброкачественные опухоли

Рак желудка

Рак кардии

Неэпителиальные злокачественные опухоли желудка

Опухоли печени, желчных путей, поджелудочной желеы

Опухоли печени

Рак желчного пузыря

Рак внепеченочных желчных протоков

Рак большого дуоденального сосочка

Опухоли поджелудочной железы

Опухоли кишечника

Опухоли тонкой кишки

Опухоли толстой кишки

Опухоли прямой кишки

Забрюшинные опуоли

Литература

www.booksmed.com

Клиническая онкология — Черенков В.Г.

Год выпуска: 2010

Год выпуска: 2010

Автор: Черенков В.Г.

Жанр: Онкология

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Последние достижения морфо-молекулярной биологии и медицинских технологий конца XX — начала XXI века во многом определили не только механизмы функционирования злокачественной клетки, но и знаменуют настоящий прорыв в практической онкологии. Эти знания приобретают все большее значение в работе каждого врача. Первичная диагностика рака, как правило, проводится врачами общей практики (терапевтом, хирургом, гинекологом, урологом, отоларингологом, стоматологом, педиатром и др.), к которым впервые обращаются больные или у которых они находятся на диспансерном учете в связи с предраковыми или иными заболеваниями. Быстрый прогресс визуализирующих и специальных методов диагностики, прогностических и предсказывающих факторов требует многосторонних знаний для интерпретации результатов исследований. Любой врач, независимо от его профиля, должен не только знать клинические признаки онкологических заболеваний, методы и стандарты их диагностики, но и достижения онкологии, разбираться в вопросах организации профилактических (скрининговых) мероприятий с учетом кинетики и закономерностей опухолевого роста, т. е. быть профессионально компетентным.

После выхода последнего издания настоящего руководства появились новые подходы в диагностике и таргетной терапии опухолей, организованы автоматизированные раковые регистры на всей территории РФ, введены новые формы учета онкологических больных, новая Международная классификация болезней (МКБ-10). Кроме необходимости внесения соответствующих дополнений и исправлений, дополнительное издание руководства обусловлено спросом среди студентов, врачей разных специальностей и относительно небольшим тиражом второго издания.

С учетом современных достижений онкологии и поступивших замечаний внесены изменения и дополнения.

Учебное пособие «Клиническая онкология» предназначено для слушателей факультетов последипломного образования врачей общей практики, хирургов, акушеров-гинекологов, педиатров, стоматологов и др., практикующих специалистов-онкологов, студентов старших курсов медицинских вузов.

Содержание книги

«Клиническая онкология»

Технология самостоятельной(творческой) работы студентов

Организация обучения на кафедре онкологии

Общие аспекты клинической онкологии

- Группы повышенного онкологического риска

- Механизмы канцерогенеза. Закономерности (кинетика) опухолевого роста

- Патогенез неоплазий

- Закономерности (кинетика) опухолевого роста и принципы стадирования. Понятия ранней и своевременной диагностики

- Опорные симптомы злокачественных опухолей

- Факт наличия опухолевидного образования (опорный симптом № 1)

- Местные опорные симптомы

- Симптом нарушения функций органа

- Симптом патологических выделений

- Симптом болевых ощущений

- Общие опорные симптомы

- Симптомы общей интоксикации

- Паранеопластические симптомы

- Эпидемиология и организация противораковой борьбы

- Общие аспекты эпидемиологии

- Номенклатура опухолей

- Организация противораковой борьбы

- Профилактика

- Диагностика злокачественных опухолей

- Скрининг и раннее выявление

- Принципы клинического обследования

- Физикальные и специальные методы диагностики

- Регистрация и диспансерное наблюдение

- Деонтология и психотерапия

- Общие принципы лечения и реабилитации

- Хирургическое лечение

- Лучевая терапия

- Лекарственная терапия

- Иммунотерапия

- Гормонотерапия

- Реабилитация

Специальные вопросы клинической онкологии

- Рак кожи

- Меланома

- Опухоли головы и шеи

- Губа

- Язык

- Мягкое небо

- Носоглотка

- Полость носа и придаточные пазухи

- Гортань

- Щитовидная железа

- Глаза

- Метастатические опухоли

- Ретинобластома

- Меланома

- Опухоли конъюнктивы

- Опухоли легких, плевры и средостения

- Легкие

- Плевра

- Средостение

- Рак органов пищеварения

- Пищевод

- Желудок

- Поджелудочная железа

- Печень

- Желчный пузырь

- Ободочная кишка и прямая кишка

- Рак молочной железы

- Опухоли женских половых органов

- Шейка матки

- Тело матки

- Хориокарцинома

- Яичники

- Влагалище

- Вульва

- Опухоли мужских половых органов и мочевыводящих путей

- Яичко

- Половой член

- Предстательная железа

- Почки и мочевыводящие пути

- Рак почек

- Рак лоханки и мочеточника

- Рак мочевого пузыря

- Опухоли костей и мягких тканей

- Опухоли костей

- Саркомы мягких тканей

- Злокачественные лимфомы

- Опухоли у детей

Список литературы

скачать книгу: «Клиническая онкология»

www.booksmed.com

Клиническая онкология | Компью́терная томогра́фия

Взгляд на современные проблемы онкологии, поставленные на чашу весов социальных задач, открывает следующую картину. С одной стороны, значительные достижения науки и техники позволяют с помощью биологических маркеров и приборов нового поколения (рентгенологических, ультразвуковых и др.), гибкой волоконной оптики и цитологических методов выявлять рак в такой стадии, при которой излечение достигает 80—100%. С другой стороны, несмотря на успехи в деле организации выявления больных злокачественными опухолями, удельный вес запушенных форм остается высоким и составляет в среднем 24—25% (Чиссов В.И. с соавт., 2007).

Если к этому добавить, что одногодичная летальность оказывается еще выше, будет понятно, что чаша весов с распространенными формами рака отдельных локализаций пока значительно перевешивает достижения науки.

Анализ учетных форм (№ 27-1/у, № 27-2/у, приложение 4) показывает, что в основе большинства причин запущенности (70,5%) лежит субъективный (человеческий) фактор (врачебные ошибки, неполное или длительное обследование больных — 46,5%; несвоевременное обращение к врачу — 24%), а именно — незнание клиники опухолевых заболеваний, неумение рационально использовать методы диагностики и эффективно проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения.

Максимальное снижение негативного влияния данного фактора является задачей первостепенной важности, и решение ее должно основываться на принципиально новых стратегических и тактических подходах страховой и платной медицины с позиций интересов как врачей общей практики, так и специалистов узкого профиля, но в первую очередь — самих больных.

В этом отношении чрезвычайно важным является определение минимума знаний и умений будущего специалиста в данной области. Врач общей практики не может в совершенстве знать всю онкологию, да в этом и нет необходимости. Достаточно приучить себя мыслить в духе высокой онкологической настороженности. В предлагаемом руководстве с учетом кинетики и патогенеза опухолевого роста описываются опорные симптомы, присущие всем злокачественным опухолям, знание которых позволит врачу сконцентрировать внимание на тактических аспектах диагностики «малых форм» рака, а также на выявлении больных, относящихся к группам повышенного онкологического риска.

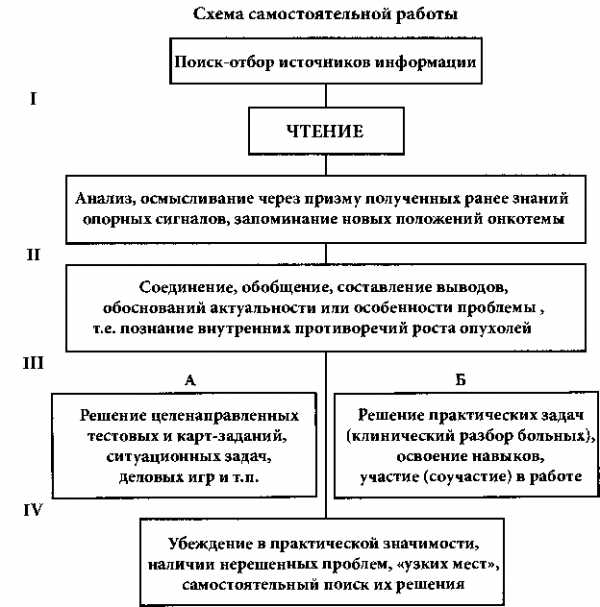

Технология самостоятельной (творческой) работы студентов

Совершенно очевидно, что качество подготовки врачей зависит от того, какой является самостоятельная работа студентов, из каких этапов она состоит, насколько обучающийся в процессе изучения предмета продвигается к его логическому осмыслению. В рамках современной системы подготовки специалистов выделяют 4 уровня обучения, на которых получают:

знания-знакомства;

знания-копии;

знания-умения;

знания-трансформации.

Совершенно ясно, что не только простое ознакомление с онкологией, но и даже дословное копирование заученного, например воспроизведение классификаций рака молочной железы, не научит Вас клинически мыслить, если не задаваться вопросом, что положено в основу той или иной классификации, почему в одних случаях рак протекает как узловая форма, в других — как отечно-инфильтративная, в третьих — как маститоподобная и т. д. Работа врача требует применения знаний-умений и знаний, позволяющих творчески трансформировать их в знакомых и незнакомых ситуациях, так как рак многолик почти во всех органах и тканях. Помните, что, какую бы врачебную специальность Вы ни избрали, Вам придется сталкиваться с вопросами онкологии.

У большинства студентов набор мотивов чтения не упорядочен (простой интерес к содержанию текста, стремление узнать новое, самоутверждение, подготовка к предстоящему опросу, реже — желание применить на практике полученные знания), в результате они ограничиваются прочитыванием материала, в лучшем случае запоминанием основных положений (по традиционной школьной системе подготовки), откладывая приобретение навыков на время, когда будут работать самостоятельно. Действительно, учась в медицинском вузе, надо запоминать очень большой объем информации. Однако избрание пути ее автоматического заучивания является ошибочным, ибо знания, отложенные в человеческой памяти и не закрепленные на практике, постепенно стираются.

Секрет успеха врачей предыдущих поколений заключался в том, что им не приходилось поглощать такой большой поток специальной информации, а обучение их носило индивидуальный характер и сводилось прежде всего к овладению практическими навыками. Как же быть нам? Остановить прогресс науки? Но ведь это абсурд! По нашему мнению, может быть два направления в решении данной проблемы: систематизация (отбор) основной информации и совершенствование приобретенных навыков. Знания тогда становятся знаниями, когда добыты своим трудом, освещены собственной мыслью. Задача педагога состоит лишь в том, чтобы помочь студентам освоить практические навыки и на заключительном этапе предложить объективный тестовый контроль.

Технологию (структуру) самостоятельной работы (обучения) можно представить в виде следующей схемы.

Следует отметить, что предложенная схема не является абсолютно универсальной. У каждого человека могут быть свои особенности и последовательность усвоения знаний даже при работе над книгой. Известно, что для большинства людей мысленное повторение прочитанного более эффективно для запоминания, чем повторное чтение. Для других более удобной является иная система. Несомненно одно: основу всякой работы должны составлять логическая связь и убеждение практикой.

В заключение хотелось бы посоветовать студентам каждый раз после освоения новой темы проводить самооценку уровня полученных знаний по предложенной схеме.

Организация обучения на кафедре онкологии

Когда человек не знает, к какой пристани держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.

Сенека

Обучение на кафедре онкологии должно быть целенаправленным, что обеспечивается объективным рейтинговым и тестовым контролем уровня знаний-умений студентов и предоставлением им возможности самостоятельной работы. Чтобы освоить клиническую онкологию, обучающийся должен иметь определенный исходный уровень знаний в данной области, предполагающий способность понимать предмет.

Вот почему самостоятельная работа студентов (СРС) начинается с контроля исходного уровня знаний и последующего получения карт-заданий и целевых установок на аранжировку (от франц. arranger — улаживать, приводить в порядок) теоретических и практических аспектов темы на основе разработанных на кафедре опорных (патогенетических) симптомов злокачественных опухолей, служащих своеобразной «лоцией» в клиническую онкологию.

Конечной целью работы студентов в онкологической клинике является усвоение следующей программы-минимума онкологических знаний и умений врача общего профиля:

• ориентация в онкоэпидобстановке на обслуживаемой территории;

• знание групп пациентов повышенного онкориска по фоновым (соматическим) и предраковым состояниям, сроков их обследования;

• знание опорных патогенетических симптомов злокачественных опухолей;

• знание рациональных схем (алгоритмов) обследования представителей групп повышенного риска и больных при подозрении на рак молочной железы, легкого, пищеварительного тракта, панкреатодуоденальной зоны и внутренних гениталий;

• владение методами системного обследования органов, в том числе методикой осмотра и пальпации молочных желез, щи-

товидной железы, лимфатических узлов, пальцевого исследования прямой кишки;

• знание особенностей деонтологии, онкоучетной документации и клинических групп на этапах выявления и наблюдения больных;

• владение навыками ведения пропаганды здорового образа жизни в целях борьбы с опухолевыми заболеваниями.

• написание академической истории болезни и ее защита на итоговом занятии.

Навыки логического осмысления тех или иных клинических проявлений рака, избрания правильной диагностической тактики закладываются на 45—60-минутных лекционных занятиях, определяемых как лекции-проблемы. На таких лекциях (оптимальным является их проведение в малых аудиториях) преподаватель знакомит студентов с проблемной ситуацией, решенными и нерешенными вопросами, определяет круг возможностей их решения. Студенту полезно подумать над поставленными проблемами, изложить свои взгляды, не боясь ошибок и нестандартных вопросов, которые необходимо задавать лектору или преподавателю, ведущему практические занятия. По нашему убеждению, хорошо поставленный, содержательный вопрос может быть гораздо ценнее, чем точно пересказанный текст. Известно, что только критическое осмысление порождает творческую атмосферу и, в конечном итоге, приводит к конструктивным решениям.

Считаем необходимым, используя предлагаемое руководство, изучать самостоятельно по учебнику и дополнительной литературе не отдельно темы «Рак пищевода», «Рак желудка» и т. д., а «крупноблочно» весь этот или другие разделы, например: «Рак органов пищеварения» в течение четырех дней, «Рак молочной железы и тела матки» — две недели.

Во-первых, заболевания, рассматриваемые в рамках этих разделов, имеют сходные клинические проявления и патогенез. Во-вторых, «крупноблочное» изучение тем позволяет экономить время, которое можно использовать на приобретение практических навыков, участие в лечебно-диагностическом процессе. В-третьих, задача закрепления материала решается с позиций дедукции (логического следования от общего к частному). Если считать, что опорные клинические симптомы с определенной закономерностью являются общими для большинства злокачественных опухолей, то вполне правомерно изучать каждую локализацию через «призму опорных

Примерная схема организации самостоятельной работы по онкологии

№ п/п | Содержание работы студентов | Место работы | Функции преподавателя |

I | Ознакомление с содержанием темы, ее графологической структурой |

| Контроль исходного уровня знаний и умений |

II | Получение методических разработок, содержащих целевые установки по изучению теоретических вопросов по теме, усвоению практических навыков, выполнению карт-заданий, изучению источников дополнительной информации, ведению карт учета практических навыков | Учебная комната | Организация самостоятельной работы, консультаций, клинического разбора больных, освоения навыков УИР, учебной олимпиады, дискуссии, контроль усвоения знаний-умений 1 раз в 3 дня, отбор наиболее успевающих, проявляющих интерес к онкологии, а также трудноуспевающих для индивидуальной работы |

III | Участие в работе лечебнодиагностических подразделений ООД по скользящему графику (1—3 студента), устанавливаемому старостой. Работа с тренажером, на ЭВМ | Эндоскопический, рентгенологический кабинеты, ФДТ, смотровой кабинет, кабинеты онкохирурга, онкогинеколога, химиотерапевта, морфологическая и радионуклидная лаборатории, операционная и др. | Проведение итоговой аттестации знаний-умений согласно рейтингу каждого студента |

IV | Выполнение учебной индивидуальной работы по плану кафедры. Определение своего рейтинга | Стационарное отделение | Подбор больных с различными стадиями заболевания, формами роста опухоли для клинического разбора по теме |

симптомов», подавать материал крупными блоками, а педагогу следует направить свое мастерство на разъяснение непонятного.

Хорошо известна плодотворность консультаций перед экзаменами. Почему же тогда нужно ограничиваться их разовым проведением и не сделать системой? После самостоятельного изучения студентами очередного блока тем следует проводить лекцию-консультацию, на которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, делится собственным опытом, говорит о своем видении той или иной проблемы.

Гарантом эффективности проведения практических занятий является рейтинговая система контроля знаний. Уже на первом занятии каждый студент заводит рейтинговую карту по предложенному образцу (Приложение 7) и ведет ее на протяжении всего цикла. Овладение обязательным минимумом знаний-навыков позволяет набрать 100 баллов, соответствующих минимальному уровню рейтинговой планки для получения зачета. Такой подход позволяет влиять на мотивацию обучения, стимулировать конкуренцию, индивидуализировать объем работы.

www.kievoncology.com

Отделение онкологии | Клиническая больница №122 имени Л.Г.Соколова Федерального Медико-Биологического Агентства

С каждым годом, к сожалению, увеличивается количество онкологических больных, и уже сегодня трудно найти семью, которая не сталкивалась бы с этой проблемой. Однако мало кто знает, что онкологическое заболевание — это не приговор. Сегодня, с развитием науки, своевременно поставленный диагноз и правильно подобранное лечение позволяют помочь даже пациентам на поздних стадиях заболевания.

В 2007г. на базе Клинической больницы № 122 был сформирован онкологический центр. Созданный ведущими специалистами в области онкологии в городе Санкт-Петербурге и, являясь частью многопрофильного стационара, этот центр позволяет проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний в соответствии с международными стандартами.

Что такое опухоль?

Известно, что наш организм состоит из клеток, выполняющих различные функции. Однако в некоторых ситуациях, при неблагоприятных условиях клетки перестают «нормально» функционировать и начинают бесконтрольно делиться, что приводит к образованию опухоли. При этом клетки начинают потреблять резервы организма и выделять токсичные продукты обмена. По мере роста опухоли, клетки могут «отрываться» и с током лимфы или крови переноситься в ближайшие лимфатические узлы и другие органы. Происходит «метастазирование» опухоли.

Как ставится диагноз?

К сожалению, чаще всего на ранних стадиях онкологические заболевания протекают бессимптомно. Явные симптомы начинают появляться у пациентов по мере роста опухоли, что затрудняет раннюю диагностику. В связи с этим для людей, входящих в «группу риска» по развитию онкологических заболеваний (наследственность, профессиональные вредности, фоновые заболевания и др.) очень важно реагировать на самые ранние, мало беспокоящие симптомы. Для исключения опухолевого заболевания часто необходимо проведение комплексного обследование.

В диагностике онкологических заболевании используется широкий спектр различных методик: лучевая диагностика, определение онкомаркеров, гистологическое и цитологическое исследования и др.

В нашем центре мы используем наиболее современные методики «визуализации» включающие: спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, позволяющие выявлять очаги поражения размером всего в несколько миллиметров.

Определение онкомаркеров, осуществляемое в нашей лаборатории, позволяет не только заподозрить наличие онкопатологии на самой ранней стадии, но и оценить эффективность лечения.

Однако окончательный диагноз не может быть поставлен без получения результатов гистологического и\или цитологического исследования (исследование «опухолевого материала»). Являясь многопрофильным центром, мы обладаем всеми необходимыми хирургическими и эндоскопическими службами, требующимися для постановки точного диагноза и проведения лечения.

Часто необходимо проведение «иммуногистохимического» и «цитогенетического» исследования, которые позволяют определить тканевую принадлежность клетки и даже предположить чувствительность опухоли к лечению. Данные методики также широко используются в нашем центре.

Как лечить онкопатологию?

Для лечения онкологических заболеваний очень важен комплексный подход. В настоящее время используют три основных метода лечения, которые комбинируются в различной последовательности в зависимости от клинической ситуации:

- Хирургический метод

- Лекарственное лечение (химиотерапия, биоиммунотерапия и т.д.)

- Лучевое лечение

Важно понимать, что каждый метод является взаимодополняющим. Так лекарственная и лучевая терапия часто используется для профилактики рецидива (возврата) заболевания после хирургического лечения (адъювантная терапия) или для уменьшения опухоли перед операцией (неоадъювантная терапия). Обе методики широко используются в нашем центре.

Что такое химиотерапия?

Часто для лечения онкопатологии используются химиопрепараты — вещества способные уничтожать опухолевые клетки. Химиопрепараты могут быть в виде раствора для внутривенного или внутримышечного введения, или в виде капсул и таблеток для приема внутрь. В зависимости от варианта заболевания, состояния пациента и других факторов может использоваться один препарат (монохимиотерапия) или несколько (полихимиотерапия). Обычно химиотерапия проводится циклами, т.е. несколько дней введения препарата чередуются с периодом «отдыха». Количество таких циклов зависит от вида патологии, переносимости лечения и некоторых других факторов. После нескольких циклов (обычно после 2 — 4 циклов) проводится обследование для определения эффективности лечения. Эффективность проводимой терапии зависит от вида и особенности опухоли, а также от соблюдения схемы лечения.

Говоря о химиотерапии необходимо отметить, что, к сожалению, химиопрепараты, как и другие лекарства, обладают побочными эффектами, проявления которых варьируются в зависимости от используемых схем лечения и особенностей организма пациента. Однако сегодня существуют специальные препараты, способные значительно снизить нежелательные последствия химиотерапии. Они в обязательном порядке применяются у всех пациентов в нашей клинике. Вся терапия в нашем центре проводится в комфортабельных одноместных или двухместных палатах, что обеспечивает психологический и физический комфорт, улучшая переносимость лечения.

Другое лекарственное лечение

По мере развития медицины, стали понятны многие ключевые механизмы развития опухоли, что привело к созданию новых лекарственных средств действующих на эти механизмы. Такие лекарственные средства получили название «таргетных» (действующих на конкретную «мишень») препаратов. Комбинирование этих препаратов со стандартными способами лечения значительно увеличивают эффективность и позволяют получать ответ даже при таких опухолевых заболеваниях, которые ранее не поддавались терапии. Такой подход используется и в нашем центре.

При лечении онкопатологии, как в прочем и при других заболеваниях, существуют международные рекомендации, основанные на многолетних клинических исследованиях, доказывающих эффективность различных подходов лечения. В нашей клинике, мы руководствуемся новейшими американскими и европейскими клиническими рекомендациями, позволяющими достигать оптимальных результатов лечения.

Помните — своевременно начатое правильное лечение онкологических заболеваний позволяет добиться хорошего эффекта у большинства пациентов.

В КБ № 122 устанавливают и широко применяют имплантируемые венозные порт-системы (центральные венозные порты). Метод имплантации венозных портов является перспективным и удобным в курации тяжелых онкологических больных, и позволяет длительно осуществлять надежный контролируемый доступ к сосудистому руслу как в амбулаторных, так и стационарных условиях.

Подробная информация о работе онкологического отделения

Маммологическое подразделение отделения онкологии

С марта 2016 года на отделении онкологии начало работать маммологическое подразделение, которое узко специализируется в лечении рака молочной железы. Прием ведут врач-онколог, хирург Сурмач А.А. и врач-онколог, пластический хирург, д.м.н. Божок А.А.

Основные типы заболеваний

Основные методы лечения

Дополнительно

Удобный способ задать вопрос практикующему онкологу: общение в официальной группе социальной сети «В Контакте», просто перейдите по ссылке с изображения, размещенного ниже и задайте свой вопрос!

Контакты

Адрес: 194291, Россия, Санкт-Петербург, пр.Культуры 4, Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова, располагается на Отделении терапии, 6-й этаж.

Телефон: +7(812)363-11-22; +7 (812) 559-94-41, +7-931-236-21-50

med122.com

Клинические лекции по онкологии

ГОУ ВПО

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ ПО ОНКОЛОГИИ

Под редакцией проф. В.Г.Лалетина и проф. А.В.Щербатых

ИРКУТСК, 2009

ББК 54.5 я73

УДК 617

Рецензенты:

Зав. кафедрой онкологии

Российского государственного медицинского университета д-р мед. наук, профессор Петерсон С.Б.

Зав. кафедрой клинической онкологии и лучевой терапии с курсом ПО Красноярского государственного медицинского университета, Заслуженный врач РФ, д-р мед.наук, профессор Дыхно Ю.А.

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ ПО ОНКОЛОГИИ/ под ред. проф. В.Г.Лалетина и проф А. В. Щербатых.– Иркутск: Иркут. гос. мед. ун-т, 2009. – 149 с.

Клинические лекции по онкологии предназначены в качестве учебного пособия для студентов всех факультетов высших медицинских учебных заведений. Настоящее издание охватывает основные нозологические формы опухолевых заболеваний программы курса онкологии, факультетской и госпитальной хирургии, организацию онкологической службы Иркутской области, России и т.д.

Авторами лекций являются сотрудники курса онкологии, кафедры факультетской хирургии Иркутского государственного медицинского университета и врачи онкологического диспансера г.Иркутска.

Настоящие лекции не являются повторением отдельных глав учебников по онкологии, т. к. в них представлены, в том числе сведения и из монографий, журнальных статей, решений хирургических конференций и съездов последних лет. Поэтому отдельные разделы по каждой нозологической форме в лекциях представлены более подробно, что поможет студентам при подготовке к практическим занятиям, экзаменам и, к практической работе в будущем.

Лекции могут быть полезны интернам, ординаторам хирургам и онкологам, практическим врачам.

© Коллектив авторов, 2009 © Иркутский государственный медицинский университет, 2009

Печатается в авторской редакции Подписано в печать 27.07.09. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.

Печать трафаретная. Усл.-изд. л. 14,85. Усл. печ. л. 13,5. Тираж 1000 экз.

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ Иркутского государственного университета

664003, г. Иркутск, б. Гагарина, 36; тел. (3952) 24–14–36.

Основоположник отечественной онкологии, академик Н.Н.Петров

(1876-1964гг.)

Лекция 1

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Г.Лалетин

Головным учреждением по проблеме «Злокачественные новообразования» является Московский научно – исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена. В числе его сотрудников более 40 докторов и 100 кандидатов наук. Институт является лидером в разработке органосохраняющего, комбинированного и комплексного лечения злокачественных новообразований. Он осуществляет методическое руководство работой краевых и областных онкологических диспансеров.

По линии академии медицинских наук (АМН) ведущим является Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина Российской академии медицинских наук (РАМН). Это одно из крупнейших медицинских учреждений мира в котором работает около 3000 человек, из них более 700 – научные сотрудники. В состав центра входят четыре института: НИИ клинической онкологии, НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ канцерогенеза, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей. На базе центра работают 5 кафедр онкологии. Ведется обширное научное сотрудничество с международными организациями в области онкологии.

В Санкт–Петербурге работает НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова и его сотрудники представляют все области клинической и экспериментальной онкологии.

Другим крупнейшим онкологическим учреждением России является Ростовский НИИ онкологии.

В Сибирском регионе с 1979 года действует научно — исследовательский институт онкологии Томского научного центра Сибирского отделения РАМН. Персонал института насчитывает более 400 человек, из них более 50 докторов медицинских наук. Ученые института изучили онкологическую заболеваемость на территории Сибири и Дальнего Востока. Впервые в клинической практике они внедрили метод интраоперационного облучения с использованием малогабаритного бетатрона. Впервые в стране

создан центр нейтронной терапии для лечения онкологических больных на циклотроне в Томском институте ядерной физики. Хорошо известны достижения онкологов Томска в лечении опухолей головы и шеи, опухолей опорно — двигательного аппарата и др.

История онкологии, богатая именами замечательных ученых, подробно описана в соответствующих руководствах, в частности, в учебнике Ш.Х.Ганцева — «Онкология»(2004 г.) и в учебнике В.И.Чиссова и С.Л.Дарьяловой «Онкология» (2007г.).

Студентам, обучающимся в ИГМУ, естественно, необходимы сведения об онкологических учреждениях Иркутской области, об организации онкологической помощи в регионе, где они будут работать. В учебниках подобных материалов нет, поэтому по возможности восполняем этот пробел.

Структура онкологической службы Иркутской области

Учитывая распространенность злокачественных новообразований и необходимость ведения противораковой борьбы в 1945 году было принято постановление Правительства

4

СССР «Об организации государственной онкологической службы в СССР». В соответствии с этим постановлением в стране стали создаваться онкологические отделения и диспансеры. На примере Иркутского онкологического диспансера можно проследить их развитие. В 1945 году в Иркутске на базе факультетской хирургической клиники выделено 30 коек для онкологических больных и установлен рентгенотерапевтический аппарат РУМ – 17. В 1956 году база Иркутского онкологического диспансера расширяется до 75 коек. В 1967 году после окончания строительства нового здания в областном онкологическом диспансере развертываются специализированные отделения.

Внастоящее время Иркутский областной онкологический диспансер — это специализированное лечебное учреждение, являющееся методическим организационным центром оказания медицинской помощи онкологическим больным в Иркутской области. В диспансере работает поликлиника на 400 посещений в смену. Поликлинический прием ведут онкологи — торакальный хирург, уролог, гинеколог, маммолог, проктолог, химиотерапевт, врачи по лечению опухолей головы и шеи, мягких тканей и костей и др.

Здесь же размещены клиническая и биохимическая лаборатория, рентгенологическое отделение с кабинетом компьютерной томографии, кабинеты эндоскопии и эндохирургии, цитологические лаборатории, кабинеты УЗИ, организационно – методический кабинет.

Встационаре размещены следующие отделения — торакальное, колопроктологическое, онкогинекологическое, отделение опухолей головы и шеи, урологическое – каждое на 40 коек. Радиологическое отделение развернуто на 60 коек, химиотерапевтическое – на 45 и маммологическое – на 30 коек.

С 2006 года онкологические диспансеры г.г. Ангарска, Братска, Усолье — Сибирского являются филиалами Иркутского онкологического диспансера. Всего для лечения больных со злокачественными новообразованиями в области развернуто более 900 коек, из них 520 –

вИркутске. Онкологические диспансеры укомплектованы опытными специалистами и оснащены современным оборудованием.

Структура онкологической службы Иркутской области представлена в таблице 1-1.

В2008г. построен новый корпус Восточно-Сибирского онкологического центра. Основными задачами онкологического диспансера являются:

1.Обеспечение специализированной помощи.

2.Диспансеризация онкологических больных.

3.Организационно – методическая помощь медицинским учреждениям общего профиля по вопросам ранней диагностики злокачественных опухолей.

4.Систематический анализ показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований соответствующей территории.

Первичным звеном в структуре онкологической службы является онкологический кабинет. Основными задачами онкологического кабинета являются:

1.Организация ранней диагностики злокачественных новообразований.

2.Диспансеризация онкологических больных и лиц из групп повышенного риска.

3.Реабилитация онкологических больных.

4.Оказание медицинской помощи больным по рекомендации онкологических учреждений. Смотровые кабинеты являются одной из форм профилактических осмотров

населения.

1.Смотровой кабинет организуется в амбулаторно — поликлиническом учреждении.

2.Кабинет размещается в отдельной комнате, оснащается специальным оборудованием.

3.Работает в кабинете средний медицинский работник, прошедший специальную подготовку по онкологии.

4.Профилактический осмотр женщин включает осмотр кожных покровов и видимых слизистых оболочек, осмотр и пальпацию щитовидной и молочных желез, живота, периферических лимфатических узлов, осмотр в зеркалах шейки матки и влагалища, бимануальное обследование матки и придатков, пальцевое обследование прямой кишки женщинам старше 40 лет и при наличии жалоб. У всех женщин, обратившихся в кабинет,

выявленных в Иркутской области в 2007 году, ведущая роль принадлежит раку легкого, раку кожи с меланомой и раку молочной железы. Последующие места в структуре онкологической заболеваемости занимают злокачественные новообразования желудка и ободочной кишки, лимфатической и кроветворной ткани, почки, шейки матки, тела матки, поджелудочной железы. При этом доля больных, выявленных в 3 — 4 стадии заболевания, остается на высоких цифрах.. На учете в онкологических учреждениях Иркутской области на конец 2007 года состоит 38895 человек, т.е. 1,5% населения области, каждый 65 житель области болеет злокачественными новообразованиями. 18336 пациента или 47,1% (РФ – 49,4%) всех учтенных онкологических больных состояли на учете 5 лет и более. Эти показатели могли бы быть значительно выше, если бы заболевания выявлялись своевременно.

Таблица 1-2 Основные показатели онкологической помощи по Иркутской области

| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Россия | |

Заболеваемость на 100 000 | 296,8 | 327,5 | 338,2 | 349,2 | 351,0 | 333,6 | |

населения | |||||||

|

|

|

|

|

| ||

Общая запущенность | 27,7 | 27,7 | 29.9 | 31,4 | 32,3 | 23,0 | |

Летальность на первом | 38.7 | 38.6 | 37.8 | 30,8 | 34,2 | 31,0 | |

году (%) | |||||||

|

|

|

|

|

| ||

Смертность на 100 000 | 180.2 | 171.8 | 176,9 | 179,5 | 182,4 | 199,1 | |

населения | |||||||

|

|

|

|

|

|

Анализ показывает, что причинами запущенности в 50% наблюдений явилось несвоевременное обращение, в 40% — врачебные ошибки и только в 10% — скрытое течение.

Впервые пациенты обращаются, как правило, в общую лечебную сеть. Поэтому важно, чтобы каждый врач общего профиля имел онкологическую настороженность, которая предполагает знание клиники рака основных локализаций.

ВИГМУ с 1976 года на базе областного онкологического диспансера работает курс онкологии (зав. – профессор В.Г. Лалетин). Сотрудники курса выполняют лечебную, научную работу и преподают онкологию на лечебном, медико-профилактическом и педиатрическом факультетах, осуществляют подготовку интернов и ординаторов.

В1998 году в Иркутском ГИДУВе открыта кафедра онкологии (зав. – доктор медицинских наук В.В. Дворниченко). Сотрудники этой кафедры проводят последипломную подготовку по онкологии врачей не только Иркутской области, но и Сибирского региона.

Дворниченко Виктория Владимировна, главный врач Иркутского онкодиспансера, главный онколог Сибирского федерального округа, д.м.н, профессор, зав.кафедрой онкологии Иркутского ГИУВа.

Лекция 2

ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В.Г.Лалетин, Л. И. Галченко, А. И. Сидоров, Ю.К. Батороев, Ю.Г. Сенькин,

Л.Ю. Кислицина

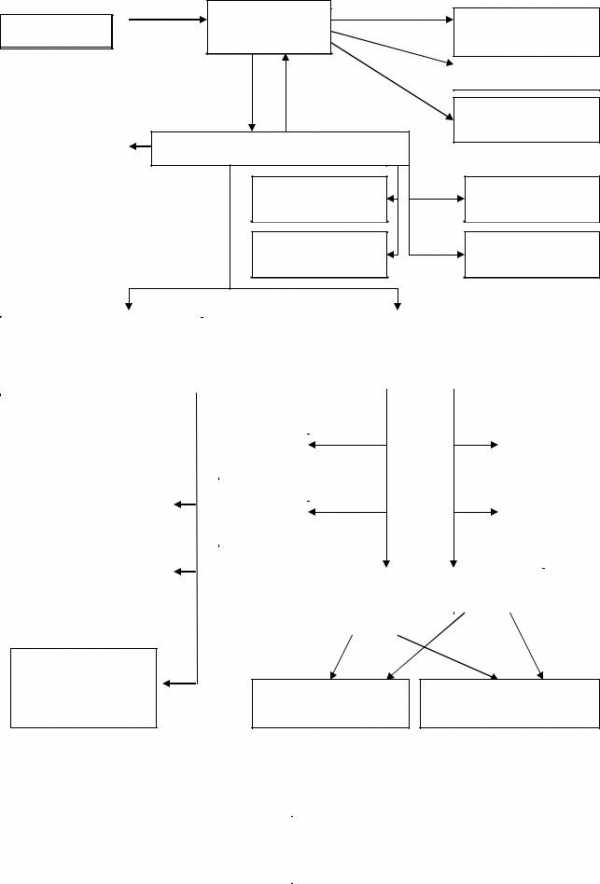

Основные принципы диагностики онкологических заболеваний

Диагностика является основой врачебного искусства. Известна пословица немецких врачей «прежде лечения ставят диагноз!», также справедливо утверждение «кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит». Конечно, некоторые заболевания могут излечиться сами собой или при неправильном лечении. Но это не касается злокачественных новообразований. При них важна своевременная диагностика, желательно в 1-2 стадии, когда можно в большинстве случаев провести лечение с благоприятным результатом.

Необходимо отметить большую распространенность и разнообразие онкологических заболеваний. Принципы их диагностики во многом совпадают с теми, которые сложились в общей врачебной практике и, в частности, изложены сотрудниками кафедры госпитальной терапии ИГМУ в книге «Алгоритм клинического мышления», изданной в 2000 году в г. Иркутске под редакцией проф.Т.П. Сизых.

Этап 1 – опрос, сбор жалоб, симптомов по принципу «от макушки до пят» (М.Я. Мудров).

Этап 2 – физикальное обследование.

Этап 3 – проведение лабораторных и инструментальных методов.

При этом учитываются принятые стандарты обследования. В случае онкологического заболевания проводится морфологическая верификация опухоли и устанавливается стадия по системе TNM.

Алгоритм диагностики злокачественных новообразований представлен в таблице 3. При активном выявлении – скрининге, или при обращении пациента после появления

симптомов заболевания следует подробно собрать анамнез, обращая внимание даже на казалось бы, малозначительные жалобы. Возможно бессимптомное течение даже запущенного рака. Выясняют вредные привычки, например курение, его длительность, интенсивность. Отмечают профессиональные вредности: — облучение, контакт с химическими веществами и т.д. Собирается анамнез жизни, сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях, о характере перенесенных операций. Далее приступают к объективному исследованию «с макушки до пят», к осмотру, пальпации, перкуссии.

Анамнез и объективное исследование должны быть направлены на выявление опухолевых феноменов: обтурации, деструкции, компрессии, интоксикации, опухолевидного образования. Обтурация возникает при нарушении проходимости трубчатых органов и как симптом часто сопутствует раку пищевода, желчных путей, бронхов и т.д.

Деструкция возникает при распаде опухоли и проявляется кровотечением. Компрессия бывает вызвана тем, что опухолевая ткань сдавливает кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервные стволы, вызывая отек конечностей, боли. Известна медиастинальная форма рака легкого, при которой клиническим проявлением опухоли, поражающей метастазами средостение, является отек и набухание вен головы и шеи. Интоксикация продуктами распада опухоли может вызвать анемию и лихорадку. У 10-15% онкологических больных не удается выявить первичный очаг, а заболевание проявляется метастазами. И все-таки первым признаком злокачественного новообразования чаще всего

8

является сама опухоль, определяемая либо визуально, либо пальпаторно, либо при проведении инструментальных методов исследования.

Лабораторные исследования. Опухолевые маркеры

Изменения периферической крови чаще отмечаются при распространенных стадиях злокачественных опухолей: это анемия, ускорение СОЭ свыше 30 мм/час, лейкопения или лейкоцитоз, лимфопения, тромбоцитопения или тромбоцитоз. Эти изменения носят неспецифический характер, также как и биохимические сдвиги. При раке поджелудочной железы наблюдается повышение липазы и амилазы, щелочной фосфатазы. На сегодняшний день не существует единственного лабораторного теста, указывающего на наличие злокачественной опухоли в организме.

При этом является установленным, что злокачественные клетки могут выделять в жидкие среды организма специфические продукты жизнедеятельности. В 1848 году Бенс – Джонс описал необычную реакцию преципитации в моче больных миеломной болезнью. Это было связано с выделением опухолью легких цепей иммуноглобулинов. Миеломные белки Бенс – Джонса представляют собой специфические моноклональные антитела.

В 1848 году биологические методы дали возможность выявлять феохромоцитому по уровню катехоламинов в крови, а хорионэпителиому – по экскреции хорионического гонадотропина. Несколько позднее научились определять серотонин крови и его метаболиты в моче при карциноидном синдроме.

Большим достижением было открытие онкофетальных антигенов советскими учеными Г.И. Абеловым и Ю.С.Татариновым (1963, 1964). Онкомаркеры отражают различные стороны функциональной активности злокачественных клеток. Это ферменты, опухолеассоциированные антигены, эктопические гормоны, некоторые белки, пептиды и метаболиты. Их более 50 и количество продолжает увеличиваться. Характеристика некоторых опухолевых маркеров представлена в таблице 2.

Таблица 1. Алгоритм диагностики злокачественных новообразований

АНАМНЕЗ

СКРИНИНГ

Выявление

опухолевых

феноменов

-обтурации

-деструкции

-компрессии

-интоксикации

-опухолевидного

образования Паранеоплазии: кожные высыпания, тромбофлебиты,

анемия, инфекция

ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |

«с макушки до |

пят» |

пальпация |

Вредные привычки

Проф. вредность

Анамнез жизни, болезни

осмотр

перкуссия

|

|

| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ | |

ЛАБОРАТОРНЫЕ |

|

| ||

|

| МЕТОДЫ | ||

|

|

| ||

МЕТОДЫ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Рентген |

|

|

|

| Эндоскопи | |

|

|

|

| методы |

|

|

|

| ческое | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ОАК, ОАМ |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| УЗИ | |||

|

|

|

| Радиоизот |

|

|

|

| ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| опное |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

| Биохимические |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| анализы |

|

|

| Интраопера |

| Биопсия |

| ||

|

|

|

|

|

| ционная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| диагностика |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Опухолевые

маркеры PSA, ХГЧ

Цитологические Патоморфологические

СТАНДАРТЫ |

|

| ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА |

|

|

|

| СО СТАДИЕЙ |

|

ОБСЛЕДОВАНИЯ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

studfiles.net

Медицинские журналы об онкологии

Журнал «Онкохирургия»

Современные тенденции и достижения по различным направлениям хирургической онкологии.

Журнал «Злокачественные опухоли»

Оригинальные авторские статьи, научные обзоры, лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов, посвященные новым современным методам диагностики и лечения злокачественных заболеваний. Результаты собственных клинических исследований. Издание отражает современный уровень достижений и знаний в этой области.

Журнал «Эффективная фармакотерапия. Онкология, гематология и радиология»

Журнал ориентирован на научно-практические интересы врачей, занимающихся диагностикой и лечением онкологических и гематологических заболеваний. В издании регулярно публикуются интервью с ведущими экспертами данные новых клинических исследований, обзоры, практические рекомендации, описания интересных клинических наблюдений, освещаются важнейшие темы российских и международных форумов. Тематический план журнала составляется с учетом актуальных вопросов, по ведению пациентов с онкологическими диагнозами, и государственных программ лекарственного обеспечения по соответствующим нозологическим формам. В рамках издания также выходят специальные выпуски по наиболее актуальным темам.

Журнал «Современная онкология»

Специализированный онкологический журнал.

Онкология. Журнал им. П.А. Герцена

Журнал освещает современные научные достижения в области клинической и экспериментальной онкологии, проблемы диагностики, комбинированного и комплексного лечения злокачественных новообразований, вопросы научной организации противораковой борьбы. Рассчитан на широкий круг онкологов, хирургов, терапевтов, организаторов здравоохранения. Издается с 1996 года. Входит в список ВАК.

Journal of Clinical Oncology на русском языке

Журнал для онкологов, на страницах которого публикуются самые новые и важные исследования, выполненные во всех разделах онкологии, начиная с диагностики и кончая паллиативным лечением.

Журнал «Практическая онкология»

Журнал онкологу-практику.

Журнал «Экспериментальная онкология»

Журнал, посвященный вопросам экспериментальной онкологии. Издается в Киеве.

Журнал «Онкология»

Украинский журнал, посвященный клинической онкологии. Печатает статьи на русском и украинском языках.

Журнал «Клиническая онкогематология»

Этот журнал включает фундаментальные исследования и современные практические направления в онкогематологии.

www.oncology.ru