Лопнуло легкое – причины, симптомы, лечение и последствия

причины, симптомы, лечение и последствия

Разрыв легкого — это очень опасное состояние, при котором нарушена целостность легкого и плевры, покрывающей их. Разрыв легкого чаще всего сопровождается определенным повреждением легкого или изолирован, если грудная клетка не повреждена.

Как правило, причина такого тяжелого острого состояния — это определенный травмирующий фактор. К примеру, травма, которая нанесена обломками ребра или острыми предметами, это одна из основных причин такого состояния.

Как это происходит?

Разрыв легкого всегда сопровождается таким тяжелым состоянием, как пневмоторакс, который представляет собой накопление воздуха (газов) в полости плевры.

Главные причины этого — это травмы (например, наиболее часто это происходит в случае автомобильных, железнодорожных аварий (ДТП), падений с высоты, авиакатастроф, взрывов и других подобных происшествий), а также повреждения, которые могут быть нанесены при проведении лечебных манипуляций.

Вторичный разрыв может возникнуть при наличии следующих состояний:

- эмфизема легких;

- отрыв плевральной спайки;

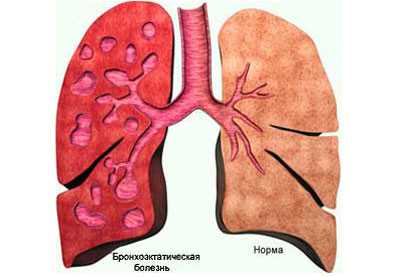

- бронхоэктатическая болезнь;

- бронхиальная астма;

- синдром Морфана;

- ревматоидный артрит;

- бронхит курильщика;

- муковисцидоз;

- пневмокониоз и многие другие заболевания легких.

Анатомия данного состояния в основном определена тем фоном, который является характерным для основного заболевания легкого или травмы. Присутствуют и следующие признаки: наличие пневмоторакса, повреждение сосуда, наличие дефекта в ткани легкого.

Вернуться к оглавлению

Причины разрыва легкого

Причины такого состояния разнообразны. Для начала уточним, что пневмоторакс бывает первичный, вторичный и клапанный.

Как правило, первичный пневмоторакс может возникнуть у человека даже без наличия в анамнезе заболеваний легких.

Вторичный может возникнуть при наличии легочных заболеваний. Вторичный пневмоторакс получает свое развитие у людей, которые очень часто курят. Это объясняется наличием эмфиземы легких и расширенных альвеол. Вероятность появления пневмоторакса растет в прямой зависимости от количества выкуренных человеком сигарет.

Чем больше курит человек, тем больше риск развития такого состояния. Учеными доказано и подтверждено многочисленными исследованиями, что, если человек откажется от использования сигарет, это приведет к заметному снижению риска развития разрыва легкого и пневмоторакса.

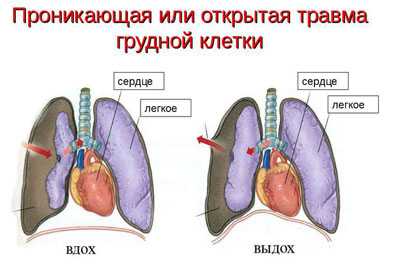

Разрыв легкого возможен и при наличии таких заболеваний, как туберкулез, инфаркт легкого и т. д. Как было уже указано, причиной разрыва может быть травма. Как правило, из-за травм развивается открытый пневмоторакс. Данная разновидность пневмоторакса получает свое развитие в связи с наличием проникающего повреждения груди заостренным предметом (ножом, кинжалом, ножницами, любыми металлическими предметами, имеющими острый конец, и другими подобными вещами, которые могут глубоко проникнуть в грудь человека).

Особенно опасна такая разновидность пневмоторакса, как клапанный, так как он характеризуется очень тяжелым течением по сравнению с другими видами данного состояния.

Вернуться к оглавлению

Симптомы патологии

В зависимости от типа пневмоторакса будут отличаться и симптомы данного состояния.

Закрытый пневмоторакс характеризуется внезапным возникновением острых болевых ощущений в одной или одновременно в двух половинах грудной клетки, появлением одышки, которая со временем нарастает.

Данное состояние может не иметь никаких предвестников и развиться когда угодно, абсолютно в любой момент и даже при отсутствии явных причин.

К примеру, такие симптомы могут появиться после какой-либо физической нагрузки. Симптомы могут быть следующими:

- Болевые ощущения.

- Сильная одышка, переходящая в удушье.

- Учащение ЧСС (пульса).

- Синюшный оттенок кожи.

- Наличие «коробочного звука» при постукивании о грудную клетку.

Причина открытого пневмоторакса — это повреждение грудной клетки. Симптомами данного состояния являются болевые ощущения в области раны и наличие одышки. Помимо этого, наблюдается следующее: больной старается закрывать рукой рану, потому что это облегчает его дыхание. При данной разновидности вышеуказанного состояния пациент находится в очень тяжелом состоянии. У него усиливается удушье, увеличивается число ЧСС (пульса), присутствует бледность кожных покровов и слизистых.

Отмечают и выделение пузырьков воздуха и крови, которые сопровождаются звуком, похожим на хлопок.

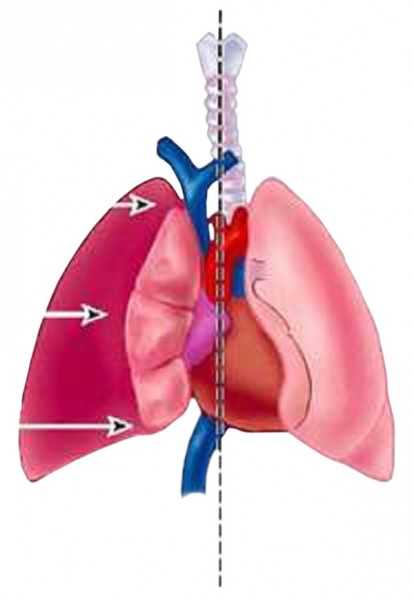

Клапанный пневмоторакс характеризуется тем, что пациент находится в тяжелом состоянии. Сущность данного состояния в следующем: через рану в груди воздух проникает при вдохе в полость плевры, однако на выдохе из-за наличия клапана, который при этом закрыт, воздух не может выйти обратно. С каждым следующим вздохом увеличивается давление в полости, в результате этого близлежащие органы начинают сдвигаться. На фоне такого состояния крайне быстро появляется острая дыхательная недостаточность.

Данная разновидность пневмоторакса характеризуется двигательным возбуждением, увеличивающимся расстройством дыхания, повышением числа ЧСС (пульса). Иногда под кожными покровами грудной клетки и шеи происходит скопление воздуха, поэтому, если надавить на эту область, часто возникает звук, подобный звуку хрустящего снега.

Вернуться к оглавлению

Лечение разрыва легкого

Непосредственно лечение при таком остром и тяжелом состоянии, как разрыв легкого, должно быть проведено очень быстро, экстренно. Обязательное условие — это госпитализация в больницу в хирургическое отделение либо, при наличии специализированного отделения, именно в него. Осуществлять такую госпитализацию необходимо как можно быстрее, так как последствия могут быть непредсказуемыми, то есть промедление в данном случае — это цена жизни.

Главные цели терапии при данном остром состоянии: расправить легочную ткань; остановить поступление воздуха в полость плевры; предупредить возникновение повторного развития легочного разрыва, если имеется фоновая патология (к примеру, наличие бронхиальной астмы и других заболеваний легких).

Хирурги проводят лечение в 2 этапа. Рассмотрим их подробно.

- На первом этапе необходимо прекратить сдавливание легочной ткани воздухом, так как это даст возможность предотвратить дыхательную недостаточность и другие нежелательные последствия.

- На втором этапе проводят операцию, которая предполагает устранение дефекта легочной ткани.

Хирургическое лечение этого состояния представлено следующими вариантами (методами):

- Плевральная пункция (обычно ее используют при диагностике, однако применяют и в качестве лечебной меры при наличии дефектов легкого малого размера).

- Дренаж плевральной полости.

- Химический плевродез.

- Хирургическая операция.

При легочном дефекте небольшого размера и если это не сопровождается дыхательной недостаточностью, возможно выбрать тактику динамического наблюдения.

В качестве одного из методов плевральная пункция используется, если:

- возраст пациента менее 50 лет;

- это первый случай разрыва легкого при наличии вторичных причин;

- нет явного нарушений функции дыхания.

В тех ситуациях, когда в результате проведения пункции отсутствует эффект, а по рентгену определяют нерасправленное легкое, повторное проведение пункции не нужно.

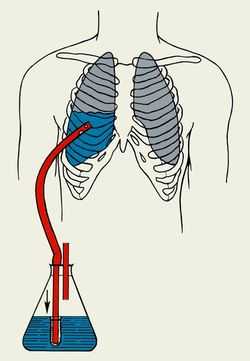

В этой ситуации производят дренаж плевральной полости.

Плевродез — лечебный метод, который состоит в следующем: в плевру вводят специальные вещества. Это способствует образованию спаек, уплотняющих одна другую. В результате данных манипуляций плевральная полость зарастает (происходит процесс облитерации).

Главное показание для выбора такого метода, как плевродез, это отсутствие возможности проведения операции. При проведении плевродеза, как правило, используют тальк, который представляет собой очень сильный склерозант.

Плановую операцию проводят, когда отсутствует угроза жизни человека. Основная цель операции — это предупреждение повторного разрыва легкого и пневмоторакса.

pulmonologdoma.ru

Чем грозит разрыв легкого

Разрыв легкого представляет собой травму, опасную для жизни, которая чаще всего возникает при повреждении легочной ткани и плевры отломками сломанных ребер. Реже подобное явление наблюдается при резких сильных ударах в грудную клетку (например, во время аварий, падений), в результате которых происходит отрыв легкого от его корня из-за натяжения тканей.

Разрыв легочной ткани (фото)

Содержание статьи

Какие могут возникать осложнения?

Причины и последствия разрыва легкого могут носить фатальный характер и при отсутствии своевременной медицинской помощи нередко заканчиваются смертельным исходом для пострадавшего.

В большинстве случаев разрыв легких диагностируют в сочетании с другими травмами, среди которых:

- перелом грудины;

- ключицы;

- разрыв почки;

- ушибы внутренних органов;

- ушиб селезенки;

- черепно-мозговая травма.

Таблица. Возможные осложнения:

| Осложнения | Изменения в плевральной полости |

| гемоторакс | кровоизлияние и накопление крови |

| пневмоторакс | скопление воздуха |

| гемопневмоторакс | скопление воздуха и крови |

Патогенез

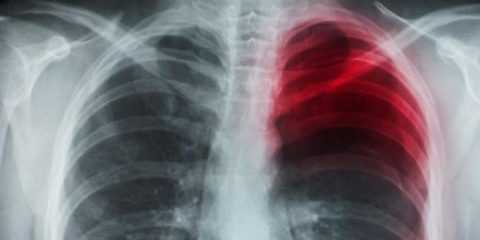

Снимок легких

При нарушении целостности реберной кости отломками повреждается внутренний листок плевры, покрывающий ткань легкого. При этом наружный (париетальный) листок может также повредиться или остаться нетронутым, в зависимости от тяжести травмы.

Чем дальше располагается разрыв от корня легкого, тем легче протекает клиническая картина травмы – это связано с тем, что во время ранения периферических участков органа повреждаются только мелкие кровеносные сосуды и бронхиолы. Несмотря на это, подобная травма может привести к развитию острой дыхательной недостаточности, отеку легкого и летальному исходу.

Повреждение крупных бронхов и кровеносных сосудов приводит к быстро прогрессирующему пневмотораксу и полному спаданию легкого. Кроме этого, артериальное кровотечение вследствие полученной травмы может стать причиной острой сосудистой недостаточности, коллапса и гиповолемического шока.

Клинические признаки

Сильная боль в грудной клетке

В зависимости от того, каким видом пневмоторакса сопровождается повреждение, у больного будут несколько отличаться клинические симптомы.

Симптомы закрытого пневмоторакса

Подобное состояние может быть результатом сильных физических нагрузок, что сопровождается такими симптомами:

- острая боль в груди;

- одышка, которая быстро переходит в удушье;

- тахикардия;

- синюшность носогубного треугольника, а затем и всего кожного покрова.

Если врач проведет перкуссию (постукивание) пациенту по грудной клетке, то явно будет слышен коробочный звук.

Симптомы открытого пневмоторакса

Приступ удушья

Признак разрыва легочной ткани при открытом пневмотораксе – это повреждение грудной клетки.

Данное состояние характеризуется следующими симптомами:

- нарастающая одышка и удушье;

- острая нестерпимая боль – больной при этом все время пытается прикрыть рану рукой, так как это приносит ему облегчение;

- нарастающая тахикардия;

- бледность кожи и слизистых оболочек;

- падение артериального давления.

При осмотре раны хорошо заметно выделение крови и воздушных пузырьков при акте дыхания – это сопровождается звуками, похожими на хлопок.

Симптомы клапанного пневмоторакса

При клапанном пневмотораксе состояние больного особенно тяжелое. Данное повреждение характеризуется тем, что через рану в грудной клетке свободно проникает воздух, но выдох его невозможен из-за закрытия клапана, который препятствует высвобождению воздуха.

При каждом последующем вдохе усиливается давление в плевральной полости, что приводит к сдавливанию соседних внутренних органов и быстро прогрессирующей дыхательной недостаточности на фоне этого.

При клапанном пневмотораксе, кроме одышки и невозможности выдоха, состояние пациента сопровождается следующими клиническими симптомами:

- чрезмерное психомоторное возбуждение пострадавшего;

- учащение пульса;

- спутанностью сознания.

Если надавить на кожу грудной клетки, то можно услышать крепитацию (хруст), что свидетельствует о скоплении воздуха внутри.

Лечение

Обязательна госпитализация!

Лечение разрыва легкого и оказание первой неотложной помощи следует проводить пациенту, как можно скорее – от этого будет зависеть его жизнь и цена промедлений может оказаться слишком высокой. Госпитализация в стационар обязательна, больного доставляют в хирургическое отделение или в отделение торакальной хирургии, если такое имеется при клинике.

Основными принципами терапии при подобной травме являются:

- перекрыть доступ воздуха;

- расправить ткань легкого;

- предупредить развития повторного разрыва – как, правило, это касается тех случаев, когда у пациента имеются сопутствующие патологии, например, бронхоэктазы, астма, заболевания легких.

Операция

Далее представлена инструкция действий хирурга, которые проводятся поэтапно:

- на первом этапе важно перекрыть попадание воздуха в плевральную полость – это позволит прекратить сдавливание легочной ткани и предотвратит развитие дыхательной недостаточности.

- Оперативное вмешательство, в ходе которого устраняются все дефекты легочной ткани, вызванные разрывом.

Хирургическое вмешательство также производится поэтапно, что вы можете посмотреть на видео в этой статье, и состоит из следующих пунктов:

- пункция легкого – чаще всего, конечно, ее используют в целях диагностики заболеваний, но при мелких разрывах и незначительных дефектах легкого процедуру могут назначать с лечебной целью;

- дренаж;

- облитерация путем плевродеза – процедура заключается во введении в плевральную полость специальных растворов, которые провоцируют образование плотных спаек, срастающихся между собой и заполняющих полость;

- операция – проводится в случае массивного разрыва и тяжелых дефектах легочной ткани.

При незначительных легочных дефектах и отсутствии симптомов дыхательной недостаточности некоторые врачи принимают решение просто наблюдать за состоянием пациента, не предпринимая никаких терапевтических и хирургических мероприятий. Иногда используют плевральную пункцию, как основной и единственный метод лечения, при отсутствии эффекта которого пациенту проводят дренаж или плевродез.

Основным показанием к проведению плевродеза больным является невозможность оперативного вмешательства по каким-либо причинам – в этом случае в полость плевры вводится тальк, который вызывает склеротические процессы в полости и приводит к ее облитерации.

upulmanologa.ru

Разрыв легкого — причины, симптомы, диагностика и лечение

Разрыв легкого – это нарушение целостности ткани легкого и плевры без повреждения грудной клетки. Является тяжелым, опасным для жизни состоянием. Чаще возникает вследствие ранения легкого отломками сломанных ребер. Реже образуется при резком натяжении тканей в области корня легкого в момент удара или падения с высоты. Сопровождается цианозом и выраженной одышкой. Возможно кровохарканье и подкожная эмфизема. Диагноз выставляется на основании рентгенографии. При периферических разрывах осуществляется пунктирование и дренирование, при повреждении корня легкого обычно требуется операция.

Общие сведения

Разрыв легкого

Причины

Разрыв легкого чаще наблюдается при тяжелых переломах ребер (множественных, двойных, со смещением отломков). В отдельных случаях выявляется другой механизм повреждения – частичный отрыв легкого от корня вследствие чрезмерного натяжения при резком ударе или падении. Патология нередко выявляется в составе сочетанной травмы (политравмы) при автодорожных происшествиях, падениях с высоты, криминальных инцидентах, промышленных или природных катастрофах.

Патогенез

При переломах ребер разрыв легкого сочетается с повреждением висцеральной плевры (внутреннего листка плевры, окутывающего ткань легкого). При этом париетальный (наружный) листок плевры может повреждаться или оставаться интактным. Выраженность симптомов разрыва легкого напрямую зависит от глубины и локализации ранения. Чем дальше расположен разрыв от корня легкого, тем менее тяжелая клиническая картина наблюдается у пациентов. Это обусловлено тем, что при ранении периферических участков легкого нарушается целостность только мелких сосудов и бронхов. Тем не менее, такая травма может повлечь за собой опасные для жизни последствия из-за формирования пневмоторакса, полного спадания легкого и развития острой дыхательной недостаточности.

Частичные отрывы легкого у корня чреваты нарушением целостности крупных сосудов и бронхов. Повреждение крупных долевых бронхов сопровождается очень быстрым образованием тотального пневмоторакса с полным спаданием легкого, а кровотечение из сегментарных и субсегментарных артерий может не только вызвать образование значительного гемоторакса, но и стать причиной острой кровопотери с развитием гиповолемического шока. Кровотечения из легочной артерии, нижней или верхней полой вены в клинической практике практически не встречаются, поскольку из-за массивной кровопотери пациенты обычно погибают еще до прибытия скорой помощи.

Симптомы разрыва легкого

Клиническая картина зависит от локализации, глубины и обширности раны в легочной ткани, а также от наличия или отсутствия повреждений крупных бронхов и сосудов. Состояние больного обычно тяжелое и не соответствует состоянию пациентов с неосложненными переломами ребер. Больной с разрывом легкого беспокоен, его пульс учащен. Отмечается цианоз, выраженная одышка, резкие боли на вдохе и болезненный мучительный кашель, нередко – с примесью крови.

Поврежденная половина грудной клетки отстает или не участвует в акте дыхания. Пальпаторно может определяться подкожная эмфизема. Дыхание на стороне поражения ослаблено, при тотальном пневмотораксе – не прослушивается. При перкуссии над областью гемоторакса определяется тупой звук, над областью пневмоторакса звук обычно не тимпанический и ненормально громкий. При нарастании гемоторакса или пневмоторакса состояние пациента быстро ухудшается.

Диагностика

Диагноз разрыв легкого устанавливается на основании анамнеза, жалоб, данных осмотра и результатов рентгенографии. На рентгенограммах определяется коллабирование (спадание) легкого, средостение смещено в здоровую сторону. При гемотораксе спавшееся легкое просматривается на фоне затемнения, при пневмотораксе – на фоне просветления. При гемотораксе в нижних отделах грудной клетки четко определяется уровень жидкости, имеющий вид горизонтальной границы (в отличие от нормальной картины, при которой визуализируется выпуклый купол диафрагмы, а под легким не выявляется интенсивное гомогенное затемнение).

В случаях, когда в плевральной полости имеются спайки, возникшие вследствие предшествующих травм или заболеваний, на рентгенограммах грудной клетки может выявляться нетипичная картина пневмо- и гемоторакса. Ограниченный гемоторакс выглядит как локальное гомогенное затемнение с четкими контурами и обычно локализуется в нижних или средних долях легких. Ограниченный спайками пневмоторакс может визуализироваться как локальное просветление неправильной формы.

Лечение разрыва легкого

Все пациенты госпитализируются в отделение травматологии и ортопедии или грудной хирургии. Как правило, периферические разрывы легкого удается излечить без масштабного вскрытия грудной клетки, путем введения лекарственных средств и проведения различных манипуляций. Пациентам назначают кровоостанавливающие препараты (хлористый кальций), в некоторых случаях с гемостатической целью проводят переливания небольших объемов крови.

При гемотораксе и ограниченном пневмотораксе выполняют повторные плевральные пункции, учитывая локализацию скопления крови или воздуха по данным рентгенографии легких или рентгеноскопии. При распространенном или тотальном пневмотораксе накладывают плевральный дренаж. При нарушении центральной гемодинамики осуществляют сердечно-сосудистую медикаментозную терапию: подкожное введение 1% раствора мезатона и внутривенное введение коргликона в изотоническом растворе хлорида натрия. При необходимости проводят профилактику шока: 10% раствор хлорида кальция и аскорбиновой кислоты внутривенно, гидрокортизон внутримышечно, раствор глюкозы внутривенно капельно.

Показанием к хирургическому вмешательству при разрыве легкого является ухудшение состояния пациента (усиление цианоза, нарастание одышки, появление признаков гиповолемического шока), несмотря на проведение адекватных консервативных мероприятий. Операцию выполняют в экстренном порядке под общим наркозом. В большинстве случаев используют переднебоковой разрез с рассечением одного или нескольких реберных хрящей в непосредственной близости от грудины. Разрез начинают на уровне повреждения, начиная от средней подмышечной линии, продолжают по межреберному промежутку и заканчивают у грудины.

В рану вводят ранорасширитель, удаляют кровь, выявляют поврежденные артерии и перевязывают их на протяжении. Затем пальпируют легочную паренхиму, определяя поврежденный участок. Дальнейшая оперативная тактика зависит от локализации (ближе к корню или на периферии), тяжести повреждения (глубокое или поверхностное), наличия или отсутствия ранений бронхов. При незначительных разрушениях на рану легкого накладывают швы, применяя тонкие шелковые нити. При тяжелых ранениях и размозжениях легочной паренхимы выполняют клиновидную резекцию доли легкого.

В особо тяжелых случаях, при ранах, расположенных у корня легкого в сочетании с повреждением сегментарного бронха и сосуда, требуется лобэктомия (удаление доли легкого). Если есть возможность, в редких случаях ограничиваются перевязкой сосудов и наложением швов на бронх. Бронх окутывают легочной паренхимой и сшивают ее, следя за тем, чтобы не передавить просвет бронха. Рану послойно ушивают, в плевральную полость устанавливают дренаж. В течение первых пяти суток в плевральную полость вводят антибиотики.

В послеоперационном периоде больному для облегчения дыхания обеспечивают полусидячее положение, дают увлажненный кислород, вводят антибиотики, обезболивающие и сердечные препараты. После стабилизации состояния начинают дыхательную гимнастику, проводят физиотерапию. Регулярно осуществляют объективное обследование (оценивают пульс, температуру, аускультативные и перкуссионные данные), назначают повторные рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки для раннего выявления возможных осложнений.

www.krasotaimedicina.ru

Причины и симптомы разрыва легкого, лечение и последствия

Заболевание, характеризующееся разрывом легкого, в медицине принято называть пневмотораксом. Pneumo – воздух, thorax – грудная клетка. Дословно термин переводится как «воздух в грудной клетке».

Изнутри грудная клетка выстлана двумя листками плевры. Каждый ее листок представляет собой тонкие, полупрозрачные образования, между которыми находится герметичная щелевидная полость, содержащая несколько миллилитров прозрачной жидкости. Благодаря плевре уменьшается трение легких при дыхании, создается отрицательное давление, обеспечивающее расправление легкого.

По причинам, которые будут рассмотрены дальше, возникает разрыв легкого или дефект грудной клетки. В первом случае плевральная полость будет сообщаться с воздухом легкого, во втором – с окружающей средой. Отрицательное давление полости плевры будет засасывать воздух, легкое будет спадаться. Спавшееся легкое занимает уже небольшой объем грудной клетки, нарушается его главная функция – газообмен.

Спадение легкого при пневмотораксе

Спадение легкого при пневмотораксе

Причины

Причины разрыва легкого многообразны. Выделяют первичный спонтанный пневмоторакс, который возникает у людей без предшествующих легочных заболеваний. Вторичный пневмоторакс возникает на фоне каких-либо заболеваний. Чаще всего он развивается у курильщиков. Объясняется это сопутствующей эмфиземой легкого и наличием расширенных альвеол – эмфизематозных булл. Если буллы располагаются непосредственно под плеврой, при их разрыве воздух легкого устремится в плевральную полость.

Риск развития пневмоторакса увеличивается пропорционально количеству выкуриваемых сигарет. У курящих женщин он возникает в 9 раз чаще, в курящих мужчин – в 22 раза, если сравнивать их с некурящими ровесниками.

Разрывом легкого могут сопровождаться такие деструктивные заболевания легких, как туберкулез, периферический рак легкого, инфаркт легкого, абсцесс легкого.

Существуют и травматические причины разрыва легкого. Чаще в результате травм возникает открытый пневмоторакс – если полость плевры сообщается с внешней средой. Он развивается в результате проникающего повреждения грудной клетки острым предметом. Когда задето и легкое, воздух поступает в полость плевры двумя путями.

Особый, наиболее опасный вид травматического пневмоторакса – клапанный. Суть его сводится к тому, что через рану в грудной клетке воздух устремляется в плевральную полость на вдохе, но на выдохе клапан закрывается, и воздух не выходит. С каждым последующим дыхательным движением возрастает давление в полости плевры, легкое все больше поджимается к корню, сдвигаются соседние органы.

Симптомы

Симптомы разрыва легкого будут отличаться при закрытом, открытом и клапанном пневмотораксе.

При закрытом, а также спонтанном пневмотораксе внезапно возникает острая боль в одной или сразу обеих половинах грудной клетки, появляется и нарастает одышка. Это состояние не имеет предвестников, развивается в любое время суток и без видимых причин. Возможно появление данных симптомов после физической нагрузки. Кроме боли и одышки, порой перерастающей в удушье, у больного учащается пульс, возрастает частота дыхательных движений. Цвет кожных покровов становится синюшным. Если постучать пальцами о грудную клетку, высока вероятность услышать «коробочный» звук.

Открытый пневмоторакс появляется в результате повреждения грудной клетки. Кроме болей в пределах раны и одышки, больного выдает беспокойство, он старается закрыть отверстие рукой, так как это облегчает дыхание. Состояние больного тяжелое. Удушье нарастает, пульс частый и слабый, кожа и слизистые оболочки бледные. Из раны выделяются пузырьки воздуха и крови, сопровождающиеся характерным хлопающим звуком.

Для клапанного пневмоторакса свойственно очень тяжелое состояние больного, двигательное возбуждение, нарастающее расстройство дыхания, характеризующееся частым дыханием, удушьем и посинением кожи. Пульс учащен и напряжен. Нередко под кожей грудной клетки и шеи скапливается воздух, при надавливании можно услышать звук, напоминающий хруст снега.

Лечение

Лечение разрыва легкого можно подразделить на первую помощь и квалифицированную помощь. В рамках первой помощи при подозрении за закрытый пневмоторакс нужно как можно скорее вызвать скорую помощь, либо доставить больного в ближайший хирургический стационар.

При открытом пневмотораксе нужно прекратить попадание воздуха из внешней среды в плевральную полость. Для этого рану закрывают любым материалом, не пропускающим воздух. Для этого сгодятся полиэтиленовые пакеты, клеенка, прорезиненная ткань. Сверху герметизирующую ткань крепко закрепляют любыми подручными материалами – лейкопластырем, бинтом, тканью. Если закрепление повязки невозможно, нужно плотно прижимать ее рукой до прибытия скорой помощи. В случае клапанного пневмоторакса действия аналогичны описанным выше.

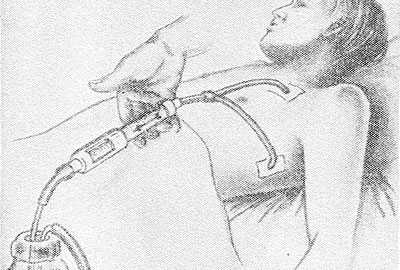

Квалифицированная помощь оказывается в хирургическом отделении стационара. Врач-хирург осматривает больного, при подозрении на закрытый пневмоторакс обязательно проводится рентгенография органов грудной клетки. На снимке отображается сморщенное легкое, газ в полости плевры. Следующий шаг хирурга – дренирование плевральной полости. Через межреберный промежуток вводится трубка, которую подключают к аппарату, создающему отрицательное давление. В течение нескольких дней больной регулярно нажимает на кнопку, запускающую откачивание воздуха.

В случае открытого и клапанного пневмоторакса проводится хирургическая операция в объеме первичной хирургической обработки. При необходимости, проводят вскрытие грудной клетки для ревизии органов.

Возможные последствия

Последствия разрыва легкого можно разделить на ранние и поздние. В ранним относятся дыхательная недостаточность, болевой шок, оттеснение органов грудной клетки. Если спавшееся легкое расправляют слишком быстро, возможно падение артериального давления.

Поздние последствия разрыва легкого: присоединение инфекции, развитие воспалительного процесса при открытом пневмотораксе. При открытом пневмотораксе возможно попадание крови в грудную клетку, разовьется гемопневмоторакс. Возможно появление повторного спонтанного закрытого разрыва легкого, так как существуют и другие расширенные альвеолы, которые могут лопнуть.

pulmones.ru

Разрыв лёгкого: причины, лечение, последствия

Разрыв лёгкого – это опасное для жизни состояние, при котором нарушается целостность лёгочных тканей и плевры. Такая патология может сопровождаться травмой грудной клетки, но бывает и изолированной, когда грудная клетка не повреждена. К разрыву дыхательного органа предрасполагают травмы грудины, при этом повреждения наносятся обломками рёбер. Довольно часто разрыв органа происходит при падении с высоты, в этом случае ткань слишком напряжена и растянута, поэтому её устойчивость к разным повреждениям снижается. Основными признаками разрыва лёгкого являются синюшные кожные покровы и сильная одышка.

Патогенез

Разрыв лёгкого во всех случаях сопровождается пневмотораксом. При этом состоянии происходит накопление большого объёма воздуха в плевральной полости. Основные причины повреждения лёгкого – это различные травмы. Лёгкие у людей нередко травмируются при железнодорожных и автомобильных авариях, а также при падениях с большой высоты. Причиной могут стать авиакатастрофы и сильные взрывы. К разрыву лёгкого могут привести и неаккуратно проведённые медицинские манипуляции.

Разрыв лёгкого во всех случаях сопровождается пневмотораксом. При этом состоянии происходит накопление большого объёма воздуха в плевральной полости. Основные причины повреждения лёгкого – это различные травмы. Лёгкие у людей нередко травмируются при железнодорожных и автомобильных авариях, а также при падениях с большой высоты. Причиной могут стать авиакатастрофы и сильные взрывы. К разрыву лёгкого могут привести и неаккуратно проведённые медицинские манипуляции.

Вторичный разрыв лёгкого часто возникает при таких болезнях и состояниях:

- эмфизема;

- повреждение плевральных спаек;

- бронхоэктатическая болезнь;

- бронхиальная астма;

- туберкулёз;

- злокачественные опухоли;

- артрит;

- муковисцидоз;

- бронхит у курильщиков;

- пневмокониоз.

Спровоцировать повреждение дыхательного органа могут и другие болезни, так или иначе связанные с дыхательным процессом. Вторичный разрыв всегда возникает на фоне основного заболевания. При этом наблюдается пневмоторакс, повреждение сосуда или дефект в тканях лёгких.

При разрыве лёгкого орган спадает и перестаёт принимать участие в газообмене. За счёт этого дыхание больного сильно нарушено.

Причины

Причин разрыва лёгкого немало, к этому состоянию могут привести как травмы, так и различные заболевания.

Причин разрыва лёгкого немало, к этому состоянию могут привести как травмы, так и различные заболевания.

Медики выделяют три вида разрыва лёгкого – первичный, вторичный и клапанный. Первичный разрыв нередко диагностируется у людей, у которых в анамнезе нет патологий дыхательных органов. Это состояние характерно для тяжёлых травм разной этиологии.

Вторичный разрыв лёгкого возникает при наличии хронических заболеваний лёгких. Довольно часто такое состояние наблюдается у заядлых курильщиков, которые выкуривают за день несколько пачек сигарет. К этому приводит эмфизема и курильщиков и наличие сильно расширенных альвеол. Риск повреждения лёгочной ткани возрастает в зависимости от общего количества выкуренных сигарет.

Уже доказано, что чем больше курит человек, тем выше у него шансы развития заболеваний лёгких. В особенности это касается разрыва органа и пневмоторакса.

Первичный разрыв лёгкого может возникнуть на фоне полного здоровья по таким причинам:

- При повреждении участка лёгкого костным обломком при разных травмах.

- При проникающих ранениях грудной клетки колющим предметом.

- При сильном сжатии грудины при автомобильных авариях, обвалах или падениях с большой высоты.

Вторичный разрыв происходит на фоне лёгочных заболеваний, чаще всего хронического характера. Люди, которые часто болеют бронхитами, тоже входят в группу риска. У таких пациентов есть большая вероятность повреждения лёгких.

Опасным для жизни состоянием считается клапанный пневмоторакс, который иногда возникает при разрыве лёгкого. Такая патология протекает очень тяжко и плохо поддаётся лечению.

Изредка встречается катамениальный пневмоторакс. Эта патология бывает только у женщин детородного возраста и связана с менструальным циклом.

Клиническая картина

Данный патологический процесс затрагивает все важные органы, так как ощущается недостаток кислорода. При разрыве плевры наблюдается кислородная недостаточность, которая проявляется разными характерными признаками. Симптомы могут немного отличаться в зависимости от причин, которые спровоцировали разрыв, но можно выделить основные признаки патологии:

Данный патологический процесс затрагивает все важные органы, так как ощущается недостаток кислорода. При разрыве плевры наблюдается кислородная недостаточность, которая проявляется разными характерными признаками. Симптомы могут немного отличаться в зависимости от причин, которые спровоцировали разрыв, но можно выделить основные признаки патологии:

- Сильная боль, возникающая при разрыве органа. Она резкая, пульсирующая и всегда отдаёт в плечо со стороны повреждённого органа.

- Нарастающая одышка, которая заметна даже в состоянии полнейшего покоя. При этом происходит увеличение дыхательных движений за минуту и нарушение сердечного ритма.

- Появляется рефлекторный кашель, из-за раздражения особых рецепторов на плевре.

- При внимательном осмотре можно отметить отставание одной стороны грудины в дыхательном процессе.

При лопнувшем лёгком выраженность симптомов может значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

- от площади разрыва органа;

- от локализации патологического процесса. Большую роль играет близость повреждения к сосудам и бронхам;

- тяжесть пневмоторакса. Наиболее тяжким состоянием является клапанный пневмоторакс. В этом случае из-за повреждения органа образуется своеобразный клапан, воздух при этом заходит в полость плевры, назад выйти не может. При этом состоянии быстро развивается острая дыхательная недостаточность и может быть коллапс.

При клапанном пневмотораксе все важные органы сдвигаются в сторону средостения и сильно сдавливаются.

Кроме того, клиническая картина может дополняться другими симптомами, в зависимости от причины, которая вызвала такое состояние.

Кроме того, клиническая картина может дополняться другими симптомами, в зависимости от причины, которая вызвала такое состояние.

- Если лёгкое травмировано обломками рёбер или колющим предметом, то добавляется сильное кровотечение, повреждается грудная клетка, и могут быть задеты иные важные органы. Подобное состояние нередко дополняется шоком.

- Буллы на лёгком никак не проявляются до тех пор, пока на грудную клетку не будет оказано сильное давление. При травмах и тяжёлых физических нагрузках буллы лопаются с проявлением симптомов пневмоторакса.

- При абсцессе температура значительно повышена. Когда абсцесс лопается, больной ощущает небольшое облегчение, но это продолжается недолго.

- Люди с онкологическими заболеваниями лёгких могут не заметить боль во время разрыва органа. Это связано не только с сильным истощением организма, но и с постоянным введением обезболивающих препаратов. За состояние таких пациентов необходимо внимательно следить. Если изменился пульс, заметно нарушение сердечного ритма и посинели кожные покровы, нужно обратиться к врачу. Насторожить должна и сильная одышка.

При разрыве дыхательного органа состояние человека резко ухудшается. На рентгеновском снимке видно, что лёгкое спало. Больной, у которого повреждено лёгкое, чрезмерно возбуждён и пульс у него учащён. Наблюдается изнуряющий кашель, при котором может откашливаться мокрота с примесью крови.

Если есть хоть малейшее подозрение на разрыв лёгкого, необходимо срочно вызывать скорую помощь. Любое промедление может стоить больному жизни.

Лечение

Повреждение лёгкого – это опасное для жизни человека состояние, которое требует неотложного хирургического вмешательства. Если состояние больного удовлетворительное, то его можно доставить в больницу своим ходом, но лучше всё-таки вызвать скорую помощь. Медики быстро оценят состояние больного и определят алгоритм лечения.

Повреждение лёгкого – это опасное для жизни человека состояние, которое требует неотложного хирургического вмешательства. Если состояние больного удовлетворительное, то его можно доставить в больницу своим ходом, но лучше всё-таки вызвать скорую помощь. Медики быстро оценят состояние больного и определят алгоритм лечения.

Общий протокол оказания экстренной помощи при разрывах выглядит так:

- Проводятся мероприятия, которые предотвращают поступление воздуха в плевральную полость.

- Восстанавливается целостность паренхимы лёгкого.

- Если орган сохранён, то его необходимо как можно быстрее включить в процесс дыхания. В том случае, когда лёгкое приходится удалять, проводят мероприятия по развитию функций оставшегося дыхательного органа.

В условиях стационара хирург проводит дренирование плевральной полости, которое направлено на удаление избыточного воздуха и жидкости из органа дыхания.

Если повреждение органа совсем незначительное и общее состояние больного не нарушено, допускается просто наблюдение за ним в условиях стационара.

При сильном повреждении органа проводится операция с открытым доступом. Во время такого вмешательства консилиум врачей решает можно сохранить часть лёгкого или нет.

Последствия

Разрыв может привести к тяжёлым последствиям. Различают ранние осложнения и поздние. Сразу после операции по восстановлению целостности органа могут наблюдаться:

Разрыв может привести к тяжёлым последствиям. Различают ранние осложнения и поздние. Сразу после операции по восстановлению целостности органа могут наблюдаться:

- дыхательная недостаточность;

- разные виды шока. Особенно тяжёлое состояние наблюдается у людей после травм;

- сдавливание и смещение многих важных органов, что приводит к нарушению их работы.

Поздние осложнения проявляются спустя некоторое время после проведённого лечения. К ним относятся такие состояния:

- инфекционные патологии лёгкого, которые приводят к образованию гноя в полости;

- рецидив разрыва лёгкого на фоне сопутствующего заболевания.

Клиническая картина разрыва дыхательного органа может быть разной. Это зависит от локализации патологического процесса, площади повреждения и возраста больного. Наиболее часто в таких случаях прибегают к хирургическому вмешательству, хотя если повреждение незначительное, то может применяться выжидательная тактика. После операции по восстановлению целостности дыхательного органа прописывают курс антибиотиков, чтобы предотвратить вторичную инфекцию.

pulmono.ru

Разрыв легкого, последствия. Обзор лечебных мероприятий

Разрыв легкого — это серьезная патология, которая характеризуется нарушением целостности паренхимы легкого, вследствие чего воздух из внешней среды поступает в полость между листками плевры, давление полости уравновешивается с атмосферным, что ведет к коллапсу поврежденного легкого и нарушению газообменной функции.

Патологические изменения при разрыве легкого

Пневмоторакс

В норме в плевральной полости отрицательное давление, под действием которого в легкие поступает воздух из окружающей среды. Разница в показателях давления – это главная причина, по которой мы дышим. Также газообмен обеспечивают межреберные мышцы, диафрагма и мышцы брюшного пресса.

Во время повреждения легкого происходит разрыв альвеол, бронхов, воздух свободно поступает между листками плевральной полости. Диафрагма, мышцы грудной клетки, брюшной стенки не в состоянии поддерживать нормальное дыхание.

Легкое спадается, то есть становится меньше в объеме, вследствие чего в организм поступает меньшее количество кислорода, и выводится меньше углекислого газа, развивается дыхательная недостаточность. Именно это состояние опасно для жизни больного, особенно если наблюдается отрицательная динамика нарастания симптомов.

Причины формирования разрыва легкого

Разрыв легкого может произойти даже в состоянии полного покоя, при условии, что у пациента были патологические изменения со стороны легких. Однако, чаще встречается травматический разрыв.

Выделяют первичный пневмоторакс. Он развивается на фоне абсолютного здоровья со стороны легких. Причинами являются:

- Травмирование паренхимы легкого костным отломком сломанного ребра в следствии различных травм

- При проникающих колотых ранениях плевральной полости и легкого острым предметом извне

- При компрессионном сжатии грудной клетки во время ДТП, обвала здания, падении с большой высоты

Вторичный пневмоторакс. Такое патологическое состояние следствие предшествующих заболеваний легких, чаще хронических:

Травмирование грудной клетки

- Эмфизематозные изменения легких – понятие, которое обозначает расширение легочного пространства за счет увеличения объема альвеол. При этом стенки их истончаются, и если патологически измененная альвеола находится близко к поверхности легкого, может произойти ее разрыв с формированием пневмоторакса.

- Абсцесс легкого – гнойно-деструктивное заболевание с формированием полости, заполненной гнойным содержимым. Исходы абсцесса разнообразны, самый неблагоприятный – истечение гноя в полость между листками плевры. Такое состояние называется пиоторакс или эмпиема плевры. Если абсцесс сообщался с бронхом, то после прорыва формируется пневмоторакс. Давление выравнивается через дренирующий бронх.

- Раковая опухоль легкого. Растущее новообразование истончает стенки альвеол. В этом месте может произойти разрыв легкого, последствия которого будут губительны для ослабленного онкологией организма. Также злокачественная опухоль может начать распадаться, вовлекая в процесс легочную ткань. Одно неосторожное движение способно вызвать разрыв органа.

- Инфаркт легкого – ишемия, а в дальнейшем гангрена органа при отсутствии его кровоснабжения. К этому приводит обтурация тромбом или тромбоэмболом легочной артерии.

- Бронхоэктазы – расширения дистальной части бронхов чаще приводят к нарушению целостности паренхимы легкого. Так как в бронхоэктазах накапливается гнойное содержимое, то при разрыве легкого инфицируется плевральная полость.

- Разрастание соединительной ткани носит название пневмофиброз. Осложнение системных заболеваний по типу синдрома Марфана.

- Бронхиальная астма опасна разрывом легкого при формировании у пациента эмфизематозных изменений.

- Различные пневмокониозы – профессиональные заболевания, характеризующиеся накоплением вдыхаемых с воздухом различных производственных отходов в легких. Например, антракоз – накопление углевой пыли в структуре легочной ткани. Склероз легкого как следствие пневмокониозов повышает риск спонтанного разрыва.

- Идиопатический фиброзирующий альвеолит – заболевание аутоиммунного происхождения, которое приводит к пневмосклерозу. Продолжительность жизни больных от начала заболевания 4-5 лет. Причина смерти дыхательная недостаточность либо разрыв легкого.

- Туберкулез, саркоидоз – общее в этих заболеваниях это формирование гранулем, которые могут способствовать разрыву легкого.

- Курение и бронхит на фоне вредной привычки увеличивают риск пострадать от нарушения целостности легкого.

Клинические проявления разрыва легкого

Данный патологический процесс не происходит локально. В него задействовано не только пораженное легкое, но и здоровое сердце, все внутренние органы страдают от недостатка насыщения крови кислородом. Развивается дыхательная недостаточность. Также симптоматика зависит от причин, вызвавших разрыв легкого.

Основные симптомы, наблюдаемые во всех случаях:

- Боль во время разрыва легкого. В большинстве случаев больные дают четкую характеристику боли: резкая на стороне поражения, иррадирует в плечо на стороне поражения.

- Одышка, даже в покое, увеличение количества дыхательных движений в минуту, тахикардия (учащение пульса).

- Кашель как рефлекторное проявление при раздражении рецепторов на плевре.

- При осмотре грудной клетки можно заметить отставание в движении на пораженной стороне.

Клиническая картина дыхательной недостаточности при разрыве легкого будет варьировать от нескольких критериев:

Боль во время разрыва лёгкого

- Площадь разрыва легкого.

- Местонахождение повреждения, взаимосвязь с бронхами и сосудами.

- Степень тяжести пневмоторакса. Самым опасным является клапанный. В следствии повреждения формируется клапан – воздух просачивается в полость плевры, но на выходе клапан ему препятствует. Это состояние грозит быстрым развитием дыхательной недостаточности, коллапсом легкого, сдвигом жизненно важных органов средостения в сторону и сдавливанием их.

Особенности клиники при вторичных разрывах легкого:

- При травматическом повреждении легкого ребрами к вышеназванным симптомам присоединится кровотечение из сосудов, снабжающих легкое и ребра, повреждения каркаса грудной полости и жизненно важных органов. Такое состояние может осложниться шоком.

- Буллы легкого имеют бессимптомное течение. Не оказывают никаких неудобств, пока на грудную клетку не подействует какая-либо сила. При травме, физической нагрузке буллы могут разрываться с симптоматикой пневмоторакса.

- Абсцесс всегда дает яркую клиническую картину. Повышение температуры до 39-40 градусов, кашель с отхождением обильной мокроты. Когда происходит разрыв абсцесса в плевральную полость, больной на время испытывает облегчение, но при формировании гнойного плеврита состояние резко ухудшается.

- Онкологические больные могут не испытать сильного болевого синдрома в следствии истощения организма, интоксикации и проводимой обезболивающей терапии. Поэтому наблюдать за их состоянием можно из объективных данных: частота дыхания, пульс, цвет кожных покровов. При ухудшении состояния: увеличении ЧД, пульса, цианоза (синюшности) кожных покровов необходимо обратиться к врачу за помощью.

- Инфаркт легкого – состояние с яркой клинической картиной. Резко нарастающей одышкой, кашлем с кровянистой мокротой, сильной болью, землистым цветом лица. К тромбоэмболии склонны люди с тромбами в венах нижних конечностей.

Лечение разрыва легкого

Повреждение структуры легкого – это неотложное ургентное состояние, требующее хирургического вмешательства. В первую очередь пострадавшего необходимо доставить в больницу или вызвать скорую. В лечебном учреждении будет разработан алгоритм лечения в соответствии с причинами повреждения легкого.

Дренирование плевральной полости

Общий алгоритм при разрывах:

- Прекращение поступления воздуха из окружающей среды в полость.

- Восстановление целостности паренхимы легкого.

- Включение легкого в процесс дыхания (при сохранении органа) или помощь в компенсаторном развитии оставшегося легкого при удалении поврежденного.

В хирургическом стационаре в первую очередь устанавливают чрезкожный плевральный дренаж. Функция его заключается в выведении воздуха из плевральной полости. Применяется дренаж по Бюлау: один конец трубки устанавливают в плевральную полость, а на конец другого надевают резиновую перчатку с отверстием на пальце и опускают в таз с водой. При вдохе лишний воздух будет выходить, а при выдохе клапан из перчатки будет препятствовать его поступлению обратно.

Для восстановления целостности сильного повреждения легкого проводят операции с открытым доступом. Во время вмешательства решается вопрос о сохранении или удалении целого или части легкого.

Если повреждение незначительно и разрыв легкого, последствия которого не влияют на состояние органов и систем, допускается наблюдение в стационаре.

Последствия разрыва легкого

Повреждение легкого может приводить к следующим состояниям.

Ранние последствия формируются на фоне заболевания, вызвавшего разрыв легкого и в раннем послеоперационном периоде:

- Острая дыхательная недостаточность.

- Различные виды шока: болевой, травматический, геморрагический. При травматическом разрыве не исключено массивное кровотечение из поврежденной артерии или вены. Также при ДТП, нахождении под завалом развивается травматический шок, который усугубляет дыхательная недостаточность при разрыве легкого.

- Сдавливание органов средостения и смещение их в здоровую сторону. Это влечет за собой нарушение глотания, дыхания здоровым легким, сбой сердечного ритма, боли в области сердца.

Отсроченные или поздние осложнения формируются в отдаленном времени после патологии:

- Инфекционные, гнойные заболевания легкого, плевральной полости

- Повторный разрыв легкого на фоне того же заболевания

Проявления разрыва легкого могут быть различными, степень выраженности клинических симптомов варьирует в зависимости от степени тяжести разрыва, сопутствующей патологии, возраста больного, степени давности повреждения. Лечение также для каждого пациента будет индивидуально, схожи только общие принципы. Последствия прямо пропорциональны тяжести состояния больного и вероятность их развития уменьшается при оказании своевременной помощи квалифицированными врачами.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Виолетта Лекарь

vselekari.com

Разрыв легкого и плевры: причины, симптомы и лечение

В структуре патологии органов дыхание есть место и механическим повреждениям. Среди них особого внимания заслуживает разрыв легкого. Это серьезная травма, которая может повлечь за собой опасные последствия. Поэтому следует рассмотреть основные аспекты ее развития, диагностики и лечения.

Причины и механизмы

Легочная ткань эластична и податлива, но она не обладает повышенной прочностью, поэтому защищена снаружи костным каркасом грудной клетки. Но есть ситуации, в которых и этого недостаточно. Чаще всего легкие разрываются при травмах, сопровождающихся сильным ударом или сдавлением извне:

- Падения с высоты.

- Автотранспортные происшествия.

- Производственные аварии.

- Природные катастрофы.

Как правило, такие повреждения возникают в структуре политравмы, сочетаясь с переломами костей грудной клетки, конечностей и таза, ушибами мягких тканей и других внутренних органов. Кроме того, легкие могут лопнуть из-за резких перепадов давления, например, во время ныряния глубоко в воду. И если при подъеме на поверхность не выпускать из дыхательных путей лишний воздух, то он расширяется, что влечет за собой разрыв альвеол. Есть и открытые повреждения, случающиеся при огнестрельных, осколочных или ножевых ранениях.

Существует несколько механизмов повреждения легочной паренхимы. Первый – это разрыв концом сломанного и смещенного ребра. А второй характеризуется избыточным натяжением ткани легкого, в результате чего происходит частичный отрыв его корня. В любом случае последствия могут быть самыми серьезными.

Легкое разрывается из-за влияния механического фактора – удара, повреждения костными осколками или инородными предметами, повышенного давления воздуха.

Морфология

Разрывы, ставшие результатом переломов ребер, сопровождаются повреждением плевральных листков. Глубина и локализация ранения может быть различной. При травмах периферических отделов лопаются мелкие кровеносные сосуды и бронхи. А вот надрывы корней легких имеют гораздо более серьезные морфологические проявления. При этом повреждаются крупные сосудистые пучки и долевые бронхи. Как результат, быстро развиваются осложнения.

Разрывы, ставшие результатом переломов ребер, сопровождаются повреждением плевральных листков. Глубина и локализация ранения может быть различной. При травмах периферических отделов лопаются мелкие кровеносные сосуды и бронхи. А вот надрывы корней легких имеют гораздо более серьезные морфологические проявления. При этом повреждаются крупные сосудистые пучки и долевые бронхи. Как результат, быстро развиваются осложнения.

Симптомы

Клинические признаки разрыва определяются его локализацией, выраженностью и глубиной повреждения. Пациенты находятся в тяжелом состоянии, беспокойны. Центральным синдромом в картине патологии становятся дыхательные расстройства:

- Одышка в покое.

- Боли в грудной клетке, усиливающиеся на вдохе.

- Мучительный кашель.

- Кровохарканье.

Респираторная недостаточность провоцирует цианоз лица, вздуваются шейные вены, учащается пульс. Кожа бледная, покрытая липким потом. Пациенты принимают вынужденное положение: сидя с фиксацией плечевого пояса. При осмотре видно, что одна половина грудной клетки отстает в акте дыхания.

Осложнения

Разрыв легкого протекает с различными осложнениями. Они обусловлены повреждением плевры, бронхов и сосудов. Поэтому в клинической картине важно разграничивать такие состояния:

- Пневмоторакс.

- Подкожная эмфизема.

- Пневмомедиастинум.

- Гемоторакс.

- Ателектаз.

- Легочное кровотечение.

Если в плевральной полости скапливается воздух, то при физикальном обследовании определяется звонкий перкуторный звук, дыхание ослаблено или не определяется. Подкожную эмфизему можно выявить по характерной крепитации во время ощупывания. Если повреждаются корни легкого, то вероятно развитие пневмомедиастинума, когда воздух проникает в клетчатку средостения.

Гемоторакс предполагают по притуплению перкуторного звука над зоной скопления крови в плевральной полости. Как и пневмоторакс, он может привести к сдавлению легочной паренхимы и развитию ателектаза. Все это становится причиной острой дыхательной недостаточности. А ранение крупных сосудов всегда сопровождается кровотечением, которое в тяжелых случаях сопровождается гиповолемическим шоком.

При разрывах легочной ткани наблюдаются опасные состояния, которые осложняют клиническую картину и могут стать причиной неблагоприятного прогноза.

Дополнительная диагностика

Определив клинические симптомы разрыва, необходимо подтвердить патологию дополнительными методами. Наибольшее значение в диагностическом процессе имеет рентгенологическое исследование. На снимке хорошо видно, где в плевральной полости задерживается воздух или кровь. При пневмотораксе в этом месте будет просветление, а при гемотораксе, наоборот, затемнение с горизонтальным уровнем жидкости. Органы средостения смещаются в здоровую сторону, а на пораженной может отмечаться ателектаз.

Лечение

Учитывая тяжелое состояние пациента и риск опасных последствий, разрыв легкого требует интенсивного лечения. Пострадавший госпитализируется в травматологическое или торакохирургическое отделение. Периферические разрывы в большинстве случаев поддаются консервативной коррекции. А вот надрывы корней не обходятся без операции.

Проводятся мероприятия по устранению кровопотери, сосудистых нарушений, дыхательной недостаточности. Для этого вводят следующие медикаменты:

- Гемостатики (этамзилат, аминокапроновая кислота, кальция хлорид).

- Адреномиметики (дофамин, мезатон).

- Глюкокортикоиды (дексаметазон).

- Инфузионные растворы (Реополиглюкин, глюкоза).

При пневмотораксе или гемотораксе требуется проведение плевральных пункций. Если же вышеперечисленные мероприятия не помогают, а состояние пациента продолжает ухудшаться (нарастают одышка и цианоз, падает давление), то приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

Экстренная операция выполняется под общей анестезией. После боковой или срединной торакотомии находят источник кровотечения, перевязывают сосуды. Если повреждение паренхимы незначительное, то ее ушивают, а обширные разрывы с размозжением требуют более радикального подхода – клиновидной резекции. Расположенные у корня ранения, при которых нарушена целостность сегментарных бронхов и сосудов, корректируются путем удаления доли легкого (лобэктомия).

После операции пациенту придают полусидячее положение, назначают ингаляции увлажненного кислорода. Из медикаментов используют антибиотики, анальгетики, сердечные и сосудистые средства. В реабилитационном периоде показаны дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, массаж грудной клетки, физиотерапия. А чтобы легочная паренхима не разрывалась в будущем и не было осложнений, нужно помнить о профилактических рекомендациях: ограничении физических нагрузок, соблюдении техники безопасности на производстве, при вождении автомобиля и глубоководных погружениях.

Вконтакте

Google+

elaxsir.ru