Открытие медицине – 8 гениальных открытий в медицине, которые подарили жизнь миллионам людей

8 гениальных открытий в медицине, которые подарили жизнь миллионам людей

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту

красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Медицина не всегда была такой, какой мы привыкли ее видеть. Еще пару сотен лет назад пневмония или аппендицит были приговором, а хирурги понятия не имели о том, что руки перед операцией необходимо мыть, и не обращали внимания на истошные крики пациентов (ведь анестезии тогда еще не существовало). Но находились гении, которые, несмотря на насмешки коллег, совершали невероятные открытия.

AdMe.ru расскажет вам о величайших медицинских прорывах, которые спасли миллионы жизней и изменили старые представления о мире.

1. Анестезия

До изобретения анестезии все операции были либо чудовищно болезненными, либо очень быстрыми. Российский хирург Николай Пирогов проводил ампутацию за 3 минуты, иначе пациенты погибали от болевого шока.

Отсутствие адекватного обезболивания тормозило развитие хирургии — о полостных операциях и речи быть не могло. Конечно, врачи экспериментировали с настоями из мака, мандрагоры и даже ставили табачные клизмы. Однако эти средства не могли совсем избавить от болевых ощущений, а еще они были опасны для здоровья пациента.

Все изменилось, когда американский стоматолог Уильям Мортон решил использовать для обезболивания диэтиловый эфир. А подтолкнуло Мортона к открытию банальное безденежье: из-за страха перед болезненными процедурами пациенты предпочитали обходить зубного врача стороной. Доктор ответственно подошел к разработке метода лечения: ставил опыты на животных, лечил близких друзей и, убедившись в безопасности препарата, представил его широкой публике.

16 октября 1846 года можно считать официальным днем рождения анестезии. При огромном скоплении народа Мортоном была проведена операция по удалению челюстной опухоли. Во время процедуры пациент спокойно спал, и это стало триумфом доктора.

2. Асептика и антисептика

Хирургам вплоть до XIX века даже в голову не приходило, что неплохо было бы вымыть руки перед операцией или принятием родов. Дезинфекция? Нет, не слышали. Использование одного хирургического инструмента для десятка пациентов было в порядке вещей. В результате большинство операций заканчивались нагноением и гангреной, а роды — заражением крови. Смертность после вмешательства хирургов была просто огромной.

Венгерский врач Игнац Земмельвейс стал первым, кто заставил своих подчиненных мыть руки в дезинфицирующем растворе хлорной извести. Нововведение Земмельвейса снизило смертность среди матерей в 7 раз. Однако при жизни доктора открытие не было оценено по достоинству: в научном сообществе его идеи считались бредовыми. Земмельвейс умер в психиатрической больнице, куда его определили коллеги.

Чуть позже англичанин Джозеф Листер доказал необходимость стерилизации инструмента и обработки полей раны. Открытия Земмельвейса и Листера спасли миллионы жизней.

3. Рентген

До открытия рентгеновских лучей хирургам приходилось заново ломать неправильно сросшиеся конечности пациентов. Такие операции были болезненны и часто не приводили к полному выздоровлению.

Все изменило случайное открытие Вильгельма Рентгена. Физик проводил опыты с катодными трубками и заметил, что в месте столкновения катодных лучей исходит неизвестное излучение. Оказалось, что это излучение (Рентген назвал его икс-лучи) может проникать сквозь некоторые непрозрачные материалы. Первые рентгеновские снимки были сделаны физиком в своем кабинете: изображение кисти руки доктора Кёлликера, друга Рентгена, в одно мгновенье разлетелось по всему миру. Это событие привело научное сообщество в волнение, а обычных людей в ужас — к такому зрелищу люди привыкали долго.

К Рентгену не раз обращались представители промышленных фирм с просьбой продать изобретение, но ученый его даже не патентовал. Именно из-за доступности технологии началось бурное развитие смежных отраслей — онкологии, пульмонологии, радиологии и многих других.

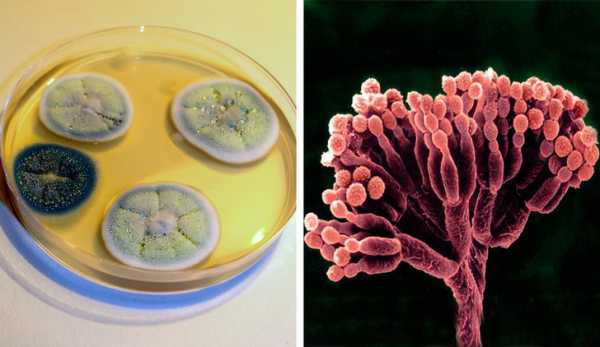

4. Антибиотики

www.adme.ru

Самые последние достижения медицины

Невероятные факты

Невероятные факты Человеческое здоровье напрямую касается каждого из нас.

Средства массовой информации изобилуют рассказами о нашем здоровье и теле, начиная созданием новых лекарственных препаратов и заканчивая открытиями уникальных методов хирургии, которые дают надежду инвалидам.

Ниже мы расскажем о самых свежих достижениях современной медицины.

Последние достижения медицины

10. Учёные идентифицировали новую часть тела

Ещё в 1879 году французский хирург по имени Пол Сегон (Paul Segond) описал в одном из своих исследований «жемчужную, устойчивую волокнистую ткань», проходящую вдоль связок в колене человека.

Об этом исследовании благополучно забыли до 2013 года, когда учёные обнаружили переднебоковую связку, коленную связку, которая часто повреждается при возникновении травм и других проблем.

Учитывая, как часто сканируется колено человека, открытие было сделано очень поздно. Оно описано в журнале «Анатомия» и опубликовано он-лайн в августе 2013 года.

Авторы исследования изучили 41 пару коленей и нашли новую связку во всех, кроме одной пары, придя к выводу, что новая часть тела – это чётко различимая ткань со своей выверенной структурой.

Ранее в текущем году учёные опубликовали в журнале «Офтальмология» открытие ещё одной новой части тела, обнаруженной в глазу. Речь идёт о микроскопическом слое роговицы, который назвали «слой Дуа».

9. Интерфейс мозг-компьютер

Учёные, работающие в Корейском университете и Технологическом университете Германии, разработали новый интерфейс, который даёт возможность пользователю управлять экзоскелетом нижних конечностей.

Он работает с помощью декодирования конкретных мозговых сигналов. Результаты исследования были опубликованы в августе 2015 года в журнале «Нейронная инженерия».

Читайте также: Самые странные методы лечения в истории медицины

Участники эксперимента носили электроэнцефалограммовый головной убор и управляли экзоскелетом, просто смотря на один из пяти светодиодов, установленных на интерфейсе. Это заставляло экзоскелет двигаться вперёд, поворачивать направо или налево, а также сидеть или стоять.

Пока система была протестирована лишь на здоровых добровольцах, но есть надежда, что в конечном итоге её можно будет использовать, чтобы помочь инвалидам.

Соавтор исследования Клаус Мюллер (Klaus Muller) объяснил, что «люди с боковым амиотрофическим склерозом или с травмами спинного мозга часто сталкиваются с трудностями в общении и в контролировании своих конечностей; расшифровка их мозговых сигналов такой системой предлагает решение обеих проблем».

Достижения науки в медицине

8. Устройство, которое может двигать парализованную конечность силой мысли

В 2010 году Яна Беркхарта (Ian Burkhart) парализовало, когда во время несчастного случая в бассейне он сломал себе шею. В 2013 году благодаря совместным усилиям специалистов университета штата Огайо и Баттелль, мужчина стал первым в мире человеком, который теперь может обойти свой спинной мозг и двигать конечностью, используя только силу мысли.

Прорыв случился благодаря использованию нового вида электронного нервного байпаса, устройства размером с горошину, которое имплантируется в моторную кору головного мозга человека.

Чип интерпретирует сигналы мозга и передаёт их на компьютер. Компьютер считывает сигналы и посылает их на специальный рукав, который носит пациент. Таким образом, нужные мышцы приводятся в действие.

Весь процесс занимает доли секунды. Однако, чтобы добиться такого результата, команде пришлось изрядно потрудиться. Команда технологов сначала выяснила точную последовательность электродов, которая позволяла Беркхарту двигать рукой.

Затем мужчине пришлось проходить несколько месяцев терапию для восстановления атрофированных мышц. Конечным результатом является то, что теперь он может вращать рукой, сжимать её в кулак, а также на ощупь определять, что перед ним находится.

7. Бактерия, которая питается никотином и помогает курильщикам завязать с пагубной привычкой

Бросить курить – это чрезвычайно трудная задача. Любой, кто пытался это сделать, подтвердит сказанное. Почти 80 процентов тех, кто пробовал это совершить с помощью аптечных препаратов, претерпел неудачу.

В 2015 году учёные из научно-исследовательского института Скриппса дают новую надежду желающим бросить. Им удалось выявить бактериальный фермент, который поедает никотин ещё до того, как он успевает добраться до мозга.

Читайте также: 10 ужаснейших медицинских практик древности, от которых мы, к счастью, отказались

Фермент принадлежит бактерии Pseudomonas putida. Данный фермент не является новейшим открытием, однако, его только недавно удалось вывести в лабораторных условиях.

Исследователи планируют использовать этот фермент для создания новых методов отказа от курения. Блокируя никотин прежде, чем он достигнет мозга и вызовет производство допамина, они надеются, что они смогут отбить у курильщика желание взять в рот сигарету.

Чтобы стать работоспособной, любая терапия должна быть достаточно стабильной, не вызывая во время активности дополнительных проблем. В настоящее время произведенный в лабораторных условиях фермент ведёт себя стабильно в течение более трёх недель, находясь в буферном растворе.

Тесты с участием лабораторных мышей не показали никаких побочных эффектов. Учёные опубликовали результаты своего исследования в он-лайн версии августовского номера журнала «Американское химическое сообщество».

6. Универсальная вакцина против гриппа

Пептиды – это короткие цепочки аминокислот, которые существует в клеточной структуре. Они выступают в качестве основного строительного блока для белков. В 2012 году учёным, работавшим в университете Саутгемптона, Оксфордском университете и лаборатории вирусологии Ретроскин, удалось выявить новый набор пептидов, найденных у вируса гриппа.

Это может привести к созданию универсальной вакцины против всех штаммов вируса. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.

В случае гриппа пептиды на внешней поверхности вируса очень быстро мутируют, что делает их почти недосягаемыми для вакцин и лекарств. Недавно обнаруженные пептиды живут во внутренней структуре клетки и мутируют довольно медленно.

Более того, эти внутренние структуры можно обнаружить в каждом штамме гриппа, начиная от классического и заканчивая птичьим. Для разработки современной вакцины от гриппа требуется около шести месяцев, однако, она не обеспечивает иммунитетом на долгое время.

Тем не менее, возможно, сориентировав усилия на работе внутренних пептидов, создать универсальную вакцину, которая даст долговременную защиту.

Грипп – это вирусное заболевание верхних дыхательных путей, которое поражает нос, горло и лёгкие. Оно может быть смертельно опасным, особенно если заразился ребёнок или пожилой человек.

Штаммы гриппа ответственны за несколько пандемий на протяжении всей истории, самая страшная из которых, — пандемия 1918 года. Никто не знает наверняка, сколько людей погибло от этой болезни, но по некоторым оценкам, 30-50 миллионов человек во всем мире.

Новейшие медицинские достижения

5. Возможное лечение болезни Паркинсона

В 2014 году учёные взяли искусственные, но полностью функционирующие человеческие нейроны и успешно привили их в мозг мышам. У нейронов есть потенциал для лечения и даже вылечивания таких заболеваний, как болезнь Паркинсона.

Нейроны были созданы группой специалистов из института Макса Планка, университетской клиники Мюнстера и университета Билефельда. Учёным удалось создать стабильную нервную ткань из нейронов, перепрограммированных из клеток кожи.

Другими словами, они индуцировали нейронные стволовые клетки. Это метод, который увеличивает совместимость новых нейронов. Спустя шесть месяцев у мышей не развилось никаких побочных эффектов, а имплантированные нейроны отлично интегрировались с их мозгом.

Грызуны продемонстрировали нормальную мозговую деятельность, в результате которой сформировались новые синапсы.

У новой методики есть потенциал, который может дать нейрологам возможность заменить больные, поврежденные нейроны здоровыми клетками, которые в один прекрасный день смогут справиться с болезнью Паркинсона. Из-за неё нейроны, поставляющие допамин, умирают.

Читайте также: 10 невероятных историй чудес в медицине

На сегодняшний день никакого лечения от этого заболевания нет, но симптомы поддаются лечению. Болезнь, как правило, развивается у людей в возрасте 50-60 лет. При этом мышцы становятся жёсткими, происходят изменения в речи, меняется походка и появляется тремор.

4. Первый в мире бионический глаз

Пигментный ретинит является наиболее распространённым среди наследственных заболеваний глаз. Он приводит к частичной потере зрения, а зачастую и к полной слепоте. К ранним симптомам относится потеря ночного видения и трудности с периферийным зрением.

В 2013 году была создана система протезирования сетчатки Argus II, первый в мире бионический глаз, предназначенный для лечения запущенной стадии пигментного ретинита.

Система Argus II – это пара наружных стёкол, оснащённых камерой. Изображения преобразуются в электрические импульсы, которые передаются электродам, имплантированным в сетчатку глаза пациента.

Эти изображения головным мозгом воспринимаются как световые шаблоны. Человек учится интерпретировать эти паттерны, постепенно восстанавливая зрительное восприятие.

В настоящее время система Argus II пока доступна только на территории США и Канады, но есть планы по её внедрению во всём мире.

Новые достижения в области медицины

3. Обезболивающее, которое работает только за счёт света

Сильную боль традиционно лечат опиоидными препаратами. Основной недостаток в том, что многие такие препараты могут вызывать привыкание, поэтому потенциал для злоупотреблений у них огромен.

А что если учёные смогли бы останавливать боль не используя ничего, кроме света?

В апреле 2015 года неврологи Вашингтонской медицинской школы при университете в Сент-Луисе объявили, что им удалось это сделать.

Путём соединения свето-чувствительного белка с опиоидными рецепторами в пробирке, они смогли активировать опиоидные рецепторы также, как это делают опиаты, но только с помощью света.

Результаты своих опытов они опубликовали он-лайн в журнале Neuron.

Есть надежда, что эксперты смогут разработать способы использования света для облегчения боли при применении лекарств с меньшими побочными эффектами. Согласно исследованиям Эдварда Сиуда (Edward R. Siuda), вполне вероятно, что после дополнительных экспериментов, свет сможет полностью заменить лекарства.

Для тестирования нового рецептора светодиодный чип размером примерно с человеческий волос был имплантирован в мозг мыши, который после этого связали с рецептором. Мышей помещали в камеру, где их рецепторы стимулировали на выработку допамина.

Если мыши уходили из специальной отведённой зоны, то свет выключали и стимулирование останавливалось. Грызуны быстро возвращались на место.

2. Искусственные рибосомы

Рибосома – это молекулярная машина, состоящая из двух субъединиц, которые используют аминокислоты из клеток, чтобы создавать белки.

Каждая из субъединиц рибосом синтезируется в ядре ячейки, а затем экспортируется в цитоплазму.

В 2015 году исследователи Александр Мэнкин (Alexander Mankin) и Майкл Джеветт (Michael Jewett) смогли создать первую в мире искусственную рибосому. Благодаря этому у человечества появился шанс узнать новые подробности о работе этой молекулярной машины.

Читайте также: Какой будет медицина в 2020 году?

Она также сможет послужить основой для создания лекарственных препаратов и биологических материалов будущего.

Результаты исследования они опубликовали в электронной версии журнала Science.

Согласно этому документу, искусственная рибосома, называемая «рибо-Т», продолжает функционировать после введении клетки E.coli, даже при отсутствии «диких» рибосом, сохраняя бактерии живыми и демонстрируя их способность к размножению.

В отличие от обычных рибосом рибо-Т не разделяются, что до сих пор считалось неотъемлемой частью белкового синтеза. Рибо-Т учит нас новым аспектам работы рибосомы.

«Наша новая, создающая белок система, обещает расширить генетический код уникальным, преобразующим образом, предоставляя тем самым захватывающие возможности для синтетической биологии и биомолекулярной инженерии», — делится Майкл Джеветт.

1. Двусторонний трансплантат рук

Врачи детской больницы в Филадельфии вошли в историю, когда ранее в текущем году успешно пересадили две донорские кисти рук и предплечья 8-летнему Циону Харви (Zion Harvey). Харви пережил пересадку почки и двойную ампутацию после перенесения в 2-летнем возрасте серьёзной инфекции.

Донорские конечности были куплены в рамках программы некоммерческой организации Gift of Life Donor Program. Хирургическая бригада собрала воедино кости, кровеносные сосуды, нервы, сухожилия и кисти рук во время сложнейшей 10-часовой операции, которая была проведена в июле текущего года.

Таким образом, Харви стал первым ребёнком в мире, прошедшим процедуру по двухсторонней трансплантации рук. В настоящее время мальчик нуждается в ежедневных иммунодепрессантах, а также он проходит физиотерапию, чтобы максимально восстановить функциональность кистей.

Как и в случае с другими рецепиентами донорских органов, Харви будет вынужден до конца жизни принимать лекарственные препараты и проходить терапию, чтобы минимизировать риск отторжения донорской ткани.

Перевод: Баландина Е. А.

www.infoniac.ru

10 гениальных открытий в медицине

На протяжении тысяч лет медицина постоянно развивалась и совершенствовалась. Еще пару веков назад аппендицит или пневмония были равносильны смертному приговору, долгое время врачи не задумывались о необходимости мыть руки перед операцией и не слишком обращали внимание на истошные вопли пациентов, ведь кроме вина да мака другой анестезии в то время не знали. Но в процессе медицинской практики изредка появлявшиеся гении совершали революционные для медицины открытия. Благодаря великим прорывам в этой области были спасены жизни миллионов людей.

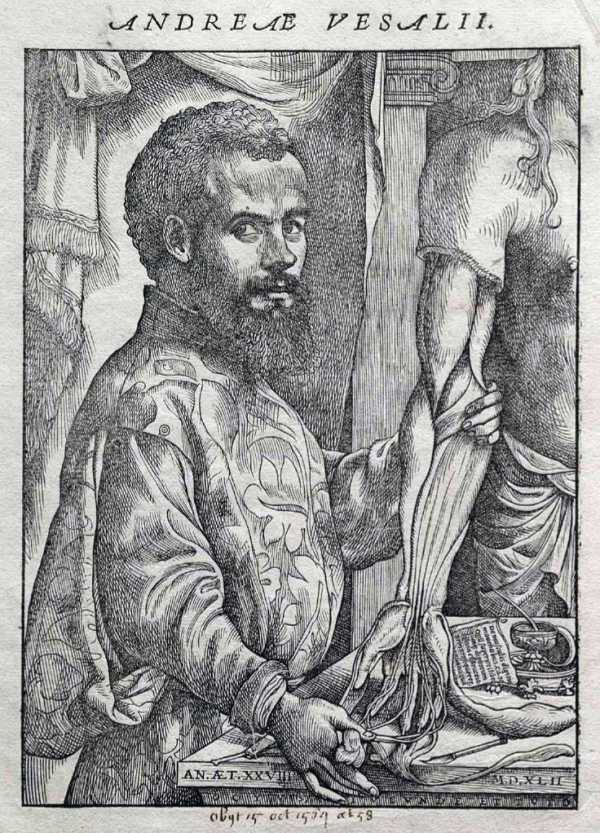

1. Человеческая анатомия

Анатом и врач Андреас Везалий, живший в XVI столетии, отнёсся более пристально к изучению устройства человеческого организма. Он изучил труды Галена и его представления о человеческой анатомии, после чего обнаружил у этого классического античного автора с пару сотен неточностей. Исправил он и заблуждение Аристотеля, насчитавшего у мужчин 32 зуба, а у женщин 38 и классифицировал их на клыки, резцы и моляры.

Свои открытия Везалий делал, препарируя человеческие тела и подробно записывая детали человеческой анатомии, отвергая попутно досужие домыслы. В то время работа с трупами была под запретом, поэтому к ней редко кто прибегал. Ему стало очевидно, что решающее значение для успеха в операции имеет знание анатомии.

Везалий создал схемы нервной и кровеносной систем, которые в качестве эталонов демонстрировал своим ученикам. Их сразу же стали так часто копировать, что Везалию пришлось их опубликовать, чтобы защитить своё авторство. Его работа «De Humani Corporis Fabrica», опубликованная в 1543 году считается началом рождения анатомии как раздела медицинской науки.

2. Анестезия

До изобретения надёжного обезболивания операции можно было проводить либо слишком быстро, либо с чудовищными страданиями пациента. Знаменитый русский хирург Николай Пирогов умудрялся ампутировать конечность за 2-3 минуты, чтобы пациент не скончался от болевого шока.

Отсутствие хорошего обезболивания сильно замедляло развитие хирургии, закрывая возможность для проведения полостных операций. Врачи долгое время пробовали использовать настои мандрагоры, мака, ставили табачные клизмы. Но всё это помогало слабо, к тому же и сами эти средства были небезопасны для пациентов.

У анестезии нет единого отца, поскольку руку к её разработке приложило множество химиков и медиков. В 1799 году английский химик Дэви испытал на себе действие закиси азота и обнаружил, что она притупляет ощущение боли, после чего предположил, что её можно с успехом применять во время операций. Позднее с закисью азота и серным эфиром много экспериментировал английский хирург Хикмен, но на его труды не обратили внимания. В 1842 году американец К. Лонг провёл первую операцию под эфирным наркозом, а потом ещё несколько лет продолжал с ним работать, не публикуя, однако, результаты своего труда. Чуть позже, в 1844 году американский стоматолог Х. Уэллс начал экспериментировать с закисью азота, а в 1846 году состоялась первая публичная операция под наркозом, которую проводил Д. Уоррен, а наркотизатором был дантист У. Мортон, набивший к тому времени руку на подобном обезболивании. С тех пор 16 октября 1846 года считается днём появления эфирного наркоза.

3. Асептика и антисептика

До XIX века врачам не приходило в голову вымыть руки перед принятием родов или операцией, потому что не существовало понятия дезинфекции. Один и тот же хирургический инструмент применялся для вереницы пациентов. Поэтому операции, как правило, заканчивались нагноением, а то и гангреной, а роды приводили к заражению крови. Поэтому и смертность после работы тогдашних хирургов была огромной.

Венгерский врач Игнац Земмельвейс первым стал требовать от своего персонала мыть руки в известковом растворе, после чего смертность среди рожениц упала в 7 раз. Но научная общественность как обычно проигнорировала успех Земмельвейса, посчитав его идеи бредовыми, и определила его в психбольницу, где он благополучно и скончался. Позднее необходимость обработки операционного поля и инструментов доказывал уже англичанин Д. Листер, которому повезло больше.

4. Резус-фактор и группа крови

На рубеже XIX-XX веков иммунолог К. Ландштейнер в результате экспериментов выявил у эритроцитов индивидуальные антигенные характеристики, благодаря чему стало возможным избегать смертельных обострений, вызванных переливанием неподходящих групп крови.

Есть легенда, что в 1498 году папе римскому попытались перелить чужую кровь, отчего он скончался. Также врачи пытались перелить человеку кровь животных, но с тем же успехом. Первое переливание крови в России состоялось в 1832 году. Наконец, в 1900 году австрийский бактериолог К. Ландштейнер выделил у человека три группы крови, за что намного позже (в 1930 году) он получил Нобелевскую премию. Ландштейнер отметил, что группа крови является наследуемым фактором, а различаются группы между собой свойствами эритроцитов. Знание этого помогло позднее спасать донорской кровью раненых, омолаживать больных. Теперь переливание крови стало обычной медицинской практикой.

5. Рентген

Пока человек не узнал о Х-лучах (по-нашему, рентгеновских), хирурги регулярно ломали неправильно сросшиеся конечности своих пациентов и вряд ли этим доставляли им удовольствие.

Случайное открытие немецкого физика В. Рентгена сильно изменило ситуацию. Он работал с катодными трубками и обнаружил, что от них исходит неизвестное невидимое излучение, которое он назвал Х-лучами. Он также установил, что эти Х-лучи могут пронизывать любые непрозрачные материалы. Знаменитым стал его первый рентгеновский снимок кисти руки своего коллеги, приветственное помахивание которой быстро разлетелось по всему миру. Научное сообщество взволновалось, а простые люди пришли в ужас от вида костей.

Многие промышленники хотели купить у Рентгена его изобретение, но он его даже патентовать не стал, обеспечив к нему всеобщий доступ. Благодаря этому широкому жесту стали бурно развиваться радиология, пульмонология, онкология и прочие отрасли.

Топ необычных видов спорта

Все мы давно привыкли к таким видам спорта, как футбол, хоккей или бокс. А многие сами участвуют в соревнованиях по подобным видам спорта. Но есть и т…

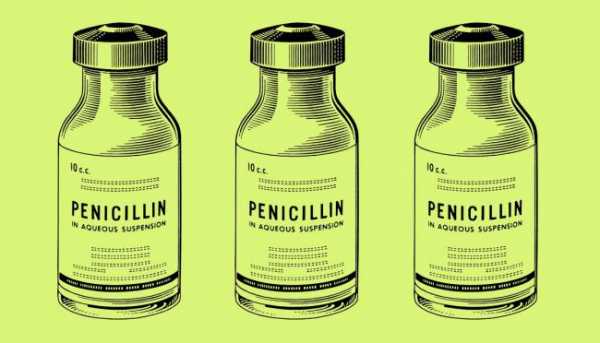

6. Антибиотики

Жизнь до изобретения антибиотиков была не так безмятежна – ей могла угрожать любая инфекция, поэтому заразившиеся пневмонией, коклюшем или туберкулёзом люди могли, не теряя времени, присматривать себе место на кладбище.

Ещё в XIX веке появилась идея бороться с опасными микроорганизмами с помощью их собратьев. Но только в 1928 году шотландец А. Флеминг создал первый антибиотик – пенициллин. А помог ему в этом беспорядок в собственной лаборатории – он забыл чашку Петри с культурой стафилококка, в которой позднее появились плесневые грибы, уничтожившие опасный штамм. За открытие пенициллина Флеминга наградили Нобелевской премией, а человечество смогло успешно бороться со многими прежде неизлечимыми инфекционными заболеваниями.

7. Инсулин

Сейчас в мире живёт почти полмиллиарда диабетиков. Полноценная жизнь для таких больных до появления инсулина была невозможна – осложнения вызывали почечную недостаточность, потерю зрения и прочие тяжёлые последствия. К началу прошлого века исследователи выяснили, что сахарный диабет вызывается дисфункцией поджелудочной железы, которая переставала вырабатывать гормон инсулин. Но не было лекарства, которое хотя бы частично могло компенсировать недостаток этого гормона.

Канадский физиолог Ф. Бантинг в 1922 году выделил вещество из поджелудочной железы подопытных животных, назвав его айлетин, которое позднее преобразовалось в инсулин. Первую инъекцию инсулина сделали 14-летнему подростку, после чего его состояние моментально улучшилось. Бантинга также наградили Нобелевской премией, причём он стал на тот момент самым молодым её лауреатом – всего в 32 года.

8. Химиотерапия

Лечение рака всегда было делом почти безнадёжным, поскольку обычно заканчивалось летальным исходом. Даже теперь многие злокачественные опухоли трудно победить, поскольку раковые клетки непрерывно размножаются и мутируют. Отцом химиотерапии считают Сидни Фарбера – сына польского эмигранта, который, чтобы получать образование в Гарварде, вынужден был зарабатывать игрой на скрипке. Ему предстояло пройти долгий путь, пока, наконец, он первым испытал, а затем запатентовал препарат для борьбы с острой лимфобластной лейкемией, возникающей у детей.

На самом деле любые препараты, использующиеся в химиотерапии, являются сильными клеточными ядами. Так, препарат мехлоретамин содержит в себе боевое отравляющее вещество иприт. В Первую мировую войну им заливали окопы Западного фронта, а много позднее выяснили, что он может убивать не только человека целиком, а лишь имеющуюся у него опухоль.

9. Вакцинация

В Европе от эпидемий оспы до XIX века умирали миллионы людей, а уцелевшие становились калеками. Эта болезнь не различала сословий – косила и королей, и нищих, а смертность от неё достигала 80%.

Парадоксальная идея предупреждать болезнь, предварительно заражая ею человека, родилась более 1000 лет назад – китайские лекари прививали здоровых людей жидкостью из папул, заражённых оспой. Но та технология была слишком опасной, дающей слишком большой процент смертности.

Довести идею вакцинации до состояния эффективной и относительно безопасной процедуры смог сельский врач из Англии Э. Дженнер, который подметил, что те доярки, которые перенесли коровью оспу, уже не заражались её человеческой разновидностью. Из этого он сделал вывод, что делая прививки, можно спасать множество человеческих жизней. Дженнеру пришлось встретиться с сопротивлением церкви и большей части коллег по цеху, чтобы за несколько лет после своего открытия вакцинации подверглись свыше 100 000 человек.

Самые необычные аэропорты мира: Топ-10

Большинство людей стремится получить место в самолёте возле иллюминатора, чтобы насладиться открывающимися внизу видами, в том числе видами взлёта и п…

10. Витамины

Ещё древние египтяне знали, что недуги можно излечивать с помощью некоторых продуктов. Так они выяснили, что куриная печень помогает избавиться от куриной слепоты, только лишь не могли понять – почему? Также люди понимали, что нехватка некоторых ингредиентов способствует появлению болезней: рахита, цинги, бери-бери. Но уровень тогдашнего развития не позволял им разобраться в механизмах их развития.

В XVIII веке шотландский доктор Д. Линд потешал тогдашнее научное сообщество тем, что предлагал лечить цингу у матросов лимонами. Но эффект от его лечения определённо был, только люди намного позднее узнали, что всё дело тут в витамине С, а точнее его нехватке.

Над разгадкой тайны полезных веществ трудились десятки исследователей, но Нобелевская премия досталась лишь двоим – англичанину Ф. Хопкинсу и голландцу Х. Эйкману, которые чётко объяснили людям, что такое витамины. Разобравшись с ними, медики научились лечить и предупреждать разные недуги, о некоторых из которых наши современники даже не слышали.

www.rukivnogi.com

ТОП 10 важнейших медицинских открытий

Медицина не стоит на месте и развивается все больше и больше с каждым днем. Множество новейших открытий не перестают удивлять людей. Благодаря медицине, болезни были искоренены, а то, что раньше убивало людей одно за другим, сейчас является пущим пустяком. Но сколько бы прорывов не было сделано, есть те десять, что и по сей день шокируют каждого, а некогда и вовсе изменили человечье мышление.

10. Анестезия

Если вы хоть раз бывали в музее военно-морской истории, то вероятнее всего слышали или даже видели на изображениях, как применяли хирургические процедуры на бортах кораблей в 1800-х годах. Ампутации проводились прямо на столе, и пациент, чтобы не кричать, кусал что-либо, будь то кусок дерева или тряпка. Вероятно, вас сейчас пробирает дрожь.

К счастью, уже в конце 19-го врачи придумали анестезию, целью которой являлось приглушение боли. Сначала в качестве анестетика использовали кокаин. Он давал ошеломляющий эффект, но, как мы с вами знаем, это также является и наркотиком, который вызывает привыкание и побуждает людей злоупотреблять им. Примерно в то же время хлороформ также использовался в качестве обезболивающего (как продемонстрировал Джон Сноу во время рождения королевы Виктории). Но это нередко сопровождалось различными побочными эффектами, а то и вовсе убивало человека. Благо в современном мире мы не рискуем жизнью, принимая анестетик. Но думаю, что и на этом медицина не остановится.

9. Контроль рождаемости

Еще одним изменением, связанным с открытиями в медицине, стало снижении рождаемости. В Великобритании, например, коэффициент рождаемости составлял 35,5 рождений на 1000 человек в 1870 году, а уже в 1900 до 29. Это было частично обусловлено улучшением образования в отношении пола и размножения, но также немалую роль в этом сыграли новые методы контроля рождаемости.

В США «движение за контроль над рождаемостью» начался несколько лет спустя, когда группа радикалов во главе с Эммой Гудман решила обучить своих коллег использовать контрацептивы, во избегание нежелательной беременности. Их идея была успешно выдвинута в прессу, и в 1942 году была сформирована федерация Планового родительства Америки. Некоторые религиозные группы до сих пытаются обходить стороной эти новшества, но несмотря на это контроль рождаемости остается незаменимой вещью в нашей повседневной жизни.

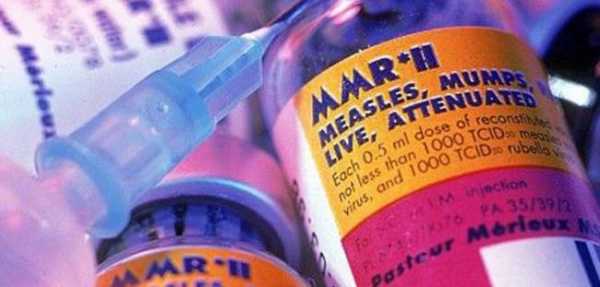

8. MMR

Еще один спорный вопрос: комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи. В 1971 году Морис Хиллеман лицензировал вакцину MMR и она сразу же оказала значительное влияние на число зарегистрированных случаев кори. Сотни тысяч болеющих в США в 1960-х годах сократились до нескольких тысяч уже к 1980-м годам.

Гораздо позже, в 1998 году Эндрю Уэйкфилд занялся поиском способа дискредитировать MMR. Он добился своего, опубликовав статью, в котором утверждалось, что существует связь между вакциной MMR и аутизмом. С тех пор его исследования были полностью опровергнуты, но последствия для вакцинации стали разрушительными, и официально ликвидированная болезнь вновь возникла в США. Аналогичным образом, в Великобритании число случаев кори снизилось до 56 в 1998 году и вновь возросло до 1348 в 2008 году. Показатели MMR теперь снова увеличиваются благодаря программам экстренной вакцинации, и можно с уверенностью сказать, что MMR является значительным медицинским прорывом.

7. Рентген

Рентген, уже успевший стать незаменимой частью медицины, был изобретен Вильгельмом Конрадом, когда 8 ноября 1895 года он обнаружил, что его электронно-лучевая трубка может создавать необычные изображения. Он сделал снимок руки жены, и, как он и предполагал, ее кости и обручальное кольцо были хорошо видны, но плоть не была. Он назвал это «X-Ray», где X является «неизвестным», а ray — луч. Свою первую Нобелевскую премию Конрад получил в 1901 году. Его изобретение и по сей день активно используется и стоит поголовно в каждой больнице.

6. Инсулин

Не менее важным открытием, который ежедневно используется диабетиками, стал инсулин. Этот гормон, можно сказать спасает, нам жизнь, держа сахар в крови под контролем. Диабетики либо вообще не пропускают этот гормон (с диабетом 1 типа), либо пропускают, но не могут использовать по назначению (тип 2). Он был обнаружен в 1921 году учеными из Университета Торонто, которые впоследствии были награждены Нобелевской премией за их открытие. В следующем году 14-летний Леонард Томпсон стал первым человеком, получившим искусственный инсулин после приближения к диабетической коме. Только после второй дозы он пришёл в себя и прожил еще 13 лет.

Трудно себе представить, но диабет 1-ого типа раньше считался смертельной болезнью. Помимо управления диетой, не было ничего, что можно было бы сделать для борьбы с этим заболеванием. В настоящее время оно все еще не излечимо, но контролируется благодаря инсулину. Возможно именно он станет самым полезным лекарством в мире…

5. ЭКО

В то время как контроль над рождаемостью набирал обороты, его противоположность тоже далеко не отставала. ЭКО является способом создания беременности для людей, у которых нет другой возможности зачать ребенка. Открыли его еще в 1950 годы, но только в 1978 году родился первый «ребенок-пробирка». Второй родился год спустя в Шотландии.

Как и любое изобретение, которое подразумевает по собой вмешательство в естественный ход событий, ЭКО стало причиной многочисленных споров. Оно по-прежнему запрещено католической церковью. Младенцев, рожденных через ЭКО, описывают как «товар». Но для бездетных пар ЭКО — это чудо, и его следует признать удивительным открытием.

4. Микробная теория

Открытие микробов было столь знаменательным событием в истории медицины, что полностью изменило жизнь человека. До этого пациентам было рекомендовано носить с собой вещи, которые плохо пахли, чтобы отразить «плохой воздух» или миазмы, частицы распадающегося вещества, попавшего в воздух и вызвавшие болезни. Фактическая причина болезней — микробы — были обнаружены и ранее, но прорыв произошел в 1854 году, когда Джон Сноу обнаружил вспышку холеры в водяным насосе в Брод-стрит, Лондон.

Выделив источник заболевания, он смог проанализировать, что вредоносного было в воде. Дойдя до старой выгребной ямы, над которой был построен насос, он заметил подгузник ребенка, ставший провокатором размножения бактерий холеры. Однако его работа была отвергнута правительством. Несколько лет спустя Луи Пастеру удалось доказать теорию микробов в лабораторных условиях. В целом, работа обоих мужчин заключалась в значительно улучшенной санитарии и, как следствие, более низких уровнях заболеваемости.

3. Пенициллин

Еще один новаторский препарат, ставший настолько широко-используемым, что кажется обычным явлением. Пенициллин был обнаружен Александром Флемингом в 1928 году совершенно случайно — чашка Петри, оставленная на ночь, показала, что плесень активно отравляла бактерии вокруг неё. Флеминг разработал антибиотик, и теперь он используется для лечения ряда вирусов и инфекций.

2. Вакцинация оспы

Это настоящая история успеха при вакцинации. Когда-то оспа считалась, пожалуй, самой страшной болезнью – она убила десятки миллионов человек, но, к большому счастью, была полностью искоренена благодаря вакцине. Последний зарегистрированный случай был в 1977 году, но мировые цифры за 20-й век по-прежнему составляют около 30 миллионов смертей. Также известно, что в колониях погибали тысячи людей, поскольку колонисты приносили с ними оспу и передавали их туземцам. Вакцина была обнаружена Эдвардом Дженнером, который заметил, что доярки невосприимчивы к этой болезни, потому что ранее были подвергнута воздействию коровьей оспы. Дженнер решил использовать её в качестве вакцины и не прогадал. Это по-прежнему является одним из величайших достижений в истории болезней.

1. ДНК

Сколько бы достижений не было получено и прорывов совершено, самым запоминающимся и важнейшим открытием есть и будет ДНК. Её молекула хранит биологическую информацию о нас в виде генетического кода. Именно там, с самого рождения, заложены наши характеристики, начиная от цвета глаз и заканчивая заболеваниями, передающимися по наследству. Как и многие из нашего списка, открытие было работой нескольких человек, но именно Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон дали четкое представление ДНК, выпустив модель с двойной спиралью, и впоследствии получили Нобелевскую премию. Удивительное представление того, из чего мы состоим.

Рекомендуем посмотреть:

Эти десять медицинских открытий оказали наибольшее влияние на развитие современной медицины:

batop.ru

10 выдающихся достижений в медицине за 2017 год

30 января, 2018, 16:36

Достижения в науке и технике изменили до неузнаваемости нашу жизнь за последние десятилетия. Изменения коснулись не только того, как мы общаемся, получаем информацию, ведем бизнес, но и медицинской сферы.

Достижения в науке и технике изменили до неузнаваемости нашу жизнь за последние десятилетия. Изменения коснулись не только того, как мы общаемся, получаем информацию, ведем бизнес, но и медицинской сферы.Можно с легкостью найти и недовольных этими изменениями: люди жалуются, что мы стали меньше общаться вживую, уделяя больше времени общению в социальных сетях, разговорам по мобильникам.

Однако эти же самые достижения сжали, образно выражаясь, наше глобальное мировое пространство до размеров небольшого города.

Человечество получило уникальную возможность оперативно обмениваться информацией в медицинской сфере, получив мощные инструменты контроля и борьбы с различными заболеваниями. И в последние годы эти изменения продолжают наращивать темп, как никогда.

Вы еще не слышали о последних достижениях генетиков, которые позволяют остановить старение? А как вам новость о том, что наконец-то найдено по-настоящему эффективное средство от обычной простуды? Наконец, что вы скажете о возможности диагностирования многих раковых заболеваний на самых ранних стадиях развития, когда болезнь еще может быть остановлена?

Вы еще не слышали о последних достижениях генетиков, которые позволяют остановить старение? А как вам новость о том, что наконец-то найдено по-настоящему эффективное средство от обычной простуды? Наконец, что вы скажете о возможности диагностирования многих раковых заболеваний на самых ранних стадиях развития, когда болезнь еще может быть остановлена?

Этим достижениям предшествовали долгие годы (и даже десятилетия) напряженной работы. И в 2017-ом году многие задачи, стоящие перед человечеством, были решены (или были сделаны серьезные шаги по их решению).

Предлагаем вашему вниманию десять значительных достижений медицинской науки за прошлый год, которые наверняка окажут значительное влияние на нашу жизнь в совсем уже недалеком будущем.

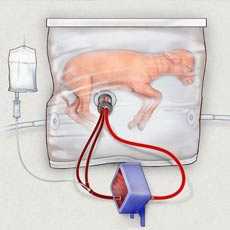

Создание искусственной матки

Ученые создали искусственную матку, которая обеспечивает развитие так называемых глубоко недоношенных новорожденных в течение примерно одного месяца. На данный момент времени изобретение было протестировано на восьми недоношенных ягнятах.

Ученые создали искусственную матку, которая обеспечивает развитие так называемых глубоко недоношенных новорожденных в течение примерно одного месяца. На данный момент времени изобретение было протестировано на восьми недоношенных ягнятах.Будущих ягнят изъяли из маток овец преждевременно, в начале второй половины беременности, переведя их в искусственные матки. Животные продолжили развитие, продемонстрировав нормальный рост вплоть до своего «второго рождения», которое было осуществлено четыре недели спустя.

Искусственная матка состоит, по сути, из стерильного пластикового пакета, заполненного искусственной околоплодной жидкостью. Пуповина плода крепится к специальному механическому прибору, который обеспечивает развивающийся организм питательными веществами, а также насыщает кровь кислородом (этакий аналог плаценты).

Нормальное внутриутробное развитие человеческого эмбриона происходит приблизительно в течение 40 недель. Однако ежегодно во всем мире тысячи и тысячи младенцев появляется на свет преждевременно.

При этом многие из них проводят в утробе менее 26-ти недель. Выживает примерно половина младенцев. У многих из выживших отмечается детский церебральный паралич, задержка умственного развития, другие патологии.

Искусственная матка, адаптированная для развития эмбриона человека, должна дать шанс на нормальное развитие этим преждевременно появляющимся на свет младенцам.

Искусственная матка, адаптированная для развития эмбриона человека, должна дать шанс на нормальное развитие этим преждевременно появляющимся на свет младенцам.

Ее задача заключается в обеспечении возможности более длительного «дозревания» в среде, аналогичной той, которая имеется в матке женщины. Создатели искусственной матки планируют перейти к испытаниям на человеческих эмбрионах в ближайшие пять лет.

Первый гибрид свиньи и человека

В 2017-ом году ученые объявили об успешном создании первого гибрида свиньи и человека – организма, который в научных кругах часто называют химерой. Если упрощенно, то речь идет об организме, который совмещает в себе клетки от двух различных видов.

В 2017-ом году ученые объявили об успешном создании первого гибрида свиньи и человека – организма, который в научных кругах часто называют химерой. Если упрощенно, то речь идет об организме, который совмещает в себе клетки от двух различных видов.Один из способов создания химеры – это пересадить орган одного животного в тело другого. Однако этот путь ведет к высокому риску отторжения вторым телом чужеродного органа.

Другой путь создать химеру – это начать осуществлять изменения на эмбриональном уровне посредством введения клеток одного животного в эмбрион другого, после чего происходит их совместное развитие.

Первые опыты по созданию химеры привели к успешному развитию клеток крысы внутри эмбриона мыши. В мышином эмбрионе произошли генетические изменения, приведшие к образованию поджелудочной железы крысы, ее глаз и сердца, которые развивались вполне нормально. И только после этих экспериментов ученые решились провести аналогичные опыты с клетками человеческого организма.

Известно, что органы свиньи весьма схожи с органами человека, именно поэтому это животное было выбрано в качестве реципиента (то есть организма-хозяина). Клетки человека были введены в свиные эмбрионы на ранней стадии его развития. Затем уже гибридные эмбрионы были вживлены в суррогатные свиноматки, где и развивались в течение почти целого месяца. После этого эмбрионы извлекли для детального изучения.

В результате ученым удалось вырастить 186 химерных эмбрионов, в которых было зафиксированы начальные стадии формирования таких важнейших органов, как сердце и печень.

В результате ученым удалось вырастить 186 химерных эмбрионов, в которых было зафиксированы начальные стадии формирования таких важнейших органов, как сердце и печень.

Это означает гипотетическую возможность выращивания человеческих органов и тканей внутри других видов. А это первый шаг к выращиванию органов в лабораторных условиях, способных спасти тысячи пациентов, из которых многие умирают, не дождавшись трансплантации.

Лягушачья слизь, как средство от гриппа

Тело одного из видов лягушек, относительно недавно обнаруженного в Южной Индии, оказалось покрыто слизью, которая способна противостоять инфекции гриппа.

Тело одного из видов лягушек, относительно недавно обнаруженного в Южной Индии, оказалось покрыто слизью, которая способна противостоять инфекции гриппа.В жидкости, выделяемой кожей этой лягушки, найдены молекулы, содержащие аминокислоты, соединенные пептидными связями (то есть пептиды). Они-то и служат защитой против инфекции гриппа.

Ученые протестировали пептиды этой индийской лягушки, обнаружив, что только один из них, названный впоследствии «урумином», обладает противомикробными и противовирусными свойствами, и способен защитить от гриппа. Примечательно, что за основу было взято название традиционного индийского меча-пояса – уруми.

Как известно, липидная оболочка каждого штамма вируса гриппа содержит такие поверхностные белки, как гемагглютинин и нейраминидаза. Штаммы вируса названы по комбинации каждого содержащегося в них белка. К примеру, h2N1 содержит комбинацию гемагглютинина h2 и комбинацию нейраминидазы N1.

Наиболее распространенный штамм сезонного вируса гриппа содержит комбинацию h2. Урумин в результате лабораторных анализов продемонстрировал способность к эффективному уничтожению каждого типа комбинации вируса h2; причем даже тех типов, у которых развилась сопротивляемость к современным противовирусным препаратам.

Наиболее распространенный штамм сезонного вируса гриппа содержит комбинацию h2. Урумин в результате лабораторных анализов продемонстрировал способность к эффективному уничтожению каждого типа комбинации вируса h2; причем даже тех типов, у которых развилась сопротивляемость к современным противовирусным препаратам.

Воздействие современных медицинских препаратов, которыми сейчас лечат от гриппа, направлено на гликопротеин нейраминидаза, мутирующий гораздо чаще, чем гемагглютинин. Новое лекарство, воздействующее на гемагглютинин, будет эффективной защитой от многих штаммов вируса гриппа, став основой для универсальной вакцины против данного заболевания.

Крупные медицинские достижения в 2017-ом году

Группа исследователей из Университета штата Мичиган (США) создала потенциальное лекарство от меланомы, которое способно кардинальным образом снизить уровень смертности от данного заболевания.

Группа исследователей из Университета штата Мичиган (США) создала потенциальное лекарство от меланомы, которое способно кардинальным образом снизить уровень смертности от данного заболевания.Это смертельная форма рака кожи отличается высокой степенью летальности, так как приводит к быстрому образованию метастаз, распространяющихся по всему телу и поражающих внутренние органы (к примеру, легкие и мозг).

Раковые клетки распространяются по всему телу потому, что в результате процесса, называемого транскрипцией, на матрице ДНК происходит синтез и трансформация РНК и определенных белков в злокачественную опухоль – меланому. Химическое же вещество, о котором идет речь в данном открытии, продемонстрировало способность к успешному прерыванию этого цикла.

Упрощенно говоря, это вещество способно прервать процесс транскрипции. Благодаря этой профилактической мере удастся остановить агрессивное распространение ракового заболевания. В результате лабораторных испытаний уже удалось прийти к тому, что тестируемое вещество способно успешно останавливать распространение ракового заболевания в 90% случаев.

От создания медицинского препарата на базе данного вещества нас отделяет еще несколько лет клинических испытаний на людях, страдающих от меланомы.

От создания медицинского препарата на базе данного вещества нас отделяет еще несколько лет клинических испытаний на людях, страдающих от меланомы.

Однако исследователи уже сейчас выражают изрядный оптимизм по поводу возможностей будущего лекарства. Помимо меланомы, препарат будет протестирован на других видах раковых заболеваний с целью выявления его потенциальной возможности их лечения.

Стирание плохих воспоминаний

Люди, которые страдают от посттравматического стрессового расстройства или других тревожных расстройств, связанных с психологическими и иными травмами, смогут вскоре просто «стирать» плохие воспоминания, провоцирующие данные расстройства.

Люди, которые страдают от посттравматического стрессового расстройства или других тревожных расстройств, связанных с психологическими и иными травмами, смогут вскоре просто «стирать» плохие воспоминания, провоцирующие данные расстройства.Ученые работали над решением данной проблемы на протяжении многих лет. Но лишь совсем недавно группа исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде (США), изучая влияние стрессовых ситуаций на память человека, совершила удивительное открытие. Они акцентировали свое внимание на проводящие пути нервной системы, которые создают воспоминания и позволяют нам обращаться к ним.

Когда происходят травмирующие события, наиболее сильными оказываются нейронные связи, обеспечивающими доступ именно к плохим воспоминаниям, нежели чем ко всем остальным. Именно поэтому людям зачастую легче вспомнить детали какой-нибудь трагедии, произошедшей годы назад, чем, к примеру, то, что они ели сегодня на завтрак.

В своих опытах над подопытными мышами ученые из вышеупомянутого университета включали звук высокой частоты, одновременно ударяя грызунов разрядом тока. Вскоре, как и предполагалось, этот высокочастотный звук заставлял мышей буквально замирать в ужасе.

Однако исследователям удалось ослабить связь между нейронами, заставлявшую мышей вспоминать о своем страхе в момент включения высокочастотного звука.

Однако исследователям удалось ослабить связь между нейронами, заставлявшую мышей вспоминать о своем страхе в момент включения высокочастотного звука.

Для этого ученые использовали методику, называющуюся оптогенетикой. В итоге мыши перестали испытывать страх перед звуком высокой частоты. Иными словами, их воспоминания о травмирующем событии были стерты.

Важным аспектом данного исследования является тот факт, что могут быть стерты только необходимые воспоминания. Таким образом, люди смогут забывать свои плохие воспоминания, не разучившись при этом зашнуровывать свою обувь.

Не позавидуешь человеку, которого укусит австралийский воронковый водяной паук, обитающий в сельскохозяйственном регионе Австралии под названием Дарлинг-Даунз.

Не позавидуешь человеку, которого укусит австралийский воронковый водяной паук, обитающий в сельскохозяйственном регионе Австралии под названием Дарлинг-Даунз.Яд этого паука способен убить в течение 15-ти минут. Однако этот же яд содержит один ингредиент, который способен защитить клетки головного мозга от разрушения, вызванного инсультом.

Когда у человека случается инсульт, происходит нарушение кровоснабжения головного мозга, который начинает испытывать кислородное голодание.

В мозге происходят патологические изменения, в результате которой вырабатывается кислота, разрушающая клетки мозга. Молекулы же пептида Hi1a, обнаруженного в яде австралийского паука, способны защитить клетки мозга от уничтожения, спровоцированного инсультом.

В рамках экспериментов у подопытных крыс вызывали инсульт, а через два часа вводили им препарат, содержащий пептид Hi1a. В результате степень повреждения головного мозга грызунов удалось уменьшить на 80 процентов.

В повторном эксперименте препарат был введен через восемь часов после инсульта. Степень повреждения в этом случае удалось уменьшить на 65 процентов.

В повторном эксперименте препарат был введен через восемь часов после инсульта. Степень повреждения в этом случае удалось уменьшить на 65 процентов.

На данный момент не существует лекарства, которое бы сохраняло клетки головного мозга после инсульта. Один из видов лечения заключается в хирургической операции по удалению сгустков крови.

При лечении геморрагического инсульта хирургическим путем устанавливают контроль над кровотечением. Ни одного препарата, чтобы обратить процесс, не существует. Если Hi1a подтвердит свою успешность в испытаниях на людях, это коренным образом снизит количество жертв инсульта.

Клинические испытания на людях препарата, останавливающего старение

Человечество стало на один шаг ближе к появлению препарата, позволяющего обратить процесс старения. Испытания на животных уже доказали его эффективность в вопросе лечения старения. Сейчас в процессе воплощения находятся испытания на людях.

Человечество стало на один шаг ближе к появлению препарата, позволяющего обратить процесс старения. Испытания на животных уже доказали его эффективность в вопросе лечения старения. Сейчас в процессе воплощения находятся испытания на людях.Наши клетки обладают способностью к восстановлению самих себя, однако это их свойство утрачивается по мере старения нашего организма.

Крайне важным для процесса восстановления является определенный метаболит (продукт метаболизма), названный NAD+, который присутствует в каждой клетке.

Группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) провели испытания на подопытных мышах, в рамках которых использовался никотинамид мононуклеотид (препарат NMN), повышающий количество молекул NAD+.

После введения старым мышам препарата, те продемонстрировали улучшенную способность к восстановлению поврежденных клеток. Всего лишь через неделю лечения препаратом NMN клетки старой мыши функционировали так же, как клетки более молодой особи.

В финале эксперимента на мышей воздействовали дозами радиации. У мыши, которой до этого вводили препарат NMN, было отмечено меньшее повреждение клеток по сравнению с особью, которой такой препарат не вводили.

В финале эксперимента на мышей воздействовали дозами радиации. У мыши, которой до этого вводили препарат NMN, было отмечено меньшее повреждение клеток по сравнению с особью, которой такой препарат не вводили.

Также меньшую степень повреждений клеток отметили и у той подопытной особи, которой ввели препарат после воздействия радиацией. Результаты исследований позволяют рассчитывать не только на то, что человечество научится обращать процесс старения: лечение можно будет использовать и для других целей.

Известно, что космонавты подвергаются преждевременному старению из-за воздействия космической радиации. Организм людей, которые часто летают самолетами, также чаще подвергается облучению. Лечение можно будет применить и к детям, которых удалось вылечить от раковых заболеваний: клетки их организма также подвергаются преждевременному старению, что приводит их ко многим хроническим заболеваниям (к примеру, к болезни Альцгеймера до 45-ти лет и так далее).

Достижения медицинской науки, которые перевернут мир

Определение ракового заболевания на самой ранней стадии

Исследователи из Рутгерского университета (США) открыли способ эффективного обнаружения микрометастаз, являющихся по сути микроскопическими раковыми образованиями в организме, которые настолько малы, что их невозможно обнаружить с помощью привычных клинических методов диагностики.

Исследователи из Рутгерского университета (США) открыли способ эффективного обнаружения микрометастаз, являющихся по сути микроскопическими раковыми образованиями в организме, которые настолько малы, что их невозможно обнаружить с помощью привычных клинических методов диагностики.Для обнаружения этих опухолей ученые предлагают новую технику диагностики, в рамках которой в кровь пациента вводят светоизлучающее вещество. Команда ученых из Рутгерского университета использовала в своих исследованиях наночастицы, которые испускают коротковолновой инфракрасный свет.

Предназначение этих «светящихся» наночастиц в данном эксперименте следующее: обнаружение раковых клеток в процессе перемещения по организму пациента. На самых ранних стадиях исследования эксперименты проводились, как водится, на подопытных мышах.

Благодаря введенным наночастицам в мышь с раком молочной железы, ученым удалось абсолютно точно отследить распространение раковых клеток по организму грызуна, обнаружив их в ее лапках и надпочечных железах.

Благодаря введенным наночастицам в мышь с раком молочной железы, ученым удалось абсолютно точно отследить распространение раковых клеток по организму грызуна, обнаружив их в ее лапках и надпочечных железах.

Метод диагностики раковых заболеваний с помощью наночастиц позволяет выявить раковую опухоть за месяцы до того момента, как болезнь можно будет диагностировать с помощью метода магнитно-резонансной томографии. Исследователи уверены, что в течение ближайших пяти лет метод диагностирования рака у человека с помощью наночастиц станет одним из самых точных и популярных в медицине.

Лечение от простуды

Веками человечество не может справиться с тем, чтобы найти эффективное лекарство для лечения обычной простуды. Существует древнеегипетский медицинский документ, датированный 1550-ым годом до нашей эры, содержащий указания на тему лечения больного от простуды.

Веками человечество не может справиться с тем, чтобы найти эффективное лекарство для лечения обычной простуды. Существует древнеегипетский медицинский документ, датированный 1550-ым годом до нашей эры, содержащий указания на тему лечения больного от простуды.Врачи Древнего Египта рекомендовали закапывать в нос пальмовое масло. Кашель еще в тот период времени советовали лечить ингаляциями.

Современная медицина предоставляет куда больший выбор – витамин С, отвары и чаи от кашля, различные лекарственные препараты, которые можно без рецепта купить в любой аптеке. Несмотря на это актуальной остается поговорка, согласно которой «простуда, если ее лечить, проходит за неделю; а если не лечить – за семь дней».

Впрочем, похоже на то, что ситуация вскоре изменится. Простуду способны вызвать многие вирусы; наиболее распространенным вирусом, ответственным за возникновение 75-ти процентов инфекций, является риновирус. Ученые из Эдинбургского университета Нейпира (Шотландия) в самом начале прошлого года, в рамках исследования определенных антимикробных пептидов, пришли к интересному открытию.

Впрочем, похоже на то, что ситуация вскоре изменится. Простуду способны вызвать многие вирусы; наиболее распространенным вирусом, ответственным за возникновение 75-ти процентов инфекций, является риновирус. Ученые из Эдинбургского университета Нейпира (Шотландия) в самом начале прошлого года, в рамках исследования определенных антимикробных пептидов, пришли к интересному открытию.

Группе ученых удалось синтезировать пептиды, которые продемонстрировали высочайшую эффективность в лечении риновируса, полностью уничтожив его.

Изначально эти пептиды были выявлены у свиней и овец. Сейчас ведется работа над тем, чтобы усилить эффективность будущих препаратов против простуды, в состав которых будут входить синтезированные пептиды.

Генетическое редактирование эмбриона человека

Впервые в истории генной инженерии ученым удалось успешно редактировать ДНК человеческого эмбриона, что не повлекло никаких нежелательных опасных мутаций. Международная группа ученых осуществила этот эксперимент, используя новейшую технику редактирования генов.

Впервые в истории генной инженерии ученым удалось успешно редактировать ДНК человеческого эмбриона, что не повлекло никаких нежелательных опасных мутаций. Международная группа ученых осуществила этот эксперимент, используя новейшую технику редактирования генов.Для опыта была использована сперма донора с генетической мутацией, вызывающей кардиомиопатию (заболевание, являющееся причиной ослабления сердца, нарушения ритма, проблем с клапаном и сердечной недостаточности).

Этой спермой оплодотворили донорскую яйцеклетку, а затем, с помощью техники редактирования генов, внесли изменения в механизм мутации. Ученые образно описали данную процедуру, как «микроскопическую операцию на мутировавшем гене».

Эта операция привела к тому, что эмбрион самостоятельно «отремонтировал» поврежденный ген. Техника редактирования уже была применена на 58-ми эмбрионах, и генная мутация была успешно скорректирована в 70-ти процентах случаев.

Важным моментом ученые считают тот факт, что коррекция не привела к случайным мутациям других участков ДНК (в отличие от более ранних экспериментов). Несмотря на успешность процедуры, детей выращивать из «скорректированных» эмбрионов пока никто не собирался. Во-первых, необходимы дополнительные исследования.

Кроме того, противники генетических модификаций выразили свою обеспокоенность некоторыми обстоятельствами. Вмешательство в ДНК эмбриона найдет свое отражение и у будущих поколений; таким образом, любая ошибка, которая может быть допущена в результате процедуры редактирования генов, может в конечном итоге привести к новому генетическому заболеванию.

Кроме того, противники генетических модификаций выразили свою обеспокоенность некоторыми обстоятельствами. Вмешательство в ДНК эмбриона найдет свое отражение и у будущих поколений; таким образом, любая ошибка, которая может быть допущена в результате процедуры редактирования генов, может в конечном итоге привести к новому генетическому заболеванию.

Существует также и этическая проблема – подобные эксперименты могут привести к выращиванию «искусственных детей», когда родители смогут выбирать черты характера ребенка до его рождения, присваивая ему желаемые физические характеристики.

Ученые в свою очередь заявили о том, что ими руководит желание найти способы предупреждения генетических заболеваний, а не попытки создания людей на заказ. Уже сейчас очевидно, что на эмбриональной стадии можно предупреждать такие патологии, как болезнь Хантингтона, кистозный фиброз, а также рак яичников и молочных желез, вызванные мутацией гена BRCA.

Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!

www.tiensmed.ru

Великие открытия в медицине

Медицина прошла длинный путь развития для того, чтобы стать такой, какой мы ее сегодня знаем. Сложно представить, что еще каких-то 100-200 лет назад аппендицит мог привести к скоропалительному летальному исходу, а роды нередко заканчивались заражением крови. В этой статье мы расскажем, какие открытия в медицине были самыми важными и грандиозными.

1. Открытие анестезии

Вплоть до второй половины 19 века всевозможные хирургические операции, в том числе и ампутация конечностей, проводились «на живую». В древности из подобных мероприятий даже делали шоу: посмотреть на банальное вырывание зуба собиралась толпа зевак. Разумеется, не редки случаи, когда вмешательство приводило к болевому шоку. Конец этому беспределу положил американский врач Уильям Мортон, который в 1846 году прилюдно провел процедуру удаления челюстной опухоли спящему пациенту. Публика оценила манипуляцию как чудо. На деле в роли чуда выступил диэтиловый эфир, ставший первым шагом в развитии анестезиологии. Занятно, что Мортон занялся изучением способов обезболивания по причине безденежья: никто не хотел идти к стоматологу удалять зубы из страха.

2. Антисептика против антисанитарии

Антисанитария – страшный враг Средневековья, ставшая причиной смерти тысяч людей. Плачевная ситуация наблюдалась не только в быту, но и в медицине. Например, хирурги делали операции одними приборами множеству пациентов и даже не мыли руки. В результате, пациенты гибли не от своей патологии, а от заражения крови. Первым, кто попытался изменить ситуацию, стал венгерский хирург Игнац Земмельвейс в 19 веке. Он категорически настаивал на необходимости промывать руки в дезинфицирующем растворе хлорной извести перед взаимодействием с пациентом. Его подход снизил смертность среди рожениц практически в 10 раз. Однако коллеги его идею не оценили и поместили Земмельвейса в психиатрическую клинику, где он и провел остаток своих дней.

Позже английский врач Джозеф Листер реабилитировал репутацию своего коллеги и доказал необходимость стерилизовать хирургические инструменты и обрабатывать рану. Эти открытия спасли миллионы жизней, после чего уже все поверили в их обоснованность.

3. Счастливый случай или открытие антибиотиков

Следующим шагом против бактерий стало изобретение антибиотика. Случилось это в 1928 году. Шотландский медик Александр Флеминг был блестящим ученым, но не любил наводить порядок. Эта черта и помогла ему сделать великое открытие: он забыл о том, что в его лаборатории осталась емкость со стафилококком. Через некоторое время он обнаружил, что в чашке поселились плесневые грибы, которые уничтожили патогенные бактерии. Счастливая случайность, которая в дальнейшем спасет жизни многих людей. За это научное достижение позже он получил Нобелевскую премию, так как открытый им антибиотик активно стал применяться в лечении пневмонии, туберкулёза, малярии и многих других болезней, ранее считавшихся приговором.

4. Рентгеновское излучение

То, что сегодня доступно любой в деревенской больнице, в 19 веке выглядело магией. Зачастую врачи вынуждены были заново ломать неправильно сросшиеся кости пациента в результате перелома. Ведь никто не видел, что происходит внутри, ориентироваться можно было только на ощупь. Занятно, что физик Вильгельм Рентген открыл излучение совершенно случайно. Он проводил опыты в темном кабинете и вдруг обнаружил, что лучи могут проникать через различные предметы, в том числе и через тело человека. Конечно, увидеть человека насквозь на тот момент было шоком. Это открытие дало мощный толчок разным областям медицины, таким как пульмонология, травматология, онкология.

5. Инсулин и сахарный диабет

Сахарный диабет и сегодня занимает одну из лидирующих позиций в мире по числу заболевших и является глобальной проблемой. Полноценная жизнь больных сахарным диабетом без инсулина невозможна. Препарат был открыт только в начале 20 века, когда было установлено, что причина патологии — нехватка гормона поджелудочной железы — инсулина. В 1922 году канадский физиолог Фредерик Бантинг выделили инсулин из поджелудочной железы животных, после чего препарат стали использовать против сахарного диабета у людей. Ученый получил Нобелевскую премию за это изобретение, при том, что на тот момент ему было всего 32 года. Это открытие является поистине мощным прорывом в эндокринологии, ведь до сих пор более эффективного средства борьбы с сахарным диабетом не придумано.

6. Химиотерапия в борьбе с онкологией

Онкологические заболевания до сих относятся к числу загадок, так как никто не может однозначно установить причину их возникновения и спрогнозировать исход лечения. Но, во всяком случае, химиотерапия в части случаев оказывается эффективна, тогда как ранее заболевание не поддавалось никакому лечению. Все началось с того, что польский медик Сидни Фарбер попробовал применить химиотерапию в лечении острой лейкемией у детей. После формирования положительной статистики, препарат был запатентован. По сути, препараты химиотерапии являются ядами, которые ранее использовались как химическое оружие. Их способность уничтожать злокачественные клетки была обнаружена совершенно случайно.

7. Вакцина или прививка против оспы

Чума, тиф и оспа – характерные эпидемии Средневековья, уносящие жизни целых городов и деревень. При чем, критическая ситуация сохранялась вплоть до 19 века. Интересно, что в Китае еще в 10 веке придумали хитрый способ заражать человека небольшой порцией инфекции с целью избежание заражения в будущем. Но, способ давал сбои: нередко такая вакцинация приводила к смерти. Адекватное применение методики было разработано только в конце 19 века. Деревенский доктор Эдвард Дженнер обратил внимание на то, что доярки, заразившиеся оспой от животных, потом успешно избегают человеческой оспы в период эпидемий. Тогда он и решил, что прививки — это шанс спастись от эпидемий. Идея очень не понравилась церкви, а тогда ее влияние на умы было еще слишком высоким. Однако, люди начали делать прививки тайно: в первый год после изобретения прививки сделали более 100 тысяч человек. Открытие Дженнера послужило почвой для создания прививок от многих болезней. В 20 веке эта технология применялась очень активно. В СССР, в частности, многие прививки ставились каждому в обязательном порядке. Надо сказать, что в 21 веке необходимость прививок поставлена медиками под сомнение.

8. Группы крови

Переливание крови как способ лечения использовалось с древности. Но, так как характеристики крови не были изучены достаточно глубоко, зачастую манипуляции приводили к неожиданным последствиям, в том числе и к летальному исходу. На границе 19 и 20 века иммунолог Карл Ландштейнер выявил индивидуальные характеристики эритроцитов. В своих трудах он доказал, что группа крови – это личная характеристика каждого человека, передающаяся по наследству и отличающаяся свойствами эритроцитов. За это открытие он был удостоен Нобелевской премии. Благодаря этим данным, в медицине активно стали использовать переливание донорской крови для лечения различных патологий и клинических состояний. Важным аспектом явилось открытие того, что кровь необходимо переливать по особым правилам, исключая возможность смешения конфликтующих видов крови.

9. Витамины. Расцвет медицины 20 века.

Это сегодня каждый заботящийся о здоровье человек следит за поддержанием уровня витаминов в организме. Еще несколько веков назад никто толком и не знал, что это за зверь – витамины. Хотя, например на Руси, знахари многое знали о целебной силе различных трав и растений. Впервые о витаминах заговори в 18 веке, когда шотландский врач Джеймс Линд предложил лечить моряков, больных цингой, витамином С. Медицинское сообщество засмеяло его идею. И совершенно зря, ведь сегодня уже доподлинно известно, что цинга возникает от острого дефицита витамина С и других витаминов.

Открыть тайную природу витаминов пытались многие ученые. Однако сделать это удалось двум европейским врачам Фредерику Хопкинсу и Христиану Эйкману, которые получили Нобелевскую премию за свои труды о витаминах. В 20 веке эти знания стали активно распространяться и применяться в медицине.

10. Генетические тесты – основа медицины нового поколения

Поистине грандиозное открытие нашего времени. Сегодня ДНК-тестирования используются в медицине для выявления генетических особенностей организма и предрасположенностей к различным заболеваниям и патологиям. Генетика, как наука, прошла огромный путь развития от древности и до наших дней: великие открытия в этой области можно перечислять очень долго. В 1984 году генетиком Алеком Джеффризом было установлено, что ДНК каждого человека является уникальным и не меняется в течение всей жизни. К концу века уже был полностью расшифрован геном человека.

Первоначально, генетические тестирования начали активно использовать в криминалистике для раскрытия преступлений. Так, в 1987 году в Великобритании ДНК-анализ впервые был применен для доказательства виновности в убийстве. Через год, в 1988 году, ДНК-тесты стали применять и криминалисты в СССР. Впервые использовать ДНК-тесты для медицинских целей стала американская компания Myriad Genetics в начале 2000-х, которая делала тесты для выявления предрасположенности к раку. Сегодня рынок генетических тестирований распространяется по всему цивилизованному миру. ДНК-тесты используют для составления генеалогического древа, для установления отцовства и иных родственных связей, для выявления особенностей метаболизма и усвоения пищи в диетологии, для анализа характеристик кожи в косметологии, для изучения генетических особенностей гормональной системы и подбора адекватной гормональной терапии в эндокринологии и во многих других сферах медицины для анализа предрасположенностей к различным заболеваниям. Это дает реальную возможность заранее спрогнозировать риск патологии и избежать или минимизировать его при помощи профилактики и своевременного лечения.

Kомпания Basis Genotech Group

medblog.su

Шокируя современников. Как рождались великие открытия в медицине? | Здоровая жизнь | Здоровье

Разгадки различных состояний человеческого тела искались долго и мучительно. Далеко не все попытки медиков докопаться до истины воспринимались обществом восторженно и приветственно. Ведь нередко врачам приходилось идти на поступки, которые казались людям дикими. Но при этом без них было невозможно дальнейшее продвижение лечебного дела. АиФ.ru собрал истории самых ярких медицинских открытий, за которые некоторые их авторы подвергались едва ли не гонениям.

Анатомические особенности

Строением тела человека как основой медицинской науки озадачивались ещё лекари древнего мира. Так, например, в Древней Греции уже уделяли внимание взаимосвязи различных физиологических состояний человека и особенностей его физического строения. При этом, как отмечают эксперты, наблюдение носило скорее философский характер: о том, что происходит внутри самого тела, никто и не подозревал, а хирургические вмешательства и вовсе были редкостью.

Анатомия как наука зародилась лишь в эпоху Ренессанса. И для окружающих она была шоком. Так, например, бельгийский врач Андреас Везалий решил практиковать вскрытия трупов, чтобы понять, как именно устроено тело человека. При этом зачастую действовать ему приходилось по ночам и не совсем законными методами. Впрочем, всем врачам, кто решался на изучение таких подробностей, не удавалось действовать открыто, т. к. такое поведение считалось бесовским.

Андреас Везалий. Фото: Public Domain

Андреас Везалий. Фото: Public DomainСам Везалий выкупал трупы у распорядителя казней. На основе своих выводов и исследований он создал научный труд «О строении человеческого тела», который был опубликован в 1543 году. Данная книга оценивается врачебным сообществом как один из величайших трудов и важнейшее открытие, которое даёт первое полное представление о внутреннем устройстве человека.

Опасное излучение

Сегодня современную диагностику не представить без такой технологии, как рентген. Однако ещё в конце XIX столетия об икс-лучах не было известно совершенно ничего. Столь полезное излучение обнаружил Вильгельм Рентген, немецкий учёный. До его открытия врачам (особенно — хирургам) было в разы сложнее работать. Ведь они не могли просто так взять и посмотреть, где находится инородное тело у человека. Приходилось рассчитывать только на свою интуицию, а также на чувствительность рук.

Открытие произошло в 1895 году. Учёный проводил различные эксперименты с электронами, он использовал для своей работы стеклянную трубку с разряженным воздухом. По окончании экспериментов он потушил свет и собрался уходить из лаборатории. Но в этот момент обнаружил зелёное свечение в банке, оставшейся на столе. Оно появилось из-за того, что учёный не отключил прибор, стоящий в совершенно другом углу лаборатории.

Дальше Рентгену осталось только экспериментировать с полученными данными. Он начал накрывать стеклянную трубку картоном, создавал темноту в целом в комнате. Также он проверял и воздействие луча на разные предметы, помещённые перед ним: лист бумаги, доску, книгу. Когда на пути луча оказалась рука учёного, он увидел свои кости. Сопоставив ряд своих наблюдений, он смог понять, что с помощью таких лучей можно рассматривать то, что происходит внутри тела человека, не нарушая его целостности. В 1901 году Рентген получил Нобелевскую премию в области физики за своё открытие. Оно уже более 100 лет спасает людям жизни, позволяя определять различные патологии на разных этапах их развития.

Сила микробов

Есть открытия, к которым учёные двигались целенаправленно десятками лет. Одним из таких было совершённое в 1846 году микробиологическое открытие доктора Игнаца Земмельвейса. В то время медики очень часто сталкивались со смертью рожениц. Дамы, недавно ставшие матерями, умирали от так называемой родильной горячки, т. е. инфекции матки. Причём причину проблемы врачи никак не могли определить. В отделении, где работал доктор, было 2 зала. В одном из них роды принимали врачи, в другом — акушерки. Несмотря на то, что у медиков подготовка была существенно лучше, женщины в их руках погибали чаще, чем в случае родов с акушерками. И этот факт медика крайне заинтересовал.

Игнац Филипп Земмельвейс. Фото: www.globallookpress.com

Игнац Филипп Земмельвейс. Фото: www.globallookpress.comЗеммельвейс стал внимательно наблюдать за их работой, чтобы понять суть проблемы. И оказалось, что врачи кроме родов ещё практиковали вскрытие скончавшихся рожениц. А после анатомических экспериментов снова возвращались в родзал, даже не помыв руки. Это натолкнуло учёного на мысль: не переносят ли медики на руках невидимые частички, которые и влекут смерть пациенток? Проверить свою гипотезу он решил опытным путём: студентов-медиков, участвовавших в процессе родовспоможения, он обязал обрабатывать руки каждый раз (тогда для дезинфекции использовали хлорную известь). И количество смертей молодых матерей тут же упало с 7 % до 1 %. Это позволило ученому сделать вывод, что все заражения родильной горячкой имеют одну причину. При этом связь между бактериями и инфекциями ещё не просматривалась, а идеи Земмельвейса были осмеяны.

Только через 10 лет не менее известный учёный Луи Пастер доказал экспериментально важность незаметных глазу микроорганизмов. И именно он определил, что с помощью пастеризации (т. е. нагрева) их можно уничтожать. Именно Пастер смог доказать связь бактерий и инфекций, проведя серию экспериментов. После этого осталось разработать антибиотики, и жизни больных, ранее считавшихся безнадёжными, были спасены.

Витаминный коктейль

До второй половины XIX века про витамины никто ничего не знал. И ценности этих небольших питательных микроэлементов никто и не представлял. Да и сейчас витамины далеко не всеми оцениваются по заслугам. И это несмотря на то, что без них можно потерять не только здоровье, но и жизнь. Есть целый ряд специфических заболеваний, которые связаны с дефектами питания. Причём данное положение подтверждается многовековым опытом. Так, например, одним из ярчайших примеров разрушения здоровья от недостатка витаминов является цинга. В одном из известных походов Васко да Гамы от неё скончались 100 членов экипажа из 160.

Первым, кто добился успеха на поприще поиска полезных минеральных веществ, стал русский учёный Николай Лунин. Он экспериментировал на мышах, которые потребляли искусственно приготовленную пищу. Их рацион представлял собой следующую систему питания: очищенный казеин, молочный жир, молочный сахар, соли, которые входили в состав как молока, так и воды. По факту это все — необходимые составляющие части молока. При этом мышам чего-то явно не хватало. Они не росли, теряли вес, не ели свой корм и погибали.