Радикальная цистэктомия мочевого пузыря – Радикальная цистэктомия рака мочевого пузыря

Радикальная цистэктомия

Основное лечение мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря является хирургическое удаление мочевого пузыря.

Причины при которых может рекомендоваться удаление всего пузыря:

- Наличие мышечно-инвазивной опухоли

- Наличие опухоли, которая агрессивно растет, которая имеет множественные злокачественные очаги (мультифокальная) или поверхностная, но имеет рецидивы после химиотерапии или иммунотерапии

- Наличие постоянных болей и кровотечения у пациентов с неизлечимым заболеванием.

Оценить риск удаления мочевого пузыря, можно путем прохождения медицинской комиссии в составе (например, уролог, онколог, хирург, анестезиолог, терапевт).

Важны также такие факторы, как ваш биологический возраст (общесоматическое состояние, ваше самочувствие, измеряемое как состояние работоспособности или ожидаемая продолжительность жизни) и другие заболевания, которые у вас имеются (диабет, сердечные заболевания, гипертоническая болезнь и т.д.). Пациенты старше 80 лет труднее переносят такие операции и имеют более длительный восстановительный период.

Ранние операции на брюшной полости или лучевая терапия затрудняют хирургическое вмешательство, но редко являются причиной отказа от хирургического вмешательства. Избыточный вес не влияет на выживание после операции, но влияет на риск осложнений в послеоперационном периоде.

Удаление мочевого пузыря включает удаление мочевого пузыря, нижний отдел мочеточников и тазовых лимфатических узлов. В зависимости от таких факторов, как расположение опухоли и метод дальнейшего отведения мочи, часть прилежащих половых органов (простата и семенные пузырьки у мужчин, вся уретра, матка у женщин) удаляются.

Как проводится удаление мочевого пузыря?

Удаление мочевого пузыря осуществляется через разрез в брюшной полости (открытый) пациент под общей анестезией (сочетание внутривенных препаратов и ингаляционных газов). Мочевой пузырь, нижний отдел мочеточников, расположенные близко к мочевому пузырю, тазовые лимфатические узлы и (часть) прилежащих половые органы удаляются. Теперь должен быть сформирован другой метод хранения и отведения мочи.

Стандартная методика на данный момент — открытая хирургия. Тем не менее, это может быть сделано менее инвазивно (лапароскопическая или роботизированная хирургия). В настоящее время в специализированных центрах, имеющих специальное оборудование и опытных специалистов, малоинвазивные операции считаются методом выбора для удаления мочевого пузыря.

Как подготовиться к процедуре?

При поступлении в стационар врач информирует вас о том, как нужно готовиться до и что делать после операции.

Часть вашей кишки будет использоваться для создания мочевого резервуара. Врач подробно объяснит, как подготовиться к данной процедуре.

Перед операцией врач подробно проинформирует вас о том, как подготовиться к анестезии. Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, сообщите об этом своему врачу. Возможно, потребуется отмена некоторых препаратов за несколько дней до операции.

В течение первых нескольких дней вы находитесь под динамическим наблюдением. Врач подробно проинформирует вас о послеоперационном периоде.

Во время госпитализации вы узнаете, как обращаться с уростомой. После того, как вы научитесь использовать и опорожнять уростому, будет установлена дата выписки.

Химиотерапия перед удалением мочевого пузыря

Химиотерапию проводят перед удалением мочевого пузыря, чтобы потенциально уменьшить опухоль и убить опухолевые клетки, которые уже проникли в кровь или лимфатические узлы.

Химиотерапию перед операцией можно рекомендовать пациентам с мышечно-инвазивной формой. Это также необходимо, при опухолях большого размера (> 3 см) или если есть признаки распространения рака на лимфатические узлы (метастазы). Решение о проведении химиотерапии принимается врачебной комиссией (включая онколога, уролога и радиолога). Необходима адекватная функция почек.

Положительная реакция на химиотерапию улучшает выживаемость, но не исключает необходимость хирургического вмешательства.

Химиотерапия после удаления мочевого пузыря

Если опухоль большая (> 3 см), не может быть полностью удалена или распространяется на лимфатические узлы (определяется патологоанатомом), показана химиотерапия после удаления мочевого пузыря. Рак, который распространился на лимфатические узлы, указывает на системное заболевание и может потребоваться системное лечение (с химиотерапией) в определенных случаях.

Отведение мочи: недержание или удержание.

Важно понять двухэтапный подход к удалению мочевого пузыря. Сначала удаляют мочевой пузырь и лимфатические узлы. Затем, мочу нужно отвести. Это может быть достигнуто несколькими способами. Вообще мы различаем варианты, которые являются недержанием (непрерывный поток мочи сразу выходит за пределы тела), и удержание (моча, хранится в организме и отводится при необходимости). Биологический возраст, функция почек и другие заболевания, качество жизни пациента имеют решающее значение при выборе тактики операции. Чтобы определиться, какой вариант лучше подходит в вашей конкретной ситуации, вы должны знать и понимать ограничения после каждого вида операции и побочные эффекты.

В дополнение к вашим личным предпочтениям важна способность физически и морально привыкнуть, и уметь обращаться с таким отведением мочи.

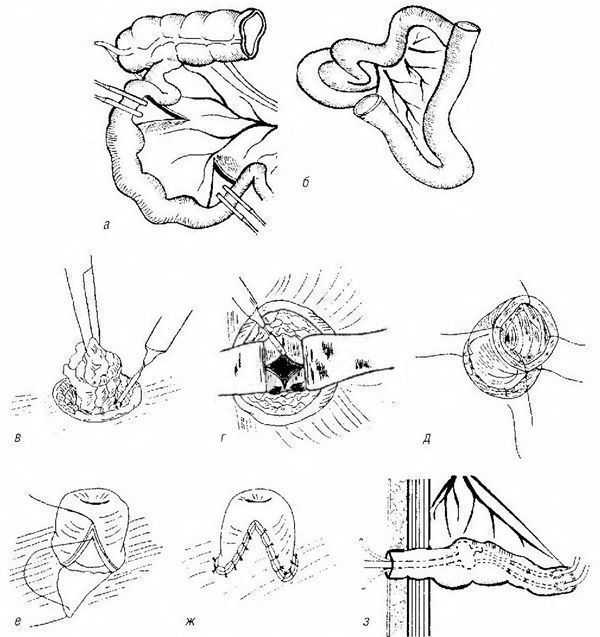

Перемещение мочеточников

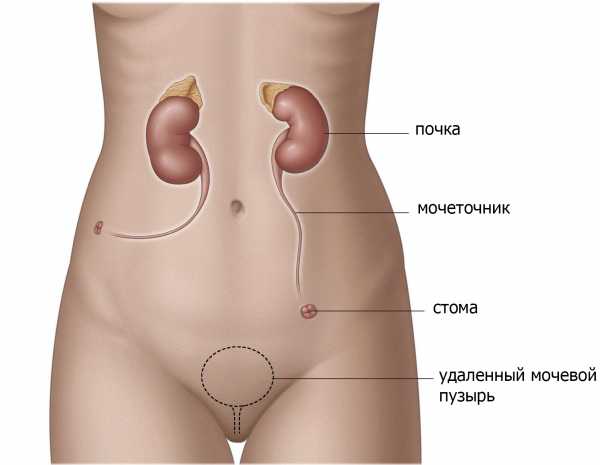

Выведение мочеточников через кожу (уретерокутанеостомия).

Перемещая мочеточники или вместе или отдельно через кожу сбоку живота для отведения мочи от почек (стома) (рис.1), моча может просто вытекать через стому в мешок. Это отведение мочи является самым простым. Хотя он редко используется. Данный метод безопасен и доступен для пациентов, с отягощенным анамнезом (предшествующие операции, множественные проблемы со здоровьем, паллиативный уход) или у пациентов, которые не могут позаботиться о себе после операции. Основные осложнения встречаются редко, однако рецидивирующие инфекции и затягивание отверстия (стеноз) являются общими и могут потребовать лечения. Пациентам часто необходимо стентирование мочеточника, который необходимо регулярно менять.

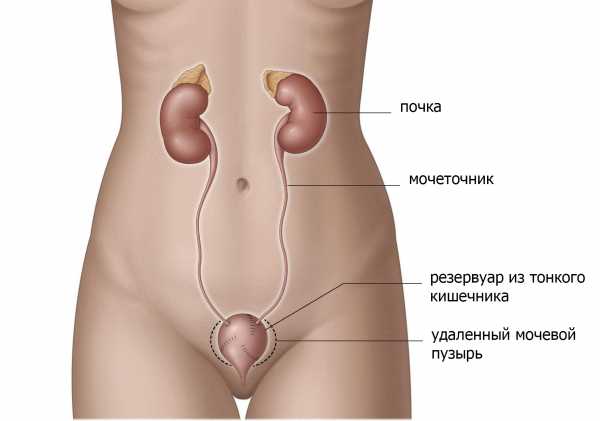

Рис. 1 уретерокутанеостома

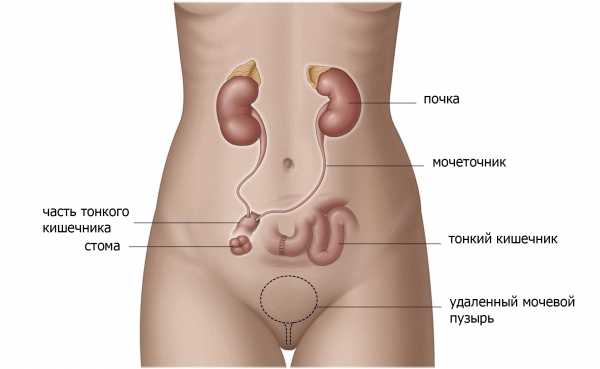

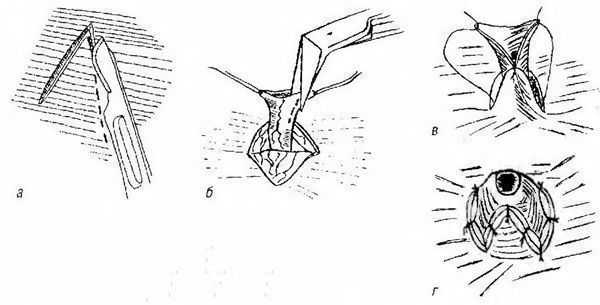

Установить часть тонкой кишки между мочеточниками и кожей (подвздошный канал).

Подвздошный канал можно создать, поместив тонкую кишку между мочеточниками и кожей (рис.2). Эта «кишечная стома» создает большее расстояние между почками и кожей и снижает риск инфицирования. Другим преимуществом для пациентов является то, что эта стома легче обрабатывается и имеет меньше осложнений, таких как сужение выводного отверстия (стеноз). Данная операция технически относительно проста и надежна и поэтому является наиболее часто используемой.

Рис. 2 Подвздошный канал

Выбирая данный вид отведения мочи, вы должны знать, что привыкнуть к жизни со стомой требует много времени и усилий.

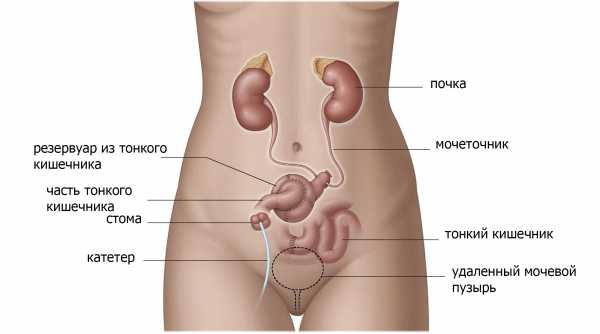

Вновь сформированный мочевой пузырь. Создание резервуара внутри тела

Используя тонкую кишку или толстую кишку, а иногда и аппендикс, создается резервуар в брюшной полости, а затем соединяется с кожей с помощью клапанного механизма (рис. 3). С таким резервуаром низкого давления, моча может быть сохранена в теле. Цель этой процедуры — позволить контролировать опорожнение или обратный поток мочи в почки (рефлюкс). Резервуар опорожняется прерывистой катетеризацией небольшим пластиковым катетером каждые 2-6 часов. Отверстие может находиться где угодно на нижней части живота или в пупке.

Если выбран данный вид операции, вам потребуется регулярно катетеризировать и опорожнять данный резервуар. Функция печени и почек должна быть адекватной из-за реабсорбции мочевых компонентов (соли, мочевой кислоты, воды) в кишечной оболочке резервуара, что вызывает дополнительную нагрузку на эти органы.

Рис. 3 Резервуар из кишечника

Осложнения включают инфекции, недержание мочи, грыжу, рефлюкс, затягивание отверстия (стеноз), а также синдром короткой кишки, метаболический и электролитный дисбаланс.

Поскольку эта операция имеет технические сложности, особенно при создание клапанного механизма, который не всегда бывает удачным, данный метод используется редко.

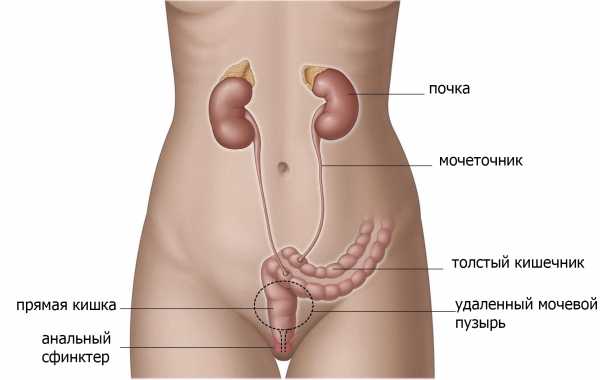

Имплантация мочеточников в прямую кишку (уретероректонеостомия)

Когда мочеточники имплантируют в прямую кишку, моча хранится в ампуле прямой кишки (рис.4). Анальное отверстие и тазовое дно становятся органом удерживающим мочу и должны функционировать должным образом. Данный вид отведения приводит к смешиванию фекалий с мочой, поэтому опорожнение и дефекация происходят одновременно. Этот метод имеет высокий уровень инфецирования, поэтому используется редко и только при определенных обстоятельствах. Краткосрочные осложнения включают повторяющиеся инфекции (включая воспаление брюшной стенки и почек), затягивание отверстия в прямой кишке (стеноз). Долгосрочные осложнения включают недержание мочи, раздражение кишечника и связанный с этим рак толстой кишки.

Рис. 4 Уретероректонеостома

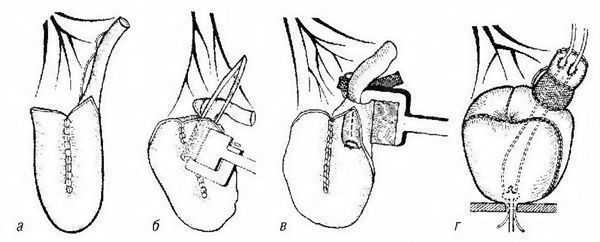

Формирование мочевого пузыря из тонкой кишки

Новый мочевой пузырь может быть сформирован из тонкой кишки, которая изолируется от пищеварительного тракта (рис.5). Резервуар сформирован из тонкого кишечника и помещен в малый таз в качестве замены мочевого пузыря. В зависимости от используемой методики резервуар имеет сфероидальную форму, «W» или «V». Мочеточники прикреплены с обеих сторон, а нижний конец соединен с уретрой. Мочевой сфинктер сохраняется. При данный виде операции моча должна накапливаться а затем выводиться наружу как и при здоровом мочевом пузуре.

Рис. 5 мочевой пузырь из тонкой кишки

Вы не почувствуете наполнения мочевого пузыря или позыв к мочеиспусканию с пузырем из тонкого кишечника, поэтому опорожнение необходимо проводить каждые 2-4 часа. Пузырь освобождается, расслабляя мышцы тазового дна и сокращая брюшную полость (метод Вальсальвы). Нажатие на живот обеими руками может помочь для полного опорожнения. У 20% женщин необходимо выполнять периодическую самокатетеризацию для полного опорожнения, у мужчин этого не требуется.

При данном виде операции требуется удовлетворительная функция почек и печени, нормальное состояние мышц тазового дна. Осложнения после данного вмешательства включают в себя повторяющиеся инфекции (включая воспаление брюшной стенки и почек) и недержание мочи.

Долгосрочные осложнения включают затягивание отверстия в области анастамоза, изменения верхних мочевых путей, недержание мочи, синдром короткой кишки и грыжу, а также метаболический и электролитный дисбаланс.

Регулярный анализ крови поможет оценить количество мочевой кислоты которая реабсорбируется используемым участком кишечника, вызывая дисбаланс pH, который часто требует медикаментозного лечения пероральными препаратами (бикарбонат натрия — пищевая сода).

Для вновь образованного резервуара требуется время для его укрепления и начала работы. Для увеличить емкость сформированного пузыря, вам нужно будет его тренировать. Врач предоставит вам инструкции по тренировке мочевого пузыря. В начале недержание мочи может случиться из-за послеоперационного отека тазового дна.

urologorlov.ru

Радикальная цистэктомия при раке мочевого пузыря: как проводят операцию

Время на чтение: 5 минут

АА

Цистэктомия мочевого пузыря относится к радикальным методам лечения в нем опухолей и злокачественных образований. При операции удаляют часть мочевого пузыря вместе с опухолью и делают пластику мочеточников, при которой наращивается их протяженность. Для искусственного мочеотведения пришивают мочеточники к передней поверхности брюшины, выводя жидкость наружу.

Загрузка …Если возникает необходимость и поражены соседние ткани, то у мужчин при цистэктомии удаляются лимфоузлы в паху, семенные пузырьки и предстательная железа. Параллельно иссекается верхняя часть уретры. У женщин удаляются придатки, передняя стенка влагалища и матка.

Только такое масштабное удаление органов позволяет избежать распространения метастазов.

Показания к операции

Радикальная цистэктомия – хирургическое лечение раковых образований, которое назначают в следующих случаях:

- при интенсивном росте опухоли в мочевом пузыре, когда иное лечение неэффективно, в том числе и химиотерапия;

- при распространении и прорастании в мочевой пузырь опухолей из соседних систем и тканей, к примеру, когда поражена предстательная железа и яичники, эндометрия и шейка матки у женщин, из кишечного тракта;

- при деформациях полости, когда существенно уменьшаются её размеры из-за цистита, больших габаритов доброкачественных образований или иного травмирования;

- при сильно выраженной потере крови или кровотечении;

- при рецидиве рака после трансуретральном иссечении при помощи эндоскопа;

- при большом количестве папиллом на слизистых оболочках пузыря во избежание преобразования в злокачественное образование.

В случае если опухоль не растет быстро и протекает бессимптомно, то можно сделать цистэктомию частично, локализовав её в части мочеполового органа, где находится образование.

Противопоказания к операции

Противопоказания к операции могут быть абсолютными и относительными.

Абсолютные:

- особо тяжкое состояние человека из-за интоксикации от рака или осложнениями в виде инсульта, сердечной недостаточности, паралича, сопровождающегося дисфункцией области таза;

- при метастазах в мозге, легких и печени;

- при недержании мочи стрессового характера;

- при болезнях крови, из-за которых снижена свертываемость.

Относительные:

| № | Полезная информация |

|---|---|

| 1 | проблемы со сфинктором шейки пузыря, когда показатель запирательного давления меньше 30 см.вод.ст |

| 2 | при метастазах в соседних лимфоузлах меньше 5 см диаметром |

| 3 | при местастазах в региональных лимфоузлах и междоузлиях |

| 4 | при расположении опухоли в треугольнике мочевого пузыря |

Если есть относительные противопоказания, то можно использовать комплексно химиотерапию и лучевой метод.

Подготовка к операции

От уровня подготовки пациента к операции зависит не только её протекания, но и постоперационное восстановление. Именно по этим причинам необходимо особо тщательно исследовать анализы и обследования иных специалистов, обследовавших пациента на предмет данной патологии.

За месяц до планируемого вмешательства необходимо исключить кофе, чай, алкоголь и табак. За неделю многим необходимо пропить антибиотики и иные противовоспалительные препараты, чтобы исключить патологию в микрофлоре мочевого пузыря. Некоторым следует прекратить прием тромболитиков (Кардиомагнил, Кардиаск).

За три дня до операции рацион переводят на полужидкую форму с клетчаткой. Перед операцией дозволяется пить только воду. Как правило, схему вмешательства знает врач, который и должен выписать рекомендации пациенту по режиму дня и питания. Только после изучения и получения данных советов можно подписать согласие.

Если при операции будут формироваться ходы для вывода мочи в кишечник, выделяться часть кишки для пластики органа, а также планируется создание свищевых входов, то нужно подготовить должным образом кишечник. Для этого в течение трех дней делается клизма сифонного типа для полного очищения, а также принимаются настои для замедления моторики кишечного тракта.

Для профилактики отлично себя зарекомендвали бифидо- и лактобактерии. Накануне вечером проводится бритье волос промежности, над лобком и около половых органов. Ночью и в течение утра не допускается прием жидкости.

Необходим общий наркоз, поэтому важен осмотр врача-анестезиолога, который проверяет данные по ЭКГ, измеряет давление и узнает об аллергии на препараты. Если есть протезы в полости рта, их необходимо изъять.

Экстренное вмешательство

Опухоль при раке мочевого пузыря чаще всего возникает у мужчин старше 60-ти лет. Лечение и обследование пациента проводится в ускоренном темпе, поскольку необходимо хирургические манипуляции оставлять как крайний метод воздействия на патологию. Часто на фоне болезни возникают кровотечения, что очень ослабляет человека. В таком случае необходима операция по эустренным показаниям.

На полную подготовку времени не остается, диета не соблюдалась требуемое время. В таком случае необходимо очистить желудок зондом, промыв его от остатков пищи. Клизмы ставят с небольшим количеством жидкости, чтобы не допустить усиления кровотечения.

Обязательно делают ЭКГ и обследование терапевтом, который проверяет группу крови и её резус-фактор, уровень электролитов, общий анализ крови и мочи, тесты печеночных проб, остаточный азот. Осмотр анестезиолога такой же, как и в плановом режиме.

Ход операции

Цистэктомия проводится в строго выверенной последовательности:

- ставят катетер в мочевой пузырь;

- над лобком разрезают кожу в виде якоря или дуги, что позволяет быстро перевязать артерии в подвздошной области для устранения кровотечения;

- часть брюшины отслаивается или удаляется, пузырь вскрывают и проводят его обследование, перевязывают сосуды;

- задние и боковые стенки выделяют, при этом у мужчин освобождают семенные пузырьки и предстательную железу от тканей;

- мочеточник перерезается на 3 см выше опухоли и удерживается фиксаторами. Внутрь трубок ставят катетеры;

- семя выводящие протоки перевязываются, как и мочевой пузырь, который при этом сдвигается назад;

- в лобковой части мышц предстательные и пузырные их части пересекаются, как и связки с обеих сторон, часть уретры удаляют возле простаты;

- вынимают мочевой пузырь.

В брюшине останавливается кровотечение перевязкой сосудов, ушивают дефект брюшины. Послойно накладывают швы на кожу и мышцы. Катетеры для отведения мочи выводятся на поверхность, ставится дренаж в тазу и в полости брюшины для обследования после операции. Вводят антибиотики.

Осложнения после операции

После цистэктомии наиболее опасными считают следующие последствия:

- дефекты прямой кишки;

- кровь из тазовых сосудов;

- инфицирование брюшины и возникновение перитонита;

- задержка вывода мочи из-за непроходимости мочеточника, возможно, забит мочеиспускательный канал;

- возникновение свищевых ходов;

- рецидив новообразования.

Способы формирования отвода мочи

После операции необходимо правильно сформировать пути вывода мочи. Для этого применяют несколько способов, которые зависят от ряда факторов:

- возраст пациента;

- квалификация лечащего хирурга;

- согласие и пожелание пациента;

- постоперационное состояние;

- осложнения после химиотерапии и комплексной лучевой;

- прогнозы развития опухоли.

Самые распространенные в хирургии – два способа, практикуемые урологами:

- метод Брикера, когда накладывается наружная уростома или связывается с кишкой;

- метод Штудера, при котором формируется искусственный мочевой пузырь.

Метод Брикера более универсальный, но стараются по возможности сделать Штудеровский способ. Он подходит не всем, в частности, запрещен при следующих факторах:

- хроническая почечная недостаточность;

- дисфункция печени из-за цирроза или гепатита в хронической форме;

- патологии кишечника, его дисфункция;

- дефекты уретры, её удаление целиком или частично;

- интеллектуальное снижение способностей пациента;

- курс лучевой интенсивной терапии;

- неврологические заболевания.

Создание искусственного мочевого пузыря противопоказано пациентам старше 70 лет, поскольку присутствует старческая слабость сфинктера, что повышает недержание мочи. Женщинам удаляют всю уретру при цистэктомии, что осложняет установку искусственного органа.

Особенности послеоперационного периода

После проведения цистэктомии пациент остается в клинике в отделении интенсивной терапии. Если не возникает осложнений, его переводят в урологическое отделение. Вставать и двигаться разрешено со второго дня после операции.

Специалисты рекомендуют заняться дыхательными упражнениями против возникновения пневмонии застойного типа. Если есть необходимость, врач может прописать внутримышечные антибиотики.

В течение трех недель вывод мочи осуществляется через катетер, дренаж можно удалить через несколько дней при условии отсутствия в нем выделений. Питание и жидкость пациент получает при помощи устанавливаемых систем, поскольку работа кишечника в первые дни не осуществляется. Как только перистальтика восстанавливается, можно питаться самостоятельно.

Как правило, госпитализация длится около 12 дней, выписка пациента осуществляется с катетером в мочевом пузыре. Его удалят через 10 дней, для чего человек должен сам подойти в отделение.

Другие виды цистэктомии

При наличии высокотехнологичного оборудования в некоторых клиниках традиционный вариант цистэктомии заменяется на радикальный способ лапароскопии. Цистэктомия лапароскопического типа делается также под общим наркозом. В брюшной полости делаются надрезы, в которые вводят лапароскоп с камерами.

Специальные инструменты позволяют аккуратно перевязывать сосуды, выделяя и вырезая мочевой пузырь. Проведение операции, как и подготовка к ней, ничем не отличаются от классического варианта. После проведения цистэктомии восстанавливают отток мочи.

Ещё одна разновидность цистэктомии – нервосберегающая, она отличается повышенным контролем за нервными концами, которые отвечают за связь половых органов со спинным мозгом, что формирует сексуальную функцию у мужчин. Ее проводят чаще всего в случае молодого возраста пациента при обязательном отсутствии метастаз. Операция может предотвратить возможную импотенцию за счет сохранения нервных окончаний в пещеристых телах половых органов.

Самостоятельный уход в постоперационном периоде

Пациент после операции должен привыкнуть к катетеру и мочеприемнику, научиться опустошать и заменять резервуар. Для того чтобы предупредить осложнения, необходимо отслеживать появление неприятных симптомов, вовремя дать о них знать лечащему врачу:

- повышенная температура и постоянный озноб, что означает проникновение инфекции;

- сильные боли нарастающего типа, отеки и краснота в месте стом;

- гнойные выделения или сочащаяся кровь из стом или шва после операции;

- тошнота и потеря аппетита, рвотные позывы;

- неприятный запах урины;

- кашель и боли в грудине;

- постоянная одышка даже от незначительных нагрузок.

Оперативное вмешательство при лечении рака не является единственным способом. Хирургические кардинальные методы решения проблемы – это не только цистэктомия. Часто врачи сочетают различные виды лечения с химиотерапией или лучевой, ориентируясь на степень тяжести заболевания и его распространенность в организме. Чем меньше метастаз, тем больше шансов у больного на пути к выздоровлению.

Цистэктомия при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря: "за" и "против"

Рейтинг автора

Написано статей

Загрузка…onefr.ru

Радикальная цистэктомия

Особое внимание перед операцией следует уделить оценке функции дыхания и подготовке дыхательной системы. Необходимы дыхательные упражнения, отказ от курения, санация полости рта, посев мокроты. Показана коррекция анемии и гипоальбуминемии. Питание должно быть полноценным; иногда перед операцией назначают усиленное питание. Больному полезно пообщаться с тем, кому уже выполнена радикальная цистэктомия, а также проконсультироваться со специалистом, который ведет больных с энтеростомой (даже если планируется реконструктивная операция), чтобы лучше ознакомиться с правилами ухода за ней и пользования мочеприемником. До операции выбирают 2 места расположения стомы на коже в положении больного сидя и стоя, маркируют эти места, нанося царапины иглой. Проводят экскреторную урографию. Доза предоперационной лучевой терапии обычно ограничивается 5000 рад. Эластическое бинтование голеней начинают накануне операции и продолжают в течение всего периода постельного режима после операции.Для подготовки кишечника используют раствор электролитов с полиэтиленгликолем (GoLYTELY). За день до операции назначают неомицина сульфат и основную соль эритромицина по 1 г 3 раза в сутки, а утром перед операцией антибиотики вводят парентерально. Ставят очистительную клизму. Вечером накануне вмешательства начинают внутривенную инфузию раствора Рингера с лактатом или 5% раствора глюкозы в 0,5% растворе хлорида натрия.

Операцию выполняют под эпидуральной анестезией на фоне артериальной гипотензии. Устанавливают катетер в центральную вену. Волосы на теле больного сбривают от уровня сосков до верхней трети бедер.

Инструменты и шовный материал. Необходимы: основной набор инструментов; набор длинных инструментов для урологических операций; набор самых длинных инструментов для урологических операций; микрохирургический набор урологических инструментов; набор зеркал; ретрактор Бухвальтера; большой ретрактор Дивера; специальные инструменты для операций на органах желудочно-кишечного тракта; наконечник для отсоса; хирургический и анатомический пинцеты Кушинга; ножницы Мейо; анатомический пинцет Адсона; глазные ножницы полукружные и для тенотомии, ножницы Стивенса, Лахея; хлорвиниловые трубки диаметром 5F и 8F; мочеточниковые стенты с J-образным концом и в виде цифры 4, вазелиновое масло, чтобы смачивать стенты; полигликолевые нити 4-0 (PR4) для мочеточника; шелковые съемные нити 4-0; полигликолевые нити 3-0 для формирования стомы; набор для уростомии; кольцевой ранорасширитель Смита; большие, средние и малые кровоостанавливающие скобы с длинным и средним аппликатором; аппликатор для больших скоб; прямые зажимы Дуайена с надетыми на бранши резиновыми трубками; изогнутые зажимы Джонса; дренажная система Джексона-Пратта (с иглой среднего размера).

ЦИСТЭКТОМИЯ У МУЖЧИН

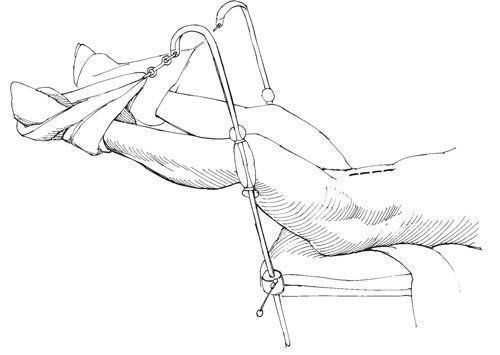

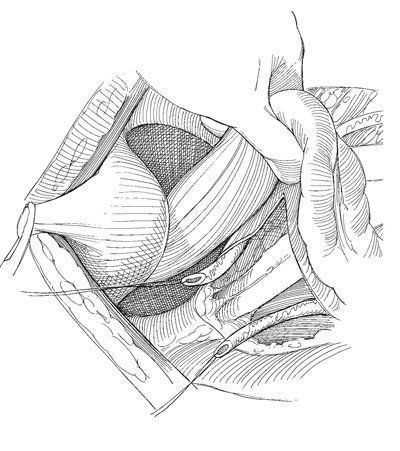

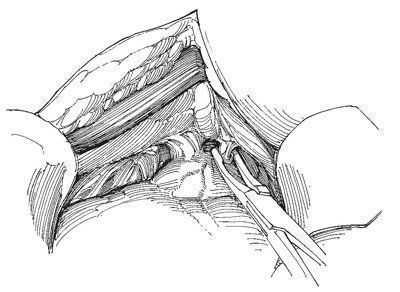

Рис.1. Отведенные и слегка согнутые ноги закрепляют в стременах

Положение больного — на спине. Отведенные и слегка согнутые ноги закрепляют в стременах. Подвешивание ног в таком положении наиболее удобно для уретрэктомии. Если уретрэктомия не планируется, то больного укладывают на спину, достигая переразгибания позвоночника в поясничном отделе. Затем стол наклоняют в положение Тренделенбурга на 20°, чтобы голени больного были параллельны полу. Для уретрэктомии необходимо дополнительно поднять голени вместе с креплениями.

Обрабатывают живот, промежность и влагалище и изолируют их стерильными простынями. Мочевой пузырь опорожняют с помощью уретрального катетера Фолея 24F, баллон которого наполняют до 50 мл. Трубку, соединенную с катетером, закрепляют под стерильными простынями на уровне голени. Промежность накрывают стерильной пеленкой. Хирург становится слева от операционного стола.

Разрез. Нижний срединный разрез начинают от лобкового симфиза и заканчивают на 4 см выше и левее пупка. Рассекают передний листок влагалища прямых мышц вдоль срединной линии и тупым путем разводят прямые мышцы.

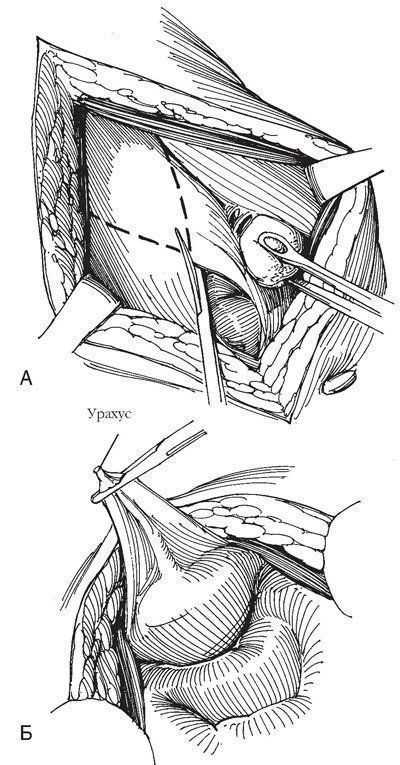

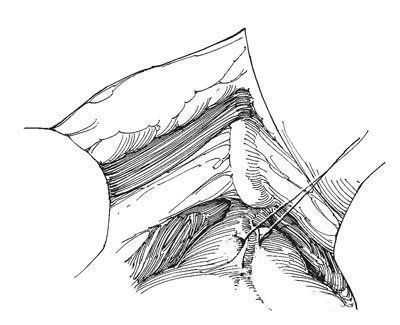

Рис.2. Рассекают поперечную фасцию и тупым путем обнажают ретциево пространство

А и Б. Рассекают поперечную фасцию и тупым путем обнажают ретциево пространство. В верхней половине раны рассекают брюшину по ходу кожного разреза, а в нижней после пересечения урахуса брюшину рассекают V-образно. Примечание. Если цистэктомии предшествует лимфаденэктомия, то брюшину не рассекают, а тупо отсепаровывают от стенок таза. Ветви V-образного разреза должны достигать уровня внутренних подвздошных сосудов, чтобы мочевой пузырь можно было укутать листком брюшины. Подтягивание зажима Кохера, наложенного на урахус, облегчает отделение брюшины. Пересекают и перевязывают семявыносящие протоки, нити при этом не срезают и используют в качестве держалок при выделении семенных пузырьков.

Поместив большой палец в предпростатическое пространство, а остальные — в дугласово, оценивают подвижность опухоли. Проводят ревизию органов брюшной полости, осматривают и пальпируют печень, преаортальные и тазовые лимфатические узлы. Все подозрительные лимфатические узлы отправляют для срочного гистологического исследования замороженных срезов. Рассекают спайки в брюшной полости. Если опухоль признана операбельной, в мочевой пузырь вводят 30-60 мл 10% формалина, который эвакуируют через 10 мин.

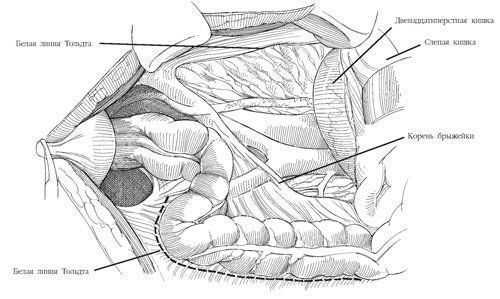

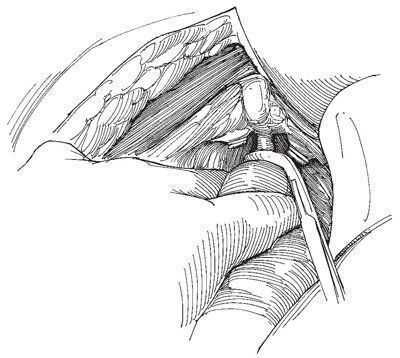

Рис.3. Разрез брюшины с формированием треугольных лоскутов (по Скиннеру)

Разрез брюшины с формированием треугольных лоскутов (по Скиннеру). В правой половине живота рассекают париетальную брюшину в виде треугольника, вершина которого соответствует илеоцекальному углу, правая сторона — линии Тольдта, а левая — медиальному краю брыжейки левой половины ободочной кишки. Основание треугольника образовано двенадцатиперстной кишкой. Мобилизованную правую половину ободочной кишки и тонкую кишку смещают в верхний этаж брюшной полости, укрывают стерильной пеленкой и удерживают с помощью большого ретрактора Дивера. Правую половину ободочной кишки и тонкую кишку можно также вывести на грудную клетку, уложив их в специальный пакет.

В левой половине живота париетальную брюшину рассекают по белой линии Тольдта от уровня почки вниз до уровня крестца (пунктирная линия). Это позволяет мобилизовать сигмовидную кишку и облегчает подведение под нее левого мочеточника. Устанавливают большой ранорасширитель.

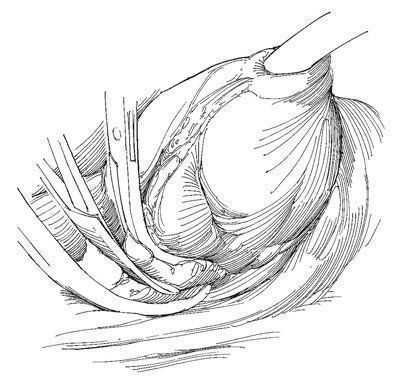

Рис.4. Выделяют правый мочеточник вместе с адвентицией, пережимают его диссектором

Выделяют правый мочеточник вместе с адвентицией, пережимают его диссектором, перевязывают проксимальнее и пересекают. Нить используют в качестве держалки.

Биопсия мочеточника. Если риск рака in situ высок, то производят биопсию предпузырных отделов мочеточников, материал направляют для срочного гистологического исследования. Если вне зоны резекции обнаруживают опухолевые клетки, то удаляют дополнительный участок мочеточника и производят повторное экспресс-исследование замороженных срезов. Левый мочеточник выделяют кверху на более значительном протяжении, чем правый, и пересекают. Под сигмовидной кишкой пальцем формируют туннель в забрюшинном пространстве — в этот туннель проводят изогнутый зажим, которым подтягивают правый мочеточник за наложенную на него лигатуру (см. рисунок). Левый мочеточник подтягивают под сигмовидную кишку для формирования анастомоза. Необходимо следить за тем, чтобы мочеточник не перегибался.

Производят тазовую лимфаденэктомию, обнажая подвздошные сосуды. (Этот этап обычно не удается осуществить при паллиативной цистэктомии из-за фиброза, обусловленного лучевой терапией.) Чтобы облегчить выделение мочеточников, на их дистальный конец накладывают длинную шелковую лигатуру.

ПЕРЕВЯЗКА БОКОВОГО СОСУДИСТОГО ПУЧКА

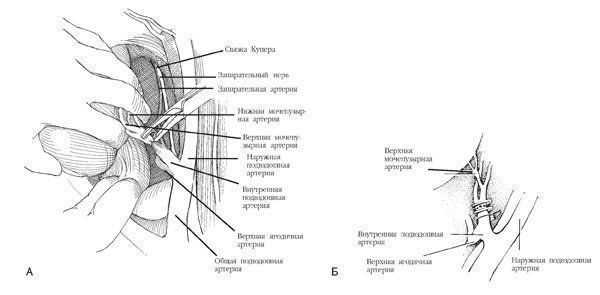

Рис.5. Указательный палец левой руки заводят под внутреннюю подвздошную артерию

А и Б. Указательный палец левой руки заводят под внутреннюю подвздошную артерию, а другими отводят в сторону мочевой пузырь. Продвигая указательный палец параллельно крестцу книзу, отделяют сосудистый пучок к мочевому пузырю от прямокишечного.

Скелетируют внутреннюю подвздошную артерию и идентифицируют первую ее ветвь — верхнюю ягодичную артерию. Выделяют внутреннюю подвздошную артерию дистальнее верхней ягодичной артерии. Под внутреннюю подвздошную артерию подводят диссектор и перевязывают ее шелковой лигатурой 2-0. Оставшуюся часть сосудистого пучка пережимают скобками ниже, у тазовой фасции, отводя при этом сосуд вместе с окружающей тканью указательным пальцем, чтобы не повредить прямую кишку. За проксимальной скобкой должно оставаться достаточное количество ткани (0,5-1 см), иначе возможны соскальзывание скобки и кровотечение. Не рекомендуется перевязывать внутреннюю подвздошную артерию проксимальнее верхней ягодичной; если кровотечение сильное, для его остановки внутреннюю подвздошную артерию пережимают сосудистым зажимом.

При перевязке верхнего и нижнего сосудистых пучков, идущих к мочевому пузырю, следует избегать повреждения вегетативных нервных волокон, отходящих от тазового, мочепузырного и верхней части внутреннего подвздошного сплетений. Эти волокна иннервируют сфинктеры, и их сохранение предотвращает недержание мочи после формирования искусственного мочевого пузыря.

ПЕРЕВЯЗКА ЗАДНЕГО СОСУДИСТОГО ПУЧКА

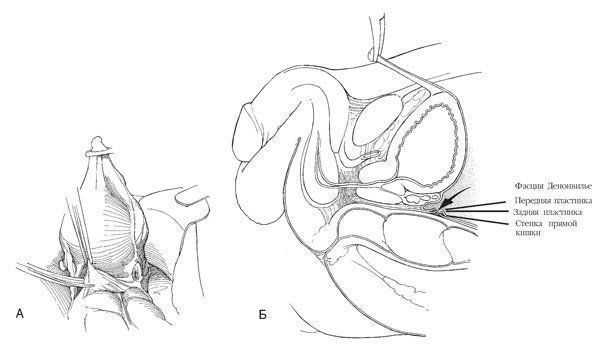

Рис.6. Мочевой пузырь (или матку) отводят кверху, чтобы осмотреть дугласово пространство

А. Мочевой пузырь (или матку) отводят кверху, чтобы осмотреть дугласово пространство. Рассекают брюшину (только брюшину) от боковых поверхностей прямой кишки к центру — линии разреза соединяют в месте перехода брюшины дугласова пространства на переднюю стенку прямой кишки. Входят в слой и тупым путем отсепаровывают прямую кишку от мочевого пузыря.

Б. Отделяют от прямой кишки и отводят кпереди фасцию Денонвилье (показано стрелкой). Разделение тканей продолжают до обнажения семенных пузырьков.

Рис.7. Войдя под фасцию Денонвилье, тупым путем отсепаровывают прямую кишку от мочевого пузыря, семенных пузырьков и предстательной железы

А. Войдя под фасцию Денонвилье, тупым путем отсепаровывают прямую кишку от мочевого пузыря, семенных пузырьков и предстательной железы (или задней стенки влагалища) и таким образом обнажают задние сосудистые пучки с обеих сторон. Примечание. Если в результате предоперационной лучевой терапии или вследствие прорастания опухоли между прямой кишкой и мочевым пузырем образовались выраженные сращения, то операцию лучше начинать промежностным доступом.

Б. Перевязывают сосудистые пучки латеральнее семенных пузырьков, чтобы не захватить в лигатуру нервные волокна. Эти волокна четко видны на переднелатеральной поверхности прямой кишки. Сосудистые пучки порционно пережимают и перевязывают у переднелатеральной границы семенных пузырьков до достижения тазовой фасции. Если опухоль прорастает за пределы мочевого пузыря, то на этой стороне широко иссекают нервные волокна, в том числе и тазовое нервное сплетение, и перевязывают сосудистый пучок вблизи стенки малого таза.

ПЕРЕВЯЗКА УРЕТРЫ

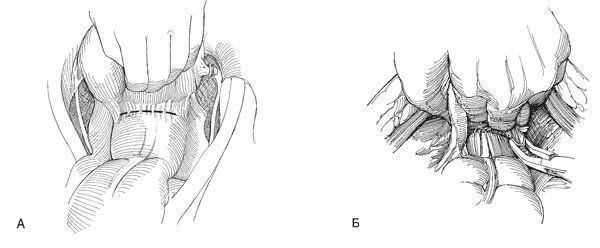

Рис.8. Переходят на переднюю поверхность мочевого пузыря, как при радикальной позадилобковой простатэктоми

Переходят на переднюю поверхность мочевого пузыря, как при радикальной позадилобковой простатэктомии. Отделяют предстательную железу от лобка. Примечание. Если предстательная железа плотно сращена с лобком, то электроножом отсекают надкостницу лобковых костей до уровня уретры. Лобково-предстательные связки пережимают, придерживаясь лобковых костей, большими скобками и пересекают ножницами.

Рис.9. Тыльную вену полового члена приподнимают с помощью диссектора, пережимают скобкой и пересекают.

Рис.10. Под уретру подводят диссектор, не захватывая им сосудистонервные пучки, расположенные по ее заднелатеральной поверхности

Под уретру подводят диссектор, не захватывая им сосудистонервные пучки, расположенные по ее заднелатеральной поверхности, и берут на держалку. Уретру перевязывают шелковой лигатурой, чтобы предотвратить имплантацию опухолевых клеток при ее пересечении. Подтягивая за держалку, можно отделить уретру от мочеполовой диафрагмы перед промежностной уретрэктомией. Уретру пережимают около предстательной железы большим изогнутым зажимом. Зажим необходимо накладывать осторожно, чтобы не повредить прямую кишку, особенно если до операции проводилась лучевая терапия. (При повреждении прямой кишки дефект ушивают двухрядным швом, а в кишку вводят раствор органического соединения йода. В дальнейшем выполняют насильственное растяжение анального сфинктера и выводят проксимальную колостому.) Указательным пальцем левой руки отделяют уретру с введенным в нее катетером от окружающих тканей. На зажиме поднимают прямокишечно-уретральную мышцу и под контролем зрения пересекают ее; сосудисто-нервные пучки, прилежащие к заднелатеральному квадранту мышцы, сохраняют.

Рис.11. Рассекают оставшиеся боковые отроги тазовой фасции, оставляя позади сосудисто-нервные пучки, расположенные вблизи уретры

Рассекают оставшиеся боковые отроги тазовой фасции, оставляя позади сосудисто-нервные пучки, расположенные вблизи уретры. По возможности следует сохранить хотя бы один из этих пучков. Выделяют и лигируют небольшие кровеносные сосуды у верхушки предстательной железы. На дистальную часть уретры накладывают швы хромированной кетгутовой нитью 2-0; эти швы облегчают наложение анастомоза (если он планируется) между дистальной частью уретры и искусственным мочевым пузырем. Мочевой пузырь с околопузырной клетчаткой, предстательную железу с семенными пузырьками, тазовые лимфатические узлы и прилегающую брюшину удаляют. Перед ушиванием раны накладывают 8-образные швы синтетической рассасывающейся нитью 1-0 на передний отдел мышц, поднимающих задний проход, непосредственно позади лобкового симфиза. Проверяют гемостаз.

Уретрэктомия

Уретрэктомию производят при опухоли шейки мочевого пузыря, предстательной железы, простатического отдела уретры, а также если при биопсии слизистой оболочки мочевого пузыря вне опухоли обнаружен рак in situ . Выполнение операции двумя бригадами хирургов позволяет сэкономить время и удалить уретру единым блоком с другими анатомическими структурами. Если предполагается формирование искусственного мочевого пузыря из сегмента подвздошной кишки, то уретрэктомия уменьшает риск рецидива опухоли (Freeman et al., 1996).Полость малого таза тампонируют и переходят к операции по отведению мочи или формированию искусственного мочевого пузыря. В случаях, когда проводилась лучевая терапия, над облученной областью малого таза в поперечном направлении устанавливают сетку из дексона, препятствующую образованию сращений между петлями кишок и тазовой поверхностью, лишенной брюшинного покрова. К моменту рассасывания сетки сквозь нее успевает прорасти брюшина. При подозрении на повреждение прямой кишки полость малого таза заполняют водой, а по катетеру в прямую кишку вводят воздух — таким образом можно выявить поврежденный участок (Pisters, Wajsman, 1992).

Осторожно укладывают на место кишечные петли, низводят сальник и укрывают им анастомозы. К зоне операции подводят вакуумный дренаж. Если искусственный мочевой пузырь не был сформирован, то полость малого таза в течение нескольких дней после операции дренируют катетером Фолея, введенным по уретре. Рану послойно ушивают.

В послеоперационном периоде назначают кумарин, добиваясь увеличения протромбинового времени в 1,5-2 раза по сравнению с нормальным значением. Необходимо поддерживать нормальный уровень общего белка плазмы.

ЦИСТЭКТОМИЯ У ЖЕНЩИН

Перевязывают и пересекают правые задние сосудистые пучки и кардинальные связки матки на расстоянии 4-5 см от шейки матки. Примечание. Выделение левых сосудистых пучков облегчается, если хирург переходит на правую сторону; для перевязки и пересечения сосудистых пучков хирург вновь становится слева от операционного стола. При необходимости производят гистерэктомию. Разделение тканей в месте пересечения внутренней подвздошной артерии и общей подвздошной вены следует по возможности ограничить.Тотчас ниже шейки матки круговым разрезом, начиная с задней стенки, рассекают влагалище. Следует избегать повреждения тазово-уретральной связки и парауретрального сосудистого и нервного сплетений. Пузырно-уретральный сегмент отделяют от передней стенки влагалища. Мобилизованные таким образом задние сосудистые пучки перевязывают и пересекают. У женщин старшего возраста боковые стенки влагалища рассекают книзу в продольном направлении, стремясь максимально сохранить его заднюю стенку, при этом вместе с мочевым пузырем обычно удаляют часть стенки влагалища в виде полоски (Stenzl et al, 1995). Влагалище ушивают и за нити подтягивают к связке Купера во избежание его опущения. С гемостатической целью сшивают края мышц, поднимающих задний проход. На переднюю часть мышц, поднимающих задний проход, позади лобкового симфиза накладывают 8-образные швы синтетической рассасывающейся нитью 1-0. Проверяют гемостаз.

Свободные края стенок преддверия влагалища с гемостатической целью обшивают непрерывным швом синтетической рассасывающейся нитью 2-0. У молодых женщин дефект стенки влагалища закрывают лоскутом из подвздошной кишки.

При опухоли шейки мочевого пузыря, а также если при биопсии слизистой оболочки мочевого пузыря вне опухоли обнаружен рак in situ, выполняют уретрэктомию. Выполнение операции двумя хирургическими бригадами позволяет удалить уретру единым блоком с мочевым пузырем. Если опухоль в шейке мочевого пузыря не выявлена и не прорастает в стенку влагалища, то формируют резервуар для отведения мочи из нижней части мочевого пузыря (Stein et al., 1995). В противном случае тампонируют полость малого таза и переходят к операции по отведению мочи или формированию искусственного мочевого пузыря. К мочеточникам подводят вакуумные дренажи, рану послойно ушивают. В послеоперационном периоде назначают антикоагулянты — кумарин или гепарин.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Нарушения свертывания крови возникают после переливания более 10 доз крови и обусловлены в основном гемодилюцией. Кровопотерю следует возмещать, но при чрезмерной кровоточивости необходимо выполнить коагулограмму и ввести тромбоцитную массу. При выраженном дефиците факторов свертывания крови вводят не менее 3000 мл свежезамороженной плазмы.Повреждение сосудов. Дефект сосудистой стенки ушивают так, чтобы не сузить просвет сосуда. При необходимости вызывают сосудистого хирурга. При выраженном стенозирующем поражении бедренных или наружных подвздошных артерий перевязка внутренних подвздошных артерий с гемостатической целью может обусловить ишемию нижних конечностей.

Повреждение кишки. Вероятность повреждения прямой кишки повышается после лучевой терапии. Отсепаровывать предстательную железу от передней стенки прямой кишки следует с большой осторожностью. Дефект кишечной стенки ушивают двухрядным швом. Колостома показана лишь в тех случаях, когда дефект стенки прямой кишки велик или проводилась предоперационная лучевая терапия. В случае не распознанного вовремя повреждения прямой кишки после операции образуется абсцесс малого таза или наружный прямокишечный свищ.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Антибиотики (цефалоспорины 3-го поколения) вводят внутривенно в течение 2 дней. Тугое бинтование голеней продолжают до тех пор, пока больному не будет разрешено ходить (обычно на 2-е сутки после операции). Назогастральный зонд оставляют на несколько дней и удаляют после того, как начинают отходить газы. В некоторых случаях требуется гастростомия. Усиленное парентеральное питание начинают сразу после операции и продолжают до тех пор, пока больной не сможет перейти на обычную диету. Мочеточниковые стенты удаляют через 7-10 дней; если на экскреторных урограммах не обнаружено затеков контрастного вещества, то удаляют и дренажи.ЦИСТЭКТОМИЯ С РЕЗЕКЦИЕЙ ЛОБКОВОГО СИМФИЗА

Разрез тканей передней брюшной стенки продлевают вниз на надкостницу лобковых костей. Рассекают сухожильные пучки прямых мышц живота. С помощью распатора отделяют надкостницу до медиального края запирательного отверстия. Рассекают связку, подвешивающую половой член и тыльную вену полового члена. Под лобковой дугой проводят большой диссектор, которым захватывают и выводят конец пилы Джильи. Выпиливают клиновидный сегмент лобкового симфиза. Пересекают лобковопростатические связки и удаляют костный сегмент.Рассекают мочеполовую диафрагму и выделяют мембранозный отдел уретры. Достигнув луковицы полового члена, выделяют уретру на всем протяжении до венечной борозды. Клиновидно рассекают ткань головки полового члена вокруг уретры, наружное отверстие уретры ушивают. Образовавшийся клин пересекают на уровне венечной борозды и выводят под кожей в сторону ранее выделенного губчатого тела полового члена. Затем удаляют предстательную железу. Рану дренируют и послойно ушивают, в послеоперационном периоде назначают антикоагулянты — кумарин или гепарин.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПРОМЕЖНОСТНАЯ ЦИСТОПРОСТАТЭКТОМИЯ (операция Шмидта-Оритца [Schmidt-Oritz])

Доступ при этой операции наименее травматичный из применяющихся у мужчин, больных раком мочевого пузыря, при подозрении на прорастание опухоли в стенку прямой кишки.Понос возникает вследствие дисбактериоза, обусловленного подготовкой кишечника перед операцией антибактериальными препаратами. Подавление нормальной кишечной флоры антибиотиками и замедление кишечной перистальтики способствуют суперинфекции бактериями Clostridium difficile, споры которых передаются от инфицированных больных или через руки медперсонала. Первые симптомы (лихорадка и понос) возникают после операции. Может развиться псевдомембранозный колит. Диагноз основывается на выявлении полиморфноядерных лейкоцитов в кале, обнаружении цитотоксина в кале при иммунологическом анализе методом латексной агглютинации, определении титра C. difficile в крови. При суперинфекции, вызванной C. difficile, отменяют антибиотики и назначают внутрь метронидазол (флагил). При устойчивости микробов к метронидазолу назначают внутрь ванкомицин.

Язву желудка можно предотвратить, назначив Н2-блокаторы в послеоперационном периоде.

Питание считается недостаточным, если по истечении 5-7 дней после операции больной не может перейти на обычную диету. При возникновении осложнений налаживают полное парентеральное питание.

Лимфорея и лимфатический отек. Иногда длительно сохраняется лимфорея из раны, лимфоцеле образуется редко, так как при операции вскрывается брюшная полость. Может возникнуть лимфатический отек наружных половых органов или нижних конечностей, особенно после лучевой терапии.

Поражение бедренного нерва приводит к слабости мышц бедра и парестезиям и возникает в результате длительного сдавления бедренного нерва ранорасширителем.

В связи с риском развития рака уретры (если не произведена уретрэктомия) через каждые 6 мес исследуют смывы из уретры.

Каловый свищ или абсцесс малого таза часто возникает из-за повреждения прямой кишки, в этом случае показаны коло- или илеостомия, дренирование абсцесса, парентеральное питание. Возможно самопроизвольное закрытие свища. Однако прямокишечно-уретральный свищ, возникший после формирования искусственного мочевого пузыря, не закрывается самопроизвольно; в этом случае следует удалить искусственный мочевой пузырь, отвести мочу в подвздошную кишку и ушить дефект прямой кишки. При наличии дефекта в стенке тонкой кишки ее резецируют.

Половая функция не утрачивается лишь у небольшого числа больных при отсутствии поражения околопузырных лимфатических узлов и тканей и благодаря сохранению нервных сплетений.

Осложнения, обусловленные отведением мочи

Подтекание мочи не требует оперативного вмешательства лишь при адекватном дренировании. Закрытия дефекта и прекращения подтекания мочи можно добиться путем чрескожной пункционной нефростомии. Искусственный мочевой пузырь разгружают с помощью катетера даже при установленных мочеточниковых стентах, так как они не всегда обеспечивают адекватное отведение мочи. Следует помнить о возможности закупорки просвета мочеточниковых стентов и катетеров слизью. Вакуумные дренажи предпочтительнее обычных резиновых трубок, так как позволяют измерять объем отделяемого, уменьшают загрязнение раны и промокание повязки.Однако они же могут поддерживать подтекание мочи, так как формируют как бы новый путь оттока мочи в обход сформированного во время операции и, кроме того, соприкасаясь с анастомозом, затрудняют его заживление. Вероятность подтекания уменьшается, если во время операции установить в мочеточник стент с J-образным концом.

Несостоятельность анастомоза мочеточника может быть обусловлена недостаточной мобилизацией мочеточника (натяжение анастомоза), излишней его мобилизацией (ишемия и перегиб) или негерметичностью. В этих случаях обычно показана повторная операция. Обструкция анастомоза мочеточника вскоре после операции при отсутствии стента в мочеточнике обусловлена отеком или перегибом в зоне анастомоза, сдавлением мочеточника гематомой. В этих случаях необходима чрескожная нефростомия. В более поздние сроки после операции обструкция анастомоза возникает чаще и обусловлена местным рубцовым процессом из-за подтекания мочи, опухолевым процессом внутри или снаружи мочеточника, камнем. В этих случаях производят эндоскопическую дилатацию мочеточника; при необходимости прибегают к иссечению суженного участка с повторным формированием анастомоза. Сужение мочеточников в поздние сроки после операции встречается довольно часто, поэтому необходимо длительное наблюдение.

Несостоятельность кишечного анастомоза встречается редко, особенно при использовании механического шва. Абсцесс малого таза возникает вследствие неэффективности антибактериальной терапии, но чаще -вследствие гематомы или подтекания мочи или кала. Большинство абсцессов можно дренировать чрескожным путем. Пиелонефрит возникает довольно часто, при этом необходимо исключить обструкцию мочевых путей. На фоне введения антибиотиков атака пиелонефрита может развиться не сразу после операции. Массивная терапия антибиотиками иногда способствует развитию грибковой инфекции.

К поздним осложнениям относят понос, особенно если проводилась лучевая терапия. Синдром короткой кишки проявляется поносом, нарушением всасывания желчных кислот и недостаточностью витамина В. При недостатке желчных кислот применяют холестирамин. Недостаточность витамина В после использования терминального отдела подвздошной кишки может проявляться анемией, изменениями психики, неврологическими нарушениями. Диагностика предполагает определение уровня витамина В или метилмалоновой кислоты через равные промежутки времени; борьба с этим осложнением заключается в парентеральном введении витамина В в течение длительного времени. Возможно снижение уровней каротина и фолиевой кислоты, в связи с чем необходимо дополнительное введение этих веществ в рацион. Недостаточность магния может вызвать нейромышечные и психические расстройства.

В отличие от последствий уретеросигмоанастомоза при выключении большого сегмента ободочной кишки в результате потерь жидкости возможны незначительный хронический ацидоз и гиповолемия. Почечная недостаточность отмечается примерно у 1/5 больных и обусловлена пиелонефритом, сужением анастомозов мочеточников, электролитными нарушениями и забросом мочи из искусственного мочевого пузыря в мочеточники. Образование камней в почках вызвано хронической инфекцией мочевых путей, в искусственном мочевом пузыре камни образуются из-за контакта мочи с инородными телами, в первую очередь c металлическими скобками. В этих случаях проводят эндоскопическое удаление камней и металлических скобок. Возможно развитие рака; после уретеросигмостомии он наблюдается реже.

При осложнениях со стороны сигмостомы могут потребоваться ее ревизия, наложение разгрузочной илеостомы, лечение у гастроэнтеролога.

У женщин с сохраненной уретрой недержание мочи после формирования искусственного мочевого пузыря возникает редко. Во время операции желательно сохранять симпатическую иннервацию уретры, но иннервацию стенки влагалища сохранить, как правило, не удается. В поздние сроки после операции чаще встречается затрудненное мочеиспускание, что требует периодической катетеризации (Hautmann et al., 1996).

Комментарий Дж. Шмидта (J. Schmidt)

Радикальная цистэктомия в сочетании с тазовой лимфаденэктомией и удалением других анатомических образований, расположенных в переднем отделе полости малого таза, представляет собой весьма сложную и травматическую операцию, она часто производится больным старше 70 лет. Благодаря совершенствованию оперативной техники, анестезиологического пособия и методики пред- и послеоперационного ведения больных смертность при этих операциях в настоящее время составляет примерно 1%. Я не применяю антикоагулянты после операции. Для профилактики тромбоэмболических осложнений, как правило, достаточно эластического бинтования ног, а также ранней активизации больных. Кроме того, в моей практике больные, которым было показано сохранение нервных волокон при радикальной цистэктомии, встречались очень редко. Оно оправдано у мужчин относительно молодого возраста, особенно при распространенном раке in situ.Хотелось бы прокомментировать некоторые варианты оперативной техники при радикальной цистэктомии. Во-первых, я предпочитаю наполнять мочевой пузырь не формалином, а раствором алкилирующего агента тиотепа в концентрации 1 мг на 1 мл. Я опасаюсь использовать формалин, так как при попадании его на ткани и органы малого таза возможно серьезное повреждение.

Во-вторых, тазовую лимфаденэктомию при радикальной цистэктомии можно производить чрезбрюшинным или внебрюшинным путем. При высоком риске метастазов в лимфатические узлы предпочтительна открытая внебрюшинная лимфаденэктомия, как при радикальной простатэктомии. Альтернативой ей служит лапароскопическая лимфаденэктомия — малоинвазивное, менее травматическое вмешательство, сопряженное с меньшим риском. С другой стороны, при стандартной цистэктомии я рассекаю брюшину от подвздошных сосудов до паховых связок и иссекаю лимфатические узлы единым блоком вместе с мочевым пузырем, комбинируя чрезбрюшинный и внебрюшинный доступы.

В-третьих, при анастомозировании мочеточников с кишкой я предпочитаю смещать сегмент кишки к левому мочеточнику, а не наоборот. Ишемический стеноз в зоне анастомоза между мочеточником и кишкой возникает чаще всего слева из-за избыточной мобилизации мочеточника и последующего рубцевания. В зависимости от длины и подвижности брыжейки сигмовидной кишки сегмент кишки (искусственный мочевой пузырь) можно перемещать под брыжейкой или через нее, поэтому анастомоз между левым мочеточником и сегментом кишки накладывается латеральнее сигмовидной кишки.

В-четвертых, вместо описанной в тексте широкой мобилизации толстой кишки рекомендую начинать с рассечения брюшины задней стенки брюшной полости в нескольких участках на небольшом протяжении, чтобы выделить и пересечь мочеточники и произвести экспресс-биопсию их проксимальных концов. Такие разрезы брюшины можно продлить в любом направлении, чтобы удобнее было осуществить лимфаденэктомию и цистэктомию.

В-пятых, при использовании мочеточниковых стентов — J-образ-ных или в виде цифры 4 — дренажи из раны можно удалить через несколько дней после операции, а стенты — через 7-10 дней после нее, предварительно оценив уродинамику и убедившись в герметичности анастомозов.

Хотелось бы указать на некоторые детали, позволяющие предупредить часто встречающиеся осложнения после цистэктомии. На стороне, на которой начинают пересечение бокового и заднего сосудистых пучков, я рекомендую перевязывать их 2 и даже 3 раза, чтобы свести к минимуму риск кровотечения. Паллиативную цистэктомию у мужчин после лучевой терапии считаю необходимым производить промежностным доступом, так как в этом случае риск повреждения прямой кишки минимальный. Если радикальная цистэктомия невозможна из-за большей, чем предполагалось, распространенности процесса, то промежностный доступ удобен еще и тем, что рану можно легко ушить и дренировать резиновой трубкой не более 1-2 дней.

Наконец, при любых повреждениях прямой кишки во время радикальной цистэктомии я рекомендую на слизистую оболочку и подслизистую основу накладывать непрерывный шов рассасывающейся нитью (1-й ряд) и подкреплять его 2-м рядом узловых швов по Ламберу из нерассасывающейся нити — на мышечный слой прямой кишки. Я согласен с рекомендуемым методом проверки герметичности прямой кишки и насильственным растяжением анального сфинктера.

Хинман Ф.

medbe.ru

Радикальная цистэктомия рака мочевого пузыря

Подвздошный резервуар Kock pouch

Методика описана N. Коек в 1972-1978 гг., первые результаты опубликованы в 1982 г.В 1992 г. D. Skinner усовершенствовал методику.

Ниже приводится техника операции с нашими усовершенствованиями.

После выполнения стандартной радикальной цистэктомии и визуальной и пальпаторной ревизии брюшной полости проводятся ревизия и маркировка сегмента подвздошной кишки длиной 78 см, отступя от баугиниевой заслонки 15-20 см. Производят резекцию данного сегмента подвздошной кишки с восстановлением непрерывности подвздошной кишки путем выполнения ручного концевого двухрядного либо механического аппаратного тонко-тонкокишечного анастомоза.

Окно в брыжейке ушивают. Внебрюшинный этап операции начинают с отграничения резецированного сегмента подвздошной кишки влажными теплыми пеленками и сквозного промывания растворами антисептиков просвета резецированного сегмента кишки. По противобрыжеечному краю на протяжении 48 см производят рассечение кишечного сегмента с сохранением тубулярного проксимального и дистального концов кишечного сегмента длиной 15 см и механической санацией просвета кишки, заменой пеленок.

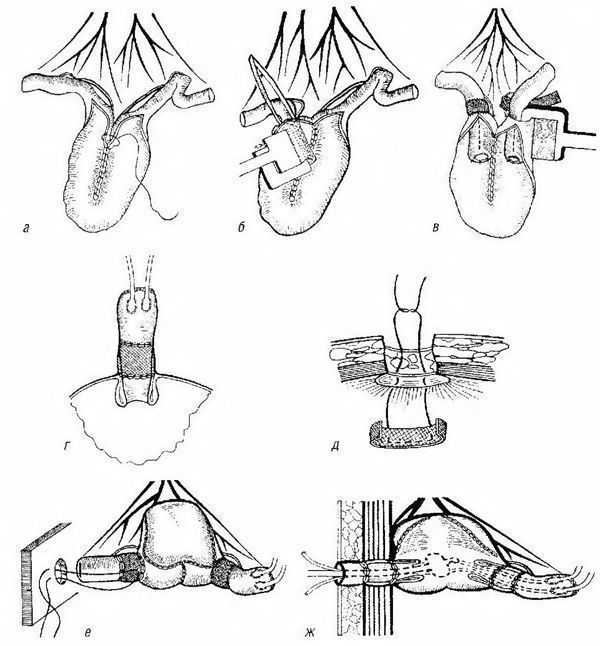

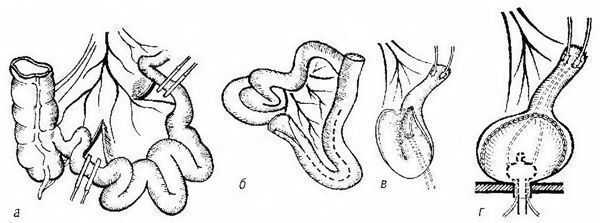

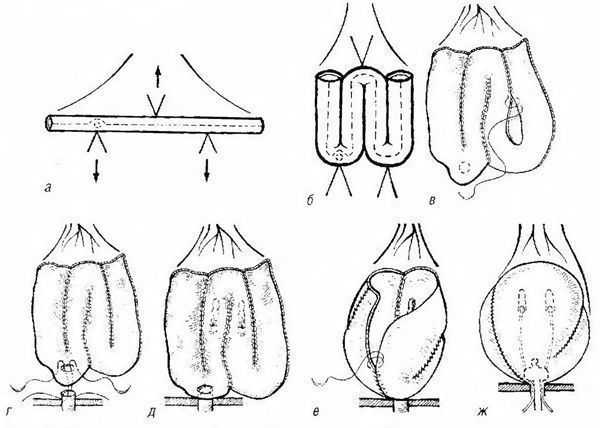

Затем выполняют симметричное U-образное складывание детубуляризированной части кишки с ушиванием задней стенки резервуара от вершины U на протяжении 22 см однорядным обвивным непрерывным серозно-мышечно-подслизистым швом (полисорб или викрил 3/0) (рис. 3.52а).

Рис. 3.52. Подвздошный резервуар Kock pouch

Формирование инвагинационных клапанов в приводящем и отводящем тубулярных сегментах кишки производят путем мобилизации брыжейки от уровня окончания детубуляризирующего разреза кишечного сегмента вдоль стенки приводящего тубулярного сегмента на расстоянии 6-8 см в направлении от резервуара.

Далее производят подготовку сшивающего аппарата ТА-55 и четырех кассет к нему, из каждой кассеты удаляется 5-6 проксимальных скрепок для предотвращения прошивания верхушки инвагината и профилактики камнеобразования. Тупоконечным пинцетом с узкими длинными браншами проводят захват снаружи середины участка кишки, лишенного брыжейки, и выполняют его инвагинацию в просвет резервуара на глубину 6-7 см с последующим прошиванием инвагината между браншами пинцета аппаратом трижды со стороны верхушки в стороне от проекции брыжейки (рис. 3.52б).

Извлечение и повторное введение пинцета в инвагинат в стороне от наложенного механического шва при каждом прошивании позволяет контролировать проекцию брыжейки, обеспечить максимальное расправление стенок инвагината перед прошиванием и равномерно ориентировать механические швы по окружности инвагината. Далее проводится введение бранши сшивающего аппарата между стенками инвагината со стороны его основания прошиванием наружной стенки инвагината и фиксацией его к задней стенке резервуара на расстоянии 1-1,5 см от края стенки самого резервуара (четыре ряда скрепок накладывают на инвагинат под углом 90° друг к другу так, чтобы брыжейка кишки располагалась между швами) (рис. 3.52в).

Затем формируется дополнительное окно в брыжейке приводящего сегмента кишки (окно Deaver) диетальнее основания инвагината путем мобилизации брыжейки от стенки кишки длиной 2-2,5 см. в оставшейся части брыжейки, прилежащей к основанию инвагината, необходимо сохранение минимум одной сосудистой аркады.

Через окно Deaver проводят рассасывающуюся проленовую сетку шириной 2-2,5 см и формируют муфту вокруг основания инвагината (рис. 3.52г). Муфту фиксируют к основанию инвагината и стенкам приводящего сегмента кишки отдельными узловыми серозно-мышечными швами в шахматном порядке на расстоянии 1 см друг от друга, данные швы не должны деформировать инвагинат и приводящий кишечный сегмент (рис. 3.52д). Аналогично производят формирование инвагинационного клапана в отводящем кишечном сегменте (рис. 3.52е).

Далее выполняют складывание U-образно сформированной задней стенки резервуара в поперечном направлении и ушивание резервуара однорядным обвивным непрерывным серозно-мышечно-подслизистым швом (полисорб или викрил 3/0) с оставлением небольшого окна, размером 4-5 см, на передней стенке резервуара. Внутрибрюшинный этап операции начинают с низведения резервуара к promontorium и ротации его так, чтобы приводящее колено располагалось сагиттально вдоль париетальной брюшины задней стенки брюшной полости, а отводящее колено — перпендикулярно передней брюшной стенке (рис. 3.52ж). Введение стентированных мочеточников в брюшную полость производят на уровне проксимального конца приводящего сегмента и анастомозируют их с приводящим кишечным сегментом,

При забрюшинном проведении мочеточников к месту их введения в брюшную полость необходимо контролировать отсутствие перегибов мочеточников. Мочеточниковые дренажи при контроле через окно в передней стенке резервуара вводят через приводящий клапан в просвет резервуара, а далее выводят через отводящий сегмент. Ангнрефлкжсная защита не требуется, а метод уретерокишечного анастомоза выбирает хирург.

Через отводящий кишечный сегмент в резервуар устанавливают катетер Фолея Ch 24, баллон катетера наполняют до объема 10 мл с фиксацией к катетеру мочеточниковых дренажей и ушивают переднкло стенку резервуара с контролем его герметичности путем наполнения резервуара антисептическим раствором и определением интраоперационной .емкости сформированного резервуара.

Отдельными швами выполняют фиксацию задней стенки резервуара и приводящего кишечного сегмента к париетальной брюшине задней стенки брюшной полости. Формирование сто мы начинается с определения ее будущего места, при этом необходимо ориентироваться на место «анатомического» предлежания отводящего сегмента с обеспечением прямого перпендикулярного хода к резервуару, чаще это проекция прямой мышцы живота справа и ниже пупка на 5-7 см.

Иногда у тучных пациентов может производиться стомирование через пупочное кольцо. Проводят круговое иссечение кожи диаметром 2-2,5 см в месте формирования стомы, тупым путем ранорасширителями раздвигают подкожно-жировую клетчатку до апоневроза, после чего производят крестообразное рассечение апоневроза по длине 2,5-3 см с последующим тупым расслоением волокон прямой мышцы живота и крестообразным рассечением поперечной фасции и брюшины по длине 2,5-3 см.

Выполняют наложение 4 горизонтальных матрацных швов на проленовую муфту инвагината (полисорб или викрил 2/0) с фиксацией их к передней пластинке влагалища прямой мышцы живота. Затем в стомальное отверстие передней брюшной стенки проводят отводящий сегмент кишки с одновременным затягиванием матрацных швов таким образом, чтобы не деформировать проленовую муфту и отводящий сегмент кишки.

Проводят ревизию стомы со стороны брюшной полости и дополнительно фиксируют стенку резервуара у основания инвагината к краю брюшины и поперечной фасции узловыми серозно-мышечными швами. При наличии избытка отводящей кишки на уровне кожи его отсекают. Конец отводящей кишки подшивают к коже стомального отверстия «конец в конец» отдельными швами (полисорб или викрил 3/0). Окно в брыжейке тонкой кишки ушивают. Катетер Фолея освобождают от мочеточниковых стентов и извлекают из резервуара с последующей повторной его установкой для проведения контроля беспрепятственности катетеризации.

Далее производят фиксацию мочеточниковых стентов к катетеру Фолея и фиксацию его к коже рядом со стомой. Заключительным этапом операции является санация брюшной полости растворами антисептиков. Дренирование брюшной полости и малого таза через контраппертуры в подвздошных областях и через боковой канал брюшной полости справа. Послойное ушивание лапаротомной раны наглухо.

При выполнении данной цистопластики в нашей модификации также происходит формирование приводящего инвагината, а имплантация мочеточников осуществляется по методике Le Due.

Ведение раннего послеоперационного периода: удаление мочеточниковых стентов на 10-12-е сутки, начало аутокатетеризации с 21-х суток, причем время аутокатетеризации увеличивается на 1 ч в неделю, пока интервал не составит 4-5 ч.

Ранние послеоперационные осложнения встречаются в 15-20% случаев, отдаленные послеоперационные осложнения определяются у 20-30% пациентов:

• Камнеообразование в полости резервуара — 34%.

Результаты: емкость резервуара через 6 мес — 500 мл, через 12 мес — 700 мл.

Подвздошно-толстокишегный резервуар Mainz pouch I

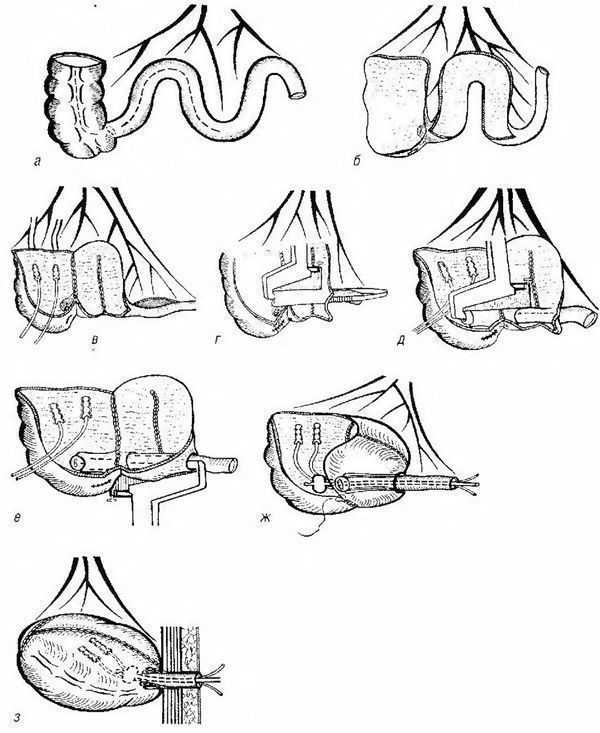

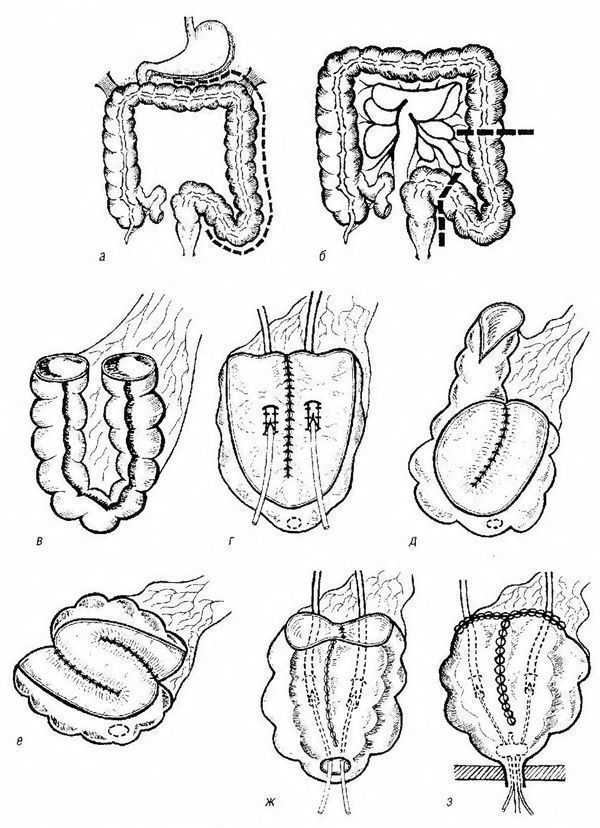

Техника операции описана Peters, Hohenfellner, Fich в 1983-1985 гг, с последующей их модификацией в 1985,1988 и 1995 гг.Выполняется стандартная радикальная цистэктомия, после которой проводится визуальная и пальпаторная ревизия брюшной полости.

Производят ревизию и маркировку илеоцекального сегмента подвздошной кишки на расстоянии 40-50 см от баугиниевой заслонки и слепой кишки вместе с восходящей ободочной кишкой на протяжении 10-15 см с последующей резекцией илеоцекального сегмента и восстановлением непрерывности кишечного тракта путем выполнения тонко-толстокишечного анастомоза, методика которого выбирается хирургом (рис. 3.53а).

Рис. 3.53. Подвздошно-толстокишечный резервуар Mainz pouch I

Окно в брыжейке ушивают. Внебрюшинный этап операции начинают с отграничения резецированного илеоцекального сегмента от брюшной полости. Производят промывание просвета резецированного сегмента кишки растворами антисептиков. После этого выполняют стандартную аппендэктомию. По противобрыжеечному краю производят рассечение илеоцекального сегмента с сохранением целостности баугиниевой заслонки и тубулярной структуры проксимального конца подвздошной кишки на расстоянии 20 см с механической санацией просвета кишки (рис. 3.53б).

Проводят симметричное S-образное складывание детубуляризированных толсто- и тонкокишечного сегментов со сшиванием соприкасающихся краев однорядным обвивным непрерывным серозно-мышечно-подслизистым швом (полисорб или викрил 3/0) и формирование инвагинационного клапана в приводящем тубулярном сегменте подвздошной кишки (рис. 3.53в).

Для этого выполняют мобилизацию брыжейки от уровня окончания детубуляризирующего разреза подвздошной кишки вдоль ее стенки в проксимальном направлении длиной 6-8 см. После подготовки сшивающего аппарата ТА-55 и четырех кассет (из каждой кассеты удаляют 5-6 проксимальных скрепок для предотвращения прошивания верхушки инвагината и профилактики камнеобразования) тупоконечным пинцетом с узкими длинными браншами выполняют взятие снаружи середины участка подвздошной кишки и его инвагинацию в просвет резервуара на глубину 6-7 см.

Далее между браншами пинцета производят прошивание инвагината аппаратом со стороны верхушки дважды в стороне от проекции брыжейки (рис. 3.53г). Извлечение и повторное введение пинцета в инвагинат в стороне от наложенного механического шва при каждом прошивании позволяет контролировать проекцию брыжейки, обеспечить максимальное расправление стенок инвагината перед прошиванием и равномерно ориентировать механические швы по окружности инвагината.

Инвагинат при помощи пинцета проводят через интактную илеоцекальную заслонку и выполняют третий аппаратный шов со стороны верхушки инвагината для фиксации его к баугиниевой заслонке (рис. 3.53д). Вводят сшивающий аппарат между стенками инвагината со стороны его основания и прошивают наружную стенку инвагината с фиксацией его к задней стенке резервуара на расстоянии 1-1,5 см от края стенки самого резервуара (четыре ряда скрепок накладывают на инвагинат под углом 90° друг к другу так, чтобы брыжейка кишки располагалась между швами) (рис. 3.53е).

Внутрибрюшинный этап операции начинают при необходимости с дополнительной мобилизации в проксимальном направлении левого мочеточника и проведении его в правое забрюшинное пространство. Производят имплантацию мочеточников в стенку резервуара (дистальный край восходящей ободочной кишки) по антирефлюксной методике и проведение мочеточниковых стентов через инвагинационный клапан по отводящему подвздошному сегменту (рис. 3.53ж).

Выполняют складывание S-образно сформированной задней стенки резервуара и ушивание его однорядным непрерывным обвивным серозно-мышечно-подслизистым швом наглухо в продольно-поперечном направлении (полисорб или викрил 3/0). Через подвздошный сегмент в резервуар проводят катетер Фолея Ch 24, баллон катетера наполняют до объема 10 мл, с фиксацией к катетеру мочеточниковых дренажей и контролем его герметичности путем наполнения резервуара антисептическим раствором и определением интраоперационной емкости сформированного резервуара (рис. 3.53з).

Проводят ротацию резервуара так, чтобы подвздошный инвагинат был обращен к пупку. В пупочной ямке выполняют круговое иссечение кожи диаметром 2-2,5 см с последующим раздвиганием ранорасширителями подкожно-жировой клетчатки до апоневроза пупочного кольца и его круговое иссечение с формированием отверстия, по диаметру соответствующего отводящему подвздошному сегменту. Через пупочное кольцо проводят отводящий подвздошный сегмент с предупреждением возможности ущемления кишки или ее брыжейки.

Стенку резервуара фиксируют вокруг отводящего сегмента к заднему апоневротическому листку узловыми швами. Производят фиксацию по окружности отводящего кишечного сегмента к переднему листку апоневроза и иссечение избытка подвздошной кишки на уровне кожи пупочного кольца с фиксацией конца подвздошной кишки к краям кожи в пупочной воронке узловыми швами. Катетер Фолея освобождают от мочеточниковых стентов и извлекают его из резервуара с последующей повторной его установкой для проведения контроля беспрепятственности катетеризации.

Фиксируют мочеточниковые стенты к катетеру Фолея, а его — к коже рядом со стомой. Заключительным этапом операции является санация брюшной полости растворами антисептиков. Дренирование брюшной полости и малого таза через контраппертуры в подвздошных областях и через боковой канал брюшной полости справа. Послойное ушивание лапаротомной раны наглухо.

Ведение раннего послеоперационного периода: удаление мочеточниковых стентов на 10-12-е сутки, начало аутокатетеризации с 21-х суток, причем время ауто-катетеризации увеличивают на 1 ч в неделю, пока интервал не составит 4-5 ч.

Ранние послеоперационные осложнения встречаются в 7% случаев, отдаленные послеоперационные осложнения — у 25% пациентов:

• Тромбоэмболия легочной артерии — 0,5-1%.

• Острое нарушение мозгового кровообращения — 0-0,5%.

• Негерметичность резервуара — 2%.

• Кишечная непроходимость — 2%.

• Стеноз стомы — 12%.

• Пролапс клапана — 7%.

• Параилеостомические грыжи — 1-2%.

• Стриктуры уретерорезервуароанастомозов — 8%.

• Послеоперационные вентральные грыжи — 1%.

• Камнеобразование в полости резервуара — 8%.

• Метаболический ацидоз — 25%.

Результаты: емкость резервуара — 500-600 мл.

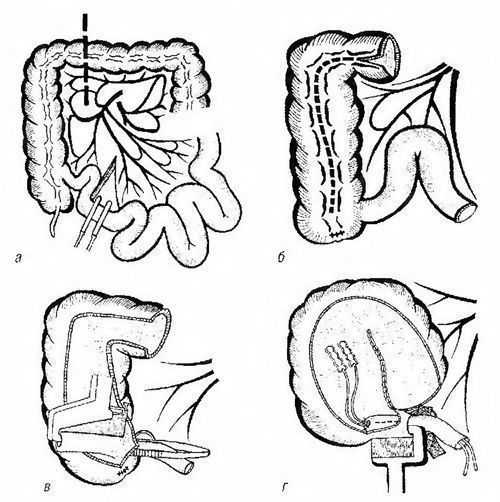

Подвздошно-толстокишегный резервуар Lund pouch

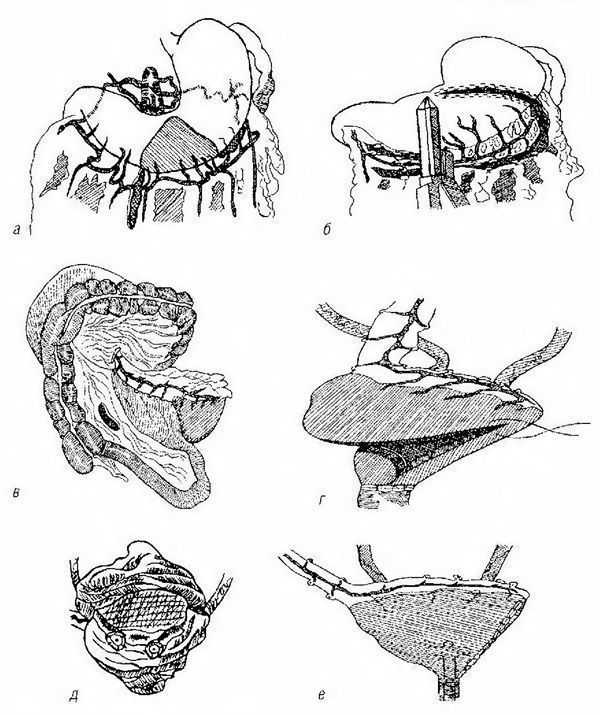

Методика разработана в 1977 г, в г. Лунд (Швеция). Б 1986-1987 гг. V. Mansson усовершенствовал данную технику. Последующие модификации техники были направлены на стабилизацию инвагинационного клапана. Методика описывается с современными принципами ее выполнения.Выполняется стандартная радикальная цистэктомия, после которой проводится визуальная и пальпаторная ревизия брюшной полости.

Рис. 3.54. Подвздошно-толстокишечный резервуар Lund pouch

Производят ревизию и маркировку илеоцекально-ободочного сегмента: подвздошной кишки на расстоянии 15 см от баугиниевой заслонки и слепой кишки вместе с восходящей и поперечной ободочной кишкой на протяжении 30-40 см от илеоцекального узла с последующей резекцией маркированного сегмента и восстановлением непрерывности кишечного тракта путем выполнения илеотрансверзоанастомоза, методика которого выбирается хирургом (рис. 3.54а).

Окно в брыжейке ушивают. Внебрюшинный этап операции начинают с отграничения резецированного кишечного сегмента от брюшной полости. Промывают просвет резецированного сегмента кишки растворами антисептиков. Выполняют стандартную аппендэктомию с удалением жировой клетчатки, входящей в брыжейку аппендикса и покрывающей нижнюю часть илеоцекального перехода. По противобрыжеечному краю производят рассечение толстокишечного сегмента на всем его протяжении с механической санацией просвета кишки (рис. 3.54б).

Формируют инвагинацион-ный подвздошнокишечный клапан с проведением его через баугиниеву заслонку. Для этого выполняют мобилизацию брыжейки от уровня илеоцекальной заслонки вдоль стенки подвздошной кишки в проксимальном направлении по длине 6-8 см. После подготовки сшивающего аппарата ТА-55 и четырех кассет к нему (из каждой кассеты удаляют 5-6 проксимальных скрепок для предотвращения прошивания верхушки инвагината и профилактики камнеобразования) тупоконечным пинцетом с узкими длинными браншами выполняют взятие снаружи середины участка подвздошной кишки в 5 см от илеоцекальной заслонки и его инвагинацию в просвет резервуара на глубину 5 см.

Далее между браншами пинцета производят прошивание инвагината аппаратом со стороны верхушки трижды в стороне от проекции брыжейки (рис. 3.54в). Извлечение и повторное введение пинцета в инвагинат в стороне от наложенного механического шва при каждом прошивании позволяет контролировать проекцию брыжейки, обеспечить максимальное расправление стенок инвагината перед прошиванием и равномерно ориентировать механические швы по окружности инвагината.

Затем выполняют введение сшивающего аппарата между стенками инвагината со стороны его основания и прошивание наружной стенки инвагината с фиксацией его к задней стенке резервуара на расстоянии 1,5-2 см от края стенки рассеченной слепой кишки (четыре ряда скрепок накладывают на инвагинат под углом 90° друг к другу так, чтобы брыжейка кишки располагалась между швами) (рис. 3.54г).

Затем формируют дополнительное окно в брыжейке подвздошной кишки (окно Deaver) проксимальнее основания инвагината путем мобилизации брыжейки от стенки кишки длинной 2-2,5 см, в оставшейся части брыжейки, прилежащей к основанию инвагината, необходимо сохранение минимум одной сосудистой аркады. Через окно Deaver проводят рассасывающуюся проленовую сетку шириной 2-2,5 см и формируют муфту вокруг основания инвагината.

Муфту фиксируют к основанию инвагината и стенкам подвздошного сегмента отдельными узловыми серозно-мышечными швами в шахматном порядке на расстоянии 1 см друг от друга, данные швы не должны деформировать инвагинат и подвздошный кишечный сегмент. Симметрично U-образно складывают детубуляризированный толстокишечный сегмент со сшиванием соприкасающихся краев, таким образом формируя заднюю стенку резервуара однорядным непрерывным обвивным серозно-мышечно-подслизистым швом (полисорб или викрил 3/0).

Альтернативой для сшивания резервуара может быть механический шов сшивающими аппаратами с абсорбирующимися скрепками. Внутрибрюшинный этап операции начинают при необходимости с дополнительной мобилизации в проксимальном направлении левого мочеточника и проведения его r правое забрюшинное пространство. Далее производят имплантацию мочеточников в заднюю стенку резервуара по антирефлюксной методике Le Due и проведение мочеточниковых стентов через инвагинационный клапан по отводящему подвздошному сегменту.

Через подвздошный сегмент в просвет резервуара устанавливают катетер Фолея с фиксацией к нему мочеточниковых стентов. Выполняют ушивание передней стенки резервуара в продольном направлении и окончательное ушивание резервуара в поперечном направлении однорядным непрерывным обвивным серозно-мышечно-подслизистым швом (полисорб или викрил 3/0) с контролем герметичности и определением исходной емкости резервуара.

Проводят ротацию резервуара так, чтобы подвздошный инвагинат был расположен перпендикулярно к передней брюшной стенке и максимально приближен к месту предполагаемой стомы. Следующим этапом операции является формирование стомы. Определяют ее место, при этом необходимо ориентироваться на место «анатомического» предлежания отводящего сегмента с обеспечением прямого перпендикулярного хода к резервуару, чаще, это проекция прямой мышцы живота справа и ниже пупка на 5-7 см.

Иногда у тучных пациентов может производиться стомирование через пупочное кольцо. Техника формирования стомы описана в операциях Kock pouch и Mainz pouch I. Катетер Фолея освобождают от мочеточниковых стентов и извлекают его из резервуара с последующей повторной его установкой для проведения контроля беспрепятственности катетеризации.

Далее производят фиксацию мочеточниковых стентов к катетеру Фолея, а его — к коже рядом со стомой. Заключительным этапом операции является санация брюшной полости растворами антисептиков, Дренирование брюшной полости н малого таза через контраппертуры в подвздошных областях и через боковой канал брюшной полости справа. Послойное ушивание лапаротомной раны наглухо.

Ведение раннего послеоперационного периода: удаление мочеточниковых стентов на 10-е сутки, начало аутокатетеризации с 24-х суток.

Ранние послеоперационные осложнения встречаются в 12% случаев, отдаленные послеоперационные осложнения определяются у 25% пациентов:

• Перфоративные фистулы в основании клапана в области механического шва — 3%.

• Несостоятельность межкишечного анастомоза — 0,7%.

• Негерметичность резервуара — 3,4%.

• Кишечная непроходимость — 1.5%.

• Нагноение раны — 1,7%.

• Недостаточность клапана — 7%.

• Послеоперационные вентральные грыжи — 1%.

• Камнеобразование в полости резервуара — 5%.

Результаты: емкость резервуара — 600-700 мл.

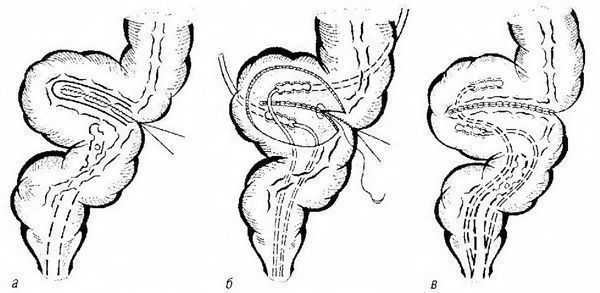

Сигмовидно-прямокишегный резервуар Mainz pouch II

Методика описана Fsich и Hohenfellner в 1991 г. Это довольно простая и воспроизводимая операция, недостатком которой является значительное количество отдаленных осложнений, в связи с чем показания к ней в настоящее время довольно узкие.После ревизии и маркировки сегмента сигмовидной кишки длиной 20 см, подлежащего детубуляризации, кишка низводится максимально в таз так, чтобы после детубуляризации сегмент мог быть беспрепятственно U-образно уложен, а мочеточники без натяжения имплантированы в него.

В прямую кишку устанавливается трубчатый дренаж выше зоны ректосигмоидного изгиба. Выполняется укладка сегмента U-образно, причем вершина U направлена медиально, и производится сшивание медиальных краев U-образного колена непосредственно ниже передней свободной ленты обвивным серозно-мышечно-подслизистым швом (полисорб или викрил 3/0) на расстоянии 11-12 см (рис. 3.55а).

Рис. 3.55. Сигмовидно-прямокишечный резервуар Mainz pouch II

Выполняетеяде.тубуляризацияи-образного колена сигмовидной кишки путем ее рассечения по taenia libera на расстоянии 0,5 см от ранее наложенного шва так, чтобы линии разреза не доходили до окончания линии шва в основании U на 1 см. Производится механическая санация просвета кишки и наложение второго медиального ряда непрерывного обвивного через все слои между краями рассеченной кишки (полисорб или викрил 3/0).

Мочеточники проводятся к задней стенке резервуара, причем левый — через брыжейку сигмовидной кишки, а правый — забрюшинно позади слепой кишки с последующей их имплантацией у проксимальной границы U в заднюю стенку резервуара изоперистальтически по антирефлюксной методике Le Due. При помощи ранее установленной ректальной трубки мочеточниковые стенты выводятся через анальное отверстие и повторно устанавливается ректальная трубка на 2-3 см ниже уровня резервуара с фиксацией всех дренажей к перианальной коже (рис. 3.55б).

Затем выполняется ушивание передней стенки резервуара непрерывным однорядным обвивным серозно-мышечным швом (полисорб или викрил 3/0) и фиксация отдельными швами задней стенки резервуара к париетальной брюшине задней стенки брюшной полости (рис. 3.55е).

Санация брюшной полости и малого таза растворами антисептиков. Дренирование малого таза через контраппертуры в подвздошных областях. Послойное ушивание лапаротомной раны.

Ведение раннего послеоперационного периода: удаление мочеточниковых стентов на 10-е сутки, удаление ректального дренажа на 5-6-е сутки.

Ранние послеоперационные осложнения встречаются в 6-7% случаев, отдаленные послеоперационные осложнения определяются у 45% пациентов:

• Мочевые затеки — 3%.

• Несостоятельность межкишечного и уретерокишечного анастомозов — 2-3,5%.

• Пиелонефрит — 8%.