Синдром wpw интермиттирующий – Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта или синдром WPW

Синдром WPW (Вольффа-Паркинсона-Уайта) | Симптомы и лечение синдрома WPW

Синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта

Статистические данные свидетельствуют, что синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта наблюдается у от 0,1 до 0,3 % всего населения. Наибольшим количеством случаев он характеризуется в связи с тем, что имеет место такая сердечная аномалия как дополнительный пучок Кента, располагающийся между одним из желудочков и левым предсердием. Существование пучка Кента является одним из основополагающих патогенных факторов возникновения такого синдрома. В числе людей, у которых выявлено наличие синдрома Вольффа-Паркинсона-Уайта мужчины в основном преобладают над женщинами.

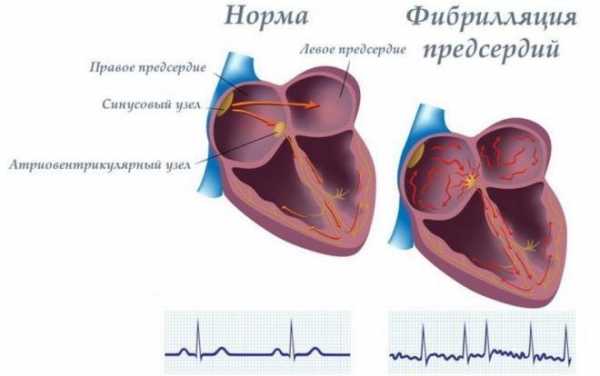

Клиника этого синдрома у некоторых больных может быть совершенно неявной. Главным, поддающимся выявлению следствием более быстрого прохождения импульса по дополнительному проводящему пути, прежде всего, становится то, что нарушаются ритмы сердечных сокращений, развивается аритмия. Больше чем в половине клинических случаев имеет место появление наджелудочковых и реципрокных пароксизмальных тахиаритмий, явления трепетания или фибрилляции предсердий. Нередко к синдрому Вольффа-Паркинсона-Уайта приводит гипертрофическая сердечная аномалия Эбштайна, пролапс митрального клапана, кардимиопатия.

Синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта представляет собой явление, при котором происходит преждевременное возбуждение желудочков сердца. Развитию синдрома, как правило, не сопутствует появление каких- либо симптомов выраженных в достаточной мере для его выявления. Зачастую определить присутствие синдрома Вольффа-Паркинсона-Уайта становится возможным исключительно по данным электрокардиограммы.

Симптомы синдрома WPW

Симптомы синдрома WPW могут никаким образом не проявляться вплоть о того как по результатам электрокардиограммы как основного способа подтверждения со всей определенностью будет установлено его наличие. Произойти это способно в любой момент времени вне зависимости от возраста человека, а до того течению этого сердечного симптома по преимуществу не сопутствует появление какой-либо выраженной присущей ему симптоматики

Основными характерными признаками, свидетельствующими о том, что имеет место синдром WPW, являются нарушения ритма сердечных сокращений. В 80-и процентах случаев на его фоне возникает реципрокная наджелудочковая тахикардия, с частотой от 15 до 30 % встречается фибрилляция предсердий, у 5 % пациентов отмечается трепетание предсердий, когда число ударов в минуту достигает 280-320.

Кроме того существует вероятность развития аритмий неспецифичного типа – желудочковой тахикардии и экрасистолии: желудочковой и предсердной.

К аритмическим приступам приводят зачастую состояния вызываемые перенапряжением эмоциональной сферы или последствия значительной физической нагрузки. В качестве одной из причин может выступать также злоупотребление алкоголем, а иногда нарушения сердечных ритмов имеют спонтанных характер, и точно установить из-за чего они появляются, не удается.

Когда наступает приступ аритмии, он сопровождается ощущениями замирания сердца и сердцебиения, кардиалгией, больной может чувствовать, что задыхается. В состоянии трепетания и мерцания предсердий нередко происходят обмороки, возникает отдышка, головокружение, артериальная гипотензия. Если же случается переход к фибрилляции желудочков не исключается возможность наступления внезапной сердечной смерти.

Такие симптомы синдрома WPW как аритмические пароксизмы способны иметь продолжительность как несколько секунд, так и несколько часов. Их купирование может происходить либо в результате того что были выполнены рефлекторные приемы или же самостоятельно. Большая длительность пароксизмов взывает о необходимости направления в стационар и привлечения врача кардиолога к контролю данных состояний больного.

Скрытый WPW синдром

Течение синдрома WPW в ряде случаев может иметь совершенно неявный, скрытый характер. Сделать предположение о его наличии у пациента возможно на основании выявленной тахиаритмии, а главным диагностическим мероприятием выступает исследование сердца электрофизиологическим способом, при котором желудочки получают искусственную стимуляцию электрическим током. Необходимость этого обуславливается тем обстоятельством, что дополнительные проводящие пути могут проводить импульсы исключительно ретроградно и те не обладают способностью следовать в антеградном направлении.

Скрытый WPW синдром кроме того констатируется на основании того что синусовому ритму не сопутствуют проявления свидетельствующие о преждевременном возбуждении желудочков, то есть в электрокардиограмме интервалу P-Q не свойственно отклонение от величин которые есть нормой. Помимо этого также не наблюдается волна дельта, однако отмечается наличие атриовентрикулярной реципрокной тахикардии, которой присуще ретроградное проведение по дополнительным предсердно-желудочковым соединениям. При этом распространение области деполяризации происходит в последовательности – от синусового узла к предсердиям, и далее, проходя через атриовентрикулярный узел с пучком Гиса, достигает желудочкового миокарда.

Подводя итог, нужно отметить, что скрытый WPW синдром становится возможным выявить или по результатам фиксации времени ретроградного проведения импульса, либо когда желудочки подвергаются стимуляции при эндокардиальном исследовании.

[6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]

Манифестирующий синдром WPW

Ключевая особенность, которым отличается манифестирующий синдром WPW, заключается в том, что при нем направление прохождения возбуждения может быть не только антеградным, но также и ретроградным. Сугубо ретроградное проведение импульса дополнительными путями желудочкового возбуждения превосходит по частоте встречаемых случаев антероградную проводимость.

О том, что синдром имеет антеградно-манифестирующий тип, говорят, потому что он «манифестирует», заявляет о своем существовании в виде появляющихся характерных изменений в электрокардиограмме больного. Способность импульса следовать в антеградном направлении собственно и обуславливает специфические проявления, какими отличается этот синдром в результатах электрокардиографии. В частности с признаками того что происходит предвозбуждение желудочков отмечается появление волны дельта в стандартных отведениях, более коротким становится интервал P-Q, наблюдается уширенный комплекс QRS. В отношении дельта волны необходимо отдельно отметить, что она имеет тем большую величину, чем на большую область желудочкового миокарда предается возбуждение из пучка Кента.

Манифестирующий синдром WPW характеризуется вышеприведенными свойствами вне пароксизмального реципрокного приступа тахикардии. Степень опасности, если под ней подразумевать опасность для жизни пациента, связана преимущественно не с наличием данного сердечного синдрома, но в первую очередь именно с такими приступами, с тахикардией и фибрилляцией предсердий.

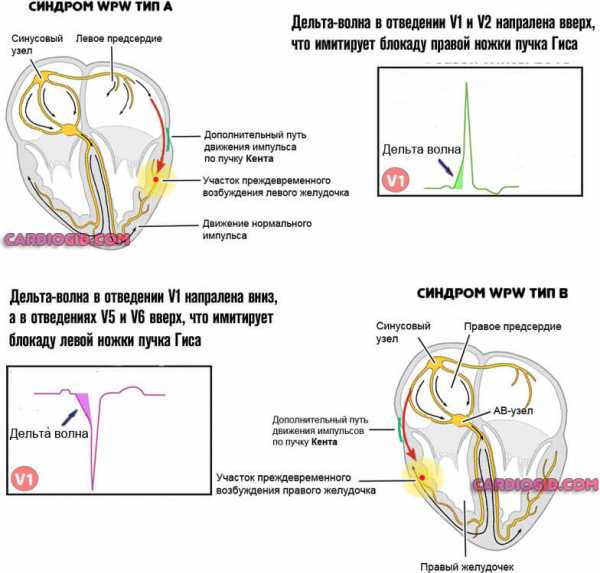

Синдром WPW тип В

Синдром WPW тип в во многом имеет подобие типу А этого же сердечного синдрома. При нем так же вследствие прохождения синусового импульса через правый пучок Паладино-Кента происходит возбуждение части правого желудочка, опережающее обычную активизацию обоих желудочков, которая происходит от импульса со стороны атриовентрикулярного соединения.

Сходство с аналогичным синдромом типа А заключается в преждевременном возбуждении желудочков, а точнее – части правого желудочка. Такое явление находит отображение в укорочении интервала P-Q. Далее, синдрому WPW свойственна активизация мышечных тканей в правом желудочке, происходящая от одного их слоя к другому последовательно. Этим вызывается образование дельта-волны. И наконец – процессы возбуждения правого и левого желудочков не совпадают во времени. Активируется сначала правый, после чего возбуждение передается межжелудочковой перегородке, и в итоге задействуется левый желудочек.

Данная последовательность желудочкового возбуждения имеет также подобие блокаде левой ножки пучка Гиса.

Нередко встречаются случаи, которые не подпадают под определение — синдром WPW тип в, и при этом не во всем соответствуют типу А такого синдрома. Некоторые из них классифицируются как переходная форма А-В. Возникновение синдрома WPW не всегда обязательно связано с тем, что имеются дополнительные пути Паладино-Кента. Вызываться он способен кроме того и тем что одновременно активируются совместно пучок Джеймса и пучок Махайма. Если же активация происходит только с пучком Джеймса, формируется синдром LGL.

Преходящий синдром WPW

Преходящий синдром WPW имеет место у определенного количества больных. В таких случаях предвозбуждение желудочков отличается преходящим характером. При данной форме такого синдрома специфические отклонения от нормальных сердечных комплексов на электрокардиограмме в состоянии покоя имеют место эпизодически, и может длиться достаточно большое количество времени между их появлениями, в которое ЭКГ-показатели сердечной деятельности не изменены.

Определить синдром WPW преходящего типа по преимуществу возможно лишь в результате определенного целенаправленного воздействия: когда проводится череспищеводная стимуляция предсердий, было совершено введение АТФ или финоптина внутривенно. Нередко выявление признаков того что имеет место желудочковое предвозбуждение представляется также возможным только если искусственно индуцируется временная блокада проводимости через атриовентрикулярный узел. При этом синдром называют латентным синдромом WPW.

Преходящему синдрому WPW свойственно возникновение приступов тахикардии.

Если преходящий синдром WPW не сопряжен с появлением нарушений сердечных ритмов, говорят о феномене WPW . Возможный переход заболевания в продолжение его течения от синдрома к феномену представляет собой фактор, свидетельствующий о благоприятной тенденции.

Интермиттирующий синдром WPW

Интермиттирующий синдром WPW известен также как перемежающийся. Такое название является точным отображением самой сути процессов имеющих при нем место быть. А происходит следующее – путями проведения возбуждения становятся поочередно, то прохождение его по атриовентрикулярному узлу, то антеградное направление импульса через пучок Кента. В силу этого обстоятельства стандартная электрокардиограмма вне пароксизмального приступа тахикардии показывает то наличие признаков преждевременного возбуждения желудочков, то никаких проявлений этого не обнаруживаются. ЭКГ-показатели характеризуются наличием на фоне синусового ритма и верифицированной атриовентрикулярной реципрокной тахикардии признаков желудочкового предвозбуждения. Сложности в диагностировании интермиттирующего синдрома WPW могут быть вызваны тем, что его не во всех случаях становится возможным определить на основании единовременной электрокардиограммы состояния покоя.

При интермиттирующем типе синдрома WPW отмечается транзиторное появление характерной волны дельта на электрокардиограмме.

Интермиттирующий синдром WPW, таким образом, характеризуется постоянно сменяющимся направлением синусового импульса от ретроградного через атриовентрикулярный узел к антеградному – в пучке Кента. По причине этого данный тип синдрома может быть зачастую непросто диагностировать.

WPW синдром у подростков

Подростковый возраст является временем, когда существует высокая вероятность возникновения всяческих аномалий деятельности сердца и развития его патологий. Одним из их числа является WPW синдром у подростков.

Этот сердечный синдром встречается с наибольшим количеством случаев в основном в возрастной период от 10-и до 15-и лет. После 10-летнего возраста в большей степени подвержены этому заболеванию подростки-мальчики. Возраст подростка или как еще его называют – переходный возраст, наравне с первым годом жизни ребенка, представляет собой один из двух основных периодов, когда может иметь место тахикардия и всяческие иные нарушения ритмов сердца.

Когда это происходит по причине наличия у подростка WPW синдрома, не обнаруживаются никакие характерные физикальные признаки кроме единственных его проявлений в виде симптоматики тахиаритмий. Причем в подростковом возрасте выраженность этих симптомов зачастую является крайне слабой. Однако если случается приступ, ему сопутствует интенсивное потоотделение, холодеют конечности, возможно возникновение гипотензии и застоя в легких. Риск подобных негативных явлений увеличивается, если есть дефекты сердца, приобретенные или имеющие врожденный характер.

У 70 % подростков WPW синдром приводит к пароксизмальным тахикардиям с частотой пульса достигающей 200 ударов в минуту и снижением кровяного давления до 60-70 мм рт. ст. и далее вплоть до критически минимальных значений.

WPW синдром у подростков, а прежде всего провоцируемая им аритмия, находится в тесной связи с возможностью внезапной сердечной смерти. От 3-х до 13-летнего возраста частота таких случаев составляет 0,6%, а среди молодых людей, не достигших 21-го года равна соответственно 2,3%.

Атипичный WPW синдром

Говорить что имеет место атипичный WPW синдром становится возможным на основании того что по данным электрокардиографии, при сохранении всех прочих характерных особенностей, отмечается неполное присутствие комплекса свойственных ему ЭКГ-признаков.

В частности вывод об атипичном WPW синдроме делается если интервал Р-Q имеет неизмененную величину. Обоснованием этому факту способно быть то, что уже после атриовентрикулярной задержки импульса наблюдается его аномальное проведение в волокнах Махейма, что ответвляются от главного ствола пучка Гиса.

Кроме того интервал Р-О может не подвергаться укорочению ввиду явления предсердной блокады. Диагностирование данной формы синдрома осуществляется на основе той формы, которую принимают желудочковые сердечные комплексы с волной дельта.

Принимаются во внимание также изменения, происходящие в комплексах QRS отображающие характерные нарушения ритма.

В типичной своей форме WPW синдром обладает коротким, менее чем 120 мс, P-R интервалом и широким комплексом QRS – свыше 120 мс, а также имеет медленную начальную часть и признаки измененной реполяризации.

Что же касается дополнительных проводящих путей левостороннего расположения, то нужно отметить, что они предвозбуждаются в меньшей степени, нежели чем шунтирующие тракты свободной стенки справа.

Атипичным синдром WPW считается, когда явно прослеживается (достаточно компетентным ЭКГ-специалистом) наличие предвозбуждения притом что P-R интервал больше или равен 120 мс, а QRS-комплекс, соответственно, не достигает 120 мс. Предвозбуждение – невыраженное или неочевидное, как вследствие не укороченного интервала P-R, так и когда есть свидетельства желудочкового предвозбуждения. Здесь, однако, следует разделять атипичный WPW синдром с существованием скрытых дополнительных путей проведения.

[14], [15], [16], [17], [18], [19]

ilive.com.ua

что это такое, причины, признаки на ЭКГ, симптомы и лечение

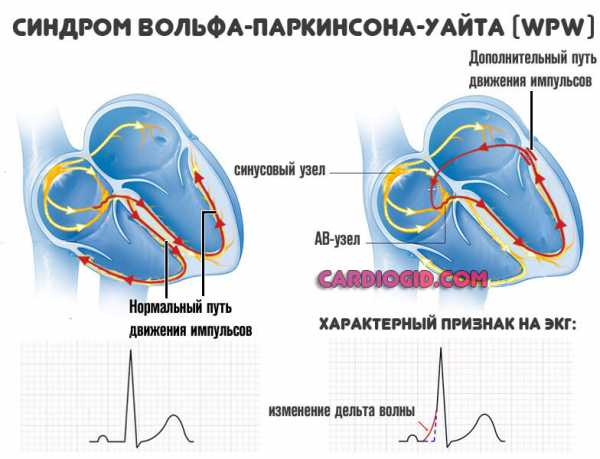

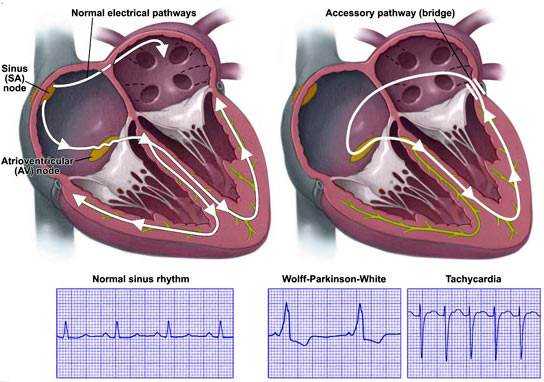

Синдром ВПВ — это врожденная аномалия развития кардиальных структур, при которой в сердце образуется лишний проводящий пучок, транспортирующий электрический импульс от синусового узла к желудочкам, в обход атриовентрикулярного узла, что приводит к преждевременному возбуждению желудочков.

По своему характеру это порок, но выявляется он далеко не сразу. Симптоматика на ранних стадиях минимальна. Как правило, обнаружение подобного явления — случайность, выявленная в ходе электрокардиографии. Признаки достаточно характерны, потому спутать состояние почти невозможно.

Также заболевание носит название синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, по именам самых выдающихся исследователей.

Лечение состояния обладает определенными перспективами на любой стадии. Лучше всего они в момент выявления, когда органических дефектов еще нет.

Механизм развития патологии

Суть отклонения заключается в образовании лишнего проводящего пути в сердце.

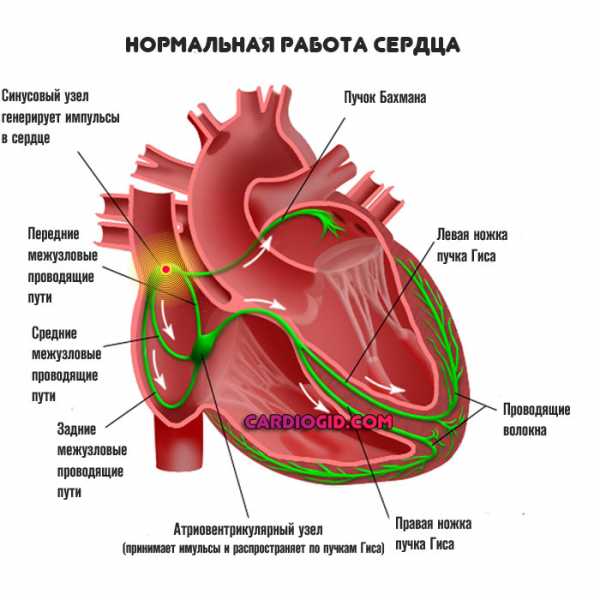

Нормальное положение вещей таково. Кардиальные структуры имеют возможность сокращаться и работать автономно за счет наличия скопления активных клеток, генерирующих электрический импульс.

Это так называемый синусовый узел или естественный водитель ритма. Он работает постоянно. За проведение сигналов отвечают так называемые пучки Гиса, они имеют разветвленную структуру и заканчиваются на уровне желудочков.

На фоне ВПВ синдрома (Вольфа-Паркинсона-Уайта) образуется дополнительный путь движения импульсов по пучку Кента.

Отсюда повышенная активность кардиальной деятельности, которая проявляется как тахикардией (сокращения, проходящие полный цикл, однако, возникают не всегда), так и аритмиями прочих видов (от фибрилляции до экстрасистолии). Все зависит от особенностей развития болезни у конкретного человека.

По мере прогрессирования проблемы, наблюдаются нарушения нормальной работы всех органов и систем. Первым страдает сердце, затем сосуды. Головной мозг, почки и печень.

Некоторые, относительно легкие формы, протекают бессимптомно. Другие же дают выраженную клиническую картину и ассоциированы с повышенным риском внезапной смерти больного в краткосрочном периоде.

Классификация

Типизации имеют в основном топографическую направленность. То есть определяют, откуда выходит лишняя проводящая структура, в какую сторону простирается и как взаимодействует с окружающими тканями.

Всего насчитывается порядка 10 разновидностей, отграниченных по этому основанию. Такое многообразие определяет гетерогенность возможных вариантов течения и патологических проявлений, также прогнозов.

Для пациента эти классификации не имеют большого значения, поскольку понять их клинический смысл без специальной кардиологической подготовки не получится, а объяснения заняли бы много времени.

Большая роль отводится определению течения патологического процесса.

По этому основанию называют:

- Манифестирующий тип. Возникает спонтанно. Спровоцировать эпизод может избыточная физическая нагрузка, нервное напряжение, сиюминутного или длительного характера, потребление кофеина, табака, психоактивных веществ. Вид определяется выраженной тахикардией, возможны аритмические компоненты, но встречаются они относительно редко. Частота рецидивов различна: от нескольких раз в год до десятков случаев в течение одного месяца.

- Интермиттирующий (переходящий) тип. Определяется схожими клиническими признаками, но проявляются они с меньшей силой. К тому же аритмия встречается чаще и протекает более выражено, что делает эту форму опаснее предыдущей.

- Латентный тип. Он же скрытый. Симптомов нет вообще, проблема выявляется на электрокардиографии. Есть ли в таком случае разница между феноменом ВПВ и синдромом? Несомненно. Заболевание в подобной форме, хотя и не дает о себе знать, продолжает прогрессировать, разрушать организм. Процесс может длиться годами. Только в момент, когда компенсаторные механизмы уже не будет справляться, патология проявится.

Другой, понятный способ типизации процесса проводится по локализации аномального пучка.

Соответственно выделяют два вида:

- А. Располагается между левыми предсердием и желудочком. В норме импульс к последнему проходит от синусового через атриовентрикулярный узел. При типе А сигнал достигает анатомической структуры раньше, затем же стимуляция дублируется по нормальному пути, что приводит к избыточной активности. Отсюда нарушение гемодинамики и кровообращения по большому кругу.

- B. Локализация — между правым предсердием и желудочком. Механизм идентичен, но поскольку сокращается правая структура, страдает легочная система в первую очередь.

Клинически наиболее тяж

cardiogid.com

Синдром WPW — причины, симптомы, диагностика и лечение

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) — клинико-электрокардиографический синдром, характеризующийся предвозбуждением желудочков по дополнительным атриовентрикулярным путям проведения и развитием пароксизмальных тахиаритмий. Синдром WPW сопровождается различными аритмиями: наджелудочковой тахикардией, фибрилляцией или трепетанием предсердий, предсердной и желудочковой экстрасистолией с соответствующей субъективной симптоматикой (ощущением сердцебиения, одышкой, гипотензией, головокружением, обмороками, болями в грудной клетке). Диагностика синдрома WPW основана на данных ЭКГ, суточного ЭКГ-мониторирования, ЭхоКГ, ЧПЭКС, ЭФИ. Лечение синдрома WPW может включать антиаритмическую терапию, чреспищеводную электрокардиостимуляцию, катетерную РЧА.

Общие сведения

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) — синдром преждевременного возбуждения желудочков, обусловленный проведением импульсов по добавочным аномальным проводящим пучкам, соединяющим предсердия и желудочки. Распространенность синдрома WPW, по данным кардиологии, составляет 0,15-2%. Синдром WPW чаще встречается среди мужчин; в большинстве случаев манифестирует в молодом возрасте (10-20 лет), реже — у лиц старшего возраста. Клиническое значение синдрома WPW заключается в том, что при его наличии часто развиваются тяжелые нарушения сердечного ритма, которые представляют угрозу для жизни больного и требуют особых подходов к лечению.

Синдром WPW

Причины синдрома WPW

По мнению большинства авторов, синдром WPW, обусловлен сохранением добавочных атриовентрикулярных соединений в результате незавершенного кардиогенеза. При этом происходит неполная регрессия мышечных волокон на этапе формирования фиброзных колец трикуспидального и митрального клапанов.

В норме дополнительные мышечные пути, соединяющие предсердия и желудочки, существуют у всех эмбрионов на ранних стадиях развития, но постепенно они истончаются, сокращаются и полностью исчезают после 20-й недели развития. При нарушении формирования фиброзных атриовентрикулярных колец мышечные волокна сохраняются и составляют анатомическую основу синдрома WPW. Несмотря на врожденный характер дополнительных АВ-соединений, синдром WPW может впервые проявиться в любом возрасте. При семейной форме синдрома WPW чаще имеют место множественные добавочные атриовентрикулярные соединения.

В 30% случаев синдром WPW сочетается с врожденными пороками сердца (аномалией Эбштейна, пролапсом митрального клапана, дефектами межпредсердной и межжелудочковой перегородки, тетрадой Фалло), дизэмбриогенетическими стигмами (дисплазией соединительной ткани), наследственной гипертрофической кардиомиопатией.

Классификация синдрома WPW

По рекомендации ВОЗ, различают феномен и синдром WPW. Феномен WPW характеризуется электрокардиографическими признаками проведения импульса по дополнительным соединениям и предвозбуждением желудочков, но без клинических проявлений АВ реципрокной тахикардии (re-entry). Под синдромом WPW подразумевается сочетание предвозбуждения желудочков с симптоматической тахикардией.

С учетом морфологического субстрата выделяют несколько анатомических вариантов синдрома WPW.

I. С добавочными мышечными АВ-волокнами:

- идущими через добавочное левое или правое париетальное АВ-соединение

- идущими через аортально-митральное фиброзное соединение

- идущими от ушка правого или левого предсердия

- связанными с аневризмой синуса Вальсальвы или средней вены сердца

- септальными, парасептальными верхними или нижними

II. Со специализированными мышечными АВ-волокнами («пучками Кента»), происходящими из рудиментарной, аналогичной структуре атриовентрикулярного узла, ткани:

- атрио-фасцикулярными — входящими в правую ножку пучка Гиса

- входящими в миокард правого желудочка.

Выделяют несколько клинических форм синдрома WPW:

- а) манифестирующую – с постоянным наличием дельта-волны, синусовым ритмом и эпизодами атриовентрикулярной реципрокной тахикардии.

- б) интермиттирующую – с преходящим предвозбуждением желудочков, синусовым ритмом и верифицированной атриовентрикулярной реципрокной тахикардией.

- в) скрытую – с ретроградным проведением по дополнительному атриовентрикулярному соединению. Электрокардиографические признаки синдрома WPW не выявляются, имеются эпизоды атриовентрикулярной реципрокной тахикардии.

Патогенез синдрома WPW

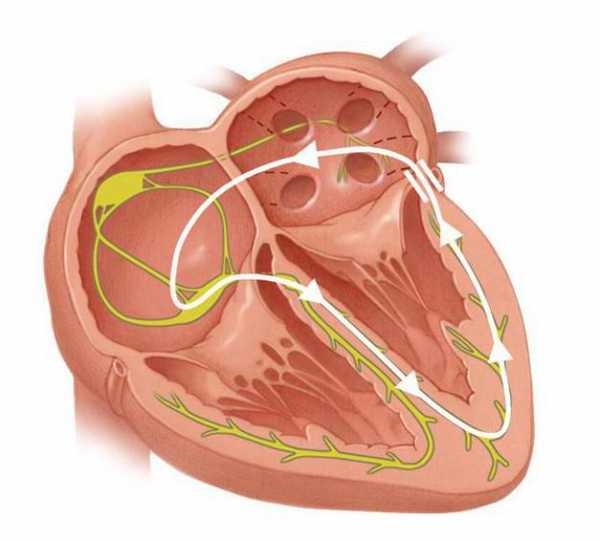

Синдром WPW обусловлен распространением возбуждения от предсердий к желудочкам по дополнительным аномальным путям проведения. В результате этого возбуждение части или всего миокарда желудочков происходит раньше, чем при распространении импульса обычным путем — по АВ-узлу, пучку и ветвям Гиса. Предвозбуждение желудочков отражается на электрокардиограмме в виде дополнительной волны деполяризации – дельта-волны. Интервал P-Q(R) при этом укорачивается, а длительность QRS увеличивается.

Когда в желудочки приходит основная волна деполяризации, их столкновение в сердечной мышце регистрируется в виде так называемого сливного комплекса QRS, который становится несколько деформированным и уширенным. Нетипичное возбуждение желудочков сопровождается нарушением последовательности процессов реполяризации, что находит выражение на ЭКГ в виде дискордантного комплексу QRS смещения RS-T сегмента и изменения полярности зубца T.

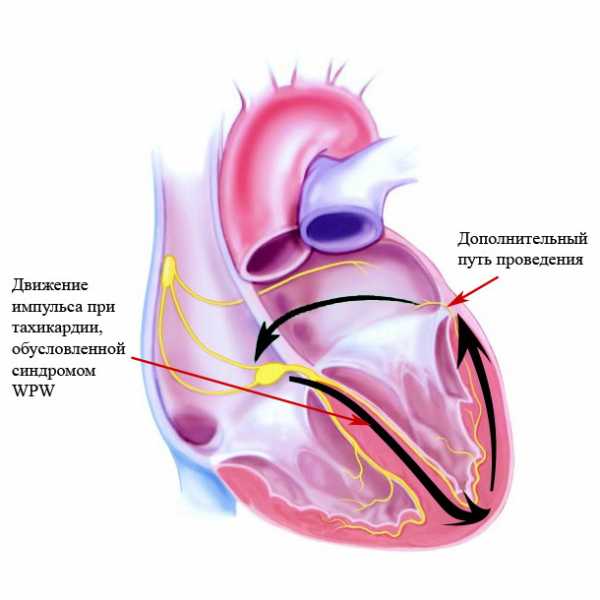

Возникновение при синдроме WPW пароксизмов суправентрикулярной тахикардии, мерцания и трепетания предсердий связано с формированием круговой волны возбуждения (re-entry). В этом случае импульс по AB-узлу движется в антероградном направлении (от предсердий к желудочкам), а по дополнительным путям – в ретроградном направлении (от желудочков к предсердиям).

Симптомы синдрома WPW

Клиническая манифестация синдрома WPW происходит в любом возрасте, до этого его течение может быть асимптомным. Синдром WPW сопровождается различными нарушениями сердечного ритма: реципрокной наджелудочковой тахикардией (80%), фибрилляцией предсердий (15-30%), трепетанием предсердий (5%) с частотой 280-320 уд. в мин. Иногда при синдроме WPW развиваются менее специфичные аритмии — предсердная и желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия.

Приступы аритмии могут возникать под влиянием эмоционального или физического перенапряжения, злоупотребления алкоголем или спонтанно, без видимых причин. Во время аритмического приступа появляются ощущения сердцебиения и замирания сердца, кардиалгии, чувство нехватки воздуха. Мерцание и трепетание предсердий сопровождается головокружением, обмороками, одышкой, артериальной гипотензией; при переходе в фибрилляцию желудочков может наступить внезапная сердечная смерть.

Пароксизмы аритмии при синдроме WPW могут длиться от нескольких секунд до нескольких часов; иногда они купируются самостоятельно или после выполнения рефлекторных приемов. Затяжные пароксизмы требуют госпитализации больного и вмешательства кардиолога.

Диагностика синдрома WPW

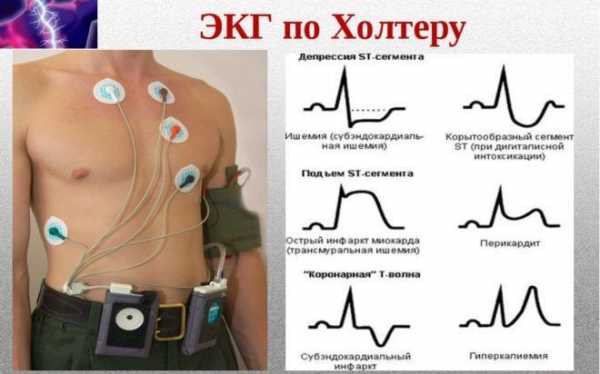

При подозрении на синдром WPW проводится комплексная клинико-иснтрументальная диагностика: ЭКГ в 12 отведениях, трансторакальная эхокардиография, мониторирование ЭКГ по Холтеру, чреспищеводная электрокардиостимуляция, электрофизиологическое исследование сердца.

К электрокардиографическим критериям синдрома WPW относятся: укорочение PQ-интервала (менее 0,12 с), деформированный сливной QRS-комплекс, наличие дельта-волны. Суточное ЭКГ мониторирование применяется для обнаружения преходящих нарушений ритма. При проведении УЗИ сердца выявляются сопутствующие пороки сердца, кардиомиопатию.

Проведение чреспищеводной электрокардиостимуляции при синдроме WPW позволяет доказать наличие дополнительных путей проведения, индуцировать пароксизмы аритмии. Эндокардиальное ЭФИ позволяет точно определить локализацию и количество дополнительных путей, верифицировать клиническую форму синдрома WPW, выбрать и оценить эффективность лекарственной терапии или РЧА. Дифференциальную диагностику синдрома WPW проводят с блокадами ножек пучка Гиса.

Лечение синдрома WPW

При отсутствии пароксизмов аритмии синдром WPW не требует специального лечения. При гемодинамически значимых приступах, сопровождающихся синкопэ, стенокардией, гипотензией, нарастанием признаков сердечной недостаточности, требуется выполнение незамедлительной наружной электрической кардиоверсии или чреспищеводной электрокардиостимуляции.

В некоторых случаях для купирования пароксизмов аритмий эффективными оказываются рефлекторные вагусные маневры (массаж каротидного синуса, проба Вальсальвы), внутривенное введение АТФ или блокаторов кальциевых каналов (верапамила), антиаритмических препаратов (новокаинамида, аймалина, пропафенона, амиодарона). В дальнейшем пациентам с синдромом WPW показана постоянная антиаритмическая терапия.

В случае резистентности к антиаритмическим препаратам, развития фибрилляцией предсердий проводится катетерная радиочастотная абляция добавочных путей проведения трансаортальным (ретроградным) или транссептальным доступом. Эффективность РЧА при синдроме WPW достигает 95%, риск рецидивов составляет 5-8 %.

Прогноз и профилактика синдрома WPW

У пациентов с бессимптомным течением синдрома WPW прогноз благоприятный. Лечение и наблюдение требуется только лицам, имеющим отягощенный семейный анамнез в отношении внезапной смерти и профессиональные показания (спортсменам, летчикам и др.). При наличии жалоб или жизнеугрожающих аритмий необходимо проведение полного комплекса диагностического обследования для выбора оптимального метода лечения.

Пациенты с синдромом WPW (в том числе, перенесшие РЧА) нуждаются в наблюдении кардиолога-аритмолога и кардиохирурга. Профилактика синдрома WPW носит вторичный характер и заключается в проведении противоаритмической терапии для предотвращения повторных эпизодов аритмий.

www.krasotaimedicina.ru

СИНДРОМ WPW (СИНДРОМ ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА) синдром с предвозбуждением желудочков сердца по дополнительному (аномальному) предсердно-желудочковому соединению (ДПЖС) и наджелудочковой тахиаритмией по механизму re-entry.

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) – синдром с предвозбуждением желудочков сердца по дополнительному (аномальному) предсердно-желудочковому соединению (ДПЖС) и наджелудочковой тахиаритмией по механизму re-entry.

Что такое ДПЖС

При синдроме WPW субстратом аритмии является дополнительное предсердно-желудочковое соединение (ДПЖС). ДПЖС – аномальная быстро проводящая мышечная полоска миокарда, соединяющая предсердие и желудочек в области предсердно-желудочковой борозды в обход структур нормальной проводящей системы сердца.

По ДПЖС импульс распространяется более быстро, чем по нормальной проводящей системе сердца, что приводит к предвозбуждению (преэкзитации) желудочков. С возникновением предвозбуждения желудочков на ЭКГ регистрируется Δ-волна (дельта-волна).

Распространенность

По данным различных авторов, распространенность синдрома WPW в общей популяции колеблется от 0,15 до 0,25%. Соотношение между мужчинами и женщинами составляет 3:2.

Соотношение между мужчинами и женщинами составляет 3:2.

Синдром WPW встречается во всех возрастных группах. В большинстве случаев клиническая манифестация синдрома WPW возникает в молодом возрасте (от 10 до 20 лет) и гораздо реже – у лиц старшей возрастной группы.

Синдром WPW не связан со структурной патологией сердца. В ряде случаев синдром WPW сочетается с врожденными пороками сердца (дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло, аномалия Эбштейна).

Прогноз

Приступ тахикардии при синдроме WPW редко связан с угрозой развития остановки кровообращения.

Фибрилляция предсердий является жизнеугрожающей у пациентов с синдромом WPW. В этом случае при ФП проведение на желудочки осуществляется в соотношении 1:1 с высокой частотой (до 340 в минуту), что может привести к развитию фибрилляции желудочков (ФЖ). Частота случаев внезапной смерти среди пациентов с синдромом WPW варьирует от 0,15 до 0,39% в течение периода динамического наблюдения от 3 до10 лет.

Механизмы

В основе синдромов предвозбуждения лежит участие дополнительных проводящих структур, являющихся коленом макрориентри атриовентрикулярной тахикардии. При синдроме WPW субстратом патологии является дополнительное предсердно-желу-дочковое соединение (ДПЖС), представляющее, как правило, мышечную полоску миокарда, соединяющую предсердие и желудочек в области предсердно-желудочковой борозды.

Дополнительные предсердно-желудочковые соединения (ДПЖС) можно классифицировать по:

1. Расположению относительно фиброзных колец митрального или трикуспидального клапанов.

2. Типа проводимости:

— декрементное – нарастающее замедление проведения по дополнительному пути в ответ на увеличение частоты стимуляции,

— не декрементное.

3. Способности на антеградное, ретроградное проведение или их сочетание. ДПЖС, способные только на ретроградное проведение, считаются «скрытыми», а те ДПЖС, которые функционируют антеградно – «манифестирующими», с возникновением предвозбуждения желудочков на ЭКГ в стандартных отведениях регистрируется Δ-волна (дельта- волна). «Манифестирующие» ДПЖС обычно могут проводить импульсы в обоих направлениях – антероградном и ретроградном. Дополнительные пути только с антероградной проводимостью встречаются редко, а с ретроградной — наоборот, часто.

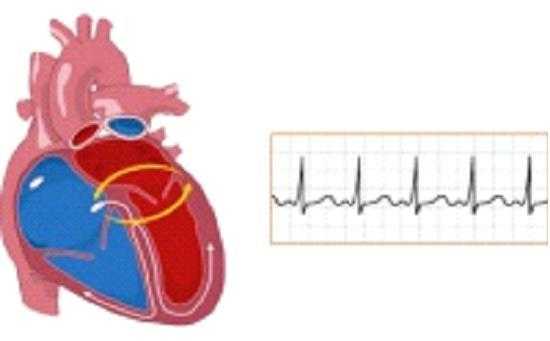

Атриовентрикулярная реципрокная тахикардия (АВРТ) при синдроме WPW

Атриовентрикулярная тахикардия при синдроме WPW по механизму re-entry подразделяется на ортодромную и антидромную.

Во время ортодромной АВРТ импульсы проводятся антероградно по АВ узел и специализированной проводящей системе из предсердия в желудочки, а ретроградно — из желудочков на предсердия по ДПЖС.

узел и специализированной проводящей системе из предсердия в желудочки, а ретроградно — из желудочков на предсердия по ДПЖС.

Во время антидромной АВРТ импульсы идут в обратном направлении, с антероградным проведением из предсердий в желудочки через ДПЖС, и ретроградным проведением — через АВ узел или второй ДПЖС. Антидромная АВРТ встречается лишь у 5-10% пациентов с синдромом WPW.

Классификация синдрома WPW

Манифестирующий синдром WPW устанавливается пациентам при наличии сочетания синдрома предвозбуждения желудочков (дельта волна на ЭКГ) и тахиаритмии. Среди пациентов с синдромом WPW самая распространенная аритмия атриовентрикулярная реципрокная тахикардия (АВРТ). Термин «реципрокная» является синонимом термина «re-entry» – механизма данной тахикардии.

Скрытый синдром WPW устанавливается, если на фоне синусового ритма у пациента отсутствуют признаки предвозбуждения желудочков (интервал PQ имеет нормальное

значение, нет признаков ∆-волны), тем не менее имеется тахикардия (АВРТ с ретроградным проведением по ДПЖС).

Множественный синдром WPW устанавливается, если верифицируются 2 и более ДПЖС, которые участвуют в поддержании re-entry при АВРТ.

Интермиттирующий синдром WPW характеризуется преходящими признаками предвозбуждения желудочков на фоне синусового ритма и верифицированной АВРТ.

Феномен WPW. Несмотря на наличие дельта волны на ЭКГ, у некоторых пациентов возможно отсутствие аритмии. В этом случае ставится диагноз феномен WPW (а не синдром WPW).

Только у одной трети бессимптомных пациентов в возрасте моложе 40 лет, у которых имеет место синдром предвозбуждения желудочков (дельта волна) на ЭКГ, в конечном итоге появлялись симптомы аритмии. В то же время ни у одного из пациентов с синдромом предвозбуждения желудочков, впервые выявленном в возрасте после 40 лет, аритмия не развивалась.

Большинство бессимптомных пациентов имеют благоприятный прогноз; остановка сердца редко является первым проявлением заболевания. Необходимость проведения эндо-ЭФИ и РЧА у данной группы пациентов вызывает споры.

Клинические проявления синдрома WPW

Заболевание протекает в виде приступов частого ритмичного сердцебиения, которое начинается и прекращается внезапно. Продолжительность приступа от нескольких секунд до нескольких часов, а частота их появления от ежедневных приступов аритмии до 1-2 раз в год. Приступ тахикардии сопровождается сердцебиением, головокружением, предобморочным состоянием, обмороком.

Как правило, вне приступов у пациентов не выявляются признаки структурной патологии сердца или симптомы каких-либо других заболеваний.

Диагностика синдрома WPW

Электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведениях позволяет диагностировать синдром WPW.

ЭКГ проявления вне приступа тахиаритмии зависят от характера антеградного проведения по ДПЖС.

При синдроме WPW во время синусового ритма на ЭКГ могут регистрироваться:

1. Более быстрое распространение импульса через дополнительный проводящий путь (ДПЖС) приводит к более раннему возбуждению части желудочков – возникает Δ волна, обуславливающая укорочению интервала P-R (P-Q) и расширение комплекса QRS. Этот вариант ЭКГ соответствует манифестирующей форме синдрома WPW, ДПЖС функционируют антеградно и характеризуется постоянным наличием Δ-волны на фоне синусового ритма.

2. Признаки предвозбуждения желудочков на фоне синусового ритма (Δ волна, обуславливающая укорочению интервала P-R (P-Q) и расширение комплекса QRS) могут носить преходящий характер. Чередование ЭКГ с Δ волной и ЭКГ без каких-либо изменений соответствует интермиттирующей форме синдрома WPW.

3. При нормальном синусовом ритме на ЭКГ не выявляется каких-либо изменений. Скрытые ДПЖС не функционируют в антеградном направлении, даже при проведении стимуляции вблизи от места их предсердного проникновения. Диагностика основывается на верификации эпизодов тахикардии АВРТ.

Электрокардиограмма во время тахикардии при синдроме WPW

Ортодромная тахикардия обычно имеет частоту в пределах 140-240 уд/мин. Комплекс QRS обычно узкий, и в этом случае зубцы Р видны после окончания желудочкового комплекса с характеристикой R-P < P-R.

У верхних и задних левосторонних ДПЖС ретроградные зубцы Р отрицательны в отведениях I и AVL и положительны или двухфазны в нижних отведениях.

У нижних парасептальных, правых нижних и левых нижних ДПЖС зубцы Р отрицательны во II, III и AVF.

В то время как АВРТ с использованием левостороннего ДПЖС имеет преимущественно положительный зубец Р в отведении V1.

Антидромная АВРТ имеет широкий комплекс QRS и зубцы Р или не видны, или предшествуют комплексу QRS.

ЭхоКГ

Трансторакальную ЭхоКГ выполняют у пациентов с синдромом WPW с целью исключения врожденных аномалий и пороков развития сердца (синдром соедини-тельнотканной дисплазии, пролапс митрального клапана, дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло, Аномалия Эбштейна).

Электрофизиологическое исследование (ЭФИ)

Перед катетерной абляцией ДПЖС выполняется ЭФИ, целью которого является подтверждение наличия дополнительного пути, определение его электрофизиологических характеристик и роли в формировании тахиаритмии. После определения локализации дополнительного пути выполняется РЧА ДПЖС с использованием управляемого абляционного катетера.

Лечение приступа тахиаритмии при синдроме WPW

Начальная помощь при эпизоде ортодромной АВРТ состоит из вагусных приемов.

Вагусные пробы: проба Вальсальвы (натуживание на высоте вдоха), массаж каротидного синуса (односторонне нажатие в области сонного треугольника продолжительностью не более 10 с), кашлевой и рвотный рефлексы, обкладывание лица кусочками льда. Эффективность вагусных проб при наджелудочковой тахикардии достигает 50%.

Если известно, что у пациента имеется синдром WPW, врач может предпочесть не использовать аденозин, поскольку он способен индуцировать ФП. Вместо этого можно использовать в/в пропафенон или прокаинамид.

В качестве альтернативы возможно выполнить сразу наружную электрическую кардиоверсию. При гемодинамически значимой симптоматики на фоне АВРТ (синкопэ, пресинкопэ, стенокардия, гипотензия, нарастание признаков сердечной

недостаточности) показана незамедлительная наружной электрическая кардиоверсия (100 Дж). Если не имеется ассоциированных факторов риска системной эмболизации электрическая кардиоверсия не требует антикоагуляции.

У пациентов при тахикардии с синдромом WPW не следует использовать препараты, действующие на АВ-узел! Использование β-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов и сердечных гликозидов противопоказано из-за того, что они замедляют проведение по АВУ и не влияют на проведение по ДПЖС антероградное или даже усиливают его. В конечном итоге это является потенциально опасным в отношении трансформации АВРТ в желудочковую тахикардию и/или ФЖ.

Лечение синдромa WPW

Методом выбора в профилактике рецидивов тахикардии у пациентов с WPW является катетерная абляция.

До проведения указанной процедуры или в случаях отказа от проведения операции могут использоваться препараты IC класса (флекаинид и пропафенон), амиодарон, соталол. На фоне их приема у 35% пациентов в течение года АВРТ не рецидивирует.

Медикаментозная терапия данной патологии не всегда может помочь этим больным, кроме того, резистентность к антиаритмическим препаратам развивается у 56—70% пациентов с синдромом WPW в течение 1—5 лет после начала терапии.

cardiology.spb.ru

ВПВ синдром

Суть такого заболевания, как синдром WPW, заключается в том, что это врожденное отклонение от нормы структуры сердца, которое проявляется в образовании вторичного мышечного пучка.

Суть такого заболевания, как синдром WPW, заключается в том, что это врожденное отклонение от нормы структуры сердца, которое проявляется в образовании вторичного мышечного пучка.

В медицине он имеет название «Пучок Кента». Именно по этому пучку проходит импульс в обход, а не прямым путем.

Это приводит к развитию разного рода тахикардий.

Причины

Дополнительный пучок Кента образуется между предсердием сердца и его желудочком. По данным статистики это заболевание характерно преимущественно для мужчин. Но не все пациенты, у которых развивается такая врожденная аномалия, страдают от заболеваний сердца, а лишь только те, у которых этот пучок зацикливается на вторичном протоке. В таком случае могут развиться такие болезни:

- ортодромная наджелудочковая тахикардия;

- антидромная тахикардия;

- мерцательная аритмия и пр.

У пациентов частота сокращения сердечной мышцы увеличивается в пределах 200–250 ударов за минуту, а также есть вероятность развития фибрилляции сердечных желудочков.

Нередко можно услышать такое понятие, как «феномен WPW», но его нельзя путать с синдромом. Феномен ВПВ – это просто небольшие нарушения, которые можно заметить на ЭКГ. WPW феномен проходит совершенно без проявления каких-либо симптомов и на протяжении всей жизни пациенты не жалуются на нарушение функционирования сердца. В этом заключается главное отличие от этих двух диагнозов.

Симптоматика и диагностика

ВПВ синдром сопровождается такими симптомами:

- учащенное биение сердца (200–250 ударов/мин.), его неритмичное биение, трепыхание;

- слабость;

- головокружение;

- приступы удушья или одышки;

- обморочные состояния.

Кроме ЭКГ данную болезнь можно обнаружить путем использования такого метода, как чреспищеводная электрическая кардиостимуляция. Его суть заключается в том, что на стенку пищевода, которая находится максимально близко к сердцу, прикрепляется кардиологический электрод. При его функционировании сердце больного станет сокращаться с неодинаковой частотой. С помощью этой методики удается довольно точно определить может ли синдром Вольфа Паркинсона Уайта спровоцировать развитие одного из видов тахикардий.

Для составления максимально точной картины болезни используются дополнительно такие диагностические мероприятия:

- детальная обработка анамнеза – лечащий врач проводит тщательный опрос больного, в результате которого устанавливается частота, с которой происходят приступы, их интенсивность, симптомы, которые человек при этом испытывает. Специалист же связывает все эти данные в одну картину;

- физикальный осмотр – доктор осматривает чистоту и цвет кожных покровов больного, состояние его волос и ногтевых пластинок, определяет наличие в легких хрипов и их характер;

- биохимический анализ крови – с его помощью можно определить уровень в крови холестерина, сахара, калия и магния;

- составление гормонального профиля – определение количества гормонов, которые выделяются щитовидной железой. Это необходимо для того чтобы исключить наличие заболевания щитовидки. При его наличии состояние больного и течение болезни существенно ухудшается;

- ХМ ЭКГ – на протяжении 24–72 часов проводится постоянное мониторирование ЭКГ больного, что дает полную картину течения и проявления тахикардии в разное время суток и при разных состояниях пациента, продолжительность приступов и их интенсивность;

- эхокардиография – при помощи этой методики можно определить структурные нарушения состояния предсердий и клапанов сердца пациента;

- чреспищеводное исследование – через нос или рот больного вводится тоненький зонд в пищевод, максимально близко к сердцу. В результате специалисты получают более точную картину функционирования сердца и определяют наличие его структурных изменений;

- электрофизиологическая диагностика – через бедренную вену зонд вводится непосредственно в сердце. В этом случае можно максимально точно определить ритм сокращения сердечной мышцы.

У некоторых пациентов приступ может продолжаться на протяжении довольно длительного времени (10–15 минут), а у некоторых людей он может пройти после глубокого вдоха и кратковременной задержке дыхания.

Нередки также случаи, когда болезнь проходит совершенно без проявления каких-либо симптомов.

В таких случаях наличие заболевания можно определить по изменениям на электрокардиограмме.

Классификация

В современной медицине для классификации синдрома ориентируются на такие факторы, как его месторасположение и степень проявления.

По расположению заболевание классифицируется на такие формы:

- правосторонняя – пучок располагается между правым предсердием и правым сердечным желудочком;

- левосторонняя – пучок идет от левого предсердия к левому желудочку;

- парасептальная – пучок идет непосредственно вокруг сердечной перегородки.

Использование такой классификации имеет большое значение при определении направления хирургического вмешательства и выборе техники проведения операции, которая может проводиться как через вену, так и через бедренную артерию.

По степени проявления заболевание классифицируется на такие формы:

- манифестирующая – в состоянии покоя на электрокардиограмме видны изменения ритма сокращения сердца. У пациента проявляются симптомы тахикардии, которая сопровождается учащенным сердцебиением;

- скрытая — скрытый синдром WPW проявляется специфическими изменениями, которые можно увидеть на ЭКГ или при помощи использования методики электрофизиологического исследования;

- переходящая – переходящий синдром WPW характеризуется переходящим характером своего проявления. Он еще имеет название интермиттирующий синдром WPW. Изменения на электрокардиограмме чередуются с ее нормальными показателями. Данная форма заболевания также сопровождается симптомами, характерными для тахикардии.

Независимо от формы синдрома специалисты назначают курс лечения и профилактические мероприятия, которые подбираются индивидуально для каждого пациента.

Есть ли опасность для жизни

При постановке диагноза ВПВ следует точно соблюдать рекомендации врача.

В противном случае можно спровоцировать более серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.Противопоказано употребление алкогольных напитков и табакокурение.

Если говорить об опасности болезни для беременных, то необходимо сделать полное обследование до того, как планируется беременность. В том случае, если симптомы перед беременностью не проявляются, опасности для будущего ребенка и его матери нет. Некоторые методики обследование нельзя проводить будучи беременной.

При рождении ребенка с таким диагнозом, его родители должны периодически проходить обследование у специалистов и строго соблюдать их рекомендации. Это необходимо для того чтобы не допустить осложнений.

В мире зарегистрирована статистика, согласно которой приблизительно 30% детей с синдромом умирают от внезапной сердечной недостаточности. Дабы не допустить этого, нельзя пускать развитие болезни на самотек. Будьте здоровы!

vseoserdce.ru

WPW синдром (Вольфа Паркинсона Уайта) на ЭКГ

Сердце – сложный орган, работа которого осуществляется благодаря электрическим импульсам, заставляющим его сокращаться и перекачивать кровь. Если вследствие различных факторов проведение импульсов нарушается, возникают осложнения, способные привести к остановке сердца, вызвав смерть человека.

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта – это врожденное заболевание сердца, характеризующееся наличием дополнительного пути проведения электрического импульса в сердце. Хотя многие люди, страдающие данным заболеванием, не ощущают проявления болезни и не считают нужным проходить профилактическое лечение, при этой патологии возможно развитие тяжелых видов аритмий, способных спровоцировать остановку сердца.

Чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь близких людей, необходимо знать об особенностях течения синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, о причинах развития этого заболевания, его признаках и способах диагностики.

Общее описание

Электрический импульс заставляет желудочки сокращаться и выталкивать кровь. В сердце здорового человека в желудочки он поступает по проводящим путям из правого предсердия. Между желудочками расположено скопление клеток, называемое атриовентрикулярным узлом. В этом узле импульс задерживается, давая желудочкам наполниться кровью.

WPW синдром — это второе название синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. Данное заболевание развивается внутриутробно и характеризуется образованием в сердце плода дополнительных мышечных волокон или так называемого пучка Кента.

То есть при этом заболевании импульс не задерживается в атриовентрикулярном узле, а через дополнительные мышечные волокна или пучок Кента поступает сразу в желудочки, заставляя их преждевременно сокращаться (возбуждаться). В результате желудочки не могут полноценно наполняться кровью.

Из всех сердечных патологий на долю этого заболевания приходится всего 0,15-2%. При этом возникает оно чаще всего у мужчин. У детей младшего возраста болезнь выявляется очень редко. Чаще всего первые признаки начинают проявляться в возрасте от 10 до 20 лет. В более взрослом возрасте болезнь проявляется достаточно редко, что обуславливается ухудшением проводимости дополнительного пути, приводящего к исчезновению симптомов недуга.

Наибольшую опасность синдрома WPW представляет то, что он провоцирует различные нарушения ритма сердца, которые в тяжелых случаях угрожают жизни больного. В половине случаев заболевание сопровождается следующими патологическими состояниями:

- реципрокными аритмиями;

- трепетанием и фибрилляцией предсердий.

Данное заболевание, как правило, является самостоятельным. Однако в некоторых случаях развитие синдрома WPW может возникать на фоне других заболеваний. К ним относятся:

Код по МКБ-10.

145.6 Синдром преждевременного возбуждения.

Причины развития заболевания

Так как синдром ВПВ является врожденной патологией, данное заболевание выявляется у детей, начиная с первых дней жизни. По мнению специалистов, этот недуг склонен передаваться по наследству.

Пучок Кента – это дополнительные мышечные пути, которые формируются у эмбриона на ранних стадиях развития. В норме они исчезают к 20 неделе беременности. Однако в некоторых случаях структурное строение сердца нарушается, что приводит к сохранению дополнительных мышечных путей, а в дальнейшем к развитию у ребенка синдрома ВПВ.

Следует заметить, что помимо синдрома WPW существует феномен WPW. Друг от друга эти два состояния отличаются тем, что при синдроме ВПВ больного человека беспокоят проявления заболевания, которые чаще всего выражаются в приступах тахикардии. При феномене ВПВ таких проявлений нет. Однако при проведении ЭКГ можно обнаружить, что электрические импульсы проводятся по дополнительным путям, а желудочки возбуждаются преждевременно.

Классификация заболевания

В зависимости от строения обходных путей выделяют два типа заболевания:

- с добавочными мышечными волокнами;

- со специализированными мышечными волокнами (пучком Кента).

В зависимости от клинических проявлений выделяют следующие формы синдрома ВПВ:

- манифестирующую;

- интермиттирующую или преходящий синдром WPW;

- транзиторную или скрытую.

Манифестирующая форма отличается присутствием на ЭКГ дельта-волны, а также синусового ритма и эпизодов наджелудочковой тахикардии.

Интермиттирующий синдром WPW отличается периодическим преждевременным возбуждением желудочков, а также присутствием синусового ритма и подтвержденной наджелудочковой тахикардии.

Особенностью скрытого синдроми WPW является то, что на ЭКГ невозможно увидеть признаки заболевания. Однако данная патология отличается ретроградным проведением импульсов по дополнительным мышечным волокнам, а человека периодически беспокоят проявления заболевания в виде наджелудочковой тахикардии.

Изменения на кардиограмме

По результатам ЭКГ на синдром ВПВ указывает укороченный интервал P-Q, составляющий меньше 0,12 секунд. Этот показатель свидетельствует о том, что импульс от предсердий в желудочки поступает преждевременно.

Также наблюдается деформированный и расширенный комплекс QRS, в начальной стадии которого имеется дельта-волна, обозначенная в виде пологого наклона. Этот показатель указывает на то, что импульс проходит по дополнительному пути.

Следует заметить, что у некоторых людей синдром ВПВ протекает в скрытой форме, которую тяжело диагностировать. Выявить его путем кардиографического исследования сердца можно лишь с наступлением тяжелых приступов аритмии.

Признаки заболевания

Люди с синдромом ВПВ могут жить годами, даже не подозревая о своей болезни. Однако проявиться она может в любое время и в любом возрасте. Симптомы заболевания чаще всего появляются у подростков и молодых людей, что в большинстве случаев связано с эмоциональным перевозбуждением. Также проявиться болезнь может во время беременности.

Пароксизмальная аритмия является единственным специфическим симптомом синдрома WPW. Тяжелые приступы аритмии помогают распознать транзиторный тип с синдромом WPW.

Приступы аритмии протекают очень тяжело. При этом возникнуть они могут в любом возрасте. При возникновении у детей с рождения и до 3-х лет подобный приступ может вызвать острую сердечную недостаточность.

У более взрослых детей тяжелые приступы аритмии тоже возникают очень часто, однако протекают они гораздо легче, сопровождаясь тахикардией с частотой пульса, достигающей показателя в 200-360 ударов в минуту.

Чаще всего его развитию способствуют интенсивная физическая нагрузка или сильный стресс. Но в некоторых случаях приступ может возникать без видимых на то причин. Продолжительность приступа может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. При этом человека беспокоят следующие проявления:

- боли за грудиной;

- общая слабость;

- головокружения;

- обморочные состояния;

- тахикардия, возникающая как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя;

- ощущение сильного биения и замирания сердца;

- ощущение нехватки воздуха;

- шум в ушах;

- холодный пот;

- побледнение кожных покровов, а в некоторых случаях и цианоз;

- синюшность ногтей и пальцев конечностей;

- гипотензия;

- боли в животе, сопровождаемые тошнотой и рвотой.

Приступ может прекратиться так же внезапно, как и начался. Но в некоторых случаях может потребоваться прием антиаритмических препаратов.

Диагностика заболевания

Приступы тахикардии в молодом возрасте являются показанием для проведения диагностики синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. Основным методом аппаратной диагностики, позволяющим подтвердить либо исключить данное заболевание, является ЭКГ в 12-ти отведениях. Это исследование поможет определить заболевание даже в том случае, если пациента беспокоит перемежающийся тип заболевания, при котором другие симптомы могут отсутствовать.

Еще одним способом, позволяющим выявить другие разновидности недуга, является чреспищеводная электростимуляция. Данная методика подразумевает введение в пищевод электрода, который заставляет сердце сокращаться с определенной частотой. Если после достижения частоты сокращений, равного 100-150 ударам в минуту, пучок Кента прекращает функционировать, это указывает на наличие обходных путей проведения электрического импульса.

При необходимости могут применяться и другие методы исследования. К ним относятся:

- ЭКГ по Холтеру является незаменимой диагностической процедурой при преходящем синдроме WPW;

- Эхо-КГ применяется для обнаружения сопутствующих заболеваний сердца;

- эндокардиальное физиологическое исследование применяется для определения количества обходных путей проведения импульса и постановки точного диагноза.

Способы лечения

Если у человека подтвержден диагноз синдрома WPW, однако явные признаки заболевания отсутствуют, лечение ему не назначается. Во всех остальных случаях метод лечения подбирается исходя из интенсивности проявлений заболевания, а также наличия или отсутствия признаков сердечной недостаточности.

Лечение может проводиться двумя способами:

- медикаментозным;

- хирургическим.

Медикаментозная терапия, как правило, предусматривает пожизненный прием специальных противоаритмических средств. Однако принимать их нужно только по назначению врача, так как некоторые из них способны усиливать проведение электрических импульсов через обходные пути, что только ухудшит состояние больного.

Наиболее эффективным методом хирургического лечения синдрома ВПВ является радиочастотная абляция сердца. Однако проводят ее только в случае низкой эффективности медикаментозных препаратов. Также данная операция показана в случае наличия приступов мерцательной аритмии.

Заключение

При отсутствии проявлений заболевания и патологических изменений в структуре сердца прогноз для жизни является наиболее благоприятным. Во всех остальных случаях состояние пациента будет зависеть от вовремя оказанной квалифицированной медицинской помощи.

В большинстве случаев вернуться к обычной жизни и забыть о приступах тахиаритмии помогает операция. Однако в течение всей жизни таким людям придется принимать противоаритмические препараты, что позволит предотвратить возникновение новых приступов.

serdechka.ru

причины, симптомы, диагностика и лечение

Синдромом WPW называется патология в нервных волокнах сердечной мышцы, которая вызывает приступы тахикардии и обусловлена прохождением возбуждающего нервного импульса по дополнительным укороченным путям, отсутствующим в здоровом сердце.

Первые упоминания

В 1930 году ученые-медики Вольф, Паркинсон и Уайт первыми описали признаки и механизм проявления синдрома, которому впоследствии и было дано название синдрома ВПВ (WPW). Существует еще такое понятие, как WPW-феномен. Его мы также рассмотрим в этой статье.

В норме волокна в сердце, проводящие нервный возбуждающий импульс, образуют определенный маршрут, который обеспечивает равномерное и постепенное распространение импульса. Генерация сигнала начинается в синусовом узле в правом предсердии, достигает АВ-узла (атриовентрикулярный узел) в предсердно-желудочковой зоне, затем по ножкам пучка Гиса через волокна Пуркинье возбуждение передается во все мышечные волокна желудочков сердца, и такой длинный путь обеспечивает скоординированные и синхронные сокращения всей сердечной мышцы.

Причины и симптомы

При синдроме WPW возбуждение нервного импульса из предсердия в желудочки проходит по короткому пути к так называемому пучку Кента, минуя предсердно-желудочковый (АВ) узел. То есть волна возбуждения проходит гораздо быстрее, чем при нормальном ритме сердцебиения, отчего и возникают дискоординации в сокращении сердечной мышцы и различные виды аритмии.

То есть нарушаются пути проведения сердечного импульса.

Подобные аномалии в строении сердца являются исключительно врожденными и формируются наследственно из-за деформированного гена или же под влиянием других факторов, неблагоприятно воздействующих на развитие сердца человеческого эмбриона.

У плода всегда присутствуют дополнительные атриовентрикулярные кольца и волокна, которые к 20-22-ой неделе развития истончаются и полностью исчезают. Если же такие волокна сохраняются, появляются анатомические предпосылки синдрома WPW. Наследственная форма WPW-синдрома отличается наличием большого количества АВ-соединений, пороков и аномалий в строении сердца. Однако, несмотря на врожденные анатомические отклонения, первые симптомы WPW-синдрома могут проявиться только во взрослом возрасте. Из всех случаев наличия данного синдрома 70% выявляется у мужчин.

Признаки патологии

Наиболее распространенными признаками возможного наличия синдрома WPW являются следующие:

- Ощущения сильного и частого сердцебиения, которое дети могут назвать «выпрыгивает или колотится сердце».

- Внезапные головокружения.

- Беспричинные обмороки, в большей степени в детском и подростковом возрасте.

- Давящие боли в сердце, покалывание и режущие боли при вдохе.

- Ощущение недостатка воздуха, сильные одышки уже в молодом возрасте.

- Новорожденные могут отказываться от кормления, возможна обильная потливость, постоянная слабость, частота сердцебиения периодически увеличивается до 200-300 ударов в минуту.

Как выявить заболевание?

У большого количества людей, имеющих дополнительные патологические волокна в сердечной мышце, синдром WPW диагностируется, только когда проводится эхокардиография сердца. Расшифровка обязательно выдаст результат.

Такие носители синдрома не страдают приступами тахикардии или аритмии и могут даже не подозревать о наличии патологий в сердце.

Такое бессимптомное протекание наблюдается у 35-40% всех выявленных носителей синдрома. Легкая степень протекания синдрома WPW характеризуется периодической кратковременной тахикардией или аритмией, которая достаточно быстро проходит без посторонней помощи. Для устранения приступов в случае средней тяжести синдрома WPW требуются антиаритмические препараты или определенные виды блокаторов сердечных возбуждений.

В случае длительных приступов, которые практически не снимаются медикаментозно и осложняются беспорядочными сокращениями и трепетаниями сердечной мышцы, диагностируется тяжелая степень синдрома и рекомендуется оперативное лечение.

Типы синдрома

Синдром сердца WPW также классифицируют по частоте и особенностям появления различных клинических признаков и подразделяют на следующие типы:

- Манифестирующий, когда на электрокардиограмме постоянно присутствует дельта-волна, а АВР-тахикардия и синусовый ритм появляются эпизодически.

- Преходящий — характеризуется преходящим предвозбуждением желудочков.

- Скрытый — описывается эпизодической АВР-тахикардией, а в состоянии покоя не диагностируется.

Как еще можно диагностировать синдром?

Без электрокардиограммы диагностировать возможный WPW-синдром можно по прослушиванию тонов сердца, которые будут иметь частый выраженный неритмический характер, а также по неритмичности пульса.

Кроме ЭКГ, диагностирование синдрома WPW производится мониторингом с помощью специального портативного аппарата с электродами, методом ультразвуковых исследований и эхокардиографии, введением стимулирующего электрода в пищевод с последующей расшифровкой результатов электроимпульсов, а также комплексным электрофизиологическим обследованием, которое дает наиболее точную модель имеющихся в сердечной мышце пучков Кента и позволяет рекомендовать консервативное или оперативное лечение.

WPW-феномен

При обследованиях на наличие синдрома WPW у более чем 30% выявленных носителей синдрома каких-либо жалоб на здоровье сердца никогда не возникало. В связи с большим количеством подобных бессимптомных протеканий, в 1980 году ВОЗ опубликовала рекомендации, в которых разделялись синдром WPW, имеющий определенную клиническую картину, и WPW-феномен.

О таком феномене делается заключение, когда на электрокардиограмме сердца синусовый ритм имеет признаки преждевременного возбуждения желудочков, однако у обследуемых никаких патологических состояний и атриовентрикулярной тахикардии не наблюдалось.

Несмотря на это, при феномене WPW риск возникновения осложнений очень высок, любое провоцирующее воздействие — физические или эмоциональные нагрузки, алкоголь, переезды в непривычные географические зоны — может вызвать проявление негативных симптомов синдрома WPW. У взрослого населения в 0,3% случаев WPW-феномен приводит к летальным исходам, у обследованных детей наблюдались клинические смерти в 2% случаев.

Статистика феномена WPW у детей

WPW-синдром занимает лидирующее место среди факторов, вызывающих тахикардию и аритмию у детей. Он является очевидной базой для дальнейших сбоев ритма сердца, и даже отсутствие жалоб не снижает риска возникновения подобных патологий. Любые повышенные физические нагрузки, интенсивные занятия спортом, психологические факторы могут спровоцировать срыв мнимой благополучной сердечной деятельности и даже привести к смерти от сердечного приступа.

WPW-синдром занимает лидирующее место среди факторов, вызывающих тахикардию и аритмию у детей. Он является очевидной базой для дальнейших сбоев ритма сердца, и даже отсутствие жалоб не снижает риска возникновения подобных патологий. Любые повышенные физические нагрузки, интенсивные занятия спортом, психологические факторы могут спровоцировать срыв мнимой благополучной сердечной деятельности и даже привести к смерти от сердечного приступа.Длительные наблюдения в течение почти 20 лет за большой группой детей, у которых выявлен синдром сердца WPW, в возрасте от новорожденных до 18 лет показали следующие результаты:

- 8% детей испытывали внезапные приступы АВР-тахикардии;

- у 8,2% обследуемых наблюдался переход феномена в преходящий синдром WPW;

- у 8,5% случались кратковременные потери сознания;

- 2% детей к моменту первого обследования уже перенесли клинические смерти;

- 1,2% — только мальчики — внезапно умерли в период обследований;

- только у 9% детей с феноменом WPW зарегистрировано исчезновение данных признаков.

Чем опасен феномен WPW?

Из приведенных цифр видно, насколько небезопасным является даже наличие феномена WPW. Такой высокий процент возникновения неблагоприятных симптомов и патологий уже в детском возрасте дает основания предположить, что без щадящих физических и эмоциональных нагрузок, без системного наблюдения и проведения лечебных мероприятий с возрастом этот процент и угроза жизни будут только возрастать.

Дети с феноменом WPW не должны заниматься профессиональным спортом и подвергаться постоянным стрессовым воздействиям. С осторожностью следует относиться к резким сменам климата или мероприятиям, вызывающим сильные эмоциональные всплески. Все эти факторы могут с высокой долей вероятности привести к серьезным заболеваниям или смерти. Лица, у которых установлено наличие синдрома или феномена WPW, не призываются на военную службу.

Лечение и купирование синдрома

Симптоматика и методы лечения часто взаимосвязаны. Существует множество лекарственных препаратов, которые снимают сердечные приступы, вызванные синдромом WPW, и заметно снижают проявление его симптомов.

Группа препаратов-блокаторов нормализует частоту сокращений сердечной мышцы. Однако эффективность таких средств проявляется только на уровне 50-60%, и их нельзя применять при постоянной гипотонии и астме.

Антиаритмические препараты достаточно стабильно купируют приступы АВР-тахикардии, нормализуют частоту сердечного ритма у 80% пациентов, однако также имеют целый ряд противопоказаний в случае гипотонии, инфаркта, других патологий сердца, детского и подросткового возраста. Некоторые кальциевые блокаторы категорически противопоказаны при синдроме WPW, так как на фоне улучшения картины передачи нервного импульса они дают сбой в работе предсердий, что имеет серьезные необратимые последствия.

Также в ряде случаев применения препаратов группы АТФ наблюдается негативное влияние на сокращения предсердий. Существуют также и немедикаментозные методы купирования синдрома.

В мышечной ткани нервные импульсы проходят по симпатическим и парасимпатическим волокнам. Первый вид волокон активизирует работу сердца, второй вид замедляет сердечные сокращения, являясь разновидностью блуждающего нерва nervus vagus, и также называется вагусным рефлексом. То есть активация именно данного вида рефлексов даст эффект стабилизации работы сердца. Самым простым способом активации вагусных импульсов является так называемый рефлекс Ашнера, который провоцируется 20-30-секундным несильным нажатием на глазные яблоки и часто помогает остановить тахикардию.

Также блуждающий нерв хорошо активируется задержкой дыхания и напряжением мышц живота, так что при синдроме или феномене WPW полезно заниматься йогой и дыхательной гимнастикой.

Способ запуска подавляющего сигнала через электрод, введенный в пищевод, очень эффективно останавливает тяжелую длительную тахикардию, но иногда приводит к фибрилляции отделов сердца, поэтому делается в специальных кабинетах, оборудованных дефибриллятором.

Дефибрилляция проводится только в очень тяжелых случаях, при выраженной угрозе жизни, но она часто помогает устранить опасные очаги посторонних импульсов в сердечной ткани и нормализовать ритм работы сердца.

Оперативные методы лечения синдрома WPW и их необходимость

Если выявлен феномен WPW на ЭКГ, оперативный метод устранения применяется только в особенно сложных случаях, при частой и затяжной тахикардии, которая не снимается медикаментозно, а также при установленных случаях внезапной сердечной смерти родственников пациента или по профессиональным показаниям.

Оперативное лечение рекомендуется только на основе всестороннего и полного обследования, которое дает максимально точную картину структуры патологических тканей в сердце. Поэтому стоит подумать о том, делать ли операцию при феномене WPW.

Операция производится при помощи специального электрода, который вводится через бедренную артерию в сердечную мышцу посредством рентген-наблюдения и в определенных участках производит радиоприжигание, или абляцию, волокон нервной ткани.

Также может проводиться криоразрушение патологических нервных волокон. И в том, и в другом случае эффективность операции достигает 95%. Рецидивы случаются по причине неполного разрушения устраняемых очагов, а также при наличии других невыявленных образований нервных тканей. Сама по себе операция может осуществляться под местным наркозом, практически бескровная, не вызывает осложнений, имеет очень короткий восстановительный период и поэтому может проводиться в любом возрасте.

Институт хирургии им. А. В. Вишневского — гордость отечественной медицины, располагает современными средствами лечения и диагностики, проводит научные исследования, разноплановую высокотехнологичную диагностику и уникальные кардиологические операции. ФГБУ «ННП Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» осуществляет лечебную, научную и образовательную деятельность по программе «Сердечно-сосудистая хирургия».

Российский кардиологический научно-производственный комплекс проводит обследования и лечение заболеваний сердца на высокотехнологичном мировом уровне. В центре «КардиоДом» можно пройти полное кардиологическое обследование, получить качественное терапевтическое лечение в амбулаторных условиях. Кардиологические центры в Москве хорошо себя зарекомендовали, поэтому при возникновении необходимости в оперативном вмешательстве обращаться туда можно, не раздумывая.

fb.ru