Биологический метод лечения пульпита показания и противопоказания: Лечение пульпита, методы и этапы. Применение микроскопа

Биологический метод лечения пульпита у детей и взрослых

Посмотреть прайс

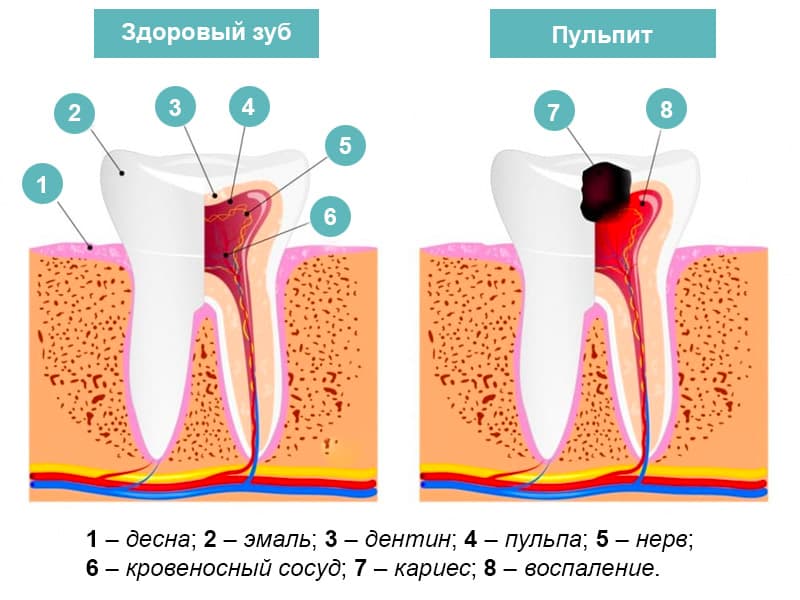

Человеческий зуб – достаточно сложно устроенный орган. Под слоем твердой эмали, покрывающей зубную коронку, в нем находится полость, заполненная пульпой – особой тканью желеобразной консистенции, пронизанной кровеносными сосудами и нервными окончаниями.

Содержание:

- Что такое пульпит?

- Современные способы лечения пульпита

- Этапы биологического лечения пульпита

- Показания к применению биологического способа лечения пульпита

Именно благодаря пульпе осуществляется снабжение зуба всеми необходимыми для него питательными веществами, и его здоровье напрямую зависит от здоровья пульпы.

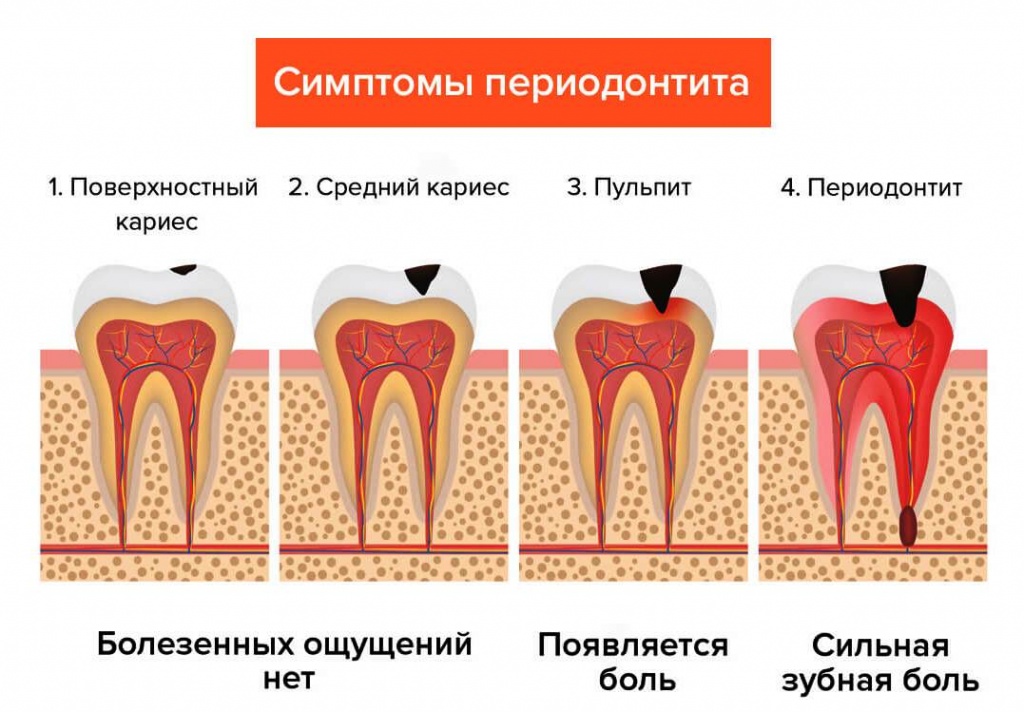

Что такое пульпит?

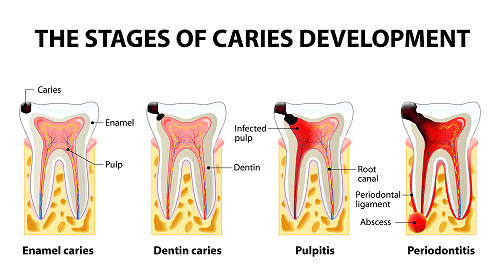

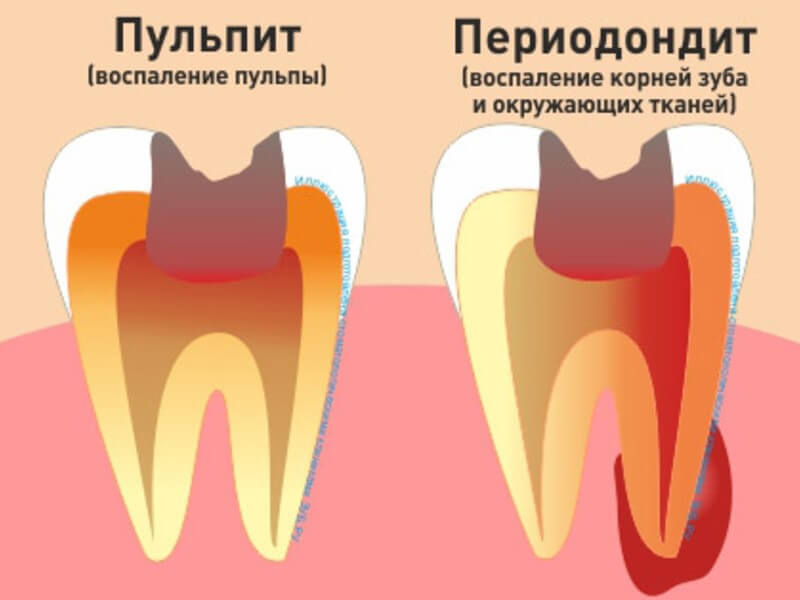

Разрушительная деятельность болезнетворных микроорганизмов, вызывающих кариес, приводит к тому, что целостность зубной коронки нарушается. Эти микроорганизмы проникают в полость, вызывая воспаление пульпы, или пульпит.

Это очень серьезное заболевание, приводящее к полному разрушению зуба, и сопровождающееся сильной болью. Раньше единственным способом лечения пульпита было удаление пульпы путем высверливания, после которого опустевшая полость заполнялась пломбировочным материалом.

В случае гнойного пульпита так делается и сейчас. Помимо того, что эта непростая и болезненная операция требует глубокого обезболивания, она приводит к полному нарушению нормального питания зубных тканей, в результате чего зуб «умирает» – не получая нормального питания, он сохнет, стенки становятся тонкими и хрупкими.

Спустя непродолжительное время – не более трех-пяти лет – они ломаются, и даже покрытие металлокерамической коронкой не решает проблемы кардинально: зуб погибает бесповоротно и безвозвратно. Чем больше во рту человека таких мертвых зубов, тем вернее приближается момент, когда единственной возможностью заполнить челюсть станет съемный протез либо имплантация.

Понятно, что, ни то, ни другое не в состоянии полностью заменить живые зубы, к тому же существует множество противопоказаний к установке имплантов. Поэтому каждый человек старается беречь свои «родные» зубы, а стоматология оказывает множество услуг для их сохранения.

Поэтому каждый человек старается беречь свои «родные» зубы, а стоматология оказывает множество услуг для их сохранения.

Современные способы лечения пульпита

Сейчас ситуацию с воспалением пульпы можно скорректировать не только хирургическим, но и терапевтическим способом, применив современную методику, не предполагающую полного удаления пульпы и позволяющую сохранить жизнеспособность зуба.

Современная стоматология пришла к выводу, что при кариозном поражении пульпа погибает далеко не сразу, и до определенной стадии развития кариеса вполне возможно применение реабилитационных мероприятий, при которых зубная полость обрабатывается лекарственными веществами, позволяющими снять воспалительный процесс, не затрагивая целостности пульпы и не нарушая ее связи с другими зубными тканями.

Биологический метод лечения пульпита – идеальное решение данной проблемы, при котором врачу удается избежать ситуации, приводящей к необратимым процессам, а в частности к гибели зуба. Но оно возможно далеко не всегда, а лишь в тех случаях.

Но оно возможно далеко не всегда, а лишь в тех случаях.

Противопоказания к биологическому методу лечения

Такой метод лечения невозможен в тех случаях, когда воспалительный процесс в области пульпы не зашел еще настолько далеко, что это вызвало нагноение и некроз, т.е. распад ткани.

Проще говоря, чтобы рассчитывать на применение подобной методики, следует обращаться к врачу при первых признаках зубной боли, не дожидаясь, пока она начнет сводить вас с ума. Что же представляет собой биологический метод лечения пульпита, и каковы его этапы?

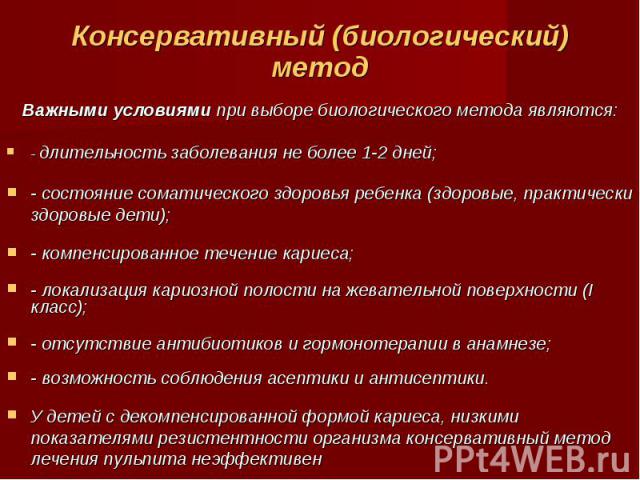

К противопоказаниям биологического метода лечения можно отнести:

- Острую форму заболевания;

- Гнойный пульпит;

- Хронический пульпит;

- Кариес в области корневой шейки зуба;

- Кариес на его апроксимальной поверхности;

- Пожилой возраст;

- Хронические заболевания.

Также не следует применять данную методику при любой форме пульпита, если в дальнейшем планируется использовать зуб в качестве опорного при установке постоянных протезов.

Еще одно важное ограничение – возраст и состояние здоровья: пациенту, в отношении которого применяется данная методика, должно быть не более 35 лет, при этом у него не должно быть серьезных хронических патологий.

Этапы биологического лечения пульпита

Первый этап включает в себя, проходящую под обезболиванием, тщательную обработку кариозной полости больного зуба асептическими (препятствующим попаданию микроорганизмов) и антисептическими (противовоспалительными) растворами с температурой 38-39 градусов по Цельсию.

При этом врач использует стерильные боры для очистки зуба от пораженных кариесом тканей, но вскрытие полости, в которой находится пульпа, не производит.

Многократно промыв упомянутыми растворами обработанную таким образом кариозную полость, стоматолог помещает внутрь нее стерильный ватный шарик, пропитанный специальным лекарственным средством, оказывающим противовоспалительное и антимикробное воздействие на пульпу и ее микрофлору.

С этой целью используются различные антибиотики, а также смесь, состоящая из анальгина (для обезболивания) и димедрола (для предотвращения аллергических реакций). Все это позволяет снять воспаление и убрать болевой синдром.

Все это позволяет снять воспаление и убрать болевой синдром.

Промазав стенки кариозной полости мазью «Пульпомиксин», производимой во Франции, врач оставляет в ней пропитанный лекарством кусочек ваты, закрывая отверстие пломбировочным материалом.

Следующий визит пациента к стоматологу, при отсутствии беспокоящих признаков, должен состояться через неделю.

При втором посещении врач производит вскрытие временной пломбы, удаление ватного шарика и нанесение на дно кариозной полости препарата «Кальципульпа». Он стимулирует выработку дентина – заместительной ткани, позволяющей восстановить целостность пульпы, если какая-то часть ее пострадала в результате воспалительного процесса.

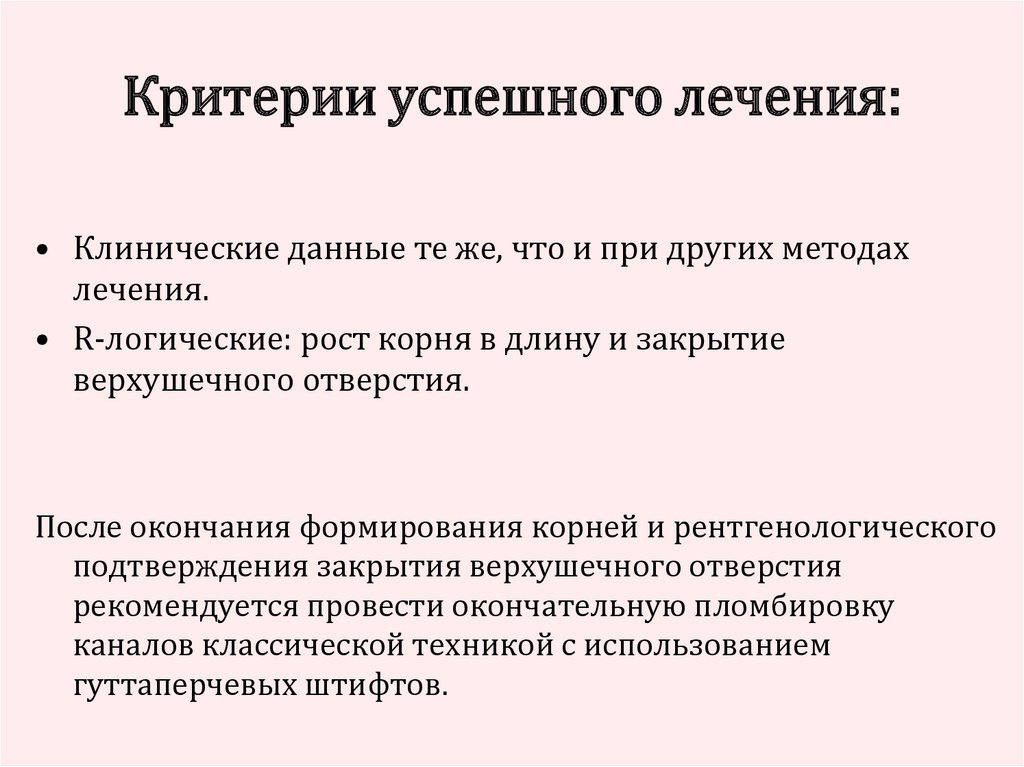

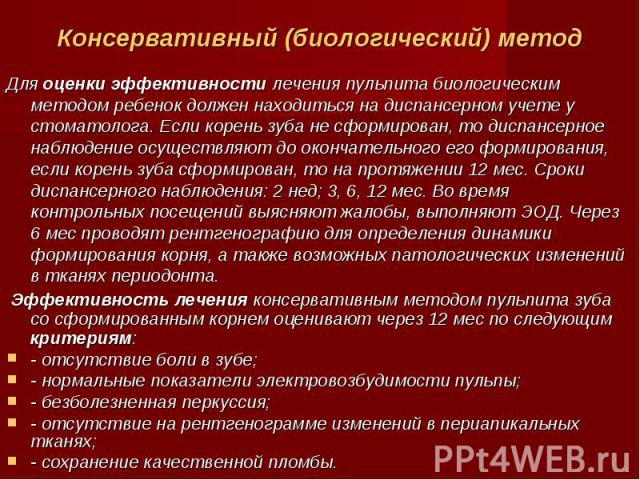

Далее полость закрывается постоянной пломбой из стеклополимерных материалов. После этого на протяжении шести месяцев врач ведет тщательное наблюдение за пациентом, проводя проверку состояния методом электроодонтометриии – раздражения пульпы слабыми разрядами электрического тока.

В зависимости от ее реакции, можно судить о состоянии зуба. Также применяется методика рентгенографии. Если на протяжении этого срока отрицательной динамики не выявлено, лечение считается удачно завершенным.

Показания к применению биологического способа лечения пульпита

Обычно показаниями применению биологического метода лечения пульпита является наличие достаточно глубокого кариеса полости при отсутствии болевых ощущений: в таком случае он становится превентивной мерой, позволяющей предупредить обострение ситуации.

Его применение возможно и при остром пульпите, но лишь в первые часы после появления болевых ощущений. Также его можно рекомендовать, когда во время обработки кариесной полости бором происходит случайное вскрытие пульпы.

Во всех этих случаях воспалительный процесс либо отсутствует, либо находится в самом начале. Если же момент упущен, и пульпить зашел достаточно далеко, удаление пульпы, увы, неизбежно.

Похожие статьи

- Лечение пульпита

- Пройти профессиональную чистку зубов на Старокачаловской

- Установку культевой вкладки на Старокачаловской

- Лечение гнойного воспаления десны

- Имплантация зубов в Северном Бутово

Биологический метод лечения пульпитов

Сущность биологического метода лечения пульпитов состоит в воздействии лекарственными веществами на причину воспаления пульпы — микроорганизмы и на ткань пульпы с целью восстановления ее нормального морфофункционального состояния.

Сохранение живой полноценной пульпы очень важно для зуба и организма в целом в видувыполнения ею защитной, трофической и пластической функций. В случае гибели пульпы возникают проблемы острой и хронической стоматогенной инфекции и сенсибилизации организма.

Предпосылками для разработки биологического метода лечения пульпитов явились накопленные за последние три десятилетия данные по биологии и патологии пульпы, изменившие существовавший ранее взгляд на воспаленную пульпу как на безусловно обреченный орган.

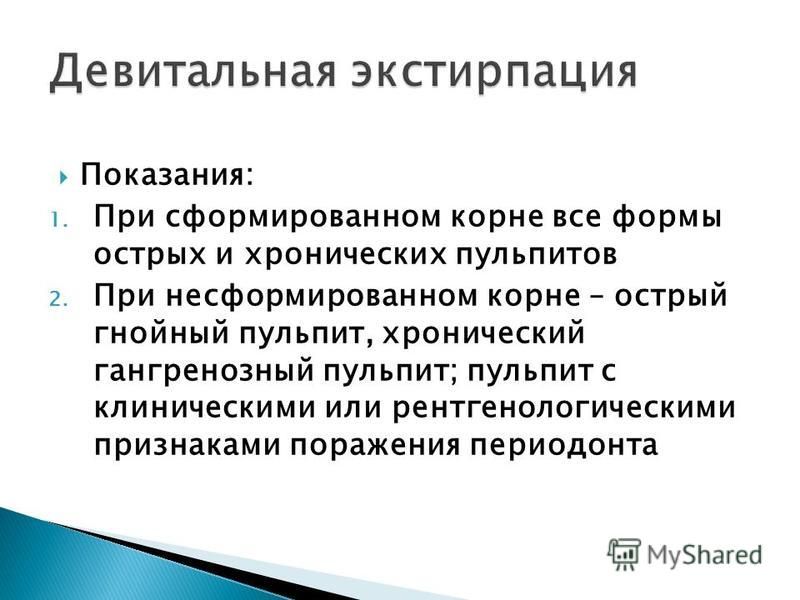

Показания к биологическому методу лечения пульпита

1) глубоком кариесе как метод превентивной терапии гиперемии пульпы и хронического фиброзного пульпита;

2) случайно вскрытом во время препарирования кариозной полости роге пульпы;

3) остром серозно-гнойном пульпите, особенно в первые часы после развития болевого синдрома;

4) хроническом простом (фиброзном) пульпите, когда в анамнезе не отмечалось самопроизвольных болей;

5) при гиперемии пульпы, возникшей после одонтопрепарирования в целях зубного протезирования либо вследствие кариозного процесса.

Противопоказания к биологическому методу лечения пульпита

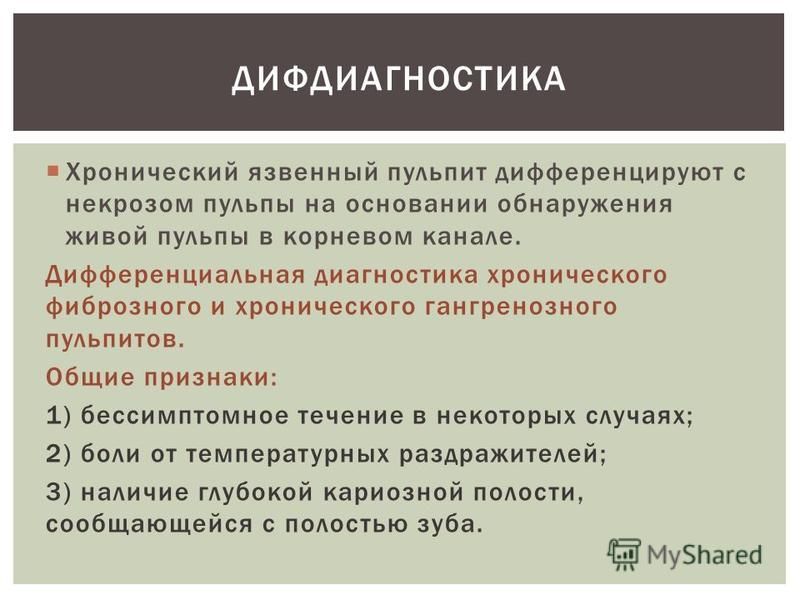

1) острые гнойно-некротические пульпиты;

2) хронические язвенно-некротические (гангренозные) пульпиты;

3) пульпиты с явлениями фокального периодонтита;

4) любые формы пульпита, если зуб планируется использовать в качестве опоры мостовидного протеза либо покрывать коронкой;

5) пульпиты у пожилых, ослабленных и соматически больных пациентов;

6) локализация кариозной полости в пришеечной области или на апроксимальной поверхности зуба;

7) конкрементозные пульпиты;

8) хронические пульпиты в стадии обострения.

Желательно, чтобы возраст пациента был до 35 лет, при этом у пациента не должно быть сопутствующих заболеваний, а показатели электроодонтометрии «причинных» зубов должны быть не более 20-30 мкА.

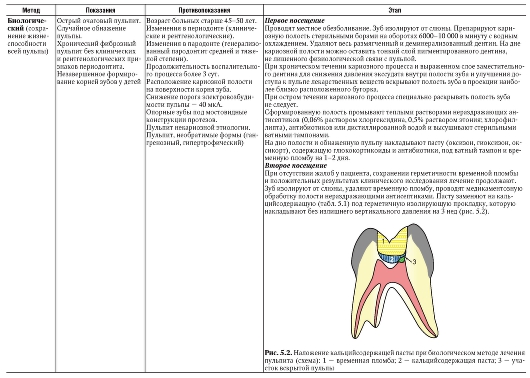

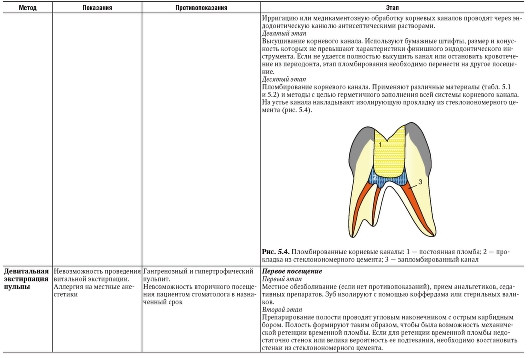

Методика проведения биологического метода лечения пульпита

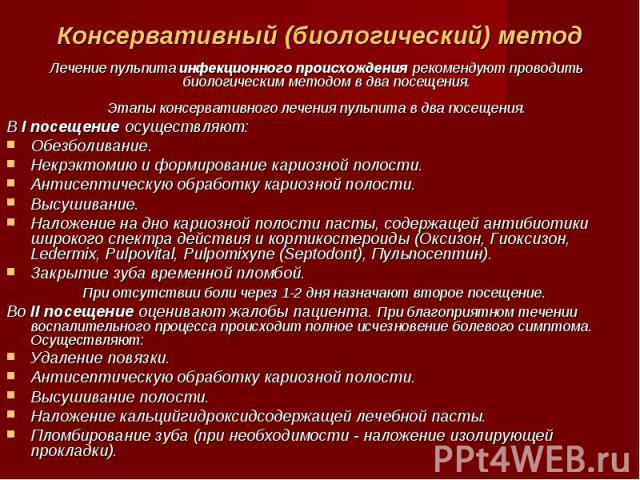

В первое посещение под анестезией (без использования адреналина!) проводится по возможности полная обработка кариозной полости с соблюдением принципов асептики и антисептики (использование коффердама, предварительная медикаментозная обработка операционного поля, применение стерильных боров, многократное промывание кариозной полости подогретыми до 38-39°С растворами антисептиков, что предполагает обязательное использование слюноотсоса и т. п.). К вскрытию пульпы стремиться не следует. После некрэктомии в кариозной полости оставляется ватный шарик со смесью лекарственных средств, способствующих ускорению разрешения воспалительного процесса. Применяют вещества, действующие на микрофлору воспаленной пульпы (антибактериальные средства) и способствующие нормализации нарушенных обменных процессов в пульпе, в т. ч. клеточных микроструктур (ингибиторы протеолиза), основного вещества (гликозаминогликаны), антиаллергические (десенсибилизирующие), иммунокорригирующие (нуклеинат натрия и др.), воздействующие на углеводно-белковый обмен (витамины С и Р), белковый обмен (мефенаминат натрия) и др. (Иванов B.C., Урбанович Л.И., Бережной В.П., 1990). Одним из наиболее эффективных официнальных препаратов является «Pulpomixine» (фирма «Septodont», Франция), содержащий стероидный гормон — дексаметазон, антибиотики — сульфат фрамицетина и сульфат полимиксина. «Pulpomixine» (рис. 1.53) представляет собой водорастворимую мазь, которая наносится на дно и стенки кариозной полости на стерильном ватном шарике и закрывается искусственным дентином или дентин-пастой на 6-7 суток.

п.). К вскрытию пульпы стремиться не следует. После некрэктомии в кариозной полости оставляется ватный шарик со смесью лекарственных средств, способствующих ускорению разрешения воспалительного процесса. Применяют вещества, действующие на микрофлору воспаленной пульпы (антибактериальные средства) и способствующие нормализации нарушенных обменных процессов в пульпе, в т. ч. клеточных микроструктур (ингибиторы протеолиза), основного вещества (гликозаминогликаны), антиаллергические (десенсибилизирующие), иммунокорригирующие (нуклеинат натрия и др.), воздействующие на углеводно-белковый обмен (витамины С и Р), белковый обмен (мефенаминат натрия) и др. (Иванов B.C., Урбанович Л.И., Бережной В.П., 1990). Одним из наиболее эффективных официнальных препаратов является «Pulpomixine» (фирма «Septodont», Франция), содержащий стероидный гормон — дексаметазон, антибиотики — сульфат фрамицетина и сульфат полимиксина. «Pulpomixine» (рис. 1.53) представляет собой водорастворимую мазь, которая наносится на дно и стенки кариозной полости на стерильном ватном шарике и закрывается искусственным дентином или дентин-пастой на 6-7 суток.

Возможно применение других антибиотиков, сульфаниламидных препаратов, нитрофуранов, антисептиков, например 1%раствора этония с последующим наложением пасты этония (Остроменцкая Т.К., Харитон B.C., 1979).

Установлено, что растворы анальгина и димедрола, кроме общеизвестного, обладают антибактериальным действием. Это позволяет использовать их смесь для биологического течения пульпита (Жаворонкова М.Д., 1996).

Во второе посещение при отсутствии болей целесообразно на дно кариозной полости наложить одонтотропный (стимулирующий выработку заместительного дентина) препарат — «Кальципульпу» («Септодонт») или «Лайф» («Керр», США) или др. Необходимо учитывать, что у детей применение препаратов на основе гидроокиси кальция некоторыми авторами не рекомендуется ввиду выраженной щелочной реакции материала.

В таких случаях возможно применение цинк-эвгеноловой пасты, цинк-эвгенолового цемента «Кариосан» и т. п. В качестве лечебного средства при хронических пульпитах у детей предлагается кальцийфосфатсодержащий гель с хлоргексидином (Сунцов В. Г. и соавт., 2004).

Г. и соавт., 2004).

Современным средством является минеральный триоксидный агрегат (МТА) фирмы «Dentsply», высокая эффективность которого доказана при прямом покрытии пульпы (Соловьева А.М., 2002).

В ряде случаев при глубоком кариесе, первично возникшем хроническом фиброзном пульпите, случайно вскрытом роге пульпы лечение возможно закончить в одно посещение. Тогда на дно обработанной, как указывалось ранее, кариозной полости сразу накладываются лечебная паста, прокладка из стеклоиономерного цемента и постоянная пломба.

Однако более целесообразным является наложение постоянной либо временной (на 1-1.5 мес.) стеклоиономерной пломбы. Применение антибиотиков в составе лечебных паст под постоянную пломбу и пломбирочных материалов для каналов корней зубов не рекомендуется вследствие быстрого распада антибиотиков под воздействием циркулирующей в дентинных канальцах и периодонте жидкости, что приводит к последующей сенсибилизации организма. Использование йодоформа в составе лечебных подкладок и паст для каналов корней зубов возможно только на ограниченный период времени по тем же причинам.

Не рекомендуется включение стероидных гормонов в лечебную подкладку под постоянную пломбу, т. к. они угнетают синтез коллагена, снижая пластическую функцию пульпы. После лечения пульпита биологическим методом показано динамическое наблюдение за больным в течение шести месяцев с периодическим проведением электроодонтометрии. Положительная динамика показателей электроодонтометрии свидетельствует об успехе терапии пульпита. Рентгенологическое исследование завершает динамическое наблюдение за пациентом, показывая отсутствие явлений периодонтита. Среди биологических методов лечения пульпита особо выделяют превентивное лечение. Превентивному лечению подлежат глубокий кариес, средний кариес молочных и постоянных зубов с несформированными верхушками корней у детей (Иванов B.C., Урбанович Л.И., Бережной В.П., 1990), зубы с переломом коронки без вскрытия пульпы, а также зубы с гиперемией пульпы вследствие их препарирования при изготовлении фарфоровых, ситаловых, металлокерамических и металлопластмассовых коронок. Нами в последнем случае используется следующий состав (Иорданишвили А.К., Ковалевский A.M., Теплов Е.В., 1999): окиси цинка — 68-94%, диклофенака натрия — 0,5-2,0%, окиси кальция — 0,5-5,0%, трикальцийфосфата — 5-25%. В 2005 г. на основании изучения отдаленных результатов применения этого материала в клинике ортопедической стоматологии Е.В.Теплов защитил кандидатскую диссертацию.

Нами в последнем случае используется следующий состав (Иорданишвили А.К., Ковалевский A.M., Теплов Е.В., 1999): окиси цинка — 68-94%, диклофенака натрия — 0,5-2,0%, окиси кальция — 0,5-5,0%, трикальцийфосфата — 5-25%. В 2005 г. на основании изучения отдаленных результатов применения этого материала в клинике ортопедической стоматологии Е.В.Теплов защитил кандидатскую диссертацию.

Порошок замешивается на эвгеноле до консистенции пасты. Время отверждения материала — 15-30 мин, что обеспечивает достаточно эффективную фиксацию временных протезов и пролонгированное лекарственное воздействие. При пломбировании зуба после успешного биологического лечения пульпита не рекомендуется применять амальгаму, пластмассы, силикатные цементы и композиционные материалы химического отверждения. Необходимо учитывать, что последние достаточно токсичны, и даже качественная прокладка из фосфатцемента или стеклоиономерного цемента не всегда способна защитить ослабленную пульпу зуба. Поэтому целесообразно наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения. Токсическое воздействие такого материала прекращается сразу после его отверждения. Однако следует учитывать травмирующее пульпу влияние инфракрасного излучения стоматологического Фотополимеризационного устройства. Так, поданным В.В.Алямовского (2000), повышение температуры в коронковой части полости зуба может достигать 16,52+0,54°С у резцов и 11,16±0,6ГС у моляров. Рекомендуется использование светодиодных фотополимеризаторов, которые лишены этого недостатка. Лучшим вариантом является использование стеклоиономерного цемента, причем следует отдать предпочтение стеклоиономерному материалу тройного отверждения «Vitremer» («ЗМ-Espe»), который обеспечивает эстетику и прочность реставрации, а главное, гарантированное отверждение пломбы даже в поддесневых кариозных полостях. «Vitremer» характеризуется тремя реакциями отверждения: во-первых, кислотно-основной реакцией между фторалюмосиликатным стеклом и поликарбоксильной кислотой, которая начинается при смешивании порошка и жидкости, может протекать в темноте, во-вторых, свободнорадикальной реакцией метакрилатного отверждения под действием света, в-третьих, свободнорадикальной реакцией метакрилатного отверждения в темноте, начинающейся при смешивании порошка с жидкостью.

Токсическое воздействие такого материала прекращается сразу после его отверждения. Однако следует учитывать травмирующее пульпу влияние инфракрасного излучения стоматологического Фотополимеризационного устройства. Так, поданным В.В.Алямовского (2000), повышение температуры в коронковой части полости зуба может достигать 16,52+0,54°С у резцов и 11,16±0,6ГС у моляров. Рекомендуется использование светодиодных фотополимеризаторов, которые лишены этого недостатка. Лучшим вариантом является использование стеклоиономерного цемента, причем следует отдать предпочтение стеклоиономерному материалу тройного отверждения «Vitremer» («ЗМ-Espe»), который обеспечивает эстетику и прочность реставрации, а главное, гарантированное отверждение пломбы даже в поддесневых кариозных полостях. «Vitremer» характеризуется тремя реакциями отверждения: во-первых, кислотно-основной реакцией между фторалюмосиликатным стеклом и поликарбоксильной кислотой, которая начинается при смешивании порошка и жидкости, может протекать в темноте, во-вторых, свободнорадикальной реакцией метакрилатного отверждения под действием света, в-третьих, свободнорадикальной реакцией метакрилатного отверждения в темноте, начинающейся при смешивании порошка с жидкостью.

В случае отсутствия стеклоиономерного цемента можно использовать силикофосфатный цемент (силидонт, люмикон и т. п.) с заменой пломбы на композиционную через несколько месяцев, после завершения формирования заместительного дентина.

Эффективными восстановительными материалами после лечения пульпита биологическим методом являются компомеры, сочетающие в себе основные преимущества стекло-иономерных цементов (химическую адгезию к твердым тканям зуба, выделение ионов фтора, высокую биологическую совместимость) с удобством использования, свойственным фотополимеризующимся композиционным материалам. Примером такого материала является «Dyractextra» фирмы «Dentsply».

Следует также заметить, что среди материалов, обладающих одонтотропными свойствами, особенно широкое распространение на российском рынке в последнее время получили материалы «Кальцидонт» и «Кальцесил», разработанные фирмой «ВладМиВа», а также импортные «Кальципульпа» («Септодонт»), «Лайф» («Керр»), «Дайкал» («Dentsply»), «Кальцикур» («Voco»), «Септокальцин ультра» («Септодонт») и др. Необходимо учитывать, что эти материалы неоднозначны по свойствам. Так, по результатам исследований А.В.Садовой (1997), рекомендуется ограничение применения материала «Дайкал» при глубоком кариесе (рис. 1.54) в полостях с неплотным светлым дном вследствие относительно высокого стрессогенного воздействия его на пульпу зуба. В то же время исследованиями Л.П.Шайда (1997) доказана эффективность композиции с использованием индометацина при лечении глубокого кариеса.

Необходимо учитывать, что эти материалы неоднозначны по свойствам. Так, по результатам исследований А.В.Садовой (1997), рекомендуется ограничение применения материала «Дайкал» при глубоком кариесе (рис. 1.54) в полостях с неплотным светлым дном вследствие относительно высокого стрессогенного воздействия его на пульпу зуба. В то же время исследованиями Л.П.Шайда (1997) доказана эффективность композиции с использованием индометацина при лечении глубокого кариеса.

Превентивное лечение при острой травме с переломом коронки зуба заключается в изоляции поверхности отлома от воздействия факторов полости рта. Для временного покрытия могут быть применены стеклоиономерный цемент, обработка фотополимеризующей-ся адгезивной системой и т. п., для постоянной изоляции рекомендуется изготовление ортодонтических коронок с наложением на поверхностьотлома лечебных паст на основе гидроокиси кальция.

Такое лечение с периодическим контролем электровозбудимости пульпы продолжают з течение 6-8 месяцев, иногда — года и больше. В случае травмы зуба с несформировавшимися верхушками корней критерием для определения времени снятия коронки является окончание формирования корней (Чупрынина Н.М., Воложин А.И., Гинали Н.В., 1993).

В случае травмы зуба с несформировавшимися верхушками корней критерием для определения времени снятия коронки является окончание формирования корней (Чупрынина Н.М., Воложин А.И., Гинали Н.В., 1993).

Метод сохранения жизнеспособности пульпы в травмированных зубах с помощью кальцийфосфатсодержащего геля с хлоргексидином разработан В.Г.Сунцовым и соавт. (1999). Методика лечения: зуб обрабатывают раствором хлоргексидина, высушивают, кальцийфосфатсодержащий гель с хлоргексидином накладывают на дентин скола зуба и фиксируют искусственной металлической коронкой. Лечение гелем проводят сроком от I4до 30 дней до наступления стойкого терапевтического эффекта. После удаления геля металлическая коронка фиксируется на зубе до полного формирования корня.

Г.И.Тюпенко и Н.К.Потего (2001) показали, что применение красного и инфракрасного излучений при лечении острого очагового пульпита позволяет сохранить жизнеспособность пульпы зуба, способствует предотвращению осложнений, они рекомендуют их для широкого применения в клинике терапевтической стоматологии.

Биологический метод лечения пульпита. Показания, противопоказания, методика

Похожие презентации:

Здоровье, предболезнь, болезнь и профилактика

Врожденные пороки сердца у детей

Цирроз печени

Приобретенные пороки сердца

Пиелонефрит

Анафилактический шок

Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта

Ревматоидный артрит

Инфекции Передаваемые Половым Путем

Бюгельные протезы

1. ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России Кафедра терапевтической стоматологии

Биологический метод лечения пульпитаПоказания, противопоказания, методика

Выполнил: Сеник А.В. (ОС-304)

2. История

Первые попытки лечения пульпитовпредпринимались древними врачами и

лекарями. Так, в древнем Китае более

чем 4 тыс. лет назад пытались лечить

пульпиты иглоукалыванием кожи

лица. В древней Греции, Риме, Египте

лечение пульпитов было направлено

на разрушение пульпы горячим

маслом или выжиганием раскаленным

железом.

При лечении пульпита необходимо разрешить

следующие проблемы:

устранить болевой симптом;

ликвидировать очаг воспаления в пульпе;

предохранить ткани периодонта от повреждения с

целью предупреждения развития периодонтита;

восстановить анатомическую форму и функцию зуба

как органа.

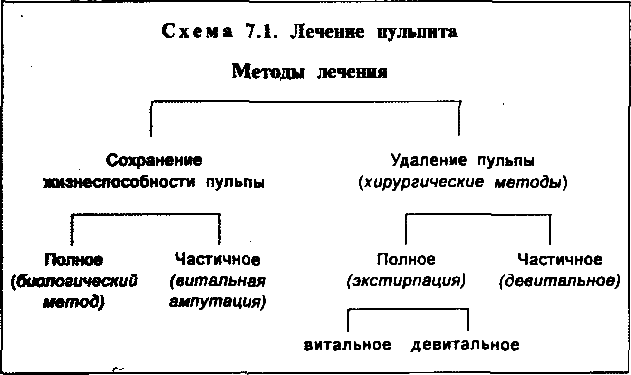

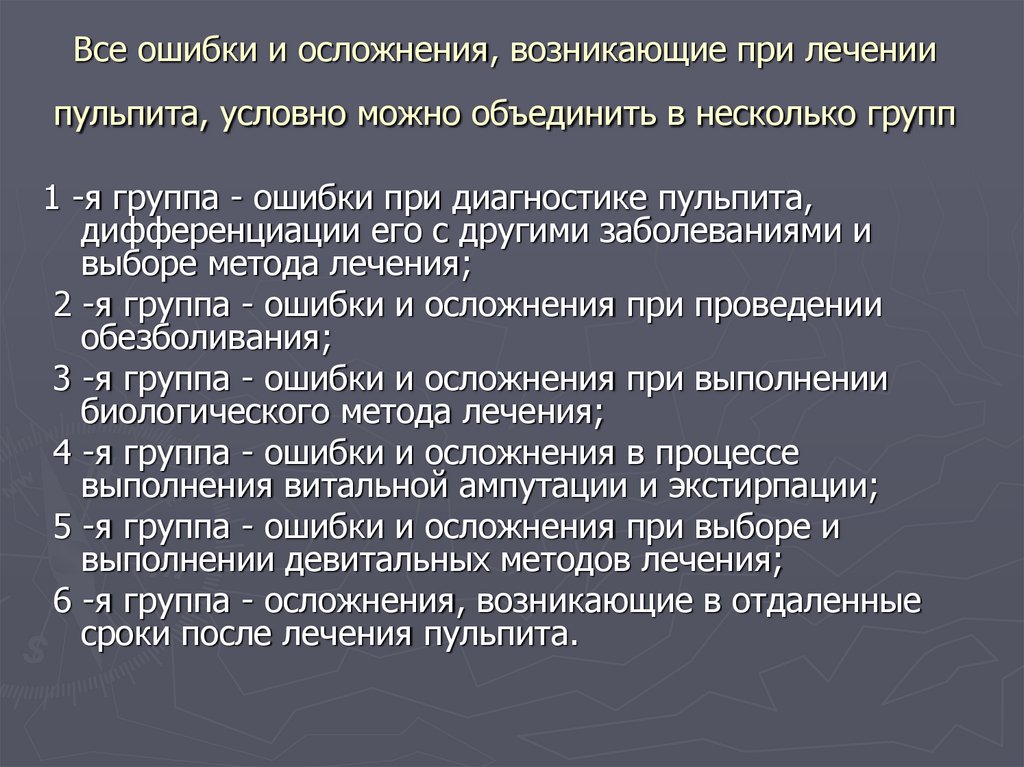

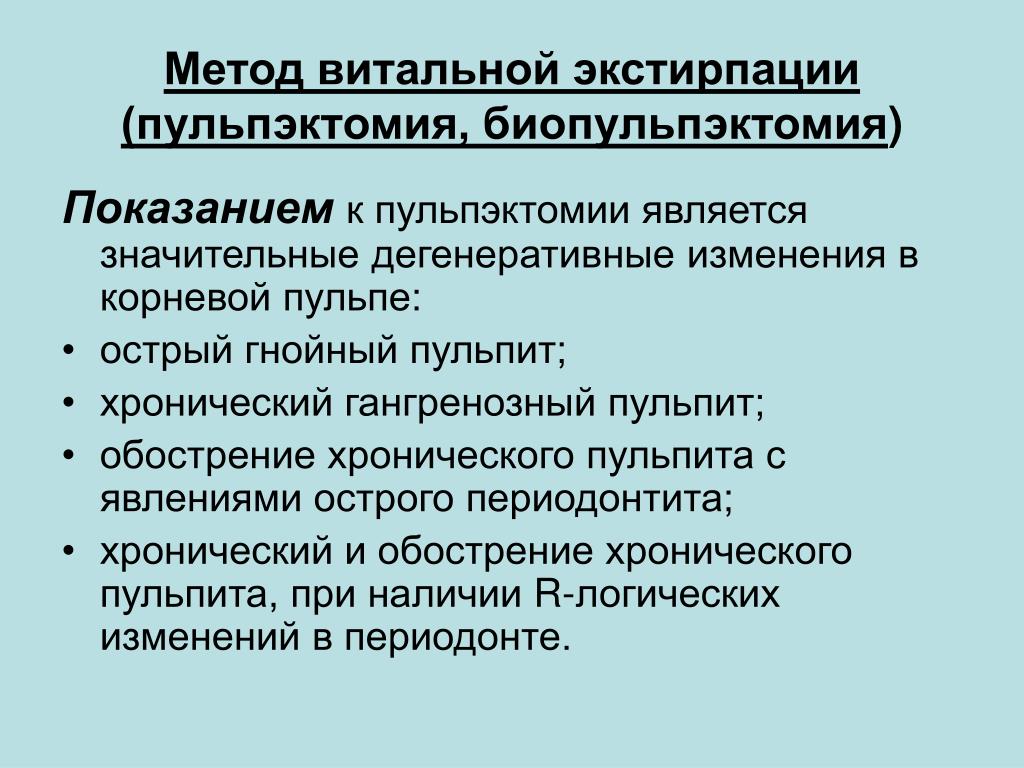

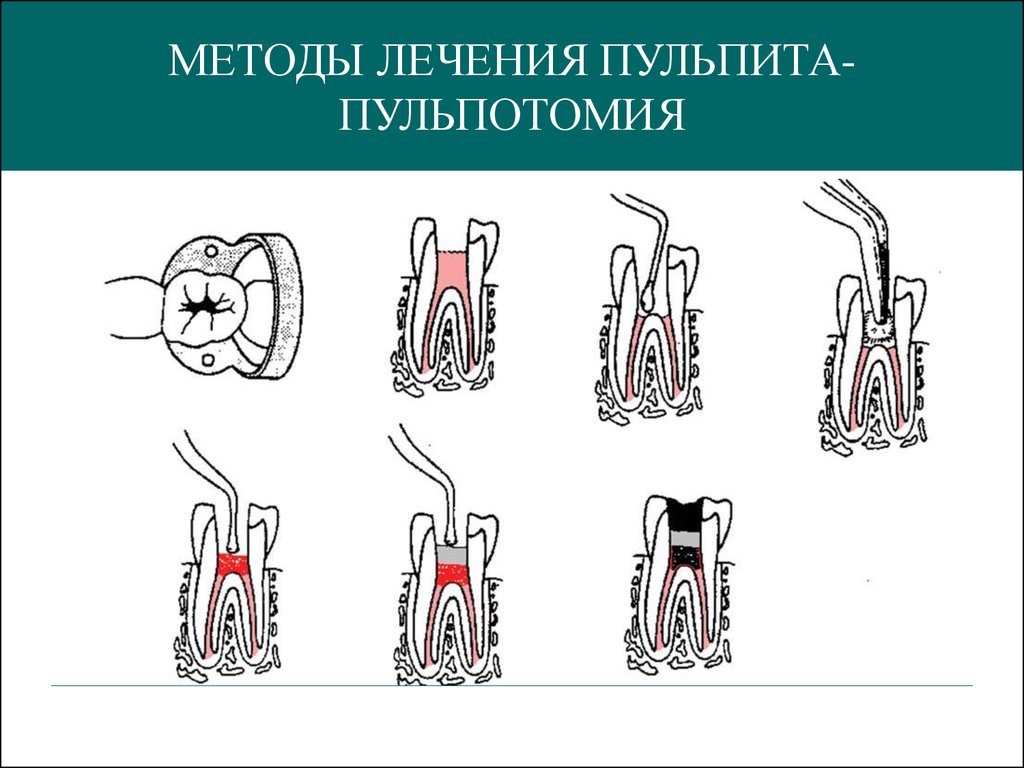

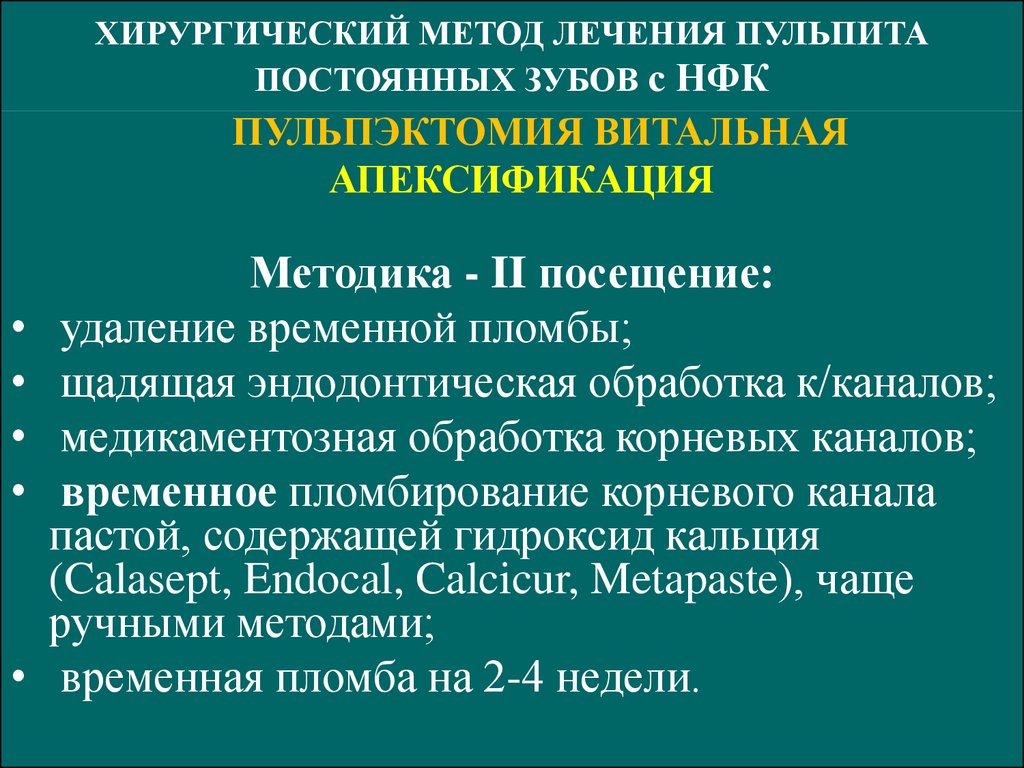

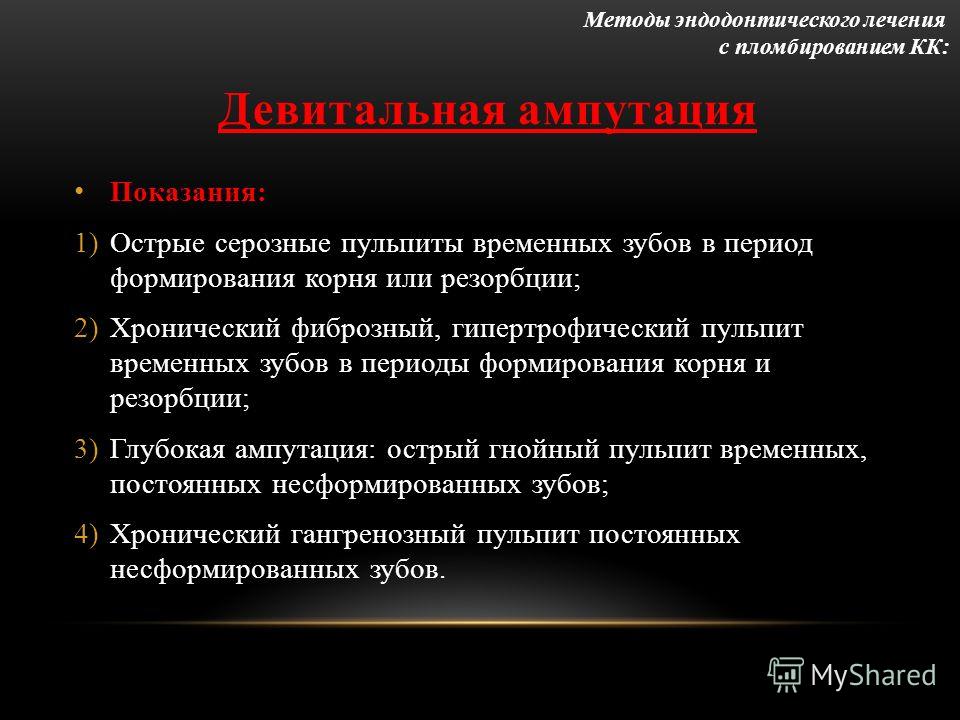

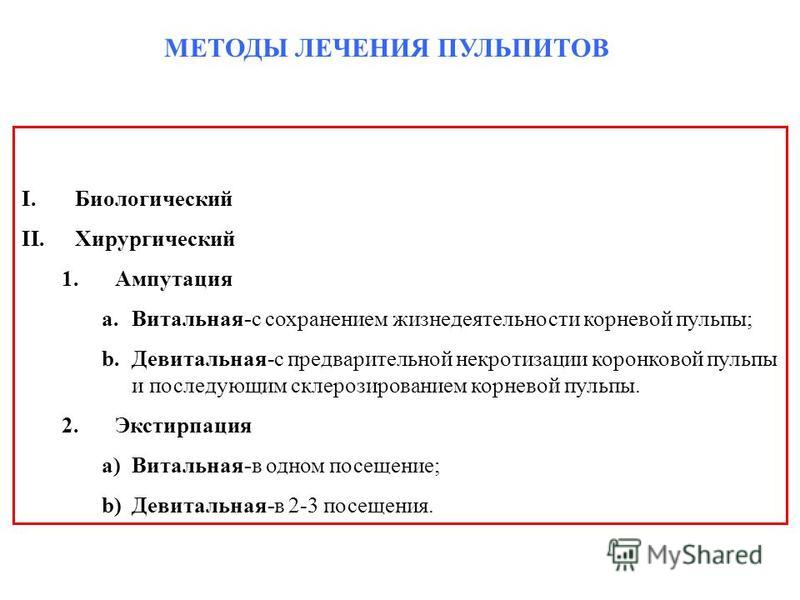

Методы лечения пульпита

Существующие методы лечения пульпита можно

разделить на консервативные, хирургические и

консервативно-хирургические. Биологический

(консервативный) метод лечения пульпита направлен на

снятие воспаления в пульпе с помощью лекарственных

препаратов и методов физиотерапии без последующего

удаления сосудисто-нервного пучка, либо частичное

удаление пульпы под анестезией с последующим

сохранением оставшейся ее части (методы витальной и

глубокой витальной ампутации).

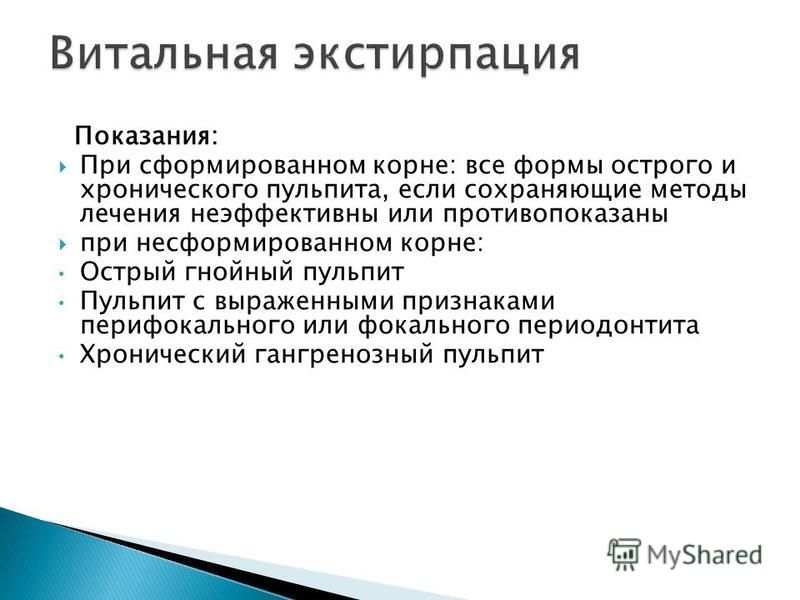

Хирургические методы лечения пульпита (витальной и

девитальной экстирпации) направлены на удаление

пульпы под анестезией или после ее девитализации.

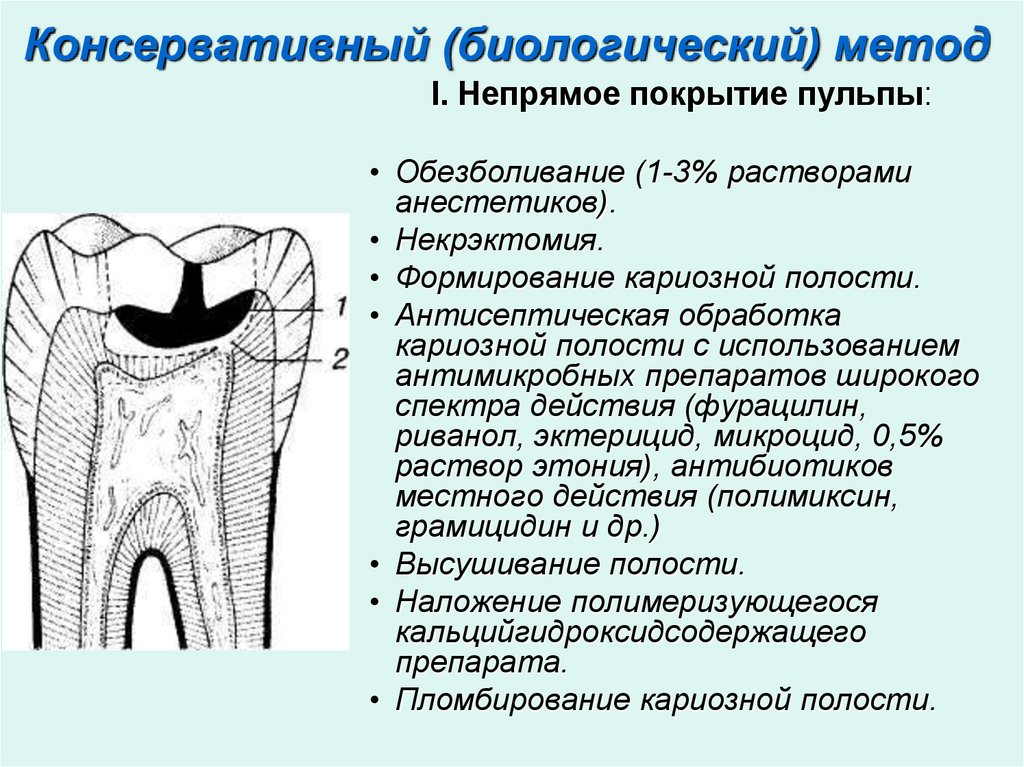

Непрямое покрытие пульпы

Данный метод может быть применен в случаях

глубокого кариеса или обратимого воспаления

пульпы (гиперемии), когда пульпарная камера не

вскрыта, а остается тонкий слой дентина. В таких

случаях стараются не обнажать пульпу, оставляя

измененные ткани дентина. После

препарирования и подготовки кариозной полости

на самую глубокую ее часть точечно накладывают

препараты кальция. Затем в обязательном

порядке – изолирующая прокладка, а затем

пломба.

В случаях, если зуб начинает болеть, необходимо

провести эндодонтическое лечение.

Прямое покрытие пульпы

Прямое покрытие проводятся в тех случаях, когда произошло

вскрытие полости зуба (при травме, лечении кариеса –

обработке кариозной полости).

При этом стоит отметить, что данный метод будет

эффективен, если не произойдет инфицирования тканей

пульпы.

Поэтому при случайном вскрытии полости зуба после

препарирования кариозной полости лучшим решением будет

эндодонтическое лечение, т.

к. при длительном контакте

к. при длительном контактепульпы с измененными тканями дентина инфекция наверняка

проникла в сосудисто-нервный пучок.

Если полость была случайно вскрыта при обработке зуба под

коронку, а также если обнажение пульпы произошло в

результате травмы, то провести прямое покрытие нужно как

можно быстрее (в течение 10-12 часов), чтобы не произошло

инфицирования сосудисто-нервного пучка.

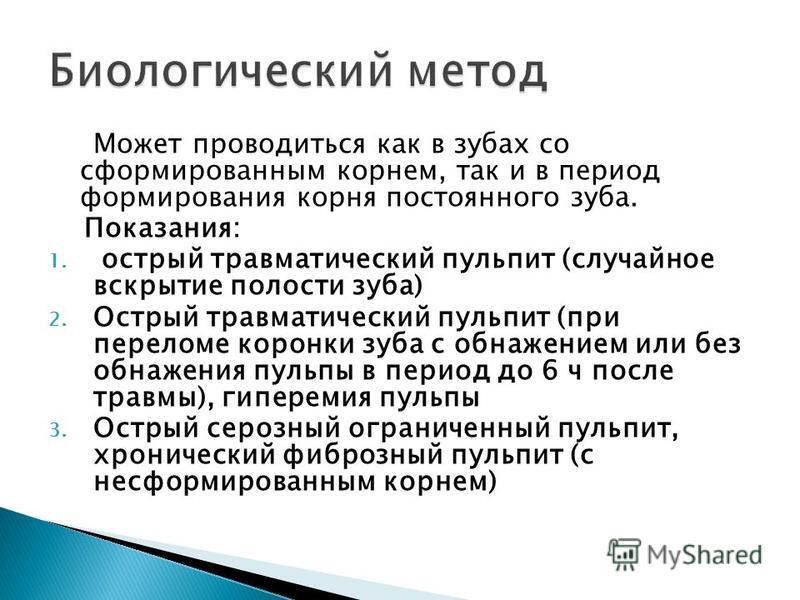

Биологический метод лечения пульпита

Биологический метод лечения пульпита это метод,

направленный на полное сохранение пульпы в

жизнеспособном состоянии. Сохранить

жизнеспособность всей пульпы можно при обратимых

формах ее воспаления. Существуют показания для

выбора этого метода:

1) Острый очаговый пульпит.

2)Случайное обнажение интактной пульпы при

препарировании кариозной полости или зуба под

коронку, отломе коронки зуба при травме. В последнем

случае необходимо убедиться по данным ЭОД, что не

произошел полный разрыв сосудисто-нервного пучка в

области верхушки корня.

3)Хронический фиброзный пульпит при показателях ЭОД

не более 25 мкА и при отсутствии в анамнезе данных об

обострении данной формы пульпита.

4)Низкая интенсивность кариеса

5)Молодой возраст (до 28 лет) и отсутствие тяжелых

сопутствующих хронических заболеваний, а также

острых респираторных заболеваний накануне и во время

лечения.

6.Отсутствие изменений на рентгенограмме в области

верхушки корня.

7.Отсутствие аллергических реакций на применяемые

лекарственные препараты.

8.Зуб не подлежит протезированию.

9.Кариозная полость не должна локализоваться в пришеечной

области, так как в этом случае воспаление коронковой пульпы

может быстро перейти на корневую, а также очень сложно

технически выполнить данный метод лечения из-за близости

десневого края и относительно малой глубины кариозной

полости для наложения многослойных прокладок.

Биологический метод позволяет купировать воспаление в

пульпе, стимулировать дентинообразование, тем самым

сохраняя надежный биологический барьер для

проникновения микроорганизмов в ткани периодонта, что

сохраняет его интактным.

Противопоказания к биологическому методу лечения пульпита

1) острые гнойно-некротические пульпиты;

2) хронические язвенно-некротические (гангренозные) пульпиты;

3) пульпиты с явлениями фокального периодонтита;

4) любые формы пульпита, если зуб планируется использовать в

качестве опоры мостовидного протеза либо покрывать коронкой;

5) пульпиты у пожилых, ослабленных и соматически больных

пациентов;

6) локализация кариозной полости в пришеечной области или на

апроксимальной поверхности зуба;

7) хронические пульпиты в стадии обострения.

Желательно, чтобы возраст пациента был до 35 лет, при этом у

пациента не должно быть сопутствующих заболеваний, а показатели

электроодонтометрии «причинных» зубов должны быть не более 2030 мкА.

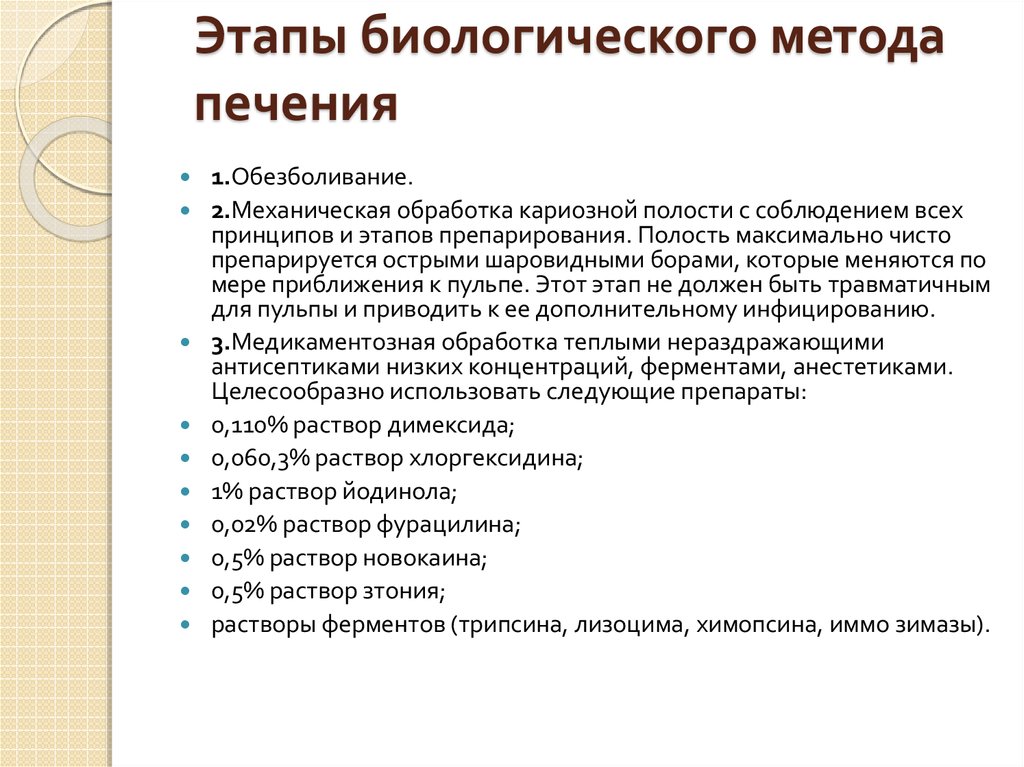

11. Этапы биологического метода печения

1.Обезболивание.2.Механическая обработка кариозной полости с соблюдением всех

принципов и этапов препарирования. Полость максимально чисто

препарируется острыми шаровидными борами, которые меняются по

мере приближения к пульпе.

Этот этап не должен быть травматичным

Этот этап не должен быть травматичнымдля пульпы и приводить к ее дополнительному инфицированию.

3.Медикаментозная обработка теплыми нераздражающими

антисептиками низких концентраций, ферментами, анестетиками.

Целесообразно использовать следующие препараты:

0,110% раствор димексида;

0,060,3% раствор хлоргексидина;

1% раствор йодинола;

0,02% раствор фурацилина;

0,5% раствор новокаина;

0,5% раствор зтония;

растворы ферментов (трипсина, лизоцима, химопсина, иммо зимазы).

4.Обезжиривание и обезвоживание

кариозной полости. Высушивание проводится

стерильными ватными тампонами или слабой

струей теплого воздуха. Спирт и эфир для

этих целей не применяют из-за их

раздражающего действия. Целесообразно

использовать препараты Сикко Тим. Стиптик,

Нетиспад, которые обладают

бактериостатическим,

противовоспалительным, анестезирующим,

обезжиривающим и обезвоживающим

действиями.

5.Наложение лечебной прокладки и

постановка пломбы.

13. Спасибо за внимание!

English Русский Правила

Лечение пульпита – подготовка, методы, этапы, удаление нерва зуба при лечении пульпита

Для многих пациентов лечение пульпита ассоциируется с длительной и болезненной процедурой, требующей многократного посещения врача, результатом которой будет сохранение зуба лишь на непродолжительное время. Но современные стоматологические средства, методики и технологии позволяют проводить все манипуляции абсолютно безболезненно, с гарантией полного восстановления функциональности зуба и сохранения его целостности на десятки лет.

Что такое пульпа?

Во время лечения многие врачи говорят о необходимости удаления нерва зуба, при этом подразумевая пульпу, которая представляет собой пучок со сложным переплетением нервно-сосудистых волокон, расположенных в корневых каналах и нижней части коронки. Она не только обеспечивает жизнеспособность зуба, но и служит важным препятствием на пути болезнетворных организмов и бактерий. Пульпа, ярко реагирующая на любой раздражитель, выступает в качестве сенсора, позволяющего чувствовать температурное и механическое воздействие, воспаления и другие изменения, происходящие в зубных тканях.

Пульпа, ярко реагирующая на любой раздражитель, выступает в качестве сенсора, позволяющего чувствовать температурное и механическое воздействие, воспаления и другие изменения, происходящие в зубных тканях.

Причины пульпита

Причинами развития данного заболевания, как правило, являются:

- кариес в запущенной форме;

- инфекции пародонта;

- травмы, в результате которых в зубных тканях образуются трещины, сколы или наблюдается сильное разрушение коронковой части;

- неправильно проведенное стоматологическое лечение;

- некачественно установленная пломба.

Пульпит – распространенное заболевание как у взрослых, так и у детей, которое может привести к развитию осложнений, требующих хирургического вмешательства. Поэтому при проявлении первых симптомов болезни необходимо сразу обратиться к стоматологу.

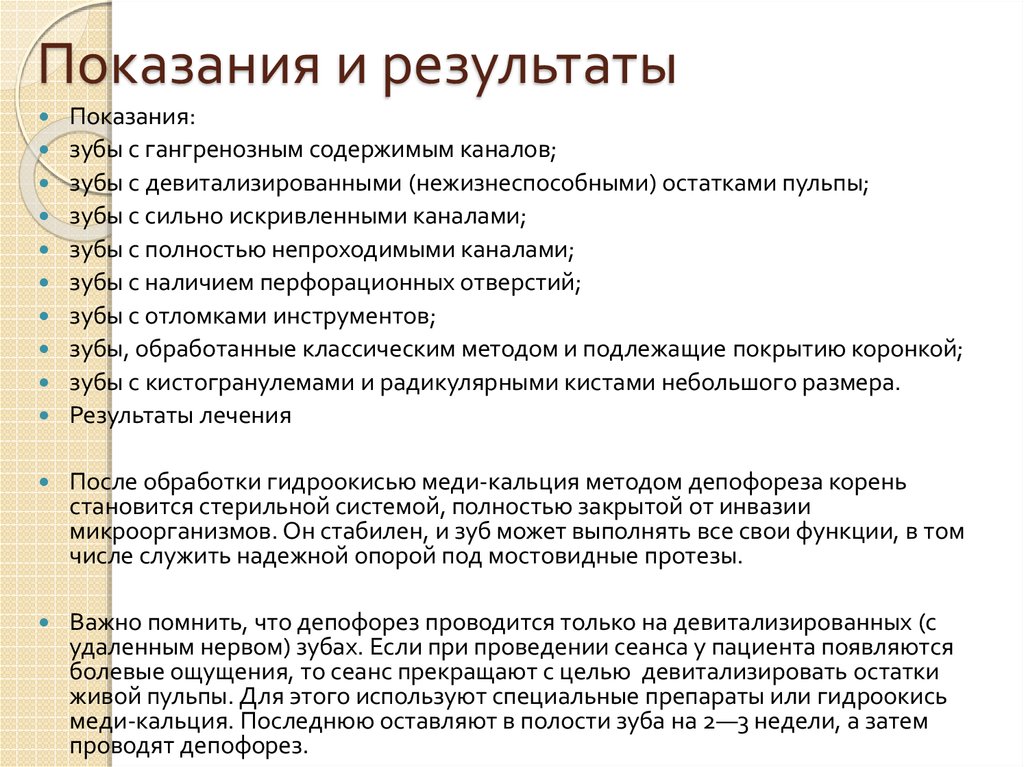

Показания и противопоказания

Показанием к лечению корневых каналов является:

- Самопроизвольные боли в зубе;

- сильное разрушение дентина с обнажением пульпы;

- хроническое воспаление пульпы;

- периодонтит;

- образование абсцесса на корне;

- необходимость установки коронки, если зуб имеет сильное смещение или наклон;

- воспаление костной ткани челюсти.

Операция по удалению пульпы противопоказана при перенесенном инфаркте миокарда (менее 6 месяцев), гипертонии III степени, эпилепсии и микростомии, наличии психических заболеваний в стадии обострения, при алкогольном и наркотическом состоянии.

Подготовка к лечению пульпита

Подготовительные мероприятия в первую очередь включают в себя детальную диагностику, позволяющую определить возможность процедуры удаления нервов, а также степень поражения зуба и пульпы. Для этого проводят сбор анамнеза и рентгенологическое обследование.

В случае недостатка времени у доктора для полноценного лечения пульпита осуществляют девитализацию – умерщвление сосудисто-нервного пучка специальными препаратами (эти средства превращают пульпу в грубоволокнистую ткань), которые закладывают в полость пораженного зуба и покрывают временной пломбой. В зависимости от используемого лекарственного средства для полного отмирания тканей может понадобиться от суток до нескольких дней. Только по истечению установленного срока приступают к удалению пульпы.

Но чаще всего депульпирование зуба проводится под местной анестезией в одно посещение без предварительного наложения девитализирующих препаратов. Допустимо лечение корневых каналов в 2 и 3 посещения, если из них выделяется экссудат! Современные анестетики делают процедуру абсолютно безболезненной и безопасной.

В качестве лечения чаще всего практикуют полное удаление нерва зуба, но при неполном поражении тканей (например, травматический пульпит или пульпит у детей) пульпа отсекается лишь частично, что позволяет оставить зуб «живым» — биологический метод лечения. Поэтому так важно обращаться к врачу сразу после выявления первых признаков заболевания.

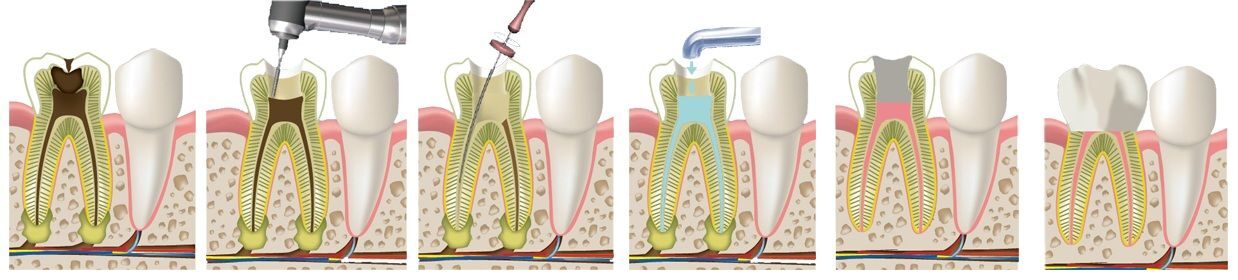

Этапы проведения процедуры

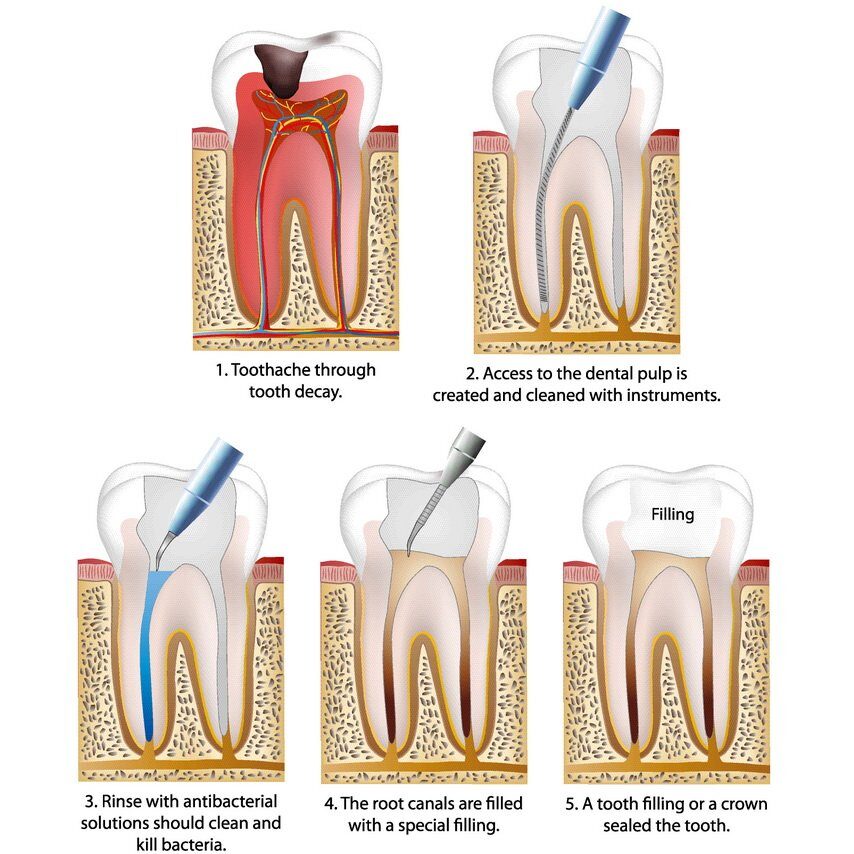

Лечение пульпита осуществляется по определенной схеме, включающей следующие этапы:

- Обезболивание местными анестетиками. Для уменьшения болезненных ощущений, возникающих во время укола, десну предварительно обрабатывают обезболивающим спреем или гелем.

- Изоляция зуба латексной завесой (для создания стерильности в работе и защита полости рта).

- Удаление дентальных тканей, пораженных кариесом, для обеспечения доступа к пульпе.

- Очищение водой и воздухом с последующим высушиванием обработанной полости.

- Вскрытие полости зуба и создание доступа к устьям корневых каналов.

- Измерение длины каналов апекслокатором (для контроля могут быть дополнительные рентген снимки с инструментами).

- Расширение (прохождение к/к с использованием никель-титановых инструментов), очищение и антисептическая обработка каналов.

- Высушивание каналов и заполнение герметизирующим средством.

- Постановка пломбы с послойным нанесением пломбирующего материала. Коррекция высоты пломбы по прикусу.

- Шлифовка и полировка пломбы.

Время лечения пульпита может варьироваться в каждом индивидуальном случае в зависимости от сложности ситуации и вида обрабатываемого зуба (многокорневой или однокорневой).

Реабилитационный период

Реабилитационный период после данной процедуры продолжается до 30 дней, в течение которых допускается возникновение незначительной болезненности в области депульпированного зуба. Как правило, она проявляется механические раздражители.

Временное возникновение боли считается нормальным явлением, как и болезненность после удаления зуба или лечения кариеса. Чтобы снять дискомфортные ощущения, можно использовать обезболивающие препараты.

Чтобы снять дискомфортные ощущения, можно использовать обезболивающие препараты.

Возможные осложнения

Если по истечении нескольких дней после лечения пульпита боль усиливается и меняет характер, появляется отечность, необходимо обратиться к стоматологу, так как это может сигнализировать о развитии осложнения. Причиной такой ситуации может быть не только некачественное лечение, но и недостаточная гигиена полости рта или аллергическая реакция на материалы, используемые для пломбирования зуба. Определить точную причину осложнения сможет только врач, который проведет манипуляции, необходимые для купирования проблемы, и избавит от негативных последствий.

Пульпит зуба. Методы лечения, симптомы, профилактика…

Пульпит – воспалительный процесс, возникающий в мягких тканях зуба. Эти ткани представляют собой сосудисто-нервный пучок, называемый пульпой. Отсюда заболевание и берет свое название.

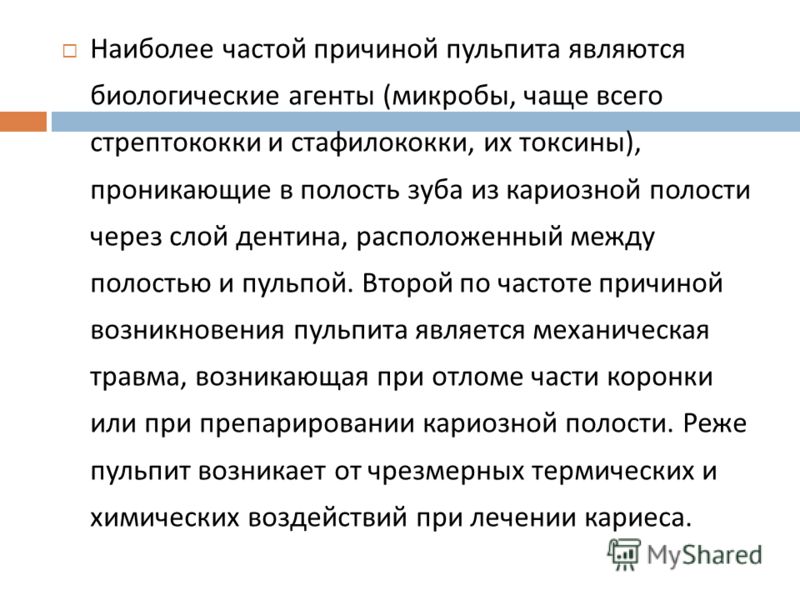

Самой частой причиной возникновения пульпита является прогрессирование кариозного процесса, когда при глубоком кариесе возникает разрушение твердых тканей зуба. При этом патогенная микрофлора (стрептококки, стафилококки и прочие), заполняющие кариозную полость, приводят к воспалению пульпы зуба.

При этом патогенная микрофлора (стрептококки, стафилококки и прочие), заполняющие кариозную полость, приводят к воспалению пульпы зуба.

Также появление пульпита может быть вызвано травмой зуба или некачественным пломбированием на стадии лечения кариеса. Пульпит является довольно опасным заболеванием. Его лечение стоит проводить своевременно, так как дальнейшее развитие патологии может привести к развитию периодонтита и к образованию околокорневой кисты зуба.

Симптомы пульпита

В современной стоматологии принято различать острый и хронический пульпит. Для каждого из этих периодов заболевания характерны определенные симптомы. Ниже разберем характерную симптоматику для каждого вида пульпита.

Острый период заболевания характеризуется следующими клиническими проявлениями

→ Острая боль. Боль может отдавать в ту сторону головы, на которой расположен пораженный зуб;

→ Усиление боли в вечернее и ночное время;

→ Приступообразность болезненных ощущений. Боль может стихать и возникать внезапно;

Боль может стихать и возникать внезапно;

→ Сильно выраженная чувствительность к термическим, механическим и химическим раздражителям. Даже после устранения раздражителя (застрявший кусочек пищи, горячий чай и т.д.) боль не стихает, а часто только усиливается;

→ Отсутствие аппетита;

→ Нарушение сна;

→ Иногда может наблюдаться повышение температуры тела.

Если на этапе острого периода должное лечение не проводилось, то патология приобретает хронический характер.

Хронический пульпит часто не имеет такой выраженной симптоматики, которая проявляется в период острого пульпита. Тем не менее можно выделить несколько характерных для него клинических проявлений

→ Появление боли при соприкосновении зуба с горячей едой или напитками и утихание боли при соприкосновении с холодными;

→ Появление неприятного запаха изо рта;

Методы лечения пульпита зуба

Все методы лечения пульпита направлены на устранение воспалительного процесса в пульпе зуба. Из современных подходов к лечению можно выделить – биологический (консервативный) и хирургический. Главным различием этих методов является то, что при применении консервативного метода лечения пульпа зуба сохраняется, а при хирургическом — нервные ткани в виде пульпы полностью удаляются. Ниже рассмотрим подробнее каждый из подходов к лечению пульпита и целесообразность применения того или иного метода в зависимости от развития патологии.

Из современных подходов к лечению можно выделить – биологический (консервативный) и хирургический. Главным различием этих методов является то, что при применении консервативного метода лечения пульпа зуба сохраняется, а при хирургическом — нервные ткани в виде пульпы полностью удаляются. Ниже рассмотрим подробнее каждый из подходов к лечению пульпита и целесообразность применения того или иного метода в зависимости от развития патологии.

Биологический (консервативный) метод лечения пульпита

Как правило, применение консервативного подхода оправдано только на ранних стадиях развития заболевания, когда воспалительный процесс в пульпе зуба носит обратимый характер. При биологическом методе зуб остается полностью «живым» и удаление нерва не происходит. Обычно консервативное лечение применяется в следующих случаях:

→ при очаговом пульпите в острой стадии;

→ при пульпитах, вызванных травмой;

→ при случайном вскрытии камеры пульпы;

→ при лечении детей без хронических заболеваний;

→ невозможность проведения процедуры протезирования зуба;

Врач стоматолог в процессе использования консервативного подхода выполняет следующие действия:

→ используются специальные препараты, включающие в себя кальцийсодержащие и противобактериальные вещества;

→ проводятся физиотерапевтические процедуры;

→ выполняется периодический контроль вылеченного зуба, в том числе с помощью рентгена.

Хирургическое лечение пульпита

Хирургический метод заключается в вскрытии пульпы и удаления зубного нерва. Последовательность действий при хирургическом подходе может значительно различаться и зависит от стадии развития воспалительного процесса.

В современной стоматологии часто можно выполнить лечение пульпита всего за одно посещение стоматологической клиники пациентом. Как правило, сначала проводится осмотр, затем обработка пораженного участка антисептическим препаратом, далее выполняется пломбирование и на этом все лечение считается законченным.

В более сложных случаях при запущенности патологического процесса, хирургическое лечение может проходить в несколько этапов. Сначала врач-стоматолог выполняет пломбирование каналов, далее делается контрольный рентгеновский снимок, после чего выполняется установка временной пломбы. Через несколько дней, после того как пломбировочный материал внутри каналов зуба затвердеет, врач устанавливает постоянную пломбу.

Профилактика пульпитов

Лечение пульпита зуба довольно сложный и неприятный процесс. Для предотвращения развития заболевания лучше выполнять профилактику и не допускать появления этого заболевания. Профилактика пульпита включает в себя:

→ Своевременное лечение кариеса – самая главная профилактика пульпита;

→ Систематическое посещение стоматолога;

→ При травме в области челюсти, необходимо пройди диагностику, так как нередко пульпиты возникают именно из-за различного рода травм полости рта;

→ Правильно питание. Необходимо ограничить потребление газировок, сладостей и т.д.

→ Правильная зубная гигиена. Обязательная ежедневная чистка зубов.

→ Рекомендуется каждые полгода делать профессиональную чистку зубов в стоматологической клинике.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод – профилактика пульпита не носит каких-либо сложностей, а заключается в соблюдении элементарных действий. Выполняя профилактику, вы значительно снизите шансы на знакомство с таким заболеванием, как пульпит и болями, которые возникают при развитии данной патологии.

Стоимость услуг. Терапевтическая стоматология.

| Терапевтическая стоматология | ||

|---|---|---|

| 01 | Изоляция рабочего поля («коффердам») | 800 ₽ |

| А02.07.010.001.001 | Силиконовый ключ | 2 000 ₽ |

| А16.07.002.010 | Реставрация боковой группы зубов с использованием композитного материала | 6 200 ₽ |

| А16.07.002.011 | Реставрация передней группы зубов с использованием композитного материала | 7 200 ₽ |

| А16.07.002.012 | Художественная реставрация передней группы зубов с ипользованием композитного материала | 10 000 ₽ |

| А16.07.002.013 | Минимальная реставрация зуба с использованием композитного материала | 5 000 ₽ |

| А16.07.002.014 | Лечение кариеса без препарирования по системе icon | 9 000 ₽ |

А16. 07.002.015 07.002.015 | Лечение кариеса без препарирования по системе icon (смежные контактные поверхности двух зубов) | 12 000 ₽ |

| А16.07.002.016 | Коррекция реставрации | 2 500 ₽ |

| А16.07.025.001 | Минимальная терапевтическая манипуляция (пришлифовывание, полировка, диагностическое препарирование, обработка поверхности зуба rondo flex) | 2 000 ₽ |

Вернуться к списку услуг

Полезная информация

Лечение кариеса по системе ICON

Периодонтит: лечение, симптомы и виды

Пришеечный кариес

Лечение глубокого кариеса

Этапы лечения кариеса

Лечение кариеса в зависимости от стадии

Лечение кариеса в Краснодаре

Терапевтическая стоматология

Удаление зубного нерва, лечение пульпита в Санкт-Петербурге

С острой, пульсирующей и рвущей болью в зубе сталкивался каждый 5-й человек хотя бы раз в жизни. Чаще всего она формируется вечером/ночью, когда помощь стоматолога получить сложно. Наутро пациенты спешат в клинику, где после осмотра и диагностики стоматолог обычно ставит диагноз – пульпит.

Чаще всего она формируется вечером/ночью, когда помощь стоматолога получить сложно. Наутро пациенты спешат в клинику, где после осмотра и диагностики стоматолог обычно ставит диагноз – пульпит.

Что такое пульпит

Это воспаление соединительной ткани, которая включат сосудисто-нервный пучок в полости зуба. Пациенты называют пульпу «нервом». Действительно, в ткани сосредоточено огромное количество чувствительных нервных окончаний.

Пульпа выполняет множество функций, например, питает зуб минералами изнутри, в ее составе есть стволовые клетки. Тем не менее, несмотря на ее функции, стоматологи научились продлевать жизнь зубам без нерва.

Причины

В 80% случаев пульпит — это осложнение кариеса, когда инфекция поразила эмаль, дентин и перешла на соединительную ткань. При этом воспаление может быть сосредоточено только в коронковой части, но, если отсутствует лечение, поражает корневую.

К числу других причин воспаления можно отнести:

- травмы;

- агрессивное воздействие при лечении кариеса.

Симптомы

При пульпите боль может возникать самостоятельно, но приступ и ее усиление провоцируют раздражители. Боль может быть острой, тупой, рвущей, пульсирующей, ноющей и др. Иногда разливается сразу на несколько зубов, распространяется в ухо, шею. Обычно симптомы проявляются вечером, ночью.

Классификация пульпитов

В клинической практике выделяют несколько форм заболевания, каждая имеет свои особенности в симптоматике и лечении. Этому предшествует тщательная диагностика: инструментальная, проведение некоторых тестов и изучение рентгенологической картины.

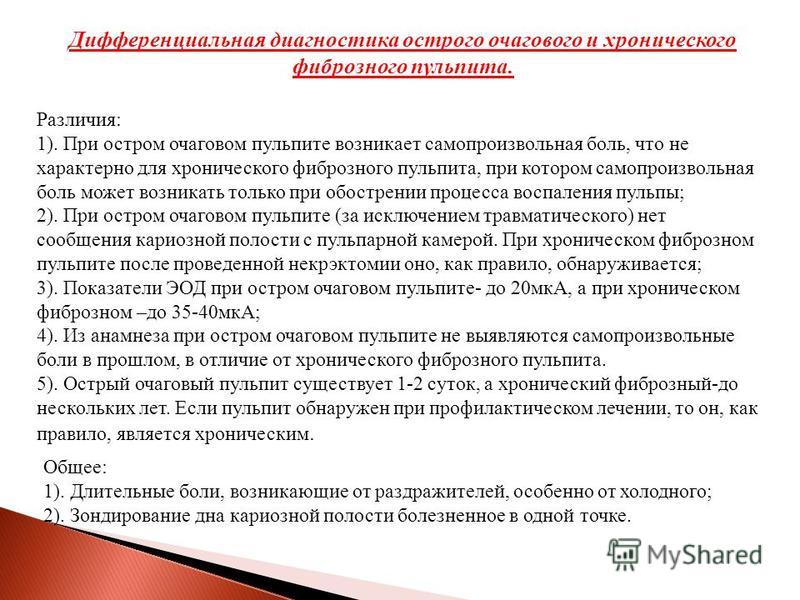

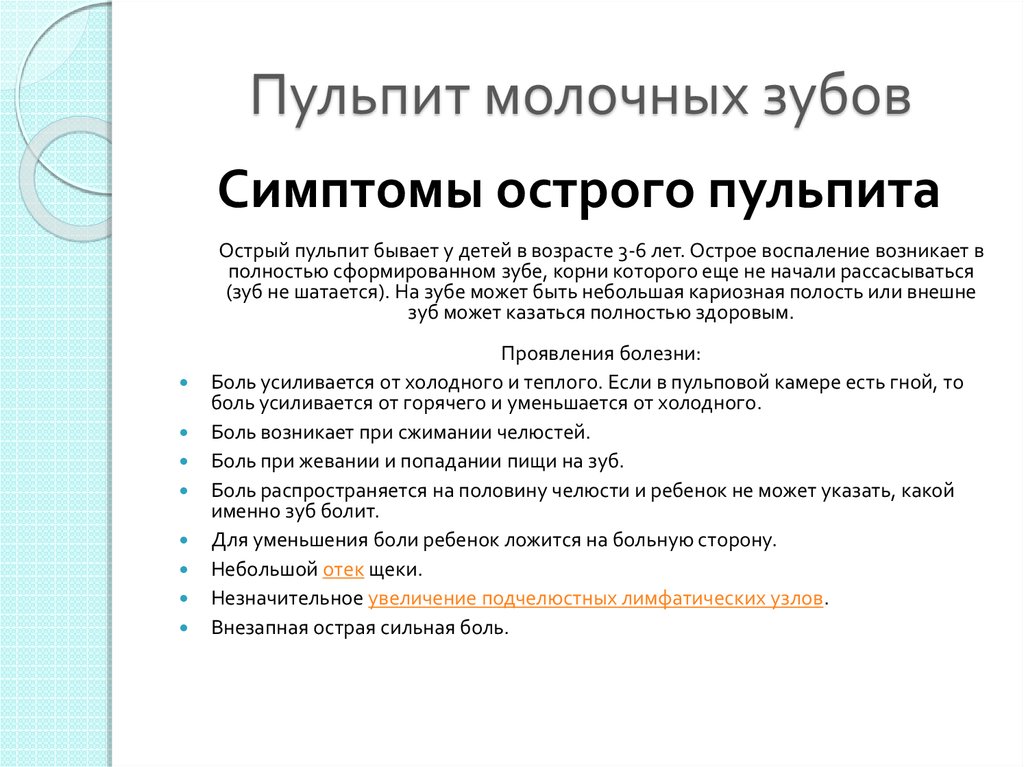

Острый пульпит

Формируется впервые, причем при осмотре зуба кариозная полость может быть незаметна. Такая форма сопровождается резкой, внезапной болью, которая имеет острый и период затишья, когда она отсутствует. Действие раздражителей только усиливает болезненные ощущения.

Острый пульпит имеет три стадии развития – одна переходит в другую при отсутствии лечения:

1. Очаговый.

Воспаление сосредоточено только в коронковой пульпе. Характерны 10-20-минутные приступы боли с длительными перерывами. Выявить причинный зуб легко.

2. Диффузный.

Если лечение отсутствует в течение 1-2 дней, воспаление распространяется на корневую часть пульпы. Приступы боли длятся часами, особенно ночью, а периоды затишья короткие. Может распространяться в ухо, висок, затылок, шею и другие области. При отсутствии лечения боль может беспокоить в течение 2 недель, а после пульпит переходит в хроническую форму.

3. Гнойный.

Через несколько дней после появления первых симптомов в пульпе скапливается воспалительная жидкость и гной. Боль усиливается, периоды затишья становятся короткими. Характерны симптомы интоксикации: повышение температуры, слабость, снижение работоспособности.

Хронический пульпит

Это самая распространенная форма пульпитов, однако сложнее в диагностике. Объясняется это длительным отсутствием симптомов, которые появляются при обострении.

В клинической практике выделяют несколько форм хронического пульпита:

- Фиброзный.

Самая распространенная форма. Симптомы могут отсутствовать. Для диагностики проводят термические пробы.

- Гипертрофический.

При осмотре заметна обширная полость или частично разрушенный зуб, из которого разрастается пульпа. Этот полип кровоточит, вызывает болезненные ощущения при приеме пищи.

- Гангренозный.

Для этой формы характерны яркие симптомы: резкая боль, которая усиливается от горячего, стойкий, гнилостный запах изо рта. Боль интенсивная, труднопереносимая, периоды затишья практически отсутствуют.

Травматический

Относится к числу редких форм пульпита. Причина – в проникновении инфекции при травме зуба: сколах эмали, случайном вскрытии пульпы при лечении кариеса и др. Эта форма характеризуется появлением боли в зубе, усиливающейся при надавливании на него. При своевременном обращении к стоматологу возможно сохранить всю или часть пульпы.

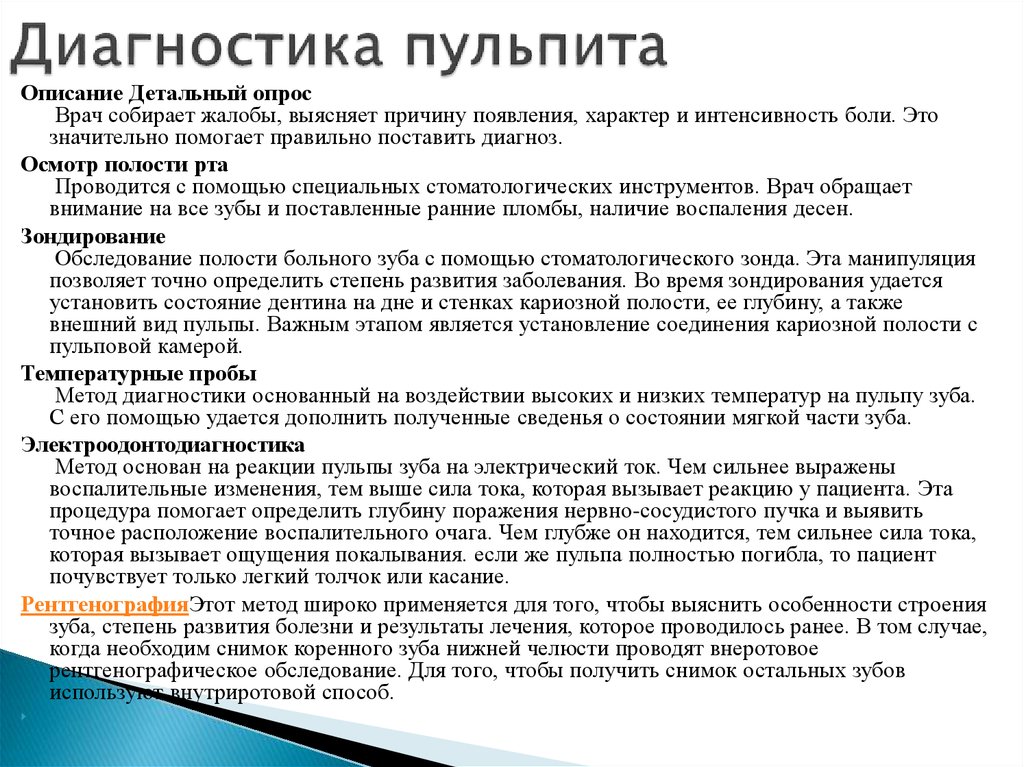

Диагностика пульпита

Тактика лечения пульпита зависит от его формы, вида и стадии развития процесса. Поэтому этап диагностики очень важен. Постановка диагноза начинается с опроса. Стоматолог выясняет обстоятельства появления боли и ее характеристики, время возникновения, что им предшествовало.

После проводится осмотр каждого зуба: инструментальный, холодовые пробы, перкуссия и др. Такие меры помогут различить заболевания, имеющие схожие симптомы.

Обязательно назначаются визуальные методы обследования: визиография, рентгенография или КТ.

Лечение пульпита зуба

Тактика определяется после диагностики и оценки состояния пациента. Стоматолог может предложить несколько методов:

- Консервативный, или биологический. Позволяет сохранить пульпу полностью.

- Хирургический. Частичное, полное удаление пульпы зуба.

Каждый из методов имеет свои особенности, показания, противопоказания и прогноз.

Биологический метод

Заключается в комплексе мероприятий для сохранения жизнеспособности пульпы. Показания:

Показания:

- случайное вскрытие пульповой камеры;

- сколы эмали с обнажением пульпы;

- острый очаговый пульпит.

Однако этот метод имеет больше противопоказаний и ограничения, сделать прогноз сложно. К числу противопоказаний относят:

- возраст старше 30 лет;

- курение;

- множественную форму кариеса;

- диффузный пульпит и все хронические формы заболевания.

Лечение заключается в нанесении повязки на пульпу зуба, которая содержит компоненты, стимулирующие выработку вторичного дентина. Зуб закрывается временной пломбой на несколько дней. После выработки дентина временную пломбу заменяют постоянной.

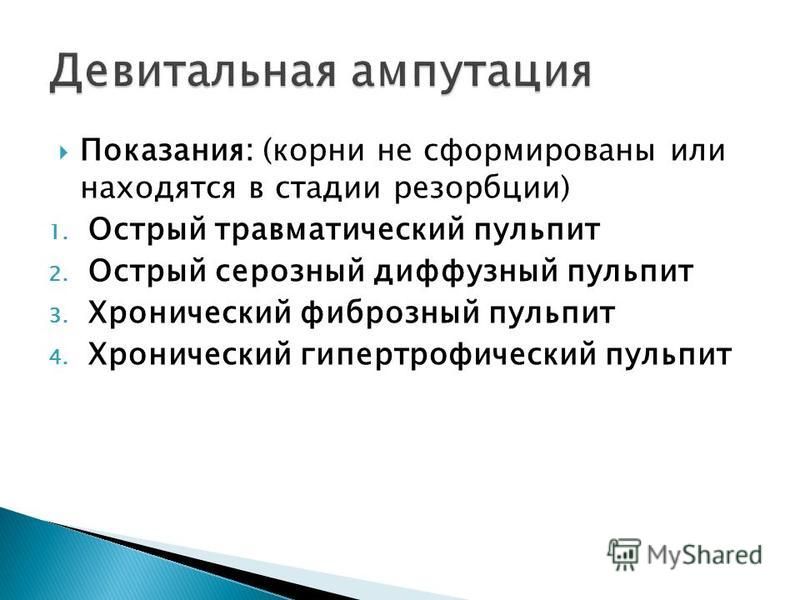

Частичное удаление пульпы

Витальная ампутация, то есть удаление коронковой пульпы под обезболиванием – метод лечения пульпита молочных и постоянных зубов у детей, а также взрослых, но при условии острых форм пульпита (очагового).

Показания для проведения

- острые формы пульпита;

- случайное вскрытие пульпы зуба;

- травма, даже если после прошло 1-2 дня.

Лечение осуществляется в одно посещение, чаще устанавливается сразу постоянная пломба.

Полное удаление пульпы

При остром диффузном и гнойном пульпите, а также при обострении хронических форм пульпу необходимо удалять полностью. Эндодонтическое лечение подразумевает удаление коронковой и корневой пульпы.

Лечение может проводиться двумя способами:

- Витальным, то есть на момент эндодонтического лечения жизнеспособность пульпы сохранена.

- Девитальным, то есть с предварительной мумификацией пульпы. Такое лечение всегда проходит в несколько посещений, но используется редко.

Этапы лечения пульпита

Лечение по протоколу витальной и девитальной экстирпации проходит по алгоритму:

1. Обезболивание.

Анестетик подбирается по показаниям, в зависимости от состояния пациента, наличия хронических заболеваний.

2. Обработка кариозной полости.

При помощи препарирования удаляются инфицированные ткани. Формируется доступ к корневой пульпе.

Формируется доступ к корневой пульпе.

3. Эндодонтическое лечение.

Подразумевает удаление корневой части пульпы. Далее стоматолог находит и расширяет устья корневых каналов. При помощи инструментария удаляет корневую пульпу, расширяет и обрабатывает каналы. Завершающий этап – дезинфекция и высушивание.

4. Пломбирование.

Может осуществляться различными материалами. Но на всем протяжении лечения стоматолог делает несколько рентгенологических снимков, чтобы убедиться в качественном пломбировании каналов и надежном закрытии верхушки корня. После приступают к восстановлению анатомической формы зуба при помощи пломбирования или протезирования. Если полость большая, рекомендована установка вкладки или же коронки.

Осложнения

При отсутствии лечения пульпит переходит в периодонтит и другие осложнения. Все они могут стать причиной потери зуба, а также более серьезных патологий, представляющих угрозу для здоровья и жизни пациента.

Профилактика

Самый надежный метод профилактики – своевременное обращение к стоматологу еще на этапе кариеса, когда вылечить зуб гораздо легче. Стоимость лечения пульпита не идет в сравнение с кариесом.

Стоимость лечения пульпита не идет в сравнение с кариесом.

Преимущества лечения пульпита в стоматологии в Axioma Dental

- Опытные стоматологи-эндодонтисты.

- Возможность вылечить в одно посещение зуб с несколькими каналами.

- Наличие дентального микроскопа, снижающего вероятность ошибок и осложнений.

- Цифровое лечебно-диагностическое оборудование.

- Собственная зуботехническая лаборатория.

Рассказать о нас:

Врач-эксперт:

Алешкова Татьяна Леонидовна

Врач стоматолог-терапевт, хирург, пародонтолог

Врачи этого направления

Алешкова Татьяна Леонидовна

Врач стоматолог-терапевт, хирург, пародонтолог

Записаться

Маканина Лина Викторовна

Врач стоматолог-терапевт

Записаться

Рекомендуемые услуги

- Лечение зубов

- Лечение каналов

- Лечение зубов под микроскопом

- Компьютерная Томография (КТ, 3D диагностика)

[Анатомо-клинические исследования противопоказаний биологической обработки пульпы зуба при некоторых хронических общих заболеваниях]

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV

Добавить в коллекции

- Создать новую коллекцию

- Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки

Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

- Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки

Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Эл. адрес:

(изменить)

адрес:

(изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день? ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум: 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

. 1989 г., апрель-июнь; 36 (2): 99–108.

[Статья в румынский]

М. Гафар, М. Пучита, Б. Попа, Г. Памбучян

Памбучян

- PMID: 2535078

[Статья в румынский]

M Gafar et al. Рев Чир Онкол Радиол О Р Л Офтальмол Стоматол Сер Стоматол. 1989 апр-июнь.

. 1989 г., апрель-июнь; 36 (2): 99–108.

Авторы

М. Гафар, М. Пучита, Б. Попа, Г. Памбукчан

- PMID: 2535078

Абстрактный

Проведены анатомо-клинические исследования образцов тканей, полученных от пациентов с различными хроническими общими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, заболеваниями почек, печени, острыми и хроническими лейкозами, развившимися до того, как была рекомендована биологическая терапия пульпы зуба. . При наличии поражения пульпы зуба различной степени тяжести прямое применение различных биологических приемов может вызвать бурные реакции, как если бы биологические вещества представляли собой вредные факторы. Сосудистые изменения с последующими реактивными реакциями в различных стадиях трофических изменений или дисплазией в пульпе зуба, как показывают микроскопические исследования, свидетельствуют о некоторой степени ухудшения состояния пульпы зуба, противопоказанной для биологической терапии. При наличии дегенеративных поражений соединительных структур пульпы, сосудисто-нервного комплекса или выявлении лейкемических инвазионных процессов биотерапия полностью противопоказана.

. При наличии поражения пульпы зуба различной степени тяжести прямое применение различных биологических приемов может вызвать бурные реакции, как если бы биологические вещества представляли собой вредные факторы. Сосудистые изменения с последующими реактивными реакциями в различных стадиях трофических изменений или дисплазией в пульпе зуба, как показывают микроскопические исследования, свидетельствуют о некоторой степени ухудшения состояния пульпы зуба, противопоказанной для биологической терапии. При наличии дегенеративных поражений соединительных структур пульпы, сосудисто-нервного комплекса или выявлении лейкемических инвазионных процессов биотерапия полностью противопоказана.

Похожие статьи

Лечение пульпы молочных зубов.

Рази РС. Рази РС. NY State Dent J. 1999 Mar; 65(3):18-22. NY State Dent J. 1999. PMID: 10344122 Обзор.

Осложнения в эндодонтическом лечении гериатрического пациента.

Закариасен К.Л., Уолтон Р.Э. Закариасен К.Л. и соавт. Геродонтия. 1985 февраля; 1(1):34-8. Геродонтия. 1985. PMID: 3158565 Аннотация недоступна.

Эндодонтические соображения у гериатрических пациентов.

Уолтон RE. Уолтон Р.Э. Дент Клин Норт Ам. 1997 г., октябрь; 41 (4): 795-816. Дент Клин Норт Ам. 1997. PMID: 9344278 Обзор.

[Лечение заболеваний пульпы IV категории. II. Бактериологические аспекты некроза пульпы и периапикальных поражений.

Baume LJ, Risk LB, Holz J. Baume LJ и соавт.

SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd. 1973 г., август; 83 (8): 861–90.

SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd. 1973.

PMID: 4516438

Французский.

Аннотация недоступна.

SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd. 1973 г., август; 83 (8): 861–90.

SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd. 1973.

PMID: 4516438

Французский.

Аннотация недоступна.Анатомо-патологические изменения в тканях зуба: последствия при эндодонтическом лечении.

Verchère M, Gras N, Maquin D, Santoro JP, Brisset L. Вершер М. и соавт. Rev Odontostomatol (Париж). 1984 сент.-окт.; 13(5):347-51. Rev Odontostomatol (Париж). 1984. PMID: 6597507 Французский. Аннотация недоступна.

Посмотреть все похожие статьи

термины MeSH

Процитируйте

Формат: ААД АПА МДА НЛМ

Отправить по номеру

Лечение кариеса молочных зубов

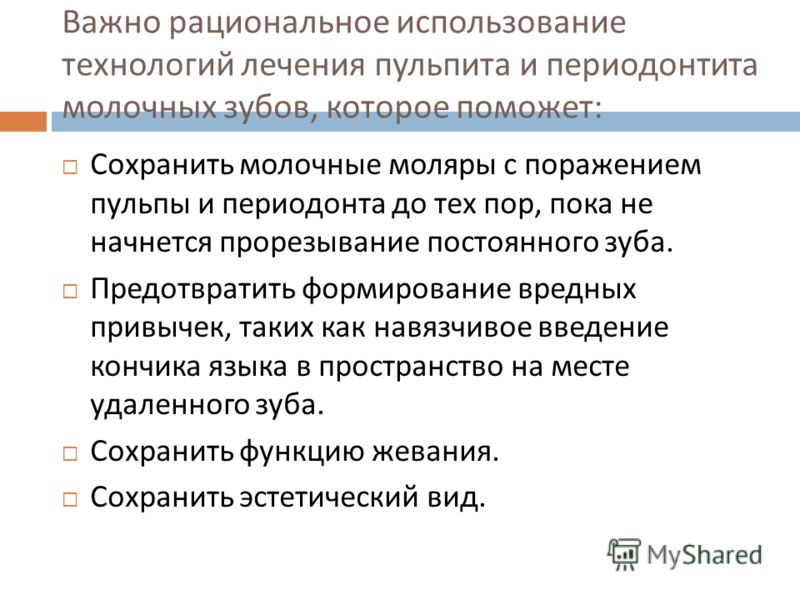

Н. П. Т. Иннес и Д. Дж. П. Эванс сравнивают различные современные подходы к лечению кариеса молочных зубов с подходами, используемыми для лечения кариозных постоянных зубов.

П. Т. Иннес и Д. Дж. П. Эванс сравнивают различные современные подходы к лечению кариеса молочных зубов с подходами, используемыми для лечения кариозных постоянных зубов.

Первичный против . постоянный

Детская стоматология – это не то же самое, что стоматология для взрослых. Эффективная профилактика и лечение кариеса зубов у детей ставит перед командой специалистов по уходу за полостью рта другой набор проблем (и возможностей) по сравнению с уходом за взрослыми. Хотя существуют основанные на фактических данных методы профилактики кариеса, и выполнение этих вмешательств на первый взгляд может показаться одинаковым для детей и взрослых, ограниченная автономия детей означает, что существуют важные различия, и эта статья исследует их. Точно так же ограниченный срок службы молочных зубов до их естественного выпадения дает возможность для другого подхода к лечению кариеса зубов, чем тот, который используется для кариозных постоянных зубов. Более «биологический», менее «хирургический» подход может использоваться для замедления или остановки прогрессирования кариеса молочных зубов таким образом, чтобы зуб расслаивался, прежде чем вызвать у ребенка боль или инфекцию. В этой статье представлен обзор данных о биологических подходах к лечению кариеса в молочных зубах, демонстрирующих, что они работают так же, как и традиционные методы, с преимуществом снижения частоты ятрогенных обнажений пульпы. Описан один конкретный биологический метод лечения кариеса, метод Холла, а также обзор текущего места этого метода в Великобритании.

Более «биологический», менее «хирургический» подход может использоваться для замедления или остановки прогрессирования кариеса молочных зубов таким образом, чтобы зуб расслаивался, прежде чем вызвать у ребенка боль или инфекцию. В этой статье представлен обзор данных о биологических подходах к лечению кариеса в молочных зубах, демонстрирующих, что они работают так же, как и традиционные методы, с преимуществом снижения частоты ятрогенных обнажений пульпы. Описан один конкретный биологический метод лечения кариеса, метод Холла, а также обзор текущего места этого метода в Великобритании.

Профилактика кариеса и уход за полостью рта у детей

Что касается здоровья полости рта, дети крайне уязвимы, поскольку полностью зависят от своих родителей/опекунов, которые должны нести полную ответственность за здоровье полости рта ребенка до тех пор, пока ребенок не станет достаточно взрослым, чтобы взять на себя эту ответственность. Это вовлекает родителей/опекунов не только в том, чтобы приводить детей на прием к группе специалистов по уходу за полостью рта. Он включает в себя более широкие аспекты ухода за полостью рта, такие как предоставление основных программ профилактики кариеса на дому с использованием передовой практики чистки зубов и здорового питания, а также создание для детей образцов для подражания в формировании хороших привычек и отношений. Дети также зависят от команды специалистов по уходу за полостью рта, которая должна предоставить четыре основных профилактических вмешательства, основанных на фактических данных: советы по чистке зубов (зубной пасте), рекомендации по питанию, фторсодержащий лак и герметики для фиссур, в соответствии с национальными рекомендациями, 1–3 , а также лечение кариеса, когда профилактика не удалась, и, конечно же, все это на высоком уровне. Дети и их родители/опекуны редко бывают достаточно информированы, чтобы просить об этих вмешательствах, и при этом они не в состоянии сделать какую-либо оценку качества предоставляемых вмешательств; эту ответственность должна взять на себя группа специалистов по уходу за полостью рта, ухаживающая за ребенком.

Он включает в себя более широкие аспекты ухода за полостью рта, такие как предоставление основных программ профилактики кариеса на дому с использованием передовой практики чистки зубов и здорового питания, а также создание для детей образцов для подражания в формировании хороших привычек и отношений. Дети также зависят от команды специалистов по уходу за полостью рта, которая должна предоставить четыре основных профилактических вмешательства, основанных на фактических данных: советы по чистке зубов (зубной пасте), рекомендации по питанию, фторсодержащий лак и герметики для фиссур, в соответствии с национальными рекомендациями, 1–3 , а также лечение кариеса, когда профилактика не удалась, и, конечно же, все это на высоком уровне. Дети и их родители/опекуны редко бывают достаточно информированы, чтобы просить об этих вмешательствах, и при этом они не в состоянии сделать какую-либо оценку качества предоставляемых вмешательств; эту ответственность должна взять на себя группа специалистов по уходу за полостью рта, ухаживающая за ребенком.

Обязательным условием эффективной профилактики кариеса у детей является то, что заболевание зубов у взрослых начинается в детстве. 4 Это означает, что профилактика не только позволяет детям избежать последствий неконтролируемого кариеса зубов (боль и инфекция), но, кроме того, они могут вырасти во взрослую жизнь со здоровыми зубами (рис. 1), позитивным отношением к принятию ответственность за сохранение своего зубного ряда для себя и способность без беспокойства принять любое необходимое стоматологическое лечение. Это цель всех членов команды специалистов по уходу за полостью рта, оказывающих помощь детям, будь то стоматологи-гигиенисты, медсестры-стоматологи, стоматологи-терапевты, врачи общей практики, преподаватели здоровья полости рта или стоматологи-специалисты.

Рисунок 1Здоровый, свободный от кариеса и нереставрированный зубной ряд 16-летней девочки

Изображение в полный размер

К сожалению, несмотря на то, что кариес является предотвратимым заболеванием, у многих детей в молочный зубной ряд. Недавние исследования показывают, что 31% 5-летних детей в Англии имеют явный кариес 5 , а в Шотландии, несмотря на резкое снижение по сравнению с 57,2% в 1998 г., у 33% 5-летних детей в 2012 г. были признаки заболевания . 6 Кариес зубов по-прежнему слишком распространен и, как и другие заболевания, связанные с социальным неравенством, сильно смещен в сторону низших социально-экономических групп. Ведение заболевания еще больше осложняется тем, что у детей с кариесом зубов, как правило, поражено несколько зубов. В Англии у 31% 5-летних детей с этим заболеванием было поражено в среднем 3,45 зуба, 5 , а в Шотландии у 33% детей с явным дентинным кариесом было поражено в среднем 4,1 зуба. 6 Это создает особые проблемы для бригады по уходу за полостью рта; когда у ребенка кариес зубов, редко требуется лечение только одного зуба.

Недавние исследования показывают, что 31% 5-летних детей в Англии имеют явный кариес 5 , а в Шотландии, несмотря на резкое снижение по сравнению с 57,2% в 1998 г., у 33% 5-летних детей в 2012 г. были признаки заболевания . 6 Кариес зубов по-прежнему слишком распространен и, как и другие заболевания, связанные с социальным неравенством, сильно смещен в сторону низших социально-экономических групп. Ведение заболевания еще больше осложняется тем, что у детей с кариесом зубов, как правило, поражено несколько зубов. В Англии у 31% 5-летних детей с этим заболеванием было поражено в среднем 3,45 зуба, 5 , а в Шотландии у 33% детей с явным дентинным кариесом было поражено в среднем 4,1 зуба. 6 Это создает особые проблемы для бригады по уходу за полостью рта; когда у ребенка кариес зубов, редко требуется лечение только одного зуба.

Лечение кариеса молочных зубов

Лечение кариеса у детей отличается от лечения у взрослых. У взрослых лечение активного поражения дентина, как правило, простое. Последствия неконтролируемого поражения могут быть объяснены пациенту, который затем обычно принимает необходимые неудобства восстановительного вмешательства ради ожидаемой пользы в виде улучшения функции, эстетики и отсутствия боли и инфекции в будущем. Тем не менее, дети (на зависть) обычно живут в настоящем и могут испытывать трудности с принятием концепции «давайте разберемся сейчас, чтобы получить пользу позже». Для младшего ребенка приоритетом является избавление от боли и инфекций, и если они в настоящее время не испытывают боли, то они не видят проблемы, которую нужно решать. Это усугубляет трудности, с которыми сталкивается команда специалистов по уходу за полостью рта при оказании традиционной восстановительной помощи ребенку. Принято считать, что для взрослых пациентов наилучшей практикой является лечение активного кариеса дентина с помощью какой-либо формы реставрации. Однако для 5-летних детей Care Index (доля кариозных зубов, которые были реставрированы) в Англии составляет 14% 5 и 13% в Шотландии, 6 , что означает, что только один из восьми кариозных молочных зубов восстанавливается.

У взрослых лечение активного поражения дентина, как правило, простое. Последствия неконтролируемого поражения могут быть объяснены пациенту, который затем обычно принимает необходимые неудобства восстановительного вмешательства ради ожидаемой пользы в виде улучшения функции, эстетики и отсутствия боли и инфекции в будущем. Тем не менее, дети (на зависть) обычно живут в настоящем и могут испытывать трудности с принятием концепции «давайте разберемся сейчас, чтобы получить пользу позже». Для младшего ребенка приоритетом является избавление от боли и инфекций, и если они в настоящее время не испытывают боли, то они не видят проблемы, которую нужно решать. Это усугубляет трудности, с которыми сталкивается команда специалистов по уходу за полостью рта при оказании традиционной восстановительной помощи ребенку. Принято считать, что для взрослых пациентов наилучшей практикой является лечение активного кариеса дентина с помощью какой-либо формы реставрации. Однако для 5-летних детей Care Index (доля кариозных зубов, которые были реставрированы) в Англии составляет 14% 5 и 13% в Шотландии, 6 , что означает, что только один из восьми кариозных молочных зубов восстанавливается. Для 12-летних детей с их постоянными зубами цифры более позитивны: в Англии индекс заботы составляет 47% 7 , а в Шотландии 53,8%. 8 Насколько эта разница в доле реставрируемых зубов связана с относительной важностью, придаваемой постоянным зубам по сравнению с молочными, и насколько связана с трудностями в оказании восстановительной помощи детям в первичном звене или другими факторами, является дискуссионным и спорным.

Для 12-летних детей с их постоянными зубами цифры более позитивны: в Англии индекс заботы составляет 47% 7 , а в Шотландии 53,8%. 8 Насколько эта разница в доле реставрируемых зубов связана с относительной важностью, придаваемой постоянным зубам по сравнению с молочными, и насколько связана с трудностями в оказании восстановительной помощи детям в первичном звене или другими факторами, является дискуссионным и спорным.

Преподавание в британских стоматологических и стоматологических терапевтических школах восстановительного лечения молочных зубов, как правило, основано на руководстве Британского общества детской стоматологии, которое включает рекомендацию о том, что оптимальным лечением кариеса молочных зубов должно быть его удаление с последующим установка обычной пломбы для замены утраченной ткани зуба., 9,10 Тем не менее, эти рекомендации в значительной степени основаны на данных, полученных в результате исследований, проведенных с отдельными группами населения либо в учреждениях вторичной медицинской помощи, либо в условиях специализированной детской стоматологической практики. 11 Доказательства, подтверждающие эффективность такой помощи, предоставляемой стоматологами общей практики (ВВП) в первичной медико-санитарной помощи в Великобритании, менее убедительны., 12,13

11 Доказательства, подтверждающие эффективность такой помощи, предоставляемой стоматологами общей практики (ВВП) в первичной медико-санитарной помощи в Великобритании, менее убедительны., 12,13

молочные зубы в первичном звене могут быть проблематичными. Хотя развитие детской стоматологической тревожности нельзя отнести к какому-то одному фактору и существует связь между детской и материнской тревожностью, было показано, что опыт стоматологического лечения играет значительную роль. 15–17 Несмотря на то, что очень мало изучено отношение детей к стоматологическому лечению, имеющиеся данные указывают на то, что традиционный подход (т. 18–20 Низкий уровень предоставления этих реставраций может усугубляться мнением стоматологов о том, что традиционные подходы неэффективны при лечении кариеса у маленьких детей. 21

Биологический подход к лечению кариеса молочных зубов

В последнее время в центре внимания вновь оказались биологически ориентированные стратегии лечения кариеса зубов. Был проведен ряд клинических испытаний, посвященных неполному удалению кариеса или его отсутствию в молочных зубах, а также тому, как результаты этих методов сравниваются с полным удалением кариеса. Эти подходы «минимального вмешательства» уменьшают некоторые неблагоприятные последствия, связанные с проведением восстановительного лечения, с преимуществами сохранения структуры и целостности зуба, поддержания максимальной толщины дентина дна пульпы (что может уменьшить воздействие на здоровье пульпы 9).0155 22 ), а также меньшее воздействие на пульпу. Кроме того, если жизненно важный дентин не удаляется, может быть меньшая потребность в местной анестезии, которая, как было показано, снижает сообщаемый детьми дискомфорт., 18,19 В недавно обновленном Кокрейновском систематическом обзоре сравнивались , частичное и полное удаление кариеса), с полным удалением кариеса для лечения кариеса как молочных, так и постоянных зубов. Восемь испытаний с участием 934 пациентов (1372 зуба) с результатами, полученными для 1,19 зубов.

Был проведен ряд клинических испытаний, посвященных неполному удалению кариеса или его отсутствию в молочных зубах, а также тому, как результаты этих методов сравниваются с полным удалением кариеса. Эти подходы «минимального вмешательства» уменьшают некоторые неблагоприятные последствия, связанные с проведением восстановительного лечения, с преимуществами сохранения структуры и целостности зуба, поддержания максимальной толщины дентина дна пульпы (что может уменьшить воздействие на здоровье пульпы 9).0155 22 ), а также меньшее воздействие на пульпу. Кроме того, если жизненно важный дентин не удаляется, может быть меньшая потребность в местной анестезии, которая, как было показано, снижает сообщаемый детьми дискомфорт., 18,19 В недавно обновленном Кокрейновском систематическом обзоре сравнивались , частичное и полное удаление кариеса), с полным удалением кариеса для лечения кариеса как молочных, так и постоянных зубов. Восемь испытаний с участием 934 пациентов (1372 зуба) с результатами, полученными для 1,19 зубов. 1 зуб был включен в анализ. Вывод обзора заключался в том, что для бессимптомных и живых зубов биологически ориентированные стратегии имели клинические преимущества перед полным удалением кариеса при лечении кариеса дентина. Не только не было различий в долговечности реставрации или количестве зубов (или пациентов), у которых наблюдалась патология пульпы (боль или инфекция), но и значительно меньше обнажений пульпы. Для частичного удаления кариеса молочных зубов относительный риск составил 0,24 [9].5% ДИ от 0,06 до 0,90], когда кариес не был удален полностью: снижение риска обнажения пульпы на 76% по сравнению с полным удалением кариеса. Другими словами, риск обнажения пульпы был снижен примерно на три четверти при частичном удалении кариеса, и в течение следующего года не было дополнительных болей или инфекций.

1 зуб был включен в анализ. Вывод обзора заключался в том, что для бессимптомных и живых зубов биологически ориентированные стратегии имели клинические преимущества перед полным удалением кариеса при лечении кариеса дентина. Не только не было различий в долговечности реставрации или количестве зубов (или пациентов), у которых наблюдалась патология пульпы (боль или инфекция), но и значительно меньше обнажений пульпы. Для частичного удаления кариеса молочных зубов относительный риск составил 0,24 [9].5% ДИ от 0,06 до 0,90], когда кариес не был удален полностью: снижение риска обнажения пульпы на 76% по сравнению с полным удалением кариеса. Другими словами, риск обнажения пульпы был снижен примерно на три четверти при частичном удалении кариеса, и в течение следующего года не было дополнительных болей или инфекций.

В таблице 1 представлен обновленный всесторонний обзор рандомизированных контрольных испытаний (РКИ) и контролируемых испытаний только молочных зубов, в которых поэтапное, частичное удаление или удаление кариеса без кариеса сравнивали с полным удалением кариеса. Он был составлен после поиска в электронной базе данных до 15 января 2013 г. (в MEDLINE через OVID, EMBASE, Регистр клинических испытаний Кокрановской группы по гигиене полости рта и CENTRAL) на основе стратегии поиска Кокрейновского обзора, основанной на ключевых словах (включая кариес зубов, стоматологические реставрация, ультраконсервативная, минимальная инвазия, атравматичная, герметизация фиссур, рандомизированное исследование, контролируемое клиническое исследование), но ограничивается молочными зубами. Ссылки на все включенные исследования были проверены для дальнейших исследований и систематических обзоров, а ссылки на них также тщательно изучены. Существует семь исследований, в которых полное удаление кариеса на одних зубах сравнивается с неполным (поэтапным или частичным) удалением или отсутствием кариеса на других зубах с использованием рандомизированных или контролируемых исследований. Существуют значительные различия в вмешательствах, используемых методах, реставрационных материалах и результатах, измеренных в этих исследованиях.