Экссудативный это: Экссудативный или серозный отит — лечение и рекомендации

Страница не найдена

Размер:

AAA

Цвет: C C C

Изображения Вкл. Выкл.

Обычная версия сайта

RUENBY

Гомельский государственный

медицинский университет

- Университет

- Университет

- История

- Руководство

- Устав и Символика

- Воспитательная деятельность

- Организация образовательного процесса

- Международное сотрудничество

- Система менеджмента качества

- Советы

- Факультеты

- Кафедры

- Подразделения

- Первичная профсоюзная организация работников

- Издания университета

- Гордость университета

- Выпускник-2021

- Первичная организация «Белорусский союз женщин»

- ГомГМУ в международных рейтингах

- Структура университета

- Абитуриентам

- Приёмная комиссия

- Университетская олимпиада по биологии

- Целевая подготовка

- Заключение, расторжение «целевого» договора

- Льготы для молодых специалистов

- Архив проходных баллов

- Карта и маршрут проезда

- Порядок приёма на 2023 год

- Специальности

- Контрольные цифры приёма в 2022 году

- Стоимость обучения

- Информация о ходе приёма документов

- Приём документов и время работы приёмной комиссии

- Порядок приёма граждан РФ, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана

- Горячая линия по вопросам вступительной кампании

- Студентам

- Первокурснику

- Расписание занятий

- Расписание экзаменов

- Информация для студентов

- Студенческий клуб

- Спортивный клуб

- Общежитие

- Нормативные документы

- Практика

- Стоимость обучения

- Безопасность жизнедеятельности

- БРСМ

- Профком студентов

- Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения

- Многофункциональная карточка студента

- Анкетирование студентов

- Выпускникам

- Интернатура и клиническая ординатура

- Докторантура

- Аспирантура

- Магистратура

- Распределение

- Врачам и специалистам

- Профессорский консультативный центр

- Факультет повышения квалификации и переподготовки

- Иностранным гражданам

- Факультет иностранных студентов

- Стоимость обучения

- Регистрация и визы

- Полезная информация

- Правила приёма

- Информация о возможностях и условиях приема в 2022 году

- Официальные представители ГомГМУ по набору студентов

- Страхование иностранных граждан

- Приём на Подготовительное отделение иностранных граждан

- Прием иностранных граждан для обучения на английском языке / Training of foreign students in English

- Повышение квалификации и переподготовка для иностранных граждан

- Научная деятельность

- Направления научной деятельности

- Научно-исследовательская лаборатория

- Научно-исследовательская часть

- Инновационные технологии в ГомГМУ

- Научно-педагогические школы

- Конкурсы, гранты, стипендии

- Научные мероприятия

- Работа комитета по этике

- В помощь исследователю

- Совет молодых ученых

- Студенчеcкое научное общество

- Диссертационный совет

- Патенты

- Инструкции на метод

- «Горизонт Европа»

- Госпрограмма (ЧАЭС)

- Главная

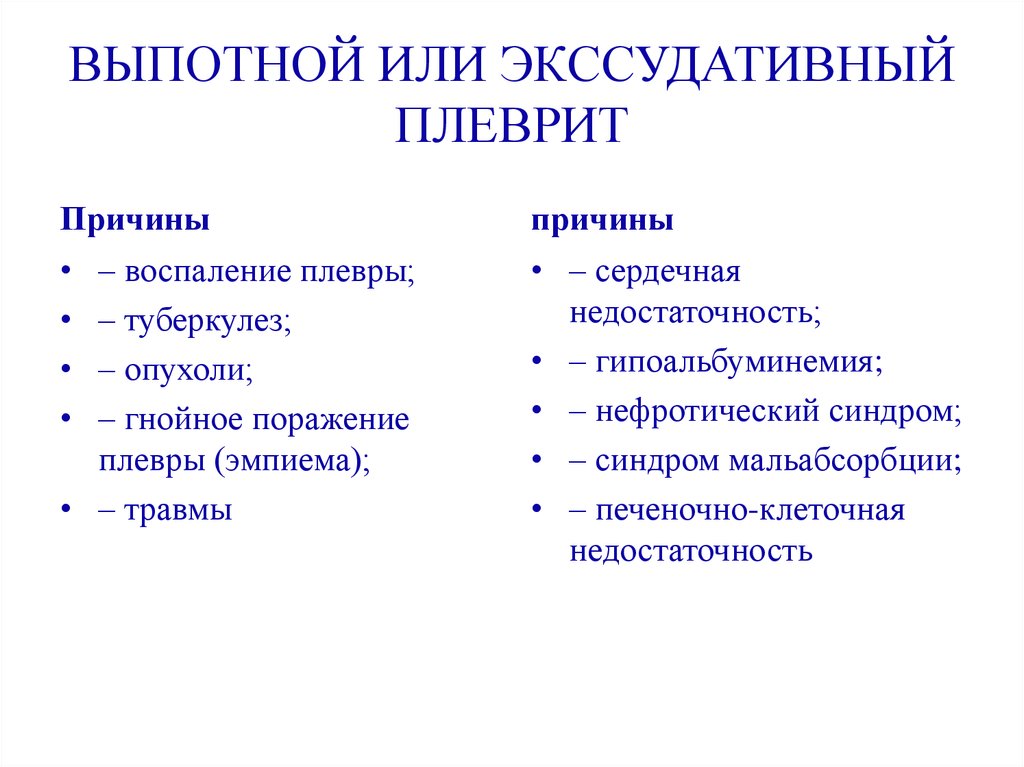

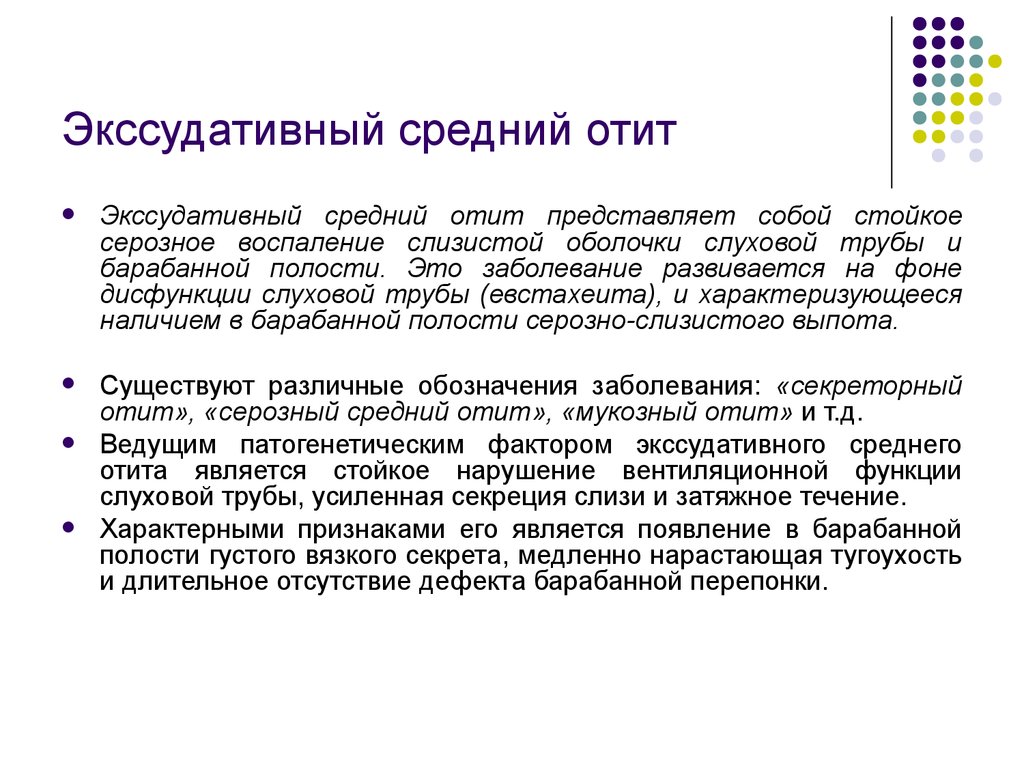

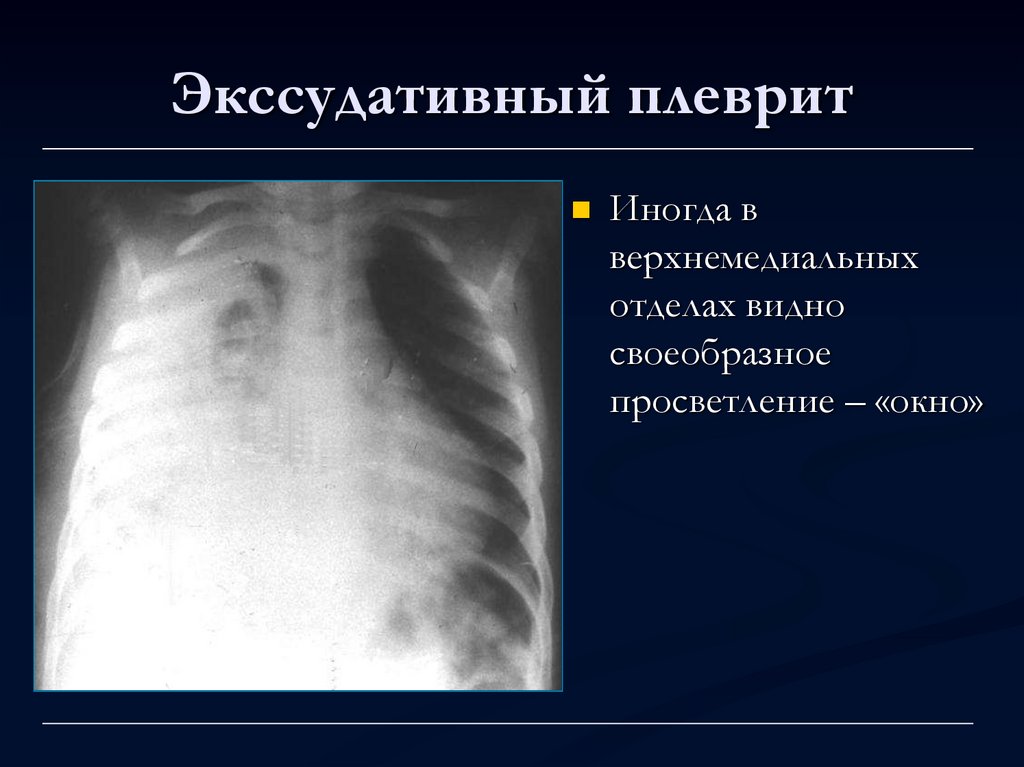

Экссудативный средний отит.

Современные представления и актуальность проблемы

Современные представления и актуальность проблемыДиагностика и лечение экссудативного среднего отита (ЭСО) до сих пор остается одной из наиболее сложных проблем в отиатрии. Заболевание встречается намного чаще, чем диагностируется. Неполноценное или не вовремя назначенное лечение может приводить к необратимым последствиям, характеризующимся стойкой потерей слуха. В последние годы отмечается рост заболеваемости ЭСО у взрослых и детей как в России, так и за рубежом [1—5].

По данным ЛОР-отделений 1-й ГКБ Москвы, за 2010 г. число больных с ЭСО, которым потребовалось стационарное лечение, составило 2,35% всех пациентов с ЛОР-патологией и 12,84% пациентов с заболеваниями уха.

В настоящее время не существует единой схемы назначения консервативной терапии и не разработаны показания к хирургическому лечению ЭСО, основанные на клинической картине, стадии развития данного заболевания, оценке целесообразности проведения оперативного вмешательства и риска возникновения послеоперационных осложнений.

Для того чтобы понять механизмы развития ЭСО, необходимо знать процесс экссудативного воспаления. Под воздействием повреждения различного генеза (физического, химического, инфекционного, биологического) происходит выброс в измененные ткани биологически активных веществ (БАВ), под влиянием которых происходит увеличение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла (в результате их расширения и повреждающего воздействия антигенов), что приводит к выходу в окружающие ткани жидкой части и форменных элементов крови — экссудата. Экссудат — это жидкость, накапливающаяся во внесосудистом пространстве при воспалении в результате повышения проницаемости микроциркуляторных сосудов. Как продукт воспаления, она снижает концентрацию токсинов (за счет их разведения), нейтрализует их (за счет антител сыворотки крови), поддерживает воспалительную гиперемию, стимулирует выход лейкоцитов из сосудов в очаг воспаления. Фибриноген экссудата преобразуется в фибрин, нити которого образуют структуры, облегчающие переход в рану лейкоцитов крови, молекулы фибрина могут служить субстратом для образования биологически активных пептидов — медиаторов воспаления [6].

В экссудате из среднего уха были обнаружены все характерные для «истинного» (воспалительного) экссудата компоненты: белки различных фракций, липиды, гемосидерин, трансферрин, клеточные элементы [7]. Таким образом, ЭСО является воспалительным заболеванием среднего уха.

Существует несколько теорий развития ЭСО. Наиболее распространена теория «hydrops ex vacuo», согласно которой в основе возникновения ЭСО лежат причины, способствующие развитию отрицательного давления в барабанной полости. Основной причиной является тубарная дисфункция, механизмы возникновения которой различны — изменение аэрации в полости носа и носоглотки вследствие искривления перегородки, гиперплазии лимфоидной ткани, персистенции в ней вирусов и бактерий, анатомических изменений формы и позиции носовых структур, анатомических особенностей слуховой трубы и др. [7—9].

Согласно секреторной теории, в результате распространения воспалительного процесса из носоглотки через слуховую трубу в барабанную полость развивается воспаление мукопериоста барабанной полости и слуховой трубы, при котором происходит метаплазия эпителия с образованием новых бокаловидных клеток и слизистых желез, что ведет к увеличению содержания слизи в экссудате и нарушению мукоцилиарного транспорта. При длительном течении заболевания процесс образования новых секреторных компонентов может распространиться на слизистую оболочку клеточной системы сосцевидного отростка [10].

При длительном течении заболевания процесс образования новых секреторных компонентов может распространиться на слизистую оболочку клеточной системы сосцевидного отростка [10].

Значение аллергии в появлении выпота в барабанной полости рассматривается в трех аспектах: как общий фон развития болезни, образование экссудата в барабанной полости — следствие обструкции слуховой трубы, экссудат — продукт аллергической реакции [7]. Единого мнения о том, является ли ЭСО аллергическим заболеванием или возникает вследствие отека слизистой оболочки носоглотки, нет. Однако некоторые исследователи указывают на то, что IgE-опосредованные реакции не оказывают прямого влияния на развитие заболевания, являясь лишь у части больных причиной хронического ринита и снижения показателей мукозального иммунитета [11]. Данные сведения указывают на то, что ЭСО не является аллергическим заболеванием, при котором ухо является «шоковым» органом, но может возникать в результате аллергического отека в области слуховой трубы.

Теория о роли микробной инвазии в развитии ЭСО не получает подтверждения, так как многие исследователи сообщают о том, что полученный ими экссудат являлся «стерильным», хотя вопрос о роли микрофлоры в возникновении данного заболевания остается дискутабельным [12].

Выбор лечебной тактики определяется стадией течения заболевания. Существуют различные классификации ЭСО. Наиболее полную классификацию предложила О.В. Стратиева [13]:

1. Стадия начального катарального воспаления или начальной экссудации.

2. Выраженная секреторная стадия. По характеру секрета она может быть серозной, мукозной, серозно-мукозной.

3. Секреторно-продуктивная стадия с преобладанием секреторного процесса.

4. Дегенеративно-секреторная стадия с преобладанием фиброзно-склеротического процесса. По форме она может быть фиброзно-мукозной, фиброзно-кистозной, фиброзно-адгезивной (склеротической).

Н.А. Преображенский [7] выделял острую и хроническую стадии развития ЭСО.

Острая стадия развивается как следствие катаральных заболеваний глотки и носа. Реактивные изменения достигают глоточного отверстия слуховой трубы, а затем распространяются и на ее просвет, в связи с чем возникает непроходимость. В результате в барабанной полости развивается отрицательное давление, что в свою очередь ведет к гиперемии мукопериоста лабиринтной стенки. Затем в полость среднего уха пропотевает серозная жидкость. В большинстве случаев при исчезновении воспалительных изменений в области верхних дыхательных путей происходит и восстановление функции слуховой трубы и, как следствие, исчезновение патологического процесса в барабанной полости без медицинского вмешательства.

В случаях, когда восстановление функции верхних дыхательных путей не приводит к исчезновению патологического процесса в среднем ухе, ЭСО принимает затяжное течение, и острый процесс переходит в хроническую форму. Такому течению заболевания способствуют хронические заболевания носа, околоносовых пазух и носоглотки, такие как искривление перегородки носа, хронический синусит, стойкая гиперплазия лимфоидной ткани и др. ЭСО может приобретать первично-хроническое течение, возникая без какой-либо видимой связи с заболеванием носа и глотки.

ЭСО может приобретать первично-хроническое течение, возникая без какой-либо видимой связи с заболеванием носа и глотки.

Многообразие классификаций ЭСО говорит о том, что универсальной не существует, как и не существует единого мнения о выборе и предпочтении в назначении того или иного метода лечения. Неадекватное и не вовремя назначенное лечение может привести к прогрессированию заболевания и сохранению условий для возникновения необратимых изменений.

Длительное отрицательное давление в барабанной полости и прогрессирование ЭСО вызывает изменения структуры барабанной перепонки и среднего уха, что приводит к следующим осложнениям [14].

1. Ателектаз барабанной перепонки — втяжение membrana tympani. Чаще всего происходит втяжение в центральной и средней зоне барабанной перепонки. Длительный ателектаз ведет к мирингопексии, тимпаносклерозу, ретракции барабанной перепонки.

2. Атрофия — истончение барабанной перепонки вследствие ее повреждения.

3. Мирингопексия — атрофичная барабанная перепонка, утратив эластичность, фиксируется к слуховым косточкам и промонториальной стенке. В случае, если барабанная перепонка фиксируется к наковальне, осложнение называется мирингоинкопексия.

4. Ретракция барабанной перепонки — провисание атрофичной барабанной перепонки. Выделяют 4 степени ретракции: I — провисание перепонки без фиксации к слуховым косточкам; II — фиксация к короткому отростку и шейке молоточка; III — фиксация к шейке и передней трети головки молоточка; IV — фиксация к головке молоточка и телу наковальни. При прогрессировании ретракции возникает ретракционный карман, который приводит к возникновению холестеатомы.

5. Формирование адгезивного среднего отита как конечной стадии ЭСО. Заболевание характеризуется развитием фиброзного слипчивого процесса слизистой оболочки барабанной полости воспалительной природы с образованием спаек, формированием тугоподвижности цепи слуховых косточек, нарушением проходимости слуховой трубы, неуклонным ухудшением слуха. Фиксация перепонки к промонториальной стенке на фоне отрицательного давления приводит к фиброзным изменениям в ухе.

Фиксация перепонки к промонториальной стенке на фоне отрицательного давления приводит к фиброзным изменениям в ухе.

6. Гидропс лабиринта — рядом авторов высказывается предположение о возможности возникновеня эндолимфатического гидропса на фоне ЭСО. Причинами гидропса является кровоизлияние в барабанную полость и перилимфу, воздушные кисты в проекции окна улитки, попадание воздуха во внутреннее ухо, повреждение слизистой оболочки в области ниши окна улитки [15].

7. Нейросенсорная тугоухость — причинами появления может быть проникновение токсинов во внутреннее ухо, низкое содержание кислорода в барабанной полости, низкая диффузия кислорода во внутреннее ухо.

8. Идиопатический гематотимпанум — форма ЭСО, возникающая на фоне кровоизлияния в барабанную полость, характеризующаяся синюшной окраской барабанной перепонки и медленно прогрессирующей кондуктивной тугоухостью. Синюю окраску барабанной перепонке придает гемосидерин, являющийся конечным продуктом распада эритроцитов. Экссудат при гематотимпануме густой и вязкий, что объясняется выходом из разрушенных эпителиальных клеток белков и липидов, способствующих процессу желатинизации и присоединением к транссудату продуктов асептического воспаления слизистой оболочки среднего уха [7].

Экссудат при гематотимпануме густой и вязкий, что объясняется выходом из разрушенных эпителиальных клеток белков и липидов, способствующих процессу желатинизации и присоединением к транссудату продуктов асептического воспаления слизистой оболочки среднего уха [7].

9. Холестериновая гранулема — реактивная форма грануляционной ткани, возникающая под влиянием хронического раздражения мукопериоста, вызванного выпадением в осадок кристаллов холестерина в условиях отрицательного давления в барабанной полости, и являющаяся продолжением идиопатического гематотимпанума. Выпадение кристаллов холестерина происходит вследствие его повышенной концентрации из-за кровоизлияния в барабанную полость при идиопатическом гематотимпануме и резорбции жидкой части крови цилиндрическим эпителием барабанной полости. Ведущую роль в возникновении холестериновой гранулемы в замкнутых полостях среднего уха играет вакуум, это объясняет возможность ее образования в клеточной системе сосцевидного отростка при блоке aditus ad antrum [7].

Осложнения ЭСО могут привести к стойкой потере слуха и, как следствие, к снижению социальной активности человека.

Диагностика ЭСО, помимо сбора анамнеза и осмотра больного, включает в себя инструментальные и лабораторные методы исследования. При осмотре больного необходимо оценить состояние среднего уха, обратить внимание на состояние структур носоглотки и полости носа. Дальнейшие диагностические манипуляции включают аудиометрию, тимпанометрию и лучевые методы исследования. При проведении аудиометрии для ЭСО характерен костно-воздушный интервал (часто превышающий 40 дБ), в некоторых случаях наблюдается повышение порога костной проводимости.

Тимпанометрия как метод, позволяющий оценить состояние проводящей системы среднего уха, имеет огромное значение в диагностике ЭСО. В случае ЭСО тимпанограмма будет иметь полностью или частично уплощенный вид — тип В по Jerger, будет наблюдаться подавление акустического рефлекса.

Лучевые методы диагностики в настоящее время приобретают все большее значение. Наиболее информативным и точным методом является компьютерная томография (КТ) височных костей, позволяющая оценить степень заполненности воздухоносных ячеек и барабанной полости экссудатом, а также оценить состояние слизистой оболочки и костных структур [16]. Однако важно оценивать результаты КТ в комплексе с аудиологическими методами.

Наиболее информативным и точным методом является компьютерная томография (КТ) височных костей, позволяющая оценить степень заполненности воздухоносных ячеек и барабанной полости экссудатом, а также оценить состояние слизистой оболочки и костных структур [16]. Однако важно оценивать результаты КТ в комплексе с аудиологическими методами.

Выбор метода лечения зависит от стадии развития, причины возникновения ЭСО, состояния больного и должен носить индивидуальный характер для каждого пациента. Лечение ЭСО всегда комплексное и направлено на эвакуацию секрета из барабанной полости, восстановление функции слуховой трубы. Возможно применение консервативной терапии и хирургических методов, у ряда пациентов применяется физиотерапия.

Консервативные методы лечения включают в себя как общую, так и местную терапию. Первая предполагает применение антигистаминных, гормональных, противовоспалительных и антибактериальных препаратов, хотя вопрос о необходимости антимикробной терапии при лечении ЭСО (при отсутствии сопутствующей патологии ОНП и т. п.) вызывает сомнения. Местная терапия включает в себя применение сосудосуживающих средств, продувание слуховой трубы, введение в барабанную полость гормонов, ферментов.

п.) вызывает сомнения. Местная терапия включает в себя применение сосудосуживающих средств, продувание слуховой трубы, введение в барабанную полость гормонов, ферментов.

Для изменения реологических свойств экссудата и улучшения дренажной функции слуховой трубы применяются мукоактивные лекарственные вещества: мукокинетики, мукорегуляторы, муколитики; последние подразделяются на ферментные и неферментные [17].

Многие авторы указывают на эффективность транстубарного введения ферментов при консервативном лечении секреторной стадии ЭСО в сочетании с продуванием слуховых труб, что позволяет достичь высокого клинического эффекта в достаточно короткие сроки (от 6 до 11 дней в зависимости от характера экссудата) [18].

Эффективность действия ферментов, изменяющих реологические свойства экссудата, делает необходимым попадание их в барабанную полость.

Для уменьшения отека слуховой трубы и восстановления дренажной функции эффективно местное применение сосудосуживающих препаратов, а также глюкокортикостероидов, вводимых при проведении катетеризации слуховой трубы. Однако известно, что ряд стероидных препаратов способен угнетать мукоцилиарную активность эпителия слуховой трубы, что само по себе может являться причиной нарушения ее дренажной функции [19, 20]. Проведенные исследования указывают на более эффективное местное применение растворов глюкокортикостероидов (мометазон фуроат, дексаметазон) в отличие от суспензий (гидрокортизон) [ 21].

Однако известно, что ряд стероидных препаратов способен угнетать мукоцилиарную активность эпителия слуховой трубы, что само по себе может являться причиной нарушения ее дренажной функции [19, 20]. Проведенные исследования указывают на более эффективное местное применение растворов глюкокортикостероидов (мометазон фуроат, дексаметазон) в отличие от суспензий (гидрокортизон) [ 21].

В последнее время все более актуальным является применение системных кортикостероидов (СКС) в лечении ЭСО, что обусловлено влиянием последних на основные звенья патогенеза заболевания. В частности, СКС способствуют устранению тубарной дисфункции путем уменьшения проницаемости капилляров, угнетению образования БАВ и повышению образования белков-липокортинов, которые в свою очередь обладают противоотечной активностью; СКС также тормозят развитие соединительной ткани [2]. Многие специалисты избегают назначения СКС, опасаясь возникновения общеизвестных осложнений. Однако данные осложнения встречаются при назначении длительного курса терапии СКС, а также у больных с сопутствующей соматической патологией. При гипертонической болезни, сахарном диабете, язвенной болезни назначения СКС следует избегать. Назначать СКС следует больным без тяжелой соматической патологии и короткими курсами.

При гипертонической болезни, сахарном диабете, язвенной болезни назначения СКС следует избегать. Назначать СКС следует больным без тяжелой соматической патологии и короткими курсами.

В качестве общей терапии также необходимо назначение противовоспалительных и антигистаминных препаратов. Высокоэффективным средством, действующим на основные звенья воспалительного процесса, является фенсипирид, который уменьшает образование арахидоновой кислоты, тем самым угнетает воспалительный процесс и уменьшает выработку слизи. При лечении ЭСО также важно свойство препарата стимулировать мукоцилиарный транспорт [22].

Свободный гистамин обладает высокой активностью, вызывая расширение капилляров, застой крови в капиллярах и увеличение проницаемости их стенок, что приводит к транссудации жидкости в околососудистое пространство и отеку окружающих тканей. Антигистаминные препараты блокируют действие гистамина на Н1-рецепторы по механизму конкурентного ингибирования. Противоаллергическое действие этих препаратов позволяет снять отек слизистой оболочки, способствуя восстановлению проходимости слуховой трубы, улучшению вентиляции барабанной полости и тем самым устранению тубарной дисфункции, в патогенезе которой играет роль аллергический компонент [23]. Поскольку экссудат в барабанной полости может являться продуктом аллергической реакции, то во время проведения консервативной терапии ЭСО рекомендуется использовать антигистаминные препараты.

Поскольку экссудат в барабанной полости может являться продуктом аллергической реакции, то во время проведения консервативной терапии ЭСО рекомендуется использовать антигистаминные препараты.

Для усиления эффекта проводимой консервативной терапии используются физиотерапевтические методы: лазертерапия, УВЧ, ионоэлектрофорез, вакуум-терапия.

Появилось множество научных данных о ценных природных лекарственных веществах, содержащихся в секрете слюнных желез медицинской пиявки. В исследовании М.Б. Кузьминой [24] больные после применения гирудотерапии отмечали субъективное улучшение слуха.

Отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии требует применения хирургических методов лечения, направленных на эвакуацию секрета из барабанной полости.

Парацентез — наиболее распространенный и простой в исполнении метод искусственной перфорации барабанной перепонки.

Впервые искусственную перфорацию барабанной перепонки предложил в 1720 г. английский хирург Чизелден. Опираясь на эксперименты Вальсальвы и исследования ряда физиологов и анатомов, выполненные на собаках, Чизелден предложил произвести перфорацию барабанной перепонки с целью улучшения слуха. Несмотря на то что он получил официальное разрешение на операцию, произвести ее ему не удалось вследствие всеобщего возмущения против такого «варварского» способа. Первый, кто произвел разрез барабанной перепонки у глухого человека, был странствующий врач Элли (1760) и, как видно из отзывов современников, с успехом [25].

английский хирург Чизелден. Опираясь на эксперименты Вальсальвы и исследования ряда физиологов и анатомов, выполненные на собаках, Чизелден предложил произвести перфорацию барабанной перепонки с целью улучшения слуха. Несмотря на то что он получил официальное разрешение на операцию, произвести ее ему не удалось вследствие всеобщего возмущения против такого «варварского» способа. Первый, кто произвел разрез барабанной перепонки у глухого человека, был странствующий врач Элли (1760) и, как видно из отзывов современников, с успехом [25].

Вопрос о месте и форме разреза барабанной перепонки до сих пор разными авторами трактуется различно. Однако в том случае, если имеется выбухание барабанной перепонки, разрез необходимо делать в месте наибольшего выбухания.

Классический разрез барабанной перепонки производится через весь задненижний квадрант в косом направлении. Такая техника разреза обеспечивает лучший отток экссудата и препятствует слишком раннему закрытию парацентезного отверстия вследствие того, что при таком разрезе радиарные волокна барабанной перепонки пересекаются перпендикулярно [9]. Kersley (цит. по [25]) рекомендует после проведения разреза в задненижнем квадранте накладывать контрапертуру в передних отделах барабанной перепонки, чтобы облегчить отсасывание вязкого экссудата.

Kersley (цит. по [25]) рекомендует после проведения разреза в задненижнем квадранте накладывать контрапертуру в передних отделах барабанной перепонки, чтобы облегчить отсасывание вязкого экссудата.

В том случае, если дисфункцию слуховой трубы трудно устранить за короткий промежуток времени, рекомендовано прибегнуть к длительному дренированю барабанной полости. Это достигается методом шунтирования. В 1954 г. метод шунтирования барабанной полости применил В. Armstrong (цит. по [7]), предложив конструкцию дренажной трубки из полиэтилена. Дренажная трубка поддерживает атмосферное давление в барабанной полости, благодаря чему исчезают условия для появления выпота в барабанной полости и дальнейшего развития и прогрессирования ЭСО. Восстановление аэрации барабанной полости благоприятно влияет и на состояние измененной слизистой оболочки среднего уха, включая слуховую трубу. Иногда этого достаточно, чтобы пациент выздоровел без каких-либо дополнительных лечебных воздействий [7].

Некоторые авторы рекомендуют производить разрез при тимпаностомии впереди рукоятки молоточка, используя последнюю в качестве опоры для дренажной трубки, а также перед разрезом производить отсепаровку и отворачивание в стороны эпителия барабанной перепонки [26].

В связи с развитием техники стали появляться методы наложения тимпаностомы с помощью лазера, без установки дренажной трубки, причем время закрытия тимпаностомического отверстия зависит от его размеров и характеристик лазерного излучения [27].

Меатотимпанальное шунтирование барабанной полости — методика шунтирования через подкожный туннель. Преимущество данного метода в том, что при этом не травмируется барабанная перепонка, хотя существует опасность разрыва мембраны окна улитки при введении жидкости под давлением, риск повреждения кожи и создания краевой перфорации перепонки. К недостаткам данного метода можно также отнести невозможность длительной вентиляции [28].

Благодаря длительному дренированию барабанной полости прерывается цепь патологических изменений, вызванных обструкцией слуховой трубы, но данный метод не воздействует на причину заболевания. При удалении шунта и после закрытия перфорации барабанной перепонки происходит рецидив заболевания. Шунт устанавливается на длительный срок в расчете на то, что за это время будет ликвидирован патологический процесс в слуховой трубе. О.В. Стратиева [15] указывает, что если шунтирование производится впервые, то независимо от длительности заболевания трубка должна иметь внешний диаметр не более 2 мм и не меньше 1 мм и сразу устанавливаться на срок от 4 до 12 мес.

Шунт устанавливается на длительный срок в расчете на то, что за это время будет ликвидирован патологический процесс в слуховой трубе. О.В. Стратиева [15] указывает, что если шунтирование производится впервые, то независимо от длительности заболевания трубка должна иметь внешний диаметр не более 2 мм и не меньше 1 мм и сразу устанавливаться на срок от 4 до 12 мес.

Альтернативой парацентезу и шунтированию барабанной полости, по мнению ряда авторов, является метод тимпанопункции и микротимпанопункции. Но данные методы являются эффективными в случае, когда экссудат еще не настолько вязкий, чтоб не пройти через тонкую иглу [29].

При идиопатическом гематотимпануме, осложненном холестериновой гранулемой, длительно текущем экссудативном мастоидите рекомендуется производить антротомию с установкой дренажа в сосцевидную пещеру (антродренаж) [7]. Также данный метод рекомендован при временной функциональной блокаде адитуса и при изменении позиции барабанной перепонки обратимого характера [15]. Некоторые авторы указывают, что в случае хорошо развитой клеточной системы сосцевидного отростка приходится производить мастоидотомию.

Некоторые авторы указывают, что в случае хорошо развитой клеточной системы сосцевидного отростка приходится производить мастоидотомию.

При длительности процесса более 1 года рекомендуется тимпанотомия с ревизией барабанной полости. При мукозном процессе рекомендуется удалять гипертрофированные участки слизистой оболочки барабанной полости [30, 31].

К сожалению, приходится констатировать, что многочисленные методы лечения ЭСО не решают проблему. ЭСО остается распространенным заболеванием, которое трудно поддается диагностике и лечению.

Семейная экссудативная витреоретинопатия — Пациенты

(FEVR) — это наследственное заболевание, при котором кровеносные сосуды сетчатки не развиваются нормально. В результате может образоваться рубцовая ткань, которая при сокращении может отслоить сетчатку и привести к потере зрения.

Потеря зрения может также произойти в результате аномальной протечки кровеносных сосудов (экссудация) и постепенного закрытия мельчайших кровеносных сосудов в глазу (выпадение капилляров), что имеет решающее значение для доставки кислорода к клеткам сетчатки.

FEVR не всегда приводит к потере зрения, и носители заболевания могут не иметь визуальных симптомов — диагноз ставится только при наличии больного члена семьи. Широкопольная флуоресцентная ангиография (фотографический тест с внутривенным введением красителя для получения подробной информации о структуре и функции кровеносных сосудов сетчатки) имеет решающее значение для диагностики и лечения FEVR.

Загрузить информационный бюллетень

Симптомы

Потеря зрения является наиболее распространенным симптомом, связанным с FEVR. У лиц с легкой и средней степенью тяжести часто встречаются косоглазие (косоглазие) и «ленивый глаз» (амблиопия).

Рис. 1.

ОФВР классифицируется по стадиям на основании результатов клинического обследования и флуоресцентной ангиографии. При FEVR стадии 1 кровеносные сосуды, которые снабжают периферию сетчатки (область вблизи краев сетчатки), «обрезаны» и имеют ряд других аномалий структуры и функции (рис. 1). Рост аномальных новых кровеносных сосудов (неоваскуляризация) наблюдается при FEVR стадии 2 (рис. 2). На стадиях 3, 4 и 5 (рис. 3) сетчатка отслаивается, поскольку неоваскуляризация сокращается и натягивает сетчатку.

1). Рост аномальных новых кровеносных сосудов (неоваскуляризация) наблюдается при FEVR стадии 2 (рис. 2). На стадиях 3, 4 и 5 (рис. 3) сетчатка отслаивается, поскольку неоваскуляризация сокращается и натягивает сетчатку.

Причины

ОФВР развивается как следствие генетической аномалии (передачи сигналов Wnt ), которая влияет на рост и развитие кровеносных сосудов сетчатки. Кроме наследственности, специфических факторов риска нет.

Диагностическое тестирование

Диагностика FEVR может быть сложной из-за совпадения результатов с другими детскими состояниями, характеризующимися аномальным развитием кровеносных сосудов сетчатки.

Стратегии, помогающие в диагностике, включают:

- Оценка парного глаза как при прямом осмотре, так и при широкопольной флюоресцентной ангиографии, поскольку ОФВР обычно поражает оба глаза, хотя часто не в одинаковой степени

- Обследование и флуоресцентная ангиография членов семьи, так как до 90% времени у пораженных бессимптомных членов семьи будут клинические или ангиографические признаки

- Генетическое тестирование ( FZD4, NDP, TSPAN12 и LRP5 ) (подтверждает диагноз примерно у половины пациентов с FEVR)

Лечение и прогноз

Ранний или легкий FEVR (стадия 1, рис. 1) без просачивания кровеносных сосудов (экссудация) обычно лечится наблюдением без лечения. Если при ОФВР стадии 2 (рис. 2) или выше имеется просачивание кровеносных сосудов, рекомендуется лазерное лечение участков сетчатки без нормальных кровеносных сосудов.

1) без просачивания кровеносных сосудов (экссудация) обычно лечится наблюдением без лечения. Если при ОФВР стадии 2 (рис. 2) или выше имеется просачивание кровеносных сосудов, рекомендуется лазерное лечение участков сетчатки без нормальных кровеносных сосудов.

Рисунок 2. | Рисунок 3. |

На более поздних стадиях 3, 4 (рис. 3) и 5 может быть выполнена операция по удалению или прерыванию рубцовой ткани и снятию тракции. Это стимулирует повторное прилегание сетчатки, что может стабилизировать или улучшить зрение

После стабилизации пациентов с FEVR обычно наблюдают каждые 6 месяцев с обследованием и флуоресцентной ангиографией — чаще, если заболевание активно. ФВР — это пожизненное заболевание. Повторная активация может произойти в любой момент.

Авторы

СПАСИБО АВТОРАМ СЕРИИ RETINA HEALTH

РЕДАКТОР

Джон Т. Томпсон, доктор медицины

Редакторы испанских серий

- Дж.

Фернандо Аревало, доктор медицины, доктор философии

Фернандо Аревало, доктор медицины, доктор философии - Габриэла Лопескараса Эрнандес, MD

- Андрес Лискер, MD

- Вирджилио Моралес-Кантон, MD

МЕДИЦИНСКИЙ ИЛЛЮСТРАТОР

Тим Хенгст

Copyright ©2016 The Foundation of the American Society of Retina Specialists. Все права защищены.

GLOBAL PERSPECTIVES: Лечение твердых макулярных экссудатов при диабетической ретинопатии

Экссудативная диабетическая макулопатия — частая Причина ухудшения зрения у больных сахарным диабетом ретинопатия и представляет собой форму диабетического макулярный отек (ДМО), который возникает от несостоятельности сосудов сетчатки. как внеклеточная жидкость, накапливается в сетчатке, реабсорбируется в сетчатке капилляры, отложение и локализованное скопление большие молекулы, которые не могут быть удалены, вызывают клинические картина бляшечных твердых экссудатов.

Твердые экссудаты состоят из липидов и белков

вещества, которые оседают во внешних слоях сетчатки. Эти бляшки часто вызывают значительную потерю зрения, когда

откладывается в фовеальной области.

Эти бляшки часто вызывают значительную потерю зрения, когда

откладывается в фовеальной области.

До сих пор не существовало руководств по лечению эта патология и, к сожалению, твердые экссудаты часто осталось нерешенным с недостаточным выздоровлением или отсутствием выздоровления пациента.

Одной гликометаболической компенсации недостаточно для клиническое улучшение. Случаи самопроизвольного разрешения были описаны твердые экссудаты в виде бляшек. Вместе период времени (месяцы), однако, требуется для самопроизвольного разрешение и прямой и окончательный ущерб фоторецепторы могут возникать в течение этого периода ожидания. Кроме того, накопление бляшковидного твердого экссудата вблизи пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) может спровоцировать очаговое изменение (скорее всего, метаплазия) RPE сама по себе может быть основой для образования макулярного рубца, похоже на то, что происходит при лечении лазером.

Неблагоприятный прогноз в глазах с этим твердым экссудатом

которые лечат лазером или наблюдением

стимулировало развитие альтернативного лечения

варианты, такие как хирургическое иссечение.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ТВЕРДОГО ЭКСУДАТА

Удаление стекловидного тела и задней

hyaloid дал минимальные результаты, потому что экссудативный

бляшка локализуется в пределах сетчатки.

В дальнейшем был рассмотрен трансретинальный доступ как возможное терапевтическое решение с обоснованием что, хотя экссудаты первоначально откладываются в наружной слоев сетчатки, вызывающих наиболее значительные зрительные повреждения накапливаются в субретинальном пространстве. Поэтому ретинотомия с щадящим промыванием под сетчатка была предложена как наиболее эффективный подход.

Takagi et al 1 и Sakuraba et al 2 впервые выполнили это хирургическая процедура и сообщили об обнадеживающих краткосрочных Результаты. Однако Takaya et al, 3 продемонстрировали, что хирургическое удаление твердых экссудатов не обеспечивает долговременного функциональное улучшение зрения.

Обоснование оперативного вмешательства расширилось

от конкретного удаления липопротеинового материала

путем вымывания экссудата, включая удаление сосудистых

эндотелиальный фактор роста (VEGF) и другие цитокины

играют ключевую роль в патогенезе диабетической макулярной

отек и экссудация. Это было продемонстрировано также

иммуногистохимические исследования, 1 , в образцах которого обнаружен VEGF

хирургически удаленных твердых экссудатов.

Это было продемонстрировано также

иммуногистохимические исследования, 1 , в образцах которого обнаружен VEGF

хирургически удаленных твердых экссудатов.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Хотя хирургическое вмешательство является терапевтической альтернативой, оно связано с

с интра- и послеоперационными осложнениями. Такая и др.

al3 описали случай ятрогенного макулярного отверстия, которое

произошло во время операции, скорее всего, из-за

истончение и дегенерация макулярной ткани сетчатки,

стала хрупкой при наличии экссудативного налета.

Они также сообщили об одном случае самовосстановления хориоидеи.

отслойка и один случай витреального и субретинального кровоизлияния

что потребовало второй процедуры витрэктомии.

РЕШЕНИЯ О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

Принимая во внимание риски витреоретинальной хирургии и

сопоставляя их с тем фактом, что нет терапевтических

альтернативы удалению твердых экссудатов, мы считаем, что целесообразно приступить к хирургическому вмешательству. для этого показания. Мы, конечно, рассматриваем клинические

состояние пациента и принимать решения на основе

находим ли мы операцию подходящей для данного человека.

Например, важно изучить не только

состояние пораженного глаза, но и контралатерального

глаз. Также важно учитывать системность

здоровье пациента.

для этого показания. Мы, конечно, рассматриваем клинические

состояние пациента и принимать решения на основе

находим ли мы операцию подходящей для данного человека.

Например, важно изучить не только

состояние пораженного глаза, но и контралатерального

глаз. Также важно учитывать системность

здоровье пациента.

Трудно определить лучшее время для операции. это наша рекомендация о целесообразности продолжения при субмакулярной хирургии, когда начинает накапливаться экссудат под фовеа. Цель состоит в том, чтобы избежать хорошо известного необратимое повреждение ткани сетчатки из-за бляшковидная экссудация.

Статистически доказано 3 , что функционал прогноз коррелирует со степенью экссудации бляшек и гликометаболическая компенсация, оцениваемая либо как гликозилированного гемоглобина или в качестве гликемического контроля. 4

Клинический случай

50-летний мужчина обратился в нашу клинику с тяжелым

экссудаты, видимые на глазном дне и оптической когерентной томографии

(ОКТ) визуализации (рис.

Фернандо Аревало, доктор медицины, доктор философии

Фернандо Аревало, доктор медицины, доктор философии