Фото мышьяк в зубе: Современное лечение пульпита без применения мышьяка

Современное лечение пульпита без применения мышьяка

Пациентка К. обратилась в клинику с жалобами на сильные боли в десне в области 47 зуба. Зуб лечился 3 дня назад в хозрасчётном отделении районной поликлиники по поводу хронического пульпита.

|

|

|

|

ФОТО 1: Видны девитализирующий материал в устье корневого канала и некротизированная десна между зубами на фоне воспалённых мягких тканей. |

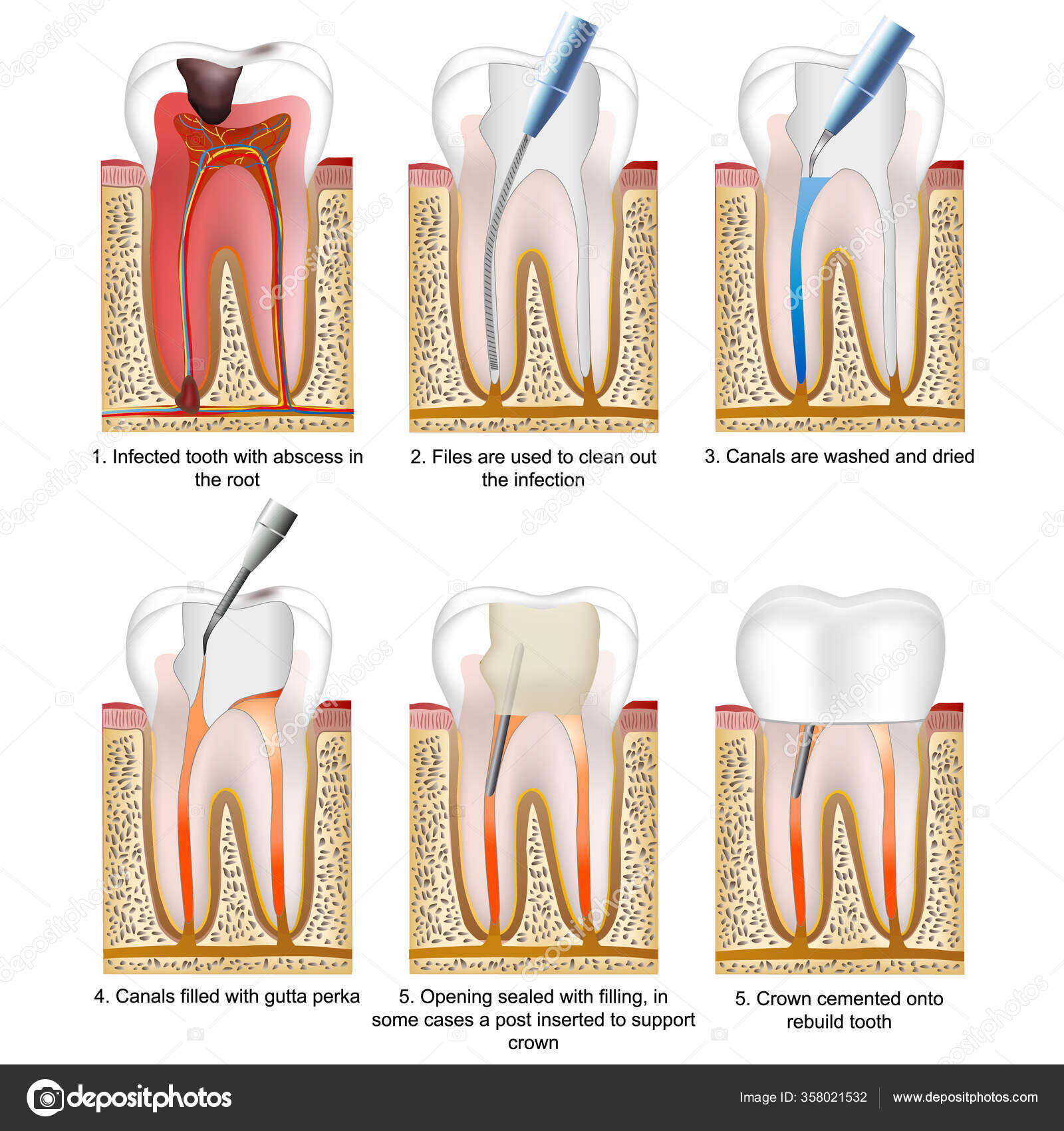

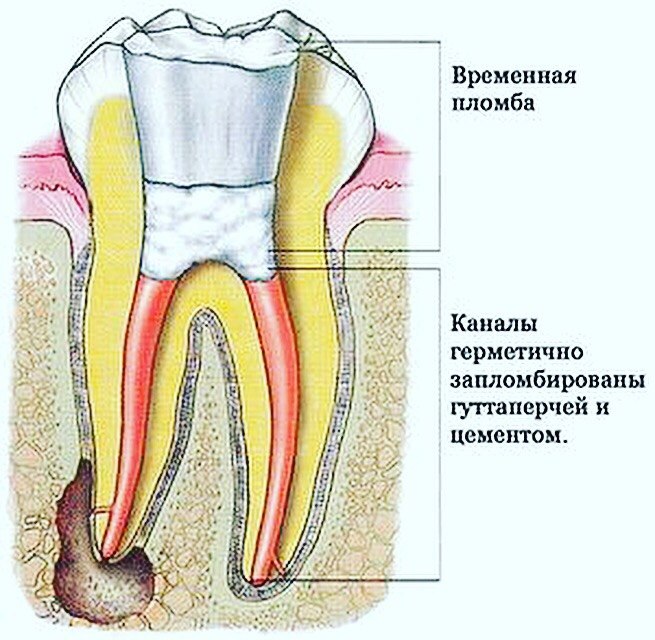

ФОТО 2: В день обращения к нам в клинику были обработаны и запломбированы каналы, проведена обработка десны, поставлена герметичная временная пломба (см. рентген). |

ФОТО 3: Фото через 1 неделю: воспаление десны и мягких тканей ликвидировано. |

ФOTO 4: через месяц, зуб полностью восстановлен керамической вкладкой. |

Для справки: Методы лечения пульпита различаются способом обезболивания пульпы. Если применяются девитализирующие пасты (параформальдегид, паста с мышьяком и т.д.) для того чтобы «убить нерв», то методы носят название девитальных. А если лечение проходит под анестезией и без применения препаратов, убивающих пульпу, то такие методы называю витальными.

Все знают, что мышьяк – это яд. Но его можно использовать в мирных целях. И старшее поколение наверняка помнит, что раньше мышьяк применялся стоматологами для того, чтобы «убить нерв». При этом с мышьяком в зубе ни в коем случае нельзя было «переходить» больше назначенного времени. А зачем он использовался?

Для лечения пульпита (воспаление «нерва») пульпу зуба необходимо удалить и запломбировать очищенные каналы зуба. Поскольку раньше анестетики были недостаточно «сильными», а инструменты для работы в каналах — недостаточно тонкими и гибкими, стоматолог использовал мышьяк, чтобы подстраховаться, чтобы нечему было болеть в зубе во время или после манипуляции.

Поскольку раньше анестетики были недостаточно «сильными», а инструменты для работы в каналах — недостаточно тонкими и гибкими, стоматолог использовал мышьяк, чтобы подстраховаться, чтобы нечему было болеть в зубе во время или после манипуляции.

И уже тогда возникли термины «мышьяковистый периодонтит» и «мышьяковистый пародонтит», а в учебниках для стоматологов появились страшные картинки, иллюстрирующие осложнения, вызванные применением мышьяка, такие как остеомиелит и медиастенит. В каждом стоматологическом кабинете даже имелся антидот – унитиол на случай передозировки препарата.

Казалось бы все в прошлом. Но случай, с которого я начала рассказ произошёл на днях. На фотографии (ФОТО 1) видна «убитая» десна.

С целью лечения хронического пульпита стоматолог районной поликлиники наложил пациентке на пульпу 47 зуба девитализирующее средство (одно из самых популярных в наше время), после чего установил временную пломбу. А на третий день пациентка пришла ко мне с жалобами на боли в десне. Материал для временной пломбы оказался недостаточно герметичным, и токсичный препарат «протёк» в десну, вызвав её некроз и воспаление окружающих тканей. Окончательные последствия станут понятны через некоторое время и будут зависеть от того, успел ли токсичный препарат подействовать на кость челюсти.

Материал для временной пломбы оказался недостаточно герметичным, и токсичный препарат «протёк» в десну, вызвав её некроз и воспаление окружающих тканей. Окончательные последствия станут понятны через некоторое время и будут зависеть от того, успел ли токсичный препарат подействовать на кость челюсти.

В настоящее время девитализирующие средства (дословно можно перевести как «лишающие жизни») вместо мышьяка содержат параформальдегид, токсическое действие которого «отравляет» пульпу и приводит к её гибели. Но если препарата окажется больше, чем требуется, то помимо пульпы будут отравлены и другие ткани, окружающие зуб. И как следствие — разовьётся токсический периодонтит.

В аннотации к такому препарату не указано какое именно количество вещества применять в том или ином случае. Производители туманно написали: «на усмотрение врача». Как врач, я понимаю, что каждый живой организм индивидуален, поэтому безопасное количество средства для одного пациента может оказаться токсичным для другого. Это зависит от многих факторов: стадии воспаления пульпы, объёма пульпарной ткани, формы канала и возраста пациента и т.д.

Это зависит от многих факторов: стадии воспаления пульпы, объёма пульпарной ткани, формы канала и возраста пациента и т.д.

Высока вероятность ошибки при применении девитализирующих средств.

Но главное: зачем использовать потенциально опасную методику?

Ведь современный врач располагает широким арсеналом средств, инструментов и методов для безопасного лечения пульпита. Выбор анестетиков позволяет тем или иным способом достичь анестезии у любого пациента, никиль-титановые инструменты позволяют забраться в искривлённые каналы и под контролем микроскопа вычистить пульпу, а промывание каналов антисептиками растворяет оставшуюся живую ткань внутри канала и обезвреживает микроорганизмы.

Если стоматолог применяет современные методики, зачем ему возвращаться к девитализирующим средствам?!

Допускаю только один повод для применения девитализирующего препарата – нехватка времени врача или пациента для полноценной обработки каналов в тот визит. К счастью, это единичные случаи в практике.

К счастью, это единичные случаи в практике.

Автор статьи врач стоматолог-терапевт Стефанская В.В.

Удаление нерва в зубе » Стоматологическая клиника «Валентина»

У большинства людей заведено посещать стоматологическую клинику и врача стоматолога тогда, когда удаление нерва в зубе единственный способ прекратить острую боль и остановить воспалительный процесс. Почему лечащий врач назначает удаление нерва, какие причины возникшей боли, какую роль играет мышьяк в зубе и чем грозит столь неприятный и болезненный процесс пострадавшей зубной единице – основные вопросы, которые задает пациент стоматологу. С ними и попробуем разобраться.Причины боли и удаления нерва в зубе

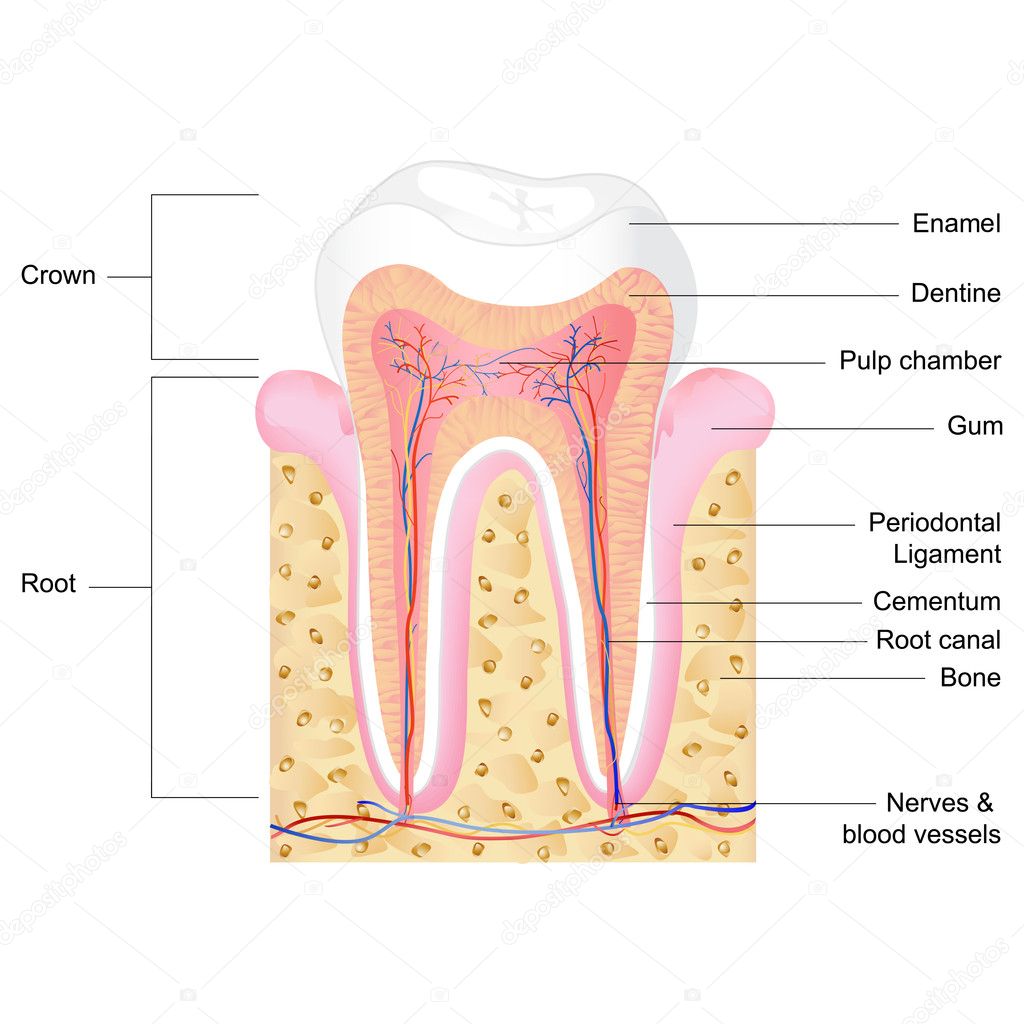

Каждая зубная единица в полости рта человека состоит из нескольких частей. Верхняя, соприкасающаяся с внешней средой, сопротивляющаяся бактериям и разрушению, — прочная минеральная оболочка зуба или эмаль. Это самая твердая ткань в организме человека, она защищает мягкие и жизненно важные для полноценного функционирования зуба органы: дентин, пульпу, каналы, корни.

Верхняя, соприкасающаяся с внешней средой, сопротивляющаяся бактериям и разрушению, — прочная минеральная оболочка зуба или эмаль. Это самая твердая ткань в организме человека, она защищает мягкие и жизненно важные для полноценного функционирования зуба органы: дентин, пульпу, каналы, корни.

Возникновение боли объясняется крайне просто. Бактерии и болезнетворные микроорганизмы воспаляют мягкую ткань, она реагирует на это опухолью и чем сильнее «наливается» пульпа, тем больше она сдавливает нервные окончания, которые реагируют на процесс воспаления болью или так называемым «сигналом бедствия» для головного мозга.

Однако удаление нерва или пульпы в зубе может назначаться при механическом разрушении, при образовании очень большой кариозной полости или при часто возникающих болях.

Удаление нерва в зубе – стадии и последствия

Чтобы понять, почему удаление нерва в больном зубе крайне нежелательно, необходимо разобраться с назначением мягкой, выстилающей полость зуба, ткани – пульпой.

Пульпа – важный жизненный орган зуба. Именно благодаря пульпе происходит кровоснабжение всех составляющих зуба, его минерализация, здоровье, сопротивление болезням и разрушениям. Ее удаление будет означать умерщвление зуба, поэтому стоматологи так часто борются медикаментозно за ее спасение и реанимацию.Мертвая зубная единица не реагирует на раздражители, не сопротивляется разрушению, становится хрупкой и в течение нескольких лет верхняя часть зуба вначале потемнеет, а, затем, не выдержав механических нагрузок, и вовсе рассыплется, оставив после себя дефект в зубочелюстном ряду.

Однако подобного плачевного результата можно и нужно избежать. Воспаление пульпы или пульпит (заболевание зуба) начинается не сразу. Начальная стадия кариозного процесса не грозит болью и умерщвлением нерва если лечение зуба будет произведено своевременно. Стоматолог иссечет кариес, поставит пломбу — зуб будет жить еще долго. Но если кариозный процесс прошел дентин, то поражение пульпы – это вопрос нескольких недель, тогда возникает пульт. В зависимости от стадии развития заболевания стоматолог принимает решение о частичной или полной ампутации мягкой ткани.

Стоматолог иссечет кариес, поставит пломбу — зуб будет жить еще долго. Но если кариозный процесс прошел дентин, то поражение пульпы – это вопрос нескольких недель, тогда возникает пульт. В зависимости от стадии развития заболевания стоматолог принимает решение о частичной или полной ампутации мягкой ткани.

Запущенный пульпит переходит в более серьезную болезнь – периодонтит. Это заболевание затрагивает верхушки корней и сопровождается острой и мучительной болью. На этой стадии стоматолог проводит полную ликвидацию пульпы.

Очень долгое время в процедуре удаления нерва использовали мышьяк – сильный яд. Процедура была длительной, болезненной и требующей опытности врача. Стоматолог рассверливал при помощи бормашины кариозную полость, чтобы обнажить пульпу и положить на нее мышьяк. Затем полость закрывалась не более чем на 2 дня временной пломбой. По истечении назначенного срока пломба удалялась вместе с мышьяком, и врач удалял нервы. Процесс удаления сопровождался болью, а потревоженный зуб затем еще длительное время болел.

Сегодня стоматологи всего мира отказались от столь мучительного способа облегчить страдания пациента. К тому же мышьяк в больном зубе мог привести к необратимым разрушениям зубных тканей и потере зуба.

Удаление нерва в зубе — современный способ

В стенах современных стоматологических клиник уже давно не применяют мышьяк. Врач стоматолог сводит процесс к двум – трем визитам пациента в клинику. Процедура удаления пульпы занимает около получаса и происходит под местным наркозом при помощи современного оборудования и инструментов.

После удаления врач накрывает зуб временной пломбой, просит пациента пройти рентген (в большинстве современный стоматологических клиник рентген делают сразу после процедуры удаления в кабинете стоматолога) и назначает следующий визит. При благополучном «поведении» зуба под временной пломбой и хорошем снимке лечение зуба оканчивается пломбировкой каналов и кариозной полости.Но, не смотря на существование столь гуманного метода удаления нерва в зубе, врачи стоматологи рекомендуют не запускать болезни, своевременно обращаться за помощью и проходить каждые полгода профилактические осмотры.

сколько можно держать взрослому и ребенку, зачем его туда кладут в стоматологии, фото

Мышьяк, или арсеникум, – химический элемент. Он сам и его соли обладают некротизирующим и отравляющим действием на живые ткани. Действие мышьяковых соединений как ядовитого средства, которое убивает мелких грызунов, известно давно.

В стоматологической практике они стали применяться с начала девятнадцатого века. Арсеникум используется в виде соединения с водородом – мышьяковистого ангидрида, основного действующего компонента ряда пастообразных стоматологических смесей.

Для чего мышьяк используют в стоматологии, его аналоги

Мышьяковистая паста используется для некротизации нервных волокон в зубных каналах при пульпите. Первоначально использование паст было небезопасно, сейчас современные виды содержат оптимальную дозу мышьяка и пригодны для использования даже у детей с полутора лет. Рассмотрим подробнее методику использования мышьяка в стоматологии.

Зачем мышьяк применяется стоматологами? Он нужен в исключительных случаях, при сильном воспалении нервной ткани зуба. Зуб покрыт эмалью с расположенным под ней слоем дентина, в центре зуба находится пульпа – своего рода полость, заполненная нервными волокнами, которые проходят через корень зуба в десну. Это ветви лицевого нерва, ведущие позвоночному столбу. Мышьяк ставят в зуб при пульпите как средство для девитализации (умерщвления и удаления) нервных волокон.

При возникновении сильного и острого воспалительного процесса местные обезболивающие препараты малоэффективны. Это следствие большого скопления медиаторов воспаления, раздражающих болевые волокна нервов. Отек тканей периодонта препятствует воздействию анальгетиков на нервные клетки.

Именно для воздействия на причину воспалительного процесса в зуб кладут средства с мышьяком. Современные составы паст предполагают наличие в них следующих компонентов:

- сам ангидрид мышьяка – для уничтожения нервных клеток, около тридцати процентов;

- анестетики – устраняют болевые ощущения, тоже тридцать процентов;

- противомикробные вещества – борются с возможной инфекцией, обеззараживают рану;

- вяжущие компоненты – убирают излишний отек;

- краситель – для контрастности пасты при вычищении ее из зуба;

- основа – создает пастообразную консистенцию препарата.

Помимо мышьяка остальные компоненты должны быть как можно более безопасными для организма человека. Мышьяковистый ангидрид берут высокой степени очистки, предназначенный для медицинских целей. Держать мышьяк в пульпе следует так долго, сколько нужно, чтобы он полностью убрал воспаление.

Как он действует на нерв?

При взаимодействии мышьяковистого соединения с живыми клетками он быстро проникает сквозь клеточную мембрану в цитоплазму, где в митохондриальном аппарате препятствует процессам аэробного окисления. Нарушение усвоения атомов кислорода клеткой ведет к ее гибели, таким образом происходит девитализация пульпы.

При гибели всех нервных клеток устраняются болевые ощущения, постепенно спадает отек ткани. Некротизированные ткани остаются в пульпе зуба, потом извлекаются стоматологом.

Процедура применения вещества

При визуальном определении стоматологом острого пульпита врач назначает рентгенодиагностику. На снимке отчетливо видно потемнение пульпы и обильный отек периодонта. В качестве дополнительных осложнений могут присутствовать гнойные образования на корнях – абсцесс, киста.

Процедура закладки мышьяковой пасты состоит из нескольких этапов. На первом делают обезболивание зуба круговыми инъекциями анальгетиков – Бензокаином, Лидокаином, Ультракаином. Рассверливают зуб до пульпы, убирают кариозные поражения, закладывают строго отмеренную дозу пасты. Сверху накладывают временную пломбу. Если пациенту положили мышьяк, есть и пить можно уже спустя два часа.

Рассверливают зуб до пульпы, убирают кариозные поражения, закладывают строго отмеренную дозу пасты. Сверху накладывают временную пломбу. Если пациенту положили мышьяк, есть и пить можно уже спустя два часа.

Для полноты воздействия мышьяк в зубе оставляют на срок до двух суток. Затем на повторном приеме дантист счищает пломбу и при помощи инструмента вынимает основную массу пасты. После чего длинной и ультратонкой стоматологической спиралевидной иглой вытаскивает некротизированный зубной нерв (см. также: как выглядит нерв зуба и где он находится?). Конечную очистку полости от отмерших клеток и остатков пасты проводят бор-установкой. Промывают каналы дезинфицирующим раствором и пломбируют. Повторно назначают рентген для определения качества пломбировки, полноты и плотности заполнения каналов материалом.

Постпроцедурные рекомендации

После процедуры помещения мышьяка рекомендовано проводить антисептические ванночки с Хлоргексидином, Мирамистином, Ротоканом, травяными отварами. Нельзя греть больное место.

Нельзя греть больное место.

Сколько его можно и нужно держать?

В связи с отрицательным воздействием на живые ткани организма длительность применения мышьяка строго ограничена. Спустя сколько времени стоматолог должен вытащить пасту? Если передержать пасту долгое время, начинается процесс полного омертвения клеток пульпы, мышьяк проникает в ткани десны и накапливается в них, при этом развивается некроз тканей периодонта.

Ребенку

Когда поставили мышьяк ребенку, следует строго следить, сколько времени лекарство действует (рекомендуем прочитать: что делать, если поставили мышьяк, а зуб болит?). Продолжительность применения мышьяка в зубе у детей ограничена 12–18 часами, в сложных случаях при наличии нескольких каналов в зубе или при запущенном воспалении допускается оставлять его на сутки. Усовершенствованные составы паст продлевают срок его нахождения в зубе до трех дней.

Усовершенствованные составы паст продлевают срок его нахождения в зубе до трех дней.

Взрослому

Какое время взрослому нужно ходить с лекарством? Организм взрослого менее подвержен опасному воздействию мышьяковистых соединений пасты даже при их случайном всасывании. Время, в течение которого вещество должно стоять в пульпе зуба, определяется остротой воспалительного процесса и количеством нервных окончаний и может составлять от двух до пяти суток.

Нельзя закладывать мышьяк беременным, кормящим и детям до полутора лет. Возможно, он выделяется с молоком, а у беременных воздействует на плод.

Что будет, если его не вытащить?

Основным последствием позднего удаления мышьяка из зуба является проникновение вещества в ткани, вплотную окружающие корни зуба – верхушечный периодонтит. При длительном распространении мышьяковистых солей в десне возникает ее некроз, в случае которого проводится операция удаления омертвевших мягких тканей.

Возможно всасывание части вещества в системный кровоток и проникновение его в различные органы и системы. Это может быть опасно для лиц с почечной и печеночной недостаточностью либо склонных к аллергическим реакциям.

Это может быть опасно для лиц с почечной и печеночной недостаточностью либо склонных к аллергическим реакциям.

Опасно ли применение мышьяка?

Применение мышьяка при точном соблюдении графика посещения врача безопасно. При случайном выпадении временной пломбы вещество из полости зуба попадает с пищей в желудок, где мышьяковистый ангидрид всасывается и с током крови отправляется в печень, где подвергается обезвреживанию ее ферментами. Как было сказано выше, применение мышьяка может быть опасно людям с патологией печени – гепатитом, циррозом.

Опасность использования вещества у малышей состоит в том, что у них еще окончательно не сформирована система печеночных трансаминаз, что приводит к рециркуляции мышьяка в общем кровотоке.

Совмещение с алкоголем

Совмещение использования вкладок мышьяка с любым алкоголем крайне нежелательно. Это связано с тем, что этиловый спирт сам задействует систему обезвреживающих печеночных ферментов для своего окисления. Алкоголь метаболизируется длительно, в случае выпадания пломбы в течение этого времени мышьяк не обезвредится и отравит организм.

Можно ли убрать вещество из зуба самостоятельно?

Самостоятельное удаление временной пломбы и очистка ротовой полости строго запрещены. Лучше дотерпеть до своего выходного и при первой же возможности посетить лечащего стоматолога. Если же пломба неожиданно выпала сама, пациент должен оперативно очистить сердцевину зуба от остатков пасты, чтобы случайно не проглотить ее.

Как он выглядит в зубе?

Для создания контраста с эмалью и облегчения работы стоматолога в пасту добавляют химически нейтральные красители, чаще всего это метиленовый синий. Паста в пульпе зуба выглядит как густая однородная темно-синяя масса, покрывающая стенки отверстия. Под ярким светом стоматологической лампы ткань зуба и вставки резко контрастируют, что улучшает очистку дентина от отложений.

Возможные проблемы и осложнения

Возникновение местных и общих осложнений при некротизации зубной нервной ткани солями мышьяка – достаточно редкое явление. Новый воспалительный процесс возникает при недостаточно качественной и квалифицированной работе стоматолога, неправильной закладе мышьяка, неполной опломбировке и очистке каналов вылеченного зуба.

Зуб все равно болит

После того как поставили лекарство, есть вероятность, что зуб будет болеть. Если даже через сутки боль не утихает, а усиливается, принимает острый «дергающий» характер, при этом растет отек десны, это может значить, что стоматолог ошибся и расположил пасту над пульпой. При этом мышьяк не контактирует с нервными окончаниями, и воспаление продолжает развиваться. Следует немедленно обратиться к лечащему врачу для исправления ошибки.

Зуб болит после того, как мышьяк убрали

После извлечения мышьяка из больного зуба, очистки каналов от омертвевших тканей следует стадия пломбировки. Через некоторое время зуб может вновь начать ныть и побаливать, что говорит о недостаточно качественной работе стоматолога.

Проблема может возникнуть из-за неполного извлечения остатков нерва, которые гниют и воспаляются под пломбой, процесс захватывает ткани десны (см. также: как и чем можно убить зубной нерв в домашних условиях?). Иногда каналы пломбируют не полностью, тогда воспаление вызывается остатками микроорганизмов в полостях. Случается, что дантист оставляет обломок инструмента в канале. Такая ситуация требует обязательного повторного посещения специалиста, раскрытия и очистки каналов.

Случается, что дантист оставляет обломок инструмента в канале. Такая ситуация требует обязательного повторного посещения специалиста, раскрытия и очистки каналов.

Зуб почернел

Мышьяк имеет свойство накапливаться в костных тканях, взаимодействуя с ними и замещая в них кальций. Одним из показателей этого является характерное изменение цвета эмали, ее потемнение, пожелтение. Если зуб почернел, необходимо обязательно обратиться к стоматологу (подробнее в статье: что делать, если под пломбой почернел зуб?). Помимо внешне некрасивого вида, это ведет к быстрому разрушению дентина.

youtube.com/embed/cG-Y-5bx9o0?wmode=transparent&autohide=1&controls=1&disablekb=0&showinfo=1&fs=1&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autoplay=0″ sandbox=»allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups»/>

Поделитесь с друьями!

мышьяк в стоматологии для лечения зуба

соединения мышьяка и риск отравления

Где применяется этот металл пятнадцатой группы четвертого периода в современной жизни, насколько вероятно отравление при контакте с ним и высока ли вероятность получить острое отравление на приеме у стоматолога.

Сегодня мышьяк (Arsenicum) и его соединения широко используются в различных отраслях промышленности- в производстве пестицидов, в фармацевтической промышленности, в стекольной, керамической и металлургической промышленности. Широко используется в электронике и пиротехнике. Все что окружает современного человека является продуктом высоких технологий и при производстве многочисленных современных устройств используется практически вся таблица Менделеева.

При попадании в организм мышьяк очень быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и выводится преимущественно с мочой. Острое отравление при проглатывании или вдыхании мышьяка может привести к серьезному (геморрагическому) повреждению желудочно-кишечного тракта, желтухе, почечной недостаточности и коллапсу, с очень высокой смертностью.

Хроническое воздействие мышьяка и отравление довольно трудно диагностировать. Также могут наблюдаться боли в животе, рвота, диарея, гиперпигментация, гиперкератоз, периферическая невропатия, энцефалопатия.

Хроническое вдыхание, наблюдаемое у рабочих плавильных печей, вызывает повышенный риск развития рака легких. Доказано, что мышьяк помимо всего прочего еще и сильный канцероген.

Уровни мышьяка в крови и моче можно проверить лабораторно:

- В крови — мониторинг острого отравления или недавнего воздействия (короткий период полураспада)

- В моче — мониторинг хронического отравления

За 72 часа до исследования пациентам не следует употреблять морепродукты — эти продукты могут значительно повысить уровень мышьяка в моче.

где применяется мышьяк в стоматологии

В стоматологии мышьяк в виде мышьяковистого ангидрида используется очень давно, более 100 лет. Так как это кислородный яд, стоматологи применяли его для девитализации пульпы зуба при остром пульпите. Даже простое внесение в кариозную полость объема размером с треть спичечной головки через несколько часов приводит к омертвлению ткани пульпы зуба и боль прекращается.

Согласитесь, проглатывать мышьяк пациенту совсем ни к чему. Тем не менее у пациентов возникают резонные вопросы.

Согласитесь, проглатывать мышьяк пациенту совсем ни к чему. Тем не менее у пациентов возникают резонные вопросы.

- Почему надо так мучиться с этим мышьяком, не проще ли сделать укол и все нормально вылечить без боли? В большинстве случаев стоматологи тоже предпочитают так и делать, но бывают разные случаи, не всегда возможно провести полноценную анестезию.

- Опасно ли для жизни проглатывание мышьяковистого ангидрида, если временная пломба выпала и человек ее проглотил. Нет, это не опасно, хотя и нежелательно. Применяемая доза мышьяковистого ангидрида не вызывает острого отравления, она слишком мала и стоматологи применяют его более 100 лет без опасных последствий.

Недостатки применения мышьяковистых соединений при применении в стоматологической практике

- Не смотря на то, что мышьяк быстро снимает боль в зубе, однако он его его не вылечивает. Микроорганизмы продолжают находиться внутри зуба и продолжать свою разрушительную работу.

Они устойчивы к действию мышьяка, поэтому в следующее посещение стоматолог должен эндодонтически почистить каналы зуба и провести их пломбировку.

Они устойчивы к действию мышьяка, поэтому в следующее посещение стоматолог должен эндодонтически почистить каналы зуба и провести их пломбировку. - Мышьяковистый ангидрид должен быть удален из зуба строго через 72 часа. По прошествии этого времени мышьяк начинает проникать в окружающие зуб ткани- кость, надкостницу и десну и тоже отравлять их. При установке мышьяка стоматолог обязан провести подробный инструктаж пациента и назначить следующее время приема, либо, если это не возможно, явиться к любому стоматологу или медику для удаления временной пломбы с мышьяком. В крайнем случае пациент может сделать это самостоятельно.

- После использования девитализирующей мышьяковистой пасты дентин и эмаль становятся хрупкими и сереют

- При некачественной установке девителизирующей пасты и появлении явления подтекания соединения мышьяка из под пломбы с попаданием его на десну возможен ее некроз. Этот неприятный процесс протекает безболезненно, но его последствия могут быть весьма серьезными.

- Наличие в кабинете врача упаковки с сильнодействующим ядом не может не вызывать озабоченности. Статистически это может привести к самым разным последствиям в силу невнимательности или незнания.

Именно поэтому в наше время мышьяковистый ангидрид хоть еще и выпускается, однако применяется крайне редко. Стоматологи в Самаре предпочитают применять препараты артикаина для полноценной анестезии и депульпировать зуб без боли в первое же посещение, а не растягивать удовольствие на 2- 3 визита. Если же в силу каких либо причин это не получается, применяются девитализирующие пасты без содержания мышьяка на основе параформальдегида. Этот препарат действует мягче, полностью безвреден и обладает антисептическим действием. Паста может находиться в зубе довольно долго, не вызывая осложнений. К плюсам еще можно отнести более высокое качество пломбирования каналов после применения подобных паст. Дело в том, что кровоточивость из каналов уже отсутствует и стенки канала сухие, поэтому канал пломбируется легче и быстрее.

Недостатки применения мышьяковистых соединений при применении в стоматологической практике в Самарской области,

где применяется в самаре мышьяк в стоматологии,

риск отравления в самаре, устранить боль

where arsenic is used in dentistry in Samara

In dentistry, arsenic in the form of arsenic anhydride has been used for over 100 years. This is oxygen poison, dentists used it for acute pulpitis, introduction into the carious cavity leads to necrosis of the tooth pulp tissue and the pain stops. The dentist must first clean the carious cavity and trepan the dentin layer, make a small hole in the pulp chamber, otherwise the pain may intensify due to exudate accumulated in the pulp chamber. Dentists know this very well, but the information here is for patients. Let the doctor’s actions in Samara be clear, he wants to alleviate the pain, but it can intensify for a few seconds, such is the dialectic of meicin. After the cavity in the tooth has become wider and cleaner, the dentist at the tip of the trowel puts in a small ball of arsenic paste and hermetically seals the defect. Usually a turn of 2-3 hours pain in the tooth goes away. To exclude the loss of the filling, or its slow dissolution in the mouth, the filling should be installed very high quality and arsenic itself can be in the tooth cavity for no more than three days.

Why is it necessary to suffer so much with this arsenic, isn’t it easier to make an injection and everything can be cured normally without pain? In most cases, dentists also prefer to do so, but there are different cases, it is not always possible to conduct a full anesthesia.

Is it dangerous for life to swallow arsenic anhydride if a temporary seal has fallen and a person swallowed it. No, this is not dangerous, although undesirable. The dose of arsenic anhydride used does not cause acute poisoning, it is too small and dentists have been using it for more than 100 years without dangerous consequences.

г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 269 телефон стоматологического кабинета +7 (846) 990-88-56; +7 927-260-88-56(ООО «Эрум») Лицензия нашей стоматологии № ЛО-63-01-002-98 выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

Лечение зуба в Краснодаре — цены, отзывы, реальные фото и видео

Основная причина болезни зубов — кариес зуба. Кариозный процесс разрушает эмаль зуба, которая выполняет защитную функцию от агрессивной внешней среды. Зуб начнёт болеть от сладкого. Любой вид сладкого, будь то кусочек шоколада или ложка варенья, попадая в отверстие, вызывают болевые ощущения. Затем зуб станет реагировать на горячее и холодное. Чем более откладывается лечение, тем дальше заходит патологический процесс, тем больше и длительнее сохраняются болевые ощущения в зубах. Настает ситуация, когда зуб болит без повода, непрерывно, часто боль усиливается в ночное время, когда наше тело находится под влиянием блуждающего нерва, усиливающего чувство боли. Если в начале возможно с точностью указать, какой именно зуб болит, то на такой фазе боли и пульсация ощущается везде: болит верхняя и нижняя челюсть, висок, ухо, глаз.

Болеутоляющие препараты тогда вообще не помогают. Это говорит о том, что болезнь ушла глубже к пульпе зуба. Болевые приступы становятся протяженными и сильными, так как что яды микробов полости рта возбуждают пульпу и запускают ее воспаление. Так начинается «пульпит». Человек, страдающий пульпитом, подлинно страдает.

Наберитесь терпения! Чтобы вылечить кариес достаточно уставить пломбу, а вот лечение пульпита требует достаточно длительного периода. После завершения обезболивания (врач выполнит местное обезболивание анестетиком или наложит мышьяк), нерв и корня зуба удаляется при помощи специальных инструментов. Однако, проблема в том, что выполнить необходимую глубину анестезии зуба с воспалённым нервом часто бывает сложным. Особенно когда пациент долго не желал идти к врачу и принимал болеутоляющие таблетки в высоких дозировках. После удаления нерва болевые ощущения прекратятся, однако это не значит, что зуб излечен. Теперь нужно наполнить канал врач уставит вам перманентную пломбу. С того момента лечение окончено и ваш зуб теперь «мертвый», тобишь, в нем больше нет нервов. Редко после пломбирования каналов возникают боли при соприкосновении зубов. Тогда вам помогут физиотерапевтические процедуры.

Attention! Мышьяк. Если вам в качестве лечения острой зубной боли выполнено установление мышьяковистой пасты, вы обязаны прийти на осмотр точно пунктуально, в срок. Мышьяк — это сильнейший яд, способный через каналы корней зуба выйти в парадонт, и вызвать такие осложнения, как периодонтит и периостит (воспаление связки зуба и окружающей его костной ткани). Если у вас нет возможности обратиться к стоматологу в назначенное время, необходимо лично удалить временную пломбу вместе с мышьяковистой пастой.

Кариес, пульпит, что дальше? Периодонтит — результат нелеченного пульпита или повреждения зуба. Повредить периодонт может не только удар, но и завышенная пломба. Когда пломба вызывает дискомфорт, на зуб приходится увеличенная нагрузка при жевании, что однозначно приведёт к возникновению заболевания. Признаками периодонтита будут боли при накусывании и «ощущение выросшего зуба». Возникают эти симптомы из-за скопления гноя у верхушки корня. Стоматолог должен раскрыть зуб, что создаст условия для отток гноя, далее необходимо противовоспалительное и противомикробное лечение. После прекращения болевых ощущений при накусывании, врач отмоет и очистит каналы зуба и запломбирует их. Если вдруг каналы зуба пломбированы не до верхушек, воспаление продолжит развитие и через короткий промежуток времени начнётся обострение. Зубы с некорректно запломбированными каналами перелечивать гораздо труднее, а часто и просто невозможно. Если не удастся распломбировать корневые каналы, зуб необходимо удалить.

Что будет, если не вылечить периодонтит? Невылеченый периодонтит скорее всего приведет к развитию гайморита, периостита, абсцесса, флегмоны, остеомиелита и медиастенита. Одно другого хуже!

Гайморит — это гнойный процесс пазухи верхней челюсти. Верхушки зубов верхней челюсти находятся в толще верхней челюсти, у нижнего края пазух, следовательно воспаление у верхушек жевательных зубов может перейти на гайморовы пазухи и появляется одонтогенный (т.е. возникший из-за нелеченного зуба) гайморит.

Периостит — это гнойный процесс надкостницы. Выявляется припухлость, ноющая боль. Если не выполнить рассечение, то вероятно развитие таких грозныхосложнений, как абсцесс (ограниченное гнойное воспаление), флегмона (разлитое гнойное воспаление) или остеомиелит (некроз кости). Все они являют смертельную опасность для здоровья!

Самым грозным осложнением нелеченного зуба является медиастенит или гнойное воспаление клетчатки средостения (окружающую такие органы, как сердце, трахея и пищевод). Гной по клетчатке шеи прорывается в средостение. Установить диагноз достаточно тяжело, а еще труднее увязать это состоянием зубов. Частно эта связь медиастенита и гнойного воспаления тканей, окружающих зуб, выявляется только на вскрытии после смерти…

Профилактика — основа крепких зубов.

Каждый стоматолог считает, что обычному человеку необходимо хотя бы раз в год бывать на профсмотре. В случае необходимости врач сразу уставит пломбу в зуб. Боятся стоматолога не нужно. Мы используем самые современные методы. Профилактика здоровых зубов кроется в ежедневном грамотном уходе за ними.

Профилактика состояния зубов у взрослых. С юношества необходимо уделять большую заботу деснам, сохранять их в здоровом виде. Часто взрослые при чистке зубов минуют определённые труднодоступные зоны. Как раз на эти места врач-стоматолог направит своё взор, удалит налёт, а также подскажет вам, как правильно ухаживать за зубами.

Профилактика состояния зубов у детей. С самого детства принципиально уделять большое внимание здоровью зубов у детей, сначала взрослым, а уже потом и детей, обучив их правильным приёмам ухода за зубами и полостью рта. В случае некоторых трудностей и появления фиссур в зубах ребенка, их превентивно заливают специальным раствором (герметиком), разглаживая поверхность и ребенку сразу же становится легче ухаживать за зубками.

цены и стоимость временной пломбы с мышьяком в Москве

Часто стоматологическое лечение не ограничивается лишь одним визитом к врачу — в этом случае на промежуточном этапе не обойтись без временной пломбы. В основном она используется в следующих случаях:

- Лечение острого глубокого кариеса. Граница между зубными тканями и пульпарной камерой настолько тонка, что кариозный процесс может перейти в пульпит, и тогда потребуется лечение корневых каналов. Поэтому при первом посещении стоматолог ставит в зуб лечебную прокладку и закрывает полость временной пломбой. Если под ней зуб продолжает болеть, это говорит о необходимости смены тактики.

- Лечение пульпита. В большинстве случаев воспаление пульпы лечится в два посещения. Сначала необходимо некротизировать сосуды и нервы, чтобы в дальнейшем удаление пораженных тканей и обработка каналов не были болезненными. Для этого во время первого визита ставится временная пломба с мышьяком.

- Лечение периодонтита. В зависимости от стадии болезни в корневые каналы помещается лекарство для купирования воспалительного процесса либо для восстановления костной ткани (при удалении кисты). В том и другом случаях нужна временная пломба. На каждом приеме стоматолог проверяет состояние каналов корня, а также соседних с ним тканей и решает, можно ли окончательно запломбировать зуб или стоит положить новую порцию лекарственного препарата.

- Подготовка к протезированию. В некоторых ситуациях временную пломбу ставят на уже вылеченные и заполненные каналы — например, перед установкой штифта или ортопедической конструкции.

Временная пломба: фото до и после

Состав временной пломбы

Главное отличие временных пломб от постоянных — их состав. Обычно они изготавливаются из следующих материалов:

- Искусственный дентин. Это смесь порошков оксида и сульфата цинка с дистиллированной водой.

- Виноксол. Представляет собой смесь порошка оксида цинка с жидкостью. Обладает хорошей адгезией и антисептикой, а за счет высокой прочности временная пломба из этого материала способна прослужить до шести месяцев.

- Дентин-паста. Белая однородная масса с эфирными маслами. Материал пластичен, обладает прекрасной адгезией, имеет водоотталкивающие свойства.

- Цинк-эвгеноловый цемент. В его составе присутствуют оксид цинка и гвоздичное масло либо душистое вещество эвгенол. Временной пломбе из этого материала присущи хорошая адгезия, обезболивающий эффект, антисептика, стойкость к повышенным нагрузкам.

- Поликарбоксилатный цемент. Представляет собой смесь порошков оксида цинка, меди и жидкости. Обладает хорошей пластичностью, устойчивостью к воздействию влаги, отличной адгезией.

- Кариосан — окись цинка с эвгенолом.

Все материалы имеют свое время затвердевания и срок, через который можно принимать пищу. Для каждого случая стоматолог сам определяет вид и состав для заполнения полости, что будет влиять на цену временной пломбы.

Сколько стоит временная пломба с мышьяком

Срок, на который можно оставить в зубе временную пломбу с мышьяком, зависит от разных обстоятельств — от возраста пациента, состояния его зубов, а также средств, применяемых стоматологом для умерщвления пульпы. При установлении временных рамок во внимание принимается и вариант размещения препарата — на невскрытую пульпарную камеру или прямо на обнаженную пульпу.

Обычно временная пломба с мышьяком остается в зубе на сутки, но при лечении многоканальных жевательных зубов этот срок может быть увеличен до двух суток. При лечении молочных зубов со сформированными корнями это время уменьшают соответственно до 18 и 24 часов. А если используются препараты мышьяка последнего поколения, их можно оставлять в зубе до пяти суток.

Если вам поставили временную пломбу с мышьяком, необходимо четко соблюдать сроки и явиться для ее замены в установленное врачом время. Продолжительное пребывание лекарства в зубе приводит к проникновению мышьяка в соседние ткани и его накоплении там, что в итоге может спровоцировать воспаление периодонта.

Когда можно принимать пищу после установки временной пломбы

Обычно для затвердения временной пломбы требуется один или два часа. В это время принимать пищу не рекомендуется, иначе пломбировочный материал может раскрошиться. Более конкретные рекомендации можно получить у лечащего врача. А записаться на прием к стоматологу, уточнить цены на временные пломбы и другие интересующие вас вопросы можно по телефону.

Лечить без бормашины. От каких процедур отказались стоматологи? | Здоровая жизнь | Здоровье

Наш эксперт – челюстно-лицевой хирург Давид Григорян.

Без нервов

Увы, иногда пломбирование зуба и даже удаление нерва неизбежно. Как с такими задачами справляются современные стоматологи?

Устаревший метод.

Если было необходимо удалить нерв, врач клал в зуб мышьяк, ставил временную пломбу, а спустя какое-то время депульпировал зуб и окончательно его пломбировал.

Недостатки. Мышьяк очень токсичен для человеческого организма, и даже в былые времена оставлять его в полости зуба не рекомендовалось больше чем на 1–2 дня. Если не вынуть яд вовремя, последствия могут быть страшными, вплоть до остеомиелита (гнойного воспаления костей челюсти) и атравматических переломов челюстей. Кроме того, под воздействием мышьяка пульпа в зубе (соединительная ткань с большим количеством нервных окончаний) уплотняется и осложняется дальнейшая обработка корневых каналов.Современная альтернатива. Современные методы полностью исключают применение мышьяка и других веществ, «убивающих» зубной нерв. Дело в том, что препараты, которые сегодня стоматологи используют для анестезии, позволяют удалить нерв в один приём – из живого зуба.

Устаревший метод.

Пломбирование зубных каналов цементом и пастами.

Недостатки. Цемент и пасты имеют свойство рассасываться, и через 5–7 лет каналы перестают быть герметичными. В результате может возникнуть периодонтит (воспаление тканей, окружающих зуб). А это грозит не только болью, сильным отёком, но и потерей зубов.

Современная альтернатива. На сегодняшний день для пломбировки каналов используется в основном гуттаперча (каучукоподобное вещество), совмещённая со специальной пастой (силером). Горячая гуттаперча довольно пластична, поэтому может заполнить даже кривые каналы. При этом, затвердевая, она надёжно закупоривает канал, не допуская попадания микробов внутрь.

Устаревший метод.

Установка амальгамных и цементных пломб.

Недостатки. Главный недостаток таких пломб – эстетика. Амальгамные и цементные пломбы, мягко говоря, не очень красиво смотрятся из-за тёмного цвета. Хотя из-за наличия серебра в сплаве амальгамы уменьшается риск возникновения вторичного кариеса под ней, в таких пломбах также содержится ртуть, которая токсична для организма. Кроме этого ни у амальгамы, ни у цементных пломб нет адгезии (химической связи) с твёрдыми тканями зуба, то есть такие пломбы держатся исключительно механически за счёт обработки полости зуба.

Современная альтернатива. Современные композитные адгезивные материалы в корне меняют представление о восстановлении зуба пломбами. Благодаря адгезии светоотверждаемые пломбы минимизируют риск возникновения вторичного кариеса под пломбой и служат значительно дольше. Кроме этого, цветовая палитра современных композитов позволяет настолько качественно отреставрировать зуб, что даже опытный стоматолог не всегда может отличить такую пломбу от собственной эмали пациента.

Устаревший метод.

Рассверливание здоровых тканей зуба даже при начальном кариесе.

Недостатки. Чем меньше тканей остаётся у зуба, тем более чувствительным и хрупким он становится.

Современная альтернатива. Сегодняшняя стоматологическая технология icon позволяет на ранней стадии (стадии пятна либо стадии возникновения кариеса) убрать кариес без применения бормашины и предотвратить его дальнейшее развитие. Проблемный участок эмали вместо сверления обрабатывают специальным гелем. Он проникает в глубокие слои зуба, уничтожает бактерии и герметизирует эмаль.

Молочные – в расход?

Когда-то стоматологи относились к молочным зубам без особого трепета – всё равно рано или поздно выпадут. А как сейчас?

Устаревший метод.

Раньше молочные зубы не лечили, а сразу удаляли, если болят, или оставляли с кариесом, если не болят.

Недостатки. В результате такого подхода ребёнок может потерять молочный зуб раньше, чем это должно произойти естественным образом. А это грозит нарушением прикуса и роста постоянных зубов.

Современная альтернатива. Сегодня молочные зубы лечат, чтобы сохранить зуб до его естественной потери. В редких случаях, когда молочные зубы приходится удалять, строго соблюдаются сроки выпадения зубов, и при необходимости к лечению подключается врач-ортодонт, который ставит специальные мини-аппараты. Они сохраняют место для постоянного зуба и удерживают соседние молочные зубы в правильном положении, а значит, не будет проблем с прорезыванием постоянных зубов.

Устаревший метод.

Серебрение молочных зубов у детей, чтобы сохранить эмаль и защитить от кариеса. Эта методика применялась для профилактики и лечения кариеса на начальных стадиях у детей в возрасте до трёх лет.

Недостатки. Процедура неэффективна для жевательных зубов, поскольку их контактные поверхности, которые чаще всего подвержены кариесу, труднодоступны. К тому же после серебрения зубы приобретают тёмный оттенок. А ещё серебрение не поможет, если кариес уже перешёл в глубокую стадию.

Современная альтернатива. Альтернативой серебрению молочных зубов служит глубокое фторирование. Оно проводится фторсодержащими препаратами и тоже является абсолютно безболезненной процедурой. При этом фторирование никак не влияет на цвет эмали – зубы остаются белыми. Но учтите: фторирование, как и серебрение молочных зубов, является только профилактической мерой. Эту процедуру применяют для лечения кариеса в стадии «белого пятна», против запущенного кариеса она бессильна. Есть и ещё один момент – фторирование противопоказано детям, проживающим в районах с повышенным содержанием фтора в питьевой воде. Правда, таких районов немного – среди них подмосковный Красногорск, некоторые населённые пункты в Нижегородской, Пензенской областях и в Удмуртии.

Белые и красивые

Раньше пациенту нередко предлагали нелёгкий выбор – красивые зубы или здоровые? Сейчас эти два определения не противоречат друг другу.

Устаревший метод.

Химическое отбеливание зубов.

Недостатки. Химическое отбеливание зубов негативно влияло на структуру зуба, а также повреждало эмаль. Кроме того, процедура была весьма болезненной, особенно для людей с чувствительной эмалью.

Современная альтернатива. Современные системы отбеливания зубов (например, zoom) являются максимально щадящими и безвредными. При отбеливании по технологии zoom на зубы наносят специальное средство, которое активируется при помощи особой лампы. Средство вступает в реакцию с тёмным пигментом на эмали зубов и эффективно устраняет потемнение. При помощи такой технологии можно осветлить зубы на 8–10 тонов!

Устаревший метод.

Установление коронок с обтачиванием зуба в эстетических целях, например, если зуб пожелтел.

Недостатки. Такой метод сильно повреждает ткани зуба, к тому же, для того чтобы обточить зуб, требуется удалить нерв.

Современная альтернатива. Сейчас стоматологи стараются устанавливать коронки на необточенные и недепульпированные зубы. В крайних случаях врачи обходятся минимальной обточкой в пределах эмали, не доходя даже до дентина (твёрдой ткани зуба). Тем самым максимально сохраняется структура зуба и снижается риск его потери.

7 ужасающих процедур, которые использовали стоматологи

Но это потому, что вы привыкли лечить эти вещи. Вы знаете, как облегчить боль при кариесе, как остановить кровотечение и использовать антибактериальные средства. Однако на протяжении большей части стоматологической истории этого не произошло. На самом деле кажется, что старые стоматологи причиняли больше боли и кровотечений, чем останавливали.

Если у вас когда-либо был пациент, который боялся сидеть в вашем кресле, просто напомните ему, что все могло быть намного хуже.Вы могли бы положить им яд в рот или использовать стоматологические инструменты с неприятным побочным эффектом в виде случайного перелома целых челюстей или сверления им рта острыми камнями. Свист стоматологической бормашины — не совсем приятный звук, но с большим количеством анестетика, безусловно, легче справиться.

Чтобы отметить, насколько далеко продвинулась стоматология, от самых ранних свидетельств стоматологии около 14000 лет назад до высокотехнологичного ландшафта сегодняшнего дня, и чтобы отметить более страшную сторону этого времени года, мы собрали некоторые из самых ужасающие вещи, которые когда-либо делали дантисты.

Ключ крика

Средние века и эпоха Возрождения в Европе привели к тому, что благодаря странно названному «парикмахеру-хирургу» были созданы совершенные мастера на все руки в сфере здравоохранения. Эти медицинские работники могли выполнять ряд задач, от стрижки волос до кровопускания, купирования-терапии, ампутации конечностей и, как вы уже догадались, стоматологии.

Эти хирурги-парикмахеры отвечают за типичную стоматологическую технику средневековья — большие щипцы выхватывают зуб и вырывают его.

Но щипцы были не единственным инструментом, доступным для первых дантистов. Один инструмент, известный как «пеликан», потому что он напоминает клюв пеликана, появился в 1300-х годах. Устройство работало с использованием системы опоры, при которой под зуб помещалась изогнутая металлическая насадка, а затем зуб удалялся рычагом. Система была болезненной и, вероятно, причинила изрядный ущерб.

После Средневековья стало не намного лучше. С конца 1700-х годов наиболее распространенным инструментом для удаления зубов был ужасный «зубной ключ».«Зубной ключ, также известный как зубной ключ, был создан по образцу дверного ключа. Его вставляли горизонтально, затем зажимали над зубом, чтобы его можно было вытащить. Затем дантист вращал ключ, ослабляя зуб. Иногда это приводило к ужасным травмам челюсти или даже вырыванию соседних зубов. Нетренированные практикующие могли даже сломать целые челюсти во время извлечения. Зубные ключи оставались в моде до начала 20–900–23–-го века, когда, наконец, были изобретены современные щипцы.

Фотография предоставлена: Tooth Key, Библиотеки государственного университета Огайо.

Сильная вода

Хотя обычное восприятие средневековых дантистов ужасно, действительно ли они так отличаются от сегодняшних дантистов? В конце концов, вырывание зубов по-прежнему происходит с некоторой долей частоты (хотя бы с гораздо большим количеством анестезии и более чистых инструментов)?

Еще более впечатляюще то, что стоматологи того времени также занимались косметическими процедурами. В частности, отбеливанием зубов занимались некоторые хирурги-парикмахеры. Возможно, они не так уж сильно отличались от сегодняшних дантистов!

Это было бы правдой, за исключением того, что отбеливающие средства для зубов 16 -го века были немного грубее.Чтобы добиться этого блестящего белого оттенка, хирурги-парикмахеры нанесли очень невинно звучащую aqua fortis (сильная вода) с помощью палки. Это было сделано, конечно, после тщательной чистки зубочистками и обрывками ткани. Все это звучит очень похоже на сегодняшний день, за исключением случая, когда вы понимаете, что aqua fortis на самом деле представляет собой просто раствор азотной кислоты. Хотя он, безусловно, отбеливал зубы, он также имел неприятный эффект — разрушать эмаль без возможности восстановления.

Мышьяк и белые зубы

Мышьяк имеет долгую и богатую историю в области стоматологии.

Идея, вероятно, возникла в Китае около 3000 лет назад. В то время в Китае были, вероятно, самые передовые методы ухода за зубами в мире. Они уже использовали пломбы, практиковали реставрации искусственными зубами и лечили пародонтит методами чистки зубов. Таким образом, хотя введение чрезвычайно токсичного вещества в полость рта, возможно, было не лучшей идеей, было множество других методов, которые, вероятно, были гораздо более успешными (и менее смертоносными).

Однако использование мышьяка в стоматологии никоим образом не ограничивалось Китаем. Около 700 года нашей эры дантисты в Европе и на Ближнем Востоке использовали мышьяк для лечения зубных свищей и зубной боли, а также для лечения корневых каналов. Они также смешали его с опиумом как болеутоляющее.

Практика все еще была сильна более 1000 лет спустя — фактически, практика все еще была сильна в стоматологических кругах на протяжении 1800-х годов. В статье New York Times от 8 октября 1879 года описывается «ужасная смерть мистера Джорджа Артура Гардинера, вызванная ядом мышьяка, помещенным дантистом в один из его зубов, чтобы убить больной нерв.

Сегодня эта практика в целом осуждается — хотя некоторые гомеопаты по-прежнему рекомендуют мышьяк как способ облегчить зубную боль, и все еще сообщается о случаях отравления мышьяком из-за этого.

Супер губки

В зависимости от того, кого вы спросите, это может быть даже не так уж и плохо.

Еще в 9 — веках хирурги иногда использовали устройство, которое они называли «снотворной губкой», в качестве анестетика. Пациенты использовали его как средство сдерживания мучительной боли, которую они могли бы перенести в противном случае.Звучит не так уж плохо, правда?

Единственной проблемой был список ингредиентов для губки. Рецепт начинается с морской губки, которую затем пропитывают раствором таких ингредиентов, как опиум, гиосциамин (передозировка которого может вызвать галлюцинации и кратковременную потерю памяти), болиголов и мандрагору. Затем губка должна была полностью высохнуть на солнце, а затем ее снова окунули в воду непосредственно перед операцией.

Некоторые источники говорят, что хирурги подносят губку к ноздрям пациента, но другие говорят, что воду из губки нужно пить.Независимо от метода, пациент засыпал или у него появлялись галлюцинации. Однако это не означает, что они не испытывали боли — даже если бы они не могли ее вспомнить, они все равно вздрагивали и двигались в ответ на боль.

Обезболивание

В то время как некоторые первые дантисты использовали менее вкусные химические вещества и мази для лечения зубной боли, некоторые прибегали к более странным устройствам.

Странствующие дантисты 18 -го века бродили по деревням и городам, рекламируя свои шоу на городских площадях и других общественных местах.Их называли просто «ящиками для зубов», и их ремесло создавало зрелище. Они были известны одним типом стоматологической хирургии: вырыванием зубов.

Зубные ящики создавали бы роскошно украшенную сцену и нанимали бы музыкантов для привлечения зрителей (определенно нарушение HIPAA). Затем они приглашали на сцену пациентов, страдающих от зубной боли, обещая, что они опытные хирурги, которые могут провести операцию безболезненно. Неудивительно, что большинство из них были не очень опытными.

Но хитрые выдвижные ящики с зубами могли использовать уловки, чтобы заманить на свою сцену больше невинных пациентов. Музыканты не только вывели на сцену толпу, но и заглушили крики пациента на сцене.

Еще одна уловка заключалась в том, чтобы засадить актера в зал. Затем этот актер выходил на сцену, где хирург имитировал вырывание зуба, но вместо этого вставлял пропитанный кровью зуб в рот актеру. В конце, что выглядело очень быстрым и безболезненным опытом, растение выплевывало зуб изумленной толпе.

Фотография предоставлена: Съемник зубьев (Arracheur de dents), Жан Дюплесси-Берто. Коллекция эстампов и фотографий, Отдел истории медицины, Национальная медицинская библиотека.

Неолитическое бурение

Вы можете подумать о древних людях как о гниющих, гниющих зубах. В конце концов, все они прожили без уборки более шести месяцев!

Но на самом деле проблемы возникали только у очень небольшого числа из них. Фактически, у охотников-собирателей частота кариеса составляла всего от 1 до 5 процентов.Не имея в своем рационе рафинированного сахара, наши древние предки были намного здоровее (по крайней мере, с точки зрения кариеса), чем мы.

И все же даже тем немногим неудачникам пришлось всю жизнь страдать с гнилыми зубами. Исследователи недавно обнаружили доказательства того, что стоматологическая помощь у людей была у людей еще 14000 лет назад — болезненная и болезненная стоматология. Исследователи обнаружили кариозные поражения на моляре, найденном в Северной Италии. Примечательно, что на этих повреждениях были обнаружены следы царапин от заостренных кремневых инструментов, что-то вроде раннего прото-сверления.Если ваши пациенты когда-либо жалуются на вой дрели, напомните им, что вы могли бы использовать молоток и долото без использования анестетика.

Второе по величине свидетельство стоматологии из когда-либо обнаруженных было даже более продвинутым, чем это. Исследователи обнаружили зубы, датируемые примерно 13000 лет назад. Зубы были снова просверлены, но также имели гораздо более современный вид — наполнители из битума (разновидность смолы природного происхождения) и человеческих волос. Пломба, возможно, использовалась как своего рода антисептик, но это не отменяет того факта, что бедному пациенту приходилось терпеть примитивные каменные инструменты, соскабливающие ткани, только для того, чтобы в рану затолкали смолу.

Яд в ране

Колоцинт (тыквенная лоза, произрастающая в Средиземноморском регионе) используется в различных гомеопатических препаратах, но с 1991 года запрещена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. желудок и кровавый понос, поражение почек и даже смерть.

Это не помешало древним египтянам втыкать его в зубы в попытке залечить зубы. Процесс лечения гнойного зуба, или того, что они называли «зубом, вгрызающим отверстие в плоти», представлял собой мазь, содержащую тмин, ладан и колоцинт.

Эта мазь наверняка имела бы приятный запах и, возможно, даже вкус, не говоря уже об антибактериальных и обезболивающих свойствах, которые некоторые приписывают ладану. Но все эти хорошие антибактериальные свойства будут потеряны, если у пациента откажутся почки.

Ужасающие способы лечения пациентов стоматологами

Сегодня стоматологи редко, если вообще когда-либо, беспокоятся об убийстве, обезображивании или отравлении своих пациентов. Люди часто вербализируют свой страх или ненависть к посещению стоматолога, к большому огорчению многих врачей-терапевтов, но если бы они только знали, насколько хорошо у них здесь, в 21 веке, они могли бы изменить свою настройку.От первых зарегистрированных «дантистов» древнего Египта до мясников рубежа веков — пациенты прошлого с радостью обменяли бы свой опыт на превосходную медицинскую помощь, доступную сегодня. Держитесь за свои датчики — , эти прошлые практики ухода за зубами шокируют вас.

СВЯЗАННЫЕ: Больше покрытия на

- Улучшите свою сеть, чтобы расширить горизонты

- Семь потоков: достаточно ли вашего пассивного дохода?

- 4 распространенных ошибки, которые делают стоматологи при планировании выхода на пенсию

Месопотамия, 5000-3500 гг. До н.э.

Эта цивилизация может иметь самые ранние записи о зубной боли, но, к сожалению для ее членов, не существовало даже подобия стоматологической медицины .Шумеры, согласно хронологии Американской стоматологической ассоциации, буквально полагались на надежду и молитву об избавлении от «зубных червей». Поклонение таким божествам, как Шамаш, Ану и Эа, было обычной (и единственной) практикой для лечения проблем полости рта.

Китай, 5000 г. до н.э.

Драматические пациенты могут вести себя так, как будто вы убиваете их в кресле, но в древнем Китае дантисты убивали людей. Мышьяк, который, как известно, вызывает боль в животе, рвоту, повреждение головного мозга и диарею при попадании внутрь, часто вводили при зубной боли.Честно говоря, большинство пациентов больше не чувствовали боли после этого лечения. — они были немного заняты тем, что умерли!

Рим, 1 год н. Э.

Римляне, после завоевания этрусков, изобретавших зубные мосты, немного остроумили, когда создали золотые коронки и искусственные зубы. Однако полоскание мочи было для них не самым ярким моментом. Это было обычное лечение, рекомендованное врачами, специализирующимися на стоматологии в то время, и хотя некоторые храбрые до сих пор верят в терапию мочой, нет никаких реальных доказательств того, что она помогает при заболеваниях десен или зубной боли, не говоря уже о том, что это отталкивает.

Европа, Средневековье

Приготовьтесь к этому (каламбур нет, ортодонты) — Средние века не зря называют Средневековьем. Эта эпоха была регрессивной по нескольким направлениям и, возможно, самой опасной для всех, кто осмеливался найти лечение для лечения заболеваний полости рта. Хотя кровопускание зародилось в Древней Греции, в Средневековье эта практика использовалась как средство от практически всех недугов, включая «зубных червей».«Такого никогда не было, но это не мешало врачам откачивать кровь пациентов, покрывать их пиявками, покрывать их кожу волдырями, вызывать диарею, проталкивать зубчики чеснока в слуховые проходы или подносить горячее железо или кислоту к зубным нервам. . Неудивительно, что тысячи пациентов умерли во время процедур или после них от инфекции.

Западное полушарие, XIX век

В это время индустриализации еще не существовало правил, что оставляло мошенникам множество возможностей отнять у людей их деньги и причинить им мучительную боль в процессе.В Англии можно было стать дантистом без какой-либо подготовки, и по какой-то нечестивой причине мышьяк вернулся в США из-за первых корневых каналов. Токсин применяли, чтобы убить корень больного зуба, а затем вычерпывали его, обычно без какого-либо онемения — до тех пор, пока медицинское сообщество не приняло кокаин в качестве лекарства от всех болезней и местного анестетика.

Пломбы того времени напоминали то, что стоматологи используют сегодня, но первые приверженцы этого нового метода лечения кариеса не знали, что неправильное смешивание ртути с серебром вызывает утечку и приводит к безумию, тремору, мышечной атрофии и целому ряду изнурительных симптомов.Чтобы добавить оскорбления к травме, пломбы применялись при температуре 200 градусов по Фаренгейту.

США, 1900-1940

Ревущие 20-е заставили американцев сильно задуматься о своей внешности. Возьмите косметическую стоматологию, которая тогда делала зубы более неприглядными. Bleach и Tartaroff, отбеливающее средство с соляной кислотой, не только отбеливали зубы, но и удаляли с них эмаль и разрушали десны.

Узнайте больше о новостях Dentist’s Money Digest® здесь.

Некроз костей нижней челюсти и мягких тканей, вызванный эндодонтическим препаратом на основе мышьяка, обработанным пьезоэлектрическим устройством

Case Rep Dent. 2013; 2013: 723753.

, 1 , 2 , 1 , 3 , 1 , 3 , * , 1 , 3 и 1 , 3A. Giudice

1 Отделение челюстно-лицевой хирургии, University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

2 University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

M.G. Cristofaro

1 Отделение челюстно-лицевой хирургии, University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

3 Челюстно-лицевое отделение, University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

I. Barca

1 1 отделения челюстно-лицевой хирургии, University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

3 Челюстно-лицевое отделение, University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

D. Novembre

1 Отделение челюстно-лицевой хирургии, University Magna , 88100 Катандзаро, Италия

3 Челюстно-лицевая группа, Университет Великой Греции, 88100 Катандзаро, Италия

M.Giudice

1 Отделение челюстно-лицевой хирургии, University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

3 Челюстно-лицевое отделение, University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

1 Отделение челюстно-лицевой хирургии Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

2 University Magna Graecia, 88100 Catanzaro, Италия

3 Челюстно-лицевая группа, University Magna Graecia, 88100 Катандзаро, Италия

Академические редакторы: L.Н. Де Соуза и Т. Хата

Получено 26 мая 2013 г .; Принято 17 июля 2013 г.

Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Abstract

В данной статье описан случай некроза широкой нижней челюсти, связанного со значительным повреждением мягких тканей после использования эндодонтического препарата с мышьяком на правом нижнем втором моляре для эндодонтических целей.Авторы обсуждают опасные эффекты мышьяковой пасты и полезность пьезохирургии для лечения некроза костей, связанного с этим лекарством.

1. Введение

Мышьяковая паста использовалась для омертвления пульпы зуба в тех случаях, когда эндодонтические хирургические меры (например, витальная экстирпация) были невозможны. Следует избегать его использования в современной стоматологии, потому что он больше не имеет терапевтической роли и, как было доказано, имеет множество опасных эффектов. Фактически, мышьяк и его соединения могут вызывать серьезное повреждение периапикальной ткани, разрушение опорной кости и потерю зубов, если оставить их в пульпарной камере в течение длительного периода времени [1–3].

Еще одним недостатком использования мышьяков является сложность ограничения их неконтролируемого распространения и их несамоограничивающее действие [4].

2. История болезни

48-летняя женщина поступила в челюстно-лицевое отделение Университета Великой Греции в Катандзаро в июле 2012 года с сильной болью в правой челюсти, связанной с ограниченным открыванием рта.

В стоматологическом анамнезе пациент указал на эндодонтическое лечение, которое проводилось за 15 дней до этого; на следующий день после лечения, во время еды, она сослалась на временную реставрацию.В течение следующих трех дней она испытала усиление и сильную боль в этой области. Что касается ее GD, ее лечили антибиотиками и стероидами. Через три дня жалобы пациентки не улучшились, и врач рекомендовал консультацию специалиста. При клиническом осмотре в полости рта обнаружена обширная (2,5 × 1,5 см) зона асептического некроза кости относительно правого нижнего моляра и ретромолярной области с обширным воспалением окружающей слизистой оболочки щеки (). Зуб 47 без временной реставрации.Панорамная рентгенография выявила рентгенопрозрачную область на спине 47 зуба (). По клиническим и рентгенологическим данным диагностирован химический асептический некроз нижней челюсти. Интервью с ее стоматологом общего профиля подтвердило использование мышьяковой пасты во время лечения корневых каналов 47 пациентов. Эта область была подвергнута хирургическому лечению под местной анестезией с удалением зуба 47, секвестрэктомией кости и обработкой раны мягких тканей (). Секвестрэктомия произведена с помощью пьезоэлектрического надреза. Первичное закрытие раны фиксировали рассасывающимся швом 3–0.Курс перорального приема тригидрата амоксициллина 825 мг плюс клавуланата калия 125 мг дважды в день в течение 10 дней. Дополнительно пациентка получала 80 мг лизиновой соли кетопрофена в качестве анальгетика и 25 мг дексаметазона в качестве противовоспалительного средства один раз в день в течение 5 дней и жидкость для полоскания рта хлоргексидина глюконатом два раза в день в течение 5 дней в качестве местного антисептика. В течение первой послеоперационной недели была рекомендована мягкая диета, и пациент был отозван через 5 дней для оценки заживления. Клиническое обследование подтвердило безболезненное заживление сразу после секвестрэктомии ().Через три месяца клинического наблюдения () панорамная рентгенография () показала полное заживление правой нижней ретромолярной области.

Клинический вид области некроза и воспаления вторых и третьих моляров верхней челюсти.

Предоперационная рентгенографическая картина рентгенопрозрачного участка спины до зуба 47.

Интраоральный вид секвестрэктомии.

Клиническое заживление после хирургического лечения.

Клиническое наблюдение через три месяца показало полное заживление области моляра.

Рентгенологические признаки стойкого просветления костей в области третьего моляра и ретромоляра через три месяца.

3. Обсуждение

Остеонекроз — тяжелое заболевание костей, традиционно связанное с различными заболеваниями, такими как пародонт, травмы и злокачественные новообразования. Сегодня бисфосфонаты являются наиболее распространенными препаратами, оказывающими прямое токсическое воздействие на остеоциты [5]. В прошлом другие химиотерапевтические агенты, такие как триоксид мышьяка и параформальдегид, были связаны с некрозом костей.Когда-то эти препараты обычно использовались как средства, некротизирующие пульпу.

Первое использование триоксида мышьяка в медицине в качестве девитализирующего агента относится к 994 г. до н.э. с Хали Аббасом, а затем в 1836 г. с Спунером [6, 7]. Его цитотоксические эффекты хорошо известны, и утечка из зубов в окружающие ткани была связана с широко распространенным некрозом тканей и костей пародонта [8–10]. Когда-то паста из мышьяка также использовалась для омоложения воспаленных тканей пульпы. Несмотря на его опасные эффекты, он используется в строго контролируемых дозах при лечении таких заболеваний, как солидные опухоли, множественная миелома и острый промиелоцитарный лейкоз, но не в эндодонтических целях.Отслоение мышьяковой пасты из пульповой камеры может вызвать тяжелый некроз мягких тканей и остеомиелит [11, 12]. Первый случай осложнения из-за использования соединения мышьяка в эндодонтии, описанный в литературе, датируется 1957 годом [13]. С этой даты было зарегистрировано 18 случаев некроза костей, связанного с мышьяковистой пастой [1, 2, 4, 7–16]. Верхняя и нижняя челюсти встречаются с одинаковой частотой. Во всех случаях наблюдались некрозы как костей, так и мягких тканей. Практикующие стоматологи должны знать об использовании мышьяковой пасты в качестве девитализирующего агента: его диффузия в пародонт и окружающие ткани через зубные каналы, перфорации или, как в описанном случае, протечка временной реставрации может привести к серьезным осложнениям [14–17]. .В зависимости от тяжести случая лечение может быть консервативным или хирургическим. Консервативное лечение представляет собой комбинацию поддерживающей терапии, такой как эндодонтическое, пародонтологическое и фармакологическое наблюдение. Часто требуется как фармакотерапевтическое, так и инвазивное хирургическое лечение. Во многих случаях может потребоваться удаление зуба и секвестрэктомия, так как удаление всех окружающих некротизированных мягких тканей может потребоваться. После такого хирургического лечения потеря альвеолярной кости и прикрепленной десны неизбежна.Чтобы свести к минимуму побочные эффекты неконсервативной терапии, авторы предлагают пьезоэлектрическую секвестрэктомию. Пьезохирургия, благодаря тонко модулирующим ультразвуковым микровибрациям, способна разрезать минерализованный слой мягких тканей. Экспериментальные и клинические применения ясно показывают снижение риска повреждения мягких тканей и критических структур (нервов, сосудов и слизистой). Пьезоэлектрическое устройство, по-видимому, оказывает биостимулирующее действие на окружающие ткани, вызывая неоангиогенез, разрастание эпителиальной ткани и увеличивая остеогенез [18, 19].Пьезоэлектрическая хирургия кости кажется более эффективной на первых этапах заживления кости; он вызывает более раннее увеличение морфогенетических белков кости, лучше контролирует воспалительный процесс и стимулирует ремоделирование кости [20, 21]. Его физико-механические свойства имеют несколько клинических преимуществ, особенно в таких сложных случаях; точное рассечение, сохранение жизненно важных сосудисто-нервных пучков, лучшая визуализация операционного поля и ограниченное количество необходимой местной анестезии — все это выгодно хирургу.

4. Заключение

Соединения мышьяка вызывают тяжелые последствия и не должны использоваться в эндодонтической практике. Им больше не место в стоматологической практике, и практикующим врачам следует использовать местные анестетики для удаления пульпы. Часто удаление зубов и секвестрэктомия являются обязательными. Костная хирургия была произведена благодаря особым свойствам пьезоэлектрического реза. Этот метод был особенно полезен для пациентов с некрозом костей. Хирургическое вмешательство может быть выполнено более безопасным способом и под местной анестезией.

Ссылки