Фото трихофития гладкой кожи: Трихофития гладкой кожи — СПБ ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 4»

Трихофития гладкой кожи — СПБ ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 4»

Трихофития – высококонтагиозное грибковое заболевание кожи, волос, ногтей, вызываемое грибами рода Trichophyton.

Различают антропофильные грибы, которые паразитируют на человеке и вызывают поверхностную и хроническую трихофитии, и зоофильные, паразитирующие на животных и вызывающие поверхностную, инфильтративную и нагноительную формы, которые последовательно переходят одна в другую и рассматриваются как различные стадии одного и того же процесса.

При антропофильной трихофитии заражение происходит при контакте с больным человеком, а также его вещами ( головные уборы, расчески, ножницы, постельные принадлежности, полотенце, белье, машинки для стрижки и т.д.) Возможна передача возбудителя при несоблюдении санитарно- гигиенических требований в парикмахерских, детских садах, интернатах, школах, спортивных залах. Зоонозной трихофитией чаще болеют сельские жители. Основным источником заражения этим микозом являются животные: крупный рогатый скот, мелкие дикие, домашние и лабораторные животные.

В данной статье речь пойдет о трихофитии гладкой кожи.

Выделяют трихофитию гладкой кожи:

- поверхностную;

- хроническую;

- инфильтративно-нагноительную.

Инкубационный период при антропонозной трихофитии составляет 5 -7 дней. При зоонозной от 1-2 недель до 1,5 – 2 месяцев.

Поверхностная антропонозная трихофития гладкой кожи. Очаги могут локализоваться на любых участках кожи, но чаще на открытых: лице, шее, предплечьях и плечах. Представлены пятнами округлых или овальных очертаний, четко очерченными за счет периферического гиперемированного валика с наличием узелков, пузырьков и корочек. Центральные части очагов обычно бледнее и шелушатся. Очаги нередко сливаются в фигуры причудливых очертаний.

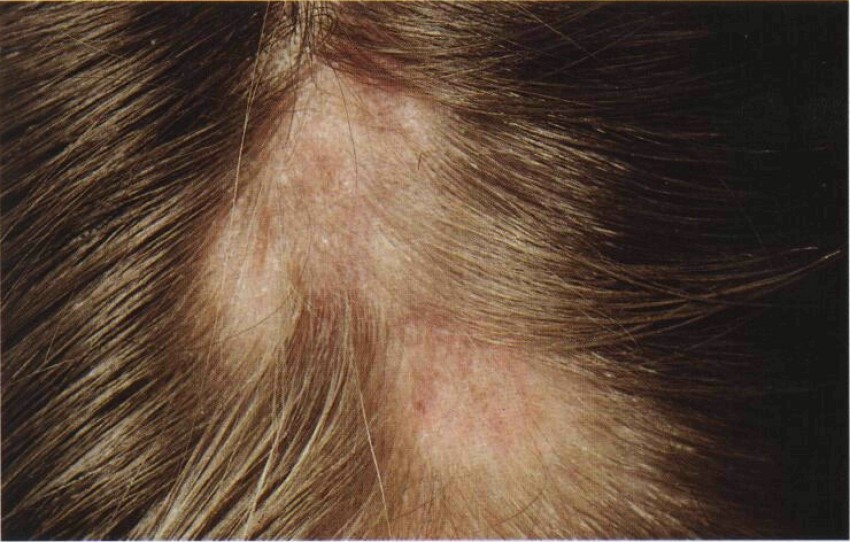

Хроническая антропонозная трихофития гладкой кожи. Очаги микоза чаще всего располагаются симметрично. Представлены пятнами с синюшным оттенком, шелушащимися по всей поверхности, зудящими, без четких границ. Часто поражаются пушковые волосы.

Поверхностная форма зоонозной трихофитии. Начинается с появления одного или нескольких шелушащихся пятен округлой или овальной формы, резко отграниченных от окружающей кожи. По краю пятен расположены узелки, мелкие пузырьки, быстро ссыхающиеся в поверхностные корки. Постепенно очаги увеличиваются в размерах, в них наблюдаются воспалительные явления и инфильтрация, и процесс переходит в инфильтративную форму.

Инфильтративная форма трихофитии. Для этой формы характерны резко очерченные, возвышающиеся над уровнем кожи очаги поражения округлой или овальной формы, склонные к слиянию в обширные участки поражения с причудливыми, фестончатыми, гирляндообразными очертаниями. В пределах очагов кожа гиперемирована, отечна, инфильтрирована, покрыта гнойничками, содержимое которых ссыхается в гнойно- кровянистые корочки.

Нагноительная трихофития гладкой кожи. Располагается преимущественно на коже тыла кистей, предплечий и шеи. Представлена округлыми или овальными очагами резко выраженного воспалительного характера, покрытыми гнойничками, возвышающимися над уровнем кожи. Массивные инфильтраты развиваются быстро и сопровождаются значительной болезненностью. При надавливании на очаги поражения из них выделяется обильный гной. При нагноительной трихофитии нередко наблюдается увеличение регионарных лимфоузлов, недомогание, головные боли, лихорадка и другие симптомы интоксикации, связанные с всасыванием гноя, продуктов жизнедеятельности грибов и бактерий.

Диагноз трихофитии устанавливается только врачом-дерматовенерологом на основании клинических данных, анамнеза заболевания, подтвержденных лабораторными исследованиями (микроскопическое исследование на грибы, культуральное исследование для идентификации возбудителя).

Трихофитию дифференцируют с микроспорией, руброфитией, розовым лишаем Жибера, псориазом, себореей.

Основными целями лечения трихофитии гладкой кожи являются клиническое выздоровление и отрицательные результаты микроскопического исследования на грибы( 3 отрицательных контрольных результата с интервалом 1 раз в 3 дня). При терапии трихофитии гладкой кожи без поражения пушковых волос применяются наружные антимикотические препараты. При множественных очагах на коже, особенно с вовлечением в патологический процесс пушковых волос, применяют наряду с наружными противогрибковыми средствами системные антимикотики.

Профилактические мероприятия включают санитарно- гигиенические, в т.ч. соблюдение мер личной гигиены, и дезинфекционные ( профилактическая и очаговая дезинфекция). Очаговая дезинфекция (текущая и заключительная) проводится в местах выявления и лечения больного ( на дому, в детских учреждениях, учреждениях здравоохранения и др.) Профилактические санитарно- гигиенические и дезинфекционные мероприятия проводятся в парикмахерских, банях, саунах, спортивных комплексах и др. )

)

Для своевременного и эффективного лечения трихофитии гладкой кожи необходимо обращаться к врачу-дерматовенерологу при первых признаках заболевания. Не нужно заниматься самодиагностикой, самолечением, что может способствовать переходу заболевания в хроническую форму, и, соответственно, затягивать сроки лечения.

Рублева И.А.

Что такое трихофития и ее симптомы? Способы лечения и фото болезни

Рейтинг:

Автор: Долгушев Михаил Ефимович

13-09-2015

Вызывается различными видами грибов этого рода. Может поражать любой участок кожного покрова, в том числе и ногти. Предоставленное собственному течению заболевание может существовать многие годы, но обычно к половому созреванию проходит самопроизвольно. Клинически различают две формы.

Поверхностная трихофития вызывается антропофильными грибами, т.е. паразитирующими только у человека. Обычно болеют дети. Инфекция передается при прямом контакте, реже через предметы (белье, расчески, щетки, головные уборы и т. д.). Заболевание очень заразное, почему нередко наблюдается в виде семейных и школьных эпидемий.

д.). Заболевание очень заразное, почему нередко наблюдается в виде семейных и школьных эпидемий.

На гладкой коже появляются округлые или овальные слегка отечные пятна, окаймленные бордюром из мелких пузырьков, узелков, корочек; в центре — незначительное отрубевидное шелушение.

При локализации процесса на волосистой части головы образуются многочисленные, беспорядочные плешинки величиной от горошины до ногтя, покрытые серовато-белыми чешуйками. Больные волосы имеют чрезвычайно характерные изменения: большинство из них не выпали, а только укорочены и обломаны.

Часть волос из-за развития внутри их грибков обламываются у места выхода из кожи и выглядят темными точками. Другие — тусклые, сероватые, изогнутые, обламываются на высоте 2-3 мм.

Поверхностная трихофития, начавшаяся в детском возрасте, может перейти в хроническую. Болеют преимущественно женщины (около 80 % больных), имеющие дисфункции желез внутренней секреции (как правило половых), гиповитаминозы А и Е.

Чаще всего в затылочной и височной областях имеется едва заметное мелкоочаговое шелушение по типу сухой себореи. В этих же местах можно обнаружить мелкие рубчики и «черные точки» — пеньки обломанных волос. Излюбленная локализация процесса на коже — область ягодиц, бедер, ладони (тыльная сторона) и пальцы кистей.

Инфильтративно-нагноительная (или глубокая) трихофития вызывается зоофильными грибами, заражение которыми происходит от домашних животных (лошади, рогатый скот и пр.). Реже источником заражения является человек. Заболеванию подвержены как взрослые, так и дети. У взрослых процесс чаще локализуется в области бороды и усов и носит название паразитарного сикоза, у детей — на голове и обозначается названием «медовые соты».

Симптомы и течение. Заболевание обычно начинается с появления пятен, на фоне которых развиваются гнойнички, они быстро сливаются и образуют массивные сплошные инфильтраты. Развитой очаг представляет собой бугристое, довольно значительное, возвышающееся над уровнем кожи, багрового цвета опухолевидное образование, из которого выделяются самопроизвольно или при надавливании капли густого гноя.

Большинство волос в районе поражения выпадает, сохранившиеся легко извлекаются пинцетом. Очаги издают противный, слащавый запах. Количество их обычно немногочисленно, величина различив, отдельные могут достигать размеров ладони и даже больше.

В некоторых случаях процесс осложняется болезненным увеличением регионарных лимфатических желез с возможным последующим размягчением их и вскрытием. У ослабленных и истощенных лиц могут наблюдаться при этом общие явления в виде повышения температуры, головных болей, недомогания и пр.

Глубокая трихофития волосистой кожи лица — паразитарный сикоз — имеет приблизительно ту же клиническую картину, что и на голове, но процесс здесь протекает обычно с более сильной воспалительной реакцией. Образуются более массивные насыщенного красного цвета, бугристые, напоминающие поверхность малины, узлы.

Глубокие трихофитии, вследствие действия иммунитета, имеют большую склонность к самопроизвольному излечению, которое обычно наступает через 2-3 месяца и сопровождается образованием рубцов и частичной гибелью волос.

Лечение традиционными медицинскими методами. Проводится в стационаре и амбулаторно. При поражении только гладкой кожи очаги смазывают утром 2-20 % йодной настойкой и вечером 5-10 % серно-салициловой мазью в течение нескольких недель, т.е. до полного исчезновения очагов поражения.

При поражении волосистой части головы волосы в очагах сбривают 1 раз в неделю и очаги смазывают утром 2-5 % спиртовым раствором йода, на ночь — 5 % серно-салициловой или 5-10 % серно-дегтярной мазью. Рекомендуется также через день мыть голову горячей водой с мылом.

Одновременно назначают внутрь гризеофульвин в таблетках из расчета 22 мг на 1 кг тела ежедневно (на 20-25 дней). После получения первого отрицательного анализа на грибы, гризеофульвин назначают через день в течение 2 недель, а затем через 3 дня в течение еще 2 недель до полного выздоровления.

У детей с противопоказаниями к гризеофульвинотерапии рекомендовано удалять волосы 4% эпилиновым пластырем. Предварительно волосы сбривают, пластырь наносят тонким слоем на очаги. Детям до 6 лет пластырь накладывают однократно на 15-18 дней, а детям старшего возраста — дважды, меняя повязку через 8-10 дней. Обычно волосы выпадают через 21-24 дня.

Детям до 6 лет пластырь накладывают однократно на 15-18 дней, а детям старшего возраста — дважды, меняя повязку через 8-10 дней. Обычно волосы выпадают через 21-24 дня.

Затем назначают фунгицидные средства.

При инфильтративно-нагноительной трихофитии лечение начинают с удаления корок, имеющихся в очагах поражения, с помощью повязок с 2 % салициловым вазелином. Затем производят ручную эпиляцию (удаление) волос с помощью пинцета как в очагах, так на 1 см в их окружности.

В дальнейшем назначают влажно-высыхающие повязки из 0,1% раствора этакридиналактата, 10 % водного раствора ихтиола или буровской жидкости. После ликвидации острого воспаления применяют 10-15 % серно-дегтярную, 10 % серно-салициловую мази, мазь Вилькинсона. Это лечение можно сочетать с дачей гризеофульвина внутрь.

Лечение нашими фитопрепаратами. Что касается данного заболевания, то мы можем предложить очень эффективные препараты для профилактики и лечения.

- Онихомикозин

- Эндомикан

- Микозин

- Алопесан

- Сера осаждённая (можно приобрести в ветеринарных аптеках)

- Кровоочистительный эликсир

- Холеазин

- Инфильтран

- Дермосепт

- Нимфа

- Лихосан

- Целебный боб

- Очистка лимфосистемы

Очистка вашей лимфосистемы после приёма наших препаратов.

Замечательные «Видео-лекции» по очистке лимфосистемы (рекомендуем посмотреть всем)

Напишите нам письмо для получения индивидуальной консультации.

Как написать нам письмо (заболевания кожи и подкожной клетчатки)

Читайте также

Если у Вас есть вопросы или Вы хотите заказать обратный звонок, заполните форму.

Трихофитон | Микология | University of Adelaide

Род Trichophyton морфологически характеризуется развитием как гладкостенных макро-, так и микроконидий. Макроконидии в основном располагаются латерально прямо на гифах или на коротких цветоножках, имеют тонкие или толстые стенки, от булавовидных до веретенообразных, и имеют размер от 4–8 до 8–50 мкм. Макроконидии немногочисленны или отсутствуют у многих видов. Микроконидии имеют сферическую форму, от грушевидной до булавовидной или неправильной формы и имеют размер от 2–3 до 2–4 мкм. Наличие микроконидий отличает этот род от Epidermophyton , а гладкостенные, преимущественно сидячие макроконидии отличают его от Lophophyton, Microsporum, Nannizzia и Paraphyton .

На практике при прямой микроскопии можно выделить две группы:

1. Те виды, которые обычно образуют микроконидии; макроконидии могут присутствовать или отсутствовать, т. е. T . rubrum, T.interdigitale, T.mentagrophytes, T.equinum, T.erinacei, T.tonsurans и, в меньшей степени, T. verrucosum , который может образовывать конидии на некоторых средах. У этих видов форма, размер и расположение микроконидий являются наиболее важным признаком. Характеристики культуры также полезны.

2. Те виды, которые обычно не образуют конидий. Могут присутствовать хламидоспоры или другие гифальные структуры, но микроскопия, как правило, неинформативна; например, T. verrucosum, T. violaceum, T. concentricum, T. schoenleinii и T. soudanense . Характеристики культуры и клиническая информация, такая как место, внешний вид поражения, географическое положение, история путешествий, контакты с животными и даже род занятий, являются наиболее важными.

Многие лаборатории использовали рост на дополнительных средах и/или подтверждающие тесты, чтобы помочь дифференцировать виды Trichophyton , особенно изоляты T. rubrum, T. interdigitale, T. mentagrophytes и T.tonsurans. К ним относятся характеристики роста на таких средах, как агар Литтмана с оксгаллом, агар с лактритмелом, картофельно-декстрозный агар, агар Сабуро с 5 % соли, 1 % пептонный агар, бромкрезоловый фиолетово-молочный сухой глюкозный агар (BCP), агары Trichophyton № 1–5. , гидролиз мочевины и тесты на перфорацию волос.

Молекулярная идентификация:

ITS и EF-1α рекомендуется для точной идентификации видов (Gräser и др. 1998, 1999b, 2000a, 2008; Irinyi и др. 2015; Mirhendi et al. 2015 2015 2015. ).

MALDI-TOF MS:

Методы, описанные Erhard et al. ( 2008), Ненофф и др. (2011 г.), Cassange и др. (2011), l’Ollivier и др. (2013 г.), Calderaro и др. (2014), Packeu и др. (2013, 2014).

(2013 г.), Calderaro и др. (2014), Packeu и др. (2013, 2014).

Ссылки:

Rebell and Taplin (1970), Ajello (1972), Vanbrusegham et al. (1978), Rippon (1988), McGinnis (1980), Domsch и др. (1980), Кейн и др. (1997), Чен и др. (2011), de Hoog и др. (2000, 2015, 2016).

Trichophyton eboreum sp. ноябрь Выделено из кожи человека

1. Ajello, L., and L.K. Georg. 1957. Культуры волос in vitro для дифференциации атипичных изолятов Trichophyton mentagrophytes и Trichophyton rubrum . Микопатология (Den Haag) 8 : 3-17. [PubMed] [Google Scholar]

2. Brasch, J. 1990. Erreger und Pathogenese von Dermatophytosen. Hautarzt 41 : 9-15. [PubMed] [Google Scholar]

3. Brasch, J. 2001. Trichophyton mentagrophytes var. nodulare , вызывающий микоз стоп. Микозы 44 : 426-431. [PubMed] [Академия Google]

Микозы 44 : 426-431. [PubMed] [Академия Google]

4. Brasch, J. 2004. Bewährte und neue Verfahren zur Differenzierung von Dermatophyten, Hautarzt 55 : 136-142. [PubMed]

5. Brasch, J., and Y. Gräser.

6. Браш, Дж., Б. С. Мартинс и Э. Кристоферс. 1991. Высвобождение фермента Trichophyton rubrum зависит от условий питания. Микозы 34 : 365-368. [PubMed] [Google Scholar]

7. Brasch, J., T. Rüther, and D. Harmsen. 1999. Trichophytontonsurans var. сульфуриум подвар. perforans bei Tineagladiatorum. Hautarzt 50 : 363-367. [PubMed] [Google Scholar]

8. Brasch, J., and M. Zaldua. 1994. Ферментные структуры дерматофитов. Микозы 37 : 11-16. [PubMed] [Google Scholar]

Микозы 37 : 11-16. [PubMed] [Google Scholar]

9. Кэмпбелл, С. К., Э. М. Джонсон, К. М. Филпот и Д. В. Уорнок. 1996. Идентификация патогенных грибов. Лабораторная служба общественного здравоохранения, Лондон, Соединенное Королевство.

10. Currah, RS 1985. Таксономия Onygenales: Arthrodermataceae, Gymnoascaceae, Myxotrichaceae и Onygenaceae. Микотаксон 24 : 1-216. [Google Scholar]

11. де Хоог, Г. С., и А. Х. Герритс ван ден Энде. 1998. Молекулярная диагностика клинических штаммов нитчатых базидиомицетов. Микозы 41 : 183-189. [PubMed] [Академия Google]

12. де Хоог, Г. С., Х. Гуарро, Х. Жене и М. Х. Фигерас. 2000. Атлас клинических грибов, 2-е изд. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Утрехт, Нидерланды, и Universitat Rovira i Virgili, Таррагона, Испания.

13. Фернандес-Торрес, Б., А. Карильо-Муньос, М. Ортонеда, И. Пухоль, Ф. Х. Пастор и Х. Гуарро. 2003. Межлабораторная оценка Е-теста для определения противогрибковой чувствительности дерматофитов. Мед. Микол. 41 : 125-130. [PubMed] [Академия Google]

Пухоль, Ф. Х. Пастор и Х. Гуарро. 2003. Межлабораторная оценка Е-теста для определения противогрибковой чувствительности дерматофитов. Мед. Микол. 41 : 125-130. [PubMed] [Академия Google]

14. Gräser, Y. 2001. Konsequenzen molekularbiologischer Typepisierungsmethoden für die Taxonomie der Dermatophyten. Гиг. микробиол. 3 : 102-107. [Google Scholar]

15. Грэзер Ю., Г. С. де Хоог и Р. К. Саммербелл. Представлено для публикации.

16. Gräser, Y., G.S. de Hoog, and A.F.A. Kuijpers. 2000. Последние достижения в области молекулярной таксономии дерматофитов, с. 17-21. В Р. К. С. Кушваха и Дж. Гуарро (ред.), Биология дерматофитов и других кератинофильных грибов. Revista Iberoamericana de Micología, Бильбао, Испания.

17. Gräser, Y., M. El Fari, W. Presber, W. Sterry и H.J. Tietz. 1998. Идентификация распространенных дерматофитов ( Trichophyton , Microsporum , Epidermophyton ) с помощью полимеразных цепных реакций. бр. Дж. Дерматол. 138 :

бр. Дж. Дерматол. 138 :

18. Gräser, Y., A. Kuipers, W. Presber, and GS de Hoog. 1999. Молекулярная таксономия Trichophyton mentagrophytes и T.tonsurans . Мед. Микол. 37 : 315-330. [PubMed] [Google Scholar]

19. Guarro, J., J. Gené, and AM Stchigel. 1999. Развитие таксономии грибов. клин. микробиол. Ред. 12 : 454-500. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

20. Harmsen, D., A. Schwinn, EB Brocker, and M. Frosch. 1999. Молекулярная дифференциация грибов-дерматофитов. Микозы 42 : 67-70. [PubMed] [Google Scholar]

21. Iwen, P.C., S.H. Hinrichs, and ME Rupp. 2002. Использование внутренних транскрибируемых спейсерных областей в качестве молекулярных мишеней для обнаружения и идентификации патогенов грибков человека. Мед. Микол. 40 : 87-109.

22. Джексон, С. Дж., Р. К. Бартон и Э. Г. В. Эванс. 1999. Идентификация видов и штаммовая дифференциация грибов-дерматофитов путем анализа межгенных спейсерных участков рибосомной ДНК. Дж. Клин. микробиол. 37 : 931-936. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

23. Кейн Дж., Р. Саммербелл, Л. Сиглер, С. Крайден и Г. Лэнд. 1997. Лабораторный справочник дерматофитов. Star Publishing Company, Белмонт, Калифорния

24. Кейн, Дж., Р. Саммербелл, Л. Сиглер, С. Крайден и Г. Лэнд. 1997. Среды и методы, с. 313-331. В Дж. Кейн, Р. Саммербелл, Л. Сиглер, С. Крайден и Г. Лэнд (ред.), Лабораторный справочник по дерматофитам. Star Publishing Company, Белмонт, Калифорния

25. Кавасаки, М., Т. Мочизуки, Х. Исидзаки и М. Фуджихиро. 2004. Полученный из аскоспор изолят Arthroderma benhamiae с морфологией, указывающей на Trichophyton verrucosum . Мед. Микол. 42 : 223-228. [PubMed] [Google Scholar]

Мед. Микол. 42 : 223-228. [PubMed] [Google Scholar]

26. Мацумото Т. и Л. Аджелло. 1987. Современные таксономические концепции, относящиеся к дерматофитам и родственным им грибам. Междунар. Дж. Дерматол. 26 : 491-499. [PubMed] [Google Scholar]

27. Meinhof, W. 1990. Isolierung und Identifizierung von Dermatophyten. Зентбл. Бактериол. Параситенкд. Инфекткранх. Гиг. Abt. 1 ориг. 273 : 229-245. [PubMed] [Google Scholar]

28. Ohst, T., GS de Hoog, W. Presber, and Y. Gräser. 2004. Происхождение разнообразия микросателлитов в кладе Trichophyton rubrum — T. violaceum (дерматофиты). Дж. Клин. микробиол. 42 : 4444-4448. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

29. Probst, S., GS de Hoog, and Y. Gräser. 2003. Разработка ДНК-маркеров для изучения смены хозяина у дерматофитов. Стад. Микол. 47 : 57-74. [Google Scholar]

47 : 57-74. [Google Scholar]

30. Ребелл Г. и Д. Таплин. 1979. Дерматофиты – их распознавание и идентификация. Переработанное издание (4-е издание). University of Miami Press, Coral Gables, Fla.

31. Shin, JH, JH Sung, SJ Park, JA Kim, JH Lee, DY Lee, E.S. Lee и JM Yang. 2003. Идентификация видов и штаммовая дифференциация грибов-дерматофитов с использованием амплификации полимеразной цепной реакции и рестрикционного анализа. Варенье. акад. Дерматол. 48 : 857-865. [PubMed] [Google Scholar]

32. Simpanya, M. F. 2000. Дерматофиты: их таксономия, экология и патогенность, с. 1-12. В Р. К. С. Кушваха и Дж. Гуарро (ред.), Биология дерматофитов и других кератинофильных грибов. Revista Iberoamericana de Micología, Бильбао, Испания.

33. Ставракиева В., Т., Р. Кантарджиев, Р. К. Саммербелл, Т. Девлиоту-Панагиотиду, Т. Кусиду и Ю. Грэзер. Представлено для публикации.

34. Summerbell, R.C. 2000. Форма и функция в эволюции дерматофитов, с. 30-43. В Р. К. С. Кушваха и Дж. Гуарро (ред.), Биология дерматофитов и других кератинофильных грибов. Revista Iberoamericana de Micología, Бильбао, Испания.

35. Summerbell, R.C. 2002. Каков эволюционный и таксономический статус бесполых ветвей дерматофитов? Стад. Микол. 47 : 97-101. [Google Scholar]

36. Саммербелл, Р. К. и Дж. Кейн. 1997. Физиологические и другие специальные тесты для выявления дерматофитов, с. 45-80. В Дж. Кейн, Р. Саммербелл, Л. Сиглер, С. Крайден и Г. Лэнд (ред.), Лабораторный справочник по дерматофитам. Star Publishing Company, Белмонт, Калифорния

37. Саммербелл, Р. К. и Дж. Кейн. 1997. Роды Trichophyton и Epidermophyton , p. 131-191. В Дж. Кейн, Р. Саммербелл, Л. Сиглер, С. Крайден и Г. Лэнд (ред.), Лабораторный справочник по дерматофитам.