Гиперстимуляция яичников форум: Гиперстимуляция яичников. СГЯ — 48 ответов

О влиянии факторов риска на исходы беременности, наступившей вследствие вспомогательных репродуктивных технологий | #01/20

Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям увеличивается процент женщин с индуцированной беременностью. Такую беременность относят к группе высокого риска вследствие высокой частоты ее прерывания и кровотечений на ранних сроках, гормонального ди | |

#01/20 Ключевые слова / keywords: Вспомогательные репродуктивные технологии, Гемостаз, Гинекология, Гормональные нарушения репродуктивного возраста, Индекс массы тела, Индуцированная беременность, Исход беременности, Прогноз, Синдром гиперстимуляции яичников, Assisted reproductive technologies, Hemostasis, Gynecology, Hormonal disorders in reproductive age, Bodymass index, Pregnancy after IVF, Pregnancy outcome, Forecast, Ovarian hyperstimulation syndrome

В. Н. Кузьмин, М. А. Машина

Н. Кузьмин, М. А. Машина

The influence of risk factors on pregnancy outcomes occurred due to use of assisted reproductive technologies V. N. Kuzmin, M. A. Mashina

The percentage of women with induced pregnancy is increasing due to assisted reproductive technologies (ART). Such pregnancy is related to high-risk group because of high frequency of pregnancy loss and early bleeding, hormonal imbalance, high percentage of obstetric complications and premature births. Women with induced pregnancy have various risk factors that influence pregnancy outcomes. Investigation of risk factors which influence on pregnancy outcomes determines the possibilities for predicting and preventing adverse outcomes.

На сегодняшний день, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ), увеличивается процент женщин с индуцированной беременностью, которую многие исследователи и практикующие врачи относят к группе высокого риска.

Беременности после ВРТ имеют свои особенности течения, которые зависят от генеза бесплодия [1–3], а также характеризуются высокой частотой прерывания и кровотечений на ранних сроках, гормональным дисбалансом [4, 5], высоким процентом акушерских осложнений и преждевременных родов вследствие многоплодия [6], плацентарной недостаточности и более ранним родоразрешением [3, 4, 7–10].

По данным разных авторов, репродуктивные потери при индуцированной беременности составляют от 30% до 60%. В исследовании А. В. Лебедько показано, что беременность после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) осложняется невынашиванием в 77,5% случаев при одноплодной беременности, в 94,44% при многоплодной беременности, фетоплацентарной недостаточностью, гестозом, патологией прикрепления плаценты, что позволяет отнести беременных после ЭКО в группу высокого риска [11].

В связи с этим подготовка женщины к программе ВРТ, включающая тщательное лабораторно-инструментальное обследование и анализ соматического статуса, приобретает важное значение для достижения и сохранения наступившей беременности и рождения здорового потомства [12–15].

Женщины с индуцированной беременностью имеют различные факторы риска, влияющие на исход беременности, такие как возраст, гормональные нарушения, гинекологическая и экстрагенитальная патология, перенесенные хирургические вмешательства. Изучение того, как именно тот или иной фактор риска влияет на исход беременности, определяет возможности прогнозирования исходов. Воздействие на модифицируемые соматические факторы риска — один из путей улучшения репродуктивных исходов у пациентов с бесплодием.

Изучение того, как именно тот или иной фактор риска влияет на исход беременности, определяет возможности прогнозирования исходов. Воздействие на модифицируемые соматические факторы риска — один из путей улучшения репродуктивных исходов у пациентов с бесплодием.

Например, соматический статус женщины оказывает существенное влияние на течение индуцированной беременности. Ожирение до беременности и неадекватная прибавка веса при беременности были связаны с неблагоприятными акушерскими исходами как после ЭКО, так при спонтанной беременности. Особое внимание следует уделять важности оптимального индекса массы тела (ИМТ) до беременности и соответствующей прибавке веса во время беременности [17].

В исследовании J. F. Kawwass и соавт. было показано, что индекс массы тела перед беременностью в программах ВРТ влияет на перинатальные исходы. Недостаток веса связан с повышенным риском преждевременных родов и низким весом плода при рождении. По данным J. F. Kawwass, ожирение оказывало негативное влияние на результаты всех методов ВРТ и ассоциировалось со статистически значимым повышенным риском выкидыша [18].

В руководстве Европейского общества репродукции и эмбриологии человека (European Society of Human Reproduction и Embryology, ESHRE) по невынашиванию беременности говорится, что такие супружеские пары должны быть проинформированы о том, что как ожирение, так и недостаточный вес матери связаны с акушерскими осложнениями и могут негативно повлиять на их шансы на живорождение и общее состояние здоровья (ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss, 2018).

В то же время, по мнению других исследователей, ассоциация индекса массы тела с исходами беременности, как и с состоянием яичников и эндометрия, является спорной и наименее изучена в настоящее время. В исследовании V. Sarais о влиянии веса на исходы ВРТ было показано, что число зрелых ооцитов было меньше при ожирении, чем у пациентов с нормальным весом. Однако после поправки на материнский возраст и другие факторы, влияющие на текущую частоту беременности, не было выявлено различий между различными категориями пациентов по индексу массы тела [16].

В своем исследовании M. Banker продемонстрировал минимальное влияние или отсутствие влияния ИМТ на качество ооцитов и эндометрия и, впоследствии, на исход беременности [21].

В исследовании Z. Zhang изучались исходы беременностей после ЭКО и ИКСИ (от англ. ICSI — IntraCytoplasmic Sperm Injection, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) в зависимости от параметров спермы, мужского и женского возраста и индекса массы тела и было показано, что только индекс фрагментации ДНК сперматозоидов, женский возраст и акросомальная активность сперматозоидов оказывают существенное влияние на исход беременности после ВРТ, а вес — нет [22].

Тем не менее изучение роли ИМТ в результатах программ вспомогательной репродукции и течении беременности у женщин после ВРТ может оптимизировать тактику ведения индуцированной беременности за счет нормализации веса до беременности и контроля веса уже во время ее прогрессирования.

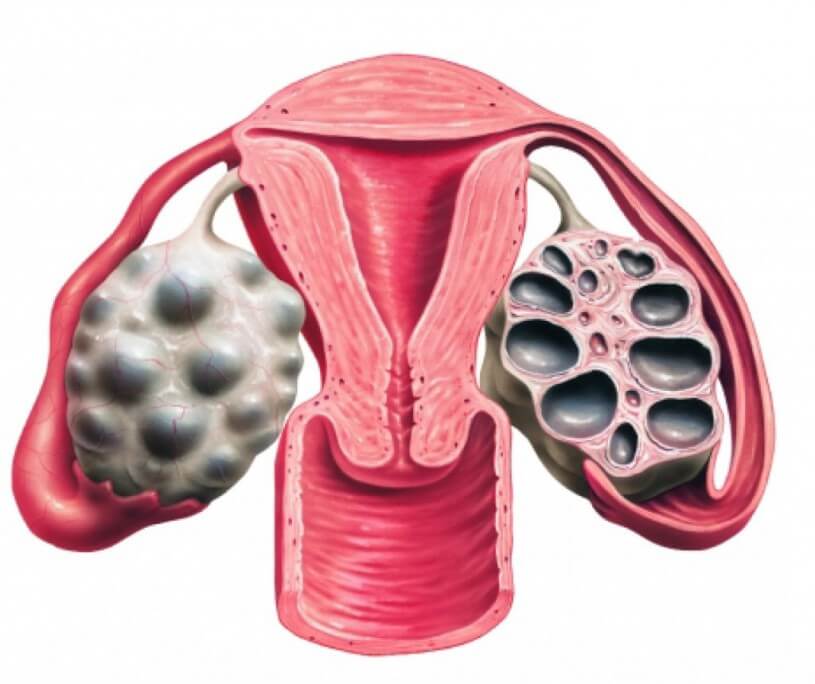

Хорошо известно, что гинекологическая патология влияет на течение и исход индуцированных беременностей. Высокий овариальный резерв и синдром поликистозных яичников (СПКЯ) являются факторами риска развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) в программах ВРТ.

Высокий овариальный резерв и синдром поликистозных яичников (СПКЯ) являются факторами риска развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) в программах ВРТ.

Ряд авторов считает, что непосредственно сам СПКЯ является предиктором неблагоприятных исходов беременности. Женщины с синдромом поликистозных яичников характеризуются более высоким риском развития следующих осложнений беременности с учетом поправки на различия в возрасте, паритет, индекс массы тела и времени до зачатия: гестационный диабет, гипертонические расстройства беременности, преждевременные роды < 37 недель и макросомия плода [16].

Негативное влияние на течение первого триместра беременности оказывает гормональный дисбаланс после программы вследствие стимуляции яичников, а также развитие СГЯ. Н. А. Новицкая отмечает, что при эндокринном бесплодии чаще диагностируют тяжелые формы СГЯ. Синдром гиперстимуляции яичников средней и тяжелой степени оказывает неблагоприятное влияние на беременность в первом триместре вне зависимости от генеза бесплодия. При эндокринном бесплодии отмечена более высокая частота тяжелых форм СГЯ, чем у беременных с бесплодием иного генеза. Также для беременных с эндокринным бесплодием в анамнезе характерны более высокая частота и тяжесть гестоза. Проведение каутеризации яичников у пациенток с эндокринным бесплодием за 1–2 года до применения программы ЭКО позволяет снизить риск развития данного осложнения, в том числе его тяжелых форм [3].

При эндокринном бесплодии отмечена более высокая частота тяжелых форм СГЯ, чем у беременных с бесплодием иного генеза. Также для беременных с эндокринным бесплодием в анамнезе характерны более высокая частота и тяжесть гестоза. Проведение каутеризации яичников у пациенток с эндокринным бесплодием за 1–2 года до применения программы ЭКО позволяет снизить риск развития данного осложнения, в том числе его тяжелых форм [3].

Однако другими исследователями показано, что синдром гиперстимуляции яичников тяжелой степени не оказывал существенного влияния на исходы беременности после ВРТ, хотя при тяжелом СГЯ наблюдалась тенденция к снижению частоты ранних выкидышей [23]. Так, X. Jiang и соавт. продемонстрировали, что СГЯ в лютеиновой фазе или на ранней стадии беременности у пациентов после ЭКО, характеризующийся патологической транзиторной гемодинамикой, не оказывал какого-либо явно неблагоприятного влияния на последующую беременность [24].

Тем не менее выявление эндокринологической патологии и ее коррекция и компенсация перед программой ВРТ снижают риски развития синдрома гиперстимуляции яичников, улучшают результативность ЭКО и прогноз для наступившей беременности.

Влияние полиморфизма генов гемостаза и особенностей системы свертывания крови на течение и исход беременности после ВРТ и возможности ее прогнозирования также привлекают внимание акушеров-гинекологов.

Индуцированная беременность характеризуется повышением свертывающего потенциала крови на фоне изменения гормонального фона и гиперэстрогении. Современная терапия нарушений свертывания крови позволяет скорректировать практически любые отклонения в системе гемостаза, повысить шансы на имплантацию и прогрессирование беременности. Интерес представляет то, как именно изменения определенных параметров гемостаза влияют на исход беременности.

Ю. М. Трапезникова показала, что изменения гемостаза более выражены у пациенток с последующим формированием задержки роста плода и заключаются в относительном увеличении количества тромбоцитов, возрастании уровня фибриногена, укорочении показателей, отвечающих за внутренний и внешний пути коагуляционного звена, а также снижении фибринолитической активности крови [5].

По результатам изучения гемостаза при индуцированной беременности и ее исходов I. V. Dankova показала, что пациенты с прогрессирующей беременностью имеют значительно более низкий уровень тромбоцитов, более высокое содержание фибриногена и растворимых комплексов фибрин-мономеров, чем пациенты с невынашиванием беременности. Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) также положительно выше у пациентов с прогрессирующей беременностью. Автором выявлена связь полиморфизма аллеля 455A гена фибриногена с риском неразвивающейся беременности и выкидыша после ЭКО [25].

В связи с вышеизложенным изучение соматических факторов риска беременной и данных лабораторного и инструментального мониторинга индуцированной беременности позволит выявить прогностически значимые параметры, влияющие на исходы беременности после ВРТ. Идентификации предикторов исходов беременностей будет способствовать выделению групп риска по конкретным акушерским и перинатальным осложнениям и проведению профилактических мероприятий в отношении таких женщин.

Литература

- Подзолкова Н. М., Скворцова М. Ю. Беременность после экстракорпорального оплодотворения: особенности клинического течения и исходы // Проблемы репродукции. 2017. № 1. С. 103–109.

- Иакашвили С. Н., Самчук П. М. Особенности течения и исход одноплодной беременности, наступившей после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона, в зависимости от фактора бесплодия // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3.

- Новицкая H. A. Течение беременности и перинатальные исходы после экстракорпорального оплодотворения. Автореф. дис. … к. м. н. М., 2008. 24 с.

- Александрова Н. В. Состояние системы мать — плацента — плод, течение и исходы беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Автореф. дис. … д. м. н. М., 2013. 49 с.

- Трапезникова Ю. М. Прогнозирование задержки внутриутробного развития плода с ранних сроков беременности, индуцированной вспомогательными репродуктивными технологиями: диагностические критерии риска.

Автореф. дис. … к. м. н. Челябинск., 2011. 25 с.

Автореф. дис. … к. м. н. Челябинск., 2011. 25 с. - Исмайлова М. К., Мехдиева Ю. Д. Беременность и роды после экстракорпорального оплодотворения: особенности течения // Врач-аспирант. 2013. Т. 60. № 5. С. 467–473.

- Аржанова О. Н., Аржанова О. Н., Пайкачева Ю. М. Причина акушерских осложнений у пациенток после вспомогательных репродуктивных технологий // Журнал акушерства и женских болезней. 2017. Т. 66. № 3. С. 25–33.

- Долгиева Л. У. Оптимизация родоразрешения беременных после экстракорпорального оплодотворения. Автореф. дис. … к. м. н. М., 2010. 23 с.

- Анчокова М. Х. Особенности течения беременности, родоразрешения и послеродового периода у женщин после ЭКО и переноса эмбриона. Автореф. дис. … к. м. н. М., 2007. 24 с.

- Долбина А. Ю. Полиморфизм генетических маркеров, особенности течения беременности и исход родов после лечения женского бесплодия: Автореф. дис. … к. м. н. Иркутск, 2007. 22 с.

- Лебедько А.

В. Особенности течения беременности и родов при экстракорпоральном оплодотворении. Автореф. дис. … к. м. н. Минск, 2013. 20 с.

В. Особенности течения беременности и родов при экстракорпоральном оплодотворении. Автореф. дис. … к. м. н. Минск, 2013. 20 с. - Raad G., Azouri J., Rizk K. et al. Adverse effects of paternal obesity on the motile spermatozoa quality // PLoS One. 2019, Feb. DOI: 10.1371/journal.pone.0211837.eCollectio2019.

- Базина М. И. Предгравидарная подготовка женщин при репродуктивных неудачах. Автореф. дис. … д. м. н. М., 2016. 52 с.

- Лысая Т. Н., Астахова Т. М., Кочиева М. Л. Особенности течения и тактика ведения индуцированных беременностей. В кн.: Бесплодный брак / Под ред. В. И. Кулакова. М., 2005. С. 536–561.

- Сидельникова В. М., Стрельченко М. Б., Ходжаева З. С., Кирющенков П. А. Вопросы подготовки, особенности течения и тактика ведения беременности, возникшей к программе ЭКО и ПЭ. В кн.: Экстракорпоральное оплодотворение и его новые направления в лечении женского и мужского бесплодия (теоретические и практические подходы). Руководство для врачей / Под ред.

В. И. Кулакова, Б. В. Леонова. М.: Медицинское информационное агентство, 2000. С. 274–297.

В. И. Кулакова, Б. В. Леонова. М.: Медицинское информационное агентство, 2000. С. 274–297. - Sterling L., Liu J., Okun N. Pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome undergoing in vitro fertilization // Fertil. Steril. 2016 (Mar.), vol. 105, № 3, p. 791–797.

- Frankenthal D., Hirsh-Yechezkel G., Boyko V. The effect of body mass index (BMI) and gestational weight gain on adverse obstetrical outcomes in pregnancies following assisted reproductive technology as compared to spontaneously conceived pregnancies // Obes. Res. Clin. Pract. 2018, vol. 27, pii: S1871–403X(18)30257–6. DOI: 10.1016/j.orcp.2018.11.239.

- Kawwass J. F., Kulkarni A. D., Hipp H. S. Extremities of body mass index and their association with pregnancy outcomes inwomen undergoing in vitro fertilization in the United States // Fertil. Steril. 2016, vol. 106, № 7, p. 1742–1750.

- ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss // Human Reproduction Open. 2018, April, vol.

2018, Issue 2, hoy004, https://doi.org/10.1093/hropen/hoy004.

2018, Issue 2, hoy004, https://doi.org/10.1093/hropen/hoy004. - Sarais V., Pagliardini L., Rebonato G. Comprehensive Analysis of Body Mass Index Effect on in Vitro Fertilization Outcomes // Nutrients. 2016, vol. 23, № 8, issue 3, p. 109.

- Banker M., Sorathiya D., Shah S. Effect of Body Mass Index on the Outcome of In-Vitro Fertilization. Intracytoplasmic Sperm Injection in Women // J. Hum. Reprod. Sci. 2017 (Jan-Mar), vol. 10, № 1, p. 37–43.

- Zhang Z., Zhu L. L., Jiang H. S. et al. Predictors of pregnancy outcome for infertile couples attending IVF and ICSI programmes // Andrologia. 2016, vol. 48, № 9, p. 874–881.

- Choux C., Barberet J., Ginod P. Severe ovarian hyperstimulation syndrome modifies early maternal serum beta-human chorionic gonadotropin kinetics, but obstetrical and neonatal outcomes are not impacted // Fertil. Steril. 2017, vol. 108, № 4, р. 650–658.

- Jiang X., Deng C. Y., Sun Z. Y. Pregnancy Outcomes of In Vitro Fertilization with or without Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A Retrospective Cohort Study in Chinese Patients // Chin.

Med. J. (Engl.). 2015, vol. 128, № 2, р. 3167–3172.

Med. J. (Engl.). 2015, vol. 128, № 2, р. 3167–3172. - Dankova I. V., Melkozerova O. A., Tretyakova T. B. Genetic and hemostasiological predictors of IVF pregnancy // Gynecol. Endocrinol. 2017, № 33, sup. 1, p. 32–35.

В. Н. Кузьмин1, доктор медицинских наук, профессор

М. А. Машина, кандидат медицинских наук

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, Москва

1 Контактная информация: [email protected]

DOI: 10.26295/OS.2019.47.57.011

О влиянии факторов риска на исходы беременности, наступившей вследствие вспомогательных репродуктивных технологий/ В. Н. Кузьмин, М. А. Машина

Для цитирования: Лечащий врач № 1/2020; Номера страниц в выпуске: 52-54

Теги: женщины, репродуктивная функция, высокий риск, невынашивание

Купить номер с этой статьей в pdf

поле обязательно для заполнения

поле обязательно для заполнения

поле обязательно для заполнения

СпециализацияАкушер-гинекологАллергологГастроэнтерологГематологГепатологДермато-венерологКардиологНеврологНейрохирургИнфекционистОнкологОтоларингологОфтальмологПедиатрПсихиатрПульмонологПроктологРевматологРентгенолог и радиологТерапевт и врач общей практикиУрологФтизиатрХирургЭндокринологДругое

поле обязательно для заполнения

Нажимая на кнопку Подписаться, вы даете согласие на обработку персональных данных

Купить Подписаться Архив номеров

19

ОктПервый Всероссийский форум «Менеджмент крови пациента.

Возможности и перспективы»

дата окончания: 20 Октября 2022 Место проведения: г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Возможности и перспективы»

дата окончания: 20 Октября 2022 Место проведения: г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России19

ОктНаучно-практическая конференция «Междисциплинарный подход к лечению пациентов с сахарным диабетом» дата окончания: 19 Октября 2022 Место проведения: Москва, ул. Новый Арбат, 36, здание Правительства Москвы

19

ОктВебинар ФГБОУ ДПО РМАНПО «Расстройства аутистического спектра.

Подходы к терапии, коморбидные состояния»

дата окончания: 19 Октября 2022 Место проведения: Онлайн

Подходы к терапии, коморбидные состояния»

дата окончания: 19 Октября 2022 Место проведения: Онлайн20

ОктОбщероссийская научно-практическая конференция «Хирургия в условиях нового времени» дата окончания: 21 Октября 2022 Место проведения: Владикавказ, ул. Пушкинская, д. 40, ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ

20

ОктКонгресс «Времена года.

Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого возраста»

дата окончания: 21 Октября 2022 Место проведения: Онлайн на образовательном медицинском портале MEDTOUCH.ORG

Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого возраста»

дата окончания: 21 Октября 2022 Место проведения: Онлайн на образовательном медицинском портале MEDTOUCH.ORG

Профилактика и лечение синдрома гиперстимуляции яичников среднетяжелой и тяжелой степени

11.06.2018

ДО ЗМIСТУ НОМЕРА

Обзор рекомендаций Практического комитета Американского общества репродуктивной медицины 2016

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) – это редкое, но весьма серьезное ятрогенное осложнение, в основе которого лежит гиперергический неконтролируемый ответ яичников на введение гонадотропинов в циклах стимуляции овуляции и программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). При развитии СГЯ, создающего угрозу жизни женщины, показан комплекс лечебных мероприятий, осуществлять которые необходимо оперативно и с минимальными ошибками. Кроме того, следует учитывать, что наиболее тяжелые формы синдрома возникают на фоне наступившей беременности.

При развитии СГЯ, создающего угрозу жизни женщины, показан комплекс лечебных мероприятий, осуществлять которые необходимо оперативно и с минимальными ошибками. Кроме того, следует учитывать, что наиболее тяжелые формы синдрома возникают на фоне наступившей беременности.

Предлагаем вашему вниманию обзор рекомендаций Практического комитета Американского общества репродуктивной медицины, в котором освещены факторы риска СГЯ, клинические и лабораторные его признаки, методы профилактики и лечения этой категории больных.

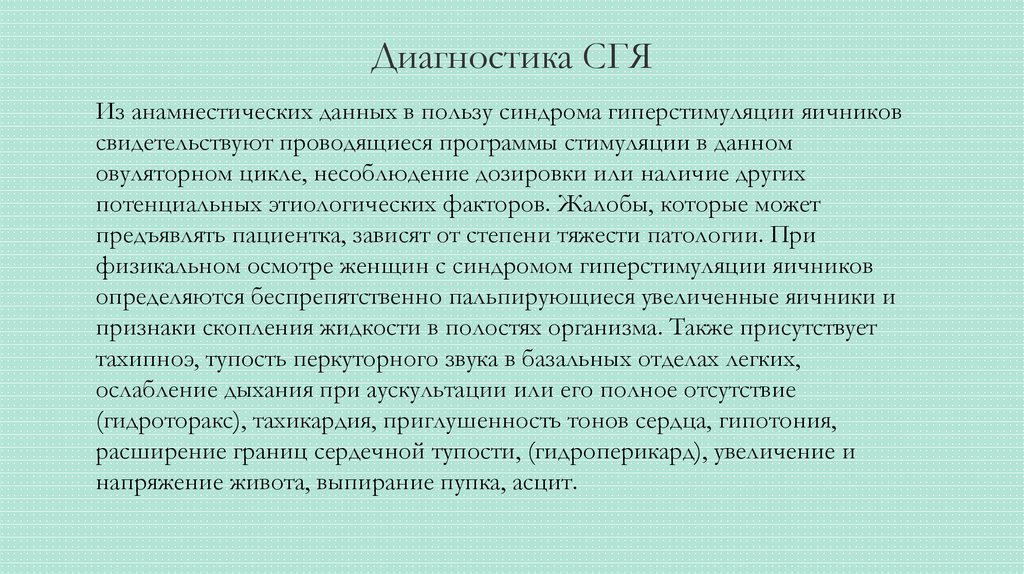

Известно, что среднетяжелая и тяжелая формы СГЯ диагностируются приблизительно в 1-5 % циклов. Однако истинную его частоту сложно установить ввиду отсутствия четкого консенсусного определения синдрома. Термином «синдром гиперстимуляции яичников» традиционно описывается целый спектр таких патологических изменений, как увеличение яичников, асцит, гемоконцентрация, гиперкоагуляция и электролитный дисбаланс. СГЯ классифицируют по степени тяжести симптомов (легкий, средней тяжести и тяжелый), а также по срокам их появления (ранний и поздний) (табл. ). Тяжелая форма синдрома может привести к развитию плеврита, острой почечной недостаточности и венозной тромбоэмболии.

). Тяжелая форма синдрома может привести к развитию плеврита, острой почечной недостаточности и венозной тромбоэмболии.

Таблица. Характеристика СГЯ по степени тяжести

Так как СГЯ является наиболее серьезным последствием контролируемой стимуляции яичников, врачу необходимо предпринять максимум усилий для идентификации пациенток, относящихся к группе повышенного риска. Понимание патофизиологии этого состояния может помочь в определении мер профилактики его развития и лечения сопутствующих симптомов. Классические физиологические изменения при СГЯ представлены вазодилатацией артериол и увеличением проницаемости капилляров, что приводит к переходу внутрисосудистой жидкости во внесосудистое пространство. Такое перераспределение жидкости в организме обусловливает возникновение гиповолемической гипонатриемии. В развитие и прогрессирование СГЯ вовлечены несколько факторов. В частности, сосудистый эндотелиальный фактор роста (СЭФР), участвующий в росте фолликулов, функционировании желтого тела, ангиогенезе, стимуляции пролиферации сосудистых эндотелиальных клеток, по всей видимости, имеет большое значение в возникновении СГЯ. Учеными установлено, что у лиц с гиперстимуляцией яичников отмечается повышение концентрации СЭФР в сыворотке крови. При этом его активность коррелирует с тяжестью клинических проявлений синдрома. Другие системные и местные вазоактивные вещества, в т.ч. интерлейкин 6, интерлейкин 1β, ангиотензин II, инсулиноподобный фактор роста 1, трансформирующий фактор роста β, а также компоненты ренин-ангиотензиновой системы также напрямую и косвенно задействованы в патогенезе СГЯ.

Учеными установлено, что у лиц с гиперстимуляцией яичников отмечается повышение концентрации СЭФР в сыворотке крови. При этом его активность коррелирует с тяжестью клинических проявлений синдрома. Другие системные и местные вазоактивные вещества, в т.ч. интерлейкин 6, интерлейкин 1β, ангиотензин II, инсулиноподобный фактор роста 1, трансформирующий фактор роста β, а также компоненты ренин-ангиотензиновой системы также напрямую и косвенно задействованы в патогенезе СГЯ.

Если имплантация зародыша не произошла, это осложнение является самокупирующимся и, как правило, нивелируется с приходом очередной менструации, редко достигая тяжелой формы. У женщин, которым удалось забеременеть, нарастание уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) сопряжено с пролонгированием стимуляции яичников, в результате чего симптомы СГЯ могут персистировать до конца I триместра.

Специалистами Американского общества репродуктивной медицины был осуществлен систематический поиск литературы в электронной базе данных MEDLINE через службу PubMed для того, чтобы ответить на три вопроса относительно СГЯ: кто находится в группе высокого риска его развития, каковы методы профилактики и как правильно лечить эту группу пациенток? В результате были проанализированы 144 исследования, отвечавшие критериям включения, с использованием научных данных высокого качества (I, II-1 и II-2 уровней).

СГЯ теоретически может развиться у любой женщины, подвергающейся процедуре контролируемой индукции овуляции гонадотропинами. Тем не менее, согласно доказательным данным, существует категория лиц, подверженных гораздо более высокому риску. Идентификация этих пациенток имеет важное значение для снижения частоты и потенциального устранения СГЯ.

Демографические характеристики

При оценке риска развития СГЯ следует учитывать такие характеристики со стороны пациенток, как возраст, индекс массы тела (ИМТ), расовая принадлежность, наличие установленного диагноза бесплодия и другие показания к применению ВРТ. Согласно результатам крупнейшего исследования по изучению факторов риска СГЯ (Luke B. et al., 2010), в котором использовались данные Общества вспомогательных репродуктивных технологий (SART), продемонстрировано, что среди 214 219 циклов ВРТ более молодой возраст, принадлежность к негроидной расе, наличие нарушений овуляции, трубного фактора и бесплодия неясного генеза ассоциировались с повышенным риском СГЯ. Это единственное исследование, в котором расовая принадлежность оценивалась в качестве предиктора СГЯ. В четырех ретроспективных (Luke B. et al., 2010; Johnson M. D. et al., 2014; Ashrafi M. et al., 2015; Sousa M. et al., 2015) и двух проспективных (Mathur R. S. et al., 2000; Aramwit P. et al., 2008) исследованиях авторы проанализировали влияние возраста на риск развития СГЯ и доказали, что молодые женщины более подвержены этому осложнению. В самом крупном из них > 60 % больных с СГЯ были в возрасте < 35 лет. Из шести исследований, в которых изучалась взаимосвязь ИМТ с риском развития СГЯ, в двух подтверждена корреляция между низким ИМТ и возникновением синдрома (Danninger B. et al., 1996; Aramwit P. et al., 2008), тогда как в остальных четырех никакой прогностической значимости этого показателя обнаружено не было (Delvigne A. et al., 1993; Lee T. H. et al., 2008; Ashrafi M. et al., 2015; Sousa M. et al., 2015). Несколько обсервационных исследований также иллюстрируют более высокую частоту развития СГЯ у женщин с диагнозом нарушения овуляции и синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) (Swanton A.

Это единственное исследование, в котором расовая принадлежность оценивалась в качестве предиктора СГЯ. В четырех ретроспективных (Luke B. et al., 2010; Johnson M. D. et al., 2014; Ashrafi M. et al., 2015; Sousa M. et al., 2015) и двух проспективных (Mathur R. S. et al., 2000; Aramwit P. et al., 2008) исследованиях авторы проанализировали влияние возраста на риск развития СГЯ и доказали, что молодые женщины более подвержены этому осложнению. В самом крупном из них > 60 % больных с СГЯ были в возрасте < 35 лет. Из шести исследований, в которых изучалась взаимосвязь ИМТ с риском развития СГЯ, в двух подтверждена корреляция между низким ИМТ и возникновением синдрома (Danninger B. et al., 1996; Aramwit P. et al., 2008), тогда как в остальных четырех никакой прогностической значимости этого показателя обнаружено не было (Delvigne A. et al., 1993; Lee T. H. et al., 2008; Ashrafi M. et al., 2015; Sousa M. et al., 2015). Несколько обсервационных исследований также иллюстрируют более высокую частоту развития СГЯ у женщин с диагнозом нарушения овуляции и синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) (Swanton A. et al., 2010; Jayaprakasan K. et al., 2012; Sousa M. et al., 2015).

et al., 2010; Jayaprakasan K. et al., 2012; Sousa M. et al., 2015).

Маркеры овариального резерва

Маркеры овариального резерва также могут быть использованы для оценки риска развития СГЯ. В проспективной когорте 262 женщин, проходящих процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), более высокий сывороточный уровень антимюллерова гормона (АМГ) (пороговое значение 3,36 нг/мл) с более высокой вероятностью указывал на СГЯ, нежели возраст и ИМТ, при чувствительности 90,5 % и специфичности 81,3 % (Lee T. H. et al., 2008). В другом исследовании (Nakhuda G. S. et al., 2006) у пациенток с СГЯ уровни АМГ в 6 раз превышали таковые у лиц контрольной группы, сопоставимых с ними по возрасту и массе тела. В ретроспективном когортном исследовании (Tal R. et al., 2014), включавшем 134 участницы с повышенным (> 5 нг/мл) уровнем АМГ, у женщин с таковым > 10 нг/мл СГЯ возникал более чем в 3 раза чаще.

Количество антральных фолликулов также является предиктором развития СГЯ. При проспективном анализе 1012 первичных циклов ВРТ риск СГЯ повышался с 2,2 % у пациенток с количеством антральных фолликулов < 24 до 8,6 % с таковым ≥ 24 (Jayaprakasan K. et al., 2012).

При проспективном анализе 1012 первичных циклов ВРТ риск СГЯ повышался с 2,2 % у пациенток с количеством антральных фолликулов < 24 до 8,6 % с таковым ≥ 24 (Jayaprakasan K. et al., 2012).

Авторы только двух исследований (Moos J. et al., 2009; Ocal P. et al., 2011) оценивали прогностическую значимость уровней ингибина A и B, в обоих случаях продемонстрировав отсутствие корреляции между концентрацией ингибина в сыворотке крови (или в фолликулярной жидкости) и развитием СГЯ.

Параметры стимуляции яичников

Оценка таких параметров, как наличие множества развивающихся фолликулов, повышенный уровень эстрадиола, большое число полученных ооцитов, может оптимизировать прогнозирование развития СГЯ. Несколько проспективных исследований (Papanikolaou E. G. et al., 2006; Kahnberg A. et al., 2009) показали, что большое количество растущих фолликулов является независимым предиктором СГЯ. K. Jayaprakasan et al. (2007) отмечают, что развитие ≥ 20 фолликулов при стимуляции яичников в программах ВРТ ассоциируется со значительным повышением риска СГЯ.

В шведском проспективном когортном исследовании (Kahnberg A. et al., 2009) с участием 624 пациенток, проходивших первичный цикл ЭКО, посредством многофакторного анализа ученые определили модель прогнозирования риска СГЯ с чувствительностью 82 % и специфичностью 90 % при достижении следующих пороговых значений: созревание > 25 фолликулов перед процедурой забора яйцеклеток, > 19 фолликулов крупных/средних размеров перед введением ХГЧ и забор > 24 ооцитов. По данным реестра Общества вспомогательных репродуктивных технологий, при анализе 256 381 цикла установлено, что получение > 15 ооцитов значительно повышает риск развития СГЯ без улучшения показателей живорождения в свежих аутологичных циклах ЭКО (Steward R. G. et al., 2014).

Высокая концентрация эстрадиола в сыворотке крови также сопряжена с возникновением СГЯ. Так, в большинстве исследований средние значения этого гормона у пациенток с СГЯ превышали 3500 пг/мл.

Выводы

- Имеются достаточно убедительные доказательства (уровень II-2) того, что СПКЯ, повышенные уровни АМГ, пиковые значения эстрадиола, развитие множества фолликулов и получение большого количества ооцитов ассоциируются с повышенным риском развития СГЯ (сила доказательств − степень В).

- Несмотря на то что пороговые значения должны быть валидизированы, уровень АМГ > 3,4 нг/мл, количество антральных фолликулов > 24, развитие ≥ 25 фолликулов, концентрация эстрадиола > 3500 пг/мл, а также получение ≥ 24 ооцитов, несомненно, связаны с повышенным риском СГЯ (В).

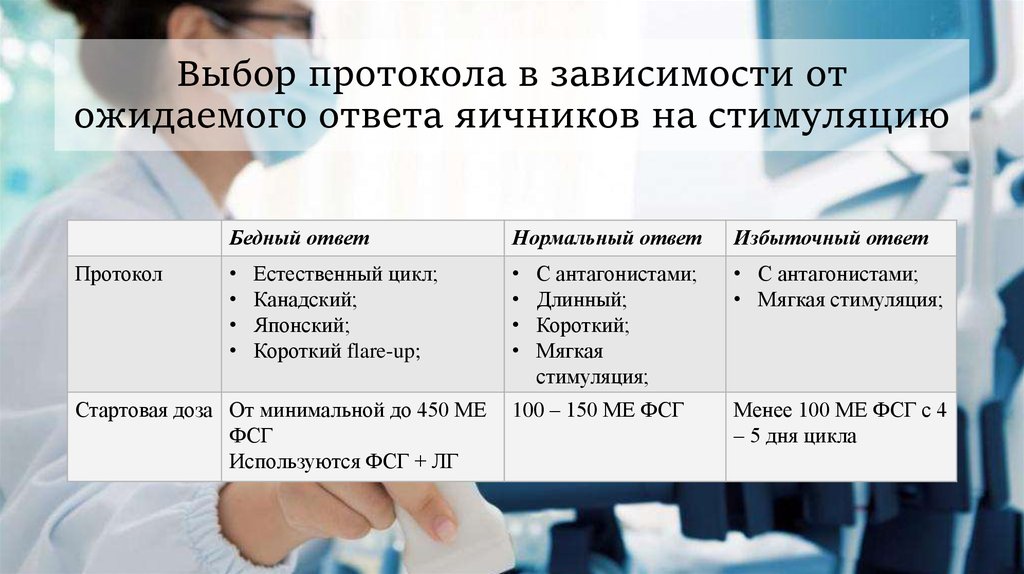

Влияет ли вид протокола стимуляции на риск СГЯ?

На сегодняшний день проведено несколько исследований, продемонстрировавших, что назначение протоколов стимуляции с использованием антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) для подавления овуляции связано с более низкой частотой развития СГЯ по сравнению с протоколами с применением агонистов ГнРГ. По-видимому, это обстоятельство объясняется снижением уровня циркулирующего эстрадиола при подавлении гипофизарной функции антагонистом ГнРГ. В крупном двуцентровом открытом рандомизированном исследовании с участием 1050 пациенток авторы сравнивали показатели частоты развития тяжелого СГЯ при применении антагонистов и агонистов ГнРГ (Toftager M. et al., 2016). В результате было установлено, что частота возникновения тяжелой формы синдрома была значительно ниже в группе антагониста ГнРГ по сравнению с агонистом ГнРГ (5,1 [27/528] против 8,9 % [44/495]; р = 0,02). Показатели живорождения не отличались между группами, составив 22,8 (122/534) и 23,8 % (123/516) соответственно. Эти выводы подтвердились в других небольших рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) (Qiao J. et al., 2012; Borges E. Jr. et al., 2016). В исследовании R. D. Firouzabadi et al. (2010) рандомизировали 235 пациенток, проходивших первичные циклы ВРТ, на группы использования стандартного длинного протокола с агонистом и антагонистом ГнРГ. Аналогично предыдущему исследованию частота возникновения СГЯ была значительно ниже при выборе протокола с антагонистом ГнРГ по сравнению с агонистом ГнРГ (2,7 против 12 %). Интересными представляются работы M. A. Hosseini et al. (2010) и T. G. Lainas et al. (2010), в которых доказаны преимущества назначения протоколов стимуляции с антагонистами ГнРГ для подавления овуляции по сравнению с агонистами ГнРГ у больных СПКЯ, которые принадлежат к группе повышенного риска СГЯ.

et al., 2016). В результате было установлено, что частота возникновения тяжелой формы синдрома была значительно ниже в группе антагониста ГнРГ по сравнению с агонистом ГнРГ (5,1 [27/528] против 8,9 % [44/495]; р = 0,02). Показатели живорождения не отличались между группами, составив 22,8 (122/534) и 23,8 % (123/516) соответственно. Эти выводы подтвердились в других небольших рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) (Qiao J. et al., 2012; Borges E. Jr. et al., 2016). В исследовании R. D. Firouzabadi et al. (2010) рандомизировали 235 пациенток, проходивших первичные циклы ВРТ, на группы использования стандартного длинного протокола с агонистом и антагонистом ГнРГ. Аналогично предыдущему исследованию частота возникновения СГЯ была значительно ниже при выборе протокола с антагонистом ГнРГ по сравнению с агонистом ГнРГ (2,7 против 12 %). Интересными представляются работы M. A. Hosseini et al. (2010) и T. G. Lainas et al. (2010), в которых доказаны преимущества назначения протоколов стимуляции с антагонистами ГнРГ для подавления овуляции по сравнению с агонистами ГнРГ у больных СПКЯ, которые принадлежат к группе повышенного риска СГЯ. Следует отметить, что ХГЧ (а не агонист ГнРГ) был использован в качестве триггера овуляции во всех вышеуказанных РКИ. Проведено также несколько систематических обзоров, в которых подтверждена целесообразность применения антагонистов ГнРГ для подавления овуляции и последующего сокращения частоты СГЯ (Mancini F. et al., 2011; Xiao J. et al., 2014).

Следует отметить, что ХГЧ (а не агонист ГнРГ) был использован в качестве триггера овуляции во всех вышеуказанных РКИ. Проведено также несколько систематических обзоров, в которых подтверждена целесообразность применения антагонистов ГнРГ для подавления овуляции и последующего сокращения частоты СГЯ (Mancini F. et al., 2011; Xiao J. et al., 2014).

Остается неясным, влияет ли добавление кломифена в протокол стимуляции с использованием антагониста ГнРГ на риск развития СГЯ. Два РКИ демонстрируют, что присоединение кломифена для контролируемой стимуляции овуляции связано с меньшим количеством случаев СГЯ по сравнению с протоколами с применением агониста ГнРГ без кломифена (Weigert M. et al., 2002; Karimzadeh M. A. et al., 2010). Авторы двух систематических обзоров пришли к выводу, что назначение протоколов с кломифеном и антагонистом ГнРГ сопровождается значительным снижением частоты СГЯ по сравнению с протоколами без кломифена (0,5 против 4,1 %; p = 0,01) (Figueiredo J. B. et al., 2013) или с агонистом ГнРГ (отношение шансов [ОШ] 0,23; 95 % доверительный интервал [ДИ]: 0,10-0,52) (Gibreel A. et al., 2012).

et al., 2012).

Выводы

- Имеется множество доказательств в поддержку использования протоколов стимуляции яичников с антагонистами ГнРГ с целью снижения риска СГЯ (А).

- Существует недостаточно доказательств того, что кломифен сам по себе снижает риск СГЯ (C).

Может ли ацетилсалициловая кислота снизить риск СГЯ?

На данный момент проведено два рандомизированных исследования, в которых ацетилсалициловая кислота (АСК) применялась для предупреждения развития СГЯ. Усиленная активация тромбоцитов вследствие повышения содержания СЭФР может привести к высвобождению таких веществ, как гистамин, серотонин, тромбоцитарный фактор роста и лизофосфатидная кислота, что может дополнительно усиливать каскад патологических реакций при СГЯ. Исходя из этой теории, ученые предположили, что АСК может играть определенную роль в снижении риска СГЯ. В исследовании A. Revelli et al. (2008) рандомизировали пациенток для приема низких доз АСК (100 мг/сут) с первого дня стимуляции и до дня выполнения теста на беременность + преднизолон в различных дозах (10-30 мг) в тех же временных рамках (n = 97) или плацебо (n = 298) в дополнение к рутинно назначаемым лекарственным средствам в циклах ЭКО. В результате у женщин, использующих комбинацию АСК и преднизолона, было получено большее количество ооцитов при более низкой частоте развития тяжелого СГЯ (1,7 против 6,5 %). В исследовании A. Varnagy et al. (2010) пациентки с высоким риском СГЯ (наличие в анамнезе случаев возникновения синдрома, поликистозных яичников, возраст до 30 лет) начали принимать 100 мг АСК с первого дня менструального цикла, в котором было выполнено ЭКО, и продолжали до наступления менструации, получения отрицательного результата теста на беременность или до момента ультразвуковой регистрации сердечной деятельности эмбриона. На фоне терапии АСК отмечалась более низкая частота тяжелого СГЯ, требующего госпитализации, по сравнению с лицами, не получавшими этот препарат (0,25 [2/780] против 8,4 % [43/412]; р < 0,001). Разница в исходах беременности между группами выявлена не была.

В результате у женщин, использующих комбинацию АСК и преднизолона, было получено большее количество ооцитов при более низкой частоте развития тяжелого СГЯ (1,7 против 6,5 %). В исследовании A. Varnagy et al. (2010) пациентки с высоким риском СГЯ (наличие в анамнезе случаев возникновения синдрома, поликистозных яичников, возраст до 30 лет) начали принимать 100 мг АСК с первого дня менструального цикла, в котором было выполнено ЭКО, и продолжали до наступления менструации, получения отрицательного результата теста на беременность или до момента ультразвуковой регистрации сердечной деятельности эмбриона. На фоне терапии АСК отмечалась более низкая частота тяжелого СГЯ, требующего госпитализации, по сравнению с лицами, не получавшими этот препарат (0,25 [2/780] против 8,4 % [43/412]; р < 0,001). Разница в исходах беременности между группами выявлена не была.

Выводы

- На основании результатов двух рандомизированных исследований имеются достаточно убедительные доказательства того, что прием АСК снижает частоту развития СГЯ (В).

Связана ли терапия метформином со снижением риска СГЯ?

Метформин является инсулин-сенсибилизирующим препаратом, используемым для лечения сахарного диабета 2-го типа и широко изученным среди больных СПКЯ. Андрогенный прайминг – это концепция, согласно которой андрогены усиливают ответ яичников на стимуляцию гонадотропинами путем активизации раннего фолликулярного роста. За счет урегулирования интраовариальной гиперандрогении метформин, вероятно, может влиять на ответ яичников посредством уменьшения количества непредовуляторных фолликулов и тем самым снижать секрецию эстрадиола. В ходе клинических исследований ученые изучали вопрос: может ли применение метформина (500 мг три раза в день или 850 мг дважды в день) во время стимуляции яичников в циклах ЭКО у больных СПКЯ снизить риск СГЯ? T. Tang et al. (2006) впервые доказали, что прием метформина от начала подавления овуляции до получения ооцитов при назначении ГнРГ-протоколов снижает частоту развития СГЯ у пациенток с СПКЯ (3,8 против 20,4 %; р = 0,023). Последующими РКИ эти результаты были подтверждены (Qublan H. S. et al., 2009; Palomba S. et al., 2011). Согласно данным систематического обзора 10 РКИ (Palomba S. et al., 2013), терапия метформином снижает риск возникновения СГЯ у пациенток СПКЯ (ОШ 0,27; 95 % ДИ: 0,16-0,46). Недавний метаанализ, включавший 12 исследований с 1516 участницами, показал отсутствие различий в показателях наступления беременности, живорождения и самопроизвольных абортов между группами, принимавшими метформин и плацебо. Однако риск СГЯ был значительно ниже при приеме метформина (относительный риск [ОР] 0,44; 95 % ДИ: 0,26-0,77) (Huang X. et al., 2015). Ученые предприняли попытки определить подгруппу пациенток с СПКЯ, у которых лечение метформином будет наиболее эффективным в снижении риска СГЯ. Некоторые исследования иллюстрируют, что метформин не снижает риск СГЯ у больных СПКЯ, не страдающих ожирением (Kumbak B., Kahraman S., 2009), а также у лиц, у которых диагностируются только морфологические поликистозные изменения в яичниках (Swanton A.

Последующими РКИ эти результаты были подтверждены (Qublan H. S. et al., 2009; Palomba S. et al., 2011). Согласно данным систематического обзора 10 РКИ (Palomba S. et al., 2013), терапия метформином снижает риск возникновения СГЯ у пациенток СПКЯ (ОШ 0,27; 95 % ДИ: 0,16-0,46). Недавний метаанализ, включавший 12 исследований с 1516 участницами, показал отсутствие различий в показателях наступления беременности, живорождения и самопроизвольных абортов между группами, принимавшими метформин и плацебо. Однако риск СГЯ был значительно ниже при приеме метформина (относительный риск [ОР] 0,44; 95 % ДИ: 0,26-0,77) (Huang X. et al., 2015). Ученые предприняли попытки определить подгруппу пациенток с СПКЯ, у которых лечение метформином будет наиболее эффективным в снижении риска СГЯ. Некоторые исследования иллюстрируют, что метформин не снижает риск СГЯ у больных СПКЯ, не страдающих ожирением (Kumbak B., Kahraman S., 2009), а также у лиц, у которых диагностируются только морфологические поликистозные изменения в яичниках (Swanton A. et al., 2011).

et al., 2011).

Выводы

- Имеется достаточно доказательств того, что метформин снижает риск развития СГЯ у пациенток с СПКЯ (А).

Применение агонистов дофамина

Патофизиология СГЯ в значительной степени связана с увеличением проницаемости сосудов яичников и перитонеальных капилляров, вызванным овариальной гиперсекрецией СЭФР. Ученые доказали, что лечение агонистами дофаминовых рецепторов, такими как каберголин, может способствовать уменьшению выработки СЭФР и последующему сокращению риска СГЯ. В этой связи было проведено восемь РКИ касательно целесообразности назначения дофаминомиметиков (каберголина) для снижения частоты развития и степени тяжести СГЯ. Проспективное рандомизированное двойное слепое исследование (Alvarez C. et al., 2007) включало доноров ооцитов, которые принимали каберголин 0,5 мг/сут (n = 37) или плацебо (n = 32) со дня введения ХГЧ в течение 8 сут. Согласно полученным результатам, распространенность средней формы СГЯ составила 20 % в группе каберголина и 43,8 % в группе плацебо (р = 0,04). Авторы также обнаружили более низкую частоту развития асцита (скопление перитонеальной жидкости в кармане > 9 см2) у женщин, принимавших каберголин (25,7 %), по сравнению с лицами, не получавшими этот препарат (59,4 %; р = 0,005). Впоследствии еще в одном проспективном рандомизированном исследовании исходов лечения каберголином против отсутствия такового у 40 пациенток с высоким риском СГЯ (уровень эстрадиола > 4000 пг/мл, > 20 фолликулов) установлено, что частота среднетяжелого СГЯ также была снижена в группе приема каберголина (15 %) по сравнению с группой контроля (50 %; р = 0,04). При этом показатели заболеваемости тяжелой формой СГЯ значительно не отличались между группами (0 и 10 % соответственно) (Amir H. et al., 2015). В нескольких систематических обзорах ученые оценивали эффекты каберголина по сравнению с плацебо в снижении риска СГЯ. По результатам одного из них, включавшем семь исследований с участием 858 женщин, установлено, что терапия каберголином сопровождалась снижением частоты развития СГЯ по сравнению с отсутствием таковой (ОР 0,38; ДИ: 0,29-0,51; р < 0,00001), при этом она не влияла на показатели наступления беременности (ОР 1,02; 95 % ДИ: 0,78-1,34; четыре исследования; n = 561) (Leitao V.

Авторы также обнаружили более низкую частоту развития асцита (скопление перитонеальной жидкости в кармане > 9 см2) у женщин, принимавших каберголин (25,7 %), по сравнению с лицами, не получавшими этот препарат (59,4 %; р = 0,005). Впоследствии еще в одном проспективном рандомизированном исследовании исходов лечения каберголином против отсутствия такового у 40 пациенток с высоким риском СГЯ (уровень эстрадиола > 4000 пг/мл, > 20 фолликулов) установлено, что частота среднетяжелого СГЯ также была снижена в группе приема каберголина (15 %) по сравнению с группой контроля (50 %; р = 0,04). При этом показатели заболеваемости тяжелой формой СГЯ значительно не отличались между группами (0 и 10 % соответственно) (Amir H. et al., 2015). В нескольких систематических обзорах ученые оценивали эффекты каберголина по сравнению с плацебо в снижении риска СГЯ. По результатам одного из них, включавшем семь исследований с участием 858 женщин, установлено, что терапия каберголином сопровождалась снижением частоты развития СГЯ по сравнению с отсутствием таковой (ОР 0,38; ДИ: 0,29-0,51; р < 0,00001), при этом она не влияла на показатели наступления беременности (ОР 1,02; 95 % ДИ: 0,78-1,34; четыре исследования; n = 561) (Leitao V. M. et al., 2014).

M. et al., 2014).

Выводы

- Имеется достаточно доказательств того, что применение агонистов дофаминовых рецепторов со дня инъекции ХГЧ в течение нескольких дней снижает частоту развития СГЯ (А).

Возможно ли посредством назначения других препаратов или манипуляций снизить риск развития СГЯ?

Отсрочка начала стимуляции овуляции заключается в откладывании применения гонадотропинов на период максимум в 4 дня. В соответствии с результатами РКИ и систематических обзоров существует недостаточно доказательств пользы такой тактики в профилактике возникновения СГЯ (C).

Выбор триггера для финального созревания ооцитов перед их забором

На протяжении десятилетий использование ХГЧ в качестве триггера овуляции перед забором ооцитов в циклах ВРТ с целью имитации эндогенного преовуляторного пикового выброса лютеинизирующего гормона (ЛГ) являлось стандартной практикой. Вместе с тем длительный период полураспада ХГЧ вызывает поддержание ЛГ-подобной активности после забора яйцеклеток. Такая стимуляция ЛГ-рецепторов на нескольких желтых телах в яичниках может приводить к развитию СГЯ. Поэтому новой областью активных исследований стал подбор других триггеров и корректировка дозировок, необходимых для созревания ооцитов.

Такая стимуляция ЛГ-рецепторов на нескольких желтых телах в яичниках может приводить к развитию СГЯ. Поэтому новой областью активных исследований стал подбор других триггеров и корректировка дозировок, необходимых для созревания ооцитов.

- В ходе исследований получено недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать введение ХГЧ в более низких дозах для снижения риска СГЯ (C).

- Имеются достаточные доказательства целесообразности использования агонистов ГнРГ как триггеров созревания ооцитов перед их забором с целью снижения риска СГЯ (А).

- Существуют убедительные данные касательно более низких показателей живорождения после введения агониста ГнРГ в свежих аутологичных циклах ВРТ, но не в циклах донор-реципиент (А).

- Получены убедительные доказательства улучшения репродуктивных исходов при совместном использовании ХГЧ в низких дозах и агониста ГнРГ в качестве триггеров для поддержки лютеиновой фазы (В).

Применение альбумина

Альбумин имеет низкую молекулярную массу и средний период полувыведения 20 дней. Известно, что его связывающие и транспортные свойства могут играть определенную роль в профилактике СГЯ. В основе действия альбумина – способность повышать коллоидно-онкотическое давление плазмы крови, оставаясь в сосудистом русле, и снижать вероятность отеков. Кроме того, альбумин может связываться с вазоактивными веществами, в частности с факторами ренин-ангиотензиновой системы и СЭФР. Однако результаты клинических исследований по оценке эффективности альбумина в профилактике СГЯ являются спорными. Поэтому в связи с неоднозначностью литературных данных не представляется возможным утверждать, что альбумин снижает риск СГЯ (C).

Известно, что его связывающие и транспортные свойства могут играть определенную роль в профилактике СГЯ. В основе действия альбумина – способность повышать коллоидно-онкотическое давление плазмы крови, оставаясь в сосудистом русле, и снижать вероятность отеков. Кроме того, альбумин может связываться с вазоактивными веществами, в частности с факторами ренин-ангиотензиновой системы и СЭФР. Однако результаты клинических исследований по оценке эффективности альбумина в профилактике СГЯ являются спорными. Поэтому в связи с неоднозначностью литературных данных не представляется возможным утверждать, что альбумин снижает риск СГЯ (C).

Назначение препаратов кальция для предупреждения СГЯ

В ряде исследований ученые пытались выяснить, влияют ли внутривенные инфузии кальция (10 мл 10 % кальция глюконата в 200 мл физиологического раствора) в день забора ооцитов и через 1; 2 и 3 дня после его осуществления на снижение риска СГЯ. Предположительно повышение содержания кальция ингибирует цАМФ-стимулированную секрецию ренина, в результате чего снижается синтез ангиотензина II и его последующее влияние на продукцию СЭФР.

На сегодняшний день получены достаточно убедительные доказательства того, что препараты кальция снижают риск СГЯ (В).

Криоконсервация

Элективная криоконсервация всех эмбрионов с их последующим переносом в нестимулированных циклах может выполняться во избежание эндогенного роста концентрации ХГЧ в свежих циклах ВРТ, который может привести к позднему появлению симптомов и более длительному течению СГЯ.

На основании результатов двух небольших рандомизированных клинических исследований получены убедительные доказательства того, что криоконсервация предотвращает развитие СГЯ (В).

Дополнительные профилактические мероприятия для предотвращения возникновения СГЯ

Имеется недостаточное количество данных, чтобы рекомендовать использование антагониста ГнРГ в лютеиновую фазу, летрозола, метилпреднизолона, прогестерона внутримышечно или кетоконазола для снижения риска СГЯ.

Лечение СГЯСимптомный СГЯ среднетяжелой или тяжелой степени – это гиповолемически-гипонатриемическое состояние. Его лечение обычно включает восполнение объема потерянной жидкости для поддержания внутрисосудистой перфузии и симптоматическую терапию. Редким, но жизнеугрожающим для пациенток последствием тяжелой гиповолемии является артериальная и венозная тромбоэмболии. Поэтому профилактическое назначение антикоагулянтов оправданно у лиц с тяжелой формой СГЯ от момента постановки диагноза и до конца I триместра беременности (Rova K. et al., 2012).

Его лечение обычно включает восполнение объема потерянной жидкости для поддержания внутрисосудистой перфузии и симптоматическую терапию. Редким, но жизнеугрожающим для пациенток последствием тяжелой гиповолемии является артериальная и венозная тромбоэмболии. Поэтому профилактическое назначение антикоагулянтов оправданно у лиц с тяжелой формой СГЯ от момента постановки диагноза и до конца I триместра беременности (Rova K. et al., 2012).

Большинство исследований по изучению лечебных тактик при СГЯ являются ретроспективными когортными. В них оценены исходы применения плазмозамещающих средств, а также выполнения оперативных вмешательств, показанные пациенткам с манифестацией симптомов СГЯ. Имеются более надежные данные, поддерживающие целесообразность таких хирургических манипуляций, как парацентез и кульдоцентез, по сравнению с инфузионной терапией.

Выполнение парацентеза пациенткам с СГЯ в амбулаторных условиях

Авторы нескольких когортных исследований сравнивали исходы проведения парацентеза больным с СГЯ в стационарных либо амбулаторных условиях и нехирургической тактики их ведения. Хотя некоторые ученые выражают обеспокоенность относительно возможного повреждения сосудов и увеличенных яичников при выполнении процедуры парацентеза (Borenstein R. et al., 1989; Casals G. et al., 2013), результаты исследований с выполнением аспирации под ультразвуковым контролем не подтверждают существование риска такого травмирования.

Хотя некоторые ученые выражают обеспокоенность относительно возможного повреждения сосудов и увеличенных яичников при выполнении процедуры парацентеза (Borenstein R. et al., 1989; Casals G. et al., 2013), результаты исследований с выполнением аспирации под ультразвуковым контролем не подтверждают существование риска такого травмирования.

В когортном исследовании (Lincoln S. R. et al., 2002) 48 женщинам с СГЯ и асцитом проводили лечение посредством многократного трансвагинального кульдоцентеза в амбулаторных условиях и внутривенной регидратации растворами кристаллоидов и альбумина каждые 1-3 дня до разрешения симптомов или возникновения необходимости в госпитализации. Среднее количество процедур составило 3,4; 91,6 % пациенток получали терапию амбулаторно и не нуждались в госпитализации. В большом когортном исследовании H. S. Qublan et al. (2012) анализировали влияние многократной трансвагинальной аспирации на репродуктивные исходы у пациенток с тяжелой формой СГЯ. Стационарное лечение получали 65 женщин с тяжелой ранней формой СГЯ, которое предполагало трансвагинальную аспирацию жидкости в количестве < 3 (контрольная группа; n = 29) или ≥ 3 (множественные аспирации) (основная группа; n = 36) процедур. Пациенткам обеих групп также назначали внутривенное введение жидкостей и человеческого альбумина, а также тромбопрофилактику. Согласно полученным результатам, в основной группе отмечалось значительно меньшее количество койко-дней по сравнению с контрольной группой (4,2 ± 1,3 и 6,7 ± 2,4 дня соответственно; p < 0,01). Кроме того, после множественных аспираций наблюдалось значительное повышение частоты наступления беременности наряду с существенным уменьшением числа случаев ее прерывания (по сравнению с проведением < 3 процедур).

Пациенткам обеих групп также назначали внутривенное введение жидкостей и человеческого альбумина, а также тромбопрофилактику. Согласно полученным результатам, в основной группе отмечалось значительно меньшее количество койко-дней по сравнению с контрольной группой (4,2 ± 1,3 и 6,7 ± 2,4 дня соответственно; p < 0,01). Кроме того, после множественных аспираций наблюдалось значительное повышение частоты наступления беременности наряду с существенным уменьшением числа случаев ее прерывания (по сравнению с проведением < 3 процедур).

В когортном исследовании (Shrivastav P. et al., 1994) из 18 женщин с тяжелым СГЯ восьми потребовалась госпитализация и внутривенная инфузионная терапия. Средняя продолжительность пребывания в стационаре у них составила 11 дней. Остальным 10 пациенткам проводили трансабдоминальный парацентез под ультразвуковым контролем в амбулаторных условиях. На фоне внутривенного восполнения жидкости у больных было получено 1-3 л аспирата в течение 2-3 ч. Ни в одном из случаев повторная процедура и госпитализация не требовались. Авторы пришли к выводу, что амбулаторное выполнение парацентеза под ультразвуковым контролем является безопасной альтернативой госпитализации у пациенток с тяжелой формой СГЯ.

Авторы пришли к выводу, что амбулаторное выполнение парацентеза под ультразвуковым контролем является безопасной альтернативой госпитализации у пациенток с тяжелой формой СГЯ.

Выводы

- Имеются достаточно убедительные доказательства того, чтобы рекомендовать больным с СГЯ проведение парацентеза и кульдоцентеза в амбулаторных условиях (В).

Применение плазмозамещающих средств в лечении пациенток с СГЯ

В небольшом ретроспективном когортном исследовании Y. Abramov et al. (2001) сравнивали эффективность и безопасность коллоидного 6 % раствора гидроксиэтилированного крахмала (ГЭК) (n = 6) и человеческого альбумина (n = 10) в лечении тяжелых форм СГЯ у 16 больных. В итоге у пациенток, которым вводили ГЭК, был большим диурез, требовалось меньшее количество процедур абдоминального парацентеза и торакоцентеза (у 33 против 80 %), а также отмечалась меньшая длительность пребывания в больнице (15,7 ± 5,7 против 19,0 ± 8,2 дня) по сравнению с лицами, получавшими раствор человеческого альбумина. Разницы в частоте побочных эффектов между группами не установлено. Полученные данные позволяют предположить, что 6 % раствор ГЭК более эффективен, нежели раствор альбумина, в лечении тяжелых форм СГЯ.

Разницы в частоте побочных эффектов между группами не установлено. Полученные данные позволяют предположить, что 6 % раствор ГЭК более эффективен, нежели раствор альбумина, в лечении тяжелых форм СГЯ.

В небольшом проспективном обсервационном исследовании (Morris R. S. et al., 1995) 13 пациенткам с тяжелой формой СГЯ назначали консервативное стационарное лечение. Последнее предполагало довольно агрессивное введение плазмозамещающих средств, диуретиков и дофамина внутривенно каждые 8 ч у лиц с олигурией. Средний период времени до разрешения СГЯ и выписки из больницы составил 6 дней (от 2 до 11). По сравнению с показателями при поступлении никаких существенных различий в уровнях натрия, калия и креатинина после купирования синдрома отмечено не было. При этом показатели гемоглобина и гематокрита были значительно снижены (р < 0,03). Случаев развития респираторного дистресс-синдрома взрослых или тромбоза не зафиксировано. Назначения инвазивных методов лечения, таких как парацентез, не требовалось. У всех женщин беременность не была прервана. Авторы исследования сделали заключение, что такое консервативное лечение СГЯ является приемлемой опцией для этой категории больных.

У всех женщин беременность не была прервана. Авторы исследования сделали заключение, что такое консервативное лечение СГЯ является приемлемой опцией для этой категории больных.

Следует обратить внимание на то, что все вышеуказанные небольшие исследования, в которых оценивались исходы введения плазмозамещающих средств пациенткам с симптомами СГЯ, не были рандомизированными контролируемыми. Остается неизвестным, будет ли купировано данное состояние аналогичным образом при использовании только кристаллоидов. Кроме того, одновременное назначение диуретиков некоторым участницам этих исследований еще больше усложняет оценку эффективности терапии.

Выводы

- Доказательств в поддержку применения плазмозамещающих средств в качестве монотерапии у пациенток с СГЯ (C) на сегодняшний день недостаточно. Протоколы исследований, в которых изучалась эффективность данных препаратов, не были унифицированными. В некоторых исследованиях сообщается об использовании в лечении СГЯ не только плазмозамещающих растворов, но и диуретиков или дофамина.

СГЯ является грозным осложнением контролируемой стимуляции яичников. В идеале женщины, входящие в группу риска, должны быть идентифицированы перед проведением процедуры стимуляции. При этом им необходимо подобрать соответствующие протоколы стимуляции для минимизации риска СГЯ. Применение протоколов стимуляции яичников антагонистами ГнРГ и агонистов ГнРГ (с/без ХГЧ в низких дозах) для индукции финального созревания ооцитов является оптимальной стратегией. К другим подходам, позволяющим снизить риск СГЯ, относят использование каберголина и криоконсервацию всех эмбрионов для будущего переноса. При неэффективности вышеперечисленных стратегий профилактики СГЯ или при развитии его тяжелой формы больным показаны инфузионная терапия, симптоматическое лечение, парацентез и профилактическая тромбопрофилактика антикоагулянтами.

Обобщение рекомендаций- Пациенткам с СПКЯ, повышенным уровнем АМГ и большим количеством антральных фолликулов показаны протоколы стимуляции яичников, снижающие риск развития СГЯ (В).

- У лиц с высоким риском СГЯ предпочтительнее использовать протоколы стимуляции яичников с антагонистами ГнРГ (А).

- Применение агонистов ГнРГ в качестве триггеров созревания ооцитов перед их забором рекомендуется для снижения риска СГЯ при высоких пиковых уровнях эстрадиола и развитии множества фолликулов во время стимуляции (А). Назначение в низких дозах ХГЧ как ко-триггера, гормональная поддержка лютеиновой фазы, криоконсервирование эмбрионов являются стратегиями, позволяющими повысить частоту наступления беременности у этой категории пациенток (В).

- Применение агонистов дофаминовых рецепторов со дня инъекции ХГЧ в течение нескольких дней также способствует снижению частоты СГЯ (А).

- Дополнительные мероприятия по предотвращению развития СГЯ включают использование метформина у больных СПКЯ (А), прием АСК (А) и криоконсервацию эмбрионов (В).

- Основное лечение СГЯ представлено инфузионной терапией и профилактической тромбопрофилактикой антикоагулянтами.

Парацентез или кульдоцентез может быть рекомендован для купирования СГЯ у лиц с выраженным асцитом (В).

Парацентез или кульдоцентез может быть рекомендован для купирования СГЯ у лиц с выраженным асцитом (В).

Подготовила Марина Малей

По материалам: ASRM. Prevention and treatment of moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome: a guideline.Fertil Steril, 2016; 106: 1634-47.

Журнал «Медичні аспекти здоров’я жінки» ‘ 2018. Спецвипуск «Гормональна терапія та контрацепція»

25.08.2022 Акушерство/гінекологіяОнкологія та гематологіяСкринінг раку шийки матки для раннього виявлення хвороби

Центр громадського здоров’я МОЗ України закликає жінок проходити скринінг на рак шийки матки (РШМ) згідно з рекомендаціями та не нехтувати можливістю відвідати лікаря-гінеколога для профілактичного огляду. Адже це найдієвіші способи запобігти хворобі та виявити РШМ на ранній стадії….

Адже це найдієвіші способи запобігти хворобі та виявити РШМ на ранній стадії….

23.08.2022 Акушерство/гінекологіяОнкологія та гематологіяСкринінг раку шийки матки в Україні під звуки повітряної тривоги

У Запоріжжі навіть в умовах війни продовжуються заходи щодо скринінгу раку шийки матки. Наскільки актуальною є проблема профілактики онкологічних захворювань і чи може держава під час війни приділяти увагу скринінгу?…

23.08.2022 Акушерство/гінекологіяОнкологія та гематологіяПрофілактика раку шийки матки в Україні під час війни: стратегія «90-70-90», модель Self-скринінгу і тактика test and treat

Рак шийки матки (РШМ) є четвертим найпоширенішим видом злоякісних пухлин у жінок. У 2018 році в світі було зареєстровано 570 000 нових випадків РШМ та 311 000 смертей від нього, 90% яких сталися в країнах із низьким і середнім рівнем доходу, де показники захворюваності у 7-10 разів вищі, ніж у західному світі….

У 2018 році в світі було зареєстровано 570 000 нових випадків РШМ та 311 000 смертей від нього, 90% яких сталися в країнах із низьким і середнім рівнем доходу, де показники захворюваності у 7-10 разів вищі, ніж у західному світі….

25.04.2022 Акушерство/гінекологіяЄвропейські рекомендації щодо діагностики та лікування вульвовагінального кандидозу

Представляємо вашій увазі рекомендації Німецького, Австрійського й Швейцарського товариств акушерства та гінекології щодо діагностики та лікування вульвовагінального кандидозу. У публікації проаналізовано й роз’яснено всі суперечливі твердження та надано рекомендації щодо ведення пацієнтів із гострим та хронічним рецидивуючим вульвовагінальним кандидозом.

Ключові слова: вульвовагінальний кандидоз, Candida albicans, гострий вульвовагініт. …

…

ВЛИЯНИЕ ЭКО — Клиника «К+31»

Наступление долгожданной беременности – счастливое событие для каждой семьи. Если зачатие естественным путем невозможно или противопоказано по состоянию здоровья одного или обоих партнеров, супружеской паре могут помочь вспомогательные репродуктивные технологии.

Последовательность проведения ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение – сложный процесс, состоящий из нескольких стадий и требующий тщательной подготовки.

Специалисты Клиники репродуктивной медицины К+31 следуют строгому соблюдению этапов программы.

1. Контролируемая стимуляция яичников.

При помощи медицинских препаратов в организме женщины происходит стимуляция яичников, что приводит к росту нескольких фолликулов. Этот этап сопровождается гормональным и ультразвуковым мониторингами.

2. Получение яйцеклеток.

Манипуляция предполагает пункцию фолликулов под наркозом.

3. Искусственное оплодотворение клетки.

В лабораторных условиях происходит экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки – под микроскопом в каждую из них вводят по одному сперматозоиду.

4. Культивирование эмбрионов.

На протяжении 5-6 дней в специальном инкубаторе выращивают эмбрионы под наблюдением специалиста.

5. Перенос эмбрионов в полость матки или их замораживание.

На этом этапе отбирается один или два лучших эмбриона и при помощи гибкого катетера вводятся в полость матки. Оставшиеся эмбрионы хорошего качества могут быть заморожены на будущее. Только если оба супруга согласятся, их можно будет впоследствии использовать.

6. Поддержка лютеиновой фазы.

Все пациентки после ЭКО нуждаются в использовании препаратов с прогестероном, в некоторых случаях в сочетании с ХГЧ.

7. Диагностика беременности.

Определяется уровень ХГЧ в крови. Анализ делают на 12-14 день после введения эмбриона в полость матки. При положительном результате продолжается гормональная поддержка до 10-12 недель беременности.

Несмотря на эффективность методики и безопасность для множества пациентов, существуют некоторые риски при проведении программы ЭКО.

Риск 1. Гиперстимуляция яичников

Для того, чтобы программа ЭКО оказалась более успешной, необходимо несколько яйцеклеток, тогда как в женском организме в естественном цикле продуцируется лишь одна. Для получения большего количества яйцеклеток в программе используют гормональные препараты на стадии стимуляции яичников.

Вмешательство в эндокринную систему чревато некоторыми последствиями. Примерно у 5% пациенток может развиться синдром гиперстимуляции яичников, если организм женщины, в связи с индивидуальными особенностями, оказывается чрезмерно восприимчив к стандартной дозе гормонов. Репродуктивные органы становятся избыточно активными. Такое состояние оказывает негативное влияние на весь организм. Могут наблюдаться такие симптомы, как:

Репродуктивные органы становятся избыточно активными. Такое состояние оказывает негативное влияние на весь организм. Могут наблюдаться такие симптомы, как:

- тянущие боли внизу живота из-за увеличения в размерах яичников;

- сгущение крови;

- накапливание жидкости в брюшной полости;

- затруднение мочеиспускания;

- сбой в работе пищеварительной системы;

- тошнота;

- расстройство;

- вялость;

- одышка;

- повышение температуры тела.

В некоторых очень редких случаях гиперстимуляция может вызвать более серьезные осложнения:

- кровоизлияние в яичник;

- почечную недостаточность;

- закупорку сосудов сгустками крови;

- заворот придатка.

Несмотря на возможные последствия, на сегодняшний день риск негативного влияния ЭКО на здоровье женщины сведен к минимуму. Это достигается за счет уменьшения доз гормонов, необходимых для созревания фолликулов, а также за счет разбивания этапов ЭКО, когда перенос эмбриона в полость матки осуществляется в отдельном цикле.

Риск 2. Вероятность пороков развития плода

Существует мнение, что у детей, зачатых при помощи искусственного оплодотворения, выше риск возникновения пороков развития. Статистика ставит эту гипотезу под сомнение.

Поскольку в ЭКО-клиники обращается, в большинстве случаев, женщины более зрелого репродуктивного возраста, вероятность генетического здоровья плода ниже. Одним из наиболее известных примеров является синдром Дауна, характеризующийся наличием дополнительной 21-й хромосомы.

Чтобы избежать переноса в полость матки патологичных эмбрионов можно провести преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) и, таким образом, сразу выбрать эмбрион с наивысшей вероятностью рождения здорового ребенка.

Риск 3. Многоплодная беременность

Самой безопасной беременностью и для матери, и для будущего ребенка, является беременность одним плодом. Однако, некоторые пациентки, чтобы повысить вероятность наступления беременности просят перенести им в полость матки два эмбриона. Беременность двумя плодами снижает шансы рождения детей в срок и увеличивает вероятность патологий развития плодов.

Беременность двумя плодами снижает шансы рождения детей в срок и увеличивает вероятность патологий развития плодов.

Процедура искусственного оплодотворения продолжает исследоваться и совершенствоваться. Лучшие репродуктологи клиники К+31 используют передовые технологии ЭКО. Процедура поможет паре приобрести долгожданный статус счастливых родителей и подарить миру новую жизнь.

Только профессиональная помощь приблизит к желаемому результату.

Запись на услугу

Я согласен на обработку моих персональных данных

Я ознакомлен с правилами внутреннего распорядка

Пользовательское соглашение сервисов АО «К+31»

Прогностические факторы для времени восстановления у беременных женщин, страдающих синдромом гиперстимуляции яичников от умеренной до тяжелой степени

Введение

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) представляет собой самокупирующееся заболевание, обычно встречающееся у пациенток, проходящих циклы контролируемой гиперстимуляции яичников (КГЯ). Легкие проявления СГЯ включают тошноту, рвоту, вздутие живота и одышку. В тяжелых случаях может возникнуть асцит и плевральная жидкость, вызывающие нарушение дыхания, кровообращения и коагуляции, и особенно тромбоз может угрожать жизни пациента (1).

Легкие проявления СГЯ включают тошноту, рвоту, вздутие живота и одышку. В тяжелых случаях может возникнуть асцит и плевральная жидкость, вызывающие нарушение дыхания, кровообращения и коагуляции, и особенно тромбоз может угрожать жизни пациента (1).

Данные первоначальных исследований показывают, что некоторые женщины подвержены повышенному риску СГЯ. К факторам риска относятся молодой возраст (2, 3), индекс массы тела (ИМТ) (4, 5), диагноз синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) (3, 6), высокий уровень антимюллерова гормона (АМГ) (7, 8). ), большое количество и размер фолликулов в яичнике (8, 9), высокие концентрации эстрадиола (Е2) в сыворотке (3, 9, 10), большое количество извлеченных ооцитов (3, 9, 11), беременность после переноса свежих эмбрионов ( 12) и история СГЯ (13). Точная причина СГЯ в настоящее время сложна и остается предметом споров. Последние исследования показали, что СГЯ связан с возрастом, ИМТ, функцией яичников и протоколом стимуляции овуляции.

Доказательства показали, что СГЯ возникает только после воздействия хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), который имеет значительно более длительный период полувыведения, чем период полувыведения лютеинизирующего гормона (ЛГ), и более высокое сродство к рецепторам, вызывая, таким образом, обширную лютеинизацию гранулезных клеток внутри желтое тело (14). Это, в свою очередь, приводит к выработке вазоактивных веществ, в том числе фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), ренин-ангиотензиновой системы, интерлейкина 6, интерлейкина 1b, ангиотензина II, инсулиноподобного фактора роста 1 и трансформирующего фактора роста b, который VEGF является наиболее важным фактором, вызывающим повышение проницаемости сосудов и гемоконцентрацию (15-17). VEGF стимулирует митогенез эндотелиальных клеток и делает капилляры высокопроницаемыми для высокомолекулярных белков (15). Патофизиология СГЯ характеризуется расширением артериол и повышением проницаемости капилляров, что приводит к утечке жидкости из сосудистого русла, накоплению жидкости в третьем пространстве и внутрисосудистой дегидратации, вызывая истощение внутрисосудистого объема, гемоконцентрацию, гипоальбуминемию, дисбаланс электролитов и даже тромбоз.

Это, в свою очередь, приводит к выработке вазоактивных веществ, в том числе фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), ренин-ангиотензиновой системы, интерлейкина 6, интерлейкина 1b, ангиотензина II, инсулиноподобного фактора роста 1 и трансформирующего фактора роста b, который VEGF является наиболее важным фактором, вызывающим повышение проницаемости сосудов и гемоконцентрацию (15-17). VEGF стимулирует митогенез эндотелиальных клеток и делает капилляры высокопроницаемыми для высокомолекулярных белков (15). Патофизиология СГЯ характеризуется расширением артериол и повышением проницаемости капилляров, что приводит к утечке жидкости из сосудистого русла, накоплению жидкости в третьем пространстве и внутрисосудистой дегидратации, вызывая истощение внутрисосудистого объема, гемоконцентрацию, гипоальбуминемию, дисбаланс электролитов и даже тромбоз.

В то время как лечение СГЯ в основном поддерживающее, профилактика имеет решающее значение. Большинство современных исследований были посвящены стратегиям профилактики и лечения СГЯ, при этом относительно мало внимания уделялось его клиническому прогнозу. Это исследование предоставляет клиницистам потенциальные предикторы времени до излечения, описывая некоторые клинические особенности и лабораторные данные у беременных пациенток с СГЯ.

Это исследование предоставляет клиницистам потенциальные предикторы времени до излечения, описывая некоторые клинические особенности и лабораторные данные у беременных пациенток с СГЯ.

Материалы и методы

Исследуемая группа

Это ретроспективное исследование было проведено в Центре репродуктивной медицины Первой дочерней больницы Университета Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай. Пациенты, перенесшие были выбраны оплодотворение in vitro (ЭКО)/интрацитоплазматическая инъекция одной спермы (ИКСИ) после вспомогательного зачатия с поздним началом умеренной или тяжелой степени СГЯ в период с января 2018 года по декабрь 2020 года. Доступ и обработка данных пациентов были одобрены комитетом по этике в соответствии с протоколом ретроспективных исследований. Критерии включения: 1) диагноз СГЯ по Голанским критериям; 2) пациентки с ЭКО/ИКСИ-ассистированной беременностью в первом цикле; 3) пациенты, которым подкожно вводили агонист гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) длительного действия; 4) пациентки с положительным тестом на беременность; и 5) возраст <35 лет. Критериями исключения были: 1) женщины, получавшие антитромботические препараты; 2) женщины с известными коагулопатиями; и 3) неопределенные лабораторные результаты и отсутствующие лабораторные данные. Проанализировать взаимосвязь времени восстановления больных с СГЯ с такими показателями крови, как лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты, гематокрит, креатинин, общий белок, альбумин, протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время ( ТТ), фибриноген (Fib), D-димер и продукты деградации фибриногена (FDP) в течение 24 ч после поступления.

Критериями исключения были: 1) женщины, получавшие антитромботические препараты; 2) женщины с известными коагулопатиями; и 3) неопределенные лабораторные результаты и отсутствующие лабораторные данные. Проанализировать взаимосвязь времени восстановления больных с СГЯ с такими показателями крови, как лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты, гематокрит, креатинин, общий белок, альбумин, протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время ( ТТ), фибриноген (Fib), D-димер и продукты деградации фибриногена (FDP) в течение 24 ч после поступления.

Лечение СГЯ обычно включает замещение жидкости для поддержания внутрисосудистой перфузии и поддерживающую терапию, такую как низкомолекулярная декстроза и гидроксиэтилкрахмал. У больного наблюдали анализ крови, коагуляционный профиль, электролиты, креатинин, альбумин. В зависимости от состояния пациента альбумин вводили внутривенно, а антикоагулянты — пациентам с тенденцией к тромбообразованию и гиперкоагуляцией для предотвращения тромбоза (18). При этом при наличии у больного больших объемов плевры и асцита пункцию и дренирование проводили под контролем УЗИ. Подробная информация о лечении пациентов показана в таблице 1.

При этом при наличии у больного больших объемов плевры и асцита пункцию и дренирование проводили под контролем УЗИ. Подробная информация о лечении пациентов показана в таблице 1.

Таблица 1 Традиционное вмешательство при синдроме гиперстимуляции яичников (СГЯ).

Пациент считается клинически излеченным, когда утренний гематокрит составляет <40% и отсутствуют явные клинически значимые симптомы, такие как вздутие живота, боль в животе и одышка (19). С другой стороны, УЗИ должно указывать на отсутствие плеврального и брюшного выпота или небольшое количество выпота, а количество лейкоцитов, креатинина, альбумина, аланинтрансаминазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), электролитов и других биохимических показателей должно вернуться к норме. обычный. Критериями выписки считались критерии излечения пациентов.

Лабораторные показатели

Через 24 ч после поступления пациентам были проведены основные анализы крови, функции печени и почек, функции свертывания крови, D-димер, ФДП и другие тесты. Уровни этих параметров измеряли с помощью автоматического биохимического анализатора Roche HP800 и автоматического анализатора крови серии Sysmex.

Уровни этих параметров измеряли с помощью автоматического биохимического анализатора Roche HP800 и автоматического анализатора крови серии Sysmex.

Протокол контролируемой гиперстимуляции яичников

На второй-третий день менструации пациенткам вводили агонист ГнРГ длительного действия (диферелин, 3,75 мг; Beafour-Ipsen, Дре, Франция) путем подкожной инъекции. Через 30 дней, когда уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) был <5 МЕ/л, уровень ЛГ <3 МЕ/л, а диаметр антрального фолликула составлял почти 5 мм, была начата КОГ. Мы определили индивидуальную дозу гонадотропина (Гн) (ГОНАЛ-ф; Merck Serono, Дармштадт, Германия) в соответствии с возрастом пациентки, ИМТ и овариальным резервом. Дозу Gn поддерживали или корректировали в соответствии с ростом фолликулов и уровнями гормонов в сыворотке в течение курса введения препарата. Когда один доминантный фолликул имел диаметр ≥20 мм и по крайней мере три доминантных фолликула имели диаметр ≥17 мм, в ту же ночь вводили триггерную инъекцию ХГЧ (рекомбинантный ХГЧ альфа для инъекций; Merck Serono). Через 36–37 часов после инъекции триггера мы выполнили трансвагинальное извлечение ооцитов; поддержку лютеиновой фазы обычно проводили примерно через 14 дней после извлечения ооцитов.