Гипертензия внутрибрюшная: Внутрибрюшная гипертензия у больных тяжелым острым панкреатитом

Внутрибрюшная гипертензия у больных тяжелым острым панкреатитом

Введение

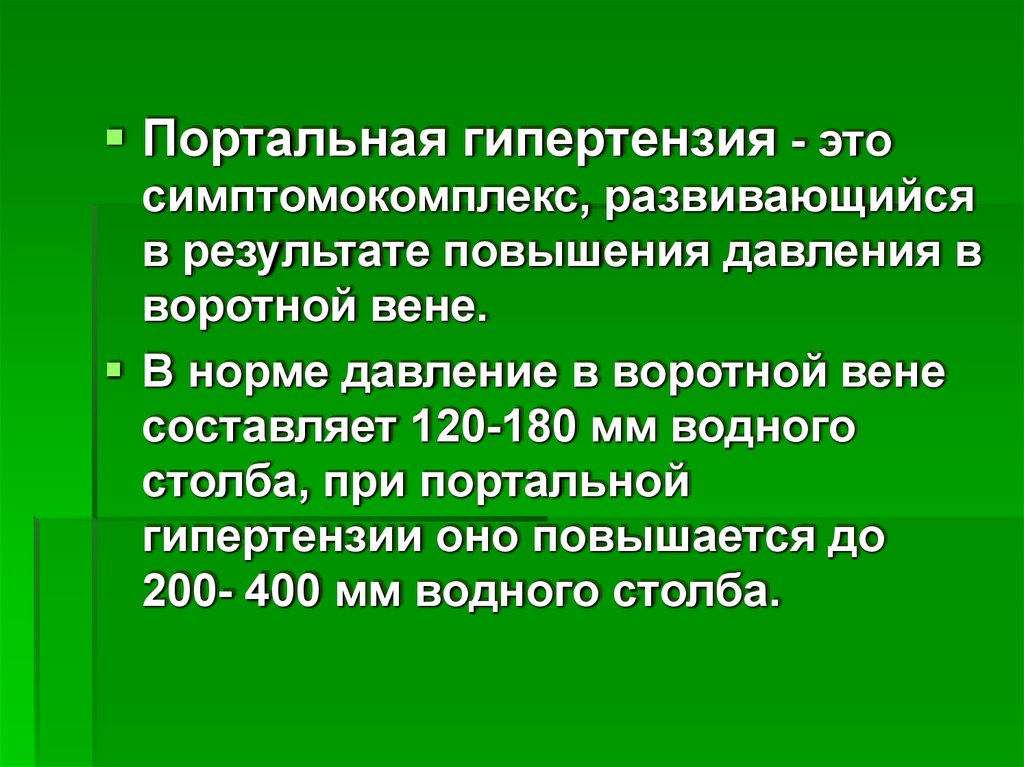

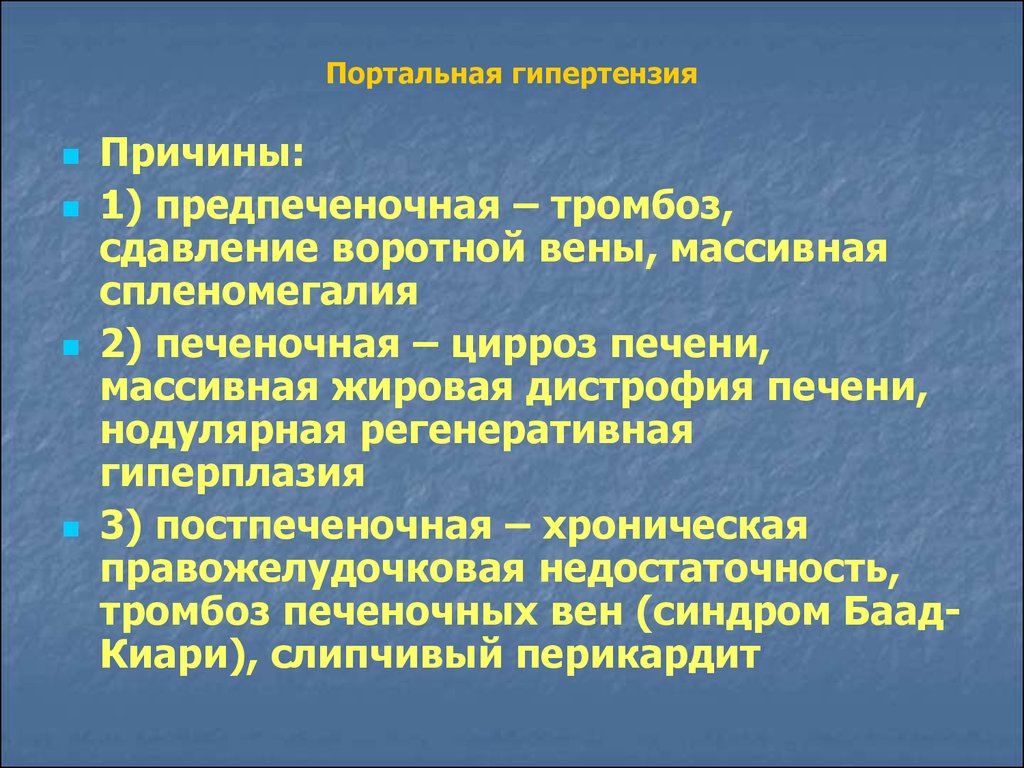

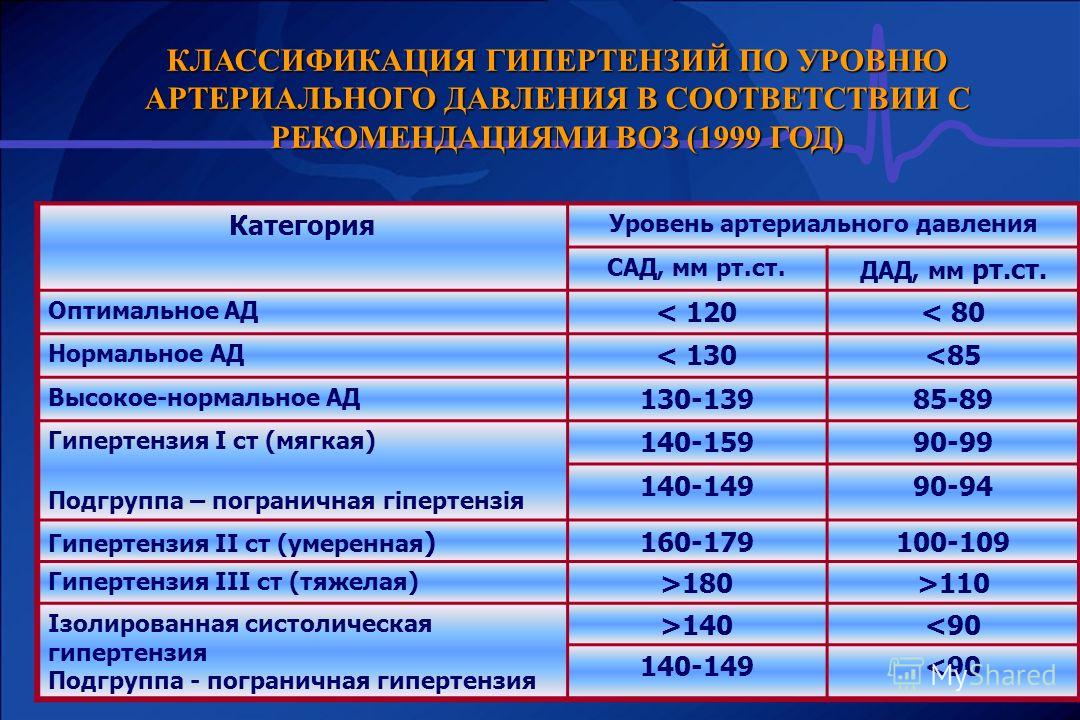

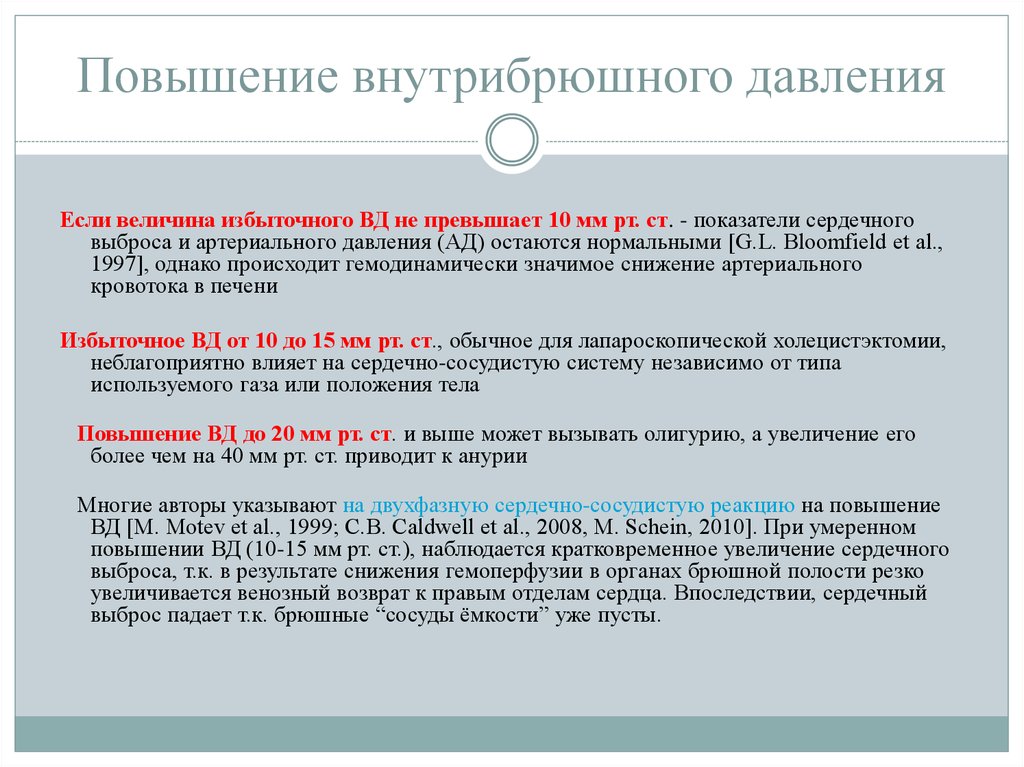

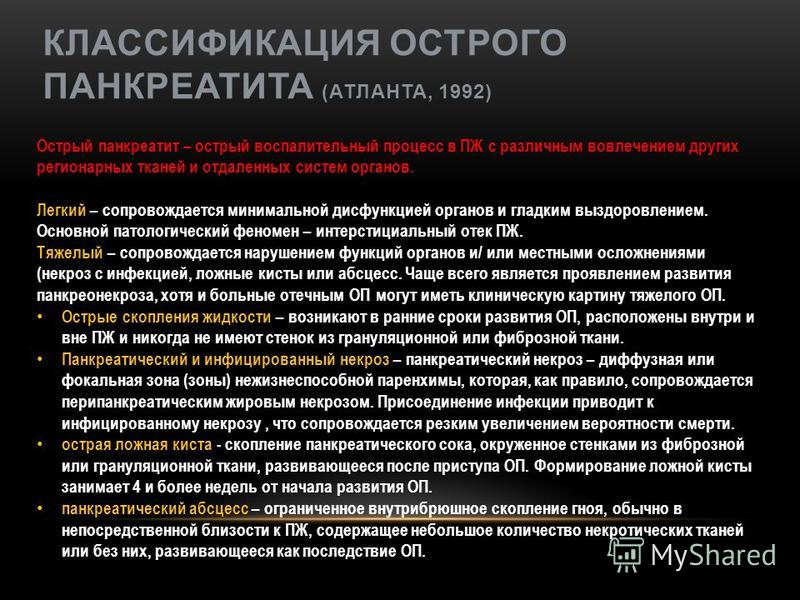

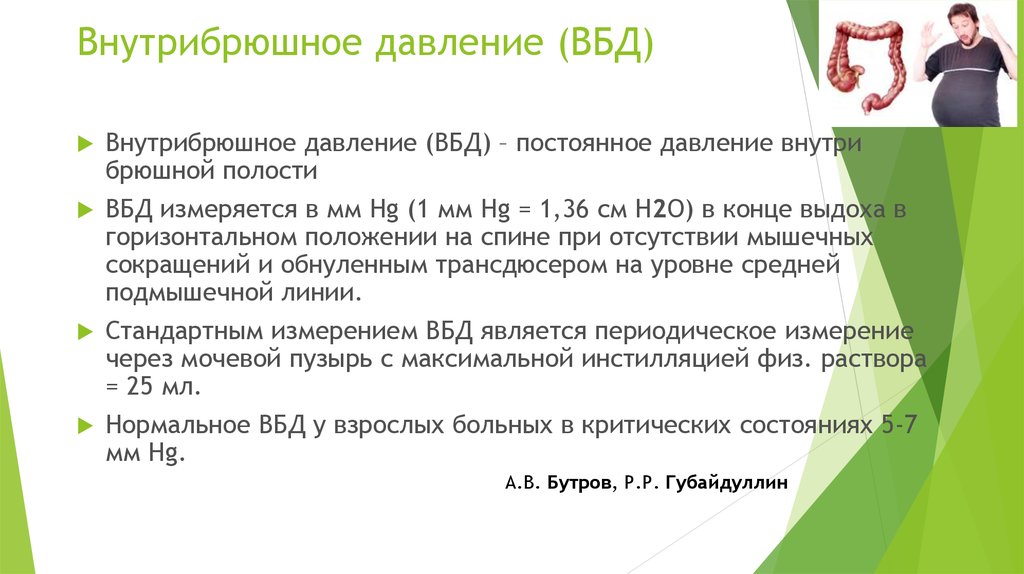

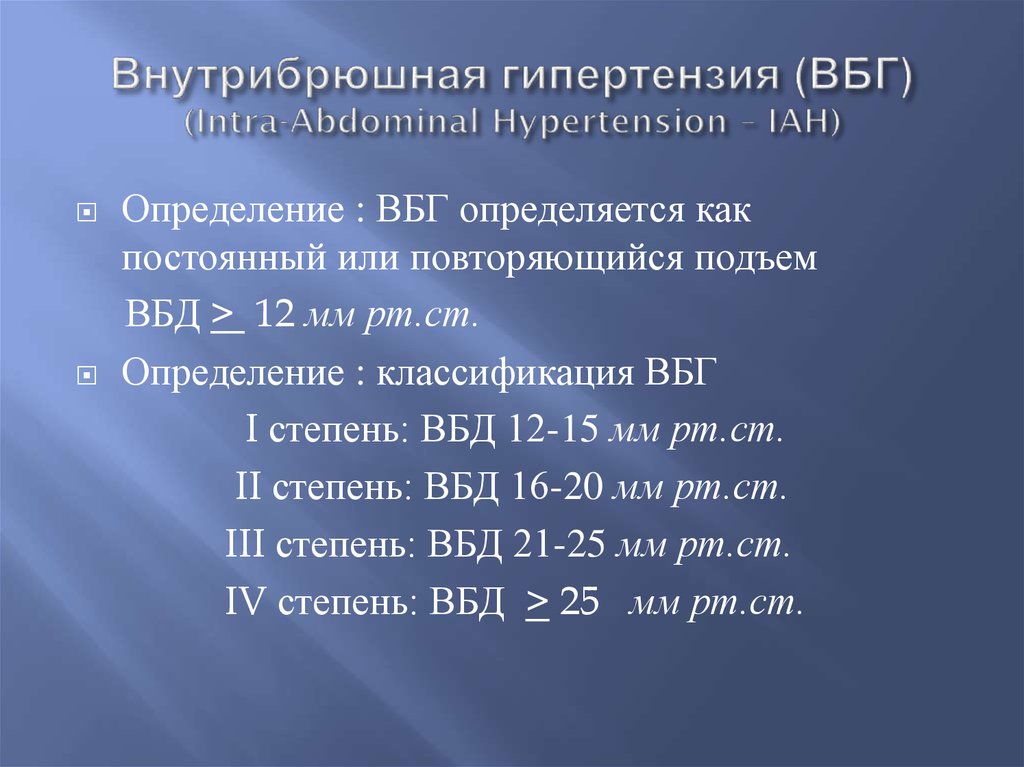

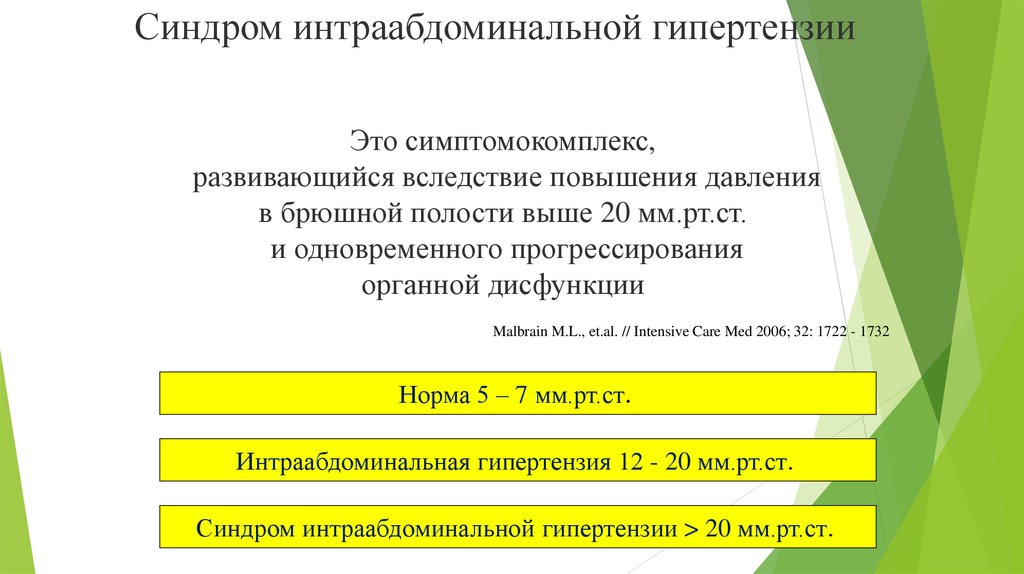

Показатель внутрибрюшного давления (ВБД) является важным фактором оценки тяжести состояния больных при различных ургентных хирургических заболеваниях, в том числе при остром панкреатите (ОП), его измерению и коррекции уделяют большое внимание [3, 4, 12, 22, 31, 35]. У взрослого человека ВБД, равное 5-7 мм рт.ст., считают нормальным. Более высокие значения ВБД расценивают как внутрибрюшную гипертензию (ВБГ). Выделяют [25] 4 степени повышения ВБГ (табл. 1).

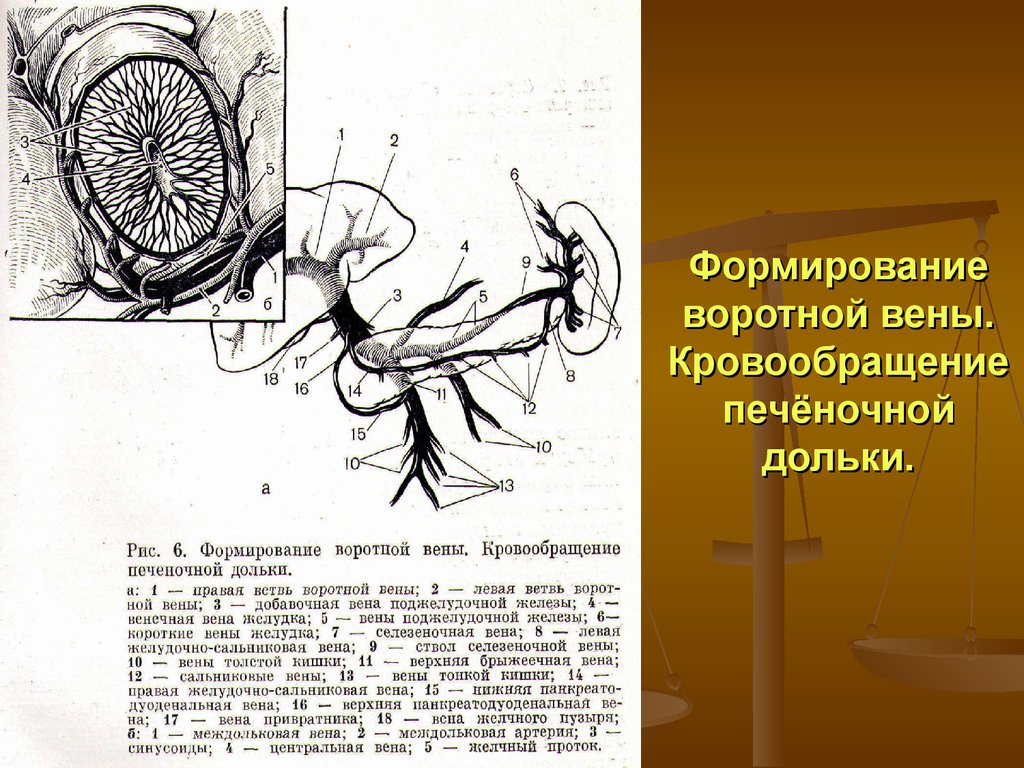

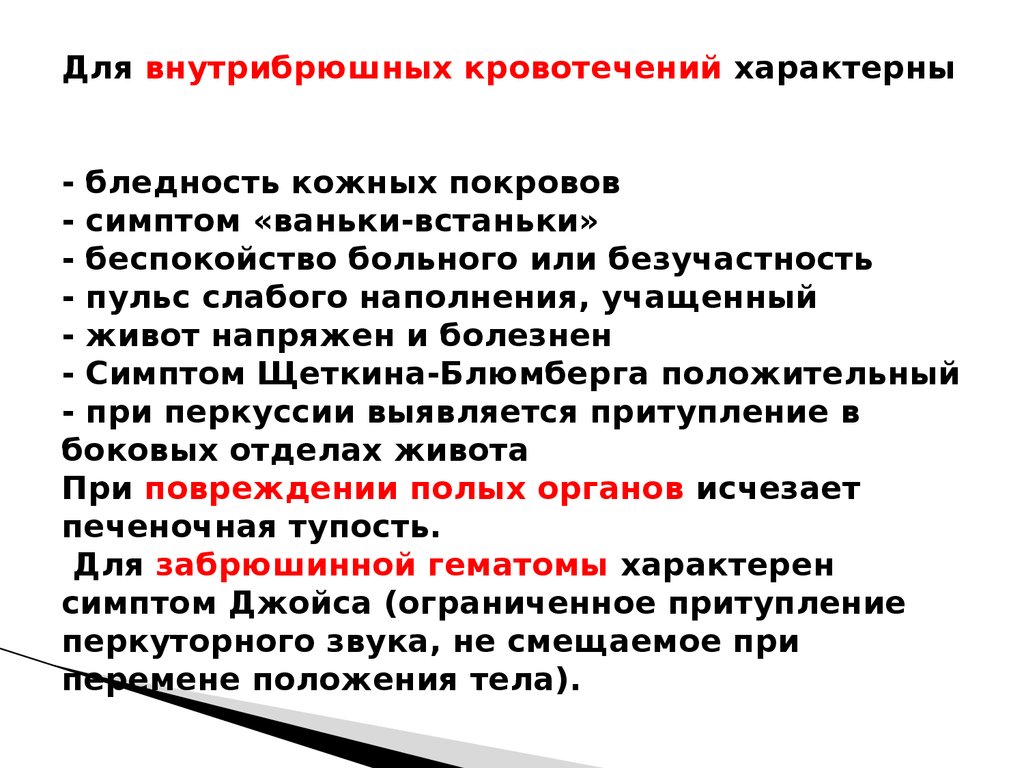

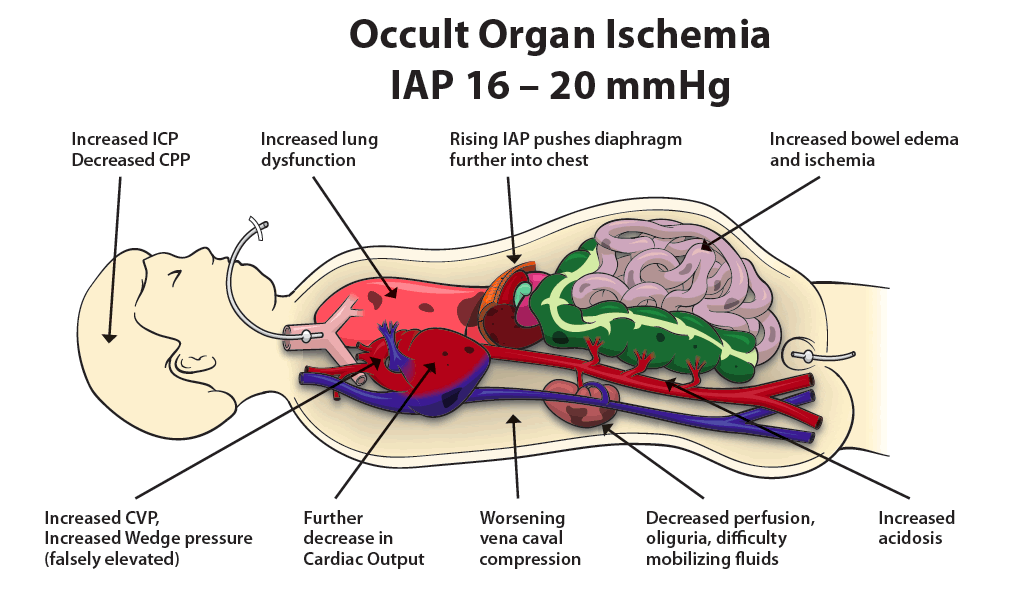

Повышению ВБД у больных ОП способствуют следующие факторы: парез кишечника, компрессия двенадцатиперстной кишки, гастростаз, наличие свободной жидкости в брюшной полости и забрюшинном пространстве, ригидность передней брюшной стенки вследствие ее отека и неадекватной аналгезии. Повышенное ВБД приводит к ряду серьезных нарушений функции различных органов. Сдавление нижней полой вены с последующим уменьшением притока венозной крови к сердцу, снижение сердечного выброса при одновременном повышении периферического сосудистого сопротивления обусловливают нарушение микроциркуляции и перфузию тканей [7-9, 14, 20, 24].

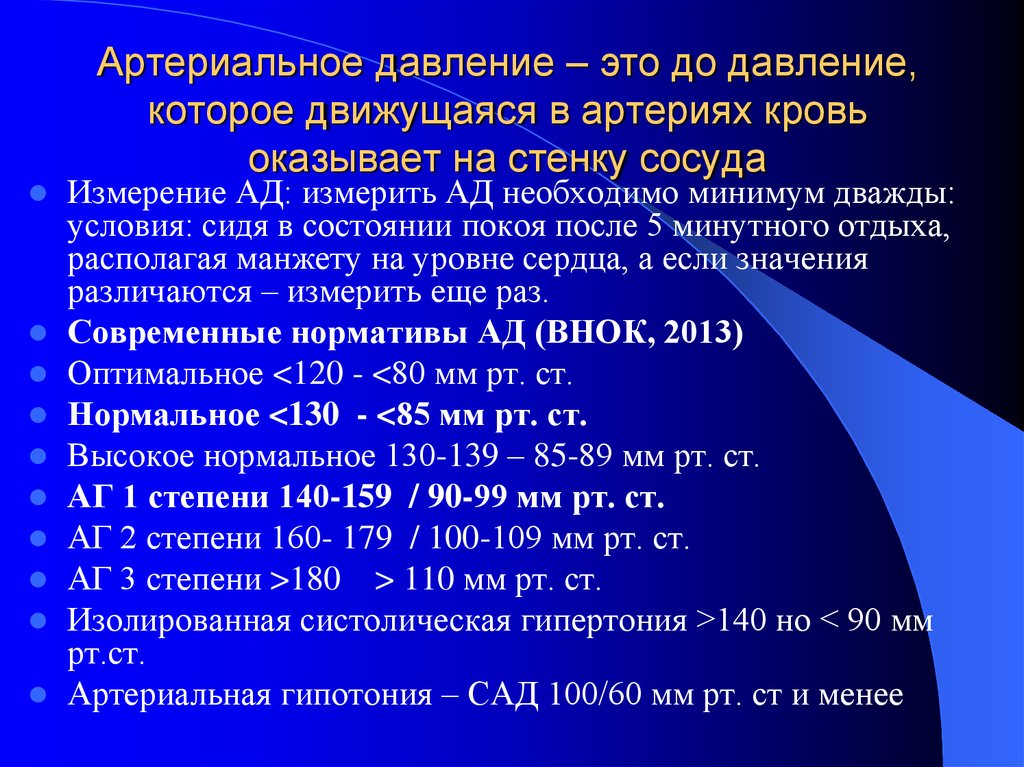

Брюшное перфузионное давление (БПД) определяется разницей между средним артериальным давлением (АД) и ВБД. Считают, что для нормального функционирования органов брюшной полости и забрюшинного пространства БПД должно быть выше 60 мм рт.ст. [10, 11, 26].

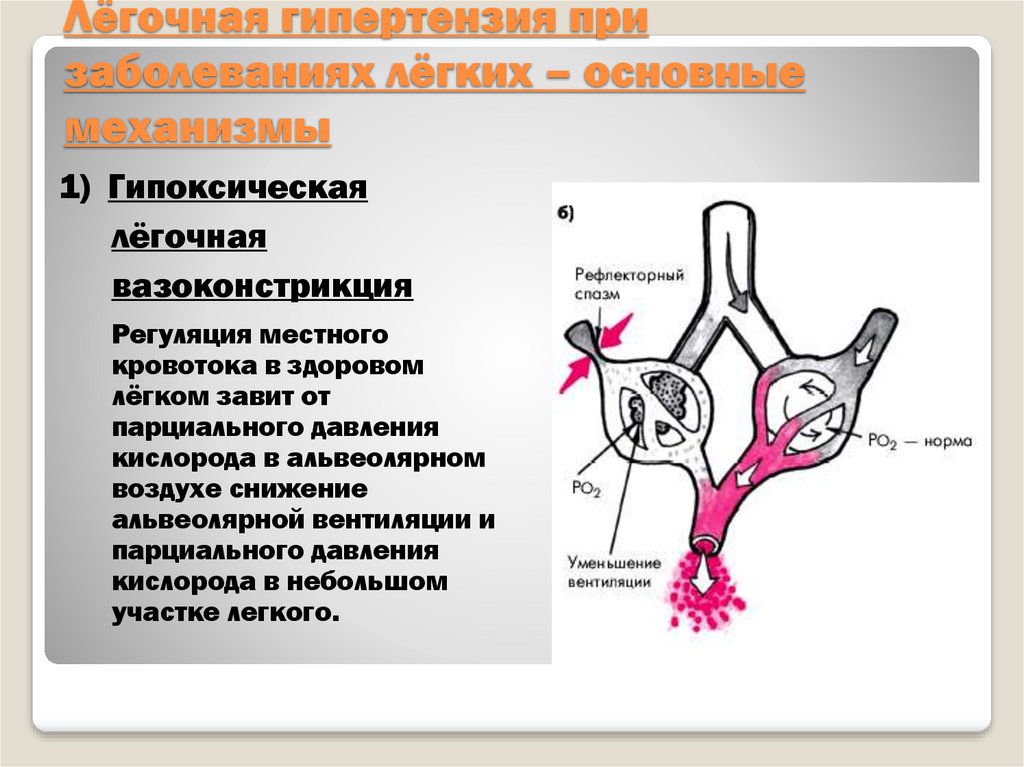

ВБГ приводит к высокому стоянию купола диафрагмы, уменьшению легочного объема и альвеолярной вентиляции. При этом происходит сдавление лимфатических сосудов и скопление интерстициальной жидкости в легких. Повышение давления вдоха является причиной развития интерстициального отека легких, появления ателектазов и, как следствие, гипоксии и гиперкапнии [18, 29], легочной недостаточности. Искусственная вентиляция легких в таких условиях может приводить к баротравме и развитию респираторного дистресс-синдрома.

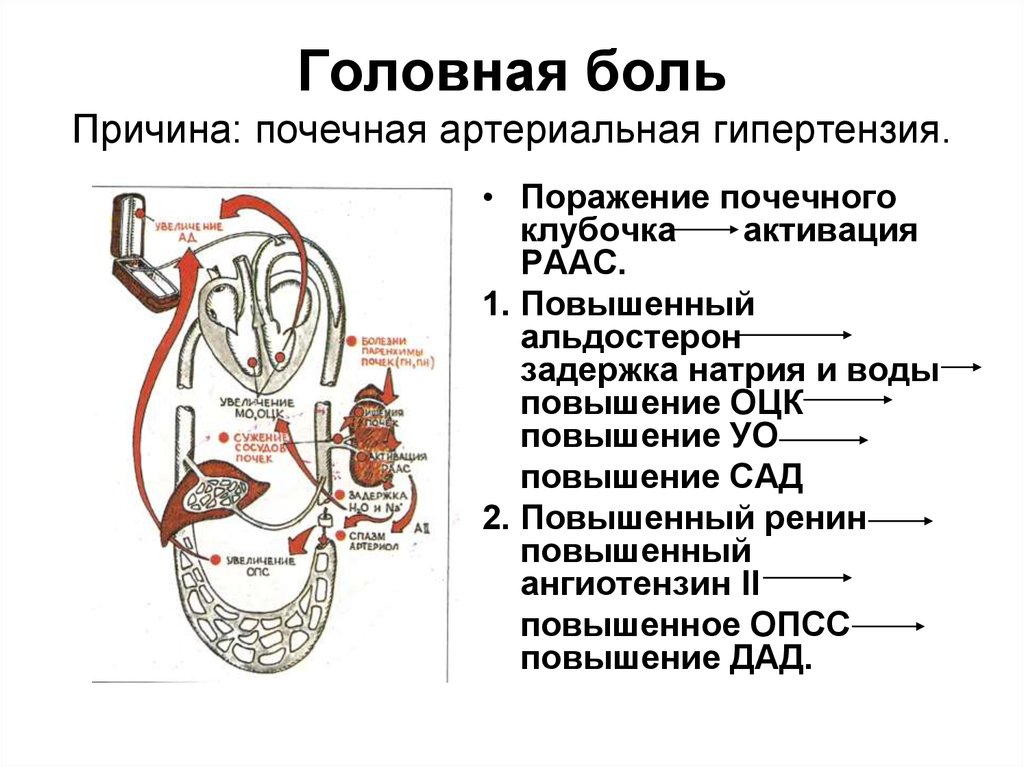

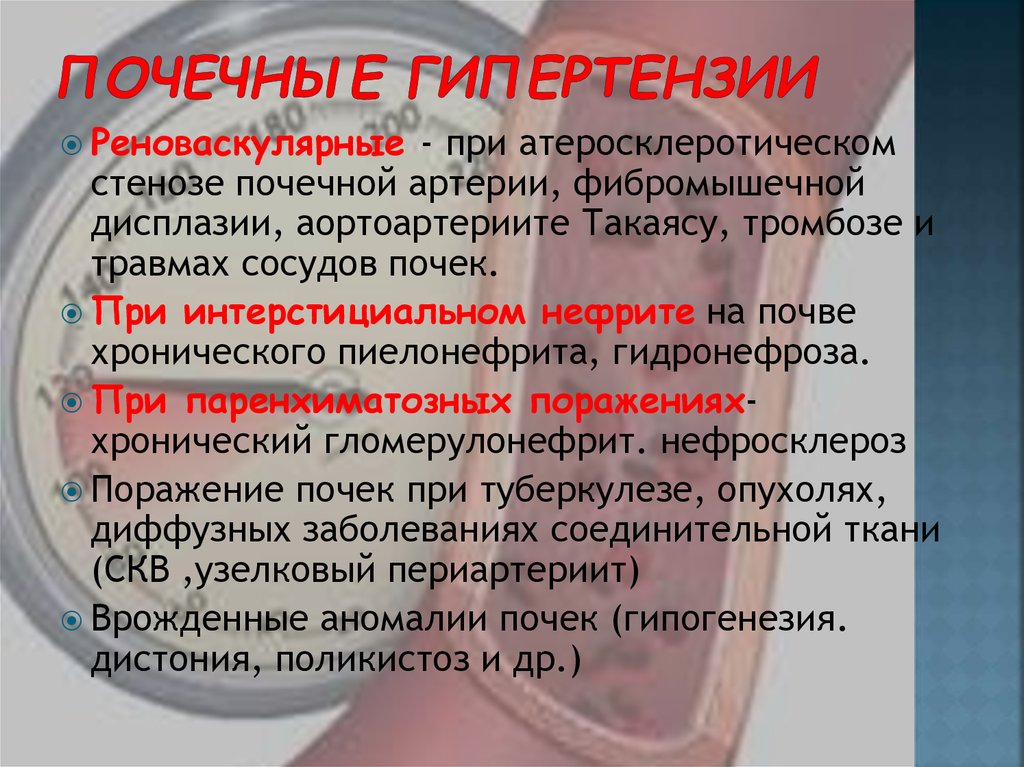

Влияние ВБГ на мочевыделительную систему связано с компрессией почечных вен и паренхимы почек, снижением кровотока в почке, гломерулярного фильтрационного давления (определяется разницей между средним АД и ВБД) и фильтрационного градиента (ФГ, определяется разницей между средним АД и удвоенным ВБД).

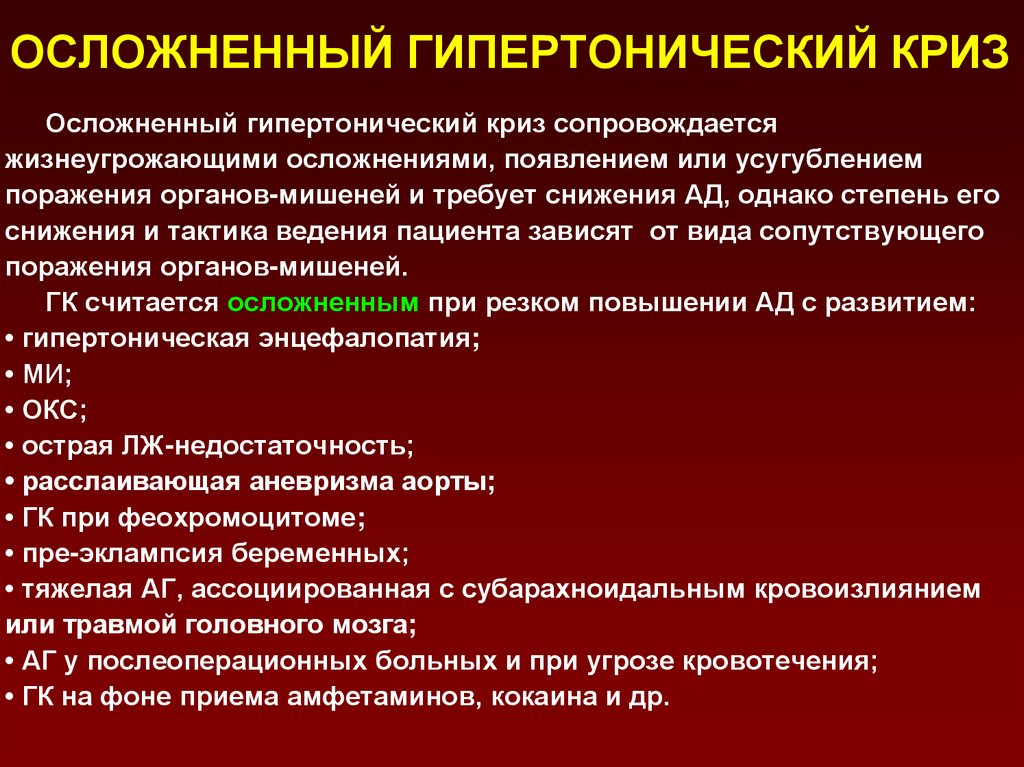

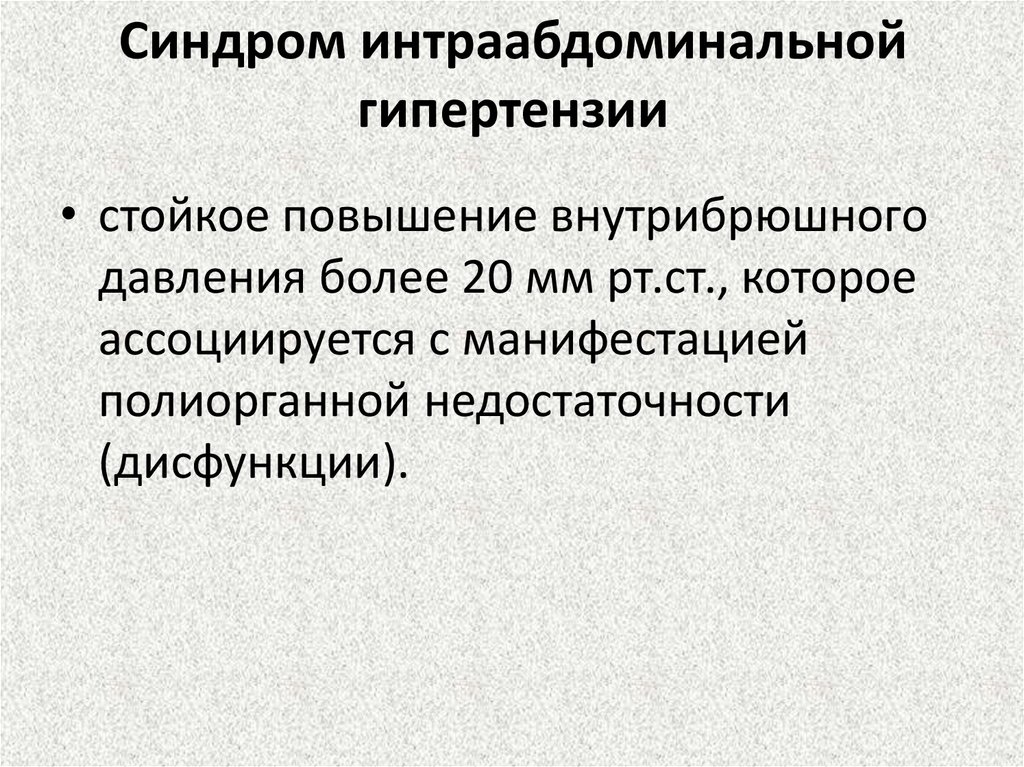

Повышение ВБД при наличии органной недостаточности определяет наличие абдоминального компартмент-синдрома (АКС). World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (2012 г.) дает следующее определение АКС — это стойкое повышение ВБД более 27 см вод. ст., которое ассоциируется с новой дисфункцией/недостаточностью органов. Другими словами, АКС — это сочетание повышения ВБД>20 мм рт.ст. (27 см вод. ст.) и наличие недостаточности хотя бы одного органа.

Было показано, что ВБГ у больных тяжелым ОП формируется с первых дней заболевания, при благоприятном прогнозе сохраняется в течение 3-5 дней, а затем снижается. У всех умерших больных тяжелым ОП давление в брюшной полости остается высоким на протяжении всей первой недели. Повышение ВБД может наблюдаться также при прогрессировании локальных осложнений: острых жидкостных скоплений, распространенного парапанкреатита [15]. Повышение ВБД является одним из механизмов развития недостаточности органов, которая приводит к летальному исходу [37].

Успех лечения больных тяжелым ОП во многом зависит от ранней диагностики и купирования ВБГ, чему способствует мониторирование этого показателя с первых часов заболевания [17, 30, 36]. Раннее мониторирование и лечение ВБГ позволили добиться снижения летальности при тяжелом ОП с 20 до 10% [34].

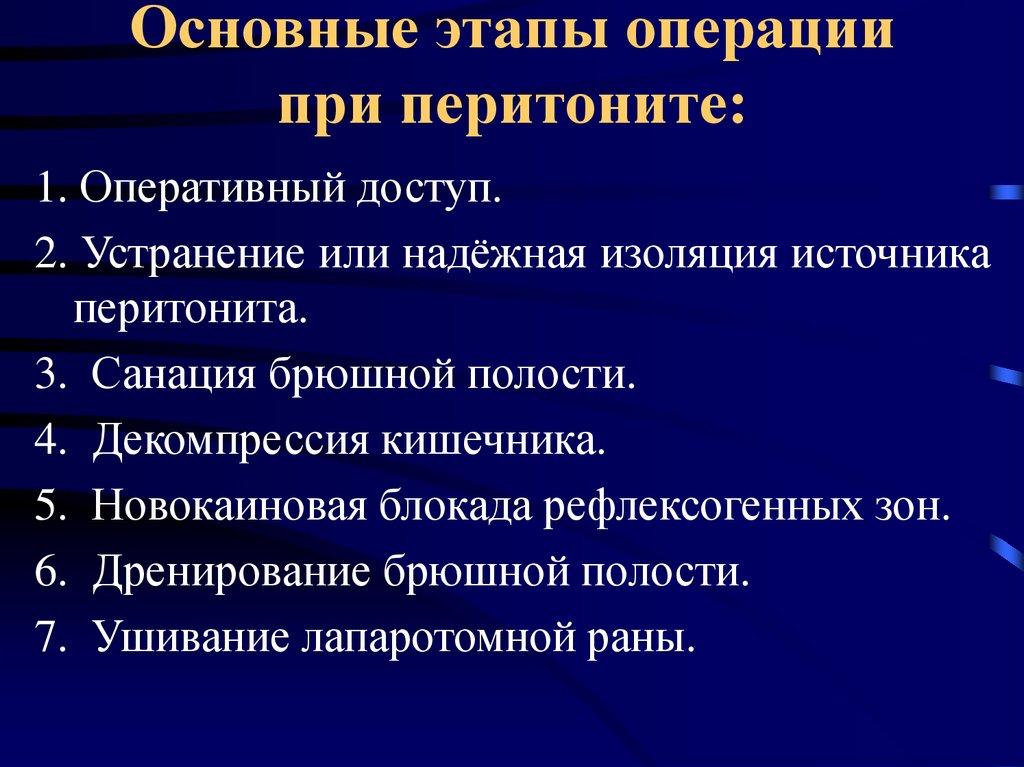

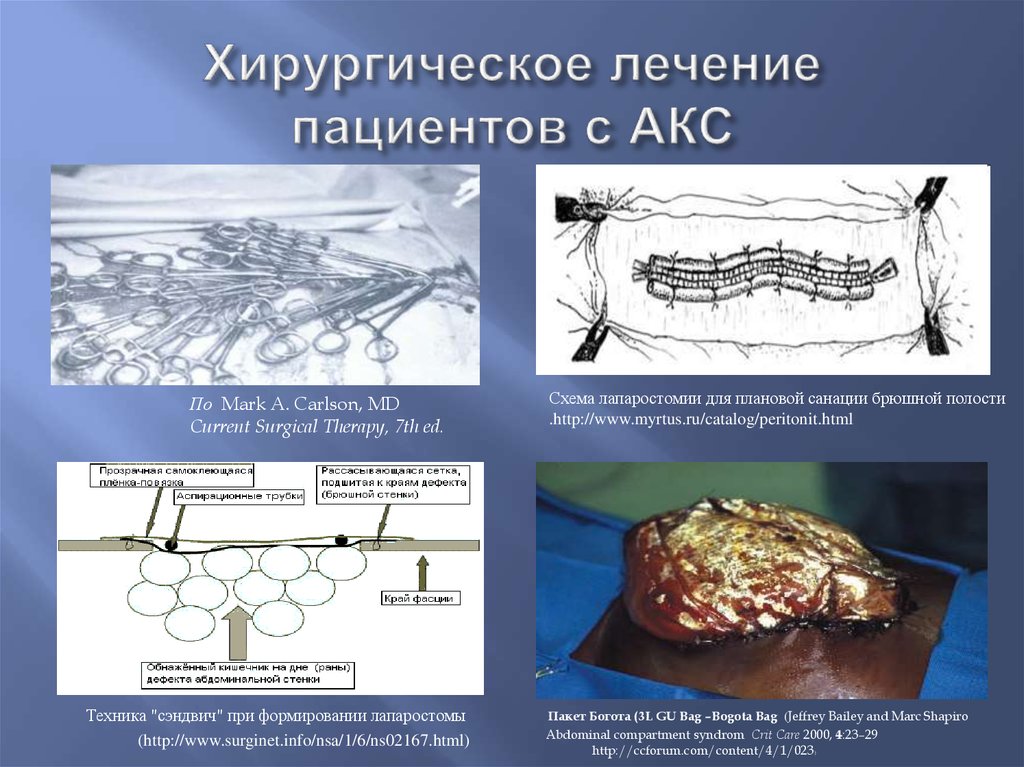

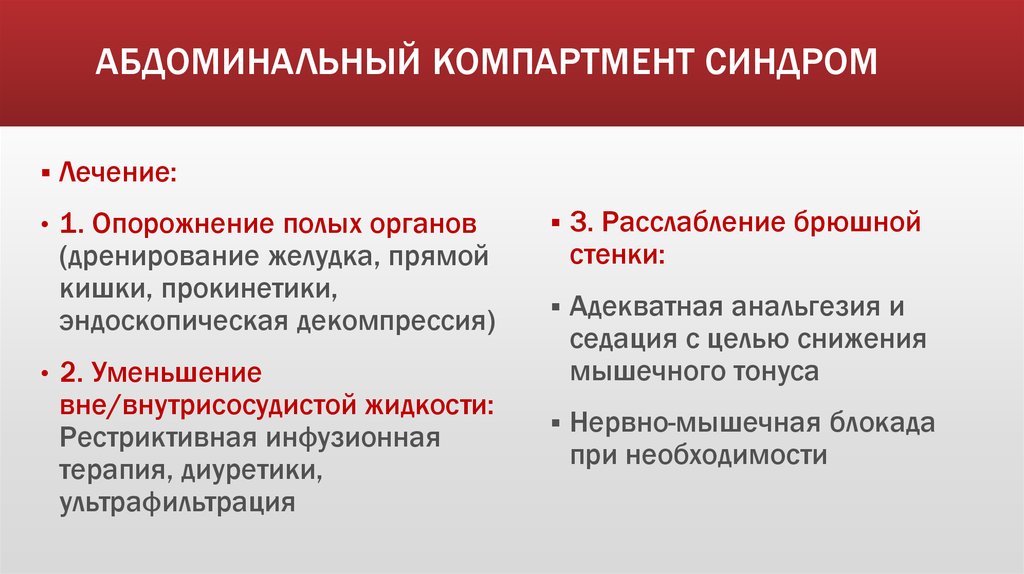

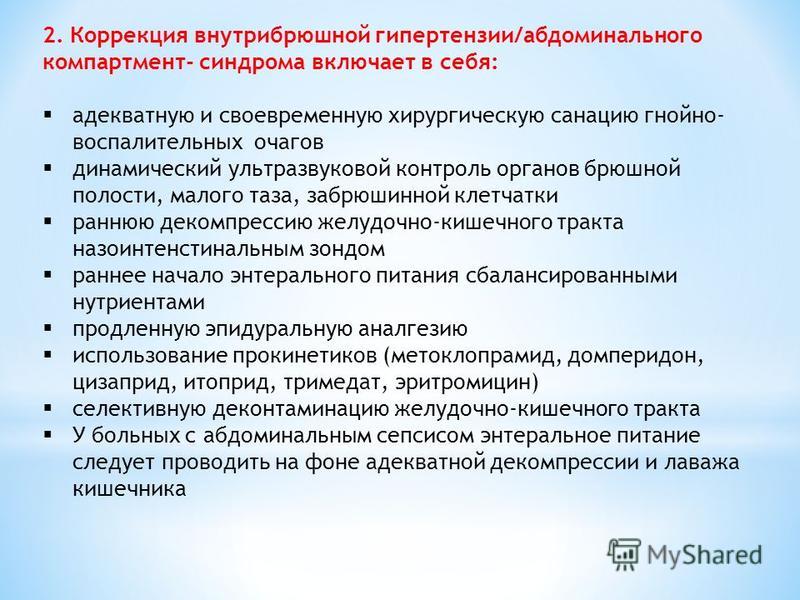

Для этого авторы [27, 28, 32, 34] проводят адекватное обезболивание с целью уменьшения напряжения передней брюшной стенки, дренирование всех жидкостных скоплений в забрюшинной клетчатке и брюшной полости, декомпрессию желудочно-кишечного тракта, ограничивают водную нагрузку (не более 5 л в сутки), вводят коллоидные и гипертонические растворы, своевременно применяют гемодиализ и ультрафильтрацию. Для поддержания перфузионного давления используют вазоактивные препараты. При рефрактерной ВБГ с развитием АКС прибегают к хирургическим методам: подкожной фасциотомии, лапаростомии с применением сетчатых аллотрансплантатов, сендвич-пакетов и вакуум-ассистированного закрытия ран [13, 17, 22, 23, 36].

При рефрактерной ВБГ с развитием АКС прибегают к хирургическим методам: подкожной фасциотомии, лапаростомии с применением сетчатых аллотрансплантатов, сендвич-пакетов и вакуум-ассистированного закрытия ран [13, 17, 22, 23, 36].

Во многих работах показано, что через несколько часов после декомпрессивной лапаротомии у больных с АКС наступает улучшение функций органов [6, 16, 33]. Это указывает на непосредственную роль ВБГ в развитии дисфункций органов. При ретроспективном анализе результатов лечения было показано, что в группе из 23 больных ОП, осложненным АКС, перенесших декомпрессивную лапаротомию (

Нашей целью было изучение роли парапанкреатита в прогрессировании ВБГ у больных тяжелым ОП с различными проявлениями недостаточности органов.

Материал и методы

Проведен анализ результатов лечения 63 больных тяжелым ОП, поступивших в клинику в течение 1-4 сут (в среднем через 26,4±3 ч) от начала заболевания. Все больные находились в отделении интенсивной терапии. Мужчин было 48 (76%), женщин — 15 (24%). Возраст больных варьировал от 19 лет до 81 года (44,4±2 года). Причиной ОП у 87% больных явился прием алкоголя, у 13% — желчнокаменная болезнь. У 60 больных при поступлении диагностирован ферментативный перитонит, по поводу которого 55 (87,3%) больным была произведена санационная лапароскопия, 5 — лапаротомия (3 — в связи с сопутствующим деструктивным холециститом, 2 — из-за невозможности исключения другого острого хирургического заболевания).

Все больные находились в отделении интенсивной терапии. Мужчин было 48 (76%), женщин — 15 (24%). Возраст больных варьировал от 19 лет до 81 года (44,4±2 года). Причиной ОП у 87% больных явился прием алкоголя, у 13% — желчнокаменная болезнь. У 60 больных при поступлении диагностирован ферментативный перитонит, по поводу которого 55 (87,3%) больным была произведена санационная лапароскопия, 5 — лапаротомия (3 — в связи с сопутствующим деструктивным холециститом, 2 — из-за невозможности исключения другого острого хирургического заболевания).

Все больные были разделены на 4 группы: у 24 больных (1-я группа) признаков недостаточности органов не было, у 15 (2-я группа) отмечена ОДН, у 11 (3-я группа) — ОДН и ОССН, у 13 больных (4-я группа) выявлено сочетание ОДН, ОССН и острой почечной недостаточности (ОПН).

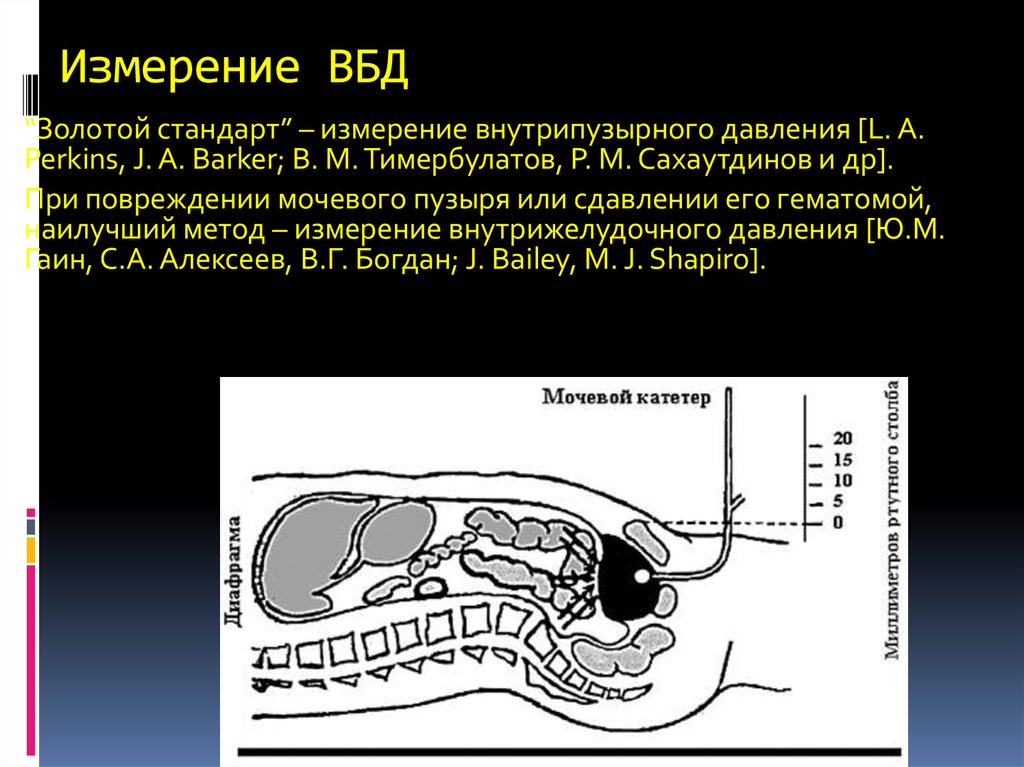

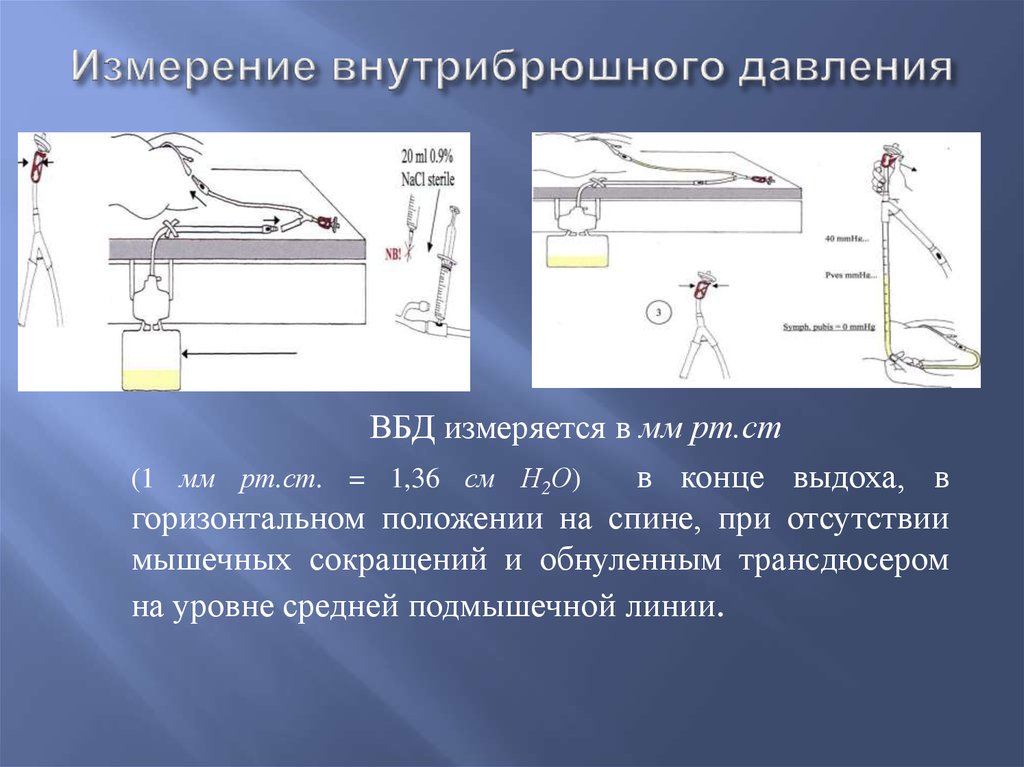

Измерение ВБД осуществляли по методу I. Kron и соавт. [21], показания (в см вод. ст.) снимали на 1, 3, 5, 7-е сутки от начала заболевания. Рассчитывали уровни БПД, ФГ (показания в мм рт.

КТ с болюсным контрастированием проводили 21 больному. Поражение забрюшинной клетчатки оценивали по классификации K. Ishikawa и соавт. [19]. Классификация основана на КТ-признаках распространенности инфильтративно-жидкостных изменений. Авторы выделяют 5 степеней поражения: 1-я степень — изменения в переднем параренальном пространстве или в корне брыжейки поперечной ободочной кишки; 2-я степень — изменения клетчатки в области латерального канала или по заднему листку параренальной фасции, 3-я степень — изменения в ретроколической клетчатке, отграниченные фасцией Тольди, 4-я степень — распространение воспалительного процесса на предбрюшинную клетчатку и (или) на собственную околопочечную клетчатку, 5-я степень — переход на собственно забрюшинную клетчатку (textus cellulosus retroperitonealis). При 4-й и 5-й степенях возможно поражение паравезикальной и пресакральной клетчатки.

У других 42 больных о распространенном панкреатите судили по данным УЗИ, видеолапароскопии, а также по информации, полученной во время операции, и данным патологоанатомического вскрытия.

Для проведения множественных сравнений с контрольной группой использовали метод Данетта, для сравнения двух групп между собой — критерий Стьюдента, для сравнения качественных признаков — критерий &khgr;2 и точный критерий Фишера, для изучения корреляции применяли критерий Пирсона.

Результаты и обсуждение

Показатели ВБД, АРАСНЕ II, БПД и ФГ

Значения ВБД у больных изучаемых групп представлены на рис. 1.Рисунок 1. Показатели ВБД у больных ОП. Здесь и на рис. 2, 4 и 5: НО — недостаточность органов, остальные обозначения в тексте. У больных 1-3-й группы в 1-е сутки уровни ВБД достоверно не различались и соответствовали ВБГ 1-й степени, тогда как у больных 4-й группы ВБД было достоверно выше и соответствовало ВБГ 2-й степени.

На рис. 2 представлены показатели шкалы APACHE II у больных разных групп.Рисунок 2. Показатели шкалы APACHE II у больных ОП. Уже в 1-е сутки у больных 2-4-й группы с проявлениями недостаточности органов, в отличие от больных 1-й группы, отмечены значения, соответствующие тяжелому течению заболевания. Наиболее высокие уровни были в 4-й группе. В динамике у больных 1-й и 2-й групп регистрировалось уменьшение индекса APACHE II, тогда как в 3-й и 4-й группах (несмотря на проводимое лечение) — его увеличение к 5-м и 7-м суткам.

Таким образом, ВБГ отражает тяжесть состояния больных в такой же степени, как и индекс шкалы APACHE II. На

ВБД при различном поражении забрюшинной клетчатки

У больных с распространенным парапанкреатитом (n=39) показатели ВБД (рис. 6) и шкалы АРАСНЕ II (рис. 7), измеренные в динамике с 1-х по 7-е сутки, были достоверно выше, чем у больных с локальными формами парапанкреатита (n=24; p<0,01).Рисунок 6. Показатели ВБД у больных ОП с локальными и распространенными формами парапанкреатита (ЛП и РП соответственно).Рисунок 7. Показатели APACHE II у больных ОП с локальными и распространенными формами парапанкреатита (ЛП и РП соответственно). Следует отметить, что при локальном парапанкреатите, начиная с 3-х суток этот показатель достоверно снижался, тогда как при распространенном поражении забрюшинной клетчатки гипертензия сохранялась. Распространенное поражение забрюшинной клетчатки в большей степени, чем наличие выпота в брюшной полости, определяло стойкое повышение ВБД. Об этом свидетельствуют данные, представленные в табл. 2. Проанализированы результаты обследования 48 больных с наличием ВБГ 1-4-й степени. Санацию и дренирование брюшной полости при ферментативном перитоните производили в 1-3-и сутки с момента заболевания.

6) и шкалы АРАСНЕ II (рис. 7), измеренные в динамике с 1-х по 7-е сутки, были достоверно выше, чем у больных с локальными формами парапанкреатита (n=24; p<0,01).Рисунок 6. Показатели ВБД у больных ОП с локальными и распространенными формами парапанкреатита (ЛП и РП соответственно).Рисунок 7. Показатели APACHE II у больных ОП с локальными и распространенными формами парапанкреатита (ЛП и РП соответственно). Следует отметить, что при локальном парапанкреатите, начиная с 3-х суток этот показатель достоверно снижался, тогда как при распространенном поражении забрюшинной клетчатки гипертензия сохранялась. Распространенное поражение забрюшинной клетчатки в большей степени, чем наличие выпота в брюшной полости, определяло стойкое повышение ВБД. Об этом свидетельствуют данные, представленные в табл. 2. Проанализированы результаты обследования 48 больных с наличием ВБГ 1-4-й степени. Санацию и дренирование брюшной полости при ферментативном перитоните производили в 1-3-и сутки с момента заболевания./21/4.jpg) Не отмечено достоверных различий объема выпота в брюшной полости при разной степени ВБГ, выявлена тенденция к увеличению объема жидкости у больных с локальным парапанкреатитом. Число больных с распространенным парапанкреатитом прогрессивно увеличивалось при повышении степени ВБГ, при этом возрастало число больных с недостаточностью нескольких органов.

Не отмечено достоверных различий объема выпота в брюшной полости при разной степени ВБГ, выявлена тенденция к увеличению объема жидкости у больных с локальным парапанкреатитом. Число больных с распространенным парапанкреатитом прогрессивно увеличивалось при повышении степени ВБГ, при этом возрастало число больных с недостаточностью нескольких органов.

Таким образом, именно распространенное поражение забрюшинной клетчатки играет большую роль в поддержании ВБГ после санации и дренирования жидкостных скоплений в брюшной полости.

Отдельно были рассмотрены больные, у которых проведена КТ с болюсным введением контрастного препарата. У них выраженность парапанкреатита изучена по 5-степенной классификации [19]. При наличии поражения забрюшинной клетчатки 1-2-й степени в 1, 3, 5 и 7-е сутки ВБГ составила 13±0,3, 17±2, 16±4 и 12±2 см вод. ст. соответственно, при 3-й степени — 19±3, 17±2, 15±2 и 13±2 см вод. cт., при 4-5-й степени — 22±3, 20±2, 23±4 и 21±5 см вод. ст., различия в 1-е и 7-е сутки достоверны (p<0,05). При распространенном парапанкреатите (4-5-й степени) не отмечено снижения ВБД в течение 7 дней.

При распространенном парапанкреатите (4-5-й степени) не отмечено снижения ВБД в течение 7 дней.

В сроки 14 дней от начала заболевания из 48 больных с 1-4-й степенью ВБГ умерли 18 (37,5%): с ВБГ 1-й степени — 1 (6,6%), с ВБГ 2-й степени -6 (37,5%), с ВБГ 3-й степени — 7 (58,3%), с ВБГ 4-й степени — 4 (80%). У всех был распространенный парапанкреатит. В последующем гнойные осложнения возникли у 12 (40%) из 30 оставшихся в живых. Поздняя летальность составила 33,3% (умерли 10 больных, у 9 из них был распространенный парапанкреатит).

Таким образом, данные настоящего исследования еще раз подтвердили, что определяющим фактором неблагоприятного исхода у больных тяжелым острым панкреатитом является наличие ранней недостаточности органов.

Показатель внутрибрюшного давления наряду с индексом шкалы АРАСНЕ II позволяет на раннем этапе заболевания предположить неблагоприятный исход. Транзиторная внутрибрюшная гипертензия в течение 3 сут от начала заболевания с последующим снижением внутрибрюшного давления на 5-е сутки, характерная для больных с локальным поражением забрюшинной клетчатки, является важным фактором выживаемости. Определяющим признаком стойкой внутрибрюшной гипертензии (повышение внутрибрюшного давления в течение 5-7 дней), сопровождающейся недостаточностью органов, является распространенный парапанкреатит. Важно выделить эту группу больных, для чего к 3-5-м суткам от начала заболевания необходимо иметь информацию о наличии распространенного перитонита (данные КТ с контрастированием).

Определяющим признаком стойкой внутрибрюшной гипертензии (повышение внутрибрюшного давления в течение 5-7 дней), сопровождающейся недостаточностью органов, является распространенный парапанкреатит. Важно выделить эту группу больных, для чего к 3-5-м суткам от начала заболевания необходимо иметь информацию о наличии распространенного перитонита (данные КТ с контрастированием).

Полученные данные позволяют констатировать, что стойкая внутрибрюшная гипертензия у больных с распространенным парапанкреатитом и полиорганной недостаточностью является показанием к проведению ранних декомпрессионных вмешательств на брюшной стенке, а при наличии предикторов повреждения панкреатического протока и развития внутреннего панкреатического свища — мероприятий, направленных на перевод внутреннего свища в наружный, о чем сообщалось нами ранее [1, 2].

Внутрибрюшная гипертензия и вторичный абдоминальный компартмент-синдром у пациента с краниофарингиомой в послеоперационном периоде

Внутрибрюшная гипертензия и вторичный абдоминальный компартмент-синдром у пациента с краниофарингиомой в послеоперационном периодеПопугаев К. А.

А.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия

Савин И.А.

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 125047, Москва, Россия

Горячев А.С.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Ошоров А.В.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Полупан А.А.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Калинин П.Л.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Кутин М.А.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Лубнин А.Ю.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», Москва, Россия, ФГБНУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко (дир. — акад. РАН А.А. Потапов), Москва, Россия, Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, Россия

Внутрибрюшная гипертензия и вторичный абдоминальный компартмент-синдром у пациента с краниофарингиомой в послеоперационном периоде

Журнал:

Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н. Н. Бурденко. 2011;75(1): 66‑71

Н. Бурденко. 2011;75(1): 66‑71

Как цитировать

Попугаев К.А., Савин И.А., Горячев А.С., Ошоров А.В., Полупан А.А., Калинин П.Л., Кутин М.А., Лубнин А.Ю.

Внутрибрюшная гипертензия и вторичный абдоминальный компартмент-синдром у пациента с краниофарингиомой в послеоперационном периоде. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2011;75(1):66‑71.

Popugaev KA, Savin IA, Goriachev AS, Oshorov AV, Polupan AA, Kalinin PL, Kutin MA, Lubnin AYu. Intraabdominal hypertension and secondary abdominal compartment-syndrome in the patient with craniopharyngioma in postoperative period. Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii Imeni N. N. Burdenko. 2011;75(1):66‑71. (In Russ.).

N. Burdenko. 2011;75(1):66‑71. (In Russ.).

Авторы:

Попугаев К.А.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия

Все авторы (8)

Читать метаданные

На сегодняшний день проблема внутрибрюшной гипертензии у пациентов с опухолями головного мозга является фактически неизученной. Авторы приводят клиническое наблюдение, в котором осложненное течение раннего послеоперационного периода у пациента с краниофарингиомой было обусловлено вторичным абдоминальным компартмент-синдромом. Приводится анализ причин развития внутрибрюшной гипертензии у находящихся в отделении реанимации пациентов с поражениями ЦНС. Выявлены факторы риска развития внутрибрюшной гипертензии, наличие которых следует принимать во внимание при проведении интенсивной терапии у нейрореанимационных пациентов.

Ключевые слова:

опухоль ЦНС

внутрибрюшная гипертензия

абдоминальный компартмент-синдром

Авторы:

Попугаев К. А.

А.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия

Савин И.А.

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 125047, Москва, Россия

Горячев А.С.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Ошоров А.В.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Полупан А.А.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Калинин П.Л.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Кутин М.А.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

Лубнин А.Ю.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», Москва, Россия, ФГБНУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко (дир. — акад. РАН А.А. Потапов), Москва, Россия, Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, Россия

- РИНЦ AuthorID: 370609

- Scopus AuthorID: 57192157123

- ORCID: 0000-0003-2595-5877

Закрыть метаданные

Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) была впервые описана еще в середине XIX века [14]. С тех пор эта проблема неоднократно переживала периоды полного забвения, которые затем сменялись осознанием ее значимости, когда клиницисты и исследователи проводили активный поиск решений для ее своевременной и эффективной коррекции [27, 28, 34, 35, 37]. Наиболее подробно проблема ВБГ исследована в абдоминальной хирургии, у пострадавших с политравмой и у пациентов после операций на аорте [7, 20, 24, 29, 32, 36]. У пациентов с опухолями головного мозга проблема ВБГ является фактически неизученной. Есть отдельные работы [9, 13], в которых было показано, что у пациентов с черепно-мозговой травмой ВБГ может являться непосредственной причиной внутричерепной гипертензии. В каких-либо других аспектах проблема ВБГ у нейрохирургических пациентов ранее не рассматривалась.

С тех пор эта проблема неоднократно переживала периоды полного забвения, которые затем сменялись осознанием ее значимости, когда клиницисты и исследователи проводили активный поиск решений для ее своевременной и эффективной коррекции [27, 28, 34, 35, 37]. Наиболее подробно проблема ВБГ исследована в абдоминальной хирургии, у пострадавших с политравмой и у пациентов после операций на аорте [7, 20, 24, 29, 32, 36]. У пациентов с опухолями головного мозга проблема ВБГ является фактически неизученной. Есть отдельные работы [9, 13], в которых было показано, что у пациентов с черепно-мозговой травмой ВБГ может являться непосредственной причиной внутричерепной гипертензии. В каких-либо других аспектах проблема ВБГ у нейрохирургических пациентов ранее не рассматривалась.

Приводим клиническое наблюдение, в котором у пациента с краниофарингиомой тяжесть состояния в раннем послеоперационном периоде была обусловлена вторичным абдоминальным компартмент-синдромом.

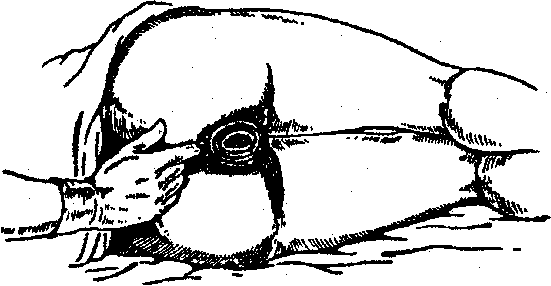

Пациент С. , 58 лет, поступил в Институт нейрохирургии с диагнозом: крупная стебельно-интравентрикулярная кистозная краниофарингиома. Жалобы при поступлении: головная боль, слабость, снижение остроты и сужение полей зрения. Объективно: грубые мнестические расстройства и дезориентация в месте, времени, личной ситуации. Острота зрения с двух сторон 0,1. Эндокринные нарушения: ожирение III степени, индекс массы тела 40,5, гипопитуитаризм в виде вторичного гипокортицизма, гипотиреоза, гипогонадизма, соматотропной недостаточности. Биохимический и клинический анализы крови без изменений. Живот увеличен в размерах (рис. 1).Рисунок 1. Увеличенный в размерах живот у пациента с морбидным ожирением. При УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства увеличения размеров паренхиматозных органов не выявлено, имелись хронические воспалительные изменения печени и поджелудочной железы. Рентгенологически выявлялось усиление легочного рисунка. При магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга был подтвержден диагноз крупной кистозной супраселлярной краниофарингиомы (рис.

, 58 лет, поступил в Институт нейрохирургии с диагнозом: крупная стебельно-интравентрикулярная кистозная краниофарингиома. Жалобы при поступлении: головная боль, слабость, снижение остроты и сужение полей зрения. Объективно: грубые мнестические расстройства и дезориентация в месте, времени, личной ситуации. Острота зрения с двух сторон 0,1. Эндокринные нарушения: ожирение III степени, индекс массы тела 40,5, гипопитуитаризм в виде вторичного гипокортицизма, гипотиреоза, гипогонадизма, соматотропной недостаточности. Биохимический и клинический анализы крови без изменений. Живот увеличен в размерах (рис. 1).Рисунок 1. Увеличенный в размерах живот у пациента с морбидным ожирением. При УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства увеличения размеров паренхиматозных органов не выявлено, имелись хронические воспалительные изменения печени и поджелудочной железы. Рентгенологически выявлялось усиление легочного рисунка. При магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга был подтвержден диагноз крупной кистозной супраселлярной краниофарингиомы (рис. 2).Рисунок 2. МРТ головного мозга при поступлении пациента в институт. Крупная стебельно-интравентрикулярная кистозная краниофарингиома. Сопутствующая патология: гепатит С в стадии ремиссии.

2).Рисунок 2. МРТ головного мозга при поступлении пациента в институт. Крупная стебельно-интравентрикулярная кистозная краниофарингиома. Сопутствующая патология: гепатит С в стадии ремиссии.

На первом этапе хирургического лечения была установлена система Оммайя в кисту опухоли. Операция произведена под внутривенной анестезией пропофолом и фентанилом. Пробуждение было в обычные сроки, пациент был экстубирован через 2 ч после завершения операции. В течение 4 сут после операции состояние было стабильным, пациент находился в нейрохирургическом отделении. В послеоперационном периоде уменьшилась выраженность головной боли. Самостоятельное дыхание было адекватным, гемодинамические показатели — стабильными. Пациент ел самостоятельно, кишечные шумы были ослаблены, но нарушений усвоения и пассажа пищи не было. После очистительных клизм был стул. Однократные в течение суток эпизоды полиурии купировались приемом десмопрессина. Системные маркеры воспаления — количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула и С-реактивный белок были в пределах нормы (см. таблицу). Пациенту проводилась инфузионная, гастропротективная, профилактическая антибактериальная и полигормональная заместительная терапия глюкокортикостероидными (гидрокортизон 200 мг/сут), тиреоидными (L-тироксин 200 мкг/сут) и половыми (омнадрен 250 мг, 1 раз в 2 нед) гормонами. На 5-е сутки после операции состояние ухудшилось. Развилось сопорозное состояние. При компьютерной томографии (КТ) головного мозга по сравнению с дооперационным уровнем была выявлена положительная динамика в виде уменьшения размеров желудочковой системы и кисты краниофарингиомы (рис. 3).Рисунок 3. КТ головного мозга после операции. Правильное положение катетера системы Омайя. Базальные цистерны визуализировались хорошо. Гемодинамические показатели оставались в пределах нормы. Появилась одышка. Развился парез желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): вздутие живота, тошнота, рвота, отсутствие стула и кишечных шумов. При спиральной КТ брюшной полости выявлены раздутые петли кишечника. Поперечный размер живота был практически равен вертикальному, что является признаком выраженной ВБГ (рис.

таблицу). Пациенту проводилась инфузионная, гастропротективная, профилактическая антибактериальная и полигормональная заместительная терапия глюкокортикостероидными (гидрокортизон 200 мг/сут), тиреоидными (L-тироксин 200 мкг/сут) и половыми (омнадрен 250 мг, 1 раз в 2 нед) гормонами. На 5-е сутки после операции состояние ухудшилось. Развилось сопорозное состояние. При компьютерной томографии (КТ) головного мозга по сравнению с дооперационным уровнем была выявлена положительная динамика в виде уменьшения размеров желудочковой системы и кисты краниофарингиомы (рис. 3).Рисунок 3. КТ головного мозга после операции. Правильное положение катетера системы Омайя. Базальные цистерны визуализировались хорошо. Гемодинамические показатели оставались в пределах нормы. Появилась одышка. Развился парез желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): вздутие живота, тошнота, рвота, отсутствие стула и кишечных шумов. При спиральной КТ брюшной полости выявлены раздутые петли кишечника. Поперечный размер живота был практически равен вертикальному, что является признаком выраженной ВБГ (рис. 4) [23].Рисунок 4. Спиральная КТ грудной и брюшной полостей при ухудшении состояния пациента. Равенство поперечного и вертикального размера брюшной полости является объективным признаком выраженной ВБГ. Выявляются паренхиматозные изменения задненижних отделов левого легкого. Темп диуреза замедлился до олигоурии. По лабораторным данным отмечалось существенное нарастание системных маркеров воспаления и повышение уровня мочевины (см. таблицу). Очага инфекции выявлено не было: цитоз ликвора, содержание глюкозы и лактата в ликворе, клинический анализ мочи были в пределах нормы. Придаточные пазухи носа и основания черепа были воздушны (см. рис. 3). При спиральной КТ грудной клетки синусы были свободны, выявлялись изменения в базальных отделах левого легкого, причину которых трактовать однозначно было трудно (см. рис. 4). Эти изменения можно было расценить как пневмонию или ателектаз вследствие элевации диафрагмы и ограничения ее подвижности. Выявлялась диссоциация между незначительными рентгенологическими изменениями, очень высоким уровнем С-реактивного белка, лейкоцитоза, существенным сдвигом лейкоцитарной формулы влево и нормальным уровнем прокальцитонина, который всегда повышается при бактериальной пневмонии [8].

4) [23].Рисунок 4. Спиральная КТ грудной и брюшной полостей при ухудшении состояния пациента. Равенство поперечного и вертикального размера брюшной полости является объективным признаком выраженной ВБГ. Выявляются паренхиматозные изменения задненижних отделов левого легкого. Темп диуреза замедлился до олигоурии. По лабораторным данным отмечалось существенное нарастание системных маркеров воспаления и повышение уровня мочевины (см. таблицу). Очага инфекции выявлено не было: цитоз ликвора, содержание глюкозы и лактата в ликворе, клинический анализ мочи были в пределах нормы. Придаточные пазухи носа и основания черепа были воздушны (см. рис. 3). При спиральной КТ грудной клетки синусы были свободны, выявлялись изменения в базальных отделах левого легкого, причину которых трактовать однозначно было трудно (см. рис. 4). Эти изменения можно было расценить как пневмонию или ателектаз вследствие элевации диафрагмы и ограничения ее подвижности. Выявлялась диссоциация между незначительными рентгенологическими изменениями, очень высоким уровнем С-реактивного белка, лейкоцитоза, существенным сдвигом лейкоцитарной формулы влево и нормальным уровнем прокальцитонина, который всегда повышается при бактериальной пневмонии [8].

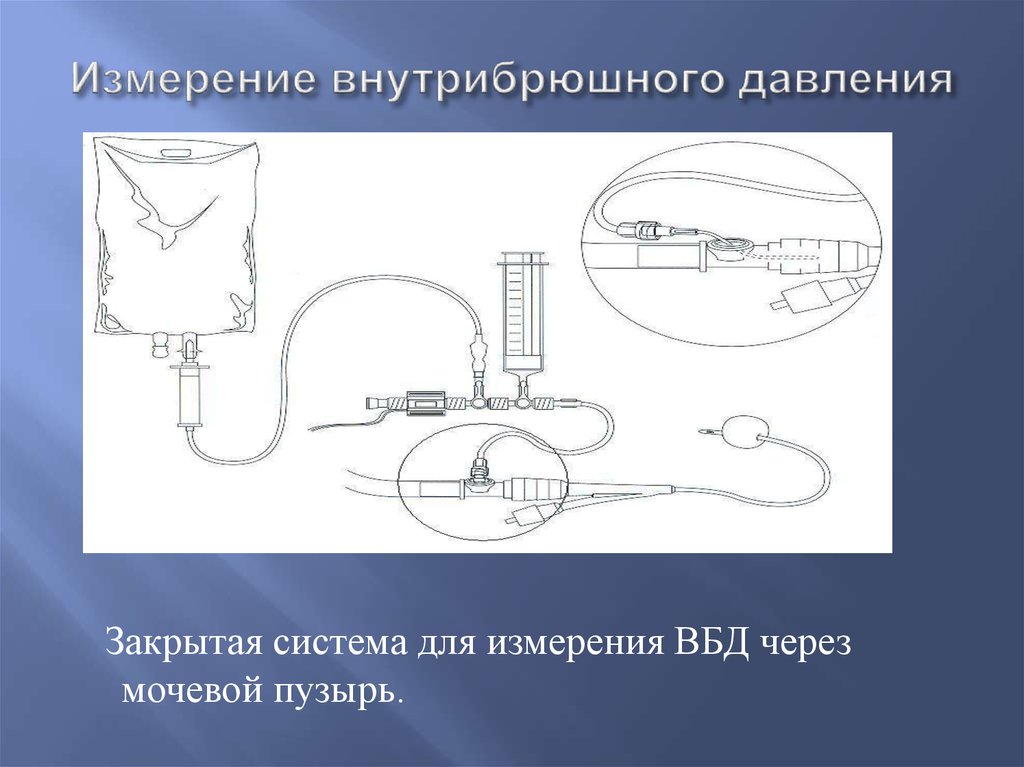

Пациент был переведен в отделение реанимации. На фоне инсуффляции кислорода нарушений газового состава артериальной крови не было. При измерении внутрибрюшного давления (ВБД) через мочевой катетер оно составило 23 мм рт.ст., что соответствовало выраженной ВБГ. В дальнейшем, в течение всего времени пребывания пациента в отделении реанимации проводилось дискретное, каждые 6 ч, измерение ВБД также через мочевой катетер при помощи методики, описанной M. Malbrain [23]. Причиной ВБГ, по-видимому, был парез ЖКТ на фоне морбидного ожирения. Начата терапия, направленная на стимуляцию перистальтики ЖКТ: вазелиновое масло, солевые растворы со скоростью 40—60 мл/ч в зонд, антихолинэстеразные препараты, метоклопрамид и эритромицин внутривенно, очистительная клизма (2 раза в сутки). Проводилось парентеральное питание трехкомпонентной смесью Нутрифлекс («BBraun», Германия). Осуществлена коррекция гастропротективной терапии — H3-блокаторы заменены блокаторами протонной помпы, а также терапии тиреоидными гормональными препаратами — к терапии L-тироксином в дозе 200 мкг/сут был добавлен тиреокомб в дозе 2 таблетки в сутки в связи с низким уровнем трийодтиронина (Т3) и свободного трийодтиронина (св. Т3). Несмотря на отсутствие очевидного очага инфекции, эмпирически был назначен сульперазон. В течение суток удалось добиться усвоения глюкозосолевых растворов и незначительного снижения ВБД. Однако ВБГ сохранялась, поэтому было принято решение о проведении продленной эпидуральной анестезии. Эпидуральный катетер был установлен на уровне Th9—Th10 и проведен в краниальном направлении на 5 см. Начато постоянное введение ропивакаина в дозе 20 мг/ч, продолжавшееся в течение 7 сут. ВБД начало снижаться в течение первых 12 ч, а нормализовалось через 1,5 сут. На фоне коррекции терапии тиреоидными препаратами, а также продолжавшейся терапии, направленной на стимуляцию ЖКТ и эпидуральной анестезии, удалось добиться нормализации стула. Кроме этого, удалось купировать одышку. Через 2 сут уровень системных маркеров воспаления начался снижаться, темп диуреза восстановился, а содержание мочевины нормализовалось. Парентеральное питание было прекращено, и было начато энтеральное.

Т3). Несмотря на отсутствие очевидного очага инфекции, эмпирически был назначен сульперазон. В течение суток удалось добиться усвоения глюкозосолевых растворов и незначительного снижения ВБД. Однако ВБГ сохранялась, поэтому было принято решение о проведении продленной эпидуральной анестезии. Эпидуральный катетер был установлен на уровне Th9—Th10 и проведен в краниальном направлении на 5 см. Начато постоянное введение ропивакаина в дозе 20 мг/ч, продолжавшееся в течение 7 сут. ВБД начало снижаться в течение первых 12 ч, а нормализовалось через 1,5 сут. На фоне коррекции терапии тиреоидными препаратами, а также продолжавшейся терапии, направленной на стимуляцию ЖКТ и эпидуральной анестезии, удалось добиться нормализации стула. Кроме этого, удалось купировать одышку. Через 2 сут уровень системных маркеров воспаления начался снижаться, темп диуреза восстановился, а содержание мочевины нормализовалось. Парентеральное питание было прекращено, и было начато энтеральное. К 12 cyт после операции (7-е сутки пребывания пациента в отделении реанимации) состояние пациента стабилизировалось, уровень системных маркеров воспаления вместе с показателями ВБД нормализовались. При повторной спиральной КТ грудной клетки была выявлена положительная динамика, вероятно, связанная с улучшением механики дыхания, увеличением подвижности диафрагмы и разрешением ателектазирования на фоне регресса гипостатических явлений в задненижних отделах легких (рис. 5).Рисунок 5. Спиральная КТ грудной полости на 7-е сутки пребывания пациента в отделении реанимации. Регресс паренхиматозных изменений задненижних отделов левого легкого в течение 1 нед свидетельствует о том, что они были обусловлены ателектазированием, а не пневмонией. Быстрый, в течение 1 нед, регресс рентгенологических изменений в легких — еще один фактор, который свидетельствует в пользу ателектазирования на фоне ВБГ, а не в пользу пневмонии. Повышение уровня маркеров системного воспаления при ухудшении состояния наиболее вероятно было обусловлено бактериемией.

К 12 cyт после операции (7-е сутки пребывания пациента в отделении реанимации) состояние пациента стабилизировалось, уровень системных маркеров воспаления вместе с показателями ВБД нормализовались. При повторной спиральной КТ грудной клетки была выявлена положительная динамика, вероятно, связанная с улучшением механики дыхания, увеличением подвижности диафрагмы и разрешением ателектазирования на фоне регресса гипостатических явлений в задненижних отделах легких (рис. 5).Рисунок 5. Спиральная КТ грудной полости на 7-е сутки пребывания пациента в отделении реанимации. Регресс паренхиматозных изменений задненижних отделов левого легкого в течение 1 нед свидетельствует о том, что они были обусловлены ателектазированием, а не пневмонией. Быстрый, в течение 1 нед, регресс рентгенологических изменений в легких — еще один фактор, который свидетельствует в пользу ателектазирования на фоне ВБГ, а не в пользу пневмонии. Повышение уровня маркеров системного воспаления при ухудшении состояния наиболее вероятно было обусловлено бактериемией. Эпидуральный катетер был удален на 7-е сутки после его установки. Пациент был переведен в нейрохирургическое отделение на следующий день. Реабилитационные мероприятия позволили добиться дальнейшего улучшения состояния. С учетом состояния пациента, МРТ-картины, возраста больного и характера сопутствующей патологии от удаления опухоли было решено отказаться. Пациент был выписан на 21-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Эпидуральный катетер был удален на 7-е сутки после его установки. Пациент был переведен в нейрохирургическое отделение на следующий день. Реабилитационные мероприятия позволили добиться дальнейшего улучшения состояния. С учетом состояния пациента, МРТ-картины, возраста больного и характера сопутствующей патологии от удаления опухоли было решено отказаться. Пациент был выписан на 21-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Обсуждение

ВБД в норме не превышает 10 мм рт.ст. Внутрибрюшной гипертензией (ВБГ) считается повышение ВБД более 12 мм рт.ст. Выделяют 4 степени ВБГ: I степень — 12—15 мм рт.ст., II степень — 16—20 мм рт.ст., III степень — 21—25 мм рт.ст., IV степень— >25 мм рт.ст. [26]. Как минимум у половины пациентов, находящихся в критическом состоянии, ВБД повышено [17]. ВБГ приводит к бактериемии, полиорганной недостаточности (ПОН) и смерти [4, 17]. ВБГ III—IV степени, вместе с наличием ПОН, являются критериями абдоминального компартмент-синдрома (АКС), который разделяется на первичный, вторичный и третичный [5, 25, 26]. Первичный АКС развивается у пациентов с патологией органов брюшной полости и забрюшинного пространства, вторичный — у пациентов без абдоминальной патологии, третичный — у пациентов, перенесших декомпрессивную лапаротомию, выполненную в связи с первичным или вторичным АКС [26]. При первичном и третичном АКС показаны раннее хирургическое устранение причины, вызвавшей ВБГ, и ранняя декомпрессивная лапаротомия. Причинами вторичного АКС являются сепсис, синдром капиллярной утечки, обширная ожоговая травма, массивная инфузионно-трансфузионная терапия [3, 17, 18]. При этом показана прежде всего консервативная терапия, заключающаяся в коррекции факторов, приведших к повышению ВБД, стимуляции моторики ЖКТ и проведении эпидуральной аналгезии на нижнегрудном уровне [15, 22, 30]. Стимуляция моторики ЖКТ проводится с помощью энтерального введения солевых растворов, по возможности, раннего начала энтерального кормления, внутривенного использования метоклопрамида и эритромицина [11, 16, 22]. Была показана эффективность кормления через назоеюнальный зонд [1].

Первичный АКС развивается у пациентов с патологией органов брюшной полости и забрюшинного пространства, вторичный — у пациентов без абдоминальной патологии, третичный — у пациентов, перенесших декомпрессивную лапаротомию, выполненную в связи с первичным или вторичным АКС [26]. При первичном и третичном АКС показаны раннее хирургическое устранение причины, вызвавшей ВБГ, и ранняя декомпрессивная лапаротомия. Причинами вторичного АКС являются сепсис, синдром капиллярной утечки, обширная ожоговая травма, массивная инфузионно-трансфузионная терапия [3, 17, 18]. При этом показана прежде всего консервативная терапия, заключающаяся в коррекции факторов, приведших к повышению ВБД, стимуляции моторики ЖКТ и проведении эпидуральной аналгезии на нижнегрудном уровне [15, 22, 30]. Стимуляция моторики ЖКТ проводится с помощью энтерального введения солевых растворов, по возможности, раннего начала энтерального кормления, внутривенного использования метоклопрамида и эритромицина [11, 16, 22]. Была показана эффективность кормления через назоеюнальный зонд [1]. Отдельной терапевтической опцией, которой следует придерживаться при лечении любого АКС, является поддержание абдоминального перфузионного давления (АПД) выше 50 мм рт.ст. АПД — разница между ВБД и средним артериальным давлением. В ряде исследований показано, что снижение АПД ниже 50 мм рт.ст. приводит к ухудшению результатов лечения пациентов с АКС [12].

Отдельной терапевтической опцией, которой следует придерживаться при лечении любого АКС, является поддержание абдоминального перфузионного давления (АПД) выше 50 мм рт.ст. АПД — разница между ВБД и средним артериальным давлением. В ряде исследований показано, что снижение АПД ниже 50 мм рт.ст. приводит к ухудшению результатов лечения пациентов с АКС [12].

Наиболее полно изучен первичный и третичный АКС [12, 19]. Данных о вторичном АКС, особенно в нейрохирургической практике, фактически нет. Существуют отдельные работы, в которых изучалась роль ВБГ у нейрохирургических пациентов. Показано, что при ВБГ возрастает внутричерепное давление вследствие повышения внутригрудного давления и ухудшения на этом фоне венозного оттока из полости черепа [9, 13]. Кроме этого, описан феномен ухудшения резорбции ликвора при ВБГ, что также приводит к повышению внутричерепного давления [33]. Безусловно, что при лечении нейрореанимационного пациента с внутричерепной гипертензией существует вероятность ее агравации на фоне ВБГ. Однако комплекс интенсивной терапии внутричерепной гипертензии, включающий применение седативных препаратов, миорелаксантов, поддержание адекватного среднего артериального давления, проведение раннего энтерального питания, одновременно соответствует и рекомендациям по борьбе с ВБГ [10, 12, 15, 22, 30].

Однако комплекс интенсивной терапии внутричерепной гипертензии, включающий применение седативных препаратов, миорелаксантов, поддержание адекватного среднего артериального давления, проведение раннего энтерального питания, одновременно соответствует и рекомендациям по борьбе с ВБГ [10, 12, 15, 22, 30].

У нейрореанимационного пациента, в отличие от больных без повреждения центральной нервной системы, существуют дополнительные причины для развития ВБГ. Функция ЖКТ регулируется диэнцефальными структурами и эндокринной системой [6, 38]. Гормоны щитовидной железы оказывают непосредственное влияние на функцию ЖКТ [38]. Гипотиреоз, как правило, в рамках гипопитуитаризма развивается в 8,5—55% наблюдений у разных групп нейрохирургических пациентов и приводит к развитию пареза ЖКТ [2, 21, 31]. Повреждение диэнцефальных структур также приводит к парезу ЖКТ. Парез ЖКТ вызывает ВБГ. Поэтому среди всей нейрохирургической патологии при опухолях хиазмально-селлярной области риск развития ВБГ вследствие пареза ЖКТ наиболее высокий, поскольку диэнцефальные структуры изначально вовлечены в патологический процесс и у подавляющего большинства этих больных есть тиреоидная недостаточность. С одной стороны, развитие ВБГ у этих пациентов отражает тяжесть повреждения гипоталамо-гипофизарной системы, а с другой, — сформировавшийся АКС приводит к органной недостаточности и повышает внутричерепное давление. Это еще больше ухудшает состояние пациента. Формируется порочный круг, который невозможно прервать без нормализации ВБД. Вместе с этим при некомпенсированной тиреоидной недостаточности и/или при повреждении диэнцефальных структур невозможно нормализовать ВБД.

С одной стороны, развитие ВБГ у этих пациентов отражает тяжесть повреждения гипоталамо-гипофизарной системы, а с другой, — сформировавшийся АКС приводит к органной недостаточности и повышает внутричерепное давление. Это еще больше ухудшает состояние пациента. Формируется порочный круг, который невозможно прервать без нормализации ВБД. Вместе с этим при некомпенсированной тиреоидной недостаточности и/или при повреждении диэнцефальных структур невозможно нормализовать ВБД.

В приведенном наблюдении ухудшение состояния началось с развития пареза ЖКТ, очень быстро приведшего к развитию выраженной ВБГ. Далее развилась дыхательная недостаточность, олигоурия, существенно возрос уровень маркеров воспаления — С-реактивного белка, лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы влево. Это свидетельствовало о формировании вторичного АКС. Проведение комплекса мероприятий, направленных на борьбу с парезом ЖКТ и ВБГ, в том числе эпидуральная анестезия, позволили снизить ВБД. Принципиально важным аспектом в лечении этого пациента, в отличие от больных, не имеющих тиреоидной недостаточности, явилась коррекция схемы проводимой гормональной терапии. Поскольку, несмотря на прием L-тироксина в дозе 200 мкг/сут, у пациента сохранялся низкий уровень Т3 и св. Т3, к терапии был добавлен тиреокомб — препарат, содержащий и тироксин (Т4), и трийодтиронин (Т3). Кроме этого, на протяжении всего времени пребывания пациента в отделении реанимации уровень среднего артериального давления тщательно контролировался для поддержания АПД выше 50 мм рт.ст. После купирования ВБГ у пациента нормализовался уровень системных маркеров воспаления, восстановился адекватный темп диуреза, были купированы признаки дыхательной недостаточности.

Поскольку, несмотря на прием L-тироксина в дозе 200 мкг/сут, у пациента сохранялся низкий уровень Т3 и св. Т3, к терапии был добавлен тиреокомб — препарат, содержащий и тироксин (Т4), и трийодтиронин (Т3). Кроме этого, на протяжении всего времени пребывания пациента в отделении реанимации уровень среднего артериального давления тщательно контролировался для поддержания АПД выше 50 мм рт.ст. После купирования ВБГ у пациента нормализовался уровень системных маркеров воспаления, восстановился адекватный темп диуреза, были купированы признаки дыхательной недостаточности.

Заключение

У нейрохирургических больных даже без какой-либо сопутствующей абдоминальной патологии возможно развитие ВБГ и вторичного АКС, поэтому у таких больных следует рутинно измерять ВБД. Специфическими для нейрохирургических пациентов причинами повышения ВБД являются тиреоидная недостаточность и повреждение диэнцефальных структур. Эти факторы необходимо принимать во внимание при проведении интенсивной терапии нейрореанимационных пациентов.

Комментарий

Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) является новой и малоизученной проблемой интенсивной терапии нейрохирургических больных. Известно, что повышение внутрибрюшного давления помимо развития полиорганной недостаточности может сопровождаться ухудшением венозного оттока от головного мозга и повышением внутричерепного давления, что в свою очередь может ухудшить состояние пациентов с патологией головного мозга.

Представленный клинический случай показывает значимость синдрома ВБГ в течение послеоперационного периода пациента с опухолью головного мозга. Следует отметить системный подход в диагностике осложнений послеоперационного периода, представленный авторами. Несомненно, что без комплексной оценки клинической картины, данных компьютерной томографии головного мозга и легких, а также результатов расширенного лабораторного обследования установить диагноз внутрибрюшной гипертензии и определить его ведущую роль в ухудшении состояния больного было бы практически невозможно. Авторы посчитали причиной развития синдрома ВБГ тиреоидную недостаточность. Однако следует отметить, что установить точную причину развития синдрома ВБГ крайне трудно. Известно, что вызвать ВБГ могут не только серьезные нарушения гемодинамики, газообмена и гормонального статуса, но и такие с виду банальные факторы, как использование преимущественно кристаллоидных препаратов в составе инфузионной терапии.

Авторы посчитали причиной развития синдрома ВБГ тиреоидную недостаточность. Однако следует отметить, что установить точную причину развития синдрома ВБГ крайне трудно. Известно, что вызвать ВБГ могут не только серьезные нарушения гемодинамики, газообмена и гормонального статуса, но и такие с виду банальные факторы, как использование преимущественно кристаллоидных препаратов в составе инфузионной терапии.

К сожалению, в литературе отсутствуют четкие статистические данные о частоте развития ВБГ не только у больных с различной нейрохирургической патологией, но и в принципе у пациентов с острой церебральной недостаточностью. Не сформулированы основные причины развития синдрома ВБГ, не существует четких рекомендаций по диагностике, мониторингу и лечению данной патологии. В связи с этим необходимо проведение многоцентровых эпидемиологических исследований ВБГ у нейрохирургических больных.

С.С. Петриков (Москва)

Внутрибрюшная гипертензия у детей в периоперационном периоде при операциях на брюшной полости

Введение

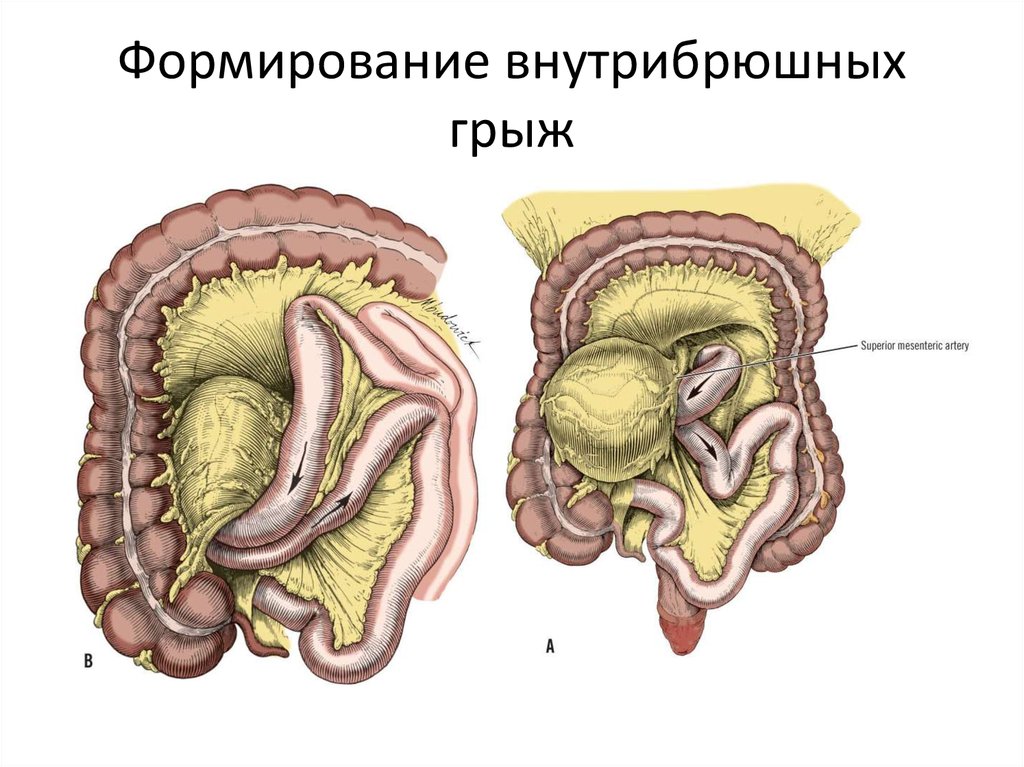

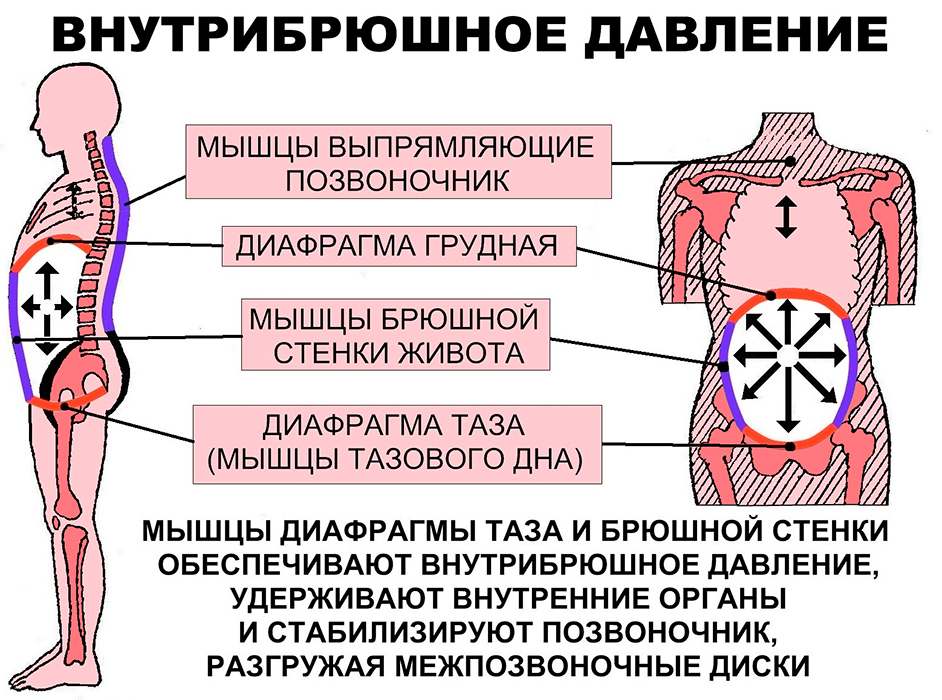

Брюшная полость человека имеет характеристики закрытой полости с жесткими (ребра, позвоночник, таз) и гибкими (брюшная стенка, диафрагма) стенками и жидкостным содержимым. Именно поэтому любые изменения состояния мягкотканных компонентов и брюшной стенки могут приводить к изменению давления в других органах этой полости и, следовательно, обусловливать нарушение функции сердечно-сосудистой, мочевыделительной, дыхательной, гепатобилиарной, нервной системы, а также изменения со стороны ЖКТ [1].

Именно поэтому любые изменения состояния мягкотканных компонентов и брюшной стенки могут приводить к изменению давления в других органах этой полости и, следовательно, обусловливать нарушение функции сердечно-сосудистой, мочевыделительной, дыхательной, гепатобилиарной, нервной системы, а также изменения со стороны ЖКТ [1].

Операции на брюшной полости сопряжены с риском большого числа осложнений, в том числе с нарушением моторики кишечника, несостоятельностью анастомозов, развитием перитонита. Контроль внутрибрюшного давления (ВБД) в комплексе с другими методиками позволяет оценивать эффективность лечения, раньше диагностировать развитие осложнений [2, 3].

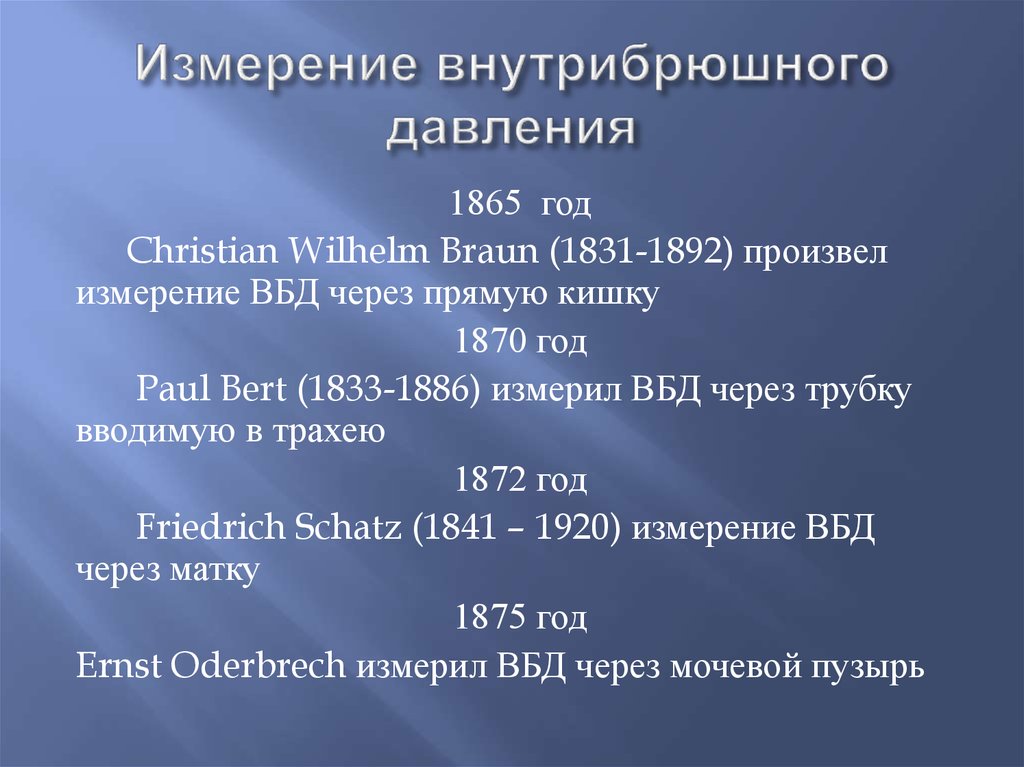

Формирование понятия внутрибрюшной гипертензии

Первые исследования показателей ВБД начались еще в XIX в.: Marey в 1863 г. и Burt в 1870 г. опубликовали работы, в которых описывали связь дыхания с колебаниями ВБД [4]. В 1876 г. Wendt описал отрицательное влияние внутрибрюшной гипертензии на функцию почек. Одной из первых экспериментальных работ по данной тематике стала работа H. Emerson, выполненная в 1911 г. [1]. В ходе исследования автор пришел к выводу, что введение жидкости или газа в брюшную полость сопровождается повышением давления в ней, и продемонстрировал развитие полиорганной недостаточности с последующей гибелью животных при повышении ВБД до 20–30 мм рт. ст. Большинство последующих исследований имели описательный характер — исследователи сообщали о гибели пациентов от полиорганной недостаточности при раннем глухом ушивании брюшной полости при тяжелой травме живота.

Одной из первых экспериментальных работ по данной тематике стала работа H. Emerson, выполненная в 1911 г. [1]. В ходе исследования автор пришел к выводу, что введение жидкости или газа в брюшную полость сопровождается повышением давления в ней, и продемонстрировал развитие полиорганной недостаточности с последующей гибелью животных при повышении ВБД до 20–30 мм рт. ст. Большинство последующих исследований имели описательный характер — исследователи сообщали о гибели пациентов от полиорганной недостаточности при раннем глухом ушивании брюшной полости при тяжелой травме живота.

Важную роль в развитии дальнейших исследований сыграло появление лапароскопической методики операций в 1960-х годах. Эффекты от чрезмерного нагнетания давления в брюшной полости во время наложения пневмоперитонеума были отмечены еще в первых экспериментальных работах, что потребовало подбора оптимального безопасного уровня давления [5–7].

Одним из препятствий к полноценному распространению методики являлось отсутствие стандартизации в методике измерения ВБД. К середине XX в. были выделены 2 основные группы методов измерения ВБД.

К середине XX в. были выделены 2 основные группы методов измерения ВБД.

Прямые методы — инвазивное определение давления непосредственно в брюшной полости с помощью внутрибрюшного катетера с датчиком. Первым такой метод предложил в 1931 г. R.H. Overholt [8].

Непрямые методы — косвенное исследование давления в брюшной полости с использованием стенок других органов и систем как мембраны: измерение давления в мочевом пузыре, желудке, прямой кишке, матке, нижней полой вене, дыхательных путях [9].

Решающими стали исследования Kron и Iberti, которые разработали более простой метод измерения ВБД через мочевой пузырь, впоследствии ставший «золотым стандартом» для всех будущих исследований [10]. На момент написания настоящего обзора нормальным ВБД считается установившееся давление в брюшной полости, которое составляет примерно 5 мм рт. ст. и несколько увеличивается и снижается при дыхании.

В дальнейшем на основе понятия ВБД сформировалось несколько более практических понятий.

Абдоминально-перфузионное давление — разница между средним артериальным давлением и ВБД. Данный показатель схож с показателем церебрально-перфузионного давления, активно используемым в нейрохирургии и характеризующим уровень кровоснабжения тканей головного мозга. По аналогии абдоминально-перфузионное давление характеризует перфузию тканей брюшной полости и связано с локальной ишемией. Нормальные значения для взрослых пациентов — более 60 мм рт. ст.

Интраабдоминальная гипертензия — это устойчивое повышение ВБД до 12 мм рт. ст. и более, которое регистрируется как минимум при 3 стандартных измерениях с интервалом в 4–6 ч. В свою очередь подразделяется на 4 степени: 1-я степень характеризуется внутрипузырным давлением от 12 до 15 мм рт. ст., 2-я степень — 16–20 мм рт. ст., 3-я степень — 21–25 мм рт. ст., 4-я степень — более 25 мм рт. ст.

Синдром абдоминальной гипертензии — это стойкое повышение ВБД более 20 мм рт. ст. (с абдоминально-перфузионным давлением <60 мм рт. ст. или без него), которое ассоциируется с манифестацией органной недостаточности/дисфункции.

ст. или без него), которое ассоциируется с манифестацией органной недостаточности/дисфункции.

Значительную роль в формировании этих понятий сыграло появление Всемирного общества по синдрому интраабдоминальной гипертензии (WSACS), которое существует по настоящее время и периодически проводит согласительные конференции по своей тематике, выпускает рекомендации [11–13].

Патофизиологические механизмы влияния интраабдоминальной гипертензии на органы и системыВлияние на сердечно-сосудистую систему. Одним из первых описал ухудшение гемодинамики на фоне увеличения ВБД H. Quincke в 1878 г. [14]. Дальнейшие исследования выявили следующий механизм: кровеносные сосуды брюшной полости, в частности нижняя полая вена, частично или полностью пережимаются окружающими органами и тканями, что ухудшает венозный отток и снижает преднагрузку [15–17].

Влияние на дыхательную систему. Повышенное ВБД приводит к уменьшению объема грудной клетки за счет смещения купола диафрагмы. Это обусловливает уменьшение дыхательного объема, ухудшение газообмена, спадение альвеол и повышает риск ателектазов. Таким образом, значимая внутрибрюшная гипертензия резко снижает эффективность дыхания [18, 19].

Это обусловливает уменьшение дыхательного объема, ухудшение газообмена, спадение альвеол и повышает риск ателектазов. Таким образом, значимая внутрибрюшная гипертензия резко снижает эффективность дыхания [18, 19].

Влияние на мочевыделительную систему. Механическое сдавление почечной паренхимы извне при повышенном ВБД ухудшает почечный кровоток, что способствует развитию почечной недостаточности. По данным некоторых экспериментальных исследований, уже при 1-й степени внутрибрюшной гипертензии наблюдается двукратное снижение скорости диуреза [20], а повышение ВБД более 30 мм рт. ст. почти всегда приводит к полной анурии [21].

Влияние на гепатобилиарную систему. Механическая компрессия печени нарушает печеночный портальный кровоток, а также ухудшает метаболизм на микроциркуляторном уровне, вплоть до ухудшения усвоения глюкозы.

Влияние на ЦНС. Следствием интраабдоминальной гипертензии является значительное снижение церебрального и спинномозгового перфузионного давления с последующим увеличением уровня маркеров ишемии ЦНС [22].

Проблема повышенного ВБД у детей изучена меньше, чем у взрослых пациентов, однако является столь же актуальной. Вероятнее всего, это связано с тем, что до настоящего момента не все физиологические показатели, затронутые в нашем обзоре, стандартизированы для детского возраста. Это продиктовано малым числом исследований и отсутствием в них единого подхода к измерению давления [23], а также отсутствием специализированных расходных материалов — уреометры, применяемые для прикроватного измерения ВБД, являются более подходящими для взрослых пациентов в связи с их объемом и градуировкой.

В случае со взрослыми пациентами методика измерения стандартизирована — общепринятым является измерение давления в мочевом пузыре с предварительным введением в него 25–50 мл стерильного физиологического раствора [24]. За нулевую отметку при измерении указанным способом принимают среднюю подмышечную линию, а полученные данные приводятся в миллиметрах ртутного столба [9]. Положение больного в момент измерения должно быть строго горизонтальным на спине.

Положение больного в момент измерения должно быть строго горизонтальным на спине.

Для детей наиболее распространенная методика изменена следующим образом: объем вводимого в мочевой пузырь стерильного физиологического раствора определяется из расчета 1 мл на 1 кг массы тела ребенка [25, 26].

Нормальные показатели ВБД здоровых детей, включая новорожденных, как правило, несущественно отличаются от показателей взрослых и составляют около 5 мм рт. ст. [27, 28].

Данные различных исследователей о развитии синдрома интраабдоминальной гипертензии у новорожденных противоречивы. По свидетельству одних авторов, необходимо ориентироваться на цифры ВБД около 20 мм рт. ст. В частности, M. Olisevich et al. [29] выпустили работу по мониторингу ВБД во время операций у 42 новорожденных с пороками брюшной стенки и пришли к выводу, что превышение уровня ВБД 20 мм рт. ст. связано с критическим увеличением частоты осложнений [26]. В то же время другие исследователи говорят о развитии интраабдоминальной гипертензии и синдрома интраабдоминальной гипертензии у новорожденных детей при значительно меньшем давлении в брюшной полости — 10–15 мм рт. ст. [30].

ст. [30].

Измерение ВБД в детской хирургии и анестезиологии-реаниматологии

По данным опроса немецких реаниматологов педиатрического профиля, только около 20% врачей рутинно измеряют ВБД [31].

Наиболее часто измерение ВБД проводится интраоперационно у детей с гастрошизисом и омфалоцеле для принятия решения об объеме погружаемых органов и тканей [12]. Однако высокая прогностическая и диагностическая эффективность данной процедуры как предиктора и признака развития тяжелых осложнений позволяет предлагать ее к использованию при гораздо более широком диапазоне показаний. Показатели ВБД могут быть использованы как один из маркеров уменьшения явлений пареза кишечника, критерий риска развития несостоятельности анастомозов, критерий риска развития бактериальной транслокации и сепсиса, один из признаков перфорации полого органа [22, 32–35].

Исследованиям изменения ВБД при развитии перитонита во взрослой хирургии посвящено довольно большое количество работ [31, 36]. По данным литературы [31, 37], перитонит приводит к развитию внутрибрюшной гипертензии в 64% случаев. При таком сочетании осложнений летальность на фоне лечения достигает 42–68%, а без лечения — 100%.

По данным литературы [31, 37], перитонит приводит к развитию внутрибрюшной гипертензии в 64% случаев. При таком сочетании осложнений летальность на фоне лечения достигает 42–68%, а без лечения — 100%.

В детской хирургии количество подобных работ ограничено.

В качестве примера качественной практической работы можно привести статью P. Deindl et al. [38], в которой продемонстрирована эффективность измерения ВБД у детей после трансплантации печени. Выявлена связь между повышением ВБД и скрытым болевым синдромом у пациента, что позволило оптимизировать анальгетическую терапию и получить обратный результат в виде снижения интраабдоминальной гипертензии. На фоне нормализации ВБД у больных отмечалось улучшение спланхнологического кровотока.

Заключение

Представленные работы открывают широкое поле для изучения вопросов ВБД, синдрома интраабдоминальной гипертензии, абдоминально-перфузионного давления у детей, перенесших операции на брюшной полости. К спектру вопросов, которые особенно актуальны, можно отнести:

К спектру вопросов, которые особенно актуальны, можно отнести:

уточнение показателей нормального ВБД для разных возрастных периодов;

измерение ВБД при различных операциях на брюшной полости в случае неосложненного течения послеоперационного периода;

изменение цифр ВБД при развитии перитонита у детей;

связь динамики изменения абдоминально-перфузионного давления и других показателей восстановления пассажа по ЖКТ в раннем послеоперационном периоде.

Абдоминальный компартмент-синдром – внутрибрюшная гипертензия: определение, диагностика и лечение

1. Malbrain ML, Cheatham ML, Kirkpatrick A, Sugrue M, Parr M, De Waele J, et al. Результаты Международной конференции экспертов по внутрибрюшной гипертензии и абдоминальному компартмент-синдрому. I. Определения. Интенсивная терапия Мед. 2006; 32: 1722–32. [PubMed] [Google Scholar]

2. Фолькманн Р. Об ишемическом мышечном параличе и сокращении. Centralblatt für Chirurgie. 1881; 51: 801–3. [Академия Google]

Centralblatt für Chirurgie. 1881; 51: 801–3. [Академия Google]

3. Марей Э-Дж. Париж: Делахайе; 1863. Медицинская физиология кровообращения; стр. 284–93. [Google Scholar]

4. Берт П. Пэрис: JP Baillère;; 1870. Уроки физиологии дыхания. [Google Scholar]

5. Эмерсон Х. Внутрибрюшное давление. Arch Intern Med. 1911; 7: 754–84. [Google Scholar]

6. Огилви У.Х. Позднее осложнение ранений брюшной полости. Ланцет. 1940; 2: 253–6. [Google Scholar]

7. Гросс RE. Новый метод хирургического лечения крупных омфалоцеле. Операция. 1948;24:277–92. [PubMed] [Google Scholar]

8. Baggot MG. Вздутие живота. Curr Res Anesth Analg. 1951; 30: 295–9. [PubMed] [Google Scholar]

9. Крон И.Л., Харман П.К., Нолан С.П. Измерение внутрибрюшного давления как критерий повторного исследования брюшной полости. Энн Сург. 1984; 199: 28–30. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

10. Fietsam R, Jr, Villalba M, Glover JL, Clark K. Синдром внутрибрюшного компартмента как осложнение восстановления разрыва аневризмы брюшной аорты. Am Surg. 1989;55:396–402. [PubMed] [Google Scholar]

Am Surg. 1989;55:396–402. [PubMed] [Google Scholar]

11. Мерц Л., Каплан Л.Дж. Абдоминальный компартмент-синдром. Крит Уход Мед. 2008;36:S212–5. [PubMed] [Google Scholar]

12. Moore EE, Burch JM, Franciose RJ, Offner PJ, Biffl WL. Поэтапное физиологическое восстановление и хирургическое лечение повреждений. Мир J Surg. 1998; 22:1184–90. [PubMed] [Google Scholar]

13. Папаврамидис Т.С., Дурос В., Михалопулос А., Пападопулос В.Н., Парамитиотис Д., Харлафтис Н. Изменения внутрибрюшного давления после чрескожного дренирования большой псевдокисты поджелудочной железы. БМК Гастроэнтерол. 2009 г.;9:42. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

14. De Laet IE, Malbrain M. Современные представления о внутрибрюшной гипертензии и абдоминальном компартмент-синдроме. Мед Интенсив. 2007; 31:88–99. [PubMed] [Google Scholar]

15. Санчес Н.К., Тенофски П.Л., Дорт Дж.М., Шен Л.И., Хелмер С.Д., Смит Р.С. Что такое нормальное внутрибрюшное давление? Am Surg. 2001; 67: 243–8. [PubMed] [Google Scholar]

2001; 67: 243–8. [PubMed] [Google Scholar]

16. Лернер С.М. Обзорная статья: синдром абдоминального компартмента. Алимент Фармакол. 2008; 28: 377–84. [PubMed] [Академия Google]

17. Читэм М.Л., Уайт М.В., Сагрейвс С.Г., Джонсон Д.Л., Блок Э.Ф. Абдоминальное перфузионное давление: лучший параметр для оценки внутрибрюшной гипертензии. J Травма. 2000;49:621–6. [PubMed] [Google Scholar]

18. Sugrue M, Jones F, Deane SA, Bishop G, Bauman A, Hillman K. Внутрибрюшная гипертензия является независимой причиной послеоперационной почечной недостаточности. Арка Сур. 1999; 134:1082–5. [PubMed] [Google Scholar]

19. Сугрю М. Абдоминальный компартмент-синдром. Curr Opin Crit Care. 2005; 11: 333–38. [PubMed] [Академия Google]

20. Ламберт Д.М., Марсо С., Форс Р.А. Внутрибрюшное давление при морбидном ожирении. Обес Сур. 2005; 15:1225–32. [PubMed] [Google Scholar]

21. Карлотти А., Карвалью В. Абдоминальный компартмент-синдром: обзор. Pediatr Crit Care Med. 2009;10:115–20. [PubMed] [Google Scholar]

2009;10:115–20. [PubMed] [Google Scholar]

22. Malbrain ML, Deeren D, De Potter TJ. Внутрибрюшная гипертензия у тяжелобольных: пора обратить внимание. Curr Opin Crit Care. 2005; 11: 156–71. [PubMed] [Академия Google]

23. Grillner S, Nilsson J, Thorstensson A. Изменения внутрибрюшного давления при естественных движениях человека. Acta Physiol Scand. 1978; 103: 275–83. [PubMed] [Google Scholar]

24. Balogh Z, Moore FA, Moore EE, Biffl WL. Синдром вторичного абдоминального компартмента: потенциальная угроза для всех врачей-травматологов. Рана. 2007; 38: 272–9. [PubMed] [Google Scholar]

25. Wilson M, Dziewulski P. Тяжелое желудочно-кишечное кровотечение и ишемический некроз тонкой кишки у ребенка с 70% ожогами полной толщины: клинический случай. Бернс. 2001; 27: 763–6. [PubMed] [Академия Google]

26. Cheatham ML, Malbrain ML, Kirkpatrick A, Sugrue M, Parr M, De Waele J, et al. Результаты Международной конференции экспертов по внутрибрюшной гипертензии и абдоминальному компартмент-синдрому. II. Рекомендации. Интенсивная терапия Мед. 2007; 33: 951–62. [PubMed] [Google Scholar]

II. Рекомендации. Интенсивная терапия Мед. 2007; 33: 951–62. [PubMed] [Google Scholar]

27. Sugrue M, Bauman A, Jones F, Bishop G, Flabouris A, Parr M, et al. Клиническое обследование является неточным предиктором внутрибрюшного давления. Мир J Surg. 2002; 26:1428–31. [PubMed] [Академия Google]

28. Мальбрейн МЛ. Внутрибрюшное давление у тяжелобольных. Curr Opin Crit Care. 2000; 6: 17–29. [Google Scholar]

29. Schachtrupp A, Henzler D, Orfao S, Schaefer W, Schwab R, Becker P, et al. Оценка модифицированного пьезорезистивного метода и метода водяных капсул для прямого и непрерывного измерения внутрибрюшного давления на модели свиньи. Крит Уход Мед. 2006; 34:74–50. [PubMed] [Google Scholar]

30. Мальбрейн М. Различные методы измерения внутрибрюшного давления (ВБД): время для критической переоценки. Интенсивная терапия Мед. 2004; 30: 357–71. [PubMed] [Академия Google]

31. Шир В., Рознер М.Х. Острая почечная недостаточность вследствие синдрома абдоминального компартмента. J Нефрол. 2006; 19: 556–65. [PubMed] [Google Scholar]

J Нефрол. 2006; 19: 556–65. [PubMed] [Google Scholar]

32. Рид С.Ф., Бритт Р.К., Коллинз Дж., Вейретер Л., Коул Ф., Бритт Л.Д. Агрессивное наблюдение и ранняя катетерная терапия при лечении внутрибрюшной гипертензии. J Травма. 2006; 61: 1359–65. [PubMed] [Google Scholar]

33. De Waele JJ, Cheatham ML, Malbrain ML, Kirkpatrick AW, Sugrue M, Balogh Z, et al. Рекомендации для исследований Международной конференции экспертов по внутрибрюшной гипертензии и абдоминальному компартмент-синдрому. Акта Клин Белг. 2009 г.;64:203–9. [PubMed] [Google Scholar]

34. Cheatham ML. Неоперативное лечение внутрибрюшной гипертензии и синдрома абдоминального компартмента. Мир J Surg. 2009; 33:1116–22. [PubMed] [Google Scholar]

35. Malbrain ML, Chiumello D, Pelosi P, Bihari D, Innes R, Ranieri VM, et al. Частота и прогноз интраабдоминальной гипертензии в смешанной популяции больных в критическом состоянии: многоцентровое эпидемиологическое исследование. Крит Уход Мед. 2005; 33: 315–22. [PubMed] [Академия Google]

[PubMed] [Академия Google]

36. Читэм М.Л. Абдоминальный компартмент-синдром: патофизиология и определения. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009;17:10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

37. Malbrain ML, De laet IE. Внутрибрюшная гипертензия: развитие концепций. Клин Грудь Med. 2009; 30:45–70. [PubMed] [Google Scholar]

38. Каштан Дж., Грин Дж.Ф., Парсонс Э.К., Холкрофт Дж.В. Гемодинамический эффект повышенного внутрибрюшного давления. J Surg Res. 1981; 30: 249–55. [PubMed] [Академия Google]

39. Ridings PC, Bloomfield GL, Blocher CR, Sugerman HJ. Сердечно-легочные эффекты повышенного внутрибрюшного давления до и после увеличения внутрисосудистого объема. J Травма. 1995; 39:1071–5. [PubMed] [Google Scholar]

40. Richardson JD, Trinkle JK. Гемодинамические и дыхательные изменения с повышением внутрибрюшного давления. J Surg Res. 1976; 20: 401–4. [PubMed] [Google Scholar]

41. Malbrain ML, Cheatham ML. Кардиоваскулярные эффекты и маркеры оптимальной преднагрузки при внутрибрюшной гипертензии. В: Винсент Дж. Л., редактор. Ежегодник интенсивной терапии и неотложной медицины. Берлин: Спрингер; 2004. стр. 519.–43. [Google Scholar]

В: Винсент Дж. Л., редактор. Ежегодник интенсивной терапии и неотложной медицины. Берлин: Спрингер; 2004. стр. 519.–43. [Google Scholar]

42. Cheatham M, Malbrain M. Сердечно-сосудистые последствия повышенного внутрибрюшного давления. В: Иватури Р., Читэм М., Мальбрейн М., Сугрю М., редакторы. Абдоминальный компартмент-синдром. Джорджтаун: Landes Bioscience; 2006. С. 89–104. [Google Scholar]

43. Simon RJ, Friedlander MH, Ivatury RR, DiRaimo R, Machiedo GW. Кровотечение снижает порог легочной дисфункции, вызванной внутрибрюшной гипертензией. J Травма. 1997; 42: 398–403. [PubMed] [Академия Google]

44. Pelosi P, Ravagnan I, Giurati G, Panigada M, Bottino N, Tredici S, et al. Положительное давление в конце выдоха улучшает дыхательную функцию у тучных, но не у здоровых людей во время анестезии и паралича. Анестезиология. 1999;91:1221–31. [PubMed] [Google Scholar]

45. Sugrue M, D’Amours S. Проблемы с положительным давлением в конце выдоха (PEEP) в связи с абдоминальным компартмент-синдромом (ACS) J Trauma. 2001; 51: 419–20. [PubMed] [Google Scholar]

2001; 51: 419–20. [PubMed] [Google Scholar]

46. Sussman AM, Boyd CR, Williams JS, DiBenedetto RJ. Влияние положительного давления в конце выдоха на внутрибрюшное давление. Саут Мед Дж. 1991;84:697–700. [PubMed] [Google Scholar]

47. Bloomfield GL, Ridings PC, Blocher CR, Marmarou A, Sugerman HJ. Предполагаемая связь между повышенным внутрибрюшным, внутригрудным и внутричерепным давлением. Крит Уход Мед. 1997; 25: 496–503. [PubMed] [Google Scholar]

48. Cheatham ML, Block EF, Nelson LD, Safcsak K. Превосходный предиктор гемодинамического ответа на введение жидкости у пациентов в критическом состоянии. Грудь. 1998; 114:1226–7. [PubMed] [Академия Google]

49. Cheatham ML, Nelson LD, Chang MC, Safcsak K. Индекс конечно-диастолического объема правого желудочка как предиктор состояния преднагрузки у пациентов с положительным давлением в конце выдоха. Крит Уход Мед. 1998; 26:1801–6. [PubMed] [Google Scholar]

50. Schachtrupp A, Graf J, Tons C, Hoer J, Fackeldey V, Schumpelick V. Истощение внутрисосудистого объема в 24-часовой модели внутрибрюшной гипертензии у свиней. J Травма. 2003; 55: 734–40. [PubMed] [Google Scholar]

Истощение внутрисосудистого объема в 24-часовой модели внутрибрюшной гипертензии у свиней. J Травма. 2003; 55: 734–40. [PubMed] [Google Scholar]

51. Michard F, Alaya S, Zarka V, Bahloul M, Richard C, Teboul JL. Глобальный конечно-диастолический объем как показатель сердечной преднагрузки у пациентов с септическим шоком. Грудь. 2003;124:1900–8. [PubMed] [Google Scholar]

52. Michard F, Teboul JL. Прогнозирование реакции на жидкость у пациентов в отделении интенсивной терапии: критический анализ доказательств. Грудь. 2002; 121:2000–8. [PubMed] [Google Scholar]

53. Duperret S, Lhuillier F, Piriou V, Vivier E, Metton O, Branche P, et al. Повышенное внутрибрюшное давление влияет на дыхательные колебания артериального давления у здоровых свиней с нормоволемией и гиповолемией, находящихся на ИВЛ. Интенсивная терапия Мед. 2007; 33: 163–71. [PubMed] [Академия Google]

54. Мальбрейн М.Л., Де Лаэт И. Функциональная гемодинамика при внутрибрюшной гипертензии: что можно использовать, а что нельзя. Acta Anaesthesiol Scand. 2008; 52: 576–7. [PubMed] [Google Scholar]

Acta Anaesthesiol Scand. 2008; 52: 576–7. [PubMed] [Google Scholar]

55. Barnes GE, Laine GA, Giam PY, Smith EE, Granger HJ. Сердечно-сосудистые реакции на повышение внутрибрюшного гидростатического давления. Am J Physiol. 1985; 248: R208–13. [PubMed] [Google Scholar]

56. Cheatham ML. Абдоминальный компартмент-синдром: патофизиология и определения. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009 г.;17:10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

57. Goodale RL, Beebe DS, McNevin MP, Boyle M, Letourneau JG, Abrams JH, et al. Гемодинамические, респираторные и метаболические эффекты лапароскопической холецистэктомии. Am J Surg. 1993; 166: 533–7. [PubMed] [Google Scholar]

58. Watson RA, Howdieshell TR. Абдоминальный компартмент-синдром. South Med J. 1998; 91: 326–32. [PubMed] [Google Scholar]

59. MacDonnell SP, Lalude OA, Davidson AC. Абдоминальный компартмент-синдром: физиологические и клинические последствия повышенного внутрибрюшного давления. J Am Coll Surg. 1996;183:419–20. [PubMed] [Google Scholar]

1996;183:419–20. [PubMed] [Google Scholar]

60. Ranieri VM, Brienza N, Santostasi S, Puntillo F, Mascia L, Vitale N, et al. Нарушение механики легких и грудной клетки у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом: роль вздутия живота. Am J Respir Crit Care Med. 1997; 156:1082–91. [PubMed] [Google Scholar]

61. Gattinoni L, Pelosi P, Suter PM, Pedoto A, Vercesi P, Lissoni A. Острый респираторный дистресс-синдром, вызванный легочным и внелегочным заболеванием. Различные синдромы? Am J Respir Crit Care Med. 1998;158:3–11. [PubMed] [Google Scholar]

62. Quintel M, Pelosi P, Caironi P, Meinhardt JP, Luecke T, Herrmann P, et al. Повышение внутрибрюшного давления усиливает отек легких при повреждении легких, вызванном олеиновой кислотой. Am J Respir Crit Care Med. 2004; 169: 534–41. [PubMed] [Google Scholar]

63. Richards WO, Scovill W, Shin B, Reed W. Острая почечная недостаточность, связанная с повышением внутрибрюшного давления. Энн Сург. 1983; 197: 183–187. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

64. Шенаски Дж.Х. Почечные гемодинамические и функциональные эффекты внешнего противодавления. Хирургический гинекологический акушер. 1972; 134: 253–8. [PubMed] [Google Scholar]

65. Doty JM, Saggi BH, Blocher CR, Fakhry I, Gehr T, Sica D, et al. Влияние повышенного паренхиматозного давления на функцию почек. J Травма. 2000;48:874–7. [PubMed] [Google Scholar]

66. Doty JM, Saggi BH, Sugerman HJ, Blocher CR, Pin R, Fakhry I, et al. Влияние повышенного почечного венозного давления на функцию почек. J Травма. 1999;47:1000–3. [PubMed] [Google Scholar]

67. Sugrue M, Hallal A, D’Amours S. Гипертензия внутрибрюшного давления и почки. В: Иватури Р., Читэм М., Мальбрейн М., Сугрю М., редакторы. Абдоминальный компартмент-синдром. Джорджтаун (Техас): Landes Bioscience; 2006. С. 119–28. [Google Scholar]

68. Sugrue M, Buist MD, Hourihan F, Deane S, Bauman A, Hillman K. Проспективное исследование внутрибрюшной гипертензии и функции почек после лапаротомии. Бр Дж Сур. 1995; 82: 235–8. [PubMed] [Академия Google]

Бр Дж Сур. 1995; 82: 235–8. [PubMed] [Академия Google]

69. Kirkpatrick AW, Colistro R, Laupland KB, Fox DL, Konkin DE, Kock V, et al. Реакция почечного артериального резистивного индекса на внутрибрюшную гипертензию на модели свиньи. Крит Уход Мед. 2006; 35: 207–13. [PubMed] [Google Scholar]

70. Bloomfield GL, Blocher CR, Fakhry IF, Sica DA, Sugerman HJ. Повышенное внутрибрюшное давление увеличивает активность ренина в плазме и уровень альдостерона. J Травма. 1997; 42: 997–1004. [PubMed] [Google Scholar]

71. Улятт БД. Повышенное внутрибрюшное давление. Ауст Анаес. 1992;10:108–14. [Google Scholar]

72. Лука А., Феу Ф., Гарсия-Паган Дж. К., Хименес В., Арройо В., Бош Дж. и др. Благоприятное влияние тотального парацентеза на внутренностную гемодинамику у больных циррозом печени с напряженным асцитом. Гепатология. 1994; 20:30–3. [PubMed] [Google Scholar]

73. Smith JH, Merrell RC, Raffin TA. Лечение послеоперационной анурии декомпрессивной целиотомией. Arch Intern Med. 1985; 145: 553–4. [PubMed] [Google Scholar]

Arch Intern Med. 1985; 145: 553–4. [PubMed] [Google Scholar]

74. Unsal MA, Imamoğlu M, Cay A, Kadioglu M, Aydin S, Ulku C, et al. Острые изменения биохимии, морфологии и сократительной способности изолированного мочевого пузыря крыс вследствие повышения внутрибрюшного давления. Гинеколь Обстет Инвест. 2006;61:179–87. [PubMed] [Google Scholar]

75. Friedlander MH, Simon RJ, Ivatury R, DiRaimo R, Machiedo GW. Влияние кровоизлияния на кровоток в верхней брыжеечной артерии при повышении внутрибрюшного давления. J Травма. 1998; 45: 433–89. [PubMed] [Google Scholar]

76. Caldwell CB, Ricotta JJ. Изменения висцерального кровотока при повышении внутрибрюшного давления. J Surg Res. 1987; 43:14–20. [PubMed] [Google Scholar]

77. Рейнтам А., Парм П., Китус Р., Старкопф Дж., Керн Х. Оценка желудочно-кишечной недостаточности у пациентов в критическом состоянии: проспективное обсервационное исследование. Критический уход. 2008;12:R90. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

78. Sugrue M, Jones F, Janjua KJ, Deane SA, Bristow P, Hillman K. Временное закрытие брюшной полости: проспективная оценка его воздействия на почки и дыхательные пути физиология. J Травма. 1998;45:914–21. [PubMed] [Google Scholar]

Sugrue M, Jones F, Janjua KJ, Deane SA, Bristow P, Hillman K. Временное закрытие брюшной полости: проспективная оценка его воздействия на почки и дыхательные пути физиология. J Травма. 1998;45:914–21. [PubMed] [Google Scholar]

79. Дибель Л.Н., Дульчавский С.А., Браун В.Дж. Спланхническая ишемия и бактериальная транслокация при синдроме абдоминального компартмента. J Травма. 1997; 43:852–5. [PubMed] [Google Scholar]

80. Дибель Л.Н., Дульчавский С.А., Уилсон Р.Ф. Влияние повышенного внутрибрюшного давления на кровоток в брыжеечных артериях и слизистой оболочке кишечника. J Травма. 1992;33:45–8. [PubMed] [Google Scholar]

81. Malbrain ML, De Laet I. СПИД приближается к вашему отделению интенсивной терапии: будьте готовы к острому повреждению кишечника и острому кишечному дистресс-синдрому. Интенсивная терапия Мед. 2008; 34:1565–9. [PubMed] [Google Scholar]

82. Хрипун А.И., Эттингер А.П., Чадаев А.П., Татьков С.С. Изменения сократительной и биоэлектрической активности тонкого кишечника крыс в условиях повышенного внутрибрюшного давления. Изв Акад Наук Сер Биол. 1997; 5: 596–602. [PubMed] [Академия Google]

Изв Акад Наук Сер Биол. 1997; 5: 596–602. [PubMed] [Академия Google]

83. Доддс В.Дж., Хоган В.Дж., Стюарт Э.Т., Стеф Дж.Дж., Арндорфер Р.К. Влияние повышенного внутрибрюшного давления на перистальтику пищевода. J Appl Physiol. 1974; 37: 378–83. [PubMed] [Google Scholar]

84. Unsal MA, Imamoglu M, Kadioglu M, Aydin S, Ulku C, Kesim M, et al. Острые изменения биохимии, морфологии и сократительной способности изолированного терминального отдела подвздошной кишки у крыс из-за повышения внутрибрюшного давления. Фармакол рез. 2006; 53: 135–41. [PubMed] [Google Scholar]

85. Mogilner JG, Bitterman H, Hayari L, Brod V, Coran AG, Shaoul R, et al. Влияние повышенного внутрибрюшного давления и гипероксии на кровоток в воротной вене, пролиферацию гепатоцитов и апоптоз в модели крыс. Eur J Pediatr Surg. 2008;18:380–6. [PubMed] [Академия Google]

86. Дибель Л.Н., Уилсон Р.Ф., Дульчавский С.А., Сакс Дж. Влияние повышенного внутрибрюшного давления на печеночный артериальный, портальный венозный и печеночный микроциркуляторный кровоток. J Травма. 1992; 33: 279–82. [PubMed] [Google Scholar]

J Травма. 1992; 33: 279–82. [PubMed] [Google Scholar]

87. Wendon J, Biancofiore G, Auzinger G. Внутрибрюшная гипертензия и печень. В: Иватури Р., Читэм М., Мальбрейн М., Сугрю М., редакторы. Абдоминальный компартмент-синдром. Джорджтаун (Техас): Landes Bioscience; 2006. С. 138–43. [Академия Google]

88. Cade R, Wagemaker H, Vogel S, Mars D, Hood-Lewis D, Privette M, et al. Гепаторенальный синдром. Изучение влияния объема сосудов и внутрибрюшинного давления на функцию почек и печени. Am J Med. 1987; 82: 427–38. [PubMed] [Google Scholar]

89. Накатани Т., Сакамото Ю., Канеко И., Андо Х., Кобаяши К. Влияние внутрибрюшной гипертензии на энергетический метаболизм печени на модели кролика. J Травма. 1998; 44: 446–53. [PubMed] [Google Scholar]

90. Luca A, Cirera I, García-Pagan JC, Feu F, Pizcueta P, Bosch J, et al. Гемодинамические эффекты острых изменений внутрибрюшного давления у больных циррозом печени. Гастроэнтерология. 1993;104:222–7. [PubMed] [Google Scholar]