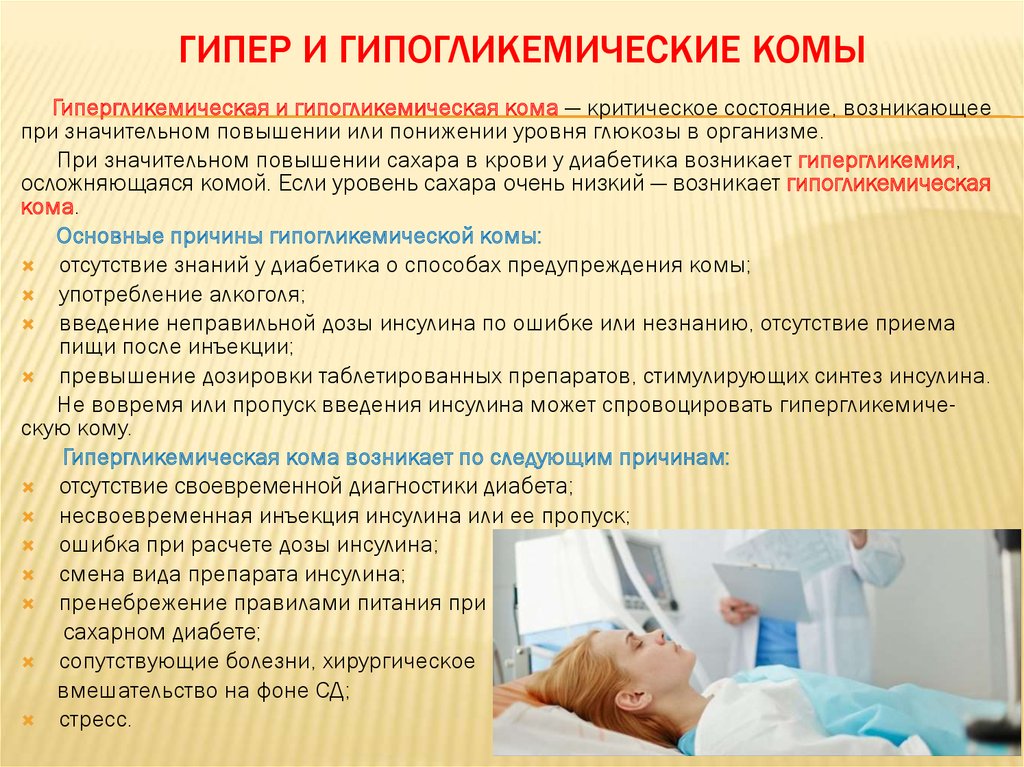

Кома гипогликемическая и гипергликемическая кома: причины появления, симптомы заболевания, диагностика и способы лечения

Эпидемиология острых осложнений (комы) по данным Федерального регистра больных сахарным диабетом Российской Федерации (2013–2016 гг.) | Майоров

Несмотря на улучшение качества диабетологической помощи в Российской Федерации, повышение доступности современных сахароснижающих препаратов и инсулинов, комы остаются одной из причин смертности пациентов с сахарным диабетом (СД). В структуре причин смерти пациентов с СД 1 типа (СД1) комы составляют 1,5% и при СД 2 типа (СД2) – 0,2% по данным Федерального регистра СД (ФРСД) за 2016 г. [1]. Показатели летальности при диабетическом кетоацидозе составляют 2–7% в странах Европы и, по немногочисленным данным, – 7–19% в РФ [2]. По данным ФРСД от 2014 г., комы (суммарно диабетическая и гипогликемическая) в структуре причин смерти пациентов с СД составили при СД1 2,6% при СД2 – 0,47% [3].

ЦЕЛЬ

Оценить эпидемиологические характеристики острых осложнений СД (ком) у взрослых пациентов с СД1 и СД2 в РФ в динамике за период 2013–2016 гг.

МЕТОДЫ

Объектом исследования являлась база данных ФРСД – 81 региона РФ, включенных в систему онлайн-регистра. Оценивались показатели за 2013–2016 гг. на 10 тыс. взрослых больных СД (>18 лет).

Распространенность – показатель, оценивающий количество пациентов, у которых в течение заболевания были зарегистрированы комы, рассчитывается на 10 тыс. взрослых пациентов с СД, состоящих на учете в текущем календарном году.

Заболеваемость – показатель, оценивающий количество пациентов, у которых были зарегистрированы новые случаи ком в текущем календарном году, рассчитывается на 10 тыс. взрослых пациентов, состоящих на учете в текущем календарном году.

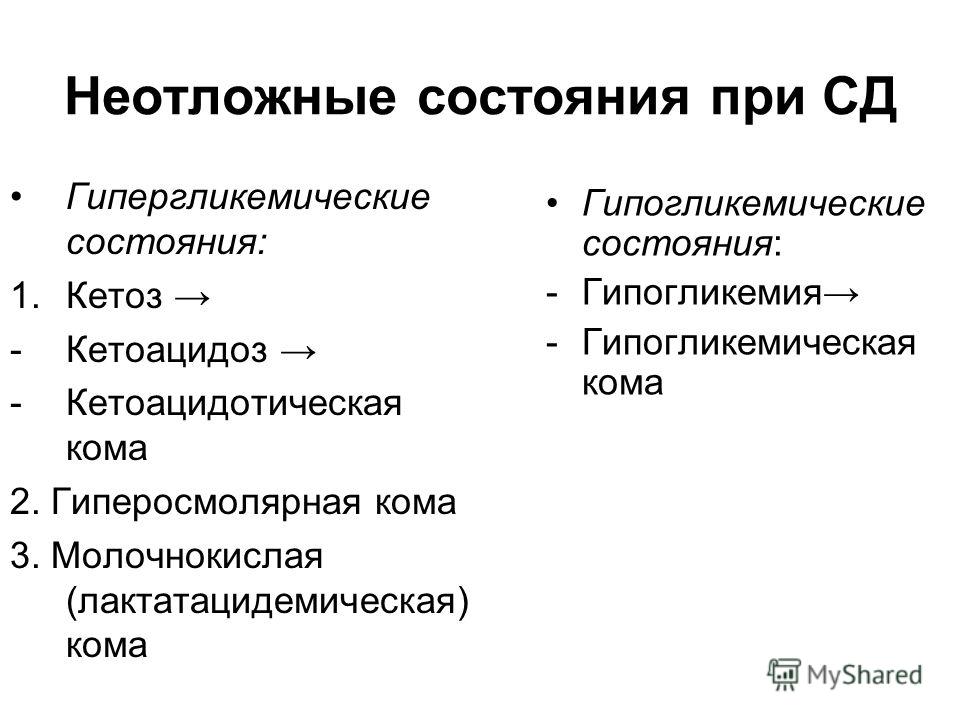

В ФРСД осуществляется регистрация следующих видов острых осложнений СД:

- диабетическая кетоацидотическая кома;

- гиперосмолярная кома;

- лактатацидотическая кома;

- гипогликемическая кома.

До настоящего времени данные поля фиксации острых осложнений СД в регистре не являются обязательными, таким образом, качество ведения регистра могло оказать влияние на полученные результаты.

Терминология и определения

Понятие «кома» в неврологии — состояние, характеризующееся потерей сознания, резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражители, угасанием рефлексов до полного их исчезновения, нарушением глубины и частоты дыхания, изменением сосудистого тонуса, учащением или замедлением пульса, нарушением температурной регуляции [4].

Согласно «Алгоритмам специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» [5], выделены следующие определения.

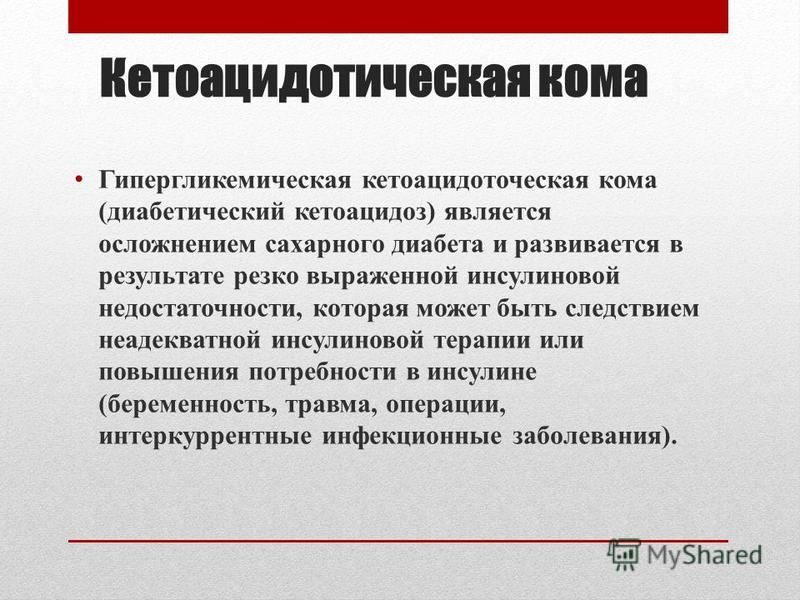

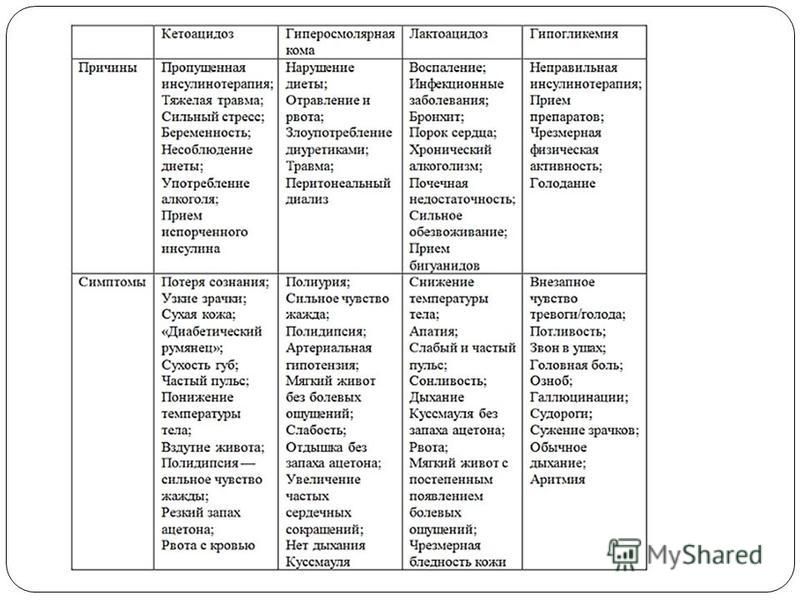

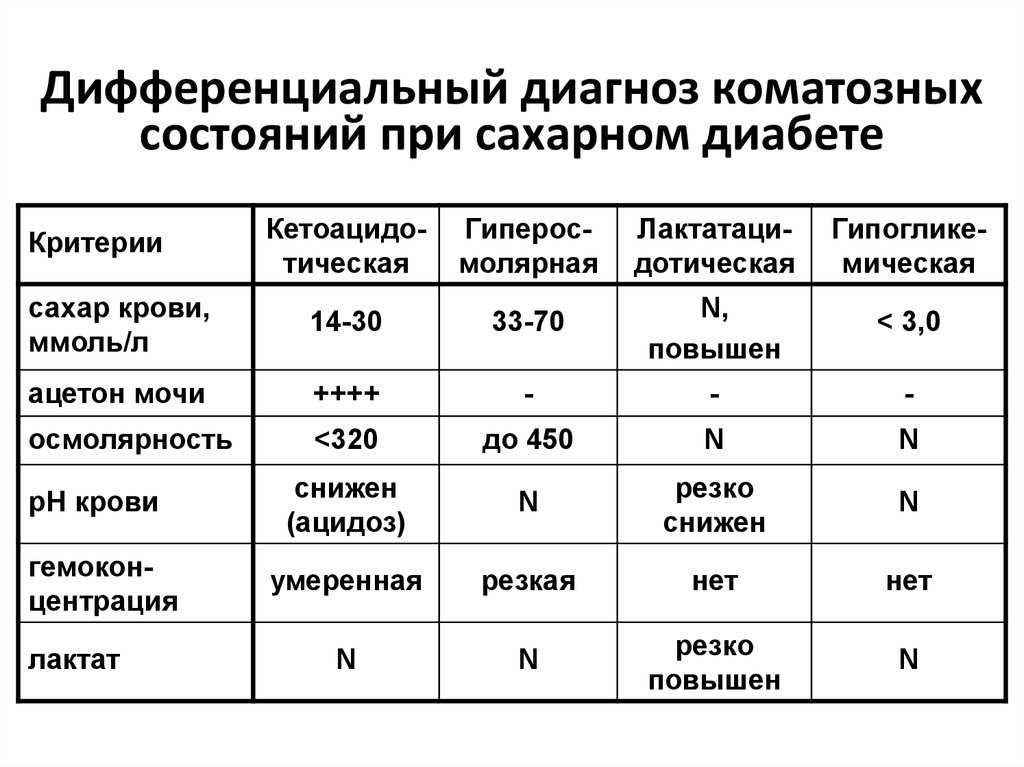

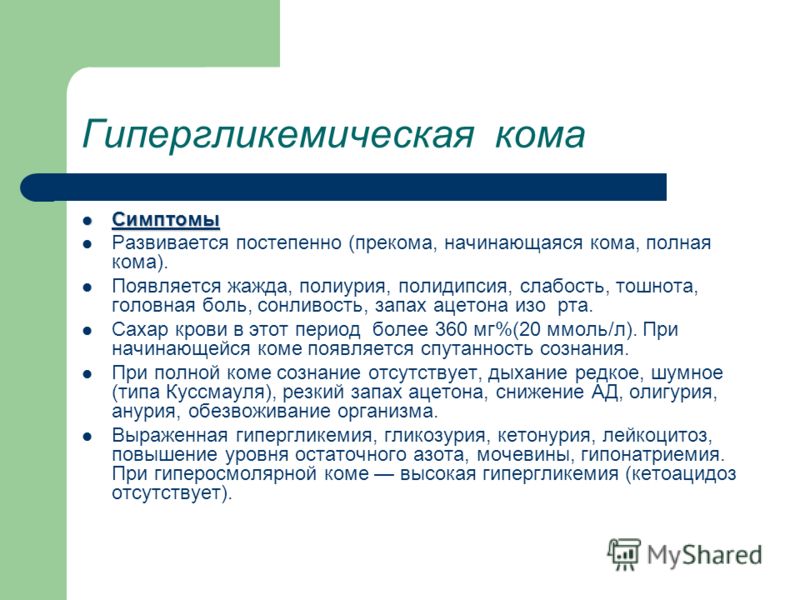

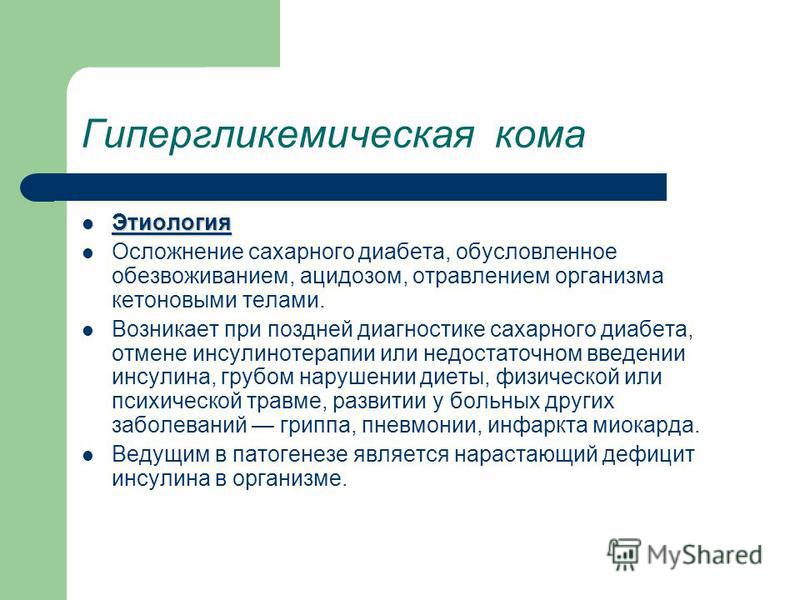

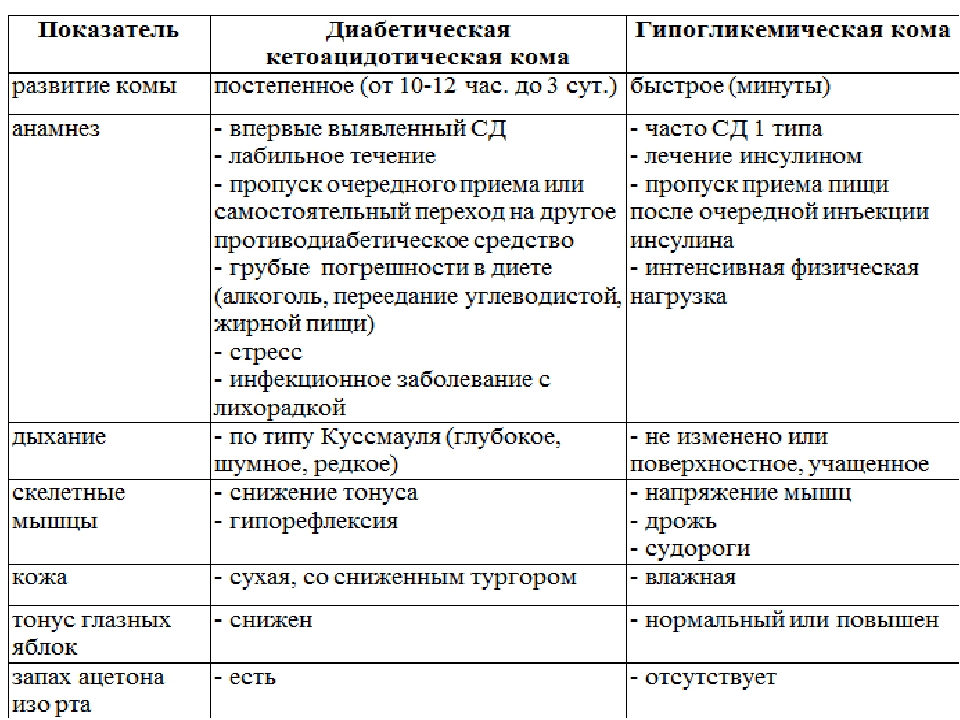

Диабетический кетоацидоз (ДКА) – требующая экстренной госпитализации острая декомпенсация СД с гипергликемией (концентрация глюкозы плазмы >13 ммоль/л у взрослых и >11 ммоль/л у детей), гиперкетонемией (>5 ммоль/л), кетонурией (≥++), метаболическим ацидозом (рН<7,3) с различной степенью нарушения сознания или без нее [5].

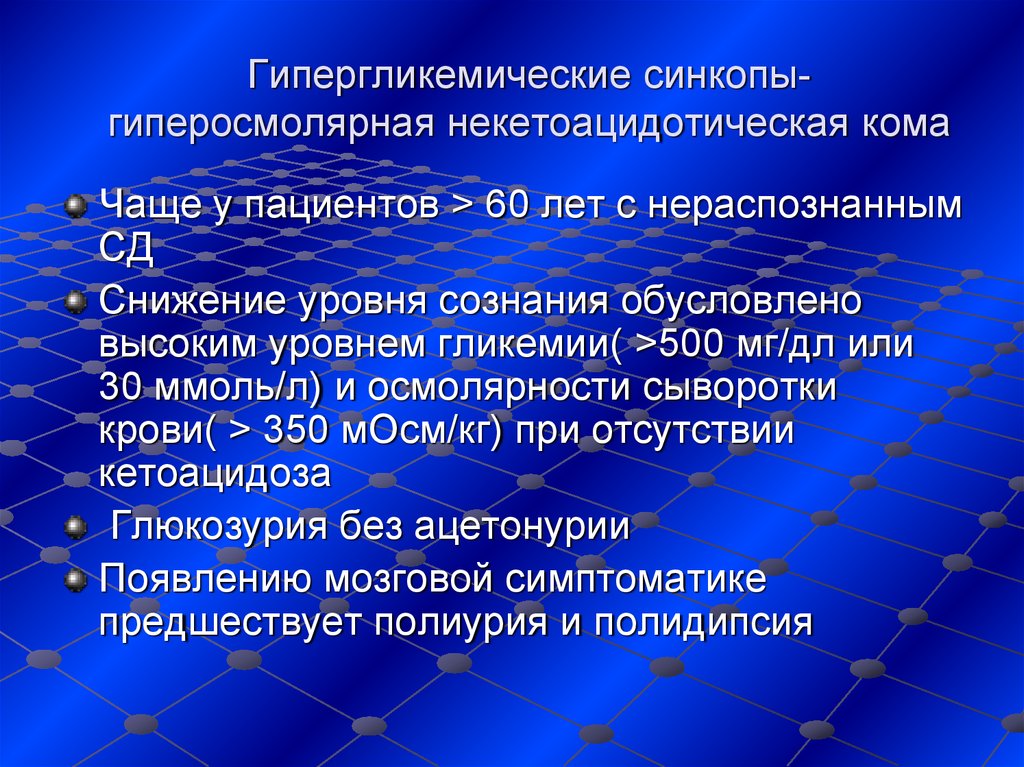

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС) — острая декомпенсация СД с резко выраженной гипергликемией (как правило, концентрация глюкозы плазмы >35 ммоль/л), высокой осмолярностью плазмы и резко выраженной дегидратацией, при отсутствии кетоза и ацидоза [5].

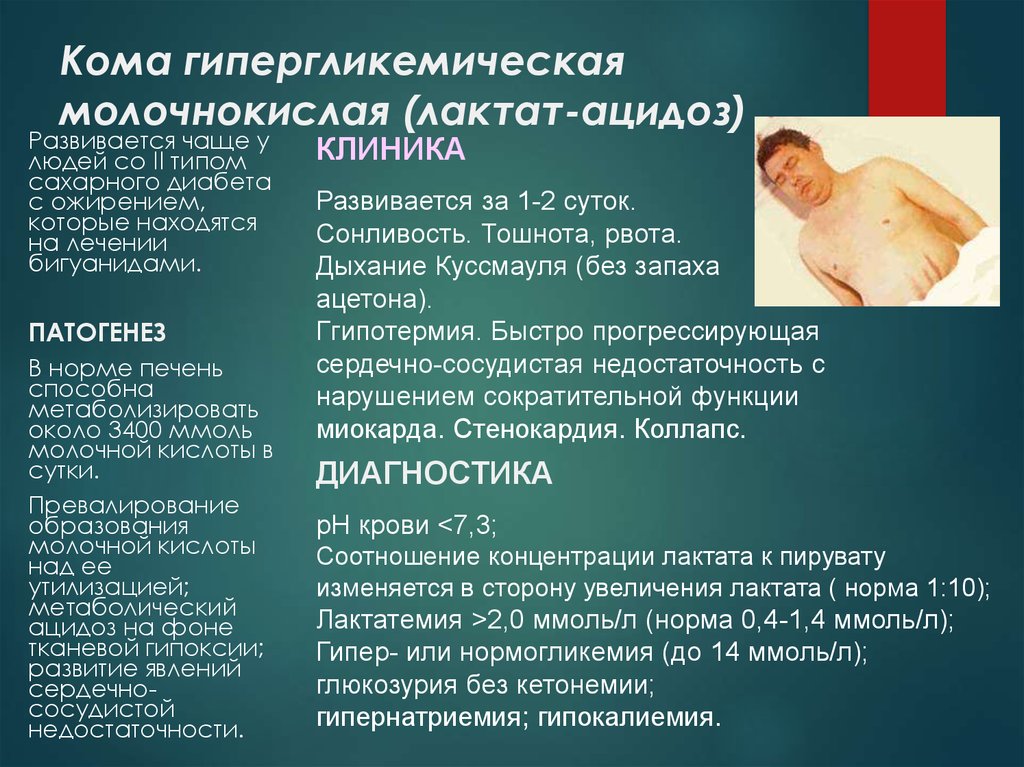

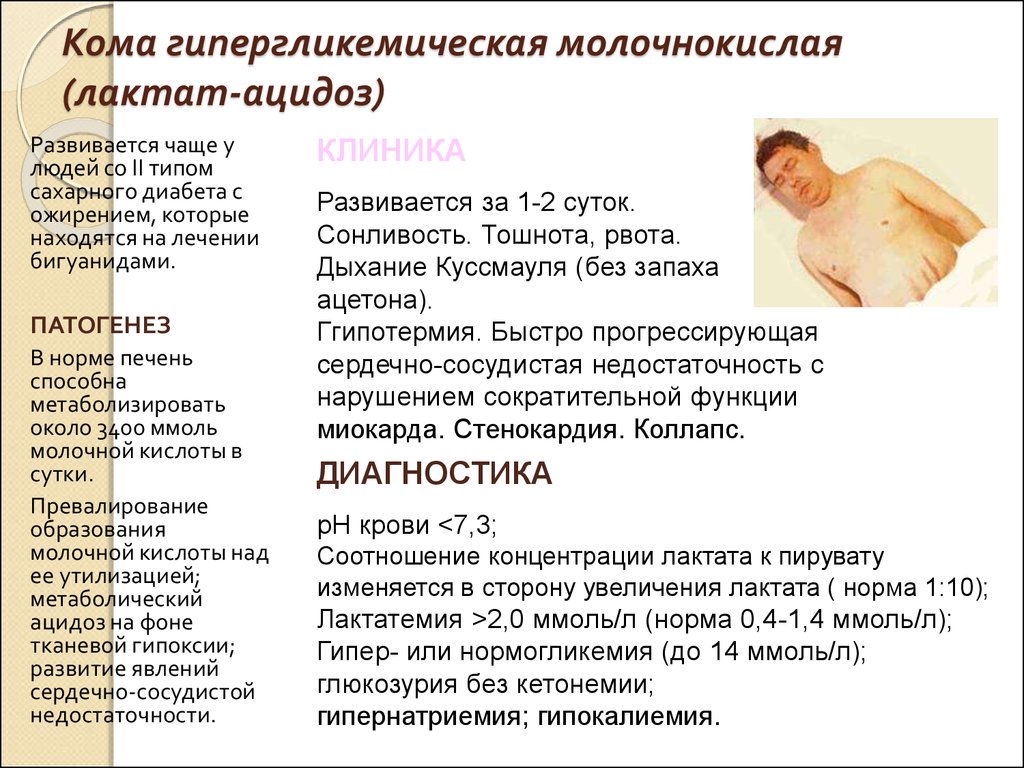

Лактатацидоз — метаболический ацидоз с большой анионной разницей (≥10 ммоль/л) и концентрацией молочной кислоты в крови >4 ммоль/л (по некоторым определениям – более 2 ммоль/л) [5].

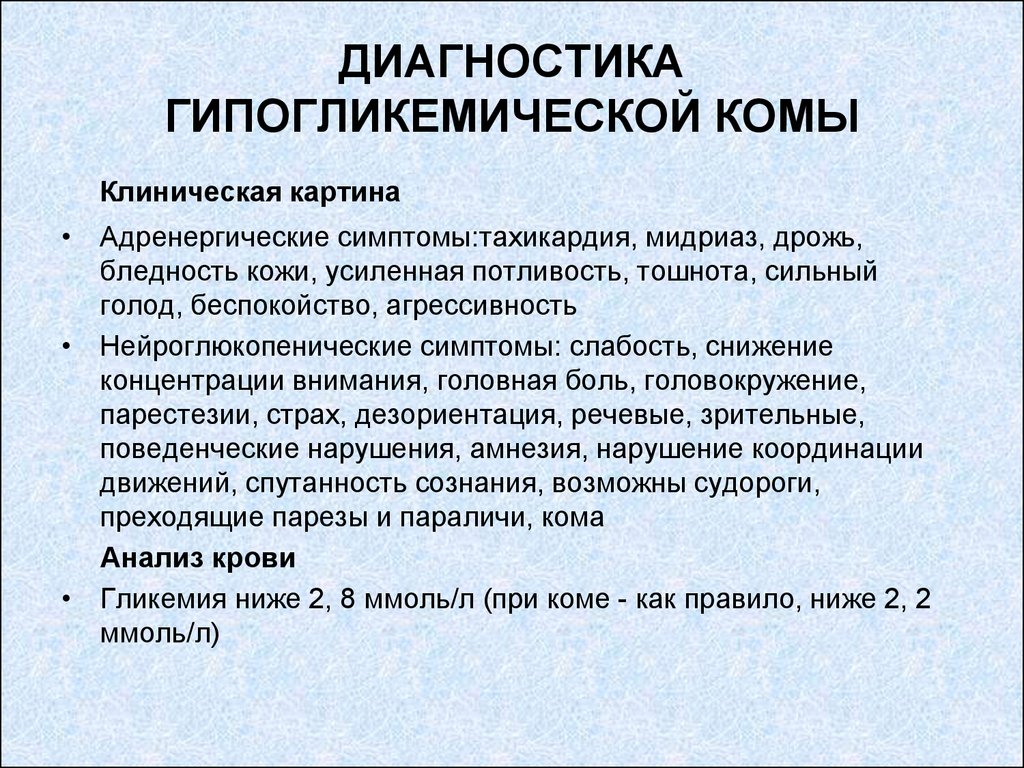

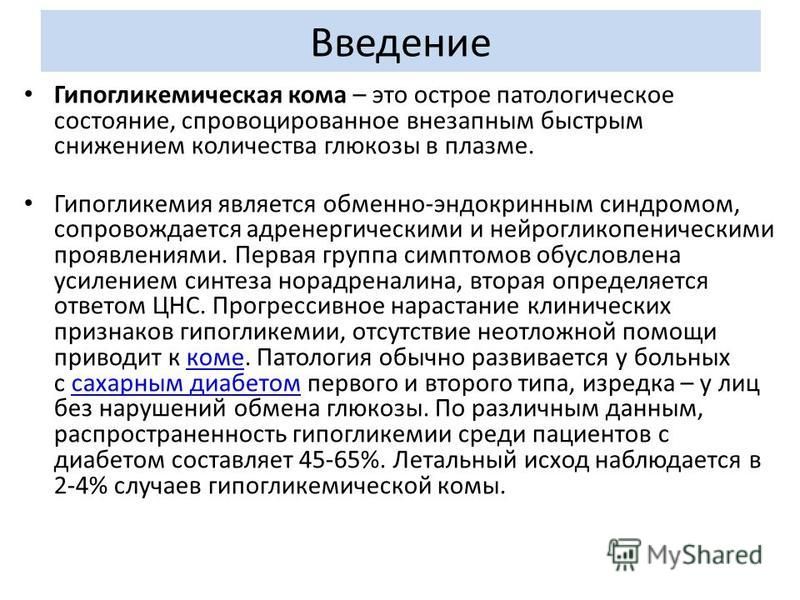

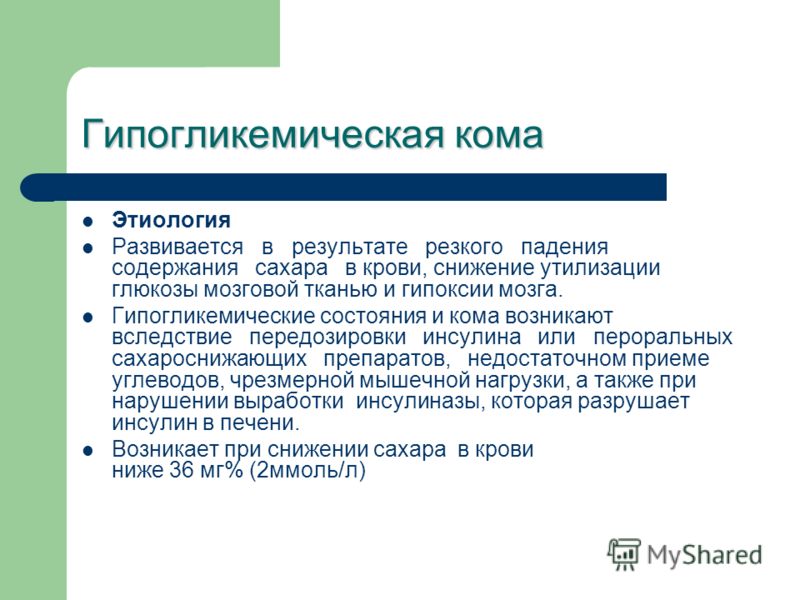

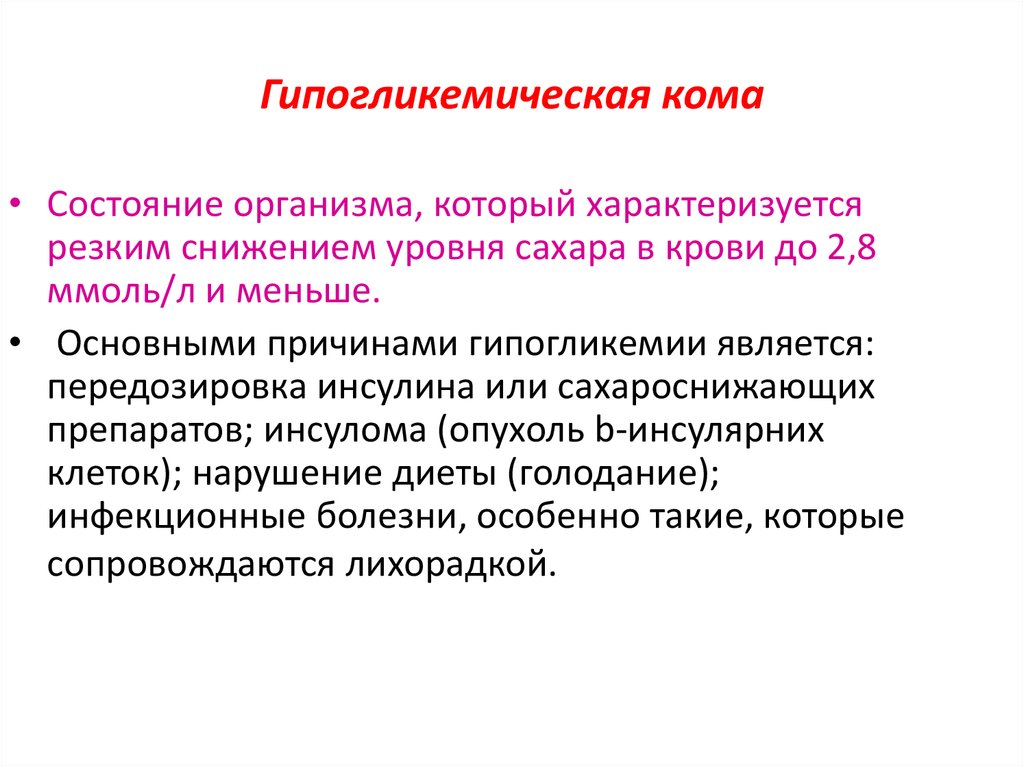

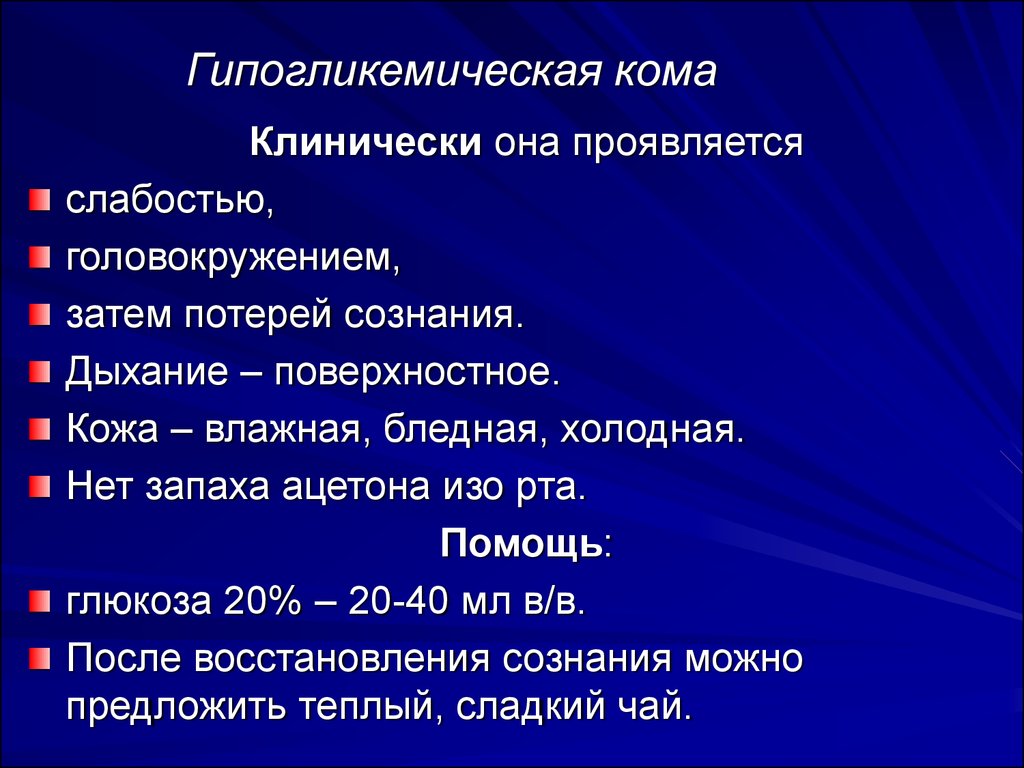

Гипогликемия — уровень глюкозы плазмы <2,8 ммоль/л, сопровождающийся клинической симптоматикой, или <2,2 ммоль/л независимо от симптомов (единого определения гипогликемии не существует) [5].

Гипогликемия с потерей сознания называется гипогликемической комой.

Кроме того, также выделяют тяжелую гипогликемию — состояние, «потребовавшее помощи другого лица, с потерей сознания или без нее» [5].

Этическая экспертиза

Протокол исследования №20 от 14 декабря 2016 г. рассмотрен этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ и было принято положительное решение.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первый эпидемиологический анализ распространенности неотложных состояний при СД был выполнен с учетом регистрации только ДКА с комой в рамках реализации Федеральной целевой программы «Сахарный диабет» (ФЦП) 2007–2012 гг. [6]. За прошедший период отмечено снижение распространенности кетоацидотических ком среди взрослых пациентов при СД1 в три раза – с 3,3% в 2007 г. до 1,1% в 2016 г., по данным ФРСД, при СД2 – в 4 раза, с 0,2% до 0,05% соответственно (рис. 1).

[6]. За прошедший период отмечено снижение распространенности кетоацидотических ком среди взрослых пациентов при СД1 в три раза – с 3,3% в 2007 г. до 1,1% в 2016 г., по данным ФРСД, при СД2 – в 4 раза, с 0,2% до 0,05% соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Динамика распространенности кетоацидотических ком среди взрослых пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа по данным Федеральной целевой программы в 2007 г., 2012 г. и Федерального регистра сахарного диабета в 2016 г. (% от числа пациентов с сахарным диабетом).

В настоящее время, после перевода регистра в онлайн-формат [3], стал доступен более подробный анализ острых осложнений СД (ком) – как регистрации заболеваемости, распространенности при обоих типах СД, так и распределения структуры ком по видам.

Последние данные, полученные после перехода ФРСД в онлайн-формат, представлены с 2013 по 2016 гг. При оценке заболеваемости (частоты новых случаев ком/год) обращает на себя внимание уменьшение количества более чем в 2 раза новых случаев – с 0,9 до 0,4 на 10 тыс. взрослых пациентов в среднем в РФ в 2016 г. (рис. 2). При оценке по типам СД заболеваемость (новые случаи ком/год) при СД1 сократилась с 5,7 до 3,4/10 тыс. взрослых пациентов с СД, при СД2 – с 0,6 до 0,2/10 тыс. взрослых пациентов (рис. 3).

взрослых пациентов в среднем в РФ в 2016 г. (рис. 2). При оценке по типам СД заболеваемость (новые случаи ком/год) при СД1 сократилась с 5,7 до 3,4/10 тыс. взрослых пациентов с СД, при СД2 – с 0,6 до 0,2/10 тыс. взрослых пациентов (рис. 3).

Рис. 2. Показатель заболеваемости (новые случаи ком /год)/10 тыс. взрослых пациентов с сахарным диабетом в 2013–2016 гг. (по данным Федерального регистра сахарного диабета, 81 регион Российской Федерации).

Рис. 3. Показатель заболеваемости (новые случаи ком/год)/10 тыс. взрослых пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа в 2013–2016 гг. (по данным Федерального регистра сахарного диабета, 81 регион Российской Федерации).

Поскольку разные виды ком имеют различный генез и механизмы развития, показатели заболеваемости отдельно проанализированы для гипогликемических и кетоацидотических ком (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Новые случаи кетоацидотических ком/год/10 тыс. взрослых пациентов с сахарным диабетом в 2013–2016 гг. (по данным Федерального регистра сахарного диабета, 81 регион Российской Федерации).

(по данным Федерального регистра сахарного диабета, 81 регион Российской Федерации).

Полученные данные демонстрируют, что для кетоацидотических ком сохраняются выявленные для общих случаев ком тенденции снижения: при СД1 – с 3,6 до 1,6/10 тыс. взрослых пациентов, при СД2 – с 0,16 до 0,1/10 тыс. взрослых пациентов (рис. 4). В то время как для гипогликемических ком у пациентов с СД1 становится очевидной тенденция к повышению частоты развития в последние годы с 0,9 до 1,5/10 тыс. взрослых пациентов, при СД2 ситуация стабильная – 0,12–0,10/10 тыс. взрослых пациентов (рис. 5).

Рис. 5. Новые случаи гипогликемических ком/год/10 тыс. взрослых пациентов с сахарным диабетом в 2013–2016 гг. (по данным Федерального регистра сахарного диабета, 81 регион Российской Федерации).

При анализе динамики частоты развития всех видов ком в период с 2013 по 2016 гг. отмечается тенденция к их постепенному снижению при обоих типах СД. Общая распространенность ком среди пациентов с СД1 в 2013 г.

Рис. 6. Распространенность ком/10 тыс. взрослых пациентов с сахарным диабетом в 2013–2016 гг., 81 регион Российской Федерации (по данным Федерального регистра сахарного диабета).

При оценке структуры распространенности различных видов ком в динамике выявлено перераспределение процентного соотношения за счет сокращения доли кетоацидотических и увеличения доли гипогликемических состояний. Особенно выражены данные изменения у пациентов с СД1. Так, у больных СД1 доля кетоацидотических ком в течение анализируемого периода времени уменьшилась почти в 1,4 раза: в 2013 г. она составила 79,9% от общего числа всех видов ком, в 2014 г. – 75,2%, в 2015 г. – 58,1%, в 2016 г. – 56,6%. В то же время распространенность гипогликемических ком, напротив, возросла в 2,3 раза: в 2013 г.

Рис. 7. Распределение по видам ком новых случаев у взрослых пациентов с сахарным диабетом в 2013–2016 гг., 81 регион Российской Федерации (по данным Федерального регистра сахарного диабета).

При СД2 изменения структуры различных видов ком в динамике были выражены в меньшей степени, чем при СД1, однако тенденция к увеличению доли гипогликемических состояний отчетливо прослеживается: в 2013 г. они выявлены в 37,5%, в 2014 г. – в 47,2%, в 2015 г. – в 44,8%, в 2016 г. – в 46,1% случаев. Распространенность кетоацидотических ком была максимальной в 2013 г. – 51,7%, минимальной в 2015 г. – 38,5%, в 2016 г. их доля составила 48,3%. Частота гиперосмолярных ком варьировала от 3,7 до 16,7% (в 2016 г.

В целом в 2016 г. в РФ зарегистрировано 165 новых случаев ком при обоих типах СД. Отмечается значительная межрегиональная вариабельность первичной заболеваемости (новые случаи ком/год) вне зависимости от типа СД. Максимальная частота зарегистрированных острых осложнений СД отмечена в Магаданской и Брянской областях – 4,2 и 3,9/10 тыс. у взрослых больных соответственно. Данный факт может отражать не столько различия в истинной распространенности ком, сколько говорить о качестве фиксации данного осложнения в регистре. Мы выделили 36 регионов, где не ведется статистика ком при обоих типах СД (ком зафиксировано не было или данные не вносились в онлайн-систему ФРСД) (рис. 8).

Рис. 8. Заболеваемость (новые случаи ком/год) на 10 тыс. взрослых пациентов с сахарным диабетом, 2016 г., 81 регион Российской Федерации (данные Федерального регистра сахарного диабета). Рамкой выделены регионы, где не ведется статистика ком.

Проведенный анализ показал, что среди факторов, ассоциирующихся с развитием ком при СД, наиболее значимыми являются длительность заболевания и возраст пациентов. Анализ данных факторов в динамике выявил, что при обоих типах СД отмечается увеличение длительности заболевания на момент выявления его острых осложнений. В 2013 г. средняя продолжительность СД1 у больных с комами составила 3,8 года, в 2014 г. – 4,9 года, в 2015 г. – 7,1 года, к 2016 г. этот показатель увеличился до 9,1 года. При СД2 средняя длительность заболевания на момент возникновения комы возросла с 3,5 года в 2013 г. до 7,0 лет в 2016 г. (данный показатель в 2014 и 2015 гг. составил 4,5 и 6,8 года соответственно) (рис. 9).

Рис. 9. Средняя длительность диагноза «сахарный диабет» до развития комы у взрослых пациентов с сахарным диабетом в 2013–2016 гг.

Максимальная частота развития ком регистрировалась при длительности СД более 30 лет, независимо от типа заболевания. При СД1 наименьшая распространенность острых осложнений регистрировалась у пациентов с длительностью заболевания менее года. Среди пациентов с длительностью СД2 менее 4 лет случаев ком зафиксировано не было (данные 2016 г.) (рис. 10). Далее прогрессивно возрастала распространенность ком соответственно длительности заболевания до 3,5% при длительности СД1 20–24 года и до 4% при длительности более 30 лет; при СД2 наблюдалась аналогичная тенденция, но с гораздо меньшей частотой развития ком (рис. 10).

Среди пациентов с длительностью СД2 менее 4 лет случаев ком зафиксировано не было (данные 2016 г.) (рис. 10). Далее прогрессивно возрастала распространенность ком соответственно длительности заболевания до 3,5% при длительности СД1 20–24 года и до 4% при длительности более 30 лет; при СД2 наблюдалась аналогичная тенденция, но с гораздо меньшей частотой развития ком (рис. 10).

Рис. 10. Частота ком в зависимости от длительности сахарного диабета, 2016 г., 81 регион Российской Федерации (по данным Федерального регистра сахарного диабета).

В отношении возраста пациентов на момент развития ком выявлено увеличение данного показателя в динамике 2013–2016 гг., особенно при СД1. Так, средний возраст пациентов с СД1 с комами в 2013 г. составил 23,9 года и увеличился в 2016 г. до 27,5 года (+3,6 лет за 4-летний период). При СД2 средний возраст больных на момент выявления острых осложнений заболевания существенно не менялся и соответствовал 60,8, 61,1; 62,0 и 60,4 годам в 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. (рис. 11).

(рис. 11).

Рис. 11. Средний возраст в момент развития комы у взрослых пациентов с сахарным диабетом в 2013–2016 гг., 81 регион Российской Федерации (по данным Федерального регистра сахарного диабета).

Оценка состояния компенсации углеводного обмена (уровня гликированного гемоглобина, HbA1c) за анализируемый период 2013–2016 гг. показала значимое улучшение контроля как по средним значениям, так и по диапазонам распределения данного показателя (рис. 12, 13) [1]. Распределение пациентов по HbA1c в 2016 г. составило:

- при СД1: HbA1c <7% – 32,4% пациентов, в диапазоне от 7% до 7,9% – 28% пациентов, от 8% до 8,9% – 16,6% пациентов, ≥9,0% – 23% пациентов;

- при СД2: HbA1c <7% – 51,7% пациентов, в диапазоне от 7% до 7,9% – 29,2% пациентов, от 8% до 8,9% – 10,2% пациентов, ≥9,0% – 8,8% пациентов.

Среднее значение HbA1c в 2016 г. составило при СД1 – 8,21%, при СД2 у пациентов в возрасте менее 65 лет – 7,48%, при СД2 у пациентов в старшей возрастной группе (>65 лет) – 7,29% (рис. 13).

13).

Рис. 12. Клинический статус пациентов с сахарным диабетом: HbA1c, 81 регион Российской Федерации, все возрастные группы, 2013–2017 гг. [1]

Рис. 13. Динамика гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом по данным Федерального регистра Российской Федерации, 2005–2017 гг. [1]

ОБСУЖДЕНИЕ

Данное исследование представляет первую попытку анализа частоты развития ком при СД в РФ в масштабах всей страны за длительный период времени. Установлена положительная динамика частоты развития ком в период 2013–2016 гг. у взрослых пациентов с СД: стабильная тенденция к снижению как при СД1, так при СД2, что продолжает тенденции предыдущего периода по данным ФЦП 2007–2012 гг. Можно предполагать, что это связано с улучшением качества оказания диабетологической помощи и гликемического контроля в целом, а также использованием современных лекарственных препаратов. Также отмечается снижение смертности вследствие «истинных диабетических» причин: кетоацидотической и гипогликемической комы (с 2,0% до 1,5% при СД1 в период с 2013 по 2016 гг. и стабильный уровень – 0,2% при СД2) [1].

и стабильный уровень – 0,2% при СД2) [1].

В последние годы благодаря внедрению в клиническую практику новых подходов к сахароснижающей терапии (ССТ), более ранней интенсификации, повышению доступности современных сахароснижающих препаратов, в том числе инсулинов, которые лучше имитируют физиологический ритм секреции, эпидемиологическая ситуация по частоте ком значительно улучшилась, о чем говорят как мировые, так и отечественные данные [6–12]. Тем не менее, развитие и внедрение структурированных программ обучения пациентов с СД остаются наиболее актуальными задачами c целью профилактики острых осложнений СД во всем мире.

При уменьшении как общего количества, так и новых случаев ком/год обращает на себя внимание перераспределение в сторону уменьшения соотношения кетоацидотических и увеличения гипогликемических событий в структуре ком. В то же время увеличение доли ком, имеющих гипогликемический генез, требует особого внимания. Выявленная тенденция к развитию ком при большей длительности СД и в более позднем возрасте еще раз указывает на необходимость проведения программ обучения и мониторинга их результатов у пациентов с СД не только в дебюте заболевания, но и далее, в течение всего периода болезни.

Среди диабетических ком кетоацидотические регистрируются с наибольшей частотой, в то время как гиперосмолярные и гипергликемические состояния развиваются в 6–10 раз реже, однако летальность при этих комах может быть существенно выше и достигать 10–20% случаев [2]. Для всех видов ком отягчающими факторами риска являются пожилой возраст, прием алкоголя, гипоксия, выраженное снижение функции почек.

При обсуждении острых осложнений диабета необходимо обратить внимание на использование правильной терминологии. Следует отметить, что единого мнения в отношении формулировки понятий «тяжелая гипогликемия» и «гипогликемическая кома» не достигнуто [11, 13]. Так, согласно «Алгоритмам специализированной помощи больным сахарным диабетом», указаны следующие определения: «гипогликемия – снижение глюкозы плазмы до <2,8 ммоль/л, сопровождающееся определенной клинической симптоматикой, или до <2,2 ммоль/л независимо от наличия симптоматики» [5]. По видам различают «легкую гипогликемию, при которой не требуется помощь другого лица», и «тяжелую (с потерей сознания или без нее), для купирования которой потребовалась помощь другого лица». Таким образом, четкая грань между гипогликемической комой и тяжелой гипогликемией с потерей сознания не определена.

Таким образом, четкая грань между гипогликемической комой и тяжелой гипогликемией с потерей сознания не определена.

Отсутствие четких критериев терминологии, безусловно, может сказываться на полученных результатах, поскольку данный анализ основывался на учете пациентов с наличием отметки «кома», указанной в регистре.

Так, была выявлена значительная вариабельность данных по частоте ком между регионами от 4,2/10 тыс. взрослых больных до 0 в отдельных субъектах РФ. Безусловно, столь выраженные межрегиональные различия в большей степени обусловлены неудовлетворительным качеством ведения регистра, а именно полным отсутствием регистрации ком в ряде регионов. Необходимо получать более достоверную информацию и в сочетании с улучшением качества заполнения документации, связанной с регистром, минимизировать субъективные факторы, влияющие на вариабельность данных по отдельным регионам.

Оптимизация работы ФРСД требует принятия единых требований к качеству данных, в том числе по репортированию ком в регистре. В свою очередь, стандартизация подходов к определению острых осложнений СД и критериям постановки диагноза, наряду с внедрением эффективных методов сбора данных, могла бы способствовать получению более достоверной информации и своевременных выводов о необходимых усилиях по улучшению специализированной службы оказания помощи пациентам СД.

В свою очередь, стандартизация подходов к определению острых осложнений СД и критериям постановки диагноза, наряду с внедрением эффективных методов сбора данных, могла бы способствовать получению более достоверной информации и своевременных выводов о необходимых усилиях по улучшению специализированной службы оказания помощи пациентам СД.

В литературе чаще всего встречаются эпидемиологические данные по частоте тяжелых гипогликемий и ДКА, без уточнения наличия ком при данных видах острых осложнений СД [2].

Почти все литературные данные о распространенности ДКА относятся к возрастным группам детей и подростков, и лишь единичные публикации – взрослых пациентов. Часто речь идет лишь о первичном кетоацидозе, который развивается в дебюте СД. Частота вторичного ДКА изучена гораздо хуже. В развитых странах она составляет 0,000085–0,008 случаев/пациента с СД в год (без разделения на СД1 и СД2) и 0,01–0,05 случаев/больного в год при СД1 [2]. По данным Германии, доля больных, у которых зарегистрирован хотя бы эпизод вторичного ДКА в год за последние 20 лет, снизилась с 14,9% до 3,8% [8].

По данным исследований, в РФ в 1990 г. при СД1 частота вторичного ДКА составила 0,2 случаев/больного в год, при этом хотя бы один ДКА в год отмечался у 12% больных. По данным этих же авторов [2, 11, 12], в 2014 г. соответствующие показатели увеличились и составили 0,6 случаев/больного в год и 21% больных соответственно. Следует отметить, что выборка исследования была основана на пациентах эндокринологических стационаров, которые госпитализировались с выраженными проблемами компенсации, что может значительно отличаться от частоты событий в общей популяции.

Важно отметить, что за анализируемый период 2013–2016 гг., наряду со снижением частоты ком, отмечается значимое улучшение контроля углеводного обмена [1]. Так, доля пациентов c HbA1c менее 7% увеличилась с 22,3% до 32,4% в 2016 г., на 10,1%, при СД1, и с 38% до 51,7%, на 13,7%, при СД2, что сопровождалось улучшением среднего значения HbA1c при СД1 на 0,26%, при СД2 – на 0,14%, особенно у пациентов старшей возрастной группы, в возрасте более 65 лет. Однако при попытке ориентироваться на данные показатели необходимо учитывать тот факт, что оценка HbA1c в РФ проводится лишь у трети пациентов (43% с СД1 и 35% с СД2), что может не отражать в полной мере реальную клиническую ситуацию. Так, при обследовании пациентов в ходе выездов «НМИЦ эндокринологии» с мобильным диагностическим модулем «Диабет центр» в субъекты РФ, когда измерение HbA1c проводится 100% пациентов случайной выборки из регистра, показатели HbA1c были выше репортируемых в регистр в среднем на 1–1,5% при СД1 и 1–2% при СД2 [14]. Эти данные еще раз обосновывают необходимость оценки HbA1c не менее 1 раза в год у 100% пациентов, внедрение этого исследования повсеместно в рутинную клиническую практику, что будет обеспечивать адекватное отображение реальной клинической ситуации на местах и своевременное принятие решения об интенсификации терапии. С этой целью контроль HbA1c должен осуществляться чаще – до 1 раза в квартал – в соответствии с алгоритмами оказания специализированной диабетологической помощи [5].

Однако при попытке ориентироваться на данные показатели необходимо учитывать тот факт, что оценка HbA1c в РФ проводится лишь у трети пациентов (43% с СД1 и 35% с СД2), что может не отражать в полной мере реальную клиническую ситуацию. Так, при обследовании пациентов в ходе выездов «НМИЦ эндокринологии» с мобильным диагностическим модулем «Диабет центр» в субъекты РФ, когда измерение HbA1c проводится 100% пациентов случайной выборки из регистра, показатели HbA1c были выше репортируемых в регистр в среднем на 1–1,5% при СД1 и 1–2% при СД2 [14]. Эти данные еще раз обосновывают необходимость оценки HbA1c не менее 1 раза в год у 100% пациентов, внедрение этого исследования повсеместно в рутинную клиническую практику, что будет обеспечивать адекватное отображение реальной клинической ситуации на местах и своевременное принятие решения об интенсификации терапии. С этой целью контроль HbA1c должен осуществляться чаще – до 1 раза в квартал – в соответствии с алгоритмами оказания специализированной диабетологической помощи [5]. Отдельно следует сказать, что исследование HbA1c должно проводиться с использованием метода определения, сертифицированного в соответствии с National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) или International Federation of Clinical Chemists (IFCC) и стандартизованного в соответствии с референсными значениями, принятыми в Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) [5].

Отдельно следует сказать, что исследование HbA1c должно проводиться с использованием метода определения, сертифицированного в соответствии с National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) или International Federation of Clinical Chemists (IFCC) и стандартизованного в соответствии с референсными значениями, принятыми в Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) [5].

Последнее десятилетие отмечено вектором повышения интенсивности ССТ при СД, обоснованным результатами крупномасштабных контролируемых исследований.

Следует отметить, что во всех исследованиях по оценке интенсивного контроля гликемии отмечалось повышение риска развития гипогликемий. В исследовании DCCT распространенность тяжелой гипогликемии в группе пациентов с СД1, получавших интенсифицированную инсулинотерапию, составила 61,2 случая против 18,7/100 пациенто-лет по сравнению с группой обычной терапии [15]. В UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) в течение 6 лет у пациентов с СД2 и HbA1c 7,0%, получавших терапию пероральными сахароснижающими препаратами, распространенность всех случаев гипогликемии составила 45%, случаев тяжелой гипогликемии – 3,3%, а при инсулинотерапии – 76,0% и 11,2% соответственно [16].

Аналогичные тенденции увеличения частоты гипогликемий при интенсификации терапии и улучшении показателей HbA1c были продемонстрированы в анализе базы данных госпитализированных пациентов Англии [17]. Оценивалась динамика частоты гипогликемий, потребовавших госпитализации, у взрослых пациентов с СД1 и СД2 в периоды с 1998 по 2009 и с 2009 по 2013 гг., то есть в периоды с различными подходами к интенсификации ССТ в рутинной клинической практике. У взрослых пациентов с СД1 частота гос пи та ли за ций по причине гипогликемии увеличивалась на 3,74% ежегодно (95% ДИ 1,70–5,83). Авторы разделили пациентов с СД2 по возрасту и выявили, что в группе до 65 лет ежегодный прирост частоты госпитализаций вследствие гипогликемии составил 4,12% (0,61–7,75), в группе пожилых пациентов старше 65 лет в 2 раза выше – 8,12% случаев.

Отмечено, что частота гипогликемий при СД2 прогрессивно возрастает с увеличением длительности заболевания. Так, исследовательская группа по гипогликемии в Великобритании сравнила пациентов с СД2, получающих инсулинотерапию менее 2 и более 5 лет. Было обнаружено, что распространенность тяжелой гипогликемии возрастает с 7 до 25%, а частота эпизодов – с 10 до 70/100 пациенто-лет соответственно [18].

Было обнаружено, что распространенность тяжелой гипогликемии возрастает с 7 до 25%, а частота эпизодов – с 10 до 70/100 пациенто-лет соответственно [18].

Таким образом, данная тенденция определяет необходимость индивидуализации подходов к терапии СД, в том числе к установлению целевого значения HbA1c для каждого конкретного пациента с учетом всех возможных рисков и коморбидных состояний, с целью снижения риска развития тяжелых гипогликемий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что динамика частоты развития ком в 2013–2016 гг. у взрослых пациентов с СД в РФ имеет стабильную тенденцию к снижению: в 1,5 раза при СД1 и 3 раза при СД2. Можно предполагать, что это связано с улучшением качества оказания диабетологической помощи и гликемического контроля в целом, а также использованием современных лекарственных препаратов. Обращает на себя внимание бóльшая частота ком при СД1, развитие ком при большей длительности СД, увеличение доли ком, имеющих гипогликемический генез, что требует особого внимания при обучении и ведении пациентов с СД. Существенные межрегиональные различия в частоте регистрации ком требуют дополнительного анализа. С целью отображения реальной картины контроля СД, обеспечения безопасной интенсификации ССТ и профилактики развития ком должен осуществляться регулярный контроль HbA1c.

Существенные межрегиональные различия в частоте регистрации ком требуют дополнительного анализа. С целью отображения реальной картины контроля СД, обеспечения безопасной интенсификации ССТ и профилактики развития ком должен осуществляться регулярный контроль HbA1c.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник финансирования. Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации No АААА-А17-117012610111-6.

Конфликт интересов. Исаков М.А. является сотрудником ЗАО «Астон Консалтинг», обеспечивающего техническое сопровождение Федерального регистра сахарного диабета в онлайн-формате (компания ЗАО «Астон Консалтинг» не являлась спонсором исследования, не принимала участие в анализе данных, их интерпретации и подготовке статьи, не состояла в финансовых отношениях с другими членами авторского коллектива). Остальные авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Участие авторов. Майоров А.Ю., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А. – анализ и интерпретация результатов исследования, написание текста статьи; Мельникова О.Г., Кононенко И.В. – анализ данных, участие в выездах мобильного «Диабет Центра»; Шестакова М.В., Дедов И.И. – финальный анализ результатов и редактирование текста рукописи. Все авторы внесли существенный вклад в проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

Благодарности. ЗАО «Астон Консалтинг» за техническое сопровождение регистра СД в онлайн-формате. Всем медицинским специалистам (врачам, медицинским сестрам, регистраторам данных), ведущим активную работу по заполнению базы данных регистра СД.

Что такое гипогликемическая кома / диагноз Алексея Навального — 21 августа 2020

Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву

Фото: Олег Каргаполов, Елена Латыпова, Дарья Селенская (коллаж)

Поделиться

Вторые сутки политик Алексей Навальный находится в реанимации омской больницы на аппарате ИВЛ. Диагноз ему поставили только сегодня: по словам главврача БСМП-1 Александра Мураховского, основной рабочий диагноз — это нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови. Основная версия омских медиков и их коллег, которые с сегодняшнего утра собрались на консилиум, — гипогликемическая кома. Это последствие резкого падения сахара в крови.

Диагноз ему поставили только сегодня: по словам главврача БСМП-1 Александра Мураховского, основной рабочий диагноз — это нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови. Основная версия омских медиков и их коллег, которые с сегодняшнего утра собрались на консилиум, — гипогликемическая кома. Это последствие резкого падения сахара в крови.

Мы спросили специалистов о том, что могло стать причиной такого состояния и какие последствия бывают у пациентов. По понятным причинам некоторые попросили не упоминать их имена.

— Возможно, такие состояния могут возникнуть, допустим, если сахарный диабет у человека и он где-то там не поел. Такие состояния возникают при определенном виде патологий. Если ты знаешь об этом и принимаешь определенные препараты, то ты должен соблюдать элементарные правила. Вовремя есть, в конце концов, — говорит диетолог Ирина Торопыгина.

— Уйти в кому при нарушении углеводного баланса легко. Например, гипогликемическая кома: голодные студенты в обморок падают. У больных нарушениями углеводного обмена может быть как гипергликемическая кома, так и гипогликемическая. Им нельзя быть очень голодными. У них всегда должен быть кусочек сахара. Обычно таким пациентам врачи дают памятки и говорят, что с собой обязательно носить конфетку, кусочек сахара. Это случается, если питаться по-студенчески три раза в неделю, — объясняет врач-диетолог Галина Барташевич. — Если случилось такое состояние, надо поесть, попить, давление померить. Долго в такой коме проваляться нельзя — это приведет к гипоксии головного мозга.

У больных нарушениями углеводного обмена может быть как гипергликемическая кома, так и гипогликемическая. Им нельзя быть очень голодными. У них всегда должен быть кусочек сахара. Обычно таким пациентам врачи дают памятки и говорят, что с собой обязательно носить конфетку, кусочек сахара. Это случается, если питаться по-студенчески три раза в неделю, — объясняет врач-диетолог Галина Барташевич. — Если случилось такое состояние, надо поесть, попить, давление померить. Долго в такой коме проваляться нельзя — это приведет к гипоксии головного мозга.

— Чаще всего гипогликемическая кома развивается у диабетиков. Либо [она может возникнуть, если] человек пытался покончить с собой и ставил в вену много инсулина. У диабетика нарушен углеводный обмен, — говорит анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации в городской больнице, который пожелал остаться неизвестным. — Представим ситуацию, что диабетик мало съел, но поставил большую дозу инсулина и у него развивается гипогликемия, падает уровень сахара. Чтобы развилась кома, нужно, чтобы уровень сахара был ниже 2. Но если человек болеет диабетом и не знает об этом, то уровень сахара у него повышен, он ведь не колет инсулин. А если человек знает о своем диагнозе, у него не может резко развиться гипогликемическая кома за пять минут. Сначала у человека начинается жажда, появляется потливость, бледность, он становится заглушенным, заторможенным, он хочет кушать. Они (диабетики. — Прим. ред.) уже знают об этих признаках и начинают искать способ решения, в первую очередь они едят сладкое. Пьют сладкий чай, едят хлеб, получают углеводы и быстро приходят в себя. Сотрудники скорой в первую очередь измеряют уровень сахара в крови. Если они видят, что у человека низкий уровень сахара, врач вводит в вену сорокапроцентную глюкозу, и через несколько минут человек приходит в себя. Если человек пролежит в гипогликемической коме несколько часов, только тогда у него разовьется отек мозга, тогда из комы он может не выйти, риск летального исхода повышается.

Чтобы развилась кома, нужно, чтобы уровень сахара был ниже 2. Но если человек болеет диабетом и не знает об этом, то уровень сахара у него повышен, он ведь не колет инсулин. А если человек знает о своем диагнозе, у него не может резко развиться гипогликемическая кома за пять минут. Сначала у человека начинается жажда, появляется потливость, бледность, он становится заглушенным, заторможенным, он хочет кушать. Они (диабетики. — Прим. ред.) уже знают об этих признаках и начинают искать способ решения, в первую очередь они едят сладкое. Пьют сладкий чай, едят хлеб, получают углеводы и быстро приходят в себя. Сотрудники скорой в первую очередь измеряют уровень сахара в крови. Если они видят, что у человека низкий уровень сахара, врач вводит в вену сорокапроцентную глюкозу, и через несколько минут человек приходит в себя. Если человек пролежит в гипогликемической коме несколько часов, только тогда у него разовьется отек мозга, тогда из комы он может не выйти, риск летального исхода повышается. Но обычного диабетика быстро можно вывести из этого состояния. У Навального может быть гипогликемическая кома, если он диабетик, поставил себе обычную дозу инсулина и не поел. Он поднялся своими ногами на борт, у него с собой, скорее всего, есть с собой сладкое. Прошло полчаса-час с тех пор, как у него упал сахар, когда врач его осмотрел, он в первую очередь должен был померить сахар. Если он увидел бы, что он низкий, он бы ввел глюкозу, и Навальный бы быстро очнулся. Но есть такая болезнь — инсулинома, при которой развиваются опухоли, которые могут давать падение уровня сахара в крови. Но это редкий случай, и опухоль вряд ли может развиться так быстро.

Но обычного диабетика быстро можно вывести из этого состояния. У Навального может быть гипогликемическая кома, если он диабетик, поставил себе обычную дозу инсулина и не поел. Он поднялся своими ногами на борт, у него с собой, скорее всего, есть с собой сладкое. Прошло полчаса-час с тех пор, как у него упал сахар, когда врач его осмотрел, он в первую очередь должен был померить сахар. Если он увидел бы, что он низкий, он бы ввел глюкозу, и Навальный бы быстро очнулся. Но есть такая болезнь — инсулинома, при которой развиваются опухоли, которые могут давать падение уровня сахара в крови. Но это редкий случай, и опухоль вряд ли может развиться так быстро.

— Я не очень хорошо себе представляю ситуацию, когда врач знает, что у пациента низкий сахар, но при этом ничего не делает, — говорит эндокринолог, который согласился опубликовать его комментарий на условиях анонимности. — Здоровый человек, который просто шел и впал в кому, — такого не бывает. Да, человек может не знать, что у него есть отклонения. Но когда человек попадает в больницу, есть некий алгоритм, перечень мероприятий, который мы делаем, чтобы понять, с чем связана эта кома. Обязательно делается общий анализ крови. Он на автомате берется, это общий алгоритм. Допустим, у нас есть неотложное приемное отделение — сколько бы людей туда ни обратилось, им в 100% берется глюкоза. Такого не бывает, чтобы биохимию посмотрели, а глюкозу — нет.

Но когда человек попадает в больницу, есть некий алгоритм, перечень мероприятий, который мы делаем, чтобы понять, с чем связана эта кома. Обязательно делается общий анализ крови. Он на автомате берется, это общий алгоритм. Допустим, у нас есть неотложное приемное отделение — сколько бы людей туда ни обратилось, им в 100% берется глюкоза. Такого не бывает, чтобы биохимию посмотрели, а глюкозу — нет.

Сегодня утром самолет с врачами из Германии приземлился в Омске — родственники и коллеги политика настаивают, что его необходимо увезти за границу для дальнейшего лечения. Целый день омские врачи не давали согласие на транспортировку, ссылаясь на нестабильное состояние политика. Однако под вечер появилась информация, что врачи все-таки достигли компромисса: в течение нескольких часов Алексей Навальный покинет Омск.

По теме

21 августа 2020, 20:50

Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию21 августа 2020, 17:17

Тюменец вышел на пикет с требованием отпустить Алексея Навального на лечение21 августа 2020, 15:23

Врачи назвали диагноз Навального21 августа 2020, 13:22

«Ядов не выявлено»: врачи отказываются от версии об отравлении Навального

Илья Ненко

Шеф-редактор национальной редакции

Ксения Маринина

Редактор рубрики «Здоровье»

Алексей НавальныйКомаГипогликемия

- ЛАЙК1

- СМЕХ1

- УДИВЛЕНИЕ0

- ГНЕВ1

- ПЕЧАЛЬ1

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ81

Читать все комментарии

Гость

Войти

Новости СМИ2

Новости СМИ2

В чем разница между инсулиновым шоком и диабетической комой?

Автор: Сара С./Ukr/25/2.jpg) П. Williams

П. Williams

В этой статье

- Что такое инсулиновый шок?

- Что такое диабетическая кома?

- Когда они происходят?

- На кого они влияют?

- Симптомы

- Лечение инсулинового шока

- Лечение диабетической комы

В течение всего дня уровень сахара в крови повышается и понижается в зависимости от того, когда вы едите и какие лекарства принимаете. Эти изменения являются нормальными. Но если у вас диабет, уровень сахара может выйти за пределы нормального диапазона, что может быть опасно.

Инсулиновый шок означает, что у вас очень низкий уровень сахара в крови. Диабетическая кома — это когда вы теряете сознание из-за высокого или низкого уровня сахара в крови. Эти две критические ситуации, связанные с диабетом, могут произойти, если вы не держите под контролем уровень глюкозы и инсулина. Хотя они имеют разные симптомы и причины, оба нуждаются в немедленном лечении. Важно знать, что делать, если они случаются с вами или близким человеком.

Важно знать, что делать, если они случаются с вами или близким человеком.

Что такое инсулиновый шок?

«Инсулиновый шок» — это общий термин, обозначающий низкий уровень сахара в крови или гипогликемию. Его также можно назвать инсулиновой реакцией.

Точный уровень сахара в крови, вызывающий симптомы, варьируется, но обычно составляет менее 70 мг/дл. Низкий уровень сахара в крови заставляет организм выделять гормон эпинефрин, также называемый адреналином. Это вызывает ранние симптомы инсулинового шока, которые могут проявиться очень быстро. (Подробнее о низком уровне сахара в крови.)

Если вы не примете меры по снижению уровня сахара в крови как можно скорее, ваш мозг перестанет получать глюкозу, и ваши симптомы усугубятся. Если уровень остается низким слишком долго, у вас может случиться припадок или диабетическая кома.

Что такое диабетическая кома?

Это означает, что вы теряете сознание, когда уровень сахара становится очень низким, как при гипогликемии, или очень высоким, что называется гипергликемией. Вы находитесь в диабетической коме, но не можете проснуться или реагировать на образы, звуки или другую стимуляцию.

Вы находитесь в диабетической коме, но не можете проснуться или реагировать на образы, звуки или другую стимуляцию.

Когда они происходят?

Гипогликемия, скорее всего, возникнет, если вы пропустите прием пищи после инъекции инсулина или если вы введете слишком много инсулина.

Диабетическая кома возникает, когда вы не принимаете меры для исправления слишком высокого или слишком низкого уровня сахара в крови. В то время как ваши уровни падают, когда вы какое-то время не едите или получаете слишком много инсулина, они могут повышаться, если вы пропускаете дозу инсулина или других лекарств от диабета, не соблюдаете свой план диеты или тренируетесь меньше, чем обычно. Инфекции, гормональный дисбаланс и тяжелые заболевания также могут повышать уровень сахара в крови у людей с диабетом. Высокий уровень сахара в крови обычно проявляется медленнее, чем низкий уровень сахара в крови.

Несколько других причин повышают вероятность диабетической комы, в том числе:

- Инсулиновая помпа, которая не работает должным образом

- Травма, операция или другая проблема со здоровьем, например, сердечная недостаточность инсулин

- Употребление алкоголя или наркотиков

На кого они влияют?

Любой человек с диабетом может столкнуться с этими двумя неотложными состояниями, поскольку у всех больных диабетом могут наблюдаться аномальные колебания уровня сахара в крови.

Инсулиновый шок часто встречается у людей с диабетом 1 типа, но может также случиться у людей с диабетом 2 типа, принимающих инсулин.

У людей с типом 2 диабетическая кома может быть вызвана либо гипогликемией, либо очень высоким уровнем сахара в крови, называемым диабетическим гиперосмолярным синдромом. Это когда ваше тело пытается избавиться от лишнего сахара, выделяя его с мочой. В течение нескольких дней или недель это может привести к опасному для жизни обезвоживанию и, в конечном итоге, к коме.

Если у вас диабет 1 типа, более вероятно, что у вас будет диабетическая кома из-за гипогликемии или диабетического кетоацидоза, когда ваше тело начнет использовать жирные кислоты вместо сахара в качестве топлива.

Симптомы

Наиболее распространенными симптомами гипогликемии или инсулинового шока являются:

- Ощущение дрожи, предобморочного состояния или головокружения

- Нервозность, беспокойство, раздражительность или спутанность сознания

- Учащенное сердцебиение 90,007 Потливость и потливость

- Голод

- Тошнота

- Слабость

- Чувство сонливости или неуклюжести

- Затуманенное или ослабленное зрение

- Покалывание или онемение губ, языка или щек

- Головные боли

Эти симптомы могут возникать и перед диабетической комой. Или вы можете показать признаки гипергликемии, такие как:

Или вы можете показать признаки гипергликемии, такие как:

- , чувствуя себя очень жаждой

- .

- Учащенное сердцебиение

Но при длительном диабете можно впасть в кому и без этих признаков.

Лечение инсулинового шока

Американская диабетическая ассоциация обучает «Правилу 15-15» для лечения гипогликемии: примите 15 граммов углеводов, чтобы поднять уровень сахара в крови, а затем снова проверьте его уровень через 15 минут. Такой подход помогает медленно повышать уровни, чтобы они не взлетели слишком высоко. Вы можете получить это небольшое количество углеводов в:

- Глюкоза в таблетках или тюбиках с гелем

- 4 унции (1/2 стакана) обычной, не диетической газированной воды

- 1 столовая ложка сахара, меда или кукурузного сиропа

- 8 унций обезжиренного или 1% молока

Если ваши уровни остаются опасно низкими, вам может потребоваться инъекция глюкагона для их повышения. Возможно, ваш врач прописал вам набор глюкагона. Следуйте инструкциям по инъекции в ягодицу, руку или бедро. И расскажите своей семье, друзьям и коллегам, как вам это сделать, если вы когда-нибудь не сможете сделать это сами.

Следуйте инструкциям по инъекции в ягодицу, руку или бедро. И расскажите своей семье, друзьям и коллегам, как вам это сделать, если вы когда-нибудь не сможете сделать это сами.

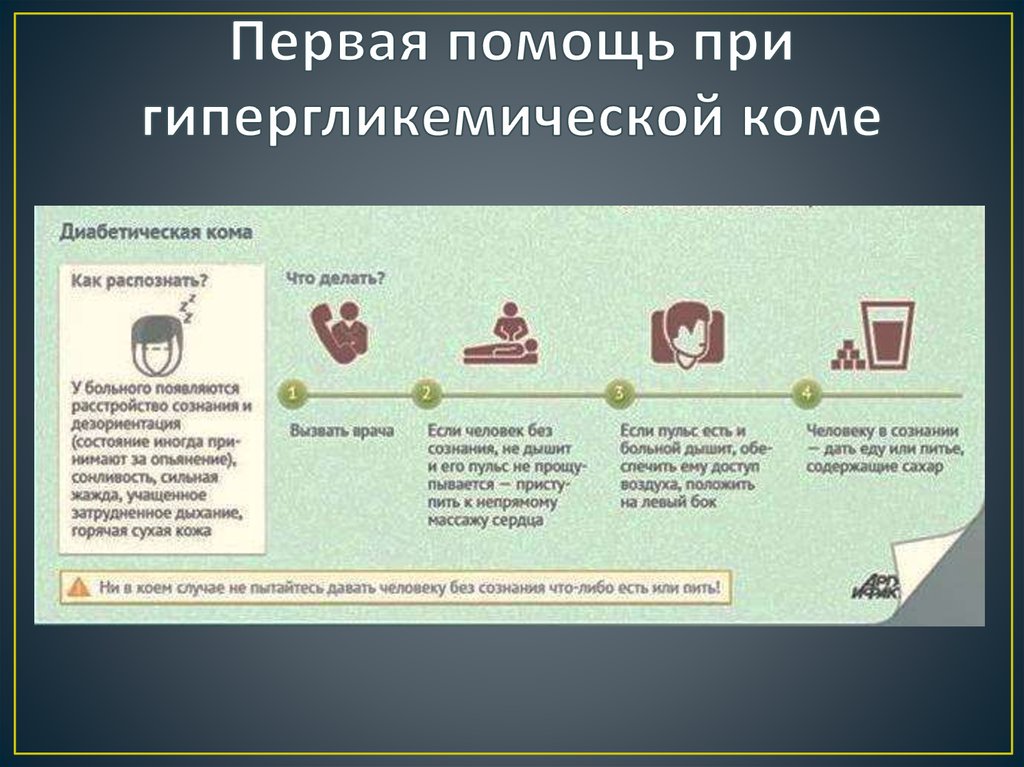

Лечение диабетической комы

Если вы впадете в диабетическую кому, вам потребуется неотложная медицинская помощь. Сообщите своим близким, друзьям и коллегам, что если вы потеряете сознание, им нужно позвонить по номеру 9.11 немедленно и сообщите лицам, оказывающим первую помощь, что у вас диабет.

Тип лечения диабетической комы зависит от того, является ли уровень сахара в крови слишком высоким или слишком низким, а также от точной причины этого уровня. Если он слишком высок, вы можете получить жидкости внутривенно и калий, натрий или фосфат для лечения обезвоживания, инсулин, чтобы помочь вашим тканям поглощать сахар, и лечение любой основной инфекции. Если уровень сахара в крови слишком низкий, вам могут сделать инъекцию глюкагона или декстрозу.

Как отличить

Что такое гипогликемия?

Гипогликемия — это низкий уровень сахара в крови. Латинское слово «гипо» означает «ниже». Когда уровень глюкозы в крови падает, ваше тело больше не может нормально функционировать и испытывает ряд симптомов. Симптомы могут быть легкими или очень интенсивными и даже опасными для жизни.

Латинское слово «гипо» означает «ниже». Когда уровень глюкозы в крови падает, ваше тело больше не может нормально функционировать и испытывает ряд симптомов. Симптомы могут быть легкими или очень интенсивными и даже опасными для жизни.

Все люди разные, поэтому ваш нормальный уровень сахара в крови может немного отличаться от чьего-либо другого. Однако, как правило, если уровень сахара в крови ниже 70 миллиграммов на децилитр (мг/дл), то в организме наблюдается гипогликемия.

Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов, а у других симптомы могут быть настолько серьезными, что им требуется немедленная медицинская помощь. Симптомы появляются быстро после того, как уровень сахара в крови падает ниже нормы. Гипогликемия может быть очень опасной, потому что, если уровень сахара в крови слишком низкий, ваши симптомы могут привести к тому, что вы потеряете сознание или не сможете обратиться за помощью.

Гипогликемия является общей проблемой для людей с диабетом типа 1, которые уже борются с поддержанием надлежащего уровня сахара в крови. При диабете 1 типа происходит аутоиммунное разрушение β-клеток поджелудочной железы; инсулин всегда необходим для лечения; обычно это не связано с ожирением, и часто встречаются такие состояния, как кетоацидоз.

При диабете 1 типа происходит аутоиммунное разрушение β-клеток поджелудочной железы; инсулин всегда необходим для лечения; обычно это не связано с ожирением, и часто встречаются такие состояния, как кетоацидоз.

Что такое гипергликемия?

Слово «гипер» в слове «гипергликемия» означает «выше нормы». Когда ваш уровень сахара в крови выше нормального диапазона (глюкоза плазмы натощак ≥126 мг/дл) в двух отдельных тестах, ваше тело испытывает гипергликемию.

Если вы испытываете симптомы гипергликемии, это означает, что инсулин вашего организма не способен удалять достаточное количество сахара из крови, чтобы поддерживать его в нормальном диапазоне. Это может быть связано с тем, что ваше тело не производит достаточного количества инсулина или потому, что ваш инсулин не работает должным образом из-за резистентности к инсулину.

Проблемы со здоровьем, такие как заболевания почек и глаз, сердечные приступы и даже инсульты, могут возникнуть, если уровень сахара в крови слишком высок в течение слишком долгого времени.

Пребывание в состоянии гипергликемии в течение длительного периода времени может нанести серьезный вред организму. Проблемы со здоровьем, такие как заболевания почек и глаз, сердечные приступы и даже инсульты, могут возникнуть, если уровень сахара в крови слишком высок в течение слишком долгого времени.

Многим людям с диабетом необходимо тщательно следить за уровнем сахара в крови. Некоторые лекарства и продукты питания мешают диабетическому организму поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Гипогликемия и гипергликемия: ключевые различия

Оба этих состояния могут возникнуть у людей с диабетом 1-го или 2-го типа. Они также могут поражать людей, не страдающих диабетом. Оба касаются уровня глюкозы в организме, но имеют некоторые ключевые отличия. Вот некоторые из ключевых различий между гипогликемией и гипергликемией:

- Гипогликемия — это аномально низкий уровень глюкозы в крови (ниже 70 миллиграммов на децилитр).

- Гипергликемия – это аномально высокий уровень глюкозы в крови (глюкоза плазмы натощак ≥126 миллиграммов на децилитр в двух отдельных тестах).

- Гипогликемия может вызвать спутанность сознания, судороги, кому и даже смерть.

- Длительная гипергликемия может вызвать повреждение нервов, нарушения кровообращения, инсульты и сердечные приступы.

Проблемы со здоровьем сильно различаются при сравнении низкого и высокого уровня сахара в крови. Общая опасность заключается в том, что если уровень глюкозы остается слишком высоким или слишком низким в течение слишком долгого времени, ваше тело начинает страдать, и вы больше не сможете получить помощь.

Симптомы

Ваш уровень сахара в крови может быстро меняться из-за лекарств, диеты или уровня активности. Симптомы высокого или низкого уровня сахара в крови могут проявиться вскоре после того, как уровень глюкозы достигнет предельных значений.

Симптомы обоих состояний могут варьироваться от легких до тяжелых. Некоторые люди могут вообще не испытывать никаких симптомов, но большинство людей все же испытывают некоторые из них.

Симптомы гипогликемии включают:

- Потливость

- Дрожь

- Голод

- Слабость

- Глоловечество

- раздражительность

- Головная боль

- Blurred Vision

- Стушение

- Сящная речь

- .

(полидипсия)

(полидипсия) - Повышенное мочеиспускание (полиурия)

- Сухость во рту (ксеростомия)

- Усталость

- Беспокойство

- Затуманенное зрение

- Частые инфекции

- Медленное заживление порезов и язв

- Чрезмерный голод (полифагия)

- Необъяснимая потеря веса . Если у вас диабет 1-го или 2-го типа, вы подвержены более высокому риску возникновения любого из этих состояний. При диабете 2 типа наблюдается повышенная резистентность к инсулину и прогрессирующая недостаточность β-клеток поджелудочной железы; инсулин иногда необходим для лечения; это обычно связано с ожирением, а кетоацидоз встречается редко. Если вы испытывали некоторые из этих симптомов раньше или испытываете их часто, обязательно поговорите со своим врачом и проверьте уровень глюкозы.

Причины

Хотя причиной обеих этих проблем является уровень глюкозы в крови, существуют разные причины гипогликемии и гипергликемии.

Причины гипогликемии:

- Передозировка лекарств от диабета и инсулина

- Недостаточное потребление углеводов

- Пропуск приема пищи

- Внезапное увеличение физической активности

- Употребление слишком большого количества алкоголя или гипергликемии

- Употребление слишком большого количества пищи за один раз

- Недостаточная физическая активность

- Пропуск лекарств от диабета

- Недостаточное количество инсулина

- Использование инсулина, испорченного жарой или холодом

- Стресс 8090 Инфекция

- Болезнь

- Неточное показание глюкометра

Лечение

Точно так же, как различаются симптомы и причины этих состояний, различаются и методы лечения гипогликемии и гипергликемии.

Первое, что вы можете сделать, если почувствуете любой набор симптомов, это проверить уровень глюкозы в крови. Как только вы проверите уровень сахара в крови, вы сможете определить, испытываете ли вы гипогликемию или гипергликемию, и соответственно начать лечение.

Первое, что вы можете сделать, если почувствуете любой из этих симптомов, это проверить уровень глюкозы в крови.

Если вы проверили уровень сахара в крови и уровень глюкозы ниже нормы, рекомендуется обратиться к врачу. Перед этим вы можете попробовать сразу съесть или выпить около 15 граммов углеводов. Вот несколько хороших примеров 15 граммов углеводов: 9.0003

- Четыре таблетки глюкозы

- Один тюбик геля глюкозы

- Полстакана апельсинового сока

- Полбанки содовой

- Одна столовая ложка сахара или меда

- Две столовые ложки изюма

Если уровень не соответствует норме, примите еще одну порцию углеводов, подождите 15 минут и проверьте еще раз. Апельсиновый сок — отличный способ немного поднять уровень сахара в крови, но он содержит большое количество калия. Это хорошо для обычного человека, но если у вас заболевание почек, слишком много калия может вызвать чрезмерную нагрузку на почки. Замените апельсиновый сок яблочным, виноградным или клюквенным соком, если у вас проблемы с почками.

Если уровень не соответствует норме, примите еще одну порцию углеводов, подождите 15 минут и проверьте еще раз. Апельсиновый сок — отличный способ немного поднять уровень сахара в крови, но он содержит большое количество калия. Это хорошо для обычного человека, но если у вас заболевание почек, слишком много калия может вызвать чрезмерную нагрузку на почки. Замените апельсиновый сок яблочным, виноградным или клюквенным соком, если у вас проблемы с почками.Если вы испытываете симптомы и уровень сахара в крови выше, чем должен быть, рекомендуется обратиться к врачу. Некоторые действия, которые вы можете предпринять, включают:

- Регулярно пейте больше воды

- Измеряйте потребление пищи и придерживайтесь графика

- Увеличивайте физическую активность

- Принимайте лекарства в нужное время в правильных дозах убедитесь, что он работает правильно

Если вы регулярно испытываете гипогликемию или гипергликемию, вы можете внести некоторые полезные изменения в свою жизнь.

Вам нужно следить за тем, что вы едите, сколько вы потребляете за один прием пищи и как часто вы принимаете пищу. Возможно, вам придется принимать лекарства и изменить уровень активности.

Вам нужно следить за тем, что вы едите, сколько вы потребляете за один прием пищи и как часто вы принимаете пищу. Возможно, вам придется принимать лекарства и изменить уровень активности.Эти новые привычки трудно запомнить, поэтому сначала постарайтесь вести дневник. Записывайте свои новые привычки и ежедневно отслеживайте их. Вы можете принести этот журнал с собой, когда будете проходить осмотр у своего врача. Они могут использовать его, чтобы определить, нужна ли вам смена лекарств или другая пища, в зависимости от того, какие симптомы вы все еще испытываете через некоторое время.

Осложнения

Некоторые из наиболее серьезных симптомов, которые могут возникнуть при этих состояниях, могут лишить вас возможности заботиться о себе. Когда у вас есть серьезные симптомы, осложнения включают:

- Неспособность есть или пить

- Слишком слабая, чтобы сделать себе инъекцию

- Находиться без сознания и не в состоянии позвать на помощь

Как бы вы ни были осторожны, вы можете обнаружить, что не в состоянии позаботиться о себе в тот или иной момент из-за проблем с сахаром в крови.

Если у вас гипогликемия или гипергликемия, вы можете принять дополнительные меры для обеспечения своей безопасности.

Если у вас гипогликемия или гипергликемия, вы можете принять дополнительные меры для обеспечения своей безопасности.Поговорите со своими друзьями, семьей и коллегами о своем состоянии. Если у вас есть экстренные прививки, обучите их тому, как делать их и звонить в службу 9.11 сразу после того, как вы перестанете отвечать. Сообщите им о ваших более серьезных симптомах, чтобы они могли позвать на помощь, если вам это нужно.

Профилактика

Поговорите со своим врачом о симптомах и семейном анамнезе. Если у вас гипогликемия или гипергликемия, врач может назначить вам анализы, чтобы определить наилучший курс лечения, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить серьезные симптомы и осложнения. Ведите дневник питания, лекарств и уровней активности. Делайте заметки о том, как вы себя чувствуете, и отмечайте любые симптомы, которые вы испытываете. Следите за временем вашей деятельности, приемов пищи и лекарств.

Ваш врач может использовать этот журнал, чтобы узнать, какие методы лечения работают и что они могут изменить, чтобы помочь вам чувствовать себя лучше.

Ваш врач может использовать этот журнал, чтобы узнать, какие методы лечения работают и что они могут изменить, чтобы помочь вам чувствовать себя лучше.Ведите дневник питания, лекарств и уровня активности. Делайте заметки о том, как вы себя чувствуете, и отмечайте любые симптомы, которые вы испытываете.

Еще одна профилактическая мера, которую вы можете предпринять, — носить медицинский браслет. Это позволяет персоналу службы экстренной помощи узнать, в каком состоянии вы находитесь. Если вы находитесь в чрезвычайной ситуации, и ваше состояние делает вас неспособным общаться или теряет сознание, медицинский персонал может прочитать ваш браслет и назначить вам необходимое лечение.

Лучшая мера, которую вы можете принять, это честность. Будьте честны со своим врачом. Сообщите им, как вы себя чувствуете, что вы едите, что вы пьете и сколько упражнений вы делаете каждый день. Придерживайтесь их планов питания и графиков приема лекарств, чтобы они могли видеть, что работает.

(полидипсия)

(полидипсия)

Если уровень не соответствует норме, примите еще одну порцию углеводов, подождите 15 минут и проверьте еще раз. Апельсиновый сок — отличный способ немного поднять уровень сахара в крови, но он содержит большое количество калия. Это хорошо для обычного человека, но если у вас заболевание почек, слишком много калия может вызвать чрезмерную нагрузку на почки. Замените апельсиновый сок яблочным, виноградным или клюквенным соком, если у вас проблемы с почками.

Если уровень не соответствует норме, примите еще одну порцию углеводов, подождите 15 минут и проверьте еще раз. Апельсиновый сок — отличный способ немного поднять уровень сахара в крови, но он содержит большое количество калия. Это хорошо для обычного человека, но если у вас заболевание почек, слишком много калия может вызвать чрезмерную нагрузку на почки. Замените апельсиновый сок яблочным, виноградным или клюквенным соком, если у вас проблемы с почками. Вам нужно следить за тем, что вы едите, сколько вы потребляете за один прием пищи и как часто вы принимаете пищу. Возможно, вам придется принимать лекарства и изменить уровень активности.

Вам нужно следить за тем, что вы едите, сколько вы потребляете за один прием пищи и как часто вы принимаете пищу. Возможно, вам придется принимать лекарства и изменить уровень активности. Если у вас гипогликемия или гипергликемия, вы можете принять дополнительные меры для обеспечения своей безопасности.

Если у вас гипогликемия или гипергликемия, вы можете принять дополнительные меры для обеспечения своей безопасности. Ваш врач может использовать этот журнал, чтобы узнать, какие методы лечения работают и что они могут изменить, чтобы помочь вам чувствовать себя лучше.

Ваш врач может использовать этот журнал, чтобы узнать, какие методы лечения работают и что они могут изменить, чтобы помочь вам чувствовать себя лучше.