Малярия виды: Малярия: диагностика, лечение, профилактика

Малярия: диагностика, лечение, профилактика

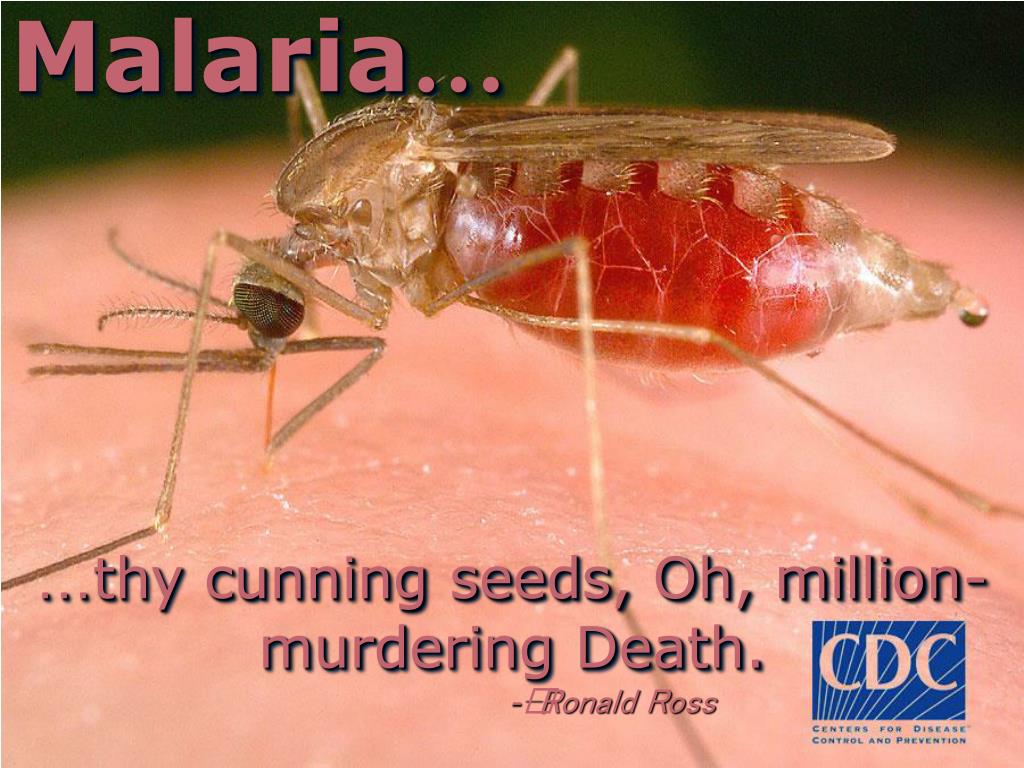

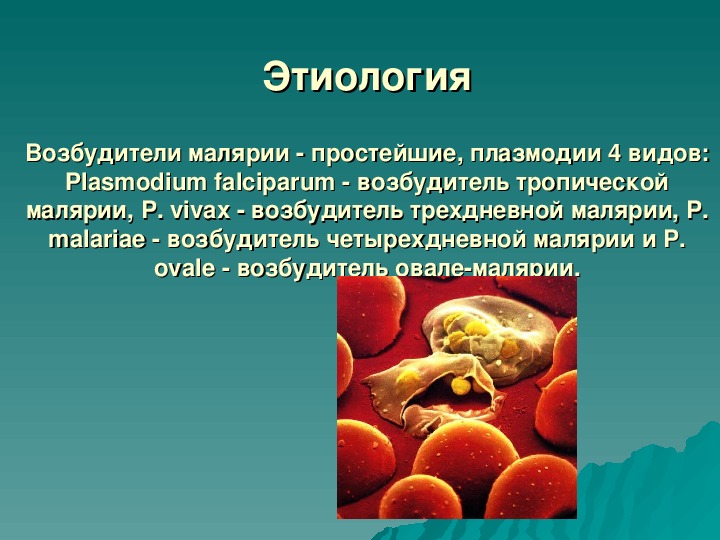

В переводе с итальянского языка «малярия» означает «плохой воздух». Это заболевание собой представляет группу инфекционных болезней, которые могут передаться человеку при укусе комара вида Anopheles. Малярия сопровождается сильным ознобом и лихорадкой, спленомегалией (увеличением селезенки), увеличением печени. Ежегодно малярией заражаются 400-500 миллионов человек, и около 3 миллионов погибает. Основным возбудителем малярии являются плазмодии – простейшее. Для людей патогенными являются всего четыре вида, а именно, P. malariae и P. vivax, P. ovale и P. falciparum. Было установлено, что заражение проходит во время впрыскивания или же, инокуляции самкой комара (малярийного) спорозоитов в кровь или лимфосистему, что происходит в процессе кровососания.

После того, как спорозоиты попадают в кровь, они начинают постепенно проникать в гепатоциты печени, тем самым, давая начало печеночной доклинической стадии болезни. На этапе шизогонии (бесполого размножения), даже из одного спорозоита может возникнуть до 40 000 мерозоитов или шизонтов в печени. Обычно, эти мерозоиты через несколько недель попадают обратно в кровь. При тех инфекциях, когда заражение вызвано североафриканскими штаммами P. vivax, первый выход мерозоитов в кровь из печени осуществляется, в среднем, на десятом месяце после заражения. Происходит это в те сроки, которые совпадают с кратковременным периодом выплода комаров.

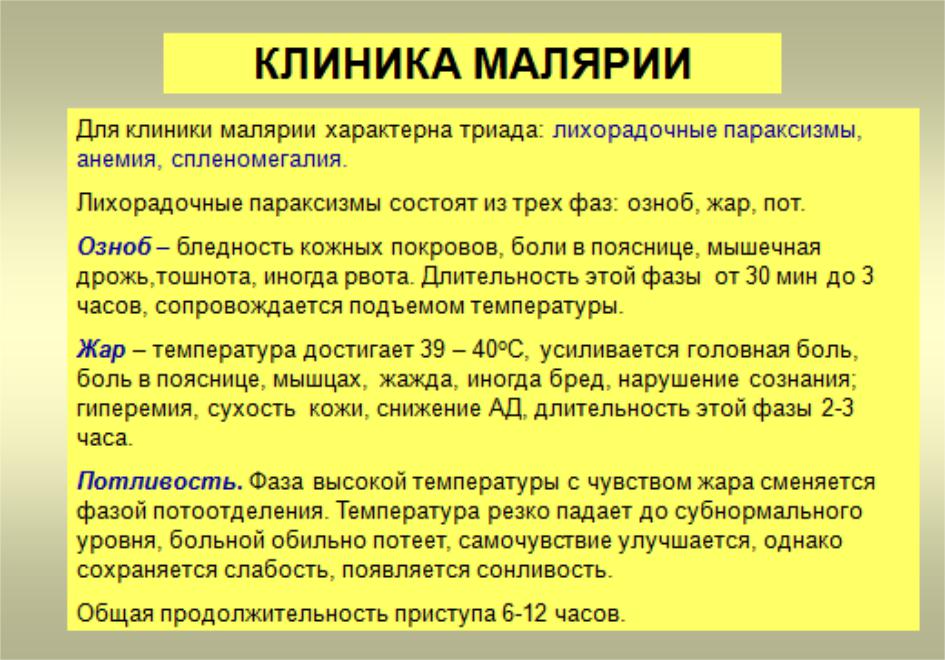

Симптомы малярии – лихорадка, возникающая при достижении малярийными паразитами в человеческой крови определенного уровня. Наименьшая концентрация паразитов, которая может вызывать лихорадку, называется «пирогенный порог», который измеряется количеством малярийных паразитов в 1 мкл человеческой крови.

Уровень пирогенного порога может зависеть от особых свойств организма каждого человека и от того, насколько сильный иммунитет. В процессе развития инфекции, с развитием иммунитета этот порог повышается, и те люди, которые заражаются малярией повторно, заболеет малярией при большем уровне паразитов в крови.

Виды малярии

Выделяют четыре формы заболевания: трехдневная форма, малярия четырехдневная, овале-малярия, и тропическая.

Все эти формы характеризуются своими особенностями, но общие характеристики для каждого вида, это наличие лихорадки, анемии и увеличения печени и селезенки.

Трехдневная малярия

Перед наступлением самих приступов малярии, появляется головная боль, слабость, тошнота, резкие боли в пояснице. Заболевание начинается остро. В первые дни лихорадка носит неправильный характер. После этого устанавливается лихорадка интермиттирующего вида, с постоянным чередованием малярийных приступов через день. Для малярийного приступа характерна ярко выраженная смена основных стадий жара и озноба, наблюдается усиленное, чрезмерное потоотделение. Жар длится около четырех-шести часов, однако, есть случаи, когда жар длится до двенадцати часов и сменяется резким потоотделением.

Малярия овале

Этот вид малярии схож с малярией трехдневной, но главное отличие – более легкое течение овале-малярии, в отличие от трехдневной. Лихорадочные приступы могут возникать через день, и, преимущественно, вечером. Рецидивы могут быть ранними и отдаленными. Болезнь может протекать от трех до четырех лет.

Малярия четырехдневная

Селезенка увеличена умеренно, в редких случаях может развиваться анемия. Такая форма болезни отличается очень низкой паразитемией, даже в те моменты, когда малярия проявляется остро. Четырехдневная малярия отличается длительным течением, от пяти до пятидесяти лет.

Тропическая малярия

Инкубационный период может составлять, как минимум, неделю, однако, может затянуться до двух недель. К концу инкубационного периода начинаются продромальные явления в виде недомогания и головной боли, усталости. Возможна рвота и тошнота, потеря аппетита и озноб. Возникает лихорадка неправильного типа. Тропическая малярия отличается от других видов тем, что при ней нет характерных для малярии озноба и усиленного потоотделения, боли в суставах и мышцах практически отсутствуют.

Как осуществлять профилактику малярии?

Методы, которые важно использовать с целью предотвращения развития и широкого распространения болезни в тех областях, которые эндемичны по малярии, должны в себя включать как лекарственные средства, так и уничтожение малярийных комаров, разработку средств, для защиты от вредоносных укусов. На сегодняшний день, пока не разработана вакцина от малярии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЛЮДЯМ, ПЛАНИРУЮЩИМ ВЫЕЗД В РЕГИОН,

ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНА МАЛЯРИЯ

* Применять меры защиты от укусов комаров.

* Принимать препараты для профилактики малярии до выезда в очаг, весь период пребывания в очаге в сезон, когда существует риск заражения, и в течение 4 недель после выезда.

* Ознакомиться с возможными побочными реакциями при приеме противомалярийных препаратов и противопоказаниями к их применению.

* Узнать симптомы малярии и быть готовым к возможному заболеванию, несмотря на прием препаратов для профилактики малярии.

Необходимо иметь препараты для трех курсов лечения малярии при пребывании в очаге в течение 6 мес.

* Всегда иметь при себе препараты на случай, если оказание срочной медицинской помощи невозможно.

Малярия: лечение, симптомы, диагностика, классификация

Малярия (она же болотная лихорадка) – очень опасное инфекционное заболевание, заражение которым чаще всего происходит через укус комара. Болезнь характеризуется высоким уровнем смертности, поэтому требует особого внимания.

Будучи крайне опасным, это заболевание не раз влияло на исторические события – становилось причиной смерти известных людей (Данте, Колумб, Александр Македонский), являлось определяющим фактором в разных войнах, приводило к упадку целые страны.

Малярия распространена в определенных странах: Вьетнам, Колумбия, Индия, Шри-Ланка, Бразилия, отдельные части Африки. В местах обитания малярийных комаров проживает около 40% всего населения земного шара. Ежегодно недуг уносит больше жизней, чем туберкулез и пневмония.

Пути передачи

Основной путь передачи – укус малярийного комара (самки). Но есть и другие, более редкие пути заражения:

- от зараженной матери к ребенку;

- при переливании крови от зараженного человека;

- при инъекции шприцем, которым до этого пользовался зараженный.

Суть болезни в том, что во время укуса через кровь в печень попадают паразиты – малярийные плазмодии. Они разрушают эритроциты и продолжают размножаться, поражая все новые и новые кровяные клетки.

Симптомы

Проявляются симптомы малярии через разные промежутки времени после заражения: от 1 до 4 недель. К признакам инфицирования малярийными плазмодиями относят:

- лихорадку;

- повышенную потливость;

- слабость;

- головные боли.

Нередко первоначальные признаки выражены слабо, но постепенно они начинают усиливаться. Один из признаков болезни – циклическое проявление симптомов: обострение длится в течение 6-10 часов, затем наступает спад. В это время (около 2-5 часов) человек часто впадает в глубокий сон. Еще через 2-3суток обострение повторяется.

Еще через 2-3суток обострение повторяется.

К другим признакам болезни также относятся:

- ломота в суставах;

- увеличение печени, селезенки;

- диарея;

- повышенная температура тела;

- тошнота и рвота;

- анемия;

- сильная слабость;

При обнаружении первых признаков, даже довольно слабых, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Лечение этой болезни в домашних условиях невозможно и может привести к смерти человека!

У вас появились симптомы малярии?

Точно диагностировать заболевание может только врач. Не откладывайте консультацию — позвоните по телефону +7 (495) 775-73-60Осложнения

Малярия опасна тем, что в результате действия паразитов страдают многие органы. Возможные осложнения:

- отек головного мозга;

- острая почечная недостаточность;

- сердечная недостаточность;

- серьезное поражение паразитами разных внутренних органов;

- малярийная кома;

- психические расстройства.

Развитие заболевания зависит и от его вида, который определяется по типу возбудителя.

Сложнее всего переносят заражение дети в возрасте до 5 лет. Около 67% всех летальных исходов из-за этого недуга приходится именно на их счет.

Виды

Выделяют четыре вида малярии:

- тропическая. Она наиболее распространена и опасна – чаще других вызывает осложнения. Более 90% случаев приходится именно на этот тип;

- четырехдневная. Названа так она по той причине, что острые приступы болезни чаще всего происходят через 72 часа;

- трехдневная. В данном случае приступы будут происходить чаще – в среднем через 40-48 часов;

- овале-малярия. Цикл приступов аналогичен предыдущему варианту.

Важно понимать, что после заболевания и выздоровления не вырабатывается иммунитет к повторному заражению. Такой иммунитет может выработаться через год и спустя несколько заражений, однако и в этом случае он не очень эффективен, так как может действовать только на отдельные виды паразитов и не давать полной защиты, а лишь уменьшать симптомы.

Статистика заболеваний в России

В России и в Москве не живут возбудители данного заболевания. Все случаи, которые обнаруживаются у жителей страны, привозные. Встречаются они не так часто – 0,1 случай на 100 тыс. населения. За последние годы в Москве и других городах страны не обнаружено случаев местной передачи болезни. Однако возбудитель малярии по-прежнему остается опасным для тех, кто отправляется в страны, где он распространен.

Диагностика

Диагностика малярии проводится на основе симптомов и анализа крови. Если есть причины подозревать заражение, но первый анализ дает отрицательный результат, исследование делается повторно через 4-6 часов – в таком случае методы лабораторной диагностики дают более точный результат.

Лечение

Проводится лечение малярии исключительно в стационаре под контролем врачей. Основой программ при работе с больными является использование хинина. Другие препараты выбираются в зависимости от региона, о котором идет речь. Дело в том, что паразиты часто вырабатывают устойчивость к тем или иным веществам – это касается и антибиотиков, которые применяют для симптоматического лечения. Часто наряду с общим планом пациенту требуется индивидуальный подход, чтобы добиться максимально качественного результата.

Профилактика

На данный момент нет лицензированной вакцины, которая бы отлично зарекомендовала себя в борьбе с малярией, однако некоторые препараты находятся в стадии тестирования и уже довольно удачно себя показывают.

Пока вакцина не введена, профилактикой малярии являются:

- прием специальных противомалярийных препаратов.

Прием начинается за 1-2 недели до поездки в страну, где эта болезнь актуальна, продолжается весь срок пребывания в очаге или поблизости, а также спустя 4-6 недель после того, как человек покинул опасную зону. Важно: лекарственные средства (может назначить только врач) не защищают от заражения, но, если это случится, помогают перенести заболевание легче. Без врача назначать себе специальные препараты нельзя – их комбинация подбирается с учетом региона и устойчивости местных паразитов к разным веществам;

Прием начинается за 1-2 недели до поездки в страну, где эта болезнь актуальна, продолжается весь срок пребывания в очаге или поблизости, а также спустя 4-6 недель после того, как человек покинул опасную зону. Важно: лекарственные средства (может назначить только врач) не защищают от заражения, но, если это случится, помогают перенести заболевание легче. Без врача назначать себе специальные препараты нельзя – их комбинация подбирается с учетом региона и устойчивости местных паразитов к разным веществам; - детальное знакомство со всеми симптомами малярии. Их важно знать, чтобы не пропустить болезнь. Часто причиной летальных случаев является именно то, что люди поздно обращаются за помощью, не понимая, с чем они имеют дело;

- составление плана на случай болезни. Ключевой момент заключается в том, чтобы заранее найти клиники или врачей, которые занимаются лечением болезни. А еще следует убедиться, что по месту есть препараты для лечения – в противном случае на длительный срок пребывания их лучше везти с собой;

- соблюдать все меры безопасности: обрабатывать кожу и одежду специальными средствами от комаров, носить светлые вещи, постоянно осматривать себя и их. В жилых помещениях нужно обязательно пользоваться противомоскитными сетками и накидками на спальное место. Важно, чтобы сетки не были повреждены.

Чем аккуратнее будет человек, чем строже он будет соблюдать клинические рекомендации при малярии, тем выше шанс, что он не столкнется с заболеванием. А если это и случится, у него будет гораздо больше шансов легко перенести болезнь без серьезных осложнений.

Вопрос-ответ по теме

Для кого заболевание опаснее всего?

В зоне риска находятся маленькие дети, беременные женщины, а также люди с иммунитетом, ослабленным по разным причинам. Так, очень сложно переносят это заболевание люди с ВИЧ и другими видами иммунодефицитов. У них чаще проявляются осложнения при малярии.

Лечится ли малярия?

Это заболевание требует длительного и тщательного лечения, но при своевременном обращении к врачу и качественной профилактике пациент полностью выздоравливает. Однако риски по-прежнему остаются очень высокими.

Чем мазать малярию?

Недопустимо использовать любые средства самостоятельно, не обратившись к врачу. Болезнь лечится исключительно(!) под контролем медиков, препараты подбираются индивидуально в зависимости от того, в каком регионе произошло заражение.

Малярия (памятка для населения)

Малярия

(памятка для населения)

Малярия всегда была и остается смертельно опасной болезнью, ежегодно тысячи людей заражаются ей, посещая страны расположенные в тропиках и субтропиках, поэтому перед такими поездками стоит посоветоваться с врачом.

Почему то всегда казалось, да и продолжает казаться, что если эта напасть где то и существует, то уж точно не в родных пределах. Тем не менее, малярия гораздо ближе и опаснее, чем может предположить наш соотечественник, не посвящённый в существо проблемы.

Ежегодно малярия во всём мире поражает 350 -500 миллионов человек, из которых 1,3-3 миллиона умирают.

Что такое малярия и ее причины?

Малярия (болотная лихорадка, перемежающаяся лихорадка)-это острое инфекционное заболевание, которое передается от больного человека здоровому через укусы малярийных комаров рода Anopheles, при переливании крови, от матери плоду во время беременности.

Достаточно одного укуса инфицированного комара, чтобы вместе с его слюной в кровь или лимфу человека поступила порция спорозоитов (спор) того или иного возбудителя малярии. Далее идет сложный цикл жизни малярийного возбудителя в организме человека, результатом которого является проявление заболевания малярии у человека. При этом кровь человека, заболевшего малярией, становится опасной как для ее переливания, так и возможного заражения новых комаров и передачи возбудителя малярии следующим людям.

При этом кровь человека, заболевшего малярией, становится опасной как для ее переливания, так и возможного заражения новых комаров и передачи возбудителя малярии следующим людям.

Как проявляется малярия?

Известны 4 формы малярии –трехдневная малярия, четырехдневная малярия, тропическая и малярия овале (в зависимости от вида возбудителя малярии, вызвавшего заболевание) и периодичности приступов малярии. Наиболее опасной является тропическая малярия, которая при позднем обращении к врачу может привести к очень тяжелым осложнениям и даже смертельному исходу.

Инкубационный период (от момента укуса до первых признаков заболевания)-при тропической малярии от 7 до 30 дней, при других формах до 14 месяцев. После этого появляются острые приступы лихорадки (первичная атака), которые сменяются безлихорадочным периодом. Количество приступов при первичной малярии достигает 8-12. Затем, в некоторых случаях наступает выздоровление, но чаще болезнь рецидивирует. Малярийный приступ состоит из двух фаз–озноба и потоотделения. Фаза озноба может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, температура тела в этот период достигает 39-40°С и выше, больной бледен с оттенком синюшности, кожа у него холодная, покрыта пупырышками («гусиная»). Беспокоит очень сильная головная боль, нарастающая боль в мышцах, рвота, жажда, иногда помрачение сознания и бред. Нарастающий жар вызывает резкое покраснение кожи лица, сильное сердцебиение. После окончания этой фазы

наступает резкое потоотделение, при этом температура тела опускается ниже нормы. Состояние больного улучшается, остается только слабость. Через некоторое время приступы повторяются.

Иммунитет после малярии формируется медленно и почти совсем не защищает от повторного заболевания, правда при повторном заражении заболевание протекает не так тяжело.

Диагностика малярии

Диагноз ставится на основании типичных признаков и лабораторных исследований. В крови больных выявляют малярийные плазмодии.

В крови больных выявляют малярийные плазмодии.

Профилактика малярии

В настоящее время против малярии нет вакцин. Основной мерой профилактики является защита от укусов комаров. Поэтому противостояние малярии требует активного участия каждого человека.

Нужно следить, чтобы рядом с домом не застаивалась открытая вода, защищать свое жилище, засетчивая дверные и оконные проемы сетками от комаров, желательно со специальной репеллентной пропиткой (химические средства, отпугивающие комаров).

В опасных по малярии районах (южные регионы) в тёмное время суток лучше быть одетым и обутым в светлое. Одежда должна быть просторная с длинными рукавами, вместо шорт–брюки, вместо сандалий–кроссовки с носками.

Для защиты от комаров используются следующие репелленты: комарекс, бибан, ДЭФИ-плюс, эвитал, таежный, дефизоль, ародэт, комарант, дефизоль-2 и другие.

Для обработки внутренних помещений используются электрофумигаторы, противомоскитные спирали, распылители (аэрозоли).

Народные средства, отпугивающие комаров: запахи гвоздики, эвкалипта, базилика, аниса–используются в виде масел для нанесения на кожные покровы или капнуть каплю масла на источник огня (в камин, печку, костер, сковородку). Кроме того, можно использовать букетики ромашки, которые будут отпугивать комаров в течение 5-7 дней. В столовую ложку любого одеколона можно добавить 8-10 капель указанных масел и протереть открытые участки тела.

Для снятия зуда после укусов комаров можно использовать размятые листья черемухи, мяты, петрушки, подорожника, зубчик чеснока, сок одуванчика, зеленого лука, раствор соды (1 чайная ложка питьевой соды или нашатырного спирта на стакан воды), вьетнамский бальзам «Звездочка».

Необходимо знать:

Каждый выезжающий в страны тропического и субтропического климата обязан проконсультироваться с участковым врачом об опасности заражения малярией, необходимости приема противомалярийных препаратов и отсутствием у него противопоказаний к данной группе препаратов. Применение препаратов необходимо начать за одну-две недели до наступления возможности заражения, продолжать весь период риска и 4 недели после его прекращения.

Применение препаратов необходимо начать за одну-две недели до наступления возможности заражения, продолжать весь период риска и 4 недели после его прекращения.

При заболевании малярией надо выполнять все назначения врача. Ни в коем случае нельзя

прерывать лечение сразу после того, как почувствуете себя лучше. Правильное лечение малярии приведет к полному выздоровлению. Необходимо помнить, что во время пребывания в стране неблагополучной по малярии и в течение 3-х лет после возвращения на родину при любом повышении температуры следует немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить врачу, что были в «тропиках», обследоваться на малярию.

Ваше здоровье – в ваших руках!

Врач эпидемиолог Брылева О.А.

Профилактика малярии — Профилактика заболеваний и ЗОЖ — Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Профилактика малярии

(Памятка для населения)

С наступлением лета увеличивается поток туристов, отправляющихся в страны с тропическим климатом.

Чтобы отдых за рубежом не был омрачен болезнью, следует знать о мерах профилактики наиболее распространенных экзотических заболеваний. При первичных симптомах болезни следует вовремя распознать их. Речь пойдет о малярии.

Берегись кровососущего!

Малярия — это паразитарное заболевание с острым, а иногда затяжным течением, характеризующееся наличием лихорадочных приступов, увеличением печени, селезенки, развитием анемии. Возбудители малярии относятся к роду Plasmodium. P.vivax. Возбудитель трехдневной малярии, широко распространен в странах Азии, Океании, Южной и Центральной Америки. P.ovale (овале-малярия) — возбудитель малярии типа трехдневной; его ареал в основном ограничен Экваториальной Африкой, отдельные случаи зарегистрированы на островах Океании и в Таиланде. P.malariae — возбудитель четырехдневной малярии и P.falciparum — возбудитель тропической малярии широко распространены в акваториальной Африке, а также в некоторых странах Азии, Океании Южной и Центральной Америки.

P.malariae — возбудитель четырехдневной малярии и P.falciparum — возбудитель тропической малярии широко распространены в акваториальной Африке, а также в некоторых странах Азии, Океании Южной и Центральной Америки.

Заражение малярией происходит при укусе человека комаром рода Anopheles, который является переносчиком возбудителя. Сам комар заражается, питаясь кровью больного малярией или носителя половых форм малярийного плазмодия.

Потрясающий озноб!

Малярия характеризуется периодом острых приступов лихорадки (первичная атака), сменяющихся безлихорадочным периодом. У части нелеченых или недостаточно леченых больных лихорадка возобновляется через 7-14 и более дней в течение 2-3 месяцев после прекращения первичной атаки (ранние рецидивы). После инкубационного периода различной длительности (от 1 до 6 недель в зависимости от вида возбудителя) у неиммунных больных отмечаются характерное познабливание, головная боль, субфебрилитет, недомогание, боль в мышцах, иногда понос (при тропической малярии).

Малярийный приступ (пароксизм) протекает со сменой фаз: потрясающий озноб, жар, пот. В фазу озноба кожа бледная, холодная, шероховатая («гусиная») с цианотичным оттенком. Озноб продолжается от 10-15 минут до 2-3 часов и сопровождается очень быстрым подъемом температуры (до 39-40°С и выше). Через несколько часов жар сменяется профузным потоотделением. В целом малярийный пароксизм длится 6-12 часов, а при тропической малярии — до суток и более. После приступа наступает период нормализации температуры. Он длится 48 часов при трехдневной малярии и 72 часа — при четырехдневной.

Лечение больных проводят в инфекционном стационаре специальными противомалярийными препаратами. Успех лечения малярии в значительной степени определяется своевременностью и правильностью выбора препарата.

Профилактика

При пребывании в местах, где распространена малярия, следует принимать следующие меры предосторожности:

— спать в комнатах, где окна и двери затянуты сеткой или сетчатым пологом, желательно пропитанным инсектицидом;

— с сумерек до рассвета одеваться так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги;

— открытые участки тела обрабатывать репеллентом, особенно оставаясь на открытом воздухе в вечернее и ночное время;

— людям, выезжающим в очаги средней и высокой эндемичности, рекомендуется профилактический прием противомалярийных препаратов.

По оценке ВОЗ около 3 млрд. человек живёт с риском заражения малярией, почти половина из них проживает в слаборазвитых странах Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, где риск заражения высокий.

Ежегодно в мире регистрируется до 200 млн. случаев малярии, из них около 660 тысяч заканчивается летальным исходом.

Усиление мер борьбы с малярией, прежде всего профилактических (применение пологов, пропитанных перметрином, защищающих от укусов комаров, профилактическое лечение детей и беременных женщин) способствует уменьшению бремени болезни. Благодаря их применению по сравнению с 2000 годом показатели смертности от малярии на глобальном уровне снизились на 25%, а в Африканском регионе — на 33%.

Основными факторами, способствующими распространению малярии в мире, являются: интенсивная миграция населения (туристы, сезонные рабочие, коммерсанты), глобальные изменения климата (повышение температуры воздуха и увеличение количества осадков), резистентность малярийных комаров к инсектицидам и малярийных плазмодиев к лекарственным препаратам.

В рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2007 «Об усилении мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний и элиминации малярии в Российской Федерации» на территории большинства субъектов Российской Федерации принимаются действенные меры по элиминации малярии, в том числе по предупреждению возникновения местных случаев трехдневной малярии, проведению фенологических наблюдений и противокомариных мероприятий, улучшению качества лабораторной диагностики малярии и по предупреждению летальных исходов от тропической малярии.

В результате принимаемых мер заболеваемость малярией в Российской Федерации за последние шесть лет сократилась с 201 сл. (в 2005 году) до 87сл. (в 2012 году). Случаи с местной передачей в 2012 году не зарегистрированы.

Завоз малярии зарегистрирован из ряда стран Африки (Гана, Гвинея, Кения, Камерун, Кот-д’Ивуа?р, Либерия, Мозамбик, Нигерия, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Южная Африканская Республика, Экваториальная Гвинея), из стран Южной Америки (Бразилия, Гайана), из Индии, Пакистана, Афганистана.

Завоз малярии из сопредельных государств (Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана) практически прекратился благодаря интенсивным противоэпидемическим и профилактическим мероприятиям, проводимым в этих странах под руководством и при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Малярия – паразитарная тропическая болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки. Существует 4 вида малярии: тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. Наиболее тяжелая — тропическая. Малярия передается от больного человека к здоровому при кровососании самок комаров. Существует и еще два пути заражения — при переливании крови и внутриутробный, когда больная малярией женщина заражает своего будущего ребенка. Попавшие, в организм человека во время укуса малярийных комаров паразиты циркулируют в крови, а затем заносятся в печень, в клетках которой и развиваются.

Инкубационный (скрытый) период развития паразитов колеблется от семи дней до трех лет. Такая амплитуда зависит от вида малярии, при тропической малярии инкубационный период короткий. Болезнь начинается с симптомов общей интоксикации (слабость, разбитость, сильная головная боль, озноб). Затем наступают повторяющиеся приступы лихорадки, температура тела поднимается до 40 градусов и выше, держится несколько часов и сопровождается ознобом и сильным потоотделением в конце приступа. Если отмечается четкое повторение таких приступов через определенное время – ежедневно (через день или через два дня), следует подумать о возможном заболевании малярией и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Тропическая малярия наиболее тяжелая форма малярии. Инкубационный период колеблется от 8 до 16 дней. За 3-4 дня до развития клинических симптомов могут отмечаться головная боль, утомляемость, тошнота, снижение аппетита. Начальные проявления характеризуются выраженным ознобом, чувством жара, сильной головной болью. В ряде случаев приступы малярии наступают без озноба. Лихорадка в начале заболевания может быть постоянной без выраженных приступов, что затрудняет диагностику. При поздней диагностике и задержке с лечением тропическая малярия принять «злокачественное течение». Особенно увеличивается риск развития «злокачественной» малярии при задержке с лечением более 6 дней от начала болезни. Летальность при тропической малярии колеблется от 10 до 40% в зависимости от времени начала лечения, правильного подбора противомалярийных препаратов и оснащенности клиники. Дети, беременные женщины и не иммунные взрослые более подвержены развитию тяжелой тропической малярии. Церебральная малярия -наиболее частое осложнение тропической малярии, при этом характерны судороги, ригидность, кровоизлияния в сетчатку.

Лихорадка в начале заболевания может быть постоянной без выраженных приступов, что затрудняет диагностику. При поздней диагностике и задержке с лечением тропическая малярия принять «злокачественное течение». Особенно увеличивается риск развития «злокачественной» малярии при задержке с лечением более 6 дней от начала болезни. Летальность при тропической малярии колеблется от 10 до 40% в зависимости от времени начала лечения, правильного подбора противомалярийных препаратов и оснащенности клиники. Дети, беременные женщины и не иммунные взрослые более подвержены развитию тяжелой тропической малярии. Церебральная малярия -наиболее частое осложнение тропической малярии, при этом характерны судороги, ригидность, кровоизлияния в сетчатку.

Паразиты малярии находятся в крови больного человека и могут быть обнаружены только при исследовании крови под микроскопом. Лечение этой опасной болезни осуществляется с учетом вида возбудителя и его чувствительности к химиопрепаратам.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Соблюдайте меры профилактики!

Малярия

Малярия (Средние века итал. mala aria — «плохой воздух», ранее известная как «болотная лихорадка» ) — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров рода Anopheles («малярийных комаров») и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезёнки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией. Характеризуется хроническим рецидивирующим течением.

Ежегодно фиксируется 350—500 миллионов случаев заражения людей малярией, из них 1,3—3 миллиона заканчиваются смертью. 85—90 % случаев заражения приходится на районы Африки южнее Сахары, в подавляющем большинстве инфицируются дети в возрасте до 5 лет.

История

Есть предположение, что люди болеют малярией уже в течение 50 000 лет. Считается, что родиной малярии является Западная Африка (P. falciparum) и Центральная Африка (P. vivax). Молекулярно-генетические данные свидетельствуют, что предпаразитический предок плазмодия был свободноживущим простейшим, способным к фотосинтезу, который приспособился жить в кишечнике водных беспозвоночных. Также он мог жить в личинках первых кровососущих насекомых отряда Diptera, которые появились 150—200 миллионов лет назад, быстро приобретя возможность иметь двух хозяев. Древнейшие найденные окаменелости комаров с остатками малярийных паразитов имеют возраст 30 миллионов лет. С появлением человека развились малярийные паразиты, способные к смене хозяина между человеком и комарами рода Anopheles.

Считается, что родиной малярии является Западная Африка (P. falciparum) и Центральная Африка (P. vivax). Молекулярно-генетические данные свидетельствуют, что предпаразитический предок плазмодия был свободноживущим простейшим, способным к фотосинтезу, который приспособился жить в кишечнике водных беспозвоночных. Также он мог жить в личинках первых кровососущих насекомых отряда Diptera, которые появились 150—200 миллионов лет назад, быстро приобретя возможность иметь двух хозяев. Древнейшие найденные окаменелости комаров с остатками малярийных паразитов имеют возраст 30 миллионов лет. С появлением человека развились малярийные паразиты, способные к смене хозяина между человеком и комарами рода Anopheles.

Выяснение причины заболевания

В 1880 году французский военный врач Шарль Луи Альфонс Лаверан, работавший в Алжире, обнаружил в кровяных шариках больного малярией живой одноклеточный организм. Спустя год ученый опубликовал в медицинской печати статью «Паразитарный характер заболевания малярией: описание нового паразита, найденного в крови больных малярией». Это был первый случай, когда простейшие были идентифицированы как причина болезни. За это и другие открытия он был награждён Нобелевской премией по физиологии и медицине 1907 года. Название рода паразита Plasmodium было предложено в 1895 году итальянскими учеными Этторе Маркиафава (на англ.) (итал. Ettore Marchiafava) и Анджело Челли (на англ.) (итал. Angelo Celli)[10]. В 1894 году паразитолог Патрик Мэнсон впервые предположил, что малярия может передаваться человеку комарами. В 1896 г. кубинский врач Карлос Финлей, который лечил больных жёлтой лихорадкой в Гаване, высказал ту же гипотезу. Англичанин сэр Рональд Росс, работавший в Индии, показал в 1898 году, что определённые разновидности комаров передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Ему также удалось найти паразитов в кишечнике комаров, питавшихся кровью больных людей, но не удалось проследить передачу паразитов от комаров к человеку. Джованни Батиста Грасси в 1898 г удалось осуществить экспериментальное заражение человека малярией через укус комара (он ставил опыты на добровольцах, в том числе и на себе). Он доказал также, что только комары рода Anopheles являются переносчиками малярии в Италии, разработал и внедрил меры профилактики малярии. Однако в 1902 Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита получил только Рональд Росс. Данные, полученные Финлеем и Россом, в 1900 году были подтверждены медицинским советом, который возглавлял Вальтер Рид. Рекомендации этого совета были использованы Вильямом C. Гордасом для оздоровительных мероприятий, осуществлённых на строительстве Панамского канала.

Джованни Батиста Грасси в 1898 г удалось осуществить экспериментальное заражение человека малярией через укус комара (он ставил опыты на добровольцах, в том числе и на себе). Он доказал также, что только комары рода Anopheles являются переносчиками малярии в Италии, разработал и внедрил меры профилактики малярии. Однако в 1902 Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита получил только Рональд Росс. Данные, полученные Финлеем и Россом, в 1900 году были подтверждены медицинским советом, который возглавлял Вальтер Рид. Рекомендации этого совета были использованы Вильямом C. Гордасом для оздоровительных мероприятий, осуществлённых на строительстве Панамского канала.

В начале XX века, до открытия антибиотиков, практиковалось умышленное заражение малярией пациентов, больных сифилисом. Малярия обеспечивала повышенную температуру тела, при которой сифилис если и не проходил полностью, то во всяком случае снижал свою активность и переходил в латентную стадию. Контролируя течение лихорадки с помощью хинина, врачи таким образом пытались минимизировать негативные эффекты сифилиса. Несмотря на то, что некоторые пациенты умирали, это считалось предпочтительнее неизбежной смерти от сифилитической инфекции.

Открытие покоящейся стадии паразита

Хотя стадии жизненного цикла паразита, проходящие в кровяном русле человека и в теле комара, были описаны ещё в конце XIX — начале XX века, только в 1980-е годы стало известно о существовании покоящейся стадии. Открытие этой формы паразита окончательно объяснило, как люди, вылечившиеся от малярии, могли вновь заболевать спустя годы после исчезновения клеток плазмодия из кровяного русла.

Ареал

Малярийные комары живут почти во всех климатических зонах, за исключением субарктического, арктического поясов и пустынь. В России они обитают на всей европейской территории страны и в Западной Сибири, кроме полярных и приполярных широт. В Восточной Сибири не обитают: зимы там слишком суровые, и комары не выживают.

Однако для того, чтобы существовал риск заражения малярией, требуются, помимо малярийных комаров, условия для быстрого размножения их и переноса малярийного плазмодия. Такие условия достигаются в тех районах, где не бывает низких температур, имеются болота и выпадает много осадков. Поэтому малярия шире всего распространена в экваториальной и субэкваториальной зонах.

Также к естественному ареалу малярии относят влажный субтропический пояс: так, в районе Сочи малярия в начале XX века была большой проблемой до принятия мер по осушению заболоченной местности, нефтеванию водоёмов и проведению других мероприятий, приведших в итоге к уничтожению мест размножения малярийных комаров в курортной зоне.

В России и в СССР до начала 1950-х годов заболеваемость малярией была массовой, причем не только на Кавказе, в Закавказье и в Средней Азии, но и средней полосе европейской части (Поволжье и другие районы). Пик абсолютного числа заболевших пришелся на 1934—1935 годы, когда было зарегистрировано более 9 млн случаев малярии.

Этиология

Возбудители малярии — простейшие рода Plasmodium (плазмодии). Для человека патогенны четыре вида этого рода: P.vivax (англ.), P.ovale (англ.), P.malariae (англ.) и P.falciparum. В последние годы установлено, что малярию у человека в Юго-Восточной Азии вызывает также пятый вид — Plasmodium knowlesi. Человек заражается ими в момент инокуляции (впрыскивания) самкой малярийного комара одной из стадий жизненного цикла возбудителя (так называемых спорозоитов) в кровь или лимфатическую систему, которое происходит при кровососании.

Эритроцитарная, или клиническая стадия малярии начинается с прикрепления попавших в кровь мерозоитов к специфическим рецепторам на поверхности мембраны эритроцитов. Эти рецепторы, служащие мишенями для заражения, по-видимому, различны для разных видов малярийных плазмодиев.

Плазмодии, попадая в жертву, стимулируют выбросы ей веществ, являющихся привлекательными для комаров. К такому выводу пришли исследователи, когда провели серию экспериментов на мышах. Малярийные паразиты изменяли запах тела мышей, и особенно «привлекательным» этот запах становился в период их (паразитов) полного созревания.

Симптомы и диагностика

Симптомы малярии обычно следующие: лихорадка, ознобы, артралгия (боль в суставах), рвота, анемия, вызванная гемолизом, гемоглобинурия (выделение гемоглобина в моче) и конвульсии. Возможно также ощущение покалывания в коже, особенно в случае малярии, вызванной P. falciparum. Также могут наблюдаться спленомегалия (увеличенная селезенка), нестерпимая головная боль, ишемия головного мозга. Малярийная инфекция смертельно опасна. Особенно уязвимы дети и беременные женщины.

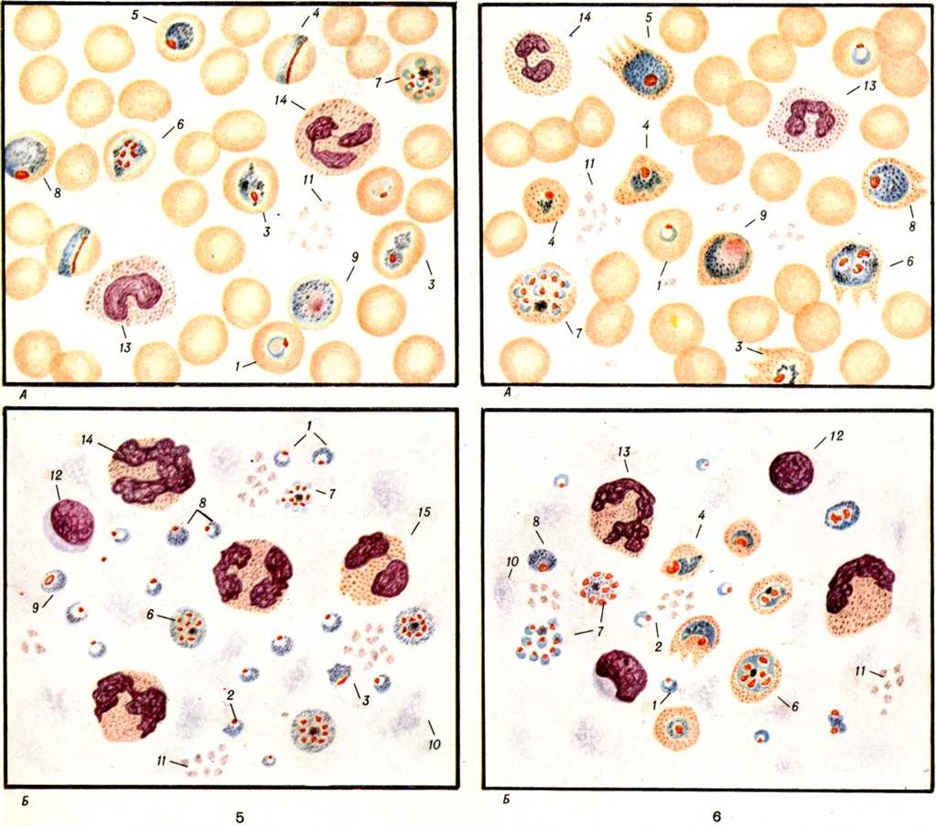

Диагноз ставится на основе выявления паразитов в мазках крови. Традиционно используют два типа мазков — тонкий и толстый (или так называемую «толстую каплю»). Тонкий мазок позволяет с большей надёжностью определить разновидность малярийного плазмодия, поскольку внешний вид паразита (форма его клеток) при данном типе исследования лучше сохраняется. Толстый мазок позволяет микроскописту просмотреть больший объём крови, поэтому этот метод чувствительнее, но внешний вид плазмодия при этом изменяется, что не позволяет легко различать разновидности плазмодия. Поставить диагноз на основе микроскопического исследования зачастую бывает затруднительно, так как незрелые трофозоиты разных видов малярийного плазмодия плохо различимы, и обычно необходимо несколько плазмодиев, находящихся на разных стадиях созревания, для надёжной дифференциальной диагностики.

В настоящее время используются также быстрые диагностические тесты (RDT, Rapid Diagnostic Tests) с использованием иммунохимических наборов (более дорогие, но дающие результат через 5—15 минут и не требующие использования микроскопа) и тесты с помощью ПЦР (наиболее дорогие, но наиболее надежные)

Виды (формы) малярии

Симптоматика, течение и прогноз заболевания отчасти зависят от вида плазмодия, который является возбудителем данной формы болезни.

- Возбудитель тропической малярии — P. falciparum. Вызывает наиболее опасную форму, часто протекающую с осложнениями и имеющую высокую смертность. Эта же форма наиболее широко распространена (91 % всех случаев малярии в 2006 г.).

- Возбудитель четырехдневной малярии — Plasmodium malariae. Приступы происходят обычно через 72 часа.

- Возбудители трехдневной малярии и похожей на неё овале-малярии — соответственно, Plasmodium vivax и Plasmodium ovale. Приступы происходят через каждые 40—48 часов.

Эти формы малярии различаются также по длительности инкубационного периода, продолжительности разных стадий жизненного цикла плазмодиев, симптоматике и течению.

Противомалярийный иммунитет

Иммунный ответ против малярийной инфекции развивается медленно. Он характеризуется малой эффективностью и практически не защищает от повторного инфицирования. Приобретённый иммунитет развивается после нескольких заболеваний малярией за несколько лет. Этот иммунитет специфичен к стадии заболевания, к виду и даже к конкретному штамму малярийного плазмодия. Но клинические проявления и симптомы уменьшаются с развитием специфического противомалярийного иммунитета.

Среди возможных объяснений такого слабого иммунного ответа называют нахождение малярийного плазмодия в клетках на протяжении большей части его жизненного цикла, общее угнетение иммунной системы, присутствие антигенов, которые не опознаются T-клетками, подавление пролиферации B-клеток, значительный полиморфизм малярийного плазмодия и быстрая смена потенциальных антигенов на его поверхности.

Лечение

Самым распространенным медикаментом для лечения малярии сегодня, как и раньше, является хинин. На некоторое время он был заменен хлорохином, но ныне снова приобрел популярность. Причиной этому стало появление в Азии и затем распространение по Африке и другим частям света Plasmodium falciparum с мутацией устойчивости к хлорохину.

Также существует несколько других веществ, которые используются для лечения и иногда для профилактики малярии. Многие из них могут использоваться для обеих целей. Их использование зависит преимущественно от устойчивости к ним паразитов в области, где используется тот или другой препарат.

В настоящее время наиболее эффективными лекарственными средствами для лечения являются комбинированные с артемезинином лекарственные средства. Резолюция ВОЗ WHA60.18 (май 2007) настаивает на использовании этих препаратов, однако в РФ они до сих пор не зарегистрированы и не применяются.

| Основные антималярийные препараты | ||||

| Препарат | Англ. название | Профилактика | Лечение | Примечания |

| Артеметер-люмефантрин | Artemether-lumefantrine | — | + | коммерческое название Коартем |

| Артезунат-амодиахин | Artesunate-amodiaquine | + | — | |

| Атовакуон-прогуанил | Atovaquone-proguanil | + | + | коммерческое название Маларон |

| Хинин | Quinine | — | + | |

| Хлорохин | Chloroquine | + | + | после появления резистентности использование ограничено коммерческое название Делагил |

| Котрифазид | Cotrifazid | + | + | |

| Доксициклин | Doxycycline | + | + | |

| Мефлохин | Mefloquine | + | + | коммерческое название Лариам |

| Прогуанил | Proguanil | — | + | |

| Примахин | Primaquine | + | — | |

| Сульфадоксин-пириметамин | Sulfadoxine-pyrimethamine | + | + | коммерческое название Фансидар |

Экстракты растения Artemisia annua (Полынь однолетняя), которые содержат вещество артемизинин и его синтетические аналоги, имеют высокую эффективность, но их производство дорого. В настоящее время (2006) изучаются клинические эффекты и возможность производства новых препаратов на основе артемизинина. Другая работа команды французских и южноафриканских исследователей разработала группу новых препаратов, известных как G25 и TE3, успешно испытанных на приматах.

Хотя противомалярийные лекарства присутствуют на рынке, болезнь представляет угрозу для людей, которые живут в эндемичных областях, где нет надлежащего доступа к эффективным препаратам. Согласно данным организации «Врачи без границ», средние затраты на лечение человека, зараженного малярией, в некоторых африканских странах составляют всего 0,25—2,40 $.

Профилактика

Методы, которые используются для предотвращения распространения болезни или для защиты в областях, эндемичных для малярии, включают профилактические лекарственные средства, уничтожение комаров и средства для предотвращения укусов комаров. В настоящий момент нет вакцины против малярии, но ведутся активные исследования для её создания.

Разработка вакцины

Ведутся разработки и начаты клинические испытания вакцин от малярии.

В марте 2013 года, после серии неудачных экспериментов, ученые из США успешно испытали на мышах быстродействующее средство против малярии, новый препарат готовят к испытанию на людях.

Малярия всегда была и остается одной из опаснейших болезней человека. К известным личностям, которые умерли от малярии, принадлежат: Александр Македонский, Аларих (король вестготов), Чингисхан, святой Августин, как минимум 5 римских пап, итальянский поэт Данте, император Священной Римской империи Карл V, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, Микеланджело Меризи Караваджо, лорд Байрон и многие другие.

Современные данные о малярии:

- В районах распространения малярии проживает 2,4 миллиарда человек, или 34 % населения мира.

- Ежегодно 300—500 миллионов человек заражается малярией, и, согласно ВОЗ, это число ежегодно возрастает на 16 %. 90 % случаев регистрируется в Африке, из остальных — 70 % случаев приходится на Индию, Бразилию, Шри-Ланку, Вьетнам, Колумбию и Соломоновы Острова.

- Ежегодно 1,5—3 миллиона человек умирает от малярии (в 15 раз больше, чем от ВИЧ/СПИД).

- За последнее десятилетие с третьего места по числу смертельных случаев за год (после пневмонии и туберкулёза) малярия вышла на первое среди инфекционных заболеваний.

- Каждый год около 30 000 человек, посещающих опасные районы, заболевают малярией, 1 % из них умирает.

Малярия. Меры профилактики

В рамках Всемирного дня борьбы с малярией 2019 года ВОЗ проводит массовую информационно-просветительскую кампанию «Нулевой уровень смертности от малярии начинается с меня».

Периодически нашими гражданами и гражданами иных государств на территорию области завозятся случаи малярии (в 93% случаев преимущественно ее завоз осуществляется в период с октября по май месяцы). На страны Африки пришлось около 60% завезенных случаев, в т.ч. из Египет, Конго, Мали, Нигерию, Сьерра-Леоне, Судан; страны Евразии – около 40%, в т.ч. Азербайджан, Вьетнам, Пакистан, Московская область России, южные районы Таджикистана.

Справочно: Лица, совершающие международные поездки (деловые, туристические или иные), могут подвергаться риску заболевания малярией в 87 странах по всему миру, преимущественно в Африке, Азии и на американском континенте.

Почти 80% заболевших малярией приходится на 15 стран Африки к югу от Сахары и Индию. Почти половина всех случаев заболевания малярией в мире происходит в пяти странах: Нигерии (25%), Демократической Республике Конго (11%), Мозамбике (5%), Индии (4%) и Уганде (4%).

По оценкам ВОЗ, в 2017 году в мире произошло 219 миллионов случаев заболевания малярией (в диапазоне от 203 млн. до 262 млн.), которая привела к смерти около 435 000 человек, в основном детей в возрасте до пяти лет в странах Африки к югу от Сахары.

Малярия – паразитарная болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией, увеличением селезенки.

Малярию вызывают паразиты Plasmodium и ее передают от больного человека к здоровому самки комаров рода Анофелес, кусающие в ночное время суток. Существует пять различных видов паразитов, инфицирующих людей: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae и P. knowlesi. Из них наиболее широко распространены P. falciparum и P. vivax, а наиболее опасным является P. falciparum, вызывающий тропическую малярию с высоким уровнем осложнений и смертности. Данная форма малярии представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения в большинстве стран Африки к югу от Сахары.

Инкубационный период развития малярии колеблется от семи дней до трех лет. Люди, инфицированные малярией, часто поначалу испытывают лихорадку, озноб и симптомы гриппозного состояния. Затем наступают повторяющиеся приступы лихорадки, температура тела поднимается до 40 градусов и выше, держится несколько часов и сопровождается ознобом и сильным потоотделением в конце приступа. Если отмечается четкое повторение таких приступов через определенное время – ежедневно (через день или через два дня), следует подумать о возможном заболевании малярией и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

При отсутствии лечения это заболевание может привести к серьезным осложнениям, а в некоторых случаях и к смерти.

Тропическая малярия — наиболее тяжелая форма малярии. Инкубационный период колеблется от 8 до 16 дней. За 3-4 дня до развития клинических симптомов могут отмечаться головная боль, утомляемость, тошнота, снижение аппетита. Начальные проявления характеризуются выраженным ознобом, чувством жара, сильной головной болью. В ряде случаев приступы малярии наступают без озноба. Лихорадка в начале заболевания может быть постоянной без выраженных приступов, что затрудняет диагностику. При поздней диагностике и задержке с лечением тропическая малярия может принять «злокачественное течение». Особенно увеличивается риск развития «злокачественной» малярии при задержке с лечением более 6 дней от начала болезни. Летальность при тропической малярии колеблется от 10 до 40% в зависимости от времени начала лечения, правильного подбора противомалярийных препаратов и оснащенности клиники. Дети, беременные женщины и не иммунные взрослые более подвержены развитию тяжелой тропической малярии.

Церебральная форма малярии — наиболее частое осложнение тропической малярии, при этом характерны судороги, ригидность, кровоизлияния в сетчатку, смерть может наступить от 2 до 5 суток от начала появления первых симптомов.

Особенностью эпидемиологической обстановки по малярии в области в настоящее время является вероятность завоза возбудителя малярии лицами, выезжающими на различные виды работ в эндемичные по малярии страны Африки (южнее Сахары) и туристами, выезжающими в страны Юго-Восточной Азии (Индию, Таиланд, Вьетнам, Китай, др.), а также гражданами, прибывающими к нам из неблагополучных по малярии стран.

За последние 20 лет в трех случаях, среди наших граждан, заболевание тропической формой малярии закончились летальным исходом (один случай связан с пребыванием в Республике Сьерра-Леоне и в двух случаях — в двух республиках Конго). Причиной летального исхода стало позднее обращение в организации здравоохранения области — свыше 5-7 дней от появления первых симптомов заболевания и занятие самолечением, в одном случае – при не обращении по поводу заболевания в организацию здравоохранения. Во всех этих случаях все заболевшие считали, что у них простудное заболевание, т.к. возвращались из тропиков в зимний период.

В настоящее время на территории области переносчиками трехдневной малярии могут быть 4 вида комаров рода Анофелес, 6 районов области (Брестский, Каменецкий, Кобринский, Пинский, Пружанский, Столинский) отнесены к районам с высокой степенью риска распространения малярии. Для данного вида комаров очень характерна его посадка под углом в 45º.

Наиболее опасны как источники инфекции бессимптомные паразитоносители. На территории области опасность распространения малярии представляют завозные случаи трехдневной малярии в сезон передачи малярии (июнь-август). Завозные случаи тропической малярии неблагоприятны для самих заболевших по причине тяжелого протекания заболевания вплоть до летального исхода.

Рекомендации:

Предупреждение укусов комаров в период с начала сумерек до рассвета является основной мерой профилактики заболевания малярией. Для того чтобы избежать укусов комаров, необходимо спать под специальными сетками, обработанными инсектицидом длительного действия, а также пользоваться защитной одеждой и репеллентами.

Заблаговременно до выезда в эндемичные по малярии страны Африки к югу от Сахары, Юго-Восточную Азию, Южную Америку и в меньшей степени Ближний Восток проконсультироваться у врача-инфекциониста и начать прием по его назначению лекарственных противомалярийных препаратов.

Беременным женщинам следует избегать поездок в районы с передачей малярии, а родителям не рекомендуется брать с собой младенцев и маленьких детей в районы, где есть риск заболевания малярией Р. falciparum. Если поездки нельзя избежать, крайне важно принять эффективные профилактические меры против малярии, даже в случае поездок в районы с передачей малярии P. vivax.

Обнаружение паразитов и лечение заболевания:

Паразиты малярии находятся в крови больного человека и могут быть обнаружены только при исследовании крови под микроскопом. Лечение этой опасной болезни осуществляется с учетом вида возбудителя и его чувствительности к химиопрепаратам.

После приезда из эндемичных стран если вы заметили ухудшение здоровья, то следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу о посещении таких стран!

Врач-паразитолог

Брестского областного ЦГЭиОЗ А.И.Корзан

Малярия

Инфекционная болезнь, вызываемая малярийными плазмодиями; характеризуется периодическими приступами лихорадки, увеличением печени и селезенки, анемией, рецидивирующим течением. Распространение малярии ограничено ареалом переносчиков – комаров рода Anopheles и температурой окружающей среды, обеспечивающей завершение развития возбудителя в организме комара, т. е. 64° северной и 33° южной широты; заболевание распространено в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В России регистрируются главным образом завозные случаи.

Возбудители малярии – простейшие рода плазмодиев. У человека паразитируют плазмодии 4 видов: Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae, P. falciparum. Наиболее широко распространен P. vivax, так как он способен развиваться в переносчике при более низкой температуре, чем плазмодии других видов. Жизненный цикл возбудителей малярии включает двух хозяев: человека и комара. В организме комара-переносчика плазмодии проходят половое развитие (половой процесс и спорогонию), в организме человека – бесполое развитие (шизогонию). Комар, питаясь кровью больного малярией (или паразитоноснтеля), заглатывает плазмодии. В желудке насекомого бесполые стадии паразитов перевариваются, а половые гаметоциты оплодотворяются и претерпевают ряд превращений, в результате чего появляются спорозоиты, скапливающиеся в слюнных железах комара-переносчика. При последующем питании на человеке комар со слюной вводит спорозоитов в его организм, где происходит процесс шизогонии. Кровью и лимфой спорозоиты заносятся в печень человека, и в ее клетках – гепатоцитах осуществляется тканевая (экзоэритроцитарная) шизогония, вследствие чего развиваются экзоэритроцитарные трофозоиты, а затем шизонты. Шизонты быстро растут, ядра их многократно делятся и в результате образуется от 10 000 до 40 000 мерозоитов, которые выходят из гепатоцитов, прикрепляются к эритроциту и внедряются в него. Продолжительность тканевой шизогонии у P. falciparum – 6 – 8 суток, у P. Vivax – 8 – 10 суток, у P. ovale – 9 – 10 суток и у P. malariae – 15 – 20 суток.

Источником возбудителей является больной человек или паразитоноснтель, в крови которого имеются гаметоциты. Переносчики возбудителя – самки комара рода Anopheles. Возможно внутриутробное заражение плода через плаценту или в процессе родов, а также заражение при переливании крови, полученной от паразитоносителей.

Клиническая картина болезни в значительной степени обусловлена видом возбудителя, поэтому разлгмают четыре формы малярии: трехдневную, вызываемую P. vivax; овале-малярию, возбудителем которой является P. ovale; четырехдневную, обусловленную P. malariae; тропическую, возбудитель – P. falciparum. Однако ряд клишмеских проявлений болезни свойствен всем формам. Длительность инкубационного периода зависит от вида возбудителя. При тропической малярии он составляет 6 – 16 дней, при трехдневной с коротким инкубационным периодом – 7 – 21 день (при длинной инкубации – 8 – 14 мес), при овале-малярии – 7 – 20 дней (в ряде случаев 8 – 14 мес), четырехдневной – 14 – 42 дня. В начале болезни может быть период продромы, проявляющийся недомоганием, сонливостью, головной болью, ломотой в теле, ремиттирующей лихорадкой. Через 3 – 4 дня возникает приступ малярии, в течение которого выделяют три периода – озноб, жар, обильное потоотделение.

Первый период может быть выражен в различной степени: от легкого познабливания до потрясающего озноба. Лицо и конечности становятся холодными, синюшными. Пульс учащен, дыхание поверхностное. Продолжительность озноба от 30 – 60 мин до 2 – 3 ч. В период жара, продолжающегося от нескольких часов до 1 сут и больше в зависимости от вида возбудителя, общее состояние больных ухудшается. Температура достигает высоких цифр (40 – 41 °C), лицо краснеет, появляются одышка, возбуждение, нередко рвота. Головная боль усиливается. Иногда возникает бред, спутанность сознания, коллапс. Возможны поносы. Окончание приступа характеризуется снижением температуры до нормальных или субнормальных цифр и усиленным потоотделением (третий период), продолжающимся 2 – 5 ч. Затем наступает глубокий сон. В целом приступ обычно длится 6 -10 ч. В последующем в течение различного времени, в зависимости от вида возбудителя (например, один день, два дня), сохраняется нормальная температура, но больной испытывает слабость, усугубляющуюся после каждого очередного приступа. Через 3 – 4 приступа увеличиваются печень и селезенка. Одновременно развивается анемия, кожа больного приобретает бледно-желтоватый или землистый оттенок. Без лечения число приступов может доходить до 10 – 12 и более, затем они спонтанно прекращаются. Однако полного выздоровления не наступает. По прошествии нескольких недель наступает период ранних рецидивов, которые по клиническим признакам мало отличаются от первичных острых проявлений малярии. По прекращении ранних рецидивов при трехдневной малярии и овале-малярии через 8 – 10 мес (и позже), обычно весной следующего за заражением года, могут развиться поздние рецидивы. Они протекают легче первичной болезни. У лиц, принимавших в недостаточном количестве противомалярийные средства с профилактической целью, клиническая картина болезни может быть атипичной, инкубационный период может продолжаться несколько месяцев или даже лет.

Трехдневная малярия обычно протекает доброкачественно. Приступ начинается днем с внезапного подъема температуры и озноба. Приступы возникают через один день. Возможны и ежедневные приступы.

Овале-малярия сходна с трехдневной, вызванной P. vivax, но протекает легче. Приступы возникают чаще в вечерние часы.

Четырехдневная малярия, как правило, не имеет продромального периода. Болезнь начинается сразу с приступов, возникающих через 2 дня на третий или продолжается два дня подряд с одним безлихорадочным днем. Ознобы выраженыслабо.

Тропическая малярия характеризуется наиболее тяжелым течением, чаще начинается с продромальных явлений: за 2–3 дня до приступа могут появиться головная боль, артралгии, миалгии, боль в пояснице, тошнота, рвота, понос. В течение нескольких дней лихорадка может иметь постоянный или неправильный характер. У жителей эндемичных районов при тропической малярии температура чаще носит перемежающийся характер. В отличие от других форм малярии при этой форме озноб менее выражен, а лихорадочный период более продолжительный – 12 – 24 и даже 36 ч. Периоды нормальной температуры короткие, потоотделение нерезкое. Уже в первые дни болезни при пальпации определяется болезненность в левом подреберье, селезенка становится доступной для пальпации через 4 – 6 дней болезни. Печень увеличивается с первых дней болезни. Нередко развивается желтуха, появляются тошнота, рвота, боль в животе, понос.

Осложнения наиболее часто наблюдаются при тропической малярии; они развиваются у неиммунных лиц и в большинстве случаев связаны с высокой паразитемией (более 100 тыс в 1 мкл крови). К ним относятся церебральная форма болезни (малярийная кома), инфекционно-токсический шок, острая почечная недостаточность, отек легких, гемоглобинурийная лихорадка.

Диагноз устанавливают на основании клинической картины (появление характерных малярийных приступов) и данных эпидемиологического анамнеза (например, пребывание в местности, неблагополучной по малярии в последние 2 года). При тропической малярии нередко трудно выявить цикличность течения, поэтому заподозрить ее следует во всех случаях заболеваний, сопровождающихся лихорадкой, при наличии соответствующего эпидемиологического анамнеза. Решающую роль в диагностике в этом случае играет обнаружение возбудителя. Исследованию подлежат мазок и толстая капля крови. В последней паразитов обнаружить легче вследствие более высокой их концентрации; в мазке определяется вид возбудителя. Забор крови производится как во время приступа, так и в межприступный период. Однократный отрицательный результат исследования не исключает малярии, необходимы повторные исследования. Подспорьем в диагностике может служить обнаружение анемии, являющейся одним из характерных признаков малярии.

Лечение проводится в стационаре. Больных госпитализируют в палаты, защищенные от комаров. Для ликвидации приступов малярии назначают гематошизотропные препараты, которые губительно действуют на бесполые эритроцитарные стадии плазмодия. К ним относятся хлорохин дифосфат и его аналоги из группы 4-аминохинолинов (хингамин, делагил, резохин и др.), а также плаквенил, хинин, бигумаль, хлоридин, мефлохин. Чаще применяют хлорохин (делагил). Указанные средства обеспечивают радикальное излечение только тропической и четырехдневной малярии. После ликвидации приступов трехдневной и овале-малярии необходимо провести противорецидивное лечение примахином и хиноцидом.

Прогноз при своевременном лечении благоприятный. При осложненных формах тропической малярии наблюдаются летальные исходы, особенно часто у детей и беременных.

Профилактика направлена на раннее выявление и радикальное лечение больных и паразитоносителей, а также на борьбу с комарами – переносчиками возбудителя малярии. Для раннего выявления больных и паразитоносителей обязательно исследование крови у всех лихорадящих больных, прибывших из неблагоприятных по малярии местностей. В этих местностях необходимо пользоваться репеллентами, которые наносят на открытые части тела, предохранять жилища от комаров с помощью защитных сеток на окнах и дверях, применять защитные пологи над постелями. Большое значение в борьбе с комарами имеет ликвидация мест их выплода, благоустройство хозяйственно-полезных водоемов.

Лицам, выезжающим в эндемичные по малярии районы, проводят личную химиопрофилактику. За неделю до выезда в очаг малярии дают делагил (или хингамин) по 0,25 г 2 раза. Затем препарат принимают в той же дозе в течение всего времени пребывания в очаге и 4–6 нед после возвращения 1 раз в неделю.

Переболевшие малярией в течение 2 лет находятся под диспансерным наблюдением, которое включает клиническое наблюдение и обследование на носительство плазмодиев.

Три разных вида Plasmodium демонстрируют сходные образцы клинической толерантности к малярийной инфекции | Malaria Journal

Rogier C, Commenges D, Trape JF: Доказательства возрастного пирогенного порога паразитемии Plasmodium falciparum в высокоэндемичных популяциях. Am J Trop Med Hyg. 1996, 54: 613-619.

CAS PubMed Google Scholar

Смит Т., Гентон Б., Баэа К., Гибсон Н., Тайме Дж., Нарара А., Аль-Яман Ф., Бек Х.П., Хии Дж., Альперс М.: Связь между инфекцией Plasmodium falciparum и заболеваемостью в высокоэндемичной зоне.Паразитология. 1994, 109 (Pt 5): 539-549. 10.1017 / S0031182000076411.

Артикул PubMed Google Scholar

Dicko A, Mantel C, Kouriba B, Sagara I, Thera MA, Doumbia S, Diallo M, Poudiougou B, Diakite M, Doumbo OK: сезон, распространенность лихорадки и пирогенный порог для определения малярии в эндемическом регионе область Мали. Trop Med Int Health. 2005, 10: 550-556. 10.1111 / j.1365-3156.2005.01418.x.

Артикул PubMed Google Scholar

Мванги Т.В., Росс А., Сноу Р.В., Марш К.: Определения случаев клинической малярии при различных условиях передачи в районе Килифи, Кения. J Infect Dis. 2005, 191: 1932-1939. 10.1086 / 430006.

PubMed Central Статья PubMed Google Scholar

Прибыльски Д., Халик А., Фокс Е., Сарвари А.Р., Стрикленд Г.Т.: Плотность паразитов и заболеваемость малярией в пакистанском Пенджабе. Am J Trop Med Hyg. 1999, 61 (5): 791-801.

CAS PubMed Google Scholar

Faye FB, Spiegel A, Tall A, Sokhna C, Fontenille D, Rogier C, Trape JF: Диагностические критерии и факторы риска малярии Plasmodium ovale. J Infect Dis. 2002, 186 (5): 690-695. 10.1086 / 342395.

Артикул PubMed Google Scholar

Миллер MJ: Наблюдения за естественным течением малярии в полуустойчивой Западной Африке.Trans R Soc Trop Med Hyg. 1958, 52: 152-168. 10.1016 / 0035-9203 (58)

-1.Артикул CAS PubMed Google Scholar

Кларк И.А., Аль-Яман Ф.М., Кауден В.Б., Рокетт К.А.: Объясняет ли толерантность к малярии через оксид азота низкую заболеваемость аутоиммунными заболеваниями в тропической Африке ?. Ланцет. 1996, 348: 1492-1494. 10.1016 / S0140-6736 (96) 07342-4.

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Бутлис С.С., Йео Т.В., Ансти Н.М.: Толерантность к малярии — по кому звонят клетки ?. Тенденции паразитологии. 2006, 22: 371-377. 10.1016 / июл 2006.06.002.

PubMed Central Статья CAS PubMed Google Scholar

Dondorp AM, Desakorn V, Pongtavornpinyo W., Sahassananda D, Silamut K, Chotivanich K, Newton PN, Pitisuttithum P, Smithyman AM, White NJ, Day NP: Оценка общей биомассы паразитов при острой малярии falciparum плазменный PfHRP2.PLoS Медицина. 2005, 2: e204-10.1371 / journal.pmed.0020204.

PubMed Central Статья PubMed Google Scholar

Очола Л.Б., Марш К., Лоу Б., Гал С., Плюшке Г., Смит Т.: Оценка нагрузки секвестрированных паразитов у тяжелых пациентов с малярией с использованием маркеров хозяина и паразитов. Паразитология. 2005, 131: 449-458. 10.1017 / S0031182005008085.

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Смит Т., Хии Дж. Л., Гентон Б., Мюллер И., Бут М., Гибсон Н., Нарара А., Альперс М. П.: Связь пиковых сдвигов в возрасте — распространенности малярии человека с покрытием прикроватной сеткой. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2001, 95 (1): 1-6. 10.1016 / S0035-9203 (01)

-1.Артикул CAS PubMed Google Scholar

Гентон Б., Аль-Яман Ф., Бек Х.П., Хии Дж., Меллор С., Нарара А., Гибсон Н., Смит Т., Альперс М.П .: Эпидемиология малярии в районе Восера, провинция Восточный Сепик, Папуа-Новая Гвинея. , в рамках подготовки к испытаниям вакцины.I. Маляриометрические показатели и иммунитет. Ann Trop Med Parasitol. 1995, 89 (4): 359-376.

CAS PubMed Google Scholar

Гентон Б., Аль-Яман Ф., Бек Х.П., Хии Дж., Меллор С., Редкий Л., Джинни М., Смит Т., Альперс М.П .: Эпидемиология малярии в районе Восера, провинция Восточный Сепик, Папуа-Новая Гвинея. , в рамках подготовки к испытаниям вакцины. II. Смертность и заболеваемость. Ann Trop Med Parasitol. 1995, 89 (4): 377-390.

CAS PubMed Google Scholar

Kasehagen LJ, Mueller I, McNamara DT, Bockarie MJ, Kiniboro B, Rare L, Lorry K, Kastens W., Reeder JC, Kazura JW: изменение паттернов инфекций на стадии крови Plasmodium в регионе Восера в Папуа-Новой Гвинее под наблюдением с помощью света микроскопия и высокопроизводительная ПЦР-диагностика. Am J Trop Med Hyg. 2006, 75 (4): 588-596.

PubMed Central PubMed Google Scholar

Здоровье PNGDoP: Стандартное лечение распространенных болезней детей в Папуа-Новой Гвинее.1993, Порт-Морсби: Департамент здравоохранения

Google Scholar

Гентон Б., Смит Т., Баэа К., Нарара А., Аль-Яман Ф., Бек Х.П., Хии Дж., Альперс М.: Малярия: насколько полезны клинические критерии для улучшения диагноза в высокоэндемичной зоне ?. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1994, 88 (5): 537-541. 10.1016 / 0035-9203 (94)

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Muller I, Smith T., Mellor S, Rare L, Genton B: Влияние расстояния от дома на посещаемость небольшого сельского центра здоровья в Папуа-Новой Гвинее. Int J Epidemiol. 1998, 27 (5): 878-884. 10.1093 / ije / 27.5.878.

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Genton B, D’Acremont V, Rare L, Baea K, Reeder JC, Alpers M, Muller I. Инфекции Plasmodium vivax и Misex связаны с тяжелой малярией у детей: перспективное исследование из Папуа-Новой Гвинеи.PLOS Medicine. 2008, 5: e127-10.1371 / journal.pmed.0050127.

PubMed Central Статья PubMed Google Scholar

Kasehagen LJ, Mueller I, Kiniboro B, Bockarie MJ, Reeder JC, Kazura JW, Kastens W., McNamara DT, King CH, Whalen CC: Уменьшение инфицирования эритроцитами Plasmodium vivax у гетерозигот, отрицательных по Даффи в PNG. PLoS ONE. 2007, 2 (3): e336-10.1371 / journal.pone.0000336.

PubMed Central Статья PubMed Google Scholar

Вунацу П., Смит Т., Смит А.Ф.: Байесовский анализ распределения двухкомпонентных смесей, применяемый для оценки относимых фракций малярии. J Roy Stat Soc C-Прикладная статистика. 1998, 47 (4): 575-587. 10.1111 / 1467-9876.00129.

Артикул Google Scholar

Spiegelhalter DJ, Thomas A, Best N, Lunn D: Winbugs Version 1.4. 2003, Кембридж, Англия: MRC-BSU

Google Scholar

Трапе Дж. Ф., Пилман П., Мораулт-Пелман Б. Критерии диагностики клинической малярии среди полуиммунного населения, подвергающегося интенсивной и постоянной передаче. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1985, 79: 435-442. 10.1016 / 0035-9203 (85)

-9.Артикул CAS PubMed Google Scholar

Гринвуд Б.М., Брэдли А.К., Гринвуд А.М., Байасс П., Джамме К., Марш К., Таллок С., Олдфилд Ф.С., Хейс Р.: Смертность и заболеваемость малярией среди детей в сельской местности Гамбии, Западная Африка .Trans R Soc Trop Med Hyg. 1987, 81: 478-486. 10.1016 / 0035-9203 (87)

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Snow RW, Линдсей SW, Hayes RJ, Greenwood BM: Обработанные перметрином надкроватные сетки (противомоскитные сетки) предотвращают малярию у детей Гамбии. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1988, 82 (6): 838-842. 10.1016 / 0035-9203 (88)

-9.

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Smith T, Schellenberg JA, Hayes R: Оценки относимых долей и определения случаев малярии в эндемичных районах. Stat Med. 1994, 13 (22): 2345-2358. 10.1002 / sim.4780132206.

Артикул CAS PubMed Google Scholar

СЕТЬ I: Население, здоровье и выживаемость на участках INDEPTH. 2002, Оттава: IDRC

Google Scholar

Heyman A, Beeson PB: Влияние различных болезненных состояний на лихорадочную реакцию на внутривенную инъекцию брюшного тифа бактериального пирогена; с особым упором на малярию и цирроз печени.J Lab Clin Med. 1949, 34 (10): 1400-1403.

CAS PubMed Google Scholar

Рубинштейн М., Малхолланд Дж. Х., Джеффри Г. М., Вольф С. М.: Толерантность к эндотоксинам, вызванная малярией. Proc Soc Exp Biol Med. 1965, 118: 283-287.

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Сегал В.М., Сидджики В.А., Альперс М.П .: Сероэпидемиологическое исследование для оценки роли пассивного материнского иммунитета к малярии у младенцев.Trans R Soc Trop Med Hyg. 1989, 83 (Дополнение): 105-106. 10.1016 / 0035-9203 (89)

Артикул PubMed Google Scholar

Desowitz RS: Пренатальное иммунное праймирование при малярии: антиген-специфический бластогенез лимфоцитов пуповинной крови новорожденных, рожденных в условиях голоэндемической малярии. Ann Trop Med Parasitol. 1988, 82 (2): 121-125.

CAS PubMed Google Scholar

Гарнер ПА: Эпидемиология здоровья матери и новорожденного в Папуа-Новой Гвинее. Докторская диссертация. 1989, Лондонский университет

Google Scholar

Вунацу П., Смит Т., Китуа А.Ю., Алонсо П.Л., Таннер М.: Очевидная переносимость Plasmodium falciparum у младенцев в высокоэндемичной зоне. Паразитология. 2000, 120 (Pt 1): 1-9. 10.1017 / S003118209

11.Артикул PubMed Google Scholar

Факты о малярии

1.Название и характер возбудителя инфекцииМалярия — это острое или подострое инфекционное заболевание, вызываемое одним из четырех видов простейших из рода Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale или P. malariae , которое в основном передается комарами Anopheles . Иногда передача происходит при переливании крови, трансплантации органов, совместном использовании игл или врожденным путем от матери к плоду.

Малярия — одна из основных проблем общественного здравоохранения в мире, вызывающая 350–500 миллионов инфекций во всем мире и примерно 1 миллион смертей ежегодно.Передача малярии происходит на больших территориях Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Восточной Европы и южной части Тихого океана. В эндемичных регионах, таких как тропическая Африка, заболеваемость малярией выше среди детей младше пяти лет из-за низкого приобретенного иммунитета.

2. Клинические особенностиКлинические проявления малярии во многом зависят от характера и интенсивности передачи малярии в районе проживания, что определяет степень приобретенного защитного иммунитета и, в свою очередь, клинический профиль болезни.

Инкубационный период в основном колеблется от 7 до 15 дней, но наблюдались длительные инкубационные периоды в несколько месяцев, в зависимости от пациентов и видов Plasmodium . Малярия характеризуется лихорадкой и гриппоподобными симптомами, включая озноб, головную боль, миалгию и недомогание; эти симптомы могут возникать через определенные промежутки времени. Малярия может быть связана с анемией и желтухой, а инфекции, вызванные P. falciparum , могут вызывать судороги, спутанность сознания, почечную недостаточность, кому и смерть, особенно у детей младшего возраста.

3. Трансмиссия 3.1 РезервуарЖивотных резервуара для паразитов малярии нет; это чисто человеческое заболевание.

3,2 Режим передачиВсе четыре человеческих вида Plasmodium передаются через укус инфицированной самки комара Anopheles . Около 60–100 видов анофелинов в мире способны переносить малярию.

Инфицированные люди остаются заразными для комаров до тех пор, пока они несут зрелые гаметоцитарные формы плазмодия.Этот период зависит от вида Plasmodium , иммунного статуса пациентов и проводимого лечения; в эндемичных районах он обычно длится несколько недель.

3.3 Группы рискаВ эндемичных районах к группе повышенного риска тяжелой малярии относятся дети в возрасте до пяти лет и беременные женщины. В нестабильных или малоэндемичных районах, а также среди путешественников из немалярийных регионов риску подвержены люди любого возраста.

4. Меры профилактикиПрофилактика малярии в настоящее время основана на двух взаимодополняющих методах: химиопрофилактике и защите от укусов комаров.Хотя несколько вакцин против малярии находятся в стадии разработки, ни одна из них еще не доступна.

4.1 ХимиопрофилактикаВ Европе химиопрофилактика малярии предназначена только для путешественников в эндемичные по малярии страны, которые разделены на три (или четыре) группы, чтобы определить, какое лекарство рекомендуется для химиопрофилактики. Выбор лекарств зависит от пункта назначения, продолжительности потенциального контакта с переносчиками, характера устойчивости к паразитам, уровня и сезонности передачи, возраста и беременности.В эндемичных странах химиопрофилактика также может быть рекомендована для автохтонных детей раннего возраста и беременных женщин, в зависимости от уровня эндемичности и сезонности передачи.

4.2 Меры индивидуальной защиты от укусов комаровИз-за того, что большинство комаров Anopheles питаются ночью, малярия передается преимущественно ночью. Защита от укусов комаров включает использование противомоскитных сеток (предпочтительно сеток, обработанных инсектицидами), ношение одежды, закрывающей большую часть тела, и использование репеллентов от насекомых на открытых участках кожи.Тип и концентрация репеллентов зависят от возраста и статуса.

4.3 Борьба с комарамиМеры борьбы с переносчиками зависят от видов переносчиков, биологии комаров, эпидемиологического контекста, стоимости и приемлемости для населения. Основные текущие меры сосредоточены на сокращении контактов между комарами и людьми, уничтожении личинок путем рационального природопользования и использования ларвицидов или личинок комаров-хищников, а также уничтожении взрослых комаров путем распыления остатков внутри помещений и обработанных инсектицидами надкроватных сеток.

5. ДиагностикаЗолотым стандартом лабораторного подтверждения малярии остается идентификация малярийных паразитов в мазках крови. Альтернативные методы лабораторной диагностики включают: 1) обнаружение антигена с помощью быстрых диагностических тестов, полезную альтернативу в ситуациях, когда надежный микроскопический диагноз недоступен; 2) молекулярная диагностика, которая более точна, чем микроскопия, но также более дорога и (в настоящее время все еще) требует наличия специализированной лаборатории; и 3) серология с использованием непрямой иммунофлуоресценции (IFA) или иммуноферментного анализа (ELISA).Серология не выявляет текущую инфекцию, а скорее измеряет прошлый опыт малярии.

6. Ведение и лечениеХотя малярия может быть смертельной, болезни и смерть от малярии в значительной степени можно предотвратить. Ранняя диагностика и быстрое лечение являются основными элементами борьбы с малярией. Политика противомалярийного лечения различается в зависимости от страны и зависит от эпидемиологии заболевания, передачи, характера лекарственной устойчивости и политического и экономического контекста.Универсальной схемы лечения не существует. Лекарства, доступные в настоящее время для лечения малярии, включают хлорохин, амодиахин, примахин, сульфадоксин-пириметамин, мефлохин, атоваквон-прогуанил, хинин, доксициклин и производные артемизина, часто используемые в комбинированной терапии.

7. Ключевые области неопределенностиИсследования эффективной вакцины являются предметом постоянных международных усилий. Диагностика, обеспечивающая быстрое обнаружение инфекции, а также устойчивости паразита к имеющимся лекарствам и устойчивости переносчика к имеющимся инсектицидам, также находится в центре внимания продолжающихся исследований.

8. Список литературыBaird JK. Эффективность противомалярийных препаратов. N Engl J Med 2005; 352: 1565-77.

Матущевский и Мюллер .. Вакцины против малярии — новости. FEBS J 2007; 274 (18): 4680-7.

Шанкс GD, Эдштейн MD. Современная химиопрофилактика малярии. Наркотики 2005; 65: 2091-110.

ВОЗ. Борьба с переносчиками малярии и личная защита. Отчет исследовательской группы ВОЗ, Серия технических отчетов ВОЗ, 2006 г .; № 936.

ВОЗ. Международные путешествия и здоровье.Женева: издание ВОЗ; 2007.

Пять различных видов малярии человека и стадии их жизни …

Контекст 1