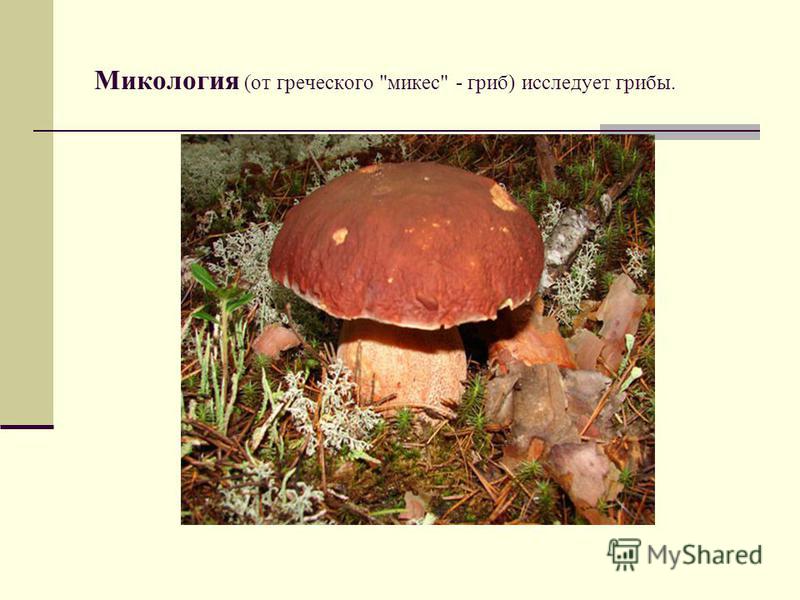

Микология наука о: Микология | это… Что такое Микология?

Микология и фитопатология

О журнале

Учредитель

Российская академия наук

Издатель

Российская академия наук

Научно-методическое руководство журнала

Отделение биологических наук

Главный редактор

Коваленко Александр Елисеевич

ISSN Print

0026-3648

Число выпусков в год

6

Индексация в основных библиографических базах данныx

РИНЦ , Scopus , RSCI , Ядро РИНЦ , Перечень ВАК , eLIBRARY. RU

RU

Общий академический рейтинг RSCI

0,217 (542 из 777)

Тематический академический рейтинг RSCI

0,809 (52 из 777)

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ

Число цитирований в текущем году статей, опубликованных в журнале за предыдущие два года, поделенное на число этих статей. Учитываются ссылки из журналов, входящих в ядро РИНЦ, а также цитирование переводной версии

0,924

Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ

Число цитирований в текущем году статей, опубликованных в журнале за предыдущие два года, поделенное на число этих статей. Учитываются ссылки из журналов, входящих в ядро РИНЦ, а также цитирование переводной версии

Учитываются ссылки из журналов, входящих в ядро РИНЦ, а также цитирование переводной версии

0,707

Сайт журнала

http://www.binran.ru/science/periodicheskiye-izdaniya/mikologiya-i-fitopatologiya

Профиль журнала в РИНЦ

Профиль

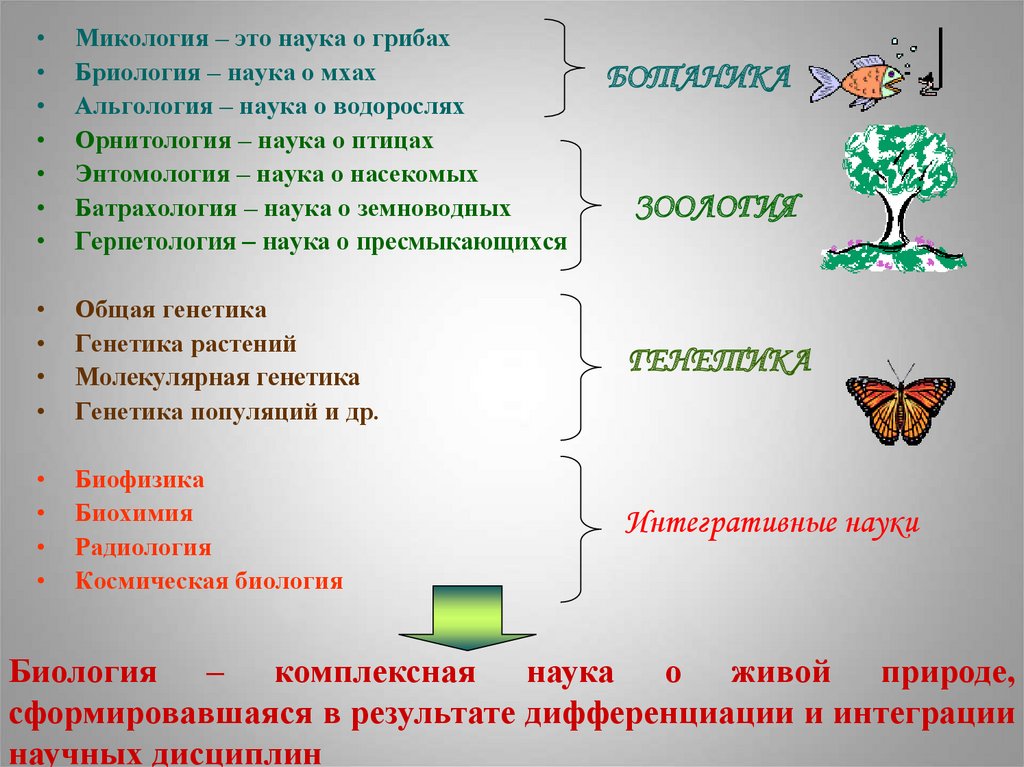

Журнал «Микология и фитопатология» – ведущее в России научное периодическое издание, публикующее результаты научных исследований в области микологии и фитопатологии.

Основан в январе 1967 г.

Журнал издается под руководством Отделения биологических наук Российской академии наук.

Журнал публикует статьи по всем основным разделам науки о грибах: оригинальные работы, обзорные статьи, дискуссионные статьи, хронику и информацию, рецензии, сообщения о новых методах исследования.

Направить статью

ФИО и должность

Телефон

Факс

Электронная почта

Коваленко Александр Елисеевич

ФИО и должность

Телефон

Факс

Электронная почта

Змитрович Иван Викторович

Свежий выпуск

Выпуск , Том , №

Скачать

Архив выпусков

Выпуск 2021 Том 55 № 1 Скачать

Выпуск 2021 Том 55 № 2 Скачать

Выпуск 2021 Том 55 № 3 Скачать

Выпуск 2021 Том 55 № 4 Скачать

Выпуск 2021 Том 55 № 5 Скачать

Выпуск 2021 Том 55 № 6 Скачать

Весь архивГлавная

«НИИ медицинской микологии им.

П.Н.Кашкина — это современный научный, образовательный и клинический комплекс, единственный по своему профилю в России»

П.Н.Кашкина — это современный научный, образовательный и клинический комплекс, единственный по своему профилю в России»

НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина образован 1 мая 1998 г. решением ученого совета СПбМАПО от 27.03.1998 на базе ранее существовавшего Центра по глубоким микозам и микогенной аллергии (в 2011 г. СПбМАПО преобразована в СЗГМУ им. И.И. Мечникова). В 1998 г. институту было присвоено имя выдающегося деятеля медицинской микологии в России, з.д.н. РФ, лауреата Государственной премии СССР, д.м.н. проф. Павла Николаевича Кашкина, по инициативе которого в 1982 г. был создан Микологический центр.

НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина – единственное учреждение в России, где проблемы микологии (науки о микроскопических грибах) решаются большим коллективом исследователей, врачей и преподавателей. Институт является Научно-методическим микологическим центром Минздравсоцразвития России (приказ МЗ РФ № 20 от 28.01.2004) с приданием ему статуса первого референтного учреждения в России по медицинской микологии и референс-центром по верификации результатов микологических исследований Минздрава России (Приказ МЗ РФ № 1366 от 24. 12.2020).

12.2020).

За истекшие годы институт приобрел широкую известность в России и за её пределами. Достижению успехов как в научно-педагогической, так и в клинической деятельности помогает тесное взаимодействие научных сотрудников, преподавателей кафедр СЗГМУ им. И.И. Мечникова и врачей-клиницистов. Этому во многом способствовали и капитальный ремонт клинических, научных и учебных подразделений по специальным проектам, и дооснащение, а в отдельных случаях и полное переоборудование кабинетов новыми приборами, аппаратами, и как следствие всех преобразований — значительное повышение качества обслуживания пациентов, совершенствование форм обучения по клинической и лабораторной микологии и проведение научных исследований на международном уровне.

Руководством института проведена большая работа по открытию специальностей «клиническая микология» и «лабораторная микология». Тем самым было положено начало подготовки в РФ сертифицированных врачей — клинических микологов и лабораторных микологов, утверждены новые учебные программы для подготовки врачей. Руководством института также проведена большая работа по открытию в 2020 году новой специальности – «медицинская микробиология» (приказы МЗ РФ от 04.09.2020 №№ 939н и 940н)

Руководством института также проведена большая работа по открытию в 2020 году новой специальности – «медицинская микробиология» (приказы МЗ РФ от 04.09.2020 №№ 939н и 940н)

К началу 2004 г. были заново созданы учебные классы, для проведения занятий по лабораторной микологии создана одна из лучших в РФ и Европе учебных аудиторий, оснащенная современными микроскопами и оборудованием с возможностями дистанционного обучения. Каждый обучающийся обеспечен полностью оборудованным рабочим местом, где он может выполнять программные задания.

Наша клиника – единственное в России и во всех странах СНГ лечебное учреждение, где оказывают помощь больным с различными микозами в соответствии с международными рекомендациями, и поэтому к нам приезжают больные из разных городов России, а также из других стран. Помимо больных с микозами, в клинике обследуются и лечатся пациенты с различными иммунодефицитами и аллергическими заболеваниями, причиной которых часто являются микроскопические грибы.

Оснащение молекулярно-генетической лаборатории амплификатором «Rotor Gene 6000» и секвенатором «Applied Biosystems» позволило внедрить новые методы молекулярно-генетического анализа для ранней диагностики инвазивных микозов, идентификации и типирования грибковых патогенов, а также проводить на современном уровне научные исследования, имеющие основополагающее теоретическое и практическое значение в области медицинской микологии и направленные на совершенствование профилактики, диагностики и лечения микотических заболеваний. Постоянно проводится мониторинг чувствительности возбудителей микозов к антимикотическим препаратам, позволяющий оптимизировать схемы противогрибковой терапии у больных микозами. При изучении распространенности инвазивного аспергиллеза и зигомикоза в Санкт-Петербурге выявлены новые факторы риска и изменения в спектре возбудителей, что подтвердило необходимость глобальных эпидемиологических исследований микозов в России.

Проблемной темой в течение последних лет была биодеструкция больничных, жилых и производственных помещений микромицетами и ее влияние на здоровье человека. Микологический мониторинг больничных зданий и жилых помещений послужил основой для выработки рекомендаций по предотвращению грибковой контаминации медицинских учреждений методом биоцидной обработки и созданию нормативов ПДК грибов в жилых помещениях (находятся на утверждении в Роспотребнадзоре). Это позволило разработать рекомендации по своевременному выявлению микогенной сенсибилизации у жителей помещений, пораженных микромицетами, и подготовить рекомендации по профилактике возникновения и развития нозокомиальных грибковых инфекций.

Микологический мониторинг больничных зданий и жилых помещений послужил основой для выработки рекомендаций по предотвращению грибковой контаминации медицинских учреждений методом биоцидной обработки и созданию нормативов ПДК грибов в жилых помещениях (находятся на утверждении в Роспотребнадзоре). Это позволило разработать рекомендации по своевременному выявлению микогенной сенсибилизации у жителей помещений, пораженных микромицетами, и подготовить рекомендации по профилактике возникновения и развития нозокомиальных грибковых инфекций.

Сотрудники НИИ принимают активное участие в международных научных исследованиях, выступают на международных конгрессах и конференциях, активно работают в международных ассоциациях и комитетах, занимаются созданием национальных руководств и национальных рекомендаций по диагностике и лечению грибковых инфекций у различных категорий больных.

Результаты многолетней научной работы коллектива института нашли отражение в научно-практическом журнале «Проблемы медицинской микологии». Журнал зарегистрирован ВАК, включен в РИНЦ и сведения о нем ежегодно публикуются в международной системе Ulrich’s Periodicals Directory.

Журнал зарегистрирован ВАК, включен в РИНЦ и сведения о нем ежегодно публикуются в международной системе Ulrich’s Periodicals Directory.

Силами сотрудников института ежегодно проводится Всероссийская научно-практическая конференция по медицинской микологии (Кашкинские чтения), которая привлекает порядка 1500 специалистов.

Сегодня НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина — это современный научный, образовательный и клинический комплекс, единственный по своему профилю в России. Но, главное, чем мы гордимся сегодня – это тем, что сохранена основанная Павлом Николаевичем Кашкиным научная микологическая школа, а значит, у отечественной микологии есть будущее!

Введение в микологию – медицинская микробиология

Майкл Р. МакГиннис и Стивен К. Тайринг.

Общие понятия

Грибы

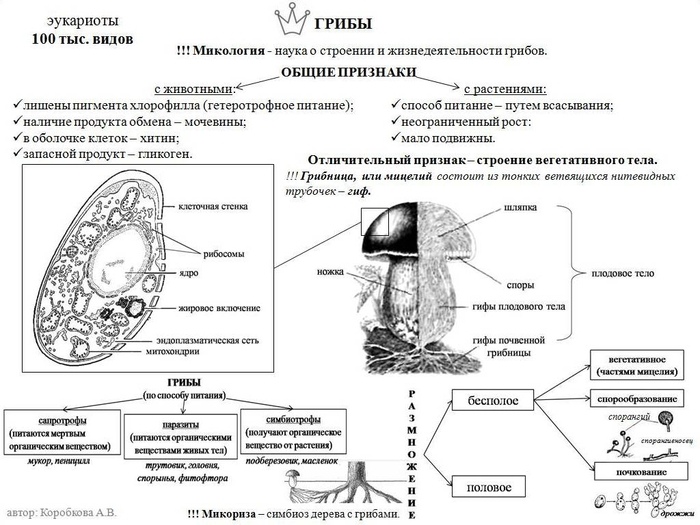

Грибы представляют собой группу эукариотических микроорганизмов, некоторые из которых способны вызывать поверхностные, кожные, подкожные или системные заболевания.

Физиология

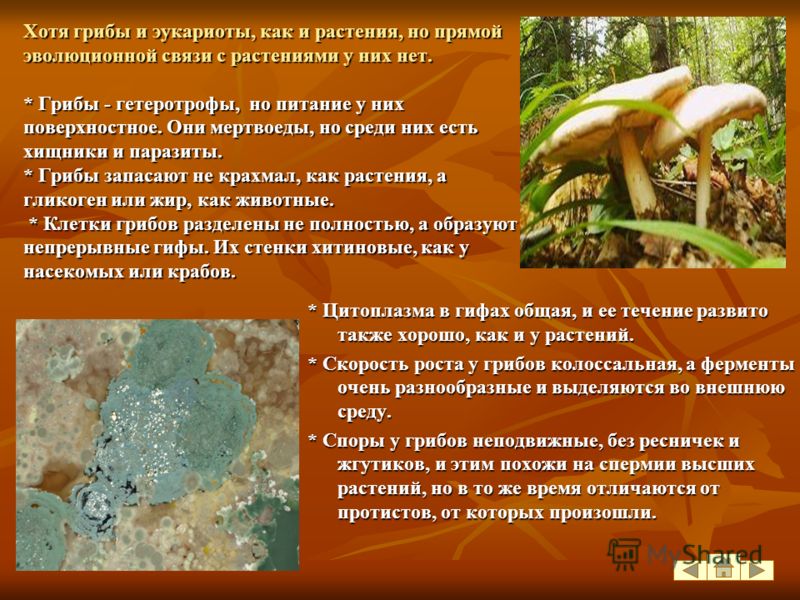

Грибы являются гетеротрофными и в основном аэробными, с ограниченными анаэробными возможностями и могут синтезировать лизин путем биосинтеза L-α-адипиновой кислоты.

Структура

Грибы обладают хитиновыми клеточными стенками, плазматическими мембранами, содержащими эргостерол, 80S рРНК, и микротрубочками, состоящими из тубулина.

Морфология

Дрожжи представляют собой одноклеточные формы, которые размножаются почкованием, тогда как плесневые грибы образуют многоклеточные гифы. Диморфные грибы растут в виде дрожжей или шариков in vivo, а также in vitro при 37°С, но в виде плесени при 25°С. Диморфизм регулируется такими факторами, как температура, концентрация CO 2 , pH и уровни цистеина или других сульфгидрилсодержащих соединений.

Пропагулы

Конидии представляют собой бесполые пропагулы (репродуктивные единицы), образованные различными способами. Споры могут иметь как бесполое, так и половое происхождение. Бесполые споры образуются в мешковидных клетках, называемых спорангиями, и называются спорангиоспорами. Половые споры включают аскоспоры, базидиоспоры, ооспоры и зигоспоры, которые используются для определения филогенетических отношений.

Классификация

Бесполые структуры называются анаморфами; половые структуры известны как телеоморфы; и весь гриб известен как голоморф. Для классификации грибов используются две независимые сосуществующие системы классификации, одна из которых основана на анаморфах, а другая на телеоморфах.

Введение

Грибы представляют собой эукариотические микроорганизмы. Грибы могут встречаться в виде дрожжей, плесени или в виде комбинации обеих форм. Некоторые грибы способны вызывать поверхностные, кожные, подкожные, системные или аллергические заболевания. Дрожжи — это микроскопические грибы, состоящие из одиночных клеток, которые размножаются почкованием. Плесень, напротив, встречается в длинных нитях, известных как гифы, которые растут за счет апикального удлинения. Гифы могут быть разделены на редкие или регулярно разделенные перегородки и иметь различное количество ядер. Независимо от их формы или размера, все грибы являются гетеротрофами и переваривают свою пищу извне, высвобождая гидролитические ферменты в непосредственное окружение (абсорбционное питание). Другими характеристиками грибов являются способность синтезировать лизин путем биосинтеза L-α-адипиновой кислоты и наличие хитиновой клеточной стенки, плазматических мембран, содержащих стерол-эргостерол, 80S рРНК и микротрубочек, состоящих из тубулина.

Другими характеристиками грибов являются способность синтезировать лизин путем биосинтеза L-α-адипиновой кислоты и наличие хитиновой клеточной стенки, плазматических мембран, содержащих стерол-эргостерол, 80S рРНК и микротрубочек, состоящих из тубулина.

Физиология

Грибы могут использовать ряд различных источников углерода для удовлетворения своих потребностей в углероде для синтеза углеводов, липидов, нуклеиновых кислот и белков. Окисление сахаров, спиртов, белков, липидов и полисахаридов обеспечивает их источником энергии. Различия в их способности использовать различные источники углерода, такие как простые сахара, сахарные кислоты и сахарные спирты, наряду с морфологией используются для дифференциации различных дрожжей. Грибам необходим источник азота для синтеза аминокислот для белков, пуринов и пиримидинов для нуклеиновых кислот, глюкозамина для хитина и различных витаминов. В зависимости от гриба азот может быть получен в форме нитрата, нитрита, аммония или органического азота; ни один грибок не может фиксировать азот. Большинство грибов используют нитраты, которые восстанавливаются сначала до нитритов (с помощью нитратредуктазы), а затем до аммиака.

Большинство грибов используют нитраты, которые восстанавливаются сначала до нитритов (с помощью нитратредуктазы), а затем до аммиака.

Негрибковые организмы, включая бактерии, синтезируют аминокислоту лизин по пути мезо -α,ε-диаминопимелиновой кислоты (путь DAP), тогда как грибы синтезируют лизин только по пути L-α-адипиновой кислоты (путь ААА). Использование пути DAP является одной из причин, по которой микроорганизмы, ранее считавшиеся грибами, такие как миксомицеты, оомицеты и гипохитриды, больше не классифицируются как грибы. Пути биосинтеза DAP и AAA для синтеза лизина представляют собой дихотомическую эволюцию.

Структура

Клеточная стенка

Жесткая клеточная стенка грибов (см. гл. 73, ) представляет собой многослойную структуру, состоящую из хитиновых микрофибрилл, встроенных в матрикс из мелких полисахаридов, белков, липидов, неорганических солей и пигментов, который обеспечивает скелетную структуру. поддержку и форму заключенному протопласту. Хитин представляет собой (β1–4)-связанный полимер N -ацетил-D-глюкозамина (GlcNAc). Он образуется в цитозоле путем переноса GlcNAc из уридиндифосфата GlcNAc в цепи хитина с помощью хитинсинтетазы, которая находится в цитозоле в органеллах, называемых хитосомами. Хитиновые микрофибриллы транспортируются к плазмалемме и впоследствии интегрируются в новую клеточную стенку.

Хитин представляет собой (β1–4)-связанный полимер N -ацетил-D-глюкозамина (GlcNAc). Он образуется в цитозоле путем переноса GlcNAc из уридиндифосфата GlcNAc в цепи хитина с помощью хитинсинтетазы, которая находится в цитозоле в органеллах, называемых хитосомами. Хитиновые микрофибриллы транспортируются к плазмалемме и впоследствии интегрируются в новую клеточную стенку.

Основные полисахариды матрикса клеточной стенки состоят из нецеллюлозных глюканов, таких как гликогеноподобные соединения, маннаны (полимеры маннозы), хитозан (полимеры глюкозамина) и галактаны (полимеры галактозы). Могут присутствовать небольшие количества фукозы, рамнозы, ксилозы и уроновых кислот. Глюкан относится к большой группе полимеров D-глюкозы, имеющих гликозидные связи. Из них наиболее распространенные глюканы, составляющие клеточную стенку, имеют β-конфигурацию. Распространены полимеры с (β1–3)- и (β1–6)-связанными глюкозильными звеньями с различным соотношением 1–3 и 1–6 связей. Нерастворимые β-глюканы, по-видимому, аморфны в клеточной стенке. В Paracoccidioides brasiliensis , клеточная стенка гифы состоит из одного слоя толщиной от 80 до 150 нм, состоящего из хитина и β-глюкана. Напротив, клеточная стенка дрожжей толщиной от 200 до 600 нм состоит из трех слоев. Внутренняя поверхность хитиновая, содержит некоторое количество α-глюкана, а внешний слой содержит α-глюкан. Было высказано предположение, что (α1-3)-глюкан встречается в микрофибриллярной форме в P brasiliensis и Histoplasma capsulatum .

В Paracoccidioides brasiliensis , клеточная стенка гифы состоит из одного слоя толщиной от 80 до 150 нм, состоящего из хитина и β-глюкана. Напротив, клеточная стенка дрожжей толщиной от 200 до 600 нм состоит из трех слоев. Внутренняя поверхность хитиновая, содержит некоторое количество α-глюкана, а внешний слой содержит α-глюкан. Было высказано предположение, что (α1-3)-глюкан встречается в микрофибриллярной форме в P brasiliensis и Histoplasma capsulatum .

Многие грибы, особенно дрожжи, имеют растворимые пептидоманнаны в качестве компонента их внешней клеточной стенки в матриксе из α- и β-глюканов. Маннаны, галактоманнаны и, реже, рамноманнаны ответственны за иммунологический ответ на важные с медицинской точки зрения дрожжевые и плесневые грибы. Маннаны представляют собой полимеры маннозы или гетероглюканов со скелетами α-D-маннана. Структурно маннан состоит из внутреннего ядра, внешней цепи и неустойчивых к основаниям олигоманнозидов. Область внешней цепи определяет ее антигенную специфичность. Определение концентрации маннана в сыворотке больных диссеминированным кандидозом оказалось полезным диагностическим методом.

Определение концентрации маннана в сыворотке больных диссеминированным кандидозом оказалось полезным диагностическим методом.

Cryptococcus neoformans продуцирует капсулярный полисахарид, состоящий как минимум из трех различных полимеров: глюкуроноксиломаннана, галактоксиломаннана и маннопротеина. На основании пропорции остатков ксилозы и глюкуроновой кислоты, степени наличия заместителей в боковой цепи маннозы и процентного содержания О-ацетильных присоединений капсульных полисахаридов изоляты C neoformans можно разделить на четыре антигенные группы. обозначены A, B, C и D. Капсула является антифагоцитарной, служит фактором вирулентности, сохраняется в жидкостях организма и позволяет дрожжам избегать обнаружения иммунной системой хозяина.

В дополнение к хитину, глюкану и маннану клеточные стенки могут содержать липиды, белки, хитозан, кислую фосфатазу, α-амилазу, протеазу, меланин и неорганические ионы, такие как фосфор, кальций и магний. Наружная клеточная стенка дерматофитов содержит гликопептиды, которые могут вызывать как немедленную, так и отсроченную кожную гиперчувствительность. Например, у дрожжей Candida albicans клеточная стенка содержит примерно от 30 до 60 процентов глюкана, от 25 до 50 процентов маннана (маннопротеина), от 1 до 2 процентов хитина (расположенного в основном в рубцах почек в клеточной стенке исходных дрожжей). , от 2 до 14 процентов липидов и от 5 до 15 процентов белков. Пропорции этих компонентов сильно различаются от гриба к грибу. обобщает взаимосвязь между составом клеточной стенки и таксономической группировкой грибов.

Например, у дрожжей Candida albicans клеточная стенка содержит примерно от 30 до 60 процентов глюкана, от 25 до 50 процентов маннана (маннопротеина), от 1 до 2 процентов хитина (расположенного в основном в рубцах почек в клеточной стенке исходных дрожжей). , от 2 до 14 процентов липидов и от 5 до 15 процентов белков. Пропорции этих компонентов сильно различаются от гриба к грибу. обобщает взаимосвязь между составом клеточной стенки и таксономической группировкой грибов.

Таблица

Состав клеточной стенки и таксономическая классификация репрезентативных важных с медицинской точки зрения грибов.

Плазматические мембраны

Плазматические мембраны грибов сходны с плазматическими мембранами млекопитающих, но отличаются наличием в качестве основного стерола неполярного стерола эргостерола, а не холестерина. Плазматическая мембрана регулирует прохождение материалов в клетку и из нее, будучи избирательно проницаемой. Мембранные стеролы обеспечивают структуру, модуляцию текучести мембран и, возможно, контроль над некоторыми физиологическими явлениями.

Плазматическая мембрана содержит в основном липиды и белки, а также небольшое количество углеводов. Основными липидами являются амфипатические фосфолипиды и сфинголипиды, которые образуют липидный бислой. Гидрофильные головки обращены к поверхности, а гидрофобные хвосты погружены внутрь мембраны. Белки вкраплены в бислой, при этом периферические белки слабо связаны с мембраной. Напротив, интегральные белки прочно связаны. Липопротеиновая структура мембраны обеспечивает эффективный барьер для многих типов молекул. Молекулы пересекают мембрану путем диффузии или активного транспорта. Местом взаимодействия большинства противогрибковых средств является эргостерол в мембране или путь его биосинтеза. Полиеновые противогрибковые агенты, такие как амфотерицин В, связываются с эргостеролом с образованием комплексов, которые обеспечивают быструю утечку клеточного калия, других ионов и малых молекул. Потеря калия приводит к ингибированию гликолиза и дыхания.

Некоторые противогрибковые препараты нарушают синтез эргостерола. Первым этапом синтеза как эргостерола, так и холестерина является деметилирование ланостерола. Необходимые ферменты связаны с микросомами грибов, которые содержат электрон-транспортную систему, аналогичную таковой в микросомах печени. Цитохром P 450 катализирует 1,4-α-деметилирование ланостерола, важную стадию синтеза эргостерола. Имидазольные и триазольные противогрибковые средства влияют на цитохром P9.0021 450 -зависимая 1 4-α-деметилаза, ингибирующая образование эргостерола. Это приводит к изменению проницаемости плазматической мембраны и ингибированию роста. Эргостерол также может участвовать в регуляции синтеза хитина. Ингибирование синтеза эргостерола противогрибковыми агентами может привести к общей активации зимогена хитинсинтетазы, что приводит к избыточной продукции хитина и аномальному росту.

Первым этапом синтеза как эргостерола, так и холестерина является деметилирование ланостерола. Необходимые ферменты связаны с микросомами грибов, которые содержат электрон-транспортную систему, аналогичную таковой в микросомах печени. Цитохром P 450 катализирует 1,4-α-деметилирование ланостерола, важную стадию синтеза эргостерола. Имидазольные и триазольные противогрибковые средства влияют на цитохром P9.0021 450 -зависимая 1 4-α-деметилаза, ингибирующая образование эргостерола. Это приводит к изменению проницаемости плазматической мембраны и ингибированию роста. Эргостерол также может участвовать в регуляции синтеза хитина. Ингибирование синтеза эргостерола противогрибковыми агентами может привести к общей активации зимогена хитинсинтетазы, что приводит к избыточной продукции хитина и аномальному росту.

Микротрубочки

Грибы обладают микротрубочками, состоящими из белка тубулина. Этот белок состоит из димера, состоящего из двух белковых субъединиц. Микротрубочки представляют собой длинные полые цилиндры диаметром около 25 нм, которые встречаются в цитоплазме как компонент более крупных структур. Эти структуры участвуют в движении органелл, хромосом, ядер и везикул Гольджи, содержащих предшественники клеточной стенки.

Микротрубочки представляют собой длинные полые цилиндры диаметром около 25 нм, которые встречаются в цитоплазме как компонент более крупных структур. Эти структуры участвуют в движении органелл, хромосом, ядер и везикул Гольджи, содержащих предшественники клеточной стенки.

Микротрубочки являются основными компонентами волокон веретена деления, которые способствуют движению хромосом во время митоза и мейоза. При воздействии на клетки антимикротрубочковых агентов нарушается движение ядер, митохондрий, вакуолей и апикальных везикул. Гризеофульвин, который используется для лечения дерматофитных инфекций, связывается с белками, ассоциированными с микротрубочками, участвующими в сборке димеров тубулина. Вмешиваясь в полимеризацию тубулина, гризеофульвин останавливает митоз в метафазе. Разрушение цитоплазматических микротрубочек препятствует транспорту секреторных веществ к периферии клетки, что может ингибировать синтез клеточной стенки.

Ядро гриба ограничено двойной ядерной оболочкой и содержит хроматин и ядрышко. Ядра грибов различны по размеру, форме и количеству. ДНК и связанные с ней белки представляют собой длинные нити хроматина, которые конденсируются во время деления ядра. Число хромосом варьируется в зависимости от конкретного гриба. Внутри клетки от 80 до 99 процентов генетического материала находится в хромосомах в виде хроматина и примерно от 1 до 20 процентов в митохондриях. В некоторых изолятах Saccharomyces cerevisiae , до 5 процентов их ДНК можно найти в ядерных плазмидах. Когда спираль ДНК раскручивается, одна цепь служит матрицей для синтеза рРНК, тРНК и мРНК. мРНК переходит в цитоплазму и прикрепляется к одной из рибосом, представляющих собой комплексы РНК и белка, служащие местами синтеза белка.

Ядра грибов различны по размеру, форме и количеству. ДНК и связанные с ней белки представляют собой длинные нити хроматина, которые конденсируются во время деления ядра. Число хромосом варьируется в зависимости от конкретного гриба. Внутри клетки от 80 до 99 процентов генетического материала находится в хромосомах в виде хроматина и примерно от 1 до 20 процентов в митохондриях. В некоторых изолятах Saccharomyces cerevisiae , до 5 процентов их ДНК можно найти в ядерных плазмидах. Когда спираль ДНК раскручивается, одна цепь служит матрицей для синтеза рРНК, тРНК и мРНК. мРНК переходит в цитоплазму и прикрепляется к одной из рибосом, представляющих собой комплексы РНК и белка, служащие местами синтеза белка.

Морфология

Дрожжи

Дрожжи – это грибы, которые растут как одиночные клетки, размножающиеся почкованием (см. гл. 73 и ). Таксоны дрожжей различают по наличию или отсутствию капсул, размеру и форме дрожжевых клеток, механизму образования дочерних клеток (конидиогенезу), образованию псевдогиф и настоящих гиф, наличию половых спор, у в сочетании с физиологическими данными. Морфология используется в первую очередь для различения дрожжей на уровне рода, тогда как способность ассимилировать и ферментировать различные источники углерода и использовать нитраты в качестве источника азота используется в сочетании с морфологией для идентификации видов.

Морфология используется в первую очередь для различения дрожжей на уровне рода, тогда как способность ассимилировать и ферментировать различные источники углерода и использовать нитраты в качестве источника азота используется в сочетании с морфологией для идентификации видов.

Дрожжи, такие как C albicans и Cryptococcus neoformans , производят почкующиеся клетки, известные как бластоконидии. Формирование бластоконидий включает три основных этапа: появление почек, рост почек и отделение конидий. Во время появления почек внешняя клеточная стенка родительской клетки истончается. Одновременно в месте, где происходит новый рост, синтезируются новый материал внутренней клеточной стенки и плазматическая мембрана. Новый материал клеточной стенки образуется локально путем активации зимогена полисахаридсинтетазы. Процесс появления почек регулируется синтезом этих клеточных компонентов, а также тургорным давлением в родительской клетке. Митоз происходит по мере роста почки, и как развивающийся конидий, так и родительская клетка будут содержать одно ядро. Между развивающимся бластоконидием и его родительской дрожжевой клеткой образуется кольцо из хитина. Это кольцо срастается, образуя перегородку. Разделение двух клеток оставляет зачаточный рубец на стенке родительской клетки. Рубец почки содержит гораздо больше хитина, чем остальная часть стенки родительской клетки. Когда продукция бластоконидий продолжается без отделения конидий друг от друга, образуется псевдогифа, состоящая из нити прикрепленных бластоконидий. Помимо почкующихся дрожжевых клеток и псевдогиф, такие дрожжи, как C albicans может образовывать настоящие гифы.

Между развивающимся бластоконидием и его родительской дрожжевой клеткой образуется кольцо из хитина. Это кольцо срастается, образуя перегородку. Разделение двух клеток оставляет зачаточный рубец на стенке родительской клетки. Рубец почки содержит гораздо больше хитина, чем остальная часть стенки родительской клетки. Когда продукция бластоконидий продолжается без отделения конидий друг от друга, образуется псевдогифа, состоящая из нити прикрепленных бластоконидий. Помимо почкующихся дрожжевых клеток и псевдогиф, такие дрожжи, как C albicans может образовывать настоящие гифы.

Candida albicans

Candida albicans могут образовывать почкующиеся дрожжи, псевдогифы, зародышевые трубки, настоящие гифы и хламидоспоры. Ряд исследователей интересует образование зародышевой трубки, потому что оно представляет собой переход от дрожжей к плесени. Как правило, либо низкая температура, либо рН благоприятствуют развитию почкующихся дрожжей. Другие вещества, такие как биотин, цистеин, сывороточный трансферрин и цинк, стимулируют диморфизм у этих дрожжей.

Примерно 20 процентов клеточной стенки дрожжей C albicans составляет маннан, тогда как клеточная стенка мицелия содержит значительно меньшее количество этого сахара. Candida albicans имеет три серотипа, обозначенных как A, B и C. Они отличаются друг от друга на основе их маннанов. Антигенной детерминантой серотипа А является его боковая цепь манногептаозы. В серотипе B это боковая цепь манногексозы. Серотип B имеет тенденцию быть более устойчивым к 5-фторцитозину, чем серотип A. Глюканы с (β1–3)- и (β1–6)-связанными группами составляют от 50 до 70 процентов клеточной стенки дрожжей. Было высказано предположение, что эти глюканы могут препятствовать доступу амфотерицина В к плазматической мембране.

Плесневые грибы

Плесневые грибы характеризуются развитием гиф (см. главу 73), что приводит к характеристикам колоний, наблюдаемым в лаборатории. Гифы удлиняются за счет процесса, известного как апикальное удлинение, которое требует тщательного баланса между лизисом клеточной стенки и синтезом новой клеточной стенки. Поскольку плесени часто дифференцируются на основе конидиогенеза, необходимо тщательно оценивать такие структуры, как конидиофоры и конидиогенные клетки. Некоторые плесени производят особые мешковидные клетки, называемые спорангиями, вся протоплазма которых расщепляется на споры, называемые спорангиоспорами. Спорангии обычно образуются на специальных гифах, называемых спорангиофорами.

Поскольку плесени часто дифференцируются на основе конидиогенеза, необходимо тщательно оценивать такие структуры, как конидиофоры и конидиогенные клетки. Некоторые плесени производят особые мешковидные клетки, называемые спорангиями, вся протоплазма которых расщепляется на споры, называемые спорангиоспорами. Спорангии обычно образуются на специальных гифах, называемых спорангиофорами.

Диморфизм

Ряд важных с медицинской точки зрения грибов проявляют себя фенотипически в виде двух различных морфологических форм, которые соотносятся с сапрофитным и паразитарным способами роста. Такие грибы называются диморфными грибами. Некоторые исследователи ограничивают этот термин патогенами, которые растут в виде плесени при комнатной температуре в лаборатории и в виде почкующихся дрожжей или шариков либо в ткани, либо при 37°C. Напротив, другие используют диморфный для любого грибка, который может существовать как два разных фенотипа, независимо от того, является ли он патогенным. Мы предпочитаем использовать термин «диморфный» для описания грибов, которые обычно растут в виде плесени in vitro и либо в виде дрожжевых клеток, либо в виде шариков in vivo. Примеры важных с медицинской точки зрения диморфных грибов включают Blastomyces dermatitidis (гифы и дрожжевые клетки) и Coccidioides immitis (гифы и шарики).

Мы предпочитаем использовать термин «диморфный» для описания грибов, которые обычно растут в виде плесени in vitro и либо в виде дрожжевых клеток, либо в виде шариков in vivo. Примеры важных с медицинской точки зрения диморфных грибов включают Blastomyces dermatitidis (гифы и дрожжевые клетки) и Coccidioides immitis (гифы и шарики).

Таблица

Обзор основных грибов, важных с медицинской точки зрения.

Выражению диморфизма способствует ряд внешних факторов. Повышенная температура инкубации является единственным наиболее важным фактором. Повышенная концентрация углекислого газа, вероятно, влияющая на окислительно-восстановительный потенциал, усиливает превращение мицелиальной формы в тканевую в C immitis и Sporothrix schenckii . На развитие дрожжевой формы у одних грибов влияет рН, у других — цистеин или другие сульфгидрилсодержащие соединения. Некоторым грибам требуется комбинация этих факторов для индуцированного диморфизма.

Blastomyces dermatitidis

Преобразование мицелиальной формы Blastomyces dermatitidis в крупную, шаровидную, толстостенную форму почкующихся дрожжей с широким основанием требует только повышения температуры. Клетки гиф увеличиваются и претерпевают ряд изменений, приводящих к трансформации этих клеток в клетки дрожжей. Клетки увеличиваются, разделяются, а затем начинают размножаться почкованием. Клеточная стенка дрожжей содержит примерно 95% (α1-3)-глюкан и 5% (β1-3)-глюкан. Напротив, клеточная стенка мицелия содержит 60% (β1-3)-глюкана и 40% (α1-3)-глюкана.

Клетки гиф увеличиваются и претерпевают ряд изменений, приводящих к трансформации этих клеток в клетки дрожжей. Клетки увеличиваются, разделяются, а затем начинают размножаться почкованием. Клеточная стенка дрожжей содержит примерно 95% (α1-3)-глюкан и 5% (β1-3)-глюкан. Напротив, клеточная стенка мицелия содержит 60% (β1-3)-глюкана и 40% (α1-3)-глюкана.

Coccidioides immitis

Coccidioides immitis является уникальным диморфным грибком, поскольку он образует шарики, содержащие эндоспоры в ткани, и гифы при 25°C. Повышенная температура, питание и повышенное содержание углекислого газа важны для образования спорулирующих шариков. Одноядерный артроконидиум начинает набухать и подвергаться митозу с образованием дополнительных ядер. Как только митоз прекращается, происходит инициация разделения сферул. Сферула сегментирована на периферические компартменты с постоянной центральной полостью. Одноядерные эндоспоры, собранные в пакеты, окруженные тонким пленчатым слоем, дифференцируются внутри компартментов. Когда эндоспоры увеличиваются и созревают, стенка шарика разрывается, высвобождая эндоспоры (рис. 1). Пары тесно прижатых эндоспор, которые не полностью отделились друг от друга, могут напоминать почкующиеся дрожжевые клетки 9.0041 В дерматитидис .

Когда эндоспоры увеличиваются и созревают, стенка шарика разрывается, высвобождая эндоспоры (рис. 1). Пары тесно прижатых эндоспор, которые не полностью отделились друг от друга, могут напоминать почкующиеся дрожжевые клетки 9.0041 В дерматитидис .

Рисунок M1

Развитие шарика Coccidioides immitis из артроконидиума. (Из Cole GT, Kendrick B: Biology of Conidial Fungi. Academic Press, San Diego, 1981, с разрешения.)

Histoplasma capsulatum

Диморфизм в Histoplasma capsulatum включает три стадии. На первом этапе, вызванном повышением температуры, прекращается дыхание и снижается уровень цитохромов. На второй стадии превращения мицелия в дрожжи требуется цистеин или другие сульфгидрилсодержащие соединения. Инициируются шунтирующие пути, которые восстанавливают соответствующие уровни цитохрома, которые обеспечивают необходимый АТФ. Цистеин также необходим для роста дрожжевой формы. Заключительная стадия характеризуется нормальным уровнем цитохрома и дыханием по мере роста и размножения дрожжей. Для превращения терминальных или интеркалярных клеток гиф в дрожжевую форму требуется от 3 до 14 дней. В ткани H capsulatum размножается внутри гигантских клеток.

Для превращения терминальных или интеркалярных клеток гиф в дрожжевую форму требуется от 3 до 14 дней. В ткани H capsulatum размножается внутри гигантских клеток.

Дрожжевые клетки H capsulatum были разделены на два хемотипа. Хемотип 1, который коррелирует с серотипами 1, 2 и 3, содержит большое количество (β1–3)-глюканов и небольшое количество хитина. Хемотип 2 содержит (α1–3)-глюканы, немного (β1–3)-глюкана и больше хитина. Хемотип 2 коррелирует с серотипами 1 и 4. Трудно оценить важность хемотипов, поскольку изучено лишь несколько изолятов.

Paracoccidioides brasiliensis

Была проделана большая работа по превращению мицелия в дрожжи Paracoccidioides brasiliensis . В ткани дрожжи характеризуются множественным почкованием. Вокруг крупной центральной клетки формируется ряд более мелких дочерних клеток дрожжей, соединенных узкими трубчатыми шейками. Клетки гиф сначала набухают, а затем отделяются друг от друга. Отделенные клетки начинают почковаться, что приводит к росту дрожжей. Как и в случае с H capsulatum , рост ненадолго прекращается в результате повышения температуры. При 37°С снижается синтез (β1–3)-глюкана и размягчается клеточная стенка гиф. Затем гифальные клетки разделяются, и (α1–3)-глюканы формируются в виде слоя на поверхности внешней клеточной стенки дрожжевых клеток.

Как и в случае с H capsulatum , рост ненадолго прекращается в результате повышения температуры. При 37°С снижается синтез (β1–3)-глюкана и размягчается клеточная стенка гиф. Затем гифальные клетки разделяются, и (α1–3)-глюканы формируются в виде слоя на поверхности внешней клеточной стенки дрожжевых клеток.

Клеточная стенка дрожжей P brasiliensis состоит из трех слоев и имеет толщину примерно от 200 до 600 нм. Внутренняя поверхность содержит хитин и некоторое количество (β1–3)-глюкана. Внешний слой клеточной стенки состоит из (α1–3)-глюканов. Напротив, клеточная стенка мицелия состоит из одного слоя толщиной от 80 до 150 нм, состоящего из хитина и (β1–3)-глюканов. (α1–3)-глюкан P brasiliensis является важным фактором вирулентности. Этот глюкан есть только в дрожжевой форме. Когда α-связанный глюкан отсутствует, патогенность ослабляется; регенерация α-глюкана приводит к повышению вирулентности.

Penicillium marneffei

Penicillium marneffei представляет собой диморфный грибок, который становится чрезвычайно важным патогеном для больных СПИДом, проживающих в Юго-Восточной Азии. Гриб был извлечен из почвы, связанной с такими растениями, как бамбук. В тканях гриб образует дрожжевые клетки, которые делятся делением. Подобно H. capsulatum , они размножаются внутри гигантских клеток.

Гриб был извлечен из почвы, связанной с такими растениями, как бамбук. В тканях гриб образует дрожжевые клетки, которые делятся делением. Подобно H. capsulatum , они размножаются внутри гигантских клеток.

Sporothrix schenckii

Последним рассматриваемым диморфным грибом является Sporothrix schenckii . У этого вида превращение мицелия в дрожжи усиливается за счет увеличения содержания углекислого газа, повышения температуры и питания. Дрожжевая форма легко появляется при 37°С и 5% углекислого газа. Было высказано предположение, что для развития дрожжевой формы может потребоваться некоторый продукт фиксации углекислого газа. В отличие от других диморфных грибов, способных продуцировать дрожжевую форму, Sschenckii первоначально продуцирует дрожжевые клетки путем прямого отпочкования от гиф. Кроме того, химический состав клеточных стенок гифальных и дрожжевых форм сходен. Помимо хитина присутствуют глюканы, имеющие (β1–3)-, (β1–4)- и (β1–6)-связи. Рамноманнан является основной антигенной детерминантой. Считается, что клеточная стенка дрожжей содержит больше пептидорхамноманнана, чем клеточная стенка гиф.

Рамноманнан является основной антигенной детерминантой. Считается, что клеточная стенка дрожжей содержит больше пептидорхамноманнана, чем клеточная стенка гиф.

Пропагулы (споры и конидии)

Споры могут образовываться бесполым или половым путем. Бесполые споры всегда образуются в спорангиях после митоза и расщепления цитоплазмы. Количество спорангиоспор и их расположение в спорангии используются для дифференциации различных зигомицетов. Половые споры (табл. 3) возникают после мейоза. Аскоспоры (см. гл. 73, ) образуются в мешковидной клетке (называемой аском) путем свободноклеточного образования, базидиоспоры — на базидиях (см. гл. 73, ), а зигоспоры — внутри зигоспорангиев. Ооспоры — это половые споры, продуцируемые одной группой грибов, которые не будут рассматриваться, поскольку не имеют значения с медицинской точки зрения. Половые споры редко обнаруживаются в клинических изолятах, потому что большинство грибов являются гетероталличными (т. е. самостерильными в половом отношении). Как правило, из конкретного клинического образца выделяют только один из двух типов спаривания. Когда гомоталлические изоляты извлекаются в клинической лаборатории, они часто производят половые споры, потому что они самооплодотворяются половым путем.

Как правило, из конкретного клинического образца выделяют только один из двух типов спаривания. Когда гомоталлические изоляты извлекаются в клинической лаборатории, они часто производят половые споры, потому что они самооплодотворяются половым путем.

Конидии всегда бесполые по происхождению (см. гл. гл. 73) и развиваются любым способом, не связанным с расщеплением цитоплазмы. Онтогенез конидий (конидиогенез), их расположение, цвет и разделение используются для дифференциации различных родов плесеней. Некоторые грибы содержат меланин в клеточной стенке конидий, гиф или и того, и другого. Такие грибы считаются дематиевыми. Многие из недавно предложенных изменений названий отражают лучшее понимание конидиогенеза.

Классификация

В микологии грибы классифицируются на основе их способности к размножению половым, бесполым или их комбинацией (). Бесполые репродуктивные структуры, называемые анаморфами, являются основой для одного из наборов критериев. Поскольку критерии основаны на бесполых морфологических формах, эта система не отражает филогенетических отношений. Он существует для того, чтобы мы могли общаться простым и последовательным образом, используя имена, основанные на схожих морфологических структурах. Второй набор критериев основан на половых репродуктивных структурах, которые называются телеоморфами. Аскоспоры, базидиоспоры, ооспоры и зигоспоры, а также любые специализированные структуры, связанные с их развитием, составляют основу второго набора критериев. Эти критерии отражают филогенетические отношения, поскольку они основаны на структурах, образующихся после мейоза. Термин голоморф используется для описания всего гриба, состоящего из его телеоморфа и анаморфов.

Он существует для того, чтобы мы могли общаться простым и последовательным образом, используя имена, основанные на схожих морфологических структурах. Второй набор критериев основан на половых репродуктивных структурах, которые называются телеоморфами. Аскоспоры, базидиоспоры, ооспоры и зигоспоры, а также любые специализированные структуры, связанные с их развитием, составляют основу второго набора критериев. Эти критерии отражают филогенетические отношения, поскольку они основаны на структурах, образующихся после мейоза. Термин голоморф используется для описания всего гриба, состоящего из его телеоморфа и анаморфов.

Таблица

Классификация грибов.

Например, диморфный гриб Blastomyces dermatitidis образует две анаморфы, одну из гиф и одноклеточных конидий при 25°C, а другую из почкующихся дрожжевых клеток при 37°C. Название B dermatitidis обобщает эти две анаморфы. При скрещивании двух сексуально совместимых изолятов B dermatitidis в соответствующих условиях образуется половое плодовое тело, называемое гимнотецием, содержащее аскоспоры. Имя, которое используется для этой половой формы или телеоморфа, — 9.0041 Ajellomyces dermatitidis . Когда кто-то хочет обратиться ко всему грибу, используется название телеоморфа, потому что оно отражает филогенетические отношения. Важно отметить, что название B dermatitidis может использоваться всякий раз, когда кто-то желает сослаться на гифальные или дрожжевые формы этого гриба.

Имя, которое используется для этой половой формы или телеоморфа, — 9.0041 Ajellomyces dermatitidis . Когда кто-то хочет обратиться ко всему грибу, используется название телеоморфа, потому что оно отражает филогенетические отношения. Важно отметить, что название B dermatitidis может использоваться всякий раз, когда кто-то желает сослаться на гифальные или дрожжевые формы этого гриба.

Ссылки

-

Bartnicki-Garcia S. Химия клеточной стенки, морфогенез и таксономия грибов. Энн Рев Микробиол. 1968; 22:87. [В паблике: 4879523]

-

Коул Г.Т., Самсон Р.А.: Модели развития конидиальных грибов. Питтман, Лондон, 1979 г. .

-

Fleet GH: Состав и структура клеточных стенок дрожжей. п. 24. В McGinnis MR (ed): Актуальные темы медицинской микологии. Том. 1. Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк, 1985 г. . [PubMed: 3916769]

-

Gow NAR, Gadd GM (ed): The Growing Fungus, Chapman and Hall, London, 1994 .

-

Kwon-chung KJ, Bennett JE: Медицинская микология.

Леа и Фебигер, Филадельфия, 19 лет.92

.

Леа и Фебигер, Филадельфия, 19 лет.92

. -

McGinnis MR: Лабораторный справочник по медицинской микологии. Академическая пресса, Сан-Диего, 1980 г. .

-

McGinnis MR, Borgers M (eds): Актуальные темы медицинской микологии. Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк, 1989 г. .

-

Murphy JW, Friedman H, Bendinelli M (eds): Грибковые инфекции и иммунные реакции. Пленум Пресс, Нью-Йорк, 1993 г. .

-

San-Blas G: Paracoccidioides brasiliensis : глюканы клеточной стенки, патогенность и диморфизм. п. 235. В McGinnis MR (ed): Актуальные темы медицинской микологии. Том 1. Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк, 1985 . [PubMed: 3916768]

-

Шеперд М.Г.: Морфогенетическая трансформация грибов. стр. 278. В McGinnis MR (ed): Актуальные темы медицинской микологии. Том. 2. Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк, 1988 г. . [PubMed: 3288358]

-

Vanden Bossche H, Odds FC, Kerridge D (eds): Dimorphic Fungi in Biology and Medicine. Пленум Пресс, Нью-Йорк, 1993 г.

.

. -

Yoshida Y: Цитохром P-450 грибов: основная цель азольных противогрибковых средств. п. 388. В McGinnis MR (ed): Актуальные темы медицинской микологии. Том. 2. Springer-Verlag, Нью-Йорк, 19 лет.88 . [PubMed: 3288361]

Введение в микологию — медицинская микробиология

Майкл Р. МакГиннис и Стивен К. Тайринг.

Общие понятия

Грибы

Грибы представляют собой группу эукариотических микроорганизмов, некоторые из которых способны вызывать поверхностные, кожные, подкожные или системные заболевания.

Физиология

Грибы являются гетеротрофными и в основном аэробными, с ограниченными анаэробными возможностями и могут синтезировать лизин путем биосинтеза L-α-адипиновой кислоты.

Структура

Грибы обладают хитиновыми клеточными стенками, плазматическими мембранами, содержащими эргостерол, 80S рРНК, и микротрубочками, состоящими из тубулина.

Морфология

Дрожжи представляют собой одноклеточные формы, которые размножаются почкованием, тогда как плесневые грибы образуют многоклеточные гифы. Диморфные грибы растут в виде дрожжей или шариков in vivo, а также in vitro при 37°С, но в виде плесени при 25°С. Диморфизм регулируется такими факторами, как температура, концентрация CO 2 , pH и уровни цистеина или других сульфгидрилсодержащих соединений.

Диморфные грибы растут в виде дрожжей или шариков in vivo, а также in vitro при 37°С, но в виде плесени при 25°С. Диморфизм регулируется такими факторами, как температура, концентрация CO 2 , pH и уровни цистеина или других сульфгидрилсодержащих соединений.

Пропагулы

Конидии представляют собой бесполые пропагулы (репродуктивные единицы), образованные различными способами. Споры могут иметь как бесполое, так и половое происхождение. Бесполые споры образуются в мешковидных клетках, называемых спорангиями, и называются спорангиоспорами. Половые споры включают аскоспоры, базидиоспоры, ооспоры и зигоспоры, которые используются для определения филогенетических отношений.

Классификация

Бесполые структуры называются анаморфами; половые структуры известны как телеоморфы; и весь гриб известен как голоморф. Для классификации грибов используются две независимые сосуществующие системы классификации, одна из которых основана на анаморфах, а другая на телеоморфах.

Введение

Грибы представляют собой эукариотические микроорганизмы. Грибы могут встречаться в виде дрожжей, плесени или в виде комбинации обеих форм. Некоторые грибы способны вызывать поверхностные, кожные, подкожные, системные или аллергические заболевания. Дрожжи — это микроскопические грибы, состоящие из одиночных клеток, которые размножаются почкованием. Плесень, напротив, встречается в длинных нитях, известных как гифы, которые растут за счет апикального удлинения. Гифы могут быть разделены на редкие или регулярно разделенные перегородки и иметь различное количество ядер. Независимо от их формы или размера, все грибы являются гетеротрофами и переваривают свою пищу извне, высвобождая гидролитические ферменты в непосредственное окружение (абсорбционное питание). Другими характеристиками грибов являются способность синтезировать лизин путем биосинтеза L-α-адипиновой кислоты и наличие хитиновой клеточной стенки, плазматических мембран, содержащих стерол-эргостерол, 80S рРНК и микротрубочек, состоящих из тубулина.

Физиология

Грибы могут использовать ряд различных источников углерода для удовлетворения своих потребностей в углероде для синтеза углеводов, липидов, нуклеиновых кислот и белков. Окисление сахаров, спиртов, белков, липидов и полисахаридов обеспечивает их источником энергии. Различия в их способности использовать различные источники углерода, такие как простые сахара, сахарные кислоты и сахарные спирты, наряду с морфологией используются для дифференциации различных дрожжей. Грибам необходим источник азота для синтеза аминокислот для белков, пуринов и пиримидинов для нуклеиновых кислот, глюкозамина для хитина и различных витаминов. В зависимости от гриба азот может быть получен в форме нитрата, нитрита, аммония или органического азота; ни один грибок не может фиксировать азот. Большинство грибов используют нитраты, которые восстанавливаются сначала до нитритов (с помощью нитратредуктазы), а затем до аммиака.

Негрибковые организмы, включая бактерии, синтезируют аминокислоту лизин по пути мезо -α,ε-диаминопимелиновой кислоты (путь DAP), тогда как грибы синтезируют лизин только по пути L-α-адипиновой кислоты (путь ААА). Использование пути DAP является одной из причин, по которой микроорганизмы, ранее считавшиеся грибами, такие как миксомицеты, оомицеты и гипохитриды, больше не классифицируются как грибы. Пути биосинтеза DAP и AAA для синтеза лизина представляют собой дихотомическую эволюцию.

Использование пути DAP является одной из причин, по которой микроорганизмы, ранее считавшиеся грибами, такие как миксомицеты, оомицеты и гипохитриды, больше не классифицируются как грибы. Пути биосинтеза DAP и AAA для синтеза лизина представляют собой дихотомическую эволюцию.

Структура

Клеточная стенка

Жесткая клеточная стенка грибов (см. гл. 73, ) представляет собой многослойную структуру, состоящую из хитиновых микрофибрилл, встроенных в матрикс из мелких полисахаридов, белков, липидов, неорганических солей и пигментов, который обеспечивает скелетную структуру. поддержку и форму заключенному протопласту. Хитин представляет собой (β1–4)-связанный полимер N -ацетил-D-глюкозамина (GlcNAc). Он образуется в цитозоле путем переноса GlcNAc из уридиндифосфата GlcNAc в цепи хитина с помощью хитинсинтетазы, которая находится в цитозоле в органеллах, называемых хитосомами. Хитиновые микрофибриллы транспортируются к плазмалемме и впоследствии интегрируются в новую клеточную стенку.

Основные полисахариды матрикса клеточной стенки состоят из нецеллюлозных глюканов, таких как гликогеноподобные соединения, маннаны (полимеры маннозы), хитозан (полимеры глюкозамина) и галактаны (полимеры галактозы). Могут присутствовать небольшие количества фукозы, рамнозы, ксилозы и уроновых кислот. Глюкан относится к большой группе полимеров D-глюкозы, имеющих гликозидные связи. Из них наиболее распространенные глюканы, составляющие клеточную стенку, имеют β-конфигурацию. Распространены полимеры с (β1–3)- и (β1–6)-связанными глюкозильными звеньями с различным соотношением 1–3 и 1–6 связей. Нерастворимые β-глюканы, по-видимому, аморфны в клеточной стенке. В Paracoccidioides brasiliensis , клеточная стенка гифы состоит из одного слоя толщиной от 80 до 150 нм, состоящего из хитина и β-глюкана. Напротив, клеточная стенка дрожжей толщиной от 200 до 600 нм состоит из трех слоев. Внутренняя поверхность хитиновая, содержит некоторое количество α-глюкана, а внешний слой содержит α-глюкан. Было высказано предположение, что (α1-3)-глюкан встречается в микрофибриллярной форме в P brasiliensis и Histoplasma capsulatum .

Было высказано предположение, что (α1-3)-глюкан встречается в микрофибриллярной форме в P brasiliensis и Histoplasma capsulatum .

Многие грибы, особенно дрожжи, имеют растворимые пептидоманнаны в качестве компонента их внешней клеточной стенки в матриксе из α- и β-глюканов. Маннаны, галактоманнаны и, реже, рамноманнаны ответственны за иммунологический ответ на важные с медицинской точки зрения дрожжевые и плесневые грибы. Маннаны представляют собой полимеры маннозы или гетероглюканов со скелетами α-D-маннана. Структурно маннан состоит из внутреннего ядра, внешней цепи и неустойчивых к основаниям олигоманнозидов. Область внешней цепи определяет ее антигенную специфичность. Определение концентрации маннана в сыворотке больных диссеминированным кандидозом оказалось полезным диагностическим методом.

Cryptococcus neoformans продуцирует капсулярный полисахарид, состоящий как минимум из трех различных полимеров: глюкуроноксиломаннана, галактоксиломаннана и маннопротеина. На основании пропорции остатков ксилозы и глюкуроновой кислоты, степени наличия заместителей в боковой цепи маннозы и процентного содержания О-ацетильных присоединений капсульных полисахаридов изоляты C neoformans можно разделить на четыре антигенные группы. обозначены A, B, C и D. Капсула является антифагоцитарной, служит фактором вирулентности, сохраняется в жидкостях организма и позволяет дрожжам избегать обнаружения иммунной системой хозяина.

На основании пропорции остатков ксилозы и глюкуроновой кислоты, степени наличия заместителей в боковой цепи маннозы и процентного содержания О-ацетильных присоединений капсульных полисахаридов изоляты C neoformans можно разделить на четыре антигенные группы. обозначены A, B, C и D. Капсула является антифагоцитарной, служит фактором вирулентности, сохраняется в жидкостях организма и позволяет дрожжам избегать обнаружения иммунной системой хозяина.

В дополнение к хитину, глюкану и маннану клеточные стенки могут содержать липиды, белки, хитозан, кислую фосфатазу, α-амилазу, протеазу, меланин и неорганические ионы, такие как фосфор, кальций и магний. Наружная клеточная стенка дерматофитов содержит гликопептиды, которые могут вызывать как немедленную, так и отсроченную кожную гиперчувствительность. Например, у дрожжей Candida albicans клеточная стенка содержит примерно от 30 до 60 процентов глюкана, от 25 до 50 процентов маннана (маннопротеина), от 1 до 2 процентов хитина (расположенного в основном в рубцах почек в клеточной стенке исходных дрожжей). , от 2 до 14 процентов липидов и от 5 до 15 процентов белков. Пропорции этих компонентов сильно различаются от гриба к грибу. обобщает взаимосвязь между составом клеточной стенки и таксономической группировкой грибов.

, от 2 до 14 процентов липидов и от 5 до 15 процентов белков. Пропорции этих компонентов сильно различаются от гриба к грибу. обобщает взаимосвязь между составом клеточной стенки и таксономической группировкой грибов.

Таблица

Состав клеточной стенки и таксономическая классификация репрезентативных важных с медицинской точки зрения грибов.

Плазматические мембраны

Плазматические мембраны грибов сходны с плазматическими мембранами млекопитающих, но отличаются наличием в качестве основного стерола неполярного стерола эргостерола, а не холестерина. Плазматическая мембрана регулирует прохождение материалов в клетку и из нее, будучи избирательно проницаемой. Мембранные стеролы обеспечивают структуру, модуляцию текучести мембран и, возможно, контроль над некоторыми физиологическими явлениями.

Плазматическая мембрана содержит в основном липиды и белки, а также небольшое количество углеводов. Основными липидами являются амфипатические фосфолипиды и сфинголипиды, которые образуют липидный бислой. Гидрофильные головки обращены к поверхности, а гидрофобные хвосты погружены внутрь мембраны. Белки вкраплены в бислой, при этом периферические белки слабо связаны с мембраной. Напротив, интегральные белки прочно связаны. Липопротеиновая структура мембраны обеспечивает эффективный барьер для многих типов молекул. Молекулы пересекают мембрану путем диффузии или активного транспорта. Местом взаимодействия большинства противогрибковых средств является эргостерол в мембране или путь его биосинтеза. Полиеновые противогрибковые агенты, такие как амфотерицин В, связываются с эргостеролом с образованием комплексов, которые обеспечивают быструю утечку клеточного калия, других ионов и малых молекул. Потеря калия приводит к ингибированию гликолиза и дыхания.

Гидрофильные головки обращены к поверхности, а гидрофобные хвосты погружены внутрь мембраны. Белки вкраплены в бислой, при этом периферические белки слабо связаны с мембраной. Напротив, интегральные белки прочно связаны. Липопротеиновая структура мембраны обеспечивает эффективный барьер для многих типов молекул. Молекулы пересекают мембрану путем диффузии или активного транспорта. Местом взаимодействия большинства противогрибковых средств является эргостерол в мембране или путь его биосинтеза. Полиеновые противогрибковые агенты, такие как амфотерицин В, связываются с эргостеролом с образованием комплексов, которые обеспечивают быструю утечку клеточного калия, других ионов и малых молекул. Потеря калия приводит к ингибированию гликолиза и дыхания.

Некоторые противогрибковые препараты нарушают синтез эргостерола. Первым этапом синтеза как эргостерола, так и холестерина является деметилирование ланостерола. Необходимые ферменты связаны с микросомами грибов, которые содержат электрон-транспортную систему, аналогичную таковой в микросомах печени. Цитохром P 450 катализирует 1,4-α-деметилирование ланостерола, важную стадию синтеза эргостерола. Имидазольные и триазольные противогрибковые средства влияют на цитохром P9.0021 450 -зависимая 1 4-α-деметилаза, ингибирующая образование эргостерола. Это приводит к изменению проницаемости плазматической мембраны и ингибированию роста. Эргостерол также может участвовать в регуляции синтеза хитина. Ингибирование синтеза эргостерола противогрибковыми агентами может привести к общей активации зимогена хитинсинтетазы, что приводит к избыточной продукции хитина и аномальному росту.

Цитохром P 450 катализирует 1,4-α-деметилирование ланостерола, важную стадию синтеза эргостерола. Имидазольные и триазольные противогрибковые средства влияют на цитохром P9.0021 450 -зависимая 1 4-α-деметилаза, ингибирующая образование эргостерола. Это приводит к изменению проницаемости плазматической мембраны и ингибированию роста. Эргостерол также может участвовать в регуляции синтеза хитина. Ингибирование синтеза эргостерола противогрибковыми агентами может привести к общей активации зимогена хитинсинтетазы, что приводит к избыточной продукции хитина и аномальному росту.

Микротрубочки

Грибы обладают микротрубочками, состоящими из белка тубулина. Этот белок состоит из димера, состоящего из двух белковых субъединиц. Микротрубочки представляют собой длинные полые цилиндры диаметром около 25 нм, которые встречаются в цитоплазме как компонент более крупных структур. Эти структуры участвуют в движении органелл, хромосом, ядер и везикул Гольджи, содержащих предшественники клеточной стенки.

Микротрубочки являются основными компонентами волокон веретена деления, которые способствуют движению хромосом во время митоза и мейоза. При воздействии на клетки антимикротрубочковых агентов нарушается движение ядер, митохондрий, вакуолей и апикальных везикул. Гризеофульвин, который используется для лечения дерматофитных инфекций, связывается с белками, ассоциированными с микротрубочками, участвующими в сборке димеров тубулина. Вмешиваясь в полимеризацию тубулина, гризеофульвин останавливает митоз в метафазе. Разрушение цитоплазматических микротрубочек препятствует транспорту секреторных веществ к периферии клетки, что может ингибировать синтез клеточной стенки.

Ядро гриба ограничено двойной ядерной оболочкой и содержит хроматин и ядрышко. Ядра грибов различны по размеру, форме и количеству. ДНК и связанные с ней белки представляют собой длинные нити хроматина, которые конденсируются во время деления ядра. Число хромосом варьируется в зависимости от конкретного гриба. Внутри клетки от 80 до 99 процентов генетического материала находится в хромосомах в виде хроматина и примерно от 1 до 20 процентов в митохондриях. В некоторых изолятах Saccharomyces cerevisiae , до 5 процентов их ДНК можно найти в ядерных плазмидах. Когда спираль ДНК раскручивается, одна цепь служит матрицей для синтеза рРНК, тРНК и мРНК. мРНК переходит в цитоплазму и прикрепляется к одной из рибосом, представляющих собой комплексы РНК и белка, служащие местами синтеза белка.

Внутри клетки от 80 до 99 процентов генетического материала находится в хромосомах в виде хроматина и примерно от 1 до 20 процентов в митохондриях. В некоторых изолятах Saccharomyces cerevisiae , до 5 процентов их ДНК можно найти в ядерных плазмидах. Когда спираль ДНК раскручивается, одна цепь служит матрицей для синтеза рРНК, тРНК и мРНК. мРНК переходит в цитоплазму и прикрепляется к одной из рибосом, представляющих собой комплексы РНК и белка, служащие местами синтеза белка.

Морфология

Дрожжи

Дрожжи – это грибы, которые растут как одиночные клетки, размножающиеся почкованием (см. гл. 73 и ). Таксоны дрожжей различают по наличию или отсутствию капсул, размеру и форме дрожжевых клеток, механизму образования дочерних клеток (конидиогенезу), образованию псевдогиф и настоящих гиф, наличию половых спор, у в сочетании с физиологическими данными. Морфология используется в первую очередь для различения дрожжей на уровне рода, тогда как способность ассимилировать и ферментировать различные источники углерода и использовать нитраты в качестве источника азота используется в сочетании с морфологией для идентификации видов.

Дрожжи, такие как C albicans и Cryptococcus neoformans , производят почкующиеся клетки, известные как бластоконидии. Формирование бластоконидий включает три основных этапа: появление почек, рост почек и отделение конидий. Во время появления почек внешняя клеточная стенка родительской клетки истончается. Одновременно в месте, где происходит новый рост, синтезируются новый материал внутренней клеточной стенки и плазматическая мембрана. Новый материал клеточной стенки образуется локально путем активации зимогена полисахаридсинтетазы. Процесс появления почек регулируется синтезом этих клеточных компонентов, а также тургорным давлением в родительской клетке. Митоз происходит по мере роста почки, и как развивающийся конидий, так и родительская клетка будут содержать одно ядро. Между развивающимся бластоконидием и его родительской дрожжевой клеткой образуется кольцо из хитина. Это кольцо срастается, образуя перегородку. Разделение двух клеток оставляет зачаточный рубец на стенке родительской клетки. Рубец почки содержит гораздо больше хитина, чем остальная часть стенки родительской клетки. Когда продукция бластоконидий продолжается без отделения конидий друг от друга, образуется псевдогифа, состоящая из нити прикрепленных бластоконидий. Помимо почкующихся дрожжевых клеток и псевдогиф, такие дрожжи, как C albicans может образовывать настоящие гифы.

Рубец почки содержит гораздо больше хитина, чем остальная часть стенки родительской клетки. Когда продукция бластоконидий продолжается без отделения конидий друг от друга, образуется псевдогифа, состоящая из нити прикрепленных бластоконидий. Помимо почкующихся дрожжевых клеток и псевдогиф, такие дрожжи, как C albicans может образовывать настоящие гифы.

Candida albicans

Candida albicans могут образовывать почкующиеся дрожжи, псевдогифы, зародышевые трубки, настоящие гифы и хламидоспоры. Ряд исследователей интересует образование зародышевой трубки, потому что оно представляет собой переход от дрожжей к плесени. Как правило, либо низкая температура, либо рН благоприятствуют развитию почкующихся дрожжей. Другие вещества, такие как биотин, цистеин, сывороточный трансферрин и цинк, стимулируют диморфизм у этих дрожжей.

Примерно 20 процентов клеточной стенки дрожжей C albicans составляет маннан, тогда как клеточная стенка мицелия содержит значительно меньшее количество этого сахара. Candida albicans имеет три серотипа, обозначенных как A, B и C. Они отличаются друг от друга на основе их маннанов. Антигенной детерминантой серотипа А является его боковая цепь манногептаозы. В серотипе B это боковая цепь манногексозы. Серотип B имеет тенденцию быть более устойчивым к 5-фторцитозину, чем серотип A. Глюканы с (β1–3)- и (β1–6)-связанными группами составляют от 50 до 70 процентов клеточной стенки дрожжей. Было высказано предположение, что эти глюканы могут препятствовать доступу амфотерицина В к плазматической мембране.

Candida albicans имеет три серотипа, обозначенных как A, B и C. Они отличаются друг от друга на основе их маннанов. Антигенной детерминантой серотипа А является его боковая цепь манногептаозы. В серотипе B это боковая цепь манногексозы. Серотип B имеет тенденцию быть более устойчивым к 5-фторцитозину, чем серотип A. Глюканы с (β1–3)- и (β1–6)-связанными группами составляют от 50 до 70 процентов клеточной стенки дрожжей. Было высказано предположение, что эти глюканы могут препятствовать доступу амфотерицина В к плазматической мембране.

Плесневые грибы

Плесневые грибы характеризуются развитием гиф (см. главу 73), что приводит к характеристикам колоний, наблюдаемым в лаборатории. Гифы удлиняются за счет процесса, известного как апикальное удлинение, которое требует тщательного баланса между лизисом клеточной стенки и синтезом новой клеточной стенки. Поскольку плесени часто дифференцируются на основе конидиогенеза, необходимо тщательно оценивать такие структуры, как конидиофоры и конидиогенные клетки. Некоторые плесени производят особые мешковидные клетки, называемые спорангиями, вся протоплазма которых расщепляется на споры, называемые спорангиоспорами. Спорангии обычно образуются на специальных гифах, называемых спорангиофорами.

Некоторые плесени производят особые мешковидные клетки, называемые спорангиями, вся протоплазма которых расщепляется на споры, называемые спорангиоспорами. Спорангии обычно образуются на специальных гифах, называемых спорангиофорами.

Диморфизм

Ряд важных с медицинской точки зрения грибов проявляют себя фенотипически в виде двух различных морфологических форм, которые соотносятся с сапрофитным и паразитарным способами роста. Такие грибы называются диморфными грибами. Некоторые исследователи ограничивают этот термин патогенами, которые растут в виде плесени при комнатной температуре в лаборатории и в виде почкующихся дрожжей или шариков либо в ткани, либо при 37°C. Напротив, другие используют диморфный для любого грибка, который может существовать как два разных фенотипа, независимо от того, является ли он патогенным. Мы предпочитаем использовать термин «диморфный» для описания грибов, которые обычно растут в виде плесени in vitro и либо в виде дрожжевых клеток, либо в виде шариков in vivo. Примеры важных с медицинской точки зрения диморфных грибов включают Blastomyces dermatitidis (гифы и дрожжевые клетки) и Coccidioides immitis (гифы и шарики).

Примеры важных с медицинской точки зрения диморфных грибов включают Blastomyces dermatitidis (гифы и дрожжевые клетки) и Coccidioides immitis (гифы и шарики).

Таблица

Обзор основных грибов, важных с медицинской точки зрения.

Выражению диморфизма способствует ряд внешних факторов. Повышенная температура инкубации является единственным наиболее важным фактором. Повышенная концентрация углекислого газа, вероятно, влияющая на окислительно-восстановительный потенциал, усиливает превращение мицелиальной формы в тканевую в C immitis и Sporothrix schenckii . На развитие дрожжевой формы у одних грибов влияет рН, у других — цистеин или другие сульфгидрилсодержащие соединения. Некоторым грибам требуется комбинация этих факторов для индуцированного диморфизма.

Blastomyces dermatitidis

Преобразование мицелиальной формы Blastomyces dermatitidis в крупную, шаровидную, толстостенную форму почкующихся дрожжей с широким основанием требует только повышения температуры. Клетки гиф увеличиваются и претерпевают ряд изменений, приводящих к трансформации этих клеток в клетки дрожжей. Клетки увеличиваются, разделяются, а затем начинают размножаться почкованием. Клеточная стенка дрожжей содержит примерно 95% (α1-3)-глюкан и 5% (β1-3)-глюкан. Напротив, клеточная стенка мицелия содержит 60% (β1-3)-глюкана и 40% (α1-3)-глюкана.

Клетки гиф увеличиваются и претерпевают ряд изменений, приводящих к трансформации этих клеток в клетки дрожжей. Клетки увеличиваются, разделяются, а затем начинают размножаться почкованием. Клеточная стенка дрожжей содержит примерно 95% (α1-3)-глюкан и 5% (β1-3)-глюкан. Напротив, клеточная стенка мицелия содержит 60% (β1-3)-глюкана и 40% (α1-3)-глюкана.

Coccidioides immitis

Coccidioides immitis является уникальным диморфным грибком, поскольку он образует шарики, содержащие эндоспоры в ткани, и гифы при 25°C. Повышенная температура, питание и повышенное содержание углекислого газа важны для образования спорулирующих шариков. Одноядерный артроконидиум начинает набухать и подвергаться митозу с образованием дополнительных ядер. Как только митоз прекращается, происходит инициация разделения сферул. Сферула сегментирована на периферические компартменты с постоянной центральной полостью. Одноядерные эндоспоры, собранные в пакеты, окруженные тонким пленчатым слоем, дифференцируются внутри компартментов. Когда эндоспоры увеличиваются и созревают, стенка шарика разрывается, высвобождая эндоспоры (рис. 1). Пары тесно прижатых эндоспор, которые не полностью отделились друг от друга, могут напоминать почкующиеся дрожжевые клетки 9.0041 В дерматитидис .

Когда эндоспоры увеличиваются и созревают, стенка шарика разрывается, высвобождая эндоспоры (рис. 1). Пары тесно прижатых эндоспор, которые не полностью отделились друг от друга, могут напоминать почкующиеся дрожжевые клетки 9.0041 В дерматитидис .

Рисунок M1

Развитие шарика Coccidioides immitis из артроконидиума. (Из Cole GT, Kendrick B: Biology of Conidial Fungi. Academic Press, San Diego, 1981, с разрешения.)

Histoplasma capsulatum

Диморфизм в Histoplasma capsulatum включает три стадии. На первом этапе, вызванном повышением температуры, прекращается дыхание и снижается уровень цитохромов. На второй стадии превращения мицелия в дрожжи требуется цистеин или другие сульфгидрилсодержащие соединения. Инициируются шунтирующие пути, которые восстанавливают соответствующие уровни цитохрома, которые обеспечивают необходимый АТФ. Цистеин также необходим для роста дрожжевой формы. Заключительная стадия характеризуется нормальным уровнем цитохрома и дыханием по мере роста и размножения дрожжей. Для превращения терминальных или интеркалярных клеток гиф в дрожжевую форму требуется от 3 до 14 дней. В ткани H capsulatum размножается внутри гигантских клеток.

Для превращения терминальных или интеркалярных клеток гиф в дрожжевую форму требуется от 3 до 14 дней. В ткани H capsulatum размножается внутри гигантских клеток.

Дрожжевые клетки H capsulatum были разделены на два хемотипа. Хемотип 1, который коррелирует с серотипами 1, 2 и 3, содержит большое количество (β1–3)-глюканов и небольшое количество хитина. Хемотип 2 содержит (α1–3)-глюканы, немного (β1–3)-глюкана и больше хитина. Хемотип 2 коррелирует с серотипами 1 и 4. Трудно оценить важность хемотипов, поскольку изучено лишь несколько изолятов.

Paracoccidioides brasiliensis

Была проделана большая работа по превращению мицелия в дрожжи Paracoccidioides brasiliensis . В ткани дрожжи характеризуются множественным почкованием. Вокруг крупной центральной клетки формируется ряд более мелких дочерних клеток дрожжей, соединенных узкими трубчатыми шейками. Клетки гиф сначала набухают, а затем отделяются друг от друга. Отделенные клетки начинают почковаться, что приводит к росту дрожжей. Как и в случае с H capsulatum , рост ненадолго прекращается в результате повышения температуры. При 37°С снижается синтез (β1–3)-глюкана и размягчается клеточная стенка гиф. Затем гифальные клетки разделяются, и (α1–3)-глюканы формируются в виде слоя на поверхности внешней клеточной стенки дрожжевых клеток.

Как и в случае с H capsulatum , рост ненадолго прекращается в результате повышения температуры. При 37°С снижается синтез (β1–3)-глюкана и размягчается клеточная стенка гиф. Затем гифальные клетки разделяются, и (α1–3)-глюканы формируются в виде слоя на поверхности внешней клеточной стенки дрожжевых клеток.

Клеточная стенка дрожжей P brasiliensis состоит из трех слоев и имеет толщину примерно от 200 до 600 нм. Внутренняя поверхность содержит хитин и некоторое количество (β1–3)-глюкана. Внешний слой клеточной стенки состоит из (α1–3)-глюканов. Напротив, клеточная стенка мицелия состоит из одного слоя толщиной от 80 до 150 нм, состоящего из хитина и (β1–3)-глюканов. (α1–3)-глюкан P brasiliensis является важным фактором вирулентности. Этот глюкан есть только в дрожжевой форме. Когда α-связанный глюкан отсутствует, патогенность ослабляется; регенерация α-глюкана приводит к повышению вирулентности.

Penicillium marneffei

Penicillium marneffei представляет собой диморфный грибок, который становится чрезвычайно важным патогеном для больных СПИДом, проживающих в Юго-Восточной Азии. Гриб был извлечен из почвы, связанной с такими растениями, как бамбук. В тканях гриб образует дрожжевые клетки, которые делятся делением. Подобно H. capsulatum , они размножаются внутри гигантских клеток.

Гриб был извлечен из почвы, связанной с такими растениями, как бамбук. В тканях гриб образует дрожжевые клетки, которые делятся делением. Подобно H. capsulatum , они размножаются внутри гигантских клеток.

Sporothrix schenckii

Последним рассматриваемым диморфным грибом является Sporothrix schenckii . У этого вида превращение мицелия в дрожжи усиливается за счет увеличения содержания углекислого газа, повышения температуры и питания. Дрожжевая форма легко появляется при 37°С и 5% углекислого газа. Было высказано предположение, что для развития дрожжевой формы может потребоваться некоторый продукт фиксации углекислого газа. В отличие от других диморфных грибов, способных продуцировать дрожжевую форму, Sschenckii первоначально продуцирует дрожжевые клетки путем прямого отпочкования от гиф. Кроме того, химический состав клеточных стенок гифальных и дрожжевых форм сходен. Помимо хитина присутствуют глюканы, имеющие (β1–3)-, (β1–4)- и (β1–6)-связи. Рамноманнан является основной антигенной детерминантой. Считается, что клеточная стенка дрожжей содержит больше пептидорхамноманнана, чем клеточная стенка гиф.

Рамноманнан является основной антигенной детерминантой. Считается, что клеточная стенка дрожжей содержит больше пептидорхамноманнана, чем клеточная стенка гиф.

Пропагулы (споры и конидии)

Споры могут образовываться бесполым или половым путем. Бесполые споры всегда образуются в спорангиях после митоза и расщепления цитоплазмы. Количество спорангиоспор и их расположение в спорангии используются для дифференциации различных зигомицетов. Половые споры (табл. 3) возникают после мейоза. Аскоспоры (см. гл. 73, ) образуются в мешковидной клетке (называемой аском) путем свободноклеточного образования, базидиоспоры — на базидиях (см. гл. 73, ), а зигоспоры — внутри зигоспорангиев. Ооспоры — это половые споры, продуцируемые одной группой грибов, которые не будут рассматриваться, поскольку не имеют значения с медицинской точки зрения. Половые споры редко обнаруживаются в клинических изолятах, потому что большинство грибов являются гетероталличными (т. е. самостерильными в половом отношении). Как правило, из конкретного клинического образца выделяют только один из двух типов спаривания. Когда гомоталлические изоляты извлекаются в клинической лаборатории, они часто производят половые споры, потому что они самооплодотворяются половым путем.

Как правило, из конкретного клинического образца выделяют только один из двух типов спаривания. Когда гомоталлические изоляты извлекаются в клинической лаборатории, они часто производят половые споры, потому что они самооплодотворяются половым путем.

Конидии всегда бесполые по происхождению (см. гл. гл. 73) и развиваются любым способом, не связанным с расщеплением цитоплазмы. Онтогенез конидий (конидиогенез), их расположение, цвет и разделение используются для дифференциации различных родов плесеней. Некоторые грибы содержат меланин в клеточной стенке конидий, гиф или и того, и другого. Такие грибы считаются дематиевыми. Многие из недавно предложенных изменений названий отражают лучшее понимание конидиогенеза.

Классификация

В микологии грибы классифицируются на основе их способности к размножению половым, бесполым или их комбинацией (). Бесполые репродуктивные структуры, называемые анаморфами, являются основой для одного из наборов критериев. Поскольку критерии основаны на бесполых морфологических формах, эта система не отражает филогенетических отношений. Он существует для того, чтобы мы могли общаться простым и последовательным образом, используя имена, основанные на схожих морфологических структурах. Второй набор критериев основан на половых репродуктивных структурах, которые называются телеоморфами. Аскоспоры, базидиоспоры, ооспоры и зигоспоры, а также любые специализированные структуры, связанные с их развитием, составляют основу второго набора критериев. Эти критерии отражают филогенетические отношения, поскольку они основаны на структурах, образующихся после мейоза. Термин голоморф используется для описания всего гриба, состоящего из его телеоморфа и анаморфов.

Он существует для того, чтобы мы могли общаться простым и последовательным образом, используя имена, основанные на схожих морфологических структурах. Второй набор критериев основан на половых репродуктивных структурах, которые называются телеоморфами. Аскоспоры, базидиоспоры, ооспоры и зигоспоры, а также любые специализированные структуры, связанные с их развитием, составляют основу второго набора критериев. Эти критерии отражают филогенетические отношения, поскольку они основаны на структурах, образующихся после мейоза. Термин голоморф используется для описания всего гриба, состоящего из его телеоморфа и анаморфов.

Таблица

Классификация грибов.