Микология сообщение: Что такое микология? Микология — наука о грибах

Что такое микология? Микология — наука о грибах

Что такое микология? Это наука, которая занимается изучением грибов. Микологи исследуют разновидности грибов и относят их в те или иные группы. Грибы бывают полезными, которые можно употреблять в пищу и использовать для производства лекарственных средств, или вредные, вызывающие определенные заболевания.

Предмет изучения микологии

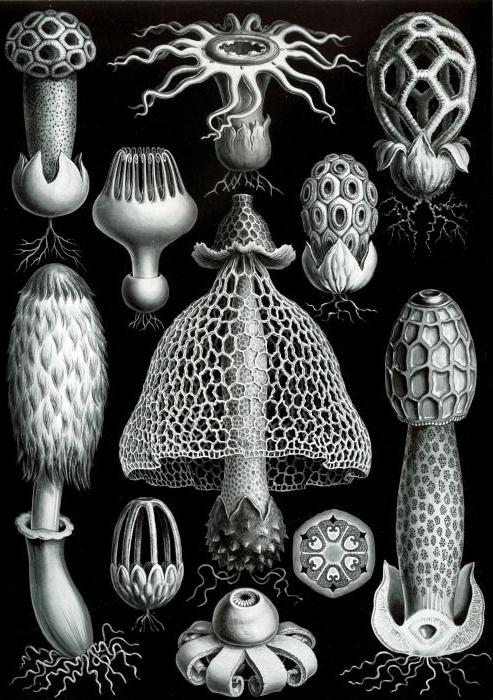

Микология – наука, изучающая грибы во всем их многообразии. Особенностью этих живых организмов является то, что они не в состоянии сами производить себе пищу как это делают, например, растения. Для полноценного роста им необходимо найти источник получения питательных веществ. Они хорошо растут в темных местах и не нуждаются в свете как источнике жизни. Многие виды грибов похожи на растения по внешнему виду, но есть также те, которые в корне отличаются.

Целительная сила грибов

Есть виды грибов, которые используются в качестве лекарственных средств для устранения различных недугов, а целебные свойства настолько эффективны, что их считают магическими. Одним из ярчайших примеров полезных грибов является пенициллин, который за свою многолетнюю историю спас не одну тысячу человеческих жизней. Пенициллин используется в качестве антибиотика для лечения бактериальных инфекций. Плесень, из которой его добывают, препятствует росту бактерий. Грибы являются основой для многих видов лекарств, таких как стероиды, которые лечат разные виды заболеваний.

Нехорошие грибы

Микология — наука о грибах, а они, как известно, бывают хорошими и не очень. Грибковые инфекции могут вызывать заболевания кожи, полости рта, поражать кровь и даже сердце. Человек может серьезно заболеть, и потребуется медикаментозное лечение, чтобы избавиться от этих неприятных инфекций. Грибок может вредить не только человеческому телу, но и жилищу.

Грибы в виде плесени могут покрывать стены домов, обуславливая сырость и неприятный запах, а пыль от нее может вызвать у людей такие аллергические реакции, как слезоточивость и кашель. Многие виды грибов ядовиты, и их нельзя употреблять в пищу, так как они могут вызвать серьезное отравление и даже привести к летальному исходу.

Огромное разнообразие видов

При ответе на вопрос о том, что такое микология, важно знать, что существует огромное количество самых различных видов грибов. Результаты исследований и изучение этой науки помогли тысячам людей и изменили немало жизней. Всего существует около 70 000 видов грибов, хотя по оценкам многих ученых насчитывается не менее 1,5 миллиона видов.

Что такое радикальная микология?

Радикальная микология — это общественное движение и социальная философия, основанная на убеждении, что весьма устойчивые жизненные циклы грибов и их взаимодействия в природе служат мощными инструментами обучения тому, как люди могут наилучшим образом взаимодействовать друг с другом и правильно управлять миром, в котором они живут. Эти идеи зародились в 2006 году. Почему грибы так важны? Радикальная микология — наука о том, как грибы могут улучшить качества жизни населения Земли. Мир микологии постоянно расширяется, и практическая интеграция грибов в современной жизни принимает новые формы.

Использование слова “радикальный” для описания такого подхода к науке и культуре микологии зависит от нескольких факторов. Во-первых, использование грибов служит для улучшения окружающей среды и касается непосредственно радикальной экологии, которая признает сакральную ценность каждого живого существа. Во-вторых, за счет использования грибов совершенствуется личная, общественная и экологическая устойчивость. В-третьих, слово “радикальный” происходит от латинского “радикс”, обозначающего “корень”.

Такие проблемы, как недостаток продовольствия, воды, чистоты, плодородия почв, сокращение загрязнения и многое другое, можно решить путем целенаправленной работы с грибами — тем, что изучает микология. Иногда для того, чтобы извлечь максимальную пользу из науки, нужно в буквальном смысле докопаться до сути вещей.

Что такое микология с радикальной точки зрения?

Грибы представляют собой источник питательной и здоровой пищи. Их можно выращивать из бумажных отходов, отходов кофе и многих инвазивных растений, в том числе метельчатого и водяного гиацинта (одно из самых быстрорастущих растений в мире). Более глобальное понимание выращивания грибов может легко помочь решить мировой голод. Многие грибы являются мощными природными лекарствами, которые способны уменьшать опухоли, убивать вирусы, повышать устойчивость иммунной системы человека. Дрожжи и другие микроорганизмы могут создавать метан и другие альтернативы ископаемому топливу посредством их естественных процессов брожения.

Грибы, как и другие натуральные лекарственные средства, способны оказывать мощное профилактическое действие. Они вполне могут стать достойной альтернативой некоторым дорогостоящим медицинским препаратам. Разлагаясь, грибы могут помочь в регенерации ландшафта, расщепляя токсичные и стойкие химические вещества, очищая загрязненную воду и даже разрушая пластик. Можно выращивать микоризные грибы для построения верхнего слоя почвы, улучшения экологии почвы, поддержания здоровья растений и снижения использования удобрений.

То, что изучает микология, может решить множество насущных вопросов, а именно: проблемы с дефицитом продуктов питания, качество воды, хронические заболевания, загрязнение почвы, проблемы, связанные с эмоциональным, психологическим и духовным здоровьем человека, жилье и многое другое. Помимо всего этого, правильное отношение к грибам в повседневной жизни поможет по-другому взглянуть на мир, где все организмы находятся в тесной взаимосвязи, и как важно поддерживать здоровье всей экосистемы.

Грибы помогут спасти мир

Фермеры, садоводы и ученые давно знают о важности здоровой почвы. Знание — это ключ к использованию грибов в интересах человечества. Чем больше информации человек получает о грибах и их роли в природном балансе планеты, тем больше вероятность того, что эта сила будет использована во благо. В таком научно-исследовательском учреждении, как институт микологии, работа направлена на изучение патогенных микроскопических грибов, вызывающих у людей заболевания. Одним из крупнейших является институт медицинской микологии имени П. Н. Кашкина в Санкт-Петербурге (Россия).

Что такое микология? Это отрасль биологии, посвященная изучению грибов и грибков. Грибы собирались и использовались людьми с доисторических времен и всегда играли важную роль в жизни человека, однако все многообразие свойств и областей применения не было полностью изучено и исследовано до недавнего времени. Обладающие огромным потенциалом, они являются отличным источником витаминов, питательных веществ и минералов. Они могут также использоваться для лечения и профилактики заболеваний, извлечения из почвы металлов и загрязнений, поглощения нефти с разливов, очистки сточных вод в промышленных районах.

Микология — это… Что такое Микология?

Миколо́гия (от др.-греч. μύκης — гриб) — раздел биологии, наука о грибах. Поскольку грибы длительное время относили к царству растений, микология была не самостоятельным разделом биологии, а входила в ботанические науки. И в настоящее время в ней сохраняются научные традиции, характерные для ботаники.

Микология изучает эукариотные, гетеротрофные организмы, отличающиеся слабо дифференцированными тканями, клеточными стенками (на определённой стадии жизненного цикла), спорами как покоящимися и служащими для распространения структурами. Организмы с такими признаками — грибы, то есть т. н. настоящие грибы и грибоподобные организмы, объединяют современной классификацией в царство Fungi seu Mycota.

В рамках микологии изучают систематику грибов, распространение грибов в природе, экологию, морфологию и ультраструктуру, физиологию, генетические и биохимические свойства, прикладные аспекты:

- практическое применение грибов человеком:

- в качестве еды (съедобные грибы, в производстве сыра, вина, пива),

- для рециклизации,

- в биотехнологии продуктов, в том числе лекарств (например, пенициллина), иммуномодулирующих полисахаридов,

- грибы, как патогены вредителей растений

- в качестве лекарственных средств

- в качестве объектов в биологических исследованиях

- порча пищевых продуктов,

- разрушение деревянных, текстильных и др. изделий,

- возбудители болезней растений,

- микотоксикозы (токсины грибов — микотоксины),

- мицетизм (отравления грибами и продуктами их жизнедеятельности),

- микогенные аллергии (вызываемые грибами),

- микозы (заболевания человека и животных, вызываемые грибами).

История

Историю микологии условно разделяют на несколько периодов, которые приблизительно соответствуют этапам развития биологических наук в целом. Л. И. Курсанов в 1940 году выделил три основных периода. Первый, или старый период, согласно Курсанову, длился от древности до середины XIX века, он характеризуется как начальное освоение разнообразия форм грибов, понимаемых как готовые неизменные единицы. Этот период завершился появлением работ Х. Персона и Э. Фриса, в которых была создана достаточно подробная формальная система грибов. Второй, или новый период продолжался с середины до конца XIX века. Статическое понимание грибов в этот период резко сменилось историческим, динамическим. В этот период началось изучение онтогенеза и жизненных циклов грибов, а затем и их филогенеза. Тогда же появились первые работы по паразитным грибам, и было положено начало научной фитопатологии. Основоположниками второго периода считаются Л. Тюлян и А. де Бари. Третий период, названный Курсановым новейшим, воспринял от предыдущего динамический подход, научная методология была дополнена введением цитологических методов, также началось широкое введение экспериментальных методов изучения половой функции, условий жизнедеятельности грибов. Отдельные исследования, описывающие цитологию грибных структур, а также явление дикариотичности, появлялись с 1860-х годов, однако массовый переход на новый уровень научных представлений произошёл на рубеже XIX и XX веков

В 1953 году Б. П. Васильков разделил историю изучения грибов в России и СССР на 4 периода. Для первого, начального периода этот автор указывает временны́е границы от древности до второй четверти XVIII века, характеризуется он главным образом изучением возможности употребления грибов в пищу, в качестве лекарственных средств и выработкой методов заготовки и переработки грибов, основные принципы которых применяются и теперь. Второй период Васильков назвал Флористическим, он длился до середины XIX века. В этот период проводились многочисленные экспедиции с целью учёта разнообразных видов полезных растений, в том числе и грибов. Особую важность эти экспедиции имели для России с её огромными и малоисследованными ещё территориями и древними традициями употребления грибов. Третий период, примерно соответствующий второму периоду Курсанова, длился с 1860-х по 1920-е годы и был назван Васильковым Онтогенетическим. Четвёртый, Современный период Васильков характеризует как такой, в котором было сознательно произведено объединение «чистой» науки с практикой, искусственно отделённых друг от друга в Онтогенетический период[2].

Античность

Считается, что первое упоминание грибов в научной литературе принадлежит Аристотелю[3]. Ученик Аристотеля Теофраст, называемый «отцом ботаники», вероятно, первым из античных мыслителей попытался систематизировать знания о грибах, известных в древности. Он упоминает сморчки, трюфели и шампиньоны, которые называет μύκης, от этого слова позднее произошло одно из научных названий грибов — лат. mycetes, и название науки микологии. Кроме того, в его трудах под общим названием έρυσιβη (лат.

В древнем Риме также делались описания некоторых грибов. Диоскорид посвятил грибам две главы своего сочинения «De materia medica». Кроме описаний съедобных и ядовитых грибов, он описывает медицинское применение трутовика лиственничного под названием agaricus, с тех пор это название сохранилось в фармакопее (агарик аптечный, лат. agaricus officinalis). Среди грибов Диоскорид выделял наземные, подземные и растущие на деревьях, такую классификацию можно назвать делением на экологические группы[5][6]. Плиний Старший рассматривал грибы в качестве отдельной группы fungi, как и Никандр, он классифицировал их на съедобные (fungi esculenti) и ядовитые (fungi noxici et perniciosi). В своей «Естественной истории» Плиний описывал «виды» пористые грибы (fungus porosus), рогатиковые грибы (fungus ramosus), иудино ухо (fungus sambuci), дождевики (fungus pulverulentus), трюфели (tubera terrae), вешенки (pezicae Plinii), лиственничный трутовик (fungus laricis, или agaricum). Плиний указывает на обилие трутовиков на стволах деревьев и пнях в Галлии, правильно трактует эти образования как грибы и отмечает, что ночью наблюдается свечение пней с грибами[3][6].

В Римской империи, очевидно, хорошо были известны свойства некоторых грибов. Цезарский гриб, называвшийся boletus, упоминается в «Сатириконе» Петрония и «Сатирах» Ювенала (Сатира V). Предполагают, что политических противников могли устранять, подавая им блюда, приготовленные из бледной поганки вместо цезарских грибов. Согласно одной из версий, таким способом был отравлен император Клавдий

Средние века

Античные учёные не проводили научных исследований грибов, а только кратко описывали их, главным образом как продукты питания. С падением Римской империи пришли в упадок и классические античные науки. Некоторые средневековые авторы только пересказывали античные сведения о грибах. Единственный известный оригинальный труд этой эпохи принадлежит немецкой монахине Хильдегарде Бингенской, в её рукописи «Книга о растениях» содержатся уникальные для того времени по числу и полноте описания грибов[7]. Упоминания грибов в русских письменных документах известны с 1378 года (жалованная грамота Палеостровского монастыря), а памятник русской литературы XVI века «Домострой» содержит поучения о том, как лучше заготавливать грибы[8].

От долиннеевских ботаников до учеников Линнея

С началом эпохи Возрождения европейскими учёными вновь стали исследоваться различные группы живых организмов, в том числе и грибы. Их описания и рисунки имеются в появляющихся с XVI века в Германии, Фландрии травниках (англ. Herbal). В «Травнике» (нем. Kräuterbuch) Иеронима Бока (1498—1554) имеется глава на 5 страницах, содержащая описания около 10 шляпочных грибов и трутовиков, описаны распространение, сезон, указывается съедобность или ядовитость и способы приготовления грибов. У Бока имеются сопоставления описаний с классическими античными трудами[9]. В «Травнике» (нидерл. Cruydeboeck, или Cruijdeboeck, Cruydt-Boeck) Ремберта Додонса, который в течение двух столетий служил классическим справочником по ботанике, грибы составляют одну из шести групп растений, и классифицируются по различным признакам: форма, токсичность, сезон появления[7].

Современника Додонса итальянского натуралиста Пьера Андреа Чезальпино называют основоположником настоящего научного подхода к изучению грибов. В труде «De Plantis libri XVI» Чезальпино впервые указал на особое положение грибов в царстве растений:

|

Чезальпино выделил три «класса» грибов — Tuber, или Tartufi — подземные; Pezicae — наземные грибы без ножки; Fungi — шляпочные грибы и трутовики. Последний класс был разделён на 16 «таксонов», наименования которых основывались на итальянских народных названиях. Например, для трубчатых грибов, которые теперь относятся к порядку болетовых, было взято название Suilli, или Porcini — «свиные грибы». В современной номенклатуре Suillus используется в качестве названия рода маслёнок.

Карл Клузиус в 1601 году написал первую монографию, целиком посвящённую грибам. Это было региональное описание грибной флоры Венгрии — «Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia», которое вышло в общем томе «Rariorum plantarum historia», получившем позднее название «Кодекса Клузиуса». Клузиус описал 47 «родов» и 105 «видов» грибов, снабдив описания довольно точными иллюстрациями, в том числе цветными. Рисунки грибов в тот период, как правило, уступали по качеству рисункам цветковых растений. Большинство грибов из «Кодекса Клузиуса» можно, всё же, достаточно точно идентифицировать по иллюстрациям [10][11].

В опубликованной в 1664 году «Микрографии» Роберта Гука появляются первые рисунки микроскопических структур грибов — «голубой плесени» и «ржавчины розы». «Ржавчину розы» Гука можно идентифицировать как гриб рода Phragmidium, а «голубая плесень», вероятно, Aspergillus sp., хотя рисунок напоминает больше спорангии миксомицетов, чем конидиеносцы аспергилла. Гук только поверхностно описал обнаруженные структуры, не пытаясь дать им какое-либо научное трактование

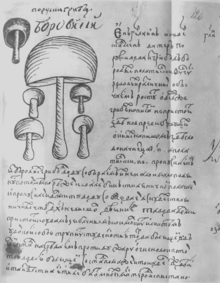

В России Самюэль Коллинз, английский придворный врач Алексея Михайловича написал небольшую книгу о «нынешнем состоянии России»[14], которая была издана в 1671 году в Лондоне. В ней имеется две таблицы рисунков «русских грибов», выполненных, однако, скорее лубочно. Во второй половине XVII — начале XVIII века в России появляется ряд травников и лечебников, часть из которых были переводными с западноевропейских языков, например, переведённая в 1672 году с немецкого «Книга Прохладный вертоград зовомая» или переведённая в 1705 году «Книга зовомая земледелательная<…> сложенная Агапием монахом критским<…> в Венетии 1674<…>». В переводных книгах содержатся сведения о грибах как о пище тяжёлой и причиняющей, особенно при частом употреблении, вред здоровью. В лечебнике 1672 года имеется рецепт полоскания горла молочным отваром гриба «уши Иудовы». В ещё одном лечебнике, точный год написания которого неизвестен, приводится подробное описание изготовления экстракта из белого гриба, применяемого при обморожениях II и III степени. Рисунок в этом лечебнике, вероятно, является первым изображением грибов, сделанным в России[15].

С. Вейян | ||||||||||

Учёных, непосредственно специализирующихся на микологии в XVII—XVIII веках ещё не было, грибы изучались только некоторыми ботаниками-систематиками попутно с цветковыми растениями. Для высших растений был уже накоплен значительный материал, позволивший к XVIII веку выделить некоторые естественные группы, принципов же, пригодных для естественной классификации грибов ещё не существовало. С. Вейян (1669—1722) предложил критерий для классификации грибов, который вошёл в книгу «De plantes», изданную в 1727 году, уже после смерти автора. Классификация Вейяна была основана на строении нижней поверхности шляпки, то есть гименофора. Такая классификация оказалась очень удобной и используется до сих пор при сборе грибов, а признаки строения гименофора, изучаемые современными методами, продолжают использоваться в систематике. Вейян обратил внимание на структуру грибов, связанную с их размножением, однако функция её была неизвестной, да и о размножении грибов вообще не было известно ничего. Вейян вряд ли верил в народные легенды о появлении грибов от удара молнии, из гнили, росы, даже от тени, но объяснить, как они размножаются, не мог. В 1729 году эту тайну частично разгадал П. А. Микели, обнаруживший у грибов микроскопические «семена», прорастающие, если поместить их в каплю воды. Микели описал у грибов и микроскопические «цветки без тычинок и венчика», вероятно, эти структуры были на самом деле цистидами или базидиями без спор. Кроме того, Микели впервые сделал научные описания микроскопических грибов, некоторые введённые им роды принимаются и в современной таксономии (Aspergillus, Botrytis, Mucor), а также изучил механизм распространения гриба Sphaerobolus stellatus, выстреливающего из плодового тела перидиоль со спорами. Споры Микели называл «семенами», а перидиоль — «плодом» этого гриба[16]. В 1778 году И. Хедвиг показал, что «семена» криптогамов принципиально отличаются от семян цветковых растений и предложил для них название споры.[17][13].

Карл Линней непосредственно в микологию не сделал большого вклада. Он значим для этой науки, как и для биологии вообще, как основоположник биологической номенклатуры и современных принципов классификации. Отчасти благодаря авторитету Линнея грибы долгое время входили в царство растений. Сам Линней поначалу высказывал сомнения в принадлежности грибов к растениям и предлагал относить их вместе с полипами к животным. После открытия Микели грибных «семян», Линней окончательно склонился к признанию грибов растениями. Линней выделил порядок Грибы (Fungi), включивший 10 родов и 86 видов, также некоторые грибные организмы — дрожалки, лишайники, кортициоидные грибы — были в системе Линнея отнесены к водорослям. В последних прижизненных изданиях «Системы природы» Линней объединил грибы, водоросли, мхи и папоротники в отдельный класс криптогамных, или тайнобрачных растений. Хотя с точки зрения систематики этот термин устарел, данную группу организмов и в настоящее время часто называют «криптогамами»[18].

Представители научной школы Линнея, как непосредственные его ученики, так и последователи, сделали значительный вклад в развитие микологии. Я. Ф. Эрхарт в 1793 году издал первый в истории эксикат (тиражированный гербарий), в который вошли несколько видов грибов. Э. Ахариус в 1798—1814 годах разработал первую подробную систему лишайников и положил начало новому разделу биологических наук — лихенологии[19]. Г. Ф. Линк непосредственно продолжал работу Линнея по систематике и в 1824—1825 годах подготовил для 4-го издания «Species plantarum» описания новых видов грибов[18]. Место грибов в системе живого мира, указанное Линнеем, удовлетворило всё же не всех учёных. О. фон Мюнхгаузен предложил грибы вместе с полипами выделить в «промежуточное царство» (Regnum Intermedium), а в 1795 году Ж. Поле впервые использовал термин микология[20]. Автором термина называют также английского ботаника М. Дж. Беркли, который употреблял его только с 1836 года. Беркли же, с 1860 года в некоторых своих работах употреблял термин фунгология[21]. Х. Неес фон Эзенбек в 1816 году впервые предложил выделить царство грибов (Regnum Mycetoideum), его приоритет, однако, был надолго забыт[20].

Флористический период в России

В 1724 году была основана Петербургская академия наук, и сразу же в России начались научные ботанические исследования, в том числе и исследования грибов. Первыми задачами перед ботаниками в России стали поиск и учёт полезных растений, для чего снаряжались экспедиции в отдалённые местности Российской империи. Руководили экспедициями как иностранные академики, так и первые русские исследователи — И. Х. Буксбаум, С. П. Крашенинников, И. Г. Гмелин, П. С. Паллас И. Г. Георги, И. И. Лепехин, В. Ф. Зуев, Н. Я. Озерецковский, И. П. Фальк и другие. Из работ, в которых имеются флористические списки грибов, отмечают:

- «Plantarum minus cognitarum centuria complectens plantas circa Bysantium et in Oriente observatarum» И. Х. Буксбаума, опубликованную в 1728—1740 годах,

- «Описание земли Камчатки» (1754—1755) С. П. Крашенинникова,

- его же «Index plantarum circa Petropolin sponte crescentia et a 1749 observatorum» и «Flora ingrica contines plantas inter Petropolin, Novogradium et Narvam urbe sponte nascentes» (эти труды не были опубликованы, но в 1861 году полностью использованы в работе Д. Гортера «Flora ingrica ex schedis St. Kraschrninnikov confecta et propriis observationibus aucta»),

- «Flora sibirica sive historia plantarum Sibiriae» (1747—1759) И. Г. Гмелина (напечатаны, однако, были 4 тома, а пятый, который и содержит сведения о грибах, хранится в архиве РАН в виде рукописи),

- «Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs» (1771—1773) П. С. Палласа,

- «Beytrage zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs» (1786) И. П. Фалька,

- «Reisen durch Russland und Caucasischen Gebirge» (1787) И. А. Гюльденштедта,

- «Повествовательное, землемерное и естествославное описание Очаковския земли» (1794) А. Мейера,

- труды И. Г. Георги «Bemerkungen einer Reise in Russischen Reich» (1775) и «Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung des Russischen Reichs» (1800)[22].

Обычно в этих работах приводились описания от нескольких видов грибов до нескольких десятков видов, в сводке Георги (1800) — почти 200. Первые описания были кратки и несовершенны, могли приводиться только списки названий без описаний, поэтому некоторые из отмеченных в работах XVIII века грибов теперь трудно идентифицировать, даже если они сопровождаются рисунками.

Первым трудом, написанным русским учёным и посвящённым исключительно грибам называли некий неопубликованный, а затем утерянный «список из 430 видов грибов»[23] С. П. Крашенинникова, указанный Р. Э. Траутфеттером в его «Florae Rossicae fontes». Траутфеттер, однако, не указал никаких источников того, что этот список действительно существовал, и больше нигде такая работа Крашенинникова не упоминается[24]. В трудах этого автора, опубликованных затем Д. Гортером, содержатся описания около 40 видов грибов, а в «Описании земли Камчатки» имеются первые сведения об употреблении местными племенами мухоморов в качестве опьяняющего средства[25].

Кроме экспедиционных отчётов и периодических изданий Академии наук («Академические известия», «Новые ежемесячные сочинения»), в России начали появляться и внеакадемические издания, из которых особый интерес представляют журналы, издаваемые А. Т. Болотовым — «Сельской житель…» и приложение к «Московским ведомостям» «Экономический магазин». В них публиковались статьи практического содержания. В частности, Болотовым (он был и автором многих статей в своих изданиях) в 1780—1789 годах написан ряд статей о шампиньонах, в которых описаны признаки отличия этих грибов от бледной поганки, даются сведения по выращиванию, хранению и кулинарии, также имеются статьи о трюфелях, сморчках и некоторых лечебных грибах — дождевике и подземном «оленьем грибе» (вероятно, Elaphomyces granulatus)[26].

В последние годы XVIII — первой половине XIX века флористические исследования стали массовыми, хотя финансируемые государством академические экспедиции прекратились. Исследования стали проводиться вблизи мест, где работали учёные, начали появляться работы, специально посвящённые грибам. К 1850-м годам появились флористические списки грибов Прибалтийских, Московской и Петербургской губерний, Поволжья, Украины, Бессарабии, Крыма, Арктики. Особое значение из работ этого периода имеет труд И. А. Вейнмана «Hymeno et Gasteromycetes hujusque in imperio Rossico observatas recensuit» («Гимено- и гастеромицеты, наблюдавшиеся в Российской империи»), изданный в 1836 году. Это была первая капитальная сводка по грибной флоре России, в которую вошли 1132 вида с указанием синонимов и местонахождений, кратким описанием условий местообитания. Впервые в России Вейнманом была последовательно использована система грибов Э. Фриса[27]. Около 100 видов, вошедших в эту монографию, описано самим Вейнманом[28]. В последующие годы работа Вейнмана была продолжена рядом учёных. В. М. Черняев в 1845 году описал на Украине 5 новых родов гастеромицетов, три из которых приняты и в современной таксономии (Disciseda, Trichaster и Endoptychum). И. Г Борщов составил сводки по грибным флорам и описал новые виды из Петербургской губернии, арктической Сибири, Арало-Каспийского края, Черниговской губернии. В 1855—1856 годах Борщовым написана рукопись «Mycologia Petropolitana», содержащая описания и акварельные рисунки 200 видов грибов, однако, эта работа не была издана[29].

Создание систематики грибов

Микология и фитопатология

Фитопатология — раздел биологии и сельского хозяйства, изучает развитие, размножение фитопатогенов на растениях, методы защиты от поражения. Тесно связана с микологией, так как среди микологических объектов выделяют большое количество фитопатогенов.

См. также

Примечания

- ↑ Курсанов, 1940

- ↑ Васильков, 1953

- ↑ 1 2 3 Загальна мікологія, 2007, с. 7

- ↑ Курсанов, 1940, с. 416

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 8

- ↑ 1 2 3 Курсанов, 1940, с. 417

- ↑ 1 2 Загальна мікологія, 2007, с. 9

- ↑ Васильков, 1953, с. 13—14

- ↑ Курсанов, 1940, с. 417—418

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 10

- ↑ Курсанов, 1940, с. 418

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 11

- ↑ 1 2 Курсанов, 1940, с. 423

- ↑ Collins S. The Present State of Russia, in a letter to a friend at London, written by an Eminent Person residing at the Great Tzars court at Mosco for the space of nine years. Illustrated with many copper plates. — London, 1671. — 144 p.

- ↑ Васильков, 1953, с. 16

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 12—13

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 21

- ↑ 1 2 Курсанов, 1940, с. 419

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 14

- ↑ 1 2 Загальна мікологія, 2007, с. 15

- ↑ Ainsworth, 2009, с. 2

- ↑ Васильков, 1953, с. 25—29

- ↑ Enumerationem ad 430 specierum Fungorum prope Petropolin crescentium conscripsit, quae nunquam typis excusa est et jam non existat

- ↑ Васильков, 1953, с. 31

- ↑ Васильков, 1953, с. 35

- ↑ Васильков, 1953, с. 35—38

- ↑ Васильков, 1953, с. 41—42

- ↑ Курсанов, 1940, с. 453

- ↑ Васильков, 1953, с. 45

Литература

- Курсанов Л. И. Очерк развития микологии // Микология. — М.: Учпедгиз, 1940.

- Васильков Б. П. Изучение шляпочных грибов в СССР: Историко-библиографический очерк. — М.—Л.: изд. АН СССР, 1953. — 192 с.

- Мюллер Э., Лёффлер В. Микология / пер. с нем. К. Л. Тарасова. — М.: «Мир», 1995. — 343 с. — ISBN 5-03-002999-0

- Ainsworth G. C. Introduction to the History of Mycology. — Cambridge University Press, 2009. — 376 p. — ISBN 9780521112956 (англ.) (Эйнсуорт Дж. К. Введение в историю микологии)

- Леонтьєв Д. В., Акулов О. Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. — Харків: «Основа», 2007. — С. 192—206. — ISBN 978-966-495-040-1 (укр.) (Общая микология: Учебник для высших учебных заведений)

- Мир растений. В 7 т./Редкол. А. Л. Тахтаджян (гл.ред.) и др. Т.2. Грибы /Под ред. М. В. Горленко. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1991. — 475 с.

Ссылки

МИКОЛОГИЯ • Большая российская энциклопедия

МИКОЛО́ГИЯ (от греч. μύϰης – гриб и …логия), наука о грибах; один из разделов биологии. До выделения грибов в самостоят. царство их относили к низшим растениям и рассматривали в рамках ботаники. М. изучает морфологию, систематику, физиологию, биохимию, филогению, экологию, распространение грибов, а также их роль в природе, значение для жизни и деятельности человека. В зависимости от объекта исследования различают промышленную, с.-x., мед., ветеринарную и санитарную М. Первая занимается изучением дрожжевых грибов, широко используемых в разл. отраслях пром-сти (см. Дрожжи), а также разрабатывает способы предохранения пром. сырья (хлопка, древесины, бумаги и др.) от разрушения микроскопич. грибами. Предметом с.-x. М. является исследование грибов, вызывающих болезни культурных растений (микофитозы), медицинской и ветеринарной М. – патогенных грибов и их токсинов, поражающих соответственно человека и животных (см. Бластомикозы, Дерматомикозы, Микозы, Микотоксикозы животных). Санитарная М. разрабатывает методы выявления микроскопич. грибов в окружающей среде – почве, воде, воздухе.

Уже в 4 в. до н. э. Теофраст упоминал о шампиньонах, трюфелях, сморчках. В 1 в. н. э. Плиний Старший описал развитие трутовиков на стволах деревьев, пнях и впервые попытался их классифицировать. В кон. 16 – нач. 17 вв. голл. ботаник К. Клузиус описал более 100 видов макроскопич. грибов, сопроводив их цветными рисунками, составившими «кодекс Клузиуса». В нач. 18 в. были обнаружены споры, связанные с размножением, и грибница, на которой образуются сами грибы (плодовые тела). Микроскопич. грибы-паразиты (ржавчинные, головнёвые, мучнисторосяные), формирующие налёты на листьях растений, были открыты и описаны лишь с появлением микроскопа, получив назв. «сыпь растений». К этому же периоду относятся сведения о плесенях, возникающих на продуктах питания, кормах, растит. остатках (см. Плесневые грибы).

Как самостоят. наука М. возникла в нач. 19 в. Наиболее крупные работы этого периода – «Обзор грибов» (т. 1–2, 1801) нидерл. врача Х. Г. Персона и «Система грибов» (т. 1–3, 1821–32) швед. ботаника Э. М. Фриса, которого называют «отцом М.». Они стимулировали изучение особенностей развития грибов, их роли в природе. В кон. 19 в. возросшие потребности в практич. деятельности людей, усовершенствование методов исследований привели не только к более глубокому пониманию строения клетки и особенностей развития грибов, но и к обнаружению влияния их деятельности на окружающую среду (появилось новое направление – экология грибов). С активным изучением грибов, паразитирующих на растениях, связано возникновение фитопатологии и её ветви – лесной фитопатологии, изучающей болезни древесных пород; по некоторым данным, грибные болезни составляют 97% всех болезней растений. Большая роль в развитии эксперим. М. и фитопатологии принадлежит А. де Бари и рос. микологу А. А. Ячевскому (1863–1932), который основал «Бюро по микологии и фитопатологии» (1907), занимавшееся организацией и координацией н.-и. работ по изучению грибов в России. Фундам. труд Ячевского «Основы микологии» (1933) не утратил своего значения и в наше время. Основополагающие исследования в области систематики, онтогенеза и филогении грибов проведены рос. ботаниками Л. И. Курсановым, В. А. Траншелем, А. С. Бондарцевым, Н. А. Наумовым и П. Н. Головиным. Оригинальные работы по фитопатологии во 2-й пол. 20 в. выполнены М. В. Горленко.

В 20 в. с разработкой биохимич. методов исследований начали развиваться теоретич. и прикладные направления, связанные с физиологией и биохимией грибов. Выдающимся достижением в М. является обнаружение брит. учёным А. Флемингом (1929) подавления роста бактерий плесневым грибом Penicillium notatum. К 1940 создан лекарственный препарат пенициллин, открывший эру антибиотиков. Грибы начали использоваться для получения ферментов, органич. кислот, стероидов, ростовых веществ (фитогормонов), лекарственных препаратов, биомассы грибницы съедобных грибов в пищевых и кормовых целях. Генетика и селекция грибов обеспечили получение наиболее активных продуцентов для этих биотехнологий и продуктивных сортов для искусств. культивирования съедобных грибов (шампиньон, вешенка и др.). Их используют также при разработке биологич. методов защиты растений от вредных насекомых и нематод (см. Боверия). Продолжается открытие и описание новых видов грибов. Изучается их роль в почвообразовании и взаимодействии с др. организмами (см. Микориза). Решаются вопросы происхождения грибов и их места в системе органич. мира. Ежегодно описывается от 500 до 1700 видов (преим. микроскопических). На основе совр. данных по ультраструктуре грибной клетки, особенностей обмена веществ и структуре генома совершенствуется классификация (систематика) грибов и их таксономия.

Успехи и достижения в области общей М. и микробиологии оказали большое влияние на развитие медицины. Огромную роль сыграло создание эксперим. моделей микозов, позволивших изучать их клинические, патогенетич. и иммунологич. особенности, а также лечебную эффективность противогрибковых препаратов. Разработана программа борьбы с дерматомикозами, создана широкая сеть микологич. учреждений.

В России исследования в области М. проводятся в ряде ин-тов, специализир. лабораториях, на кафедрах ботаники ун-тов, на специализир. кафедре микологии и альгологии МГУ. К числу важнейших науч. учреждений относятся Ботанич. ин-т РАН, МГУ, Всерос. н.-и. ин-т защиты растений и Всерос. н.-и. ин-т фитопатологии РАСХН, кафедра защиты растений ТСХА, Центр. н.-и. кожно-венерологич. ин-т Минздравсоцразвития России, Ин-т мед. паразитологии и тропич. медицины им. Е. И. Марциновского. Крупнейшие микологич. центры существуют в США, Аргентине, Индии. В Великобритании и Бразилии имеются микологич. ин-ты; в Бельгии, Италии, Португалии и ряде др. стран – микологич. отделы ин-тов тропич. медицины, во Франции – микологич. клиника Ин-та Пастера. Важную роль в разработке проблем М. играют обществ. организации, в т. ч. Европ. микологич. ассоциация (European Mycological Association, EMA), науч. микологич. общества разных стран, в России – Нац. академия микологии; они проводят съезды, конференции, симпозиумы по разным вопросам и направлениям М. В России статьи по М. публикуются гл. обр. в ж. «Микология и фитопатология» (с 1967), за рубежом – в ж. «Mycologia» (с 1909, N. Y.) и ряде др. изданий.

Микология — Википедия

Миколо́гия (от др.-греч. μύκης — гриб) — раздел биологии, наука о грибах. Поскольку грибы длительное время относили к царству растений, микология была не самостоятельным разделом биологии, а входила в ботанические науки. И в настоящее время в ней сохраняются научные традиции, характерные для ботаники.

Микология изучает эукариотные, гетеротрофные организмы, отличающиеся слабо дифференцированными тканями, клеточными стенками (на определённой стадии жизненного цикла), спорами как покоящимися и служащими для распространения структурами. Организмы с такими признаками — грибы, то есть т. н. настоящие грибы и грибоподобные организмы, объединяют современной классификацией в царство Fungi seu Mycota.

В рамках микологии изучают систематику грибов, распространение грибов в природе, экологию, морфологию и ультра структуру, физиологию, генетические и биохимические свойства, прикладные аспекты:

- практическое применение грибов человеком:

- в качестве еды (съедобные грибы, в производстве сыра, вина, пива),

- для переработки отходов,

- в биотехнологии продуктов, в том числе лекарств (например, пенициллина), иммуномодулирующих полисахаридов,

- грибы, как патогены вредителей растений

- в качестве лекарственных средств

- в качестве объектов в биологических исследованиях

- контаминация и порча пищевых продуктов,

- разрушение деревянных, текстильных и др. изделий,

- возбудители болезней растений,

- микотоксикозы (токсины грибов — микотоксины),

- мицетизм (отравления грибами и продуктами их жизнедеятельности),

- микогенные аллергии (вызываемые грибами),

- микозы (заболевания человека и животных, вызываемые грибами).

История

Историю микологии условно разделяют на несколько периодов, которые приблизительно соответствуют этапам развития биологических наук в целом. Л. И. Курсанов в 1940 году выделил три основных периода. Первый, или старый период, согласно Курсанову, длился от древности до середины XIX века, он характеризуется как начальное освоение разнообразия форм грибов, понимаемых как готовые неизменные единицы. Этот период завершился появлением работ Х. Персона и Э. Фриса, в которых была создана достаточно подробная формальная система грибов. Второй, или новый период продолжался с середины до конца XIX века. Статическое понимание грибов в этот период резко сменилось историческим, динамическим. В этот период началось изучение онтогенеза и жизненных циклов грибов, а затем и их филогенеза. Тогда же появились первые работы по паразитным грибам, и было положено начало научной фитопатологии. Основоположниками второго периода считаются Л. Тюлян и А. де Бари. Третий период, названный Курсановым новейшим, воспринял от предыдущего динамический подход, научная методология была дополнена введением цитологических методов, также началось широкое введение экспериментальных методов изучения половой функции, условий жизнедеятельности грибов. Отдельные исследования, описывающие цитологию грибных структур, а также явление дикариотичности, появлялись с 1860-х годов, однако массовый переход на новый уровень научных представлений произошёл на рубеже XIX и XX веков[1].

В 1953 году Б. П. Васильков разделил историю изучения грибов в России и СССР на 4 периода. Для первого, начального периода этот автор указывает временны́е границы от древности до второй четверти XVIII века, характеризуется он главным образом изучением возможности употребления грибов в пищу, в качестве лекарственных средств и выработкой методов заготовки и переработки грибов, основные принципы которых применяются и теперь. Второй период Васильков назвал Флористическим, он длился до середины XIX века. В этот период проводились многочисленные экспедиции с целью учёта разнообразных видов полезных растений, в том числе и грибов. Особую важность эти экспедиции имели для России с её огромными и малоисследованными ещё территориями и древними традициями употребления грибов. Третий период, примерно соответствующий второму периоду Курсанова, длился с 1860-х по 1920-е годы и был назван Васильковым Онтогенетическим. Четвёртый, Современный период Васильков характеризует как такой, в котором было сознательно произведено объединение «чистой» науки с практикой, искусственно отделённых друг от друга в Онтогенетический период[2].

Античность

Считается, что первое упоминание грибов в научной литературе принадлежит Аристотелю[3]. Ученик Аристотеля Теофраст, называемый «отцом ботаники», вероятно, первым из античных мыслителей попытался систематизировать знания о грибах, известных в древности. Он упоминает сморчки, трюфели и шампиньоны, которые называет μύκης, от этого слова позднее произошло одно из научных названий грибов — лат. mycetes, и название науки микологии. Кроме того, в его трудах под общим названием έρυσιβη (erysibe) описаны болезни растений — мучнистая роса и ржавчина (позже возбудитель первой стали называть по-латыни Erysiphe). Происхождение этих болезней античные учёные, конечно, ещё не могли связать с грибами, а объясняли влиянием избыточной влажности.[4]. Около 150 года до н. э. поэт, грамматик и врач Никандр Колофонский впервые разделил грибы на съедобные и ядовитые, это считается началом классификации грибов[3].

В древнем Риме также делались описания некоторых грибов. Диоскорид посвятил грибам две главы своего сочинения «De materia medica». Кроме описаний съедобных и ядовитых грибов, он описывает медицинское применение трутовика лиственничного под названием agaricus, с тех пор это название сохранилось в фармакопее (агарик аптечный, лат. agaricus officinalis). Среди грибов Диоскорид выделял наземные, подземные и растущие на деревьях, такую классификацию можно назвать делением на экологические группы[5][6]. Плиний Старший рассматривал грибы в качестве отдельной группы fungi, как и Никандр, он классифицировал их на съедобные (fungi esculenti) и ядовитые (fungi noxici et perniciosi). В своей «Естественной истории» Плиний описывал «виды» пористые грибы (fungus porosus), рогатиковые грибы (fungus ramosus), иудино ухо (fungus sambuci), дождевики (fungus pulverulentus), трюфели (tubera terrae), вёшенки (pezicae Plinii), лиственничный трутовик (fungus laricis, или agaricum). Плиний указывает на обилие трутовиков на стволах деревьев и пнях в Галлии, правильно трактует эти образования как грибы и отмечает, что ночью наблюдается свечение пней с грибами[3][6].

В Римской империи, очевидно, хорошо были известны свойства некоторых грибов. Цезарский гриб, называвшийся boletus, упоминается в «Сатириконе» Петрония и «Сатирах» Ювенала (Сатира V). Предполагают, что политических противников могли устранять, подавая им блюда, приготовленные из бледной поганки вместо цезарских грибов. Согласно одной из версий, таким способом был отравлен император Клавдий[6].

Средние века

Античные учёные не проводили научных исследований грибов, а только кратко описывали их, главным образом как продукты питания. С падением Римской империи пришли в упадок и классические античные науки. Некоторые средневековые авторы только пересказывали античные сведения о грибах. Единственный известный оригинальный труд этой эпохи принадлежит немецкой монахине Хильдегарде Бингенской, в её рукописи «Книга о растениях» содержатся уникальные для того времени по числу и полноте описания грибов[7]. Упоминания грибов в русских письменных документах известны с 1378 года (жалованная грамота Палеостровского монастыря), а памятник русской литературы XVI века «Домострой» содержит поучения о том, как лучше заготавливать грибы[8].

От долиннеевских ботаников до учеников Линнея

С началом эпохи Возрождения европейскими учёными вновь стали исследоваться различные группы живых организмов, в том числе и грибы. Их описания и рисунки имеются в появляющихся с XVI века в Германии, Фландрии травниках (англ. Herbal). В «Травнике» (нем. Kräuterbuch) Иеронима Бока (1498—1554) имеется глава на 5 страницах, содержащая описания около 10 шляпочных грибов и трутовиков, описаны распространение, сезон, указывается съедобность или ядовитость и способы приготовления грибов. У Бока имеются сопоставления описаний с классическими античными трудами[9]. В «Травнике» (нидерл. Cruydeboeck, или Cruijdeboeck, Cruydt-Boeck) Ремберта Додонса, который в течение двух столетий служил классическим справочником по ботанике, грибы составляют одну из шести групп растений, и классифицируются по различным признакам: форма, токсичность, сезон появления[7].

Современника Додонса итальянского натуралиста Пьера Андреа Чезальпино называют основоположником настоящего научного подхода к изучению грибов. В труде «De Plantis libri XVI» Чезальпино впервые указал на особое положение грибов в царстве растений:

Среди всех растений природа грибов наиболее специфична.

Оригинальный текст (лат.)

Fungorum natura inter plantas maxime peculiaris est.

Чезальпино выделил три «класса» грибов — Tuber, или Tartufi — подземные; Pezicae — наземные грибы без ножки; Fungi — шляпочные грибы и трутовики. Последний класс был разделён на 16 «таксонов», наименования которых основывались на итальянских народных названиях. Например, для трубчатых грибов, которые теперь относятся к порядку болетовых, было взято название Suilli, или Porcini — «свиные грибы». В современной номенклатуре Suillus используется в качестве названия рода маслёнок.

Карл Клузиус в 1601 году написал первую монографию, целиком посвящённую грибам. Это было региональное описание грибной флоры Венгрии — «Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia», которое вышло в общем томе «Rariorum plantarum historia», получившем позднее название «Кодекса Клузиуса». Клузиус описал 47 «родов» и 105 «видов» грибов, снабдив описания довольно точными иллюстрациями, в том числе цветными. Рисунки грибов в тот период, как правило, уступали по качеству рисункам цветковых растений. Большинство грибов из «Кодекса Клузиуса» можно, всё же, достаточно точно идентифицировать по иллюстрациям[10][11].

В опубликованной в 1664 году «Микрографии» Роберта Гука появляются первые рисунки микроскопических структур грибов — «голубой плесени» и «ржавчины розы». «Ржавчину розы» Гука можно идентифицировать как гриб рода Phragmidium, а «голубая плесень», вероятно, Aspergillus sp., хотя рисунок напоминает больше спорангии миксомицетов, чем конидиеносцы аспергилла. Гук только поверхностно описал обнаруженные структуры, не пытаясь дать им какое-либо научное трактование[12]. Имеются изображения грибов и у другого пионера микроскопических исследований — М. Мальпиги. На его рисунке опухоли боярышника, сделанном в 1675 году, можно распознать ржавчинный гриб Gymnosporangium clavariiforme[13].

В России Самюэль Коллинз, английский придворный врач Алексея Михайловича написал небольшую книгу о «нынешнем состоянии России»[14], которая была издана в 1671 году в Лондоне. В ней имеется две таблицы рисунков «русских грибов», выполненных, однако, скорее лубочно. Во второй половине XVII — начале XVIII века в России появляется ряд травников и лечебников, часть из которых были переводными с западноевропейских языков, например, переведённая в 1672 году с немецкого «Книга Прохладный вертоград зовомая» или переведённая в 1705 году «Книга зовомая земледелательная<…> сложенная Агапием монахом критским<…> в Венетии 1674<…>». В переводных книгах содержатся сведения о грибах как о пище тяжёлой и причиняющей, особенно при частом употреблении, вред здоровью. В лечебнике 1672 года имеется рецепт полоскания горла молочным отваром гриба «уши Иудовы». В ещё одном лечебнике, точный год написания которого неизвестен, приводится подробное описание изготовления экстракта из белого гриба, применяемого при обморожениях II и III степени. Рисунок в этом лечебнике, вероятно, является первым изображением грибов, сделанным в России[15].

Учёных, непосредственно специализирующихся на микологии в XVII—XVIII веках ещё не было, грибы изучались только некоторыми ботаниками-систематиками попутно с цветковыми растениями. Для высших растений был уже накоплен значительный материал, позволивший к XVIII веку выделить некоторые естественные группы, принципов же, пригодных для естественной классификации грибов ещё не существовало. С. Вейян (1669—1722) предложил критерий для классификации грибов, который вошёл в книгу «De plantes», изданную в 1727 году, уже после смерти автора. Классификация Вейяна была основана на строении нижней поверхности шляпки, то есть гименофора. Такая классификация оказалась очень удобной и используется до сих пор при сборе грибов, а признаки строения гименофора, изучаемые современными методами, продолжают использоваться в систематике. Вейян обратил внимание на структуру грибов, связанную с их размножением, однако функция её была неизвестной, да и о размножении грибов вообще не было известно ничего. Вейян вряд ли верил в народные легенды о появлении грибов от удара молнии, из гнили, росы, даже от тени, но объяснить, как они размножаются, не мог. В 1729 году эту тайну частично разгадал П. А. Микели, обнаруживший у грибов микроскопические «семена», прорастающие, если поместить их в каплю воды. Микели описал у грибов и микроскопические «цветки без тычинок и венчика», вероятно, эти структуры были на самом деле цистидами или базидиями без спор. Кроме того, Микели впервые сделал научные описания микроскопических грибов, некоторые введённые им роды принимаются и в современной таксономии (Aspergillus, Botrytis, Mucor), а также изучил механизм распространения гриба Sphaerobolus stellatus, выстреливающего из плодового тела перидиоль со спорами. Споры Микели называл «семенами», а перидиоль — «плодом» этого гриба[16]. В 1778 году И. Хедвиг показал, что «семена» криптогамов принципиально отличаются от семян цветковых растений и предложил для них название споры.[17][13].

Карл Линней непосредственно в микологию не сделал большого вклада. Он значим для этой науки, как и для биологии вообще, как основоположник биологической номенклатуры и современных принципов классификации. Отчасти благодаря авторитету Линнея грибы долгое время входили в царство растений. Сам Линней поначалу высказывал сомнения в принадлежности грибов к растениям и предлагал относить их вместе с полипами к животным. После открытия Микели грибных «семян», Линней окончательно склонился к признанию грибов растениями. Линней выделил порядок Грибы (Fungi), включивший 10 родов и 86 видов, также некоторые грибные организмы — дрожалки, лишайники, кортициоидные грибы — были в системе Линнея отнесены к водорослям. В последних прижизненных изданиях «Системы природы» Линней объединил грибы, водоросли, мхи и папоротники в отдельный класс криптогамных, или тайнобрачных растений. Хотя с точки зрения систематики этот термин устарел, данную группу организмов и в настоящее время часто называют «криптогамами»[18].

Представители научной школы Линнея, как непосредственные его ученики, так и последователи, сделали значительный вклад в развитие микологии. Я. Ф. Эрхарт в 1793 году издал первый в истории эксикат (тиражированный гербарий), в который вошли несколько видов грибов. Э. Ахариус в 1798—1814 годах разработал первую подробную систему лишайников и положил начало новому разделу биологических наук — лихенологии[19]. Г. Ф. Линк непосредственно продолжал работу Линнея по систематике и в 1824—1825 годах подготовил для 4-го издания «Species plantarum» описания новых видов грибов[18]. Место грибов в системе живого мира, указанное Линнеем, удовлетворило всё же не всех учёных. О. фон Мюнхгаузен предложил грибы вместе с полипами выделить в «промежуточное царство» (Regnum Intermedium), а в 1795 году Ж. Поле впервые использовал термин микология[20]. Автором термина называют также английского ботаника М. Дж. Беркли, который употреблял его только с 1836 года. Беркли же, с 1860 года в некоторых своих работах употреблял термин фунгология[21]. Х. Неес фон Эзенбек в 1816 году впервые предложил выделить царство грибов (Regnum Mycetoideum), его приоритет, однако, был надолго забыт[20].

Флористический период в России

В 1724 году была основана Петербургская академия наук, и сразу же в России начались научные ботанические исследования, в том числе и исследования грибов. Первыми задачами перед ботаниками в России стали поиск и учёт полезных растений, для чего снаряжались экспедиции в отдалённые местности Российской империи. Руководили экспедициями как иностранные академики, так и первые русские исследователи — И. Х. Буксбаум, С. П. Крашенинников, И. Г. Гмелин, П. С. Паллас, И. Г. Георги, И. И. Лепехин, В. Ф. Зуев, Н. Я. Озерецковский, И. П. Фальк и другие. Из работ, в которых имеются флористические списки грибов, отмечают:

- «Plantarum minus cognitarum centuria complectens plantas circa Bysantium et in Oriente observatarum» И. Х. Буксбаума, опубликованную в 1728—1740 годах,

- «Описание земли Камчатки» (1754—1755) С. П. Крашенинникова,

- его же «Index plantarum circa Petropolin sponte crescentia et a 1749 observatorum» и «Flora ingrica contines plantas inter Petropolin, Novogradium et Narvam urbe sponte nascentes» (эти труды не были опубликованы, но в 1861 году полностью использованы в работе Д. Гортера «Flora ingrica ex schedis St. Kraschrninnikov confecta et propriis observationibus aucta»),

- «Flora sibirica sive historia plantarum Sibiriae» (1747—1759) И. Г. Гмелина (напечатаны, однако, были 4 тома, а пятый, который и содержит сведения о грибах, хранится в архиве РАН в виде рукописи),

- «Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs» (1771—1773) П. С. Палласа,

- «Beytrage zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs» (1786) И. П. Фалька,

- «Reisen durch Russland und Caucasischen Gebirge» (1787) И. А. Гюльденштедта,

- «Повествовательное, землемерное и естествославное описание Очаковския земли» (1794) А. Мейера,

- труды И. Г. Георги «Bemerkungen einer Reise in Russischen Reich» (1775) и «Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung des Russischen Reichs» (1800)[22].

Обычно в этих работах приводились описания от нескольких видов грибов до нескольких десятков видов, в сводке Георги (1800) — почти 200. Первые описания были кратки и несовершенны, могли приводиться только списки названий без описаний, поэтому некоторые из отмеченных в работах XVIII века грибов теперь трудно идентифицировать, даже если они сопровождаются рисунками.

Первым трудом, написанным русским учёным и посвящённым исключительно грибам называли некий неопубликованный, а затем утерянный «список из 430 видов грибов»[23] С. П. Крашенинникова, указанный Р. Э. Траутфеттером в его «Florae Rossicae fontes». Траутфеттер, однако, не указал никаких источников того, что этот список действительно существовал, и больше нигде такая работа Крашенинникова не упоминается[24]. В трудах этого автора, опубликованных затем Д. Гортером, содержатся описания около 40 видов грибов, а в «Описании земли Камчатки» имеются первые сведения об употреблении местными племенами мухоморов в качестве опьяняющего средства[25].

Кроме экспедиционных отчётов и периодических изданий Академии наук («Академические известия», «Новые ежемесячные сочинения»), в России начали появляться и внеакадемические издания, из которых особый интерес представляют журналы, издаваемые А. Т. Болотовым — «Сельской житель…» и приложение к «Московским ведомостям» «Экономический магазин». В них публиковались статьи практического содержания. В частности, Болотовым (он был и автором многих статей в своих изданиях) в 1780—1789 годах написан ряд статей о шампиньонах, в которых описаны признаки отличия этих грибов от бледной поганки, даются сведения по выращиванию, хранению и кулинарии, также имеются статьи о трюфелях, сморчках и некоторых лечебных грибах — дождевике и подземном «оленьем грибе» (вероятно, Elaphomyces granulatus)[26].

В последние годы XVIII — первой половине XIX века флористические исследования стали массовыми, хотя финансируемые государством академические экспедиции прекратились. Исследования стали проводиться вблизи мест, где работали учёные, начали появляться работы, специально посвящённые грибам. К 1850-м годам появились флористические списки грибов Прибалтийских, Московской и Петербургской губерний, Поволжья, Украины, Бессарабии, Крыма, Арктики. Особое значение из работ этого периода имеет труд И. А. Вейнмана «Hymeno et Gasteromycetes hujusque in imperio Rossico observatas recensuit» («Гимено- и гастеромицеты, наблюдавшиеся в Российской империи»), изданный в 1836 году. Это была первая капитальная сводка по грибной флоре России, в которую вошли 1132 вида с указанием синонимов и местонахождений, кратким описанием условий местообитания. Впервые в России Вейнманом была последовательно использована система грибов Э. Фриса[27]. Около 100 видов, вошедших в эту монографию, описано самим Вейнманом[28]. В последующие годы работа Вейнмана была продолжена рядом учёных. В. М. Черняев в 1845 году описал на Украине 5 новых родов гастеромицетов, три из которых приняты и в современной таксономии (Disciseda, Trichaster и Endoptychum). И. Г Борщов составил сводки по грибным флорам и описал новые виды из Петербургской губернии, арктической Сибири, Арало-Каспийского края, Черниговской губернии. В 1855—1856 годах Борщовым написана рукопись «Mycologia Petropolitana», содержащая описания и акварельные рисунки 200 видов грибов, однако, эта работа не была издана[29].

Создание систематики грибов

Микология и фитопатология

Фитопатология — раздел биологии и сельского хозяйства, изучает развитие, размножение фитопатогенов на растениях, методы защиты от поражения. Тесно связана с микологией, так как среди микологических объектов выделяют большое количество фитопатогенов.

См. также

Примечания

- ↑ Курсанов, 1940.

- ↑ Васильков, 1953.

- ↑ 1 2 3 Загальна мікологія, 2007, с. 7.

- ↑ Курсанов, 1940, с. 416.

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 8.

- ↑ 1 2 3 Курсанов, 1940, с. 417.

- ↑ 1 2 Загальна мікологія, 2007, с. 9.

- ↑ Васильков, 1953, с. 13—14.

- ↑ Курсанов, 1940, с. 417—418.

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 10.

- ↑ Курсанов, 1940, с. 418.

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 11.

- ↑ 1 2 Курсанов, 1940, с. 423.

- ↑ Collins S. The Present State of Russia, in a letter to a friend at London, written by an Eminent Person residing at the Great Tzars court at Mosco for the space of nine years. Illustrated with many copper plates. — London, 1671. — 144 p.

- ↑ Васильков, 1953, с. 16.

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 12—13.

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 21.

- ↑ 1 2 Курсанов, 1940, с. 419.

- ↑ Загальна мікологія, 2007, с. 14.

- ↑ 1 2 Загальна мікологія, 2007, с. 15.

- ↑ Ainsworth, 2009, с. 2.

- ↑ Васильков, 1953, с. 25—29.

- ↑ Enumerationem ad 430 specierum Fungorum prope Petropolin crescentium conscripsit, quae nunquam typis excusa est et jam non existat

- ↑ Васильков, 1953, с. 31.

- ↑ Васильков, 1953, с. 35.

- ↑ Васильков, 1953, с. 35—38.

- ↑ Васильков, 1953, с. 41—42.

- ↑ Курсанов, 1940, с. 453.

- ↑ Васильков, 1953, с. 45.

Литература

- Кудряшова З. Н. Микология с основами фитопатологии. — Минск, 1968.

- Курсанов Л. И. Очерк развития микологии // Микология. — М.: Учпедгиз, 1940.

- Васильков Б. П. Изучение шляпочных грибов в СССР: Историко-библиографический очерк. — М.—Л.: изд. АН СССР, 1953. — 192 с.

- Мюллер Э., Лёффлер В. Микология / пер. с нем. К. Л. Тарасова. — М.: «Мир», 1995. — 343 с. — ISBN 5-03-002999-0.

- Ainsworth G. C. Introduction to the History of Mycology. — Cambridge University Press, 2009. — 376 p. — ISBN 9780521112956. (англ.) (Эйнсуорт Дж. К. Введение в историю микологии)

- Леонтьєв Д. В., Акулов О. Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. — Харків: «Основа», 2007. — С. 192—206. — ISBN 978-966-495-040-1. (укр.) (Общая микология: Учебник для высших учебных заведений)

- Мир растений. В 7 т./Редкол. А. Л. Тахтаджян (гл. ред.) и др. Т. 2. Грибы / Под ред. М. В. Горленко. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1991. — 475 с.

Ссылки

Микология — Википедия. Что такое Микология

Миколо́гия (от др.-греч. μύκης — гриб) — раздел биологии, наука о грибах. Поскольку грибы длительное время относили к царству растений, микология была не самостоятельным разделом биологии, а входила в ботанические науки. И в настоящее время в ней сохраняются научные традиции, характерные для ботаники.

Микология изучает эукариотные, гетеротрофные организмы, отличающиеся слабо дифференцированными тканями, клеточными стенками (на определённой стадии жизненного цикла), спорами как покоящимися и служащими для распространения структурами. Организмы с такими признаками — грибы, то есть т. н. настоящие грибы и грибоподобные организмы, объединяют современной классификацией в царство Fungi seu Mycota.

В рамках микологии изучают систематику грибов, распространение грибов в природе, экологию, морфологию и ультра структуру, физиологию, генетические и биохимические свойства, прикладные аспекты:

- практическое применение грибов человеком:

- в качестве еды (съедобные грибы, в производстве сыра, вина, пива),

- для переработки отходов,

- в биотехнологии продуктов, в том числе лекарств (например, пенициллина), иммуномодулирующих полисахаридов,

- грибы, как патогены вредителей растений

- в качестве лекарственных средств

- в качестве объектов в биологических исследованиях

- контаминация и порча пищевых продуктов,

- разрушение деревянных, текстильных и др. изделий,

- возбудители болезней растений,

- микотоксикозы (токсины грибов — микотоксины),

- мицетизм (отравления грибами и продуктами их жизнедеятельности),

- микогенные аллергии (вызываемые грибами),

- микозы (заболевания человека и животных, вызываемые грибами).

История

Историю микологии условно разделяют на несколько периодов, которые приблизительно соответствуют этапам развития биологических наук в целом. Л. И. Курсанов в 1940 году выделил три основных периода. Первый, или старый период, согласно Курсанову, длился от древности до середины XIX века, он характеризуется как начальное освоение разнообразия форм грибов, понимаемых как готовые неизменные единицы. Этот период завершился появлением работ Х. Персона и Э. Фриса, в которых была создана достаточно подробная формальная система грибов. Второй, или новый период продолжался с середины до конца XIX века. Статическое понимание грибов в этот период резко сменилось историческим, динамическим. В этот период началось изучение онтогенеза и жизненных циклов грибов, а затем и их филогенеза. Тогда же появились первые работы по паразитным грибам, и было положено начало научной фитопатологии. Основоположниками второго периода считаются Л. Тюлян и А. де Бари. Третий период, названный Курсановым новейшим, воспринял от предыдущего динамический подход, научная методология была дополнена введением цитологических методов, также началось широкое введение экспериментальных методов изучения половой функции, условий жизнедеятельности грибов. Отдельные исследования, описывающие цитологию грибных структур, а также явление дикариотичности, появлялись с 1860-х годов, однако массовый переход на новый уровень научных представлений произошёл на рубеже XIX и XX веков[1].

В 1953 году Б. П. Васильков разделил историю изучения грибов в России и СССР на 4 периода. Для первого, начального периода этот автор указывает временны́е границы от древности до второй четверти XVIII века, характеризуется он главным образом изучением возможности употребления грибов в пищу, в качестве лекарственных средств и выработкой методов заготовки и переработки грибов, основные принципы которых применяются и теперь. Второй период Васильков назвал Флористическим, он длился до середины XIX века. В этот период проводились многочисленные экспедиции с целью учёта разнообразных видов полезных растений, в том числе и грибов. Особую важность эти экспедиции имели для России с её огромными и малоисследованными ещё территориями и древними традициями употребления грибов. Третий период, примерно соответствующий второму периоду Курсанова, длился с 1860-х по 1920-е годы и был назван Васильковым Онтогенетическим. Четвёртый, Современный период Васильков характеризует как такой, в котором было сознательно произведено объединение «чистой» науки с практикой, искусственно отделённых друг от друга в Онтогенетический период[2].

Античность

Считается, что первое упоминание грибов в научной литературе принадлежит Аристотелю[3]. Ученик Аристотеля Теофраст, называемый «отцом ботаники», вероятно, первым из античных мыслителей попытался систематизировать знания о грибах, известных в древности. Он упоминает сморчки, трюфели и шампиньоны, которые называет μύκης, от этого слова позднее произошло одно из научных названий грибов — лат. mycetes, и название науки микологии. Кроме того, в его трудах под общим названием έρυσιβη (erysibe) описаны болезни растений — мучнистая роса и ржавчина (позже возбудитель первой стали называть по-латыни Erysiphe). Происхождение этих болезней античные учёные, конечно, ещё не могли связать с грибами, а объясняли влиянием избыточной влажности.[4]. Около 150 года до н. э. поэт, грамматик и врач Никандр Колофонский впервые разделил грибы на съедобные и ядовитые, это считается началом классификации грибов[3].

В древнем Риме также делались описания некоторых грибов. Диоскорид посвятил грибам две главы своего сочинения «De materia medica». Кроме описаний съедобных и ядовитых грибов, он описывает медицинское применение трутовика лиственничного под названием agaricus, с тех пор это название сохранилось в фармакопее (агарик аптечный, лат. agaricus officinalis). Среди грибов Диоскорид выделял наземные, подземные и растущие на деревьях, такую классификацию можно назвать делением на экологические группы[5][6]. Плиний Старший рассматривал грибы в качестве отдельной группы fungi, как и Никандр, он классифицировал их на съедобные (fungi esculenti) и ядовитые (fungi noxici et perniciosi). В своей «Естественной истории» Плиний описывал «виды» пористые грибы (fungus porosus), рогатиковые грибы (fungus ramosus), иудино ухо (fungus sambuci), дождевики (fungus pulverulentus), трюфели (tubera terrae), вёшенки (pezicae Plinii), лиственничный трутовик (fungus laricis, или agaricum). Плиний указывает на обилие трутовиков на стволах деревьев и пнях в Галлии, правильно трактует эти образования как грибы и отмечает, что ночью наблюдается свечение пней с грибами[3][6].

В Римской империи, очевидно, хорошо были известны свойства некоторых грибов. Цезарский гриб, называвшийся boletus, упоминается в «Сатириконе» Петрония и «Сатирах» Ювенала (Сатира V). Предполагают, что политических противников могли устранять, подавая им блюда, приготовленные из бледной поганки вместо цезарских грибов. Согласно одной из версий, таким способом был отравлен император Клавдий[6].

Средние века

Античные учёные не проводили научных исследований грибов, а только кратко описывали их, главным образом как продукты питания. С падением Римской империи пришли в упадок и классические античные науки. Некоторые средневековые авторы только пересказывали античные сведения о грибах. Единственный известный оригинальный труд этой эпохи принадлежит немецкой монахине Хильдегарде Бингенской, в её рукописи «Книга о растениях» содержатся уникальные для того времени по числу и полноте описания грибов[7]. Упоминания грибов в русских письменных документах известны с 1378 года (жалованная грамота Палеостровского монастыря), а памятник русской литературы XVI века «Домострой» содержит поучения о том, как лучше заготавливать грибы[8].

От долиннеевских ботаников до учеников Линнея

С началом эпохи Возрождения европейскими учёными вновь стали исследоваться различные группы живых организмов, в том числе и грибы. Их описания и рисунки имеются в появляющихся с XVI века в Германии, Фландрии травниках (англ. Herbal). В «Травнике» (нем. Kräuterbuch) Иеронима Бока (1498—1554) имеется глава на 5 страницах, содержащая описания около 10 шляпочных грибов и трутовиков, описаны распространение, сезон, указывается съедобность или ядовитость и способы приготовления грибов. У Бока имеются сопоставления описаний с классическими античными трудами[9]. В «Травнике» (нидерл. Cruydeboeck, или Cruijdeboeck, Cruydt-Boeck) Ремберта Додонса, который в течение двух столетий служил классическим справочником по ботанике, грибы составляют одну из шести групп растений, и классифицируются по различным признакам: форма, токсичность, сезон появления[7].

Современника Додонса итальянского натуралиста Пьера Андреа Чезальпино называют основоположником настоящего научного подхода к изучению грибов. В труде «De Plantis libri XVI» Чезальпино впервые указал на особое положение грибов в царстве растений:

Среди всех растений природа грибов наиболее специфична.

Оригинальный текст (лат.)

Fungorum natura inter plantas maxime peculiaris est.

Чезальпино выделил три «класса» грибов — Tuber, или Tartufi — подземные; Pezicae — наземные грибы без ножки; Fungi — шляпочные грибы и трутовики. Последний класс был разделён на 16 «таксонов», наименования которых основывались на итальянских народных названиях. Например, для трубчатых грибов, которые теперь относятся к порядку болетовых, было взято название Suilli, или Porcini — «свиные грибы». В современной номенклатуре Suillus используется в качестве названия рода маслёнок.

Карл Клузиус в 1601 году написал первую монографию, целиком посвящённую грибам. Это было региональное описание грибной флоры Венгрии — «Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia», которое вышло в общем томе «Rariorum plantarum historia», получившем позднее название «Кодекса Клузиуса». Клузиус описал 47 «родов» и 105 «видов» грибов, снабдив описания довольно точными иллюстрациями, в том числе цветными. Рисунки грибов в тот период, как правило, уступали по качеству рисункам цветковых растений. Большинство грибов из «Кодекса Клузиуса» можно, всё же, достаточно точно идентифицировать по иллюстрациям[10][11].

В опубликованной в 1664 году «Микрографии» Роберта Гука появляются первые рисунки микроскопических структур грибов — «голубой плесени» и «ржавчины розы». «Ржавчину розы» Гука можно идентифицировать как гриб рода Phragmidium, а «голубая плесень», вероятно, Aspergillus sp., хотя рисунок напоминает больше спорангии миксомицетов, чем конидиеносцы аспергилла. Гук только поверхностно описал обнаруженные структуры, не пытаясь дать им какое-либо научное трактование[12]. Имеются изображения грибов и у другого пионера микроскопических исследований — М. Мальпиги. На его рисунке опухоли боярышника, сделанном в 1675 году, можно распознать ржавчинный гриб Gymnosporangium clavariiforme[13].

В России Самюэль Коллинз, английский придворный врач Алексея Михайловича написал небольшую книгу о «нынешнем состоянии России»[14], которая была издана в 1671 году в Лондоне. В ней имеется две таблицы рисунков «русских грибов», выполненных, однако, скорее лубочно. Во второй половине XVII — начале XVIII века в России появляется ряд травников и лечебников, часть из которых были переводными с западноевропейских языков, например, переведённая в 1672 году с немецкого «Книга Прохладный вертоград зовомая» или переведённая в 1705 году «Книга зовомая земледелательная<…> сложенная Агапием монахом критским<…> в Венетии 1674<…>». В переводных книгах содержатся сведения о грибах как о пище тяжёлой и причиняющей, особенно при частом употреблении, вред здоровью. В лечебнике 1672 года имеется рецепт полоскания горла молочным отваром гриба «уши Иудовы». В ещё одном лечебнике, точный год написания которого неизвестен, приводится подробное описание изготовления экстракта из белого гриба, применяемого при обморожениях II и III степени. Рисунок в этом лечебнике, вероятно, является первым изображением грибов, сделанным в России[15].

Учёных, непосредственно специализирующихся на микологии в XVII—XVIII веках ещё не было, грибы изучались только некоторыми ботаниками-систематиками попутно с цветковыми растениями. Для высших растений был уже накоплен значительный материал, позволивший к XVIII веку выделить некоторые естественные группы, принципов же, пригодных для естественной классификации грибов ещё не существовало. С. Вейян (1669—1722) предложил критерий для классификации грибов, который вошёл в книгу «De plantes», изданную в 1727 году, уже после смерти автора. Классификация Вейяна была основана на строении нижней поверхности шляпки, то есть гименофора. Такая классификация оказалась очень удобной и используется до сих пор при сборе грибов, а признаки строения гименофора, изучаемые современными методами, продолжают использоваться в систематике. Вейян обратил внимание на структуру грибов, связанную с их размножением, однако функция её была неизвестной, да и о размножении грибов вообще не было известно ничего. Вейян вряд ли верил в народные легенды о появлении грибов от удара молнии, из гнили, росы, даже от тени, но объяснить, как они размножаются, не мог. В 1729 году эту тайну частично разгадал П. А. Микели, обнаруживший у грибов микроскопические «семена», прорастающие, если поместить их в каплю воды. Микели описал у грибов и микроскопические «цветки без тычинок и венчика», вероятно, эти структуры были на самом деле цистидами или базидиями без спор. Кроме того, Микели впервые сделал научные описания микроскопических грибов, некоторые введённые им роды принимаются и в современной таксономии (Aspergillus, Botrytis, Mucor), а также изучил механизм распространения гриба Sphaerobolus stellatus, выстреливающего из плодового тела перидиоль со спорами. Споры Микели называл «семенами», а перидиоль — «плодом» этого гриба[16]. В 1778 году И. Хедвиг показал, что «семена» криптогамов принципиально отличаются от семян цветковых растений и предложил для них название споры.[17][13].

Карл Линней непосредственно в микологию не сделал большого вклада. Он значим для этой науки, как и для биологии вообще, как основоположник биологической номенклатуры и современных принципов классификации. Отчасти благодаря авторитету Линнея грибы долгое время входили в царство растений. Сам Линней поначалу высказывал сомнения в принадлежности грибов к растениям и предлагал относить их вместе с полипами к животным. После открытия Микели грибных «семян», Линней окончательно склонился к признанию грибов растениями. Линней выделил порядок Грибы (Fungi), включивший 10 родов и 86 видов, также некоторые грибные организмы — дрожалки, лишайники, кортициоидные грибы — были в системе Линнея отнесены к водорослям. В последних прижизненных изданиях «Системы природы» Линней объединил грибы, водоросли, мхи и папоротники в отдельный класс криптогамных, или тайнобрачных растений. Хотя с точки зрения систематики этот термин устарел, данную группу организмов и в настоящее время часто называют «криптогамами»[18].

Представители научной школы Линнея, как непосредственные его ученики, так и последователи, сделали значительный вклад в развитие микологии. Я. Ф. Эрхарт в 1793 году издал первый в истории эксикат (тиражированный гербарий), в который вошли несколько видов грибов. Э. Ахариус в 1798—1814 годах разработал первую подробную систему лишайников и положил начало новому разделу биологических наук — лихенологии[19]. Г. Ф. Линк непосредственно продолжал работу Линнея по систематике и в 1824—1825 годах подготовил для 4-го издания «Species plantarum» описания новых видов грибов[18]. Место грибов в системе живого мира, указанное Линнеем, удовлетворило всё же не всех учёных. О. фон Мюнхгаузен предложил грибы вместе с полипами выделить в «промежуточное царство» (Regnum Intermedium), а в 1795 году Ж. Поле впервые использовал термин микология[20]. Автором термина называют также английского ботаника М. Дж. Беркли, который употреблял его только с 1836 года. Беркли же, с 1860 года в некоторых своих работах употреблял термин фунгология[21]. Х. Неес фон Эзенбек в 1816 году впервые предложил выделить царство грибов (Regnum Mycetoideum), его приоритет, однако, был надолго забыт[20].

Флористический период в России

В 1724 году была основана Петербургская академия наук, и сразу же в России начались научные ботанические исследования, в том числе и исследования грибов. Первыми задачами перед ботаниками в России стали поиск и учёт полезных растений, для чего снаряжались экспедиции в отдалённые местности Российской империи. Руководили экспедициями как иностранные академики, так и первые русские исследователи — И. Х. Буксбаум, С. П. Крашенинников, И. Г. Гмелин, П. С. Паллас, И. Г. Георги, И. И. Лепехин, В. Ф. Зуев, Н. Я. Озерецковский, И. П. Фальк и другие. Из работ, в которых имеются флористические списки грибов, отмечают:

- «Plantarum minus cognitarum centuria complectens plantas circa Bysantium et in Oriente observatarum» И. Х. Буксбаума, опубликованную в 1728—1740 годах,

- «Описание земли Камчатки» (1754—1755) С. П. Крашенинникова,

- его же «Index plantarum circa Petropolin sponte crescentia et a 1749 observatorum» и «Flora ingrica contines plantas inter Petropolin, Novogradium et Narvam urbe sponte nascentes» (эти труды не были опубликованы, но в 1861 году полностью использованы в работе Д. Гортера «Flora ingrica ex schedis St. Kraschrninnikov confecta et propriis observationibus aucta»),

- «Flora sibirica sive historia plantarum Sibiriae» (1747—1759) И. Г. Гмелина (напечатаны, однако, были 4 тома, а пятый, который и содержит сведения о грибах, хранится в архиве РАН в виде рукописи),

- «Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs» (1771—1773) П. С. Палласа,

- «Beytrage zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs» (1786) И. П. Фалька,

- «Reisen durch Russland und Caucasischen Gebirge» (1787) И. А. Гюльденштедта,

- «Повествовательное, землемерное и естествославное описание Очаковския земли» (1794) А. Мейера,

- труды И. Г. Георги «Bemerkungen einer Reise in Russischen Reich» (1775) и «Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung des Russischen Reichs» (1800)[22].

Обычно в этих работах приводились описания от нескольких видов грибов до нескольких десятков видов, в сводке Георги (1800) — почти 200. Первые описания были кратки и несовершенны, могли приводиться только списки названий без описаний, поэтому некоторые из отмеченных в работах XVIII века грибов теперь трудно идентифицировать, даже если они сопровождаются рисунками.

Первым трудом, написанным русским учёным и посвящённым исключительно грибам называли некий неопубликованный, а затем утерянный «список из 430 видов грибов»[23] С. П. Крашенинникова, указанный Р. Э. Траутфеттером в его «Florae Rossicae fontes». Траутфеттер, однако, не указал никаких источников того, что этот список действительно существовал, и больше нигде такая работа Крашенинникова не упоминается[24]. В трудах этого автора, опубликованных затем Д. Гортером, содержатся описания около 40 видов грибов, а в «Описании земли Камчатки» имеются первые сведения об употреблении местными племенами мухоморов в качестве опьяняющего средства[25].