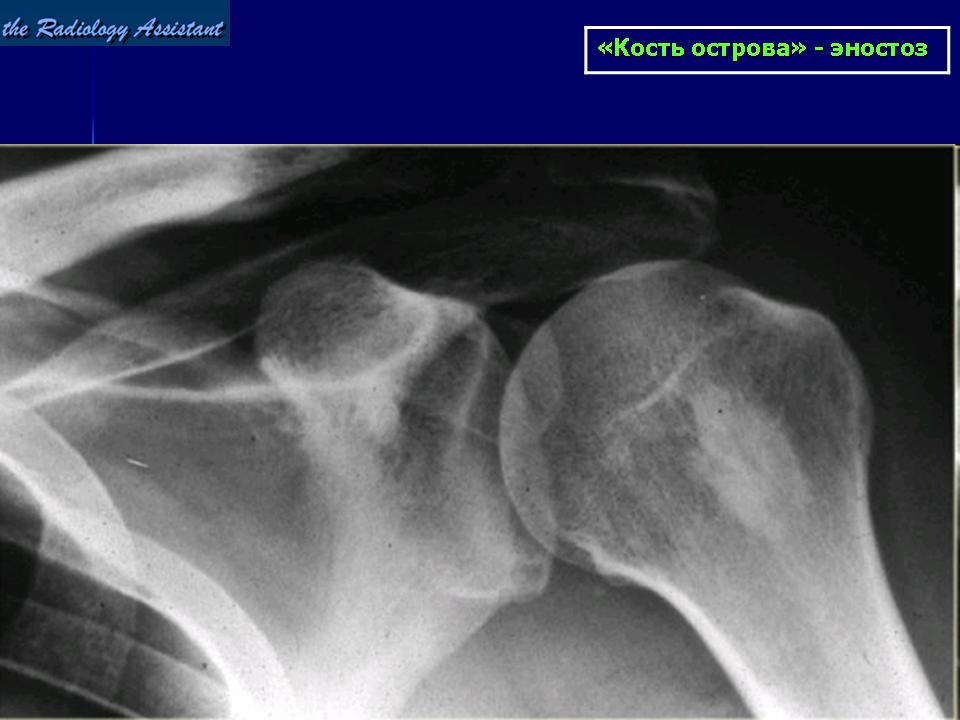

Остеосклероз костей: Остеосклероз тазобедренного сустава в Москве — все методы лечения в Москве

Рентгенологическая диагностика первичного идиопатического остеоартроза | Смирнов А.В.

Остеоартроз (ОА) – хроническое прогрессирующее заболевание суставов, характеризующееся дегенерацией суставного хряща, изменениями в субхондральном отделе эпифизов костей и в околосуставных мягких тканях.

Состояние суставного хряща является важным не только для диагностики ОА, но и для оценки прогрессирования заболевания и проводимого лечения. Суммарная толщина суставного хряща на рентгенограммах определяется измерением ширины рентгеновской суставной щели между суставными поверхностями эпифизов костей. Ширина суставной щели до настоящего времени используется, как основной показатель в рентгенологической диагностике ОА, и стандартная рентгенография коленных суставов в прямой и боковой проекциях рекомендуется WHO и ILAR, как метод выбора для оценки динамики изменений в суставном хряще при проведении клинических испытаний лекарственных препаратов.

Рентгенография остается наиболее простым и общедоступным методом исследования суставов для оценки анатомических изменений структуры костей при ОА.

Рентгенологические симптомы, обязательные для постановки диагноза остеоартроза

Сужение рентгеновской суставной щели – один из самых важных рентгенологических симптомов, имеющий прямую коррелятивную связь с патологическими изменениями, происходящими в суставном хряще. Известно, что уменьшение в объеме суставного хряща распределяется неравномерно на разных участках суставной поверхности, в связи с чем рентгеновская суставная щель в разных отделах сустава имеет различную ширину. Согласно рекомендациям WHO/ILAR ширину рентгеновской суставной щели необходимо измерять в наиболее суженном участке. Считается, что в патологически измененном суставе именно этот участок испытывает наибольшие механические нагрузки (для коленного сустава – это медиальные отделы, для тазобедренного сустава – верхнемедиальные, реже – верхнелатеральные отделы). Анатомическими ориентирами, используемыми для измерения суставной щели на рентгенограммах крупных суставов являются:

а) для выпуклых поверхностей (головка и мыщелки бедренной кости) – кортикальный слой замыкательной пластины суставной поверхности кости;

б) для вогнутых поверхностей (край вертлужной впадины, проксимальные мыщелки большеберцовых костей) – край суставной поверхности в основании суставной впадины.

Остеофиты – костные разрастания на краях суставных поверхностей костей различной формы и размеров являются чрезвычайно характерным для ОА рентгенологическим симптомом. Остеофиты в начальных стадиях развития ОА суставов проявляются в виде заострений или небольших размеров (1–2 мм) костных образований на краях суставных поверхностей и в местах прикрепления собственных связок суставов (в коленных суставах это края межмыщелковых возвышений большеберцовых костей, в месте прикрепления крестообразных связок; в тазобедренных суставах – края ямки бедренной головки, на медиальной ее поверхности, в месте прикрепления собственной связки бедренной головки). По мере нарастания тяжести ОА в суставах и прогрессирующего сужения суставной щели остеофиты увеличиваются в размерах, приобретают различные формы в виде “губ” или “гребней”, прямолинейных или “пышных” костных разрастаний на широком или узком основании. При этом суставная головка и впадина могут значительно увеличиваться в поперечнике, становиться более массивными и расплющенными.

Субхондральный остеосклероз – уплотнение костной ткани, непосредственно расположенной под суставным хрящом. Обычно этот рентгенологический симптом выявляется на поздних стадиях ОА, когда суставная щель уже резко сужена и является следствием трения обнаженных сочленяющихся костных поверхностей друг о друга. Суставные костные поверхности при этом становятся неровными. Это свидетельствует о глубоком дегенеративном процессе в покровном хряще или о его исчезновении. Изменения целостности суставного хряща, что предшествует его количественному уменьшению, может быть результатом уплотнения кортикальной и трабекулярной костной ткани, непосредственно расположенных под хрящом.

Рентгенологические симптомы, необязательные для постановки диагноза первичного остеоартроза

Околосуставной краевой дефект костной ткани. Хотя этот рентгенологический симптом, который может наблюдаться при ОА, определен Altman с коллегами, как “эрозия суставной поверхности”, термин “околосуставной краевой дефект костной ткани” более предпочтителен, так как точной гистологической характеристики этих рентгенологически выявляемых изменений пока не дано. У больных с ОА они небольшие с участком остеосклероза в основании, при этом окружающая их костная ткань не имеет разрежения костной структуры, что характерно для истинных эрозий, выявляемых при ревматоидном артрите, которые не имеют склеротических изменений в основании и часто определяются на фоне околосуставного остеопороза.

Субхондральные кисты – рентгенологически проявляются, как кольцевидные дефекты трабекулярной костной ткани в субхондральном отделе кости с четко определяемым склеротическим ободком. Субхондральные кисты формируются в результате резорбции костной ткани в области высокого внутрисуставного давления, в месте наибольшей нагрузки на суставную поверхность. Чаще всего эти кисты появляются при обострении заболевания и находятся в зоне наиболее узкой части суставной щели. Они характерны для ОА тазобедренных суставов и могут обнаруживаться как в головке бедренной кости, так и в крыше вертлужной впадины. О динамике изменений субхондральных кист судят по их количеству и размерам.

Внутрисуставные обызвествленные хондромы – образуются из участков некротизированного суставного хряща, а также могут являться фрагментом костной ткани – остеофита или продуцироваться синовиальной оболочкой. Хондромы обычно имеют небольшие размеры, находятся между суставными поверхностями костей или лежат сбоку от эпифизов костей, имеют различную форму (округлую, овальную, удлиненную) и неравномерную крапчатую структуру, связанную с отложением кальцийсодержащих веществ в хрящевую ткань. Количество их в суставе минимальное (1–2 хондромы).

Хондромы обычно имеют небольшие размеры, находятся между суставными поверхностями костей или лежат сбоку от эпифизов костей, имеют различную форму (округлую, овальную, удлиненную) и неравномерную крапчатую структуру, связанную с отложением кальцийсодержащих веществ в хрящевую ткань. Количество их в суставе минимальное (1–2 хондромы).

В коленном суставе за обызвествленную хондрому можно принять сесамовидную кость (fabella) в подколенной ямке, которая при ОА коленного сустава также меняет свою форму, положение и размеры. Деформация fabella является одним из симптомов ОА коленного сустава.

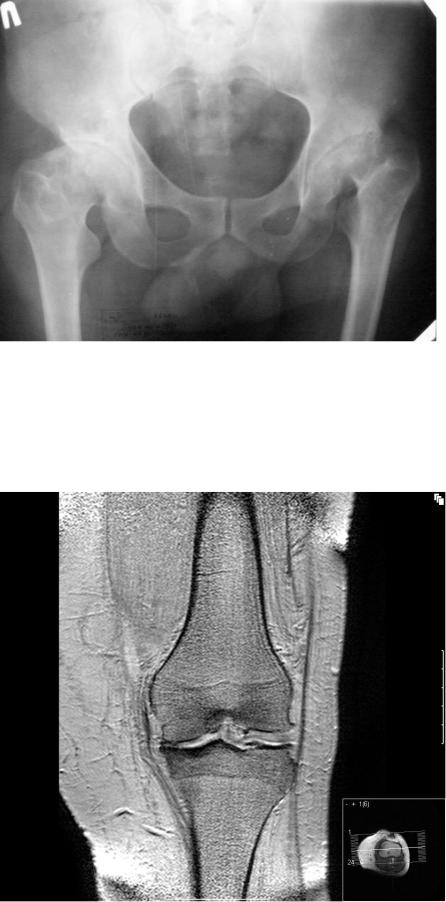

Рентгенологическая диагностика остеоартроза тазобедренных суставов

На точность оценки ширины суставной щели в тазобедренных суставах влияют 3 фактора: позиция больного, поворот конечности и правильная центрация рентгеновского луча при рентгенографии сустава. Сравнение ОА изменений в тазобедренных суставах у одних и тех же больных в 2–х положениях (стоя и лежа) показало, что в положении больного стоя ширина суставной щели была достоверно меньше, чем когда больной лежал на столе. Cуставная щель сужена в большей степени тогда, когда стопа направлена кнутри. Смещение рентгеновской трубки в сторону от центра сустава может достоверно изменить ширину суставной щели. При этом рекомендуется, чтобы центральный рентгеновский луч проходил через центр бедренной головки. Правда, необходимо отметить тот факт, что раздельная рентгенография тазобедренных суставов приводит к увеличению лучевой нагрузки на пациентов.

Cуставная щель сужена в большей степени тогда, когда стопа направлена кнутри. Смещение рентгеновской трубки в сторону от центра сустава может достоверно изменить ширину суставной щели. При этом рекомендуется, чтобы центральный рентгеновский луч проходил через центр бедренной головки. Правда, необходимо отметить тот факт, что раздельная рентгенография тазобедренных суставов приводит к увеличению лучевой нагрузки на пациентов.

В начальных стадиях (1–2 стадии по Kellgren) ОА тазобедренных суставов при рентгенологическом исследовании определяются: незначительное сужение суставной щели, слабовыраженный субхондральный остеосклероз, точечные кальцификаты в области наружного края крыши вертлужной впадины (зачаток остеофитов), заострение краев ямки бедренной головки в области прикрепления круглой связки бедренной головки (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная Rо-графия тазобедренного сустава в прямой проекции.

Деформирующий остеоартроз II ст. по Kollgren. Крупные остеофиты на краях суставных поверхностей. Грибовидная деформация бедренной головки

по Kollgren. Крупные остеофиты на краях суставных поверхностей. Грибовидная деформация бедренной головки

• прогрессирующее сужение суставной щели

• формирование различной формы и размеров остеофитов на краях суставных поверхностей вертлужной впадины, бедренной головки, отчего она со временем приобретает грибовидную форму. В средней части вертлужной впадины возможно формирование клиновидного остеофита, который может обусловить латеральное смещение бедренной головки

• углубление вертлужной впадины может быть связано с развитием остеофитов; протрузия ее возможна на фоне остеопороза или истончения костей, составляющих дно вертлужной впадины

• выраженный субхондральный остеосклероз. Проявляется в первую очередь в области крыши вертлужной впадины, затем в верхнем отделе бедренной головки

• в далеко зашедших случаях – уменьшение в объеме и уплощение суставной поверхности бедренной головки на фоне выраженной кистовидной перестройки костной ткани, чередующейся с участками субхондрального остеосклероза. Костные кисты могут быть единичными или множественными. Возникают они в верхней части вертлужной впадины или в зоне наибольшей нагрузки на суставную поверхность бедренной головки

Костные кисты могут быть единичными или множественными. Возникают они в верхней части вертлужной впадины или в зоне наибольшей нагрузки на суставную поверхность бедренной головки

• асептический некроз бедренной головки

• подвывихи бедренной кости чаще вверх и латерально, реже вверх и медиально

• уплотнение костной ткани и укорочение шейки бедренной кости.

Свободные внутрисуставные тельца при коксартрозе выявляются редко.

При вторичном диспластичном коксартрозе все рентгенологические симптомы развиваются рано (в молодом или среднем возрасте) и могут закончиться асептическим некрозом бедренной головки и подвывихом или полным вывихом бедра.

Описан ишемический коксартроз с быстрым сужением суставной щели, перестройкой костной структуры в головке и шейке бедренной кости, ранними остеосклеротическими изменениями, но без значительного остеофитоза, с достаточно быстрым развитием деструкции бедренной головки.

Рентгенологическая диагностика остеоартроза коленных суставов

Коленные суставы – одни из самых трудных для правильного рентгенологического исследования из–за их структурной сложности и широкого диапазона движений. ОА в коленных суставах может быть ограниченно распространенным даже в определенном отделе сустава, что также затрудняет диагностику изменений в суставе. Последние клинические и эпидемиологические работы подтвердили важность исследования пателлофеморального сустава в оценке ОА коленного сустава, так как совместное исследование этих суставов обнаруживает заболевание приблизительно в 50% от всех обследованных больных и доказывает, что к прямой рентгенографии коленных суставов необходимо в обязательном порядке добавлять прицельный снимок надколенника в боковой или аксиальной проекции. Незначительно согнутый в положении стоя и в прямой проекции коленный сустав является наиболее приемлемым положением для объективной оценки ширины суставной щели. Каждый коленный сустав сгибается так, чтобы опорные площадки суставной поверхности большеберцовой кости стали горизонтальными, шли параллельно с центральным рентгеновским пучком и были перпендикулярны кассете. Центр сустава (суставной щели) должен совпадать с центром рентгеновского луча.

ОА в коленных суставах может быть ограниченно распространенным даже в определенном отделе сустава, что также затрудняет диагностику изменений в суставе. Последние клинические и эпидемиологические работы подтвердили важность исследования пателлофеморального сустава в оценке ОА коленного сустава, так как совместное исследование этих суставов обнаруживает заболевание приблизительно в 50% от всех обследованных больных и доказывает, что к прямой рентгенографии коленных суставов необходимо в обязательном порядке добавлять прицельный снимок надколенника в боковой или аксиальной проекции. Незначительно согнутый в положении стоя и в прямой проекции коленный сустав является наиболее приемлемым положением для объективной оценки ширины суставной щели. Каждый коленный сустав сгибается так, чтобы опорные площадки суставной поверхности большеберцовой кости стали горизонтальными, шли параллельно с центральным рентгеновским пучком и были перпендикулярны кассете. Центр сустава (суставной щели) должен совпадать с центром рентгеновского луча. Рентгенологическое исследование феморопателлярного сустава может быть проведено в положении больного лежа на животе с максимально согнутой в коленном суставе ногой или с использованием метода Ahlback, когда больной стоит и коленный сустав согнут под углом 30° от вертикального положения. В этом положении сустав находится под функциональной нагрузкой, гарантируется, что поверхности сустава хорошо видны, обеспечивается более точная оценка хрящевой ткани, чем в том случае, когда больному проводится исследование в положении лежа.

Рентгенологическое исследование феморопателлярного сустава может быть проведено в положении больного лежа на животе с максимально согнутой в коленном суставе ногой или с использованием метода Ahlback, когда больной стоит и коленный сустав согнут под углом 30° от вертикального положения. В этом положении сустав находится под функциональной нагрузкой, гарантируется, что поверхности сустава хорошо видны, обеспечивается более точная оценка хрящевой ткани, чем в том случае, когда больному проводится исследование в положении лежа.

Рентгенологическая диагностика артроза феморопателлярного сустава в боковой и аксиальной проекциях характеризуется: сужением суставной щели между надколенником и бедром; остеофитами на задних углах надколенника и мыщелков бедренной кости; субхондральным остеосклерозом надколенника; единичными субхондральными кистами со склеротическим ободком.

Данный артроз почти всегда наружный, иногда наружный и внутренний, редко – только внутренний (диагностируется только по аксиальному снимку).

Ранние рентгенологические признаки (соответствуют 1–2 стадиям артроза по Kellgren):

1. Вытягивание и заострение краев межмыщелкового возвышения большеберцовой кости (в месте прикрепления крестообразной связки).

2. Небольшое сужение суставной щели (чаще в медиальном отделе сустава).

3. Заострение краев суставных поверхностей мыщелков бедренной и большеберцовой кости, чаще в медиальном отделе сустава (связано с большей нагрузкой на этот отдел сустава), особенно при наличии варусной деформации сустава; реже – в латеральной части или одновременно в обеих половинах суставной поверхности (рис. 2).

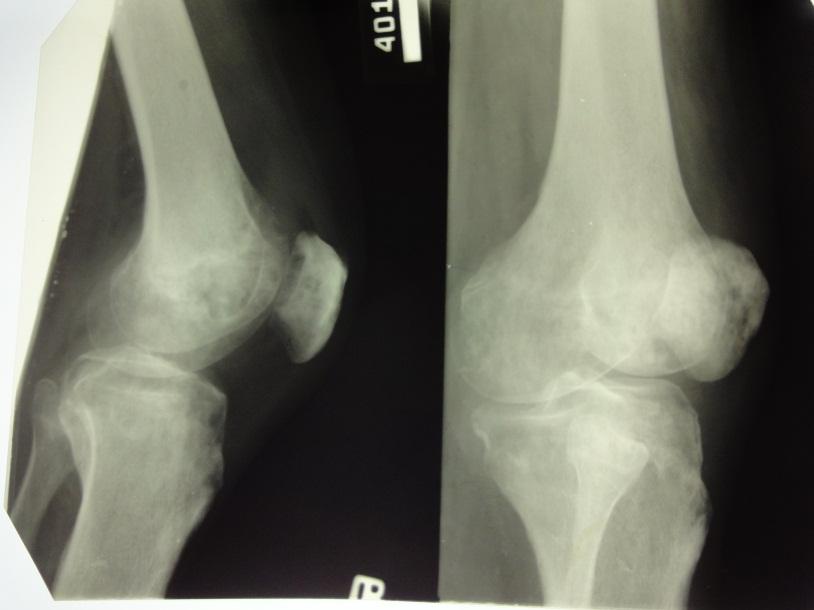

Рис. 2. Rо-графия коленных суставов в боковой проекции.

Артроз феморопателлярных суставов (больше слева). Артроз коленных суставов (I ст по Kollgren справа, IV ст. по Kollgren слева)

• нарастает сужение суставной щели

• развивается субхондральный остеосклероз в наиболее нагруженной части сустава

• появляются множественные крупные остеофиты на боковых, передних и задних краях суставных поверхностей

• редко обнаруживаются субхондральные кисты

Вторичный синовит с развитием субпателлярной или подколенной кисты Бейкера:

• суставные поверхности бедренной и большеберцовой кости уплощаются, становятся неровными и теряют свою анатомо–функциональную дифференциацию

• многогранную неправильную форму преобретает сесамовидная кость (fabella)

• могут обнаруживаться обызвествленные хондромы

• редко возможно развитие асептических некрозов мыщелков костей.

Остеартроз проксимальных и дистальных межфаланговых суставов

Стандартная рентгенография кистей проводится в прямой проекции. Пальцы расположены вместе, кисти лежат ровно на кассете на одной линии с осью, проходящей через предплечья и запястья.

Начальные проявления (соответствуют 1–2 стадиям артроза по Kellgren):

Небольшие заострения краев или остеофиты с нерезким субхондральным остеосклерозом; мелкие, субхондрально расположенные кисты при нормальной или слегка суженной суставной щели, мелкие кальцификаты в мягких тканях в области боковых краев суставных поверхностей костей.

Выраженные изменения (соответствуют 3–4 стадиям артроза по Kellgren):

Умеренно выраженные или крупные остеофиты, деформация краев суставных поверхностей, значительное сужение суставных щелей, остеосклероз (узелки Гебердена в дистальных межфаланговых суставах и узелки Бушара в проксимальных), кисты со склеротическим ободком, краевые дефекты суставных поверхностей, при этом костные выступы с одной стороны могут вклиниваться в другую. Обычно краевые дефекты окружены зоной остеосклероза (рис. 3).

Обычно краевые дефекты окружены зоной остеосклероза (рис. 3).

Рис. 3. Обзорная Rо-графия кистей.

Множественные артрозы дистальных и проксимальных межфаланговых суставов. Множественные узелки Гебердена и Бушара. Выраженный артроз 1-го левого запястнопястного сустава

Методы для оценки прогрессирования ОА основываются на выявлении изменений рентгенологических симптомов в суставах. Длительные исследования рентгенологических изменений у больных с ОА в коленных суставах, получавших негормональное противовоспалительное лечение, показало отсутствие рентгенологического прогрессирования заболевания после 2–х лет наблюдений и минимальные различия между группами, получавшими лечение, и в контроле. Отсутствие достоверных изменений в этих и других, длительных исследованиях дают основание предполагать, что рентгенологические симптомы при стандартной рентгенографии суставов остаются относительно стабильными в течение длительного периода времени при ОА и предложению, что более чувствительная технология, такая как микрофокусная рентгенография суставов, должна более широко использоваться при оценке динамики изменений.

В микрофокусных рентгеновских аппаратах применяются специальные рентгеновские трубки с точечным источником излучения. Количественная микрофокусная рентгенография с прямым увеличением изображения показывает достаточную чувствительность по выявлению мелких изменений в структуре костей. С помощью этого метода прогрессирование ОА и эффект от проводимого лечения может быть зарегистрирован и точно измерен за достаточно короткое время между исследованиями. Это достигается благодаря стандартизации исследования и использованию рентгенографической измерительной процедуры, улучшению качества получаемых рентгенограмм суставов с прямым увеличением изображения, что позволяет регистрировать невидимые на стандартных рентгенограммах структурные детали кости. WHO/ILAR рекомендуют измерять ширину суставной щели вручную методом Lequesne с использованием увеличительной линзы и расчетом ширины сустава в различных точках. Такие измерения показывают, что при повторных измерениях коэффициент вариации составляет 3,8% . Развитие микрокомпьютерной и анализирующей изображения техники обеспечивает более точный метод измерения изменений в анатомии суставов, чем ручные методы. Цифровая обработка рентгеновского изображения сустава позволяет автоматически измерить ширину суставной щели компьютером. Ошибка исследователя практически исключается, потому что точность при повторных измерениях устанавливается самой системой.

Это достигается благодаря стандартизации исследования и использованию рентгенографической измерительной процедуры, улучшению качества получаемых рентгенограмм суставов с прямым увеличением изображения, что позволяет регистрировать невидимые на стандартных рентгенограммах структурные детали кости. WHO/ILAR рекомендуют измерять ширину суставной щели вручную методом Lequesne с использованием увеличительной линзы и расчетом ширины сустава в различных точках. Такие измерения показывают, что при повторных измерениях коэффициент вариации составляет 3,8% . Развитие микрокомпьютерной и анализирующей изображения техники обеспечивает более точный метод измерения изменений в анатомии суставов, чем ручные методы. Цифровая обработка рентгеновского изображения сустава позволяет автоматически измерить ширину суставной щели компьютером. Ошибка исследователя практически исключается, потому что точность при повторных измерениях устанавливается самой системой.

.

Остеосклероз — это… Что такое Остеосклероз?

изменение структуры костной ткани, сопровождающееся увеличением количества костных перекладин (балок) и уменьшением межбалочных костномозговых пространств в единице объема кости. Наблюдается как в губчатом, так и в корковом веществе.

При О. происходит утолщение кортикального слоя в основном за счет внутренних отделов кости. Это приводит к сужению костномозгового пространства; при крайней степени выраженности процесса костномозговой канал полностью закрывается, и кость приобретает гомогенную плотную структуру — эбурнеация кости.

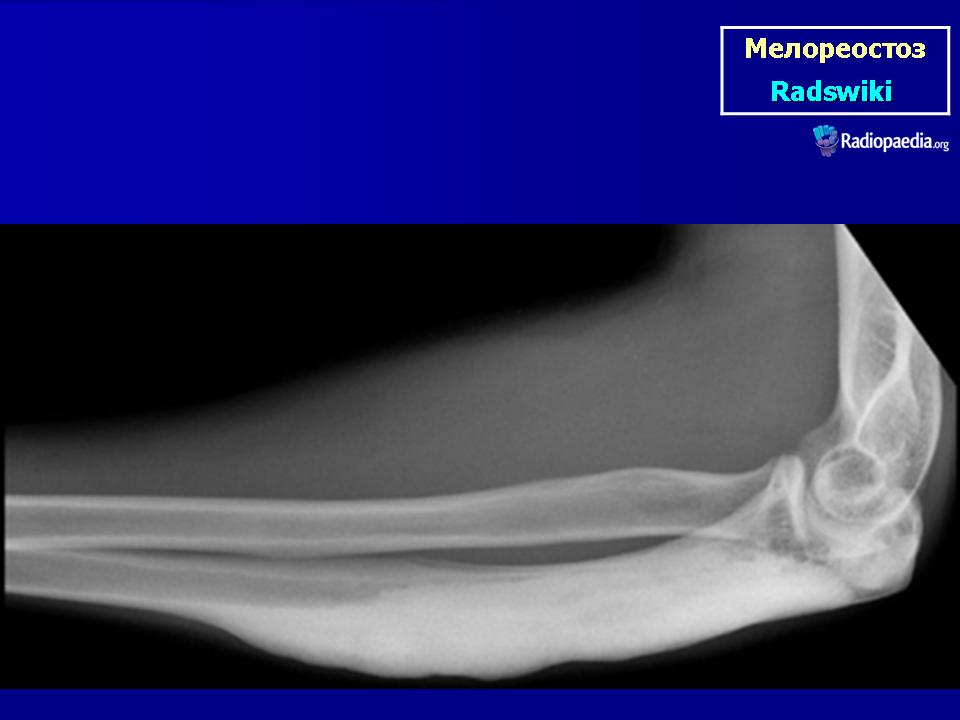

В зависимости от причины возникновения различают три основных вида О.: физиологический, или функциональный, часто наблюдаемый в процессе роста скелета в области ростковых зон, по ходу основных так называемых силовых линий кости; идиопатический, связанный с пороками развития костной ткани, например в процессе онтогенеза, при остеопойкилии (Остеопойкилия), мраморной болезни (Мраморная болезнь), Мелореостозе; посттравматический, развивающийся на почве патологических процессов при заживлении переломов костей. Кроме того, выделяют О. при воспалительных заболеваниях, когда изменяется структура губчатого вещества с появлением отдельных участков уплотнения кости без четких контуров, которые имеют тенденцию к слиянию между собой; реактивный О.

Наблюдается как в губчатом, так и в корковом веществе.

При О. происходит утолщение кортикального слоя в основном за счет внутренних отделов кости. Это приводит к сужению костномозгового пространства; при крайней степени выраженности процесса костномозговой канал полностью закрывается, и кость приобретает гомогенную плотную структуру — эбурнеация кости.

В зависимости от причины возникновения различают три основных вида О.: физиологический, или функциональный, часто наблюдаемый в процессе роста скелета в области ростковых зон, по ходу основных так называемых силовых линий кости; идиопатический, связанный с пороками развития костной ткани, например в процессе онтогенеза, при остеопойкилии (Остеопойкилия), мраморной болезни (Мраморная болезнь), Мелореостозе; посттравматический, развивающийся на почве патологических процессов при заживлении переломов костей. Кроме того, выделяют О. при воспалительных заболеваниях, когда изменяется структура губчатого вещества с появлением отдельных участков уплотнения кости без четких контуров, которые имеют тенденцию к слиянию между собой; реактивный О. — реакцию кости на опухолевый или дистрофический процесс, проявляющийся возникновением на границе с неизмененной костной тканью зоны склероза. Особой формой является токсический О., развивающийся в результате токсического действия некоторых металлов или других веществ.

Существует группа наследственно детерминированных заболеваний скелета, ведущим признаком которых служит О. Различный характер О. и сочетание его с другими признаками послужили основанием для выделения этих заболеваний в самостоятельные нозологические формы, которые включены в Международную номенклатуру наследственных заболеваний костей (Париж, 1983). К их числу относятся остеопетроз, дизостеосклероз, пикнодизостоз и склероостеоз.

Остеопетроз (мраморная болезнь, остеосклероз, болезнь Альберс-Шенберга) в зависимости от времени появления первых клинических признаков описан как две нозологические формы — остеопетроз с ранней и поздней манифестацией. Однако различия между ними не только во времени проявления, но и в характере наследования.

— реакцию кости на опухолевый или дистрофический процесс, проявляющийся возникновением на границе с неизмененной костной тканью зоны склероза. Особой формой является токсический О., развивающийся в результате токсического действия некоторых металлов или других веществ.

Существует группа наследственно детерминированных заболеваний скелета, ведущим признаком которых служит О. Различный характер О. и сочетание его с другими признаками послужили основанием для выделения этих заболеваний в самостоятельные нозологические формы, которые включены в Международную номенклатуру наследственных заболеваний костей (Париж, 1983). К их числу относятся остеопетроз, дизостеосклероз, пикнодизостоз и склероостеоз.

Остеопетроз (мраморная болезнь, остеосклероз, болезнь Альберс-Шенберга) в зависимости от времени появления первых клинических признаков описан как две нозологические формы — остеопетроз с ранней и поздней манифестацией. Однако различия между ними не только во времени проявления, но и в характере наследования. Первая форма наследуется по аутосомно-доминантному типу, а вторая — по аутосомно-рецессивному.

Остеопетроз с ранней манифестацией проявляется с рождения макроцефалией, сочетающейся с гидроцефалией, а также низким ростом, патологическими переломами и гепатоспленомегалией. Возможно развитие симптомов сдавления черепных нервов (нарушение зрения и слуха). При рентгенологическом исследовании отмечают гомогенную структуру костей и отсутствие костномозгового канала. Метафизы длинных трубчатых костей булавовидно расширены. Характерен склероз основания черепа, сопровождающийся уменьшением пневматизации его синусов. Поражение костей при остеопетрозе приводит к нарушению кроветворения из-за избыточного развития компактного вещества, в результате чего часто наблюдается анемия и другие признаки угнетения гемопоэза.

Первая форма наследуется по аутосомно-доминантному типу, а вторая — по аутосомно-рецессивному.

Остеопетроз с ранней манифестацией проявляется с рождения макроцефалией, сочетающейся с гидроцефалией, а также низким ростом, патологическими переломами и гепатоспленомегалией. Возможно развитие симптомов сдавления черепных нервов (нарушение зрения и слуха). При рентгенологическом исследовании отмечают гомогенную структуру костей и отсутствие костномозгового канала. Метафизы длинных трубчатых костей булавовидно расширены. Характерен склероз основания черепа, сопровождающийся уменьшением пневматизации его синусов. Поражение костей при остеопетрозе приводит к нарушению кроветворения из-за избыточного развития компактного вещества, в результате чего часто наблюдается анемия и другие признаки угнетения гемопоэза.При остеопетрозе с поздней манифестацией те же симптомы появляются не раньше, чем в возрасте 5—10 лет, и остеосклероз у этих больных не носит генерализованного характера.

Дизостеосклероз — заболевание, проявляющееся в раннем детском возрасте уменьшением роста, склерозированием костей, нарушением развития зубов из-за гипоплазии эмали, неврологическими нарушениями (атрофией зрительного нерва, бульбарным параличом и др. ), которые обусловлены сдавлением черепных нервов. О. при дизостеосклерозе охватывает длинные трубчатые кости, а также кости черепа, ребра, ключицы и кости таза. Тела позвонков плоские, также склерозированы. В длинных трубчатых костях склероз распространяется на эпифизы и диафизы. Метафизы расширены, но рентгенологически их структура в основном не отличается от нормальной. Тип наследования — аутосомно-рецессивный.

Пикнодизостоз (акроостеолитический остеопетроз) — разновидность карликовости, обусловленной укорочением конечностей. Время проявления пикнодизостоза вариабельно, но чаще заболевание начинается в первые годы жизни. Лицо больных имеет характерные особенности: увеличенные лобные бугры, гипертелоризм, клювовидный нос, широкий угол нижней челюсти. При пикнодизостозе возникают патологические переломы, нарушаются рост и развитие зубов. Кисти укорочены (акромелия), определяется гипоплазия дистальных фаланг. О. наиболее выражен в дистальных отделах конечностей. Тип наследования — аутосомно-рецессивный.

), которые обусловлены сдавлением черепных нервов. О. при дизостеосклерозе охватывает длинные трубчатые кости, а также кости черепа, ребра, ключицы и кости таза. Тела позвонков плоские, также склерозированы. В длинных трубчатых костях склероз распространяется на эпифизы и диафизы. Метафизы расширены, но рентгенологически их структура в основном не отличается от нормальной. Тип наследования — аутосомно-рецессивный.

Пикнодизостоз (акроостеолитический остеопетроз) — разновидность карликовости, обусловленной укорочением конечностей. Время проявления пикнодизостоза вариабельно, но чаще заболевание начинается в первые годы жизни. Лицо больных имеет характерные особенности: увеличенные лобные бугры, гипертелоризм, клювовидный нос, широкий угол нижней челюсти. При пикнодизостозе возникают патологические переломы, нарушаются рост и развитие зубов. Кисти укорочены (акромелия), определяется гипоплазия дистальных фаланг. О. наиболее выражен в дистальных отделах конечностей. Тип наследования — аутосомно-рецессивный. Склеростеоз проявляется в раннем детском возрасте. Лицо больных плоское, переносица уплощена, определяются гипертелоризм и прогнатия. Характерными признаками являются кожная синдактилия, сочетающаяся с диспластичными ногтями пальцев кисти. При рентгенологическом исследовании определяется остеосклероз ключиц, основания черепа и нижней челюсти. В длинных трубчатых костях склероз охватывает только утолщенный кортикальный слой. Тип наследования — аутосомно-рецессивный. Библиогр.: Волков М.В. Болезни костей у детей, М., 1985; Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов, кн. 1—2, М., 1964.

Склеростеоз проявляется в раннем детском возрасте. Лицо больных плоское, переносица уплощена, определяются гипертелоризм и прогнатия. Характерными признаками являются кожная синдактилия, сочетающаяся с диспластичными ногтями пальцев кисти. При рентгенологическом исследовании определяется остеосклероз ключиц, основания черепа и нижней челюсти. В длинных трубчатых костях склероз охватывает только утолщенный кортикальный слой. Тип наследования — аутосомно-рецессивный. Библиогр.: Волков М.В. Болезни костей у детей, М., 1985; Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов, кн. 1—2, М., 1964.перестройка костной структуры, характеризующаяся увеличением числа костных перекладин в единице объема кости, их утолщением, деформацией и уменьшением костномозговых полостей вплоть до полного их исчезновения; выявляется рентгенологически.

Остеосклеро́з генерализо́ванный (о. generalisata) — см. Остеосклероз системный.

Остеосклеро́з диффу́зный (о. diffusa) — равномерный О., главным образом диафизарных отделов трубчатых костей; наблюдается, например, при хронических остеомиелитах.

diffusa) — равномерный О., главным образом диафизарных отделов трубчатых костей; наблюдается, например, при хронических остеомиелитах.

Остеосклеро́з ограни́ченный (о. localisata; син. О. очаговый) — О. сравнительно небольшого участка кости; обычно является результатом регенерации костной ткани в очаге ее воспалительной деструкции.

Остеосклеро́з очаго́вый (о. focalis) — см. Остеосклероз ограниченный.

Остеосклеро́з распространённый — О. нескольких костей или целых отделов скелета.

Остеосклеро́з систе́мный (о. systemica; син. О. генерализованный) — О. всех костей скелета; встречается, например, при мраморной болезни, при лейкозе.Артрозы

АРТРОЗ – это хроническое заболевание суставов, при котором происходят дегенеративно-дистрофические изменения всех суставных элементов: внутрисуставного хряща, костей, связок, околосуставных мышц, суставных сумок, суставной жидкости.

Классификация артроза по стадиям

- 0 стадия – отсутствие явных рентгенологических признаков;

- I стадия – кистовидная перестройка костной структуры, линейный остеосклероз в субхондральных отделах, появление маленьких краевых остеофитов;

- II стадия – симптомы первой стадии и более выраженный остеосклероз – сужение суставной щели;

- III стадия – выраженный субхондральный остеосклероз, большие краевые остеофиты, значительное сужение суставной щели;

- IV стадия – грубые массивные остеофиты, суставная щель прослеживается с трудом, эпифизы костей, образующих сустав, деформированы, резко уплотнены.

Причины

Артроз может стать результатом травмы, чрезмерной физической нагрузки на сустав, избыточного веса, эндокринных расстройств, нарушения обменных процессов в организме, снижения кровотока сустава. Имеет значение и наследственный фактор.

По причинам развития артроз делят на следующие виды:

- Артроз первичный (идиопатический) – возникает вследствие нарушения соотношения процессов дегенерации и синтеза в хрящевой ткани.

- Артроз вторичный – возникает в суставе с нарушением нормального соотношения суставных поверхностей и перераспределением нагрузки на хрящ, концентрацией давления на его определенные участки. Происходит дегенерация ранее измененного хряща.

По локализации артроз различают:

Артроз локализованный: поражается заболеванием один сустав Артроз генерализованный (полиартроз): происходит поражение нескольких суставов

Симптомы

- боль во время нагрузки на сустав, утихающая в покое

- при прогрессировании заболевания боль становится постоянной

- хруст при движениях в суставе

- чувство напряжения мышц в области сустава

- ломота в суставе при переохлаждениях

- появление припухлости в суставе, а со временем – его деформация

- ограничение движений в суставе

Диагностика

Артроз выявляется при осмотре врачом травматологом-ортопедом на основании типичных клинических признаков и наличии характерных изменений на рентгенограммах.

Лечение

Методы лечения артроза зависят от выявления причин его возникновения, локализации и стадии болезни.

Самолечение артроза или же игнорирование его симптоматики может отразиться необратимыми изменениями в суставах и опорно-двигательном аппарате в целом. Лечение должно осуществляться только квалифицированными специалистами на основе современных методик с применением сертифицированных препаратов.

ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ I ТИПА | Соловьева

Введение

Болезнь Гоше (БГ) — наиболее частая форма наследственных ферментопатий, объединенных в группу лизосомных болезней накопления. В основе заболевания лежит наследственный дефицит активности кислой β-глюкозидазы (глюкоцереброзидазы, ГЦБ) — лизосомного фермента, участвующего в деградации продуктов клеточного метаболизма [1—3]. Заболевание встречается с частотой от 1:40 000 до 1:60 000 у представителей всех этнических групп; в популяции евреев-ашкенази частота заболевания достигает 1:450-1:1000 [4].

БГ впервые была описана в 1882 г. французским врачом Philippe C.E. Gaucher, который выделил патогномоничные для данного заболевания клетки — макрофаги, накапливающие липиды, позднее названные клетками Гоше. В 1901 г. БГ квалифицировали как лизосомную болезнь накопления с аутосомно-рецессивным типом наследования. В 1965 г. было установлено, что причиной заболевания является врожденный дефицит ГЦБ — лизосомного фермента, участвующего в расщеплении гликосфинголипидов мембран разрушающихся клеток, в частности глюкоцереброзида [3, 4].

БГ наследуется по аутосомно-рецессивному механизму. Присутствие двух мутантных аллелей гена ГЦБ ассоциировано со снижением (или отсутствием) каталитической активности ГЦБ, что приводит к накоплению в цитоплазме клеток неутилизированных липидов [3].

ГЦБ содержится во всех клетках организма, однако дефицит этого фермента имеет наибольшее значение для антигенперерабатывающих макрофагов, поскольку важная функция этих клеток-«мусорщиков» состоит в деградации клеток крови (лейкоцитов, эритроцитов), закончивших свой жизненный цикл. Отсутствие ГЦБ или низкая активность фермента приводят к накоплению в лизосомах макрофагов неутилизированных липидов и образованию характерных клеток накопления (клеток Гоше) [3—5].

Отсутствие ГЦБ или низкая активность фермента приводят к накоплению в лизосомах макрофагов неутилизированных липидов и образованию характерных клеток накопления (клеток Гоше) [3—5].

Накопление в цитоплазме макрофагов нерасщепленных продуктов метаболизма сопровождается продукцией этими клетками провоспалительных цитокинов, аутокринной стимуляцией моноцитопоэза (продукция моноцитов — клеток-предшественников макрофагов — в костном мозге) и увеличением абсолютного количества макрофагов в местах их «физиологического дома» (селезенка, печень, костный мозг, легкие), что проявляется гепато- и спленомегалией, инфильтрацией макрофагами костного мозга, легких и других органов [5, 6].

Патогенез многообразных клинических проявлений БГ прежде связывали с накоплением в органах и тканях перегруженных липидами макрофагов, механическим замещением и нарушением нормальной структуры тканей клетками Гоше. Согласно современной концепции, в основе заболевания лежит не столько механическое накопление «переполненных продуктами деградации» макрофагов в органах и тканях, сколько активация и расстройства многочисленных функций этих клеток, в том числе нарушение регуляции кроветворения и метаболизма костной ткани, что, предположительно, лежит в основе цитопенического синдрома и поражения костной системы [5].

БГ I типа — наиболее частый клинический вариант заболевания, встречается как у детей, так и взрослых. Средний возраст больных ко времени манифестации заболевания варьирует от 30 до 40 лет. Трудности при раннем выявлении заболевания обусловлены вариабельностью клинических проявлений на ранних стадиях болезни, а также их малой специфичностью [7]. Основные симптомы БГ включают спленомегалию, гепатомегалию, цитопению, поражение костносуставной системы. Поражение костной системы при БГ I типа встречается в 70—100 % случаев. Преимущественно поражаются длинные трубчатые кости и позвоночник. При этом отмечается исключительная гетерогенность характера и степени выраженности изменений костно-суставной системы, причина которой до настоящего времени остается неясной [7, 8].

Помимо этого, трудности вызывает как первичная, так и дифференциальная диагностика БГ с рядом других гематологических, онкологических и соматических заболеваний. Связано это с неспецифическими клиническими проявлениями и сходной лучевой семиотикой этих заболеваний [9].

Основой современной диагностики БГ является биохимический анализ активности ГЦБ в лейкоцитах крови. Диагноз подтверждают лабораторно при сниже — нии активности фермента менее 30 % от нормального значения [10]. Степень снижения активности фермента не коррелирует с тяжестью клинических проявлений и течения заболевания [3]. Современное лечение БГ заключается в назначении пожизненной заместительной ферментной терапии (ЗФТ) рекомбинантной ГЦБ [5, 10]. Таким образом, очевидна необходимость полноценного клинико-лабораторного обследования таких больных, а также использование комплекса методов лучевой диагностики для оценки степени тяжести поражения костно-суставной системы [11].

Цель работы — представить лучевую семиотику обратимых и необратимых изменений костно-суставной системы при БГ I типа и определить роль магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике и оценке степени тяжести поражения костно-суставной системы у больных БГ I типа.

Материалы и методы

Проведен анализ данных лучевых исследований, выполненных у больных БГ I типа, которые находились на лечении в отделении орфанных заболеваний ФГБУ НМИЦ гематологии МЗ РФ с 2010 по 2018 г. SE, Т2SE, STIR. Исследования проводились на двух магнитно-резонансных томографах: Signa Profile фирмы General Electric (США) с индукцией магнитного поля 0,23 Т с использованием катушек Body Flex Coil (M и L), Ingenia фирмы Philips (Нидерланды) с индукцией магнитного поля 1,5 Т с использованием катушек dStream Anterior, dStream Posterior.

SE, Т2SE, STIR. Исследования проводились на двух магнитно-резонансных томографах: Signa Profile фирмы General Electric (США) с индукцией магнитного поля 0,23 Т с использованием катушек Body Flex Coil (M и L), Ingenia фирмы Philips (Нидерланды) с индукцией магнитного поля 1,5 Т с использованием катушек dStream Anterior, dStream Posterior.

Рисунок 1. Рентгенограмма бедренных костей в прямой проекции. Булавовидная деформация дистальных метадиафизов бедренных костей с расширением костномозговых каналов по типу колб Эрленмейера

Figure 1. Plain radiograph of femurs in direct projection. Erlenmeyer flask deformity of femurs

Результаты

Рентгенография

Классическую рентгенографию использовали для первичной оценки структурных изменений костей, что позволило установить грубые патологические изменения костно-суставной системы при БГ, преимущественно необратимого характера:

- деформацию костей по типу колб Эрленмейера;

- неоднородность костной структуры;

- асептические некрозы головок бедренных костей;

- патологические переломы.

- Деформация костей по типу колб Эрленмейера

Представляет собой заметное расширение костномозгового канала дистальных отделов бедренных и проксимальных отделов большеберцовых костей с истончением коркового слоя изнутри вследствие нарушения ремоделирования костной ткани (рис. 1). Деформация костей по типу колб Эрленмейера выявлена у 97 % больных.

Рисунок 2. Рентгенограммы бедренных костей в прямых проекциях. Костная структура дистальных отделов бедренных костей очагово разрежена с чередованием склеротического компонента. Деформирована по крупноячеистому (а) и пятнисто- поротическому типам (б)

Figure 2. Plain radiographs of femurs in direct projections. Bone structure of distal femurs discharged by foci with alternation of the sclerotic component. Deformed by coarse (a) and spotty-porotic types (б)

Рисунок 3. Рентгенограмма тазобедренных суставов в прямой проекции. Асептический некроз головки правой бедренной кости в стадии исхода. Вторичный остеоартроз правого тазобедренного сустава

Вторичный остеоартроз правого тазобедренного сустава

Figure 3. Plain radiograph of hips in direct projection. Osteonecrosis of right femoral head. Secondary osteoarthrosis of right hip joint

- Неоднородность костной структуры

Структура костей при БГ различной степени выраженности была разрежена за счет проявления остео- пении и общего остеопороза. Внутренние контуры кортикального слоя становились слегка смазанными, наружные оставались гладкими. Главным образом в губчатых концах длинных костей выявлялись небольшие очаговые округлые и овальные ограниченные просветления, окруженные реактивными уплотнениями — склеротическими участками, в результате чего кость приобретала широкопетлистую или пятнисто-поротическую структуру. Иногда данные очаги остеолизиса сливались в более крупные дефекты, отделенные друг от друга перекладинами, косо и поперечно пересекающими кость, и рисунок становился крупноячеистым (рис. 2). Вышеописанные изменения встречались у 57 % обследованных больных.

- Асептические некрозы головок бедренных костей

Часто структурные изменения определялись в головке и шейке бедренной кости (табл. 1). В тяжелых случаях деструктивные явления были настолько резко выражены, что головка разрушилась, что было выявлено в 26 % случаев. В результате отмечалась ее грибовидная деформация с укорочением шейки бедренной кости, что сопровождалось развитием вторичного остеоартроза тазобедренного сустава (рис. 3).

- Патологические переломы

Вследствие истончения кортикального слоя больших трубчатых костей течение БГ в 8 % случаев осложнялось патологическими переломами, которым чаще всего подвергались проксимальные отделы бедренных костей (рис. 4).

Рисунок 4. Рентгенограмма проксимального отдела правой бедренной кости в прямой проекции. Патологический подвертельный перелом бедренной кости с поперечным смещением и частичным вклинением отломков

Figure 4. Plain radiograph of proximal right femur in direct projection. Pathological subtrochanteric fracture of the femur with a transverse displacement and partial penetrations of fragments

Pathological subtrochanteric fracture of the femur with a transverse displacement and partial penetrations of fragments

Рисунок 5. МРТ бедренных костей в корональной проекции (Т1-ВИ режим). Выраженная инфильтрация костного мозга бедренных костей и костей таза. Гомогенный тип. Распространенность — 4 области

Figure 5. MRI of femurs in coronal projection (Ti-WI). Expressed bone marrow infiltration of femurs and pelvic bones. Homogenous type. Prevalence — 4 areas

В таблице 1 представлена частота встречаемости необратимых изменений костно-суставной системы у 86 обследованных больных БГ.

Магнитно-резонансная томография

МРТ позволяет оценить состояние костного мозга у взрослых больных БГ, а также выявить:

- инфильтрацию костного мозга клетками Гоше;

- трабекулярный отек, медуллярный и кортико-ме- дуллярный остеонекроз как проявления ишемии костного мозга;

- остеосклероз;

- остеолизис.

Таблица 1. Изменения костей (по данным рентгенографии, n = 86)

Изменения костей (по данным рентгенографии, n = 86)

Table 1. Bone changes (according to X-ray, n = 86)

№ | Вид изменений Type of changes | Количество больных (%) Number of patients (%) |

|---|---|---|

1 | Деформация по типу колб Эрленмейера Erlenmeyer flask deformity | 83 (97) |

2 | Неоднородность костной структуры Heterogeneity of bone structure | 49 (57) |

3 | Асептический некроз головок бедренных костей Osteonecrosis of femoral heads | 22 (26) |

4 | Патологические переломы Pathological fracture | 7 (8) |

- Инфильтрация костного мозга клетками Гоше Специфическая инфильтрация костного мозга клетками Гоше носила как очаговый, так и диффузный характер и на МРТ проявлялась изменением интенсивности сигнала с повышенного на гипоинтенсивный в Т1- и Т2-взвешенных изображениях (ВИ) (рис.

5). Встречалась у 95 % нелеченых больных, включенных в исследование. Степень распространенности, выраженности и характер инфильтрации костного мозга значительно варьировали.

5). Встречалась у 95 % нелеченых больных, включенных в исследование. Степень распространенности, выраженности и характер инфильтрации костного мозга значительно варьировали.

МРТ позволила провести динамический контроль за состоянием костного мозга у больных старше 25 лет. На фоне проводимой ЗФТ структура вещества костно — го мозга восстанавливалась, происходило увеличение процентного содержания жира, что подтверждается повышением интенсивности МР-сигнала от костного мозга (рис. 6).

- Трабекулярный отек, медуллярный и кортико-медул- лярный остеонекроз как проявления ишемии костного мозга

На МРТ участки трабекулярного отека костного мозга (обратимая фаза ишемии) визуализировались в 27 % случаев, характеризовались промежуточной интенсивностью сигнала в Т1-ВИ и гиперинтенсив- ным сигналом в Т2-ВИ, последовательностях Stir (рис. 7).

Необратимые ишемические изменения костного мозга у больных определялись в эпифизах (асептический или кортико-медуллярный остеонекроз), а также в метафизах и диафизах костей (медуллярный остеонекроз). МР-признаки остеонекроза варьировали в зависимости от стадии патологического процесса и встречались у 55 % больных. Для необратимой фазы специфична картина поражения, к кото рой были отнесены хорошо видимые в Т1- и в Т2-ВИ гипоинтенсивные линии, своей конфигурацией напоминающие географическую карту. Чаще всего при БГ поражались головки бедренных костей, дистальные отделы бедренных и проксимальные отделы большеберцовых костей (рис. 8, 9). Кортико-медуллярный остеонекроз выявлен у 28 % больных, медуллярный — у 53 %.

МР-признаки остеонекроза варьировали в зависимости от стадии патологического процесса и встречались у 55 % больных. Для необратимой фазы специфична картина поражения, к кото рой были отнесены хорошо видимые в Т1- и в Т2-ВИ гипоинтенсивные линии, своей конфигурацией напоминающие географическую карту. Чаще всего при БГ поражались головки бедренных костей, дистальные отделы бедренных и проксимальные отделы большеберцовых костей (рис. 8, 9). Кортико-медуллярный остеонекроз выявлен у 28 % больных, медуллярный — у 53 %.

Рисунок 6. МРТ бедренных костей в корональной проекции (а, б: Т1-ВИ режим). Инфильтрация костного мозга клетками Гоше до лечения (а) и полный ее регресс через 5 лет терапии (б)

Figure 6. MRI of femurs in coronal projection (a, б: TT-WIj. Bone marrow infiltration by Gauche cells before treatment (aj and it’s complete regression after 5 years of treatment (б)

Рисунок 7. МРТ тазобедренных суставов в корональной проекции (режим Stir). Отек костного мозга головки и шейки правой бедренной кости

Отек костного мозга головки и шейки правой бедренной кости

Figure 7. MRI of hip joints in coronal projection (Stirj. Bone marrow edema of head and neck right femur

Выпот в полость сустава обычно отмечался в случаях, когда некрозу подвергались эпифизы костей, образующих сустав. При этом кортикальный слой, покрывающий некротический участок костного мозга, истончался с развитием вдавленного субхондрального перелома. В дальнейшем происходило полное отделение секвестра от эпифиза кости линией высокой интенсивности на Т2-ВИ и низкой на Т1-ВИ, что соответствовало стадии фрагментации (рис. 10). Стадия исхода кортико-медуллярного остеонекроза характеризовалась преобладанием деформирующих изменений с формированием вторичного остеоартроза и была выявлена у 26 % больных (рис. 11).

Рисунок 8. МРТ тазобедренных суставов в корональной (а: Т1-ВИ режим) и аксиальной (б: Т2-ВИ режим) проекциях. Кортико-медуллярный остеонекроз в головке правой бедренной кости. Секвестрация некротического участка

Секвестрация некротического участка

Figure 8. MRI of hip joints in coronal (a: ТТ-WI) and transversal (б: T2-WI) projections. Cortico-medullary osteonecrosis in right femoral head. Sequestration of necrotic area

Рисунок 9. МРТ бедренных костей в корональной проекции (режим Т2-ВИ). Медуллярный остеонекроз в диафизах бедренных костей

Figure 9. MRI of femurs in coronal projection (T2-WI). Medullary osteonecrosis in diaphysis of femurs

Рисунок 10. МРТ правого тазобедренного сустава в корональной проекции (режим Stir). Субхондрально расположенный некротический фрагмент в головке бедренной кости

Figure 10. MRI of right hip joint in coronal projection (Stir). Subchondral necrotic fragment located in femoral head

Рисунок 11. МРТ тазобедренных суставов в корональной проекции (Т2-ВИ режим). Асептический некроз головки правой бедренной кости в стадии исхода; вторичный остеоартроз правого тазобедренного сустава

Figure 11. MRI of hip joints in coronal projection (T2-WI). Osteonecrosis of right femoral head. Secondary osteoarthrosis of right hip joint

- Остеосклероз

В 12 % случаев распространенный остеонекроз приводил к формированию постинфарктного остеосклероза костного мозга, который на МР-томограммах визуализировался в виде гипоинтенсивных зон во всех импульсных последовательностях (рис. 12).

- Остеолизис

Истончение костной ткани при БГ приводило к деструкции кости и сопровождалось формированием участков остеолизиса, которые по лучевым признакам были похожи на солитарные костные кисты. У 7 % больных на МР-томограммах визуализировались участки овальной вытянутой формы, которые были четко отграничены от окружающей костной ткани низкоинтенсивной полоской эндостальной оссифика- ции. Структура полостей была однородной или ячеисто-трабекулярной с наличием содержимого жидкостного или геморрагического характера (рис. 13).

Описанные структурные изменения костей встречались как изолированно, так и в различных сочетаниях. В соответствии с анализом МР-томограмм обследованных по специализированному формализованному протоколу больных были получены следующие данные.

Рисунок 12. МРТ бедренных костей в корональной проекции (Т1-ВИ режим). Участки постинфарктного остеосклероза в диафизах и дистальных метафизах бедренных костей

Figure 12. MRI of femurs in coronal projection (T2-WI). Areas of postinfarction osteosclerosis in diaphysis and distal metaphysis of femurs

Рисунок 13. МРТ бедренных костей в корональной проекции (Т2-ВИ режим). Массивный участок остеолизиса в дистальном метадиафизе левой бедренной кости

Figure 13. MRI of femurs in coronal projection (T2-WI). Huge area of osteolysis in distal metadiaphysis of left femur

Таблица 2. Обратимые изменения (по данным МРТ, n = 86)

Table 2. Reversible changes (according to MRI, n = 86)

№ | Вид изменений Type of changes | Количество больных (%) Number of patients (%) | |

|---|---|---|---|

1

| Инфильтрация костного мозга Bone marrow infiltration | 82 (95) | |

Тип Type | гомогенная homogeneous | 71 (82) | |

гетерогенная heterogeneous | 11 (13) | ||

выраженная expressed | 25 (29) | ||

Степень выраженности Severity

| умеренно выраженная moderately expressed | 43 (50) | |

слабовыраженная weakly expressed | 14 (16) | ||

Распространенность (модифицированная шкала Дюссельдорфа) Prevalence (modified DOsseldorf score)

| 1 область I area | 1 (1) | |

2 области 2 areas | 4 (5) | ||

3 области 3 areas | 0 | ||

4 области 4 areas | 39 (45) | ||

5 областей 5 areas | 1 (1) | ||

6 областей 6 areas | 37 (43) | ||

2 | Трабекулярный отек костного мозга Trabecular bone marrow edema | 23 (27) | |

- Обратимые изменения костно-суставной системы выявили у 82 (95 %) больных (табл. 2). Сочетание инфильтрации костного мозга с трабекулярным отеком обнаружили у 27 % больных.

- Необратимые изменения костно-суставной системы имели место у 83 (97 %) больных (табл. 3). Сочетание различных видов необратимых изменений обнаружили у 49 (57 %) больных. Наиболее часто встречались следующие сочетания:

а) деформация по типу колб Эрленмейера + медуллярный остеонекроз — 46 (53 %) больных;

б) деформация по типу колб Эрленмейера + кортикомедуллярный остеонекроз + вторичный остеоартроз — 22 (26 %) больных;

в) деформация по типу колб Эрленмейера + медул- лярный/кортико-медуллярный остеонекроз + остеосклероз — 10 (12 %) больных.

По данным анализа МР-томограмм у 3 из 86 больных патологические изменения костно-суставной системы отсутствовали. Остальные больные (п = 83) были разделены на 4 группы в зависимости от степени тяжести поражения костно-суставной системы:

- легкое поражение костей — 34 (40 %) больных;

- умеренно тяжелое — 26 (30 %) больных;

- тяжелое поражение костей — 21 (24 %) больной;

- сверхтяжелое поражение костей — 2 (2 %) больных.

Обсуждение

Анализ накопленных данных показал многообразие лучевой семиотики поражения костной системы при БГ I типа. Поражение костно-суставной системы является типичным проявлением БГ и варьирует от бессимптомной инфильтрации костного мозга, остеопении до тяжелейшего остеопороза с патологическими переломами и асептическими некрозами костей, ведущими к развитию вторичных остеоартрозов и, как следствие, необратимых ортопедических дефектов [12]. Возможно развитие тяжелых сопутствующих заболеваний (например, костно-суставной туберкулез) [13], жизненно опасных осложнений в виде тотальной деструкции костной ткани с множественными патологическими переломами [14]. По данным Международного регистра БГ [7], включающего 2004 больных из 39 стран, наиболее частыми симптомами вовлечения костной системы были деформация костей по типу колб Эрленмейра (61 %), инфильтрация костного мозга (59 %) и остеопения (50 %). Несколько реже встречались медуллярные (35 %) и кортико-медуллярные (34 %) остеонекрозы, патологические переломы (26 %).

Таблица 3. Необратимые изменения (по данным МРТ, n = 86)

Table 3. Irreversible changes (according to MRI, n = 86)

№ | Вид изменений Type of changes | Количество больных (%) Number of patients (%) | |

|---|---|---|---|

1 | Деформация по типу колб Эрленмейера Erlenmeyer flask deformity | 83 (97) | |

| Остеонекроз Osteonecrosis | 47 (55) | |

2 | медуллярный medullary | 46 (53) | |

кортико-медуллярный cortico-medullary | 23 (28) | ||

3 | Вторичный остеоартроз Secondary osteoarthrosis | 22 (26) | |

4 | Остеосклероз Osteosclerosis | 10 (12) | |

5 | Остеолизис Osteolysis | 6 (7) | |

6 | Патологический перелом Pathological fracture | 7 (8) | |

Основная роль в оценке тяжести поражения костносуставной системы при БГ принадлежит лучевым методам диагностики. По характеру поражения костей в настоящей работе были выделены обратимые и необратимые изменения. К обратимым изменениям отнесли инфильтрацию костного мозга клетками Гоше, которая может ассоциироваться с развитием остеопении и остеопороза, а также отеком костного мозга. К необратимым: остеонекрозы, очаги остеолизиса, остеосклероз, патологические переломы и деформации костей, вторичную артропатию. Деформация костей по типу колб Эрленмейера носит необратимый характер, но не имеет клинического и прогностического значения [3], поэтому не рассматривалась как критерий тяжести поражения костносуставной системы при БГ.

Для характеристики степени тяжести поражения костно-суставной системы при БГ мы разработали следующие критерии [15].

- Легкое поражение костей:

- инфильтрация и/или отек костного мозга бедренных костей.

- Умеренно тяжелое:

- инфильтрация и/или отек костного мозга бедренных костей;

- участки медуллярного остеонекроза бедренных костей.

- Тяжелое поражение костей:

- инфильтрация и/или отек костного мозга бедренных костей;

- участки медуллярного остеонекроза бедренных костей;

- участки кортико-медуллярного остеонекроза бедренных костей с развитием вторичного остеоартроза;

- остеосклероз;

- остеолизис;

- единичные патологические переломы.

- Сверхтяжелое поражение костей:

- инфильтрация и/или отек костного мозга бедренных костей;

- участки медуллярного остеонекроза бедренных костей;

- участки кортико-медуллярного остеонекроза бедренных костей с развитием вторичного остеоартроза;

- остеосклероз;

- остеолизис;

- множественные патологические переломы. Приведенные выше критерии показывают, что степень тяжести поражения костно-суставной системы определяется преимущественно наличием необратимых изменений, которые, в свою очередь, определяют тяжесть течения БГ I типа и качество жизни больных.

Таким образом, лучевая семиотика поражений костно-суставной системы у больных БГ достаточно типичная и вместе с тем крайне вариабельная, что обусловлено разнообразием проявлений от легких, обратимых, до крайне тяжелых, необратимых изменений. МРТ является «золотым стандартом» современной диагностики поражения костей при БГ, так как позволяет объективно оценивать вовлечение костного мозга и степень тяжести поражения костно-суставной системы у больных БГ. Продемонстрирована высокая чувствительность данного метода в выявлении обратимых изменений костной системы, которые невозможно визуализировать с помощью классической рентгенографии. Ранняя диагностика и своевременно начатая терапия позволяют предотвратить развитие необратимых ортопедических дефектов, определяющих качество жизни больных БГ I типа.

Публикации в СМИ

Остеосклероз и остеопетроз — собирательные и на практике идентичные понятия, характеризующие относительное увеличение содержания костной ткани в составе костей, что приводит к уменьшению объёма костномозговых полостей с неизбежным нарушением гемопоэза.

• Остеопетроз (мраморная болезнь). Известно несколько наследуемых форм: доминантно наследуемая болезнь Альберса-Шёнберга (*166600, 1p21–p13, ген CSF1, Â) и рецессивные — злокачественная (*259700, 11q12–q13, ген OPB1, r), мягкая (259710, r) и летальная (259720, r) формы. Частота всех форм — около 1:20 000. Клинически: остеосклероз, множественные переломы, остеомиелит, гиперостоз черепа, хронический ринит вследствие сужения носовых ходов, гепатоспленомегалия, вызванная компенсаторным экстрамедуллярным кроветворением; паралич лицевого нерва, анемия, вызванная уменьшением объёма костного мозга. Лабораторно: повышение активности ЩФ.

• Болезнь ван Бухема (*239100, 17q11.2, ген VBCH, r). Клинически: гиперостоз черепа, атрофия зрительного нерва, ухудшение слуха, головные боли, паралич черепных нервов, остеосклероз, утолщение длинных трубчатых костей. Лабораторно: гиперфосфатаземия. Синонимы: •• Генерализованный кортикальный гиперостоз •• Гиперфосфатаземия поздняя •• Эндостальный гиперостоз.

• Остеосклероз, кортикальный гиперостоз и синдактилия (*269500, r). Клинически: кортикальный гиперостоз черепа, квадратная челюсть, атрофия зрительного нерва, сходящееся косоглазие, экзофтальм, вальгусная деформация ног, кожная синдактилия, радиальное отклонение терминальных фаланг, дистрофия ногтей, врождённый паралич лицевого нерва, аносмия, увеличенное ВЧД, метафизарная дисплазия.

• Остеопетроз входит в состав наследуемых сложных синдромов: •• Сочетание остеопетроза и инфантильной формы нейроаксонной дистрофии (600329, ?r vs. протяжённой делеции синдром) •• Остеопетроз и почечный канальцевый ацидоз 1 типа (синдром Жибо–Венсела) вследствие недостаточности карбоангидразы II •• Пикнодизостозы (265800).

Лечение • Симптоматическое, ортопедическое, кальцитриол • В тяжёлых случаях — пересадка костного мозга.

МКБ-10 • Q78.2 Остеопетроз

Страница не найдена |

Страница не найдена |404. Страница не найдена

Архив за месяц

ПнВтСрЧтПтСбВс

12

12

1

3031

12

15161718192021

25262728293031

123

45678910

12

17181920212223

31

2728293031

1

1234

567891011

12

891011121314

11121314151617

28293031

1234

12

12345

6789101112

567891011

12131415161718

19202122232425

3456789

17181920212223

24252627282930

12345

13141516171819

20212223242526

2728293031

15161718192021

22232425262728

2930

Архивы

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Метки

Настройки

для слабовидящих

Раздел 13 опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области

001. К кистам воспалительного происхождения всегда относится

а) собственно фолликулярная киста

б) радикулярная киста

в) киста резцового канала

г) киста прорезывания

д) десневая киста

002. Чаще поражается одонтогенными кистами

а) верхняя челюсть

б) обе челюсти одинаково

в) нижняя челюсть

г) скуловая кость

д) челюстные кости не поражаются

003. Укажите характерные рентгенологические признаки радикулярных кист

а) деформация периодонтальной щели причинного зуба

б) деструкция костной ткани с четко выраженными границами, захватывающими корень причинного зуба

в) неограниченная деструкция периодонтальной щели причинного зуба

г) остеосклероз альвеолярной кости в области причинного зуба

д) периостальная реакция игольчатой формы или в виде козырька

004. Опухоли челюстных костей у детей классифицируются

а) по локализации

б) по характеру течения

в) по клинико-морфологическим признакам

г) по частоте обнаружения

д) не назван

005. Наиболее характерным признаком, отличающим опухолевый процесс у детей и взрослых, является

а) частота обнаружения

б) дизонтогенетическая природа

в) быстрота роста

г) преимущественное поражение определенных тканей

д) не назван

006. Самыми распространенными из опухолей мягких тканей у детей являются

а) сосудистые опухоли

б) эпителиальные опухоли

в) пигментные опухоли

г) фибропластические опухоли

д) не названы

007. Наиболее часто встречающимся у детей видом доброкачественных опухолей мягких тканей челюстно-лицевой области является

а) фиброма

б) папиллома

в) гемангиома

г) липома

д) миобластомиома

008. Для злокачественных новообразований у детей характерны

а) четкость границ между опухолью и окружающими тканями

б) медленный рост

в) инфильтратный рост

г) высокая степень дифференциации клеток

д) все перечисленные

009. Для установления диагноза злокачественного новообразования надо использовать

а) данные рентгенологического обследования

б) результаты патоморфологического исследования

в) ни один из перечисленных

г) клиническую картину заболевания и анамнез

д) только все в комплексе

010. К «органоспецифическим опухолям» челюсти относится

а) адамантинома

б) фиброзная дисплазия челюстей

в) эозинофильная гранулема

г) саркома челюсти

д) не указана

011. К истинным доброкачественным опухолям относится

а) остеобластокластома

б) деформирующий остоз

в) зубосодержащая киста

г) травматическая костная киста

д) оссифицирующий периостит

012. Механизм вздутия костной ткани при внутрикостной кисте объясняется

а) за счет скопления гноя в кистозной полости

б) за счет деструктивных изменений вокруг кисты

в) за счет наполнения полости кисты трансудатом

г) за счет продуктивных изменений в кости

д) за счет дистопии зубов

013. Укажите характер роста доброкачественной опухоли у детей

а) медленный рост

б) быстрый рост по сравнению со взрослым человеком

в) быстрый рост после 14 лет

г) быстрый рост только до 1 года

д) нет особенности роста

014. Изменить цвет кожи в подчелюстной области может

а) лимфангиома

б) гемангиома

в) аплазия слюнной железы

г) боковая киста шеи

д) ничего из перечисленного

015. По клиническим признакам похожа на остеомиелит челюстей

а) саркома Юнга

б) фиброзная дисплазия челюстей

в) остеобластокластома

г) фолликулярная киста

д) одонтома

016. Очень часто обнаруживается сразу после рождения ребенка следующая опухоль челюстно-лицевой области

а) остеобластокластома

б) остеома

в) гемангиома

г) папиллома

д) в этом возрасте не обнаруживается

017. Заполнена продуктами сальных и потовых желез

а) зубосодержащая киста

б) дермоидная киста

в) срединная киста шеи

г) ретенционная киста слюнных желез

д) десневая киста

018. Первыми симптомами чаще всего являются боли, которые имеют неясную локализацию и создается впечатление, что болят зубы

а) при остеоме

б) при одонтоме

в) при остеогенной саркоме

г) при остеобластокластоме

д) при гемангиоме

019. Какие опухоли и опухолеподобные образования имеют симптом «пергаментного хруста»?

а) одонтогенные воспалительные кисты челюстей

б) кистозная форма остеобластокластомы

в) амелобластома

г) все перечисленное

д) гемангиома

020. Лучшим методом лечения зубосодержащих кист у детей является

а) пломбирование за верхушку «причинных» зубов

б) пломбирование зуба с резекцией верхушек корня

в) цистомия без удаления постоянных зубов из полости кисты

г) цистомия с удалением постоянных зубов из полости кисты

д) любой из перечисленных

021. Какие молочные зубы наиболее часто являются причиной развития корневых воспалительных кист у детей?

а) 51,61

б) 53,63III

в) 85,84,74,75

г) 55,54,64,65

д) 52,62,72,82

022. Показанием к вскрытию гематомы прорезывания (кисты прорезывания) являются

а) интенсивность окраски

б) величина гематомы

в) локализация в области определенного зуба

г) воспаление гематомы

д) всегда требуется вскрытие

023. Укажите отличительный признак, позволяющий поставить диагноз «зубосодержащая киста» тела нижней челюсти соответственно в 85,84

а) 85,84 разрушение или лечение по поводу периодонтита

б) выбухание вестибулярной стороны нижней челюсти

в) наличие деформации и «крипитация» костной ткани

г) гноетечение из свищевого хода соответственно 85 по переходной складке

д) данные рентгенограммы нижней челюсти в боковой проекции

024. Обязательным видом дополнительного исследования для постановки диагноза кисты челюсти является

а) электроодонтодиагностика

б) клинический анализ крови

в) исследование кистовой жидкости

г) рентгенография

д) анализ мочи

025. Наиболее постоянным клиническим симптомом одонтогенной кисты челюсти является

а) острый периостит

б) вздутие (деформация) челюсти

в) свищевой ход

г) отсутствие зубов в зоне процесса

д) не назван

026. Укажите наиболее целесообразный и доступный метод рентгенологического обследования при радикулярной кисте верхней челюсти в области 25,26

а) внутриротовая рентгенограмма

б) обзорная рентгенограмма придаточных пазух

в) контрастная рентгенография

г) рентгенограмма «вприкус»

д) не назван

027. Ребенок 9 лет обратился с жалобами на плотную припухлость в области нижней челюсти слева. Заметил ее месяц назад. Лечение не проводилось. Имеется незначительная асимметрия лица за счет припухлости в области нижней челюсти слева. Определяются увеличенные, подвижные, безболезненные подчелюстные лимфатические узлы. При пальпации переходной складки в области 73,36 определяется плотное безболезненное вздутие кости, в области 74,75 — участок флуктуации. 74,75 — запломбированы. Зубы имеют розоватый цвет, подвижны, перкуссия безболезненная, в 74 — кариозная полость. Предполагаемый диагноз

а) обострение хронического периодонтита 74,75

б) острый периостит нижней челюсти

в) хронический продуктивный периостит нижней челюсти

г) зубосодержащая киста

д) радикулярная киста в области 74,75

028. Ребенок 9 лет обратился с жалобами на плотную припухлость в области нижней челюсти слева. Заметил ее месяц назад. Лечение не проводилось. Имеется незначительная асимметрия лица за счет припухлости в области нижней челюсти слева. Определяются увеличенные, подвижные, безболезненные подчелюстные лимфатические узлы. При пальпации переходной складки в области 73,36 определяется плотное безболезненное вздутие кости, в области 74,75 — участок флуктуации. 74,75 — запломбированы. Зубы имеют розоватый цвет, подвижны, перкуссия безболезненная, в 74 — кариозная полость. Для дифференциальной диагностики между перечисленных выше заболеваний необходим дополнительное исследование

а) ЭОД

б) рентгенография

в) перкуссия зубов

г) пальпация переходной складки

д) клинический анализ крови

029. Ребенок 9 лет обратился с жалобами на плотную припухлость в области нижней челюсти слева. Заметил ее месяц назад. Лечение не проводилось. Имеется незначительная асимметрия лица за счет припухлости в области нижней челюсти слева. Определяются увеличенные, подвижные, безболезненные подчелюстные лимфатические узлы. При пальпации переходной складки в области 73,36 определяется плотное безболезненное вздутие кости, в области 74,75 — участок флуктуации. 74,75 — запломбированы. Зубы имеют розоватый цвет, подвижны, перкуссия безболезненная, в 74 — кариозная полость. Обязательным в лечении у данного больного при любом из перечисленных выше диагнозов будет

а) противовоспалительная лекарственная терапия

б) удаление 74,75

в) физиотерапевтическое лечение

г) лечение 74,75,36

д) удаление 74,75,36

030. Ребенок 9 лет обратился с жалобами на плотную припухлость в области нижней челюсти слева. Заметил ее месяц назад. Лечение не проводилось. Имеется незначительная асимметрия лица за счет припухлости в области нижней челюсти слева. Определяются увеличенные, подвижные, безболезненные подчелюстные лимфатические узлы. При пальпации переходной складки в области 73,36 определяется плотное безболезненное вздутие кости, в области 74,75 — участок флуктуации. 74,75 — запломбированы. Зубы имеют розоватый цвет, подвижны, перкуссия безболезненная, в 74 — кариозная полость. Радиальному хирургическому вмешательству должно предшествовать

а) лечение 74,75

б) лечение 74

в) удаление 74,75

г) противовоспалительная терапия

д) санация полости рта

031. Ребенок 9 лет обратился с жалобами на плотную припухлость в области нижней челюсти слева. Заметил ее месяц назад. Лечение не проводилось. Имеется незначительная асимметрия лица за счет припухлости в области нижней челюсти слева. Определяются увеличенные, подвижные, безболезненные подчелюстные лимфатические узлы. При пальпации переходной складки в области 73,36 определяется плотное безболезненное вздутие кости, в области 74,75 — участок флуктуации. 74,75 — запломбированы. Зубы имеют розоватый цвет, подвижны, перкуссия безболезненная, в 74 — кариозная полость. Методом выбора у данного больного является

а) пломбирование за верхушку 74,75

б) цистотомия

в) цистэктомия

г) удаление 74,75

д) цистэктомия с трансплантацией зачатков зубов

032. Ребенок 14 лет жалуется на утолщение тела нижней челюсти слева. Деформацию заметил 4 месяца назад; отмечает ее значительное увеличение за этот период. В последнюю неделю появились ноющие боли в зубах этой половины челюсти, это и заставило больного обратиться к врачу. Имеется асимметрия лица за счет вздутия нижней челюсти слева. Подчелюстные лимфатические узлы слева несколько увеличены, подвижны, безболезненны. При пальпации нижней челюсти снаружи и со стороны преддверия полости рта определяется увеличенная в объеме кость от 33до 37. Поверхность ее гладкая, безболезненная. Слизистая альвеолярного отростка имеет выраженный сосудистый рисунок. 36 — запломбирован по поводу среднего кариеса. 34,35 — подвижность 1 степени. Предполагаемый диагноз

а) продуктивный остеомиелит

б) новообразование

в) одонтогенная киста

г) острый одонтогенный периостит

д) порок развития челюсти

033. Ребенок 14 лет жалуется на утолщение тела нижней челюсти слева. Деформацию заметил 4 месяца назад; отмечает ее значительное увеличение за этот период. В последнюю неделю появились ноющие боли в зубах этой половины челюсти, это и заставило больного обратиться к врачу. Имеется асимметрия лица за счет вздутия нижней челюсти слева. Подчелюстные лимфатические узлы слева несколько увеличены, подвижны, безболезненны. При пальпации нижней челюсти снаружи и со стороны преддверия полости рта определяется увеличенная в объеме кость от 33до 37. Поверхность ее гладкая, безболезненная. Слизистая альвеолярного отростка имеет выраженный сосудистый рисунок. 36 — запломбирован по поводу среднего кариеса. 34,35 — подвижность 1 степени. Наиболее информативным методом исследования для дифференциальной диагностики предложенных заболеваний является

а) ЭОД

б) рентгенография

в) клинический анализ крови

г) определение степени подвижности зубов

д) данные анамнеза (динамика процесса)

034. Самым надежным методом исследования для постановки диагноза является

а) ЭОД

б) рентгенография

в) данные анамнеза (динамика процесса)

г) биопсия

д) клинический анализ крови

035. Для этого больного нужно использовать следующий метод лечения

а) консервативная лекарственная терапия

б) физиотерапевтическое лечение

в) удаление подвижных зубов

г) хирургическое лечение в условиях поликлиники

д) хирургическое лечение в условиях стационара

Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookieЭтот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

- В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.

- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.

- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.

- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.

- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Результаты визуализации и оценка метаболического заболевания костей