Подслизистое образование желудка: Подслизистые новообразования желудочно-кишечного тракта в эндоскопической практике

Подслизистые новообразования желудочно-кишечного тракта в эндоскопической практике

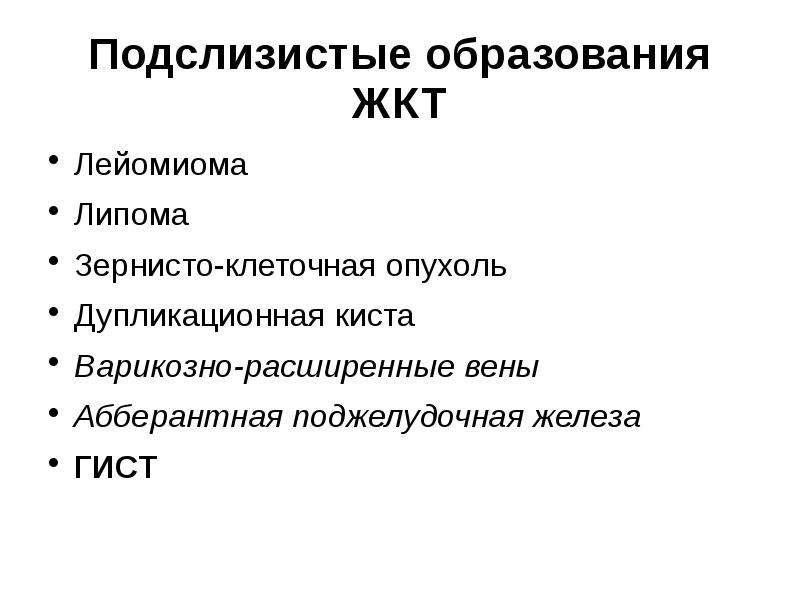

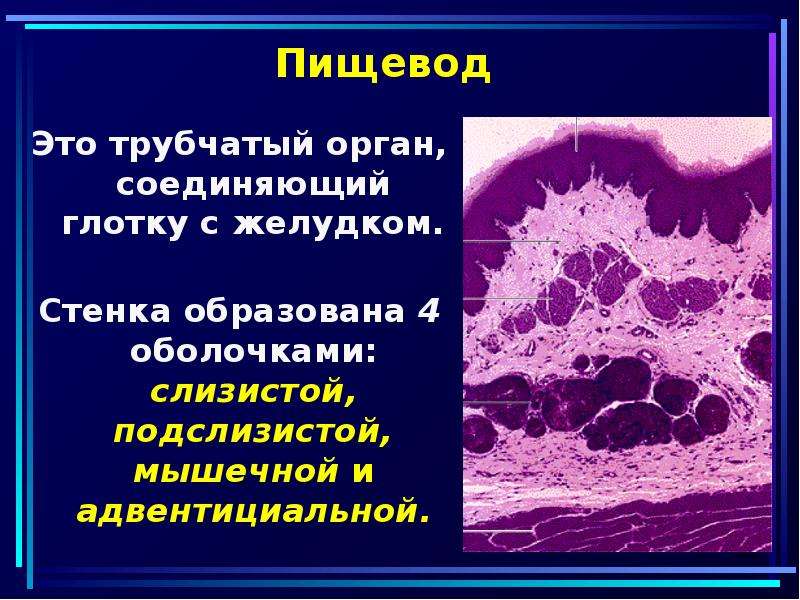

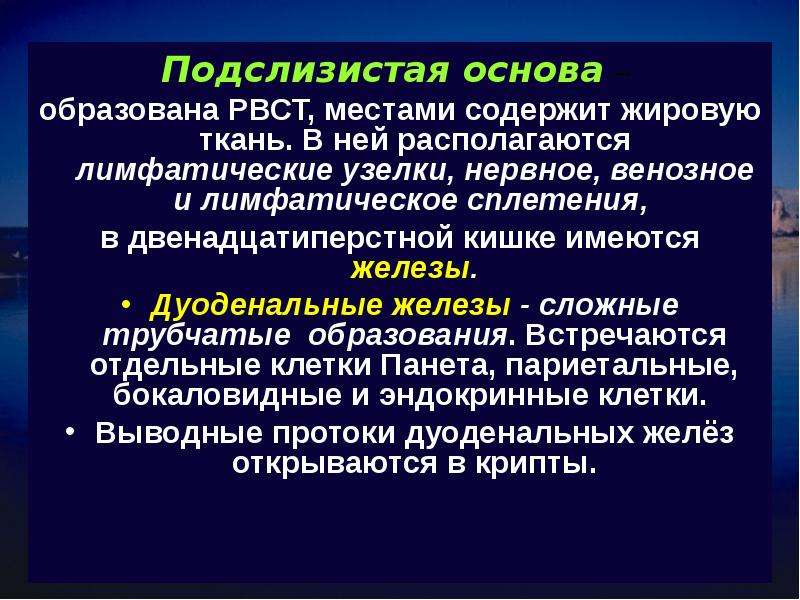

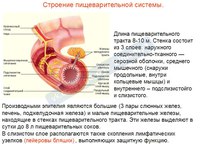

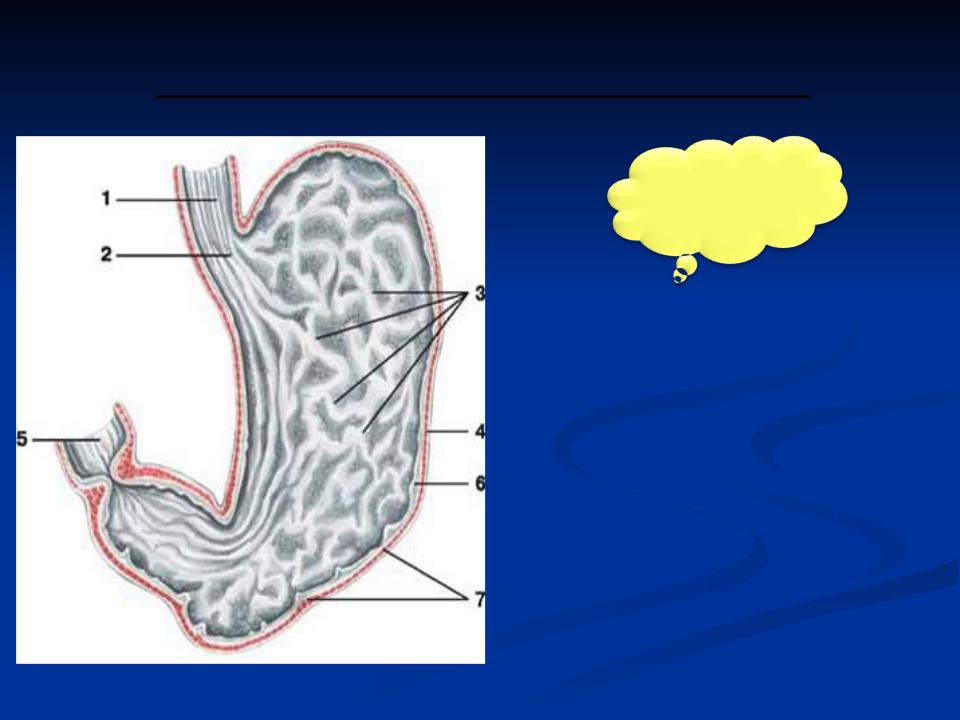

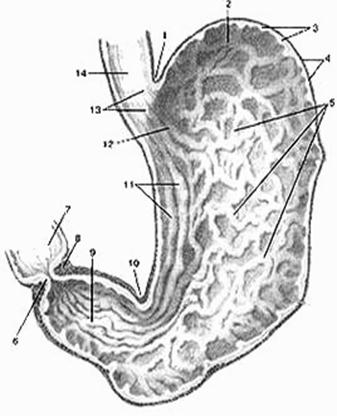

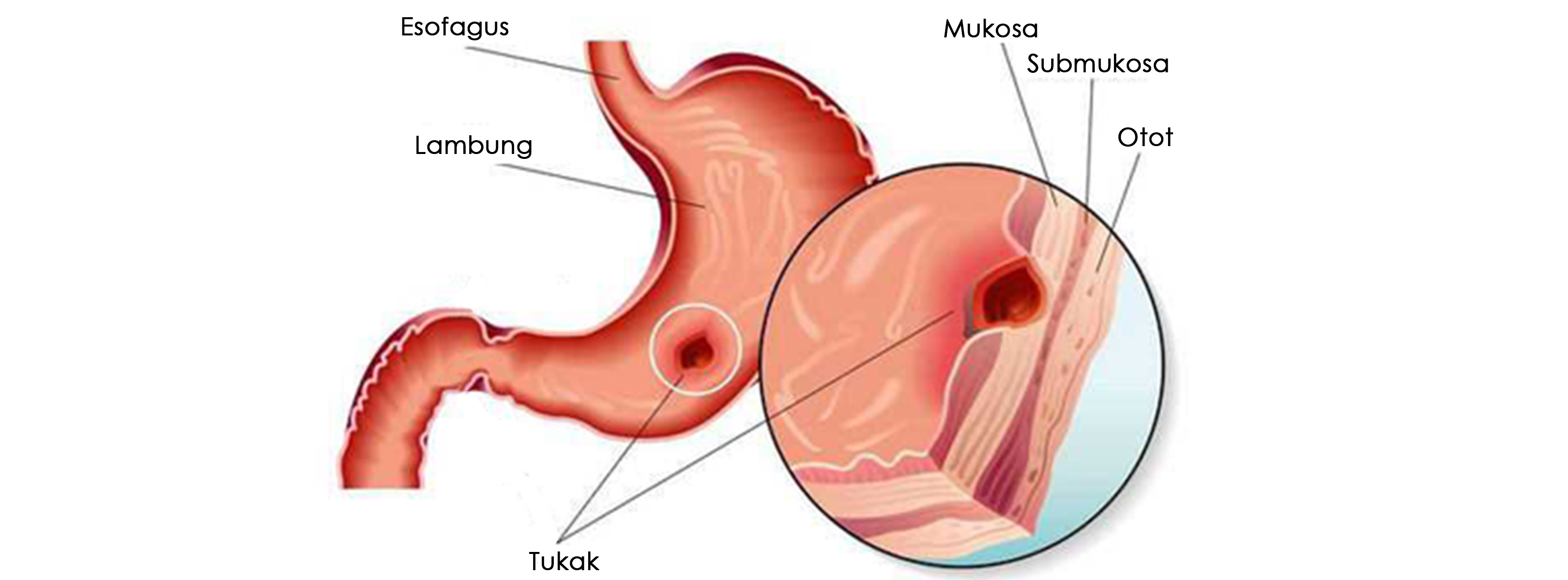

Подслизистые новообразования желудочно-кишечного тракта — собирательное понятие, включающее изменения, общим признаком которых является локализация патологического очага подслизистой стенки полого органа. Они составляют до 5% всех новообразований данной локализации и могут быть бессимптомными, являясь случайной находкой при эндоскопическом исследовании (0,4% наблюдений) [50]. По сообщениям некоторых авторов, при патологоанатомических исследованиях умерших в возрасте старше 50 лет подслизистые опухоли пищевода впервые выявляются в 5%, подслизистые опухоли желудка — в 50% случаев [59]. Прижизненно подслизистые новообразования верхних отделов желудочно-кишечного тракта обнаруживаются с различной частотой. Наиболее часто они встречаются в желудке, составляя 60% всех подслизистых новообразований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, на долю пищевода приходится 30%, на долю двенадцатиперстной кишки — 10% [47].

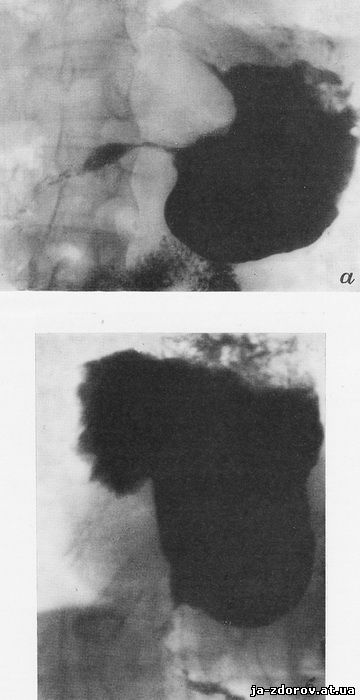

Длительное время подслизистые новообразования трактовались хирургами и эндоскопистами как доброкачественные и в большинстве подлежащие динамическому наблюдению. Исключение составляли новообразования больших размеров, которые имели клинические проявления и вынуждали хирургов к оперативному вмешательству. Подслизистые новообразования наиболее часто выявляются при эндоскопическом или при рентгенологическом исследовании желудочно-кишечного тракта. При рентгенологическом исследовании данные образования выглядят как пристеночно расположенные дефекты наполнения округлой или овоидной формы. Однако данное исследование не позволяет провести дифференциальную диагностику между образованием стенки полого органа и экстраорганно расположенным патологическим очагом.

В последние годы интерес к неэпителиальным опухолям желудочно-кишечного тракта значительно возрос, активно изучаются визуальные и лучевые характеристики этих новообразований, их гистологическое строение, проводятся исследования результатов хирургического и химиотерапевтического лечения пациентов с различными подслизистыми новообразованиями желудочно-кишечного тракта. Своей задачей в данном обзоре мы видим необходимость дать информацию для эндоскопистов и врачей других специальностей о том, каковы могут быть возможные варианты безобидных с виду подслизистых новообразований, так как только своевременная дифференциальная диагностика служит основой решения тактических вопросов.

Своей задачей в данном обзоре мы видим необходимость дать информацию для эндоскопистов и врачей других специальностей о том, каковы могут быть возможные варианты безобидных с виду подслизистых новообразований, так как только своевременная дифференциальная диагностика служит основой решения тактических вопросов.

Гастроинтестинальные стромальные опухоли являются наиболее распространенными среди неэпителиальных опухолей желудочно-кишечного тракта и составляют до 1% всех злокачественных опухолей этой локализации [7, 12, 18, 38, 51, 53]. Эти новообразования ранее расценивались как лейомиомы, лейомиобластомы и лейомиосаркомы, однако иммуногистохимические исследования показали их особую природу [27].

Еще в 1960 г. J. Martin и соавт. [33] опубликовали сообщение о 6 наблюдениях «интрамуральных мышечных опухолей» желудка и предположили мышечное происхождение этих «странных» опухолей [27]. Двумя годами позже A. Stout [55] ввел термин «лейомиобластома» для описания группы «причудливых» миогенных опухолей желудка. В течение двух десятков лет авторы использовали различные названия для удобства описания веретеноклеточных и эпителиоидных опухолей, встречающихся во всех отделах желудочно-кишечного тракта. Первыми термин «гастроинтестинальная стромальная опухоль» (ГИСО) ввели M. Mazur и H. Clark в 1983 г. как компромиссный для описания опухолей с не вполне понятной дифференцировкой [35]. Для этих опухолей характерной была двойственность их фенотипа: гладкомышечный и нейрогенный.

В течение двух десятков лет авторы использовали различные названия для удобства описания веретеноклеточных и эпителиоидных опухолей, встречающихся во всех отделах желудочно-кишечного тракта. Первыми термин «гастроинтестинальная стромальная опухоль» (ГИСО) ввели M. Mazur и H. Clark в 1983 г. как компромиссный для описания опухолей с не вполне понятной дифференцировкой [35]. Для этих опухолей характерной была двойственность их фенотипа: гладкомышечный и нейрогенный.

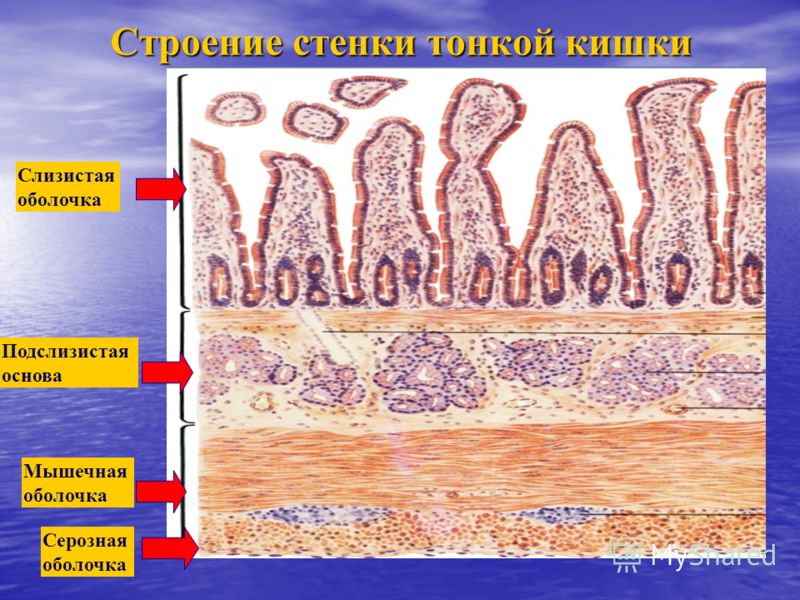

Большой шаг в выяснении морфогенеза ГИСО был сделан в работах S. Hirota [27], который выявил С-kit-позитивные клетки в мышечной оболочке желудочно-кишечного тракта у мышей. Эти клетки располагаются в области интрамуральных сплетений и по локализации совпадают с интерстициальными клетками Кахля, обладающими пейсмекерной активностью. Эти клетки, как и клетки ГИСО, имеют положительную реакцию на С-kit (CD117) в 90% наблюдений. CD117 является трансмембранным белком, внешний фрагмент которого функционирует как рецептор к фактору роста стволовых клеток, а внутренний — как протеинкиназа, регулирующая фосфорилирование сигнальных внутриклеточных молекул, влияющих на деление клетки.

В настоящее время доказано, что гастроинтестинальные стромальные опухоли — это наиболее частая разновидность мезенхимальных опухолей желудочно-кишечного тракта и большинство опухолей, ранее расценивавшихся как лейомиома, лейомиобластома и лейомиосаркома, трактуются клиницистами и патоморфологами как ГИСО [12].

В настоящее время доказано, что гастроинтестинальные стромальные опухоли — это наиболее частая разновидность мезенхимальных опухолей желудочно-кишечного тракта и большинство опухолей, ранее расценивавшихся как лейомиома, лейомиобластома и лейомиосаркома, трактуются клиницистами и патоморфологами как ГИСО [12].Наиболее часто встречаются веретеноклеточный (62%), эпителиоидный (17%) и смешанный (21%) гистологические варианты строения ГИСО [1]. Несмотря на различные варианты гистологического строения, все ГИСО считаются потенциально злокачественными [1, 12, 26]. Даже после радикального удаления опухоли (макро- и микроскопически в пределах здоровых тканей) частота рецидивов достигает 30-50%, проявляясь либо метастазами в печень, либо местным рецидивом (метастазы по брюшине). Особенно неблагоприятен прогноз при опухолях тонкой кишки, когда средний уровень выживаемости составляет около 20 мес [41]. Основными путями генерализации гастроинтестинальной стромальной опухоли является метастазирование в печень и распространение по брюшине.

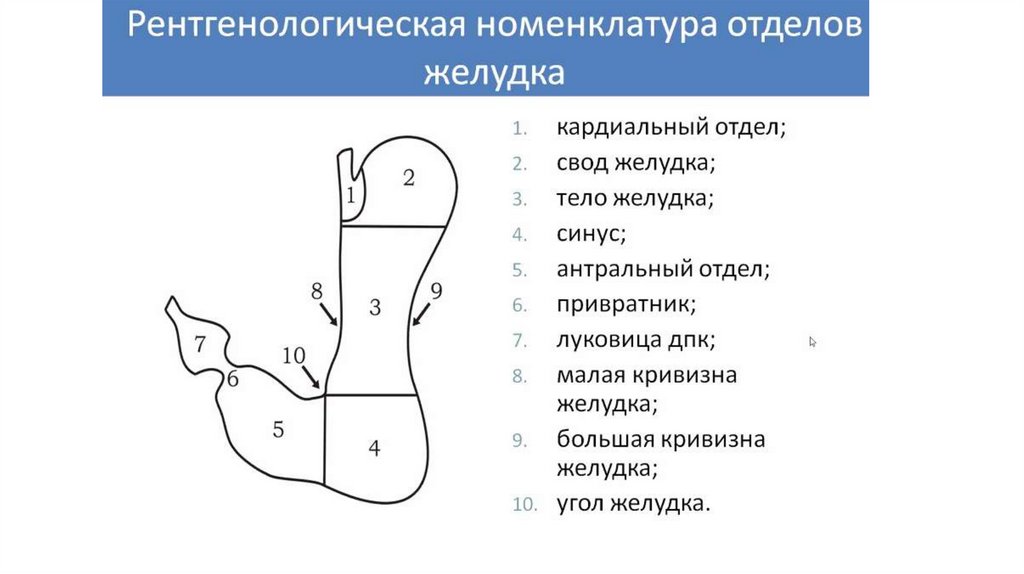

Многие авторы отмечают различия в строении и развитии ГИСО в разных отделах желудочно-кишечного тракта.Рисунок 1. Cхема алгоритма лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей. Наиболее часто гастроинтестинальные стромальные опухоли встречаются в желудке — до 60-70%. Несмотря на то что, по мнению некоторых авторов, опухоли этой локализации в большинстве наблюдений по гистологическому строению и митотической активности относятся к низкому и среднему риску малигнизации, нередки наблюдения, в которых гистологически благоприятные опухоли рано метастазируют в печень, в то время как опухоли с высоким риском малигнизации остаются клинически более благоприятными [23]. Опухоли тонкой кишки, включая и двенадцатиперстную, встречаются в 20-30% наблюдений и характеризуются более агрессивным течением, более половины из них злокачественные [22]. Гистологически неблагоприятными факторами при опухолях тонкой кишки являются количество митозов и прорастание слизистой. ГИСО с локализацией в пищеводе встречаются крайне редко, составляя 1-2% ГИСО других локализаций, в большинстве же наблюдений в пищеводе выявляются истинные миогенные опухоли. По гистологическому строению ГИСО пищевода сходны с опухолями желудка, однако для пищеводной локализации характерно более агрессивное течение заболевания — злокачественными оказываются более половины опухолей [37]. Независимо от локализации большинство гастроинтестинальных стромальных опухолей чувствительны к ингибиторам тирозинкиназы, например к иматиниба мезилату (гливек). Применение этого препарата при ГИСО позволяет стабилизировать течение опухолевого процесса. Однако лечение этим препаратом имеет строгие показания, включающие в основном первично диссеминированные и рецидивные опухоли [5, 10].

Опухоли тонкой кишки, включая и двенадцатиперстную, встречаются в 20-30% наблюдений и характеризуются более агрессивным течением, более половины из них злокачественные [22]. Гистологически неблагоприятными факторами при опухолях тонкой кишки являются количество митозов и прорастание слизистой. ГИСО с локализацией в пищеводе встречаются крайне редко, составляя 1-2% ГИСО других локализаций, в большинстве же наблюдений в пищеводе выявляются истинные миогенные опухоли. По гистологическому строению ГИСО пищевода сходны с опухолями желудка, однако для пищеводной локализации характерно более агрессивное течение заболевания — злокачественными оказываются более половины опухолей [37]. Независимо от локализации большинство гастроинтестинальных стромальных опухолей чувствительны к ингибиторам тирозинкиназы, например к иматиниба мезилату (гливек). Применение этого препарата при ГИСО позволяет стабилизировать течение опухолевого процесса. Однако лечение этим препаратом имеет строгие показания, включающие в основном первично диссеминированные и рецидивные опухоли [5, 10].

В рекомендациях конференции по тактике лечения ГИСО (март 2004 г.) указывается, что лапароскопическая и лапароскопически ассистированная резекция может использоваться только при небольших (менее 2 см) опухолях, при более крупных образованиях показана лапаротомия с широкой резекцией полого органа, несущего опухоль, и при инвазии — резекция окружающих органов [10]. В то же время многими авторами доказывается эффективность и онкологическая безопасность удаления крупных опухолей лапароскопическим способом [41]. Однако число наблюдений для оценки результатов лапароскопических операций в настоящее время явно недостаточно. В последние годы в связи с развитием внутрипросветной — эндолюминальной хирургии стали возможными эндоскопические вмешательства в виде подслизистой диссекции при небольших ГИСО c низким риском злокачественности и без инвазии в мышечный слой стенки полого органа [28], хотя большинство авторов относятся сдержанно к такому способу лечения.

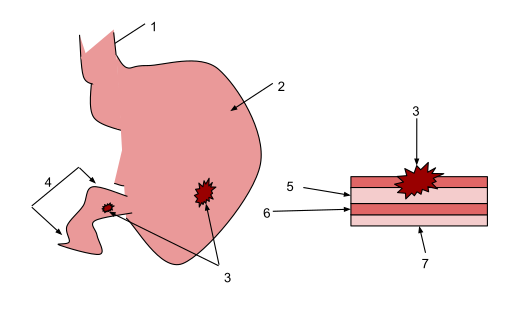

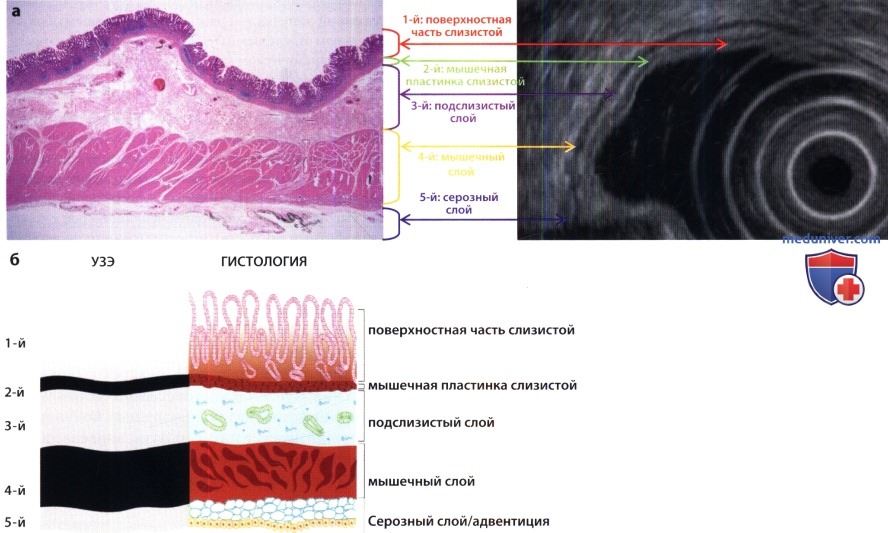

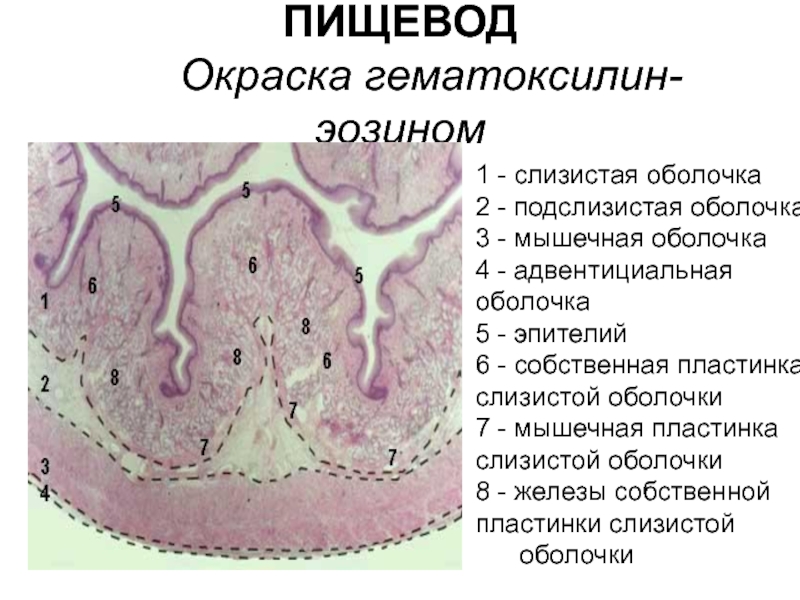

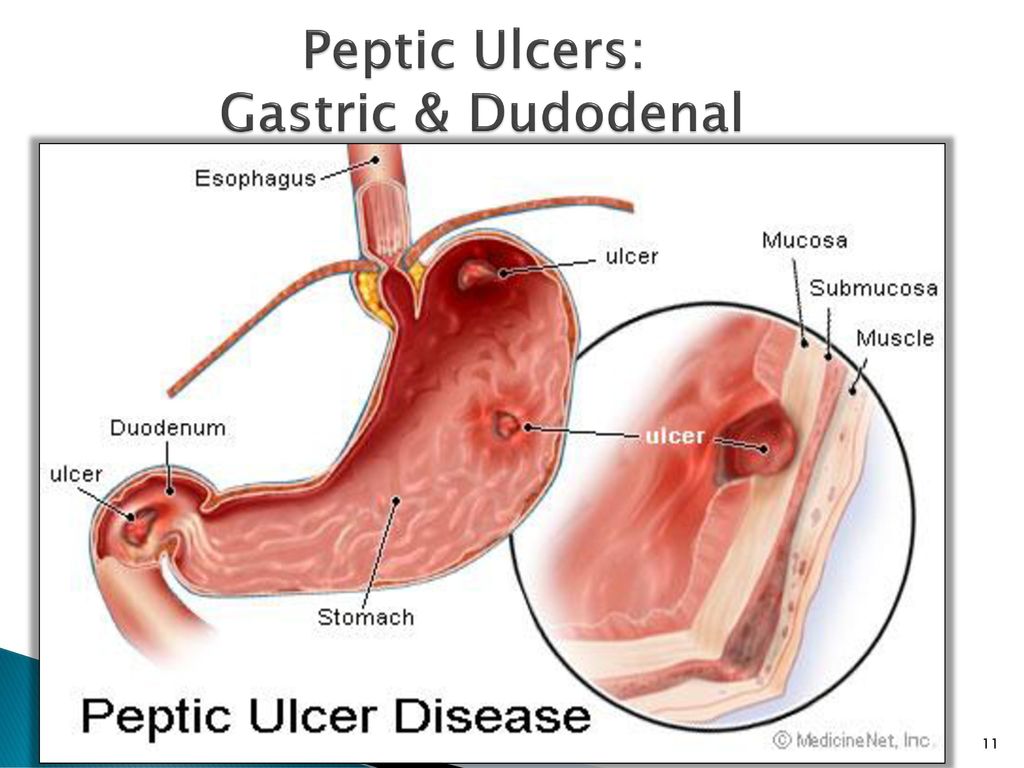

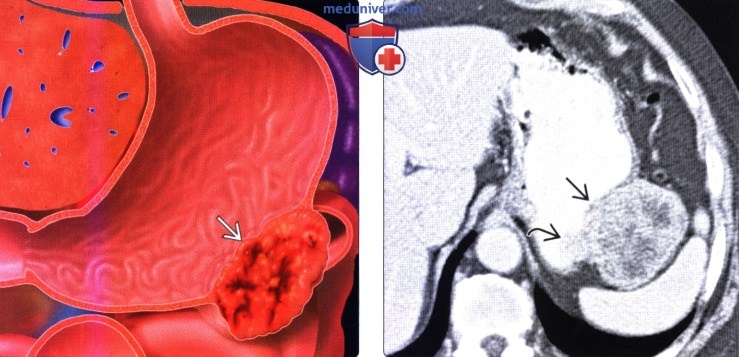

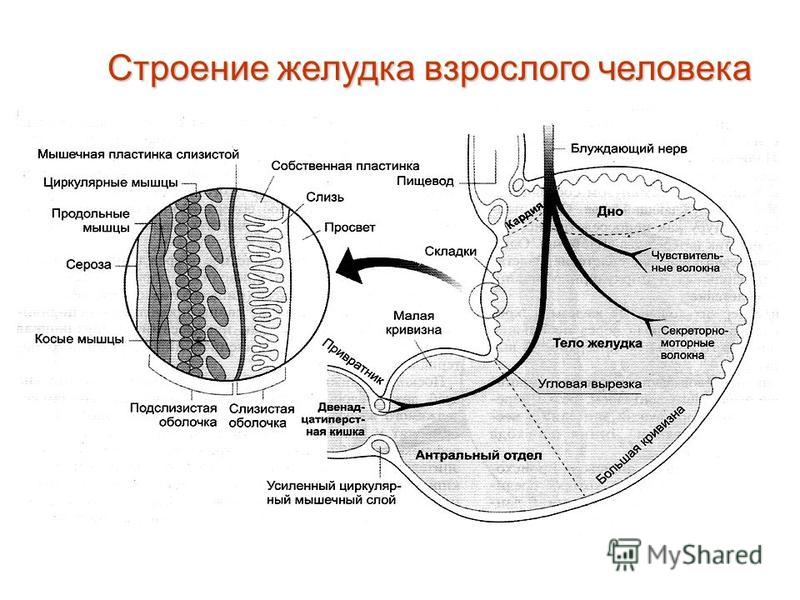

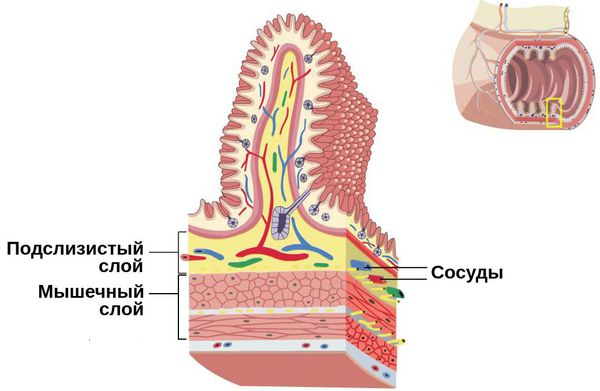

При эндоскопическом исследовании опухоли могут выявляться в виде образований округлой или овоидной формы; небольшие образования покрыты неизмененной слизистой, однако нередко можно выявить ее изъязвление над опухолью, что служит прогностически неблагоприятным фактором относительно злокачественности образования и может стать источником желудочно-кишечных кровотечений с развитием анемии, в 50% наблюдений это является поводом для обращения пациентов к врачу и причиной выявления ГИСО [21]. При эндосонографическом исследовании ГИСО визуализируется как гипоэхогенное образование, которое в зависимости от степени злокачественности может иметь как гомогенную, так и гетерогенную структуру и исходить из мышечной пластинки слизистой или мышечного слоя стенки органа [25].

В дифференциально-диагностическом ряду с гастроинтестинальными опухолями находятся мезенхимальные опухоли и другие новообразования, локализующиеся в стенке пищеварительной трубки и покрытые неизмененной слизистой. Наиболее часто гастроинтестинальную опухоль приходится дифференцировать с истинными гладкомышечными опухолями, липомой, шванномой, нейроэндокринной опухолью, эктопированной поджелудочной железой. Такие образования, как воспалительная миофибробластическая опухоль, воспалительный фиброзный полип, гранулярно-клеточные опухоли, нейрофиброма, сосудистые опухоли и метастазы в стенке желудочно-кишечного тракта, встречаются крайне редко и имеют небольшое практическое значение в дифференциальной диагностике.

Наиболее часто гастроинтестинальную опухоль приходится дифференцировать с истинными гладкомышечными опухолями, липомой, шванномой, нейроэндокринной опухолью, эктопированной поджелудочной железой. Такие образования, как воспалительная миофибробластическая опухоль, воспалительный фиброзный полип, гранулярно-клеточные опухоли, нейрофиброма, сосудистые опухоли и метастазы в стенке желудочно-кишечного тракта, встречаются крайне редко и имеют небольшое практическое значение в дифференциальной диагностике.

Истинные мышечные опухоли лейомиома и лейомиосаркома также встречаются в желудочно-кишечном тракте, однако гораздо реже ГИСО. Опухоль может локализоваться в любом отделе пищеварительной трубки, однако наиболее часто — в пищеводе, где составляет до 75% доброкачественных опухолей, в желудке лейомиома в настоящее время встречается в 0,1% всех опухолей этого органа. По гистологическому строению опухоли сходны с ГИСО, но в отличие от нее истинные мышечные опухоли чаще обнаруживаются у молодых пациентов, при иммуногистохимическом исследовании дают отрицательную реакцию на CD117 и CD34 и положительную на десмин и мышечный актин [37]. Образования имеют округлую или овоидную форму, покрыты неизмененной слизистой, при эндосонографии гипоэхогенные, с ровным, четким контуром, гомогенной структуры, исходящие из II (мышечной пластинки слизистой) или IV (мышечного) эхо-слоя [25]. Лейомиома — доброкачественная опухоль, нередко не имеет клинических симптомов, однако при изъязвлении покрывающей слизистой может быть источником кровотечения, приводя к анемии и обусловливая соответствующую клиническую картину [58]. Лейомиосаркома — злокачественная гладкомышечная опухоль, часто приводящая к изъязвлению слизистой и кровотечению. Опухоль радио- и химиoрезистентна, поэтому подлежит обязательному хирургическому лечению [23].

Образования имеют округлую или овоидную форму, покрыты неизмененной слизистой, при эндосонографии гипоэхогенные, с ровным, четким контуром, гомогенной структуры, исходящие из II (мышечной пластинки слизистой) или IV (мышечного) эхо-слоя [25]. Лейомиома — доброкачественная опухоль, нередко не имеет клинических симптомов, однако при изъязвлении покрывающей слизистой может быть источником кровотечения, приводя к анемии и обусловливая соответствующую клиническую картину [58]. Лейомиосаркома — злокачественная гладкомышечная опухоль, часто приводящая к изъязвлению слизистой и кровотечению. Опухоль радио- и химиoрезистентна, поэтому подлежит обязательному хирургическому лечению [23].

Шваннома — доброкачественная нейрогенная опухоль, встречается в желудке, в толстой кишке, реже в пищеводе. При иммуногистохимическом исследовании дает положительную реакцию на S-100, иногда может быть положительной по CD34, но всегда отрицательна по CD117 [49]. По эндоскопической и эндосонографической картине сходна с лейомиомой и гастроинтестинальной стромальной опухолью, дифференциальная диагностика возможна только на основании гистологического и иммуногистохимического исследований [25]. Опухоль доброкачественная и при отсутствии клинических проявлений не требует хирургического лечения.

Опухоль доброкачественная и при отсутствии клинических проявлений не требует хирургического лечения.

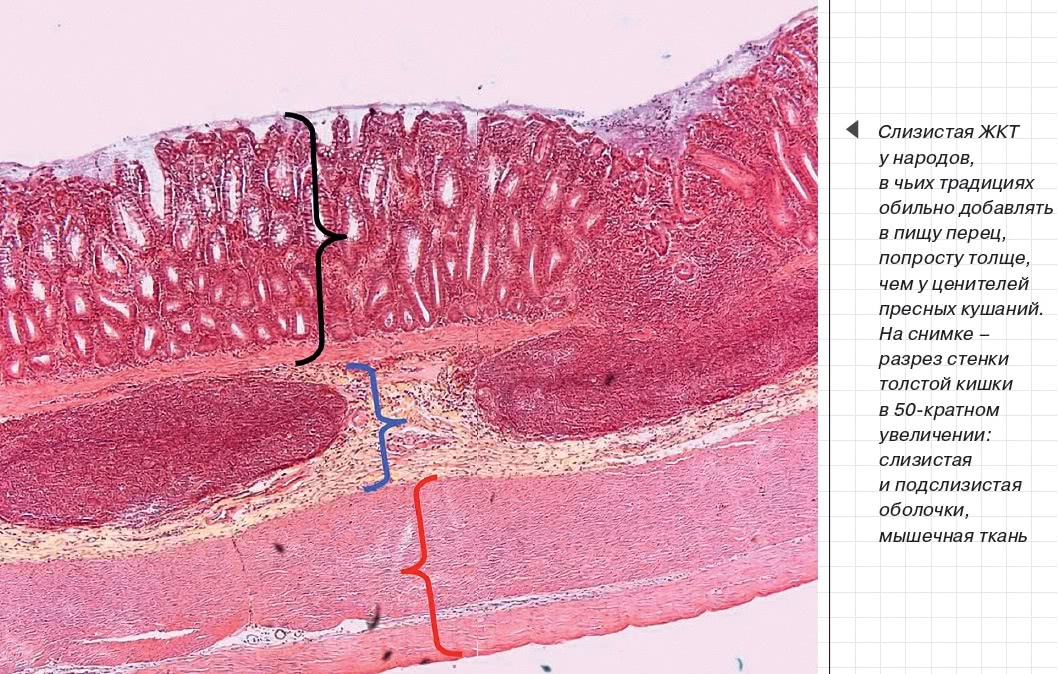

Липома — доброкачественная опухоль из жировой ткани, составляет от 1 до 3% всех доброкачественных неэпителиальных опухолей желудка [6]. Наиболее часто встречается в толстой кишке, но может локализоваться в любом отделе пищеварительной трубки. Опухоль обычно исходит из подслизистого слоя, гистологически имеет типичное строение (жировая ткань). При больших размерах может вызывать непроходимость и кровотечение [53]. При клинических проявлениях и тенденции к росту необходимо удаление опухоли. В последнее время в литературе появляются сообщения об успешном удалении даже больших опухолей эндоскопически без каких-либо осложнений. Авторы отмечают отсутствие рецидива опухоли в сроки наблюдения до 8 лет [63].

Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта развиваются в органах, производных от передней кишки эмбриона (пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка), и составляют до 5-8% всех нейроэндокринных опухолей. При локализации в верхних отделах желудочно-кишечного тракта обычно гормонально не активны и выявляются случайно при эндоскопическом исследовании или при оперативных вмешательствах по поводу других заболеваний [19]. Гистологически опухоль представлена в виде гнездных скоплений мелких клеток с круглыми ядрами или в виде тяжей опухолевых клеток, соединенных трабекулами. Образование обычно локализуется во II (мышечной пластинке слизистой) или III (подслизистом) эхо-слое, покрыто неизмененной слизистой, однако иногда покрывающая слизистая может изъязвляться, что также является причиной кровотечений [39]. Нейроэндокринные опухоли обладают определенным злокачественным потенциалом, и чем больше размер опухоли, тем выше риск метастазирования, поэтому при образованиях размером более 2 см рекомендуется их удаление [34].

При локализации в верхних отделах желудочно-кишечного тракта обычно гормонально не активны и выявляются случайно при эндоскопическом исследовании или при оперативных вмешательствах по поводу других заболеваний [19]. Гистологически опухоль представлена в виде гнездных скоплений мелких клеток с круглыми ядрами или в виде тяжей опухолевых клеток, соединенных трабекулами. Образование обычно локализуется во II (мышечной пластинке слизистой) или III (подслизистом) эхо-слое, покрыто неизмененной слизистой, однако иногда покрывающая слизистая может изъязвляться, что также является причиной кровотечений [39]. Нейроэндокринные опухоли обладают определенным злокачественным потенциалом, и чем больше размер опухоли, тем выше риск метастазирования, поэтому при образованиях размером более 2 см рекомендуется их удаление [34].

Воспалительная миофибробластическая опухоль (воспалительная псевдоопухоль или воспалительная фибросаркома) — общее название редких мезенхимальных опухолей, состоящих из веретеновидных клеток (миофибробластов), лимфоцитов и плазматических клеток. Хотя эти опухоли развиваются как реакция на инфекционный процесс, некоторые из них способны к пролиферативному росту и очень редко озлокачествляются [15, 23]. Чаще встречаются в детском возрасте, иммуногистохимически дают положительную реакцию на десмин и актин, в то же время CD117 и CD34 отрицательны [15].

Хотя эти опухоли развиваются как реакция на инфекционный процесс, некоторые из них способны к пролиферативному росту и очень редко озлокачествляются [15, 23]. Чаще встречаются в детском возрасте, иммуногистохимически дают положительную реакцию на десмин и актин, в то же время CD117 и CD34 отрицательны [15].

Воспалительный фиброзный полип — подслизистое образование, наиболее часто встречающееся в желудке и терминальном отделе подвздошной кишки. При эндосонографии выявляется гипоэхогенное образование однородной эхо-структуры, локализующееся во II или III эхо-слое, мышечный слой полого органа при этих образованиях интактен. В отличие от лейомиомы или нейроэндокринной опухоли этой локализации воспалительный фиброзный полип имеет нечеткий наружный контур [25]. Опухоль состоит из веретеновидных клеток, мелких сосудов и воспалительных клеток (обычно преобладают эозинофилы, но встречаются и плазматические клетки, и лимфоциты). Большинство этих опухолей дает положительную реакцию на CD34, однако стромальный компонент опухоли отрицателен по CD117 [19, 23].

Гранулярно-клеточные опухоли — редкие образования желудочно-кишечного тракта. Гистологически они представлены в виде опухоли преимущественного солидного строения, с веретеновидными или овальными клетками, особенностью которых является наличие в цитоплазме эозинофильных гранул. Опухоль, вероятно, смешанного происхождения, так как иммуногистохимически имеет признаки как нейроэктодермального, так и миогенного ростка. Опухоль обычно позитивна по S-100 и дает отрицательную реакцию на десмин, CD117 и CD34 [40]. Проявляется в виде единичных подслизистых узлов или полипов, при эхографии визуализируется как однородное гипоэхогенное образование, с ровным контуром, исходящее из подслизистого или мышечного слоя стенки желудка [25]. Опухоль доброкачественная, редко достигает больших размеров, не метастазирует, не рецидивирует и обычно не требует хирургического лечения [46].

Нейрофиброма — нейрогенная опухоль, обычно исходящая из ауэрбаховского сплетения и локализующаяся в желудке, тонкой и ободочной кишке, чаще всего в подвздошной кишке. Обычно является признаком нейрофиброматоза типа I (болезнь Реклингхаузена) и часто сопровождается типичными проявлениями на коже (мелкие опухоли на ножке и пятна цвета кофе с молоком). Нейрофиброма может локализоваться в любом отделе желудка, при эндоскопии визуализируется как округлый очаг плотноэластической консистенции, при эндосонографии — как гипоэхогенное образование, локализующееся в IV слое, без гистологического исследования неотличимо от других образований, исходящих из мышечной стенки желудка. Опухоль доброкачественная, однако может малигнизироваться и склонна к рецидивам после удаления [31].

Обычно является признаком нейрофиброматоза типа I (болезнь Реклингхаузена) и часто сопровождается типичными проявлениями на коже (мелкие опухоли на ножке и пятна цвета кофе с молоком). Нейрофиброма может локализоваться в любом отделе желудка, при эндоскопии визуализируется как округлый очаг плотноэластической консистенции, при эндосонографии — как гипоэхогенное образование, локализующееся в IV слое, без гистологического исследования неотличимо от других образований, исходящих из мышечной стенки желудка. Опухоль доброкачественная, однако может малигнизироваться и склонна к рецидивам после удаления [31].

Гемангиома — зрелая доброкачественная опухоль из сосудов. Капиллярная гемангиома — это истинное новообразование с пролиферацией эндотелиальных клеток и формированием атипичных капилляров. Макроскопически представлена красным или синюшным узлом с гладкой или бугристой поверхностью, на разрезе имеет ячеистое строение. Микроскопически опухоль состоит из ветвящихся сосудов капиллярного типа с узким просветом, который не всегда заполнен кровью. Кавернозная гемангиома — новообразование, состоящее из причудливых полостей типа синусоидов различной величины, сообщающихся между собой. Макроскопически имеет вид четко отграниченного от окружающих тканей багрово-синюшного узла, на разрезе напоминающего губку. Микроскопически состоит из тонкостенных каверн, выстланных одним слоем эндотелиальных клеток и заполненных кровью. Венозная гемангиома микроскопически представлена преимущественно сосудами венозного типа [4]. Гемангиомы нередко являются причиной кровотечений и требуют удаления хирургическим или эндоскопическим способом, однако при множественном поражении удаление опухолей затруднено. Альтернативным методом лечения при небольших размерах новообразования может являться аргоно-плазменная или электрокоагуляция [16].

Кавернозная гемангиома — новообразование, состоящее из причудливых полостей типа синусоидов различной величины, сообщающихся между собой. Макроскопически имеет вид четко отграниченного от окружающих тканей багрово-синюшного узла, на разрезе напоминающего губку. Микроскопически состоит из тонкостенных каверн, выстланных одним слоем эндотелиальных клеток и заполненных кровью. Венозная гемангиома микроскопически представлена преимущественно сосудами венозного типа [4]. Гемангиомы нередко являются причиной кровотечений и требуют удаления хирургическим или эндоскопическим способом, однако при множественном поражении удаление опухолей затруднено. Альтернативным методом лечения при небольших размерах новообразования может являться аргоно-плазменная или электрокоагуляция [16].

Другие сосудистые опухоли: гломусная опухоль (гломус-ангиома) состоит из щелевидных сосудов, выстланных эндотелием и окруженных муфтами из эпителиоидных (гломусных) клеток; лимфангиома развивается из лимфатических сосудов, разрастающихся в разных направлениях и образующих узел или диффузное утолщение стенки органа. На разрезе опухоль состоит из полостей разной величины, заполненных лимфой. Эти опухоли имеют доброкачественное течение и при наличии клинической симптоматики могут быть удалены эндоскопически [53].

На разрезе опухоль состоит из полостей разной величины, заполненных лимфой. Эти опухоли имеют доброкачественное течение и при наличии клинической симптоматики могут быть удалены эндоскопически [53].

Эктопированная поджелудочная железа обычно выявляется случайно при эндоскопии, оперативных вмешательствах или на аутопсии. По данным литературы, она встречается у 1 из 500 больных, оперированных по поводу заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. На аутопсии эктопированная поджелудочная железа выявляется в 6-14% случаев [25]. Новообразование имеет строение, характерное для поджелудочной железы, нередко на слизистой, покрывающей образование, можно визуализировать устье выводного протока. В большинстве наблюдений клиническая симптоматика отсутствует, однако возможно развитие осложнений в виде воспаления, кистозной трансформации, изъязвления, кровотечения, обтурации просвета кишки и малигнизации, что оправдывает ее удаление [48].

Дупликационные кисты — врожденное заболевание, связанное с удвоением любого отдела желудочно-кишечного тракта, встречается крайне редко (примерно 1 на 4500 родившихся) [11]. Клинические проявления чаще бывают у детей. Кисты представляют собой шаровидные жидкостные образования, связанные с мышечным слоем стенки полого органа, имеют эпителиальную выстилку и локализуются в любом отделе от языка до прямой кишки. Обычно это единичные образования, которые могут иметь и не иметь связи с просветом желудочно-кишечного тракта. Клинически они чаще бессимптомны, однако иногда пациенты предъявляют жалобы на дискомфорт в животе, диспепсию, анемию и похудание, иногда может развиваться перитонит вследствие перфорации стенки кисты [42]. При эндоскопии обычно выявляется деформация стенки желудка, и только эндосонография позволяет установить правильный диагноз [56, 57]. С учетом сообщения в литературе о развитии злокачественных опухолей в дупликационных кистах динамическое наблюдение за такими пациентами нецелесообразно, поэтому наиболее адекватным лечением признается хирургическое удаление кисты [30], однако возможность малигнизации дупликационных кист достоверно не доказана.

Клинические проявления чаще бывают у детей. Кисты представляют собой шаровидные жидкостные образования, связанные с мышечным слоем стенки полого органа, имеют эпителиальную выстилку и локализуются в любом отделе от языка до прямой кишки. Обычно это единичные образования, которые могут иметь и не иметь связи с просветом желудочно-кишечного тракта. Клинически они чаще бессимптомны, однако иногда пациенты предъявляют жалобы на дискомфорт в животе, диспепсию, анемию и похудание, иногда может развиваться перитонит вследствие перфорации стенки кисты [42]. При эндоскопии обычно выявляется деформация стенки желудка, и только эндосонография позволяет установить правильный диагноз [56, 57]. С учетом сообщения в литературе о развитии злокачественных опухолей в дупликационных кистах динамическое наблюдение за такими пациентами нецелесообразно, поэтому наиболее адекватным лечением признается хирургическое удаление кисты [30], однако возможность малигнизации дупликационных кист достоверно не доказана. Эндоскопическое и транскутанное пункционное лечение дупликационных кист возможно, но может сопровождаться развитием таких осложнений, как кровотечение и формирование свища [17].

Эндоскопическое и транскутанное пункционное лечение дупликационных кист возможно, но может сопровождаться развитием таких осложнений, как кровотечение и формирование свища [17].

Обобщая изложенное выше, можно сделать заключение, что современные тенденции в лечении подслизистых новообразований желудочно-кишечного тракта сводятся к следующему алгоритму: при небольших доброкачественных бессимптомных опухолях, таких как лейомиома, шваннома, липома, гранулярно-клеточная опухоль и сосудистые опухоли, проводится динамическое наблюдение, условно доброкачественные и симптоматические доброкачественные опухоли подлежат удалению преимущественно из малоинвазивного эндолюминального доступа [16, 48, 53, 63]. При злокачественных опухолях, к которым относят и солитарные ГИСО, большинство авторов склоняются к необходимости резекции органа из лапаротомного, лапароскопического или лапароскопического трансгастрального доступа [10, 12, 23, 32, 41].

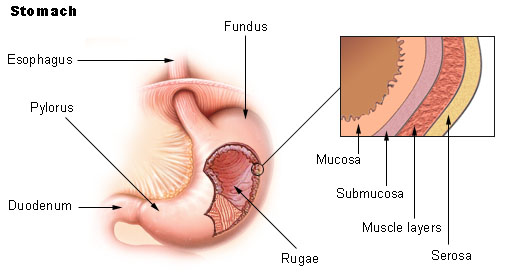

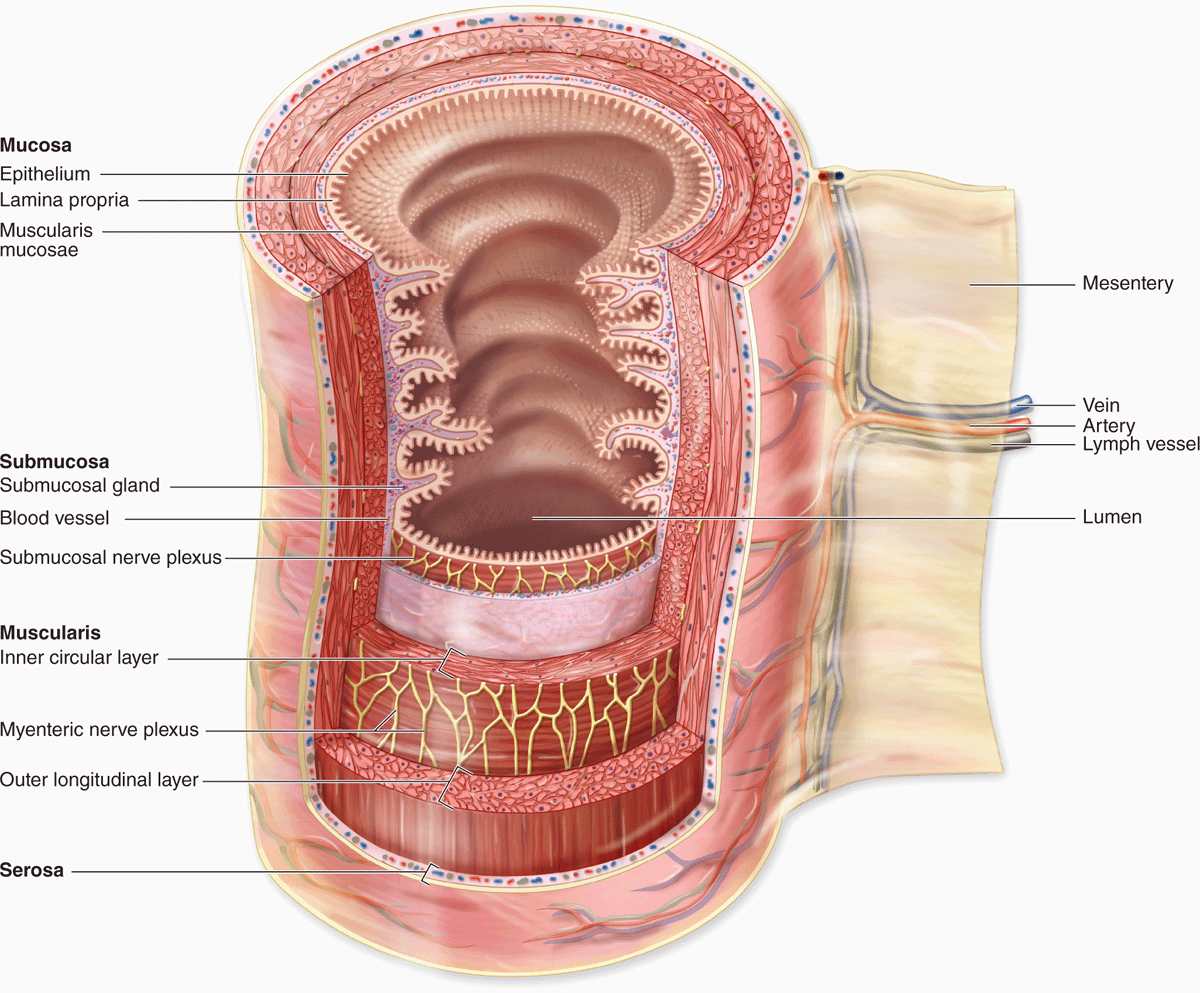

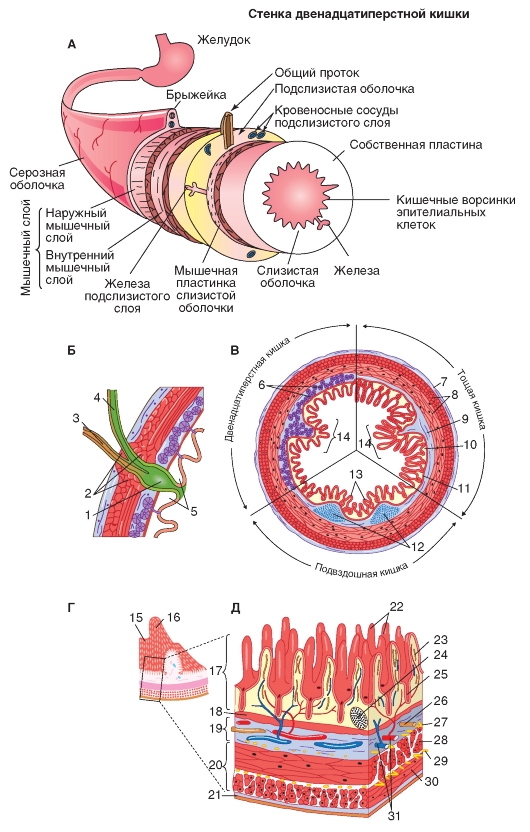

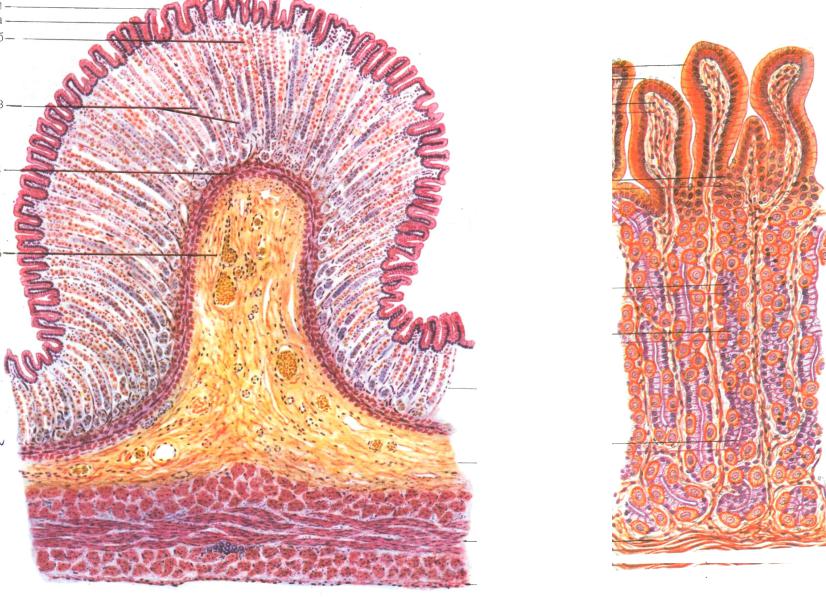

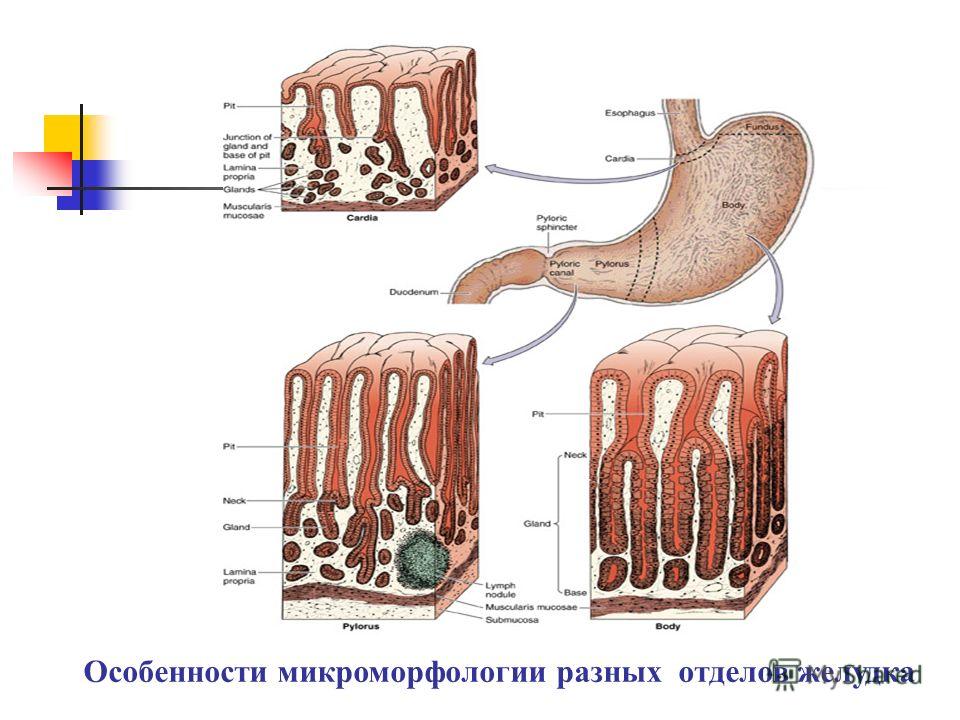

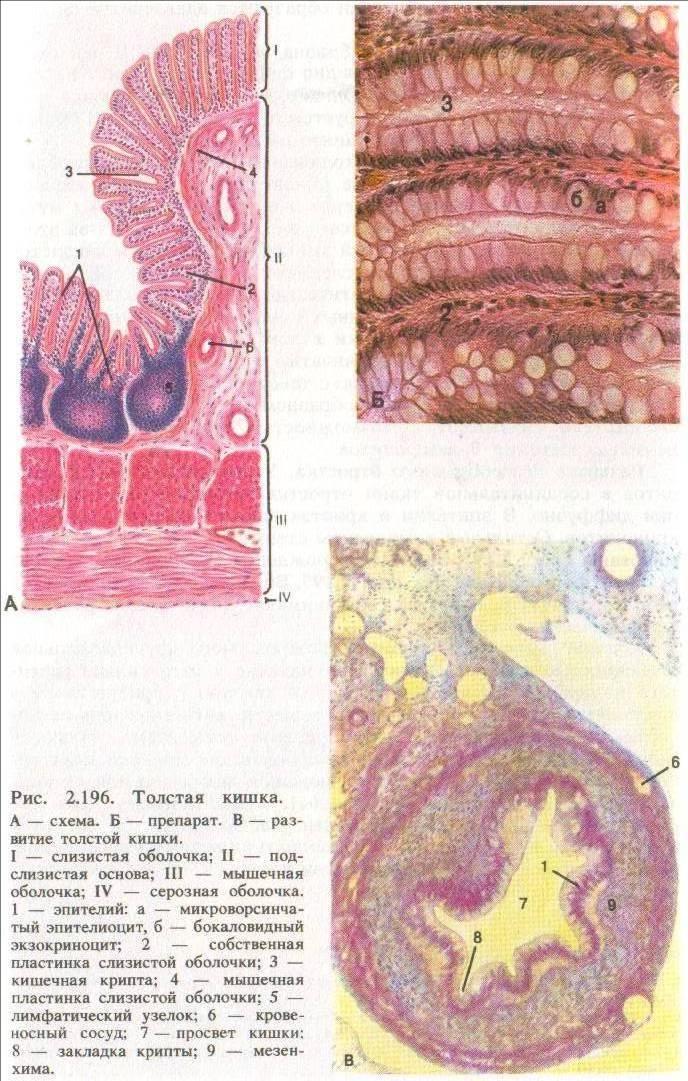

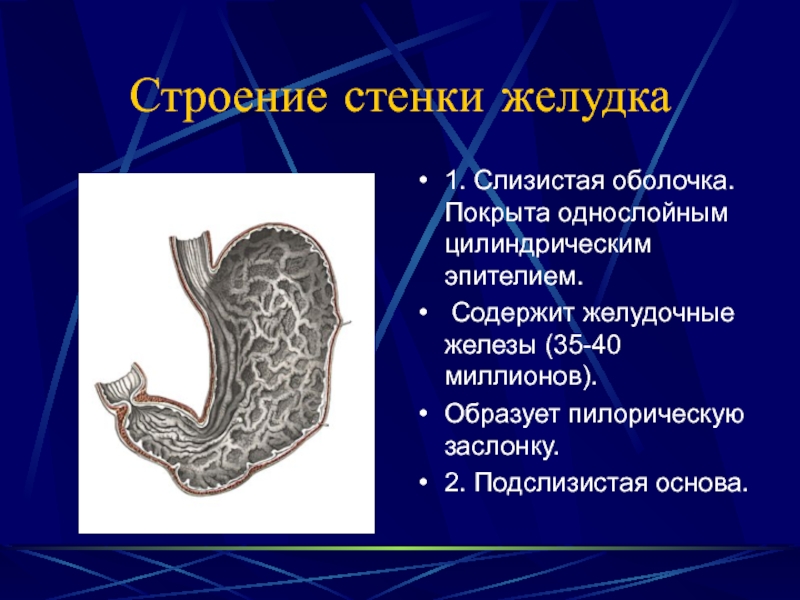

Такой дифференцированный подход к лечебной тактике при подслизистых образованиях предъявляет высокие требования к дооперационной диагностике. Эндосонография открывает новые возможности точной диагностики подслизистых образований. Первым рубежом диагностики является разграничение образований стенки и экстраорганных опухолей, деформирующих просвет полого органа [62]. Наибольшие трудности встречаются при дупликационных кистах, которые часто, особенно при расположении на задней стенке желудка, трактуются диагностами как кистозные опухоли поджелудочной железы [56]. Помимо доказательства связи образования со стенкой органа перед эндосонографией ставится задача установить предположительный диагноз, характер образования и его локализацию относительно слоев стенки полого органа, на основании чего можно косвенно судить о характере поражения (табл. 2) [25].

Эндосонография открывает новые возможности точной диагностики подслизистых образований. Первым рубежом диагностики является разграничение образований стенки и экстраорганных опухолей, деформирующих просвет полого органа [62]. Наибольшие трудности встречаются при дупликационных кистах, которые часто, особенно при расположении на задней стенке желудка, трактуются диагностами как кистозные опухоли поджелудочной железы [56]. Помимо доказательства связи образования со стенкой органа перед эндосонографией ставится задача установить предположительный диагноз, характер образования и его локализацию относительно слоев стенки полого органа, на основании чего можно косвенно судить о характере поражения (табл. 2) [25].

Совокупность этих данных играет немаловажную роль в определении лечебной тактики и метода удаления опухоли в каждом конкретном наблюдении. Основными характеристиками опухоли, определяемыми при эндосонографии, являются размер образования, эхогенность, внутреннее строение, четкость контура и слой, из которого она исходит [43, 61].

Эхогенность патологического очага — немаловажная характеристика, так как позволяет однозначно дифференцировать из всей группы образований кисты и липомы. Если при эндосонографии визуализируется анэхогенное четко очерченное образование, можно с большой вероятностью предполагать диагноз дупликационной кисты [56, 57]. Однако нередко отмечается негомогенное содержимое кисты, что свидетельствует о неоднородности ее содержимого и может вызывать неоднозначную трактовку характера подслизистого образования [56]. Напротив, липома визуализируется как гиперэхогенное однородное образование, исходящее из подслизистого слоя [39, 63]. Наибольшие трудности возникают при трактовке гипоэхогенных подслизистых опухолей, так как практически все подслизистые образования, за исключением кист и липом, являются гипоэхогенными. Большинство авторов сходятся во мнении, что на основании одной только ультразвуковой картины невозможно достоверно судить о гистологическом варианте той или иной мезенхимальной опухоли [9]. Значимыми критериями в этом случае являются структура, размер и контур образования, на основании анализа которых можно составить представление о степени злокачественности опухоли [54]. L. Palazzo и соавт., E. Shen и соавт. предложены ультразвуковые признаки, говорящие о возможном злокачественном характере опухоли [45, 52, 54]: размер опухоли более 3-4 см, неровный контур образования, наличие внутренних фокусов повышенной эхогенности или кист, стремительный рост при динамическом наблюдении.

Значимыми критериями в этом случае являются структура, размер и контур образования, на основании анализа которых можно составить представление о степени злокачественности опухоли [54]. L. Palazzo и соавт., E. Shen и соавт. предложены ультразвуковые признаки, говорящие о возможном злокачественном характере опухоли [45, 52, 54]: размер опухоли более 3-4 см, неровный контур образования, наличие внутренних фокусов повышенной эхогенности или кист, стремительный рост при динамическом наблюдении.

M. Miettinen и соавт. [38] на большом клиническом материале показали, что мелкие, до 2 см, ГИСО не имели метастазов, что позволяет отнести небольшой размер опухоли к прогностически благоприятным факторам. Для удобства оценки риска злокачественности опухоли L. Palazzo и соавт. [45] выделили 3 основных критерия: неровность контура опухоли, наличие в ней анэхогенных зон и увеличение регионарных лимфоузлов (последний критерий не актуален для ГИСО). Авторы отмечают, что чувствительность и специфичность каждого из этих признаков составляет 91 и 88% соответственно, достигая 100% при наличии двух признаков из трех.

В большинстве наблюдений для окончательного определения гистологического характера опухоли необходимо получение ткани опухоли для проведения гистологического и иммуногистохимического исследований. Возможности щипцовой биопсии при подслизистых образованиях значительно ограничены, а выполнение резекции части опухоли для ее гистологического исследования чревато такими осложнениями, как кровотечение из опухоли и диссеминация процесса. Транскутанная биопсия сложна при образованиях небольшого размера и может привести к диссеминации процесса, поэтому ее следует использовать только при крупных, нерезектабельных опухолях для подбора химиотерапии [14]. Тонкоигольная пункция и аспирационная биопсия под контролем эндосонографии открыли новые возможности для морфологического и иммуногистохимического анализа подслизистых новообразований. По мнению P. Chatzipantelis и соавт. [13] и M. Gu и соавт. [24], с внедрением этого метода ГИСО стали диагностировать значительно чаще. Метод позволяет получить материал для гистологического и иммуногистохимического исследований в 60-80% наблюдений [20, 60]. Многие исследователи предпочитают проведение микроскопического исследования непосредственно в операционной для первичной оценки результативности биопсии и при недостаточном количестве материала прибегают к повторной пункции и аспирационной биопсии, что позволяет достигать 100% эффективности манипуляции [8]. По данным P. Chatzipantelis и соавт. [13], гистологическая верификация диагноза при анализе мазка в операционной достигала 82,4%, в 17,6% наблюдений потребовалось проведение иммуногистохимического исследования фиксированного материала. По данным разных авторов, диагностическая точность аспирационной биопсии под контролем эндоскопического УЗИ составляет от 91 до 100% [7, 8, 30].

Многие исследователи предпочитают проведение микроскопического исследования непосредственно в операционной для первичной оценки результативности биопсии и при недостаточном количестве материала прибегают к повторной пункции и аспирационной биопсии, что позволяет достигать 100% эффективности манипуляции [8]. По данным P. Chatzipantelis и соавт. [13], гистологическая верификация диагноза при анализе мазка в операционной достигала 82,4%, в 17,6% наблюдений потребовалось проведение иммуногистохимического исследования фиксированного материала. По данным разных авторов, диагностическая точность аспирационной биопсии под контролем эндоскопического УЗИ составляет от 91 до 100% [7, 8, 30].

Учитывая сложности дооперационной диагностики и сохранение даже малого процента вероятности ошибки, в том числе при исследовании биоптата, мы считаем, что любые подслизистые образования подлежат хирургическому лечению. Эндосонография при подслизистых образованиях позволяет, во-первых, дифференцировать подслизистые образования с опухолями окружающих органов. Во-вторых, метод незаменим при выборе лечебной тактики. При выявлении крупных, выходящих за пределы органа опухолей, которые по данным эндосонографии имеют признаки злокачественности, необходимо решать вопрос о выполнении лапаротомии для широкой резекции органа. При опухолях меньшего размера с пограничными признаками злокачественности, что наиболее часто встречается в повседневной практике, эндосонография является решающим методом, определяющим способ удаления новообразования. Способ удаления следует выбирать исходя из локализации опухоли по отношению к слоям стенки желудка. Если опухоль исходит из мышечного (IV) эхо-слоя, ее удаление эндоскопическим способом с высокой вероятностью может привести к перфорации органа, кроме того, наиболее частой неэпителиальной опухолью, исходящей из мышечного слоя, является ГИСО. В таких ситуациях оптимальной и онкологически оправданной следует считать полнослойную резекцию органа, несущего опухоль, что на сегодняшний день возможно выполнить адекватно и безопасно из лапароскопического доступа.

Во-вторых, метод незаменим при выборе лечебной тактики. При выявлении крупных, выходящих за пределы органа опухолей, которые по данным эндосонографии имеют признаки злокачественности, необходимо решать вопрос о выполнении лапаротомии для широкой резекции органа. При опухолях меньшего размера с пограничными признаками злокачественности, что наиболее часто встречается в повседневной практике, эндосонография является решающим методом, определяющим способ удаления новообразования. Способ удаления следует выбирать исходя из локализации опухоли по отношению к слоям стенки желудка. Если опухоль исходит из мышечного (IV) эхо-слоя, ее удаление эндоскопическим способом с высокой вероятностью может привести к перфорации органа, кроме того, наиболее частой неэпителиальной опухолью, исходящей из мышечного слоя, является ГИСО. В таких ситуациях оптимальной и онкологически оправданной следует считать полнослойную резекцию органа, несущего опухоль, что на сегодняшний день возможно выполнить адекватно и безопасно из лапароскопического доступа. Образование небольших размеров, исходящее из мышечной пластинки слизистой (особенно в пищеводе), с отсутствием признаков злокачественности может быть удалено эндоскопически — эндолюминально методами подслизистой диссекции. Аналогичный способ удаления можно предложить для образований, локализующихся в III слое, где вероятность злокачественных опухолей минимальна. Таким образом, эндосонография является важнейшим методом в диагностике неэпителиальных опухолей желудочно-кишечного тракта, позволяющим проводить их дифференциальную диагностику, и играет немалую роль в определении тактики и способа лечения пациентов с подслизистыми образованиями.

Образование небольших размеров, исходящее из мышечной пластинки слизистой (особенно в пищеводе), с отсутствием признаков злокачественности может быть удалено эндоскопически — эндолюминально методами подслизистой диссекции. Аналогичный способ удаления можно предложить для образований, локализующихся в III слое, где вероятность злокачественных опухолей минимальна. Таким образом, эндосонография является важнейшим методом в диагностике неэпителиальных опухолей желудочно-кишечного тракта, позволяющим проводить их дифференциальную диагностику, и играет немалую роль в определении тактики и способа лечения пациентов с подслизистыми образованиями.

Подводя итог изложенному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что подслизистые новообразования являются широкой группой заболеваний, которая требует серьезного обследования, дифференциальной диагностики и лечения с использованием современных эндоскопических методов. В связи с выделением потенциально злокачественных гастроинтестинальных стромальных опухолей, которые считаются самыми распространенными неэпителиальными опухолями желудочно-кишечного тракта, и трудностью проведения дифференциальной диагностики их с другими неэпителиальными опухолями подход к ведению и лечению таких пациентов на сегодняшний день изменился. При выявлении во время эндоскопического исследования подслизистых новообразований необходимо дифференцировать их от сдавления органа извне с помощью других уточняющих методов исследования, таких как УЗИ, КТ, МРТ. Однако самым точным методом диагностики, позволяющим определить органную принадлежность опухоли и слой стенки полого органа, из которого она исходит, является эндосонография, данные которой определяют выбор метода лечения подслизистых новообразований желудочно-кишечного тракта.

При выявлении во время эндоскопического исследования подслизистых новообразований необходимо дифференцировать их от сдавления органа извне с помощью других уточняющих методов исследования, таких как УЗИ, КТ, МРТ. Однако самым точным методом диагностики, позволяющим определить органную принадлежность опухоли и слой стенки полого органа, из которого она исходит, является эндосонография, данные которой определяют выбор метода лечения подслизистых новообразований желудочно-кишечного тракта.

Мы считаем, что выявленные подслизистые образования необходимо удалять с последующими гистологическим и иммуногистохимическим исследованиями. Исключения составляют диссеминированные формы ГИСО, при которых необходимо проведение комплексного лечения в специализированных стационарах. Вместе с тем при наличии мелких бессимптомных образований, не имеющих признаков злокачественности, особенно исходящих из мышечной оболочки пищевода, возможно динамическое наблюдение. При этом мы руководствуемся тем, что ГИСО для пищевода наименее характерны, а радикальное удаление опухоли, исходящей из мышечного слоя, требует резекции стенки органа, т. е. торакоскопии или торакотомии. Таким образом, имеется несоответствие риска оперативного вмешательства и риска прогрессирования заболевания. При выборе хирургического доступа необходимо руководствоваться размером опухоли, ее распространенностью за пределы органа и наличием признаков злокачественности. Пограничные опухоли или вызывающие те или иные жалобы у пациентов подлежат удалению по возможности из малоинвазивного доступа. Способ удаления следует выбирать, принимая во внимание слой стенки органа, из которой исходит опухоль. При локализации опухоли в мышечной пластинке слизистой или в подслизистом слое предпочтение следует отдавать эндоскопическим методам лечения. Если опухоль исходит из мышечного слоя, необходимо выполнять лапароскопическую резекцию. При наличии признаков злокачественности, выявляемых при эндосонографии, следует производить операцию лапаротомным способом, используя широкую резекцию с лимфаденэктомией.

е. торакоскопии или торакотомии. Таким образом, имеется несоответствие риска оперативного вмешательства и риска прогрессирования заболевания. При выборе хирургического доступа необходимо руководствоваться размером опухоли, ее распространенностью за пределы органа и наличием признаков злокачественности. Пограничные опухоли или вызывающие те или иные жалобы у пациентов подлежат удалению по возможности из малоинвазивного доступа. Способ удаления следует выбирать, принимая во внимание слой стенки органа, из которой исходит опухоль. При локализации опухоли в мышечной пластинке слизистой или в подслизистом слое предпочтение следует отдавать эндоскопическим методам лечения. Если опухоль исходит из мышечного слоя, необходимо выполнять лапароскопическую резекцию. При наличии признаков злокачественности, выявляемых при эндосонографии, следует производить операцию лапаротомным способом, используя широкую резекцию с лимфаденэктомией.

В заключение хотелось бы сказать, что благодаря появлению такого метода эндоскопического исследования, как эндосонография, подход к диагностике и лечению пациентов с подслизистыми образованиями желудочно-кишечного тракта претерпел значительные изменения. Точность в постановке верного диагноза увеличилась в разы, что обусловливает улучшение исходов лечения данной группы пациентов.

Точность в постановке верного диагноза увеличилась в разы, что обусловливает улучшение исходов лечения данной группы пациентов.

Доброкачественные опухоли желудка – лечение и операция

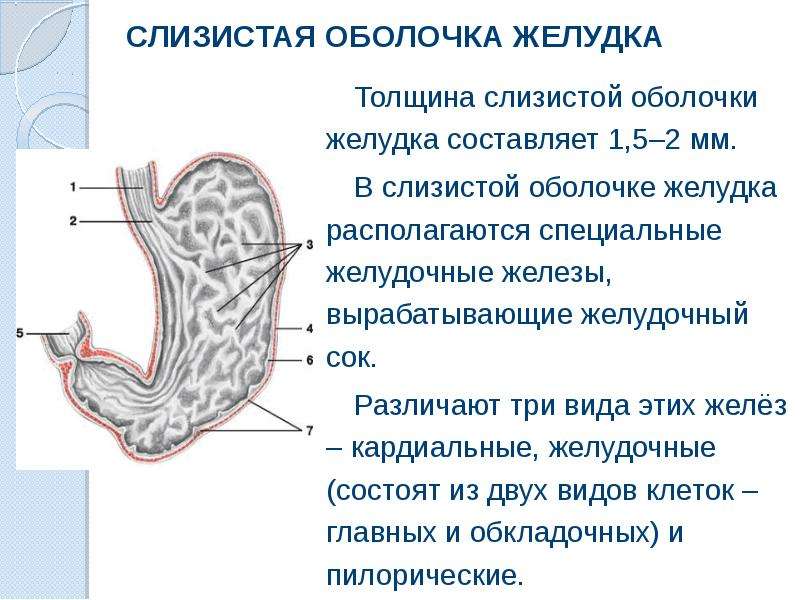

Доброкачественная опухоль желудка – это новообразование, которое не имеет признаков злокачественного процесса. В некоторых случаях остается небольшой риск перерождения при отсутствии соответствующего лечения. Доброкачественные новообразования желудка составляют до 5% от числа всех опухолевых заболеваний желудка, могут развиваться из эпителия, нервной ткани, жировых структур или сосудистых. Рост может быть быстрый или замедленный. По направлению роста выделяют опухоли, движущиеся в сторону просвета желудка, в сторону органов брюшной полости и новообразования, которые разрастаются внутри стенки. По локализации они с одинаковой частотой возникают в теле желудка, антральном отделе или в других местах.

В ЦЭЛТ вы можете получить консультацию хирурга.

- Первичная консультация — 3 000

- Повторная консультация — 2 000

Разновидности и особенности желудочных опухолей

По происхождению все новообразования, локализованные в области желудка, разделяют на две большие группы: эпителиальные и неэпителиальные.

Среди первой группы встречаются аденомы и полипы (одиночные или группами). Разница в том, что полипы – это выросты в просвет органа, они обычно округлой формы и имеют широкое основание, могут располагаться на ножке. Развитие полипов ассоциировано с возрастными изменениями – чаще встречаются в возрасте после 40 лет, болезнь поражает мужчин чаще, чем женщин. Гистологически полип представляет собой разросшиеся железистые и эпителиальные ткани с соединительнотканными элементами и развитой сетью сосудов.

Аденомы – это истинные доброкачественные новообразования, состоящие преимущественно из железистой ткани. В отличие от полипов, аденома может чаще перерождаться. Но встречаются реже, чем полипы.

Неэпителиальные опухоли встречаются редко. Они формируются в стенке желудка и могут состоять из самых разных тканей.

К неэпителиальным новообразованиям относят:

- Миому – формируется из мышечной ткани.

- Невриному – формируется из клеток, составляющих миелиновую оболочку нервных волокон.

- Фиброму – развивается из соединительной ткани.

- Липому – состоит из жировой ткани.

- Лимфангиомы – клетки опухоли происходят из стенок лимфатических сосудов.

- Гемангиомы – из клеток, выстилающих кровеносные или лимфатические сосуды.

- и другие варианты, в том числе опухоли смешанной природы.

В отличие от полипов, которые чаще встречаются у мужчин, опухоли неэпителиальной природы чаще диагностируют у женщин. У всех подобных новообразований есть отличительные особенности: как правило, они имеют четкий контур, гладкую поверхность, округлую форму. Могут разрастаться до значительных размеров.

Особо выделяют неэпителиальную опухоль лейомиому – она встречается с более высокой частотой, чем другие новообразования из этой группы. Эта опухоль может вызывать желудочные кровотечения или потенцировать образование язв за счет прорастания в слизистую оболочку желудка. Все неэпителиальные новообразования отличаются достаточно высоким риском онкологического перерождения – малигнизации.

Симптомы

Симптомы опухоли желудка, как правило, слабо выражены. Если новообразование не растет, то практически не проявляется и никак не наблюдается. Очень часто доброкачественные опухоли определяют по косвенным признакам или выявляют случайно при эндоскопическом обследовании.

Клиническая картина включает в себя:

- Проявления, характерные для гастрита, но без достаточных диагностических признаков для постановки диагноза гастрит.

- Кровоизлияние в желудок.

- Снижение аппетита, утомляемость, колебания веса – общие нарушения, которые можно ассоциировать с болезнями пищеварительной системы.

- Диспепсия.

- При частых кровоизлияниях – анемия.

При абсолютно спокойном течении могут наблюдаться боли тупого и ноющего характера, локализованные, как правило, в эпигастрии. Боль нередко возникает после приема пищи. Достаточно часто больные ассоциируют эти симптомы с гастритом.

При опухолях достаточно большого размера могут наблюдаться более выраженные проявления. Появляется тяжесть, возникают приступы тошноты, появляется частая отрыжка. В рвотных массах и стуле больные обнаруживают примеси крови. В лабораторных анализах определяют пониженный гемоглобин. Пациенты испытывают слабость и головокружения. Вне зависимости от сохранности нормального аппетита начинается потеря веса. Всего различают более сотни видов доброкачественных новообразований – с разным течением и клинической картиной. Выраженность симптомов зависит от локализации, размера и скорости роста опухоли. Классической клинической картиной, позволяющей заподозрить опухоль, считается кровотечение, сопровождаемое общими нарушениями работы ЖКТ.

Появляется тяжесть, возникают приступы тошноты, появляется частая отрыжка. В рвотных массах и стуле больные обнаруживают примеси крови. В лабораторных анализах определяют пониженный гемоглобин. Пациенты испытывают слабость и головокружения. Вне зависимости от сохранности нормального аппетита начинается потеря веса. Всего различают более сотни видов доброкачественных новообразований – с разным течением и клинической картиной. Выраженность симптомов зависит от локализации, размера и скорости роста опухоли. Классической клинической картиной, позволяющей заподозрить опухоль, считается кровотечение, сопровождаемое общими нарушениями работы ЖКТ.

Причины

На сегодняшний день все причины образования доброкачественных опухолей желудка неизвестны. Поэтому правильно говорить о факторах риска – факторах, которые провоцируют патологические процессы, приводящие к появлению новообразований. В их числе наличие других заболеваний ЖКТ.

Наиболее актуальная теория гласит, что полипы появляются в результате нарушений естественной регенерации слизистой желудка. Поэтому полипы часто развиваются на фоне гастрита. Аденомы чаще сопровождаются атрофическим гастритом. При этом отмечено, что более 70% всех новообразований развивается в нижней трети желудка – то есть в зоне с пониженной концентрацией соляной кислоты.

Поэтому полипы часто развиваются на фоне гастрита. Аденомы чаще сопровождаются атрофическим гастритом. При этом отмечено, что более 70% всех новообразований развивается в нижней трети желудка – то есть в зоне с пониженной концентрацией соляной кислоты.

Причиной развития неэпителиальной опухоли могут быть эмбриональные нарушения или наличие хронических заболеваний. Так как конкретных причин выявить не удается, не существует и специфической профилактики доброкачественных опухолей. Нельзя забывать и о наследственной предрасположенности – пациентам, чьи родственники имели новообразования желудка, необходимо даже при отсутствии каких-либо симптомов заболевания желудка выполнять эндоскопическое исследование. В любом случае, при подозрении на наличие полипа или полиповидного образования желудка следует обратиться к хирургу.

Наши врачи

Врач-хирург, заведующий хирургической службой ЦЭЛТ, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Стаж 33 года

Записаться на приемГлавный хирург ЦЭЛТ, заслуженный врач РФ, главный специалист ДЗ г. Москвы по эндохирургии и эндоскопии, членкор РАН, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 ГБОУ БПО МГМСУ, доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор

Москвы по эндохирургии и эндоскопии, членкор РАН, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 ГБОУ БПО МГМСУ, доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор

Стаж 43 года

Записаться на приемДиагностика

Диагностика опухолей желудка состоит из трех основных этапов: сбор анамнеза, осмотр, рентгенографическое и эндоскопическое исследование. Также назначают анализ крови, который позволяет выявить снижение уровня гемоглобина, то есть анемию, характерную для опухолей, вызывающих кровотечение. Доброкачественность новообразования определяют по таким признакам: размер, наличие перистальтики (при инструментальном исследовании), форма. Нечеткие контуры, быстрый рост и отсутствие перистальтики свидетельствуют о том, что полип малигнизируется.

Для уточнения диагноза используют ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопию, которая позволяет визуально оценить состояние слизистой и в режиме реального времени увидеть форму и размер опухолей, локализованных на слизистой. Этот метод позволяет оценить риск малигнизации – визуально невозможно отличить злокачественную опухоль ранней стадии от доброкачественной, требуется биопсия. При подозрении на онкологию при проведении ФГДС берут пробу для гистологического исследования в лаборатории – биопсия позволяет точно определить характер новообразования.

Этот метод позволяет оценить риск малигнизации – визуально невозможно отличить злокачественную опухоль ранней стадии от доброкачественной, требуется биопсия. При подозрении на онкологию при проведении ФГДС берут пробу для гистологического исследования в лаборатории – биопсия позволяет точно определить характер новообразования.

Так как неэпителиальные опухоли бывают самые разнообразные, то нередко поставить окончательный диагноз удается только после операции.

Исследование опухолей, расположенных вне слизистой, возможно теми же средствами: на рентгенографии видны контуры, а эндоскопическое исследование в сочетании с ультразвуковым метолом (эндо-УЗИ) позволяет определить зоны сдавливания, которые появляются при росте опухолей внутри стенок желудка или в сторону внутренних органов.

Лечение

Лечение доброкачественной опухоли желудка бывает только хирургическое. Консервативные методы неэффективны. Операцию могут отложить при небольшом размере опухоли и отсутствии опасности озлокачествления. Но в большинстве случаев показано хирургическое удаление – с помощью современных технологий операция безопасна. Раннее удаление особенно важно провести в случае, когда не удается достоверно определить характер опухоли – злокачественные новообразования необходимо убрать на ранней стадии.

Но в большинстве случаев показано хирургическое удаление – с помощью современных технологий операция безопасна. Раннее удаление особенно важно провести в случае, когда не удается достоверно определить характер опухоли – злокачественные новообразования необходимо убрать на ранней стадии.

Существует несколько методов удаления доброкачественной опухоли, которые применяются в настоящее время:

- Эндоскопическая электроэксцизия – так называется малоинвазивная операция, которая подразумевает электрокоагуляцию через эндоскопический доступ. Таким способом удаляют полипы.

- Энуклеация – позволяет снизить кровопотерю, выполняется через эндоскопический или лапароскопический доступ (в зависимости от локализации образования).

- Лапароскопическая резекция желудка – операция с доступом через проколы передней брюшной стенки и разрез стенки желудка, при которой часть желудка удаляют, а затем восстанавливают непрерывный пищеварительный тракт с помощью аппаратного шва.

- Гастрэктомия – полное удаление желудка. Практически не применяют при доброкачественных опухолях.

Эндоскопическая операция показана при обнаружении полипов, которые видны при диагностике и расположены одиночно. Если полип небольшой, достаточно коагуляции. Для новообразований размером более 5 мм применяют электроэксцизию – полип затягивают за ножку, а затем удаляют электрокоагулятором. При полипах более крупного размера проводят подслизистую резекцию образования (через эндоскоп).

Резекцию желудка проводят при множественных полипах или при высоком риске озлокачествления. Гастрэктомию проводят при некоторых случаях диффузного полипоза.

В клинике ЦЭЛТ можно пройти обследование и начать лечение – современные технологии на страже крепкого здоровья.

Наши услуги

Администрация АО «ЦЭЛТ» регулярно обновляет размещенный на сайте клиники прейскурант.Однако во избежание возможных недоразумений, просим вас уточнять стоимость услуг по телефону: +7 (495) 788 33 88

лечение, операция, цена. Онкология желудка, удаление в СПб

Распространенность заболевания

Рак желудка — это довольно часто встречающееся заболевание, которое быстро развивается и метастазирует. В мире ежегодно от рака желудка погибает около 8 млн. человек, а в России — около 48 000.

Распространение этого заболевания в различных странах неравномерное. Япония, Россия, Бразилия, Финляндия считаются регионами с высокими показателями заболеваемости и смертности от рака желудка. Жители Средней Азии, республик Закавказья, США, Мексики и некоторых других стран заболевают реже. Связывают это, в основном, с характером питания, образом жизни, факторами окружающей среды. Преимущественно заболевают люди в возрасте старше 50 лет. Однако, в последнее время злокачественные опухоли все чаще встречаются в более молодом возрасте. По некоторым данным рак желудка встречается у мужчин чаще (32%), чем у женщин (21%). Однако не все исследователи с этим согласны. Важно отметить, что ранние формы рака желудка лечатся очень успешно, но поскольку симптомы заболевания возникают поздно, то чаще люди обращаются для обследования и лечения слишком поздно.

По некоторым данным рак желудка встречается у мужчин чаще (32%), чем у женщин (21%). Однако не все исследователи с этим согласны. Важно отметить, что ранние формы рака желудка лечатся очень успешно, но поскольку симптомы заболевания возникают поздно, то чаще люди обращаются для обследования и лечения слишком поздно.

Причины возникновения рака желудка

Как и для других злокачественных новообразований, не существует одной конкретной причины или предрасполагающего фактора, вызывающих развитие опухоли.

Большое значение имеет питание. Избыток крахмалистой пищи, малое употребление свежих овощей и фруктов, недостаток в рационе животных белков и избыток животных жиров, как показывают исследования, способствуют развитию заболевания. Отрицательную роль играет злоупотребление алкоголем, курение, нерегулярное питание, плохое пережевывание пищи. Как выяснили исследователи, рак желудка в 3,4 раза реже встречается у людей, которые вскармливались грудным молоком более года.

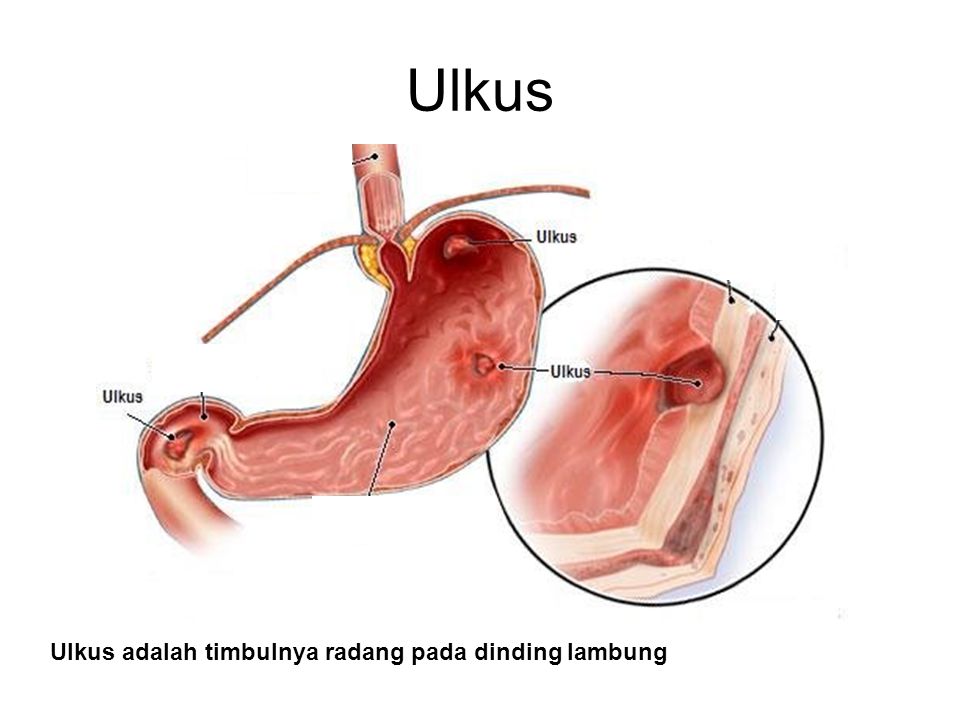

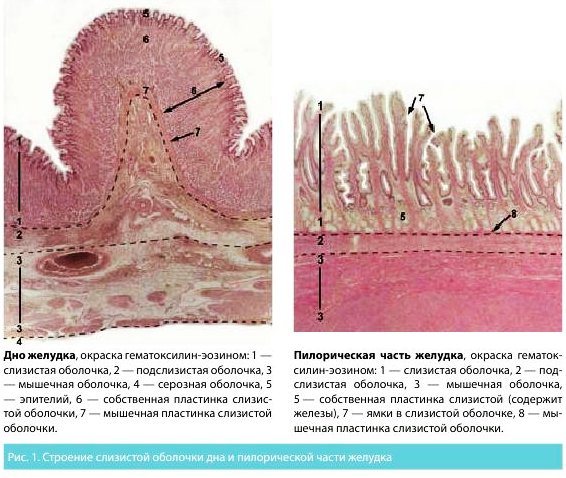

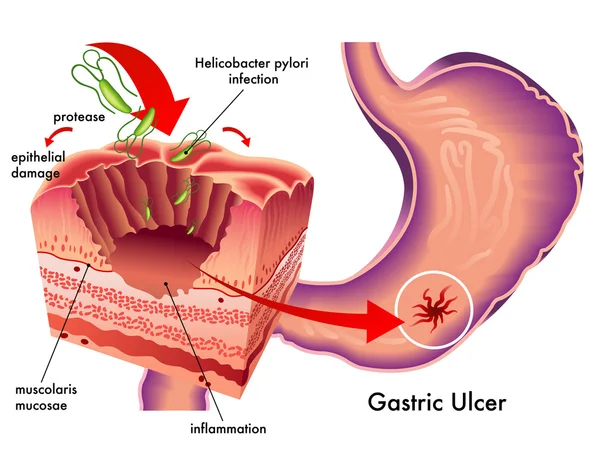

Несомненно, большую роль играет наличие хронических болезней желудка. При длительном существовании хронического воспалительного процесса в слизистой желудка (хронический гастрит), при наличии гастродуоденального рефлюкса, когда происходит заброс содержимого двенадцатиперстной кишки и желчи в желудок, происходит перестройка желудочного эпителия в кишечный (метаплазия эпителия), это является фоном для роста злокачественных опухолей. Также часто к злокачественным опухолям желудка приводят полипы, наличие язв, которые трансформируются в злокачественную форму. Поэтому своевременное лечение этих заболеваний желудка имеет профилактическое значение для рака желудка.

Классификация онкологии желудка

Классификация рака желудка важна для определения тактики лечения, выбора вида операции и определения прогноза жизни для пациента.

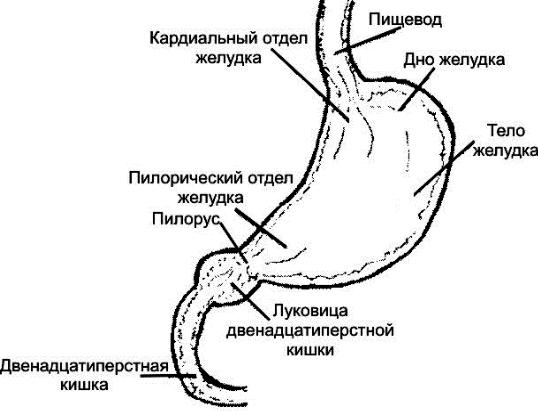

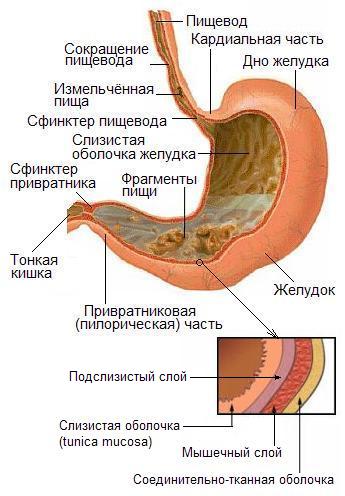

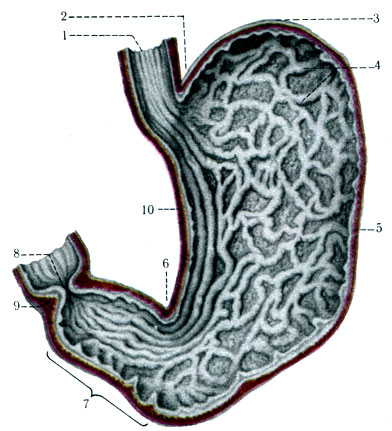

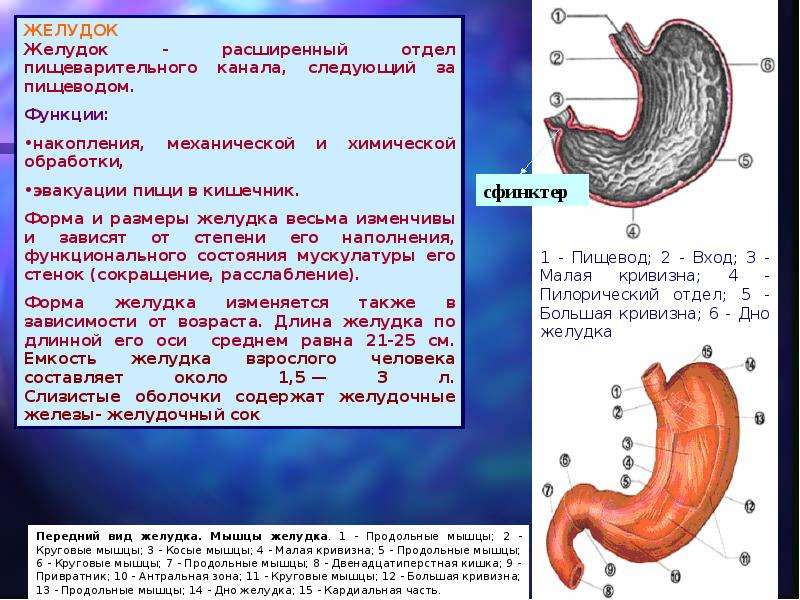

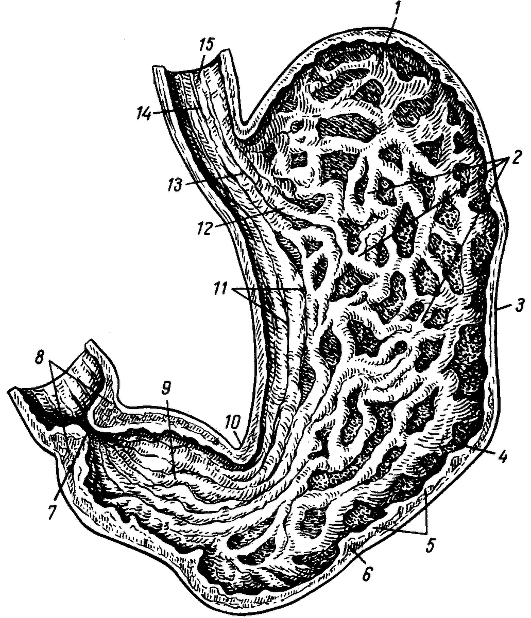

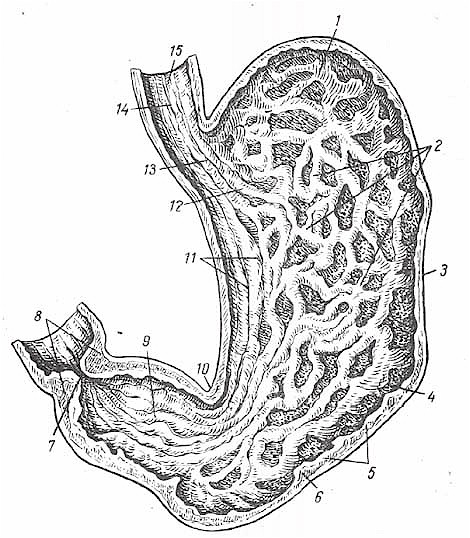

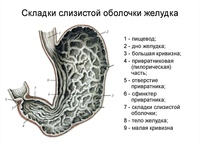

Опухоли разделяют по локализации в различных отделах желудка: кардиальный отдел, дно, тело, антральный и пилорический отделы желудка.

На тактику лечения влияет гистологическая структура опухоли: наиболее часто встречается аденокарцинома (95%), реже плоскоклеточный, недифференцированный и мелкоклеточный раки.

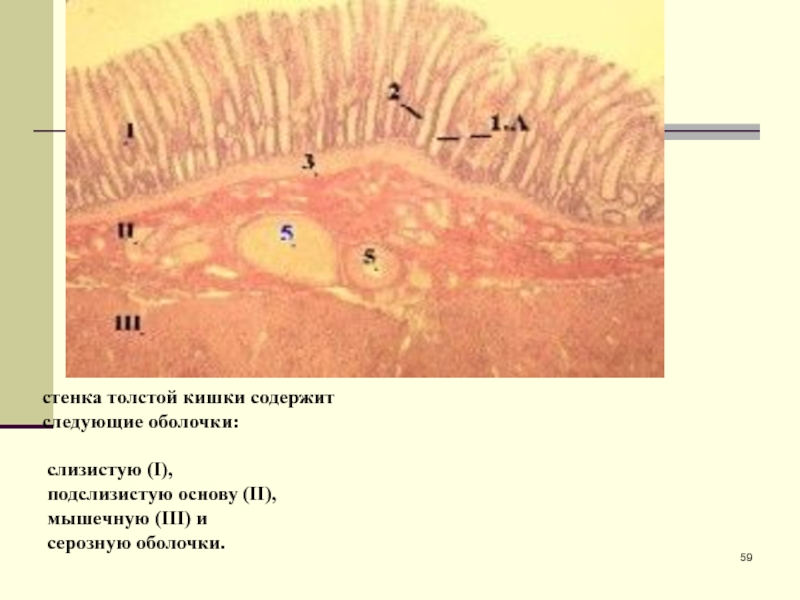

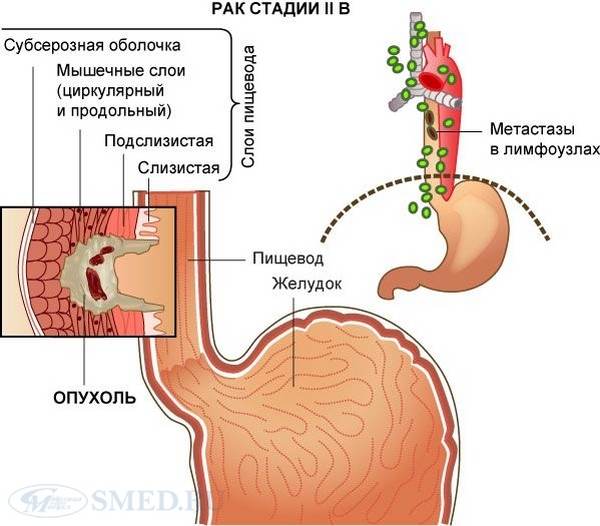

Также для тактики лечения и дальнейшего прогноза принципиальным является определение стадии заболевания. В настоящее время стадия рака определяется в соответствии с международной классификацией по распространенности процесса (система TNM). В соответствии с ней оценивают 3 основных показателя: T — отражает глубину прорастания опухоли в стенку желудка, окружающие ткани и органы; N — определяет количество пораженных лимфоузлов; M — определяет наличие или отсутствие отдаленных метастазов.

При раке желудка выделяют 4 стадии болезни:

-

На I стадии опухоль располагается в пределах слизистой и подслизистой оболочки желудка, не достигая его мышечного слоя. При этом нет метастазов ни в лимфатических узлах, ни в других органах.

-

На II стадии опухоль прорастает мышечную оболочку желудка, однако по прежнему располагается внутри органа, не выходя за его серозный покров.

На этой стадии могут быть одиночные метастазы в лимфатических узлах, расположенных вблизи стенки желудка и удаляемых в процессе операции.

На этой стадии могут быть одиночные метастазы в лимфатических узлах, расположенных вблизи стенки желудка и удаляемых в процессе операции.

- При III стадии болезни опухоль достигает значительных размеров, может занимать несколько отделов желудка и выходит за его пределы, врастая в соседние органы. К этой же стадии относят опухоли меньших размеров, если есть множественные метастазы в регионарные лимфатические узлы.

- IV стадия не зависит от размеров первичной опухоли, определяется наличием отдаленных метастазов и характеризуется крайне неблагоприятным прогнозом.

- слабость, отсутствие аппетита, снижение работоспособности,

- необъяснимое похудание,

- анемия.

Первые проявления рака желудка могут отличаться в зависимости от расположения опухоли:

- Если она расположена в кардиальном отделе (верхней части желудка), то в первую очередь можно обратить внимание на сложность с проглатыванием грубой пищи или крупных кусков, а также повышенное слюноотделение.

Позже может появиться рвота, боли, ощущение тяжести в области груди, сердца или между лопаток.

Позже может появиться рвота, боли, ощущение тяжести в области груди, сердца или между лопаток. - В случаях расположения опухоли в антральном отделе (нижняя часть желудка), преобладают признаки застоя пищи в желудке: ощущение тяжести, отрыжка, рвота, неприятный, тухлый запах от рвотных масс и изо рта.

Наиболее частые осложнения рака желудка — это кровотечение и стеноз (нарушение прохождения пищи из-за закрытия просвета желудка опухолью).

Кровотечение из опухоли возникает в результате действия на опухоль кислого желудочного сока или при распаде большой опухоли. В этом случае у больного постепенно нарастает слабость, появляется головокружение, в анализах крови снижается уровень гемоглобина.

В тех случаях, когда опухоль прорастает крупные сосуды, и их стенки разрушаются, кровотечение может быть достаточно сильным. При этом возможно очень быстрое нарастание слабости, головокружения, появление «черных точек» перед глазами. возможна потеря сознания. Довольно частым проявлением желудочного кровотечения может быть рвота «кофейной гущей», так как при взаимодействии с желудочным соком кровь принимает вид «кофейной гущи». Также при сильном кровотечении могут появляться каловые массы черного цвета, дегтеобразный, полужидкий или жидкий стул.

возможна потеря сознания. Довольно частым проявлением желудочного кровотечения может быть рвота «кофейной гущей», так как при взаимодействии с желудочным соком кровь принимает вид «кофейной гущи». Также при сильном кровотечении могут появляться каловые массы черного цвета, дегтеобразный, полужидкий или жидкий стул.

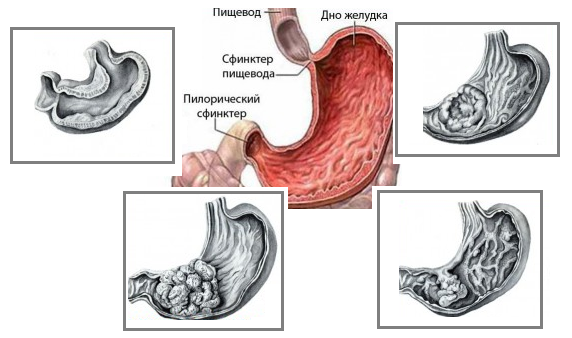

Стеноз — это закрытие просвета желудка растущей опухолью, в результате чего нарушается прох

ождение пищи. Чаще всего стеноз возникает при опухолях, расположенных в пилорическом (выходном) отделе желудка. Возникает застой пищи в желудке, появляется чувство тяжести, отрыжка «тухлым», рвота съеденной накануне пищей. Быстро нарастает слабость, больной худеет, истощается, нарастает анемия, снижается уровень белка, может возникнуть обезвоживание организма и судорожные состояния в результате нарушения электролитного баланса.

Основные методы диагностики рака желудка

Достоверным методом является фиброгастроскопия с биопсией опухоли и морфологическим (гистологическим) исследованием биопсийного материала. Других надежных методов первичного выявления опухоли желудка нет.

Других надежных методов первичного выявления опухоли желудка нет.

Ввиду сложности визуализации и дифференцировки данной патологии на ранних этапах, необходимо использование высококачественной видеоэндоскопической аппаратуры с функцией увеличения изображения и возможностью осмотра в узком спектре. Эти мероприятия помогают выявить рак на ранней стадии, даже когда образование менее 1 мм. Применение специальных (витальных) красителей, а также мультифокальная биопсия, являющиеся в нашей клинике повседневной практикой, позволяют объективно поставить диагноз, определить степень распространения опухолевого поражения.

В дальнейшем для определения стадии процесса и планирования лечения необходима спиральная компьютерная томография (МСКТ) с болюсным контрастным усилением.

Методы лечения рака желудка

Основным радикальным методом лечения рака желудка является хирургическая операция: субтотальная дистальная, субтотальная проксимальная резекция желудка, гастрэктомия. При этом главным условием радикальности операции является удаление единым блоком пораженного опухолью желудка или соответствующей его части и регионарных лимфоузлов с окружающей их клетчаткой.

При этом главным условием радикальности операции является удаление единым блоком пораженного опухолью желудка или соответствующей его части и регионарных лимфоузлов с окружающей их клетчаткой.

Хирургическое лечение может быть комбинировано с химиотерапевтическим или лучевым воздействием на опухолевый процесс. В любом случае порядок и вид лечения определяется индивидуально, исходя из вида опухоли, ее структуры, локализации и распространенности с учетом возраста пациента и его сопутствующей патологии.

Операции по удалению рака желудка

Основными операциями при раке желудка являются:

- субтотальная гастрэктомия (удаление большей части желудка с оставлением кардиального отдела) с лимфодиссекцией, которая выполняется при 1 и 2 стадии заболевания и расположении опухоли в антральном отделе желудка,

- гастрэктомия или экстирпация желудка (удаление всего желудка с регионарными лимфатическими коллекторами.

В обоих случаях производится восстановление целостности желудочно-кишечного тракта путем создания анастомозов (соединений) между пищеводом, или оставшейся верхней частью желудка и тонкой кишкой (двенадцатиперстной или тощей).

Сейчас оперативное лечение на ранних (1 и 2 стадиях заболевания) может выполняться лапароскопическим (эндовидеохирургическим) способом. То есть операция проводится без большого разреза на брюшной стенке через проколы с помощью оптического оборудования и специальных инструментов. При этом необходим только небольшой разрез для извлечения удаленного желудка с опухолью.

В последнее время, благодаря развитию медицинских технологий, появилась возможность лечения «раннего рака» эндоскопическим способом (эндоскопическая резекция слизистой — EMR или эндоскопическая подслизистая диссекция — ESD). Однако, это становиться возможным, если опухоль выявлена на самом начальном этапе развития, когда злокачественные клетки не вышли за пределы слизистой оболочки желудка или полипа.

Прогноз жизни при раке желудка

Прогноз для жизни при раке желудка определяется той стадией болезни, в какой больной обратился за хирургической помощью. Наиболее благоприятен при ранних формах рака желудка. Так, например, при обнаружении злокачественных клеток в полипе желудка или опухоли, не выходящей за пределы слизистой оболочки, эндоскопическое лечение может обеспечить полное выздоровление. На 1 стадии опухолевого процесса своевременное хирургическое лечение обеспечивает выживаемость в 80- 90% случаев.

При 2-3 стадиях прогноз во многом зависит от морфологической структуры опухоли, количества метастазов в регионарных лимфатических узлах (прямо пропорционален их числу).

При 4 стадии прогноз уже неблагоприятный, и надежда на выздоровление может быть только в случае полного удаления опухоли в результате расширенных операций.

Без операции, независимо от стадии заболевания, прогноз для всех больных неблагоприятен и определяется лишь сроками жизни от момента появления признаков болезни до возникновения осложнений (в среднем, по данным литературы — до 1 года).

Как получить лечение онкологии желудка в клинике

Лечение рака желудка в настоящее время проводится как по программам высокотехнологичной медицинской помощи Минздрава России, так и по полису ОМС (ВМП в ОМС).

Для определения наиболее правильной тактики и выбора способа лечения необходима консультация хирурга.

Главное для пациента

Своевременное выявление злокачественной опухоли!

Можно выделить группу риска, то есть людей, которые имеют больше шансов заболеть онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта, в том числе желудка.

Этим людям желательно систематически наблюдаться у терапевта или гастроэнтеролога, проходить профилактическое эндоскопическое исследование с частотой, соответственно рекомендации лечащего врача.

К ним можно отнести пациентов, имеющих:

- Хронический гастрит с метаплазией эпителия желудка в кишечный эпителий.

- Язвенную болезнь желудка.

- Наличие Helicobakter pylori у пациентов возрастной группы после 35 лет.

- Удаленный полип желудка в прошлом делает необходимым эндоскопическое обследование не реже 1 раза в 2 года.

И следующие привычки:

- Употребление избыточного количества соли (более 10 г/сут.), специй, маринованных овощей, т. к. эти вещества раздражают слизистую оболочку желудка.

- Недостаточное употребление овощей и фруктов. По рекомендации Европейского и Российского институтов питания ежедневно надо употреблять 400-500 гр. овощей и фруктов (исключая картофель).

- Курение более 7 сигарет в день, особенно у пациентов возрастной группы после 40 лет.

Еще раз следует заметить: во многих случаях рак желудка можно полностью победить. Несомненно, наилучшего успеха можно достичь при лечении раннего рака желудка, когда опухоль ограничена слизистым или подслизистым слоями стенки желудка. Однако и при большем распространении радикальное хирургическое лечение возможно. Сейчас существуют современные методы лечения даже в тех случаях, когда выявлены метастазы.

Однако и при большем распространении радикальное хирургическое лечение возможно. Сейчас существуют современные методы лечения даже в тех случаях, когда выявлены метастазы.

Принципиально важно сразу обратиться к специалисту! В нашей клинике можно пройти полноценную диагностику и лечение рака желудка, как при раннем его выявлении, так и на более поздних стадиях.

Руководство для пациентов с диагнозом: рак желудка

Подслизистое образование в желудке: причины, лечение

В желудке иногда возникают доброкачественные опухоли. Одним из распространенных видов такой онкологии считается подслизистое образование желудка. Это может быть заболевание антрального отдела либо подслизистой. Диагностируется с помощью эндоскопии. Чаще не несет никаких серьезных последствий, но иногда образуется злокачественное образование (фибросаркома, лейомиосаркома).

Подслизистая опухоль

Новообразование возникает в мышечной, жировой, нервной или соединительной ткани.

Патологическое формирование растет внутри стенки, в антральном или подслизистом отделении. Различают доброкачественные (липома, лейомиома, гемангиома, фиброма, нейроэндокринная) и злокачественные (лейомиосаркома, фибросаркома). Липомы и фибромы образуются в слизистом слое, лейомиомы — в мышечных и нервных тканях, а в сосудах — гемангиомы. Так как заболевания чаще не опасны для жизни, то они на работу соседних органов не влияют.

Рост протекает медленно и незаметно для больного. Тела опухолей могут быть различных размеров (доброкачественные 3—4 см), иметь разные контуры и находится в хаотическом порядке на разных слоях желудка. Подслизистые образования зачастую имеют гомогенные характер и четкие контуры. Опухоли с неровными краями, с гиперэхогенными включениями чаще характеризуются как злокачественные.

Вернуться к оглавлениюПричины появления

Гастрит может являться причиной образования карциномы.До конца неизвестны точные факторы возникновения. Но врачи называют несколько вариантов, почему появляется карцинома. Причины общие для всех видов опухолей:

Причины общие для всех видов опухолей:

- гастрит, язва желудка;

- бактерия хеликобактер пилори;

- генетическая предрасположенность;

- неправильное питание;

- химическое воздействие на организм;

- вредные привычки (курение и алкоголь).

Симптомы заболевания

Чаще возникает у людей старше 40 лет. Развитие онкологии незаметно для больного. Его обнаруживают случайно во время проведения эндоскопии. Но если карцинома достигла больших размеров, то пациента беспокоят тошнота, рвота, ноющая боль и запоры. Лейомиомы вызывают внутреннее кровотечение, потому люди с такой патологией ощущают постоянную слабость. Злокачественные образования провоцируют метастазирование. Из-за них происходит кровотечение в желудке, снижение полости его стенок и быстрая потеря веса. Иногда такие образования изменяют кислотность желудка.

Вернуться к оглавлениюМетоды диагностики

Эндоскопия является основным способом диагностики заболевания.

Основными способами исследования является рентгенография и эндоскопия. Второй вариант диагностирования более точный. Врач может определить месторасположение, ее контур и размер. Для подтверждения диагноза применяется:

- рентгенография с двойным контрастирования позволяет определить наличие опухоли и ее расположение;

- биопсию для более точного определения и подтверждения злокачественности;

- УЗИ или МСКТ, чтобы выявить наличие метастазов;

- анализы крови, которые нужны для определения общего состояния пациента.

Лечение заболевания

Подслизистые образования устраняются медикаментозным способом. Только если карцинома злокачественная, требуется срочное хирургическое вмешательство. Но проводится удаление и доброкачественных образований, чтобы не возникало негативных последствий. Удаляется либо только полип, либо и близлежащие к нему ткани. Перед операцией проводится гистологическое исследование. После назначается терапия препаратами: прописываются антибиотики, останавливающие размножение хеликобактерий и ингибиторы протонной помпы.

Шансы на выздоровления большие, но случаются рецидивы. Чтобы это предотвратить, больному нужно проводить своевременное обследование. Пациенты после операции всю жизнь находятся под наблюдением врачей. Для профилактики рекомендуется правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярные консультации у гастроэнтеролога. Такая же проверка необходима людям с наследственной склонностью к заболеванию. Без своевременного обследования и лечения опухоли трансформируются в рак желудка.

НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ОПУХОЛЬ ЖЕЛУДКА (задача 25029)

НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ОПУХОЛЬ ЖЕЛУДКА (задача 25029)

П.Г. Мальков1,2,3, М.А. Морозова1, В.Н. Гриневич1,

Ю.В. Зорина1, Н.В. Данилова2, Л.В. Москвина2

1 Централизованная лаборатория патоморфологии и цитологии (зав. – кандидат мед. наук П.Г. Мальков) ГУЗ Консультативно-диагностический центр №6 УЗ САО г.Москвы;

– кандидат мед. наук П.Г. Мальков) ГУЗ Консультативно-диагностический центр №6 УЗ САО г.Москвы;

2 Курс патологической анатомии кафедры физиологии и общей патологии (зав. – проф. В.Б. Кошелев) факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова;

3 Кафедра патологической анатомии (зав. – член-корр. РАМН проф. Г.А. Франк) Российской медицинской академии последипломного образования.

Клиническая легенда. Женщина, 53 года. По данным эндоскопического исследования, в области тела желудка – одиночное полиповидное образование полусферической формы диаметром до 7 мм с наложениями фибрина на верхушке, окружающая слизистая оболочка не изменена. Клинический диагноз – полип желудка.

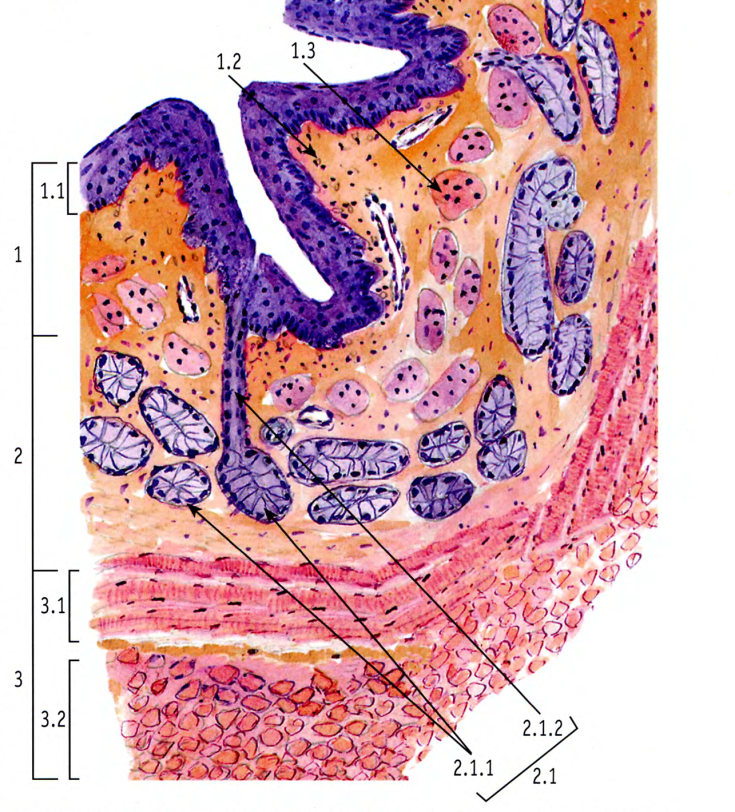

Микрофотографии. Рис.1 – окраска гематоксилином и эозином, об.×10; рис.2 – окраска гематоксилином и эозином, об.×20; рис.3 – иммуногистохимическое выявление NSE, об.×20; рис.4 – иммуногистохимическое выявление Syn, об. ×20; рис.5 – иммуногисто-химическое выявление Chrom А, об.×20; рис.6 – иммуногистохимическое выявление Serotonin, об.×40.

×20; рис.5 – иммуногисто-химическое выявление Chrom А, об.×20; рис.6 – иммуногистохимическое выявление Serotonin, об.×40.

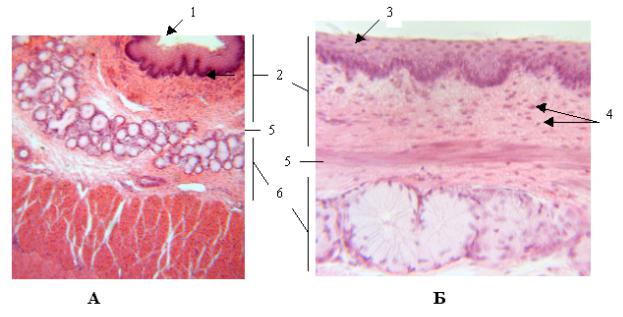

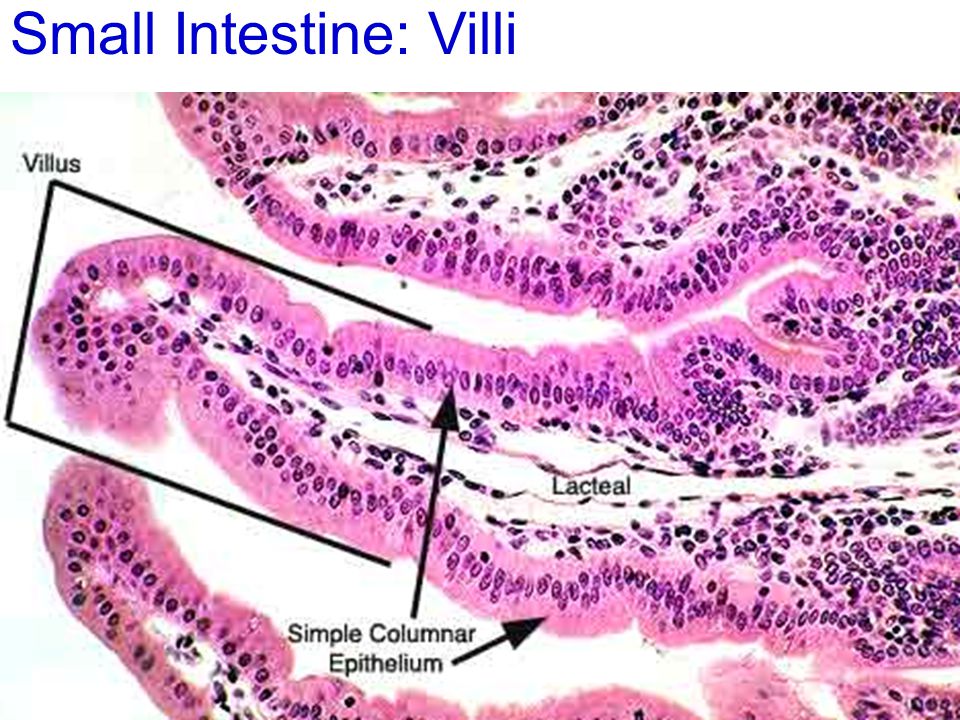

Микроскопическое описание. В собственной пластинке слизистой оболочки желудка – очаговое разрастание опухолевых комплексов ацинарно-железистого строения, построенных из клеток округлой формы с эозинофильной цитоплазмой и относительно мономорфными ядрами. Клетки опухоли экспрессируют NSE, Synaptophysin, Chromogranin, Serotonin. Индекс метки по Ki67 – 5%.

Заключение. Нейроэндокринная опухоль желудка [8240/3].

Комментарии. Большинство эндокринных опухолей желудка — высокодифференцированные нефункционирующие энтерохромаффинноподобноклеточные карциноиды (ECL-cell carcinoids), возникающие из кислотопродуцирующей слизистой тела или дна желудка. Они составляют 11-41% от всех гастроинтестинальных карциноидов. Выделяют 3 типа: тип I – ассоциирован с аутоиммунным хроническим атрофическим гастритом; тип II – ассоциирован с множественными эндокринными новообразованиями или синдромом Zollinger-Ellison; тип III – спорадический. Карциноиды чаще встречаются у лиц 50-65 лет и почти одинаково часто среди мужчин и женщин. Локализация: чаще слизистая оболочка тела и дна желудка, реже – в антропилорической области. Макроскопически представлены полиповидными образованиями или чётко отграниченными одиночными, реже – множественными узелками в слизисто-подслизистом слое диаметром 1-1,5 см, часто с изъязвлением на поверхности. Спорадический карциноид (тип III) обычно растёт в виде одиночного узла от 2 см в диаметре и более, характерна инфильтрация мышечной оболочки в 76% случаев и серозной оболочки в 53% случаев, часто имеют агрессивное течение. Гистологические типы: энтерохромаффинноподобноклеточные, серотонин-продуцирующие, гастринпродуцирующие и др.

Карциноиды чаще встречаются у лиц 50-65 лет и почти одинаково часто среди мужчин и женщин. Локализация: чаще слизистая оболочка тела и дна желудка, реже – в антропилорической области. Макроскопически представлены полиповидными образованиями или чётко отграниченными одиночными, реже – множественными узелками в слизисто-подслизистом слое диаметром 1-1,5 см, часто с изъязвлением на поверхности. Спорадический карциноид (тип III) обычно растёт в виде одиночного узла от 2 см в диаметре и более, характерна инфильтрация мышечной оболочки в 76% случаев и серозной оболочки в 53% случаев, часто имеют агрессивное течение. Гистологические типы: энтерохромаффинноподобноклеточные, серотонин-продуцирующие, гастринпродуцирующие и др.

Микроскопическая картина: однородные мелкие или средней величины клетки округлой, вытянутой или полигональной формы с округлыми мономорфными ядрами и обильной эозинофильной цитоплазмой. Опухолевые клетки располагаются в виде узких анастомозирующих тяжей с образованием небольших солидных комплексов, альвеолярных структур, розеток, могут встречаться мелкие железы. Иммунофенотип: CK 7, 8, 18, 19, нередко ЕМА и группа эндокринноклеточных антигенов (NSE, Crom A , Syn). Критерии доброкачественного течения карциноидов желудка: опухоль ограничена слизисто-подслизистым слоем, отсутствие сосудистой инвазии, размеры менее 1 см, нефункционирующая. Критерии агрессивного течения: инвазия в мышечную оболочку, размеры более 1 см, сосудистая инвазия, функционирующая опухоль с высокой митотической активностью (по Ki67). Возможны метастазы в лимфатические узлы, печень.