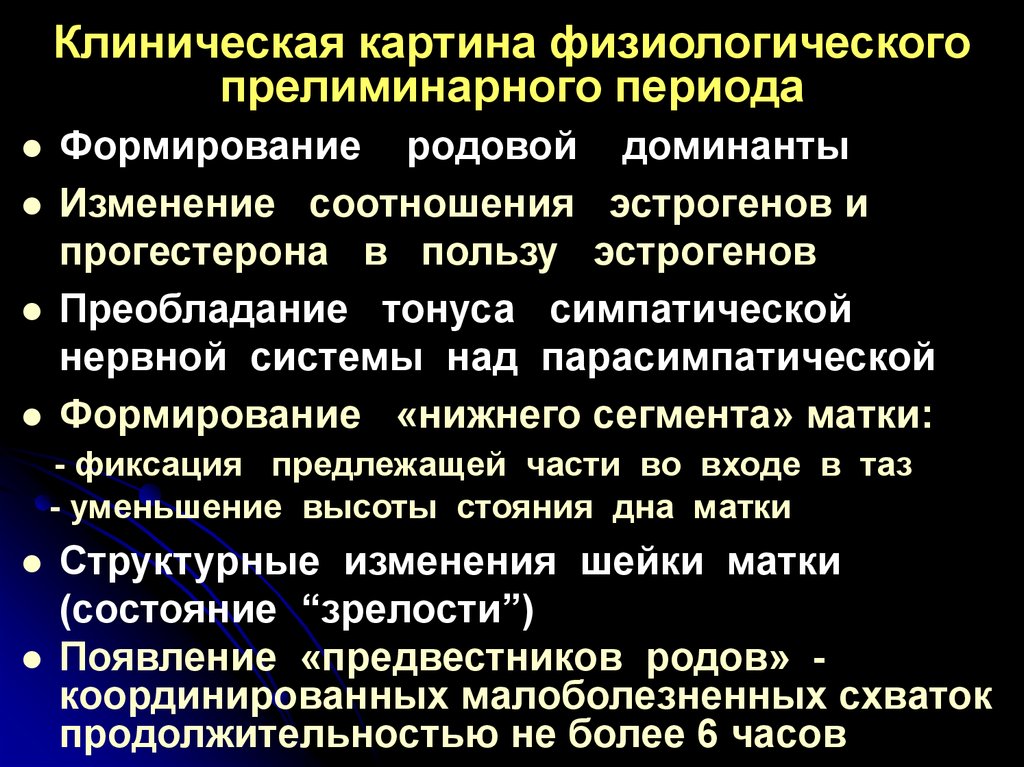

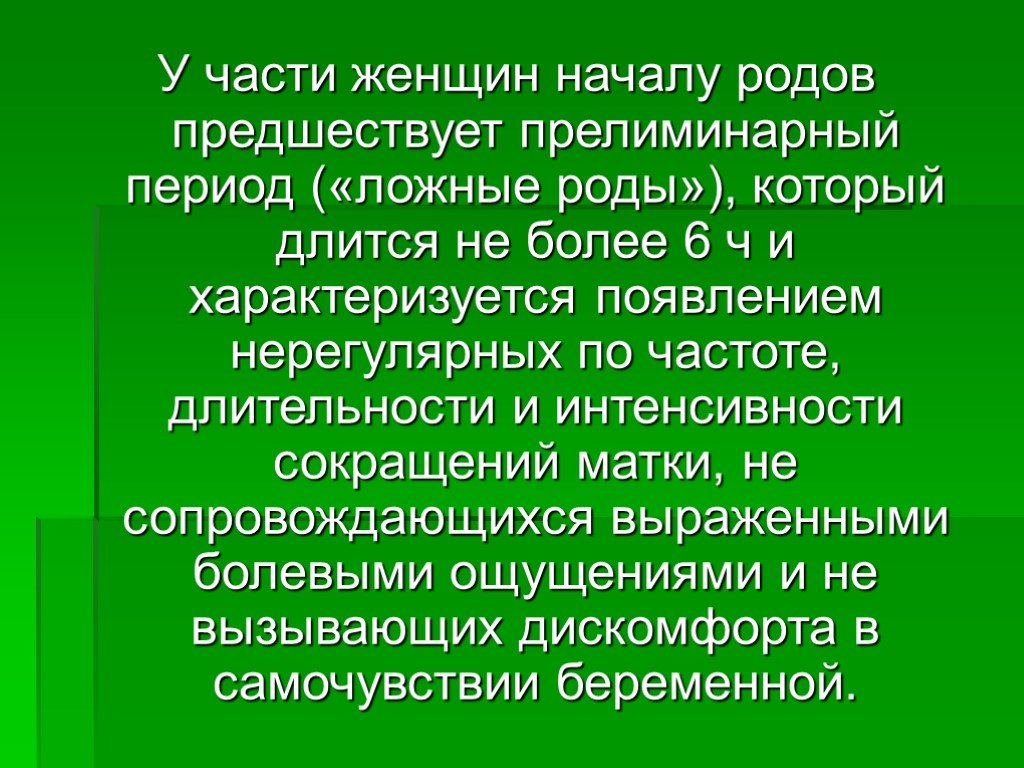

Прелиминарный период родов это: Патологический прелиминарный период родов. Что такое Патологический прелиминарный период родов?

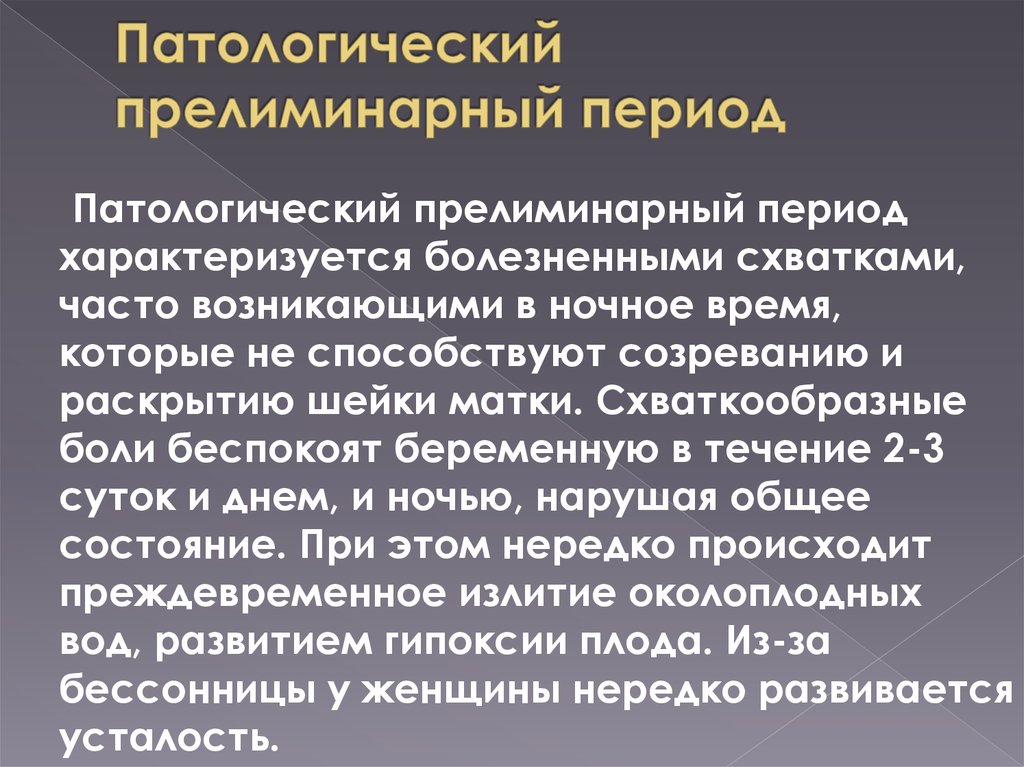

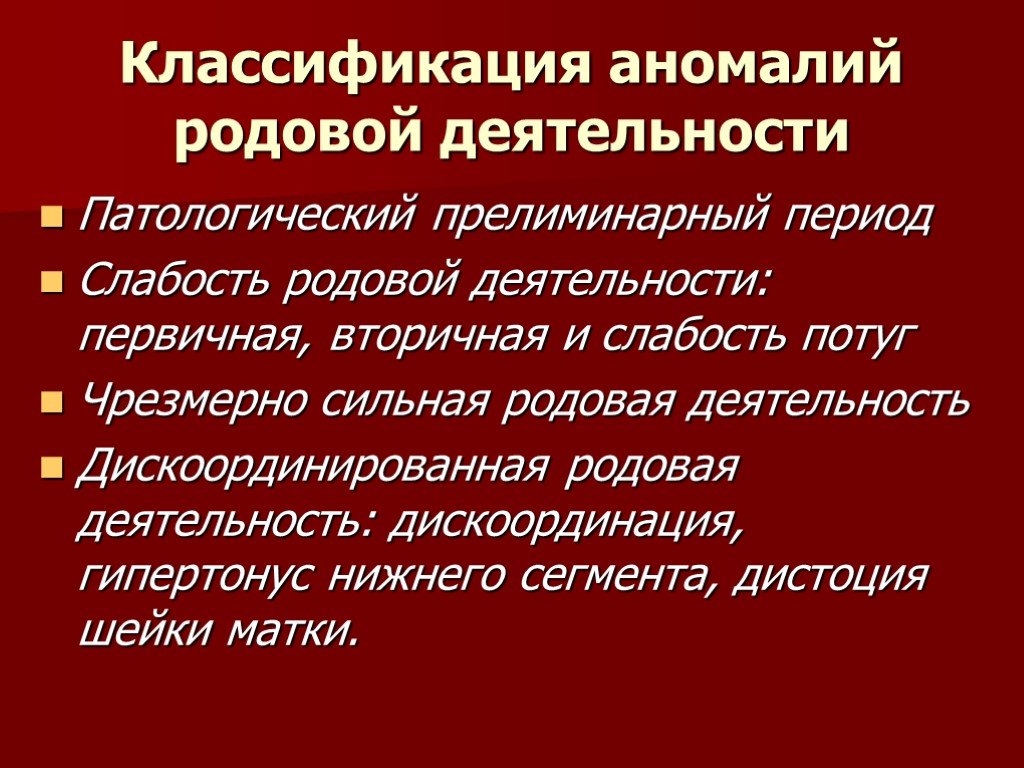

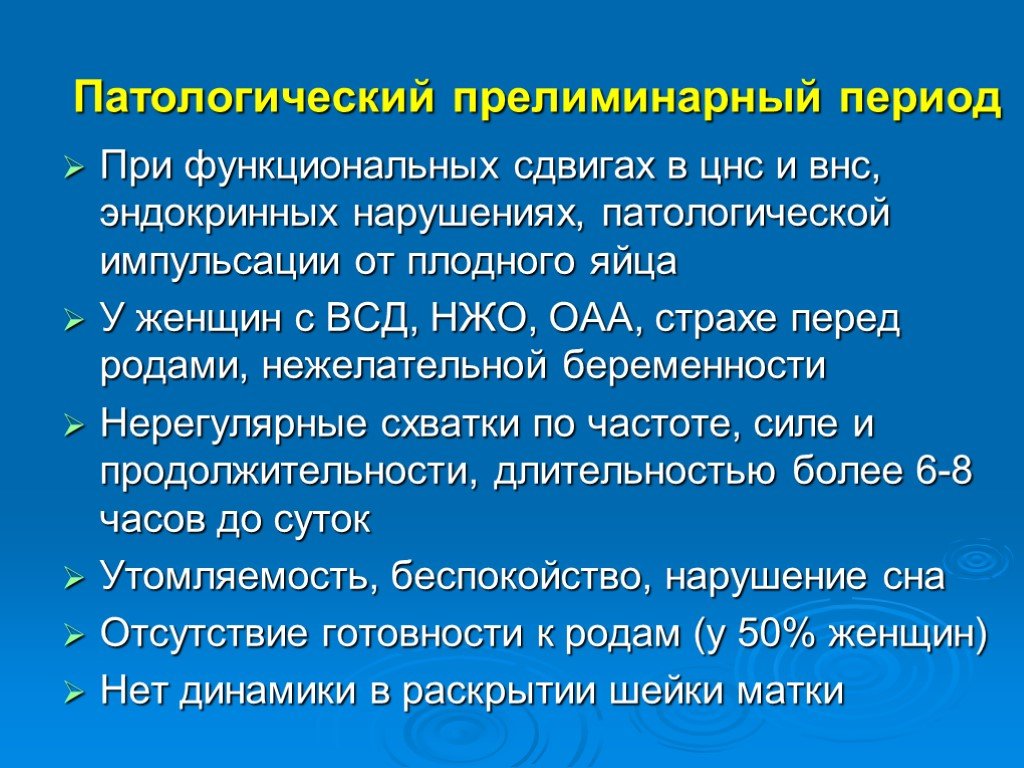

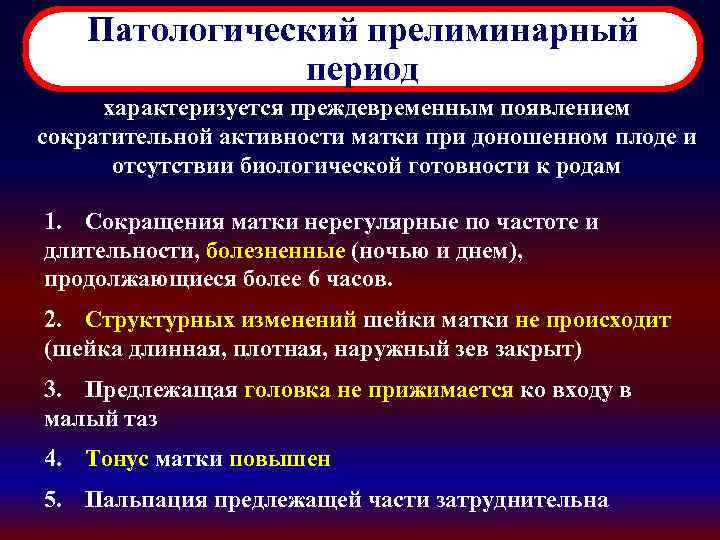

Патологический прелиминарный период родов

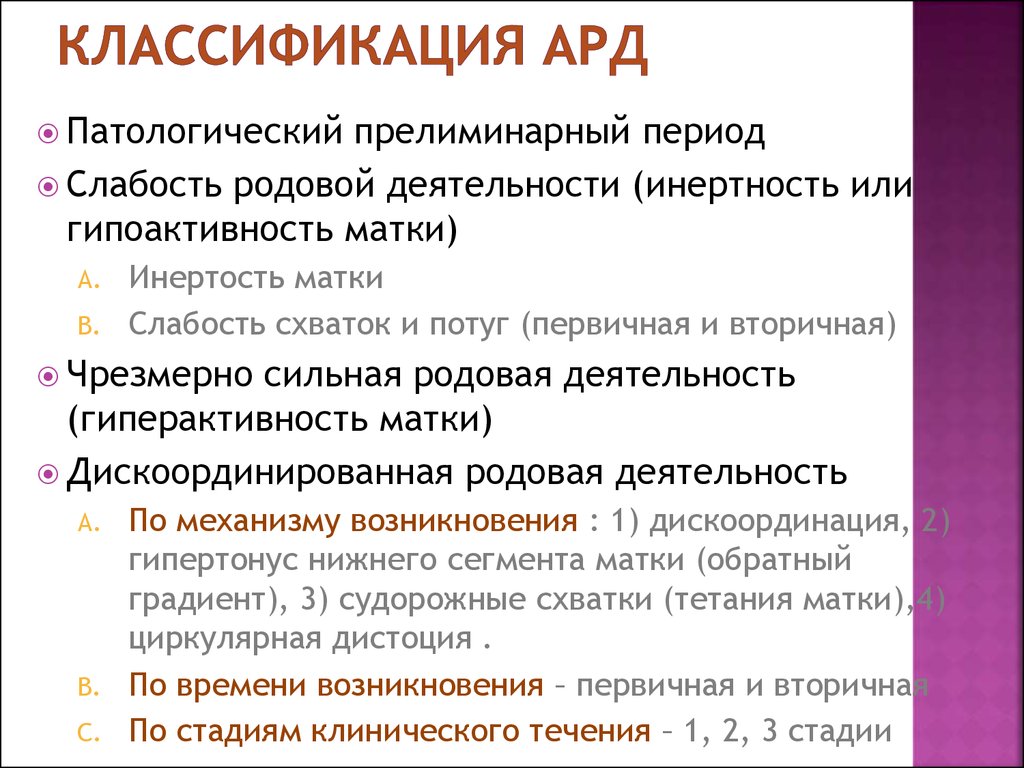

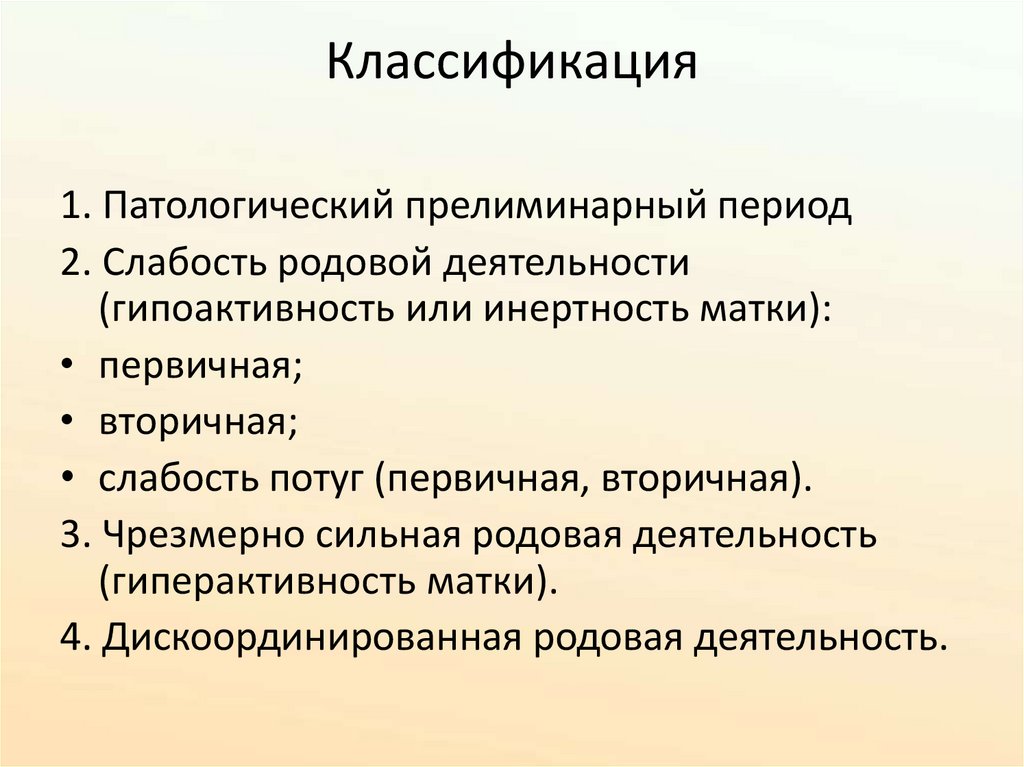

Виды

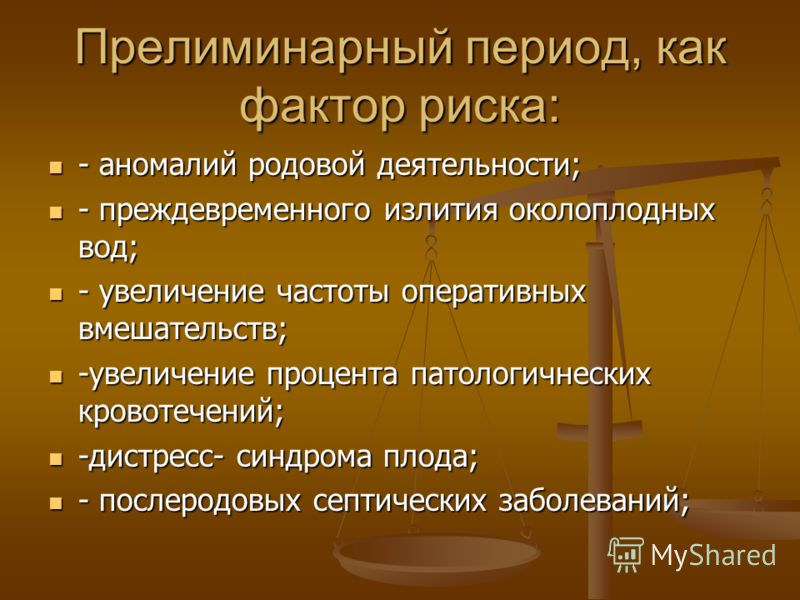

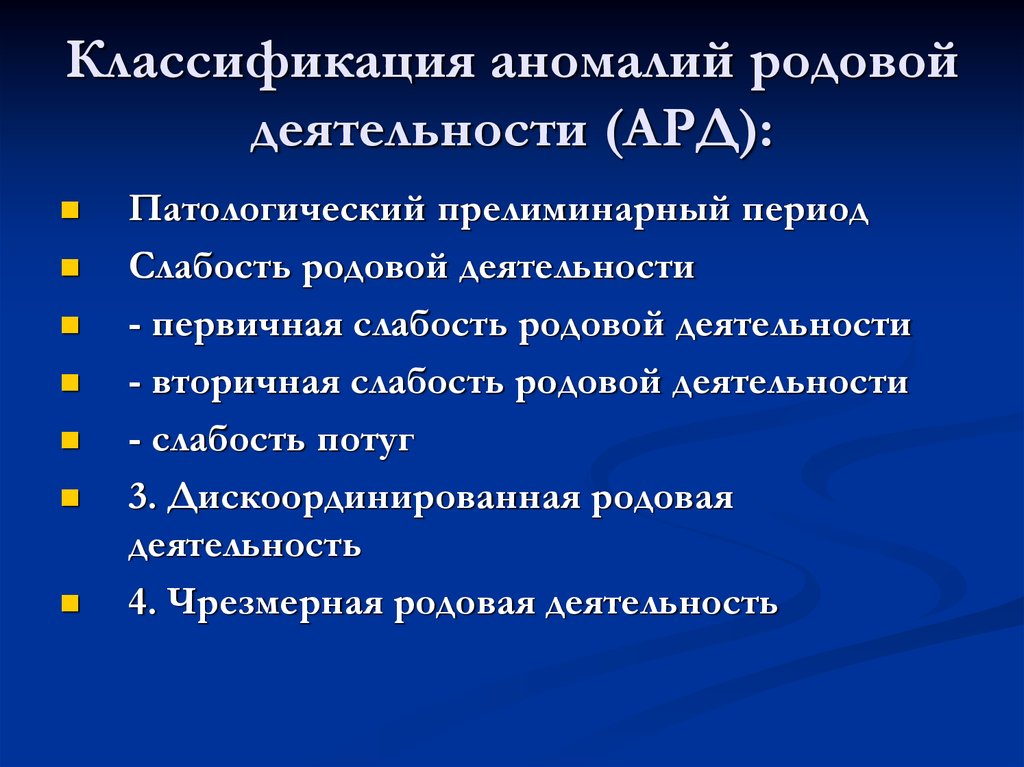

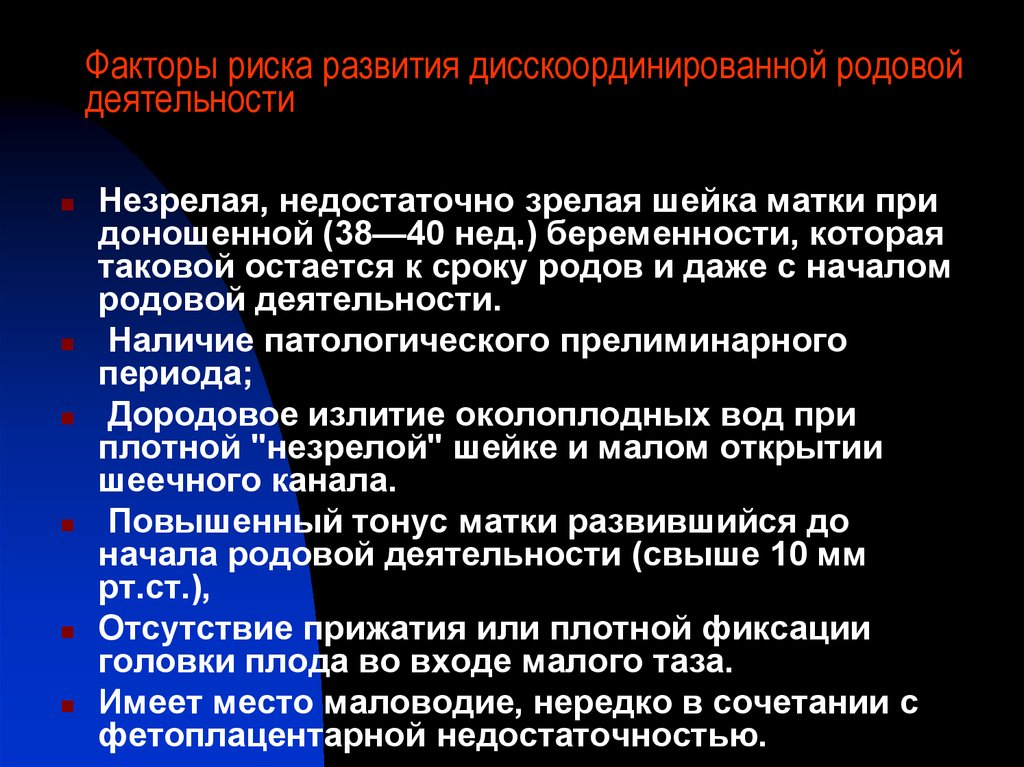

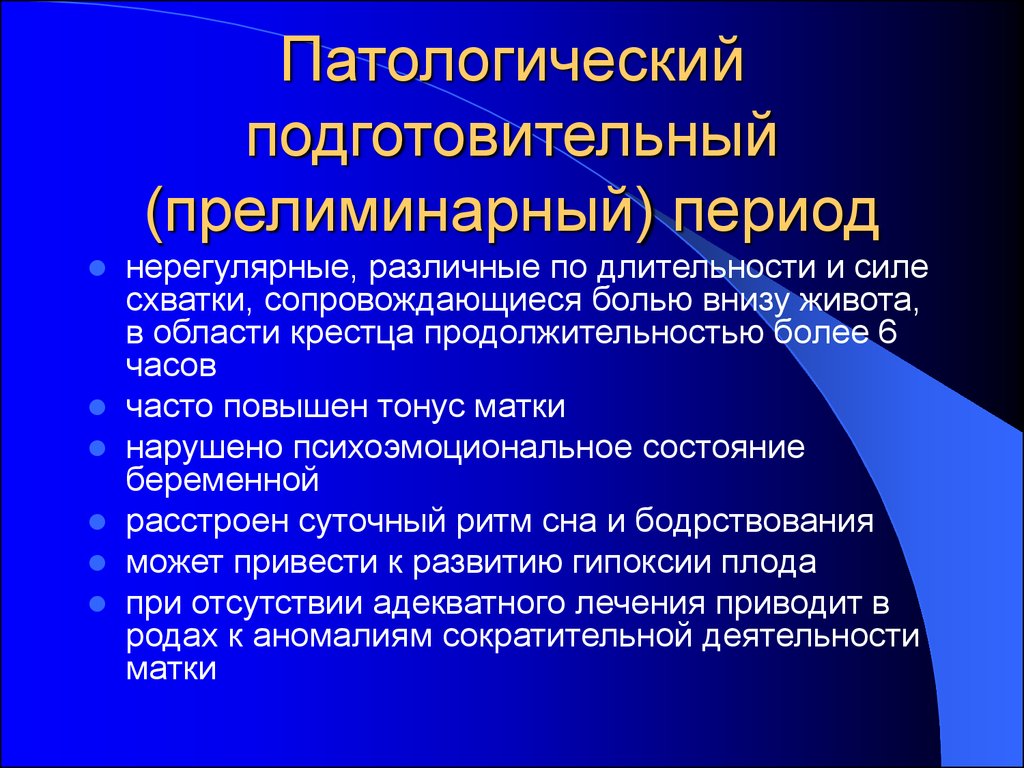

Патология встречается в 10-15% случаев. В процессе повторяются спастические схватки, которые по частоте, болевым ощущениям и силе идентичны истинным. Длится период от 24 до 240 часов, беспокоит беременную женщину в дневное и ночное время суток. Со временем он переходит на следующую фазу. Это может быть дискоординированная родовая деятельность, во время которой сокращения всех отделов происходят хаотично, бессистемно. Второй вариант – это первичная слабость схваток.

Причины

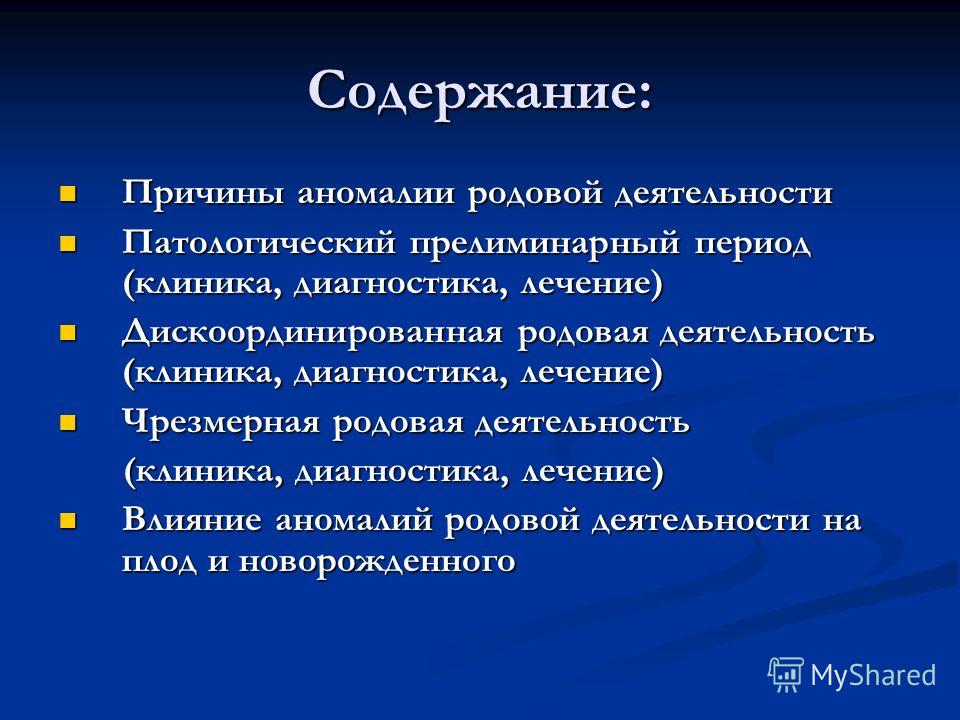

Все явные причины данного отклонения делят на три группы: акушерские, психоэмоциональные, физиологические.

К акушерским относятся:

- много- или маловодье;

- многоплодная беременность;

- неправильное положение плода;

- низкое предлежание плаценты.

К физиологическим:

- узкий таз;

- изменения матки в результате предшествующих оперативных вмешательств, рубцевание после кесарево сечения, хронических воспалительных процессов;

- эндокринные патологические нарушения – дистрофия, ожирение, половой инфантилизм;

- многократное прерывание беременности, невынашивание;

- сопутствующие соматические заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, желез.

К психоэмоциональным:

- неврозы, стрессы, усталость;

- страхи;

- возрастная категория первородящей женщины (до 17 лет и после 30-и лет).

Симптомы

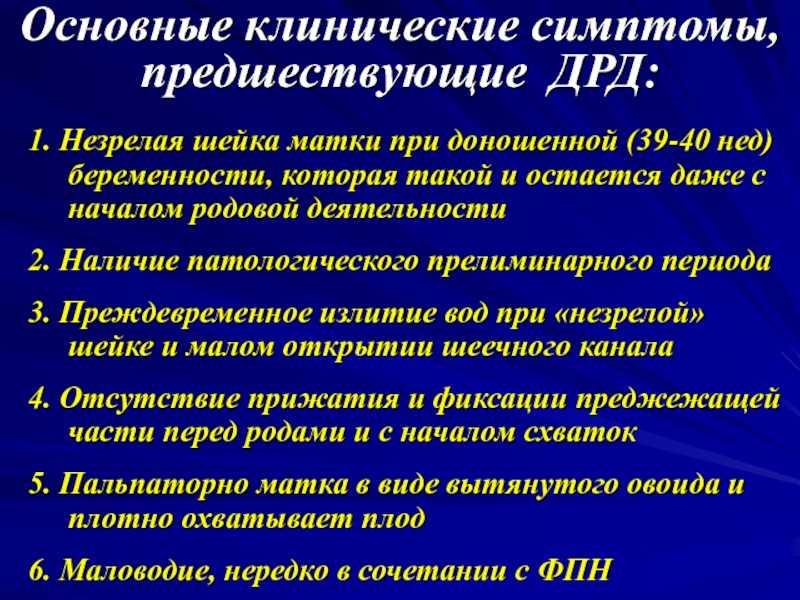

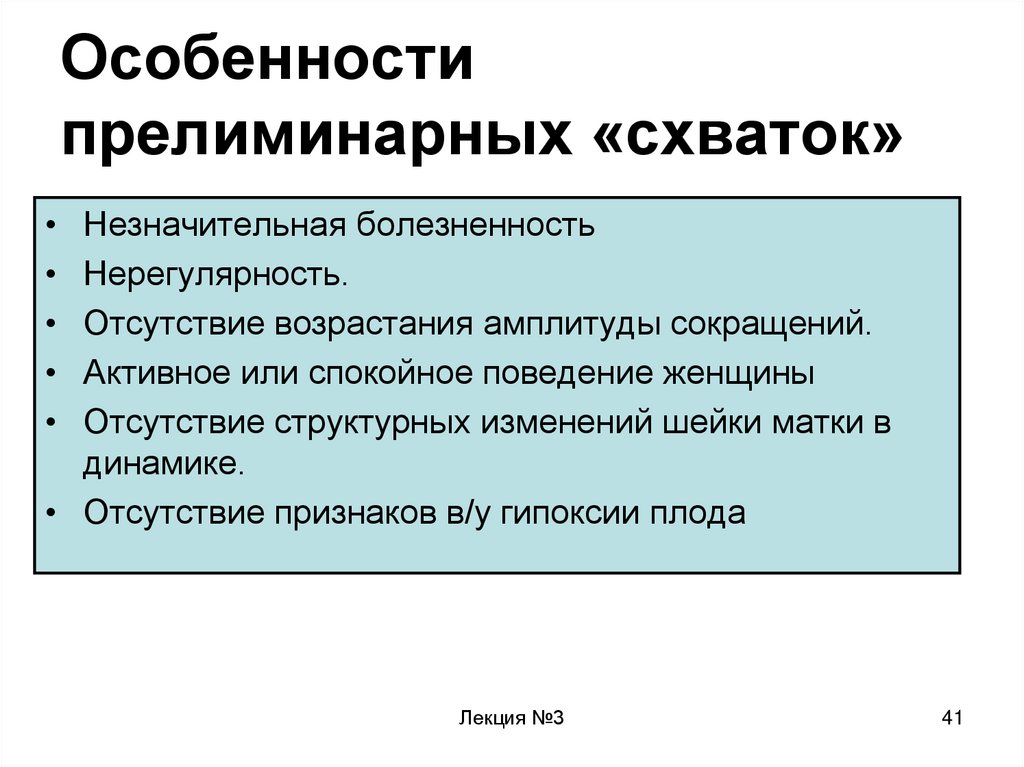

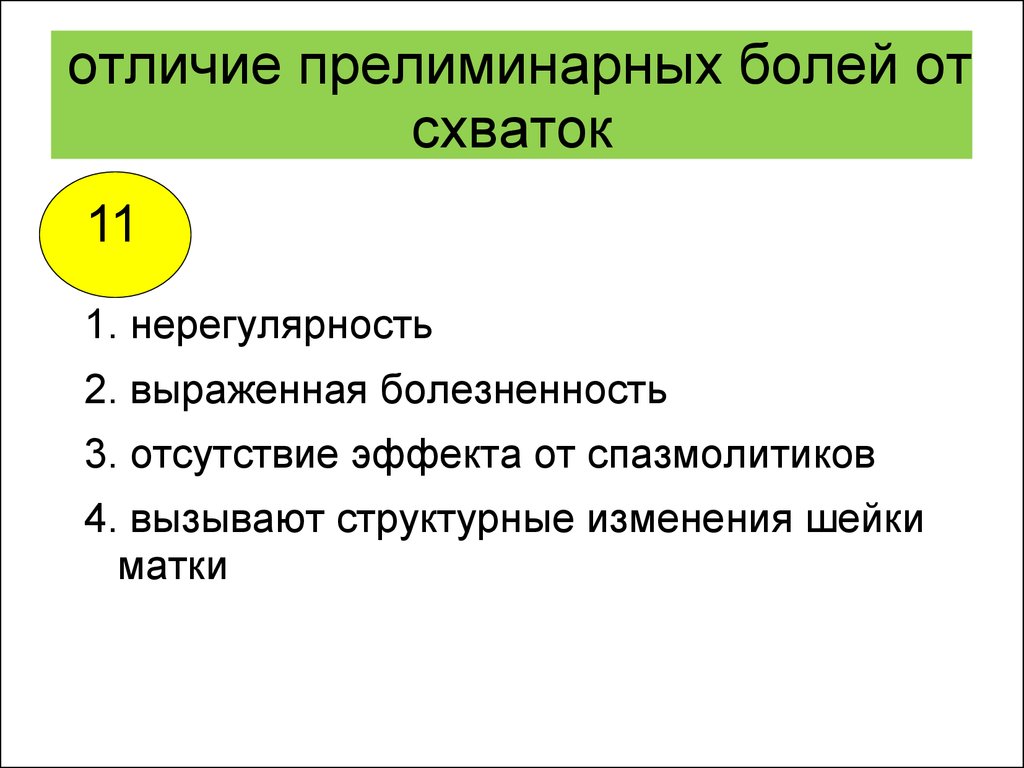

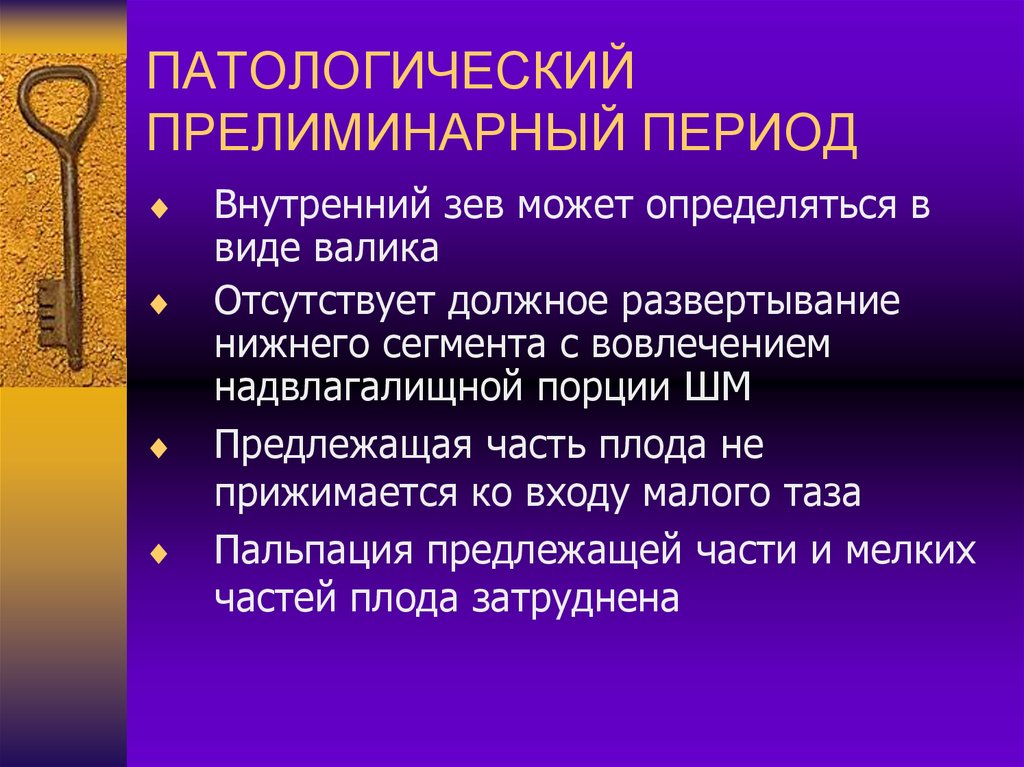

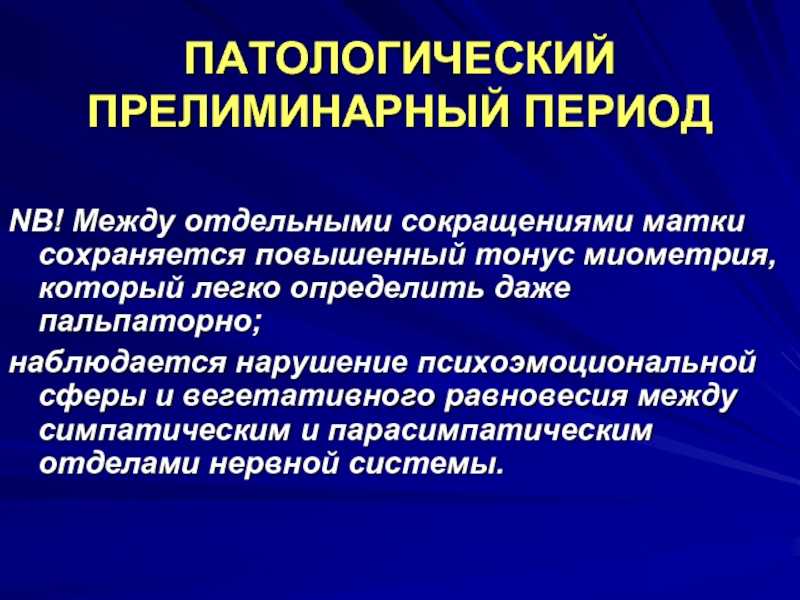

Клиническая картина характеризуется монотонными, но резкими сокращениями, которые не провоцируют нормальную родовую деятельность: шейка матки остается неизменной, канал закрытым, а сама матка плотной и длинной. Затяжной процесс сопровождается болью, возникает в любое время суток, характеризуется нерегулярностью.

На фоне постоянных болевых ощущений нарушается психоэмоциональное состояние женщины: поведение сопровождается повышенной раздражительностью, утомляемостью, плаксивостью, подавленностью. Возникает страх за здоровье ребенка и свою жизнь.

Клиническую картину может дополнять повышенное потоотделение, боль в спине, запоры, тахикардия и одышка.

Серьезным осложнением является дородовое отхождение вод и гипоксия плода.

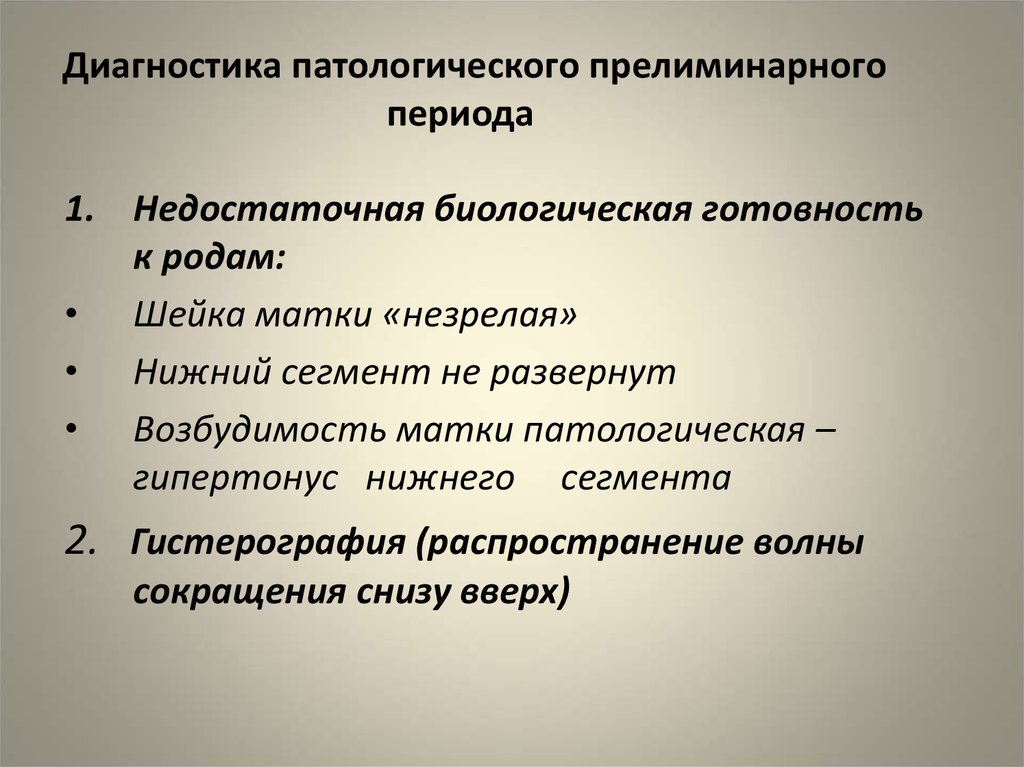

Диагностика

При подозрении на развитие патологического процесса необходимо немедленно записаться на прием к врачу гинекологу-акушеру.

Для диагностики используется наружное исследование женщины. При пальпации гинеколог-акушер ощущает довольно высокое расположение плода.

При гинекологическом осмотре наблюдается сильное напряжение мышц влагалища, спазмы, незрелость матки для родов.

Из инструментальных исследований применяют кардиотокографию для регистрации схваток (их силы и продолжительности).

Лечение

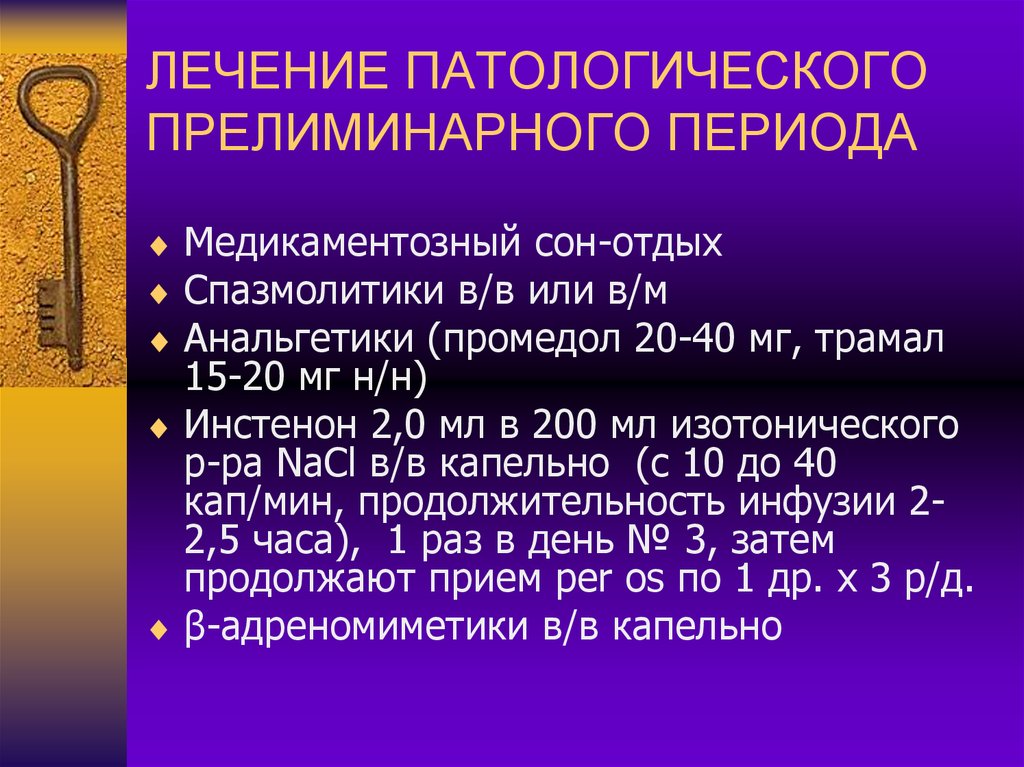

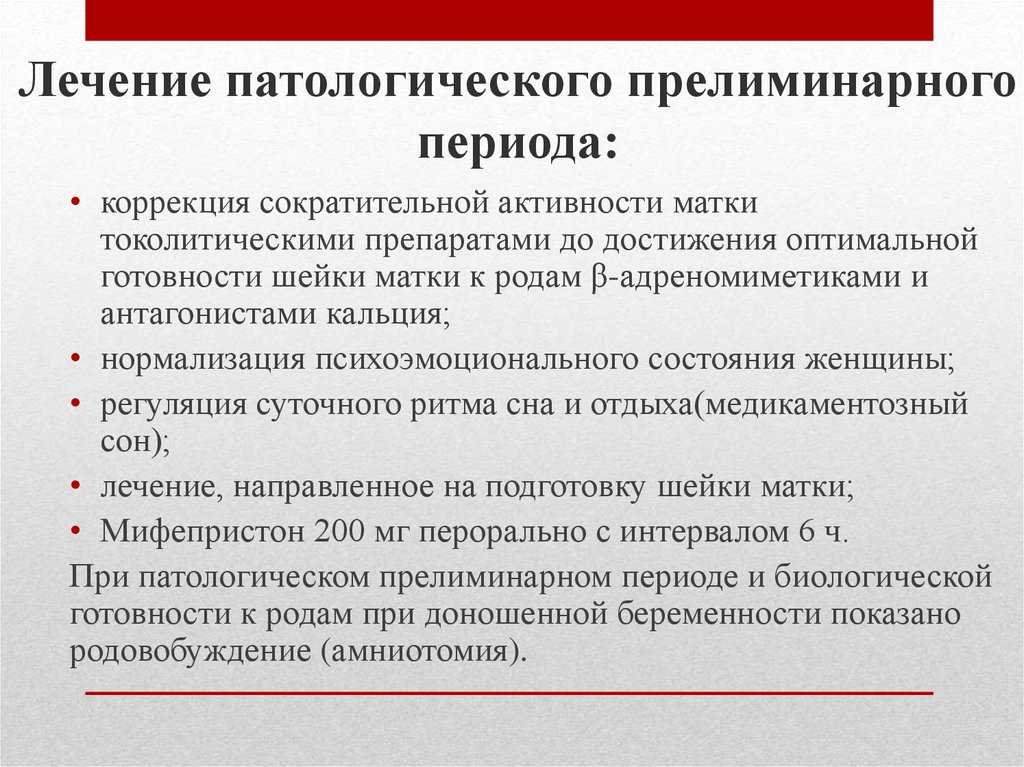

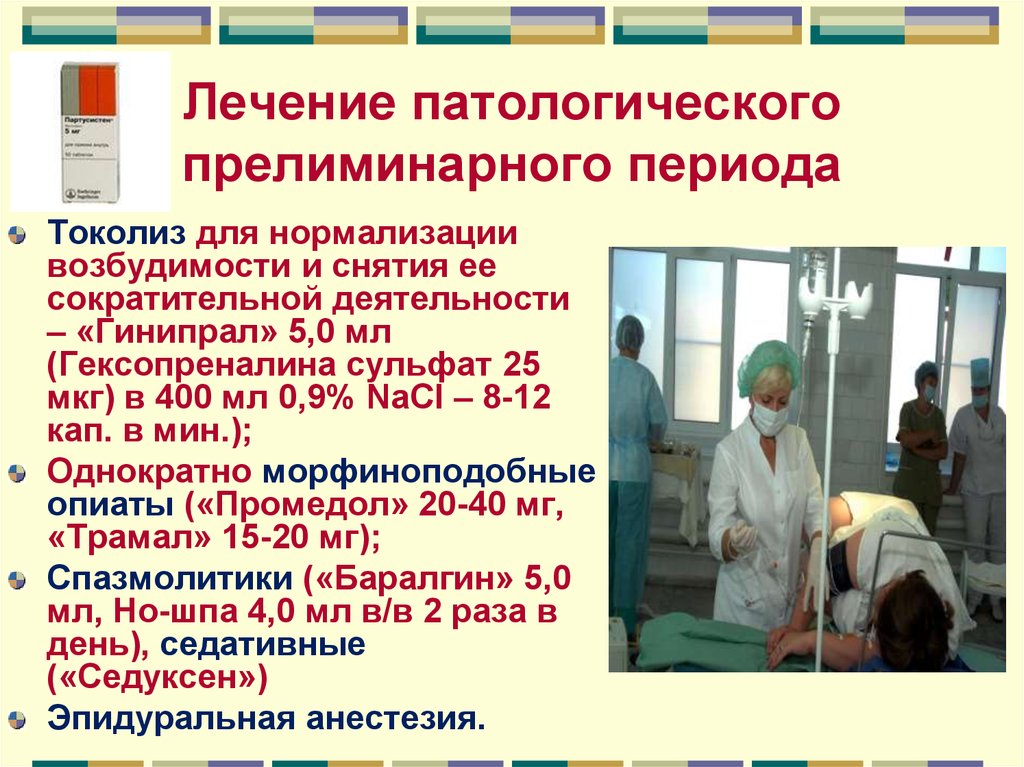

Основной целью терапии является ускорение процесса «созревания» матки. Для этого назначают ряд процедур, в перечень которых входят электрорелаксация и электроаналгезия. Из медикаментов назначают токолитики, препараты простагландинов Е2, спазмолитики, анальгетики. Для коррекции психоэмоционального состояния беременной женщине прописывают седативные средства для медикаментозного сна/отдыха.

Профилактика

Основными профилактическими мероприятиями являются своевременная консультация гинеколога-акушера, выполнение всех предписаний по режиму и питанию, физическая и психологическая подготовка к родам.

Со стороны ведущего врача важно уделять особое внимание женщинам, находящимся в группе риска (первородящие в возрасте до 17 и старше 30 лет, с патологиями органов и систем).

Карта сайта

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

Республики Башкортостан

«Салаватский медицинский колледж»

453261 Республика Башкортостан

г.Салават, ул. Фурманова, д. 4

Телефон/факс: (3476)-38-78-83

e-mail: [email protected]

- Сведения о колледже

- Основные сведения

- Структура и органы управления колледжем

- Документы

- Образование

- Образовательные стандарты и требования

- Руководство.

Педагогический состав

Педагогический состав - Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

- Стипендии и иные виды материальной поддержки

- Платные образовательные услуги

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Численность обучающихся

- Вакантные места для приема (перевода)

- Обработка персональных данных

- Противодействие коррупции

- Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму

- Вакантные должности

- Информационная безопасность

- Олимпиада

- Наставничество

- Доступная среда

- Международное сотрудничество

- Трудоустройство выпускников

- Абитуриенту

- Абитуриенту

- Контрольные цифры приема граждан

- Правила приема

- Локальные нормативные акты

- Перечень специальностей

- График приема документов

- Условия приема по договорам об оказании платных образовательных услуг

- Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)

- Примерные тесты вступительных испытаний

- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

- Информация о возможности подачи документов по почте

- Подача документов по электронной почте

- Перечень и сроки подачи документов

- Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногороднх поступающих

- Приказы о зачислении

- Количество поданных заявлений

- Подача и рассмотрение апелляций

- Заявление на поступление в колледж

- Обращение граждан по вопросам приёма

- Целевое обучение

- Согласие на обработку персональных данных

- Рейтинг абитуриентов

- Студенту

- Основные положения

- Нормативные документы

- Общежитие

- Студенческий совет

- Безопасность жизнедеятельности

- Учебно-методические материалы

- Аккредитация выпускников

- Страница педагог-психолога

- Студенческий профсоюз

- Стипендия Главы Республики Башкортостан

- Преподавателю

- Справочная информация

- Учебно-методическая работа

- Дополнительное образование

- Республиканские информационно-обучающие педагогические семинары

- Конкурсы и олимпиады

- Контакты

- Горячая линия

- Обратная связь

- Контакты контролирующих организаций

Такой страницы не существует.

|

Этапы труда — StatPearls

Непрерывное обучение

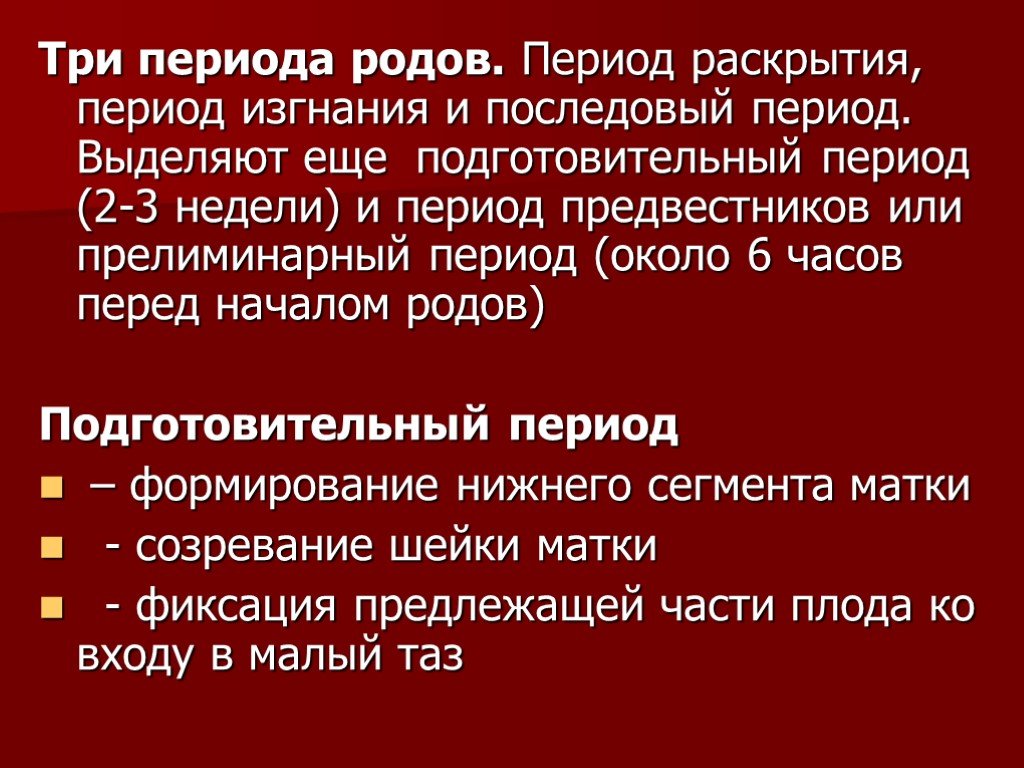

Труд представляет собой процесс, который подразделяется на три этапа. Первый этап начинается с началом родов и заканчивается полным раскрытием и сглаживанием шейки матки. Второй этап начинается с полного раскрытия шейки матки и заканчивается рождением плода. Третий этап начинается после рождения плода и заканчивается выходом плаценты. В этом упражнении описываются этапы родов и их актуальность для межпрофессиональной команды по ведению рожениц.

Первый этап начинается с началом родов и заканчивается полным раскрытием и сглаживанием шейки матки. Второй этап начинается с полного раскрытия шейки матки и заканчивается рождением плода. Третий этап начинается после рождения плода и заканчивается выходом плаценты. В этом упражнении описываются этапы родов и их актуальность для межпрофессиональной команды по ведению рожениц.

Цели:

Суммируйте три стадии родов.

Опишите возможные осложнения, которые могут возникнуть на каждом этапе родов.

Определите, какие методы лечения могут применяться на разных стадиях родов для улучшения исходов у пациентов.

Рассмотрите важность точной коммуникации между членами межпрофессиональной бригады относительно этапов родов, что ведет к улучшению результатов лечения пациентов.

Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Роды — это процесс, при котором плод и плацента выходят из матки через влагалище.[1] Человеческий труд делится на три стадии. Первый этап далее делится на два этапа. Успешные роды зависят от трех факторов: усилий матери и сокращений матки, характеристик плода и анатомии таза.[1] Эту триаду классически называют пассажиром, мощностью и проходом.[1] Клиницисты обычно используют несколько методов для наблюдения за родами. Серийные обследования шейки матки используются для определения раскрытия шейки матки, сглаживания и положения плода, также известного как станция. Мониторинг сердца плода используется почти постоянно для оценки состояния плода во время родов. Кардиотокография используется для контроля частоты и адекватности сокращений. Медицинские работники используют информацию, которую они получают при мониторинге и осмотре шейки матки, для определения стадии родов у пациентки и отслеживания прогрессирования родов.

Первоначальная оценка и презентация труда

Женщины часто сами обращаются на акушерскую сортировку с беспокойством по поводу начала родов. Общие основные жалобы включают болезненные схватки, вагинальные кровотечения/кровавые выделения и подтекание жидкости из влагалища. Врач должен определить, есть ли у пациентки роды, определяемые как регулярные, клинически значимые схватки с объективным изменением раскрытия и/или сглаживания шейки матки.[1] При первом поступлении женщины в родильное отделение необходимо измерить показатели жизненно важных функций, включая температуру, частоту сердечных сокращений, насыщение кислородом, частоту дыхания и артериальное давление, и проверить их на наличие каких-либо отклонений. Пациентка должна находиться под непрерывным кардиотокографическим мониторингом для обеспечения благополучия плода. Дородовая карта пациента, включая акушерский анамнез, хирургический анамнез, медицинский анамнез, лабораторные данные и данные визуализации, должна быть пересмотрена. Наконец, необходимо будет собрать анамнез настоящего заболевания, обзор систем и медицинский осмотр, включая осмотр стерильным зеркалом.

Общие основные жалобы включают болезненные схватки, вагинальные кровотечения/кровавые выделения и подтекание жидкости из влагалища. Врач должен определить, есть ли у пациентки роды, определяемые как регулярные, клинически значимые схватки с объективным изменением раскрытия и/или сглаживания шейки матки.[1] При первом поступлении женщины в родильное отделение необходимо измерить показатели жизненно важных функций, включая температуру, частоту сердечных сокращений, насыщение кислородом, частоту дыхания и артериальное давление, и проверить их на наличие каких-либо отклонений. Пациентка должна находиться под непрерывным кардиотокографическим мониторингом для обеспечения благополучия плода. Дородовая карта пациента, включая акушерский анамнез, хирургический анамнез, медицинский анамнез, лабораторные данные и данные визуализации, должна быть пересмотрена. Наконец, необходимо будет собрать анамнез настоящего заболевания, обзор систем и медицинский осмотр, включая осмотр стерильным зеркалом.

Во время осмотра в стерильном зеркале врачи будут искать признаки разрыва плодных оболочек, такие как скопление амниотической жидкости в заднем вагинальном канале. Если клиницист не уверен, произошел ли разрыв плодных оболочек, следующим шагом может быть дополнительное тестирование, такое как рН-тест, микроскопическое исследование на наличие папоротника в жидкости или лабораторное исследование жидкости.[2] Амниотическая жидкость имеет рН от 7,0 до 7,5, что является более щелочным, чем нормальный рН влагалища. Необходимо провести осмотр в стерильной перчатке, чтобы определить степень раскрытия и сглаживания шейки матки. Измерение раскрытия шейки матки производится путем обнаружения наружного зева шейки матки и разведения пальцев в форме буквы «V» и оценки расстояния в сантиметрах между двумя пальцами. Сглаживание измеряется путем оценки процентной доли оставшейся длины истонченной шейки матки по сравнению с нестертой шейкой матки. Во время осмотра шейки матки также необходимо подтверждение предлежащей части плода. Прикроватное ультразвуковое исследование может быть использовано для подтверждения предлежания и положения предлежащей части плода. Особо следует отметить тазовое предлежание из-за повышенного риска заболеваемости и смертности плода по сравнению с головным предлежанием плода.

Если клиницист не уверен, произошел ли разрыв плодных оболочек, следующим шагом может быть дополнительное тестирование, такое как рН-тест, микроскопическое исследование на наличие папоротника в жидкости или лабораторное исследование жидкости.[2] Амниотическая жидкость имеет рН от 7,0 до 7,5, что является более щелочным, чем нормальный рН влагалища. Необходимо провести осмотр в стерильной перчатке, чтобы определить степень раскрытия и сглаживания шейки матки. Измерение раскрытия шейки матки производится путем обнаружения наружного зева шейки матки и разведения пальцев в форме буквы «V» и оценки расстояния в сантиметрах между двумя пальцами. Сглаживание измеряется путем оценки процентной доли оставшейся длины истонченной шейки матки по сравнению с нестертой шейкой матки. Во время осмотра шейки матки также необходимо подтверждение предлежащей части плода. Прикроватное ультразвуковое исследование может быть использовано для подтверждения предлежания и положения предлежащей части плода. Особо следует отметить тазовое предлежание из-за повышенного риска заболеваемости и смертности плода по сравнению с головным предлежанием плода.

Управление нормальным трудом

Роды — естественный процесс, но он может прерываться осложняющими факторами, что иногда требует клинического вмешательства. Ведение родов с низким риском представляет собой тонкий баланс между возможностью протекания естественного процесса и ограничением любых потенциальных осложнений.[3] Во время родов часто используется кардиотокографический мониторинг для отслеживания сокращений матки и частоты сердечных сокращений плода с течением времени. Клиницисты контролируют кардиограмму плода, чтобы оценить любые признаки дистресса плода, которые требуют вмешательства, а также адекватность или неадекватность сокращений. Жизненно важные признаки матери измеряются через регулярные промежутки времени и всякий раз, когда возникают опасения относительно изменения клинического состояния. Лабораторные анализы часто включают определение гемоглобина, гематокрита и количества тромбоцитов и иногда повторяются после родов, если происходит значительная кровопотеря. Обследования шейки матки обычно проводятся каждые 2–3 часа, если только не возникают опасения и не требуется более частых обследований. Частые осмотры шейки матки связаны с более высоким риском инфицирования, особенно если произошел разрыв плодных оболочек. Женщинам должно быть позволено свободно передвигаться и при желании менять положение.[3] Внутривенный катетер обычно вставляется на случай, если необходимо ввести лекарства или жидкости. Не следует воздерживаться от перорального приема. Если пациент остается без еды и питья в течение длительного периода времени, следует рассмотреть возможность внутривенного введения жидкостей, чтобы помочь восполнить потери, но не обязательно использовать их постоянно для всех рожениц. [3] Анальгезия предлагается в виде внутривенных опиоидов, ингаляционной закиси азота и нейроаксиальной анальгезии тем, кто является подходящим кандидатом.[4] Амниотомия рассматривается по мере необходимости для мониторинга кожи головы плода или увеличения родовой деятельности, но ее рутинное использование не рекомендуется[3].

Обследования шейки матки обычно проводятся каждые 2–3 часа, если только не возникают опасения и не требуется более частых обследований. Частые осмотры шейки матки связаны с более высоким риском инфицирования, особенно если произошел разрыв плодных оболочек. Женщинам должно быть позволено свободно передвигаться и при желании менять положение.[3] Внутривенный катетер обычно вставляется на случай, если необходимо ввести лекарства или жидкости. Не следует воздерживаться от перорального приема. Если пациент остается без еды и питья в течение длительного периода времени, следует рассмотреть возможность внутривенного введения жидкостей, чтобы помочь восполнить потери, но не обязательно использовать их постоянно для всех рожениц. [3] Анальгезия предлагается в виде внутривенных опиоидов, ингаляционной закиси азота и нейроаксиальной анальгезии тем, кто является подходящим кандидатом.[4] Амниотомия рассматривается по мере необходимости для мониторинга кожи головы плода или увеличения родовой деятельности, но ее рутинное использование не рекомендуется[3]. Окситоцин может быть инициирован для усиления сокращений, которые признаны неадекватными.

Окситоцин может быть инициирован для усиления сокращений, которые признаны неадекватными.

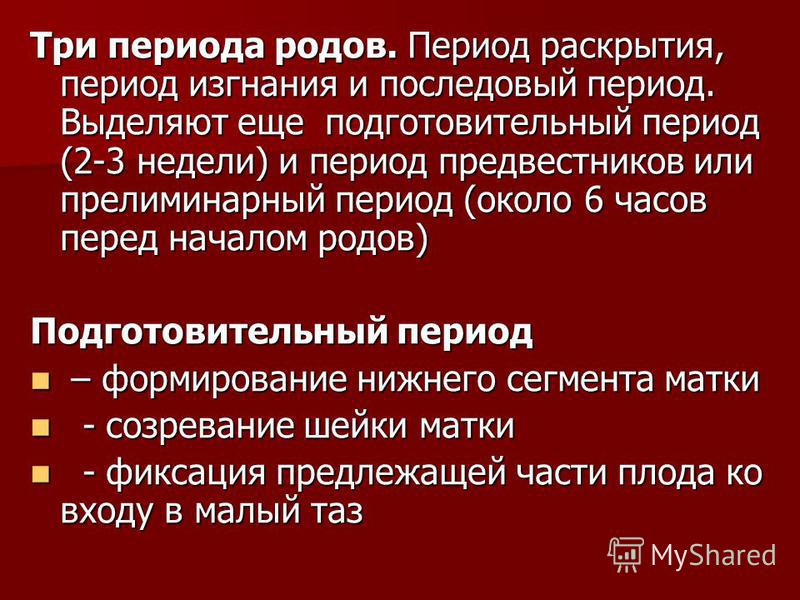

Первый этап родов

Первый период родов начинается с начала родов и заканчивается полным раскрытием шейки матки до 10 сантиметров.[1] Роды часто начинаются спонтанно или могут быть вызваны медикаментозно по различным показаниям матери или плода. Методы стимуляции родов включают созревание шейки матки с помощью простагландинов, удаление плодных оболочек, амниотомию и внутривенное введение окситоцина.[5] Хотя точное определение начала родов может быть неточным, роды обычно определяются как начало родов, когда схватки становятся сильными и с регулярным интервалом примерно от 3 до 5 минут. Женщины могут испытывать болезненные схватки на протяжении всей беременности, которые не приводят к раскрытию или сглаживанию шейки матки, что называется ложными родами. Таким образом, определение начала родов часто опирается на ретроспективные или субъективные данные. Фридман и др. были одними из первых, кто изучил ход родов и определил начало родов как начало, когда женщины почувствовали значительные и регулярные схватки. Он изобразил раскрытие шейки матки в динамике и определил, что нормальные роды имеют сигмоидальную форму. Основываясь на анализе своих графиков труда, он предположил, что труд состоит из трех подразделений. Первый, подготовительный этап, отмечен медленным раскрытием шейки матки, с большими биохимическими и структурными изменениями. Это также известно как латентная фаза первого периода родов. Во-вторых, гораздо более короткая и быстрая фаза расширения также известна как активная фаза первого периода родов. В-третьих, фаза разделения таза, которая происходит во время второго периода родов.[1]

Он изобразил раскрытие шейки матки в динамике и определил, что нормальные роды имеют сигмоидальную форму. Основываясь на анализе своих графиков труда, он предположил, что труд состоит из трех подразделений. Первый, подготовительный этап, отмечен медленным раскрытием шейки матки, с большими биохимическими и структурными изменениями. Это также известно как латентная фаза первого периода родов. Во-вторых, гораздо более короткая и быстрая фаза расширения также известна как активная фаза первого периода родов. В-третьих, фаза разделения таза, которая происходит во время второго периода родов.[1]

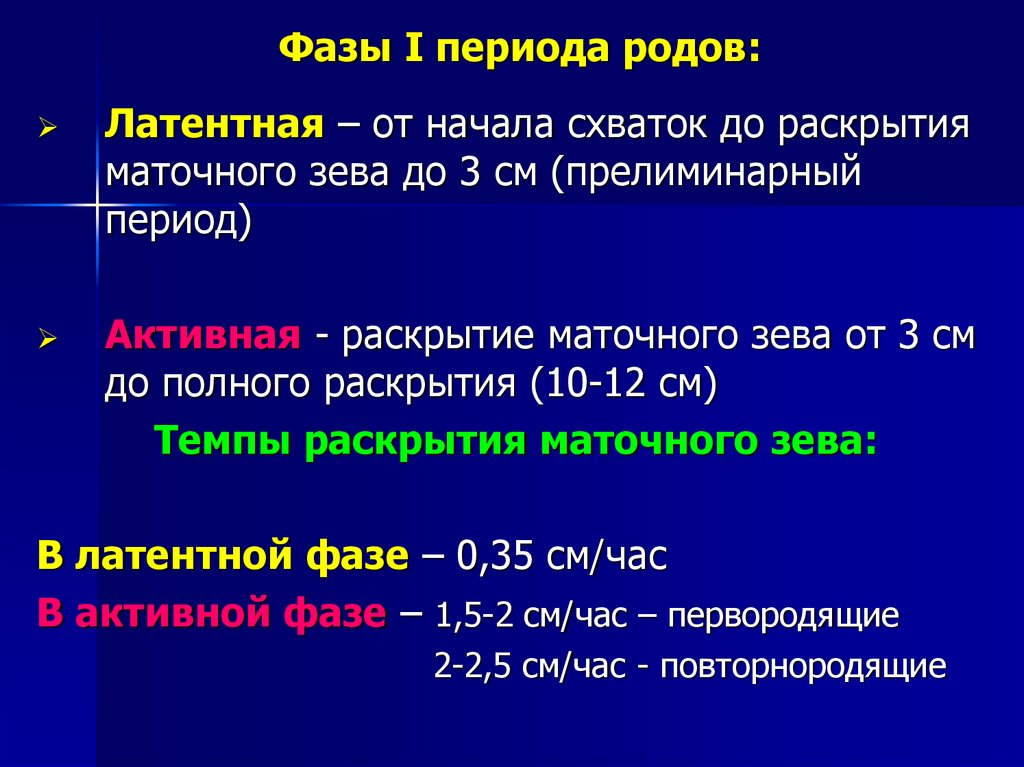

Первый период родов в свою очередь подразделяется на две фазы, определяемые степенью раскрытия шейки матки. Латентную фазу обычно определяют от 0 до 6 см, тогда как активная фаза начинается от 6 см до полного раскрытия шейки матки. Предлежащая часть плода также начинает процесс вовлечения в таз на первом этапе. На протяжении первого периода родов проводятся последовательные осмотры шейки матки для определения положения плода, раскрытия и сглаживания шейки матки. Сглаживание шейки матки относится к длине шейки матки в передне-задней плоскости. Когда шейка полностью истончается и не остается никакой длины, это называется 100-процентным сглаживанием.[1] Станция плода определяется относительно его положения в тазу матери. Когда костная предлежащая часть плода совмещена с седалищной остью матери, плод находится в нулевой позиции. Проксимальнее седалищных отростков находятся станции от -1 до -5 сантиметров, а дистальнее седалищных отростков — от +1 до +5 станций.[1] Первый период родов включает латентную фазу и активную фазу. Во время латентной фазы шейка матки медленно раскрывается примерно до 6 сантиметров. Латентная фаза обычно значительно длиннее и менее предсказуема в отношении скорости изменения шейки матки, чем наблюдаемая в активной фазе. Нормальная латентная фаза может длиться до 20 часов и 14 часов у нерожавших и повторнородящих женщин соответственно, но не считается продолжительной. Седация может увеличить продолжительность латентной фазы родов.

Сглаживание шейки матки относится к длине шейки матки в передне-задней плоскости. Когда шейка полностью истончается и не остается никакой длины, это называется 100-процентным сглаживанием.[1] Станция плода определяется относительно его положения в тазу матери. Когда костная предлежащая часть плода совмещена с седалищной остью матери, плод находится в нулевой позиции. Проксимальнее седалищных отростков находятся станции от -1 до -5 сантиметров, а дистальнее седалищных отростков — от +1 до +5 станций.[1] Первый период родов включает латентную фазу и активную фазу. Во время латентной фазы шейка матки медленно раскрывается примерно до 6 сантиметров. Латентная фаза обычно значительно длиннее и менее предсказуема в отношении скорости изменения шейки матки, чем наблюдаемая в активной фазе. Нормальная латентная фаза может длиться до 20 часов и 14 часов у нерожавших и повторнородящих женщин соответственно, но не считается продолжительной. Седация может увеличить продолжительность латентной фазы родов. [7] Шейка изменяется более быстро и предсказуемо в активной фазе, пока не достигает 10 сантиметров, а раскрытие и сглаживание шейки матки завершаются. Активные роды с более быстрым раскрытием шейки матки обычно начинаются при раскрытии около 6 сантиметров. Во время активной фазы шейка обычно раскрывается со скоростью от 1,2 до 1,5 см в час. Повторнорожавшие женщины, или женщины с вагинальными родами в анамнезе, как правило, демонстрируют более быстрое раскрытие шейки матки.[1] Отсутствие изменения шейки матки в течение более 4 часов при адекватных схватках или шести часов при неадекватных схватках считается остановкой родов и может потребовать клинического вмешательства.[7]

[7] Шейка изменяется более быстро и предсказуемо в активной фазе, пока не достигает 10 сантиметров, а раскрытие и сглаживание шейки матки завершаются. Активные роды с более быстрым раскрытием шейки матки обычно начинаются при раскрытии около 6 сантиметров. Во время активной фазы шейка обычно раскрывается со скоростью от 1,2 до 1,5 см в час. Повторнорожавшие женщины, или женщины с вагинальными родами в анамнезе, как правило, демонстрируют более быстрое раскрытие шейки матки.[1] Отсутствие изменения шейки матки в течение более 4 часов при адекватных схватках или шести часов при неадекватных схватках считается остановкой родов и может потребовать клинического вмешательства.[7]

Второй этап родов

Второй период родов начинается с полного раскрытия шейки матки до 10 сантиметров и заканчивается рождением новорожденного. Это также было определено Фридманом как фаза разделения таза. После завершения раскрытия шейки плод опускается во влагалищный канал с усилиями матери или без них. Плод проходит через родовые пути посредством 7 движений, известных как основные движения. К ним относятся зацепление, опускание, сгибание, внутреннее вращение, разгибание, внешнее вращение и изгнание.[1] У женщин, у которых ранее были вагинальные роды, чей организм акклиматизировался к родам, второй этап может потребовать лишь краткого пробного периода, тогда как для нерожавших женщин может потребоваться более длительный период. У рожениц без нейроаксиальной анестезии второй период родов обычно длится менее трех часов у нерожавших женщин и менее двух часов у повторнородящих женщин. У женщин, получающих нейроаксиальную анестезию, второй период родов обычно длится менее четырех часов у нерожавших женщин и менее трех часов у повторнородящих [1]. Если второй период родов длится дольше этих параметров, то второй период считается затяжным. На продолжительность второго периода родов могут влиять несколько элементов, в том числе факторы плода, такие как размер и положение плода, или факторы матери, такие как форма таза, величина усилий при изгнании, сопутствующие заболевания, такие как гипертония или диабет, возраст и история предшествующих родов.

Плод проходит через родовые пути посредством 7 движений, известных как основные движения. К ним относятся зацепление, опускание, сгибание, внутреннее вращение, разгибание, внешнее вращение и изгнание.[1] У женщин, у которых ранее были вагинальные роды, чей организм акклиматизировался к родам, второй этап может потребовать лишь краткого пробного периода, тогда как для нерожавших женщин может потребоваться более длительный период. У рожениц без нейроаксиальной анестезии второй период родов обычно длится менее трех часов у нерожавших женщин и менее двух часов у повторнородящих женщин. У женщин, получающих нейроаксиальную анестезию, второй период родов обычно длится менее четырех часов у нерожавших женщин и менее трех часов у повторнородящих [1]. Если второй период родов длится дольше этих параметров, то второй период считается затяжным. На продолжительность второго периода родов могут влиять несколько элементов, в том числе факторы плода, такие как размер и положение плода, или факторы матери, такие как форма таза, величина усилий при изгнании, сопутствующие заболевания, такие как гипертония или диабет, возраст и история предшествующих родов. поставки.[8]

поставки.[8]

Третий этап родов

Третий период родов начинается с рождения плода и заканчивается рождением плаценты. Отделение плаценты от поверхности матки характеризуется тремя основными признаками, в том числе приливом крови во влагалище, удлинением пуповины и шаровидным дном матки при пальпации.[1] Самопроизвольное изгнание плаценты обычно занимает от 5 до 30 минут.[1] Время доставки более 30 минут связано с более высоким риском послеродового кровотечения и может быть показанием к ручному удалению или другому вмешательству [1]. Ведение третьего периода родов включает в себя наложение тракции на пуповину с одновременным давлением на дно матки для более быстрого выхода плаценты.

Функция

Функция стадий родов заключается в создании универсального определения, которое медицинские работники могут использовать для общения друг с другом о родах. Стадии родов могут быть использованы, чтобы помочь определить, где находится пациентка в спектре родов. Уточнение стадий родов помогло создать рекомендации, определяющие нормальные и ненормальные тенденции в родах. Клиническое ведение также направлено на различные этапы родов.

Уточнение стадий родов помогло создать рекомендации, определяющие нормальные и ненормальные тенденции в родах. Клиническое ведение также направлено на различные этапы родов.

Проблемы, вызывающие озабоченность

Осложнения могут возникнуть на любом из этапов родов и привести к аномальным родам. На первом этапе у женщин может наблюдаться задержка родов, что требует кесарева сечения, что может нести больший риск для матери или плода. Осложнения второй стадии включают в себя различные осложнения, связанные с травмой процесса родов как для плода, так и для матери. Плод может страдать ацидемией, дистоцией плеча, переломами костей, параличом нервов, гематомами кожи головы и аноксическими повреждениями головного мозга. Точно так же у матери может развиться множество травматических осложнений, начиная от разрыва матки, разрыва влагалища, разрыва шейки матки, маточного кровотечения, эмболии амниотической жидкостью и смерти. На третьем этапе родов могут возникнуть осложнения из-за кровотечения, отрыва пуповины, задержки плаценты или неполного удаления плаценты. [5]

[5]

Клиническое значение

Определение стадий родов с определенным началом и концом позволило клиницистам изучить тенденции родов и создать кривые родов. Например, в 1950-х годах доктор Фридман создал графическое представление частоты нормальных родов во время латентных и активных родов, используя наблюдаемые клинические данные.[9] Их, в свою очередь, можно использовать для определения того, проходят ли роды у женщины, как ожидалось, и для выявления аномальных родов. Фридман заметил, что роды обычно имеют сигмовидную форму, если измерять расширение шейки матки с течением времени. Во время активной фазы родов раскрытие шейки матки происходит со скоростью 1 сантиметр и более в час. Если дилатация происходит намного медленнее, у пациентки может быть риск аномальных родов или остановки родов.[10]

Если обнаружится, что женщина не проходит первую стадию родов, как ожидалось, это может привести к диагностике остановки раскрытия или опущения матки, что может привести к кесареву сечению. Выводы доктора Фридмана недавно были оспорены, и в настоящее время существует мнение, что нормальная латентная фаза родов длится дольше, чем наблюдалось ранее.[8] Критерии этапов родов создают универсальный язык, который позволяет медицинским работникам точно общаться друг с другом об уходе за пациентом. Кроме того, конкретные вмешательства адаптированы к конкретным этапам родов, чтобы попытаться улучшить результаты лечения пациентов. Например, активное ведение третьего периода родов осуществляется путем немедленного вытяжения пуповины и внутривенного введения окситоцина, что коррелирует с более низким риском послеродового кровотечения.[11] Клиницисты будут продолжать использовать этапы родов для руководства управлением родами и изучения моделей родов для улучшения ухода за пациентами.

Выводы доктора Фридмана недавно были оспорены, и в настоящее время существует мнение, что нормальная латентная фаза родов длится дольше, чем наблюдалось ранее.[8] Критерии этапов родов создают универсальный язык, который позволяет медицинским работникам точно общаться друг с другом об уходе за пациентом. Кроме того, конкретные вмешательства адаптированы к конкретным этапам родов, чтобы попытаться улучшить результаты лечения пациентов. Например, активное ведение третьего периода родов осуществляется путем немедленного вытяжения пуповины и внутривенного введения окситоцина, что коррелирует с более низким риском послеродового кровотечения.[11] Клиницисты будут продолжать использовать этапы родов для руководства управлением родами и изучения моделей родов для улучшения ухода за пациентами.

Улучшение результатов медицинской бригады

Стадии родов описывают сложный физиологический процесс, который начинается с начала родов и заканчивается рождением плода и плаценты. Роды обычно контролируются клинически с помощью нескольких методов межпрофессиональной командой. Родовой процесс может протекать как обычно, с определенными кардинальными событиями и временными параметрами, а может сопровождаться осложнениями и задержками, которые могут потребовать выявления и медицинского вмешательства.

Родовой процесс может протекать как обычно, с определенными кардинальными событиями и временными параметрами, а может сопровождаться осложнениями и задержками, которые могут потребовать выявления и медицинского вмешательства.

Роль межпрофессиональной команды в мониторинге и уходе за женщинами во время родов имеет решающее значение для обеспечения безопасности женщин и улучшения результатов во время родов.

В родовом процессе женщины могут участвовать самые разные медицинские работники, такие как медсестры, акушерки, фармацевты, семейные врачи, анестезиологи и акушеры-гинекологи. Между этими специалистами необходимо тесное общение, чтобы создать атмосферу безопасности и заботы, ориентированной на пациента. Акушерки часто руководят родами и тесно сотрудничают с врачами при возникновении осложнений, требующих вмешательства врача, таких как кесарево сечение или оперативное родоразрешение. Фармацевты следят за тем, чтобы пациенты получали надлежащие анальгетики, токолитики и другие лекарства, которые могут понадобиться во время или после родов. Анестезиологи и медсестры-анестезиологи вводят эпидуральную анестезию для обезболивания и при необходимости доступны для общей эндотрахеальной анестезии. Медсестры следят за жизненно важными показателями пациента, схватками, осмотром шейки матки, оценкой боли, вводят лекарства, распознают осложнения и информируют врача или акушерку, ответственную за пациента. Каждые роды уникальны, но межпрофессиональный подход в пренатальный период и во время родов может быть использован для улучшения результатов лечения пациентов и обеспечения ориентированного на пациента ухода, поскольку каждый класс медицинских работников работает совместно, чтобы гарантировать, что линии связи остаются открытыми между различными дисциплинами в команде здравоохранения [Уровень 5 ]

Анестезиологи и медсестры-анестезиологи вводят эпидуральную анестезию для обезболивания и при необходимости доступны для общей эндотрахеальной анестезии. Медсестры следят за жизненно важными показателями пациента, схватками, осмотром шейки матки, оценкой боли, вводят лекарства, распознают осложнения и информируют врача или акушерку, ответственную за пациента. Каждые роды уникальны, но межпрофессиональный подход в пренатальный период и во время родов может быть использован для улучшения результатов лечения пациентов и обеспечения ориентированного на пациента ухода, поскольку каждый класс медицинских работников работает совместно, чтобы гарантировать, что линии связи остаются открытыми между различными дисциплинами в команде здравоохранения [Уровень 5 ]

Канадское ретроспективное когортное исследование 1238 женщин показало, что подход межпрофессиональной бригады к акушерской помощи обеспечивает лучшие результаты для пациентов за счет снижения частоты кесарева сечения и продолжительности пребывания женщин в больнице. [12] [Уровень 4]

[12] [Уровень 4]

Сестринское дело, союзное здравоохранение и межпрофессиональные бригады

Медсестры непосредственно участвуют в наблюдении за роженицами и уходе за ними. Медсестры вводят и подбирают лекарства во время родов, например, окситоцин. Медсестры внимательно следят за жизненно важными показателями, оценкой боли и течением родов у женщин и плодов и несут ответственность за распознавание, а затем уведомление врачей и акушерок при возникновении аномалий.

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Ссылки

- 1.

Liao JB, Buhimschi CS, Norwitz ER. Нормальные роды: механизм и продолжительность. Obstet Gynecol Clin North Am. 2005 Jun;32(2):145-64, vii. [PubMed: 15899352]

- 2.

van der Ham DP, van Melick MJ, Smits L, Nijhuis JG, Weiner CP, van Beek JH, Mol BW, Willekes C.

Методы диагностики разрыва плода мембраны в сомнительных случаях: систематический обзор. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 авг.; 157(2):123-7. [В паблике: 21482018]

Методы диагностики разрыва плода мембраны в сомнительных случаях: систематический обзор. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 авг.; 157(2):123-7. [В паблике: 21482018]- 3.

Мнение Комитета ACOG № 766 Резюме: Подходы к ограничению вмешательства во время родов. Акушерство Гинекол. 2019 февраль; 133(2):406-408. [PubMed: 30681540]

- 4.

Комитет по практике Американского колледжа акушеров и гинекологов — Бюллетени по акушерству. Практический бюллетень ACOG № 209: Акушерская анальгезия и анестезия. Акушерство Гинекол. 2019 март; 133(3):e208-e225. [PubMed: 30801474]

- 5.

Практический бюллетень ACOG № 107: Индукция родов. Акушерство Гинекол. 2009 г., август; 114 (2 часть 1): 386–397. [PubMed: 19623003]

- 6.

Zhang J, Troendle J, Mikolajczyk R, Sundaram R, Beaver J, Fraser W. Естественная история нормального первого периода родов. Акушерство Гинекол. 2010 г., апрель; 115(4):705-710.

[PubMed: 20308828]

[PubMed: 20308828]- 7.

Zhang J, Landy HJ, Ware Branch D, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, Hatjis CG, Ramirez MM, Bailit JL, Gonzalez-Quintero VH, Hibbard JU, Hoffman М.К., Коминиарек М., Лирман Л.А., Ван Вельдхуизен П., Троендле Дж., Редди У.М., Консорциум по безопасному труду. Современные модели спонтанных родов с нормальными неонатальными исходами. Акушерство Гинекол. 2010 декабрь; 116(6):1281-1287. [Бесплатная статья PMC: PMC3660040] [PubMed: 21099592]

- 8.

Cheng YW, Caughey AB. Определение и управление нормальной и ненормальной второй стадией родов. Obstet Gynecol Clin North Am. 2017 декабрь;44(4):547-566. [PubMed: 29078938]

- 9.

Питкин Р.М. Фридман ЭА. Первородящие роды: графостатистический анализ. Obstet Gynecol 1955;6:567-89. Акушерство Гинекол. 2003 г., февраль; 101 (2): 216. [PubMed: 12576240]

- 10.

Килпатрик С.Дж., Ларос Р.К. Характеристики нормальных родов. Акушерство Гинекол.

1989 июля; 74 (1): 85-7. [PubMed: 2733947]

1989 июля; 74 (1): 85-7. [PubMed: 2733947]- 11.

Güngördük K, Olgaç Y, Gülseren V, Kocaer M. Активное ведение третьего периода родов: краткий обзор ключевых вопросов. Терк Дж. Обстет Гинекол. 2018 сен; 15 (3): 188-192. [Бесплатная статья PMC: PMC6127474] [PubMed: 30202630]

- 12.

Harris SJ, Janssen PA, Saxell L, Carty EA, MacRae GS, Petersen KL. Влияние совместной междисциплинарной программы охраны материнства на перинатальные исходы. CMAJ. 2012 20 ноября; 184(17):1885-92. [Бесплатная статья PMC: PMC3503901] [PubMed: 22966055]

Этапы труда — StatPearls

Непрерывное обучение

Труд — это процесс, который подразделяется на три этапа. Первый этап начинается с началом родов и заканчивается полным раскрытием и сглаживанием шейки матки. Второй этап начинается с полного раскрытия шейки матки и заканчивается рождением плода. Третий этап начинается после рождения плода и заканчивается выходом плаценты. В этом упражнении описываются этапы родов и их актуальность для межпрофессиональной команды по ведению рожениц.

В этом упражнении описываются этапы родов и их актуальность для межпрофессиональной команды по ведению рожениц.

Цели:

Суммируйте три стадии родов.

Опишите возможные осложнения, которые могут возникнуть на каждом этапе родов.

Определите, какие методы лечения могут применяться на разных стадиях родов для улучшения исходов у пациентов.

Рассмотрите важность точной коммуникации между членами межпрофессиональной бригады относительно этапов родов, что ведет к улучшению результатов лечения пациентов.

Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Роды — это процесс, при котором плод и плацента выходят из матки через влагалище.[1] Человеческий труд делится на три стадии. Первый этап далее делится на два этапа. Успешные роды зависят от трех факторов: усилий матери и сокращений матки, характеристик плода и анатомии таза. [1] Эту триаду классически называют пассажиром, мощностью и проходом.[1] Клиницисты обычно используют несколько методов для наблюдения за родами. Серийные обследования шейки матки используются для определения раскрытия шейки матки, сглаживания и положения плода, также известного как станция. Мониторинг сердца плода используется почти постоянно для оценки состояния плода во время родов. Кардиотокография используется для контроля частоты и адекватности сокращений. Медицинские работники используют информацию, которую они получают при мониторинге и осмотре шейки матки, для определения стадии родов у пациентки и отслеживания прогрессирования родов.

[1] Эту триаду классически называют пассажиром, мощностью и проходом.[1] Клиницисты обычно используют несколько методов для наблюдения за родами. Серийные обследования шейки матки используются для определения раскрытия шейки матки, сглаживания и положения плода, также известного как станция. Мониторинг сердца плода используется почти постоянно для оценки состояния плода во время родов. Кардиотокография используется для контроля частоты и адекватности сокращений. Медицинские работники используют информацию, которую они получают при мониторинге и осмотре шейки матки, для определения стадии родов у пациентки и отслеживания прогрессирования родов.

Первоначальная оценка и презентация труда

Женщины часто сами обращаются на акушерскую сортировку с беспокойством по поводу начала родов. Общие основные жалобы включают болезненные схватки, вагинальные кровотечения/кровавые выделения и подтекание жидкости из влагалища. Врач должен определить, есть ли у пациентки роды, определяемые как регулярные, клинически значимые схватки с объективным изменением раскрытия и/или сглаживания шейки матки. [1] При первом поступлении женщины в родильное отделение необходимо измерить показатели жизненно важных функций, включая температуру, частоту сердечных сокращений, насыщение кислородом, частоту дыхания и артериальное давление, и проверить их на наличие каких-либо отклонений. Пациентка должна находиться под непрерывным кардиотокографическим мониторингом для обеспечения благополучия плода. Дородовая карта пациента, включая акушерский анамнез, хирургический анамнез, медицинский анамнез, лабораторные данные и данные визуализации, должна быть пересмотрена. Наконец, необходимо будет собрать анамнез настоящего заболевания, обзор систем и медицинский осмотр, включая осмотр стерильным зеркалом.

[1] При первом поступлении женщины в родильное отделение необходимо измерить показатели жизненно важных функций, включая температуру, частоту сердечных сокращений, насыщение кислородом, частоту дыхания и артериальное давление, и проверить их на наличие каких-либо отклонений. Пациентка должна находиться под непрерывным кардиотокографическим мониторингом для обеспечения благополучия плода. Дородовая карта пациента, включая акушерский анамнез, хирургический анамнез, медицинский анамнез, лабораторные данные и данные визуализации, должна быть пересмотрена. Наконец, необходимо будет собрать анамнез настоящего заболевания, обзор систем и медицинский осмотр, включая осмотр стерильным зеркалом.

Во время осмотра в стерильном зеркале врачи будут искать признаки разрыва плодных оболочек, такие как скопление амниотической жидкости в заднем вагинальном канале. Если клиницист не уверен, произошел ли разрыв плодных оболочек, следующим шагом может быть дополнительное тестирование, такое как рН-тест, микроскопическое исследование на наличие папоротника в жидкости или лабораторное исследование жидкости. [2] Амниотическая жидкость имеет рН от 7,0 до 7,5, что является более щелочным, чем нормальный рН влагалища. Необходимо провести осмотр в стерильной перчатке, чтобы определить степень раскрытия и сглаживания шейки матки. Измерение раскрытия шейки матки производится путем обнаружения наружного зева шейки матки и разведения пальцев в форме буквы «V» и оценки расстояния в сантиметрах между двумя пальцами. Сглаживание измеряется путем оценки процентной доли оставшейся длины истонченной шейки матки по сравнению с нестертой шейкой матки. Во время осмотра шейки матки также необходимо подтверждение предлежащей части плода. Прикроватное ультразвуковое исследование может быть использовано для подтверждения предлежания и положения предлежащей части плода. Особо следует отметить тазовое предлежание из-за повышенного риска заболеваемости и смертности плода по сравнению с головным предлежанием плода.

[2] Амниотическая жидкость имеет рН от 7,0 до 7,5, что является более щелочным, чем нормальный рН влагалища. Необходимо провести осмотр в стерильной перчатке, чтобы определить степень раскрытия и сглаживания шейки матки. Измерение раскрытия шейки матки производится путем обнаружения наружного зева шейки матки и разведения пальцев в форме буквы «V» и оценки расстояния в сантиметрах между двумя пальцами. Сглаживание измеряется путем оценки процентной доли оставшейся длины истонченной шейки матки по сравнению с нестертой шейкой матки. Во время осмотра шейки матки также необходимо подтверждение предлежащей части плода. Прикроватное ультразвуковое исследование может быть использовано для подтверждения предлежания и положения предлежащей части плода. Особо следует отметить тазовое предлежание из-за повышенного риска заболеваемости и смертности плода по сравнению с головным предлежанием плода.

Управление нормальным трудом

Роды — естественный процесс, но он может прерываться осложняющими факторами, что иногда требует клинического вмешательства. Ведение родов с низким риском представляет собой тонкий баланс между возможностью протекания естественного процесса и ограничением любых потенциальных осложнений.[3] Во время родов часто используется кардиотокографический мониторинг для отслеживания сокращений матки и частоты сердечных сокращений плода с течением времени. Клиницисты контролируют кардиограмму плода, чтобы оценить любые признаки дистресса плода, которые требуют вмешательства, а также адекватность или неадекватность сокращений. Жизненно важные признаки матери измеряются через регулярные промежутки времени и всякий раз, когда возникают опасения относительно изменения клинического состояния. Лабораторные анализы часто включают определение гемоглобина, гематокрита и количества тромбоцитов и иногда повторяются после родов, если происходит значительная кровопотеря. Обследования шейки матки обычно проводятся каждые 2–3 часа, если только не возникают опасения и не требуется более частых обследований. Частые осмотры шейки матки связаны с более высоким риском инфицирования, особенно если произошел разрыв плодных оболочек.

Ведение родов с низким риском представляет собой тонкий баланс между возможностью протекания естественного процесса и ограничением любых потенциальных осложнений.[3] Во время родов часто используется кардиотокографический мониторинг для отслеживания сокращений матки и частоты сердечных сокращений плода с течением времени. Клиницисты контролируют кардиограмму плода, чтобы оценить любые признаки дистресса плода, которые требуют вмешательства, а также адекватность или неадекватность сокращений. Жизненно важные признаки матери измеряются через регулярные промежутки времени и всякий раз, когда возникают опасения относительно изменения клинического состояния. Лабораторные анализы часто включают определение гемоглобина, гематокрита и количества тромбоцитов и иногда повторяются после родов, если происходит значительная кровопотеря. Обследования шейки матки обычно проводятся каждые 2–3 часа, если только не возникают опасения и не требуется более частых обследований. Частые осмотры шейки матки связаны с более высоким риском инфицирования, особенно если произошел разрыв плодных оболочек. Женщинам должно быть позволено свободно передвигаться и при желании менять положение.[3] Внутривенный катетер обычно вставляется на случай, если необходимо ввести лекарства или жидкости. Не следует воздерживаться от перорального приема. Если пациент остается без еды и питья в течение длительного периода времени, следует рассмотреть возможность внутривенного введения жидкостей, чтобы помочь восполнить потери, но не обязательно использовать их постоянно для всех рожениц. [3] Анальгезия предлагается в виде внутривенных опиоидов, ингаляционной закиси азота и нейроаксиальной анальгезии тем, кто является подходящим кандидатом.[4] Амниотомия рассматривается по мере необходимости для мониторинга кожи головы плода или увеличения родовой деятельности, но ее рутинное использование не рекомендуется[3]. Окситоцин может быть инициирован для усиления сокращений, которые признаны неадекватными.

Женщинам должно быть позволено свободно передвигаться и при желании менять положение.[3] Внутривенный катетер обычно вставляется на случай, если необходимо ввести лекарства или жидкости. Не следует воздерживаться от перорального приема. Если пациент остается без еды и питья в течение длительного периода времени, следует рассмотреть возможность внутривенного введения жидкостей, чтобы помочь восполнить потери, но не обязательно использовать их постоянно для всех рожениц. [3] Анальгезия предлагается в виде внутривенных опиоидов, ингаляционной закиси азота и нейроаксиальной анальгезии тем, кто является подходящим кандидатом.[4] Амниотомия рассматривается по мере необходимости для мониторинга кожи головы плода или увеличения родовой деятельности, но ее рутинное использование не рекомендуется[3]. Окситоцин может быть инициирован для усиления сокращений, которые признаны неадекватными.

Первый этап родов

Первый период родов начинается с начала родов и заканчивается полным раскрытием шейки матки до 10 сантиметров. [1] Роды часто начинаются спонтанно или могут быть вызваны медикаментозно по различным показаниям матери или плода. Методы стимуляции родов включают созревание шейки матки с помощью простагландинов, удаление плодных оболочек, амниотомию и внутривенное введение окситоцина.[5] Хотя точное определение начала родов может быть неточным, роды обычно определяются как начало родов, когда схватки становятся сильными и с регулярным интервалом примерно от 3 до 5 минут. Женщины могут испытывать болезненные схватки на протяжении всей беременности, которые не приводят к раскрытию или сглаживанию шейки матки, что называется ложными родами. Таким образом, определение начала родов часто опирается на ретроспективные или субъективные данные. Фридман и др. были одними из первых, кто изучил ход родов и определил начало родов как начало, когда женщины почувствовали значительные и регулярные схватки. Он изобразил раскрытие шейки матки в динамике и определил, что нормальные роды имеют сигмоидальную форму. Основываясь на анализе своих графиков труда, он предположил, что труд состоит из трех подразделений.

[1] Роды часто начинаются спонтанно или могут быть вызваны медикаментозно по различным показаниям матери или плода. Методы стимуляции родов включают созревание шейки матки с помощью простагландинов, удаление плодных оболочек, амниотомию и внутривенное введение окситоцина.[5] Хотя точное определение начала родов может быть неточным, роды обычно определяются как начало родов, когда схватки становятся сильными и с регулярным интервалом примерно от 3 до 5 минут. Женщины могут испытывать болезненные схватки на протяжении всей беременности, которые не приводят к раскрытию или сглаживанию шейки матки, что называется ложными родами. Таким образом, определение начала родов часто опирается на ретроспективные или субъективные данные. Фридман и др. были одними из первых, кто изучил ход родов и определил начало родов как начало, когда женщины почувствовали значительные и регулярные схватки. Он изобразил раскрытие шейки матки в динамике и определил, что нормальные роды имеют сигмоидальную форму. Основываясь на анализе своих графиков труда, он предположил, что труд состоит из трех подразделений. Первый, подготовительный этап, отмечен медленным раскрытием шейки матки, с большими биохимическими и структурными изменениями. Это также известно как латентная фаза первого периода родов. Во-вторых, гораздо более короткая и быстрая фаза расширения также известна как активная фаза первого периода родов. В-третьих, фаза разделения таза, которая происходит во время второго периода родов.[1]

Первый, подготовительный этап, отмечен медленным раскрытием шейки матки, с большими биохимическими и структурными изменениями. Это также известно как латентная фаза первого периода родов. Во-вторых, гораздо более короткая и быстрая фаза расширения также известна как активная фаза первого периода родов. В-третьих, фаза разделения таза, которая происходит во время второго периода родов.[1]

Первый период родов в свою очередь подразделяется на две фазы, определяемые степенью раскрытия шейки матки. Латентную фазу обычно определяют от 0 до 6 см, тогда как активная фаза начинается от 6 см до полного раскрытия шейки матки. Предлежащая часть плода также начинает процесс вовлечения в таз на первом этапе. На протяжении первого периода родов проводятся последовательные осмотры шейки матки для определения положения плода, раскрытия и сглаживания шейки матки. Сглаживание шейки матки относится к длине шейки матки в передне-задней плоскости. Когда шейка полностью истончается и не остается никакой длины, это называется 100-процентным сглаживанием. [1] Станция плода определяется относительно его положения в тазу матери. Когда костная предлежащая часть плода совмещена с седалищной остью матери, плод находится в нулевой позиции. Проксимальнее седалищных отростков находятся станции от -1 до -5 сантиметров, а дистальнее седалищных отростков — от +1 до +5 станций.[1] Первый период родов включает латентную фазу и активную фазу. Во время латентной фазы шейка матки медленно раскрывается примерно до 6 сантиметров. Латентная фаза обычно значительно длиннее и менее предсказуема в отношении скорости изменения шейки матки, чем наблюдаемая в активной фазе. Нормальная латентная фаза может длиться до 20 часов и 14 часов у нерожавших и повторнородящих женщин соответственно, но не считается продолжительной. Седация может увеличить продолжительность латентной фазы родов.[7] Шейка изменяется более быстро и предсказуемо в активной фазе, пока не достигает 10 сантиметров, а раскрытие и сглаживание шейки матки завершаются. Активные роды с более быстрым раскрытием шейки матки обычно начинаются при раскрытии около 6 сантиметров.

[1] Станция плода определяется относительно его положения в тазу матери. Когда костная предлежащая часть плода совмещена с седалищной остью матери, плод находится в нулевой позиции. Проксимальнее седалищных отростков находятся станции от -1 до -5 сантиметров, а дистальнее седалищных отростков — от +1 до +5 станций.[1] Первый период родов включает латентную фазу и активную фазу. Во время латентной фазы шейка матки медленно раскрывается примерно до 6 сантиметров. Латентная фаза обычно значительно длиннее и менее предсказуема в отношении скорости изменения шейки матки, чем наблюдаемая в активной фазе. Нормальная латентная фаза может длиться до 20 часов и 14 часов у нерожавших и повторнородящих женщин соответственно, но не считается продолжительной. Седация может увеличить продолжительность латентной фазы родов.[7] Шейка изменяется более быстро и предсказуемо в активной фазе, пока не достигает 10 сантиметров, а раскрытие и сглаживание шейки матки завершаются. Активные роды с более быстрым раскрытием шейки матки обычно начинаются при раскрытии около 6 сантиметров. Во время активной фазы шейка обычно раскрывается со скоростью от 1,2 до 1,5 см в час. Повторнорожавшие женщины, или женщины с вагинальными родами в анамнезе, как правило, демонстрируют более быстрое раскрытие шейки матки.[1] Отсутствие изменения шейки матки в течение более 4 часов при адекватных схватках или шести часов при неадекватных схватках считается остановкой родов и может потребовать клинического вмешательства.[7]

Во время активной фазы шейка обычно раскрывается со скоростью от 1,2 до 1,5 см в час. Повторнорожавшие женщины, или женщины с вагинальными родами в анамнезе, как правило, демонстрируют более быстрое раскрытие шейки матки.[1] Отсутствие изменения шейки матки в течение более 4 часов при адекватных схватках или шести часов при неадекватных схватках считается остановкой родов и может потребовать клинического вмешательства.[7]

Второй этап родов

Второй период родов начинается с полного раскрытия шейки матки до 10 сантиметров и заканчивается рождением новорожденного. Это также было определено Фридманом как фаза разделения таза. После завершения раскрытия шейки плод опускается во влагалищный канал с усилиями матери или без них. Плод проходит через родовые пути посредством 7 движений, известных как основные движения. К ним относятся зацепление, опускание, сгибание, внутреннее вращение, разгибание, внешнее вращение и изгнание.[1] У женщин, у которых ранее были вагинальные роды, чей организм акклиматизировался к родам, второй этап может потребовать лишь краткого пробного периода, тогда как для нерожавших женщин может потребоваться более длительный период. У рожениц без нейроаксиальной анестезии второй период родов обычно длится менее трех часов у нерожавших женщин и менее двух часов у повторнородящих женщин. У женщин, получающих нейроаксиальную анестезию, второй период родов обычно длится менее четырех часов у нерожавших женщин и менее трех часов у повторнородящих [1]. Если второй период родов длится дольше этих параметров, то второй период считается затяжным. На продолжительность второго периода родов могут влиять несколько элементов, в том числе факторы плода, такие как размер и положение плода, или факторы матери, такие как форма таза, величина усилий при изгнании, сопутствующие заболевания, такие как гипертония или диабет, возраст и история предшествующих родов. поставки.[8]

У рожениц без нейроаксиальной анестезии второй период родов обычно длится менее трех часов у нерожавших женщин и менее двух часов у повторнородящих женщин. У женщин, получающих нейроаксиальную анестезию, второй период родов обычно длится менее четырех часов у нерожавших женщин и менее трех часов у повторнородящих [1]. Если второй период родов длится дольше этих параметров, то второй период считается затяжным. На продолжительность второго периода родов могут влиять несколько элементов, в том числе факторы плода, такие как размер и положение плода, или факторы матери, такие как форма таза, величина усилий при изгнании, сопутствующие заболевания, такие как гипертония или диабет, возраст и история предшествующих родов. поставки.[8]

Третий этап родов

Третий период родов начинается с рождения плода и заканчивается рождением плаценты. Отделение плаценты от поверхности матки характеризуется тремя основными признаками, в том числе приливом крови во влагалище, удлинением пуповины и шаровидным дном матки при пальпации. [1] Самопроизвольное изгнание плаценты обычно занимает от 5 до 30 минут.[1] Время доставки более 30 минут связано с более высоким риском послеродового кровотечения и может быть показанием к ручному удалению или другому вмешательству [1]. Ведение третьего периода родов включает в себя наложение тракции на пуповину с одновременным давлением на дно матки для более быстрого выхода плаценты.

[1] Самопроизвольное изгнание плаценты обычно занимает от 5 до 30 минут.[1] Время доставки более 30 минут связано с более высоким риском послеродового кровотечения и может быть показанием к ручному удалению или другому вмешательству [1]. Ведение третьего периода родов включает в себя наложение тракции на пуповину с одновременным давлением на дно матки для более быстрого выхода плаценты.

Функция

Функция стадий родов заключается в создании универсального определения, которое медицинские работники могут использовать для общения друг с другом о родах. Стадии родов могут быть использованы, чтобы помочь определить, где находится пациентка в спектре родов. Уточнение стадий родов помогло создать рекомендации, определяющие нормальные и ненормальные тенденции в родах. Клиническое ведение также направлено на различные этапы родов.

Проблемы, вызывающие озабоченность

Осложнения могут возникнуть на любом из этапов родов и привести к аномальным родам. На первом этапе у женщин может наблюдаться задержка родов, что требует кесарева сечения, что может нести больший риск для матери или плода. Осложнения второй стадии включают в себя различные осложнения, связанные с травмой процесса родов как для плода, так и для матери. Плод может страдать ацидемией, дистоцией плеча, переломами костей, параличом нервов, гематомами кожи головы и аноксическими повреждениями головного мозга. Точно так же у матери может развиться множество травматических осложнений, начиная от разрыва матки, разрыва влагалища, разрыва шейки матки, маточного кровотечения, эмболии амниотической жидкостью и смерти. На третьем этапе родов могут возникнуть осложнения из-за кровотечения, отрыва пуповины, задержки плаценты или неполного удаления плаценты.[5]

Осложнения второй стадии включают в себя различные осложнения, связанные с травмой процесса родов как для плода, так и для матери. Плод может страдать ацидемией, дистоцией плеча, переломами костей, параличом нервов, гематомами кожи головы и аноксическими повреждениями головного мозга. Точно так же у матери может развиться множество травматических осложнений, начиная от разрыва матки, разрыва влагалища, разрыва шейки матки, маточного кровотечения, эмболии амниотической жидкостью и смерти. На третьем этапе родов могут возникнуть осложнения из-за кровотечения, отрыва пуповины, задержки плаценты или неполного удаления плаценты.[5]

Клиническое значение

Определение стадий родов с определенным началом и концом позволило клиницистам изучить тенденции родов и создать кривые родов. Например, в 1950-х годах доктор Фридман создал графическое представление частоты нормальных родов во время латентных и активных родов, используя наблюдаемые клинические данные.[9] Их, в свою очередь, можно использовать для определения того, проходят ли роды у женщины, как ожидалось, и для выявления аномальных родов. Фридман заметил, что роды обычно имеют сигмовидную форму, если измерять расширение шейки матки с течением времени. Во время активной фазы родов раскрытие шейки матки происходит со скоростью 1 сантиметр и более в час. Если дилатация происходит намного медленнее, у пациентки может быть риск аномальных родов или остановки родов.[10]

Фридман заметил, что роды обычно имеют сигмовидную форму, если измерять расширение шейки матки с течением времени. Во время активной фазы родов раскрытие шейки матки происходит со скоростью 1 сантиметр и более в час. Если дилатация происходит намного медленнее, у пациентки может быть риск аномальных родов или остановки родов.[10]

Если обнаружится, что женщина не проходит первую стадию родов, как ожидалось, это может привести к диагностике остановки раскрытия или опущения матки, что может привести к кесареву сечению. Выводы доктора Фридмана недавно были оспорены, и в настоящее время существует мнение, что нормальная латентная фаза родов длится дольше, чем наблюдалось ранее.[8] Критерии этапов родов создают универсальный язык, который позволяет медицинским работникам точно общаться друг с другом об уходе за пациентом. Кроме того, конкретные вмешательства адаптированы к конкретным этапам родов, чтобы попытаться улучшить результаты лечения пациентов. Например, активное ведение третьего периода родов осуществляется путем немедленного вытяжения пуповины и внутривенного введения окситоцина, что коррелирует с более низким риском послеродового кровотечения. [11] Клиницисты будут продолжать использовать этапы родов для руководства управлением родами и изучения моделей родов для улучшения ухода за пациентами.

[11] Клиницисты будут продолжать использовать этапы родов для руководства управлением родами и изучения моделей родов для улучшения ухода за пациентами.

Улучшение результатов медицинской бригады

Стадии родов описывают сложный физиологический процесс, который начинается с начала родов и заканчивается рождением плода и плаценты. Роды обычно контролируются клинически с помощью нескольких методов межпрофессиональной командой. Родовой процесс может протекать как обычно, с определенными кардинальными событиями и временными параметрами, а может сопровождаться осложнениями и задержками, которые могут потребовать выявления и медицинского вмешательства.

Роль межпрофессиональной команды в мониторинге и уходе за женщинами во время родов имеет решающее значение для обеспечения безопасности женщин и улучшения результатов во время родов.

В родовом процессе женщины могут участвовать самые разные медицинские работники, такие как медсестры, акушерки, фармацевты, семейные врачи, анестезиологи и акушеры-гинекологи. Между этими специалистами необходимо тесное общение, чтобы создать атмосферу безопасности и заботы, ориентированной на пациента. Акушерки часто руководят родами и тесно сотрудничают с врачами при возникновении осложнений, требующих вмешательства врача, таких как кесарево сечение или оперативное родоразрешение. Фармацевты следят за тем, чтобы пациенты получали надлежащие анальгетики, токолитики и другие лекарства, которые могут понадобиться во время или после родов. Анестезиологи и медсестры-анестезиологи вводят эпидуральную анестезию для обезболивания и при необходимости доступны для общей эндотрахеальной анестезии. Медсестры следят за жизненно важными показателями пациента, схватками, осмотром шейки матки, оценкой боли, вводят лекарства, распознают осложнения и информируют врача или акушерку, ответственную за пациента. Каждые роды уникальны, но межпрофессиональный подход в пренатальный период и во время родов может быть использован для улучшения результатов лечения пациентов и обеспечения ориентированного на пациента ухода, поскольку каждый класс медицинских работников работает совместно, чтобы гарантировать, что линии связи остаются открытыми между различными дисциплинами в команде здравоохранения [Уровень 5 ]

Между этими специалистами необходимо тесное общение, чтобы создать атмосферу безопасности и заботы, ориентированной на пациента. Акушерки часто руководят родами и тесно сотрудничают с врачами при возникновении осложнений, требующих вмешательства врача, таких как кесарево сечение или оперативное родоразрешение. Фармацевты следят за тем, чтобы пациенты получали надлежащие анальгетики, токолитики и другие лекарства, которые могут понадобиться во время или после родов. Анестезиологи и медсестры-анестезиологи вводят эпидуральную анестезию для обезболивания и при необходимости доступны для общей эндотрахеальной анестезии. Медсестры следят за жизненно важными показателями пациента, схватками, осмотром шейки матки, оценкой боли, вводят лекарства, распознают осложнения и информируют врача или акушерку, ответственную за пациента. Каждые роды уникальны, но межпрофессиональный подход в пренатальный период и во время родов может быть использован для улучшения результатов лечения пациентов и обеспечения ориентированного на пациента ухода, поскольку каждый класс медицинских работников работает совместно, чтобы гарантировать, что линии связи остаются открытыми между различными дисциплинами в команде здравоохранения [Уровень 5 ]

Канадское ретроспективное когортное исследование 1238 женщин показало, что подход межпрофессиональной бригады к акушерской помощи обеспечивает лучшие результаты для пациентов за счет снижения частоты кесарева сечения и продолжительности пребывания женщин в больнице. [12] [Уровень 4]

[12] [Уровень 4]

Сестринское дело, союзное здравоохранение и межпрофессиональные бригады

Медсестры непосредственно участвуют в наблюдении за роженицами и уходе за ними. Медсестры вводят и подбирают лекарства во время родов, например, окситоцин. Медсестры внимательно следят за жизненно важными показателями, оценкой боли и течением родов у женщин и плодов и несут ответственность за распознавание, а затем уведомление врачей и акушерок при возникновении аномалий.

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Ссылки

- 1.

Liao JB, Buhimschi CS, Norwitz ER. Нормальные роды: механизм и продолжительность. Obstet Gynecol Clin North Am. 2005 Jun;32(2):145-64, vii. [PubMed: 15899352]

- 2.

van der Ham DP, van Melick MJ, Smits L, Nijhuis JG, Weiner CP, van Beek JH, Mol BW, Willekes C.

Методы диагностики разрыва плода мембраны в сомнительных случаях: систематический обзор. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 авг.; 157(2):123-7. [В паблике: 21482018]

Методы диагностики разрыва плода мембраны в сомнительных случаях: систематический обзор. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 авг.; 157(2):123-7. [В паблике: 21482018]- 3.

Мнение Комитета ACOG № 766 Резюме: Подходы к ограничению вмешательства во время родов. Акушерство Гинекол. 2019 февраль; 133(2):406-408. [PubMed: 30681540]

- 4.

Комитет по практике Американского колледжа акушеров и гинекологов — Бюллетени по акушерству. Практический бюллетень ACOG № 209: Акушерская анальгезия и анестезия. Акушерство Гинекол. 2019 март; 133(3):e208-e225. [PubMed: 30801474]

- 5.

Практический бюллетень ACOG № 107: Индукция родов. Акушерство Гинекол. 2009 г., август; 114 (2 часть 1): 386–397. [PubMed: 19623003]

- 6.

Zhang J, Troendle J, Mikolajczyk R, Sundaram R, Beaver J, Fraser W. Естественная история нормального первого периода родов. Акушерство Гинекол. 2010 г., апрель; 115(4):705-710.

[PubMed: 20308828]

[PubMed: 20308828]- 7.

Zhang J, Landy HJ, Ware Branch D, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, Hatjis CG, Ramirez MM, Bailit JL, Gonzalez-Quintero VH, Hibbard JU, Hoffman М.К., Коминиарек М., Лирман Л.А., Ван Вельдхуизен П., Троендле Дж., Редди У.М., Консорциум по безопасному труду. Современные модели спонтанных родов с нормальными неонатальными исходами. Акушерство Гинекол. 2010 декабрь; 116(6):1281-1287. [Бесплатная статья PMC: PMC3660040] [PubMed: 21099592]

- 8.

Cheng YW, Caughey AB. Определение и управление нормальной и ненормальной второй стадией родов. Obstet Gynecol Clin North Am. 2017 декабрь;44(4):547-566. [PubMed: 29078938]

- 9.

Питкин Р.М. Фридман ЭА. Первородящие роды: графостатистический анализ. Obstet Gynecol 1955;6:567-89. Акушерство Гинекол. 2003 г., февраль; 101 (2): 216. [PubMed: 12576240]

- 10.

Килпатрик С.Дж., Ларос Р.К. Характеристики нормальных родов. Акушерство Гинекол.

Педагогический состав

Педагогический состав Методы диагностики разрыва плода мембраны в сомнительных случаях: систематический обзор. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 авг.; 157(2):123-7. [В паблике: 21482018]

Методы диагностики разрыва плода мембраны в сомнительных случаях: систематический обзор. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 авг.; 157(2):123-7. [В паблике: 21482018] [PubMed: 20308828]

[PubMed: 20308828] 1989 июля; 74 (1): 85-7. [PubMed: 2733947]

1989 июля; 74 (1): 85-7. [PubMed: 2733947] Методы диагностики разрыва плода мембраны в сомнительных случаях: систематический обзор. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 авг.; 157(2):123-7. [В паблике: 21482018]

Методы диагностики разрыва плода мембраны в сомнительных случаях: систематический обзор. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 авг.; 157(2):123-7. [В паблике: 21482018] [PubMed: 20308828]

[PubMed: 20308828]