Разновидности шока: причины появления, симптомы заболевания, диагностика и способы лечения

Нейрогенный шок. Что такое Нейрогенный шок?

ВАЖНО

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Нейрогенный шок – это острая недостаточность кровообращения, возникающая из-за внезапной потери симпатической регуляции сосудистого тонуса при повреждении нервной системы. Наиболее характерными признаками патологии считаются гипотония, относительная брадикардия, гиперемия и гипертермия кожи конечностей. Тяжелый шок сопровождается нарушениями дыхания и сознания, неврологическими расстройствами. Диагностика осуществляется по данным клинического обследования, анализов крови, гемодинамического мониторинга, КТ и МРТ пораженных зон. Купирование шока проводится средствами интенсивной терапии, важное место отводится ранней хирургической коррекции.

МКБ-10

R57.8 Другие виды шока

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы нейрогенного шока

- Осложнения

- Диагностика

-

Лечение нейрогенного шока

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

- Экспериментальное лечение

- Прогноз и профилактика

- Цены на лечение

Общие сведения

Эпидемиологию нейрогенного шока трудно оценить, поскольку она базируется на ограниченных статистических данных, зависит от используемых клинических критериев. По сравнению с прочими видами циркуляторной недостаточности эта разновидность шока считается наиболее редкой. При травмах шейного отдела позвоночника неотложное состояние регистрируется у 19-29% пациентов, превышая показатели для грудного и поясничного отделов (7 и 3% соответственно). Частота шока при внутричерепных нарушениях остается неизвестной.

Нейрогенный шок

Причины

Развитие патологии опосредовано острым повреждением ЦНС – первичным или вторичным. Гемодинамические изменения обычно возникают при поражении краниоспинального тракта выше уровня Th6, включая ствол мозга. Первичный процесс связан с прямой деструкцией нервных путей, вторичный обусловлен сосудистыми и электролитными сдвигами, отеком. Шоковые реакции вызывают две группы причин:

- Органические. Частой причиной нейрогенного процесса выступают тяжелые повреждения позвоночника и спинального тракта (автомобильные, спортивные, огнестрельные). Церебральные нарушения включают черепно-мозговые травмы, инсульты, субарахноидальные кровоизлияния. Среди других факторов отмечены выраженная ликворная гипертензия, поперечный миелит, синдром Гийена-Барре и другие периферические нейропатии.

- Функциональные. В ряде случаев циркуляторные расстройства обусловлены функциональными нарушениями. Шок может возникнуть на фоне глубокого наркоза, эпидуральной анестезии, интенсивного болевого синдрома. Отмечена роль токсического поражения вегетативной системы, влияния некоторых медикаментов, сильной психоэмоциональной травмы. Отдельной причиной признается гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая недостаточность.

Для педиатрического контингента описаны специфические факторы риска. Недостаточность кровообращения становится результатом родовых травм, жестокого обращения с детьми. Связанные с шоком переломы и вывихи верхних шейных сегментов позвоночника более распространены у пациентов с трисомией 21 (синдромом Дауна), скелетными дисплазиями, ювенильным идиопатическим артритом.

Патогенез

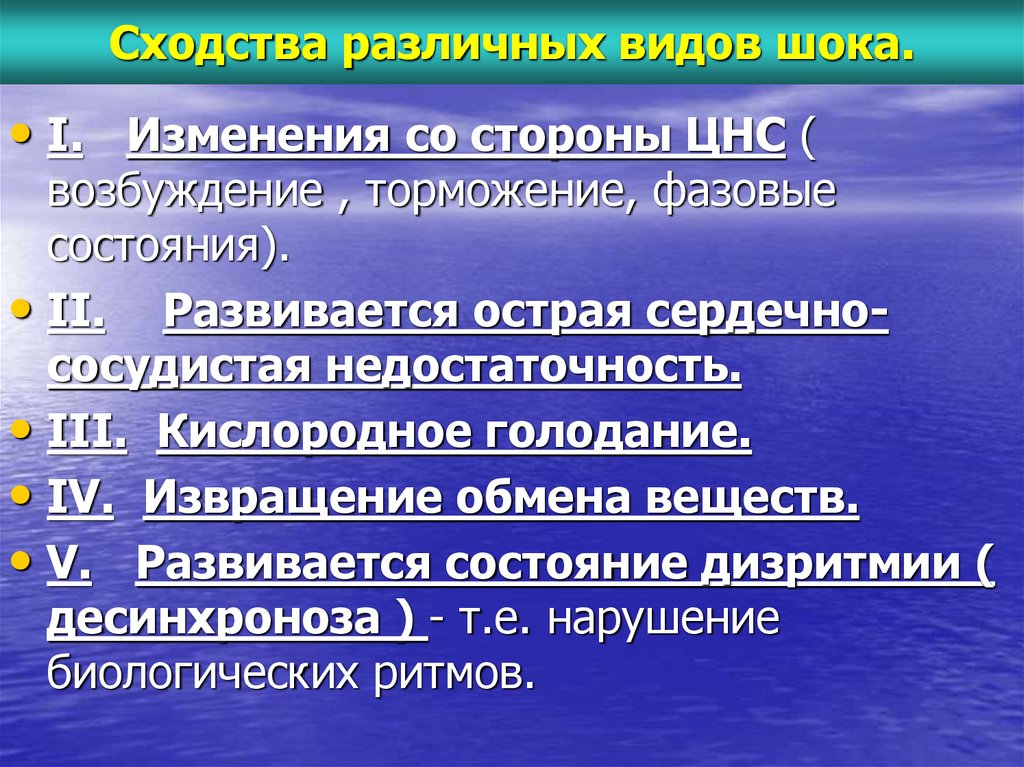

Единый механизм развития нейрогенного шока отсутствует. На фоне поражения структур ЦНС происходит утрата симпатической иннервации сердечно-сосудистой системы с повышением вагусного влияния. Это сопровождается системной вазодилатацией, резким увеличением емкости сосудистого русла, снижением венозного возврата и сердечного выброса. Утрачивается суточный ритм колебаний АД, возникает гипотония и рефлекторная брадикардия, присоединяется гиперреактивность периферических адренорецепторов.

Это сопровождается системной вазодилатацией, резким увеличением емкости сосудистого русла, снижением венозного возврата и сердечного выброса. Утрачивается суточный ритм колебаний АД, возникает гипотония и рефлекторная брадикардия, присоединяется гиперреактивность периферических адренорецепторов.

Кардиогенные механизмы обусловлены повышенным выбросом катехоламинов, связанным с дисфункцией заднего гипоталамуса на фоне внутричерепной патологии. Увеличенные концентрации гормонов запускают прямое поражение миокарда в виде селективного некроза. Сердечная дисфункция проявляется снижением выброса, повышением пред- и постнагрузки, которые не компенсируются рефлекторной тахикардией. Гемодинамическую нестабильность усугубляет увеличение давления в легочных капиллярах с нарастанием гипоксических явлений.

В развитии шоковых изменений участвуют нейроэндокринные механизмы. Недостаточность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при травматическом поражении центральных структур сопровождается вторичным гипокортицизмом. В стрессовых ситуациях это может привести к снижению системного сосудистого сопротивления, падению сократимости сердца, гиповолемическому или гипердинамическому шоку. Отмечены изменения в концентрации эндогенного вазопрессина, но его роль в данной ситуации еще требует изучения.

В стрессовых ситуациях это может привести к снижению системного сосудистого сопротивления, падению сократимости сердца, гиповолемическому или гипердинамическому шоку. Отмечены изменения в концентрации эндогенного вазопрессина, но его роль в данной ситуации еще требует изучения.

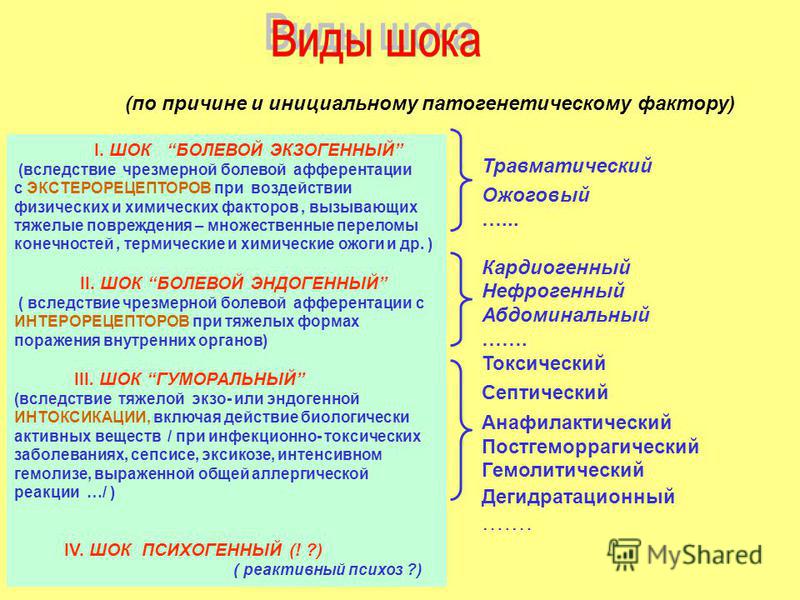

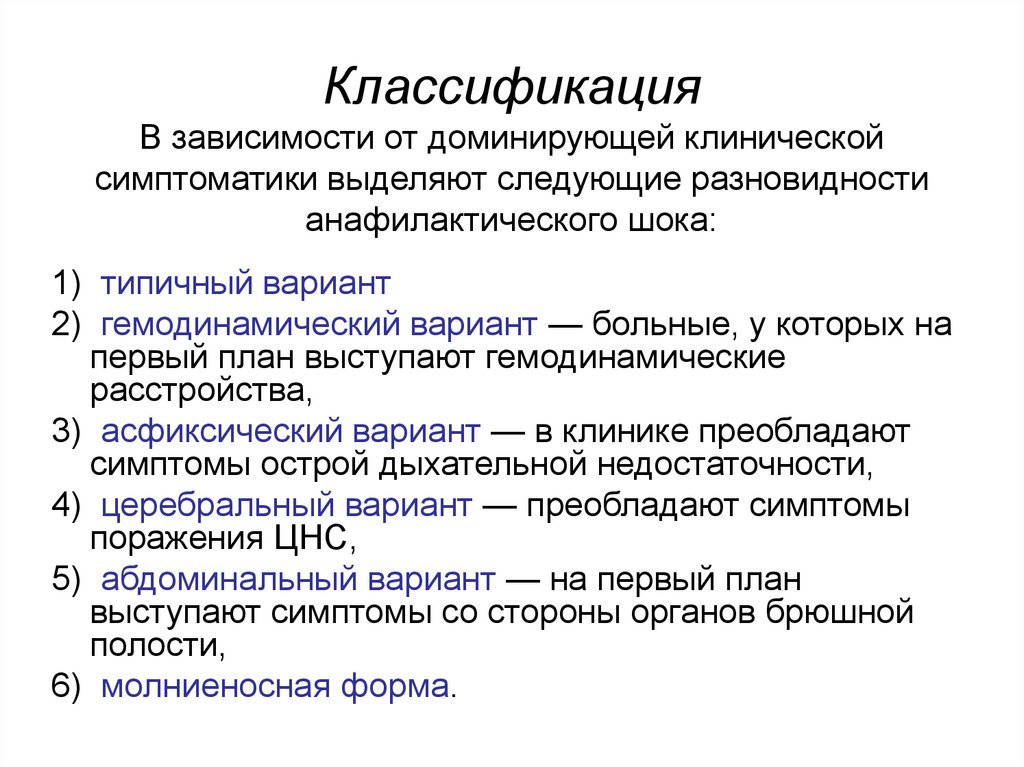

Классификация

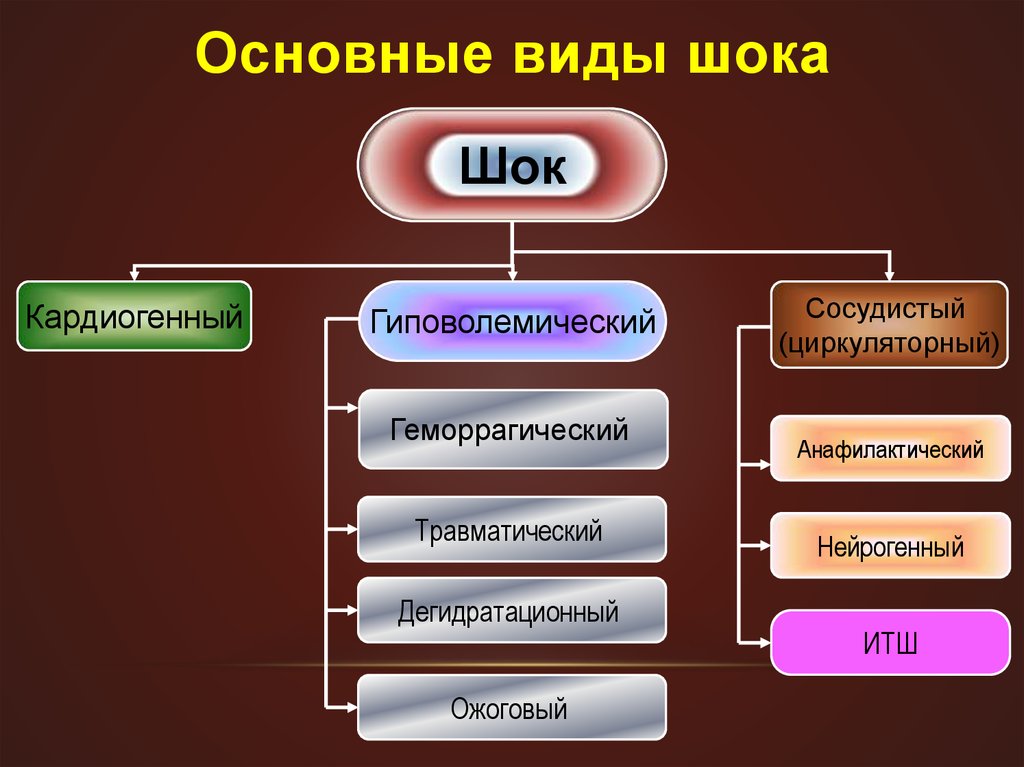

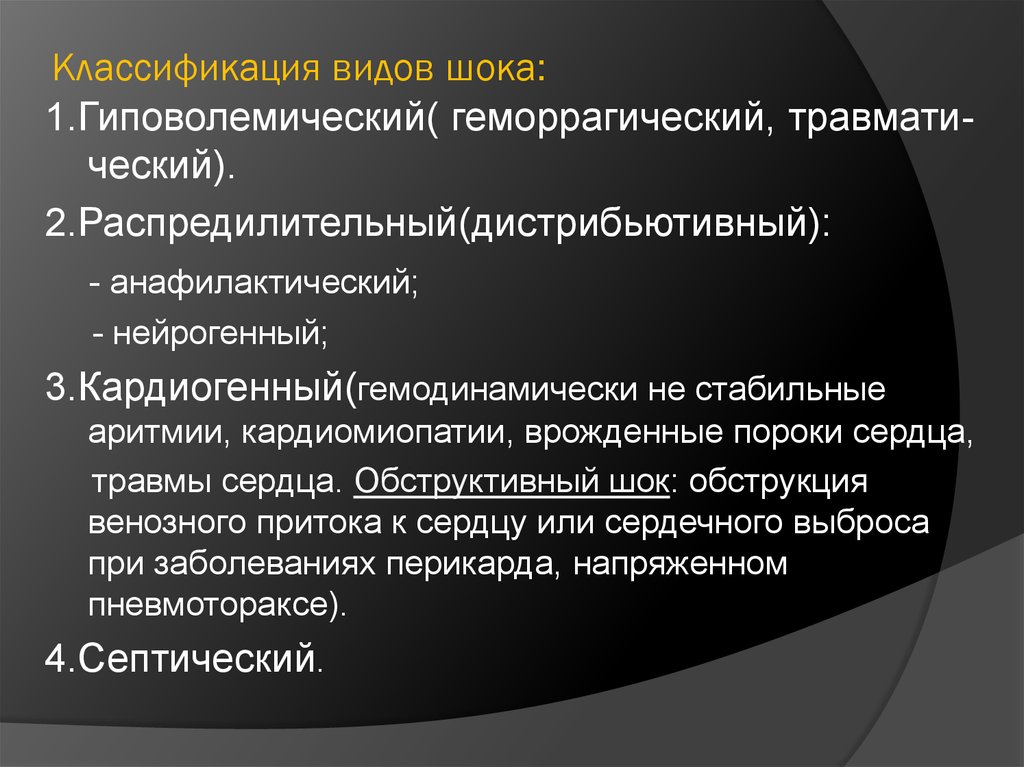

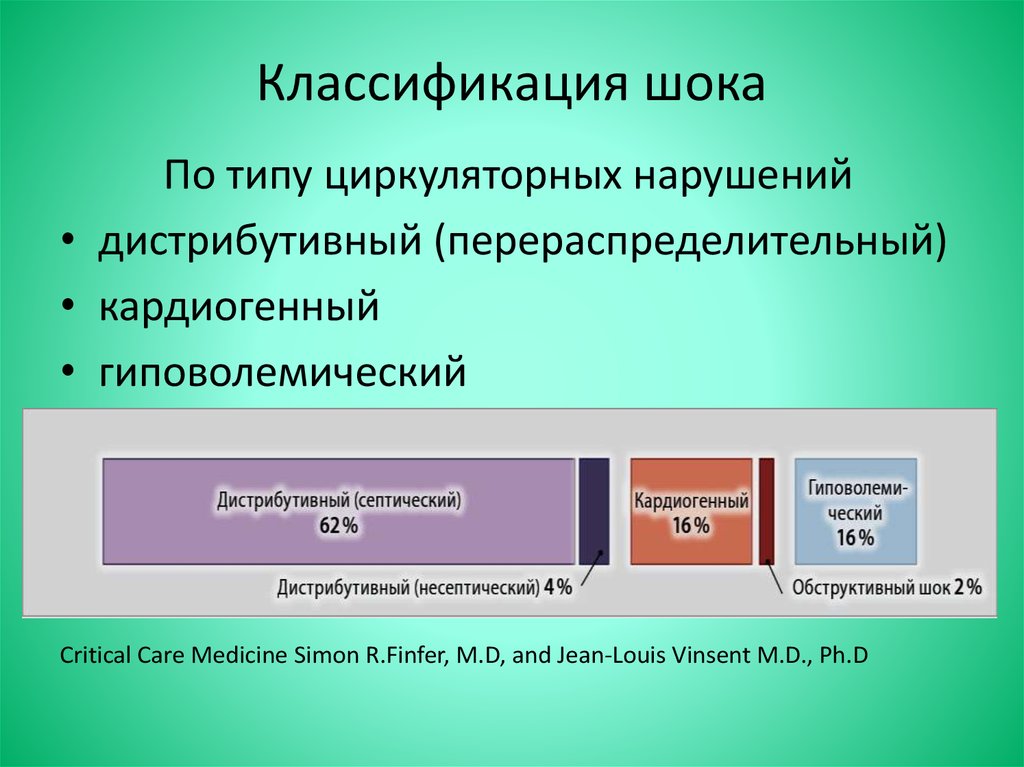

По механизму развития нейрогенный шок является разновидностью дистрибутивного (распределительного), при котором отмечается относительная гиповолемия. С учетом преобладающих процессов он протекает в трех патогенетических вариантах: вазодилататорном, кардиогенном, нейроэндокринном. Общепринятая клиническая классификация шока включает несколько степеней тяжести:

- I степень (компенсированный). Перфузия жизненно важных органов сохраняется. Общее состояние средней тяжести, сознание ясное, пациент слегка заторможен. Систолическое артериальное давление превышает 100 mm Hg.

- II степень (субкомпенсированный). Наблюдается постепенное истощение компенсаторных возможностей.

Состояние больного тяжелое, отмечается заторможенность, кожа бледная. АД снижается до 90-80 mm Hg, дыхание учащается, становится поверхностным.

Состояние больного тяжелое, отмечается заторможенность, кожа бледная. АД снижается до 90-80 mm Hg, дыхание учащается, становится поверхностным. - III степень (декомпенсированный). Компенсаторные механизмы не могут поддерживать адекватную перфузию. Состояние крайне тяжелое, характерна адинамия, уровень сознания – сопор. Кожные покровы бледные, присутствует акроцианоз. Уровень АД опускается ниже 70 mm Hg, пульс нитевидный, определяется лишь на магистральных артериях. Развивается анурия.

- IV степень (необратимый). Повреждения имеют необратимый характер, типична полиорганная недостаточность. Пациент находится в терминальном состоянии, кожа сероватой окраски с мраморным рисунком, застойными пятнами. АД ниже 50 mm Hg или не определяется, пульс и дыхание едва заметны. Расширяются зрачки, рефлексы и реакция на болевые раздражители отсутствуют.

Симптомы нейрогенного шока

Клиническая картина и тяжесть патологии во многом определяются локализацией первичного дефекта.

Гемодинамический профиль вазодилататорного варианта нейрогенного шока рассматривается как «теплый и сухой»: периферическая вазодилатация дополняется гипотонией с повышенным пульсовым давлением, относительной брадикардией, покраснением, согреванием кожи конечностей. После спинальных травм удается заметить разницу в тонусе сосудистой сети выше и ниже пораженных сегментов. Часто встречается ортостатическая гипотензия без рефлекторной тахикардии при переходе из положения лежа в вертикальное. У мужчин выявляется приапизм.

Кардиогенная форма шока проявляется гипотонией, учащенным сердцебиением, брадикардия в такой ситуации наблюдается крайне редко.

Артериальная гипотензия при нейроэндокринном варианте шока плохо реагирует на инфузии вазопрессоров. Гемодинамическими признаками сосудистой недостаточности являются сниженные ЦВД и периферическое сопротивление, ударный объем и сердечный выброс. Отличительной чертой можно считать низкие базовые уровни кортизола. Тест на стимулирование кортикотропином часто приводит к повышению его концентрации, но это не исключает наличия шока.

Нейрогенно обусловленные нарушения могут сохраняться в течение 1-6 недель. Вегетативная дисрефлексия, низкое кровяное давление в состоянии покоя и ортостатическая гипотония нередки на протяжении хронической фазы – уже после благополучного разрешения шоковых реакций.

Осложнения

Для нейрогенного нарушения гемодинамики, сочетающегося с другими повреждениями, при отсутствии своевременного распознавания и купирования характерно жизнеугрожающее течение с развитием полиорганной недостаточности, смертельным исходом. Утрата центрального контроля над функцией дыхательных мышц ведет к углублению респираторных расстройств, кардиогенные варианты патологии сопровождаются отеком легких, кардиомиопатией такоцубо.

Резкая и продолжительная гипотония может спровоцировать вторичное ишемическое повреждение головного и спинного мозга, что дополнительно усугубляет неврологический дефицит. Опосредованные гемодинамической нестабильностью микроциркуляторные нарушения потенцируют тромботические осложнения, увеличивающие риск легочной эмболии, острого коронарного синдрома, недостаточности мозгового кровообращения.

Диагностика

Учитывая потенциальную опасность патологии, в отделении реанимации проводят ургентное обследование пациента. Прежде чем установить диагноз нейрогенного шока, рекомендуют исключить другие причины циркуляторной недостаточности, особенно при наличии выраженной прогрессирующей рефрактерной гипотензии. В этом помогают следующие методы лабораторно-инструментального контроля:

- Общий и биохимический анализы крови. Получают развернутую картину периферической крови, данные коагулограммы, электролитного состава плазмы. Определяют концентрацию кортизола, маркеров некроза миокарда (тропонинов, миоглобина, креатинфосфокиназы). Крайне важна оценка газов артериальной и венозной крови, по результатам которой выявляют гипоксемию, гиперкапнию, ацидоз.

- Гемодинамический мониторинг. Исследовать гемодинамические показатели можно неинвазивными либо инвазивными способами. К первым относят измерение АД, пульсоксиметрию, ЭКГ, плетизмографию. Сердечный выброс измеряют с помощью эхокардиографии с допплерографией, методами на основе термодилюции.

О тканевой перфузии можно судить по величине диуреза. Инвазивный мониторинг проводят через центральный венозный или артериальный катетер.

О тканевой перфузии можно судить по величине диуреза. Инвазивный мониторинг проводят через центральный венозный или артериальный катетер. - Томографические методы. Необходимы для установления причин гемодинамической нестабильности, обнаружения сопутствующих повреждений, представляющих опасность для пациента. КТ-сканирование позволяет оценить состояние позвоночника, головного мозга, внутренних органов. МРТ-диагностика более информативна для спинальных повреждений. Пациентам с шоковыми реакциями томография должна выполняться под тщательным контролем.

Немаловажное значение имеет диагностическая люмбальная пункция с анализом ликвора, нейрофизиологические исследования (энцефалография, нейромиография). Врач-невролог дифференцирует сосудистую недостаточность с гиповолемическим, геморрагическим, обструктивным шоками. Необходимо исключить наличие застойной сердечной недостаточности, сепсиса, массивной ТЭЛА. Пациенты нуждаются в экстренной консультации травматолога и нейрохирурга.

Лечение нейрогенного шока

Консервативная терапия

Ургентное состояние требует своевременного купирования по принципам реаниматологии и интенсивной терапии. При травмах цервикального отдела позвоночного столба для предотвращения дальнейшего повреждения спинного мозга проводится иммобилизация воротником. Параллельно осуществляются мероприятия, направленные на стабилизацию системной гемодинамики и перфузии тканей:

- Инфузионная поддержка. Для восстановления витальных функций и предупреждения вторичных ишемических процессов основные усилия направляются на купирование гипотонии. Терапия первой линии – инфузия солевых растворов для быстрого восстановления ОЦК. При сопутствующем геморрагическом шоке для удержания жидкости в сосудистом русле кристаллоиды сочетают с коллоидными растворами.

- Инотропы и вазопрессоры. Если жидкостная ресусцитация не привела к устранению симптоматики шока, применяют препараты второй линии – инотропные (добутамин), вазопрессорные агенты (дофамин, адреналин).

Чтобы улучшить перфузию спинного мозга, в первую неделю после спинальной травмы рекомендуют поддерживать среднее АД на уровне 85-90 мм рт. ст.

Чтобы улучшить перфузию спинного мозга, в первую неделю после спинальной травмы рекомендуют поддерживать среднее АД на уровне 85-90 мм рт. ст. - Холиноблокаторы. Лечение тяжелой гемодинамически значимой брадикардии проводят холинолитиками – атропином, гликопирролатом. Альтернативой могут служить адреномиметики (изадрин), метилксантины (теофиллин, аминофиллин). Последние показаны для случаев резистентной брадикардии.

Наличие неврологического дефицита требует проведения противоотечной терапии кортикостероидами, но длительное использование гормональных средств не рекомендуется ввиду высокого риска осложнений. Исходя из клинической ситуации, дополнительно назначают антибактериальную, гемостатическую и нейропротекторную коррекцию. При респираторных нарушениях пациента переводят на ИВЛ. В отдаленном периоде с целью восстановления функциональных возможностей необходима комплексная реабилитация.

Хирургическое лечение

Операция может потребоваться при травматических повреждениях, осложнившихся ушибом и компрессией нервных структур. Для устранения прямого давления на мозговые ткани, снижения тяжести шока и профилактики вторичных поражений проводят стабилизацию позвоночных сегментов, открытую или закрытую репозицию, декомпрессию. Любое ухудшение неврологических функций требует срочной хирургической коррекции, раннее вмешательство снижает потребность в ИВЛ, сокращает продолжительность пребывания в стационаре.

Для устранения прямого давления на мозговые ткани, снижения тяжести шока и профилактики вторичных поражений проводят стабилизацию позвоночных сегментов, открытую или закрытую репозицию, декомпрессию. Любое ухудшение неврологических функций требует срочной хирургической коррекции, раннее вмешательство снижает потребность в ИВЛ, сокращает продолжительность пребывания в стационаре.

Экспериментальное лечение

Текущие исследования направлены на предупреждение вторичного нейрогенного повреждения, изучение новых способов восстановления нейронов, регенерации утраченных связей в головном и спинном мозге. С этой целью рассматривается применение антиоксидантов, блокаторов апоптоза, ингибиторов кальпаина. Исследуется влияние налоксона, тиреотропин-рилизинг-гормона. Перспективным направлением считают использование стволовых клеток, генную терапию.

Прогноз и профилактика

Случаи тяжелого нейрогенного шока, вызванного спинальными травмами или церебральными повреждениями с полным неврологическим дефицитом, создают явную угрозу для жизни. Задержки в оперативной коррекции ухудшают и без того очень серьезный прогноз. Даже после гемодинамической стабилизации пациента длительно сохраняется вегетативная дисрегуляция, существует риск вторичных осложнений и снижения качества жизни. Профилактические меры сводятся к своевременной диагностике неврологической патологии, ранней и полноценной терапии системных расстройств.

Задержки в оперативной коррекции ухудшают и без того очень серьезный прогноз. Даже после гемодинамической стабилизации пациента длительно сохраняется вегетативная дисрегуляция, существует риск вторичных осложнений и снижения качества жизни. Профилактические меры сводятся к своевременной диагностике неврологической патологии, ранней и полноценной терапии системных расстройств.

Вы можете поделиться своей историей болезни, что Вам помогло при лечении нейрогенного шока.

Источники

- Анестезиология и интенсивная терапия/ под ред. Ф.С. Глумчера. — 2010.

- Инфузионная терапия — теория и практика/ Гуменюк Н.И., Киркилевский С.И. – 2004.

- Neurogenic Shock/ Elizabeth H. Mack// The Open Pediatric Medicine Journal – 2013 — №7.

- Neurogenic Shock/ Susanne Muehlschlegel, David M. Greer – 2008.

- Настоящая статья подготовлена по материалам сайта: https://www.krasotaimedicina.ru/

ВАЖНО

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Неотложная аллергология. Виды аллергических реакций и схема лечения

Все верхние дыхательные пути вовлечены в процесс. Со стороны глаз может наблюдаться острый конъюнктивит, со стороны слизистой носа – чихание и обильная ринорея, со стороны горла – кашель (бронхоспазм).

Отек Квинке может быть острым и однократным, т.е. проявиться один раз в жизни, а может быть рецидивирующим. Рецидивирующий отек Квинке делится на семейный (пациент говорит, что в его семье были подобные случаи) и несемейный. В случае семейного отека Квинке выявляется патология в системе комплимента, назначается лечение вплоть до переливания плазмы и донорской крови. Если отек Квинке несемейный, необходимо выявить патологию (лечится основное заболевания и проводится стандартная неотложная помощь).

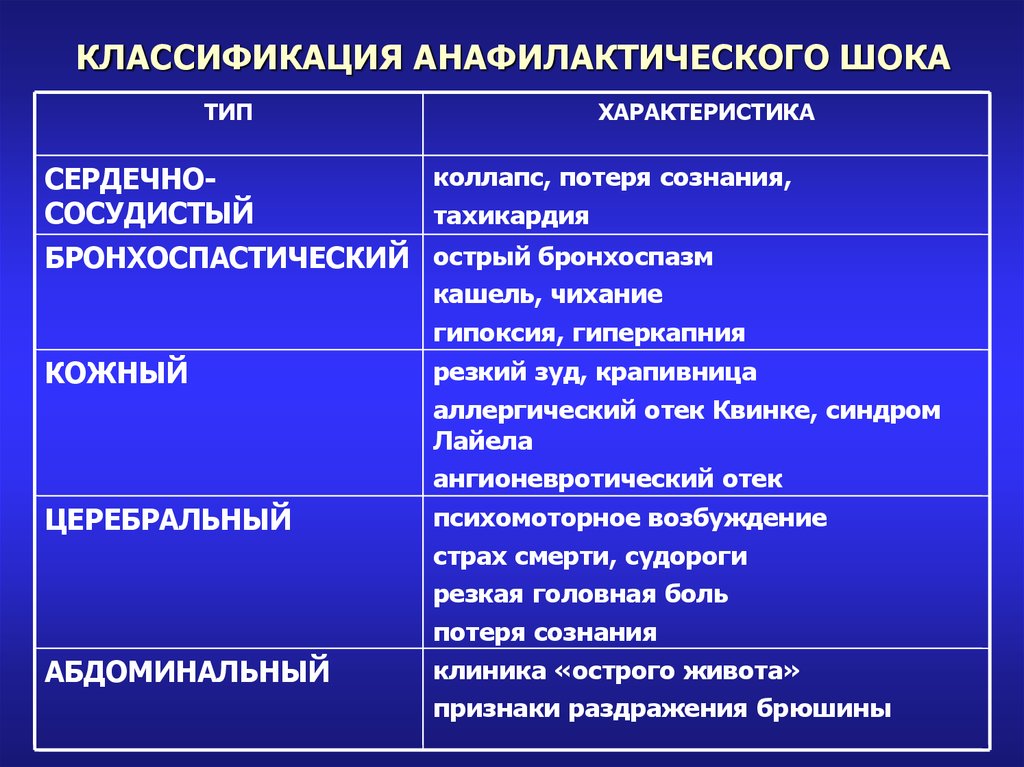

Рассмотрим также такую аллергическую реакцию, как анафилактический шок.

Это крайняя степень гиперчувствительности, может быть как аллергическая и неаллергическая.

Причины анафилактического шока:

— Чаще всего: орехи, рыба, морепродукты, фрукты, кунжут, ягоды, белок, бобовые.

— На втором месте: консерванты, красители, стабилизаторы, антисептики, ферменты.

— На третьем месте находится медикаментозный список: пенициллины, цефалоспорины, сульфаниламиды, сыворотки, вакцины, йод.

Дополнительно анафилактический шок могут спровоцировать физические нагрузки, холодовая нагрузка и укусы насекомых.

Клиника анафилактического шока

Шок может сопровождаться крапивницей с системными проявлениями. При легкой степени симптомы проявляются через 2 часа после контакта (зуд, слезотечение, чихание, отеки век, слизистых). При средней степени – одышка, кашель, удушье, тревога, сопровождаемая летальными страхами. При тяжелой степени может развиваться асфиксия – молниеносная анафилактическая реакция.

Лечение

— В первую очередь нужно прекратить введение аллергена!

— Пациенту необходимо дать кислород, при укусах наложить жгут, лед.

— Ввести адреналин 0,1% 0,3-0,5. Через 15 минут — повторное введение, далее — каждые 4 часа.

— Антигистаминные препараты пациент должен получать не менее двух суток каждые 6 часов (парантерально).

— Если случай более тяжелый, используют ГКС (преднизолон 50-100 мг внутривенно) 4-6 дней.

— Все пациенты с анафилактическим шоком обязательно госпитализируются на 10 дней!

Рассмотрим также классификацию антигистаминных препаратов.

Препараты 1-го поколения (седативные антигистаминные препараты): Супрастин, Тавегил. Димедрол, Пипольфен, Кетотифен, Фенкарол, Диазолин, Перитол.

Препараты 2-го поколения (неседативные антигистаминные препараты): Цетиризин (Зиртек, Парлазин, Зодак), Фексофенадин (Телфаст), Дезлоратадин (Эриус), Эбастин (Кестин), Лоратадин (Кларитин).

Клинические преимущества антигистаминных препаратов 1-го поколения заключаются в том, что эти препараты эффективно устраняют чихание и ринорею при присоединении риновирусной инфекции; помогают устранить чувство зуда и нормализовать нарушенный сон, поэтому чаще назначаются на ночь. Липофильные свойства препаратов этой группы обеспечивают проникновение к гистаминовым рецепторам кожи лучше, чем гидрофильные.

Побочные проявления препаратов 1-го поколения

Данная группа препаратов проникает через ГЭБ, обладает ярко выраженным седативным эффектом. Также способны вызывать нарушение координации, головокружение, снижение способности концентрировать внимание, сухость слизистых оболочек. Возможно развитие тахифилаксии – снижения терапевтической активности при длительном применении. Важно помнить, что препараты 1-го поколения не уходят из врачебного арсенала, но используются только несколько дней! Если речь идет о базовой терапии, при лечении используются антигистаминные препараты 2-го поколения.

Критерии идеального антигистаминного препарата 2-го поколения:

— Быстрое начало действия

— Удобный режим дозирования у детей

— Многие препараты обладают противовоспалительной активностью

— Быстрое всасывание и отсутствие лекарственных взаимодействий

— Полное отсутствие седативного эффекта

— Отсутствие кардиотоксичности

Оптимальная схема лечения пациентов с аллергическими реакциями следующая: на пик острого состояния (при анафилактическом шоке) назначается адреналин, после чего на несколько дней назначаются антигистаминные препараты 1-го поколения. Когда острота аллергического состояния снята, пациента необходимо перевести на антигистаминные препараты 2-го поколения, которые используются длительно с учетом их критериев. Если аллергическая реакция выражена чрезмерно, необходимо использовать ГКС.

18.9A: Типы шока — Медицина LibreTexts

-

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 7883

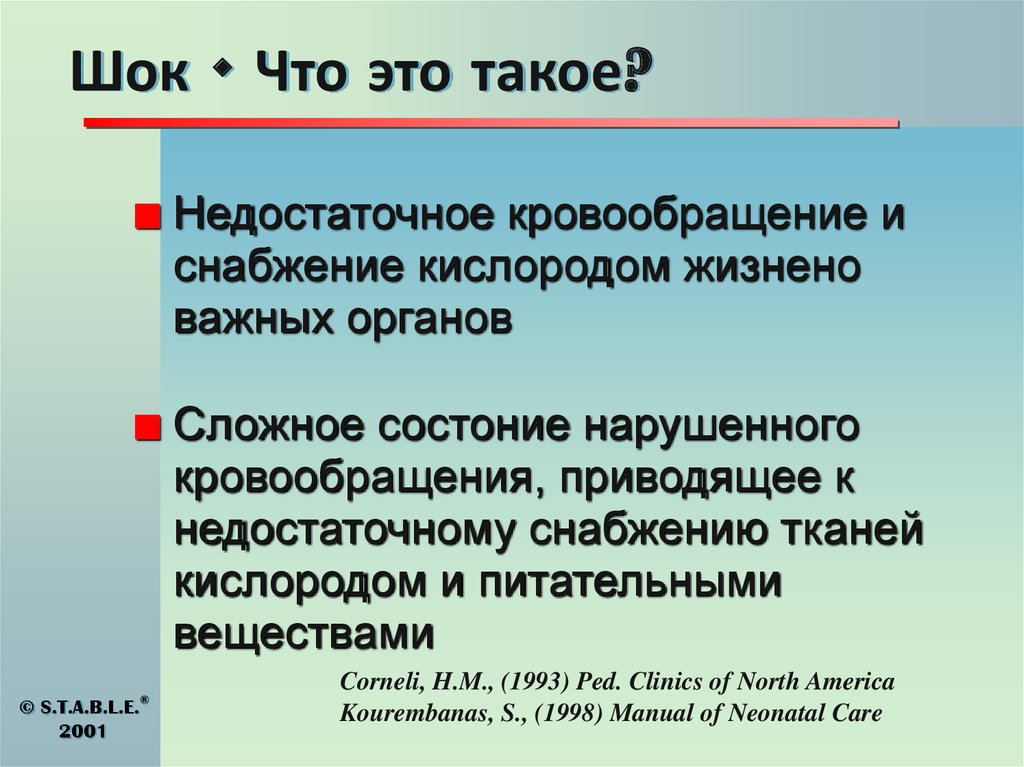

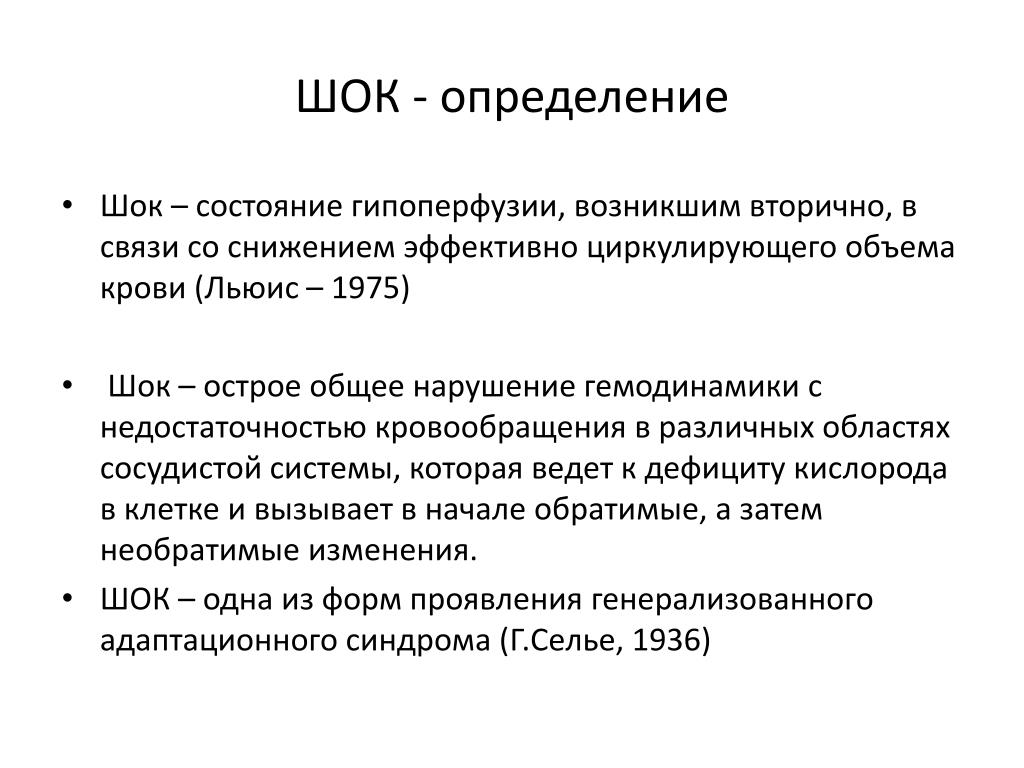

Циркуляторный шок представляет собой опасное для жизни заболевание, возникающее из-за неадекватного субстрата для аэробного клеточного дыхания.

Цели обучения

- Различать типы шока

Ключевые моменты

- Циркуляторный шок, широко известный просто как шок, представляет собой опасное для жизни заболевание, которое возникает из-за предоставления неадекватных субстратов для клеточного дыхания. Типичные симптомы шока включают учащенное, но слабое сердцебиение, низкое кровяное давление, и плохая функция органов, обычно наблюдаемая как низкий диурез, спутанность сознания или потеря сознания.

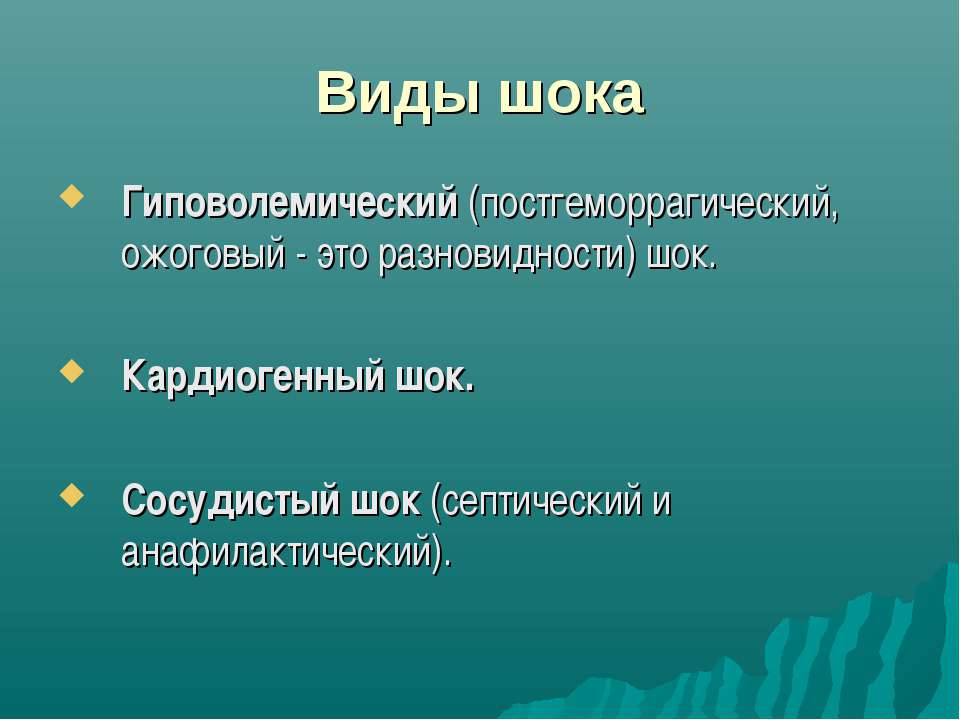

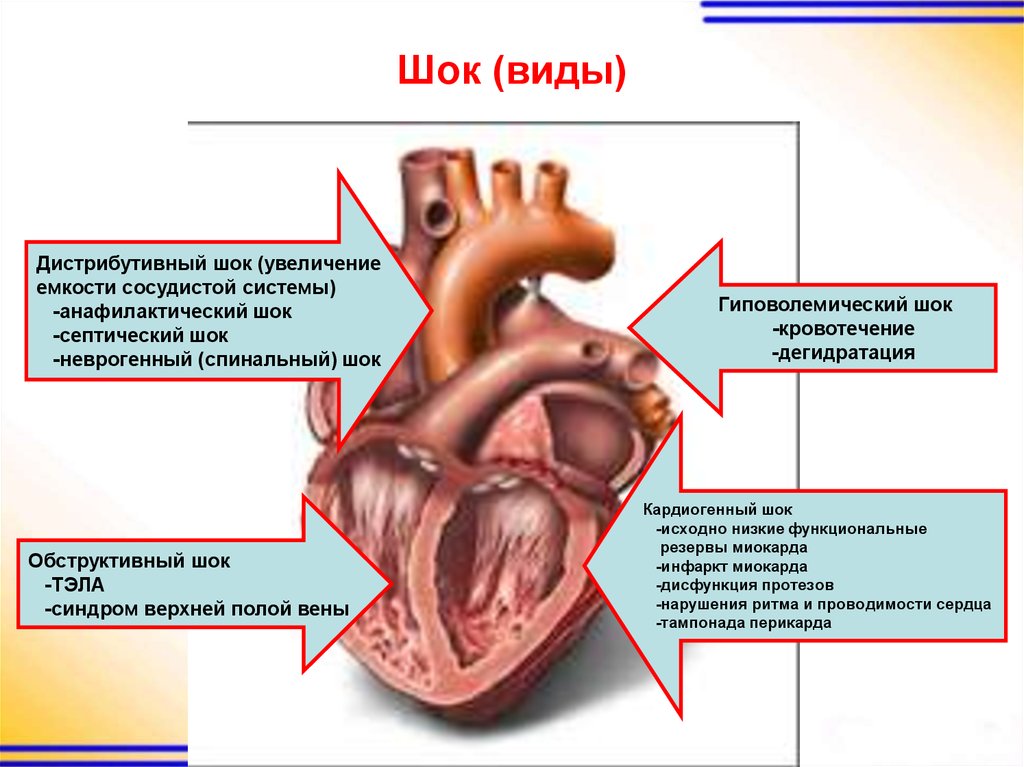

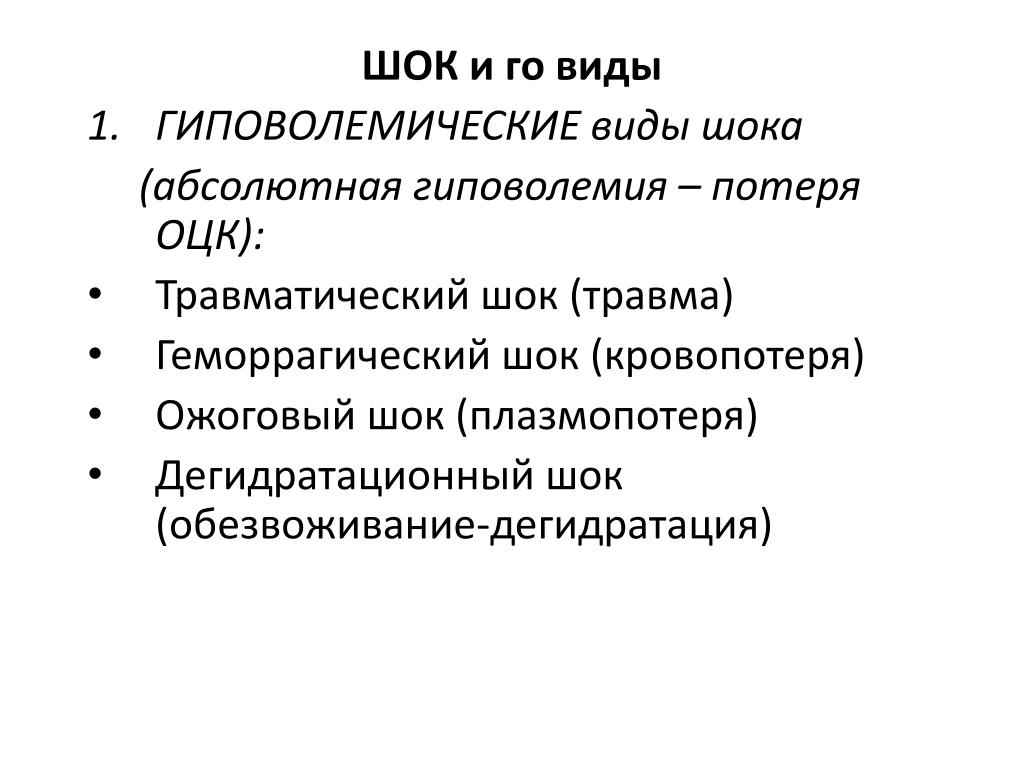

- Существует четыре подтипа шока с различными основными причинами и симптомами: гиповолемический, кардиогенный, обструктивный и распределительный.

- Распределительный шок можно разделить на септический, анафилактический и нейрогенный шок.

Ключевые термины

- шок : Заболевание, возникающее из-за недостаточного снабжения тканей тела субстратами, необходимыми для аэробного дыхания.

Циркуляторный шок, обычно известный просто как шок, представляет собой опасное для жизни заболевание, возникающее из-за недостаточности субстратов для аэробного клеточного дыхания. На ранних стадиях это обычно вызвано недостаточным уровнем кислорода в тканях. Типичными признаками шока являются низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение и признаки плохой перфузии органов-мишеней или декомпенсации (такие как низкий диурез, спутанность сознания или потеря сознания). У некоторых людей с циркуляторным шоком артериальное давление остается стабильным.

На ранних стадиях это обычно вызвано недостаточным уровнем кислорода в тканях. Типичными признаками шока являются низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение и признаки плохой перфузии органов-мишеней или декомпенсации (такие как низкий диурез, спутанность сознания или потеря сознания). У некоторых людей с циркуляторным шоком артериальное давление остается стабильным.

Шок : Схема изображает клеточный метаболический ответ в результате недостаточного кровоснабжения во время циркуляторного шока.

Шок проявляется по-разному: у некоторых людей наблюдаются лишь минимальные симптомы, такие как спутанность сознания и слабость. Хотя общими признаками всех типов шока являются низкое кровяное давление, снижение диуреза и спутанность сознания, они не всегда могут присутствовать. Определенные подтипы шока могут иметь дополнительные симптомы.

Гиповолемический шок

Гиповолемический шок, наиболее распространенный тип, вызывается недостаточным объемом циркулирующей крови, обычно из-за кровотечения, хотя потенциальными причинами также могут быть сильная рвота и диарея.

Гиповолемический шок оценивается по четырехбалльной шкале в зависимости от тяжести симптомов и уровня кровопотери. Типичные симптомы включают частый, слабый пульс из-за снижения кровотока в сочетании с тахикардией, прохладной, липкой кожей и учащенным и поверхностным дыханием.

Кардиогенный шок

Кардиогенный шок вызывается неспособностью сердца правильно качать кровь либо из-за повреждения сердечной мышцы в результате инфаркта миокарда, либо из-за проблем с сердечными клапанами, застойной сердечной недостаточности или аритмии.

Обструктивный шок

Обструктивный шок вызывается обструкцией кровотока вне сердца. Обычно это происходит из-за снижения венозного возврата, но также может быть вызвано закупоркой аорты.

Распределительный шок

Распределительный шок вызывается аномальным распределением крови по тканям и органам и включает септические, анафилактические и нейрогенные причины.

Септический

Септический шок является наиболее частой причиной распределительного шока и вызывается обширной системной инфекцией, которая не может быть излечена иммунной системой, что приводит к расширению сосудов и гипотензии.

Анафилактический

Анафилактический шок вызывается тяжелой реакцией на аллерген, приводящей к высвобождению гистамина, что вызывает обширную вазодилатацию и гипотензию.

Нейрогенный

Нейрогенный шок возникает из-за поражения центральной нервной системы, что приводит к нарушению функции сердца за счет снижения частоты сердечных сокращений и ослабления тонуса кровеносных сосудов, что приводит к выраженной гипотензии.

18.9A: Types of Shock распространяется по лицензии CC BY-SA, автором, ремиксом и/или куратором является LibreTexts.

- Наверх

-

- Была ли эта статья полезной?

-

- Тип изделия

- Раздел или Страница

- Лицензия

- CC BY-SA

- Показать оглавление

- нет

-

- Теги

-

5 типов шока: причины и симптомы

Когда большинство людей слышат слово «шок», первое, что приходит им на ум, — это образ человека, переживающего психологический шок после травматического опыта. Хотя это состояние является серьезным и требует медицинской помощи, существуют и другие не менее опасные виды шока, поражающие организм человека. Наиболее актуальной опасностью шока является нарушение притока крови к органам и мягким тканям. Игнорирование этой обструкции кровотока может привести к летальному исходу.

5 типов шока и их причины

1. Анафилактический шок

Анафилактический шок относится к тяжелой и опасной для жизни аллергической реакции. Это может произойти в результате употребления определенных продуктов, приема определенных лекарств или укуса насекомого. Симптомы проявляются в течение 15 минут после воздействия, поэтому очень важно знать их.

Симптомы анафилактического шока

- Кожный зуд

- Головокружение

- Кашель

- Чихание

- Появление крапивницы

- Затрудненное дыхание

- Учащенное сердцебиение

- Свистящее дыхание

- Рвота

Лучший способ предотвратить анафилактический шок — это знать и избегать его триггеров. Следующее, что лучше всего, это иметь при себе антигистаминные препараты или адреналин.

Следующее, что лучше всего, это иметь при себе антигистаминные препараты или адреналин.

2. Гиповолемический шок

Гиповолемический шок — это то, что происходит с телом, когда человек теряет слишком много крови. В результате сердце не может перекачивать достаточное количество крови, чтобы достичь органов, что может привести к отказу органов. Это часто является следствием тяжелых порезов, травм, внутреннего кровотечения или эндометриоза.

Symptoms of Hypovolemic Shock

- Headache

- Chest pain

- Dizziness

- Nausea

- Pale skin

- Shallow breathing

- Confusion

- Blue lips

- Blue fingernails

- Blood in urine

- Blood in the stool

- Вздутие живота

- Рвота кровью

При отсутствии лечения пациент может страдать от повреждения головного мозга или смерти. Немедленно вызовите скорую медицинскую помощь. Убедитесь, что пациент лежит, ноги приподняты. Не поднимайте им голову. Используйте жгут, чтобы предотвратить дополнительную потерю крови.

Не поднимайте им голову. Используйте жгут, чтобы предотвратить дополнительную потерю крови.

После того, как пациент получит медицинскую помощь, ему потребуется переливание крови и лекарство, чтобы помочь сердцу перекачивать кровь ко всем органам.

3. Септический шок

Когда у человека есть инфекция, иммунная система посылает в кровь свои специальные клетки для борьбы с ней. Процесс вызывает воспаление и может снизить кровяное давление. Если артериальное давление падает слишком низко, органы могут не получать достаточного количества кислорода и кровотока, что приводит к септическому шоку. Это потенциально опасно для жизни.

Беременные женщины, младенцы, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой чаще страдают от септического шока в результате инфекции.

Симптомы септического шока

- головокружение

- Случайная речь

- Одыдость

- Рвота

- Тяжелая мышечная боль

- Дезориентация

- DiarRhea

- Утрата

- Diarrhea

- Loss of Conscist.

- Diarrhea

- Loss of Conscist.

- Diarrhea

- Loss of Conscistion

- Diarrhea

- . Варианты лечения могут включать внутривенное введение жидкостей, оксигенотерапию, антибиотики или, в тяжелых случаях, операцию по удалению источника инфекции.

4. Нейрогенный шок

Нейрогенный шок возникает при неравномерном распределении крови по всему телу. Это часто является результатом тяжелой травмы центральной нервной системы, травмы позвоночника или повреждения головного мозга. При отсутствии лечения это может привести к необратимому повреждению органов или даже смерти.

Некоторые из наиболее распространенных причин нейрогенного шока включают автомобильные аварии, огнестрельные ранения, спортивные травмы или неправильное введение анестезии спинного мозга.

Симптомы нейрогенного шока

- боль в груди

- Слабый импульс

- Дискорированные губы

- Гипотермия

- Blank Startes

- головокружение.

Состояние больного тяжелое, отмечается заторможенность, кожа бледная. АД снижается до 90-80 mm Hg, дыхание учащается, становится поверхностным.

Состояние больного тяжелое, отмечается заторможенность, кожа бледная. АД снижается до 90-80 mm Hg, дыхание учащается, становится поверхностным. О тканевой перфузии можно судить по величине диуреза. Инвазивный мониторинг проводят через центральный венозный или артериальный катетер.

О тканевой перфузии можно судить по величине диуреза. Инвазивный мониторинг проводят через центральный венозный или артериальный катетер. Чтобы улучшить перфузию спинного мозга, в первую неделю после спинальной травмы рекомендуют поддерживать среднее АД на уровне 85-90 мм рт. ст.

Чтобы улучшить перфузию спинного мозга, в первую неделю после спинальной травмы рекомендуют поддерживать среднее АД на уровне 85-90 мм рт. ст.