Специфический иммунитет делится на клеточный и: Зачем нужен иммунитет, и как он работает? — Группа компаний «Просвещение»

Зачем нужен иммунитет, и как он работает? — Группа компаний «Просвещение»

«Зачем нужен иммунитет?» — это не только один из самых популярных детских вопросов, но и отличный вариант для проектной деятельности. Особенно сейчас, когда дети и взрослые «гуглят» все, что связано с заболеваниями, вирусам и защитой от них. В этом материале мы собрали информацию, которая поможет как ученику, так и учителю.

Что такое иммунитет?

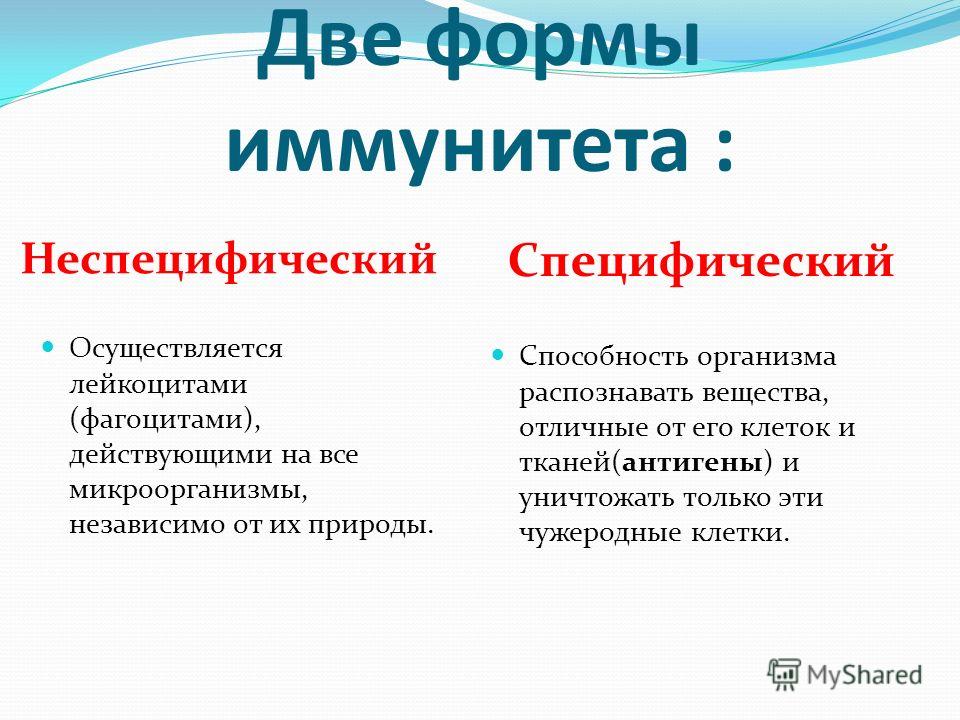

Иммунитетом называют способность организма находить чужеродные тела и вещества (антигены) и избавляться от них. Слово «иммунитет» происходит от латинского immunitas, что значит «избавление от чего-либо».

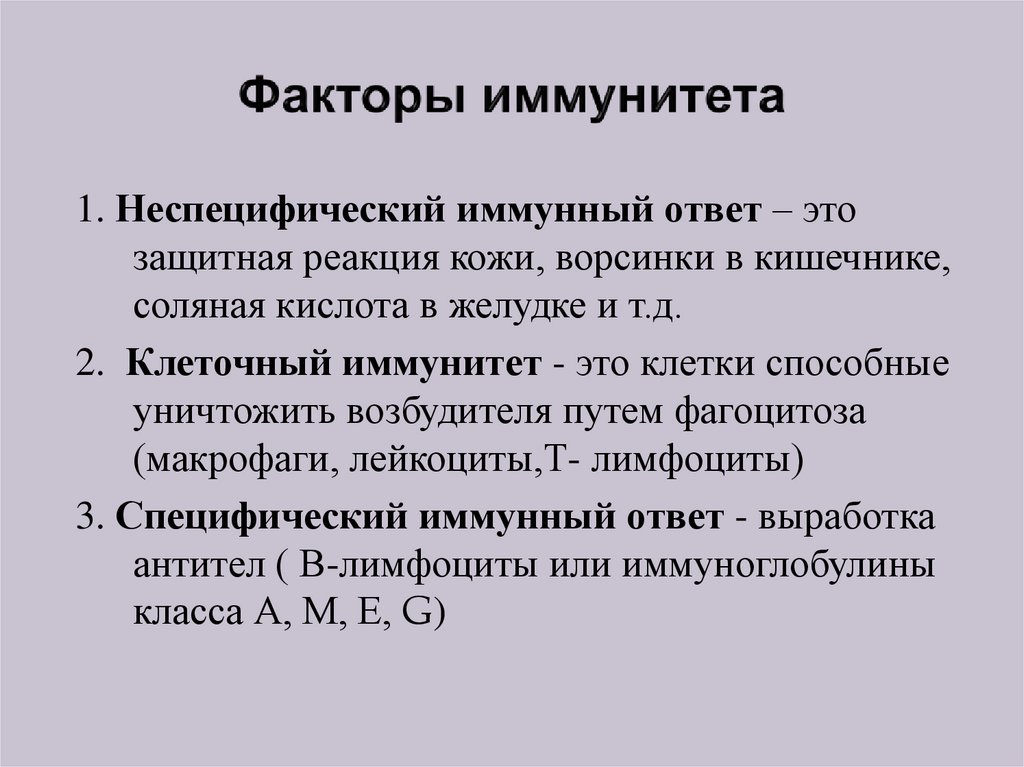

Виды иммунитета

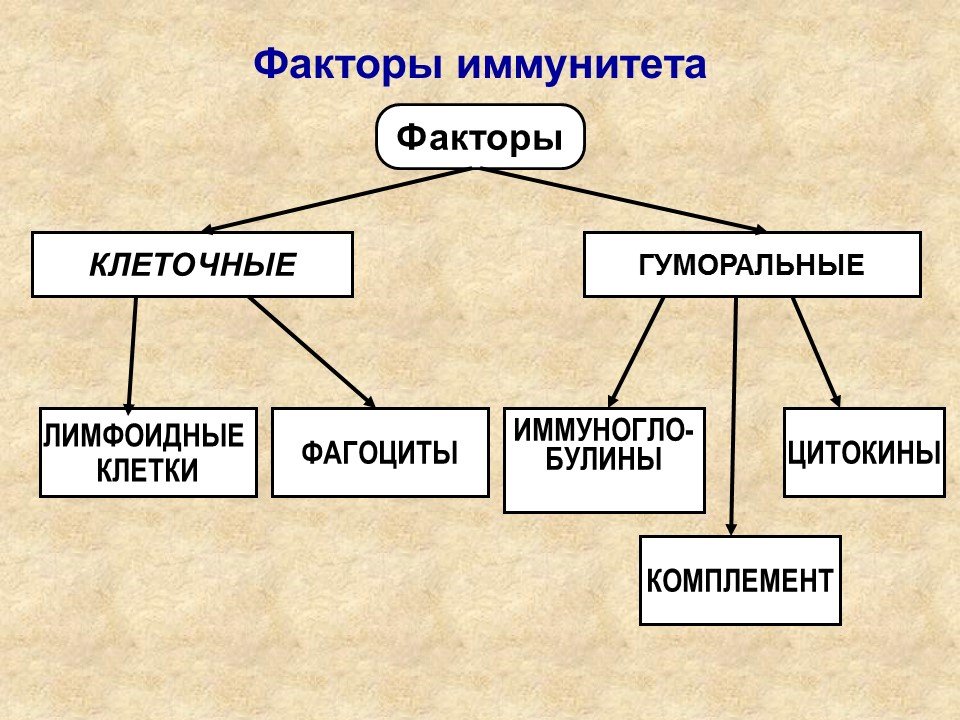

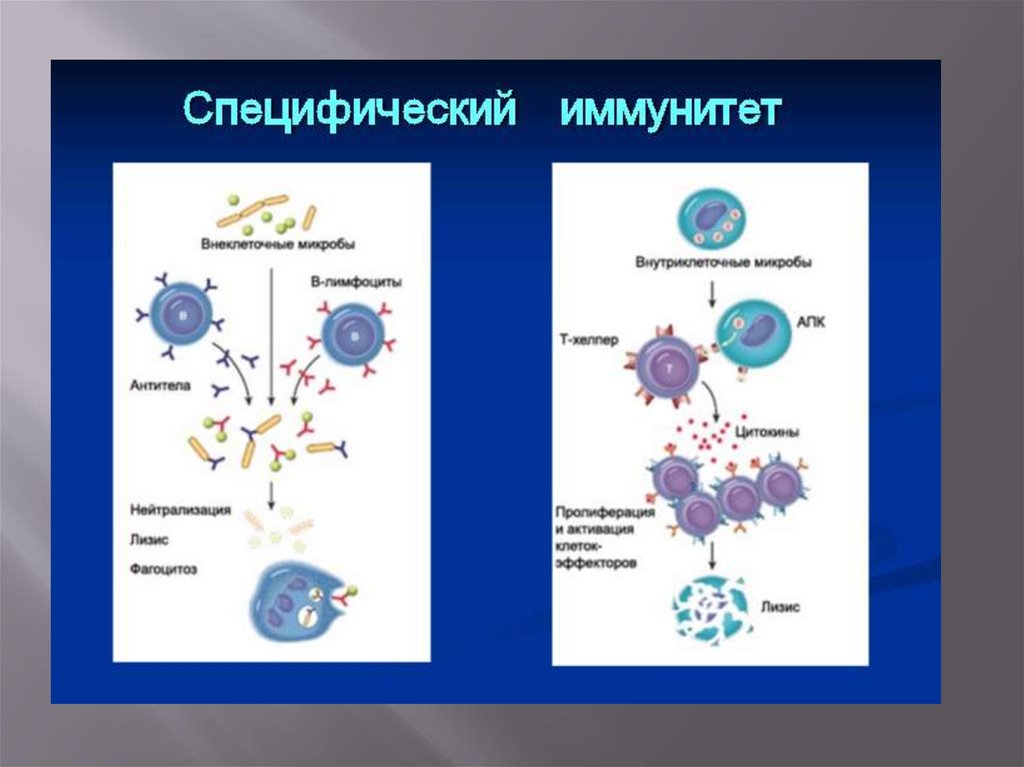

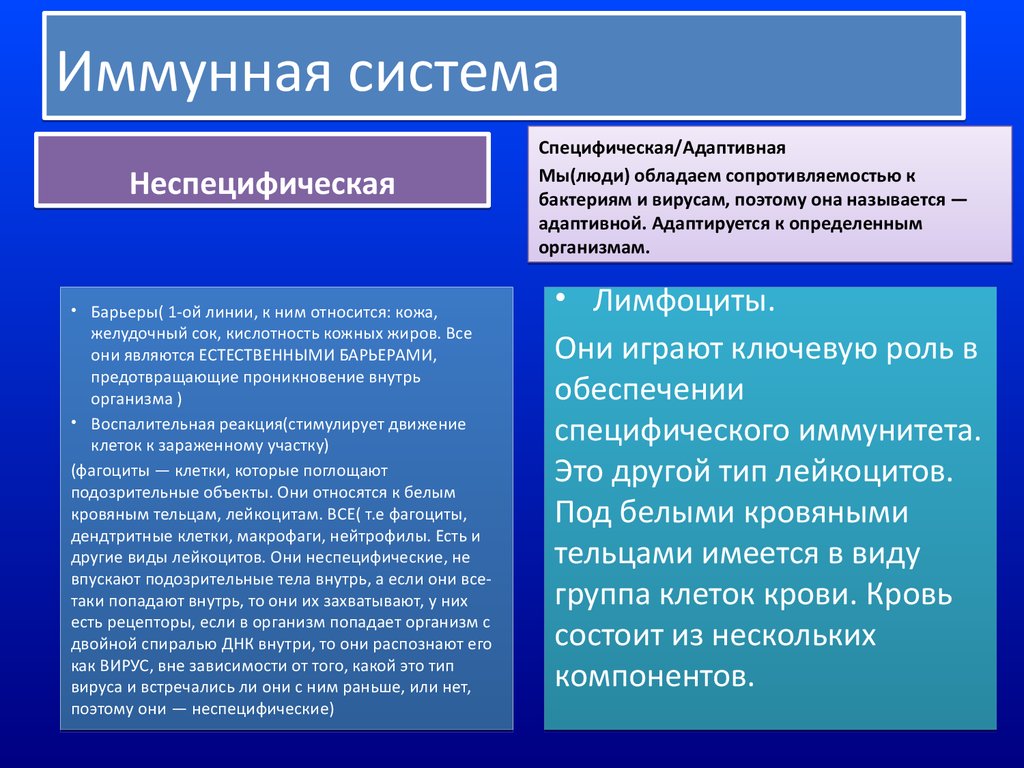

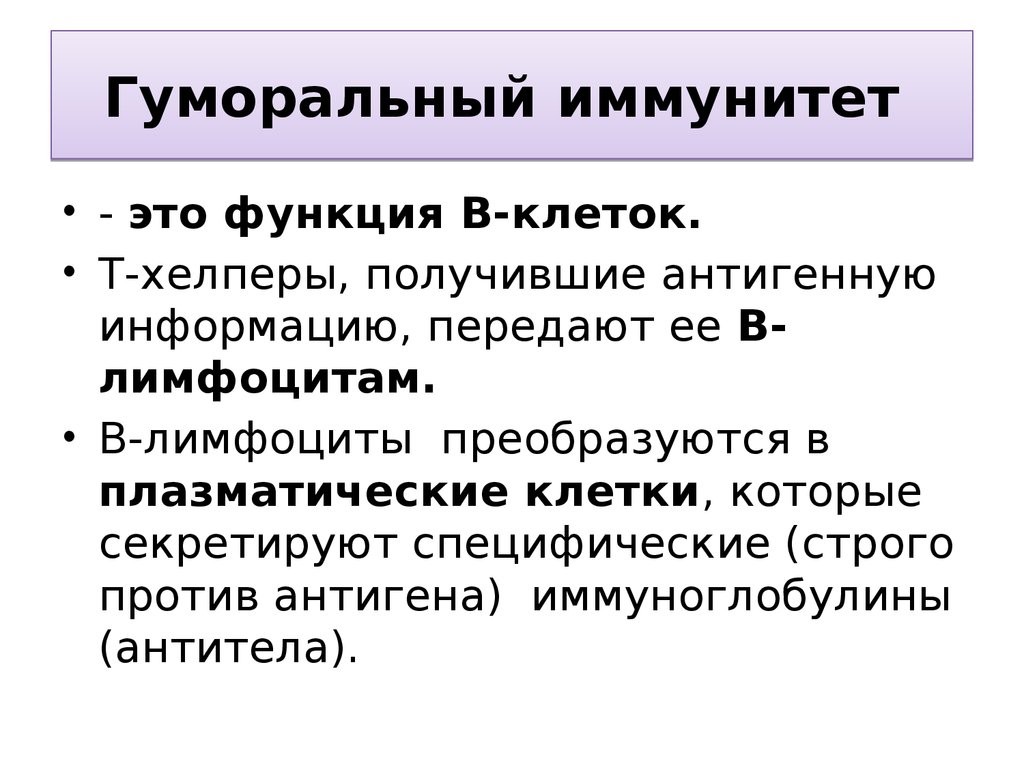

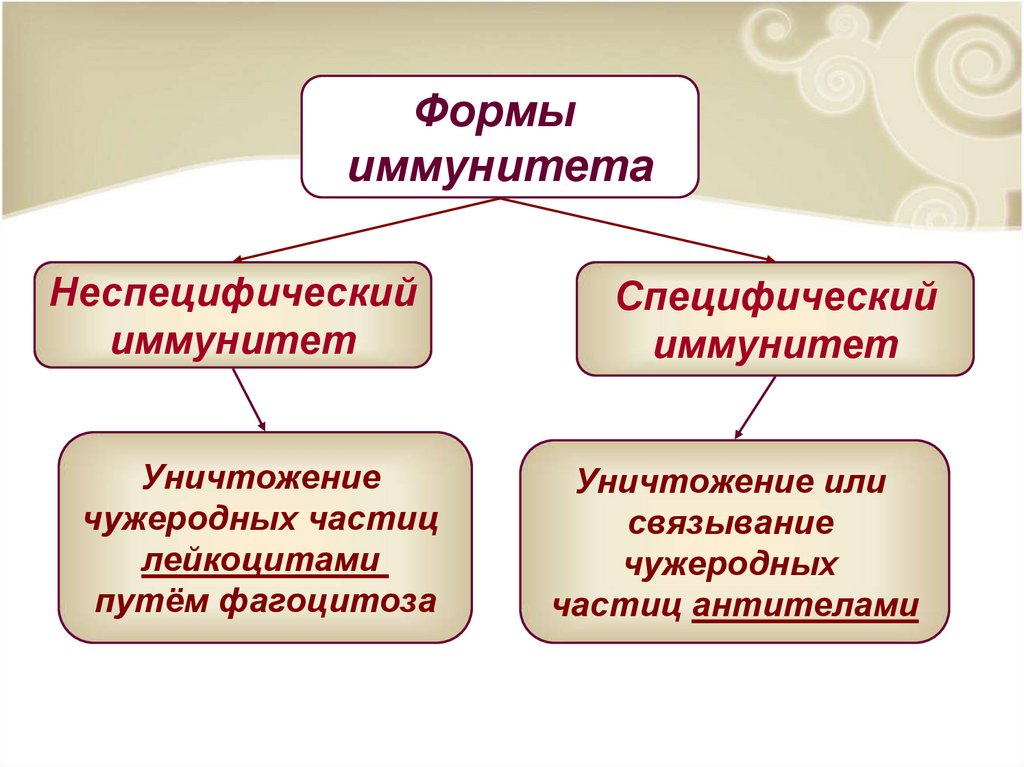

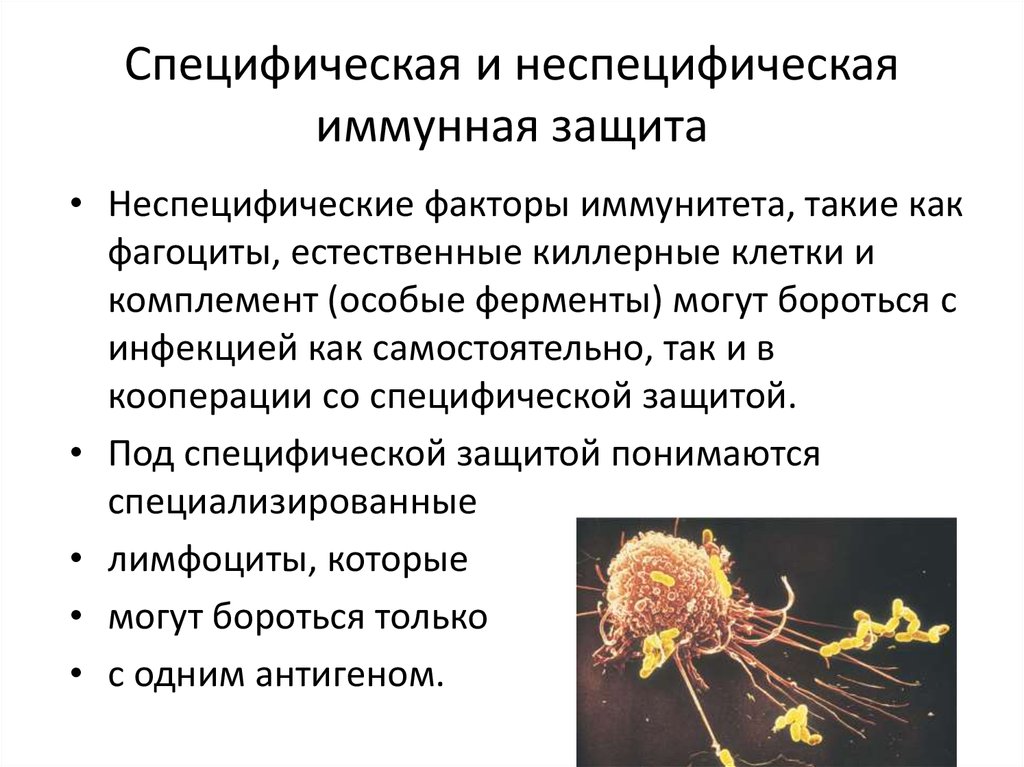

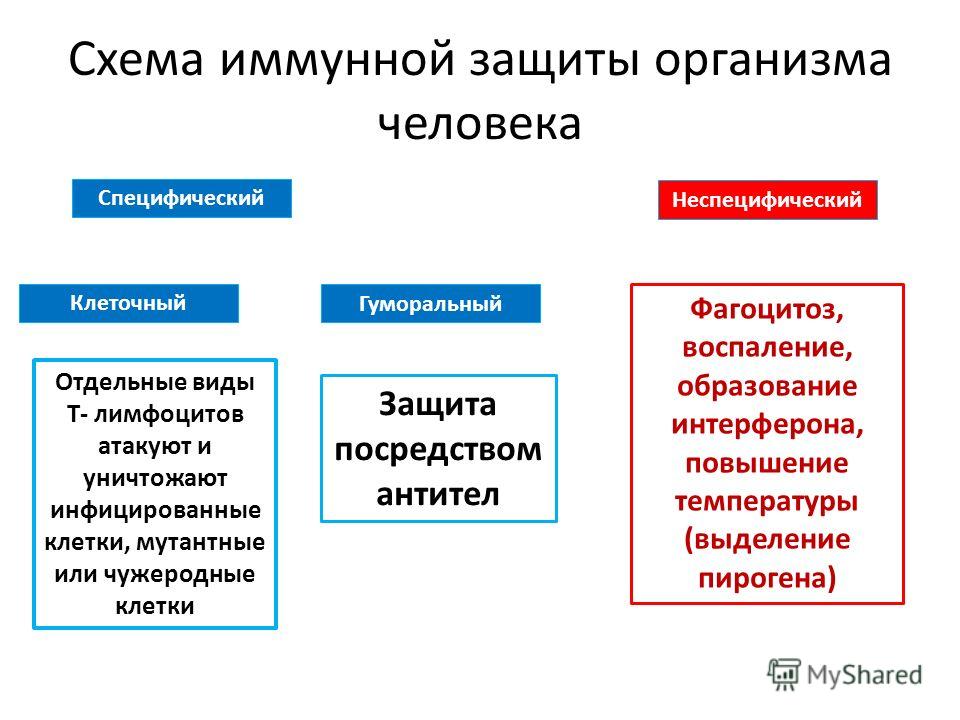

Различают клеточный иммунитет, при котором уничтожение чужеродных тел осуществляют клетки, например фагоциты, и гуморальный иммунитет, при котором посторонние тела удаляются с помощью антител, доставляемых кровью. Клеточный иммунитет был открыт И.И. Мечниковым, а гуморальный — П. Эрлихом. Нобелевская премия была присуждена им обоим.

Эрлихом. Нобелевская премия была присуждена им обоим.

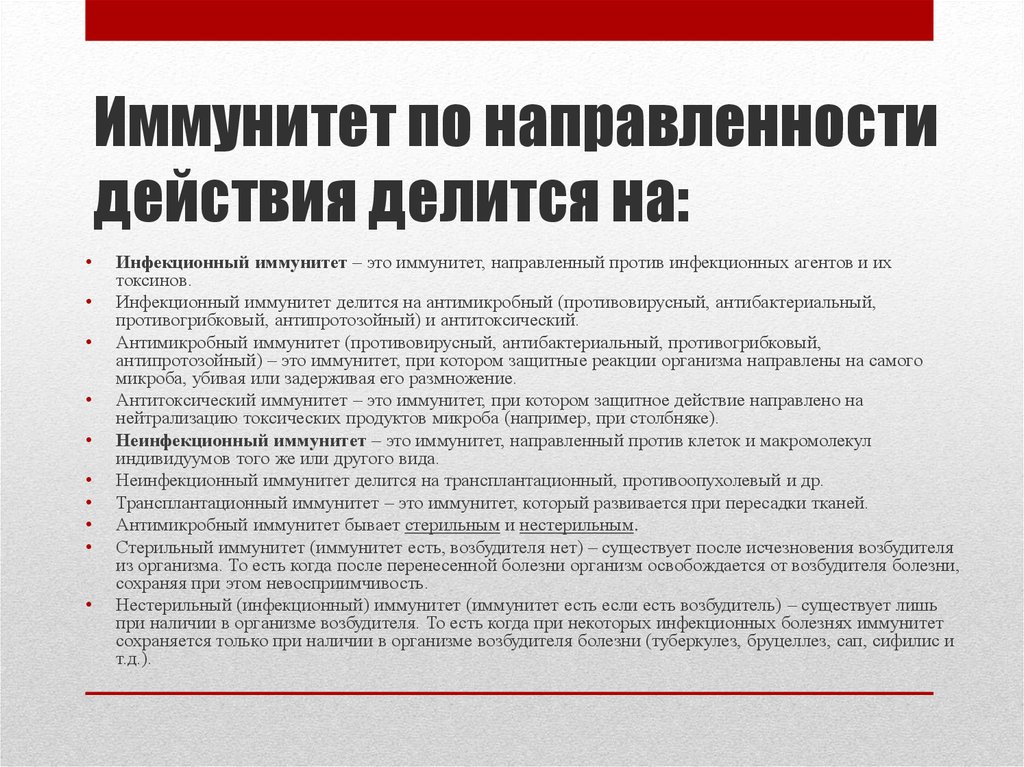

Иммунитет может быть видовым (человек не болеет чумкой собак). К некоторым чужеродным телам иммунитет бывает наследственным (врождённым), к другим он появляется после того, как антиген будет выявлен и опознан, а затем обезврежен (приобретённый иммунитет).

Как работает иммунитет нашего организма?

Врождённая иммунная система обладает широким арсеналом для встречи и борьбы с вредными вирусами. Постараемся объяснить это «на пальцах»:

- Фагоциты – например, макрофаги, которые «съедают» бактерии.

- Система комплемента – сложный комплекс из белковых молекул, которые умеют разрушать бактерии.

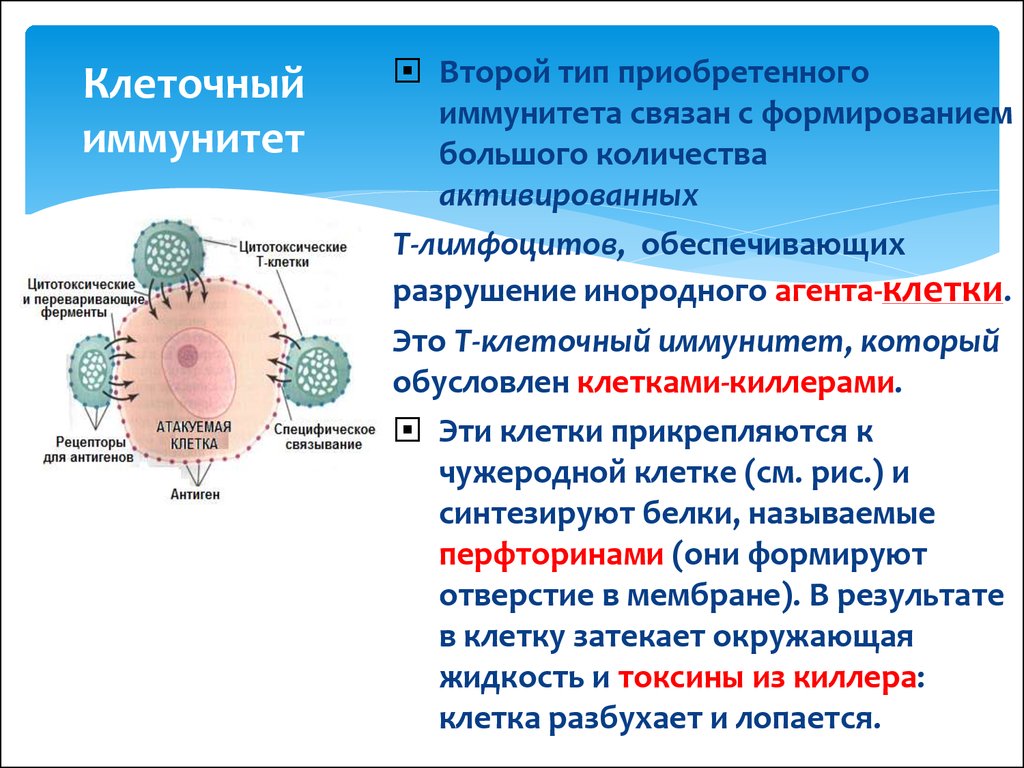

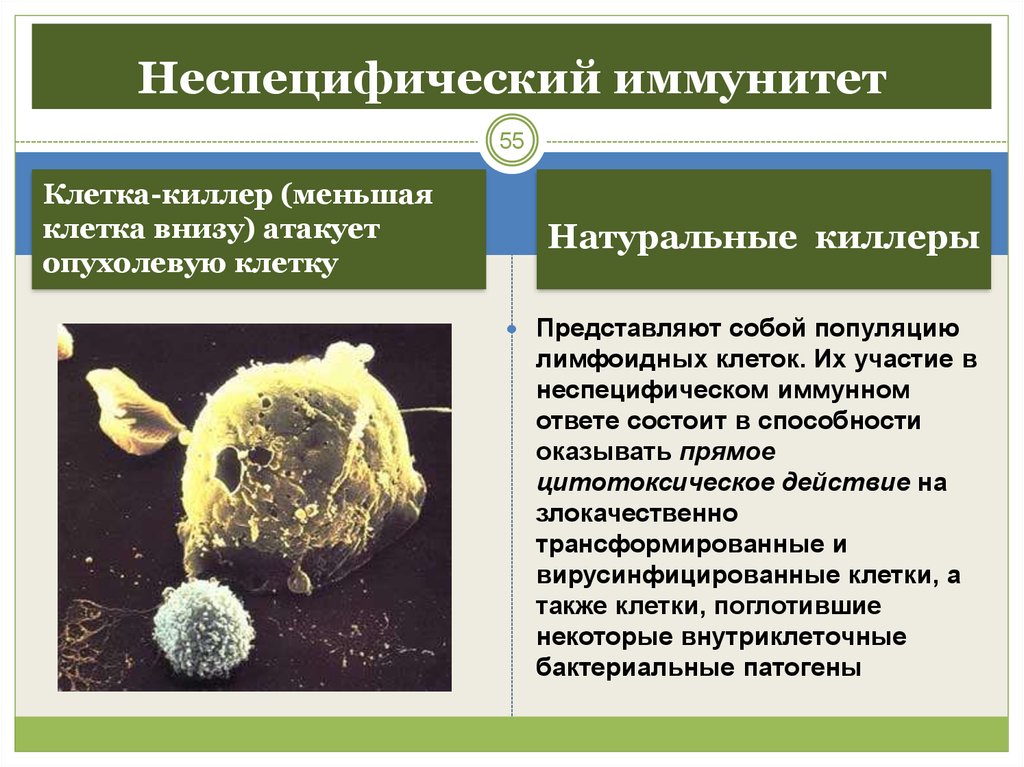

- Натуральные киллеры (NK-cell) – те самые лимфоциты, которые могут ввести в бактерию разрушающие ее вещества.

- Цитокины – сигнальные белковые молекулы, которые передают информацию о воспалении или инфекции в организме.

- Антигенпрезентирующие клетки (APC) – эти клетки умеют «выставлять наружу» пептиды, которые являются частью вируса или бактерии. Иными словами, это дружинники, которые показывают полиции нарушителя! APC – это связующее звено между двумя иммунными подсистемами, о второй из которых ниже.

Адаптивная иммунная система работает медленнее и сложнее. Но так же слаженно и хорошо!

В самом начале те самые антигенпрезентирующие клетки (АРС) отправляются с кусочком патогена в лимфоузлы, где им навстречу идут Т-лимфоциты. При встрече выясняется, что принесенный АРС образец не является здоровой и родной частью организма, а потому Т-лимфоциты переходят в состояние боевой готовности, превращаясь:

- В Т-киллера, который способен уничтожить нездоровые клетки организма.

- В Т-хелпера, который активирует B-лимфоциты. Вообще эти лимфоциты умеют производить более 100 миллионов видов антител, потому наш организм и может справиться с огромным количеством патогенов.

Но вот если вирус мутировал, к примеру, и появился новый вид ОРВИ, то иммунная система уже не сможет быстро ничего с этим поделать. Почему? Потому что организм начнет всю работу заново, когда встретится с новым подвидом агрессора. Зато сказать спасибо за то, что мы не болеем одним гриппом дважды за сезон, надо именно В-лимфоцитам.

Но вот если вирус мутировал, к примеру, и появился новый вид ОРВИ, то иммунная система уже не сможет быстро ничего с этим поделать. Почему? Потому что организм начнет всю работу заново, когда встретится с новым подвидом агрессора. Зато сказать спасибо за то, что мы не болеем одним гриппом дважды за сезон, надо именно В-лимфоцитам.

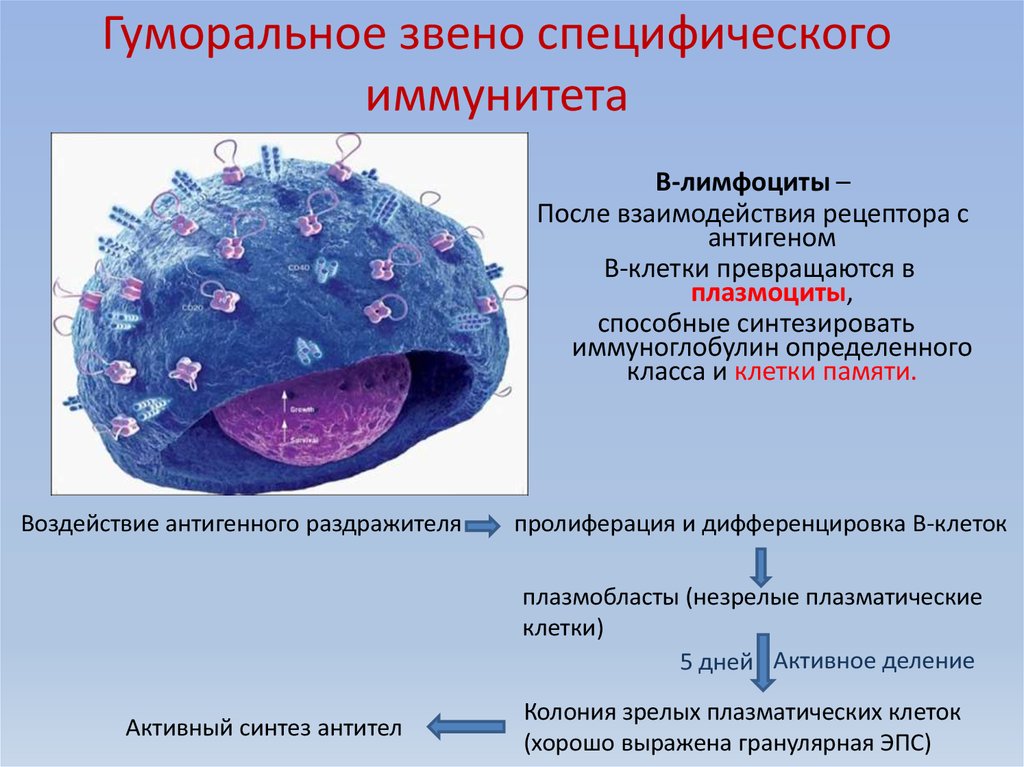

Активация В-лимфоцитов: часть клеток превращается в в плазматические клетки, способные к продукции антител, другие становятся клетками памяти. Скачать инфографику можно в конце статьи.

Что происходит, если организм сталкивается со знакомым патогеном?

За это тоже отвечают чудесные B-лимфоциты. Оказываются, они умеют вырабатывать не только антитела, но и превращаться в клетки памяти. Эти клетки несут на своего поверхности рецепторы, распознающие конкретный антиген, и живут они довольно долго, так что переживать не стоит.

Итак, представим, что в организм попал патоген, который уже атаковал организм.

Зачем нужны прививки?

Причиной очень многих заболеваний являются болезнетворные микробы. Болезни, ими вызванные, могут захватить целые страны и области — подобные случаи, которых в истории человечества множество, называются эпидемиями.

Кто же доказал, что в корне заболеваний лежат вредные микробы, а не проклятие, насланное врагами или колдунами (мы не шутим, подобное объяснение было самым популярным в Средние века)? Причастность микробов к заразным заболеваниям доказал француз Луи Пастер.

Именно этот ученый доказал, что специально зараженный ослабленными микробами человек в будущем уже серьезно не заболеет. Его антитела и лейкоциты справятся с бактериями с помощью выработанного иммунитета.

Пастер предложил не только эту бесконечно важную для медицины идею, но и разработал вакцины от различных болезней. Самым ярким примером будет вакцина против бешенства. Вирус бешенства, которым болеют многие животные, опасен и для человека, потому уколы от бешенства после укуса даже приятной на вид уличной собаки обязательны. Вирус бешенства поражает нервную систему и приводит к судорогам глотки и параличу дыхательных мышц или к прекращению сердечной деятельности.

Что происходит, когда человеку делают прививку?

Если человек здоров, ему вводят вакцину (ослабленному организму делать прививку нельзя, так как даже малое количество болезнетворных бактерий может спровоцировать болезнь). Вакцина содержит ослабленные микробы или их яды, которые, попадая в организм, вызывают иммунную реакцию. В итоге человек получает иммунитет от болезни, которую ему привили.

Таблица «Виды иммунитета». Источник: Учебник по биологии, 9 класс. Линия УМК И.

Прививки и виды иммунитета

- Иммунитет, имеющийся или самовозникающий у человека, называют естественным.

- Иммунитет, полученный путём использования медицинских средств, называют искусственным.

Создание искусственного иммунитета нашло широкое распространение во всём мире и только. Отказ от прививок в нашей стране, к сожалению, законен, но подобное поведение — нерационально, абсолютно ненаучно и опасно!

Темы для докладов и проектной деятельности по биологии. Раздел «Иммунитет»

- Зачем человеку нужен иммунитет?

- Открытие Луи Пастера: в мастерской исследователя

- Работы английского врача Э.Дженнера: кто вдохновил Пастера?

- Самые опасные эпидемии в истории: что могло помочь их избежать?

- Прививки в раннем детстве: к чему может привести их отсутствие?

- Как укреплять свою иммунную систему?

- Заболевания иммунной системы: причины и последствия.

- Приключения Т-лимфоцитов (творческое задание: написать рассказ от имени защитников организма)

Иммунитет: защита и нападение

Воспаление представляет собой реакцию ткани на инфекцию или повреждение и имеет следующие симптомы:

- покраснение вследствие усиления кровотока;

- отек вследствие накопления жидкости и клеток в тканях;

- боль вследствие повреждения ткани и раздражения нервных волокон;

- повышение температуры — местное (вследствие усиления кровотока) и/или системное (повышение температуры тела).

В процесс воспаления включаются белки плазмы крови — комплемент и цитокины. Комплементом называется ряд белков плазмы, вступающих в серию каскадных химических реакций в ответ на инфекцию. Это своего рода многоступенчатая сигнальная система, которая маркирует чужеродные микроорганизмы и привлекает в очаг инфекции специальные клетки — «убийцы» патогенов.

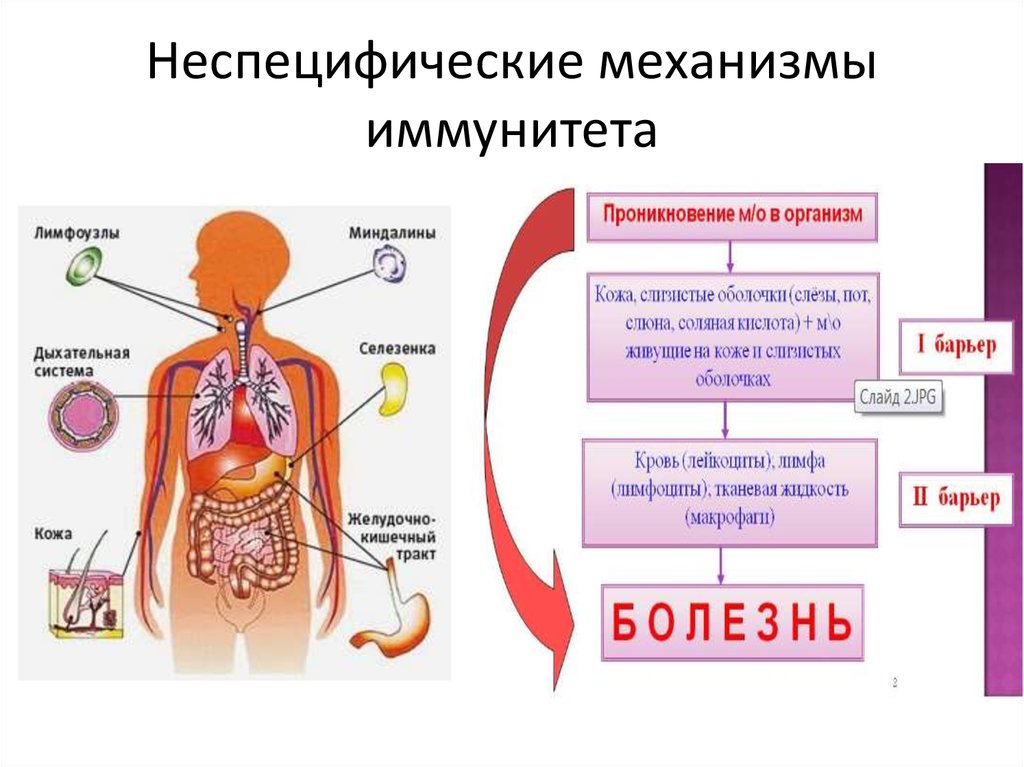

В ответ на сигнал тревоги начинается контратака защитной системы организма — запускается клеточный иммунный ответ. В неспецифическом иммунном ответе принимают участие два типа клеток крови — фагоциты и NK-клетки (или натуральные киллеры).

Фагоциты представляют собой крупные лейкоциты, поглощающие и буквально переваривающие внутри себя микроорганизмы и другие чужеродные частицы. Этот процесс называется фагоцитозом. Фагоциты наиболее чувствительны к микроорганизмам, помеченным белком-комплементом или антителами (эти частицы — уже часть адаптивного или специфического иммунного ответа). Кроме клеток, которые атакуют нарушителя по тревоге, в кровотоке также циркулирует регулярный «патруль» или особый вид лейкоцитов — натуральные киллеры. Их мишенью являются злокачественные клетки и клетки, инфицированные вирусами. Врожденный иммунитет быстро активируется на ранних стадиях инфекции. Его механизмы защиты могут ограничивать распространение патогенов в организме, но возможности для устранения чужеродных частиц ограничены и остаются прежними при повторном заражении тем же патогеном.

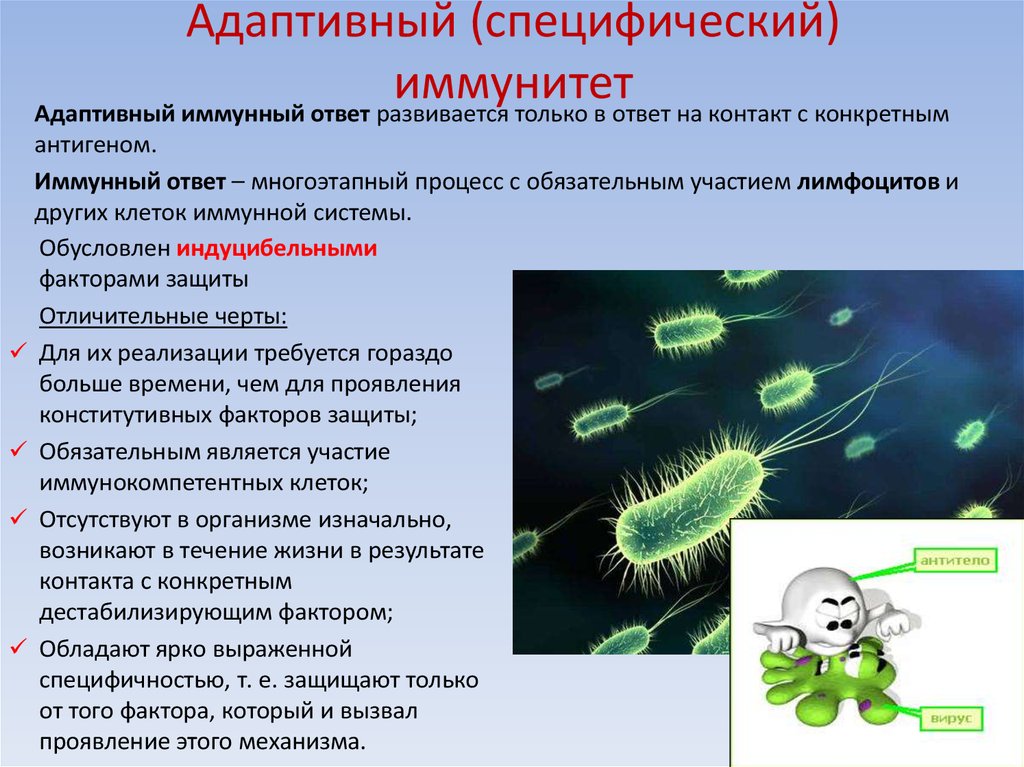

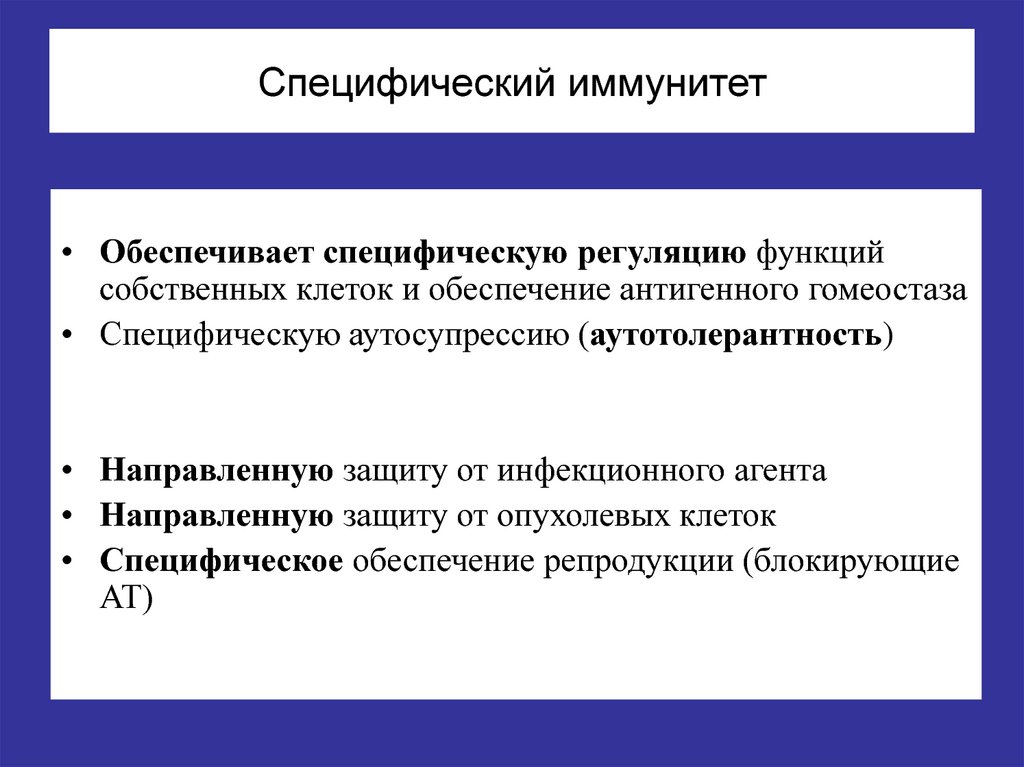

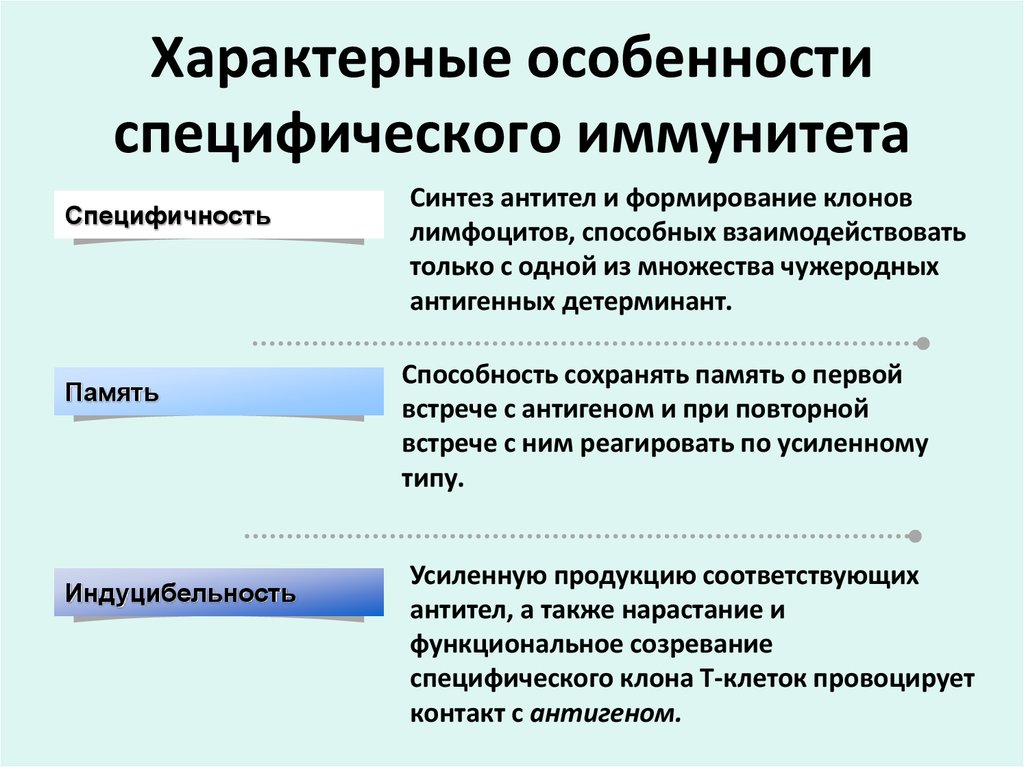

Адаптивный (приобретенный) иммунитет развивается после первой встречи с чужеродным агентом. Основными его качествами являются специфичность и иммунологическая память.

У специфического иммунитета в ответ на попадание в организм «чужака» в запасе имеется целая стратегия, которой позавидовали бы многие полководцы. «Основные войска» специфического иммунитета — лимфоциты. Это — специализированные лейкоциты, находящиеся в лимфатической системе. Лимфоциты характеризуются очень длительным периодом жизни — от нескольких лет до десятилетий! Известны три типа лимфоцитов: B-клетки, Т-клетки и натуральные киллеры (о них мы уже рассказывали).

Для развития адаптивного иммунитета требуется специфическая мишень — антиген. Антиген представляет собой вещество (обычно крупную молекулу), которая активирует иммунный ответ. Один микроорганизм обычно имеет большое количество антигенов, например, поверхностные структуры, такие как компоненты клеточной стенки, полисахариды капсулы, жгутики и т. д., или внеклеточные белки, такие как токсины или ферменты, вырабатываемые микроорганизмом.

Один микроорганизм обычно имеет большое количество антигенов, например, поверхностные структуры, такие как компоненты клеточной стенки, полисахариды капсулы, жгутики и т. д., или внеклеточные белки, такие как токсины или ферменты, вырабатываемые микроорганизмом.

Сначала происходит выработка В-клетками оружия против нарушителей — белка, который прореагирует с антигеном и сделает его безвредным. Эти белки носят название антител, называемых также иммуноглобулинами (Ig). Антитела очень специфичны и способны связываться только с антигеном той же структуры, что изначально стимулировал их образование. Когда антитело находит соответствующий ему антиген, они соединяются наподобие ключа, вставляемого в замочную скважину.

Затем приобретенный иммунитет начинает действовать сразу на два фронта: гуморальный иммунный ответ направлен на антигены, присутствующие в плазме крови, а клеточный иммунный ответ — на патогены, присутствующие внутри клеток.

В процессе гуморального иммунного ответа В-клетки, активированные специфическими антигенами, начинают усиленно делиться с образованием большого количества идентичных клеток-клонов, каждая из которых способна бороться с данным антигеном. Антитела B-клеток также привлекают фагоциты, уничтожающие и переваривающие антиген-мишень.

Антитела B-клеток также привлекают фагоциты, уничтожающие и переваривающие антиген-мишень.

Клеточный иммунитет использует «специализированные силы» — T-хелперы и цитотоксические T-клетки, непосредственно атакующие и уничтожающие «войска противника» — инфицированные клетки.

После того, как война с инфекцией выиграна, В- и Т-клетки, активированные антигенами, переходят в состояние покоя и становятся лимфоцитами памяти, специфичными по отношению к данному антигену или патогену. При повторном заражении аналогичным или очень похожим (антигенно-аналогичным) микроорганизмом, они обеспечивают быстрый и мощный иммунный ответ. Высокие концентрации нужных антител достигаются уже через 1 — 2 дня после инфицирования.

Итак, приобретенный иммунитет характеризуется тремя основными особенностями:

-

Специфичность: каждое антитело или активированная Т-клетка реагирует только со специфичным антигеном, вызвавшим ее образование.

- Память: после того, как в процессе адаптивного иммунного ответа произошло образование специфичного антитела или Т-клетки, производство антител или активация Т-клеток происходит быстрее и в больших количествах. Данная особенность является основой эффекта многих вакцин.

- Толерантность к собственным тканям: механизмы адаптивного иммунного ответа в норме способны отличать собственные структуры организма от чужеродных.

Адаптивная иммунная система. Молекулярная биология клетки

Книжная полка NCBI. Служба Национальной медицинской библиотеки, Национальных институтов здоровья.

Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. 4-е издание. Нью-Йорк: Гарланд Наука; 2002.

- По соглашению с издателем эта книга доступна через функцию поиска, но не может быть просмотрена.

Показать детали

Критерий поиска

Наши 9Адаптивная иммунная система 0015 спасает нас от верной смерти от инфекции. Младенец, рожденный с серьезным дефектом адаптивной иммунной системы, вскоре умрет, если не будут приняты чрезвычайные меры для его изоляции от множества инфекционных агентов, включая бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Действительно, всем многоклеточным организмам необходимо защищаться от заражения такими потенциально опасными захватчиками, которые в совокупности называются патогенами. Беспозвоночные используют относительно простые стратегии защиты, основанные главным образом на защитных барьерах, токсичных молекулах и фагоцитирующих клетках, которые поглощают и уничтожают вторгшиеся микроорганизмы.0017 (микробы) и более крупные паразиты (например, черви). Позвоночные животные тоже зависят от таких врожденных иммунных реакций в качестве первой линии защиты (обсуждаемой в главе 25), но они также могут создавать гораздо более сложные защитные механизмы, называемые адаптивными иммунными реакциями. Врожденные реакции запускают адаптивные иммунные реакции, и обе они работают вместе, чтобы устранить патогены (14). В отличие от врожденных иммунных ответов, адаптивные реакции очень специфичны для конкретного патогена, который их вызвал. Они также могут обеспечить длительную защиту. Например, человек, выздоровевший от кори, на всю жизнь защищен от кори адаптивной иммунной системой, но не от других распространенных вирусов, таких как свинка или ветряная оспа. В этой главе мы сосредоточимся главным образом на адаптивных иммунных реакциях, и, если не указано иное, к ним относится термин «иммунные реакции». Мы подробно обсудим врожденные иммунные реакции в главе 25.

Врожденные реакции запускают адаптивные иммунные реакции, и обе они работают вместе, чтобы устранить патогены (14). В отличие от врожденных иммунных ответов, адаптивные реакции очень специфичны для конкретного патогена, который их вызвал. Они также могут обеспечить длительную защиту. Например, человек, выздоровевший от кори, на всю жизнь защищен от кори адаптивной иммунной системой, но не от других распространенных вирусов, таких как свинка или ветряная оспа. В этой главе мы сосредоточимся главным образом на адаптивных иммунных реакциях, и, если не указано иное, к ним относится термин «иммунные реакции». Мы подробно обсудим врожденные иммунные реакции в главе 25.

Рисунок 24-1

Врожденный и адаптивный иммунный ответ. Врожденные иммунные реакции активируются непосредственно патогенами и защищают все многоклеточные организмы от инфекций. У позвоночных патогены вместе с врожденным иммунным ответом, который они активируют, стимулируют адаптивный (подробнее…)

Функция адаптивного иммунного ответа заключается в уничтожении вторгшихся патогенов и любых продуцируемых ими токсичных молекул. Поскольку эти реакции разрушительны, крайне важно, чтобы они реагировали только на молекулы, чуждые хозяину, а не на молекулы самого хозяина. Способность различать, что такое иностранных от того, что себя таким образом, является фундаментальной особенностью адаптивной иммунной системы. Иногда система не может провести это различие и деструктивно реагирует на собственные молекулы хозяина. Таких аутоиммунных заболеваний могут привести к летальному исходу.

Поскольку эти реакции разрушительны, крайне важно, чтобы они реагировали только на молекулы, чуждые хозяину, а не на молекулы самого хозяина. Способность различать, что такое иностранных от того, что себя таким образом, является фундаментальной особенностью адаптивной иммунной системы. Иногда система не может провести это различие и деструктивно реагирует на собственные молекулы хозяина. Таких аутоиммунных заболеваний могут привести к летальному исходу.

Конечно, многие чужеродные молекулы, попадающие в организм, безвредны, и было бы бессмысленно и потенциально опасно запускать против них адаптивные иммунные реакции. Аллергические состояния, такие как сенная лихорадка и астма, являются примерами пагубных адаптивных иммунных реакций против, казалось бы, безвредных чужеродных молекул. Таких неадекватных реакций обычно избегают, потому что врожденная иммунная система запускает адаптивные иммунные реакции только тогда, когда она распознает молекулы, характерные для вторгающихся патогенов, называемых 9. 0015 патоген-ассоциированные иммуностимуляторы (обсуждается в главе 25). Более того, врожденная иммунная система может различать разные классы патогенов и задействовать наиболее эффективную форму адаптивного иммунного ответа для их устранения.

0015 патоген-ассоциированные иммуностимуляторы (обсуждается в главе 25). Более того, врожденная иммунная система может различать разные классы патогенов и задействовать наиболее эффективную форму адаптивного иммунного ответа для их устранения.

Любое вещество, способное вызывать адаптивный иммунный ответ, называется антигеном (анти- корпус поколения эратор). Большая часть того, что мы знаем о таких реакциях, получена из исследований, в которых экспериментатор обманом заставляет адаптивную иммунную систему лабораторного животного (обычно мыши) реагировать на безвредную чужеродную молекулу, например чужеродный белок. Хитрость заключается в том, что безвредная молекула вводится вместе с иммуностимуляторами (обычно микробного происхождения), называемыми 9.0017 адъюванты, , которые активируют врожденную иммунную систему. Этот процесс называется иммунизацией . При таком введении почти любая макромолекула, если она является чужеродной для реципиента, может индуцировать адаптивный иммунный ответ, специфичный для введенной макромолекулы. Примечательно, что адаптивная иммунная система может различать очень похожие антигены, например, два белка, отличающихся только одной аминокислотой, или два оптических изомера одной и той же молекулы.

Примечательно, что адаптивная иммунная система может различать очень похожие антигены, например, два белка, отличающихся только одной аминокислотой, или два оптических изомера одной и той же молекулы.

Адаптивный иммунный ответ осуществляется белыми кровяными тельцами, называемыми лимфоцитами. Существует два широких класса таких ответов — ответы антител и клеточно-опосредованные иммунные ответы , и они осуществляются различными классами лимфоцитов, называемых В-клетками и Т-клетками, соответственно. В ответах антител В-клетки активируются для секреции антител, которые представляют собой белки, называемые иммуноглобулинами . Антитела циркулируют в кровотоке и проникают в другие жидкости организма, где они специфически связываются с чужеродным антигеном, который стимулировал их выработку. Связывание антител инактивирует вирусы и микробные токсины (такие как столбнячный токсин или дифтерийный токсин), блокируя их способность связываться с рецепторами на клетках-хозяевах. Связывание антител также помечает вторгшиеся патогены для уничтожения, главным образом, облегчая их поглощение фагоцитарными клетками врожденной иммунной системы.

Связывание антител также помечает вторгшиеся патогены для уничтожения, главным образом, облегчая их поглощение фагоцитарными клетками врожденной иммунной системы.

Рисунок 24-2

Два основных класса адаптивных иммунных реакций. Лимфоциты осуществляют оба класса ответов. Здесь лимфоциты реагируют на вирусную инфекцию. В одном классе ответа В-клетки секретируют антитела, нейтрализующие вирус. В другом, (подробнее…)

При клеточно-опосредованном иммунном ответе, втором классе адаптивного иммунного ответа, активированные Т-клетки реагируют непосредственно на чужеродный антиген, который представлен им на поверхности клетки-хозяина. Т-клетка, например, может убить инфицированную вирусом клетку-хозяина, на поверхности которой есть вирусные антигены, тем самым уничтожая инфицированную клетку до того, как вирус получит возможность реплицироваться (см. ). В других случаях Т-клетка продуцирует сигнальные молекулы, которые активируют макрофаги для уничтожения вторгшихся микробов, которые они фагоцитировали.

Мы начинаем эту главу с обсуждения общих свойств лимфоцитов. Затем мы рассмотрим функциональные и структурные особенности антител, которые позволяют им распознавать и нейтрализовать внеклеточные микробы и токсины, которые они производят. Далее мы обсудим, как В-клетки могут производить практически неограниченное количество различных молекул антител. Наконец, мы рассматриваем особенности Т-клеток и клеточно-опосредованные иммунные ответы, за которые они отвечают. Примечательно, что Т-клетки могут обнаруживать микробы, скрывающиеся внутри клеток-хозяев, и либо убивать инфицированные клетки, либо помогать другим клеткам уничтожать микробы.

- Lymphocytes and the Cellular Basis of Adaptive Immunity

- B Cells and Antibodies

- The Generation of Antibody Diversity

- T Cells and MHC Proteins

- Helper T Cells and Lymphocyte Activation

- References

By agreement with издатель, эта книга доступна с помощью функции поиска, но не может быть просмотрена.

Copyright © 2002, Брюс Альбертс, Александр Джонсон, Джулиан Льюис, Мартин Рафф, Кейт Робертс и Питер Уолтер; Авторское право © 1983, 1989, 1994, Брюс Альбертс, Деннис Брэй, Джулиан Льюис, Мартин Рафф, Кит Робертс, и Джеймс Д. Уотсон.

ID книжной полки: NBK21070

- Цитировать эту страницу

Запись активности отключена.

Включить запись

Подробнее…

Врожденная и адаптивная иммунная система — InformedHealth.org

Последнее обновление: 30 июля 2020 г.; Следующее обновление: 2023.

Иммунная система борется с микробами и инородными веществами на коже, в тканях организма и в жидкостях организма, таких как кровь. Иммунная система состоит из двух частей: врожденной (общей) иммунной системы и адаптивной (специализированной) иммунной системы. Эти две системы тесно взаимодействуют и выполняют разные задачи.

Врожденная иммунная система: быстродействие и общая эффективность

Врожденная иммунная система является первой линией защиты организма от проникновения микробов. Она одинаково реагирует на все микробы и чужеродные вещества, поэтому ее иногда называют «неспецифической» иммунной системой. Он действует очень быстро: например, он гарантирует, что бактерии, попавшие на кожу через небольшую рану, будут обнаружены и уничтожены на месте в течение нескольких часов. Однако врожденная иммунная система имеет лишь ограниченную способность остановить распространение микробов.

Врожденная иммунная система состоит из

Защита, обеспечиваемая кожей и слизистыми оболочками

Защита, обеспечиваемая клетками иммунной системы (защитными клетками) и белками

Защита, обеспечиваемая кожей и слизистыми оболочками13 901

Все внешние и внутренние поверхности человеческого тела являются ключевой частью врожденной иммунной системы.

Замкнутая поверхность кожи и всех слизистых оболочек уже образует физический барьер против микробов, предохраняющий их от проникновения. Кроме того, химические вещества, такие как кислота, ферменты или слизь, препятствуют проникновению бактерий и вирусов. Движения, создаваемые, например, волосовидными структурами в бронхах (ресничках) или мышцах кишечника, не дают микробам оседать в организме. Слезная жидкость, пот и моча (которая промывает органы мочевыводящих путей) имеют аналогичный эффект.

Замкнутая поверхность кожи и всех слизистых оболочек уже образует физический барьер против микробов, предохраняющий их от проникновения. Кроме того, химические вещества, такие как кислота, ферменты или слизь, препятствуют проникновению бактерий и вирусов. Движения, создаваемые, например, волосовидными структурами в бронхах (ресничках) или мышцах кишечника, не дают микробам оседать в организме. Слезная жидкость, пот и моча (которая промывает органы мочевыводящих путей) имеют аналогичный эффект.Защита, обеспечиваемая клетками иммунной системы (защитными клетками) и белками

Врожденная иммунная система активирует специальные клетки и белки иммунной системы, если микробы проникают через кожу и слизистые оболочки и попадают в организм.

Что происходит при воспалении?

Когда часть кожи инфицирована, клетки иммунной системы перемещаются в эту область или активируются уже находящиеся там клетки иммунной системы. Специфические клетки иммунной системы выделяют вещества в ближайшую область, которые делают кровеносные сосуды более широкими и проницаемыми.

Это приводит к тому, что область вокруг инфекции опухает, нагревается и краснеет, что приводит к воспалению. Также может развиться лихорадка. Затем кровеносные сосуды расширяются еще больше, и прибывает еще больше клеток иммунной системы.

Это приводит к тому, что область вокруг инфекции опухает, нагревается и краснеет, что приводит к воспалению. Также может развиться лихорадка. Затем кровеносные сосуды расширяются еще больше, и прибывает еще больше клеток иммунной системы.Некоторые белки (ферменты) также активируются, чтобы способствовать иммунному ответу (см. ниже).

Клетки-мусорщики: нейтрализация микробов

Бактерии или вирусы, попадающие в организм, могут быть немедленно остановлены клетками-мусорщиками (фагоцитами). Клетки-мусорщики представляют собой особый вид лейкоцитов (лейкоцитов). Эти клетки окружают микробы и «переваривают» их. Остатки этих микробов перемещаются на поверхность клеток-мусорщиков и обнаруживаются адаптивной иммунной системой.

Существуют также другие типы клеток иммунной системы, которые выделяют вещества для уничтожения бактерий и различных микробов. И микробы, и ткани тела, и клетки иммунной системы умирают и разлагаются во время реакции иммунной системы. Их остатки образуют гной, желтоватую жидкость.

Роль белков

Некоторые белки (ферменты) помогают клеткам врожденной иммунной системы. В общей сложности девять различных ферментов активируют друг друга в процессе, подобном цепной реакции: один фермент на первой стадии предупреждает несколько ферментов второй стадии, каждая из которых снова активирует несколько ферментов третьей стадии, и так далее. Это позволяет иммунной системе реагировать очень быстро.

Задачи этих ферментов включают:

маркировку микробов как мишеней для клеток-мусорщиков,

привлечение других клеток иммунной системы из кровотока,

разрушение клеточных стенок бактерий для их уничтожения0, и

борется с вирусами, разрушая вирусную оболочку (самый внешний слой вируса) или клетки, инфицированные вирусами.

Естественные клетки-киллеры: поиск измененных клеток организма

Естественные клетки-киллеры являются третьей основной частью врожденной иммунной системы.

Они специализируются на выявлении клеток, зараженных вирусом или ставших опухолевыми. Для этого они ищут клетки, у которых есть изменения на своей поверхности, а затем разрушают клеточную поверхность с помощью клеточных токсинов.

Они специализируются на выявлении клеток, зараженных вирусом или ставших опухолевыми. Для этого они ищут клетки, у которых есть изменения на своей поверхности, а затем разрушают клеточную поверхность с помощью клеточных токсинов.Адаптивная иммунная система: борьба с микробами напрямую

Адаптивная иммунная система берет верх, если врожденная иммунная система не способна уничтожить микробы. Он специально нацелен на тип микроба, вызывающего инфекцию. Но для этого сначала нужно идентифицировать зародыш. Это означает, что она реагирует медленнее, чем врожденная иммунная система, но когда она реагирует, то более точно. Он также имеет то преимущество, что может «запоминать» микробы, поэтому в следующий раз при встрече с известным микробом адаптивная иммунная система может реагировать быстрее.

Эта память также является причиной того, что есть болезни, которыми вы можете заболеть только один раз в жизни, потому что впоследствии ваше тело становится «невосприимчивым».

Адаптивной иммунной системе может потребоваться несколько дней, чтобы отреагировать при первом контакте с микробом, но в следующий раз организм может отреагировать немедленно. Затем вторая инфекция обычно даже не замечается или, по крайней мере, протекает в более легкой форме.

Адаптивной иммунной системе может потребоваться несколько дней, чтобы отреагировать при первом контакте с микробом, но в следующий раз организм может отреагировать немедленно. Затем вторая инфекция обычно даже не замечается или, по крайней мере, протекает в более легкой форме.Адаптивная иммунная система состоит из:

Т-лимфоцитов в тканях между клетками организма

В-лимфоциты, также обнаруженные в ткани между клетками организма

Антитела в крови и других жидкостях организма

затем по кровотоку перемещаются в тимус, где созревают. Буква «Т» в их названии происходит от слова «тимус».

Т-клетки выполняют три основные функции:

Они используют химических мессенджеров для активации других клеток иммунной системы, чтобы запустить адаптивную иммунную систему (Т-хелперы).

Они обнаруживают инфицированные вирусами клетки или опухолевые клетки и уничтожают их (цитотоксические Т-клетки).

Некоторые Т-хелперы становятся Т-клетками памяти после победы над инфекцией. Они могут «вспомнить», какие микробы были побеждены, и затем готовы быстро активировать адаптированную иммунную систему, если возникнет другая инфекция.

Т-клетки имеют на своей поверхности признаки обнаружения, которые могут прикрепляться к микробам — например, замок, к которому подходит один конкретный ключ. Иммунная система может производить соответствующий тип Т-клеток для каждого микроба инфекции в течение нескольких дней.

Затем, если микроб прикрепляется к соответствующей Т-клетке, Т-клетка начинает размножаться, создавая больше Т-клеток, специализированных для этого микроба. Поскольку размножаются только те клетки, которые соответствуют микробу, иммунный ответ индивидуален.

В-лимфоциты

В-лимфоциты (В-клетки) образуются в костном мозге и затем там созревают, чтобы стать специализированными клетками иммунной системы. Они получили свое название от «Б» в слове «костный мозг».

Как и Т-клетки, существует множество различных типов В-клеток, которые соответствуют определенным микробам.

Как и Т-клетки, существует множество различных типов В-клеток, которые соответствуют определенным микробам.В-клетки активируются Т-хелперными клетками: Т-хелперные клетки контактируют с В-клетками, которые соответствуют тем же микробам, что и они. Это активирует В-клетки для размножения и трансформации в плазматические клетки. Эти плазматические клетки быстро производят очень большое количество антител и выделяют их в кровь. Поскольку активируются только те В-клетки, которые соответствуют атакующим микробам, будут вырабатываться только те антитела, которые необходимы.

Некоторые из активированных В-клеток трансформируются в клетки памяти и становятся частью «памяти» адаптивной иммунной системы.

Различные клетки адаптивной иммунной системы взаимодействуют либо напрямую, либо через растворимые химические мессенджеры, такие как цитокины (малые белки). Эти химические мессенджеры в основном представляют собой белки и вырабатываются различными клетками организма.

Антитела

Антитела представляют собой соединения белка и сахара, циркулирующие в кровотоке.

Они создаются иммунной системой для борьбы с микробами и чужеродными веществами. Антитела могут быстро обнаруживать микробы и другие потенциально опасные вещества, а затем прикрепляться к ним. Это нейтрализует «злоумышленников» и привлекает на помощь другие клетки иммунной системы. Антитела вырабатываются В-лимфоцитами. Микробы и другие вещества, которые могут провоцировать выработку антител, также называют «антигенами».

Они создаются иммунной системой для борьбы с микробами и чужеродными веществами. Антитела могут быстро обнаруживать микробы и другие потенциально опасные вещества, а затем прикрепляться к ним. Это нейтрализует «злоумышленников» и привлекает на помощь другие клетки иммунной системы. Антитела вырабатываются В-лимфоцитами. Микробы и другие вещества, которые могут провоцировать выработку антител, также называют «антигенами».Антитело прикрепляется к антигену только в том случае, если оно точно совпадает, подобно ключу в замке антитела. Именно так антитела обнаруживают соответствующие микробы, чтобы инициировать быструю реакцию адаптивной иммунной системы.

Антитела выполняют три основные функции:

Они нейтрализуют микробы, т.е. путем непосредственного прикрепления к клеточным поверхностям вирусов или бактерий или путем прикрепления к их токсинам. Это предотвращает закрепление микробов на обычных клетках организма и их заражение.

Они активируют другие клетки иммунной системы, прикрепляясь к их поверхностям.

Клетки-мусорщики также лучше борются с микробами, нагруженными антителами.

Клетки-мусорщики также лучше борются с микробами, нагруженными антителами.Активируют белки, помогающие иммунной системе.

Антитела адаптивной иммунной системы также поддерживают врожденную иммунную систему.

Источники

Brandes R, Lang F, Schmidt R (Ed). Physiologie des Menschen: с патофизиологией. Берлин: Спрингер; 2019.

Менче Н. (ред.). Биология Анатомия Физиология. Мюнхен: Урбан и Фишер; 2016.

Пщирембель. Клиника Вёртербух. Берлин: Де Грюйтер; 2017.

Информация о здоровье IQWiG написана с целью помочь люди понимают преимущества и недостатки основных вариантов лечения и здоровья услуги по уходу.

Поскольку IQWiG является немецким институтом, некоторая информация, представленная здесь, относится к Немецкая система здравоохранения. Пригодность любого из описанных вариантов у конкретного случае можно определить, поговорив с врачом. Мы не предлагаем индивидуальные консультации.

Но вот если вирус мутировал, к примеру, и появился новый вид ОРВИ, то иммунная система уже не сможет быстро ничего с этим поделать. Почему? Потому что организм начнет всю работу заново, когда встретится с новым подвидом агрессора. Зато сказать спасибо за то, что мы не болеем одним гриппом дважды за сезон, надо именно В-лимфоцитам.

Но вот если вирус мутировал, к примеру, и появился новый вид ОРВИ, то иммунная система уже не сможет быстро ничего с этим поделать. Почему? Потому что организм начнет всю работу заново, когда встретится с новым подвидом агрессора. Зато сказать спасибо за то, что мы не болеем одним гриппом дважды за сезон, надо именно В-лимфоцитам.

Замкнутая поверхность кожи и всех слизистых оболочек уже образует физический барьер против микробов, предохраняющий их от проникновения. Кроме того, химические вещества, такие как кислота, ферменты или слизь, препятствуют проникновению бактерий и вирусов. Движения, создаваемые, например, волосовидными структурами в бронхах (ресничках) или мышцах кишечника, не дают микробам оседать в организме. Слезная жидкость, пот и моча (которая промывает органы мочевыводящих путей) имеют аналогичный эффект.

Замкнутая поверхность кожи и всех слизистых оболочек уже образует физический барьер против микробов, предохраняющий их от проникновения. Кроме того, химические вещества, такие как кислота, ферменты или слизь, препятствуют проникновению бактерий и вирусов. Движения, создаваемые, например, волосовидными структурами в бронхах (ресничках) или мышцах кишечника, не дают микробам оседать в организме. Слезная жидкость, пот и моча (которая промывает органы мочевыводящих путей) имеют аналогичный эффект. Это приводит к тому, что область вокруг инфекции опухает, нагревается и краснеет, что приводит к воспалению. Также может развиться лихорадка. Затем кровеносные сосуды расширяются еще больше, и прибывает еще больше клеток иммунной системы.

Это приводит к тому, что область вокруг инфекции опухает, нагревается и краснеет, что приводит к воспалению. Также может развиться лихорадка. Затем кровеносные сосуды расширяются еще больше, и прибывает еще больше клеток иммунной системы.

Они специализируются на выявлении клеток, зараженных вирусом или ставших опухолевыми. Для этого они ищут клетки, у которых есть изменения на своей поверхности, а затем разрушают клеточную поверхность с помощью клеточных токсинов.

Они специализируются на выявлении клеток, зараженных вирусом или ставших опухолевыми. Для этого они ищут клетки, у которых есть изменения на своей поверхности, а затем разрушают клеточную поверхность с помощью клеточных токсинов. Адаптивной иммунной системе может потребоваться несколько дней, чтобы отреагировать при первом контакте с микробом, но в следующий раз организм может отреагировать немедленно. Затем вторая инфекция обычно даже не замечается или, по крайней мере, протекает в более легкой форме.

Адаптивной иммунной системе может потребоваться несколько дней, чтобы отреагировать при первом контакте с микробом, но в следующий раз организм может отреагировать немедленно. Затем вторая инфекция обычно даже не замечается или, по крайней мере, протекает в более легкой форме.

Как и Т-клетки, существует множество различных типов В-клеток, которые соответствуют определенным микробам.

Как и Т-клетки, существует множество различных типов В-клеток, которые соответствуют определенным микробам. Они создаются иммунной системой для борьбы с микробами и чужеродными веществами. Антитела могут быстро обнаруживать микробы и другие потенциально опасные вещества, а затем прикрепляться к ним. Это нейтрализует «злоумышленников» и привлекает на помощь другие клетки иммунной системы. Антитела вырабатываются В-лимфоцитами. Микробы и другие вещества, которые могут провоцировать выработку антител, также называют «антигенами».

Они создаются иммунной системой для борьбы с микробами и чужеродными веществами. Антитела могут быстро обнаруживать микробы и другие потенциально опасные вещества, а затем прикрепляться к ним. Это нейтрализует «злоумышленников» и привлекает на помощь другие клетки иммунной системы. Антитела вырабатываются В-лимфоцитами. Микробы и другие вещества, которые могут провоцировать выработку антител, также называют «антигенами». Клетки-мусорщики также лучше борются с микробами, нагруженными антителами.

Клетки-мусорщики также лучше борются с микробами, нагруженными антителами.