Закрытая митральная комиссуротомия: современные методики лечения пороков сердца – Бессарабия Информ

современные методики лечения пороков сердца – Бессарабия Информ

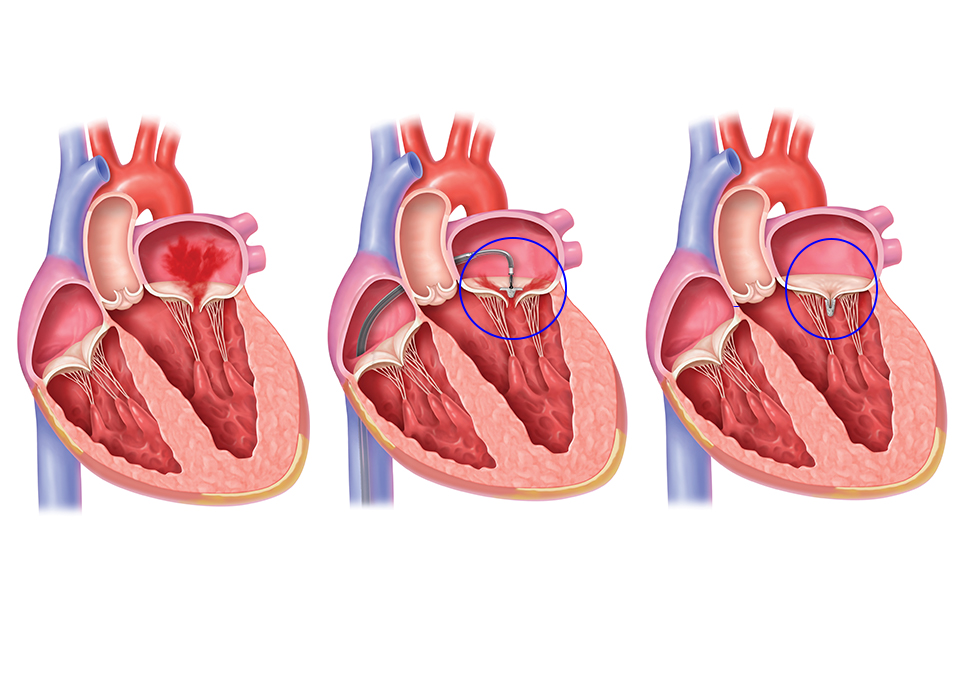

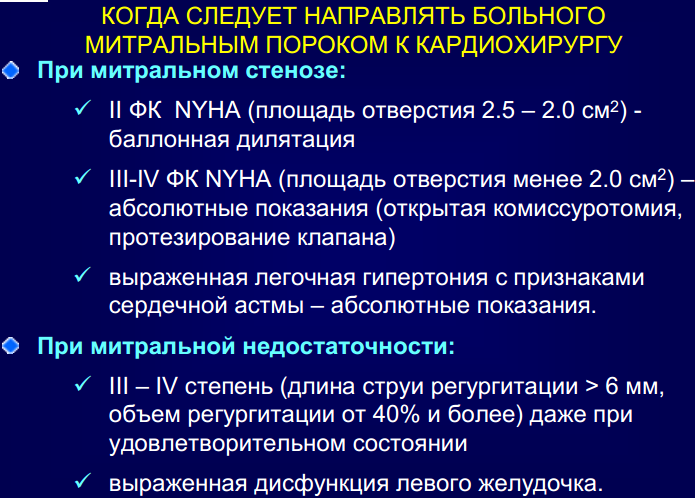

Комиссуротомия – самая часто проводимая операция для устранения стеноза митрального клапана. Стенозом называют его сужение. Обычно операция проводится, если площадь клапана достигает менее 1,5 квадратных сантиметра. Комиссуротомия предполагает рассечение сросшихся створок. Их подвижность увеличивается, поэтому после операции кровь легче проходит из левого предсердия в желудочек.

Виды комиссуротомии

Комиссуротомия бывает закрытой и открытой. На заре развития кардиохирургии проводилась в основном закрытая операция. Затем из-за неудовлетворительных результатов всё больше врачей начали от неё отказываться. Большинство клиник стали отдавать предпочтение открытой коррекции порока сердца.

Сегодня закрытая комиссуротомия митрального клапана вернулась во многие кардиохирургические центры. Она имеет ряд преимуществ, а новые подходы к проведению операции позволили компенсировать недостатки.

Тем не менее, постепенно закрытая комиссуротомия вытесняется менее инвазивной баллонной вальвулопластикой. Она проводится с доступом через кровеносные сосуды и не требует разрезов на грудине. Поэтому доля закрытой комиссуротомии среди всех проводимых операций при митральном стенозе в большинстве развитых стран не превышает 5-10%.

Если методами интервенционной кардиологии устранить порок сердца нельзя, обычно используется открытая комиссуротомия. Она позволяет анатомически точно рассечь комиссуры. Это делается бережно, без повреждения створок. Сохраняется возможность удаления кальцинатов (отложения солей). Обычно в ходе открытой операции проводится ампутация ушка левого предсердия.

Результаты комиссуротомии

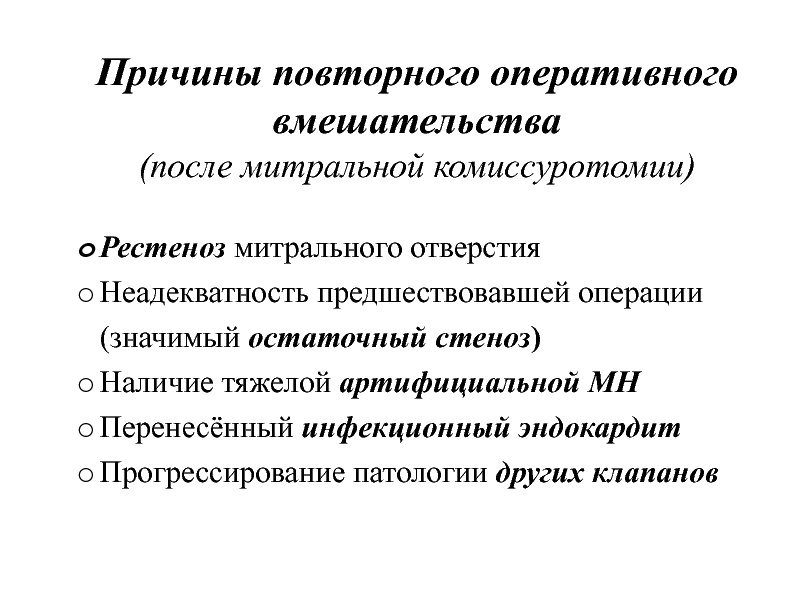

Митральная комиссуротомия обеспечивает устойчивые результаты на 25-30 лет и более. У многих пациентов уже через 5-10 лет появляются признаки рестеноза (повторного сужения клапана). Но тяжелые симптомы и гемодинамические нарушения развиваются редко. Только 4-7% больных нуждаются в повторной операции в течение 10 лет.

Чтобы сделать комиссуротомию, вы можете отправиться за границу. В лучших клиниках мира эта операция проводится более безопасно и эффективно. В среднем, летальность при выполнении комиссуротомии составляет 2-3%. Но в современных кардиохирургических центрах развитых стран она ниже 1%.

Качественно выполненная комиссуротомия позволяет быстро избавиться от симптомов митрального стеноза и вернуться к активной жизни. При необходимости после операции можно пройти кардиологическую реабилитацию – она позволяет быстрее восстановить функцию сердечно-сосудистой системы.

Чтобы сделать комиссуротомию митрального клапана за границей, воспользуйтесь услугами компании Booking Health. Мы поможем подобрать подходящий центр кардиохирургии и запишем вас на удобные даты. Стоимость операции для вас будет ниже. Цена уменьшится за счет отсутствия надбавок для иностранных пациентов. Сотрудники Booking Health забронируют для вас гостиницу и авиабилеты, встретят в аэропорту и доставят в клинику на автомобиле.

Понравилась новость? Поделитесь ею с друзьями!Митральная комиссуротомия — цены от 24810 руб. в Москве, 3 адреса

Митральная комиссуротомия

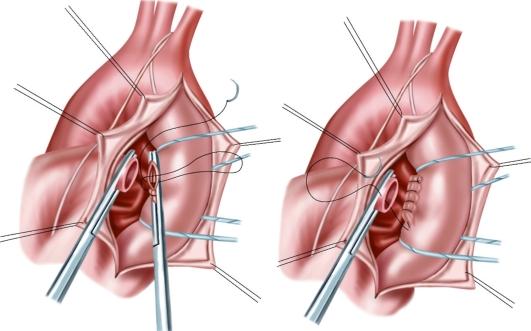

– методика хирургического разделения сращений левого атриовентрикулярного отверстия при его стенозе. Закрытая операция выполняется из лево- или правосторонней торакотомии на закрытом сердце без использования искусственного кровообращения. Открытая митральная комиссуротомия осуществляется путем правосторонней боковой торакотомии или продольной стернотомии с использованием АИК.

Закрытая митральная комиссуротомия

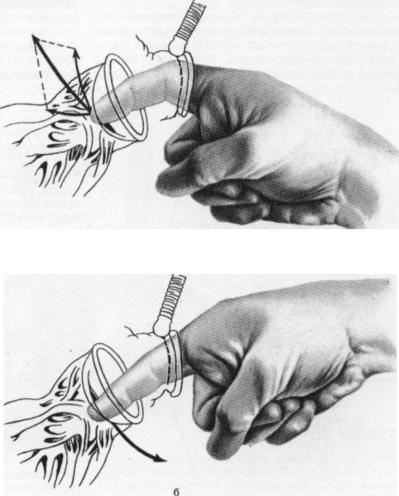

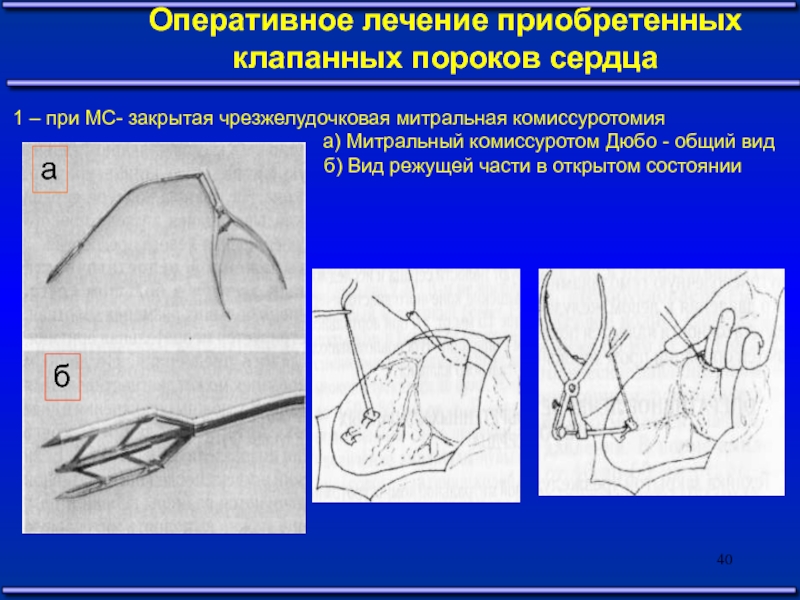

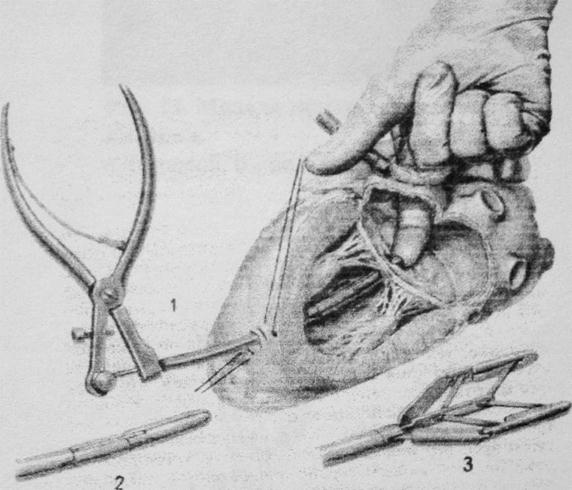

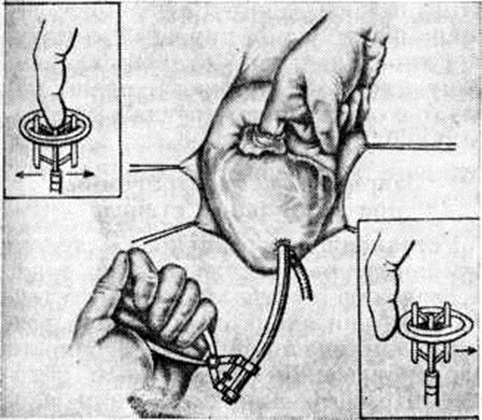

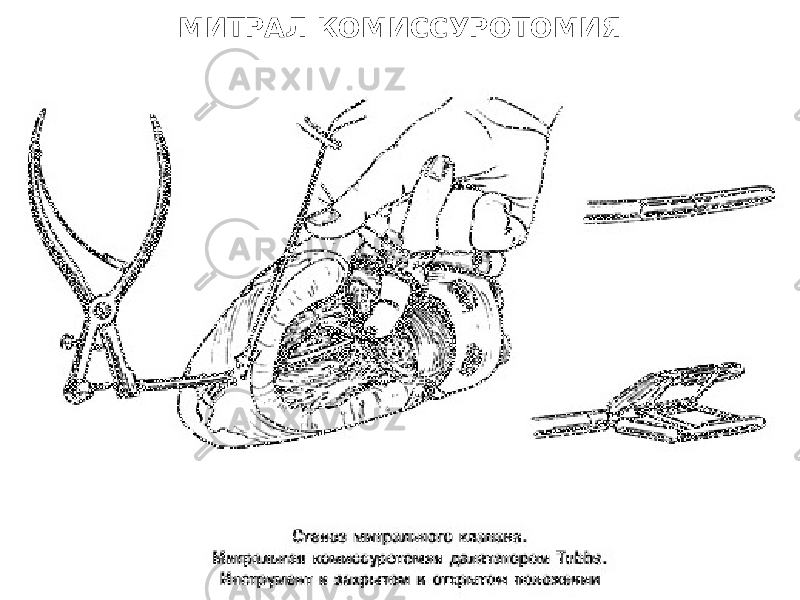

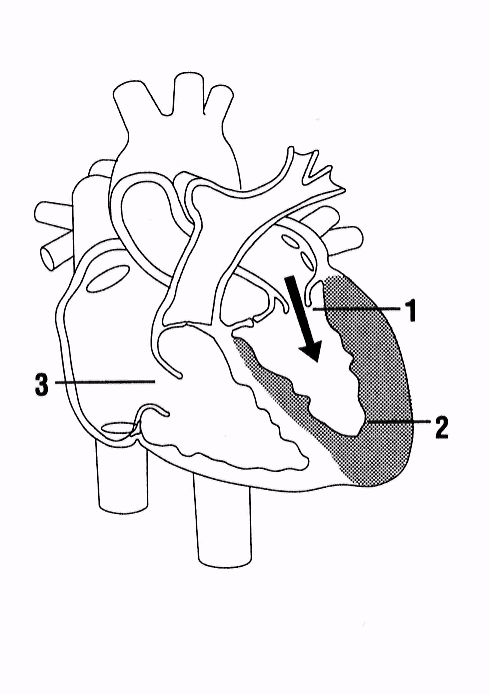

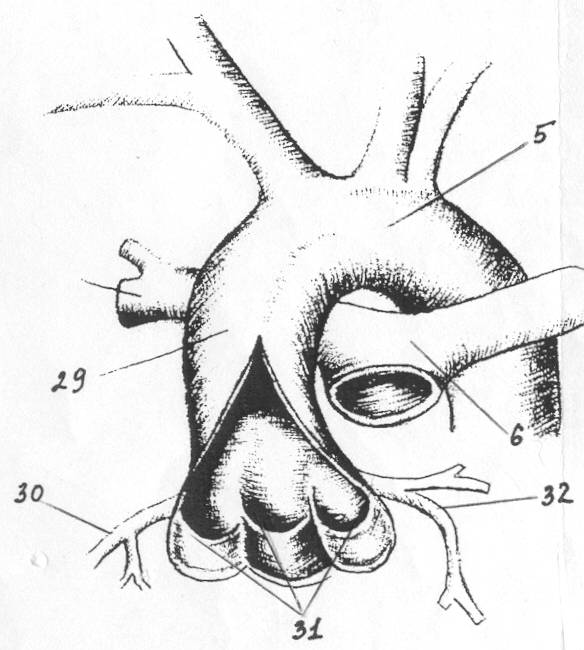

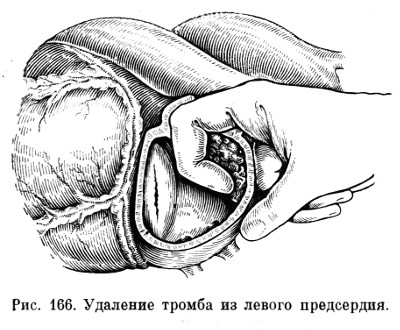

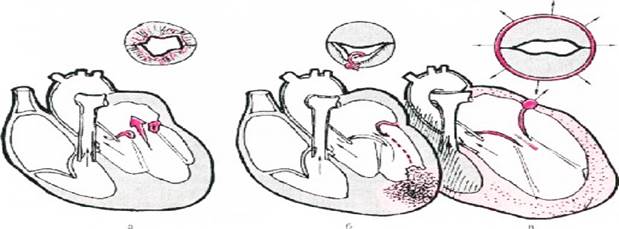

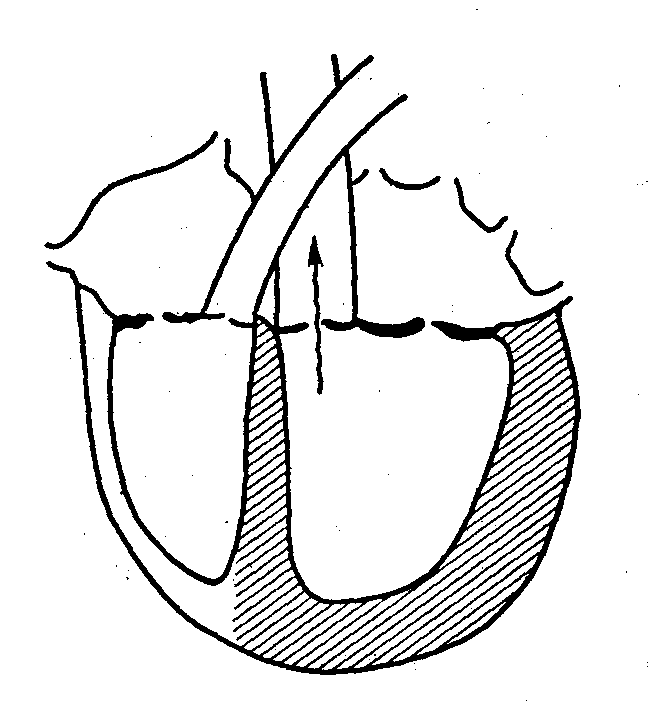

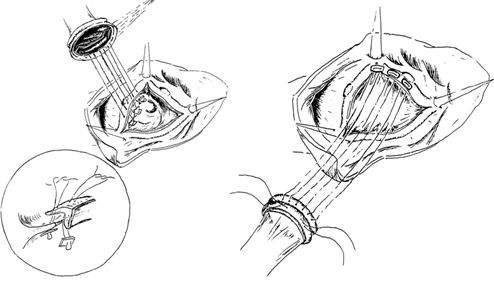

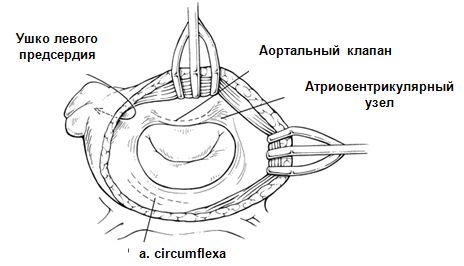

В полость сердца проникают сквозь ушко левого предсердия и производят пальцевую ревизию состояния митрального клапана, выясняют степень стеноза и подвижности створок. Разъединение рыхлых сращений может выполняться пальцевым способом; при плотных спайках используются специальные инструменты (дилататоры, комиссуротомы), которыми расширяют митральное отверстие до диаметра 3,5-4 см.

Открытая операция

Рекомиссуротомия

Митральная рекомиссуротомия – повторное кардиохирургическое вмешательство при рестенозе предсердно-желудочкового отверстия, развившемся после ранее перенесенной митральной комиссуротомии. Выполняется как закрытым, так и открытым способом, технически осложняется наличием спаечного процесса.

Выполняется как закрытым, так и открытым способом, технически осложняется наличием спаечного процесса.

При закрытой митральной рекомиссуротомии в левое предсердие проникают через наложенное отверстие в его стенке и после пальцевой ревизии разделяют сращения с помощью дилататора.

Открытая операция выполняется в условиях ИК и фармако-холодовой кардиоплегии. В случае выраженного обызвествления митрального клапана показано его протезирование.

ХИРУРГИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА – МИТРАЛЬНАЯ КОМИССУРОТОМИЯ

ХИРУРГИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА – МИТРАЛЬНАЯ КОМИССУРОТОМИЯ

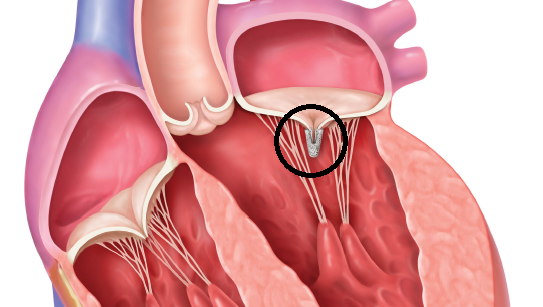

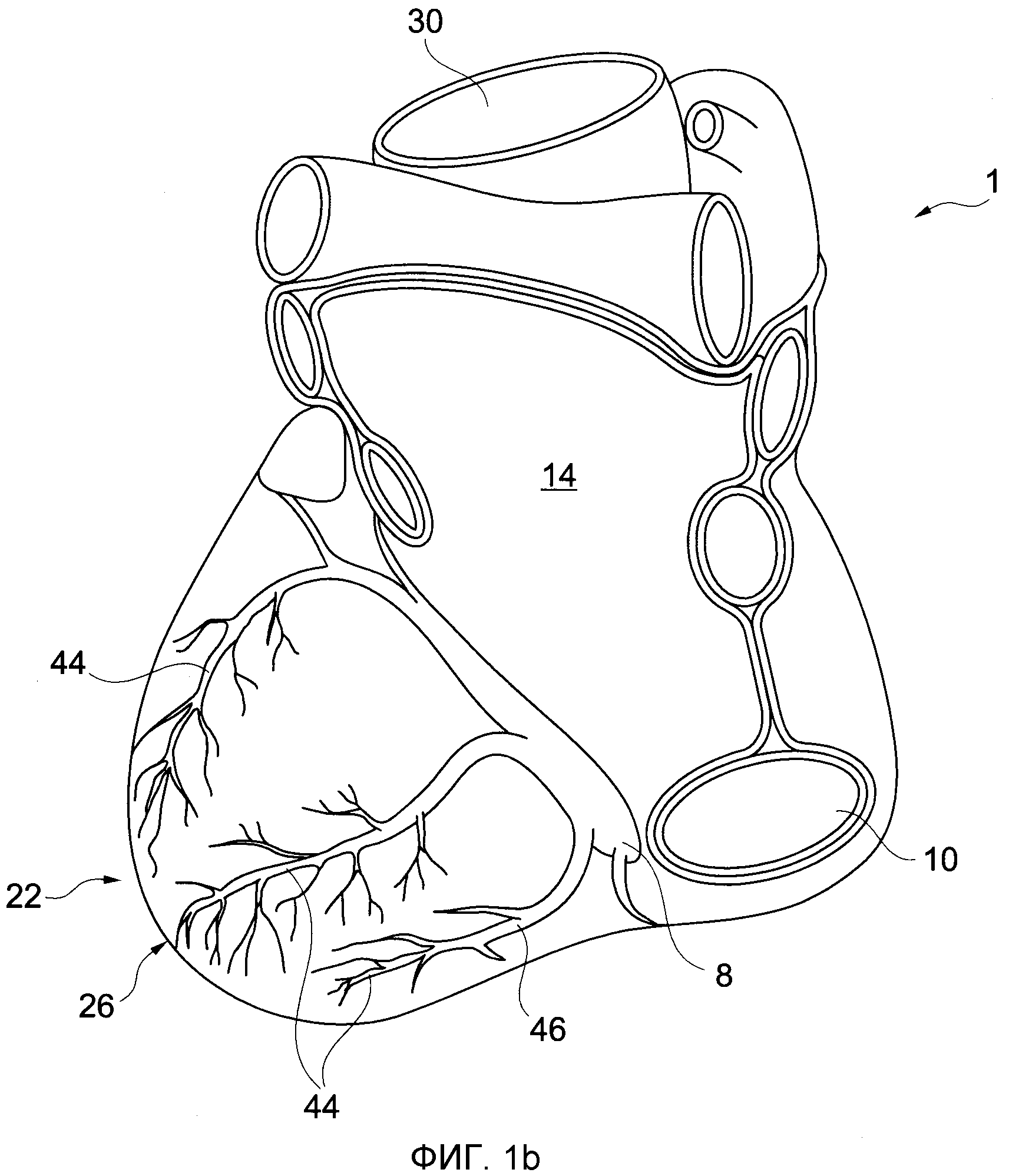

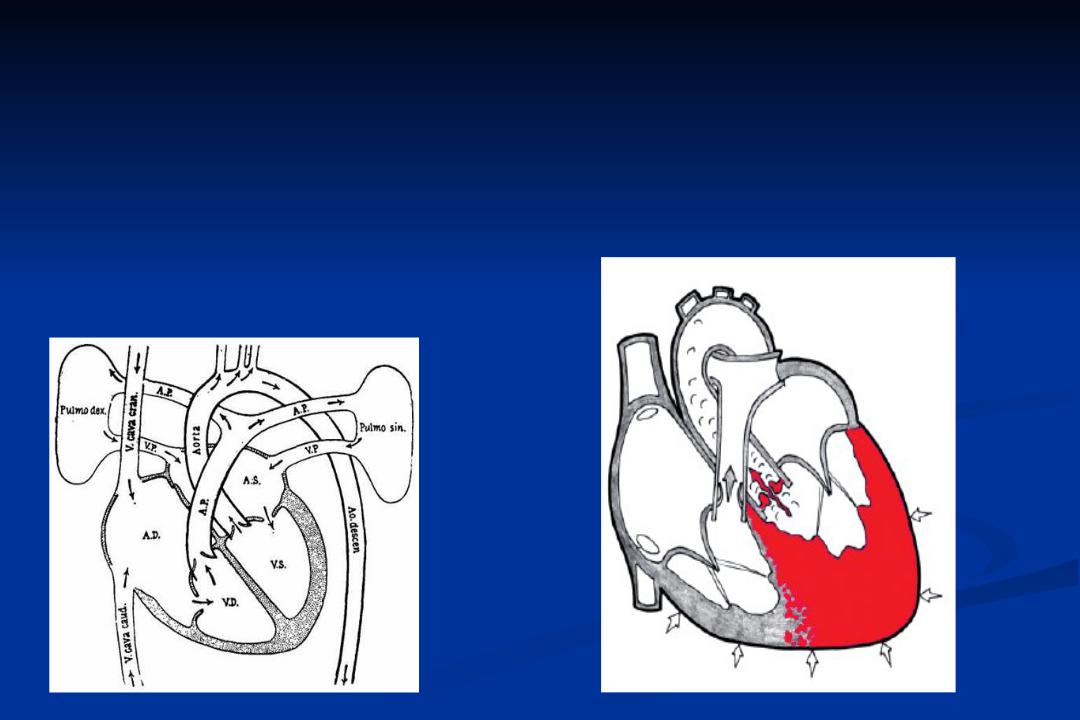

Митральный клапан (двустворчатый клапан) сердца — клапан между левым предсердием и левым желудочком сердца. Представлен двумя соединительнотканными пластинками, которые предотвращают, во время систолы левого желудочка, регургитацию (обратный ток) крови в левое предсердие.

Различные патологические процессы, как приобретенные, так и врожденные, могут вызывать нарушение работы клапанов.

Митральная комиссуротомия – это метод хирургического лечения врожденной или приобретенной патологии митрального клапана.

МИТРАЛЬНАЯ КОМИССУРОТОМИЯ — хирургическая операция, целью которой является рассечение спаек лепестков митрального клапана сердца (комиссур).

Проводится митральная комиссуротомия для лечения митрального стеноза — патологического сужения митрального клапана сердца (между левыми предсердием и желудочком). Операция проводится всем больным митральным стенозом, за исключением первой стадии заболевания, когда собственные компенсаторные механизмы организма позволяют ему легко справляться с возникшими нарушениями.

Митральная комиссуротомия бывает двух типов:

Закрытая

Открытая

ЗАКРЫТАЯ МИТРАЛЬНАЯ КОМИССУРОТОМИЯ

Закрытая митральная комиссуротомия — это хирургическое разделение сращений створок левого атриовентрикулярного отверстия в случае его стеноза.

Выполняется данная операция на закрытом сердце без применения искусственного (экстракорпорального) кровообращения из лево- или правостороннего торакотомического доступа.

После того как посредством чреспищеводной эхокардиографии исключено присутвствие тромба в ушке левого предсердия, на него накладывают кисетный шов, проникают в полость сердца и производят пальцевую ревизию, оценивая таким образом состояние митрального клапана, выясняя степень его стеноза (сужения) и подвижности створок.

Рыхлые сращения допускается разъединять пальцевым способом, плотные спайки — только при помощи специальных инструментов (дилататоров, комиссуротомов), которыми расширяют суженное митральное отверстие до диаметра в 3,5-4 сантиметра.

С целью снижения риска эмболии артериальных сосудов головного мозга в момент выполнения этой манипуляции рекомендуют надавливать на сонные артерии.

Невозможность проведения адекватной закрытой комиссуротомии считается поводом к переходу на экстракорпоральное кровообращение и выполнению открытого хирургического вмешательства.

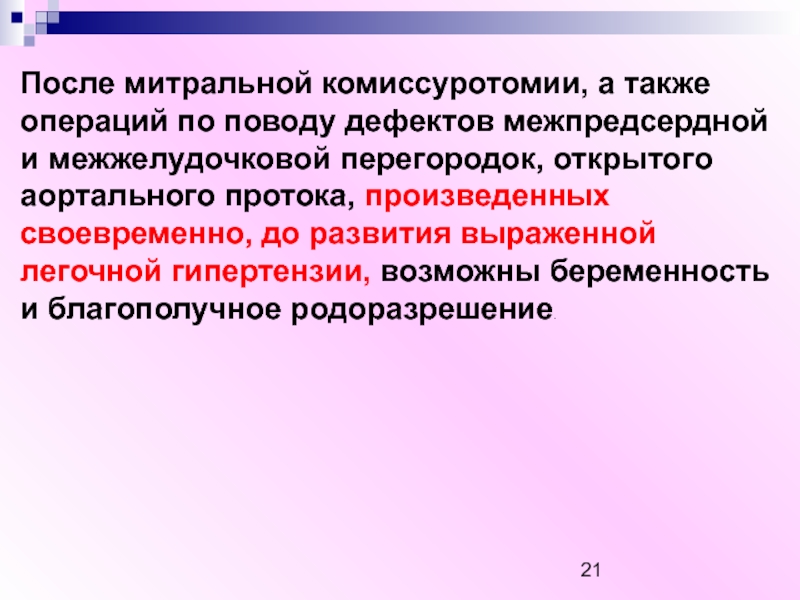

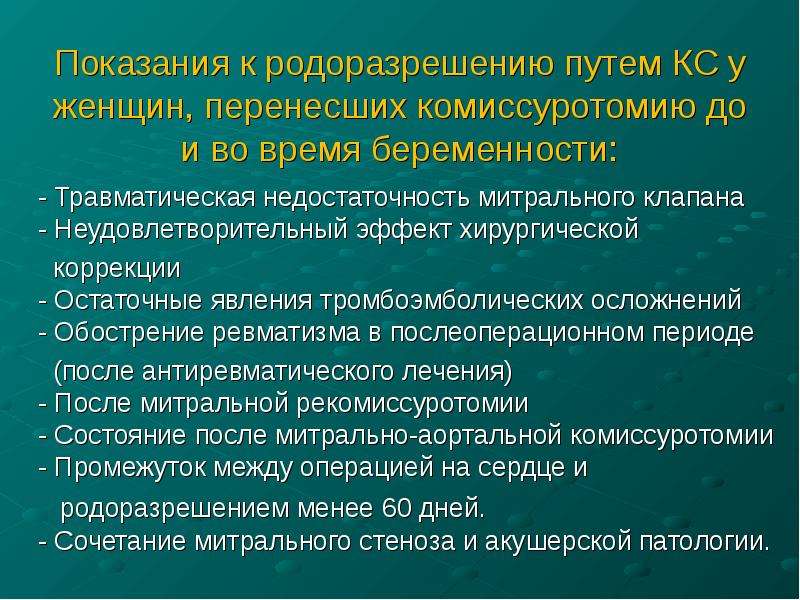

C 1950-х годов — с момента внедрения в практику метода искусственного кровообращения закрытую митральную комиссуротомию стало вытеснять протезирование.

Закрытую комиссуротомию использовать теперь считается оправданным лишь тогда, когда отсутствует возможность по тем либо иным причинам осуществлять искусственное кровообращение. Закрытую митральную комиссуротомию в некоторых случаях производят у беременных с тяжёлым митральным стенозом.

При закрытой комиссуротомии высока вероятность формирования митральной недостаточности и эмболии, особенно в случае тромбоза предсердия и наличия кальциноза клапана.

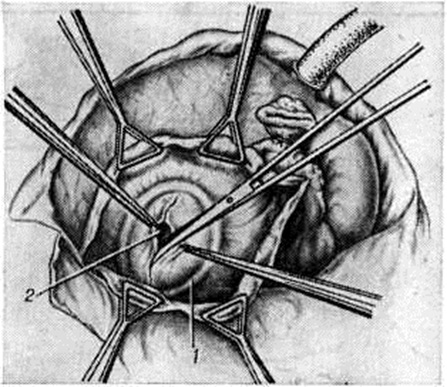

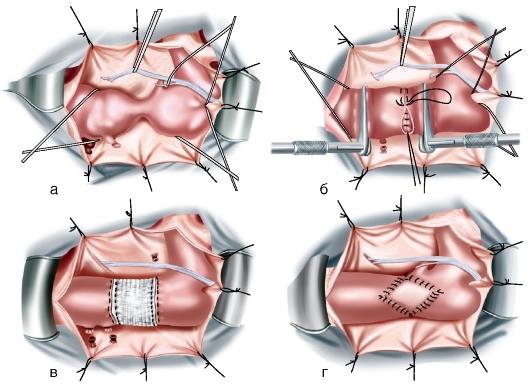

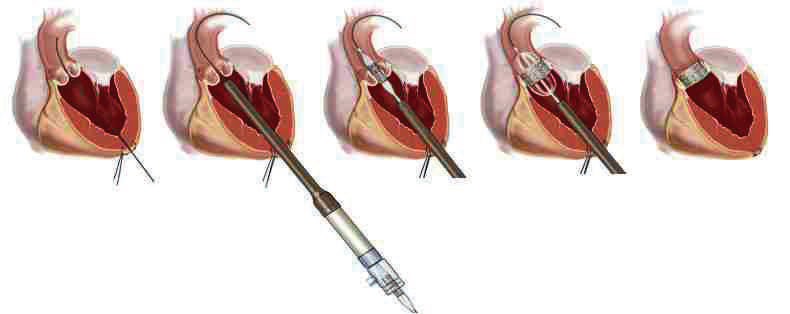

ОТКРЫТАЯ МИТРАЛЬНАЯ КОМИССУРОТОМИЯ

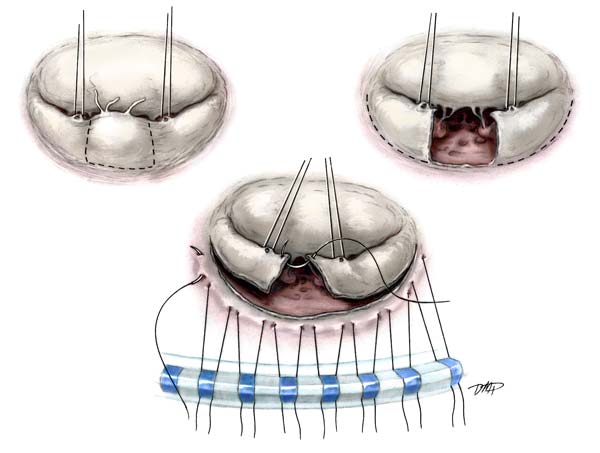

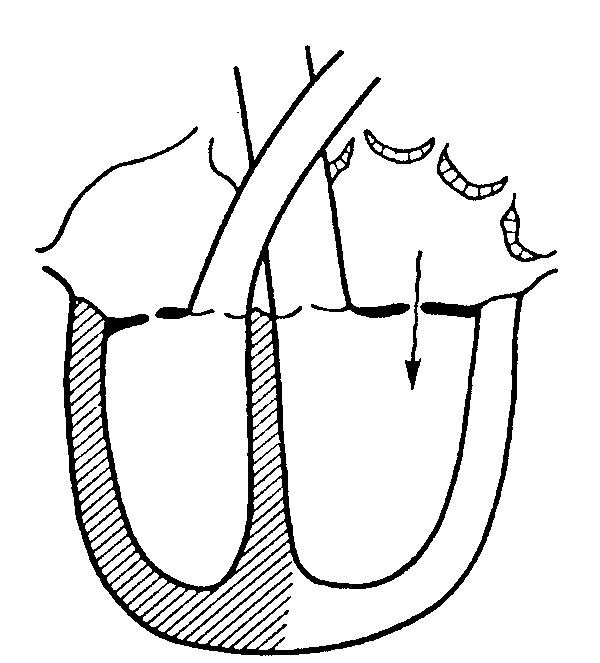

Открытая митральная комиссуротомия – операция, которая предполагает выполнение срединной стернотомии и переход на экстракорпоральное кровообращение с так называемым бикавальным канюлированием.

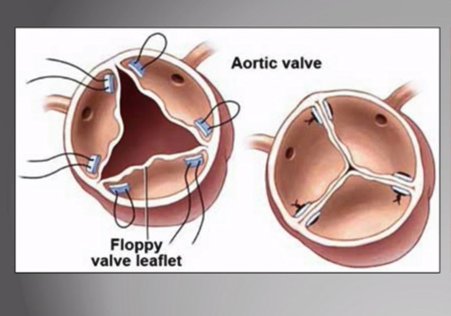

К открытой митральной комиссуротомии обращаются тогда, когда имеет место невыраженное поражение клапанного аппарата пациента в отсутствие массивного кальцинирования.

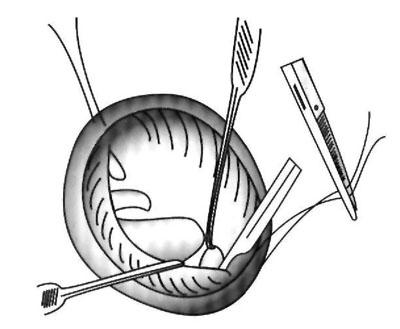

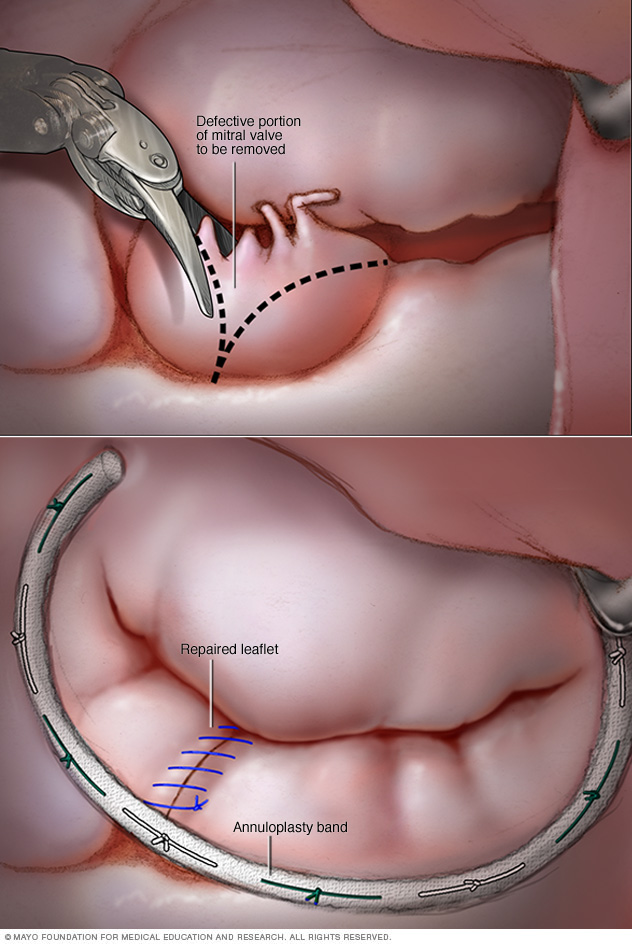

В левое предсердие хирург входит с задней его поверхности в районе межжелудочковой борозды. После того, как обнажён митральный клапан, приступают собственно к комиссуротоми, в первую очередь выявив область слияния створок, а потом разрезав этот участок в направлении от его свободного конца к фиброзному кольцу. Затем аккуратно разделяют сухожильные хорды и продолжают вести разрез продольно до папиллярных мышц.

При этом можно локально удалить небольшие отложения кальция, стараясь при этом никоим образом не повредить клапанный аппарат.

В завершении разрез левого предсердия ушивают и прекращают искусственное кровообращение.

В отличие от закрытой комиссуротомии, открытая методика позволяет более надёжно осуществить удаление тромбов из предсердия и рассечь имеющиеся спайки.

Открытая митральная комиссуротомия даёт отличные отдалённые результаты, но сопряжена с риском развития рестеноза либо недостаточности клапана. Только незначительной части (не более 7%) всех пациентов в последующем требуется протезирование митрального клапана.

Центр хирургии сердца

- Главная

- Стационар

- Специализированные центры

- Центр хирургии сердца

ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ: (351) 749-37-15

ОРДИНАТОРСКАЯ: (351) 749-38-61

КОМНАТА ДЕЖ. ВРАЧА: (351) 232-80-16

ПОСТ МЕДСЕСТРЫ: (351) 749-38-62

Центр хирургии сердца и сосудов Челябинской областной клинической больницы (руководитель центра—заслуженный врач Российской Федерации, академик РАЕН, президент Евро-Азиатской Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов профессор А.А. Фокин ) является сбалансированной комплексной структурой для оказания плановой и экстренной хирургической помощи пациентам с большинством кардиоваскулярных нозологий. Центр широко известен в России и за ее пределами ,имеет собственные оригинальные разработки.

В состав центра входит:

Отделение сосудистой хирургии (55 коек)

Отделение кардиохирургии (40 коек)

Отделение ренгенхиургических методов диагностики и лечения

Отделение кардиореанимации (11 коек)

Оперблок

Центр широко известен в России и за ее пределами ,имеет собственные оригинальные разработки. Отделение кардиохирургии (основано в 1973 г., операции на сердце начали выполняться с 1960 г.). Хирургическая коррекция коронарного кровотока осуществляется на бьющемся сердце и в условиях искусственного кровообращения (200 операций в год). Активно оперируются пациенты с расслоением и аневризмами аорты, врожденными и приобретенными пороками сердца. Имеется уникальный опыт хирургического лечения больных с опухолями сердца и инфекционным эндокардитом. Проводится имплантация постоянных двухкамерных кардиостимуляторов. Отделение хирургии сосудов (основано в 1973 г.) выполняет 1700-1800 операций в год, в т.ч. более 1000 реконструктивных вмешательств на артериях любой сложности с использованием аортальных стент-графтов и гибридных технологий около 700 флебэктомий. Выполняется трансплантация почки. Оба отделения предлагают палаты повышенной комфортности . В кабинете рентгенхирургических методов диагностики и лечения производятся коронарография и вентрикулография,церебральная артериография,аортография ,артериография артерий нижних конечностей,исследования всех венозных регионов (диагностические манипуляции) ,стентирование коронарных.

Отделение кардиохирургии (основано в 1973 г., операции на сердце начали выполняться с 1960 г.). Хирургическая коррекция коронарного кровотока осуществляется на бьющемся сердце и в условиях искусственного кровообращения (200 операций в год). Активно оперируются пациенты с расслоением и аневризмами аорты, врожденными и приобретенными пороками сердца. Имеется уникальный опыт хирургического лечения больных с опухолями сердца и инфекционным эндокардитом. Проводится имплантация постоянных двухкамерных кардиостимуляторов. Отделение хирургии сосудов (основано в 1973 г.) выполняет 1700-1800 операций в год, в т.ч. более 1000 реконструктивных вмешательств на артериях любой сложности с использованием аортальных стент-графтов и гибридных технологий около 700 флебэктомий. Выполняется трансплантация почки. Оба отделения предлагают палаты повышенной комфортности . В кабинете рентгенхирургических методов диагностики и лечения производятся коронарография и вентрикулография,церебральная артериография,аортография ,артериография артерий нижних конечностей,исследования всех венозных регионов (диагностические манипуляции) ,стентирование коронарных. сонных артерии и артерий нижних конечностей,висцеральных ветвей брюшной аорты,эмболизация аневризм артерий головного мозга,имплантация стент-графтов в аорту,окклюдеров открытого артериального протока,постоянных и временных кава-фильтров (лечебные манипуляции).Возможности крупной многопрофильной больницы позволяют также использовать в диагностическом процессе методы интроскопии,радиоизотопные исследования,ультразвуковые допплеровские методики.Отделение реанимации и интенсивной терапии № 4(отделение кардиореанимации ) развернуто на 11 коек. Реанимационные кровати многофункциональные ,последнего поколения с обязательным прикроватным мониторированием жизненно важных параметров пациента. Аппараты ИВЛ Drager,VELA VIASYS,AVEA VIASYS. Современные инфузоматы B.Braun. Проводятся внутриаортальная баллонная контрпульсация , гемодиализ ,плазмаферез. Имеется аппарат для реинфузии Cell Saver. Сотрудники отделения и кардиоанестезиологического модуля проводят анестезию и искусственное кровообращение при операциях на сердце ,аорте и крупных сосудах.

сонных артерии и артерий нижних конечностей,висцеральных ветвей брюшной аорты,эмболизация аневризм артерий головного мозга,имплантация стент-графтов в аорту,окклюдеров открытого артериального протока,постоянных и временных кава-фильтров (лечебные манипуляции).Возможности крупной многопрофильной больницы позволяют также использовать в диагностическом процессе методы интроскопии,радиоизотопные исследования,ультразвуковые допплеровские методики.Отделение реанимации и интенсивной терапии № 4(отделение кардиореанимации ) развернуто на 11 коек. Реанимационные кровати многофункциональные ,последнего поколения с обязательным прикроватным мониторированием жизненно важных параметров пациента. Аппараты ИВЛ Drager,VELA VIASYS,AVEA VIASYS. Современные инфузоматы B.Braun. Проводятся внутриаортальная баллонная контрпульсация , гемодиализ ,плазмаферез. Имеется аппарат для реинфузии Cell Saver. Сотрудники отделения и кардиоанестезиологического модуля проводят анестезию и искусственное кровообращение при операциях на сердце ,аорте и крупных сосудах. Имеется возможность обучения всем указанным диагностически и лечебным методикам-отделения являются базой кафедры хирургии факультета дополнительного профессионального образования и кафедры анестезиологии и реанимации Южно-Уральского государственного медицинского Университета. Все отделения Центра являются постоянными участниками российских и международных форумов. Ведется тесное сотрудничество с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, НИИ патологии кровообращения им. Е.Н.Мешалкина ,институтом хирургии им. А.В.Вишневского.

Имеется возможность обучения всем указанным диагностически и лечебным методикам-отделения являются базой кафедры хирургии факультета дополнительного профессионального образования и кафедры анестезиологии и реанимации Южно-Уральского государственного медицинского Университета. Все отделения Центра являются постоянными участниками российских и международных форумов. Ведется тесное сотрудничество с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, НИИ патологии кровообращения им. Е.Н.Мешалкина ,институтом хирургии им. А.В.Вишневского.

В отделении кардиохирургии проводятся:

· Аорто-коронарное шунтирование в услоявиях искусственного кровообращения

· Аорто-коронарное шунтирование без искусственного кровообращения (off pump)

· Тотальное аутоартериальное аорто-коронарное шунтирование с использованием сложных «композитных» и «секвенциальных» анастомозов

· Аорто-коронарное шунтирование без манипуляций на восходящем отделе аорты (no touch aorta)

· Эстренное аорто-коронарное шунтирование на фоне развития острого коронарного синдрома.

· Осложненные формы ишемической болезни сердца:

Реконструктивная хирургия постинфарктных аневризм сердца

Реконструктивная хирургия ишемической митральной недостаточности

Коронарное шунтирование в сочетании с реконструкцией ЛЖ и митрального клапана при ишемической кардиомиопатии

Реконструктивная хирургия постинфарктных межжелудочковых дефектов

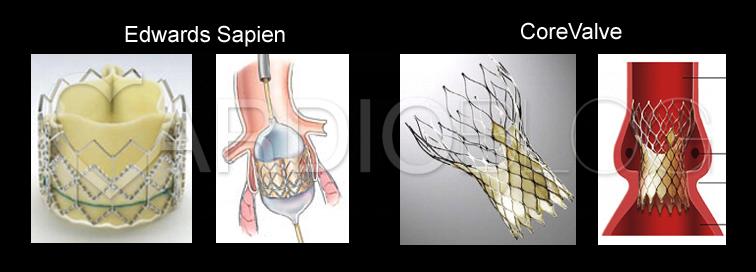

· Протезирование одного, двух и трех клапанов сердца, современными механическими и биологическими протезами, при врожденной (у взрослых), приобретенной патологии и инфекционном эндокардите.

· Реконструктивные (клапансохраняющие) операции на клапанах сердца

· Хирургическое лечение фибрилляции предсердий

· Повторные хирургические вмешательства после ранее выполненных операций на сердце

· Операции при опухолях сердца

· Операции при патологии аорты — аневризмы, расслоение аорты (хронические, острые):

Протезирование восходящей аорты и аортального клапана клапансодержащим кондуитом (операция Бентала)

Протезирование восходящей аорты, дуги аорты и брахиоцефальных артерий в условиях ИК и циркуляторного ареста

Операции при патологии торако-абдоминального отдела аорты (аневризмы, коарктация)

· Имплантация элкетрокардиостимуляторов при синдроме слабости синусового узла, атриовентрикулярной блокаде, бради-форме фибрилляции предсердий, некоторых формах гипертрофической кардиомиопатии.

Первое клиническое отделение было открыто в 1960 году, когда еще не было отдельной хирургической специальности кардиохирургии, а операции на сердце выполнялись хирургами, владеющими методами выполнения операций на органах грудной полости. Новое отделение было организовано в ведущем лечебном учреждении г.Челябинска – Челябинской областной клинической больнице № 1 (ЧОКБ № 1).

Возглавил его приглашенный из г. Магнитогорска к.м.н. Геннадий Николаевич Швинд (1920-1996г.г.).

В 1959 году была выполнена операция перевязка открытого артериального протока и первая закрытая митральная комиссуротомия. Одним из первых ординаторов Г.Н.Швинда был молодой врач Ю.И.Малышев (1931-1991г.г.).

Юрий Иванович Малышев в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Профилактика и лечение сердечной недостаточности у больных митральным стенозом после комиссуротомии». В Новокузнецком ГИДУВе Ю.М.Малышев выполняет и защищает в 1970 году докторскую диссертацию на тему «Операционная травма и вводно-солевое равновесие» и получает звание профессора.

В 1973 году Ю.М.Малышев возвращается в Челябинск в качестве заведующего кафедрой госпитальной хирургии Челябинского государственного медицинского института, причем клинической базой кафедры становятся хирургические отделения Челябинской областной клинической больницы № 1.

Началась интенсивная отработка ИК в эксперименте, посещение различных ведущих клиник страны с целью освоения «открытых» кардиохирургических операций.

В 1973 году отделение грудной хирургии было преобразовано в кардиохирургическое. В 1974 году согласно приказу Министерства Здравоохранения СССР на базе отделения был организован межобластной кардиохирургический центр с обязательством выполнения кардиохирургических операций больным Челябинской и Оренбургской областей.

С 1974 по 1992 год кардиохирургический центр на базе ЧОКБ № 1 возглавил молодой перспективный хирург Виктор Иванович Гладышев.

С 1973 года в кардиохирургическом центре стали выполняться оперативные вмешательства в условиях бесперфузионной гипотермии, которые выполнялись до 1989 года. За рекордно короткий срок была завершена подготовительная работа для выполнения оперативных вмешательств в условиях искусственного кровообращения, и с весны 1974 года в Челябинске начали выполняться операции в условиях ИК.

За рекордно короткий срок была завершена подготовительная работа для выполнения оперативных вмешательств в условиях искусственного кровообращения, и с весны 1974 года в Челябинске начали выполняться операции в условиях ИК.

Огромная методическая помощь в освоении хирургии «открытого» сердца в Челябинском межобластном кардиохирургическом центре была оказана Институтом сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева. Первая операция в условиях искусственного кровообращения (коррекция дефекта межпредсердной перегородки) была выполнена при участии десанта из ИССХ имени А.Н.Бакулева: доцент Ю.В.Евтеев, к.м.н. Э.Д.Нисневич и др.

Первыми выполненными операциями в условиях ИК были коррекция вторичного дефекта межпредсердной перегородки и протезирование митрального клапана шаровым протезом. С 1975 года было освоено протезирование аортального клапана и коррекция дефекта межжелудочковой перегородки. К 1983 году было проведено 1000 операций на сердце в условиях ИК по поводу самых разнообразных заболеваний.

Во второй половине 80-х годов в кардиохирургическом центре выполнялось 700-800 операций в год, из которых от 360 до 410 осуществлялись в условиях искусственного кровообращения. Количество операций было столь значительным, что позволило Челябинской кардиохирургии занять четвертое-пятое место в СССР по объему оказываемой помощи. С середины 80-х начинаются изменения в снабжении центра импортным оборудованием, появляются первый заграничный АИК, аппаратура для ИВЛ, мониторы и т.д.

Следует отметить, что восьмидесятые годы, особенно вторая половина, «золотое» время Челябинской кардиохирургии. За счет роста опыта улучшились результаты операций, освоено аорто-коронарное шунтирование, на клиническом материале центра защищено десять кандидатских диссертаций, получено более десяти авторских свидетельств. Центр становится учебной базой для многих хирургов, анестезиологов, лаборантов других провинциальных центров, создано новое оригинальное оборудование для оценки эффективности миокардиальной защиты, опубликовано множество статей и сделано значительное количество докладов.

Авторитет профессора Ю.И.Малышева в это время был столь высоким, что ему открылись возможности для поездок за границу с целью участия в работе международных конференций. Появились предложения возглавить вновь создаваемый Восточно-Сибирский филиал академического научно-исследовательского института. Однако тяжелая болезнь в 1991 году вырвала Ю.И.Малышева из наших рядов.

С 1992 по 1994 год работой Челябинского кардиохирургического центра руководил доцент Александр Семенович Ярыгин, уделяющий большое внимание лечению больных с патологией клапанного аппарата сердца и восходящей аорты.

В 1995 году кардиохирургический центр возглавил ученик Ю.И.Малышева к.м.н. Владимир Петрович Приходько, под руководством которого центр восстановил и превысил объемы выполняемых операций по сравнению с «золотыми» 80-ми годами.

С 2012 года отделение возглавляет врач высшей категории, к.м.н. Алик Шавкатович Серажитдинов.

В настоящее время в отделении выполняется широкий спектр операций на сердце и сосудах, а так же лечение сочетанной сердечно-сосудистой патологии.

| Врач сердечно-сосудистый хирург, к.м.н., Денис Игоревич Логаненко | |

| Врач сердечно-сосудистый хирург, к.м.н., Юрий Владимирович Малиновский | |

| Врач сердечно-сосудистый хирург, Виталий Сергеевич Пупков | |

| Врач сердечно-сосудистый хирург, Павел Константинович Верещагин | |

| Врач сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Михаил Дмитриевич Нуждин | |

| Врач сердечно-сосудистый хирург, Алексей Игоревич Надвиков | |

| Врач хирург, Денис Альфатович Хисамутдинов | |

| Врач сердечно-сосудистый хирург, Гарик Мушегович Асатрян | |

| Врач сердечно-сосудистый хирург, аритмолог, Агуреев Андрей Николаевич |

У кардиохирургов Киргизии появится свой профессиональный праздник — Российская газета

Министерство здравоохранения КР предложило установить в республике День кардиохирурга.

Ежегодно отмечать в стране профессиональный праздник хирургов-кардиологов в минздраве предлагают 19 мая. В этот день в 1959 году тогда еще в Киргизской ССР произошло важное событие — академик Иса Ахунбаев в Республиканской клинической больнице провел первую в Центральноазиатском регионе операцию на сердце. Это была закрытая пальцевая комиссуротомия, которая назначается при сращении створок митрального клапана.

— В возрасте 50 лет Иса Ахунбаев во главе бригады врачей в течение четырех месяцев стажировался в Москве у академика Александра Бакулева в Институте грудной хирургии (ныне Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева). После того как медики вернулись в Киргизию, главной мечтой Ахунбаева стало проведение первой в истории союзной республики операции на сердце. Именно с 19 мая 1959 года начинается отсчет киргизской кардиохирургии, — рассказали в минздраве.

Вот что написала об этом чуть позже дочь известного кардиолога, заслуженный врач КР Нелли Ахунбаева в книге «Хирург Ахунбаев»: «. ..Врачи сказали: «Болезнь неизлечима». Это был приговор. Убитым горем родителям оставалось лишь ждать трагического конца. Болезнь неизлечима. Как страшно звучат эти слова. Кто-то сказал, что в Москве оперируют сердце. Но Москва так далеко. Доедет ли Шаршенбек? Отец и мать мальчика знали, что в столице республики живет и работает хирург Иса Ахунбаев. Может быть, написать ему, рассказать ему о своем горе? Они как умели описали болезнь сына, просили, если можно, помочь. Через несколько дней пришла телеграмма. В ней лишь два слова: «Везите Шаршенбека». Телеграмма была от Ахунбаева. Так очутился в клинике Исы Коноевича паренек из Таласской долины. У него были грустные глаза, и он доверчиво, с надеждой смотрел на человека, который должен был вернуть его к жизни. Да, именно к жизни, веселой, радостной, той, которой живут его сверстники. И человек этот, известный в стране хирург, с приветливой, ободряющей улыбкой, казалось, прочел все, что творилось в сердце его пациента.

..Врачи сказали: «Болезнь неизлечима». Это был приговор. Убитым горем родителям оставалось лишь ждать трагического конца. Болезнь неизлечима. Как страшно звучат эти слова. Кто-то сказал, что в Москве оперируют сердце. Но Москва так далеко. Доедет ли Шаршенбек? Отец и мать мальчика знали, что в столице республики живет и работает хирург Иса Ахунбаев. Может быть, написать ему, рассказать ему о своем горе? Они как умели описали болезнь сына, просили, если можно, помочь. Через несколько дней пришла телеграмма. В ней лишь два слова: «Везите Шаршенбека». Телеграмма была от Ахунбаева. Так очутился в клинике Исы Коноевича паренек из Таласской долины. У него были грустные глаза, и он доверчиво, с надеждой смотрел на человека, который должен был вернуть его к жизни. Да, именно к жизни, веселой, радостной, той, которой живут его сверстники. И человек этот, известный в стране хирург, с приветливой, ободряющей улыбкой, казалось, прочел все, что творилось в сердце его пациента.

Исе Ахунбаеву предстояло оперировать и устранить то, что угрожало человеку. Устранить? Это в том случае, если операция пройдет благополучно. На это надеялись Шаршенбек, отец, мать. Они верили в руки хирурга, но не знали, что эти руки впервые будут оперировать сердце. Об этом, кроме Ахунбаева, знали лишь его ассистенты. Они, его ближайшие помощники и ученики, верили в своего учителя. Ведь его руки сделали тысячи операций! Но могла ли какая-нибудь из тех тысяч идти в сравнение с этой?

Устранить? Это в том случае, если операция пройдет благополучно. На это надеялись Шаршенбек, отец, мать. Они верили в руки хирурга, но не знали, что эти руки впервые будут оперировать сердце. Об этом, кроме Ахунбаева, знали лишь его ассистенты. Они, его ближайшие помощники и ученики, верили в своего учителя. Ведь его руки сделали тысячи операций! Но могла ли какая-нибудь из тех тысяч идти в сравнение с этой?

Ахунбаев видел, как волновалась врач Мария Васильевна Полунина, подключая электрокардиоскоп, как суетился всегда спокойный Фингер. По многим признакам определял состояние своих помощников Иса Коноевич. Только сам он казался спокойным. Никто не мог бы сказать, что Ахунбаев волнуется, готовясь к первой своей операции на сердце. Всю силу воли сконцентрировал он в себе. Только одно владело им.

Та операция, которая должна пройти успешно. Непременно успешно! Иного он не допускал. Ведь и академик Бакулев, приступая к первой своей операции, тоже не имел опыта, а результат оказался успешным. Ему, Ахунбаеву, легче. Он наблюдал за тем, как работал Бакулев. Надо быть таким же уверенным, настойчиво идти к цели. А цель ясна — человек должен жить. Вот уже полчаса длится операция. Шаршенбек ничего не чувствует. Он спит. Над ним работают руки самого близкого теперь ему человека — Исы Ахунбаева. Этому человеку доверено все, что есть у Шаршенбека, — жизнь. Скальпель уже вскрыл грудную клетку, рассек наружную оболочку сердца.

Ему, Ахунбаеву, легче. Он наблюдал за тем, как работал Бакулев. Надо быть таким же уверенным, настойчиво идти к цели. А цель ясна — человек должен жить. Вот уже полчаса длится операция. Шаршенбек ничего не чувствует. Он спит. Над ним работают руки самого близкого теперь ему человека — Исы Ахунбаева. Этому человеку доверено все, что есть у Шаршенбека, — жизнь. Скальпель уже вскрыл грудную клетку, рассек наружную оболочку сердца.

И вот уже сердце, сердце Шаршенбека, в руках Ахунбаева. Оно дрожит, трепещет, а электрокардиоскоп короткими искрами подает тревожные сигналы.

— Перебои, — голос Марии Васильевны дрогнул. Она с беспокойством смотрит на Ису Коноевича. На лбу у него напряженно пульсирует жилка, выступили капельки пота. А руки продолжают работать. Не поворачивая головы, Иса Коноевич отдает короткие распоряжения: «Кислород! Ввести сердечные». Новое осложнение. Давление крови резко упало, не прощупывается пульс. Но хирург кажется невозмутимым. Кто и когда узнает, что испытал он, Ахунбаев, услышав слова ассистента. ..»

..»

По прошествии более полувека с того времени в республике сегодня успешно действует Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСТО), в котором выполняются все виды операций на сердце, в том числе у новорожденных и детей до одного года жизни.

— В 2019-м в институте провели более 650 результативных хирургических вмешательств, в том числе около 200 аортокоронарных шунтирований, — отметили в минздраве КР.

В ведомстве надеются, что утверждение профессионального праздника отечественных кардиохирургов приведет к «еще большим положительным сдвигам в их работе».

Кстати

Кроме закрытой пальцевой комиссуротомии под руководством и с личным участием Исы Ахунбаева, впервые были проведены (в период с 1959 по 1974 годы) перевязка открытого артериального протока, перикардэктомия, аортолегочный анастомоз по Ватерстоун — Кули, закрытая инструментальная митральная комиссуротомия, вальвулопластика легочной артерии, закрытие дефекта межжелудочковой перегородки, закрытие дефекта межпредсердной перегородки, протезирование митрального клапана, протезирование митрального клапана с аннулопластикой трехстворчатого клапана.

Высокий профессионализм демонстрируют и современные коллеги Исы Ахунбаева. К примеру, в феврале 2020-го в Южном региональном научном центре сердечно-сосудистой хирургии в Джалал-Абаде провели уникальную операцию.

— Наша команда кардиохирургов провела уникальную по скорости выполнения операцию на сердце — протезирование митрального клапана с пластикой трехстворчатого клапана по Бойду в условиях искусственного кровообращения. Время пережатия аорты — остановки сердца — составило 10 минут! Мы уверены, что это самая быстрая операция на сердце, возможно, мировой рекорд, -сказал директор медучреждения, профессор Калдарбек Абдраманов.

Погиб в ДТП

Иса Коноевич Ахунбаев родился 25 сентября 1908 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. В 1930-м окончил медицинский техникум и поступил в Среднеазиатский университет в Ташкенте. В 1941 году начал работать в Киргизском государственном медицинском институте, ректором которого стал через семь лет.

Первую в Центральной Азии операцию на сердце провел в 1959-м. Но известен Иса Ахунбаев не только этим. У него множество научных работ, посвященных лечению эндемического зоба и эхинококкоза.

Избирался депутатом II и IV созывов Верховного Совета СССР, а также V и VI созывов Верховного Совета Киргизской ССР. Был награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, Октябрьской революции. Посмертно получил медаль «За выдающиеся научные достижения в XX веке».

Ушел из жизни Иса Ахунбаев в 1975 году в результате дорожно-транспортного происшествия. Вместе с ним погибли жена, дочь и зять.

В честь знаменитого хирурга названы улицы в столице КР. В 2008-м его имя присвоили Киргизской государственной медицинской академии.

ГБУЗ АО «АОКБ» — ГЛАВНАЯ

Архангельская областная клиническая больница ведет свою историю с Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 02.10.1931 г. «Об улучшении медико-санитарного обслуживания рабочих лесоэкспортной промышленности Северного края». Северный край, в состав которого входили Архангельская и Вологодская губернии, Ненецкий национальный округ с островами Северного Ледовитого океана и Зырянская область, рассматривался правительством как «валютный цех» и поставщик строительных материалов для гигантских строек в европейской части страны.

Северный край, в состав которого входили Архангельская и Вологодская губернии, Ненецкий национальный округ с островами Северного Ледовитого океана и Зырянская область, рассматривался правительством как «валютный цех» и поставщик строительных материалов для гигантских строек в европейской части страны.

Он имел несомненные преимущества по сравнению с Сибирью: относительно близкое положение к промышленным центрам и возможность экспортировать лес и продукты лесопереработки через порт Архангельск. Развертывание производств по заготовке, вывозке и переработке древесины, добыче разведанных ископаемых (каменного угля в Печорском бассейне и др.), организация трудоемких экспортных работ были невозможны без притока на Европейский Север большого числа рабочих.

Существовавшая медицинская сеть не могла обеспечить даже минимальный уровень охраны здоровья населения. Катастрофически не хватало врачей, фельдшеров, медицинских сестер, а также амбулаторий, поликлиник и стационарных лечебных учреждений. Указанным постановлением правительства предписано приступить к проведению организационных мероприятий по открытию в 1932 году Архангельского медицинского института, проектированию и строительству краевой клинической больницы на 1500 коек.

Указанным постановлением правительства предписано приступить к проведению организационных мероприятий по открытию в 1932 году Архангельского медицинского института, проектированию и строительству краевой клинической больницы на 1500 коек.

Несколько раз менялся проект в сторону уменьшения коечной мощности. Строительство неоднократно временно прекращалось, а после начала Великой Отечественной войны остановлено на много лет. Возведение клинической больницы проходило трудно и драматично.

Первая очередь больничного комплекса со значительными строительными недоделками введена в строй в 1937 году, через год она получила временное название «2-я городская клиническая больница».

В 1946 году ей присвоен официальный статус «Архангельская областная клиническая больница». Но этому предшествовали тяжелейшие военные годы, когда на ее базе функционировал эвакогоспиталь 2524, самый крупный в госпитальной базе Карельского фронта. Корпуса больницы после передислокации ЭГ 2524 к линии фронта нуждались в капитальном ремонте. Существовала острая необходимость в завершении строительства объектов больничного комплекса, замороженных перед войной, и проектировании новых.

Существовала острая необходимость в завершении строительства объектов больничного комплекса, замороженных перед войной, и проектировании новых.

Областная консультативная поликлиника введена в строй лишь в 1958 году и через 10 лет потребовала капитального ремонта. Современный хирургический корпус строится с 1992 года. Коллектив ОКБ и клинических кафедр более 70 лет работал в сложных условиях острого дефицита площадей для операционных блоков, диагностических служб и учебных аудиторий.

Областная клиническая больница проектировалась и функционирует как многопрофильный, прежде всего хирургический, стационар. В 40-60-80-е годы минувшего столетия среди клиник Архангельска только в ней были развернуты отделения (или выделены койки) для хирургического лечения костно-суставного и легочного туберкулеза, челюстно-лицевой, торакальной, кардио и нейрохирургии, детской травматологии и ортопедии, оториноларингологии.

В 1950-1951 гг. произошла реорганизация ОКБ. Созданы новые клинические отделения: в январе 1951 г. — ЛОР-отделение на 35 и неврологическое на 45, в мае — гинекологическое отделение на 20 коек. В составе хирургических отделений выделены урологические и стоматологические койки. Таким образом, в 1951 г. ОКБ формально превратилась в многопрофильное лечебное учреждение и реально приобрела соответствующий названию статус. Состав больницы: стационар на 400 коек, поликлиника, приемное отделение, рентгеновский, электрокардиографический, физиотерапевтический и врачебно-физкультурный кабинеты, аптека, водогрязелечебница, кабинеты ушного и глазного протезирования, экспериментальная лаборатория кафедры госпитальной хирургии.

Созданы новые клинические отделения: в январе 1951 г. — ЛОР-отделение на 35 и неврологическое на 45, в мае — гинекологическое отделение на 20 коек. В составе хирургических отделений выделены урологические и стоматологические койки. Таким образом, в 1951 г. ОКБ формально превратилась в многопрофильное лечебное учреждение и реально приобрела соответствующий названию статус. Состав больницы: стационар на 400 коек, поликлиника, приемное отделение, рентгеновский, электрокардиографический, физиотерапевтический и врачебно-физкультурный кабинеты, аптека, водогрязелечебница, кабинеты ушного и глазного протезирования, экспериментальная лаборатория кафедры госпитальной хирургии.

В 1951 г. сделан существенный шаг по специализации хирургической службы ОКБ. В ленинградских клиниках прошли обучение врачи В.В. Бровкина по хирургической стоматологии, О.А. Бачуринская по детской ортопедии, ассистенты кафедры госпитальной хирургии Н.А. Рыбкина по хирургии легочного туберкулеза и А. А. Киров по нейрохирургии. Выделены соответствующие специализированные койки в хирургических отделениях.

А. Киров по нейрохирургии. Выделены соответствующие специализированные койки в хирургических отделениях.

Средняя часовая нагрузка на приеме терапевта составляла 4, на приеме хирурга — 3 пациента. Кроме амбулаторного приема терапевт лечил в стационаре 10, хирург — 13 больных. В летне-осеннем периоде были организованы по 2 приема хирурга и терапевта — с 8 и 15 часов. Дополнительные рентгенологические и лабораторные исследования старались выполнить в день обращения. Часть больных получала заключение консультативной поликлиники в день обращения. Активную консультативную помощь оказывали сотрудники клинических кафедр.

Терапевтическую службу в ОКБ в начале 50-х годов возглавлял заведующий кафедрой госпитальной терапии профессор Николай Николаевич Дьяков. Непосредственное руководство терапевтическим отделением осуществляла Анна Касьяновна Полякова. В нем работали 4 врача со стажем от 3 до 11 лет. На кафедре работали ассистенты С.К. Дразнина и Е.Е. Шимаковская. Помимо работы в стационаре и на амбулаторном приеме сотрудники кафедры и терапевты осуществляли экстренные вылеты и плановые выезды в районы области.

Хирургическую клинику в 1942-1959 гг. возглавлял заведующий кафедрой госпитальной хирургии профессор Гавриил Михайлович Давыдов. В 1950 г. в ОКБ функционировали три хирургических отделения. В декабре этого года 1-е хирургическое отделение было ликвидировано, нумерация 2-го и 3-го хирургических отделений в 1951 г. не изменена.

Второе хирургическое отделение на 64 койки располагалось на 4-м этаже. Заведовал этим отделением доцент Владимир Федорович Цель; штатных ординаторов — 5, из них один хирург-стоматолог. В этом отделении работал ассистент А.А. Киров, прошедший специализацию по нейрохирургии. Третье хирургическое отделение на 60 коек располагалось на 3-м этаже. Заведовала отделением ассистент Нина Антиповна Рыбкина. В 1951 г. в нем работали уролог, ортопед и два ординатора-хирурга, только что окончившие медицинский институт. В составе этого отделения выделены 20 урологических и 12 детских ортопедических коек.

Операционный блок на два операционных стола располагался на 3-м этаже. Операционные были оснащены самодельными бестеневыми лампами, в которые в качестве отражателей были вмонтированы зеркала. Остро не хватало хирургических инструментов, особенно для выполнения травматологических, ортопедических и нейрохирургических операций, масок для проведения ингаляционного наркоза, ретракторов для разведения краев ран, шин и скоб для скелетного вытяжения.

Операционные были оснащены самодельными бестеневыми лампами, в которые в качестве отражателей были вмонтированы зеркала. Остро не хватало хирургических инструментов, особенно для выполнения травматологических, ортопедических и нейрохирургических операций, масок для проведения ингаляционного наркоза, ретракторов для разведения краев ран, шин и скоб для скелетного вытяжения.

Рентгеновский кабинет был оснащен двумя стационарными рентгеновскими аппаратами устаревших модификаций, которые нуждались в замене. В кабинете работали 3 рентгенолога и 4 рентген лаборанта. Кабинетом заведовала Александра Емельяновна Кучерина.

Лабораторная служба была представлена тремя клиническими лабораториями. Врачи-лаборанты отсутствовали. В 1951 г. выполнено 42000 анализов. В мокроте и патологических жидкостях проводили поиск атипичных клеток. Бактериологические и серологические исследования в ОКБ не проводили.

Физиотерапия размещалась в двух кабинетах. Имелись аппараты соллюкс, диатермия, УВЧ, лампа Баха, д’Арсанваль, гальванические токи с четырехкамерными ваннами, фарадический аппарат. Лечебную физкультуру и массаж проводили в палатах.

Использовались водолечебные ванны и грязелечение. Сульфидную иловую грязь, обладавшую высокими лечебными свойствами, доставляли в бочках во время навигации из Сольвычегодска.

Лечебную физкультуру и массаж проводили в палатах.

Использовались водолечебные ванны и грязелечение. Сульфидную иловую грязь, обладавшую высокими лечебными свойствами, доставляли в бочках во время навигации из Сольвычегодска.

Аптека занимала пять комнат первого этажа двухэтажного здания. Заведовала аптекой опытный фармацевт Т.А. Фролова, стаж работы 22 года. В аптеке работали фармацевты З.В. Алиева, Э.П. Елохина, Н.И. Веревкина и медсестра Л.И. Абрамовская. Годовой объем работы превысил 110 000 рецептов. Наблюдались перебои в снабжении средствами и медикаментами.

В марте 1965 г. введен в строй новый трехэтажный хирургический корпус на 200 коек, в 1969 г. — четырехэтажная вставка между поликлиникой и стационаром и новый современный пищеблок. Приведено в рабочее состояние лифтовое хозяйство.

Большие сложности в лечебно-диагностической работе ОКБ создавала областная радиостанция, расположенная рядом с больничной территорией.

Много было затрачено времени и энергии на сбор документов, прежде чем в 1977 г. вопрос был рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров СССР и положительно решен. Радиостанция прекратила работу. Медицинская аппаратура в ОКБ стала функционировать нормально.

вопрос был рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров СССР и положительно решен. Радиостанция прекратила работу. Медицинская аппаратура в ОКБ стала функционировать нормально.

Коллектив больницы принял активное участие в строительстве четырехэтажного административно-диагностического корпуса. Силами медицинских работников были выкопаны траншеи для укладки электрокабелей, засыпан шунгизитом пол будущего подвального помещения, убрана и вынесена со строительной площадки не одна тонна строительного мусора.

С момента образования областной клинической больницы операции проводились в основном под местной инфильтрационной анестезией. Часть больших операций выполнялась под масочным эфирным наркозом с помощью маски Эсмарха. Никакой специальной наркозной аппаратуры не было. Наркоз проводили молодые врачи-хирурги и даже опытные медицинские сестры. Однако развитие хирургии требовало создания новой службы анестезиологии, использования новейших достижений фармакологии, специальной аппаратуры и инструментария. В 1958 г. по инициативе профессора Г.М. Давыдова и главного врача ОКБ А.Е. Васильевой на цикл анестезиологии в Ленинградский ГИДУВ был направлен молодой хирург Н.А. Нутрихин.

В 1958 г. по инициативе профессора Г.М. Давыдова и главного врача ОКБ А.Е. Васильевой на цикл анестезиологии в Ленинградский ГИДУВ был направлен молодой хирург Н.А. Нутрихин.

1 декабря 1958 г. в ОКБ был проведен первый эндотрахеальный наркоз при резекции желудка по поводу язвенной болезни. Полученные знания анестезиолог Н.А. Нутрихин передавал другим хирургам. Быстро освоили и стали самостоятельно проводить наркоз Б.Н. Федоров, А.И. Пшенная, Л.И. Липский и другие врачи. Они совмещали работу хирурга и анестезиолога. С того времени виды и объем операций значительно расширились. Стало возможным проводить хирургические вмешательства на органах грудной клетки во вновь открытом торакальном отделении на 30 коек. В это отделение перевели из хирургического отделения врачей Б.Н. Федорова, А.И. Пшенную, Н.А. Нутрихина. Вот тут-то и сыграло свою положительную роль совмещение специальностей. Оперировали так: двое у операционного стола, третий проводил наркоз. Оставалось подобрать второго ассистента в состав операционной бригады. Им мог быть субординатор или клинический ординатор.

Им мог быть субординатор или клинический ординатор.

Анестезиологическое отделение создано в конце 1967 года. Заведующим отделением назначен Н.А. Нутрихин. Первыми штатными врачами-анестезиологами стали А.И. Гуляева, Е.П. Васильева (Жукова), Р.Г. Воробьева (Мехреньгина). В 1968 г. приняты на работу в отделение выпускники АГМИ В.А. Зайцев, И.В. Рассмагин, И.С. Лукьяненко, О.М. Чаевская. Из районных больниц прибыли врачи со стажем Э.В. Кузнецова и В.Н. Третьяков. Первыми сестрами-анестезистами были Е.М. Хохлова, Е.П. Сергеева, И.В. Хвиюзова, Н.С. Лебедева, Д.Ф. Смирнова, Г.Б. Котлова. К этому времени увеличилось количество наркозных аппаратов, отделение располагало необходимым количеством инструментария и медикаментов. Эндотрахеальный наркоз стал основным методом обезболивания при больших операциях.

Коллектив ОАРИТ увеличился в 1970-1979 гг., когда приступили к работе врачи В.Ю. Жуков, В.И. Щекин, В.А. Савельев, С.А. Пушкин, В.И. Колотый, Т.М. Дроздова, Т. А. Щепеткина, Д.В. Есаулов; в 1980-х годах — М.Б. Чумаков, А.Б. Мокеев, Ю.И. Лебедев, А.Л. Киткин, А.В. Преловский, Г.А. Малков, А.Е. Коломейчук. Значительно пополнились кадры медицинских сестер. В отделении организовано круглосуточное дежурство. Регулярно проводились научно-практические конференции анестезиологов-реаниматологов. Медицинские сестры обучались на ежегодных курсах специализации и усовершенствования.

А. Щепеткина, Д.В. Есаулов; в 1980-х годах — М.Б. Чумаков, А.Б. Мокеев, Ю.И. Лебедев, А.Л. Киткин, А.В. Преловский, Г.А. Малков, А.Е. Коломейчук. Значительно пополнились кадры медицинских сестер. В отделении организовано круглосуточное дежурство. Регулярно проводились научно-практические конференции анестезиологов-реаниматологов. Медицинские сестры обучались на ежегодных курсах специализации и усовершенствования.

Единичные экстренные операции по поводу ранений органов груди и гнойных осложнений в 30-40-е годы прошедшего столетия выполнили хирурги крупных больниц Архангельска М.В. Алферов, А.А. Киров, В.Ф. Цель и др. Эти наблюдения описаны в научных сборниках АГМИ. Первые плановые немногочисленные операции на пищеводе, легких и сердце в Архангельске в 1950-1960-е гг. выполнил заведующий кафедрой общей хирургии профессор Г.А. Орлов в клинической больнице им. Н.А.Семашко. Профессором Г.А. Орловым с участием кардиохирурга Л.А. Смольникова проведены 32 митральные комиссуротомии. В середине 1960-х годов центром торакальной и кардиохирургии в Архангельске стала областная клиническая больница. В декабре 1962 г. по инициативе профессора В.Ф. Целя организовано торакальное отделение на 30 коек. Существенный вклад в открытие этого отделения вложил хирург Б.Н. Федоров, он и стал его первым заведующим.

В середине 1960-х годов центром торакальной и кардиохирургии в Архангельске стала областная клиническая больница. В декабре 1962 г. по инициативе профессора В.Ф. Целя организовано торакальное отделение на 30 коек. Существенный вклад в открытие этого отделения вложил хирург Б.Н. Федоров, он и стал его первым заведующим.

Блестящей страницей истории торакального отделения ОКБ явилась кардиохирургия 1960-1980 гг. Становление данного перспективного направления хирургии обеспечили профессор В.Ф. Цель, заведующий торакальным отделением Б.Н. Федоров, кардиолог Л.П. Львова, анестезиологи Н.А. Нутрихин и Е.П. Васильева. Бригада врачей в составе хирурга Б.Н. Федорова, кардиолога Л.П. Львовой и рентгенолога В.А. Бычихиной получила теоретическую и практическую подготовку в вузах и клиниках Ленинграда. Первая успешная закрытая митральная комиссуротомия по поводу ревматического стеноза проведена в ОКБ 31 марта 1965 года.

Специалисты ОКБ (кардиологи, анестезиологи и торакальные хирурги) первыми в Архангельске начали проведение электрокардиостимуляции при нарушении внутрисердечной проводимости под патронатом заведующего кафедрой госпитальной терапии д. м.н. М.Б. Тартаковского.

м.н. М.Б. Тартаковского.

В числе первых среди торакальных клиник страны в Архангельской ОКБ в конце 1970-х гг. осуществлена временная окклюзия бронха по поводу пиопневмоторакса. Ее выполнил торакальный хирург Ю.А. Потапов.

В 1942 г. после частичного восстановления гражданского статуса больницы было открыто отделение для больных костно-суставным туберкулезом. В 1946-1950-е гг. было выделено 17 коек для травматологических больных в составе хирургического отделения. В 1957 г. по инициативе профессора В.Ф. Цель было образовано травматологическое отделение на 50 коек. В его состав входили, кроме травматологических коек, детские ортопедические койки, 7 нейрохирургических и 8 коек для больных с аномалиями и повреждениями челюстно-лицевой области.

Первым заведующим вновь образованного отделения назначена Нина Степановна Антонова, работавшая в ОКБ с 1944 г. Коллектив травматологов того времени составил гордость и славу ОКБ: О.А. Бачуринская, Р. А. Клепикова, Э.А. Лусь, А.И. Гусев, О.К. Сидоренков. Научное руководство отделением осуществлял профессор В.Ф. Цель. Он выполнял наиболее сложные ортопедические и травматологические операции. Н.С. Антонову через двадцать лет сменил к.м.н. Геннадий Михайлович Медведев (1977-1982 гг.), затем отделением заведовал Владимир Михайлович Обухов (1982-2004 гг.).

А. Клепикова, Э.А. Лусь, А.И. Гусев, О.К. Сидоренков. Научное руководство отделением осуществлял профессор В.Ф. Цель. Он выполнял наиболее сложные ортопедические и травматологические операции. Н.С. Антонову через двадцать лет сменил к.м.н. Геннадий Михайлович Медведев (1977-1982 гг.), затем отделением заведовал Владимир Михайлович Обухов (1982-2004 гг.).

Травматологические отделения в больницах Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Вельска были организованы значительно позднее. Потребность в оказании травматологической и ортопедической помощи населению области была огромной, очередь на плановые операции составляла несколько месяцев.

Специализированная ортопедотравматологическая помощь детям Архангельской области начала оказываться на 12 стационарных койках, выделенных в хирургическом отделении ОКБ в 1951 году. До этого периода экстренная помощь детям по поводу повреждений оказывалась в хирургических кабинетах поликлиник (амбулаторий) и в стационарах местных больниц. Лишь немногие травмированные дети из районов области госпитализировались в хирургическое отделение ОКБ..jpg) Первым дипломированным детским травматологом-ортопедом была Ольга Андреевна Бачуринская, которая прошла первичную специализацию в НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена (Ленинград).

Первым дипломированным детским травматологом-ортопедом была Ольга Андреевна Бачуринская, которая прошла первичную специализацию в НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена (Ленинград).

Ортопедическое оборудование в 1952 г. в больнице отсутствовало. Тем не менее О.А. Бачуринская пролечила в течение первого года 37 детей по поводу травм и ортопедической патологии и выполнила 35 операций. Объем ортопедической помощи детям быстро увеличивался. В 1950-е гг. проводили следующие ортопедические операции: ахиллотомия, артродез коленного и голеностопного суставов, секвестрэктомия и остеотомия, операция по Зацепину при врожденной косолапости, оперативное вправление врожденного вывиха бедра, операции по поводу синдактилии.

После ряда обсуждений облздравотдел принял правильное решение об организации в ОКБ единой детской ортопедотравматологической службы области и областного центра и открытии специализированного отделения. Самостоятельное детское ортопедотравматологическое отделение на 60 коек открыто в ОКБ 1 октября 1969 года. В это отделение госпитализировались дети с врожденной патологией и травмами костей и суставов.

В это отделение госпитализировались дети с врожденной патологией и травмами костей и суставов.

Врачи отделения одни из первых в стране начали проводить операции по поводу сколиоза грудного отдела позвоночника. Число больных детей, ежегодно пролеченных в отделении, колебалось от 342 до 358, выздоровели сотни детей-инвалидов. Оперативная активность достигала 67 %, это высокий показатель для ортопедического стационара. В поликлинике проводился прием до 4000 детей в год, причем доля городских детей составляла 72 % в поликлинике и 40-42 % в стационаре.

Таким образом, за 42-летний период лечения детей с ортопедической патологией и травмами в ОКБ была создана научная, кадровая, организационная основа современной детской ортопедотравматологической помощи в Архангельской области.

В настоящее время на базе ОКБ действуют 12 клинических кафедр и курсов СГМУ. Здесь прошли первичную специализацию и профессиональную переподготовку, обучение в клинической ординатуре и интернатуре тысячи врачей и средних медицинских работников.

Отбором претендентов, имевших безупречные анкетные данные и владевших иностранным языком, занималось МЗ СССР. Офтальмолог Ю.А. Кузнецов работал за рубежом (ГДР, Камбоджа) 6 лет. В течение двух-трех лет находились в зарубежной командировке анестезиолог-реаниматолог Д.В. Есаулов, нейрохирург Е.В. Зеленцов, хирург С.Д. Зотиков и торакальный хирург О.А. Чернаков.

Ведущие специалисты клинических отделений неоднократно побеждали в разных номинациях в ежегодном областном конкурсе «Лучший врач года».

С 1951 года ОКБ осуществляет большой объем работы в лечебно-профилактических учреждениях области в качестве организационно-методического центра областного здравоохранения.Самые опытные врачи ГБУЗ АО «АОКБ» и руководители клинических кафедр назначаются главными внештатными специалистами областного отдела здравоохранения — департамента здравоохранения — министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области.

ГБУЗ АО «АОКБ» является самой крупной и передовой научно-преподавательской клинической базой Архангельска. Именно здесь работали ученые-медики мирового уровня: выдающиеся офтальмологи С.Н. Федоров и В.Я. Бедило, кардиолог М.Б. Тартаковский и продолжает трудиться челюстно-лицевой хирург профессор С.Н. Федотов.

Ни одна клиническая больница областного центра, кроме психиатрической клиники, на сегодняшний день не может приблизиться к ГБУЗ АО «АОКБ» по объему научной продукции: 132 защищенные докторские и кандидатские диссертации, 48 авторских свидетельств и патентов на изобретение, более 30 изданных монографий, руководств для врачей и сборников научных трудов.

Среди пяти заведующих кафедрами СГМУ, удостоенных высшей награды Родины — ордена Ленина, четверо: Г.М. Давыдов, Н.Н. Дьяков, Г.Г. Логинов и Б.Н. Федоров — заведовали клиническими кафедрами на базе ГБУЗ АО «АОКБ».

Более подробную информацию об истории ГБУЗ АО «АОКБ» Вы можете прочесть в книге: Архангельская областная клиническая больница. — Архангельск: Изд-во Северного А 87 государственного медицинского университета, 2012. — 235 с. ISBN 978-5-91702-098-3

— Архангельск: Изд-во Северного А 87 государственного медицинского университета, 2012. — 235 с. ISBN 978-5-91702-098-3

Приобретённые пороки митрального клапана — презентация онлайн

1. Приобретённые пороки митрального клапана

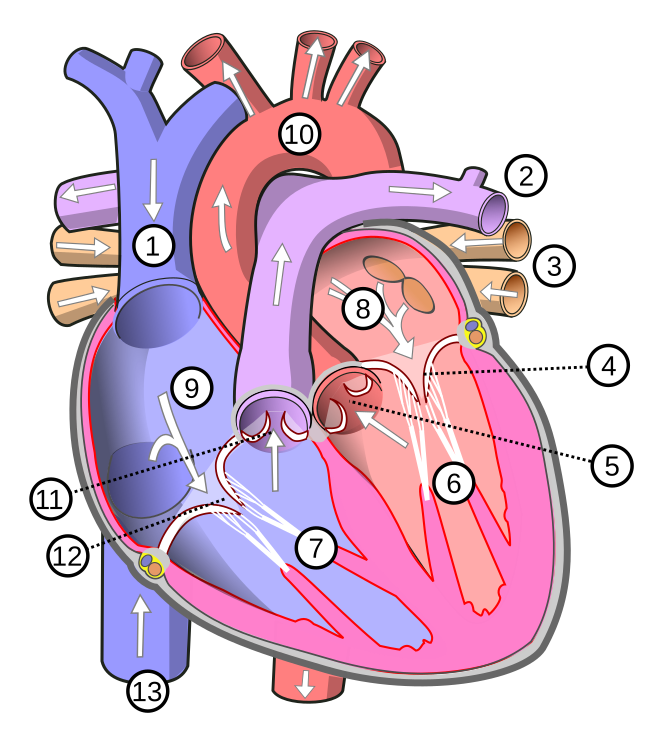

Магрук М.А.2. Анатомия

Хорды первого порядка – от ПМ до свободного краястворок

Хорды второго порядка – от ПМ до ЛЖ-поверхности

Хорды третьего порядка – от трабекул ЛЖ

Сегментарная анатомия митрального клапана:

А-передняя створка (А1 – латеральный,

A2 – центральный, А3-медиальный )

P-задняя створка. Звёздочки – комиссуры

Митральное кольцо

Створки митрального клапана

Сухожильные

хорды

Папиллярные

мышцы

Подклапанный

аппарат

Стенка левого желудочка

Стенка левого предсердия

Митральный клапан

Комплекс

митрального

клапана

3. Митральный стеноз

• МС – обструкция пути притока ЛЖ на уровне МК в результатеструктурной деформации аппарата МК, препятствующая

необходимому открытию МК во время диастолического

наполнения левого желудочка.

• N размер у взрослого 4-5 см2

• Появление симптомов при сужении до 2,5 см2

4. Приобретённый стеноз митрального клапана

ЭтиологияМеханизм

Проявление

Хроническая ревматическая

болезнь сердца (99 %)

Фиброз, утолщение створок и

хорд. Сращение комиссур и

хорд

Утолщение сухожильных хорд и

створок, ограничение движения

створок в диастолу. Отложения

кальция на створках

Миксома левого предсердия

Обструкция притока

Крупные массы, уменьшающие приток

к МК

Кальцификация кольца

митрального клапана

Сужение кольца МК,

утолщение створок

Депозиты кальция от кольца МК до

створок

Злокачественный карциноид

Системная красная волчанка

Мукополисахаридоз (фенотип

Hunter-Hurler)

Болезнь Уипла

Увеличение папиллярных

мышц и стенок камер сердца

за счёт различного рода

субстанций ( липиды, гепаран, дрематан-, каратансульфаты)

Применение метисергида

Фиброз створок МК

Болезнь Фабри

5.

Х. ревматическая болезнь сердца • Осложнение ОРЛ (циклы

Х. ревматическая болезнь сердца • Осложнение ОРЛ (циклыэндокардит – фиброз)

Скорость прогрессии 0,09 см2/год

• Аутоиммунный механизм:

Формирование АТ к M-протеину

Streptoccocus группы А,

перекрестно взаимодействующих с

гликопротеинами миокарда

• 70 % женщины

Синдром Лютембахера –

ревматический МС + ДМПП

Встречаемость ревматической болезни сердца у детей 514 лет 2005 год

The Lancet Infectious Diseases, Vol. 5, Carapetis, J. R et al., The

global burden of group A streptococcal diseases, pages 685–

694

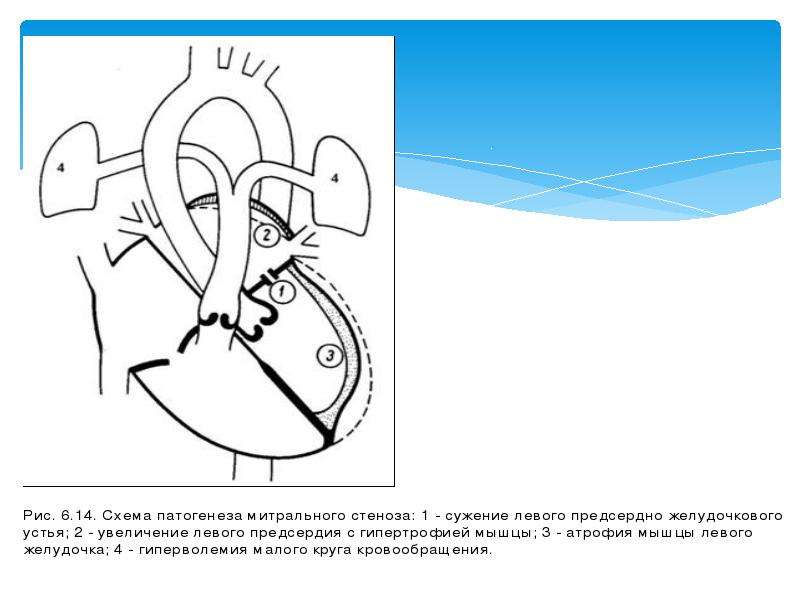

6. Патогенез

• Сужение площади МК• Трансмитральный градиент ↑

• ↑ давление в левом предсердии (25 мм рт.

ст.)

• Гипертрофия левого предсердия

• Лёгочная гипертензия (пассивная,

ретроградная, постакапиллярная)

• Рефлекс Китаева (сужение артериол лёгких в

ответ на ↑ ЛП)

• ↑ давления в A. pulmonalis (до 200 мм рт.ст.

N=15 мм рт.ст.)

• Гипертрофия правого желудочка

• ПЖ-недостаточность

Клинические проявления

Клиническое проявление

Одышка+

Кашель

При физической

нагрузке

Ортопноэ

Кровохарканье

Гемофтиз

↓ Способности к ↑ СВ, ↑ легочного венозного давления,↓

растяжимости лёгких, легочная гипертензия

↑ притока крови в малый круг в горизонтальном положении

Декомпенсация (тяжелый стеноз + ↑ ЧСС)

Разрыв дилатированных бронхиальных вен, капилляров

Гемоптоэ

Боль в груди

Сердцебиение и эмболические

эпизоды

Осиплость голоса

Тяжелая гипертензия ПЖ, сопутствующее поражение КА,

эмболия КА

Фибрилляция предсердий (ФП) вследствие увеличения ЛП

Сдавление левого возвратного гортанного нерва ЛП

Синдром Ortner

Сочетаются

Отёк лёгких

Механизм

8.

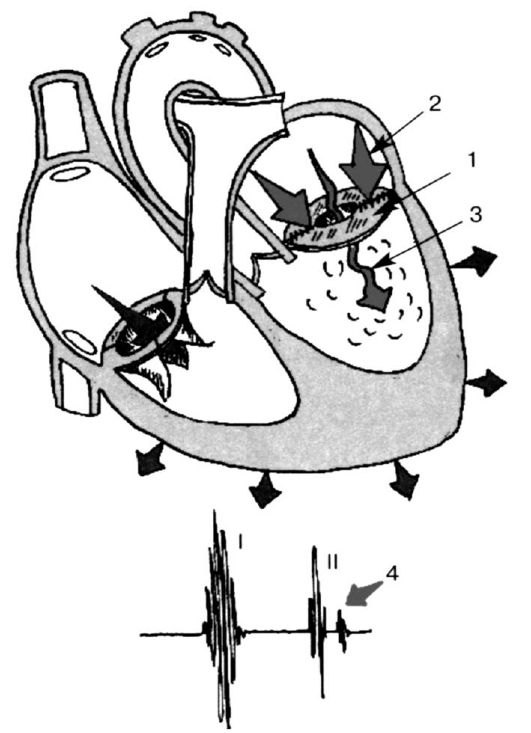

Диагностика • Аускультативно: Усиленный S1, щелчок

Диагностика • Аускультативно: Усиленный S1, щелчокоткрытия МК. Низкочастотный и грохочущий

диастолический шум, проводится в

аксиллярную область.

• ЭКГ P-mitrale ( P в II отведении > 0,12 c,

признаки ГПЖ, ФП)

• Рентгенография ( ЛП в боковой проекции,

признаки застоя – линии Kerley)

• Катетеризация сердца ( трансмитральный

градиент давления, трансмитральный объём

кровотока, площадь отверстия МК

9. Диагностика. ЭхоКГ

• Чреспищеводная ЭхоКГ припороках МК

• Ключевое диагностическое

исследование. (Показана всем при

подозрении на МС)

Основные параметры:

• Площадь митрального клапана

• Трансмитральный градиент

давления

• Оценка морфологии клапана в

баллах

• Размеры ЛП, давление в ЛА,

размер ПЖ

Показатели прогноза

10. Стадии МС по AHA

Стадия ОпределениеКлапанная анатомия

Клапанная

гемодинамика

Гемодинамические Симптомы

последствия

Риск МС

Умеренный

диастолический прогиб

створок МК в виде

«купола»

Нормальная скорость

трансмитрального

потока

Нет

Нет

Формирующий

ся порок

Ревматические

изменения клапана со

слиянием комиссур и

диастолическим

прогибом створок МК в

виде «купола»

Площадь МК при

планиметрии > 1,5 см2

Увеличенная скорость

трансмитрального

потока

Площадь МК > 1,5 см2

Время полуспада

градиента давления

150 мс

От лёгкого до

умеренного

увеличение ЛП

Нормальное

лёгочное давление

покоя

Нет

A

B

Стадия Определение

Клапанная анатомия

Клапанная

гемодинамика

Гемодинамические Симптомы

последствия

Бессимптомны

й тяжёлый МС

Ревматические

изменения клапана со

слиянием комиссур и

диастолическим

прогибом створок МК в

виде «купола»

Площадь МК при

планиметрии ≤ 1,5 см2

(

тяжёлом МС)

Площадь МК > 1,5 см2

(

тяжёлом МС)

Время полуспада

градиента давления ≥

150 мс (≥ 220 мс при

очень тяжёлом МС)

Выраженное

увеличение ЛП

Лёгочная

гипертензия > 30

мм рт.

ст.

ст.Нет

Симптомный

тяжёлый МС

Ревматические

изменения клапана со

слиянием комиссур и

диастолическим

прогибом створок МК в

виде «купола»

Площадь МК при

планиметрии ≤ 1,5 см2

Площадь МК > 1,5 см2

(

тяжёлом МС)

Время полуспада

градиента давления ≥

150 мс (≥ 220 мс при

очень тяжёлом МС)

Выраженное

увеличение ЛП

Лёгочная

гипертензия > 30

мм рт. ст.

Сниженная

толерантность к

ФН

Одышка при ФН

С

D

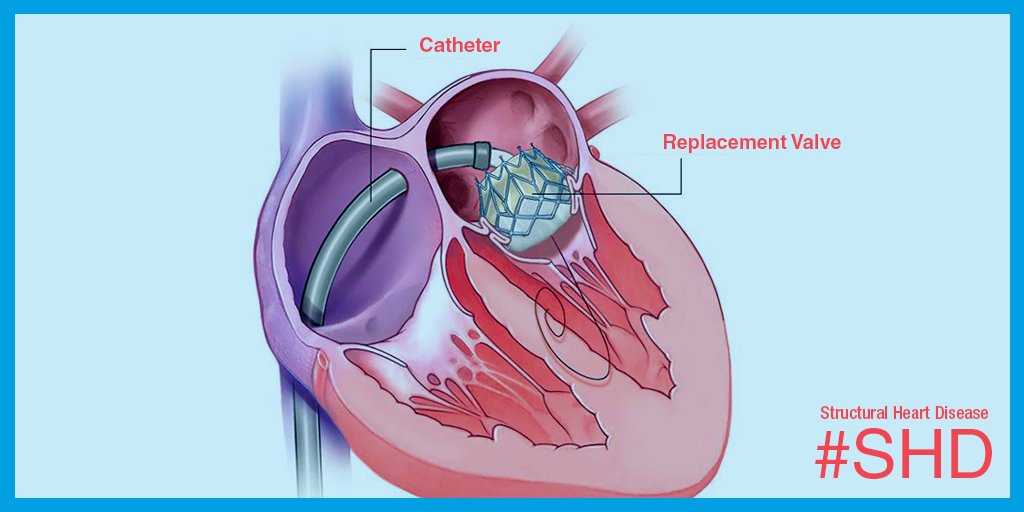

12. Принципы терапии

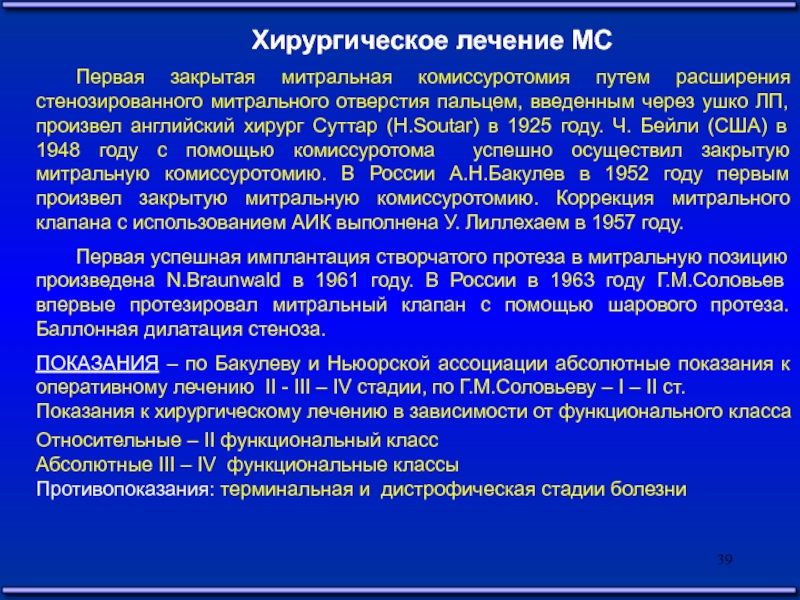

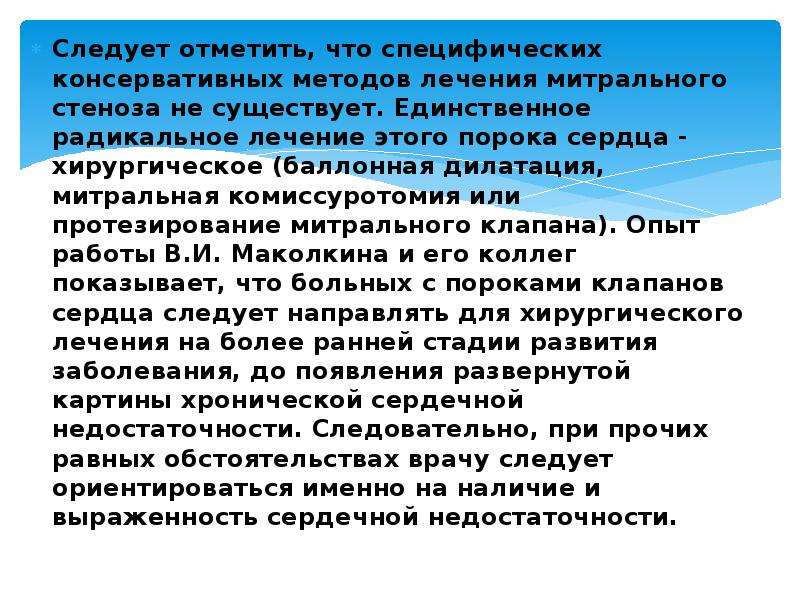

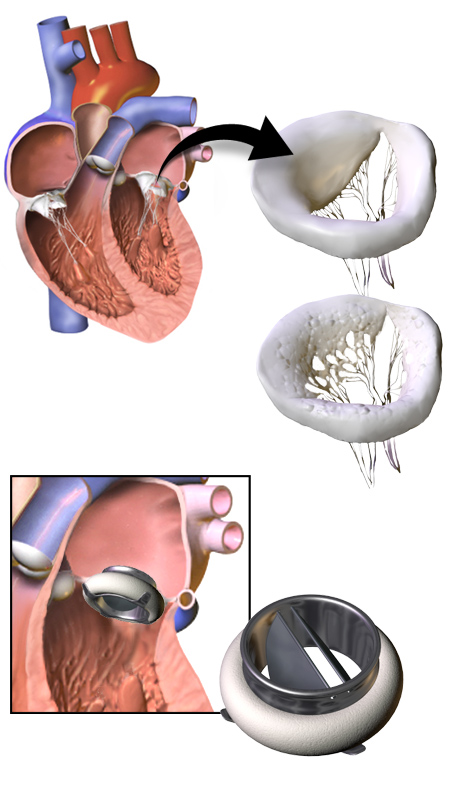

I. Консервативная терапияII. Оперативное лечение

• Закрытая митральная комиссуротомия

• Открытая митральная комиссуротомия

• Протезирование митрального клапана

• Баллонная митральная вальвулопластика

(БМВ)

Выживаемость пациентов, не подвергшихся оперативному

лечению, в зависимости от выраженности симптомов

Модификация Rowe и коллеги

13. Консервативная терапия

1) Профилактика эмболий:Пароксизм или постоянная ФП

Эмболия в анамнезе

Тромб в ЛП

ЛП > 55 мм

2) Пенициллин

3) Активное лечение инфекций и анемий

14.

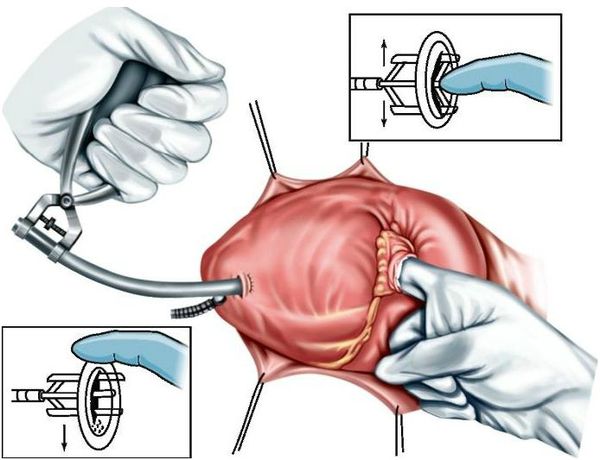

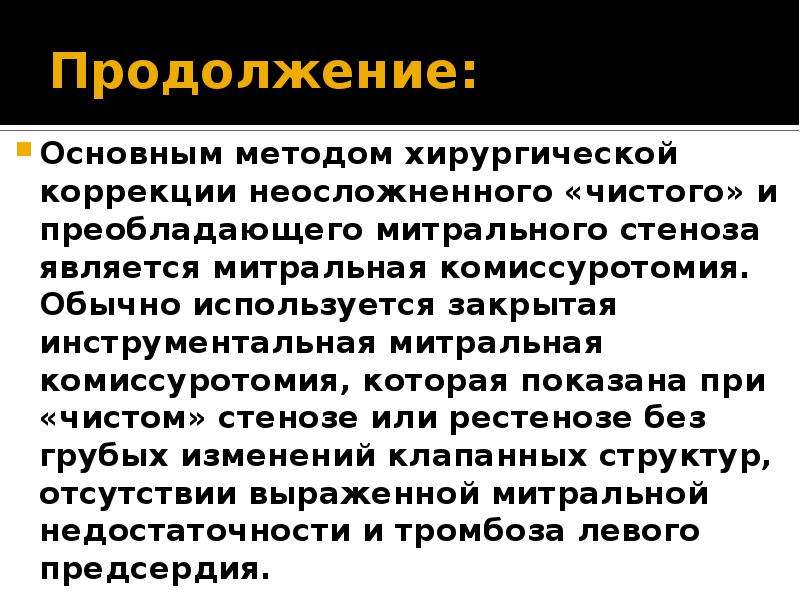

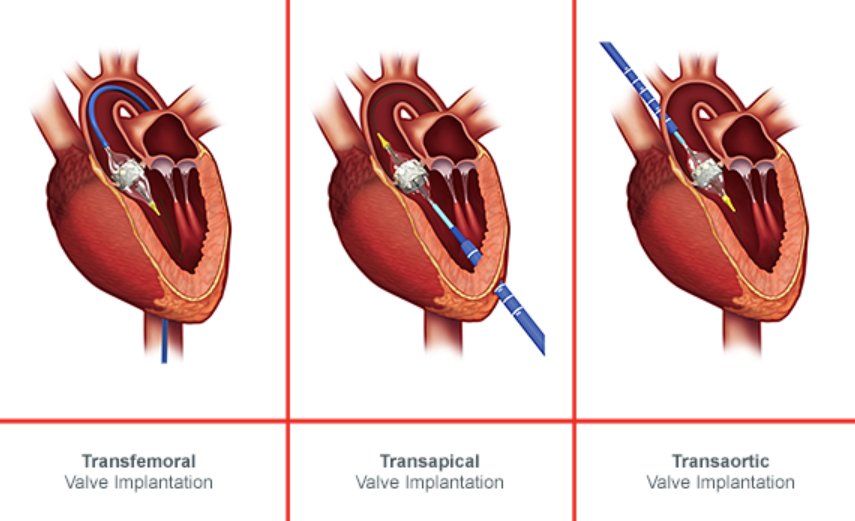

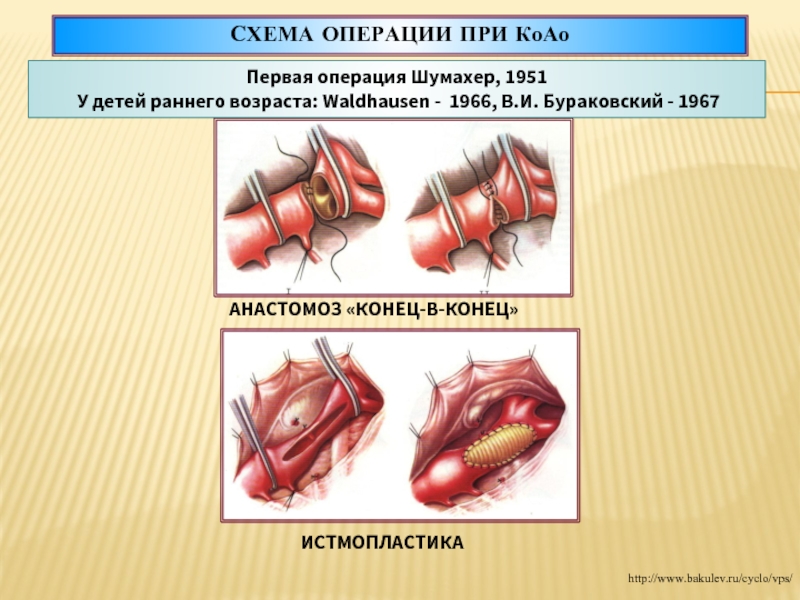

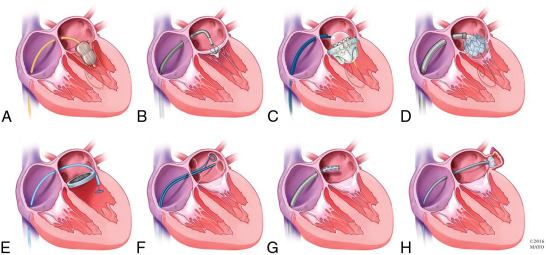

Закрытая митральная комиссуротомия • Переднебоковая торакотомия по 5-6

Закрытая митральная комиссуротомия • Переднебоковая торакотомия по 5-6межреберью

• Вскрытие перикарда кпереди от

диафрагмального нерва

• Кисетный шов на верхушку ЛЖ и наложение

турникета Руммеля

• Вскрытие ушка ЛП и введение указательного

пальца.

• Оценка МК и проведение через него

указательного пальца.

• Проведение через МК вальвулотома Тубба

открытого на 2,5 см, установка на 5 секунд по

створкам клапана

• Дилатация на 2,9-3,3-3,7-4,0 см

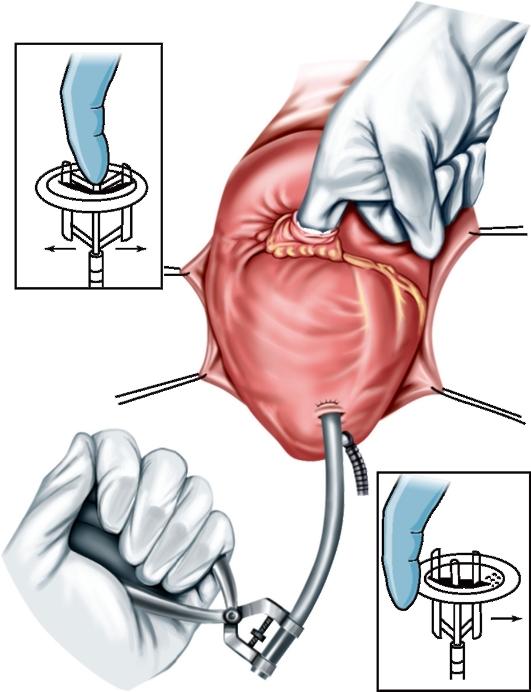

15. Открытая митральная комиссуротомия

Доступ• Срединная стернотомия, необходимость ИК

• Атриотомия сразу правее правых ЛВ

• Держалки на свободную часть передней и

задней створки

• 11 лезвием разрез по комиссуре

• При слиянии хорд

вертикальный разрез

папиллярных мышц

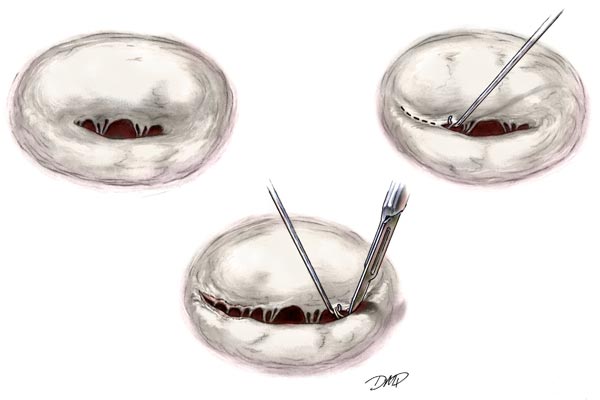

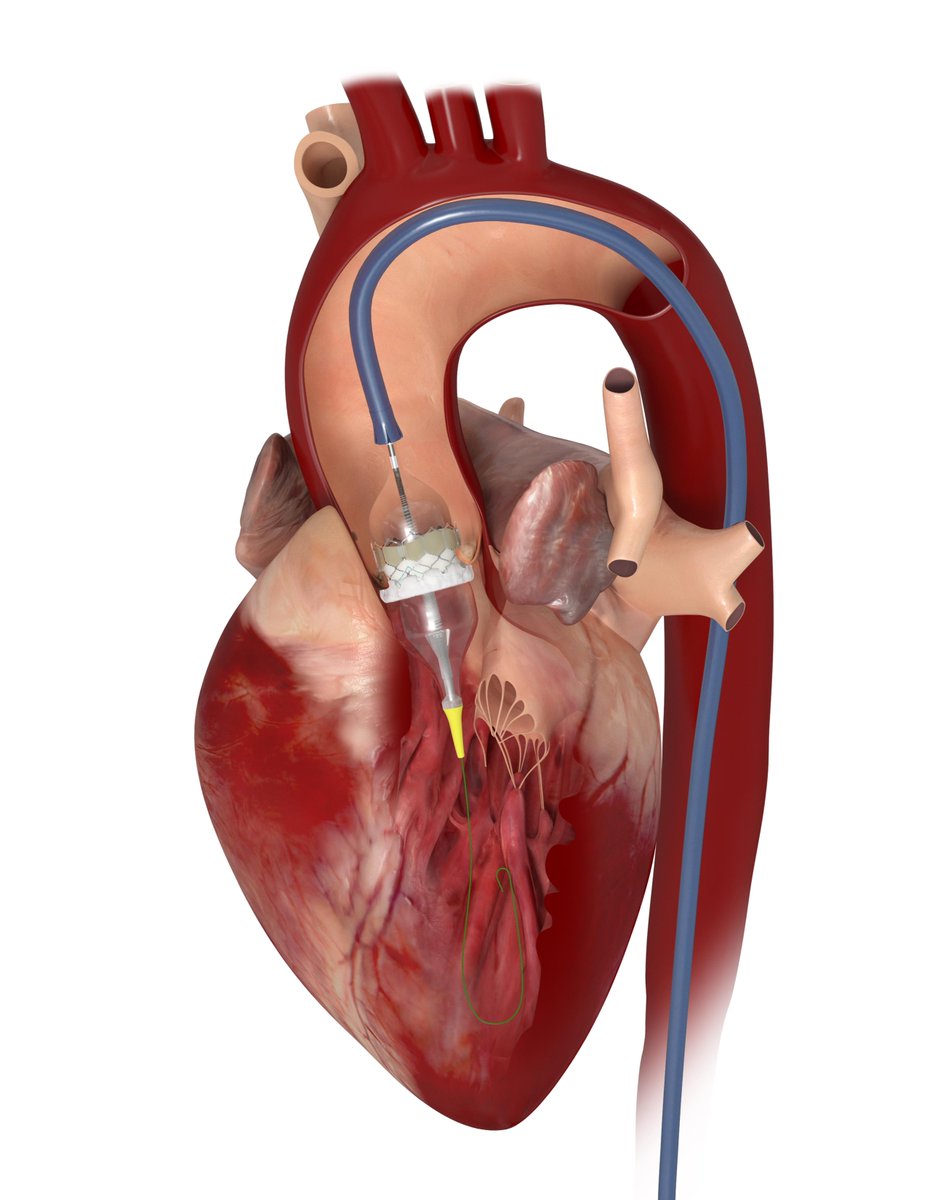

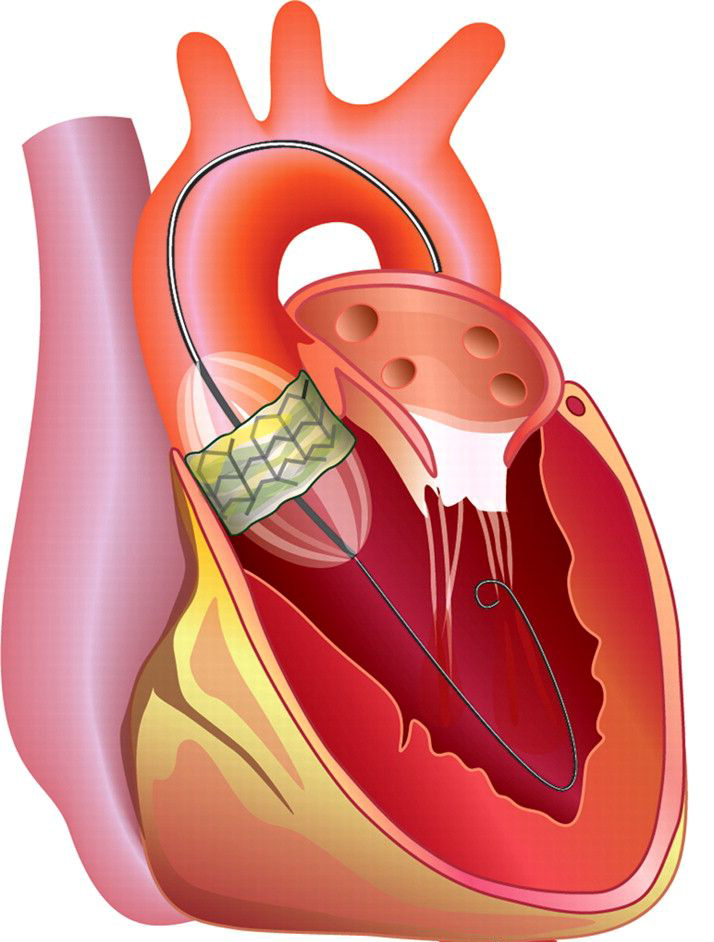

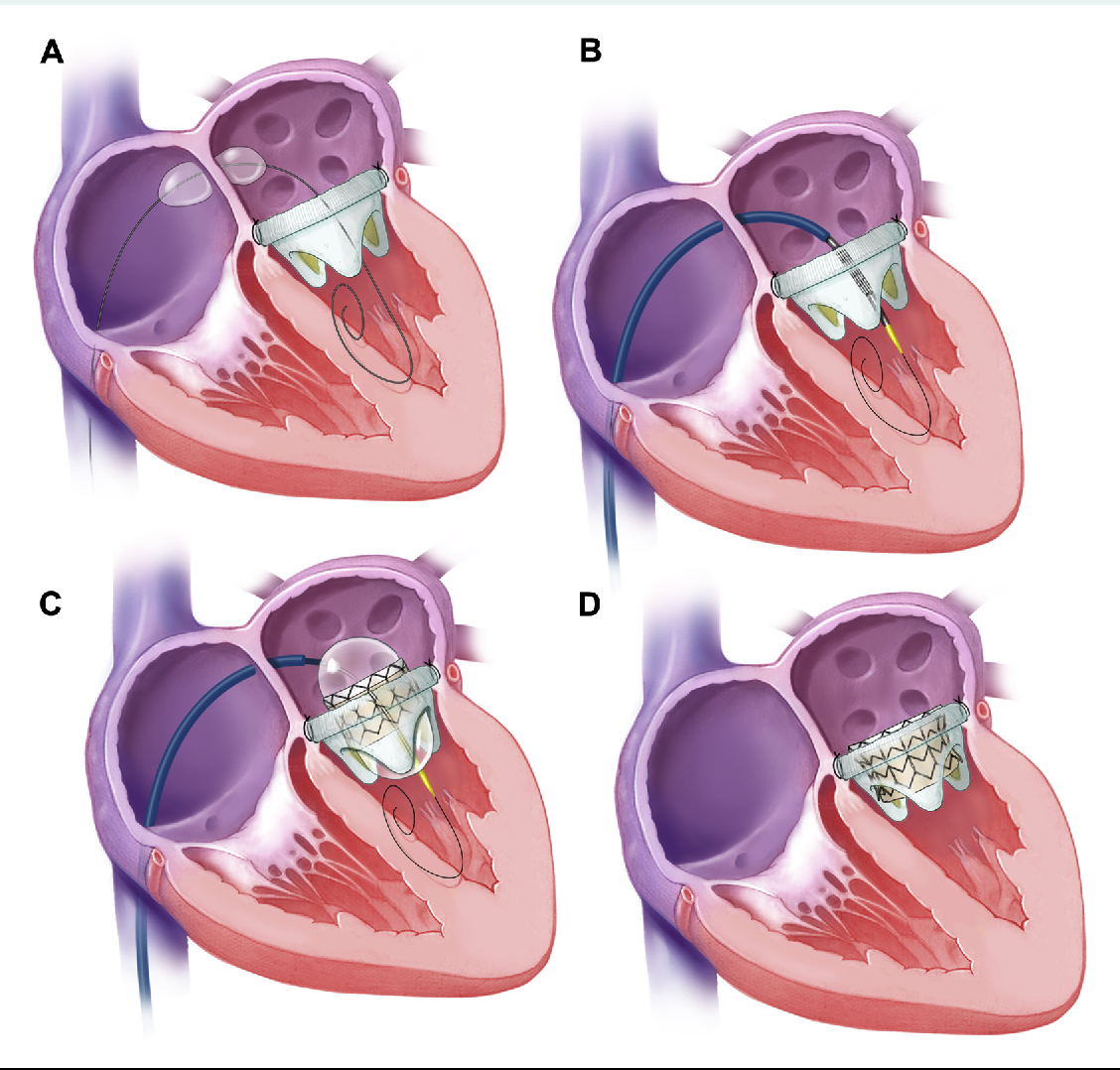

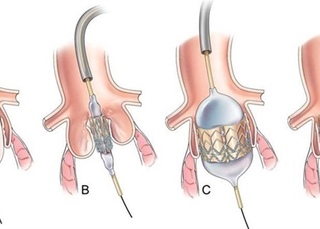

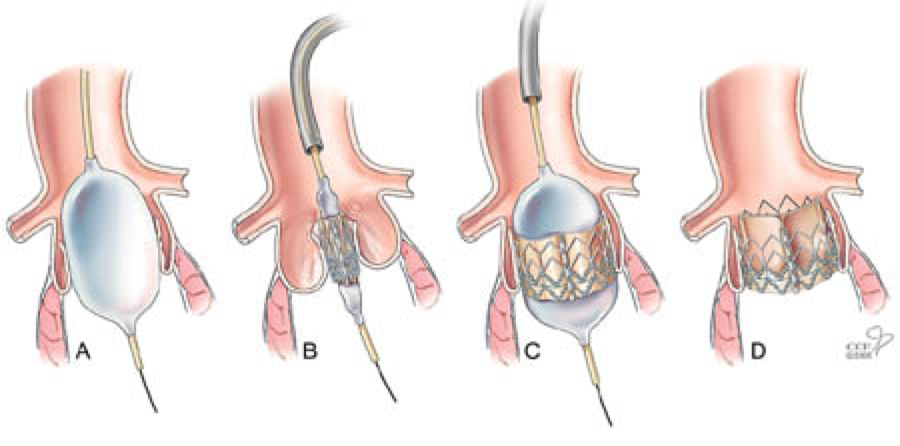

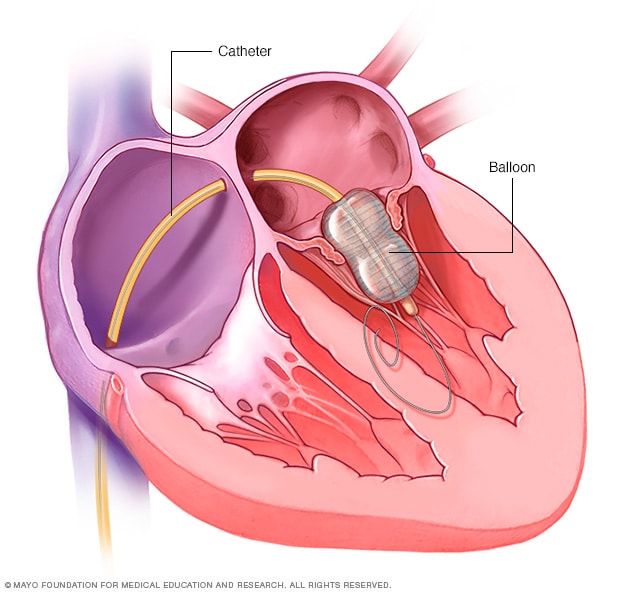

16. Баллонная митральная вальвулопластика Условия выполнения

Оцениваемые параметры :1) Мобильность створок

2) Толщина створок

3) Подклапанная толщина

4) Кальцификация клапана

Упрощенная схема:

1) С податливой некальцинированной передней

створкой и мало изменёнными хордами

2) С податливой некальцинированной передней

створкой, но с утолщением и укорочением хорд

(

3) С доказательствами кальцификации клапанного

аппарата

Система оценки пригодности МК для вальвулопластики по Wilkins

Максимальное количество

баллов 16

Наиболее благоприятно БМВ

при ≤ 8

Более 8 баллов не абсолютное

противопоказание к БМВ

17.

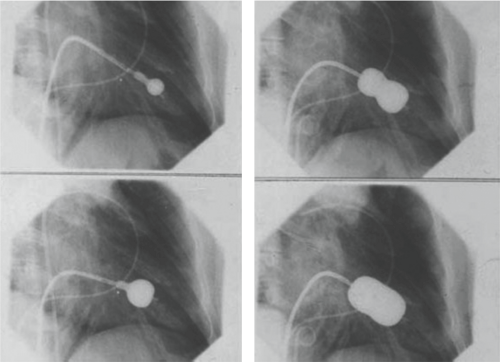

Техники доступа для БМВРетроградная (трансартериальная) Антеградная (транссептальная)

Техники доступа для БМВРетроградная (трансартериальная) Антеградная (транссептальная)18. Техники БМВ

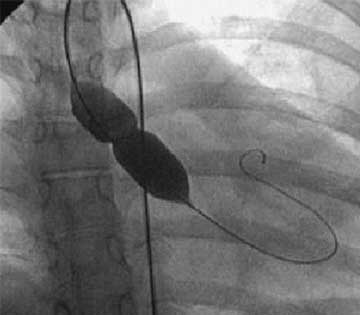

• ДвубаллоннаяОднобалонная (песочные часы)

Баллоны 24, 26, 28, 30 мм

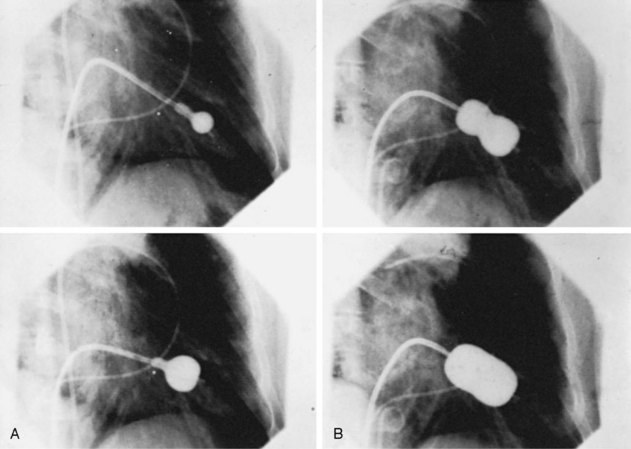

19. Результаты БМВ

Немедленные критерии успеха:• Увеличение площади до 2 см2 и более

• Градиент давления

Осложнения

• Летальность 0 – 3 %

• Гемоперикард 0,5 – 10 %

• Системные эмболии 0,5 – 5 %

• Тяжёлая митральная регургитация 2 – 9 %

До (Градиент давления 22 мм рт

ст, площадь МК 0,9 см2)

После (Градиент 7 мм рт.

ст, площадь МК 1,25 см2)

20. Сравнительная характеристика методов

МетодПреимущества

Недостатки

Закрытая хирургическая

вальвулотомия

Доступность

Относительная простота

Хорошие гемодинамические результаты у

отдельных пациентов

Хороший долгосрочный прогноз

Отсутствие прямой визуализации клапана

Осуществима только при гибких некалицинированных

клапанах

Противопоказана, если МР>2

Необходимость общей анестезии

Открытая хирургическая

вальвулотомия

Визуализация клапанов позволяет

контролировать процесс

Возможна одновременная аннулопластика

Лучшие результаты при гибких некальцинированных

створках

Искусственное кровообращение

Протезирование клапана

Осуществимо у всех пациентов независимо от

степени кальцификации клапана или тяжести

МР

Утрата взаимосвязи фиброзного кольца и папиллярных

мышц отрицательно влияет на функцию ЛЖ

Искусственный клапан

Необходимость постоянной АК-терапии

Искусственное кровообращение

Баллонная митральная

вальвулотомия

Чрескожный доступ

Местная анестезия

Хорошие гемодинамические результаты у

отдельных пациентов

Хороший долгосрочный прогноз

Отсутствие прямой визуализации клапана

Осуществима только при гибких некалицинированных

клапанах

Противопоказана, если МР>2

Ревматический митральный стеноз

Очень тяжёлый МС

Sмк ≤ 1 см2

T1/2 ≥ 220 мс

Тяжёлый МС

Sмк ≤ 1,5 см2

T1/2 ≥ 150 мс

Стадия С

Умеренный МС

Sмк > 1,5 см2

T1/2

Стадия D

Стадия С

Новая ФП

Благоприятная

клапанная

морфология

Нет тромба в ЛП

Нет или легкая МР

ДА

НЕТ

ХСН III-IV по NYHA с

высоким хир риском

ДА

БМВ IIa

БМВ I

Хирургия МК I

НЕТ

Благоприятная

клапанная

морфология

Нет тромба в ЛП

Нет или легкая МР

НЕТ

НЕТ

Наблюдение

ДА

Благоприятная клапанная

морфология

Нет тромба в ЛП

Нет или легкая МР

ДА

ДА

БМВ IIb

Симптомная при

исключении других

причин

Лёгочное капиллярное

давление > 25 мм рт.

ст.

ст.ДА

НЕТ

НЕТ

Наблюдение

БМВ IIb

Наблюдение

Ревматический митральный стеноз

Очень тяжёлый МС

Sмк ≤ 1 см2

T1/2 ≥ 220 мс

Тяжёлый МС

Sмк ≤ 1,5 см2

T1/2 ≥ 150 мс

Стадия С

Умеренный МС

Sмк > 1,5 см2

T1/2

Стадия D

Стадия С

Новая ФП

Благоприятная

клапанная

морфология

Нет тромба в ЛП

Нет или легкая МР

ДА

НЕТ

ХСН III-IV по NYHA с

высоким хир риском

ДА

БМВ IIa

БМВ I

Хирургия МК I

НЕТ

Благоприятная

клапанная

морфология

Нет тромба в ЛП

Нет или легкая МР

НЕТ

НЕТ

Наблюдение

ДА

Благоприятная клапанная

морфология

Нет тромба в ЛП

Нет или легкая МР

ДА

ДА

БМВ IIb

Симптомная при

исключении других

причин

Лёгочное капиллярное

давление > 25 мм рт. ст.

ДА

НЕТ

НЕТ

Наблюдение

БМВ IIb

Наблюдение

23.

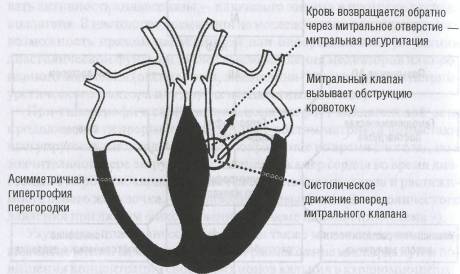

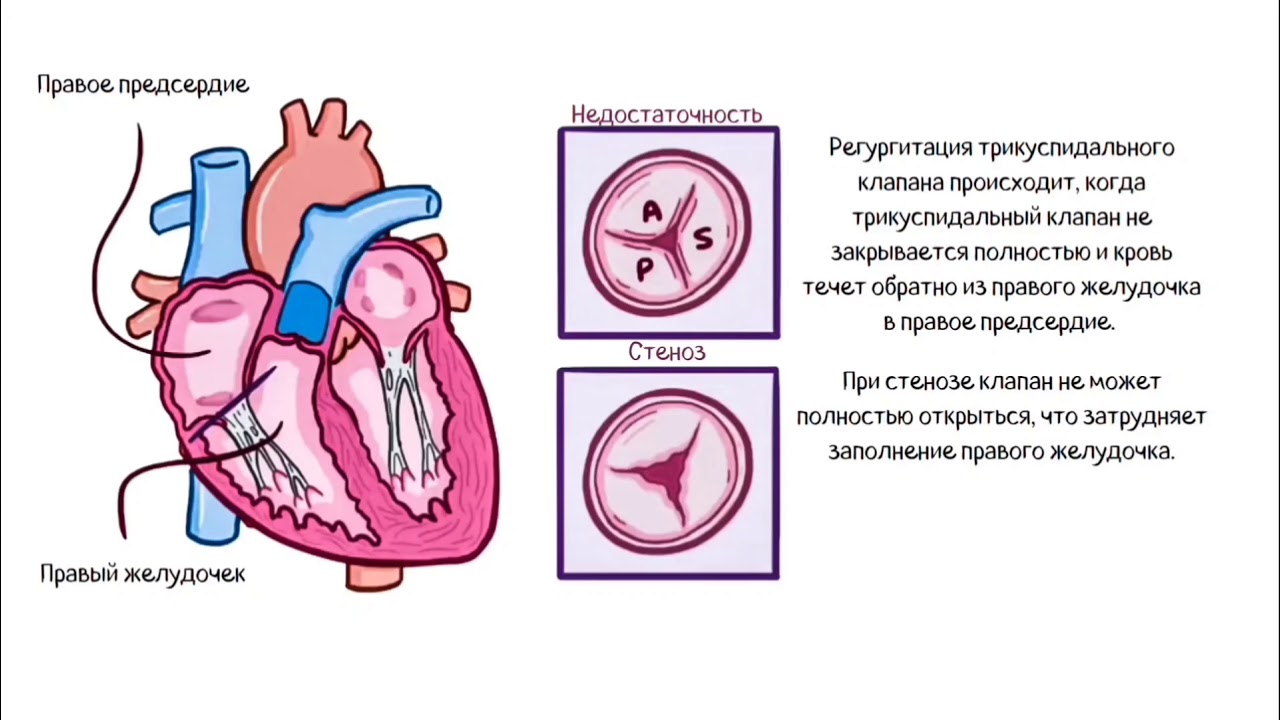

Митральная недостаточность (регургитация) МР МР – несостоятельность митрального комплекса,

Митральная недостаточность (регургитация) МР МР – несостоятельность митрального комплекса,при которой часть кровь возвращается обратно в

левое предсердие из левого желудочка

Первичная – повреждение структур митрального

клапана

Вторичная (функциональная) – сохранность

структур митрального клапана при

поврежденённом митральном комплексе

24. Митральная недостаточность (регургитация) МР

• В популяции:1) Митральная регургитация 1,7 %

2) Аортальная регургитация 0,5 %

3) Аортальный стеноз 0,4 %

4) Митральный стеноз 0,1 %

До 65 лет

65-75 лет – 8,5 %

Старше 75 лет – 13,2 %

Встречаемость умеренного или

тяжёлого аортального или митрального

порока в зависимости от возраста у

11911 пациентов

The Lancet, Vol. 368, Nkomo, V. T. et al., Burden of valvular heart diseases: a population-based study, Pages

1005–1011

25. Митральная недостаточность (регургитация) МР

• Исследование Euro Heart Survey:5,001 c клапанными пороками в 92 центрах

72 % с пороком нативного клапана (3532)

1) Аортальный стеноз у 1,197 пациентов

2) Аортальная регургитация у 369 пациентов

3) Митральный стеноз у 336 пациентов

4) Митральная регургитация у 877 пациентов

Heart, Iung, B.

, Volume 94, 519–524, Copyright 2008

, Volume 94, 519–524, Copyright 2008Распределение различных типов

приобретённых пороков нативного

клапана

26. Причины острой МР

Повреждённаяструктура

Нарушения

кольца

митрального

клапана

Возможная причина

Клинический пример

Инфекционный эндокардит (ИЭ)

Формирование абсцесса

Травма

Хирургическое вмешательство на клапане сердца

Параклапанная фистула, вызванная

несостоятельностью шва

Проблемы хирургической техники

ИЭ

ИЭ

Перфорация или нарушение закрытия клапана,

вызванное вегетацией

Травма

Разрыв во время БМВ, вальвулотомии

Нарушения

створок МК

Проникающее ранение

Опухоли

Миксома

Миксоматозная дегенерация

СКВ

Эндокардит Либмана-Сакса

Повреждённая

структура

Разрыв сухожильных

хорд

Возможная причина

Клинический пример

Идиопатический

Спонтанный разрыв

Миксоматозная дегенерация

Проллапс МК

ИЭ

Острая ревматическая лихорадка

Травма

БМВ Тупая травма ГК

Ишемическая болезнь сердца

Нарушение

папиллярных мышц

Острая ЛЖ-недостаточность

Инфильтративные заболевания

Амилоидоз

Саркоидоз

Травма

Перфорация створки биологического протеза

Нарушение протеза

МК

ИЭ

Дегенерация створки биологического клапана

Механическое повреждение

Неподвижный диск или шарик механического протеза

Перелом стойки

28.

Патогенез острой МР Быстрая перегрузка объемом ЛП и ЛЖ ( Vст+ Vрег.)

Патогенез острой МР Быстрая перегрузка объемом ЛП и ЛЖ ( Vст+ Vрег.)(↑ Общий Ударный Объём(ОУО), но ↓ Антеградный Ударный Объем (АУО), т.к. ↑ Ударный Объем Регургитации

Изначальное ↑ ФВ

Сократительная дисфункция ЛЖ

Перегрузка объемом и давлением ЛП

Падение фракции выброса

(Кардиогенный шок)

Отёк лёгких

29. Причины хронической МР

Группа причинЭтиологический фактор

Группа причин

Разрыв сухожильных хорд (спонтанный

или вторичный при ИМ, травме,

пролапсе МК, эндоепрдите)

Ревматическая болезнь сердца

Воспалительные

Системная красная волчанка

Склеродермия

Разрыв или дисфункция папиллярных

мышц ( ишемия или ИМ)

Синдром «щелчок-шум» Barlow

Пролапс МК

Дегенеративные

Синдром Marfan

Синдром Ehlers-Danlos

Эластическая псевдоксантома

Инфекционные

Этиологический фактор

Структурные

причины

Дилатация кольца МК и полости ЛЖ

(дилатационная кардиомиопатия,

Ишемическая КМП, аневризма ЛЖ)

Гипертрофическая кардиомиопатия

Кальцификация МК

Параклапанная фистула, вызванная

несостоятельностью шва

ИЭ нормального МК

ИЭ нормального МК

ИЭ поражённого МК

Инфекционные ИЭ поражённого МК

ИЭ протезированного МК

ИЭ протезированного МК

Ann Cardiothorac Surg.

2015 May; 4(3): 230–237.

2015 May; 4(3): 230–237.30. Причины хронической МР

Группа причинЭтиологический фактор

Разрыв сухожильных хорд (спонтанный

или вторичный при ИМ, травме,

пролапсе МК, эндоепрдите)

Разрыв или дисфункция папиллярных

мышц ( ишемия или ИМ)

Структурные

причины

Дилатация кольца МК и полости ЛЖ

(дилатационная кардиомиопатия,

Ишемическая КМП, аневризма ЛЖ)

Гипертрофическая кардиомиопатия

Параклапанная фистула, вызванная

несостоятельностью шва

Вторичная

(функциональная)

митральная

регургитация

ИЭ нормального МК

Инфекционные ИЭ поражённого МК

ИЭ протезированного МК

Ann Cardiothorac Surg. 2015 May; 4(3): 230–237.

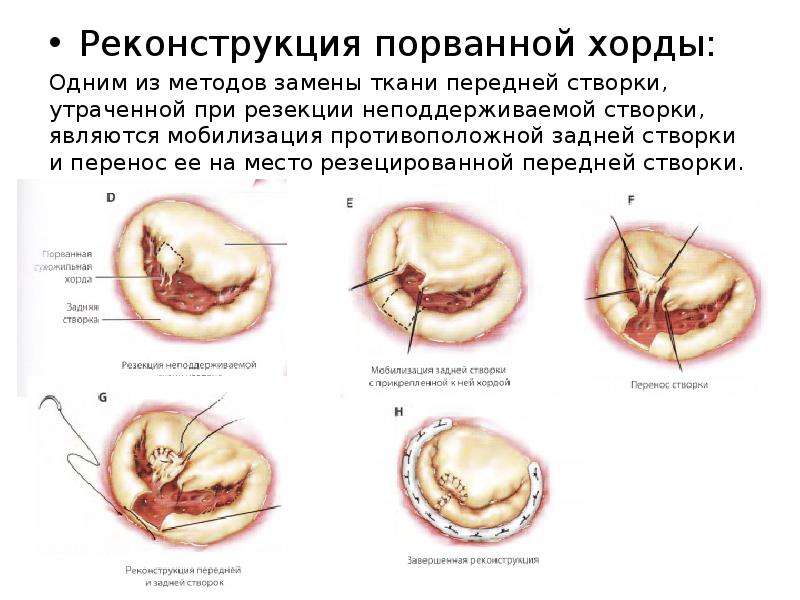

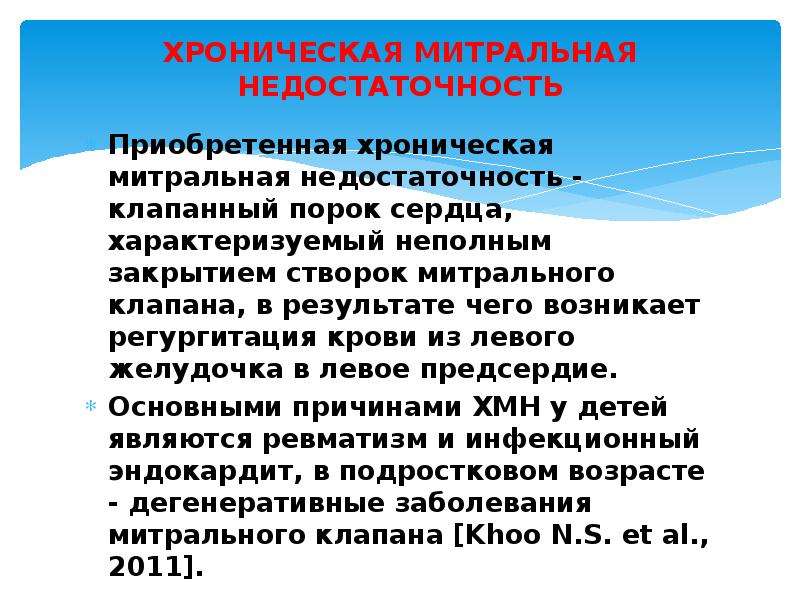

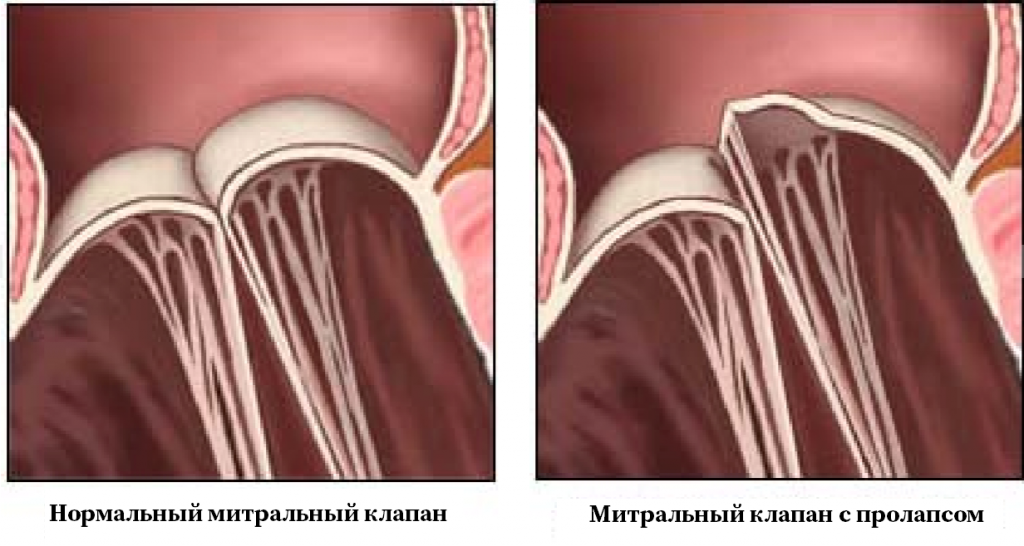

31. Пролапс митрального клапана

Смещение утолщенных створок (5 мм) МК присистоле ЛЖ в сторону левого желудочка (на 2

мм).

Встречается у 2-3 % людей

Может быть ассоциирован с МР и ИЭ

Нарушения образования соединительной ткани

(FLNA – филамин А)

Среднесистолический щелчок аускультативно

Классический и Неклассический

32.

Патогенез хронической МР Медленная перегрузка объемом ЛП и ЛЖ ( Vст+ Vрег.)

Патогенез хронической МР Медленная перегрузка объемом ЛП и ЛЖ ( Vст+ Vрег.)Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ

(↑ объема — КДО и ↑ толщины стенки)

↑ОУО = АУО=N+АУР

Фаза компенсации

Сократительная дисфункция ЛЖ

Фаза декомпенсации

↓ Фракции выброса — ↑ КСО

(↓ ОУО = ↓ АУО+АУР)

Перегрузка объемом и

давлением ЛП -Пассивная ЛГ

33. Клиническая картина

Клиническое проявлениеОдышка+

Кашель

При физической

нагрузке

Ортопноэ

Отёк лёгких

Слабость

Кровохарканье

Гемофтиз

Механизм

↓ Способности к ↑ СВ, ↑ легочного венозного давления,↓

растяжимости лёгких, легочная гипертензия (ЛГ)

↑ притока крови в малый круг в горизонтальном положении

Декомпенсация (тяжелый стеноз + ↑ ЧСС)

↓ СВ, так как ↑УОР — ↓АУО

Разрыв дилатированных бронхиальных вен, капилляров

Гемоптоэ

Отёки ног, асцит

Сердцебиение и эмболические

эпизоды

Осиплость голоса

Недостаточность ПЖ, вследствие ретроградного повышения

давления из-за ЛГ

Фибрилляция предсердий (ФП) вследствие увеличения ЛП

Сдавление левого возвратного гортанного нерва ЛП

34.

Диагностика. Физикальное обследование Третий тон в данном случае

Диагностика. Физикальное обследование Третий тон в данном случаеявляется на признаком СН, а

следствием увеличения скорости

кровотока через МК в фазу

быстрого наполнения

• Пульс на сонных артериях быстрый

• Аускультативно:

• Тоны S1 ослаблен, S2 м.б. расщеплён, акцент P2. Может быть

S3

• Шум: Голосистолический, постоянный, дующий,

высокочастотный с максимум на верхушке и проведением в

левую аксиллярную и подлопаточную области.

• Шум мало меняется во время дыхания,

• ↓ При переходе из горизонтального в вертикальное

положение

• ↑ В положении на корточках

35. Диагностика. ЭхоКГ

• Качественные характеристики1) Клапанная морфология

2) Доплер струи регургитации

• Полуколичественные характеристики

1)Vena contracta (ширина)

2)Поток в легочных венах

• Количественные

1) Эффективная площадь отверстия регургитации

2) Объём регургитации

3) Размеры камер

Трансторакальная ЭхоКГ

показана всем с

подозрением на МР

Оценка степени тяжести,

механизма митральной

регургитации,

последствий для ЛЖ (ФВ и

ремоделирование),

размеров ЛП, легочного

давления, возможности

восстановления

36.

Диагностика. ЭхоКГ • Качественные характеристики

Диагностика. ЭхоКГ • Качественные характеристики1) Клапанная морфология

2) Доплер струи регургитации

• Полуколичественные характеристики

1)Vena contracta (ширина)

2)Поток в легочных венах

• Количественные

1) Эффективная площадь отверстия

регургитации

2) Объём регургитации

3) Размеры камер

Утолщенные створки МК у пациента с ХРБС,

дефект коаптации. Тахикардия

37. Диагностика. ЭхоКГ

• Качественные характеристики1) Клапанная морфология

2) Доплер струи регургитации

• Полуколичественные характеристики

1)Vena contracta (ширина)

2)Поток в легочных венах

• Количественные

1) Эффективная площадь отверстия регургитации

2) Объём регургитации