Аневризма дуги аорты симптомы – Аневризма дуги аорты — причины, симптомы, диагностика и лечение

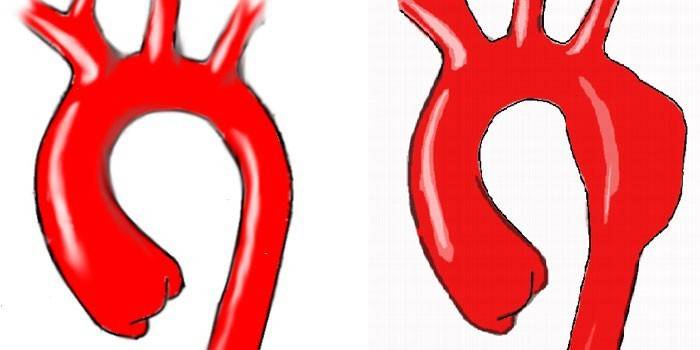

Аневризма аорты — Инновационный сосудистый центр

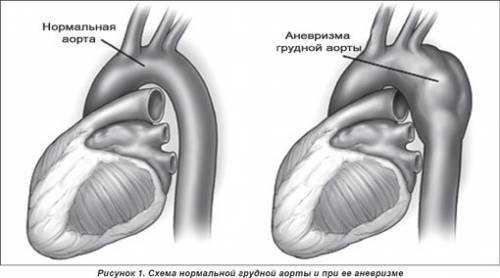

Аневризма аорты — патологическое расширение самого крупного сосуда в организме человека, которое сопровождается истончением его стенки с вероятностью разрыва и смертельного кровотечения. В аневризматическом мешке образуются тромботические массы, которые могут смываться током крови и вызывать закупорки артерий нижних конечностей или внутренних органов, что чревато развитием острой артериальной недостаточности и гангрены. Осложнения аневризмы аорты являются причиной 6% всех смертей в развитых странах мира. Однако существует эффективное и безопасное лечение, которое снижает риск таких осложнений в десятки раз.

Лечение аневризмы аорты в Инновационном сосудистом центре

В нашей клинике для лечения аневризмы аорты применяются новейшая технология эндоваскулярного вмешательства — установка стент-графта (эндопротезирование аневризмы). Этот метод имеет неоспоримые преимущества перед классической операцией — резекцией, так как проводится малоинвазивно, через небольшие разрезы на бедрах и обладает значительно меньшими рисками осложнений по сравнению с открытой операцией. Почему же он является основным в нашем центре?

Если летальность при открытой операции составляет 8-10%, то после эндопротезирования она не превышает 1%, а в нашей клинике летальных исходов после эндопротезирования аневризмы не было вовсе. Поэтому наш подход следующий: «Аневризмы лечить эндоваскулярно, исключая только те случаи, которые эндоваскулярно прооперировать невозможно». Улучшение возможностей и результатов эндопротезирования аорты зависит от создания новых стент-графтов и роста мастерства эндоваскулярных хирургов, чем наша клиника постоянно занимается.

Варианты операций при аневризме

- Открытая операция — протезирование аорты

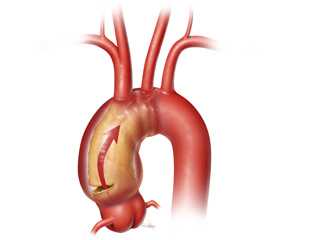

Протезирование аорты применяется с 60 годов прошлого века. Смысл операции заключается в замене пораженного участка аорты с помощью искусственного сосуда. Для обеспечения жизнедеятельности организма на время пережатия аорты врачи применяют методы защиты головного мозга и внутренних органов созданием искусственного кровообращения. Смысл подобной операции заключается в выделении аневризматического мешка и нерасширенных участков аорты. После этого аневризматический мешок вскрывается, и внутри него к нормальной аорте подшивается искусственный сосудистый протез. Риск открытой операции при аневризме аорты составляет около 10-12%.

- Эндопротезирование аорты — операция без разрезов

Наиболее легким для пациента методом лечения является эндопротезирование аневризмы. Смысл эндоваскулярного лечения заключается в блокировании полости аневризматического мешка специальным протезом, устанавливаемым через просвет сосуда. Такой протез называется стент-графтом. Логика лечения аневризмы с помощью стент-графта аналогична открытой операции, однако исключается тяжелый хирургический доступ. Риски осложнений при эндопротезировании не превышают 3%, что является более приемлемым по сравнению с открытой операцией. Однако после эндопротезирования требуется постоянное наблюдение, так как в 10% случаев наблюдается рецидив, что требует повторных эндоваскулярных процедур.

Причины развития аневризмы аорты

Точные причины патологического расширения аорты до сих пор не установлены. Общепринятой является точка зрения, считающая врожденную слабость соединительной ткани основным фактором развития заболевания. В пользу этой теории говорит множественность аневризм в различных отделах артериальной системы. К другим факторам риска относятся:

- Атеросклероз — поражение стенки аорты липидными бляшками ослабляет стенку сосуда.

- Высокое артериальное давление, многократно увеличивающее нагрузку на стенку аорты. В результате артериальной гипертензии развивается аневризма восходящей аорты, корня, грудной и других отделов.

- Сахарный диабет повреждает кровеносные сосуды, приводя к ускоренному развитию атеросклероза, отека стенки сосуда и риска развития аневризмы.

- Аневризма аорты иногда развивается при кистозном медионекрозе — врожденной дегенерации соединительной ткани стенки артерий. Это происходит при редком наследственном заболевании — синдроме Марфана. Иногда подобный патологический процесс возникает при беременности.

- Микотическая аневризма аорты — инфекционный процесс в стенке сосудов. Данная патология может развиться при попадании бактерий на фоне специфических заболеваний (сифилис) или неспецифического сепсиса.

- Воспалительные аневризмы — заболевания соединительной ткани (васкулиты, ревматизм, псориаз) могут вызвать ослабление сосудистой стенки и развитие патологического расширения.

- Травматические аневризмы аорты развиваются вследствие ушиба грудной клетки или живота, чаще при автоавариях или падениях с высоты. Может произойти повреждение участка аорты с неполным разрывом стенки, ослабленная стенка может растянуться и привести к образованию аневризмы.

Строение аорты и особенности локализации аневризмы

Аорту принято делить на несколько отделов, в каждом из которых может развиться аневризма:

- Восходящая аорта — корень от левого желудочка сердца до первой крупной ветви (брахиоцефального ствола). От восходящей аорты отходят венечные артерии сердца (коронарные). Аневризма восходящего отдела аорты приводит к растяжению аортального кольца и развитию тяжелой аортальной недостаточности, поэтому лечение аневризм восходящего отдела аорты от сердца полностью лежит в компетенции кардиохирургов. Аневризма грудной аорты дает осложнения на сердце, что делает это заболевание таким опасным для жизни. Аневризма грудной аорты вызывает симптомы и является причиной клапанной недостаточности сердца, а при диаметре около 50 мм имеет большую склонность к разрыву и смертельному кровотечению. Операции при аневризме восходящего отдела аорты проводятся кардиохирургами в условиях гипотермии и искусственного кровообращения.

- Дуга аорты — это отдел, от которого отходят артерии, кровоснабжающие голову и руки (сонные и подключичные артерии). Симптомы аневризмы дуги аорты помимо разрыва могут проявляться признаками нарушений мозгового кровообращения, связанных с тромбозом полости аневризмы и эмболами, попавшими в сонные артерии. Коррекцию аневризмы дуги аорты оптимально проводить гибридным методом — установкой эндопротеза (стент-графта в полость аневризмы) с предварительным включением сонных и подключичных артерий в кровоток в обход патологического участка.

- Нисходящая грудная аорта — от левой подключичной артерии до диафрагмы (мышцы, разделяющей грудную и брюшную полость). Аневризмы нисходящего отдела аорты также несут риск разрыва и для лечения предпочтительно использовать эндоваскулярный метод (эндопротезирование).

- Супраренальная (надпочечная) брюшная аорта является продолжением нисходящей — от диафрагмы до почечных артерий. В этой части аорты отходят важные артерии к желудку, печени, тонкой кишке и селезенке. Опасность представляет разрыв и тромбоз артерий внутренних органов. Открытое вмешательство на такой аневризме с включением всех ветвей представляет известные трудности. Сложные эндоваскулярные операции с использованием стент-графта с дополнительными ветвями менее опасны, хотя и имеют довольно высокую стоимость расходного материала.

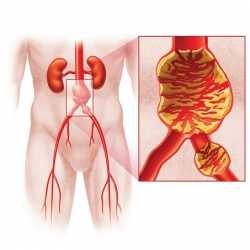

- Инфраренальная (подпочечная) брюшная аорта — от почечных артерий до разделения аорты на артерии ног (подвздошные). От этого отдела отходит артерия к толстой кишке (нижняя брыжеечная). Это наиболее частый вид аортальной аневризмы, дающий много осложнений, однако операцию в этом отделе выполнить технически проще, чем при других локализациях. Возможно проведение как эндоваскулярной операции (эндопротезирование), так и открытой (резекция аневризмы с протезированием).

Жалобы, симптомы и диагностика аневризм аорты

Наличие неосложненной аневризмы аорты не вызывает серьезных жалоб у ее носителя. Чаще всего она является случайной находкой при врачебном осмотре или ультразвуковом обследовании брюшной полости. Если же появляются симптомы, то это уже признаки осложнений, требующие оперативного вмешательства. Иногда пациенты могут нащупать у себя пульсирующее опухолевидное образование в животе. Порой возникают неопределенные жалобы на распирание и чувство тяжести в животе. При аневризмах грудной аорты могут быть выявлены признаки недостаточности аортального клапана (сердцебиение, одышка при малейшей физической нагрузке), боль в грудной клетке или в спине. Аневризма дуги аорты может сдавливать окружающие вены, включая сдавление верхней полой вены, и лимфатические сосуды, вызывая отеки рук или ног. Основная симптоматика развивается при осложнениях, поэтому важно своевременно диагностировать эту патологию.

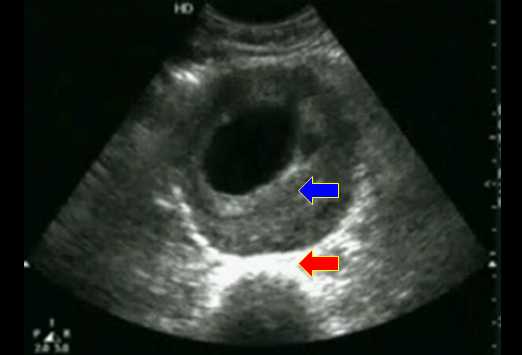

УЗИ диагностика аневризмы аорты

При осмотре выявляют ассиметрию живота с выпячиванием в левой половине, при ощупывании определяется объемное, малоподвижное пульсирующее образование, возможно выявить отеки конечностей. Если выслушивать это образование, то можно определить грубый систолический шум. Эти определяющие симптомы свидетельствуют о наличии аневризмы и требуют дополнительных обследований, направленных на подтверждение факта ее наличия, уточнения размеров и формы, вовлечения важных ветвей внутренних органов, структуры стенки и риска ее разрыва.

Неосложненную аневризму аорты чаще всего можно диагностировать случайно, выполняя УЗИ или рентгеновское обследование по другому поводу. Учитывая высокий риск всем людям старше 50 лет желательно ежегодно проходить УЗИ брюшной полости и ЭХО кардиографию. Если исследование будет проводить специалист, ориентированный в вопросах диагностики аневризмы, то вероятность своевременной постановки диагноза будет очень высокой.

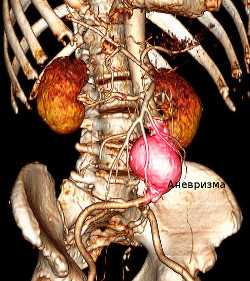

Мультиспиральная компьютерная томография

Основной метод точной диагностики аневризмы от корня до бифуркации. Позволяет диагностировать протяженность, диаметр аневризмы, вовлеченность магистральных ветвей и окружающих органов. МСКТ применяется для выбора объема хирургического вмешательства. Только с помощью МСКТ можно провести расчет необходимого стент-графта для эндоваскулярного вмешательства при аневризме.

Течение аневризмы аорты

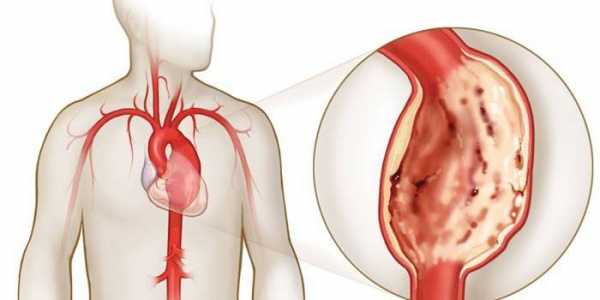

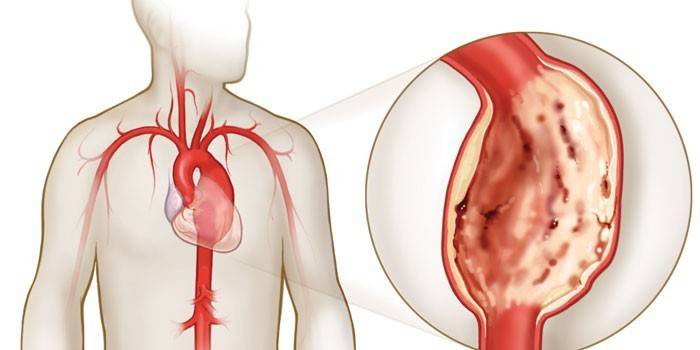

Неосложненная аневризма аорты медленно, но неуклонно растет в размерах и начинает сдавливать окружающие ткани, вызывая болевые ощущения. При развитии тромбоза аневризматического мешка и переносе фрагментов тромбов по кровотоку могут появиться признаки недостаточности кровообращения конечностей (трофические язвы, некрозы пальцев) или внутренних органов (почечная недостаточность, нарушение спинального кровообращения). Чем больше диаметр аневризмы, тем выше риск ее разрыва. При наличии симптомов аневризмы брюшного отдела аорты и размера свыше 5 см в диаметре риск разрыва повышается до 20% в год, то есть через 5 лет погибают все пациенты. Аневризма аорты через выпячивание стенки может давить на окружающие ткани подобно опухоли, вызывая разрушение поясничных позвонков и даже грудины.

Осложнения аневризмы аорты

- Тромбоэмболические осложнения

Диаметр аорты в области аневризмы значительно увеличен, поэтому кровоток в зоне этого мешка замедлен. В патологической емкости могут образоваться тромбы, которые уменьшают функционирующий просвет аорты и тем самым нормализируют скорость кровотока. Однако тромботические массы являются рыхлой и нестабильной структурой. При некоторых условиях отдельные кусочки этих тромбов могут отрываться и переноситься с током крови в ниже- или вышележащие отделы сосудистого русла, приводя к закупорке артерии и развитию острой недостаточности кровообращения (гангрене, инсульту).

В ряде случаев просвет аневризмы может тромбироваться полностью, в этом случае развивается картина острой недостаточности кровообращения в частях тела, расположенных ниже по течению аорты. Если этот процесс происходит в брюшной аорте, то это может быть инфаркт кишечника (гибель кишки) или гибель обеих ног.

- Разрыв аневризмы

Расширение просвета аорты развивается за счет уменьшения толщины стенки. Стенка аневризмы представляет собой растянутую тонкую соединительно-тканную мембрану. Повышение артериального давления, незначительные травмы и другие неустановленные факторы могут привести к внезапному разрыву аневризматического мешка и профузному кровотечению. Любая аневризма имеет риск смертельного разрыва, но риск зависит от размеров мешка — при диаметре более 5 см риск разрыва составляет около 10% в год. Клиническая картина носит характер шока: резкая слабость, снижение артериального давления, бледность кожи, тяжелое состояние, часто требуется сердечно — легочная реанимация. При разрывах послеоперационная летальность составляет не менее 50%. Без экстренной операции умирают все больные.

Прогноз заболевания

Без хирургического вмешательства расширение постоянно прогрессирует, чем и опасно течение аневризмы аорты. При аневризмах диаметром меньше 4 сантиметров риск разрыва невысокий. Если она выявляется у больных пожилого возраста (старше 70 лет), то вмешательство сосудистого хирурга не требуется, достаточно динамического наблюдения. При диаметре более 5 см риск разрыва очень серьезный, поэтому показания к хирургическому лечению должны быть более активными. Тромбоэмболии в большинстве случаев не зависят от размера аневризматического мешка, поэтому при их появлении необходимо всегда ставить вопрос о хирургическом лечении.

Современное лечение аневризмы

Осложнения аневризмы требуют неотложной операции. Своевременное хирургическое вмешательство может сохранить жизнь. Такое вмешательство должно проводиться в стационаре, имеющем все необходимое как для эндоваскулярного, так и открытого хирургического лечения аневризмы. Хотя разрыв аневризмы может быть прооперирован, в этих случаях удается спасти только около 50% пациентов. Даже если пациент переживет операцию, у него нередко начнут развиваться осложнения со стороны почек, некроз кишечника или ишемия ног. Любые другие осложнения, связанные с аневризмами, такие как эмболия, боль в животе, кишечная непроходимость требуют срочной операции по ее устранению.Плановое лечение имеет определенные показания, которые зависят от локализации аневризмы, возраста пациента, сопутствующих заболеваний сердца и легких. Если диаметр аневризмы превышает 50 мм риск разрыва становится неприемлемым. Боль в животе, эмболия в конечности, нарушения функции кишечника при аневризме являются показанием к хирургической операции. Если аневризма увеличивается в размерах более, чем на 10% в год, это тоже является фактором риска разрыва и заставляет принять решение о хирургическом лечении. Риск разрыва аневризмы брюшной аорты диаметром 7 см и более составляет почти 20% в год. Для устранения аневризмы аорты не существует легкого метода. Эта патология представляет серьезные сложности для хирургов.

angioclinic.ru

Аневризма аорты — причины, симптомы, диагностика и лечение

Аневризма аорты – патологическое локальное расширение участка магистральной артерии, обусловленное слабостью ее стенок. В зависимости от локализации аневризма аорты может проявляться болью в грудной клетке или животе, наличием пульсирующего опухолевидного образования, симптомами компрессии соседних органов: одышкой, кашлем, дисфонией, дисфагией, отечностью и цианозом лица и шеи. Основу диагностики аневризмы аорты составляют рентгенологические (рентгенография грудной клетки и брюшной полости, аортография) и ультразвуковые методы (УЗДГ, УЗДС грудной/брюшной аорты). Хирургическое лечение аневризмы предполагает выполнение ее резекции с протезированием аорты либо закрытого эндолюминального протезирования аневризмы специальным эндопротезом.

Общие сведения

Аневризма аорты характеризуется необратимым расширением просвета артериального ствола на ограниченном участке. Соотношение аневризм аорты различной локализации примерно следующее: аневризмы брюшной части аорты составляют 37% случаев, восходящего отдела аорты – 23%, дуги аорты – 19%, нисходящего отдела грудной аорты – 19,5%. Т. о., на долю аневризм грудной аорты в кардиологии приходится почти 2/3 всей патологии. Аневризмы грудного отдела аорты часто сочетаются с другими аортальными пороками — аортальной недостаточностью и коарктацией аорты.

Аневризма аорты

Причины

По этиологии все аневризмы аорты могут быть разделены на врожденные и приобретенные. Формирование врожденных аневризм связано с наследственными заболеваниями стенки аорты:

Приобретенные аневризмы аорты могут иметь воспалительную и невоспалительную этиологию:

- Поствоспалительные аневризмы возникают вследствие специфического и неспецифического аортита при грибковых поражениях аорты, сифилисе, послеоперационных инфекциях.

- Невоспалительные дегенеративные аневризмы обусловлены атеросклерозом, дефектами шовного материала и протезов аорты .

- Гемодинамически-постстенотических и травматические аневризмы связаны с механическими повреждениями аорты

- Идиопатические аневризмы развиваются при медионекрозе аорты.

Факторами риска формирования аневризм аорты считаются пожилой возраст, мужской пол, артериальная гипертензия, табакокурение и злоупотребление алкоголем, наследственная отягощенность.

Патогенез

Кроме дефектности стенки аорты в формировании аневризмы принимают участие механические и гемодинамические факторы. Аневризмы чаще возникают в функционально напряженных зонах, испытывающих повышенную нагрузку вследствие высокой скорости кровотока, крутизны пульсовой волны и ее формы. Хроническая травматизация аорты, а также повышенная активность протеолитических ферментов вызывают деструкцию эластического каркаса и неспецифические дегенеративные изменения в стенке сосуда.

Сформировавшаяся аневризма аорты прогрессирующе увеличивается в размерах, поскольку напряжение на ее стенки возрастает пропорционально расширению диаметра. Кровоток в аневризматическом мешке замедляется и приобретает турбулентный характер. В дистальное артериальное русло поступает лишь около 45% крови от объема, находящегося в аневризме. Это связано с тем, что, попадая в аневризматическую полость, кровь устремляется вдоль стенок, а центральный поток сдерживается механизмом турбулентности и присутствием в аневризме тромботических масс. Наличие тромбов в полости аневризмы является фактором риска тромбоэмболий дистальных разветвлений аорты.

Классификация

В сосудистой хирургии предложено несколько классификаций аневризм аорты с учетом их локализации по сегментам, формы, структуры стенок, этиологии. В соответствии с сегментарной классификацией выделяют

Оценка морфологического строения аневризм аорты позволяет подразделить их на истинные и ложные (псевдоаневризмы):

- Истинная аневризма характеризуется истончением и выпячиванием наружу всех слоев аорты. По этиологии истинные аневризмы аорты обычно атеросклеротические или сифилитические.

- Псевдоаневризма. Стенка ложной аневризмы представлена соединительной тканью, образовавшейся вследствие организации пульсирующей гематомы; собственные стенки аорты в формировании ложной аневризмы не задействованы. По происхождению чаще бывают травматическими и послеоперационными.

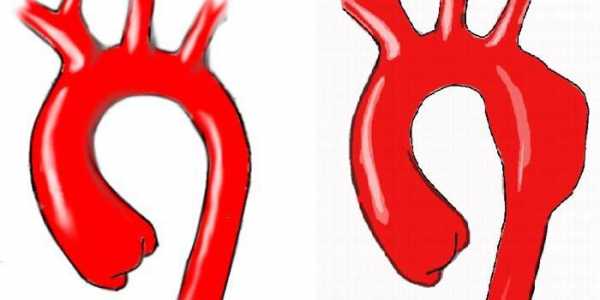

По форме встречаются мешотчатые и веретенообразные аневризмы аорты: первые характеризуются локальным выпячиванием стенки, вторые – диффузным расширением всего диаметра аорты. В норме у взрослых диаметр восходящей аорты составляет около 3 см, нисходящей грудной аорты — 2,5 см, брюшной аорты — 2 см. Об аневризме аорты говорят при увеличении диаметра сосуда на ограниченном участке в 2 и более раза.

С учетом клинического течения различают неосложненные, осложненные, расслаивающиеся аневризмы аорты. К числу специфических осложнений аневризм аорты относятся разрывы аневризматического мешка, сопровождающиеся массивным внутренним кровотечением и образованием гематом; тромбозы аневризмы и тромбоэмболии артерий; флегмоны окружающих тканей вследствие инфицирования аневризмы.

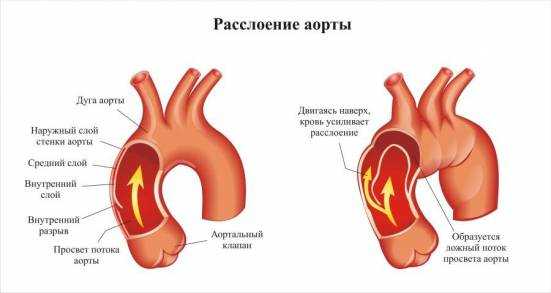

Особый тип представляет собой расслаивающаяся аневризма аорты, когда через разрыв внутренней оболочки кровь проникает между слоями стенки артерии и распространяется под давлением по ходу сосуда, постепенно расслаивая его.

Симптомы аневризмы аорты

Клинические проявления аневризм аорты вариабельны и обусловлены локализацией, размерами аневризматического мешка, его протяженностью, этиологией заболевания. Аневризмы могут протекать бессимптомно или сопровождаться скудной симптоматикой и выявляться на профилактических осмотрах. Ведущим проявлением служит боль, обусловленная поражением стенки аорты, ее растяжением или компрессионным синдромом.

Аневризма брюшной аорты

Клиника аневризмы брюшной аорты проявляется преходящими или постоянными разлитыми болями, дискомфортом в области живота, отрыжкой, тяжестью в эпигастрии, ощущением переполнения желудка, тошнотой, рвотой, дисфункцией кишечника, похуданием. Симптоматика может быть связана с компрессией кардиального отдела желудка, 12-перстной кишки, вовлечением висцеральных артерий. Часто больные самостоятельно определяют наличие усиленной пульсации в животе. При пальпации определяется напряженное, плотное, болезненное пульсирующее образование.

Аневризма грудной аорты

Для аневризмы восходящего отдела аорты типичны боли в области сердца или за грудиной, обусловленные сдавлением или стенозированием венечных артерий. Пациентов с аортальной недостаточностью беспокоит одышка, тахикардия, головокружение. Аневризмы больших размеров вызывают развитие синдрома верхней полой вены с головными болями, отечностью лица и верхней половины туловища.

Аневризма дуги аорты приводит к компрессии пищевода с явлениями дисфагии; в случае пережатия возвратного нерва возникает осиплость голоса (дисфония), сухой кашель; заинтересованность блуждающего нерва сопровождается брадикардией и слюнотечением. При компрессии трахеи и бронхов развиваются одышка и стридорозное дыхание; при сдавлении корня легкого — застойные явления и частые пневмонии.

При раздражении аневризмой нисходящей аорты периаортального симпатического сплетения возникают боли в левой руке и лопатке. В случае вовлечения межреберных артерий может развиваться ишемия спинного мозга, парапарезы и параплегии. Компрессия позвонков сопровождается их узурацией, дегенерацией и смещением с формированием кифоза. Сдавление сосудов и нервов клинически проявляется радикулярными и межреберными невралгиями.

Осложнения

Аневризмы аорты могут осложняться разрывом с развитием массивного кровотечения, коллапса, шока и острой сердечной недостаточности. Прорыв аневризмы может происходить в систему верхней полой вены, перикардиальную и плевральную полость, пищевод, брюшную полость. При этом развиваются тяжелые, подчас фатальные состояния – синдром верхней полой вены, гемоперикард, тампонада сердца, гемоторакс, легочное, желудочно-кишечное или внутрибрюшное кровотечение.

При отрыве тромботических масс из аневризматической полости развивается картина острой окклюзии сосудов конечностей: цианоз и болезненность пальцев стоп, ливедо на коже конечностей, перемежающаяся хромота. При тромбозе почечных артерий возникает реноваскулярная артериальная гипертензия и почечная недостаточность; при поражении мозговых артерий – инсульт.

Диагностика

Диагностический поиск при аневризме аорты включает оценку субъективных и объективных данных, проведение рентгенологических, ультразвуковых и томографических исследований. Аускультативным признаком аневризмы служит присутствие систолического шума в проекции расширения аорты. Аневризмы брюшной аорты обнаруживаются при пальпации живота в виде опухолевидного пульсирующего образования. Инструментальная диагностика:

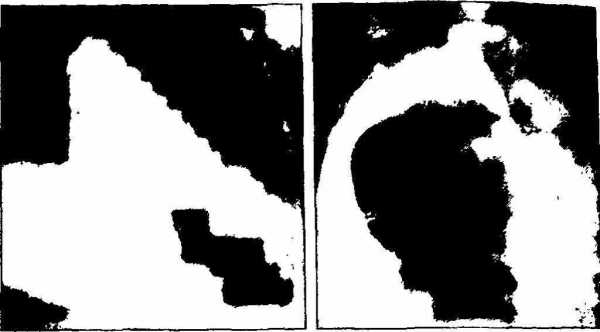

- Рентгенография. В план рентгенологического обследования пациентов с аневризмой грудной или брюшной аорты включается рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки, обзорная рентгенография брюшной полости, рентгенография пищевода и желудка.На заключительном этапе обследования выполняют аортографию, по данным которой уточняются локализация, размеры, протяженность аневризмы аорты и ее отношение к соседним анатомическим структурам.

- УЗИ. При распознавании аневризм восходящего отдела аорты используется эхокардиография; в остальных случаях проводится УЗДГ (УЗДС) грудной/брюшной аорты.

- Компьютерная томография. КТ (МСКТ) грудной/брюшной аорты позволяет точно и наглядно представить аневризматическое расширение, выявить наличие расслоения и тромботических масс, парааортальной гематомы, очагов кальциноза.

По результатам комплексного инструментального обследования принимается решение о показаниях к оперативному лечению. Аневризму грудной аорты следует дифференцировать от опухолей легких и средостения; аневризму брюшной аорты – от объемных образований брюшной полости, поражения лимфоузлов брыжейки, забрюшинных опухолей.

КТ-ангиография аорты. Аневризма брюшной аорты над бифуркацией. Просвет аневризмы (красная стрелка), пристеночный тромб (зеленая стрелка).

Лечение аневризмы аорты

При бессимптомном непрогрессирующем течении аневризмы аорты ограничиваются динамическим наблюдением сосудистого хирурга и рентгенологическим контролем. Для снижения риска возможных осложнений проводится гипотензивная и антикоагулянтная терапия, снижение уровня холестерина.

Оперативное вмешательство показано при аневризмах брюшной аорты диаметром более 4 см; аневризмах грудной аорты диаметром 5,5-6,0 см или при увеличении аневризм меньшего размера более чем на 0,5 см за полгода. При разрыве аневризмы аорты показания к экстренному хирургическому вмешательству абсолютные.

Хирургическое лечение аневризмы аорты заключается в иссечении аневризматически измененного участка сосуда, ушивании дефекта либо его замещении сосудистым протезом. С учетом анатомической локализации выполняется резекция аневризмы брюшной аорты, грудной аорты, дуги аорты, торакоабдоминальной части аорты, подпочечного отдела аорты.

При гемодинамически значимой аортальной недостаточности резекцию восходящей грудной аорты сочетают с протезированием аортального клапана. Альтернативой открытому сосудистому вмешательству служит эндоваскулярное протезирование аневризмы аорты с установкой стента.

Прогноз и профилактика

Прогноз аневризмы аорты, главным образом, определяется ее размерами и сопутствующим атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы. В целом естественное течение аневризмы неблагоприятное и связано с высоким риском смерти от разрыва аорты или тромбоэмболических осложнений. Вероятность разрыва аневризмы аорты диаметром 6 и более см составляет 50% в год, меньшего диаметра – 20% в год. Раннее выявление и плановое хирургическое лечение аневризм аорты оправдано низкой интраоперационной (5 %) летальностью и хорошими отдаленными результатами.

Профилактические рекомендации включают контроль АД, организацию правильного образа жизни, регулярное наблюдение у кардиолога и ангиохирурга, медикаментозную терапию сопутствующей патологии. Лицам из групп риска по развитию аневризмы аорты следует проходить скрининговое ультразвуковое обследование.

www.krasotaimedicina.ru

Аневризма аорты: симптомы, диагностика и лечение

Когда стенки органов человека ослабевают, в частности это актуально для сердечных мышц, происходит аневризма аорты. Выявляется она болевыми ощущениями в области поражения и рядом других неприятных явлений. Наблюдаются кашель и одышка, отеки. Как только проявляются такие симптомы, требуется немедленное диагностирование и последующее лечение. Для устранения проблемы чаще делается одна из возможных операций. Препараты не могут полностью справиться с патологией, поэтому они используются лишь в профилактических целях.

Разные виды патологии

Патология аорты распространена среди пожилых людей. У женщин встречается крайне редко, что нельзя сказать о сильной половине человечества. Развиваться патология может очень долго, годами. Больному нужен регулярный уход, врачебный контроль. Огромное значение играет образ жизни.

Патология аорты может классифицироваться по этиологии, форме, сегментам и структуре стенки. Исходя из этого, она подразделяется на подвиды, каждый из которых имеет свои особенности, проявления. По сегментам различают аневризму:

- дуги аорты;

- синуса Вальсальвы;

- восходящего отдела;

- нисходящего отдела;

- брюшной аорты.

Кроме того, аневризма вполне бывает комбинированной, то есть поражает сразу несколько участков. В данном случае нужно особое лечение, поэтапное.

Морфологические отличия болезни аорты подразделяют её на ложную и истинную. В последнем случае происходит истончение оболочки и её выпячивание наружу. Случается такое при атеросклерозах, сифилисе и подобных болезнях. В ложной выявляются гематомы. Появляются после проведенных воздействий хирургом или вследствие травмирования органа. Такое вполне возможно, как следствие операции на органе.

По форме патология аорты подразделяется на мешотчатую и веретенообразную. В первом случае наблюдается выпирание стенок наружу, локально. Во втором происходит то же, но по всему диаметру аорты. В зависимости от того, как протекает заболевание, оно может быть:

- неосложненное;

- осложненное;

- расслаивающееся.

Наиболее серьезное — осложненное. Нередко оно приводит к разрыву мешка аорты. В результате наблюдаются внутреннее кровотечение, гематомы, тромбоэмболия. Как следствие, летальный исход очевиден, причем практически мгновенный из-за кровопотери. Если поблизости нет квалифицированных медработников, с данной проблемой аорты справиться невозможно. Именно по этой причине больной всегда должен быть под врачебным наблюдением.

Что вызывает развитие болезни?

Независимо от формы, патология аорты бывает приобретенной либо врожденной. Врожденная аневризма аорты формируется при заболеваниях, которые чаще передаются на генетическом уровне от родственников. Сюда относятся дисплазия фиброзная, дефицит эластина наследственный и другие синдромы. Если болезнь приобретенная, то причинами могут стать артрит, инфекции или поражения грибком. Но патология может возникнуть и без воспалительного процесса, например, в результате атеросклероза, протезных дефектов и шовного материала.

Нередки механические причины. В данном случае подразумевается как внешнее, так и внутреннее повреждение органа. Такое бывает из-за неправильно проведенной хирургической операции на органе или уже после неё.

Известны причинные факторы, поднимающие риски, это:

- преклонный возраст;

- алкоголь;

- курение.

Чаще патология выявляется среди представителей сильного пола. Аневризма дуги аорты и при других ее местоположениях нередко проявляется при дефектах шовных материалов и трансплантатов. Проще говоря, после различного операционных действий. Посттравматические последствия сегодня не редкость. После травмирования патология не появляется сразу: может пройти от месяца до нескольких лет. Есть данные о случаях, когда болезнь аорты давала о себе знать через 20 лет.

Гипертензия ослабляет тонус организма, что и создает аневризматический мешок. В основном случается это после 60 лет. Увеличение давления кровотока только увеличивает риск. Это становится результатом внутренних кровотечений, которые в свою очередь имеют трагичные последствия. Чтобы подобного не допустить, надо знать симптоматику аневризмы.

Симптоматика патологии

Выявляется любая аневризма аорты по признакам, в зависимости от ее дислокации, протяженности, размера и других факторов. В некоторых случаях она не проявляется явными признаками. Ее обнаруживают случайно при профилактических осмотрах. Если есть симптоматика, то основной признак всегда один – болевые ощущения, возникающие вследствие растягивания оболочки аорты.

При брюшном заболевании можно наблюдать такие признаки:

- Болевые ощущения.

- Дискомфорт в районе живота.

- Тяжесть.

- Отрыжка.

- Чувство переполненного желудка.

При аневризме восходящего отдела появляются:

- Сердечные боли.

- Одышка.

- Тахикардия.

- Головокружение.

Если патология аорты достигает больших размеров, возможно появление головных болей, отечности груди и лица. Происходит такое вследствие давления разрастающейся аорты на соседствующие ткани. В данном случае требуется немедленная врачебная помощь, впрочем, как и во всех остальных случаях.

При раздражениях нисходящей аорты сердца болевые ощущения проявляются в лопатке и руке, с левой стороны. Нередко боли отдаются в других областях тела. Вероятна ишемия спинного мозга и параплегия.

При поражении аортной дуги наблюдается компрессия пищевода, а также:

- дисфония;

- брадикардия;

- сухой кашель;

- слюнотечение;

- одышка.

Чем больше становится патология аорты, тем сильнее она сдавливает соседние анатомические структуры – нервные сплетения, ткани. При этом часто наблюдается боль за грудью, пульсация, отдача болевых ощущений в плечо, шею и спину. Появляется синдром Горнера, при этом сужаются зрачки. Именно по таким симптомам можно своевременно выявить патологию самостоятельно.

Как диагностируют аневризму аорты?

Для выявления аневризм аорты применяется ряд диагностических мер. Делается рентгенография, томография и ультразвуковое исследование. Выявляются систолические шумы в аорте. Однако диагностику начинают с пальпации. При ней обнаруживается пульсирующее набухание, говорящее о наличии аневризмы. Внешний осмотр – основа диагностики. Кроме пульсации, он помогает определить выпячивания мешка аорты. Делается анамнез для выявления побочных болезней либо травм. Это поможет подтвердить или опровергнуть наличие патологии.

После ручного изучения обязательно выполняется инструментальное. Начинается оно с рентгенографических исследований. Диагностика включает в себя обзорную рентгенографию брюшной полости, рентгеноскопию, рентгенографию желудка, пищевода и грудной клетки. Хорошо определяет отклонения ЭКГ, может быть назначено и УЗДГ. КТ брюшной или грудной аорты определяет возможные расширения артерий, тромбы, гематомы.

В завершение осуществляется аортография для определения локализации патологии, ее протяженности и размеров. Только такие комплексные диагностические действия позволяют установить точный диагноз и разработать соответствующее лечение. После этого можно приступать к осуществлению терапевтических процедур.

Устранение проблемы

Когда аневризма аорты подтверждена, нужно произвести ее устранение. Если патология не проявляет видимые симптомы, то достаточно динамического врачебного наблюдения. При этом важную роль имеет регулярное исследование рентгеновскими лучами. Конечно, параллельно проводятся процедуры по предотвращению осложнений при помощи разных методик терапии. Важную роль здесь играют медикаментозные препараты.

Если аневризма достигает большого размера, то без хирургии не обойтись. Если патология интенсивно прогрессирует, тоже необходимо хирургическое лечение. Экстренные меры нужны при разрывах. Во всех подобных ситуациях основной мерой можно считать иссечение участка сосудистой системы. Есть возможность замещения протезом или сшивание дефектной зоны. Вообще можно использовать две методики – хирургический и лекарственный. Но начинается всё с терапии, то есть производится консервативная профилактика.

Консервативные методы

При изолированных аневризмах этот подход вполне оправдан, если поражение имеет небольшой диаметр или не появляются симптомы. Назначаются различные травяные составы и таблетки:

- статины;

- гипотензивные препараты;

- адреноблокаторы.

При проведении такого оздоровления важно динамическое наблюдение. При этом пораженный орган регулярно изучается кардиологом. Назначаются МРТ, КТ, Эхо КГ.

Главная цель препаратов, используемых при консервативном лечении, — снятие симптоматики при ее обнаружении. Снижение риска, предотвращение роста патологии — тоже немаловажные задачи методики. К тому же это своего рода профилактика, причем очень эффективная. При этом надо понимать, что ни одно лекарственное средство неспособно полностью избавить от патологии, а лишь отодвигает ее, замораживает. Чтобы аневризма больше не беспокоила, требуются радикальные приемы.

Такое лечение корня аневризма нужно проводить под управлением опытным профессионалом с медицинским образованием. Самолечение не даст положительных результатов, но вполне может навредить. Поэтому крайне важно принимать только те препараты, которые прописаны врачом. В противном случае возможен летальный исход.

Хирургические методики

Такое лечение осуществляется при обнаружении аневризмы размером, превышающим в диаметре 5 см, если наличествуют компрессионный синдром, болевые ощущения, расслоения и другие осложнения, например, тромбоз. Заключается такая технология в резекции. С ее помощью аневризма рассекается. Дефект аорты устраняется с помощью замены пораженного участка трансплантатном. Этот метод самый распространённый. Конечно, подобная операция очень сложная, но практически всегда она гарантирует полное избавление от патологии.

Проводится данная процедура только после запуска искусственного кровотока. Стоит упомянуть, что подобная хирургия иногда заканчивается летальным исходом. Поэтому к подбору клиники и медицинского состава для ее проведения надо подходить с особой внимательностью. Но конечно, это не единственный метод. Также применяется закрытое протезирование. В подобной ситуации используется эндопротез. Он просовывается в просвет аорты, где осуществляется его фиксация ниже либо выше мешка аневризмы.

Бывают случаи, когда проведение любой из описанных выше операций недопустимо. К ним относят выявление полных противопоказаний. При этом делается окутывание пораженной артерии тканью из синтетики. Такое паллиативное вмешательство актуально только при угрозе разрыва. В других случаях стабильное состояние пациента координируется регулярными приемами медикаментозных средств.

Профилактические меры

Чем раньше начать заботиться о своем здоровье, тем больше вероятность уйти от серьезных проблем с ним. В первую очередь имеется в виду изменение образа жизни, то есть:

- Избавление от вредных привычек.

- Правильное питание.

- Постоянные и регулярные обследования у врача.

Следует избегать физических перегрузок и стрессовых ситуаций.

Вероятные осложнения

Если при обнаружении болезни аорты или подозрении на патологию не будет проведено серьезное лечение, летальный исход неизбежен. Происходит это из-за целого ряда последствий. При данной патологии наиболее страшен разрыв аневризмы аорты, приводящий к серьезным кровотечениям. Возможны шоки и коллапсы, сердечная недостаточность. При разрывах нередко преобразуются состояния, приводящие к летальному исходу. К ним относятся:

- тампонада сердца;

- гемоторакс;

- гемоперикард.

Если образуются тромбы в аортах, при их отрыве возможно развитие острой окклюзии, болезненность пальцев, цианоз, перемежающаяся хромота. Также возможен инсульт.

Чаще всего появляются пороки аорты, недостаточность сердечная. Подобные осложнения свойственны патологиям в восходящих аортах. Особенно если их происхождение сифилитического характера. Вполне возможно развитие декомпенсации деятельности сердца. Как говорилось, наиболее серьезное из них – разрыв с кровотечением. Поток жидкости из вен может пойти в бронхи, трахею, сердечную сумку, плевральную полость, пищевод, даже в крупные сосуды груди. Таким образом, чаще возникает сердечная тампонада. Быстрая кровопотеря является причиной быстрой смерти.

Еще одно серьезное осложнение – тромбы в аорте. Подострое и острое тромбирование чаще случается в брюшных аортах. Когда они перекрываются, могут быть самые страшные последствия. Как и в других случаях, всегда это приводит к быстрому летальному исходу. Помогут только меры, предпринятые своевременно. Соответственно, больной должен в этот момент быть под врачебным присмотром. При соблюдении всех необходимых мер, аневризма не причинит проблем.

sosude.ru

Аневризма аорты — что это такое

Летальный исход при наличии разрыва аневризмы (код МКБ I71) – это вполне ожидаемый исход развития событий при такой болезни. В основном она встречается у людей преклонного возраста, для устранения осложнений у которых пораженный участок артерии заменяется искусственным протезом.

Статьи по темеАневризма аорты — что это такое

Как известно, в организме человека самой большой артерией является аорта. Она служит проводником между сердцем и остальными органами, доставляя кровь к месту назначения. Если один из ее участков претерпевает отклонение от нормы, такое выпячивание или расширение аорты мешковидной формы принято называть аневризмой. Чем больших размеров достигает патология, тем выше риск разрыва и появления внутреннего кровотечения. В подобной ситуации у пациентов часто может возникать тяжелое шоковое состояние, заканчивающееся смертью.

Аневризма может быть врожденной, причем обнаружить ее сразу при появлении ребенка на свет практически невозможно. Недуг будет постепенно расти и развиваться вместе с организмом человека, пока его не обнаружат. Диагностируют идиопатическую аневризму аорты в основном случайно, при проведении других медицинских обследований. Выявление патологии требует срочной госпитализации, ведь в любой момент может стать причиной смерти пациента. Такие осложнения характерны для людей старше 50 лет, однако, порой наблюдаются и у молодежи после получения травмы.

Причины

Ослабление инфраренального отдела артерии ввиду увеличения на ее стенках количества таких отложений, как кальций или холестерин, неминуемо приводит к развитию атеросклероза. Заболевание, вызванное так называемыми атеросклеротическими бляшками, и несколько факторов риска составляют основные причины аневризмы. Принято считать, что мужчины более склонны к развитию гемодинамически-постстенотических расширений, чем женщины. Такие умозаключения объясняются наличием у сильной половины человечества вредных привычек, к остальным причинам относят:- синдром Элерса-Данлоса;

- дефекты протезов;

- возраст;

- механическое повреждение головного мозга;

- синдром Эрдхайма;

- инфекции;

- приобретенные болезни;

- наследственный дефицит эластина;

- травма;

- высокое артериальное давление;

- дефекты шовного материала;

- избыточный вес;

- отсутствие физических нагрузок.

Виды аневризмы аорты

Исходя из медицинской классификации, аорта состоит из двух участков, один из которых проходит через грудную полость, а второй через брюшную. Согласно этому разделению выделяют два вида аневризм, каждый из которых относится к определенной области человеческого организма. Если веретенообразное осложнение не прогрессирует, то все равно патологии данного рода требуют немедленного врачебного вмешательства. Неразорвавшееся расширение, которое будет и дальше расслаивать стенку аорты, хранит в себе особую опасность.Брюшной

При патологическом расширении размеров брюшной артерии вероятность разрыва зависит от диаметра осложнения. Данный вид заболевания, в отличие от аортита, является одним из самых распространенных и опасных недугов. Участок стенки сосуда может незаметно расслаиваться на протяжении многих лет, поэтому часто пациент даже не подозревает о присутствии болезни, пока не произойдет разрыв. По этой причине людям из группы риска следует каждые полгода делать полное медицинское обследование на наличие истинной аневризмы брюшной аорты и лечить недуг.

Грудной

Мешотчатые расширения участков аорты встречаются не только в брюшной, но и в грудной области. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, однако явными признаками патологии являются: кашель, нарушения в процессе глотания, сильная боль в грудной клетке, отдышка. Это все происходит из-за оказываемого давления аневризмой грудной клетки на дыхательные пути или пищевод. Охриплость голоса также может свидетельствовать о развитии аневризма.

Расслаивающая

Образование гематомы вследствие возникновения на внутренней оболочке стенки аорты дефекта классифицируют как расслаивающая аневризма. В деформированный средний слой проникает поток крови, что приводит к развитию болезни. Выделяют два типа недуга, различающихся по месту локализации разрыва. Осложнение может развиться из-за нескольких этиологических факторов:

- при послеоперационных инфекциях;

- при артериальной гипертензии;

- при грибковых поражениях;

- фиброзная дисплазия;

- при сифилисе;

- при синдроме Марфана;

- при медионекрозе;

- при атеросклерозе.

Восходящего отдела

Участок локального расширения артерии, подверженный деформации, в конечном итоге может привести к появлению аневризмы восходящего отдела аорты или ее корня. Наименование разрыва характеризуется его месторасположением, откуда вплоть до брюшной части наблюдается расслоение стенок. Заболевание классифицируют по трем типам, каждый из которых имеет несколько возможных исходов. Так, для первого случая вероятно образование слепого мешка или дистальной фенестрации. Второй и третий тип имеют схожие признаки аневризмы, не считая некоторых деталей.

Дуги

При превышении нормального диаметра сосуда, характеризующееся диффузным расширением просвета аорты в пределах нисходящей и восходящей частью, существует риск развития аневризмы дуги аорты. В большинстве случаев недуг встречается в виде поражений сразу нескольких сегментов, изолированный участок патологии наблюдается очень редко. Основными сигналами, свидетельствующими о наличии болезни, считаются:

- осиплость голоса;

- набухание шейных вен;

- одышка;

- отечность лица;

- кашель;

- дисфагия.

Псевдоаневризма

Скопление некоторого количества артериального содержимого на определенном участке сосудистой стенки, вызванное разрывом, принято называть псевдоаневризмой. Ложное или травматическое заболевание не включает артериальных частиц, которые присущи для естественного патологического состояния. Самой часто встречающейся причиной псевдоанивризмы считается проникающая травма, возникшая вследствие проведения инвазивных процедур. Помимо этого, факторами, оказывающими влияние на развитие недуга, являются:

- васкулит;

- заболевание раком;

- фиброзно-мышечная дисплазия;

- синдромом Марфана.

Симптомы

В большинстве случаев данная болезнь протекает бессимптомно, поэтому на протяжении всего периода развития осложнений существует риск полного отсутствия каких-либо значимых проявлений. Иногда пациенты жалуются на пульсацию или периодические болевые ощущения в области груди, живота, головы. Симптомы аневризмы аорты сердца схожи на проявления других заболеваний, как, например, сердечная недостаточность. Наблюдаемые реакции организма зависят от места локализации заболевания, поэтому у некоторых людей, помимо всего вышеперечисленного, отмечается тошнота или рвота.

Диагностика аневризмы аорты

Для определения данного недуга используется сразу несколько методов, включающих в себя УЗИ, ЭКГ, рентген или эхокардиографию. Диагностика аневризмы проводится на базе объективных и субъективных данных об истории болезни пациента и ходе течения заболевания. Проверить аневризматическое расширение возможно при помощи компьютерной томографии, после чего для уточнения места локализации и размеров патологии применяется аортография. Решение об оперативном вмешательстве принимается врачами только после комплексного обследования пациента.

Лечение

При определенных обстоятельствах хирургическая операция может быть заменена рентгенологическим контролем и регулярным посещением сосудистого хирурга. Терапия таких пациентов направлена на снижение уровня холестерина в крови, что достигается специальными препаратами или диетой. Лечение аневризмы аорты сердца оперативным путем показано при расслоении артерии размером 4-5 см в зависимости от вида недуга. На сегодняшний день существует множество вариантов терапии, например, эндопротезирование, показанием к применению которой служат вышеуказанные симптомы.

Операция

Суть операции при аневризме аорты заключается в выборе самого оптимального способа иссечения сектора осложнения, который может быть достигнут путем замещения дефекта сосудистым протезом или его ушиванием. Резекция патологии назначается с учетом анатомической локализации травмированного участка, иногда ее сочетают с протезированием или эндоваскулярным лечением. Реабилитационный период длится от одной недели до месяца, скорость выздоровления зависит не только от успешности операции, но и от состояния здоровья пациента.

Лечение народными средствами

Операция является радикальным методом терапии, который можно избежать, придерживаясь нескольких простых правил. Лечение аневризмы аорты народными средствами направлено на укрепление стенок сосудов, для чего пациенту необходимо придерживаться здорового образа жизни и избегать стрессовых ситуаций. Врачи рекомендуют регулярно употреблять фрукты с высоким содержанием витамина С и принимать специальные целебные настои из трав. Самыми популярными растениями, отвары из которых используются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, считаются:

- бузина;

- боярышник;

- желтушник;

- укроп.

Видео: что такое аневризма аорты

Внимание!Иформация представленная в статье носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!Рассказать друзьям:Статья обновлена: 13.05.2019

sovets.net

Расслаивающая аневризма аорты — причины, симптомы, диагностика и лечение

Расслаивающая аневризма аорты – дефект внутренней оболочки аневризматически расширенной аорты, сопровождающийся образованием гематомы, продольно расслаивающей сосудистую стенку с формированием ложного канала. Расслаивающая аневризма аорты проявляется внезапной интенсивной болью, мигрирующей по ходу расслоения, подъемом артериального давления, признаками ишемии сердца, головного и спинного мозга, почек, внутреннего кровотечения. Диагноз расслоения сосудистой стенки основан на данных ЭхоКГ, КТ и МРТ грудной/брюшной аорты, аортографии. Лечение осложненной аневризмы включает интенсивную медикаментозную терапию, резекцию поврежденного участка аорты с последующей реконструктивной пластикой.

Общие сведения

Расслаивающая аневризма аорты – продольное расслоение стенки аорты в дистальном или проксимальном направлении на различном протяжении, обусловленное разрывом ее внутренней оболочки и проникновением крови в толщу дегенеративно-измененного среднего слоя. Расширение аорты при расслаивании ее стенки может носить умеренный характер или отсутствовать, поэтому расслаивающую аневризму аорты часто называют расслоением аорты.

Большинство аневризм локализуются в наиболее гемодинамически уязвимых зонах аорты: около 70% — в восходящем отделе в нескольких сантиметрах от аортального клапана, 10% случаев – в дуге, 20% — в нисходящем отделе аорты дистальнее устья левой подключичной артерии. Расслаивающая аневризма в кардиологии относится к угрожающим жизни состояниям с риском массивного кровотечения при разрыве аорты или острой ишемии жизненно важных органов (сердца, мозга, почек и др.) при окклюзии магистральных артерий. Обычно расслоение аневризмы аорты возникает в возрасте 60-70 лет, у мужчин в 2-3 раза чаще, чем у женщин.

Расслаивающая аневризма аорты

Причины

Причинами патологии являются заболевания и состояния, приводящие к дегенеративным изменениям мышечных и эластичных структур средней оболочки аорты (медиа). Пожилой возраст пациентов (старше 60-70 лет), травмы грудной клетки, III триместр беременности у женщин старше 40 лет считаются факторами риска расслоения аневризмы аорты. К основным причинам относятся:

- Стабильно повышенное АД. Основной риск расслоения аорты связан с длительной артериальной гипертензией (70-90% случаев), сопровождающейся гемодинамическим напряжением и хронической травматизацией аорты.

- Наследственные дефекты соединительной ткани. Расслаивающая аневризма может развиваться как осложнение синдромов Марфана, Тернера, Элерса-Данлоса.

- Болезни сердца и сосудов. В группе риска — пациенты с аортальными пороками, коарктацией аорты, выраженным атеросклерозом аорты, системными васкулитами.

- Перенесенные кардиохирургические операции и манипуляции. В ранний и поздний послеоперационный период после хирургических вмешательств на сердце и аорте (протезирования аортального клапана, резекции аорты) существует повышенный риск расслаивания аневризм. Ятрогенные расслаивающие аневризмы связаны с техническими погрешностями при выполнении аортографии и баллонной дилатации, канюляции аорты для обеспечения искусственного кровообращения.

Патогенез

Первичным патогенетическим звеном в большинстве случаев является надрыв интимы с последующим образованием внутристеночной гематомы. Примерно в 10% случаев расслаивающую аневризму аорты может инициировать кровоизлияние в медиа при спонтанном разрыве капилляров, разветвляющихся в стенке аорты. Распространение интрамуральной гематомы в пределах медиа обычно сопровождается последующим разрывом интимы, но может происходить без него (в 3-13% случаев). В редких случаях расслоение аорты может наблюдаться при пенетрации атеросклеротической язвы.

Классификация

Согласно классификации ДеБейки, определяют 3 типа расслоения:

- I – надрыв интимы в восходящем сегменте аорты, расслоение распространяется до грудного и брюшного отделов;

- II – место надрыва и расслоение ограничено восходящим отделом аорты,

- III – надрыв интимы в нисходящей аорте, расслоение может распространяться до дистальных отделов брюшной аорты, иногда ретроградно на дугу и восходящую часть.

Стэнфордская классификация выделяет расслаивающие аневризмы аорты типа A — с проксимальным расслоением, затрагивающим ее восходящий отдел, и типа B — с дистальным расслоением дуги и нисходящей части аорты. Тип A характеризуется более высокой частотой развития ранних осложнений и высокой догоспитальной летальностью. По течению расслаивающие аневризмы аорты могут быть острыми (от нескольких часов до 1-2 дней), подострыми (от нескольких дней до 3-4 недель) и хроническими (несколько месяцев).

Симптомы

Клиническая картина заболевания обусловлена наличием и протяженностью расслоения аорты, внутристеночной гематомой, сдавлением и окклюзией ветвей аорты, ишемией жизненно важных органов. Различают несколько вариантов развития расслаивающей аневризмы аорты: образование обширной непрорвавшейся гематомы; расслоение стенки и прорыв гематомы в просвет аорты; расслоение стенки и прорыв гематомы в окружающие аорту ткани; разрыв аорты без расслоения стенки.

Для расслаивающей аневризмы аорты характерно внезапное начало с имитацией симптомов различных сердечно-сосудистых, неврологических, урологических заболеваний. Расслоение аорты проявляется резким нарастанием раздирающей, нестерпимой боли с широкой областью иррадиации (за грудиной, между лопатками и по ходу позвоночника, в эпигастральной области, пояснице), мигрирующей по ходу расслоения. Отмечается повышение артериального давления с последующим спадом, асимметрия пульса на верхних и нижних конечностях, обильное потоотделение, слабость, синюшность, двигательное беспокойство. Большая часть больных с расслаивающей аневризмой аорты умирает от развития осложнений.

Неврологическими проявлениями патологии могут служить ишемическое поражение головного или спинного мозга (гемипарез, параплегия), периферическая нейропатия, нарушения сознания (обморок, кома). Расслаивающая аневризма восходящей аорты может сопровождаться ишемией миокарда, сдавлением органов средостения (появлением охриплости, дисфагии, одышки, синдрома Горнера, синдрома верхней полой вены), развитием острой аортальной регургитации, гемоперикарда, тампонады сердца. Расслоение стенок нисходящей грудной и брюшной части аорты выражается развитием тяжелой вазоренальной гипертензии и острой почечной недостаточности, острой ишемии органов пищеварения, мезентериальной ишемии, острой ишемии нижних конечностей.

Диагностика

При подозрении на расслаивающую аневризму аорты необходима срочная и точная оценка состояния больного. Основными методами диагностики, позволяющими визуализировать поражение аорты, являются рентгенография грудной клетки, ЭхоКГ (трансторакальная и чреспищеводная), УЗДГ, МРТ и КТ грудной/брюшной аорты, аортография.

- Рентгенография грудной клетки. Выявляет признаки спонтанного расслоения аорты: расширение аорты и верхнего средостения (в 90% случаев), деформацию тени контуров аорты или средостения, наличие плеврального выпота (чаще слева), снижение или отсутствие пульсации расширенной аорты.

- ЭхоКГ. Трансторакальная или чреспищеводная эхокардиография помогают определить состояние грудной аорты, выявить отслоившийся лоскут интимы, истинный и ложный каналы, оценить состоятельность аортального клапана, распространенность атеросклеротического поражения аорты.

- Томография. Выполнение КТ и МРТ при расслаивающей аневризме аорты требует стабильного состояния больного для транспортировки и проведения процедуры. КТ применяют для обнаружения интрамуральной гематомы, пенетрации атеросклеротических язв грудного отдела аорты. МРТ позволяет без использования внутривенного введения контрастного вещества точно определить локализацию разрыва интимы, направление расслоения по направлению кровотока в ложном канале, оценить вовлеченность основных ветвей аорты, состояние аортального клапана.

- Аортография. Является инвазивным, но высокочувствительным методом исследования расслаивающей аневризмы аорты; позволяет увидеть место начального надрыва, локализацию и протяженность расслоения, истинный и ложный просветы, наличие проксимальной и дистальной фенестрации, степень состоятельности аортального клапана и коронарных артерий, целостность ветвей аорты.

КТ-ангиография грудной аорты. Синяя стрелка – просвет аорты, красная стрелка – пристеночный тромб, зеленая стрелка – отслоившаяся интима.

Необходимо проводить дифференциальную диагностику расслаивающей аневризмы аорты с острым инфарктом миокарда, окклюзией мезентеральных сосудов, почечной коликой, инфарктом почки, тромбоэмболией бифуркации аорты, острой аортальной недостаточностью без расслоения аорты, нерасслаивающей аневризмой грудной или брюшной аорты, инсультом, опухолью средостения.

Лечение расслаивающей аневризмы аорты

Больных с осложненной аневризмой аорты экстренно госпитализируют в отделение кардиохирургии. Консервативная терапия показана при любых формах заболевания на начальном этапе лечения с целью остановки прогрессирования расслоения сосудистой стенки, стабилизации состояния больного. Проводится:

- Интенсивная терапия. Направлена на купирование болевого синдрома (путем введения ненаркотических и наркотических анальгетиков), выведение из шокового состояния, снижение артериального давления. Проводится мониторинг гемодинамики, сердечного ритма, диуреза, ЦВД, давления в легочной артерии. При клинически значимой гипотонии важно быстрое восстановление ОЦК за счет внутривенной инфузии растворов.

- Медикаментозное лечение. Является основным у большинства больных с неосложненными расслаивающими аневризмами типа B (с дистальным расслоением), при стабильном изолированном расслоении дуги аорты и стабильном неосложненном хроническом расслоении. При неэффективности проводимой терапии, прогрессировании расслоения и развитии осложнений, а также больным с острым проксимальным расслоением стенки аорты (типа A) сразу же после стабилизации состояния показано экстренное оперативное вмешательство.

- Оперативное лечение. При расслаивающей аневризме аорты выполняют резекцию поврежденного участка аорты с надрывом, удаление интимального лоскута, ликвидацию ложного просвета и восстановление иссеченного фрагмента аорты (иногда одномоментную реконструкцию нескольких ветвей аорты) методом протезирования или сближения концов. В большинстве случаев операция выполняется в условиях искусственного кровообращения. По показаниям осуществляют вальвулопластику или протезирование аортального клапана, реимплантацию коронарных артерий.

Прогноз и профилактика

При отсутствии лечения расслаивающей аневризмы аорты летальность высокая, в течение первых 3 месяцев может достигать 90%. Послеоперационная выживаемость при расслоении типа A составляет 80%, типа B – 90%. Долгосрочный прогноз в целом благоприятный: десятилетняя выживаемость составляет 60%. Профилактика формирования расслаивающей аневризмы аорты заключается в контроле за течением сердечно-сосудистых заболеваний. Предупреждение расслоения аорты включает наблюдение кардиолога, мониторинг артериального давления и уровня холестерина крови, периодическое УЗДГ или УЗДС аорты.

www.krasotaimedicina.ru

Аневризмы восходящего отдела и дуги аорты

Под аневризмой аорты понимают локальное расширение просвета аорты в 2 раза и более по сравнению с таковым в неизмененном ближайшем отделе.Классификация аневризм восходящего отдела и дуги аорты основывается на их локализации, форме, причинах образования, строении стенки аорты.

По локализации аневризмы подразделяются на:

1. Аневризмы корня восходящей аорты, т.е. от фиброзного кольца аортального клапана до синотубулярного гребня. Как правило, эти аневризмы сопровождаются аортальной недостаточностью вследствие расширения фиброзного кольца клапана и расхождения его комиссур (так называемая аннулоаортальная эктазия).

2. Аневризмы тубулярной части восходящей аорты (от синотубулярного гребня до дуги аорты). Обычно эти аневризмы не сопровождаются недостаточностью клапана аорты вследствие сохранения его опорной соединительнотканной структуры.

3. Аневризмы дуги аорты (от устья брахиоцефального ствола до подключичной артерии).

Чаще всего встречаются сочетанные поражения нескольких сегментов аорты: корня и восходящей аорты, восходящей и дуги аорты, корня аорты вместе с восходящей и дугой аорты. Аневризматическое расширение всей аорты называется «мегааорта».

По форме аневризмы различных отделов аорты отличаются друг от друга диаметром на уровне синусов Вальсальвы. Аневризмы тубулярной части восходящей аорты, как правило, веретенообразные с максимальным расширением в ее среднем отделе.

Аневризмы дуги аорты также веретенообразные, но изолированно встречаются крайне редко, а чаще всего имеется продолжение аневризматического расширения корня аорты, восходящего отдела на дугу аорты и даже ниже.

Аневризмы бывают нерасслаивающие и расслаивающие. Расслаивающая аневризма (РАА) образуется при надрыве интимы и внутренней эластической мембраны. Кровь под давлением отслаивает внутреннюю часть стенки аорты, образуя дополнительный канал.

Нередко наблюдается два и более надрыва внутренней части стенки аорты — входное и выходные отверстия — фенестрации, между которыми образуется аорта с двумя каналами — истинным и ложным. Входное отверстие (проксимальная фенестрация) при расслаивающей аневризме чаще всего располагается в восходящей аорте или в месте отхождения левой подключичной артерии.

В основе наиболее распространенных в мире классификаций РАА лежит принцип локализации фенестрации, направления и стадии расслоения: Стенфордская классификация Daily P.O. et al. (1970) и классификация М. De Bakey et al. (1965) с дополнениями Ю.В.Белова (2000). По классификации университета Stanford, расслоения, включающие восходящую аорту и дугу, относятся к типу А (проксимальные), все остальные — к типу В (дистальные).

РАА (по классификации DeBakey) в зависимости от локализации начала расслоения и его протяженности разделены на три типа. При I типе расслоение начинается в восходящем отделе аорты и распространяется на грудной и брюшной отделы, II тип предполагает расслоение только восходящего отдела аорты. При III типе расслоение захватывает нисходящий грудной отдел аорты (Ша) или торакоабдоминальный сегмент (Шв). Ю.В. Белов дополнил классификацию М. De Bakey IV типом, при котором РАА начинается от диафрагмы или ниже.

Для определения клинической стадии расслоения используется классификация M.W. Wheat (1965), согласно которой острая стадия определяется продолжительностью расслоения до 2 недель, подострая— до 3 месяцев, хроническая — свыше 3 месяцев.

По причинам образования аневризмы восходящего отдела и дуги аорты подразделяются на атеросклеротические, дегенеративные, посттравматические, инфекционные. Имеется прямая связь между этиологией аневризмы и ее локализацией. Аневризмы корня аорты, восходящего отдела и дуги в 2/3 случаев развиваются при дегенеративных изменениях стенки аорты — кистомедионекрозе Гзеля—Эрдгейма и мукоидной дегенерации аортальной стенки при синдроме Марфана.

Только у 1/3 больных причиной аневризм этого отдела аорты является атеросклероз и очень редко— сифилитический мезоаортит, травма и последствия ранее выполненных хирургических вмешательств на сердце и аорте.

В зависимости от строения стенки аневризмы аорты подразделяют на истинные и ложные. Стенка истинной аневризмы представлена теми же слоями, что и стенка самой аорты. Ложная аневризма представляет собой ограниченную рубцовой тканью полость, сообщающуюся с просветом аорты. Посттравматические аневризмы аорты всегда бывают ложными и наиболее частая их локализация — перешеек аорты.

Диагностика.

Диагностика аневризмы восходящего отдела и дуги аорты основывается на анализе клиники заболевания, осмотре больного, а также на комплексном применении неинвазивных (рентгенография грудной клетки, трансторакальная и чреспищеводная эхокардиоаортография, компьютерно-томографическая и магнитно-резонансная ангиография) и инвазивных (рентгеноконтрастная аортография) методов исследования.Клиническая картина заболевания зависит от локализации аневризмы, ее размеров, наличия расслоения или разрыва аорты. При небольших аневризмах аорты клинических проявлений может не быть, однако у части больных возникают тупые постоянные боли, обусловленные растяжением нервных сплетений аорты и давлением аневризмы на окружающие ткани.

При аневризмах восходящей аорты больные отмечают боли за грудиной; при аневризмах дуги аорты боли чаще локализуются в груди и иррадиируют в шею, плечо и спину. Если аневризма сдавливает верхнюю полую вену, то больные жалуются на головные боли, отек лица, одышку. При больших аневризмах дуги и нисходящей аорты возникает осиплость голоса вследствие сдавления левого возвратного нерва; иногда появляется дисфагия, обусловленная сдавлением пищевода.

Нередко больные жалуются на кашель, одышку и удушье, связанные с давлением аневризматического мешка на трахею и бронхи, наличием выпота в плевральной и перикардиальной полостях. Иногда возникает затруднение дыхания, усиливающееся в горизонтальном положении. При вовлечении в процесс ветвей дуги аорты могут присоединиться симптомы хронической недостаточности кровоснабжения головного мозга.

При осмотре больных с небольшими аневризмами внешние признаки заболевания отсутствуют. При больших аневризмах корня аорты и восходящего ее отдела с компрессией верхней полой вены и правых отделов сердца выявляют одутловатость, цианоз лица и шеи, набухание шейных вен вследствие затруднения венозного оттока.

Больные, страдающие синдромом Марфана, в основе которого лежит аномалия развития соединительной ткани, имеют характерный внешний вид: высокий рост, непропорционально длинные конечности и паукообразные пальцы, кифосколиоз, воронкообразную грудную клетку; в 50% случаев имеется вывих или подвывих хрусталика.

У больных с расслоением дуги аорты и брахиоцефальных артерий наблюдают асимметрию пульса и давления на верхних конечностях. При перкуссии нередко определяется расширение границ сосудистого пучка вправо от грудины. Частым симптомом заболевания является систолический шум, который при аневризмах восходящей аорты и дуги аорты выслушивается во втором межреберье справа от грудины.

Он обусловлен турбулентным характером кровотока в полости аневризматического мешка и дрожанием отслоенной интимы-мембраны. При аневризме, сочетающейся с недостаточностью аортального клапана, в третьем межреберье слева от грудины выслушивается диастолический шум.

Острое расслоение аорты характеризуется внезапным появлением интенсивных болей за грудиной, иррадиирущих в шею, верхние конечности, спину, лопатки, сопровождающихся повышением артериального давления и двигательным беспокойством. Подобная клиническая картина ведет к ошибочному диагнозу инфаркта миокарда.

При I и II типах расслаивающих аневризм аорты возможно развитие острой недостаточности аортального клапана с появлением характерного диастолического шума на аорте, а иногда и коронарной недостаточности вследствие вовлечения в патологический процесс венечных артерий.

Нарушение кровотока по брахиоцефальным артериям может приводить к неврологическим нарушениям (транзиторные ишемические атаки, инсульты) и асимметрии пульса и давления на верхних конечностях. По мере распространения расслоения аорты на нисходящий и брюшной отделы аорты могут появиться симптомы острого нарушения кровотока по висцеральным ветвям, по артериям спинного мозга (нижний парапарез), а также признаки артериальной недостаточности нижних конечностей.

Финалом заболевания является разрыв стенки аорты, сопровождающийся массивным кровотечением в плевральную полость или полость перикарда со смертельным исходом. Клиническая картина хронического течения заболевания мало чем обличается от таковой при нерасслаивающих аневризмах грудного и торакоабдоминального отделов аорты.

Рентгенологическим признаком аневризмы грудной аорты является наличие гомогенного образования с ровными четкими контурами, не отделимого от тени аорты и пульсирующего синхронно с ней (рис. 1).

Трансторакальная эхокардиоаортография дает возможность выявить аневризмы восходящего отдела и дуги аорты, определить их размеры, наличие фенестрации интимы и расслоения аорты, аортальной регургитации.

Чреспищеводная эхокардиоаортография позволяет еще лучше распознать патологию аортального клапана, синусов Вальсальвы, устий коронарных артерий, тубулярной части восходящей аорты, а главное — диагностировать расслоение аорты с выявлением внутренней мембраны и проксимальной фенестрации.

Компьютерная томография и магнитно-резонансная ангиография позволяют определить локализацию и размеры аневризмы, наличие расслоения аорты и внутрианевризматического тромба, дать характеристику стенки аорты (рис. 2).

Рентгеноконтрастная аортография по-прежнему является «золотым стандартом» в диагностике аневризм аорты. При грудных и особенно расслаивающих аневризмах необходимо выполнять контрастирование всей аорты (панаортография) с определением локализации аневризмы, взаимоотношения ее с магистральными ветвями, наличия фенестрации и расслоения (рис. 3).

Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки больного с аневризмой корня аорты и тубулярной части восходящей аорты

Рис. 2. Магнитно-резонансная анпюграмма больной с нерасслаивакнцей аневризмой восходящего отдела и дуги аорты и недостаточностью аортального клапана после ранее выполненною протезирования торакоабдоминального отдела аорты (синдром Марфана)

Рис. 3. Лортограммы у больного с расслоением аорты 1-го типа и аневризмой корпя аорты, восходящего отдела и дуги с аортальной недостаточностью 3-й степени. Четко прослеживается флотирующая интима аорты

Наличие у больного аневризмы корня аорты, восходящего отдела и дуги аорты является абсолютным показанием к хирургическому лечению. Без операции прогноз для жизни крайне неудовлетворительный, ион еще хуже, если у больного имеется расслоение аорты и недостаточность аортального клапана.

Ю.В. Белов

medbe.ru

Симптомы аневризмы аорты — Симптом Инфо

Аневризма аорты это более чем 2-кратное увеличение ее диаметра. Существует огромное количество провоцирующих факторов, которые способны привести к возникновению аневризмы аорты: атеросклероз, дегенеративные изменения стенки, воспаление и инфекции, травмы, повышение артериального давления и другие. Опасность любой аневризмы состоит в том, что являюсь ее обладателем пациент может даже и не подозревать о ее существовании. Это связано с тем, что в большинстве случаев аневризма аорты редко сопровождается появлением симптомов или симптомы аневризмы аорты настолько незаметны, что пациент не обращает на них должного внимания. Симптомы аневризмы аорты появляются либо в ситуации когда она достигает огромных размеров, либо характеризуется осложненным течением (разрыва, сдавления окружающих тканей, расслоения, тромботических осложнений и т.д.). Для понимания природы происхождения симптомов аневризм аорты и первых косвенных признаков, которые могут указывать на их наличие, и действиях, которые нужно предпринять после того, как заподозрены симптомы аневризмы аорты, была подготовлена эта статья.

10 сентября 2015 г.С чем связано появление симптомов аневризмы аорты?

Какие симптомы характерны для аневризмы восходящей аорты?

От чего зависит появление симптомов аневризмы дуги аорты и ее нисходящего отдела?

Какие признаки и симптомы аневризм брюшной аорты и торакоабдоминальных аневризм появляются раньше всего?

Как выглядят симптомы разрыва аневризмы аорты?

При каких симптомах аневризмы аорты необходимо срочно обратиться за консультацией к сосудистому хирургу?

С чем связано появление симптомов аневризмы аорты?

Аневризма аорты является одним из наиболее опасных и непредсказуемых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сроки ее формирования в организме могут быть различными и установить их точно бывает крайне сложно. Опасность этой патологии состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев симптомы аневризмы аорты появляются при ее осложненном течении или запущенных формах, то есть в ситуациях, когда аневризма достигает внушительных размеров, возникает расслоение ее стенок или разрыв. Появление симптомов аневризмы аорты может быть обусловлено двумя основными причинами. В первую очередь, это появление боли или дискомфорта, обусловленные патологическими процессами, происходящими непосредственно в стенке аорты. Это могут быть и надрыв ее внутренней оболочки (интимы), и расслоение ее стенок, и непосредственно растяжение стенки при повышении артериального давления. Второй причиной появления симптомов аневризмы аорты является ее воздействие на окружающие органы и ткани. При увеличении аневризма меняет конфигурацию аорты, изменяет ее положение, смещает появляющиеся «на пути» органы и анатомические образования. Поскольку происходит сдавление окружающих органов, имеющих собственную иннервацию, или непосредственно нервов и нервных сплетений, возможно появление дискомфорта или болей в проекции этих органов или нервов. К сожалению, для более чем 75-80% аневризм аорты симптомы вообще не характерны, то есть они являются бессимптомными и выявляются при профилактическом обследовании, например в случае аневризм грудной аорты при флюорографии или в случае аневризм брюшной аорты при проведении УЗИ брюшной полости. Тем не менее, при детальном расспросе жалоб и сборе анамнеза, нередко удается выяснить косвенные признаки возможного наличия аневризмы аорты. Характер симптомов преимущественно зависит от локализации, то есть места или отдела аорты, в котором она расположена, и безусловно от ее размеров.

Рис.1 Надрыв интимы и расслоение аорты

Какие симптомы характерны для аневризмы восходящей аорты?

Симптомы аневризм восходящей аорты бывают весьма вариабельными. Это зависит от того, какой из отделов восходящей аорты вовлечен в аневризматический процесс. Наиболее типичным симптомом аневризмы восходящей аорты являются загрудинные боли или боли в грудной клетке с эпицентром в проекции нахождения восходящего отдела аорты (за грудиной или несколько справа от нее). Механизм появление этих болей может быть различным. Это и боли за счет поражения собственно стенки аорты (при сифилитическом или неспецифическом аортите, расслоении аорты 1 типа), или сдавления окружающих органов (трахеи, пищевода, легких и т.д.), или могут напоминать боли при стенокардии миокарда или ишемической болезни сердца, в случаях, когда аневризматическое расширение распространяется на синусы и коронарные артерии. При прогрессировании и распространении аневризмы на аортальный клапан могут присоединиться симптомы сердечной недостаточности вследствие развития относительно недостаточности аортального клапана и пролабирования его створок. В этом случае возникают такие симптомы аневризмы восходящей аорты как учащенное сердцебиение, одышка, снижение устойчивости к физической нагрузке, головокружения. Если аневризма достигает больших размеров, она может вызвать сдавление проходящей рядом легочной артерии и легочного ствола, или же непосредственно ткани легкого, в результате чего появляется такой симптом как выраженная одышка или частые ОРВИ и пневмонии в области застойных явлений в легких. Нередко может возникать сдавление верхней полой вены и у пациентов возникают симптомы полнокровия в венозной системе головы и верхних конечностей, набухают и «надуваются» вены в области висков, на шее и т.д.

Рис.2 Боли за грудиной — типичные симптомы аневризмы грудной аорты

От чего зависит появление симптомов аневризмы дуги аорты и ее нисходящего отдела?

Дуга аорты это область, где аорта контактирует с самым большим количеством соседних органов. Поэтому симптомы аневризмы дуги аорты и нисходящего отдела могут сильно варьировать. Одним из наиболее распространенных симптомов аневризмы дуги аорты являются боли в грудной клетке или же в межлопаточном пространстве. Сдавление аневризмой пищевода может сопровождаться появлением дисфагии или нарушения глотания, при компрессии возвратного нерва у пациента может возникать осиплость голоса и дисфония, которые иногда могут быть единственным симптомом аневризмы дуги аорты и ее перешейка. Из-за возможного повреждения блуждающего нерва может возникать брадикардия (замедление пульса) и необъяснимое слюнотечение. Компрессия трахеи и главного левого бронха отображается появлением таких симптомов как одышка, стридорозное дыхание, застойные явления в легких. Поскольку дуга аорты это зона аорты, где от нее отходят сосуды, кровоснабжающие головной мозг, у пациентов возможно развитие хронической сосудисто-мозговой недостаточности, а также таких преходящих острых состояний как транзиторная ишемическая атака или инсульт. Это связано с тем, что в области обхождения этих сосудов от аорты возможно образование тромботических изменений или стенозов (сужений), провоцирующих появление этих симптомов аневризмы аорты.

Какие признаки и симптомы аневризм брюшной аорты и торакоабдоминальных аневризм появляются раньше всего?