Источник инфекции туберкулез – . () / .

Источник инфекции при туберкулезе

Туберкулез является хронической инфекцией с преимущественным поражением легочной системы. Несмотря на совершенство медицинских технологий, болезнь все еще остается актуальной во многих странах. Она не перестает волновать врачей и исследователей, а особое внимание уделяется вопросам эпидемиологии туберкулеза, без которых нельзя эффективно влиять на инфекцию в популяции.

Общие сведения

Причиной заболевания становится специфический микроб – микобактерия (МБТ, или палочка Коха). Возбудитель провоцирует развитие инфекции в организме, но для того, чтобы она передалась здоровому человеку и распространилась в популяции, необходимы другие механизмы. В медицине их объединяют под названием эпидемический процесс. Его классическими составляющими будут:

- Источник.

- Путь передачи.

- Восприимчивый организм.

Каждый аспект имеет значение, ведь известно: чтобы предотвратить распространение инфекции, необходимо влиять на все звенья эпидемического процесса. Поэтому их следует рассмотреть подробнее.

Источник инфекции

Основной средой для обитания микобактерий становится организм человека и теплокровных животных. В нем возбудитель может находиться неопределенно долго, находясь в латентном состоянии. Но главный резервуар и источник инфекции при туберкулезе – это больной человек. При активной форме патологии именно он выделяет палочки с мокротой или другими биологическими выделениями (моча, кал, гной).

Важнейшее значение в качестве источника заражения имеют пациенты с выраженным характером воспаления и кавернами в легких (деструктивные формы). Они представляют максимальную эпидемиологическую опасность, и должны обязательно изолироваться от окружающих. Обнаружить МБТ удается путем микроскопии или посева на питательные среды. Помимо человека, источником инфекции также становятся животные (коровы, овцы, свиньи, козы).

Источником заражения при туберкулезе прежде всего являются люди, у которых возбудитель активно выделяется с мокротой.

Пути передачи

Второе звено, необходимое для развития эпидемического процесса – это механизмы или пути передачи инфекции. При такой патологии, как туберкулез, они будут следующими:

- Аэрогенный (воздушно-капельный и воздушно-пылевой).

- Алиментарный (пищевой).

- Контактный (в т. ч. половой).

- Внутриутробный.

Наибольшая роль отводится попаданию инфекции через респираторный тракт. Именно аэрогенный путь задействуется в 90% случаев. Микобактерии в обильном количестве присутствуют в капельках слюны, которые выделяет заболевший при кашле, чихании и разговоре. Они рассеиваются на расстояние 1 метра от источника, длительное время оставаясь в воздухе.

Пыль содержит высушенные капельки, в которых также есть возбудитель. Она может подниматься в воздух, попадать в вентиляционные системы, а затем – вдыхаться. МБТ в таком состоянии способны находиться очень долго (особенно в грунте и сточных водах), но для проникновения в легкие пылевые частички должны иметь размер не более 5 мкм. Риск заражения возрастает в случаях, когда бактериовыделитель пренебрегает личной гигиеной, не выполняются влажная уборка и текущая дезинфекция помещения, в котором он находится.

Алиментарный путь реализуется через пищевые продукты, зараженные микобактериями. Это происходит при употреблении мяса больных животных, молока и продуктов на его основе. Однако возбудитель чувствителен к желудочному соку, и вероятность инфицирования в десять раз ниже, чем аэрогенным путем. Но при снижении кислотности такой риск повышается.

Заразиться туберкулезом можно и при прямом контакте с заразным биоматериалом. Особенно подвержены этому медицинские работники (хирурги, стоматологи, патологоанатомы). Но эпидемической роли контактный путь не играет. Редко происходит и внутриутробное инфицирование – в основном у женщин с диссеминированным туберкулезом и специфическим поражением плаценты, патологическим процессом в родовых путях.

Пути распространения туберкулеза различны: с воздухом, пищей, при контакте и от матери ребенку. Первый же является наиболее частым.

Восприимчивый организм

Конечный этап эпидемического процесса – это восприимчивый организм, ведь далее развивается сама болезнь. А вероятность заражения конкретного человека определяется несколькими моментами: продолжительностью контакта с источником, характером входных ворот, полученной дозой возбудителя и уровнем естественной резистентности. Последняя играет наибольшую роль в развитии патологии, кроме того, состояние иммунитета зависит от внешних условий, влияющих на качество жизни индивида.

Учитывая это, туберкулез считается не только медицинской, но и социальной болезнью. А в группы риска развития инфекции входят следующие категории населения:

- Проживающие в очагах туберкулеза (семейный, производственный контакт, в тюрьмах).

- Дети раннего возраста (до 3 лет), подростки и пожилые.

- Лица с низкой материально-бытовой обеспеченностью (бездомные, малоимущие).

- Пациенты с сопутствующей патологией (сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, язвенная болезнь, алкоголизм).

- Люди, испытывающие высокие физические и умственные нагрузки.

Имеет значение и аспект наследственности, поскольку выявлена связь семейных случаев туберкулеза с носительством определенных генов. Также известно, что многие люди, инфицировавшись микобактерией, не заболевают, а вырабатывают к ней иммунитет. Механизмы защиты предотвращают повторное заражение и не дают возбудителю развиться. Организм сенсибилизируется к МБТ, что можно выявить при выполнении туберкулиновых проб.

Эпидемиологические показатели

Болезнь представляет существенную проблему для системы здравоохранения многих стран. В России эпидемиологические показатели по туберкулезу с начала 90-х годов отметились отчетливым ростом – среди людей всех возрастных групп, включая детей. К ним относят следующие:

- Инфицированность (зараженность).

- Риск инфицирования.

- Заболеваемость.

- Болезненность.

- Смертность.

Под инфицированностью понимают число лиц, у которых в результате перенесенной первичной инфекции сохранилась гиперчувствительность к МБТ. Они же имеют высокий риск заболеть туберкулезом из-за эндогенной активации возбудителя, следовательно, в этой категории людей могут появиться больные. Когда инфицированность детей до 14 лет достигает 1%, это считается благоприятным условием для устранения болезни в обществе (по определению ВОЗ).

Риск инфицирования вычисляется как соотношение здоровых лиц, у которых реакция Манту была отрицательной, но в текущем году стала положительной (т. е. произошел «вираж» или первичное заражение). Это считается наиболее достоверным показателем эпидемиологической ситуации, учитывая массовую иммунизацию против туберкулеза.

Впервые диагностированные в текущем году случаи инфекции входят в понятие заболеваемости. Первичные и вторичные формы туберкулеза учитываются вместе, ведь при эпидемиологическом анализе нет возможности их дифференцировать. Показатель может рассчитываться среди различных категорий населения: мужчин, женщин, детей, пожилых.

Под болезненностью понимают число лиц с активной формой туберкулеза, которые состоят на диспансерном учете у врача. Среди них существенное значение имеют пациенты, выделяющих МБТ, поскольку представляют наибольшую эпидемиологическую опасность для населения. А количество людей, умерших от туберкулеза составляют смертность. На основании этих двух показателей рассчитывается общая распространенность инфекции, оценивается эффективность противотуберкулезных мер и выявляются особенности эпидемического процесса.

Эпидемиология туберкулеза является важным разделом, помогающим изучить и предотвратить распространение инфекции среди населения.

Противоэпидемические меры

Поскольку показатели по туберкулезу в России и других странах все еще сохраняются высокими, особое значение приобретает противоэпидемическая работа. Она рассматривается как компонент профилактических мероприятий, поскольку своей основной целью считает предупреждение передачи инфекции от больного человека здоровому.

Для реализации эффективной противотуберкулезной стратегии важно воздействовать на все этапы эпидемического процесса, рассмотренные ранее – источник, пути передачи и восприимчивый организм. Основное значение приобретают два направления:

- Специфическая профилактика (иммунизация против туберкулеза и химиопрофилактика).

- Устранение резервуара инфекции (раннее выявление и полноценное лечение больных).

С их помощью удается эффективно контролировать распространение инфекции. Однако конечный результат определяется не только этими мероприятиями, но также зависит от качества организационной работы, позволяющей охватить как можно больший объем лиц из групп риска и больных. Масштабы противоэпидемической работы определяются с учетом конкретной ситуации с туберкулезом в стране.

Поскольку туберкулез относится к заболеваниям инфекционной природы, особую роль в его развитии среди населения играют механизмы эпидемического процесса, включающие источник, пути передачи и восприимчивый организм. Именно на них и направлены основные усилия по профилактике болезни. А эпидемиологические показатели помогут оценить эффективность превентивных мероприятий.

Вконтакте

Google+

elaxsir.ru

Источники инфекции и пути распространения

Основным источником туберкулезной инфекции является человек, больной туберкулезом легких, который выделяет микобактерии туберкулеза с мокротой при кашле, чиханье, разговоре. Больные внелегочными формами туберкулеза практически опасности для окружающих не представляют. Следует, однако, помнить, что больные туберкулезом почек и мочеполовых органов выделяют МТ с мочой, больные туберкулезом кишечника — с калом. При туберкулезе периферических лимфатических узлов МТ содержатся в гное, выделяющемся из свищей или язв.

Особенность больного туберкулезом легких как источника инфекции состоит в том, что он может выделять МТ периодически или постоянно в течение многих лет, а также при рецидиве заболевания, который нередко возникает после клинического излечения туберкулеза.

Источником инфекции может быть также инфицированный или больной туберкулезом крупный рогатый скот, от которого человек заражается бычьим типом микобактерий. Заражение человека от этих животных происходит главным образом пищевым путем: через молоко от инфицированных или больных туберкулезом коров. Молоко может быть инфи-цированно также в результате попадания в него фекалий животных, содержащих микобактерии. Этот путь заражения имеет преимущественное значение для детей, но не для взрослых, для которых инфицирующая доза должна быть массивной.

Туберкулез распространяется главным образом воздушно-капельным путем. При кашле, чиханье, разговоре капельки слизи или мокроты, содержащие МТ, попадают в воздух и разлетаются на расстояние до 1 м. Крупные капельки быстро оседают на пол, а мелкие (до 100 мкм в диаметре) находятся в воздухе и легко могут попасть в дыхательные пути человека. Однако инфицированные капельки чаще всего задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма. Вследствие этого капельное инфицирование при туберкулезной инфекции имеет место не так часто и только при определенных условиях.

Большее значение при туберкулезе имеет пылевая инфекция. Мельчайшие капельки мокроты быстро высыхают и превращаются в инфицированную пыль, содержащую жизнеспособные микробы. Сама мокрота на полу, предметах и белье также высыхает и может подниматься в воздух в виде инфицированной пыли. Причем чем меньше капельки мокроты, слюны или частицы инфицированной пыли, тем более вероятно, что они через верхние дыхательные пути достигнут альвеол. На открытом воздухе заражение через пыль практически не имеет места, поскольку МТ быстро погибают под действием дневного или солнечного света. Заражение туберкулезом через инфицированную пыль происходит главным образом в жилище туберкулезного больного.

Распространение туберкулеза путем прямого контакта может иметь место только при крайней неопрятности больного, когда его руки загрязнены мокротой или при поцелуях.

Непрямой контактно-бытовой путь передачи происходит при соприкосновении человека с загрязненными мокротой предметами (одежда, белье, полотенца, посуда, зубная щетка, носовой платок и т. д.). Заражение туберкулезом контактно-бытовым путем чаще имеет место при неопрятности больного, в результате чего страдают в первую очередь дети.

Заразительность больного для окружающих неравнозначна, она зависит от многих факторов и условий. Наиболее важное значение имеет характеристика массивности бакте-риовыделения и его длительности.

Происхождение туберкулеза и его эпидемиологические особенности

Массивность бактериовыделения является критерием степени эпидемиологической опасности больного. Чем больше микобактерий обнаруживается при исследовании мокроты, тем больше их выделяет больной в окружающую среду и тем более обильно бацилловыделение. Выделение микобактерий с мокротой возможно лишь при размягчении казеозных изменений в легочной ткани и свободном поступлении их из легких в бронхи.

Массивность бактериовыделения принято оценивать как обильное, скудное и формальное (условное). Бактериовыделение оценивают как обильное, если БК обнаруживают при микроскопии или при посеве на среду Левенштейна, на которой вырастает более 20 колоний; скудным при росте на среде менее 20 колоний. Бактериовыделение называется формальным или условным, если у больного после первого положительного анализа мокроты последующие 2 с интервалом в 2—3 мес отрицательны как при бактериоскопии, так и при посеве. Для больных хроническим фиброзно-кавернозным туберкулезом бактериовыделение считается формальным только при условии многократных отрицательных результатов бактериоскопии и посева в течение 1—2 лет от момента первого отрицательного исследования мокроты.

Необходимо иметь в виду, что прекращение бактериовыделения еще не означает клинического излечения от туберкулеза. Как правило, абациллирование наступает раньше излечения.

Значение массивности бактериовыделения хорошо иллюстрируют исследования Н. М. Рудого (1975), в которых было показано, что среди контактных с больными со скудным бактериовыделением не было ни одного случая заболевания туберкулезом, тогда как среди лиц, проживавших совместно с больным с более обильным бактериовыделением, заболевания регистрировались. Массивность бактериовыделения уменьшалась уже в первые недели лечения. К концу 3—4-й недели микобактерии не обнаруживались методом флотации у 90,2 % больных с умеренным бактериовыделением. Через 5 мес лечения бактериовыделение продолжалось только у 4,2 % больных.

Длительность бактериовыделения. Несмотря на лечение, у части больных (5—6%) бактериовыделение может продолжаться длительное время. Бактериовыделение принято характеризовать как постоянное, если возбудителя обнаруживают при каждом исследовании мокроты; периодическое — при чередовании положительных и отрицательных результатов исследования и факультативное (формальное) — с однократным положительным результатом при последующих отрицательных. Заболеваемость лиц, контактирующих с больным, у которого обильное и постоянное бактериовыделение, в 2,5 раза выше, чем у проживающих в очагах периодического бактериовыделения.

Больной рассеивает микобактерии в воздухе главным образом при кашле. Поэтому, когда приходится оценивать степень эпидемиологической опасности больного, надо учитывать, что чем чаще больной кашляет, тем он больше рассеивает возбудителей.

При этом большое значение имеет также близость контакта с больным. Заражение туберкулезом редко происходит при случайном контакте и его нельзя «подхватить», как корь или ветрянку. Заражение происходит при определенных условиях в жилище, где проживает больной, и, в первую очередь, зависит от близости и продолжительности контакта.

Наиболее часто туберкулез выявляется у членов семьи больного, находившихся с ним в тесном контакте. Следующий круг контактных, подвергающихся риску заражения, это родственники, далее — жильцы по квартире, знакомые, сослуживцы. При прочих равных условиях наибольшему риску заражения подвергаются дети и подростки. При многолетних наблюдениях за 1 480 больными туберкулезом в Финляндии было установлено, что 15 % членов их семей, которые в среднем в течение 12 лет проживали с больным, заболевали туберкулезом. Однако более часто заболевание туберкулезом в окружении больного возникает в период первых 6—12 мес контакта с больным.

Иногда один больной заражает большое количество лиц, в результате чего развиваются вспышки туберкулеза. Так, в Норвегии странствующий пьяница заразил в течение месяца в одной деревне 54 человека. В США воздушная гимнастка, больная бациллярным туберкулезом, вызвала заболевание у 6 из 250 сотрудников цирка.

В то же время источник инфекции для заболевшего выявить часто не удается, так как заболевание может развиться в результате реактивации старой инфекции, имевшей место много лет тому назад. В таком случае следует выявлять неблагоприятные факторы, способствующие развитию заболевания туберкулезом.

Важно выявлять источник заражения для детей, недавно инфицированных, у которых впервые проба на туберкулин становится положительной (так называемый вираж туберкулиновой пробы). Для детей, у которых имела место умеренная поствакцинальная аллергия, свежее заражение туберкулезом проявляется в значительном увеличении реакции на туберкулин. В. А. Аренский (1964) установил источник инфекции при вираже туберкулиновой пробы у 28 % детей.

Трудность выявления источника туберкулезной инфекции состоит еще и в том, что заражение может происходить от больного, у которого заболевание еще не выявлено. Поэтому часто больной легочным туберкулезом является источником инфекции еще задолго до того, как у него будет установлен диагноз туберкулеза. Это происходит потому, что заболевание не имеет достаточно четких клинических симптомов, по которым можно было бы своевременно поставить диагноз туберкулеза. Кроме того, заболевание часто проявляется лишь общими симптомами недомогания, невысокой температурой, кашлем, который не вызывает тревоги у больного. Поэтому примерно ‘/4 бациллярных больных начинают лечение через 4 и более месяцев от начала появления симптомов заболевания. Нераспознанные своевременно больные, не считая себя заразными, продолжают вести обычный образ жизни и поэтому особенно опасны для окружающих.

Исследования, проведенные в Бельгии, показали, что 32 % больных имели симптомы заболевания туберкулезом за месяц до выявления заболевания, 24 % — за 2—3 мес и 28 % — за 4—6 мес. Иногда больные остаются невыявленными в течение всего заболевания и туберкулез распознается лишь после смерти больного. Так, в Австрии в 1973 г. 25 % умерших от туберкулеза не были известны ранее противотуберкулезной службе.

Из сказанного следует, что своевременное выявление заболевания имеет большое эпидемиологическое значение, так как после установления диагноза больному немедленно назначают лечение, он направляется чаще всего в больницу, и поэтому распространение инфекции сводится к минимуму. Через 6—8 нед после начала лечения заразительность больного снижается в десятки раз. Такой эпидемиологический эффект химиотерапии заключается в снижении массивности бацилловыделения вплоть до полного его прекращения. После завершения курса лечения 95 % больных становятся незаразными.

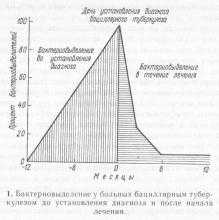

Сказанное наглядно изображено на рис. 1, на котором показана заразительность 100 бациллярных больных до и после начала лечения. Приблизительно 30 % больных выделяли микобактерии еще за 6 мес до выявления и 10%-— за 12 мес. Однако уже через 6 мес после начала лечения у 90 % больных прекращается бацилловыделение.

Роль невыявленных больных как источников инфекции особенно велика в странах, где профилактические осмотры населения не проводятся. Массовые профилактические осмотры населения (флюорография) проводятся регулярно, что позволяет своевременно выявлять большинство больных туберкулезом легких.

Заражение туберкулезом учащается в помещениях тесных, перенаселенных, плохо проветриваемых и темных. При оценке жилищных условий их следует считать неудовлетворительными, если помещение сырое, тесное, темное, если больной проживает в общежитии, коммунальной квартире или даже в отдельной, квартире, но в одной комнате с детьми и подростками.

В зависимости от характера бактериовыделения у больного, его жилищных условий, возрастного состава проживающих с ним лиц и от соблюдения больным санитарно-гигиенических правил очаги туберкулезной инфекции по степени их эпидемиологической значимости делятся на 3 группы. Такая группировка очагов имеет большое значение в практике противоэпидемической работы врача и участковой медицинской сестры. Разделение очагов на группы позволяет проводить профилактическую работу дифференцированно, уделяя особое внимание тем очагам, где окружающие подвергаются большему. риску заражения. Более подробно о группировке очагов изложено в гл. 4 (раздел «Санитарная профилактика»).

Животные как источник туберкулезной инфекции для человека. Человек заражается туберкулезом в основном от крупного рогатого скота, инфицированного М. bovis. Крупный рогатый скот является также источником инфекции для свиней, заражение которых происходит при скармливании свиньям молочной сыворотки (обрат), а также для других животных и птиц. Животные заражаются туберкулезом алиментарным путем через корм и воду, но возможен и аэрогенный путь заражения. Больные туберкулезом коровы выделяют бактерии туберкулеза не только с молоком, но и с мочой, испражнениями, мокротой при кашле. При этом зараженными оказываются корм, подстилка, навоз, которые могут служить источником пылевой инфекции.

Источником инфицирования человека микобактериями птичьего типа (М. avium) в основном является домашняя птица, а также свиньи, которые чаще поражаются этим типом туберкулезной палочки. Иногда заражение человека происходит и от больных туберкулезом домашних животных (собаки, кошки).

Заболеваемость туберкулезом людей, этиологически связанных с М. bovis, идет параллельно с распространением туберкулеза среди крупного рогатого скота. Потребление инфицированного молока вызывает у человека развитие туберкулеза шейных и подмышечных лимфатических узлов, брюшных органов, костей и суставов и очень редко туберкулеза легких. Заражение человека бычьим типом микобактерий туберкулеза происходит главным образом в детском возрасте при потреблении сырого молока, ибо дети более восприимчивы к туберкулезной инфекции, проникшей в кишки.

Строгий санитарный и ветеринарный контроль, чтобы полностью исключить возможность заражения туберкулезом через инфицированное молоко и молочные продукты.

Передача бычьего типа микобактерий от человека к человеку практически случается редко и поэтому этот вид туберкулезной инфекции среди людей не может быть автономным и исчезает с ликвидацией туберкулеза скота. В то же время редкие случаи заболевания туберкулезом людей, инфицированных в прошлом бычьим типом туберкулеза, могут регистрироваться в районах, где заболевание скота ликвидировано много лет тому назад. Так, например, в Швеции, где туберкулез скота был ликвидирован еще в 1950 г., в 1974—1975 гг. было выявлено 12 больных, у которых туберкулез был вызван бычьим типом микобактерий. Эти заболевания связаны не с новым заражением, а с реактивацией старой инфекции.

На большей части территории туберкулез скота ликвидирован. В то же время в Казахстане 1 все еще имеют место случаи заболевания бычьим туберкулезом среди людей.

В некоторых странах интенсивные кампании по борьбе с бычьим туберкулезом привели к полной ликвидации туберкулеза среди скота-Дания (1952 г.), Бельгия (1969 г.), Болгария, Голландия (1960 г.), Канада, Япония. Во многих странах бычий тип туберкулеза находится на грани ликвидации. Но есть страны, где туберкулез скота еще широко распространен (страны Латинской Америки, Турция). В Италии, в долине реке По, было инфицировано 90 % скота, и в 1962 г. у 26 % больных туберкулезом людей выделен бычий тип микобактерий.

Распространение туберкулеза среди скота зависит также и от степени естественной восприимчивости к туберкулезу некоторых его пород. Например, в Афганистане, Пакистане, некоторых штатах Индии (Бихар, Тамиланд), Шри Ланке, Бирме, Малайзии, Сингапуре, Кампучии, Индонезии, Филиппинах, Южной Корее, Ливане, Иране туберкулез скота не имеет широкого распространения. В то же время в Конго, Зимбабве и Центрально-Африканской Республике туберкулез скота распространен широко. В одном районе Уганды (Анколе) народ племени баньян-коле разводит анкольскую породу коров, чрезвычайно восприимчивую к туберкулезной инфекции. Высокая пораженность туберкулезом скота в этом районе повлекла и высокую заболеваемость населения внелегочными формами туберкулеза, которые составляли более половины всех больных туберкулезом. Это единственный район в стране, где больше больных внелегочным чем легочным туберкулезом. Этому способствует и обычай народа баньян-коле пить только сырое молоко. В северных и западных районах Уганды, где разводят крупный рогатый скот породы зебу, очень устойчивый к туберкулезной инфекции, вообще не обнаружено коров, больных туберкулезом.

В связи с ликвидацией на многих территориях туберкулеза скота, вызванного М. bovis, следует учитывать возможность заражения животных от человека. Например, в ФРГ владелец скота, будучи больным мочеполовым туберкулезом, заразил 48 животных. Подобные случаи имеют место и в других странах.

tuberkulez.org

Вопрос 19. Источники инфекции, пути и механизмы передачи микобактерией туберкулеза

Источник инфекции. Особенность источников туберкулезной инфекции обусловлена патогенетическими и клиническими особенностями заболевания. Первая встреча человека с тубекулезными микобактериями чаще всего заканчивается благополучно, без развития заболевания. Микобактерии в течение многих лет после попадания микроба в организм остаются жизнеспособными, и человек может оставаться инфицированными микобактериями, будучи совершенно здоровым. Поражение легких или других органов может развиваться спустя много лет под влиянием неблагоприятных для организма условий, что превращает инфицированного в потенциальный источник инфекции. К последним относится также большая группа населения, которая носит в своем организме очаги дремлющей инфекции (L-формы возбудителя) после излечения от кавернозного туберкулеза. МБТ передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Основным источником туберкулезной инфекции является больной, выделяющий в окружающую среду МБТ (90-95%). За 3 года бактериовыделитель заражает всех окружающих его лиц, из которых 10 % заболевают туберкулезом, у остальных вырабатывается нестериальный иммунитет. Источником инфекции, кроме человека, могут быть животные и птицы, при употреблении молока, мяса из организма которых возбудитель выделяется с молоком.

На распространение туберкулезной инфекции оказывает влияние близость и продолжительность контакта с источником инфекции. Наибольшему риску заражения подвергаются близкие родственники больного туберкулезом, включая детей и подростков, находящиеся в тесном контакте с ним. Следующий круг контактных, подвергающиеся риску заражения, это родственники, далее – жильцы по квартире, знакомые, сослуживцы. Наиболее часто заболевание туберкулезом в окружении больного возникает в период первых 6-12 мес. контакта с больным.

Пути передачи. Основной путь передачи – аэрозольный. Аэрозольный механизм передачи реализуется воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре) и воздушно-пылевым путями. Кроме того, туберкулезная инфекция может передаваться и другими путями: 2- алиментарным (при употреблении зараженного мяса, молочных продуктов), 3- контактным путями (через поврежденную кожу, конъюнктиву глаз, миндалины), 4 –внутриутробным, при проникновении МБТ в плод через плаценту, отмечается при тяжелых формах туберкулеза во время беременности.

Механизм передачи возбудителя. Перемещения возбудителя туберкулеза от зараженного организма в восприимчивый здоровый является для него биологической необходимостью, так как это обеспечивает сохранение возбудителя в природе как вида. Весь процесс перемещения возбудителя из зараженного организм в восприимчивый здоровый называют механизмом передачи. Он состоит из трех фаз: выведение возбудителя из зараженного животного или человека, пребывание во внешней среде, внедрение в организм здорового человека. В мясе замороженном, хранящемся в холодильнике, возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность до 1 года.

studfiles.net

Вопрос 19. Источники инфекции, пути и механизмы передачи микобактерией туберкулеза

Источник инфекции. Особенность источников туберкулезной инфекции обусловлена патогенетическими и клиническими особенностями заболевания. Первая встреча человека с тубекулезными микобактериями чаще всего заканчивается благополучно, без развития заболевания. Микобактерии в течение многих лет после попадания микроба в организм остаются жизнеспособными, и человек может оставаться инфицированными микобактериями, будучи совершенно здоровым. Поражение легких или других органов может развиваться спустя много лет под влиянием неблагоприятных для организма условий, что превращает инфицированного в потенциальный источник инфекции. К последним относится также большая группа населения, которая носит в своем организме очаги дремлющей инфекции (L-формы возбудителя) после излечения от кавернозного туберкулеза. МБТ передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Основным источником туберкулезной инфекции является больной, выделяющий в окружающую среду МБТ (90-95%). За 3 года бактериовыделитель заражает всех окружающих его лиц, из которых 10 % заболевают туберкулезом, у остальных вырабатывается нестериальный иммунитет. Источником инфекции, кроме человека, могут быть животные и птицы, при употреблении молока, мяса из организма которых возбудитель выделяется с молоком.

На распространение туберкулезной инфекции оказывает влияние близость и продолжительность контакта с источником инфекции. Наибольшему риску заражения подвергаются близкие родственники больного туберкулезом, включая детей и подростков, находящиеся в тесном контакте с ним. Следующий круг контактных, подвергающиеся риску заражения, это родственники, далее – жильцы по квартире, знакомые, сослуживцы. Наиболее часто заболевание туберкулезом в окружении больного возникает в период первых 6-12 мес. контакта с больным.

Пути передачи. Основной путь передачи – аэрозольный. Аэрозольный механизм передачи реализуется воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре) и воздушно-пылевым путями. Кроме того, туберкулезная инфекция может передаваться и другими путями: 2- алиментарным (при употреблении зараженного мяса, молочных продуктов), 3- контактным путями (через поврежденную кожу, конъюнктиву глаз, миндалины), 4 –внутриутробным, при проникновении МБТ в плод через плаценту, отмечается при тяжелых формах туберкулеза во время беременности.

Механизм передачи возбудителя. Перемещения возбудителя туберкулеза от зараженного организма в восприимчивый здоровый является для него биологической необходимостью, так как это обеспечивает сохранение возбудителя в природе как вида. Весь процесс перемещения возбудителя из зараженного организм в восприимчивый здоровый называют механизмом передачи. Он состоит из трех фаз: выведение возбудителя из зараженного животного или человека, пребывание во внешней среде, внедрение в организм здорового человека. В мясе замороженном, хранящемся в холодильнике, возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность до 1 года.

studfiles.net

Туберкулез. Источник инфекции. Профилактика туберкулеза

Туберкулез

Туберкулез – бугорок — в пораженном органе развиваются мелкие бугорки со склонностью «творожного распада».

Заболевание известно давно. Ещё у Гиппократа описано это заболевание.

Возбудителем туберкулеза являются туберкулезные палочки (туберкулезные микобактерии-МБТ), которые были открыты в 1882 г немецким бактериологом Робертом Кохом, поэтому часто их называют бациллами Коха (БК). Среди туберкулезных палочек в настоящее время хорошо известны 4 типа: человеческий, бычий, птичий, мышиный.

Туберкулезные палочки очень устойчивы во внешней среде. Долго сохраняют жизнеспособность в выделениях больного: так в высохшей мокроте несколько месяцев, на полу, стенах, предметах полгода, на листах книги 3 месяца, в сыром и темном помещении около 1 года, в масле на холоде до 10 месяцев, в воде до 5 месяцев. Палочки устойчивы к химическим дезинфицирующим средствам, кроме хлорной извести и хлорамина. Под действием солнечных и ультрафиолетовых лучей погибают через 2-3 мин.

Источником инфекции является:

- больной открытой формой туберкулёза — бациловыделитель, т.е. те больные, которые выделяют туберкулезную палочку. Возбудитель выделяется во внешнюю среду с капельками слюны, мокроты, мочой, калом;

- больной рогатый скот (при поражении вымени туберкулезные палочки попадают в молоко).

Инфекция передается:

- воздушно-капельным и воздушно — пылевым путем;

- контактно-бытовым путем – через книги, игрушки, при поцелуях, докуривании чужих сигарет;

- пищевой путь передачи инфекции- при употреблении зараженного молока и молочных продуктов, но это случается очень редко 1-5%;

- через поврежденную кожу

Независимо от того, каким путем микобактерии попали в организм человека, они поселяются в тех органах, сопротивляемость которых к туберкулезу наименьшая и которые хорошо кровоснабжены. Туберкулез поражает в основном легкие, но он не щадит кости, суставы, глаза, кожу, почки. При любой локализации процесса страдает не только пораженный орган, но весь организм.

Каждый человек восприимчив к туберкулезу, но и в известной мере устойчив к нему. Инфицированные туберкулезом это не больные, только у некоторых при определенных условиях возможен переход заражения в заболевание (грипп, корь, респираторные инфекции, пневмонии, курение, алкоголизм, снижение защитных сил организма).

Организм здорового человека защищает себя от вторжения микробов при помощи неспецифических средств защиты, это:

- оболочки органов дыхания и воздухоносных путей;

- лейкоциты (фагоциты) и параллельно циркулирующие в крови антитела.

Если микробам удается преодолеть все защитные приспособления, то возникает воспалительная реакция тканей вместе внедрения микроба (это одна из форм борьбы организма с микобактериями). Начавшееся заболевание редко прогрессирует. При достаточной общей и специфической сопротивляемости организма очаги воспаления постепенно рассасываются, рубцуются, в них откладываются соли Са и человек остается здоровым (образуются кальцинаты).

У детей различают 3 формы туберкулезных заболеваний:

1. нелокализованные формы;

2. локализованные формы;

3. генерализованные формы (поражаются несколько органов).

У детей заболевание чаще протекает в нелокализованной форме, в форме ранней и хронической туберкулезной интоксикации.

Так как при внедрении бациллы Коха в организм, образуются антитела, то их можно определить с помощью реакции Манту. Это аллергическая проба на туберкулез, она указывает, что организм инфицирован, (но заболевание не обязательно).

Если положительная реакция Манту выявляется впервые, то это называется вираж (изменение) туберкулезной пробы. Дети наблюдаются у фтизиатра.

Если вираж туберкулезной пробы сопровождается признаками характерной интоксикации: субфебрильная температура во 2-й половине дня, снижение аппетита, снижение массы тела, бледность, быстрая утомляемость – это называется ранняя туберкулезная интоксикация. Если нет локальных очагов, то эти дети на учете у врача фтизиатра и в течение года получают специфическое лечение дома или в санаторных детских садах или санаториях.

Если в течение года туберкулезная проба остается такой же или нарастает, остаются признаки интоксикации, то это хроническая туберкулезная интоксикация.

Самой частой локальной формой туберкулеза у детей является бронхоаденит- это воспаление лимфатических узлов бронхиального дерева. У ребенка интоксикация, упорный кашель, характерная рентгенограмма. Дети продолжают лечение в санаториях, санаторных детских садах и даже в стационарах.

Профилактика туберкулеза. Туберкулез – болезнь социальная. Главное направление в борьбе за ликвидацию туберкулеза в нашей стране – профилактика. Всем профилактическим мерам придан государственный характер. В борьбе с туберкулезом принимают участие государственные и общественные организации, ведомства и население. Работа осуществляется всей лечебно-профилактической и санитарно-эпидемической сетью.

Основными мерами в борьбе с туберкулезом у детей следует считать профилактические мероприятия включающие:

1. противотуберкулезную вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ;

2. проведение химиопрофилактики;

3. своевременную изоляцию детей из туберкулезного окружения;

4. раннее выявление туберкулеза путем систематического обследования на туберкулез детского населения;

5. организацию диспансерного наблюдения за детьми больными и инфицированными туберкулезом, а также живущими в условиях контакта с больными;

6. организацию лечения больных туберкулезом детей до полного выздоровления.

vunivere.ru

Туберкулез — эпидемиология

В.Ю.Мишин

В.Ю.Мишин

Эпидемиология занимается изучением возникновения и распространения любого инфекционного заболевания в популяции людей, в том числе и туберкулеза. Конкретный механизм, определяющий возникновение эпидемий среди населения, называется эпидемическим процессом.

Основоположник современного учения об эпидемическом процессе Громашевский выделил в его структуре три основных звена:

1 — источник инфекции;

2 — механизмы и пути передачи инфекции;

3 — восприимчивый организм.

Источником инфекции при туберкулезе являются человек, больной туберкулезом легких, или животное (чаще крупный рогатый скот).

Основной источник инфекции — больной открытой или заразной формой туберкулеза, выделяющий во внешнюю среду МБТ. Это, как правило, больные с наличием воспалительных изменений и полостей распада в легком. МБТ у таких больных могут быть выявлены двумя методами — микроскопией мокроты и посевом ее на питательные среды. Именно эта категория больных составляет в настоящее время основной резервуар туберкулезной инфекции в обществе. По данным ВОЗ, один такой больной может за сутки выделять до 7 млрд МБТ.

Вторым по значимости источником заражения является крупный рогатый скот, больной туберкулезом. При этом наибольшая опасность создается для животноводов и других работников, контактирующих с больными животными. Другие животные — свиньи, овцы, кошки и собаки имеют меньшее эпидемическое значение.

Пути передачи туберкулезной инфекции: аэрогенный, алиментарный, контактный и внутриутробный. Особое эпидемическое значение имеет аэрогенный путь передачи туберкулеза.

Количество и концентрация МБТ в мокроте, продуцируемой источником инфекции, варьирует от 100—10000 при ограниченных поражениях легких и до 10000000— 1000000000 — при кавернозных процессах.

При кашле, чиханье и разговоре больного туберкулезом легких, в воздухе всегда присутствуют частицы, содержащие МБТ, и при этом инфекция рассеивается на расстояние 80—100 см. При одном лишь чиханье выделяется более миллиона частиц диаметром менее 100 мкм.

Подобные частицы образуют капельные ядрышки, жидкое содержимое которых испаряется в атмосферном воздухе, а капельные ядрышки рассеиваются в пределах 1 м от своего источника. Они оседают крайне медленно (около 12 мм/мин) и остаются взвешенными в воздухе длительные периоды времени. Каждое из капельных ядрышек может содержать от 3 до 10 МБТ.

Пылевые частицы также содержат МБТ, но они гораздо меньше капельных ядрышек и могут повторно подниматься в воздух, находясь длительное время в дисперсном состоянии. Распространяясь воздушными потоками и через вентиляционные системы, они служат переносчиком инфекции, при этом 5—10% МБТ выживают в течение 6 ч. Большинство пылевых частиц более 5 мкм задерживаются в полости носа, в то время как частицы размером 0,1 мкм остаются во взвешенном состоянии и могут достичь альвеол.

Существует критический диапазон размера частиц, который обеспечивает максимальное продвижение при вдыхании и их задержку в дыхательных путях, что приводит к развитию инфекции. Этот критический диапазон — примерно 1—5 мкм.

При аэрогенном заражении, по экспериментальным данным, для возникновения в легких туберкулезной гранулемы необходимо всего три МБТ.

Естественно, что опасность заражения возрастает при невыполнении больными правил личной гигиены, недостаточной текущей дезинфекции или ее отсутствия, некачественной уборке помещения. В связи с тем, что МБТ обладают высокой устойчивостью к воздействию внешних факторов, они длительное время (месяцы и годы) могут сохранять жизнеспособность и патогенность в почве и сточных водах, при низкой температуре и обработке многими дезинфицирующими средствами.

Аспирационный путь заражения наиболее опасен и заслуживает особого внимания; он является основным и при заражении лиц, контактирующих с животными, больными туберкулезом.

Заражение человека возможно также алиментарным путем через пищевые продукты, инфицированные МБТ, полученные от больных туберкулезом животных или же при употреблении в пищу плохо проваренного инфицированного мяса, не кипяченого или не пастеризованного молока или приготовленных из них продуктов.

Вместе с тем вероятность развития заболевания при этом пути заражения в 10 тыс. раз меньше, чем при аэрогенном пути инфицирования, так как возбудитель весьма чувствителен к кислой среде желудка. В этих случаях риск заражения возрастает улиц с пониженной кислотностью желудочного сока или при попадании возбудителя в межсекреторный период, когда содержание соляной кислоты в желудке минимальное.

Контактный путь передачи туберкулеза через поврежденные кожные покровы встречается довольно редко, и в основном имеет место у патологоанатомов, судебных медиков при вскрытии трупов больных, умерших от туберкулеза. Реже этот путь передачи инфекции встречается среди врачей других специальностей, в том числе хирургов и стоматологов, при повреждении кожных покровов во время лечебно-оперативных вмешательств и несоблюдении соответствующих мер предосторожности. Однако существенного эпидемического значения этот путь передачи инфекции не имеет.

Внутриутробный путь заражения встречается крайне редко и связан со специфическими поражениями плаценты у женщин, больных диссеминированным туберкулезом. Возможность заражения имеется и при специфическом поражении родовых путей, аспирации новорожденными инфицированных околоплодных вод.

От больного туберкулезом человека заражение происходит обычно человеческим типом МБТ и в большинстве случаев поражаются органы дыхания. Опасным для человека является и бычий тип МБТ.

Особенностью течения заболевания туберкулезом, вызванного бычьим типом, является частое поражение мочеполовых органов и периферических лимфатических узлов, лекарственная устойчивость к пиразинамиду.

На уровне восприимчивого организма заканчивается эпидемический процесс и начинается непосредственно инфекционный процесс. Он протекает в организме конкретного человека и представляет собой модель сложных взаимоотношений макро- и микроорганизма, зависящих от многочисленных факторов, которые определяются как патогенез туберкулеза.

Возможность развития активного туберкулеза определяется различными факторами: массивностью инфекции, длительностью контакта с источником инфекции, входными путями инфекции и состоянием резистентности организма человека.

Из четырех указанных факторов наибольшее значение имеет уровень резистентности организма человека. Установлено, что генерализованные и остропрогрессирующие формы туберкулеза развиваются у ослабленных лиц в условиях голодания или неполноценного питания, во время стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.

Существует тесная взаимосвязь между уровнем естественной резистентности и внешними факторами, определяющими качество жизни человека, и в этом плане туберкулез является медикобиологической и социальной проблемой.

Наибольшее значение в распространенности туберкулеза и его различных проявлений принадлежит состоянию резистентности организма человека по отношению к туберкулезной инфекции.

Важную роль в повышении резистентности играет рост естественной сопротивляемости, наблюдаемый в условиях улучшения состояния здоровья населения, а также иммунитет, приобретенный в результате заживления первичной туберкулезной инфекции или после вакцинации БЦЖ.

Решающее значение в общем повышении уровня здоровья населения и его естественной резистентности к туберкулезу имеют социально-экономические факторы, а именно повышение материального благосостояния и санитарной культуры.

Наиболее опасно заражение туберкулезом в детском возрасте, особенно раннем, при отсутствии вакцинации БЦЖ. В этот период естественная резистентность еще несовершенна ввиду недостаточного развития иммунных механизмов защиты.

С возрастом иммунные механизмы совершенствуются, но приобретают значение другие факторы, которые отрицательно влияют на невосприимчивость: недостаточное питание, сопутствующие заболевания, стрессовые состояния и др. С этих позиций очень важно выделение среди населения групп повышенного риска заболевания туберкулезом.

Определенную роль играет наследственная предрасположенность. В научных исследованиях последних лет как в России, так и за рубежом, показано, что вероятность риска развития туберкулеза увеличивается в

1, 5—3,5 раза у людей, имеющих в крови человеческий лейкоцитарный антиген (HLA) тип АЗ, В8, В15 и Cw2.

Известно, что подавляющее большинство людей не заболевают после первичного инфицирования, а приобретают определенную степень иммунитета к этому заболеванию. Выработанные в этот период защитные механизмы ограничивают размножение возбудителя в организме и обеспечивают длительную частичную невосприимчивость к последующей реинфекции и к реактивации латентной инфекции, сохраняющейся в организме. Отличительной особенностью таких лиц является наличие положительной кожной реакции на туберкулин.

Заболевание туберкулезом легких у взрослых в 50% случаев сопровождается бактериовыделением. Данный контингент больных является основным источником распространения и резервуаром туберкулезной инфекции среди населения.

Больные, составляющие резервуар инфекции, могут быть разделены на две группы:

- а) впервые выявленные в течение текущего года

- б) выявленные ранее с хроническими формами туберкулеза.

Выявление и лечение заразного туберкулеза легких является предметом первостепенного внимания, так как благодаря данным мерам удается прекратить бактериовыделение и тем самым ограничить дальнейшее распространение туберкулеза среди восприимчивого к нему населения. При отсутствии лечения бактериовыделитель может заразить в среднем за год от 10 до 14 человек из своего окружения.

Эпидемия ВИЧ-инфекции внесла и постоянно вносит радикальные изменения в эпидемиологию туберкулеза. Основное влияние ВИЧ- инфекции выражается в скорости прогрессирования клинически выраженного туберкулеза у лиц, ранее инфицированных МБТ.

Основными эпидемиологическими показателями, определяющими распространение туберкулеза среди населения, являются инфицированность, риск инфицирования, заболеваемость, болезненность и смертность.

Инфицированность — процентное количество клинически и практически здоровых лиц, дающих положительную реакцию на туберкулин, «минус» процент лиц, отрицательно реагирующих на туберкулиновые пробы. Инфицированность определяют применительно к возрастным группам.

В России, где проводится противотуберкулезная вакцинация БЦЖ новорожденных, ревакцинация детей и подростков, определение показателя инфицированности сталкивается с трудностями из-за появления положительных туберкулиновых проб после вакцинации и ревакцинации.

Инфицированность туберкулезом отражает число лиц, перенесших первичную туберкулезную инфекцию, закончившуюся клинико-анатомическим выздоровлением с сохранившейся чувствительностью к туберкулину.

У инфицированных туберкулезом лиц, особенно с наличием в легких и внутригрудных лимфатических узлах остаточных изменений, имеется риск развития туберкулеза вследствие эндогенной реактивации. Чем больше инфицированность населения, тем большее число больных туберкулезом может появиться среди этой части населения.

Эксперты ВОЗ для определения состояния, при котором ликвидация туберкулеза как распространенного заболевания и как проблемы общественного здравоохранения может считаться разрешенной задачей, рекомендуют в качестве такого критерия показатель инфицированности детей до 14 лет, не превышающий 1%.

Риск инфицирования — процентное количество клинически и практически здоровых лиц, ранее отрицательно реагирующих на туберкулиновые пробы, у которых в текущем году они стали положительными («вираж» туберкулиновой чувствительности, т. е. наступило первичное заражение).

Этот показатель в условиях массовой вакцинации и ревакцинации БЦЖ является более объективным критерием оценки эпидемиологической ситуации. Он может быть установлен при повторной постановке туберкулиновой пробы по числу лиц с виражем туберкулиновой реакции или ее усилению на 6 мм и более у лиц, ранее подвергавшихся иммунизации вакциной БЦЖ.

Заболеваемость — количество впервые выявленных случаев туберкулеза, зарегистрированных в текущем году. Этот показатель вычисляется из количества новых случаев туберкулеза при расчете на 100 тыс. населения.

Между показателем ежегодного риска инфицирования, величиной резервуара инфекции и заболеваемостью существует определенная зависимость. Например, по расчетам экспертов ВОЗ, при величине ежегодного риска инфицирования в 1% заболеваемость туберкулезом легких должна составлять 50 на 100 тыс. населения.

При эпидемиологических исследованиях нет возможности дифференцировать первичные и вторичные формы туберкулеза, поэтому случаи туберкулеза, несмотря на разный патогенез, регистрируют суммарно.

Показатель заболеваемости может быть рассчитан также среди различных возрастных групп у мужчин и женщин (чаще болеют мужчины в возрасте 40—50 лет). При этом очень важное эпидемиологическое значение имеет показатель заболеваемости туберкулезным менингитом среди детей от 0 до 1 года, а также показатель заболеваемости деструктивными формами легочного туберкулеза и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. Эти два показателя свидетельствуют о наличии большого риска первичного заражения из-за наличия источников распространения и плохо поставленной работе по их выявлению и профилактике туберкулеза.

Расчеты экспертов ВОЗ показали, что в условиях высокого уровня инфицированности населения снижение заболеваемости до 10—20 случаев на 100 тыс. населения может свидетельствовать о ликвидации туберкулеза как распространенного заболевания.

Болезненность (общее число больных или контингенты больных туберкулезом) — количество больных активным туберкулезом, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях на конец года, в расчете на 100 тыс. населения.

Большое эпидемиологическое значение в этом показателе имеет общее число бактериовыделителей, а среди них количество пациентов с лекарственной устойчивостью МБТ. Именно эти показатели определяют резервуар туберкулезной инфекции, в том числе резервуар возбудителя с лекарственной устойчивостью МБТ к противотуберкулезным препаратам.

Смертность — количество больных, умерших в текущем году от туберкулеза, вычисляется из числа умерших лиц на 100 тыс. населения.

Показатель смертности характеризует качество лечения, а также эффективность выявления и диагностики туберкулеза. В частности, состояние диагностики иллюстрируется показателем смертности у больных, лечившихся менее одного года, а также удельным весом лиц, которым диагноз туберкулеза поставлен только после смерти.

С эпидемиологической точки зрения очень важно, где наступила смерть — в больнице или дома. Последнее условие создает большой риск для окружающих вследствие рассеивания МБТ, трудности при проведении уборки и ухода за таким больным в домашних условиях.

Совокупность показателей заболеваемости и смертности позволяет не только получить представление о распространенности туберкулеза, состоянии различных разделов противотуберкулезной работы, но и оценить закономерности, определяющие эпидемический процесс в целом по стране.

Естественно, что в современных условиях динамику распространенности туберкулеза следует оценивать в условиях осуществления современной программы противотуберкулезных мероприятий, которая закреплена Законом РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» № 77-ФЗ от 18 июня 2001 г., Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», приказами МЗ РФ № 109 от 21 марта 2003 г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» и № 50 от 13 февраля 2004 г. «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза».

В свете реализации современной программы противотуберкулезных мероприятий необходимо учитывать два основных направления в борьбе с ним, с помощью которых можно осуществлять контроль и управление распространением туберкулезной инфекции.

Первое направление заключается в проведении специфической профилактики туберкулеза, т. е. противотуберкулезных мероприятиях среди здорового населения, наиболее угрожаемого в отношении заболевания. К специфическим методам профилактики относятся противотуберкулезная вакцинация БЦЖ и химиопрофилактика.

Второе направление — проведение мероприятий, целью которых является уменьшение резервуара инфекции. Сущность его заключается в раннем и своевременном выявлении больных туберкулезом, представляющих эпидемиологическую опасность для окружающих, а также лиц с потенциально опасными формами туберкулеза, т. е. тех, которые при прогрессировании туберкулезного процесса могут стать бактериовыделителями.

Выявление больных туберкулезом не является конечной целью. Дальнейшая задача после подтверждения диагноза состоит в проведении лечения до клинико-анатомического заживления туберкулезного процесса при обратимых формах заболевания или стойкой ликвидации бактериовыделения при тяжелых формах, когда полного излечения добиться невозможно.

Эпидемиологический эффект от осуществления мероприятий в обоих направлениях зависит не только от конкретных мер по профилактике, выявлению и лечению туберкулеза, но и организационных форм их проведения, позволяющих охватить выделенные контингента населения и группы больных туберкулезом, представляющих эпидемиологическую опасность для окружающих.

Масштабы проведения противотуберкулезных мероприятий, входящих в первое и второе направления, зависят от конкретной эпидемиологической ситуации в стране и выработанной программы борьбы с туберкулезом.

ftiza.su

Туберкулез: источники, пути передачи, восприимчивостьВсе о медицине

Среди социальных и медицинских проблем общества туберкулез занимает особое место. Древнейшая археологическая находка туберкулезного поражения позвоночного столба человека был найдена на территории Германии и относится к VIII тысячелетию до нашей эры. Туберкулезные изменения выявлены также в египетских мумиях, отнесенных ко второму тысячелетию до нашей эры, а древнейшее известное описание клинических появлений этой болезни принадлежит «отцу медицины» Гиппократу (460-370 гг до н.э.).

В XV-XIX веках туберкулез получил значительное распространение, особенно среди бедных слоев населения. Этому способствовала антисанитария, плохое питание, скученность населения, частые войны и миграция, низкий уровень медицинскойпомощи. До 20-30% смертности в XVII веке приходилось на туберкулез, что превышало летальность во время эпидемий холеры, тифа и военных действий.

В XX веке, особенно после второй мировой войны, когда были внедрены в практику эффективные методы профилактики и современные противотуберкулезные препараты, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу значительно улучшилась. Составлялись оптимистические прогнозы о возможности быстрого полного уничтожения этого заболевания, которые , впрочем, не осуществились ни в одной стране мира.

С начала 90-х годов наблюдается возвращение туберкулеза на мировую арену в качестве серьезной проблемы медицины. В апреле 1993 года ВОЗ констатировала, что туберкулез занимает первое место среди причин смерти от отдельного инфекционного агента и существует реальная угроза его глобальному эпидемическому распространению.

Туберкулез – инфекционное заболевание, и потому он, как и другие инфекции, подчиняется общим законам эпидемического процесса, который включает три основных звена:

— источник инфекции

— механизм передачи

— восприимчивость к туберкулезу

Источники инфекции

Основной источник инфекции – больной туберкулезом, выделяющий бактерии во внешнюю среду. Возбудителем заболевания в 95% случаев является человеческий тип микобактерии туберкулеза. Микобактерии могут выделяться во время кашля с мокротой, слюной, а при внелегочной локализации туберкулезного процесса – с мочой, калом. Наиболее опасны для окружающих больные с легочной формой туберкулеза. За сутки они могут выделять более одного миллиарда микобактерий. Опасность развития болезни зависит от количества микробов, выделяемых больным и их вирулентности. Ежегодно один больной с бактериовыделением может инфицировать 10-15 человек. Некоторые специалисты считают, что реальная опасность заражения от больного туберкулезом резко снижается, если он в течение хотя бы двух недель получал интенсивное лечение.

Туберкулезные изменения в разных органах выявляют почти у 50 видов млекопитающих и 80 видов птиц, но реально опасным источником инфекции для человека, но реальную опасность для человека имеют представители крупного рогатого скота, которые обычно поражаются бычьим типом микобактерий туберкулеза.

При туберкулезе существует большое различие между инфицированием и развитием туберкулеза как болезни. Инфицировано приблизительно 50% населения планеты, в том числе 70-80% взрослых людей, а болеет не более 3-5% из них. У других инфикованных лиц заболевание не развивается, а возбудители туберкулеза в течение многих лет сохраняются в органах в виде неактивных форм. Под влиянием разных условий они могут трансформироваться в типичные микобактерии туберкулеза высокой вирулентности и ставать причиной заболевания. Поэтому для вторичного туберкулеза у взрослых не обязательно новое заражение, а частым источником заболевания является внутренняя реактивация старых туберкулезных очагов, которые были сформированы во время первичного инфицирования.

Пути инфицирования

Основными путями инфицирования при туберкулезе являются аэрогенный, алиментарный и контактный. Аэрогенное инфицирование, то есть с потоком воздуха через дыхательные пути, встречается в 90% случаев. Аэрогенный путь передачи инфекции бывает капельным и пылевым. Непосредственная передача инфекции капельным способом через слюну, мокроту возможна во время кашля, пения, громкого разговора на расстоянии не более 1-1,5 метров от больного. Поэтому передача инфекции чаще происходит, когда мокрота, попадая на пол, землю или разные предметы, частично испаряется, оставляя отдельные частички с микобактериями, которые вместе с пылью могут подниматься в воздух и попадать в дыхательные пути здорового человека. Во взвешенном состоянии в воздухе частицы пыли с микобактериями могут оставаться до 5 часов.

Прямая контактная передача инфекции может происходить во время непосредственного контакта с больным, через поцелуи, непрямая – через загрязненные предметы быта: полотенца, книги и т.д. бычий тип микобактерий может передаваться алиментарным путем, то есть через пищеварительный тракт, с молочными продуктами, реже – через мясо или при контакте с больными животными. Загрязнение пищевых продуктов человеческим типом микобактерий возможно, если с ними контактируют больные туберкулезом во время их приготовления или продажи. Матери больные туберкулезом, как правило, рождают здоровых детей, так как микобактерии не проходят через плацентарный барьер. Описаны только отдельные случаи внутриутробного заражения при генерализованных формах туберкулеза у матери с поражением туберкулезными очагами плаценты.

Восприимчивость организма

Развитие болезни в значительной степени связано с индивидуальными особенностями сопротивляемости организма. Человек имеет природную устойчивость к туберкулезу, обусловленную комплексом врожденных и приобретенных механизмов защиты. У детей эти механизмы недоразвиты, несовершенны, поэтому им особенно опасно заражение. В старческом возрасте сопротивляемость к туберкулезу снижается. Мужчины болеют туберкулезом чаще.

Прочитайте еще:

lekar-n.com