Причины онр – Причины Общего Недоразвития речи — Сайт логопеда Морозовой Ю.А.

Дети с ОНР (Общее Недоразвитие Речи), коррекция ОНР, услуги логопеда ~ Логопед-НН

Какие ассоциации могут возникнуть, когда слышим словосочетание «общее недоразвитие речи»? Вариантов может быть много, но все они будут отражать одну и ту же мысль: это неправильная речь. Но что значит неправильная речь или некрасивая речь? Это та речь, которая не соответствует нормам и правилам данной языковой среды, в которой находится человек, так же сюда можно отнести неумение человека использовать языковые средства в соответствии с условиями общения. Данная характеристика может относится в определенных случаях к людям, не имеющим ОНР, у них отмечаются речевые ошибки.

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматического строя речи) у детей с нормальным слухом.

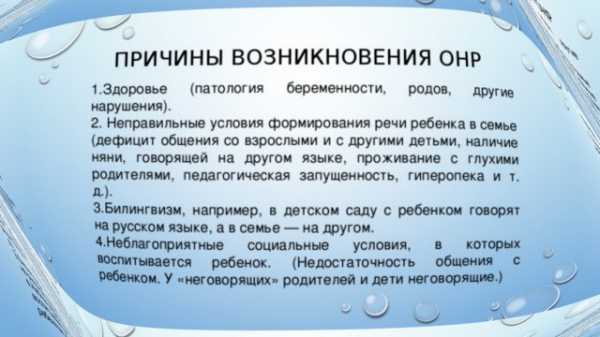

Причины возникновения ОНР у детей:

- инфекции или интоксикации (ранний или поздний токсикозы) матери во время беременности,

- несовместимости крови матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности,

- патология натального (родового) периода (родовые травмы и патология в родах),

- заболевания ЦНС и травмы мозга в первые годы жизни ребенка

- неблагоприятные условия воспитания и обучения, психическая депривация.

Несмотря на то что ОНР может сопровождать различные формы речевых патологий, у детей имеются типичные проявления, указывающие на системные нарушения речевой деятельности:

- более позднее начало речи: первые слова появляются к 3–4, а иногда и к 5 годам;

- речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена;

- ребёнок, понимая обращенную к нему речь, не может сам правильно озвучить свои мысли;

- речь детей с ОНР малопонятна.

- низкая речевая активность;

- критичность к речевой недостаточности;

- неравномерность речевого и психического развития

У всех детей с ОНР всегда отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, выраженное отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя речи.

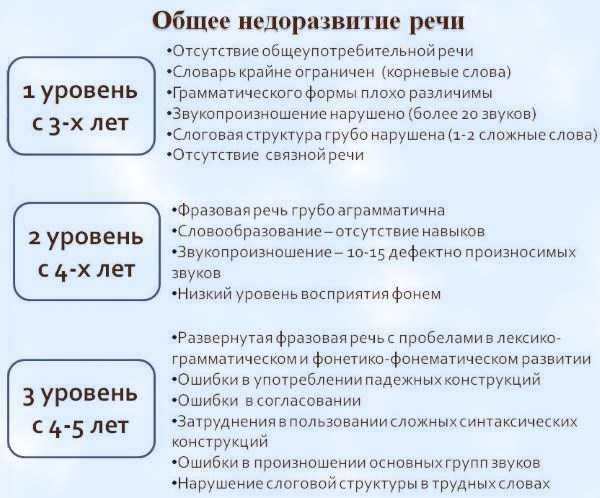

3 уровня речевого развития при общем недоразвитии речи

|

Компонет языковой системы |

I уровень |

II уровень |

III уровень |

|

Словарный запас |

|

|

|

|

Фразовая речь |

Отсутствует. В речи использует лепетные элементы, которые отражают ситуацию, при этом активно использует мимику, жесты, звукоподражание. |

|

Развернута. Использует многословные предложения из 4-5 слов. Сложные предложения даются трудно. |

|

Понимание речи |

Носит ситуативный характер. Трудности понимания грамматического оформления речи, при понимании речевого обращения основной упор делается на лексическое значение слов. |

Понимание обращенной речи осуществляется за счет различения некоторых грамматических форм: ед. ч. и мн. ч., муж. и жен. рода. Трудности в понимании форм числа и рода прилагательных. |

Приближено к норме. Недостатки понимания изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами, нарушение понимания логико-грамматических структур, выражающих причинно-следственные связи, временные и пространственные отношения |

|

Грамматический строй речи |

Использует в речи корневые слова, грамматические категории отсутствуют |

Грубо нарушена:

|

Наблюдаются аргамматизмы: ошибки в согласовании числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. |

|

Звукопроизношение |

Произношение звуков носит диффузный характер, в силу неустойчивой артикуляции |

Не сформировано. Может быть нарушено произношение всех групп звуков, в речи присутствуют искажения, замены, смешения |

Искажено.

|

|

Слоговая структура слова |

Грубо нарушена. Слово часто сокращается в речи до одного слога |

Нарушена. При произнесении слова, контур остается, а звуконаполняемость страдает: перестановка, добавление, замена слогов, звуков |

Ошибки в звуконаполняемости слова: сокращение слогов, перестановка и замена звуков, сокращение при стечении согласных в слове. |

|

Фонематическое восприятие |

В зачаточном состоянии, слуховое восприятие нарушено. |

Не сформирован звуковой анализ и синтез. |

|

Коррекцию ОНР требуется проводить на ранних этапах развития ребенка. Если упустить момент, не научить ребенка дошкольного возраста говорить правильно, то последствия в школьной жизни могут быть очень серьезными: личностные нарушения, вторичные нарушения чтения и письма, трудности в овладении школьной программой.

Если вы заметили, что постоянно поправляете речь своего ребенка, а он не перестает делать ошибки, произносит слова неправильно, не может четко и ясно выразить свои мысли, воспользуйтесь услугами логопеда. Он продиагностирует вашего ребенка, проанализирует причины речевого недоразвития, и даст рекомендации по поводу возможной коррекционной работы. Сочетание Вашего стремления и профессиональные знания и умения логопеда принесут свои положительные плоды! Удачи!

Записаться на консультацию Вы можете по телефону 8-909-282-50-83

Запишитесь на консультацию к логопеду-дефектологу в логопедический центр «Хуторок»

logoped-nn.ru

Причины возникновения общего недоразвития речи

В статье раскрываются причины возникновения общего недоразвития речи.При нормальном речевом развитии дети к 5 годам свободно пользуются развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Они имеют достаточный словарный запас, владеют навыками словообразования и словоизменения. К этому времени окончательно формируется правильное звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтезу.

Однако не во всех случаях эти процессы протекают благополучно: у некоторых детей даже при нормальном слухе и интеллекте резко задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. Это нарушение впервые было установлено Р. Е. Левиной и определено как общее недоразвитие речи. У всех детей с ОНР всегда отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, выраженное отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя.

Таким образом, общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.

Причины возникновения ОНР

В большинстве случаев патология не является очевидной, т.к. полноценная речь развивается у ребенка только к трем годам. Различные неблагоприятные воздействия, как во внутриутробном периоде развития, так и во время родов (родовая травма, асфиксия), а также в первые годы жизни ребенка могут приводить к ОНР.

М.Е. Хватцев разделил причины речевых нарушений на внешние и внутренние, выделив органические, функциональные, социально-психологические и психоневрологические причины.

К органическим причинам М. Е. Хватцев отнес различную внутриутробную патологию, возникающую в период от 4 недель до 4 месяцев развития плода, в момент родов или сразу после рождения. Это могут быть органические поражения периферических органов речи; экзогенно-органические факторы, вызывающие поражение центральной и периферической нервной системы, несовместимость резус-фактора крови матери и ребенка, которые могут сочетаться с другими нарушениями — слуха, зрения, интеллекта.

Функциональные причины М. Е. Хватцев связывал с учением И. П. Павлова, о различных отклонениях в соотношении таких психических процессов как возбуждение и торможение в центральной нервной системе.

Психоневрологическими причинами он считал умственную отсталость, различные нарушения памяти и расстройство других психических функций.

Социально-психологические причины — неблагоприятные воздействия окружающей среды. Для полноценного развития ребенка, его общение должно быть полным, постоянным, эмоционально насыщенным.

В настоящее время показано, что употребление алкоголя и никотина во время беременности также может привести к нарушениям физического и нервно-психического развития ребенка, одним из проявлений которых часто является ОНР, сочетающееся с синдромами различной сложности.

Большая роль в возникновении речевых нарушений принадлежит генетическим факторам. В этих случаях речевой дефект может возникнуть под влиянием даже незначительных неблагоприятных внешних воздействий.

При выявлении причин речевых нарушений необходимо учитывать критические периоды в развитии речи ребенка, когда психика и развитие отдельных речевых элементов наиболее уязвимы и в связи с этим повышается риск возникновения различных нарушений речи.

Принято выделять 3 критических периода в развитии речи.

1-й критический период (возраст 1-2 года). Начинает формироваться речь, у ребенка появляется повышенная потребность в общении. В этом возрасте наиболее важным является центр Брока. Любые неблагоприятные факторы, влияющие на ребенка, могут привести в дальнейшем к нарушениям речи.

2-й критический период (3 года). В этом возрасте происходит более интенсивное развитие речи, переход от речи в какой-либо ситуации к контекстной речи, что требует интенсивной работы нервной системы и интенсивного протекания психических процессов. В результате перенагрузки речевой системы может возникнуть такое нарушение, как заикание.

3-й критический период (возраст 6-7 лет). Период, когда большинство детей идут в школу и начинают овладевать письменной речью, что является дополнительной нагрузкой для психики. Ребенку предъявляют повышенные требования, в результате чего могут возникнуть срывы нервной системы.

Все этиологические факторы, приводящие к нарушениям речи, полиморфны и сложны. Обычно встречается «сочетание наследственной предрасположенности, неблагоприятного окружения и повреждения головного мозга под влиянием различных неблагоприятных факторов».

На основании представленных данных можно сделать вывод о сложности и полиформизме этиологических факторов, вызывающих ОНР, что должно учитываться при коррекции. Особенностью речевых нарушений в детском возрасте является их обратимость, что связано с высокой пластичностью детского мозга.

| Пичкобий А.В., учитель-логопед |

logoportal.ru

Методический материал «Причины общего недоразвития речи»

Причины общего недоразвития речи.

Речь возникает при наличии определенных биологических предпосылок и, прежде всего, нормального созревания и функционирования центральной нервной системы. Среди факторов, способствующих возникновению общего недоразвития речи у детей, различают неблагоприятные внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, а также внешние условия окружающей среды. Эти факторы могут воздействовать как во внутриутробном периоде развития, так и во время родов, а также в первые годы жизни ребенка.

Среди патогенных факторов, действующих на нервную систему во внутриутробном периоде, возможны токсикозы, интоксикации, нарушения обмена веществ матери во время беременности, действие некоторых химических веществ, алкоголя, никотина, наркотических веществ, радиоактивное излучение. Возможны различные поражения вследствие резус-несовместимости крови матери и плода.

Существует отчетливая связь между временем патогенного воздействия на развивающийся организм и клиническими проявлениями: чем раньше в эмбриогенезе повреждается мозг плода, тем более выражены последствия вредоносных влияний.

Особая роль в возникновении речевого недоразвития принадлежит генетическим факторам. При наличии так называемой речевой слабости или наследственной предрасположенности к речевым нарушениям, общее недоразвитие речи может возникнуть под влиянием даже незначительных неблагоприятных внешних воздействиях.

Другими неблагоприятными факторами, вызывающими повреждение речевых функций, являются, природовые и послеродовые поражения. Ведущее место в данной группе патологий занимают асфиксия и внутричерепная родовая травма. Асфиксия (кислородная недостаточность) приводит к тяжелым поражениям многих отделов нервной системы.

Внутричерепная родовая травма — собирательное понятие, включающее неоднородные по этиологии и патогенезу изменения центральной нервной системы, возникшие в период родов. К внутричерепной родовой травме относят кровоизлияние в вещество мозга и его оболочки, а также другие расстройства мозгового кровообращения, вызывающие структурные изменения нервной системы. Возникновению внутричерепной травмы способствуют разные виды акушерской патологии, а также неправильная техника проведения родоразрешающих операций. Внутричерепные кровоизлияния во время родов возникают в связи с механической травмой головки плода, в результате чего повреждаются сосуды. К послеродовым тератогенным факторам, вызывающим нарушения развития речевых и неречевых функциональных систем, относятся перенесенные в раннем детском возрасте заболевания. К этим заболеваниям относятся инфекционные болезни нервной системы: менингит, энцефалит и полиомиелит.

Обратимые формы общего недоразвития речи могут возникнуть на фоне отрицательного социально-психологического влияния: депривация в период интенсивного формирования речи, недостаток речевой мотивации со стороны окружающих, конфликтные взаимоотношения в семье, неправильные методы воспитания, билингвизм и т.д. При сочетании этих факторов с органической патологией нервной системы нарушение речевого развития приобретает более стойкий характер.

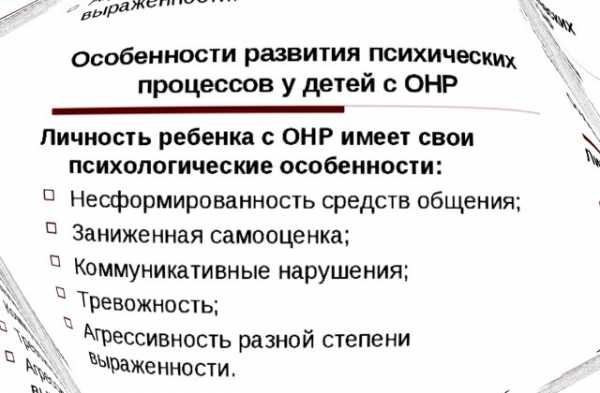

Дети с общим недоразвитием речи имеют особенности развития психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включиться в учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью.

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимают нарушенное формирование всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой структуры, фонематических процессов, лексики, грамматического строя, смысловой стороны речи) у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом. При ОНР наблюдаются позднее появление речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования.

Речевое недоразвитие у детей может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с элементами фонетического и лесксико-грамматического недоразвития. Условно могут быть выделены три уровня ОНР, причем первые два характеризуют более глубокие степени нарушения, а на третьем, более высоком уровне у детей остаются лишь отдельные пробелы в развитии звуковой стороны речи, словарного запаса и грамматического строя. По Р.Е. Левиной (1968) три уровни речевого недоразвития обозначаются как 1 – отсутствие общеупотребительной речи, 2 – начатки общеупотребительной речи и 3 – развернутая речь с элементами недоразвития во всей речевой системе. С возрастом и интеллектуальными показателями ребенка указанные уровни прямо не соотносятся: дети более старшего возраста могут иметь худшую речь.

1-й уровень речевого развития (так называемые «безречевые дети») характеризуется полным или почти полным отсутствием речи в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном сформирована. Дети 5-6 лет, а иногда и старше, имеют скудный активный словарь, пользуются лепетными словами, звукоподражаниями и звуковыми комплексами. Эти звуковые комплексы, образованные самими детьми и непонятные для окружающих, подкрепляются мимикой и жестами. Вместо «машина поехала» ребенок говорит «биби», вместо «пол» и «потолок» – «ли», сопровождая речь указательным жестом, вместо «дедушка» – «де».

По своему звучанию лепетная речь состоит как из сходных со словами элементов («уту» – петух, «ель» – киска), так и из совершенно непохожих на правильное слово звуковых сочетаний («е» – воробей).

Одновременно с лепетными словами и жестами дети могут пользоваться и отдельными общеупотребительными словами, но, как правило, эти слова недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, а также употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Часто встречается многозначность, когда одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает разные понятия («биби» – самолет, самосвал, пароход; «бобо» – болит, смазывать, делать укол).

Названия действий часто заменяются названиями предметов: открывать – «древ» (дверь), играть в мяч – просто «мяч»; названия же предметов заменяются названиями действий: кровать – «пать», самолет – «летай».

Фразой дети почти не владеют. Стремясь рассказать о каком-то событии, дети способны сказать только отдельные слова или одно-два искаженных предложения. Характерно использование однословных предложений. Период использования однословного предложения может наблюдаться и при нормальном речевом развитии, однако по продолжительности он не превышает 5-6 месяцев и включает небольшое количество слов. При тяжелом недоразвитии речи этот период задерживается надолго.

В самостоятельной речи детей с ОНР преобладают одно- и двусложные образования, в отраженной речи (при просьбе повторить слово) также заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов (кубики – «ку», карандаш – «дас»). Из-за отсутствия постоянной артикуляции отмечается непостоянный характер произношения одного и того же слова: дверь – «теф», «вефь», «веть».

Дети не в состоянии использовать морфологические элементы для выражения грамматических значений. В речи преобладают «корневые» слова, лишенные флексий. Чаще всего это неизменяемые звуковые комплексы, и лишь у некоторых детей встречаются попытки выделить названия предметов, действий, качеств. Пассивный словарь детей значительно шире активного. Это создает впечатление, что дети почти все понимают, но сами ничего не могут сказать. Но в действительности неговорящие дети часто понимают обращенную к ним речь только на основании подсказывающей ситуации, а многих слов не понимают совсем. Часто обнаруживается отсутствие понимания значений грамматических изменений слов. Так, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши», не понимают предлогов, не соотносят с различными ситуациями формы числа глаголов и прилагательных. Наряду с этим можно наблюдать смешение значений слов, имеющих общее звучание (рамка – марка, деревня – деревья).

В школьном возрасте дети, не говорящие совсем или находящиеся на уровне лепетной речи, встречаются сравнительно редко. Чаще всего к 7-8 годам они достигают 2-го уровня речевого развития.

2-й уровень речевого развития (начатки общеупотребительной речи) характеризуется тем, что речевые возможности детей возрастают. Кроме жестов и лепетных слов появляются, хотя и очень искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова.

Высказывания детей бедны, ребенок обычно ограничивается перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. Тем не менее, активный словарь расширяется, становится довольно разнообразным, в нем различаются слова, обозначающие предметы, действия, а нередко и качества. Дети начинают пользоваться личными местоимениями, иногда предлогами и союзами в элементарных значениях. Появляется возможность более или менее развернуто рассказать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе. Но недоразвитие речи продолжает отчетливо проявляться в незнании многих слов, неправильном произношении звуков, нарушении структуры слова, аграмматизмах, хотя смысл рассказанного удается понять вне наглядной ситуации.

Словоизменение носит случайный характер, при его использовании допускается много разнообразных ошибок («Игаю мятику» – играю мячиком).

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим внешним признакам (муравей, муха, паук, жук – в одной ситуации обозначаются одним из этих слов, а в другой – другим; чашка, стакан – одним из этих слов). Ограниченность словарного запаса сопровождается незнанием многих слов, обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), транспортные средства (самолет, вертолет, катер). Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих форму, цвет, материал.

Иногда дети прибегают к пояснениям неправильно названного слова жестами: чулок – «нога» и жест надевания чулка. То же самое происходит при неумении назвать действие; название действия заменяется обозначением предмета, на который это действие направлено или которым оно совершается, слово сопровождается соответствующим жестом: подметает – «пол» и показ действия; режет хлеб – «хлеб» или «ножик» и жест резания. Нередко дети заменяют нужное слово названием другого сходного предмета, но при этом добавляют отрицание «не»: помидор – «яблоко не».

Дети начинают пользоваться фразой. В них существительные употребляются главным образом в именительном падеже, а глаголы в инфинитиве или в форме единственного и множественного числа настоящего времени; при этом глаголы не согласуются с существительными ни в числе, ни в роде («Я умываца»). Изменение существительных по падежам встречается, но носит случайный характер, и фраза, как правило, бывает аграмматичной («играет с мячику», «пошли по горке»). Также аграмматичным бывает изменение существительных по числам: «две уши», «два печка».

Форма прошедшего времени глагола нередко заменяется формой настоящего времени и наоборот («Витя елку иду» – вместо «пойдет», «Витя дом рисовал» – вместо «рисует»). Аграмматизмы наблюдаются и в употреблении числа и рода глаголов («кончилась уроки», «девочка сидат»), смешении глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («мама купил», «девочка пошел»).

Прилагательные употребляются редко и не согласуются с другими словами в предложении («асинь ета» – красная лента, «асинь адас» – красный карандаш, «тиня пато» – синее пальто, «тиня кубика» – синий кубик).

Предлоги используются редко и неправильно, чаще опускаются: «Я была елька» (я был на елке), «Сопака живет на будке» (собака живет в будке). Союзами и частицами дети пользуются мало.

У детей на данной стадии речевого развития может наблюдаться стремление к поиску необходимой грамматической формы и нужной структуры слова, но эти попытки часто бывают безуспешными: «На… на… стала лето… лета… лето», «У дома делеве… дереве».

Понимание речи улучшается, расширяется пассивный словарь. Постепенно появляется различение некоторых грамматических форм, но оно носит неустойчивый характер. Становится возможным различение на слух единственного и множественного числа существительных и глаголов, форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Понимание форм числа и рода прилагательных отсутствует, значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Произношение звуков и слов остается значительно нарушенным. Но можно выделить правильно и неправильно произносимые звуки, причем число последних часто достигает 16-20.

Наибольшие затруднения вызывает произношение одно- и двусложных слов со стечением согласных в слоге. Произношение еще больше нарушается в развернутой речи. Нередко слова, которые в отдельности произносились правильно или с небольшими искажениями, во фразе теряют сходство с исходным словом (В клетке лев – «Клеки вефь», «Кретки реф»).

3-й уровень речевого развития характеризуется наличием фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Активный словарь детей еще очень ограничен, в нем преобладают существительные и глаголы. Улучшаются произносительные возможности, воспроизведение слов разной слоговой структуры, но у большинства детей продолжают встречаться недостатки произношения отдельных звуков и нарушения структуры слова.

Обиходная речь становится более или менее развернутой, но в ней часто наблюдается неточное знание и употребление многих слов. Свободное общение сильно затруднено, и в контакт с окружающими дети обычно вступают в присутствии родителей или воспитателей, дающих пояснения к высказываниям ребенка. Между тем дети во многих случаях уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут достаточно свободно рассказать о своей семье, о себе и своих друзьях, событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ.

Не зная того или иного слова, дети употребляют другое слово, обозначающее сходный объект (кондуктор – «кассир», кресло – «диван»). Иногда нужное слово заменяется другим, близким по звуковому составу (смола – «зола»). То же самое происходит с названиями малознакомых ребенку действий: вместо «строгать» он говорит «чистить», вместо «резать» – «рвать», вместо «вязать» – «плести». Время от времени дети прибегают к пространным объяснениям для того, чтобы назвать предмет или действие. Такие глаголы, как «поить» и «кормить», у многих детей недостаточно дифференцируются по значению.

Дети используют в речи различные местоимения. Из прилагательных употребляются лишь те, что обозначают непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства (сладкий, теплый, твердый, легкий). Речь обеднена из-за редкого употребления наречий, хотя многие из них детям знакомы. Довольно часто используются предлоги, особенно для выражения пространственных отношений (в, к, на, под, за, из), но при этом допускается большое количество ошибок, предлоги могут опускаться, заменяться. Это свидетельствует о недостаточном понимании значений даже наиболее простых предлогов. Между тем, дети часто предпринимают поиски правильного применения предлогов в речи: «Я взял книжку у… в… из шкафа».

Остаются недостаточно сформированными грамматические формы языка. Наиболее типичны следующие ошибки: неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже («Книги лежат на большими (большие) столах» – книги лежат на больших столах), неправильное согласование числительных с существительными («три медведем» – три медведя, «пять пальцем» – пять пальцев, «двух карандаши» – двух карандашей), ошибки в употреблении падежных форм множественного числа («Летом я был в деревне у бабушки. Там речка, много деревов, гуси»), ошибки в использовании предлогов.

Обычно дети используют только самые простые фразы. При необходимости построить сложные предложения, например, для описания своих последовательных действий с разными предметами или при рассказе о цепи взаимосвязанных событий по картинке, дети испытывают большие затруднения. При составлении предложений по картинке дети, правильно называя действующее лицо и само действие, нередко не включают в предложение названий предметов, которыми пользуется действующее лицо. В самостоятельных высказываниях часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и другие отношения. Так, желая рассказать о весне, ребенок говорит: «Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц». Он понимает, что сначала растаял снег, а потом прошел месяц, но выразить эти причинно-следственные отношения в предложении ему не удалось.

Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию.

Фонетическое оформление речи значительно отстает от нормы, продолжают отмечаться различные нарушения звукопроизношения. Характерно недифференцированное произнесение некоторых звуков, когда один звук заменяет одновременно 2-3 других звука. Например, ребенок заменяет звуком С’, еще недостаточно четко произносимым, звуки С («сяпоги» вместо «сапоги», Ш («сюба» вместо «шуба»), Ц («сяпля» вместо «цапля»).

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у детей страдает формирование звукового анализа и синтеза слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладевать чтением и письмом.

Обобщая представленные данные, можно сделать вывод о сложности и многообразии комплекса различных причин, вызывающих общее недоразвитие речи. Наиболее часто имеет место сочетание наследственной предрасположенности, неблагоприятного окружения и повреждения или нарушений созревания мозга под влиянием различных тератогенных факторов, действующих во внутриутробном периоде, в момент родов или в первые годы жизни ребенка.

Использованная литература:

1. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников.

2. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения

3. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии.

4. Интернет-ресурсы.

infourok.ru

ОНР 3 уровня — причины, симптомы, диагностика и лечение

Общее недоразвитие речи 3 уровня – это умеренные отклонения в формировании различных сторон речи, касающиеся, главным образом, сложных лексических и грамматических единиц. Характеризуется наличием развернутой фразы, но речь аграмматична, звукопроизношение плохо дифференцировано, фонематические процессы отстают от нормы. Уровень речевого развития устанавливается с помощью логопедической диагностики. Коррекция недоразвития речевых функций предполагает дальнейшую работу над связной речью, усвоением лексико-грамматических категорий, совершенствованием фонетической стороны речи.

Общие сведения

Выделение четырех уровней речевого развития вызвано необходимостью объединения детей с логопатологией в группы для организации специального коррекционного обучения с учетом тяжести речевого дефекта. ОНР 3 уровня в отечественной логопедии определяется как наличие развернутого фразового высказывания со специфическими лексико-грамматическими (ЛГ) и фонетико-фонематическими (ФФ) ошибками. Это более высокая ступень речевого развития по сравнению с ОНР 1 и 2 уровня. Однако все языковые средства еще недостаточно оформлены, чтобы считать их соответствующими норме, поэтому нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Такое расстройство речевых навыков может диагностироваться у дошкольников, начиная с 4-5-летнего возраста, и у младших школьников.

ОНР 3 уровня

Причины

Факторы, вызывающие недостаточную сформированность речи, могут быть биологическими и социальными. Первые могут воздействовать на ребенка в разные периоды развития – от внутриутробного до младшего дошкольного возраста. Вторая группа факторов оказывает влияние на детскую речь уже после рождения.

- Биологические. К данной группе относятся негрубые, нетяжелые поражения ЦНС у ребенка, нарушающие регуляцию речевой моторики, слухового восприятия, ВПФ. Их непосредственными причинами могут выступать вредные привычки будущей мамы, токсикозы беременности, родовые травмы новорожденных, перинатальная энцефалопатия, ЧМТ, заболевания, перенесенные ребенком в раннем возрасте и т. д. Логопедическим диагнозом у таких детей может быть дизартрия, алалия, афазия, заикание, а при наличии расщелин твердого и мягкого неба – открытая ринолалия.

- Социальные. Включают неблагополучное семейное и речевое окружение ребенка. Пережитые стрессы, отсутствие эмоциональных контактов между детьми и родителями, конфликтные ситуации в семье, педагогическая запущенность и синдром госпитализма тормозят развитие речи и неблагоприятно сказываются на психическом развитии. Другая возможная причина ОНР у ребенка – дефицит вербального общения (например, при наличии глухонемых родителей), многоязычное окружение, неправильная речь взрослых. Повышение уровня развития речи с 1-2 до 3-го может произойти в результате целенаправленного логопедического обучения.

Патогенез

Механизм несформированности речевой деятельности при ОНР тесно связан с первичным речевым дефектом. Этиологическим субстратом может служить органическое поражение речевых центров или черепно-мозговых нервов, патология периферических органов речи, функциональная незрелость ЦНС. Вместе с тем, у детей с третьим уровнем ОНР различного генеза наблюдаются общие типичные признаки, указывающие на системный характер нарушения речевой деятельности: элементы ЛГ недоразвития, ошибки звукопроизношения, искажение слоговой структуры сложных по звуконаполняемости слов, трудности звукового анализа и синтеза. Следует подчеркнуть, что при общем недоразвитии речи все эти недостатки возникают на фоне сохранного биологического слуха и интеллекта.

Симптомы ОНР 3 уровня

Основным новообразованием данного этапа становится появление развернутой фразы. В речи преобладают простые распространенные предложения из 3-4 слов, сложные предложения практически отсутствуют. Может нарушаться структура фразы и ее грамматическое оформление: дети пропускают второстепенные члены предложения, допускают много аграмматизмов. Типичны ошибки в образовании множественного числа, изменении слов по родам, лицам и падежам, согласовании существительных с прилагательными и числительными. При пересказе нарушается последовательность изложения, опускаются элементы сюжета, обедняется содержание.

Понимание речи у ребенка с ОНР 3 уровня близко к возрастной норме. Трудности возникают при восприятии логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные, временные, причинно-следственные связи. Не всегда достаточно точно удается понимать значение сложных предлогов, приставок, суффиксов. Объем словаря на первый взгляд близок к норме, при составлении высказывания дети используют все части речи. Однако при обследовании выясняется недостаточное знание частей предметов, неразличение лексических значений многих слов (например, ребенок не может объяснить разницу между ручьем и рекой). Не сформирован навык словообразования – дети затрудняются в образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных, притяжательных прилагательных, приставочных глаголов.

Звуковое оформление речи значительно лучше, чем при ОНР 2 уровня. Тем не менее, сохраняются все виды фонетических дефектов: замены артикуляторно сложных звуков более простыми, дефекты озвончения и смягчения, искажения (сигматизм, ламбдацизм, ротацизм). Страдает воспроизведение слов со сложным слоговым составом: слоги редуцируются, переставляются местами. Отстает формирование фонематических процессов: ребенок испытывает сложности при выделении первого и последнего звука в слове, при подборе карточек на заданный звук.

Осложнения

Пробелы в развитии лексики, грамматики и фонетики имеют свои отдаленные последствия в виде специфических расстройств учебных навыков. У школьников может страдать запоминание вербального материала. Они не могут долго сосредоточиться на выполнении одной задачи или, наоборот, быстро переключиться на другой вид деятельности. Из-за недостаточности моторики рук, часто сопутствующей ОНР, формируется малоразборчивый почерк. У детей возникают трудности в овладении чтением письмом и учебным материалом в целом – как следствие, возникает дисграфия, дизорфография, дислексия, плохая успеваемость. При ОНР 3 уровня дети стесняются своего речевого дефекта, что становится причиной замкнутости, комплексов, коммуникативной дезадаптации.

Диагностика

Обследование ребенка с 3 уровнем ОНР состоит их трех диагностических блоков. Первый блок – медицинский, включает уточнение неврологического статуса, установление причин речевых проблем с помощью консультаций детских специалистов (педиатра, невролога, челюстно-лицевого хирурга и др.) и результатов инструментальных исследований (рентгенографии лицевого черепа, МРТ головного мозга, ЭЭГ). Второй блок – нейропсихологический – относится к компетенции детского психолога, предполагает оценку развития психических функций, когнитивных процессов, личностной сферы, общей и тонкой моторики. Третий блок – педагогический, проводится логопедом-дефектологом и включает обследование следующих сторон речи:

- Лексико-грамматической. Изучается словарь ребенка (предметный, глагольный, признаков, притяжательных местоимений, наречий). Оценивается умение подбирать антонимы и синонимы к словам, знание частей целого, уровень обобщения. При проверке уровня сформированности грамматики первоочередное внимание обращается на умение конструировать распространенные простые и сложные фразы, согласовывать члены предложения в числе, роде и падеже.

- Фонетической. Характер звукопроизношения уточняется изолированно, в слогах, словах и фразах. Выявляются виды произносительных нарушений: замены, нестойкое и недифференцированное употребление, искажения и смешения. У большинства детей обнаруживается нарушение 3-4-х и более групп звуков.

- Фонематической. Проверяется отраженное повторение пар или рядов слогов, различение оппозиционных фонем, умение выделять первые и последние звуки в словах. Для этого используется вербальный, картинный и игровой дидактический материал.

- Слоговой структуры. Определяется умение ребенка воспроизводить слова со сложной звуко-слоговой структурой. Выявляются дефекты звуконаполняемости, элизии, перестановки, антиципации, интерации, контаминации.

- Связной речи. Исследуется на материале пересказа знакомого текста, составления рассказа по картинкам. При этом оценивается полнота, логическая последовательность изложения, умение передать главную мысль и содержание.

При логопедическом обследовании устной речи выявляются пробелы в сформированности всех речевых компонентов, в первую очередь, лексико-грамматических и фонетико-фонематических. ОНР 3 уровня дифференцируют с более низким (вторым) и более высоким (четвертым) уровнем речевого развития, системным недоразвитием речи при ЗПР и олигофрении.

Коррекция ОНР 3 уровня

Для проведения коррекционной работы в ДОУ организуются логопедические группы компенсирующей направленности, куда дети зачисляются на два года обучения. Занятия проводятся ежедневно в индивидуальном, подгрупповом или групповом формате. В рамках коррекции ОНР третьего уровня решаются следующие задачи:

- Усвоение грамматических норм языка. Ребенка учат грамотно строить простую распространенную фразу с опорой на вопрос логопеда и схему, использовать в речи сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. Уделяется внимание правильному согласованию слов в родо-падежно-числовых формах.

- Обогащение лексики. Проводится в процессе изучения различных лексических тем. Расширение словаря достигается путем усвоения обобщающих понятий, признаков, действий, частей и целого предметов, синонимов и антонимов. Уделяется внимание словообразованию с помощью суффиксов и приставок, изучению значения предлогов, отражающих пространственное расположение предметов.

- Совершенствование фразовой речи. Развитие речи предусматривает формирование умения развернуто отвечать на вопросы, составлять рассказы по иллюстрациям, пересказывать тексты, описывать события. Вначале используется вопросно-ответная методика, схема рассказа, затем ребенок самостоятельно планирует свое повествование.

- Развитие произносительных навыков. Включает уточнение артикуляционных укладов, звукопостановку и автоматизацию трудных фонем. Большое внимание уделяется слуховой дифференциации смешиваемых звуков. При работе над фонематическим восприятием ребенка учат различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.

- Подготовка к обучению грамоте. Пропедевтическая работа осуществляется с целью последующего успешного освоения навыков чтения и письма. Для этого ребенка обучают звуковому и слоговому анализу (умению выделять заданные звуки и слоги, ударные гласные) и синтезу (придумывать слова с нужным звуком), преобразовывать прямые и обратные слоги друг в друга. На этом этапе образ звука (фонему) стараются соотносить с образом буквы (графемой).

Прогноз и профилактика

Дети с 3 уровнем речевого развития обучаются в обычных общеобразовательных школах, однако могут испытывать значительные учебные трудности, в связи с чем должны продолжать заниматься на школьном логопунгкте. Правильно организованный речевой режим, регулярные занятия с логопедом и точное выполнение всех его рекомендаций помогут ребенку добиться чистой и правильной речи. Предупредить отставание в речевом развитии помогает профилактика перинатальных и ранних постнатальных поражений ЦНС, благоприятная речевая среда и семейная обстановка, в которой растет ребенок. Для своевременного выявления речевых дефектов необходимо обязательно посетить логопеда в возрасте 2,5-3 лет.

www.krasotaimedicina.ru

Что такое ОНР в логопедии

В последнее время у большого числа детей обнаруживаются различные нарушения развития: трудности с обучаемостью, нарушения письма и чтения, разнообразные речевые расстройства, дефекты внимания и памяти. Все это добавляет работы детским специалистам: неврологам, дефектологам, логопедам. Последние часто сталкиваются с ОНР — симптомом, характерным для многих нарушений детского развития.

Что такое ОНР

ОНР в логопедии (общее недоразвитие речи) — это обобщенное название обширной группы речевых нарушений, наблюдающихся у детей с сохраненными слухом и интеллектом. Недоразвитие характеризуется искажением фонетического, грамматического и артикуляционного строя речи и сочетается с отставанием в речевом развитии.

Речь является высшей психической функцией, которая формируется только в человеческом обществе и только в определенное время. Это связано с сензитивными периодами развития соответствующих отделов головного мозга (речевых центров), поэтому отсутствие речи у ребенка в возрасте 2-3 лет является серьезным поводом для беспокойства.

Важно! Несвоевременная или недостаточная коррекция ОНР отражается в дальнейшем во взрослой жизни: проблемы в учебе, несформированность коммуникативных умений, неадекватность самооценки, личностное неблагополучие…

Особенности ОНР

На сегодняшний день существует определенная путаница в логопедических терминах и классификациях. Так, 1 и 2 уровни заболевания автоматически относятся к ТНР (тяжелым нарушениям речи), а 4 уровень похож на фонетико-фонематическое недоразвитие. Вместе с тем запись

«ОНР» часто можно увидеть и при постановке таких диагнозов, как задержка психического развития, педагогическая запущенность и пр. Становится не совсем понятно, что это за диагноз – ОНР.

Очевидно, что данное нарушение является неотъемлемой составляющей ряда патологических состояний детского развития. Можно утверждать, поэтому, что ОНР — это большая совокупность речевых патологий, от наиболее легких и быстро поддающихся исправлению до довольно стойких и трудно корригируемых.

Уровни и формы ОНР

Поскольку речевые расстройства многообразны и отличаются степенью стойкости и тяжести, принято различать уровни и формы ОНР. Формы указывают на анатомический дефект, лежащий в основе нарушения речи, а уровни отражают степень этого нарушения и его конкретную выраженность (недоразвитие какого именно компонента речи преобладает).

К формам ОНР относят:

- Неосложненную (в основе лежат минимальные мозговые дисфункции). При этой форме для ребенка характерна нормально выраженная потребность в общении, однако, в силу органических поражений, нарушены эмоционально-волевое развитие, моторная ловкость, что приводит к тому, что для окружающих детей такой ребенок может выступать не как самый желанный партнер по взаимодействию.

- Осложненная (в основе лежат неврологические нарушения). Первичный дефект обуславливает не только речевые, но и иные моторные и психические расстройства. Поэтому осложненные формы часто встречаются у детей с ДЦП, психопатическими синдромами, аутизмом. Общение со сверстниками в таких ситуациях значительно осложняется, что лишает ребенка возможности скорректировать дефект за счет нахождения в языковой среде.

- Грубое недоразвитие (обусловлено нарушением речевых центров ГМ). Способности к освоению речи у детей с такими нарушениями сведены к минимуму. Даже при условии систематической и полноценной коррекции речь ребенка не будет похожа на речь нормально развивающегося сверстника.

Уровни речевого развития:

| Уровень | Форма | Проявления |

|---|---|---|

| 1 | ГНР | Отсутствие речи, только лепет |

| 2 | ГНР | Бедный словарный запас, односложные предложения, аграмматичность речи, значительные фонетические искажения |

| 3 | Осложненная | Парциальное лексико-грамматическое и фонетическое недоразвитие речи |

| 4 | Неосложненная | Невыраженные фонетико-фонематические затруднения, легкие аграмматизмы в речи |

Причины

При сборе логопедом анамнеза часто выявляются причины, обусловливающие возникновение ОНР у детей: асфиксии, родовые травмы, внутриутробные гипоксии, ранние инфекции, частые ОРЗ и пр.

Правильный подход к проблеме предполагает понимание того, что данное нарушение — это последствие некоего первичного дефекта (алалия, дизартрия, заикание и пр.). Соответственно, успешная коррекция возможна только при правильном указании фундамента ОНР.

Симптоматика

В норме речевое развитие ребенка начинается с 4-месячного возраста, когда появляется гуление, затем лепетание, которые к 1 году оформляются в осмысленные и осознанные слова. К 2 годам здоровые малыши могут строить двух-трехсложные предложения, в состоянии выучить короткий простой стишок или потешку. Общение ребенка со взрослым носит постоянный активный характер и инициируется малышом чаще, чем взрослым.

Важно! Если вышеперечисленные особенности детского развития не наступают в положенное время, это повод заподозрить задержки речевого развития и обратиться к логопеду.

Кроме этого, в зависимости от формы ОНР, могут наблюдаться также следующие симптомы:

- Отсутствие интереса к общению (для осложненной формы и ГНР).

- Недостаточно активная умственная деятельность.

- Нарушения памяти и внимания.

- Значительные фонетические искажения.

- Очень бедный словарный запас.

Принципы диагностики и коррекции ОНР

Очевидно, что пока ребенок не заговорит, заметить большинство симптомов болезни просто не представляется возможным. Вместе с тем, например, появление ОНР 1 и 2 уровня можно ожидать при наличии у ребенка в анамнезе анатомо-физиологических факторов, которые провоцируют развитие заболевания (травмы, инфекции, асфиксии и т. д.).

- Поэтому одним из основных принципов диагностики ОНР является качественный сбор и анализ анамнестических данных.

- Также важно проводить диагностическую работу параллельно с выявлением уровня развития всей психической деятельности в целом, чтобы найти точки компенсации речевого дефекта.

- Вывод об уровне и форме ОНР делается на основе многостороннего сравнения речи пациента с нормативными для его возраста значениями. Чем сильнее отклонение от нормы, тем более выражено ОНР (ОНР 4).

- Для дальнейшей коррекционной работы большое значение имеет принцип динамического изучения ребенка. Это позволяет отследить его прогресс и оценить успешность проведенных коррекционных мероприятий.

Коррекционная работа строится на следующих принципах:

- Учет психологических последствий дефицита речевого общения.

- Дифференцированный подход к пациенту, в зависимости от степени нарушения.

- Принцип единства речи и остальных психических функций.

- Принцип опоры на сохранные звенья речевой деятельности.

Профилактика ОНР

Поскольку первопричинами ОНР считаются органические факторы, крайне важно максимально исключить их еще на стадии вынашивания ребенка. Для этого будущая мама должна вести здоровый образ жизни, качественно питаться, по возможности родить без осложнений.

Хороший и правильный уход за младенцем также обеспечивает ему условия для дальнейшего полноценного развития. Постоянное общение с малышом, стимулирование его речи, разнообразные предметные игры и чтение книжек — обязательные условия, без которых формирование речевой деятельности не представляется возможным.

Самые свежие новости в нашей группе: Школа ораторского искусства Владимира Подопригора

blog.oratorskoeiskusstvo.com

ОНР 2 уровня — причины, симптомы, диагностика и лечение

Общее недоразвитие речи 2 уровня – это грубая форма нарушения речи у детей, для которой характерны низкие возможности самостоятельной речевой продукции. Ребенок изъясняется простой фразой, но допускает множество вербальных ошибок, аграмматизмов. Словарный запас беден, не сформированы навыки словоизменения и словообразования, тяжело нарушены звукопроизношение и фонематические операции. Степень ОНР определяется с помощью психолого-логопедического обследования. Основные приоритеты коррекционной работы: совершенствование восприятия речи, расширение лексики, формирование распространенной фразы, развитие грамматических языковых навыков.

Общие сведения

Учение об уровнях речи у детей с логопатологией было выдвинуто в 50-60 г.г. прошлого столетия профессором логопедии Р. Е. Левиной. Она выделила три уровня речевого недоразвития: 1– безречье, 2 – появление общеупотребительной речи, 3 – развернутая фразовая речь с лексико-грамматическими (ЛГ) и фонетико-фонематическими (ФФ) ошибками. Т.о., второй уровень речевого развития отличается более высокими языковыми способностями по сравнению с ОНР 1 уровня. Однако низкая степень владения речевыми средствами (грамматическими, лексическими, фонетическими, фонематическими) требует их дальнейшего развития методами специального коррекционного обучения. Позднее к этой классификации был добавлен 4-ый уровень речевого развития, характеризующийся остаточными признаками ФФ и ЛГ недоразвития.

ОНР 2 уровня

Причины ОНР 2 уровня

Грубые дефекты речи имеют полиэтиологическую природу. Главную роль в их возникновении играют биологические факторы: осложнения беременности (гестозы, иммунологический конфликт, внутриутробная гипоксия), последствия тяжелых родов (асфиксия новорожденного, родовые травмы), заболевания раннего детства (инфекции, протекающие с нейротоксикозом, ЧМТ). Дети с ОНР 2 уровня часто наблюдаются у невролога по поводу перинатальной энцефалопатии, в возрасте 2-3-х лет им выставляется задержка речевого развития. Логопедическое заключение может звучать как алалия, дизартрия, афазия, ринолалия.

В некоторых случаях тяжелые речевые проблемы не связаны с ранним органическим поражением ЦНС. У этой группы плохо говорящих детей могут обнаруживаться недостатки воспитания (дефицит общения, педагогическая запущенность), наследственная предрасположенность к позднему возникновению речи, синдром госпитализма и другие биосоциальные предпосылки. Часто ОНР становится следствием комплекса различных факторов, когда имеют место и церебральные нарушения, и неблагоприятные условия развития ребенка.

Патогенез

При ОНР 2 уровня отмечается низкая степень сформированности всех подсистем языка. На лексическом плане выявляется недостаточная словарная база, что обусловливает трудности выражения мыслей, выстраивания синтаксической структуры предложений и грамотного изложения. Фонетико-фонематическое недоразвитие выражается искажением звуко-слоговой схемы слов, неготовностью дошкольника к звуковому анализу и синтезу. Конкретные механизмы речевого недоразвития зависят от этиологических факторов. Так, при перинатальных органических поражениях мозга речевой дефицит может быть связан с непониманием речи или невозможностью ее моторной реализации. В случае пороков развития периферических органов речи первично нарушается собственная речевая активность, вторично – фонематические процессы.

Симптомы ОНР 2 уровня

Речь развивается с опозданием, первые самостоятельные фразы появляются к 3-4 годам или позднее. Предложения короткие, простые, состоят из 2-3 слов, чаще обозначающих обиходные предметы и действия. Союзы, предлоги, прилагательные при построении высказывания употребляются редко. Наряду с фразой ребенок продолжает пользоваться жестами и аморфными словами. Существенно улучшается понимание речи. Словарь становится более разнообразным, но по-прежнему отстает от возрастной нормы. При ОНР 2-го уровня дети не знают названий частей тела, цветов, деталей предметов, обобщающих понятий. Навык словообразования и словоизменения не сформирован, падежные формы употребляются неправильно, отсутствует согласованность членов предложения, не дифференцируется единственное и множественное число.

Нарушен слоговой образ слова: наблюдается перестановка и сокращение слогов, элизии согласных при их стечении. Недостаточность фонематического восприятия проявляется неспособностью ребенка выделить нужный звук и определить его позицию в слове, подобрать слово с заданным звуком. В спонтанной речи имеются многочисленные звукопроизносительные дефекты: смешения, искажения фонем, замены согласных (аффрикат, мягких/твердых, глухих/звонких, шипящих/свистящих). Изолированный звук при этом может произноситься нормативно. Таким образом, при второй степени ОНР используемые речевые средства остаются значительно искаженными.

Дети с речевым недоразвитием, как правило, имеют некоторые отклонения в моторной и психической сферах. У них часто выявляется несформированный пальцевый праксис, неуклюжесть движений, плохая координация. Возможны нарушения речевой моторики вследствие недифференцированности артикуляционных поз и изменений тонуса мускулатуры органов речи. Особенности протекания психических процессов заключаются в снижении слухо-речевой памяти, слабости внимания, недостаточном развитии вербально-логического мышления. Из-за этого дети неохотно вовлекаются в игровую и учебную деятельность, часто отвлекаются, быстро утомляются, делают массу ошибок при выполнении разного рода заданий.

Осложнения

Без целенаправленного обучения дети с ОНР 2 уровня испытывают выраженные трудности в освоении школьной программы. На фоне недоразвития языковых компонентов формируются специфические расстройства школьных навыков — аграмматическая дисграфия и дислексия. Вследствие плохого владения фразовой речью ребенок не может полноценно общаться со сверстниками и утвердиться в детском коллективе. Дети с ограниченной речевой активностью осознают и тяжело переживают свой дефект, что негативно отражается на их личностном и психическом развитии. Несмотря на первичную сохранность интеллекта, при отсутствии своевременной коррекции ОНР может возникнуть пограничная интеллектуальная недостаточность.

Диагностика

Логопедическое обследование включает изучение медицинского анамнеза, оценку состояния всех компонентов устной речи. На первой встрече с ребенком и родителями логопеду необходимо выяснить вероятные причины речевого недоразвития, степень понимания и владения ребенком речью, особенности моторного и психического развития. Диагностика устной речи включает изучение уровня сформированности:

- Связной речи. Ребенка просят пересказать прослушанный текст, составить рассказ по наглядным пособиям, ответить на вопросы. При этом выявляются семантические и синтаксические ошибки, неправильный порядок и связь слов в предложении, нарушение логики и последовательности изложения. Даже с помощью наводящих вопросов, подсказок логопеда ребенок не способен точно передать содержание рассказа.

- Лексико- грамматических процессов. При выполнении заданий заметны трудности в подборе нужных слов, незнание геометрических формы, цветов, обобщающих категорий, синонимов и антонимов. Одним и тем же аморфным словом ребенок может обозначать целый ряд предметов, близких по назначению или функции. Фраза строится аграмматично, с нарушениями согласования, неправильным изменением слов по числам и падежам.

- Слоговой структуры и фонетико-фонематических процессов. Сложные по звуконаполняемости и слоговому составу слова произносятся искаженно. Количество слогов сокращается до двух-трех. Высказывания малопонятны из-за множественных дефектов звукопроизношения. У детей с ОНР 2 уровня может быть нарушено до 15-20 звуков практически всех групп. Задания на звуковой анализ и синтез ребенку недоступны.

Второй уровень развития речи дифференцируют с другими степенями речевой недостаточности (ОНР 1 и ОНР 3 уровня), а также тугоухостью, системным недоразвитием речи при ЗПР и олигофрении. При проведении диагностики важно понять, какая именно речевая патология лежит в основе ОНР – от этого будут зависеть формы и приемы коррекционного процесса.

Коррекция ОНР 2 уровня

Логопедическая работа должна строиться в тесном контакте с медицинскими специалистами: педиатром, детским неврологом, челюстно-лицевым хирургом, реабилитологом. В связи с основным неврологическим нарушением ребенок должен получать курсы медикаментозной терапии, лечебного массажа, физиотерапии. При открытой ринолалии выполняется хирургическая коррекция деформаций лица («волчьей пасти», «заячьей губы»). С 3-4 летнего возраста дети зачисляются в логопедическую группу ДОУ на 3 года обучения. За это время речь ребенка должна стать грамматически и фонетически правильной и приблизиться к возрастной норме. Содержание работы включает:

- Активизацию и наращивания словаря. В соответствии с программой изучаются лексические темы, проводятся предметные и ролевые игры, ставятся инсценировки. Ребенка учат называть предметы, признаки и действия, понимать обобщающие слова, пространственные взаимоотношения между предметами.

- Развитие лексико-грамматических средств. В рамках направления ведется работа по выработке навыков словообразования, словоизменения, усвоению таких грамматических категорий, как число, падеж, род. К концу обучения ребенок должен безошибочно употреблять порядковые числительные, слова в родительном, дательном и творительном падежах, грамматически правильно отвечать на вопросы «куда?», «где?», «чей?», «сколько?» и др.

- Формирование фразовой и связной речи. Закрепляются навыки построения простых предложений, формируются умения составления коротких рассказов. С ребенком разучиваются потешки и двустишья. Его учат адекватно и полно отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно их формулировать.

- Совершенствование произносительных умений. На начальном этапе осуществляется работа над различением неречевых и речевых звуков, развитием артикуляции. При дизартрии, ринолалии показан логопедический массаж. После уточнения правильности произношения сохранных фонем начинается работа над постановкой звуков в той последовательности, в которой они появляются в онтогенезе. Автоматизация и дифференциация проводится по общепринятым правилам.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев речевой прогноз при ОНР 2 уровня благоприятный. В процессе коррекционного обучения происходит постепенное расширение вербальной активности и повышение уровня развития речи. При переходе в начальную школу дети должны продолжать заниматься на школьном логопункте, т. к. они составляют группу риска по формированию нарушений письма и чтения. Первичная профилактика ОНР заключается в предупреждении ранних повреждений речевых центров и органов, приводящих к тяжелой логопатологии. С целью предотвращения учебных трудностей и отставания в когнитивном развитии необходимо своевременное выявление тяжелых речевых дефектов и их коррекция.

www.krasotaimedicina.ru

Причины и проявления общего недоразвития речи у детей

Причины и проявления общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.

Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека и определяется функционированием коры головного мозга. Общее недоразвитие речи может быть обусловлено действием различных причин (факторов), которые оказывают повреждающее действие на центральную нервную систему (ЦНС). Центральная нервная система включает в себя головной и спинной мозг и состоит из черепно-мозговых и спино-мозговых нервов.

Наиболее часто имеет место сочетание наследственной предрасположенности, неблагоприятного окружения и поражения центральной нервной системы под влиянием различных неблагоприятных факторов, действующих во внутриутробном периоде, в момент родов и первых дней жизни или в первые годы жизни ребенка.

Важно понимать, что общее недоразвитие речи (за исключением обратимой формы, связанной с неблагоприятными условиями воспитания ребенка) всегда сочетается с неврологической симптоматикой, так как общее недоразвитие речи обусловлено органическим поражением ЦНС. Органическое поражение подразумевает нарушение целостности самой структуры ЦНС. Как правило, у детей с общим недоразвитием речи, посещающих логопедические группы, неврологические симптомы носят стертый характер, то есть неярко выражены.

В зависимости от клинических проявлений выделяется три группы детей с ОНР.

Из личного опыта воспитатель хорошо знает, что дети в группе отличаются по поведению, они по-разному идут на контакт и усваивают программный материал. Эти отличия определяются не только особенностями характера или воспитания каждого ребенка в семье, но и его неврологическим статусом.

Первая группа представляет собой неосложненный вариант общего недоразвития речи. У детей этой группы отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы, отмечается достаточно благополучное раннее психомоторное и речевое развитие, но могут наблюдаться стертые неврологические дисфункции, которые в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса и недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук.

В общении с такими детьми легко заметить, что они достаточно спокойны, умеют внимательно слушать, запоминают инструкцию, стараются проявлять самостоятельность в различных видах деятельности, у них хорошо формируются культурно-гигиенические навыки.

Однако у детей данной группы бывает недостаточно сформирован навык работы с карандашом, они испытывают трудности при выполнении движений пальцев рук, требующих большой точности (расстегивание и застегивание маленьких пуговиц, завязывание шнурков).

При внешнем благополучии неврологического статуса и не резко выраженных речевых нарушениях эти дети нуждаются в коррекционно-воспитательном воздействии, поскольку практика показывает, что наличие недоразвития речи во время школьного обучения может привести к возникновению расстройств со стороны нервной системы.

Вторая группа представляет собой осложненный вариант общего недоразвития речи.

У данной группы детей общее недоразвитие речи сочетается с выраженной неврологической и психопатологической симптоматикой. Многие дети этой группы отличаются общей моторной неловкостью, некоординированностью, они с трудом переключаются с одного вида движений на другой. Это может быть связано с двигательной расторможенностью, нарушением мышечного тонуса, затрагивающим также артикуляционную моторику.

Для детей данной группы также характерна незрелость эмоционально-волевой сферы: возможен эйфорический фон настроения, эмоциональная неустойчивость, чрезмерная раздражительность, агрессивность, низкий уровень притязаний, мотивации.

Во многих случаях отмечается недостаточность развития психических функций.

— нарушение произвольного внимания, памяти;

— более позднее формирование словесно-логического мышления;

— низкая умственная работоспособность;

— быстрая истощаемость;

Из личного опыта мне известно, насколько сложной оказывается работа с такими детьми для воспитателя, пришедшего по воле обстоятельств из общеразвивающей группы. Как правило, такие дети вовремя обследуются логопедом и получают направление для прохождения комиссии и зачисления в группу компенсирующей направленности, поэтому в общеразвивающей группе дети с такой неврологической симптоматикой встречаются достаточно редко.

Вышеописанная симптоматика проявляется индивидуально, но сами проявления составляют определенную характеристику детей второй группы.

Таких детей, как правило, можно выделить по тому, как они спускаются по лестнице, не попадая в ступеньку ногой, или поднимаются, часто спотыкаясь, как медленно (или слишком быстро) и неаккуратно одеваются. В той или иной степени у данной группы детей отмечается отставание в развитии познавательной деятельности. Они не достаточно активно пытаются преодолеть трудности самостоятельно, часто обращаются за помощью к взрослому, не умеют переносить подсказанный прием на выполнение аналогичного задания с другим материалом. Педагогу бывает трудно привлечь к себе внимание ребенка, удерживать это внимание достаточное для выполнения задания время. В моей практике бывали случаи, когда, изучив особенности определенного ребенка, можно было до секунды рассчитать время, отпущенное для индивидуальной работы с ним. Например, в течение шести минут можно было плодотворно заниматься, причем работа проходила при достаточной концентрации внимания, но по истечению времени взгляд ребенка мгновенно становился блуждающим, он просто переставал слышать. В таких случаях нужно планировать только индивидуальную работу с ребенком, чаще менять виды деятельности, продумать дополнительные виды релаксации (расслабления). Нужно помнить, что такие особенности в поведении детей определяются состоянием его нервной системы, а не плохим воспитанием и неуважительным отношением к взрослым. На практике также часто приходится сталкиваться с нарушением словесной памяти у детей, они плохо запоминают на слух инструкции и последовательность выполнения задания, хотя логическая память сохранна.

В поведении некоторых детей можно заметить быстрое изменение настроения под влиянием незначительных событий, слезливость, несоответствующую ситуации веселость, благодушие, дурашливость, у некоторых детей бывают взрывы гневливости.

Дети этой группы обычно испытывают выраженные затруднения при обучении их пониманию количественных отношений, представлений о числе, о натуральном ряде чисел. В дальнейшем при обучении в речевой школе отмечаются трудности усвоении математики.

Третья группа детей характеризуется наиболее грубыми поражениями ЦНС, которые приводят к системному нарушению речи – моторной алалии. Характерным признаком моторной алалии является выраженное недоразвитие всех сторон речи, значительные трудности в формировании звуковых образов слов: владея достаточным пассивным словарем, дети испытывают стойкие затруднения в назывании слов.

Для детей с моторной алалией характерна крайне низкая речевая активность. В то же время критичное отношение к речевой недостаточности побуждает ребенка активно использовать такие невербальные средства общения как мимика и жесты.

Для детей с моторной алалией, кроме специфического речевого дефекта, характерны нарушения внимания, памяти, мышления, расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения.

Такие дети требуют наиболее длительной и кропотливой коррекционной работы.

Важно понимать, что мозг ребенка достаточно пластичен, нервно-психические функции находятся в процессе непрерывного развития и созревания, поэтому коррекционная работа с детьми, страдающими общим недоразвитием речи, в конечном итоге направлена на стимуляцию работы мозга и развитие психических функций. Выполнение заданий заставляет ребенка анализировать, сопоставлять и обобщать. У ребенка развивается умение мыслить. Разделяют речевое и неречевое мышление, однако эти типы мышления тесно связаны между собой, и их развитие взаимообусловлено. Независимо от того, на развитие какого компонента речевой функции (речевого или неречевого) направлено выполнение конкретного задания, необходимо, чтобы оно подбирались с учетом индивидуальных интеллектуальных и речевых возможностей ребенка. Слишком сложное задание вызовет быструю потерю интереса, а слишком легкое не позволит расширить познавательные способности ребенка, компенсировать отставание в развитии определенных функций.

Интересно наблюдать за ребенком, когда он думает: кажется, что в его глазах читается вся сложная работа, которую проводит мозг. Главное, чтобы ребенок не боялся допустить ошибку, потому что страх сделать что-то неправильно резко снижает познавательную активность. Бывает, что дома к ребенку предъявляются завышенные требования и тогда становится логичным желание малыша ничего не делать вообще, лишь бы не ошибиться. При выстраивании межличностных отношений с воспитанником педагог должен своим поведением, отношением к ребенку убедить его в том, что ценит его старательность, готовность узнать что-то новое, а не только правильный ответ или точно выполненное задание. Именно в коррекционной работе на определенном этапе процесс может оказаться важнее результата. Мы не тестируем детей, а с помощью специальных приемов стимулируем их психическое развитие, в том числе и речевое. Представьте, что в тот момент, когда ребенок слушает Вас или выполняет задание, у него формируются клеточки мозга, активизируются связи между ними. Конечно, познавательная активность заложена в каждом ребенке, многое ребенок усваивает в процессе наблюдения за окружающими, подражая взрослым, но нарушения со стороны нервной системы могут тормозить развитие познавательной деятельности, поэтому коррекционная работа, проводимая учителем-логопедом, воспитателем и подкрепленная квалифицированной помощью невролога, становится необходимым условием развития полноценной личности. От того, насколько качественно и последовательно будет проводиться работа по преодолению речевого нарушения, насколько компенсируется недоразвитие речи, зависит качество дальнейшей жизни ребенка, его психическое развитие. Умение правильно говорить, полноценно высказывать свои мысли помогут ребенку в дальнейшем полноценно осваивать учебную программу в школе, строить свои отношения со сверстниками, взрослыми, полноценно реализоваться как личность, раскрыть свои склонности и таланты.

Высокая степень значимости работы воспитателя логопедической группы требует от него вдумчивого, внимательного отношения к особенностям каждого ребенка и точного, последовательного выполнения рекомендаций логопеда.

infourok.ru